KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 580

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

22 / 12 / 2022

BILL GRAHAM / HARLEM GOSPEL CHOIR

SEX PISTOLS / GUIDED BY VOICES

BABY WASHINGTON

ROCKABILLY GENERATION NEWS

HOT CHICKENS / OSE / CARACARA

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 580

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Pas de gras chez Graham

Grand organisateur de concerts devant l’éternel, Bill Graham reste aux yeux de tous l’un des personnages clés de la grande saga du rock. Pour s’en convaincre définitivement, il suffit simplement de lire son autobio, un puissant book de 500 pages, Bill Graham Presents: My Life Inside Rock And Out. Puissant car publié sous forme d’oral history, donc vibrant, et la voix de Graham, c’est pas de la gnognote, amigo. Graham est un sacré gueulard, un déplaceur de montages, un rescapé de la mort, un authentique admirateur de grands artistes, un homme à idées, un homme clé, il est toujours là quand il faut, même s’il n’organise pas : Woodstock, Monterey, il s’y rend, pour voir, mais c’est lui qui fait The Last Waltz, qui fait le Live Aid, qui fait les Pistols au Winterland, et bien sûr tous les concerts légendaires aux deux Fillmore, l’East et le West, et quand on dit légendaires, ça veut dire Jimi Hendrix, Sly & The Family Stone, Miles Davis, plus toute la scène de San Francisco dont il est l’un des accoucheurs, et par la suite, il va emmener les Stones et Dylan en tournée. Le book est passionnant, Graham apporte des éclairages fantastiques sur pas mal d’artistes et d’événements, et à aucun moment, il n’envisage de lâcher la rampe, même s’il finit par fermer ses deux Fillmore. Pourquoi ? Parce qu’il ne supporte pas de voir changer les mentalités de ses interlocuteurs. Dans les années 80, le biz commençait en effet à évoluer, mais pas dans le bon sens.

On trouvera le vrai Bill dans les pages où il relate lui-même des incidents. Tiens on va en prendre un au hasard pour commencer. Première tournée américaine de Cream en 1967. Bill les fait jouer cinq soirs de suite au Fillmore West avec le Paul Butterfield Blues Band en tête d’affiche. Puis il met Cream en tête d’affiche six soirs de suite avec l’Electric Flag et Gary Burton. Six mois plus tard, il les refait jouer au Fillmore avec James Cotton et Blood Sweat & Tears. Le problème, c’est leur manager, Stigwood. Sur le côté de la scène, Bill a fait installer six chaises pour ses frangines et leurs maris. Stigwood se pointe entouré de deux gardes du corps et demande pour qui sont prévues ces chaises et on lui répond «Pour la famille de Monsieur Graham.» Alors un émissaire de Stigwood vient trouver Bill et lui dit : «Excusez-moi Bill, vous voyez, là-bas, c’est Robert Stigwood, the manager of the Cream. Il aimerait s’asseoir sur ces chaises. Je sais qu’elles sont prévues pour vos sœurs, mais vous pourriez peut-être trouver un autre arrangement ?». Alors Bill lui répond : «Pouvez-vous trouver un autre arrangement pour Monsieur Stigwood ?». L’émissaire le reprend : «No no no, il aimerait que ce soit VOUS qui trouviez un autre arrangement pour votre famille.» Alors Bill qui en a vu d’autres lui balance : «Dites-lui que ce n’est pas possible. Le show va commencer.» L’émissaire fait plusieurs allers et retours et finit par dire à Bill que Monsieur Stigwood se sent insulté - Savez-vous qui il est ? - Bill lui répond que oui, il sait qui il est. «Je suppose qu’il sait aussi qui je suis. Donc il doit savoir qui sont mes sœurs. Voulez-vous aller lui dire que mes sœurs ne bougeront pas de leurs chaises ?». Alors l’émissaire revient voir Bill et lui annonce que le groupe ne jouera que si son patron récupère ces chaises. Alors Bill installe ses sœurs sur les chaises, récupère quatre mecs de la sécurité et va trouver Stigwood pour se présenter : «I’d like to introduce myself.» Stigwood lui répond : «Yes, je sais qui vous êtes, Bill.» Alors le grand Bill abat son jeu : «Good. Soyons-en sûrs. Je suis Bill Graham. Vous êtes Robert Stigwood. C’est votre groupe. Ces trois dames sur scène, sont mes sœurs. Vous ne pouvez pas insulter mes sœurs de cette façon. Maintenant vous devez prendre une décision. Soit vous quittez cette salle tout seul, soit je vous fais sortir de force.» Et pouf, il le fait sortir de la salle, accompagné par deux de ses gros bras. Bill va ensuite trouver les trois Cream dans la loge pour leur expliquer ce qui vient de se passer et Ginger Baker résume la scène en une seule phrase : «Really? That’s marvellous. That IS marvellous.»

Bill règle tous les problèmes d’homme à homme et le book grouille de problèmes, alors Bill monte au front et affronte les cons et puis aussi les connes, ça grouille sur la planète, tu n’as pas idée, et le book devient vite fascinant, rien que de voir cet homme à l’œuvre. On croit tous que le rock, c’est une amusette, un truc sympa, des guitares, des belles fringues et de la jolie musique, mais en fait, c’est un extraordinaire foutoir et il faut des gens de la trempe de Bill pour tout débloquer, tout orchestrer et épargner aux gens le spectacle du foutoir généré par les cons. C’est la raison pour laquelle il a besoin de ces 500 pages pour en parler. Comme le disait si justement Léon Bloy : «Il y a trop d’imbéciles, on ne peut pas tous les rosser.»

Un autre épisode : Bill vient de lancer le Fillmore Eat à New York et il fait le tour du pâté de maisons pour voir si tout va bien. Il repère quatre kids de 10-12 ans qui donnent des coups de talon dans l’une des portes de secours du Fillmore. Bill leur dit d’arrêter de taper, et il poursuit son chemin. Quand il repasse devant eux, l’un des kids tape encore. T’as entendu ce que j’ai dit ? Et le kid lui répond «Fuck you !». Et il se remet à taper du talon dans la porte. Bill vient se camper devant lui : «Hey !» Le kid arrête et répond : «Yeah ?». Alors Bill lui dit qu’il vient d’acheter le bâtiment et qu’il s’appelle Bill. «What’s your name ?» «Rusty.» Alors il lui parle d’homme à homme : «Rusty, mettons les choses au clair. Je ne veux pas de cette merde ici.» Puis il leur demande à tous les quatre s’ils vivent dans le quartier. Et pouf c’est parti. Bill a établi le contact. Il leur propose aussitôt un petit job, surveiller la rue où on décharge les camions. Vous voulez voir les shows ? Vous entrez dans le bureau et vous y allez. Ici on fait gaffe aux camions et au bâtiment. Ça vous dit de surveiller ? Et pendant trois ans , les kids vont surveiller la rue pour Bill. Ils vont donner un coup de main à décharger pour quatre bucks an hour et vont voir presque tous les shows. «Je n’ai plus jamais eu de problèmes avec eux.» Voilà Bill. C’est ce genre de mec.

Ahmet Ertegun l’admire énormément : «Bill Graham n’avait peur de rien. De rien. Comme un guerrier invincible, il affrontait n’importe quelle situation, il passait à travers tout. Syndicats, gros durs, tout. Je le considère comme l’une des vraies légendes du rock’n’roll, parce qu’il disposait d’une incroyable vitalité et d’une forte personnalité. Bill Graham était un immigrant qui vint aux États-Unis avec des idées et des espoirs, et qui trouva une niche extraordinaire. Il s’est construit un monde.» Difficile d’imaginer plus bel hommage, surtout de la part d’un homme qui comme Bill vient de loin. Turquie pour l’un, Allemagne pour l’autre.

Quand Ahmet dit que Bill ne craint personne, il s’appuie sur des faits réels. Quand Bill s’installe à New York, les Hell’s Angels ont un QG dans le même secteur. Bill programme un concert du Dead, et les Angels veulent entrer gratuitement. Chez Bill, tout le monde paye sa place. C’est la règle. Les Angels gueulent : «Open the fucking doors !». Et Bill leur dit non. Il fait face à une énorme meute. Il reçoit soudain une chaîne en pleine gueule. Il sent le sang couler. Mais il ne bronche pas. Il s’essuie le visage de la main et continue de les fixer du regard, sans rien dire. Rien ne se passe, alors que ça pouvait dégénérer. Silence. Alors ils s’en vont. «À partir de cet instant, nous dit Bill, je n’ai jamais plus eu de problèmes avec les Angels à New York. Comme j’avais tenu bon, ils sont allés tenter leur chance ailleurs.» Il a aussi de sérieux problèmes avec un gang anarchiste qui s’appelle The Motherfuckers. Comme il réclament un droit à s’exprimer, Bill leur file un bureau à l’intérieur du Fillmore, à l’étage. Ils font une feuille ronéotypée qu’ils distribuent dans les concerts. Et puis un jour, Bill tombe sur un texte qui ne lui plaît pas du tout : «On a entendu dire que Bill Graham a perdu ses parents dans un camp de concentration pendant la guerre. C’est une honte qu’il ne soit pas allé avec eux.» Alors Bill les vire du Fillmore à coups de pieds au cul.

Oui, car Bill est un juif allemand rescapé de la Seconde Guerre Mondiale. Il fit partie d’un petit groupe d’enfants juifs envoyés en France, quand c’était encore possible. Le groupe gagnera ensuite l’Espagne puis l’Afrique du Nord. C’est à partir de Dakar qu’il rejoindra les États-Unis, à bord d’un navire. Il sera l’un des onze survivants du petit groupe d’enfants juifs. Il donne tous les détails. Il faut lire ça.

Un autre incident captive bien l’attention : une équipe est en train de tourner Last Days At The Fillmore et Mike Wilhelm vient demander à Bill de mettre les Charlatans à l’affiche du dernier concert prévu au Fillmore. Wilhelm est habillé en biker, avec la casquette en cuir et les clous. Bill lui dit qu’il n’y a plus de place. No room. Ils échangent quelques mots et Bill lui dit qu’il préfère mettre au programme des groupes qu’il a déjà vus et qu’il aime bien, et donc les gens les aimeront bien aussi. Le problème c’est qu’il n’a jamais vu les Charlatans. Pas de chance. Alors, dépité, Wilhelm lui répond : «Yeah, well, well, I’d just like to say ‘Fuck you and thanks for the memories, man’, you know?» Bill raccompagne Wilhelm à la porte et lui dit : «La prochaine fois que tu me dis ‘Fuck you’, j’espère qu’il n’y aura pas de caméras dans les parages. Je te péterai les dents et te les enfoncerai dans les trous de nez, fucking animal !». Et Wilhelm lui dit : «Mais je ne te hais pas !». Bill enrage : GET OUTTA HERE! Sors d’ici immédiatement ! Viré le biker. Bill déteste qu’on lui manque de respect.

Last Days At The Fillmore vaut le coup d’œil, presque deux heures qui te font regretter d’avoir raté tous ces concerts, car c’est du haut niveau de San Francisco. Le film est sur YouTube, on ne perd pas son temps à le visionner. Surtout qu’on voit Bill superstar régler ses problèmes au téléphone avec des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Fuck yourself ! Tous les plans scéniques sont passionnants, ça commence avec Cold Bood et cette blonde qui y va, une vraie Soul scorcheuse, big bassman derrière, section de cuivres, c’est du solide. Même chose pour Boz Scaggs, l’ex-Steve Miller Band, il joue un immense balladif de big American rock avec un feeling inexorable, il chante à l’accent tranchant - get up make my life shine - il passe un solo magistral et c’est cuivré de frais. Avec The Elvin Bishop Band, il est la révélation du movie. On comprend que Bill ait craqué pour ces gens-là. Cold Blood, Boz et Elvin Bishop, c’est déjà énorme. On passe aux stars avec Hot Tuna. Bill les présente, Papa John Creech, Jack the crack sur sa basse Guild et «the sex symbol of Sandinavia, Jorma Kaukonen». Une sous-Janis avec des gros seins arrive sur scène : c’est Lamb, puis tu as Quicksilver, l’aristocratie psychédélique de San Francisco. Et bien sûr on s’ennuie comme un rat mort pendant It’s A Beautiful Day et le Grateful Dead. La tête d’affiche n’est autre que Santana. Carlos et son gang sont, avec le Dead, les grands chouchous de Bill. Et entre deux plans scéniques, Bill rappelle qu’il fit partie d’un groupe de 60 Jewish kids exfiltrés d’Allemagne quand c’était encore possible et seulement 11 sont arrivés vivants à New York.

Après être entré aux États-Unis en 1941, Bill change de nom et grandit à New York. Il trouve le nom de Graham dans le bottin téléphonique. Comme il s’appelle Wolfgang Grajonca, les gens le charrient, «Hey junkie !». Il cherche un nom approchant en Graj ou en Grak et pouf, il tombe sur Graham - Je voulais un nom simple. Mais je le vis mal depuis, car je n’aime pas ce nom. Je l’ai jamais aimé. Je préférais Grajonca. Mais je n’aimais pas ce que les gens en faisaient - Toute la première partie du book est passionnante, car il entre bien dans tous les détails. Sa première passion est la musique latino, et un club, The Palladium, «at Fifty-five and Broadway, it cost a buck-fifty to get in.» Il raconte qu’il allait au Brooklyn College puis rentrait à Manhattan. «Go to the Palladium, throw my books into the checkroom and dance for hours on end. Till three or four in the morning.» Il ajoute qu’il lui arrivait d’aller directement au collège le lendemain matin. Nuits blanches au Palladium ! C’est extrêmement bien raconté, on se croirait chez Mezz Mezzrow. Il est dingue de Machito, de Tito Puente, de Tito Rodriguez - Everybody dancing and dancing and the entire ballroom would get off. We weren’t all making love at once but we were in the eye of this wonderful storm. Dancing inside this great groove. Time out, world - Et il continue : «Au milieu d’une chanson l’orchestre s’arrêtait, sauf le bassiste. Mais tout le monde continuait à danser. On claquait des mains pour garder le tempo et tout le monde succombait au charme de cette musique, des milliers de gens. On gardait le tempo pendant le solo de basse et l’orchestre revenait. Des milliers de gens. Tout le monde se sentait bien. Everybody felt so good.» Ce passage est capital, car il éclaire le destin de Bill : avec ses Fillmore, il va tenter de recréer ce qu’il vivait au Palladium : l’everybody felt good. Bill ne pense qu’aux milliers de gens dans la salle. «The Palladium a transformé ma vie.»

D’où le Fillmore. Il commence par organiser ce qu’il appelle des benefits pour The Mime Troupe. Le Fillmore Auditorium appartient alors à un black, Charles Sullivan et Bill va le lui louer pour organiser ses premiers concerts, de décembre 1965 à juin 1968. C’est l’aube de la Scène de San Francisco. Pour son second benefit, il a Grace Slick and Darby Slick and the Great Society, the Mystery Trend avec Ron Nagle, et Frank Zappa le second soir. La grande spécialité de Bill va être de constituer des affiches hétéroclites. Quand il se sépare de Ronny Davis et de la Mime Troupe, il continue tout seul au Fillmore Auditorium. Pour le concert de fermeture, il a Creedence, Steppenwolf et It’s A beautiful Day. Le lendemain, il ouvre le Carousel qu’il rebaptise le Fillmore West, avec à l’affiche le Paul Butterfield Blues Band et Ten Years After. Il peut faire entrer 28 000 personnes dans son Fillmore. C’est Bill qui invente les light-shows et les posters, en plus du reste. Il est à lui tout seul une petite révolution culturelle. Quand il ouvre le Fillmore East à New York, il ambitionne de créer un Apollo pour les blancs - À l’Apollo on disait aux musiciens : «Tu as un truc à dire ? Monte sur scène et dis-le !». Quand tu montais sur scène au Fillmore East, tu savais ce que ça voulait dire. Sound, lights, special effects, light show. You want to show the world your stuff? Do it here. Le Fillmore East est devenu ce que j’espérais. Mais le prix à payer était trop élevé.

Bill fait même du Fillmore une profession de foi, il est incroyablement déterminé : «À cette époque j’avais 35 ans. Ma génération avait été une génération passive. Mais sur les campus et in the Haight, les peintres et les musiciens s’agitaient, ils voulaient quelque chose de différent, ils ne voulaient pas suivre le modèle de la génération précédente. J’étais là à cette époque de ma vie, l’enjeu était beaucoup plus important que de réussir dans la vie. J’avais sous les yeux de théâtre de la vie. It was a living theater. Everybody was REAL.» Cette notion d’everybody est fondamentale. Bill ne se situe que par rapport à l’everybody. Le collectif, the people, c’est tout ce qui compte. Quand dans Last Days At The Fillmore, on le voit marcher à travers la foule qui fait la queue pour entrer au Fillmore, la caméra est sur son épaule et franchement, tu as l’impression de suivre le Christ, c’est une scène très particulière, les gens savent qui est Bill et lui montrent un immense respect.

Comme Totor, Bill est un fervent admirateur de Lenny Bruce. Quand il réussit à le faire jouer au Fillmore, c’est peu de temps avant la fin : «Je ne peux pas dire qu’il ait été bon sur scène. The performances were like eulogies to himself. Les gens n’ont vu qu’un artiste diminué par le harcèlement (a person who had been fucked with for a very long time). It was the living death of a genius (Un génie en train de mourir sur scène). Il s’est attaqué à la loi et il a perdu.» Bill ajoute que les Mothers Of Invention ont sauvé la soirée. «Lenny Bruce était nu sur scène, et vaincu. Six semaines plus tard, il était mort.»

À la demande de l’Airplane, Bill devient leur manager. Mais la relation est houleuse car comme le dit Bill Thompson, Bill ne les comprend pas - They had horrible fights - Pour Thompson, Bill était celui qui a rendu possible l’éclosion de la scène de San Francisco, «sans lui, rien n’aurait pu exister, mais il ne les comprenait pas». L’Airplane ne veut pas signer de contrat avec Bill. No way. Paul Kantner dit aussi que Bill ne comprenait rien au fonctionnement de l’Airplane qui était basé sur l’acceptation réciproque de tous les travers - Bill avait ses manies et nous avions les nôtres. Parfois, on s’entendait bien, parfois on ne s’entendait pas - En 1966, tous les groupes déboulent à San Francisco. Dave Rubinson rappelle que les meilleurs étaient Moby Grape et Steve Miller - Big Brother was terrible, c’est-à-dire pas terrible. The Airplane was terrible. The Warlocks who then became Grateful Dead were terrible. All these people, they were horrible - C’est aussi ce que dit Sly Stone qui est à cette époque producteur : il ne supporte pas d’entendre les Warlocks et les autres hippies. Il les considère comme des amateurs. Le seul groupe qui trouve grâce à ses yeux, c’est The Beau Brummels. Rubinson dit aussi que tous ces groupes jouaient du blues mais qu’ils ne savaient pas le jouer. En plus de Moby Grape et de Steve Miller, il salue aussi Sons Of Champlin.

Quand Bill programme Otis au Fillmore en décembre 1966, il tombe à genoux : «By far, Otis Redding was the single most extraordinary talent I had ever seen. There was no comparison. Then or now.» Bill raconte Otis sur scène, avec 18 musiciens, «the black Adonis, en costard vert, chemise noire, cravate jaune, he moved like a serpent. A panther stalking his prey. Knowing he was the ruler of the universe. Beautiful and shining, black, sweaty, sensuous, and passionate.» Bill n’en peut plus, c’est à longueur de page, et il ajoute : «C’est en voyant Jimi Hendrix que j’ai réalisé qu’Otis était là avant lui. Jimi fut le premier à avoir un public de blanches qui le désiraient ouvertement. Mais Otis was the predecessor.» Bill se souvient de ses trois soirs au Fillmore : «That was the best gig I ever put on in my entire life. Je le savais alors. Aucun doute là-dessus. Otis pour trois soirées au Fillmore. C’était aussi bon qu’une bonne partie de cul avec une femme qu’on aime vraiment. So was that.»

Bill fait aussi découvrir les Staple Singers aux Frisco kids - Mavis Staples for me was the same class as Aretha. They worked with Rahsaan Roland Kirk and Love - Il programme aussi Howlin’ Wolf - It was amazing - Bill récupère les numéros de téléphone de tous ces géants qui ne bossent pas avec des agences. Wolf lui refile par exemple le numéro de Big Joe Williams. Bill explique aussi qu’en 1966, les kids de 17 ans ne savaient pas qui étaient Chuck Berry, B.B. King ou Albert King. Mike Bloomfield et Jorma Kaukonen n’en finissent plus d’insister auprès le Bill : «Chuck Berry doit jouer au Fillmore !». Mais Chucky Chuckah ne veut pas venir jouer. «The Fillmore, man ? I don’t know.» Alors Bill prend l’avion et va le trouver chez lui à Wentzville, dans le Missouri. Chucky Chuckah accepte de venir jouer à trois conditions : tu fournis l’orchestre, tu fournis the Showman Amp et tu fournis la Cadillac à l’aéroport. Bill parvient aussi à faire venir Muddy Waters au Fillmore, à l’affiche avec Butterfield et l’Airplane - Tous les musiciens voulaient voir Otis, mais ils voulaient aussi tous jouer avec Muddy Waters. Otis Spann l’accompagnait et ils ont joué «Hoochie Coochie man» et «I’m A man», I spell M-A-N. Muddy was awsome - Et dans sa lancée, il ajoute : «Muddy was a lot like John Walker. He was older. He had that regal presence. He had lived throught a lot of shit but he didn’t make the world pay for it. Butterfield revered him. Il y a deux ou trois noms dans le business qui figurent on the top ten list of every musician I know. Muddy was one of those people.»

C’est Bill qui lance Janis au Fillmore. Il la compare à Piaf - Au début, il n’y avait pas de stars. Les groupes jouaient, c’est tout. Puis ça a commencé. On la considérait comme une déesse. Ça a dû avoir un effet sur elle. Elle n’avait pas le choix, de toute façon. Elle est devenue star malgré elle. Les filles s’habillaient et se coiffaient comme elle. Ce n’était pas la même chose que Judy Garland ou Billie Holiday qui chantaient dans des clubs. Janis chantait dans toutes ces grosses salles qui sont apparues pendant les sixties. Le résultat est qu’une blanche originaire de Port Arthur, au Texas, est devenue une reine sociologique internationale. Mais elle était restée telle qu’elle était avant la starisation - Chet Helm, le boss de l’Avalon qui avait fait revenir Janis à San Francisco, pense que the Albert Grossman organization qui avait mis le grappin sur elle voulait en faire «the white Billie Holiday, the Blues singer. Down and out and junked out.»

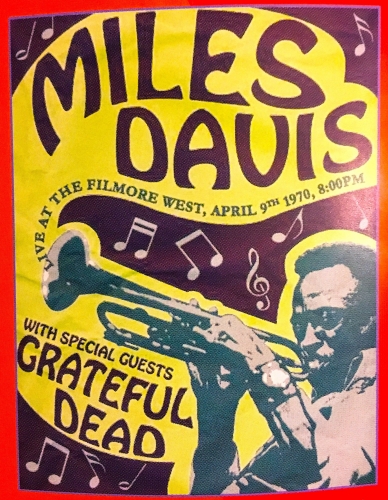

Même plan avec Jimbo. Bill se dit big fan - De toute évidence, la gloire l’a affecté au point qu’il ne pouvait plus la supporter. À l’origine, Jim voulait être réalisateur, écrivain et poète. Mais soudain, le monde entier l’idolâtrait. Il fut le premier male sex symbol in rock. He and Hendrix - Lors d’un concert à Cleveland, Jim dit qu’il vient de réaliser que toutes les femmes présentes dans la salle voulaient baiser avec lui. Même problème avec Jimi Hendrix, le premier artiste noir désiré massivement par des femmes blanches - They wanted to fuck him as a unit. After Otis, he was the first black sex symbol in White America - Quand Otis et Jimi ont disparu prématurément, ça a dû arranger pas mal de gens. On reste dans les monstres sacrés avec Miles Davis que Bill fait jouer au Fillmore West avec Stone the Crows et le Dead. L’idée de Bill était de faire découvrir la musique de Miles aux fans du Dead, mais l’idée ne plaisait pas à Miles. Alors Bill doit aller le voir pour le convaincre - Aller voir Miles, c’est comme d’aller voir le Dalai Lama. Obtenir un rendez-vous, ça peut prendre quatorze ans et demi. Tournez à gauche deux rues plus loin. Trouvez une cabine et appelez. On vous dira où aller. Mais rien de sûr. Il est peut-être là. Il devrait être là. J’ai fini par le rencontrer sur 127th Street and Lennox Avenue, à Harlem - Bill parvient à le convaincre car il lui parle de ses premières amours, Tito Punente, Celia Cruz et Dizzy Gillespie.

Puis Bill fait jouer Roland Kirk - He destroyed me. La première fois, ce fut au Fillmore Auditorium en 1967. Comme j’avais aussi l’Airplane qui remplissait systématiquement, je pouvais programmer qui je voulais - Alors il programme the Afro-Haitian Ballet et en ouverture, Roland Kirk - Il arriva dans l’après-midi. Forte personnalité. Aveugle de naissance, je crois. Il portait des lunettes noires très bizarres, une robe africaine et une casquette tribale. Il parlait énormément, à propos des injustices, du racisme, de la fraternité et de l’égalité. Mais il était en colère. Comme Nina Simone - Jonathan Kaplan ajoute que Roland Kirk fut le meilleur concert qu’il ait vu au Fillmore - He could play anything.

Après la fermeture des deux Fillmore, Bill et son équipe vont faire tourner les plus grands artistes de l’époque à travers les États-Unis : Dylan, CSN&Y, puis George Harrison.

Bien sûr, Bill ne touche pas aux drogues. Il ne boit que des trucs qu’il décapsule lui-même, il sait que les gens versent de l’acide dans les verres. Jerry Garcia : «La première fois que j’ai vu Bill, c’était à l’Acid Test de Longshorsemen’s Hall. Tu vois ce mec cavaler partout avec un clipboard, au milieu d’une total insanity, I mean total, wall-to-wall, gonzo lunacy. Tout le monde était défoncé sauf Bill. And I was having the greatest time in the world.» Bill qui est curieux va quand même tester les drogues : «Acid is heavy stuff. Je sais que j’ai une forte constitution, aussi pouvais-je gérer ça. J’ai fini par découvrir que je pouvais prendre certaines drogues, comme la mescaline, que j’aimais beaucoup. C’était parfait quand j’avais un peu de temps libre. Je mangeais un magic cookie et me sentais bien, pas d’effets secondaires and no bif to-do. Je me sentais vraiment bien pendant quelques heures. Mais je n’avais pas beaucoup de temps libre.»

Un autre gros pathos tourne autour de The Last Waltz et de l’ego de Robbie Robertson. Selon Bill, Robertson a un énorme problème d’ego. Le projet part d’une idée de Robertson : concert d’adieu du Band après 16 ans on the road, avec des invités de prestige. Comme c’est organisé au Winterland, c’est Bill qui fait tout le boulot, et bien sûr, ça n’apparaît pas du tout dans ce film que «produit» Roberson et que tourne Scorsese. Un peu après le concert, on dit à Bill que Robertson veut lui parler au téléphone. Bill dit ok, alors qu’il appelle. Roberston finit par appeler et la conversation dégénère. Bill perd patience et lui balance ses quatre vérités. Toute la tirade qui suit est en capitales dans le book, ça veut dire que Bill gueule dans le téléphone : «You forgot to say Thank you, you Motherfucker! On a tous bossé comme des nègres pour toi et tu saluais la foule parce que tu es l’entertainer et tu as eu le culot de quitter le building sans dire merci à personne ? On t’a tout donné à l’œil ! Tout ! T Et tu n’as même pas été foutu de dire merci !» Bill lui raccroche au nez, «and that was it. It was the last time I ever talked to him.» Bon débarras.

Alors il faut voir The Last Waltz, même si on n’est pas trop fan de The Band. Des grandes stars de l’époque sont au programme : Doctor John qui a invité Bobby Charles (mais on ne le voit pas, le pauvre Bobby), Paul Butterfield, Muddy Waters, Clapton, Neil Young, Joni Mitchell, Neil Diamond et Van Morrison. Bill se dit très impressionné par Van the man - If you catch him on a good night, there is nobody like him - Il est aussi frappé par le talent des autres - La veille, lors des répétitions, I heard some of the greatest performances of all time. Muddy Waters, Doctor John and Joni were awsome - Pour Bill, The Last Waltz n’était pas un concert, «it was a night to remember. Robbie missed it. Scorsese missed it. J’ai essayé de leur expliquer cette nuit-là, Mais c’était comme de parler à un mur. Bon j’arrête de m’énerver avec ce truc-là.»

Le film est très pénible. The Band est une épouvantable bande de frimeurs. Nombreux sont les gens par ici qui n’ont pas compris qu’un groupe aussi passe-partout ait pu avoir une telle renommée. Et puis quand on voit Robertson sur scène, on comprend que Bill n’ait pas pu le schmoker. Quel frimeur ! Enfin bref, ils font venir sur scène le vieux Ronnie Hawkins qui les fit démarrer comme backing band, c’est du sans surprise, avec «Who Do You Love». On est presque dans une caricature du rock américain. Ce ballet aseptisé de célébrités est tout ce qu’on déteste. Tu vas voir défiler les pires : Clapton, Ron Wood, et même Neil Young ne passe pas. Par contre, tu en as quelques uns qui parviennent à sauver l’honneur, enfin leur honneur, dans ce piège à cons, le premier étant Doctor John, en nœud pap rose et coiffé d’un béret, fantastique présence, il pianote comme Fess et ramène le jive de la Nouvelle Orleans dans cette foire à la saucisse. On voit hélas trop brièvement les Staple Singers et Pops chante un couplet qui fait oublier pendant une minute toute la frime des petits culs blancs. Van the Man tire aussi très bien son épingle du jeu, à l’époque, il est encore jeune et massif. On voit encore trois géants, Neil Diamond qui ramène tout le prestige du Brill, Joni Mitchell qui swingue incroyablement dans sa robe longue de belle hippie, et Butter qui ramène ses vieux coups d’harp de Chicago. Mais le héros de la soirée, c’est Muddy qui n’en finit plus de rocker l’«I Am Man» à coups d’I’m a mannish boy, d’I’m a hoochie-coochie man et d’I’m a rolling stone, comme si à lui seul il résumait toute l’histoire du rock américain. Et puis tu as aussi Dylan sous un chapeau blanc, pas sa meilleure époque, sur scène il traficote des petits dialogues complices avec les frimeurs et ça devient assez insupportable. Le concert se termine avec tout le monde en cœur autour de Bob pour une version d’«I Shall Be Released». Même Doctor John et Neil Diamond participent à cette foutaise.

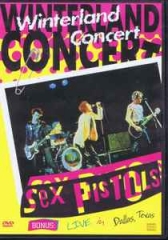

Bill a des ennuis avec Led Zep, surtout avec Peter Grant et ses méthodes de gangster - A lot of male agression came along with their shows - Bill raconte comment Peter Grant vient tabasser l’un de ses collaborateurs. C’est d’une incroyable violence. Au point que Bill craint pour la vie de son collaborateur. On est en plein Orange mécanique. D’ailleurs, Bonham s’habille en Droog. Et pouf Bill organise le concert des Pistols au Winterland de San Francisco. Bill aime bien leur son - They were the kings of punk hill. I liked the rawness, I liked some of their songs. They really kicked ass - Mais il doit se farcir McLaren. Même plan qu’avec Stigwood, l’Anglais prend Bill de haut et c’est une grave erreur. La scène que décrit Bill se déroule dans le backstage, où il rencontre McLaren qui insiste pour le voir - A short Peter Asher. Des taches de rousseur plein la gueule, comme dans une bande dessinée. Il porte un béret et brandit une canne. Assez brillant et bien branché. Il savait dans quelle époque il vivait. «Vous êtes Monsieur McLaren?», et il me répond : «Comment allez-vous ? You’re the Yank ?». Alors je lui dis : «Faites-moi une faveur. Ne m’appelez pas Yank. Call me Bill. Monsieur Graham. Appelez-moi comme vous voulez. Mais pas Yank - Puis Bill en vient directement au problème, car il y a un problème - McLaren dit : «On veut que Negative Trend joue avant nous.» I said : «J’ai entendu dire que vous envisagiez de ne pas jouer si Negative Trend ne jouait pas, c’est bien ça ?». Il répond : «Well, je suis sûr qu’on va trouver une solution» - Bill qui ne supporte pas le chantage va lui baiser la gueule en beauté. Il met Negative Trend au programme après les Pistols, et à la fin du set des Pistols, il dit à son régisseur d’envoyer la musique de «Greensleeves». À San Francisco, chacun sait en entendant «Greensleeves» qu’il faut évacuer la salle, alors la salle se vide complètement, et quand Negative Trend monte sur scène, la salle est vide. Celui qui va baiser la gueule à Bill n’est pas encore né.

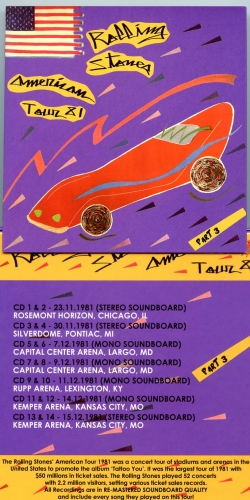

Bon, il reste les Stones. Le plus gros morceau. Les Stones confient à Bill la tournée américaine de 1981. Bill : «We were dancing with Big Bertha. I mean, this was the Rolling Stones.» La tournée de 1981 est une méga tournée, an all-stadium tour, avec 35 semi-remorques. Bill assiste aux répétitions, à Longview Farm, dans le Massachusetts - J’entrais dans la grange où ils étaient installés and there was that sound. They worked very hard. Ils répétaient pendant des heures et des heures. Je savais alors que j’allais vivre une expérience similaire à celle que j’avais vécue avec Dylan en 1974. Je savais que si le groupe restait en bonne condition et qu’on éliminait tout le bullshit on the road, que s’il n’y avait pas de bras de fer ni d’engueulades, ça allait être énorme - Bien lancé, il continue : «Comprenez-bien ceci : Bill Wyman et Keith Richards n’étaient pas des gens normaux. Ils étaient des Rolling Stones. Ils appartenaient à la royauté depuis vingt ans.» Bill en prend plein la vue avec ces mecs-là. «Tous les deux jours, j’allais courir avec Mick. C’était une expérience nouvelle pour moi, car je travaillais avec un grand artiste aussi bien sur le plan créatif que conceptuel. Mais ils gardaient tout le contrôle. Ils pouvaient opposer leur veto à ce que je proposais. Tout se passait en tête à tête. Il n’y avait pas d’intermédiaire. C’est un peu comme s’ils peignaient. Je pouvais leur dire ce que je pensais des peintures. Et ils me donnaient leur avis.» C’est Bill qui choisit les premières parties. Pour un concert à Rockford, dans l’Illinois, il fait jouer les Go-Gos. Il fait aussi jouer Etta James et les Neville Brothers. Pour une date au Texas, Bill se tape une nouvelle embrouille, cette fois avec Bill Hamm, le manager de ZZ Top. Hamm ne veut qu’un seul Texas band à l’affiche du concert des Stones, et ce sera ZZ Top. Bill est donc obligé de virer Molly Hatchet, alors que les places sont vendues et les T-shirts imprimés. Il les remplace par The Fabulous Thunderbirds - L’émissaire d’Hamm rappelle. Désolé de vous dire ça, mais voici le message. Direct from Bill Hamm. ZZ Top ne joue pas si les Fabulous Thunderbirds jouent. Alors je lui dis : ça ne me pose aucun problème si ZZ Top ne joue pas. Si la presse me pose des question, je leur dirai la vérité sur ce qui s’est passé. Résultat : ZZ Top a joué toutes les dates. Mais comme je l’avais défié, Bill Hamm n’a jamais autorisé ZZ Top à rejouer pour moi. Quand ils jouent à San Francisco, ils bossent avec un autre promoteur - Bill sait tenir tête aux tyrans : «À mes yeux, des gens comme ZZ Top, mais surtout Bill Hamm, incarnent les abus de pouvoir qui sont monnaie courante dans les hautes sphères du rock’n’roll. Et ça continue encore aujourd’hui.» Bill a compris autre chose en faisant tourner les Stones : «Tous les groupes qui ont joué en première partie des Stones ont connu le succès. Ça leur a ouvert le marché. Ce fut le cas pour Stevie Wonder en 1972, pour Muddy Waters, B.B. King et Ike & Turner en 1969, pour les Neville Brothers et Tina en 1981.» Bill fait jouer Iggy Pop en première partie des Stones au Silverdome de Pontiac, dans le Michigan - He was a favourite of Keith’s. Il est arrivé en mini-jupe de cuir et en bas résille - Pour Bill, emmener les Stones en tournée dans le monde entier fut la consécration de sa carrière.

Il organise aussi le fameux Amnesty Tour, mais il en sort écœuré. «Aucun projet ne m’a autant attristé et épuisé que celui-là. Rien que de voir ce qui est arrivé à des gens confrontés au big ball game. Il fallait voir la façon dont ils se comportaient et dont ils parlaient aux autres gens. Je ne veux pas passer mon temps à gueuler pour expliquer aux gens qu’ils ont tort et que j’ai raison, mais dans ce cas-là, tellement de gens avaient tort. Les abus de pouvoir à très haut niveau ont battu tous les records.» C’est là que Bill entre en dépression. Il fait un bilan : «Mes problèmes relationnels et la culpabilité que j’éprouve à ne pas pouvoir préserver une relation sentimentale, l’incendie de mes bureaux à San Francisco, le Live Aid en 1985, l’Amnesty U.S.A en 1986, le concert en Russie en 1987, tout cela m’a enfoncé financièrement, mais tous ces événements n’avaient rien à voir avec le profit. Je cherchais une échappatoire.» La cerise sur la gâtö, c’est la rupture de sa relation professionnelle avec les Stones qu’il avait pourtant déjà emmenés en tournée aux États-Unis. Les Stones vont travailler avec une autre organisation et ils n’osent pas le lui dire en face - Ma force reposait sur la confiance que j’avais en moi et sur la foi que j’avais dans mes capacités. Mais cette fois, je me sentais privé de force - Quand il comprend qu’il a perdu la tournée américaine des Stones, Bill dit qu’il pense au suicide. «Pour la première fois de ma vie, ça apparaissait comme un choix. J’ai soudain compris que j’avais passé toute ma vie à ignorer les sérieux problèmes issus de mon enfance. Je me sentais coupable d’avoir survécu alors que d’autres étaient morts.» Bon, il finit par se reprendre, juste avant d’aller casser sa pipe en bois dans un accident d’hélicoptère. Vers la fin du book, il fait en effet un comeback extraordinaire : «My mind is back. J’ai les idées claires. J’ai retrouvé de l’énergie. Mais perdre les Stones, c’était comme de voir ma fiancée préférée devenir une pute.»

Signé : Cazengler, Bill gras double

Bill Graham Presents: My Life Inside Rock And Out. Doubleday 1992

Martin Scorsese. The Last Waltz. 1978

Richard T. Heffron& Eli F. Bleich. Last Days At The Fillmore. 1972

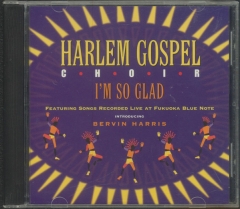

Besoin de personne en Harlem Davidson

Chaque fois qu’un Gospel Choir traîne dans les parages, ça recommence : on voit se pointer des solistes capables de rivaliser avec les plus belles stars de l’histoire de la Soul. Le Harlem Gospel Choir est nettement moins puissant que le Mississippi Mass Choir, mais les solistes, hommes comme femmes, sont de véritables bêtes de Gévaudan.

Quand ils viennent s’installer au-devant de la scène pour taper un cut en solo, c’est un véritable festival. On ne connaît pas leurs noms. Mais le gros black aux cheveux teints en rouge vaut largement Solomon Burke.

La petite black vaut largement Martha Reeves, elle chante avec toute la niaque d'Harlem, celle qui vient faire «Oh Happy Day» envoie l’Happy Day valdinguer dans les étoiles, et puis une grosse black lady vient taper un «Amazing Grace» qui bat tous les autres à la course.

Tu as aussi un petit barbu qui fait son Marvin Gaye l’air de rien, et le troisième mec du Choir tape des trucs plus reggae. Alors ça ne rigole plus. Ces gens sont invraisemblables, ils chantent tous et toutes dans des styles différents, et tu te retrouves avec un concert de Soul extravagant. Comme ils rendent hommage à Nina Simone, une big black lady vient taper «Ne Me Quitte Pas» et ça passe comme une lettre à la poste. Ils et elles font tous le show, tous les neuf, et comme ce sont tous des surdoués et qu’ils chantent des énormes classiques, ça monte droit au cerveau. Quand on parle de dimension artistique, il faut savoir de quoi on parle. Tout est là. Tu as d’un côté les vieux groupes français de la soirée New Rose et de l’autre l’Harlem Gospel Choir.

C’est malheureux à dire, mais choisis ton camp, camarade. Quand les blacks chantent, ils chantent, ils ne font jamais semblant, on le sait depuis soixante ans et ça se vérifie encore tous les jours, surtout quand on s’immerge dans un océan de grands albums de Soul, de blues, de funk, de gospel et de r’n’b. Sans parler de Sly Stone, de Jimi Hendrix et de Funkadelic. Tous ces gens te remplissent facilement une vie. Tu as de quoi t’occuper quand tu rentres dans la discographie de James Brown ou de George Clinton, quand tu repasses Motown au peigne fin, et puis Stax et Malaco et Hi et Ichiban, tu n’en finis plus de t’extasier, les possibilités sont infinies, et derrière tout ça, tu as un diable nommé Ace qui t’envoie des piqûres de rappel sous la forme de compiles fabriquées par des fans de la vingt-cinquième heures pour les fans de la première heure, et tous les habitués d’Ace le savent, chaque fois ça clique !

Pour un artiste black, la question du niveau artistique ne se pose jamais : elle est innée. Il fut un temps où c’était pour eux une question de marche ou crève. Tu avais intérêt à être bon pour que les patrons blancs qui possédaient les labels te reçoivent dans leur studio et te payent pour quelques enregistrements. L’histoire de Skip James est l’une des plus parlantes : une bouteille de whisky pour une poignée de cuts qui allaient devenir des classiques du blues. Aujourd’hui, on vit dans un monde où les blancs n’ont même plus besoin de savoir chanter pour devenir riches et célèbres. On ne va pas citer de noms, mais vous les connaissez tous. Le mainstream grouille de gens ineptes. On doit vivre avec ça. De toute façon, on ne peut rien y changer. Le biz fait son biz et nivelle par le bas : télé, musique, tout part à la baisse, mais c’est une baisse qui dépasse toutes les expectitudes. Parce ce que ça correspond à la demande. Ça ressemble étrangement à la décadence de l’empire romain. Toujours le même refrain. Bon on va s’arrêter là, pas la peine d’aller se mettre la rate au court-bouillon.

L’Harlem Gospel Choir est accompagné par un beurrreman et un pianiste. À la sortie du concert, tu peux acheter un CD. Aucune information, tu n’y trouveras pas les noms des gens qui chantent. Ni les covers de Nina Simone. C’est encore autre chose. Tu y retrouves l’«Oh Happy Day», avec une bonne approche, mais ce n’est pas la merveilleuse approche scénique. L’«Oh Happy Day» passe un peu à la trappe. Aucune commune mesure avec ce qui se passe sur scène. La version de «Souled Out» qu’on trouve sur ce CD vaut n’importe quel grand classique de Soul. Ils prennent le prétexte du Lawd pour groover l’église en bois. Les filles font bien le Souled out, one more time ! I’m souled out ! Dommage qu’on ne trouve pas les noms des solistes. Aucune info non plus sur le site du Choir. La version d’«Amazing Grace» qu’on trouve sur l’album n’est pas non plus aussi brillante que la version live, mais elle lui tord quand même le cou.

Signé : Cazengler, grosse pelle couard

Harlem Gospel Choir. La Traverse (76). 30 novembre 2022

Harlem Gospel Choir. CD Harlemgospelchoir.com

Wizards & True Stars

- Sex pactole (Part Three)

Ces derniers mois, Luke Haines et John Lydon, les deux plus belles bêtes de Gévaudan du rock anglais, se sont farci la même victime : Pistol, le fameux biopic TV consacré aux Sex Pistols. Crouch crouch ! Dévoré tout cru.

On a vu quelques images extraites de ce biopic dans la presse anglaise. Quelle poilade ! C’est d’un ridicule qui dépasse l’imagination. Les faux Pistols de la série TV n’ont strictement rien à voir avec les vrais. C’est tellement choquant qu’on comprend la Haine de Lydon et le souverain mépris d’Haines. Ce dernier consacre d’ailleurs sa chro du mois d’August aux biopics et attaque au «Hail hail the rock’n’roll biopic». Haines commence par dire qu’il y en a un sur cent de bon, et il ne comprend pas qu’avec un taux de réussite aussi bas, des réalisateurs risquent la faillite dans ce genre d’entreprise - I mean, vous avez intérêt à aimer Queen a bit too much to stump up for the horror that is Bohemian Rhapsody - Rassure-toi, Luke, on n’aime pas Queen. Puis il avoue avoir vu le premier épisode de Pistol, «Boyle’s disastrous TV-cation of Steve Jones’ Pistol memoir». Son TV-cation sonne étrangement comme defecation. Sans doute fait exprès, connaissant les pratiques de la main froide. Et il développe : «Voilà qu’arrivent les posh actor kids avec leur double-barrelled names, far too corn-fed and gym-friendly to believely mimic 70s herberts Cook and Jones.» C’est une langue extrêmement riche, comme le fut celle de Léon Bloy au temps où il pourfendait à la hache les prétentieux butors de la scène littéraire, ceux qu’il appelle les Belluaires et Porchers. Pour devenir le roi des pamphlétaires comme le fut Bloy en son temps, il faut une langue magnifique et terrible à la fois, et Luke l’a. Il décrit ensuite un Johnny Rotten «qui ne fait pas peur», la Nancy Steppin Stone et le pire du tout -worst of all - here are the 1976 mohicans. «Comme tous les fools, sauf Danny Boyle, le savent, the mohawk atop an English punk rocker was not seen until at last 1980.» Pas d’iroquoise au temps des Sex Pistols, tout le monde le sait, alors ?

Plutôt que d’écouter Nevermind The Bollocks, les gens vont aller voir cette prodigieuse supercherie. Dans Record Collector, John Lydon ne décolère pas. Il est encore plus enragé qu’au temps de «God Save The Queen» et du fascist regiiiime. Six pages d’interview, il commence par voler dans les plumes de Pandemic et des petites arnaques collatérales, celle des masques obligatoires et des vaccins - I like dilemmas, I like issues, I like problems - c’est dans sa nature, c’est grâce aux fucking problems qu’il écrit des chansons. Et puis Johnny Sharp le branche sur le récent combat judiciaire qu’il a mené contre la série TV Pistols et ses anciens collèges Jones, Cook et... Matlock, qui étaient tous les trois favorables à la diffusion de cette fucking TV-cation. Lydon n’y va pas par quatre chemins puisqu’il parle de very perverse, greedy situation. Évidemment, les trois autres font ça pour le blé - Ils sont allés devant un tribunal pour m’empêcher de donner mon avis - Il ajoute qu’il n’a jamais vu aucun script de la série, il ne savait pas non plus qui allait incarner son rôle à l’écran. Il a fini par découvrir sur Internet une image de lui et Nora, sa femme, incarnés par des gens qu’il ne connaît pas. C’est le bouquet ! Il insiste, on ne m’a jamais rien dit de ce projet - That’s fucking evil - Sharp insinue que des gens prétendent lui avoir parlé du projet. Indigné, Lydon se lève. C’est faux ! They did not. Coup d’épée dans l’eau, cause toujours mon bonhomme. On le prévient 4 jours avant la parution officielle alors que le projet est lancé depuis deux ans ! Deux ans que les acteurs ont été engagés et le tournage planifié - How come you left the main man while using his image all over the place? Fucking cunt liar. Et tout ça avec the corrupting influence of Disney’s Money.

Ce que John Lydon dénonce, c’est à la fois la cupidité de ses anciens collègues et la scandaleuse récupération commerciale du phénomène sociologique que furent les Sex Pistols, la pire forme de récupération qui soit : l’américaine. Les Sex Pistols furent un groupe important pour pas mal de gens, non seulement parce qu’ils avaient du génie, mais aussi parce que Johnny Rotten incarnait parfaitement l’anarchie, qui par définition, est incorruptible. Elle en est même le symbole. Les médias américains se payent une belle tranche d’anarchie à bon compte. Le principe est révoltant. Mais on vit dans ce monde. Il ne faut plus s’étonner de rien. Le seul intérêt que présente ce nouvel épisode du nivellement par le bas est de pouvoir entendre hurler dans les causses notre bête de Gévaudan préférée.

Le journaliste Sharp qui se prend pour un habile provocateur indique à Lydon qu’il a déjà vu deux épisodes de la TV-cation et, pour enfoncer son petit dard, il ajoute que l’acteur fait une bonne version du Rotten. Ça fout Lydon en rogne d’entendre ça : «Tu parles d’une «version» de moi ? Si tu veux faire ma connaissance, talk to me. Simple as that.» Plutôt que d’écharper Sharp, Lydon réussit miraculeusement à se calmer, et dit avoir chopé le trailer sur YouTube. Ça l’a bien fait marrer - On dirait une bande de middle-class kids in the student union bar (et il prend un accent maniéré) ‘Oh yaaaas, we’ve gawt to offer the kids chaos’, or some crap-arse line like that. It’s absurd! God almighty! - Et là Lydon explose, son poing tombe sur la table et toutes les bouteilles de San Pellegrino s’en vont valdinguer. Il a raison d’exploser, à sa place, on en ferait tous autant, God almighty!, il rappelle qu’il a mené seul un premier combat judiciaire contre McLaren pour réclamer les royalties qui étaient dues au groupe et il a gagné ce combat - I won the case - Mais ça ne s’arrête pas là : il a partagé en quatre, alors qu’il n’était pas obligé - I gave them equal rights as the end result - et bien sûr il ne comprend pas qu’aujourd’hui, les trois autres magouillent dans son dos pour l’écarter du projet de TV-cation. C’est dingue ce que les gens peuvent être retors. C’est dingue comme la nature humaine peut être pourrie.

Voyant John Lydon retrouver son calme, Sharp s’éponge le front et retitille la bête. Il fait l’hypocrite et s’inquiète : est-ce que cette sombre histoire de TV-cation ne va pas ternir la réputation des Sex Pistols ? Lydon hésite un moment à lui sauter dessus pour lui broyer la gorge. Il se retient et justesse et lui répond sèchement : «No. Ça va les ternir eux.» Voilà : la sentence est tombée. Les trois autres Pistols sont discrédités à perpétuité. Magnanime, Lydon ajoute que le projet aurait pu être intéressant s’ils l’avaient monté tous les quatre. Mais les trois fourbasses ont préféré agir en douce. Pour Lydon, ses anciens collègues sont «les rats qui coulent le navire». Tant pis pour eux. Lydon était la seule caution amorale du groupe. Plus important encore, il rappelle à Sharp que ces gens-là n’ont jamais été ses amis. Son seul ami fut Sid Vicious. Les autres formaient une petite clique avec McLaren. Ils étaient tous jaloux de la popularité de Johnny Rotten, forcément, c’est lui qu’on voyait en couve du NME et qu’on entendait chanter Anarchy, God Save et les dix autres hits intemporels. Des hits dont il a écrit les paroles. Lydon choisit d’ailleurs le fameux Great Rock’n’Roll Swindle comme exemple pour illustrer son propos : le film a été tourné sans lui. Raison pour laquelle c’est un tas de merde. Ça va loin, cette histoire, car il passe aux révélations : même au cœur de l’action, c’est-à-dire à l’apogée du mayhem, McLaren complotait dans l’ombre pour le remplacer. Pour lui, John Lydon, c’était une épreuve quotidienne que de faire partie des Sex Pistols - I managed to endure it. But as I said, just smile in the face of adversity - Et ça continue, ce sont les mêmes qui dégradent le mythe des Sex Pistols pour en tirer du blé facile, c’est exactement ce qu’ils ont fait avec The Great Rock’n’Roll Swindle. Soudain John Lydon lève les bras en l’air, il redevient le temps d’une tirade le rocker le plus pur d’Angleterre : pour lui, les Sex Pistols étaient un phénomène extraordinaire - It was something ferocious, Society-changing, Culturally significant, historical. And it has now become a silly little TV production - Alors comme le fit Léon Bloy en son temps, John Lydon pourfend les médiocres : «Ils étaient jaloux du fait que je pouvais aligner deux phrases ensemble - il prend alors une voix plus grave - ‘Duh, the trouble with John is he thinks too munch’. Ha ha ha ! Si tu veux connaître le point de vue de Steve Jones, c’est tout ce que tu peux espérer.» Complètement inconscient du danger, Sharp fout de l’huile sur le feu en ramenant le nom de Matlock dans la conversation : «Glen (Matlock) pensait que votre ego got out of control et que vous pensiez être à vous seul les Sex Pistols.» Lydon fume de rage. Au fond de ses yeux noirs brille un éclat meurtrier : «C’est un homme qui au tribunal a déclaré : ‘I just want the money.’ Voilà ce qu’il a dit au tribunal. Et maintenant il tente de s’excuser d’avoir dit ça.» On n’aimerait pas être à la place du pauvre Matlock, car c’est un déshonneur. Mais au point où on en est, ça n’a plus d’importance. Seul compte le point de vue de John Lydon. Il compte autant aujourd’hui qu’en 1977, quand on entendit pour la première fois «Anarchy In The UK».

Intrigué par l’histoire du «remplacement» qu’évoquait Lydon, Sharp y revient. «Pensaient-ils à quelqu’un en particulier pour vous remplacer ?» Et Lydon répond, sec et net : «Yes! Malcolm.» Boom. Ça tombe comme une sentence. Lydon se marre, il rappelle, entre deux crises de larmes, que McLaren voulait aussi être maire de Londres.

Signé : Cazengler, Johnny Roti

Johnny Sharp : I’m alive by the skin of my teeth. Record Collector # 532 - June 2022

Luke Haines : In the biopic of it. Record Collector # 534 - August 2022

L’avenir du rock

- Le Guided spirituel

Invité au bal costumé du Bœuf sur le Toit, l’avenir du rock s’y rend déguisé en Jeanne d’Arc. Il n’a pas froid aux yeux. Il sait que des gros malins vont essayer de le faire cramer, alors il accroche un extincteur en bandoulière. En marchant, il fait un raffut de tous les diables - rrrang cling clang clong - car il porte une vraie amure, complète jusqu’aux gantelets et aux solerets d’acier. Sans compter l’extincteur qui cling-clongue sur l’acier, au dos du plastron. Pour renforcer l’impact mystique du personnage qu’il a choisi, il s’est maquillé comme une pute. Il ressemble à Riquita, le trave qui chantait Piaf chez Michou. Il entre, rrrang cling clang clong, et tombe aussitôt sur Hemingway déguisé en espadon. Tiens, voilà Cendrars déguisé en cul-de-jatte à la Buñuel ! Il lui reste encore un bras pour se mouvoir à l’aide du fameux fer à repasser emprunté à Man Ray. Blaise en bave. Pas simple, avec tous ces clous collés sur la semelle du fer. Cocteau est là, bien sûr, déguisé en planche à dessin et Raymond Radiguet tourne en orbite de rut, déguisé en spoutnik. Fargue déguisé en promeneur des Deux Rives converse avec Prévert déguisé en inventaire. Rrrang cling clang clong, l’avenir du rock va au buffet se servir une assiette de crudités et un verre de pif bien mérité. À côté de lui, Breton déguisé en Staline remplit ses poches de cuisses de poulet froid, sous l’œil amusé d’Igor Stravinsky, déguisé en printemps. Sur la petite scène, Arthur Rubinstein déguisé en Khali joue un air de jazz à six mains. Attiré par ses très jolis seins, l’avenir du rock se rapproche, rrang cling clang clong, de Joséphine Baker déguisée en carte postale érotique. Mais comme elle se fait draguer par Simenon, il retourne au buffet se servir un autre verre de pif. Un trave absolument délicieux vient trinquer avec lui.

— Ravi de te trouver là, avenir du rock ! J’ai bien failli ne pas te reconnaître...

— Permets-moi de te retourner le compliment, Marcel. Tu es ravissante.

— Oh c’est une idée de Man Ray. On a fait quelques photos. Appelle-moi Rrose Sélavy, si tu veux bien.

— Ravi de faire votre connaissance ma chère Rrose... Comme vous sentez bon, votre parfum me fait tourner la tête !

— Ce parfum s’appelle Eau De Voilette. Mais dis-moi, avenir du rock, pourquoi as-tu choisi cet accoutrement ridicule ?

— Voyons Marcel, c’est enfantin. Jeanne quitta Domrémy guidée par des voix. C’est dans tous les livres d’histoire !

— Ah, Guided By Voices ! Alors là bravo, tu m’en bouches un coin coin d’esquimau aux mots exquis.

En fait, la vraie Jeanne d’Arc du rock, c’est Robert Pollard. Il entend lui aussi des voix. S’il a nommé son groupe Guided By Voices, ce n’est donc pas par hasard. Il se pourrait fort bien que Guided By Voices soit le groupe le plus mystique d’Amérique. Il faut bien sûr entendre mystique au sens où l’entendait Dreyer.

Guided By Voices est maintenant devenu une vieille habitude. Un album paraît ? Allez hop, rapatriement automatique. Ça fait trente ans que ça dure. Le groupe de Robert Pollard est probablement l’une des rares résurgences de l’American Dada, même si l’on sait que Dada est improbable aux États-Unis. C’est dirons-nous une façon de les situer sans vraiment les situer sur l’échiquier des relations internationales. Le groupe sort en moyenne deux albums par an et chaque album propose en moyenne trois ou quatre petites merveilles insolites. Les Guided fonctionnent de manière semble-t-il artisanale, ils enregistrent dans la cuisine, Robert Pollard fournit les textes et les prétextes, il colle sur ses pochettes des découpages à la Max Ernst et donne des titres libres comme l’air à ses albums. Il s’inscrit donc dans un process créatif permanent et cette constance lui vaut le respect d’un petit paquet de gens à travers le monde. Malgré ses cheveux blancs, Robert Pollard assure mieux que personne l’avenir du rock.

Dans Shindig!, Camilla Aisa dit la même chose, mais avec d’autres mots : «On a découvert que le lo-fi abruptness and fine melody flair, surrealistic lyrics and beer-fuelled garage sketches étaient non seulement compatibles mais aussi une combinaison explosive.» Elle en déduit qu’Uncle Bob, comme elle l’appelle, et ses amis Guided, sont devenus des cult heroes. Elle est très fière d’ajouter qu’Uncle Bob lui a accordé l’une de ses très rares interviews.

Plutôt que de titrer ‘Wild flyer’s dulcet glue’, elle pense qu’elle aurait dû opter pour ‘Zen and the Art of Life According to The Four P’s’, les quatre P étant Pop, Psychedelic, Punk and Prog. Le résultat est the titanic discography de l’un des songwriters les plus prolifiques et elle rappelle qu’autour des Guided gravitent d’autres pollarderies : Circus Devils, Boston Spaceships, Cash Rivers & The Sinners et bien sûr tous les albums solo.

Et hop voilà que commence la valse des références. Uncle Bob démarre comme tous les petits rockers américains par les Beatles on a TV screen puis il cite en vrac «Wire 154, the cover of In The Court Of The Crimson King, The Monkees, AC/DC et Cheap Trick. Too many to continue. REM’s Murmur, Selling England By The Pound, Carole King and Jimmy Webb.» Mais surtout la pop anglaise des sixties, il continue de fouiner à la recherche de new old music (the more obscure, the better), et parmi ses récentes découvertes, il cite Stray, T2, Janus et... Crushed Butler.

En 2020, les Guided ont augmenté la cadence pour sortir trois albums, au lieu des deux habituels : Mirrored Aztec, Surrender You Poppy Field et Styles We’ve Paid For.

Avec Mirrored Aztec, ils ont opté pour la pochette psychédélique, osant même le gatefold, mais à l’intérieur on tombe sur un très beau collage d’Uncle Bob. Il produit un tel choc esthétique qu’on sait se trouver face à une œuvre d’art. Depuis le début, tout est étrange chez Uncle Bob et principalement la musique, comme le montre ce «Math Rock» en fin de balda - designed to drive Doug crazy - Doug étant Doug Dillard, le guitar hero des Guided. C’est une private joke, mais dans les pattes des Guided, ça prend une fière-très-fière allure. Encore du Dada pur en B avec «A Whale Is Top Notch» - I got pigeons and bees/ C’mon - Uncle Bob s’en donne à cœur joie et si on est amateur de liberté de ton et éventuellement lecteur de Jésus-Christ Rastaquouère, alors on se régale. Les Guided font aussi partie des meilleurs power-popsters d’Amérique, comme le montre «Bunco Men», pièce courte et ludique, bien lestée de power chords, so come on down. Chaque cut est sculpté comme un objet d’art, charmant et chantant, concis et ramassé - but I’m easier/ So get easier («Easier Not Charming») - «Lip Curlers» n’est en fait qu’un prétexte pour chanter et puis on tombe en B sur deux énormités, «Haircut Sphinx» - Haircut sphinx/ Drink and drink, qu’il termine avec l’énigmatique everywhere you blow the winds of change, comme s’il s’agissait d’un hommage à Dylan - et «The Party Rages On», l’un de ces cuts de rock surnaturels, typiques du Pollard total - Speaker was blown out/ Judah was thrown out.

On sent une belle petite baisse de régime sur Surrender You Poppy Field. On passe à travers toute l’A et en B, on devra se contenter d’une petit shoot ramollo de power-pop («Physician») et d’un simili regain de verdeur («Man Called Blunder»). Mais pour le reste, ceinture. Même la pochette est ratée. Uncle Bob en fait trop, ça serait marrant si tous les albums étaient bons, mais là il exagère. C’est un billet de vingt gaspillé pour des prunes, comme dirait Gide.

Uncle Bob insiste pour dire qu’il n’y a pas de filler sur ses albums. Si certains semblent plus solides que d’autres c’est parce qu’il s’y trouve a larger number of great songs. Il tient à préciser que les Guided sont un song band et un album band - Un album band parce qu’il semble toujours exister un lien conceptuel entre la musique et l’imagerie - Il dit aussi qu’il existe des grands groupes qui ne sont pas nécessairement des album bands, ils ont des hits mais leurs albums ne sont pas forcément intéressants. Par contre, il sait que les Guided n’ont pas de hits - Good songs but no hits, so we’d better be an album band - Il revient aussi sur sa passion du collage, pour dire que les chansons sont comme ses collages, des montages qui finissent par fonctionner, du moins à ses yeux. Ça donne un wild playground with no closing time - I don’t know what I’m talking about most of the time. La signification vient un peu plus tard. So it’s a game we play together. A jigsaw puzzle - Uncle Bob revient sur l’art pour dire qu’il préfère l’art qui n’a pas de sens - I think art is far more interesting when it doesn’t make sense - Et bien sûr il cite Max Ernst et la fameuse «rencontre d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table d’opération».

Styles We’ve Paid For arbore l’un de ces collages qui font la grandeur du Pollard total. Graphiquement parfait, comme l’est «In Calculus Stratagem» en B, un mélopic magique de deux minutes. L’autre énormité de l’album s’appelle «Mr Child», sévèrement riffé à la Guided motion, l’étendard de la pop claque au vent, crois-le bien. Ils ramènent aussi la cocote Guided pour «Megaphone Riley» et sortent du garage les bongos et les congas de Congo Square pour «They Don’t Play The Drums Anymore». On attend chaque fois des miracles d’Uncle Bob et il ne nous déçoit pas souvent. Ce qui frappe le plus dans les albums des Guided, c’est l’omniprésence de l’intelligence. C’est important de le signaler car une grande majorité des albums qui circulent sur le marché en manque tragiquement. Oh on ne va citer de noms, tu les connais bien, les toquards. Uncle Bob fait encore de la grande pop ensorcelante avec «Stops». Chaque cut se montre à la fois intéressant et original, même si on se dit chaque fois qu’on a déjà entendu ça dans un autre album des Guided. Le jeu consiste tout simplement à vivre dans le présent des Guided. Ils se tapent aussi une partie de samba Guided avec «Crash At Lake Placebo». Le titre à lui tout seul est tout un programme.

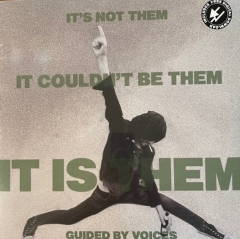

Et pouf, deux albums en 2021, It’s Not Them It Couldn’t Be Them It Is Them et Earth Man Blues. La pochette du premier s’orne d’un zozo ramonesque, clope au bec et mousse en main, avec en plus au dos un peu de poésie urbaine : une citerne marquée ‘Acid ranch’. «Dance Of Gurus» est l’un de ces coups de génie dont on sait Uncle Bob prodigue. Il crée un microcosme poppy avec une vraie histoire and the homeless man says/ Yeah headed home - Magie pure. Même chose en B avec «Cherub And The Great Child Actor». Cette fois, les Guided sonnent comme Bevis Frond, avec à la clé le surréalisme lyrique des lyrics. C’est un album riche en teneur, et ce dès «Spanish Coin», mid-tempo visité par des espagnolades et l’indicible mélancolie d’Uncle Bob, il termine avec des trompettes et c’est magnifique. Il allume ensuite «High In The Rain» aux lampions de la big power-pop. Tout est solide ici et savamment orchestré. Il faut entendre la basse naviguer dans «Flying Without A License» et en B, «I Wanna Monkey» effare dans la nuit - And quickly burning/ Like a New York cigarette - Quel punch ! Ces mecs s’y connaissent en matière d’heavy rock. «Black and White Eyes In A Prism» sonne comme une suite à l’infernal Cherub. Uncle Bob maîtrise aussi l’art de monter un balladif sur des heavy chords, comme le montre une fois encore «The Bell Gets Out Of The Way». L’album s’achève sur l’excellent «My (Limited) Engagement» - I need a slogan to cling to just a ringer for my engagement.

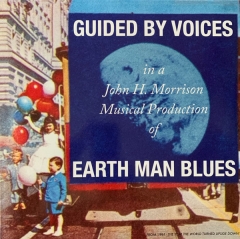

Earth Man Blues est donc le dernier album en date des Guided. Au premier coup d’œil, la pochette paraît ratée, mais il faut bien la regarder. Le petit garçon en costume bleu réapparaît à l’intérieur du liflet. Tu veux du Dada ? Tu as du Dada en B avec «Ant Repellent» - Ant repellant/ Ant repel ant - Ils délirent bien. Il font même un brin de glam avec «Sunshine Girl hello», encore une idée qui sert de prétexte à jouer. On est récompensé d’aller jusqu’au bout avec «How Can A Plumb Be Perfected?», car Uncle Bob y a glissé un refrain magique - How in a crowd could I blend in - «The Disconnected Citizen» bénéficie d’une belle ambiance tragique, soutenue aux violons et comme toujours, monsieur le cut est servi par un texte superbe - I’m taking you down here/ I’ll show you around there - C’est une authentique Beautiful Song. L’autre coup de génie de l’album s’appelle «Lights Out In Memphis (Egypt)». Encore l’occasion pour Uncle Bob de placer un refrain magique - Lights out in Memphis/ Isn’t any physical difference/ In Europe - et cette façon qu’il a de retomber sur Aluminium can Siberia. Il chante ces trois mots avec une gourmandise qui en dit long sur ses mensurations. Signalons aussi qu’il chante «The Batman Sees The Ball» d’une voix éreintée, dans un style unique en Amérique. Pour finir, nous dirons que les Guided sont les grands spécialistes de la fast pop («Dirty Kid School» et «Trust Them Now»), cette fast pop bien foutue qui rôde sous les remparts de Varsovie.

Signé : Cazengler, Guided By The Vice

Guided By Voices. Mirrored Aztec. Guided By Voices Inc. 2020

Guided By Voices. Surrender You Poppy Field. Guided By Voices Inc. 2020

Guided By Voices. Styles We’ve Paid For. Guided By Voices Inc. 2020

Guided By Voices. It’s Not Them It Couldn’t Be Them It Is Them. Guided By Voices Inc. 2021

Guided By Voices. Earth Man Blues. Guided By Voices Inc. 2021

Camilla Aisa. Wild flyer’s dulcet glue. Shindig! # 97 - November 2019

Inside the goldmine

- Baby please don’t go

Le voyant dessiner à longueur de temps, ses amis finirent par le mettre au défi :

— Serais-tu capable de dessiner notre portrait ?

Il accepta de relever le défi et passa ses soirées à croquer les trognes de ses amis. Les premiers portraits furent laborieux et la ressemblance laissait à désirer. Taquins, ses amis le surnommaient Picasso. Puis il parvint à maîtriser l’art de croquer un visage en appliquant une méthode intuitive : il commençait par dessiner l’ovale du visage, puis il y positionnait le dessin des yeux. Il savait qu’une fois le dessin des yeux abouti, il touchait au but. Le dessin d’un regard est la clé d’un portrait. Il se mit à travailler fiévreusement l’expression des regards, dont l’intensité variait en fonction de l’inflexion d’une courbe, aussi minime fût-elle. Il travaillait au trait et tentait de restituer au mieux le feu d’un regard. Un soir, l’un des amis de la bande ramena avec lui un homme plus âgé. Il devait avoisiner la quarantaine, il arborait un visage taillé à la serpe, un regard d’un bleu si clair qu’il en paraissait transparent et une mèche de cheveux couleur paille retombait lourdement sur son front. Il portait un marcel blanc et des tatouages de la légion sur les bras. Et quels bras ! De toute évidence, l’homme avait passé sa vie à se battre. Pas la moindre trace de complaisance chez cet aventurier. En entrant dans la pièce, il en vidait l’air. L’ami qui l’avait amené précisa qu’il s’appelait Wilfried et qu’il était allemand. Wilfried prit la parole :

— Jai souhaiteraizz envoyezz ein portraizz de moi à ma fiancézz. Jai peux payézzz, si tu veux.

— Un pack de bières, ça suffira. Comptez une petite heure pour la pose.

Il prit la pose. Il avait une sacrée gueule.

— Vous pouvez parler, si vous le souhaitez, mais continuez à me regarder, ne bougez pas trop la tête.

Wilfried se mit à raconter ses souvenirs d’adolescent, l’école des SS à Prague, les uniformes noirs qui faisaient la fierté de tous les jeunes Allemands, la dague SS qu’on leur offrait comme un diplôme, et à mesure qu’il parlait, son regard s’enflammait. Sa voix se fit plus profonde, il semblait gronder en racontant la visite du Fürher venu féliciter l’élite de la Waffen SS, ach comme on étaizzz fierzz !, et au moment où il se mit à chantonner l’hymne SS, ses yeux se révulsèrent. Ce n’est que quarante plus tard, au moment où il se remémorait la scène pour l’écrire qu’il comprit que ce soir-là, sous l’apparence de Wilfried, le diable avait posé pour lui.

Il aurait aussi très bien pu dessiner le portrait qui orne la pochette du deuxième album de Baby Washington, Only Those In Love, paru sur Sue en 1965 : c’est en gros la même ambiance, ce dessin au trait qu’on utilise pour portraitiser, souvent par manque de moyens. On peut dessiner au crayon sur de simples feuilles de papier. Par contre, pour peindre, il faut des châssis, des brosses et des couleurs, c’est un autre investissement.

Baby Washington fait partie des early Soul Sisters. Elle ne vient ni de Detroit ni de Memphis, elle officie à New York. Only Those In Love est un bel album d’early Soul, dont le hit se planque au bout de la B, «Run My Heart», digne de ce qui se fait alors chez Motown. Elle ramène toute la Soul dans sa voix, elle a le gospel au ventre («Careless Hands»), elle tartine vaillamment cette Soul de l’aube des temps, c’est solide, bien chanté, bien orchestré, pas loin de ce que fait Mary Wells. Dans «Hey Lonely», elle se bat pied à pied avec l’oh yes you are. Baby Washington impose un style un peu rigide, elle chante toujours d’une voix ferme, elle envoie «The Clock» au tic toc et avec «It’ll Never Be Over For Me», elle finit par t’envoûter et te prendre dans ses bras de Soul Sister. On se régale aussi du charme désuet d’«I Can’t Wait Until I See My Baby’s Face», un peu cha cha cha dans l’esprit, mais chanté avec fermeté.

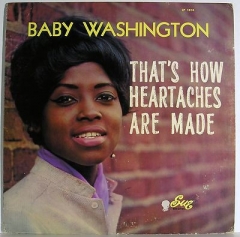

Son premier album paraît aussi sur Sue et s’appelle That’s How Heartaches Are Made. Comme il paraît en 1963, on est dans l’early Soul new-yorkaise pas très sexy. C’est une Soul trop orchestrée. Le «Doodlin» qu’on trouve en A sonne comme un classique de bonne chique qui ne décolle pas. Elle frise souvent la calypso («Hush Heart»). Elle voudrait bien danser, mais il faudra attendre un peu.

Belle pochette que celle de With You In Mind paru en 1968. L’album sent bon la Soul classique, surtout lorsqu’on voit Baby Washington au dos, vêtue d’un petit ensemble à rayures qui semble sortir de Carnaby Street. Et ça explose aussi sec avec «All Around The World», cover de Little Willie John produite par Henry Glover. Baby Washington est une sorte de Wilson Pickett au féminin, elle fait une merveille de ce vieux hit. Nouveau coup de Jarnac avec «I’m Calling You Baby», c’est digne de Junior Walker, l’incendie ronfle comme dans Shotgun. Ça swingue dans la ville en flammes ! Elle reprend en B le «People Sure Act Funny» d’Arthur Conley, elle le chante à la haletante de gros popotin new-yorkais. Baby Washington chante d’une voix étrangement mûre. Elle domine bien la situation. Elle ne met pas de sucre dans sa Soul, elle chante d’une voix plus grave, on sent sa poigne. Fantastique allure que celle d’«It’s A Hang Up Baby», big shuffle new-yorkais emmené par le big band brass.

Paru en 1971, The One And Only est assez décevant : mélange de calypso et de rock’n’roll, on perd la Soul. Baby Washington a des capacités mais on ne lui donne pas les bons morceaux. Elle tape son «Medecine Man» sur le mode de «Fever». C’est exactement la même ambiance. Elle termine avec l’excellent «Move On» - Move on baby/ Police are in the back - Voilà le hit, avec son solo de sax.

Si on aime les grands duos, alors il faut écouter l’album que Baby Washington & Don Gardner ont enregistré ensemble, Lay A Little Lovin’ On Me. On tombe aussitôt sous le charme du morceau titre qui ouvre le balda. Elle tape dans le dur et Don aussi. On a tout : la Soul de 1973, New York et les violons sur le toit. Don Gardner a un côté Barry White qui passe comme une lettre à la poste. Plus loin, Don vole le show avec «Just Stand By Me», un groove d’homme et Baby Washington revient ensuite à l’assaut avec «Baby Let Me Get Close To You». Elle dispose d’une énergie considérable. Mais c’est en B qu’elle va casser la baraque avec «Carefree». Quelle tranche de Soul ! Ils duettent sur «I Just Want To Be Near To You», c’est gorgé de Soul et d’Oooh baby. Dan revole le show avec «We’re Gonna Make It Big», il embrasse la Soul, il la serre dans ses gros bras poilus, fantastique Don Gardner ! C’est à Baby Washington que revient l’honneur de refermer la marche avec «Can’t Get Over Losing You». Elle ne parvient pas à surmonter son chagrin. Elle souffre en beauté.

Paru en 1968 I Wanna Dance est une compile qui présente deux avantages : un, le beau portrait de Baby Washington en robe de soirée. Elle est magnifique. Deux, l’occasion de réécouter ce coup de génie, «Carefree», tiré de l’album précédent. C’est la Soul des jours heureux, Baby Love l’emmène par-dessus les toits, elle pousse de toutes ses forces son carefree love. On se régale aussi d’«I Wanna Dance Pt1» et d’«I Wanna Dance Pt2», c’est très diskö, mais en mode slow groove et dans les pattes d’une Soul Sister comme Baby Washington, c’est quelque chose ! En B, on retrouve cette Soul solide qu’est «Just A Matter Of Time». Elle chante tout à gogo et nous rend gaga.

Ace frappe encore un grand coup en 1996 en compilant The Sue Singles de notre Baby Washington préférée. On en croise pas mal sur les deux premiers albums, mais chez Ace, le son n’est jamais le même. Il faut attendre «Standing On The Pier» pour frétiller, c’est du heavy standing, yes I am, qu’elle tape au heavy blues. On croise pas mal de cuts tatasses, un peu de cha cha cha, le tic toc de «The Clock», quelques hits ringards comme «Hey Lonely» et pouf on tombe sur «I Can’t Wait Until I See My Baby’s Face», le hit signé Jerry Ragovoy et Chip Taylor, que reprendra aussi Dusty chérie. Baby Wash y négocie une belle Soul de bossa nova. Comme Dionne la lionne, elle évolue dans le temps et voilà qu’arrive l’excellent «It’ll Never Be Over For Me», puis elle se montre encore plus entreprenante avec «Run My Heart». Elle est l’une des reines du jive. Son domaine, ce sont les jukes. En plus, elle a du Wall of Sound derrière elle. Encore un hit de juke avec «Doodlin’», elle croasse bien son doodlin’, ehhh ehhh. Elle fait du pur Motown avec un «You Are What You Are» et elle chante si bien qu’elle rivalise avec Aretha. Baby Wash explose «I Know» et elle se fend d’une belle «White Christmas» song. Elle la groove à la racine du genre.

Attention à cette compile Ace de Baby Washington And The Hearts parue en 2006 : The J&S Years. C’est une bombe atomique ! Après si tu te retrouves à l’hosto, tant pis pour toi, on t’aura prévenu. Mets ton casque ! On n’imaginait pas qu’il pût exister des singles aussi sauvages. La seule qui fait référence au power de Baby Washington & the Hearts, c’est Genya Ravan dans son autobio. Départ en trombe avec «You Needn’t Tell Me I Know», un heavy jump déchaîné, chanté dans la caisse avec une énergie du diable. Terrific ! Les blackettes ont le feu au cul et un sax vient envenimer les choses. Il n’existe pas de pire bombe sexuelle. Cinq titres s’enchaînent comme une rafale. «I Want Your Love Tonight» éclate dans un blast de juke. Ces filles sont complètement dingues. Et voilà qu’arrive un solo punk joué au note à note des bas-fonds du Bronx, ça tourne à l’apocalypse avec un piano incroyablement mélodique, elles sont possédées par le diable. Ça continue avec «Congratulations Honey». Baby Wash y va franco de port. Elle est la reine du massacre, elle chante avec une niaque de sale pute, avec le génie fragmenté des street chicks, Baby Wash t’explose ta pauvre compile et derrière tu as un sax qui gicle comme une bite au printemps. Ça continue avec «If I Had Known». Même le doo wop s’enflamme, ces gonzesses sont folles à lier, elle te déchirent le doo wop avec une violence jusque-là inconnue. Il y a 25 cuts sur cette compile et on peut bien dire qu’ils sont tous bons. Elles écrasent encore leur champignon avec «You Weren’t Home», elles font du punk de chicks avant la lettre, laisse tomber les Slits, elles chante à la dégueulade sévère, c’est du Bronx punk. Elles enchaînent hit de juke après hit de juke, elle réinventent le heavy blues avec «There Is No Love At All» et gavent leur groove de ruckus avec «There Must Be A Reason». C’est à tomber tellement c’est bon. Tout est bardé de son là-dedans, les murs de la ville tremblent avec le walking jump de «You Say You Love Me» et cette folle de Baby Wash allume tous les jukes du New Jersey avec «Every Day». Elle bouffe tout cru le heavy blues d’«I Hate To See You Go». Elle attaque «I Couldn’t Let You See Me Crying» de plein fouet, elle chante ça avec une candeur napoléonienne, elle surpasse tout, son power n’en finit plus d’ébahir. Elles tapent encore dans le dur avec «There Are So Many Ways», elles chantent au sucre de rentre dedans et là, tu as la Soul du paradis. Elles bronxent up «My Love Has Gone», c’est encore du pur genius, ça gueule dans le Bronx. «So Long Baby» arrive comme une vague et elle te cueille. Les Hearts sont le meilleur girl-group de l’époque, avec les Cookies et les Velvelettes. Elles montent chaque cut au chant de folles, c’est un délire permanent et Baby Wash revient au long cours du so long. Et la violence du beat sur «You Or Me Have To Go» ! Qui saura la dire ? C’est d’une extrême violence. Pur New York City Sound. Ces filles ont un truc, elles n’ont jamais lâché les rênes. Elles sont les reines des jukes. Dans les liners, Mick Patrick nous explique qu’entre 1955 et 1970, vingt blackettes sont passées dans les Hearts, la plus connue étant bien sûr Justine Baby Washington. On la surnomme Baby parce qu’elle est la plus jeune au moment où elle rejoint les Hearts. Baby Wash raconte qu’on l’a virée du groupe le jour où elle demandait une augmentation. Les autres lead vocalists s’appellent Lezli Valentine, Betty Harris, Hartsy Maye et Zell Sanders supervisait tout ce bordel.

Signé : Cazengler, Washingtorve

Baby Washington. That’s How Heartaches Are Made. Sue Records 1963

Baby Washington. Only Those In Love. Sue Records 1965

Baby Washington. With You In Mind. Veep 1968

Baby Washington. The One And Only. Trip 1971

Baby Washington & Don Gardner. Lay A Little Lovin’ On Me. Master Five 1973

Baby Washington. I Wanna Dance. AVI Records 1978

Baby Washington. The Sue Singles. Kent Soul 1996

Baby Washington And The Hearts. The J&S Years. Ace 2006

ROCKABILLY GENERATION NEWS N° 24

JANVIER - FEVRIER – MARS

Cadeau de Noël dans la boîte aux lettres. Non ce ne sont pas les huit pages supplémentaires que le magazine nous offre, même pas pour un euro de plus, ne faisons pas les fines-gueules, ce n’est pas mal du tout, ça donne de l’épaisseur à votre millefeuille de papier préféré, mais le véritable cadeau c’est plus loin, page 29 pour ceux qui veulent tout savoir, une interview d’Ervin Travis. Le retour ! Ervin Travis pendant des semaines notre premier article lui a été consacré, puis nous avons arrêté, son calvaire semblait n’avoir jamais de fin, et au bout de plusieurs mois cela devenait pratiquement indécent, c’est que la maladie de Lyme ne pardonne pas, une sacrée saloperie qui vous crève à petits feux et qui ne vous laisse plus le goût de vivre. Nous avons chroniqué disques et concerts d’Ervin Travis, un chanteur de rock’n’roll un peu à part, subjugué dès l’âge de treize ans par Gene Vincent, de la cover diront certains avec condescendance, très bien faite ajouteront les autres, mais c’est tout autre chose, c’est vrai que sa voix si proche des intonations de Vincent est bluffante et que ses prestations scéniques sonnent juste, mais chez Ervin cela va au-devant de l’hommage, c’est une espèce de transplantation d’âme, de mimesis platonicienne, rien à voir avec une vulgaire imitation, à comprendre comme l’établissement d’un lien direct avec ce qui a été pour le faire réapparaître sous forme d’image active idéelle. Bref Ervin va mieux – rien n’est définitivement gagné – mais il a reformé un groupe, les Wild Blue Caps, et redonne des concerts. Courage et dignité sont les maîtres-mots de cette renaissance.