KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 678

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

20 / 02 / 2025

KELLY FINNIGAN / ANDY PALEY

STEVE DIGGLE / GARY CLARK

HAROLD BURRAGE / BANDSHEE

CARACH ANGREN / RIVER SCHOOK

Sur ce site : livraisons 318 – 678

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

http ://kr’tnt.hautetfort.com/

L’avenir du rock

- Finnigan’s wake

(Part Two)

Bon, soyons clair. L’avenir du rock se fout complètement du sort du Général Mitchoum, ce vieux crabe qui se planque depuis 80 ans derrière un bloc en béton, qui croit que la guerre continue et que les boches tiennent toujours le blockhaus, en haut de la dune, juste au-dessus. Quand il est en panne d’idée pour introduire sa modeste chronique hebdomadaire, l’avenir du rock prend sa petite automobile et file droit sur la plage du débarquement où se planque toujours le vieux Général Mitchoum. Au moins, il sert encore à ça. Ah le vieux crabe n’est pas beau à voir : plus de dents, une barbe d’un blanc très sale et une gueule de pruneau ridé sous le casque rouillé. Et l’odeur ! Une vraie odeur de putois, celle des clochards. Il reste planqué derrière son bloc de béton. Comme il chie partout, le coin ressemble plus au jardin municipal du Blanc-Mesnil qu’à une plage du Calvados. On entend plus les mouches voler que les balles siffler. L’avenir du rock a l’impression de traverser un champ de mines. Il arrive près du Général et le trouve secoué de hoquets.

— Ma parole, vous êtes en train de chialer, mon Général ? Le moral est enfin en baisse ?

— Bouh-ouh-ouh ! Bouh-ouh-ouh !

Puis il s’approche de l’oreille de l’avenir du rock et murmure :

— Je fais semblant, dickhead, je mène la guerre psychologique... Quand les boches vont se pointer pour me réconforter, je vais les descendre à coups de bazookaka !

— Quel bazookaka ?

— C’ui-là, t’es miraud ou quoi ?, le bazookaka !, murmure-t-il en montrant ses crottes.

— Zêtes complètement givré, mon Général.

Il rechiale de plus belle :

— Bouh-ouh-ouh ! Bouh-ouh-ouh !

Puis il s’approche de l’oreille de l’avenir du rock et murmure :

— Y me croient fini, ces fuckers...

— Non, pas fini, vieux crabe, Finnigan !

C’est vrai qu’avec Finnigan, on n’en finit plus, et c’est tant mieux. On passe de la plage du débarquement à la Maroquinerie. Il est là, le vieux Kelly, sous sa casquette d’hustler de Chicago, assis derrière ses deux claviers superposés.

Pendant 90 minutes, il va distiller cette Soul blanche qui fait groover les Parisiens. Il a son public, la salle est bien remplie. Il établit facilement le contact avec les gens, il parle comme un artiste Américain, c’est-à-dire qu’il vante les mérites de l’amour et ce genre de conneries que les gens aiment bien entendre. Il a derrière lui Jimmy James, un vieux routier de la scène funky de Seattle, deux choristes, un black au beurre qui ressemble à s’y méprendre à Willie Mitchell, un bassman très jeune et très dansant, et deux braves mecs aux cuivres. C’est quasiment la revue. Tout le monde danse d’un pied sur l’autre, y compris les gens dans la fosse.

Kelly Finnigan claque ses hits à la régalade, «His Love Ain’t Real», «Every Time It Rains», il pleut de la Soul blanche comme vache qui pisse, et t’as ce «Count Me Out» tiré d’A Lover Was Born, son dernier album. Finnigan’s Wake a pris du poids depuis la dernière fois, non pas qu’il ait doublé de volume, mais il a perdu sa ligne de jeune premier irlando-californien. En 2020, on était resté sur l’idée d’un concert magique. Celui-ci ne produit pas le même effet, ni d’ailleurs son dernier album. Tout le monde n’est pas Al Green. Rien n’est plus difficile que de rester au sommet d’une genre.

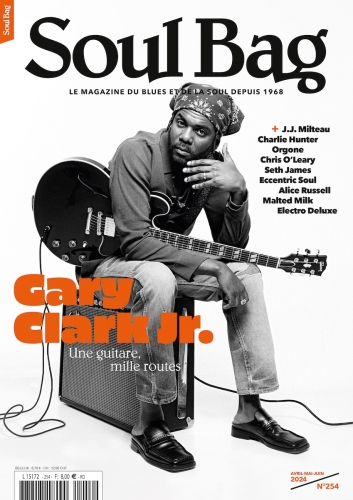

Soul Bag qualifie A Lover Was Born de «petit bijou de soul éruptive». C’est vrai qu’on y croise trois coups de génie, «Get A Hold Of Yourself», «Love (Your Pain Goes Deep)» et «Chosen Few». Surtout le fast groove de «Chosen Few», Finnigan’s Wake t’arrache ça du sol ! Quelle belle niaque d’attaque frontale ! Il reste en suspension avec «Love (Your Pain Goes Deep)». Il sait claquer un beignet ! Pur genius de développement unilatéral. «Get A Hold Of Yourself» est plus dansant. On voit bien qu’il ne vit que pour la chauffe, il a des chœurs de filles et les descentes sont démentes, alors il fait sa panthère noire. Finnigan’s Wake chante comme un dieu, il crève bien l’écran à l’accent perçant. Il fait une fantastique Soul de crucifixion divine avec «Be Your Own Shelter». Il te cloue ça au pilori. Mais tu te demandes si ça peut tenir en concert. En studio, il fait du Finnigan’s Wake urbain et intense, mais en concert, ça ne peut pas marcher. Il est en permanence dans l’éplorée congénitale. Tu te poses vraiment la question : que va-t-il se passer ? Rien. Il ne fait que de l’heavy Soul chauffée à blanc. Le satin jaune, c’est sa came. «Count Me Out» incarne bien cette Soul qui danse d’un pied sur l’autre, comme quand tu danses un slowah et que tu sens palpiter un ventre contre le tien.

Dans l’interview qu’il accorde à Soul Bag, Finnigan’s Wake explique qu’A Lover Was Born est orienté gospel, que le titre de l’album est emprunté à Lee Dorsey, et qu’il a été enregistré avec Sergio Rios, et les musiciens qu’on a vus sur scène, Jimmy James et le jeune bassman Max Ramey. La seule cover de l’album est le «Love (Your Pain Goes Deep)» de William Jackson. Côté références, il cite James Brown et Kool & The Gang, «notamment leur premier album». Il ajoute dans la foulée le nom d’Isaac le Prophète et cite ces bombes que sont Hot Buttered Soul et Black Moses.

Que ce soit avec les avec les Monophonics, les Destruments ou en solo, Kelly Finnigan n’a enregistré que des albums extraordinaires. Voici deux ans, il enregistrait pour Colemine un Christmas album, A Joyful Sound. On la dit, mais on va le répéter : Finnigan’s Wake chante comme un dieu, dès «Heartbreak For Christmas», il est dans le full power d’I wonder why. Il n’a aucun respect pour cette pauvre Soul : il l’explose. Il se fond dans l’excellence, il n’existe pas de pire fondeur de fondu que cet homme-là. Ce qu’il te tartine est exceptionnel. Il tape «Just One Kiss» au sommet du lard fumant, sa Soul semble pouvoir balayer le souvenir de Motown, c’est dire son pouvoir. Finnigan’s Wake est un héros mythologique, au sens où l’entend James Joyce, comme le fut Marvin Gaye avant lui. Ou bien encore Al Green. Il est du même niveau. Encore un miracle de Colemine avec «The Miracle Is Here». Et puis on a la meilleure Soul blanche d’Amérique avec «The Only Present Is Me», il développe des volutes de génie vocal, il remet chaque fois sa couronne en jeu. Il rapatrie la grandeur du gospel batch dans «Santa’s Watching You» et en fait une voodoo Christmas song. Puis il se fond comme beurre en broche dans «Merry Christmas To You». Magie pure.

La même année, il enregistre It’s Only Us avec les Monophonics. Le hit de cet énorme album s’appelle «Last One Standing». Les Monophonics fondent littéralement dans l’excellence du son. Ils fonctionnent avec de la pureté d’intention, des nappes de violons et un Kelly qui accourt à la rescousse de la secousse. Ce mec a beaucoup d’à-propos. Le cut est battu en brèche au heavy beat de Soul et ce démon de Va-doucement-Kelly l’explose plutôt deux fois qu’une. Personne ne peut battre les Monophonics à la course à l’échalote. Va-doucement-Kelly en rajoute des couches à l’infini et cette énormité prend des allures aventureuses. Tous les cuts de l’album sont exceptionnels. Il faut le voir plomber sa Soul dans «Day By Day». Il drive une heavy Soul intempestive, c’est une Soul qui ne baisse jamais les bras. Dans «All In The Family», il se conduit comme le roi des magiciens, il chante sa Soul au coin du bois, comme s’il cherchait une alternative. Rien ne peut l’arrêter dans son élan. Il fait même une sorte de Soul vengeresse. D’ailleurs, dès le «Chances» d’ouverture de bal, on comprend que c’est un big album. Kelly Finnigan se fond dans le mood au sucré de voix. C’est tendu à se rompre. Il est partout dans le son, il hante sa Soul d’écho. Il fait de l’océanique avec «Tunnel Vision» et s’en va se fondre dans l’heavy Soul musculeuse d’«It’s Only Us». Quel titanesque tartineur ! Il connaît tous les secrets de l’élasticité. Le seul reproche qu’on pourrait lui faire serait une légère tendance à se répéter. «Run For Your Life» est monté sur un heavy drive de basse et bénéficie d’un son qui renvoie au prog anglais. C’est osé car ratatiné, sur-dosé, et la mule ne dit rien, chargée comme elle est.

On finit par s’user à chanter les louanges d’artistes aussi brillants que Kelly Finnigan. Au point qu’on se demande parfois si les mots sont dignes de ces artistes. Peut-être faut-il tout reprendre à zéro et réapprendre à exprimer ce qu’on éprouve en écoutant des gens pareils ? Peut-être faut-il se contenter de les écouter et en rester là ?

En attendant, les Monophonics refont surface avec Sage Motel. Arrghhh, quel album ! Kelly Finnigan tape dans le dur dès le morceau titre, il est encore plus Green qu’Al Green, plus black que Black is Black, il entourloupe l’absolutisme, son ampleur va vite à te dépasser, c’est du locked in de haute constitution, un véritable tour de magie. Et quand t’as dit ça, t’as rien dit. Il chante aux abois supérieurs, il te dicte sa loi de la Soul, il chante au petit haché, mais attention, pas n’importe quel petit haché : un petit haché unique au monde. Il danse le tango du vertige avec sa Soul, il la serre dans ses bras et la cambre au bord du gouffre, il accompagne «Let That Sink In» au chant d’interrogation, exactement comme le fait Jonathan Donahue dans Mercury Rev, au même doux d’excellence surnaturelle, Kelly Finnigan se transforme en Merlin l’enchanteur, il chante «The Shape Of My Teardrops» à la chaleur de la nuit, à la pointe de sa glotte rose et humide, il reste incredibly crédible jusqu’au bout des ongles, il emprunte les voies impénétrables de la Soul du diable, et là mon gars, tu entres dans le domaine du fantastique. Puis tu verras cet artiste tomber à bras raccourcis sur le râble de «Broken Boundaries», il y laboure son pré carré, il en fait une piste aux étoiles pour y accueillir «Love You Better», il y révèle le génie de l’homme blanc qui aimait trop les noirs, il est atteint du même mal viscéral que Dan Penn, il ne vit que pour la fièvre jaune de la Soul blanche, il affirme encore son emprise avec «Never Stop Saying These Words», il se veut impitoyablement bon, il chante au geste large, comme Hugo face à l’océan, il est de la même trempe, celle d’un Guernesey sous les paquets de mer, il connaît le secret alchimique de l’ampleur catégorielle, il déverse des grâces considérables, tu cherchais un héros ? Tiens, en voilà un ! Il se peint le visage pour «Warpaints» et repart à l’assaut du ciel, en tant que fantastique artiste, il se montre capable de colères de Zeus, il mélange les vagues d’assaut aux belles avances, il va là où le vent sème la Soul, il touille sa petite Soul blanche à la pointe du tisonnier, sa glotte est en effervescence, on la voit rayonner dans la nuit, on croyait acheter l’album d’un Soul Brother à la peau blanche, mais il faut déchanter car c’est l’album d’un dieu, alors on se prosterne à ses pieds.

Signé : Cazengler, Kelly Finigland

Kelly Finnigan. La Maroquinerie. Paris XXe. 4 février 2025

Monophonics. It’s Only Us. Colemine Records 2020

Kelly Finnigan. A Joyful Sound. Colemine Records 2020

Monophonics. Sage Motel. Colemine Records 2022

Kelly Finnigan. A Lover Was Born. Colemine Records 2024

Kelly Finnigan forge, affûte et cisèle. Soul Bag n°257 - Janvier février mars 2025

Wizards & True Stars

- Paley royal

(Part Two)

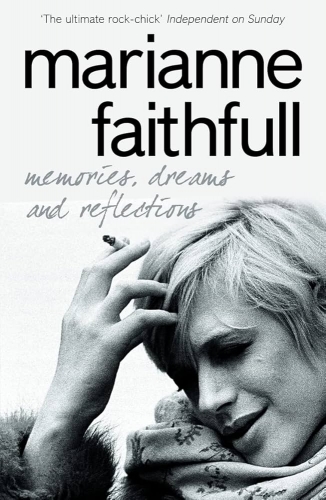

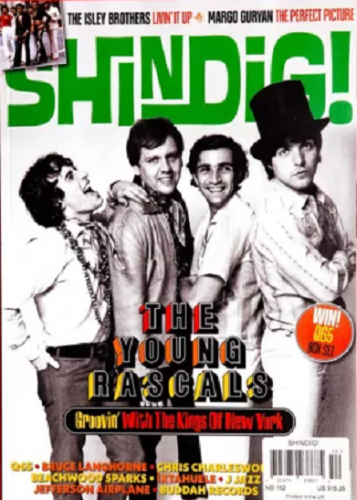

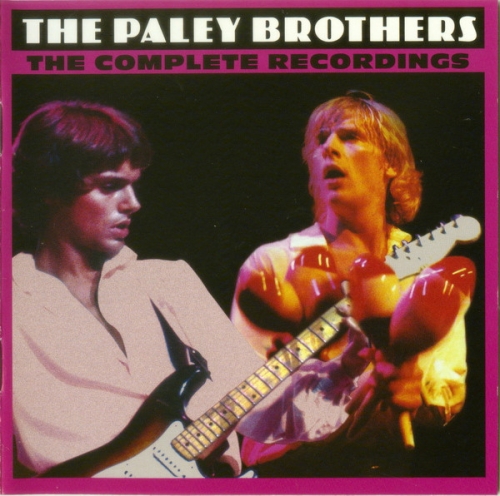

Andy Paley ? On l’a déjà croisé ici, inside the goldmine, quelque part en 2022. Et tous ceux qui ont eu dans les pattes le Young Blood de Jerry Lee savent qui est Andy Paley. Les fans de Brian Wilson aussi. Et puis on a tous acheté l’album des Sidewinders en 1972, fascinés que nous étions par cette pochette du groupe photographié dans le grand hall du Chelsea Hotel, avec bien sûr Andy Paley au premier plan. Et puis il y a les albums des Paley Brothers dont on a dit inside the goldmine tout le bien qu’il fallait en penser.

Andy Paley vient de nous fausser compagnie, mais on peut le retrouver grâce à un article bien dodu de Stephen B. Armstrong, dans l’Ugly Things paru quelques mois avant son cassage de pipe en bois. C’est le texte définitif sur la légende des Paley Brothers, celui qu’il faut lire. Extrêmement bien documenté, comme d’ailleurs tout ce qui paraît dans Ugly Things.

La légende des Paley Brothers prend racine dans le Boston et le New York des seventies. Lenny Kaye qui les voit sur scène au Max’s Kansas City les qualifie de «perfect pop group». Jonathan est le cadet, et Andy l’aîné de trois ans. Le premier groupe d’Andy s’appelle Catfish Black, vite rebaptisé Sidewinders, et Lenny Kaye qui bosse comme A&R pour Elektra demande à son boss Jac Holzman de les signer. Mais c’est RCA qui les signe. Lenny Kaye les produit. Hélas l’album des Sidewinders ne se vend pas et le groupe part en sucette. Le buzz de Creem n’aura pas fait long feu.

Puis Jonathan et Andy se payent une virée à Los Angeles, et par chance, ils rencontrent Brian Wilson et les autres Beach Boys. Un Brian Wilson qui est dans une mauvaise passe. Brian et Andy se retrouveront vingt ans plus tard pour enregistrer ensemble. Les Paley Brothers rentrent à New York. Jonathan auditionne pour les Heartbreakers, mais Jerry Nolan ne veut pas de lui. Fin de l’audition.

Les Paley Brothers enregistrent des démos et envoient des cassettes à droite et à gauche. Seymour Stein flashe sur la qualité des démos et les signe sur Sire. Il les branche sur le producteur Jimmy Iovine, qui avait été l’assistant de Totor sur l’enregistrement du Rock’nRoll de John Lennon. Ils enregistrent leur premier single sur Sire, «Ecstasy». On reste dans l’ambiance légendaire avec l’enregistrement de leur premier album. Ils envisagent de faire appel à Jack Nitzsche, mais ça n’aboutit pas. Alors ils se tournent vers Earle Mankey qui vient de produire le 15 Big Ones des Beach Boys. Team de rêve ! Ils s’entendent bien tous les trois, Earle, Andy et Jonathan. Earle a installé son studio chez lui, un studio que connaît très bien Pat Todd, d’ailleurs. Ils enregistrent en novembre 1977. Ils font une cover du «Come On Let’s Go» de Ritchie Valens avec les Ramones qui sont à ce moment-là à Los Angeles. Hélas, The Paley Bothers ne se vend pas. Trop pop ? Va-t-en savoir.

Puis Totor prend contact avec eux. Il passe un coup de fil à 3 heures du mat. Andy croit que c’est une blague de Lenny Kaye. Mais non, c’est bien Totor : il a entendu le premier single des Paley Brothers et il aimerait bosser avec eux. Totor leur demande de bosser une compo à lui et Jeff Barry, «Baby Let’s Stick Together», que Dion a déjà enregistrée sur Born To Be With You. Andy et Jonathan répètent le cut chez Totor, on la Collina Drive in Beverley Hills. Ils répètent pendant des heures. Un jour, Darlene Love vient faire des chœurs. Assis derrière son Lowery organ, Totor teste des variations et des tempos différents. Puis ils vont enregistrer chez Gold Star avec le Wrecking Crew. Mais tous ces cuts ne verront pas le jour. Stein est trop occupé avec ses Talking Heads, ses Pretenders, ses Ramones et sa Madonna. Il n’avait d’ailleurs peut-être pas l’intention de sortir un deuxième album des Paley Brothers. À ce niveau de no way out, ça s’appelle la guigne.

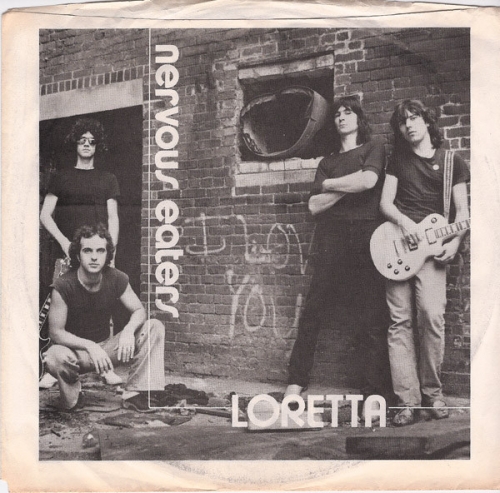

Andy fait le bouche-trou chez Patti Smith, dans les Real Kids et chez Jonathan Richman, pardonnez du peu. De son côté, Jonathan joue dans les Nervous Eaters, puis part naviguer à travers le monde. En 1988, Stein signe Brian Wilson sur Sire. Il demande à Andy de superviser ce premier album solo sans titre. Alors Andy compose avec Brian. Non seulement il co-écrit, mais il co-produit, il co-joue et il co-chante. Andy et Jonathan sont tellement proches de Brian qu’ils sont invités à son deuxième mariage en 1995. Andy continue de produire des groupes dans les années 90 : Mighty Lemon Drops, et NRBQ.

La légende des Paley Brothers connaît un dernier spasme en 2013 quand paraît The Paley Brothers: The Complete Recordings. Comme son nom l’indique, The Complete Recordings rassemble tout, y compris des cuts enregistrés par Totor. Jonathan bosse aussi sur le biopic de Brian Wilson, Love & Mercy. Mais comme on sait, ce biopic pourri ne rend pas hommage au rôle qu’a joué Andy dans le redémarrage de Brian Wilson. Et pour conclure ce vaillant article, Jonathan affirme qu’il reste des tonnes d’inédits. Alors on attend en bavant.

Signé : Cazengler, Andy palette

Andy Paley. Disparu le 20 novembre 2024

Stephen B. Armstrong : Magic power - A history of the Paley Brothers. Ugly Things # 65 - Spring 2024

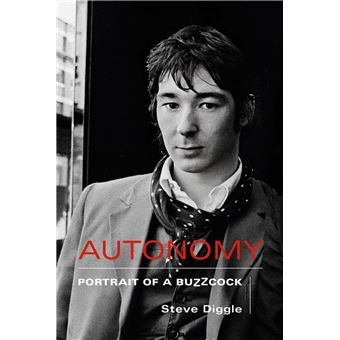

Diggle it, Steve ?

Steve Diggle vient de re-publier son autobio. Après The Buzzcocks: Harmony In My Head - Steve Diggle’s Rock’n’Roll Odyssey publié en 2017, il revient à la charge avec Autonomy: Portrait Of A Buzzcock, un bon book, troussé à la hussarde comme un hit des Buzzcocks, un book vibrant de franc parler et de slang mancunien. Encore une fois, c’est un bonheur que d’échapper à la traduction, car c’est le Diggy Boy qui te parle en direct, avec ses vrais mots, et non de vagues interprétations, qui estropient trop souvent l’essence d’une langue rock. Tu ne traduis pas les paroles d’un cut des Stooges, et encore moins celles d’un cut de Bob Dylan. Pareil pour les rock books. Pas touche. T’apprends bien à nager pour ne pas couler. Alors tu peux apprendre à lire l’anglais pour nager comme les dauphins savent nager (dixit David Bowie dans «Heroes»). Just for one day.

Tiens on va prendre un exemple. Diggy Boy dit : «It was just friends talking down the pub.» Tu vas le traduire facilement dans ta tête, tu vois bien l’image. Mais si on te paye pour le traduire par écrit, tu fait quoi ? «C’était juste des copains causant au pub.» Tu vois bien que ça ne sonne pas pareil. Down the pub, ça sonne comme le down in the street des Stooges, t’as l’image immédiatement, il y a du rock dans la formulation. Plus loin Diggy Boy dit: «Just a bunch of lads out having a laugh», que tu traduirais par : «Juste une bande de mecs de sortie qui se marrent bien.» Mais ce n’est pas le même son. C’est plus pauvre. Il y a tout le rock anglais dans la formulation «bunch of lads out». C’est un régal que de lire Diggy Boy. Quand il décide de rejoindre un groupe, il le dit à sa façon : «If I was going to be in a band, I needed to start getting serious about the guitar. Which meant I had to learn to play one properly.» C’est le kid devenu adulte qui parle, avec sa logique de kid. Alors à l’époque, il connaît un «hippie named Lance». Pour le situer physiquement, Diggy Boy ajoute qu’il s’habillait comme s’il partait pour - ou s’il revenait - de Woodstock, «the kafkan, the droopy moustache, the whole ‘hey man’ bit.» Diggy Boy swingue sa langue. T’as un vrai rock book dans les pattes. Il se fout d’être écrivain, il rocke le book. Il te re-raconte l’histoire des Buzzcocks que tu connais par cœur, mais cette fois, il te la raconte de l’intérieur : la vraie histoire, par le cofondateur, avec les vrais mots. Et Diggy Boy n’est pas un frimeur. Quand il n’aime pas les gens, notamment les punks qui viennent foutre le souk dans les concerts, il les traite de «farm animals». Quand il va boire une pinte au pub round the corner, il utilise cette formule : «Neck a few pints.» Quand il parle des danseuses du Moulin Rouge, il parle de «can can girls flashing their bloomers.» Et ça qui vaut tout l’or du monde : «Working class but doing OK». Il parle de sa famille working-class qui s’en sort plutôt bien. Ça flashe à toutes les pages.

Comme Jim & William Reid et tous les autres cracks du boom-hue, Diggy Boy a des roots impeccables : flash sur «Love Me Do» à 7 ans, via la radio - Talk about being born in the right place at the right time - Page suivante, il ajoute ça : «I got bitten by rock’n’roll and became Steve Diggle.» Son premier amour, ce sont les Beatles - Mam bought me my first record from the market, their Twist And Shout EP with the cover of them jumping up in the air - Puis il a un autre musical shock treatment avec le «dah-nah-nah nah-nah» d’«You Really Got Me», puis c’est le grand «KA-BOOOM!» comme il dit, avec «My Generation» - It was like Hiroshima going off between my ears - Ado, il vire Mod - I had the music. I had the clothes, but most important of all I had the scooter - Il démarre avec un Lambretta TV 175, puis, il passe au LI 150, celui de Jimmy dans Quadrophenia.

Bien sûr, les Buzzcocks sont le sujet principal du book. Diggy Boy annonce la couleur dès la page 2 : «It was always me and Pete.» Pendant 42 ans. Aussi, quand Pete disparaît, il est désemparé. Son chagrin est immense - We could laugh like Laurel & Hardy, argue like Steptoe & Son et drink like a couple of Oliver Reeds - Always me and Pete. Il l’écrit trois fois dans la même page. Il raconte qu’il apprend la mort de Pete par téléphone - Pete’s dead. One phone call, two words, one second. BANG! Et tout ce qui avait fait ma vie depuis 42 ans est parti en fumée - Et comme tous les gens qui se retrouvent soudainement seuls, il se dit : «What the fuck am I going to do now?».

Puis il replonge dans le passé et attaque superbement son premier chapitre ainsi : «If Jesus was born in Bethlehem, punk was born in Manchester.» Et plus loin, il en rajoute une couche : «My generation, the punk generation, was the chosen one.» Plus loin dans le récit, il évoque «the holy trinity of UK punk rock» : Pistols, Clash, Buzzcocks. Et voilà, la messe est presque dite.

Diggy Boy raconte un épisode marrant : fin 1976, les Buzzcocks emmènent McLaren, Steve Jones et Joe Strummer dans un pub working-class de Manchester qui s’appelle Tommy Ducks , «which blew their minds» : les tables sont des cercueils et des culottes de femmes jaunies par la fumée des cigarettes sont clouées au plafond - The Pistols, Clash and Buzzcocks sat together, pints on the coffin lid, under all these dirty panties.

Nous voilà donc entrés dans l’histoire des Buzzcocks, l’une des histoires de groupes anglais les plus intéressantes. Diggy Boy dit à son dad qu’il aimerait bien avoir une gratte et son père qui conduit des poids lourds lui en ramène une. Oh mais c’est une basse ! Pas grave. Diggy Boy apprend à gratter la basse. Puis il commence par le commencement, il répond à une annonce dans le Manchester Evening News : «Bassist wanted». Il appelle aussi sec le numéro et dit au mec qu’il a composé des chansons et qu’il aimerait faire un groupe dans le genre des Who - short, sharp three-minute shocks and then smash our guitars - Le mec rigole et Diggy Boy lui file un rencart le soir même, «half seven outside the Free Trade Hall.» - My date was my destiny. Friday, 4 june 1976 - Il a raison, Diggy Boy, d’évoquer le destin.

Il arrive à l’heure au rencart et commence à poireauter. Le mec n’arrive pas. «Ils sont à l’intérieur !». La voix vient de derrière. Diggy Boy se retourne et voit arriver un branleur aux cheveux rouges entièrement vêtu de cuir noir. Diggy Boy ne pige pas : «Sorry?». Alors le branleur lui dit : «The Sex Pistols. They’re in there.» Diggy Boy lui dit qu’il est bassiste et qu’il attend this bloke to start a band. Et le branleur lui répond que son rencart est déjà là. Ah bon ? Ils entrent tous les deux. Ils arrivent au petit desk où il faut payer fifty pence pour assister au concert. Et le branleur dit au caissier : «Je l’ai trouvé dehors. C’est ton new bass player.»

Évidemment, le caissier n’est pas le rencart de Diggy Boy. C’est Pete Shelley, et le branleur en cuir noir, c’est McLaren. Pete Shelley cherche un bassman, alors le hasard fait bien les choses et McLaren lui en trouve un dans la rue. Diggy Boy est entré dans les Buzzcocks comme ça, grâce à un curieux concours de circonstances. Bien sûr, Diggy Boy n’a jamais vu le mec avec lequel il avait rencart. Ensuite, il découvre les Pistols sur scène et fait la connaissance de l’autre cheville ouvrière des Buzzcocks, Howard Devoto. Pete et Devoto partagent alors une passion commune pour le Velvet, Bowie, Captain Beefheart et Roxy Music. Ils ont décidé d’appeler leur groupe Buzzcocks. Le nom plaît à Diggy Boy - It’s the buzz, cock! - Dans la salle du Free Trade Hall, Mark E Smith, Peter Hook et Morrisey sont là pour voir jouer les Pistols - From the moment they slouched on stage, they were seismic.

Puis les Buzzcocks commencent à répéter dans la piaule de Devoto, à Salford. Ils se branchent tous les trois sur un ampli - Pretty fucking awful, if I’m honest. And yet there was something there - C’est encore une fois le moment magique de l’histoire d’un groupe : sa formation et ses balbutiements. Diggy Boy : «A chemistry, an energy, an urgency.» En trois mots, il résume tout l’art des Buzzcocks.

Puis il apprend à connaître ses nouveaux amis - Howard was both a conspicious intellectual and a bit of a wry Noël Coward - Il a plus d’affinités avec Pete - he was more pub like I was - En plus, Pete a de l’humour, «whereas I’m not sure Howard did.» Diggy Boy lui reproche de prendre la vie top au sérieux. Howard cogite trop - There was a lot going on upstairs, but maybe too much, like he’s read one Samuel Beckett play too many - Diggy Boy s’amuse bien avec son anglais à l’emporte-pièce de Manchester. C’est brillant, vivant, imagé, chaque fois en plein dans le mille. C’est Pete le real deal, un Pete qui écoute le Velvet, Bowie, Eno, «the artsy set» et qui, à la différence de Diggy Boy, ne s’intéresse pas trop aux Stones et à Led Zep. Pete est un scientifique. C’est là que Diggy Boy tente un parallèle bizarre avec le couple Ingres/Delacroix. Il fait son Raymond la science : «Ingres était le grand artiste, le golden boy que tout le monde adorait, alors que Delacroix était le bad lad qui s’attirait des ennuis en voulant être trop expressif. So Pete was Ingres and I was Delacroix. He had the refinement, I had the feeling.»

Puis il leur faut un batteur. Ce sera l’«incredible John Maher». «The best ever to come out of Manchester.» - The perfect drummer for Buzzcocks - Il a 16 ans. Et puis un jour, en répète, Pete jette sa gratte au sol. Elle se casse en deux, juste au-dessus des micros. Proprement, comme le top off a boiled egg, dit Diggy Boy - It looked very punk rock - Et Pete va jouer sur sa demi-gratte.

Diggy Boy découvre encore un truc : Pete est bi. Il explique à Diggy Boy incrédule : «I enjoy the best of both worlds.» Diggy Boy voit son pote Pete comme un typical Bowie kid, pas comme un gay. Et puis il s’en fout. Pete est aussi un mec assez réservé - He wasn’t an easy person to work out - Alors Diggy Boy aborde la question que tout le monde se pose : a-t-il essayé de poser la main sur mon genou ? - Which he did, once or twice - Et il ajoute ça qui en dit long sur la qualité de leur relation : «I never took it seriously, and I’m not sure he did either. My attitude, as I told him, was I knew I was straight, so not for me, thanks, but you do what makes you happy.» Alors Pete le titille en lui demandant comment il sait que ce n’est pas pour lui s’il n’a pas essayé, à quoi Diggy Boy répond du haut de sa masculinité : «Well I’ve not jumped off a cliff either.» Donc la chose est dite. On en reste là. «Our friendship was too important.» Eh oui, 42 ans, c’est pas rien. Tous les ceusses qui ont la chance de vivre des expériences de groupes aussi longues savent à quel point le friendship est la clé de tout. Monter un groupe n’est pas chose facile. Le malheur vient souvent du fait que t’accordes ta confiance à de funestes tocards, d’incroyables branleurs. Pete et Diggy Boy ont eu beaucoup de chance. Ce sont deux mecs intelligents. C’est toute la différence. L’intelligence compte pour beaucoup dans une rock story.

Voilà une nouvelle preuve de cette intelligence : «Buzzcocks has somethning else because we didn’t have a model. You can hear it. We were trying to find ourselves, using our limitations to our advantage and creating something new.» Voilà le power des Buzzcocks. Il parle de la «beautiful simplicity to those early songs.» Eh oui, «Boredom» et l’EP Spiral Scratch sont arrivés comme une révélation en janvier 1977. Pete joue sur sa «cheap broken guitar from Woolies» et passe un solo sur deux notes. Punk rock ! La messe est dite. Diggy Boy en profite pour faire l’éloge de la simplicité et citer Tchekhov et Rothko. Il dit aussi que Joy Division vient tout droit de «Time’s Up» - the minimal guitar, the root note bass, the rolling drums, the urgent vocals, it’s all there - Il rappelle un peu plus loin que Joy Division a tout pompé sur Buzzcocks - Not only dit Joy Division nick their sound off early Buzzcocks, they also nicked our bloody rehearsal place - Diggy Boy est ravi des lyrics d’Howard - Shocking and funny at the same time. Buzzcocks had not only the best songs, but the best jokes.

( Paul Verlaine et la fée verte)

Et c’est parti. Diggy Boy évoque la dope - So cheap speed was our drug, Me as Pete’s, as well as the odd pill - et paf !, il refait son Raymond la Science : «Like the French existentialists getting high on absinthe and writing poetry, we’d get wired on speed, then go and play our version of poetry. B’dum b’dum!» Sauf que ce ne sont pas les existentialistes qui se shootaient la cafetière à l’absinthe, mais la bande d’avant.

Aussitôt après la parution de Spiral Scratch, Howard annonce qu’il quitte le groupe. Quoi ? EH? - Utter disbelief - Pete répond immédiatement qu’il continue - OK we’ll carry on - Diggy Boy est d’accord. Il avoue qu’il l’aurait bien «kissed Pete Shelley» sur ce coup-là. Buzzcocks mk1 a duré 6 mois. Seulement 10 gigs. Pete met une annonce chez Virgin Records : «Wanted: bass player». Et voilà Garth. C’est un géant. Il aime siffler une pinte - Garth loved a drink - Même trop. Diggy Boy picole avec lui - The object of the evening was total mental annihilation, and me and Garth were spectacularly good at it - Mais le problème de Garth c’est qu’il devient très agressif quand il en a un coup dans la gueule. Pire encore : «The drunk Pete Shelley could be an absolute nightmare.» Drunk Garth + drunk Pete : Diggy Boy parle d’une bombe à retardement. Garth et Pete papotent et soudain, ils roulent tous les deux à terre et échangent des coups.

Andrew Lauder signe les Buzzcocks à l’été 1977 sur United Artist. Elvis vient de casser sa pipe en bois. Diggy Boy : «The King is dead - long live Buzzcocks.» Le groupe tourne, le label paye l’hôtel et la bouffe, mais ils n’ont pas un rond en poche - You’re still cash poor - On leur paye aussi du matos. Diggy Boy s’offre une 1959 Gibson Les Paul Junior, bright yellow. Le mec qui la lui vend at the Orange shop on Shaftesbury Avenue lui dit qu’elle appartenait à Tony Hicks des Hollies. Le label ne leur file pas un rond mais prend en charge tous les frais, alors Pete et Diggy Boy se découvrent une passion pour le champagne, mais pas n’importe quel champ’ : le Moët & Chandon. C’est pour eux une façon de coûter cher en tournée, aux frais d’United Artists. Quand on leur présente un champ’ d’une autre marque, ils le refusent, ils en font un jeu : «Listen mate. No Moët - no show-ay. No Chandon - no band on.» C’est leur slogan. Four bottles each. Ils en descendent une avant de jouer, et ils en emmènent une autre une scène. Ils descendent les autres après le set avec leurs invités - Fancy some champagne, darling? - En France, un tourneur leur amène du Taittinger. No way. Le tourneur n’en revient pas. «Are you serious ?». Diggy Boy rétorque : «Fucking deadly. No Chandon - no band on.» Ah la gueule du tourneur ! Ah la rigolade !

Puis ils changent de bassman. Arrive Steve Garvey. Mais Pete et Diggy Boy sont toujours l’âme du groupe. C’est là qu’ils enregistrent «What Do I Get». Diggy Boy appelle ça Buzzcocks’ New Testament. The Gospel according to Pete Shelley - «Time’s Up», Spiral Scratch, even «Orgasm Addict» was strictly Old Testament - Le groupe se met à tourner intensivement - We both embraced hedonism and instensity of the lifestyle full-on, straight from the pages of Hammer of Gods - Ils sniffent comme des brutes - The same when it came to sex - Ils baisent tout ce qui passe à leur portée. Mais ce que Diggy Boy apprécie plus encore than any sex and drugs, c’est d’être «in the back of a cab, on my way to a recording studio.» «That defined the freedom of rock’n’roll.»

Bon après t’as les trois albums. On en pense ce qu’on veut. Les Buzzcocks sont surtout un groupe de singles. Dans les concerts, le public repend l’oh oh de «What Do I Get». Puis Pete commence à faire la gueule. Il n’est pas heureux. Il évoque sa relation compliquée avec un certain Francis dans «Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t)». Et puis il y a la pression des tournées et des albums. Too much too soon. Pour Diggy Boy, la meilleure compo de Pete est «ESP» - For me, «ESP» is Buzzcocks defined. Melody meets avant-garde - Et puis ça commence à changer en 1978 : Pete se retrouve seul en couve des magazines. Diggy Boy voit ça d’un mauvais œil - We were a band, but he was the star. God help him, he was famous - Il dit même son chagrin pour Pete, car il ne pouvait rien lui arriver de pire. Pete n’était pas fait pour la gloriole. Il était le mec le plus mal habillé de Londres - The cleverer you are, the worse fame is - C’est pour ça que Dylan et Lou Reed haïssaient les journalistes. La gloriole convient bien aux mal dégrossis que Diggy Boy appelle «thick people» - But if you’re the sensitive Pete Shelley, it (fame) fucks you with your entire sense of self - Et il ajoute ça qui est d’une extrême perspicacité : «Pete was in danger of being smashed on the rocks.» Diggy Boy dit mieux s’en sortir - I took the rough with the smooth. The rough, when it came, being pretty fucking rough at the best of times - C’est merveilleusement bien dit.

Les groupes qui ont survécu au punk - us included - ont évolué musicalement, mais, nous dit Diggy Boy, pas le public. C’est l’apogée du pogo et du glaviotage. Puis Pete compose «Everybody’s Happy Nowadays» - just a few chords with his hight vocal melody on top - Eh oui, c’est une façon de définir le grand art de Pete Shelley. Encore un hit intemporel. Cinquante ans plus tard, «Everybody’s Happy Nowadays» te fout encore des frissons.

Puis Pete se referme comme une huître - He didn’t enjoy it anymore - Diggy Boy parle de «negative frame of mind». C’est l’époque du troisième album, que Diggy Boy appelle the yellow album et qu’il déteste. C’est vrai que l’album est tout pourri. «Cold and brutal», dit Diggy Boy. Il parle aussi de «dismal sobs from the psychiatrist couch».

De la même façon que le Wynner nous racontait le cauchemar de l’enregistrement de Medecine Show (le deuxième Dream Syndicate), Diggy Boy nous raconte l’enregistrement du troisième Buzzcocks avec Martin Hammett, un Hammett qu’ils connaissent bien, car c’est lui qui a produit Spiral Scratch. Et là, Diggy Boy se régale avec la notion d’alchemist - Hammett really could be an alchemist. But he was first and foremost a chemist. As in the kind who cooks up crystal meth - En fait Hammett prend de tout à longueur de temps, breakfast, lunch and dinner - Si on croyait vraiment qu’on avait pris trop de drogues pendant la tournée américaine, it was nothing compared to a month in the studio with Hammett - Diggy Boy se marre comme un bossu : «My take on it was, naïvely perhaps, that we’d entered some new Sgt. Pepper phase.» On faisait entrer les drogues dans le studio, nous dit Diggy Boy, ça a marché pour les Beatles, alors pourquoi pas nous ? - Maybe our own «I Am The Walrus» was just around the corner? - Big mistake. Il donne l’explication : «La différence était que les Beatles pouvaient se défoncer autant qu’ils voulaient parce qu’ils avaient le sobre George Martin derrière la console to sort them out. We had the actual fucking Eggman.» Diggy Boy ne se souvient plus combien de semaines a duré ce cirque. It felt like years. Tout ce dont il se souvient, c’est qu’ils sont allés dans quatre studios différents pour enregistrer seulement six cuts. Chaque fois la même routine. Un dealer livre l’herbe. Il ne se passe rien. Puis un autre livre la coke. Il ne se passe toujours rien. Puis un troisième livre l’acide. Rien. Pete et Diggy Boy sont tellement défoncés qu’ils se mettent à chanter le «Sun Arise» de Rolf Harris. Sur «Are Everything», ils s’amusent à chanter avec des voix de canards. Ils trouvent très bien, à l’époque. Puis Pete arrête de venir au studio. Diggy Boy se retrouve seul - It was just me, Hammett, drugs, porn and peanut butter.

C’est là que Pete splitte le groupe. L’avocat de Pete envoie à Diggy Boy et aux deux autres une lettre officielle. Terminarès. Diggy Boy est en colère : «Spineless cunt.» Il reproche à Pete sa lâcheté - To not have the bottle to tell us to our faces - Avec le recul, sa colère se transforme en tristesse. L’aventure n’a pas duré 5 ans. Il a rencontré Pete en juin 1976 et il reçoit la fucking letter en mars 1981 - Juste au moment où the Thatcher government annonce les chiffres en hausse du chômage : 2 400 000 out of work - Et Diggy Boy ajoute ça : «Make that 2,400,001.» Un de plus.

Diggy Boy est un mec éminemment sympathique. On le sent quand il arrive sur scène, il fait signe aux gens et leur sourit - Je parle à tout le monde. I live in Real Street, not in Fame Street. Je prends encore le bus et le métro. Après le concert avec Iggy Pop au Crystal Palace en 2023, je suis rentré en Overground. I’ve never been a member of the Groucho Club or any ot that elitist bollocks, because it is exactly that. Bollocks. I am a pub man and always have been - Sur scène, il a toujours été sur le côté, jamais au centre. Il n’a jamais été celui que les journalistes interviewent.

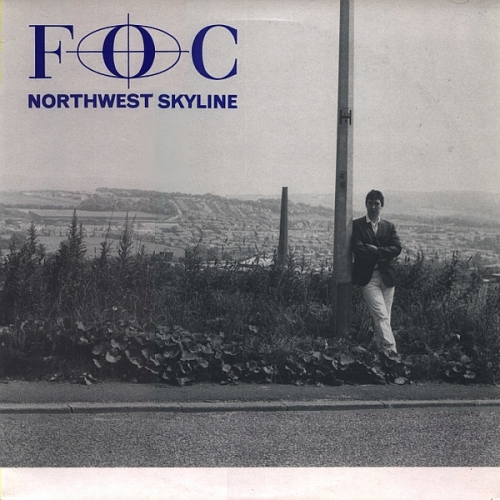

Après le split des Buzzcocks, il monte Flag Of Convenience. Il aime bien le nom : aucune appartenance. Pavillon de complaisance - The F.O.C. blueprint was somewhere between early Roxy Music and the Plastic Ono Band, quite arty, quite heavy.

Northwest Skyline, le premier Flag, est son préféré. Mais ce n’est pas un très bon album. Tu sauves deux cuts, le morceau titre (monté sur des accords gaga, belle tension, mais trop éparpillé), et «Should I Ever Go Deaf», plus rebondi, avec des chœurs des Dolls. Le cut est frais comme un gardon de Manchester. Diggy Boy taille sa petite route et fait claquer son pavillon de convenience. Mais le reste des cuts ne paye pas de mine, c’est parfois linéaire («The Destructor») et parfois new wave («The Greatest Sin», petite concession à la mode, dommage).

Comme chacun sait, il y aura une reformation des Buzzcocks. Pete débarque sur un radio show et Andy Kershaw lui demande si les rumeurs de reformation sont fondées. Alors Pete répond : «There’s rumours about the Beatles too. We’re just waiting for Steve to get shot.» Et Diggy Boy d’ajouter : «Not one of his better jokes.»

La rumeur se concrétise avec un concert de F.O.C. à Pigalle. Diggy Boy arrive devant la salle et tombe sur un gigantesque poster : BUZZCOCKS F.O.C. À quoi Diggy Boy ajoute, en saut de ligne et en ital : «Merde». Il demande des comptes au promoteur qui lui répond : «You’re Steve from ze Buzzcocks». Il fait comme William Reid dans son autobio, il se moque de l’accent des Français. Le pire, c’est que le promoteur avait raison : il y a la queue pour le concert. Puis c’est la reformation pour une tournée américaine. Après 8 ans de hiatus. Ils se retrouvent enfin. Pete : «Fancy a beer ?» Comme si rien n’avait changé. Et Diggy Boy de philosopher : «These days band reunions are big business because nostalgia is a big business.» Et d’ajouter ceci qui confirme nos propres soupçons : «Probably because today’s music is so useless everyone’s listening to the music of the past.» Et paf, en plein dans le mille. La daube contemporaine ! Diggy Boy ne rate pas une si belle occasion.

Du coup, Pete et Diggy Boy sont les vieux, ils ont trente balais, en pleine Britpop, au milieu des Stone Roses, de Nirvana et d’Oasis. Et en 1993, ils enregistrent leur quatrième album, Trade Test Transmissions, avec Tony Barber et Phil Barker, qui vont stabiliser le groupe pendant 10 ans. Ils vont tourner en première partie de Nirvana. Diggy Boy admire Nirvana - They had it all. Balls, attitude and killer tunes - Pete se marie avec une Japonaise, Miniko, qui met leur fils au monde. Mais Miniko n’aime pas Diggy Boy. Ni d’ailleurs la suivante et la dernière épouse de Pete, Greta. Puis quand Pete atteint les soixante balais, il commence à grossir et porte la barbe. Quant à lui, Diggy Boy se dit bien conservé. Il mange des betteraves, «my elixir of life».

Puis il évoque les disparus, Martin Hammett, Joe Strummer, McLaren, Martin Rushent, Ian Curtis et Kurt Cobain - Yet here I was a daft old 68-year-old mourning about a broken rib, having miraculously outlived the lot of them. Fate really is a picky bastard.

Tu vas avoir une drôle de surprise si tu entres dans la discographie solo de Diggy Boy. Ses compos ne sont pas aussi brillantes que celles de Pete Shelley, mais elles restent d’un très bon niveau. La preuve se trouve déjà dans Some Reality, un album paru en l’an 2000. Boom dès le morceau titre, un vrai blow-out de blast. Diggy Boy groove l’heavyness de Manchester. Cut heavy, mélodique et prodigieusement inspiré. Il tape en plus un killer solo flash d’antho à Toto. Diggy Boy sonne comme une superstar ! De cut en cut, il va affermir sa présence et montrer sa constance. Il repart au fast on fire avec «Time Of Your Life». C’est l’une de ses vitesses de croisière. Et boom encore avec «Blowing Hot». Grosse intro. Puis il gère le beat à l’élastique. C’est d’une puissance assez rare, il passe un killer solo en suspension. Tu trouves tout chez Diggy Boy. Une vraie Samaritaine. Deux killer solos liquides ! L’album reste d’une tenue impeccable avec «Three Sheets To The Wind». Diggy Boy est une bête magnifique, ses solos claironnent. Même quand il redevient poppy poppah, tu ne te moques pas. Et quand il redevient classique avec «Something In Your Mind», il module sa voix et fait sonner son hey ! Il vire reggae de Manchester avec «Heavy Hammer». Il module bien ses make you right yeah ! Et ça continue avec un «All Around Your Face» bien gorgé de barcasse. Il bourre bien son mou, il a du power plein les pognes et il passe encore un killer solo trash de Manchester. Diggy Boy, c’est le même plan que Keef : second couteau mais capable de super coups de génie. Compos magnifiques et qualités subjuguantes d’interprétation. Diggy Boy est un artiste passionnant. Ce serait une grave erreur que de le prendre à la légère.

Il sort en 2005 un superbe album solo : Serious Contender. C’est vraiment du serious, Diggy Boy n’est pas homme à plaisanter. T’as vraiment intérêt à l’écouter, il jette tout son poids, toute sa hargne et toute son allure dans la balance. Quel beautiful power trio : Chris Remington on bass et Eamonn Sheely au beurre. Diggy Boy emmène son équipe à l’assaut du ciel, il tente bien le coup. Il ne sera jamais les Buzzcocks, alors il fait autre chose et ça sonne plutôt bien. «See Through You» sonne comme un hit intercontinental. Diggy Boy multiplie les dégelées de Mod rock et les envolées mélodiques, il sait tenir son rang de scooter boy. Il balance un nouveau monster blast avec «Round & Round» qui démarre comme «Search & Destroy». Il y va à l’upside down, Diggy Boy est capable des pires stoogeries. C’est très spectaculaire, surtout le wild killer solo flash. Il retape dans le dur plus loin avec «If I Never Get To Heaven». C’est son truc : le stomp de Manchester - If I never get to heaven/ I know it’s gonna be alright - Retour à la stoogerie avec «Jet Fighter». Il est encore en plein «Search & Destroy». Il arrive ensuite comme le messie avec l’intro bourrée de gras double de «Shake The System». Il développe de la grandeur à la seule force des gimmicks. C’est du Diggle pur ! Gras double extraordinaire !

Tu ne perds pas ton temps à écouter Inner Space Times, un album solo de Diggy Boy paru en 2016. «The Weatherman Said» sonne comme un hit, notre Diggy Boy y va à coups d’awite ! Ce sont les accords d’Anarchy et ça sonne comme du nec plus ultra. En B, t’as aussi le morceau titre qui flirte avec l’hypno. Ça passe parce que c’est Diggy Boy. Il aime bien les cuts hypno qui filent sous le vent. Le Kraut est aussi sa came de vieux Manc. Diggy Boy créée bien son monde et Chris Remington fourbit bien le bassmatic hypnotic. Le «Bang Apocalypse» qu’on croise dans le balda est assez plan-plan, mais comme on aime bien Diggy Boy, ça passe. Il se paye un bel up-tempo avec «Kaleidoscope Girl», il sait tailler sa route, ne te fais pas de souci pour lui. Il revient au big rock de Manchester avec «Bullet In Your Heart», monté sur le bassmatic élastique de Chris Remington. Excellent !

En 2010, Diggy Boy revient dans l’actu sous le nom de Steve Diggle & The Revolution Of Sound avec un fantastique album : Air Conditioning. Fantastique oui car «Yeah Man Yeah». Il se fâche et ça monte tout de suite au niveau supérieur du rock anglais, Diggy Boy fout le feu avec ses solos urbains, il fait du Detroit in London, il en connaît un rayon. T’as encore la fantastique allure d’«Hey Maria» qu’il attaque au buzzsaw et il se joue dessus pendant le solo. Nouvelle énormité avec «Planet Star». Diggy Boy est en forme, il gratte tout ce qu’il peut, il gratte sec et c’est fameux. Il sait s’élancer à l’aventure, c’est la raison pour laquelle on l’adore. Et puis tu vas tomber sur l’excellent «Victory Road» - Down to Victory Road - C’est du real deal, un heavy balladif du plus bel effet. Diggy Boy tient bien son Victory Road en laisse. Magnifico ! Quel bel album ! Il a du son et de l’énergie. Il claque son beignet à tire-larigot. Il sort un son très anglais. Le «Changing Of Your Guard» n’est pas le «Changing Of The Guard» de Dylan qu’avait repris le gros Black au moment des Catholics. C’est du Diggy sound, oh-oh. Rien n’est plus British que Diggy Boy. Il claironne bien son killer solo flash in the flesh. Quel fabuleux power-rock ! Diggy Boy est un artiste classique.

Il existe un Best Of Steve Diggle & Flag of Convenience. Bizarrement, il ne fonctionne pas trop bien, car principalement axé sur la new wave. Diggy Boy fait sa petite new wave et c’est agaçant. On sauve cependant quatre cuts, à commencer par l’«Here Comes The Fire Brigade» qui sonne comme l’early punk des Buzzcocks. Il tape en plein dans l’archétype et c’est brillant. Quelle belle attaque ! On entend des chœurs lointains et de vagues accents à la Johnny Rotten. «Exiles» pourrait aussi sortir de la grande époque des Buzzcocks. Diggy Boy y va à coups d’I want you to take your chance. Avec «Who Is Innocent», il refait exactement le «Re-Make Re-Model» de Roxy, avec les coups de sax d’Andy McKay et les Oh Oh du Ferry boat. Il fait même les breaks d’instros. Diggy Boy sait claquer un hit pop, comme le montre «Can’t Stop The World». Le reste du Best Of n’a pas grand intérêt. Trop new wave, comme déjà dit. Dès que son pote Pete n’est pas là, ça peut devenir compliqué. Diggy Boy ramène un peu de jingle jangle dans «Pictures In My Mind», ça prouve qu’il a écouté les Byrds.

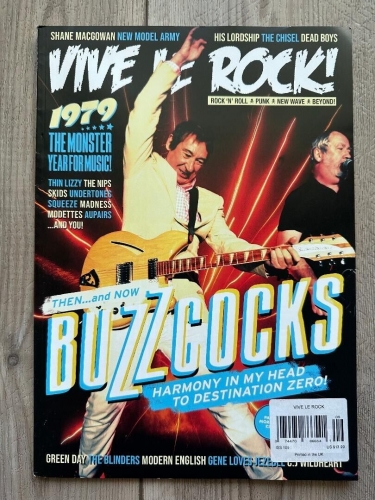

Diggy Boy fait la une du # 109 de Vive Le Rock. C’est bien mérité. Il ne jure que par le groupe des cinq : Pistols, Clash, Damned, Jam and us, Buzzcocks. Forget le reste. Il re-raconte son enfance à Manchester et ses premiers émois musicaux, notamment «Love Me Do» des Beatles. Puis ado, il devient un scooter boy car il louche sur le look, lots of mirrors, l’union jack painted dans le dos du parka et Tamla. Puis il raconte qu’à 20 ans il veut jouer un groupe et répond à la fameuse annonce qui l’amène devant le Free Trade Hall. Il attend son rendez-vous qui ne vient pas, et à sa place arrive McLaren qui organise le concert des Pistols. Quand Diggy Boy dit qu’il est bassiste, McLaren lui dit de le suivre et lui présente Pete Shelley qui justement cherche un bassiste. L’hasard qui fait bien les choses. Puis Pete Shelley lui présente Howard Devoto qui fait la lumière du concert, et patati et patata. Diggy Boy re-raconte toute l’histoire dans le détail, comme dans son autobio. Il revient sur Spiral Scratch et Devoto qui quitte le groupe - Howard was an odd bloke - et pouf, Buzzcocks passe à la vitesse supérieure. L’article est dodu, 8 pages, mais il est bien certain que la distance d’un book convient mieux à cette histoire qui est celle d’un groupe brillant.

Dans Uncut, il répond aux questions des fans, par exemple quelle fut sa première guitare ? «A Spanish guitar for five quid.» Il dit aussi qu’il prépare un nouvel album, Attitude Adjustment. Et quand un mec lui demande si Peter Shelley lui manque, Diggy Boy se met en pétard : «Que crois-tu que je vais répondre ? Que je m’en bats l’œil ? Alors, oui, il me manque. Mon père aussi me manque.» Alors Diggy Boy dit qu’il faut continuer. Move on.

Signé : Cazengler, Diggueule (de travers)

Flag Of Convenience. Northwest Skyline. M.C.M. Records 1987

Steve Diggle & Flag Of Convenience. The Best Of S D & Flag of Convenience. Anagram Records 1994

Steve Diggle. Some Reality. 3.30 Records 2000

Steve Diggle. Serious Contender. EMI 2005

Steve Diggle & The Revolution Of Sound. Air Conditioning. 3 30 records 2010

Steve Diggle. Inner Space Times. 3 30 records 2016

Steve Diggle. Autonomy: Portrait of a Buzzcock. Omnibus Press 2024

An audience with Steve Diggle. Uncut # 329 - September 2024

Greg Cartwright : Get on your own. Vive Le Rock # 109 - 2024

Gare à Gary Clark Jr !

- Part Two

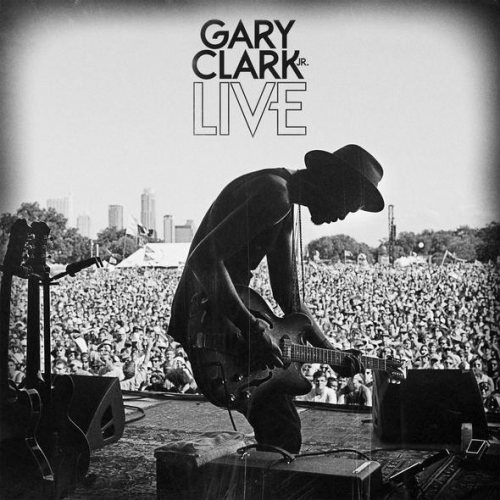

Deux ans avant le double album Live salué dans le Part One, Gary Clark Jr avait lancé sa curée avec Blak And Blu.

Ce double album est l’un des plus beaux disks de blues du XXIe siècle, tous mots bien pesés. Gary Guitar God commence par bigner «Ain’t Messin’ Round» au pilon des Ardennes. Il te tarpouille ça au compost biologique. Il cherche sa voie dans sa purée et tisonne les entrailles de son blues avec un solo infernal. Il use et abuse de la wah. Il te plonge dans son enfer. Son blues rock explose à l’aune d’un esprit visionnaire. Il voit forcément quelque chose, pour jouer comme ça. Il passe un solo de concasse effarant. Il fait ce qu’il veut de tes oreilles. Ses dégelées de notes te pétrifient l’âme. Il enchaîne avec «When My Train Pulls In», deuxième coup de Trafalgar de Blak And Blu. Heavy blues de rêve - Can’t take it no more - Génie indéniable. Sa purée tourne à la démence. Il joue le blues des temps modernes, mais avec un goût prononcé pour le vertige. Il solote à la folie et renoue avec la démesure hendrixienne. Autre coup de génie, «Numb», riffé à l’étranglée. Il le réveille, comme on réveille un mort dans la tranchée - Well I’m numb - C’est imbattable. Il passe un solo de désaille intoxiquée. «You Saved Me» sonne comme dégelée rebondie. Il tape ça en mode groove magique, et l’explose à coups de retours de manivelle. On n’avait jamais entendu un truc pareil. Bon c’est vrai, on ne connaît pas grand chose, en règle générale. T’as aussi «Glitter And Gold», cette belle rasade de stoner dévastateur. Gary fait son metal core et charge le son à l’échalote. Beaucoup trop puissant pour être honnête. Il rend un hommage beaucoup trop spectaculaire son maître Jimi Hendrix avec «Third Stone From The Sun/If You Love Me Like You Say». Il le gratte à la racine du code. Puissante hendrixification des choses ! Il claque ça aux accords de résonance de l’after-Swingin’. Il plonge dans le passé du son et cherche à renouer avec l’œil du cyclone hendrixien. C’mon ! L’If You Love Me sonne comme une récréation au beau milieu d’un ébat orgasmique d’essence cosmique, et Gary revient au thème hendrixien dans l’épaisseur du son. C’est encore un géant qu’on entend œuvrer dans «Please Come Home». Il gratte avec une puissance d’exaction extravagante et chante en mode Soul efféminée. Soudain, il explose sa mélasse avec un solo excuriateur, il lâche des colonnes infernales qui vont se noyer dans le son. Avec «Bright Lights», il grimpe au sommet de son Ararat. C’est un blues-rock de rêve, bien baveux, brûlant et caverneux, pulsé au meilleur beat du monde, et le solo s’écoule comme un fleuve de lave. Gary nettoie tout ça à la wah et retaille au glougloutage. Il n’existe rien de pire dans l’histoire du blues. Il hendrixifie jusqu’à l’oss de l’ass, il monte à la pointe du progrès et souligne son Gimme all along à coup de notes perchées. Foocking genius !

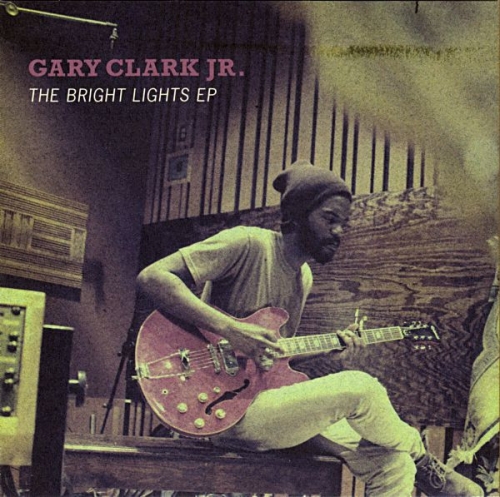

Tout a commencé avec The Bright Lights EP. Dès «Bright Lights», on est frappé par l’énormité du son. Gary va chercher une sorte d’au-delà du son. Il injecte du sonic blues dans le cul du cut. Ce mec pourrait bien être le dieu Pan du blues moderne. Il anéantit les frontières. Il invente une mélasse ultime. Il nettoie les artères et les oreilles, c’est un seigneur de l’Otrante, il pulvérise les bornes de la mormoille, il shoote son sonic blues avec une insolence digne de celle de Buddy Guy, il plonge dans des abîmes et resurgit comme un dauphin just for one day. Il tape «Don’t Owe You A Thang» en mode boogie et y passe un solo dévastateur. Il est fou à lier. Il tuméfie le blues, on finit par ne plus savoir quoi dire tellement Gary outrepasse les contingences, c’est un démon. Il ré-invente tout simplement le boogie blast d’Hound Dog Taylor.

Encore un très bel album : The Story Of Sonny Boy Slim. Joli coup de génie que ce «Stay» qui se planque en B - Every time I see you/ I lose my mind - Le son est à la hauteur des intentions. Le refrain flotte - I lose my mind - C’est joué aux accords de corne de brume avec des queues de cerises soniques. Il fait aussi du gospel avec «Church». Il vise la communion - Gallon drunk/ And I’m stoned/ I’m all alone - Il faut aussi écouter attentivement «The Grinder», cette belle dramaturgie fouillée par un solo de gras double. Gary est un cathartique, un vaillant dévastateur. Il sait aussi s’efféminer pour taper un balladif. La preuve : «Our Love» - You’re the one I’m thinking of - Avec «Wings», en ouverture du bal de B, il sonne comme PM Down (dont le chanteur vient de disparaître). Et puis avec «Can’t Stop», il fait du funk à la Prince. Plus rien à voir avec le blues. C’est peut-être ça qui fait sa force. On voit se dessiner la carrure d’un grand aventurier, un Joseph Kessel/Corto Maltese du blues. Il finit avec un cut de Soul de très haut rang, «Down To Ride». Merveilleux artiste.

Encore un passage obligé : Live/ North America 2016. Dès le «Grinder» d’ouverture, ça grinde ! Gary joue en sur-saturation. Il réveille tous les vieux démons du limon et part en vrille d’échappée maximaliste. Il a derrière lui une équipe de stoner bhaam boys de choc, King Zapata, John Bradley et Jerry, le roi du beurre fou. Voilà le blues qu’on a envie d’entendre, gras et sourd. On a là la pire heavyness qui se puisse imaginer. Et ça continue avec «The Healing», complètement éclaté dans la purée de pois verts brûlante. Gary déverse ses vagues de son, tout est complètement noyé, ça vise en permanence le ralenti du doom fatal. Ça reste délicieusement hendrixien. Il chante «Our Love» aussi perché qu’Howard Tate. Il reste dans la Soul pour «Cold Blooded». Gary va à la Soul comme d’autres vont aux putes, le manche à la main. Fantastique Soul Brother ! Il revient au meilleur blues de l’univers avec «When My Train Pulls In». On n’avait rien entendu d’aussi pur et d’aussi puissant depuis «Red House». Ce Train est bardé de re-démarrages en côte. Gary Clark Jr va trop loin, beaucoup trop loin. «Down To Ride» renvoie aux beaux jours du Band Of Gypsys. Seul un black peut chauffer une scène aussi radicalement. Encore un cut béni des dieux : «You Saved Me». Le son remonte par les jambes du pantalon. Le solo te bouffe le foie. Gary Clark Jr joue toutes ses cartes avec un brio extraordinaire. Il tape une belle reprise de Jimmy Reed, «Honest I Do». Il gratte ses dégoulinades avec aménité. Il claque même des retours d’Elmore James. Il a de l’électricité plein les doigts. Il redonne de l’éclat au blues, il est terrifiant de prestance. «Numb» explose tout le système des attentes, on se noie dans cet océan de perfection, et on replonge dans les vagues avec ce nouveau roi de l’heavy blues. Il a tout, le son, la classe, la wah, les coups de cymbales, le gras double, c’est exceptionnel, infernal de véracité concupiscente, et, belle cerise sur le gâtö, il ramène dans son jeu tout l’éclat hendrixien.

Il revient aux affaires avec This Land, un album grouillant de surprises bien grasses. Il ne perd pas de temps et va tout de suite noyer «What About Us» dans le son, une espèce de mélange de gospel bathing et de déluge sonique. Gary Clark Jr fusionne les genres pour produire l’une des meilleurs heavyness des temps modernes. Il prend «Feed The Babies» avec un certain côté James Brown - Listen listen - et vire Marvin au chat perché doucéreux, c’est stupéfiant d’éclat vitrifié, une vraie bedaine d’aubaines, le mother est celui de Marvin, on a là un véritable shoot de blended Soul électrique. Il passe au heavy doom de grand cru avec «Pearl Cadillac». Il tombe des trombes de son. Gary Clark chante au chat perché d’aventura. Il entre dans la zone grasse de l’album avec un «When I’m Gone» travaillé dans la purée, il peut chanter au rauque comme un jeune James Brown, il s’immerge littéralement dans la légende du son. Voilà un slow groove admirable, explosé de catharsis sonique. «The Guitar Man» sonne comme une petite Soul de dragueur, mais bon, c’est superbe, pulsé dans la couenne du beat, joué à l’intrinsèque, il vise le suspensif et sort de l’ambiancier de rêve, le groove des jours heureux. Tout ça nous conduit naturellement au coup de génie : «Low Down Rolling Stone», il tape entre les yeux du blues, il vise l’heavy doom ultime du blues apoplectique. Il le frappe de plein fouet. Il claque ses accords au-dessus du vide, il sort un son qui te plie en deux, très hendrixien d’esprit mais pulsé à la Clarky motion. Ce mec a du génie, tant pis si on radote. C’est encore l’un des plus beaux albums du XXIe siècle. Plus loin, ils nous explose «Don’t Wait Till Tomorrow» au large, c’est bardé de son à tous les étages en montant chez Clark. Il peut jouer dans la pire des mélasses, pas de problème. D’autres cuts valent le détour, à commencer par «I Got My Eyes On You», gros patapouf sonique qui ne demande qu’à s’écrouler dans le lagon d’argent, histoire de bien horrifier Hosukai. «I Walk Alone» sonne comme l’avenir du son.Gary Clark charge sa barcasse au maximum des possibilités. Il sait aussi riffer comme le Led Zep de «Communication Breakdown», comme le montre «Gotta Get Into Something». Il y bat tous les records de vivacité et passe en mode demented. Good Lord !

Signé : Cazengler, tête à Clark

Gary Clark Jr. The Bright Light EP. Warner Bros. Records 2011

Gary Clark Jr. Black And Blu. Warner Bros. Records 2012

Gary Clark Jr. The Story Of Sonny Boy Slim. Warner Bros. Records 2015

Gary Clark Jr. Live/ North America 2016. Warner Bros 2017

Gary Clark Jr. This Land. Warner Bros. Records 2019

Inside the goldmine

- Ô Burrage Ô désespoir !

Buro ne pouvait finir que dans un bureau. Il était ce qu’on appelle un prédestiné. C’est là, dans un bureau d’études que nous sommes devenus copains. Buro était un petit mec assez vif. Il avait le cheveu très noir, presque corbeau, un pif proéminent et des yeux en amande qui rattrapaient tout. Il aimait rigoler un bon coup, ce qui scella notre alliance. Il avait réussi à se payer une Simca toute neuve, et il vivait dans un appartement moderne. Il avait épousé une Portugaise et parlait plus de la nature fournie de sa toison que de ses qualités intellectuelles. «Ah la chatte d’Anita !», disait-il en soupirant d’aise. Il ne lésinait pas sur les détails. On s’occupait comme on pouvait au long des heures interminables que nous passions dans ce bureau d’études. 9 h-17 h avec une pause d’une demi-heure. Alors pour tromper l’ennui, Buro eut l’idée de «piéger» des collègues. La première victime était ce sosie de Bourvil qui bossait à la table voisine. Le plan consistait à le faire lever de son tabouret pendant une minute, le temps que Buro vide sous son cul un tube entier de super-glu. Pouf, Bourvil s’est rassis. Crack, il a senti un truc. Trop tard. Il a paniqué et a tenté d’arracher le tabouret de son cul. Il s’est alors mis à pousser des cris d’orfraie. Tout le monde dans le bureau s’est mis à rigoler : il marchait dans l’allée en traînant le tabouret derrière lui. Il sortit du bureau et alla se réfugier dans les gogues. Une autre fois, Buro eut une idée encore plus saugrenue : enfoncer une patate dans le pot d’échappement de Bourvil. Nous nous planquâmes dans un fourré pour assister à la scène. Bourvil tenta de faire démarrer sa bagnole, mais bien sûr, ça toussait et ça calait. Alors Buro eût une autre idée. Il sortit une longue mèche de la poche de sa veste et alla vers la bagnole de Bourvil à quatre pattes pour ne pas être vu. Il ouvrit le bouchon du réservoir à essence, y plongea la mèche et l’alluma avec un briquet. Il revint à quatre pattes et murmura :

— Attends, tu vas voir...

Soudain la bagnole explosa. Bourvil n’eut pas le temps de sortir. On était tous les deux pliés de rire.

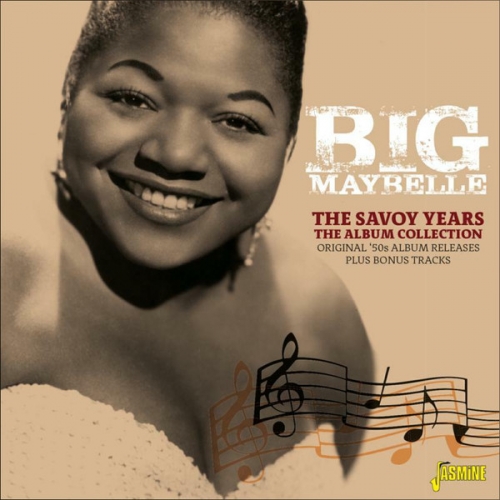

Heureusement, Burrage n’était pas aussi retors que Buro. Pour avoir fréquenté les deux, disons que la préférence allait tout de même à Burrage. Recommandé par Jean-Yves dans l’un de ses ultimes SMS, Harold Burrage fait partie de ce qu’on appelle ici les «découvertes tardives». Burrage fut l’une des figures de proue de la Chicago Soul, avec un penchant très affirmé pour le black rock’n’roll.

Fantastique album que ce Pioneer Of Chicago Soul. Harold Burrage se montre à la hauteur de sa réputation avec «More Power To You», raw r’n’b de Chicago, suivi de «You Mean The World To Me», un heavy groove dégoulinant de classe et de cuivres. Il chante vraiment par-dessus les toits. Les coups de génie se planquent en B. Tu en as deux qui vont te faire lever la nuit pour les réécouter : «Got To Find A Way» et «How You Fix Your Mouth». Harold fait un festival. Il passe chaque fois en force. Son r’n’b n’est ni Motown, ni Stax, c’est du Chicago Soul. Toute la B est submergée de power. All over. Ces mecs jouent superbement et notre héros Harold tient bien la rampe. «How You Fix Your Mouth» sonne comme un hit tentaculaire, il t’éclate ça au hot hot ! Il reste puissant jusqu’au bout des ongles avec «You Make Me So Happy». Il laboure sa Soul en profondeur. Fabuleux artiste !

Comme c’est un P-Vine japonais, l’album est bien documenté : Otis Clay raconte ses souvenirs d’Harold Burrage au début des sixties : «Harold was kind of a father figure to all of us down there in those days.» Otis Clay le rencontre une première fois en 1962, puis en 1964, il le voit chaque jour au One/Der/Ful, un studio de Chicago où tout le monde se connaît et s’apprécie. Clay insiste beaucoup là-dessus. Il dit aussi que le son de Chicago - a mix of R&B and blues - a pu influencer Memphis. Pour lui, Harold Burrage était respecté par tous, y compris les jazz cats, mais aussi «les Du-Tones, Johnny Sayles, Tyrone Davis and myself.»

«Harold really knew how to get into a song», ajoute Clay - He was a pretty good piano player - Andre Williams fait aussi partie des beaux jours de One/Der/Ful. Clay révèle qu’Harold a cassé sa pipe en bois en 1966, et qu’à partir de là, tout s’est écroulé, surtout One/Der/Ful - Je me dis souvent que s’il avait vécu, si Sam Cooke avait vécu, si Otis Redding avait vécu, ce music business ne serait pas aussi pourri qu’il l’est aujourd’hui.

Label aussi pointu que P-Vine, Westside semble s’être fait une spécialité de la Soul de Chicago, comme le montre sa passion pour Walter Jackson et Carl Davis. Westside propose aussi une belle compile d’Harold Burrage : Messed Up! The Cobra Recordings 1956-58. Le vieil Harold affiche clairement une prédilection pour le jump de petite vertu, ce qui explique le fait qu’il n’ait jamais vu la lumière du jour et qu’il soit resté dans les ténèbres de l’underground. Comme des centaines d’autres, il a tenté sa chance. Coiffé, costard blanc, il tente le coup de rock’n’roll et son «Hot Dog & A Bottle Of Pop» est plutôt bon. Magic Sam y gratte ses poux et Big Dix y malaxe son bassmatix. Ça swingue à la Méricourt. Il passe aux choses sérieuses avec un «Messed Up» signé Big Dix, il prend le rock’n’roll à la black et le fait au talent innervé de messed up/ Cause I’m losing my mind, et boom, tu as un solo de sax d’Harold Ashby dans la foulée. Jody Williams gratte ses poux sur ce stormer. Il enchaîne avec un autre heavy jump, il chevauche le beat à travers la plaine. Il reste dans le black rock avec des petits accents rockab sur «Betty Jean» et devient un real wild black cat avec «I Don’t Care Who Knows», encore un cut signé Big Dix. Excellent et joliment balancé !

Signé : Cazengler, Harold Fourrage

Harold Burrage. Pioneer Of Chicago Soul. P-Vine Special 1979

Harold Burrage. Messed Up! The Cobra Recordings 1956-58. Westside 2001

*

Dans notre livraison 624 du 14 / 12 / 2023 nous présentions l’album Bandshee III. Notre curiosité avait été attirée par la couve de l’opus largement inspirée du Led Zeppelin III . Remontant dans la discographie du groupe nous n’avions pas été étonné par l’aspect folkly de son précédent album Curse of the Bandshee, Led Zeppe n’a jamais été très éloigné de Fairport Convention... Même si deux premiers disques semblaient appartenir à un monde musical très différent, qu’en sera-t-il de la nouvelle production de Bandshee ?

THE LONG ROAD

BANDSHEE

(Janvier 2025)

Avant de commencer expliquons le changement musical de la formation. Souvent femme varie nous dit le proverbe, au détour d’une conversation Romana avoue qu’elle ne connaissait pas Black Sabbath. Inutile de se moquer d’elle, tout un chacun est un puits d’ignorances s’il compare son maigre bagage à la multiplicité de l’univers. Sur l’injonction de ses camarades, curieuse elle écoute et découvre ainsi une nouvelle zone d’investigation sonore. La voici conquise. Le troisième opus du groupe se teintera ainsi de sonorités plus heavy…

Le projet de ce qui deviendra The Long Road date de 2021. L’idée était de réaliser un album inspiré du Seigneur des Anneaux et du Zeppelin IV. Pas original mais pas stupiditos non plus. Z’ont déjà composé des tas de morceaux remplis d’elfes et de licornes, un peu fleur bleue quand on y pense.

Est-ce le sombre univers de Black Sabbath qui les force à ouvrir les yeux sur le monde qui les entoure. Il est sûr que dans nos entourages l’on ne rencontre pas tous les jours des ladies qui veulent s’acheter des escalators qui les conduiraient tout droit au paradis. Changement de préoccupation, la longue route les conduit tout droit dans la réalité sociale de notre époque. Qui n’est pas belle…

Le groupe est basé à Louisville, grande cité sur l’Ohio qui sépare le Kentucky de l’Indiana.

Romana Bereneth : lead vocals, guitar, bass clarinet, wizard staff / Stephen K. Phillips : guitar, bastard sword / Mac McCammon : electric bass, upright bass, backing vocals, battle axe / Chris Miller : drums, war hammer.

La couve est de Cody Campbell and Paige Campbell. Sur l’Instagram de Cody vous pouvez visiter sa collection de costumes. Pas vraiment BCBG, sortent tout droit de l’imagination de Cody et des âges obscurs. Tels qu’on les rêve et les cauchemarde. Nos quatre musiciens dans leurs accoutrements partent en guerre contre notre monde cruel, souhaitons-leur une prompte victoire. Et du courage ! L’imagerie est très folkly, très fantasy, presque donchiquotesque, un peu étonnante pour un groupe heavy, preuve que Bandshee ne renonce pas à ses origines.

Two Timer : la voix de Romana s’élève, bourdonnement riffique immédiat, l’influence zeplinienne vous saute aux oreilles, n’empêche qu’ils parviennent à se tirer du buisson d’épines de l’imitation, vraisemblablement grâce à la batterie qui en bonne âme s’écarte de Bonham, dans les sous-sols la basse se fraie un chemin souterrain qu’il convient de ne pas négliger. Romana règle ses comptes, ceux des habitants du globe terrestre qui jouent la vie en tandem, tout un chacun essayant de pédaler à rebours de son coéquipier, comment voulez-vous que la planète aille bien s’il est impossible de jouer franc-jeu entre deux partenaires. Il est des moments remarquables ceux où Romana vous prend un ton insidieux qui la rend perversement délicieuse. Doom and gloom : n’ayez pas peur même si de nombreux groupes de doom ont un titre similaire dans leur discographie, comment ne pas résister à la conjonction phonique et poétique de ces deux vocables, très vite l’on tombe dans le concours du riff le plus lourd du monde, Bandshee ont relevé le défi de l’originalité, nous offrent le doom solaire, celui qui éclaire la nuit pour vous montrer combien elle est sombre, certes Romana vous jette du sel sur les plaies de la folie et du fric-roi, mais nos quatre mousquetaires s’aventurent dans une œuvre d’intervention musicale inventive, bien sûr au début vous êtes au chaud dans la confortable doudoune du doom, mais bientôt tout s’effrite, se délite, se dynamite, et vous vous retrouvez perdu en train d’errer dans une rôtissoire infernale, sûr que ça ne tourne pas rond, que les guitares s’aiguisent et agonisent, que la batterie se bat contre elle-même, que la basse vacille sur ses bases, gloome gluant dont vous aurez du mal à vos dépêtrer tellement sa gangue de goudron vous protège de l’horreur du monde. 19 Lashes : retour au blues fondamental, mais un blues de haine et de colère. Romana ne met pas des gants blancs sur son larynx, elle miaule comme un lynx enragé, et les boys derrière vous foutent le feu au riff, sont méchants, violents, impitoyables me font penser à la colonne infernale de Quantrill dans Blueberry, c’est que l’on ne s’oppose pas au tigre du capitalisme avec des armes de papier, quel ramdam mes amis ce n’est pas un hasard si cet album se classe parmi les meilleures nouveautés du mois de janvier. Peut-être pas assez novateur pour renverser le monde de de la musique, mais assez malin pour glisser un pied dans la porte, ils sont en train de réinventer la poudre. The Long Road : une autre manière de dire le blues, le vieux, l’innommable, le primal, l’originel, des mots pour dire et ne pas dire, simplement suggérer, n’oubliez pas que le Diable vous attend à tous les carrefours par lesquels vous omettez de passer, c’est ainsi que le blues devient rock pour mieux se faire entendre et venir révéler à vos oreilles vos inconséquences, il est des choses qui se chuchotent, qui se transmettent ainsi aux générations futures, la longue route est celle du phénix brûlé qui renaît infiniment de ses cendres porteur d’un feu destructeur. S’unir. Se battre. Superbe morceau. Heavy on Main : la suite du précédent, en plus désespéré, mais à utiliser comme un levier pour faire rouler la grosse pierre – cette métaphore pour vous inviter à écouter Street Fighting Man des Rolling Stones, musicalement pas grand-chose à voir, mais vous pousser à méditer sur l’injonction séminale du blues et la société du spectacle du rock’n’roll – un blues poisseux, une reptation de serpent qui s’approche de l’Ennemi, un blues pour vous réveiller le matin, pas pour vous tirer du sommeil mais vous faire comprendre que le rêve dans lequel vous vivez est un cauchemar, aucune pirouette intellectuelle ne vous aidera lorsque l’on vous tirera dessus quand vous manifesterez. Confrontation directe obligatoire. Un appel aux armes. Disque ô combien courageux !

Witch Wizard : apparemment l’on quitte le blues pour la magie ensorceleuse de l’instrumentation rock. Romana hurle, elle en appelle au pouvoir magique des sorciers. Veut-elle se réfugier dans les fantasmagories mythiques du Seigneur des Anneaux, elle ne dit rien, elle ne chante plus, elle utilise sa langue de vipère pour susurrer à vos oreilles qu’il ne faut pas se fier aux fausses solutions, certes sur la couve elle porte un magnifique galurin de sorcière mais aussi un bâton de mort. Encore un morceau courageux qui se démarque de la plupart des groupes de doom. Shadow : Nick Teale : guest vocal : une chanson douce pour des réalités dures. Mais peut-être est-il inutile de crier, il suffit de raconter, presque une ballade pour endormir les petits enfants. Pas de chance, un coup violent ébranle la porte des maisons, l’Ombre s’approche, elle porte des noms charmants sans équivoque : guerres, crimes, répressions, massacres, je vous laisse continuer la suite, comme quoi les sorciers n’ont pas pu arrêter la terrible réalité, n’empêche que sur la fin du morceau Romana se transforme en pythonisse, elle suggère fortement, elle prédit, elle assure que toute tentative de révolte contre l’ordre mondial établi vous conduira inéluctablement à la mort. Avalanche : écoutez cette chanson sans connaître le reste du disque, risque de vous faire accroire que le sujet porte sur les dangers du ski hors-piste. Les esprits finauds se douteront de son aspect métaphorique. Après la catastrophe, après la défaite. Avertissement. N’attendez pas plus longtemps, sinon vous serez surpris et emportés par la tourmente de la répression. Il règne sur le début de ce morceau une voix crépusculaire, l’esprit de la révolte qui survit sur les pics glacés de la défaite. L’éruption de colère sur la fin n’est pas obligatoirement un signe de renouveau. Tout ne serait-il pas déjà définitivement perdu… Bonus Track : 19 Lashes for Deluxe Mother Truckers : même morceau que plus haut.

Quelle surprise que ce disque ! Patauge un peu des pataugas dans les bassins endormis du blues et du rock. Quel courage de l’ouvrir tout grand comme cela. Presque de l’effronterie. Sans concession. Quand on pense que sur leur tout premier album Diamonds, Bandshee reprenait La vie en rose ! Faut dire qu’avec sa voix Romana peut tout se permettre sans être jamais ridicule.

Long is the Road nous réconcilie avec la vision d’un rock’n’roll vecteur de lucidités orageuses et d’encouragements à de sauvages sécessions. Très mauvais ferments, assureront ceux qui nous tiennent en esclavage.

Damie Chad.

*

Si vous aimez les vidéo-danse de Michael Jackson je regrette de vous signaler que la chronique qui suit n’est pas pour vous. Par contre si vous êtes prêts à ouvrir en grand votre fenêtre au corbeau qui s’en vient tapoter à la vitre, je vous préviens que s’il se pose sur le buste pallide de Pallas relégué au sommet de votre armoire, vous avez toutes les chances de le retrouver dégoulinant de sang.

THIS IS NO FAIRYTALE

CARACH ANGREN

(Season of Mist / 2015)

Je n’ai jamais rencontré de Néerlandais qui m’ait mordu, toutefois ceux-ci se prénomment Mâchoires d’Acier, les prochaines fois je ferai attention.

De loin la couve représente deux mains qui se rejoignent, ce n’est pas la Chapelle Sixtine mais s’insinue en vous l’idée d’une certaine fraternité entre les hommes, un peu étonnant pour un groupe de metal, lorsque l’on chausse ses lorgnons votre erreur d’interprétation vous saute aux yeux. Un détail d’importance, ce ne sont pas deux mains d’adultes, l’une est manifestement celle d’un enfant. Celle de la grande personne semble pleine de bonbons, ajustez votre regard, le contenu n’est guère enthousiasmant, ne distingue-t-on pas comme d’inquiétants vers dans cette paume ouverte aux ongles longs comme une serres d’aigles…

Namtar : drums, percussion / Seregor : guitars, vocals / Ardck : keyboards, orchestration, violin (3).

Chapitre 1 : Once upon a Time : prélude, on se croirait à l’opéra, musique classique, violons, dès que le poivre noir du violoncelle versé à larges rasades monopolise la bande-son l’on intuite que l’on se dirige vers un drame, sur la fin du morceau l’envolée de voix féminines ne vous rassurent pas, l’optimisme n’est pas de mise.

Chapitre 2 : There’s no place like home : ce coup-ci c’est l’orchestre symphonique qui ouvre la séance, sur lequel se greffent des charges de guitares effarantes, l’orchestra ne se laisse pas intimider malgré les roulements des tambours de Namtar, il ne consentira à mettre la sourdine dans la boîte que lorsque Seregor à la voix de stentor survient, ne chante pas en canon, l’est pourtant rempli jusqu’à la gueule, Namtar nous offre la charge d’un régiment de cosaques, la musique classique se rajoute sur le charivari, à croire que ça ne plait pas à Seregor, le vocal explose, tous aux abris, il hurle comme un démon, la folie gîte sur ses cordes vocales, l’orchestrum se croit à bataille de Borodino, quand c’est fini vous recomptez vos oreilles. Pour la cervelle inutile, elle est réduite en poudre. Vous avez eu le son, en prime nous vous offrons l’image, la vidéo sortie par Season of Mist en avant-première pour avertir les fans de l’imminence de l’album : elle est signée, illustration, animation and visual par concept par Costin Chioreanu, je vous engage à la regarder, une BD mouvante que je qualifierais de style réalisro-soviétique abstracto-expressionniste, elle vaut le déplacement oculaire. Ne quittez pas, Kr’tnt vous en donne plus : après la musique, après le son, voici le texte. Ne nous remerciez pas nous aurions préféré ne pas savoir lire. Changement d’étage : l’intro annonçait le drame, nous sombrons dans le mélodrame. Margot devra sortir non pas son mouchoir pour pleurer dans sa chaumière mais son drap de lit + sa housse de couette. Tous les poncifs de la sensiblerie moderne : le père violent, la mère droguée, les enfants innocents, plus le piment du viol et de la pédophilie… Les images, que vous appréciez ou pas, sont fortes, le texte prête à rire. Trop c’est trop. Dommage : phoniquement c’est réussi. Un peu boursoufflé, totalement baroque, monstrueux même, hélas la montagne accouche d’une souris verte.

Chapitre 3 : When Crows Tich on Windows : musicalement c’est une splendeur, orchestration classique, groupe de rock et l’égrégore vocal de Seregor, vous ne trouverez rien de plus beau, une réussite parfaite tous les groupes de Black Metal peuvent aller se rhabiller. Mais ce n’est rien comparé à la vidéo. Vous avez le droit de préférer les cours collectifs de dancing-gymnastic de Michael Jackson, ce genre de tectonic du riche ne déplace pas les plaques, par contre si vous désirez une leçon d’écriture cinématographique, celle-ci touche au génie, si vous voulez tout savoir sur comment on raconte une histoire, mirez et admirez, suis tombé dessus par hasard, le ballet hyper expressionniste du début, ensuite il n’y a plus qu’à suivre, le nom du réalisateur n’est pas donné, mais question mise en scène et montage ( il vaudrait mieux dire démontage) c’est un maître, lui il ne raconte pas, il suggère, vous transcrit le récit larmoyant ( la mère frappée sauvagement, les enfants s’enfuient, le père les rattrape) en une espèce de capharnaüm labyrinthique qui n’a plus besoin du sens des paroles, juste les vociférations ouïques seregoriennes se suffisent, Valéry jouait du sens et du son, ici l’on joue avec l’image et le sens, quant à la prestation de Seregor elle tient autant de Byron que du Monsieur loyal du Cirque. Nous sommes ici face à une recomposition orphique d’un texte d’une très grande pauvreté d’imagination et d’une énorme maladresse d’écriture. Une transcendance. Hyperbole, dirait Mallarmé.