KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 720

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

22 / 01 / 2026

BOB DYLAN / BLACK LIPS / NIGHT BEATS

SMOKEY ROBINSON / LOU COURTNEY

BIG CODY COOTS / ODYUM

KASSI VALAZZA

Sur ce site : livraisons 318 – 720

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

http ://kr’tnt.hautetfort.com/

The One-offs

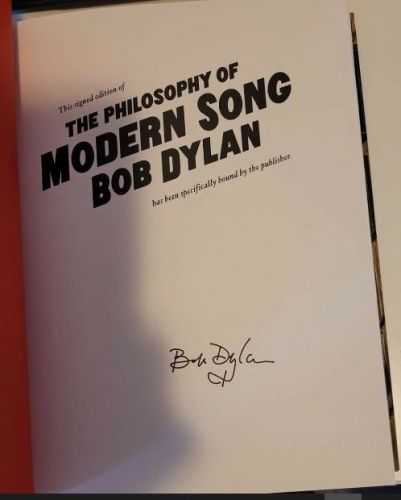

- Dylan en dit long

Glanouille était un copain de lycée, sans doute le plus attachant. Nous avions un joli point commun : une haine profonde pour ce lycée technique et son conformisme latent. Nous étions tous les deux des victimes de l’autoritarisme paternel : les vieux avaient ignoré nos cris de protestation et nous avaient inscrits «de force» dans ce lycée pourri, pour «notre bien», car à cette époque, il fallait, disaient-ils, «un métier». On était baisés. En beauté. Les fugues n’ont servi à rien.

Glanouille mesurait bien 1,80 m. Sans doute avait-il grandi trop vite, car son pantalon était trop court. Il semblait d’ailleurs ne posséder qu’un seul pantalon, d’un vert d’eau clair un peu trop lavé et qui flottait au-dessus de mocassins en cuir bordeaux. Il portait hiver comme été un long manteau bleu marine, et un shetland à torsades, comme nous en portions tous à cette époque. Il avait une façon de se tenir un peu gauche, comme s’il se sentait mal à l’aise dans sa longue carcasse. Il se coiffait comme les early Small Faces, avec une petite coupe en cloche et des accroche-cœurs sur les tempes. Il parlait d’une voix beaucoup trop grave pour son âge.

Il passait l’année scolaire en internat. Si on lui posait la question, il répondait que son vieux était marin-pêcheur à Trouville. À cette époque, il existait encore un quartier de marins-pêcheurs à Trouville et quand l’occasion se présenta d’aller y faire un tour, nous fûmes frappés par l’état déplorable du taudis dans lequel Glanouille avait grandi. Il était donc issu d’un milieu d’une extrême pauvreté. C’était un miracle que son père ait pu lui acheter un pantalon un peu «à la mode» et financer les trois années de lycée technique. Glanouille avait en outre assez de grandeur d’âme pour sauver les apparences et ne pas se plaindre de sa condition. Ado, il était déjà devenu extraordinairement stoïque.

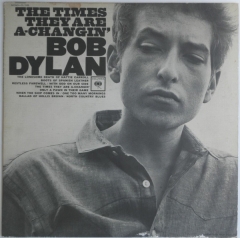

On papotait de tout et de rien, des petites gonzesses qu’il n’avait pas les moyens de draguer parce qu’il ne pouvait pas payer des verres, des discothèques sur la côte qu’il n’avait pas les moyens de fréquenter, des fringues à la mode qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir, et des disques qu’il n’avait pas non plus les moyens de s’offrir. Il ne possédait qu’un seul disque, un EP de Bob Dylan, «Like A Rolling Stone», parce que, disait-il, l’orgue lui «foutait des frissons.» Sa pauvreté lui interdisait tout, à un âge où les besoins sont considérables. Au lycée, il travaillait assez pour pouvoir se maintenir au- dessus de la moyenne, car il ne voulait pas finir comme son père sur une mauvaise barcasse à ramasser des casiers et à ramer comme un galérien. Mais il ne se faisait aucune illusion sur les métiers auxquels nous destinait le fucking lycée technique. Il n’avait pas trop le choix, c’était le dessin industriel ou la barcasse dans la tempête. La fadeur de cette alternative alimentait un stoïcisme à toute épreuve.

On en arriva au stade où on se souhaitait les annives. Avec les moyens du bord, bien sûr. On devait être en salle d’étude ou au réfectoire, le souvenir du lieu où ça s’est passé s’est effacé, mais je revois encore le paquet qu’il sortit de son sac de sport :

— Tiens ma couille, c’est ton cadeau d’annive.

Vu la forme, ça ne pouvait être qu’un 45 tours. Il l’avait enveloppé dans une page de Ouest France. C’était l’EP brun de Bob Dylan, «Like A Rolling Stone», déjà bien écorné.

— Mais Glanouille, c’est le tien !

— C’est pour toi ! Fais-moi pas chier !

Lorsque nous avons déménagé en 1969 et quitté Caen, on s’est perdu de vue avec Glanouille. Mais pendant les années qui ont suivi ce départ, il était là chaque jour, car «Like A Rolling Stone» tournait sur le crin-crin. L’ambition était d’apprendre à le jouer et de savoir les paroles par cœur, en mémoire de Glanouille. Ce fut l’occasion de découvrir ce très beau balancement d’accords que gratte Bob en intro, Ré mineur 7e et Fa majeur 7e et qui, d’une certaine façon, symbolise la classe, et pas seulement celle de Bob Dylan, mais surtout celle de cette grande saucisse de Glanouille. Il est resté un modèle de réserve et d’élégance naturelle, associé à l’un des plus grands hits de tous les temps.

Signé : Cazengler, Bob Divan

Bob Dylan. Like A Rolling Stone/Gates Of Eden. CBS 1965

L’avenir du rock

- Lips electronic (Part Three)

Quand on le soumet au questionnaire de Proust, à la question de la couleur préférée, l’avenir du rock répond invariablement le Black. Il raffole du Black. Le Black claque si bien à l’oreille. Black clac ! Le Black est partout. Black is Beautiful. Dans les bons jours, il avouera qu’il se laisse volontiers aller à rêver d’une République du rock dont l’hymne serait «Black Is Black», ou peut-être mieux encore, «Paint In Black», à cause du sitar de Brian Jones. Ah comme il frémit à l’écoute d’I see a red door and I want to paint it black ! Le choix du drapeau ? Black, forcément ! Le Black flag des anars et des pirates ! Puis il faudrait bien sûr constituer un gouvernement comme le fit en son temps Screamin’ Lord Sutch, alors pas de problème, ça pourrait aller vite : Frank Black en charge du ministère de la Justice avec «Men In Black» - In the cool, cool night/ And in the middle of the day - Et pourquoi pas Amy Whinehouse en charge du ministère de l’Immigration avec «Back In Black». Black Sabbath serait bien entendu en charge du ministère des Cultes et de la Laïcité, les Black Crowes en charge du ministère de la Diversité Écologique, Black Rebel Motorcycle Club en charge du ministère des Deux Roues, Black Flag en charge d’un ministère de la Flibuste, qu’il faudrait d’ailleurs penser à créer pour renflouer les caisses de l’État, et puis tiens, pourquoi pas Blackfoot en charge du ministère des Rapatriés d’Algérie, enfin de ce qu’il en reste. On pourrait aussi aller repêcher Black Grape pour rétablir la balance commerciale du secteur vinicole, repêcher aussi Cilla Black pour chanter l’hymne national à la télé. Après avoir brièvement hésité, l’avenir du rock propose Black Merda pour sortir le pays de la merda, puis Leee Black Childers pour redorer le blason des Affaires Étrangères. Tiens et pourquoi pas les funksters de Black Heat pour prendre en charge le nucléaire ? Et puis tant qu’on y est, Bill Black serait parfait au ministère des Anciens Combattants. Pour peaufiner, l’avenir du rock nommerait quelques secrétaires d’état, du style Dirtbombs au ministère de l’Ultraglide In Black, et Luke la Main Froide au Black Box Recorder, deux services qu’il faudrait créer et qui ne serviront à rien, comme tous les secrétariats d’état. L’avenir du rock imite les tenants du titre, il place ses amis aux frais du contribuable. Pour couronner le tout, il se peindrait les lèvres en noir pour sa première allocution télévisée, en l’honneur des Black Lips, bien sûr.

Paru en 2022, Apocalypse Love et n’est pas forcément apocalytique. Autrement dit, ce n’est pas l’album du siècle. Mais c’est un album des Black Lips et tous les ceusses qui les suivent depuis vingt ans continueront de les suivre, billet de vingt après billet de vingt, bon an mal an, cahin-caha. Oh, c’est sûr, ils suivront comme des chiens perdus mais fidèles, ouaf ouaf, ou plutôt comme une troupe de mendiants en guenilles claudiquant péniblement derrière un vieux mythe usé qui, tel un messie, leur promet tous les deux ans une vie meilleure. Les mendiants en guenilles sont à l’image des mythes usés, ils sont éternels. Rien ne peut les empêcher de tourner en rond, puisque la terre est ronde.

Apocalypse Love est rond, lui aussi, mais n’a pas grand-chose dans la culotte. Juste deux petites merveilles, histoire d’affirmer sa masculinité : le «No Rave» d’ouverture de balda et en ouverture de bal de B, «Crying On A Plane». Avec leur No Rave, ils plongent dans un bain de groove liquide. On est un peu troublé par la photo du groupe, à l’intérieur, car ils ressemblent aux Cramps, avec du cuit noir et du dirty sex, on admire surtout Zumi Rosow dont les seins pendouillent joliment derrière un haut en cuir minimal qui ne sert que de prétexte. Les Black Lips jouent leur No Rave à la belle dégueulade de No Rave. C’est exactement le son qu’on rêve d’entendre quand on est ado. Les Blacks Lips jouent aux arraches de vol à la tire. Ils ont réussi à transplanter le gaga dans un mix de dégueulade et de sexe. Ils attaquent «Crying On A Plane» en mode heavy blues, comme si soudain ils n’avaient plus d’idées. Mais ça donne un mélange étonnant de Beatles et de T. Rex, donc une merveille tentaculaire. C’est un peu comme si ces petits mecs d’Atlanta réinventaient l’Angleterre. Rien qu’avec ce cut, tu cries au loup. Ils proposent tout simplement le glam de Bolan revu et corrigé.

Le reste de l’album n’est hélas pas du même niveau, même si la pernicieuse Americana de «Stolen Valor» accroche bien - I’m looking for forgiveness - ça reste du très haut niveau, ce qu’on appelle dans le Vaucluse de l’inespérette d’Espolette. Avec «Lost Angel», ils plongent dans le dark du Black, c’est très glauque, mais tu les suivrais jusqu’en enfer, tellement ils sont gluants. Ils passent d’un genre à l’autre sans crier gare et les voilà dans un heavy balladif gaga pour le morceau titre, ils singent les Reigning Sound. On reconnaît bien le style de Cole Alexander, bien heavy, lourdement chargé de son. Ils reviennent à leur autre mamelle qui est la vieille pop pimpante avec «Operation Angela», tu suis sans te poser de questions. Mais la fin de l’album sent la panne d’inspiration. Ils survolent les dunes avec «Among The Dunes», ils font du pas-plus-que-ça avec «Antaris Toxiaria», ils twistent dans les guiboles, mais rien de plus. C’est dur de les voir caler après tant de bons albums.

Dans Shindig!, Camilla Aisa se fend d’une petite rétrospective des Black Lips. Excellente initiative ! Ça permet de réviser les connaissances. Ils ont en effet vingt ans de carrière. Ah comme le temps passe vite ! Les Black Lips furent, on s’en souvient, des jeunes prodiges. Au commencement, il y avait non pas le verbe, mais Jared Swilley et Cole Alexander. Ils ont 13 ans et commencent par monter The Renegades. Jared sombre dans la petite délinquance. On l’envoie bosser 6 mois dans une ferme du Montana. En gros, c’est le rock qui va lui sauver la vie. Jared : «It saved my life. A lot of the guys I ran with at the time ended up either in jail or going to Iraq.» Dans les histoires des groupes, la prédisposition à la délinquance est fondamentale. Sans délinquance, pas de Pistols. Sans délinquance, pas de Black Lips. Jared a le diable au corps. Ça s’entend dans le son des Black Lips. Et ça se voit quand ils sont sur scène. Jared et Cole vivent à Atlanta, une ville qui n’est pas idéale pour les «bad kids that loved boisterous music, skateboarding and destruction.» Il dit en gros que d’être weird en Georgie peut être dangereux. Il cite l’exemple des B-52’s qui démarraient à Athens, Georgie - That was probably straight-up dangerous.

Ils écoutent du punk et du hardcore, et puis aussi Iggy & The Stooges. Oh les Stooges ont des singles sur Bomp!. Alors ils chopent le catalogue Bomp!, et découvrent un continent, Pebbles, Back From The Grave, et pouf, ils écrivent à Suzy Shaw qui leur répond. En 2002, les Black Lips enregistrent leur premier single, «Ain’t Coming Back» et l’envoient à tous les labels et le seul qui répond, c’est Greg Shaw, qui leur dit que son fils a dansé sur le single. Par conséquent, il les invite à rejoindre the Bomp! family. Ils vont à Los Angeles et Greg Shaw est le premier à leur payer une gamelle : il les emmène dans un restaurant mexicain se taper des margaritas - We were underage, so that was kind of a big deal. And then he bought us a hotel room... We might as well have been the Rolling Stones - Leur premier album sort donc sur Bomp! en 2003. Puis le deuxième, un an plus tard. Ils commencent à se créer une réputation intéressante : les Black Lips ne sont pas des revivalistes. Il ne se réclament que de la sauvagerie - wildness only, their music was both timeless and unmistakably of its time - C’est exactement ça : leur son tient plus de la modernité que du régurgitage. C’est toute la différence avec les Fuzztones. Camilla Aisa y va de sa petite formule pertinente : «Generous doses of Pebbles and Back From The Grave with guitar tones lifted straight from Link Wray, then some Ramones and lessons in attitude from The Germs. Finally, of course, the Stones.» Pour Jared, le garage doit par essence toujours sonner frais - We were just having fun - Jared dit aussi qu’ils n’avaient rien à voir avec les garage-bands, «because we were never in the purest thing.» Ils font leur truc, le flower-punk, «too hippie to be punk and too punk to be hippie.» Greg Shaw leur demande de ne pas rester coincés à Atlanta et donc, pendant dix ans, les Black Lips vont tourner dans le monde entier. On the road. Ils rencontrent leurs héros, dont Sky Saxon. Puis ils traînent pas mal avec Dead Moon. Ils rencontrent aussi The Mighty Hannibal, grâce à Billy Miller, le boss de Norton. Ils vont même le ramener à Atlanta et l’accompagner sur scène.

Pour conclure, Camilla Aisa se fend d’une belle chute : «C’est vrai qu’ils ne sont plus des bad kids. Il s’agissait certainement plus d’un état d’esprit que d’un penchant réel pour la délinquance. Mais ils ont su continuer à faire les cons pendant vingt ans, et en termes de mauvaise conduite, c’est un véritable exploit.»

Alors que tu te désespérais d’avoir perdu les Black Lips, les voilà de retour avec un album fantastique ! Tu vas en prendre plein la vue avec 4 Seasons Of The Peach ! Six coups de génie sur quatorze cuts, qui dit mieux ? Et pouf, voilà «Six Six Six Men» down in the gutter, le Cole Alexander tombe délicieusement bien bas, il se roule dans la farine du gutter, à la bonne franquette de la pire désaille, et ça s’en va percuter de plein fouet l’idée que tu te fais du génie des Black Lips. Ils sont de retour et ça continue avec «Wild One», ils sonnent comme de fantastique popsters de l’extrême, ils écrasent bien leur champignon au fond du cendrier. «So Far Gone» renoue aussi avec les origines, pur gaga-genius, bien traîné dans la boue, t’en reviens pas de tant d’éclat ! C’est articulé au trampoline d’excelsior, trempé dans la boue ancestrale, ça t’emporte la bouche, les Lips ont retrouvé le goût du désastre, avec le killer solo flash étoilé dans le muddy splash-out, on n’avait encore jamais pris un tel splash-out in the face. Ils recréent une nouvelle mythologie avec «Judas Pig». C’est fulgurant, zébré d’éclairs surnaturels, chaque cut est hanté par des screams d’une extrême perversion. Ils replongent dans leur chère décrépitude avec «Until We Meet Again». Ce mec Cole chante comme un dieu décati et ça bascule dans la folie, il éructe dans une clameur digne de celles de Totor et des Beach Boys, c’est enfoncé du clou, ça Black-Lippe à outrance, ça donne une vraie merveille de teen angst et ça dégénère en Totoring extrême. Avec 4 Seasons Of The Peach, t’as le plus gros smash de l’année. Et ça repart en mode trash pop avec «Tippy Tongue» et tu rebascules avec eux dans la friteuse. Ils regagnent la sortie avec de la petite pop pleine de jus («Happy Place» - There is no place to go/ Except my happy place) et «Prick», une pop dégoulinante d’envie d’en découdre à plates coutures. T’es tellement secoué que tu racontes n’importe quoi.

Et puis voilà que sort l’album des outtakes de 4 Seasons Of The Peach : Bebop Armageddon. On retrouve la fantastique traînasse de la savate moderniste avec «Kingdom Come». Ils tapent «Bound For Rodeo» en Beach Boys-mania et tapent un joli slab de country garage avec la démo de «Zulu Saint». Et leur «Back To Kiev» renvoie bien sûr au «Back In The USSR» des Beatles. En B, tu retrouves l’harsh et l’hard beat des Lips sur «Kassandra» (alternate), avec un merveilleux parfum de psychedelia. Les Black Lips sont redevenus le groupe parfait.

Signé : Cazengler, Black lope

Black Lips. Apocalypse Love. Fire Records 2022

Black Lips. 4 Seasons Of The Peach. Fire Records 2025

Black Lips. Bebop Armageddon. Fire Reccords 2025

Camilla Aisa : Callin’ from the fun house. Shindig! # 136 - Febrary 2023

L’avenir du rock

- The (Night) Beats goes on

Il finit par en avoir marre, l’avenir du rock. Il ne sait plus quoi inventer. Marcher dans le désert, ça va bien cinq minutes. Pour briser la routine, il décide de marcher la nuit. Ça ne change pas grand-chose, le silence est exactement le même. On peut marcher, car sous les milliers d’étoiles, la nuit est claire. Apparaît soudain un erreur couvert de peaux de bêtes et coiffé d’un grand chapeau à plumes. L’avenir du rock le reconnaît : the Night Tripper ! Il agite ses clochettes et lance d’une voix de groover satanique :

— The Night Time Is The Right Time !

Et pouf, il disparaît. Un peu plus tard surgit un autre erreur. L’avenir du rock le reconnaît : Neil Young ! Il souffle un coup d’harmo et lance d’une voix de fiotte impénitente :

— Tonight’s The Night !

Et pouf il disparaît. L’avenir du rock se pince pour être sûr qu’il ne rêve pas, et soudain, un autre erreur surgit dans la nuit. Oh, Van Morrison ! Il approche de l’avenir du rock et lui grogne dans l’oreille :

— Here Comes The Night...

Et pouf, il se volatilise. L’avenir du rock reprend à peine ses esprits quand une autre apparition vient troubler ce qui lui reste de santé mentale. Oh, Frank Sinatra ! Ol’ Blue Eyes lève son chapeau et croone un vieux coup de «Strangers In The Night». À peine a-t-il disparu que surgissent du néant quatre garçons dans le vent qui entonnent joyeusement It’s been a hard day’s night/ And I’ve been working like a dog !, suivis quelques minutes plus tard par les Moody Blues qui balancent leur vieux Nights in white satin/ Never reaching the end/ Letters I’ve written/ Never meaning to send. Ça commence à faire beaucoup pour l’avenir du rock. Il n’est pas au bout de ses surprises, car voilà Patti Smith qui ramène sa vieille fraise avec «Because The Night» et l’avenir du rock dégueule. Il y a deux nights qui le font dégueuler, celui de Patti Smith et le «Saturday Night Fever» des Bee Gees. Berk ! Bon tout ça c’est bien gentil, mais il aurait préféré croiser les Night Beats.

Pour seule info, tu sais que c’est bien. Un bon copain te l’a dit. Night Beats est un nom facile à retenir. En plus ça sonne bien. Tu les vois arriver sur la grande scène. Ils ouvrent pour BRMC. Sont trois et un peu paumés. Un batteur sur la droite. Un

petit black à la basse sur la gauche. Et au milieu, t’as le cowboy de service avec une belle gratte vintage, comme on dit. Le cowboy va vite t’en boucher un coin, car il joue un rock psyché bien tendu et il joue ça en flux tendu. À la vie à la mort. Toujours à l’assaut du micro. Tu comprends qu’il ne fait pas semblant. Il commence à bien dégouliner sous son Stetson. Cut après cut, il rafle les suffrages. Il tape un rock très mid-sixties, et passe des gros killer solos de gras double. Sa fuzz est féroce.

Il se paye sur la bête. Tu apprendras par la suite que le cowboy s’appelle Danny Lee Blackwell. Il a déjà under the belt un joli paquet d’albums. Tu bois ses paroles et tu goûtes chaque seconde de son fabuleux blues-rock catchy. Il sait puncher un catch. Fantastique énergie. Il gratte aux abois. Une jambe à l’avant, comme s’il allait sauter

sur son pied de micro. Le petit black tartine un fantastique groove de bassmatic. Te voilà une fois encore plongé dans les meilleures conditions. Ce fringuant blues-rock psychédélique te renvoie à des trucs du genre Jamul ou encore Randy Holden. Tu penses aussi à Mother Superior. Mêmes racines. Blackwell chante d’une belle voix blanche. C’est un groover de choc. Séduit, tu prends la décision d’écouter ses albums.

T’en ramasses déjà deux au merch. Un peu cher, mais bon, si ça va dans la poche de Blackwell, ça va. Il est là, sous son chapeau, à l’affût des poignées de main.

Son premier album sans titre date de 2011, réédité sur Fuzz Club. C’est la raison pour laquelle il vaut si cher. But my Gawd, quel album ! Blackwell et ses collègues tapent dans un garage sixties à la Morgen, avec un son d’acid freakout. Gratté à la main lourde et sacrément bien balancé, «Ain’t Dumbo» sonne comme une bombe atomique. Au fond du cut, ça grouille d’urgences soniques. «The Other She» se paume un peu dans le désert, mais ça finit en beauté, car le p’tit Blackwell pique une belle crise de freakout. Il reste à la fois fidèle et fiévreux avec «Useless Game», encore un shoot de garage sixties magnifique et tendu. Il attaque sa B avec un joli brasier infectueux, «Hallucinojenny». Il fait bien dérailler ses syllabes. Puis t’as cet «Ain’t A Ghost» cisaillé au cœur de la mêlée. Son riff somme comme un essaim. Tous ses cuts sont captivants et te tiennent la dragée haute. Il soigne encore ses clameurs avec «War Games». Il lance encore un assaut, il tape en plein dans les Electric Prunes et bascule dans une sorte de Mad Psyché. Il termine avec un très beau «Little War In The Midwest» balayé par des vents d’Est. Ah comme il tient bien sa rampe, le p’tit Blackwell sous son chapeau de cowboy. T’as une belle bassline qui traverse la tempête sonique, et il passe des solos acariâtres, acides et amers.

Alléché, tu sautes aussitôt sur l’autre ramassé du merch, Who Sold My Generation. Belle pochette. Tu retrouves les mêmes éléments de son, cette disto à la Eden Children et cette belle stature globale. Le p’tit Blackwell connaît toutes les ficelles. On se croirait en 1968, en plein cœur du brasier. Joli coup de stomp avec ce «No Cops» battu sec et net, sans peur et sans reproche. Le p’tit Blackwell a du style. «Sunday Mourning» est un très beau rock psyché qui s’inscrit dans la ligne du parti. Pur jus de 68. Groovy en diable. Il s’ancre résolument dans la fin des sixties. Il en tire tout le suc. En B, il monte son «Last Train To Jordan» sur le riff du «1969» des Stooges. Pas le même esprit, mais le riff est là. Puis il monte «Turn The Lights» sur le riff du «Death Party» du Gun Club. Il finit avec un joli stormer, «Egypt Berry». T’as tout le beat de Night Beats, c’est plein de vigueur. Le p’tit Blackwell collectionne les meilleurs beats.

Si t’en pinces pour la Mad Psychedelia, alors il faut écouter le bien nommé Sonic Bloom. Tu retrouves sa petite voix de fiotte interstellaire dès «Love Ain’t Strange». Tu suivrais le p’tit Blackwell jusqu’en enfer, il a tout bien pigé. Avec le morceau titre, il vise le psyché du Texas, il fout sa réverb à fond, ça monte bien en puissance. T’as tous les tenants et tous les aboutissants de la Mad Psychedelia. Heureusement, tout n’est pas bon sur cet album. On sent une volonté éhontée de sonner somme le 13th Floor dans «Outta Mind». L’intention est louable, et ça bascule dans la violence. Il attaque «Real Change» aux accords de «Louie Louie». il prend un peu les gens pour des cons, mais ça passe, avec le solo d’alerte rouge. Belle plongée dans le cratère de la Mad Psyché avec «Catch A Ride To Sonic Bloom». Ces mecs savent poser leurs conditions. Et ça repart en mode heavy groove avec «The 7 Poison Wonders». Il s’amuse bien le p’tit Blackwell avec ses lieux communs. Des accords carnivores dévorent «As You Want» vivant. C’est plein d’à-propos, il gratte ses poux sixties dans un délire de réverb. Il s’en va s’écrouler dans le lagon d’argent avec «The Hidden Circle», porté par un bassmatic emblématique. Il amène ensuite «At The Gates» en mode anticipation de type Bullit, ça fonce dans la nuit urbaine, avec un énorme parti-pris de modernité. Et il regagne la sortie en mode hypno avec «The New World». Jamais aucun groupe n’a mis autant de réverb upfront. Ça pleut dans la nuit rouge et le p’tit Blackwell chante du nez sous son chapeau de cowboy. Quel crack ! Ça pulse dans les remugles !

C’est l’autre asticot d’Auerbach qui produit Myth Of A Man. Alors tu restes sur tes gardes. Mais t’as tout de suite du son, alors tu assouplis ton jugement. Le p’tit Blackwell sort vite sa p’tite voix de Moody Blue. Et tu vas aller de surprise en surprise. Son «Stand With Me» finit par s’arracher du sol. Il y joue le riff de Layla, ce qui n’est pas forcément la meilleure des références. Et voilà le premier coup de génie : «There She Goes». Il lui donne une allure considérable, et ça explose comme un hit surnaturel, t’as même le refrain tétanique et le killer solo flash cavalé à travers la plaine. Là tu le prends vraiment au sérieux. Quel fiévreux coup de génie ! Il balance une dégelée faramineuse ! Tu peux le ranger à côté de Daniel Romano dans l’étagère. Avec «(Am I Just) Wasting My Time», il s’inscrit dans sa légende naissante. Il faut simplement lui consacrer un peu de temps. Le p’tit Blackwell dispose de l’atout majeur : le potentiel. Sa Beautiful Song colle bien au palais. Il navigue très haut. Il se fâche ensuite avec «Eyes On Me». C’est un vrai jerk sixties avec la fuzz au coin du juke. Encore de l’heavy rantanplan avec «Let Me Guess». Il enfonce son clou dans la paume pop, c’est encore bardé de bardasse, et le riff est tellement connu qu’il en devient presque beau. Puis il part chercher la lumière avec «Too Young To Pray», il y va à coups d’hey hey hey, et il gratte des poux du diable d’une nouvelle Beautiful Song.

Le p’tit Blackwell se paye une belle pochette psychédélique pour Outlaw R&B, un Fuzz Club de 2021. T’as donc de la fuzz dès «Revolution». Il y fait du big freakout à la mode texane, il développe une niaque de fuzz extravagante, ça s’évapore dans des flashes de vapeur mauve, il y crache ses poumons. Mais t’as aucune info sur qui fait quoi. Tu le vois vite sombrer dans la démesure avec «New Day», il peut monter comme Bowie au sommet d’un Ararat, il serre bien son son et puis il commence à enfiler les coups de génie comme des perles avec «Thorns» : il va chercher la pulpe du rock psychédélique des sixties, c’est du pur genius vintage, il tape en plein dans l’excellence de la protogénèse et développe un power considérable. Te voilà une fois de plus sidéré. Il est encore plus sixties avec «Never Look Back», il chante à ras la motte comme un serpent à sonnettes. Fuck, il faut suivre ce dingue à la trace, c’est un puissant sorcier fuzz. Il arrive encore avec tout le son de tes rêves dans «Shadow», et toujours cette fuzz dans le corps du texte. Il fout encore le feu avec «Cry». Il sonne comme le Gun Club. Il repart au beat hardu avec «Ticket» et bascule dans l’hypno accidentée du Gun Club. Mais voilà le pot-aux-roses : «Holly Roller» ! C’est du pur Velvet, ce sont les accords de «Waiting For The Man», c’mon now ! Le p’tit Blackwell est un vrai caméléon, une brute de décoffrage, un vrai Gévaudan-le-mille, il gratte du liquide digne de Lou Reed, ça ne pardonne pas. Il a le son, la ferraille et le beat de Waiting, t’es vraiment scié à la base. Il pousse le bouchon dans les orties et fait du génie revivaliste à l’état le plus pur.

Live At Valentine laisse un goût amer. Pas de quoi pavoiser. Le mix du son noie la fuzz. Il faut attendre le bout du balda pour frétiller un petit coup avec «Egypt Berry». C’est excellent, dense, bien pensé, bien foutu, bien senti, bien né, et ça repart ! En B, «Ticket» sonne comme une belle flambée de violence. Il y va le p’tit Blackwell sous son chapeau de desperado. Il nous fait le coup des 13th Floor avec «H-Bomb». C’est exactement l’esprit du son texan. Puis il se tape un joli groove d’extension du domaine de la turlute avec «New World». C’est psyché et bien dans les règles du lard fumant.

On retrouve pas mal de cuts des albums précédents sur Levitation Sessions : «H-Bomb» et son ambiance 13th Floor, on attend en vain l’irruption de la cruche électrique, mais le p’tit Blackwell a la même attaque que Rocky. On retrouve aussi l’hypno de «The New World». Retour encore de ce «Sunday Mounning» densément inspiratoire, il pose sa petite voix fruitée à la surface de cet heavy groove psychédélique. Il gratte encore des poux échevelés dans «Never Look Back». Le p’tit Blackwell tient bien sa boutique. On retrouve aussi «Cream Johnny» : même si c’est bien, pas de quoi en faire un fromage. Il embarque son «Ticket» en mode tape dur, il n’a pas froid aux yeux, il sait trépider. Et cette belle aventure Levitative se termine avec la fantastique tension de «No Cops», un cut richement serti de poux psyché. Le p’tit Blackwell parvient toujours à tirer son épingle du jeu, ses intentions sont toujours très pures, quelles que soient les circonstances.

On sent une grosse panne d’inspiration sur le p’tit dernier, Rajan. Tu tombes sur un gros pompage : «Thank You», qui sonne exactement comme le «Sunny» de Bobby Hebb. Le p’tit Blackwell ne se casse pas la nénette. Gros pompage encore dans «Blue» : il fait du Santana et bascule dans le Mercury Rev. C’est un mix des deux. On voit bien qu’il a perdu la niaque du premier album. Il cherche l’hit avec «Nightmare», mais il s’y prend mal. Il gratte des accords sixties sur son «Motion Picture». On sent que c’est un chic type, il flirte avec la British Psychedelia. Le voilà arrivé en plein Swinging London. Mais le reste de l’album peine à jouir. On ne sent pas les Night Beats très motivés. Le p’tit Blackwell n’a pas de compos. Il retombe dans Mercury Rev avec «Dusty Jungle» et son petit sucre à la Jonathan Donahue. Il regagne péniblement la sortie avec un «Morocco Blues» très Stonesy dans l’esprit, un chant un brin Maggie’s Farm et de l’écho type «1000 Years From Home». On lui pardonne donc ses carences.

Signé : Cazengler, night bi-clown

Night Beats. Le 106. Rouen (76). 2 décembre 2025

Night Beats. Night Beats. Trouble In Mind 2011

Night Beats. Sonic Bloom. The Reverberation Appreciation Society 2013

Night Beats. Who Sold My Generation. Heavenly 2016

Night Beats. Myth Of A Man. Heavenly 2019

Night Beats. Outlaw R&B. Fuzz Club Records 2021

Night Beats. Levitation Sessions. The Reverberation Appreciation Society 2022

Night Beats. Live At Valentine. Fuzz Club Records 2022

Night Beats. Rajan. Suicide Squeeze 2023

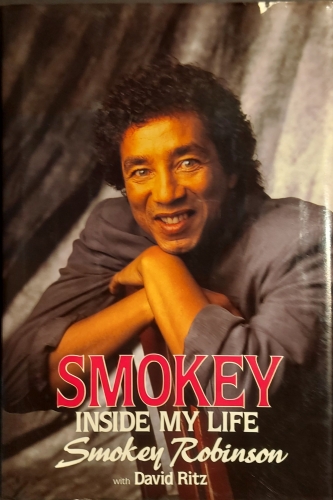

Wizards & True Stars

- Smokey on the water

(Part One)

En soixante ans de carrière, Smokey Robinson est devenu une institution. L’institution. En anglais, c’est le même mot. The institution. Autrement dit Soul Brother Number One, enfin, l’un des number ones. T’en as plusieurs. Les blacks sont moins cons que les blancs, ils sont capables de partager une number-oinisation. Bien moins cons, mille fois moins cons. Et plus t’écoutes chanter Smokey Robinson, plus tu l’idolâtres.

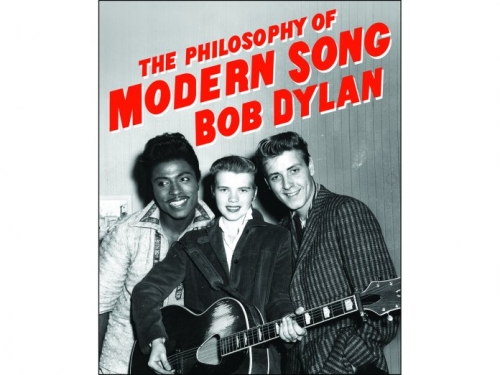

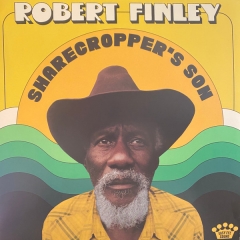

Sacré palmarès : une belle vingtaine d’albums avec les Miracles, dont le premier date de 1960, à l’aube de la Soul, puis, à partir de 1973, un peu moins d’une trentaine d’albums solo sur lesquels on va devoir se pencher, car il s’agit d’une œuvre, et pas n’importe quelle œuvre, une œuvre à l’échelle d’une vie, qu’il faut rapprocher de celle de Bob Dylan.

On va l’appeler Smoke. C’est comme ça que l’appellent ses frères de la côte, Berry Gordy et Marvin. Smoke a aussi un beau diminutif pour Marvin : Dad. On trouve tout ça dans un book qu’il faut bien qualifier de magique, Smokey: Inside My Life, l’autobio de Smoke, contre-balancée par ce démon de David Ritz, une autre institution. Chaque fois qu’il co-écrit, Ritz commence par sauver la langue, et là t’as la voix. Ritz sauve la langue pour restituer la voix. Alors c’est Smoke que t’entends, le black kid de Detroit.

( Ce n'est peut-être pas Elaine M Brown, mais en tant qu'activiste du Black Panther Party

cette Elaine Brown me semble dignede de représenter le fantôme suscité par notre Cat Zengler ! )

(Damie Chad)

Le magic book date de 1989. C’est un magic book miraculé. L’ancienne propriétaire a écrit son nom sur la page de garde : Mrs Elaine M. Brown, d’une écriture délicate et tellement féminine. Tu te sens assez fier d’entrer dans les pages jaunies après elle. A-t-elle cassé sa pipe en bois ? C’est la question que tu te poses chaque fois que tu entres dans les pages d’un livre après un ou une ancienne propriétaire. Était-elle une fan de Soul ou plus simplement une amatrice de bios des grands zommes ? Était-elle black ? Était-elle plus simplement amoureuse de Smoke dont on voit les yeux clairs darder sur la jaquette de ce vieux magic book ? Libre à toi d’imaginer tout ce que tu veux. Le décor est planté. Tu peux plonger dans la lecture de ton magic book.

Smoke commence par évoquer la dope. Il date ça de 1984 - I started toying with rock cocaine - Avant, il n’en voulait pas. Un pote lui dit de mixer ça avec du pot «and put it at the end of a cigarette - I did it. I smoked it. I liked it. Cool I said, I can handle this.» Et il ajoute, hilare : «It was fun.» Smoke démarre alors sa petite addiction. Il achète ses little rocks et les fume avec du pot - The cats call ‘em primos. Never did use the pipe. Never needed to. Got hooked just the same - À la même époque, Croz et Sly tapent dans la même came, mais avec une pipe : freebase cocaine.

Flossie and baby Smoke

Et très vite, t’es hooké par la voix. Smoke te parle, il te parle à toi. Il t’explique : «Mama had a sharp eye and keen mind. She was a big-boned woman with light skin and a love of music, poetry and book-learning. She schooled herself. Her name was Flossie, and she was a powerful presence in the world.» Il a dit ça à toi, et tu relis encore, «and she was a powerful presence in the world.» Diable, comme c’est bien dit ! Smoke te parle avec sa voix de chanteur. Et il te parle ensuite de son père qu’on surnomme Five : «Five was a player - he liked his women - but when he met Mama, he’d met his match.» Ça sonne comme des paroles de Soul. Traduire ça en français ? Laisse tomber. C’est beaucoup trop beau, beaucoup trop pur. Beaucoup trop black. Tu ne touches pas à ça : «He’s met his match.» C’est comme l’«heart’s beating like a big bass drum» des Stones, ça sonne. En plus, Smoke est un poète, il faut l’entendre parler de Five : «Soon as they arrived, Daddy took center stage, flirting flamboyantly, setting up the house by buying everybody drinks, throwing around money like there was no tomorrow.» Et Smoke extatique d’ajouter : «When he showed up at Mama’s, he was riding in style. His brand new Buick was something to see.» Mais Mama ne tombe pas dans le panneau aussi facilement - She was a tough judge of character and didn’t trust the man. Said he wasn’t her type. Said Five was jive - Five aura du mal à la conquérir, mais il parviendra à ses fins.

Smoke naît de cette union. Petit, il est dingue des cowboys - I had my hats, my toy guns, my cowboy boots, and soon, thanks to my Uncle Claude, I had me my name - Smokey Joe! - Smoke indique qu’on surnommait parfois les dark-skinned blacks ‘Smokey’ - I still had blond hair and blue eyes and was anything but smokey.

Cecil Franklin est l’un de ses copains d’enfance. Un jour il lui dit de venir chez lui pour voir sa sœur jouer du piano. Aretha ! Elle a trois ans et elle chante déjà comme un ange - Aretha’s only three. And with her are her sisters - eight-year old Erma and baby Carolyn - C’est l’avantage d’habiter dans les quartiers blacks de Detroit : ça grouille de superstars en devenir. Chez les Robinson, on écoute de la bonne musique : Sarah Vaughan for breakfast, Nat Cole for lunch, et Billie Holiday et Billy Eckstine dans la journée - The music mama loved best - big bands, blues belters - was always shimmering - Plus loin, Smoke indique que Sarah Vaughan est son point de départ - Sarah was the foundation - Il est fasciné - Her perfect enunciation, her lavish phrasing - soothing and sensuous. Man, when Sarah sang, I swooned. I emulated her lush licks, her tasty turns, her jazz jumps, her incredible range. I loved the way she cried with her voice, I was awestruck by her subtlety and sensivity. No wonder they called her the Divine One. Sarah did shit that killed me. So it was a woman who shaped my style. But I wondered: Should a cat like me be singing like a chick? I soon had my answer - Eh oui, quand t’écoutes les premiers albums des Miracles, tu crois toujours entendre Claudette chanter, mais non, c’est Smoke.

Puis il flashe sur Clyde McPhatter, qui sonne aussi comme une chick. Et bien sûr Nolan Strong & the Diablos - Like Clyde, Nolan was a first tenor driving women wild. How much more motivation dit I need? Add Frankie Lymon and Sam Cooke to the stew, another pair of sweet-and-spicy high-voiced influences - Il rend plus loin hommage à Jackie Wilson - Jackie was a local hero - et il ajoute plus loin : «He was rugged handsome, had processed hair and big flashy eyes. When I saw him that day on our street visiting his cousins, it was like seeing some god.» Et Smoke d’ajouter ça qui est essentiel à notre compréhension du monde black : «See, in my neighbourhood, we idolized the entertainers, the preachers and the pimps. They were the ones with the sharp clothes, the Cadillac cars, the fine women. They had the glory.»

Claudette & Smokey Robinson

Au lycée, Smoke monte les Five Chimes avec Warren Pete Moore, Ronnie White et d’autres cats locaux. Les Five Chimes vont devenir les Miracles. Puis Smoke engage Claudette dont il est amoureux. Il chante lead, avec «Claudette on top, Bobby’s tenor under her, Ronnie’s baritone and, at the bottom, Pete’s bass.» Smoke va rester dans les Miracles jusqu’en 1972. Il ne veut plus faire de tournées. Il aura passé 14 ans «running around - writing, producing, performing.»

Et puis on entre dans le cœur battant du magic book : Berry Gordy qui compose alors des cuts pour Jackie Wilson. Berry s’intéresse au groupe de Smoke qui s’appelle encore les Matadors et lui demande combien de compos il a en stock. Smoke lui répond le plus naturellement du monde : «About a hundred.» Et il ajoute : «Hell, I’d been writing songs since I popped out of Mama’s womb.» Et Berry lui balance le plus chaud des compliments : «I like your voice. I really do. It’s different. There’s no other voice like it out there.» Et boom c’est parti ! Berry et Smoke montent un team qui existe encore aujourd’hui.

Thelma Coleman Gordy

Smoke le décrit ainsi : «Berry Gordy was street, but he was no jitterbug; he wasn’t fly, wasn’t the kind of cat who strolled with the limp walk - Smoke dit en gros qu’il ne frimait pas et il poursuit - In the past he’d done lots of shit. He’d come out of the same gang era as Jackie Wilson. He’d done his share of fighting, some of it in a ring. He’d paid his dues working the auto plants. He’s opened a jazz record shop that flopped, been married to a lady named Thelma, had three kids, and now was divorced. Had another lady named Raynoma.» C’est ce qu’on appelle du portrait en pied. En 8 lignes, t’as tout le bonhomme. Et comme le groupe de Smoke s’appelle encore les Matadors, Berry lui demande de changer - The Matadors sounds a little jive - Les Matadors tirent un nom au sort : Miracles, et Berry dit : «I like the sound of that. I like the attitude. Yeah, y’all are Miracles.» Et voilà, c’est sa façon de taper en plein dans le mille. Tout Motown vient de ce flair. Le Gordy feel.

Gordy + Ramona

Et pouf, Smoke nous ramène aux origines de Motow, Six employés, à l’origine, Berry, sa deuxième épouse Raynoma, Brian Holland, Janie Bradford et Robert Bateman, great bass singer and later an engineer. Berry emprunte un peu de blé à sa famille et lance Motown avec un premier single de Marv Johnson, a strong, souful, local singer : «Come To Me». Et puis t’as les frangines de Berry, que Smoke aime bien, «Anna would teach me about the real world. Gwen was also my baby, as close as a sister. Louyce was a sweetheart and a strong-minded businesslady to boot. Esther was brillant, she became my manager. Berry’s brothers - George, Robert and Fuller - became my brothers.» Ce qu’il faut comprendre à travers ça, c’est que Smoke est complètement intégré à la famille Gordy, ce qui explique la force de cette relation. Et puis t’as Harvey Fuqua qui ramène un jour un mysterious guy named Marvin Gaye.

Premier smah pour Smoke : «Shop Around» - This was the song that established Motown and the Miracles and, along with «Money (That’s What I Want)», sent the company sailing into orbit. We were flying high - Berry nomme Raynoma et Louyce vice-présidentes de Motown. Il met sa mère aux comptes, a powerful world-wise lady - Berry was big on letting people prove themselves, based on skill, not sex or color - Motown est le premier big-time record company dont le boss est black. Et pouf, il achète la baraque sur West Grand Boulevard - a routine, B-flat two storey house, entre un funeral home et une beauty shop - Berry vit à l’étage avec sa femme et son fils Kerry. Le rez de chaussée, c’est le QG de Motown : la cuisine devient the control room, le garage devient le studio, le living room devient le bookkeeping, et le dining room devient les ventes - Berry stuck a funky sign in the front window - Hitsville USA - and we were in business - T’as toute l’énergie et l’aisance de Motown dans cette dernière phrase. Smoke fait swinguer les souvenirs des jours heureux - At the time we were just local kids trying to get over. And, believe me, it wasn’t easy - Alors ils passent leur temps dans la baraque et font des tournois de ping-pong ou d’échecs. Ou de killer poker games - Passive cats couldn’t survive Motown. No one wanted to lose. Berry built himself a company of winners - On sent que c’est du vécu. C’est bien que ce soit Smoke qui nous raconte la vraie histoire. Il dit aussi qu’ils passent plus de temps dans cette baraque que chez eux - The house was part of the magic. The house was our hang-out. It was also our studio and recreation center. It had to be the most energitic spot on the planet - Et Berry insiste bien pour dire qu’il n’a pas les connections, ni les moyens : tout repose sur le talent - That’s why we have to make it on talent and talent alone. If our quality falls, we’ll fall with it.

Autour de la grande table de réunion, on trouve le Motown brain trust, c’est-à-dire Berry et ses lieutenants, «Harvey Fuqua, Johnny Bristol, Mickey Stevenson, Brian Holland, Lamont Dozier, Eddie Holland, Clarence Paul - Stevie’s main man - and a little later, the formidable Norman Whitfield.» Et tout se met en route en 1964, avec les mega-hits d’Holland/Dozier/Holland pour les Supremes et les Four Tops. Berry réinvestit les bénéfices dans son label, il rachète deux autres maisons sur West Grand. L’argent coule à flots, mais dès que ça s’enraye, les gens en veulent à Berry - Long as they are having hits and generating cash, Berry was God. But the minute the hits stopped or their money got funny, Berry was Satan - Tout repose sur Berry.

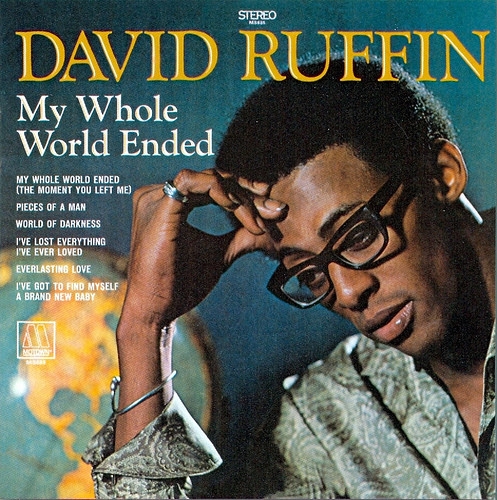

Smoke est aussi producteur. Berry le nomme A&R. Alors il prend en charge David Ruffin. Il adore les Tempts qu’il connaît depuis le début quand ils s’appelaient the Primes, et encore avant, the Distants. Et puis il y a le Motown sound - The Motown sound was a miracle. It spoke for - it was born from - a special time and place: Detroit, Michigan, in the sixties. it was the combination of an astonishing range of talents, politics and personalities, people who were naive, happy, hungry for money, looking to be loved and accepted, dying to compete, burning with ambition, blazing with talent - first raw, then refined and finally irresistible. It was black music too damn good - too accessible, too danceable, too romantic, too real - not to be loved by everyone - Motown, comme Stax et Hi, reste un phénomène culturel unique dans l’histoire de la musique américaine.

Smoke évoque le drame des Supremes et l’éviction de Florence Ballard. Il l’aime bien, «Florence was beautiful, big-voiced, fun-loving and down to earth.» Puis il explique un peu les choses, rappelant que son petit ami, Tommy Chapman, était le chauffeur de Berry et il a convaincu Flo que Berry allait essayer de la baiser. Alors elle a déraillé. Elle jalousait Diana Ross, et elle s’est mise à picoler, à rater des concerts, et en 1968, Berry l’a virée des Supremes. Puis une petite crise cardiaque en 1976 l’a envoyée dans le trou. Smoke voit aussi ce qui se passe entre son pote Berry et la Ross - Althrough they surely fell in love, theirs was a reliationship rooted in business - Et il ajoute ça qui est déterminant : «Berry managed Diana because Diana was a tremendous talent.» Et ça, qui sonne comme un corollaire : «Diana followed Berry because Berry was a tremendous buisinessman. They were two powerful but practical people, interested, more than anything, in success.» Mais leur relation finira par se détériorer. Diana s’est mariée et elle veut plus d’indépendance - No wonder the cat was uptight - Eh oui, Berry ne veut pas lâcher l’affaire.

Et puis voilà que Berry décide de s’exiler à Los Angeles. Motown continue sous les palmiers. On retrouve les mêmes, Marvin, Diana et Berry. Et tous ont encore plus de succès. Le Motown building est sur Sunset Strip. Smoke n’est plus en charge de trouver de nouveaux talents, «I’d become more of a financial administrator.» Il lance cependant les Commodores avec «Machine Gun». Mais l’histoire perd un peu de son sel. Le Motown californien pâlit au soleil. La magie est morte, même si Marvin vient d’enregistrer «Let’s Get It On» - Dad was glowing because his ‘Let’s get It On’ had gone through the roof. It was one one those rare times he seemed happy to be in show business - Smoke surnomme Marvin Dad. C’est l’un des personnages clés du book, avec Berry. Quand Smoke fait sa connaissance, il lui dit que sa façon de marcher avec précaution lui rappelle celle d’un vieil homme - Im calling you Dad - Et Dad parle comme il marche, tout doucement. On l’entend à peine - He whispered in a cool kicked-back manner, hiding, I believe, the intensity inside - Smoke restitue des dialogues géniaux. Dad : «Smoke, I got a plan for my solo career.» Dad had a plan for everything. «See, he said, when I get out there, don’t look for me to be singing no rock’n’roll.» Smoke lui demande ce qu’il va chanter. Dad : «Standards. Love songs. Slow ballads. Like Sinatra. I’m going to be the black Sinatra.» Et puis Norman Whitfield prend Dad en main pour «I Heard It Though The Grapevine» et «Dad sang the living shit out of it. Next thing we knew Marvin Gaye had the biggest single in Motown history.»

Au moment où Holland/Dozier/Holland se fâchent avec Berry, Norman Whitfield et Ashford & Simpson montent en puissance. En 1971, nous dit Smoke, et contre l’avis du département des ventes, Motown sort What’s Going On, «Marvin Gaye’s masterpiece, the greatest album, in my opinion, ever made by anyone.» Pour Smoke, Dad est passé avec cet album de l’ère des producteurs à celle des artistes - he made musical history - Et Berry comprend que certains artistes ont besoin d’être libres de choisir leur voie, comme l’ont fait Dad et Stevie Wonder. Berry a réagi like a gentleman, c’est-à-dire qu’il a accepté sa défaite.

Hommage encore aux Four Tops et à la puissance de Levi Stubbs, mais aussi à Lawrence Payton (who) was the cat who taught us singers modern jazz harmony. Sur HDH, Smoke a un avis très tranché : il en veut à Eddie Holland. Pas de problème avec Lamont et Brian, ils sont les talents du trio. Eddie écrit des lyrics, mais il se fait aider, forgetting to give them credit. I don’t like that. Smoke tente de convaincre Brian Holland de rester chez Motown, et Brian lui répond qu’il a sans doute raison, «and after all, Eddie is my brother.»

Smoke évoque aussi son vieux pote guitariste, Marv Taplin - Ever since then - it’s over thirty years now - I’ve never played onstage without him.

Smoke se souvient aussi d’un petit échange gratiné entre Otis et Aretha. Otis lui balance : «Hey Ree, I recorded that song you did, ‘Try A Little Tenderness’. The only difference is, my version’s a hit.» Otis éclate de rire, et Aretha le prend mal : «That’s okay, sucker. I’m about to throw down one of your tunes. When I’m through with it, you won’t even recognize the thing.» Ce sera «Respect».

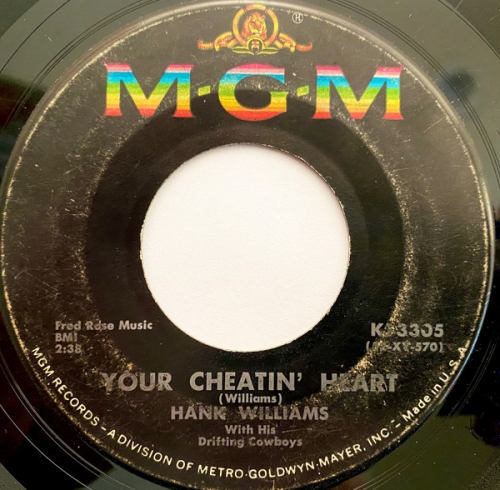

Smoke refait un panorama de la Soul sur trois décades : dans les sixties, on qualifiait Motown de «White bread soul», mais pour lui, Levi Stubbs, David Ruffin, Dennis Edwards, Martha Reeves et Tammi Terrell it sure as hell sounded like the real deal to me. Puis il passe aux seventies, et il entend les cats dire que the Golden Age of Soul was dead, parce qu’Otis Redding, Sam & Dave et Wislon Pickett were no more. «But look what happened: Al Green, Teddy Pendergrass, Donny Hathaway, Bill Whiters, Stevie Wonder’s magnificient Songs In The Key Of Life.» Puis c’est la période diskö - Then they called disco dipshit - et Smoke de citer Van McCoy, Hal Davis and especially Harvey Fuqua’s burning barnstormers for Sylvester. Pour Smoke, la fête continue. Et il revient aux sources : «Billie Holiday created her most powerful art - her blackest, most heartrending singing - reshaping the white pop songs of her day.» Et bien sûr Ray Charles dont il salue deux cuts, «Am I Blue?» et «Georgia».

Berry traverse des mauvaises passes. Il recadre Smoke qui veut lui aussi son indépendance, mais Berry a l’art de revenir aux fondamentaux : «It’s you and me, Smoke, today, tomorrow and for the rest of the set.» C’est le cœur du book : une histoire d’amitié à toute épreuve. Ça fait rêver, quand on pense à tous les tocards qu’on a pu croiser dans la vie.

On a bien sûr écouté tout Smoke. T’as 50 albums entre 1960 et 2025, et tout est bien. On replongera dans cet océan de classe black un autre jour. Pour donner un aperçu de cette classe black, penchons-nous sur ses 8 derniers albums.

En 1990, Smokey revient en séducteur avec Love Smokey. C’est donc un album de romantica un peu à la mode. Il est même perdu dans la mode pendant tout le balda. Que Dieu aie pitié de son âme. Tu espères encore un peu de Soul de la part d’un pionnier de cet acabit, mais il semble vraiment être tombé dans le panneau de la mode. Avec un peu de patience, tu vas croiser deux bons cuts au bout de la B, «Jasmin» (big good time groove, et c’est là qu’il excelle) et «Easy», où il retrouve le fondu d’Ooo Baby Baby. C’est de la magie.

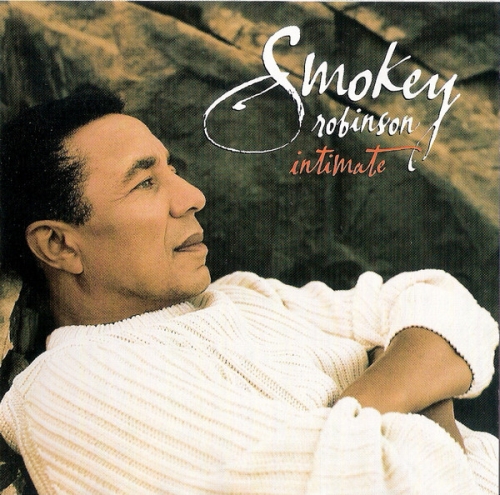

Sur Intimate, Smok plante le décor dès la première mesure de «Sleepin’ In», même si le son est un peu à la mode. Prod d’époque. Arf. Mais il redevient fabuleux aussitôt «Easy To Love». Il vise l’océanique, l’enchantement, il chante comme un dieu, alors ça aide. Il tape des balladifs de Soul intensément intrusifs. Ce sacré Smoke sait glisser son sucre dans la fente. On croit parfois entendre chanter une femme, tellement il est intimate sur le morceau titre. Avec «I’m The One», il va plus sur la pop, et ça lui va bien, c’est même un hit de big pop de Soul. Il continue de se jeter dans la balance avec «Just Let Me Love You», et ça vaut vraiment le coup d’œil. Le vieux Smoke reste sacrément d’actualité. C’est une merveille, over and over again. Nouvelle Beautiful Song avec «The Bottom Line» qu’il groove à coups d’I love you so much, il vibre tout ce qu’il peut, surtout le love you-ou-ouh. Pure romantica. C’est toute sa vie. Et puis voilà le chef-d’œuvre absolu : «Feelings Flowing», il surfe à la surface du paradis, il chante l’ouate de la Soul. La mélodie s’échappe de sa bouche comme un nuage de vapeur. Ça tremble de beauté, ça grelotte d’intégrité artistique et d’ooh my darling.

On entend œuvrer un sacré bassman sur Food For The Spirit. Il s’appelle Andrew Gouche et on l’entend vraiment bien dans «We Are The Warriors» : il tape un groove de bass punk extrêmement offensif. Est-ce un album de gospel ? Pas évident, même si les titres des cuts et le design de la pochette renvoient au gospel. Smoke est tout de blanc vêtu sur un fond de ciel bleu et il démarre avec un «Jesus Told Me To Love You» qui est en fait un coup de charme à l’ancienne. Son «Road To Damascus» est trop à la mode, mais il parvient à groover, alors ça devient sérieux. Tu ne peux pas prendre un mec comme Smoke à la légère. Par contre, l’«He Can Fix Anything» ne passe pas la rampe. L’«I Praise & Worship You Father» sonne comme un gros r’n’b de Motown, avec des chœurs à l’ancienne. Superbe artefact ! Smoke retrouve ses marques et ça finit en mode gospel batch.

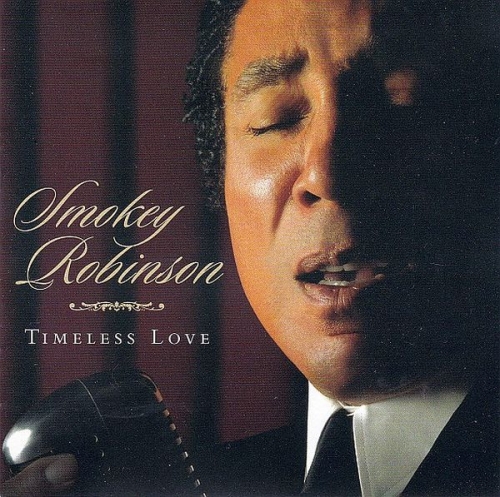

Paru en 2006, Timeless Love est l’un des albums de Soul les plus parfaits. Neuf coups de génie sur treize cuts. Qui dit mieux ? Le plus mythique de tous étant bien sûr la cover du «Speak Low» de Kurt Weill. Smoke tape dans le mythe avec les violons de Stravinsky - When you speak low - C’est le sommet du lard moderne. Sur «Time After Time», Smoke fait vibrer ses syllabes, il vise l’océanique pur. Il fait encore un groove de round midnite avec «I Can’t Give You Anything But Love (Baby)», et il le pousse à l’extrême, il vibre son happiness et son guess et te donne des frissons. Il t’enlace comme le ferait un anaconda. Il est tellement capable de tout que ça devient fascinant. Il chante «You Go To My Head» comme le ferait Esther Phillips. Il groove le jive dans l’essence même de sa texture. C’est un miracle de feeling. Smoke est devenu au fil du temps le plus beau Soul Brother de sa génération, le plus accompli, il groove avec une finesse extrême, il fait issir les moelles de la Soul. T’as encore l’absolu du groove dans «I’m In The Mood For Love». C’est une sorte d’aboutissement. «Our Love Is Here To Stay» semble tomber du ciel. Il réinvente le groove de Soul, c’est un véritable délire de feeling. Et voilà «Fly Me To The Moon (In Other Words)», chef-d’œuvre de swing black, drivé au slap de jazz et tu vois Smoke exploser de bonheur. Il monte vite au sommet du genre. Et t’as un solo de jazz dément, sans doute Marv Taplin. Smoke tape ensuite le fameux «Night & Day» de Cole Porter. Il capte l’horizon. Il est le Victor Hugo de la Soul, l’esprit parfait, le panoramique, la poésie de l’âme, il s’étend à n’en plus finir. Il bouge à peine dans l’écrasante symbiose de la beauté. Il fixe le firmament. Il descend à peine pour remonter à peine. Avec «I’m Glad There Is You», Smoke te fait danser la Bossa Soul du Paradis. Que peux-tu attendre de plus d’un album de Soul ?

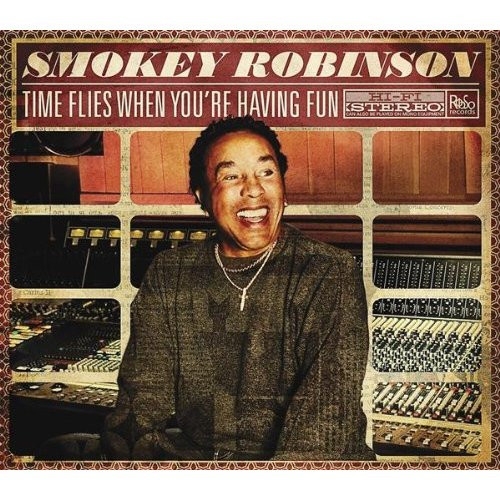

Il sort un deuxième album en 2006, l’excellent Time Flies When You’re Having Fun. Le black dandy pose devant la console de mixage. T’es ravi de le retrouver. Le vieux Smoke est toujours là et d’une certaine façon, ça te réchauffe le cœur. Il a conversé la même voix, il est moins atteint que Cash, il est resté assez pur. Son groove fêlé est balèze. Tu entres dans le lagon d’argent avec «Girlfriend». Il sait encore donner des coups de menton. Il adore surtout son vieux satin jaune, comme le montre «You’re The One For Me». Il s’y glisse avec chaleur. C’est un vieux renard, il sait jouer de ses effets. Il appuie son groove en contretemps, c’est d’un effet ravissant. Il duette avec Carlos Santana sur «Please Don’t Take Your Love». Carlos est un bon pote, on l’entend bien. Il ramène ses couleurs dans le groove d’un Smoke qui devient polyglotte, s’il vous plaît, por favor. On assiste à une superbe coulée de larmes dans «That Place». Smoke enrichit son groove avec des petits filets de voix et ça devient une pure merveille d’orfèvrerie vocale. Il est encore parfait dans son vieux rôle avec «Love Bath», puis il s’en va groover «Watcha Gonna Do» en profondeur, c’est une fabuleuse dérive intrinsèque, le vieux Smoke ré-invente le groove en le liquéfiant. Il reste dans les arcanes avec «Satisfy You». T’as le Smoke de rêve et donc un fantastique album. Il termine avec une Beautiful Song, «You’re Just My Life». Il reste en mode haut de gamme. Il groove sa Soul en toute impunité, une Soul délicieusement maîtrisée, sensible et délicate. Son art est un empire qui s’étend à l’infini.

Et si Smokey & Friends était le meilleur album de Smoke ? Va-t-en savoir. En tous les cas, c’est un Best Of avec des invités prestigieux, et pourtant ça commence mal, car le premier invité n’est autre qu’Elton John. Ça s’arrange avec «You Really Got A Hold On Me» : l’invité s’appelle Steven Tyler. C’est heavy on the beat et ça donne un duo d’enfer. Smoke duette encore sur «My Gilr» avec des inconnus au bataillon, et tout monte d’un cran avec ce coup de génie nommé «Quiet Storm». John Legend se prend pour Marvin. Pur Soul genius ! To my life ! Smoke duette avec Celio Green sur «The Way You Do (The Things You Do)», et avec James Taylor sur «Ain’t That Peculiar». On rentre dans le mythe avec «The Tears Of A Clown» (avec Sheryl Crow), puis «Ooh Baby Bay», avec l’admirable Ledisi. Elle se fond si bien dans la mélasse mythique de Smoke. Notre héros regagne la sortie avec une fantastique cover de «Get Ready». C’est explosif, encore plus explosif que les Tempts. Il faut écouter ça si on ne veut pas mourir idiot.

Smoke est stupéfiant de beauté antique que la pochette de Gasms. C’est l’image qu’on se fait d’un prince de l’Antiquité, avec des yeux clairs en amandes et cette peau foncée. Et on retrouve cette voix féminine dès le morceau titre, une voix qu’il fait vibrer à la sortie de chaque virage. Il fait encore de l’art pur avec «How You Make Me Feel». C’est d’un raffinement extrême. Et t’as un son plein comme un œuf. Dans «I Wanna Know Your Body», il y va fort - I wanna touch your body/ With passion/ Every curb/ Every line - Il pose sa voix comme aux premiers jours dans «Roll Around». Il ajuste sa chique en permanence. Il flirte sans cesse avec la Beautiful Song. Il flirte magnifiquement. Smoke est un prince de la modernité. Et voilà «If We Don’t Have Each Other» tapé à l’infra-basse. Il parvient à swinguer à la surface du jive - We got love to make - On a encore des choses à faire. Il fait trembler sa voix dans «You Fill Me Up» - You make my day/ So much brighter - Il fait trembler sa voix pour la postérité. Smoke est un vieux renard, il maîtrise les privilèges. Avec «You Fill Me Up», il claque enfin une Beautiful Song limite gospel - My cup of you/ is overflowing - On ne sait pas s’il s’adresse à Gawd ou à une petite gonzesse.

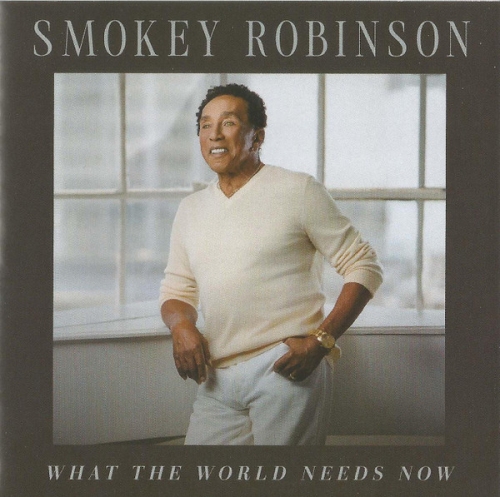

Dernier album en date de Smoke, What The World Needs Now est un fabuleux album de covers. Smoke tape dans le dur de Burt avec le morceau titre, la magie est immédiate. Il ramène Motown dans Burt. Magie encore avec «What A Wonderful World», le fameux Wonderful de Louis Armstrong et Joey Ramone. Smoke le prend par les hanches et le fait danser au paradis, and I think to myself/ What a wonderful world. Il fait littéralement éclore sa voix. Avec «I’ll Take You There», il se fond dans la joie et la bonne humeur des jours heureux, c’mon c’mon! On devrait recommander cet album à tous les neurasthéniques. Il tape aussi le vieux hit de Carole King, «You’ve Got A Friend». Il chante comme un dieu et faite vibrer ses pointes de running. Et comme si tout cela ne suffisait pas, voilà qu’il duette avec les Tempts sur «Be Kind To The Growing Mind», c’est une merveille de black pop qu’il emmène au firmament. Voilà donc la suite logique de Motown, t’es dans la Soul des rois du paradis.

Signé : Cazengler, Plessis Robinson

Smokey Robinson. Love Smokey. Tamla 1990

Smokey Robinson. Intimate. Tamla 1999

Smokey Robinson. Food For The Spirit. Liquid 8 Records 2004

Smokey Robinson. Timeless Love. New Door Records 2006

Smokey Robinson. Time Flies When You’re Having Fun. Robso Records 2006

Smokey Robinson. Smokey & Friends. Verve Records 2014

Smokey Robinson. Gasms. TLR Records 2023

Smokey Robinson. What The World Needs Now. Gather Music 2025

David Ritz & Smokey Robinson. Smokey: Inside My Life. McGraw-Hill 1989

Inside the goldmine

- Lou Courtney n’est jamais à court

Lecornu n’inspirait pas beaucoup de respect. Dès l’abord physique, il inspirait une sorte de répulsion. Il exhibait ses atours de rocker vieillissant. Dans la plupart des cas, ça passe encore à peu près bien, mais pas dans le cas de Lecornu : il ventripotait à outrance, il se teignait les cheveux, il portait des chemises panthère, des santiags, des bagues, des anneaux aux oreilles et des lunettes farfelues. Un vrai clown. Mais le pire était à venir : si par malheur il entrait dans une conversation, il dégoulinait de suffisance, il étalait sa science, il traitait tout ce qu’il n’aimait pas de «musique de merde», et ça finissait par indisposer tout le monde. Son arrivée jetait un froid. On se demandait comment décorner Lecornu. Mais c’était impossible. Il faisait figure d’institution, pas son ancienneté dans le circuit, et par son expertise ramificatoire. Il connaissait tellement de gens que personne n’osait l’affronter. Lecornu ne se rendait même pas compte de l’aversion qu’il inspirait. A contrario, personne d’ailleurs ne se posait la question de savoir si ce masque ne dissimulait pas un autre Lecornu. Et si Lecornu n’était au fond qu’un type gentil et timide ? Et dans ce cas, comment pouvait-on l’approcher ? La curiosité étant la mère de tous les vices, on tenta l’approche. Elle commençait par un verre au bar, puis des petites questions du genre, «Tu sais jouer d’un instrument ?», «Quesse-t-a fait comme études ?», auxquelles il répondait, épaté de voir qu’on s’intéressait à lui. Il fut même ravi d’apprendre qu’on avait le même cursus et quand il fut invité à venir jammer avec sa gratte, il paraissait aux anges. Voilà comment nous réussîmes à décorner Lecornu. Mais l’embellie de dura qu’un temps. Pratiquer Lecornu, c’était en quelque sorte une façon de chevaucher un taureau pour un concours de rodéo. C’est Lecornu qui finissait par te décorner. Non, mais c’était bien d’avoir essayé.

Alors qu’il est difficile de décorner Lecornu, il est plus facile de s’intéresser à Lou Courtney. Mille fois plus facile et surtout mille fois plus agréable.

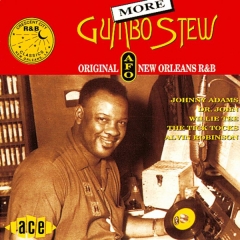

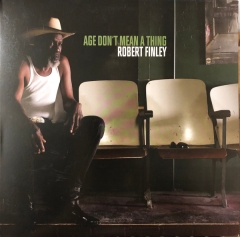

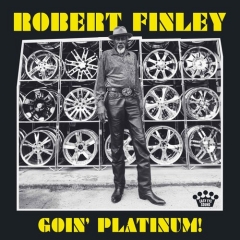

Lou Courtney est un Soul Brother new-yorkais assez complet, car il sait tout faire : crooner, mais surtout composer. Il fut aussi le directeur musical de Lorraine Ellison. Après avoir flirté avec le succès tout au long des sixties, il va monter Buffalo Smoke dans les seventies, un groupe de black rock. Autant le dire franchement : Lou Courtney est un artiste extrêmement intéressant et trop peu connu. Ses trois albums valent bien le détour.

Le premier album de Lou Courtney s’appelle Skate Now/ Shing-A-Ling, un Riverside de 1967. Il fait de l’heavy jerk des catacombes avec son «Skate Now» d’ouverture de balda. Le son est étrangement sourd. Lou est un cake, un bon cake bien raw. Ça jerke sec chez lui. On se croirait chez Stax ! Puis avec «Me & You (Doin’ The Boogaloo)», il a les chœurs de Motown et la pétarade James Jamerson. Un vrai smash. Il attaque sa B des cochons avec «Do The Thing», un vrai coup de shing-a-ling. Encore du harsh de stormer avec «I Need You Now», porté par un bassmatic d’assaut. Back to Stax avec «I Don’t Wanna Leave You». Quelle vitalité ! Il a le power d’Otis et des Tempts.

En 1974, il enregistre I’m In Need Of Love. Cet Epic est une petite merveille. Dès «The Common Broken Heart», tu vois le Lou planer au-dessus de la ville en mode black croon. C’est à la fois énorme et très beau. Te voilà redevenu ville conquise. Le Lou est un Soul Brother extrêmement fin. Il sait se faufiler dans les failles du fil mélodique. Il revient au joli groove de Soul avec «I Will If You Will». Le Lou est un artiste important, sa Soul accroche sérieusement. Il culmine encore avec «Somebody New Is Lovin’ On You», un cut de dancing Soul, mais une dancing Soul de big time, il va danser dans la cour des grands, il a les violons de Marvin et le schhhoooh du Lou. C’est littéralement effarant de classe, un sax vient lécher le groove et le Lou danse dans l’azur d’une Soul immaculée. Et t’as vraiment les violons de Marvin derrière, avec, dans l’intrinsèque, une vraie pulsion d’avant-garde, il y va, le Lou, il est merveilleux. «I’m Serious About Loving You» est une merveille de présence black. Il pose bien les conditions avec «I Don’t Need Nobody Else», wow babe ! Il tape une Soul fabuleusement urbaine et balancée des hanches. Il se dirige vers la sortie avec le morceau titre et te le groove à coups d’I don’t need/ A new automobile, il a besoin d’amour, il groove son need comme un cake, et ça danse - I don’t need/ Every woman I see - Il revendique fièrement son need of love.

Paru sur RCA en 1978, Lou Courtney/Buffalo Smoke est un album de big black rock, mais avec du groove. Solide as hell, comme on dit quand on ne sait pas quoi dire. «Call The Police» te met vite au parfum. Le guitar hero s’appelle Glenn L Goins. Il fait pas mal d’étincelles dans «911». Le Lou exploite aussi la veine dancing Soul avec «Love Is A Joker», et il ramène l’attaque et la wah des Tempts dans sa soupe aux choux. En B, il s’en va encore rocker le dancing boat, alors ça chavire dans la chaloupe. Il passe au diskö-funk avec «Don’t Stop The Box», mais avec de l’is alr ite et du stop the box à gogo. Le Lou monte sur tous les fronts.

Signé : Cazengler, Écourtné

Lou Courtney. Skate Now/ Shing-A-Ling. Riverside Records 1967

Lou Courtney. I’m In Need Of Love. Epic 1974

Lou Courtney. Lou Courtney/Buffalo Smoke. RCA Victor 1978

*

J’avoue que je suis un déçu par les nuisibles comportements de nos lecteurs. J’admets que l’on puisse s’amuser durant les fêtes, boire un tout petit peu plus que la normale, manger les frites avec les mains, essuyer la sauce tomate sur la chemise de son voisin, hélas des échos me sont parvenus, je n’ose même pas employer les mots qui me permettraient de nommer la conduite inconvenante de nos lectrices, ni recopier la liste des grossièretés proférées par nos lecteurs avinés… Vous avez exagéré. Je le déplore. Pour punition je devrais vous interdire la lecture des dix prochaines livraisons du blogue. Mais je suis trop bon. L’important n’est pas que vous souffriez, mais que vous vous repentiez, alors mettez-vous en rang par deux, tenez-vous sagement par la main, pour votre redressement moral je vous emmène à l’église. Un petit sermon ne pourra que vous faire du bien.

Je sais, plus de mille kilomètres à marcher sur les eaux, c’est fatigant. Mais nous voici arrivés en Amérique. Non ce n’est pas à New York. Nous sommes un peu plus au Sud, dans les Appalaches. Un coin paumé. L’église ne paie pas de mine, n’oubliez pas que ce qui compte ce ne sont pas richesses dorées mais la ferveur des officiants. Frappez à la porte, entrez doucement, asseyez-vous sans faire de bruit.

MUSIC FROM FULL GOSPEL TABERNACLE

IN JESUS NAME

PASTOR BIG CODY COOTS

A la fin de notre chronique du livre de Dennis Covington L’église aux serpents je vous avais promis que nous reviendrons voir les snakes handlers d’un peu plus près. Nous y voici. Ne vous gênez pas pour faire du bruit, l’office a commencé, ils font un raffut de tous les diables, ils ne s’apercevront même pas que vous êtes-là.

Quel boucan ! Reprenez votre esprit. Normalement dans une église, il devrait être chevillé à votre corps. En plus les prises de vue sont celles d’un amateur, je ne pense pas que ce soit Jésus in person qui tienne la caméra, c’est le pasteur Cody Coots devant vous, en chemise à carreaux gris et blancs, il serre un micro contre sa poitrine, un mec en chemise rouge assis sur une banquette, adossé au mur en planches, un gros baffle dans le coin, sur la droite un bout de meuble, devant lequel se poste Mister Coots, l’est maintenant au centre de l’image, sur notre droite deux autres gars, la caméra revient sur lui, derrière son espèce de bureau va-t-il allumer une cigarette, son briquet à la main il enflamme une cannette de gaz, aurait-il l’idée saugrenue de réchauffer un café, pas du tout, simplement brûler la paume de sa main gauche, tout ragaillardi il se met à sautiller sur place tout en se déplaçant, le visage de Coots n’exprime aucune douleur, même pas un tic nerveux, il change de main, puis repose sa cartouche transformée en torchère sur le lutrin, s’empare de son micro, et sur le rythme endiablé de la musique, il chante mais l’on n’entend pas sa voix, tant le son est fort, ce qui le décide à remettre sa main dans le feu, puis il souffle sur la flamme pour l’éteindre reprend son micro et sa démarche sautillante, cela nous permet de découvrir les responsables de ce bruit infernal, deux femmes, deux pécheresses, l’une derrière son synthé Roland, et l’autre qui bat le fer porté à incandescente sur sa batterie, attention ce n’est ni un cantique doucereux, ni un gospel enlevé, mais une espèce de rock’n’roll soutenu, des plus frustes et des plus efficaces, genre de truc que l’on retrouve à la fin des concerts lorsque sur le final les musicos se lâchent et donnent toute la gomme, une ambiance un peu à la Jerry Lee Lewis, non pas pour que le public exulte, mais pour créer l’atmosphère d’une transe cérémonielle propice à galvaniser la foi des fidèles. La caméra s’attarde sur nos deux prêtresses musicales. Alerte ! Coots au micro joue au Monsieur Loyal du cirque Bouglionne, l’on ne comprend pas ce qu’il dit mais ce qui est sûr c’est qu’il annonce un numéro d’exception, il s’excite, il frappe de la main sur son bureau avec la violence de Dickie Harrell sur sa caisse claire, la caméra le suit ce qui nous permet de

voir la partie droite de la scène, un deuxième guitariste posté à l’extrémité de la banquette, deux autres gars debout, chemise bleu-foncé et chemise bleu-clair, trois caisses plates sont alignées sur l’estrade pas très haute, notre Jeanne d’Arc que manifestement le Ciel n’a pas réduit en cendres se penche, en ouvre une et s’empare d’un serpent. Pas une inoffensive couleuvre, un beau crotale à la mortelle morsure. N’ayez pas peur, timorés lecteurs, ayez confiance, Dieu vous protège, si la bébête torsadée vous mord c’est que Dieu a besoin de vous et vous rappelle plus vite que vous ne l’aviez supposé auprès de lui. Notre prédicateur exhibe sa bestiole, doit

approcher les deux mètres, il vous la montre de tout son long, l’en profite pour lui déposer deux ou trois bisous amicaux sur le dos, il passe le reptile à la chemise bleu-clair, il se love sur les avant-bras de son récepteur qui lui caresse le menton d’un doigt affectueux, n’agissez-vous pas de même avec votre chat, après ce moment de pure affection il lui rend sa liberté en le rembobinant dans sa caisse. Ne partez pas, le spectacle n’est pas fini, d’un autre boîtier il en sort d’une seule main un autre, non pas du tout, deux autres, des costauds, gras comme des chapons, il passe le plus long tuyau d’arrosage venimeux à notre prêcheur-chef qui se hâte de nous dévoiler sa longueur, il le tient haut, un peu à la Gene Vincent qui tendait son micro vers le plafond, son voisin réadopte sa technique du serpent lové en rond sur ses avant-bras, à la douceur de ses gestes il l’a l’air de porter un bébé en faisant attention à ne pas le laisser tomber à terre, assez vite il remet notre longiligne rattlesnake dans sa classe, il n’est pas pour l’exploitation éhontée de l’animal, le pasteur lui tend le sien qui aussitôt est refilé à un paroissien impatient de mesurer sa foi à la taille du reptile, il le rend assez vite, sa confiance en Dieu ne serait donc pas aussi grande qu’il le prétendrait, prenez sa place avant de le critiquer, voici notre interminable vertébré remis en caisse, mais notre chemise bleue n’hésite pas à sortir un autre spécimen, un peu comme quand vous présentez à vos amis votre collection de disques Sun, un véritable festival serpentique, sont deux à danser comme des énergumènes un serpent dans les pognes, ça y est nos vipérides sont soigneusement remisés, Big Cody Coots survolté accroché à son micro s’époumone, la caméra revient sur nos deux musiciennes qui mènent leur train d’enfer, pardon paradisiaque.

Impressions personnelles. Une évidence s’est imposée à moi. Bien sûr les circonstances sont totalement différentes mais l’ambiance me paraît similaire à celle des concerts de hardcore californiens. Mêmes sortes de personnages, une même ferveur, une même camaraderie, même statures physiques, gaillards enrobés, mal bouffe pour tous, alcool en prime pour le hardcore, à la différence près qu’ici on pogote avec des crotales. Dans les deux cas démesure et innocence américaines.

Je ne vous ai présenté que la vidéo : Serpent Handling Service 3. La cérémonie se poursuit sur d’autres vidéos. Il existe plusieurs centaines de vidéos sur le même thème. Evitez les vidéos reportage, où l’on déblatère, où l’on explique à la manière des professeurs universitaires, où les mots sages sont là, la plupart du temps, pour voiler le choc des images.

L’on y reviendra, pour commencer j’ai choisi une cérémonie sans serpents vindicatifs.

Damie Chad.

P.S.: pour la petite histoire, Cody Coots a pris la suite de son père Jamie Coots décédé. En 2014 au cours d’un office Jamie avait été piqué par un crotale – le bestiole récidiviste avait déjà causé la mort d’une femme... Malgré le refus de sa famille, il avait été transporté à l’hôpital par les autorités qui lui avaient administré un antidote. Inanimé, Jamie Coots n’avait pas pu faire part aux secouristes de son souhait d’être ramené chez lui. Déjà piqué à plusieurs reprises, Jamie Coots s’en était jusqu’à lors tiré, comptant sur la présence de sa famille et de la volonté de Dieu… Ainsi soit-il !

*

Faut savoir ménager les transitions. Après la chronique précédente de ces gens qui mettent toute leur confiance dans la l’amour de Dieu, en voici d’autres qui haïssent l’Homme. Que voulez-vous il faut de tout pour faire un monde. Et vous dans quel groupe vous positionnez-vous ? Il est interdit de choisir une autre solution.

PLAN BY ZGNYC

ODYUM

( Bandcamp / Octobre 2025)

Il est des couves qui vous refroidissent d’entrée. Quand j’ai vu qu’ils étaient polonais, par scrupule j’ai tendu l’oreille. Elle se complut à ce qu’elle entendit ! Non la photo n’est pas engageante, je l’admets. Ce noir et blanc n’incite point à de festives réjouissances. Que représente-t-elle, j’hésite, l’on dirait les clayonnages d’un immense frigo. Des étagères vides dans un laboratoire qui semblent attendre des éprouvettes destinées à cultiver les pustules de la peste bubonique. On ne sait jamais, cela pourrait s’avérer utile pour faire disparaître l’espèce humaine une fois pour toute. Je possède une deuxième interprétation, une immense cage d’escalier avec tout au fond un réceptacle bétonné pour une franche invitation au suicide. Odyum ne recule devant rien, ils ont pensé à tout : soit la solution collective, soit la solution individuelle. Sont-ils pour autant des amis de l’Humanité…

Szkopu : vocals / Bartes : guitars, vocals / Kefas : bass / Śniegu : drums.

Prawda klamstw : (= La vérité sur les mensonges) : si vous ne supportez pas ce premier morceau autant ne pas tarder à rentrer chez vous effeuiller les marguerites dans votre jardin. Avant de sortir vérifiez toutefois si les fleurettes ne sont pas mortes, peut-être même vaudrait-il mieux vous assurer que votre pitoyable jardin de survie écologique ne se soit pas effondré, qu’à sa place il ne reste plus qu’un immense entonnoir, pas grave vous êtes déjà en train de glisser sur les parois abruptes du trou sans fin dans lequel vous ne tarderez pas à disparaître. Guerre à votre âme ! Au moins vous aurez été prévenu. Je ne raconte pas de mensonge moi. Remarquez eux non plus. Vous avertissent simplement que vous êtes morts puisque vous n’êtes pas vivants. Je concède qu’ils ne prennent pas des gants de soie pour vous le dire. Font avec ce qu’ils ont : un batteur hypnotique, un bassiste acharné, un guitariste explosif et un chanteur. Bref un groupe de rock qui joue du rock. Hardcore ajouterais-je pour ceux qui aiment les précisions inutiles. Désolé, pas le temps d’en dire plus, en trois minutes, c’est leur morceau le plus long, ils ont déjà prouvé qu’ils sont plus forts que vous. Slepiec : (= L’aveugle) : faudrait qu’ils se taisent pour me laisser expliquer, ils crient trop fort et ils jouent trop vite, des énervés, mais le pire c’est les lyrics, à la mesure de leur démesure, se prennent pour des dieux, mais manque de chance ils sont aveugles, c’est un peu les Grées, trois vieilles dans la mythologie grecque qui n’ont qu’un seul œil communautaire qu’elles sont obligées à se passer sans cesse de l’une à l’autre pour y voir quelque chose, à part qu’eux ils sont quatre et qu’ils savent qu’il n’y a rien à voir dans notre monde. Heureusement qu’ils ont Szkopu, ses hurlements dépassent la tempête collapsique qui nous tombe sur le coin du museau, un véritable berseker qui hurle dans la tempête tout en dirigeant son navire à l’abordage de la nef de la mort. Krok w tyl : (Reculer) : z’ont déjà cassé le monde au deuxième morceau, que voulez-vous qu’ils fassent ? Ne leur reste plus qu’à s’en prendre à vous. Oui, il y a une note sadique et sardonique dans le chant de Skopu, il vous hait à mort, il vous vomit dessus à pleins seaux, vous court après, vous avertit que vous êtes sur le chemin de la réussite sociale, et du déclin êtral, chacun de ses mots perfore les ballons de baudruche de vos intentions. Ne le traitez pas de nihiliste, c’est celui qui le dit qu’il est. Wszystko jedno : (Tout de même) : au cas vous n’auriez pas compris il rajoute une couche de vomissure sur votre minois, on en profite pour écouter Sniegu, l’a son idée à lui de l’art de battre le fer chauffé à blanc, mouline dur, l’est comme Conan dans son premier film qui tourne le tourniquet de la noria, mais lui Sniegu il est tout seul et il le fait à toute vitesse, le problème c’est que quand il ralentit, c’est encore pire, il tape plus fort, et la cabestan tourne à vide sur lui-même, là-dessus vous avez notre chanteur qui lui crie dessus : tu peux crever, tout le monde s’en fout. Non ce n’est pas à son batteur qu’il s’adresse, c’est à vous.