KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 557

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

02 / 06 / 2022

LENNY KAYE / NICK WATERHOUSE

FAMOUS / GRAND MAL

PEMOD / TROMA / DÄTCHA MANDALA

PATRICK GEFFROY YORFFEG + OM

Sur ce site : livraisons 318 – 557

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur : http://krtnt.hautetfort.com/

Mon Kaye business

Pour tous les kids qui consommaient déjà activement du vinyle dans les early seventies, la parution de Nuggets fut à la fois la voix de l’oracle et le déclencheur d’un crash financier. Ce fut la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’un messie était à la fois un sauveur et un danger pour la société. Oui, on adorait ET on haïssait Lenny Kaye, il devint cette espèce de créature bicéphale, d’un côté une tête charmante chantait les louanges des Standells et des Shadows Of Knight et de l’autre, une tête grimaçante te disait : «Ah si tu veux les albums, sors tes sous !», et si par malheur tu lui répondais : «J’en ai pas !», la tête sifflait comme un serpent et crachait une injonction du genre : «Attaque une banque, alors !».

Toute plaisanterie mise à part, Nuggets (Original Artyfacts From The First Psychedelic Era 1965-1968) fut un double album révolutionnaire, encore plus révolutionnaire que le White Album, Blonde On Blonde ou Electric Ladyland. On doit cette parution à une autre créature bicéphale : Lenny Kaye et Jac Holzman. Nuggets ne pouvait paraître que sur Elektra : objet parfait, pochette superbe, contenu irréprochable, pur spirit vinylique. C’est l’un des objets les plus réussis de l’histoire des objets. Avoir ça dans les pattes en 1972, c’était une façon de découvrir un monde et éventuellement de se mettre sur la paille, ce qui ne manqua pas de se produire.

Lenny Kaye parle un peu de Nuggets dans une longue interview accordée à Ugly Things en 2019. Il indique que Jac Holzman avait une idée assez vague du projet - A record that compiled the one good track from random albums - Il ajoute qu’il avait 50 ou 60 titres sur sa liste initiale. Ce qui pourrait nous renvoyer sur deux pistes : ‘The Rejected 12’ qu’on trouve dans Ugly Things # 46, et bien sûr la Nuggets Box parue en 1998. C’est José Vincente Neglia qui raconte l’histoire des ‘Rejected 12’, c’est-à-dire des noms barrés sur le document officiel qui est à cette époque tapé à la machine. Parmi les barrés, on trouve Blue Cheer («Summertime Blues»), les Paupers («Magic People») et des love ballads, a big no-no for Nuggets : Rationals («I Need You», cover de Chuck Jackson, pas celui des Kinks), Nazz («Hello It’s Me» qui sera remplacé par «Open Your Eyes»), Wayne Cochran («Going Back To Miami», trop R&b), Pearls Before Swine («Drop Out», trop folk-rock). C’est vrai que Nuggets sonne comme du trié sur le volet.

Lenny Kaye se souvient aussi d’avoir vu la liste de Jac. Il ne se souvient que d’un cut de Little Anthony & the Imperials from their psychedelic album, Reflections. Lenny Kaye est à cette époque ce qu’on appelle un rock writer et Jac adorait les rock writers, c’est pourquoi il s’est rapproché du Kaye, lui proposant même de devenir talent scout pour Elektra, comme Danny Fields. Mais ça n’a pas marché, nous dit Kaye - Nothing I recommanded to him he used - The Stalk-Forest, the Sandy River Band, même pas les Sidewinders ! Lenny Kaye en profite pour rappeler qu’il était bien pote avec Andy Paley. Ah sob !

Il est temps de replonger dans Nuggets. On y replonge chaque fois comme dans un lagon. Car c’est la compile la plus réussie de l’histoire des compiles. Il faut imaginer la gueule qu’on tirait en 1972 en découvrant le «Dirty Water» des Standells. Ça devenait tout simplement une raison d’être gaga. L’intro parfaite, avec l’I wanna tell you story et ça va te coller à la peau comme le «Baby Please Don’t Go» des Them ou le «1969» des Stooges. «Dirty Water» fit tout de suite partie du patrimoine génétique. Comme d’ailleurs l’«Oh Yeah» des Shadows Of Knight qui ouvrait le balda du disk 2 : la perfection gaga, l’excelsior définitif, with a lotta fun, encore plus proche du héros Van The Man, said yeah yeah, qu’on écoutait jusqu’au vertige. Au point de se réveiller le matin en chantant l’Everything’s gonna be alright this morning. Et le balancement qui suit te suit toute ta vie, où que tu sois, dans les mauvaises passes comme dans les bonnes. Cette façon de gratter l’accord et de poser la voix devient le mètre étalon. Et bien sûr, en 1972, tu pars tout de suite à la chasse aux albums. Ils sont tous aux États-Unis, en vente sur l’auction list de Bomp!, alors tu mises et tu reçois ces disques qui deviennent les prunelles de tes yeux trois semaines plus tard, Standells & Shadows of Knight forever ! Le problème c’est que Nuggets grouille de pépites, tu te prends un petit shoot d’énormité avec le «Night Time» des Strangelove, puis tu rêves d’avoir un gros cul pour danser le jerk avec Leslie West et Aretha sur la reprise de «Respect», et ça continue avec un shoot de pur jus Dylanex, Mouse & The Traps et leur fameux «Public Execution». Ils sont en plein dans «Like A Rolling Stone». Jac & Lenny te soignaient car tu avais en prime des petites révélations sidérales comme le «Sit Down I Think I Love You» des Mojo Men, giclée de Beatlemania infestée d’accordéon et, encore plus fascinant, l’exhilarating «My World Fell Down» de Sagittarius, la pop la plus spectaculaire de tous les temps, avec celle de Brian Wilson. On ne savait pas à l’époque qu’un black chantait le «Let’s Talk About Girls» des Chocolate, mais quand on a su, ça paraissait évident : c’est une vraie voix de blackos. Todd Rundgren superstar et son «Open My Eyes» nous collait des sueurs froides. Il était déjà en avance sur tout le monde au temps de Nazz, c’est une sorte de génie prématuré, il détenait déjà tout le power du rock d’Amérique, il bombardait tout le son qu’il pouvait dans la pop, tout le jus était déjà là, tension maximale, vrilles de notes, démesure absolutiste ! Et les trois albums de Nazz allaient faire trembler les murs de la ville. Oh et puis cette version extraordinaire de «Farmer John» par les Premiers, sans doute le hit gaga le plus sauvage de l’histoire avec le «96 Tears» de ? & The Mysterians. Pas de génie plus pur que le génie pur des Premiers. Du coup, les Seeds semblaient inoffensifs avec leur «Pushing Too Hard», comparé à tous ces masterful mavericks. Le disk 2 ramenait aussi son petit lot de bombes atomiques, comme par exemple les Remains avec «Don’t Look Back» et ses dynamiques qui valent tout l’or de Rintintin, et puis «You’re Gonna Miss Me» qui déclencha à l’époque une addiction de plus : 13th Floor forever. Raaaahhhh ! Le seul endroit à Paris où tu trouvais les trois pressages américains du 13th Floor, c’était Music Action au Rond-point de l’Odéon, bon, tu devais sortir un gros billet, mais tu pouvais ensuite les ramener dans ta cave pour t’en goinfrer. Gnarf gnarf ! Une véritable orgie de pornographie sonique. Musique Action vendait aussi les pressages américains des trois Velvet. Alors tu ne vivais plus que de «Levitation», de «Sister Ray» et d’eau fraîche. L’intro du «Psychotic Reaction» des Count Five est l’une des plus belles de l’histoire des intros : fuzz, coups d’acou, basse, big beat et roule ma poule. Pas étonnant que les Cramps aient flashé là-dessus. Puis tu avais les autres, les lumineux Cryan Shames et puis cette cover spectaculaire du «Baby Please Don’t Go» des Them par les Detroiters d’Amboy Dukes. Si tu es bassiste dans un groupe qui décide de rejouer cette version, tu vas droit en enfer. Ça se joue sur une note et ça dure une éternité. Seuls le batteur et le guitaristes s’amusent.

Lenny Kaye avait tellement de choses à dire qu’Ugly Things dut faire paraître l’interview en deux parties. C’est presque un roman, et c’est d’ailleurs ce qui fait la force d’un tel fanzine : la nature quasi exhaustive des articles. Chaque numéro fait 160 pages et sort en dos carré collé, comme un livre au format A4. Alors accroche-toi quand un nouveau numéro arrive, car ça va te prendre des heures si tu cèdes à la curiosité et que tu décides de partir à la découverte de groupes qui n’ont pour la plupart aucun intérêt, sinon celui d’avoir existé voici cinquante ans. Ugly Things tombe dans le travers des revues scientifiques faite par des experts et destinées à des experts. Il y grouille une vie de rock scientifique, même si Mike Stax continue de jeter tout son poids dans la balance. Mais à force de vouloir raconter dans le détail des histoires de groupes oubliés, il perd de vue l’essentiel : le rock est un art vivant. Depuis que les Pretties ont disparu, Ugly Things semble avoir perdu et son âme et sa caution. Il n’empêche qu’on continuera de le lire.

La deuxième partie de l’interview fait dix pages. Cette fois, l’interviewer Phil Milstein oriente Kaye sur ses débuts de rock writer, lorsqu’il travaille pour Richard et Lisa Robinson et qu’il publie une chronique du premier album des Stooges. C’est là que Danny Fields qui a signé les Stooges chez Elektra appelle Kaye : «Who are you?». Et Kaye lui répond que c’est une bonne question, car il se l’est lui-même posée. On est en 1969, ne l’oublions pas. Richard Robinson avait alors six magazines auxquels Kaye participait, puis il va écrire pour Rolling Stone. Richard Robinson bosse aussi comme A&R pour Kama Sutra. C’est lui qui sort le Flamingo des Groovies, puis il bosse pour RCA et c’est grâce à lui que Kaye peut sortir l’album des Sidewinders. Personnage très clé que ce Richard Robinson qui supervise également l’arrivée de Bowie et de Lou Reed chez RCA. Kaye revient aussi longuement sur sa passion pour Waylon Jennings qu’il accompagne en tournée pour pouvoir écrire sa bio. Il a dit-il 50 ou 60 heures d’interviews avec l’Outlaw et Jessi Colter, sa compagne. L’interview est passionnante. Kaye veille à rester précis et recadre souvent l’interviewer d’un ton sec.

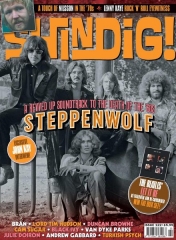

Jon Mojo Mills lui accorde cinq pages dans Shindig!. La double d’ouverture s’orne à gauche d’une vieille photo de Kaye qui n’est pas à son avantage : allure de grand Duduche avec des cheveux extrêmement longs de gonzesse mal coiffée, des lunettes à grosses montures et les dents pourries. Kaye revient sur ses débuts de rock writer, avec une première chronique d’un concerts de Fugs à Greenwich Village en 1966, et en 1968, Patricia Kennealy l’invite à écrire pour le canard qu’elle édite, Jazz & Pop. Mais attends, Patricia Kennealy... Mais oui, la petite gonzesse qui a épousé Jimbo en noces païennes ! La première chro qu’écrit Kaye pour Kennealy est celle d’Odgen’s Nut Gone Flake des Small Faces - How does one describe an aesthetic experience ? - Puis c’est la chro du premier album des Stooges pour Fusion, évoquée plus haut. Le plus marrant, c’est qu’il emploie avec Mills exactement les mêmes mots que ceux employés pour Ugly Things. Des Stooges et de Danny Fields, Mills saute à Nuggets. Mills insinue que Greg Shaw a joué un rôle capital dans cette histoire. Kaye commence par rectifier le tir en disant que c’était son idée de compiler «those tracks from albums that had one strange track on them». Jac dit-il lui donne alors carte blanche. Kaye précise encore qu’à l’époque, les cuts choisis n’avaient que trois ou quatre ans d’âge, mais qu’ils avaient en commun un côté «adventurous and anything-goes attitude». Bien sûr nous dit Kaye, Greg Shaw et lui sont alors sur la même longueur d’onde, ils sont d’ailleurs en contact. Kaye dit aussi son regret de n’avoir pu obtenir les licences pour le «Talk Talk» de Music Machine, l’«I See The Light» des Five Americans et surtout «96 Tears». Un Volume 2 était alors envisagé, mais comme les ventes du Volume 1 n’étaient pas concluantes, Jac décida d’en rester là. Il faudra attendre 1998 et la fameuse box Rhino.

Kaye revient aussi sur le punk new-yorkais, citant Tom Verlaine - Each band was like an idea - alors qu’à Londres c’est plus un look et une façon de jouer. En fait il n’a pas grand-chose à dire sur le punk étant donné qu’il n’a jamais été punk. Le Patti Smith Group est tout sauf punk. Mills sort Kaye de ce guêpier en lui demandant d’évoquer sa carrière de producteur. Alors les noms tombent : Microdisney, James, Soul Asylum, Weather Prophets, Martin Stephenson & the Daintees, Suzanne Vega. Son préféré étant le Mayflower des Weather Prophets - «Naked As The Day» is to me a perfect song - Kaye adore Peter Astor - He just won my heart.

Comme cette interview accompagne la parution de Lightning Striking, il ne reste qu’une seule chose à faire : s’y plonger. Alors attention, c’est un gros morceau. 500 pages d’une rare densité. Kaye a du souffle. C’est un marathonien du rock-writing. Prévois un gros paquet d’heures, si tu te lances dans l’aventure de cette lecture. Tu as dix chapitres. Chacun d’eux traite d’une «scène» déterminante dans l’histoire du rock et dont il fut parfois témoin et même parfois acteur (Memphis, New Orleans, Liverpool, San Francisco, Detroit, New York 1975, London 1977, pour ne citer que les plus intéressantes). Tout est incroyablement bien documenté. Kaye a du souffle, c’est même un virtuose de l’érudition, avec à la clé une bibliographie/discographie de tous les diables. Un chapitre qui peut encore une fois te mettre sur la paille, comme le fit jadis Nuggets.

La grande spécialité de Kaye, ce sont les chapitres vertigineux, comme s’il faisait danser le jerk aux références. Ainsi trouve-t-on ceci dans le chapitre New Orleans 1957 : «Richard Berry entend ‘El Loco Cha Cha’ par Rene Touzet et le transforme en ‘Louie Louie’ en 1956, l’année même où Chuck Berry se retrouve sous the ‘Havana Moon’. Il y a un extra wood block overdub dans ‘La Bamba’ de Ritchie Valens paru en 1958, pour le cas où on n’aurait pas compris, avec le drumming d’Earl Palmer. On retrouve la ‘pincée de Spanish’ dans le Bo Diddley famous beat qu’on appelle aujourd’hui le Diddley Beat, ainsi que dans le ‘Not Fade Away’ de Buddy Holly. Et puis il y a les mambo rock records : ‘Tequila’ des Champs, ‘Daytripper’ des Beatles, ‘Break On Through (To The Other Side)’ des Doors. ‘Une fois que tu l’entends’, dit Ned Sublette, ‘tu le retrouves partout.’»

Autre exemple dans Philadelphia 1959 : «Kenny Gamble et Leon Huff se rencontrent chez Cameo lorsqu’ils bossent tous les deux sur ‘The 81’ de Candy & the Kisses. Ils sont blacks et réalisent qu’ils n’auront jamais accès au management, aussi vont-ils monter leur boîte. Ça va donner les luxuriantes Soul fantasias de Philadephia International, dont les rythmes de hit-hat annoncent l’arrivée de la disco et dont les groupes - O’Jays, Harold Melvin & The Bluenotes et surtout les Intruders (‘Cowboys To Girls’) - vont incarner le son de Philly. Le producteur Thom Bell qui à l’origine bossait avec Gamble, poursuit the Philadelphia’s high-tenor tradition en produisant les Delfonics (l’ineffable ‘Didn’t I Blow Your Mind This Time’) sur son Philly Groove label, et les Stylistics (‘You Made Me Feel Brand New’). Et avec un twist of fate qui va donner entière satisfaction à Mitch Thomas, le somptueux string-driven ‘TSOP’ va devenir le générique de Soul Train.» Kaye s’amuse aussi avec les Searchers dans Liverpool 1962 : «Les Searchers ont aussi fait leur temps au Star Club de Hambourg en 1962 et ont suivi les Beatles dans le charts en adaptant des hits américains comme ‘Sweet For My Sweet’ et ‘Sweet Nuthins’, mais c’est avec the more jingle-than-jangle folkish rock of ‘Needles And Pins’ (composé par ces west coast scousers liverpuldiens Jack Nitzsche et Sonny Bono), et plus tard ‘When You Walk In The Room’ et le ‘What Have You Done To The Rain’ de Malvina Reynolds qu’ils vont trouver a chiming ring that would preflyte the Byrds.» C’est fin et juste, Kaye tape à chaque fois en plein dans le museau du mille. Ailleurs, Kaye se paye un bon délire avec la génuflexion - Go down on one knee, agenouille-toi, Our genuflect to the lineage of which we are becoming a part - Dans New York 1975, Il repart des impros de sa copine Patti Smith, avec un poème qui débouche sur «Hey Joe» - Patti points Joe’s gun : Charlie Beaudelaire gets it in the spleen, goes down on one knee, Arthur Rimbaud bang in the groin, down on one knee, the T.A.M.I Show sur le siver screen, Jan & Dean glissent sur leurs surfboards, come down on one knee, the silver lamé Supremes down on one knee, Chuck Jackon, Marvin Gaye, James Brown, those boys who sing ‘Time In On My Side’ attendent dans les coulisses, Arthur Lee, all bow down on one knee, Huey Newton abattu qui tombe to one knee, Lee harvey Oswald courant into the Texas movie theater T.A.M.I. Show on screen, our generation come down on one knee. Comme un ange, Jime Hendrix he falls down on both knees, kérosène, une allumette, his huitar in flames kisses the sky, annonçant la prophétie à des enfants désespérés qui attendent a new language, a new rhythm, a new tongue - Voilà de quoi Kaye est capable : recréer par les mots la transe scénique de l’early Patti Smith. Il est aussi capable de paroles d’évangile, comme lorsqu’il évoque le concert annuel en souvenir de Johnny Thunders, au Bowery Electric : «À l’angle de Bowery et de Joey Ramone Place, à deux pas de son ancien appart. The annual Johnny Thunders’ Birthday Bash. J’y suis chaque année. C’était un très bon ami, a never-say-die-until-you-do rock and roller. Il me manque. Strike the chord, sing the song, as Gloria walks through the door.» D’ailleurs, il rappelle un peu plus loin qu’il n’existe «qu’une seule chanson avec laquelle on peut entrer en communion et qu’il joue depuis 1966 : Gloria, in excelsis deo.» Dieu au plus haut, est-il besoin de traduire ?

Alors on entre dans les chapitres par la grande porte, celle de Memphis 1954. Kaye se veut implacable, il a décider de striker des esprits déjà bien strikés. Il te fait entrer derrière Elvis au Memphis Recording Studio et tu assistes à la scène : «La femme qui est assise derrière le bureau est impressionnée par l’homme qui vient d’entrer. Elle pense qu’il est très beau, avec un curieux mélange de timidité et de bravado. Ses rouflaquettes...» Elle lui demande ce qu’il chante et il répond : «I sing all kinds». Et ajoute : «I don’t sing like nobody.» Sacrée façon de s’exprimer. Il parle déjà comme un noir. C’est ainsi qu’Elvis entre dans l’histoire. Puis il se pointe chez Scotty Moore en pantalon rose et chemise blanche, un Scotty nous dit Kaye «qui joue comme Chet Atkins et Merle Travis on the country side, et comme Tal Farlow on the jazz, développant une technique de pick-and-fingers that double stops and inverts chords.» Chaque détail est d’une importance capitale. Ouvre bien les yeux. Bill Black nous dit encore Kaye a son propre style, «his own get-up-and-go, slapping at his instrument as if he’s behind a trap set.» Ils entrent ensuite tous les trois en studio et déroulent «That’s Alright Mama» sous l’œil rond d’un «Sam C. Phillips qui vérifie ses niveaux, qui ajuste ses rhéostats et qui trouve le réglage exact pour mettre en boîte la folie qu’il entend. Lightning in a bottle. Phillips knew what it was like.» Kaye remarque qu’Uncle Sam est attiré par les oddball characters, c’est-à-dire les personnages hors normes, comme «Harmonica Frank qui jouait de l’harp du coin de la bouche ou du nez, ou encore Doctor Isaiah Ross with a boogie vengeance.» Kaye s’amuse des déboires d’Uncle Sam qui passe un deal avec Saul et Joe Bihari : «cut four songs in the summer of 1950 with local disc jockey Riley ‘B.B.’ King.» Ça sort sur Modern, le label des Bihari. Mais pour les Bihari, un handshake n’est pas un contrat et Uncle Sam se fait baiser la gueule en beauté. C’est une bonne façon d’apprendre. En fait, Uncle Sam n’arrête pas de se faire rouler. Il découvre Rosco Gordon, mais Rosco tape dans tous les râteliers : Sun, Chess, Modern, puis Don Robey lui met le grappin dessus, parce qu’il louche sur Bobby Blue Bland qui fait partie du groupe de Rosco. Uncle Sam perd donc Rosco. Il lance aussi Jackie Brenston avec «Rocket 88», «but adding insult to injury, Jackie Brenston moved over to the Biharis, joined by Ike Turner as talent scout and producer.» Kaye ajoute que le coup de grâce fut le départ de Wolf pour Chicago, pour aller signer chez Chess. Final blow. Kaye rend un hommage fabuleux à Wolf : «Chester had sat at the feet of Charley Patton on his way to lycanthopy, tirant son howl du blue yodell de Jimmie Rogers.» Ainsi Kaye connaît Petrus Borel, puisqu’il cite le Lycanthrope. Et nous n’en sommes qu’au début de cette somme pharaonique. Après l’âge d’or de Sun, Kaye raconte qu’Uncle Sam construit un nouveau studio un peu plus loin et l’équipe d’un quatre pistes, où il enregistre des «disques qui sonnent comme tous les autres.» Uncle Sam a perdu son son. Après Elvis, il y a Jerry Lee que Kaye décrit au Steve Allen Show en 1957, «grabbing the bull by the horn, peroxide hair and piano stool flying, that explodes him, makes him a star. And a target.» Oui on l’a vu au Bataclan, le coup du piano stool flying, lorsque Jerry Lee s’est levé brutalement et a shooté du talon dans son siège qui a traversé la scène. Jerr foreverr !

Lightning Striking est certainement l’un des livres rock les plus complets du point de vue référentiel, il ne manque rien ni personne, si l’on s’en tient au dix chapitres, et Kaye ramène en prime sa passion, ce qui donne à certaines descriptions un pouvoir quasi-cinématographique. Ce qu’il écrit de Jerry Lee en est le parfait exemple.

Pour illustrer musicalement son ouvrage, Kaye propose en collaboration avec Alec Palao une compile du même nom, Lenny Kaye Presents Lightning Striking, sur Ace, évidemment. C’est le «Lightnin’ Strikes» de Lou Christie qui donne son titre à la compile, du early mais plein d’énergie. L’«I’m So Happy» de Danny Cobbs with The Paul Williams Orchestra préfigure tout. Fantastique take de fat hot rock’n’roll enregistré en 1952. Tout est déjà là. Puis on entre dans l’âge d’or avec Elvis et «That’s All Right». Oh le slap ! Oh la voix ! Wolf arrive à la suite avec «How Many More Years». Le roi des punks, c’est Wolf. Puis arrive la magie de Memphis avec Jerry Lee et «High School Confidential». Tout est là, avec Elvis, Pat Hare, Wolf, Jerr et le swing.

On retrouve Jerry Lee dans le chapitre New Orleans 1957. C’est chez Cosimo Matassa qu’il tenta sa chance pour la première fois, à l’été 1952. Il a 16 ans et il a entendu jouer du piano, alors il est entré. Il paye deux dollars pour enregistrer deux cuts et Cosimo lui donne l’acétate : «Don’t Stay Away» de Lefty Frizell et «Jerry’s Boogie». Cosimo chez qui nous dit Kaye Little Richard trouva sa voix, chez qui Fats enregistra son premier hit, où Lloyd Price enregistra «Lawdy Miss Clawdy» et Smiley Lewis «I Hear You Knocking». Ils viennent tous chez Cosimo parce que c’est le seul studio en ville. «Cosimo se débrouillait, il demandait 15 $ de l’heure, travaillait avec les moyens du bord et rêvait de se payer a new Ampex magnetic tape recorder. Il n’avait que quelques micros, mais de bons micros, il avait racheté un Telefunken (Neuman) U-47 à la congrégation juive qui pensait que ce n’était pas bien d’utiliser des micros allemands, et un assistant tournait son Altec M11 de la batterie vers le sax quand arrivait le moment du solo.» Kaye fait aussi l’éloge de Fes, c’est-à-dire Professor Longhair, et de son cross-chording, «a result of having learned to play on pianos with broken keys.» Pour Kaye c’est clair, le Nouvelle Orleans, c’est le piano : «The primacy of the piano. It sets New Orleans apart in the early years of rock and roll, with a beat all its own».» Chaque mot sonne juste. Chaque mot semble pesé. Quelqu’un d’autre aurait dit «with a beat of its own», et Kaye préfère all its own. Il enveloppe l’image. Puis il passe de Fes à Fats en sautant comme un cabri d’une page à l’autre : «Fats Domino est l’un des architectes du rock’n’roll. Ses manières aimables et sa réserve naturelle lui faisaient perdre un peu de sa crédibilité, sur scène, sa nature enjouée masquait sa concentration et sa virtuosité, mais les soixante millions de disques qu’il va vendre en dix ans vont sublimer les rythmes qu’il a su développer avec Dave Bartholomew, et tout ça va faire d’eux an essential part of rock and roll’s percussions and repercussions.» Non seulement Kaye rend hommage, mais il s’amuse comme un gamin avec les percussions et les répercussions. C’est bien que des gens saluent le génie de Fats Domino. «Bartholomew s’arrangeait pour que les chansons soient courtes et simples, et il avait avec Domino un singer with a gift for making the most prosaic couplets into sung poetry.» L’équivalent français de l’artiste qui transforme les couplets prosaïques en poésie chantée, c’est bien sûr Charles Trénet. Kaye se souvient d’avoir vu Fatsy pour la dernière fois en janvier 70 au Fillmore East, «opening for Ike & Tina Turner and Mongo Santamaria.» Fatsy proposait un medley de ses hits, penché sur la droite vers le micro puis «bumping his grand piano across the stage with his considérable girth, all the weight of his contributions to rock and roll’s formulation pushing behind him.» Voir Fatsy pousser le piano du ventre à travers la scène, ça devait être quelque chose.

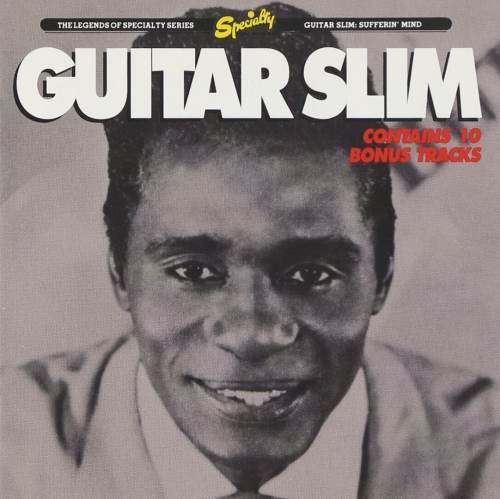

Kaye rend aussi hommage à Guitar Slim qui portait des costard de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et qui traversait la salle du Drew Drop Inn sur les épaules du public, blaring his guitar, et Kaye ajoute que Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughn reprendront le flambeau de Guitar Slim, playing Slim’s blues. À ce niveau d’avancement de la lecture, on patauge dans le mythe et ça fait du bien. Les pages sonnent bien, les personnages sont réels, Kaye abat un sacré boulot. Quand on parle de Guitar Slim, Little Richard n’est jamais loin - he is flamboyant, flaunting and seems to embrace all genders and proclivities - Kaye observe qu’il a emprunté sa pompadour et son frontal piano style à Esquerita et quand il est viré de chez lui, à Macon, pour conduite impudique, il a du pot car «fortunately, New Orleans is just down the road». Il devient un personnage de légende, Kaye n’y va pas de main morte, il en fait «the satyr with the beguiling flute», nous voilà dans l’Après-Midi d’Un Faune, «he could hardly contain his pansexualities, his madcap exuberance - all those falsetto whoooo - alors qu’il sème le chaos en excitant la foule, allant même jusqu’à s’effrayer lui-même de son jusqu’au-boutisme, dans une quête ultime pour the purity of sensation. Richard pense au péché et à la rédemption et se demande quelle est la distance entre les deux faces de sa personne, la face A et la face B de son propre disque.» Et Kaye le lâche pour qu’il aille claquer ses notes de piano, alors il y va, «banging the keys, launching into his last-call crowd pleaser. Tutti Frutti! Big booty! A wopbopaloomopagooggoddamn! Nothing more need to be said.» Que peut-on ajouter après Little Richard ? Kaye salue aussi Allen Toussaint, les Neville Brothers, Ernie K. Doe, Lee Dorsey et le «Land Of Thousand Dances» de Chris Kenner que reprendront deux ans plus tard à East Los Angeles Thee Midnighters et Cannibal & The Headhunters. Tu sors de New Orleans 1957 à quatre pattes, le souffle court. Et ce n’est pas fini.

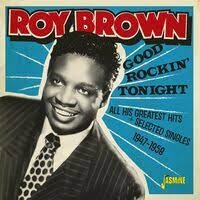

Pour illustrer musicalement le chapter, Kaye et Palao n’y vont pas de main morte : Roy Brown With Bob Odgen & Orchestra, avec «Good Rocking Tonight» - Oh I heard the news ! - Puis Fes avec «Look What You’re Doin’ To Me» - Oooh darling/ ooohh ooohh ouie - Puis ça prend feu avec Little Richard & His Band, «Tutti frutti», et Lee Allen qui allume le même genre de brasier sonique que Jr Walker à Detroit, puis la magie de Fatsy avec «Walking To New Orleans».

Avec le chapitre Philadelphia 1959, Kaye s’enfonce dans un épisode américain qui nous échappe complètement : le Bandstand de Dick Clark et puis Bob Crewe qui allait présider aux destinées des Four Seasons et plus tard de Mitch Ryder, dont bizarrement Kaye ne parle pas dans ce chapitre. Kaye raconte qu’il achète ses premiers disques en 1958, à l’âge de 12 ans : «Purple People Eater» de Sheb Wooley, «It’s All In The Game» de Tommy Edwards et «It’s Only Make Believe» de Conway Twitty. Et puis une chanson lui revient constamment en tête, «A Teenager In Love» de Dion & the Belmonts - Dion comes from the Bronx. So close and yet so far.

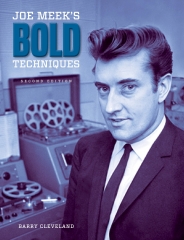

Et hop, on traverse l’Atlantique pour aller directement à Liverpool 1962. Kaye évoque Larry Parnes et ses poulains Marty Wilde et Billy Fury. Puis il saute sur Joe Meek - Meek fut le premier producteur indépendant en Angleterre, un marginal obsessionnel qui se rebellait contre les usages, notamment les sessions de trois heures et le break de 15 minutes pour le thé, les ingés-son en blouses blanche qui bougonnaient lorsque Meek disait qu’il pouvait faire mieux, des ingés-son qui lui piquaient ses idées et si jamais la propriétaire montait encore une fois lui dire qu’elle ne voulait plus de lui dans l’immeuble... - C’est l’époque du fameux studio d’Holloway Road. Kaye raconte que Meek expérimentait des sons, qu’il plaçait le chanteur dans la salle de bains, les musiciens en haut des marches de l’escalier et le batteur derrière un écran doublé d’une couverture en laine - More than anyone, he dragged British recording tenchniques into a new decade - Et Kaye ajoute que Meek tournait à plein régime : «Dire que Meek était prolifique serait un euphémisme. Dans le temps que mit Phil Spector à enregistrer 24 disques sur Phillies, Joe produisit 141 sides, comme le rappelle John Repsch dans The Legendary Joe Meek.» Des luminaries comme Steve Howe, Ritchie Blackmore, Tom Jones, Rod Stewart, et Mitch Mitchell sont passés nous dit Kaye par Holloway Road - Dans les années 90, j’ai visité Holloway Road to pay my respects, standing in the doorway of 304, stepping in his vanished footprints - Kaye passe d’un géant à l’autre, il saute de Joe Meek aux Big Three - The Big Three made the loudest noise of all, powered by coffin-sized amplifiers built by guitarist Adrian Barber. Les murs en briques de the Cavern amenaient un peu de réverb naturelle, ce qui allongeait le volume de la pièce. Avec le batteur Johnny Hutch et le bassman Johnny Gustafson, the Big Three étaient considérés comme Liverpool’s most hard-driving combination, un power trio avant la lettre - Quand Adrian Barber quitte le groupe to stage-manage le Star Club de Hambourg, Brian Griffith le remplace. Kaye cite en référence leur live At The Cavern EP qui est effectivement une merveille. Après Hambourg, Adrian Barber ira bosser aux États-Unis où il produira le Velvet. Comme quoi... Puisqu’on est à Liverpool, Kaye en profite pour évoquer les Beatles. Le 9 février très exactement, il fait partie des 73,7 millions d’Américains qui regardent à la télé l’arrivée du vol Pan Am à l’aéroport qui vient d’être rebaptisé JFK - I’m in the sweet spot of adolescence, just seventeen you know what I mean - Mais ce qu’il voit à travers les Beatles, c’est the concept of a band. Comme des millions d’autres kids d’Amérique, il sent que c’est à portée de main. À travers les Beatles, il développe sa curiosité, il veut savoir comment ils ont fait, «comment quatre musiciens peuvent faire une musique si intéressante et transformer la musique populaire.» - Ça m’a poussé à chercher, ou tout au moins feel what it felt like. À l’été 1964, après avoir patiemment appris les accords que me montrait un copain qui savait jouer les progressions d’accords de Paul sur «Till There Was You», j’ai acheté a cherry red Gibson Les Paul Special and a Magnatone 280 amp (true vibrato, the same kind Buddy Holly played) - Kaye a trouvé sa vocation. Il est entré en religion. Comme des millions de kids à travers le monde à la même époque. Quand on dit que le rock change la vie, ce n’est pas une vue de l’esprit.

Kaye et Palao illustrent Liverpool 1962 avec des tas de choses, dont Joe Meek & The Blue Men avec «I Hear A New World». Il fait le show avec ses machines. C’est bien que Kaye le mette là-dedans, Meek fait chanter ses machines, il est complètement cinglé. Avec le «Cavern Stomp» de The Big Three, tu entres dans le heavy beat de Liverpool. Wild as fuck ! Pur proto-punk, fabuleux, avec le wild solo cracked-out. Kaye et Palao ramènent aussi le «Stupidity» des Undertakers, c’est-à-dire l’early Jackie Lomax - From around the world - Pur jus de wild r’n’b à l’Anglaise, Jackie le chante à la renverse, aw yeahhh ! Gerry & The Pacemakers ramènent tout le pathos de Liverpool dans «Ferry Cross The Mersey». Une pure merveille de clarté mélodique.

Hop ! Back in the USA ! Avec Ken Kesey et son Vol Au Dessus d’Un Nid De Coucous paru en 1962, une sorte de mini-révolution en soi, conduite par son alter-ego Randle McMurphy et puis voilà Chief Broom, who lives on the other side of madness et qui, comme chacun sait, parvient à retrouver le chemin de la liberté. Même chose pour Kesey qui écrit les trois premières pages de son Vol sous peyote. Kaye raconte que pour se rendre to a publication party à New York, Kesey achète un 1939 International Harvester D-50 school bus pour $1,350, y installe des frigidaires pour y stocker son LSD et sa Dexedrine, embarque des misérables dont un Vietnam vet nommé Ken Rabbs et demande au héros d’On The Road, Neal Cassady, de prendre le volant - Intrepid Travellers all. On the front of the paint-spashed bus is lettered FURTHUR; two U’s. You and You. Rhymes with Cuckoo, that nest where left and right sides of the brain U-nite, and off the Merry (Band of) Pranksters go... - Kaye fait littéralement jerker ses phrases. On sent chez lui un enthousiasme irrépressible. Il place Ken Kesey au niveau des géants du rock. Et il a raison. Retour en Californie pour les Acid Tests et Kesey intègre des Hell’s Angels et tous les drop-outs d’Amérique en quête de sensations fortes et de gratuité. Mais la loi brise les reins de la dernière grande utopie du XXe siècle, en rendant le LSD illégal. Kesey pensait à juste titre que le LSD pouvait changer le monde. Il parlait de psychedelic revolution, une révolution qui n’aura hélas jamais lieu. Puis Kaye passe directement à son concept du Gar Age qui selon lui débute avec the British Invasion, «American bands forming in the role model of the BeatlesRollingStonesPrettyThingsKinksYardbirds, mais la transplantation a pris une nouvelle tournure, fuzz atonal and full of yowl», Kaye parle d’un phénomène purement américain, boosté «by the mass production of cheap electric guitars and emulative television shows like Shindig and Hullabaloo, pharmaceutical indulgence, a willing audience of their peers and a yearning self-bravado.» Ils poussent le bouchon des influences anglaises - For a «My» generation, the garage band - un terme utilisé de manière rétroactive quand on parle de l’étincelle d’un moteur V8 - is like a fine-tuned engine. Here’s the key. Start the motor. Play a song - Et Kaye entre dans son pré carré, évoquant les Standells, le Chocolate Watch Band, Ed Cobb qui les manipule et qui éviscère le groupe au moment du troisième album, One Step Beyond, en faisant appel à des musiciens de studio, mais il parle aussi d’un scopitone du Watch Band dans Riot In Sunset Strip, «wailing «Don’t Need Your Lovin’» as Mimsy Farmer se tortille dans la pièce in psych-splendor, hair like Medusa, the Cramps waiting in the wings.» Comme on est à San Francisco 1967, Kaye ne peut pas s’empêcher d’évoquer le Grateful Dead dont il est assez friand, ce n’est un secret pour personne. Il parle d’un free-thinking qui va devenir la marque du Frisco Sound. Alors les voilà, ils arrivent, l’Airplane (condensend from Jorma’s secret identity, Blind Lemon Jefferson Airplane) Jorma Kaukonen et son «finger-picked edge, the r&b bassist Jack Casady from Washington DC», un Airplane qui enregistre avec Dave Hassinger, un Hassinger qui vient tout juste d’enregistrer Aftermath avec les Stones in early 1966. Kaye a un talent fou pour les rapprochements magistraux. En tant que guitariste, il s’intéresse de près aux très grands guitaristes. Après Jorma, il attaque James Gurley, le prodigieux guitar slinger de Big Brother, un Gurley «who fixates on John Coltrane, spending hours in a closet with a stethoscope attached to his unplugged electric guitar, trying to find his own heartbeat.» Kaye dit que les Big Brother font partie des pires, il parle d’«agressive and roughhewn blast of sonics». Et voilà Cipollina - He is my favorite guitarist. What more can I say? - Rien que pour le chapitre San Francico 1967, ce book vaut le rapatriement. Kaye parle de ses autres chouchous, Moby Grape, Sons Of Champlin, Serpent Power, Steve Miller Band, Santana, United States Of America, Flamin’ Groovies et pour chacun il développe. Puis il salue Creedence qui vont devenir «le plus grand groupe américain des late 1960s and early 1970s». Et tiens, voilà Sly Stone et son relentless downbeat et boom !, le texte explose car Kaye cite les Temptations, les Chambers Brothers, Funkadelic et Miles Davis. Il est partout. Le book se met à vibrer.

Pour illustrer le chapter, Kaye et Palao enfilent les perles : Quicksilver, The Great Society (ça sent bon les hippies), l’Airplane, plus sérieux, avec «3/5 Of A Mile In Ten Seconds», embarqué par une section rythmique démente, Cas mène le bal. Kaye réussit à caser son cher Grateful Dead, mais on en pense toujours autant de mal.

Re-Boom ! Badaboom ! Detroit 1969. Kaye n’a même plus besoin d’écrire. Detroit 1969 tombe sous le sens. Hooky débarque à Detroit en 1948, «bosse le jour chez Comco Steel et joue le soit à l’Apex Bar on Monroe». Il enregistre «Boogie Chillen» nous dit Kaye et comme ça tombe dans les pattes des Bihari brothers, boom, number one in 1949 - C’est presque trop rudimentaire et pourtant c’est la fondation sur laquelle Bo Diddley, Chuck Berry et tout le rock’n’roll va se construire. Original sin - Kaye saute d’Hooky à Fortune qui démarre avec du rockabilly, «Fortune meets Sun» avec Pete De Bree et Dell Vaughn, puis Fortune monte une filiale Hi-Q «devoted to rebel-rousers like Loyd Howell, Don Rader et Johnny Powers» que Sun va alpaguer. En échange, Deborah Brown récupère Dr Ross dont le «Cat Squirrel» fera le bonheur de Cream. Bien sûr, Kaye connaît le film tourné par les Demolition Doll Rods dans les ruines de Fortune, en 2001, sur Third Avenue. Kaye saute de Fortune à Motown et nous brosse un beau portrait de Berry Gordy, ancien boxeur qui conserve un goût pour le pugilat et qui démarre avec un autre ancien boxeur, Jackie Wilson. En 1959, il achète une baraque au 3648 West Grand Boulevard et s’installe au deuxième étage. Il enregistre dans la cave. On connaît la suite de l’histoire, mais Kaye nous la raconte quand même, rappelant que les Supremes on conquis l’été 1964 avec «Where Did Our Love Go», permettant à Motown d’offrir «a viable alternative to the Beatles’ chart dominance».

Pour introduire la partie explosive de son Detroit 1969, ce vieux renard de Kaye écrit : «Meanwhile, back in the garage...». Boom !, «Hanky Panky» de Tommy James & the Shondells, et «96 Tears» de ? & The Mysterians. Boom ! The Rationals, basés à Ann Arbor. À l’époque personne ne savait rien du Michigan, mais tout le monde connaissait Ann Arbor. Les Rationals démarrent avec le «Money» de Barrett Strong qu’ils ont appris des Beatles, s’amuse Kaye. Et puis voilà les Detroit Wheels et l’insubmersible Mitch Ryder, suivi de «Bob Seger & The Last Heard, Ted Nugent & The Amboy Dukes, Terry Knight & The Pack, the all-femme Pleasure Suckers with the Quatro sisters, Suzi, Patti, Arlene, and the Ball Sisters, Nancy and Mary Lou.» Kaye est increvable, incollable, il connaît tout dans les moindres détails. Boom le MC5 ! Et son premier single «Looking At You/Borderline», «a blurred chaos of overload and distorsion. Ignore no more.» Kaye dit encore que le MC5 «kick-started like any other disaffected teen combo in the Midwest, with Fred Smith and Wayne Kramer, from blue-collar Lincoln Park, channeling their penchant for troublemakin into learning the guitar.» Pour Kaye, le MC5 mixait James Brown avec des «accelerate takes on the English Invasion», leurs influences «étant moins Beatlesques que rave-up and auto-destruct, penchant plus vers Van Morrison, the Who and the Yardbirds.» Kaye louche encore sur les guitaristes qui jamment chez la mère de Wayne en 1965, «the frantic interlock between Fred and Wayne bursts in horn-section precision, spurred by their love of jazz, each flurry of phrase reaching for the astral. ‘We could solo simultaneously’, said Kramer», un peu comme s’il avait dit qu’il éjaculaient simultanément. Pour Kaye, «Back To Comm» distance le MC5 des autres groupes - A two-bar riff, one note on the pickup, another seven up an interval and out. Ascend into bedlam - Kaye est le roi des formules magiques qui tombent à pic. Et Sonic trouve «des new harmonics in the simplest of chords». Le MC5 explore «the outer limits of noise», s’exclame Kaye, «every sound and squeal and rhythmic space in commotion at any given present. They aspired to Coltrane’s spiritual purity, Sun Ra’s interplanetary cosmos, Albert Ayler’s skronk and the group unity and dedication to craft of the Art Ensemble Of Chicago.» Et fliff flaff, claque au vent le magnifique étendard du «revolution, rock and roll, dope and fucking in the streets», avec en exergue «Burn Baby Burn (echoing the Mighty Montague’s mantra from the Los Angeles Watts riots)». Le MC5 met la barre très haut, surtout dans un monde aussi violent que le music business - The MC5 took the challenge, fought their good fight and paid the price - Eh oui, quand tu fais le con, il y a toujours quelqu’un qui t’attend à la sortie. Ils sont harcelés par les condés, leur van est détruit, on les accuse de troubler l’ordre public, ce pourquoi ils montent sur scène, du coup, «il n’existe plus aucune distance entre leur stage show et le fait d’être devenus une cible pour les autorités». Kramer tapait dans Ted Taylor avec «Ramblin’ Rose» et Tyner appelait à l’émeute avec «Kick Out The Jams Motherfuckers», ils jetaient dans la marmite le «Motor City’ Burning» d’Hooky et le «Starship #9» de Sun Ra. Aucun groupe n’est allé aussi loin dans le combat aux États-Unis.

Boom ! «What to do with the Stooges», écrit Kaye en ouverture de chapitre. Il parle d’un son «qui abaisse le dénominateur commun du rock si bas qu’il en devient squelettique, bare to the bone». Il parle aussi de «monochrome noise approaching hypnosis». Kaye dit d’Iggy qu’il est fasciné par Artaud dans les art happenings at the University of Michigan et par un drunken Jim Morrison qu’il voit quand les Doors se produisent à Ann Arbor en 1967. Fasciné aussi par le torse nu des pharaons qu’il découvre dans les livres d’art d’une bibliothèque de Detroit - Pan-sexy. Les Pharaons ne portent pas de chemises sur les hiéroglypes. Pourquoi devrait-il en porter une ? - Le guitariste Kaye nous emmène à la découverte du drone de Ron Asheton - the sympathetic string inside a vibrating chord, rhythm matching sustain - Il parle ensuite des riffs de Ron Asheton comme s’il parlait d’une toile d’Édouard Manet, c’est-à-dire une œuvre d’art frappée de modernité : «His doggedly simple riffs - qui n’a pas aboyé en écoutant I Wanna Be Your Dog ? - sont embrochés par une pédale wah inducing vertigo, one sweep of frequency removed from ‘Papa Was A Rolling Stone’.»

En 1969, Kaye bosse pour Jazz and Pop et chronique pas mal de trucs, «Nico & the Velvets, Pearls Before Swine and Tyrannosaurus rex, the Small faces and the Dillards, learning my trade.» Puis le premier album des Stooges. Il se cite : «Peut-être n’aimerez-vous pas cet album, mais vous ne pourrez pas lui échapper.» Quelques jours plus tard, le téléphone sonne. C’est Danny Fields qui vient le remercier pour son soutien, comme on l’a déjà raconté plus haut. Kaye nous rappelle aussi que les frères Asheton et Dave Alexander sont tellement fiers de leur dumbness, c’est-à-dire de leur stupidité trash, qu’ils se surnomment the Dum Dum Boys. Cinquante après sa parution, Kaye écoute toujours le premier album des Stooges et se dit frappé par sa cohésion et son assurance. Il trouve le drumming de Scott précis, les cris d’ennui d’Iggy exquis, «Ron leans on the wah-wah and Dave dum-dums to connect the dots.» Et là tombe la chute fatale du prophète : «C’est la contraction qui donne naissance à ce qu’on va appeler le punk-rock, reductive insolence and puposeful antagonism.»

Creem nous dit Kaye s’installe dans un immeuble sur Cass Avenue, à deux pas du storefront de Fortune Records. Dans Creem bossent Lester Banks, Nick Tosches et Richard Meltzer. Creem va réinventer le journalisme rock, «en mixant la juvénilité avec l’expertise» et développer un nouveau concept : la musique comme raison d’être. C’est dans Creem qu’apparaît pour la première fois le mot punk-rock, nous dit Kaye. Dave Marsh l’utilise en mai 1971 pour décrire ? & The Mysterians. Tous ceux qui allaient acheter Creem chez Givaudan à l’époque se souviennent que la mascotte Boy Howdy était dessinée par Robert Crumb.

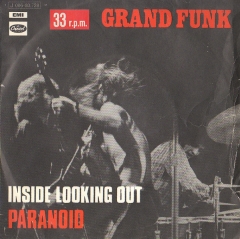

Toujours à Detroit 1969, Kaye attaque un autre morceau de choix : Grand Funk. Il rappelle pour les ceusses qui l’auraient oublié que leur «Paranoid» est sorti un an avant celui de Sabbath et que leur «déconstruction of the Animals’ ‘Inside Looking Out’ is compression looking for an escape». Nouveau coup de Trafalgar avec «I’m Your Captain», orchestré à outrance, avec des bruits de vagues et qui devient un hit à la radio - Michigan gone mega - Kaye fait du pur jus de Kaye. Il fait sonner ses chutes de paragraphes comme des paroles de hits rock. Grand Funk réussit là où le MC5 échoue. On qualifie leur style de proto-metal ou mieux encore nous dit Kaye, d’American Comedown (Brown Acid). Des tas de groupes s’y mettent, lance Kaye dans son élan : «Sabbath, Purple et Budgie en Angleterre, Sir Lord Baltimore et Dust aux États-Unis». Grand Funk vend toutes les place du Shea Stadium en deux heures alors qu’il avait fallu six semaines aux Beatles pour le faire. Mark Farner a du métier, il monte sur scène et lance : «You’re the best fucking audience in the World !». Kaye qui assiste à ça est convaincu, «ils répondent à toutes les attentes, ils sont la preuve vivante que le rock and roll dream est un cadeau qu’ils nous offrent et qu’il suffit de le prendre.»

C’est le MC5 qui ouvre le bal du disk 2 de la compile, avec «Looking At You», take 3, bam boom, ils jouent tout ce qu’ils peuvent, looking at you babe, mais ce n’est pas la bonne version, car il manque le solo historique de Wayne Kramer. S’ensuit une version délétère de «Leavin’ Here» par les Rationals, suivi du «Black Sheep» de SRC qui sont passés à travers et on comprend pourquoi. Kaye et Palao remettent les pendules à l’heure avec le «1969» des Stooges. C’est le top départ du monde awite, all across the USA. Pur jus de perfection. Insurpassable.

Boom ! New York 1975 ! Terrain de prédilection pour le jeune Kaye. Café Bizarre, Andy Warhol silver screen, Kaye déroule le tapis rouge au Velvet. Warhol leur ajoute la danse du fouet de Gérard Malanga, Nico et les happenings et on connaît la suite de l’histoire : le Velvet devient le groupe le plus influent de l’histoire du rock. Sterling Morrison nous dit Kaye était le lien entre «Cale’s academia and Reed’s transistor-under-the-pillow classicism». Au Café Bizarre, les gens n’accrochent pas trop sur «Heroin» et «Venus In Furs», nous dit Kaye, et le patron menace même de les virer s’ils jouent encore une fois «The Black Angel’s Death Song», ce qu’ils s’empressent de faire aussi sont-ils virés. Ils démarrent en 1966 comme backing-band pour «the Andy Warhol’s vison of the Eploding Plastic Inevitable. Mixes Me-dia», lâche Kaye en guise de chute.

Invité par Danny Fields, le jeune Kaye voit le Velvet sur scène. Ils font nous dit-il deux sets chaque soir au Max’s - Ils jouent parfois les nouvelles chansons, «Sweet Jane» ou «Rock And Roll», parfois ils reviennent à «Heroin» ou «Some Kinda Love», alors que les corps dansent en rythme - «I find myself dancing to the Velvet Underground. As I always will.» Et puis voilà les Dolls - They have a great name New York Dolls, and I’m immediately in their fan club - Selon lui, les Dolls ne peuvent exister qu’à Manhattan. Il raconte ensuite comment «des mecs venus de leurs banlieues se réunissent après la fermeture chez Rusty’s Bicycle Shop à l’été 1971, enfermés dans la boutique jusqu’à l’aube avec deux amplis, une batterie et une bouteille de vodka, se faisant les dents sur des covers d’Archie Bell & The Drells et Sonny Boy Williamson, et composant quelques cuts.» Kaye qui les voit ensuite sur scène est persuadé qu’ils vont devenir énormes. On connaît la suite de l’histoire. Born to lose. Premier album avec Todd Rundgren qui leur dit : «Si vous savez ce que vous voulez, je vous aiderai à l’obtenir. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, je le ferai pour vous.» Les Dolls ne savent pas ce qu’ils veulent, «seulement a nonstop eight-day party with full entourage, stimulants a-flowing and the ribald atmosphere of the Mercer.» Il n’empêche que Kaye adore ce premier album, «a fitting representation of the band in all its strut and glorious miasma of exulting in the tranformative, the changeling that is rock and roll, and the songs were catchy.» Kaye est un crack de la kro. Il sait dire la grandeur d’un album en deux lignes. Adieu les Dolls, hello Television et le CBGB. Tom Miller et Richard Myers bossent ensemble chez un libraire, «the Strand Bookstore on Lower Broadway». Pour eux, le rock est un moyen de vivre l’art de façon viscérale. Miller devint Verlaine et Myers embarque sur un trip de Rimbaudian Hell, en français on dirait un Hell Rimbaldien, mais ça, Kaye ne le sait pas. Verlaine est le musicien du groupe. Ado, il écoutait Coltrane et Albert Ayler. Il a même joué du sax avant de se mettre à la guitare. Il cite «19th Nervous Breakdown» comme l’une de ses influences et au début, Television reprenait «Fire Engine» du 13th Floor et «Psychotic Reaction», comme tout le monde à l’époque. Et puis voilà les Ramones qui se ramènent en août 1975, et Hilly Kristal leur dit qu’ils n’ont aucune chance, mais il les accepte. Danny Fields les prend sous son aile. On les voit marcher dans la rue nous dit Kaye avec leurs guitares dans des sacs en papier. Puisqu’on est au CBGB, il y a bien sûr tout l’épisode Patti Smith sur lequel on va passer mais pour le fan du Patti Smith Group, ce book est un passage obligé : Kaye y donne tous les détails et redit sa passion pour cette femme. C’est le plus gros chapitre du book, évidemment.

Il est malin le Kaye, il réussit à glisser le «Piss Factory» de Patti Smith dans sa compile, shake you baby, Mustang Sally, c’est n’importe quoi. Il ramène ensuite le «Beat On Brat» des Ramones et passe aux choses très sérieuses avec «Down Ay The Rock’n’Roll Club» de Richard Hell & The Voidoids. Aw Hell, je ne veux qu’Hell, il est l’apanage du trash-punk, il expurge la pulpe du punk.

On arrive vers la fin et l’intensité baisse. Kaye nous emmène à London 1977 et c’est assez bizarre qu’il n’ait pas eu d’ennuis avec ses cheveux longs. Il évoque la personne de McLaren et son goût pour la stratégie pompé chez Debord qui lui-même s’inspirait de Clausewitz. McLaren réinjecte tout ce fourbi dans son mercantilisme : «Observez les tendances et allez à l’opposé.» Un McLaren qui dit à Tom Hibbert en 1989 : «J’ai inventé les Sex Pistols pour vendre des pantalons. Et j’ai vendu des tonnes de pantalons, hahaha.» Kaye n’a pas l’air convaincu par le génie de Johnny Rotten. Il l’évoque bizarrement : «Ce qui les rend différents, c’est le personnage de Johnny Rotten (appelons-le ainsi), son regard perçant, son goût pour le chaos, une facilité à caparaçonner la partie, un dandy Anglais jamais à court de personnalité malgré des atours de plus en plus bizarres.» Quand il voit les Pistols sur scène au 100 Club, c’est après le concert qu’il vient de donner à la Roundhouse avec le Patti Smith Group. Kaye arrive donc pour les deux derniers cuts et Johnny Rotten demande aux gens du public s’ils sont allés «at the Roundhouse voir les hippies. Horses, horses, horseshit !». Il dit tout haut ce qu’en 1977 tout le monde pense tout bas. Kaye s’en sort comme il peut : «I may be a hippy, proudly so, but that doesn’t mean I can’t be a punk.» Il salue néanmoins l’album des Pistols qu’il qualifie de «powerful piece of rock and roll.» Il n’empêche qu’il n’est pas bien placé pour parler de Sid comme il le fait. Pour parler de Sid, il faut s’appeler John Lydon, Jordan ou Steve Jones. Certainement pas Lenny Kaye qui sur ce coup-là sonne comme un touriste.

Pour illustrer musicalement tout ça, Kaye ramène l’«Orgasm Addict» des Buzzcocks, l’excellent «Your Generation» de Generation X, X-Ray Spex («Oh Bondage Up Yours»), assez merveilleux, finalement et les Clash, dont le «Garagaband» ne marche décidément pas. C’est même d’un niveau composital assez pathétique.

Puis Kaye coule tout un chapitre avec l’Air Metal de Los Angeles et le metal norvégien. Dommage, le book eut été parfait sans cette grosse peau de banane. Il tente un dernier spasme avec Seattle 1991, mais la confiance est perdue. Il a flingué sa crédibilité avec l’Air Metal et il s’épuise sur la distance. Même s’il rend hommage à Sub Pop. On replonge dans des pages de Grunge qui nous rappellent celles de Spin qu’on lisait tous les mois dans les années 90, on recroise toujours les mêmes vieux noms fatigués de Soundgarden, des Melvins, de Mudhoney, d’Alice In Chains, de TAD et des Screaming Trees. C’est toute la différence avec les pages sur Memphis et la Nouvelle Orleans qui ne sont jamais fatiguées. Puis voilà la dernière rock star en date, Kurt Cobain et ses guitares cassées - The guitar smashed that night is an Epiphone Et-270 for those who care, as I do - Eh oui, Kaye est triste de voir des belles guitares réduites en miettes, comme s’il ne comprenait rien. Et pourtant, c’est la cerise sur le gârö. Et puis bien sûr le suicide. L’autre cerise sur le gâtö. La vraie, la grosse. Boom ! Une balle dans la tête.

Sur la compile, c’est Mudhoney qui ouvre le bal de Seattle 1991 avec l’excellent «Touch Me I’m Sick», l’une des plus belles intros du siècle passé, ça gratte à l’exacerbée, ça frise l’insanité et ils se payent le luxe d’un break des enfers de Dante, aw comme c’est bon ! S’ensuit l’«Anaconda» des Melvins. Le monde s’arrête de tourner dans le ventre des Melvins. C’est un son, on dit ça comme on dit «c’est un cas». Trop heavy pour être honnête. Tad tape dans le tas avec «Jinx» et Mark Lanegan nous fait la grâce de reprendre le «Where Did You Sleep Last Night», joué entièrement à la basse. Lanegan fait planer l’ombre du tissu de mensonges, bad girl bad girl don’t lie to me. Kaye boucle la boucle avec la fameuse cover du «So You Wanna Be A Rock’n’Roll Star» par le Patti Smith Group. C’est un massacre. Ils battent ça au beat des forges alors que les Byrds naviguaient dans l’ouate. Beaucoup trop puissant. Il est important d’ajouter que la compile s’accompagne d’un livret de 44 pages, mais comme on vient d’overdoser avec le book, il n’est pas question d’aller overdoser une deuxième fois.

Son dernier chapitre s’appelle Aftermath. Joli nom. Un paragraphe d’Aftermath semble vouloir résumer tout le book qui en fait est une longue apologie de l’enthousiasme le plus virulent : «J’étais dans le public pour voir Little Anthony & The Imperials, Jimi Hendrix, Big Brother & The Holding Company with Janis, my homegrown New York Dolls and Ramones, mais aussi des groupes qui ont disparu après leur premier concert. J’ai voyagé partout en tant que collectionneur de disques, fouinant dans les choses les plus obscures, me faufilant dans les moindres interstices. Je me suis aperçu que cette immersion était fascinante, et plus je faisais des découvertes et plus je découvrais qu’il y avait toujours plus à découvrir.» On fait ce constat tous les jours : plus tu creuses et plus tu as de quoi creuser. Kaye a raison, le rock est un puits sans fond. Tant mieux.

Signé : Cazengler, Lenny Kon

Lenny Kaye. Lightning Striking. White Rabbit 2021

Lenny Kaye Presents Lightning Striking. Ace Records 2021

Nuggets (Original Artyfacts From The First Psychedelic Era 1965-1968). Elektra 1972

Jon Mojo Mills : Crazy like a fox. Shindig! # 122 - December 2021

Lenny Kaye Interview. Ugly Things # 50 - Spring 2019

Lenny Kaye Interview - Part Two. Ugly Things # 51 - Summer 2019

The untold story of the Rejected 12 from Lenny Kaye’s Nuggets. Ugly Things # 46 - Winter 2017

Bridge over troubled Waterhouse

Dès qu’il arrive, on sait que Nick Waterhouse est une star, l’une de ces stars à la mode américaine qui s’amènent sur scène avec un mélange complet de talent, de présence, d’énergie et tout le prestige du songbook d’Amérique.

Il ramène la Soul, mais aussi Nat King Cole, Duke Ellington et Cole Porter. Il met tout de suite la salle dans l’ambiance d’une Soul blanche légèrement toxique puisqu’elle te monte droit au ciboulot. Un vrai fix. Ce binoclard basé à Los Angeles porte un costard strict et sort un son sec comme le cœur d’un Jésuite sur sa Strato toute neuve. Dès le «Place Names» d’ouverture, il prend la ville. Rien ni personne ne peut résister à ça et puis il y a cette fabuleuse choriste black qui fait «Never» par intermittence, avec un sens du tempo qui n’appartient qu’aux Soul Sisters. Ça te tinte bien dans la cervelle. Cette très belle black serrée dans une robe noire danse comme une reine de Nubie.

Nick Waterhouse se paye même le luxe de ramener une section de cuivres, un sax tenor et un sax baryton, joués par deux vétérans de toutes les guerres, un petit gros chapeauté de paille et un grosse mémère qui pue la légende du jazz new-yorkais à dix kilomètres à la ronde. À la voir, on pense à la baronne Pannonica de Koenigswarter qui veillait sur Monk. Et là mon gars, tu as du très gros son, et ça swingue, la baronne et le petit gros ramènent du Stax dans le stock, ils te swinguent «Vincentine» à la diable, tu crois entendre les Bar-Kays derrière Otis. Nick Waterhouse tire une version méconnaissable d’«I Can Only Give You Everything» de son premier album. Il l’en-Soule, impossible de retrouver le Van dans ce tour de passe-passe.

Il va d’ailleurs faire un autre éclat gaga en fin de set : une prodigieuse reprise de «You’re Gonna Miss Me», chanté au sommet du lard avec une énergie démente. Bel hommage à Roky, l’un des meilleurs hommages qu’on puisse entendre ici bas, avec un solo de sax ravageur digne le Lee Allen. Nick Waterhouse dispose d’une vraie voix et il tape des solos sacrément salés sur sa Strato. D’une certaine façon, ce binoclard a du génie. Il crée son monde dans un style difficile où tout semble avoir été déjà dit. Pour bâtir sa set-list, il tape dans tous ses albums, avec une priorité pour le dernier, Promenade Blue, dont il tire «The Spanish Look», «Vincentine», «Medecine», «Very Blue» et «Place Names», bien meilleurs dans leur version live qu’en studio. Il tire «I Can Only Give You Everything», «Indian Love Call» et «(If) You Want Trouble» de son premier album, qui reste le meilleur, car bien teigneux et d’une abrasivité sans nom, comme dirait Lovecraft. «Katchi», «Tought & Act» et le «LA Turnaround», qui clôt (mal) le set avant les deux rappels, viennent de Never Twice. Certains cuts comme «Medecine» s’enfoncent assez loin dans la nuit du groove, flirtant avec l’ennui, même si ça sent bon la Nouvelle Orleans de Dr John, mais ce ne sont pas vraiment des morceaux de scène, ni d’ailleurs «Thought & Act», trop languide pour la scène. Il faut faire gaffe, Nick, de ne pas laisser le plat refroidir. «The Spanish Look» y laisse aussi des plumes, même si bien chanté. C’est avec «(If) You Want Trouble» qu’il réveille une salle qui commençait à s’endormir au volant. Dès qu’il remet la pression ça redevient excitant.

Si tu commences par écouter Promenade Blue, le dernier album de Nick Waterhouse, c’est foutu. Par contre, si tu commences par le commencement avec Time’s All Gone paru en 2012, c’est autre chose. Complètement autre chose. C’est même un album qui grouille de coups de génie. On comprend que Gildas ait pu mettre ce Nick-là au menu de son Radio Show.

Waterhouse est dans le shake de Soul. Petit binoclard deviendra grand. Il est aussi bon que Georgie Fame avec son «Say I Wanna Know» d’ouverture de bal, c’est jivé aux chœurs de filles. Power pur ! On s’aperçoit très vite que l’album est endiablé, ce Nick-là mène le sabbat, c’est un groover de jive, il a même des côtés Doctor John, il est de toutes les attaques, c’est assez incroyable pour un blanc-bec binoclard. Il est partout dans le son, c’est un omnipotent, il bénédicte la bénédiction, il est là, ouh ouh, et puis tout explose avec «Raina», boom, en plein cœur de la pop de Soul, il est dessus, c’est tapé dans le dur, il y va, sa façon d’exploser est unique au monde, et quel backbeat ! Cet enfoiré enchaîne encore deux bombes un peu plus loin, «Indian Love Call» et «Is That Clear». Il chauffe sa soupe, ce Nick-là a du génie, qu’on se le dise, il taille l’épaisseur du son dans la falaise de marbre, c’est à la fois extrême et déterminé, il claque sa chique, oh baby, c’est la furie et les gens qui font les chœurs derrière s’amusent comme des petits fous. L’«Is That Clear» est encore plus excédé, il cultive le shuffle de powerhouse et ça vire forcément gaga à gogo. On se croirait presque chez les Pretties. Il existe peu de choses à ce niveau d’exubérance. Il travaille son «Teardrop Will Follow You» au heavy groove. Il chante dans la cité en feu, fabuleux shouter, il incarne la vérité. Et voilà qu’il attaque le Pt 1 du morceau titre. Ce mec est dingue, il est complètement wild et c’est bien. On entend des dégelées de batterie, comme chez Little Richard au temps de Specialty, on croirait entendre Earl Palmer, puis arrivent les coups de sax, même folie du son, c’est pas loin de Lee Allen, ça joue dans l’ass de l’oss.

Bizarrement, il met la pédale douce avec son deuxième album, Holly, paru en 2014. Rien qu’à voir la pochette, on comprend qu’on risque de s’ennuyer. De fait, l’album est beaucoup plus groovy que le précédent. Nick Waterhouse cherche la petite bête du time so low dans l’«High Tiding» d’ouverture de bal - When it comes/ It shows up/ More and more - Au bout de 5 minutes, on dit : «Bon, ça va !». Ce Nick-là fait son black blanc avec un groove de Chiquita, c’est-à-dire qu’il gratte sa gratte accompagné par un sax gras double. Il n’empêche que son groove est excellent, il creuse son «It #3» dans la fournaise, il crée des ambiances. Mais il est blanc, et c’est son drame. Il se faufile dans l’excellence avec «Sleeping Pills», il va chercher une sorte de jerk de groove d’exotica, il raconte sa vie et c’est magnifique. On le voit rebondir dans le groove du morceau titre avec l’aide de cuivres exotiques. Il chante ça avec un rawk abrasif, un truc un peu spécial, il ne faut pas se formaliser. Il est parfait dans son rôle de Nick Waterhouse. Finalement, Nick ne nous nique pas trop la gueule. Il ramène un sax free dans «Dead Room» et passe au groove de jazz avec «Well It’s Fine». Enfin le vrai truc ! Il chante à la voix tranchante et ça swingue il faut voir comme ! Ce mec ne se refuse aucun luxe intérieur. Il passe au shuffle d’orgue avec «Ain’t That Something That Money Can’t Buy» et ça vire très vite big heavy shuffle avec des filles derrière et du solo jazz, ça joue à la folie Méricourt, ce Nick-là cavale après son jazz avec une voix de canard, il est marrant et les filles font «Money !», «Money !», tu reçois le shuffle en pleine gueule, comme des paquets de mer au passage du Cap Horn, ça joue à la vie à la mort de la mortadelle.

Never Twice ? Disons que cet album paru en 2016 est relativement bon. Cette fois, Nick Waterhouse va plus sur le shuffle, avec un «It’s Time» qui donne le La. C’est son très californien, shuffle d’orgue + percus, belles envolées et il nous fait un parfait numéro de white nigger. Il a de très beaux chœurs derrière lui pour «I Had Some Money (But I Spent It)» et il revient au hot shuffle avec «Straight Love Affair». Une fois de plus, c’est digne de Georgie Fame, l’organiste s’appelle Will Blades, c’est explosif. Ce Nick-là casse bien la baraque. Avec «The Old Place», il va dans le groove des Isley Brothers, c’est très jivy jivy, très exotique, il tape ça au chant coincé. Sur «Katchi», il invite Leon Bridges à duetter - She gave me katchi all nite long - Ils font du big r’n’b cuivré de frais par Ralf Karney qui pique une crise de tenor sax digne de Junior Walker, alors t’as qu’à voir ! L’ambiance de l’album est assez endiablée, «Tracy» a chaud au cul et ça se termine comme ça a commencé, en mode hot shuffle avec «LA Turnaround». Il fait son truc avec ses lunettes et ses guitares vintage, mais sur le dernier cut, on perd un peu patience. C’est toujours la même chose : on attend des miracles.

Le Nick Waterhouse paru en 2020 force l’admiration. Ce démon de Waterhouse nous embarque dès «Big Heart», une espèce de groove atypique, comme joué à l’envers, avec un mec qui fait oh oh de temps en temps, c’est embarqué à la house de Waterhouse, oh oh, il chante au petit bonheur la chance, ce mec est particulièrement doué, il fait son stuff avec le staff. Encore plus stupéfiant, voilà «Song For Winners», il fait les Them, il joue avec le feu, il chauffe sa soupe au chou, rrru rrrru ! C’est du raw r’n’b de blanc et ça continue avec «I Feel An Urge Coming On», bien wild, Waterhouse cultive l’urgence des réflexes, il ne traîne jamais en chemin, il connaît tous les secrets du drive de r’n’b. Le festin de r’n’b se poursuit avec «Black Glass», tapé au groove de cuivres, encore une fois il joue avec le feu, plutôt avec la flamme, il brosse le r’n’b des blackos dans le sens du poil. Encore un enchaînement fatal de trois cuts : «Wreck The Rod», «Which Was Writ» et «Man Leaves Town». Incroyable power ! Waterhouse chauffe la baraque avec ses petites incursions pancréatiques, le solo de sax dégouline d’énergie, il va tout le temps droit au but, au petit gratté interlope, il sait poser ses conditions, c’est fameux, au delà de toute expectitude. «Man Leaves Town» est le plus puissant des trois, Waterhouse passe en force, il joue âpre, à la marée motrice. Il se veut partisan et enrobant à la fois, très éclectique, très ouvert sur le monde, fantastique Waterhouse ! Tiens encore un truc bien saqué, «El Viv». Incroyablement saqué ! Saq it to me !

On le croyait underground, mais son nouvel album Promenade Blue le pousse dans les bras du mainstream. Il est essentiel de préciser que l’album est enregistré à Memphis, d’où les attentes. Mais tous les musiciens listés sont inconnus au bataillon. Ça démarre pourtant avec «Place Name». Gros son, c’est très produit. Mais on perd vite Memphis. Waterhouse va sur autre chose, une espèce de round midnite. Quand tu écoutes «The Spanish Look», tu comprends qu’en concert tu vas t’ennuyer. «Vincentine» redonne du baume au cœur de l’album avec un son fifties, mais ça pourrait très bien être joué ailleurs, à Philadelphie ou à Baltimore, par exemple. Pas besoin de Memphis pour jouer ça. Disons que c’est bien foutu, sans doute trop bien foutu. «Medecine» se voudrait boogaloo, mais tout le monde n’est pas Doctor John, n’est-ce pas ? Faut-il accorder sa confiance à ce Nick-là ? Oui et non. Il est en quête de crédibilité. Mais pour ça, il faut s’appeler soit Doctor John, soit Jeffrey Lee Pierce, soit Tonton Leon. Il faut faire gaffe, le rock un peu sensible est affaire de gens sérieux. Waterhouse est idéal pour un univers plus ouvert comme celui de Telerama. Quant à l’amateur de viande, il devra se débrouiller avec le sentiment de s’être fait enfler en rapatriant cet album. Avec «Promène Bleu», il ramène son round midnite et prend bien les gens pour des cons. Note bien qu’on s’en doutait un peu. Le problème c’est qu’il est à Memphis pour une simple question d’image. Mais son truc ne marche pas. Ses cuts peinent à jouir. On sent que c’est un rock destiné aux gens riches, ceux qui peuvent claquer un billet de vingt sans ciller et en plus trouver ça bien.

Pour Karim, en souvenir de cette longue virée en Twingo. Alors que le yellow submarine sillonnait la France profonde, nous écoutions tous ces albums avec beaucoup d’attention.

Signer : Cazengler, Nick Watercloset

Nick Waterhouse. Le 106. Rouen (76). 14 mai 2022

Nick Waterhouse. Time’s All Gone. Innovative Leisure Records 2012

Nick Waterhouse. Holly. Innovative Leisure Records 2014

Nick Waterhouse. Never Twice. Innovative Leisure Records 2016

Nick Waterhouse. Nick Waterhouse. Innovative Leisure Records 2020

Nick Waterhouse. Promenade Blue. Innovative Leisure Records 2021

L’avenir du rock

- Pierre qui roule n’amasse pas Famous

S’il est un mode comportemental que chérit l’avenir du rock, c’est bien la désinvolture. L’exemple parfait est à ses yeux celui de Syd Barrett assis dans sa loge et se tartinant les cheveux d’une gelée de mandrax écrasés dans du brylcreem, juste avant de monter sur scène. Certains objecteront que cette désinvolture doit tout à une consommation massive d’acide, mais ça reste quand même de la désinvolture, puisqu’il s’agit de Syd Barrett. Un autre exemple vient à l’esprit de l’avenir du rock, celui du brigadier William S. Gordon, célèbre pour avoir su garder la tête froide devant l’océan des troupes d’Abdullah. À la tête de sa maigre brigade, Gordon s’apprêtait à affronter le million d’hommes rassemblé par l’imam soudanais. Rien dans son visage ne trahissait la moindre appréhension, pas la moindre goutte de sueur. Le summum de la désinvolture. Encore un meilleur exemple, celui d’Oscar Wilde accusé d’homosexualité et parti en haussant les épaules effectuer deux piges de travaux forcés dans la geôle de Reading. On pourrait aussi citer l’exemple du troupier Guillaume Apollinaire lisant un numéro du Mercure de France alors que les obus pleuvaient dans les parages. Ou encore Blaise Cendrars ravi de voir un collègue lui ramener le bras qu’il venait de perdre lors de la grande offensive de Champagne en 1915. Pour s’exprimer, la désinvolture ne nécessite pas forcément des conditions extrêmes, celles des tranchées de la Grande Guerre, des procès de l’ère victorienne ou des guerres coloniales au Soudan. Elle s’exprime aussi naturellement, dans ces mines à ciel ouvert que sont certains êtres, notamment les grands apôtres de la décadence, Kevin Ayers, Ray Davies, Lou Reed, bien sûr, Peter Perrett, Chris Bailey, mais aussi Stuart Staples, Ziggy Stardust, et puis les Flaming Stars qu’on aurait hélas tendance à oublier, tous ces gens capables de chanter pendant que le ciel leur tombe sur la tête et de lâcher en guise de commentaire but I don’t care.

À cette liste savoureuse, l’avenir du rock est heureux de pouvoir désormais ajouter le nom de Jack Merrett, le chanteur d’un groupe en passe de devenir célèbre puisqu’il s’appelle Famous.

Pas un nom facile à porter, Famous, pour un groupe. Hello, we’re Famous. C’est un pied de nez à l’Anglaise, mais ils n’ont pas osé le faire en vrai. Au merch, pas grand-chose, un pauvre LP et un T-shirt, c’est le merch du pauvre. Ils arrivent sur scène et c’est la même chose, ils sont les Famous du pauvre, ils ne sont que trois, au centre un minuscule batteur planqué derrière ses grosses cymbales, à droite un petit gros debout derrière son micro, enveloppé dans un blouson de couleur indéfinissable, et à gauche un troisième larron qui semble sortir tout droit d’un bagne pour enfants de Dickens, le cheveu ras, une vraie gueule d’hooligan teigneux, T-shirt blanc, pantalon noir informe en feu de plancher, guitare rouge, une sorte de petit punk comme on en voyait au temps des raids de skins sur le front de mer à Brighton. Pas de bassiste.

Ils ont opté pour une formule originale, c’est la première réflexion que se fait le Français moyen. La deuxième prend la forme d’un oh d’admiration lorsque le petit gros debout derrière son micro se met à chanter. Oh oh fait-on à la fin d’un premier couplet. Le oh oh d’entrée de jeu sanctionne généralement la surprise révélatoire. Eh oui, car ce mec qui s’appelle Jack chante comme un dieu. Pour le situer, on peut citer l’early Bowie des beaux album, Hunky Dory en particulier, et le Piotr d’Adorable, que bien sûr Jack ne connaît pas quand on lui pose la question, car c’est beaucoup trop ancien pour ces mecs qui n’étaient même pas nés.

Non seulement Jack chante comme un dieu, mais il a des chansons et pour une première partie, c’est assez inespéré. Sa désinvolture est telle qu’il devient l’anti-Famous par excellence, il annule carrément sa présence, il n’existe que par sa voix. C’est une démarche incroyablement artistique. Il s’en fout mais il chante.

C’est son copain punkoïde qui fait le show, il en rajoute là où Jack en retire, le guitariste c’est Zébulon, mais un Zébulon des bas-fonds, il saute partout, sboiiing, sboiiing, passe des solos excédés qu’exacerbent encore les fonds d’acid house générés par le batteur et censés remplacer la basse, alors ça boome dans l’air, ça badaboome dans la lumière crue des flashes et Zébulon saute partout, sboiiing, sboiiing, avec ces épouvantables grimaces dont seuls sont capables les skins qui fondent sur une proie.

Du coup, ça crée des dynamiques scéniques assez extraordinaires, on assiste à une sorte de confrontation entre deux extrêmes, la musique devient un arc électrique entre les deux pôles du générateur d’un savant fou, ça crache dans la nuit d’orage, ces mecs sont très fort, sboiiing, sboiiing, et le Français moyen n’a plus qu’une seule chose à faire : se prosterner jusqu’à terre.

Une fois qu’il s’est relevé, il court au merch récupérer un album. Et quel album ! Il s’agit d’une compile de deux EPs, The Valley EP et l’England EP. On y retrouve tous les coups d’éclats du set, et notamment «Stars» que Jack attaque au fell apart sometimes/ Kind of kept it together et il finit en apothéose de go out and make some friends. C’est fulgurant. Ça confirme très exactement ce qu’on pensait de lui sur scène : ce mec a l’étoffe d’une star. Artistiquement, il se situe très au-dessus de la moyenne. Il travaille bien la tension, il faut le voir lâcher son please try not to die dans «Nice While It Lasted». Il va chercher une profondeur de champ à la Bill Callahan, au plus profond de l’over dans «The Valley», un Valley qui s’achève dans un fondu de guitares utterly desperate. Le hit de Famous s’appelle «The Beatles», une sorte de poème fleuve qu’il travaille au corps avec tout le génie vocal dont il est capable - I wake up dead in my bed - Il monte comme Bowie dans une spirale de désespoir, et c’est absolument fulgurant, il renoue avec les accents déchirants du «Rock’n’Roll Suicide» - Our lifes/ Are good/ Oh my life/ is good - et il s’élance dans des escapades vocales vertigineuses - I miss Miami/ I miss England/ I miss every phone call made from Italy - Il pourrait chanter à n’en plus finir et jamais la tension ne retombe. L’univers de l’England EP est un peu plus sombre, sans doute à cause de l’omnipotence des machines, c’est un choix esthétique de heavy acid house, comme dirait Baby G. Mais la voix de Jack commande aux éléments. On croise un «Surf’s Up» qui n’est pas celui des Beach Boys, c’est plutôt une pop electro d’electro-pop un peu défraîchie, mais dans «Forever», il promène son most beautiful time of the year sur les remparts de Varsovie, l’apanage de la désinvolture, le voilà dans la mélodie et le voilà dans le hit galactique, avec un drive de dub en guise de backbeat. Ah il fallait oser ! Il fait ici du pur Bowie, il lance sa voix à l’assaut du ciel, ses élans sont héroïques. Il enchaîne avec un «Jack’s House» extrêmement ambitieux, toujours ponctué par un beat de dub. Fantastique énergie !

Signé : Cazengler, Famouscaille

Famous. Le 106. Rouen (76). Le 5 mai 2022

Famous. The Valley Ep/ England EP. Untitled (recs) 2021

Inside the goldmine

- Un Grand Mal pour un grand bien

Il s’agissait bien sûr d’une mauvaise idée. Jamais nous n’aurions dû proposer à Paul et Virginie de venir nous rejoindre pour les vacances dans cette maison du Sud-Ouest. La grand-mère l’avait quittée depuis quelques années pour aller s’installer en région parisienne. En ce temps-là, les vacances duraient un mois et, comme dans les films de Claude Sautet, chacun faisait de son mieux pour préserver les équilibres sociaux et la paix des ménages au sein de la petite communauté circonstancielle. Deux couples s’étaient installés dans les chambres et le troisième dans le salon. Bien sûr le jeu consistait à se lever tôt pour traverser le salon et voir Virginie à poil. Il faisait tellement chaud que tout le monde dormait à poil. On l’avait eue tout de suite dans le pif. Autant son mec Paul était fin et drôle, autant Virginie était bête et lourde. Mais à un point sidérant. Pourquoi Paul vivait-il avec elle ? On le soupçonnait d’être fasciné par l’abondance de son système pileux. Elle était extrêmement poilue. Pour beaucoup de mecs, c’est un critère de base. Les Français disent ‘la motte’, les Anglais disent ‘hairy’. Bien entendu, Virginie était d’origine portugaise. Et puis un jour, à l’apéro, en plein cagnard, elle se renversa dans sa chaise, écarta les jambes, mit les pieds sur le bord de la table et entreprit de s’épiler l’intérieur des cuisses, dans la partie haute jusqu’à l’entre-jambe. Cette impudeur nous subjugua. Tout le monde trouvait ça normal sauf nous deux. Alors avec Esbé, nous nous rendîmes en cuisine sous prétexte de préparer le repas de midi et décidâmes de sévir en représailles, car enfin, une attitude aussi vulgaire méritait des représailles. Esbé qui regorgeait d’idées saugrenues proposa un plan. Il choisit dans le buffet de la grand-mère la belle soupière en porcelaine de Limoges et me demanda de le suivre. Nous descendîmes jusqu’au four à pain, là où personne ne pouvait nous voir, il me confia le couvercle, posa la soupière au sol et chia sur commande un étron spectaculairement long qui s’enroula comme l’une de ces longueurs de boudin que déroule le charcutier sur son étal.

— Ben dis donc !

Ce fut le seul commentaire. Il nous fallut bien sûr fournir un gros effort de concentration pour garder notre sérieux en servant le repas. Esbé posa délicatement la soupière devant Virginie et lui tendit une louche. À toi l’honneur ! Elle souleva le couvercle et tout le monde explosa de rire, sauf elle. Elle fit une grimace atroce et nous traita de dégueulasses. Le lendemain, Paul et Virginie quittèrent la maison de la grand-mère juste avant le lever du soleil. Nous nous retrouvâmes tous les deux un peu plus tard sur la terrasse pour le petit déjeuner. Esbé nous servit à chacun un double Ricard et, le regard humide perdu dans la vallée, il déclara en guise d’épitaphe qu’il s’agissait d’un grand mal pour un grand bien.

Esbé ne savait pas alors à quel point son grand mal pour un grand bien se rapprochait du grand bien pour un Grand Mal de Bill Whitten. On a déjà (cot cot) pondu un conte à partir de ce rapprochement, mais il paraît encore plus indispensable d’évoquer les albums, tellement ils sont bons. Le non-succès planétaire de Grand Mal nous rend tous inconsolables, tout au moins ceux qui ont suivi Bill Whitten à la trace.