KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 556

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

26 / 05 / 2022

JUDY HENSKE / TEENAGE FANCLUB

LOS BITCHOS / HONEY

CAT ZENGLER / THE TRUE DUKES

DEEP PURPLE + MARIE DESJARDINS

SPINNE / EMILIE KOSMIC

Sur ce site : livraisons 318 – 556

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur : http://krtnt.hautetfort.com/

Henske Judy est là ?

Dans les early sixties, la plupart des artistes américains débutaient dans des clubs. Tu te pointais avec ta gratte, deux chansons et tu montais sur scène. Comme Dylan, Fred Neil, Richie Havens et tous les autres, Judy Henske a démarré ainsi. Pas à New York, mais à Hollywood, repérée dans la rue par le propriétaire d’un club, Herbie Cohen, qui est aussi manager d’Odetta puis de Zappa, Tim Buckley, Fanny et d’autres. Ce soir-là, Cohen entend Judy chanter ses deux chansons et lui propose aussitôt de la manager. Il la fait jouer en première partie de Lenny Bruce dont il est aussi le manager - Not an easy place to start, dit Judy qui a du mal avec le public de Lenny Bruce, mais elle va faire évoluer son set vers ce qu’elle appelle le bloody fun, et qu’on appellerait ici du dadaïsme. Elle va aussi intéresser Jac Holzman qui qualifie sa voix d’«outsized». Holzman dit aussi qu’elle ne se contentait pas de briser des verres avec sa voix, elle pouvait aussi briser des vitres blindées. Pour parler d’elle, on emploie aussi l’expression «énergie du diable» - devilish wit.

Judy n’est pas née de la dernière pluie. Sa mère jouait du piano et petite, Judy se passionnait pour la poésie, le jazz et le blues. L’une de ses chouchoutes, c’est Peggy Lee. Quand elle découvre Pete Seeger, elle apprend à jouer au banjo. Elle ne se veut ni spécialement folk, ni jazz, ni blues, elle se veut Henske. Et comme beaucoup de gens à l’époque, elle finit par jouer au Troubadour, à Los Angeles.

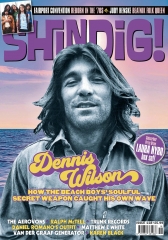

Judy revient dans l’actu par deux biais : un très bel article dans Shindig! et un biais beaucoup moins marrant, puisqu’elle vient tout juste de casser sa pipe en bois. Alors prosternons-nous jusqu’à terre, les amis, car Judy Henske fut une très grande dame.

David Pearson qui retrace l’histoire de Judy dans Shindig! a bien travaillé, puisqu’il a épluché les interviews de Kris Needs et les mémoires de Jac Holzman (Becoming Elektra). Un Holzman qui admire tellement Judy qu’il ne mégote pas sur les dépenses, puisque pour l’enregistrement de son premier album sur Elektra, il embauche un arrangeur de jazz, un big band dans un big studio et, ajoute-t-elle en rigolant, une big audience.

Judy Henske sort en 1963. Elle n’en garde pas un bon souvenir, d’autant qu’on l’a un peu obligée à porter une robe pour la pochette, ce qui n’est pas du tout son style. En B, elle chante «Every Night When The Sun Goes In» à la dure. C’est le blues selon Judy. Elle le travaille à la force du poignet, elle force bien ses syllabes. Elle passe en mode jazz New Orleans pour «Empty Red Blues». La plupart des cuts sont enregistrés live et elle fait bien rigoler son public. C’est là sur cet album que se trouve sa fameuse version de «Wade In The Water» qu’elle chante au power du gospel batch. Pour «Hooka Tooka», elle crée une ambiance de mama chalk’d tobacco, elle est assez géniale, elle chante tous ses cuts à l’énergie maximaliste.

Elle préfère nettement l’album enregistré l’année suivante, High Flying Bird. Il est en effet nettement supérieur. More banjo and guitar stuff, dit Judy. Elle rend d’ailleurs hommage au guitariste John Forsha, disant que sans lui il n’y aurait pas eu de Judy. Le morceau titre d’ouverture de balda est une reprise de Billy Edd Wheeler. Il illustre la vraie dimension du rock d’Elektra, ce folk-rock qui va donner le ton pendant quelques années. Pearson cite d’ailleurs Richie Unterberger qui voit cette version d’«High Flying Bird» comme «incredibly influential». Pearson cite aussi Mike Houghton, l’historien d’Elektra - One of the first exemples of what was to be called folk-rock - Houghton ajoute que Richie Havens, Stephen Stills et l’Airplane vont faire des reprises de cette reprise. Avec «Til The Real Thing Comes Along», Judy passe aux énormités, elle rentre dans le lard du heavy blues comme elle seule sait le faire. Paf ! Elle se jette dans le son et chante tout à l’accent fatal. Elle chante à fleur du peau. En B elle revient au blues avec «Blues Chase Up A Rabbit», un heavy blues de cool Colorado rain. Avec «Glod Bless The Child», elle passe en mode round midnite, elle est black dans l’âme, on pense à Nina Simone. À l’écoute de «Good Old Wagon», on sent bien qu’elle a roulé sa bosse partout, car ce qu’elle fait là est de la pure Americana. Mais c’est avec le round midnite qu’elle excelle, avec notamment «You Are Not My First Love». Tout est bien sur cet album. Saluons aussi «Lonely Train» et «Charlotte Town», qu’elle développe admirablement.

Quand elle débarque à Greenwich Village, Judy joue en première partie de Woody Allen. Ils vont devenir de très bons amis et Woody va baser le personnage d’Annie Hall sur Judy.

Elle quitte Elektra, car ça ne marche pas, et elle arrive en 1965 chez Mercury pour enregistrer Little Bit of Sunshine Little Bit Of Rain. On y trouve des covers extraordinaires, notamment deux covers de Fred Neil, «The Other Side Of This Life» et «Just A Little Bit Of Rain». L’Other Side est joué très psyché, sous le boisseau, et le Bit Of Rain qui se niche en B impressionne encore plus par la qualité du feel à la patte du caméléon. C’est le groove psychédélique de Freddie la star, reconnaissable entre tous, Judy la star l’embraye à la Henske, résolument, avec sa niaque légendaire - If I should lee/ eave you - Elle fait glisser ses syllabes. D’autres merveilles sont à découvrir, comme l’«I Loves (sic) You Porgy» qu’elle attaque avec détermination. Elle en impose autant que Liza Minnelli. Elle chante «He Needs Me» à l’intensité frémissante, suivie à la trace par une flûte bucolique. Puis elle groove de blues de «Blues My Naughty Sweetie Gives To Me» à outrance, elle ne fait pas semblant. Elle chante aussi «Silver Dollar» au sommet de son registre, avec une bravado de femme à barbe, très virile, très décidée à en découdre, très théâtrale.

Judy change encore de label et se retrouve en 1966 sur Reprise, avec un album produit par Herb Cohen et arrangé par Jack Nitzsche : The Death Defying Judy Henske, qui pourrait bien être son plus bel album. C’est un album live et Judy y raconte des histoires qu’il faut bien qualifier d’extraordinaires. Ça commence avec «Betty & Dupree». Elle y raconte l’histoire d’un femme qui a cherché le true love all her life. Dupree a 87 ans. She found the man of HER dreams, a man of HER age. His name was Betty. He was a communist. Elle fait bien marrer le public. Elle se marre elle aussi. Elle enquille un puissant heavy blues qui préfigure nettement Janis Joplin - This was Janis Joplin on speed, nous dit Pearson - Tommy Tedesco joue une partie de guitare flamboyante et Judy est spectaculaire de power Hensky. Elle redéconne un peu plus loin avec «Saved» et une histoire loufoque de chef indien au Nebraska, Slowlowless et de sa fille Dolauress. La B est encore plus délirante. Elle tape une cover d’«I’ve Been Loving You Too Long» et l’explose en guise de final. Judy est la plus grande finisseuse d’Amérique, il est important de le savoir. Dans «Ace In The Hole», elle met en scène Scarlet O’Hara and Red Butler sitting in her veranda. The mansion is being burnt to the ground by Bill Haley AND His Comets led by Miles Davis AND Vincent Price. Fabuleux délire. Nous voilà en plein cœur de Dada. Puis elle va chercher «Danny Boy» là-haut sur la montagne beaucoup plus haut que ne le fera jamais Cash. Elle a ce pouvoir extraordinaire de monter là-haut sur le mont Ararat. Puis dans «Nobody Knows», elle rappelle qu’elle est allée à la recherche du Yéti avec l’Admiral Byrd. Elle avoue aussi avoir rencontré The Incredible Nanouk Gettigoumi, meaning Old Eskimo. His companion and confident a bearded and one-legged Theology student from the Unversity of Chicago named Vanzetti. En plus, elle amène du son. Merci Judy pour cette purge dadaïste.

Pearson indique au passage que Judy est très impressionnée par Jack Nitzsche - He was completely outrageous, willing to try anything. He was brillantly intelligent and had a completely original take on the music - C’est Nitzsche qui sacre Judy Queen of the Beatnicks.

Avec son mec Jerry Yester, Judy enregistre en 1969 Farewell Aldebaran, un album considéré comme culte. Il s’agit en effet d’eccentric instensity et de weird sparkle of outsider art. Aldebaran est une grande étoile rouge que Judy a découverte dans son encyclopédie. C’est Zal Yanovsky qu’on entend sur «Snowblind», il attaque ça au big deepy deep de heavy boogie psychédélique et Judy rentre dans le Snowblind à la rage folle, impossible de la retenir, quel son ! Jerry, Zal et les autres font du stomp mythologique. Elle y va, la mémère ! Ils tapent dans l’hors du commun. Alors après, ça se dégrade. Judy fait son biz et chante pas mal à la mormoille. Dommage qu’ils aient perdu le fil de Snowblind. Elle s’en va chanter «Three Ravens» en haut des barricades et retombe dans le folky folkah avec «Raider». Jerry Yester déloge le heavy groove d’«One More Time» au sweep along tentateur. Judy la revancharde revient aux barricades avec «Rapture», c’est une vraie harpie et il faut attendre «Charity» pour retrouver la veine de la grande pop. C’est une petite merveille évangélique, pleine d’ampleur, Judy lui donne de la voile, alors ça file sous le vent, la compo est ambitieuse, Judy travaille bien ses demi-teintes. Et ça continue avec le morceau titre, Jerry le prend au chant, vite rejoint par les ptérodactyles et par cette folle de Judy, ils chantent à l’éclate et ça devient tout simplement stupéfiant. Pearson qualifie l’album de psych-folk masterpiece. Malgré tous leurs efforts, l’album flip, floppe & fly.

Judy et Jerry Yester montent ensuite Rosebud et enregistrent un album sans titre en 1971. Bon alors ce n’est pas l’album du siècle, oh la la pas du tout. On s’ennuie un peu sur toute l’A et il faut attendre la fin de la B pour commencer à frétiller avec «The Yum Yum Man», elle y entre par la voie douce, puis elle passe en mode Airplane, elle fait son égérie et grimpe sur la barricade. Elle retrouve ensuite sa niaque de maître à penser du Quartier Latin avec «Roll Home Cheyenne». Il y a un homme en elle, elle peut chanter avec fermeté et au menton carré. Et puis voilà que «Flying To Morning» sauve l’album. Elle s’en va par dessus l’over the rainbow, elle retrouve sa démesure de grande chanteuse, c’est savamment orchestré, alors elle peut gueuler. Elle développe une puissance vocale exceptionnelle, elle en fait même chuinter la pointe de sa glotte, l’effet sidère, elle redevient fabuleusement attachante, haute en couleurs, à la fois héroïque et psychédélique.

En 1999 paraît Loose In The World. C’est encore un album qu’elle chante au heavy Henske et ça peut avoir un côté pénible, car elle n’est pas très bonne dans les descentes de slalum. Elle donne trop de la voix, certains de ses accents qui sont trop mâles font mal aux oreilles. Elle adresse un gros clin d’œil à Kurt Weil avec un «Master Of Love» très Opera de Quat’ Sous, puis elle tape «Dropped Like A Dime» au vieux freesbee de nowhereland. Hey mister ! On se croirait dans un pub en Irlande ! C’est n’importe quoi. Elle se prête vraiment à tous les jeux. Comme elle donne de la voix, elle se paye de bonnes tranches. Elle monte trop à l’assaut de son «Tikky Tikky Gumdrop» et elle brise le charme. Dommage, car elle pourrait casser la baraque. Ce qu’elle finit par faire (enfin) avec «Blue Fortune». Elle se fond dans le groove de blues et elle l’explose au never never get enough. Elle enchaîne avec un «Wish I Had My Old Guitar» qu’elle prend au guttural de vieille bitch et elle ne lâche rien. C’est pour ça qu’on l’adore. Mais elle en fait trop. Elle revient se fondre dans l’Americana de grande gueule avec son vieux «Betty & Dupree», elle chante à la clameur viscérale, elle le beugle au diamond ring, elle pousse l’une de ces gueulantes dont on se souvient longtemps après que les poètes ont disparu, elle est incapable de mettre la pédale douce. Puis elle explose de bonheur avec «Tin Star». C’est un exploit, elle explose le concept même de good time music, elle gueule sa joie, elle se rend hommage, elle est stupéfiante d’Hensky power, oh boy take me home now ! Judy est une reine du heavy rock américain, mais aussi la reine d’Elektra, elle ramène dans son «Til The Real Thing» de fin tout le rumble de la Nouvelle Orleans.

Signé : Cazengler, Judy Husky (ouaf ouaf)

Judy Henske. Disparue le 27 avril 2022

Judy Henske. High Flying Bird. Elektra 1963

Judy Henske. Judy Henske. Elektra 1963

Judy Henske. Little Bit of Sunshine Little Bit Of Rain. Mercury 1965

Judy Henske. The Death Defying Judy Henske. Reprise Records 1966

Judy Henske & Jerry Yester. Farewell Aldebaran. Straight 1969

Rosebud. Rosebud. Reprise Records 1971

Judy Henske. Loose In The World. Fair Star Music 1999

David Pearson : High Flying Bird. Shindig! # 118 - August 2021

You got the Teenage Fanclub blues - Part Two

Le concert de Teenage Fanclub est reprogrammé pour la troisième fois, et cette fois, ouf, c’est la bonne. Dire qu’on est content de revoir les Fannies en chair et en os serait un euphémisme. Personne n’a oublié l’éclat de leurs grands albums, notamment Bandwagonesque et A Catholic Education. Ils naviguaient à l’époque au même niveau que les Mary Chain, Oasis et les très grands groupes anglais. De la formation originale, il ne reste plus que Norman Blake et Raymond McGinley. L’autre co-fondateur Gerard Love avait annoncé qu’il quittait le groupe lors du concert des Fannies à la Gaité Lyrique en 2017. Des trois, Gerard Love était le plus brillant, il composait énormément de hits magiques et les chantait sur scène. Blake et McGinley s’efforcent de perpétuer la tradition et bon an mal an, ils s’en sortent plutôt bien, surtout quand ils tapent dans la mine d’or de Bandwagonesque.

Norman Blake est devenu un pépère marrant. Il ne fait aucun effort vestimentaire et comme en 2017, il porte le cheveu taillé ras. Il ne ressemble plus à rien, lui qui dans les années 90 avait si fière allure avec sa tignasse de Big Star freak. Il cracke des jokes en permanence, auxquelles on ne comprend rien à cause de son accent épais. Il adresse aussi des sourires aux gens du premier rang, c’est sa façon de montrer qu’il est ravi de retrouver le public, et de toute manière, c’est un gentil mec, ça se voit à sa bonne bouille. Quand il cracke ses jokes, il n’a pas une très belle voix, mais dès qu’il chante, il redevient ce prodigieux mélodiste qu’on suit depuis trente ans, il a une façon très spéciale de coller les lèvres au micro et de fermer les yeux pour chanter entre ses dents. Fabuleux artiste, il a ce power en lui, cette grâce indéfinissable qui fit jadis la grandeur d’Alex Chilton. McGinley chante dans un autre style. Ils font parfois des harmonies vocales à deux voix et ça devient sidérant.

C’est McGinley qui prend les solos sur sa Jaguar, il ramène de la disto, il a un maintien assez spécial, comme il est haut est sec, il joue un peu à bout de bras, avec la désinvolture d’un vétéran de toutes les guerres, et une telle expression prend tout son poids dans le contexte de la scène anglaise. Ces mecs ont tout vécu, ils ont joué partout et n’ont que des hits à proposer. Ils sont devenus invulnérables. Il ne reste plus beaucoup de groupes de cette stature en Angleterre, mis à part les Mary Chain. Ils auraient pu devenir une institution mais ils ont su garder une certaine fraîcheur de ton, et surtout un mépris absolu du m’as-tu-vu. Ce mélange de talent fou et d’humilité les rend infiniment attachants.

Alors bien sûr ils démarrent avec l’«Home» de leur nouvel album, Endless Arcade. C’est le rituel habituel, nouvel album et donc tournée de promo. L’«Home» est solide, on voit McGinley partir en vrille de Jaguar disto pendant de longues minutes, et là on comprend un peu mieux ce que l’expression groupe anglais veut dire. Ça reste le haut du panier, jamais un groupe français ne sortira un tel ramshakle, les Fannies foncent et ça bringuebale, mais en même temps, ça tient prodigieusement la route. McGinley joue un peu comme s’il s’en foutait, sur ses deux longues jambes qu’on dirait flageolantes. Wow Raymond superstar ! Il n’a plus un cheveu sur le caillou, mais il a gardé une bouille d’éternel adolescent, avec des petits yeux clairs derrière de grosses lunettes, un petit nez pointu et un menton délicat de page italien de la Renaissance. Ils tirent forcément pas mal de cuts d’Endless Arcade, à commencer par le morceau titre, puis «Everything Is Falling Apart», «Back In The Day», mais c’est avec l’excellent «I’m In Love» tiré d’Here qu’ils regagnent du terrain. En rappel, ils tapent aussi dans Songs From Northern Britain avec l’excellent «Can’t Feel My Soul». Ils réussissent parfois le prodige de jouer des mauvais cuts, mais il est impossible de leur en vouloir.

À la Gaîté Lyrique, des mecs gueulaient et réclamaient les vieux hits, alors Norman Blake leur disait, «oui oui, ça vient !». Pour éviter que ça se reproduise, ils ont préféré disperser les vieux hits dans le set, et boom, tout à coup Blake annonce «Alcoholiday» ! Machine à remonter le temps, c’est le power des Fannies à leur sommet. Plus loin, ils tapent dans «What You Do To Me» qui fut l’un des grands hits des noughties avec «Star Sign». C’est une explosion de bonheur mélodique et d’électricité, d’harmonies vocales et de génie Scottish. Ils n’ont rien perdu de leur bravado extraordinaire.

Ils terminent le set avec «The Concept», nouvelle explosion de joie pop, le morceau scintille au firmament, ça reste un modèle, un véritable déluge de son. Frisson garanti et la salle danse. Ils reviennent en rappel pour quatre titres et finissent avec le hit le plus éblouissant d’entre tous leurs hits, leur premier single qu’on retrouve sur A Catholic Education, le mesmerisant «Everything Flows» qui à l’époque nous hantait en permanence, avec ce riff lancinant que joue McGinley avec une niaque intacte - I’ll never know which way to flow/ Set a course that/ I don’t know - Tout est resté intact chez les Fannies, ne te fais pas de souci pour eux.

Endless Arcade est donc leur dernier album en date. Bon, on va y aller franchement : ils proposent une petite pop pépère de Fannies un peu fanés, mais ils ont toujours du son. Ils font avec l’«Home» d’ouverture de bal une sorte de long fleuve tranquille et le solo s’enfuit jusqu’à l’horizon, il a le temps, Raymond, il est à la retraite. Il a tellement le temps qu’il en devient hypnotique, comme le sont les vieux crabes obsessionnels. Deux cuts bombent le torse pour sauver cet album qui pue un peu la routine, même si c’est une belle routine : «The Sun Ain’t Shine On Me» et «Back In The Day». Leur Sun n’est pas comme on serait tenté de le croire du heavy blues, mais du Fanny poppy, ils savent tellement faire la fête qu’ils sonnent comme les Byrds. Avec «Back In The Day» ils reviennent doucement au génie de Bandwagonesque, avec les gentle chords et les harmonies vocales - Find a peace of mind in back on the day - Ils réintègrent leur pré carré. Par contre, on perd le fil du Bandwagon avec «Arm Embrace». C’est très Scottish, on se croirait au pied de la forteresse d’Edimburgh, parmi les touristes. Beaucoup de cuts manquent de la magie habituelle. Ils jouent avec les effets de voix et leur insistance finit toujours par payer. Ils ont un truc que n’ont pas les autres groupes anglais. L’album finit vraiment par devenir attachant. Ils vivent de toute évidence sur leurs credentials. Avec «In Our Dreams» ils font de la heavy power pop, la plus rauque, celle des monts d’Écosse invaincus. On sent ça sous les kilts, la consistance. Ils ont le cœur au ventre, ça finit par impressionner. Ils grattent leur grattes de concert dans «Living With You», on les imagine de profil, tous bien concernés, et ils se payent même le luxe de se vautrer avec une pop inutile. Mais ce sont les Fannies, after all. C’est drôle comme certains groupes peuvent perdre le fil. Ils doivent être les premiers à le constater et pour eux ça doit être terrible, ils passent du statut de Scottish Big Star à celui de Scottish rien de tout. Aw fuck, comme la vie peut être cruelle. Difficile d’imaginer que les Fannies puissent enregistrer des cuts qui ne servent à rien («Living With You», et «Silent Song»). What you do to me!

Signé : Cazengler, Teenage Fantoche

Teenage Fanclub. Le 106. Rouen (76). 6 mai 2022

Teenage Fanclub. Endless Arcade. Merge Records 2021

L’avenir du rock - Les Bitchos de la vie

L’avenir du rock aimerait bien perdre le contrôle de sa voiture pour faire des tonneaux et se retrouver dans un champ à moitié dans le coma. Un bel accident, comme celui de Pierre Bérard au volant de sa Giulietta Sprint, boom badaboum, crack boom hu-hu, les roues qui se barrent dans l’herbe, la caisse qui crame et lui, éjecté comme un sac de grain sous la violence du choc. N’allez pas imaginer que l’avenir du rock soit maso. A-t-on déjà vu un concept maso ? Non. Pourquoi ? Parce que le concept maso n’existe pas. La seule chose qui intéresse l’avenir du rock dans cette histoire, c’est la dernière heure, l’heure où comme le disent ceux qui ne l’ont pas vécue, «toute ta vie redéfile devant tes yeux». Alors bien sûr, ça fait rêver, même quand on passe sa vie à revoir le passé, mais la dernière heure a quelque chose de plus ésotérique, elle fonctionne comme un sas qui existerait entre les deux univers que sont ceux de la vie et de la mort, les deux vies du cerveau en quelque sorte. D’autres diraient les deux vies de l’esprit, celle d’ici et celle de l’au-delà. Comme l’avenir du rock est persuadé que la vie de l’au-delà vaut mieux que la vie d’ici, il voit la dernière heure comme une façon de boucler ses malles avant de partir en voyage. Le grand départ ! Rassemble tes souvenirs, petit cerveau ! D’y penser l’excite au plus point, il se voit à l’agonie dans l’herbe haute, se sentant fatigué pour jouer le jeu, mais à l’inverse de Piccoli, il ne va pas ramener ses histoires de cul avec Romy et toutes les petites turpitudes relationnnelles qui émaillent la vie des gens qui ont une bite en guise de cerveau. L’avenir du rock ne voudra pas non plus voir toute l’histoire du rock redéfiler devant ses yeux, car ce serait d’une prévisibilité qui flirte avec le mauvais goût, non, il veut vivre sa dernière heure de coma vigile avec un immense sourire aux lèvres, à sentir son crâne ouvert et sa cervelle palpiter une dernière fois au grand air, il veut sentir la vie quitter ce corps qui l’a toujours embêté, un corps qu’il a fallu laver, brosser, habiller, trimballer, il pousse un dernier soupir d’extase à l’idée de s’en débarrasser et il veut surtout consacrer l’essentiel de sa dernière heure aux Bitchos de la vie.

Elles sont bien gentilles, les Bitchos de la vie, mais quand on les voit attaquer un set d’intros, on redoute le pire, c’est-à-dire l’ennui. Rien de plus âpre qu’un set d’instros. Autrefois, dans les familles pauvres, on appelait ça une journée sans pain.

Un set d’instros, ça veut dire un set sans chant, le Germinal du rock, un rock noir comme les soutanes de Bernanos, un noir et blanc à l’image du puritanisme torturé de Dreyer, l’âpreté d’une impénétrabilité des choses à la Bergman, le set d’instros vaut bien l’auto-flagellation, les rubans que se coud Ugolin sur la poitrine, on descend dans les soubassements de l’endurance, dans les catacombes de Piranese, des marches encore des marches toujours plus loin dans les ténèbres de la condition humaine, on compte les secondes de chaque instro, c’est long les secondes, ça vit sa vie quand on les compte, elles lancinent, elles prennent leur temps, certaines semblent plus longues que les autres, et puis en voilà une autre, et puis encore une autre, c’est l’infiniment long de l’infiniment court, c’est l’éphémera d’Esmeralda à dada prout prout cadet du tronc de Jacques Faispassi-faipassa et soudain alors que tout dodeline, le set prend vie avec «Linsday Goes To Mykonos». D’extraordinaires dynamiques internes entrent en fonctionnement, et ce set qui commençait à ressembler à du regardez-comme-on-joue-bien développe une vie littéralement organique, ces quatre petites gonzesses arrachent leur set du sol à la seule force de leur énergie et là, tout bascule dans l’excellence de la pugnacité du vernaculaire véracitaire.

La guitariste s’appelle Serra Petale, elle mène le bal avec un gusto magnifico, elle injecte pas mal de son sud-américain dans son limbo, elle groove dans des Dardanelles de mortadelle et joue toutes sortes de motifs exotiques qui semblent militer pour le bouleversement de tous les sens.

La petite blonde qui danse et qui keyboarde s’appelle Augustina Ruiz, elle a un côté candide early Jane Brikin d’era Blow Up, mais c’est Josefine Jonsson qui groove tout l’ensemble avec son bassmatic, elle danse de la première à la dernière seconde du set, mais pas seulement des jambes, elle bouge du buste et de la tête, à tel point qu’on croit reconnaître la guitariste des Moonlandingz. Mais non, ce n’est pas moi, répondra-t-elle à la question posée. Troublante similitude, cependant. On voit rarement des gonzesses bouger aussi bien sur scène.

Les Bitchos de la vie se payent même le luxe d’éclats de wild gaga dévastateur, elles savent foutre le souk dans la medina, pas de problème, inutile de leur faire un dessin, et puis il y a cette batteuse infernale qui joue comme savent jouer tous les grands batteurs anglais, backbeat technique et puissant. Cette conjonction des quatre énergies amène de l’eau au moulin de l’avenir du rock qui du coup tourne à plein régime. Elles retournent leur set d’instros comme une crêpe pour en faire un magic carpet ride. C’est bien sûr ce mélange d’énergie et de fantaisie qui sauvera la mise de l’avenir du rock.

Tant que des groupes comme les Bitchos de la vie monteront sur scène, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Surtout quand ça se termine avec une reprise faramineuse de «Tequila». Olé !

Leur album s’appelle Let The Festivities Begin. Évidemment, «Tequila» n’y figure pas. Ça veut dire en clair que si tu veux l’entendre, t’es condamné à voir les Bitchos de la vie sur scène. On est tout de suite embarqué par «The Link Is About To Die», un joli groove on the rocks doté d’un bel écho, monté sur l’élégant bassmatic de Josefine Jonsson, elle est d’une présence incroyable, on la voit danser en jouant et c’est sa copine du beurre et l’agent du beurre qui ramène de l’énergie. Alors attention, en studio, elles n’ont pas la niaque qu’elles ramènent sur scène. «I Enjoy It» tape dans le joyeux sautillant, on se croirait au bal populaire en Uruguay et Augustina chante dans les retours de manivelle. Le bassmatic de Josefine guêpe est plus balloche sur la plupart des cuts et Serra la Petale drive bien son drive de figures aztèques dans «Pista». Elles restent dans l’exotica avec «FFS», entre le greek et le turkish, comme elles disent, elles le déroulent bien, elles ont chopé le chop. Mais on perd tout le raw scénique, dommage. L’album est bien gentil, mais il ne reflète pas du tout le magic carpet ride. Il n’a donc aucune chance. Dans le petit dépliant qui l’accompagne, un paragraphe commente chaque cut. Elles nous expliquent par exemple que «Los Panteras» est une histoire de Panther through a forest, ou peut-être the Pink Panther cartoon. Pas les Panther Burns en tous les cas. C’est Josefine guêpe qui embarque «Los Panteras», elle est précise et fine comme l’éclair qui zèbre la nuit au-dessus de la jungle. Voilà un modèle parfait de bassmatic volubile.

Signé : Cazengler, Los Bidochon

Los Bitchos. Le 106. Rouen (76). Le 5 mai 2022

Los Bitchos. Let The Festivities Begin. City Slang 2022

Inside the goldmine - Just like Honey

Le vicomte et ses convives festoyaient gaîment. Tous avaient bu plus que de raison, aussi les langues se déliaient-elles.

— Voulassiez-vous que nous contrepétions, les amis ? Je vous propose de jouter autour de l’honey. Qui veut commencer ?

— Moâ, fit la marquise de Mertouille.

— Eh bien, nous sommes tout ouïs, madame...

— Trop poli pour être honey, roucoula-t-elle...

Tout le monde applaudit. Le chevalier de Belledoche leva le doigt :

— Comme Pinochio, j’ai l’honey qui s’allonge...

Éclat de rire général. Le vicomte fit remplir les verres par les laquais.

— À qui le tour ? Monsieur le comte de la Gerbe ?

— J’admire sans réserves les toiles modernes de Sonia de l’Honey !

Il y eut un oooh d’admiration et tous applaudirent cet excellent trait d’esprit. Le chevalier Dansavélélou leva la main droite, non pour dire je le jure, mais pour déclarer :

— J’apporterais volontiers de l’honey à votre moulin, vicomte !

— Vous mordez le trait, jeune impudent...

— Expliquez-vous monsieur !

— Vous pouvez certes amener de l’ho à votre moulin, mais le ney n’y peut paraître...

— M’accuseriez-vous de tricher, vicomte ?

Le jeune chevalier ne pouvait perdre la face. Il se leva d’un bond en renversant sa chaise et lança son verre au visage du vicomte :

— Demain à l’aube, monsieur, au Pré Saint-Gervais, je vous tuerai pour laver mon honey.

D’abord frappée de stupeur par l’incident, la petite assistance se reprit et ovationna le jeune chevalier qui s’inclina pour saluer, tourna les talons et disparut en un éclair.

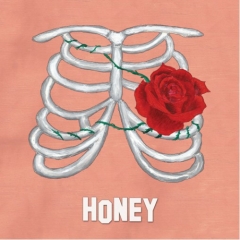

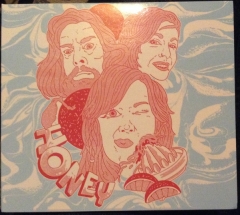

Penchons-nous un instant sur un joli pot de miel : Honey. On a tous cru que cet Honey qui ne doit rien aux Mary Chain allait décrocher le jackpot. Hélas, ce trio de St Austell, Cornouailles, emmené par Sarah Marie Tyrrell, décida en 2018 d’enregistrer un ultime EP et de tirer sa révérence. Après huit ans de tournées et la naissance d’une grosse réputation, Sarah annonçait dans Louder Than War qu’elle jetait l’éponge pour se consacrer à sa vie de famille. Voilà, c’est aussi bête que ça. La vie d’un groupe, ça tient parfois à un fil, mais c’est aussi ce qui fait son charme. Pendant huit ans, Honey fut un groupe invincible.

C’est en tous les cas ce qu’on éprouvait à l’écoute de ce fringuant Weekend Millionaire paru en 2014 sur Easy Action, l’un des labels anglais les plus intéressants. Il suffisait d’écouter le morceau titre d’ouverture de bal pour tomber de sa chaise. Boom ! Sarah emmenait ça à train d’enfer, elle fonçait comme un train fou dans la nuit. Ces deux blondes - Sarah et sa copine Ele Lucas - étaient complètement folles. Au fil des cuts suivants, on les voyait taper dans des dynamiques à la Kurty Kurt. Elles jouaient en permanence la carte de la dévastation et Sarah gueulait tout ce qu’elle pouvait gueuler, la vache, elle était bonne au scream, elle montait bien au créneau. Dans Louder Than War, Mark Ray ne tarissait plus d’éloges sur elles. Il rappelait qu’elles se firent connaître avec une reprise de «Thunderhead» sur le Jeffrey Lee Pierce Sessions album, Axels and Sockets. Il en concluait qu’en Sarah coulait le sang de Jim Morrison et de Jeffrey Lee Pierce. Pas mal, non ? L’autre moteur de ce trio infernal était Sammy Downing, le batteur fou qu’on entendait voler le show dans «I Wish I Was Gibson Girl». Et puis l’album allait connaître un orgasme final avec la doublette «Feral»/«Black Teeth». Ah quelle déboulade ! Ils fonçaient dans le tas, Sarah passait d’énormes quantités de power chords, elle s’adonnait aux joies du blasting pur, elle évangélisait des forêts inexplorées et avec «Black Teeth» elle nous envoyait une dernière giclée de sonic scum dans l’œil.

Honey tire donc sa révérence en 2018 avec le fameux Honey EP. Fameux oui, car bing !, dès «Manual Juicer», claqué dans l’exercice du pouvoir. Sarah explose au casse-noisette la coque de son Juicer et c’est embarqué aux dynamiques extrêmes, avec Simon Walker on lead trash-guitar, ça va très vite en besogne. Ce trio qui n’a l’air de rien développe un son extraordinaire. Ils disposent en fait des mêmes atouts que Nirvana : niaque et explosivité à tous les étages. Ils font de l’abattage. Samuel Howard explose le fion du cut. Sarah ne perd jamais le Nord et son «Bored Without Me» flirte avec le génie, elle chante au sommet d’un certain lard et son riff paraît machiavélique. Elle a l’ampleur d’une super star, c’est édifiant. Elle dispose de ce génie rare des full contact compos.

Signé : Cazengler, morve Honez

Honey. Weekeend Millionaire. Easy Action 2014

Honey. Honey EP. Not On Label 2018

*

C’est dans la cent trente-huitième livraison du 04 / 04 / 2013 que le Cat Zengler est apparu dans votre blogue préféré, c’est moi qui ai fait rentrer le loup dans la bergerie. J’avais chroniqué le livre des Cent Contes Rock de Patrick Cazengler paru au Camion Blanc. Si vous ne l’avez pas encore lu, soyez heureux, sachez qu’il vous reste encore quelque chose d’important à faire sur cette terre avant de quitter la planète. Quelques jours après je recevais un mot de remerciement et une huitaine plus tard un autre me proposant l’envoi de quelques textes pour agrémenter le blog. Z’évidemment j’ai accepté, une gâchette de cette qualité ne se refuse pas. L’a commencé par la recension d’un bouquin de Billy Poore intitulé Rock-A-Billy, dès la livraison 142, j’ai rajouté, selon mon habitude, quelques photos de pochettes de disques pour faire saliver le lecteur, livraison 143 l’a rien envoyé, c’est dès la 144 qu’il a commencé à jouer son double-jeu, un bel article dur Tav Falco, O. K. my guy, no problemo, como se dice en Mexico, mais y avait un deuxième truc, joint à l’envoi. Ne me dites-pas que vous ne l’avez pas vu, depuis neuf ans vous ne voyez qu’eux, ces petits dessins qui agrémentent chacune des chro-rock que croque notre Cat Zengler. Je n’ai pas compté, doit y en avoir autour du millier sur le blogue, aussi nombreux que l’armée de guerriers de terre cuite du premier de Qin Shu Huan, le premier Empereur de Chine. Cela mérite réflexion.

RÊVERIES D’UN ROCKER SOLITAIRE

AUTOUR DES VIGNETTES DE PATRICK CAZENGLER

PARUES DANS KR’TNT !

( I : Partie théorique )

1 ) DU MOUTON

Certains possèdent un cerveau binaire, vous leur montrez un dessin quelconque et aussitôt ils réagissent à la manière d’un Pavlov’s dog, soit un ‘’ Wouah ! c’est terrible !’’ soit un ‘’ Nul à chier !’’. Sont contents, se sont donnés le pouvoir de juger, leur vie a pris brusquement de la valeur. Feraient mieux de poser la bonne question, la même que celle que ne pose pas le Petit Prince de Saint-Eupéry, parce que ‘’ Dessine-moi un mouton !’’ ce n’est pas une question mais une demande. Qui a demandé à Patrick Cazengler : ‘’ Dessine-moi un rocker !’’ ? Je n’en sais rien, hors de toutes circonstances je pense que c’est Patrick Cazengler lui-même qui se l’est d’une façon plus ou moins consciente et agréable posée et intimée.

Faisons dans la facilité : le Cat Zengler aime le rock et possède une bonne plume, naturellement il écrit des articles sur des musiciens. Le Cat n’est pas manchot, l’a aussi un joli coup de crayon, logiquement il dessine des artistes rock.

Dessiner un mouton est relativement simple, si vous continuez à en croquer d’autres, la donne change. Vous devenez le berger d’un troupeau. Mine de rien cela vous file des responsabilités. Vous avez dessiné un, puis deux, puis trois… puis mille rockers, vous n’obtenez pas un troupeau, mais les responsabilités vous incombent tout autant. Ce n’est plus vous qui êtes le maître de vos productions, c’est votre création qui vous interroge et qui bientôt prend le pouvoir sur vous. Bien sûr tout cette armada de rockers provient de vous et vous pouvez claquer la porte sur le nez de cette bruyante marmaille, vous n’en serez pas soulagé pour autant, tout ce bruit dans votre tête qu’elle fait en tapant sur l’huis de votre conscience vous dérange. C’est Alain Barrière ( pas vraiment un rocker ) qui dans Lamento chante ‘’ Quand le berger tombe piétiné par ses brebis…’’

Le paragraphe précédent pour dire que nos actes sont parfois sinon plus grands que nous, du moins incontrôlables, Cazengler dessine, les autres regardent, moi je m’interroge. Le symbole du mythe de l’artiste dévoré par sa création.

2 ) DU SYMBOLE

Les dessins de Cazengler ne fonctionnent pas comme les T-shirts Johnny Hallyday. Peut-être n’en portez-vous pas mais vous en avez vu, sont noirs, le visage de Johnny en premier plan, mais en partie mangé par l’arrière-plan, souvent un mustang sauvage au galop, ou un gros trucker lancé à toute vitesse, ou un aigle éployé, parfois pour que vous compreniez mieux carrément un de ces paysages ultra-connus de l’Arizona, pour vous aider à faire la relation : Johnny-vitesse-puissance-beauté-Amérique-pays-du-rock = Johnny-rocker. N’accablons pas Johnny, les T-shirts qu’affectionnent les fans de Metal ne sont point davantage subtils (tête de morts, squelettes, dame à la faulx..) même si l’esthétique est beaucoup plus recherchée.

Les dessins de Cazengler ne sont en rien symboliques. Pourrait par exemple prendre un chanteur qu’il apprécie, Iggy au hasard, et le représenter tel qu’il l’entrevoit. Faire son portrait de telle manière que ce ne soit pas Iggy mais Iggy tel que Patrick Cazengler se le représente. Tout le monde connaît le poster de Freud par Bob Dara dont le visage dessine le corps d’une femme nue. Le Cat Zengler ne joue pas ce jeu-là.

3 ) DE L’IDENTIQUE

On le lui a répété à l’école, mais ce garnement de Cat Zengler n’en fait pas qu’à sa tête : il copie. Prend par exemple une pochette de disque et la recopie. Enfin pas tout à fait. Enlève le nom de l’artiste, le logo de la maison de disque, effectue en quelque sorte un découpage des personnages dans la position qu’ils occupent, ou l’action qu’ils sont en train de commettre. Essaie de reproduire aussi les expressions des visages. Idem pour les couleurs, tente de se rapprocher le plus près possible des teintes de la photographie. Par contre il supprime les décors qui ne participent pas étroitement des personnages. Se détachent sur un fond blanc. Ce qui produit une drôle d’impression. Les personnages sont réduits à eux-mêmes, comme déshabillés du monde, ramenés à l’essentiel de leur forme. Un peu comme s’ils avaient été ravis par des extraterrestres et cryogénisés à l’instant précis de leur capture pour être transportés à des millions d’années-lummière… Oui, mais ceux qui dans une hyper-lointaine galaxie regardent dans l’exposition d’un musée ces spécimens venus d’une planète inconnue, c’est nous. Déduction : la répétition à l’identique est un leurre. Si l’on examine soigneusement le résultat et le modèle initial il apparaît nettement que l’artwork produit par Patrick Cazengler est comme stylisé, épuré. S’en détache une impression d’étrangeté, les personnages sont comme hors-sol, détachés de la réalité qui les a engendrés. Des icônes dans lesquelles le peintre aurai omis le ciel paradisiaque de leur impalpable provenance, celle du rock ‘n’ roll.

4 ) UNE LIGNE PAS TRES CLAIRE

Patrick Cazengler le reconnaît sans peine, il est un partisan de la ligne claire, il avoue son admiration pour Hergé. Reste que ce n’est pas très clair. Certes ce qui fait mystère ce n’est pas le mystère mais ce qui le fait. D’autre part quand il y a mystère c’est qu’il manque un mot pour le désigner. Que sont donc au juste ces dessins de Patrick Cazengler. Ni Tintin, ni Milou, plutôt la Castafiore et le Capitaine Haddrock.

Seraient-ce les images Panini du rock ‘n’roll, c’est vrai qu’on a envie de les échanger contre celles que l’on désirerait avoir. Ou alors les images pieuses du rock’n’roll. Dans ce second cas l’on change de dimension, le rock n’est plus un divertissement pascalien mais le dieu lui-même incarné en ses mille avatars. Ou alors fonctionnent-elles comme ces patchs revendicatifs que l’on appose sur les perfectos, seront-elles un jour mercantile reproduites comme des pin’s ou des badges que l’on épingle sur un blouson. En ce bas-monde tout est possible. Les œuvres vives échappent facilement à leurs géniteurs.

Il me plaît à les considérer autrement. Des artefacts d’images mentales qui auraient été emprisonnées dans un support graphique. Sans doute faut-il les considérer selon le processus inversé de de leurs réalisations. Ce n’est pas l’artiste qui a copié une image, une photographie de la réalité, c’est l’image première ou la photographie originelle qui s’est imposée sur le mental de l’artiste dans le but d’être représentée sur et par le support graphique qu’il met en œuvre. Si les vignettes de Patrick Cazengler produisent cet effet d’irréalité, c’est parce qu’elles proviennent de cet effet d’irréalisation mentale dont Patrick Cazengler est le point de passage et de fixation, le thaumaturge.

Par ce mot nous n’entendons point un faiseur de miracle mais un individu qui par une connaissance sympathique très précise d’une fraction de la réalité sert de point de jonction entre celle-ci, lui-même et les autres. La ligne de jonction n’est pas très claire car elle est comme brisée par deux fois, son mental réceptif agi par la réalité agit à son tour sur la représentation de la réalité. En d’autres termes le rock ‘n’roll agit sur Patrick Cazendler qui agit à son tour sur sa représentation, c’est-à-dire sur la réalité du rock ‘n’roll elle-même qui est à son tour modifiée par sa propre représentation. Acte graphique, au sens d’acte poétique.

Damie Chad.

*

L’ECORCHE

THE TRUE DUKES

( YT / Avant-première 19 Mai 2022 )

Y-a pas que des trous du cul dans ce bas-monde, y a même de dispendieux aristocrates, de véritables ducs, qui vous proposent l’apéritif avant le rendez-vous promis. Les True Dukes sortent leur prochain CD le 24 juin 2022, quelle date plus triomphale, quels auspices plus favorables que le jour de l’apothéose du Sol Invictus pour lancer une nouvelle réalisation.

Jean-Yves Bassinot : vocal / Christian Kikaï : rhythmic guitar / Eric Chartier : lead guitar / Jean-Louis Vinet : bass / Michel Dutot : drums.

Un premier titre du futur album donc, les True Dukes n’ont pas l’habitude de couper la mortadelle en tranches fines, pouvez y mordre dedans à pleines dents, vous offrent un morceau de barbaque saignant à souhait, avec les braises du barbecue - une invention des pirates - que l’on avale sans sourciller. Rajustez votre nœud de cravate et prenez votre air intelligent ( le numéro 4 ) faites bonne contenance l’écorché vous regarde, du fond de la verroterie de ses grosses lunettes kaléidoscopiques, non ce n’est pas un miroir, quoique si vous trouvez que vous y ressemblez, ne tremblez pas, les True Dukes vont vous refiler aussitôt la dose d’adrénaline nécessaire pour quitter votre gueule de laissé-pour-compte avec bassine ( d’eau sale incorporée ) en guise de couvre-chef, pour vous requinquer le moral ça commence par une salve d’applaudissements, non ils ne sont pas pour vous, faites comme si, ensuite il est sûr que vous allez morfler – mais quittez donc cet air niais et cette bouche tordue – le Dutot vous fait glapir ses cymbales, les guitares embrayent, c’est parti pour un shoot revigorant, pour que vous compreniez bien le Jyb vous prescrit son ordonnance en bon français, à la manière dont ils cognent dur, ils ne sont pas prêts à vous faire de cadeaux, ce n’est pas le genre de la maison, vous dressent le portrait-robot de votre vie d’insecte social punaisé sur le panneau de la réalité, votre passé de rampant ne plaide pas pour vous, vous avez la guitare qui grogne et la guitare qui en rajoute dans les coins, vous êtes au fond du trou, n’y restez pas suivez l’exemple des True Dukes et vous serez comme un rock ‘n’ roll winner, ça pilonne et ça riffe de partout, le deuxième couplet ne l’écoutez pas il est impitoyable, sur le ring de la vie vous gisez en entendant sonner les cloches ( c’est le solo carillonnant d’ Eric (qui pique) Chartier, alors on vous avertit au suivant, ce ne sera pas facile, vous morflerez comme jamais, les éclats de voix del Gyb éclatent comme une grêle de coups de poings, les True Dukes s’envolent. Poing final. L’on ne saura jamais si l’écorché s’en sortira, dans une série Netflix si, mais dans un disque de rock ‘n’roll l’empreinte carbone des vaincus de la vie ne pardonne pas.

Superbe morceau, dans la grande tradition du rock français, sans concession, sans atermoiements. Une éthique du combat rock.

Damie Chad.

DEEP PURPLE

LA SYNEDOQUEDU ROCK ‘N’ ROLL

A CINQUANTE ANS

MARIE DESJARDINS

( in Profession Spectacle – 20 / 05 / 2022 )

Si j’avais dû toucher un franc pour chaque note du riff de Smoke on the water de Deep Purple que j’ai fredonnée dans les années soixante-dix, je serais milliardaire. Comme je n’étais pas le seul, la moitié de la jeunesse le serait aussi devenue. Terrible conséquence, cet amas d’argent aurait provoqué une montée des prix, l’inflation galopant, je me serais retrouvé aussi pauvre qu’auparavant. Que voulez-vous la fortune est éphémère, heureusement que Marie Desjardins est là pour nous rappeler que seul le rock ‘n’ roll est immortel.

Deep Purple ! ah ! ces pochettes géniales, In Rock, Fireball, Machine Head, l’immémoriale, la spatiale, et la glauque, vous n’aviez qu’à les regarder pour entendre le disque sans l’avoir écouté. Arrêtons, je ne suis pas là pour la nostalgie mais pour chroniquer le superbe article que Marie Desjardins pour les cinquante ans de la création de Smoke on the water.

Je ne vais pas vous refaire l’article, tout y est dedans, les détails que vous avez oubliés et ceux que vous apprendrez. Au début ce n’est pas Zorro qui arrive mais Zappa, par contre celui qui courageusement re-rentre dans le Casino en flammes pour rechercher le manteau de sa copine c’est Ian Gillan, normal, c’est un rocker. Reste à traiter de la synecdoque.

Je crains de ne point éclairer votre lanterne si je vous explique qu’une synecdoque ce n’est qu’une métonymie, c’est pourtant ce qu’affirme Aristote, et Aristote n’a jamais tort. Quand il se trompe, c’est que vous ne comprenez pas. J’admets qu’entre Aristote et Deep Purple le rapport n’est guère évident. Pourtant il est simple. La vie mouvementée et légendaire du groupe ne s’est vraiment jamais arrêtée malgré des éclipses, les membres se sont déchirés, rabibochés, ont changé, sont partis, sont revenus, sont repartis… une saga épique, le groupe sera le six juillet prochain à Paris. Et au Hellfest ce 17 juin, ce qui est dans la logique des choses puisque le hard du Pourpre Profond est une des racines du Metal… Gageons que dans la setlist figurera Smoke on the water. Cela ne pourra attiser que le feu.

Si le Deep a encore ses fans et ses connaisseurs, attention c’est maintenant que la synecdoque se profile, le large public ne connaît plus qu’un seul de ses morceaux, vous l’avez deviné Smoke on the water ! Comparez avec les Stones, certes l’on vous citera Satisfaction mais aussi une quinzaine de titres différents. L’on a oublié le tout pour la partie, l’on a privilégié la partie d’une unique piste au détriment de tout le reste des vingt-deux albums du groupe, seul surnage cette trace de fumée sur l’eau… citez Les Trophées de José-Maria de Heredia et surgira le vers : Comme un vol de gerfauts hors de son charnier natal… pas un autre… Sic transit gloria mundi répétaient les jésuites…

C’est cela que raconte avec brio Marie Desjardins. Une chronique qui suscite le Rêve. Ah, cette idée qu’il n’y a pas moins d’injustice dans le monde du rock que dans le reste du monde comme elle fait mal… Avec toutefois un superbe cadeau de consolation après la lecture, ce désir d’aller fouiner dans la discographie du groupe.

Damie Chad.

ROTTEN SOCIETY

SPINNE

( Bandcamp – YT / May 2022 )

Emiliano Saucedo ; vocals, rhythm guitar / Daniel Zamora : lead guitar / Aldo Lopez : Bass guitar / Ross Valencia : drums.

Je ne sais rien d’eux si ce n’est qu’ils nichent au Mexique et que c’est leur premier disque, leur volonté musicale est d’allier le vieux Metal à la Metallica à des ‘’choses’’ plus modernes. Voyons d’abord et écoutons ensuite.

Artwork : belle couve de Cabrito Sentado. Qui est donc l’artiste qui se cache sous le sobriquet de Biquet Assis. Attention les pistes sont brouillées, à la manière de George Sand qui s’habillait en homme Cabrito Sentado est une femme nommée Jessica Ocampo, parfois elle diminue son prénom en Jessie. Une visite sur son site s’impose, n’ayez pas peur elle aime les monstres, sont bien monstruosos mais très beaux. La pochette de Spinne autant que j’ai pu en voir est un peu à part dans sa production. Illustre bien le concept de société pourrie ( bonjour John Lydon ) déployé dans l’album, une rue en proie à la violence et à l’incendie, l’on ne peut s’empêcher de penser aux scènes émeutières de La Commune de Paris, mais ce n’est pas tout à fait cela, plutôt la ruée d’êtres humains qui se livrent à une étrange fête de révolte sans ennemi, comme si le système ne redoutait pas leur colère. Graphiquement cela n’a rien à voir, mais m’évoque irrésistiblement la pochette de Strange Days des Doors, des gens obligés de jouer leur propre rôle dans lequel la nature ou la société les cantonne en eux-mêmes.

In the burrow of it : commence par ces belles sonorités de guitares qui ravissent les tympans, par deux fois saupoudrées d’ondées de grésil qui n’enlèvent rien au plaisir, nous nous en doutons cela ne saurait durer, la machine se met en route et frappe les quinze coups de l’horreur à venir, speedy trashy a pris les commandes, survient le vocal, un parfum sludge suggérant les dangers de ce monde, le piège qui se referme sur vous, maintenant le vocal est pratiquement binairement dictatorial afin de vous mettre en garde, clameurs d’horreurs en guise de décor, gorge déchirée, déglutitions sans paroles, la hache du trash vous réduit en déconfiture, un solo de guitare dans le fandango de la démence, la pression s’accroît, la voix s’est tue, la guitare vous entortille en des filets poisseux, sachez que l’araignée du pouvoir se nourrit de votre âme, un bourdon de requiem éteint la bougie de vos illusions. Rotten society : à fond d’essieux, vocal craché à la gueule de l’auditeur, la société est pourrie, ni mal, ni bien, simplement un monde d’ignorance organisée dont il est impossible de s’extraire, les coups sur la casse claire tombent comme des injections de ciment dans les trous des fourmilières, ricanements de haines et de désespoir, le groove se kaotise et se perd en lui-même, voix échoïfiées en leurs impuissances, ce monde est pourri, vous n’en sortirez pas vivants mais assassinés. Le tunnel n’a pas de bout. Violence en dard de scorpion retourné contre soi-même. Hunted by the police : dénonciation sans équivoque – ne dites pas cela se passe au Mexique, ouvrez davantage les yeux – le vocal mène le jeu et forge le réquisitoire, le background musical se contente d’appuyer sur les plaies des morts, la guitare mine une fuite éperdue, évoque des gens qui fuient poursuivis par la police, pas de bruit de sirènes, elles sont inutiles, le titre est assez explicite. The old yellow : très, très rapide, confession dégorgeant de haine et de dégoût, orgueilleuses invectives, la société vous a corrompu, pourri jusqu’à la moelle des os et de aîtres de votre âme, dans un monde de violence vous ne vous réalisez qu’en assimilant la brutalité ambiante qui sous-tend la société, confession jusqu’au bout de l’horreur d’un serial killer, nul regret, nul remord, les châtiments n’y feront rien, serial killer une fois, serial killer pour toujours. La musique s’étrangle de colère, comparé à ce maelström de tourmente Anarcky in the U. K. des Pistols fait figure d’une image pieuse pour jeune communiante encore au couvent. L’affare Divino : au cas où vous auriez besoin d’explications supplémentaires l’on va vous mettre les points sur les I, un manifeste purement politique clamé à haute voix en prenant le temps de claquer fort clairement chaque syllabe, les riches s’enrichissent sur le dos des pauvres, c’est le principe de base qui régit l’organisation sociale au niveau mondial, misère, pauvreté, sans-logis, morts de faim, consolation de la religion, voilà l’accord divin qui commande notre monde, les guitares flamboient, la basse se trémousse, la batterie barate à la pirate, envoient la toute gomme non pas pour effacer mais pour décrire la réalité.

The truth lies : la batterie s’affole, les guitares pataugent dans la colle, la vérité est prise au piège du mensonge, les imbéciles psalmodient leurs repentances, leurs paroles tuent mais la colère renaît dans les générations suivantes, une espèce d’apocalypse de tutti instrumental explose comme une bombe et couvre le moutonnement des abattoirs mentaux. Psychosis : surprise d’un doux cordage, même plus la force de crier, tout va mal dans ma tête, si vous n’êtes pas capable de résister à la violence du monde votre âme s’assombrit, la dépression s’installe, vous avez trouvé refuge dans l’unique tour d’ivoire à votre portée, votre tête malade. Profitez de cette fausse accalmie c’est le slow du disque, la ballade qui vous réconcilie ( ironie suprême ) avec la paix de l’âme. N’exagérons rien, vers la fin le temps et le tempo se gâtent, nous avons droit à un beau galop. T. O. C. : réveil brutal, retour à la pleine perception du bruit et de la fureur du monde dans lequel nous vivons, survient le moment le plus dur, celui du trouble obsessionnel de la conscience, l’instant où l’on s’accuse d’avoir fui lâchement la rage qui nous aidait à vivre, vous appliquez les fers rouges des guitares sur votre esprit, vous culpabilisez d’avoir trahi la cause du refus et de la colère, la musique s’alanguit, le système est si pervers que vous êtes tenté de retourner votre seule arme de défense contre vous. Une autre forme de folie s’installe en vos méninges, la plus terrible, la démence douce. Crachez-lui au visage. Ch 21 on the ground : le beau riff balladif recommence, vous êtes au mieux dans cette chambre d’hôpital, instrumental, tout ce vous avez vécu et pensé défile dans votre tête, la batterie agonise vos synapses et les guitares jouent à l’électrochoc, confusion totale, défonce aveugle, l’on peut échapper à soi-même mais pas à l’emprise de la Société opprimante, émissions de bouffées de rémission, sensation de pensées courageuses et bienfaisantes qui s’infiltrent dans vos veines, l’odieuse réalité s’entremêle à cette nouvelle énergie c’est en combattant, en se livrant au corps à corps avec l’ennemi que l’on devient plus fort. Qu’en adviendra-t-il ? Metal militia : sans doute est-ce le moment décisif, quelle force apporter dans le plateau de la balance de l’incertitude, morceau éruptif le vocal volcan reprend ses droits, il hurle, il chasse, il se confronte au monde, guitares enragées, il faut battre le metal tant qu’il est brûlant.

Un manifeste sans concession, sur l’état de notre société mais surtout les ravages mentaux qu’elle provoque. Un brûlot.

Damie Chad.

*

Franchement si j’avais entendu je n’aurais jamais écouté, j’aurais fui à toute vitesse, mais j’ai vu. Je me baladais sur le FB de Danny Louzon, au cas où il y aurait des nouvelles sur Hurakan ( voir Kr’tnt 552 du 28 / 04 / 2022 ) le groupe ouragan avec la voix de Louzon qui résonne comme le tonnerre. Un nom m’a accroché, pas n’importe lequel celui d’Alek Garbowski, un artworkiste de génie qui ne voit pas tout à fait le réel comme tout le monde, cela le regarde, mais quand il le met en forme, cela nous concerne. Les kr’ntreaders se souviendront que nous avons évoqué ses travaux lors de précédentes réalisations pour Pogo Car Crash Control. J’avoue que l’image sous la vidéo au-dessous était tentante. La réalisation (+ montage et étalonnage) d’Alex Garbowski et Danny Louzon en chef-opérateur. Caution esprit rock, vous avez coché la bonne case.

Emilie Kosmic possède un passé rock, elle chantait ( en anglais ) dès le lycée dans un groupe rock composé uniquement de filles, l’avait de belles références Janis Joplin, Amy Winehouse, David Bowie… Cette première période s’achève en 2018, elle profite du confinement de 2019 pour jeter les bases du projet Emilie Kosmic, qu’elle mettra en les deux années suivantes à mettre en œuvre avec David Blum son producteur.

KOSMICOLOGIE

( EP / YT )

APOLLO : ( 26 / 10 / 2021 ) : pas un clip, juste une image, mais quelle image, une être venue d’un autre monde, une alien, crâne rasé, visage bleuté, pailleté, en combinaison latex solaire, sur fond un bleu vénusien stellaire, mystérieuse, cosmonaute du désir trahie par le rouge sang de ses lêvres, jusque-là tout est parfait, lorsque le son démarre, c’est la bande-son d’un départ de capsule Apollo à Cap Carnaveral, jusque-là tout va encore bien, lorsque la musique survient l’on grimace, de l’électro assez commun, mais l’on s’en doutait, jusque ça va encore mais pas si bien que cela, c’est quand la voix arrive que le ciel s’assombrit, surprenante, une voix blanche, presque de petite fille, sans nuance, impersonnelle, raconte une histoire loin des astres mais en plein dans le désastre des petites existences vouées aux boulots précaires, le rêve d’Apollo n’est pas renié pour autant. L’on a envie d’écrire que c’est le genre de morceau idéal pour la playlist de France-Inter, alors on l’écrit. Existe aussi en clip : au début un peu trop réaliste, le décollage de fusées qui quittent leur pas de tir, parfois passées en marche arrière, la tête bleue d’Emilie entourée d’une couronne de fleurs colorées, les lèvres rouges prononcent, semble-t-il, les paroles avec beaucoup plus d’énergie, mais le rêve tout comme la réalité parfois se brise. C’est ainsi que l’on s’aperçoit que l’image fait partie intégrante de la chanson. J’AI DORMI : ( 06 / 12 / 2021) : est-ce un hasard si l’on retrouve le nom d’Abel Garbowski au montage donc un véritable clip, minimaliste, avec trois fois rien, mais qui retient l’attention, la voix d’Emilie cette fois de toute petite fille, presque poignante, une chanson d’amour, toute simple, mais d’amour fou et éperdu, et puis les images, le visage, toujours bleu et pailleté d’Emilie, l’on ne voit que du bleu, le bleu de ce qui pourrait être sa combinaison spatiale d’alien, avec de minuscules détails vous exprimez l’idée de l’infini universel et le drame romantique d’un amour humain aux dimensions kosmics. 1 382 400 : ( 18 / 01 / 2022 ) : encore une histoire d’amour, à désespérer des aliens. Un clip de David Blum qui doit faire fureur chez nos adolescents. Commence comme le précédent, notre alien préférée couchée, dans une combinaison encore plus belle et stylisée que les deux précédentes, la musique électro débute, non c’est la sonnerie d’un portable et la conversation de nos amoureux s’inscrit sur la messagerie de l’I-Phone, Emilie prend de temps en temps une voix de petite fille perverse et irrésistible, maintenant elle crie et sa voix embrasse la voûte stellaire, de la belle ouvrage, un beau montage, pratiquement une véritable orchestration et une adéquation complète entre la visée et l’esthétique, un produit pensé de la première à la dernière image.

SUPERPREDATEUR : ( 22 / 02 / 22 ) : ce coup-ci de toute beauté, c’est celui-ci que j’ai vu en premier, sous le nom d’Alex Garbowski, le sujet est à la mode et n’est pas sans évoquer le Balance ton quoi d’Angèle, mais les images sont sublimes, un véritable ballet filmé, les mecs autour de la nénette, le tournoiement époustouflant des images est une deuxième chorégraphie ajoutée à la première. C’est en visionnant ce clip que l’on s’aperçoit que la voix d’Emilie est elle aussi pour ainsi dire mise en scène, l’on joue sur des subtilités de timbres et des effets sonores peut-être faciles et attendus mais qui surviennent toujours à pic. CRÂNE CONTRE CRÂNE : ( 26 / 04 / 22 ) : surprise, un dessin animé, plus d’Emilie Kosmic, juste sa voix parfaitement écoutable, elle parle, elle chante, elle susurre, elle exulte d’une voix plaintive, une histoire d’amour éternel, couleurs naïves, sur fond d’espace interstellaire, valse d’un couple enlacé, survient la noirceur de la mort, mais l’amour romantique est éternel et survit dans l’immensité du cosmos et à l’intérieur des têtes réunies. Un petit bijou de moins de deux minutes trente, une boîte à musique, une bonbonnière que l’on n’arrête pas d’ouvrir et de rouvrir pour enclencher le mécanisme, une exquise suavité.

Emilie Kosmic se définit comme une artiste électro-pop et électro-rock, pas évident pour cette dernière revendication, l’on serait plutôt aux confins de l’électro-variété, mais l’ensemble regorge d’idées et de créativité. Le fait que Jessica Rock, une de nos pianistes-jazz les plus originales et novatrices participe à l’aventure est un gage de qualité. Sur le papier le projet semble hasardeux, et vecteur d’un large spectre peu créatif, la succession de ces cinq vidéos fignolées, subtilement méditées, dément notre a priori. Nous avons affaire à une démarche novatrice, mûrement stylisée, images et chanson forment un ensemble indissoluble, l’on ne sait ce qu’il deviendra de cette aventure mais elle attire déjà l’attention et éveille la curiosité.

Damie Chad.