KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 628

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

18 / 01 / 2024

WILD JIMMY SPRUILL / BIG JOANIE

BRENDA & THE TABULATIONS

GHOST HIGHWAY + ROCKABILLY GENERATION NEWS

HOLLY GOLIGHTLY / MARLOW RIDER / SAPIENTIA DIABOLI BILL CRANE / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 628

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Spruill building

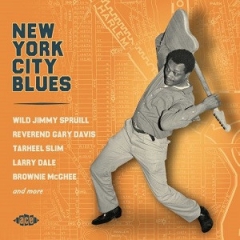

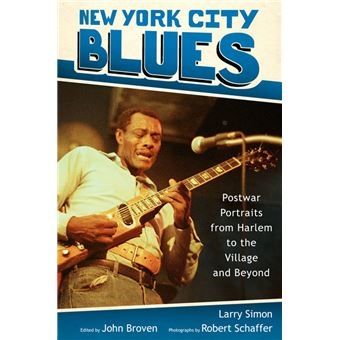

Tiens tiens, qu’est-ce que c’est que cette compile ? Ace nous sort un New York City Blues ? Comme la curiosité est un vilain défaut, on y va en courant. Toujours le même moteur : la hantise de rater un gros truc. Et comme Ace est en quelque sorte le spécialiste des grands inconnus au bataillon, on ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment, on rapatrie New York City Blues aussi sec. On jugera sur pièce.

Et le résultat ne se fait pas attendre. Tu te retrouves dans les godasses de Christophe Colomb. Tu découvres un continent.

Joli comp/coup d’Ace que ce New York City Blues. Comp/coup d’audace d’autant plus joli qu’il est drivé par John Broven, LE grand spécialiste de la Nouvelle Orleans et des movers-shakers. Ça grouille de puces dans la comp/coup de Jarnac. Tiens, tu vas te gratter avec Tarheel Slim & Little Ann, et leur «Security». Mari et femme. Vrai shake de jump ! Imparable ! Wild as wild ! Battu au sec des enfers. Même niveau que Shirley & Lee ou encore Mickey & Sylvia. On croise plus loin l’excellent Rosco Gordon avec «I Wanna Get High», ce vieux crabe de Memphis réinstallé à New York est toujours en plein dedans. Joli shoot de swing avec Stick McGhee & His Buddies et «Drinkin Wine Spo-Dee-O-Dee». Gros bastringue - Down in New Orleans/ Where Everything Is Fine - Granville ‘Stick’ McGhee est le frère de Brownie. Broven nous dit que Brownie takes second vocal and guitar duties. Ce qui est frappant, c’est qu’avec cette compile et ce son, on est aussitôt dans le vrai. Dans l’absolu d’Absalon. Encore du real deal de New York City Blues avec Larry Dale & The House Rockers et «New York City Blues». C’est l’essence même de ce qu’on appelle le primitif. Merci Ace pour cette bombe atomique. Heavy power encore avec Wilbert Harrison et «Goodbye Kansas City». New York here I come ! Il dit adieu à Kansas City. Broven donne l’une de ces infos qu’on qualifie ici de définitives : «This record was first issued en 1965 by Guy Stevens on his ahead-of-its-time ‘50 Minutes 24 Seconds Of Recorded Dynamite’ UK Sue LP.» Tiens encore une bombe avec Ruth Brown And Her Rhythmakers et «Mambo Baby». Elle y va la Ruth, elle te plie ça en quatre vite fait. En prime, tu as un solo de sax dément. Broven qui ne perd pas une occasion de briller en société rappelle qu’on surnommait Atlantic ‘The House That Ruth Built’, juste avant que Ray Charles et Aretha ne radinent leurs fraises respectives. Encore un génie inconnu : Wild Jimmy Spruill et «Kansas City March». Comme Mickey Baker, il est top session man in New York City. Guy Stevens a aussi collé l’«Hard Grind» de Wild Jimmy Spruill sur son 50 Minutes 24 Seconds Of Recorded Dynamite. C’est lui, Wild Jimmy Spruill, qu’on voit danser sur la pochette avec sa guitare dans le cou. Il balaye son cut aux quatre vents. Wild as Spruill ! Avec «Step It Up And Go», Blind Boy Fuller est trop primitif. Champion Jack Dupree fait du deep round midnite avec «Bad Blood», et Bob Gaddy fait du heavy blues avec «Stormy Monday Blues». On note au passage que le New York City blues est beaucoup plus âpre.

John Broven nous rappelle que le Rev. Gary Davis est un vieux de la vieille et qu’il a influencé des tas de gens, comme Brownie McGhee, Blind Boy Fuller, Tarheel Slim et Larry Johnson. Mais il a aussi formé Dave Van Ronk, John Sebastian et Bob Weir. On l’entend gratter un «Say No To The Devil» antique et réfractaire en diable. On se régale d’«Hard Times The Slop», le fantastique shuffle de Noble Watts & His Rhythm Sparks. Ces mecs jouent leur va-tout, un brin New Orleans, mais avec un son plus urbain. June Bateman est la femme de Noble ‘Thin Man’ Watts. Elle tape un «Believe Me Darling», heavy et juvénile à la fois, elle s’applique à la vie à la mort. C’est un cut signé Wild Jimmy Spruill, un Spruill qu’on retrouve sur cette compile à tous les coins de rue. Ce cut nous dit Broven apparaît aussi sur le fameux 50 Minutes 24 Seconds Of Recorded Dynamite. Et puis voilà John Hammond avec l’«I Wish You Would» de Billy Boy Arnold, accompagné nous dit Broven par Robbie Robertson, Bill Wyman et Charles Honeyboy Otis (le beurre-man de Professor Longhair). Hammond te tape ça au pire heavy blues de la conjecture. C’est l’époque Red Bird, le label de Leiber & Stoller. Quel flash. Tu vois trente-six chandelles !

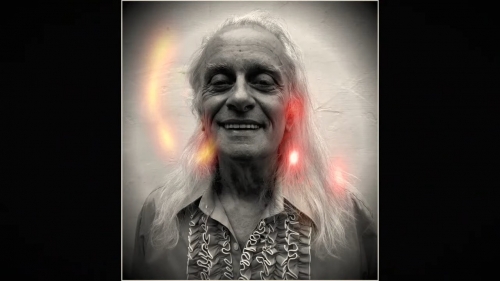

Petite cerise sur le gâtö, la compile s’accompagne de la parution d’un book de Larry Simon, préfacé par John Broven. Même titre : New York City Blues: Postwar Portraits From Harlem To The Village And Beyond. Bien sûr, tu lui sautes dessus. Tu attaques la diligence. Yahooh Rintintin ! Et tu vas droit sur l’héros du jour : Wild Jimmy Spruill !

Dans sa fastueuse préface, Broven se pose la question : pourquoi Spruill n’est-il pas plus connu ? Peut-être parce qu’avant d’être un guitar hero, il était un session man et à cette époque, on ne créditait pas les session men. Effectivement, le nom de Spruill n’apparaît pas sur les pochettes de Wilbert Harrison. Broven rappelle aussi qu’on qualifiait le style de Spruill de scratchin’ style. Broven veut savoir d’où ça vient, et Spruill lui explique qu’au cours d’une session, il ne savait pas quoi faire, alors il scratchait. Bobby Robinson qui enregistrait lui a dit qu’il ne voulait pas de ce scratchin’, alors Spruill l’a envoyé sur les roses - Je jouerai comme j’ai envie de jouer. Si t’es pas content, c’est pareil - Le scratchin’ style vient de là. Car oui, Spruill est une forte tête.

Il faut lire l’interview qu’il accorde à Larry Simon, en 1993. Simon lui demande pourquoi il est venu à New York et Spruill lui raconte qu’il est venu voir son frère, et comme il pouvait vivre en jouant de la guitare, alors il est resté - I think it was around 1955 or ‘56 around june 8 - Simon lui demande ce qu’on attendait de lui en studio, et Spruill dit qu’on n’exigeait rien de lui en particulier - Because they wanted me to play how I feel. Ils savaient comment je sonnais. C’était probablement King Curtis, il me faisait confiance, il me disait : «Jimmy do what you can do, show me what you got.» J’ai toujours joué comme je le sentais. Quand ça vient de moi, il sait que ça va être bien - Alors Simon lui demande s’ils ont enregistré ensemble, et Spruill ne sait plus trop bien, car il a enregistré avec tellement de gens - I think we did a thing called «Chicken Scratch» - Simon le branche ensuite sur Wilbert Harrison, alors Spruill y va - It was OK. Je l’aimais bien. Il buvait comme un trou, mais ça ne me posait pas de problème. Il me donnait tout ce que je demandais - Puis c’est au tour d’Elmore James - He was a great guitar player, but he liked his bottle - Simon lui demande si Elmore lui laissait les coudées franches et Spruill précise - No, he wanted his music right. If it was not right he would get on your butt right then. Sur l’un de ses albums, tu peux l’entendre parler à un autre mec. «Wait a minute, wait a minute, that ain’t right.» Je crois que j’ai fait deux albums avec lui, chez Bobby Robinson - Plus loin, Simon dit que peu de gens savent qu’Elmore pouvait jouer du jazz, alors Spruill se cabre - Tu rigoles ? Ce mec pouvait jouer en tournant autour de B.B. King, autour de n’importe qui, Albert Collins, tous ces mecs. Albert King n’était pas au niveau d’Elmore. Et je ne parle pas de la slide. Elmore c’était quelque chose ! Nice guy.

En plus d’être un fantastique guitar slinger, Wild Jimmy Spruill a des idées bien arrêtées. Il a joué avec Miles Davis, mais ne se souvient plus trop bien si Miles est venu au studio. Il rigole, «he was a crazy man et je ne veux rien dire sur lui. He was a nut but I know I’m a nut.» Puis il embraye aussi sec sur Chucky Chuckah - Et Chuck Berry, forget about this guy! J’ai joué trois soirs avec lui à New York. Le premier soir, il m’a dit : «Ce que je veux, Jimmy, c’est que tu restes derrière moi. Je ne veux pas te voir sauter partout.» Je lui ai répondu : «C’est mon groupe. Si tu ne veux pas jouer avec mon groupe, you can get your long ass back where you came from.» Après, on s’entendait bien. Mais il voulait quand même que je reste derrière lui. Alors je lui ai dit : «Personne ne me donne des ordres. Le seul boss que j’ai, c’est God, and you’re not God so get the hell out of my face.» I don’t take no boss stuff, parce que quand tu as un boss, tu perds ton esprit, quelqu’un d’autre te dit ce que tu dois faire. That’s why I never have a boss. A boss is like a slave driver. Donc jamais de boss. Si t’as un boss, you’re in trouble - Les concerts dont Spruill parle datent de 1959.

Wild Jimmy Spruill est un mec vraiment entier. Simon le rebranche sur ce qui est bien et ce qui ne l’est pas. Spruill embraye aussi sec - Si c’est pas bon, je ne le fais pas. Je ne bosse pas pour le blé. Je bosse parce que ça me rend heureux. Si je fais un truc qui ne me rend pas heureux, alors je ne le fais pas. Si je ne suis pas heureux avec cette guitare, je la scie en deux - L’ironie de l’histoire, c’est que Spruill joue sur une guitare qu’il a sciée en deux, une Les Paul Studio model, comme on le voit sur la couve du book. Idée que reprendra plus tard Pete Shelley avec Buzzcocks.

Simon lui demande à la suite s’il s’intéresse à autre chose que la musique. Spruill dit qu’il sait tout faire - I’m a brick mason, a plumber, an electrician, a carpet layer, an interior decorator. I draw. Je ne peux pas t’énumérer tout ce que je fais - Puis Simon revient sur la musique et s’interroge sur ce silence de 18 ans. Alors pourquoi cette longue interruption ? Spruill dit qu’il en avait marre de la routine - I can’t stand the the blues over and over and over. Tu sais, il y a une différence entre le blues and blues music. When you play the music, you hear the blues. Quand tu es dans un champ à cueillir le coton avec ta mère, à tirer le gros sac down the road avec un serpent qui file entre tes jambes, that’s the blues. Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que le blues n’a pas d’accords. Vous le jouez tous avec des accords. Il n’y a pas d’accords dans le blues. Oh Lord help me make it through the day - Spruill chante a field-style work song - Le jour d’après, elle va chanter deux ou trois mesures en plus, la même chose, et encore dans les deux ou trois semaines suivantes. So that were the blues - Spruill insiste : «Blues is a prayer, and people don’t realize what blues is.»

Plus loin, Paul Oscher rappelle que pour combattre la routine, Wild Jimmy Spruill changeait constamment ses patterns, c’est-à-dire les motifs dans les gammes de blues - He always changed up stuff, he was really dynamite. He changed the in-between patterns.

Broven se positionne en tant qu’amateur de vieux coucous : «Pourquoi écouter des enregistrements si anciens ? Parce qu’ils sonnent souvent aussi bien, sinon mieux aujourd’hui. Pour moi, c’est la définition de la musique classique.» Puis il revient sur la scène new-yorkaise : «For blues guitar, pas la peine de chercher plus loin que Billy Butler et son jeu classique sur «Honky Tonk», les accompagnements de Jimmy Spruill et les superbes licks de Larry Dale sur le Blues From The Gutter de Champion Jack Dupree, ou encore Tarhell Slim sur «Number 9 Train», puis il y a le boulot majestueux de Mickey Guitar Baker, qui comme Butler et Spruill, a un style immédiatement identifiable. Saxophone ? Les first-call players sont King Curtis, Sam The Man Taylor, Big Al Sears et Nobel Watts. Blues Piano ? New York a des fameux pianistes comme Van Walls, Dave Baby Cortez, Bob Gaddy et Dupree.»

Comme tout ce qu’écrit John Broven, son introduction est extrêmement balèze. Il commence par flasher sur la scène new-yorkaise via Blind Boy Fuller, «qui a directement influencé Brownie McGhee et Tarheel Slim in a style known as Piemond Blues.» Broven qui est anglais s’est passionné pour la musique noire dans les années 50, grâce à Atlantic qui était distribué en Grande-Bretagne par London American Records, et boom !, les Coasters («Searching/Young Blood»), Chuck Willis («C.C. Rider» et «Betty & Dupree»), les Bobbettes («Mr. Lee»), puis les albums de Ray Charles (Yes Indeed!) et Champion Jack Dupree (Blues From The Gutter). C’est le début de la frénésie, Broven enquille Wilbert Harrison («Kansas City»), Dave Baby Cortez («The Happy Organ») et Buster Brown («Fannie Mae»). Broven lâche alors son boulot de banquier (Midland Bank) et devient consultant pour Ace Records de 1991 à 2006 - Je voyais le business de l’intérieur et je dois tout à Roger Armstrong, Ted Carroll et Trevor Churchill for the sharp-end education - Alors il s’installe en 1995 à Long Island pour explorer la scène new-yorkaise.

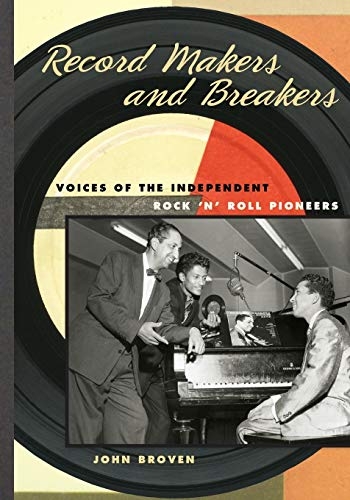

C’est là qu’il écrit l’une des bibles du XXe siècle, Record Makers & Brokers: Voices Of The Independant Rock’n’Roll Pioneers, pour laquelle il interviewe des tas de gens - Ce livre est le sommet de ma carrière en tant que chercheur, collectionneur, auteur, consultant et label manager - Ils découvre que pas mal de gonzesses sont actives dans le New York music biz : «Bess Berman (Apollo), Miriam Abramson (Atlantic), Bea Kaslin (Mascot and Hull), Zell Sanders (J&S) et Florence Greenberg (Scepter & Wand).» - Their accomplishments were extraordinary - Pour Broven, le gros label new-yorkais reste Atlantic, focalisé sur le r’n’b, avec Ruth Brown, les Clovers, Clyde McPhatter & the Drifters, car comme le lui dit Ahmet Ertegun, «there were no blue players in New York». Un seul mec parvient à enregistrer du blues new-yrokais : Bobby Robinson sur ses labels Fire & Fury Records. C’est lui qui sort le «Kansas City» de Wilbert Harrison. Voilà pourquoi, nous dit Broven, Bobby Robinson est très présent dans ce book. Il sort des down-home recordings d’Elmore James et de Lightnin’ Hopkins with New York session men.

Simon interviewe Bobby Robinson dans sa boutique de disques à Harlem en 1993. Boom, direct sur Elmore James. Il raconte qu’Elmore et lui sont sous une pluie battante et Elmore lui dit qu’it’s like the sky crying. Bobby lui demande de répéter. Elmore répète : «It looks like the sky is cruying. L’eau roule comme des larmes down the street.» Arrivé au studio, Bobby demande à Elmore de s’asseoir, il attrape un crayon et dit : «Strike me a lonely weird sound.» Elmore le fait et la basse arrive derrière - J’ai écrit les paroles sur le tas. Et en quelques minutes, on avait «The Sky Is Crying» - Voilà, Bobby Robinson, c’est ça, du down-home on the spot. Fascinant personnage !

Il fait aussi «Ya Ya « avec Lee Dorsey. Il l’a écrit dans un bar à la Nouvelle Orleans, en juin 1961 - J’ai demandé un bout de papier à la serveuse. Elle m’a passé un petit bloc avec des lignes rouges qu’elle avait près de sa caisse. J’ai écrit le truc sur le tas, down here, see how you feel that, see if she could feel this (il chante), Sitting here la la, waiting for my ya ya. La la that’s just like a song, and ya ya, that means a girl - Bobby veut Allen Toussaint pour enregistrer «Ya Ya», mais Allen vient de signer un contrat d’exclusivité, alors il lui propose Harold Battiste - You’ll be satisfied - Harold radine sa fraise. Lee lui chante le truc et Harold pond les arrangement sur le tas - It was simple - Puis Harold rassemble un orchestre et fixe un rancart at five o’clock. Voilà la genèse d’un hit intemporel. «Ya Ya». C’est grâce à Bobby Marchan que Bobby Robinson est entré en contact avec Lee Dorsey. Au téléphone, Bobby Robinson demande à Bobby Marchan s’il connaît un mec du nom de Lee Dorsey. Bobby Marchan rigole : «Yeah he lives right down the street here.» Alors Bobby Robinson lui demande de ne pas raccrocher et d’aller le chercher immédiatement - That was amazing - Ce sont les petits détails qui font la grande rivière du rock. Un peu plus tard, Bobby va trouver Lee Dorsey chez lui à la Nouvelle Orleans, in the Ninth Ward, le quartier black et pauvre où vivait aussi Fatsy. Ils s’assoient pour papoter et Lee lui dit : «I’m not a singer, I just like singing. I used to be a lightweight fighter.» Oui, Bobby était boxeur avant de chanter. Quant à Bobby Marchan, Bobby Robinson l’a trouvé via the Clowns et Huey Piano Smith. Après avoir quitté les Clowns, Bobby Marchan est allé à Salt Lake City faire la drag-queen dans les clubs.

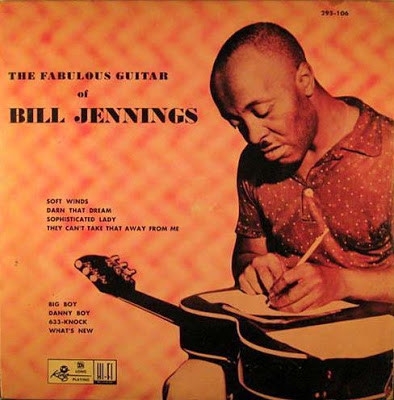

Simon branche Robinson sur Willis Gator Jackson et un fantastique guitariste du nom de Bill Jennings. Robinson saute en l’air - Terrific. Terrific. It’s a shame. I did a couple of things on him - Puis Simon le branche sur Skeeter Best, un autre guitar player. Robinson lui dit qu’il a cassé sa pipe en bois, mais il a accompagné «quite a few of my artists». Et Billy Butler ? Il était avec King Curtis ? - Yeah. King Curtis. Terrific player. Bill was a great guy - Peu de gens savent que Bobby Robinson a composé «When A Man Loves A Woman’», le hit de Percy Sledge, sorti sur Atlantic. Il l’a enregistré une première fois avec Joe Haywood sur Enjoy, Percy Sledge l’a entendu et en a fait un hit en 1966. Robinson dit avoir gagné plus de $100.000 avec cet hit - That’s my biggest song moneywise. On reviendra sur Bobby Robinson.

Ce book de Larry Simon grouille de puces. Après Bobby Robinson, Simon va trouver Hy Weiss chez lui, à Long Island, toujours en 1993. Weiss se souvient d’avoir bossé avec Brownie McGhee, Sonny Terry, Larry Dale et Jack Dupree, tous ceux qui étaient là avant la bataille. Comme Ahmet Ertegun, Hy Weiss allait dans les clubs de blackos à Harlem. Il dit avoir fait un album avec Brownie McGhee, qui est sorti su Ace Records (UK) - Ce sont les seuls auxquels j’accorde une licence. Tous les autres piratent mes disques.

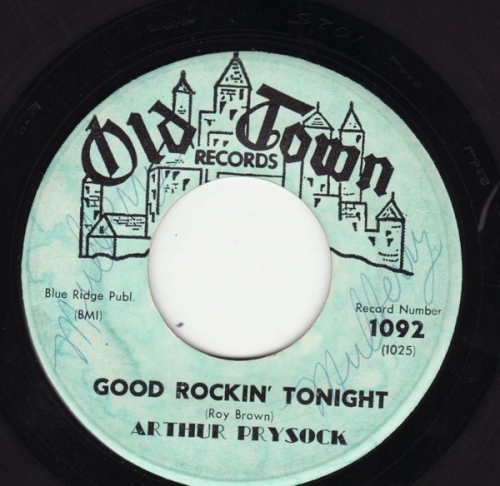

Ça tombe bien, Ace a pondu en 2003 une petite comp d’Hy : Hy Weiss Presents Old Town Records. Pour les ceusses qui ne seraient pas au courant, Old Town Records est un label de doo-wop. Un mighty label ! Pour l’amateur de doo-wop, cette compile est une aubaine en forme de bombe atomique. Tu vas d’extase en extase, ça grouille de puces, à commencer par The Earls qui sonnent comme les Rivingtons avec «Remember Then». Tu es aussitôt frappé par deux choses : la qualité du son ET la qualité des interprètes, tous bien sûr inconnus au bataillon. C’est le genre de compile qui te réconcilie avec la vie. Sur les 60 cuts de la comp, tu as au moins 20 hits de hutte. On retrouve bien sûr des gens que Simon a interviewé dans son book, comme Billy Bland qui fait du Bo avec «Chicken In The Basket», et l’excellent «Let The Little Girl Dance», pur jus de New York City Sound d’avant l’heure. Sur le disk 2, on croise un single demented de Larry Dale, «Big Muddy». C’est tellement bon que tu te demandes d’où ça sort, il tape un big boogie avec un son extraordinaire, il claque le beignet de ses poux, et sur «Let The Doorbell Ring», il passe un wild killer solo. Te voilà prévenu. Tu graves le nom de Larry Dale sur tes tablettes d’argile. Côté kitsch, on est servis comme des princes avec «Robert & Johnny («We Belong Together», qui coule dans la manche), The Valentines («Tonight Kathleen», qui dégouline dans la culotte), The Solitaires («The Wedding», yes I dooo, ils sont terrific de romantica) et The Supremes («Tonight», pas les Supremes de la Ross, évidemment). Il pleut des coups de génie comme vache qui pisse : The Haptones avec «Life Is But A Dream» (une pure merveille d’harmonies vocales), The Co-Eds + Gwen Edwards avec «Love You Baby All The Time», un wild jump battu à l’oss de l’ass et la Gwen devient folle, et puis l’effarante Ruth McFadder & The Haptones, avec «Dream Is No Good For You», le heavy blues le plus urba d’orbi. Bon, il y a plein d’autres choses, mais avec ce genre de comp, on n’en finirait plus. Hy Weiss a fait un boulot fantastique. Ça grouille encore de puces sur le disk 2 avec The Fiestas («Last Night I Dreamed», gluant et chanté à outrance, big time de doo-wop d’Hy en mode Rivingtons, du son, rien que du son !), on retrouve l’excellente Ruth McFadden avec «Teenage Blues» (elle te drive ça sec, dirty girl, heavy sur le beat, digne des géantes comme Etta James et Big Maybelle), Gene Humford & The Serenaders avec «Please Give Me One More Chance» (superbe de mâle assurance et d’élégance jazzy, capiteux mélange de groove et de dandysme), on croise aussi Brownie McGhee et Sonny Terry, les cracks du deep Southern Sound, et tu tombes en arrêt devant

Arthur Prysock et sa cover de «Good Rocking Tonight», swing et voix de rêve, cover de choc révélatoire, et puis tu aussi The Vocaleers avec «One For My Baby (And One For The Road)», ils font le doo-wop des Flamingos, le doo-wop genius à l’état le plus pur, tu croises plus loin The Bonnevilles avec «Lorraine», le pire doo-wop de l’univers connu des hommes, hurlé dans les harmonies vocales. Incroyable power underground ! Si Hy était là, on lui serrerait bien fort la pince pour le remercier. Tu croises aussi Rosco Gordon, et plus loin Buddy & Ella Johnson avec «Like You Do». Ella t’interloque littéralement. Surprise de taille avec Lester Young avec «Down To The River», un wild boogie blues digne d’Hooky, et c’est pas peu dire ! On termine avec deux smashing smashes : Eddie Alston avec «I Just Can’t Help It», monté sur l’heavy beat de «Memphis Tennessee», wild as fuck, puis The Gypsies avec un «Jerk It» qui vaut largement tout Motown. Te voilà pétrifié. D’autant plus pétrifié que les Gypsies allaient devenir les Flirtations et venir rocker la vieille Angleterre.

Puis Larry Simon rencontre Rosco Gordon en 2002, l’ancienne légende vivante de Memphis, l’un des premiers blackos qu’enregistre Uncle Sam dans son Memphis Recording Service studio, juste avant de lancer Sun Records - Rosco avait un off-beat rhythmic feel unique que Phillips baptisa «Rosco’s Rhythm» - Rosco est resté avec Uncle Sam de 1951 à 1957. Rosco raconte qu’Uncle Sam lui a proposé de chanter «Booted» - That was a strange tune - «Booted» devient un hit et Uncle Sam file 100 $ à Rosco - No royalties, no nothing, just $100 - Puis il explique qu’Ike Turner déboule en ville et demande à Rosco d’enregistrer «Booted» pour les Bihari Brothers. Rosco est jeune et ne connaît rien au business, alors il enregistre le «Booted» d’Uncle Sam pour les Bihari. C’est là qu’Uncle Sam s’est fâché avec Rosco.

Simon rappelle que Rosco fut aussi important à Memphis que l’étaient Johnny Ace, Bobby Bland, Junior Parker et B.B. King. Comme sa carrière a capoté, il s’est réinstallé dans le Queens en 1962. Il y a monté un label et a continué de se produire sur scène. Puis il a gagné au poker une boutique de pressing - Yeah I was in the dry cleaning business for seventeen years. I made a good living. I was home with my family every night. That meant more to me than all the money in the world and the fame. My family - Le fleuron de l’interview, c’est Butch, le fameux chicken qu’on voit d’ailleurs dans Rock Baby Rock, un superbe rock’n’roll movie de 1957 - That’s the original Butch - Le poulet est resté un an et demi avec Rosco. Il pense que c’est le scotch qui l’a tué. Chaque soir sur scène, Rosco lui donnait un peu de scotch à boire et les gens disaient : «Here comes Roco and his drunk chicken.» Simon le branche aussi sur Beale Street et boom, Rosco part bille en tête sur les Beale Streeters - all of us, you know, all the Memphis musicians, B.B. King, Bobby Bland, Johnny Ace, Earl Forest and myself. We were supposed to be the Beale Streeters - Mais c’est un coup monté par Don Robey, Rosco avoue n’avoir bossé qu’avec Bobby Bland - Je n’avais pas de bagnole et Bobby Bland nous conduisait au concert. Bobby chantait au volant et assis à l’arrière je me disais que j’aurais dû être son chauffeur et non l’inverse.

Simon rencontre aussi Paul Oscher, un blanc qui a joué dans le groupe de Muddy Waters. Oscher a vécu chez Muddy pendant quatre ans. Quand il quitte Muddy en 1971, il revient s’installer à New York. Il évoque une blackette nommée Naomi Davis qui chantait dans les black clubs et qui est devenue la fameuse Naomi Shelton, and she just sings gospel music. Oscher évoque aussi Mickey Baker qui l’hébergea chez lui à Paris, quand il vivait du côté de Bastille. Oscher fait aussi l’éloge du Blues From The Gutter de Champion Jack Dupree - That whole crowd, Sticks McGhee, Jack Dupree, Bob Gaddy, Larry Dale, they hung out together - Oscher explique ensuite qu’il n’existe pas de Chicago blues, «it’s southern blues, just southerners that came from Mississippi, Alabama, Texas, Louisiana, Georgia, Florida - that moved to these places.»

C’est Jerry Wexler qui produit le Blues From The Gutter de Champion Jack Dupree, un Atlantic de 1958, mais Tom Dowd fait tout le boulot, car c’est lui l’ingé-son. Oscher a raison de le saluer, car c’est un album remarquable, avec Willie Jones au beurre sensible et le superbe piano blues de Jack Dupree. Il y va au so low down dans «T.B Blues», well I got the teebee, real deal de blues - Teebee down in my bones - Dupree a la voix encore verte, il n’est pas encore devenu le vieux boxeur aigri. Il propose un blues parfait, mais sans surprise. Difficile à accepter quand on est lancé dans la quête du Graal. Dupree fait son petit bonhomme de chemin Atlantic avec «Can’t Kick The Habit» et tu as un gros solo de gras double d’un cat nommé Ennis Lowery. «Evil Woman» est un judicieux mélange de heavy blues et de piano blues, Dupree ne se casse pas trop la nénette, il fait toujours le même cut. Puis ça chauffe avec «Nasty Boogie», wow !, ça swingue au jive de jazz. L’album se réveille enfin. Excellent ! Il attaque sa B avec une drug-song, «Junker’s Blues» - Some people call me a junker/ Cause I’m loaded all the time - Il parle ouvertement de la needle et de la coke - Said goodbye to whiskey - Il tape à la suite «Blad Blood» au round midnite, il est précis sur le jive de bad blood mama - Let the doctor see what you got - et arrive sur ses talons un gros solo agacé d’Ennis le killer. Dans «Goin’ Down Slow», il dit qu’il va se calmer - Yeah I had my fun - et il termine avec deux grooves de la Nouvelle Orleans, «Frankie & Johnny» et «Stack-O-Lee». Il y va au diamond ring, oh Johnny et finit en mode ti nah/ ti nah/ nah nah. Il te groove ça droit entre les deux yeux. Fantastique aisance !

Et puis voilà bien sûr John Hammond. Il est fier d’avoir eu Wild Jimmy Spruill sur son bel album Big City Blues. Hammond dit aussi avoir enregistré un single («I Can Tell/I Wish You Would») pour Red Bird, le label de Leiber & Stoller. On reste donc en famille.

Larry Simon ressort aussi un article daté de 1975, publié dans le Melody Maker et consacré à Victoria Spivey, a classic woman blues singer des années 20 et 30, et boss d’un label de Brooklyn dans les années 60 et 70, Spivey Records. «Il est possible qu’elle soit à l’origine de la découverte de Bob Dylan, qu’on entend derrière Big Joe Williams sur le Spivey album Three Kings And The Queen, les deux autres kings étant Roosevelt Sykes et Lonnie Johnson.» Quand elle montait sur scène au Gerde’s Folk City (at 11 West Fourth Street), «elle mettait un point d’honneur à inviter le jeune Bob sur scène pour chanter avec elle.» Pour la remercier, Dylan va mettre une photo d’elle au dos de la pochette de New Morning, en 1970. Sans légender l’image, bien sûr. Tout le monde se demandait qui était cette blackette et voulait savoir son nom. Devenue une vieille dame, Mama Spivey dit qu’elle ne travaille «plus que quatre jours par mois» - I’ll drag my band around and headline them any time. I call it Spivey and Her Blues Power. I tore up those festivals in New York and Philadelphia - I really rocked ‘em! - À la fin de l’interview, Victoria Spivey lance : «Hey! Let’s all get drunk and be somebody!».

Autre personnage de légende : The Reverend Gary Davis, originaire de South Carolina et qui s’installe à Harlem dans les années 40. Il devient teacher et forme des tas de gens, Dave Van Ronk, Jorma Kaukonen, John Sebastian. Le Rev est un virtuose qui ne joue que du pouce et de l’index en picking - intricate picking - Simon dit qu’il a influencé tous les vieux de la vieille, «Blind Boy Fuller, Bull City Red, Brownie McGhee, Alec Seward, Tarheel Slim et Larry Johnson», et dans la génération suivante, «Bob Dylan, les Stones, Peter Paul & Mary, Keb’ Mo’, le Grateful Dead, Ry Cooder, Taj Mahal and more.»

Tiens, justement, le voici, Tarheel Slim, un surdoué qui peut jouer ce qu’il entend - If I can hear it, I can play it - Que ce soit à l’église ou dans un club, I rock that - As long as I’m accepted, I’ll do my thing - En 1958, il enregistre «Number 9 Train» pour Fire Records, le label de Bobby Robinson, cut génial qu’on retrouve sur Scratchin’ - The Wild Jimmy Spruill Story, et sur la compile Ace New York City Blues. Il fait aussi un hit avec Little Ann, «It’s Too Late», enregistré lui aussi sur Fire et qu’on retrouve sur Scratchin’.

(Tommy Dowds)

Il semblait logique que tout ça se termine avec Doc Pomus. Comme Dickinson à Memphis, Doc est la mémoire vivante de New York City. Il a commencé par rencontrer Herb Abramson et Tommy Dowd - Herb Abramson était l’A&R de National Records et Tommy Dowd était l’ingé-son. En tant que producteur et ingé-son, ils étaient les rois du blues et du rhythm’n’blues. Ils ont amené leurs expertises chez Atlantic et je suis sûr qu’Ahmet Ertegun et Jerry Wexler ont tout appris d’Herb Abramson et Tommy Dowd - Doc évoque aussi Alan Freed qui ne passait dans son radio show que les disques qu’il appréciait. Pour Doc, Alan Freed a vraiment aidé des gens, et il s’y connaissait en musique. Doc dit aussi avoir découvert Elvis en 1956 avec «Mystery Train», on the Dorsey Brothers TV show - It sounded like some guy come out of the swamps - Il rend bien sûr hommage à Leiber & Stoller - First of all, they were real geniuses - Il évoque un autre genius : King Curtis - La plupart des gens ne le savent pas, King Curtis a été mon joueur de sax pendant longtemps. Curtis et Mickey Baker faisaient partie de mon groupe et c’est par moi que King Curtis a eu sa première session chez Atlantic. J’ai aussi recommandé Mickey Baker chez Atlantic - Pour Doc, Mickey était un innovateur, il avait toujours des idées.

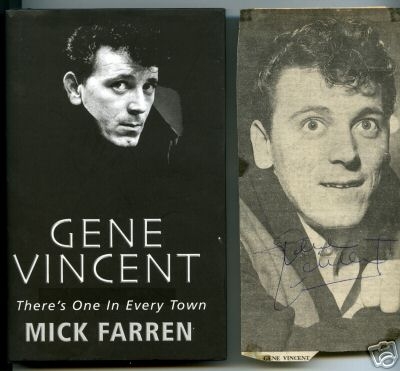

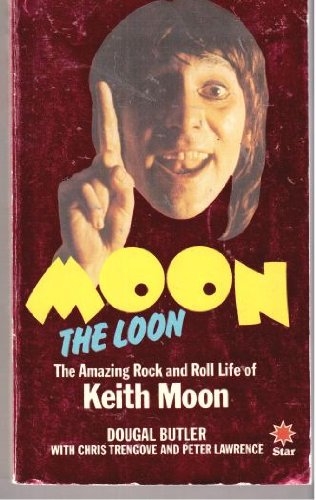

Pour entrer dans le monde magique de Wild Jimmy Spruill, il existe trois possibilités : The Hard Grin Bluesman 1956-1964, Scratch & Twist Rare & Unissued NY R&B 1956-62 et Scratchin’ - The Wild Jimmy Spruill Story. Si tu commences par le troisième, tu vas tomber de ta chaise à répétition. Au moins, comme ça, ce sera fait.

Scratchin’ - The Wild Jimmy Spruill Story est un double CD bourré de dynamite. Spruill Building claque des wild killer solos à tous les coins de rue et ça commence dès le «Kansas City» de Wilbert Harrison. Dans son hit le plus fameux, «Hard Grind», Spruill Building fait même exploser son killer solo flash. Il accompagne pas mal de gens intéressants, comme par exemple Tarhell Slim, sur «Wildcat Tamer». Spruill Building arrose par derrière. C’est un son magique, ça grouille de vie ! Terrific ! On l’entend aussi accompagner Larry Dale sur «Big Muddy», un heavy blues superbe de just the way you doo. Et tout explose plus loin avec «Kansas City March», Spruill Building t’explose tout au heavy power. Il est encore pire que Freddie King ! Ça monte encore d’un cran avec Elmore James et «Strange Angels», le heavy blues de why do yoooo treat me so mean. La fête au village ! Nouvelle révélation avec June Bateman, et «Possum Belly Overalls», accompagnée par son mari Noble Thin Man Watts & His Band. Raw et féminin, elle te chauffe le Possum à blanc. Révélation encore avec Chuck Bradford et «You’re Going To Miss Me (When I’m Gone)», effarant d’attaque au raw, pur genius primitif ! Plus loin, le «Sweet Little Girl» de Lynn Taylor & The Peachettes te saute à la gueule, tu as là un heavy groove extrêmement sauvage. Avec Spruill Building, les cadors du disk 1 sont bel et bien Tarheel Smith et Little Ann : «No 9 Train» fout un souk terrible dans la médina - Number 9/ Number 9/ Took my baby down the line - S’ensuit un Heartbreaking Blues de rêve, le «Hardworking Man» de B. Brown & His Rockin’ McVouts, ça chante dans la tenure de la saumure et Spruill Building gratte ses poux dans l’écho new-yorkais. On croise aussi Bobby Marchan, Solomon Burke et Maxine Brown. Ce démon de Spruill Building referme la marche avec «Scratchin’». Wild as fuck ! Spruill Building est aussi primordial que Link Wray, il faut le voir lancer sa wild attack, il te cisaille son killer solo dans le sens du vent.

Tu retrouves toutes ces superstars sur le disk 2, à commencer par Tarheel Slim & Little Ann avec «Don’t Ever Leave Me», un fantastique shout de heavy blues tapé au duo d’enfer. June Bateman revient aussi avec «Go Away Mr Blues», elle chante au perçant définitif. On reste dans le heavy blues révélatoire avec Little Danny et «Mind On Loving You», avec ce fou de Spruill Building derrière. Ah il est bon le Danny. Révélation encore avec Buster Brown et «Is You Is Or Is You Ain’t My Baby», il y va le Buster, avec une fantastique sonorité de l’entrain. Sur «I’m Worried», Elmore James refait son Dust My Blues, mais avec le barrelhouse et le Spruill Building en plus. C’est tout de même autre chose que le British Blues. Plus loin, tu vas tomber que les Shirelles et «Dedicated To The One I Love», que va reprendre Mama Cass. Nouveau choc émotionnel avec Rose Marie With Bill Ivey & The Sabers et «Most Of All» : big time de full magic avec le Spruill Building en solo trash. Tu crois rêver ! Et si tu veux avoir une petite idée du power du vrai New York City Sound, alors écoute Walkin’ Willie & His Orchestra et «If You Just Woulda Say Goodbye», un wild r’n’b avec des chœurs de blackettes délurées. Groove de flash tribal. Walkin’ Willie forever ! Ce démon de Spruill Building fait encore des ravages dans l’«After Hour Blues» d’Hal Page & The Whalers et le voilà en solo pour «Country Boy», il chante et tape ça au black yodell. Pas de surprise avec Little Anthony & The Imperials, toujours aussi sirupeux, et ça se termine en apocalypse avec The Dan-Dees et «Memphis», ces mecs jouent à la vie à la mort, c’est d’une rare violence, monté sur un heavy beat infernal, et c’est à Wilbert Harrison que revient l’honneur de boucler ce bouclard avec «Goodbye Kansas City» que va bien sûr exploser notre héros Wild Jimmy Spruill. Ce démon te pulvérise le moindre solo en mille morceaux.

Il existe dans le commerce une autre compile sympa de Wild Jimmy Spruill : Scratch & Twist Rare & Unissued NY R&B 1956-62. Pour ce démon, «Memphis» c’est du gâtö. Il travaille sur la crête du sonic trash, il est à l’aboi des abus, c’est le pire franc-tireur des Amériques, le Capitaine Conan du proto-punk. Il reste le roi de la jungle avec ses deux indétrônables, «Kansas City March» et «Hard Grind», grattés à la clairette malfaisante. Dans le «Sweet Little Girl» de Lynn Taylor & The Peachettes, il passe un solo d’une rare acuité, et un autre solo beaucoup plus dégoulinant dans «Most Of All», que chantent Rose Marie & Bill Ivey. Et ça continue avec «The Rooster», il vitupère, et rôde comme un loup dans «Driving Home». C’est un bonheur que de l’écouter jouer. Il sait varier les genres. Il file ventre à terre dans le morceau titre de la compile et on assiste à un gros numéro de Black Power de street corner avec le «Please Don’t Hurt Me» de Jim & Bob Harrison. Tous les solos que passe Spruill building sont tellement inventifs qu’ils sonnent chaque fois comme des pieds de nez aux pitoyables frimeurs blancs. Il passe à l’Hawaï guitar sur «Lonely island». Il peut tout jouer, jusqu’à la nausée joyeuse. Et cette belle compile palpitante s’achève avec «Party Hardy» où il duette ses poux avec Larry Dale. Fantastique numéro de génie de New York City jive. Il faut avoir écouté «Party Hardy» au moins une fois dans sa vie.

On retrouve les vieux coups d’éclat proto-punk du grand Wild Jimmy Spruill sur The Hard Grin Bluesman 1956-1964, notamment le «Kansas City March» et l’«Hard Grind». Faramineuse attaque, chaque fois on est surpris par la verdeur de son jeu, par son vibré délétère. On retrouve aussi tout le background de l’early Little Richard, une pétaudière à la Cosimo Matassa. Wild Jimmy Spruill est encore plus viscéral que Freddie King. Il claque ses notes acides à la revoyure. Il faut entendre le killer solo qu’il passe dans le «Drafted» de Wilbert Harrison, et en B, dans «Your Evil Thoughts» de Lee Roy Little. Chaque solo de Wild Jimmy Spruill est une jubilation extravertie, un jaillissement d’excelsior. Sur cet album, on retrouve bien sûr tous les acteurs de la légende de Wild Jimmy Spruill, Bobby Long, June Bateman, et en fin de B on retombe sur l’effarant «Country Boy». Il peut rocker le jump et rire comme le diable.

On ne perd pas son temps à écouter la petite compile que Jasmine consacre à l’excellent Noble Thin Man Watts, Honkin’ Shakin’ & Slidin’ - Noble Thin Man Watts Featuring June Bateman. Si on apprécie le heavy jump new-yorkais de l’aube des temps, on se régale. Bon, 31 cuts, c’est beaucoup, mais les cuts sont courts et pour la plupart instros, mais pas n’importe quels instros, ce sont des instros puissants et rebondis. De ci de là, Noble Thin Man Watts donne des petites leçons de swing, et on entend souvent son sax on the run. Tout est hallucinant de big time, mais encore une fois, il faut aimer ce son. Avec le wild groove de «South Shore Drive», Noble Thin Man Watts et son orchestre swinguent le jazz. Ah voilà enfin June Bateman, avec «Need Your Love». Elle chante ça à la petite arrache, et elle enchaîne avec un fantastique jumpy jumpah, «Yes I Will». C’est bardé d’énergie et de son. Encore plus extraordinaire, voilà «Easy Going Pt2», suivi d’un autre instro aux frontières du jazz, «Midnite Flight». Noble Thin Man Watts passe par toutes les embouchures, c’est très spectaculaire. Il tape une fabuleuse cover d’«I’m Walkin The Floor Over You». Ces mecs s’amusent bien, ils visitent tous les atours du pourtour. L’instro est leur royaume. Soit ils cavalent à travers la plaine et l’incendient au sax, soit ils t’emmènent à la fête foraine. Retour au gros beat des reins avec «Good Times», avec un solo de sax digne de ceux de Lee Allen. Plus loin «Flap Jack» radine sa fraise de heavy grrove, et comme il n’est pas question ni de baisser la garde, ni de souffler, ils bombardent «(The Original) Boogie Woogie» avec une profondeur de son extravagante. Ça préfigure Jr. Walker. Noble Thin Man Watts est un diable, une corne dans la brume. Tu deviens conscient de ce que signifie le New York City Sound. Ils embarquent le «Mashed Potatoes» au paradis, avec ce power unilatéral et cette assurance limpide teintée d’ironie. June Bateman revient casser la baraque avec «Come On Little Boy», un wild jump à la Little Richard. Elle te ramone ça vite fait. June Batemen est une Little Richard au féminin. Et dans «The Frog Hop», tu entends ce dingue de Wild Jimy Spruill. June Bateman duette avec Noble sur «What ‘Ya Gonna Do» et c’est su solide, pas la peine de te faire un dessin. Le solo de sax laisse rêveur, et ça s’emballe sur la tard. Cette aventure se termine avec un autre big timer, «Jookin’», fantastiquement amené sur un plateau d’argent. Big bassmatic et beurre bien black. Tu nages en plein rêve. Les poux, c’est forcément du Spruill building.

Signé : Cazengler, faible d’es Sprill

New York City Blues. Ace Records 2022

Wild Jimmy Spruill. The Hard Grin Bluesman 1956-1964. Krazy Kat 1984

Wild Jimmy Spruill. Scratch & Twist Rare & Unissued NY R&B 1956-62. Night Train 2005

Wild Jimmy Spruill. Scratchin’ - The Wild Jimmy Spruill Story. Great Voices Of The Century 2014

Honkin’ Shakin’ & Slidin. Noble Thin Man Watts Featuring June Bateman. Jasmine Records 2019

Hy Weiss Presents Old Town Records. Ace Records 2003

Champion Jack Dupree. Blues From The Gutter. Atlantic 1958

Larry Simon/ John Broven. New York City Blues: Postwar Portraits From Harlem To The Village And Beyond. University Press Of Mississippi 2021

L’avenir du rock

- Big Joanie tout en bloc

S’il est une dimension qu’affectionne particulièrement l’avenir du rock, c’est bien celle du Big. Plus c’est Big, et plus ça frétille dans sa culotte. L’avenir du rock est un jouisseur, sinon, il ne serait pas l’avenir du rock. Le rock est un art qui s’adresse aux régions du plaisir, dans l’éponge qui nous sert à tous de cervelle. Tu écoutes du rock pour éprouver du plaisir, sinon ça ne sert à rien. Le rock te flatte l’intellect et te met en rut. Pas besoin d’attendre le printemps. Et plus le rock est Big, plus ton intellect se dresse vers l’avenir. Tu veux des exemples ? Les deux qui viennent immédiatement à l’esprit sont Big Bill Broonzy et Big Joe Williams. Ah si l’avenir du rock avait huit bras comme Shiva, il remplirait le web d’éloges, mais ce n’est pas le cas, en attendant, il continue de se gargariser avec son big délire de Big, tiens il en chope deux au vol dans son manège enchanté, The Big Bopper et Big Star, oh pas des moindres, c’est même du super Big dans les deux cas, et pouf, comme il s’amuse bien, il épingle encore deux super-biggy Bigs, Big Joe Turner et Big Maybelle et là, il se marre, car il voit déjà l’embouteillage inside the goldmine, la foule des gros Bigs qui s’agglutinent au portillon, les intestins de la légende vont exploser, tant pis. L’avenir du rock continue de se gargariser, rrrrrrrrrr, rrrrrrrrrrr, il fait rouler sa glotte au Big délire. Ah il aurait dû commencer par Arthur Big Boy Crudup, ça c’est du Big, du bon gros Big, il en pouffe d’extase, puis il laisse venir à lui Big Mama Thornton, il se souvient aussi du grand Big Jim Sullivan, et de Big Brother & The Holding Company. Il ramène à la surface les fabuleux Big Three de Liverpool, mais aussi le Fifteen Big Ones des Beach Boys, et encore le Mr. Big Stuff de Jean Knight, Big et Big et Colégram, am stram gram !

— Halte là !, dit le numérateur.

— Quoi ?, répond l’avenir/dénominateur du rock.

— Vous êtes à contre-emploi ! Vous êtes un âne. Tous les vieux crabes que vous énumérez bêtement appartiennent au passé du rock. Vous n’êtes qu’un imposteur. Quelle solution allez-vous trouver pour résoudre cette équation et laver votre honneur, avenir du rock ?

— Oh c’est enfantin : Big Joanie.

Et pourtant, ça commence mal dans Uncut : «Feminist post punk trio». Si tu es normalement constitué, tu te tires en courant à la seule vue de cette formule. La journaliste Emily MacKay manie bien les formules ronflantes.

Elle s’en donne à cœur-joie : «girl-group flavoured, riot-grrrrl-laced indie punk». See Emily Play ! Elle ajoute que Thurston Moore a monté un label exprès pour Big Joanie. See Emily Play ajoute que Big Joanie navigue dans la mouvance Kill Rock Stars, Bikini Kill, Sleater-Kinney. Tous les archétypes accourent au rendez-vous. Comme la poule qui trouve un couteau, See Emily Play a aussi découvert des échos de Belly et des Throwing Muses dans leur son. N’importe quoi ! Elle argumente à coups de «swirling guitars and ghostly-sweet backing vocals». Elle a en plus découvert des «bouncy grunge attacks» de Nirvana, et comme grosse cerise sur le gâtö, elle fait référence aux Shangri-Las. Mais leur cœur de métier reste selon elle «that raw punk heart and touch of girl-group sugar». Celle-là, il faudra la faire piquer.

Bon, on va laisser See Emily Play refroidir un peu et aller voir ce que raconte sa consœur Lucy O’Brien dans Mojo. Pareil, une page, dans la rubrique ‘Rising’. Ça commence encore plus mal. La lead de Big Joanie Stephanie Phillips déclare : «I was getting interested in black feminism and intersectionality.» Quand tu lis une ânerie pareille, tu tournes aussitôt la page. Mais la curiosité l’emporte. Que va bien pouvoir nous raconter Lucy In The Sky With Diamonds ? Elle n’est pas avare elle non plus de formules ronflantes et gonflantes du genre «compelling feminist punk». On apprend que Stephanie Phillips fut une «self-confessed teenage music nerd» qui écoutait tout depuis Destiny’s Child jusqu’aux Yeah Yeah Yeah en passant par Franz Ferdinand. Puis elle monte Big Joanie à Londres avec la beurette Charline Taylor-Stone et la bassmatiqueuse Kiera Coward-Deyell, vite remplacée par la belle Estella Adeyeri.

La seule chose qui reste à faire est d’écouter les albums, en attendant Godot. Les deux albums se débrouillent très bien tout seuls. Ils n’ont besoin de personne en Harley Davidson, surtout pas des cloches de la presse. Le premier s’appelle Sistahs et date de 2018. Belle pochette et deux blackettes assises sur un banc : photo de famille, la mère et la tante, paraît-il. Attention : big sound ! Heavy ramshakle de London town. Ça devient vite abrupt avec «Fall Asleep». Stephanie Phillips chante en sous-main avec un aplomb qui te cloue le bec. «Fall Asleep» sonne comme un coup de génie. Dommage qu’il y ait un solo d’électro-shit. Elles raclent bien le plancher. Elles déballent plutôt crûment l’âpre vérité de l’underground. Elles restent dans l’éclat révélatoire avec «Used To Be Friends». C’est comme joué au cul du camion, elles ont un style délicieusement underground, pas sérieux, d’une fraîcheur incomparable. Et voilà la triplette de Belleville de la modernité : «Way Out», «Down Down» et «Tell A Lie». Elles tapent dans le tas. C’est du big Big Joanie. Elles profitent de «Down Down» pour foncer dans le tas. Quelle modernité ! Leur Down Down bascule dans un bain de sature. Avec «Tell A Lie», elles sonnent comme le Magic Band. Tropical Hot Dog Night in the London Underground. Magic Banditisme, c’est violent et beau, saturé de son. Elles passent leur temps à courtiser les chimères au big beat. Elles te saturent «How Could You Love Me» aux essences de Cocteau Twins. Cette heavy pop est impressionnante. Stephanie Phillips te tartine ça sur un gratté de basse fuzz. Cet album est une révélation. Elles tapent directement dans l’underground universaliste, c’est-à-dire accessible à tous.

Leur deuxième album Back Home est du même acabit. Boom ! «Cactus Tree» ! Heavy psychedelia. Pur tremblement de terre. The Mamas & The Papas meet Blue Cheer. Effarant d’oouhh ouuhh. Elles poussent le bouchon au petit chant de Cactus Tree. Apocalyptic ! Elles cherchent quoi ? La noise ? Elles l’ont trouvée. C’est L’Apocalypse selon Saint-Joanie. Sur les photos de l’album, elles ont l’air de trois sorcières, celles de Shakespeare, bien sûr. Elles tapent tout au heavy sound et tartinent à bras raccourcis. Puis elles s’en vont te claquer «What Are You Waiting For» au post-punk, mais un post-punk particulier, puisque élastique et traîné dans la boue. Nouveau coup de génie avec «In My Arms», elles te courent bien sur l’haricot, tout est plein de jus sur cet album, Stephanie Phillips chante au poids de la ferraille. Pas de détails, pas de chichis. Elle t’enfonce son cut dans la gorge, elle dégouline littéralement de véracité, et derrière, elle a les chœurs du Saint-Esprit. Cet album est une mine d’or, comme le montre encore «Your Words». Les Trois Sorcières te fascinent, elles mènent le sabbat, elles semblent surgir des profondeurs et remonter vers la surface. Rien de plus excuriating qu’«Happier Still». Elles s’ébrouent dans les rafales d’heavy sound. Toute cette classe paraît irréelle. Avec «Increase», Stephanie Phillips sonne comme une superstar, elle chante du coin, comme une Billie Holiday trash-punk, elle tape ça en biseau, elle remonte des remugles de Brill, des trucs déments dont on n’a pas idée. Puis elle t’assomme «Today» à coup de meilleur son d’Angleterre. C’est extravagant, les Trois Sorcières jouent en permanence avec le feu. Encore un hit de Brill avec «In My Arms (Reprise)», elles ont tant s’écho que ça frise le Totor Sound. Tu nages avec elles en plein délire. Ils sont devenus rares les albums qui te déstabilisent.

On les attendait donc de pied ferme, les trois blackettes. Soif d’exotisme ? Probablement. Soif de modernité et de black rock, surtout quand on a pris la peine d’écouter les albums. Big thrill assuré. Dans ce monde pourri qui ressemble de plus en plus à une tartine puante, Big Joanie fait l’effet d’une petite fontaine de jouvence. Dès leur arrivée sur scène, c’est la classe, elles sentent bon le London underground, Stephanie Phillips trimballe un faux air d’institutrice frigide, mais elle va se défrigidiser vite fait.

En bonne Africaine, elle met ses formes généreuses en valeur, comme moulée par Jean-Paul Goude, et pouf, elle te gratte sa petite gratte verte underground et place sa voix, une voix incroyablement grave qui tranche sur le funky booty bringuebalant du trio. À sa gauche danse la merveilleuse Estella, haute et filiforme, surplombée d’un inexorable chignon de tresses, il n’y qu’à Londres que tu vois des black stars pareilles surgir de l’underground, elle porte du noir et bassmatique avec de très grandes mains.

Tu voulais du rock ? Te voilà servi. Wham bam ! «Cactus Tree» en amuse-gueule, on le connaît par cœur ce Cactus Tree, c’est lui qui ouvre le bal du fantastique Back Home, le deuxième album de ce trio incroyablement fastueux. Baraque cassée d’office, elles ramènent tellement de son, Stephanie Phillips chante au tranchant, elle te perfore le Mont-Blanc vite fait, et derrière, tu as cette petite beurette qui claque un beat afro-punk, une pure merveille d’undergrounding.

Oui, tout ça pour dire qu’il reste encore un milliard de possibilité dans l’expression de cet art qu’on nomme le rock, et Big Joanie semble ouvrir de nouvelles voies. Ces pauvres cloches de la presse anglaise essayent de les comparer à Nirvana et à chais pas quoi, mais non, c’est du pur Big Joanie, c’est l’Afrique qui rocke, et là, tu penses plutôt à Black Merda et à Sly Stone. Elles enchaînent avec «Happier Still» moins dévastateur sur scène que sur l’album, mais diable, comme ça rocke sous le boisseau. Elles ne s’accordent guère de répit, car les cuts foncent quasiment tous dans le tas, enfin dans un certain tas.

C’est une énergie qu’on sent différente, pas de grimaces de solistes, pas de big badaboum de petits culs blancs, elles développent une vieille force tranquille, la même que celle de François Mitterrand, et la belle Estella bassmatique à n’en plus finir tout en tanguant de babord vers tribord, mais avec une classe écœurante. Lorsque Stephanie Phillips pose sa gratte pour prendre un tambourin, Estella change d’instru et gratte ses poux avec une sens aigu de la négligence africaine. C’est un délire, un pied de nez définitif à tous les cons du rock qui s’imaginent qu’un grand solo de guitare est le fin du fin. Quelle erreur ! On verra même Stephanie Phillips jouer un solo magnifiquement approximatif sur sa belle gratte verte. Après le concert, au bar, un vieux schnoque viendra se plaindre :

— Non mais t’as vu le solo ?

Que répondre ? Rien. Les avis de ces gens-là sont à l’intelligence ce que le gravier est à la sodomie. Enfin bref, on ne va pas épiloguer, c’est déjà assez douloureux comme ça. Big Joanie fait une sorte de sans faute. Impossible de distinguer les temps forts des pas-temps forts, chaque cut se distingue par ses qualités intrinsèques et par ses ressorts secrets. L’idéal est de se faire une idée en écoutant les deux albums. Vers la fin, «Sainted» fait craquer, car puissant, tribal, hanté par des fantômes de chœurs - After the rain falls/ The rain falls - infiniment plus puissant que sur l’album, où le cut est gazé par les claviers, par contre, sur scène, il est drivé au note à note d’Estella qui hoche la tête au beat purpurin, elle gratte à la furibarde, il pleut du son et de l’esprit d’after the rain falls, ça te subjugue le jujube, ça t’extirpe des tropismes, ça l’implique à l’aplat, et Estella ramène son the rain falls dans cette extraordinaire fournaise de modernité. Te voilà conquis, Anatole.

Signé : Cazengler, Big Joabard

Big Joanie. Le 106. Rouen (76). 19 octobre 2023

Big Joanie. Sistahs. The Daydream Library Series 2018

Big Joanie. Back Home. Kill Rock Stars 2022

Lucy O’Brien : Joyfully decolonising London’s DIY punk scene. Mojo # 348 - November 2022

Emily MacKay. Back Home. Uncut # 307 - December 2022

Inside the goldmine

- Brenda sied

À l’origine des temps, nous mettions tous les deux un point d’honneur à observer les règles de la bienséance. Lady Claudia se prêtait au jeu subtil du badinage à forte tendance culturelle. Elle y prenait, semblait-il, plaisir, prenant soin d’échancrer toujours plus son décolleté. Le jeu consistait à ne révéler aucun trouble, ni d’un côté ni de l’autre. Notre configuration s’inspirait bien sûr de celle d’Harold et Maude. Lady Claudia avait un certain âge, celui que chante Brassens dans «Saturne» - C’est pas vilain, les fleurs d’automne/ Et tous les poètes l’ont dit - Dans son regard clair dansait une soif de vie extraordinaire, et elle semblait chanter en chœur avec Brassens : «Viens effeuiller la marguerite/ De l’été de la Saint-Martin.» Elle avait bien sûr «le grain de sel dans les cheveux», des boucles argentées encadraient un petit visage à la rondeur parfaite, qu’illuminaient deux yeux si clairs qu’ils semblaient transparents. Elle parlait d’une voix chantante, te faisant âprement regretter de n’avoir pu partager sa jeunesse. On devinait en elle des soifs gigantesques. Nous nous retrouvions chaque semaine dans un petit rade de la rue de Provence pour travailler sur les couvertures des ouvrages dont elle avait la charge éditoriale. Elle savait se montrer ouverte à toutes les propositions, et bien sûr, le froufrou des idées aiguisait jusqu’au délire les stratégies d’approche sensorielle. Tout se jouait dans les regards qui devaient rester muets, car telle était la règle tacite, mais tout semblait indiquer le contraire, les battements des cœurs, les craquements des digues libidinales, le rose aux joues, tout cela menaçait en permanence de se montrer criant de vérité. Le manège se poursuivit pendant quelques années, sans que rien ne se produisit. À aucun moment, il ne sous serait venu à l’idée de demander au tavernier s’il disposait d’une chambre libre. La volonté de conserver intacte cette chaleur relationnelle intense nous tenait implicitement à cœur. Et puis un jour, elle ne vint pas. Elle avait toujours été très ponctuelle. Un problème ? Il ne restait plus qu’à payer le café et à reprendre le métro. Je ne mis plus jamais les pieds dans ce petit rade de la rue de Provence qui s’appelait l’Arrivée.

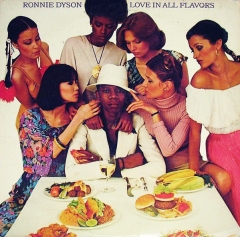

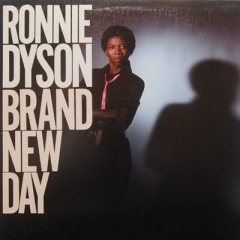

Claudia et Brenda ont un sacré point commun : le charme. On peut même parler de charme fou. Avec ses Tabulations, Brenda fit partie dans les années soixante-dix des poulains du grand Van McCoy. L’âge d’or des Tabulations va de 1966 à 1971, date à laquelle les trois doo-woppers d’origine furent remplacés par deux blackettes.

Brenda & The Tabulations est un groupe qu’il ne faut pas prendre à la légère. Leur premier album Dry Your Eyes propose une fantastique série de covers. Brenda tape dans le dur de Burt avec «Walk On By», puis dans le dur de Brian Wilson avec «God Only Knows», c’est joué à la trompette, elle le fait à la Ronette, elle s’éclate bien au Sénégal. Elle tape aussi dans le dur de «Summertime», c’est vermoulu mais extrêmement bon. Et ça continue avec le «Where Did Our Love Go» des Supremes, elle y va, la Brenda, il fait la nique à Motown. Et ça continue avec «Just Once In A Lifetime» qu’elle attaque à la limace extrême, elle s’y complaît, elle est bonne à la manœuvre, elle en fait une pure merveille océanique, une Soul de charme irréfutable. Tu crois qu’elle va finir par se calmer ? Là tu te fous le doigt dans l’œil, car voilà qu’elle allume le «Forever» des Marvelettes, nouveau shoot de pur génie. Elle revient au devant de la scène avec «Hey Boy» et elle atteint l’apothéose avec «Oh Lord What Are You Doing To Me», une chanson en forme d’attachement sexuel. De toute évidence, elle y prend du plaisir, elle monte au won’t you hear me & love me, elle est l’incarnation parfaite du sexe de cuisses ouvertes, let me love aw lawd.

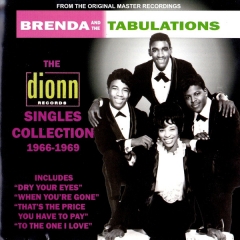

Comme l’album est sorti du Dionn, on peut compléter l’écoute avec celle de The Dionn Singles Collection 1966-1969, une compile judicieuse parue en 2008. En 1966, Brenda et ses Tabs montaient déjà au front avec «The Wash» - Do the wash/ Everybody - hit de juke monté sur une bassline digne d’Archie Bell - C’mon people/ Do the wash - S’ensuit une belle série de petits balladifs sucrés, souvent pleurnichards, l’époque voulait ça, et soudain, avec «Baby You’re So Right For Me», on se croirait chez Motown : élan et allure accourent au rendez-vous. Et boom, Brenda recasse la baraque avec «That’s In The Past», un heavy groove de r’n’b, elle s’y plonge au baby sucré, elle te drive ça à coups de get off my life. Elle est merveilleuse, la Brenda, elle t’épouse en permanence. Elle fait de la Soul de haut de gamme avec «A Reason To Live» produit par Gamble & Huff, même chose avec «That’s The Price You have To Pay», Brenda s’y trouve contrebalancée par le power des orchestrations. Stupéfiant !

Bon soyons clair : Brenda s’appelle Brenda Payton et les Tabulations sont Maurice Coates, Eddie Jackson et James Rucker. Brenda et Maurice bossaient en 1966 dans un jardin d’enfants in downtown Philadephia et une certaine Gilda Woods qui passait dans le coin en bagnole les entendit chanter. Boom ! Bill Dahl insiste pour dire que Brenda et ses Tabs savaient cooker un hit avant de rencontrer Van McCoy en 1970. Mais avec Van in tow, ça allait exploser. Dahl qualifie le team Van McCoy/Brenda & the Tabs d’«unbeatable combination». Oui, c’est l’une des combinaisons historiques qui font la grandeur de la Soul. Leur plus grand hit sera «Right On The Tip On My Tongue» qu’on retrouve sur la compile Top Bottom Singles Collection.

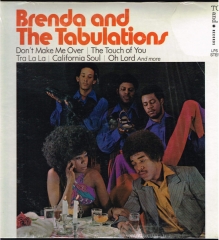

Brenda & The Tabulations enregistrent un deuxième album sans titre en 1970. Ils attaquent au heavy Burt avec «Don’t Make Me Over», Brenda tape ça au sucre et va l’exploser à la sortie. Cet album est de la dynamite. Il faut la voir fondre son sucre dans la fournaise de «The Touch Of You», elle y va au power maximal de baby baby ! Elle t’éclate ensuite «Lies Lies Lies», et comme c’est produit par Van McCoy, tu as les violons derrière. Elle ramène tout le power du peuple noir dans les violons de Lies Lies Lies. Elle tape ensuite le «California Soul» d’Ashford & Simpson, rendu célèbre par The 5th Dimension et le duo Marvin Gaye/Tammi Terrell. Coup de génie en B avec «You’ve Changed». Elle le prend au vibré de glotte à la Esther Phillips. Pure magie ! - And my darling/ You’re changed - Elle le monte bien, ça entre sous ta peau. Elle fait encore un carnage avec une cover du «Someday We’ll Be Together» des Supremes. Brenda est une vainqueuse.

Dans la foulée, il convient d’écouter The Top And Bottom Singles Collection 1969-1971. C’est là qu’on trouve l’excellent «Right On The Tip Of My Tongue» qui ne figure pas sur l’album Top Bottom. Elle s’y montre infiniment crédible, c’est un hit se Soul-pop. On retrouve aussi l’excellent «You’ve Changed» d’oh my darling et ses bouquets d’harmonies vocales ancrées dans le doo-wop. On retrouve aussi l’excellent «Stop Sneakin’ Around», pur jus de wild r’n’b, puis «Lies Lies Lies», Brenda mène la sarabande des chœurs déments. Elle est la reine des Tabulations et du heavy r’n’b. Retrouvailles encore avec la grosse cover de Burt, «Don’t Make Me Over», pas aussi spectaculaire que la mouture de Dionne la lionne, mais Brenda s’accroche bien à sa tartine. On se régale aussi d’«A Part Of You» et de l’extraordinaire latence de la Brenda. Elle t’épouse dans l’immensité du néant des disques oubliés et des artistes qui n’intéressent plus personne. Et puis tu retrouves aussi cette compo de rêve, «Where There’s A Will (There’s A Way)», elle te la chante au petit sucre envahissant. Van The Man l’aura protégée jusqu’au bout, «A Love You Can Depend On» est admirable, c’est du r’n’b éclairé, un fabuleux shake de revienzy. Elle te swingue le Van The Man au my love. Cette compile est une véritable aventure artistique.

Paru en 1977, I Keep Coming Back For More est beaucoup plus diskö. Dès «Superstar», les Tabulations tabulent sur le diskö funk de haut vol. Brenda choisit le bon côté des choses, la diskö dance des jours heureux. Le hit de l’album s’appelle «Everybody’s Fool», pur jus de diskö des jours heureux, c’est excellent, plein d’esprit, plein de promesses, de joie de vivre, une vraie révélation diskoïdale, avec de l’espagnolade sur la fin et, bien sûr, c’est noyé de violons. Elle est encore divinement bonne la Brenda avec «Let’s Go All The Way (Down)». Tout est inspiré sur cet album qui sent bon le revienzy.

Signé : Cazengler, Brendavoine

Brenda & The Tabulations. Dry Your Eyes. Dionn Records 1967

Brenda & The Tabulations. Brenda & The Tabulations. Top And Bottom Records 1970

Brenda & The Tabulations. I Keep Coming Back For More. Chocolate City 1977

Brenda & The Tabulations. The Top And Bottom Singles Collection 1969-1971. Jamie 2008

Brenda & The Tabulations. The Dionn Singles Collection 1966-1969. Jamie 2008

Talking ‘Bout My Generation

- Part Nine

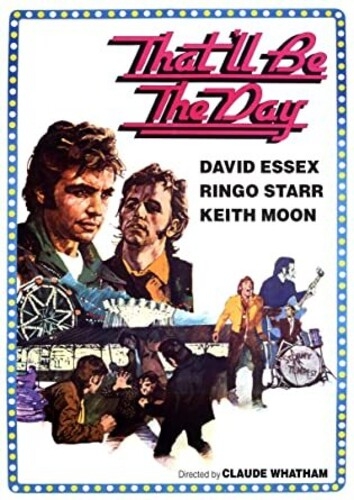

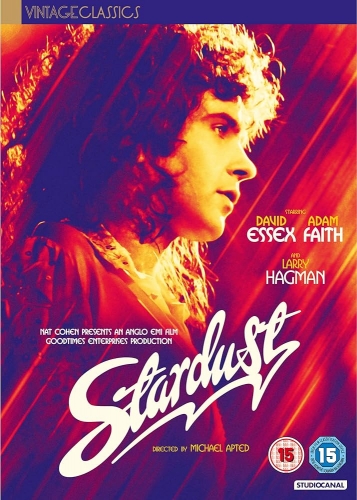

Joli coup que cette couve ! Rockabilly Generation démarre l’année en beauté avec T-Beker Trio, un upper-bopping trio dont on a dit ici tout le bien qu’il fallait en penser. Les fans de rockab peuvent y aller les yeux fermés. Et les yeux encore plus fermés avec Ghost Highway, accueillis eux aussi en héros dans les premières pages de ce numéro bien décidé à en découdre.

Les Ghost, que Damie Chad suit à la trace depuis l’aube des temps, les Ghost qui constituent avec Barny & The Rhythm All Stars, Jake Calypso, les Hot Slap, T-Becker Trio, Tony Marlow et les Spunyboys le fleuron du French Rockab, le fer de lance d’une culture extraordinairement vivace et classieuse, il faut les voir bopper le blues sur scène, tous ces mecs, il faut les voir ignorer superbement les modes et les tendances, dire non à la médiocrité qui se répand sur la terre en proposant un son, une énergie et une inventivité qui n’en finissent plus de surprendre, tous ces mecs ne tournent pas en rond, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ils avancent et perpétuent la tradition, avec des albums incroyablement bien foutus. Rockab et gospel sont les deux mamelles du destin, comme dirait Boby Lapointe.

Back On The Road ? Les yeux fermés. Quel album ! Bourré de dynamite et de covers d’Eddie Cochran. Il faut voir les Ghost taper «Teenage Heaven» au heavy beat dévastateur ! C’est la cover du diable, t’a intérêt à faire tes prières, ils te relancent ça au beat de l’or des reins. Il n’existe rien de plus puissant et d’injecté que ce truc-là. Ils tapent un autre Eddie, «I’m Ready», et c’est encore du pur cavalé sur l’haricot, ils lui redonnent tout le punch de sa gloire éternelle, et ça éclate au grand jour, les solos sont de véritables rosaces de solace. Ils tapent aussi dans les frères Burnette avec «Warm Love» embarqué à ras la motte, en mode wild rock’n’roll, pas le temps de souffler, et plus, loin avec «Whenever You’re Ready», gratté à coups d’acou et soudain, ça bascule dans le génie burnettien, avec un son plein comme un œuf et finement veiné de jazz. Les Ghost sont fabuleusement doués. Ils tapent un autre énorme classique, le «Black Slacks» rendu populaire par Billy Lee Riley. Ils l’attaquent de front au bllllbllllblllll et en font une version wild as fuck. Ils respectent l’étiquette à la folie. Mais c’est avec leurs compos qu’ils raflent la mise. Les Ghost ont le rockab dans le sang, comme le montre cet «Hunter» superbe de wildcatisme, tapé au beat rebondi, avec un souci d’authenticité confondant. Ils cherchent encore la petite bête avec un «Nervous Wolfman» qui ne demande qu’une chose : s’encastrer dans un platane. Ça roule sur place, ça claque un solo de Wolfman et ça se couronne d’un joli coup d’apothéose. Ils sortent les crocs du bop avec un «Born To Love One Woman» embarqué au slap prévalent, une merveille de claqué du beignet. S’ensuit une «Female Hercules» elle aussi slappée de frais. Tu as tout le slap du monde dans cette Herculette. Toutes leurs compos sont du pur wild cats on fire, comme le montre encore «She Said I Love You Baby». Quand tu as ça dans les oreilles, les murs palpitent et ça sent bon les racines du monde. Rien de plus wild ici bas. Ils bouclent cet album haut en couleurs avec une autre cover, le «Gone Ridin’» de Chris Isaak. Ils le tapent au hard bop, celui qui a le front bas du taureau en colère, ils te mettent vite aux abois, c’est frénétique et gratté à la cocote barbare. Encore une écoute dont tu sors à quatre pattes avec la langue qui pendouille.

Mais tu en redemandes. Alors voilà l’album sans titre Ghost Highway qui démarre en fanfare avec «Snatch And Grab It» et qui va ensuite droit sur Big Dix avec une cover de «My Babe» slappée around the corner. Plus loin, ils tapent encore dans le mille avec l’«You Can Do No Wrong» de Carl Perkins, le roi du baby baby, fantastique énergie de can do no wrong, bien remonté des bretelles avec un solo wild as fuck. Le power des Ghost éclate encore au grand jour. Tiens, une autre cover du diable avec le «Big Fool» de Ronnie Self. Ils rendent ensuite hommage à Galloping Cliff Gallup avec «Cliff Tribute», un instro qui se carapate, slappé à l’oss de l’ass. Retour au wild cat strut avec «Shotgun Boogie». Ils disposent pour ça de toute l’énergie du monde, puis ils passent sans ciller au bopping craze avec «Tennessee Rock’n’Roll», et là tu as le slap pur et dur. Alors il faut s’arrêter un moment et saluer Zio le slappeur fou. Ils basculent ensuite dans l’Hank avec «Moaning The Blues», ils lui shootent une violente dose de rockab, et le mec chante comme un démon échappé du bréviaire de l’Americana, il yodelle dans les virages et chauffe le cul des syllabes au Country Honk. C’est gorgeous et gorgé de talent vocal. Zio bombarde ensuite «Going Up The Country», c’est lui qui propulse le rockab dans tes artères, Zio c’est Zeus, il te garantit la pureté du son, le real deal de tagada. Ils tapent aussi l’«All By Myself» de Dave Bartholomew et finissent en apothéose avec le «Tired & Sleepy» des Cochran Brothers, Zio te claque ça sec, il donne vie au beat.

Signé : Cazengler, ghostique

Ghost Highway. Back On The Road. Rock Paradise 2009

Ghost Highway. Ghost Highway. Rock Paradise 2011

Rockabilly Generation # 28 - Janvier Février Mars 2024

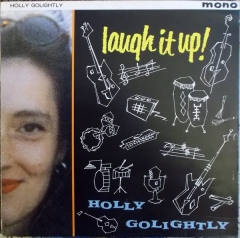

Holly ne met pas le hola

- Part Three

À partir de 2007, Holly s’acoquine avec Lawyer Dave pour enregistrer une ribambelle d’albums sous le nom d’Holly Golightly & The Brokeoffs. Sur la pochette de You Can’t Buy A Gun When You’re Crying, on voit une photo d’Holly et de Lawyer Dave déchirée. Alors, à quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle série d’aventures ?

Plutôt à quelque chose de rural, car ils jouent souvent à deux dans la cuisine, Lawyer Dave faisant le one-man band derrière Holly. Elle attaque l’album avec « Devil Do », un joli boogaloo musculeux et joliment vu, enregistré avec des bouts de ficelle et sacrément mystérieux, bien tapé, bien lancinant, du pur jus de duo inspiré par les trous de nez. Elle continue dans la lancinance avec « Just Around The Bend », pas très éloigné du Vanessa-paradigme. Au moins, elle sait de quoi elle parle. Et puis elle va enfiler les mélopifs de petite eau saumâtre comme des perles et s’enliser dans cet intimisme campagnard à coloration country. Elle va taper dans l’Americana pétri d’ennui des soirées austères sans télé et revenir de temps en temps à de la country lumineuse, comme c’est le cas avec « You Can’t Buy A Gun ». Joli cut que ce « So Long » joué au country blues, with my suitcase in my hand, so long I really go, vraiment digne de Robert Johnson - Tears in my eyes, so long I say goodbye - Ce cut très intéressant luit comme le diamant vert du Transvaal d’Alpes perdues - You keep my heart - et ça vire au magnifico. Holly parvient à recréer une sorte d’Americana dans sa cuisine de petites boîtes à sucre en fer. Le disque soubresaute avec les derniers cuts. « Jesus Don’t Love Me » est trop country pour être honnête. Ils se prennent tous les deux pour des colons des Appalaches et ils passent au vieux grattage de bord du fleuve avec « I Let My Daddy Do That », qui sonne comme du Bessie Smith de soixante-dix-huit tours tamisard. Au fond, on ne peut pas leur en vouloir de se vautrer dans la contre-façon, d’autant qu’Holly raconte qu’elle laisse son daddy la baiser - Because it satisfies my big dick, lui dit-il - S’ensuit un « Whoopie Ti Yi Yu » digne des grands soirs maudits de la Nouvelle Zélande. Terrible car ravagé par des tempêtes lentes. Elle termine avec un « Devil Don’t » nerveux et irritable, du pur jus de terreau. En gros, ils jouent une sorte de country-blues de buanderie.

Deux jolies choses se nichent sur ce Nobody Will Be There doté d’une pochette faussement infantile. « Hug Ya Kiss Ya Squeeze Ya » est monté sur un gros tatapoum rural et chanté à deux voix. Lawyer Dave le one-man band et Holly s’amusent bien. Ils restent dans ce beau beat de bastringue tapé au bass-drum d’occase. Ils tapent ensuite dans Lee Hazlewood avec « Dark In My Heart », bien monté au stomp de grosse caisse et gratouillé à la main molle, avec des couplets repris à la doublette de voix. Ils sont tous les deux exemplaires de fidélité harmonique. Leur « Devil Do » renoue avec le tatapoum rural. Ils adorent tripoter ce son déjà exploré par Dan John Miller et sa femme Tracee Mae Miller dans Blanche, un duo qui faillit devenir énorme dans les années 2003/2004. « Indeed You Do » sonnerait presque comme du blues-rock d’honky-tonk, quelque part du côté de chez T-Model Ford. Joli cut car épais comme pas deux, et on retrouve la poigne d’Holly qui fascinait tellement les garçons à l’époque des Headcoatees. On se régalera aussi d’« Escalator » qui ouvre la B, un joli country-rock monté à l’harmonie comme une salade oubliée au potager. Leur truc se veut superbe d’aisance élancée.

Malgré sa belle pochette, Dirt Don’t Hurt a tout du disque faiblard. « Burn You Fun » vaut pour une jolie tracasserie à deux voix. Ils sonnent tous les deux comme Blanche qui fut spécialisé en son temps dans la country gothique. Ils consacrent une chanson à la vieille poule, « Clutch Old Hen », cut claudiquant, assez expressionniste et un peu cucul la praline. Ils adorent évoquer leur basse-cour. Normal pour des ruraux. Dommage qu’Holly ne fasse pas sa cocotte. Retour au grand battage de British Beat avec « Gettin’ High For Jesus ». On se croirait à Richmond en 1963 ! Admirable, bien lié à l’harmo, bourré de bon gros shuffle et de cliquetis démonologiques. S’ensuit une traînarderie à la Lanegan, « Three Times Under ». L’autre gros cut du disque est « Boat’s Up The River », gratté avec des tas d’instruments, alors que la voix part à la dérive.

Petit regain de d’énergie avec Medicine County paru en 2011. Un peintre naïf orne la pochette d’une beau portrait du couple. Ils restent majoritairement dans cette country obsédante abondée au banjo, notamment avec « Murder In My Mind » chanté à deux voix confondues et fantastique d’esprit corrosif. La bonne surprise vient de « When He Comes », un vieux rock joué à la sauvagerie des instrus d’hillbillies. Excellent brouet de rock primitif et cauteleux. Si on veut se remonter le moral, on peut écouter « Escalator » qui est un petit chef-d’œuvre de good time music envoyé à deux voix dans la lumière crue du printemps. Holly ramène son ingéniosité avec deux cuts magistraux, « Eyes In The Back Of My Head » et « Deadly Departed ». Puis elle envoie un balladif abrasif de haut rang avec « Don’t Fail Me Now », incroyablement éclairé aux guitares atypiques, et même furieux dans l’essence. Et avec « Jack O Diamonds, » ils reviennent à leur son de petits outils grattés.

No Help Coming paraît la même année. Ils prennent le morceau titre d’ouverture au ton du vieux boogie blues, mais ils l’enrichissent d’un son d’instrus de bastringue approximatifs et c’est précisément ce qui fait le charme de leur underground de brocante. D’ailleurs on les voit tous les deux sur la pochette : Lawyer Dave porte la barbe et une casquette d’anarchiste russe, et Holly un tablier de fermière. Elle tient aussi une poule dans les bras. Voilà les glorieux rockers britanniques. On saute directement à l’« Here Lies My Love » car voilà un gros blues de promontoire. Holly connaît les secrets du stomp primitif - It was a bad situation/ From the beginning to the end - merveilleusement inspiré par les trous de nez. Ils montent « Get Out My House » sur un vieux shuffle de boogie blues et le swinguent dans la cuisine. Ils s’amusent bien, avec leurs instruments en bois et leurs casseroles en cuivre - Tire-toi de chez moi ! - Lawyer Dave attaque « Leave It Alone » directement au banjo. Il faut se souvenir qu’Holly tient à l’uniformité des choses. Elle reste sur la ligne barbu & roots. On tombe plus loin sur une belle chanson à boire, « Lord Knows We’re Drinking », idéale à l’heure de la rasade du pirate.

Long Distance n’est pas l’album du siècle. Pourtant on l’écoute avec un intérêt certain. Holly prélasse bien son « Mother Earth » dans la mélasse. C’est gratté avec toute l’aisance que permet le blues. On a là un son plein comme un œuf et Holly chante avec toute la prestance de la pertinence. « Dear John » est gratté au banjo et on pense encore à Blanche. C’est rengainard et traîne-savate, un brin négligé. Avec « Come The Day », Holly joue la carte de la persévérance. Elle nasille comme elle seule sait le faire, en maîtresse femme qui ne se refuse rien. Rien d’aussi surprenant qu’« I Don’t Know ». Le banjo fait son grand retour dans « My Love Is » - My love is a mountain side - Elle chante avec quelque chose de suranné dans le ton. Tiens ! Une nouvelle version de « Big Boss Man ». Cette fois, ils la jouent au trébuchet, au washboard et aux cuillères. Admirable ! Holly swingue comme une négresse de l’Alabama. Bon d’accord, ce n’est pas la version de Graham Bond, mais on ne va pas chipoter.

Sunday Run Me Over parait en 2012 avec une pochette peinte par John Langford. L’album est enregistré à la campagne, à Camp Esco, dont on voit la photo à l’intérieur de la pochette. Ça ressemble au paradis avec des poules, des chiens et un âne. Holly et Lawyer Dave attaquent avec « Goddam Holy Roll », une grosse pétaudière de cabane du Sussex ou d’ailleurs. Ça sent la poule qui pond et le good time roll, la barbe et la bonne santé. Ils tournent à l’énergie pure et elle chante tout ça du nez. Admirable ! Avec « They Say », ils passent au heavy blues lugubre primitif. Encore plus terrible de primitivisme, voici « Tank », bien monté sur son riff élaboré, probablement un coup de Lawyer Dave. C’est terrible de présence divine. Ils jouent « One For The Road » à la casserole de Camp Esco. On les sent déterminés à faire la fête. Avec « Turn Around », Holly traque la country de façon balèze. Elle nasille admirablement son don’t come back again ! Avec « The Future’s Here », Holly passe au ragtime et s’amuse comme une diablesse de petite vertu. Et puis ça dégénère, car voici Dave qui nous fait avec « Hard To Be Humble » du flon-flon de bastringue à la ramasse de la revoyure. Et dans « Goodnight », Holly se prend pour Mark Lanegan. Ils finissent avec un beau « This Shit Is Gold » bourré d’énergie concomitante. Ça pulse le beat à Camp Esco ! Ils sortent là une vraie pétaudière de stomp à deux balles. Excellent !

Et puis voilà All Her Fault. Ils sont dessinés tous les deux sur la pochette comme Adam et Eve, les instruments dissimulant les parties honteuses. Lawyer Dave tient un dobro et Holly un banjo. Elle porte aussi des lunettes et deux mèches de cheveux dissimulent ses tétons. Le cut d’ouverture s’intitule « SLC », ce qui ne veut pas dire Salut Les Copains, mais Salt Lake City - Why do you wanna go to Salt Lake City - Ils refont le Blanche country blend à deux voix sur fond de beat turgescent et de coups de charley intempestifs. On trouve trois véritables énormités sur cet album noyé dans la masse. Pour commencer, « Can’t Pretend », bien fouetté à la croupe d’étalon. C’est un cut long distance. Il avale la prairie. Il court la piste. Il franchit des frontières. Bon beat tagada. Holly chante bien sucré, comme au bon vieux temps des Headcoatees. Elle gère bien son devenir. La seconde perle se trouve en B et s’appelle « 1234 ». On sait maintenant qu’il existe au moins deux énormités sur chaque disque d’Holly. Elle sait pounder un beat sourd. Voilà encore une belle pièce de rock tonique et chargé d’or, d’orgue et de tous les onguents des Angles. La troisième perle fait la fermeture : « King Lee ». C’est un rocky folky-folka bien balancé qui renvoie aux grands classiques de juke, solidement joué, diablement inspiré, doté de descentes de basse et d’un refrain chanté aux voix concomitantes. Pure énormité ! Holly y ramène toute son élégance de petite reine britannique.

Son nouvel album vient de paraître : Slowtown Now. Alors ? Ça commence mal, car un horrible dessin de Tim Kerr orne la pochette. Ensuite, Holly veille à conserver son capital sympathie, mais elle n’en fait pas plus. Elle opère toutefois un net retour à ce bon garage vénéneux qui fit sa spécialité. « Fool Fool Fool » est un groove malveillant conduit au fil d’un riff de fuzz, très sixties dans l’esprit. Le « Frozen In Time » qui suit se veut jazzy dans l’approche, et admirable de bonne humeur musicale dans l’esprit. On retrouve Ed Deegan dans ses grandes heures grâce à « As You Go Down » et dans « Stopped My Heart », Holly raconte qu’un mec lui a stoppé le cœur, à l’Anglaise, et Ed Deegan part en solo vainqueur. Mais rien ne veut accrocher durablement sur cet album. Pourtant l’écoute se veut résolue, attentive et même tendue. Holly reste sur son registre de Mata-Hari à la voix sucrée qui ensorcelle. Elle finit en Brill à l’écho du temps d’antan avec « When I Wake ». C’est vraiment bien vu de sa part.

Signé : Cazengler, Holy shit !

Holly Golightly & The Brokeoffs. You Can’t Buy A Gun When You’re Crying. Damaged Goods 2007

Holly Golightly & The Brokeoffs. Nobody Will Be There. Damaged Goods 2011

Holly Golightly & The Brokeoffs. Dirt Don’t Hurt. Transdreamer Records 2008

Holly Golightly & The Brokeoffs. Medicine County. Transdreamer Records 2011

Holly Golightly & The Brokeoffs. No Help Coming, Transdreamer Records 2011

Holly Golightly & The Brokeoffs. Long Distance. Damaged Goods 2012

Holly Golightly & The Brokeoffs. Sunday Run Me Over. Transdreamer Records 2012

Holly Golightly & The Brokeoffs. All Her Fault. Transdreamer Records 2014

Holly Golightly. Slowtown Now. Damaged Goods 2015

*

J’en veux à mort à Marlow Rider, l’a annoncé la sortie de la seconde vidéo de Kriptogenèse juste la veille de mon départ en vacances. Je ne me plains pas, j’étais sur la plage entouré d’un essaim de jeunes filles nues qui secouaient avec vénération des palmes au-dessus de mon corps musclé pour que je n’attrapasse point une insolation caribéenne. Mais enfin, il aurait pu attendre que je revienne en France… Bref il est plus que temps de regarder cette vidéo.

HARD DRIVING ROCK’N’ROLL

MARLOW RIDER

(Réal : Seb le Bison / Prod : Bullit Records)