KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 682

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

20 / 03 / 2025

JOHN CALE / BRIAN JAMES

PETER MEADEN / SWEET INSPIRATIONS

KIM GORDON / BUDDY RED BOW

THE FENDERS / KEN POMEROY

Sur ce site : livraisons 318 – 682

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Cale aurifère

(Part Five)

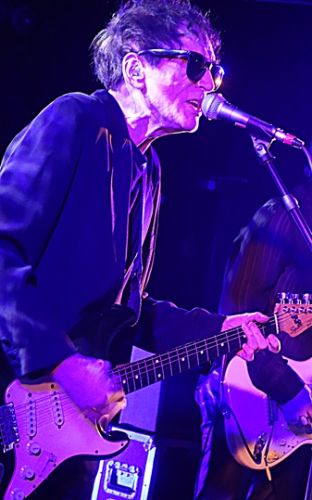

C’était presque rassurant de voir qu’on avait installé une batterie et des amplis au fond de la grande scène. Comme le programme annonçait un «concert tout assis», on s’attendait à un récital de piano bien pépère. Fausse alerte. Restait à savoir si John Cale allait rocker le boat normand comme au bon vieux temps du Sabotage.

Il fait bien sûr partie de ceux qu’on attend comme on attendait le messie, autrefois, sur les chemins de Palestine. Calimero se paye le luxe de monter sur scène auréolé d’une légende qui s’étale sur soixante ans. Ils ne sont plus très nombreux à pouvoir se payer un tel luxe : Keef, Colin Blunstone, Iggy et lui. Après, t’as la seconde vague : Peter Perrett, Billy Childish, Frank Black, Anton Newcombe. Ils ont encore un peu plus de marge, car ils sont arrivés dix ans après. Calimero n’a plus trop de marge : 82 ans, pour un rocker d’avant-garde, ça ressemble un peu au dernier carat.

Et pourtant, il est là. Toujours aussi petit. La voix est intacte. Il est remarquablement bien accompagné, notamment pas cet incroyable guitar singer nommé Dustin Boyer qui là-bas au fond fait la pluie et le beau temps avec la pire des aisances, celle qui t’écœure. Il enrichit considérablement les structures sophistiquées des cuts de Cale, et des mecs comme Boyer, t’en croises pas tous les jours.

T’es donc là, assis comme un con à quelques mètres de Calimero. Tu n’as d’yeux que pour lui. Sa tête dépasse du clavier derrière lequel il est assis. Il lit ses textes sur un écran et regarde rarement le public. Tu sais que t’assistes à un concert hors normes, mais tu sombres assez rapidement dans une sorte de confusion. Le plaisir cède très vite au sentiment d’une fin des haricots. Une semaine après Peter Perrett, Calimero sonne le glas d’une époque. Fin de la rigolade. Dépêche-toi de bien les regarder tous les deux, car tu ne les reverras sans doute jamais. T’as même l’impression que toute ta vie va partir avec eux. Bon, tu te rattrapes aux branches, tu vis les secondes de set une par une, tu tends bien l’oreille pour attraper les mots que Calimero prononce encore d’une voix d’Empereur romain, tu l’observes pour fixer son image dans la psyché du temps, mais tu ne perds rien des signes d’affaiblissement de son corps, lorsque par exemple il quitte son clavier pour aller au micro voisin et passer la bandoulière d’une guitare. Il a du mal, c’est compliqué, il doit se faire aider, et tu ne peux pas l’accepter. John Cale n’est pas un pépère : c’est un héros, le bassiste du Velvet.

La fin d’une époque est l’idée contre laquelle on se bat chaque jour de toutes nos forces. Le rock t’a servi de fil rouge toute ta vie, et tu continues de conformer tes pensées et tes actes sur ce modèle. Ça veut dire quoi le rock ? Liberté, pour commencer. Et donc refus catégorique de toute forme d’autorité. Puis plaisir sans entrave. Tous tes héros t’ont servi le rock sur un plateau d’argent. On a connu six décennies de bonheur parfait grâce à ces gens-là. Le rock a même réussi à balayer le souvenir de tes naufrages. Liberté, refus de l’autorité, mais aussi invincibilité. Il ne peut rien t’arriver, puisque tu écoutes du rock. Il ne peut rien arriver non plus à tes amis, puisqu’ils sont rock. Et si par malheur un de tes héros casse sa pipe en bois, tu fais quoi ? Tu pleures ? Non, tu lui dresses un autel de fortune pour célébrer sa mémoire et tu t’aperçois qu’il n’a jamais été aussi vivant. Elvis et Syd Barrett sont toujours parmi nous. On ira même jusqu’à dire qu’ils font partie de nous. Le rock pourrait bien être devenu la seule religion des temps modernes.

À leur façon, Peter Perrett et John Cale repoussent eux aussi les frontières. Ils donnent l’exemple. Ils taillent la route. C’est aussi ça le rock, tailler la route. Ils kickent the jams, motherfucker ! Il faut voir John Cale kicker les jams de «Ship Of Fools» ! Il faut voir Peter Perrett rocker «The Beast» ad vitam aeternam ! Ces vieux crabes rockent encore comme des démons ! Avec son weird «Ship Of Fools», Calimero avoisine dangereusement le «Sister Ray», ça riffe dans les brancards, ça flirte avec le wild as fuck - The Ship of Fools is coming in - Calimero gratte ses deux accords et derrière lui, t’as Dustin Boyer qui fait son Sterling Morrison, et qui gratte des riffs en travers, alors là tu bascules dans l’extase, car c’est en plein dans l’esprit du Velvet, mais sans feedback. Cette version de «Ship Of Fool» n’a strictement rien à voir avec la version originale qui se trouve sur Fear.

D’ailleurs, pour revenir à des aspects plus techniques, Calimero tape pas mal dans Fear pour ce set. Il claque une version bien sentie du morceau titre, «Fear Is A Man’s Best Friend» et jute avant la fin du set, il ressort aussi le vieux «Barracuda» qu’on aimait pas trop à l’époque, à cause de son côté balloche, mais là, sur scène, ça prend une autre allure, avec un léger côté heavy in tow. Le deuxième cut qu’il gratte sur sa Strato blanche est le «Cable Hogue» tiré d’un autre album Island, Helen Of Troy. Dommage qu’il n’ait pas préféré reprendre «Pablo Picasso». Le seul cut qu’il tire de Mercy est «Moonstruck (Nico’s Song)». Il met aussi son vieux Sabotage à contribution, avec trois cuts : «Captain Hook», fantastique entrée en matière, il en fait de l’avant-rock qui te laisse littéralement sur le cul, rien à voir avec la version originale. Version longue, fabuleusement intrigante, pas de meilleure entrée en matière. Puis il fait une version bien rampante d’un cut pas très connu, «Rosegarden Funeral Of Sores», qu’on trouve en bonus sur la red de Sabotage, et là, crois-le bien, ça rampe sec. Et bien sûr, il tape en rappel la vieille cover ratée d’«Heartbreak Hotel» qui ouvrait le bal de la B sur Slow Dazzle et qui sonnait comme un pétard mouillé. L’idée était bonne, mais ça ne fonctionnait pas. Il est aussi allé piocher «Villa Alabani» dans un album des années 80, Caribbean Sunset. Pas la meilleure époque. Dommage qu’il n’ait pas opté pour ce «Model Beirut Recital» complètement sonné des cloches d’all fall down. On espérait aussi un petit coup d’«Hanky Panky Nowhow» ou d’«Andalucia». Tintin. Zéro Paris 1919.

Contrairement à ce que font la plupart des artistes, il ne tournait pas pour la promo de son dernier album, Poptical Illusion (il n’en a joué qu’un seul cut, «Davies & Wales»). Il a préféré servir sur son vieux plateau d’argent un panaché rétrospectif d’une carrière extraordinairement riche, l’une des plus riches qui soient, car il a couvert tous les registres avec un souci permanent de qualité avant-gardiste, que ce soit dans l’expérimentation (Mercy) ou dans la pop mélodique (Paris 1919). John Cale n’a jamais vendu son cul. Il a toute sa vie navigué à la pointe de l’intellect, il a toute sa vie veillé à rassurer ses fidèles, cet homme extraordinairement pur n’a jamais trahi sa parole. What’s Welsh for genius ?

Signé : Cazengler, John Cave

John Cale. Le 106. Rouen (76). 25 février 2025

Wizards & True Stars

- Au bonheur des Damned

(Part Four)

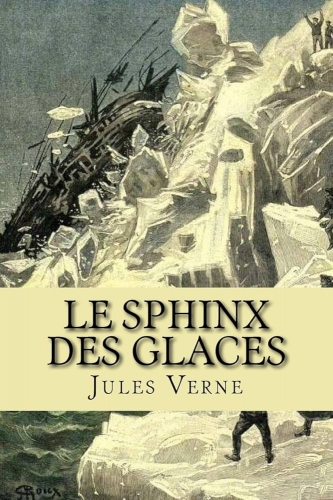

La dernière fois que Brian James est monté sur scène avec son groupe, les Damned, c’était à l’Apollo de Manchester en 2022, pour deux concerts, les 3 et 5 novembre. On peut voir celui du 3 sur le DVD d’une petite box : AD 2022. Bien pratique pour les ceusses qui n’y étaient pas.

Le DVD sur un grand écran, ça passe encore à peu près, c’est moins pire que cette catastrophe de YouTube, mais ça ne vaut quand même pas le groupe en chair et en os. Disons qu’avec un DVD, on se documente, on ne vibre pas. Et avec YouTube, on débande.

Bon, c’est vrai, on n’est pas là pour parler de nos pannes de secteur. On est là pour rendre hommage à Brian James qui vient tout juste de casser sa pipe en bois et qui fut jusqu’au bout de sa vie le fils spirituel de Wayne Kramer. Sans lui, pas de Damned. Sans «New Rose», pas de punk.

La petite box AD 2022 est parue l’an passé. Inutile de préciser qu’elle est indispensable à tout fan des Damned. Brian James a dû donner des consignes à la caméra, car elle ne s’approche jamais de lui. Il joue dans son coin, sous son vieux chapeau. On ne voit jamais son visage qui reste dans l’ombre. Il porte une barbe blanche, un gilet, un grand jean flottant et des baskets. Pas question de faire un effort vestimentaire. Il gratte sa vieille SG rouge. Tranquille. Pas de gestes particuliers. Pendant une heure trente, il reste en mode wall of sound/statue de sel. Il doit se demander ce qu’il fout là, cinquante ans après la bataille, à gratter les mêmes vieux poux. Il doit avoir besoin de blé, c’est la seule explication valable. Car refaire les Damned à l’âge de 70 balais, c’est un peu compliqué. Mais ça passe, parce que ce sont les Damned. Ils ont un truc que les autres groupes anglais n’ont pas : l’énergie de Detroit et une petite brochette de hits.

Pour ces deux concerts à Manchester, ils ne jouent que les cuts des deux premiers albums, ceux de Brian James, et quelques reprises. D’ailleurs, ils démarrent sur un cut de fin, «I Feel Alright». Brian James ressort toute la vieille riffalama des Stooges. Captain porte une marinière et bombarde sur une Hofner. Assis derrière, le vieux Rat bat son beurre, mais on sent comme un léger ralentissement. Il a l’air tout crouni. Quant à Dave Vanian, il s’est peint les lèvres en noir. Brian James reste planté sur son tapis d’Orient. Seules ses mains bougent. Ils tapent une version d’«Help» que Brian James surjoue comme si c’était un cut du MC5. Il reste fidèle à ses racines. Il lance «Born To Kill» au riffing des enfers, mais on voit bien que le Rat n’a plus de punch.

Brian James reste le boss des Damned, son guitar-slinging ressemble à un déluge de feu. Les early Damned sont vraiment un cas unique en Angleterre. Mais leur set-list comporte quand même pas mal de déchets : «Stretcher Case», «I Fall», «Alone», «Fish», «Sick Of Being Sick», «See Her Tonight» ne sont pas beaux. Brian James gratte ses milliards de tiguilis à la Kramer. «Fan Club» sort du lot, avec son riff magique, et t’as cette grosse machine qui se met en route : sans doute l’un des plus beaux cuts des Damned, avec cette fuite sous le vent. Même quand les cuts ne sont pas bons («One Of The Two», «Problem Child»), il y a une dynamique. Et soudain Captain annonce le pot aux roses : «This one is a Lemmy favourite!» Dear ole Lem...» Boum ! «Neat Neat Neat», Captain fonce au dah dah dah dah-dah-doum, train fou dans la nuit, et t’as le solo déluge de feu - I can’t afford a gun at all - Et ça continue avec la démolition de «Stab Your Back». Captain indique qu’ils jouaient déjà ça en 1977 à Manchester avec Marc (Bolan pas l’autre). Ils font un «New Rose» approximatif, pas en place, c’est dur, ils ont perdu la félicité de la fluidité, la véracité de la vélocité. C’est le vieux Rat qui n’est plus bon à rien. Le cut se termine en eau de boudin. Puis ils tapent dans le «Pills» des Dolls, avec un sax qui fait les coups d’harp de David Jo. Brian James fait son Johnny T. Pas de problème. Puis il fait son Brian Jones sur «The Last Time». Sans doute est-ce la dernière fois que Brian James fait son Brian Jones. Ils terminent leur set avec un pur Damned hit, «So Messed Up» - Face is a mess - et le vieux Rat fout le feu à ses cymbales - She hadn’t even got a grain - Alors Dave Vanian détruit la basse Hoffner à coups de pied de micro. Sacré Dave ! Le seul qui ne soit pas pathétique est bien sûr Brian James qui a quitté la scène vite fait.

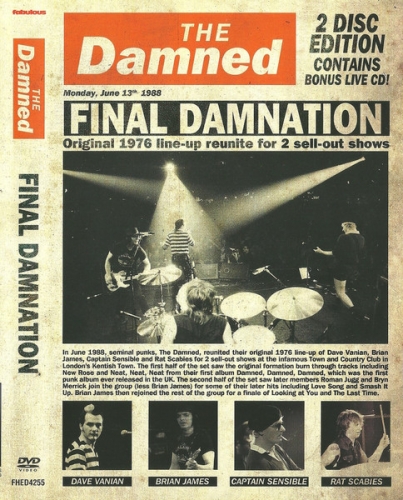

Pour retrouver Brian James, il existe un autre passage obligé : Final Damnation, le concert de reformation des Damned au Town & Country Club en 1988. Il vient tout juste d’être réédité. Ouf ! On avait ça sur VHS, mais pas de lecteur.

Pourquoi il faut impérativement voir ce DVD ? Parce qu’on y trouve une interview de Brian James. Il re-raconte toute l’histoire du groupe et ramène une foule de détails. Son narratif est le bon, celui qu’il faut écouter. Puis il en vient aux raisons du split des Damned après le départ du Rat : le groupe est retombé à plat - flat - et ça ne l’intéressait plus. Il ajoute qu’il est arrivé la même chose aux Who après la mort de Moonie : flat ! Comme il n’y avait pas d’animosité entre eux, Brian James et des Damned se voyaient et se parlaient. Quand l’idée d’une reformation est arrivée, Brian James a dit oui - A reunion gig? Sure! Why not? - Et les voilà sur scène tous les quatre comme aux plus beaux jours. Le Rat dit que pour lui c’était like in the old days. Intégrés dans le film du concert, on voit aussi pas mal de bouts d’interviews, notamment Roger Armstong qui affirme que les Damned «were better musicians than Pistols or Clash.» Pour Carol Clerk, le Rat ne peut pas être autre chose que le drummer des Damned. Et les voilà qui arrivent sur scène : Captain en short, avec un masque de femme de harem sur la gueule et une basse sans mécaniques. Brian James porte un chapeau et un T-shirt Alamo, et Dave Vanian frime un peu avec sa banane, sa mèche blanche et cette longue queue de cheval décorée d’un nœud pap.

Brian James gratte sur une Tele et aussitôt après «See Her Tonite», ils lancent l’assaut de «Neat Neat Neat». C’est du pur MC5. Brian James se barre en vrille de Kramer. Ils enchaînent avec «Born To Kill» et ça reste dans le Detroit Sound : incroyable moisson de gimmicks, de chords et d’échappées belles, il vise la permanence de la fournaise, il est le maître à bord et donne aux Damned ses lettres de noblesse. «Fan Club» ! Captain allume sa clope. Il n’existe sur cette terre que deux rois de la fournaise : Brian James et Wayne Kramer. Ron Asheton, c’est autre chose, disons le cran au-dessus. Brian James fournit l’extrême fournaise aux Damned. Il mouline sa purée en continu, avec une gestuelle appropriée. Ils tapent une belle cover d’«Help» et enchaînent avec «New Rose». Ils basculent dans la stoogerie avec «I Feel Alright». On voit bien que Brian James est au paradis. Il fait du Ron à la Kramer.

Fin de la première partie. Brian James sort de scène, il est remplacé par deux petits mecs et les Damned MK II tapent dans Machine Gun Etiquette. On mesure à quel point les Damned MK II ne sont plus du tout le même groupe. Le seul cut qui reste dans l’esprit originel, c’est «Love Song». En fin de deuxième partie, Brian James revient pour «Looking At You». Captain prend le premier solo et Brian James le deuxième. Le Rat fout le feu à ses cymbales. Ils terminent avec la cover du diable : «The Last Time».

34 ans séparent ces deux concerts. Brian James aura tenu son rang jusqu’au bout. Magnifique incarnation du rock.

Signé : Cazengler, damné du pion

Damned. Final Damnation. DVD Fabulous Films Limited 2024

Damned. AD 2022. DVD EarMusic 2024

In Mod We Trust

- King Meaden touch

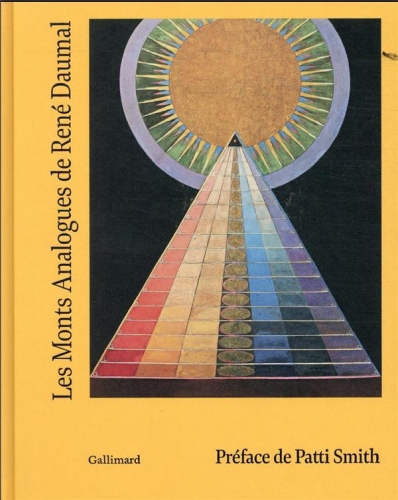

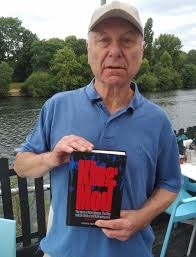

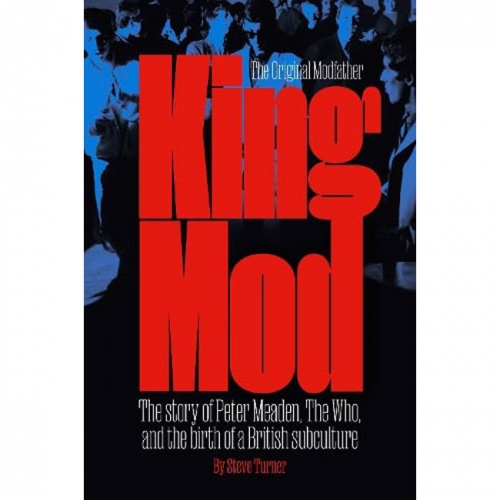

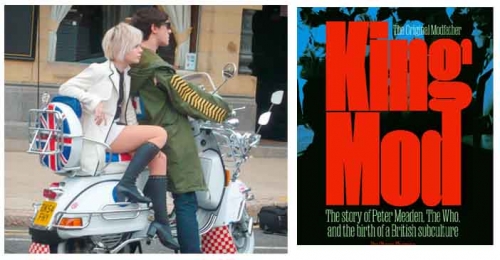

En remerciement d’un service rendu, Dionysos accorda jadis au roi Midas la pouvoir de transformer tout ce qu’il touchait en or. The Midas Touch. Il se pourrait fort bien que Peter Meaden soit la réincarnation de King Midas. Steve Turner ne s’y est pas trompé, en titrant le book qu’il consacre à Peter Meaden King Mod.

Très beau book : King Mod. The Story Of Peter Meaden, The Who, And The Birth Of A British Subculture tient bien en main, belle reliure à l’anglaise, choix typo imparables, richement illustré, toute la paraphernalia des Mods est là, depuis les Who jusqu’aux scoots en passant par Major Lance, Guy Stevens, Jimmy James & The Vagabonds et Phil The Greek. Mise en page exemplaire, avec à la coupe de généreuses cheminées dans lesquelles glissent les textes des légendes. Tout s’aère fantastiquement. L’éditeur est un crack. Petite cerise sur le gâtö : t’as un avant-propos d’Andrew Loog Oldham.

Le Loog et King Meaden se connaissaient, puisqu’ils ont bossé un peu ensemble, avant de se lancer tous les deux dans les carrières que l’on sait : le Loog va lancer les Rolling Stones et King Meaden va lancer les Who. Pour le Loog, King Meaden connut d’une certaine façon le même destin que Brian Jones. Rise and fall. Brian Jones casse sa pipe en bois à l’âge de 27 ans et King Meaden à l’âge de 37 ans. Le Loog reconnaît qu’à l’époque il y avait dans l’empire naissant des Rolling Stones un petit côté Sa Majesté des Mouches, avec un côté «no mercy», dont Brian Jones fit les frais. C’est Peter Meaden qui a initié le Loog à l’«American Clobber» de The Scene Club.

King Meaden n’est pas n’importe qui. Il tente de bosser pour Brian Epstein, mais, se marre Turner, «Epstein qui était gay trouva Peter trop flamboyant à son goût.» Il y aura une petite brouille entre le Loog et King Meaden. Ils s’habillaient de la même manière - trying to outsmart each other - King Meaden tente d’imiter le Loog, nous dit Philip Townshend, «but one was a genius and the other wasn’t.» Et chacun part de son côté. Norman Jopling compare le Loog - Andrew was cool, sharp, very bright, very aware - à King Meaden, son aîné de deux ans - more artistic, a bit mad, a bit brillant, always flailing around - Et quand Meaden «was on», ajoute-t-il, «no-one could touch him.»

King Mod est essentiellement un Mod book. Un book de référence sur la Mod culture. Turner fouille dans les racines et exhume un article du Daily Mirror daté de 1958, titrant : ‘Are you a Trad or a Mod?’. Ça cause déjà de cheveux courts et de mohair suits. Puis un article du Guardian daté de 1960 évoque l’émergence des modernists, des jeunes gens qui dansent et qui s’habillent chez des tailleurs. Bowie - que cite King Meaden - indique que le look Mod «came out of the French fashions.» Les autres points clés de la Mod culture sont The Scene Club de Ronan O’Rahily, au 41 Great Windmill Street, Soho, et les amphètes, essentiellement le Drinamyl, qui permet de tenir du vendredi soir au dimanche sans dormir.

Première DJ du Scene Club : Sandra Blackstone, puis ce sera Guy Stevens, qui est alors un collectionneur de 45 tours américains. C’est King Meaden qui va transformer The Scene Club en Mod club. Il va créer la Mod craze originelle. Et voilà qu’arrivent les Mod words : la majorité des Mods sont des ‘tickets’, les purs et durs sont des ‘numbers’ et les cracks sont les ‘faces’. D’où les High Numbers, le nom que choisit King Meaden pour les Detours qui vont devenir ensuite les Who. Dans l’esprit de King Meaden, Townshend, Moonie, The Ox et Daltrey sont des «numbers who liked to be high», high on drugs, high on Drinamyl, bien sûr. Mine de rien, c’est toute la dynamique d’une culture que King Meaden met en route à travers les Who. Il n’en finit plus de faire l’apologie de ce mode de vie Mod, tout au long de l’interview qui est le cœur battant du book - The most amazing sort of life you could imagine ! - Pour lui, c’est la plus belle des vies, the finest, les trois jours sans dormir, the Scene Club. King Meaden évoque les années 1964 à 1967, il évoque les 250 000 Mods d’Angleterre, puis Jimmy James & The Vagabonds, «a purist mod band», et les Who qui sont devenus «the focus of mods». Il compare les 250 000 revolutionary kids aux combattants du Vietcong, et là, ça devient très fort.

King Meaden explique encore qu’il a sapé les Who, «boxing boots and fashionable things», t’as des photos des Who qui prouvent qu’ils sont le plus anglais des groupes anglais. Il rappelle aussi que Moonie était un fan des Beach Boys, Daltrey «a straightforward rocker», The Ox «a serious musical student» et Townshend «an art student» parfaitement au courant des tendances de l’époque. King Meaden les emmène chez Guy Stevens qui leur fait découvrir Link Wray, James Brown et des tas de singles Motown, Stax & Sue. Il leur fait même un compile de deux heures sur une K7. King Meaden s’intéresse au moindre détail des futurs Who : leurs coupes de cheveux, leurs pompes, les paroles de leurs chansons. Turner a raison de dire que King Meaden voit les choses exactement de la même façon que les verra dix ans plus tard McLaren : il ne voit pas seulement un groupe, mais un mouvement. Il y a un parallèle évident entre les histoires des Who et des Pistols : sortis de nulle part, gros son, grands cuts et grands looks. Modernité, originalité et immédiateté. En 1964, les High Numbers jouent au Scene Club devant leur public Mod. Ils tapent des covers de Tommy Tucker («Long Tall Shorty»), des Miracles («I Gotta Dance To Keep From Crying») et le «Pretty Thing» de Bo Diddley. Turner livre là de fabuleuses informations - The groups that you loved when you were a mod were the Who - Boom «My Generation» ! - That’s how the song «My Generation» happened, because of the mods - Eh oui, on les voit danser les Mods sur «My Generation» dans Quadrophenia. Ça ne fait pas un pli. T’as l’impression de vivre un moment historique.

( Keith Moon - Kit Lambert )

Puis King Meaden va se faire évincer. Kit Lambert et Chris Stamp vont reprendre le management des Who et dédommager symboliquement King Meaden qui les a lancés. Lambert propose aux Who un «lucrative deal», alors c’est dans la poche. King Meaden ne fait pas le poids face à ces deux forces de la nature que sont Lambert & Stamp. C’est Daltrey qui annonce la couleur à King Meaden, lui disant qu’ils vont être payés 20 £ par semaine, «plus our cars». Il n’y a rien d’autre à ajouter : King Meaden n’a pas les moyens de suivre. Lambert l’invite au resto et lui propose 500 £ pour le dédommager. King Meaden qui est un gentil mec accepte et dit merci. Il va compenser avec Jimmy James. De toute façon, The Scene Club ferme en 1966, et en 1967, King Meaden passe à Captain Beefheart et à l’acide. Vers la fin du book, King Meaden conclut ainsi le tragique chapitre des Who : «I think Pete is the greatest mod of all time. And myself.»

King Meaden va ensuite perdre Jimmy James & The Vagabonds. Plusieurs raisons sont évoquées. Il semble que la plus plausible soit celle du comptable qui a récupéré le management du groupe. En 1967, King Meaden flashe sur la pochette de Safe As Milk qui trône dans la vitrine d’un disquaire de South Moulton Street. Il écoute ça et découvre un «brother in madness». C’est la période où il essaye de «développer des talents», notamment le duo Dave Brock/Mick Slattery qui vont devenir Hawkwind. King Meaden leur fait écouter Captain Beefheart et fout de l’acide dans leurs tasses de thé. Brock dira à Carol Clerck qu’il fut enchanté de ce trip. Puis King Meaden emmène Brock et Slattery en studio enregistrer une cover de l’«Electricity» de Captain Beefheart. Il va aussi tenter de lancer la carrière de l’immense Donnie Elbert en Angleterre. Mais rien ne sort de tout ça.

King Meaden cite à la volée des hits de Northern Soul, l’«Ain’t Love Good Ain’t Love Proud» de Tony Clarke, le «Daddy Rolling Stone» de Derek Martin, Major Lance, Curtis Mayfield & The Impressions. Turner ajoute à cette liste le «Let’s Go Baby (Where The Action Is)» de Robert Parker et «The In Crowd» de Dobie Gray.

King Meaden fait aussi l’apologie de la volition, c’est-à-dire la volonté, ou le drive - This is what speed gives you and this is what the mods are all about - C’est presque intraduisible. Le mot français le plus appropriée est sans doute ‘énergie’. D’où l’image de la Mod craze. C’est intimement lié au speed, le fameux Drinamyl prescrit par les médecins pour soigner la dépression, ces cachets triangulaires qu’on appelle aussi Purple Hearts ou Frenchies. «A functional drug», qu’il découvre en 1962. Il n’en est pas à son coup d’essai : il teste la Benzedrine après avoir lu Kerouac. Il reste infiniment littéraire, comme l’est Robert Palmer dans sa relation à l’hero, via William Burroughs. Quand on testait le laudanum, c’était bien sûr en référence à Artaud. Et ainsi de suite. King Meaden ajoute que le Drinamyl a disparu et que son toubib lui prescrit de la Dexidrine. Il revient inlassablement sur le kick du speed, qu’il image - It’s like the kick-start on a motorcycle - et revient encore au «move forward», au «keep moving forward, and that’s what the mod thing is.» Avoir ces cachets dans la poche de son Tonik : «You have paradise on hand». C’est King Meaden qui branche Townshend sur le Drynamil et en échange, Townshend le branche sur l’acide en 1967. King Meaden entre fabuleusement bien dans les détails, et on sait que le soin du détail est le cœur de la Mod culture.

T’es Mod, alors tu danses. Tu ne dragues pas. King Meaden insiste beaucoup là-dessus - Free from libido, from sexual drives - T’es là juste pour avoir du bon temps. Pas de compétition. Il débouche sur la notion de liberté. Ne dépendre de personne. Mod pour lui c’est la liberté, «real free living».

Il descend au Scene Club avec son ami Brian Jones. Il insiste encore sur le purisme des Mods, «very private» et paf, il te sort la formule magique : «As I say, modism, mod living, is an aphorism for clean living under difficult circumstances.» Pour lui, tout ce qui comptait était de passer du bon temps, «just having a good time with your own drug which would keep you up.» Et paf, au détour d’une page, il t’apprend qu’il a vécu un temps avec Mick & Keef «in Mapesbury Road, in South West Hampstead».

Vers la fin du book, David Bowie dit un truc fondamental, qui éclaire bien tout le propos de King Meaden : «Non seulement j’ai été le premier dans le monde à reprendre une chanson du Velvet, mais je l’ai fait aussi avant que l’album du Velvet ne sorte. Now that’s the essence of Mod.» Jean-Yves qui était fasciné par la Mod culture expliquait que les Mods anglais étaient précurseurs en tout. Turner dit qu’un Mod est «at the cutting edge of the youth fashion», mais connaît aussi «all the hottest records, clubs, coffee bars, boutiques, trends and parties.» C’est génialement bien résumé.

King Meaden revient dans le cercle des Who en 1978 lorsqu’il bosse pour leur manager Bill Curbishley. Et paf, il tombe en plein dans la préparation du tournage de Quadrophenia, et bien sûr, il s’identifie pleinement au personnage de Jimmy qu’incarne Phil Daniels. Il va filer un sacré coup de main au réalisateur Franc Roddam. S’il en est un qui peut documenter la Mod culture, c’est bien King Meaden !

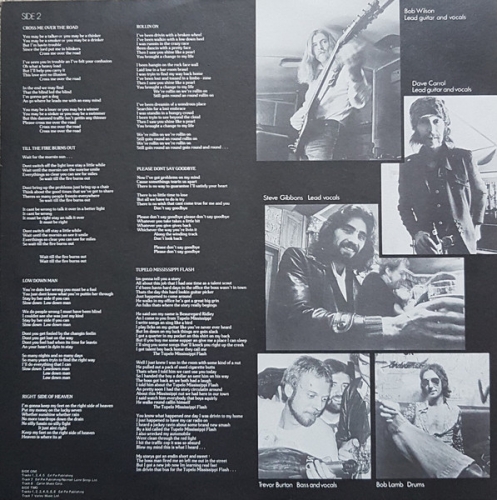

Le dernier gros coup de King Meaden sera le Steve Gibbons Band. Pour l’aider à se remettre du choc d’avoir été dépossédé des Who, les Who lui filent un coup de main, via leur structure Trinifold, pour manager financièrement le Steve Gibbons Band. Comme Gibbons est encore sous contrat avec Tony Secunda, Bill Curbishley rachète le contrat de Gibbons pour l’offrir à King Meaden. Musicalement, Gibbons va plus sur Chucky Chuckah que sur la Mod craze, mais c’est pas grave, puisque King Meaden a flashé sur lui. En 1977, Gibbons aura un hit avec une cover de «Tulane». King Meaden fait intervenir son ami Kenny Laguna (futur manager de Joan Jett) sur l’album Rollin’ On.

Comme on le craignait, le Rollin’ On du Steve Gibbons Band n’est pas l’album du siècle, même produit pas Kenny Laguna. C’est donc un son très américain, mais d’une banalité sans nom. Aucun espoir. Gibbons tape un country rock affreusement toc. Il se prend pour les Eagles. Au bout du balda tu croises le fameux «Tulane», mais t’en feras pas tes choux gras. En B, il tape une power pop à la mode californienne avec «Please Don’t Say Goodbye», bien éclairée par un big soloing à la mode US. Comme il y a deux lead guitaristes, Dave Carrol et Bob Wilson, tu ne sais pas lequel joue. Te voilà bien avancé.

Puis King Meaden se fout en l’air. Six mois plus tard, Moonie casse sa pipe en bois suite à une overdose.

Signé : Cazengler, Peter Mitaine

Steve Turner. King Mod. The Story Of Peter Meaden, The Who, And The Birth Of A British Subculture. Red Planet Book 2024

Steve Gibbons Band. Rollin’ On. Polydor 1977

Inside the goldmine

- Sweet au prochain numéro

Pour trouver Baby Sweet, il fallait aller jusqu’à Stalingrad et enfourner la rue du Chaudron, se glisser furtivement sous un porche avachi et grimper deux étages de marches vaincues par le temps. Tout dans cet endroit indiquait le plus absolu des renoncements : marches, murs, odeur, lumière. Drrring ! Elle ouvrit sa porte dès le premier coup de sonnette.

— Bonjour cher ami !, lâcha-t-elle d’un ton enjoué.

— Dear Baby Sweet, la gaieté de votre accueil me console des peines infligées par vos deux étages !

Elle avait le physique très guilleret des petites femmes de Paris, telles qu’on se les représentait dans les années cinquante : corpulence plutôt fluette, taille de guêpe, visage poupon et bien rond, coiffure artificiellement frisée de cheveux châtain coupés courts, lunettes classiques à fines montures métalliques, tout cela enrobé d’une gouaille de type Arletty. Elle portait un chemisier noir négligemment passé dans un pantalon de flanelle noire. Nous prîmes place dans la banquette un peu défoncée du salon. L’appartement paraissait lui aussi avoir renoncé à tout, surtout au ménage. Il se trouvait dans un état de délabrement peu banal : la moquette élimée fourmillait de miettes. Cette nonchalance ménagère cachait peut-être quelque chose d’intéressant. L’explication ne tarda pas à se manifester en la personne d’un chat. Monsieur Mistigri sortit de la pièce voisine et vint renifler les jambes du visiteur. Baby Sweet semblait passionnée par son chat. Elle en décrivit dans le détail le tempérament et les manies, les sautes d’humeur et l’antériorité, les coupures d’appétit et les tentatives de fugue. Monsieur Mistigri ne se nourrissait que de biscuits et de friandises. D’où les miettes. Profitant d’une faille dans le soliloque, il glissa une requête :

— Que pourrait-on boire pour agrémenter cette charmante conversation ?

Prise au dépourvu, Baby Sweet s’excusa platement d’avoir manqué à ses devoirs d’hôtesse et proposa au choix de l’eau minérale ou du thé. Alors qu’elle préparait le thé dans la cuisine, il dut se résoudre à mettre les bouts. Pas question pour lui d’explorer les voies impénétrables de Baby Sweet, c’est-à-dire ses métiers, ses ex, ses goûts culturels et, pire encore, ses goûts sexuels, et d’y mélanger les siens, qui ne lui inspiraient que de la honte.

On peut espérer que les Sweet Inspirations faisaient le ménage chez elles. Et qu’elles ont rencontré des mecs plus intéressants que celui cité plus haut. Elles furent longtemps les protégées de Jerry Wexler, puis d’Elvis, à Las Vegas. Elvis avait même réussi à les imposer au Colonel qui ne voulait que des blancs sur scène. Ah ce fucking Colonel !

Le premier album des Sweet Inspirations est un bel Atlantic sans titre de 1967. Belle pochette, les chicks te foutent bien l’eau à la bouche. Oh les cuisses, oh les cuisses, elles me rendront marteau ! T’as Cissy impératrice, Myrna Smith, Sylvia Shemwell et Estelle Brown. Tu veux jerker, baby alors tiens, voilà leur vision de «Knock On Wood», elles te gospellisent le Knock au softy du smooth, avec un fabuleux angle d’attaque. Le Kock te fond dans la main. Elles tapent aussi le «Don’t Fight It» de Wilson Pickett, elles sont magnifiques de get up, et d’here you sit yeah !, elles en font un real deal. Cissy remonte encore les bretelles du cut à coups d’I like the way you move et les chœurs de feel it t’explosent littéralement sous le nez. Elles tapent aussi dans Burt en B avec «Reach Out For Me», ce n’est pas le meilleur Burt mais elles te le groovent à merveille. Ça fait boom car la puissance interprétative s’ajoute à la puissance compositale et elles envoient Burt valdinguer par-dessus les toits. Pur Black Power de pouliches offertes ! Elles tapent aussi le «Don’t Let Me Lose This Dream» d’Aretha, elles n’ont aucun problème pour aller gueuler au sommet de l’Ararat d’Aretha. En B, elles tapent le «Sweet Inspiration» de Dan Penn à la clameur de gospel. Il faut les voir monter le Penn en neige. C’est quelque chose, d’autant que c’est produit par Tom Dowd et Tommy Cogbill. Elles tapent aussi l’«I’m Blue» d’Ike au choobeedoo beedoobeedoo, c’est fin et farci de feel à la patte du caméléon. Elles terminent avec «Why (Am I Treated So Bad)», un slow groove de Pops Staple. C’est une plongée dans le deepy deep de la Soul, la pire de toutes, celle des champs de coton. La Soul n’a jamais aussi bien porté son nom. Elles en font leur terrain d’excellence. Bravo les filles !

Cissy impératrice reprend son vrai nom (Drinkard) pour Songs Of Faith & Inspiration. C’est le bon gros gospel d’Atlantic. Dès «What A Friend», Cissy t’explose vite fait le gospel, le ciel, l’église en bois, boom ! Elle est la plus puissante du monde. «I Shall Know Him» est encore du pur gospel batch. Cissy impératrice s’échappe dans le ciel. C’est Myrna Smith qui prend «Swing Low», elle n’a pas du tout la même voix, elle est beaucoup plus veloutée. Les quatre Sweet sont d’extraordinaires solistes, comme on le voit ensuite avec Sylvia Shemwell et «Guide Me». Accent plus mûr, un peu fêlé. En B, c’est au tour d’Estelle Brown de charger la barcasse sur «He’ll Fight». Cissy revient avec «Without A Doubt», elle est beaucoup plus directive, elle pèse de tout son poids, elle expurge le gospel de tous ses péchés. On la voit ensuite chauffer son «23rd Psalm» à la folie. Ah, il faut l’entendre screamer dans le round final ! Et puis t’as Estelle Brown qui revient swinguer «Down By The River Side» avec un tambourin. Wild as gospel fuck !

Elles attaquent What The World Needs Now Is Love avec deux covers de Burt, «Alfie» et le morceau titre. Mais ça ne marche pas, elles chantent trop à la force du poignet, Burt est trop fin pour une femme à poigne comme Cissy. Dommage. Elles prennent le morceau titre à la voix perchée et ça foire lamentablement. Cissy n’est pas assez sexy pour Burt. Elles s’en tirent mieux avec le «Watch The One Who Brings You The News» de Don Covay. Il faut dire de Tom Dowd veille au grain. Elles font un numéro de haute voltige avec «Am I Ever Gonna See My Baby Again», monté sur un bassmatic en escalier et des nappes de violons au fond du son. On ne sait hélas pas qui joue le bassmatic. C’est en B que tu trouves leur fantastique version de «Walk In My Shoes». Pur Black Power ! Le wild r’n’b est leur vrai fonds de commerce. Ce que vient confirmer «I Could Leave You Alone», un r’n’b fabuleusement chaloupé, quasi gospel. Soul éternelle encore avec «You really Don’t Mean It». Ah comme elles sont bonnes pour le rumble ! Voilà un album qu’il faut bien qualifier de passionnant.

Deux petites merveilles sur Sweet For My Sweet : «Get A Little Order» que Cissy mène au poumon d’acier, et «Crying In The Rain», un hit signé Carole King. David Hood se retrouve au devant du mix avec son bassmatic. Bien joué, Hoody boy ! Sa basse pouette savamment. Encore de la fantastique allure avec l’«Always David» d’Eddie Hinton, my yoyo hero/ I love you ! Elles sont irréprochables, de toute façon. Elles font aussi de la petite pop de Brill avec l’«It’s Not Easy» de Barry Mann & Cynthia Weil, et en B, tu vas retrouver le morceau titre signé Doc Pomus/Mort Shuman qui a donné «Biche O Ma Biche» en français. Là il faut remonter au temps de Salut Les Copains et de Frank Alamo. Disons qu’il s’agit d’un album classique, à l’image du «Don’t Go» d’Ashford & Simpson : Soul très chantée, très composée, très orchestrée, très Atlantic.

En dépit de sa belle pochette Soul, Sweet Sweet Soul n’est pas le meilleur album des Sweet. Elles ont quitté Muscle Shoals pour aller enregistrer chez Gamble & Huff. On devra se contenter de «Shut Up». Elles s’y montrent explosives. Elles y font de l’Aretha avec la même niaque fondamentale, mais en mode Philly Soul. On se régale bien sûr du «Give My Love To Somebody» qui suit, car c’est un groove fabuleux de délicatesse, bien coulé dans le moove du Somebody. Là on est au cœur de la Philly Soul, une Soul beaucoup plus racée. Encore de la Soul sophistiquée avec «Two Can Play The Game», Cissy chante ça dans le haut du panier, à l’écarlate. Comme «(Gotta Fiind) A Brand New Lover» est signé Gamble & Huff, on s’incline devant cette incroyable sophistication, tout est joué au délié prémonitoire. Et puis en B, Gamble & Huff récidivent avec «Them Boys» une belle tranche de Soul secouée aux percus, encore du très grand art de look out for them boys. Elles sont magnifiques de docilité.

Plus de Cissy impératrice sur Estelle, Myrna & Sylvia, un bon vieux Stax de 1973. Mais attention, toutes les compos sont signées David Porter/Ronnie Williams, gage de qualité et de sophistication. C’est une Soul très ambitieuse, solidement orchestrée, presque jazzée. «Wishes & Dishes» est un slowah superbe et sculptural. On entend de la belle harangue de Black Power dans «Slipped & Tripped», bien axée sur l’Aretha, et du joli swing de Stax dans «Pity Yourself». Robert Thomas gratte ça à la clairette. Cette Soul vise résolument l’aventure intellectuelle. Ray Griffin signe le bassmatic bien rond d’«All It Takes Is You & Me». En B, «Emergency» s’en va groover sous le boisseau de Porter, un boisseau d’or fin. Elles vont chercher des harmonies vocales troublantes. Porter sait travailler l’esprit d’une Soul audacieuse et d’une éclatante modernité. Il fait aussi de «Call Me When When All Else Fails» une merveille contemplative, montée sur le dos rond de Ray Griffin. Et puis avec «The Whole World Is Out», t’as encore une mélodie chant qui ne tient qu’à un fil, mais quel fil ! Les Sweet sont les crackettes de la haute voltige. C’est noyé d’orgue et chanté à la pointe d’une belle petite glotte rose et humide, avec la meilleure bonne volonté du monde. Et quelle prod !

Sur le dernier album des Sweet, Hot Butterfly, ne restent plus que Myrna Smith et Sylvia Shemwell. Estelle est partie. Elles proposent un diskö-funk urbain et maintiennent un bon niveau de blackitude. Le morceau titre est assez beau, tenu par le chant impeccable de Sylvia. On retrouve Sylvia en B, avec «Love Is On The Way», très beau cut de diskö des jours heureux, et plus loin, Myrna tape dans la good time d’«It’s The Simple Things You Do» et ça lui va comme un gant. C’est un bonheur que de les écouter chanter.

Signé : Cazengler, Sweet aspirateur

Sweet Inspirations. Sweet Inspirations. Atlantic 1967

Cissy Drinkard & The Sweet Inspirations. Songs Of Faith & Inspiration. Atlantic 1968

Sweet Inspirations. What The World Needs Now Is Love. Atlantic 1968

Sweet Inspirations. Sweet For My Sweet. Atlantic 1969

Sweet Inspirations. Sweet Sweet Soul. Atlantic 1970

Sweet Inspirations. Estelle, Myrna & Sylvia. Stax 1973

Sweet Inspirations. Hot Butterfly. RSO 1979

L’avenir du rock

- Pour Kim sonne le glas

(Part Two)

Si tu souhaites rencontrer des gens intéressants, fais comme l’avenir du rock, va errer dans le désert. Ceux qui croient que le désert est désertique se fourrent le doigt dans l’œil. «Jusqu’au coude», ajouterait l’avenir du rock s’il lui restait un peu d’humour, mais comme il puise dans ses réserves pour continuer d’errer, il se contente du minimum, c’est-à-dire penser avec ses pieds. Un jour, alors qu’il marche vers ce qu’il imagine être l’Est, il voit s’élever devant lui un gigantesque nuage de sable. «Oh une tempête de sable, comme dans Un Taxi Pour Tobrouk !», s’exclame-t-il émerveillé. Hélas, c’est pas ça du tout ! Il s’agit d’une marée humaine. Des millions de guerriers armés de lances, de sabres, de mousquets et de boucliers ! L’avenir du rock se met sur le côté pour les laisser passer et en chope un pour lui demander :

— Zallez où comme ça ?

— Zallons faire un cartoon à Khartoum !

— C’est qui le zig sur la mule avec le turban ?

— M le Mahdi ! M le Mahdi a dit : «Pas de quartier à Khartoum !»

Bon. L’avenir du rock ne sait pas quoi répondre, alors il repart vers ce qu’il imagine être l’Est. Quelques semaines plus tard, il revoit s’élever un gigantesque nuage de sable. C’est l’armée d’M le Mahdi qui rentre au bercail. L’avenir du rock se met sur le côté et chope l’un des guerriers pour lui demander :

— Alors, c’était comment Karthoum ?

— Karthoum kapout ! Couic les kékés !

— C’est à qui la tête fichée sur la pique, là-bas ?

— C’est celle de fucking Gordon Pasha !

— Pffff, on s’en branle de Gordon Pasha. C’est Kim Gordon qu’y vous faut, les gars.

En mai dernier, Kim Gordon se produisait au Koko de London town. Elle tournait pour la promo de son No Home Record et Uncut se prosternait jusqu’à terre - Yet such is her allure as art-rock royalty, any appointment with Gordon is well worth keeping - Alors ça, c’est de la formule ! Le mec ajoute qu’elle n’a pas de temps pour le passé - no time for the past - Allez hop, le mec enchaîne aussi sec en passant en revue tous les coups d’éclat de l’art-rock royalty, Glitterbust, Body/Head et bien sûr le book Girl In A Band. À quoi il faut ajouter ses «paintings, video, installation exhibited around the world». Alors maintenant elle challenge l’indie-rock de plus belle et sur scène, les cuts de No Home Record sonnent comme du heavy no-wave grind.

Et tout ceci s’actualise avec la parution de The Collective, son nouvel album solo. Il ne faut pas perdre de vue que l’art-rock royalty est aujourd’hui une mémère de 70 balais. Tu rapatries l’album vite fait, tu te frottes les mains, et dès «Bye Bye», tu ravales ta bave et tu commences à déchanter. Ah la gueule de l’art-rock royalty ! C’est de l’electro-shit de machine à laver. On perd toute la belle niaque de No Home Record, on perd la gratte et on perd la Kim. Au fil des cuts, elle se traîne dans son electro-shit, ça ne marche pas. Mais alors pas du tout ! Son «I’m A Man» n’est pas celui de Muddy Waters. Elle se noie dans une foutaise d’electro-shit de la pire espèce. On entend enfin une gratte dans «It’s Dark Inside». A-t-elle perdu la raison ? On l’entend un peu chanter, d’une voix de mémère qui s’énerve. On arrive vers la fin de cette merveilleuse arnaque de brouillage électro. Pas de grattes, rien que des machines à coudre de mémère infortunée. Cet album est une injure à sa carrière et à toute sa modernité. C’est foutu. On ne peut plus rien faire pour elle. Même pas l’écouter. Elle finit à la hâte avec «Dream Dollar», le seul écho de New York City sludge.

C’est d’autant plus dramatique qu’April Long lui consacre six pages dans Mojo et titre en mode bim bam boom ‘Music Art Revolution’, avec un gros ART en cap blanches d’Helvetica extra-bold. Ah tu parles ! La gueule de la Music Art Revolution ! On dirait que l’April n’a pas écouté The Collective, car elle ose dire qu’avec ça, la Kim «repousse ses frontières créatives to the limit.» Ah la gueule des limits ! C’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de s’offusquer, alors on en profite. Car avec The Collective, elle revient exactement à l’endroit où Sonic Youth a commencé à se foutre de la gueule des gens. Si tu veux faire de l’expérimental, cocote, commence par t’appeler Yannis Xenakis. Après on verra. Mais comme la mémère nous a bluffé avec No Home Record, alors on lit les six pages.

Mémère Kim emmène la Mojote en pélerinage dans les rues de New York. C’est un bon angle d’attaque. Ça commence par le 84 Eldridge Street, in downtown Manhattan, où le couple Moore/Gordon a vécu de 1980 à 1990. À deux pas du CBGB, comme par hasard. Alors elle commence à papoter, évoque les smartphones et le son qu’elle recherche, «making things as fucked-up as possible», elle revient au dirty distorded sound dans lequel elle a évolué avec Sonic Youth pour tenter d’en repousser encore les limites, elle dit aimer pousser le bouchon, «she loves to be pushed, challenged, questioned.» C’est là où ça devient intéressant : ça a marché avec No Home Record, pas avec The Collective. Cette pomme de terre d’April Long ose dire que les cuts on The Collective «are three dimensional soundscapes», avec des bruits qui se grattent les uns les autres, et la chute n’en est que plus lamentable : «En clair, c’est une façon de dire à ceux qui croient qu’on ne peut pas faire un album incendiaire à l’âge de 70 ans qu’ils se foutent le doigt dans l’œil.» Ça confirme ce qu’on soupçonnait : l’April n’a pas écouté l’album. Sinon, elle aurait écrit : «En clair, c’est une façon de dire qu’il vaut mieux éviter de faire un album incendiaire à l’âge de 70 ans.» Finalement, on s’amuse bien à lire cet article. Et puis tu as une autre pomme de terre qui déclare que The Collective pourrait bien être «the next Nirvana or something». Là tu commences à te marrer pour de vrai. La lecture devient palpitante. Tu lis rarement des âneries pareilles.

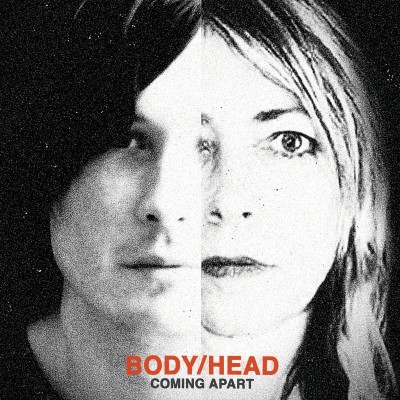

Puis mémère Kim embraye sur Body/Head. C’est une autre histoire. Cette fois, elle fait équipe avec un certain Bill Nace, qu’elle a rencontré quand elle vivait dans le Massachussetts, après le split de Sonic Youth. Mémère Kim n’avait plus rien à perdre, «just go down in a basement with Bill and just start playing music for music’s sake.» Nace fait de la noise. Nace bat le nave. Trois albums dont le premier s’appelle Coming Apart. Digi underground avec photo bien floue à l’intérieur. La pauvre Kim s’y épuise à vouloir faire de la modernité de carton-pâte. Comme son nom l’indique, «Abstract» est très abstrait. Elle y gratte des poux indignes. C’est le genre d’album qui te met en colère. De cut en cut, tu la vois se complaire dans la cacaphonie. On la sent déterminée à ruiner tous ses efforts. Elle est trop barrée. «Everything Left» se barre tout seul. «Can’t Help You» te réveille en sursaut avec ses belles giclées de poux liquides, délétères et imberbes. Une vraie infection. Puis avec «Aint», elle se prend pour Nico. C’est assez liturgique - I got my boots/ I got arms/ I got my sex/ I got my legs - elle est encore plus barrée qu’on ne l’imagine. Ailleurs sa guitare dissone. C’est à qui va craquer le premier : toi ou elle ? Elle s’amuse avec sa gratte et ça finit par devenir pénible. «Free-form waves of shuddering feedback.» Tu parles ! Kim est ravie de cet experiment qu’elle qualifie de «the most pure thing I do.» Elle dit aussi vouloir secouer la poussière de trente ans de Sonic Youth. En soi, c’est admirable. Mais Coming Apart n’est pas bon. Trop complaisant. Rien à voir avec le supremo No Home Record.

Mais la curiosité reprend le dessus et bien sûr, on en écoute un autre, No Waves, un Matador de 2016, avec une titraille écrite à la main. Toujours deux grattes. Et toujours expérimental. Et toujours aussi déprimant. Le troisième s’appelle The

Switch, orné d’une belle photo de scène. On voit Kim grattant sa gratte dans le dos et accroupie, comme si elle faisait caca, elle fait son G.G. Allin. Au dos, t’as encore une photo de scène avec Bill Nace au premier plan. On retrouve la volonté affichée d’experiment. Franchement, qui va aller écouter ça ? Ils exagèrent. Ils se croient cultes, alors ils font n’importe quoi. Leur «Dark Room» n’est hélas pas celui des Chrome Cranks. C’est autre chose, du genre grosse arnaque. C’est atrocement inutile.

Tu ne vas pas le croire : c’est encore pire avec Glitterbust, un autre side project qu’elle mène avec Alex Knost. On ne sait pas d’où sort ce Knost et on ne veut pas le savoir. Le Glitterbust se présente sous la forme d’un double LP, avec en moyenne un cut par face qui se joue en 45 tours. Pour résumer la chose, disons que c’est l’ambiancier de l’inutile. Encore une arnaque. La mémère est en baisse, et ça rabat bien le caquet de l’avenir du rock. Le seul cut écoutable est l’«Erotic Resume» en B, un brave cut. On lui tape dans le dos, merci mon pote ! Mais en C, ça repart en eau de boudin avec un plaintif mordoré. On se croirait chez Sonic Youth. La pauvre mémère, elle ne sait faire rien d’autre dans la vie. Et tu vas voir la gueule de «Nude Economy» en D, sait-on jamais ? Là, t’attige, Tata. Le rock ? Tintin, Titine ! Belle arnaque d’antho à Toto. Tu l’as dans le baba, Bobo. Tu l’as dans le cherry, Bibi. C’est pas jojo sous le tutu. Tu t’es fait enfler, Floflo.

On a déjà épluché trois Free Kitten dans un Part One. Voilà le quatrième, Sentimental Education. Pour mémoire, Free Kitten est le duo que Kim a monté avec Julie Cafritz, l’ex-Pussy Galore. Ça vaut le coup d’écouter cet album flaubertien pour trois raisons, dont la principale s’appelle «Never Gonna Sleep». Elles y drivent bien leur biz de pur jus d’inventivité underground, avec un bassmatic au devant du mix, et un gratté de poux fantômes. Elles exploitent leur mine d’or. La deuxième raison est ce fantastique hommage à Gainsbarre en ouverture de bal : «Teenie Weenie Boppie». C’est d’une délicatesse infinie. J. Mascis y bat un beurre bizarre. S’ensuit une pure énormité new-yorkaise, «Top 40». What a rockalama ! «Bouwerie Boy» est une belle pop-punk de type Sonic Youth qui vaut le déplacement. Avec l’instro long et hypno du morceau titre, elles restent dans l’esprit Sonic Youth, et font du girlish goulish. Puis du weirdy weird avec «Eat Cake». Mais tu croises aussi des cuts complètement paumés, bien largués des amarres. Ça fait partie du jeu d’art-rock royalty. Elles donnent du temps au temps et elles font même du jazz de round midnite avec «Daddy Long Legs»

Si tu veux compléter le tour du propriétaire, tu peux aussi aller écouter Naked In Garden Hills d’Harry Crews, un groupe qu’elle a monté en 1990 avec Lydia Lunch (gratte) et Sadie Mae (beurre). Il n’est pas facile à choper mais t’es content de pouvoir l’écouter, surtout pour «Man Hates A Man», jolie slab de trash punk, ça dégringole dans les escaliers de l’hardcore punk, c’est une musicalité du chaos vite avalée par le bassmatic glouton de Kim. Mais diable, comme Lydia chante mal ! Nouveau choc esthétique avec «Gospel Singer» qui n’a rien à voir avec le gospel, puisqu’il s’agit d’un heavy groove allumé par derrière. C’est l’hypno du fracas des armes. On sent chez elles un goût pour le chaos total, comme le montre encore «Knock-Out Artist», un slab de wild New York City shuffle, mais quand Lydia chante, elle fait mal aux oreilles. Dans «Car», elle parle d’une Chevrolet Convertible et le rock reprend la main sur l’experiment. Quel envoi et quel punch ! Modèle absolu d’excelsior parégorique, ça y va au deep into my vein. Elles bouclent leur bouclard avec un «Orphans» stompé dans les règles. Mix d’hard nut rock et de pur chaos.

C’est à April Long que reviendra le mot de la fin (provisoire), car elle dit en deux phrases tout ce qu’il faut retenir de Kim Gordon. Un, qu’elle fut the most punk-rock in Sonic Youth, puisque, comme elle le dit si bien elle-même, «I was the only one who knew nothing about music.» Et deux : «She is at heart an explorer. Et sa capacité à faire de la musique d’avant-garde abstraite et expressionniste est aussi flagrante sur The Collective qu’elle le fut sur Bad Moon Rising en 1985.» C’est à Nace que revient l’autre mot de la fin (provisoire) : «She never has given a fuck what people think. She never will.» Alors, tu t’inclines respectueusement, même si The Collective te reste coincé en travers de la gorge.

Signé : Cazengler, Kim Gourdin

Free Kitten. Sentimental Education. Wiija Records 1997

Body/Head. Coming Apart. Matador 2013

Body/Head. No Waves. Matador 2016

Body/Head. The Switch. Matador 2018

Glitterbust. Glitterbust. Burger Records 2016

Harry Crews. Naked In Garden Hills. Widowspeak Productions 1990

Kim Gordon. The Collective. Matador 2024

Piers Martin : Kim Gordon. Koko London May 2023. Uncut # 303 - August 2023

*

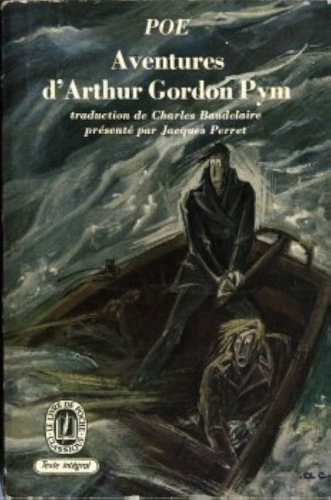

La piste indienne je l’ai souvent empruntée. C’est facile, il suffit de suivre la moindre des sentes qui s’offre à vous. Whathéca Records. Pas à se tromper, cela sonne indien. Une chaîne You Tube, pas beaucoup de vidéos présentées. A peine 68. Uniquement des vieux disques ou des cassettes enregistrés sous forme de vidéos fixes dont les musiciens sont d’origine indienne. De toutes les tribus. Pourtant vous avez l’impression d’être tombé sur un site de country and western, sur les photos davantage de cowboys que d’indiens. Phénomène d’acculturation. Si vous écoutez, déception, ce ne sont pas des chants d’origine tribale ne relevant pas d’enregistrements ethnographiques. Ces artefacts ne se sont pas vendus à des milliers d’exemplaire. Si l’on en croit les commentaires sous les vidéos, certains se souviennent d’avoir enfants entendu tel ou tel disque et manifestent leur joie à le réécouter. Le coup de la madeleine de Proust fonctionne donc chez ces sauvages rouges indiens, l’Homme serait-il une race universelle !

J’ai hésité les Fenders m’ont séduit, remarquez avec leur galopade d’Apache les Shadows ont dû avoir la cote dans les réserves. Peut-être leur consacrerais-je de ma plus belle plume une kronik d’ici peu. Je ne sais pas pourquoi j’ai flashé sur cette pochette, pas particulièrement originale, très country, mais je savais qu’il fallait se focaliser d’abord sur celui-ci. A première écoute je n’ai pas accroché. Mais si tu ne vas pas chercher l’aigle, l’aigle ne viendra pas à toi.

BRB

BUDDY RED BOW

(First American / 1980)

Surpris par la pochette. Me suis demandé trente secondes et demie ce que pouvaient signifier ces trois lettres, simplement les initiales de Buddy Red Bow ! Sans doute un signe de fierté indienne, revendiquer son nom c’est déjà imprimer son efficience sur le monde.

Né en 1948, mort en 1993. Il est des dates qui ne trompent personne, même pas la mort. Ce n’est pas qu’un bon indien soit un indien mort. L’est mort jeune. A 44 ans. Hélas l’âge moyen de décès dans les réserves indiennes se situe autour de 52 ans. L’alcoolisme ne les aide guère… Or Buddy Red Bow est décédé d’une cirrhose du foie… Les statistiques sont parfois troublantes…

Warfield Richard, adopté par Maize et Stephen Red Bow, Buddy Red Bow a vécu dans la réserve lakota dans le Dakota du Sud. C’est devant la porte de la prison de Pline Ridge que sa mère avait abandonné ce bébé de douze mois… Buddy quitte le lycée à dix-sept ans pour devenir acteur. Tous ceux qui ont vu La Conquête de l’Ouest sorti en 1962 - les fans de Led Zeppelin seront heureux d’apprendre que How the West Wass Won était son titre original – ont donc pu apercevoir BRB dans son premier rôle. Il apparaît aussi dans Young Blood II en 1990, l’est crédité sous le nom de Chef Buddy Redbow suite au film Powhow Highway (1989) dont un des personnages qui lutte pour empêcher la délocalisation de sa tribu et se bat pour tirer sa fille de la drogue se nomme Buddy Red Bow… Thunderheart (1992) est tourné dans la réserve de Pline Ridge et met en scène l’occupation en 1973 par l’American Indian Movement de Wounded Knee, lieu d’un terrible massacre en 1890. Il est normal que BRB ait trouvé un rôle à sa mesure dans ce film.

Les informations sur BRB, sont rares et peu précises. Il se maria avec Hamilton Barb, ils eurent une fille nommée Stardust. Hamilton quittera Buddy, trop de bruit, trop de monde dans la maison, on boit et on chante toute la nuit… Le couple resta en bon terme, aujourd’hui Stardust travaille aux Veterans Affairs le fait qu’elle s’occupe du Black Hills Health Care System n’est sans doute pas dû au hasard, son père est revenu du Vietnam souffrant de troubles post-traumatiques mais il a toujours refusé de se faire soigner…

Stardust raconte son père dont elle est fière. Il a connu de grands noms parmi les Outlaws, Willie Nelson et Waylon Jenning par exemple, mais ses disques n’ont pratiquement été diffusés que sur les radios locales des réserves indiennes… Il n’était jamais invité dans les conventions de disques, y entrait en tant que client et se débrouillait pour exposer ses albums sur un coin de table… L’a dû batailler fort pour recevoir les aides afin de monter son propre label. Stardust avance une autre explication pour expliquer pourquoi sa carrière n’a jamais décollé, au dernier moment Buddy trouvait le moyen de saboter les routes qui s’ouvraient à lui. D’après elle il avait peur de réussir, de se retrouver pris dans un tourbillon qui l’aurait dépassé, qui l’aurait coupé de ses racines indiennes, il ne désirait pas devenir une star ayant crainte d’avoir à renoncer à ses convictions, à édulcorer son combat pour la défense de son peuple. L’était un artiste considéré comme un activiste indien, aujourd’hui par les temps qui courent, n’en doutons pas, il serait catalogué de terroriste.

Indian Reservation : (cette chanson écrite par John D Loudermick a été interprété par Marvin Rainwater en 1959, l’anglais Don Fardon et Paul Revere & The Raiders la rendront célèbre. Tout comme Elvis Presley Marvin Rainwater avait du sang cherokee dans ses veines…) l’original, tout de même intéressant à écouter, de Marvin Rainwater a des allures un peu indien de pacotille, pour cette reprise, symboliquement quasi-obligatoire, BRB a gommé tout arrangement pseudo-folklorique, n’en a pas pour autant recherché une authenticité ethnographique, le timbre de sa voix est très différent, tout en s’en rapprochant, de Presley mais son orchestration mélodramatique n’est pas loin des titres grandiloquents d’Elvis style An American Trilogy, BRB fait avant tout passer le message, le morceau commence par une sombre évocation de la longue marche des Cherokees et de ce qui s’en suivit, la perte de leur identité et de leur culture, mais DRB étend le sort cruel réservé aux Cherokees à celui de toutes les tribus Lakota, Mohawk, Navajo, à l’ensemble du peuple indien. Sur la fin, la flèche de feu du violon est de toute magnificence. Baby’s gone : les paroles ne sont pas les mêmes mais le thème et le lent tempo sont identiques au morceau de Conway Twitty. Rappelons que Twitty débuta chez Sun, rockabilly boy à ses débuts, dès les années soixante il se tourne vers le country, sa voix rappelle un peu celle d’Elvis… BRB reprochait à son premier opus d’être trop conutry and western, les paroles du gars qui se retrouve seul évoque les scénarios de Mickey Newburry. Myrna : tout ce qu’il faut pour être heureux, premier amour de dix-sept années une pedal steell angélique, des chœurs dignes du paradis, vous ne trouverez pas mieux, évidemment si vous préférez l’enfer vous n’aurez peut-être pas tout à fait tort. … You’re not tne Only One : la voix de l’homme qui a beaucoup vécu, qui sait qu’il n’est ni meilleur ni pire qu’un autre, la sagesse ne consiste-t-elle pas à se satisfaire de ce qui s’offre trop rarement à vous, de ces instants trop brefs miraculeusement gagnés sur la tristesse de l’existence des vaincus de la vie, une belle voix grave pour affirmer que ce n’est pas grave de se contenter de peu. Une mélodie à faire verser de vraies larmes à un crocodile. Indian Love Song : d’apparence une douce, tendre et paisible chanson d’amour, sur un tempo lent une voix chargée d’émotion, il promet, il assure qu’il reviendra, suffit de comprendre, un guerrier qui part à la guerre pour défendre son peuple… qui attendra verra… Standing Alone : à ne pas écouter, l’intro est un véritable générique de film, mais le héros est seul, certes il tient encore debout mais l’intérieur est effondré, coulent les larmes du violon, enfonce la batterie des pieux dans son cœur, à bout de ressource, n’a même plus une joue à offrir pour recevoir une gifle… qui éprouverait le besoin de lui en donner une d’ailleurs ! Si vous êtes cafardeux avant d’écouter achetez la corde au bout de laquelle vous vous pendrez. Pistolero : j’étais content, j’ai cru que

c’était la reprise de Pistolero de Dean Reed, le Red Elvis comme on le surnommait. Rouge non pas parce que dans ses veines circulait du sang indien, pas vraiment un activiste rouge, du moins pas à la manière de Buddy, natif du Colorado, Reed s’installa en Argentine où il était davantage célèbre qu’Elvis. Confronté à la misère des peuples sud-américains il devint un marxiste convaincu et ne tarda pas à passer de la théorie à la pratique, fit une tournée en URSS, c’est comme cela vers 1965-1966 que j’appris son existence par un article paru dans L’Humanité, journal du Parti Communiste Français, il finit par se fixer en RDA (Allemagne de l’Est) et travailla pour les services secrets de la Stasi… on retrouva son corps en 1986 dans un étang, s’est-il suicidé, serait-ce une vengeance de la CIA ou de la Stasi qui jugeait que sa foi en le Socialisme avait plus que vacillé… bref un artiste de country and western que l’on ne porte aux nues aux USA… Dernier clin d’œil Reed tourna comme BRB à plusieurs reprises dans des westerns…Me faut maintenant évoquer un autre chanteur, qui correspond davantage aux valeurs traditionnelles américaines, Johnny Cash et son Ring of Fire. Le ‘’ Pistolero’’ de Buddy est orchestré de la même manière, mariachi et trompette. Cash and Bow possèdent tous les deux une voix forte et grave, le timbre de Cash s’avère plus sombre, normal ce n’est pas le man in red mais le man in black ! L’on sent l’ironie et la désillusion de Buddy, la fatigue de vivre et de poursuivre sa route jusqu’au bout de la piste, pour toute arme il ne possède que ses chansons, à chacun son flingue, à chacun sa solitude. Fifth dream : le cinquième rêve c’est un peu comme le cinquième élément, inatteignable, aux grandes questions la grande musique, les grandes orgues du lyrisme, voix ample et majestueuse assez puissante pour aller tutoyer les anges, l’on flirte un tantinet avec le gospel, n’y a plus qu’à se laisser porter, qu’à se laisser emporter. Grandiose. Just can’t take anymore : retour à la vie profane, la prison de la solitude, l’enfermement dans la privation charnelle, le thème mille fois ressassé du chanteur abandonné à lui-même, confronté à ses propres désirs fantomatiques, qui voudrait rentrer à la maison, bien sûr l’on connaît cette thématique jusque par-dessus les oreilles, mais quand il y a la voix qui vous saisit aux tripes, toute cette tristesse du monde vous tombe dessus et ne vous lâche plus.

South Dakota Lady ( Tina’s song) : des chants indiens lointains vite noyés par la sempiternelle orchestration country and western, mais après la pompeuse amplitude du morceau précédent et le sentiment de tristesse déployée par l’ensemble de l’album l’on est surpris par l’heureuse vélocité rythmique sur laquelle trotte le chant, l’a beau faire la-la-la Buddy donne l’impression qu’il raconte une histoire, l’on peut se laisser chatouiller agréablement les oreilles si l’on ne suit pas, mais si l’on prête un peu attention on est vite perdu, le texte court si rapidement que l’on ne comprend pas trop le sens du récit débité à toute vitesse, faut comprendre que sous une apparente facilité, n’entend-on pas l’harmonie imitative du galop du cheval au moment exact Buddy vous le dit, nous ne sommes pas dans une simple histoire d’amour, avec le mari qui se hâte de rentrer chez lui pour retrouver son épouse, nous sommes pris dans le sortilège de l’imaginaire amérindien, qui revient, serait-ce l’Oiseau-Tonnerre, lors de l’essor de la Ghost Dance en 1889 - 1890, les Lakotas répétaient que l’Oiseau-Tonnerre reviendrait rapportant avec lui les âmes mortes des anciens, que les blancs seraient chassés, que les envahisseurs s’enfuiraient, et que les âmes des anciens entraîneraient les tribus survivantes en un repli de la terre, où la civilisation des bisons renaîtrait pour toujours. Est-ce pour cela que sur le chemin du retour, dans la chambre du motel où il a fait étape le mari se détourne de la Bible posée sur la table de nuit, il a compris que ce livre ne lui sera d’aucun secours, quant à cette femme qui dans le premier couplet semble attendre son mari, qui est-elle, la Mort, ou une ancienne squaw déjà morte en route pour rejoindre le peuple des vivants, est-ce vraiment une histoire d’amour ou un récit métaphorique pour inciter le peuple indien survivant d’aujourd’hui à retourner à ses racines, à sa culture originelle, ne représente-t-elle pas la terre sacrée des Black Hills qui doit être préservée, pour l’obtention de laquelle les Indiens d’aujourd’hui doivent retrouver leur fierté, recouvrer leur dignité, enseigner les enfants, refonder le Dakota, terre des Lakotas… Est-ce un rêve, une volonté, un projet, une mauvaise période à passer au plus vite, déjà retentissent les chants indiens, présents dès le début, ils reviennent à la fin, comme pour mettre entre parenthèses un cauchemar qui a trop duré.

Certes dans ce premier album de Buddy Red Bow, l’esprit cowboy et sa culture country and western occupent la plus grande partie du territoire, mais les Indiens étaient là dès le premier morceau et ils sont là encore pour clore l’histoire. Qui ne fait que commencer.

Damie Chad.

*

Nous reviendrons sur Buddy Red Bow mais je n’ai pas pu résister à en savoir plus sur les Fenders. Nous étions chez les Lakotas, nous voici chez les Navajos. Mais avant de parler des Fenders nous attarderons quelques instants sur un autre groupe :

LUCINDA

THE MERLETTES

Une vidéo sur You Tube, batterie, contrebasse, guitare, violons, derrière une un truc, pardon un truck jaune, enregistrée en plein-air, la caméra s’attarde de temps en temps dans le ciel… Une petite notule nous apprend que le groupe basé à Albuquerque est inspiré par le Honky Tonk de Merle Haggard. Quatre filles : Dair Obenshain : fiddle, Laura Leach-Delvin : upright bass, Sharon Eldridge : drums. Je ne m’attarde pas sur l’interprétation : sachez seulement que cette Lucinda qui manque terriblement n’est pas une tendre amie perdue mais un camion si l’on en croit la chanteuse. C’est elle qui nous intéresse, Kristina Jacobsen. Elle mérite le détour. D’abord parce qu’elle est chanteuse et un de ces jours nous écouterons ses disques, mais aussi parce qu’elle a ajouté une corde particulière à sa guitare : elle est anthropologue musicale, bardée des diplômes les plus prestigieux. Le titre de son

premier livre paru en 2017 nous fascine : The Sound of Navajo Country Music. Langage and Diné Belonging. Le terme Diné est le mot qui signifie navajo en langue navajo ! Le book a remporté le prix Woody Guthrie. Je me permets de citer les lignes suivantes : ‘’Ses recherches fusionnent les domaines de l'anthropologie culturelle, de l'anthropologie linguistique et de l'ethnomusicologie, avec des spécialisations en musique et langue, anthropologie de la voix, politiques de l'authenticité, indigénéité et appartenance, musique vernaculaire des autochtones d'Amérique du Nord, de Sardaigne et des Appalaches, race et genre musical, récupération de la langue et cultures expressives de la classe ouvrière.’’ Sujet passionnant, sa lecture doit permettre de mieux comprendre l’appropriation, plus ou moins forcée et rendue nécessaire, effectuée par les peuples dominés de la langue et de la culture du peuple dominateur. Elle a publié plusieurs articles sur les Navajos notamment sur les Chants de la Réserve.

Américaine mais pas de sang navajo Kristina Jacobsen d’origine scandinave a été surprise de cette scène country and western Navajo. Comment se fait-il que cette tribu réputée pour avoir au mieux préservé sa culture originelle goûte particulièrement cette musique. Encore plus stupéfaite de la renommée de Wailon Jennings, il n’est pas rare de trouver des navajos prénommés Wailon ! Elle a enquêté, d’abord elle s’est aperçue que dès les années soixante les navajos appréciaient ce genre de musique, c’est ainsi qu’elle cite les Fenders comme l’un des meilleurs groupes country des années soixante. Reste à savoir pourquoi ! Certes la musique country véhicule des valeurs traditionnelles partagée par toute la culture indienne : l’amour et son corollaire la solitude, la famille, la nature… mais les navajos se sentent aussi un peu cowboys, non pas parce qu’ils auraient adoré les westerns mais pour une raison ethnographique culturelle : le peuple navajo qui a été forcé de se rendre dans sa réserve de l’Arizona, encore une longue marche, vivait dans les plaines du sud-ouest de l’Amérique, il pratiquait la chasse et l’élevage… Dans leur nouvelle ‘’patrie’’ ils ont certes préservé du mieux possible leur identité mais en gardant une nostalgie plus ou moins consciente de leurs jours heureux… Ainsi s’explique cette étrange ferveur envers la musique country… Même si ces dernières années toute une partie de la jeunesse Navajo s’en détache. Musicalement, le rap, le hip hop et le metal exercent une forte influence, les conditions de vie changent, les Navajos ont toujours su s’adapter, notamment en étant très vigilant sur le quantum, la quantité de sang (un quart) que vous devez posséder pour être admis dans la Nation Navajo, d’où des contradictions : avoir du sang navajo ne signifie pas que vous êtes un adepte convaincu de la culture navajo… Ce quantum qui à l’origine était un droit et un devoir d’entraide finit ainsi par être considéré comme un privilège. Qui ne peut que favoriser les sentiments d’exclusion chez les couches les plus précaires, notamment les jeunes, qu’elles accèdent ou pas au quantum… Les sociétés ne restent jamais stables. Elles évoluent, vers le mieux ou vers le pire, les améliorations et les reculs sont aussi ressenties différemment par les individus mais aussi par les classes sociales… les contradictions politiques, culturelles et économiques se chevauchent et se télescopent, avec plus ou moins de violence…

THE FENDERS

SECOND TIME ROUND

(QQ Records / Années Soixante)

QQ Records fut un petit label basé à Albuquerque dans les années soixante, Si l’on en croit Discogs ne seraient sortis que douze simples et trois 33 Tours parmi lesquels se trouve ce Second Time Round. Le premier simple de QQ r est sorti en 1966, seul un autre single est crédité d’une date de parution (1966). Notre album a dû sortir cette même année. Le terme Second semble indiquer qu’il y eut un premier album. Discogs nous renseigne sur la parution d’un album douze titres The Fenders on Steel. Volume 3 crédité Not on Label avec date indéterminée. Il y aurait eu un premier album : nommé Introducing The Fenders.

Proviennent de la réserve navajo de Window Rock située à plus de deux milles mètres d’altitude et nommée ainsi grâce à un phénomène naturel propre à attirer les touristes, un énorme trou rond dessinée dans une montagne. La localité de trois mille habitants est la capitale de la Nation Navajo.

Ervin Becenti et Johnny Emerson furent membres des Fenders. Je ne suis pas sûr de l’identification des autres membres du groupe.

Lorsque j’ai vu la couve la première fois, trompé par la photo j’ai cru à un groupe instrumental… Erreur de ma part. J’ai repéré sur le Net deux autres titres qui ne sont pas sur cet album, je poste plus loin la photo en gros plan de la vidéo qui permet de mieux les admirer.

Your cheatin heart : difficile de trouver davantage symboliquement country pour un premier titre. Par cotre le son est terriblement sixties, ceux des premiers groupes instrumentaux français par exemple, poussons un cocorico, ils étaient meilleurs, le son de nos Fenders est un tantinet maigrelet. L’est sûr que l’original de Hank Williams n’est pas non plus supersonique toutefois il dégage un tel parfum de bouse rurale que vous ne pouvez que succomber au charme. Les Fenders suivent la ligne sans jamais sortir des rails. Seul le chanteur se permet quelques variations. It is like more the heaven : une reprise de Hank Locklin un des piliers durant presque un demi-siècle du Grand Hole Opry. Ont-ils été paralysés par l’ombre impressionnante de Hank Williams toujours est-il que cette reprise leur va comme un ghankt avec cette guitare qui rentre dedans et fait le gros dos, le vocal qui ne lui cède pas un pouce de terrain. Kristina Jacobsen nous avertit les premiers disques de country dimé n’étaient pas mastérisés. Pas pasteurisés non plus, ce son rêche et rustre n’est pas déplaisant. She knows why : prennent de l’assurance à chaque titre, la guitare ronfle et la voix ressemble à un brise-glace qui s’amuse à bousculer les icebergs. Le premier pont musical ressemble davantage à une passerelle branlante, mais on l’oublie dès que l’on pose le pied sur l’autre rive. Wildwood flowers : est-ce qu’ils n’ont pas osé s’attaquer au chant de Maybelle Carter, doit-on cette version instrumentale à la difficulté de la transcription des paroles, serait-ce de la pudeur indienne, à l’origine c’est une jeune fille qui se donne par dépit à un autre après avoir été séduite par son premier amant. Agréable à écouter, toutefois l’on regrette la version qu’en donnera Johnny Cash. Honky tonk hardwood floor : ne reculent devant rien, après Hank Williams voici Johnny Horton, ce n’est pas la Bérézina mais pas la traversée du Granique par Alexandre non plus, font tout ce qu’ils peuvent, toutefois leur manque le sel hortonien, cet avant-goût prononcé du rock’n’roll. C’est un vieux rocker qui parle, reconnaissons que ce n’est pas mal du tout. All for the love of a girl : encore une reprise d’Horton, une bluette insignifiante, quand le country danse avec la guimauve, nos Fenders suivent le mauvais exemple, mais comme ils n’ont pas de violon à leur disposition, ils ne donnent pas l’impression de pleurnicher dans rideaux de la salle à manger. Font le job, mais l’on devine qu’ils ne vont pas se suicider pour une fille. Un peu de tenue ! Ce sont des guerriers ! I’m walkink the dog : l’on s’en doute ne sont pas inspirés de la version originale de Rufus Thomas que vous préfèrerez si vous êtes un homme de goût ou une lady distinguée, ont écouté la version country de Webb Pierce, mais ils ont dû manger du chien enragé car leur interprétation est nettement moins geignarde que celle de Pierce. Ne s’apitoient pas sur eux-mêmes c’est bien eux qui sont les maître et le chien n’a qu’à obéir.

Mule train : original du cowboy en chef numéro : un Frankie Laine, l’immortel auteur de la fantastique chevauchée Rawhide que ce train de mules ne parvient pas à dépasser, sont malins les Fenders s’inspirent de Rawhide, sans l’égaler bien sûr, mais leur interprétation dépasse celle de Frankie. Lui broutent la laine sur le dos. Counterfeit love : décidément ils aiment Johnny Horton, bon il y a Grady Martins à l’accompagnement ça aide à faire passer la pilule surtout que ça prend l’allure d’un slow sixties frétillant, mais ce n’est pas l’Horton que l’on préfère… à la limite cette version des Fenders nous agrée un tantinet, deux voix alternées, une qui nasillarde, l’autre qui entonne à plein poumons, ce n’est pas le Pérou mais l’on s’ennuie moindrement. Don’t let it go : un bel instrumental aux guitares retentissantes, serait-ce le meilleur morceau du disque. Qui dure. Font monter la chantilly jusqu’au plafond. Folsom prison blues : s’enhardissent n’hésite pas à marcher sur les brisées de Johnny Cash, ils s’en tirent bien, très caschien donc ça a du chien, l’on adore. Tout est en place, le vocal et les guitares. Love’s gona live here : crashing test, tiens un morceau de Buck Owens, je me disais c’est étrange l’on n’a pas encore rencontré Waylon Jennings, le voici, pas tout seul, en compagnie de Willie Nelson, vous l’avez aussi avec Johnny Cash, certes l’original est de Buck Owens sorti en 63 ce qui aide à dater ce Second Time Round. Dwight Yoakam, nous l’avons dernièrement rencontré dans notre kronic de Rock en vrac de Michel Embareck a aussi repris ce morceau, l’était tout comme Buck originaire de Bakersfield, le vocal des Fenders est assez proche de l’original mais les guitares davantage proximales de Johnny Cash. Je vais être franc, ce n’est pas mon morceau de country préféré.

One woman man : encore un morceau de Johnny Horton, fut aussi repris par George Jones (on ne résume pas la vie de George Jones, pour un country boy, il a eu une vie de rocker), ces derniers titres du disque sont les plus réussis, une guitare vraiment country rentre-dedans et un vocal plus que satisfaisant. Take me like I am : quand on a un maître, il faut le tuer, z’ont attendu la dernière piste pour commettre le meurtre du père Horton, une guitare qui fracasse tout, un vocal de guerre par-dessus, peuvent être fiers d’eux. Que voulez-vous de temps en temps les indiens gagnent la bataille !

Damie Chad.

*

Impossible de ne pas terminer les deux précédentes kronics sur des artistes indiens par un autre artiste indien, mais actuel celui-ci. J’étais sûr que Western AF m’offrirait une piste à suivre. Le légendaire flair du rocker ne m’a pas trahi, j’avoue cependant que je ne m’attendais pas à tant d’émotion.

COYOTE

KEN POMEROY

(YT / Western AF / 22 Octobre 2024)

Comment ai-je pu faire l’impasse sur une telle merveille ! Rien que le titre, l’animal mythique des Indiens, un latranide malicieux aux mille ruses certes, toutefois n’oubliez pas que malicieux débute mal.

Toute seule, ses longs cheveux, sa guitare. Derrière la futaie sombre, troncs noirs, branches hautes d’un vert sans espérance. La voix, pas du tout mélodieuse, point charmeuse, chaque fois qu’elle l’accentue vous avez l’impression qu’elle vous arrache des lambeaux de chair. Elle vous cloue sur place, vous écoutez. Sans rien comprendre vous sentez qu’elle ne vous dit pas tout, qu’elle garde le plus amer par devers elle, qu’elle ne vous livre que de l’indicible, alors vous vous accrochez aux mots, vous essayez d‘entrer en résonance, de percer le mystère de ce dire qui ne dit pas son nom, quelque chose qui vient de loin, de plus profond. Cette lèvre qui tressaille à peine trahit une plaie ouverte et refermée, résurgente chaque fois qu’elle y pense. Elle y pense toujours. Vous n’avez jamais été aussi près de la solitude d’un être humain. Elle vous enveloppe. C’est sa manière à elle de communiquer. Ne rien donner, tout offrir.

Illico, c’est la trentième fois que vous écoutez le morceau, vous voulez en savoir plus. Vous cherchez. Sur Bandcamp vous apprenez que son prochain album, sortira au mois de mai. En avance une vidéo du même titre :

COYOTE

KEN POMEROY

(Official Visualizer / Ocobre 2024)

L’est toute gentillette la bébête, restez sur cette image toute mignonnette. Ne cliquez pas dessus. Vous insistez. Tant pis pour vous. Non, il ne se passe rien, oui le coyote à la bougeotte, il remue tout le temps, toujours les deux mêmes mouvements. Un peu monotone, vous dites, alors activez le son, je vous aurais prévenu.

Ken Pomeroy : vocals, acoustic guitar / John Moreland : vocals / Dakota McDaniel ; bass, electric guitar, banjo /Chris Scruggs : pedal steel / Colton Jean : Drums.

Certes c’est plus doux, plus nuancé, moins roots que la version AF. Miracle de l’orchestration, vous ne perdez rien pour attendre. Un dernier renseignement : Cruel Joke est le titre de l’album.