KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 659

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

03 / 10 / 2024

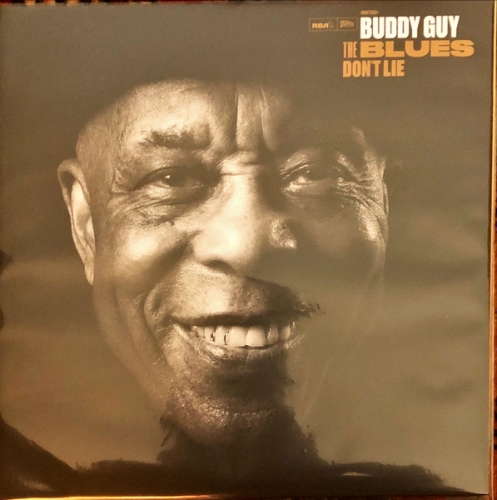

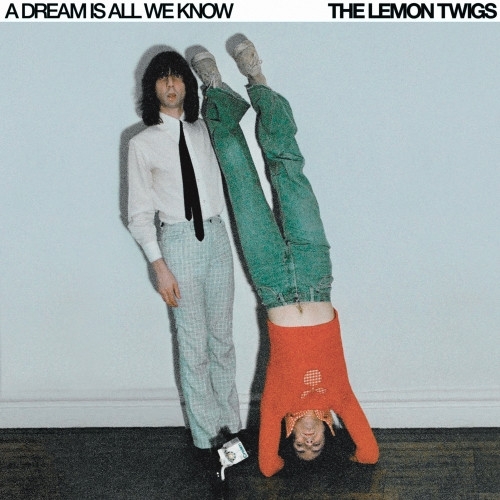

BUDDY GUY / LEMON TWIGS

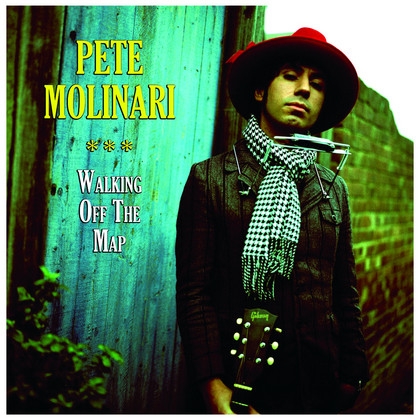

PETE MOLINARI / FLIRTATIONS / ACE

ROCKABILLY GENERATION NEWS

TWO RUNNER / CHILDREN OF AEGEAN

GREAT GAIA / SNAW

Sur ce site : livraisons 318 – 659

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Sur ce site : livraisons 318 – 659

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Holy Buddy

(Part One)

L’idéal dans la vie serait d’écouter Buddy Guy. L’encore plus idéal serait de lire son autobio, co-écrite avec David Ritz : When I Left Home - My Story, un bon vieux book paru en 2012. Car quel book, Bob ! Des guys comme Buddy Guy, t’en croiseras pas des tonnes. Buddy est un gentil black de la Louisiane. On voit dès la photo de couve qu’il déborde de gentillesse. Quel sourire ! C’est un artiste complet : gentil et brillant. Il reste avec quelques autres cracks blacks l’incarnation parfaite du blues électrique. Andrew Lauder le qualifie à juste raison de chaînon entre Guitar Slim et Jimi Hendrix.

Quand il écrit son autobio, Buddy a 75 balais. Il vient jouer tous les ans à l’Olympia et tous les ans on se dit qu’on DOIT aller le voir, même chose avec George Clinton, et puis on n’y va pas. Parce que c’est limite. C’était limite d’aller voir Chucky Chuckah à la Villette, ce vieux schnoque génial sous sa casquette de yatchman, mais en même temps tu avais clairement l’impression d’arriver après la bataille. Tu préférais rester sur les délicieux souvenirs de son concert ruiné par Jerry Lee à la Fête de l’Huma, en 1973.

Ton copain Buddy commence par le commencement : il a 9 ans et il commence à cueillir le coton avec son père et sa mère, et là, Buddy se met à parler dans sa fabuleuse langue de bluesman - I stood next to my daddy, who showed me how to do the job right - ça sonne comme un vers de blues, tu ne traduis pas : tu écoutes, ça groove. Qui aurait l’idée d’aller traduire les paroles d’un blues ? Dans les années 40, les blacks récupèrent un peu d’électricité, oh pas trop, juste de quoi alimenter une mauvaise ampoule et un vieux phonographe tout pourri. Ces rats de blancs dégénérés gardent toute l’électricité pour leurs sales frigidaires et leur sale bouffe de porcs racistes. Mais Daddy Guy ne dit rien, il est gentil, comme son fils. Tais-toi Buddy et cueille le coton du patron blanc. Sur le vieux gramophone tout pourri, il y a un 78 tours d’Hooky. Buddy est hooké, c’est-à-dire baisé : «Boogie Chillen». Tout part de là - That’s the record that dit it - Pour Ted Carroll, ce fut Bill Haley. Pour Buddy, ce sera Hooky. Puis à l’épicerie du village pourri, Buddy découvre le juke-box, et mieux encore : Muddy Waters et «Rollin’ Stone». Buddy bave. Il demande à l’épicier Artigo où vit Muddy. L’épicier Artigo lui répond «Chicago». Alors Buddy demande si c’est loin, Chicago et l’épicier Artigo lui répond «Real far».

Bon, Muddy et Hooky c’est bien gentil, mais les petites gonzesses du village, c’est encore mieux. Buddy est en rut et il t’explique qu’en Louisiane, le sol est tellement humide qu’il faut apprendre à baiser debout - That ain’t easy, but baby, when there’s a will, there’s a way - Il a 15 ans et il adore voir sa little honey lever la patte pour qu’il puisse l’enfiler délicieusement. Il explique plus loin que le blues et l’amour «sont gravés dans le même bois», que c’est la même chose, il est pareillement hanté par le blues et le sexe. Il a cette incroyable intelligence de reconnaître qu’il n’était pas très expérimenté - In the country, boys didn’t learn how to love so good - Buddy raconte aussi une anecdote épicée : un copain à lui baise une blackette dans la boue et au lieu de l’enfiler, il enfile la boue. La blackette lui dit qu’il n’y est pas, alors elle le nettoie et le fait entrer, mais le copain débande. What’s the matter honey? Ain’t it good to you?, et le mec répond que c’est meilleur dans la boue. Le chapitre s’intitule d’ailleurs ‘Love in the mud’.

Daddy Guy passe aux choses sérieuses. Il sait que son fils rêve d’une gratte, alors il lui en paye une. Voilà le miracle. Dans cette pauvreté abjecte, Daddy Guy accomplit un miracle. Il rachète la gratte de Coot, un chanteur itinérant qui va dans les cabanes gratter quelques chansons pour une pièce ou un verre d’alcool. Coot ne vaut pas laisser sa gratte à moins de 5 dollars. Daddy Guy n’a pas les 5 dollars. Il n’en a que 4. Alors Coot accepte : «Four dollars and a little change might do it.» Alors Daddy Guy réussit à retrouver une pièce dans sa poche. Coot en veut une autre - I got a dime to go with it - Le destin de Buddy Guy vaut alors 4 dollars et 35 cents.

Le vrai héros du book c’est peut-être Daddy Guy. Quand Buddy lui dit qu’il aimerait partir s’installer à Chicago, Daddy Guy lui donne sa bénédiction. C’est le passage le plus booleversant du book : «Son, if you wanna go, go. Tu ne dois pas te faire de souci pour nous. Je t’ai déjà dit que ta mama et moi n’allions pas mourir tant que tous nos enfants ne seraient pas bien installés and doing good. Quand tu seras à Chicago, you gonna find pretty woman who gonna wanna marry you. Marie-toi avec qui tu veux. Makes no difference to me. Marie-toi avec un éléphant si tu veux, c’est toi qui vas dormir avec. Quant à ton travail, rappelle-toi ceci : je ne veux pas que tu sois le meilleur en ville. I want you to be the best till the best comes around. You hear me, son?».

Et le vrai héros de Buddy, c’est Guitar Slim. Il flashe comme un dingue sur Guitar Slim - Slim had a record out, «The Things I Used To Do» that, after «Boogie Chillen» became the biggest record of my life - Buddy ne fait pas les choses à moitié. Il découvre Guitar Slim au Masonic Temple à Baton Rouge - dressed to kill - flaming red suit, flaming red shoes, flaming red-dyed hair - Il le décrit à l’œuvre dans le Temple, avec sa «beat-up Strat» qu’il joue bas, «low on his hip like a gunslinger», avec une bandoulière en fil à pêche et un jack de 100 m de long. Guitar Slim nous dit Buddy ne s’assoit jamais, il gratte ses poux derrière sa tête, gratte le dos au sol, gratte en sautant de la scène, gratte accroché dans les poutres. Il ajoute que Slim ne connaît pas les accords - Slim didn’t know no chords. He was single pickin’ with only two fingers, but those two fingers were causing a riot - Et wham bam : «I wanted to be Guitar Slim.»

Buddy donne sa définition du blues à plusieurs reprises. Comme déjà dit, le blues et le sexe pour lui sont une seule et même chose. Plus tard, il parlera du blues avec Muddy qui lui dit qu’il est bien obligé d’enregistrer des hit records, comme «Mannish Boy», «Still A Fool», il ne se plaint pas, pour lui l’essentiel est de maintenir le blues en vie - Just saying that these blues that you and me took from the plantation... man, I just don’t want them blues to die - Mais Buddy lui dit que lui non plus, il ne veut pas voir them blues crever. Et Muddy le visionnaire reprend : «It’s just something we gotta remember. The world might wanna forget about ‘em, but we can’t. We owe ‘em our lives. Wasn’t for them, we still be smelling mule shit.»

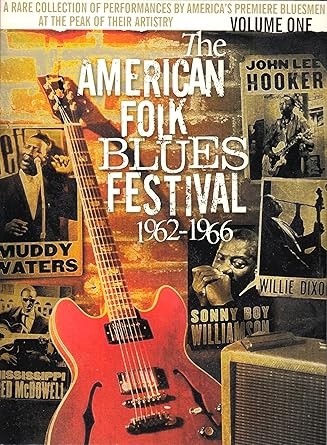

Plus tard, quand Buddy tourne en Europe avec the American Folk Blues Festival, il se fait huer parce qu’il est jeune et bien coiffé. Les Allemands pensaient, nous dit Buddy, que tous les bluesmen étaient en haillons, vieux et bourrés. Muddy avait été lui aussi déconcerté par la réaction des Européens qui ne voulaient que du blues pur, alors que ça n’existe pas - Blues ain’t no pedigree, it’s a mutt, c’est-à-dire un bâtard, et il ajoute avec un grand sourire : «As far as I’m concerned, mutts are beautiful.»

( Leonard le renard)

Qui dit Chicago dit Chess. Alors on y retourne, pas de gaieté de cœur, mais bon, sans Chess pas de Muddy, pas de Chucky Chuckah, pas de rien. Buddy commence par faire des sessions pour le compte de Chess. Mais il a du mal à rencontrer Leonard le renard. Le voilà en studio pour remplacer Hubert Sumlin et accompagner Wolf. Buddy a la trouille de Wolf. Il dit que s’il joue des fausses notes, Wolf va le frapper. Alors Willie Dixon (qui organise la session) lui dit que ça n’arrivera pas : la session va durer une heure et tu vas empocher 10 dollars. Buddy entre en studio et s’installe, et c’est là qu’il se fait traiter de motherfucker, pas par Leonard le renard qui le grand spécialiste des insultes, mais par Wolf. Buddy lui répond qu’il ne s’appelle pas motherfucker mais Buddy, alors Wolf dit que tout le monde chez Chess s’appelle motherfucker. Bonjour l’ambiance. Buddy voit qu’on a posé une bouteille de whisky sur le piano, il demande pourquoi à Big Dix qui lui dit que Leonard est rusé comme un renard - Leonard ain’t dumb. Il sait que les records qui ont le son du club se vendent bien, alors il veut le booze on the record. He wants to feel the fire that the folks get to feeling in the club - Puis Buddy découvre peu à peu la réalité matérielle des géants du blues de Chicago. Mis à part Muddy qui a une baraque au 4339 South Lake Park, les autres vivent ric et rac dans des petites piaules, et là, boom, il allume la gueule de Leonard le renard : «Je ne sais pas combien de disques vendait Chess et je ne connais pas les comptes. Par contre, je sais que Chess wasn’t big in sharing the profits.» Tout pour sa pomme, rien pour les motherfuckers nègres. Chaque fois qu’on tombe sur cette histoire, c’est la même chose : crise d’urticaire. Ce rat de Chess s’en foutait plein les poches, et nous on était tous là comme des cons à chanter les louanges du légendaire label Chess. Fuck it ! Et l’enculerie continue avec Chucky Chuckah, puis avec Bo Diddley qui font tous les deux danser les kids d’Amérique - Leonard made big money of Bo - Un Bo qui a fini dans la misère, obligé de vendre ses droits d’auteur pour financer les études de sa fille, tu vois un peu le travail ? Et boom, rebelotte avec Etta James. Buddy se marre : «Je ne dis pas que Leonard n’aime pas le blues, il l’aime, mais il aime encore plus l’argent. S’il pouvait faire du blé avec la polka, il enregistrerait de la polka.»

Puis un jour Big Dix dit à Buddy qu’il va enregistrer «First Time I Met The Blues», son premier single sur Chess. Chouette ! Buddy dit qu’il va casser la baraque, mais Big Dix lui répond qu’il n’en est pas question - Leonard likes his records a certain way. You can’t get all wild like you do on stage. Can’t play too crazy. Can’t fuck up the sound none like I seen you do in the clubs. Leonard likes his blues clean - Et voilà le travail. En plus de se faire arnaquer, Buddy se fait museler. Pire encore : Leonard veut que Buddy change de nom. C’est pas qu’il n’aime pas ton nom, lui dit Big Dix, il veut que tu sois un King - Buddy King or King Guy, something like that - Buddy ne veut pas, à cause de la confusion avec B.B. King et Freddie King. Big Dix argumente, disant que c’est précisément la confusion que recherche Leonard le renard - King is associated with strong-selling blues - Alors Buddy lui dit que Muddy don’t got no king in his name et Big Dix rétorque que Muddy est arrivé avant the kings. Mais Buddy refuse de changer de nom, car sa famille à Baton Rouge ne va pas savoir que c’est lui sur le single. Leonard le renard n’est pas jouasse, mais Buddy tient bon. Bien sûr, Leonard le renard fait main basse sur les droits. Mais à l’époque, Buddy s’en branle - I just wanted to make it - Buddy s’est marié et il montre fièrement son single à son beau-père qui éclate de rire : «Ils t’ont donné le disque à la place de l’argent ?». Buddy ne comprend pas. Le beau-père lui pose la question autrement : «Ils t’ont pas payé pour enregistrer ce disque ?». Buddy répond qu’il a signé un contrat et que si ça se vend bien, il touchera des royalties. Alors le beau-père explose de rire : «Son, when those royalties come in, dogs gonna be fucking pigs.» Oui, les poules auront des dents. Et Buddy de conclure : «The man was right». Nada.

Buddy fait aussi de très belles pages sur Chicago, la deuxième ville qu’il découvre après Baton Rouge. Il commence par évoquer les grands froids qu’il ne connaissait pas en Louisiane, puis les clubs, dont le fameux Bucket of Blood - I was playing my guitar when one cat drove an ice pick deep into another cat’s neck - Il fait aussi l’apologie de Theresa’s, l’un des clubs les plus légendaires du South Side. Il décrit la taulière comme «a mean-looking lady portant un tablier sale avec deux poches. Dans l’une se trouvait un flingot et dans l’autre une matraque. Theresa was no one to fuck with.» Il joue chez elle et attaque avec une cover du «Further On Up The Road» de Bobby Blue Bland. Buddy explique aussi qu’il démarre son set dans la rue et qu’il entre dans le club en jouant. Il a un jack de 100 m, comme son idole Guitar Slim.

Alors il en pleut des idoles à Chicago. Buddy les fréquente tous, Otis Rush, Earl Hooker. L’Otis qu’il décrit est celui des débuts - His guitar was on fire, man, he was something else - Comme tous les autres guitaristes de l’époque à Chicago, Otis Rush joue assis. Buddy monte sur scène avec lui, et Otis lui demande ce qu’il veut jouer - What you wanna play boy? - Buddy répond «Guitar Slim». Et il fout le feu, Otis le laisse jouer. Alors Buddy sort le grand jeu, comme Guitar Slim, gratte dans le dos et la foule adore ça - The more I did it, the louder the crowd - Buddy voit Earl Hooker comme un guitariste d’un niveau supérieur au sien - No way I could compete with the guitarists of the day. I’m talkin’ ‘bout Earl Hooker, the greatest slide man in the history of slides - Il cite dans la foulée Otis Rush, Magic Sam et Freddie King - They was masters, they was monsters, they was killers - De la part d’un killer comme Buddy, c’est quelque chose d’entendre ça. Il rencontre aussi Ike Turner en studio. Ike joue sur une Strat et Buddy se dit qu’il a choisi la bonne gratte. Ike dit aussi qu’il took up guitar because of Earl Hooker. Ike lui demande s’il connaît Earl, Buddy dit «I do» et Ike ajoute : «He got his shit from Robert Nighthawk. You heard him?», et Buddy dit «not yet. I wanna.» Ike lui recommande aussi très chaudement Gatemouth.

(Sonny Boy Williamson)

Buddy voit aussi Lightnin’ Hopkins débarquer chez Chess. Big Dix essaye de lui vendre l’idée des «future royalties» et Hopkins l’envoie sur les roses - Fuck future royalties. Fuck Leonard Chess and fuck you, Willie Dixon. Royalties don’t mean shit to me - Au moins les choses sont claires. Lightnin’ veut 100 $ pour enregistrer un cut - You give me a hundred I give you a song - Lightnin’ sait que dans tous les cas il va se faire baiser. Alors il fait comme le fera plus tard Chucky Chuckah : d’avance et cash. Buddy assiste à la scène. Big Dix insiste, Lightnin’ ne cède pas. 100 $ ou rien. Buddy se dit que Lightnin’ a du pot, car lui, le Buddy débutant, il ne reçoit que 10 $ pour jouer en session. Voilà où en est le blues électrique à l’époque. Oh et puis Little Walter qui s’embrouille avec tout le monde, y compris Junior Wells. Buddy fréquente aussi Sonny Boy Williamson qui au breakfast est déjà assis devant un gros verre de whisky, et qui lance à Buddy : «Morning, motherfucker.» Tout le monde le croit rincé par l’alcool, mais quand il saute sur scène pour attaquer «Don’t Start Me Talkin’», «he burns the house down», nous dit Buddy. Comme Gainsbarre le fera plus tard, Sonny Boy indique que les docteurs qui l’avaient condamné ont tous cassé leur pipe en bois. Sonny Boy se marre comme un bossu. Buddy fréquente aussi B.B. King et il salue son humilité, B.B. n’a jamais chopé la grosse tête, nous dit Buddy. Il fréquente encore Big Mama Thornton. Un soir où il l’accompagne sur scène, il voit Big Mama perdre son dentier en chantant. Elle le ramasse, le remet et continue à chanter. La classe ! Du coup, Buddy rêve d’avoir un dentier pour le perdre en jouant et faire comme Big Mama. Il raconte aussi une tournée aux États-Unis : ils sont quatre dans la bagnole, le chauffeur, Buddy, Big Mama et Hooky. Hooky et elle ne s’entendent pas très bien - Elle était trop autoritaire pour lui et il était trop contrariant pour elle - Buddy ajoute qu’il a passé son temps à se marrer pendant des heures, à les voir se chamailler - Laughing my ass off - Quand il évoque Jimi Hendrix, il le situe dans la lignée des «spacey players comme Ike Turner, Earl Hooker and especially Johnny Guitar Watson, but Jimi had the balls to carry it into new territory.» Last but not least, voilà Albert King - he was something else - Buddy en brosse le portrait d’un géant - He was also big as a bear and could be twice as mean. Albert stung them strings hard, and ain’t no doubt that he was one of the best. Fixed up a stinging style all his own. Je suis bien content de ne pas avoir eu à bosser pour lui.

( Buddy Guy : Cognac Blues Passion)

Buddy se forge un style particulier. Il démarre toujours son set à l’extérieur du club. Il ne joue jamais assis. Il peut aussi aller gratter dans les gogues. Il va s’asseoir en jouant à la table des dames seules. Il peut sauter sur le bar et jouer au sol sur le dos. Il joue aussi avec les dents, il joue entre ses jambes, comme le fera Jimi Hendrix. Et par-dessus tout, il maîtrise ce qu’il appelle the big-city electricity - I learned to ride high on electricity - Feedback, disto, Strat commotion, il connaît tout ça par cœur.

( Artistic,label de Cobra)

Quand Leonard le renard et Big Dix se sont fâchés, Big Dix est allé bosser pour Eli Toscano chez Cobra Records. C’est Magic Sam qui lui refile le tuyau. Buddy qui vient d’arriver à Chicago est tout excité, car sur Cobra on trouve aussi Otis Rush, Harold Burrage et Betty Everett. Toscano a une petite boutique de disques avec un garage à l’arrière. C’est là que se trouve le studio, comme chez Fortune Records à Detroit, et chez Cosimo le héros à la Nouvelle Orleans. C’est là que Buddy rencontre Big Dix pour la première fois - Willie was a big man. Vingt ans de plus que moi. Il devait bien peser dans les 150 kg, but it was mainly muscle, not fat - Buddy le voit dévorer le poulet, de la même façon qu’il allait dévorer les droits d’auteur. Pour l’accompagner sur son premier single Cobra, Buddy a Big Dix on bass, Otis Rush on back-up guitare, Odie Payne on drums, Harold Burrage on piano & McKinley Eaton on baritone sax. Pardonnez du peu. Puis Eli Toscano va disparaître. Plus de Cobra. Plus de rien.

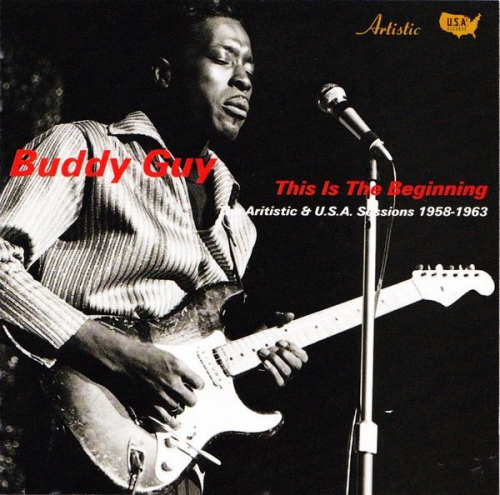

En fait, Buddy va démarrer sa carrière en 1959, avec «You Sure Can’t Do» et «This Is The End» d’Ike Turner, ce single sur Artistic, un sous-label de Cobra que Toscano crée pour lui, puis il va sortir une ribambelle de singles sur Chess avant d’arriver chez Vanguard en 1968 pour son premier album.

On peut écouter «You Sure Can’t Do» sur une ravissante compile japonaise, This Is The Beginning. Buddy va y chercher le Little Richard au chant. Il a cette ressource extraordinaire ! Et puis voilà l’heavy blues du beginning «Try To Quit You Baby», il te chante ça à pleine gueule. Wild & heavy ! Voilà les deux mamelles de son destin. Il coule encore comme du miel avec «This Is The End». Il a déjà ce génie de l’heavy blues jouissif. Tu n’en finirais plus avec un mec comme lui. Tu as tout qui coule, le chant, les poux, c’est un paradis. Puis il accompagne Jesse Fortune, un black qui chante comme un crack. Sur «God’s Gift To Man», Big Dix lui donne la réplique. C’est du gospel batch. Jesse Fortune fait encore des étincelles dans «Heavy Heart Beat». Il est hallucinant de qualité. Puis Buddy reprend le chant sur «Baby Don’t You Wanna Come Home». Il est déjà un hard hitter, bye bye ! Il passe au heavy blues de rêve avec «I Hope You Come Back Home». Dans son genre, il est le roi du Chicago Blues claqué à l’ongle sec.

Et si tu veux écouter les singles Chess, alors mets le grappin sur une autre bonne vieille compile, The Complete Chess Studio Recordings. Buddy est le roi de l’Heartbreaking Blues, comme le montrent au moins cinq modèles du genre, à commencer par «I Found A True Love» sur le disk 1. Il joue en finesse et croise un solo de jazz de round midnite, ‘caus my baby she takes her time. Sur le disk 2, tu tombes sur «My Time After Awhile», le big Buddy blues, chanté à l’éplorée congénitale, puis «Mother In Law Blues» - I’m in love with you babe/ But your mother she got the moooo - et puis «I Suffer With The Blues», où il joue en filigrane dans le chant. Magnifico ! Il te screame encore «Leave My Girl Alone» à la folie - You better leave/ You better leave my girl alone - Te voilà prévenu. La plupart des cuts sont cuivrés de frais, parfois ça vire r’n’b («Slop Around»), parfois good time music («Baby (Baby Baby Baby)»), ou encore groove de jazz («Buddy’s Boogie»). Tout reste d’un très haut niveau virtuosic, avec souvent des solos de sax demented. Les petites déboulades n’ont aucun secret pour lui («Let Me Love You Baby») et on retrouve bien sûr le black cat bone à tous les coins de rue. Il claque de fantastiques solos d’ongle sec («Watch Yourself» et «Stone Crazy») et son «Hard But It’s Fair» fait référence. Quel fantastique artiste ! Il faut le voir jouer dans l’épaisseur du groove de «Molic» - You are born to die - Il est criant de vérité. Son «Worried Mind» balaye tout le British Blues. C’est complètement aérien, avec une basse et un piano dans la couenne du son - Please stick around with me/ Some time - Et puis il faut entendre ce fat bassmatic dans «Night Flight». Big Dix ? Il compresse bien le son du mambo de Chicago dans «Every Girl I See», et on le voit se battre pied à pied avec ses two many ways dans «Too Many Ways». Il s’implique énormément dans ses heavy blues, toujours à la limite de l’arrachement des ovaires.

Comme d’usage, on garde les meilleurs pour la fin. Les meilleurs ? Muddy, Wolf et Junior Wells. Et là ça ne rigole plus. Buddy a fréquenté tous les cracks de son temps, et il évoque tous ces cracks avec une édifiante bonhomie, t’as pas idée. C’est la raison pour laquelle il faut se plonger dans cette autobio, car Buddy porte sur ses contemporains un regard extrêmement bienveillant. Quand Buddy rencontre Mud pour la première fois, il est frappé par son apparence, ses pommettes hautes et l’éclat de sa peau très noire - His dark skin had a glow - Buddy lit l’homme dans son regard - His big eyes sparkled and showed me his mood - C’est encore l’époque où Mud se coiffe d’une pompadour - His hair worked in a doo was shiny and piled high on his head. He was something to see - Les mots de Buddy sont précieux : ils sont justes et black. Lors de cette première rencontre, Mud demande à Bud s’il aime le salami. Il voit que Bud crève de faim. Mud lui demande d’où il vient. Louisiane - You a farm boy? - «Yes sir», répond Bud. C’est ce qu’on appelle dans une vie un moment magique. Mud et Bud sont tous les deux des farm boys. Bud a suivi exactement le même chemin que Mud, arrivé à Chicago dix ans plus tôt. Leonard le renard demande à Muddy d’enregistrer un album de blues acoustique - He wants it to sound like ol’ time delta - Okay dit Mud, et il impose Buddy comme back-up guitar. Leonard n’en veut pas. Mud tient bon. C’est ça ou rien. Mud lui balance ceci : «Vous voulez the old music ? Well, ce jeune homme la joue même en dormant. Si vous le virez de la session, je rentre chez moi.» Alors Leonard le renard écrase sa petite banane. La scène se déroule en 1963. Non seulement Mud laisse Bud gratter ses poux avec lui, mais il le laisse aussi chanter. Bud est émerveillé : «Quand on a enregistré, j’ai mis ma chaise près de la sienne et j’ai plongé mon regard dans le sien. Je n’ai jamais cessé de sourire. C’est dire si j’étais heureux.» Encore un moment magique dans la vie de Buddy Guy. Certaines pages crépitent de bonheur. On sent le book vibrer dans les mains. Fantastique Buddy Guy et fantastique David Ritz. À la fin de la session, Leonard est ravi, et avec toute l’élégance de rat qui le caractérise, il lance à Bud : «You can sound like an old fart, can’t you?» Pour les ceusses qui ne seraient pas au courant, un fart est un pet. Prout. Leonard aurait dû s’appeler Prout. Leonard Prout. Les blacks de Chess étaient mille fois plus élégants que ce malotru. Puis Bud retrouve Mud à son retour d’une tournée anglaise. «How was England?». «Shitty», lui répond Mud. «They booed me again». Il avait joué à coups d’acou et ça n’avait pas plus aux Anglais, alors que lors de la tournée précédente, on reprochait à Mud de jouer trop fort sur sa Tele électrifiée - They don’t want no quiet-ass folk singer. They want loud - Mud ne sait plus ce que veulent «those English motherfuckers». Il dit même qu’ils ont la tête dans le cul. Mud évoque aussi ces «boys from London they was calling The Rolling Stones, named after one of Muddy’s lines». Mud se marre : «Ils en savent plus sur moi que je n’en sais moi-même.» Buddy rappelle un truc essentiel : Muddy était un homme fier. Il n’aurait jamais accepté de porter une tenue de travail de peintre, comme l’ont affirmé les Stones. Il arrivait toujours sur son 31 chez Chess, coiffé et nickel, costard repassé, pompes cirées - Muddy Waters knew that in Chicago, Illinois, he was boss of the blues - Quand sa femme Geneva casse sa pipe en bois, Muddy est secoué. Et en même temps, le voilà libre. Alors il fait venir chez lui tous les gosses qu’il a faits ailleurs. Buddy affirme que Mud adorait sa femme, mais il menait en parallèle sa vie d’homme. Buddy raconte aussi un concert chez Antone’s, à Austin, Texas, où les bluesmen sont rois - Down there in Texas they was blues crazy - Muddy joue sur scène, et comme c’est son annive, Buddy et Junior Wells le rejoignent avec un gâtö en chantant «Happy Birthday». Alors Mud dit au public : «See these here boys? I know ‘em since they was kids. I raised ‘em.» Moment magique. Un de plus. Mud vient aussi d’enregistrer un nouvel album avec Johnny Winter. Il ne trouvait pas de titre, et comme à sa grande surprise il venait de se remettre à bander, il a opté pour Hard Again - What do you think? - Quelle rigolade ! Buddy n’en finit plus d’adorer cet homme : «I just love saying his name. I just love telling everyone that Muddy Waters was my friend, that Muddy Waters was the man.»

The man ! Alors en voilà un autre : Wolf. Un jour Bud demande à Mud pourquoi Hooky a quitté Chicago pour aller s’installer à Detroit. Et Mud lui dit : «Johnny didn’t wanna be around all these heavy-hitters.» Alors Bud dit qu’il ferait bien d’aller lui aussi à Detroit et Mud lui dit non, car Wolf le cherche. What ? Wolf ! Et Mud indique que Wolf joue chez Silvio’s tôt le matin, à 7 h, au moment où les équipes de nuit des abattoirs débrayent - That’s when the Wolf really starts to howl - Mud lui recommande encore de ne pas trop jouer s’il accompagne Wolf, car il n’aime pas qu’on l’éclipse. Si ça ne lui plait pas, il te colle un tas dans la gueule. Buddy va chez Sylvio’s à l’aube et c’est le grand choc de sa vie : «‘Smokestack Lightning’ got wild. Vous n’avez rien vécu tant que vous n’avez pas traîné dans un club de Chicago à l’aube avec tout le monde high on hard whiskey and heavy blues.» Et boom encore avec «Sitting On Top Of The World», «‘cause, baby, he sure is.» Puis Hubert Sumlin vient trouver Buddy pendant le break pour le mettre à l’aise : «Si Wolf veut t’emmener en tournée, pas de problème, je suis d’accord.» Buddy lui répond qu’il ne veut pas prendre sa place. Mais Hubert lui, dit qu’il en a marre du Wolf bourré et brutal - S’il estime que je joue faux, il va me frapper, comme il frappe ses gonzesses - A bon entendeur, salut ! Quand Wolf vient trouver Buddy chez Theresa’s pour lui proposer le job et la tournée, Buddy refuse.

Plus tard, après qu’on ait repêché Toscano dans le Lac Michigan et que Leonard le renard et Big Dix se soient réconciliés, on lui propose une session pour accompagner un crack. Qui ? Wolf ! Buddy répond une fois de plus que Wolf a Hubert, et donc il n’a besoin de personne d’autre. Mais Wolf et Hubert se sont bagarrés. Alors Buddy accepte d’accompagner Wolf pour 10 dollars.

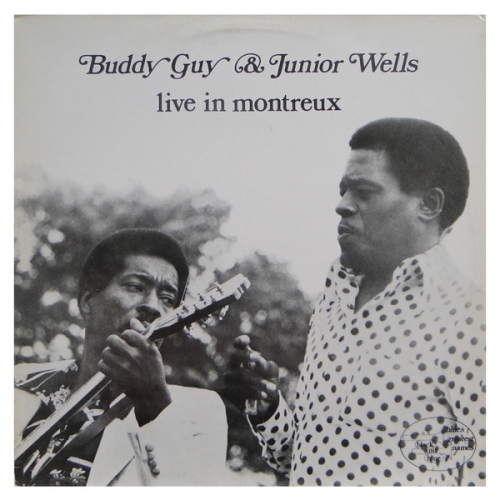

Et bien sûr, le big buddy de Buddy, c’est Junior Wells. Buddy lui consacre un chapitre entier - Junior Wells gets his own chapter in my book - Il dit aussi qu’il est l’un des craziest characters qui aient traversé sa vie. Il ajoute encore que cette collaboration ne fut pas de tout repos. Buddy le remercie chaleureusement : «tous les deux on a fait une musique que je n’aurais jamais fait tout seul. He inspired me.»

En 1972, Buddy Guy & Junior Wells enregistrent Play The Blues au Criteria de Miami. Cet Atlantic un véritable chef-d’œuvre, contenu comme contenant. Pochette magique pour un album magique. Ils démarrent avec un gros r’n’b des faubourgs, « A Man Of Many Words ». Junior mise gros - Let me tell you - et derrière Buddy coule ses rivières de diamants. C’est d’un feeling à peine croyable, le jour et la nuit avec A Man And The Blues. Buddy et Junior inventent une sorte d’enfer - au sens de la température - Le génie du blues s’exprime à travers eux. Junior s’en va screamer de plus belle, alors Buddy coule de plus belle. Aucun blanc ne saurait provoquer un tel frisson. Il faut à Buddy un valeureux screamer comme Junior, voilà le secret. Ensemble, ils sont énormes. Et le riff du cut vaut tout l’or du monde. Ils font ensuite un bon boogie blues, « My Baby She Left Me » et reviennent au heavy blues haut de gamme avec « Come On In This House/Have Mercy Baby ». Junior le prend de l’intérieur du ventre et il fait perler ses eh-youuuuh. Ils ont le pouvoir. They got the power, comme dirait Public Enemy. Ils sont les rois du blues. Ils ont une classe folle. Et ils mettent la ville à sac - mercy mercy babe - avec le feeling du diable. Ils rendent un bel hommage à T-Bone Walker avec « T-Bone Shuffle » et vont droit dans le boogie voodoo avec « A Poor Man’s Plea » que Junior chante avec une hallucinante autorité divine. La perle noire se trouve en fin de B : « Honey Dripper ». Ils amènent ça avec une infinie délicatesse et ils se mettent à sonner comme des anges noirs.

Buddy et Junior furent enregistrés à Montreux en 1978 pour un album live bien sympathique. Ils rendent hommage à Guitar Slim avec « The Things I Used To Do », ce vieux slow blues d’anticipation carabinée joué à la bonne franquette mélodique. Buddy chante et pousse des petits yahhh du meilleur effet. Ils essaient d’allumer « Help Me », mais ils le laissent sous le boisseau et ne le font pas exploser, comme sut si bien le faire Alvin. C’est Junior qui chante sur toute la B et il commence par exploser « Come On In This House ». Il fait goutter le jus de ses voyelles. Quel fabuleux shouter ! Puis il attaque « Somebody’s Got To Go » du gras du menton. Junior Wells n’est pas homme à se méprendre, bien au contraire. C’est un pro du gras de Chicago.

Junior fut le joueur d’harp qui remplaça Little Walter dans le groupe de Muddy - Chosen by Mud, he had to be great - Junior vient de West Memphis et il est arrivé à Chicago en 1946. Il avait 11 ans. Quand il demande à Sonny Boy Williamson II, c’est-à-dire Rice Miller, de lui montrer des trucs à l’harp, Rice l’envoie promener, «Motherfucker, you too dumb and stupid», et quand Junior insiste, Rice sort une lame. Dégage ! Puis Muddy prend Junior sous sa protection, devant un juge. Il se porte garant pour Junior qui allait droit au placard après une sale bagarre. Quand ils sortent du tribunal, Junior veut monter dans un bus et Muddy lui ordonne de monter dans sa bagnole. Junior renâcle, «Pas question, j’ai des trucs à faire», et il bouscule Muddy qui sort un flingot. Alors Junior obéit et monte dans la bagnole - That’s when I knew I had a daddy - C’est dire à quel point Muddy est une figure centrale de cette scène. Junior va bien sûr habiter chez Muddy. Geneva et Mud lui demandent un petit loyer et quand Junior apprend que d’autres mecs logent gratis, il sort une lame pour menacer Muddy. Fatale erreur. Muddy ne cille pas. Il se lève et bam, il gifle Junior. Puis il l’attrape par le colback et lui dit : «Je vais tellement de démolir la gueule que tu ne pourras plus jouer d’harp.» Alors Junior s’est calmé. Buddy ajoute que Junior avait un autre problème : il croyait que James Brown lui avait volé son thunder.

Le dernier album en date du grand Buddy s’appelle The Blues Don’t Lie. Tout un programme. Il commence par dire qu’il laisse sa gratte parler à sa place avec «I Let My Guitar Do The Talking», un heavy blues de haut vol. Il raconte son enfance en Louisiane - I made my own rules - Et Buddy monte tous les étages de la démesure. Quel déluge de son, les amis ! Même Noé n’en reviendrait pas. Ça grouille de coups de génie sur cet album, tu vas commencer à te gratter avec «Symptoms Of Love», big boogie down. C’est là qu’il fait la différence. Il gratte ses gros poux sur sa Strato à pois, c’est solide et bien enfoncé du clou, il bourre sa dinde, le wild Buddy. Il est bien plus rock que ne le seront jamais les petits culs blancs. Tu te grattes encore avec «Well Enough Alone», il y va à coups de mojo et de black cat bone et il t’explose l’heavy boogie blues. Il dicte sa loi. Il redore le blason du Black Power. Il est plus funky avec «What’s Wrong With That». Il est assez extraordinaire, car il a tout le son du monde - Please tell me what’s wrong with that - Il veut savoir - I’ve been around the bush - Il connaît la chanson, ne prend pas Buddy pour un con ! Bobby Rush chante en lead et il se tourne vers son buddy Buddy : «Buddy Guy play some guitah for me !». Alors Buddy plays some guitah. Il passe ensuite au big boogie avec «House Party» - It’s Buddy Guy time - Il joue son va-tout de géant. Il est imparable par nature. Et par excellence. «Sweet Thing» sonne comme un heavy blues d’extasy, Buddy ramène de la pulpe dans le son, il gratte du jus, c’est plein comme un œuf, c’est l’heavy blues de la perfection. Grosse intro pour «Backdoor Scratching» et te voilà fixé par la fixture. Buddy se balade comme un crack. Et dans «Rabbit Blood», il te balance ça : «I swear the girl’s got rabbit blood/ I met no woman can do me like she does.» Il a génie du blues. C’est là que se joue son destin. On monte encore un cran dans l’apothéose avec le genius swing de «Last Call», il te groove le jive sans frémir et il termine ce round-up avec une glorieuse cover de «King Bee», il la tape à coups d’acou et à coups de Girl I can buzz around your hive. Sexe pur en hommage à un autre géant, Slim Harpo.

Signé : Cazengler, Guy mauve

Buddy Guy. This Is The Beginning. P-Vine Records 2001

Buddy Guy. The Complete Chess Studio Recordings. MCA Records 1992

Buddy Guy & Junior Wells. Play The Blues. Atlantic 1972

Buddy Guy & Junior Wells. Live In Montreux. Black & Blue 1978

Buddy Guy. The Blues Don’t Lie. RCA 2022

Buddy Guy & David Ritz. When I Left Home. My Story. Da Capo Press 2012

L’avenir du rock

- Lemon incest

(Part Three)

Boule et Bill interpellent l’avenir du rock :

— Ça fait trois fois que tu ramènes les Lemon Twigs, avenir du rock. Tu ne crois pas que t’exagères un peu ? T’as vraiment décidé de nous prendre pour des cons ?

— Si vous écoutiez les albums, vous ne feriez pas ce genre de remarque. Vous seriez comme moi impatient de voir arriver le Part Four.

— Pffffff, non seulement t’es un gros con, mais en plus, t’es prétentieux.

— Noël Godin te traiterait même de pompeux cornichon, avenir du broc !

— T’es pédant comme un phoque, avenir du troc. Tu serais pas fils unique par hasard ?

— Mon cher Boule, tu me fais penser à une copine dont la laideur morale n’avait d’égale que sa laideur physique, mais lui dire, ça aurait pu certainement la blesser, alors que toi, tu survivrais à tout, même à ta propre vacuité. Tu me fais pitié, mon pauvre ami.

— Oui, mais quand même, un Part Three sur les Lemon Twigs, c’est du rabâchage, dans le contexte d’une rubrique censée trier le bon grain de l’ivresse...

— Pas l’ivresse, Bill, l’ivraie. Si tu veux qu’on discute un peu, apprends à parler le français.

— Boule a raison, t’as rien compris, avenir du rôt ! Tu te prends pour le nombril du monde. L’ivresse ! J’aurais pu te dire livresque ! Ou levrette, comme Limon qui lime ton twat de Twig !

Boule embraye aussi sec :

— Ou Lemon de Venus qui tweete une twarte à la crème !

— Ou Limon du delta sous la twante de Twiggy !

Boule et Bill rient de bon cœur. Ils sont très fiers d’avoir réussi à fermer le clapet de l’avenir du rock. Quelle sera leur prochaine étape ? Le diable seul le sait.

Si tu cherches les héritiers de Brian Wilson et des Beatles, pas compliqué : ils s’appellent The Lemon Twings. Leur nouvel album A Dream Is All We Know grouille de preuves.

La première preuve s’appelle «My Golden Years». Alors attention, ça part en mode wild pop drivée de main de maître, ça reste incroyablement tendu de bout en bout, monté sur un beat glorieusement turgescent et boom, ça se termine en final à la Brian Wilson. Chez les frères D’Addario, ça éclot de bout en bout. Tu veux encore du pur Beach Boys sound ? Alors saute sur «In The Eyes Of The Girl». The most perfect Wilson sound depuis Brian Wilson. Ils ré-explosent un univers déjà explosé, celui de la grande pop harmonique. Stupéfiant ! Qui aurait cru ça possible ? Tu veux les Byrds ? Alors saute sur «If You & Me Are Not Wise». Ils descendent en profondeur dans l’excellence des Silver Sixties, ils ramènent même le jingle jangle. Cet album des Lemon Twigs est sans le moindre doute le plus bel album sixties du XXIe siècle. Les frères D’Addario ré-allument tous les brasiers fondateurs : Beatles, Byrds, Beach Boys. Tu veux les Beatles ? Alors saute sur le morceau titre. Ça passe en force au All I know. C’est extrêmement Beatlemaniaque, ils réincarnent le génie de John Lennon. Là tu touches du doigt le real deal. Les frères D’Addario ont ce type de talent magique. Avec «How Can I Love Her More?», ils persistent tellement qu’il tapent dans un au-delà de la pop communément admise. Ils flirtent même avec le glam dans «Rock On (Over & Over)». Ah ils savent driver un stomp d’heavy glam, pas de problème, ils t’éclatent ton pauvre petit Sénégal et même ta copine de cheval. Ils sont fabuleux d’à-propos, mais le cul entre deux chaises, le glam et le «Do It Again» des Beach Boys de l’âge d’or. Encore de la magie pop dans «Peppermint Roses». C’est inspiré à pleins poumons.

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, les voilà sur scène, Brian D’Addario sur une douze rouge pailletée qui sent bon les Byrds et tout le tintouin, et son frangin Michael sur une Ricken pour l’anglicité des choses de la vie, et là, franchement, t’as tout, absolument TOUT : le son, la classe, l’âge d’or des sixties, le punch, les harmonies vocales, l’anti-frime, la fraîcheur de ton, l’énergie, les boots, la virtuosité de bon escient, la basse Hoffner et même les monster drives de McCartney, les killer solo flash, les hits, à commencer par «My Golden Years», la magie scénique, les sauts en l’air,

le mouvement perpétuel, les Byrds («If You & Me Are Not Wise»), les Beatles («A Dream Is All I Know»), la magie pop («Peppermint Roses», exactement comme sur l’album), t’as aussi les mélodies, les intrications, les mics-macs d’arpèges à la Roger McGuinn, le sens du boogie («Rock On»), un professionnalisme à toute épreuve, en un mot comme en cent, t’as sous les yeux des superstars.

Zéro temps mort. Effervescence à tous les étages en montant chez Kate. Ils sont tellement brillants qu’ils dépassent un peu les bornes, t’es en permanence aveuglé par leur éclat, ils amènent la pop à un niveau jusque-là réservé aux Byrds, aux Beatles, aux Beach Boys et à Todd Rundgren. Et ils semblent le faire avec une facilité déconcertante. Ils évoluent sur scène avec des pieds ailés, et quand Brian attaque un drive de basse sur l’Hoffner, il carapate ses notes à coups de médiator, jouant deux fois plus de notes que n’en joua jamais McCartney. Et pour ce mec à peine sorti de l’adolescence, c’est encore un jeu. Il joue le visage couvert de cheveux, avec un sourire quasi-permanent.

Son frère Michael adore faire rigoler la salle. Il casse corde sur corde sur sa Ricken et continue sur une Tele. Ils font aussi tourner les instrus. Michael bat le beurre sur trois/quat’ cuts et il n’en finit plus de faire rouler les baguettes entre ses doigts. Tout n’est qu’un jeu. Le Grand Jeu. En 90 minutes, ils font le grand tour de la grande pop, la seule qui vaille, celle d’avant, cette pop magique qui n’a jamais pris une ride et qui n’en prendra jamais. L’extraordinaire complicité des d’Addario brothers te bluffe.

Comme les frères McDonald (Redd Kross), ils perpétuent une tradition instaurée par les frères Wilson et les frères Davies, qui est celle d’un brotherhood magique. En rappel, Brian revient jouer trois/quat’ cuts en acou, dont le fabuleux «Corner Of My Eye» tiré d’Everything Harmony, et que certaines personnes reprennent en chœur dans la salle. Pur showmanship à la John Lennon. Puis ils finissent en apothéose avec l’effarant «How Can I Love Her More» et une intrépide cover du «Runaway» de Del Shannon. Tu sors de là transformé.

Ça crache des flammes dans les canards anglais : James McNair fait quatre pages de Lemon Twigs dans Mojo, et Jon Mojo Mills deux dans Shindig!. Les frères d’Addario n’en finissent plus de clamer leur allégeance aux Beatles et aux Beach Boys. On les traite d’ailleurs de Mersey-Beach. Ça fait bien marrer les deux frères - We love the simplicity of the Beach Boys sound, which was a combinaison of Chuck Berry and The Four Freshmen - Jon Mojo Mills les qualifie aussi d’«unstoppable». Sur scène, ils sont accompagnés par Reza Matin des Uni Boys, et un vieux copain, Danny Ayala. Michael D’Addario compare d’ailleurs Reza Matin à Bev Bevan, le beurre des Move. Pour Mills, «My Golden Years» sonne comme du «12-string Beatles meet Beach Boys with a dose of The Monkees and The Raspberries». Michael d’Addario cite aussi «a few key examples», «everything Zombies, The Stones’ ‘She’s A Rainbow’, The Left Banke.» Mills retrouve du Turtles dans «How Can I Love Her More» et Roy Wood dans «Church Bells», à cause du cello. Michael cite aussi Amen Corner, puis les Flying Burritos Brothers, The Mirage et The Notorious Byrds Brothers. Et Mills de conclure, affolé de bonheur : «The Lemon Twigs are the ultimate Shindig! band. Don’t miss this album. It won’t let you down.»

McNair tape sensiblement dans le même registre : il les dit «beloved of Todd Rundgren, Colin Bluntstone and Big Star’s Jody Stephens», trois superstars qui les ont réclamés sur scène. Michael et Brian se disent alarmés par le temps qui passe - The album is aiming for something timeless - Comme les Beatles, les Byrds et les Beach Boys avant eux, ils cherchent à enregistrer une pop intemporelle - Les gens qui ont enregistré nos albums favoris y ont mis beaucoup de soin. The Beach Boys being the absolute pinacle of that. That’s what we’re chasing - Et voilà qu’ils évoquent des albums solo à venir, Gifts - a goofy Fith Dimension/Jimmy Webb-style collaboration with Sean Lennon - un flexi-disc qui sera distribué gratuitement, et puis un album du père, Ronnie d’Addario, avec Todd Rundgren et le fils d’Al Jardine. Quand les frères d’Addario ont accompagné Todd sur scène en 2017, c’était pour eux comparable aux Teenage Fanclub accompagnant Alex Chilton - Your heroes love it when you’re a young band and you can just nail it - Le mot de la fin revient à une certaine Nathalie Mering : «Les Lemon Twigs ne sont pas vos typical hipsters. Ils essayent de créer des great pop songs dans un monde où tout le monde croit que tout a déjà été fait, et de leur part, c’est pretty brave, c’est-à-dire très courageux.»

Signé : Cazengler, l’immonde twig

Lemon Twigs. BBC. Caen (14). 25 septembre 2024

Lemon Twigs. A Dream Is All We Know. Captured Tracks 2024

James McNair : The Lemon Twigs. Mojo # 366 - May 2024

Jon Mojo Mills. Sweet Vibrations. Shindig! # 150 - April 2024

L’avenir du rock

- Si Pete a ri, Molinari aussi

D’une certaine façon, l’avenir du rock préfère les gens qui rient à ceux qui pleurent. Il préfère les joyeux drilles aux bouches d’ombre et aux figures de cire du Musée Grévin, il préfère les Rabelaisiens et les boute-en-train aux épluchures humaines qui s’abreuvent de journaux télévisés et d’actualité politique, il préfère les hilares et les zutiques aux têtards desséchés et aux virtuoses de la déconvenue. D’un côté le pas ailé et de l’autre la semelle de plomb, d’un côté le verre à moitié plein et de l’autre le verre à moitié vide, d’un côté dix commandements dont le premier dit : «Tu riras tant que tu vivras», et de l’autre, dix commandements dont le premier dit : «Tu ne riras point», d’un côté le gardon et son écaille étincelante, de l’autre la tanche huileuse de vase puante, d’un côté l’aube de la vie et de l’autre le poids des ans, d’un côté «Je ris de me voir si belle en ce miroir», et de l’autre «Ô rage ô désespoir» et son corollaire en forme de train de marchandise, «N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?», d’un côté le blanc des robes de printemps, et de l’autre le noir usé des mises de Presbytériens aussi calvitiés que calvinistes, d’un côté Hulot et de l’autre Godot, d’un côté tu mouftes et de l’autre tu ne mouftes pas, d’un côté chatouille-moi et de l’autre torture-moi, d’un côté Louis Armstrong et de l’autre les champs de coton, d’un côté le flatteur, c’est-à-dire Maître Renard, et de l’autre le flatté, c’est-à-dire Maître Corbeau, d’un côté la paix et de l’autre la guerre, d’un côté la liberté et de l’autre le profit, d’un côté Jean-qui-rit et de l’autre Jean-qui-pleure, d’un côté la Vache qui rit et de l’autre les abattoirs, d’un côté la mare aux canards et de l’autre le magret de canard, d’un côté les Oies du Capitole et de l’autre le foie gras et cet immonde corollaire que sont les grosses rombières réactionnaires, d’un côté le carrosse de Cendrillon et de l’autre le 4x4 dernier cri, d’un côté Charlot et de l’autre Hitler, d’un côté Moonie et de l’autre Thatcher, d’un côté l’horizon et de l’autre la tombe. Mille raisons pour lesquelles l’avenir du rock apprécie tant Pete Molinari.

Qu’on ne se méprenne pas : Pete Molinari n’est pas un comique, même si par sa consonance, son nom laisse supposer le contraire. Pour l’avenir du rock, ça tombe sous le sens : Pete a ri, alors Molinari aussi. C’est du tout cuit. Un tout-cuit dont il aurait une (fâcheuse) tendance à abuser. N’étant pas d’une nature à se réfréner, l’avenir du rock y va de bon cœur.

Ben Graham y va aussi de bon cœur. Zou ! Quatre pages dans Shindig!. Pour dire quoi ? Pour dire qu’il forge «a musical triumph from the ashes of disillusionment.» Pas mal, le Ben. Un Ben qui indique en outre que Molinari s’est installé à Los Angeles avec sa femme Mila, la danseuse brésilienne. Originaire du Kent, Molinari se dit surtout américain, à cause de Dylan, Hank Williams, Leadbelly, Woody Guthrie and Billie Holiday. Il a commencé par s’installer à New York puis il est allé enregistrer Just Like Achilles à Los Angeles, histoire de s’enraciner dans le mythe de Laurel Canyon. Puis il est reparti à Rome enregistrer Wondrous Afternoon pour se ressourcer dans Motown et Burt. Il indique au passage que son père écoutait de l’opéra et il a grandi avec Maria Callas et Pavarotti, ceci expliquant cela. De père égyptien et de mère maltaise, with an Italian heritage, le p’tit Pite s’est retrouvé au carrefour des cultures. Mais ses principales influences sont ce que le Ben appelle «classic Soul music» : Motown, Stax, Burt Bacharach, Phil Spector, d’où l’idée de laisser tomber Dylan et de faire un album plus Soul avec Wondrous Afternoon.

Délicieuse galette de plastique noir ! Un style c’est sûr. Casquette pied de poule, lunettes noires et manteau en léopard, une espèce de mix Dylan 65/Flaming Groovies. Groove et voix de nez dès le morceau titre. Tu prends immédiatement ta carte au parti. «Wondrous Afternoon» sonne comme une ravissante Beautiful Song. Tu ne peux pas te tromper : le p’tit Pite sonne comme un élu. L’autre merveille événementielle se niche en B : «Always Letting Go». Pop de haut niveau, avec un groove aventureux. C’est d’une justesse infernale - Love is always letting go - «Cezanne Cezanne» ne concerne pas le peintre, mais une gonzesse qui s’appelle Cezanne. Avec «Narcissus», il va plus sur le r’n’b - Narcissus is your second name - Le balda est une chef-d’œuvre de groovytude, «Only When I Love» balance entre deux mers, et avec «You’re Poetry To Me», il prêche la paix sur la terre. Il te berce littéralement. Le p’tit Pite adore le groove. C’est un bec fin. Il reste poppy mais judicieux.

Comme il a grandi dans le Medway Delta, patrie des garagistes britanniques, il était logique que son premier album, Walking On The Map, soit produit par Wild Billy Childish «in the latter’s Chatham kitchen.» Le p’tit Pite était gosse quand Billy tournait «with his bands and stuff». Le p’tit Pite n’est pas une oie blanche. Il allait chez Billy lire ses books de poésie. L’album Walking On The Map date de 2006. C’est un énorme hommage à Bob Dylan. Le p’tit Pite fait du Dylanex pur et dur, au sucre insistant. Tout est monté sur les coups d’harp et tout est chanté avec une pince à linge sur le nez. Le p’tit Pite se prend clairement pour le nouveau Dylan. Bizarre que cet album sorte sur Damaged Goods qui est un straight label gaga. Le p’tit Pite remet sa pince à linge pour attaquer «The Ghost Of Greenwich Village». Il tape en plein dans la mythologie dylanesque. Il arrose «I Just Keep It Inside» de gros coups d’harp. Le pied de poule de son cache-col en laine renvoie bien sûr au costard pied de poule que Dylan portait à l’Albert Hall en 1965. Le p’tit Pite bascule de plus belle dans son délire dylanesque avec «The Ballad Of Bob Montgomery». Le pire, c’est qu’il en a les moyens. Il se veut insistant et tape en plein dans le mille. Il s’amuse avec un yodell de bonne franquette dans «What Use Is The Truth To Me Now», ce mec est superbe, il soulève de très vieilles vagues de fake Americana. Molinari aurait-il du génie ? Oui, de toute évidence. Tout chez lui sonne vrai : les coups d’harp, le gratté de poux, le chant pincé, il tape en plein dans le mille. Il frise parfois le ridicule («Alone & Forsaken»), mais on l’écoute. Il chante «A Lonesone Episode» d’une voix de canard, franchement si ce n’était pas écrit «Molinari» sur la pochette, on croirait entendre Dylan. Il n’en démord pas, jusqu’au bout de l’album, il reste en plein dedans, même ampleur de routine, même moteur artistique, même empreinte digitale.

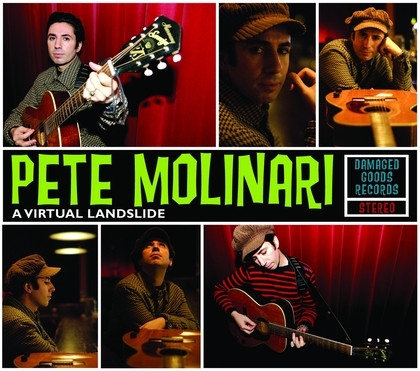

Sur A Visual Landcape paru deux ans plus tard et enregistré chez Toe Rag, on retrouve du Dylanex : «One Stolen Moment», «Look What I Made» et «Sweet Louise» tapent en plein dans la mythologie. Le p’tit Pite doit être obsédé. Il y va à l’Absolutely Sweet Louise, clin d’œil appuyé à l’Absolutely Sweet Mary. Il refait sa fake Americana avec «Dear Angelina», pur jus de Tex-Mex d’El Paso à la Doug Sahm, c’est de bonne guerre. Et puis, voilà les coups de génie, à commencer par «It Came Out Of The Wilderness», fabuleux shoot d’exaction sucrière. Il a une voix très pointue, et derrière ça sonne comme au temps du Bringing It All Back Home. Terrific ! Vraie profondeur de champ, il ramène du génie dylanesque dans sa fière allure. C’est très métabolique. Encore de la profondeur de champ sur «Adelaine», et retour au grand art avec un «I Don’t Like The Man That I Am» beau et tendu. Oui, il a un truc, le p’tit Pite, avec son inside my head. Il est franc du collier - I can’t love you/ Cause I don’t like the man that I am - Sa franchise l’honore.

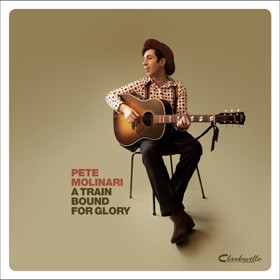

Avec A Train Bound For Glory, ses albums commencent à sonner comme des albums classiques. On le voit swinguer la pop-rock de «Streetcar Named Desire» avec une insolence de coming back again, les chœurs font shut up, shut up, c’est extraordinaire de bravado, et les vents de la ville emportent les poux qu’il gratte. Il renoue avec l’éclat de Streetcar dans «Willow Weep For Me». Le p’tit Pite la joue fine, il sait gérer les small dynamiques et il chante d’une superbe voix de canard. Quel artiste ! Encore plus musculeux, voici «Little Less Loneliness». Il shake son hip d’hipster, ça swingue sous le galure, le p’tit Pite est un fantastique mover shaker. Nouveau coup de Jarnac avec «New York City» tapé au heavy piano. Ptoufffhhh ! Il y va à l’heavy dumb d’I alive in New York City. Quelle débinade ! Il fait du power bananas. Il repique une petit crise de Dylanex avec le morceau titre. On se croirait sur Another Side Of Bob Dylan.

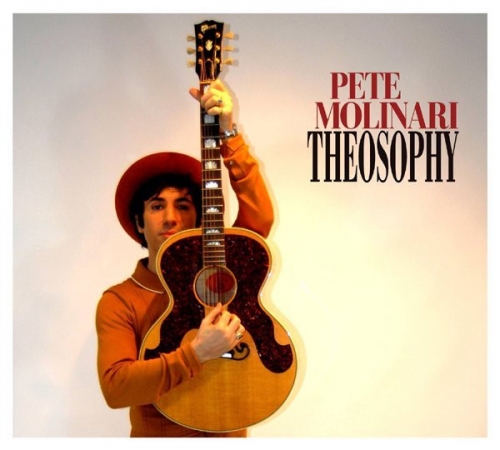

Il revient en force en 2014 avec Theosophy. L’album grouille de puces, tiens comme par exemple l’«Hang My Head In Shame» d’ouverture de bal, chanté à la voix de fiotte trempée d’écho, mais c’est énorme, bien balancé, c’est du Molinari de big time, avec son éclatante foison de poux. Il chante d’une voix d’escalope fine, c’est très spécial. Il faut s’y habituer. Attention à «Evangeline», car c’est du wild as fucking fuck. Sa voix colle bien au stomp. Le p’tit Pite sait claquer l’heavy pop d’un hit. «I Get It All Indeed» sonne un brin Velvet, t’as là un balladif sur-vitaminé embarqué à l’up-tempo. Il oscille parfois entre le Dylanex et la féminité («When Two Worlds Collide»), le p’tit Pite est un mec curieux et attachant. Il flirte en permanence avec le génie pop, comme le montre encore «What I Am I Am». il recherche l’effet Totor/Brill, il a cette volonté de vaincre à coups de Sweet Lord. Encore du rentre dedans avec «Mighty Son Of Abraham». C’est même assez religieux. Shindig! a raison de lui dérouler le tapis rouge. Ce furet de p’tit Pite fout son nez partout : le voilà dans l’heavy blues avec «So Long Gone». Il termine cet excellent album avec «Love For Sale», couché sur canapé d’heavy Sound. Il taille vraiment bien sa route. Il sait mettre son côté voix de fiotte en valeur et en faire un atout, une sorte de sucre avarié, un peu divin.

Paru en 2022, Just Like Achilles est un tout petit moins dylanesque que ses prédécesseurs. La seule trace de sa passion dévorante pour le grand Bob se trouve dans «Steal The Night». Il y ramène les deux mamelles dylanesques, la voix et le sens mélodique. Pour le reste, il cultive sa belle aisance du singalong. Il est si parfaitement à l’aise, il faut le voir chanter à l’encan dévolu ! «I’ll Take You There» est plus enjoué, plus orienté vers les hit-parades. Mais au fil du balda, on sent qu’il peine à fournir. Comme s’il se tarissait en s’éloignant de Dylan. Alors il y revient avec «Waiting For A Train». Il ouvre sa B avec la pop pure et fraîche de «You’ve Got The Fever», une vraie fontaine de jouvence. Et plus loin, il nous cale son morceau titre, un joli shoot de pop molinariste gorgeous et bien enlevée.

Signé : Cazengler, Pete Molinaridicule

Pete Molinari. Walking On The Map. Damaged Goods Records 2006

Pete Molinari. A Visual Landcape. Damaged Goods Records 2008

Pete Molinari. A Train Bound For Glory. Clarksville Recordings 2010

Pete Molinari. Theosophy. Cherry Red 2014

Pete Molinari. Just Like Achilles. Blind Faith Records 2022

Pete Molinari. Wondrous Afternoon. Blind Faith Records 2023

Ben Graham : Restless Soul. Shindig! # 145 - November 2023

Inside the goldmine

- Un flirt avec les Flirtations

Pour un flirt avec Fleur/ Je ferais n’importe qui/ Pour un flirt/ Avec Fleur. C’est en quelque sorte la chanson qu’on aurait pu chanter cette nuit-là. Le hasard qui fait toujours bien les choses avait rassemblé une équipe de fêtards autour d’une pompe à bière, quelque part au centre de la douce France/ Doux pays de mon enfance. Nous étions tous invités dans le cadre d’une université d’été. Mes universités/ C’était pas Jussieu/ C’était pas Censier/ C’était pas Nanterre, non c’était encore autre chose, en tous les cas, la pompe à bière était gratuite et les gens n’envisageaient pas d’aller coucher au panier. Grosse ambiance, sauvagement encouragée par la gratuité des choses. Tout le monde en avait comme on dit dans les bars ‘un sacré coup dans la gueule’. Alors ça rigolait et ça titubait, comme au temps des fêtes païennes, lorsqu’on s’abreuvait aux amphores. On se faisait des réflexions stupides du genre «oh j’ai jamais bu autant de bière», mais on s’amusait surtout à voir jusqu’où on pouvait aller trop loin. On causait avec les ceusses qui nous causaient, on rigolait d’un rien et puis soudain, un petit bout de femme surgit de nulle part pour engager la conversation. «On se connaît !». «Ah bon ?». Elle relata les circonstances. «Mais oui bien sûr !». Souvenirs d’une autre fête. Ses souvenirs étaient précis. Petite, cheveux teints en rouge, d’obédience punk, elle semblait parfaitement à l’aise dans la gestion des conversations prévues pour durer des heures, blih blih blah blah, et comme on se trouvait juste à côté de la fontaine de jouvence, on se ravitaillait mécaniquement. Elle ne disait jamais non, au contraire. Lady Fleur tenait remarquablement bien le choc. Admirable ! Elle semblait contrôler sa déliquescence cérébrale. Aussi increvable que la fontaine magique qui n’en finissait plus de transformer cette fête en beuverie dionysiaque. Lady Fleur chopait un titubeur de temps en temps pour me le présenter, Je suis sous sous sous/ Sous ton balcon/ Comme Roméo ho ho, ah comme on s’amusait bien en ce temps-là, un temps que les jeunes de vingt ans/ Ne peuvent pas connaître. Elle disparut au lever du jour. Et bien sûr, le fût de bière rendit l’âme. Il restait heureusement quelques bouteilles de vin sur la desserte.

À une autre époque, on chantait Pour un flirt avec les Flirtations, ce qui revient au même. Il s’agit de la magie des rencontres. Les Flirtations avaient en ce temps-là un hit faramineux, «Nothing But A Heartache», qui fédérait tous les états. Comme P.P. Arnold, ces trois blackettes américaines eurent l’idée géniale de faire carrière à Londres.

Originaires de Caroline du Sud, Earnestine et Shirley Pearce montèrent les Flirtations en 1964 avec l’Alabamienne Viola «Vie» Billups. Vie commence par dire qu’elles sont bien meilleures que les Supremes, et comme elle a flashé sur les Beatles, elle dit aux sœurs Pearce qu’il faut aller à Londres, car c’est là que ça se passe.

Dans Shindig!, Andy Morten leur accorde huit pages, un vrai traitement de faveur ! Il rappelle que Vie tenait la barre. Elle savait que les Flirtations étaient énormes, alors direction London. Là au moins elles pourraient s’imposer. Elles débarquent en 1967, en plein Swinging London. C’est lors de leur deuxième voyage à Londres qu’elles s’installent dans un hôtel à Bayswater. Elles ont quelques contacts, dont l’agent des Foundations, this guy Rod, qui les amène chez Barry Class, le manager des Foundations. En sortant de chez Class, elles croisent Wayne Bickerton et Tony Waddington qui leur demandent si elles sont chanteuses.

— Yeah !

— Wait a minute !

Bickerton les ramène chez lui et sa femme Carol leur chante les cuts qu’il compose avec Waddington. Ils ont des hits à leur proposer. Et quels hits ! Comme Bickerton est A&R chez Deram, il présente les Flirtations à son boss Dick Rowe qui les adore et qui les signe aussi sec. En 1968, elles ont déjà un contrat chez Deram, un producteur et des compos de tous les diables. Dès le lendemain, elles entrent en studio avec la crème de la crème du gratin habituel, Big Jim Sullivan, Herbie Flowers.

Les Flirtations furent d’une certaine façon les petites reines de la Northern Soul à domicile. Leur album Nothing Like A Heartache paru en 1969 s’appelle aussi Sounds Like The Flirtations. Pour parler crûment, c’est une bombe, mais une bombe particulière : une bombe de Soul anglaise dopée au big sound et bardée de chœurs d’écho à l’anglaise. Pour Andy Morten, c’est l’album parfait : «12 tracks that ooze class and sophistication.» Quelle classe ! Le morceau titre t’emporte aussitôt la bouche. Tu assistes à l’éclosion du good old fucking genius en plein cœur du Swinging London - Perfect combination of acid rock and sweet Soul - C’est Earnestine qui chante lead. Et ça continue avec «This Must Be The End Of The Line» et une prod extraordinaire de Wayne Bickerton, avec des trompettes. On reste dans le son Bickerton avec «Stay», l’absolute beginner des Flirts, elles t’alignent le Stay sur une harmonie vocale forcée vers le haut. Comme on l’avait déjà constaté avec Sharon Tandy, le son anglais peut être explosif. Nouvelle dégelée avec «How Can You Tell Me?», c’est Motown avec le freakbeat anglais. Power blast ! Elles te jerkent encore «Need Your Loving», elles sont comme bombardées au sommet, tu n’as même plus le temps de chercher tes mots, tellement ça palpite dans la marmite. Motown à la puissance dix ! Big beat so far out ! Tout est bourré de son jusqu’à la gueule, comme on le dit d’un canon.

Cet album est une totale apocalypse d’excelsior. Il pleut du son, petite bergère ! Range tes blancs moutons ! Ça monte encore d’un cran avec «Once I Had A Love», elles se cognent au plafond du haut de gamme, elle te clament tout à la clameur. Même plan que P.P. Arnold avec «Love Is A Sad Song». Soul de rêve en Angleterre. Elles pulsent jusqu’au délire. Si par bonheur tu as chopé la red RPM, tu vas t’étrangler avec des bonus de rêve : «Keep On Searching» et «Everybody Needs Somebody», tous les deux tapés à l’anglaise, au wild rocking blast, avec les voix des filles de Motown, c’est extrêmement vivace, elles chantent comme des folles et ça vire glam ! Elles tapent l’Everybody au power extra-sensoriel, dans un délire de violonades, le son claque à un point qu’on n’imagine même pas. Nouveau mélange de Motown et d’UK power.

Elles ont trois pages dans Uncut pour évoquer leurs souvenirs de débutantes, et plus précisément l’enregistrement du morceau titre de Nothing But A Heartache (aka Sounds Like The Flirtations). Earnestine commence par rappeler qu’il y avait trop de girl groups aux États-Unis. Elle dit aussi que Vie adorait les Beatles. D’où l’idée d’aller tenter le coup à Londres. Vie prend la parole : «So a wild woman like myself turned up and said ‘Let’s get on that plane.’» Tony Waddington qui va flasher sur elles donne d’impressionnantes précisions : «Earnestine is mezzo soprano, Shirley is more mezzo and Vie is contralto, so that makes for a good harmony, very solid.» Il ajoute que la voix d’Earnestine «really cuts through the mix.» Après la rencontre avec Tony Waddington & Wayne Bickerton, vient la session d’enregistrement chez Decca. Elles enregistrent live. Earnestine est frappée par la qualité des musiciens : Big Jim Sullivan et Herbie Flowers, «some of the best session players in London», confirme Shirley. Waddington explique que les hits américains sonnaient bien à l’époque, car les musiciens étaient des pros, alors qu’en Angleterre, les musiciens étaient des amateurs. C’est pourquoi il voulait des pros en studio. Il voulait les meilleurs. Elles vont devenir des petites reines de la Northern Soul et chanter au Wigan Casino.

Viola «Vie» Billups se barre en 1971 pour démarrer une carrière solo sous le nom de Pearly Gates. Misty Browning la remplace, bientôt remplacée par Loretta Noble. En 1975, les sœurs Pearce et Loretta Noble enregistrent Love Makes The World Go Round qui reste un honnête album, même s’il est parfois un peu diskö-poppy. Un cut comme «Like Sister & Brother» n’aura jamais aucun impact sur l’avenir du genre humain. Il faut attendre le bout du balda pour trouver enfin du big flirt des Flirtations : «Lover Where Are You Now». Et en B, elles refont du pur Motown avec un «Mr. Universe» vraiment digne des Supremes, belle stature artistique et grosse emprise. Plus loin, elles renouent avec la grosse Soul orchestrée («One Night Of Love»). Elles chantent toutes les trois à pleine voix. Elles savent se montrer dynamiques et pleines d’allure. Même si «Trial By Fire» sonne comme de la Soul classique, elles brûlent de désir et montent bien à l’assaut.

Par contre, Pearly Gates devient une petite Dancing Queen avec On A Winning Streak. C’est un album d’heavy diskö, elle ne fait pas dans la dentelle. Elle a même des cuts qui sonnent comme du late Motown («Lifting Go Of The Pain»). Avec «Whirlpool», elle fait de l’heavy r’n’b à la mode, mais chanté au power pur. Elle suit les évolutions disons commerciales de l’époque. Elle jette dans la balance tout son poids de vieille Soul Sister. Et voilà qu’elle fait son Esther Phillips avec «Days In New York». Superbe shoot de diskö de charme. Du coup, on dresse vraiment l’oreille. Elle tente chaque fois le tout pour le tout, elle est très sportive. «Stop For Love» sonne encore comme la diskö des jours heureux. Elle fait une cover de l’«Ain’t That Peculiar» de Smokey, puis rend hommage à Leiber & Stoller avec une cover de «Dancing Jones», et revient à sa chère hard diskö avec «You’ve Got It». Une chose est certaine : tu ne restes pas assis sur ta chaise. Trop content de danser avec Vie Billups. Bon, il y a aussi un DVD dans l’emballage, mais il doit être destiné aux vrais fans de diskö.

Le croiras-tu ? Les Flirtations refont surface cette année avec un extraordinaire come-back album, Still Sounds Like The Flirtations, titre qui fait écho au Sounds Like The Flirtations. Elles sont là toutes les trois, Earnestine Pearce, lead vocals, sa frangine Shirley et Viola Billups aux backing vocals. Attention, les trois premiers cuts flirtent avec des tendances diskoïdales, et elles passent aux choses très sérieuses avec «Memories», beaucoup plus r’n’b, et là ça devient passionnant, elles te développent le Memories avec des clameurs idoines. Ça devient fameux avec «You Don’t Live Here Anymore», elles l’ultra-chantent et font du Black Power en féminin. Ça éclate encore au Sénégal avec «(Keep Chasing) Blue Skies», elles renouent avec l’âge d’or des sixties, c’est une véritable merveille inconditionnelle, un must de real deal. Tu crois qu’elles vont se calmer ? Non, car voilà «Take It Back», un wild r’n’b, du pur Motown sous amphètes, elles y vont à l’I need you to prove it, elles t’explosent la rondelle des annales de Motown. Quelle aventure ! Elles montent encore d’un cran avec «No One Does It Like You», c’est admirable de véracité Soul, Earnestine chante comme la reine de Nubie, elle donne à ses accents une couleur écarlate et chaude, elle fait dérailler des syllabes dans le bonheur, l’art d’Earnestine te transporte, il faut l’entendre groover son ouh-ouh ouhhouhh, t’as l’impression de vivre un moment historique. Elle monte encore sur ses grands chevaux pour «Life Is Like A Mountain» - Don’t give in - Elle rue dans le rumble. Les Flirtations sont dans le vrai à un point qui dépasse l’entendement. Earnestine appuie encore ses syllabes dans «Thought I Knew You». Elle donne tout ce qu’elle a dans le ventre.

Signé : Cazengler, fleurt fané

Flirtations. Sounds Like The Flirtations. Deram 1969

Flirtations. Love Makes The World Go Round. RCA Victor 1975

Pearly Gates. On A Winning Streak. Night Dance Records 2010

Flirtations. Still Sounds Like The Flirtation. Cargo Records 2024

Nothing but a heartache. Uncut # 329 - September 2024

Andy Morten : Walking down a street in London. Shindig! # 133 - November 2022

Holiday on Ace

- Part One

Les gens d’Ace font bien les choses. C’est même, dirons-nous, communément admis. Personne n’oserait dire le contraire. Ce postulat a la peau dure. Il avoisine désormais les cinquante ans d’âge. On parle d’Ace comme on parlait de la Bible au moyen-âge : la voie du salut, et en même temps la mère de tous nos vices.

Histoire de re-défrayer une chronique qui n’en peut plus d’être défrayée, les gens d’Ace lâchent dans la nature quatre compiles en forme de bêtes fauves : The Best Of Ace Rockabilly va dévorer les fans de rockab, The Best Of Ace-Sixties Garage Punk va dévorer les derniers fans de gaga-punk, This Is Mod 1960-1968 ne va faire qu’une bouchée des fans de Mod craze, et This Is Street Funk 1968-1974 va engloutir tous crus les fans de funk. Des compiles d’autant plus féroces qu’elles ne sortent qu’en vinyle, ce qui leur donne une crédibilité à toute épreuve. Tu n’approches pas un vinyle de la même façon qu’un CD.

Sur This Is Mod 1960-1968, tu retrouves ce vieux chouchou d’Arthur Conley, à la fois en recto de pochette et sur la B, avec «I Can’t Stop (No No No)». Et tu as encore plein d’autres vieux chouchous, c’est comme s’il en pleuvait, enfin, façon de parler, puisque le nombre de cuts se limite à 14, ce qui n’est pas dans les habitudes des gens d’Ace qui auraient une petite tendance à en rajouter. Si tu veux jerker comme un beau diable, alors écoute James Carr et l’impavide «Coming Back To Me Baby». C’est à Clarence Carter que revient l’insigne honneur d’ouvrir le balda, avec le plus évident des ‘dancing-floor fillers’, «Looking For A Fox». Ha ha ha ha, il rit comme un ogre et tu vois ses dents briller dans la nuit. Mais au lieu de t’enfuir, tu jerkes. Le Fox de Clarence pourrait bien être l’apanage du Mod craze. Tu les vois jerker, les Mods et les Modettes, dans la boom de la dansette. Et puis t’as Jimmy Hughes qui s’amène la bouche en cœur avec un version mellow d’«Hi Heel Sneakers». C’est autre chose que celle de Jerry Lee. Jimmy Hughes est magnifique de feeling black et de tact. Et puis au bout de la B, tu tombes sur le «Talkin’ Woman» de Lowell Fulsom, sa fantastique énergie et son ha ha you’re talkin’ too much. En B, t’as deux autres superstars d’Ace complètement inconnues, d’abord Darrow Fletcher, avec «The Pain Gets A Little Deeper», il met tout le feeling du monde dans son r’n’b. C’est incroyable que Darrow soit passé à l’as. On va dire la même chose de Mary Love qui casse bien la baraque avec «Lay The Burden Down». Elle sait rocker le boat, la petite Mary, elle est fabuleuse d’à-propos black.

Et voici la compile rokab de Keb Darge : The Best Of Ace Rockabilly. Elle se montre digne de ton étagère. Comme Keb compile, il commente ses cuts. Il prend bien soin de rappeler qu’il faut en baver pour trouver certains singles rockab. Il remercie aussi Barney Koumis, Boz Boorer et d’autres spécialistes londoniens. Keb en pince pour le slap, alors il démarre avec le «Blue Jeans & A Boy’s Shirt» de Glen Glen, ça percute la stand-up, ça te boppe le cul. Slap toujours en B avec Hal Harris et «Jitterbop Baby» - The first Ace 45 I bought - Il précise qu’Ace l’a sorti from the Starday masters en 1978. Oh le slap ! Qualité fondamentale de la musicalité ! Bien sûr, les Wild Cats pullulent sur cet album, à commencer par Benny Ingram et «Jello Sal», puis Pat Cupp & The Flying Sauvers et «Do Me No Wrong», ça jive sec, la Cupp est pleine. En fait, le pauvre Keb n’a pas grand chose à raconter sur ses singles. Max Décharné est beaucoup plus intéressant, il sait transmettre sa fièvre. Keb flashe aussi sur le bu bu bu bu baby de Billy Barrix dans «Cool Off Baby» et il a raison, le bougre. Il rappelle aussi que Billy Barrix fut le premier petit cul blanc signé sur Chess. Cinq cuts sur quatorze, c’est déjà pas mal pour une compile rockab. C’est même mieux que rien.

Sur sa lancée, Keb Darge propose une autre compile : The Best Of Ace-Sixties Garage Punk. Keb te claque un bon coup de Chocolate Watchband, «Sweet Young Thing», bien dru et archétypal, et qui sent bon la Stonesy. «Their best outing» nous dit Keb. Il ajoute qu’avec l’arrivée de session musicians en studio, les Chocolate allaient perdre leur magie. Au niveau des têtes connues, t’as aussi The Litter avec le Minneapolis pounder «Action Woman». Pour le côté révélatoire des choses, il faut attendre Sandy Edmonds et sa cover du «minor hit» des Pretties, «Come See Me». Il tape dans le cœur du mythe, en plus poppy. Mais t’as pas mal de cuts qui ne marchent pas : Music Machine avec «The People In Me» ou The Knight Riders avec «I». En B, Keb tape dans les trésors de Norman Petty avec Venture 5 et «Good & Bad». T’as tout de suite du son. New Mexico ! Même chose avec The Fog et «Grey Zone». Cette fois, Keb tape dans Gary Paxton, l’autre génie tentaculaire de l’underground américain. En fait, ils sont trois : Norman Petty, Huey P. Meaux et Gary S. Paxton. Même niveau de légendarité que Kim Fowley. Le «Grey Zone» que Keb a choisi t’accroche car extrêmement psyché et même assez mystérieux. Keb l’a trouvé sur la compile d’Alec Palao, Lost Innocence. Et puis t’as The Lyrics avec «They Can’t Hurt Me», qui sonne comme un hit. En bas du verso de pochette, Keb raconte ses mésaventures de collectionneur. Il se dit fier d’avoir collé sur cette compile des trucs inédits.

Et puis t’as cette petite bombe atomique : This Is Street Funk 1968-1974. Atomique à cause de Billy Garner et «Brand New Girl». Il a le diable au corps, le Billy. Il est encore pire que James Brown. C’est du pur jus de funky Black Power. On va le retrouver Inside The Goldmine. Il n’a enregistré qu’un seul album, l’excellent Super Duper Love. L’autre cake de la bombe atomique, c’est Billy Sha-Rae avec «Do It». Solid Detroit funk d’I need some. Billy est une vraie bête de Gévaudan black. Une poignée de singles et puis plus rien. T’a aussi Millie Jackson avec «Hypocrisy». Millie on le sait est l’une des plus parfaites incarnations du Black Power. Il faut entendre le deep beat de groove derrière elle ! On savoure aussi le délicieux Fatback groove du Fatback Band («Mister Bass Man»), et on retrouve Chet Ivey, salué Inside The Goldmine. Il tape ici un joli shoot de «Bad On Bad». L’autre grosse révélation de la bombe atomique, c’est The Two Things In One avec «Over Dose (Of You)». Solide funk de Soul. The Mello Matics font une belle cover de «Mother Popcorn», et Larry & Tommy une superbe resucée d’«Here Comes The Judge», bien bardée de barda, vraiment juteuse. Et puis t’as Eddy Giles qui fait son Wilson Pickett avec «Soul Feeling Pt1». Il connaît bien son affaire.

Signé : Cazengler, Ace of EsHPAD

Keb Darge. The Best Of Ace Rockabilly. Ace 2023

This Is Mod 1960-1968. Kent 2024

This Is Street Funk 1968-1974. Kent 2024

Keb Darge. Presents The Best Of Ace-Sixties Garage Punk. Ace Records 2024

*

_ Ah ! Charmante factrice, je vous attendais avec impatience !

_ C’est gentil Monsieur Damie, mais que faites-vous devant votre portail avec cette winchester dans les mains ?

_ Je surveille ma boîte à lettres ! Peut-être avez-vous dans votre sacoche, une enveloppe blanche à mon nom. Je ne veux pas prendre le risque que quelqu’un s’en empare, c’est urgent et c’est précieux ! Je suis prêt à abattre comme un chien toute personne qui voudrait s’en emparer !

_ Oh, Monsieur Damie, vous êtes un grand romantique, je soupçonne que seule une tendre missive écrite par une jeune fille doit être capable de vous mettre en cet état de fébrilité avancée !

_ Madame la factrice, vous êtes folle à lier si vous pensez qu’un feuillet rédigé par une quelconque femelle énamourée pouvait susciter en moi une telle fièvre ! Non c’est ma revue préférée dont je guette la venue !

_ Une revue !!! tenez la voici !

_ Enfin ! à franchement parler je pense que si vous ne me l’aviez pas apportée ce matin, de colère je vous aurais étendue raide d’une balle dans la tête !

_ Quoi, Monsieur Damie, prêt à perpétrer un féminicide pour une vulgaire revue !

_ Une revue de rockabilly, cela change la donne, charmante factrice je suis sûr que vous comprenez !

_ Vous êtes un criminel en puissance, un phallocrate, un macho, un mâle blanc de plus de cinquante ans, un suppôt du patriarcat qui opprime les pauvres femmes comme moi depuis des millénaires, ça ne m’étonne pas, votre winchester, votre perfecto, vous vous prenez pour un cowboy, je parie que votre sale torchon doit être rempli de pauvres gars comme vous, qui exhibent à défaut de leur pénis leur grosse guitare rouge avec un manche aussi long que la tour Eiffel ! Vous vous prenez tous pour les rois du rock’n’roll !

Evidemment j’aurais dû l’abattre d’une balle de winchester et la laisser agoniser sur le trottoir. Ce serait trop rapide, il faut qu’elle souffre, que tout le reste de sa vie elle ressente la honte d’avoir lancé une accusation mensongère. D’un geste vif je déchire l’enveloppe blanche et arrache le film plastique protecteur avec rage :

_ Tenez regardez la couverture, lisez le titre et vous saurez comment les rockers vénèrent les êtres féminins : LINDA GAIL LEWIS LA REINE DU ROCK’N’ROLL.

Elle pousse un cri et tombe évanouie sur son vélo. Je ne lui jette pas un regard, je monte en courant les marches de ma maison, j’ai une revue à lire :

ROCKABILLY GENERATION NEWS N° 31

OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE (2024)

Il a fallu deux numéros spéciaux de Rockabilly Generation à Julien Bollinger pour raconter les premières années et le début de la carrière d’Elvis, l’aurait pu ressortir tout fier du brillant travail effectué, oui mais il possédaitt encore une foule d’anecdotes et d’histoires à nous rapporter… ce numéro 31 débute donc par cinq pages arrachées à la légende dorée d’Elvis Presley. Attention parfois c’est du toc…

Certes sur la couverture et la page deux Linda Gail Davis vous sourit, mais avant de vous incliner devant la reine du rock’n’roll, va vous falloir traverser l’Enfer. Julien Bollinger vous oblige à regarder en face le Diable en personne. Vous le connaissez sous le nom de Colonel Parker. C’est un peu ce que dans les Séries l’on appelle une préquelle, la biographie du Colonel jusqu’au moment où il se prépare à faire signer au petit gars de Tupelo le pacte faustien dont jamais il ne pourra se libérer… Un drôle de zèbre ce Colonel, mais un zèbre américain ce qui change tout, comme tout bon américain, il vient d’ailleurs, une fois qu’il aura mis le pied sur le sol amérindien il sera plus américain que tous les américains, l’acquiert l’âme d’un héros, d’un winner, d’un tricheur, parti de rien, il parvient au sommet, comme le lierre parasite qui s’enroule autour du séquoia pour mieux l’étouffer… La route n’est pas facile, il apprend vite. L’a le flair. L’a un seul Dieu : le dollar. Faut le suivre. Vous pensez qu’il tente de vivre. Fait mieux que cela. Il cherche ce qui lui manque. La poule aux œufs d’or. Ne croyez pas qu’Elvis sera la révélation de sa vie. Pas du tout. Pour Parker, Elvis n’est pas un début, juste une fin. Le dernier chiffre au bas de l’addition. Quand il trouve Elvis il a déjà expérimenté sur d’autres les moyens de se rendre maître d’Elvis. Cet article est à lire, il vous apprendra tout ce que vous ne savez pas sur la naissance du rock’n’roll, et surtout bien plus grave ce que vous savez. A la différence près que vous n’aurez jamais l’envergure du Colonel Parker. Même si vous chantez aussi bien qu’Elvis, ce qui a toutes les chances de ne pas être votre cas.

Vous voulez Linda, oui mais d’abord il faut passer par Johnny. Pour la simple et bonne raison que c’est grâce à Johnny que Linda est à Romilly-sur-Seine et sur scène. Lisez, attardez-vous sur les très belles photos de Johnny, quelle dégaine et quel style, et vous saurez tout sur le Biker Trophy consacré à Hallyday, c’est à cette occasion que Linda Gail Lewis est venue chanter et que Rockabilly Generation l’a interviewée, Brayan et Anaël posent les bonnes questions et Linda se raconte, depuis son enfance. Nous ne retiendrons que l’admiration sans borne qu’elle porte à son frère Jerry Lou… Sergio nous emmène Backstage pour les photos de Linda, d’Annie Marie Lewis, de Danny B. Harvey de Maryse, de Brayan et d’Anaël.