KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 438

A ROCKLIT PRODUCTION

14 / 11 / 2019

|

SEE NO EVILS / HEAVY NUGGETS THE RED ROOSTERS / THE ALLEY CATS THE NITE HOWLERS /JARS |

See See Riders

— Who’s your favorite guitar player ?

— Oh, I’ll say Johnny Marr !

— Sorry but you’re far better than Johnny Marr !

— Ha ha ha ! Thank you !

— Somebody else ?

— Yeah, George Harrison...

Et voilà le travail. On s’en doutait. Un guitariste aussi brillant que Paul Jackson ne naît pas de la dernière pluie. Il s’inscrit forcément dans une lignée. On ne sort pas un tel son inopinément. Ça ne s’invente pas. On l’a vu pendant plus d’une heure hanter le set des See No Evils avec sa phantom guitar et maintenir un niveau d’excitation maximaliste en alternant les montées en température et les fragrances psychédéliques à l’Anglaise. Il évoque effectivement le vif argent de Johnny Marr dans la gestion du climax, mais il sautille en dodelinant comme George Harrison dans les violentes séquences de battage d’accords, oh, mais pas le George du Bangla Desh, no no no, le George de la Cavern des origines, au temps où les Beatles swinguaient comme des démons avec leurs reprises de Carl Perkins et de Chickah Chuck.

Paul Jackson incarne tout ce qui fait la grandeur du rock anglais, cette espèce de mélange unique au monde d’élégance et de frénésie. À le voir gratter sa Gretsch, on comprend que ce petit brun aux yeux clairs ne vit que pour ça : le son du rock anglais, c’est-à-dire the real deal.

Les See No Evils viennent de Leeds et se positionnent comme garage-psyché band avec deux albums au compteur. On les vit une première fois en Normandie voici environ trois ans, mais la salle était si mal sonorisée qu’ils peinèrent à convaincre les con vaincus et donc firent chou blanc comme neige. Cette fois, ils bénéficient d’un vrai son de cave et peuvent donner toute leur mesure, et quelle mesure, les amis !

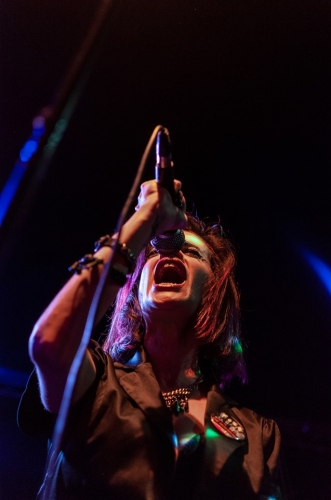

Le chanteur du groupe s’appelle Ian Burton. Il porte une casquette de marin breton, en cohérence avec le faible qu’il avouera post-concertum pour les Groovies. Le batteur s’appelle David Pace et il porte bien son nom, car il taille la route avec un sens de la powerhouse qu’on peut taxer d’aigu, sans craindre de se voir accuser d’exagération.

Et puis voilà l’indicible Owen Flindley, sosie de Mark Loomis qui fut on s’en souvient le guitariste du Chocolate Watchband. Ce grand échalas lunetté, frangé de blond et polka-dotté tisse dans son recoin de cave un effarant ramalama de bassmatic caoutchouteux sur une belle vintangerie. Ces See No Evils qui ne doivent strictement rien à Television démarrent en trombe avec deux biscuits tirés d’Out Of The Sadows, «You Got The Flame» et «Feed Your Mind». Bienvenue au paradis du garage psych leedsergyque. L’effet cave donne en plein : gageons que les See No Evils n’ont jamais aussi bien sonné. Tiens, encore une lichée de Shadows avec «Hold On».

Paul Jackson mène bien la danse, la phantom guitar roule sous les pierres de la vieille voûte humide. On les verra taper dans «Gloria» sans se ridiculiser, bien au contraire, ils rendent un hommage extrêmement feverish aux Them, Paul Jackson veille à pousser l’excitation au paroxysme et là, ça devient vraiment fascinant.

Rien n’est plus difficile que de passer le Cap d’un «Gloria», paroxysme de l’intouchabilité des choses. Ils terminent avec un autre exercice de piété évangélique : une reprise quasiment incontrôlable de «You’re Gonna Miss Me». Ils nous l’explosent littéralement, transformant ce set caviste en soirée inoubliable.

Out Of The Sadows est leur deuxième album. Dans le dernier numéro de Shindig, Paul Ritchie s’enflamme : «The See No Evils second album is a real ball of kinetic energy from start to finish !» Et il ajoute plus loin : «Imagine Sky Saxon fronting the Smith and you’re almost there !» «Feed Your Mind» et «The Love Has Gone Away» font figure de stand-out tracks. Les See No Evils y tâtent de l’excellence protubérante, celle qui caractérise si bien le petit garage exacerbé, bien drivé par la loco-fuzz de Paul Jackson. La même émulsion gargouille dans «The Love Has Gone Away». Ces mecs semblent jouer leur carte à la manche, car c’est explosé dans une subtile intrication d’arpèges. Oh yeah, far better than Johnny Marr ! Paul Jackson carillonne à la volée, on se croirait chez Tarkovski. C’est tellement battu à la battue qu’on finit par rendre gorge, ça joue à la vie à la mort et ça n’en finit plus de relancer aux yeah yeah through love. Ils se servent aussi de «You» pour allumer les convoitises, surtout qu’il s’agit là de power pop. On retrouve la phantom guitar dans «You Got The Flames» et même dans «Blue Sky», qui paraît plus piteux car quasi-pop. Ils se prennent les pieds dans le tapis avec «All That I Know» et jouent «She’s My Kinda Girl» aux vieux accords. Mais l’occasion ne fait pas toujours le larron, il est bon de le rappeler. Ils visent une ambiance plus pop avec cet album et il faut bien tendre l’oreille, car le son se niche dans les profondeurs. La phantom guitar rôde toujours un peu en sous-couche. «Falling» courbe l’échine sous le joug de la pop et nous renvoie un peu sèchement à la brit-pop d’antan, et pourtant, on aime bien ces lads là.

Force est d’admettre la flagrante supériorité d’Inner Voices paru trois ans plus tôt. Pendant quelques secondes, ils frôlent le syndrome du pétard mouillé avec le «Secret In Me» d’ouverture de bal, mais ils rétablissent très vite la situation en sur-jouant l’excellence de leur modeste condition. Eh oui, qui ira écouter les See No Evils aujourd’hui ? Peu de gens. Alors comme ils n’ont rien à perdre ni rien à gagner, ils jouent. Pas d’enjeu ? Parfait ! La voie est libre. Ils pulsent leur petite hot shit à coups d’ah ah ah ah et on assiste médusé à une belle extension du domaine de la turlutte. Paul Jackson passe un solo phantom killer flash, alors bienvenue au royaume du freakbeat ! Ils enchaînent avec «That’s Right With Me», un fantastique groove d’attaque frontale. Ces mecs savent déjeuner et ils connaissent leurs vins. Encore une fois, bienvenue au festin. Ils nous tapent la cloche à coups d’Alright by me et on sent la moiteur et la raideur de leur énergie fondamentale à travers l’étoffe du son. Les See No Evis sonnent comme un groupe capable de remporter des victoires, uniquement pour la beauté du geste. Encore une fois, l’absence d’enjeu simplifie tout. Leur son se met à nu et quelle victoire, battue comme plâtre, pulsée au big basmatic et ce guitariste hallucinant qui reste continuellement en partance pour l’espace, mais pas n’importe quel espace, un bel espace zébré d’awite for me. Les atmosphères sont en place et les implications tellement radieuses. Ils tapent leur excellent «You Make Me Move» à coups redoublés de make me move et proposent un garage demented all over. En bons freakbeaters, ils jouent la carte de la frénésie et regorgent de bon power. Encore de la remona à gogo dans «Firing Line». Ils ont du jus à revendre, il faut le savoir. La phantom guitar plonge ses crocs dans le cul du cut et ne lâche plus prise. Paul Jackson n’en finit plus d’alimenter cette espèce d’imparabilité des choses qui semble vouloir les caractériser. On l’aurait parié : ils vont même jusqu’à proposer un coup de génie. Son titre ? «Hooked On The Buzz», riffé en profondeur et ça part en vrille démentoïde sans prévenir. Paul Jackson fout le feu au lac, il prend la main et embarque le Buzz au paradis du freakbeat. La phantom guitar bouffe tout l’inconscient collectif, c’est un phénomène surnaturel qui se produit rarement. Paul Jackon infeste toutes les nappes de son. Il sur-joue tout au délire. S’ensuit un «Rising Sun» digne du 13th Floor. Ils adorent leur rising sun, ils le jouent aux pires auspices, le hantent de réverb et de coulées. Encore une fois, Paul Jackson fournit toute la furnace. Ils terminent cet album hors du temps avec un «Runaway» travaillé aux retours psyché et aux excès d’écho. Ces mecs cherchent la petite bête, ils ont raison. Ils jouent serré, ne s’accordent aucune mollesse, ils partent ensemble à la pêche aux crabes.

Signé : Cazengler, See no (charmante) Elvire

See No Evils. Le Trois Pièces. Rouen (76). 24 octobre 2019

See No Evils. Inner Voices. Heavy Soul Records 2016

See No Evils. Out Of The Shadows. Heavy Soul Records 2019

Sur l’illusse de gauche à droite : Ian Burton, Owen Flindley, David Pace et Paul Jackson

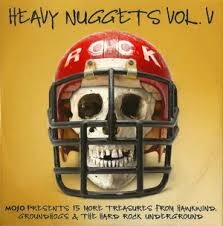

He ain’t Heavy Nuggets, he’s my brother

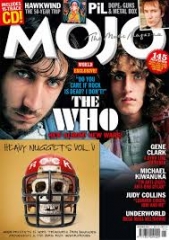

Les petits veinards qui ont ramassé Mojo le mois dernier se sont bien régalés. On ne parle pas du bel article sur les Who mais de la compile qui est collée sur la couve. Il s’agit là d’une pépite compilatoire, le volume V des Heavy Nuggets, une série qui plonge ses mains tremblantes dans les archives du heavy rock des seventies, un heavy rock qu’il ne faut bien sûr pas confondre avec le parent pauvre du rock qu’est devenu le hard-rock. Mojo donne toujours un minimum d’informations et si l’un des cuts tinte bien à l’oreille, deux scénarios se présentent à vous : le cut est connu et vous ressortez l’album pour vous remettre à niveau, ou bien le cut est inconnu et vous vous mettez en chasse.

Prenons un exemple : le Vol. V démarre avec le «Strange Town» des Groundhogs, qui comme chacun sait est une bombe. D’autant plus une bombe qu’on la trouve sur Thank Christ Fot The Bomb. Du coup, vous ressortez l’album de l’étagère. Cette splendide coïncidence permet de bien re-situer les choses : les Groundhogs appartiennent de plein droit au fameux proto-punk britannique. Tony McPhee et ses deux amis proposent un son extrêmement agressif. Le solo est offert par la maison. Killer ô si killer ! Le vieux Tony est le roi incontesté du killer solo flash, il vous suffit d’écouter «Split #2» pour vous en convaincre définitivement, et vous verrez même votre cuti virer au vert. Ces mecs jouent comme des diables déguisés en honnêtes musiciens anglais, mais Tony la teigne revient tout démolir, il dégage tout devant lui. Il se situe loin devant les autres, devant tous les autres. Tony McPhee est l’un des secrets les mieux gardés du rock anglais. Parmi les autres connus, voilà The Bevis Frond, c’est-à-dire Nick Saloman qui fout le feu à un pauvre «White Sun» tiré de New River Head, un album considéré à juste titre comme dangereux, car explosif. Nick envoie gicler ses palanquées de wah, il ouvre des passages dans la Mer Rouge quand il veut, il mise tout sur le power-chordage de destruction massive doublé de sax à la Fun House. Oui, c’est assez con à dire, il défonce tout, surtout la rondelle des annales. Parmi les autres connus, on croise Sam Gopal. Pas la peine de faire l’article, puisque Lemmy fait partie de l’aventure, même si en matière de proto-punk on a vu mieux. Par exemple Hawkwind qui comme par hasard est là aussi avec «Assault And Battery». Ces mecs incarnent l’esprit du proto-punk aussi bien que les Groundhogs, même s’ils proposent du bric et du Brock et qu’ils flirtent avec la prog. Mais comme souvent chez Hawkwind, une belle marée d’accords emporte le Palace Pier au loin. Tiens, voilà Jesse Hector avec Crushed Butler ! Il propose un vieux «Love Fighter» heavy as hell. À l’époque de Crushed Butler, Jesse est jeune, il a toute la vie devant lui. Heavy c’est sûr mais pas très convaincu, au fond. Fu Manchu se montre beaucoup plus déflagratoire avec son «Trapeze Freak». Nous voilà au paradis du stoner sous les avalanches de power chords. On croise aussi Acid Mother Temple sur ce Vol. V. Ils proposent un «Dark Star» qui fait bien dresser l’oreille. C’est même quasi-arabe dans l’essence de la transe et tout bascule très vite dans le chaos. Ce qui nous amène aux stars de ce Vol. V : The Heads de Bristol avec «Legavaan Satellite». Psych-punk biker scuzz ! Ces mecs sont des diables, ils pilonnent le vieux stomp psyché, c’est affolant de power blast, ça coule de partout. On les dit invaincus. Mojo parle d’un West Country Metallic KO. Bon alors maintenant retour à l’apanage des compiles, c’est-à-dire l’indexation des inconnus au bataillon. Première grosse pioche avec Creepy John Thomas et son «Lay It On Me» assez demented et amené au heavy demolishing. Ils montent leur opération sur un background de distorse destroy et oh boy ça passe comme une lettre à la poste. John Thomas est un Australien débarqué à Cologne qui a la chance de tomber sur Conny Plank, le Kraut-man. On le retrouve ensuite dans le Edgar Broughton Band. Le vieux Creepy sort un big bad sound et donc, il faut l’avoir à l’œil. Autre bonne pioche : Attack, à ne pas confondre avec The Attack d’Angleterre. Ces mecs sont à Detroit à l’époque du Grande Ballroom et leur «School Daze» est une véritable horreur. La terre tremble. Ces mecs attaquent le monde civilisé. Ils valent largement le MC5. Apparemment, il n’existe qu’un seul single. Nouvelle bombe avec Luke & The Apostles et leur «Not Far Off». Méchante hargne ! C’est même inespéré. C’est wild et joué au gras du bide, ça se fond dans le plotach du pire heavy blues inimaginable. Ça nous permet de comprendre qu’au fond on ne connaît pas grand chose. Ces Canadiens se sont ensuite disséminés dans le McKenna Mendelson Mainline chouchouté par Mojo et dans le Chris De Burgh’s Band. Il ne reste d’eux que deux singles. On reste dans la stupéfaction avec Goliath et son «Dead Drunk Screamin’». Ces mecs basculent dans la friteuse. Et ce n’est pas fini car voici le coup du lapin, Egor avec «Street», vieux shoot de downhome proto-punk de haute voltige, tapé à l’excellence du boogie down, c’est littéralement bardé de couenne de son avec une guitare qui cocote dans les clameurs. Ah la coche !

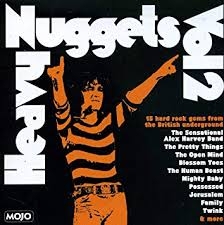

Le Vol. II remonte à 2013. Il n’a pas été trop difficile de le retrouver dans les piles. L’esthétique de la pochette renvoie à Sabbath Vol. IV, mais c’est Alex Harvey qu’on voit lever les bras en l’air, et non Ozzy. Tous les rois du proto-punk britannique sont déjà là : The Incredible Hog, Bullet et les Pretties. Comme le disait si justement l’oncle Abélard, il vaut mieux voir s’exprimer les proto-punks que les protocrates. On meurt un peu moins con à les fréquenter. C’est Bullet le bien nommé qui ouvre le feu avec un «Jay Time» tiré de leur unique album, Entrance To Hell. John Du Cann est imbattable à ce petit jeu, il joue au riff excédé et on note la fabuleuse tenue de son journal de bord. John Du Cann est le real captain du proto-punk britannique. Les Pretties ne font pas non plus de prisonniers avec l’effarant «Cries From The Midnight Circus» tiré de Parachute. Phil May et ses mighty Pretties créent la magie du heavy doom. Tiens puisqu’on est dans les mighty, voici Mighty Baby. On se demande ce qu’ils foutent là, vu leur pédigrée de babas islamiques, mais n’oublions jamais que Martin Stone fit partie des Pink Fairies et ça s’entend dans ce «Same Way For The Sun» tiré de leur premier album. Stone dévore tout en jouant à l’effarance proliférante. Quel dingue ce Stone ! Alors oui, Mighty Baby ! Il faut retourner voir ça de plus près. Pas compliqué : il existe deux albums. On se demandait ce que foutait Alex Harvey sur la pochette. Voici la réponse : «Long Haired Music» du Alex Harvey Band, mais c’est loin de monter au sommet. On pourrait dire la même chose de Human Beast qui s’embourbe dans la prog. Idem pour les Blossom Toes qui font eux aussi une prog à la petite mormoille humide. On comprend que le temps ait pu les emporter. Quelle catastrophe ! Pauvres Toes. Ils font pitié. Tractor, The Open Mind et Dragonfly font aussi partie des groupes chouchoutés par les spéculateurs, mais bon courage à ceux qui se relèvent la nuit pour écouter ça. Jerusalem est connu pour sa pochette figurant un croisé agenouillé et sa réputation repose sur un «Frustration» assez explosif. On note aussi la présence de Family sur ce Vol. II, avec «Strange Band». On sent le vrai groupe, mais c’est un peu trop sophistiqué pour le heavy-nuggettisme. Revenons à nos moutons avec The Incredible Hog et son puissant «Lame» : in the face, avec une certaine profondeur de son, oui, un son qui met tous les sens en alerte. L’Incredible Hog fait partie des groupes qu’il faut écouter car avec leur stomp, ils préfigurent le glam. Ken Gordon a su faire la différence avec son mighty Hog. Côté révélations, le Vol. II en propose deux : Freedom et Possessed. Le «Nobody» de Freedom est ce qu’on pourrait appeler un heavy rock bardé du pire drive proto-punk d’Angleterre. Un puissant swagger s’allie sous nos yeux globuleux à une présence inexorable. C’est même fouillé dans le meilleur graillon de psyché de bon ton. L’âme de Freedom s’appelle Roger Saunders, un mec qu’on retrouvera plus tard dans Medecine Head, comme par hasard. Un dernier groupe pour la route : Possessed, avec «Thunder & Lightning». C’est chanté à la pire exaction de chat parché qui se puisse imaginer ici bas. Il faut savoir qu’une nuit, au retour d’un concert, les trois membres du groupe sont entrés en collision avec un camion citerne, ce qui mit fin à une carrière qui s’avérait prometteuse.

On remonte un peu dans le temps pour examiner le Vol. III. Nous voici en 2014 et la pochette pastiche celle du Led Zep III. Ce Vol. III souffre d’un mal majeur : trop prog pour du heavy nuggetisme, même si Atomic Rooster ouvre le bal avec «Sleeping For Years». Bon d’accord, on retrouve John Du Cann, mais les transitions proggy de Vincent Crane minent le cut. C’est un peu trop secoué de spasmes et ça tourne en eau de boudin. Bang fait aussi partie des habitués de ce genre de congrégation. Ces trois mecs basés à Philadelphie surent imposer un bon son et faire la différence. On a déjà entendu ça mille fois, mais Frank Ferrara ramène du bon gut d’undergut. Dommage qu’ils bâtissent des ponts de la rivière Kwai. C’est avec une joie non feinte qu’on retrouve Freedom et leur manie de vouloir foutre le feu partout. Cette fois, ils s’en prennent au fameux «Going Down» de Don Nix. Roger Saunders passe un solo compressé, ça sent bon l’étuve, c’est boursouflé de bon gras double, ces mecs jouent vraiment à la vie à la mort. On retrouve aussi John Du Cann et son mighty Bullet. Cette fois ils expédient «The Orchestrator» en enfer. Parmi les gens connus de nos services, voici Josefus et un «Situation» trop proggy pour être honnête. Aucune chance de plaire aux kids affamés d’aventures. S’ensuit le «Welcome To The Void» de Morgen qui est connu comme le loup blanc des steppes. À force de pousser le son dans le void, le pauvre Morgen renverse le vinaigre sur la table. Avec son «Little Games», Pentagram s’en sort bien mieux. On adore son boogie énervé qui gicle comme une belle dégelée. Ce Vol. III propose trois autres connaissances de choix : Rog & Pip, Morly Grey et Heavy Jelly. Attention, c’est du beau monde. Rog & Pip sont d’anciens Sorrows. Ils proposent avec «Why Won’t You Do What I Want» un stomper de haut vol. Ils déroulent un tapis rouge sur lequel va débouler tout le glam d’Angleterre. Roger Lomas et Pip Whitcher sont les rois du stomp. On revient au heavy doom d’Angleterre avec le «Peace Officer» de Morly Gray. C’est excellent. On est ravi que leur unique album The Only Truth ait été réédité. Quel blow out bien exacerbé ! On a là un son sévère et punkish dans l’essence, et un solo de basse prépare le retour du wild guitar bash. Heavy Jelly reste une belle référence, car Jackie Lomax y chantait. Avec «Bio Blues» on retrouve le heavy groove de Liverpool et un Lomax au sommet de son art. Classique et puissant à la fois. La révélation de ce Vol. III s’appelle «Freedom Train» et le groupe Ancient Grease. Quelle mélasse ! Les accords baignent dans le gras. Le son est tellement gras qu’il éclate la peau de la prod. C’est l’un des groupes les plus heavy de l’histoire du rock.

Volume curieux que ce Vol. IV paru voici deux ans. La présence de Charle Bradley déroute en peu. C’est peu trop Soul pour un contexte Heavy Nuggets. Avec ce Vol. IV, Mojo tape aussi dans des équipes plus contemporaines, comme les Cowboy Lovers et leur «Poor Lord» assez demented, ou encore le «Mind Crawler» d’Uncle Acid & The Deadbeats, une équipe de gens fortement déterminés à vaincre. Ils jouent en effet une sorte de Panzer boozey-beer bass buzz. «Mind Crawler» sonne comme un hit underground parfaitement fluorescent digne d’Hawkwind et ramoné aux pires accords de grattoir d’acier. Parmi les mauvaises pioches contemporaines, on trouve les Wolf People et les Rival Sons qui n’ont vraiment rien à faire sur ce type de compile. Elephant9 et Sleep fatiguent la cervelle avec leurs prétentions à ruer dans les brancards. Mauvaises pioches aussi avec Motorpsycho et Earthless. The Skull s’en sort mieux avec «The Door», ce qui est normal pour des crânes. Les crânes sont toujours heavy. Ils en rajoutent et visent l’overdose de skulling off. Les deux surprises viennent de The Obsessed et de Boris. Ah il faut écouter «Be The Night» de The Obsessed. Voilà le son. Wino navigue dans sa mer de feu. Scott Wino Weinrich ! Wow ! Ce mec sait winner ! Il joue à la coulée de lave. Pur power ! L’autre bombe c’est le «Pink» de Boris, un Pink complètement explosé, pure folie de far-out so far out, gratté à la folie pure. Ce sont des Japonais, le son explose et ça bat dans le dur. Ils battent tous les records d’un seul coup et laissent le langage agoniser sur la rive, comme un poisson rejeté par les vagues.

Signé : Cazengler, Heavy Nullard.

Heavy Nuggets Vol. II. Mojo # 235 - June 2013

Heavy Nuggets Vol. III. Mojo # 248 - July 2014

Heavy Nuggets Vol. IV. Mojo # 279 - February 2017

Heavy Nuggets Vol. V. Mojo # 312 - November 2019

09 / 11 / 2019 – LUSIGNY-SUR-BARSE ( 10 )

THE RED ROOSTERS / THE ALLEY CATS

THE NITE HOWLERS

C'est dans l'adversité que l'on reconnaît les âmes trempées dans le feu du rock'n'roll. Jusqu'ici la vie avait été facile pour Billy. Se contentait de passer les coups de téléphone adéquats. Chaque année l'on avait droit à nos trois groupes à la Chapelle Argence de Troyes. C'était la mairie qui fournissait le local et qui honorait les groupes. Mais pour 2019, lock out complet. Monsieur Billy et son rockabilly est prié d'aller se faire voir ailleurs. Pour quelle obscure raison ? L'on n'en sait rien, peut-être les prochaines élections municipales, ceci n'est qu'une de mes suppositions. Ce qui est sûr c'est que Billy se retrouvait comme les flamants roses, le bec dans l'eau.

Mais la guerre de Troie aurait bien lieu. Déplacée d'une vingtaine de kilomètres à Lusigny-sur-Barse, bourgade de 3000 habitants, située sur une antique voie romaine, pour la description du patelin ne comptez pas sur moi, l'on n'y est arrivé dans le noir total après avoir traversé l'Aube nocturne, un parfait exemple de la France périphérique, des routes désertes, des villages muets, une infinité de prés perdus dans le noir, Brr !

La Grange – non ce n'est pas une chronique sur ZZ Top, mais pour cette Rock'n'roll Party, l'était difficile de trouver mieux – c'est une salle des fêtes située au fond d'une immense place centrale, au moins la surface de deux terrains de foot, faisait un peu froid, l'on n'a jeté qu'un regard distrait à l'expo de vielles voitures, pour se précipiter devant le food-truck. Miam ! Miam ! Pas de frites la traditionnelle nourriture du rocker français mais des assiettes de morbiflette, ration réglementaire d'une épaisseur dépassant les quinze centimètres, l'est sûr qu'après cela tu morfles avec ou sans mobylette, t'es repu comme le tigre qui vient de bouffer son dompteur et deux ou trois spectateurs innocents. Pour dix balles t'as engrangé assez de succulentes calories pour toute la semaine.

Fait bon à l'intérieur. Belle et vieille structure en bois qui ne manque pas de cachet. Les Bootleggers ( HDC ) - Harley Davidson ( mais eux ils reconnaissent les amis ) Club, pour ceux qui veulent tout savoir - vous accueillent chaleureusement, se sont portés au secours de Billy pour l'organisation, beaucoup de monde connu, l'on fouine sur le stand de disques de Tedd Records, l'on admire les mains expertes de Nath Lola et de Maryline Garnier qui peignent et habillent les demoiselles qui désirent un look vintage, sur le stand brocante l'on s'extasie sur la collection des cendriers. Dj Rockin' Cat est aux manettes et à la sono, ne manquent plus que les artistes.

THE RED ROOSTERS

Avec un tel nom je m'attendais à un combo de blues meurtrier. Erreur sur toute la ligne. Sont toutes une flopée sur scène, pas un big band, mais une de ces formations de rhymth'n'blues à l'économie nées entre autres de la crise de 29 et du besoin d'un public fatigué des arrangements un peu culturo-pompiers des grands ensembles, ces gals and guys avaient surtout envie de se défouler un maximum en fin de semaine pour oublier salaires de misère et existences dégradées. Trop loin du rockabilly à mon avis. Pas du tout partagé par les danseurs qui vont s'en donner à cœur joie toute la prestation. Les couples exhibent à qui mieux-mieux leurs plus beaux pas, tout cela fleure un peu trop le bobo parisien entiché des forties.

Par contre tout à fait au fond, ils ont une sacrée section rythmique. Des gars qui jouent ensemble et pas à côté l'un de l'autre, Ivan est vraiment Souverain sur sa contrebasse, fournit le beat initial, tient l'orchestre à lui tout seul au bout de ses doigts, tout le reste n'est qu'ornementation instrumentale, à ses côtés Olivier Viadero embraye la mayonnaise, sans aucune frime ni mise en valeur personnelle, Ivan lui fournit la matière première et Olivier la contreforte, lui insuffle la vie, sans lui elle ne serait que vibrionnements d'élastique qui se perdrait en sa monotonie, l'encadre, la contrepointe, la contrescarpe, lui bâtit un home d'accueil, lui apporte une résonance évolutive qu'elle serait incapable d'atteindre toute seule. Vous accomplissent ce petit miracle sans forfanterie, sans vanterie, dans leur coin, le moteur quasi anonyme sans lequel la plus trépidante des voitures n'avancerait pas d'un centimètre.

Tout le contraire de Siegfried Mandace à la guitare. S'est adjugé un grand espace rien que pour lui, cabotine à loisir, pas mal du tout d'ailleurs, ne reste pas inactif sur sa Gretsch, vous déploie des éventails de notes qui résonnent et tintent joliment à votre oreille, un swing léger qui vous effeuille les marguerites à foison. Par contre il ne supporte pas que l'on ne l'entende plus, l'est vexé, le gars ne mange que de la brioche, le pain noir du micro qui s'abstient de capter son jeu, il en piquerait une jaunisse, à le voir s'agiter il semblerait que l'on soit devant la plus grande catastrophe du siècle, le monde doit au moins s'arrêter de tourner sur son axe – ne pensez surtout pas à la discrétion phonique de Charlie Christian dans ses enregistrements en grand orchestre – un vieil enfant capricieux. Insupportable.

Stéphane Lébé pianote à l'extrême gauche, vous fait de ces dégringolades de clavier, ces essaims de blancs vols de mouettes qui suivent les chalutiers qui se rapprochent du port, belles cartes postales qui vous rappellent que le monde est plus beau que vous ne le croyiez, et votre sang palpite d'une ardence incroyable.

Relégués sur la droite les deux saxophonistes n'interviennent qu'à bon escient, ne tirent pas la couverture à eux, z'ont l'instrument qui rutile le plus, le paon qui fait la roue et qui du coup éclipse le reste de la basse-cour, mais qui sait la refermer quand l'heure d'exposition est passée, interviennent fort à propos pour balayer les temps morts, le boogie swing sans sax est une une bougie sans flamme. Vont se payer de ces chorus à décoiffer les crocus de l'automne, vivement applaudis par l'assistance, chahutent des bourrasques mordorées de feuilles mortes, transbahutent de rousses fourrures de renards se jouant des fusils des chasseurs.

Richard Genipa est au chant. Autant dire que tout repose sur lui. La figure de proue du bâtiment de guerre. Ces petites formations sont régentées par une loi draconienne, les instrumentistes se doivent de chauffer à mort, mais la gloire est dévolue au chanteur, tous pour un et l'un rafle la mise. Tant pis pour les autres qui ont le triste rôle de faire-valoir. Le problème c'est que Richard Genipa n'en abuse pas. Ne se met pas assez en avant. L'a l'esprit trop démocratique, semble se modérer, ce n'est qu'en toute fin du set qu'il s'emparera totalement de sa place, tout le reste du temps, l'est resté trop statique, trop planté devant le micro, allant même jusqu'à s'effacer pour laisser jouer ses camarades, ne bouge son corps que trop rarement, à peine si d'un mouvement du bras il ponctue une séquence, idem pour la voix, en modère l'ampleur, la raccourcit, oublie qu'elle droit trôner en maîtresse absolue, n'a pas l'âme d'un american entertainer, l'orchestre n'est pas à sa dévotion, il barzingue pour contenter les danseurs, ne les mène pas, devrait les achever comme des chevaux, mais non, l'on ne lève pas toutes les voiles, l'on n'utilise pas tous les canons, l'on parade, l'on ne cherche pas l'abordage, l'on devrait être prêt à faire sauter la sainte-barbe et à mourir comme Nelson sur la dunette du Victory, l'on devrait fouetter la chiourme des danseurs à tours de bras, qu'ils se pissent et se chient dessus, qu'ils ressortent épuisés, sur des civières, bons pour la fosse commune. Ce soir on les ménage, que des classiques, mais c'est quoi One bourbon, one scocth, one whisky diététique servi sans alcool, cet Everyday I have the blues au blues si délayé qu'il en devient insipide, et ce Caldonia qui se traîne si mollement, d'autant plus pitoyable que l'adjonction des françaises paroles démento-farfelues de la version d'Eddy Mitchell sont la preuve absolue que l'on n'est pas là pour donner du grain à la volaille mais pour la plumer et l'empaler vivante sur la broche. Z'ont vaincu le public, mais n'ont pas convaincu les rockers.

THE ALLEY CATS

Z'ont terminé par là où ils auraient dû commencer. Un train d'enfer. Avaient choisi la gradation régulière, mais sont partis de trop bas, un True love et un Teenage heaven, malheureusement trop similaires aux orchestrations du groupe précédent. Malgré la longue balance qui avait séparé les deux prestations, ils ont du mal à raccrocher les wagons. Un Gene Vincent pour recoller les morceaux, mais leur interprétation de Pretty Pearly ne sort pas du lot. En fait ils sont trop nombreux. Une formation pas assez ramassée. Pourquoi par exemple un saxophoniste et un harmoniciste. Quand il y en a pour un, il n'y en a pas obligatoirement pour deux. Le soliste n'est plus attendu. L'alternance nuit à l'attente. Faudra le Linda Lu de Johnny Kidd le pirate bien aimé de Tony Marlow pour que la glace commence à fondre.

Un chanteur, une grand gaillard, une large silhouette engoncée dans un costume qui semble empesé de rigidité. Trop statique, micro en main comme un crooner, un incendiaire qui a oublié le briquet pour enflammer son bidon d'essence, résultante une formation qui ne rock'n'rollise pas assez. Un pied dans les deux marmites, à ménager la chèvre cabrioleuse du swing et le loup meurtrier du rockab, l'on fait chou blanc. Ces deux liquides instables répugnent à toute demi-mesure, à tout mid-tempo. A trop vouloir embraser le feu s'éteint.

Sont comme ces hommes politiques qui doivent en même temps ménager leur droite et ne pas fâcher leur gauche. Leur faut une mesure qui réconcilie les contraires. Mais pas les irréductibles. Alors ils sortent leur arme pas du tout secrète, pas le Hillbilly Cat des collines infestées de crotales, le Pelvis Presley, juste l'Elvis, le coup au-dessus de la ceinture qui fait du bien, le seul qui réconcilie la majorité silencieuse et les minorités actives. Please Mama, Paralysed, c'est d'accord Mama, personne ne peut voter contre cela, l'on ne s'élève pas contre le roi, crime de lèse-majesté, l'on ne piétine pas les symboles, et le public qui était resté en arrière se rapproche et bientôt c'est le grand dandinement collectif, les couples de danseurs ne se sentent plus obligés de se croire en démonstration, c'est désormais à la bonne franquette, à la blanquette de Limoux populaire.

Et chacun remue ses hanches avec conviction, Billy lui-même n'y tient plus, monte sur scène et appelle les filles qui se contorsionnent autour des musicos ravis, alors maintenant qu'ils ont trouvé la portion d'autoroute dégagée de tout brouillard les Alley Cats accélèrent à fond. Vont nous faire durer le plaisir un bon quart d'heure, chacun à tour de rôle en soliste aura sa minute de célébrité, mais c'est encore mieux lorsqu'ils sont en collectifs, à plusieurs reprises quand ils commenceront à ralentir, Billy qui détient les clefs de l'horloge fera signe qu'ils peuvent, qu'ils doivent, encore donner toute la gomme, terminent tout de même parce qu'il le faut bien, sous une avalanche d'applaudissements. Sont rincés et ils débranchent. Croient en avoir terminé. Billy pour sa part ne coince pas la bulle avec le chanteur, conciliabulent tous deux quinze secondes, résultat de ce court colloque au sommet, un dernier cadeau, un petit, mais magnifiquement envoyé, un crochet du droit imparable qui vous détruit le foie et les amygdales en même temps qu'il vous ratiboise l'hypophyse et l'hypoténuse du triangle rectangle, un scud de Johnny Burnette, qui vous étend le public raide mort. Epargnez-vous le décompte. Téléphonez plutôt au fossoyeur. Ah, s'ils avaient foncé, dès le début, comme cela.

THE NITE HOWLERS

Enfin du pure rockab. Pas de l'approximatif. Je me retourne, n'y a plus que des blousons noirs devant la scène, comme par hasard, entre autres, la vieille garde du 3 B, les danseurs se sont miraculeusement éclipsés. Volatilisés. Une courte balance, et hop ils se sont tous enfuis sans demander leur reste. Finitude de funutude ! L'est certain que dans l'inter-set les Dieux du rockak ont fait le tri. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre l'authentique et le simili, c'est assez simple. Le rockab est un art subtil. Equivaut à attraper les oiseaux en leur saupoudrant la queue avec un peu de sel.

Maintenant les Nite, ils trouvent l'exercice trop facile, ont rajouté deux règles de base : premièrement ils ne chasseront que la nuit, c'est plus chouette, d'où leur prédilection pour les rapaces nocturnes aux serres acérées et au bec féroce. Deuxièmement, s'agit pas d'agiter en tout sens une salière et d'en gaspiller tout le contenu en comptant sur le hasard pour tomber pile-plume, juste un grain de sel, un pour chacun, mais à l'endroit idoine et adéquat. Olivier Laporte qui cornaque la groupe est un spécialiste, ne suit pas un régime, poursuit une rémige, celle de Charlie Feather qui l'a reçu chez lui et lui refilé un sacré coup – non pas de main – mais d'aile. Lui a appris le vol de l'aigle. Et ce jeu particulièrement difficile nommé le cul de la chouette.

Un carré d'as disposé en pointe. Devant Olivier Laporte au chant et à la rythmique. En retrait sur sa gauche Thibaut Chopin. Ne choppe pas sa big mama brutalement pour la violer devant vous, non c'est le genre aristocrate, juste du bout des doigts, elle n'aurait pas grand chose à faire pour s'enfuir, mais elle reste, elle est trop bien sous les phalanges de son enchanteur, tout en douceur, s'en exhale une sonorité exquise en accord parfait avec l'air mi-détaché et le sourire ironique qu'affiche le visage de son maître, certains s'y couchent dessus, s'y vautrent avec une telle complaisance, une telle concupiscence sans frein que les jouvencelles ferment chastement les yeux, Thibaut ne donne pas dans ces exagérations fornicatrices, il caresse doucement, à croire qu'il fait cela sans y penser, en passant, faute d'avoir une occupation plus sérieuse, mais vous entendez le résultat, à peine si les cordes tressaillent, mais la brise tempétueuse qui s'en échappe vous gonfle les voiles du combo et lui impose une allure phénoménale.

Derrière tout au fond, un petit jeune, un grand monsieur, les cheveux ébouriffés, une espèce de banane sauvage, si vous étiez un orang-outan vous y regarderez à deux fois avant de la cueillir, un véritable nid de serpents noirs, par contre l'a des yeux azuréens, une double trouée de ciel bleu illuminescente, s'adonne aux drums avec cette obstination démentielles des enfants particulièrement vicieux qui ont décidé de briser méthodiquement toute la collection des jouets préférés de leurs grands frères. Il y a des batteurs qui jouent, des qui rythmiquent, des qui frappent fort et d'autres qui y vont tout doux. Lui il casse. Vous lui refilez un break tout beau, tout neuf, tout droit sorti d'usine, quinze secondes plus tard il vous le rend tout tordu, rouillé, inutilisable, à jeter au rebut sans plus de tergiversation, un délice à écouter, l'enchaîne les catastrophes, avec le continu de la basse de Thibaut cela vous fait un sacré contraste, l'un qui astique la commode et l'autre qui en fait du petit-bois pour allumer le feu, l'un qui lustre la peinture de la berline épousant à merveille toutes les sculptures de la carrosserie, toute les méandres de la calandre, et l'autre qui s'en sert pour tamponner les arbres au bord de la route sans oublier de zigouiller les banquettes au cutter.

Hélas, il n'est pas le seul insoumis dans cette équipe. A la droite d'Olivier Laporte, regardez bien le guitariste. Parce que lui, il ne vous concèdera pas un seul regard. L'a pire à faire. Un compte à régler avec sa guitare. L'est pas du genre à jouer à l'artiste qui essaie de se surpasser. L'est au maximum, de ce qu'un être humain parfaitement doué peut parvenir à réaliser au bout d'un demi-siècle de pratique. Lui, il sait, il a trouvé le riff qui tue, l'indépassable, l'insurmontable, s'il était un jazz man l'on dirait qu'il a atteint la note bleue, mais c'est un rockabilly-boy, donc il ne s'épuise pas dans la métaphore romantique de la sonorité divine, il vous la donne, vous la redonne et vous la surdonne. Vous ne la méritez pas, mais il ne sait faire que cela, exactement la même et jamais pareille. Un sorcier. l'amour coltranique ce n'est pas pour lui, lui c'est la haine suprême qu'il vise. A chaque fois vous recevez l'horreur, un phénomène qui tient aussi bien de la dégelée sibérienne que de la décharge d'une chaise électrique. Le gars qui brûle le feu rouge, rien que pour provoquer un accident mortel. Les blessés graves il les compte pour du beurre mou. Ça ne l'intéresse pas.

Olivier Laporte devant. Avec les trois gaziers précédents, il pourrait se passer de sa guitare rythmique, s'en débarrassera d'ailleurs pour les derniers morceaux, à cette différence près que c'est en ces moments-là que l'on s'apercevra de ce qu'elle apportait au groupe. Un écho amplificateur à Chopin, et des rafales de stress à la manière des deux autres sauvageons. Avant tout le chant. Droit devant, qui réussit ce double prodige d'exaspérer et de camoufler toutes les sonorités divergentes. Le mariage de la carpe et du lapin, de la panthère et du tigre, de la grâce et de la cruauté, de la beauté et du sang. La jonction entre le yin et le yang. Olivier vous ouvre en grand la porte du paradis du rockabilly. Soyons franc, ça ressemble un peu aux fournaises de l'enfer. Ce n'est pas tout à fait de sa faute il a subi de mauvaises influences, de Benny Joy et de Ronnie Dawson pour ne citer que deux hors-la-loi. Je ne vous dresserai pas la liste des horreurs mais des attaques à main armée comme Rock all night with me, She's gone et Seven dates a week devraient être interdites.

Un vrai combo de rockab, du sauvage, du fauve en liberté, du catapulté sans ménagement. Sachez apprécier la différence !

FIN DE SOIREE

Dj Rockin' Cat a pris la suite. Jusqu'au petit matin. Billy a gagné sa soirée, deux cent trente trois entrées, lui en fallait deux cents pour rentrer dans ses frais. Il y aura donc l'année prochaine une deuxième Rock'n'roll Party. Entièrement pure rockab, espérons-nous !

Damie Chad.

( Photos : FB : Christophe Banjac )

*

La copine a poussé un cri qui m'a réveillé. Une roquette venait de tomber sur le lit, juste entre nous deux. Plus de peur que de mal, elle n'avait pas explosé, et à part le trou béant du plafond et les trois chats éventrés sur l'édredon dont la plume voltigeait tel de légers flocons de neige, les dégâts étaient somme toute minimes.

-

Damie, c'est quoi cette horreur !

-

Vraisemblablement un missile, n'oublie pas que nous sommes au mois d'octobre.

-

Parce que les missiles tombent en octobre maintenant !

-

Bien sûr, si tu avais lu la livraison 433 de KR'TNT ! tu saurais que les missiles sont du mois d'octobre, c'est bien connu.

-

Oh, regarde, l'envoyeur a scotché sa carte d'identité dessus, Lionel Beyet, c'est un terroriste islamiste, j'en suis sûre, c'est leur mode d'action.

-

Hum, pas de conclusion hâtive, examinons l'affaire, je dévisse le capuchon, hum, hum, je vois, un Jars, treize têtes chercheuses à haute capacité destructrice, spécialement conçues pour détruire les réseaux de communication ennemis.

-

Et ce Lionel Beyet tu sais qui c'est ?

-

Bien sûr, très connu du SSR ( Services Secrets du Rock'n'roll ), il vit en Belgique avec une de nos agentes Sisca Locca qui le surveille de près.

-

Et la Belgique va attaquer la France ?

-

L'affaire est plus complexe que cela, les Jars viennent de Russie, je subodore que Poutine a dû infiltrer et retourner à leur insu nos alliés bruxellois, comme nous avons ces derniers temps tendu la main à quelques groupes punk-russes, il nous prévient de nous tenir tranquilles. Bon tu prépares les cadavres de ces chats qui ne servent plus à rien en brochettes pour le petit dèje et pendant ce temps je tape le rapport.

-

Super idée, Damie chéri, j'adore les chats !

JARS

L'analogie avec le français Jarres est facile à entrevoir. Mais le traducteur propose Bocaux. Beaucoup moins poétique, beaucoup plus inquiétant. Evoque la pharmacie et les produits illicites, pour ma part il me plaît d'y entrevoir ces bocaux entreposés dans les réserves du Muséum d'Histoire des Sciences Naturelles de Paris dans lesquels sont conservés les fétus des monstres dont accouche parfois les parturientes. Des êtres aliéniques, des ratés, des ébauches, des brouillons d' inhumains que les médecins se hâtent de plonger dans le formol pour l'édification des étudiants et les poisseuses études des chercheurs sur les manipulations génétiques.

DIFFUSION / JARS

( parution le 29 aôut 2019 )

Ont déjà commis treize sonores objets avec divers personnels, celui-ci est le dernier. La pochette parle d'elle-même. Elle coule de source si j'ose dire, dénonciation sans équivoque de nos sociétés de surveillance. Affichent une belle formule d'auto description : '' Vous êtes pire que nous'' . Alors ne venez pas vous plaindre de ce que vous allez écouter. Le bureau des réclamations est définitivement fermé.

Diffusion me souffle le traducteur. Cette traduction ne me satisfait que médiocrement. Peut-être est-elle adéquate, mais elle ne me semble pas cadrer avec l'esprit critique qui se dégage de l'opus.

Diffusion : guitares saturées d'imminences catastrophiques ponctuées d'un cri d'horreur répété sans fin, avertissement sans frais qui fait froid dans le dos, s'ajoute une lente batterie hypnotique, sur laquelle se greffe une voix, une espèce d'annonce du désastre qui ne manque de débouler peu de temps après puisque le morceau dépasse à peine les deux minutes, prévoyez toutefois d'abattre vos voisins immédiats. Ce geste d'humanité les mettra définitivement à l'abri de ce qu'ils n'auraient pas eu le courage de supporter. Flicaille : étrange, même au fin fond des steppes russes tout le monde a l'air de les détester comme par ici, un son ample et un rythme rapide et dévastateur, tout à coup la batterie évoque des coups de matraques qui s'abattent sur des crânes, et la colère gronde dans une voix en stress de haine, mais tout s'accélère, sûr que les pigs sont en train de charger sur la barricade, folie dantesque, pas besoin de savoir la langue de Pouchkhine pour comprendre l'ampleur du désastre et de la révolte accumulée. Arrêt brutal. Mais ça repart de plus belle. Contrefaçons : boucan éhonté de forge, sidérurgie rugissante, une voix énonce les dictons de la dénonciation, réquisitoire implacable, c'est notre existence qui n'est que la contrefaçon de ce que Rimbaud nommait la vraie vie sauvage et libre, les guitares s'appesantissent, la voix ânonne des rugissements de haine, de brusques ruptures soniques pour marquer des accroissements d'intensité et de fureur. La fin est terrible, le batteur a décidé de casser le monde qui l'entoure, l'a abandonné ses baguettes pour des gourdins. L'empire : vraisemblablement du mal, si l'on en croit l'introduction au hachoir, un abattis de baratte sonore, une voix de dément échappé de l'asile qui s'aperçoit que dehors c'est encore pire que dedans. Les pistons de la machine vous écraseront définitivement, maintenant par le vocal rotorisé c'est la collectivité des fous qui surgit et s'exprime. Trop tard un dernier bruit facilement identifiable, celui des cervelles écrasées. The end. A côté de : ne vous embarquez pas sans biscuits de tranxène et d'angel dust, c'est parti pour près de dix minutes. Les plus longues de votre brève existence. Commencent par une espèce de litanie de guitares sournoises, une musique idéale pour accompagner votre cercueil que l'on amène à la fosse commune des illusions perdues. Des cymbales scintillent comme le glas du malheur et la pupille fixe des serpents. Réveillez-vous, vrombissements cordiques de bombardiers et fanfare battériales, même la mort n'est pas un repos, les morts-vivants que vous êtes se doivent de marcher droit au casse-pipe, au casse-vie, déchaînement orchestral vous ne vous en tirerez pas si facilement, la voûte du ciel s'effondre sur vous et vous écrase irrémédiablement de toute sa masse. Instrumental total. Crier est inutile. Des coups de pelles sur le talus de votre tombe, l'on tasse bien la terre pour que vous ne puissiez pas ressortir. Peut-être est-ce un rêve comparé au cauchemar précédent.

VILNIUS III

( 12 Avril 2019 )

Le douzième disque. Vilnius, parce que enregistré en public à Vilnius, capitale de la Lituanie. Profitons-en pour saluer la mémoire de ce prodigieux poëte que fut Oscar Vladislas de Lubicz Milosz premier représentant à Paris de la Lituanie libre en 1919, et auteur d'une des œuvres poétiques les plus puissantes de la littérature française. III, parce que celui qui précède est numéroté II. Est-ce que les autres comptent pour du beurre, non, nous hypothésons plutôt l'envie de marquer la stabilisation du groupe sous sa forme de trio.

Belle pochette. Conceptuelle. Soleil bas sur l'horizon. Très ambigüe. Lecture primaire : nous sommes tous interchangeables, la société dispose de nous sans que nous ayons quelque chose à dire. Lecture plus aigüe : ce n'est pas la main visible du marché qui nous manipule, c'est nous-mêmes, nous avons toujours une menotte de rabiot pour effectuer sur nous-mêmes tous les changements nécessités par les modulation du Système. Nous sommes auto-aliénables. Auto-adaptables. Des esclaves de bonne volonté.

Intro : ne commencent pas sur du velours, tout de suite la puissance, la rapidité est surajoutée peu après mais comme mixée en filigrane, une espèce de gratté de guitare saupoudré en chapelure empoisonnée, beau tripalium de batterie sur laquelle se greffe une nouvelle ampleur sonore, ondulations rythmiques, la voix enfin comme fatiguée, venant de loin, griffée de guitares et qui s'affirme alors que la batterie lui barre le chemin, longue suite orchestrale snobée par une basse souterraine, la voix qui revient et qui se froisse, tout se referme comme une feuille de papiers qu'une poigne de fer rétracte en boule puante, il ne reste que la souffrance nue d'une voix altérée, bientôt submergée par une éruption volcanique de lave brûlante où tout s'emmêle, vocal et instruments, en un incendie crépitant, absence de chant, la musique s'achève en soubresauts à la façons des vipères dont vous écrasez la tête mais qui bougent encore dans les affres de leur violente agonie. Sur le fil du rasoir : moins de deux minutes d'écrabouillement, avez-vous déjà été transformé en hachis parmentier, si oui vous pouvez comprendre votre terreur lorsque des tintamarres de couteaux s'acharnent sur vous, la voix s'égosille à la manière d'un poignard que l'on vous plante à plusieurs reprises dans le dos. Les cris de l'assassin et de l'assassiné ne forment plus qu'un. Respirez c'est déjà fini. Vous n'avez pas échappé à la mort, mais au moins vous avez échappé à la vie. Somme toute, différence singulière, c'est rassurant. Comme en vacance près de toi : je ne voudrais pas faire du racisme primaire anti-slave, mais pour ce qui serait censé être une chanson d'amour, les russes ne donnent pas dans la dentelle. Font leur déclarations aux porte-voix, la moitié de la ville est au courant, un peuple ardemment passionné, vous avez le background orchestral qui nous fait le coup du bulldozer que le conducteur ne peut plus arrêter, alors il monte sur la cabine de pilotage et vous déclame son bonheur avec un organe que l'on doit entendre jusque dans la constellation du Chien. Z'ont le rut brut. Sécrétions vaginales et giclées spermiques coulent à flot. Cotobus : apparemment cela ne se traduit pas par abribus, peut-être le nom d'une yoglourtique bourgade bulgare, en tout cas ce n'est pas un temple de méditation bouddhique, un boucan de tous les diables, des vrilles de guitare et une rythmique de diplodocus géant, ça sonne et ça s'entrechoque de partout, doivent laisser tomber de quinze mètres de haut des tôles ondulées les unes sur les autres, z'ont dû feuilleter L'art des Bruits de Luigi Russolo, ambiance pandémoniaque garantie, ne mégotent ni sur le volume sonore ni sur la rapidité, haussent le ton et accélèrent le mouvement. Se calment quelque peu à la moitié du morceau, l'ensemble évoque un module de Calder atteint d'un début de Parkinson, c'est tellement beau que le chanteur s'aperçoit sur les vingt dernières secondes qu'il n'a pour le moment pratiquement rien fait, alors il nous glaviote de trois crachats stellaires, tellement appétissants qu'on ouvrirait la bouche pour les avaler. L'autre jour : longue partie musicale, guitares et batterie tamponnent à tour de rôle comme ces artistes de cirque qui s'y mettent en même temps à trois pour taper alternativement sur les épieux de fer qu'ils enfoncent sans coup férir dans les sols crayeux afin de ne pas laisser au pieu le temps d'être mu par la résultante de la force ramponnique qui le fiche dans le sol. Ralentissement du mouvement, le vocaliste y va par la ruse, il creuse sa voix puis il s'adjuge sans partage la première place, les autres se dépêchent de lui taper sur la tête pour lui montrer qu'il a beau raconter ce qu'il veut, ils sont des partageux égalitaires qui ne se laisseront pas supplanter par un beau parleur. N'a qu'à se taire pour leur permettre de déployer une belle cacophonie orchestrale du meilleur aloi. Quand c'est à nouveau son tour, on le sent plus vindicatif, mais la musique d'estampage reprend ses droits, plus question qu'il ouvre la bouche, le gros de l'ouvrage n'est pas terminé, un potin de tous les diables, alors à la toute fin il arrache son bâillon psychologique et il vous leur file une magistrale engueulade sans sommation qui les cloue par terre. Flicaille : décidément les faces de rats – mea culpa je reconnais que ce n'est pas gentil envers ses rongeurs doués d'intelligence - sont partout, intervenaient déjà dans le disque précédent, coucou les revoilou. Etrangement ils produisent le même effet de répulsion. Même que l'avantage du live galvanise nos déterreurs de pavés, colère décuplée, vous les sarclent de bien belle manière, hurlements de rages et galopades instrumentales. Persona non grata. Ad vitam aeternam, aurait écrit Tacite. J'ai besoin d'ennemis : manifestation de l'instinct grégaire, si l'on vous offre une vie calibrée, l'est temps pour vous de sortir votre calibre et d'apprendre au monde entier que vous n'acceptez pas une existence aseptisée. Vous placardent cela sur les affiches en grosses lettres de leur introduction tonitruante, parfois il faut savoir déclarer la guerre. Roulements de guitares grandiloquentes, mais c'est à la voix que vous reconnaissez qu'ils cherchent la bagarre, un timbre à la Vince Taylor dans Trouble, l'est sûr que l'ennemi tient la bonne place et que ça va chauffer subito pour ses abattis. Voix féline et distributions gratuites de claques de cymbales, s'énerve de plus en plus, sûr qu'il va nous péter une durite. Voilà c'est fait. Quel baston métaphysique mes aïeux ! Ça ne règle pas l'ensemble du problème, mais ça fait du bien aux oreilles de l'auditeur. Empire : n'est pas mort, contre-attaque même méchamment. Z'avez intérêt à vous garer car il distribue des horions élevés en batterie, Jars le dénonce avec rage, mais peut-être est-il trop fort et invincible. Un monstre inamovible. La colère gronde. Fin de non-recevoir brutale. Vous vouliez un ennemi. Le voici. Ne réveillez pas le serpent qui fait semblant de dormir. Sabotage : ne plus affronter la bête immonde de face, Jars hurle ses mots d'ordre, sabotez tout ce vous pouvez. Déboulonnez, déconnectez, barrez les chemins, coupez l'électricité, allumez des incendies, débranchez les pipe-lines. Organisez le chaos. L'album se termine par un beau tumulte. Essayez d'en ressortir vivant.

Le punk ruskov. Beaucoup moins décharné que l'occidental. Reste encore du gras au poulet. Oscille métaphoriquement entre les orchestrations de Borodine et la bataille de la redoute de Borodino. Dans les deux cas, une grande dépense d'énergie. Certains donnent de la confiture aux cochons, eux se contentent de pourvoir les reptiles en amphétamine.

Damie Chad.

*

L'on était en train de déjeuner. En douce je refilais les brochettes à Molossa qui les happait gloutonnement. Manifestement croquer de l'ennemi héréditaire à pleines canines lui agréait fort.

-

Succulentes tes brochettes !

-

Oh ! Oui ! J'ai voulu leur faire un dernier cadeau à mes chéris, je les ai entourées d'une chapelure de surimi trempé au lait, agrémenté des noisettes chocolatées de leur friandise Super-félin qu'ils préféraient, la plus chère de toutes, mais la seule à la véritable odeur de queue de souris provenant d'élevage bio-éthiques. !

-

Ah! c'est cela ce petit goût étrange venu de nulle part !

-

Par contre tes Jars – tu sais j'ai lu ton rapport – ils me paraissent extrêmement dangereux. Fais attention si tu es amené à les rencontrer.

-

Oui, sans doute à la Comedia la semaine prochaine.

-

Mais ce que j'ai préféré c'est ton allusion à Milosz, mon poëte préféré ! Mais je me demande...

-

Que te demandes-tu ma chérie ? Peut-être pourrais-je répondre à tes interrogations que je suppose subtiles et pertinentes.

-

Si toi aussi, quand je te quitterai, tu te tireras comme lui, une balle dans le cœur, ce serait formidable. Et puis tu pourrais faire encore mieux que lui, un désespéré qui survit ce n'est pas assez romantique, toi tu pourrais mourir ! Ce serait une super preuve d'amour !

-

Heu ! C'est certainement une très bonne idée, mais je ne crois pas que je le ferais, au fond je suis un être lâche et veule. Et puis je ne t'aime pas.

-

Quelle horreur ! Je me suis trompée sur toi, moi qui pensais que tu étais un héros ! Tu me déçois. J'aurais dû m'en douter, tu crois que je n'ai pas vu ton jeu hypocrite avec ton sale chien !

Je préfère ne pas vous raconter la suite, elle a commencé à me bombarder avec tout ce qui lui tombait sous la main. Molossa en a profité pour faire une OPA sur le plat des brochettes. Autant de pris sur l'ennemie. Surtout que l'on s'est retrouvés dehors sous une pluie battante. Ce n'était pas bien grave, j'avais pu récupérer mon rapport sur les Jars.Ce n'est pas une espionne russe du FSB ( ex-KGB ) qui va retourner le SSR !

Damie Chad. ( Agent du SSR. )