KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 708

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

30 / 10 / 2025

GYASI / SHANGRI-LAS / BRITTANY DAVIS

ROCKABILLY GENERATION NEWS

BOB MOSLEY / ALEISTER CROWLEY

OIL BARONS / SPACE CADET

Sur ce site : livraisons 318 – 708

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

L’avenir du rock

- Easy Gyasi

(Part Three)

Malgré son air con et sa vue basse, l’avenir du rock adore briller dans les conversations mondaines. Un soir, alors qu’il dîne avec ses amis chez Bofinger, la sorcière Crapulax lui fait cette remarque délicieusement acerbe.

— Avenir du rock chéri, d’où te vient cette manière ascétique de découper ta dorade avec le petit doigt levé ?

— Oh, sans doute est-ce dû à l’influx superfétatoire du paradigme de l’esthète, dont l’incarnation reste, à mon sens, Michel Gyasi, l’efflanqué coruscant des Jeux de Tokyo.

Caressant son bouc, Bill Abitbol reprend la balle au bond :

— On ne t’imaginait pas installé devant un récepteur de télévision, cher avenir du rock...

— Je vendrais mon âme au diable pour voir un homme courir dans tous les Gyasimuts !

— Et toi, cours-tu ?, ricocha l’Abitbol...

— Non, mon bon Bill, mais Gyasi toujours selon ma conscience...

Fascinée par l’éclat de ses réparties, Marie-Paule Lépaulette interpelle l’avenir du rock :

— Imagine qu’un matin, tu te réveilles et tu décides de bâtir un empire, avenir du rock chéri... Quel continent choisis-tu d’envahir ?

— Gyasi mineure, sans la moindre hésitation ! Et comme Alexandre, je repousserai les frontières jusqu’au Gyasimbabwe et bien sûr je réduirai en esclavage tous les Gyasigotos et tous les Gyasigomars et tous les Gyasigouigouis !

— Et s’ils fomentent des révoltes, très cher avenir du rock ?

— Je les Gyasigouillerai ! C’est pas des Gyasigounettes qui me feront Gyasigzaguer !

Maintenant, Gyasi n’a plus qu’à se montrer digne des réparties cinglantes de l’avenir du rock. Il arrive sur scène moulé dans un juste-au-corps bleu clair assorti au fard bleu de ses paupières. Il est magnifique de glitter. Il y a du Ronno et du Ziggy

en lui. Il s’empare de sa Les Paul orange pour rocker le boat, et dame, le boat n’en demandait pas tant. Gyasi te le rocke au-delà de toutes tes expectitudes. Il est devenu en peu de temps le maître des Orlok, l’Ansphératu des Amphitryons, l’Abyssal des Abyssino no no, le glimmer twin du Twist & Shout, la réinvention des conventions, le redémarrage en côte du Ziggysme, le Spider from Marche ou crève, le Stardust du lust, il est frais comme un gardon, sexué comme l’enfer de ta bibliothèque, glam dans l’âme, mais on voit bien qu’il pourrait faire du Led Zep ou de l’Humble Pie aussi

bien que le Ziggy Bolan-malan dans lequel il s’est jeté tout entier. Gyasi est l’artiste clé de son temps, le hero for one day, il est là pour un soir et dépêche-toi d’en profiter, car comme tout, cette classe est éphémère, il passe d’un genre à l’autre sans crier gare, il stompe son «Cheap High» et plonge son public dans la dramaturgie d’«American Dream», il te bluffe complètement car il réincarne le temps d’un cut ce qui fut en son temps un sommet, le «Rock’n’Roll Suicide» de Ziggy Stardust. Tu

frémis autant qu’à l’époque du Suicide, car Gyasi est d’une véracité à toute épreuve. Mélodiquement, le cut se tient et flashe bien dans la nuit. Gyasi a maintenant une belle collection d’hits under the belt, il peut aller conquérir les scènes du monde entier et engranger des dizaines de millions de nouveaux fans, son glam-rock colle bien au papier, ça jerke dans les tibias et derrière il a le guitar slinger idoine, rien ne peut donc plus l’arrêter, oh no no no baby ! Encore du joli stomp de glam avec «Tongue Tied», on a déjà entendu ça à l’époque, mais ça passe comme une lettre à la

poste, car cette superstar campe merveilleusement bien son camp. Tu lui fais aveuglément confiance. Ces quelques gouttes de glam dans un monde de brutes sont une bénédiction. T’as les accords du «Jean Genie» sur «Sweet Thing» et ceux de Marc Bolan sur ce «Baby Blue» qui te replonge en plein dans Electric Warrior. Quel magnifique hommage ! Tu ne peux pas réinventer le glam, tu ne peux que le célébrer, comme on célébrait autrefois les dieux de l’Antiquité. Gyasi est le fils de Dionysos. Et puis, en fin de set, il rend hommage à l’Ozz avec les premières mesures de «War Pigs».

On peut se replonger dans ce bel album live, Rock N Roll Sword Fight, paru l’an passé, mais on ne retrouvera pas la ferveur du concert. Gyasi y fait son Ziggy

(«Godhead»), puis son T. Rex («Baby Blue»). Dans les deux cas, il est confondant de mimétisme. Il sait aller chercher la dramaturgie de Ziggy, et il sait aussi flatter le glam turgescent de Bolan. Il profite même de l’occasion pour transpercer son power glam d’un killer solo flash. Il n’est pas non plus avare de power pur, comme le montre le «Cheap High» d’ouverture de bal. Il te charcute ça à la cocote sévère. Ricky Dover Jr gratte de sacrés poux derrière. S’ensuit un «Tongue Tied» qui bascule bien dans le stomp de glam, ça s’emboîte parfaitement dans la vulve du mythe, et ça joue au gras double d’excelsior. Mais après, on perd un peu le glam. «Fast Love» est monté sur le drive de basse de «Lust For Life». Gyasi a toujours un peu le cul entre deux chaises, celle du glam et celle du rock seventies, dont «Sugar Mama» est l’archétype.

Sorti la même année que le Sword Fight, voici Here Comes The Good Part, un album qui démarre du bon pied avec «Sweet Thing», un fantastique jive de stomp. Gyasi réinvente le stomp des seventies. Il a ça dans la peau. Tout l’album va se révéler bardé de barda. On le voit aussi taper dans ses deux mamelles, Ziggy et T. Rex. Ziggy avec «Snake City» (même esprit que «Rebel Rebel»), puis «American Dream» (il renoue là avec l’extrême dramaturgie du Ziggy au bord de la crise de nerfs, il atteint le stade du power absolu), et plus loin «Star», où il réincarne Ziggy le temps d’un cut, il tape en plein cœur du mythe véracitaire, ça fait plaisir à voir, et en prime, ça Ronnotte dans les brancards. Il va droit sur T. Rex avec «Baby Blue». Encore deux belles énormités avec «Bang Bang (Runaway)» (wild raunch qu’il attaque au Arrrrhhhh et qu’il module en heavy stomp de rêve) et «Cheap High», amené au tape dur, Gyasi adore le killer flash, il raffole de cette belle violence riffique.

Signé : Cazengler, jaseur

Gyasi. Le 106. Rouen (76). 18 octobre 2025

Gyasi. Rock N Roll Sword Fight. Alive Naturalsound Records 2024

Gyasi. Here Comes The Good Part. Alive Naturalsound Records 2024

Wizards & True Stars

- Le chant gris des Shangri-Las

Curieuse histoire que celle des Shangri-Las, quatre petites gonzesses du Queens réunies dans un studio par un producteur fantôme. On surnommait George Morton « Shadow » parce qu’il lui arrivait de disparaître comme un fantôme. Il est là, et soudain, il n’est plus là. George ? Good Lord, George ! Arrête ton cirque ! Ça ne nous fait pas rire. Mais où est-il passé ? C’est incroyable ! Ho George ! Tu pourrais nous répondre, espèce de malpoli !

Les Shangri-Las étaient ce qu’on appelait à l’époque un quatuor vocal, comme il en existait des milliers à New York. Mais celui-ci était particulier, car constitué de deux paires de sœurs, Betty et Mary Weiss d’un côté, Mary Ann et Marge Ganser de l’autre, deux jumelles. L’autre élément qui les distinguait des autres girl-groups, c’était leur réputation de bad girls. Mary Weiss trimballait un calibre avec elle. Quand les flics du FBI lui demandaient pourquoi elle était armée, elle répondait que c’était réservé au premier bâtard qui allait essayer d’entrer dans sa chambre d’hôtel. Tu veux un dessin, flicard ?

La légende des Shangri-Las repose sur deux atouts déterminants : la production géniale de Shadow Morton, et la voix de Mary Weiss. Mais elle doit aussi énormément aux clins d’yeux de fans célèbres comme les Dolls qui reprenaient « Give Him A Great Big Kiss », ou encore les Damned qui démarraient « New Rose » - leur single historique - avec la première phrase de « Leader Of The Pack » : « Is she really goin’ out with him ? ». Beaucoup de gens en 1977 ne savaient pas trop qui étaient les Shangri-Las et puisque Dave Vanian les citait, alors les disques de Shangri-Las sont apparus dans les bacs des disquaires qui n’avaient qu’un seul mot à la bouche : mythique !

La discographie des Shangri-Las n’est pas bien épaisse : seulement deux albums et une poignée de singles. Leader Of The Pack est sorti en 1964, et encore, ce n’est qu’une moitié d’album, car les deux paires de sœurs n’avaient alors enregistré qu’une poignée de singles. La B est remplie de morceaux live de mauvaise qualité, ce qui fait que cet album a souffert d’une réputation pour le moins surfaite. De là à dire que c’est une fabuleuse arnaque, c’est un pas qu’on franchit avec allégresse. Jackie DeShannon ne nous aurait jamais fait un coup pareil.

Mais c’est vrai, rappelons-nous, les Shangri-Las sont des bad girls. Bien pire, elles sont tombées dans les pattes de gens peu scrupuleux qui ont fait du blé sur leur dos. La pratique était courante à l’époque. Évidemment, les filles, ça les foutait en rogne de voir que leurs disques se vendaient à des millions d’exemplaires et qu’elles ne ramassaient pas un rond.

Tous les hits des Shangri-Las se trouvent sur l’A de ce premier album. « Give Him A Great Big Kiss » est de la grande pop shakée aux clap-hands, admirable à tous les égards et on comprend que le jeune Johnny Thunders soit tombé en pâmoison quand il entendait ça à la radio en 1965. Pour composer « Leader Of The Pack », Shadow Morton s’était acoquiné avec Ellie Greenwich, alors évidemment ça ne pouvait que faire des étincelles. Et pour corser l’affaire, Shadow a fait entrer des gros bikers tatoués - avec leurs motos - dans le studio. Il voulait le vrai son. Alors OK. Tu veux le vrai son, amigo ? ‘Coute ça ! Les mecs ont débrayé et mis les gaz, vroaaaaar, et les filles ont chanté sans tousser, malgré toute la fumée. Mary Weiss miaulait ça très haut perché. La rythmique groovait comme celle de Sonny & Cher. Le génie d’Ellie Greenwich avait encore frappé. Vroarrrrr ! On comprend que Dave Vanian soit tombé dingue de ce morceau qui sortait de son petit transistor alors qu’il creusait une tombe sous la pluie. « Leader Of The Pack » est à la fois un cut d’une profondeur fabuleuse et une chanson affreusement triste. C’est avec ça que Shadow Morton s’est taillé une réputation de producteur légendaire. Plus tard, les Dolls le solliciteront pour produire leur second album, Too Much Too Soon.

Son autre coup de maître fut de faire entrer des mouettes dans le studio pour « Remember (Waiting In The Sand) » une mélopée bien sirupeuse, comme les aimaient les gens à l’époque. Vous avez déjà essayé de faire rentrer des mouettes quelque part ? Pas facile. Ces bestioles sont particulièrement bêtes, au moins autant que les poules.

Malgré le son pourri, on trouve des reprises prometteuses sur la B de Leader Of The Pack, et notamment une version live de « Twist & Shout » chantée très haut perché. Mary et les jumelles arrivaient à sortir des trucs incroyablement sexy et sucrés.

Quand elles ont démarré, elles étaient encore adolescentes. Mary n’avait que 15 ans et les jumelles 16. Pour partir en tournée avec les Beatles, elles durent quitter l’école et renoncer à l’éducation, ce qui les arrangeait bien, car en bonnes bad girls qui se respectent, elles ne pouvaient pas schmoquer leurs profs. Elles ont donc passé les plus belles années de leur vie à sillonner les États-Unis avec des blanc-becs comme les Rolling Stones, les Animals, Vanilla Fudge et les Sonics, puis elles ont débarqué en Angleterre pour tourner avec des branleurs encore plus boutonneux, du style Herman’s Hermits.

Leur deuxième album, Shangri-Las 65, est sorti dans la foulée. Il est beaucoup plus solide que le premier. Avec « Right Now And Not Later », on a ce qu’il faut bien appeler un son de rêve. On se retrouve au cœur d’un shuffle exceptionnel, soutenu aux tambourins, chanté à fond de train. Elles effarent et révèlent une puissance infernale. On trouve sur cet album pas mal de compos d’Ellie Greenwich et notamment « Give Us Your Blessings », une belle pièce de pop élancée qui plonge ses racines dans le gospel et que Mary Weiss chante à la mode californienne. Stupéfiant ! Shadow Morton signe « Sophisticated Boom Boom » que reprend aujourd’hui Kid Congo sur scène. « I’m Blue » est carrément une reprise des fabuleuses Ikettes. C’est groovy en diable et monté sur une belle bassline. L’un de leurs plus gros hits restera sans doute « The Train From Kansas City », une grosse compo signée Ellie Greenwich, une vraie merveille taillée dans l’harmonique. On sent le drive d’Ellie, the beast of the Brill. On comprend que Phil Spector ait voulu travailler avec elle pour River Deep. Ellie avait du génie. Il faut voir comme elle tortille son couplet pour le faire sonner comme un hit planétaire, en plein cœur des sixties qui sont déjà congestionnées par des milliers d’hits planétaires. On reste dans la magie sixties avec « What’s A Girl Supposed To Do », chanté aux voix perchées. Mary Weiss y va de bon cœur - woo oh woo oh yeah - c’est l’époque qui veut ça. Pur jus sixties de chœurs juvéniles.

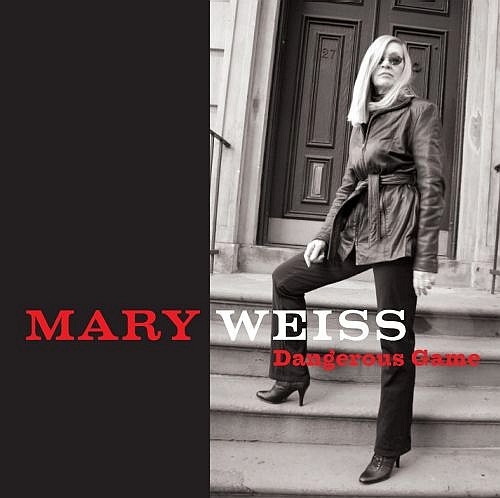

Puis leur étoile s’éteint et elles replongent dans l’anonymat. Les deux jumelles vont casser leur pipe en bois. Mary et Betty essaieront de revenir en 1977, aidées par Andy Paley, mais le projet d’album restera à l’état de projet. Il faudra attendre 2007 et l’aide de Billy Miller (Norton) pour qu’un album de Mary Weiss apparaisse chez les disquaires. Ce sera le fameux Dangerous Games. Fameux car salué par Shadow Morton qui était alors encore vivant, mastérisé chez Sundazed et doté d’une pochette signée Roberta Bayley - la photographe qui a fait la pochette du premier album des Ramones, et les portraits officiels de Richard Hell, des Dolls (devant Gem Spa) et des Heartbreakers, entre autres. Ce sont les Reigning Sound qui accompagnent Mary Weiss sur cet album. On voit que ce gros coquin de Greg Cartwright est remonté au Nord pour se rapprocher des femmes fatales. On l’a vu sur scène avec Rachel Nagy et ce qui reste des Detroit Cobras. Voilà maintenant qu’il fricote avec Mary Weiss et qu’il lui compose des chansons, souvent très bien foutues. Et dans les chœurs on retrouve Miriam Linna, elle aussi bien pourvue, côté légende. Très vite, on tombe sous le charme de « Nobody Knows (But I Do) » une belle power-pop signée Greg Cartwright. Voilà une grosse pop à la mode new-yorkaise superbement travaillée et lumineuse, dynamique et entêtante. Mary Weiss chante désormais d’une voix de tête très mûre, presqu’ingrate. On tombe ensuite sur une énormité qui s’appelle « Stop And Think It Over », une power-pop d’allure royale signée Greg Cartwright, embarquée à la bassline aérodynamique et dotée d’une grâce presque typique des Oblivians. La chose se veut incroyablement élégante et digne d’une légende comme celle des Shangri-Las. Mary Weiss montre qu’elle peut encore monter très haut, over the rainbow, si elle veut. Les compos des autres copains sont un peu plus faibles. Les seules qui tiennent la route sont celles de Greg Cartwright. On sent que l’animal veut s’inscrire dans la légende. Il récidive en B avec un « Stitch In Time » mélodiquement pur et infernalement bon. Elle fait aussi une reprise des Real Kids, « Tell Me What You Want Me To Do », traitée en tressauté avec des nappes d’orgue à la Blondie. Pur jus de wild pop d’attaque frontale. C’est un audacieux mélange de pop new-yorkaise montée sur le riff de « Venus » des Shocking Blue. D’autant plus surprenant que le solo est quasiment le même, note pour note. Sans doute un clin d’œil. Retour en force d’Ellie Greenwich avec « Heaven Only Knows », la vraie pop du Brill avec des chœurs agonisants. Lorsque Ellie traîne dans les parages, on ne craint pas l’ennui. S’ensuit un « I Don’t Care » qui reste dans la haute volée. Compo soignée de Greg Cartwright, agitée aux tambourins, inspirée et dotée d’une jolie mélodie, comme dirait Charlebois.

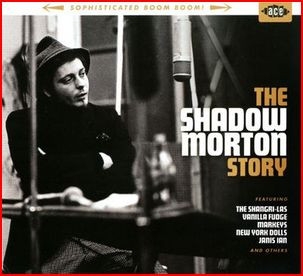

Et Shadow ? Mais où est-il passé ? Chez Ace on s’est occupé de lui en publiant en 2013 une rétrospective : Sophisticated Boom Boom! The Shadow Morton Story. On y entend les artistes que découvrit ou produisit Shadow Morton : les Shangri-Las, Janis Ian, Blues Project, Vanilla Fudge, Iron Butterfly, Mott The Hoople et les Dolls. Si on ne connaît pas Janis Ian, c’est l’occasion de la découvrir avec « Too Old To Go ‘Way Little Girl », grosse pièce de folk-rock psyché chantée à fond de train, complètement extravagante.

La vraie merveille qui se niche sur cette antho à Toto, ce sont les deux titres enregistrés par Ellie Greenwich. Et là, on entre dans la légende, comme si deux esprits supérieurs, Ellie et Shadow, nous conviaient à partager un moment de leur intimité artistique. « Baby » est un hit planétaire. Ellie, c’est la reine de New York, elle embarque son baby-baby et rentre dans le lard du retour de manivelle. Elle a le sens parfait du jerk - So close to my heart ! - C’est une merveille. Elle fait un autre titre moins spectaculaire, « You Don’t Know » qu’elle taille dans la mélodie.

Une fois qu’on a bien épluché l’antho, on peut se plonger dans le booklet de 40 pages qui l’accompagne et là, on trouve tout ce qu’on a besoin d’apprendre sur Shadow Morton. Mick Patrick avait entrepris une correspondance par mail avec Shadow et là attention, attachez vos ceintures, car on fonce droit dans la mythologie, la vraie. Shadow raconte ses souvenirs de gamin dans le gang des Red Devils, au sud de Flatbush Avenue, puis il raconte comment il a voulu entrer dans le show-biz en montant au neuvième étage du Brill Building pour proposer une chanson qu’il n’avait pas encore à Ellie Greenwich qui le reçoit bien, mais il y a ce con de Jeff Barry qui le snobbe. Ça ne plaît pas du tout à Morton qui vient de Brooklyn, qui est irlandais et alcoolique. Il ne faut pas trop lui courir sur l’haricot - « You don’t take that attitude with me very long ! » - Et Barry lui demande de quoi il vit, alors Shadow prend ça comme une insulte et lui répond avec morgue - « La même chose que vous, j’écris des chansons » - « Quel genre de chansons ? » - « Des hits ! » - « Alors ramenez-en un ! » - Shadow sort du bureau aussi sec, il attend quelques secondes et il revient dans le bureau avec un grand sourire - « On a oublié de préciser une chose. Un hit rapide ou un hit lent ? » - Barry se marre et lui dit - « Kid, bring me a slow hit ! » - Fantastique démarrage en trombe, complètement à l’esbrouffe. Il a rendez-vous le mardi suivant. Il connaît un nommé George Sterner qui connaît des musiciens. Il connaît aussi quatre filles du Queens, qui accepteraient d’enregistrer une démo dans un studio de bricolo. Il lui manque encore le plus important : la chanson. Il compose « Remember (Walkin In The Sand) » dans sa tête et pouf, c’est parti ! Ce qu’il fait plaît beaucoup à Jerry Leiber qui l’engage comme compositeur et producteur. Quand il touche son premier chèque de royalties, Shadow s’achète une Harley. Et il replonge dans la mythologie de son adolescence, il se souvient de l’énorme gang de bikers au soda shop, et il compose « Leader Of The Pack » ! Petite cerise sur le gâteau, il fait mourir son héros biker. On lui dit que ça ne passera jamais à la radio. Les histoires de voyous en motocyclettes n’intéressent pas les gens. Shadow croit que sa dernière heure est arrivée et qu’il va se faire virer du Brill. Mais « Leader Of The Pack » devient un hit interplanétaire qui dégomme « Baby Love » des Supremes de la tête des charts. Et pour les Shangri-Las, c’est la consécration.

C’est l’une des grandes histoires de rêve du rock américain. Ce petit mec de Brooklyn et ces trois filles du Queens ont réussi à monter une belle cabale à partir de rien. Jeff Barry admet que les Shangri-Las étaient avant tout la vision de Shadow Morton - « He was such a dramatic guy » - Et comme « Leader Of The Pack » devient un hit énorme, Shadow offre une Harley à Jeff Barry. C’est certainement cette machine que Barry va piloter pour accompagner son pote Bert Berns en virée dans les Catskills Mountains, au Nord de New York. En fait, Shadow fabrique des petits opéras de quat’ sous avec des effets sonores, et ça plaira beaucoup au public, car les effets favorisent le travail de l’imagination. Fermez les yeux et vous verrez le biker foncer dans un mur.

C’est George Goldner, patron de Leiber & Stoller, qui surnomme George Morton Shadow, à cause de sa manie de la disparition - « I did the bars on Long Island, shot some pool, made some bets, played some liar’s poker » - Shadow disparaît dans les bars de Long Island, il joue au billard, fait des paris et joue au poker.

Ellie Greenwich trouvait les Shangri-Las à la fois dures et vulnérables. Pour elle, Mary Weiss n’était pas une grande chanteuse, mais elle avait exactement ce qu’il fallait pour faire des disques intéressants - « Her whole thing was her look and her sound » - Et elle avait cette voix de nez et cette attitude de fille de la rue - « The best of both worlds » - Puis Shadow découvre Janis Ian, un petit prodige de 15 ans originaire de Manhattan. C’est un nommé Vigola qui ramène Janis un matin dans le bureau de Shadow. Vas-y chante un coup. Elle gratte sa guitare Ovation et chante son truc. Shadow lit un journal, le pieds croisés sur son bureau et marmonne des injures destinées à Vigola, du genre je vais te balancer par la fenêtre. Janis remet sa guitare dans l’étui, sort un briquet de sa poche, met le feu à un papier qui dépasse du bureau et s’en va en claquant la porte. Jeff Barry la rattrape dans l’ascenseur et la ramène chez Shadow qui lui demande de rejouer sa chanson. Puis il appelle Ahmet Ertegun pour lui dire qu’il a une nouvelle artiste et qu’il veut l’enregistrer. Ahmet demande s’il peut l’entendre. Shadow lui dit non. Mais aucun label ne veut d’elle, pas même Atlantic qui fait la fine bouche. C’est MGM qui sort le premier disque de Janis Ian, en même temps qu’une autre énormité de l’époque, Wedding Bell Blues de Laura Nyro. Puis un jour, Shadow reçoit un coup de fil de Leonard Bernstein. Sa secrétaire croit que c’est un gag. Mais non, c’est bien le grand Leonard. Il veut rencontrer Janis. Et pouf, un nouveau mythe prend forme.

Atlantic se plaint à un moment de n’avoir que des noirs dans son cheptel. Ahmet demande à Shadow de lui trouver un white soul group. Atlantic perd de l’argent chez les blancs et veut donc un groupe blanc pour reconquérir le marché. Pas de problème, Shadow a repéré les Young Rascals. Puis on lui présente les Pigeons. Shadow n’aime pas le nom du groupe. Mais quand il les voit jouer sur scène, il est complètement fasciné par les quatre compères, Tim Bogert, Vinnie Martell, Mark Stein et Carmine Appice. Il fait une démo avec eux et la balance à Atlantic qui demande à les voir. Shadow dit non. Les Vanilla Fudge sont dans les pattes du producteur idéal. C’est lui qui lance ce groupe monstrueusement doué. Shadow balaie aussi les réticences d’Atlantic qui ne voyait pas de hit single dans le premier album.

En 1968, Shadow participe aux sessions d’enregistrement d’Eli And The Testament Confession de Laura Nyro et d’Electric Ladyland de Jimi Hendrix - « I happened to be one of the two who ended up three days in the studio recording with him. We cut about seven or eight sides. » - Puis c’est Ahmet Ertegun qui insiste pour que Shadow produise In-A-Gadda-Da-Vida d’Iron Butterfly. Ils voulaient le Long Island sound.

On en arrive au dernier grand épisode de la saga Shadow Morton : les New York Dolls voulaient Jerry Leiber et Mike Stoller comme producteurs, mais Leiber & Stoller se désistèrent. Alors ce fut Shadow. À l’époque, Shadow est fatigué du business et la musique l’ennuie. Il accepte cependant de relever le défi des Dolls - « The Dolls can certainly snap you out of boredom » - Ils travaillent 24 heures sur 24 - « They had an incredible amount of energy. God, I remember the scenes in the studio. The word intense is not intense enough » - Il les laisse faire ce qu’ils font habituellement et se contente de les enregistrer - « I try to capture what they, the artists, do. »

Le booklet est en plus bardé d’images fantastiques de Shadow. Sans Ace, que deviendrions-nous ?

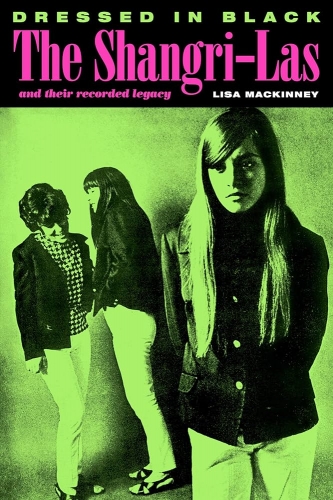

On garde le meilleur pour la fin : un book consacré aux Shangri-Las. On se frotte les mains ! Wouahhh, la bête ! 400 pages mythiques ! Le book vert de tes rêves ! L’autrice s’appelle Lisa MacKinney et son book mythique affiche le doux titre de Dressed In Black: The Shangri-Las And Their Recorded Legacy. Wouahhh, la legacy ! Le book sort tout juste des rotatives. Il fume encore. Wouahhh, la classe ! Tu cales ton cul dans ton fauteuil et tu essayes de prendre ton air le moins con pour lire cette somme tombée du ciel. Wouahhh, la chance ! Tu vas lui faire honneur !

C’est toi qui vas tomber des nues. Car quelle arnaque ! La mère machin est une spécialiste du Moyen-Age. T’as 100 pages de notes à la fin du book ! Ça te met la puce à l’oreille. 100 pages en corps 5 ou 6 ! Illisible ! En général, c’est pas bon signe. Avec ce délire de documentariste, t’as dans les pattes l’anti-rock book par excellence. La mère machin n’en finit plus de noyer le poisson et de taper à côté. Dans son chapitre bidon sur le romantisme, elle arrive même à délirer sur Beethoven ! Tu lis ça et tu fumes de colère noire ! Fuck it ! Elle te fait perdre ton temps. T’entends tes dents grincer. Les seules infos intéressantes sont bien sûr celles qu’on connaît déjà, notamment le lien avec les Dolls via «Looking For A Kiss» et la prod de Shadow Morton sur Too Much Too Soon. On savait aussi qu’Andy Paley accompagnait les Shangri-Las reformées au CBGB en 1977.

T’arrives tout de même à te mettre sous la dent des bouts d’interview de Mary Weiss. Elle raconte qu’au début, le groupe n’avait pas de nom, et en roulant dans Long Island, elles ont vu un restau qui s’appelait the Shangri-La - That’s where we got the name.

Tu chopes aussi un bel hommage de Lenny Kaye : «If the Ronettes were the royalty of sixties girl groups, the Crystals their unwilling ladies-in-waiting, the Shangri-Las were the hand-maidens that made good, rising from virtual kitchen scullions to the rank of pop cincerellas.» Comme Johansen et Thunders, Kaye en croquait. Tiens voilà une anecdote pour te remonter la moral. C’est Mary Weiss qui la raconte : James Brown a entendu les Shangri-Las à la radio et il les voulait en première partie d’un show au Texas. Okay. Il arrive au sound-check et n’en revient pas de voir des blanches sur scène ! Il croyait qu’elles étaient black.

(George Goldner)

La mère machin pioche pas mal dans le booklet de Sophisticated Boom Boom! The Shadow Morton Story pour évoquer le souvenir de Shadow. Richie Unterberger rappelle lui aussi que le succès de Shadow en tant que producteur était d’autant plus spectaculaire qu’il n’avait quasiment pas d’expérience, et qu’il ne savait jouer d’aucun instrument. C’est lui Shadow qui avait repéré les Shangri-Las, dans le Queens et qui les avait embauchées pour enregistrer une démo. Jeff Barry l’avait mis au défi d’écrire un hit - Kid, bring me a slow hit - Alors Shadow est allé dans un studio du Queens avec les filles pour enregistrer sa démo. Billy Joel est le pianiste de session et il voit Shadow comme une sorte de Totor du Queens, avec des lunettes noires et une cape. C’est la démo de «Remember (Walking In The Sand)». Shadow la ramène au Brill dans le bureau de Jeff Barry et Ellie Greenwich. Ellie raconte qu’elle a écouté ce «weird little record», elle trouvait la voix de Mary très strange et la chanson intéressante - So we played it for Leiber & Stoller and they said, ‘Go cut it’ - Et voilà, c’est parti. Ça se passe au 1619 Broadway, dans les locaux de Red Bird Records, à l’âge d’or de George Goldner, «the best salesman ever». Leiber & Stoller vont prendre Shadow en charge, comme ils ont pris Totor en charge un peu plus tôt. «Remember (Walking In The Sand)» sera le premier single des Shangri-Las sur Red Bird. Tu ne peux pas faire plus mythique. C’est bien sûr Shadow qui signe ce hit. Il dit l’avoir composé en dix minutes, pour relever le défi de Jeff Barry. Le slow hit.

Le problème, c’est que les Shangri-Las avaient déjà fricoté avec Artie Ripp, le boss de Kama Sutra, qui, comme Morris Levy, a des liens avec la mafia new-yorkaise. Donc Ripp veut sa part du gâtö. La mère machin profite de l’occasion pour rappeler que le slang «ripp off» vient d’Artie Ripp. Si tu veux te faire plumer, vas voir Artie Ripp. Évidemment, Morris Levy voulait aussi sa part du gâtö. Il serait un jour entré chez Kama Sutra pour déclarer : «The Shangri-Las, nice kids! Great group! Great songs! They’re mine and I want my cut.»

Shadow Morton

Shadow, Leiber & Stoller, Ellie Greenwich : les Shangri-Las sont tout de même bien entourées. Ellie voit les Shangri-Las comme des «very nice street urchins, street classy... and... tough yet very vulnerable.» Au début, explique-t-elle, elle ne s’entendait pas très bien avec elles, «they were kind of crude», par leur attitude, leur langage, «and chewing the gum, and the stockings ripped up their legs». Ellie leur dit qu’elles ne peuvent pas se balader avec des bas filés et en mâchant du chewing-gum, qu’elles doivent être des ladies, et les Shangri-Las l’envoient promener, «we don’t want to be ladies», alors une grosse engueulade éclate dans le ladies room du Brill, Ellie en pleure de colère, et après, dit-elle, elles sont devenues wonderful. Elles mâchaient moins leur chewing-gum et contrôlaient leur langage. Mary ajoute qu’elle s’achetait ses fringues chez un Men’s Store - I like low rise pants.

Quand elles tournent en Angleterre, les Shangri-Las se retrouvent mêlées à une bataille de bouffe chez Dusty chérie. Quand après la bataille Mary Ann Ganser remet ses boots, elle y trouve du poisson. Alors pour se venger, elle va profiter d’une tournée de Dusty chérie à New York pour aller mettre du poisson dans ses boots.

Et puis t’as les affiches de rêve. Elles montent sur scène au Brooklyn Fox avec les Temptations, les Supremes, puis Jay & The Americans, puis les Contours, puis les Ronettes, puis les Searchers - direct from England - puis Martha & The Vandellas, puis Little Anthony & The Imperials, puis Dusty chérie, puis The Miracles et comme tête d’affiche, Marvin Gaye, «the epitome of cool Soul». Ce sont, nous dit Ronnie Spector, les fameuses Murray the K’s rock and roll revues at the Brooklyn Fox, qui étaient «the highlight of any New York kid’s week in the sixties. Pour deux dollars cinquante, tu pouvais voir at least a dozen acts and these were the top names in rock and roll - from Little Stevie Wonder to Bobby Vee to The Temptations, everybody played these shows.» Mary Weiss qualifiait ces shows de «brutaux». Il fallait descendre plusieurs étages pour aller chanter deux cuts et remonter ensuite dans les loges. Sept fois par jour. Elles font aussi une première partie pour les Beatles en 1964, avec les Tokens, Bobby Goldsboro, The Brothers Four, Jackie DeShannon et Nancy Ames. Le journaliste du New York Times évoque les «3,600 hysterical teenagers» du Paramount Theater. Autre affiche de rêve : en mai 1965, les Shangri-las prennent part à la Dick Clark Caravan of Stars pour un concert à Anaheim, en Californie, avec Del Shannon, les Zombies, Jewel Aken, Tommy Roe, Dee Dee Sharp, Mel Carter, The Ad Libs, The Velvelettes (et pas les Velvettes, comme elle l’écrit), Jimmy Sole, Mike Clifford, The Ikettes, The Executives et Don Wayne. T’en avais pour ton billet.

Ce sont les embrouilles contractuelles qui vont dégommer les Shangri-Las : elles sont sous contrat avec Kama-Sutra, Red Bird puis Mercury. Ça déclenche une guerre juridique. Ils se traînent tous en justice. Mary dit que c’est dur d’entrer dans la record industry et encore plus dur d’en sortir. L’aventure des Shangri-Las n’aura duré que deux ans, de l’été 1964 à l’été 1966. Après la fin des Shangri-Las, on leur interdit d’enregistrer pendant dix ans. Elles se reforment pour un show à Manhattan dans les early seventies, puis en 1977. Elles jouent au CBGB et enregistrent quatre cuts pour Sire avec Andy Paley. Pour une raison qu’Andy ne connaît pas, les quatre cuts ne sortent pas. Apparemment, Mary Weiss trouve qu’ils n’étaient pas assez bons - It just wasn’t right - I welcomed the opportunity from Seymour Stein, but it just didn’t work out.

Signé : Cazengler, Shangri Laid

Shangri-Las. Leader Of The Pack. Red Bird Records 1964

Shangri-Las. Shangri-Las 65. Red Bird Records 1965

Mary Weiss. Dangerous Game. Norton Records 2007

Sophisticated Boom Boom! The Shadow Morton Story. Ace Records 2013

Lisa MacKinney. Dressed In Black: The Shangri-Las And Their Recorded Legacy. Verse Chorus Press 2025

L’avenir du rock

- Grande Brittany

Tiens voilà encore Stanley ! L’avenir du rock n’en revient pas.

— Ça fait au moins trois fois qu’on se croise en dix-huit ans ! Je parie cent balles que vous cherchez toujours Livingstone...

— Ah c’est trop facile de parier comme ça ! Que voulez-vous que je fasse d’autre, à part chercher Livingstone ?

— Vous pourriez faire un effort et chercher quelque chose de plus original...

— Vous êtes marrant, vous ! Vous croyez qu’on peut trouver quelque chose à chercher comme ça, en plein désert ?

— Vous me décevez Stanley. Je vous prenais un homme plein d’esprit, à l’imagination fertile...

— Vous foutez pas d’ma gueule !

— Vous devenez irritable... Vous devriez enlever votre casque colonial, il emmagasine la chaleur.

— Gardez vos conseils et fourrez-vous les dans l’cul !

— Quel sale caractère !

— Ah mais j’en ai marre de vos rodomontades ! Oh et puis j’en ai marre de chercher Livingstone ! Vous êtes tous complètement cinglés dans ce désert ! Je veux rentrer chez moi !

— Ah vous craquez ?

— Oui, Livingstone peut aller s’faire enculer et vous avec !

— Vous habitez où, grossier personnage ?

— Îles Britanniques ! Vous savez par où c’est ?

— Non, par contre, je connais très bien Brittany Davis.

— Mon pauvre avenir du rock, la facilité ne vous fait pas peur !

Formule gagnante et choix gonflé : c’est une façon comme une autre de qualifier la presta de Brittany Davis, une black aveugle assise derrière son piano électrique et accompagnée par un gang de gays particulièrement brillants. Association heureuse et foire au brio. Magnifique mélange de groove et de glitter.

C’est l’héritière de Ray Charles accompagnée par Funkadelic. Bon, Brittany a choisi de monter sur scène sans lunettes noires, et lorsqu’elle te «regarde» ça te fout très mal à l’aise car tu vois ce que tu ne dois jamais voir, un regard mort. Mais autour d’elle, ça grouille de vie et quelle vie ! Te voilà aux pieds du plus ambigu des guitar

slingers d’Amérique, il s’appelle Vivienne DeMarco, il porte un porte un joli nom, Saturne, mais c’est un dieu fort inquiétant, dirait George Brassens. En plus de son nom, Vivienne porte aussi de fort jolis tatouages, un petit haut noir à l’effigie d’Ace Frehley qui vient tout juste de casser sa pipe en bois, un short en cuir noir qu’on appelle chez les initiés un «moule-burnes», des bas-résille sans jarretelles et des platform boots en vinyle noir qui montent jusqu’aux genoux. Quand il sourit, on voit briller ses deux dents d’acier, il porte ses cheveux blonds assez longs et gratte sa Les Paul comme un dieu, chantant parfois ses longs solos. Il fait du pur Funkadelic !

C’est Eddie Hazel en blanc. Car sur scène, Bitanny Davis et son gang de Funka-boys mixent le funk avec le rock pour le meilleur et pour le meilleur, le pire n’ayant pas droit de cité ici, c’est un mariage heureux, comme déjà dit. La formule t’interloque copieusement, même si parfois ça traîne en longueur. Et puis de l’autre côté, t’as un deuxième surdoué sorti lui aussi d’un bar gay de Seattle, il s’appelle Jesse Stern, il porte un beau galure de Rudolph Valentino, un juste-au-corps panthère et joue comme un dieu Booty sur une basse six cordes, alors Brittany peut groover peinarde sur la grand-mare des canards. Le spectacle qu’offre ce groupe de freakout te fascine, et la cerise sur cet immense gâtö-kâdö, c’est Superman derrière sa batterie,

un black au crâne rasé qui s’appelle Conrad Real et qui n’en finit plus de battre tous les records du monde de présence scénique, de shuffle de jazz, de booty funky, de comedy act, de jongleries, de grimaces comiques, il multiplie les facéties, never missing a beat dirait un Anglais, il est à la fois Elvin Jones et Tiki Fulwood, il est à la fois Tony Williams et Benny Benjamin, et son solo de batterie est le seul qu’on ait réussi à admirer jusqu’au bout, car c’est un mirobolant chef-d’œuvre d’inventivité. Retiens bien ce nom : Conrad Real. Prions Dieu que tous nous veuille absoudre, et surtout qu’on puisse revoir Conrad Real un jour sur scène. Car là t’as tout : le beurre et l’argent du beurre. Le plus grand batteur du monde ? Sans le moindre doute. T’es content, car tu rentres au bercail avec ta petite révélation. Tu vas même passer des jours et des jours à te demander comment un batteur aussi doué peut rester aussi inconnu. Du même coup, ça te conforte dans l’idée qu’il faut continuer à fureter dans les concerts, car contrairement aux apparences et au sentiment d’un écroulement généralisé des valeurs, l’idée de l’art a la peau dure. Conrad Real en est la preuve. Pur Black Power.

Par contre, ce sont d’autres musiciens qui accompagnent Brittany Davis sur Black Thunder, un très beau double album de groove jazzy. On voit de très belles photos du studio où elle enregistre avec deux blacks, Evan Flory-Barnes à la stand-up et D’Vonne Lewis au beurre. Avec «Amid The Blackout Of The Night», elle s’enfonce dans l’intégrité du groove de jazz, c’est une ambiance à la Miles Davis, mais sans trompette. Son magnifique, rien à voir avec le concert. En B, elle profite du morceau titre pour invoquer la deep forest et le black thunder. Elle crée son monde loin des feux de la rampe, elle va deep in the groove avec «Change Me» - Change me quick/ C’mon ! - Encore un groove de jazz bien senti en C avec «Girl Now We Are The Same» - You’re white/ And I’m black/ Is it black?/ No it is brown - Elle roule sur un son de stand-up bien rond. Puis elle s’en va groover son «Mirrors» au chant magnifique. Elle devient assez magique. Elle semble encore monter en puissance avec «Sarah’s Song» en D et vire quasi hypno. Elle regagne ensuite la sortie avec «Sun & Moon» - Dance in the moonlight - Elle jive dans le lard, c’est un groove très tonique, bien soutenu au chant, battu fouillé et rondement slappé dans l’âme. T’as des fabuleuses dynamiques internes et tu sors ravi de l’heure que tu viens de passer à écouter cet album.

Signé : Cazengler, Abrutinny Avide

Brittany Davis. Le 106. Rouen (76). 17 octobre 2025

Brittany Davis. Black Thunder. Loosegroove 2025

Talking ‘Bout My Generation

- Part Thirteen

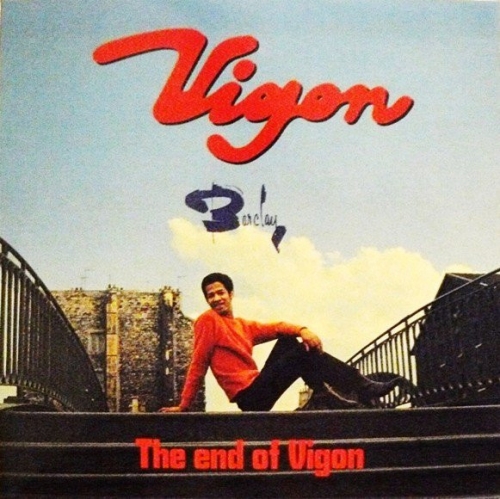

On jette un coup d’œil à la couve du numéro de Rockabilly Generation qui vient d’arriver et le premier nom qui te saute au paf - pardon, au pif - est celui de Vigon. L’interview de Rancurel est intéressante. Ce gros veinard a fréquenté et photographié Vigon a la grande époque. C’est un peu comme s’il avait fréquenté et photographié Elvis à ses débuts. Vigon est du même acabit que l’early Elvis : beau et légendaire.

À une époque, on pouvait encore voir Vigon sur scène au Méridien de la Porte Maillot. Au rez-de-chaussée de l’hôtel se trouve le club Lionel Hampton, un endroit chicos dans lequel se produisaient alors pas mal de grosses pointures, du genre Screamin’ Jay Hawkins ou Ike Turner.

Vigon est depuis 1965 l’un des deux géants du rock français (l’autre étant bien sûr Ronnie Bird). Quand on voit Vigon chanter sur scène, on comprend tout. C’est un pur, un type hanté par ses héros. Quand on le voit remuer la tête indépendamment des épaules, on sent la présence de Ray Charles en lui. Il porte les mêmes lunettes noires. La façon dont il bouge le buste et dont il ramène le micro à portée de voix nous renvoie directement à Jaaaaaames Brown. Il fait une version démente d’«I Feel Good». C’est Mister Dynamite. Oui, Vigon est un bon. Oui Vigon sort de ses gonds. Il y a aussi de l’Otis en lui, de l’Ike Turner - il fait le baryton ikien sur une fiévreuse reprise de «Proud Mary» - Il fait aussi du Little Richard, quand il screame Bamalama Bamaloo baby !, l’un de ses vieux chevaux de bataille. Ils sont douze sur scène : section de cuivres complète, deux claviers, un fabuleux batteur, un guitariste qui joue le funk de Stax, et en prime, un soubassophone, qui est une basse à vent. Pouet pouet ! Vigon pilote cette énorme machine, comme s’il pilotait une formule 1, et il donne de violentes impulsions en dansant entre les couplets. Il a complètement intériorisé la magie du r’n’b. Son corps la contient toute entière. Il libère les vieilles énergies qui ont révolutionné les sixties. Il fait ça pour de vrai. Il n’est pas dans la représentation. Il puise dans la perception qu’il a de Mister Dynamite depuis cinquante ans pour trouver le ton exact - ‘nd I feel nice/ lik’ sugar ‘d spice - Il invoque les esprits. Tout le reste n’est qu’intendance. Avec «Knock On Wood» et «Hold On I’m Coming», il rivalise d’authenticité avec les originaux. Sa cover de «My Girl» donne le vertige - I’ve got sunshine/ On a cloudy day - Celle d’«I’ll Go Crazy» tient du miracle, pulsée par un shuffle de soubassophone. C’est gorgé de pulsions primitives. Vigon rappelle qu’«Harlem Shuffle» fut le morceau fétiche qui lui permit de remporter le tremplin du Golf Drouot. Et hop, il nous balance une version de rêve, montée sur le groove du diable. Par contre, aucune trace de Wilson Pickett dans son set. Plus de Mustang ni de Sally, comme au bon vieux temps.

En juillet 2004, Vigon participait à une sorte de festival historique. L’Olympia présentait le retour des pionniers du rock français avec une affiche des plus alléchantes : les Pirates, Billy Bridge et les Mustangs, Joey et les Showmen, Vigon et des tas d’autres qui, quarante ans après leur petite heure de gloire, paraissaient toujours prêts à en découdre. Nous n’étions là que pour Vigon, dont on avait un peu perdu la trace. Son impresario croisé dans la file d’attente éclaira nos lanternes en nous expliquant que Vigon s’était replié pendant vingt ans chez lui, à Casablanca, qu’il avait chanté tous les soirs dans un cabaret et mené la grande vie. Mais il était de retour à Paris et on pouvait le voir jouer tous les soirs dans un club situé à deux pas de l’endroit où nous faisions la queue : l’American Dream. Et pouf, il nous refila un flyer.

Ce soir-là, l’Olympia était plein comme un œuf. Moyenne d’âge : soixante-dix ans. Il nous fallut du temps pour nous acclimater à ce bal des vampires. On se retrouvait mêlé à une stupéfiante concentration de ventripoteurs à cheveux blancs et de vieillardes agrippées au souvenir de leur jeunesse enfuie. Après une série interminable de sets pathétiques, Vigon arriva sur scène tout de cuir noir vêtu. Il était plus que jamais ce diable marocain qui nous avait embrasé l’imagination au temps jadis. Il balança trois énormes classiques du rhythm’n’ blues coup sur coup : «Midnight Hour», «Hold On I’m Coming» et «Knock On Wood». Vigon était trop bon, presque miraculeux. Le jour et la nuit avec le reste du spectacle. Il incarna ce soir-là Wilson Pickett, Sam & Dave et Eddie Floyd, puis James Brown avec une version complètement allumée d’«I Feel Good». Vigon vitupérait. Vigon virait au vert. Vigon voyait rouge. Avec seulement quatre morceaux, il défonça la rondelle des annales et sauva la soirée du désastre.

Sortait en 2008 une curieuse compile intitulée «The End Of Vigon», avec une face lente et une face rapide, selon le modèle des Formidable Rhythm’n’Blues d’Atlantic. La pochette était celle d’un EP de Vigon : on le voit de profil, assis au sol, au sommet d’un escalier public, sur fond de ciel bleu. Il porte un pull orange et un pantalon noir. Dans son interview, Rancurel nous révèle que c’est l’une de ses images, faite au Canal de L’Ourcq. God, comme Vigon est jeune ! Même si on n’aime pas les morceaux lents, il faut faire l’effort d’écouter la face lente. Vigon y est vertigineux de Soul genius. Son animalité ressort mieux dans les slows super-frotteurs que dans les jerks torrides, comme chez Otis, d’ailleurs. Son timbre est d’une justesse remarquable et il prend toute son ampleur dans les morceaux lents comme «It’s All Over» et «Dreams». Les montées en puissance sont absolument fabuleuses, des coulures de kitsch scintillent comme des diamants. Tous les amateurs de Soul devraient écouter ce disque extraordinaire. Il faut entendre Vigon hurler les dernières phrases de «Dreams» dans la plus pure tradition des grands Soul Brothers de Detroit ou de Memphis. Il pousse des petits cris suspects et finit en hurlant comme un singe de Bali. Il est l’égal absolu de Wilson Pickett, de Percy Sledge, de James Brown et d’Eddie Flyod. Il dispose exactement du même registre, de la même classe, de la même énergie et du même génie interprétatif. Sur la B, il entre en éruption. Il déboule dans la cour des grands avec «Pollution», un funk infectieux monté sur un beat toxico. Avec ce funk tendu, Vigon se montre l’égal de George Clinton. Il y a quelque chose de terriblement organique là-dedans. A-t-on déjà entendu funk plus jouissif ? Non. Il embraye sur «Harlem Shuffle». Il est dessus. Aucun doute. Il fait grimper la température, puis il calme le jeu - yeah yeah. Pure magie noire. Vigon crie dans la nuit d’Harlem - Aaaah Aaaah - Prodigieuse fournaise de juke-box ! Franchement, on ne comprend pas que ce demi-dieu marocain soit resté dans l’ombre. Il est beaucoup trop bon. C’est Bou Jeloud ! Il dépasse les normes. Vigon paye le prix fort, enfermé dans sa légende. Il tape ensuite dans Sam & Dave avec «You Don’t Know Like I Know» qu’il mène au pas, sans forcer le destin, et qu’il chauffe à blanc, juste pour rigoler. My Gawd, comme ce mec est doué. Vigon ne craint pas la mort, car il tape dans des cuts déjà parfaits, et il réussit à leur redonner vie. C’est un miracle ! «Baby Your Time Is My Time» sonne comme un hit de Soul urbaine. «Ma chère Épiphanie, ce morceau te percera le cœur», disait le Comte de Lautréamont à sa carafe en cristal. Vigon fait partie de ceux qui ne prennent pas les gens pour des cons en leur faisant croire qu’ils ont du talent. Lui en a pour dix. Il reprend ensuite «The Spoiler» l’unique morceau d’Eddie Purrell enregistré chez Stax et composé par Duck Dunn (après la parution du single, Eddie disparut. Personne n’entendit plus jamais parler de lui). Sur Stax, c’était déjà une vraie bombe. Vigon prend cette monstruosité noyée d’orgue à bras le corps, et la balance dans la stratosphère. C’est un jerk mortel. Comme Eddie Purrell, Vigon y va - I’m a spoiler, ouuh - Monstrueux ! Do the spoil ! Vigon joue son va-tout. C’mon C’mon !

On est allé revoir Vigon en 2015 au Méridien. Trois fois une heure de set. Conditions idéales. Il chante à quelques mètres de ta table. Quand on le voit taper «Papa’s Got A Brand New Bag», on comprend qu’il ne fait pas semblant. Il incarne la Soul. Chanter Papa à la perfe, ce doit être à peu près tout ce qu’il sait faire dans la vie. Il n’existe qu’un seul chanteur de Soul en France et c’est lui. Shout, mon vieux Bamalama ! Il connaît tous les hits, de Stax à Atlantic, en passant par Motown, Vee-Jay, Specialty, Imperial, Chess, Duke ou King. Il les chante depuis cinquante ans. Il

reste exceptionnel sur scène. Chacun de ses gestes est inspiré. Il swingue la Soul, il sait chauffer un couplet au bon endroit et faire dérailler sa voix le temps d’une syllabe. Et puis il a ce franc sourire de crooner de choc. Lors des ponts musicaux, il danse les poings fermés. Il est, avec Vince Taylor et Ronnie Bird, celui qu’on a le plus admiré à l’aube des temps parisiens. Il fait le «Soul Man» de Sam & Dave à lui tout seul. Il le bouffe tout cru. Cette fois, il tape «Mustang Sally» et le «Twist & Shout» des Isley Brothers. On le voit aussi duetter sur «My Girl» avec Muriel, l’épouse du maître de cérémonie.

On se souvient de vieilles photos de Vigon qui chantait torse nu sur la scène du Golf, dans les pages jaunes des premiers numéros de Rock&Folk. Encore mieux : pour son audition devant Henri Leproux, Ronnie Bird lui avait prêté son backing-band.

Bon, tu continues de feuilleter ce nouveau numéro de Rockabilly Generation et soudain, tu tombes sur une double en forme de carnet mondain des cracks du boom-hue : Tony Marlow, Didier et son T-Becker Trio, Barny & The Rhythm All Stars, Hot Slap avec un Dédé on fire. Mais il manque le plus important ! Tu tournes la pages et, ouf, il est là : Jake Calypso avec ses Hot Chickens ! Ça remonte bien le moral de voir qu’ils sont tous là.

Signé : Cazengler, Vicon

Vigon & the Dominoes. Le Méridien. Paris XVIIe. 19 octobre 2013

Vigon. Le Méridien. Paris XVIIe. 30 octobre 2015

Vigon. The End Of Vigon. Barclay 2008

Rockabilly Generation # 35 - Octobre Novembre Décembre 2025

Inside the goldmine

- Pierre qui roule n’amasse pas Mosley

Bernard Masley ne payait pas de mine. Franchement, on se demandait comment une femme aussi belle et aussi sensuelle qu’Irène Masley avait pu tomber amoureuse d’un tel épouvantail et lui faire trois enfants. Il est des mystères qui nous dépassent, et plus on s’y penche pour tenter d’y voir clair, plus ils s’épaississent. En plus d’être moche, Bernard Masley était pauvre. Il bossait pourtant dans une grosse boîte, le sous-traitant d’un constructeur automobile, mais il plafonnait dans son parcours professionnel et gagnait à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Comment cette reine qu’était Irène Masley pouvait-elle supporter ça ? On la soupçonnait de se fringuer aux Emmaüs. Quand une amie voulait lui offrir des fringues, elle les refusait. Le samedi, Bernard Masley emmenait toute la famille faire les courses au centre commercial. Ils se limitaient au supermarché. Ils entassaient dans le caddy l’alimentaire de la semaine, les fournitures scolaires, les produits d’entretien et deux ou trois bricoles indispensables. Bernard Masley avait une liste et il comptabilisait les achats de tête au fur et à mesure. Lorsqu’il atteignait le montant du budget fixé, il indiquait la direction de la caisse. Irène Masley rêvait de lingerie et d’outils de jardin, mais elle se taisait. On ne pouvait pas dépasser le budget fixé. Ce niveau d’acceptation finissait par inspirer une sorte de respect. Les amis du couple ne leur demandaient jamais s’ils avaient besoin d’aide, c’eût été leur faire injure. Par contre, Bernard Masley pouvait rendre des services considérables. En tant que Référent Qualité, il était en contact avec des décisionnaires de l’industrie automobile, et ces contacts valaient de l’or. Il en fit don à des amis-aventuriers de la com interne qui vendirent au constructeur un plan Zéro Défaut. Autrement dit un budget mirobolant. Bernard Masley ne demanda jamais rien en retour. Moche, pauvre et généreux.

Pendant que Masley ramait dans sa banlieue, Mosley ramait dans l’underground. Ils furent tous les deux de fiers rameurs qu’on était content de fréquenter. Pour les ceusses qui ne le sauraient pas, Bob Mosley fut bassiste/chanteur/compositeur dans Moby Grape. Moby Grape fait l’objet d’un chapitre à part. Penchons-nous sur la carrière solo que Bob Mosley entame après avoir quitté Moby Grape en 1969 (et qu’il ré-intégrera en 1971, puis par intermittences, comme le feront Jerry Miller et Peter Lewis).

L’album sans titre de Bob Mosley paru en 1972 est un immense classique. Pour au moins sept raisons, la première étant le fulgurant «Squaw Valley Nils (Hocked Soul)», un solide mid-tempo de fière allure. Bob est un bon, il y va au stranger at my table et ça se barre en vrille avec un solo de coyote. Te voilà une fois de plus avec un album culte dans les pattes. Culte encore pour le killer solo qui fusille «Hand In Hand», une sorte de rock Soul à la pointe du progrès, drivé à l’énergie de l’Airplane, et derrière t’as ce mec qui gratte comme un dingue. Frank Smith ou Woodie Berry ? Va-t-en savoir. Le killer solo est d’une rare virulence. Culte encore pour ce «Jocker» d’ouverture de balda, qui tape en plein dans le vif argent de Moby Grape. Bob a les Memphis Horns derrière, c’est ultra-joué, avec une gratte qui envoie d’incroyables giclées de jus. Sur «Gyspsy Wedding», Bob fait son white nigger. Il est infiniment crédible. Il récidive en B avec l’hot «Nothing To Do». Encore une belle énormité avec «Let The Music Play», Bob et son Mill Valley Rhythm Section & Choir te groovent le Moby rock de main de maître, et t’as encore un killer solo de coyote in the flesh. Power pur encore avec «Where Do The Birds Go». Bob mixe le rock avec la Soul. Tu te régales encore de «Gone Fishin’» qu’il chante d’une voix ferme, et de «So Many Troubles» qui se répand dans une brume de chœurs.

Si Never Dreamed est un bon album, c’est sans doute dû à la présence de James Burton. Il faut le voir amener «Dead or Alive» ! Ça sonne comme un hit, et Bob charge bien sa barcasse. Voilà une pop visitée par la grâce et par James Burton. Puis avec le morceau titre, Bob s’impose durablement en chantant à l’accent perçant. Il passe à l’heavy country blues avec «Put It Off Until Tomorrow». Magnifico ! Illuminé par James Burton. Encore de l’heavy country power avec «Louisiana Mama». Bob est un mec très convainquant. Il se montre décidé à se barrer dans «Leavin’ Through The Back Door» - Don’t try to stop me babe !

C’est Freddie Steady qui réédite cette petite merveille qu’est le True Blue de Bob Mosley. Petite merveille car «Lazy Me», balladif à la Gene Clark de qualité supérieure. Suprême dérive abdominale. Et puis t’as ce coup de génie, «Rainbows End (Used To Be My Fiend)», un autre balladif de rang princier. T’es frappé par la stupéfiante qualité du cut. Bob adore le boogie, comme le montrent «Come Back Woman» et «Sad & Blue». C’est le boogie de San Pedro, celui qu’on appelle l’heavy boogie down bien sanglé. Tout aussi impressionnant, voici «Never» un heavy balladif circonstanciel. Bob tape ça au pur power vocal. Bob est un bon. L’intensité n’a décidément aucun secret pour lui.

Signé : Cazengler, bien Amosley

Bob Mosley. Bob Mosley. Reprise Records 1972

Bob Mosley. Never Dreamed. Taxim Records 1999

Bob Mosley. True Blue. SteadyBoy Records 2024

*

Existe-t-il une harmonie universelle. Au lieu de définir ce que j’entends par ces deux mots je me contenterai de rapporter deux faits. Chacun peut vérifier l’existence du premier. Dans notre dernière livraison 707 de la semaine dernière, celle du 30 / 10 / 2025, dans son article hommagial à Nico, notre Cat Zengler citait les noms de deux des musiciens, Brian Jones et Jimmy Page qui ont accompagné Nico durant l’enregistrement de I’m not saving. Puis pratiquement incidemment, si l’on en juge par le contenu du paragraphe qui suit son cours, il ajoutait : ‘’ Brian et Jimmy ont un autre point commun : une passion pour Aleister Crowley’’. Nous avons déjà à plusieurs reprises consacré plusieurs chroniques à Aleister Crowley, personnage scandaleusement énigmatique que les Beatles n’ont pas oublié sur la pochette de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l’est même en position numéro deux. Perso je le trouve méconnaissable sur la photo.

Existe-t-il des clins d’œil du hasard. Au lieu de me lancer dans un interminable commentaire sur cette question je me contenterai de rapporter le deuxième fait. A peine en avais-je fini de choisir les illustrations pour illustrer l’article en question, m’octroyant quelques instants de repos, je décide de m’enquérir de ma boîte à lettres. Qu’y avait-il dedans : je vous le donne en mille :

ALEISTER CROWLEY

HUIT CONFERENCES SUR LE YOGA

ET AUTRES TEXTES

UNE ANTHOLOGIE INTRODUCTIVE

A L’ŒUVRE

D’ALEISTER CROWLEY

VOLUME III

Traductions de

PHILIPPE PISSIER & AUDREY MULLER

(Editions Anima / Octobre 2025)

Nous allons suivre la même méthode employée pour les deux volumes précédents, commentant avec plus ou moins de pertinence les différentes parie de l’ouvrage.

HUIT CONFERENCES SUR LE YOGA

Le Yoga pour les yahous : ces quatre premières conférences s’adressent à ceux qui n’y croient pas, à ceux qui restent sceptiques quant à l’utilité de l’idée de se lancer dans le yoga. Crowley y va très cool, un véritable camelot. Le yoga n’est pas difficile. Il signifie, en langue sanscrit, lien, se lier à, (quoi ?). Ce qui est étrange c’est qu’il enchaîne en affirmant qu’il faut d’abord se dé-lier de tout ce qui n’est pas nous, de toutes ces assertions, ces croyances, ces diktats de la société qui nous intiment de ne pas faire ceci ou cela. La leçon est claire : faites à votre guise. Les philosophes diront : évacuez la Doxa. Premier tour de vis : il faut aussi se délier de soi. Ce qui ne signifie pas qu’il faille tomber sous la coupe des Maîtres. Des charlatans qui restent trois ans sans bouger ni boire ni manger. N’imitez pas, ne vous obstinez pas à tenir la posture du chien, du chat, de l’aigle, de la souris, de l’éléphant, de l’arche de Noé. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Inventez-la sans honte ni regret. Attention ça se corse. Un truc qui personnellement me file l’urticaire. Le coup de l’arbre des Séphiroths un emprunt à la qabal. Crowley a dû savoir que j’allais lire ce texte car il se sert de symboles grecs pour expliciter. Tel Dieu grec symbolise telle chose par rapport à lui-même et aux autres Dieux. Cette façon de faire ne me paraît pas du tout grecque mais passons. En fait je suis sur la bonne voie puisque je commence à m’ennuyer. Crowley est d’accord avec moi, on a beau s’être coupé de tout, ce n’est pas le nirvana pour autant, oui vous vous ennuyez, des pensées viennent vous turlupiner et même si vous parvenez à tordre le cou à ces visiteuses impromptues, c’est votre corps qui se réveille, une crampe à la jambe, des picotements sur le coude… continuez sans défaillir, concentrez-vous sur votre respiration, un tiers j’inspire, deux-tiers j’expire, quatrième tiers, ni expiration, ni inspiration, attention c’est une concentration qui doit après des séries et des séries de séances systématiques se métamorphoser, bref un jour vous parvenez à suivre le rythme sans être obligé d’y penser. C’est alors que votre corps auquel vous ne pensez plus, se met à bouger indépendamment de votre volonté. Il s’agite même beaucoup. Vous ressemblez à une grenouille dans une mare qui s’amuse à sauter de feuille de nénuphar en feuille de nénuphar. Continuer sans faillir, bientôt votre corps va se soulever et vous entrez en lévitation. Très honnêtement Crowley avoue qu’il n’est jamais parvenu à ce stade. N’empêche qu’il reste encore quatre conférences.

(Tirage de tête)

Le yoga pour les froussards : le titre de ce cycle de conférences n’est guère engageant, c’est que la donne devient sérieuse, dehors les dilettantes, le yoga exige beaucoup de vous, arrêter de vaquer à vos affaires, il vaudrait mieux que votre vie ne soit pas accaparée par le travail… C’est que nous attaquons au gros morceau, la forteresse qui n’entend pas se rendre : le mental. Nous revenons à la Bible, les mystères du Tétragrammaton, chaque lettre à sa signification : le père, la mère, le fils, et la fille. D’où sort-elle celle-ci, on attendait l’Esprit, cela serait trop chrétien, la fille représente l’extase, celle qu’ont connu le père et la mère en engendrant le fils, silence dans les rangs, ne pas confondre le yoga avec le kama sutra, tout engendrement se doit d’être conçu comme une séparation, pas un ensemencement, plutôt une éjection. Un peu comme les poubelles que vous sortez le soir. C’est en se défaisant de ce qui nous est inutile que l’on se concentre sur soi-même. Il convient de vider son mental en lui confiant ces tâches précises de désintéressement déjectifs de ces mêmes taches. C’est ainsi que se purifie l’eau de votre mental. Ceci n’est qu’une image. Le mental ne contient pas d’eau, le mental est un espace vide. Mais cette notion de vide nous emmène à la notion de volume. Volume d’autant plus abstrait qu’il n’occupe pas plus d’espace qu’une idée qui vous traverse la tête. La pratique du yoga vous conduirait-elle à devenir un songe-creux. Attention prenez conscience du plaisir à acquérir cette connaissance qui permet d’être sicut deis. De fait ce n’est pas que vous n’ayez rien trouvé, c’est que vous avez trouvé le rien, or si le rien est tout, le tout existe et si le rien n’est rien, il n’est que le vide dans lequel sont dispersés les points structurant du tout. Nous sommes ici face aux atomes batifolant dans le vide, à part que ce vide plein est en quelque sorte un cinquième élément, un éther qui n’est autre chose que la pensée du mental en son point d’activité zénithal qui n’est que le repos de votre mental. Tout serait-il du charabia. Crowley s’en réfère à Kant, l’on aurait préféré Nietzsche, Einstein, Riemann, Berkeley, évidemment depuis la science a continuité, n’y a que notre évêque du dix-huitième siècle qui reste stable, nous remarquons que dans les dernières pages de la sixième conférence Crowley revient à partir de la théorie de la relativité, l’idée d’une connaissance circulaire. Qui ressemble à s’y méprendre à un serpent qui se mord la queue. D’où cette question : comment se doit-on d’envisager la matière. Comme une chose, comme un néant, comme une hypothèse, comme un mythe…

La septième conférence s’avère déceptive, retour au christianisme, pas tout à fait la version pour les faibles, mais celui des exercices spirituels qui correspondent assez bien au travail intellectuel du yogiman. Nous remarquons que la pensée régresse, nous parlions du mental, nous voici dans notre intellect. Il est évident que l’on ne peut désigner une chose (même conceptuelle) que par des mots qui ne sont pas le vocable qui désigne très précisément la chose, qu’elle soit conceptuelle ou pas. Le mental serait-il un acte de foi ? Il est vrai que son exercice qui permet d’obtenir une vision de l’univers, provoque en l’individu qui parvient à ce stade connaît ce que Crowley exprime par le mot transe, Nietzsche par le mot danse, et plus trivialement Paul Valéry une fête de l’esprit.

Dans la huitième conférence Crowley passe à la concrétude non pas des choses mais de l’action que l’on peut exercer sur elles. Nous avons évoqué l’Ether, cette totalité élémentale Crowley la fragmente en trente. Le Yoga vous apporte la connaissance mais le système Magick de Crowley vous permet d’entrer en relation avec ces trente éthers. Il donne un exemple qui n’est rien d’autre que l’exercice rituellique que l’on pourrait comparer à la messe catholique. L’enchaîne sur la poésie conçue en tant que chant orphique influant sur les éléments terrestres et intersidéraux.

Ces huit conférences sont agréables à lire, mais à les regarder objectivement l’exercice du Yoga ne nous semble pas très différent d’un habituel chemin de pensée voluptueusement escarpé, que je vous conseille de mener depuis votre canapé, devant votre cheminée, un cigare à la bouche et un verre empli d’un bourbon mordoré à portée de votre main. Crowley n’est pas très loin de Descartes. Ou d’Husserl.

UN ARTICLE SUR LA QABALE (Liber 58)

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! La réponse est facile : parce que parfois les textes sacrés se contredisent. L’a donc fallu trouver un processus qui explicitât ces contradictions. Sans quoi il serait raisonnable de rejeter tous ces incohérences verbiagiques. Ce serait du même coup l’arrêt de mort du Dieu. Autant ôter le plancher imaginaire ou mental (adoptez le mot que vous préférez) sur lequel la race humaine repose ses pieds.

Le principe est simple : il s’agit de prouver que tel mot connote avec un autre (voire plusieurs). Ne pas se fier au sens ce serait trop facile. Il faut une règle qui soit en même temps arbitraire et mathématique. Il suffit de doter chaque mot d’un chiffre obtenu en faisant le total de la valeur de ses lettres ( A=1, B=2, C=3 et ainsi de suite…) Nous avons pris l’alphabet français, évidemment Crowley use de l’alphabet hébreux… La qabale est à l’origine une science d’origine biblique. Les mots présentant le même total numérique ne sont point bêtement interchangeables disons que comme dans le poème de Baudelaire ces correspondances numérologiques entretiennent des rapports symboliques significatifs.

Le système peut être complexifié, l’on peut numéroter des phrases entières, donner une certaine importance aux lettres initiales ou/et finales, voire centrales… Si en notre langue ronsardienne le nom propre Mars avait la même valeur numérique que le mot guerre vous pouvez ainsi sous-entendre que ce n’est pas un hasard si Mars est le Dieu de la guerre. Si vous pensez que cette manière numérologique tient un peu trop de la loterie, mettez-la en relation avec le squash métaphysicio-linguistique par lequel le lecteur français d'Heidegger se doit d'établir des équivalences interprétatives entre les termes grecs-allemand-français afin de parvenir à une compréhension aigüe de la subtilité transmissive de l'herméneutique de vocables héraclitéennement obscurs de par leur nature fondatrice.

Ainsi en s’attardant longuement sur les premiers mots de la Bible, Crowley démontre à l’excès qu’il n’y a pas de hasard entre ces premiers vocables qui se répondent entre eux comme dans le jeu de cartes des sept familles, sous-entendu une certaine intelligence supérieure préside à ce texte… Soit, nous voulons bien, mais nous aurions aimé de plus amples explications de l’emploi du féminin-pluriel d’Elohim, qui d’après nous correspond davantage à l’historiale fabrication de Yavhé qui à l’origine était une déesse femelle représentée sous forme de colombe…

En s’attardant sur certains passages de la Bible ou d’autres textes l’on peut leur faire dire ce que l’on veut, ou du moins ce que l’on pense : la qabale ne nous semble qu’un cas particulier du commentaire doxographique et de l’herméneutique littéraire…

Le dogme qabalistique : qu’importe la médecine pourvu qu’elle guérisse, encore faut-il savoir l’utiliser. La qabale est complexe mais Crowley tient à nous faire remarquer qu’elle permet à résoudre des problèmes ultra-complexes, en quelque sorte c’est une méthode simplificatrice. N’oublions que les symboles sont réversibles, que ce qui apparaît comme l’expression de la difficulté peut se résorber en celle de la facilité. Il suffit de savoir jongler avec la grille de déchiffrement conçu pour déchiffrer des textes (ou des situations) qui ont été conçus, ou du moins interprétés pour être déchiffrés par une telle grille. Voici un rituel, qu’en pensez-vous ? Rien ! Ce n’est pas qu’il vous échappe, c’est que votre esprit est ainsi constitué de telle manière que vous ne pourrez l’appréhender. Et plouf nous retombons sur les deux jambes de la philosophie classique idéaliste (aucun mépris envers ce dernier mot). Saint Berkeley serait-il le sauveur des athées. En tout cas, en fin de compte, au bout de ces longues et savantes interprétations Crowley met un bouchon d’étoupe sur le puits sans fond de son érudition en le bouchant avec des mots que tout le monde comprend comme : nature.

Un essai sur le nombre : Crowley reprend tout depuis le début. Depuis Pythagore, passons sur la deuxième stase, la troisième stase est consacrée au catalogue basique du néoplatonisme. N’oublions pas que celui-ci fut historialement concomitant avec la montée du christianisme. C’est donc le moment de retourner à la deuxième stase, commence par l’œuf cosmique d’Hésiode qui engendre l’éros. Les grecs furent de grands désirants. Mais très vite, la grécité inaugurale de cette deuxième stase se trouva mâtinée par l’influence biblique, l’éros se métamorphose en amour et celui-ci est exprimée selon l’idée freudienne du désir conçu en tant que chose douteuse puisque résultat d’une séparation. Freud, Crowley, Einstein voici le tiercé gagnant de la modernité. Crowley est au milieu, il est le représentant d’une culture judéo-chrétienne qui ne veut pas mourir dont il est la suprême quintessence de son ultime efflorescence. Crowley est situé entre deux serpents, celui qu’avec raison il ne veut pas voir car Freud est un mécaniste qui rabougrit le monde et celui qui le fascine car Einstein l’illimite en désemcombrant l’univers de sa partition macro et microscopique.

Suivent quelques pages durant lesquelles Crowley, s’amuse, un galop littéraire du meilleur effet, la Grande Bête sort le grand jeu, vous en met plein la vue, étale son érudition à pleines couches de confitures rituelliques, toutes les deux lignes une révélation, vous avez droit au moindre détail, évidemment tout cela sort non pas de son imagination mais de son imaginalisation, sans avoir besoin de relire Corbin disons qu’il parle de lui-même pour lui-même. Evidemment il se connaît mieux que personne. Le titre de la Partie II de cet essai sur le nombre est des plus révélateur : L’univers tel que nous cherchons à le faire.

Sans doute faut-il méditer sur le titre de cette dernière partie du texte. Un essai sur le nombre est-il une étude sur l’essence du Nombre quel qu’il soit, ou est-il un questionnement sur le nombre qui contiendrait tous les autres nombres, qui vaudrait à lui tout seul tous les autres, qui serait l’essence du nombre en lui-même, qui serait de fait le nombre unique. Pas la peine de se mentir : l’éventail énumératif des nombres n’est-il pas procédé à partir du nombre Un, d’ailleurs n’est-ce pas le monde qui est nommé univers, ou autrement (refermons l’éventail dans son unicité : retour vers le Un. C’est à cet instant que les ennuis commencent, car le Un ne saurait être le Tout, car le Tout n’est que l’addition de tous les nombres que contient le Un. Les grecs énoncent cela très doctement avec leur formule : l’Un et le Multiple. Platon ajoute que dans ce cas le Multiple est l’Autre ce qui équivaut à la négation du Un. Dès que vous avez Un vous avez sa propre négativité : le moins Un. Hegel dira que moins Un est égal au zéro.

Déduction de tout cela / comment surmonter, non pas le nihilisme, mais l’athéisme. Crowley définit exotériquement l’athéisme non comme la négation de Dieu mais comme un passage. Vers quoi ? Il ne le dit pas expressément, revient en arrière, tous les calculs qui vous mènent à l’athéisme il est nécessaire de les refaire pour tomber juste, il passe en revue un maximum de numérations qui permettraient d’assumer l’athéisme, car l’assumer c’est ajouter une présence au zéro absolu de l’athéisme, peut-être pas une présence supérieure mais au moins la présence de l’impétrant qui assume cette tâche. Qu’on le veuille ou non : il reste de l’être.

Petite remarque adjacente : après le mot être, passez aux deux prochains mots écrits en rouge. Dans le long développement que nous venons de commenter Crowley fait référence à la Rose-Croix, c’est un peu le lapin rose sorti du chapeau de magicien car Crowley oublie de noter la dimension littéraire de la vision rosicrucienne que nous considérons comme un surgeon de la grande lyrique française dont le poème Le roman de la Rose serait à considérer comme le point de bouture essentiel.

L’ontologie : Un essai d’ontologie avec quelques remarques au sujet de magie cérémonielle : cette anthologie est diaboliquement construite, sur la cohérence de la pensée de Crowley, dont le plan de cette troisième anthologie aide à prendre conscience de l’implacable logique d’Aleister. Lorsqu’il reste ne serait qu’un minimum d’être, une réflexion ontologique s’impose. Les grecs considéraient la finitude d’une chose comme parfaite et son infinitude comme imparfaite. Or les religions définissent le Dieu comme infini. Heidegger a tracé une ligne rouge entre philosophie et religion, notre modernité lui a beaucoup reproché ce crime impardonnable mais ceci est une autre histoire. Arracher la mauvaise herbe de la croyance religieuse du travail de pensée ne saurait être avalisé par Crowley qui frise l’athéisme tout en affirmant en dernier ressort l’apport originel d’une puissance émanatrice. Après examen de trois grandes religions : boudhisme, hindouisme, christianisme, il en arrive à une étrange conclusion : il existe bien une puissance émananatrice originelle mais à plus moins longue échéance celle-ci cessera de vivre. C’est-là accorder un sursis à Dieu.

La louange mariale : le dernier texte de cette anthologie ravira certainement les zélateurs de Péguy et de Claudel. Certes avec Crowley il faut se méfier. Il sait faire l’âne, animal christique par excellence. Il a le sens de l’humour et emploie volontiers le double langage. Si l’on vous donnait à lire ce texte signé par la main d’un Franciscain vous le recevriez sans hésiter comme une espèce de Rosaire de Marie des plus fidèles, même pas une goutte d’hérésie dogmatique. Tout au plus pourrait-on l’appréhender comme l’annonciation de ces mouvements catholiques qui donne autant d’importance au personnage de Marie-Madeleine qu’au Christ… Ce texte est un recueil de poèmes, de psaumes ou de prières si vous préférez, disons d’invocations pour notifier que Crowley est aussi à sa manière un païen. Notons qu’une lecture toute parvulesquienne de ce texte, particulièrement le livre IV, risque de vous entraîner sur les ombreuses sentes d’un christianisme alchimiquement et politiquement activiste. Mais là n’est pas le problème. Restons dans la problématique heideggerienne selon laquelle, la pensée philosophique ayant été menée à son terme doit céder sa place à une nouvelle pensée qui s’apparenterait à la poésie…

La joute chymique de FRERE PERARDUA et les sept lances qu’il brisa : texte résolument alchimique, sans doute faut-il le lire ou plutôt l’interpréter, en tant que ligne de fuite heideggerienne. Par-delà la poésie, la mise en œuvre d’un activisme que faute de mieux nous qualifierons de parvulesquien ou mallarméen. Grand écart.

L’approche graphique : ne pas y voir un carnet d’illustrations diverses. Le lire dans la lignée du texte précédent. Alchimique certes. Liber Mutus, restons bouche cousue.

(Editions Anima / La visite du site s'impose)

Appendice I : Deux textes d’Allan Bennett qui fut membre de L’Aube Dorée, peut-être dans le seul but de s’en éloigner. Ces textes Un commentaire sur la Genèse et Le dressage du Mental sont à lire ne serait-ce que pour comprendre que la pensée de Crowley n’est pas sortie du cerveau d’un illuminé. Crowley est un travailleur et aussi un héritier. Crowley et Bennett se sont croisés, le terme de percutés ne serait-il pas davantage évocateur... Rien qu’aux titres des deux écrits de Bennett les lecteurs de cette trop longue chronique auront remarqué bien des similarités entre nos deux démarcheurs, non pas de l’invisible mais du non-visible.

Appendice II : un court poème de Crowley : Le chant d’amour du Chimiste : qu’intuitivement je mets en relation avec les deux derniers textes de cette Anthologie mais surtout avec Le chant de l’amour et de la mort du cornette Christophe Rilke, de Rilke évidemment, dans les deux cas pour employer une terminologie empruntée à Poe, grotesque Crowleyen et arabesque rilkéenne, deux modalités non sans rapport avec le romantisme et la métaphysique, élémental mon cher Watson !

Appendice III : un texte exhumé du mensuel Alexandre consacré à une recension de Bereshiht d’Aleister Crowley, note secrète d’un des agents les plus brillants du SSR (Service Secret du Rock’n’roll).

( Sgnature : Audrey Muller et Philippe Pissier )

Appendice IV : Quatre illustration d’Audrey Muller pour sa traduction de Hail Mary : quatre collages, le liber motus des stances à Marie. La troisième est éloquente pour une image qui est censée se taire. Je lui donnerais pour titre La Rose sans la Croix.

Appendice V : Diana Orlow : cinq des derniers poèmes : lire et se taire.

Avant les parties bibliographiques : une image pieuse d’Anja Bajuk. Cherchez l’Ange. Surtout ne le trouvez pas.

Si vous n’avez jamais compris la pensée polymorphe d’Alesteir Crowley ce troisième volume de l’Anthologie Introductive à l’Oeuvre d’Aleister Crowley vous mènera tout droit à la base de la Montagne Magicke. Vous avez même le plan des premiers lacets qui ouvrent l’escalade. Vous n’êtes pas obligé de les suivre.

Merci à Philippe Pissier pour son inépuisable effort à faire connaître Aleisteir Crowley au lectorat français.

Damie Chad.

*

La semaine dernière nous étions en Chine, encore plus loin que n’est jamais allé Ulysse, puisque vous avez été sages, pas besoin de quitter votre fauteuil, je vous offre une séquence de cinéma, gratuite, et pas n’importe quoi un western, un vrai, grands espaces à vous rendre gaga et cadavres à gogo, en cinémascope, en dolby-stéréo et quadrephonia, tourné aux USA ! Sponsorisé par une grande multinationale pétrolifère californienne. Silence, la séance commence !

GRANDIOSE

OIL BARONS

(Bandcamp / Sept 2025)

La couve est de Filippo Masi, doit y avoir une dizaine de Filippo Masi dans chaque ville d’Italie, mais j’ai eu de la chance, à la première image que j’ai aperçue sur un site j’ai reconnu, sa palette, son dessin, son style très psychedelic, il ne se cache pas dans sa très courte biographie de ses expériences lysergiques. En tout cas c’est bien sa peinture qui m’a donné envie de m’attarder sur le groupe. Ne la regardez pas longtemps. Juste un coup d’œil. Pas davantage. Surtout ne la fixez pas, elle bouge. Non je n’ai pas bu. Un exemple comptez le chevaux ou les cheval comme vous voulez. Et puis ce brouillard rose, qui englobe ce tableau, êtes-vous sûr qu’il soit naturel, si vous n’avez pas encore aperçu le caïman et ce sentier qui se transforme en serpent, il est encore temps pour vous de téléphoner à votre percepteur pour vous raccrocher aux réalités sensibles et ennuyantes de la vie réelle. Il revendique un frère jumeau, un double cosmique.

Andrew Huber : bass, lead vocals, acoustic, guitar (8) / Lou Aquiler : electric guitar, acoustic guitar (1, 2, 3, 6, 9, 11), flute (1,11), spoken word (2, 9), lead vocals( 4) / Jake Hart : drums, lead vocals (10), backing vocals / Matt Harting : ogan, acoustic guitar (3, 5, 10), lead vocals (5).