KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 691

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

22 / 05 / 2025

BRUCE JOYNER / DEATH VALLEY GIRLS

JOHN LYDON / NUGGETS

SAPPHIRES / PANICK LTDC

ZATVOR / JARS / ASKEL / POSTMORTAL

Sur ce site : livraisons 318 – 691

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Joyner de la guerre

Pauvre Bruce Joyner ! Il lui est arrivé toutes les misères dans son enfance : une copine d’école lui a fait avaler du speed et il s’est brûlé les cordes vocales, ensuite, il a perdu un œil dans une bagarre, puis il a été écrabouillé dans un accident. C’est pourquoi on l’a vu hanter les pochettes de disques avec une canne et un regard qui fout les chocottes. Et pour couronner le tout, il vient de casser sa pipe en bois dans la plus totale indifférence. Injure suprême. Nous allons de ce pas réparer cette grave injustice.

S’il est arrivé chez nous, en France, c’est un peu grâce à Bomp! qui fit paraître son premier mini-album, Dream Sequence en 1981. Ce fut un événement. Ses musiciens arboraient des looks rockab, et Bruce, assis sur une chaise, nous fixait d’un air bizarre. Ça partait sur un beat lourd comme le pas d’un éléphant. Avec «Gun Fighting Man», ils frisaient le Next Big Thing, car ils mixaient le Southern Gothic avec des cavalcades de guitares et d’échos lointains. Ils enchaînaient avec «Actions Reactions», une pop alerte parfumée de polka, une pop tordue, serrée, mal ligotée. On les sentait en quête de devenir, mais ils se noyaient dans leurs contradictions. Le hit se nichait de l’autre côté : «Suzzanne», un pur hit de rock’n’roll pulsé au beat tendu et vrillé par un solo congestionné. Bruce chantait, l’œil de verre fixé sur le néant. On les sentait capables d’exactions. Le groupe semblait se plaire dans une ambiance de déraison cryptique judicieusement contrôlée. Un parfum d’étrangeté malsaine s’installait.

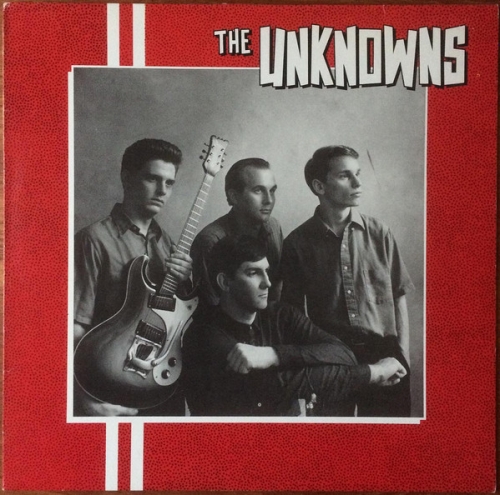

L’année suivante parut The Unknowns. On lisait au dos de la pochette que le groupe ne jouait que sur des guitares Mosrite. Le premier cut te happait ! «Pull My Train» était une véritable révélation, avec son loco-beat méphistophélique et son refrain sous le boisseau. Bruce avait le diable dans le corps. L’infirme menait le balda des maudits. Avec «Crime Wave», il tentait de semer la terreur dans les esprits, mais sa compo manquait d’air. Il passait ensuite avec armes et bagages au boogaloo avec «The Streets», un cut bien travaillé au corps, secoué de ruptures de rythme et monté sur un beat rockab. Boogaloo encore avec «Riptide» - It’s deep it’s dark - mais trop de couleurs, trop d’éléments et trop d’ambition finissaient par neutraliser le cut. En B, il dévoilait sa passion pour Buddy avec une magistrale cover de «Rave On», montée sur un gros drive de basse. Il y chantait aussi l’horrible histoire du «Common Man» qui bosse dur pour sa femme qui lui prépare le souper du soir. Il terminait avec «Modern Man», qui était certainement l’hit du disk : cette belle pop lumineuse entrait dans la catégorie des valses modernes.

En 1983, il remontait un nouveau groupe, Bruce Joyner & The Plantations et enregistrait Way Down South. Avec l’éclair dans le ciel mauve de la pochette, il affichait clairement ses couleurs : le fameux Southern Gothic dont se gargarisent tous les pseudo-experts. Greg Shaw produisait l’album. Avec «Winds Of Change», il avouait sa préférence pour la pop pressée qui allait en fait devenir sa distance idéale. On assistait dans ce cut à un fantastique travail de relance et on découvrait aussi en Bruce un songwriter prolifique. Bien qu’installé à Los Angeles, il continuait de s’inspirer du vieux Southern Gothic, comme par exemple avec «Wastelands» - Moonshine stays safely hidden among the sweet Georgia pines - Dans chaque chanson, il racontait une vraie histoire, comme celle de la petite ville du Sud dans laquelle il avait grandi («On The Other Side Of The Track»). Avec «Dream Lovers», il rendait un nouvel hommage à Buddy, mais aussi à Roy Orbison, avec un réel brio. En B, il racontait l’histoire d’un mec poursuivi par des flics et des chiens («Out On A Limb») et il revenait à son héros Buddy avec «Until You Cross The Line», une pop qu’il enjouait de manière maximaliste. Il y conseillait de ne pas trop se plaindre, car d’autres gens ont des problèmes plus graves. Et il bouclait avec «It Takes A Woman To Make A Man Cry», une histoire qui finit mal, puisque le héros de la chanson se retrouve dans le couloir de la mort.

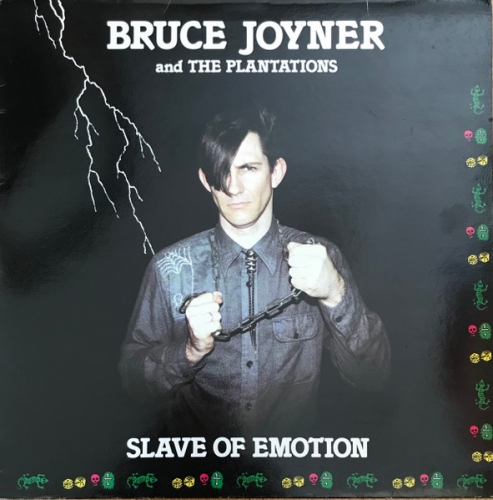

Un an plus tard, il enregistre Slave Of Emotion avec la même formation. On retrouve l’éclair du Southern Gothic sur la pochette et Bruce planque son œil de verre sous une mèche de cheveux. Il s’est tout de même fait broder une toile d’araignée sur l’épaule, histoire de rappeler son allégeance au boogaloo. Avec ses pop-songs soignées, il cherche l’ouverture en permanence. Il faut attendre «Bobby Ran Away» pour trouver un peu de viande - She walks down Sunset Boulevard - C’est joué sous le vent et doté d’un solo déroutant. Pur régal que le jeu de basse de Tom Woods ! En B, Bruce renoue avec le boogaloo dans «The Snakes A Coming Soon», crampsy en diable et hanté par un rire de malade - Ha ha ha ha ha - On tombe plus loin sur l’envoûtant «When The Moon Is Full». Attention, cette petite cavalcade nocturne a des allures cauchemardesques. Tous les cuts qu’il compose sont pleins comme des œufs, longs, nuancés et parfaitement enjoués.

Le dernier album de Bruce avec les Plantations paraît en 1986. Des alligators ornent la pochette. Swimming With Friends pourrait bien être son meilleur album, pour deux raisons. Un, «Voodoo Love», monté sur un beau Diddley Beat georgien, imparable et filoché à l’harmo. Deux, «Think It Over», qui sonne comme un hit de juke à la Buddy. D’autres jolies choses tendent les bras aux esprits curieux, à commencer par «The Darkside Of Your Brain», que Bruce chante avec une réelle autorité voodoo, et servi par un son de batterie extrêmement intrigant. S’ensuit un «Burning Mansions», bien atmosphérique, étendu sur la longueur et sans concession. Bruce joue encore la carte de la singularité prioritaire avec un «Deep Green Water» monté sur un beat étrange. Il n’offre aucune prise à la normalité. Il remplit pleinement le contrat qu’il a passé avec le diable.

Il débarque chez New Rose en 1987 avec Hot Georgia Nights, un album qu’on voudrait mythique et qui ne l’est pas. Avec le morceau titre qui fait l’ouverture, il tente pourtant de créer la sensation - All the girls seem to smile/ Like alligators on the Nile - Son soft-rock pulsatif accroche mais ne tétanise pas. Avec «Sweet Southern Summertime», il fait de la pop malhabile qui vieillit mal. Pas sûr qu’en 2080, les kids écoutent ça. Bruce tente le tout pour le tout avec «The World Needs A Little More Love» joué aux accords dissonants et drivé par un petit riff maladif. En B, t’as un «Violence In His Religion» à prétention inquiétante et monté sur beat de boogaloo, mais l’ensemble de la B reste faiblard.

The Outtake Collection 1978-1988 paru en 1988 couvre toute la carrière de Bruce. Les premiers outtakes datent de la période Plantations. Pour la plupart, ce sont des cuts doux et fins, joués au jingle-jangle, troussés de frais, dont un «Lonely» qui sonne comme un hommage à Roy Orbison. Par contre, sur le disk 2 se nichent deux bombes datant de l’époque de son premier groupe, The Strokes. «Green And Yellow» est un classique psyché-boogaloo sauvagement inspiré. Et l’intro de «Gunfighting Man» sonne comme celle du «Gimme Shelter» des Stones. C’est un véritable hit, doté du meilleur des solos de gras double. On a là un bon son de basse qui remonte comme la marée. T’as un son monstrueux.

Nouvelle équipe en 1990. Bruce Joyner & The Tinglers enregistrent Beyond The Dark. On y retrouve les deux mamelles de Bruce, le boogaloo et Buddy. «Tingler» est boogaloo comme pas deux, car ça raconte l’histoire d’une créature qui sort du swamp et qui rampe sur le plancher - What’s that crawling across my floor/ What’s that scratchin at my door ? - Il raconte que si une chose vous touche l’épaule pendant que vous dormez et que vous croyez que c’est votre chère épouse, réveillez-vous vite fait - You better check to see if it’s a tingler/ Or crack it’s gonna take your life - Bruce nous raconte toute la légende des tinglers dans le détail. Pure merveille. Plus loin, il honore la mémoire de Buddy avec «Buddy» - I just want to be you Buddy - et il en rajoute une louche - If you’ll be my Peggy Sue - On retrouve toutes les dynamiques éclairées du grand Buddy. En A, Bruce attaque avec «Lost Visitor», un softy softah de mid-tempo très délicat, presque orbisonien. Avec «Mary Writes», il devient évident que Bruce se prend pour le Big O. Et il nous ressert une part de tarte à la guimauve avec «I’m Really Coming Down With Somethin’». Bruce Joyner reste un artiste singulier. Il excelle aussi bien dans le voodoo surf que dans l’art délicat du grand balladif. On retrouve dans la plupart de ses cuts des dynamiques spéciales et des éclairs mélodiques d’une grande originalité.

En 1991 sort un nouvel album des Unknowns sur New Rose : Southern Decay. Ça alors ! Toutes les composantes du son unknownien sont là, fidèles au rendez-vous, comme on le constate à l’écoute d’«Happy Day» : une pop qui échappe à tous les pièges, une pop sauvage et libre qui vit sa vie. Puis «Desert Nights» se déroule comme une pièce de pop incertaine qui va au hasard des chemins avec des night moves qui épatent - Only the small survive in the desert nights - Le «Love Train» qui suit est un hit de juke joué au stomp de Georgie. Bruce chante ça comme un possédé. Il sonne exactement comme Dave Dee Dozy Beaky Mick & Titch. Infernal ! Quelle énergie ! De l’autre côté se niche une autre merveille, «Flip Your Switch», pur jus de rocky road claqué aux accords de réverb - Lord the music makes me rock’n’roll - C’est incroyablement hanté. Il termine sa B avec une version de «Shakin’ All Over» qui lui va comme un gant de cuir noir. Les Unknowns jouent ça à l’accord rampant.

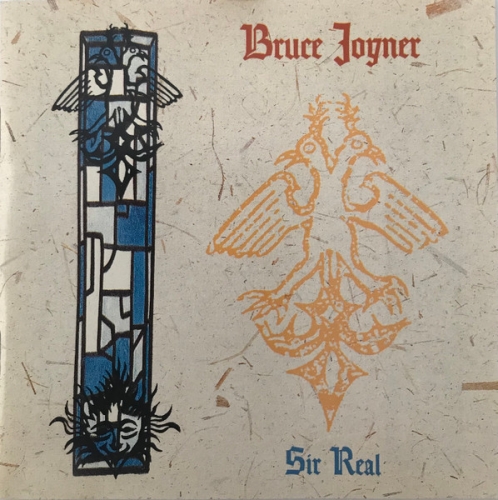

Un an plus tard paraît Sir Real. On y retrouve ce qu’on préfère chez Bruce, l’étrangeté, notamment sur un «Sex Beat» qui ne doit rien au Gun Club - Can you feel the sex pistol ? - C’est relayé aux mélopées démoniaques de traîne de tourbe. On suivrait ce mec jusque dans les endroits les plus reculés du comté. «Swamp Fox» vaut aussi pour sa belle dose d’étrangeté. C’est vraiment tout ce qu’on attend de lui. Il doit le savoir. Le hit de Sir Real s’appelle «Love Done Killed My Baby», c’est une sorte de Gloria brucien, un jerk joynerien d’un aplomb invraisemblable - I shot my baby yeah - Ce hit pue la délinquance et t’as le bassman qui prend un solo de basse au bas du manche. Monstrueux ! Le son troue la rondelle des annales. C’est définitivement malsain, joué dans les sous-bois, et t’as le Bruce qui en rajoute !

Preludes And Nocturnes paraît en 1993, toujours sur New Rose. Son meilleur album ? Va-t-en savoir. En tous les cas, Bruce t’embarque aussitôt avec «Rainy Grey Day», sur un beat salace et des textes toujours très fournis - Every evening as the sun is going down/ I can hear the voices from the shadows - S’ensuit «The Dragon Fly» travaillé à la nappe d’orgue et aux trompettes mariachi. Il dote ce balladif entreprenant d’un son étrange et peu courant. Avec «The World Needs A Little More Love», il prend la suite de Burt pour nous expliquer que notre monde a vraiment besoin de love et on croit entendre le «Should I Stay Or Should I Go» des Clash. C’est la même séquence. Avec «Night Surf», Bruce renoue avec son goût prononcé pour l’instro d’excellence carabinée. Plus loin, il tape «Cat’s Meow» à la note descendante. Il fait le chat qui rôde, et la guitare sonne comme celle de McGuinn au temps des Byrds : excellent et d’une grande modernité. On entre ensuite dans une série de morceaux terribles, avec un «Time Machine» solide et musculeux, travaillé à la flûte, et gorgé d’énergie secrète. Tu cries au loup ! Restons dans le fantastique avec «They Were Expandable», un cut en forme de règlement de compte - Goodbye backstabbers/ Find someone else/ You think you’re not an asshole/ But you should play one on TV - Quelle santé, et ça continue avec un «Emotional Side» terrifiant d’allure - Oh we’ve earned this love/ I’m sure you will agree - et il fait tomber cette phrase terrible comme un couperet - So treat each other with respect and humanity - Ne perdons pas de vue ce point essentiel : Bruce Joyner n’est pas un animal de foire, comme on l’a souvent entendu, mais un immense songwriter. Le problème est que les Français n’écoutent pas les paroles. Alors il ne reste que la canne. Ce seigneur des annales regagne la sortie avec «Dreaming Of OZ». Sur chaque album, Bruce Joyner tient son auditeur en haleine, de bout en bout, aussi bien par le son que par le contenu. C’est assez rare.

Retour en 2011 avec une nouvelle équipe constituée d’anciens, Bruce Joyner & The Reconstruction. L’album s’appelle Elements. Bruce porte des shades comme son héros Big O. Il attaque avec «Invisible Smile», une pièce de pop baroque qui voudrait convaincre, et il enchaîne avec un «Swamp Fox Foxy» plus funky et joliment envenimé d’hey hey hey. On sent le vieux pro qui roucoule goulûment ses descentes de refrains. Mais les choses sérieuses se nichent en B. Il revient à ses chères «Hot Georgia Nights» que ses amis de la Reconstruction éclatent à coups de paquets d’accords. Bruce renoue avec son sens aigu de l’expressivité à coups d’ho ho ho ! C’est extrêmement bon. On retrouve avec «Evil Smile» ce qu’on a toujours adoré chez lui, un son différent. Depuis le début, Bruce Joyner a cherché à bricoler ce son différent, mais ça ne marche pas à tous les coups. Il s’appuie ici sur un beau Diddley Beat, il retrouve sa dimension épique, celle qu’on apprécie particulièrement. C’est dans ce genre de cut ambitieux qu’il donne sa pleine mesure. Il finit sa B avec «Hard Machine», un cut noyé et les excellentes guitares juteuses de Don Fleming. Bruce se lance dans une belle énormité en forme d’heavy boogie. Voilà sa grande force : il surgit là où on ne l’attend pas et il semble filer comme un reptile à travers les couches de guitares éthérées.

Il garde quasiment la même équipe pour Bruce Joyner & Atomic Clock, et l’album The Devil Is Beating His Wife paru en 2014. Il attaque avec «Another Day», un beau mid-tempo incisif et revient ensuite à ses chers balladifs. Dans «Prairie Dog», on l’entend aboyer après les chevaux. Il court les plaines de Georgie, comme au bon vieux temps. En B, on tombe sur «Dreamland», un beau balladif puissant et entreprenant, gluant comme un hit - Shadows dancing in the fire/ You never walk alone - Bruce vous aura prévenu. S’ensuit le morceau titre de l’album, un farfouillis de coups de guitares, de chuchotements et de bouillonnements circulaires. Comme son copain Howard Phillips Lovecraft, Bruce ne s’intéresse qu’à une seule chose dans la vie, l’étrangeté de la concomitance.

Il refait surface en 2018 avec The Netherglades, histoire de se moquer gentiment des Everglades, et un album intéressant, Love And The Blood Vodou. Ça démarre très bien avec «Alligators», classic Joyner sound, très Southern Gothic. On sent une vraie présence, Joyner shake son shook à coups de babe babe. C’est extrêmement swampy. Et ça swampe encore plus avec un «Shadows» complètement hanté, ça bruite divinement sous le boisseau, les Netherglades tiennent le cap sur le marais, et ça grouille tellement de sonorités exotiques que ça devient extraordinairement jouissif. Eh oui, la surprise vient encore du damn cripple. Puis le soufflé retombe un peu, car ça se calme au niveau son. «The Sun Goes Down» sonne comme un balladif crépusculaire. Bruce nous chante «Guitars On The Dance Floor» à l’espagnolade. On sent qu’il joue avec le feu sacré. En B, il revient en force avec «She’s A Rocker», il tape ça à la clameur, on veut absolument y croire, voilà un cut illuminé par le cristal acéré d’une guitare sous-jacente, et ça donne un balladif entreprenant bien chargé de la barcasse. Il termine avec «Traction». Il y recrée enfin de la menace - You were looking for some action - et ça se réveille dans un hospital bed. Alors il se met à dérailler de façon salutaire, on retrouve le grand Joyner de nos amours anciennes, faut-il qu’il t’en souvienne, il redore son blason et chevrote dans les flammes de l’enfer.

Signé : Cazengler, pas la Joy(ner)

Bruce Joyner. Disparu le 9 mars 2025

The Unknowns. Dream Sequence. Bomp 1981

The Unknowns. The Unknowns. Line Records 1982

Bruce Joyner And The Plantations. Way Down South. Invasion Records 1983

Bruce Joyner And The Plantations. Slave Of Emotion. Closer Records 1984

Bruce Joyner And The Plantations. Swimming With Friends. Closer Records 1986

Bruce Joyner. Hot Georgia Nights. New Rose Records 1987

Bruce Joyner/The Unknowns. The Outtake Collection 1978-1988. Fan Club 1988

Bruce Joyner And The Tinglers. Beyond The Dark. New Rose Records 1990

The Unknowns. Southern Decay. New Rose Records 1991

Bruce Joyner. Sir Real. New Rose Records 1992

Bruce Joyner. Preludes And Nocturnes. New Rose Records 1993

Bruce Joyner And The Reconstruction. Elements. Bang! Records 2011

Bruce Joyner And Atomic Clock. The Devil Is Beating His Wife. Closer Records 2014

Bruce Joyner And The Netherglades. Love And The Blood Vodou. Closer Records 2018

L’avenir du rock

- Love it to Death Valley Girls

On sonne à la porte de l’avenir du rock. Il ouvre. Fuck ! La Mort ! Avec sa cape noire et sa grande faux. L’avenir du rock se marre :

— I’m not dead, comme dirait Jim Dickinson !

D’une terrifiante voix d’outre-tombe, la Mort rétorque :

— Avenir du rock, je suis venu pour jouer à quitte ou double...

Intrigué, l’avenir du rock fait entrer la Mort et lui propose un fauteuil.

— Voulez-vous boire une petite rasade du pirate ?

Ils boivent un coup et la Mort lui explique le jeu : pour gagner, il faut trouver mieux. Sinon, couic.

— Si je dis Christian Death, que proposez-vous de mieux, avenir du rock ?

— Pfffffffff... Death Of Samantha !

— Si je dis Death In June ?

— Pfffffffff... Vous avez vraiment mauvais goût... Je réponds «Slow Death» !

— Si je dis Dead Can Dance ?

— Pfffffffff... Pas étonnant qu’on ne vous aime pas. Je réponds Dead Moon !

— Si je dis Dead Or ALive ?

— Pfffffffff... Qu’est-ce que vous pouvez être ringard ! Je réponds «Death Party» !

— Si je dis Grateful Dead ?

— Pfffffffff... N’importe quoi ! Connaissez-vous le Death des frères Hackney, à Detroit ? Je peux vous prêter les albums, si vous voulez...

— Vous foutez pas de ma gueule avenir du rock, vous pourriez le regretter amèrement... Reprenons. Si je vous dis The Queen Is Dead ?

— Pfffffffff... Ah non, pas les Smith ! Avec vous, ça devient le carnaval des horreurs. Vous avez autant mauvais goût que vous avez mauvaise haleine. Si vous me sortez encore une connerie, je vous vire à coups de pieds dans le cul !

— Shut the fuck up ! Si je dis Dead Kennedys ?

— Pfffffffff... Allez, trois singles, au maximum, mais certainement pas les albums. Je réponds «Dead Man Curve» !

— Si je dis Dead Boys ?

— Pfffffffff... Décidément, vos questions sont aussi prévisibles que vous l’êtes. Je réponds Death Valley Girls. C’est tout de même autre chose !

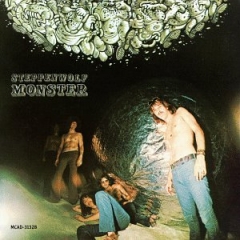

Death Valley Girls en concert ? T’y vas en courant. Tyva surtout pour Larry Schemel, le guitar slinger providentiel, l’enchanteur de la Vallée de la Mort, le bonheur des dames. S’il est un guitar slinger que tu rêves de voir sur scène, c’est bien Larry Schemel. Pouf, t’arrives au club du Tétris, tu te mets bien devant l’ampli

guitare, et t’attends qu’il radine sa fraise. Oh la fraise ! C’est une petite gonzesse aux cheveux rouges qui se pointe à sa place. En plus, elle est vraiment mal fagotée : grosse robe noire, pompes atroces et un soutif en velours crème par-dessus son chemisier en dentelle noire. On savait que les Californiennes s’habillaient mal, mais là, les Valley Girls battent tous les records. La bassiste porte une grande robe bleu

clair ornée de grands trous et bien sûr, elle est à poil en dessous. T’as aussi une saxophoniste en petite tenue, avec des socquettes blanches et des pompes à semelles compensées. Les moins pires sont Rikki Styxx derrière sa batterie en robe de soie minimaliste, et Bonnie Bloomgarden en petite robe gothique, toujours avec son gros maquillage vert fluo sous les yeux. Et son charmant petit sucre craquant de candeur candy. Elles vont réussir à rocker le boat, même sans Larry Schemel, mais ce n’est tout de même pas le même son. La red-haired woman sonne un peu sec, alors que le grand Schemel sonnait gras. Derrière son petit clavier, Bonnie mène bien sa meute,

on ne reconnaît pas facilement les cuts. T’as très vite le «Watch The Sky» du dernier album, Island In The Sky, suivi du morceau titre d’Island, et vers la fin, tu retrouves «Magic Power», suivi du velvétien «Journey To Dog Star». On sent qu’elles ont perdu au change. Leur son ne doit plus rien au temps de Street Venom et Glow In The Dark. Elles jouent quand même le fiévreux «Death Valley Boogie» de Glow In The Dark, mais sans le killering de Larry machin. Elles sont passées à autre chose, un son bien ambiancier, avec ici et là des bonnes petites crises de Méricourt. C’est le duo red-haired woman/Rikki Styxx qui dynamite l’ensemble, elles s’abandonnent toutes les deux et font voler leurs chevelures, et il faut voir cette folle géniale de Rikki

penchée en avant sur la batterie comme un animal, avec cette rage qui n’appartient qu’aux gonzesses, elle bat un beurre bien lourd et bien tribal, et red-haired woman saute partout avec sa Jaguar blanche. Elles sont tellement balèzes toutes les deux qu’elles te font oublier ta déception de n’avoir pas vu Larry Schemel. Comme elles

exultent, alors tu finis par exulter. Ça fait vraiment du bien d’exulter par les temps qui courent. Oh et puis n’oublions pas le plus important : en plein cœur de set, elles tapent un truc que tu connais... Qu’est-ce que c’est ? Tu tends l’oreille... I had a dream/ Last night... Fuck ! «Fire & Brimstone» de Link Wray - There’s a light shinin’ on - Quoi de plus exultant ?

Ça fait dix ans que tu suis les Death Valley Girls à la trace. Depuis leur premier album, Street Venom, avec lequel elles entraient en vainqueuses dans ta cité. Street Venom grouille de coups de génie, à commencer par «No Reason», avec son intro vinaigrée, et pouf, ça part au petit sucre, avec un bassmatic qui descend les escaliers. C’est littéralement saturé de classe : tout est beau, le killer solo de Larry Schemel et le bassmatic. Coup de génie encore avec le «Gettin’ Hard» de bout de balda, vraiment heavy, avec une saine balance du beat et un solo apocalyptique, gratté au pied à pied. D’autres merveilles te guettent en B, comme par exemple «Red Glare», du heavy Death, toujours all over the riff raff, Larry Schemel veille au grain du lapin blanc, il faut entendre ses descentes de poux. Il ravage encore «Paradise Blues», il wahte dans la vallée de la mort, c’est un démon psychédélique. On le retrouve juste derrière «Girlfriend» avec ses poux grattés à sec, ses descentes somptueuses et le wild killer solo flash chauffé à blanc. Il rôde encore dans «Arrow» comme un requin blanc, et rentre au gras double dans le chou de «Shadow», une autre merveille d’agitprop. Il fait sonner sa gratte comme un éléphant de combat, il gratte tout ce qu’il peut au cœur du chaos. Il revient encore dans l’«Electric High» du bout du monde, il couvre toute la Vallée de la Mort.

Très bel album que ce Glow In The Dark. Elles ouvrent leur petit bal avec un morceau titre bien énervé. Elles sont bonnes et shakent leur shook à la bravado du chevroté. Belle clameur ! Elles se sentent très concernées par l’explosivité, elles blastent le son, et t’as un joli killer solo flash à la clé. Wow ! Sur cet album, tout est saturé de chant, elles font de la dégelée royale hérissée d’allant. Elles tapent aussi dans le jump it off de petite niaque pychopathique avec leur «Death Valley Boogie». C’est de bonne guerre. Elles noient leur «Seis Seis Seis» dans un gros pâté de réverb. Elles vont rechercher d’anciens climats datant des années de braise, mais le big atmospherix restera toujours le big atmospherix et on continuera de l’accueillir à bras ouverts. Même si elles retombent parfois dans la petite pop, on s’attache à cet album et pouf, ça repart avec «I’m A Man Too», chanté à l’ingénue libertine. Elles tapent dans le mur du son. Elles font du girly-group boom-boom in the wall of sound ! Bonnie devient folle et gueule à la cantonade, jusqu’au moment où un solo vient balayer les doutes. On a là le vrai truc, the girl group on fire. Elles jouent à la perfection leur petit jeu dangereux, comme le montre encore «Love Spell». C’est bien claqué du beignet. Elles enveniment la power pop et produisent l’une des meilleures clameurs qui soit ici-bas. Elles battent nettement Suzi Quatro et Cherrie Curie à la course. C’est complètement explosif ! Tiens encore une énormité avec «Summertime». Elles y développent une sorte de transe hypno, elles s’en vont se perdre dans les steppes du génie sonique, ça gueule par-dessus les toits, on croirait entendre une goule de la vingt-cinquième heure. Elles titillent l’after, elles clouent leur chouette sur la porte de l’église. Et tout ça se termine avec «Wait For You» que Bonnie chante à la pointe de la glotte. Un gimmick connu descend le cut d’une balle entre les deux yeux. Elle tape dans un vieux renvoi d’estomac et ça part à la revoyure, à la coule de la coule avec des notes qui fondent dans les flammes. Ça frit sur place. Inutile de réclamer ta monnaie.

Darkness Rains ? Big album ! Il t’avale aussitôt «More Dead». Elles sont dans le vrai, dans le wet féminin d’ultimate spinash, c’est clamé à la retenue de la fistule, elles sont magiques, pleines de fringance, comme ces petites gonzesses excédées qui tapent du pied par terre, et là tu as le pire solo de wah de l’univers connu des hommes, elles te collent au mur. Douze balles. Tu en redemandes. Suite de la triplette de Belleville avec «(One Less Thing) Before I Die», elles tapent dans un fabuleux wild wet trash punk, ça t’enfume la cervelle. Fin de la triplette avec «Disaster (Is What We’re After)», les Death Valley Girls sont certainement ce qui est arrivé de mieux à LA depuis longtemps. Elles sont mille fois pires que les Pandoras. Elle groovent le big lard d’anymore, elles se répandent sous le boisseau, alors que soufflent des vents de wah, c’est d’un niveau qui te démonte les clavicules, mon pauvre Salomon, et en plus elles ramènent le sax du MC5. Alors évidemment, après les trois coups d’éclat du début, on attend la suite. Elle arrive avec «Abre Camino». Elles tentent encore le diable avec ce groove d’exaction panaméricaine, elles ramènent la wah nucléaire et se couronnent reines du Big Atmospherix. Elles s’étranglent encore de power avec «Street Justice», avec encore cette gratte prédatrice en embuscade. Elles développent d’incroyables mélanges, avec ce velouté intime qui ramollit leur Motörheadisme rampant. Cet album sonne comme un slab de remise à plat. Tu sais qu’il faut suivre les Death Valley Girls. Elles fonctionnent avec des éclats supersoniques, le moindre cut te met en alerte. Tiens voilà qu’elles tapent dans l’hypno Velvet avec «TV In Jail On Mars». Elles se sentent concernées jusqu’à la fin, raison pour laquelle on les admire.

Under The Spell Of Joy échappe à l’oubli grâce à deux coups de génie : «Hold My Hand» et le morceau titre. Le premier sonne comme un shoot d’L.A. gaga, elles sont terribles. Le génie des Valley Girls consiste à savoir tout brasser. Cet «Hold My Hand» est fabuleusement beau. Elles enchaînent avec le morceau titre, à la fantastique énergie de commitment aléatoire. Elles ont ça dans la peau. Une espèce de gigantesque mélasse te tombe dessus, elles swinguent avec des os de squelette et touillent une mélasse héritée du Gun Club. C’est d’une rare puissance. Puis l’album s’affaisse un peu, avec du big mood ambiancier («The Universe»). Elles cherchent la rédemption et se noient dans un son d’écho et de sax. Elles perdent encore du poids avec «Little Things», mais Larry Schemel passe un killer solo qui sauve les meubles. Même chose avec «No Day Miracle Challenge». Schemel reste en embuscade.

On sent une très nette baisse de régime dans Islands In The Sky, même si le sucre de Bonnie Bloomgarden résonne dans l’écho du temps. Elle sucre bien les fraises sur «California Mountain Shake». Puis elle remonte en selle aussi sec pour «Magic Power». Ça tagadate dans la plaine du Far West, comme dirait Yves Montand. Mais on a déjà entendu ça mille fois. Magic Power n’est pas si magic, after all. Les Girls campent toujours dans l’heavy sound, Bonnie chante all over, on l’aime bien, elle est assez pure, avec du gros buzz derrière, mais les compos ne sont pas des hits. Bonnie se bat avec son sucre, elle est héroïque dans «Sunday» et par certains côtés, elle redevient trop girlish, trop pubère. On dénote même un côté superficiel dans son approche, ce qui à la limite peut l’excuser. Au fil des cuts, on finit par les perdre, elles se prennent pour le Velvet d’«All Tomorrow’s Parties» dans «Journey To Dog Star», elles se fondent dans le groove mais ne savent pas comment s’en sortir. Elles se prennent pour le Ronettes avec «Say It Too», comme si elles tentaient leur dernière chance. Et là ça redevient génial. Elles se réveillent enfin avec la mad psyché de «Watch The Sky». Elles shakent la dérive des continents. Ça explose au moment opportun, elles tapent en plein dans le mille du Floyd de Syd.

Signé : Cazengler, dead balai brosse

Death Valley Girls. Le Tétris. Le Havre (76). 29 avril 2025

Death Valley Girls. Street Venom. Burger Records 2014

Death Valley Girls. Glow In The Dark. Burger Records 2016

Death Valley Girls. Darkness Rains. Suicide Squeeze 2018

Death Valley Girls. Under The Spell Of Joy. Suicide Squeeze 2020

Death Valley Girls. Islands In The Sky. Suicide Squeeze 2023

Wizards & True Stars

- Public Image Illimited

(Part Three)

Quand John Lydon apparaît à la une de Record Collector, on se frotte les mains. Rien que de voir sa bobine, ça nous repose des horreurs qu’on voit dans d’autres canards, notamment les trois autres Pistols acoquinés avec Frank Carter. Il faut tout de même bien se rendre à l’évidence : des Pistols dans Johnny Rotten, ça n’a tout simplement aucun sens. Tu vois d’un côté les vieux, Matlock, Steve Jones et Paul Cook, et de l’autre le jeune, l’éternellement jeune John Lydon.

Bon d’accord, notre héros a pris du poids, mais il reste infiniment crédible. Il donne une interview depuis sa maison de Malibu, en Californie. C’est un événement : 14 pages ! Il commence par évoquer son deuil de Nora, au terme de 44 ans de vie commune, puis de John Rambo Stevens, son meilleur ami et manager. En deux heures d’interview, il fume un paquet de clopes.

Le thème de l’interview concerne le radio show de juillet 1977, The Punk And His Music : Tommy Vance recevait Johnny Rotten qui à la surprise générale programmait Captain Beefheart, Van Der Graaf Generator, Gary Glitter et des tas d’autres hippies. Avant d’entrer dans le détail de ses choix, il commence par rappeler qu’ado, il adorait Sweet, Slade, Marc Bolan et Elton John - My taste is extrememely broad and open-minded - Il est aussi fan de reggae et surtout de Dr Alimantado. Son favourite reggae band of all times, c’est The Abyssinians. Dans l’émission de Tommy Vance, il avait choisi de passer un cut de Neil Young, tiré d’On The Beach - God yes, but it’s Zuma I really love - Et il te développe ça à sa façon, la meilleure qui soit, la rottinienne : «It’s always going to be one of my favourite albums for the way the guitar so emotionally almost falls apart.» C’est exactement ce qu’on ressentait à l’époque. Le son du fall apart ! Et il ajoute que Neil Young «is one of the greatest songwriters of all time. Him, Ray Davies, just absolutely amazing words.» Et inexplicablement, il ajoute le nom de Bryan Ferry, parce qu’il comprend ce que Ferry lui dit.

Alors Simon Goddard tente une petite provoc et insinuant que McLaren ne devait pas être très content d’entendre à la radio Johnny Rotten chanter les louanges d’un vieux hippie comme Neil Young. Et ça marche ! Rotten se fout en rogne : «Well, you couldn’t understand what the manager was yakking on about. Because I’m the bloke writing these songs and you’re telling me that it should fit to a specific catalogue of ideas? Go fuck yourself!». Et il ajoute qu’on ne peut pas écrire des textes comme ceux de «God Save The Queen» sans avoir «an open mind and open ears». Et paf, il en profite pour rappeler que «the rest of the band were musically ignorant.» Et d’ajouter qu’il s’est fait un devoir de leur montrer des «other ways of directing thoughts and agendas.»

Puis Goddard repart sur d’autres choix du jeune Johnny Rotten : Nico et Tim Buckley. John Lydon en pince toujours pour le «Sweet Surrender» de Tim Buckley, «one of the world’s most lovingly sad sons.» Il est assez lucide pour savoir qu’il ne pourra jamais atteindre la note de Tim Buckley, aussi se contente-t-il de rester en adoration.

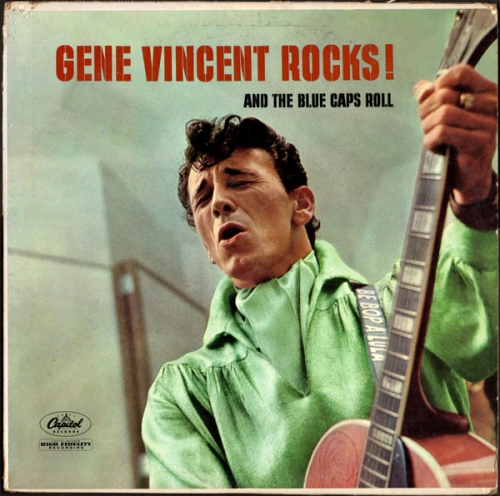

Rusé comme un renard, Goddard ramène John Lydon sur le terrain de l’enfance. Alors attention, c’est passionnant, car le père du kid Lydon «was a bit of a teddy boy, so sweet Gene Vincent has always been in my mind.» Puis ses parents sont devenus des Mods - My mum and dad wre well into the Kinks. You Really Got Me was SUCH an impressive record when I was a nipper - Goddard le branche ensuite sur les music papers. Berk ! - Didn’t touch the music press. Not really, up until the Pistols - Il ajoute : «It was boring to me. People talking about music? Bloody hell! I’d much rather listen.»

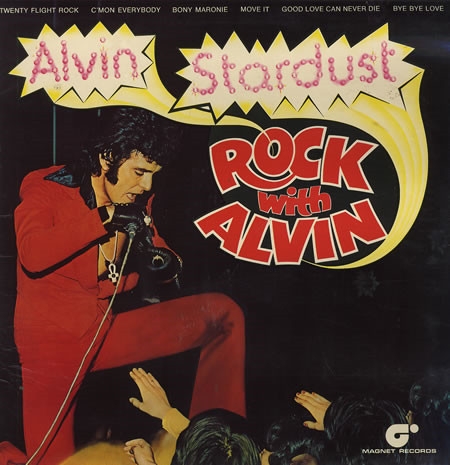

Ce démon de Goddard le branche sur Van Der Graaf Generator et Lydon remet les choses au carré, disant qu’il n’a jamais aimé le groupe, «but I did like Peter Hammill on his own.» Retour sur Nico, au temps où ses parents lui balançaient : «Oh my God Johnny, that woman can’t sing», ce qui le renforçait dans sa détermination à adorer Nico. Il en profite pour avouer qu’il adore la bad music, d’où le choix de «The Blimp», tiré de Trout Mask Replica, lors du radio show de 1977. Il rend aussi hommage à Alvin Stardust - Oh Alvin yes! I hate rock’n’roll imitators getting it wrong, but Alvin had fun - Branché sur Todd Rundgren, il avoue un faible pour Todd - the one where he’s got long hair, half blue on the cover - Il qualifie encore Something/Anything de wonderful. Il trouve génial que Todd attaque un classique et ne le finisse pas - I liked that attitude, like Mozart when he didn’t finish Requiem - Et Dylan ? Oh pas grand chose à part «Hurricane». Pour l’anecdote, il croyait que «Blowing In The Wind» was about farting. Prout dans le vent ?

Joni Mitchell ? Il cite un ou deux albums et s’exclame : Who the hell needs them? Il dit l’avoir rencontrée en Jamaïque, «and I didn’t like her very much.» Puis on passe aux choses sérieuses avec les Pistols. Goddard lui demande s’il écoute Nevermind The Bollocks à la maison - Are you joking? All the time! (...) it’s a poweful, powerful piece of music we put there together - Et bam, il allume Steve Jones - Poor old Steve, he still can’t play Anarchy or Pretty Vacant properly - Il explique ensuite que personne ne peut re-chanter «No Feelings» - Poor Billy idol attempted it. Good luck, man! You sound like you’re mumbling after the third line - Auto-compliment final de John Lydon pour Nevermind The Bollocks : «Wow! Bloody hell, young fella. You had something going here!».

Il pense d’ailleurs la même chose de Metal Box. Puis il rend hommage au Sanctuary de The Cult, à Dolly Parton, John Coltrane, Miles Davis, notamment Bitches Brew, «one of my all-time favourite albums» qu’il rapproche du Tago Mago de Can. Britpop? What do you mean? Goddard lui dit : Oasis. Yes I like those lads.

Signé : Cazengler qui remPiL

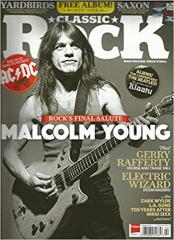

Simon Goddard : The punk and his music revisited. Record Collector # 568 - March 2025

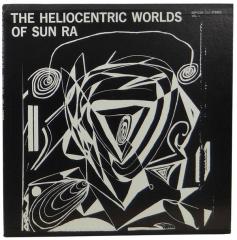

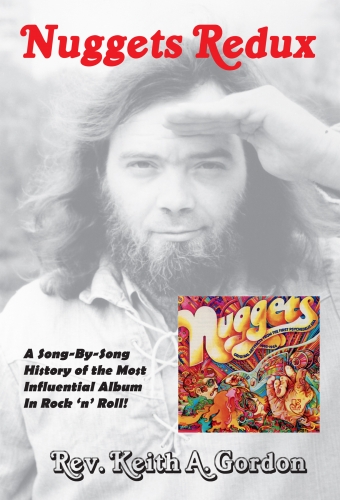

Nuggets back

Gets back to where you once belonged

Si tu veux te rincer l’œil avec du vocabulaire rock, alors saute sur le Nuggets Redux du Rev Keith A Gordon. Avec son petit book (180 pages en gros caractères pour super-bigleux), le Rev rend hommage à l’un des fleurons de la rock culture : Nuggets, cette compile Elektra parue en 1972 et sous-titrée Original Artyfacts From The First Psychedelic Era 1965-1968. On s’en souvient comme si c’était hier : ce fut une petite révolution.

Le Rev reprend les cuts un par un et les ré-épluche, en électrisant sa prose. Il commence par les Electric Prunes et «I Had Too Much To Dream Last Night», histoire de rappeler que Dave Hassinger les produisit et fut leur manager. Le Rev affûte sa plume et se lance à l’assaut : «Even by the exagerated standards of 1960s garage-pop, ‘Get Me To The World On Time’ boils over with hormonal lust, accentued by the sudden break into a pulverizating psychedelic Bo Diddley beat.» Il a raison, le bougre. Ça boil pour de vrai chez les Prunes. Steve Kraskow ajoute : «I consider the Electric Prunes vital, raw, dead-cool psych rockers. Armed with massive amounts of Vox effects pedals, amps, and instruments, they created a fuzz vibrato roar matched by none.» Et voilà le travail. Matched by none. Ça sonne. Rien de tel que la langue anglaise pour dire le rock.

Le Rev est moins loquace sur les Standells : «‘Dirty Water’ brought a brash, proto-punk sound to the airwaves, even if the band themselves were hardly rabble-rousers.» Môsieur le Rev émet des réserves. Vazy Rev, prends ta gratte et essaye de sonner comme Tony Valentino.

Il rend plus loin hommage aux Vagrants de Leslie West qui tapaient alors dans le «Respect» d’Aretha. Il dit que leur version est «tuff as nails.» Pour lui, ça reste un mystère que les Vagrants n’aient pas explosé aux États-Unis, d’autant ajoute-t-il que leur label Atco savait y commercialiser les petits culs blancs de type Cream, Buffalo Springfield et les vaillants Vanilla Fudge, eux aussi basés à Long Island.

On saute en B avec les Shadows Of Knight et «Oh Yeah». Le Rev essaye de décrire ce qui se passe dans ce chef-d’œuvre impérissable : il commence par dire que la cover n’a rien à voir avec l’original de Bo Diddley, «with the singer doing his best Howlin’ Wolf imitation, guitars stinging like a horde of angry hornets, and minimalist instrumentation jumping around the mix like a juke-joint echo.» Pour une fois le Rev se plante, car on entend surtout la voix de Jim Sohns qui, avec celles de Van The Man et de Dick Dodd (Standells) devient l’archétype du proto-punk. Dans la rubrique ‘Another view’ de fin de chapitre, Scott Smith (Ugly Things) amène une info de taille, en évoquant le deuxième album des Shadows Of Knight, Back Door Men : «Selon Jim Sohns, c’était un bon album, mais les producteurs n’ont jamais pu choper le son du groupe. Les Shadows Of Knight comptaient parmi the first real loud bands, et il était difficile de les enregistrer. They were raw and basic but unique.» Et t’as un autre avis, celui de Cub Koda (Brownsville Station) qui déclarait dans All Music Guide : «Equal parts Rolling Stones, Yardbirds, Who and snotty little Chicago-suburb bad boys, the Shadows Of Knigh could easily put the torch to Chess blues classics, which make up the majority of the songs included here.» (Cub évoque leur premier album, Gloria).

Tu tournes la page et tu vois le Rev sauter sur le «Pushing Too Hard» des Seeds. On sent bien que les Seeds sont ses chouchous, car il sort le Grand Jeu : «Saxon’s vocals ride upon waves of everswelling, repeated instrumentation, the perfomance punched up with shards of glassine rhythm guitar, occasionally punctured by razor-sharp barb-wire guitar licks, random keyboard runs that fall like a hard rain onto the recording tape, and the drummer’s locomotive rhythms which push the singer and other instrumentalists almost to the breaking point.» Pour décrire le rock, il faut savoir sortir du vocabulaire, mais surtout trouver un rythme qui soit autant que possible organique. Le Rev s’en sort pas trop mal. Mais l’expert dans ce domaine reste bien sûr Nick Kent, suivi de près par Kris Needs, et en français, bien sûr, t’as Eve Sweet Punk Adrien. Le Rev reprend : «Saxon’s vocals outsneeers anything Mick Jagger ever thought of singing, Sky’s emotional distress leaping out your speakers like a saber-rattling golem.» C’est un régal que de lire ça. Une sorte de couche de perfection par-dessus la perfection. Personne n’aurait pensé à faire le coup du saber-rattling golem.

Le Rev saute ensuite sur les Remains et «Don’t Look Back». Il n’y va pas par quatre chemins : «De toute évidence les plus talentueux musiciens du roster de Nuggets, les Remains sont l’exemple classique du ‘too much too soon’». Le Rev rappelle que les Remains ouvraient pour les Beatles lors de leur dernière tournée américaine en 1966. Barry Tashian a même écrit ses mémoires, Ticket To Ride: The Extraordinary Diary of The Beatles’ Last Tour, un bon book sur lequel on va revenir prochainement. Dans une interview pour Bad Trip magazine, Barry Tashian déclarait : «On montait sur scène pour jouer 20 minutes, puis on accompagnait Bobby Hebb qui chantait ‘Sunny’. Puis The Cyrcle montaient sur scène, c’était un groupe. Puis on revenait sur scène accompagner les Ronettes pendant 20 minutes. Elles chantaient ‘Be My Baby’.» «Comme on était the opening band, ajoute Tashian, on avait quelque chose à prouver. Les Beatles n’avaient rien à prouver.»

Le Rev n’y va pas de main morte sur les 13th Floor : «A near-perfect multi-hued slab of psych-rock energy with choogling rhythms and wiry fretwork riding atop oddball sounds produced by Tommy Hall’s electric jug, singer Roky Erickson’s high-losnesome vocals pierce the jumbled, busy mix with no little heart and soul.» Rick Johnson se charge de la cerise sur le gâtö : «The 13th Floor Elevators are the world’s greatest unappreciated psychotic rock band, who terrorized their fellow Texans with some of the most controlled manic hostility known to rock music outside of the Velvet Underground and Syd Barrett’s Pink Ployd.» Bien vu, Rick ! Puis tas Jon Mojo Mills (Shindig!) qui ramène sa fraise : «Erickson’s girl-done-me-wrong put-down-lyric, catatonic cave man wail and incessant punk riffing was an odd bedfellow with Hall’s and Powell’s spiritual subject matter.» Et il ajoute ça en guise de chant du cygne : «Erickson’s largely folk-rock music approximations, laced with Stones and Kinks raunch, was straight outta the garage.»

Le Rev saute en C avec le «Psychotic Reaction» du Count Five : «It’s one of a handful of truly magical moments in rock’n’ roll history, and one of the garage rock explosions’ most memorable songs.» Il a raison le Rev. C’est l’un des sommets du genre. Il passe plus loin aux Amboy Dukes et «Baby Please Don’t Go», pour saluer l’«axe-wielder Theodore Anthony ‘Ted’ Nugent qui twangs ‘n’ bangs away on his trustry Gibson Byrdland, coaxing unatural sounds out of the instrument that sounded right at home in the heart of the psychedelic ‘60s.» Puis c’est au tour de Plastic Crimewave de saluer les Dukes en fin de chapitre : «The Amboy Dukes were a solid, heavy-ass acid rock group whose flashy gear & American flag abuse doubtlessly had an impact on the MC5.»

Le Rev va ensuite flasher like airplane lights sur Saggitarius et «My World fell Down», et plus précisément sur Gary Usher. Un Usher qui avait déjà proposé «My World Fell Down» à Chad & Jeremy, qui l’ont refusé. Pourtant, Gary Usher insistait pour dire que c’était un «sure-fine chart hit», mais en pure perte. Alors Gary Usher a décidé qu’il allait l’enregistrer lui-même. Pour ce faire, il recruta des gens du Wrecking Crew, à commencer par Glen Campbell (qui chante), plus Bruce Johnston et Terry Melcher qui font des harmonies vocales. Pardonnez du peu. Clive Davis qui était alors le boss de Columbia flasha sur The Astrology Album de Saggitarius et exigea que le groupe parte en tournée. Gary Usher se vit contraint de monter un groupe, car Saggitarius n’existait pas. Il recruta Curt Boettcher qu’il avait rencontré au temps de The Ballroom. Boettcher fascinait Gary Usher. C’est bien que le Rev s’attarde un peu sur ces gens-là, car ils sont aussi importants que Brian Wilson et les Beach Boys. Puis Boettcher va monter son «next cult-rock project», The Millenium. Il ramène en studio ses vieux copains, Sandy Salisbury, Lee Mallory, Joey Stec et Michael Fennelly et ils enregistrent en 1968 l’album Begin, co-produit par un autre crack-boom de l’époque, Keith Olsen - At the time, Begin was allegedly the most expansive album ever recorded for Columbia Records - Et comme Curt Boettcher refuse de partir en tournée, l’album floppe. Lui et Gary Usher seront redécouverts dans les années 1990 et salués comme «the chief architects of the 1960-era sushine pop sound.»

On reste dans le très haut de gamme de la pop avec Nazz et «Open My Eyes». Le Rev profite de son hommage à Todd pour rappeler que sur les 27 Nuggets bands, seuls trois d’entre-eux ont connu le «bigtime» : The Vagrants (Leslie West), The Amboy Dukes (Ted Nugent) et Nazz (Todd Rundgren). En fin de chapitre, Stephen Thomas Erlewine affirme qu’«Open My Eyes» twists the Who’s «I Can’t Explain» around until it winds up in Roy Wood territory.» Comme c’est bien vu !

Partout ailleurs, le Rev jongle avec les rock words, à grands coups de «full-blown psych-drenched psychosis», de «backwards burst of fuzztone tremolo guitar», de «supersonic bee swooping into your speakers», d’«ear-shattering vibrating jet guitar», de «steady drumbeat», de «rinky-dink organ riff», de «circular guitar riff», de «red-hot slabs o’ R&B-styled proto-rock cheap thrills», de «mind-blowing screeching distorded guitars». Et Richie Unterberger se fend de ça, à propos de l’«It’s A Happening» des Magic Mushrooms - one of the finest pieces of early psychedelic garage madness : «The rave-up verses threatened to go out of whack like a cuckoo clock unwiding for the last time.» Vazy, essaye de traduire ça !

Signé : Cazengler, Nuqué

Rev Keith A Gordon. Nuggets Redux. Excitable Press 2023

Inside the goldmine

- Les Sapphires s’affairent

On aurait dit qu’elle brillait comme un saphir dans la nuit. Baby Fab avait un éclat particulier, une voix particulière, un corps particulier. Elle disposait d’un atout majeur : elle parlait comme Arletty dans Les Enfants Du Paradis et se coiffait comme une reine de la nuit des années vingt. Elle parlait d’une voix à la fois grave et chantante, avec de délicieux accents coquins. Un charme fou ! Elle attirait l’homme comme l’aimant attire la limaille de fer. Nous nous rencontrâmes dans une fête d’anniversaire, aux quarante ans d’un ami. On ne voyait qu’elle dans la salle. Elle portait une robe bleue, assez courte. Son casque de cheveux noirs luisait sous les spots et sa voix charriait des tombereaux de sensualité rocailleuse. Elle accepta de danser avec un sourire, et son corps collé au mien signifia la brutale évidence d’un consentement. Les romanciers appellent ça un coup de foudre réciproque. L’attirance semblait avoir traversé nos deux corps, et fondu nos âmes, dirait Verlaine. Lorsque la fête s’acheva au lever du jour, nous nous séparâmes. Nous nous revîmes quelques semaines plus tard, et la relation suivit son cours normal : découverte des corps, confessions sur l’oreiller, nous brûlions un peu les étapes, nous commencions à envisager le «vivre ensemble», mais c’était compliqué car, bien sûr, nous étions chacun de notre côté engagés dans des relations établies, le genre de relations qui ne se défont pas en cinq minutes. Alors en désespoir de cause, elle se mit à boire plus que de raison. Nous nous retrouvions chaque week-end, en Normandie, où elle vivait. J’arrivais de Paris les bras chargés de cadeaux et de fleurs. C’était un rituel immuable : on prenait l’apéro au salon, elle nous versait deux grands verres de scotch, puis deux autres, et encore deux autres, on passait ensuite à table, elle avait préparé comme chaque samedi un gigot aux petits pois, elle ne servait pas de vin, on entamait la deuxième bouteille de scotch et invariablement, le plat du gigot lui échappait des mains, elle s’écroulait sur la table, toute flasque. Ce fut un privilège que de marcher dans les petits pois pendant les trois ans que dura cette aventure malheureuse.

À côté du saphir dans la nuit, il y a les Sapphires de la Soul. C’est dans la compile qu’Ace consacre à Boyce & Hart qu’on a découvert les Sapphires, notamment avec «Thank You For Loving Me», un vieux shoot de doo-wop, et une Soul Sister à la barre : le swing du paradis. Il n’existe qu’un seul album des Sapphires, paru sur Swan et devenu intouchable, alors on se rabat sur une compile Sequel, The Best Of The Sapphires, parue en 1994. Celle-là, il faut se lever de bonne heure pour la choper. On y retrouve bien sûr le «Thank You For Loving Me» évoqué plus haut, mais globalement, c’est une compile compliquée. Le premier tiers des cuts est tout simplement trop kitsch. La petite pop d’«Oh So Soon» est trop fouettée de la crème, enregistrée au château Lacoste. Carol Jackson est pourtant une reine de la nuit. George Gainer et Livingston l’accompagnent. Comme le groupe est basé à Philadelphie, il semble que le quatrième larron qu’on voit sur les early shots soit le jeune Kenny Gamble. Le producteur Jerry Ross fait appel au jeune Kenny pour composer et hop, les Sapphires s’envolent vers le succès. Carol Jackson fait bien la part des choses dans «I’ve Got Mine You Better Get Yours», mais il ne se passe rien. On attend monts et merveilles des Spahhires et soudain la compile se réveille avec «Wild Child», Carol Jackson est dessus, et ça jerke ! Dans ses liners, Rob Hugues parle d’un «upbeat Gamble-Ross number with a Motownesque burping baritone sax». Elle remet le couvert avec «Come On And Love Me», elle y va au grand revienzy et se montre très lancinante.

Puis Jerry Ross emmène les Sapphires enregistrer à New York, aux fameux Bell Sound Studios. On entre dans la zone chaude de la compile, les Sapphires font du Motown sound avec «Baby You’ve Got Me», et là, amigo, Carol Jackson explose tout Motown. Boom ! Elle a tout le power des Vandellas. Ils reviennent au doo-wop avec un «Thank You For Loving Me» signe Boyce & Hart et soudain ça repart en full Motown blown avec «Gotta Have Your Love», fantastique pulsation et joie de vivre ! Encore du pur Motown sound avec «Gee I’m Sorry Baby», plus languide, et un mélange de chœurs masculins et féminins. Mais quelle prod ! Avec «Evil One», Carol Jackson explose une fois de plus Motown. C’mon ! Ça vire Burt avec «How Could I Say Goodbye», c’est une mélodie de rêve qui te monte droit au cerveau. Nouveau coup de génie avec «Gonna Be A Big Thing», elle va droit dans le mur, au pur et dur, c’est cuisiné au tortillettes de pur genius. Carol Jackson affronte encore la clameur de Motown dans «You’ll Never Stop Me From Loving You», mais elle le fait avec une rémona indescriptible ! La sueur te coule dans le dos. Elle fout encore une claque dans la gueule de Motown avec «Slow Fizz». Complètement dément ! Et c’est rien de le dire. Pourquoi les Sapphires n’ont pas explosé ? Personne ne peut comprendre. Rob Hugues pense que le groupe a splitté en 1968.

Signé : Cazengler, Satyre.

Sapphires. The Best Of The Sapphires. Sequel Records 1994

*

Pas de panique ! J’ai le code. Non ce n’est pas LRDC, (parfois LRDK) vous connaissez j’espère, une opération alchimique un peu dangereuse, en toutes lettres La Rosée du Chaos. Le vrai code c’est LTDC, ça y ressemble mais ça ne désigne pas le même phénomène. Je transcris, Les Troubadours du Chaos. Vous voyez ça se termine à l’identique. En plus vous avez une alliance de mots de même calibre, Rosée et Troubadours, deux termes poétiques, en tête de gondole et chaos touché-coulé en fin de partie. Quoique la mythologie grecque nous apprend que le Kaos n’est pas le point terminal vers lequel on se dirige mais celui originaire d’où l’on précède.

La preuve c’est qu’ils sortent tout droit d’un drôle de chambard, made in France, du punk, z’étaient déjà là en 1981 et en plus ils viennent de sortir un clip, un hors-d’œuvre d’un bientôt, je ne peux pas décemment écrire futur c’est un vocable non-autorisé dans les dictionnaires de la punkitude, album.

Donc, on écoute et on regarde :

Christian Panik : chant / Micky Boys : drums / Toons : guitare / Tom : Bass.

LOVE

PANIK LTDC

(YT / Mai 2025)

L’on est un peu surpris de ces lettres vertes qui squattent tout l’espace, LOVE c’est un truc pour les hippies tout de même, remarquez heureusement qu’elles sont là parce qu’après on ne voit plus rien. J’exagère un peu. C’est vrai qu’on ne voit rien, juste un chaos. D’images. Vous les refilent à toute vitesse, comme les grands arcanes du tarot. Ceux qui aiment se tenir à la rambarde (illusoire) du réel clameront, c’est un groupe de rock, j’en suis sûr, en plus la musique le confirme. Erreur sur toute la ligne. Un corps à corps. Une partie d’échecs, mais vous ne voyez que les grandes plaques noires de l’échiquier. Le blanc c’est tout le reste. Des visages en punchline, des fragments d’instruments, une baguette qui s’agite, ce n’est pas une vidéo, imaginez un corps-à-corps, une espèce de combat intérieur avec soi-même qui ne regarde personne, et pourtant cette voix claire et distincte qui vous crache à la gueule son amour pour on ne sait qui au juste, n’empêche que quand il hurle Love, Love, Love, c’est un aboiement de chien méchant et en filigrane vous entendez I wanna be your dog, en plus question écolo, vue la dose d’électricité que jettent les guitares ils ne font pas gaffe à leur émission de carbone dans la stratosphère, par contre vous avez les lyrics qui s’écrivent en blanc bien droits, bien lisibles, des banderoles de revendication comme dans les manifestations houleuses, Christian Panik chante ses blessures comme l’on exhibe devant sa porte ses ordures intérieures aussi pures que des guipures de princesse. Panik nique à mort. Piqûre d’uppercut. Un véritable crachat d’amour pur.

Quel plaisir de retrouver Panik en pleine forme. Le groupe a eu ses heures fastes. Il était présent au tout début du punk français. Un premier album sorti en 1983, souvent programmé sur les radios libres. Une autre époque. Il s’est débandé, s’est reconstitué à plusieurs reprises. Sous une forme ou une autre il est toujours resté présent. Des départs, des changements. Mais toujours l’esprit rock.

Damie Chad.

*

Soyons comme Janus. Le rock regarde souvent du côté de l’Ouest, du soleil couchant, de l’Occident, de la mort symbolique, portons donc notre attention de l’autre côté, vers L’Est. Serait-ce la direction du soleil levant puisque l’Orient serait celui de l’aurore matutinale de la vie… A moins qu’il n’y ait un orient qui soit dénommé Nord, le royaume hyperboréen…

*

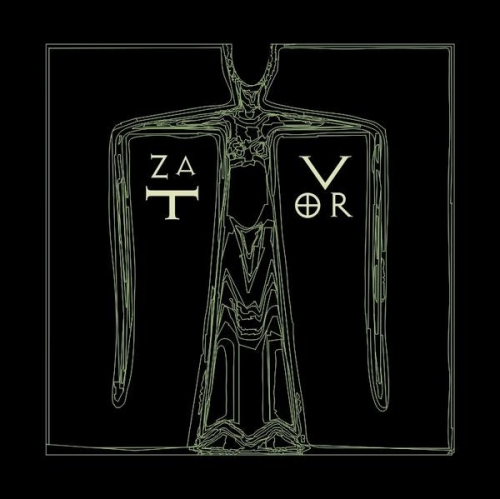

Le traducteur me donne grille, barrière, pour le nom du groupe. Sympa il m’indique qu’en croate le mot signifie prison. Mon translateur a de la suite dans les idées. Viennent d’une ville dont vous avez entendu parler Koursk. Oui ils sont russes. Les rares groupes russes que j’ai chroniqués sont noirs de chez noir. Celui-ci l’est encore plus.

cмерть подождет

ZATVOR

( Addicted Label / Mai 2025)

Comment interpréter cette couve : serait-ce la recherche de la quadrature de l’Homme. A moins que ce ne soit une icône diabolique. La photographie est attribuée à Roman Dorodnykh.

Katya Sumina : vocals, lyrics, keys / Denis Kolesnikov : guitar / Anton Eremin : bass / Kirill Kiryukhin ; drums.

Хозяйка ритуальных услуг : Hôtesse des services funéraires : frémissement, dérèglements, grondements, accrochez-vous aux petites herbes et aux fougères géantes du Crétacé, la batterie s’essuie lourdement les pieds sur le tambour qui lui sert de paillasson, sommes-nous dans un hall d’assemblages d’avions ou dans l’antichambre de l’attente, si vous n’y prêtez pas gaffe vous passerez à côté des subtiles variations quasi imperceptibles, l’est vrai que dans cette noirceur qui vous tombe sur les épaules, la subtilité des choses risque de ne pas être la première urgence, la maîtresse des Services Rituels a pris la parole, une voix monocorde, z’avez l’impression qu’elle s’ennuie, qu’elle serait mieux ailleurs, c’est comme le poids du sonore background, de l’imperturbable blackground, attention elle s’anime, elle garde toutefois le même rythme inaltérable et toutefois elle vous emmène dans une ronde infernale, la voix devient chant, le chant se transforme en clameurs, se répercute en échos, en approfondissements, en sursauts, elle vous entraîne, elle vous prend par la main, elle vous guide, elle vous conduit sous les voûtes souterraines du rêve, pourvu qu’elle ne ressemble pas à la vieille mémé de la photo, car sa voix se fait pressante, elle vous attire, elle vous fait des propositions honteuses vertigineuses, est-ce une succube, vous consentiriez à ce qu’elle aspire la moelle de vos os par le canal de l’urètre, est-elle l’aragne qui vous attire dans la toile venimeuse de ses cheveux, l’on ne sait pas, plus aucune nouvelle de vous. Охотник : Chasseur : le premier morceau, c’est un peu quitte ou double, celui-ci est doublement inquiétant. Le vocal vous emprisonne, vous transporte ailleurs, réverbération totale, vous ne savez plus où vous êtes mais le plus terrible c’est que l’on vous demande de choisir votre rôle, c’est un peu comme dans Jumanji, mais là vous décidez : où vous serez la victime ou vous êtes le chasseur, impossible de vous fier à la musique, la batterie défile sans fioriture comme si elle connaissait la fin du film et les guitares sont comme des coups de ciseaux qui taillent la pellicule en confetti afin que vous ne puissiez y trouver aucun indice, alors chasseur ou chassé, quel chassé-croisé, de toutes les manières que teniez le rôle de l’un ou de l’autre c’est la mort qui est l’enjeu et qui mène le jeu, le son se brouille, il perce et écrabouille vos oreilles, vous ne savez plus qui vous êtes, peut-être les deux à la fois, égorgé ou égorgeur où se trouve le problème, puisque déjà vous vous ne savez plus qui vous êtes, peut-être êtes-vous la mort que vous fuyez, ce qui est sûr c’est que l’engrenage des évènements ne plaide pas en votre faveur, la voix roucoule, serait-ce le générique de fin, le plus terrible n’est-il pas d’ignorer si vous êtes en vie ou déjà mort, preuve que depuis le premier jour de votre naissance l’on ne vous a jamais rien dit. Ni vérité. Ni mensonge. Car ce sont exactement la même chose, comme la mort et la vie. Смерть подождет : La mort peut attendre : maintenant vous êtes au parfum, vous êtes à terre, le chasseur va-t-il vous achever, musique un peu westernienne, les dernières minutes du scénario, la guitare s’en donne à cœur joie, elles tissent nos aragnes électriques des tentures crépusculaires, comme vous êtes salement blessé, Katia parle pour vous, pas de panique, vous êtes si près de la mort que la mort peut attendre, elle n’est pas pressée, le gros du boulot est déjà accompli. Votre pouls s’alentit, Kathia hausse la voix, vu votre faiblesse vous devez avoir du mal à la comprendre. Elle vous console en répétant ce qu’elle a déjà dit la mort peut attendre. La zique imite le convoi funéraire qui vient vous chercher, le train ne s’est arrêté qu’un bref instant, déjà il quitte la gare, la locomohâtive tire ses wagons, elle s’éloigne, elle vous emporte loin, très loin… trop loin…

Non ce n’est pas marrant. Mais que de palpitance ! Vous êtes happé par ce rythme lent d’un monde qui ne change pas de place. Alors que tout va si vite. Maintenant vous avez le temps de comprendre pourquoi sur la photographie la vieille vous a un de ces regards effrayés. Elle vient d’ouvrir la porte à la mort. Mais je vous quitte, j’ai entendu frapper sur le vantail. Un visiteur qui vient vous voir. Je me sauve ! Bonne soirée.

*

Le fait de chroniquer le groupe russe précédent m’a donné l’idée de me rendre sur l’Instagram de JARS groupe russe dont ces dernières années nous avions passé en revue l’ensemble de la discographie et que nous avions vu à la Comedia à Montreuil… Au lendemain de la déclaration de guerre de la Russie à l’Ukraine, ils avaient rédigé un texte dans lequel ils exprimaient leur opposition à ce conflit. Quelques jours plus tard le court mot de protestation avait été retiré… Rien de nouveau sur leur bandcamp. J’ai déniché ailleurs quelques lignes. Les membres du groupe sont séparés en des pays étrangers. Nous leur souhaitons bonne chance. Z’avaient un beau slogan : Nous sommes Jars. Vous êtes pires que nous. Ils ne se trompaient pas. Le monde était, et est encore, pire qu’eux.

Damie Chad.

*

Nous quittons la Russie mais nous n’allons pas bien loin. Nous traversons juste la frontière. Nous voici en Finlande. A Helsinki.

SUNDERED

ASKEL

( K7 / Iron Corpse / Avril 2025)

Tout ce que je suis capable de dire : un quatuor.

Une pochette qui ne s’offre pas au regard. Un carré noir au centre un double triangle d’un rouge opaque, vous avez envie d’y voir la forme stylisée d’une vulve, mais lorsque vous l’examinez, vous optez pour l’idée d’un interstice, que l’on n’a pas rebouché sûrement pour vous signifier que le peu que vous verrez n’est pas là pour être regardé… Plissez les yeux, en haut une rose noire munie d’une longue tige, elle transperce un rat mort replié sur lui-même… Serait-ce un remake de la crucifixion du Christ ? Si oui, quel sens faut-il lui donner… et quelle interprétation en tirer…

Conflagration : même si vous n’avez pas vu le titre vous comprenez que vous êtes sur une mauvaise pente, comme moi lorsque retentiront les trois coups de cymbale vous vous sentirez en pays connu et esquisserez le sourire de la chatte qui vient de retrouver vivants ses petits dans les tubulures obscures de la cale d’un cargo infestée de rats plus gros qu’elle, avant le ding-ding-ding ce n’était pas vraiment la joie mais juste après un tsunami sonore déferle sur vous et vous sentez que votre cerveau vacille, peut-être même s’est-il séparé de vous s’écrasant sur le plancher après avoir pulvérisé votre cloison nasale. Difficile de dire à quoi ça ressemble, d’après moi la même sensation d’horreur que vous auriez si un T-rex vomissait sur vous les débris sanglants des enfants d’une école maternelle dont les quartiers sanglants enduits de suc gastrique causeraient fort inopinément quelques infectes auréoles sur votre chemise blanche toute propre. Un hachis parmentier ultra-sonore particulièrement agressif que vous ne manquerez pas de qualifier de bienfaisance protectrice si par malheur vous parvenez à saisir le sens des mots que barrissent mille éléphants furieux. Non Askel ne vous souhaite pas une bonne année. Le groupe prononce une terrible malédiction, à vous et au reste de la population terrestre, il appelle sur nous une apocalypse, un armageddon de soufre et de feu destiné à vous faire périr en de terribles souffrances. Vermin : un engin de chantier ratiboise vos dernières espérances, la batterie concasse vos synapses pour que vous compreniez qu’ils ne vous traitent pas de vermine. Souvenez-vous qu’à la fin du premier morceau vous êtes mort depuis longtemps. Ces bruits de scierie, ces moteurs concasseurs, ces mots passés dans une turbine aux lames aiguisées sont à interpréter comme une métaphore de ce qui reste après vous. Pas grand-chose, des rues désertées, des maisons éventrées, des gravats, des herbes mauvaises, une laideur immonde, une espèce de tumulus de décombres que des milliers de machines s’acharnent à aplanir, à aplatir, à rayer de la surface de la terre, comme quand vous agitez le paillasson de votre chez vous pour le débarrasser de la vermine… Sun : un titre qui sent bon les vacances, ne vous y fiez pas, rien qu’au bruit de presse-purée uni-dimensionnel qui n’en finit pas de réduire la moindre de vos positives attitudes en charpie chiffonnée vous intuitez que vous n’entrez pas dans une période de festivités… pour bien comprendre faut rétablir l’ordre chronologiques des périodes, ce n’est pas très difficile, les deux premiers morceaux annoncent note futur proche, la catastrophe qui s’annonce, un peu beaucoup à la folie climatique et guerrière. Par rapport à ce sombre avenir, ce troisième morceau est à considérer comme une préquelle, dans l’EP elle est située après mais de fait elle se passe avant, une antériorité qui se situe dans notre présent. Mais comment font-ils pour que chacun de ces trois morceaux soient de plus en plus horribles. Il suffit de regarder autour de nous pour comprendre que celui-ci sur l’échelle de Ritcher qui mesure la force des tremblements de terre qui va de 1 à 9 doit être qualifié de 142. A première vue, cela n’apparaît pas si horrible, regardez ces crétinoïdes que sont vos voisins, vos collègues de travail, vos enfants, votre conjoint, sont tous heureux de vivre, sont les instruments dociles d’un système sociétal qui nous mène à notre perte. Tous coupables assoiffés d’honneur, d’argent, même ceux qui sont morts ne sont pas innocents, tous forment les rouages d’une machine qui nous mène à notre propre extinction. Soniquement ce morceau pourrait être nommé la grande démentibulation de l’acceptation humaine à sa propre servitude. Font tout le bruit dont ils sont capables pour vous avertir, mais qui aimerait à écouter de si sombres descriptions vaticinatoires de sa présence au monde. L’est sûr que le stoner doom est une musique du désert. Machine gun : s’ils ne l’avaient pas mis en note je n’y aurais pas pensé,

mais ils s’en vantent, une reprise de Portishead, à les croire ils ont transformé la minimaliste sérénité de l’original en un chant funèbre industriel. J’ai bien quelques mauvaises habitudes, comme tout le monde, mais je ne me réveille pas toutes les nuits pour aller écouter Portishead. N’écoutant que ma légendaire honnêteté intellectuelle je me suis fadé tout un album de Portishead avec en prime quelques babioles annexes. Je n’en suis pas ressorti convaincu. Ce n’est pas que ce soit intrinsèquement mauvais, pas du tout mon genre, l’ensemble est un peu répétitif à mon goût. Z’ont peut-être pensé que pour que l’écoute de Sundered ne se traduise par une vague de suicides collectifs, il leur fallait un rayon optimiste de soleil pour redorer la pilule triphasique de cyanure qu’ils avaient concoctée. Alors qu’ils viennent d’éteindre tous les lumières, coupé l’électricité et plongé l’humanité toute entière dans une fatidique obscurité, sont allés chercher un minuscule lumignon chez Portishead. L’histoire d’un individu qui s’est trouvé un sauveur et qui au bout de quelque temps s’aperçoit que le seul vrai sauveur qui serait capable de le tirer de sa déréliction ce serait lui-même. Ce n’est d’ailleurs pas certain qu’il réussisse… Askel m’a un peu déçu, se sont contenté de reprendre la même structure battériale, quatre coups, un faux silence, quatre nouveaux coups, la même amplitude mais pas la même musicalité, le tout répété sans férir, certes ils cognent plus fort, au lieu d’une mélodie guitarique ils vous déversent par-dessus des tonnes de détritus soniques du meilleur effet, bref un régal de camion-benne. Sont tellement contents d’eux-mêmes qu’ils ne peuvent plus s’arrêter… l’on regrette que le chant se soit tu, en effet la grande force d’Askel c’est ce vocal amphigourique digne des premiers titans. J’eusse préféré une nouvelle compo, mais en ce bas-monde on ne peut pas avoir tout ce que l’on veut, et l’Ep vaut le déplacement.

Damie Chad.

*

Nous finissons cette trilogie consacrée au royaume de la dérive entrevue au Nord-Est, par ce que parodiant un titre d’Oscar Vladislas de Lubicz de Milosz nous appellerons un chef d’œuvre lyrique du Nord.

PROFUNDIS OMNIS

POSTMORTAL

( CD / Aesthetic Death Records / Mai 2025)

Encore un groupe polonais. De Krakow pour ceux qui veulent tout savoir. Ils n’en sauront pas davantage car le groupe ne révèle pas l’identité de ses membres. Seule notification adjacente : ces morceaux ont été enregistrés en 2024 avant la ‘’ suspension’’ du groupe. La formation serait-elle morte…

Généralement les groupes se définissent postmetal, celui-ci postmortal. Sachez entrevoir la différence. La couve n’est guère engageante, au début je devinai un cœur bouffi de graisse, en inspectant un peu plus longuement il m’a semblé qu’apparaissait une bouche dans un morceau de barbaque infâme, la bouche d’ombre s’est ensuite métamorphosée en œil, après inspection approfondie je me suis arrêté à une tête de macchabée encore reconnaissable mais déjà en état de putréfaction lymphatique. Pas très ragoûtant je le concède. Nous ne reprocherons pas à l’illustration de coller à son sujet.

Fallen : donc la mort, l’on s’attendrait à du vide, à ne rien entendre, mais comme des coups de balai, la batterie qui titube, un peu maladroitement, comme quelqu’un qui vient de recevoir un coup et qui finit par retrouver un semblant d’équilibre et qui s’en va claudiquant, dans sa tête cela se comprend, les morts ne marchent pas, il reprend conscience peu à peu, d’abord surviennent les souvenirs de ce qu’il a été, les bons et les mauvais, s’aperçoit qu’il tombé dans son propre piège, l’Enfer c’est soi-même, oui il est mort, sa voix n’est plus qu’un souffle d’angoisse, des stridences, une longue procession, il est mort, désormais il mangera des cadavres pour survivre, une basse de plus en plus grave et sourde, mais il avance dans sa tête, il lui faut comprendre, c’est un souffle vocalique mortel mais de plus en plus assuré qui prend sort voiture de la casse, maintenant il murmure, révélation des secrets les plus terribles, il est urgent qu’il devienne sa propre immémoire, qu’il ne soit plus sa propre remembrance, la mort est un crime, peut-être est-on son propre assassin, il parle, il profère des paroles, il est sa propre damnation, ce qui a été subsistera toujours. Darkest desire : notes funèbres, un tantinet mélodramatiques, ce dont il prend conscience, ce secret, cet arcane majeur qu’il va révéler, c’est l’ultime profération qui s’adresse autant aux morts qu’aux vivants, luxure et intelligence sont les deux jambes de l’homme, qu’il soit mort ou survivant, le lucre, l’envie et le désir immodéré sont les vomitoires qui nous maintiennent en vie et en mort, ne regrettons rien, n’écoutons pas les impuissants qui nous conseillent la retenue et la chasteté. Notre héros-zéro se tait seule la musique morbide prolonge son message, comme si l’indicible confirmait son dire. Decay of paradise : le paradis est la fleur du péché, autrement dit une pourriture, comme des chants d’anges aux ailes flétries, la paradis c’est la vie, et la mort son absence ou plutôt sa décoloration, la mort aspire à la mort pour ne plus être le regret de ce qu’elle a été, même l’intelligence pourrit, maintenant le mort mugit comme un loup enfoncé dans un univers stérile et désertique qui hurle à la mort du désir, la sagesse commune n’est plus que ruines avec conscience de ce terrible secret que ce n’est pas la mort qui est mauvaise, mais la vie qui se finit en la mort comme le fleuve se jette dans la mer. Et n’en continue pas moins à rester de l’eau telle qu’en elle-même, mais ajoutée de l’amertume du sel. Prophecy at the endless : encore des révélations, rythme de grande lenteur, la bouche d’ombre parle, il a connu la source du fleuve et la fin du cycle. Maintenant navigue-t-il vers la source lui qui est sûr d’être dans le flux de la fin, il a été poussière, il est retourné au fleuve égyptien au Nil qui n’est pas Nihil, l’eau clapote doucement, tout au bout règnera la fin intemporelle, la fin qui n’a pas de fin, car la fin de la fin n’est autre que le début. Tout se précipite car quoi qu’il dise une fin qui ne finit pas n’est pas la fin. Queen of woe : après la prophétie, l’adresse à la mort, il ne s’agit plus de moriginer en dedans de soi mais de prendre la parole, de s’en prendre à la Reine, à la Mort, car les morts sont cannibales et veulent vous garder aux tréfonds d’eux-mêmes afin que le mort qui pense encore soit encore davantage mort, il a la pensée mais il veut en surplus le désir de l’autre qui ne peut être que le désir de la Mort, faire l’amour avec la Mort, ne faire plus qu’un avec elle, est-ce pour cela que la batterie bat comme un cœur qui s’affole et que la musique s’empresse, que le vocal devient presque caressant, puis que l’on assiste comme à une explosion de gratitude car être uni à la Mort n’est-ce pas participer à l’Être que l’on n’était plus. The master piece of the thing that once was but will never be : le chef-d’œuvre de ce qui fut une seule fois et qui ne sera jamais plus, les derniers mots égrenés selon une funèbre lenteur, des perles claires et un second rang de perles sombres, trois étapes, mais de qui parle-t-il, de sa propre naissance ou de celle du monde, de la création splendidement déclinée jusqu’à la perle de la chute, demandons-nous laquelle, sa propre mort, ou l’affaissement d’un cycle vers sa propre fin, serait-ce donc sa propre fin d’être-mort, ce qui équivaudrait à une renaissance. Derniers coups d’une même note grave répétée tel un glas funèbre. La dernière perle noire se nomme oubli, la voie de garage éternelle, mais la notion de création n’exige-t-elle pas l’antéposition de l’oubli car s’il subsiste encore quelque chose d’un cycle précédent la création ne serait pas une véritable création.

Répétons-le, un véritable chef-d’œuvre funèbre.

Damie Chad.