KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 436

A ROCKLIT PRODUCTION

31 / 10 / 2019

|

ANDRE WILLIAMS / MICK HARVEY ROCKABILLY GENERATION NEWS / AMN'ZIK HOWLIN' JAWS / IDHAÏ ÔM / REDHOT TRIO THE RED RIDING / TONY MARLOW |

Dédé la praline - Part Two

De tous les grands artistes noirs des Amériques, Andre Williams est l’un des rares qui ait su opérer ce qu’on pourrait appeler le cross-over. Il laisse à la postérité une œuvre complète qui couvre avec un égal bonheur le R&B, le doo-wop, la country, la Soul et le garage. Quelle que fut l’époque, Andre Williams sut rester hot et tous ceux qui eurent le privilège de le voir sur scène gardent de ses shows un souvenir lumineux. Il sut se montrer aussi charismatique que Screamin’ Jay Hawkins, aussi singulier que Captain Beefheart, aussi décisif que Mick Collins avec lequel il s’entendait d’ailleurs très bien.

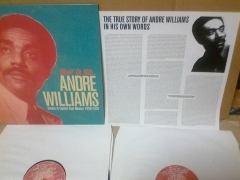

Andre Williams parle très bien de lui dans un long texte intitulé «The true story of Andre Williams in his own words». Il explique par exemple que depuis sa plus tendre enfance, il a appris à se protéger du bullshit - I’ve always been clever and knew how to stay out of bullshit - Il est en partie élevé par son grand-père en Alabama puis il rejoint son père qui travaille dans une aciérie de Chicago. Pour éviter la maison de correction, il s’engage dans la Navy à 15 ans en se faisant passer pour son frère, et quand l’arnaque est découverte, il passe en cour martiale et se prend dans la barbe une pige de pénitencier. Il débarque ensuite à Detroit, invité par un copain de la Navy et tombe par hasard sur un Talent Show. Il s’inscrit et gagne le concours. C’est là qu’il devient Mr Rhythm et qu’il signe un contrat avec Fortune Records en 1955, à l’âge de 19 ans. Il enregistre son premier Fortune single, «Going Down To Tijuana», en hommage aux Coasters qu’il admire. Les patrons de Fortune aiment bien Dédé - They were always very good to me - Et puis bien sûr, il y a Nolan Strong - Nolan Strong was The Motherfucker, man - et il ajoute : «If there was no Nolan there wouldn’t be no Smokey Robinson, no basic Detroit sound.» Il dit qu’il aimerait bien pouvoir chanter «The Way You Dog Me Around», mais c’est trop haut. Il réussira quand même à la chanter sur son dernier album, Don’t Ever Give Up.

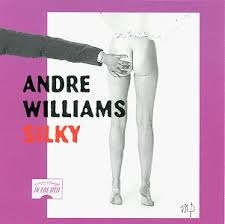

S’il fallait choisir un album dans sa discographie, ça pourrait bien être le fameux Silky enregistré en 1998 avec Mick Collins et Dan Kroha, un album qu’on appelle aussi l’album de la main au cul. Retournez la pochette et vous tomberez sur un Dédé la praline souriant, sapé comme un milord, et c’est ce mec qu’on prendrait pour un crooner qui va sonner les cloches du pauvre Detroit Sound qui ne demandait rien à personne, bing bong, et ce dès l’effarance métallique d’«Agile Mobile & Hostile». Mick Collins y taille des tortillettes dans la matière du groove, et tenez-vous bien, ce fabuleux drive est monté sur un simple riff garage. On reste l’effervescence maximaliste avec «I Wanna Be Your Favorite Pair Of Pajamas», tout aussi vivace et coriace, très toxique. On peut dire de Dédé et de Mick Collins que les deux font la paire. Le troisième coup de Jarnac silky se trouve en B : «Car With The Star». On croirait entendre les Gories, derrière ça joue un peu comme Chuck, à la grosse attaque. Quelle belle leçon de maintien ! Franchement Dédé ne saurait imaginer de meilleur backing-band. N’oublions pas l’excellent «Bring Me Back My Car Unstripped» quasi battu aux tambours du Bronx. Forcément, ça sonne encore comme un cut des Gories. C’est aussi sur cet album qu’on trouve le fameux «Let Me Put It In» d’un niveau égal aux grandes heures de Screamin’ Jay Hawkins. Baby, baby ! Dédé met le paquet, il explose de désir orgasmique en mille morceaux.

L’autre grand album classique d’Andre Williams est bien sûr Black Godfather paru en l’an 2000. Quel album ! Il va tout seul sur l’île déserte. Toute la crème de la crème du gratin dauphinois s’est invitée sur cet album, à commencer par Jon Spencer qui fait l’intro et qui embraye sur le morceau titre - Andre Williams ! Godfather ! - Les trois JSBX scandent Godfather sur un énorme groove urbain et Jon Spencer passe un coup de vrille histoire de créer un peu d’hystérie. Mick Collins est aussi de la partie, cette fois avec les Dirtbombs. Véritable coup de génie que ce «Watcha Gonna Do» - I sure did love you - et soudain Mick Collins part en vrille de fuzz ultraïque. Les Dirtbombs resteront les rois de la clameur sonique jusqu’à la fin des temps. On assiste à une violente montée de fièvre, ce diable de Dédé sait rocker l’os du genou. On retrouve les Dirtbombs en B sur «You Got It And I Want It», un vieux hit du Dédé d’avant. Quelle pétaudière ! Pat Pantano bat ça comme plâtre. On peut dire qu’à Detroit ils savent battre. Et Dédé se jette dans la bataille avec un héroïsme surnaturel. L’autre hit du disk est le fameux «The Dealer The Peeler And The Stealer». Ce sont les Compulsive Gamblers qui accompagnent Dédé sur ce coup-là - Just take my money honey - Jack et Greg montent un coup de transe hypno qui va rester dans les annales. La quatrième équipe invitée sur cet album, ce sont les Countdowns de Brian Waters qui deviendront plus tard Flash Express. Ils accompagnent Dédé sur l’excellent «Freak Blues» joué à l’extrême intensité du beat palpitant, ça pulse au long cours et soudain ça explose avec un Dédé qui part comme une fusée, alors que Steve McKay passe un solo de free digne de «Fun House». Brian Waters monte aussi un coup extraordinaire de fast groove dans «Montana Slim» - Well here is a guy way down Montana - Dédé part en jive et le solo de Brian Waters sonne comme un solo de kazoo. Dédé finit son cut à la folie pure, au chat perché explosif. À l’époque, il a traumatisé pas mal de gens avec cet album.

Les deux autres albums d’Andre Williams absolument indispensables sont Red Dirt et Bait And Switch. Red Dirt, car c’est l’album d’une certaine ‘nostalgie’, celle d’un temps où Dédé bambin voyageait à bord du camion qui l’emmenait et qui le ramenait des champs. Gamin, il vivait en Alabama et travaillait aux champs, comme des centaines de milliers d’autres petits nègres de sa génération - I was born in Bessemer, Alabama, so I have never had it easy, but thanks to Hank Williams, Waylon Jennings, Patsy Cline, Hank Snow and other great recording artists, I was able to survive the hot sun. (...) I love country music and will always keep it in my heart - Il tape «Weapons Of Mass Destruction» sur un groove à la Dealer, mais dans un environnement country et finit au joli chat perché de la désaille. Sur cet album, il est accompagné par les excellents Sadies. «I’m An Old Man» sonne comme un gros shoot d’Americana joué dans une ambiance de saloon. Le «Psycho» qu’on trouve ici n’est pas celui des Sonics, mais un fantastique balladif d’ambiance Sady - Oh mama/ Why don’t you wkae up - Il termine avec l’excellent «My Sister Stole My Woman» et les Sadies chargent la barque, on peut leur faire confiance. C’est aussi sur cet album qu’on trouve une magistrale version de «Busted» popularisé par Ray Charles dans le monde et par Schmoll en France. Dédé lui administre un shoot de grosse intensité dramatique.

Bait And Switch, c’est le versant Norton d’Andre Williams, un label qui non seulement défendait ses artistes comme certains libraires défendent des auteurs, mais qui s’est aussi arrangé pour que ces albums - ceux d’Andre Williams comme ceux d’Hazil Adkins ou de Rudy Ray Moore - deviennent légendaires. L’album grouille littéralement d’énormités à commencer par le «Detroit Michigan» d’ouverture de bal. Matt Verta-Ray gratte sa gratte et derrière Dédé, les Four Dollars swinguent de doo du wop. Stupéfiant ! Il duette ensuite avec Rudy Ray Moore sur «I Ain’t Guilty». C’est le duo mythique de Norton. En B, on en trouve un autre : Dédé et Ronnie Spector qui swinguent le vieux «It’s Gonna Work Out Fine» d’Ike Turner. Hit idéal, et d’autant plus idéal qu’il est servi par deux des interprètes les plus âprement géniaux de leur temps. Tiens encore un duo d’enfer avec the Mighty Hannibal pour «Put That Skillet Away». Admirable balladif saxé de frais et joué avec la pire des nonchalances. C’est Marcus The Carcass, le bassman des A-Bones, qu’on entend chevaucher le dragon de «Sting It Bang It And Give It Cab Fare Home». Nous ne sommes pas au bout de nos surprises car Robert Quine fait son apparition dans «Head First». Tous ces invités prestigieux finissent par donner à Bait And Switch un aspect surréaliste.

Norton avait déjà commencé à tenter le diable avec Greasy, l’album de la résurrection d’un Dédé qu’on croyait définitivement perdu, car il était à la rue. On tenait à l’époque cet album pour mythique, rien que par la présence de Dick Taylor. On l’entend riffer derrière Dédé dans «Daddy Rolling Stone». C’est un peu comme si on entendait deux mauvaises graines monter un coup. Le vieux Dick refait des siennes dans «Back To Tijuana». Il s’y fend d’un beau solo et gratte des accords à la tagada mexicana. Dédé renoue avec son vieux doo-wop dans «I’m So High». Les El Dorados swinguent bien le bop. En B, Dédé s’en va faire son Screamin’ Jay Hawkins avec «The Bells», ça se termine en mode doo-wop avec des cloches. En prime, Dédé chiale comme une madeleine. Il nous swingue ensuite un groove de comedy act intitulé «Mother Fuyer». Il chante ça du coin de la bouche avec une chaleur virile de vieux séducteur. Quel artiste ! Puis il passe naturellement au heavy blues saturé d’harmo avec «Put A Chain On It» et Dick Taylor rehausse le tout d’un très beau solo. On appelle ça une conjonction de talents. En fin de cut, Dédé s’énerve à coups de shit your mouth. Il n’a rien perdu de sa vigueur. D’ailleurs, on voit sur la photo de pochette qu’il rayonne de bonne santé.

L’autre grand label défendeur d’Andre Williams, c’est Bloodshot, basé à Chicago. Disons que Can You Deal With It ?, That’s All I Need, Hoods And Shades et I Wanna Go Back To Detroit City constituent la période ‘classique’ d’Andre Williams. Ces quatre albums correspondent en gros à la période où Dédé tournait pas mal en France. Des quatre, le Can You Deal With It ? enregistré à la Nouvelle Orleans est le plus dense. On y retrouve Monsieur Quintron à l’orgue. Dès le morceau titre d’ouverture de bal, big Dédé pique l’une de ces belles crises de power surge dont il a le secret et une certaine Romana King envoie les yeah ! Il fait ensuite un joli duo avec elle et ça donne un très beau groove de la Nouvelle Orleans digne de Marie Lavaux. Avec «Pray For Your Daughter», Dédé nous propose un joli singalong de bon aloi graissé aux renvois de chœurs à la ramasse de la rascasse. Cet album est littéralement hanté par des riffs d’orgue. Nouveau coup de power surnaturel dans «If You Leave Me». En fin de B, deux autres grooves magiques guettent l’imprudent voyageur : «Your Woman» doté du pulsatif africain de la Cité de la Mort, et «Can’t Take ‘Em Off». Le groove magique lui va à ravir.

Les trois autres albums Bloodshot ont pour particularité d’être produits par Matthew Smith, le mec d’Outrageous Cherry qui produisit Nathaniel Mayer à la fin de sa vie. Sur That’s All I Need, on croise aussi des gens comme Dennis Coffey et Troy Gregory. Pas étonnant qu’un cut comme «America» sonne comme un classique du Detroit Sound. «Just Call Me» rappelle le «White Dress» de Nathaniel Mayer. Pas surprenant, car c’est un son typique de Matthew Smith. Excellent groove de Call me babe. Mais tous les cuts ne sont pas forcément renversants. Le morceau titre qui ouvre le bal de la B est une sorte de confession. Dédé avoue qu’il n’a pas besoin de grand chose, au fond - I don’t need much - Il lui suffit juste de garder la tête hors de l’eau - Just one step abve poverty/ Just enough to survive - C’est un album très intimiste, en vérité. On sent une sorte de proximité. Il fait un peu de funk avec «There Ain’t No Such Thing As Good Dope» et termine avec les confessions d’«Amends» - I love my gal ?/ No no no...

On retrouve quasiment le même son sur Hoods And Shades. Jim Diamond et Dennis Coffey jouent sur l’excellent «Dirt». Coffey passe un solo d’acou qui laisse coi. Ces deux grands guitaristes de Detroit que sont Coffey et Smith se partagent le gâteau. Derrière Dédé, ça joue plus que de raison. Sacré coup de funky business que cet «I’ve Got Money On My Mind» co-écrit par Dennis Coffey. On sent bien le vétéran de toutes les guerres à l’œuvre dans ces descentes de paliers superbes. On a même un morceau titre joué au groove d’acou, très ambiancier. En B, on trouve deux hommages : à Tony Joe White» avec «Mojo Hannah» et à Swamp Dogg avec «Swamp Dogg’s Hot Spot», mais rien n’est moins sûr, car Dédé nous rappe l’histoire d’un Swamp Dogg qui n’est pas forcément celui qu’on croit.

On note aussi que les albums Bloodshot sont beaucoup moins denses que ceux de la période Norton ou In The Red. Dan Kroha refait son apparition sur I Wanna Go Back To Detroit City. Sweet et Kroha tapent «Times» au slow groove de Detroit, sans fournir le moindre effort. Dédé fait son boogaloo avec «Meet Me At The Graveyard». Oui, ça sent un peu la fin. Cet album est en fait l’avant dernier de sa longue carrière. Le seul cut qui sort du lot est celui qui ouvre la B, «Detroit (I’m So Glad I Stayed)». Dédé screame à la voix blanche sur un admirable retour de stomp. Derrière, tout le monde fait les chœurs. On sent une grosse ambiance compatissante. C’est le dernier raout du vieux Dédé. Il règle ses comptes dans «Hall Of Fame» - I’ve spent time in jail/ I’ll never be invited in the Hall of Fame/ But still consider myself a winner - Et il ajoute le bouleversant «And this coming from the heart of Andre/ Kiss off !» On entend encore Dennis Coffey jouer de l’acou derrière Dédé dans «I Don’t Like You No More», et puis voilà, on peut ranger l’album.

Live ? Oui, il existe deux albums et on peut y aller les yeux fermés : Hot As Hell avec les Sadies et Live At The World Famous Vera Club avec Green Hornet. On y retrouve sensiblement les mêmes cuts, du style «Car With The Star». Avec les Sadies, ça tourne à la pointe de vitesse, et avec l’Hornet Olaf, ça vire un big mish-mash - I’m a bad motherfucker - Du style «Agile Mobile Hostile», joué au heavy beat garage avec les Sadies et gratté sec avec l’Hornet, mais on est loin de Mick Collins. Du style «I Wanna Be Your Favorite Pair Of Pajamas», embarqué au beat du diable par les Sadies et tapé au shuffle de garage apoplectique par l’Hornet.

Côté Sadies, on trouve une fantastique version de «She’s Alright». Les frères Good mettent le paquet, poussant la musicalité du backing dans les orties avec un violon. Côté Hornet, on trouve une excellente version de «You Got It And I Want It», du big Dédé Stuff travaillé au son sec. Ils terminent avec un «Hallelujah» qui frise le Dealer, car ça joue au claqué de riff raff et ça relance à la sévère, avec un big shuffle d’orgue à la Brian Auger, ah comme c’est bon !

Côté albums ‘classiques’, on peut en citer encore trois, sortis sur les labels différents : Aphrodisiac, paru en 2006, Night And Day en 2012 et Life la même année.

Pas de hits sur Aphrodisiac, mais du son. On sent le souffle dès «Hold Up» - What’s my name ? et les chœurs font : Andre Williams ! - Les mecs s’amusent bien derrière Dédé. Il enchaîne avec «Do You remember», un groove joyeux emmené à l’orgue d’allure joviale. Ils tapent là dans une sorte de Samba pa ti. Dédé adore chalouper joue contre joue. C’est un album qui laissait indifférent à la première écoute et qui se réécoute avec un réel plaisir. «I’m Not Worthy» sonne comme un groove tentateur et ça sonne presque carribéen. Puis il tape son «Prove It To Me» au groove de forcené, oh I try, but you just don’t understand, les filles sont folles, show me what you got. Que d’énergie dans cet album ! Il chante de plus en plus à l’édentée, comme le montre «I Don’t Need Mary». Il shake son shook en profondeur avec la foi du charbonnier, il faut voir le cacochyme suprême de ses élans, il bouffe la pop et tout le saint-frusquin. Dans «Three Sisters», il se tape les trois sœurs en même temps. Il est comme Jimi Hendrix, il lui en faut plusieurs à la fois. Dédé s’amuse avec toutes les conneries. Il ne s’assagira jamais. Il termine cet album attachant avec «I Can See». Il sort son gros baryton et lance un baby retentissant - What you’ve done to me, font les chœurs de filles lascives, symboles de perdition. Dédé chante du haut de sa chaire de power viril maximaliste. Il chante à l’arrache de géant de l’Alabama.

Sur la pochette de Night And Day, Dédé semble un peu hilare. Il retrouve les Sadies et tout un tas de luminaries, du style Dan Kroha, Jon Spencer, Jon Langford et Matt Verta-Ray. L’album peine un peu à éclore, on sent une certaine fatigue dans la voix du vieil homme. Il nous sonne enfin les cloches avec «Bored» - I don’t do drugs no more/ But I will If I have to/ Don’t take anything from me/ Gimme some grease and rocks - Extraordinaire, Jon Spencer pousse des Oh comme au temps du Black Godfather. Puis Dédé règle ses comptes avec le Mississippi dans «Mississippi & Joliet» - Keep yout ass out of Mississippi/ And of a couple of places/ Where they don’t like niggers - Nouveau coup de génie en B avec «One Eyed Jack», fabuleux groove à la sauce Dealer monté sur un beat hypno de bad motherfucker et hanté à un moment par un violon. Ça sent bon les Sadies et donc ça ultra-joue avec le groove de big bad Dédé en couche supérieure. On entend plus loin une certaine Sally Timms duetter avec Dédé dans «That’s My Desire» et ça se termine en groove à la Tony Joe White avec «Me & My Dog» - And nobody here/ Just me and my dog/ She’s gone - Ça monte bien sûr très vite en température.

Belle pochette que celle de Life : Dédé le dandy s’adresse à vous directement. On retrouve sur cet album l’équipe de Detroit, Matthew Sweet et Jim Diamond. Sweet n’en finit plus de recréer ses ambiances à la Nathaniel Mayer. C’est exactement le même son. Dédé démarre son «But’n» comme «Pass The Biscuit» : «Scuse me please...» Il s’en prend à Obama dans «Blame It On Oboma» et se fend d’un joli coup de fétichisme avec «Heels» - Please walk mama - On se croirait dans Le Journal d’Une Femme de Chambre d’Octave Mirbeau. La perle se niche en B : une reprise musclée de son vieux «Shake A Tail Feather». Tout le Detroit Sound y monte à la surface. Avec «Ty The Fly», il nous fait une petite leçon de morale : «Ty ate so much that he was too fat to fly.» Avec la romantica éplorée d’«It’s Only You That I Love», il n’en finit plus de rappeler à quel point il aime les femmes et prévient ensuite la compagnie avec «Don’t Kick My Dog» - Lookah here, listen baby - Matthew Sweet installe un heavy groove et Dédé y va de bon cour : «You can kick my wife/ Kick my life/ Kick my car/ But don’t kick my dog.»

Si on aime le rap et Swamp Dogg, on peut aller écouter le premier album d’Andre Wiliams, Directly From The Streets, paru en 1990. Sur la pochette, Dédé a des faux airs de Joey Starr. Côté son, c’est du street rap of funky strut - Gimme that good ass - Dédé rime le cul avec le beat et ouvre la voie. Il existe aussi un split d’Andre Williams & The Goldstars avec King Salami. Les Goldstars sont des vieux compagnons de route de Dédé et dans «Nightclub», Nash Kato fait une apparition : il envoie ses chœurs de night & day avec une classe épouvantable. Dédé insiste pour entrer - Nightclub/ Let me in/ It’s cold outside - Il termine sa face avec «The Hard Way», un joli groove de Soul joué au classic American sound, bien soutenu aux chœurs.

L’autre gros secteur de l’œuvre d’Andre Williams, ce sont les compiles. Oui, car avant de devenir le Dédé qu’on connaît, il enregistrait sur l’un des plus anciens labels de Detroit, Fortune Records. Il produisait aussi pas mal de gens à droite et à gauche, pour Motown, Duke et d’autres. Les compilateurs s’en sont donc donné à cœur joie. Les quatre principales compiles sont les fameux Grease Soul Volume 1 & 2, Detroit Soul Volume 3 & 4. C’est là sur ces quatre albums que se niche l’antique génie foutraque d’Andre Williams. Les deux premiers sont 100% Fortune et tirés d’une vraie collection de singles rassemblée par l’un des plus anciens fans d’Andre Williams qui se trouve être un Français.

Grâce à lui, on peut entendre cet incroyable ramassis de singles, tiens à commencer par «Going Down To Tujuana», vieux mambo de doo-doo wahhh monté sur une orchestration rudimentaire, des chœurs de ouah-ouah et une petite guitare se glisse subrepticement dans le groove. On appelle ça un son. Et là, on est hooké. Dédé fait parfois intervenir un sax à la traînasse de la rascasse. Dans «Mozelle», il demande à Mozelle de revenir et ça swingue au meilleur mambo de Detroit City. Il fait sonner le «Bobbie Jean» de Chuck comme un mambo de bonne Fortune et quand on arrive en B, on tombe émerveillé sur «Baconfat» - When I was down in Tennessee/ Got a new dance they call Baconfat - Et là, ça swingue - Neh neh neh help yourslf - On le voit aussi taper dans le heavy groove de round midnite avec «Feel So Good» et revenir au mambo avec «Mean Jean», mais il le swingue à l’Africaine, avec des congas de Congo Square.

On monte encore d’un cran avec le Volume 2, et ce dès «The Greasy Chicken», pus jus de comedy act down in Mexico, il fait la poule de cot cot codec et rivalise d’ardeur avec les Coasters. «Pass The Biscuits Please» vaut pour un véritable coup de génie. Plus loin, un cut comme «Hey Country Girl» réveille de vieilles envies de danser dans des boums. En B, le «Mmm Andre Williams Is Mmmovin’» vaut pour un classic Dédé jive de bonne Fortune. «Georgia My Is Movin’» rendrait un juke heureux et l’excellent «I Wanna Know Why» sonne comme «Sometimes After A While». Ça se termine avec un «I Still Love You» digne de «Sea Cruise» et ce n’est pas peu dire !

Ça se corse terriblement avec les Detroit Soul Volume 3 & 4. Il commence par faire miauler Pussycat sur un fond de groove à la Junior Walker. On est à Detroit, baby, ne l’oublions pas. On tombe aussi sur de beaux instros, Dédé adore l’ambiancier. Et puis voilà l’un de ses premiers gros hits, «You Got It And I Want It». Il chauffe les pénates du R&B le plus raw qui soit. Puis avec «I Can’t Stop Cryin’», il fait son Screamin’ Jay. Il en a les moyens. On a là une admirable débinade de slow groove chauffé par des chœurs de filles intermittentes. Il revient au comedy act avec «Peal Time» : c’est un dialogue entre father and son, about a girl who’s a pearl/ Are you sure son ? Il passe au dancing groove fabuleusement orchestré avec «Humpin’ Bumpin’ & Thumpin’» et «The Stroke». C’est en B qu’apparaît l’énorme «Shake A Tail Feather», vieux classique de juke, franchement digne des Isley Brothers - Do the twist/ Do the swim/ C’mon - Avec «It’s Gonna Be Fine In 69», on passe au slow groove d’alligator shoes - You know what ? - Quelle classe ! Il raconte qu’il va se payer une bague. On voit enfin Johnny Sayles emmener «The Concentration» en enfer. Solide romp de r’n’b digne de Wilson Pickett, le mec est un bon, il ya-yate jusqu’au bout de la nuit.

Des quatre volumes, le quatrième est sans doute le plus intense. Dédé duette avec Jo Ann Garrett dans «A Rockin’ Good Way» et ça grimpe directement dans le très haut niveau. Andre Williams a le génie de l’orbite groovytale. Avec «Pig Snoots Pt 1», on a ce qu’on appelle la crème du Detroit groove, monté sur un drumbeat extrêmement tonique. Le Pt 2 est tout aussi imparable. Il faut aussi écouter absolument cet «Uhuru (African Twist)» tapé aux clap-hands avec du Eya Eya Hey en plein pot cadré serré. Et qui retrouve-t-on en B ? Sir Mack Rice, avec la première mouture de «Mustang Sally», avant que Wilson Pickett ne s’en empare. Sir Mack Rice swingue sa Sally avec une sorte de bringueballe de vieille boîte rouillée. C’est tout simplement admirable de nonchalance. Puis on passe à l’excellent «Inky Dinky Wang Dang Doo» des Dramatics, mené par une voix d’ange, comme chez les Tempts. On s’effare d’une telle élégance de la Soul. Nouveau coup de génie avec «Chicken Thighs» - Some folks like to eat the neck/ Some folks like to eat on the back - Il fait du culinaire - Yes come in here/ Serve it to me/ That’s what I like/ I’ll give my right arm for a thigh/ Cook it !/ Cook it ! - C’est absolument dément - Oooh serve it to me/ That’s what I like/ Chicken thighs ! - Jeannette Williams vient gueuler «Hound Dog» et passe en force avec «Stiff». On se régale aussi du «Funky Judge» de Bull & The Matadors. C’est excellent car ils adressent un gros clin d’œil à Shorty Long. C’est littéralement infesté de swing. Ah quelle leçon de funk !

Deux autres compiles complètent un peu le panorama des origines du Detroit Grease : Rib Tips & Pig Snoots paru en 2000 et Red Beans And Biscuits en 2004. «Rib Tips» sonne comme un hit de Junior Walker, nul doute, roudoudoute. On recroise inévitablement les beaux hits des quatre compiles françaises : «You Got It And I Want It», «Pearl Time» (Dad she can do the pearl !/ Sounds good son) et l’énorme «Chicken Thighs» - Cook it ! Cook it ! - On entend aussi des filles bien délurées sur «Pig Snoots» et une version superbe d’«I Heard It Through The Grapevine». Et avec des instros comme «Hard Hustling» et «Soul Party A Gogo», ça jazze dans la balance à Balmoral.

Sur Red Beans, on trouve l’excellent «I’m The Rock», heavy groove d’anticipation urbaine, monté sur un rif de basse traînard comme un soudard à deux sous. Quasi mythique. On trouve aussi une version instro du merveilleux «Pass The Biscuits ‘67», et un «Andre’s Thang» visité par l’esprit rageur de Junior Walker. Les Green Berets accompagnent Dédé sur «I Miss You So», solide romp de groove qui renvoie au heavy stuff des Tempts. Ça se termine avec l’excellent «Baby Baby Oh Baby», encore du big beat à la Dédé. Tout ce qu’il entreprend n’est que du roule ma poule, que du roulez bon temps.

C’est avec une certaine émotion qu’on met le dernier album d’Andre Williams sur la platine, histoire de lui dire adieu dans les formes. Sur la pochette de Don’t Ever Give Up paru en 2017, on voit qu’il a pris un sacré coup de vieux, mais il paraît encore solide sous son chapeau blanc. En tous les cas, son regard défie la mort. On ne trouve pas de hits sur cet album fatidique, seulement des grooves rampants comme «Dirty Mac Stinky Dog», avec des chœurs qui servent bien le mystère du groove, comme autrefois les vestales servaient les mystères de Delphes. Les trois filles font véritablement la grandeur du cut. Le morceau titre est un instro qu’on écoute en se régalant et Dédé termine l’A avec un vieux hit de Nolan Strong, «The Way You Dog Me Around». C’est pour lui une façon de revenir aux sources, c’est-à-dire au temps de Fortune Records et de Miss Devora Brown. Dédé nous chante ça aux petits oignons de l’émotion suprême. Le cut le plus émouvant est celui qui ouvre le bal fatal de la B : «Bury Me Deep» - When I die/ I want/ Six female/ And I want a pink hearse/ And twelve dead roses/ And 20 foot grave/ And a statue of Elvis Presley/ Two country & western singers/ And a flag of every enemy country - Et il rappelle son motto : «Bury me deep.» Il passe à l’intimisme le plus troublant avec «One Side Of The Bed». Cette brute n’en finira plus d’édifier les édifices. Il chante aussi l’une des ces comptines dont il a le secret, «Three Blind Mice» et le voyage terrestre d’Andre Williams s’achève avec «Through Your Uprights». Une certaine Meschiya Lake chante un gospel de fin de non-recevoir sur un joli shuffle d’orgue, hallelujah ! Hallelujah ! C’est swingué à la vie à la mort de la mortadelle et bien sûr, c’est, à l’image du grand Dédé Williams, solide comme un poncif.

Signé : Cazengler, Dédé pipé

Andre Williams. Directly From The Streets. SDEG Records 1990

Andre Williams. Greasy. Norton Records 1996

Andre Williams. Silky. In The Red Recordings 1998

Andre Williams & The Sadies. Red Dirt. Sonic RendezVous 1999

Andre Williams & The Sadies. Hot As Hell. Nest Of Vipers Records 1999

Andre Williams. Black Godfather. In The Red Recordings 2000

Andre Williams. Bait And Switch. Norton Records 2001

Andre Williams & Green Hornet. Live At The World Famous Vera Club. Norton Records 2003

Andre Williams & The Diplomats Of Solid Sound. Aphrodisiac. Vampi Soul 2006

Andre Williams & The New Orleans Hellhounds. Can You Deal With It ? Bloodshot Records 2008

Andre Williams. That’s All I Need. Bloodshot Records 2010

Andre Williams. Hoods And Shades. Bloodshot Records 2012

Andre Williams & The Sadies. Night And Day. Yep Roc Records 2012

Andre Williams & The Goldstars. Be Fast Records 2012

Andre Williams. Life. Alive Records 2012

Andre Williams. I Wanna Go Back To Detroit City. Bloodshot Records 2016

Andre Williams. Don’t Ever Give Up. Pravda Records 2017

Andre Williams. Rib Tips & Pig Snoots. Soul-Tay-Shus Recordings 2000

Andre Williams & The Out Of Sighters. Red Beans And Biscuits. Soul-Tay-Shus Recordings 2004

Andre Williams. Grease Soul Volume 1.

Andre Williams. Grease Soul Volume 2.

Andre Williams. Detroit Soul Volume 3. Detroit 2002

Andre Williams. Detroit Soul Volume 4. Detroit 2002

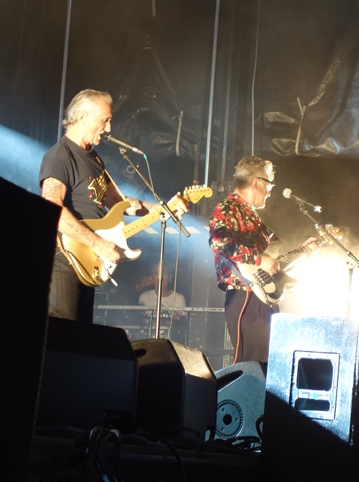

Mick Harvey tout compris

Membre éminent des Bad Seeds, Mick Harvey s’est ingénié vingt ans durant à rallumer la flamme gainsbourrienne. Quatre albums extrêmement brûlants en témoignent. Cela faisant, il ne manque pas de rouvrir dans les cœurs flétris d’antiques blessures. Quand on a vécu aussi intimement avec l’onction gainsbourrienne, force est d’admettre qu’on marque le coup. Harvey ne sévit pas que sur disque, il sévit aussi sur scène et le voilà donc en Normandie pour chanter Gainsbourg, bien au chaud, dans la petite salle d’un club qui ne doit rien au Kangourou Club.

James Johnston de Gallon Drunk l’accompagne à l’orgue, ainsi que Xanthe Waite qu’on entend ici et là sur deux des quatre albums extrêmement brûlants. Derrière l’homme à la tête d’Harvey, une section rythmique à toute épreuve prend en charge les drives de jazz et les pompes de pop, et puis un délicieux quatuor de violons juvéniles vient par intermittence contribuer au ré-allumage d’anciennes magies de type «Initials BB» ou «69 Année Érotique».

Mick Harvey ne se soucie que de ceci : recréer sur scène la spectaculaire beauté de l’univers gainsbourrien. Le bougre se montre adroit car il démarre en tablatant son «Requiem Pour Un Con» et il enchaîne avec l’infamant pulsatif des «P’tits Trous», même s’il les chante en Anglais. La translation donne «The Ticket Puncher». Pour une fois l’élégance n’est pas dans le bon sens. L’homme à la tête d’Harvey estomaque par la véracité de sa foi viscérale. Il n’est bien sûr pas question de mettre son prodigieux aplomb en doute, même si l’on sait, au plus profond de soi, que personne ne chantera jamais aussi bien les chansons de Gainsbourg que Gainsbourg lui-même.

Le vieil Harvey reviendra plus tard du jive de jazz gainsbourrien avec «Couleur Café» («Coffee Colour») et «New York USA», avec des chœurs qui font si bien le so high, oh so high. À la lumière de ces exploits, on mesure encore mieux le génie de Serge Gainsbourg. Lui et Léo Ferré suffiraient amplement à remplir une vie. Alors pourquoi aller chercher midi à quatorze heures ?

Extrêmement désirable, Xanthe Waite incarne l’autre dimension du mythe gainsbourien : son goût pour les très belles femmes. Tous les antisémites de France devaient enrager de voir Gainsbarre se taper les plus belles femmes de son temps : Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Juliette Gréco ou encore France Gall. Xanthe Waite ne dépare pas dans cette galerie de portraits. C’est elle qui chante «Poupée De Cire Poupée de Son» («Puppet Of Wax») et même si elle ne dispose pas du sucré de la divine France Gall, elle sort une version pop extrêmement endiablée qu’on retrouve sur l’album Intoxicated Women. Frisson garanti. C’est elle aussi qui se tape «Harley Davidson» et qui duette avec le vieil Harvey sur «Bonnie & Clyde».

Ah quelle collection de hits suprêmes ! On peut dire qu’ils ont su marquer leur époque et enrichir les âmes, comme le font tous les grands hits pop, que ce soient ceux des Beatles ou des Beach Boys. Elle se sort pas trop mal des hits mineurs comme «Contact» ou «Don’t Say A Thing». Pendant le rappel, Mick Harvey aura l’élégance de proposer «La Javanaise» et de laisser le public chanter les fins de couplets - Ne vous déplaise/ En dansant la Javanaise/ Nous nous aimions/ Le temps d’une/ Chanson - et bien sûr, c’est le meilleur moyen de porter l’émotion à son comble, car il n’est pas de chanson plus belle, plus poétique, plus élégante et plus mordeuse de cœur que cette divine Javanaise. Gainsbourg nous broyait même l’âme avec cette chanson. Fallait-il qu’il aime Prévert pour écrire des choses aussi parfaites ! Vous le constaterez par vous-mêmes en ressortant n’importe quel recueil de poèmes de l’étagère, l’art de Jacques Prévert reste l’une des plus belles formes d’expression humaine.

Mick Harvey entame son chemin de croix en 1995 avec Intoxicated Man. Il n’y va pas avec le dos de la cuillère puisqu’il démarre sur «69 Erotic Year», qu’il susurre d’une voix d’anis d’Annie qui aime les sucettes à l’anis. Du bout de la langue, il fait tinter l’écho du point G dans le gras du grave. Admirable chef-d’œuvre du succion. Il y croit comme une folle, sixty nine ! Il monte ensuite en puissance en vroomant «Harley Davidson». Il tape ça au puissant London heavy rock. Anita Lane vient faire sa B.B. C’est le hit suprême, comme dirait Joséphin Péladan. C’est une pluie de fureur fury et de justesse justy, I go ! Même le morceau titre se révèle inespéré de justesse pythagorienne. Mick Harvey a décidément tout compris. Il craque bien le crackle erotic avec «The Sun Directly Overhead». Bien vu Mick. Il chante ça à la sourdine aveugle de baryton baryté. Et on est loin d’avoir épuisé toutes les surprises de cet album indiciblement toxique. Il nous groove «The Barrel Of My 45» à la dégringolade, il pisse et il pète en descendant chez Kate, demented battage de back-up office avec du big bad blast. Anita Lane revient sucer la sucette de «Ford Mustang» et Mick rameute les congas de Congo Square pour un «New York USA» de petite fortune. Comme on attend encore des miracles, en voici un : «Bonnie & Clyde», juste et bon comme un roi carolingien, chargé de son à gogo, Mick Harvey chante au cœur de la mélodie et c’est léché aux violonades définitives. L’Harvey et la Lane rallument d’antiques brasiers. L’Harvey chante tout dans la matière, il y croit dur comme fer. Il gratte l’accord d’«I Have Come To Tell You I’m Going» et chante comme dans un rêve gainsbourrien. Il redore le blason de l’idéal romantique, avec du goodbye qui scintille et du yes I love you qui luit à la lune. On tombe en pâmoison - You remember the good times - Il termine avec un abominable shoot de power surge, au pire steel de Sheffield, avec «Initials BB», le hit anglophile par excellence. Quand on vous dit que Mick Harvey tout compris, c’est qu’il Harvey tout compris.

Le bougre récidive deux ans plus tard avec Pink Elephants. Coup de génie immédiat avec «Requiem» qu’il groove au London mood, c’est-à-dire au hot shit d’electro-blast. Pas de pitié pour les cons - Stupid cunt ! - C’est d’ailleurs l’objet du Requiem for a cunt. Il ose ensuite taper dans le nec plus ultra avec «The Javanese» qu’il délite avec soin - Javane/ Ze ! - C’est un bonheur que de l’entendre chanter ça. Mick Harvey en fait une espèce de magie insécable. Il travaille son Gainsbarre comme on travaille une escalope : il la pelote pour l’attendrir. Par contre, il se vautre avec «Comic Strip». Il ne se formalise pas pour autant et revient taper dans le plus difficile des cuts de l’âge d’or, «The Ticket Puncher», les p’tits trous, les p’tits trous, toujours des p’tits trous, l’intouchable par excellence. Il l’embarque ventre à terre, accompagné par un batteur dévoué. Plus loin, il groove «Scenic Railway» au crroak de belle voix d’étain blanc. Il crée de la légende sur le dos de Gainsbarre, ce qui n’est pas idiot, au fond. Globalement, il rend les meilleurs des hommages qui soient envisageables ici bas. Il entre dans le lagon définitif avec «I Love You Nor I Do» - Oh yes ! - Le sex ultime et l’Harvey se retient entre ses reins. La pauvre fille doit se plier aux lois du groove. C’est d’une épaisse puissance sexuelle, il charge ça de sex à ras bord, nor I do, il y va, I go I go et ça se termine comme ça doit se terminer, And I come. Dans un sursaut de lucidité sexuelle, il ajoute cette vérité gainsbourienne majeure : «Physical love is a dead end.» On reste dans le cœur du mythe avec «The Ballad Of Melody Nelson». Il chante ça au mieux du baryton d’Angleterre et tout explose avec «Who Is In Who Is Out», le London jerk par excellence, en tous les cas, l’un des plus grands jerks de l’âge d’or du jerk. L’Harvey le sabre à la hussarde.

Il semble que ce soit Bertrand Burgalat qui fasse la pluie et le beau temps sur Delirium Tremens, le troisième volume de voluptés gainsbourriennes, et ce dès «Deadly Tedium», c’est-à-dire «Ce Mortel Ennui», avec un drive de jazz qui avance step by step. Burg bourre le mou d’une nouvelle ambiance dédiée dans «Coffee Colour» en jouant son ass off au milieu des chœurs d’artichauts colorés. Et tiens donc, encore un énormité avec un «SS C’est Bon» noyé de son indus indiscutable, ahh que sera sera le big heavy sound. L’Harvey crée là la surprise destroy oh boy. Xanthe Waite fait une première apparition dans «A Day Like Any Other». Elle chante au sucre perverti des sucettes à l’anis d’Annie, c’est extrêmement orchestré, la la la, et voilà que l’Harvey embrasse le cul du cut d’une voix ingénue et trop mûre à la fois. Soyez bien certain que tout cela se situe véritablement au plus haut niveau. On l’entend aussi prendre «More And More Less And Less» au crépuscule du baryton et créer un tourbillon d’écrouvillon avec «Don’t Say A Thing». Mais c’est avec «The Decadence» qu’il va effarer durablement, car il chante dans l’apothéose d’une mélodie vertigineusement gainsbourrienne, il la prend au chaud extrême de la dimension humaine et c’est là où il se rapproche véritablement de Gainsbarre, car s’il est un Homme sur cette terre, c’est bien lui, l’âme de la beauté des laids, délai, délai. Katy Beale se fond dans sa moule, ils dégoulinent tous les deux de somptuosité onctueuse et que peut-on faire d’autre que de se prosterner jusqu’à terre pour saluer une telle exigence de véracité concupiscente ?

Paraît en 2016 le pendant féminin d’Intoxicated Man : Intoxicated Women. Comme le font les Mercury Rev avec leur hommage à Bobbie Gentry, Mick Harvey fait entrer dans l’album une belle palanquée de petits boudins, excellente occasion pour lui de transformer «Les Petits Boudins» en énormité : Xanthe Waite sucre sa voix comme une Poupée de Son et ça sonne comme un fabuleux hit de rock anglais infesté de relances de batterie rebondie. Le drumbeater s’appelle Hugo Cran. Cet authentique coup de génie pop dénote une intelligence du son. L’autre énormité, c’est justement «Poupée De Cire Poupée De Son». Xanthe Waite s’y montre toute aussi admirable. On a là le hit pop parfait. Merci Gainsbarre. On monte évidemment d’un sacré cran avec «Je T’Aime Moi Non Plus». Elle s’appelle Andrea Schroeder, oh yahhhh, fabuleuse poulette de sexe chaud. Bertrand Burgalat bassmatique comme un seigneur des annales et ce diable de Mick Harvey tout compris, la bite à la main baguée d’une topaze d’orient pâle, ahhhhh, elle soupire exactement comme ça, elle jouit dans son micro, ça va et ça vient entre ses reins, cette chanson de l’amour suprême à la Villiers de pomme d’Adam est si admirablement réintroduite dans la vulve du mythe. Celle qui chante «La Chanson De Prévert» s’appelle Jess Ribeiro et Shilo gratte sa gratte. Mick Harvey tout compris car il partage le chant avec la juvénile Jess, ils sont excellents dans le day after day, sacré Mick, il finit toujours par s’en sortir. En fait, non, ce n’est pas exact : il se vautre avec «Les Sucettes» qu’il croit bon de chanter. La voix d’homme fausse tout, on perd le côté kitschy kitschy petit bikini de la girl Gall. En plus, ça joue au heavy bass drum. Grosse incartade. On retrouve Andrea la fatale dans l’autre chef-d’œuvre intemporellement érotique de Gainsbarre : «Dieu Est Un Fumeur De Havanes». Andrea y fait sa Deneuve pendant que l’Harvey suce son cigare. Andrea aménage la profondeur dans la moiteur, c’est elle qui fait l’amour moi non plus, alors oui, yeahhhh. Elle aménage la troublante profondeur de chant du promised land, take my hand... Et puis voilà venu le tour de Burgalat d’exploser «Cargo Culte» au cul de basse fosse. Il fait le son en plein et en délié et on entre de plein fouet dans la mythologie du petit matin, à l’aube d’une histoire d’amour, lorsqu’une voix demande : «What’s your name ?» et elle répond, «Melody, Melody Nelson». S’ouvre alors un ciel. Nous vécûmes jadis exactement la même histoire et l’occasion est trop belle de saluer la genèse du poignard en plein cœur.

Si la curiosité fait bien son travail, on finit par se laisser aller à écouter un autre album de reprises, One Man’s Treasure, mais aucune reprise de Gainsbarre n’y figure. Mick Harvey tape dans Lee Hazlewood («First ST. Blues») et Nick Cave («Come Into My Sleep»). Le seul cut vraiment intéressant est cette reprise du «Come On Spring» d’Antenna, un groupe monté par Kim Salmon en 1998. C’est excellent et bien balancé. Sonne même comme un sommet non pas des Alpes mais des Hands. Il chante plus loin un «Man Without A Home» au baryton des bas fonds mais on bâille aux corneilles. Il revient sur la terre ferme avec le «Mother Earth» du Gun Club. Jeffrey Lee Pierce est bien gentil, mais on ne peut quand même pas le comparer à Gainsbarre.

Signé : Cazengler, Mick larvé

Mick Harvey. Le 106. Rouen (76). 20 octobre 2019

Mick Harvey. Intoxicated Man. Mute 1995

Mick Harvey. Pink Elephants. Mute 1997

Mick Harvey. One Man’s Treasure. Mute 2005

Mick Harvey. Intoxicated Women. Mute 2016

Mick Harvey. Delirium Tremens. Mute 2016

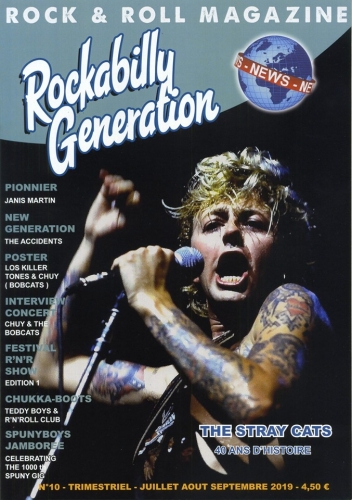

ROCKABILLY GENERATION NEWS N°11

OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE / 2019

Sergio Kazh est en train de gagner son pari. Rattraper le retard que le magazine avait accumulé afin de pouvoir caler les numéros qui suivront sur les premiers jours des trimestres. Avec un peu de retard Rockabilly Generation était toujours bon à lire. Le dernier était bon, celui-ci est encore meilleur. Commence par une surprise, Louis Jordan enrégimenté dans les pionniers, je n'y avais jamais pensé, mais les frontières du rock'n'roll ont toujours été mouvantes et il n'existe pas de séparation bien nette avec le rhythm'n'blues noir. Lui-même n'étant qu'une excroissance sonore du blues. Si vous voulez rester identique à vous-même, ne cherchez pas vos racines, s'il est un endroit où le melting pot de la société américaine s'est réalisé, et encore cela a pris du temps, c'est bien dans la zigmuc. Louis Jordan a été un trait d'union indubitable entre le jump blues et le boogie woogie, nous explique Dominique Faraut.

De même l'on peut se demander s'il existe vraiment une séparation entre les morts et les vivants, Mattéo Callegari, italien et guitariste des Rotten Records s'explique sur son parcours, éclatant malgré sa jeunesse. Marqué par les pionniers bien sûr, l'a commencé par AC / DC, comme quoi il existe mille chemins ouverts qui mènent au rock'n'roll. Mais son dada à lui c'est le country même s'il s'inscrit dans la grande tradition des Teds qui n'est pas spécialement nostalgique mais au contraire très vindicative. Sergio emmène la conversation sur le drapeau confédéré que Mattéo entrevoit comme un signe de ralliement entre fans de rock'n'roll dépourvu de revendication raciste. Il ne le dit pas, mais quel est le drapeau au monde qui n'a pas ses franges emplies de sang et de monstruosités. Il est certes plus simple de ne pas en avoir quant à en créer un, il n'échappera pas très vite à quelques reproches ! S'il existe un animal nuisible sur cette terre, c'est bien l'être humain.

Une longue interview de Darrel Higham, à mon goût l'on n'en parle pas assez en douce France, c'est pourtant l'un des plus authentiques rockers, se confie calmement, il évoque sa fille et son chien, question musique, ses actes et ses disques parlent pour lui, il retrace sa carrière sans forfanterie, l'est davantage intéressé par ses projets que par ce qu'il a déjà réalisé, beaucoup de pudeur et de simplicité chez cet homme. Transmet son admiration et sa tendresse pour Eddie Cochran avec des mots qui font mal.

Ensuite c'est la tournée des Festivals, la neuvième édition de La Chapelle-en-Serval, mention spéciale pour Dylan Kirk et ses Starlights, la jeune génération qui monte, et le dimanche soir, la palme est décernée à Al Willis & the New Swingters, notons que lorsque Red Dennis est sur scène c'est généralement bon signe pour prévoir les ouragans. L'on passe au Pouligan, huit concerts sur trois jours, Big Sandy un peu mou, mais les Houserockers ont salement remué la maison et le Strike Band venu d'Italie a fini par déterrer les fondations. Le 13 juillet c'est à Pencran qu'il fallait être au Rockin Breizh Club, ainsi nommé pour que les initiales ne fassent pas KKK ! Très drape jacket dans l'ensemble avec Rough Boys, Greased Lightning, et The Lincoln, vous ne connaissez pas les deux derniers : viennent respectivement de Suède et d'Autriche. Spuny Boys et Booze Bombs – on ne les présente plus – ont enthousiasmé le 3 Day's Vintage de Virolet ( en Charente Maritime pour ceux qui comme moi ne connaissent pas leur géographie ! ). Une dernière rasade pour l'anniversaire de Grand Dom à Beaulieu de Rieux ( en Bretagne pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des cours de rattrapage depuis la phrase précédente ) avec Black Raven, Jim and the Beams, Orville Nash et quelques autres cadors. Trois petites rubriques pour finir : la présentation des disques, un peu maigre, et le meilleur pour la fin, toutes les couves des dix précédents numéros pour passer commande. Quel boulot, quelle persévérance, et quelle beauté !

Damie Chad.

Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 4, 50 Euros + 3,52 de frais de port soit 8, 02 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 32, 40 Euros ( Port Compris ), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( cochez : Envoyer de l'argent à des proches ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de toutes les revues... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents.

DES MAUX / AMN'ZIK

( 2017 )

Nous les avions découverts à la Comedia – voir notre chronic in Kr'tnt 432 du 03 / 10 / 2019 – une prestation superbe mais pas de Cds qu'ils n'avaient pas pensés à prendre, ce sont de véritables rockers, pas des commerciaux ! – et voici dans la boîte à lettres cette petite enveloppe pour lesquels nous les remercions.

Pochette noire, juste un demi-visage, gueule ouverte, ne hurle pas des mots mais des maux parce que notre monde court à la déglingue, crier n'enraye peut-être pas l'inéluctable, mais il faut les entrevoir comme des oiseaux de proie qui volent haut au-travers des tourmentes, qui attendent leur heure. La pire. Les Amn'Zik ne sont pas des autruches qui enfoncent leur tête dans le sol pour ne plus avoir peur, ils font face, ils sont prêts.

Assume : une tuerie bien campée sur les deux jambes du binaire déboule sur vous, ce n'est rien comparé à ce qui suit, musique sombre et compressée pour le tunnel de ton existence d'esclave salarié sans sortie, alors une seule solution, celle de faire exploser tes rêves et d'explorer tes désirs, sans quoi ton futur ne sera pas meilleur que ton présent, la batterie te plonge la tête dans l'eau, des coups de rames sur l'occiput pour t'expédier tout au fond, et le son larsène des coups de faux dignes de la grande faucheuse pour te faire comprendre combien ta situation est grave, le train du néant fonce sur toi, une guitare soloïse ton hymne funèbre et la motrice fonce sur ton corps ensommeillé sur la voie de garage, tu n'entends plus que son irréductible shuffle , les boogies se rapprochent, tu n'en as plus que pour quelques secondes mais le temps s'écoule lentement et une guitare brûle sans fin, quelques la-la-la ironiques et la voix t'intime l'ordre de prendre ton destin en main. On espère que tu l'as fait, car le convoi s'éloigne dans le lointain. Maintenant si vous écoutez ce morceau sachez que vous reprendrez illico un autre billet pour recommencer le trajet. Pourquoi ont-ils ? : un murmure cordique, une fuite mélodique, mais déjà la rythmique vient appuyer ses brodequins de fer sur votre tête, et une voix chantonne des réalités qui ne procurent aucun plaisir, une organisation économique délétère, ta vie stagne dans le grand marécage, la voix se creuse comme une tombe et la musique noircit ses effets, rien ne te sera donné à tel point que tout semble s'arrêter, une fausse illusion, l'horreur repart de plus belle, qu'importe Amn'zik s'est transformé en une gigantesque vortex, une bouche monstrueuse qui commence à dévorer le monde. Et un dernier bourdonnement qui s'étire, un vol de mouches vertes au-dessus d'un charnier. Le change : une intro bien balancée, une voix plus âpre, avez-vous déjà remarqué comme la fausse monnaie tinte plus gaillardement que la valeur qu'elle affiche, l'en est de même des existences qui ne savent plus ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Des rafales de chœurs qui trimballent davantage d'horreur que de bonheur, l'important c'est que le toc soit mastoc, alors des sortilèges de guitares s'enflamment, et le voile noir de l'orchestration vous engloutit, ne cherchez pas à fuir, de vous-même vous vous êtes enfermé dans votre propre piège. Geneviève : tremblements de cordes, cliquètement de cymbales, fortement les basses, les filles ont toujours eu le chic et le choc de poser des problématiques anxiogènes, avec elles vous êtes sûr que les situations se complexifient, la guitare s'écharde dans votre pelote de nerfs, Pat brisé de rage, Geneviève qui ne fait que passer, juste pour signifier que tout va mal, et Amn'zick vous souligne cela à l'encre d'un rouge sang indélébile. La métamorfaust : chatoiement de douceurs dans un monde brut, mélopée d'ombre et de lumière au fond d'un sarcophage, une montée insidieuse vers on ne sait encore quoi, une ballade que vous ne comprendrez pas si vous n'avez jamais fait l'amour dans un cercueil, jamais embrassé la gluance de la pourriture, déchirements cristalliques de guitare, flamboyances lyriques, un morceau dont vous ne ressortirez pas entier. Un chef d'œuvre.

Un disque magnifique qui vous conduit des écorces mortes du monde externe aux profondeurs intimes de vos déraisons suprêmes. Amn'zik se joue de nous. Non seulement ils n'oublient rien mais ils se souviennent de tout, que le macrocosme et le microcosme échangent de réciproques reflets, que vous êtes aussi fautif, aussi faustif que tout le reste. N'accusez personne, assumez-vous.

Damie Chad.

VINCENNES / 23 - 10 – 2019

HOWLIN' JAWS

Tout cela par la faute du Cat Zengler et son superbe article sur Mickie Most. Une petite lampe s'est allumée dans mon vaste cerveau : '' Tiens, Mickie Most, on en avait parlé avec les Howlin', juste avant qu'ils ne sortent leur disque, pas vus depuis longtemps, avec un peu de chance, seront dans le coin pour un petit concert ''. Tout droit sur leur FB, bingo ! les gogos, ils ne sont pas loin, un coup de téléphone, et hop place retenue pour mercredi soir. J'en vois certains tiquer, retenir son billet pour un concert de rockabilly, c'est étrange. Oui mais c'est plus compliqué que cela. Une histoire de famille, pour une fois le Cat Zengler est totalement innocent, n'était même pas né quand ça a commencé, vous non plus, moi itou, et les Howlin' Jaws idem. Comme quoi dans la vie, les ennuis vous tombent dessus alors que vous n'y êtes pour rien.

UNE TERRIBLE HISTOIRE

Je gomme un peu le début, les Dieux demandent au roi Agamemnon de sacrifier sa fille Iphigénie pour que les vents qui doivent porter la flotte grecque jusqu'aux rivages de Troie consentent à se lever. Son épouse Clytemnestre n'est pas d'accord, on peut la comprendre, mais Iphigénie qui a un faible pour son papa chéri consent et est proprement exécutée. Agamemnon ne reviendra que dix ans plus tard, une fois la vile de Troie anéantie. Hélas! il ne profitera pas longtemps de sa victoire, à peine est-il rentré à la maison qu'il meurt assassiné dans sa baignoire par sa femme qui entre temps a pris un amant Egisthe, ainsi que le raconte Pindare dans une de ses Odes.

Jusque-là tout va bien, si j'ose dire. Il reste encore les trois enfants d'Agamemnon et de Clytemnestre : Chrysotémis, Electre et Oreste qui en tant que seul garçon se doit de venger son père en tuant Egisthe et en assassinant sa propre mère...

BIFFURCATIONS JAWIENNES

Quel rapport avec les Howlin' ? L'est vrai que tout ne se passe pas aussi mal dans toutes les familles : un exemple pris au hasard, Simon Abkarian, le père de Djivan Abkarian est encore vivant, il exerce la noble profession d'acteur et de metteur en scène. Pour monter Electre des bas-fonds, une de ses propres pièces, il a fait appel, afin d'assurer l'accompagnement musical du spectacle, à la formation de son fils, les fameux Howlin' Jaws.

Avis à la population : ce soir nous n'assisterons pas à un concert d'un groupe de rock'n'roll nommé les Howlin'Jaws, mais nous verrons les Howlin' Jaws bellement engagés, dans une nouvelle aventure, dans une rencontre d'un autre type.

DANS UNE CONTINUITE

Simon Abkarian n'est pas le premier à s'être penché sur l'histoire des Atrides, déjà au temps des grecs Eschyle, Sophocle et Euripide ont donné leur version de cette sanglante histoire. L'on ne compte plus les auteurs et les poëtes qui au fil des siècles ont présenté leur interprétation de ce mythe. Mais il ne faut pas croire que l'on explique un mythe, c'est au contraire le mythe qui permet à ceux qui l'interrogent d'apporter une lumière plus violente et plus crue sur l'état de leur époque. Question rock, je vous renvoie par exemple à notre précédente chronique sur Jim Morrison qui traite dans The end, de la violence que l'on est en droit d'exercer sur nos géniteurs, '' Father... Yes son... I want to kill you... Mother, I want to violate you …''

Il ne nous reste que les textes de ce premier théâtre grec, en fait des reconstitutions compilatoires à partir de fragments divers qui par exemple servaient aux acteurs à apprendre leur rôle. Autant dire que nous ne possédons qu'un tiers de l'iceberg, les représentations de nos lointains ancêtres ressemblaient davantage à notre opéra moderne, certes l'auteur écrivait le texte mais composait aussi la musique, à part quelques notes rien ne nous est parvenu... Un, puis deux, puis trois acteurs, ce qui est peu, mais ils ne jouaient que les moment-clefs de l'action, le chœur composé d'une vingtaine de participants racontait les épisodes intermédiaire qui reliaient ces scènes cruciales : il évoluait sur scène, récitait, chantait et dansait. Nous ne possédons que peu d'informations sûres sur la place de '' l'orchestre'' qui accompagnait les spectacles. Les Howlin' Jaws sont relégués dans une pièce attenante au grand plateau.

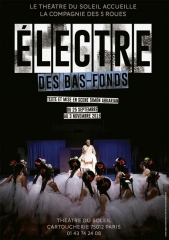

ELECTRE DES BAS-FONDS

COMPAGNIE DES 5 ROUES

Texte et mise en forme

SIMON ABKARIAN

( 14 comédiennes-danseuses – 6 comédiens-danseurs )

musique écrite et jouée par le trio

HOWLIN' JAWS

C'est dans cette perspective originaire que Simon Abkarian a écrit et monté Electre des bas-fonds. D'abord une langue, riche et abrasive emmenée par un torrent de métaphores lyriques ensemencées d'images élémentales mais qui n'hésite pas à plonger dans les gouffres comédiques d'un grotesque néronien. C'est avant tout le discours qui porte la pièce, comparé à cette force, tout le reste est mise en scène d'une intransigeance superfétatoire. Un véritable cadeau pour les acteurs, nombreuses sont les tirades à déployer comme l'on hisse les voiles d'un navire afin de s'inscrire dans la haute course des vents porteurs.

Mais il ne suffit pas d'emplir les oreilles des spectateurs, faut aussi infuser dans ses yeux des images chocs, ainsi dès le début, cet amas de danseuses dans leur tutu de petits rats froufroutant de gaze jaunie se regroupant afin d'entamer un ballet myrmidonesque des plus trompeurs, ce ne sont point d'innocentes petites filles réunies en un cours de danse mais putains de bordel au lever du jour qui se préparent à attendre le client. Elles sont les anciennes jeunes troyennes que les grecs ont emmené chez eux afin d'en user comme esclaves sexuelles.

Nous sommes d'emblée au cœur du sujet de la pièce : pour le dire d'une manière policée et universitaire : celui de la place réservée aux femmes dans les société patriarcales. Au plus près des chairs outragées et flétries, Simon Abkarian nous plonge dans la béance des vies brisées, des jeunesses bafouées, des déchéances intimes, des rêves perdus, des viols, des cris et du sang. La haine reste l'apanage d'Electre, la vierge farouche, qui n'a jamais pardonné à sa mère l'assassinat de son père et qui sera condamnée à servir les prostituées du bordel.

Survient Oreste qui revient – hésitant – pour tuer sa mère... Mais il n'est pas le personnage le plus important, absent de la plus grande partie de la pièce, certes il accomplira sa tâche imposée par le Destin, surtout par la loi des hommes, mais il n'en entendra pas moins la longue plaidoirie de Clytemnestre qui revendique sa liberté de femme à avoir vengé sa fille... en sus elle dresse un portrait d'Agamemnon dont elle souligne la suffisance, l'insuffisance, la lâcheté, l'orgueil démesuré... La pièce se termine par la folie d'Oreste, l'esprit morcelé, incapable de supporter les contradictions qu'il est dans l'incapacité de résoudre et dont il n'est qu'un jouet impuissant.

Une pièce âpre qui nous parle de domination des femmes par les hommes, non pas sans répercussion sur celles des hommes, et celles des femmes entre elles et sur leur propre genre, surtout de la salissure des âmes et des vies qui en découlent. Des personnages – nous ne les avons pas tous évoqués - qui vont jusqu'au bout d'eux-même qui assument tout ce qu'il y de plus fragile, de plus implacable, de plus dérélictoire, de plus veule, de plus sacrificiel, de plus grand et de plus médiocre en leur intimité comme en leur implication existentielle soumise aux volontés d'autrui et aux circonstances extérieures désastreuses... Le spectateur s'invitera de lui-même à évoquer les différentes guerres actuelles, et les débats qui parcourent notre société. Ce spectacle est à voir, superbement mis en scène, jamais ennuyeux, ses tirades flamboyantes, ses dialogues antagoniques, ses ballets successifs, et sa musique.

HOWLIN' JAWS

Impeccablement de noir et de blanc vêtus, très straight, classieux, assis à l'instar des musiciens classiques sur le devant de leur réserve, sont aux ordres d'un drôle de chef d'orchestre qui n'est autre que le déroulement de la pièce elle-même, ils l'accompagnent ou le précèdent en le sens où il faut parfois souligner l'intensité de l'action avant même la mise en œuvre de son accomplissement, ils donnent alors l'air de présider à la naissance des différentes séquences comme s'ils étaient une équipe socratique au chevet d'une multitude de parturientes, car sur scène cela n'en finit pas de bouger. Il existe des passages faussement plus évidents que d'autres, ceux des ballets, il leur suffit de donner l'impression de se coller aux mouvements des danseurs alors qu'en réalité ce sont les Jaws qui mènent la danse, ils endossent alors en quelque sorte le rôle du Coryphée qui dans les arènes de l'antique Hellade dirigeaient les évolutions du chœur. On ne peut pas vraiment parler de danse au sens plein de ce mot en le sens où les danseurs ne cherchent pas à éblouir le spectateur grâce à leur virtuosité personnelle, au contraire il faut entendre ces étranges reptations rythmiques sacralisées en tant qu'action de groupe, des espèces de ritualisations orientalisantes, une gestuelle gradationnelle de poupées mécaniques qui n'est pas sans évoquer les propos d'Henri von Kleist sur Les marionnettes.

Avant même que le spectacle ne débute, l'on se dit que Baptiste Léon retranché derrière sa batterie aura la tâche la plus facile, quelques forts coups de grosse caisse à la manière des bateleurs afin de marquer les rebondissements qui ne manqueront pas de ponctuer le cours de l'action et un tamponnement diversif pour les autres passages. Les Jaws ne sont pas tombés dans ce piège. Ne se sont pas transformés en producteurs d'effets sonores, il ont compris qu'à l'écriture du discours devait correspondre une écriture musicale et que ces deux langages devaient communiquer entre eux afin de parler au public, de lui faire entendre les mots d'une autre manière, de coller à leur sens une signifiance sonore qui en aggrave la portée. Plus le silence. Car ils savent se taire, ils laissent la voix nue des acteurs s'élever, ils ne sont pas là pour ajouter une bande-son en arrière-fond sur les paroles. Ne sont pas des faire-valoir, sont au même niveau que les acteurs, ils participent à part entière au progrès de l'action. Mais sur un autre plan.

Certes parfois on oublie de regarder leur présence latérale, le plateau central obnubile les yeux, mais la musique est tout de même sur la scène, elle accentue sans qu'on y prenne garde la cruauté ou la bouffonnerie des situations. Djivan et les ondes noires de sa basse électrique, elles se meuvent comme les reptiles en liberté dans le sanctuaire d'Asclépios, car toute théâtralité bien comprise est comme un acte opératoire, une libération aristotélicienne, la crevaison d'une tumeur dont l'écoulement du pus précipite aussi bien la délivrance que la mort ou le naufrage dans la perte de soi. Rappelez-vous ces serpents qui sifflent sur vos têtes chez Racine lorsque Oreste bascule dans la folie. Djivan colle à l'action comme l'angoisse étreint l'esprit. Le mal court disait Audiberti, mais ici il s'étale et se résout en marécage, un cloaque létal, dans lequel s'enfoncent les pas incertains, mais tendus selon une suprême volonté, des âmes impures, ce bruit de succion insupportable, cette aspiration infinie vers l'inéluctable c'est Djivan qui en est chargé, vous n'êtes plus dans le labyrinthe, vous êtes déjà os broyés dans la gueule sanglante du Minotaure.

A la guitare de Lucas Humbert est dévolu le rôle de la lumière, non pas la clarté franche, lumineuse et célestiale de l'Empyrée mais celle goethéenne dont l'ombre se teinte de nuances bleuâtres et verdâtres, ce n'est pas le combat du bien contre le mal, mais celui du mal contre le pire. Qui l'emporte au final. Chaque accord de Lucas comme flamme vive qui ne détruit pas les ténèbres mais en révèle et en aggrave les profondeurs insondables. Djivan vous étouffe, vous croyez que Lucas vous permet de respirer, erreur fatale, juste une goulée apnéique pour descendre vers le fond sans fond de la noirceur humaine. Et Baptiste plane là-dessus, un Zeus ex-machina tonnant qui ponctue les avancées des destinées, c'est lui qui porte les coups plus cruels, use de ses tambours comme des poinçonnages de poignards portés de face mais qui finissent toujours par se planter dans votre dos.

Nos Jaws nous livrent une partition funèbre. Sont trois comme les Parques, ils filent du mauvais coton et le fil est appelé à se casser. Mais voici qu'ils quittent leur espace, ils semblaient des témoins, et les voici acteurs, sont désormais les musiciens chargés mettre de l'ambiance à cette fête de l'inversion des valeurs au cours de laquelle les esclaves font semblant de devenir les maîtres et à la fin de laquelle Egisthe et Clytemnestre seront sacrifiés, sont fascinants dans leurs costumes noirs, Lucas nous la joue à l'espagnole sur sa petite guitare, Baptiste s'est muni d'une acoustique, Djivan parle basse, la scène n'est pas sans évoquer l'ultimité commanditoire de Don Juan, mais nous ne sommes pas dans ce bordel à l'orée d'une orgie de sexe mais de sang. Maintenant tous les fantômes des morts et tous les fantoches vivants sont convoqués pour cette aubade méphistophélesque au désastre annoncé. Et le trio nous a prévenus de ces sarabandes orientalisantes. Seule la non-vie peut donner rendez-vous à la vie.

Bref des Howlin' Jaws magistraux. Qui ont su s'oublier eux-mêmes pour s'impliquer dans un projet de haute tenue culturelle et démontrer que le rock'n'roll est aussi un chemin d'accès à ce que Rilke nommait l'Ouvert.

Damie Chad.

MONTREUIL / 24 - 10 - 2019

LA COMEDIA

IDHAÏ ÔM / REDHOT TRIO

Faut la jouer fine. Journée du 25 occupée à des tâches peu rock'n'rolliennes, je ne pourrais pas être au 3 B pour le RedHot Trio, un scandale insurmontable, mais dans leur clémence augustéenne les Dieux ne sont pas intraitables, le RedHot Trio passe la veille à La Comedia. J'eusse préféré les regarder dans une ambiance plus spécifiquement rockabilly, mais l'essentiel c'est surtout de ne pas les rater. Un seul bémol, ce soir une assistance trop clairsemée pour une prestation d'une magnifique virulence.

IDHAÏ ÔM

A sa place je m'inquièterais. Pas lui. Prend la chose avec philosophie. Ses deux musiciens absents, retenus par des impondérables, ça ne l'émeut pas plus que cela. L'a ses dreads, ses claquettes aux pieds et sa guitare, que voulez-vous de plus ! S'installe pour faire sa balance tout seul. Gratte un peu, très folk-blues, et puis il commence à chanter et pas de problème, il vous sort une belle voix bluesy du meilleur tonneau de moonshine. L'arrête après quatre ou cinq morceaux et décide d'enchaîner sans plus de façon sur son set. Et le miracle se produit, un copain qui surgit, s'appelle Arthur qui est venu pour l'écouter et qui trimballe un étui, qui ne contient pas une mitraillette mais quel bonheur une guitare ! L'Arthur il est doué, lui faut une seule impro pour se mettre au diapason, et hop c'est parti. Idhaï change de répertoire, bye-bye le blues, voici une espèce de neo-folk très personnel, l'a gardé sa belle voix et durant une demi-heure, il va tenir l'assistance sous son charme, et comme Arthur prend de plus en plus d'assurance, ils vont nous servir de superbes potages, à chaque fois un peu plus épicés. Se complètent à merveille l'électrique d'Arthur qui broute de plus en plus vite, et l'acoustique d'Idhaï qui ne se laisse pas démonter. Z'auraient pu rester davantage, mais non ils laissent la place. Cet Idhaï si cool je me jure qu'à la première occasion j'irai le voir avec son groupe. Trop court. Trop bon.

REDHOT TRIO

Cavalcade de chevaux en furie. Claquements secs et d'une violence inouïe sur le granit des étendues sauvages. Batterie à gauche, batterie au centre, batterie à droite. Non ce n'est pas une expérience à la Slim Jim Phantom et sa série de double-batteurs qui n'a pas vraiment convaincu. Vous avez bien, la formation, minimale et absolue du rockabilly, contrebasse, drums et guitare, mais le RedHot Trio en use avec une véloce férocité. La big mama de Scotty n'a pas un embonpoint excessif, ses épaules ne sont pas des plus larges, l'on pourrait la qualifier de maigrichonne, mais quel son ! Pas une tamponnade qui vous étouffe sur l'heure, un son mat et en même temps vibrant, qui explore toutes les basses harmonies sonores tout en culminant sur une strette, je ne dirais pas aigüe mais claire. Scotty n'a pas la main scotchée sur le cordier, elle frappe et rebondit sans fin, elle impulse une folle énergie qui ne faiblira jamais.

Vous filez dès le deuxième morceau dans la Cadillac de Vince Taylor. Vous comprenez mieux pourquoi la poupée n'est jamais revenue. Conduisait comme une folle, et le véhicule en accélération constante ne possédait pas de pédale de frein. Pas de regret à la fin du morceau elle doit tourner sur les anneaux de Saturne. De quoi permettre à Ricky de montrer ce qu'il sait faire. Le RedHot Trio possède une feuille de mission ultra simple, tout morceau qui dépasse les trois minutes est interdit. Difficile pour un guitariste de se perdre en de longues et savantes démonstrations d'autant plus qu'il lui faut aussi se tenir au diapason de la rythmique de Scotty. Vous frappe les cordes à un rythme de madurle, prend juste de temps en temps moins de dix secondes pour ce que l'on ne peut pas appeler un solo, plutôt une intervention commando, s'agit d'annihiler l'ennemi en son cœur de vous le cryogéniser en trois coups d'éclairs sonores aussi aveuglant que la lumière condensée dégagée par une frappe atomique. Inventif le jeune gars, ne vous laisse jamais les neurones en repos, vous offre de l'inattendu, des vibrations auditives aussi racées que le fil d'un rasoir, vous enfonce des chevilles dans le cerveau à la manière de ces coins dont on use pour éclater le tronc des chênes séculaires.

Kane est le mec le plus heureux qui soit sur sa bécane drumique, les autres montent les cols à toute vitesse, lui il se contente de suivre, ne se poste brutalement en avant que pour les changements de direction, les routes goudronnées il n'aime pas trop, préfère les sentiers escarpés qui vous coupent le souffle ou les descentes vertigineuses qui vous enfouissent au fond d'un abîme duquel vous croyez que le groupe ne ressortira jamais, mais Scotty sur son pédalier infatigable vous refile en continu l'énergie nécessaire, et la voix de Ricky vous arracherait de n'importe quelle ornière. Avec sa gretsch cochranique et ses cheveux blonds couleur banane curieusement hérissée, il a une coupe imparable, et son vocal incisif se colle à toutes les bifurcations rythmiques, de haute ascendance ou de chute irrémédiable, un jeu précis et infernal.

Sont marqués par les Stray Cats certes, et outre leurs propres morceaux ils revisitent tous les vieux classiques indépassables, aucun respect, vous les traitent à la dure, z'ont intérêt à se manier l'arrière-train et à ne pas être mous du genou, le Trio vous fait comprendre que dans la vie rien n'est acquis, et qu'il ne faut pas vivre sur sa réputation, vous époussette le répertoire au bazooka. Vous le ripoline au vitriol. Le rock'n'roll ne se fait pas de cadeau, ou vous êtes vivant, ou vous êtes mort. Lève-toi et cours plus vite, camarade-rocker le vieux monde du rock est derrière toi ! Rouge brûlant, chaud bouillant et la trionité du rock'n'roll sera accomplie.

Question méthodocité, c'est simple : deux minutes vingt secondes d'enfer sur terre, puis Ricky se tourne vers son ampli, vous dit merci, vous pensez que c'est terminé, vous maintiennent sur le grill depuis deux heures, mais il se retourne et c'est reparti pour la guerre des étoiles et trente-six chandelles. Vers la fin, ils esquisseront quelques slows sixties, en fait des maelströms d'orang-outan en colère ou de gorilles enragés qui vous convainquent définitivement de la haute nocivité rock'n'rolesque de la formation. L'on sent qu'ils ont du mal à arrêter, alors ils vous chaloupent deux Cochran titaniques, un Johnny B. Goode qui ressemble davantage à une invocation au mal absolu qu'au bien relatif, et pour le coup de l'étrier un petit Chat Rayé afin de vous griffer au visage une dernière fois, une cicatrice purulente en formation pour que jamais vous ne puissiez oublier cette soirée démonique. Ce qui tombe bien puisqu'il n'en était pas question.

Damie Chad.

MONTREUIL / 26 – 10 - 2019

L'ARMONY

THE RED RIDING / TONY MARLOW

Attention ce soir une soirée genrée, que des mecs, je ne parle que des musiciens, Alicia F qui a pris l'habitude de s'immiscer pour trois genialissimibus morceaux dans les sets de Tony Marlow est absente. Rien de grave, ou plutôt du très-grave, la demoiselle se prépare pour sa première apparition publique sous son nom, avec son propre band, ce sera au Quartier Général le samedi 2 novembre qu'elle lancera son offensive. Réservez votre soirée. Vous vous en voudriez tout le reste de votre existence – désormais déplorable – si vous ratiez l'évènement.

THE RED RIDING

Accoudé au comptoir ne leur ai pas porté une attention manifeste pendant qu'ils s'installaient. Cinq sur scène, un véritable big band pour la petite surface sur laquelle ils s'activaient ferme. Pantalon noir, chemise extra-blanche rehaussée par la présence d'une fine cravate noire, peut-être pour cela en ai-je déduit avec un certain dédain qu'ils étaient un groupe de jazz, j'en ai même conclu que puisqu'ils étaient deux chanteurs nous allions avoir droit à d'interminables roucoulades onomatopico-scatiques.

Si un seul rayon de soleil éclaircit les nuages, les deux premiers coups de batterie m'ont fait me retourner dare-dare, jamais au grand jamais un combo-jazz ne débuterait par une entrée en matière si rock'n'roll. Il est des chemins sur lesquels reculer équivaudrait à se fourvoyer. Au premier fuzz de guitare il faut s'amender, nom de Zeus, The Red Riding nous a transportés dans le son typique des garage-bands américains des années soixante. Et sur ce, nos deux chanteurs se mettent à corner tels Sam and Dave. Et encore sur les deux premiers morceaux, ils se sont bien tenus, se sont contentés de se hurler dessus chacun leur tour, à croire qu'ils se disputaient pour savoir à qui reviendrait la dernière chips écrasée au fond du paquet égaré dans la poubelle publique, juste à côté du plastique entrouvert qui laisse entrevoir la crotte d'un chien galeux nourri aux croquettes anti-urinaires. A ce niveau-là, l'assistance a compris que l'on n'était pas en présence de ceux qui avaient inventé l'eau tiède, que le Seigneur recrache en signe de dégoût nous a enseigné la Bible.

L'affaire s'est totalement éclaircie lorsqu'ils ont changé de continent. Se sont parachutés dans les heures glorieuses de la perfide Albion, ont carrément sauté dans la gueule du volcan. My Generation des Who, rien de mieux pour marquer son identité, certes ils n'étaient pas nés en ces temps heureux, mais ils s'inscrivent dans cette mouvance inter-générationnelle qui a trouvé son graal dans cette renaissance historialo-européenne du rock. Question vocal, c'est le gueuloir flaubertien, quel plaisir, quelle faconde de bredouiller le ge-ge-ge initial, de le redoubler, de le quadrupler, de le quintupler, de le proliférer et de le disséminer, et de le déchiqueter afin d'en répandre les morceaux sur le public comme une ondée d'arsenic mortelle.

C'est le morceau idéal pour s'intéresser au bassiste, un vicieux notoire, non il ne regarde pas sous les jupes des filles, il fait pire. Pendant que Seb vous engraisse le riff, Yoann – si je ne me trompe point – fait son boulot de bassiste, rajoute du gras au gras double, il ne mérite aucun reproche, mais là où il faut lui voter une couronne de laurier, c'est à l'instant exact où Seb a terminé de vous écorcher avec son riff et qu'il se prépare à envoyer le suivant, Yoann lui rattache une suite, une espèce de grincement de poulie rouillée oubliée au haut d'un palan un soir brumeux sur le quai des bateaux fantômes dans un port perdu. Une horreur dantesque qui vous fait froid dans le dos et vous brûle les génitoires. Quant au batteur doit se prendre pour le tambour d'Arcole, vous bat le rappel des troupes sous la mitraille sans faillir.

N'est pas encore minuit mais le divine Gloria s'en vient rouler des ses hanches dévastatrices ce qui plonge nos deux cantaors en une fureur terrifique, le plus jeune en pique une crise d'épilepsie sur le devant de la scène, l'a les muscles tétanisés agités d'étranges soubresauts sans doute vaudrait-il mieux l'achever tout de suite surtout que son compagnon pousse des rugissements de triomphe comme le lion du cirque Pinder qui au sortir d'une longue crise psychanalytique a enfin surmonté son complexe de castrateur et a tranché net d'un seul coup de mâchoire le tête que le dompteur avait imprudemment aventuré dans sa gueule. Du coup notre auto-chamanisé empli d'une bestiale fureur incompressible s'en va hurler dans l'assistance, vraisemblablement à la recherche d'une autre victime propitiatoire.

Un tintouin de tous les diables. A leurs actes ils joignent la parole. Font des reprises mais ont aussi leurs propres morceaux. En français. Ne donnent pas dans le consensuel médiatique. Pas possible de les confondre avec les commentateurs patentés de la télé ou de la radio. Annoncent clairement la couleur, au rouge critique et au noir de rage, ils rajoutent le gilet jaune. Vif, genre soleil resplendissant. Des gars généreux qui n'hésitent pas adresser des mercis compassionnels aux bienfaiteurs de l'humanité que sont les banquiers et saint Medef Gattaz.

Dans la salle c'est le délirium pas très mince du tout. Ça jerke dur, une espèce de marée humaine montante et mouvante qui n'arrête pas de crier de plaisir. On les aurait bien cocoonner encore un peu nos bébés braillards, vagissants et vindicatifs, mais il se fait tard. Hélas, pourquoi les instants de bonheur ont-ils tous toujours une fin. Tout compte-fait je me demande si ce n'est pas la faute du Medef.

TONY MARLOW

L'on ne change pas une ambiance qui gagne. Vous avez eu le rock, et voici le rock'n'roll. The Red Riding ont allumé le feu, Tony Marlow et ses deux acolytes vont vous rajouter quelques bidons d'essence. Triche un peu le Marlou, l'a trois briquets magiques, Amine Leroy à la contrebasse, Fred Kolinski à la batterie, et sa guitare. Une duo Gretsch. Avec celle-ci vous iriez au bout du monde. Utile précision, il faut savoir s'en servir. Pas donné à tout le monde, mais à Marlow. Si. Sur le morceau d'introduction, RDV à l'Ace Café l'on a noté une migration de masse vers la scène, mais dès Around and Around, l'on a senti que l'on changeait de dimension. Plus un centimètre carré de libre, Thierry Lerendu à qui vous devez les photos qui accompagnent cette chronique a été obligé d'élire pratiquement domicile fixe sur l'estrade pour avoir la possibilité de prendre ses clichés, ailleurs la houle des corps l'empêchaient d'officier.

Amine est Leroy de la Big mama. Vous lui file de ces gifles pour qu'elle marche droit que seriez prêt à porter plainte. Mais vous réfrénez votre indignation car vous retirez un tel plaisir de cette redondance sonore que vous ne voudriez pas vous en priver. Par contre lui, Amine il est incapable de rester droit, l'est emporté par des rages subites de remuements frénétiques, un peu comme si la grande horloge du salon devenait folle et que vous voyiez son pendule osciller à tout rompre dans le seul but de presser le temps et de hâter votre mort. Vivre vite et mourir jeune a dit James Dean, l'on n'est pas obligé de suivre ce prétexte, il y a encore tant de merveilles à admirer dans le monde maudit du rock.