KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 703

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

25 / 09 / 2025

BARON FOUR / GRAHAM DEE / ROBERT PALMER

STEADYBOY RECORDS / EDDY GILES

EDDIE GAZEL AND THE FAMILY ECHOES

ROBERT PLANT / KRAMPOT / JEAN MICHELIN

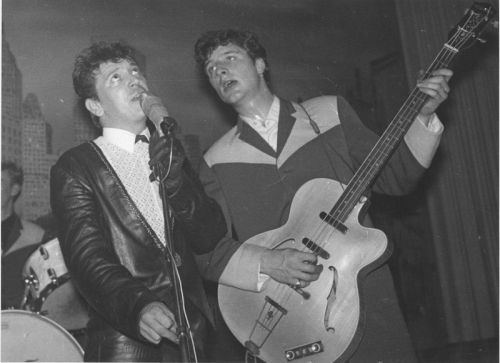

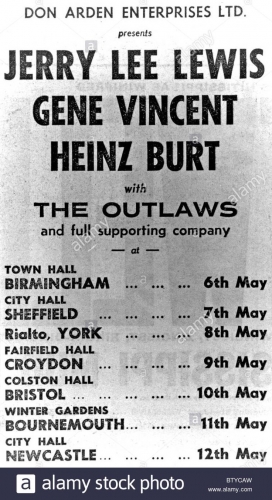

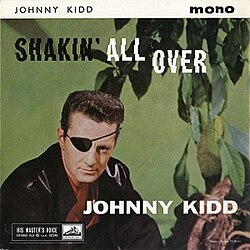

GENE VINCENT + CHAS HODGES

Sur ce site : livraisons 318 – 703

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

http ://kr’tnt.hautetfort.com/

L’avenir du rock

- Red Barons

Comme il se sent d’humeur badine, l’avenir du rock soumet une devinette à ses amis Boule et Bill. C’est l’heure de l’apéro et tous les coups sont permis :

— Si vous trouvez la réponse, je paye la tournée. Si vous ne la trouvez pas, vous payez la tournée. D’accord ?

Boule et Bill jettent sur l’avenir du rock un regard éminemment suspicieux.

— Bon d’accord...

— Qu’est-ce qui est noble et qui est quatre ? C’est enfantin...

L’avenir du rock voit les trognes de Boule et Bill se rembrunir, leurs sourcils se froncer, on entendrait presque leurs méninges grincer, le spectacle qu’ils offrent est atroce.

— Comment k’ta dit, nob’ et quoi ?

— Qu’est-ce qui est noble et qui est quatre ?

Les deux trognes se rembrunissent de plus belle et de grosses veines bleues affleurent sur leurs tempes. Jamais ils n’ont autant réfléchi de leur vie. Boule se jette à l’eau :

— Les frères Dalton ?

— Sont pas vraiment nobles...

Bill vole au secours de Boule :

— Les quat’ mousquetaires !

— Tu brûles, Bill...

Boule saute en l’air :

— Les sept mercenaires !

— T’en as trois en trop, Boule...

— Les quat’ quat’ !

— Les go quat’ go !

— Les quat’ vérités !

Fatigué par leur connerie, l’avenir du rock leur donne un indice :

— C’est un groupe de rock...

— Ah fallait l’dire plus tôt ! Les Quat’ Onoma !

— Les Stray Quat’ !

— Les Quat’ Stevens ?

— Bon on arrête. C’était pourtant pas compliqué : Baron Four. Sont nobles et sont quatre.

— Putain quelle arnaque ! Tu nous as encore bien roulé la gueule, avenir du froc !

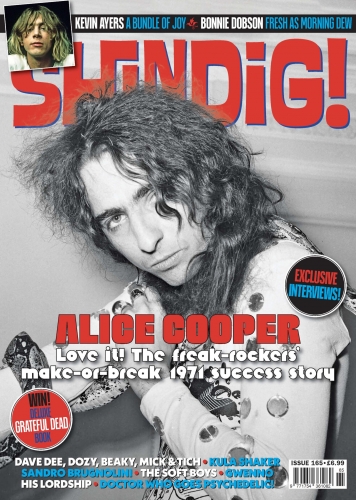

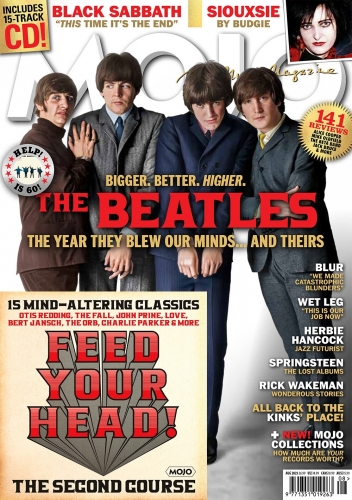

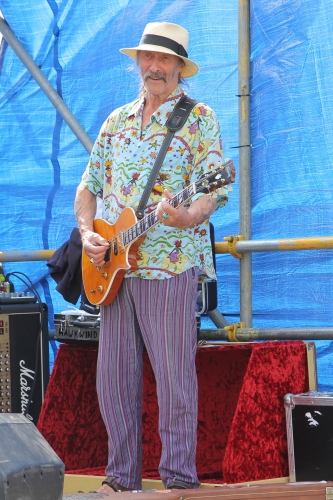

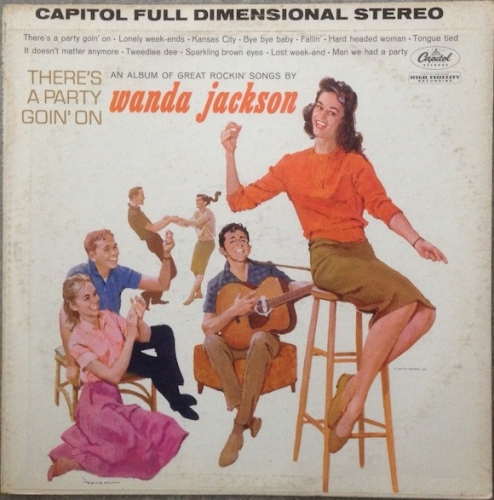

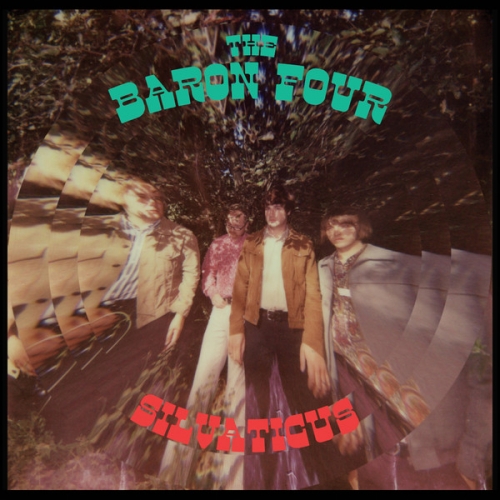

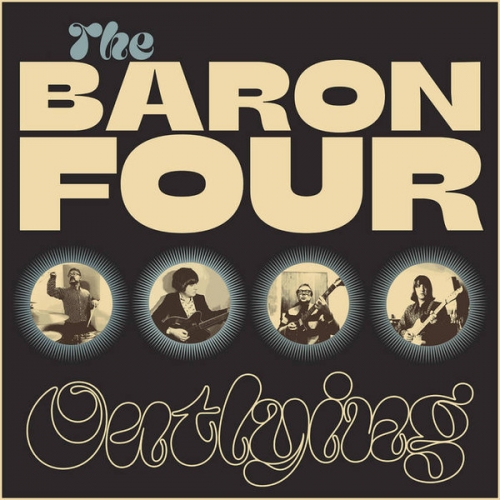

Contrairement à ce qu’indique le titre, les Baron Four ne sont pas Red, ils sont quatre. Mais ils arrivent en piqué sur le Pig. C’est leur côté Red, tacatatacatac, ils mitraillent sec. C’est même pire que ça. Ils chauffent leur Merseybeat à blanc. Pour

des Red, c’est pas mal. No mercy for the Mersey ! Nobody beats les Barons à la course. T’es beaté au Beatwave. Tu ne peux pas rêver meilleure prévalence de la cohérence. T’es dans la quadrature du cercle. T’as dans les pattes la clavicule de Salomon. Tu touches la vérité du doigt. Tu veux du rock anglais ? Cours voir les Baron Four. Ou plutôt les Fab (Baron) Four. Car là t’as tout : le freakbeat, le bulldobeat, l’extrabeat, l’ultrabeat, le beat à l’air, les chœurs d’arrache, les claqués de clairette, les foldingueries, le no way back dont t’as toujours rêvé, l’énergie brute, les références, les racines, l’horizon, l’ambiance, t’es chez Ali Babeat, ça dégouline d’or du Rhin, ça ruisselle de son, ça secoue les colonnes du temple, ça joue simple mais in the face, ils te calent même un gros clin d’œil à Bo en plein cœur de set («I Can Tell»), un autre clin d’œil encore plus appuyé au Stones de December’s Children («She Said Yeah»), et t’as tout le reste du saint-frusquin, une véritable aubaine

d’inespérette, t’as l’impression qu’il pleut des hits tellement leurs cuts sont frais comme des gardons, tellement ça grouille de vie, tellement ces mecs ne friment pas, tellement ils incarnent le pur spirit du British Beat, l’originel, l’intouchable, le pur parmi les purs, et une fois du plus, tu vois le gouffre qui sépare les groupes anglais des groupes français, t’as une élégance, une aisance, une prestance naturelle qui n’existe pas ailleurs qu’en Angleterre, ne serait-ce que dans la diction, mais t’as tout le reste, les 5 mn pour se brancher, pas de connard qui accorde les grattes pendant une plombe, t’as tout de suite le tac tac de départ et bam !, ça part sur «Trying», le cut d’ouverture de balda d’Outlying, leur dernier album en date. Tu prends ça en pleine poire. Le petit mec à la basse et au chant s’appelle Mike Whittaker et vient des Vicars, qui, t’en souvient-il, sonnaient comme les Buzzcocks. Il est encadré par deux fiévreux guitar slingers, CK Smith et Joe Eakins. Eakins paraît encore très jeune, il est sapé freakbeat anglais et gratte sa Tele. Par contre CK Smith porte une

casquette de chantier, une veste et des lunettes à grosses montures, et c’est un real wild cat, il gratte ses plans à l’ancienne, le manche en l’air. Et derrière, t’as la réincarnation de Keith Moon, l’invulnérable Mole. Quand t’as un batteur comme

Mole derrière, tu ne crains plus ni le diable ni la mort. Mole pétarade en permanence. On l’avait vu à l’œuvre dans Galileo 7. Avec l’âge, ça ne s’arrange pas. Un jour, il finira par exploser sur scène, splassshhhh !, et chacun voudra récupérer un bout de chair ou un os pour en faire une relique, car Mole est le saint homme du rock anglais. Il partage son génie avec des tas de copains. Tous ses groupes sont des groupes devenus mythiques grâce à lui, à commencer par les Baron Four, les Embrooks, Galileo 7, les Mystreated, The Higher State et tous les autres.

Silvaticus va tout seul sur l’île déserte. C’est quasiment un album de proto-punk. Tout est wild as fuck sur cet album, dès «It’s Alright» et sa belle énergie d’early British beat. Mole te bat ça à la vie à la mort, t’as toute l’énergie des early

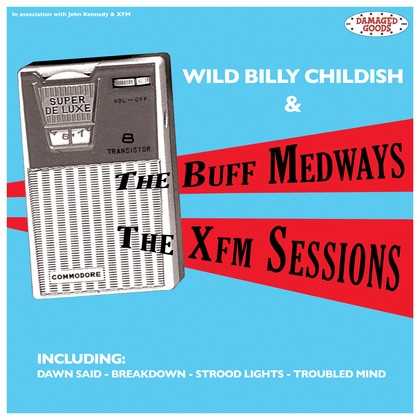

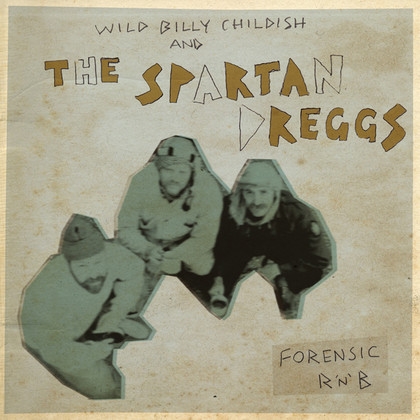

Stones et des Pretties. Complètement foutraque ! Ils tapent dans Bo avec une cover protozozo d’«I Can Tell» Awite ! Ils sont furax ! Encore du foutraque pur avec «Certain Type Of Girl», ils te propulsent leur Certain Type au firmament de l’underground, le wouahhhh est digne de ceux que pousse Wild Billy Childish avec CTMF. Encore du wild attack avec «I Gotta Know». Les Barons sont les rois du wild attack, Mike Whittaker est un vrai protozozo. Ils attaquent leur B au «I Know» avec un kilo de killer incendiaire. Le foutraque règne en maître chez les rois du wild attack. Et pouf, voilà une fantastique dégelée de jingle jangle avec «I Don’t Mind». Tu crois rêver. Mon manège à moi, c’est toi Baron ! Mole bat «Walking Out» comme plâtre. Ça tape encore en plein dans l’œil du colimateur, woouuuahhh et un kilo de killer. Leur cover de «Wild Angel» explose de protozozotisme, ça gratte à deux grattes.

C’est Lois Tozer, la Moonette des Embrooks, qui te vend l’Outlying. Ça grouille de vie là-dessus, mais pas autant que sur scène, ce qui semble logique. Mole is on fire dès «Trying». Le son est plus clean que sur scène, mais t’assistes à de belles flambées de violence pop. Certains cuts sont traversés par des éclairs de beauté purpurine («Is This Real»). Tu vas de cut en cut, le nez au vent, au fil de cette petite pop anglaise qui a chaud au cul. T’as pas d’hit mais t’as le beurre et l’argent du beurre de Mole. Tu retrouves le fantastique «That Beat When You Walk» tapé dans le premier quart de set, un cut assez déterminé à vaincre et boum !, tu tombes aussitôt après sur le real deal du rock psyché, «Hypnotized». Pourquoi real deal ? Parce que digne du 13th Floor. Pur genius pop ! La B n’est pas en reste, t’as un «Never Feeling Blue» sacrément secoué du cocotier, ils te swinguent carrément les entrailles du psyché, et Joe Eakins claque sa belle clairette de Tele. Un dernier coup de génie pour la route avec «You Need Me», freakbeat de haut rang, ils te claquent de la niaque à la volée. Baron Four, amigo ! S’ils passent dans ton coin, arrange-toi pour pas les rater.

Signé : Cazengler, Baron comme une queue de pelle

The Baron Four. Beatwave 9. The Pig. Hastings (UK). 19 juillet 2025

The Baron Four. Silvaticus. Get Hip Recordings 2017

The Baron Four. Outlying. Soundflat Records 2024

In Mod We Trust

- Dee donc Graham !

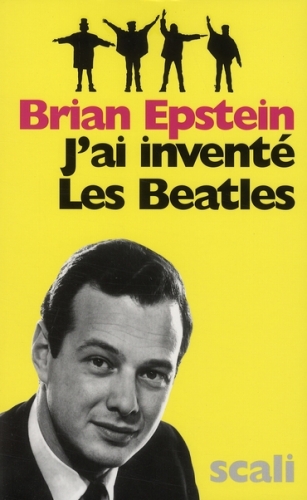

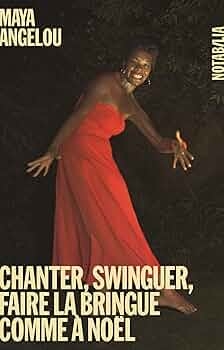

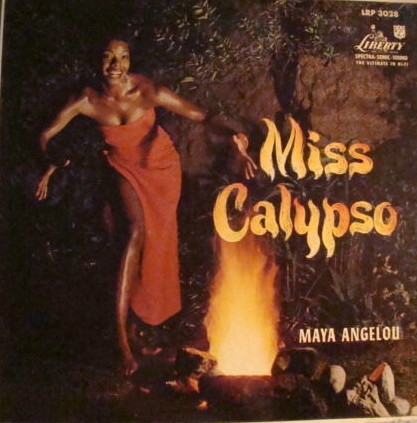

Sur la pochette intérieure de Carnaby Street Soul West Coast Vibes, Richard Searle nous raconte l’histoire détaillée de Graham Dee qui est bien sûr inconnu du grand public. Par contre, Eddie Piller et Acid Jazz le connaissent bien, et l’aiment assez pour proposer deux compilations, la pré-citée et The Graham Dee Connection. On en reparle un peu plus loin. Dee nous dit Searle est né pendant la guerre, à Whitechapel, East London, sous les bombes allemandes, et comme bon nombre de kids de sa génération, il a vite décidé qu’il serait musicien. Il commence par le commencement, une petite guitare et des airs de skiffle, un dad compatissant et des concerts au pub. Il joue dans des embryons de groupes embryonnaires dont Searle s’amuse à citer les noms, histoire de nous faire bâiller aux corneilles, puis arrivent les premiers contacts intéressants, notamment Steve Marriott & The Moments. Dee nous dit Seale est session-man sur «What’cha Gonna Do About It». Puis il se met à composer, monte les Storytellers, et pouf, c’est parti. Il propose ses compos aux Fleur de Lys et à Sharon Tandy. C’est Frank Fenter, le mari/impressario de Sharon Tandy qui dirige l’antenne européenne d’Atlantic. Fenter propose à Dee un job d’A&R chez Atlantic. En 1968, Dee signe des groupes et les produit. En studio, il fait jouer toutes les pointures de l’époque, Big Jim Sullivan, Little Jimmy Page, Andy White, John Paul Jones. Dee frôle la gloire avec le «Two Can Make It Together» de Tony & Tandy. Il fréquente tout le gratin dauphinois en devenir : David Bowie, Elkie Brooks, Mike Berry, il joue aussi pas mal sur scène, accompagnant les Walker Brothers, Carl Perkins, les Drifters et allant même jusqu’à remplacer le Syd Barrett absent du Floyd.

À la fin des sixties, Dee nous dit Searle devient bizarre. Il joue avec un flingue dans le studio et tire des balles à blanc. L’ingé-son lui demande d’arrêter, car ça abîme les micros. Alors il achète un arc et tire des flèches dans les meubles, mais l’arc est trop puissant. Il perce un radiateur et tout le monde à la trouille. En 1971, Dee nous dit Searle émigre au Wyoming pour s’amuser avec son nouveau Colt. Il zigzague un peu à travers les USA et débarque à Macon, Georgie, où est installé Frank Fenton. Il grenouille un moment avec les Allman Brothers Band. Roger Hawkins lui suggère de traverser la frontière de l’état pour descendre à Muscle Shoals, ce que fait Dee puis il compose pour Prince Phillip Mitchell. Il reprend ensuite la route vers l’Ouest, se bagarre avec des Navajos et finit par perdre son passeport et sa guitare. Il rentre à Londres composer «Sea Music» avec Gerry Shury puis il repart au Japon et aux Philippines. Il revient à Londres enregistrer «Sampaguita» et repart aussi sec à Los Angeles. Dee a la bougeotte. Il ne fait rien pendant les années 80, mais dans les années 90, il retourne au Japon apprendre l’art du sabre japonais. C’est Acid Jazz qui commence à déterrer ses légendaires productions via la série Rare Mod. «This album, nous dit Searle, is our tribute to an eccentric, a charmer, an unsung sixties hero... who still has soul.» Dee nous dit Searle est maintenant un vieux crabe entré dans ses seventies. Il rejoue sur scène avec les Fleur de Lys & Sharon Tandy, et compose à nouveau.

Pour savourer le génie de Graham Dee, il est fortement recommandé d’aller fourrer son nez dans les deux compiles pré-citées : Carnaby Street Soul West Coast Vibes et The Graham Dee Connection. C’est du pur jus d’Acid Jazz. Graham Dee a produit pas mal de groupes et c’est une véritable caverne d’Ali Baba qu’Acid Jazz met à notre portée. Le point fort de Carnaby Street Soul West Coast Vibes est l’«It’s A Hard Way But It’s My Way» de Razor, un fabuleux shoot de Dee-gaga. «Sampaguita» sonne comme de la petite exotica de London town. L’«A Love I Believe In» de Maxine est bizarrement co-écrit avec Donnie Elbert. C’est tout de même incroyable de croiser ici le nom de Donnie Elbert ! Graham Dee produit aussi Mike Berry. Quant à sa «Carrie», elle est tellement bourrée d’harmonies vocales qu’elle ne peut que plaire à Eddie Piller. En fait, les cuts de la compile reflètent surtout la grande habileté sélective d’Acid Jazz. Le «Tomorrow’s Children» de Tony Rivers est quasi californien. Voilà donc la magie du grand Dee : recréer les harmonies vocales de la légende dorée.

Mais c’est surtout avec The Graham Dee Connection qu’on tombe de sa chaise, et ce dès l’effarant «Two Can Make It Together» de Tony & Tandy, c’est-à-dire Dave Anthony & Sharon Tandy. Pur génie productiviste. Vraiment digne des géants de la prod américaine, ça explose en mode duo dévastateur avec des orchestrations ultra dynamiques signées Gerry Shury. Impossible d’espérer mieux. Compo + duo d’enfer + prod + swingin’ London, c’est l’équation magique de Graham Dee. On retrouve en B le Gerry Shury Orchestra pour cet instro vertigineux qu’est «Sea Music». On retrouve aussi Sharon Tandy avec les Fleur de Lys sur «Love Them All». C’est l’une des meilleures conjonctions de London Town : Sharon la douce + les Wild Fleur de Lys. Autre bombe : Lenny White et «Friday Night», pur jus de r’n’b de Mod club scene. On vendrait encore son père et sa mère pour Tony Rivers & The Castaways et la sunshine pop d’«Out Of This World». On reste au niveau supérieur de la Mod club scene avec Maxine et son «Who Belongs To You». Dennis Lotis est plus américain avec son «Celebration», c’est très pro, extraordinairement orchestré, une aubaine pour des oreilles qui n’en demandaient pas tant.

Graham Dee a enregistré trois albums solo. Le premier date de 1977, sort sur Pye et s’appelle Make The Most Of Every Moment. On y trouve deux Beautiful Songs : «If You Feel The Way That I Do» et «Slow Down». Dee en devient quasi-américain. On croirait entendre Jimmy Webb. «Slow Down» marque un fantastique retour aux sources chaudes du Beautiful Songwriting. Alors que d’autres adorent se lover dans le giron de la Gironde, l’ami Dee préfère se lover dans le giron d’une chanson douce et belle. Sur le reste de l’album il fait de la Dee pop, bien groovy, jamais éloignée de l’exotica urbaine de Steely Dan. C’est encore dans le Brazil qu’il excelle, comme le montre «Too Good To Last», pur jus d’Acid Jazz. Graham Dee convoite un univers, comme le montre encore «Stepping Out In Style», plus rétro. Il semble conduire le convoi dans les dunes du temps passé. Puis avec «We Spoke Of Love», il entre en résonance avec la persistance persique.

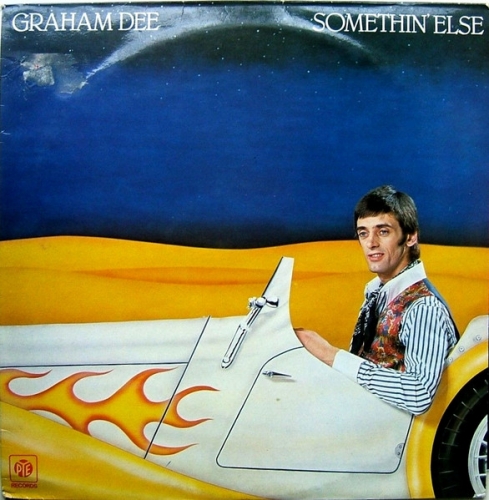

Sur la pochette de Something Else, l’ami Dee pilote une voiture de course. Sorti sur Pye, l’album date de 1978. Dès les premiers cuts, il nous plonge dans son pré carré, qui est le groove, mais un groove très soft, très beau, très dirigé, une Soul de rêve, mais blanche. Il en pince aussi pour l’exotica, comme on le voit avec «Love Where Are You Now». Il flirte avec les îles, c’est le son qui l’attire et il rehausse tout ça d’un beau solo de sax. Le hit de l’album s’appelle «As Long As I’m Close To You», il t’emmène dans son monde, un monde de groove de close to you, le groove des jours heureux, avec à la clé un solo jazz de sax. Tout aussi fantastiquement amené, voici «Couldn’t Believe My Eyes», une Soul de pop qui n’en croit pas ses yeux. L’ami Dee fait encore son petit numéro avec «Starlight Starlight», on perd le Mod mais on gagne du groove. Son «Another Night Alone» est très adulte. On sent qu’il est barré dans son trip, comme le montre encore le morceau titre de fin de parcours, c’est très loin de tout, sa pop de Soul redouble de finesse avec l’arrivée du timpani, il fait de l’Acid Jazz, c’est du groove de racines vivantes.

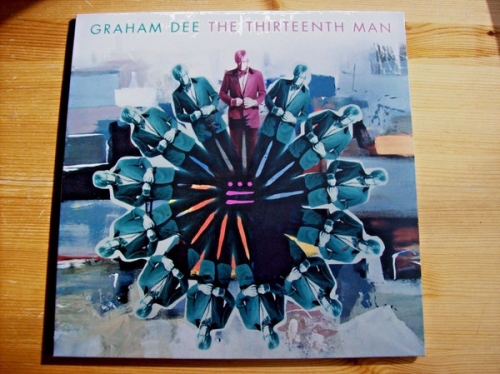

Et puis voilà cet énorme album qu’est The Thirteenth Man. Retour à l’exotica avec «Duckin ‘N’ Divin». L’ami Dee adore les tropiques, les maracas et Coconut Beach. Son exotica reste over the tip top - Never give up and I’ll never go down - On se sent bien en compagnie de l’ami Dee et de son exotica de never go down. Sur les autres cuts, il navigue en eaux claires, à la façon de Steely Dan, avec une voix très anglaise. Dee dit bien les choses et il a des chœurs de rêve. «Distracted» est un fabuleux shoot de slow groove à la Dee, ça dérive au long cours, de manière élégante, ça va de soi, l’ami Dee cherche en permanence un passage vers le paradis, distracted by your love. S’il fait du glam avec «Dark Night», c’est juste pour frapper les imaginations. Cette fois, il va chercher une diction et un groove de basse américains. L’ami Dee est un finaliste, il va toujours au bout des choses. Son «Cheatin’ On Love» est en fait du cheatin’ on me, du pur jus de satin jaune. Il redevient le temps d’un cut le roi du groove, il tape là une Philly Soul à la voix éreintée, son groove sort de la cuisse d’on ne sait qui, pas de Jupiter, mais d’un autre. L’ami Dee dégouline de ce talent rare en Angleterre qui est celui de la Soul blanche inspirée de Gamble & Huff. Retour à l’exotica de brazil avec «Notice Me Notice You». C’est son dada, il groove à l’excellence patentée, à l’esprit de rêve humide - I know it’s you/ You know it’s me - Toujours la même histoire. Il termine ce beau voyage avec «(All I Wanna Say Is) What About Me», encore un extrait de fine fleur du groove, il navigue pour toi, alors laisse-le faire. Il est blanc, mais il groove comme le plus beau des blacks, il y a du Leroy Hutson en lui.

En 2025, Eddie Piller sort un nouveau Graham Dee, Mr Super Cool, et signe les liners, au dos - Graham Dee had something of a charming life - Eddie rappelle que Graham Dee grattait ses poux derrière les early Small Faces, puis il fut repéré par Frank Fenter, l’A&R Atlantic pour l’Angleterre, qui le fit bosser pour Sharon Tandy, les Fleur De Lys et Mike Berry - He developped a unique ‘British Soul’ sound - En 1971, il s’installe brièvement aux États-Unis et bosse avec Prince Philip Mitchell. Et voilà que, comme dit Eddie, the story got weird : en 2019, Graham Dee entre en contact avec Eddie pour lui proposer l’acetate d’un album qui n’est jamais sorti. Eddie dit à Dee qu’on ne peut rien en faire : trop abîmé - And this is where it gets really weird - Coup de pot, un mec retrouve les master tapes dans la maison abandonnée d’un certain Gerry Shury, disparu en 1978, qui fut arrangeur et compositeur. La maison était complètement vide, il ne restait que 15 master tapes dans une back bedroom. L’agent immobilier qui les trouve les propose à un record dealer qui fait des recherches et ses recherches le conduisent à Eddie - Would I be interested in some of Graham’s tapes? - Well I was. Forcément, Eddie voit Mr Super Cool comme le Graal. C’est un album de groove urbain, le morceau titre est assez imparable, Dee sonne comme un dandy super cool. Et t’as un beau final cuivré de frais. Puis ça vire petite pop, bien fraîche et bien née, accueillie à bras ouverts. On pourrait presque la qualifier de coup de Syd au pays des merveilles. C’est une pop qui va bien, qui est en bonne santé, mais ce n’est pas l’album du siècle. En B, il revient au groove urbain avec «Answer Man». Ça lui va comme un gant. Il a en plus les violons de Marvin. Graham Dee s’amuse bien, il en a les moyens. Il regagne la sortie avec l’heavy funk de «So Much I Want You». Fantastique allure !

Signé : Cazengler, Graham Dit tout

Graham Dee. Make The Most Of Every Moment. Pye Records 1977

Graham Dee. Something Else. Pye Records 1978

Graham Dee. The Thirteenth Man. Tin-kan Records 2014

Graham Dee. Carnaby Street Soul West Coast Vibes. Acid Jazz 2020

Graham Dee. Mr Super Cool. Acid Jazz 2025

The Graham Dee Connection. Acid Jazz 2011

Wizards & True Stars

- Palmer qu’on voit danser le long des golfes clairs

(Part Two)

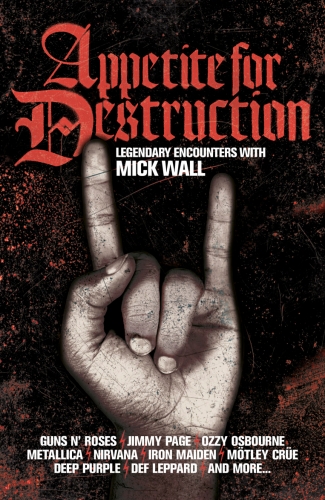

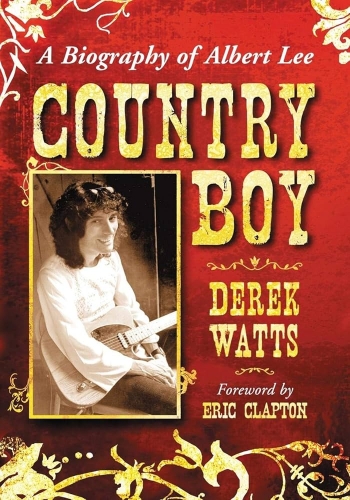

En 1995, c’est-à-dire au siècle dernier, Robert Palmer publiait l’un des grands classiques de la rock culture : Rock & Roll: An Unruly History. Voilà encore un ouvrage qu’il faut bien qualifier de fondamental. C’est l’œil américain qui parle. Palmer a vécu l’émergence de la rock culture de l’intérieur, c’est-à-dire de l’Arkansas où il a grandi, et ça donne l’un des meilleurs panoramas jamais imaginés. C’est sans doute parce qu’il est fan de blues et de jazz qu’il rend hommage aux vrais pionniers de la rock culture : Bo Diddley, Sam Phillips, Alan Freed, le Velvet, Little Richard, et il rétablit des vérités élémentaires en consacrant des pages hallucinantes de vénération véracitaire à Pat Hare, Guitar Slim, Gatemouth Brown, Ike Turner, Lowman Pauling (Five Royales) et Tarheel Slim. Il consacre aussi un chapitre explosif aux funksters : James Brown, Bootsy Collins, George Clinton, puis il revient aux blancs en passant par le Cleveland des early seventies (Ubu, Peter Laughner), le rockab et les Dolls. Ça s’appelle trier sur le volet.

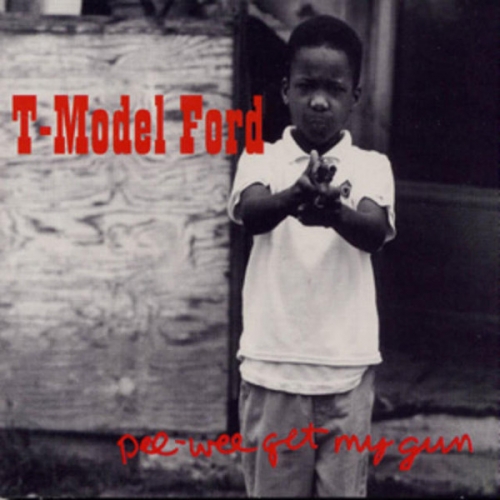

On savait Palmer exigeant. S’il consacre un ouvrage au blues, il ne citera pas B.B. King ni aucun bluesman de Chicago, il va leur préférer Junior Kimbrough et T Model Ford. Les ruraux. Cette histoire du rock est donc l’une de celles qu’il faut lire, car on y croise tous les gens qu’on aime bien, ceux déjà cités et beaucoup d’autres.

Le book tient bien en main, c’est un grand format quasi-carré, imprimé sur un solide satimat, allez on va dire un 170 g, richement illustré, et soigné quant aux choix typo (Minion pour le corps de texte, Franklin Gothic pour la titraille). Quant à la mise en page, quelle embellie ! Le designer n’a pas lésiné sur le barouf graphique des têtes de chapitre et sur ces larges colonnes de blanc qui aèrent si bien la lecture. C’est un livre d’art majeur. Au propre comme au figuré.

Petite cerise sur le gâtö : Palmer écrit remarquablement bien, mais ça, on le savait déjà depuis Deep Blues et Blues & Chaos: The Music Writing Of Robert Palmer, deux ouvrages essentiels épluchés dans des Parts précédents. Palmer injecte du swing dans sa prose. Quand il veut définir la pop et le rock’n’roll, il commence par rappeler que la pop music est la musique qui devient populaire. Mais le rock’n’roll va plus loin - rock and roll is not what’s just popular, nor it is the sum of its own tradition - Il précise sa pensée, le rock and roll nous dit «something fundamental about the music it describes: The music wants to rock you.» Il va développer cette idée sur 300 pages d’une densité effarante. Ça vaut vraiment la peine d’apprendre à lire l’anglais pour pouvoir se taper ce book. Si on raisonne à l’envers, on peut aussi dire qu’il vaut mieux écouter Bo Diddley en ayant lu Robert Palmer. On sait à l’écoute que Bo est un génie, mais Palmer décrit la nature de ce génie : «Bo Diddley a adapté les children’s game songs et l’oral street culture, comme par exemple l’échange rituel d’insultes connu sous le nom the dozens pour en faire un humorous wordplay et il créa un larger-than-life personna. La plupart des albums de Bo Diddley, depuis Bo Diddley et I’m A Man (1955) jusqu’à Say Man et Who Do You Love chroniquent les aventures de Bo Diddley superhero. Jouant avec sa own seasoned rhythm section, il a ramené les traditional African-derived rhythms into rock and roll.» Palmer rend au passage un hommage au «deep-voiced sparring partner» et maracas player Jerome Green. Voilà comment Palmer résume en quelques phrases l’art d’un des géants de la rock culture. Il indique aussi qu’une des influences de Bo fut le «Boogie Chillen» de John Lee Hooker, «a hard-rocking stomp with a chant-like melody, no chord change, heavily amplified guitar and shoot-like percussion provided by Hooker’s stomping feet.» Encore une façon de définir le rock.

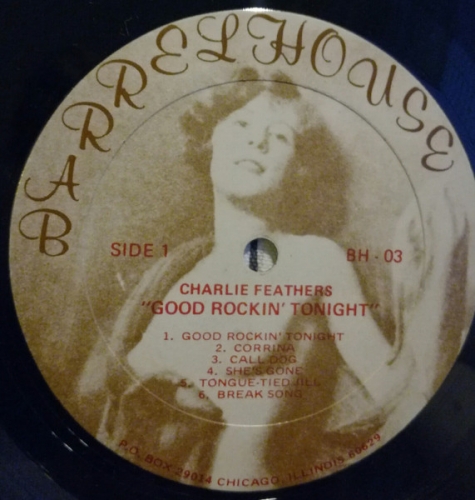

La grande force de Palmer est de s’intéresser à ceux qu’on appelle les unsung heroes du rock : Billy Lee Riley, Charlie Feathers, Mickey & Sylvia, Don & Dewey, Frankie Lymon & The Teenagers, les Collins Kids, et d’autres dont on a encore jamais entendu parler : the jiving Turbans, les El Dorados, les Moonglows and the rougher Cadillacs. Il reste encore des tas de pistes à creuser. Et Palmer n’en finit plus de rappeler à quel point le rock’n’roll était, à l’époque de son émergence dans la culture américaine, «a music with a future». Ce qu’elle est restée, comme nous le rappelle ici-même chaque semaine l’avenir du rock. La modernité est l’essence même du (bon) rock.

Palmer s’enivre de la multitude de belles voix qui ont enchanté les fifties et les early sixties : Sam Cooke, Jackie Wilson, Jesse Belvin, Marv Johnson, les Falcons ou encore Hank Ballard & The Midnighters, et dans la page d’en face, il tombe à genoux devant Totor - a Leiber & Stoller protégé - et ses works of art qu’il qualifiait lui-même de «little symphonies for the kids». Et paf, il cite les Ronettes, les Crystals, Darlene Love, the Righteous Brothers et Bob B. Soxx & the Blue Jeans. Totor choisissait des black singers with gospel roots. Brian Wilson est subjugué par ces «little symphonies for the kids» : non seulement il dit les entendre, mais il dit les envier. Et hop, Palmer bascule habilement dans la surf culture, d’abord avec Dick Dale - Dale’s guitar playing was fast, twangy and metallic, with long-lined Middle Eastern melodies slithering along atop shimmering Spanish-inflected chording, punctuated by slamming slides up the neck - Palmer peut rentrer dans la technique, car il est musicien de jazz et il sait de quoi il parle. Dans ses textes consacrés à Joujouka, il décrit bien les particularismes du rythme nord-africain, en établissant un lien avec l’Antiquité et la pratique des religions antiques. Les master musicians of Joujouka célèbrent encore aujourd’hui le culte du dieu Pan. Pas de dieu Pan en Californie, mais deux autres dieux plus récents : Dick Dale et Brian Wilson. Un Brian Wilson qui est tellement fasciné par Totor qu’il va utiliser les mêmes musiciens : le Wrecking Crew - Wilson creates ever-more-elaborate settings for his sagas of surf and sun. Like Spector, like Leiber & Stoller, he didn’t wrire songs, he wrote records.

Palmer passe aussi sec à un autre géant : Uncle Sam. À l’époque de la guerre froide, Uncle Sam trouvait que le pouvoir américain traitait mal Fidel Castro. Alors un soir, il décide de l’appeler au téléphone et il tombe sur Raul, le frère de Fidel pour lui dire : «Raul, they just didn’t treat you folks right up there in New York. You tell Fidel the next time he comes to the United States, he can come to Memphis, Tennessee, and stay with Sam C. Phillips. And maybe we can straighten this thing out.» Fantastique Uncle Sam et surtout fantastique Palmer qui est allé chercher cette anecdote pour bien définir le degré d’indépendance d’esprit d’Uncle Sam. Il n’acceptait pas qu’on traite mal Fidel de la même façon qu’il n’acceptait pas qu’on traite mal les blackos, et c’est la raison pour laquelle il les accueillait dans son petit studio. Palmer veut dire que la modernité du rock passe aussi par l’indépendance d’esprit. Fuck it ! On fait comme il nous plait. C’est exactement ce qu’Uncle Sam a fait. À son idée. Sans lui, nous n’aurions pas tout ce que nous avons aujourd’hui. Wolf, Elvis et Ike Turner ne seraient jamais devenus des superstars. Uncle Sam : «We were all beginners, just beginners, and we were making history.» Il est persuadé que le rock a donné aux gosses une «individualité». Il est convaincu que le rock’n’roll a changé l’Amérique - which was for the better, I don’t give a damn what anydody says - Fuck le qu’en-dira-t-on ! Palmer rattrape la balle au bond : «Rock was our religion. But what kind of religion was it?»

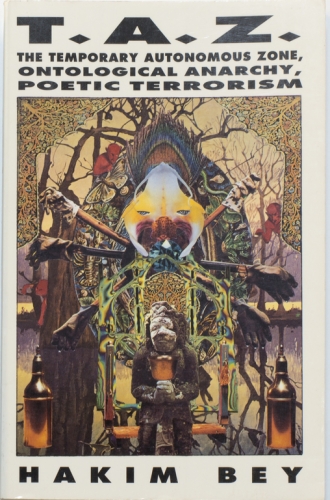

Il répond aussi sec : «Les Grecs anciens ont inclus le dualisme philosophique dans leur hiérarchie de dieux et de mythes, identifiant deux courants de forces spirituelles qui incarnaient deux tendances de base dans la société et la culture : the ‘balanced, rational’ Apollo, et the ‘intoxicated, irrational’ Dionysus. Le culte de Dionysos fait partie des plus anciens, avec des racines dans l’encore plus ancien culte pré-aryen de Shiva. On a donné des surnoms à Shiva et Dionysos. Shiva was the Howler, the Noisy One, the Ithyphallic (god with a hard-on), or Skanda, literally ‘the jet of sperm’.» Sex & drugs & rock’n’roll. Tout devient clair. Il harangue encore son lecteur un peu plus loin : «As rockers, we are heirs to one of our civilisation’s richest, most time-honored spiritual traditions.» Il fait un saut de ligne pour ajouter ça qui sonne comme un dicton : «We must never forget our glorious Dionysian heritage.» La messe est dite. C’est un peu comme si tu choisissais entre Dieu et le diable. Le choix est vite fait. Et alors que tu navigues au gré de ces pages en frisant l’overdose intellectuelle, Palmer t’injecte une nouvelle dose de mythe pur, en citant Hakim Bey, «a self-described poetic terrorist» : «Au fil du temps, les concerts de rock allaient devenir ce qu’Hakim Bey appelle des ‘Temporary autonomous zones’. Une TAZ est une zone de liberté, une sorte d’anarchie fonctionnelle qui existe à l’intérieur d’une culture mainstream plus ou moins répressive. Une tournée rock is a portable TAZ, creating a temporary Dionysian community in a different location night after night.»

Palmer revient longuement sur la spécificité du studio Sun et notamment son plafond. Uncle Sam y avait installé des tuiles ondulées qui maximalisaient la qualité du son. Il avait aussi imaginé un système entièrement original de slap-back tape echo : le signal rentrait dans une tape machine puis dans une deuxième tape machine with an infinitesimal delay. Uncle Sam avait en plus l’oreille : il savait équilibrer les instruments et les voix, et faisait en sorte de donner à ses artistes «the influence... to be free in their expression.» Palmer parle ici d’un «customary live sound».

C’est aussi Uncle Sam qui découvre Willie Johnson, le wild guitariste de Wolf et ses «slashing rhythm licks and jazzy fill-in runs», qui bien avant tous les petits culs blancs, savait foutre son ampli à fond pour le faire craquer, «slamming out dense and distorded power chords.» Et Palmer exulte, il voit «Johnson’s slamming power chords crashing like thunder», et il cite Wolf qui, en pleine session chez Sun («House Rockers»), «catapulted Johnson into his guitar solo by hollering, ‘Play that guitar, Willie Johnson, till it smoke... blow your top, blow your top, blow your TOP!» (L’harangue rappelle celle de Captain Beefheart quand, dans «Big Eye Beans From Venus, il lance : «Mister Zoot Horn Rollo, hit that long lunar note and let it float»). Les Sun Sessions de Wolf font partie de ce qui s’est fait de mieux en matière de rock. Et quand Uncle Sam enregistre Wolf, il n’a pas encore de label, alors il cède ses enregistrements sous licence à Chess, et comme Leonard le Renard voit en Wolf un jackpot, il le barbote à Uncle Sam - For Phillips, losing Jackie Breston and Wolf to Chess, and Rosco Gordon and B.B. King to Modern/RPM, was devastating - C’est là qu’Uncle Sam décide de monter un label, alors qu’il ne roule pas sur l’or. Son premier label s’appelle Phillips Records, un seul single : «Boogie In The Park», «one of the loudest, most overdriven and distorded guitar stomp ever recorded», «by Memphis one-man-band Joe Hill Louis». Et crack, deux autres cakes se pointent chez Uncle Sam : James Cotton et Junior Parker, qui vont enregistrer avec un guitariste black qu’Uncle Sam a repéré en 1952, alors qu’il jouait dans le Walter Bradford’s combo : Pat Hare. Pat Hare et Willie Johnson même combat - Johnson and Hare were originators of one of the most basic gambits in the rock and roll guitarist arsenal, the power chord - Il faut entendre Pat Hare gratter ses power chords sur le «Cotton Crop Blues» de James Cotton paru en 1954. Entre 1952 et 1954, Pat Hare est le power chord king chez Sun - Rarely has a grittier, nastier, more ferocious electric-guitar sound been captured on record, before or since - On va retrouver Pat Hare avec Muddy Waters sur Muddy Waters Sings Big Bill et Muddy Waters At Newport. Tout cela relève du mythe pur. On retrouvera Pat Hare prochainement. Où ça ? Inside the goldmine.

Al Jackson

Palmer est un cabri : il saute d’un pic à l’autre, de Sun à Motown. ll commence par saluer James Jamerson, «the most influential bassist of the sixties». Un Jamerson qui avoue des influences orientales - My feel was always an Eastern feel, a spiritual thing - Comme chez Stax et à Muscle Shoals, Berry Gordy a mis en place une «house rhythm section to build records from scratch.» Mais Steve Cropper estime que «Motown was white music», alors que Stax «was a form of community music that spoke for the black person. And it was a step above what people call the blues. It was slicker, but it wasn’t too slick.» John Fogerty qualifiait Booker T & The MGs de «world’s greatest rock and roll band». De son côté, Dylan qualifiait Smokey Robinson d’«America’s greatest poet». Et Palmer boucle ‘Respect’, le chapitre qu’il consacre à la Soul, en l’enterrant - The Soul era was over en 1975, le jour où Al Jackson s’est fait buter chez lui par un cambrioleur, et en 1979, quand Al Green s’est retiré du music biz pour chanter le gospel dans son église.

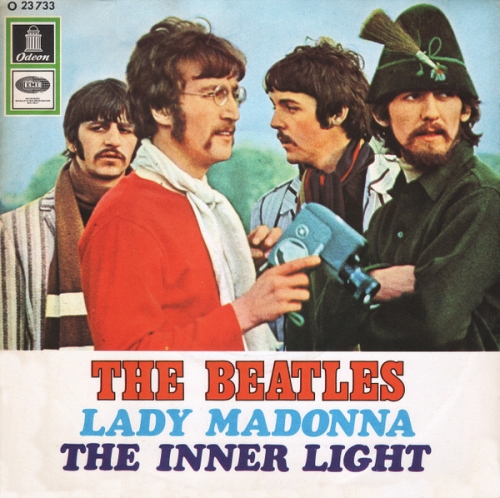

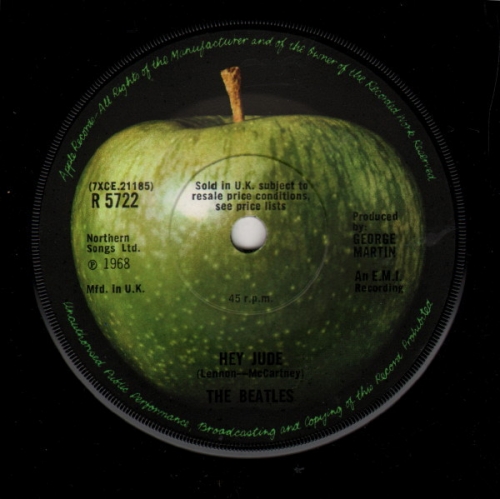

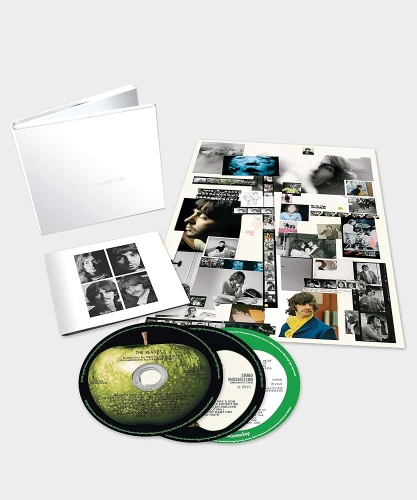

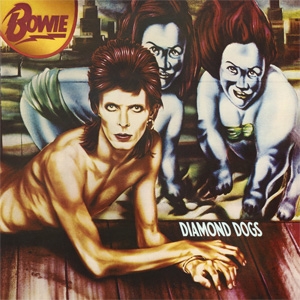

Palmer attaque aussi sec ‘A Rolling Stone’, un court chapitre consacré à Dylan. Pour nous mettre dans l’ambiance, il évoque la première rencontre des Beatles et de Dylan qui eut lieu dans un hôtel new-yorkais, le Delmonico, sur Park Avenue. La scène se passe en 1964 et c’est Al Aronowitz qui en donne tous les détails. Palmer cite Al car il fut à ses yeux «one of the first journalists to specialize in writing intelligently about popular music.» C’est aussi Aronowitz qui allait brancher Andy Warhol sur le Velvet, un peu plus tard. Donc Dylan et son road manager Victor déboulent dans la suite des Beatles au Delmonico. Ils sifflent des verres, Dylan demande du cheap wine, puis ils abordent la question des drogues. Dylan propose un joint de marijuana. Les Beatles ne connaissent pas. Dylan tend le joint à John qui répond que Ringo est son royal taste tester. Ringo fume le joint et il se met à rigoler. Alors tout le monde rigole - and that’s all it was, one big laugh - Paul fume et croit que c’est la première fois dans sa vie qu’il fait du real thinking. Aronowitz indique en outre que cette rencontre fut déterminante, «Bob went electric and the Beatles started to write much grittier lyrics.» Palmer a raison de dire que Dylan a cassé la baraque avec Bringing It All Back Home - His electric music was not guitar-band pop rock; it was wildly original, high-energy brand of electric blues, as gritty and unpolished as the rural folk music that had inspired his earlier acoustic work - Al Kooper rappelle de son côté que Dylan «was not a Gershwin» et qu’il était en fait très primitif. Durant l’enregistrement de «Like A Rolling Stone», Dylan a demandé à Tom Wilson de monter l’orgue de Kooper, «turn up the organ», et Tom Wilson lui a répondu : «Oh man, that guy’s not an organ player», and Dylan said : «I don’t care, turn the organ up.» Palmer n’en finit plus de se prosterner devant la triplette de Belleville, «Bringing It All Back Home, the luminous, from-the-hip Highway 61 Revisited (with Kooper and Bloomfield), and the epic Blonde On Blonde, cut with Kooper, Robbie Robertson, and a crew of ace Nashville session men and described by Dylan himself as ‘that wild mercury sound’.» Et Palmer de conclure son chapitre en rappelant que Dylan et les Beatles ont créé «a kind of rock and roll art music, explicitly designed for listening and thinking rather than dancing and romancing.» De là vont naître les Byrds, qui s’inspirent de Dylan pour les textes, et des Beatles pour les harmonies vocales.

Palmer consacre quelques pages aux Anglais : Jeff Beck, qui est traumatisé par Jimi Hendrix - He was doing things so up front, so wild and unchained, and that’s sort of what I wanted to do, but being British and the product of these poxy little schools I used to go to, I couldn’t do what he did - Oui, Hendrix avait déjà «alchemized his many blues influences into an approach that was unmistakably his own.» Et Paf, ce démon de Palmer embraye sur l’Experience - The Experience took blues-based, improvisional rock to perhaps its ultimate level of development. Hendrix himself expanded the tonal and sonic resources of the electric guitar so spectacularly that his work remains definitive a quarter-century after his death - Palmer adresse aussi un gros clin d’œil à Keef, rappelant que quoi qu’il fasse sur une guitare, personne ne sonnera jamais comme lui. Par contre, Muddy remet bien les pendules à l’heure : il voit des blancs jouer le blues - They got all these white kids now. Some of them can play good blues. They play so much, run a ring around you playin’ guitar, but they cannot vocal like the black man - Palmer abonde dans le même sens : si vous ne grandissez pas avec cette culture, votre chant va passer pour ce qu’il est : une imitation. Il n’ose pas dire une pâle imitation, mais on le devine.

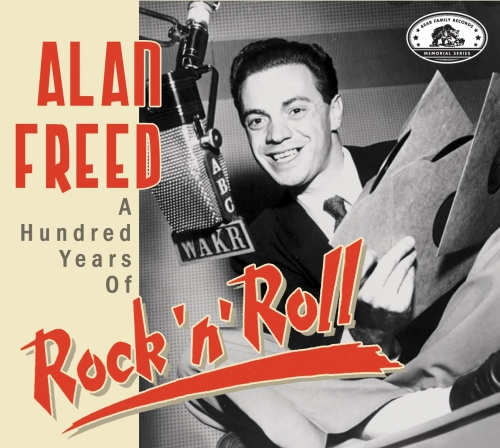

Palmer consacre des pages émouvantes à Alan Freed, l’un des personnages clés de la rock culture américaine. Son boss lui demande un jour de signer un papelard comme quoi il n’aurait pas touché de blé au noir, et bien sûr Freed refuse de signer, considérant que ce papelard est une insulte à son intégrité. Pouf, viré ! Puis il est arrêté et jugé. C’est le fameux scandale du payola. Il s’en tire avec 300 $ d’amande, mais il est mentalement rincé. Il a continué un temps d’animer un radio show, mais dans l’obscurité. Il est malade. Urémie. Il casse sa pipe en bois en 43 ans. C’est une tragédie.

Palmer passe du coq à l’âne, c’est-à-dire d’Alan Freed à Leonard le renard, pour nous raconter l’une de ces fascinantes anecdotes dont il s’est fait une spécialité : apparemment, la mafia de Chicago s’intéressait de près au Chess business. Mais Leonard le renard avait grandi dans le ghetto juif polonais et s’était endurci. Les mafieux chopaient Leonard et le tabassaient de temps en temps. Ils menaçaient même de le buter. Mais Leonard était têtu comme une bourrique. Il a tenu tête. Comment ? En envoyant un émissaire à New York, chargé de rencontrer Mr. Big, dont les liens avec la mafia sont connus comme le loup blanc. Palmer ne cite pas de nom, mais on en déduit qu’il s’agit de Morris Levy. Mr. Big passe quelques coups de fil. Les mafieux de Chicago foutent enfin la paix à Leonard le renard. Pendant les années suivantes, les stations de radio que possèdent les frères Chess vont consacrer pas mal de temps à la promotion des «records from Mr. Big’s family of labels. Naturally, this was purely coincidental.»

Petit hommage vite fait à Little Richard qui reste avec «the rable-rouser Alan Freed» le pionnier «of what we might call the rock and roll lifestyle.» Au détour d’une page, Palmer rappelle qu’à l’âge de 15 ans, en 1960, il assista à un sacré show - some arcadian dream - À la même affiche, t’avais Sam Cooke, Jackie Wilson, Jesse Belvin et Marv Johnson. Et pouf, Palmer te claque l’anecdote de choc : c’était la dernière fois que Jesse Belvin montait sur scène. Plus tard dans la nuit, «he died in a flaming collision on a dark Arkansas highway, and some of us missed him as much as we missed Holly and Valens.» Il faut lire ces pages, car elles sont grandioses.

De la même façon qu’il restaure le culte de Dionysos, Palmer restaure celui du LSD 25 - un cadeau que fit la CIA to the burgeonning youth culture of the sixties - Il rappelle que le LSD fut synthétisé en 1938 sous le nom de lysergic acid diethylamide. Il fallut des cobayes et Ken Kesey en fit partie : «Je suis allé au Stanford Research Institute chaque mardi pendant des semaines. Il me donnaient du LSD 25, du LSD 6 ou de la mescaline et me payaient vingt dollars.» Puis quand la CIA a stoppé les tests, les cobayes se sont révoltés. Kesey : «Well if you guys don’t have the balls to carry on with this, we’ll do it on our own. And it’s still going on.» Alors Kesey et ses amis les Merry Pranksters ont lancé des LSD parties à San Francisco. Et toute la scène de San Francisco est partie de là. Plus bas, à Los Angeles, David Crosby et les Byrds vont rendre hommage à cette drug-culture avec «Eight Miles High» - We had a strong feeling about drugs, or rather psychedelics and marijuana. We thought they would help us blast our generation loose from the fifties. Personnaly, I don’t regret my psychedelic experiences. I took psychedelics as a sort of sacrament.

Palmer continue se surfer sur les mythes avec le Velvet - En 1965, deux des founding members of the Velvet Underground, Lou Reed & original percussionist Angus MacLise décrivaient leur groupe comme «the Western equivalent of the cosmic dance of Shiva. Playing as Babylon goes up in flames.» - Le Lou se souvient aussi des recommandations d’Andy Warhol - Keep it rough - Le Lou : «Andy wanted it to disturb people and shake ‘em up, so did we.» Calimero parle d’une «punk attitude» basée sur la haine et la dérision. Le meilleur exemple de cette punk attitude est «Sister Ray». Palmer rentre dans les détails de «Sister Ray», rappelant pour le cas où on l’aurait oublié, que «Partway through, Cale’s organ took off with a tremendous surge of power amid the guitarist’s howling feedback. Il était le vainqueur de cette bataille sonique, mais il perdit la guerre quelques mois plus tard quand Reed, malgré les protestations de Sterling Morrison et Maureen Tucker, lui demanda de quitter le groupe.» Calimero va devenir le producteur que l’on sait, en produisant deux des plus importants punk-rock precursors, Jonathan Richman et Patti Smith - mais il avait déjà anticipé the shape of punk to come avec les Stooges - Le jeune Palmer avait déjà bien frémi durant ses high school years avec le «Louie Louie» des Kingsmen et le «Farmer John» des Premieres - It was a transcendental experience - Palmer revient aussi sur the Ostrich guitar du Lou, avec ses six cordes accordées sur une seule note - in order to get a harmonic-rich drone sound - un détail qui avait frappé Calimero. La Monte Young étudiait lui aussi la drone music et avait demandé à Calimero et à Tony Conrad d’accorder leurs instruments respectifs - the electric violin and electric viola - sur la même note. L’influence de La Monte Young sur l’early Velvet était donc manifeste, comme le souligne Palmer : «the drome and shimmering harmonics of Indian music, the distinctive melodic language of the blues, the classical avant-garde of Weber, Stockhausen and Cage, and an affinity for volume levels surpassing anything previously heard in rock.» Et Palmer entre de plus belle dans le chou du détail : «John Cale put heavy-gauge guitar strings on his electric viola, played it through an amplifier stack, and achieved a sound he favorably compared to that of a jet taking off.» Ce démon de Palmer se met ensuite à analyser : «Voici l’une des façons de voir le rock tel que le conçoit le Velvet : les paroles montrent le monde tel qu’il est, alors que la musique rend la souffrance plus supportable en incarnant la géométrie sacrée d’un paradis sonique imaginaire.» Palmer rappelle aussi que les Stooges furent les premiers à capter le message du Velvet et que David Bowie ramena la dimension du «demi-monde» warholien dans le British rock. Palmer rappelle encore que «Television carried on the Velvet’s legacy of street-real lyrics and harmonic clang-and-drone, with approrpiate nods to John Coltrane’s modal jazz and the Byrds’ resonating raga-rock from lead guitarist Tom Verlaine.» C’est dingue ce que Palmer peut être précis. Et quand Danny Fields découvre les Stooges sur scène à Detroit, il déclare : «They were by far the most interesting band since the Velvet Underground.»

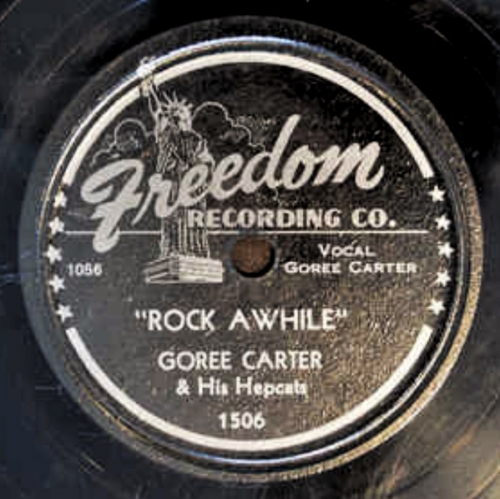

C’est là que Palmer embraye sur le chapitre le plus hot de son book, ‘The Church of the Sonic Guitar’, déjà évoqué via Willie Johnson et Pat Hare. L’autre géant qu’il épingle est bien sûr T-Bone Walker. Il épingle aussi Goree Carter, un guitariste d’Houston, inspiré par T-Bone Walker. Selon Palmer, le «Rock Awhile» de Goree Carter est un sérieux candidat pour le titre de «first rock and roll record». Et puis voilà le Texan Clarence Gatemouth Brown - One of the flashier, and perhaps the most resourceful explorer of the electric guitar’s sonic resources. Ses early and mid-fifties singles abound in volume and sustain effects, deliberate amplifier overloading, wildly stuttering scrambles up the neck, screaming high-note sustain, and other proto-rock-and-roll devices - C’est vrai que Gatemouth Brown est un sauvage. Il faut le suivre à la trace. On en reparle.

Comme si c’était possible, Palmer monte encore d’un cran avec Guitar Slim. Selon Jeff Hammusch, Guitar Slim est le prototype du «live fast/die young» rock’n’roll comet - He was the best! Slim just wouldn’t take care of himself. He lived fast. Different women every night - Quand on lui demandait de se reposer et de prendre soin de lui, Guitar Slim répondait : «I live three days to y’all’s one. The world don’t owe me a thing when I’m gone.» Il casse sa pipe en bois à New York à l’âge de 32 ans. Gros mélange d’alcool et de pneumonie. Palmer embraye aussi sec sur Ike : «If Guitar Slim was the patron saint of our Church of the Sonic Guitar, Ike Turner can only be its fallen angel, the dark prince, who is also Lucifer, the ‘light-bringer’.» Grâce à Ike, on reste chez Dionysios. Palmer rappelle au passage que St. Louis was a mecca for black southeners. C’est une sorte de capitale du country blues et du sophisticated jazz. En 1955, la concurrence est rude entre les Kings Of Rhythm d’Ike et le Chuck Berry’s trio. Albert King traîne aussi dans les parages. Quand Uncle Sam voit débarquer Ike dans son studio à Memphis, il sait tout de suite ce qui se passe : «Ike had the best-prepared band that ever came in and asked me to work with them.» Ike est aux yeux de Palmer le plus wild d’entre tous - Turner unleashed his full power, wrestling twisted, tortured, bent and shattered blue notes and chords out of his guitar, not just for empahis, but practically every bar of every solo. On n’avait encore jamais entendu une telle sauvagerie, il était tellement en avance sur son temps - Puis Palmer remet un peu les pendules à l’heure, car après son divorce avec Tina Turner, le pauvre Ike a fait la une des canards qui puent - Il y eut cette séparation dûment médiatisée, des accusations et des arrestations. It’s too bad because Ike Turner deserves a prominent place in rock and roll history, and not just as a guitarist whose wild-man strategies were rarely heard again until the advent of the Velvet Underground and later punk groups like Richard Hell & The Voidoids, with resourceful gonzo-guitar inheritor Robert Quine - La parenté Ike/Velvet/Quine est parfaite. Par ici, on appelle ceux-là des triplettes de Belleville essentielles.

Palmer consacre ensuite des pages indécentes de classe à Lowman Pauling, des Five Royales, et à Tarheel Slim qui est quasiment inconnu - Lowman made his mark as the musical director of one of the most accomplished and consistently innovative of fifties vocal groups, the «5» Royales - Quand Hank Ballard veut appeler son groupe Hank Ballard & The Royals, on lui dit : impossible. La réputation des Five Royales est trop bien établie. Palmer rappelle aussi que Pauling était le moins connu des greatest r&b guitarists de l’époque : Chuck Berry, Bo Diddley et New York sessionman supreme Mickey Baker. Lowman savait tout faire : gratter ses cordes avec les dents, gratter derrière sa tête. Steve Cropper le cite comme sa principale influence. Doctor John vénérait aussi les Five Royales. «The Slummer The Slum» est Pauling’s masterpiece - It begins with Pauling unleashing some of the most ferocious lead-guitar riffs heard on record up to that time - Les royales sont sur King, mais il y a du tirage avec James Brown qui est aussi sur King, alors les Royales doivent quitter King. Ils se retrouvent sur le label Home Of The Blues et bossent avec Willie Mitchell. Et bizarrement, leurs singles ne marchent pas. Les Royales se séparent et sombrent dans l’oubli. Lowman Pauling casse sa pipe en bois en 1974 - Recognition for his achievments has long been overdue - Heureusement que t’as des mecs comme Palmer qui écrivent des books, mais si personne ne les lit, alors tout ça ne sert à rien.

Palmer passe aussi sec à un autre géant inconnu du grand public, Tarheel Slim. On peut le croiser inside the goldmine. Avec l’immense Tarheel Slim, on passe au black blues-rockabilly. Slim enregistre avec un autre démon, the redoutable Wild Jimmy Spruill. Palmer connaît tous les gens qu’il faut connaître. En 1959, Slim et Spruill sortent «the cataclysmic two-sided nonhit single» «Wildcat Tamer»/«Number 9 Train», sur le label Fire du grand Bobby Robinson. Robinson enregistrait déjà Elmore James - the most thunderous electric-guitar records of the decade - Palmer souligne en outre que ce single de Tarheel Slim et Wild Jimmy Spruill définit le son à deux guitares que vont développer Hound Dog Taylor et les Gories - Both players mix tremolo, twang, slamming runs, and crazed lead playing.

Palmer salue aussi bien bas le «Down On The Farm» de Big Al Drowning, «backed by a white rockabilly combo under the leadership of one Bobby Poe - it was Little Richard-meets-Carl Perkins in flavor.» Palmer s’enthousiasme facilement. Il prend feu à la moindre étincelle. Rares sont les pages qui n’explosent pas. Il boucle ce chapitre hors du temps avec les Falcons qui comprenaient Joe Stubbs (le frère le Levi Stubbs, lead des Four Tops), et Eddie Floyd qui allait donner à Stax ses lettres de noblesse. Le baritone des Falcons n’est autre que Mack (later Sir Mack) Rice, qui allait composer «Mustang Sally», un hit qui allait rendre célèbre le remplaçant de Joe Stubbs dans les Falcons, Wilson Pickett. Quand les Falcons décrochent un hit avec «I Found A Love», Wicked Pickett quitte les Falcons pour signer sur Atlantic - If any fifties vocal group was a school for future soul stars, it was the Falcons. Comme les «5» Royales, Nolan Strong & The Diablos, and other gospel-soul vocal groups, ils ont aussi contribué au développement de la guitare électrique - Et Palmer cite le nom du guitariste des Falcons, Lance Finnie.

Il passe aussi sec au funk avec Bootsy en face du titre : ‘Brand new bag’. Comme c’est bien vu, Palmer ! Il commence par rappeler l’origine du mot funk : «In black vernacular, le mot funk se référait à une odeur, une odeur impolie. Funk était l’odeur de la sueur, l’odeur du sexe, l’odeur de...». Il n’ose pas dire du cul, mais il cite le funky butt. Et de rappeler dans la foulée que personne n’a mis autant de sueur dans un show que James Brown - Add to this Ki-Kongo concept of positive sweat, the Yoruba concept of ashé, or ‘cool’, and what have you got? ‘Cold Sweat’ - Et voilà James Brown qui part en quête du Graal, c’est-à-dire «l’ultimate groove». Palmer consacre des pages hallucinées à James Brown, «playing drums with his larynx», «Audiences dig go crazy, making ‘Bag’ one of Brown’s biggest hits so far - Even Brown was surprised by what he had created.» Le sujet échappe au maître, c’est bien connu. Et Palmer y retourne à coup de «Bag» qui electrified the musical community, et t’as Jerry Wexler affolé qui déclare au coin d’un paragraphe : «‘Cold Sweat’ deeply affected the musicians I knew. It just freaked them out. For a time, no one could get a handle on what to do next.» Oui, James Brown brouillait les pistes, il était devenu en son temps l’artiste le plus moderne, le plus puissant du monde. Au même moment, à Detroit, Norman Whitfield «crafted a series of revolutionary singles that synthetized both the James Brown and Sly Stone versions of funk.» Palmer évoque bien sûr les Temptations - The Whitfield/Temptations collaborations of 1967-72 are among rock ans roll’s most consistently creative and adventuesome bodies of work - S’ensuit un hommage fulgurant à Bootsy - Bootsy had truly taken to heart Brown’s practice of accenting «on the one» which reversed the rhythmic priorities that had long been standard in jazz, rock and r&b - Il redéfinissait le funk. Puis George Clinton récupère Bootsy - If Bootsy was taking some weird new drug, George didn’t necessarily want him to stop; he wanted to try some himself - Et pouf, Palmer part droit sur Parliament-Funkadelic, c’est-à-dire P-Funk, qui tournait à l’époque avec les Stooges - In their early years, P-Funk incorporated all the volume a Marshall stack could crank out, all the onstage brinkmanship an Iggy Pop could munster, and all the drugs in the rocker’s pharmacopoeia - Nous voilà parmi les géants - Clinton developped a more positive mythology involving outer space, black tribalism and the whole-system integrity of the funk itself. «If you fake the funk» warned Clinton, «your nose will grow.» - Pour beaucoup de gens, Earth Wind & Fire était les «black Beatles» et P-Funk les «black Rolling Stones».

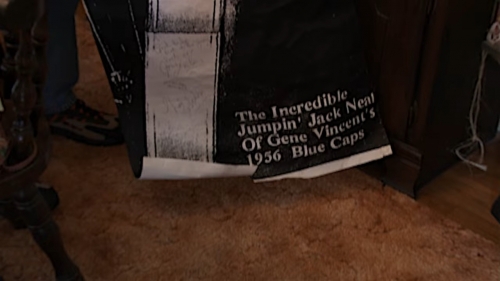

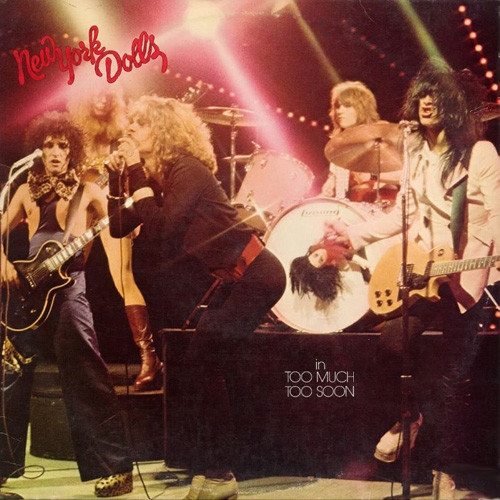

Quoi de plus naturel que de passer au punk après le funk ? Le chapitre s’appelle ‘Blank Generation’ et s’ouvre avec les Dolls. Palmer n’y va pas de main morte, puisqu’il attaque par la racine du punk, le rockab - Rock and roll has always had a «punk» underground of sorts. In the fifties, there were rockabilly wild men who played hard and fast, leaving a trail of pandemonium and wreckage behind them - Et pouf, il cite Billy Lee Riley, Sonny Burgess et ses «flaming red suits, socks and shoes, with guitar ans hair to match.» Et puis bien sûr Gene Vincent (hello Damie), qui «with his black leather jacket, his sneer, and his frenzied, amphetamine-stoked stage shows, was a fifties punk who greatly influenced the wilder side of John Lennon.» Sans oublier Eddie Cochran et ses teenage anthems repris par les garage bands et les Who.

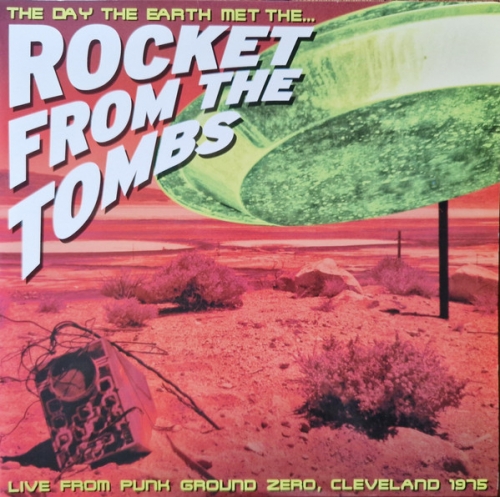

Palmer fait un focus sur Cleveland - an unlikely hotspot for early protopunk activity - Il rappelle que les Stooges et le Velvet ont joué à Cleveland et qu’ils ont bien marqué les gens - The Velvets the thinkers and the Stooges the thugs - Oui, car Palmer dit aussi quelque part dans le book que pour mener une révolution, il faut à la fois des thinkers pour l’imaginer et des thugs pour la mettre en œuvre. Cleveland, ça commence avec Rocket From The Tombs dont font partie Peter Laughner et David Thomas, qui vont ensuite former Pere Ubu, «injecting a healthy dose of Captain Beefheart’s mutant blues strains into their Velvets/Stooges/glitter influences.» Palmer rend bien sûr hommage à «Final Solution» et à ses lyrics, un «cleverly twisted teenage-wasteland psychodrama.»

Par contre, il ne trouve pas grand-chose à se mettre sous la dent dans les années 80, à part The Fall, «an abrasive, ratchety-sounding agitprop outfit», Public Image Limited, Birthday Party et The Jesus & Mary Chain, «an unlikely hybrid of the Velvet Underground and the Beach Boys.» Bizarre qu’il oublie de citer les Cramps et le Gun Club. Étant américain il cite bien sûr Sonic Youth qui aurait inspiré My Bloody Valnetine, the Wedding Present et Swervedriver. Il retombe finalement sur ses pattes en rappelant que les Dolls, vus comme un rip-off des Stones, «was a fundamental inspiration for the entire New York punk movement.»

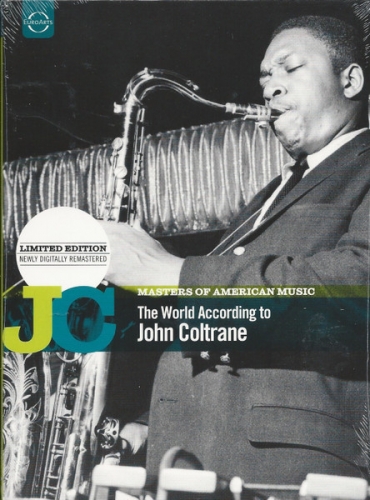

Il faut aussi voir le petit docu qu’il consacra à Trane en 1990, et paru sur DVD en 2010 : The World According To John Coltrane. Tu vois Trane souffler et Elvin Jones de dos battre le beurre du diable. Tu sens la puissance de ces deux locomotives de l’ultra-freedom : larges épaules et racines du beat. Les anecdotes pullulent, la plus savoureuse étant celle-ci : Trane apprend que Bird se balade avec une partition de L’Oiseau De Feu, alors il va dans une bibliothèque municipale de Philadelphie écouter Stravinsky. On voit Trane jouer avec Miles, puis en 1960, Trane quitte Miles pour explorer le modal. Mais tu risques l’overdose de modernité. Trane joue les yeux fermés, il tortille son free à l’infini. Trane joue toujours, avant, pendant et après le concert. Robert Palmer a l’intelligence de ne pas couper les cuts. Palmer dit aussi que Trane a influencé les Byrds («Eight Miles High»). C’est juste, Croz est un fan de Trane. Il raconte un bel épisode dans son autobio : il est dans les gogues d’un club à Chicago et soudain, il entend un sax. C’est Trane. Trane jouait même dans les gogues. En visionnant ces images, tu comprends un truc élémentaire : la musique de Trane parle toute seule. Pas besoin de commentaires. Tu assistes à la glorification du peuple noir via sa spiritualité. Trane devient fou sur scène. Alice pianote. Trane se tortille. Robert De Niro/Jimmy Doyle va s’inspirer des fabuleuses contorsions de Trane pour saxer son set dans New York New York. Et petite cerise sur le gâtö, Palmer nous ramène au Maroc avec Roscoe Mitchell qui réussit à jouer avec les derviches marocains, ce que Trane voulait faire et qu’il n’a pas réussi à faire de son vivant. Merci Palmer pour cet hommage au Love Supreme.

Signé : Cazengler, Pied Palmer

Robert Palmer. Rock & Roll: An Unruly History. Harmony Books 1995

Robert Palmer. The World According To John Coltrane. DVD 2010

Label bel bel comme le jour

- Ready SteadyBoy

Tiens tiens... Tu feuillettes Record Collector et tu tombes sur un petit article illustré par des pochettes d’albums recommandables : Rocky Erickson & The Explosives et Bob Mosley. Et t’as la photo d’un mec chapeauté de frais, un certain Freddie Knoc. Il se trouve que ce Knoc est boss d’un label, SteadyBoy Records. Wow quel label ! Tu lis la short-list du bas de la page et tes yeux dansent la rumba : Peter Lewis, Mike Wilhelm, Charlatans, The Explosives, Doug Sahm, Davie Allen & The Arrows, plus les deux pré-cités, Roky et Bob Mosley. Il enregistre aussi ses propres albums sous le nom de Freddie Steady.

Freddie le crack est un Texan. On s’en serait douté. Un Texan d’Austin. Il a choisi de s’appeler Steady parce qu’on le dit régulier, c’est-à-dire steady, au beurre. Freddie est multi-instrumentiste. Quand Nick Dalton lui demande quels sont ses modèles, il cite Immediate, Sundazed, Chess, Sun, Stax - Immediate seemed the most creative and adventurous - Il rêve de rencontrer Andrew Loog Oldham pour un chat. L’une de ses fiertés est d’avoir sorti Halloween II de Roky Erickson & The Explosives. Et paf, il indique que «The Explosives were my band from 1979 to 1981 and then 2005-2008.» Il dit aussi avoir eu la chance de produire Sal Valentino. Mais aussi de co-produire le Just Like Jack de Peter Lewis, l’ex-Moby Grape. La chance encore de rééditer le True Blue de Bob Mosley, un autre ex-Moby Grape. Puis il a profité d’une belle tranche de vie à Londres dans les année 80 pour sortir le Dangerous Ground des Downliners Sect. Et quand Dalton lui demande quel album il aurait aimé publier, il répond sans hésitation le premier Moby Grape. Et la réédition de ses rêves ? Moby Grape’s second album Wow. Il prévoit de publier son autobio, Freddie Steady Go! A Journeyman’s Guide To A Life In Music. Le coco est assez complet.

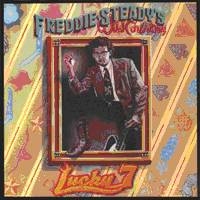

Alors bien sûr, tu vas fourrer ton nez dans les affaires de Freddie Steady. Ça tombe bien, il réédite son Lucky 7. Le groupe s’appelle Freddie Steady’s Wild Country. Te voilà donc au Texas, Amigo ! L’album est trop country pour être honnête, tu te retrouves coincé dans le saloon, mais tu persévères. Freddie Steady ne jure que par le tradi. Tu ne l’écoutes que parce qu’on lui rend hommage dans Record Collector. Ça s’arrange quand il va traîner dans le Bayou avec «Night Time». Et ça devient passionnant lorsqu’il passe au Cajun wild as fuck avec «Love You Tonight» et l’accordéon. Sinon, il campe sur ses positions et propose une belle country texane sans histoire. Il va plus sur le r’n’b avec «I’ve Been Framed» : il tape dans la veine de Wolf à coups d’oooh-oooh oooh. T’as des bonus à la pelle et tu vas te régaler de «Midnight Special», un boogie rock texan bien claqué du beignet, il y va à coups de shine a light on me !

Que dire du Dangerous Ground des Downliners Sect sinon que c’est encore un disque énorme ? En plus, l’ami Art Wood a peint la pochette. Les Downliners proposent pas moins de cinq bombes sur ce disque, à commencer par «Keep On Rocking», une énormité cavalante. On sent les Anglais bien formés à Richmond. Ils sonnent comme les Pirates. Voilà ce qu’on peut appeler a high octane blend of r’n’b. Ils rendent hommage à Bo avec «Escape From Hong Kong» et «In The Pit». Puis on tombe sur la bombe suivante qui est en fait le morceau titre, un gaga-cut bien plié au bombast d’ambiance rampante. S’ensuit une autre bombe intitulée «Lucy’s Bar Room». Del Dwyer fait un véritable festival, il chauffe le cut à blanc. Il arrose cette somptueuse rythmique de guitar licks éclatants. Encore deux belles bombes pour finir : «Quicksand» et «Deamon Lover». «Quicksand» pourrait sortir du Crusade de Mayall. Les Downliners vont chercher le guttural pour honorer ce boogie blues d’excellence définitive. Tu vas aussi te régaler de «Deamon Lover», fantastique shoot de rocky road pulsé au beat anglais et plein de son. Pur jus de rave-up. Les Downliners ont du génie.

Il a eu raison Freddie Steady de rééditer cette petite merveille qu’est le True Blue de Bob Mosley. Petite merveille car «Lazy Me», balladif à la Gene Clark de qualité supérieure. Suprême dérive abdominale. Et puis t’as ce coup de génie, «Rainbows End (Used To Be My Friend)», un autre balladif de rang princier. T’es frappé par la stupéfiante qualité du cut. Bob adore le boogie, comme le montrent «Come Back Woman» et «Sad & Blue». C’est le boogie de San Pedro, celui qu’on appelle l’heavy boogie down bien sanglé. Tout aussi impressionnant, voici «Never» un heavy balladif circonstanciel. Bob tape ça au pur power vocal. Bob est un bon. L’intensité n’a décidément aucun secret pour lui.

Peter Lewis ? T’y vas parce qu’il jouait dans Moby Grape. Dans les liners de Just Like Jack, David Fricke nous explique que Peter Lewis «could sing in a voice of deep-velvet warmth and gently commanding force, play intricate, effervescent rhythm guitar in a unique finger picking tangle of folk-blues roots, bluegrass facility and the drive’n’sheen of the Byrds gone surfin’.» Il nous rappelle aussi que Peter Lewis est le fils de Loretta Young. Qui bat le beurre derrière lui ? Freddie Steady, le vétéran des Explosives, bien sûr ! Peter Lewis attaque Just Like Jack avec la jolie country pépère de «Be With Me», enrichie jusqu’au délire par du picking texan d’Austin. La température monte au fil des cuts, on sent vraiment les vieux restes légendaires, Peter Lewis n’est pas né de la dernière pluie. «Last Chance» sonne comme une belle énormité. Il chante son heavy boogie blues d’une voix blanche. T’en reviens pas de toute cette qualité. Il sonne comme Tony Joe White sur «Valley Music Festival». Il remonte jusqu’à 1967 et rend hommage à Neil Young et au temps de Mister Soul. Il attaque sa B avec un «Sailing» co-écrit avec Skip Spence. C’est tout simplement somptueux et traversé d’éclairs de killer solo flash d’éclat majeur. Tout se tient admirablement sur cet album qui sonne comme une belle suite à Moby Grape. Il boucle avec «These Blues», well okay, il gratte ses gros coups d’acou d’Austin, I mean these blues for you.

Signé : Cazengler, Steady oui

Freddie Steady’s Wild Country. Lucky 7. SteadyBoy Records 2003

Downliners Sect. Dangerous Ground. SteadyBoy Records 2011

Peter Lewis. Just Like Jack. Shagrat Records 2017

Bob Mosley. True Blue. SteadyBoy Records 2024

Nick Dalton : label of love. Record Collector # 566 - January 2025

Inside the goldmine

- Eddy sois bon

Avec Adi, on s’amusait bien. Disons qu’on s’amusait à ses frais. Adi donc ! Adi quoi ? Ça nous venait naturellement. Il faisait le canard. Celui qui n’entendait pas. Adi peut ! Adi Baba ! Il tournait la tête de l’autre côté. On sentait qu’il avait de l’entraînement. Ça avait dû commencer très tôt, à l’école. Adi mentaire ! Adi Xion ! Dans la vie, c’est toujours la même chose : on choisit chaque fois la facilité. Dès qu’on sent une faille, on s’y engouffre. C’est plus facile de s’engouffrer que de réfléchir. Adi Bouti ! Adi Gaga ! Comme il ne réagissait pas, on prenait ça pour une invitation à continuer. Adi Quat ! Adi Lescent ! On en rajoutait. Adi Das ! Adi Boron ! Il n’existait plus de limites, on battait tous les records d’automatisme psychique de la pensée. Adi Solu ! Adi Plôme ! Évidemment, tout ça se déroulait au moment le plus opportun, alors que nous étions en route pour un braquo. Adi s’installait toujours à l’avant, à la place du mort. On ne trouvait rien de mieux que de se divertir aux frais d’Adi pour faire baisser la tension. Adi Vague ! Adi Fâme ! Parfois, on rigolait de nos conneries. Adi veillait à rester de marbre. Il n’était pas question pour lui de s’abaisser à notre niveau. C’est comme si on lisait dans ses pensées. On se demandait parfois pourquoi il restait dans le gang. Il devait bien se douter que ça n’allait pas s’arranger. À sa façon, il savonnait la pente. Nous entrâmes à trois dans l’agence, comme d’usage. Le chauffeur restait à l’extérieur et laissait tourner le moteur. Ce jour-là, il y eut un gros hic. Le caissier était enfouraillé et il se mit à canarder comme un cow-boy, bam babam bababam ! Gégé la Guigne prit un pruneau en plein tête et tomba raide mort. J’en pris un dans le ventre et fis un sacré vol plané, allant exploser la porte d’entrée en verre. Adi riposta et calma le cow-boy d’une balle dans la tête. Il regagna la sortie, et passa près de moi. Il vit que j’étais blessé, mais au lieu de m’aider à me relever pour me ramener jusqu’à la bagnole, il souleva sa cagoule et me dit, avec un drôle de sourire en coin : Adi Os !

Espérons qu’Eddy a mené une vie plus pépère que celle d’Adi. On ne sait pas comment s’est terminée la carrière d’Adi, mais on sait comment s’est terminée celle d’Eddy : par de très bons enregistrements.

Ace propose une belle compile pour découvrir l’excellent Eddy Giles : Southern Soul Brother. The Murco Recordings 1967-1969. Dean Rudland se tape les liners. Il commence par nous expliquer qu’Eddy est devenu sur le tard le Reverend Eddie Giles hosting his Old Time religion Show. On voit une photo du vieil Eddy en train de prêcher. Dans les années 60, Eddy enregistrait sur le label de Dee Marais, Murco, à Shreveport, en Louisiane. 18 cuts en tout, que Rudland rassemble sur cette compile. Puis il donne la parole à Eddy qui raconte son incroyable histoire de pauvre black né en 1938 et qui ne vit que pour la gratte. Il traverse toutes sortes de galères, joue dans un groupe itinérant de gospel, revient au bercail et finit par se faire connaître à Shreveport. C’est là qu’il capte l’attention de Dee Marais qui lui propose d’enregistrer un single. Mais Eddy n’a pas de chanson. Alors il dit qu’il va s’en composer une - I’m going to write me a song and I’m going to write me a hit song - Incroyable détermination ! Il attrape un bloc et un crayon - I got out a pad and a pencil and wrote down the title, «Lonely Boy». I said, «That’s not strong enough». Then I wrote «Losin’ Boy». After writing the title, I started asking myself questions - Eh oui, Eddy n’a jamais écrit de chansons auparavant. Il sait juste qu’il faut un couplet et un refrain. Alors il se demande ce qu’est un Losin’ Boy, «and the words came out.» - I’m a Losing Boy, because my baby’s gone - En gros Eddy raconte l’histoire de tous les blackos qui ont cherché à faire de la musique à cette époque. Et c’est extrêmement bien raconté. Rudland a bien respecté le ton d’Eddy. «Losin’ Boy» ouvre le bal de la compile. Puis Eddy va enregistrer chez Stax, avec Al Bell, mais ça ne marche pas.

Sacré Eddy ! Il est très Wilson-Pickett dans sa démarche. Sur «Don’t Let Me Suffer», il est délicieusement conventionnel. L’époque veut ça. 1967 est l’âge d’or de la Southern Soul. Son «Eddy’s Go-Go Train» est assez hot, il y va au c’mon ride with me ! Pur Black Power ! Il alterne avec des slowahs de haute volée bien enracinés dans le gospel («Happy Man»). Il refait son wicked Pickett avec «Music», mais il est bien meilleur dans les slowahs, comme le montre encore «Love With A Feeling» : excellent de lourd de sens. Ah il est bon l’Eddy ! Faut pas le prendre pour une brêle. Il fait encore du classic Pickett jerk de 1967 avec «Soul Feeling Pt 1» et «Soul Feeling Pt 2», il y va au sock it to me babe et au black scream, soutenu par un beat fabuleusement primitif. Mais Eddy reste le roi du satin jaune. Il perce davantage sur les slowahs, comme le montre encore «That’s How Strong My Love Is», l’un des hits d’O.V. Wright. Il ne fait aucun effort pour échapper à l’influence de wicked Pickett («Pins & Needles»), et il revient à son fonds de commerce avec «It Takes More», un groove suspendu en l’air, oooh baby, un cut extrêmement intéressant, tellement moderne dans sa structure.

Tant qu’on y est, on peut aller voir ce qu’il y a sous les jupes de Murco : Shreveport Southern Soul. The Murco Story. T’y retrouves le bon Eddy Sois Bon, c’est sûr, avec «Losin’ Boy» et «That’s The Way My Love Is», où il pousse bien son bouchon. T’as aussi son «Love With A Feeling», cet heavy slowah de séduction massive et rose, c’est même un Southern hit un peu spongieux. Côté découvertes, t’as trois choses. La première s’appelle Ann Alford, avec «Got To Get Me A Job». Big funk out ! Elle est hard on the beat. Quand t’entends ça, tu sors ta pelle et ta pioche pour aller creuser. La deuxième chose s’appelle Reuben Bell avec «Action Speaks Louder Than Words», un vieux ramshakle communautaire : organ + cœurs de louves, quasi église en bois. Reuben Bell est très présent sur la compile, mais tout n’est hélas pas au niveau d’Action Speak. Troisième chose : Dori Grayson. Et là, jackpot ! C’est elle qu’on voit sur la pochette. Elle a au moins quatre hits sur la compile, à commencer par «Got Nobody To Love». Dori forever ! Soul Sister de choc, même si on la sent un peu verte. Elle est tellement sincère avec «I Can’t Fix That For You» qu’elle te fend le cœur. Elle fait du real deal de Soul impubère. Dori se dore encore la tranche avec «Sweet Lovin’ Man» et elle redevient fantastique d’opportunisme avec «Be Mine Sometimes», elle y va de tout son corps, elle s’essouffle facilement, c’est d’ailleurs ce qui la rend touchante, elle chante comme une ingénue libertine à peine éclose. Elle reste très tendue avec «Try Love», elle chante le cul entre deux chaises, la puberté et l’hot as hell. Elle reste délicieusement imparfaite avec «Never Let Go». Ce miracle d’imperfection aurait tellement fasciné Uncle Sam ! Et bien sûr, Dori n’a enregistré que deux singles sur Murco. Pas d’album, rien d’autre. Encore une fois : merci Ace.

Signé : Cazengler, Eddy donc

Eddy Giles. Southern Soul Brother. The Murco Recordings 1967-1969. Kent/Ace Records 2014

Shreveport Southern Soul. The Murco Story. Kent/Ace Records 2000

*

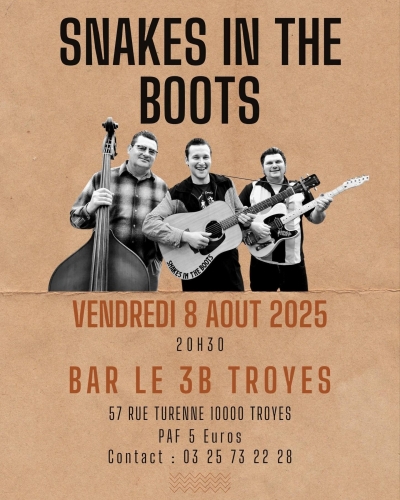

Quand je vais à Troyes, la teuf-teuf connaît le chemin, je la laisse faire, je ferme les yeux et roulez jeunesse, non je ne dors pas, je regarde mon cerveau (fertile) travailler. L’est en train d’inventer un nouveau jeu de cartes, Les Sept Familles, non ce n’est pas celui que vous connaissez, celui-ci ne possède que trois cartes, attention trois as, non pas une de plus, oui trois as ça suffit amplement, je ne vous explique pas la règle, l’on commence la partie tout de suite, bon, dans la famille rockabilly je veux : le père, le fils, non surtout pas le Saint-Esprit, tout simplement l’oncle. Voilà, c’est parti, je place les cartes sur le plateau de jeu, nous allons passer une soirée passionnante !

EDDIE GAZEL AND THE FAMILY ECHOES

3 B

(Troyes / 19 – 09 – 2025)

Admirez le Père, c’est Thierry Gazel, l’est sur notre droite, tout de noir vêtu tout comme sa big mama, au centre le Fils Eddie Gazel, sur notre gauche lui aussi tout de noir vêtu Stéphane Gazel, oui c’est l’Oncle, non il ne vient pas d’Amérique, celui qui en revient c’est le fils, parti depuis trois ans, l’a vécu bien des aventures, nous les raconterons une autre fois, l’est revenu faire coucou à la famille, et comme c’est une famille Rockabilly, par un hasard (pas du tout) extraordinaire, les voici aux 3B, pour un concert que nous nous pourrions nommer : Festives retrouvailles musicales de la famille Gazel.

Z’ont fait les choses en grand. Je n’avais jamais vu de set-lists aussi magnifiques, aussi grandes que des affiches, striées de rouge pétant et de jaune trompettant, les titres des chansons aussi larges que des manchettes de journaux à sensation, un coloré tapis de corolles éblouissant écloses sur le carrelage. Terrible question métaphysique : à quoi peut servir une set-lists si ce n’est de l’utiliser à coups d’œil discrets pour se remémorer le titre qui suivra celui que l’on est en train d’interpréter ! Pourquoi faire simple quand c’est si facile de faire compliqué. La Gazel Family n’a pas osé user d’un tel subterfuge qui ne trompe personne. Se penchent dessus, méditent, s’interrogent, jettent leur dévolu sur l’un d’entre eux, hésitent, se concertent, finalement ils se mettent d’accord sur le numéro Quatre. Ouf c’est parti jusqu’au prochain morceau. Parfois changement de braquets, ils en interprètent trois à la suite qui manifestement ne sont pas sur la liste… Ce pourrait être pénible, pas du tout, parfois on se prend à se demander comment va se dérouler le prochain épisode du sketch interludique. En fait c’est un magnifique objet transactionnel pour emprunter un terme au jargon des psychologues. C’est ainsi que très vite se noue une grande complicité entre le public et le groupe.

Pour le premier plat nous mijotent un succulent gumbo, plus qu’un titre d’Hank Williams hommagial c’est une déclaration d’intention, plus tard ce sera le tour de Your Cheatin Heart, Eddie se hâtant de spécifier que c’est le dernier morceau composé par Hank, juste avant sa mort. Une manière de nous présenter le programme, après Hank la prochaine star sera Elvis. Le tour de chant oscillera dans l’interzone, entre country et l’orée du rock’n’roll ce qui nous vaudra quelques raids audacieux dans les contrées sauvages du rockabilly. Du rock’n’slow à la Conway Twitty aux farouches chevauchées de Charlie Feathers. C’est qu’Eddie Gazel n’a pas qu’une corde vocale à son arc. Un véritable chanteur capable de plier sa voix aux exigences de bien des courants de la musique populaire américaine.

Ny avait pas qu’Eddie, y avait aussi ma modeste personne. Tout devant, voluptueusement assis à quarante centimètres de la contrebasse de Thierry Gazel. J’étais au mieux je ressentais les ondes sonores de la big mama que Thierry traitait, il faut l’avouer, un tant soit peu abruptement, une véritable balnéothérapie, j’étais délicieusement heurté par les apports incessants de la houle de cette mer sans cesse recommencée, mes yeux subjugués ne quittaient pas les cordes, lorsque la grosse mémère nous fit le coup Du Titanic, même pire car sans l’aide d’un iceberg elle explosa littéralement, le chevalet s’envola et tout le cordier s’effondra comme s’affaient les voiles d’un trois-mâts qu’une bordée de canons ennemis a sans préavis démâtés. C’est dans ces moments que l’on reconnaît les grands capitaines, sans la trace du moindre affolement, Thierry se saisit des débris du naufrage, se faufila derrière ses deux camarades pour remettre de l’ordre dans ses abattis. Moins de dix minutes plus tard il était de retour, sa big mama prête à reprendre le combat.

L’ingratitude humaine est sans limite. Les deux survivants changèrent illico leurs fusils d’épaule. Je ne peux pas dire leurs guitares car les deux bandoulières ne bougèrent pas. Nous eûmes un magnifique lot de consolation, un petit Comin’ Home de Gene Vincent. Moment adéquat pour présenter Stéphane Gazel dont nous n’avons pour l’instant qu’entrevu la noire silhouette. Nous l’agrémentons d’une Gretsch, un coloris London Grey si je ne m’abuse, c’est étrange quand il ne joue pas Stéphane regarde sa Gretsch d’un regard suspicieux comme s’il ne lui faisait pas confiance. Mais quand il joue ! D’abord il ne joue pas, il la touche à grande parcimonie du bout des doigts, il l’effleure, à peine s’il la frôle, et tout de suite vous ne percevez ni les notes, ni la musique, ni la sonorité, ce qui coule comme du miel dans vos oreilles, c’est une espèce de musicalité arachnéenne, un son comme nous n’en n’avez jamais entendu jusqu’ à lors. Une espèce de suavité rock inédite, un prestidigitateur, ses mains survolent sa guitare comme des hirondelles qui choisissent le fil et l’emplacement précis sur lesquels elles vont s’appesantir comme un soupir rapidement évanoui, et toujours cette ambroisie musicale qui englobe et vous transporte tout en haut de l’empyrée. De l’empyrock.

En plus il sait se servir d’un harmonica d’une façon diabolique et en surplus l’est nanti d’un à-propos et d’un humour pince-sans-rire interjonctif dévastateur, un seul exemple : son adaptation d’Eddie Sois Bon ! des mythiques Chaussettes Noires, pour presser le choix d’un morceau.

Eddie toujours à fond sur son Epiphone, n’en est pas pour autant aphone. S’il vous plaît ne confondez pas bruit de fond et mur du son. Eddie se redresse et s’approche du micro, l’a l’étrange besoin qu’il soit deux centimètres plus haut que sa bouche, ses doigts battent le beurre, j’emprunte cet expression à notre Cat Zengler national, pas la tambouille à la je-t-embrouille, z’engendrent à chaque morceau un espace sonore différent, et puis il jette le vocal, plus exactement il se jette sur le vocal comme s’il voulait le bouffer, à n’importe quelle sauce, sucré pour le doo wop – ses deux acolytes et le public se chargeant des chœurs - mélasse aigre-douce pour les slows déchirés, rasade de piment de cayenne pour le rockab, mais surtout ce qui vous surprend toujours ce sont ses accélérations vocales foudroyantes, un étalon qui s’enfuit du corral et que personne ne pourra rattraper, ou encore cette façon de poser la voix juste là où il faut, perso vous n’en avez aucune idée, mais vous vous reconnaissez que c’est exactement à cette hauteur, à cet élan, à cette vitesse, à cet instant précis qu’il faut la mettre.

Le pire c’est que quand c’est terminé, c’est fini. Entente familiale. Chacun coupe le robinet de son instrument en même temps que les autres. Pas un centimètre de plus ou de moins. Coupure abrupte. Désintégration sonore surprenante. L’on vous supprime le gâteau que vous comptiez savourer. Vous auriez envie de rouspéter, mais au fond de vous ? vous reconnaissez que vous êtes repu. A satiété.

( Photos : Rocka Billy)

Revenons à Thierry. Faudrait peut-être disséquer nos trois malandrins pour savoir comment percer le mystère : pourquoi une certaine ressemblance dans leur manière de jouer, est-ce de l’inné ou de l’acquis, Eddie a avoué que c’est son père qui l’a initié aux sortilèges de doo wap, mais seule une étude scientifique de haut niveau pourrait répondre à cette angoissante question. Quoi qu’il en soit Thierry ne frappe comme un madurle sur son cordier. Il ne passe pas en force. Pas aux poings. Mais à point. Une précision grondante, big mama en tant que chat noir hérissé, du swing, mais sans verbiage, une espèce de métronome ondulaloire, une mécanique quantique en ébullition mais par-dessous existe un ordre inapparent, une structure invisible, qui joue sue le fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets mais que les effets ne sont pas nécessairement dus aux mêmes causes. Un jeu cérébralement instinctif comme si l’outrance du rockabilly prévalait sur la variabilité du swing.