KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 688

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

01 / 05 / 2025

ALICIA F / ELVIS PRESLEY

A PLACE TO BURY STRANGERS

DEAN WAREHAM / TYRONE DAVIS

BLAINE BAILEY / CONTINUUM

Sur ce site : livraisons 318 – 688

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

L’avenir du rock

- Alicia au pays des merveilles

(Part Two)

C’est par pure anglophilie que l’avenir du rock lia voici vingt ans son destin à celui d’une Anglaise. Comme elle avait grandi en France, elle parlait très bien le français et ne conservait de ses racines qu’un léger accent, à l’opposé de Jane Birkin. Elle était en plus physiquement parfaite, auréolée d’une crinière châtain clair, et le délicieux ovale de son visage était comme serti d’yeux d’un bleu tellement clair qu’il semblait transparent. L’avenir du rock adorait se noyer dans son regard. Comme en plus elle vivait de son intelligence littéraire, elle ne fit aucune opposition à ce qu’on la surnommât Baby Brain. Elle avait encore de la famille à Cannes et dans le Kent. Les voyages étaient donc fréquents. Étant tous deux stériles, Baby Brain et l’avenir du rock se virent contraints d’adopter des animaux. Elle ramena un jour un beau lapin blanc aux yeux roses, vêtu d’une redingote et d’un chapeau claque. L’animal sortait continuellement sa montre à gousset et s’écriait : «I’m late! I’m late!», ce qui amusait beaucoup l’avenir du rock. Celui-ci finit par baptiser l’étrange animal White Rabbit en hommage à l’Airplane. Un autre jour, Baby Brain ramena un chat grimaçant qu’elle appelait the Cheshire Cat. L’avenir du rock ne l’aimait pas trop, mais Baby Brain eut raison de ses réticences en lui expliquant que le Cheshire Cat avait appartenu à la Duchesse...

— Norma-Jean Wofford ?

— Yeah ! Diddy Wah Diddy !

Et ils se mirent à jerker sur le Diddley Beat avec le lapin blanc et le Cheshire Cat dans leur grande et belle maison située sur le bord du fleuve. Baby Brain ramena ensuite d’autres animaux, toujours plus fantastiques, Bill the Lizard, que l’avenir du rock baptisa Lizard King en hommage à Jimbo, puis elle lui présenta un curieux animal en forme de canard, aussi haut qu’elle, brandissant une canne à pommeau et doté d’un bec singulièrement tarabiscoté. L’avenir du rock s’interloqua :

— Bon, là Baby Brain, tu dérailles... C’est quoi ce machin-là ?

— Un dodo !

— Bon d’accord, mais il sort d’où ton dodo ?

— D’Alice au Pays des Merveilles !

— Désolé Baby Brain, je préfère Alicia au Pays des Merveilles.

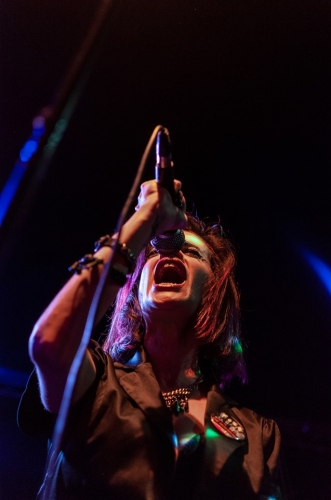

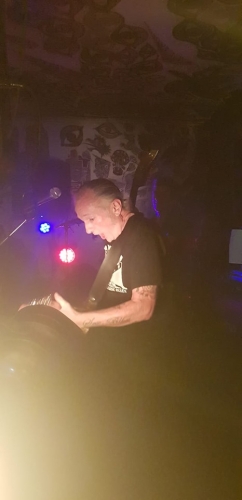

C’était pas gagné : jouer dans un pub irlando-caennais un soir de match de foot, voilà qui ressemblait à un pari perdu d’avance. L’endroit est une sorte de long couloir large d’environ dix mètres, avec au fond, le bar et la fucking télé murale, et au milieu, t’as une petite scène qui avec sa rambarde, prend des allures de pont de bateau. Tu y accèdes par quelques marches. C’est là sur cette petite scène qu’Alicia, Tony Marlow, Amine et Gérald vont pendant trois fois une heure batailler avec la pire des indifférences. Deux univers qui se côtoient mais ne se croisent pas. Et pourtant, sur scène, ça joue !

Bien sûr, les gens ne savent pas qui est Tony Marlow. Une poignée d’amis de Tony sont venus assister au show et c’est cette poignée de gens qui va constituer le public du groupe. Dommage, car le groupe dégage une énergie considérable et taille bien sa route, les cuts sont fantastiquement en place, ça démarre en trombe avec les Ramones, puis ça passera par les Runaways, Alice Cooper, Black Sabbath, le Fought The Law des Clash, et même le «Wanna Be Your Dog» des Stooges dans le troisième set, mais attention, leur version tape en plein dans l’œil du cyclope, car Tony y prend un solo incroyablement original, complètement stoogé dans l’essence, et Gérald claque lui aussi un break-beat de powerhouse à faire baver d’envie Scott ‘Rock Action’ Asheton. Ce «Wanna Be Your Dog» spectaculaire couronne un set riche en grosses surprises.

Alicia mène bien la meute. Elle sort tout le chien de sa chienne pour driver ce groupe qui tourne comme une Rolls. Eh oui, Gérald battait le beurre dans les Jones et tous ceux qui ont vu Tony Marlow sur scène connaissent Amine, le slappeur fou. Et tous les ceusses qui connaissent ses albums savent que Tony Marlow compte parmi les meilleurs guitaristes de rock/rockab contemporains.

Alicia ramène un sucre de Soul dans sa voix qui renvoie à celui de Ronnie Spector ou de Diana Ross au temps des Supremes, autant dire que ça swingue merveilleusement. Mais elle opte plus pour les classiques glam et punk. C’est elle nous dit Tony qui choisit les cuts. Elle va injecter son énergie punk aux trois sets sans jamais baisser de régime. Quand arrive le troisième set, le match de foot est fini et le groupe récupère quelques spectateurs supplémentaires. Alors, le groupe tire l’overdrive, avec notamment cet hommage à Marc Z, «Skydog Forever», monté sur un riff de Tony qu’il faut bien qualifier de diabolique. Cet hommage se trouve d’ailleurs sur le premier album d’Alicia, Welcome To My F... World. Ça sonne comme un classique. Alicia pousse le bouchon Skydog assez loin, puisqu’elle s’est fait tatouer le logo Skydog à l’arrière de la cuisse.

Elle est en tournée pour la parution de son deuxième album, Sans Détour. Elle boucle le set avec la cover punk d’Edith Piaf qui se trouve sur l’album, «Non Je Ne Regrette Rien». C’est extrêmement bien foutu, très bon esprit, tapé en mode up-tempo, riffé à la Steve Jones, ça file sous le vent, pure magie, t’as Piaf et les Pistols. Tony fond sur Piaf comme l’aigle sur la belette et Alicia se fout du passé ! Cette merveille que tu retrouves sur l’album te renvoie aussi à ce que fit Joey Ramone avec «What A Wonderful World». Et là tu dis bravo, car ça tape encore une fois en plein dans l’œil du cyclope. Toutes les covers du set sont bonnes, tout sonne incroyablement juste, et les cuts du nouvel album passent tous comme des lettres à la poste. Alicia reste ultra-concentrée dans ses parties chant, mais elle se laisse aller lors des solos, car s’il est un mec qui sait électriser un cut avec un killer solo flash, c’est bien Tony Marlow. Là t’as tout : le cut et l’argent du cut.

Avec la grosse attaque d’«Abortion», Alicia tape en plein punk 77. Ça ne tient que par l’énergie punk. Puis elle passe en mode trash avec «La Vie Est Une Pute» - la vie est une pute qui t’uppercute - et Tony passe un solo de no way out. Avec ses attaques en heavy drum-beat, Gérald vole le show sur «Cielo Drive Love Song» et «Baltringue». Voilà ce qu’on appelle des attaques en règle, et c’est vite repris en main par Tony et Alicia. Un Tony qui passe encore un solo écœurant de classe sur «Teenager In Grief», et ça rebascule dans l’Hey Ho des Ramones avec «Love Is Like A Switchblade». Les cuts sont enrichis à outrance, ça ruisselle de gimmicking, de back-beat et de basslines. Il faut aussi saluer ce «Joe Merrick» monté sur un beat revanchard, vraiment battu à la diable, gorgé de démesure, il faut voir comme c’est troussé ! Alicia n’a plus qu’à se laisser porter. L’album se termine sur la cover de Piaf, Alicia repart à zéro, on assiste à un incroyable hold-up, Gérald te bat ça comme le ferait Paul Cook, ça joue à l’extrême power.

Signé : Cazengler, Aliscié

Alicia F. Pub O’Donnell. Caen (14). 11 avril 2025

Alicia F. Sans Détour. La Face Cachée 2025

Wizards & True Stars

- Elvis & la vertu

(Part Five)

S’il est un auteur qu’il faut saluer jusqu’à terre, c’est bien Peter Guralnick. S’installer dans le confort des 1 200 pages qu’il consacre à Elvis, c’est s’installer dans le fin du fin, pour des heures et des jours. Guralnick dispose d’un pouvoir d’évocation tellement puissant que Sam et Elvis, les héros de cette somme, deviennent aussi tangibles que Robert De Niro et Harvey Keitel dans Mean Streets, aussi palpables que Kris Kristofferson et Christopher Walken dans Gates Of Heaven, que Patrick Deweare et Gérard Depardieu dans Les Valseuses. Oui, Guralnick réussit ce prodige évocatif, mot à mot, page à page. On assiste à la résurrection d’Elvis comme d’autres assistèrent à celle du Christ. Guralnick s’obnubile tellement sur Elvis qu’il en oublie d’évoquer les collègues du calibre de Johnny Cash, Jerry Lee ou Carl Perkins. Guralnick mène là un authentique travail de bénédictin de la samaritaine, il reconstitue un à un de grands pans de vie, nous installe dans Graceland pour participer aux fêtes d’anniversaires, à Las Vegas pour la piste aux étoiles, et souvent dans la chambre d’Elvis pour le voir butiner la gueuse en toute innocence. Si on aime assez le rock pour lire certains livres, alors Last Train To Memphis - The Rise Of Elvis Presley et Careless Love - The Unmaking Of Elvis Presley sont deux passages obligés. Deux immenses classiques. De l’ordre de Gone With The Wind, avec tout le souffle, tout le pathos et tout le génie panoramique qu’on puisse imaginer. Comptez environ deux mois de lecture, au rythme de deux ou trois heures par jour. Il est des passages si beaux qu’ils coupent non pas le souffle, mais le rythme de lecture. Il faut y revenir pour soupeser l’impact émotionnel. Guralnick ne nous parle que de ça, d’émotion.

Il existe en fait quatre figures de proue dans cette saga mythologique : Elvis, Sam, et puis bien sûr le Colonel et l’argent. Dans un premier temps, Sam et Elvis sont indissociables, puis très vite le trio Elvis/Colonel/Dollar prend le pouvoir et ce, jusqu’à la fin tragique de l’histoire. Guralnick ne s’y trompe pas. Sam Phillips apparaît dès les premières pages comme un personnage révolutionnaire : comme Uncle Sam voit que personne n’a la moindre considération pour les artistes nègres, il décide de prendre le taureau par les cornes : «I set up a studio just to make records with some of those GREAT Negro artists !» C’est pour pouvoir les enregistrer qu’il monte son studio. Sam s’intéresse surtout à la musique que diffuse son ami Dewey Phillips à la radio. Il est essentiel de savoir qu’on apprécie Sam pour sa grande indépendance d’esprit - I was shooting for that damn row that hadn’t been plowed - Oui, il voulait labourer ces terres que personne n’avait encore labourées. Il travaillait dix-huit heures par jour, pourtant il ne roulait pas sur l’or. Il devait en outre encaisser les sarcasmes des blancs croisés dans la rue et qui insinuaient qu’à force de fréquenter des nègres, il n’allait pas sentir très bon. Mais Sam avançait, avec sa foi de charbonnier et son regard clair.

(Peter Guralnick & Sam Phillps)

Guralnick fait très vite d’Elvis une sorte de saint homme, incapable du moindre mal. Ses parents sont très pauvres. Vernon Presley : «Poor we were. But trash we weren’t.» Et Vernon ajoute que les Presley n’ont jamais médit de personne - We never put anybody down. Neither did Elvis.

Voilà la clé d’Elvis. Sa bonté d’âme intrinsèque. Dans les premiers temps, Sam voit très bien qu’Elvis a du potentiel. Son coup de génie est de comprendre qu’il doit l’aider à le matérialiser. Sam va loin dans l’approche qu’il fait du caractère d’Elvis : «Elvis Presley may not have been able to verbalize it, and he damn sure had an appreciation for the total spirituality of the human existence. That was what he cared about.» Le constat que fait Sam va loin : il voit en Elvis un être extrêmement pur et c’est ce qui va le rendre tellement unique. Sa beauté et sa voix viennent en plus comme la cerise sur le gâtö. Sam voit d’abord l’extraordinaire qualité spirituelle de cet homme. Mais c’est une spiritualité qu’Elvis ne sait pas exprimer. Les premiers journalistes qui approchent ce jeune débutant ne comprennent pas bien sa courtoisie à toute épreuve. Le mec du Billboard pense qu’Elvis doit être soit incroyablement smart, soit con comme une bite (dumb as hell), et il ajoute qu’en fait, il est très loin d’être con (and you know he wasn’t dumb), alors c’est dans la poche. Elvis va bâtir tout son environnement relationnel sur la base d’un respect mutuel. Et très vite, Elvis croit qu’il doit tout à God, principalement son talent et sa réussite. Il déclarait volontiers qu’il devait être bon avec les gens, sinon God lui aurait tout repris. Logique infaillible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne se fâchera jamais avec le Colonel - We’re the perfect combination - Et la raison pour laquelle il va rester loyal et disponible avec ses fans. Elvis répétait à tout bout de champ qu’il était devenu Elvis grâce à ses fans, alors il sortait tous les jours à six heures de Graceland pour signer des autographes. Même chose avec sa famille : Elvis couvrait de cadeaux ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses potes. Des maisons, des voitures, des bijoux. Il n’a jamais cessé de prodiguer ses largesses, tel un roi de conte de fées, généreux et bienveillant.

Avec les femmes, il recherche plus la compagnie que le sexe. Pour une poule, passer la nuit avec Elvis revenait à regarder la télé, manger et discuter, et à l’aube, on pouvait éventuellement baiser un coup.

L’épisode sexuel le plus stupéfiant se déroule dans la chambre d’Elvis. Priscilla et lui ne sont encore que fiancés. Elle a l’autorisation de passer la nuit avec lui, mais en toute régularité. Ils papotent toute la nuit et aux premières lueurs de l’aube, ils se roulent des pelles à gogo. Mais Priscilla crève d’envie de baiser. Elvis doit la recadrer : «Wait a minute baby. This can get out of hand.» Oui, Elvis ne veut rien précipiter. Il veut l’épouser et la baiser quand il estimera le moment venu. Ça ne l’empêche pas de passer ses nuits avec d’autres femmes, comme il le fera toute sa vie.

( Sam Phillips, Elvis, Marion Keisker)

Les débuts d’Elvis chez Sam constituent le moment magique de cette saga. En fait, Sam ne connaît pas le nom de ce jeune débutant qu’il voit traîner dans les parages et qui l’intrigue. Il doit le demander à Marion Keisker. Elvis Presley ? Le nom étonne. Pour Scotty Moore, ça sonne comme un nom de science-fiction ! Sam demande à Scotty de contacter Elvis pour lui proposer une répète avant une première audition. Elle a lieu le 4 juillet 1954 chez Scotty, sur Belz. Bill Black qui habite à deux pas ramène sa stand-up. Elvis arrive au volant de sa vieille Lincoln. Il porte une chemise noire, un pantalon rose avec une bande noire sur le côté, des chaussures blanches et ses cheveux sont gominés. Bobbie Moore, la femme de Scotty, ouvre la porte et Elvis lui demande : «Is this the right place ?» La répète se passe bien et quand c’est fini, Elvis s’en va. Alors, Scotty demande à Bill ce qu’il pense du gamin. Bill n’est pas très impressionné : «Ce morveux qui débarque ici avec ses drôles de fringues et tout le bataclan ! - Snotty-nosed kid coming in here with those wild clothes and eveything.» Mais Scotty a une impression nettement plus positive. Il veut savoir ce que Bill pense vraiment de la voix du gamin. Oh, Bill ne crie pas au loup, mais bon, il y a quelque chose, I mean, but the cat can sing - Et tout part de là, the cat can sing. Eh oui, mine de rien, Elvis va devenir le plus grand chanteur de rock de tous les temps.

Sam va retrouver chez Elvis les traits de caractère des grands nègres du blues qui sont à la fois fiers et demandeurs. Arrive le jour de l’audition chez Sam. Entre deux essais infructueux, Bill, Scotty et Elvis s’amusent avec l’All Right Mama de Big Boy Crudup. Soudain, Elvis se met à sauter partout, alors Bill se met lui aussi à faire le con sur sa stand-up. Surpris par ce ramdam, Sam leur demande :

— Qu’est-ce que vous fabriquez ?

— On ne sait pas !

— Reprenez-moi ce truc au départ, il faut que je l’enregistre !

Et TOUT part de là. Sam pige le truc dans l’instant. Il est même étonné de voir qu’Elvis connaît Big Boy Crudup. C’est la musique que Sam apprécie le plus et comme il le dit si bien, this is where the soul of a man nerver dies. Sam est enchanté par le son qu’amène Bill, le slap beat et le tonal beat en même temps. Sam : «Bill est l’un des plus mauvais bassistes du monde, techniquement parlant, but man, could he slap that thing !» On a là une conjonction extraordinaire : quatre hommes qui inventent rien de moins que le rock’n’roll : Elvis, Sam, Bill et Scotty. It was the chemistry. Le Grand Œuvre du rock’n’roll. Bill et Scotty sortent le son dont Sam rêvait mais qu’il ne parvenait pas à imaginer. Quand Sam leur fait ensuite écouter ce qu’ils viennent d’enregistrer, Scotty, Bill et Elvis n’en reviennent pas, it just sounded sort of raw and ragged, c’est-à-dire brut et déglingué. Mais c’est tellement nouveau qu’ils ne savent pas ce qu’ils ont mis en boîte. Something, mais quoi ? Personne n’a encore jamais entendu un son pareil. Le rockab sauvage ! Sam flippe. Il se demande s’il pourra réussir à vendre un truc aussi excitant, aussi vivant. Quand le soir-même il amène l’acetate à Dewey Phillips pour qu’il le diffuse dans son émission de radio, Dewey craque sur le champ. C’est le coup de foudre ! Dewey n’en revient pas ! Il ouvre son micro et annonce qu’il a un nouveau disque, and it’s gonna be a hit, dee-gaw, ain’t that right Myrtle - Moo font les vaches ! Et pouf ! The King is born. La conjonction magique Elvis/Sam/Scotty/Bill comprend désormais Dewey. C’est sur scène que tout va exploser, Elvis shakes his leg et c’est l’enfer sur la terre, et plus Elvis secoue les jambes et plus le public devient fou - The more I did, the wildest they went - Sam qui le voit jouer depuis le côté de la scène n’en revient pas. Quand il amène Elvis au Grand Ole Opry, Mr Denny dit à Sam qu’Elvis ne correspond pas à l’esprit plus country de l’Opry, mais il ajoute : «This boy is not bad !», ce qui vaut pour le plus austère des compliments. Bob Luman n’a encore que dix-sept ans quand il voit Elvis sur scène pour la première fois à Kilgore, au Texas : «This cat came out in red pants and a green coat and a pink shirt and socks and he had a sneer on his face and he stood behind the mike for five minutes, I’ll bet, before he made a move - Bob raconte le cat comme s’il chantait, son texte swingue - Le cat débarque sur scène en pantalon rouge, veste verte, chemise et chaussettes roses, avec un rictus au coin des lèvres et il reste là cinq minutes sans bouger - Il claque un accord sur sa guitare et pète deux cordes. Il est là, avec les cordes qui pendouillent, et il n’a encore rien fait et toutes les filles hurlent et viennent s’agglutiner au bord de la scène, alors Elvis commence à remuer les hanches doucement, comme s’il copulait avec sa guitare. Pendant que Scotty se concentre sur son jeu de guitare, Bill mâche du chewing gum et gueule go go go !

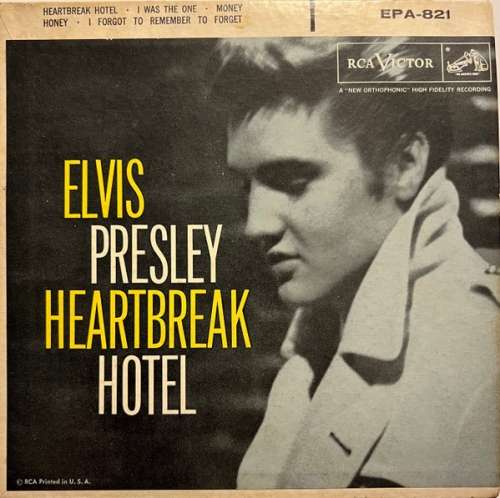

Elvis attaque sa série de singles Sun, sans doute les singles les plus mythiques de l’histoire du rock. Voilà «Mystery Train» dont Sam est très fier : «It was the greatest thing I ever did on Elvis.» - Train I ride/ Sixteeen coaches long - It was pure rhythm and at the end Elvis was laughing cause he didn’t think it was a take, but I’m sorry, it was a fucking masterpiece !»

Elvis se fait vite des ennemis chez les beaufs d’Amérique. On l’accuse d’obscénité - And who do they say is obscene ? Me ! - Elvis est profondément choqué. Car il est persuadé du contraire. Il remet les pendules à l’heure : il fait cette musique pour gagner de l’argent. Et il rappelle aussi que cette musique était là bien avant lui : «Les gens de couleur chantent et jouent cette musique depuis beaucoup plus longtemps que moi, man. Ils la jouaient bien avant que je sois né, dans leurs juke-joints et leurs cabanes et personne n’y faisait attention. Cette musique que je fais vient d’eux. Down in Tupelo, Mississippi, j’entendais le vieux Arthur Crudup bang his box comme je le fais aujourd’hui, et je me suis toujours dit que si un jour j’arrivais à sonner comme le vieil Arthur, alors je serais un music man comme on n’en a encore jamais vu !» Voilà toute la grandeur d’Elvis, cette fabuleuse simplicité et cette façon extraordinaire de rendre hommage à ses pairs, the coloured people des cabanes et des juke-joints. Et Elvis ajoute : «When I sing this rock’n’roll, my eyes won’t stay open and my legs won’t stand still. I don’t care what they say, it ain’t nasty - Aussi longtemps que je chanterai ce rock’n’roll, j’aurai les yeux fermés et je secouerai mes jambes. Je me fous de ce qu’ils disent, ça n’a rien d’obscène.»

Partout des foules en délire. Nous autres Européens ne pouvons imaginer ce que furent les tournées d’Elvis, une vraie traînée de poudre à travers les USA, tsssssss... Boum ! - I saw him bring the crowds to hysterics - Partout c’est le pandemonium - He ended up with ‘Hound Dog’ naturally at which point pandemonium broke loose - Guralnick n’en finit plus d’amonceler les échos des journalistes, il en fait cent pages, c’est du double concentré d’out of control, de crazy crowds, avec un Elvis en veste vert émeraude, pantalon bleu marine qui n’en finit plus de tomber sur ses genoux et de casser baraque après baraque, scary night after scary night et la foule qui n’en finit plus de grimper sur scène pour tout piller. Madness !

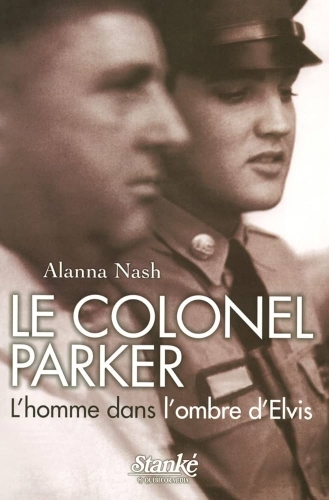

Alors le Colonel entre très vite dans la danse. Il flaire le jackpot. Il commence par se débarrasser du premier manager d’Elvis et d’un Sam Phillips qui ne l’aime pas. C’est viscéral et immédiat, dès le premier rendez-vous dans un restaurant sur Poplar. L’aversion est réciproque. Fin renard, Guralnick explique que le Colonel est un peu sentimental, mais pas du tout philosophe. Alors que Sam est un humaniste. Ils ne s’aiment pas, mais ils ont besoin l’un de l’autre. Menacé par la faillite, Sam a besoin de blé et le Colonel a ses entrées dans le business. Très vite, le Colonel cherche à se débarrasser aussi de Scotty et de Bill. Il propose qu’Elvis soit accompagné par le backing band d’Hank Snow. Catastrophe ! Il réussira aussi à se débarrasser de Leiber & Stoller qui avaient les faveurs d’Elvis. Comment ? En essayant de leur faire signer un document en blanc. On ne fait pas ce genre de coup à Leiber & Stoller. Côté Colonel, Guralnick s’en sort merveilleusement bien. On veut continuer de croire que le Colonel est une ordure, mais Guralnick parvient à lui tailler un costard sur mesure, celui d’un businessman singulièrement visionnaire. Il devient sous la plume de Guralnick le personnage clé de toute cette histoire, le mauvais génie d’Elvis Presley. Le tome deux de la saga qui raconte the unmaking d’Elvis (le déclin) lui est quasiment consacré. Tout au moins prend-il le pas sur un Elvis qui n’est plus que l’ombre de lui-même.

Le Colonel commence par reprendre en main la carrière de celui qu’il appelle my boy. Pour les premières tournées qu’il organise, il octroie un cachet de 200 $, ‘including the musicians’. Le Colonel pousse RCA à investir 35 000 $ dans le rachat du contrat d’Elvis à Sam. À l’époque, ça représente une somme énorme, mais tellement dérisoire en comparaison de ce qu’Elvis va rapporter au label ET au Colonel. Et c’est là que le Colonel va déployer ses ailes de vampire pour se consacrer à 100% à son poulain - The Colonel slept, ate and breathed Elvis - comme il l’avait fait auparavant pour Eddy Arnold, son précédent poulain. Pour sécuriser son investissement, le Colonel comprend très vite qu’il faut écarter tout ce qui peut présenter des risques : le sexe, le scandale, la familiarité et la perte de confiance en soi. Ça s’appelle une stratégie commerciale. Quand Bill Black fait un peu trop le con sur scène et qu’il capte l’attention du public, le Colonel le prend à part pour lui expliquer que c’est désormais interdit. Bill ne refera jamais plus le con sur scène avec Elvis. Quand le Colonel amène son poulain pour la première fois au New Frontier Hotel de Las Vegas, il demande les 8 000 $ de cachet en cash, car dit-il, les chèques ne valent rien dans cette région où l’on pratique des essais de bombes atomiques.

Très vite commence le travail de purification d’Elvis. Lorsqu’il passe à la télé, il porte une queue de pie et une cravate blanche. On lui interdit toute extravagance. Elvis tente de résister - You know those people in New York are not gonna change me none - Mais il finira par se faire baiser en beauté, jusqu’au 68 Comeback. Il se voit très vite contraint d’entrer dans le moule que lui bricole le Colonel.

Guralnick consacre pas mal de place au business, l’apanage du Colonel. On voit comment ce stratège atrocement doué fait monter les prix et décide des priorités. Quand les disques et les tournées ne rapportent plus assez, il se tourne vers Hollywood qui devient pour Elvis ET pour lui une véritable vache à lait. Et quand le filon des films s’épuisera, le Colonel en inventera un tout neuf : Las Vegas. En parallèle, le Colonel négocie ferme avec RCA qui est propriétaire du contrat d’Elvis. Il obtient du label un revenu de 1 000 $ par semaine pendant vingt ans. RCA gagne beaucoup de blé avec Elvis : dix millions de singles sont vendus en un rien de temps. Et le cachet du premier film se monte à 250 000 $, cachet que le Colonel va s’empresser de faire grimper et qui finira par atteindre le million de dollars, du jamais vu à Hollywood. Le plus drôle de toute cette histoire, c’est que Scotty et Bill sont toujours payés 200 $ par semaine, quand ils tournent. Entre deux tournées, pas un rond et interdiction absolue d’aller jouer ailleurs. Le piège ! En plus, les frais d’hôtel et de restaurant restent à leur charge quand ils sont en tournée avec Elvis. Ils sont les deux gros baisés de l’histoire. Alors que de son côté Elvis ramasse des millions. Scotty et Bill ont des dettes, ils ont besoin d’aide et réclament surtout ce qu’ils appellent the fucking respect. Ils mettent ça dans une lettre qu’ils envoient à Elvis. Il la reçoit, la lit et s’exclame : «Aw shit !» Il voit cette lettre comme une humiliation. Il ne comprend pas qu’on puisse lui adresser des reproches. En fait, RCA voulait qu’Elvis soit accompagné par de meilleurs musiciens. Mais quand des mecs de Nashville accompagnent Elvis sur scène, ce n’est plus du tout la même chose. La magie est perdue. Elvis le sent nettement.

Signé Cazengler, El tournevis

Peter Guralnick. Last Train To Memphis. The Rise Of Elvis Presley. Little, Brown 1994

L’avenir du rock

- Bury me dead

(Part Two)

L’avenir du rock est ravi : il est allé Quai de la Mégisserie se payer un singe savant. L’animal s’appelle Jocko et ne mange que des bananes.

— Alors Jocko, dis-moi, aimes-tu le rock ?

— Buri ! Buri ! Buri !

— Ah bah dis donc !

— Oliver ! Oliver ! Oliver !

L’avenir du rock n’a pas le temps d’en placer une... Jocko jacte :

— Ackerman ! Ackerman ! Ackerman !

— Mais tu sais tout, petit coquin !

— Guitare !

— Quoi guitare ?

— Jeté guitare deuxième morceau !

L’avenir du rock se frotte les mains. Il a vraiment fait une bonne affaire. Jocko repart de plus belle :

— Nouille York !

— C’est vague...

— Brouklinne !

— Tu connais le numéro de la rue ?

— Def by audio !

— Quoi def by audio ?

— Pédale !

— Pédale toi même !

Croyant s’être fait insulter, l’avenir du rock jette Jocko dans sa cage de transport et le ramène chez le marchand d’animaux. Le rock et les singes savants ne font décidément pas bon ménage.

On vit A Place To Bury Strangers - c’est-à-dire Oliver Ackerman - tuer le rock l’an passé à Binic. Ce concert avait des allures de cérémonie sacrificielle. Impossible d’imaginer qu’il eût pu rééditer cet exploit ailleurs, notamment sur la petite scène du club. Eh bien si. Il peut recréer les conditions du chaos et de la fin du rock n’importe où, même dans une petite salle.

Il s’y éver-tue plus qu’il ne s’y emploie. Il tue le rock à hue et à dia, dès le deuxième cut, il fait tournoyer sa silhouette dans les white lights du chaos, et sa gratte vole autour de lui, en bout de bandoulière, comme une fronde devenue folle. Il s’inscrit dans l’indescriptibilité des choses, alors tu ravales ta salive. Tuer le rock, ça veut dire tournoyer dans le chaos sonique, ça veut dire échapper aux couplets, aux refrains et aux charts, ça veut dire aller là où personne ne va, il orchestre sa vision du chaos et l’incarne, il te fait oublier jusqu’au souvenir des références, te voilà devant l’œuvre d’un visionnaire/destructeur livré à lui-même, il largue les amarres et réinvente ce qu’on appelait autrefois la colère des dieux, parce qu’on ne savait pas ce que c’était. Il se fait l’instigateur des mystères qui nous dépassent, il transforme la violence en spectacle, t’en perds ton latin et t’es bien content, ça fait du bien de perdre son latin de temps en temps, en attendant le jour où on le perdra pour de bon. Oliver Twist te donne un avant-goût de la mort qui est blanche, qui est exactement à l’image de cette lumière violentée par des coups de boutoir. Une petite gonzesse bat là-bas au fond du néant, et la vague silhouette d’un bassman hante un coin de la scène. La scène ? Non, plutôt un no man’s land perdu dans la civilisation, perdu dans la Normandie repue et cossue, un no man’s land en forme d’incongruité qu’on aurait enfoncée comme un coin dans la bien-pensance catégorielle, un no man’s land sous le feu des smartphones dernier cri qui tentent d’en sucer la substantifique moelle, un no man’s land qui se déverse aussitôt dans le torrent numérique qui court à travers le monde et dont personne ou à peu près ne se pose la question de savoir s’il a du sens. Les questions de sens font peur. Car bien sûr, le torrent numérique n’a absolument aucun sens. Ça filme pour des prunes, comme dirait Gide lorsqu’il évoque la poésie.

En cet instant précis, la seule chose qui ait du sens, c’est le chaos sonique du no man’s land qui te donne une idée précise de la mort. Ou si tu préfères, la vie de la mort.

Et pendant que ça filme pour des prunes, Oliver Twist tue le rock. Le sacrifice dure on va dire une bonne heure. Comme l’an passé à Binic, les Bury quittent la scène pour aller œuvrer au cœur du peuple. Ça fait partie du rituel : la mort au cœur du peuple. T’entends soudain la bassline du «Death Party» du Gun Club. Vue de l’esprit ? Va-t-en savoir. Puis les Bury regagnent le no man’s land pour achever ce rituel qui finit par prendre des allures d’agonie, tellement ça n’en finit plus. Oliver

Twist malmène le matériel, mais ne le détruit pas, car il est en début de tournée. Il n’a même pas cassé de guitare. Dommage. Il s’en prend aux petits stroboscopes et les fait voltiger autour de lui. Il soulève son ampli mais ne nous le jette pas sur la gueule. Dommage. Il est précautionneux dans son extrémisme. Pete Townshend, Keith Moon et Kurt Cobain allaient un peu plus loin dans l’exercice de la fonction destructrice, c’est vrai. On peut en témoigner. Oliver Twist donne sa version du chaos qui est intéressante. Il n’est encore qu’en début de carrière. Logiquement il devrait faire évoluer son rituel, aller vers plus de violence, l’extrémisme ne se nourrit que de surenchère. Il faut aller toujours plus loin dans le so far out. Oliver Twist ne peut décemment pas continuer de faire semblant. Un jour, ou peut-être une nuit, devra-t-il aller jusqu’au bout de la mort du rock. You know what I mean.

Bon le dernier Bury s’appelle Synthesizer, et en sous titre on pourrait imaginer lire : «Pas l’album du siècle.» Pour l’anecdote : le digi qui est ici est complètement explosé, comme si un éléphant avait marché dessus. Miraculeusement, le CD fonctionne dans le lecteur. On s’est demandé si le plastique explosé faisait partie du concept.

T’as trois blasters sur Synthesizer, le bien nommé «Disgust», «Bad Idea» et «It’s Too Much». «Disgust» te saute dessus et te broie la gorge. Littéralement. Oliver Bury est toujours aussi défenestrateur. Il bat la campagne comme plâtre, ça bombarde et ça taille à la serpe. T’as pas trop de mots pour décrire ce qui se passe sous le casque. Encore un blast épouvantable avec «Bad Idea». Oliver Bury travaille sa matière sonique à la forge dans les flammes de l’enfer, avec des vents terribles. «It’s Too Much» te tombe bien sur le râble. Comme t’es là pour ça, tu ne vas pas te plaindre. Et puis comme son nom l’indique, c’est saturé de trash. Mais en dehors de ces trois blasters, Oliver flirte avec la new wave. Il lui arrive de se prendre pour les Cure et tous ces bons à nib. Il recharge la barcasse d’«Have You Ever Been In Love», ça ressemble à un blast, mais tu restes prudent, vu ses accointances avec la new wave. Comme il charge trop sa barcasse, elle finit par couler. Glou glou.

Le fin mot de l’histoire : le Bury Akerman fabrique et vend des pédales d’effets au merch. Joko ne s’était pas trompé. Sacré Jocko !

Signé : Cazengler, complètement Bury

A Place To Bury Strangers. Le 106. Rouen (76). 10 avril 2025

A Place To Bury Strangers. Synthesizer. Dedstrange 2024

Wareham câline

- Part Two

Après les fastes de Galaxie 500, Dean Wareham s’embarque dans l’aventure Luna et une série d’albums qu’on peut bien qualifier d’exceptionnels. Il nous donne tous les détails dans sa superbe autobio, Black Postcards: A Memoir. Il commence par contacter Justin Harwood qui se trouve en Nouvelle Zélande et qui vient de quitter les Chills. Il était nous dit le real Dean fatigué des Chills. Il était une sorte de mec idéal : excellent bassiste, il ne fume pas, il ne boit pas.

Les quatre premiers albums sortent sur Elektra, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Lunapark dégage encore de forts relents velvétiens. Ils sont en plein dans le Velvet dès «Anesthesia». C’est fabuleusement intrinsèque, bien dans la veine de Pale Blue Eyes. Le cut brille d’un éclat mystérieux. L’autre Velvet tune est «I Can’t Wait», pure Velvet craze en up-tempo, chanté d’une voix grave. «Slash Your Tires» se montre encore plus déterminé à vaincre. Le real Dean sait exciter les zones érogènes de la pop. D’ailleurs que fait la pop ? Elle se livre à ses doigts experts, et du coup, elle dégage des parfums toxiques. Le real Dean reste très présent, même sous le boisseau de «Crazy People», et il nous aménage l’une de ces envolées demented dont il a le secret. Sur «Smile», il suit son chant au gras double, suivi par le bassmatic dévorant de Justin Harwood. Le real Dean est un artiste passionnant, car il diversifie énormément, et chaque fois, il gratte des poux bien gras. Avec «I Want Everything», il revient à son modèle : le Lou sweet melody. Il chante dans la couenne de l’intimisme. Il fait encore bien le tour du propriétaire avec la fast pop lunaire de «Time To Quit» et refait du pur jus de Lou Reed à la perfe avec «Goodbye». Tout est assez héroïque sur cet album, tout est fantastiquement élancé et bardé de son, d’élans vitaux et de gras double.

Comme par hasard, Sterling Morrison vient jouer sur deux cuts de Bewitched : «Friendly Advice» et «Great Jones Street». C’est surtout sur l’Advice qu’on entend Sterling le héros - the stellar guitar playing of Sterling Morrison - Là oui, ça devient sérieux. Le cut pue la légendarité à des kilomètres à la ronde. L’autre coup de génie de l’album s’appelle «This Time Around», un cut très pur, au plan mélodique. Le real Dean chante âprement et joue comme un dieu. «Going Home» est aussi assez pur, une fois de plus dans la veine de Pale Blue Eyes. Solide et bien troussé. Cet album sera le best seller de Luna, nous dit le real Dean.

Encore un album très Velvet : Penthouse, un Elektra de 1995. Il sonne comme le Lou sur ce «Freakin’ & Peakin’» merveilleusement amené aux deux grattes velvétiennes, c’est en plein dans le mille du Lou, il cisèle en plus un solo serpentin qui remonte dans le cerveau, et t’as comme d’usage la fin apocalyptique, il part en vrille d’excelsior catégoriel, ça te court délicieusement sur l’haricot. Le real Dean est vraiment l’héritier de Sister Ray et de tous les grands écarts du Velvet. Et t’en as encore au moins quatre qui sonnent comme une suite au Velvet, à commencer par «Chinatown», bien lunaire, bien dans le moule Velvet. Itou avec «Sideshow By The Seashore», le real Dean chante du coin du menton, bien à la Lou, en grattant des poux somptueux. Chez lui tout n’est que Lux, calme et volupté. T’as des bouquets de notes ralenties, des flammèches velvétiennes dans la normalité, avec un vent terrible qui se lève sur le tard du cut. Il essaye de devenir aussi mythique que Pere Ubu avec un «23 Minutes In Brussels» qui renvoie au «30 Seconds Over Tokyo». Même démarche unilatérale, il attaque au left my hotel in the city, et t’as le vrai poids des accords de «Sweet Jane». Il te sert encore le Lou sur un plateau d’argent avec «Lost In Space». Quelle merveille de délectation morose, et t’entends encore les accords de «Sweet Jane». Tu te régales encore de «Double Feature», battu sec avec énormément de son et une belle insistance. Et t’as le fast Luna d’«Hedgehog» - Do you care anymore - Le real Dean n’a pas froid aux yeux, il sait filer dans la nuit.

Le real Dean rappelle que Luna était «a much better live band than Galaxie 500.» Il dit aussi qu’ils n’emmenaient jamais de drogues en tournée - The drugs showed up when someone from the record company showed up - they were the ones who could afford to party every night - Il précise que quand on prend du LSD, on peut avaler des tas d’autres drogues sans les sentir - The acid trumps them all. It makes you superhuman - Quand on propose à Luna de faire la première partie de Lou Reed sur sa tournée Hooky Wooky, Stanley Demeski refuse d’y participer - Stanley had already opened for Lou Reed, when he was in the Feelies. He didn’t want to do it again - Lors d’un concert à Malmö, en Suède, un fan entre dans la loge et lance à Dean : «Dean! You are my heroes. I want to kiss you, while Sean fucks me in the ass... ha ! ha ! Just kidding!». Le real Dean adore ces épisodes incongrus.

Pup Tent s’ouvre sur un authentique coup de génie warehamien : «Ihop», fast & wild, avec des poux malingres et vinaigrés, le real Dean rentre bien dans le chou du lard, et Justin Harwood gratte une basse fuzz ! C’est absolument bardé de barda, les retours de manivelle sont d’une rare violence et au bout t’as un sax de combat. Le real Dean calme aussitôt le jeu avec «Beautiful View», il bronze sous les alizés, au bord de son lagon d’argent. Plus loin, tu vas croiser une autre merveille : «Beggar’s Bliss» et son joli refrain mélancolique de strange fascination/ It’s a bliss/ it’s a beggar’s bliss - Tu l’as dans la peau. Il trafique encore des relents du Velvet dans «Tracy I Love You», avec une slide et de la reverb sur le beat pressé. Il ramène de la fuzz dans «Whispers» et combine une belle explosion à la Sterling Morrison, c’est littéralement saturé de Méricourt, le son est crade à gogo, can you hear the whisper, il faut écouter le real Dean si on s’intéresse à la Méricourt car il en est l’un des experts. Ses fins de cuts comptent parmi les plus belles apocalypses de l’histoire du rock. «The Creep» démarre l’air de rien, mais le real Dean te gratte les raisins de la colère, et ça donne un festival d’accords en folie, le temps d’une pointe to the very last time. Et voici le coup du lapin : «Fuzzy Wuzzy» et l’incroyable santé des guitares, ça frôle le glam et le real Dean y va au I could see you Fuzzy Wuzzy/ Say goodbye to the frogs, c’est fascinant car ça se barre en plein délire Velvétien.

Sur The Days Of Our Nights, on retrouve le fameux «Superfreaky Memories» qui fit les choux gras de la pop indépendante au temps jadis. C’est tellement profondément mélodique que ça glisse dans l’intemporalité. Le real Dean décroche enfin son hit marmoréen. L’autre coup de génie de l’album est le «Dear Diary» d’ouverture de bal qu’il chante à la Lou, au timbre distinctif. Pas de danger qu’on le confonde avec un autre. Et t’as toujours le bassmatic voyageur de Justin Harwood dans le lard fumant. Cette grande pop voyage véritablement par dessus les toits. Il est aussi très Lou sur «Hello Little One». Oh l’incroyable qualité du mimétisme ! Tout ce qu’il entreprend est de qualité supérieure, chant, solos. Il fait sonner son solo de carillon dans l’écho du temps et il imagine en plus des développements de dernière minute ! Sur «Seven Steps To Satan», il part en solo mirobolant, et ça devient extrêmement diabolique. Sa pop racée est constamment visitée par des vents d’Ouest, «Math Wiz» reste vivant, alerte, aéré, il joue même les arpèges du diable. D’une certaine façon, le real Dean prolonge le génie mélodique du Lou. Il orne encore «The Rustler» d’un final en forme de Gorgone sonique, avec des serpents mirifiques qui fuient en tous sens. Et son «US Out Of My Pants» bascule dans la Mad Psychedelia ! Par contre, il commet la grave erreur de finir avec une cover de Guns N’ Roses, «Sweet Child O’ Mine». N’importe quoi.

Il évoque d’ailleurs cette cover pourrie dans son book : «Justin ne voulait pas qu’on l’enregistre. He hated Guns N’ Roses. I didn’t like them, either, but it’s a great song. I am of the opinion that a bunch of pigs can occasionally write a beautiful song together. Oasis dit it, too with ‘Wonderwall’.»

Alors forcément, un Live de Luna ne peut que te sonner les cloches. D’autant que c’est globalement un hommage au Velvet : «Friendly Advice» est en plein dedans, embarqué au bassmatic Velvetic, le pah pah pah est du pur Velvet sixties. Le real Dean chante encore comme le Lou dans «4000 Days». Quel mimétisme ! Et t’as en prime la tempête de wah et le bassmatic en folie de Justin Harwood. Le real Dean reste dans le Lou avec «Hello Little One». Il crée sa magie dans le prolongement exact du Lou, avec cette fois la trompette du diable et une explosion de poux sulfureux. Pur Velvet encore avec «Lost In Space», il se barre en vrille d’extrême clarté disto, c’est incroyable de violence sonique ! On reste dans l’ombre du Velvet avec «23 Minutes In Brussels», le real Dean est en plein délire de résurrection du Velvet, avec toute la violence intrinsèque de revienzy dont il est capable. Et tu crois entendre Lou Reed sur «4th of July». Le real Dean est en plein dedans ! Il faut aussi saluer «Sideshow By The Seashore», cette pure folie de fondu sublime et sa belle attaque de riffs psyché. C’est rien de dire que le real Dean dispose de ressources naturelles inépuisables. Tout est plein comme un œuf sur ce Live, avec le plus souvent un final en forme de maelström. Et voilà la cerise sur le gâtö : «Bonnie & Clyde». D’où l’intérêt de tout écouter. Cet hommage à Gainsbarre relève du mythe, d’autant plus que le real Dean le chante en français, «écoutééz l’histoière de Bonnie & Clyde» et bien sûr Britta vient faire sa Bonnie, «il faut croière que cé la sociétéé», avec l’accent US. Tu nages en plein bonheur et ça se barre en solace d’excelsior, puisque le real Dean te gratte des poux exacerbés. Wow ! Il te rocke le boat du mythe !

Justin Harwood finit par quitter Luna. Ils songent à cette petite gonzesse qui jouait de la basse avec Ben Lee, Britta Phillips. Elle vient passer l’audition et ça marche. Le real Dean prévient les deux autres, Lee et Sean : «Listen, no hanky-panky. If anyone gets involved with her, they’re out of the band.» Évidemment c’est lui, le real Dean qui va craquer pour Britta et garder le secret aussi longtemps qu’il le pourra.

Encore un très bel album avec une pochette ratée : Romantica. Bel album parce que «Black Champagne» et «Renee Is Crying», deux Beautiful Songs émérites, avec deux mélodies chant parfaites. Le real Dean soigne les cervelles de ses fans, il vise en permanence la perfection mélodique issue de Lou Reed et il gratte des poux qui se distordent dans le crépuscule, alors tu sors ton plus bel accent anglais pour dire : «Awsome !». Il les amène toutes les deux au ton de proximité et ça devient extrêmement tentaculaire. Dès que le real Dean ramène sa fraise avec «Lovedust», ça prend du sens, car il sonne comme Lou Reed. La pop de «Weird & Weezy» prend vite le dessus, magnifiée par les deux guitares. Quel power Lunatic ! Tout est embarqué dans l’une de ces cavalcades dont le real Dean a le secret. Encore un coup de génie avec «Black Postcards» (qui est aussi le titre de son autobio). C’est le genre de cut qui vient se bercer dans ton giron. Good old real Dean ! C’est bardé de Velvet, avec un balancement extraordinaire, et une mélodie intégrée dans la couenne du lard. Tu ne battras jamais le real Dean à la course. Il mène encore une belle opération de charme avec «Mermaid Eyes», toujours dans l’esprit de Lou Reed. Quelle ampleur ! Il est le roi de la permanence. Il retente le coup de la pop magique avec «Rememories», il y est presque, et il replonge dans le Lou Reed spirit avec «Orange Peel». Il termine avec son morceau titre et va puiser pour ce faire dans ses profondeurs. Encore un Luna final, une apothéose absolue. C’est son truc.

Belle pochette sexy pour ce Rendezvous de 2004. Elle se tient dans l’ombre, la coquine. Le real Dean sonne vraiment comme Lou Reed sur «Malibu Love Nest». Il reste bien sous le boisseau du Lou, avec ce balladif en fast tempo. Il gratte des gros poux bien gras et c’est d’une élégance suprême. Il reste dans la même veine avec «Cindy Tastes Of Barbecue». Il se rapproche même de plus en plus de Lou Reed, dans l’intimisme et la clarté de clairette. Le real Dean est un artiste fascinant, et il finit comme toujours en beauté. Il reste dans l’esprit pur et dur avec «Speedbumps», il travaille ça à la folie, il est décidément increvable. Pure merveille encore que ce «The Out & The Pussycat». Il ramène un beau climax et groove dans le doux du doom. Quelle délectation ! Il chante toujours avec un petit côté rassurant. Après tant d’années, il s’amuse encore à fabriquer des chansons avec la même matière. La petite pop-rock de «Buffalo Boots» n’est pas sans charme. Il déploie tous ses fastes de clairette pénultième, ça joue au défonce-moi baby, ça devient même assez wild. Puis il retourne au mystère avec «Rainbow Babe» et te balance ça : «Two and two makes twenty two, Rainbow Babe.» T’es pas forcé d’être d’accord.

A Sentimental Education est un album de covers, doublé d’un mini-album d’instros. Dans les covers, tu retrouves l’excellente cover du «Most Of The Time» de Bob Dylan et là tu dis oui. Le real Dean te chante ça au deepy deep et c’est puissant. L’autre grosse poissecaille de l’Éducation Sentimentale est la cover du «Car Wash Hair» de Mercury Rev. Il y a même Jonathan Donahue et Grasshopper sur le coup. C’est un hit underground d’obédience faramineuse, ça joue dans l’exemplarité d’un monde sublime et les grattes partent bien en vrille. Le choix des autres covers n’est pas jojo : le «Fire In Cairo» de Cure, le «Gin» Willie Loco Alexander, il tape même dans le «Friends» de Doug Yule qui n’est pas très Velvet, un Fleetwood Mac («One Together»), un Yes (mais si !) («Sweetness»), un Jagger/Richards tout pourri («Walking Thru’ The Sleepy City»), et un Willy DeVille. Enfin bref, tu sors de là très déçu.

Puis d’un commun accord, Luna décide d’arrêter les frais - It was time. We would disband - Ils n’annonceront la nouvelle qu’après la sortie de Rendezvous. Ignacio, un ami espagnol, dit au real Dean au cours d’une interview : «I am glad that Luna is breaking up. You don’t want to turn into the Flamin’ Groovies. It’s time for a new beginning.»

Signé : Cazengler, qui dort Dean

Luna. Lunapark. Elektra 1992

Luna. Bewitched. Elektra 1993

Luna. Penthouse. Elektra 1995

Luna. Pup Tent. Elektra 1997

Luna. The Days Of Our Nights. Jericho 1999

Luna. Live. Arena Rock 2001

Luna. Romantica. Jetset Records 2002

Luna. Rendezvous. Jetset Records 2004

Luna. A Sentimental Education. Double Feature Records 2017

Inside the goldmine

- Tyrone n’est pas un tyran

Si Tyrone n’était pas un tyran, Tyzoar l’était. La maisonnée subissait le joug de ce gros géniteur affublé d’un triple menton. Comme tous les autocrates et tous les despotes à la petite semaine, il n’était préoccupé que d’une seule chose : son nombril, et accessoirement, le vermicelle qui chez lui faisait office de bite. Il dictait ses ordres. Passe-moi le sel. Ferme ta gueule. Il siégeait chaque soir au bout de la grande table de la salle à manger et imposait le silence, pour pouvoir suivre le journal télévisé. Cette putain de téloche trônait dans l’axe de la grande table et déversait son torrent de poison médiatique. On était en pleine guerre du Vietnam. Les «repas de famille» tournaient au cauchemar. Interdiction bien sûr de quitter la table avant la fin du repas et la fin du journal télévisé. Fermez vos gueules. Après, il fallait aller se coucher et extinction des feux à 21 h, pour ne pas «dépenser d’électricité». Tyzoar restait au salon et se faisait tripoter le vermicelle par cette pute qu’il avait ramassée dans un bar de la côte et qu’il avait ramenée avec sa marmaille pour remplacer l’épouse qu’il avait répudiée pour cause disait-il «de frigidité». Ce mélange de lubricité et d’obscurantisme attaquait nos adolescences comme l’acide attaque le métal. On subissait ça au quotidien. Chaque jour on rentrait du lycée en se demandant ce qui allait nous tomber sur la gueule. Car bien sûr, la pute qu’il avait ramassée nous haïssait, et elle allait se plaindre en permanence auprès de Tyzoar : «Il n’a pas fait son lit !», «Il cache des revues sous son matelas !», «Il m’a mal répondu», alors Tyzoar nous convoquait dans son bureau, il demandait des comptes et comme on n’avait pas le droit de parler, on gardait le regard fixé au sol en attendant le premier coup qui ne tardait jamais. Bing ! «Alors tu caches des revues sous ton matelas ?» Bong ! «Alors tu parles mal à Jacquotte ?» Bang ! Pour quitter cet enfer, nous envisageâmes sérieusement de nous suicider.

Tyrone arrive dans cette chronique comme une bouffée d’air frais. Il chasse le souvenir de l’abominable Tyzoar.

En 1967, Carl Davis monte Dakar Records - ‘Da’ from Davis and ‘Car’ from Carl - Pour éviter la confusion avec Decca, il remplace le ‘c’ par un ‘k’. C’est là qu’il s’installe dans les anciens locaux de Vee-Jay. Il démarre avec Shirley Karol et Major Lance, puis il lance l’ancien chauffeur de B.B. King et ancien road manager d’Harold Burrage, Tyrone Fettson. Carl n’aime pas le nom de Fettson. Alors Tyrone demande s’il peut utiliser le nom de Carl et devient Tyrone Davis. En 1968, Tyrone Davis décroche un hit avec «Can I Change My Mind». Et comme Carl n’a pas les reins assez solides pour lancer Tyrone Davis, il passe un deal avec Jerry Wexler chez Atlantic - Tyrone was Dakar’s flagship as long as we ran the label.

«Can I Change My Mind» donne son titre au premier album de Tyrone. Il a du mal à percer les blindages, c’est pourquoi il opte pour le soft groove du Chi Sound. Il le brosse dans le sens du poil. L’autre grosse poissecaille de ce premier album est la cover du «She’s Looking Good» de Wilson Pickett - Lookin’ so good mama - Il y flirte avec le power de Clarence Carter. Il fait une autre cover, cette fois complètement ralentie de «Kock On Wood». En B, «Open The Door To Your Heart» confirme la tendance : c’est dans le soft groove qu’il est bon, sacrément bon. Son «Call On Me» s’axe sur un tiguili funky suavement trompetté à Jericho. Il tape encore dans le Staxy Staxa d’Eddie Floyd et Steve Cropper avec «Just The One I’ve Been Looking For». Il s’y adonne avec une ferveur de satin.

T’as trois authentiques coups de génie sur Turn Back The Hands Of Time, un Dakar de 1970 : le morceau titre (que reprendra Pat Todd avec ses mighty Rankoutsiders - ce Hand of time est une véritable Motownisation des choses de Chi, Tyrone jette toutes ses forces dans la bataille du Black Power, oh darling et tu assistes à l’envol considérable de l’ooooh baby), «Let Me Back In» (il est incroyablement détendu du gland, à la fraîche de Bertrand Blier, ah quelle classe et quelle liberté de ton, c’est invraisemblable de groovytude), et «Love Bones», un wild r’n’b de popotin, Tyrone est un véritable seigneur des annales, et c’est achevé à coups de baryton de lôv bôn ! Il faut aussi saluer «The Waiting Was Not In Vain», un groove de big time co-signé Carl Davis et Eugene Record. Il finit sa B des anges avec un «I’ll Keep Going Back» à la Sam Cooke, il fait sonner son I wanna leave you comme l’I was born by the river.

Encore un Dakar d’enfer avec Without You In My Life. T’es hooké dès la pochette, et le costard rouge que porte Tyrone. Il fait du slow rumble d’heavy popotin et mélange le Stax et le Chi («There It Is»), tape bien l’incruste dans le gros popotin (morceau titre), il se rapproche encore de Sam Cooke avec «You Wouldn’t Believe», puis fait un festival de Soul des jours heureux avec «I Had It All The Time». En B, il tape une cover de l’«I Got A Sure Thing» de Booker T, encore du haut vol de haut rang, heavy Chi Sound rampant. Il reste dans son péché mignon (le gros popotin) avec «If You Had A Change In Mind», il enchaîne avec une évidence, «True Love Is Hard To Find», eh oui, tu ne trouves pas le True love comme ça, sous le sabot d’un cheval, et il finit avec une belle énormité, «Honey You Are My Sunshine», montée sur un bassmatic bien rond.

I Had It All The Time pourrait bien être l’un de ses meilleurs albums. Tu retrouves le morceau titre au bout de la B, ce big drive de Chi Sound cuivré de frais et tu le vois se développer en heavy rumble de basse. Et là tu te dis que t’as pas fini de flasher sur Tyrone ! Trois autres coups de génie : «Your Love Keeps Haunting Me» (tu sens bien la pulpe du Chi Sound, en motion at the junction, et puis t’as cette ouverture considérable), «How Could I Forget You» (fantastique shoot de Soul des jours heureux, il peut t’enchanter vite fait, le Tyrone) et «After All This Time». Il campe sur ses positions, il creuse son lit, il ramone le Chi Sound. Il a exactement la même classe qu’Eugene Record, comme le montre «Was I Just A Fool». Le producteur Willie Henderson tortille des nappes de violons et crée de l’atonalité. Avec le Chi Sound, ça repart toujours du bon pied. Incroyable vélocité de la véracité («Come & Get This Ring») !

Pochette plus romantique pour It’s All In The Game. Ce Dakar de 1973 est encore un very big album, avec notamment cette cover océanique de Burt, «I Wake Up Crying», Tyrone œuvre ici un peu à la manière d’Isaac le Prophète, bien étendu dans la durée, avec une gratte-fouine qui rôde partout et quelques trompettes de Jéricho, coco. Retour au solide popotin avec «I Can’t Make It Without You», prod de Willie Hendereon, belle tranche de Chi Sound bien claquée du beignet, ce joli shoot de mid-tempo flirte avec l’up-tempo. Encore de la viande en B avec «You Don’t Have To Beg Me To Stay», Tyrone creuse son Chi avec force et talent, oooh baby. Back to the popotin avec «What Goes Up (Must Come Down)» de fantastique allure, et vient à la suite la grosse machine de «There’s Got To Be An Answer», Tyrone fais la loco, il a le beat à sa pogne, fucking great artist ! Il est vraiment le roi de la Soul des jours heureux.

Home Wrecker est une sorte de Best Of. On y retrouve tous les gros hits d’antan, à commencer par «After All This Time», «How Could I Forget You» et «Was I Just A Fool» tirés d’I Had It All The Time. Tyrone semble régner sur la ville - Look at the teardrops in my eyes - C’est un artiste passionnant, pressant et capable de suavité à la fois, et puis il tortille son Just a Fool dans les vagues de chaleur, il vibre le son dans l’effet, comme le fait parfois Eugene Records avec les Chi-Lites. Son morceau titre est flagrant de popotinage, et «This Time» bat bien des records de Soul sophistiquée. On retrouve aussi sur cet album sa cover de l’«I Got A Sure Thing»» de Booker T, et on le voit plus loin passer en force, comme le fait Edwin Starr, sur «A Woman Needs To Be Loved». Mais c’est avec «How Could I Forget You» qu’il rafle vraiment la mise, cette belle Soul des jours heureux, t’en peux plus de bonheur, Tyrone s’ouvre à l’univers tout entier, il donne du volume, il gonfle les voiles du Dakar.

Son dernier Dakar s’appelle Turning Point. Belle pochette. Le popotin du morceau titre tourne au coup de génie - It’s the turning point/ In my life/ Lawd Lawd - Voilà du vrai popotin de boisseau, un chef-d’œuvre de finesse et de groove. Le reste de l’album est un peu faiblard, mais Tyrone a du tirant.

C’est encore à Kent que revient le privilège de pondre une compile de Tyrone Davis, The Tyrone Davis Story. «One Way Ticket To Nowhere» sonne un peu comme l’«I Was Made To Love Her» de Little Stevie Wonder. Même éclat et même énergie. Encore une belle énormité avec «I Wish It Was Me» et son «Afeter All This Time» vaut tout le Stax et tout le Motown du monde. Tyrone sonne comme un inexorable. Et voilà qu’il sonne encore comme les Supremes dans «I Had It All The Time», c’est étonnant de qualité, avec des chœurs de rêve. On retrouve en B l’imparable «Turn Back The Hands Of Time». Il fait les Miracles à lui tout seul avec une grâce infinie. Il reste dans l’esprit de Motown avec «Have You Ever Wondered Why» et il montre encore qu’il a de la suite dans les idées avec «There’s Got To Be An Answer», et son «Keep Me Hangin’ On» est franchement glorieux.

Signé : Cazengler, Tyran d’eau

Tyrone Davis. I Can Change My Mind. Dakar 1969

Tyrone Davis. Turn Back The Hands Of Time. Dakar 1970

Tyrone Davis. Without You In My Life. Dakar 1972

Tyrone Davis. I Had It All The Time. Dakar 1972

Tyrone Davis. It’s All In The Game. Dakar 1973

Tyrone Davis. Home Wrecker. Dakar 1974

Tyrone Davis. Turning Point. Dakar 1975

Tyrone Davis. The Tyrone Davis Story. Kent/Ace Records 1985

*

Toujours des surprises sur Western AF. Aucune idée préconçue, avec ses cheveux longs, je ne sais si l’individu au centre de la scène, son chapeau lui cache une partie du visage, est une fille ou un garçon, oui mais il y a ce flux de guitare qui me vrille le cerveau, un son tellement accompli que l’étonnement me saisit, mais ce n’est pas du country, Western AF briserait-il ses propres codes, et puis ce mec sur ma droite ressemble à un indien, pas d’affolement Damie, tu remets au début et tu écoutes, zieute bien, pour les oreilles pas de problème, c’est un nectar suprême qui les visite.

WESTERN AF / FULL PERFORMANCE

BLAINE BALEY

(YT / Avril 2025)

La session est enregistrée au Cain’s Ballroom de Tulsa. Ancien garage construit en 1924, transformé en 1930 par Daddy Cain en Cain Dance Academy. Tulsa est une cité de 700 000 et plus habitants, située au nord-est de l’Oklahoma dont le nom est tiré de deux mots indiens : okla et homa qui signifient ! Homme Rouge.

Sont quatre sur la scène qui ne mérite en rien le qualificatif d’exigüe, tout au fond un visage pâle à la batterie, blond comme un beau gosse il arbore même une croix chrétienne, à droite un peau rouge, n’est plus tout jeune, sur son visage l’on peut trouver tous les tomahawks qu’il a déterrés sur les sentiers de son existence, à gauche assis derrière sa pedal steel, un beau meuble, me rappelle la pose pleine de patience et de sagesse de ma grand-mère à sa machine à coudre, encore un beau mec, je dirais un white man, brun, mais cela n’a guère d’importance, ce qu’il faut regarder chez les individus c’est la couleur intérieure, je ne donne pas leur nom car je ne les ai trouvés nulle part, enfin au centre, à la guitare électrique, Blaine Baley

Cigarettes and roses : : il chante un truc inintéressant, mais primordial, la ballade de la dernière chance, celle du gars qui a fait la connerie de sa vie, non il n’a tué personne, s’est simplement disputé avec sa copine, l’a claqué la porte, l’est parti sans oublier sa guitare, elle, elle ne fait jamais la tronche, mais il regrette, il revient sa dernière clope au bec et un bouquet de roses, l’avait pas un dollar de plus pour ramener davantage… les gars ne faites pas semblant de vous essuyer les yeux dans les rideaux, retenez aussi vos hurlements de rite, faut écouter, l’histoire n’est pas terminée, il ne rajoute pas un mot, c’est le son terne, dépassé, de sa voix, et la musique, cette guitare et les trois autres qui amplifient au carré, au cube, à la puissance quatre percutante, le poids de la misère humaine qui vous tombe dessus, nous voici prisonniers de notre propre incapacité humainoïdes predatorii à surmonter nos propres insuffisances. Toute une critique sociale métaphysique aussi, l’esclave qui tourne sa meule tout en sachant très bien que rien ne s’améliorera jamais. T-Shirt : quoi de plus inoffensif qu’un T-shirt, celui de Blaine porte uns inscription : Merchess Indian Sauvage, en tout cas la rythmique trotte comme un appaloosa, tiens aujourd’hui, Blaine sort de la réserve dans laquelle les offensés et les humiliés se tiennent habituellement cois, lance des mots aigus comme des flèches, la bonne conscience blanche qui s’en vient porter consolation aux malheureux indiens il y crache dessus, les indiens n’étaient pas une civilisation de sauvages, incapables de s’adapter à la modernité blanche, qui auraient encore besoin d’aide et de compréhension, imprime ma gueule sur un T-shirt pour gagner du fric, ne serait-ce que pour récolter des subsides pour les aides sociales, toi qu’on a exilé d’Europe et qui as pris nos terres, n’oublie que le combat n’est pas terminé. Tu as promis et tu n’as rien tenu. L’esprit indien persiste. Loblolly Pines : (les pins loblolly exhalent une

saveur de romarin) : est-ce parce que Blaine a déclaré dans le morceau précédent qu’il n’y a pas de violon cherokee que la pedal Steel est abandonnée au profit du violon, le rythme est échevelé, cette fois-ci Blaine chevauche au grand galop, en vérité il fonce en voiture en pleine nature, et surtout contre lui-même, se reproche tous ses errements passés, il comprend que sa famille est sa vraie richesse et qu’il doit devenir un exemple pour son fils, les indiens (ils ne sont pas les seuls) sont dans l’ensemble assez traditionalistes, moraline rouge certes, l’on pense aussi au mouvement des white re-borns dans les années quatre-vingt-dix aux USA, l’orchestration effrénée est certes séduisante, mais ce repli vers les valeurs religieuses conservatrices ne me convainc guère. Likes of me : quelle intro mélodramatique, le tambour tape fort et les guitares étincellent, deux histoires qui se contredisent, l’est poursuivi par une fille – dans ces cas-là je me laisse facilement rattraper surtout si elle belle, intelligente, gentille et très riche, j’arrête de plaisanter, c’est lui qu’elle veut et pas moi, l’a son aura d’artiste et lui ses scrupules religieux, les Evangrilles en Enfer le taraudent, vous avez les paroles et vous continuez à écouter because la guitare est de toute beauté, pauvres de nous, c’est un indien, l’est rempli de ruses, les épines de ses ruses ce sont ses mots, tireur d’élite, pour vous endormir la pedal steal vous envoie sa marmelade, mais la voix lente et fatiguée vous promène en longe, il ne le dit pas, mais il nous en persuade, l’est aussi fautif que l’apprenti pêcheresse, mais ce n’est ni de sa responsabilité à lui ou à elle, c’est le destin. Personne n’y peut rien, ni lui, ni elle. Une force plus puissante que les Le Christ peut agoniser sur sa croix tant qu’il veut, les êtres humains se débattent et se chauffent avec un bois bien plus odorant et plus brûlant.

J’ai voulu en savoir plus. Alors j’ai su davantage. Blaine BaiIley n’est pas l’étoile montante du country. La chance l’a favorisé, sa chanson Cigarettes and Roses a été remarquée par les producteurs de la série Reservation Dog, n’ayant pas de télé j’ignorais jusqu’à son existence. J’avais bien entendu Reservation Dog par ci par là, j’en avais hâtivement (et bêtement) conclu que c’était une série policière particulièrement violente. Dans ma tête je confondais avec Reservoir Dog de Tarentino. Ce n’est même pas un western. Mais c’est rempli d’indiens. Donc une série américaine confiée à un autochtone et à un native, un Séminole, et un Maori. La série raconte les rêves et les aventures de quatre adolescents d’une quinzaine d’années qui rêvent de se rendre en Californie du Nord pour échapper à une vie sans envergure dans la réserve Creek de la nation Muscogee in Oklahoma. Il y eut trois saisons 2021, 2022, 2023. Je ne critiquerai pas parce que je n’ai pas vu, Wikipedia affirme que c’est drôle et subtil et que cela a contribué à faire tomber les clichés sur les Natives Américain… Je me méfie…

Bill Blaine a sorti son premier album en 2021.

LOST CITY

(Mai 2021)

Belle pochette typiquement indienne. Un titre d’album qui pue le cowboy à plein tube. La pluie tombe. Métaphore pluvieuse. L’indien a mis sa tenue de cérémonie. Ou son masque de carnaval. Choisissez, la plupart du temps l’on est ce que l’on est dans sa tête. Dans Sa tombe aussi. Parfois l’on est forcé d’enfiler ses habits du dimanche. Ou de revêtir ses effets de guerre. C’est un beau costume pour mourir. Parfois aussi l’on est déjà mort, mais l’on ne s’en aperçoit pas. Comme ça il nous reste à continuer à vivre.

Rain : tiens il pleut comme sur la pochette, mais ce n’est pas la véritable surprise, malédiction Blaine s’est contenté d’une guitare acoustique, ne dites pas c’est une erreur, c’est lorsqu’ils ont eu des Winchesters que les Indiens ont pu se défendre, oui mais la guitare sèche ça pétille aussi sec qu’un feu de bois, il joue bien, le bougre rouge. Remonte jusqu’au blues, sur lequel il rajoute les traits de feu de ses flèches, l’a la voix qui gémit un peu, un glapissement de coyote qui dans la nuit paraît plus tendre, l’est aux racines de la grande musique américaine, raconte ses difficultés à joindre mots et rythmiques, il ne suffit pas de savoir jouer il faut aussi dire, trouver les mots, avec sa voix qui rebondit il trouve le chemin, les cordes grésillent et lorsque sa voix se tait tout nous manque, mais il reste encore la magie de sa présence. Et le sel de son absence. Il ose encore parler d’échec, de solitude, de désespoir, d’agonie et de mort. Cigarettes and roses : diable sans l’électricité les roses qu’il va offrir à sa copine, elles vont scintiller comme la guirlande de Noël rangée au fond de son carton pour l’année prochaine, elle va les lui rejeter en pleine gueule, ben non elle va y enfouir son visage dedans, le bouquet a perdu ses étincelles mais quelle saveur, quel parfum, celui d’un authentique désespoir porté par cette voix, il s’arrache les mots de la bouche comme des joyaux resplendissants de poëte. Quant à la guitare elle suit, elle balaie le plancher pour que la belle ne se salisse point ses pieds dans la poussière du quotidien. Elle nous joue la parade nuptiale du désir qui marche vers sa propre rencontre. Merveilleux. Poker : changement d’ambiance, la poésie et le désir cèdent le pas à l’argent, à la violence, à la peur, un véritable western – moderne parce qu’ils sont en voiture – l’histoire mille fois racontée des apprentis demi-sel engagés dans une partie dont ils ne maîtrisent pas les règles, n’y a plus qu’à se renverser dans son fauteuil et choisir sa chaîne, ce qui est bien c’est qu’elles racontent la même séquence, vous pouvez suivre la voix superbe mais je crois que la guitare est encore plus violente, plus enlevée, plus brutale, davantage dans l’action et en couleur, le vocal porteur d’angoisse , en noir et blanc. Expressionniste en quelque sorte. Church bells : une musique enjouée et en même temps très blues, par contre rien à voir avec du gospel, malgré le titre, la voix traine, elle raconte une tranche de l’histoire de l’Amérique, partagée entre le vice et la vertu, cette dernière étant entendue comme un démenti de la réalité, le mauvais garçon revient chez lui, en retard pour pouvoir se rendre à la messe avec sa maman et sa famille, pour le vin de messe pas de problème l’est déjà bituré à mort, l’a aussi engrossé la fille du pasteur, faut qu’il lui parle pour qu’elle lui pardonne… promesse d’ivrogne, un exemple parfait de l’âme indienne contemporaine écartelée entre le dieu des blancs, entre le bien et le mal et le déroulement d’une survie de débrouille et de renoncement obligée de constater que le paradis est pavé de mauvaises intentions. Partage d’une âme blessée par la vie et lui-même. Les deux moitiés de l’orange pourries. Hitman : un shoot de guitare sèche en intro et la voix fatiguée qui reprend le flambeau. Une espèce d’auto-confession, un autoportrait de l’artiste en vieux chien sans concession. Le mauvais côté, le tueur, l’homme qui n’hésite pas, qui ne se fait aucune illusion sur lui-même et qui s’en vante, une voix d’assassin presque plaintive mais aussi tranchante que le couteau de cette guitare qu’il vous enfonce entre les côtes. Je ne crois pas qu’il existe un morceau de blues porteur d’une telle froideur, d’un tel détachement, d’une telle violence dirigée autant vers le monde qu’envers soi-même. Country blues au sens étymologique des deux termes de l’expression. Un chef d’œuvre. Overlooking eye : retour au country, ce sourire désabusé que l’on offre aux autres et à soi-même, l’on n’est pas spécialement fier de soi-même mais l’on tient à ses rêves, la guitare pétille, un véritable feu de joie, la voix conte une autre histoire celle de l’échec, l’on est entre les deux postulations, on cherche de l’or, on trouve de l’os, leur valeur ne vaut que celle qu’on leur accorde. Une subtile philosophie de la vie, l’important est de continuer, l’on ne vit que le rêve de son existence. Pimpin’ ain’t easy : une fable, nous restons dans veine sympathique du country qui vous présente comme du pur sucre candy le dur sel de l’amertume de la vie, pour une fois Blaine fait preuve d’une voix joyeuse, il raconte l’histoire d’un chanteur parti de rien qui étape après étape construit une carrière ascensionnelle. Côté pile. Quand on regarde en face le côté face, c’est beaucoup moins reluisant. L’on ne fait pas exactement ce que l’on veut. L’entourage vous encourage. Un peu moins de rage et davantage d’argent. Tout nage pour le mieux ! Prostitution mentale et sociale. Sans concession. Likes of me : toujours cette magie de la guitare sèche, bien sûr toujours cette stéréo, cette voix sans effet qui vous fait briller les mots d’une façon incroyable, inimitable, mais cette guitare, normalement elle devrait commencer par se répéter, par devenir monotone, pourquoi pas ennuyeuse, ben non, tour à tour elle creuse des abysses et vous édifie des montagnes, elle ne vous surprend pas, elle se contente de prouver à chaque note que c’est ainsi qu’elle doit être jouée et non autrement, et vous ne pouvez qu’acquiescer. Wheathering : la brillance du succès et le regard de votre âme qui se prend pour Dieu même si c’est peut-être le contraire, quoi qu’il en soit une terrible partition entre le soi que l’on voudrait être et celui que l’on n’est pas. Profitons-en pour jeter quelques méchancetés sur ceux qui vous critiquent, qu’ils s’occupent d’eux-mêmes, Blaine semble se réconcilier avec lui-même, une guitare éclatée et un vocal plus affirmé, la pluie tombe toujours, que chacun s’arrange comme il veut, comme il peut avec elle, comme il pleut, la vie vous sculpte et vous polit, vous n’y pouvez rien, vous pouvez tout. Blaine n’est ni meilleur ni pire que les autres. A prendre ou à laisser.

Neuf titres, et pas un seul à rejeter. Cet album est une parfaite réussite.

Blaine Baley vous estabousie. Aucun effet. Aucun truc. Aucune facilité. Une guitare, une voix. Deux mondes. Le sien. Et le vôtre. Qui du coup vous semble plus terne. Blaine a retrouvé la confluence perdue entre le blues et le country, il a remonté jusqu’au point de divergence des eaux, et se tient en ce point d’équilibre parfait où tous les contraires affluent et s’annihilent. Un chef-d’œuvre.

HOME

(Not on Label / Mars 2024)

De loin la couve ne paye pas de mine, simpliste et rudimentaire, de près l’on s’aperçoit qu’elle n’est pas si simple qu’elle en a l’air, d’abord le fond rouge éclatant, pas de plus évidente manière d’annoncer sa couleur, un chapeau plat de cowboy mais surmonté d’une plume, et sur le rebord ces quatre petits signes mystérieux qui vous incitent à penser au Led Zeppe, fausse piste, il s’agit de lettres issues de l’alphabet syllabique Cherokee qui reprennent le titre de l’album. Home le paysage qui apparaît dans les verres des lunettes nous aide à comprendre que si être chez soi est le but, c’est la longue route qui mène à lui qui lui donne son prix.

Band : Blaine Bailey / Richard Wood / Jace Walker /Additional Musicians : Johnny Mullennax /Tony Spatz, / Kendal Osbourne / Andrew Bair / Hank Early ; Aucune précision quant aux instruments.

Don’t waste time : ne perdons pas de temps, cet album n’est pas le double du précédent, ce n’est pas encore le tout électrique de Western AF mais l’on s’en rapproche, l’électricité rallonge le fil, le tempo est lent , il est nécessaire de donner à chaque instrument le temps de s’exprimer, normalement vu la scène de rupture, règlement de compte à OK Darling, les mots et les injures devraient fuser de partout, non toujours le même ton, mise au point sans se presser, la voix est fluide, time is on my side, méfions-nous, l’on est loin de deux épidermes qui se sont croisés, trois petits tours et puis s’en vont, une différence quasi-ontologique entre deux êtres, ce qui affleure, c’est une grande violence contenue. Il vaut mieux s’arrêter ainsi. Cette discussion pourrait mal tourner. The deep end : la même chose côté soleil. Le rythme balance, le grand fossé est comblé, le pauvre semi-cherokee a su saisir sa chance, la guitare s’enflamme, c’est le moment de dire merci, d’avouer sa réconciliation avec la joie de vivre. Amour et gratitude. Colorado soil : le bonheur de l’un n’efface pas le malheur des autres, plongée dans le blues, l’histoire de Roby qui a su s’en sortir, s’enfuir de da réserve, qui a atteint le pays où l’herbe est plus verte, et qui retourne chez les Cherockees, all the good is gone quand il ne reste plus que la méthadone. Une tranche de vie. Une tronche de vide. Pas d’enjoliveurs sur la carcasse humaine. La musique coule comme de l’eau tiède, celle que dans la Bible le Seigneur recrache. D’ailleurs il n’est pas là dans la chanson. Finally gone : oui il est bien parti, ne vous raconte pas son histoire, vous chante un poème surréaliste, avec les intrus qui klaxonnent dans tous les coins, l’a traversé tous les délires, l’est revenu chez sa mère, mais il s’en fout, l’a tout connu, tout vu, tout pris en plein dans la troche, un feu d’artifice musical, et une explosion poétique, l’est comme Rimbaud-Cherokee, toutes les expériences, tous les débordements, toutes les galères, désormais il est dans le pays d’où l’on revient jamais, tant il éclipse tous les autres. Tant pis pour sa pauvre mère. Lucky AS a 7 : n’est pas tout à fait revenu notre Lucky le chanceux, oui il a été sauvé par une fille peut-être seulement parce qu’il était Lucky le Chanceux et malgré tout ce qu’il lui en a fait voir, ils sont toujours ensemble, preuve qu’il s’est Lucky le Chanceux, le gars s’en tire bien, mais pourquoi la musique s’incline-t-elle vers le blues, sous le kaléidoscope des paroles y aurait-il quelque chose de plus noir, de plus implacable que le destin, de quelle couleur est-il cet ange que le Seigneur lui a envoyé. T-shirt : avoir parcouru le monde et se souvenir de qui l’on est, cette version est plus triomphale que celle de Western AF, un peu comme tout ce qu’il côtoyé entre temps avait un peu relativisé la partition de l’homme rouge, un peu comme s’il comprenait que tous les hommes portent en eux le même sang rouge. City blues : blues urbain, davantage d’électricité, moins de misère, davantage de désespoir, l’est parti à la poursuite de ses rêves, ne les a pas rattrapés, il voulait changer le monde, le résultat est pitoyable tout ce qu’il a réussi à faire bouger, c’est lui, mais en pire. C’est un peu Rimbaud qui revient à Marseille avec une jambe en moins. Lui ce n’est guère mieux l’a perdu ses illusions en lui et aussi envers les autres. Loblolly pines : après le blues du désespoir voici le boogie de l’espoir, sur la route du retour, tout vous semble beau, c’est au-dessus de l’abîme que l’on se raccroche à ce que vous pouvez, par exemple à la branche pourrie (cet adjectif est de moi) de la religion, en tout cas le morceau regorge d’optimisme. Attention c’est en bois de pin que l’on construit le cercueil de ses illusions. Home again : enfin le voici chez lui. Chez lui, sa mère et ses sœurs l’accueillent, l’est content. Revient aussi sur ses illusions. La terre natale et la famille. Valeurs traditionnelles. Le territoire de la tribu originelle réduit à sa portion congrue.

L’on a hâte d’écouter son prochain album. Blaine Baley est un superbe compositeur, un super guitariste et un fabuleux lyricist. Son évolution future nous interroge. Nous sommes certains qu’il nous surprendra.

Damie Chad.

*

Me suis levé la tête pleine d’idées étranges. Je ne savais pas ce que je voulais. Pour être franc, je ne l’ignorais pas. Un truc tordu qui me traversait la tête. N’exagérons point, pas un rêve irréalisable, restons dans le concret, par exemple trouver une chose impossible pour la simple et bonne raison que ça n’a jamais existé. Je ne vous fais pas languir davantage, tiens par exemple écrire une kronic sur un groupe de rock français métaphysique. J’ai tapé les cinq derniers mots de la phrase précédente sur Bandcamp, en moins de cinq secondes, j’avais trouvé. Ne me restait plus qu’à me mettre au travail. Quelle lourde tâche !

REVOLUTION METAPHYSIQUE

CONTINUUM

( Bandcamp / Album Numérique / Mai 2019)

Groupe de Nice. Je cherche quelques photos, tombe pile sur la bibliothèque de la ville qui d’entrée sur son entrée affiche quatre groupes locaux, Carpe Diem en premier. C’est bien, mais ils ont dû se rappeler qu’ils devaient présenter avant tout des livres. Donc à part ces quatre heureux élus qui se battent en duel, plus rien. Pas de panique ils ont un FB, onglet photos, pas grand- chose. La principale étant déjà sur le bandcamp. Attention, une de rabe : le logo d’une émission de Metal local, nommée 1000 Décibels sur Agora Côte d’Azur. Je cours, je vole, et je ne triomphe pas, un dernier post daté de mars 2021 m’indique qu’ils viennent de se faire jeter sans préavis… Agora, ag’aura pas !

Bon l’on se contentera de la seule photo sur Bandcamp. Chance : on les voit tous : Cony Derenty : vocal / Aieevok : basse ( shs’s the girl) / Tony : guitares / Xavier Bosher : guitar solo / Guillauùe Morero : drums (il porte une queue de cheval).

Z’ont sorti cinq albums et un EP, dont deux artefacts, leurs premiers enregistrements ont été couverts dans les revues et les blogues metal d’éloges.

Révolution Métaphysique qui est leur dernier album bénéficie d’une belle couve. Sombre et mystérieuse à souhait. Une procession, pas tout à fait un défilé protestataire même si flotte un drapeau, bicolore, au hasard le noir et le rouge, sont-ils si nombreux que cela, une quarantaine au grand maximum, en fin de manif l’on reconnaît la chevelure blonde d’Aieevok, l’ensemble semble prêt à s’engouffrer dans une ouverture, une espèce de grotte en haut de laquelle se dessinent deux voûtes de pierre sanglantes, ça ressemble un peu à un palais buccal, cela nous autorise-t-il à nommer cette béance bouche d’ombre… Des anneaux de fer encadrent le dessin. Seraient-ils les symboles d’une chaîne à briser.

Prenons le temps de nous interroger sur le nom du groupe. Incidemment, ils ne sont pas les seuls à avoir choisi ce nom. Notamment en France, un groupe de jeunes gens actifs entre 1980 et 1981, dont l’un d’entre eux semble-t-il a passé l’arme à gauche…