KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 638

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

29 / 03 / 2024

BILL CALLAHAN / GRUFF RHIS

LEON WARE / DITZ / PEARLFISHERS

ROCKABILLY GENERATION NEWS

JEZEBEL ROCK / JOHN LANNY

PRESENCE ONIRIQUE / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 638

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

L’avenir du rock

- Smog on the water

(Part One)

L’avenir du rock n’en revient pas : ça fait la troisième fois en deux mois qu’il croise Jeremiah Johnson dans l’hiver rude du Colorado. Johnson arrête son cheval à dix mètres de distance. Toujours aussi peu avenant, la mine renfrognée, il lance, d’une voix qui résonne dans l’écho de la vallée :

— Encore vous ? Vous vous croyez où ? Dans un western ? C’est pour éviter les pipelettes de votre espèce que je suis venu me réfugier dans ces montagnes ! Vous commencez à me briser le bollocking !

— Oh cessez vos jérémiades, Jeremiah ! Je ne vais pas vous demander un autographe. Je suis simplement à la recherche de Buffalo Bill.

— Ouais c’est ça, t’as raison... Buffalo du lac...

Comme il n’a pas envie de poursuivre cette conversation débile, Jeremiah Johnson éperonne son cheval qui repart au pas. L’avenir du rock le salue d’un hochement de tête, mais lui dit, au moment où leurs chevaux se croisent :

— Vous savez que vous avez un javelot planté dans le dos ?

— Of course !

— Voulez-vous que je vous aide à le retirer ?

— Non, car les Crows, qui sont cons comme des bites, me croient mort, et comme ils sont encore plus radins que les fucking Cauchois, ils n’iront pas gaspiller un autre javelot. Sur ce, bonjour chez vous, Buffalo tous les râteliers !

— Vous êtes drôlement Buffalo salé, Jeremiah, la solitude ne vous réussit pas. Vous avez du Buffalo dans le gaz !

— Te fais pas de Buffalo Bill, pauvre dé-Bill !

— Des Bill, des Bill, oui mais des Callahan !

L’avenir du rock est prêt à tout pour vanter les mérites de Bill Callahan, il peut même aller jusqu’à contrepéter avec Jeremiah Johnson au fond des montagnes du Colorado.

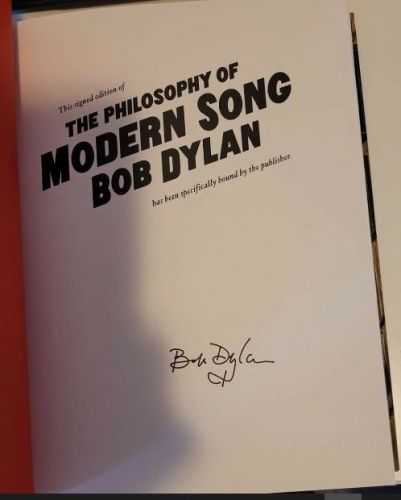

Se pourrait-il que le nouvel album du bon Bill Callahan soit l’un des plus beaux albums des temps modernes ? L’objet en question est une REALITY inversée qu’on lit YTILAER, avec le l’L, l’E et l’R à l’envers, enfin bref, le bon Bill s’est bien amusé avec son outil ‘miroir’. Les chansons de cet album sont quasiment toutes des merveilles, à l’image de «First Bird». Ce fabuleux chanteur sort un baryton plus profond encore que celui de Lanegan et s’en va taper dans sa lumière. Il swingue son chant dans des profondeurs mirifiques. Comme ses chansons sont longues, ça te laisse le temps d’entrer dedans. Et comme il gratte sa gratte à la dérive, son baryton dérive merveilleusement. Il rappelle que «Bowevil» vient du Texas et profite de cette occasion pour devenir insalubre. Il se débarrasse de toutes les règles - Looking for a/ Home - Il use et abuse des profondeurs abyssales de son baryton - Goddam Bowevil - Il fait du raga d’hypno avec «Partition», il va chercher un vieux groove de do what you do to qui semble dater du temps de Smog. Il aménage sa niche et c’est battu sec. Ils joue avec son baryton comme d’un instrument, il faut le voir swinguer «Naked Souls», il est magnifique et tranquille à la fois, il s’offre en prime une belle tempête de trompettes. Il montre une capacité extraordinaire à embarquer chaque cut aussi loin que possible. Ce bon Bill est le prince des horizons. Il amène «Coyotes» au classic drive de Smog, une belle merveille de yes I am/ Your lover man, il ondule dans sa romantica - As she grows older/ And older - Il crée des climats fouillés extravagants de modernité, il fouille sa voix dans des fouilles ambiancières d’une ferveur extrême. Il semble parvenu au sommet d’un lard unique, le lard Callahan. Pour lancer «Natural Information», il gratte les accords de Peter Green et ça part aussi sec en flèche dans l’Americana, Bill ne se bile pas, il fonce sur le meilleur chemin du monde, pas celui de Damas, mais le sien. Wow, quelle belle Information ! Il fouette le cul de l’Americana, laisse tomber les autres coqs de basse-cour, c’est le Bill qu’il te faut, c’est lui le cake - Talent + voice = Bill - Il est aussi bon que Jerry Lee et les trompettes reviennent embraser l’horizon. «Natural Information» est un véritable coup de génie. Avec «Planets», il t’emmène creuser dans sa mine du Kentucky, staring at the sky. Comme Bill est très profond, on l’écoute avec un immense respect.

Bill Callahan, c’est aussi Smog. On voit tout ça dans le détail d’un bon Part Two.

Signé : Cazengler, Bill Callagland

Bill Callahan. Reality. Drag City 2022

Wizards & True Stars

Dans les griffes de Gruff

(Part One)

Il est marrant le Gruff : au lieu de publier une grosse autobio de 500 pages pour vanter les mérites de son génie pop, il se contente de lâcher dans la nature un petit graphic book intitulé Resist Phony Encores. Graphic car objet. Graphic car typo. Graphic car panneaux. Graphic car pictures. Objet énigmatique comme l’est parfois son lard Dada, que ce soit en solo à la Gruff Rhys ou dans la combine des Super Fury Animals, qui sont comme chacun sait, le secret pop le mieux gardé d’Angleterre. Les spécialistes te diront qu’il y a les Beatles puis les Super Furry Animals. Encore une fois, la pop anglaise est un art trop sacré pour être confié à des betteraviers. Rings Around The World est l’album que Brian Wilson rêvait d’enregistrer. On y reviendra.

Revenons à notre mouton. Comme le Gruff est un esprit libre, il ne foliote pas son graphic book. Tu te débrouilles avec on va dire une grosse centaine de pages libres comme l’air. Il explique rapidement qu’il éprouvait d’énormes difficultés à communiquer avec son public, alors il a trouvé l’idée des panneaux. Le titre du graphic book en est un. Quand tu l’ouvres à la première page, tu tombes sur un gros «FUCK OFF EVERYONE», avec écrit, en tout petit, en dessous : «Please don’t», à quoi il ajoute : «That’s just the name of my fisrt band, translated.» Rassuré, on reste, et on poursuit la lecture. Il ne faut jamais perdre de vue que le Gruff est un Dadaïste contemporain. Il faut donc s’attendre à de bonnes surprises.

Il donne à la suite quelques éléments autobiographiques, confiant par exemple qu’en 1986, il monte Ffa Coffi Pawb avec son pote Rhodi Puw. Il a 16 ans et en profite pour «quitter l’école», comme il dit. Ffa Coffi Pawb veut dire «Everyone’s coffee beans» et les paroles sont en Welsh, c’est-à-dire en gallois. Le Gruff dit aimer l’espace entre les langues, mais il ajoute aussitôt que ce book traite de l’espace entre les chansons. Comme il a une chanson qui s’appelle «Valium», on tombe sur un panneau qui dit : «VALIUM YUM YUM».

Il parle des années 80 comme d’un «dark time pour beaucoup de gens», mais lui s’en sort bien car il bénéficie du confort et fait de la musique. Il dit bien vite son admiration pour les Beatles : «Même si je ne vivais pas à la même époque que les Beatles, au moins, je partageais le même espace. Quand Lennon fut dégommé, j’avais dix ans et les jours suivants la télé rediffusait les films des Beatles, ce qui cimenta ma passion pour la composition de chansons mélodiques.» Puis il commence à franchir la frontière du Pays de Galles pour aller voir des groupes sur scène, «des groupes qui semblaient maintenir la tradition mélodique en la transcendant : Spacemen 3, My Bloody Valentine et The Jesus & The Mary Chain. Aucun de ces groupes ne communiquait avec le public, et je trouvais ça très rafraîchissant.» Il se raccroche à cette idée. Tout ce qu’il veut, c’est composer et chanter ses chansons. «Je n’étais pas très doué pour les relations sociales, je ne savais pas m’exprimer clairement ou regarder un public dans le blanc des yeux, et ça ne m’intéressait pas d’avoir à demander aux gens s’ils passaient un bon moment.»

Ffa Coffi Pawb splitte au bout de 7 ans et 3 albums, et le Gruff repart à l’aventure avec les Super Furry. Il embarque le beurreman de Ffa Coffi Pawb Dafydd Isuan, et ses copains de Cardiff Huw et Guto. Le Gruff se retrouve «fronting a rock band that had golden discs, le public était nombreux et je sentais que je devais trouver un moyen de lui transmettre les informations logistiques.» Lors du 4e show, il emprunte à Bruce Nauman le slogan suivant : «PAY ATTENTION MOTHERFUCKERS.» Mais il sent bien que le ton de sa voix n’est pas assez ferme. En 1995, les Super Furry se déguisent en pandas. Et petit à petit, le Gruff va développer sa tactique du panneau. On tombe sur une photo de Buf brandissant le panneau «RESIST PHONY ENCORES», inspiré d’un poster irlandais de lutte contre l’impérialisme britannique, «RESIST BRITISH RULES». Puis ça va dégénérer en «RESIST VONDA SHEPARD», «a MOR piano balladeer» qu’il soupçonne d’être la partie visible d’un iceberg des piano balladeers qui allaient détruire la musique. Une menace pour ce qu’il appelle la pop civilisation, mais il regrette d’avoir été aussi loin, alors il lève son verre à la santé de Vonda Shepard et à celle des «pataphysical studies students at the Normal College, I’m sorry, what the fuck was I thinking?». Et bien sûr, en face du texte, tu as la photo de la belle Vanda machin.

Quand il joue à Londres, il provoque des malaises avec le panneau «TAX THE RICH». Effectivement, une partie de son public fait partie des privilégiés. Il le brandit aussi sur scène un soir où il accompagne McCartney. Une photo montre la stupéfaction de McCartney. À l’occasion d’une collaboration au Brésil avec le hippie portugais Tony da Gatorra - a slow-burning artist - le Gruff aligne une série de panneaux sur le thème : «WHAT CORRUPS MY COUNTRY» : «VIOLENCE», «HYPOCRISY», «IMPUNITY», «EGOISM», «COWARDS», «TRAITORS», «CAPITALISTS». Et comme il joue de plus en plus à l’autre bout du monde, le Gruff est obligé de faire des panneaux en caractères chinois ou japonais. Il fait évoluer sa technique vers l’allemand, le français et d’autres langues européennes. Et comme au fond il n’a pas grand-chose à dire, il remplit la fin du book de doubles en forme de panneaux. Il a même un camion avec le panneau géant : «NO PROFIT IN PAIN». S’il veut une franche participation du public, il sort le panneau «WHOA!». Et comme il perd ses panneaux d’un concert à l’autre, il fait refaire le «WHOA!» qui devient accidentellement «WOAH!». Il a même eu un «WOHA!» au Connecticut. Les panneaux vivent leur propre vie. Il termine avec un panneau «THANK YOU!», suivi à la page suivante d’un panneau «GOOD NIGHT!». On sort de ce book ravi. On n’en attendait pas moins d’un mec comme lui.

Avant d’aller plonger dans le lagon magique des Super Furry, on peut s’arrêter un instant sur l’actu du Gruff. C’est une actu replète, qui se tient bien à table.

On ne s’ennuie pas un seul instant à écouter The Almond & The Seahorse (Original Soundtrack), un joli double album tout juste sorti des cuisses de Jupiter. Depuis le temps béni des Super Furry, on sait qu’il s’est spécialisé dans la petite pop entraînante. Il continue de gambader au long de son petit chemin de fortune poppy poppah, avec parfois une volonté d’hypno pas assez affirmée («People Are Pissed»). On peut qualifier son lard de petite pop métronomique, en tous les cas dans ce nouvel opus qui grouille de puces. Par contre, il tourne mal avec «Layer Upon Layer», car on croit entendre Etienne Daho. La honte ! On B, on va sauver la fast pop de «Sunshine & Laughter Ever After». Il est à l’aise dans tous les râteliers. C’est un brillant pique-assiette. Il drive sa fast pop au hard beat turgescent. Voilà la petite merveille tant convoitée : «Liberate Me From The Love Song». Il sonne comme les Tindersticks, c’est puissant et beau. Il repart de plus belle en C avec «I Want My Old Life Back». Il reste le magic man que l’on sait. Encore de la belle pop avec «Dance All Your Shadows To Death». C’est sa façon d’installer sa tente dans le pré-carré. Quant à la D, c’est de l’instro. Il pianote son «Toni’s Theme» au clair de la lune.

Le dernier bim-boom du Gruff vient de paraître. Il s’appelle Sadness Sets Me Free. On se précipite. On cherche les truffes du groin. Tiens en voilà presqu’une, le morceau titre d’ouverture de bal. Le Gruff y fait son crooner, il y va au «Dead Flowers» - C’mon set me free now/ My vain & selfish way - Il frise la Stonesy d’you can send me dead flowers for my wedding. On retrouve la griffe du Gruff qu’on aime bien. Puis il va continuer de faire du croon de Gruff, il sait envoûter une voûte, il propose une belle pop de petit mec confirmé. Maintenant il n’a plus rien à prouver. On aimerait simplement voir poindre un tout petit brin de magie Super Furry. Mais ça ne décolle pas. Il cherche à renouer avec le Super Furry, alors il groove à la surface des choses. On comprend soudain qu’on ne trouvera pas de truffes dans cet album. Quand ça stagne sur 5 cuts, c’est pas bon signe. Il fait une petite samba avec «They Sold My Home To Build A Skyscrapper». Plus entreprenant, ce mec a des assises, mais ça reste en plan. Son «Cover Up The Cover Up» est l’hit de l’alboom, mais ça ne griffe pas. Il redevient doux comme un agneau avec «I Tendered My Resignation», on le voit chercher à créer du climax mélodique, il frime un peu, il cherche des effets, mais il ne les a pas. Il est en perte de vitesse. Il reste dans une espèce de petite pop et chante d’un ton complice, mais il ne parvient pas à la transcender comme au temps des Super Furry. Sa pop est relativement agréable, mais loin d’être déterminante. C’est un peu comme s’il se mettait en retrait, comme s’il craignait de se brûler des ailes qu’il n’a plus. On s’ennuie à mourir de chagrin sur ce faux bel alboom.

Signé : Cazengler, Rhys orangis

Gruff Rhys. The Almond & The Seahorse (Original Soundtrack). Rough Trade 2023

Gruff Rhys. Sadness Sets Me Free. Rough Trade 2024

Gruff Rhys. Resist Phony Encores. Hat & Beard, LLC 2020

Inside the goldmine

- Ware house

Des quatre contremaîtres de maintenance, Monsieur Léon était le plus attachant. Pourquoi ? Sans doute à cause de son perpétuel air de bonhomie, cette bonté discrète qu’on croise si rarement dans le regard des hommes, surtout à notre époque. Monsieur Léon était un gros bonhomme ventripotent coiffé d’une casquette à carreaux, vêtu d’un bleu de travail rapiécé, qui se déplaçait lentement, un mégot toujours collé au coin des lèvres, allumé ou éteint. Et puis il y avait ce regard espiègle, toujours un peu en coin et ce sourire de petit garçon qui contrastait tellement avec son allure d’homme usé par le travail et le manque d’argent. On l’avait nommé contremaître car il savait conduire les chantiers de maintenance des turbines. Il les connaissait depuis leur naissance, il savait caler un rotor dans ses coussinets, il savait mesurer l’effort de serrage des boulons, il avait pour ce genre de mécanique des mains de magicien. Oh il fallait voir ces grosses mains ! Cœur battant de l’unité de production, la salle des turbines était aussi son domaine. Il ne semblait vivre que pour les arrêts. Il assistait à l’ouverture des carters qui pesaient plusieurs tonnes et avec un sourire encore plus appuyé qu’à l’ordinaire, il commençait l’inspection des zones d’usure. Les ingénieurs envoyés par le fabriquant écoutaient attentivement ses remarques. Ils savaient que Monsieur Léon avait une relation fusionnelle avec ces énormes machines et jamais, en quarante ans de carrière, il ne s’était trompé dans ses diagnostics. Son expertise en matière de maintenance avait dû rallonger considérablement la durée de vie de ces turbines. Et puis un jour, le directeur de production demanda un arrêt d’urgence. Ordre fut donné à tous d’intervenir dans un planning très serré, car les temps d’arrêt coûtaient une fortune. La première équipe devait intervenir de nuit. Arrêt des turbines, chute de la pression, puis ouverture de l’échangeur et pour finir ouverture des carters. Monsieur Léon attendait qu’on ait ouvert l’échangeur pour lancer le démontage des carters. Une équipe démontait les boulons de l’énorme échangeur horizontal, et au moment où tombaient les derniers boulons, le couvercle s’écrasa au sol, propulsé par un gigantesque geyser de vapeur brûlante, schlllooooffff, Monsieur Léon qui se trouvait là fut ébouillanté sur le coup, il avança en titubant vers la passerelle de sortie, bascula comme un gros sac par-dessus la rambarde et s’écrasa au sol six mètres plus bas, splllaaashhh ! Il gisait sur le dos, rouge comme une écrevisse ébouillantée, la peau du visage et des mains en lambeaux. Son sourire si prodigieux était devenu une grimace atroce.

De toute évidence, Leon Ware a eu plus de chance que Monsieur Léon. Ils n’ont de commun que trois petites choses, le nom, la bonhomie et d’une certaine façon, la légende. Sous son petit chapeau, Leon Ware était devenu une sorte de Monsieur Léon en black, pas en rouge.

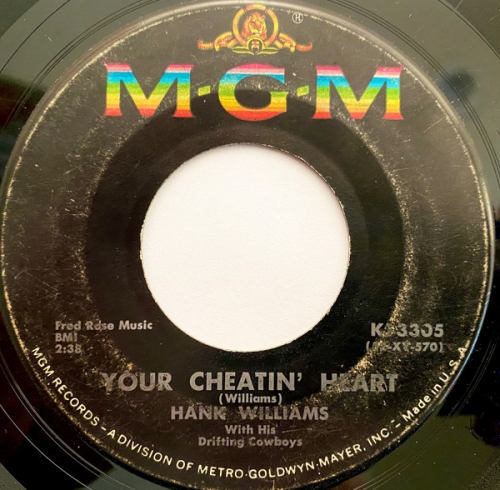

Légendaire, oui, car Leon est un petit black de Detroit qui a démarré avec Lamont Dozier dans les Romeos. Comme Doz, il a un peu fricoté chez Motown avant de voler de ses propres ailes pour aller fricoter avec d’autres géants, Ike & Tina Turner, Donny Hathaway, Minnie Riperton et des tas d’autres. Leon fut ce qu’on appelle un artiste complet, c’est-à-dire qu’il est à la fois auteur-compositeur, producteur et interprète, une sorte d’équivalent black de Tonton Leon, l’autre, le Russell. Inutile de préciser que tous les albums de Leon Ware sont chaudement recommandés.

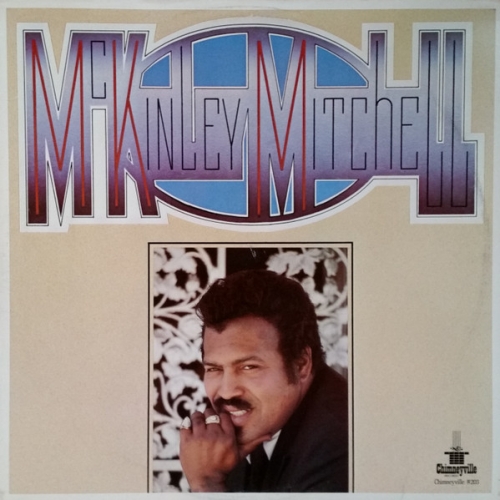

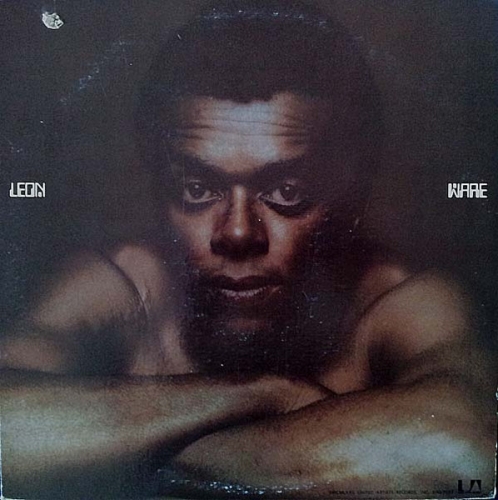

Tiens, on va écouter le premier, l’album sans nom, Leon Ware, paru en 1972. Tu tombes sous sa coupe dès «The Spirit Never Dies», un fantastique groove de Soul, et là, t’es content du voyage. Groove sublime, Leon te roule dans sa farine de satin jaune pour une Beautiful Song de Soul. Puis il claque une fabuleuse Soul d’Able avec «Able Qualified & Ready». Quelle énergie ! Il te met les sens en alerte maximale, il a derrière lui les backings demented de Clydie King, Jessie Smith, Patrice Holloway, Julia Tillman et Maxine Willard. Leon est un fantastique artiste, il rôde bien dans la Soul, il chante son «Why Be Alone» à la cantonade. Il passe au heavy groove d’allure supérieure avec «Mr Evolution», il cultive son groove à la folie, il est dans l’excellence dès les premières mesures, et quand on écoute «Nothing’s Sweeter Than My Baby’s Love», on comprend qu’il ne vit que pour le smooth de sweeter, Leon est incroyablement attachant, on ne le quitte plus des yeux. Tiens, encore une clameur de groove supérieur avec «What’s Your World». Comme le fit Marvin, il arrose le monde, il navigue dans les mêmes eaux. D’ailleurs, Leon a produit l’I Want You de Marvin. Il attaque «It’s Just A Natural Thing» à la grandeur d’âme, avec les folles derrière. Elles te plombent ça vite fait et Leon charge la barcasse jusqu’à la fin. Il termine cet album faramineux avec «Tamed To Be Wild», il drive sa diskö-Soul sous le boisseau, il chante aux accents perçants de l’extrême blackitude et grimpe sur la barricade. C’est énorme !

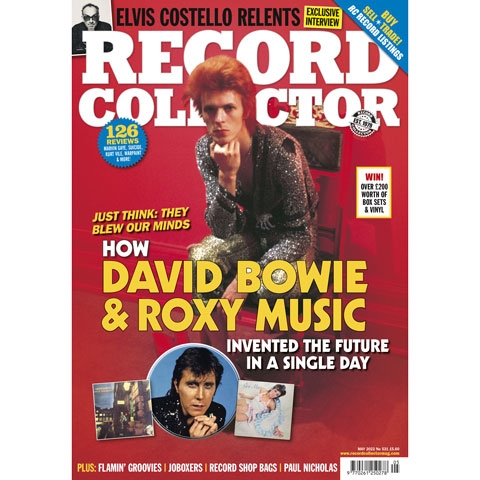

Dans Record Collector, Paul Bowler consacre la rubrique ‘Engine Room’ à Leon Ware. Il le sacre d’entrée de jeu «master of sensual Soul». Il le situe dans les parages du Marvin, et va d’ailleurs produire I Want You et en composer tous les titres. Bowler parle aussi d’erotically charged, silky-mouth brand of Soul qui allait inspirer Sade et la fameuse vague neo-Soul. En fait, Leon Ware lançait les carrières des autres, préférant rester dans le background. Un peu comme Allen Toussaint, Van McCoy ou encore Sam Dees. Et puis un jour, il voit son copain Lamont Dozier rouler en Cadillac, alors il se dit qu’il pourrait lui aussi en avoir une, after all.

Bon alors, tant qu’on y est, on peut aller écouter Musical Massage, paru sur Gordy en 1976, la même année qu’I Want You. D’ailleurs, Bowler dit que si on veut entendre la version d’I Want Your par Leon Ware, c’est Musical Massage -Bedroom focused lyrics and slick Soul sonics - Quand Berry Gordy entend les maquettes de l’album, il demande à Leon de le filer à Marvin et Leon refuse. En guise de punition, l’album sort sans promo et Leon est dévasté de chagrin. Commençons si tu veux bien par les coups de génie, «Share Your Love» et «Phantom Lover». Ce sont des hits. Share your love, clame Leon en plein émoi, c’est fabuleusement profilé sous le boisseau d’un groove mirifique, les petites pointes de vitesse soulignent l’urgence du groove et au loin planent les nappes de violons. Leon aurait-il inventé groove liquide ? Comme d’habitude, la réponse est dans la question. «Phantom Lover» sonne encore comme l’un des meilleurs grooves de l’univers. La pureté groovytale de Leon te confond. Il ne te roule plus dans sa farine, mais dans la ouate. Globalement l’album sonne comme l’un des albums de Marvin à l’âge d’or : nappes de violons et percus. Leon délie «Learning How To Love You» au doux de menton. Sur «Instant Love», Minnie Riperton duette avec lui. Il muscle un peu son groove pour «Holiday», c’est excellent, chanté au lâcher de ballons, ça tourne au petit chef-d’œuvre de good time music. Avec «Journey Into You», tu entres dans le territoire de Leon. Il est soft au-delà de toute expectitude. Tu as l’impression de remonter le courant en sa compagnie. Son «French Waltz» renvoie aux films français, Les Choses De La Vie ou encore Un Homme Et Une Femme, et avec «Turn Out The Light», ce petit coquin de Leon veut éteindre la lumière. Aurait-il une idée derrière la tête ?

C’est après Musical Massage que Leon quitte Motown.

Après un mauvais départ et une série de trois cuts ratés, Inside Is Love s’impose avec un coup de génie nommé non pas Wanda mais «Club Sashay». Leon amène ça comme un groove de Marvin et tu entres dans le vrai monde, celui du groove qui balance par-dessus les toits, et des chœurs de filles te pavent le chemin de bonnes intentions, it’s alrite, Leon tombe dans la démesure. Il est partout à la fois, dans le chant et dans le groove. Autre magic cut : «Small Café», big groove sentimental, typique de Leon, c’est un slow groove de rêve finement joué au violon tzigane, il te l’élève au bon niveau et ça finit par violonner à outrance. La troisième merveille de cet album s’appelle «On The Island», et Leon fonce dans le tas de l’exotica, il crée du rêve et des grands espaces, il fait du technicolor à l’état pur, il est capable d’ouvrir de grands espaces, c’est la raison pour laquelle on le suit à la trace, ici tout est knockouté à l’extrême de la Soul du bonheur, merci Leon de nous amener on The Island et de nous donner autant de joie.

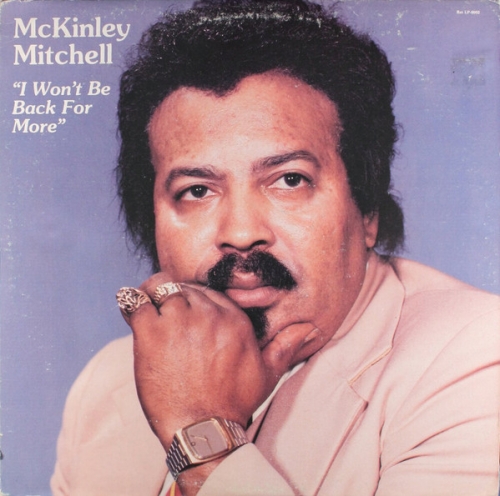

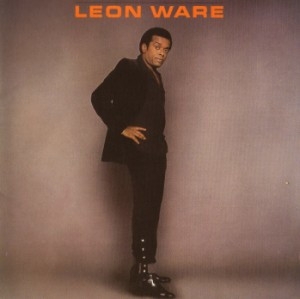

Comme beaucoup d’autres grands artistes, Leon a connu sa petite période Elektra, oh pas longtemps, le temps de deux albums, Rockin’ You Eternally, en 1981 et un album sans titre l’année suivante. Tout ce qu’on peut dire, c’est que Leon a du génie. La preuve ? Elle est dans l’enchaînement de quatre cuts, «Sure Do Want You Now», «Our Time», «Rockin’ You Eternally» et «Got To Be Loved». Son fonds de commerce est le slow groove de Soul en forme d’entrelac de jouissance. Il ne chante pas, en réalité, il touille la magie. Avec «Our Time», il explore le Pôle Nord de la Soul, il affronte les vents, Leon tu le suis partout, même au Pôle Nord, il a de la Soul plein le Time. On prie sincèrement pour qu’il se calme, trop de génie tue le génie, c’est bien connu mais avec «Rockin’ You Eternally», il déploie de telles ailes d’ange qu’il en devient définitif, il te plonge dans un bouillon de Soul, Leon te retourne comme une saucisse dans sa friteuse de magie bouillonnante, il fait une Soul de sorcier, ça wave dans la Warehouse, ça explose littéralement de magie. Et ça continue avec «Got To Be Loved», il monte au chant supérieur de la Soul des temps modernes, il faut le voir prendre de l’élan, quel spectacle, I don’t care, il maîtrise bien la situation et il resurgit à coup d’I don’t care ! Il boucle cet album effarant avec «In Our Garden» et développe aussitôt une nouvelle vague de magie incommensurable, il te la travaille au mieux du Ware System, avec des coupes psychédéliques, mais il revient au chant pour t’exploser la conscience, au so far out, il est l’égal de Marvin Gaye et des plus beaux groovers d’Amérique. Jamais vu ça ! Quand tu écouteras l’«A Little Boogie (Never Hurt No One)», tu verras, tu seras accueilli par un déluge de son. Ça te tombe dessus. Leon ne plaisante pas. Il va très vite. C’est un fonceur. Son Little Boogie est plein comme un œuf, on n’y rentre rien d’autre.

Le deuxième Elektra est nettement moins dense. Le hit de cet album sans titre s’appelle «Why I Came To California» : ambiance diskö-pop avec un arty funk de bass dans le dos et des petites gonzesses aux backings et ça tourne vie au big biz, mais un big biz de super good time, et ça vire groove des jours heureux. Il faut suivre Leon pour ça, pour les jours heureux. Leon est un artiste fantastique, il est deeper than love comme le montre le cut du même titre, et puis avec «Cant I Touch You There», il veut la toucher, alors il entrelace sa colonne du temple à l’entrelac de la Soul grimpante. Il sait aussi te susurrer sa Soul de satin jaune dans le creux de l’oreille, comme le montre «Words Of Love». On le voit aussi se fondre dans un «Shelter» extraordinaire - She’s my shelter - et avec «Somewhere», il duette avec une poule qui est pas mal, car elle sait roucouler au sommet de la Tour Eiffel.

Paru en 1987, Undercover sonne comme un passage à vide. Le blue velvet de Leon est d’une douceur parfaite, mais un peu monotone. Il cultive une sorte de grande délicatesse sexy, il caresse le duvet de la peau de pêche et fait durer le plaisir. Leon est un orfèvre, toute sa glotte humide est impliquée. Avec son rythme, le graphisme de la pochette et tout le saint-frusquin, Undercover est un album typique des années 80

Taste The Love est un pur album de sexe. Leon te fourre la tête entre les cuisses de Jupiter dès «Come Live With Me Angel». Leon se polit bien le chinois, il adore le sexe. Sa musique suinte, elle goutte de scum. Mais du bon scum bien blanc de black God. Il va t’engrosser des juments, patron, oh oh, fais confiance à Leon, il a ça dans les reins. Encore du sexe avec «Feel Your Love», au doux du groove de feel your smile in your hands, et puis toujours plus de sexe avec «Can’t Stop Love», il descend de sa montagne, vêtu de rien, I see you, il administre ses sacrements, Leon est un dieu nuageux. Du sexe encore dans le «Taste Of Love» de fin de parcours, chanté à l’ouate de Marvin, time is right. C’est écrit au dos : «Every song is prepared with our main ingredient, LOVE. Bon appetit.» On le voit aussi aller et venir entre les reins du groove avec «Meltdown». Il ne fait que des cuts longs, jamais moins de 4 minutes. Avec «Cream Of Love», on s’attend au pire. Puis il vire légèrement Brazil avec «Telepathy». Un solo de sax vient lisser tout ça. Merci Leon pour cette embellie. Et puis il se produit un phénomène bizarre avec «Musical Massage» : le cut s’arrête quelque part au siècle d’avant, au milieu des terres, il chante parmi les patrons blancs, il suspend son chant.

Le pianiste Don Grusin accompagne Leon sur Candlelight. C’est donc un album de jazz. Le piano jazz album de Leon. Il faut tout de suite se jeter sur «Red Top», car quelle effervescence ! Ça joue au piano jazz avec la stand-up. Fantastique ! Le stand-up man s’appelle Brian Brombey. Il fait son Charlie Mingus. Il joue le mystère du round midnite, il pulse bien le jazz d’after-hour et Leon revient au chant comme la vague sur la rive. L’autre temps fort de l’album s’appelle «How Insensitive». Le guitariste s’appelle Oscar Castro-Neves et il nous joue le groove du Brazil pur, logique puisque c’est signé Carlos Jobim. Belle exotica, Leon s’y fond. Ils tapent aussi une version de «My Funny Valetine». Rien de plus pur. Leon vise un absolu de pureté. On parlait du loup, le voici : «Round Midnight», fabuleux hommage à Monk, mais c’est trop jazz pour un groover comme Leon. En même temps, on sent bien dans ses autres albums qu’il est trop évolué pour la pop. Brombey revient groover «Misty» au heavy groove d’I get misty. Ça joue au fond du club, là-bas, dans la fumée bleue, ils tapent un «My Foolish Heart» assez éperdu, pas loin de Liza Minnelli, lorsqu’elle souffre dans New York New York. Ça ne tient qu’à un fil de piano pur. Et puis avec «Let Go», Leon fond comme le chocolat dans la casserole.

Malgré sa pochette romantique, Love’s Drippin est un bon album. L’extrême qualité du groove de Leon te monte au cerveau dès «All Around The World». Leon gère son monde fabuleusement groovy. Il enchaîne avec «Underneath Your Sweetness», bon d’accord, il groove à la mode, mais Leon est un winner, alors il winne, et comme il va toujours chercher des noises à la noise, ça finit par le rendre génial. Il travaille son groove dans la matière de la Soul, et comme Marvin, il ouvre des horizons. Il laisse filer son groove céleste dans l’azur marmoréen. Il passe au sexe avec «Saveur», il déclenche des machines organiques et des dynamiques impavides, tout est bien foutu chez Leon. Il reste dans le sexe avec «Breathe On Me». On pourrait presque parler de groove direct, c’est aussi direct que de mettre la main au cul d’une allumeuse. D’ailleurs, dans «Is It Drippin’ On Yourself», il se demande si ça goutte sur elle, ooooh baby. Il file le parfait amour avec le charme chaud d’«I’m Ooin’ You Tonight» (sic). Leon est un expert sensoriel, il chante à la glotte de velours mauve. Si on l’écoute, c’est pour des raisons précises, il faut bien l’avouer. Parfois, ses cuts sont un peu gluants, enfin, il fait comme il veut, il est chez lui, inutile de l’embêter. Il attaque son «Finger Party» à la Marvin, mais c’est avec «Hands On My Heart» qu’il rafle définitivement la mise, et pire encore, il t’embobine. C’est violemment lourd de conséquences, on pourrait même parler de dérive abdominale d’éternité parallélépipédique, de boîte oblongue de groove de Poe, Leon travaille sa sauce à l’infini thaumaturge, son groove te caresse les côtes, voilà une Beautiful Song parfaite, le must de maître Leon.

Une chose est sûre : tu n’écoutes pas les albums de Leon en cinq minutes. Le meilleur exemple est sans doute Moon Ride. Tu ne prends pas l’album au sérieux à cause de la pochette. Quoi ? Une bagnole américaine ? Oui, mais attention, Leon ne fait jamais de tout-venant. Comme l’album sort sur Stax, ça démarre dans la Soul et un léger parfum de diskö-funk et il faut attendre «Just Take Your Time» pour voir Leon prendre sa mesure. Il susurre dans la chaleur de ton cou, relaxsssss, il te séduit au kisssing you baby, il a très bien compris que tout tournait autour de ça, relax your mind, et derrière tu as une guitare jazz qui groove entre tes reins. On le voit tâter de l’océanique avec «Loceans» et se battre avec la Soul dans «I Never Loved So Much», mais comme Russell Crowe dans Gladiator, il se bat pour la victoire. Il renoue avec Marvin dans «To Serve You (All My Love)», il le rejoint aux jardins suspendus du firmament, c’est extraordinairement bien chanté, Leon et Marvin, même combat ! Puis il amène «Soon» à l’espagnolade et redevient le temps d’un cut magique le puissant seigneur de l’ombre que l’on sait, le roi du groove d’exotica de jazz interlope. On le voit ensuite naviguer à la surface d’«A Whisper Away», un coconut groove jazzé au piano. C’est encore de la magie pure, il fluctue dans l’entre-deux, il est fabuleusement liquide, dans la lignée de Marvin, il tient son monde dans le creux de ses mains, un monde gorgé de finesses, de piano jazz, de percus et de stand-up, tout est porté au summum, comme béni des dieux. Il plonge encore une fois dans le lagon avec «From Inside». Au-dessus de Leon et de Marvin, il n’y a plus rien. Il finit cet album miraculeux avec «Urban Nights», il y ramène encore une jazz guitar et des chœurs de soubassement. Tout est surchargé de trésors sur cet album.

Paru sur le tard, Rainbow Deux pourrait bien être l’album - le double album - de sa consécration. Leon l’attaque d’ailleurs avec l’heavy-oh-so-heavy «For The Rainbow», dominé par le bassmatic d’un nommé Stephen Bruner. Le festin se poursuit en B avec «The Darkest Night», deep dark groove de dark-oh-so-dark night, rien de plus deepy dark ici bas. Il passe à la sensualité avec «Surrender Now», d’ailleurs, à l’intérieur du gateford, il signe : «The Sensual Minister, aka Leon Ware». Puis il nous emmène au paradis de la good time music avec «Summer Is Her Name». Retour aux énormités en C avec «Are You Ready» et il passe au heavy groove de samba avec «Samba Dreams», il injecte carrément de la heavyness dans le lard de la samba et c’est énorme. Avant Leon, personne n’avait pensé à le faire. Cette course paradisiaque s’achève en D avec «Let’s Go Deep» (le courant file à travers lui, comme s’il était fait de cuivre, il vibre et il chauffe) et l’heavy-oh-so-hevy exotica de «Wishful Thinking». On croit entendre Marvin accompagné par les congas de Congo Square !

Signé : Cazengler, Leon Whore

Leon Ware. Leon Ware. United Artists 1972

Leon Ware. Musical Massage. Gordy 1976

Leon Ware. Inside Is Love. Fabulous 1979

Leon Ware. Rockin’ You Eternally. Elektra 1981

Leon Ware. Leon Ware. Elektra 1982

Leon Ware. Undercover. Sling Shot Records 1987

Leon Ware. Taste The Love. Expansion 1995

Leon Ware. Candlelight. Expansion 2001

Leon Ware. Love’s Drippin. P-Vine 2003

Leon Ware. Moon Ride. Stax 2008

Leon Ware. Rainbow Deux. Be With Records 2019

Paul Bowler : The Engine Room/ Leon Ware. Record Collector # 531 - May 2022

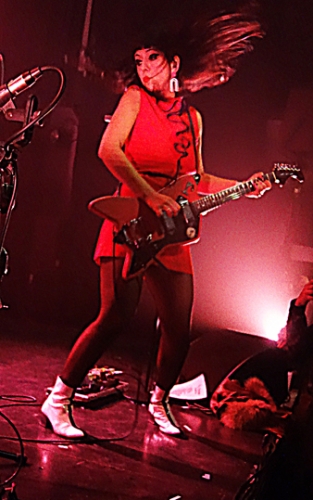

Auto Ditz

Ditz ? Parlons-en. Contrairement à ce qu’indique le titre, Ditz n’a strictement rien d’automatique. L’auto Ditz n’est en réalité qu’un clin d’œil à Otto Dix. Mais tiens, le hasard fait bien les choses, car par le son, Ditz rejoint Dix. Dix se fout des perspectives et Ditz aussi. Dix concasse et provoque, Ditz aussi. Dix déforme, Ditz aussi, Dix sublime la laideur, Ditz aussi. Dix trempe ses pinceaux dans la putréfaction des tranchées, Ditz aussi. Dix catalyse la barbarie, Ditz aussi. C’est dire si Dix et Ditz vont bien ensemble.

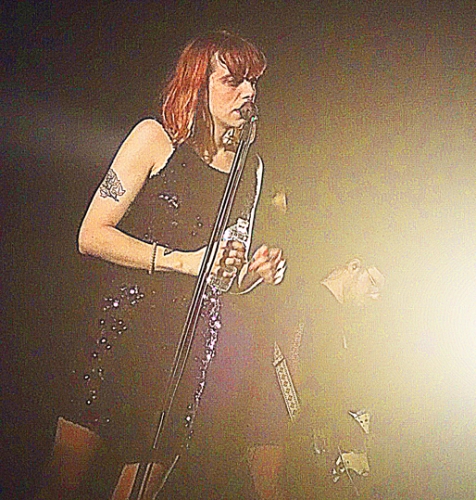

Ditz ? Scène de Brighton. Vazy ! On en bouffe, du Brighton : Ciel, Squid, Wytches, il en pleut comme vache qui pisse, et maintenant Ditz, avec un son Dixien concassé et d’une ampleur considérable, même si ça rôde aux frontières de la Post. Alors on débarque au concert avec les oreilles vierges, histoire d’explorer une zone inconnue. On sait juste pour avoir vu une photo dans le programme qu’ils ne sont pas très beaux et qu’ils ont une chanteuse qui n’est pas sexy non plus. D’ailleurs, tiens, la voilà, elle débarque sur scène, une grande rouquine en petite robe noire, chaussée de bottes noire à très grosses semelles. Elle arpente la scène en attendant que les autres finissent d’accorder leurs grattes déjà accordées. Elle n’a pas l’air commode, elle marche un peu comme un docker du Havre, on voit son dos nu et ses cuisses musclées. Pas trop de tatouages, un de ci de là, derrière la cuisse et sur le bras. Elle est rousse, coiffée vite fait, pas de bijoux. Quand elle commence à chanter, elle le fait avec une voix de mec. Elle a même une voix superbe, bien grave, bien décadente, et elle mène le bal. On découvrira un peu plus tard qu’elle s’appelle Cal, diminutif de Callum. Cal mène un sacré bal des vampires, Ditz tape aux portes de la démesure, deux grattes, un gros bassman hyper-présent, un beurre du diable, et ça ira ça ira les aristocrates à la lanterne. Le guitariste du fond à droite n’a pas d’image, par contre celui qu’on sous le nez à gauche est un petit chétif avec de faux airs de Ian Curtis. Ces deux mecs bâtissent des décorums pharaoniques, un peu à la manière de Greg Ahee, l’artificier en chef de Protomartyr. Il faut bien dire que le début du set est un peu laborieux, mais au fil des cuts, la pression et la température montent, et ça finit par t’exploser la calebasse, avec un son dru d’emporium en flammes, dans une quête constante d’apocalypse selon Saint-Jean, ils rivalisent d’élan cathartique avec le Pandemonium de Killing Joke, et Cal s’en va marcher sur la foule, comme une sorte de trave christique sorti d’une toile mortifère d’Otto Dix. Tu vois la mort et la décadence marcher à la surface d’une petite foule, c’est un drôle de spectacle. Heureusement qu’il est allé de l’autre côté. Pas facile d’imposer un spectacle aussi ahurissant dans une région comme celle-ci. Les Normands n’ont pas pour habitude d’aller reluquer sous la jupe d’un trave.

Ce mec est un fantastique showman, qui, entre deux crises apoplectiques, s’adresse aux gens d’une voix délicieusement désabusée. Il se pourrait que Cal Davis soit une rockstar en devenir. Difficile, car il s’élève à la force du poignet, sans le secours d’aucune mélodie, il n’a qu’un son âpre et ingrat à nous mettre sous la dent, alors on doit s’en contenter. Ditz est un groupe qui n’aura jamais de hit, car leur rock vise trop l’aventure de la marge. Ils développent une énergie comparable à celles d’Idles et de Protomartyr. Leur ambition paraît évidente et démesurée, mais leur concept reste strictement anti-commercial. Et malgré tout ça, ils ont deux cuts qui tapent vraiment dans le mille : «Instinct», qu’ils jouent vers la fin du set, et l’explosif «No Thanks I’m Full» qui clôt à la fois le set et leur album The Great Regression, un titre qui, au passage, sonne très Dixien.

Cal te chante «Instinct» dans le creux du cou, l’haleine chaude et profonde, tu adores cette proximité et derrière, c’est fabuleusement orchestré, et tellement explosif que les immeubles s’écroulent, ils tapent dans l’apanage de la fin du monde, ils mettent un point d’honneur à battre tous les records d’apoplexie. Mais c’est avec «No Thanks I’m Full» qu’ils te laissent sur ta faim, avec une fin de set comme on en voit peu, ils optent pour une violente intro Post-hardcore et le Cal entre immédiatement dans le chou du lard, il pose sa voix dans l’enfer des tranchées d’Otto Ditz, c’est puissant, bien déroulé, gorgé de power, la version enregistrée est à la hauteur, tu peux y aller si tu aimes l’embrasement sonique, ils atteignent un niveau qu’on n’imagine pas, et ça se décuple, aussi bien sur scène qu’en studio, ils sont tellement dans le full blown que ça saute partout dans la cambuse du Docteur Mabuse, c’est drivé sec par le bassman et battu à la diable. Normalement, tu ne t’en remets pas. Ou alors très difficilement. Comme d’un méchant coup de poing dans l’estomac.

L’album s’appelle donc The Great Regression. Ils optent pour un visuel macabre, sous film plastique, qui rappelle The Thoughts Of Emerlist Davjack des Nice, à une autre époque.

Ils ont un son très anglais, très énervé, ils démarrent avec le gros ragnagna de la Post, «Clocks», et enchaînent avec un «Ded Wurst» amené à la grosse cocote de la Post. Ils visent le big atmo à Momo. On comprend que ce sont des cuts de chauffe, comme d’ailleurs lors du set. Un peu plus loin, on entend les chutes du Niagara de la Post dans «Three». Ils charpentent bien leur son, ces mecs ne mégotent pas sur la mortaise. Avec «The Warden», ils se font passer pour les maîtres de la dégelée Postale. Cal tient bien son rang d’égérie des annales. Il se prend ensuite pour Kate Moss dans «I Am Kate Moss», il joue beaucoup sur le calme après la tempête. Le Cal s’accroche au son comme la moule à son rocher. Ils ont des stridences d’attaques biseautées, comme dans «He He», mais ça devient riche avec ce chant de dark angel en robe noire. Tout est très chargé musicalement, le Kate Moss sonne comme une compression de layers, avec des trucs qui grattent dans le mix et des poussées de fièvre, et voilà qu’ils enchaînent à nouveau dans la douleur de la Post avec «Teeth», ils deviennent féroces et décuplent la violence de leurs crises. Ils finissent par rivaliser de démesure avec les Pixies. Ils développent un pouvoir totalitaire.

Signé : Cazengler, quoi qu’il en Ditz

Ditz. Le 106. Rouen (76). 16 février 2024

Ditz. The Great Regression. Alcopop! Records 2022

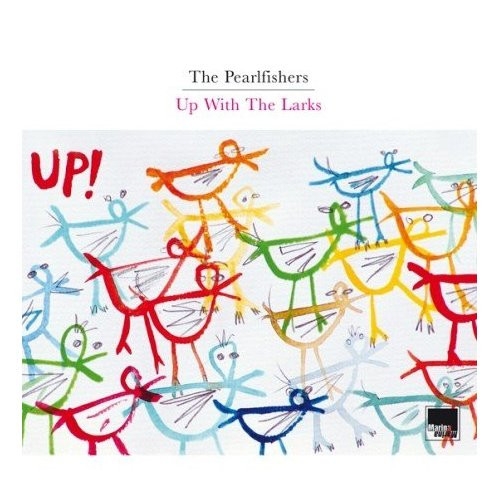

Les Pearlfishers enfilent des perles

Pas la peine de tourner autour du pot : les Pearlfishers, c’est David Scott, un autre surdoué du rock anglais. Cet Écossais est aussi membre actif des BMX Bandits, l’une des grandes institutions écossaises. Pour mieux situer le Scott Scott, on peut le comparer à Paddy McAlloon : il cultive exactement la même perfection du lard fumant. Et c’est aussi la raison pour laquelle ses albums sont tous réussis. Le Scott Scott squatte le paradis depuis vingt ans.

Le premier album de Scott Pearlfisher s’appelle The Strange Underworld Of The Tall Poppies. Il date de 1997. Graphiquement, quasiment toutes les pochettes vont se caler sur la première : une simple image de la vie quotidienne cadrée sur un fond blanc. Ouverture de bal avec «Even On A Sunday Afternoon» et Scott met la main au Paddy. Même élan pop chatoyant. Une vraie merveille. Le Scott Scott condescend dans le cours du fleuve, it doesn’t matter. Il compose comme il respire, sans effort. Il remplit des albums entiers. Son «Banana Sandwich» éclate de fraîcheur, il est tellement plein d’élan vers l’avenir - Just feeling the sun in the snow - Encore plus puissant, voici «Waiting On The Flood», il swingue son floo-ooood et t’en explose la fin, fabuleuse fin d’explosivita en gerbes de génie prévalent. Encore de la heavy pop de Scott avec «Jelly Shoes». Il vise toujours l’horizon, avec la même ampleur que Paddy God, avec des montées en puissance herculéennes. Tous ses cuts sont puissants, il fait du ric et rac de Paddy Padirac, il ne lésine pas sur l’envergure, il s’adosse aux Everglades du forever et relance en permanence son relentless. Il ne se lasse plus d’élancer. Il joue son rôle de songsmith jusqu’au bout, il gratte les poux d’«Away From It All» avec du soleil plein la bouche, il est tellement convaincu d’avance !

The Young Picnickers pourrait bien être son album le plus affolant. À cause notamment de ce violent coup de génie, «Every Day I Read Your Stars» qu’il attaque au jingle jangle des Byrds. Là, tu affrontes le vent du rock extrême, le cut explose dans le ciel, tu n’en reviens pas, tu entends des clap hands et des contre-coups d’«Oh Happy Day», ça explose en gerbes, c’est sa spécialité, oui les retenues viennent d’Oh Happy Day, les tombées aussi, tu imagines un peu la grandeur de la cascade ? Et il monte encore au chant à coups d’I read your stars. Le Scott Scott est en passe de devenir l’un de tes meilleurs amis, avec Paddy Padirac et Brian Wilson. Alors attends, c’est pas fini. Écoute un peu «You Justify My Life». Ce ne sont pas des choses qu’on dit à la légère. Il enchante son Justify au chat perché, il yodelle dans le bonheur, il sonne comme une superstar, mais au sens fort du terme. Et puis tu as cette pop magique d’Écosse, «We’re Gonna Save The Summer», une pop impitoyable d’éclat mordoré, gorgée de références à Big Star et à Brian Wilson, en passant par Paddy Padirac et tous les anges du paradis pop, il te plug ça dans le Summer pur, ce mec explose de bonheur, c’est tout ce qu’on entend. Il trafique aussi «We’ll Get By» à la bonne mesure, ça prend vite de l’ampleur et ça devient stupéfiant d’excelsior parégorique. On écoute le Scott Scott avec un profond respect. Il déroule une œuvre d’une infinie délicatesse. Pour son morceau titre, il descend dans un groove à taille humaine. C’est très impressionnant, il dépote là un instro de fête foraine, il y a de la magie dans ses Young Picnickers. Quand il fait de la power pop («Once There Was A Man»), il sonne comme Martin Carr ou Paddy Padirac, c’est le même genre de gabarit impérieux.

S’enfoncer dans le dédale des albums de David Scott, c’est une façon de se noyer dans l’excellence. Across The Milky Way est encore un album remarquable, dont le joyau s’appelle «We’ll Be The Summer». Bienvenue dans le domaine royal de David Scott. Il commence par te groover le bas des reins. Oh rien de sexuel là-dedans, il swingue sa pop avec panache et il emprunte les bah-bah-bah de Brian Wilson. «Steady With You» pourrait sortir d’un album de Paddy. Scottish Scott s’y livre à de prodigieuses accélérations. Sa pop peut être aussi évangélique et se montrer digne des Beatles (le morceau titre). Scottish Scott soigne sa droite. On attend que tombent les hits, comme au temps de Grandaddy. Tiens, en voilà un : «New Stars». Quand tu entends ça, tu sais où tu mets les pieds. Ses harmonies vocales éclatent au Sénégal d’Écosse. Il y a du Big Star là-dedans. Il attaque l’«I Was A Cowboy» à la Lennon et on s’effare de la qualité du sucre dans «Sweet William», mais aussi de la qualité de la prod, de la qualité de tout. Oui car tout sur cet album sent bon l’esprit. Il continue d’exploiter ses inépuisables réserves naturelles avec «Shine It Out». Il repart toujours à l’assaut, avec chaque fois la même grâce. Il rappelle parfois les grandes heures de Belle & Sebastian. Il tartine son «Where The Highway Ends» en contre-bas et il termine cet album idyllique avec un «Is It Any Wonder» salué aux trompettes urbaines. Il fait du pur Paddy, même voix, même sens aigu de la magie pop, celle qui filtre sous la toile du cirque. Te voilà donc avec un nouveau génie sur les bras. David Scott coule de source, comme Martin Carr, Brian Wilson ou encore Michael Head.

Continuons de voyager au paradis de la pop avec Sky Meadows. Il y rend un hommage qu’il faut bien qualifier de mythique à Todd of the pop : «Todd Is God». Ils sortent tous les deux de la même fontaine de jouvence. David Scott chante comme le Todd du temps de Something/Anything. Il démarre aussi l’album avec «Flora Belle» qu’il faut hélas qualifier une fois encore de coup de génie. Il l’attaque à la Paddy, il grimpe tout de suite à un très haut niveau d’intellect mélodique, te voilà conquis, amigo, inutile de résister, David Scott est un empereur génial, tu vas lui donner tout ce que tu possèdes, ta femme, les clés de ta bagnole, ta carte bleue, tes mots de passe sur internet, t’es content de lui donner tout ça en mains propres, tiens mon David, c’est pour toi, et en échange, il va te déverser des torrents de beauté dans les oreilles, alors tu peux te dire heureux d’avoir croisé son chemin. «Sky Meadows» est encore une fois du pur Paddy, David Scott suit la voix tracée par son maître. Même chose avec «My Dad The Weatherfan», ça tourne en pop de rêve à la McAlloon. David Scott s’amuse en permanence, il fait plaisir à voir. Avec «I Can’t Believe You Met Nancy», il te lèche les bottes, il t’abreuve dans le désert, il t’initie à l’harmonie d’un jour naissant. Il repart à la conquête de la perfection avec «Haricot Bean And Bill» qu’il arrose de big guitars et termine avec «Say Goodbye To The Fairground», qui semble aussi sortir du cerveau psychédélique de Paddy Padirac : même magie évanescente. C’est de l’extrême pureté pop, David Scott revient toujours à Paddy par la bande.

Paru en 2004, A Sunflower At Christmas est un album heureusement beaucoup moins dense. Ça permet aux oreilles de se reposer. Le «Snowboardin’» d’ouverture de bal sonne comme une pop magique et automatique digne de celle de Brian Wilson : même élan vers l’éternité. Le Scott Scott monte bien ses éclats d’harmonies vocales. Et le «Winter Roads» qui suit est du pur Paddy. On se croirait sur Jordan: The Comeback. Même volonté de parcours initiatique. Et puis après ça se calme terriblement. Le Scott Scott tient néanmoins très bien sa maison. Ce n’est pas le genre de mec qu’on repasse à la pattemouille. C’est un maître de forge. Comme Totor, il fait son Christmas album.

Par contre, ça chauffe terriblement avec Up With The Larks. Shindig! lui attribue 5 étoiles, ça les vaut largement. L’album grouille de puces, et ce dès le morceau titre, un shoot d’heavy power pop sur-déterminée. On se voit une fois encore contraint de parler de magie. Il s’agit là de sunshine pop révélatoire. Et ça continue avec «The Blue Bells», tu tombes dans le fleuve pour de vrai, tout est beau, les violons, le chant. David Scott, pur genius. Le Pearlfisher enfile les hits comme des perles, «Send Me A Letter» (heavy groove d’excelsior), «The Umbrellas Of Shibuya» (big Glasgow sound), «Womack & Womack» (il plonge dans la diskö de Womack & Womack, mais avec sa bravado de Glasgow, il met tout à sa main, comme le fait Martin Carr à Liverpool), «London’s In Love» (heavy balladif de sensation forte, il évoque les busy streets of London, c’est du si haut niveau ! Il éclate ça au chat perché, final explosif). Avec «Eco Schools», il va chercher la difficulté harmonique pour se l’approprier. David Scott est un effarant songsmith, il navigue au niveau des grands compositeurs américains de type Brian Wilson ou Jimmy Webb, mais avec le petit truc de Glasgow en plus. Il chante son «Blue Riders On The Rage» à la pointe de la glotte, au pur feeling. Cet mec est une authentique superstar. Il ne vit que pour l’échappée belle. Son «Ring The Bells For A Day» est heavy as hell, il monte ça aux harmonies vocales, tout est harponné là-haut.

On retrouve de sacrés clins d’yeux à Paddy Padirac sur Open Up Your Coloring Book : «You Can’t Escape The Way You Feel» et «A Christmas Tree In A Hurricane». T’es baisé car te voilà obligé de te prosterner. Le Scott Scott règne sur la pop avec bienveillance. Rien de plus Padirac que le Christmas Tree, il chante ça avec le même grain de voix. Le hit de l’album s’appelle «Gone In The Winter». Il tombe le rideau. David Scott a une réelle autorité. Il est le roi de la grosse attraction. Il sait faire monter la sauce. Il sait aussi teinter sa pop de Soul comme le montre «Diamonds». Réflexe magique. Il fait sa fable de La Fontaine avec «A Peacock And A King». Il joue ça au piano et se montre une nouvelle fois délicieusement fondu de Paddy Padirac. Il travaille tout au corps sur cet album, tout est beau, sculpté dans le cristal. Scottish Scott est le Rodin du Paddy rock. Il semble naviguer dans l’inconscient collectif. Tous les cuts font six minutes. Il a besoin de temps pour se développer. Il poursuit la pop de ses attentions. Mais il ne se montre jamais pressant. Il est ardent, mais ne le montre pas. C’est un charmeur. Il sait qu’elle viendra à lui au bout de six minutes.

Son dernier album en date s’appelle Love & Other Hopeless Things. Il fait encore son Paddy au soleil d’Écosse avec «Could Be A Street Could Be A Street». Même power. Même imparabilité des choses. Même volonté d’épanouissement. All my life. Power pur ! Il passe en mode fast pop vampirique avec «You’ll Miss Her When She’ Gone», il survole le monde avec ses ailes de vampire génial à la Joann Sfar, il gratte ses poux avec passion. La passion, c’est ce qu’il faut retenir de ce mec. Magnifique encore, ce «You Can Take Me There» ponctué par des gonzesses intrusives. Il refait son Paddy avec «Once I Lived In London» et passe au heavy Pearl avec «One For The Bairns». Il se montre encore inlassable avec «I Couldn’t Stop The Tide». Du coup, tu t’en lasses plus.

Signé : Cazengler, Pearl Harbour

The Pearlfishers. The Strange Underworld Of The Tall Poppies. Marina Records 1997

The Pearlfishers. The Young Picnickers. Marina Records 1999

The Pearlfishers. Across The Milky Way. Marina Records 2001

The Pearlfishers. Sky Meadows. Marina Records 2003

The Pearlfishers. A Sunflower At Christmas. Marina Records 2004

The Pearlfishers. Up With The Larks. Marina Records 2007

The Pearlfishers. Open Up Your Coloring Book. Marina Records 2014

The Pearlfishers. Love & Other Hopeless Things. Marina Records 2019

*

Demain le printemps, tiens des oiseaux se sont installés dans la boîte à lettres. Approchons-nous doucement pour ne pas les effrayer. Brr ! ça croasse méchamment là-dedans, sûrement pas des mésanges, encore moins des anges ! Je n’ose pas ouvrir. Un rocker n’a jamais peur. Vivement je tire la porte ! Aucune bête à plumes, juste une épaisse enveloppe d’un blanc virginal ! Bien compris comme disait Vince Taylor, c’est le nouveau :

ROCKABILLY GENERATION NEWS N° 29

AVRIL – MAI – JUIN ( 2024 )

Une fois n’est pas coutume, l’on saute pratiquement à la fin de la revue, la situation est grave, je vous rassure, pas pour nous (quoique si l’on y pense un peu…), pour un groupe que nous aimons bien. Nous les avons vus sur le blogue à plusieurs reprises en concert et ils étaient sur la couve du numéro 2 de Rockabilly Generation News, les WiseGuys, nos garçons avisés ont donné un nom anglais à leur formation, jusqu’ici rien d’original pour un groupe de rockabilly, oui mais ils sont ukrainiens… Nous avions reçu quelques nouvelles au tout début du conflit, mais depuis plus rien. C’est donc un plaisir de les savoir encore vivants. L’on espère pour longtemps, Saturnus le batteur : En marchant dans la rue il a été ‘’invité’’ par les recruteurs à rejoindre l’armée. Nous lui souhaitons bonne chance…

Chris nous parle de l’ambiance, beaucoup d’alertes journalières, des bombes pleuvent un peu partout, la mort peut survenir à chaque instant, le moral n’est pas très bon, il lui semble que l’Ukraine est bien seule… elle reçoit de l’aide mais ce dont elle a le plus besoin, ce sont des armes… Le groupe réussit à donner quelques concerts, les bénéfices sont en très grande partie pour l’armée et des associations d’aide à la population… Chris n’est pas optimiste… On le sent désemparé, avec ce sentiment désagréable de ne pouvoir peser en aucune manière sur la suite des évènements…

Je pense que la majorité de nos lecteurs sont au courant de la situation, mais l’entendre raconter avec ses mots à lui, par quelqu’un qui partage notre passion rock, avec qui l’on a vécu de festives soirées, les mots pèsent plus lourd. Oui la guerre est faite pour tuer les gens.

Un beau portrait de Lavern Baker en page 2, la beauté des femmes nous fait oublier la laideur des hommes. Jean-Louis Rancurel nous offre des photos d’une époque beaucoup plus insouciante, celle de la naissance du rock français, focus sur Danny Boy et ses Pénitents, l’est vrai que des pionniers français du rock Danny reste l’un des plus oubliés. Moi-même j’avoue avoir fait l’impasse sur lui et sur ses premières apparitions discographiques sous le nom de Claude Piron, en tout cas l’article de Jean-LouisRancurel est savoureux à lire autant pour le photographe que pour le chanteur, un monde où tout semblait possible, même si le miroir du rêve s’est cassé assez vite… Les noirs et blancs de Rancurel sont magnifiques et surprenants d’authenticité…

Sautons page 22 retrouver Lavern Baker, J. Bollinger réussit en deux pages, malgré la place prise par les documents d’époque à nous apprendre un tas de détails ignorés. Il est vrai que dès que surgit le nom de Lavern Baker dans notre tête résonne sa voix et l’on ne pense plus à rien… Elle est une des racines du rock certes mais aussi une de ses plus belles frondaisons.

Whaow !!! de tous les posters publiés par Rockabilly c’est le plus fort, un coup de poing dans les yeux arrachés, le prince du rock’n’roll est-il marqué sur la couverture, un prince comme on les aime, wild and rock, quand j’aurais ajouté un émule de Jerry Lou, il a été adoubé par le Maître in person, l’interview de Lewis Jordan Brown est passionnante, une personnalité de rocker jusqu’au bout des doigts (de pieds aussi), mais qui se défend d’être puriste. Un être libre. Les photos de Sergio sont sublimes, sur la toute dernière, l’on dirait un portrait d’Arsène Lupin, un parfait gentleman, pas cambrioleur, mais cabrioleur si l’on en juge de ses acrobaties sur son piano.

Info ultra-secrète : vous retrouvez le jeune prince en live à Quimper accompagné par les Starlights. Pas de répétition, et en avant non pas la musique, mais la folie. Y avait du monde à Quimper, en ce début de janvier pour fêter 2024, sur scène les Big Shots et les Evil Teds, en dehors des planches Marc et Rozenn les organisateurs, l’article est précis et chacun des protagonistes de cette soirée est assez longuement présenté, textes et photos.

L’on arrive à la fin, pardon au début, au tout début d’une longue aventure, les grandes personnes ont souvent de mauvaises influences sur les enfants, prenons au hasard le grand-père de Tiloé qui l’a biberonné au rock’n’roll, les chats engendrent des cats c’est bien connu, du haut de ses neuf ans et demi il lit Rockabilly Generation, il apprend la guitare, il est imbattable sur Elvis. Un futur prince du rock’n’roll.

Plein d’autres choses, les reports sur le dix-huitième Rockin’Gone, l’Atomic Rockin’ de décembre 2023, le Good Rockin’Tonight du 24 février dernier par exemple, vous aimeriez tout savoir sans payer, vous avez raison, mais c’est encore mieux de s’abonner !

Damie Chad.

Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 6 Euros + 4,30 de frais de port soit 10,30 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 38 Euros (Port Compris), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( Rajouter 1,10 € ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de tous les magazines... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents !

*

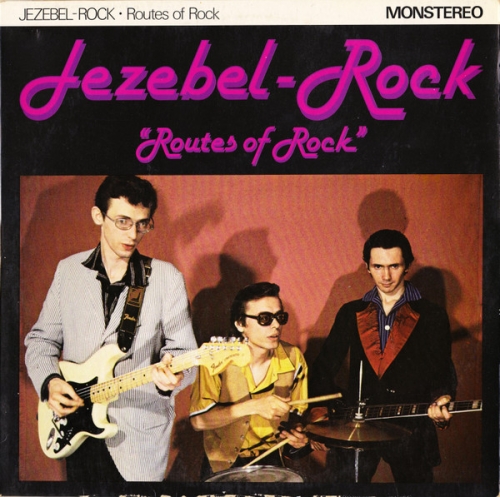

Je les croisais souvent à Toulouse. A la fin des années 70. Faciles à reconnaître. Portaient toujours leurs instruments à la main ou sous le bras, avec une obstination que je qualifierai d’Egyptienne. En tout cas ils ont édifié une des premières pyramides sonores du rockabilly français.

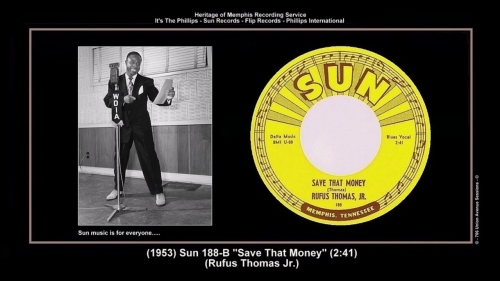

En 1978, Jezebel Rock sort en 1978 un 45 tours sur le petit label toulousain de Gérard Vincent : Baccara International. Deux titres : Can you feel it et Peggy Sue. Plus tard en 1979 un nouveau 45 sur Oxygène un curieux label, un peu passé dans les oubliettes, qui s’était fait la spécialité d’enregistrer des groupes et chanteurs français de tous genres, ils publient un deuxième deux titres : Teenage queen et That’s all right. Le nom du groupe évoque Gene Vincent, c’est pourtant deux des titres les plus célèbres de Buddy Holly que l’on trouve sur ces deux disques.

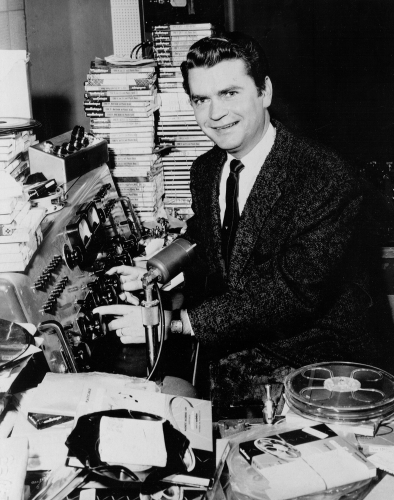

En 1979 rencontre avec Jacky Chalard en train de monter le légendaire label, made in France, Big Beat Record… Jacky Chalard ex-bassiste de Dynastie Crisis groupe qui accompagna Dick Rivers sur Dick’n’Roll et Rock Machine enregistrés au studio Condorcet à Toulouse. Ces deux albums parus en 1971 et 1972 constitués en leurs majeures parties de classiques issus de répertoires des pionniers marquent le début de l’intérêt porté au rock’n’roll des origines, qui se concrétisera au début de la décennie suivante par la rockabillyenne explosion des Stray Cats…

Mais nous n’en sommes pas encore là, Jezebel Rock est des un des tout premiers groupes issus de nos lointaines provinces françaises qui s’acharne à redécouvrir le legs américain originel, à l’époque au mieux ignoré, au pire décrié, dans le seul but de le remettre au goût du jour tout en y imprimant leur propre marque.

Il n’était pas simple de trouver des disques old rock dans le Sud-Ouest de la France en ces époques de disette rock, heureusement qu’à Toulouse la boutique de Jacky Allen vous permettait d’acquérir pour 3 ou 6 francs bien des merveilles…

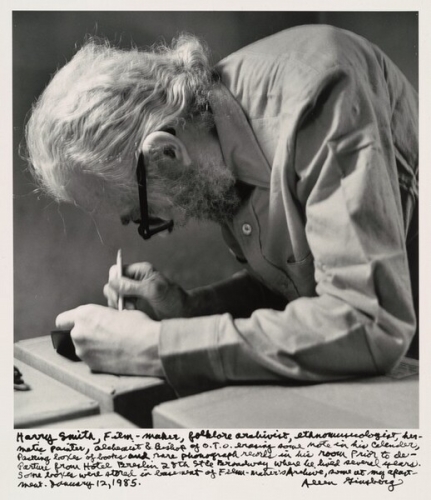

ROUTES OF ROCK

JEZEBEL ROCK

(Big Beat Records / 0001

La photo (les deux premiers 45 n’en portent pas) et les notes de présentation sont d’Alain Mallaret, un infatigable activiste rock, auquel nous devons beaucoup, qui durant des années tint le blogue Roll Call, nous en avons parlé et encouragé nos lecteurs à écrire auprès de l’hébergeur lorsqu’il fut désactivé, il fut aussi le directeur de la revue, Big Beat Magazine, à l’origine sur papier puis numérique.

Jean-Jacques Moncet : guitare, chant / Denis Rebeillard : basse / Gérard Moncet : batterie.

Hot doc boogie : dès l’intro l’on sait que le toubib nous a refilé le bon sirop, une guitare caramel à pointe d’asperge à l’arsenic, une basse qui joue à saute kangourou, et une batteuse qui décalque les tickets de métro à la perfection, que demander de plus, surtout qu’il y a cette voix qui a l’air d’échapper à l’attraction terrestre à chaque fin de ligne, deux minutes de perfection, c’est peu mais en notre monde de brutes l’on ne peut espérer davantage. La finesse de Buddy Holly mais sur un groove de bop. Le rockab parfait, rien de trop, rien de moins. Moonstruck : z’avez pas le temps de respirer que le vocal vous cueille comme une marguerite sur le bord du chemin, vous avez le moteur qui gronde en-dessous pas trop fort, juste assez pour vous inquiéter et la guitare qui s’amuse à imiter un jeu de bielles qui se déglingue, prennent leur temps, un soupçon de rhythm ‘n’ blues et c’est parti pour un balade sous la lune glauque, vous n’avez pas l’impression mademoiselle que peu à peu le chauffeur parle à l'astre sélénique comme un loup. Brand new lover : la légèreté entraînante du rockabilly, tout dans la voix, pour un peu vous vous laisseriez faire, attention, c’est aussi piégeux qu’un bayou, vos croyez avoir posé le pied sur une branche d’arbre, c’est un museau d’alligator, qui se pourlèche les babines. Caroline : le Jean-Jacques vous imite le timbre de Buddy à la perfection, ce côté innocent et candide qui vous pousserait à lui donner le bon dieu sans confession, le slow insidieux qui perdra le petit chaperon rouge. Crazy beat : rien à voir avec le Crazy beat de Gene Vincent, deux titres sur lesquels ils viennent de jouer les jolis cœurs, alors ce coup-ci ils sortent la grosse artillerie, ce Diddley Beat qui affleure dans les titres les plus rentre-dedans d’Holly, cette noirceur africaine de forêts primaires dont les fourmis vous rongeront les chairs jusqu’aux os. Le pire c’est que l’on adore.

Teenage queen : la voix de Jean-Jacques Moncet claudique gentiment, nous font le coup du charme, son frère Gérard donne le rythme mais essaie de ne pas faire trop de bruit. La basse de Denis caresse gentiment le bouton du plaisir des jeunes adolescentes en fleur. Boppin’ cat boogie : (slow version) : le rockab est pliable corvéable à merci, vous pouvez tout faire avec lui. Vous le voulez tout doux, voici une petite merveille, pour les enfants, un véritable dessin animé, une voix typiquement américaine, une basse qui joue au petit train, c’est mignon tout plein. Boppin’ cat boogie : (fast version) : attention, version pour les plus grands, une guitare qui pétille comme un feu de joie, une ambiance cow-boy en mode détente. Oui l’on danse, mais le colt toujours à la ceinture. Ne tirent pas, ils aiment toutefois le dégainer pour se faire respecter. Truckin’ babe : sucré comme une fraise tagada, un peu trop, un peu trop long aussi. S’amusent bien mais l’on s’ennuie un peu. Elle y met vraiment de la mauvaise volonté à ne pas revenir à la maison. Mercy go round : un instrumental, davantage en place que bien des premiers groupes français des sixties, mais il manque l’audace de proposer quelque chose de neuf. Osons le mot : de moderne.

Avec ce premier 25 centimètres de compositions Jezebel Rock recherchait avant tout l’authenticité. Pour un jeune public aux oreilles façonnées par Deep Purple, Zeppelin et consorts, c’était un son nouveau venu de nulle part. Soit on (beaucoup) s’en moquait, soit on (beaucoup moins) adorait. Jezebel aurait attiré davantage s’ils avaient été fans d’Eddie Cochran et de sa guitare accrocheuse, mais non eux c’était Buddy Holly, sa finesse, sa légèreté, sa fluidité…

Pour ceux qui connaissaient les originaux, ce fut un signe, on louait leur courage de se tenir au plus près d’une production des premiers rockers qui n’ont pas toujours été rock à fond de train dans leur discographie… on pressentait qu’ils rouvraient une route abandonnée depuis longtemps, et l’on attendait la suite… Qui finit par arriver. Un disque de pionnier en quelque sorte.

Damie Chad.

Si Jacky Chalard vous raconte l’épopée de Big Beat Record ainsi que celle de sa vie dans un numéro de Rockabilly Generation News. Lequel. Vous n’avez qu’à tous les relire !

*

Avouez que lorsque vous êtes fan de Vince Taylor et que vous tombez sur l’inscription suivante comme titre d’une vidéo : ‘’Vince Taylor buvait beaucoup parce qu’il avait du temps à perdre’’, vous perdez votre respiration, vous suffoquez, vous frisez la crise cardiaque, une envie de meurtre vous saisit, bref vous cherchez à en savoir plus.

JOHN LANNY

Au début vous ne le voyez même pas, vos yeux sont fixés sur l’écran TV géant, l’on y cause de Vince Taylor à Mâcon, une des parties les plus vertigineuses de sa vie, lisez Vince Taylor- Le Perdant magnifique de Thierry Liesenfield, l’on explique que Vince Taylor buvait pour se sevrer de la drogue, mais le gars qui passe sans arrêt devant l’écran devient gênant, l’attire manifestement l’attention sur lui, je le reluque : n’arrête pas de se verser des verres ( à la relecture je m’aperçois que j’avais écrit des rêves) de vin rouge, manifeste ainsi sa solidarité avec l’ange noir, bientôt il éteint la télé et commence à parler. N’arrête pas durant vingt minutes. Non ce n’est pas un pochtron qui radote, l’est soul mais l’a toute son âme. L’avoue sans drame ni larme sa dépendance à l’alcool. Parfois les anges ont besoin d’une béquille pour voler. Pas une infirmité, il suffit de savoir lire les signes pour comprendre les manquements des êtres humains à leur imperfection. Cause des gens qu’il aime, sur certains comme Yves Mourousi ou Laure Adler, je ne dirai rien, ils ne font pas partie de mon monde. Mais il cite aussi Elvis, Chucky Chucka (ainsi le nomme notre Cart Zengler), Jerry Lou, et le petit Richard, son quatuor gagnant. Plein d’autres aussi.

L’est émouvant, un fracassé du rock’n’roll, nous sommes tous des fracassés du rock’n’roll, chez certains ça se voit davantage, peut-être parce qu’ils se sont davantage brûlés que les autres… John Lanny est un être authentique puisqu’il ressemble à lui-même, à nous aussi.

Sur son site YT vous trouverez des tas de vidéos. L’est aussi connu sous un autre pseudo, Sammy Ace. Chanteur. Fête ses cinquante ans en donnant un concert au Rio’s Banana Club à Golfe-Juan. ‘’Dans ma vie j’ai réussi à survivre sans argent mais je n’ai jamais réussi à survivre sans reconnaissance’’ déclare-t-il, alors allez faire un tour sur sa chaîne. Vous y rencontrez un être humain. C’est rare par ces temps qui courent. A leur perte.

Damie Chad.

*

Sans être un masochiste invétéré vu le plaisir que j’ai pris à écouter l’album Nature Morte la semaine dernière, je m’impose de mon chef derechef une douce pénitence onirique en écoutant leur précédent album.

VESTIGE

PENITENCE ONIRIQUE

(Les Acteurs de l’Ombre / Juillet 2019)

Une phrase de Philippe Muray est pour ainsi dire mise en exergue de cet album : ‘’ Le monde est ce qui doit être subi de toute façon sans possibilité de le critiquer et encore moins de le combattre.’’ Cette citation ne permet pas de comprendre directement les textes de Vestige, en les lisant abruptement ils m’ont évoqué Les minutes de sable mémorial d’Alfred Jarry, par contre de mieux intuiter le sens du nom du groupe. Je rangerais Philippe Muray dans les nouveaux réactionnaires. Ces écrivains qui considèrent, notons qu’ils n’ont pas tort, la Modernité comme une catastrophe. Très logiquement l’on peut en conclure que vivre en nos âges délétères équivaut à une terrible pénitence. Selon Muray la modernité est une prison dont on ne peut physiquement s’échapper, la seule évasion reste donc le rêve.

La critique de Muray envers notre époque n’est pas sans fondement. Il fustige ce que j’appellerai le carcan métaphysique de la Morale érigée en dogme absolu qui condamne tout déviationisme normatif, à tel point que tout est permis à la condition expresse de ne pas sortir de cette notion de permissivité, l’individu se retrouve ainsi dans une solitude incapacitante prisonnier de sa propre individualité, puisqu’il lui est interdit de penser la globalité du monde. Un seul hiatus à cette vision de la modernité : Muray pense que son déploiement repose sur l’hégémonie d’une idéologie gauchisante. Il ne le dit pas expressément mais il le sous-entend si fort qu’il en oublie que toute critique d’une idéologie (quelle qu’elle soit) appartient elle-même à un discours idéologique. Toute critique idéologique est par essence idéologique. Souvent d’ailleurs, sous prétexte qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, nos idéologues naviguent selon le courant, très à gauche quand l’air du temps porte à gauche, très à droite quand l’air du temps s’incline à droite. Pensons au Foucault de Surveiller et punir et au Foucault du début des années quatre-vingt qui penche de plus en plus vers l’idéologie libérale. La mort l’empêchera de faire le grand saut. Le plus grand défaut des écrivains est de se prendre pour des penseurs. Ce paragraphe critique relève évidemment de l’idéologie.

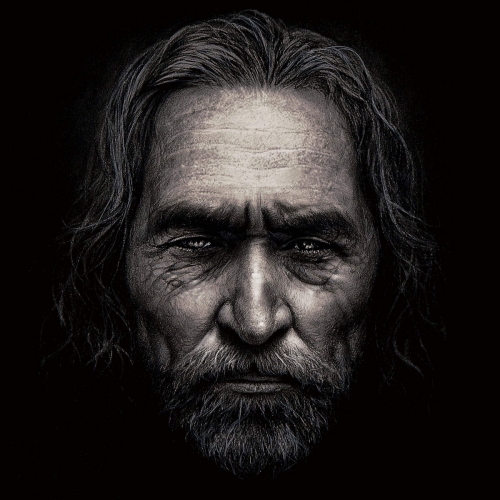

La couve est d’Aurore Lepheliponnat. (Voir notre chronique de Nature Morte dans notre livraison 637 du 21 / 03 / 2024). Un visage d’homme, assez âgé. Aucun détail ne peut nous aider à trouver son identité. Le portrait est posé sur un fond noir de toute opacité. Ce n’est pas quelqu’un de célèbre, mais sa mise en évidence péremptoire indique que ce n’est pas n’importe qui. Une seule solution s’impose, si cette tête ne nous dit rien, ce sont les morceaux de l’album qui vont nous révéler son identité, au sens large du terme. Un portrait intérieur en quelque sorte. Le titre de l’album nous aide à comprendre : Vestige, l’homme n’est pas un croulant, encore moins un écroulé de la vie, son visage porte les traces de ceux qui ont beaucoup vécu. Mais de tout ce qu’il a traversé, il ne reste rien, il ne reste que lui, les vestiges sont enfouis en lui, il peut les ressusciter en lui, dans sa pensée.

Dimiourgos : basse / Noktürnos : guitare / Cathbad : drums / Bellovesos : guitar, sampler / Ebrietas : vocal / Vorace : guitare.

Le corps gelé de Lise : comme des traits de neige qui tombent, je m’inspire de la vidéo, la musique vient jusqu’à former une épaisse couche tympanique qui glisse vers vous, et la voix qui sludge en allongé avec par derrière comme des bises froides et sifflantes, des chœurs s’en viennent et s’en vont preuve que l’on est en un endroit sanctifié où resonnent les échos du passé et du présent, il est beaucoup de reines qui portent le prénom de Lise (Elise, Elisabeth, Isabelle) en voici une statufiée, ciselée en une belle strophe ornée d’or, dans un lieu sacré et royal, le temps a passé, elle n’est plus qu’un objet touristique de curiosité, une foule renégate dont la seule présence est un blasphème à ce qui a été, ils l’entourent de leur haine et de leur rejet, mais un rayon de soleil illumine sa couronne et la désigne souveraine à ceux qui l’exècrent et ne voient en elle qu’un épisode historial honni, il faudra un jour futur les chasser. Ampleurs sonores comme rappel des lourdes tapisseries des châteaux en feu, ravagés par les forces révolutionnaires, qui se tordent sous le souffle dégagé par la violence de l’incendie, une clameur vengeresse qui pousse le passé devant la porte du présent. Haine contre haine. Tumulte oratorien. Pour le Roi ! l’on baise la lame, avant le duel final espéré. La Cité des larmes : grondements, il faut battre le fer tant qu’il est froid, la cité est en ruines mais qu’importe les murailles démantelées, là n’est pas le drame, il est une autre cité répliquée à l’infini dont la situation est beaucoup plus dramatique, ce sont les âmes égarées en elles-mêmes de nos contemporains, leurs esprits défaillants, une foule d’esclaves qui ne pensent qu’à se plaindre de leur situation désastreuse, alors qu’ils devraient s’atteler à relever les murailles écroulées de leur citadelle intérieure, que dire de plus, le vocal est pour ainsi dire intermittent, il faut déjà se débattre soi-même contre les sables stériles qui nous assiègent, la musique souffle en rafales infinies comme le vent porteur des miasmes de l’engloutissement, il ne tient qu’à nous, à chacun, à moi, de préserver le lointain souvenir de ce qui n’est plus, de ce qui a été, juste survivre au milieu de la délétère autoflagellation universelle, se battre jusqu’au bout, être soi-même le fer que rien ne pourra briser, qui résistera à la lèpre de la rouille. Les sirènes misérables : douces sonorités, des sirènes d’Ulysse émanait-il d’aussi suaves et captivantes mélodies, la mer moutonne à l’infini, les sirènes d’aujourd’hui ne chantent pas au-dehors des hommes, leur île se trouve dans les têtes humaines, écoutez le chant qui s’allonge démesurément comme s’il racontait un étrange conte inouï et incroyable, transplantation cérébrale, nous voici au cœur de la manipulation mentale, les esclaves écoutent leurs propres voix intérieure qui se moquent d’eux, le chant se transforme en dénonciation guerrière, les esclaves ont élu des maîtres, sans quoi ils seraient des êtres libres, leurs potentats se servent d’eux, ils croient se battre pour leur liberté, mais ils luttent contre leurs propres intérêts. Douce musique aux oreilles de leurs maîtres Hespéros : instrumental, lumière du soir, batterie lente et guitare processionnaire, toute chose s’enfuit vers son déclin, c’est ainsi que s’achèvent les rêves et le destin, nous sommes à la mitan de l’opus, nous dirigeons-nous au plus noir de la nuit... Extase exquise : non ce n’est pas la petite traîtrise pour laquelle il faut être deux pour l’accomplir, c’est la grande, car l’on n’est jamais trahi que par soi-même, la musique tisse des voiles funèbres, mais le vocal essaie d’arracher ce suaire dans lequel quiconque aimerait se rouler, abdiquer à tout jamais, se laisser emporter par la communion des esprits serviles, ne serait-ce pas la solution de fermer les yeux et de mourir à soi-même comme l’autruche qui se cache les yeux pour ne pas voir sa lâcheté, maintenant il hurle, il refuse de s’adonner à la sérénité du renoncement, il se dresse en lui-même, les dieux ne vivent que si on les pense, désormais l’énergie parcourt son corps, il triomphe de lui-même, des miasmes putrides, de ses peurs, et de ses découragements. Au bout de la nuit se profile l’aube. Souveraineté suprême : le background musical infuse l’énergie, tu as vaincu la peur, tu revois tous les obstacles mentaux qui t’ont assailli et maintenant tu rugis comme le lion face à la réalité du monde moderne, jamais tu n'as été aussi conscient de la situation mondiale, la batterie assène coup sur coup, la guitare n’a jamais été aussi cinglante, tu te lèves en toi-même, tu es ta propre volonté, ton propre dieu, c’est ainsi que tu retrouves l’accès interdit au divin, tu éclates de joie et de certitude, tu as toujours condamné les esclaves, cela ne suffit pas, il faut d’abord ne plus revêtir cette carapace servile pour être un être libre. Libéré des autres et de soi-même. Tuer l’hydre de la modernité. Treizième travail herculéen. Vestige : un aigle funèbre fond sur toi, après l’exaltation la réalité refait surface, retrouvailles avec la même colère, la même exécration, une bataille remportée en soi n’est pas une victoire sur le monde qui s’obstine à persévérer dans son horreur tentaculaire, la catastrophe subsiste et refuse de disparaître, vestige est un vertige, pas de happy end, l’on ne dépasse pas le réel, toute ta hargne, toute ta rage ne sont pas parvenues à faire reculer le monstre, la batterie frappe d’estoc et de taille, toute pensée est réduite en poudre, l’homme est perdu, le souvenir du jardin d’éden aussi, il ne reste que la mort.

Il est temps de revenir à la pochette. L’Homme se souvient-il de ce qu’il fut vraiment. Les vestiges de ce qui a été affleure-t-il encore des sables de sa mémoire. Encore faut-il qu’il ait une mémoire ! Le vestige c’est lui, le sait-il seulement. Les pierres éparses de remparts écroulés gardent-elles le souvenir, ne serait-ce que le nom, du peuple qui les a édifiées et défendues… n’avons-nous pas oublié qu’autrefois nous portions l’immémorial nom d’Homme…

Opus noir. Celui d’une défaite annoncée. Qui a déjà eu lieu. Pénitence Onirique ne se paye pas de maux. Il dit vestige pour nous aider à comprendre qu’il n’y a plus rien à voir. Après le crépuscule wagnérien des Dieux Pénitence Onirique déclare le crépuscule des Hommes achevé. Un truc qui ne nous fait pas rêver.

Damie Chad.

ROCKAMBOLESQUES

LES DOSSIERS SECRETS DU SSR

(Services secrets du rock 'n' roll)

Death, Sex and Rock’n’roll !

50

Le Chef allume un Coronado pendant que Jim Ferguson s’assied. Il n’y paraît pas mais il a jeté un regard circonspect sur la chaise que je lui ai apportée. Le gars n’est pas un perdreau de l’année, plutôt genre crotale qui fait semblant de sommeiller tapi dans l’herbe. Au deuxième regard je rectifie, un cobra royal sûr de sa force. A ne pas déranger pour des futilités. J’ai une intuition, le Chef me la confirmera en fin de soirée, non il n’est pas le directeur de la CIA pour la France, un gros calibre, il doit chapeauter tous les réseaux européens, qu’il se soit dérangé avec le micmac ukrainien actuel qu’il a sur les bras, ce doit être grave. J’apporte trois verres et une bouteille de Moonshine, il ne sourit pas quand il lit l’étiquette CUVEE JERRY LOU, CELLE QUI REND FOU ! S’en verse tout de même une grande lampée qu’il avale d’un coup, à croire qu’on lui tend un verre d’eau en plein Sahara. Il pose un mince porte-document noir sur le bureau dont il tire la fermeture éclair avec une précision. Attention me dis-je ce gars est un sniper, chaque fois qu’il s’intéresse à une cible il traite le sujet avec une efficacité maximale.

Sans attendre il prend la parole.

_ Chef, je vous remercie d’avoir pris contact avec nous. La mort du Professor Longhair ne nous étonne pas. Lors de mon entretien avec elle hier soir avant qu’elle ne retourne chez elle nous avions conclu que nous marchions sur un volcan… Nous ne nous trompions pas. Nous avions en lisant les rapports de notre Reconstutive Service rencontré une, comment dire, une… incongruité évènementielle dans les évènements auxquels nos deux services ont été mêlés, avec votre permission j’aimeras d’abord avoir un entretien avec l’agent Chad. Vous pouvez assister à cette conversation, toutefois je vous demanderais de ne pas y intervenir. C’est notre façon de procéder, une remarque adjacente et pertinente peut ouvrir de vastes perspectives mais un infime détail significatif qu’allait ajouter le témoin questionné sera passé sous silence puisque son esprit se tournera dans les réponses possibles à apporter à cette nouvelle injonction.

Jim Ferguson déplie une feuille A3, je reconnais le tracé rectiligne de la rue Phillipe Daumier, deux croix rouges marquent l’endroit exact où les briseurs de murailles ont tenté de m’attirer à eux. Jim Ferguson me scrute longuement, il pose son index sur la première croix :

_ Que s’est-il passé exactement ici ?

_ Je marchais tranquillou, deux bras sont sortis de la muraille, mes deux chiens m’ont retenu !

_ Ouah ! Ouah !

Jim Ferguson ne tient aucun compte de la confirmation apportée par Molossa et Molossito.

_ Disons que dans cette affaire c’est de l’ordre du plausible. Mais à cette deuxième croix ?