KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 714

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

11 / 12 / 2025

STEVE CROPPER / CLICKBAIT

ROADRUNNERS / JOUJOUKA / JOE SOUTH

ROCKABILLY GENERATION NEWS

PENDAISON / PRESAGES / SINE NOMINE

Sur ce site : livraisons 318 – 714

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Le père Cropper

Avec le cassage de pipe en bois de Steve Cropper, c’est encore une page qui se tourne : celle de Stax et des blancs qui admiraient les noirs. Nous voilà tous une fois de plus inconsolables. Bon d’accord, il était vieux, mais quand même ! Il n’y rien de choquant dans cette histoire, si on part du principe qu’on va tous passer la casserole. C’est dans l’ordre naturel des choses. Vivre avec l’idée d’un départ imminent est une façon de ravaler sa fierté.

L’an passé, Steve Cropper revenait dans l’actu pour un nouvel album, Friendlytown. C’est à Jon Mojo Mills qu’est revenu l’honneur d’interviewer Crop dans Shindig!, et quand Crop attaque, il n’y va pas de main morte : «We didn’t start out thinking we were gonna create the Stax sound. It created us.» Il attaque aussi très vite sur la couleur de peau. Il faut rappeler à ce stade des opérations que Booker T. & The MGs sont l’un des premiers groupes mixtes, deux blancs, deux blackos. Crop : «There was no colour at Stax, ever.» Crop ne voyait que les musiciens. Il avoue aussi qu’il a appris à jouer en écoutant le Black gospel music et appris à composer en bricolant les paroles - I took the Christ out. I put the woman in there - Il rappelle aussi que Memphis était the most segregated city in the South. Quand Mills lui demande pourquoi la Tele, Crop dit qu’on peut jouer en rythmique et jouer en solo sur la Tele. Il dit aussi ‘jouer ce qu’il fait’ - I play what I do - Comme on ne pige pas très bien, il illustre sa pensée : «If I’m singing about a river, I try to get my guitar to sound like a river.» Là, c’est plus clair.

Crop commence par rendre hommage à Lowman Pauling, le guitariste des 5 Royales, qui avait une technique de jeu particulière, la gratte en bas pour la rythmique et en haut pour le solo. Puis Mills le branche sur Estelle Axton. Crop confirme qu’il est arrivé chez Stax grâce à elle. Il allait prendre son fils Packy chaque matin pour aller à l’école. Hommage plus loin à Al Jackson, le batteur de rêve - He could shuffle like nobody’s business - Mills se régale, il branche Crop sur Otis, puis sur James Carr, allant jusqu’à qualifier You Got My Mind Messed Up d’one of the greatest Soul albums of all time, et Crop abonde dans son sens : «Both him and OV Wright should have been the ones to make it.» Mais personne ne voulait bosser avec James Carr, «he had so many problems.» Et crack, il balance ça : «Al didn’t wanna work with him. I didn’t wanna work with him.» On retrouve encore Crop sur le Two Sides Of The Moon de Keith Moon et le Ringo de Ringo paru en 1973. Mills le branche ensuite sur Rod the Mod. Alors Crop sort sa théorie : «If you take half a jar of Sam Cooke and half a jar of Otis and shake it up, you get Rod Stewart. Il you take half a jar of Little Richard ands half a jar of Sam Cooke, you get Otis Redding.»

Mills ne peut pas résister à l’envie d’évoquer le fameux troisième album de Big Star, Third/Sister Lover. Crop joue sur la cover du Velvet, «Femme Fatale». Il se marre bien le Crop avec cette histoire qui lui a fait plus de pub que «Dock Of The Bay» et «Midnight Hour». Dickinson est venu le trouver chez Ardent pour lui demander : «Cropper, can you come over and play on a song for me real quick?» - And I said, «yeah.» - Une ou deux prises. Il dit de Big Star qu’ils avaient «a different kind of soul.»

Encore une interview de Crop dans Uncut. Les canards anglais se sont magnés le cul, car Crop avait 83 balais, et comme les légendes commencent à se raréfier, fallait pas traîner. Crop rappelle la petite anecdote concernant «Green Onions». Quand on demande à Booker T comment Crop sort ce son sur «Green Onions», Booker dit : «It’s pretty simple. Out of his hands.» Un mec demande ce que rend le son Stax si particulier et Crop répond que si on enlève les paroles d’une chanson, on entend encore la chanson - Just by the intro and the groove, you can tell what the song is - Une autre question concerne la signification de ‘MGs’. Bagnole ? Crop répond que Chips avait une Triumph mais il existait déjà un groupe qui s’appelait The Triumphs, alors oui, les MGs. Et non ‘Memphis Group’ comme on le croyait tous. Pour déconner, Duck Dunn a dit dans une interview que ça voulait aussi dire «Musical Geniuses». Ce qu’ils étaient en réalité.

Le père Crop est revenu dans l’actu grâce à un bel album, Friendlytown. Billy Gibbons est dans le coup, alors forcément t’as du son, et ce dès le morceau titre, ça gratte au raw. Et comme Roger C. Reale chante au raw, ça casse bien la baraque. Avec le père Crop, t’as le Memphis Beat automatique. Par contre, tu te demandes ce que cet asticot de Brian May fout là. Plus tu avances dans l’album et plus du comprends que c’est un album du Zizi Billy. Les énormités se succèdent, «Hurry Up Sundown», «Let’s Get Started», le Reale saute sur la vague. Quelle leçon pour les générations à venir ! Le ZiZi Billy plonge «Talkin’ Bout Politics» dans l’enfer de l’heavy blues. On reste dans l’heavy ZiZi boogie avec «Lay It On Down» et ça repart au plein-comme-un-œuf avec «You Can’t Refuse». Ça sent bon le ZiZi ! T’as l’heavy groove texan revu et corrigé par le père Crop. Et tout bascule dans le génie avec «Rain On My Parade» attaqué à la régalade, ah comme le Reale est bon ! Il soigne ça à coups de please don’t rain in my parade, c’est un hit, et même une merveille inexorable. Le père Crop passe au hard Memphis funk avec «There’s Always A Catch», c’est un catch de cat, le Reale chante ça au black white power, hey hey ! Le père Crop joue avec le feu, il peut se le permettre, c’est un pionnier, il a toujours côtoyé les blackos, alors c’est normal qu’il bascule dans l’hard funk. Big Crop ! Le Reale râle comme un crack black, il passe en force, lubrifié par des chœurs de blackettes délurées.

En 2021, le père Crop foutait le feu avec Fire It Up, un album de Memphis Beat. On retrouve Roger C. Reale au chant, et t’as tout Stax qui remonte à la surface. Quelle déboulade ! Ça bat encore sec et net sur «I’m Not Having It». Fracassant ! Heavy boogie Soul de Memphis. Le père Crop te claque le beignet du pont. Pas d’innovation, on reste dans le vieux biz. On est là pour ça. Encore une solace de la rosace avec «Far Away» et ils passent en force avec «She’s So Fine». C’est vraiment bien senti, le père Crop s’amuse bien avec des potos. Et puis tu les vois groover «The Go-Between Is Gone» dans la purée, le père Crop claque son tiguili au milieu du cut, il te Staxe ça vite fait à la note éparse, comme il l’a fait toute sa vie.

Tant qu’on y est, on peut sortir de l’étagère deux ou trois bricoles. Tiens par exemple ce Back To Back des Mar-Keys et Booker T. & The MG’s qui date de 1967. Bon, ce ne sont pas les vrais Mar-Kays, ce sont plutôt les Memphis Horns (Andrew Lowe, Wayne Jackson et Joe Arnold). C’est l’occasion de retrouver la fantastique énergie de «Last Night», le vieux générique de Salut Les Copains. Quant à Booket T & the MGs, c’est toujours aussi bien. «Green Onions» reste le symbole du Memphis Beat, avec son fantastique shuffle d’orgue. C’est d’une élégance et d’une puissance rarement égalées. Et puis on a Crop qui rôde au coin du bois avec sa Tele. Il passe aussi un riff de gaga pur et vénéneux à souhait dans «Red Beans & Rice». Par contre, ils se vautrent avec leur cover de «Gimme Some Lovin’». Il faut de tout pour faire un monde.

En 1973, Crop monte le trio Washrag et enregistre Bang!. Il s’appelle pour le coup Captain Guitar. Avec David Mayo on bass et Ron Capone au beurre, ils commençaient à jammer en sifflant des Miller et pouf, c’est devenu Bang!. Encore une fois, on est au paradis de l’instro, avec Crop. Ça reste très balèze. Tous les instros de l’album sont tirés à quatre épingles. Mais ça finit par tourner un peu en rond. Même si on aime bien Crop, on finit par s’ennuyer un peu. Il claque en B un «Mr Big Stuff» à la claquemure, c’est énorme et plein d’allure. On trouve au dos de la pochette une belle brune qui se lave dans une bassine, alors pour l’accompagner, Crop nous claque «Clean Up Woman».

C’est peut-être l’endroit idéal pour saluer l’album solo que Steve Cropper enregistra en 1969, With A Little Help From My Friends. Il se lance dans des ré-interprétations instrumentales de hits séculaires, comme «Land Of 1000 Dances». Bon d’accord, il sait jouer, mais ça on le savait. Il taille une belle croupière à «99 1/2». Il sort sa plus belle disto et joue au gras double. Ce son magique rend bien hommage à Wicked Pickett. Il passe à la petite insidieuse pour tailler une bavette à «Funky Broadway», il joue au son d’infiltration, dans la masse d’un énorme groove de Staxy Stax. Le père Crop est un démon, dans le Sud tout le monde le sait. Comme Ry Cooder, il crée la sensation en permanence. Avec le morceau titre, il fait du Joe Cocker sans la voix, il fait chanter sa Tele. Ils sont tout de même gonflés de se lancer dans cette aventure devant 500 000 personnes. Crop réussit à créer de la tension, il fait le plan des screams en mode deep south. Bien vu, Crop ! Ce qu’il parvient à sortir est exceptionnel. Il prend ensuite «Pretty Woman» au funky strut de Stax, il joue tout le thème au claqué de Tele. Crop ne se refuse aucune extravagance et du coup, l’album devient palpitant, aussi palpitant que peut l’être la pochette. Il s’en va ensuite swinguer «I’d Rather Drink Muddy Water» au jazz, et là, ça devient stupéfiant. Il va là où le vent le porte. Guitar God on fire ! On le voit aussi rentrer dans le lard de l’heavy blues avec «The Way I Feel Tonight» et il claque le beignet du Midnight Hour à la Crop, c’est-à-dire droit au but, sans voix, c’est encore la Tele qui fait tout le boulot. Bon, ce n’est pas Wicked Pickett, mais ce n’est pas si mal. Les cuivres arrivent en renfort dans «Rattlesnake». Comme d’usage, les Memphis Horns font la pluie et le beau temps. Tout s’écroule prodigieusement dans des vagues de son successives. Cet instro est une telle merveille qu’elle pourrait servir de modèle à Michel-Ange.

Crop a enregistré deux albums avec Felix le chat. Le premier s’appelle Nudge It Up A Notch. On peut voir un antique tourne-disque sur la pochette. Nos deux héros démarrent avec un r’n’b insistant et têtu comme une bourrique, «One Of These Days», joliment inspiré par les trous de nez. Quelle incroyable énergie ! Ils naviguent tous les deux à un très haut niveau qualitatif. Crop prend un très beau solo staxy gorgé de cette vieille verve apostolique. Cela paraît incroyable que ces deux vieux crabes soient encore capables de faire danser les mémères. Avec «If It Wasn’t For Loving You», ils proposent un fabuleux slow d’exaction pathologique. Ces gens-là savent de quoi ils parlent, ne vous en faites pas pour eux. Et Crop sort sa vieille disto, histoire de montrer qu’il bande encore. Ils proposent plus loin un fiévreux instro d’antho à Toto intitulé «Full Moon Tonight». Crop met la main à la pâte et balance l’un de ces grooves rampants dont il a le secret. Il fait ça depuis cinquante ans, ne l’oublions pas. On reste dans le groove têtu comme une mule avec «To Make It Right». Tout est solide et bien orchestré sur cet album. Crop fait un festival dans «Cuttin’ It Close». Quel flasher ! Quel pourvoyeur de notes salées ! Il sonne vraiment comme un punk.

Mais c’est avec Midnight Flyer que le duo explose. Ce disk sonne tout simplement comme un classique Stax, et ce dès «You Give Me All I Need». Felix la chat y creuse sa faille et shoote de la Soul dans le prévisible. Alors on se prosterne, car c’est du très haut niveau. Felix le chat perce son tunnel et débouche dans un paradis d’ozone supra-naturel. Quel miracle ! Il tient bien son disque en main, well well, et se comporte en génie insistant. Crop et Felix le chat explosent littéralement. S’ensuit le morceau titre. Felix le chat y retente le diable. Ah il faut voir le boulot qu’abattent ces deux vieux crabes ! Felix le chat ne lâche jamais un groove, il chante de l’intérieur des chœurs, c’est tisonné au timon dans la démence d’un groove précipité, ça pulse dans les mystères du Nil et il pleut du miel de Soul blanche sur la terre. Quand Felix le chat traîne dans les parages, il faut rester sur le qui-vive. Cet homme fait des miracles. Il tape l’«I Can’t Stand It» en mode groove de r’n’b. C’est l’un des trucs les plus excitants qu’on ait entendu depuis des lustres. Aria Cavaliere duette avec Felix le chat. On reste dans une extraordinaire ambiance avec «Chance With Me», et tout bascule dans la magie - You can groove with me - Des courants de groove traversent le cut en diagonale et Crop passe un solo liquide de génie pur. C’est d’un niveau dont on n’a pas idée tant qu’on ne l’entend pas. Felix le chat part en radeau sur l’Amazone, il Aguirre la bleusaille alors que Crop gratte son petit funk par derrière. On retrouve la fantastique énergie du groove de reins dans «Sexy Lady», et ce renard de Crop gratte son funk en continu. Tout son art vient de Curtis Mayfield, ne l’oublions pas. Ils tapent aussi une version d’«I Can’t Stand The Rain», ce vieux standard magique, mais Felix le chat le chante au pire feeling de l’univers. Attention, Felix le chat n’est pas n’importe qui, c’est un Soul brother blanc, et comme Eddie Hinton, il est encore plus black que les blacks. Il faut aussi entendre l’attaque punkoïde de Crop dans «Do It Like This». Il ressort toute sa niaque de Staxman des origines. Instro magnifique et plein d’allant. On adore ces deux vieux routiers de la légende américaine, ils savent combiner le riffing et le shuffle d’orgue, alors on s’en met plein la lampe, d’autant que Crop part en solo.

Quand les trois géants Albert King, Steve Cropper & Pop Staples jamment ensemble dans un studio Stax, ça donne Jammed Together, un album bourré de grooves in-dé-cents de classe. Ils attaquent avec « What’d I Say » qu’Albert chante à la Albert - alwite hey hey - C’est évidemment Duck Dunn qu’on entend derrière faire rouler sa bassline. Nos trois amis se livrent au petit jeu de la jam session avec gourmandise. Le point fort de l’album, c’est «Big Bird» en B. Leur version instro dépasse les bornes. Un peu plus loin, ils s’en vont swinguer les poux de «Trashy Dog». On nage dans l’excellence, mais il faut savoir prendre le temps d’écouter de genre de disque informel.

Signé : Cazengler, Steve Crapper

Steve Cropper. Disparu le 3 décembre 2025

Albert King Steve Cropper & Pop Staples. Jammed Together. Stax 1969

Steve Cropper. With A Little Help From My Friends. Volt 1969

Washrag. Bang! TMI Records 1973

Felix Cavaliere & Steve Cropper. Nudge It Up A Notch. Stax 2008

Felix Cavaliere & Steve Cropper. Midnight Flyer. Stax 2010

Steve Cropper. Fire It Up. Provogue 2021

Steve Cropper & The Midnight Hour. Friendlytown. Provogue 2024

An Audience with Steve Cropper. Uncut # 331 - November 2024

Jon Mojo Mills : Don’t mess up a good thing. Shindig! # 156 - October 2024

L’avenir du rock

- Clickbait de Gévaudan

Comme chaque mardi, l’avenir du rock rassemble ses amis les Pouets Disparus dans son bel appartement de la rue de Rome. Histoire de conforter l’idée qu’on ne peut abolir le hasard, ils débutent la soirée avec une partie de dés.

Après avoir trempé ses doigts dans son verre de Sauvignon pour humecter les pointes de sa moustache, Stuart Perrill En-la-Demeure jette un défi intellectuel :

— Engrossons quelques idées pour engendrer de nouvelles gorgonneries !

Tout le monde applaudit frénétiquement. Paimpol Roux se lève d’un bond et commence à se déboutonner :

— Capturez-m’en une bien fraîche, bien sauvage, tenez-là fermement par les bras et par les jambes, et je la saillirai à la hussarde !

Il exhibe son dard turgescent...

— Je la gorgerai de mes gènes paimpolesques, et la gorgonnerie que j’engendrerai pour vous, messieurs, entrera dans l’histoire littéraire !

Gêné par cette atmosphère de salle de garde, Tristan Corbillard tente de faire revenir l’assemblée dans le droit chemin :

— Comment un Pouet tel que vous peut s’égarer de la sorte ? Il ne s’agit pas de saillir, cher Paimpol Roux, mais de s’allier. Nous ciselons la symbolique, voyez-vous. Laissons les paillardises aux Académiciens !

Jules Lafourgue vole au secours de son confrère Corbillard :

— En toute chose, il faut un point de départ : je propose qu’on engrosse l’idée de la Bête qui sommeille en chacun de nous...

Paul RocFort s’exclame :

— La Bête qui prend ses cliques et ses claques ?

— Clickbait, murmure l’avenir du rock, en état d’extase mystique.

C’est ainsi que les Pouets Disparus sont tombés par hasard sur Clickbait. Qui d’autre qu’eux pouvait remettre du rose aux joues de la modernité ?

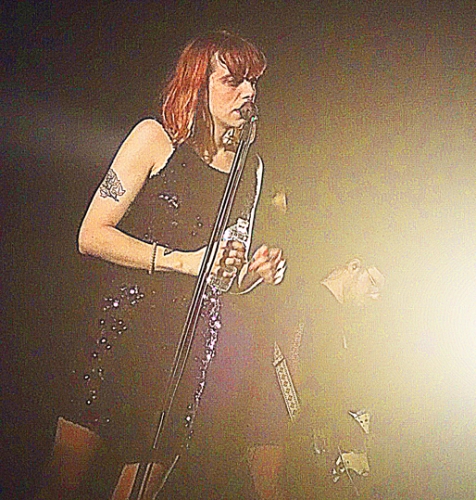

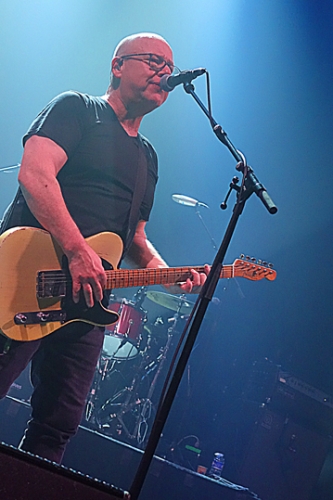

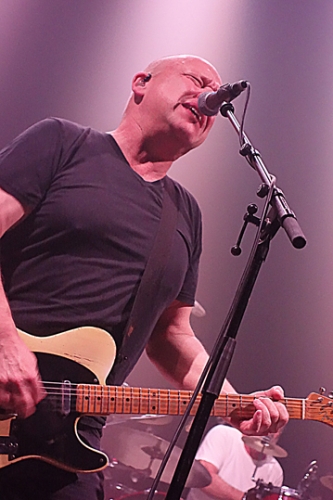

T’avais pas revu un tel festin de beat depuis ESG et les grandes heures du Duc de Devo. Clickbait arrive de Chicago pour faire danser les foules, et ça danse. Quand c’est irrésistible, c’est irrésistible. Même pas la peine de discuter. T’as le beat et l’argent du beat. Il faut voir comme ces quatre cats de Chicago rockent le beat ! C’est un beat d’une finesse extrême, rien à voir avec les premiers de la classe (Talking Heads) et l’electro-beat à la mormoille. Derrière ses fûts, t’as Baptiste tout

droit sorti des Enfants du Paradis qui bat l’extrême shuffle d’excelsior, tout en finesse de power-beat, il insuffle du souffle, et la petite bassiste asiatique sourit en grattant ses notes automatiques. C’est d’un niveau qui te laisse rêveur. Ils sont à la pointe extrême de la modernité. T’en reviens pas ! Derrière t’as un mec sur sa Gibson qui gratte des riffs qu’il faut bien qualifier de pertinents, tu fais «wow, comme ça joue !», car ça joue, l’énergie est bonne, les cuts carrés, tout est parfait, même la petite

asiatique qui chante et qui n’a pas de voix fait le show, elle va et elle vient entre les rangs, pas les reins, et rocke la casbah de Chicago mieux que ne le firent les dévots d’Akron en leur temps. Cette fraîcheur de ton te surprend et tu claques des doigts, tu vois toutes les têtes dodeliner et toutes les rotules se gondoler, ça va loin cette histoire, c’est le beat le plus contagieux du monde, le plus organique, le plus frais du marché, le plus direct car le plus simple. C’est le beat qui te parle. C’est une mécanique impitoyable, une sorte de retour aux sources d’ESG qui t’en souvient-il, te dilataient la rate dans les années 2000 et t’adorais ça. À quoi peut donc servir une rate sinon à ça ?

Tu ramasses At Your Leisure au merch. Et tu y retrouves tout le punch du set, t’es dedans dès «For Sale», battu au shuffle et repris par le petit bassmatic mécanique. La voix de la p’tite Sandra est bien meilleure en studio. Ça se déroule avec «So So», tu crois rêver, toute cette modernité ! La basse est plus grasse, plus

ESG. Tu danses en permanence, t’as un beat juste sous la surface du beat, une espèce d’infra-beat. «Audacity» sonne comme un hit d’ESG. Cet album est une vraie fontaine de jouvence. Tout est drivé à sec, à la hussarde d’ESG. Ils enfilent les cuts comme des perles et tout est bien. T’en reviens pas. Tout est dense, tout est fin, tout est okay, surtout l’«Uh Huh» - Oh why ah-ah-ah-ah-ah - Sandra lance merveilleusement l’assaut de «Spy Song». Elle gueule sa modernité par-dessus les toits et t’as encore de la fantastique allure. Chaque cut est doté de vie, chaque cut est un petit objet rock moderne parfait. T’entends même du Magic Band dans ce «SG House» qui avance en crabe. Admirable ! Encore de l’heavy ESG avec «A Bouffant Off», bien contrebalancé par des petits riffs incisifs. On monte encore d’un cran dans l’avenir de la modernité avec «Sundae With Peanut». Tout est fabuleusement neuf et tonique, ça swingue dans l’essence même du beat de basse mécanique, t’as l’impression d’assister à une incessante course poursuite vers la perfe. Et ça rocke encore avec «Cut Snake» à coups de cold cold cold cold hearted snake. Cette fantastique petite industrie se déroule imperturbablement.

Clickbait n’a rien à voir avec le post-punk. Ils héritent de la modernité inventée par Devo et réinventée par ESG. Ils en font un art de vivre. 13 cuts et pas un seul déchet.

Signé : Cazengler, Clickbait à manger du foin

Clickbait. Le Trois Pièces. Rouen (76). 19 novembre 2025

Clickbait. At Your Leisure. Clickbait 2024

Concert Braincrushing

On the Road(runners) again

Pour une fois, tu te pointes avec les oreilles complètement vierges. Tu ne connais les Roadrunners que de nom. Ça ne t’a jamais traversé l’esprit d’écouter les albums et encore moins d’aller les voir sur scène. T’avais déjà trop de boulot avec les Anglais. Apparemment, la reformation des Roadrunners est un événement : trois concerts complets, un au Havre et deux à la Maroquiqui. Un bon pote te file une place, alors t’y vas. On sait jamais. Personne n’est à l’abri d’une bonne surprise. C’est une façon comme une autre de bétonner les pré-requis.

Le set correspond exactement à ce que tu pressentais : un rock français inspiré des groupes anglais et américains, bien en place, avec une bonne énergie et surtout, t’as une vraie voix. C’est la voix qui fait la différence, celle que d’autres groupes français n’avaient pas, on ne citera pas de noms. Frandol sait poser sa voix, on l’a vu à l’œuvre dans les François Premiers, un groupe qui sait secouer les colonnes du temple. Un groupe au-delà de tout soupçon.

Les Roadrunners taillent bien la route, oh ils n’ont pas vraiment les compos du siècle, mais tu passes du bon temps, ils savent rocker leur boat, et t’as des moments où ça tangue pour de vrai, et tu t’accroches au bastingage. Comme t’as la set-list sous le nez, tu suis bien l’évolution de ce set qui paraît interminable. Les Road gavent leurs fans comme des oies. T’as pas mal de dames aux cheveux blancs dans les premiers rangs et elles dansent, certaines connaissent même les paroles, alors ça t’émerveille. Tu te dis qu’au moins, ces gens-là n’écoutaient pas Johnny Hallyday.

Sur scène, Frandol choo-choote comme une fantastique locomotive, tu n’as d’yeux que pour lui, il storme bien ses vieux cuts, c’est le capitaine Achab du rock français, il sait garder obstinément un cap, il n’a d’yeux que pour la baleine blanche, et pouf, au beau milieu de la tempête, les Road te claquent une cover d’«Hey Bulldog», et là ça t’en bouche un coin, car à part Fanny, peu de gens ont osé taper dans ce vieux chef-d’œuvre de rocking Beatlemania. T’es bluffé, car la cover est superbe, pleine de jus, même si elle est drivée au piano électrique, alors que June Millington te drivait ça sur sa Les Paul, mais bon, tu te régales, car ça te sonne bien la cloche. Ça te flatte l’intellect. T’en as même des frissons. Ils vont taper une autre cover plus tard, celle du «Roadrunner» de Bo que vient chanter Daniel Jeanrenaud. Et puis ils entrent en éruption avec une pure stoogerie qui s’appelle «I’m Watching You» et tu vois le lead guitar claquer sur sa Tele le riff raff de Ron Asheton, et là tu comprends qu’ils écoutaient eux aussi les bons disques. Ils tapent encore deux gros blasters, «Just A Drop» et le fameux «Let It Beep» qui couronnent un show qu’on peut qualifier d’admirable.

S’il faut écouter les albums ? Ton pote qui les connaît bien te met en garde : «T’auras pas le son du concert. Ça sera plus lisse». Bon, mais t’y vas quand même. Et par sécurité, tu commences par un live, Beep Show Live, qui date de 1992. Tu

retrouves ce fantastique performer à la proue des cuts, soutenu par un son de grattes très fouillé. Arrive très vite ce qui semble être leur hymne national, «Let It Beep» : belle cavalcade de ventre-à-terre et toujours cette voix bien posée à la limite du raw to the bone. Fantastique vélocité ! Tout ici est bien dense, bien carré, bien chanté, bien senti, bien foutu, bien jeté dans la balance. Retour au solide rockalama avec «Behind The Door/Wrong Track», drivé au claqué de poux bien sec et bien revigorant, et derrière, t’as une section rythmique qui bombarde la ville. Sur «Actor’s Illusions», Frandol a des faux accents de Chris Bailey, ce qui le rend éminemment sympathique. T’as toujours la voix, même si les compos ne sont pas au rendez-vous. Ils terminent avec un joli clin d’œil à Bo et une honorable cover de «Mona».

Tu testes aussi leur dernier album en date, Sales Figures. Et là, tu vas aller de surprise en surprise. Si t’en pinces pour les grands chanteurs, alors écoute «Couteau Naif». Cette belle allure gaga t’épate bien la galerie. Puis il chante son «French Kiss» mi French mi Kiss, d’une voix de proto de Boucherie - French Kiss/ J’ai l’eau à la bouche - Les ambiances de «Macadam River» sont réussies. Cet album est remarquablement bien foutu, bien orchestré, c’est un son qui te parle. Avec «Summertime Frog», il ramène la grenouille de Monsieur Quintron. Te voilà dans la Louisiane. Mais le meilleur est à venir : «Chatterton». C’est Kurt Cobain qui chante ! Frandol chante au raw de Kurt, c’est exactement le même Teen Spirit. Quel hommage ! Il refait son Kurt dans «Satellites». Tu sors de là complètement bluffé.

Tu retrouves les deux hits du set sur Instant Trouble : la belle stoogerie d’«I’m Watching You», où ils deviennent les maîtres des Orlocks, ah il faut les voir stooger dans la purée, mais c’est bien plus violent sur scène. Et bien sûr «Hey Bulldog», la cover du siècle, ou presque. C’est une pièce de choix, bien cocotée. Frandol fait du pur Lennon à coups de you can talk to me, et ça impose le plus grand respect. Ils tapent aussi «Contortions» en mode heavy rock US. C’est assez irréprochable. T’as beaucoup de son sur cet album. Par contre «Eye Of The Cyclone» est trop maniéré, trop rock français, tout ce qu’on déteste. Ils font une petite tentative de beat tribal avec «Beat Around The Bush». Tout le monde n’est pas Bo Diddley. Par contre, Frandol fait des merveilles sur «Don’t Wake Me Up». T’as la vraie voix. Ils regagnent la sortie en beauté avec «Don’t Look Down». Ça barde et c’est assez raw. La morale de cette histoire ? Les covers sont toujours plus sexy que les compos. T’y peux rien, c’est comme ça. «Hey Bulldog» balaye tout le reste.

Signé : Cazengler, roadruiné

Roadrunners. La Maroquinerie. Paris XXe. 16 novembre 2025

Roadrunners. Beep Show Live. Boucherie Productions 1992

Roadrunners. Instant Trouble. Boucherie Productions 1993

Roadrunners. Sales Figures. Boucherie Productions 1995

Faut pas faire joujou avec Joujouka

- Part One

Dans Blues & Chaos: The Music Writing Of Robert Palmer : Dancing In Your Head, Robert Palmer consacre un texte majeur à Jajouka, un village marocain situé à environ 100 bornes au Sud de Tanger, et à Bou Jeloud, la réincarnation du dieu Pan. Palmer y cite deux ouvrages en référence : celui de Stephen Davis, paru en 1993, Jajouka Rolling Stone: A Fable Of Gods And Heroes, et celui de Michelle David, paru en 1991, The Dream At The End Of The World: Paul Bowles & The Litterary Renegades In Tangier. Penchons-nous sur le premier.

Curieusement, Stephen Davis ne cite pas Robert Palmer dans son récit. Il cite tous les autres, Brion Gysin, William Burroughs, Paul Bowles, Brian Jones, Ornette Coleman, mais pas Palmer. Comme Palmer, Davis est retourné plusieurs fois séjourner au village. C’est cette passion pour les Masters Musicians of Jajouka qu’il raconte au long de ces 300 pages qu’il faut bien qualifier de fascinantes. L’idéal pour apprécier la substance de ce récit est d’avoir séjourné dans des villages de montagne marocains, par exemple ceux du Haut Atlas. Ça permet de voir à quel point les mots de Davis sonnent juste, et de rappeler à quel point les gens perchés là-haut savent recevoir les étrangers. On y redécouvre ce qu’on appelle, dans les livres, «l’humanité».

Alors, Jajouka ou Joujouka ? Au départ, c’est Jajouka. Dans les années 90, il y eut un schisme au sein des Master Musicians of Jajouka, schisme dont parle Davis. Il y avait d’un côté les Master Musicians of Jajouka autour le Bachir Attar, plus ouverts sur le monde, et de l’autre les Master Musicians of Joujouka autour de son cousin Ahmed El Attar, plus soucieux de la tradition. Nous allons donc continuer de faire joujou avec Joujouka.

Davis commence par remonter aux sources : the hill tribe of Ahl Sherif, leur folklore et cette tradition qui raconte que Bou Jeloud descendit jadis de la montagne pour danser avec eux et bénir leur village. Bou Jeloud se présentait comme le Father of Flocks, le Master of Skins. Il jouait aussi de la flûte, la fameuse flûte de Pan. Davis glisse très vite sur Brian Jones, founder and essence of the Rolling Stones - He was the flower of his generation of English artistes, at least until his considerable decline and murder - En 1968, une voix murmura à l’oreille de Brian Jones : «Pan the goat god is still dancing up there. You must see it and hear the music. It’s a tribe of musicians, priests of pan, smoke kif all day, music all night, dancing boys.» Brian Jones s’ennuyait à mourir avec les Rolling Stones et cette voix qui était celle de Brion Gysin le ramenait à la vie. Et Gysin continuait : «C’est important pour vous de découvrir cette musique. I mean, my dear, it will change your life. It changed mine. Elle change la vie de tous ceux qui la découvrent. It’s a trip and a half. Vous pouvez me faire confiance. On peut y aller quand vous voulez, quand vous êtes prêt. Say the word. Let me take you there.»

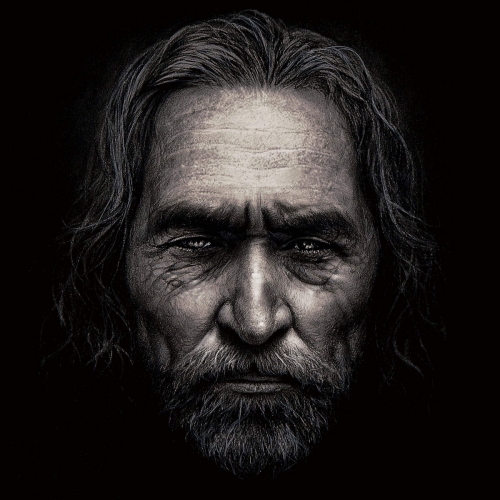

Brion Gysin

Avec Bou Jeloud, Brion Gysin est le personnage clé de ce récit. Quand Davis le rencontre à Tanger, Gysin est dans ses mid-fifties, mais il est resté «ruggedly handsome as a Swiss mountain guide». Gysin est un musicologue, il explique tout à Davis : «The musicians are rather aristocratic Arabs in a Berber society». Il rappelle aussi que Brian Jones est revenu à Tanger en 1968 avec sa girlfriend Suki et l’ingé-son George Chkiantz. Ils voulaient enregistrer les Master Musicians. Pendant leur séjour à Jajouka, Brion et Brian papotaient, et ils virent arriver deux Musiciens avec une chèvre blanche. L’un des deux brandissait un long couteau. Brian vit la lame et comprit qu’on aller buter la chèvre, alors il se leva d’un bond, paniqué, et s’écria : «That’s me !». Et tout le monde acquiesça, oui, elle te ressemble : la chèvre avait une frange claire sur les yeux, and I could only say, of course, that’s you. Brian était blanc comme un linge, as if he’s had some kind of premonition.

Brion et Brian ne séjournèrent qu’une seule nuit à Jajouka, et rentré à Tanger, Brian passa son temps à écouter les bandes, intrigué par cette musique issue de la nuit des temps. Rentré à Londres, Brian tenta d’intéresser les autres Rolling Stones aux flûtes de Jajouka. Chou blanc. Et quelques mois plus tard, on le retrouva noyé dans sa piscine - Drowned, ODed, murdered, who knows? You’ve heard all the stories, conclut Brion sur Brian.

Davis reverra Brion à Paris, où il s’est installé, au 135, rue Saint-Martin, dans le Marais. Infatigablement, Brion revient sur Jajouka, un phénomène auquel il dit s’intéresser depuis 30 ans. Davis campe la scène comme le ferait Huysmans dans Là-Bas, il fait parler un spécialiste. Brion dit avoir étudié le sujet en profondeur et découvert que les Masters Musicians préservent des éléments de rituels gréco-romains. Il explique aussi que leur circular breathing is a form of the Sufi Zikr - But what else? Some other aspect of Jajouka was, I intuited, still a secret - Brion s’exprime comme Carhaix, le sonneur de cloches de Saint-Sulpice. La première fois qu’il entendit cette musique, Brion affirme qu’il voulut l’entendre chaque jour de sa vie. Alors les Master Musicians lui proposèrent d’ouvrir un café à Tanger où ils pourraient jouer tous les soirs. Puis Brion découvre rapidement que les Master Musiciens célèbrent le culte de Faunus, the Roman god qui avait établi l’équilibre entre la cité et les champs, qui veillait à la fertilité des troupeaux et des femmes. Et tout cela l’a ramené aux processions rituelles des Dionysian Mysteries, dont parle aussi Palmer dans son récit : «Quand Marc Antoine revêtu d’une peau de bête fit la course des Lupercales à Rome, César lui demanda de frapper Capunia, sa femme stérile, en courant. Aujourd’hui, Bou Jeloud danse dans la peau d’un bouc fraîchement massacré, avec un immense chapeau de paille attaché au-dessus de ses oreilles, son visage, ses mains et ses pieds sont noircis au charbon, et on dit que les femmes qu’il fouette avec sa branche seront enceintes dans l’année.»

Et l’historien-musicologue Brion repart de plus belle : «Pendant des années, je n’ai vu que trois principaux aspects, The Roman Bou Jeloud, the Sufi techniques from the old Persian world, and the cult of Hamid Sherq. Mais pensez à ceci : Lixus was a great center of Phenician worship and ritual. À une époque, on détruisit Lixus. Peut-être les Romains, peut-être the Beni Hallal, a fierce Arabic tribe.» Selon Brion, ce sont les gens de Lixus qui se sont installés dans la montagne, à Jajouka - Ils se sont installés là avec leur religion secrète et leurs ‘unspeakable practices’, and absorbed everything that came along - Roman gods, Islamic saints, Moroccan kings, the Rolling Stones - Puis Brion explique d’où vient le nom de Jajouka : Jouka signifie owl, c’est-à-dire la chouette - Dja-jouka means Owl Mountain! Jajouka means the way to Owl Mountain. Aisha Hamoka est une chouette, with grey eyes like Minerva. And they always told me she was there in the village long before Bou Jeloud... Vous voyez où je veux en venir ? La chouette est le symbole que les Phéniciens utilisaient pour leur mother goddess, Astarte. It’s the Old Religion, older thant human memory. C’est pourquoi ils se trouvaient à Sidi Kacem, that old Phenician place! Lixus is the missing link - Selon lui, les prêtres du culte d’Astarté se sont réfugiés à Jajouka.

Brion est un amoureux de la vie et des mystères de la vie. Quand Davis le rencontre pour la dernière fois, Brion est plutôt amer - You know, the whole world is turning to shit. Everything real is dying and no one can stop it. Soon the entire planet is going to be a pathetic theme park. It’s a real shame, man. A bankrupt fucking theme park. And that’s the truth. I’m glad I’m not gonna be around to see it - Puis Brion salue une dernière fois les Master Musicians : «They were magic. That’s all. They had very little to do with the reality of this world.» C’est un petit cancer du poumon qui va l’emporter dans l’au-delà, en juin 1986. Il continua de fumer de l’herbe jusqu’à la fin. Puis son corps fut incinéré et ses cendres dispersées, non à Jajouka comme il le souhaitait, mais near the Caves of Hercules by Cap Spartel. Davis devient affreusement lyrique avec la disparition de son mentor : «Des amis ont remarqué que the best conversation in the world had died with Brion. He was the linging link to the romantic Orientalism of the nineteenth century and beyond, through the bottomless well of the past. The world seemed diminished by his death.»

Davis rencontre aussi Paul Bowles qui vit toujours à Tanger. Il a 67 ans et Davis le voit comme «the great forgetten man of modern American litterature». The Sheltering Sky est l’une des références des Beat writers. Devenue folle, sa femme Jane Bowles cassa sa pipe en bois en 1973 à Tanger. Bowles se spécialisa ensuite dans des dope stories, telles que les lui racontaient son protégé originaire du Rif, Mohammed Mrabet. Comme Brion, Bowles est un musicologue. Il évoque the Jilala music qui permet d’entrer en transe, de se battre avec des couteaux, de boire de l’huile d’olive bouillante et de marcher sur des charbons ardents. Bowles dit avoir vu à Meknes des gens avaler des scorpions et des serpents vénéneux vivants. Ils leur arrachaient la tête d’un coup de dents et la crachaient au sol - Et le lendemain ? No scars. No nothin - Quand Davis lui demande s’il lui est arrivé d’avoir peur au Maroc, Bowles répond : «Frightened? No. Delighted, mostly. I always expected to see what I saw.» Il précise qu’il est arrivé au Maroc en 1931.

Davis évoque aussi les fameuses putes berbères tatouées sur les joues auxquelles Brian Jones fit aussi référence à Marrakech - tribal tattoos on their cheeks and shaved pussies - Il évoque aussi trois Stradivarius découverts par les Espagnols à Jajouka - How did they get there? Musicians brought them home, of course - Davis fait référence aux Maures chassés d’Andalousie en 1492 par Isabelle la Catholique. Tout est extrêmement chargé d’histoire dans ce book, ce qui le rend palpitant de bout en bout. Y grouillent encore mille détails qu’on ne peut étaler ici, mais qui te rendront cette lecture infiniment délicieuse.

Davis évoque aussi l’album d’Ornette Coleman enregistré à Jajouka avec les Master Musicians en 1971 et paru en 1977, Dancing In Your Head. Davis parle d’une mad salad of noise. Robert Palmer n’est crédité que sur un seul cut, «Midnight Sunrise». Palmer y joue de la clarinette. L’antiquité du Maroc te saute au pif. Quand t’as été au Maroc, tu sais de quoi on parle. Te voilà de nouveau confronté à la plus ancienne des réalités. Ornette affronte l’ancien mythe d’Astarté. Le son t’englobe. Le son t’avale. Les Master Musicians avalent l’Ornette qui souffle dans son cornet comme un beau diable. C’est ultra-saturé de clameurs qui parlent directement à ton for intérieur. Les deux autres cuts de l’album sont du jazz classique, mais libéré de ses chaînes. C’est du free libre de ses mouvements et joué au contrefort de percus désossées. T’as deux guitares en contrepoint du contrefort. L’Ornette roule ad vitam et fonce dans le tas de percus et de poux sibyllins. Tu retrouves les guitares vénéneuses dans «Theme From A Symphony (Variation Two)» et un très beau background orientalisant. Ça te donne au final un très beau groove de poux funky enrichi à outrance par le délire de l’Ornette.

Stephen Davis

Quand sa fille naît aux États-Unis, Davis la baptise Aisha. On ne peut pas faire plus joujoukien - Of course, I couldn’t get Jajouka out of my mind - Il écoute ses enregistrements à longueur de journée, comme le fit en son temps Brian Jones - Gradually, word got out that I had become obsessed, and this was propbaly true - Davis se souvient des nuits passées à fumer du kif et à écouter les Master Musicians - I saw Brian Jones slumped in a corner, comatose under his headphones. I watched William Burroughs and Brion Gysin laughing and drinking whisky with Hamsa. Malim Ashmi, leaning on his stick, crackeld about sheep tongues and the pick of the litter. Dancing boys in frilly pink dresses whirled as tambourines rattled like snakes - Davis nous livre ses hallucinations.

Davis a aussi interviewé William Burroughs à Boston en 1974. Burroughs avait séjourné plusieurs fois à Jajouka et avait intégré des éléments de la Boujeloudiya dans ses romans, The Ticket That Exploded et Nova Express. Burroughs n’y va pas de main morte : «La chance qu’ont eu les Marocains, c’est de n’avoir jamais eu un Saint-Paul qui leur dit ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Ils n’ont pas la même attitude que les Chrétiens face à l’homosexualité ou à toute autre forme de sexualité. Leur sexualité est plus, shall we say, casual, c’est-à-dire décontractée. Pas de crispation, pas de culpabilité, pas de complexes, rien de tout cela.» Burroughs qui a 60 ans à l’époque dit qu’il a rencontré Brion en 1954 à Tanger, mais ils ne se voyaient pas beaucoup car Brion était occupé avec son cabaret, The Thousand and One Nights - Les 1001 Nuits - où jouaient chaque soir les Master Musicians. Puis il revit Brion à Paris en 1958. C’est Hamsa qui a emmené Burroughs à Jajouka en 1964. Il dit aussi que le village a changé, et qu’on a remplacé les toits de terre par de la tôle ondulée. Davis lui demande alors si la magie est toujours là - Ummmm. Still plenty of magic in Jajouka. Lots of it. They’re still living, to some extent, in the magical world. Avez-vous remarqué l’odeur qui se dégage des Musiciens quand ils jouent ? C’est comme un crépitement dans l’air, un mélange d’ozone et d’encens. Ils ont certainement un lien avec le poète persan Farid ud-Din Attar, qui écrivit un magnifique poème philosophique, The Conference Of The Birds, au XIIe siècle. Ils produisent cette odeur avec leur music. To me, that’s magic.

Davis rencontre aussi Keef pour une interview, au Rockefeller Plaza. Le Keef est stone drunk. Il demande à Keef de rééditer le Brian Jones’ Jajouka album. Keef dit non - That was Brian’s idea. I thought he did very well on that - Puis Jagger se pointe et au nom de Brian Jones, il fait une grimace. Pas question de rééditer l’album. Ça coûterait trop cher, «and no one cares about it anyway.»

En dépit du qu’en dira-t-on, Brian Jones Presents the Pipes Of Pan At Jajouka n’est pas l’album que l’on croit. On peut l’écouter à différentes époques de la vie, le résultat sera toujours le même : t’as les flûtes de Pan qui sortent de la nuit des temps, et c’est tout. T’as les heavy drums, mais il manque l’essentiel : la transe. C’est un son qui se barre dans les fastes de l’Antiquité. On comprend que cette forme de brutalité primitive ait pu donner le vertige à Brian Jones. Cette effusion reste hors du temps. Cette énergie subliminale a dû dépasser Brian Jones de la même façon qu’elle nous dépasse. Dans «Your Eyes Are Like A Cup Of Tea», t’entends la flûte de Fellini. On retrouve la trace d’Astarté dans le Rif. Là oui, t’as le vrai beat antique. La transe remonte depuis le fond de la nuit des temps. Le tambour qui entre longtemps après n’entre pas, et pendant cinq longues minutes, ça bascule dans la désolation. Une flûte issue du néant retourne dans le néant. C’est l’album du chou blanc.

Il vaut mieux écouter l’album des Master Musicians Of Jajouka Featuring Bachir Attar, Apocalypse Across The Sky, paru en 1992. T’y retrouves les vraies sonorités marocaines et les chœurs de femmes. Tu retrouves la flûte de Pan dans «El Madahen», bientôt suivie des tambours. T’as là le plus tribal des beats. Astarté fait quelques apparitions. La plupart des cuts se mettent doucement en route, à l’ancienne mode de la nuit des temps. Les attaques aux flûtes de Pan sont puissantes. Tout est bâti sur le power de la transe et l’arythmie. Le beat des tambours établit un lien avec l’Afrique noire. Tu remontes aux origines de l’humanité. Astarté revient de temps en temps, toujours très lancinante, très ancestrale, très traditionnelle. T’as des cuts très orientaux («Shar Yagelbi Sbar») qui sentent bon la confrérie, l’ensorcellement soufique et les clameurs antiques. Et soudain, t’as le Jajouka de tes rêves avec «On Horseback». Les cuivres te déchirent la conscience. Ils t’ouvrent à Pan.

Continental Drift in Street Wheels

Bon, Jagger finira par aller à Jajouka en juin 1989, vingt ans après Brian Jones, et par enregistrer «Continental Drift» avec Bachir Attar. Bachir dit qu’il avait 7 ans quand Brian Jones est venu à Jajouka.

On garde le meilleur pour la fin : Bou Jeloud. Pour voir danser Bou Jeloud, il faut aller à Jajouka en octobre pour l’Aïd el Kebir, la Fête du Mouton. Les tambours lancent le Bou Jeloud’s chase music et c’est la panique - it was the music of chaos - Davis sent que le changement de rythme altère son rythme cardiaque, et les rhaitas entament des wild Persian snake lines - the rhaitas braying out a cosmic drone - Bou Jeloud apparaît en criant HUT !, il frappe les gens avec ses branches de laurier, il porte des peaux de chèvre qui puent, et un bonnet de paille qui enferme son visage noirci. Il semble que la description qu’en fait Palmer soit plus explosive. Bou Jeloud se jette sur Davis qui aperçoit deux yeux jaunes dans l’ombre du bonnet de paille, Jesus !, s’écrie-t-il.

C’est en bouquinant un book d’Edward Maestermark publié en 1927, Ritual And Belief In Morocco que Davis a découvert que le rituel de Bou Jeloud remontait au temps des Romains, quand le Maroc était une colonie punique de Rome. Au mois de février, des hommes couverts de peaux de bêtes couraient dans les rues et fouettaient les gens avec des branches de laurier. On appelait les branches des februa et le jour des Lupercales s’appelait dies februatus. Le mot february vient de là. Et quand Brion Gysin vit pour la première fois Bou Jeloud fouetter les femmes le jour de l’Aïd el-Kebir à Jajouka, il fit immédiatement la relation avec the «holy chase» que décrit Shakespeare dans Julius Caesar : vêtu de peaux de bêtes, Marc-Antoine court fouetter les femmes dans les rues de Rome, et la sienne en particulier qui est stérile.

Pour Davis, Bou Jeloud est le «god of chaos, the god of frenzy and panic, the god of the bonfire, the god of dance fever, the god of jealousy and sexual rage.» Il aurait pu ajouter the god of rock’n’roll.

Brion dit un jour ceci à Davis : «Si un jour, les fils électriques montent jusqu’à Jajouka, ce sera la fin de Bou Jeloud. Old gods don’t mix well with light bulbs and television.» Méditez bien ceci, les gars. On ressent quasiment le même malaise aujourd’hui quand on voit tous ces fucking smartphones dans les concerts de rock. Ça ne mixe pas bien du tout avec le culte de Dionysos.

Signé : Cazengler, jajoukaka

The Master Musicians Of Jajouka Featuring Bachir Attar. Apocalypse Across The Sky. Axiom 1992

Ornette Coleman. Dancing In Your Head. A&M Records 1977

Brian Jones Presents the Pipes Of Pan At Jajouka. Point Music 1995

Stephen Davis. Jajouka Rolling Stone: A Fable Of Gods And Heroes. Random House Inc 1993

Inside the goldmine

- Deep South

Jossou dirigeait son centre de formation d’une main de fer. Les esprits chagrins le lui reprochaient, les autres comprenaient que la gestion d’une centaine d’adultes parqués dans un centre excentré pendant un an requérait certaines aptitudes. Le centre appartenait à une multinationale qui chaque année transformait des gens tirés du cru en agents de maîtrise. Jossou devait donc veiller à ce que la mutation se passât bien. On arrachait des gens des ténèbres des ateliers de maintenance pour les envoyer grenouiller dans les réunions de cadres, et donc la mutation était à la fois génétique, intellectuelle et sociale. Non seulement Jossou veillait à la qualité des cours et donc des intervenants, mais il «entraînait» littéralement les apprenants au combat, leur expliquant chaque matin lors d’un petit prêche que «le combat allait être rude» et que «pour manager les hommes, il fallait savoir faire autorité.» Il se foutait bien sûr le doigt dans l’œil. On subissait donc les rigueurs de sa main de fer. Il n’autorisait aucun retard en cours. Il demandait le silence pendant les repas au réfectoire. Il imposait la messe du dimanche matin et fixait l’extinction des feux à 22 h. On se serait crus dans une école de gladiateurs dirigée par un Jésuite. Jossou était un petit homme aux cheveux gris et au visage marqué. Il portait des lunettes à montures fines dont le double foyer grossissait jusqu’au délire ses petits yeux clairs. Ne lui manquait que la soutane. Une nuit, nous décidâmes d’aller rôder dans les alentours du pavillon cossu qu’il occupait à l’extérieur du centre. Il devait être minuit passé et nous vîmes de la lumière aux fenêtres du rez-de-chaussée. Intrigués, nous approchâmes. Quelle surprise ! Jossou se trouvait en compagnie d’une dizaine de personnes que nous reconnûmes comme étant les notables du village : le maire, le notaire, le gendarme et bien sûr l’abbé. Les épouses étaient là, bien sûr, mais elles ne portaient que des bijoux. Le spectacle de ces vieilles femmes nues avait quelque chose de satanique. Jossou portait une soutane. Il s’adonnait à son sport favori, le prêche et il arpentait le salon de long en large. Soudain, on le vit de dos. La soutane était découpée depuis le bas des reins jusqu’aux pieds, offrant à qui voulait bien voir le délicieux spectacle de son petit cul glabre.

Pendant que Jossou se livre à des orgies, Joe South délivre des classiques.

Tu finis toujours par revenir à Joe South. Comme Tony Joe White, il fait figure d’originator. Son premier album, Introspect, date de l’âge d’or, c’est-à-dire de 1968. Il peut sonner comme Elvis («Don’t You Be Ashamed») ou comme Tony Joe White («Gabriel»). C’est dire s’il est complet. Il tape aussi des beaux balladifs de la frontière, avec des roses et des bivouacs («All My Hard Times») et peut éventuellement taper une belle Americana rootsy as hell («Redneck»). On le connaît surtout pour son génie balladif, il porte «The Greatest Love» à bouts de bras, dans l’air pur de la frontière, en pleine Conquête de l’Ouest. Encore une belle compo en B avec «These Are Not My People». Il te travaille ça au corps.

Pochette classique d’American rock album pour Games People Play. C’est du pur Capitol de 1969, un vrai cartonnage US. Dès «Party People», Joe South sonne comme Elvis. C’est de la très haute voltige. Il peut aller chanter par-dessus les toits de Memphis. Même chose avec «Concrete Jungle». Joe a du coffre, il reste dans l’orbite d’Elvis. C’est un cake. Puis il bascule dans la Mad Psychedelia avec «Hole In Your Soul», c’est gorgé de sitars et d’Orient en feu. Il attise bien la fournaise. Il attaque sa B des anges avec une belle cover d’«Hush» au nah nah nah, early in the morning. Quel beau jerk ! Billy Joe Royal en fit ses choux gras. Et voilà que Joe sonne comme Scott Walker sur «Leanin’ On You». Hey Joe ! Il dispose d’une belle hauteur de vue et d’un timbre d’airain. Il retape ensuite le «These Are Not My People» de l’album précédent et rivalise avec les géants du balladif US. Il a toutes les finesses du génie pop, il a aussi des trompettes mariachi et des violons. C’est merveilleusement capiteux. Droit au cerveau.

On commence par se régaler de la pochette de Don’t It Make You Want To Go Home. Joe porte sa veste en daim et fixe l’objectif d’un œil déterminé. On découvre sur cet album l’une de ses facettes les plus intéressantes : le gospel. Oui, Joe est un fabuleux Gospel shouter, comme le montrent «Shelter» et «Before It’s Too Late». Il a derrière lui toute la clameur des Edwin Hawkins Singers ! Franchement t’en reviens pas d’entendre un blanc taper le Gospel batch aussi bien. L’autre coup de génie de l’album est le «Clock Up On The Wall» d’ouverture de balda. C’est un balladif bien soutenu. Joe crée un monde fascinant, il chante upfront avec un tic tic et des nappes de violons. T’es encore frappé par la fière allure et l’incroyable densité de «Bittersweet». Quand il tape un r’n’b («What Makes Lovers Hurt One Another»), il le fait avec des chœurs de gospel. Tu te régales encore de son extraordinaire texture vocale dans «Be A Believer». C’est ce qu’on appelle par ici une grosse compo.

En 1971, il enregistre un bien bel album sans titre. On reste sur Capitol avec Joe South. Il est accompagné par The Atlanta Rhythm Section et tape une belle country pop de gorge profonde. Mais ce n’est pas non plus la panacée. Avec «Rose Garden», il tape une petite pop de beg your pardon, et vise le Totoring avec ses castagnettes. Cette coquine de viande se planque en B, avec notamment «How Can I Unlove You», une belle pop-rock élancée qui aimerait bien sonner comme un hit. Il refait enfin son Elvis sur «You Need Me» et s’en va groover comme un cake avec «Devil May Care». Il y fait son Van Morrison, avec une voix qui porte aux quatre vents et un fil mélodique fabuleux. Il flotte dans l’air magique d’une pop d’Atlanta, le cut chaloupe des hanches in the Southern breeze, yeah devil may care.

Peux-tu rêver d’une pochette plus psychédélique que celle de So The Seeds Are Growing ? Non, bien sûr. Il reste dans cette pop de gorge chaude et ne lâche pas sa rampe. Ce n’est pas son genre. Il sait rocker un jerk de juke comme le montre «I’ve Got To Be Somebody» er son «Revolution Of Love» reste typique de l’époque : pop-rock très orchestrée. En B, il s’en va taper une belle cover du «Drown In My Own Tears» de Ray Charles. Joe sait challenger son Ray. Il tape ensuite un «Lady Moonwalker» signé Mars Bonfire et continue de bien dominer la situation. Il refait ensuite son Tony Joe White avec «Motherless Children». C’est vraiment très swampy !

Puis on entre dans la série des pochettes ratées avec celle d’A Look Inside. Ce qui ne l’empêche pas d’aller faire son Tony Joe en B avec «Misfit» et d’attaquer son balda avec un shoot de Gospel batch, «Coming Down All Alone». C’est même de l’heavy country-gospel avec des chœurs superbes. Joe reste le power cat que l’on sait. Son «It Hurts Me Too» est digne de Tonton Leon, même panache, on est en plein dans la veine Mad Dogs & Englishmen. Et boom, voilà le coup de génie de l’album : «Real Thing» qu’il attaque au raw du groove, alrite ! En B, tu vas encore te régaler de «Save Your Best», un balladif d’ampleur universaliste. Il frise encore la grosse compo avec «I’m A Star». Tu sens le souffle dès l’aéroport.

Et pour conclure ce bref panorama, voilà Midnight Rainbows, un Island de 1975. Il refait vite fait son Elvis sur le morceau titre d’ouverture de balda, puis il fait son John Lennon sur «You Can Make It If You Try». C’est dire l’étendue de sa polymorphie. On retrouve le fantastique chanteur de balladif avec «My Fondest Memories». En B il revient à la petite pop fraîche chantée de main de maître («To Have A Hold And Let Go») puis il refait son Van The Man sur «Stranger In A Strange Land». C’est du solide. Dans l’esprit, ça reste très Tonton Leon. Encore du gros son avec «Glad To Be Living On The Earth Today», soutenu par une grosse disto sautillée. Alors ça sonne comme un hit texan.

Signé : Cazengler, Joe Sot

Joe South. Introspect. Capitol Records 1968

Joe South. Games People Play. Capitol Records 1969

Joe South. Don’t It Make You Want To Go Home. Capitol Records 1969

Joe South. Joe South. Capitol Records 1971

Joe South. So The Seeds Are Growing. Capitol Records 1971

Joe South. A Look Inside. Capitol Records 1972

Joe South. Midnight Rainbows. Island Records 1975

*

Se passent des choses dans ma tête. Rassurez-vous je ne vais pas tout vous raconter. Je ne veux pas que vous deveniez fous. Toutefois sachez que tous les trois mois, c’est un peu comme les marées d’équinoxe, toute mon intelligence est obnubilée par une question à laquelle je ne puis apporter aucun élément de réponse. Ce phénomène survient systématiquement après la lecture du dernier Rockabilly Generation News. Je suis obligé de reconnaître que cette livraison était parfaite, jusque-là tout va bien, je bois du petit lait comme diraient Dany Logan et ses Pirates, c’est après que tout se gâte : cela devient une obsession : Mais que Sergio Khas et son équipe vont-ils pouvoir inventer pour obtenir que le prochain numéro soit aussi bon que le précédent ?

Remarquez : ils ne réussissent pas à tous les coups, ce trente-sixième fascicule n’est pas aussi bon que le trente-cinquième, jugez-en par vous-mêmes, il est un cran (sans arrêt) supérieur !

*

ROCKABILLY GENERATION NEWS N° 36

JANVIER – FEVRIER - MARS

Jean-Louis Rancurel ouvre sa malle à trésors photographiques. L’en sort le troisième chaton de la couvée primordiale du rock’n’roll français. Dick Rivers ! Les parents de Jean-Louis devaient aimer les bêtes puisqu’ils l’ont laissé s’aventurer la nuit dans Paris pour voir Les Chats Sauvages. Des adultes peu inconséquents tout de même, l’en est revenu avec une belle griffure. Là où ça fait le plus mal : au cœur ! L’est devenu fan. L’est sûr qu’avec un titre comme Ma p’tite amie est vache nos félins niçois se démarquaient de la concurrence. Le courant passe entre Dick et Jean-Louis, le voici élu photographe officiel du fan-club Dick Rivers. Résultat : tout un flot de photos de Dick étonnantes. J’ai toujours aimé Dick Rivers, ma cousine en était fan, mais je l’ai vraiment apprécié en 1972, lorsqu’il s’est exilé en studio à Toulouse, pour enregistrer Dick’n’Roll (et tout ce qui s’en suivit), à l’époque Eddy Mitchell passait son temps à médire des Chaussettes Noires, et Johnny attendra plus de deux ans avant de s’envoler pour Memphis… bref ils prendront le train du revival en retard. Se fâcheront avec Dick plus tard…

Ce coup-ci c’est moi qui suis griffé au cœur, me souviendrai toujours de cette fin d’après-midi, les Capitols sur scène et leur interprétation magique de Baby Blue de Gene Vincent, un moment hors du temps, ce n’était plus les Capitols, c’était l’esprit de Gene qui avait pris les commandes… Faut toujours retrouver les coupables des bonnes actions, Sergio donne la parole à Stéphane Birin, des Capitols. L’est en pleine forme Stéphane, lui c’est un méchant crabe qui a refermé ses pinces assassines sur ses abattis, s’est débattu, on n’avait vraisemblablement jamais appris à ce maudit crustacé qu’il est inutile de s’attaquer aux rockers, ils ne sont pas immortels, mais presque. Ce fut dur, mais après dix ans, les Capitols se reforment, l’on n’attend plus que les prochains concerts et une galette capiteuse. Une autre bonne nouvelle, elle date de longtemps, Steff se raconte, enfance, adolescence, première guitare, premières ébauches, premiers groupes, toute une saga rock’n’roll passionnante, une vie le rock’n’roll chevillé au corps, en une époque où beaucoup prétendaient que c’était une cause perdue. Réveil, revival, renaissance, continuité.

Racines avec Julien Bollinger. Je n’ai jamais compris pourquoi le nom de Wynonie Harris ne faisait partie de la liste des pionniers du rock’n’roll. C’est sûr que son prénom est difficile à orthographier, et puis c’est un black. Un peu trop agité. Si quelqu’un vous demande c’est quoi le rock’n’roll : donnez-lui à lire la première colonne de la rubrique. Ne vous alarmez pas s’il part en courant et s’il dénonce Wynonie aux ligues féministes, Wynonie l’avait son franc-parler, tout comme il avait son franc-chanter dans le micro. Une éruption, une irruption, volcanique. Elvis lui doit beaucoup. Mais l’élève ne dépasse pas toujours le maître. Toute la différence entre imitation et édulcoration. Un portrait saisissant, un personnage extraordinaire, l’a brûlé la chandelle de son existence par les deux bouts !

Cette fois le muscle cardiaque n’est pas déchiré mais les nouvelles de Chris Bird et des WiseGuyz font chaud au palpitant. Les news sont bonnes, Chris a pu quitter l’Ukraine et ses bombardements incessants, l’attend en Allemagne son permis de séjour, l’a reformé un groupe, l’on comprend entre les lignes que ses nouvelles recrues ont besoin de progresser. Si tout se passe bien, bientôt il pourra donner des concerts avec sa nouvelle formation : les WiseGuyz.

Compte-rendu des festivals, Parmain s’est terminé (définitivement) en beauté avec un concert explosif : Jake Calypso, Barny and the Rhythm All Stars, et Spunyboys. Ce genre de sauvage regroupement devrait être interdit ! Un Pleugueneuc un tantinet chaotique, y avait tout de même du beau monde. Et le petit dernier Rock’n’Rebel Night qui fin octobre a tenu à Villepot (Morbihan) sa première prestation, derrière ce nouveau festival l’ombre du Grand Dom. L’avenir s’annonce prometteur. On a du pot. Sans parler des superbes photos de Sergio Khaz. Dans trente ans a-t-il pensé que tout comme Jean-Louis Rancurel il ouvrira ses archives pour une nouvelle revue de Rockabilly qui viendra chercher des documents inédits.

Ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture.

Damie Chad.

Editée par l'Association Rockabilly Generation News (1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 6 Euros + 4,72 de frais de port soit 10,72 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 39 Euros (Port Compris), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( Rajouter 1,10 € ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de tous les magazines... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents !

*

Si vous croyiez que l’on allait vous laisser tranquillou à reluquer la revue, c’est raté, Sergio Khaz aggrave son cas, il se prend pour le Père Noël, l’a concrockté un petit truc en plus…

THE SPUNYBOYS

2006-2026

ROCKABILLY GENERATION HORS-SERIE N° 7

(2026 / 12 Euros)

Ce n’est pas le premier Rockabilly Genération Hors-Série. Toutefois celui-ci c’est différent. Gene Vincent, Vince Taylor, Elvis Presley, des figures de proue, mythiques, certes, mais ils ont disparu depuis des années, Crazy Cavan aussi, depuis beaucoup moins longtemps, mais l’était déjà une légende de son vivant. Suffit de regarder la couve, la différence saute aux yeux, nos trois Spuny sont en pleine force de l’âge. Vingt ans déjà, mais ils ont commencé tôt. Sont en pleine gloire, un parcours fabuleux, mais sont si pleins de ressources qu’ils n’ont pas atteint leur apogée. Ce n’est pas qu’on attende mieux, c’est que l’on sent qu’eux-mêmes ne sont pas encore entièrement satisfaits de leurs parcours.

La revue raconte leur histoire. Depuis le début. Une photo fabuleuse, de famille, Rémi et Guillaume déguisés en cowboys. Deux enfants mais qui depuis tout petits fréquentent le Conservatoire, qui s’essaient à plusieurs instruments… Ne se fixeront que plus tard sur leur instru de prédilection. Disons qu’ils attaquent la musique par toutes ses faces. Le père est tromboniste de jazz, n’en sont peut-être pas tout à fait conscients mais leur boussole destinale ne marque pas le Nord, l’aiguille se fixe sur l’Ouest.

Le troisième homme, lui il est tombé dans la marmite rockabilly depuis le jour de sa naissance. Vous avez une photo, je n’ai jamais vu un bébé si petit, ses parents emmènent leur Eddie dans les festivals de rockabilly, se retrouve assez vite avec une guitare dans la main. Bon sang ne saurait mentir.

Les deux frères de Lille, le troisième de Dijon. Ils étaient faits pour se rencontrer. Z’ont tous les trois un point commun : ils écoutent beaucoup de zique, ils pratiquent beaucoup, mais chacun essaie de se rendre maître de son instrument, ce n’est pas qu’ils apprennent à bien jouer, c’est que chacun se pose les problèmes de telle façon que lui seul puisse les résoudre. Les solutions elles se trouvent dans toutes sortes de musique, blues, jazz, rock, country, la liste n’est pas exhaustive, faut les repérer et les transposer à soi-même, une appropriation nourricière qui vous permet de poser vos propres fondations.

Ce n’est pas facile, même s’ils ont acquis une habileté diabolique, et s’ils ont appris à jouer ensemble, c’est-à-dire à se compléter entre eux tout en restant soi-même. Cette méthode a sa contrepartie, vous avez à tout instant le sentiment d’être arrivé au maximum de vous-même, ce qui engendre un sentiment de frustration, qui se transforme en insatisfaction qui vous pousse à progresser encore et encore.

Ecoutez-les dans leurs interviews. (Y en a toute une série dans l’ordre chronologique). Oui ils sont contents de leurs prestations scéniques, grâce à elles ils ont su fédérer un vaste public enthousiaste, par contre côté disque, il leur manque quelque chose, ne serait-ce que dans la technique d’enregistrement, mais surtout dans le résultat final, une dimension qui leur échappe. Sur scène à tout instant vous pouvez sublimer un truc, plus ou moins ceci ou cela, mais sur disque une fois gravé dans la cire c’est ne varietur pour l’éternité. Mais cela les rassure, chaque prestation, chaque expérience est une marche de plus sur l’escalier du désir.

Un conseil personnel si vous n’avez jamais vu les Spuny sur scène ne vous focalisez pas sur les vols du gros papillon, vous en aurez une idée en visionnant les photos, Rémi est incapable de garder sa big mama sagement posée à côté de lui, l’envoie balader et baldinguer, un peu partout, lui-même ne peut pas rester en place, un coup il est Tarzan, puis funambule, puis alpiniste, en fin de compte il la catapulte trampoliner dans les airs, il la rattrape toujours. En plus il chante. Maintenant occupez-vous des deux cachotiers. Font la même chose mais en douce. Par exemple Guillaume les fesses collées sur son tabouret, ne lui filez pas le bon dieu sans audition, il va vous le casser en mille morceaux, l’envoie des sons dans tous les azimuts, un véritable bordel, oui mais si vous écoutez vous vous rendez compte qu’il poinçonne une véritable symphonie, aussi réglée qu’une partition de Brahms ou de Chostakovitch, un éléphant dans un magasin de porcelaine, qui ne vous casse jamais un tympan malgré la force de ses coups, car c’est un véritable camaïeu sonore ensorcelant qu’il délivre. Deuxième exemple : campé sur ses deux jambes, Eddie, sa guitare ne peut pas bouger une corde sans qu’il la rappelle à l’ordre. Eddie est un intervenant. Qui intervient sans discontinuer. A plein temps. Le regarder jouer est fabuleux, concentration maximale, l’a les oreilles branchées sur ses deux acolytes. L’est comme un toréador qui vous met un taureau à mort toutes les trente secondes. L’est le roi de l’arène phonique. Doit avoir les doigts directement branchés sur l’électricité. Vous cisaille la moelle épinière chaque fois qu’il touche son cordier. Il le touche tout le temps. Bref vous avez un des meilleurs combos du monde devant vous.

Sont allés partout, z’ont zigzagué dans toute l’Europe, sans oublier notre sainte mère de la sauvegarde de la patrie rockab : l’Angleterre, z’ont estomaqué Las Vegas et surpris les Japonais… tout cela vous est conté dans le numéro. Si vous doutez, les photos acrobatiques de Sergio vous aideront à prendre mesure du phénomène. Pas vaniteux pour un franc dévalué, souriants, attentionnés, des gars qui font attention à leur public qui savent d’où ils sortent : d’eux-mêmes, vers les autres. Fabuleusement toujours en recherche.

Sans être particulièrement chauvins, avec un tel groupe, nous avons le droit de nous écrier : crockcrockrico !

Est-il besoin de le préciser : un numéro collector !

Damie Chad.

*

Tiens un groupe français. Ah, non, des Canadiens ! Remarquez nul n’est parfait. Puisqu’ils viennent du pays de Marie Desjardins on leur pardonne. Mais qu’ils ne recommencent pas. En plus, ils ont commis un opus d’une beauté effrayante. Les âmes sensibles s’abstiendront. On ne peut rien pour elles.

HAUT & COURT

PENDAISON

(Bandcamp / Septembre 2025)

Kevin Barrier : drums, vocals, machines / Cymon Lamarre : bass, guitars, machines, samples, vocals.

Ils ne sont que deux. Pas tout à fait. C’est comme le couple de vautours qui se sont posés sur l’arbre sous lequel vous agonisez. Sont très vite rejoints par toute une colonie. Qui ne laisseront pas passer leur part du festin. De votre destin.

La couve est de Tobie Cournoyer. Si vous l’apercevez ne laissez pas traîner votre corps. Il ne résistera pas. Sera comme un enfant devant un album de coloriage. Vous ne vous reconnaîtrez plus. Vos amis vous demanderont le nom de votre tatoueur. Ils ne diront plus : j’ai un ami. Mais j’ai un tableau de Tobie Cournoyer, je l’aime tellement que je lui demande de me suivre partout. Visionnez la couve : comment a-t-il pu peindre une horreur si noire en utilisant un maximum de blanc ? Pour ceux qui préfèreraient le chef d’œuvre en couleur, nous vous en offrons à la fin de la chronique une épreuve en rosée sanglante. C’est ce qu’en gravure l’on doit appeler une sanguine.

LRDTVBI : Lyrics : Cymon Lamarre and Kevin Barrie / chant : Kevin Barrier, Cymon Lamarre, Julie Docteur : c’est quoi ce sonore charivari stroboscopique, un horreur qui vous décapsule l’intelligence, pas de panique votre tube à neurones est vide, d’ailleurs l’horreur se fait plus fade, attention une voix glapit dans un coin, le truc connu, quand un conférencier désire que l’on suive ses paroles, il baisse la voix, comme cela il est sûr qu’on l’écoutera, d’ailleurs vous vous mettez à pousser des hurlements, maintenant c’est le bruit de la bonde d’un lavabo qui déglutit comme s’il voulait aspirer le monde, c’est terrible mais vous devez l’avouer, le morceau est construit comme une symphonie bruitique, un peu comme la neuvième de Beethoven passée dans un mixeur-concasseur phonique, le résultat en est étonnamment lyrique. L’ensemble est prenant. Le titre vous a averti : La Retombée De Toutes Vos Bonnes Intentions. Si vous le voulez en plus court : la culpabilisation, la mauvaise conscience, style : si je meurs tu le regretteras puisque ce sera de ta faute. L’histoire du pendu qui, malgré le nœud qui le retient, plonge dans le néant. Un saut à l’élastique métaphysique, il vous laisse sur le bord. Vous êtes au meilleur endroit pour le rejoindre. Mausoleum : Lyrics : Julie Docteur : chant : Julie Docteur, Alixe Cooper / Violoncelle and Piano : Lucas Sonzogni / Alto : Dave Kastner : une mélodie, une mélopée, bien sûr il y a quelques bruits qui retombent comme des plaques de ferrailles capables de vous couper en deux, des grincements sinistres qui strient vos tympans, mais enfin en contreparti vous avez la voix de Julie, si vous osiez vous l’embrasseriez pour la remercier de cet havre de paix que sa voix profonde vous ménage après le morceau précédent, et puis ces notes de piano c’est beau comme une mélodie de Verlaine, j’ai parlé trop vite, c’était trop beau, la sirène se transforme en harpie, pourquoi cette dégelée battériale sans préavis, ouf ça se calme, vagues maintenant, une vague de musicalité si pure… mais pourquoi ce farouche bruit des chênes que l’on abat pour le bûcher d’Hercule… Je vous ai mis deux vers de Victor Hugo pour adoucir la pilule. C’est que voyez-vous, je n’ai jamais lu un texte féminin d’une telle profondeur, normal puisqu’elle parle depuis l’intérieur de son corps mort, Julie Docteur se sert de la poésie comme d’un scalpel pour disséquer le cadavre mental de sa haine et de ses désirs, du sperme spectral dont elle reste la dépositaire après la mort, des mots dits maudits dans le dernier souffle de la solitude des cendres éternelles. Ci-gît la Dignité Humaine : vous l’attendez, elle arrive, vous

suivez ces pas comme ceux de la statue de pierre de Don Juan, tambour solennel, et un bruit, comme une bande que l’on laisse courir sur un magnéto à toute vitesse, c’est assez court, le problème c’est que malgré son avancée solennelle, la fameuse dignité n’en finit pas d’arriver, peut-être même s’éloigne-t-elle de nous. Exil du néant : Lyrics : Thomas Gottin / chant : Thomas Gottin, Stephan Chipaux : précipitation, une voix qui growle comme un ours blanc, fantôme de l’Humanité, perdu dans une tempête de neige, il s’arrête, il repart, il titube, il se presse, il n’est pas perdu, une voix chuchote, il a perdu, quoi donc ? L’éternité. chuchoterait ce chenapan de Rimbaud. Les dieux sont morts. Dans leurs linceuls de pourpre. Les hommes sont à leur image. Eux aussi sont morts, mais leur suaire mental est d’une noirceur sans égale. Un bruit bizarre qui tient autant de la reptation d’un insecte sans ses élytres ou du spasme branlant et extatique de la fin dernière. F.A.L.L. : Lyrics : Stephen Chipaux / chant : Stephen Chipaux, Kevin Barrier, Alixe Cooper, Cymon Lamarre : la chute de l’ange, un tourbillon vibratif, un maelström de résonnance, c’est mon ami Pierrot, sa chandelle est morte mais il écrit un mot, le premier, ce sera aussi le dernier, difficile à dire, se sont mis à plusieurs pour le prononcer, le crier, en cet instant entre la vie et la mort, que l’on peut emprunter dans un sens comme dans l’autre, vivre ou mourir dans les deux cas il s’agit de vouloir, enfin ce n’est pas si facile que cela car il y a un cantaor qui s’égosille à se couper les cordes vocale, à trancher la corde du pendu, on dit qu’elle porte chance, oui mais la bonne ou la mauvaise, galopade, le choix est plus difficile qu’il n’y paraît, maintenant il est une voix sépulcrale qui murmure fort, tout se précipite, tempête sous un crâne, enfin il se décide, fait-il le bon choix ou le mauvais. Je vous en laisse décider par vous-mêmes. Entre nous soit dit, le mal ou le bien, ne sont-ce pas de fausses valeurs. Inopérantes.

Oui, je l’admets c’est assez effroyable. Toutefois je n’ai pas pu m’empêcher de me demander d’où ils venaient. C’est que le Canada c’est grand. Même pas eu le temps de chercher, j’ai trouvé facilement :

PLEURS

PRESAGES

(Bandcamp / 2021)

La couve est une photo de Cymon Lamarre. Blanc et noir, ou gris et lumière. La modalité que vous préfèrerez. Deux êtres, un mâle, une femelle, j’ai envie de préciser vivants, car sur quoi se penchent-ils, une table, une caisse, un cercueil de verre, sommes-nous dans un musée, un laboratoire, une salle d’exposition, qu’y a-t-il dessus ou à l’intérieur, une morgue, sont-ils en train d’examiner la momie du dernier des hommes… Ce qui laisserait à méditer sur l’incomplétude humaine de notre modernité…

K : batterie, voix / T : voix / C : basse, voix, machines / J : Guitare, Voix, machines.

Ne nous posons pas de faux problèmes, pas besoin d’être un augure de l’ancienne Rome pour affirmer que les présages sont néfastes.

Temps d’épreuves : temps d’orages, ça tonne de tous les côtés, bruits inquiétants. Une époque à ne pas mettre un humain dehors. De l’interactionnisme : ouah ! attention l’on est chez des intellos. Vont nous causer du comportementaliste symbolique. Maintenant je suis sûr qu’à l’université, les bancs des amphis de psycho ne désempliraient pas si les cours étaient assurés par notre groupe. Pour ceux qui seraient effrayés, je leur propose de commencer par la seconde moitié du morceau. C’est carrément un cours de fac, pas de panique, l’orateur nous apprend que le critère de vérité n’est pas la vérité, malgré tous les champs du savoir qui se réclament de la vérité, avec de belles phrases ronflantes, d’ailleurs tout de go ils vous transforment leur catalepsie bruitique en magnifique splendeur organique, vous vous croyez à l’Eglise avec les emphatiques grandes orgues, ô combien majestueuses, dont la musique est censée aider votre âme à s’élever vers la paix conciliatrice de Dieu. La première partie est davantage chaotique, une espèce d’entrée en force avec un vocal qui grogne comme un ours attaqué par des frelons, pourtant il tient de doctes et sages paroles, il vous demande de vous méfier, de tout le monde, des politiciens, des maîtres, des amis, de vous-même aussi, nous tenons tous un double discours, celui des paroles, celui des gestes (sourires, mimiques, timbre vocal, etc…) qui cherchent à vous convaincre, à vous amadouer, à vous tromper… ne soyez pas dupes, sachez ériger des barrières mentales protectrices contre les beaux parleurs, et ceux qui vous sont chers… Vision : question grandiose vous allez être servis, vous sortent l’apocalypse, en direct, z’ont pas de trompettes, mais une voix de vaticinateur qui vous décrit tout ce qui va survenir, la destruction de notre monde, le son s’éloigne comme le serpent qui se recule pour mieux vous hypnotiser, ou alors l’on vous promet de rejoindre le nirvana, pas le groupe de Seattle, votre absorption dans le grand tout… Comprenez : le rien du tout. A la façon dont les derniers mots vous sont jetés comme un crachat en plein visage, vous comprenez d’instinct que vous n’auriez pas de bol à croire ces fariboles. Mépris : une espèce de rugissement de rhinocéros en train de charger, une espèce de riff tournant qui se déplace comme le charriot géant d’une machine à écrire qui aurait pour but d’écraser la plus grande partie de l’humanité, l’on entend cris et giclements de sang, phonophobiques essayez de ne pas passer sous le rouleau compresseur, il y en un qui prend la parole, tant pis pour lui, l’essaie de ramener sa fraise, l’on entend comme des floquements d’urnes d’hémoglobine écrasées, écrabouillements culminatifs. Ne condamnez pas ces excès de violence, ils ont raison, s’en prennent à toutes les petites ruses mentales que l’on se fabrique pour dresser un rempart protectif contre l’ordre social, ceux qui agissent en égoïstes, qui se sont aménagés une petite zone de survie familiale, qui passent une espèce de pacte de non-agression avec le système dont ils ne sont que les idiots utiles, mais il y a encore pire que ces égoïstes, ceux qui se croient forts car ils se considèrent comme des combattants puisqu’ils méprisent les plus faibles qu’eux, (pourtant ils leur ressemblent tant), mais ils se prennent pour des justiciers, trop bêtes pour se rendre compte qu’ils aident à refermer la nasse qui les emprisonne dans leur propre ignorance… Observance : instrumental, un regard porté sur les ruines psychiques de l’humanité, une musique triste, désabusée, besoin de souffler après une telle analyse, une minute pas plus, un voyant sonore grésille… Simple objet : problème de l’objectivation, non pas celle de l’analyse précédente, musique parallélogrammique, l’on retourne l’objet dans sa tête, rien à voir avec une expérience de pensée, l’objet c’est l’être humain objectivisé, uni-dimensionnalisé, le son appuie davantage, le growl n’en devient que plus exacerbé, les médicastres médicamenteux se penchent à votre chevet, ils vous vident le cerveau, vous êtes désormais un résultat, une production, une série, l’on vous a manufacturé, l’on vous a clonisé, le pire c’est que cela leur agrée. Il est vrai qu’ils ne connaissent pas d’autres modélisations puisqu’ils sont incapables d’en imaginer un autre. Hiérophanie : musique implacable, concassage méningique, il y aurait bien une solution, vous êtes brisé, réduit en morceaux, les dieux sont morts, qui transformera le kaos inorganisé en cosmos recentré, ils s’énervent salement, mais le constat est imparablement définitif, ça klaxonne et ça résonne de tous les côtés, éruptions de colères, un éclair sonore retentit, mais tout se brouille, le bruit remplace la musique. Il aurait suffi de faire signe, un signe, pas n’importe lequel, celui qui ne dit ni oui, ni non, mais qui désigne, un symbole qui ne symbolise pas mais qui soit opératoire. Encore faudrait-il qu’il restât de hommes pour l’opérer et d’autres pour le repérer. Mais la courbe du temps a été cassée. Il ne reviendra plus. Pleurs : l’insupportable bruit se perpétue, puis revient un dernier sursaut, un clairon tumultueux, bouleversement, hachis, survenances phoniques, le growl éclate, un growndement qui voudrait réveiller l’univers, hélas il reste inerte, et la catastrophe s’appesantit, elle demeure, présence que l’on voudrait annihiler, on se rue sur elle, on la frappe, on s’y casse les mains, elle résiste, elle ne bouge pas, elle ne recule pas d’un pouce, elle est comme la Mort, car elle est la Mort, changement rythmique, l’on ne se bat pas contre elle, tout le bruit que le groupe a commis est à interpréter comme les présages de ce qui est advenu, puisque l’acte musical et poétique n’a pas été opératoire, qu’il n’a rien métamorphosé, que la situation est restée inchangée, glougloutements sonores, échec. Echec intégral. Echec sans appel.