KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 331

A ROCKLIT PRODUCTION

01 / 06 / 2017

|

MOONLANDINGZ / LEE FIELDS / CALICE MALADROIT / POLICE ON TV / GUERILLA POUBELLE DISORDER / LIFE REPORTS / BEAST / NEGUS |

Moaning

at the Moonlandingz

Lias Saoudi a tout compris : il réinstalle la théâtralité au cœur du rock anglais. Il va même encore plus loin : il insuffle de la démesure dans sa théâtralité. Alors, forcément, Moonlandingz devient pendant une heure le meilleur groupe de rock du monde, tous mots bien pesés.

Il débarque sur scène transformé en grotesque de le commedia dell’arte, torse nu et rembourré d’un faux ventre proéminent, le visage étrangement maquillé de bleu, les yeux masqués par des lunettes de proxo porto-ricain et les cheveux collés à la graisse derrière les oreilles. On a là une sorte de Ratzo échappé du Grand Guignol.

Par sa démesure ubuesque, il échapperait presque à tous les genres. C’est l’exact anti-Ziggy Stardust, la spectaculaire ré-invention d’un mythe qu’on croyait presque éteint, celui de la théâtralité du rock scénique. Mais Lias Saoudi a décidé d’en faire un jeu à son image, comme le firent jadis les Cramps. Souvenez-vous, Tav Falco qualifiait les Cramps de «groupe de rockabilly post-moderne qui par sa grandeur incarna le Théâtre de la Cruauté, tel que défini par Antonin Artaud». On entre ici dans le temple des dieux.

Si on évoque ce chapitre sacré qu’est la théâtralité du rock scénique, il faut en plus des Cramps et de Ziggy Stardust citer les noms de Captain Beefheart, Screamin’ Jay Hawkins, Mac Rebennack, Vince Taylor, mais aussi ceux des Mummies, des Damned, de Sam The Sham, sans oublier les grands glamsters britanniques dont la prestance fait encore aujourd’hui rêver les nostalgiques. Lias Saoudi entre tout naturellement dans cette caste. S’il appartient à cette aristocratie, ce n’est ni par l’anoblissement ni par la naissance mais bien par ce degré de fantaisie volatile qu’on appelle aussi le génie. Ce petit mec pourrait se vautrer et rater son coup, mais l’énergie vif-argent d’Alfred Jarry bouillonne dans ses veines et s’il monte sur scène, c’est pour faire un éclat. Comme Jarry et comme Artaud, Lias Saoudi maîtrise à la perfection l’art des éclats. Pour rompre la glace, Alfred Jarry tirait des coups de feu dans les miroirs des brasseries et de son côté, Artaud imitait la hyène lubrique pour en finir avec le jugement de Dieu.

Eh bien, Lias Saoudi nous donne la lune sans qu’on la lui demande. Et comme il fait du rock, ça nous arrange bien, car c’est un langage beaucoup plus accessible que tous ces vieux livres passés de mode. Mais là où il est très fort, c’est qu’il nous démontre que rien n’est plus simple que de créer l’événement : un, il suffit de savoir chanter, deux, de considérer le trash comme une religion et trois, de trouver les bonnes personnes pour partager cette passion des excès et de la liberté à tout crin. Dès lors, tout devient possible. Ou plus exactement, Lias Saoudi rend tout possible. Il boit ses bières, on lui ramène sa bouteille de scotch sur scène, il s’arrose la queue, pas de frontières, rien que du moonlandingz, cette pulsion dévastatrice stompée au meilleur des beats d’Angleterre.

Autour de Lias s’agite le gang le plus excitant qu’on ait vu sur scène depuis les Cramps : un drum-boy de powerhouse extrême, un bassmatic hanté par la prescience de sa puissance, un petit gros derrière les claviers qui se met à twister sans prévenir et au beau milieu de cet effarant numéro croquignolesque, se tient une petite Baby Doll au regard fixe qui gratte sa guitare tout en dodelinant sur le beat. Fascinant ! Utterly awsome ! Le rock anglais renaît enfin de ses cendres ! L’énergie du groupe est palpable dès le premier cut. Ça surprend agréablement, car on a perdu l’habitude. Avec Moonlandingz, le wait and see d’usage n’est pas de mise. C’est un peu comme s’ils rentraient dans le vif du sujet sans attendre, avec un son qui surprend par son punch et son immédiateté. Des couples se mettent à jerker. On sait tout de suite qu’on assiste à un concert exceptionnel.

Les cuts accrochent, le groupe tourne comme un gros moulin, Lias arpente la scène et harangue la populace avec une niaque de méthodiste napolitain, c’est un showman exceptionnel. Il awsomise la salle, sauve la mise du rock, il somme le move, il mate le raw du son, shoote ses mannes, une heure durant il règne sur son empire. Il le fait avec un catégorisme qui laisse coi, avec un m’enfoutisme qui empapaouterait même Oum Pah Pah, il gros-jeante comme devant, il percute l’art moderne de plein fouet et rend au rock sa fonction sacrée : faire danser les moutons du troupeau d’Épicure. Quelle leçon de son ! Quelle rejuvénation de la nation ! Quelle saillie saillante ! Voilà que dansent de nouveau les points d’exclamation, eux qu’on croyait devenus inutiles.

Oh vous n’avez pas pu les voir sur scène ? Pas gave, il vous reste l’album, l’étonnant Interplanetary Class Classics.

D’autres personnes accompagnent Lias Saoudi en studio, mais on s’en fout, car voilà qu’arrive de l’espace «Vessels», un glam de la désaille de destroy-oh-boy d’I’ve got nothing to hide. Si on ferme les yeux, on voit dodeliner la tête de Baby Doll et Lias arpenter la voie lactée en gueulant qu’il veut un vessel back home. Depuis Jook et Earl Brutus, on n’avait pas entendu de glam aussi dévastateur. Et le sabbat inter-galactique se poursuit avec «Sweet Saturn Mine» monté sur un beat rebondi, puissant et âpre comme un jour sans pain, et ce démon de Lias feel alrite, il le clame et le reclame avec l’insistance pathologique d’une pensionnaire de Sainte-Anne, il va même jusqu’à le hurler pour battre tous les records d’exaction cataclysmique. On sent poindre une fantastique ampleur avec l’arrivée de «Black Hanz». Dans le livret, l’image qui illustre le cut montre le joli ventre nu d’une jeune femme, alors le groupe sort le beat le plus turgescent d’Angleterre. Sade rôde, Lias le sait. Sade prince des sens et somme des cendres, Lias l’assume. On l’a vu, sur scène, Lias Saoudi transcende même la notion de sexe, comme le fit Lou Reed au temps de l’Exploding Plastic Inevitable. Avec «Black Hanz», il entreprend un pieux travail de déconstructivisme et entre de plein fouet dans la gueule des temps modernes ! Wow ! Le cut palpite du beat pilon des forges noires de crasse du Creusot. Tout ici semble déterminé à vaincre. Tout ici se remplit de son à ras-bord. Tout ici se veut clameur d’Elseneur et ce démon de Lias braille dans le rougeoiement d’une ville en flammes. «The Strangle Of Anna’s» pourrait bien être le hit de ce diable d’album. Une certaine Rebecca Taylor vient duetter avec Lias l’as des as - C’est la vie ma belle - La mélodie rougit comme une tomate. Ils prennent ensemble ce refrain magique - The strangle of Anna’s got me unwell - et glissent comme des mains caressantes vers la chute des reins - C’est la vie ma belle - Voilà encore un cut qui laisse hagard, comme lorsqu’on ressort de chez une pute à Stalingrad. Ils tâtent aussi de l’electro, avec des choses comme «IDS» (très Ministry dans l’esprit de Seltz) et «The Babies Are Back», mais ils reviennent aux choses sérieuses avec un coup de Châteauneuf-du-Pape - Is that blood or neuf du pape ? - tout ça sur un bon beat salace bien tendu vers l’avenir. Chez Lias Saoudi, tout n’est que luxe, cul et volupté. Il n’en demeure pas moins que leur vrai cheval de bataille reste le glam. La preuve ? «Glory Hole». Vous vous demandez ce qu’est un glory hole ? C’est pourtant facile à deviner. Lias nous explique que tout le monde en possède un, y compris Paul McCartney, Bob Geldorf et Sigmund Freud. Il tape dans tout, il ne respecte rien ni personne, il chante même son glam avec des accents rockab, et puis avec «The Cities Undone», il revient à une pop, mais pas n’importe quelle pop, une pop de niveau infiniment supérieur, oui, car c’est joué au groove de l’incroyable devenir du rock anglais. Lias et ses amis prennent des libertés avec le son, ils se taillent des voies dans la jungle des possibilités, et ces voies deviennent soudain des avenues comme les rêvait le baron Hausmann. Lias et ses amis ne vivent que de ré-invention, ils pelotent l’aura des possibilités et vont au-delà du monde connu, ils mixent la délinquance sonique d’Earl Brutus avec ces visions de promontoires chères à Caspar David Friedrich, ils en deviennent même visionnaires à en loucher. «The Cities Undone» sonne exactement comme un cut dévasté de l’intérieur, poussé d’un violent coup d’épaule dans ses retranchements, c’est même claqué aux congas de Congo Square et ça s’étrangle d’apoplexie tétanique. Moonlandingz sort un son qui ne veut même plus dire son nom. Lias se consume dans la fournaise et finit enfin par débander.

Signé : Cazengler, Moonlambda

Moonlandingz. Le 106. Rouen (76). 20 avril 2017

Moonlandingz. Interplanetary Class Classics. Transgressive Records 2017

Battle Fields - Part two

— Mister Brown ?

— Yo ! James Brown speaking !

— Je vous rappelle comme convenu...

— Hell !

— Mission accomplie. Je suis allé voir le concert de Lee Fields à l’Élysée Montmartre et j’ai une bonne nouvelle pour vous.

— Get down to it !

— Eh bien figurez-vous Mister Brown que ce concert était complètement foireux ! Vous n’avez plus de concurrence !

— Ain’t it funky !

— Vous n’avez pas idée. Était-ce le fait de jouer à Paris devant l’élite du peuple ? Était-ce le fait d’accéder enfin aux pages de Télérama ? Était-ce le fait de se sentir porté par le bienfaisant mainstream ? Était-ce le fait de voir son cachet grossir comme la grenouille qui veut ressembler au bœuf ? En tous les cas, il s’est mis dès les premier cuts à faire du Charles Bradley bien sirupeux.

— Get on the good foot !

— Dommage que vous n’ayez pu assister à cette bérézina ! Vous vous seriez drôlement régalé. Mon lieutenant et moi n’avons tenu que le temps de quatre cuts. À la fin du quatrième, on s’est échangé un regard consterné et d’un commun accord tacite, nous sommes allés au salon qui jouxte la salle pour nous asseoir et attendre la fin du set. Il ne servait à rien de rester dans la salle, plantés comme des piquets, à s’emmerder comme des rats morts. Je vous recommande les fauteuils de ce salon, Mister Brown, franchement, ils sont extrêmement confortables. Alors nous nous mîmes à discuter de tout et de rien, tout en continuant de prêter l’oreille. On entendait le pauvre Lee Fields céder aux sirènes de la gloire. Ça semblait lui monter directement au cerveau. Vous n’allez pas le croire : il se livrait à des pratiques innommables...

— Bring it on !

— Eh bien figurez-vous Mister Brown que Lee Field s’arrêtait de chanter pour demander au bon peuple de Paris de chanter en chœur avec lui ! On craignait qu’il n’en vînt à entonner la Marseillaise, tellement le public réagissait bien ! On se serait presque crus dans un stade de foot ! On aurait dit que les gens en voulaient pour leur argent... Quarante euros, ça ne se trouve pas sous le sabot d’une mule, Mister Brown !

— Baby you’re right !

— Franchement, vous n’avez pas idée des ravages que peut provoquer l’osmose collégiale. L’homme qu’on entendait haranguer le peuple de Paris n’avait plus rien à voir avec celui qui avait shaké le 106 quelques temps auparavant. Je n’ai pas songé à m’approcher pour vérifier qu’il s’agissait du même homme, mais j’aurais dû, car avec un peu de recul, cette dégradation paraît un peu louche. Excusez-moi, Mister Brown, je réfléchis à voix haute. J’espère que vous apprécierez mon honnêteté intellectuelle. Vous le savez bien vous aussi, rien n’est plus difficile que de résister aux tentations de la subjectivité. Quand on prétend faire le métier d’espion, il faut savoir se gendarmer pour éviter les ravages de la partialité, car comme le mildiou gâte la vigne, la partialité gâte le rapport. Tout ceci pour vous dire qu’avant de vous appeler, j’ai vraiment pris le temps de faire la part des choses. Je tiens par dessus tout à ce que mes clients soient servis sur un plateau d’argent...

— You’ve got the power !

— Donc vous savez à peu près tout ce qu’il faut savoir de ce lamentable concert. Pour être tout à fait franc avec vous, nous nous sommes esquivés avant le rappel, car nous ne souhaitions pas nous trouver pris dans le tourbillon de sortie de centaines de fêtards exaltés, qui pour la plupart n’avaient jamais entendu parler de Lee Fields auparavant. Eh oui, Mister Brown, nous sommes entrés dans l’ère de la consommation aveugle, dans cette internettisation à outrance des choses qui finira par ramollir définitivement le beat du funk, comme on vient de le constater avec ce concert du pauvre Lee Fields...

— I’ll go crazy !

— Nous nous dirigeons tout droit vers un monde inconnu, loin de nos vieux repères. Si le funk moderne ressemble à ce concert raté, il vaut mieux s’intéresser à autre chose, vous ne croyez pas ?

— Have mercy baby !

— Alors voilà, je ne vais pas m’étendre sur le chapitre de la mutation socio-culturelle, car nous en aurions pour des heures et je suppose que vous aussi avez des choses plus intéressantes à faire. Mon lieutenant et moi sommes donc partis casser la croûte. En redescendant ce grand escalier mythique, nous nous étonnâmes de le trouver non gardé. Figurez-vous qu’il était complètement désert ! Ouvert sur le boulevard ! On aurait dit une auberge espagnole. Un commando armé jusqu’aux dents aurait pu s’y engouffrer, mais encore une fois, chacun son business. Nous nous dirigeâmes vers un endroit que je vous recommande si vous revenez un jour à Paris, un restaurant de cuisine traditionnelle situé à deux pas et qui fut nous dit-on créé en 1857. Oh ce n’est pas comme Chez Paul, au temps de la rue de Lappe, dans les années quatre-vingt dix, où on sentait les pommes de terre rissolées à l’ail en entrant, c’est un autre style, mais les recettes y sont sérieuses et vraiment traditionnelles. L’endroit se veut chaleureux et aux murs trônent des myriades de toiles de petits maîtres qui comme Toulouse Lautrec fréquentaient le Moulin Rouge situé un peu plus loin sur le boulevard Rochechouart. Comment vous dire... Il semble que ce vieux parfum XIXe aiguise l’appétit. C’est un endroit où on se sent culturellement en sécurité. C’est aussi bête que ça. Et je vous assure que ce n’est pas un piège à touristes, comme ces immondes caboulots qu’on découvre lorsqu’on remonte la rue de Steinkerque, jusqu’à la Halle Saint-Pierre, au pied du Sacré-Cœur.

— It’s a man’s man’s man’s world !

— Si vous appréciez un bon tartare, vous serez ravi. Par contre, je ne sais pas si le mobilier est d’origine, mais cela se pourrait fort bien. Alors de là à penser que ces bancs ont vu se poser les fesses de Maurice Rollinat ou d’Edgard Degas, vous comprenez qu’on franchit allégrement le pas ! Que voulez-vous, on se remonte le moral comme on peut, et souvent, avec les moyens du bord. Vous allez commencer à croire que je noie le poisson, comme si je cherchais à vous cacher quelque chose, n’est-il pas vrai ?

— Let yourself go !

— J’ai commencé par la bonne nouvelle, mais il y a aussi une mauvaise nouvelle...

— Say it loud !

— Je suis vraiment navré de devoir vous l’apprendre, Mister Brown.

— Get up !

— Figurez-vous que par acquis de conscience, d’une part, et par conscience professionnelle, d’autre part, je suis allé acheter le nouvel album de Lee Fields. Je voulais vérifier que votre challenger était bien sur la voie du déclin. Eh bien pas du tout ! Cet album est une sorte de miracle qui contredit tout ce que je viens de vous expliquer. C’est une situation extrêmement difficile à gérer, je peux vous l’assurer. Un esprit cartésien comme le mien ne se résigne pas à devoir contredire un discours patiemment élaboré, et pourtant, il faut bien s’y résoudre. Autant le concert de l’Élysée était pitoyable, autant ce disque est, sans vouloir vous offenser, celui d’un géant.

— Cold sweat !

— Oui, Mister Brown, vous avez raison de transpirer, car Special Night vaut tout l’or de cet El Dorado que chercha en vain Lope de Aguirre, d’après ce que nous raconte Gaspar de Carvajal dans ses chroniques. Vous devriez écouter cet album, ne serait-ce que par simple curiosité. Allez directement en B, et là vous allez tomber sur l’El Dorado du funk, «Make The World», monté sur un gros beat coriace et opiniâtre qui semble venir de chez vous, Mister Brown - Oh you better watch out ! - C’est pilonné comme dans un rêve de révolution industrielle. Vous serez d’accord avec moi, c’est un hit, l’un de ceux qui ne lâchent pas la rampe. Vous trouverez une autre énormité plus loin, un truc qui s’appelle «How I Like It», et là Lee sent qu’il redevient le temps d’un cut le roi du monde, car il faut l’entendre pulser son I just like it like it like it de ouuuh-ouuuh sur un groove de gros popotin. Il prend son beat à bras le corps et franchement ça sonne comme le meilleur heavy beat de soul que vous entendrez sur cette terre, sans vouloir offenser votre suprématie, oui, Lee Fields pousse son beat dans la cuisse de Jupiter et ses yeah se font aussi déclamatoires que ceux de Saint-Just à la Convention ! Vous trouverez aussi pas mal de belles choses en A, comme ce «Never Be Another You», un groove joué aux percus et aux trompettes de la renommée qui sont mal embouchées, vous noterez l’excellence du beat retenu, bien harnaché, docile et parfaitement maîtrisé. On appelle ça la classe groovytale, celle qui transforme la souffrance amoureuse en pur bonheur. Le grand-père de Lee Fields devait s’appeler Mandrake le Magicien. Vous serez estomaqué par le morceau titre qui ouvre le bal de l’A, car voilà ce qu’il faut bien appeler un vrai groove d’attaque frontale, et il chante ça avec des accents qui rappellent les vôtres, Mister Brown, c’est dire si ce petit monsieur aime à vous provoquer ! Il chante avec le même genre de timbre fêté, mais, comment dire, il va plus loin, oui, beaucoup plus loin, là-bas, vers l’horizon, par delà les océans. C’est très impressionnant, sinon, vous vous doutez bien que je ne vous ferais pas perdre votre temps avec ça. Vous serez aussi très surpris par «I’m Coming Home», car avec ce groove d’ambition plus modérée, Lee Fields crée quand même ses propres conditions. Il n’obéit qu’à lui-même et vous êtes bien placé pour le savoir : c’est à ça qu’on reconnaît les grands artistes. Comme vous, Lee Fields sait gérer ses affaires. Et puis encore un petit conseil : ne prenez pas un cut comme «Work To Do» par dessus la jambe car vous commettriez une grave erreur. Lee Fields y trouve la voie de la rédemption sentimentale. Il donne la priorité à l’expression de ses sentiments, et c’est sans doute ce qui l’a plombé l’autre soir, à l’Élysée. Vous vous goinfrerez aussi de «Lover Man» qui boucle le bal de l’A, un cut encore une fois très attachant, tendu et stylé. Lee Fields est un styliste, il profile son groove du funk avec une certaine ampleur du geste. Voilà pourquoi il entre dans cette caste des grands seigneurs de la black. Croyez-moi, c’est l’insistance qui fait toute sa force. Il maîtrise aussi l’art du jive versatile, comme on le constate à l’écoute de «Where Is The Love» et le «Precious Love» qui referme la marche confirme la haute toxicité de l’ensemble, car Lee Fields chante ça à la glotte chargée et, l’air de rien, redore le blason de la good time music. Quel admirable artiste !

— Superbad !

Signé : Cazengler, Lee figue, Lee raisin

Lee Fields. Élysée Montmartre. Paris XVIIIe. 3 février 2017

Lee Fields & The Expressions. Special Night. Big Crown Records 2016

*

Provins, la belle endormie. Tu parles, quatre hélicoptères bourdonnent au-dessus de la maison, les fourgons de police qui passent dans la rue toutes sirènes hurlantes, les pompiers à toute blinde carillonnante, et les saintes huiles qui se radinent fissa, préfet, député, maire, plus les gendarmeries de deux départements, plus les unités spéciales du raid, les voisins tétanisés qui courageusement par peur des balles perdues envoient leur femme dans le jardin rentrer le chien qui batifolait joyeusement dans les plate-bandes, l'instant est grave, prise d'otages au super-marché à cent mètres de mon igloo, quel pays ! on ne peut vraiment plus écouter du rock'n'roll sereinement à fond la caisse de bon matin, sans être dérangé, ne bougez pas c'est un hold up, ont réussi à s'enfuir, sans la caisse, sans sang, sans blessé, sans mort, tout se perd ma bonne dame, on a frôlé la tragédie racinienne et l'on se retrouve avec la grosse farce médiévale du cocu détrompé.

Remettons-nous de nos émotions, la ville est en état de siège ( à WC ) mais la route de l'Est reste accessible, les Dieux ont choisi, ce sera grand large vers les horizons campagnards, là-bas où l'herbe du rock'n'roll est la plus verte...

FESTIVAL ROCK'EN PLEURS

Non ce n'est pas ce à quoi vous rêvez, le retour des zombies du rock, Eddie Cochran, Gene Vincent, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, sortis de leurs tombes pour donner un ultime concert, devant des milliers de fans en pleurs. Pleurs c'est un village. Vous trouvez facile, juste à côté de Moeurs. ( Z'ont des noms charmants dans le 51 ! ). Pour y arriver, c'est plein champs, juste après le dernier passage à niveau de France encore dépourvu de barrières – attention un train qui ne passe pas peut en cacher un autre - un gros village, des chevaux dans les près, des chats qui jouent dans les rues, moins de mille habitants et un festival de deux jours, gratuit. Z'ont mobilisé toute la jeunesse du patelin et l'ont baptisée bénévole, ambiance familiale, entre saucisses cuites et champagne frais. Pour la programmation n'y vont pas avec la sapienciale cuillère de la retenue provinciale, carrément rock'n'roll. Avec scène et sono digne de ce nom. A faire les choses autant les faire bien. La France profonde réserve bien des surprises. Jusqu'à cette jeune fille qui me fixe intensément avec un regard admiratif, je suis le premier à commander une assiette de frites ! La gloire vous déboule toujours sur le coin du museau au moment où vous vous y attendiez le moins.

CALICE

Jusqu'à la lie, sans problème. Déjà bien aimé le sound-check. Y avait Chinois qui s'amusait à tonitruer sa guitare de belle façon et le demi-morceau qu'ils ont joué cinq ou six fois était méchamment en place. Ne doit pas être le seul à avoir apprécié, puisque juste après ça se bousculait au stand pour se procurer leur premier EP.

Calice ce n'est pas au choix, vous offre et l'outrancière parfum des atmosphères romantiques et la corolle vénéneuse dont les crocs se referment sur vous pour vous déchirer. Usent de samples qui vous délivrent belles orchestrations lyriques, s'y greffent dessus doucement, Ju caresse avec volupté, une de ses huit cymbales, Tony et Chinois jouent à la harpe sur leurs guitares, égrènent des notes comme des gouttes de rosée, de la basse de Shin s'échappent de longues laisses moelleuses envoûtantes, ne fermez pas les yeux, ne vous laissez pas endormir par l'impression de paisible quiétude qui émane de l'ensemble, la batterie éclate et se fragmente au moment même où John se saisit du micro, dans sa voix déboulent les hordes barbares, sanglante ruée sur l'innocence d'un pays merveilleux que la sauvagerie du combo va rayer de la carte. Une Illusion rien de plus, rien de plus fragile, rien de plus évanescent, mais la furie se calme, l'ouragan s'apaise, et les fragments du rêve brisé se reconstituent, un puzzle de patience qui rassemble pièce par pièce les morceaux éparpillés, souriez rien, ne se perd, tout se transforme et de nouveau la tempête se déchaîne, pulvérise tous vos espoirs, les hiémales froidures les plus rudes succèdent aux rousseurs moelleuses de l'automne, et les verdoyantes brises du printemps seront asséchées par les simouns les plus torrides... un cycle chasse l'autre et cette succession est envoûtante, Shin se révèle l'oiseau de mauvais augure, se rapproche du micro et vous djente un aboiement de reptile qui déchaîne les hostilités, c'est le signal qu'attendait John pour libérer les hyènes imprécatives de ses cordes vocales porteuses des plus grandes dévastations. Guitares grinçantes et la batterie coassante, tel un crapaud géant qui du fond de la scène prophétise pustules fracturantes, bave de fiel et crachats agoniques à la princesse qui viendrait l'embrasser pour le délivrer. Les titres illustrent à merveille cette succession de cycles qui soufflent mort et vie, éveil et engloutissement. Glad, Shadow, Reward, A World, Hope, Alice aux pays des merveilles et des horreurs. Calice vous effeuille les pétales d'un monde cruel voué à sa destruction. Très belle prestation.

CALICE

INTRO / ILLUSION / SHADOW / GLAD TO HAVE / HOPE

JONATHAN BIDELOT : vocals / ANTHONY GOFFARD : guitars / CLEMENT LUCIEN : guitars / SÜKRÜ YIRIK : bass / JULIEN STAUDER : Drums

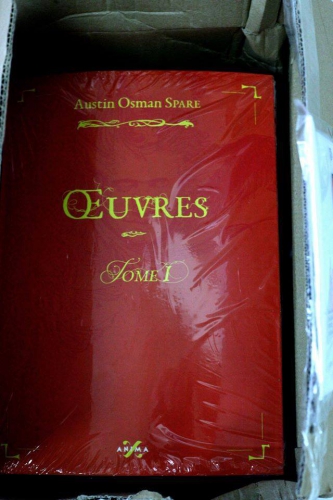

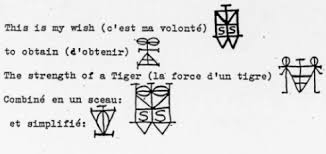

Pochette qui attire l'oeil et la main, signée par CRAPULE PROD, le sigle du groupe sur une espèce de camaïeu de bleu géométrique – un véritable sigil opératoire au sens où l'entendait Austin Osman Spare ( voir notre livraison 330 précédente ) - qui n'est pas sans évoquer la croix de Saturne adoptée par Blue Öyster Cult – rides de cercles et arêtes urticantes du carré, deux figures symbole de la perfection, dévoyées, pour nous annoncer que Calice n'est pas groupe de grande naïveté qui s'esbaudit de la beauté des fleurs.

Intro : pianotements qui sonnent comme cloches annonciatrices, guitares et batterie en gradation continue qui pourtant à aucun moment ne parviennent à recouvrir ces notes obstinées qui prédominent, et s'imposent en final comme un comminatoire avertissement. Illusion : pour ceux qui croiraient être les maîtres de leur destinée Calice vous édicte les rudiments de la triste réalité, musique sombre et dramatique, l'ennemi est au-dedans de vous, a pris les commandes de votre cellule mentale, vous ne vous appartenez plus, vous n'êtes que des pantins, pour les durs de la comprenette l'on vous passe le discours à la Nation de J. F. Kenedy, savait de quoi il parlait. La voix de John rugit le sinistre glouglou qu'émettrait un poisson venu des profondeurs océanes pour vous avertir au cas où vous seriez encore capable d'entendre le message des Atlantides englouties dans les abysses. Ne vous faites plus d'illusion. Mortelles sont nos civisations. Shadow : murmures mortels et grondements de terreurs prophétiques englobés en une orchestration qui se densifie au fur et à mesure que la voix devient une condamnation auto-accusatoire, vous êtes dans le mauvais couloir du labyrinthe, l'issue de secours bloquée, et vous n'avez plus le courage de faire marche arrière. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Glad To Have : la carte empoisonnée. Vous êtes encore pire que vous ne pensiez. Totalement contaminé. Peut-être faites-vous le mal sans le vouloir car vous êtes la pomme gangrénée, celle qui doit être rejetée, mais c'est vous qui portez le panier, vous êtes le poison et le messager de la menace. Musique ample et mélodramatique tissée de toutes les contradictions humaines. Vous englue comme la toile de l'araignée. Hope : roulements de tambours, méfiez-vous des ambiguïtés, celles des autres comme des vôtres. L'est sûr que la musique déroule le tapis rouge des belles orchestrations tout juste si l'on n'entend pas les castagnettes et un pupitre de cent violons, une voix parle en vous, à moins qu'elle ne résonne à vos oreilles, méfiez-vous. La voix de John comme les aboiements d'un chien derrière la porte. Quelques notes de piano pour la décision finale, tirerez-vous la chevillette ?

Un disque sombre qui plane comme l'aile d'une grande prédation. Sont bien jeunes mais trahissent une maturité étonnante. Une oeuvre aussi noire que Great Expectations de Dickens. Très anglaise dans son déploiement. Un groupe à suivre.

Viennent de Nancy.

MALADROIT

Changement d'ambiance. Ils sont maladroits, du moins le proclament-ils. L'on ne saura jamais s'ils le sont vraiment. C'est que ces quatre gaillards ne s'embarrassent pas de subtilité, le rock dans sa dimension la plus primaire, pédale au plancher, point à la ligne. L'on coupe les virages et l'on ne s'arrête pas aux feux rouges. Se revendiquent d'un rock brut – mais c'est ainsi que l'on trouve les diamants dans la nature - sans concession. De cimetière. Le rock c'est la vie, brûlée par les deux bouts du bâton. Cela évite les bien connus dommageables effets de retour. Till est aux commandes, guitare et chant. Maladroit est une émanation de Guerilla Poubelle. Ressemble un peu à ces groupes de roadies qui une fois le matos installé, se font le plaisir d'un petit gig en solitaires, just for fun, pour se persuader qu'ils ne sont pas là uniquement pour décharger les amplis du camion et se charger des branchements électriques. Le plaisir d'être ensemble et de prendre du bon temps. Morceaux courts, l'on appuie Till aux vocaux, histoire de montrer cette empathie quasi-fraternelle, qui lie le combo.

Bien reçu par le public qui toutefois reste étrangement calme.

POLICE ON TV

Dans la série I support my local band, le public s'agglutine en masse devant la scène. Sont du coin, de Romilly-sur-Seine pour les obsédés de la géographie. Se définissent eux-mêmes sur leur dernier CD de New Punk à l'ancienne. Perso, je les cataloguerais plutôt dans le registre rock festif – et vous connaissez mes préventions – en tout cas ils assument leur vision dérisoire et néanmoins critique quant à l'état ( déplorable ) de la société. Se sont barbouillés au gros feutre noir de tatouages abstraits du meilleur effet. Ont le mérite de ne pas se prendre au sérieux et d'être en communion avec leur fan qui dès le premier morceau se mettent à remuer à qui mieux-mieux. Grand gaillard aux cheveux bouclés et au micro Flo, tire le groupe. Derrière lui, ça bourre le mou au maximum. En lot de consolation pour ceux qui se lassent un peu trop vite de cette musique primaire et néanmoins populaire, vous avez deux danseuses, l'une pleine de grâce et de nerf, et l'autre qui se répand en enfantillage du genre pistolets à eau, langues de belle-mère et lancers de confetti... Le rock serait-il un remède infantilisant ou un adjuvant à cette notion de fête tant soit peu franchouillarde sous nos latitudes ? En tout cas sont infatigables Jean Boule tape comme un maboule sur sa batterie, Danone yaourte du petit lait sur sa basse, et Raphale tire sur sa guitare comme si sa vie en dépendait. S'amusent comme des fous, des gamins qui appuient pour la centième fois sur les sonnettes et qui s'écroulent de rire incontinent sur le devant de la porte des propriétaires ulcérés. Des gars sympas qui ne se prennent pas la tête, parfaits pour mettre de l'ambiance dans les apéros. Font un tabac, que dis-je une manufacture. Fin du set, tombent tous morts, allongés sur la scène, mais leur repos éternel ne durera pas, le public les rappelle à l'ordre et c'est reparti pour une nouvelle salve de quatre titres ravageurs. Des quatre groupes de la soirée, seront les plus acclamés. Correspondent parfaitement à cet état d'esprit de toute une partie des couches de la population. Ce sentiment d'exaspération et d'impuissance qui agite et incapacitorise les volontés. Quand la situation est grave et que l'on n'y peut pas grand chose beaucoup se réfugient dans le rire pour ne pas pleurer. Une manière de se démarquer, d'exprimer son désaccord, mais en restant circonscrit dans les rets du nihilisme, l'humour anthracite, reste une arme ambigüe, davantage dirigé contre soi que contre l'ennemi. Une espèce d'auto-déculpabilisation qui est aussi un grillage auto-protectif.

GUERILLA POUBELLE

Beaucoup entendu parler mais jamais vu. La base idéologique du combo n'est pas très différente de Police On TV. Remarquons toutefois la signifiance des titres, les uns déclarent la guerre et les autres dénoncent le formatage médiatique. Maintenant chez les partisans de la guerilla il semble que l'on ne se fasse guère d'illusion, les temps des confrontations directes sont passés, l'on ne se prépare plus à de grandes batailles, l'on se contente des escarmouches d'usure. Les guerres indiennes se sont mal terminées, surtout pour les indiens. Et puis il y a cette poubelle inquiétante. L'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Contient-elle la saleté de notre vieux monde ou est-elle là pour une fois la fête terminée y verser nos utopies chancelantes en faisant bien attention de remettre le couvercle dessus pour qu'elles ne puissent plus s'échapper.

Guerilla Poubelle est plus qu'un groupe. Un état d'esprit. De révolte. Contre la société et mieux encore contre l'apathie généralisée des consciences. Guerilla Poubelle sont des adeptes du Diy, Do It Yourself, du prends-toi en main, et si l'on veut peaufiner la traduction, du fous-toi un coup de pied au cul et n'attend plus pour te bouger les fesses et te manier le popotin. Donc un groupe, et une association qui organise des concerts et fédère toute cette mouvance alternative néo-punk française, ainsi ne proposent pas sur leur stand de marchandising que leurs propres CD, mais aussi des albums de toute une nuée de groupes de l'ombre.

Véhicule une certaine idée du rock contestataire. Qui préfère les commandos de choc à l'unification des consensus mous. Cela se vérifie sur scène. Ne sont que trois. L'essentiel. Guitare-chant, batterie, basse. Un dépouillement qui jure avec le casting de Police On TV. Idem au niveau musical. Rock basique mais pas simpliste. Efficace mais pas consensuel. Dans la foule ça va pogoter à donfe, moins de monde mais beaucoup plus de speed.

L'on retrouve Till de Maladroit. Prend le temps d'invectiver le public. Commence par signifier à la sécurité qu'elle n'a rien à faire au milieu de l'entrechoquement en folie des spectateurs, que les gens sont assez responsables pour ne pas se retourner agressivement les uns contre les autres, la suite lui donnera raison. Reprends un spectateur qui hurle spasmodiquement A Poil ! toutes les trois secondes, en l'invitant à réfléchir sur l'inanité de cette interjection, et l'heure de clôturer le set étant venue, il renvoie la jeunesse à la décision préfectorale des limitations temporelles.

Rassurez-vous ne passent pas leur temps à pérorer. Jouent aussi de la musique et plutôt bien. Un son beaucoup moins fruste que Maladroit, le même genre mais la couleur et les fragrances ne sont plus considérées comme des options interdites aux économiquement faibles. A fond les gamelles mais beaucoup plus explosif. Une batterie omniprésente et une basse dont les interventions des plus pointues démontrent à l'envie combien toute cette mécanique est agencée au millimètre. Morceaux courts mais efficaces à souhait. Le riff n'est pas le roi chamarré de la fête, ce qui ne l'empêche pas de mener le bal mais à égalité avec les deux autres chanceliers de la rythmique. Power rock trio, triumvirat démocratique, un instrument, une voix, trois gars qui naviguent de conserve, enchaînent les titres à la queue ébouriffée du loup, les crocs solides et sanglants, le rock n'est pas une fête plutôt un rituel destiné à faire pleuvoir les décibels comme des balles de mitraillettes dans les westerns mexicains qui mettent en scène les cavalcades révolutionnaires d'Emiliano Zapata. Le set s'arrête sur un dernier morceau aussi bref qu'un coup de fusil. Guerrilla Poubelle ne joue pas les prolongations interminables qui vous mettent le public dans la poche. Rappelez-vous le début de ce compte-rendu, si vous en voulez davantage, faites en sorte que votre existence en soit le principal acteur. N'attendez pas des autres ce que vous pouvez faire vous-mêmes. Restent sur scène à discuter entre eux et à débrancher le matos. Le public se disloque à regret. L'aurait bien ingurgité deux ou trois louches de bonne soupe énergétique supplémentaires. Mais il faut prendre l'habitude de sortir de table sans être rassasié. C'est ainsi que l'on est au mieux, lorsque la faim vous pousse au crime de vivre plus intensément.

DEUXIEME JOUR

Point allé. Mieux à faire ailleurs. Voir chronique suivante. Programmation Rock Celtique, trop vu de fest-noz bretons dans ma jeunesse... Cette cinquième édition de Rock'en Pleurs agrémenté d'un beau soleil et se déroulant dans une ambiance des plus amicales est le genre d'initiatives locales à généraliser.

Damie Chad.

LE MEE-SUR-SEINE - 27 / 05 / 2017

LE CHAUDRON

WILD PIG MUSIC

DISORDER / LIFE REPORTS

BEAST

Le Chaudron n'aura jamais aussi bien porté son nom. Une fournaise. Faut voir à la fin de chaque set la ruée en masse vers les escaliers afin de rejoindre la fraîcheur – euphémisme des plus relatifs - de l'extérieur. Une centaine de fans – on aurait espéré mieux - ont toutefois bravé la chaleur de ce week end prolongé pour encourager les forges métallifères en présence.

DISORDER

Difficile dans la pénombre rougeoyante de reconnaître Elie Biratelle ( ex-Scores ) à la basse, l'a exagéré le désordre de sa chevelure tout comme à ses côtés Armand Tormo et Paul Dedenin aux guitares, Lucas Maciniak restera pratiquement indiscernable au fond derrière ses tonneaux. Indubitable, il a la niaque Marciniak, l'est comme ses vieilles sorcières qui ont toujours une deuxième fricot de cervelles de chats sur le coin du fourneau, l'est en train de vous mener un break qu'il a déjà le suivant en préparation, la musique de Disorder est un peu comme ces gros rochers de mille tonnes en équilibre précaire, suffirait d'une chiquenaude pour précipiter l'éboulement. On les sent toujours prêts à parfaire le déséquilibre kaotique du monde. En plus il y a Biratelle, partout ailleurs il se ferait remonter les bretelles pour délit impardonnable – Laurent bassiste de son état m'expliquera après le set que c'est à cause de la sursaturation – mais je n'ai jamais entendu une basse monter dans les aigus comme cela, un effet novateur des plus déstabilisants vous déporte le métal vers les alliages les plus performants. Mais est-ce du métal ? Il est sûr que les catégories sont faites comme les âmes trop pures pour être perverties. Dans Disorder subsiste encore la vieille tradition primordiale et originaire du rock'n'roll. Des guitares qui ripent les vieux riffs empaillés afin de les mieux préserver, et la voix qui scande le chant. Le serpent qui articule n'est pas moins dangereux que celui qui siffle. Disorder nous emmène dans un hard-métal des plus inhabituels, sont prêts à explorer des sentes que la majorité dédaigne. Sont plus qu'applaudis. L'on sent poindre la surprise, l'estime et l'intérêt sous les acclamations. Disorder un de ces jeunes groupes, porteurs d'idées nouvelles. Une promesse.

REVENGER / DISORDER

GURGULUK / SUFFER IN NOISE / BULUK / SPIRITUAL DAMNATION

ARMAND TORMO : guitare / ELIE BIRATELLE : basse / PAUL DEFENIN : guitare. LUCAS MARCINIAK : batterie.

Superbe pochette due à Emilie Raoul. Face blanche : indien pectoraux pointus et maculé de sang sur le sentier de la guerre dans un paysage de neige – la vengeance est un plat qui se mange froid - et de sapins aux aiguilles tranchantes. Face noire : traces sanglantes d'une main prémonitoire des noirceurs que vous réserve la piste sauvage de la vie dangereuse. Beau logo runique, tranchant comme une hache d'abordage viking.

Gurguluk : volapuk insondable quant à la signification du titre, longue introduction musicale, les guitares tracent une route aventureuse, la basse émet de ces bulles inquiétantes, qui effleure l'eau croupissante des tourbières, légion romaine perdue dans l'hiver des forêts germaniques, marche haletante dans la glaise engloutissante, la vie est un cauchemar qui surgit de votre sommeil et qui se précipite sur vous et vous dévore le visage jusqu'à l'os, Suffer in Noise : vous croyiez en avoir fini, vous en être tiré à bon compte avec votre profil décharné, erreur funeste, vous entrez dans le deuxième épisode de l'histoire de la souffrance infinie, vocal comme des flèches d'animalcules tentaculaires prédateurs qui fracturent la rotondité de votre crâne et qui aspirent doucement votre substance neuronique, le rythme haletant, la musique aussi massive que des coups de hachoirs n'est cependant pas sans vous procurer un étrange plaisir masochiste. C'est dans les situations extrêmes que l'on se permet de découvrir qui on est réellement. Buluk : nerver mind the buluk, troisième épisode, dans lequel on n'essaie pas de vous mentir, le rythme s'emballe et vous voici happé par vos tripes éviscérées. Disorder ne fait pas de quartier, vocal braillé comme des ordres de mise à mort, la batterie tape comme si vous deviez vous enfoncez cela dans le crâne que vous n'avez plus, scie mécanique de guitare en vue d'une prochaine vivisection. Méfiez-vous, cela n'est guère agréable. Spiritual Damnation : épisode quatre, l'on vous repasse le générique du début au cas où vous auriez espéré vous retrouver dans un autre film style la petite maison dans la prairie. Mais non, la boucherie continue. Maintenant c'est à votre âme qu'ils s'en prennent. Vous la dissèquent sans plus de préparation. La guitare vous la découpe en rondelle et la batterie n'en finit pas de la clouer sur la porte des granges. Fin brutale. Ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes mort.

Quatre morceaux. C'est ce qu'ils essaient de vous faire croire. Plutôt un récit d'un seul tenant, une espèce d'opéra d'hard-mental-art en quatre actes dont vous êtes le héros. Malheureux. N'écoutez pas, laissez de côté, oubliez que vous l'avez acheté. Disorder veut vous du mal. Rien que la pochette est une insulte à ceux qui pensent que la vie est comme un long fleuve tranquille. Par contre si vous êtes de ces personnes qui pensent que le rock a été inventé pour ajouter du désordre dans l'univers, vous adorerez. En plus c'est tout beau, tout brûlant, vient tout juste de sortir. Soyez prudent, rangez-le dans l'enfer secret des tentations de l'enfer de votre cédéthèque.

LIFE REPORT

Fait encore plus chaud. Faut voir le visage cramoisi et ruisselant de sueur de Julien au micro. Dans la salle ce n'est guère mieux, mais Life Report arrivera à galvaniser les troupes et à susciter de grandes tessitures d'entremêlements désordonnés parmi les spectateurs. Bien en place, parviendront à surmonter sans dégâts la pédale de la grosse caisse de Charla qui le lâche ( lâchement ) en début du quatrième morceau. Nous délivrent un métal puissant et somme toute non dépourvu d'un fond mélodique en contraste avec les rauques glapissements de Julien, un véritable chanteur qui donne sens à la musique, en appuie les contrastes, met en exergue la somptuosité des guitares de Julien ( numéro 2 ) et de Renaud qui étincellent sur les lourdeurs de la basse de Quentin. Disenchated Kids, Castle Build in Sand, Who Said I Want to Be Saved ?, Life Reports conte ce que Thomas Hardy appelait les petites ironies de la vie, l'existence des individus anonymes, les drames intimes et les situations quotidiennes des gens de seconde zone qui nous ressemblent. Atmosphère émotionnelle, exprime les tourments et les gouffres qui se gisent dans tout être humain que nous croisons chaque jour. Plaies purulentes que l'on porte au fond de soi. Micro en main, jambe reposant sur un des retours Julien adopte souvent cette position du guetteur à l'affût, du scrutateur des abysses intérieurs, celui qui voit et qui révèle. Musique dense et accomplie, comme un rideau de théâtre qui se lève pour délivrer les scénettes de la cruauté de la vie humaine. Un métal qui n'évite ni le bruit et la fureur et qui se complaît dans les terreurs tues et les illusions perdues. Longuement applaudis.

BEAST

The last but the Beast. M'attendait pas à ça. Naturellement Beast a été fidèle à sa légende red bull qui tue et fonce. Sont bien là, dans leur tenue de footballeurs américains, et nous ont livré le show impeccable que l'on attendait. Blank Page, Do You Think, The Village, Unit, On the Fields, les titres s'enchaînent comme à la parade, peut-être Cédric un peu plus prolixe que d'habitude entre les morceaux, nous vend des craques à deux euros qu'il s'empresse de démentir aussitôt, Rémi à la guitare, Robin à la basse, et Maxime aux drums assurent comme des pros. Sept ans qu'ils jouent ensemble... justement c'est là où le bât blesse, Cédric annonce que c'est le dernier concert – reste bien une date au mois de juillet, mais celle-là ne compte pas – c'est ici au Chaudron qu'ils ont commencé et c'est ici qu'ils viennent dire au revoir et merci à leurs fans et à Danny de Nakht qui est venu emplir le micro du tonnerre de sa voix. Pas de dissension amicale, mais la vie qui avance. Deuxième fois en moins d'une semaine qu'un groupe se sépare. Question de génération, une partie de la jeunesse qui s'achève – à son pas de lieuse de gerbes s'en va la vie, sans haine, ni rançon, dixit Saint-John Perse – certes nous n'en sommes pas encore là mais c'est un morceau de vie, un fragment de la fenêtre de l'existence qui vole en éclats, la mort de la bête ne nous fait pas sourire même si elle était en gestation au premier jour de sa naissance. Mais Beast reste impassible, ne cède à aucune tristesse, Legacy, Supporters, Shut the Fuck Up, Like a Blood, Under Pressure, finissent leur set en beauté sous une pluie de t-shirts et de stickers qu'ils nous jettent en offrande, Under Pressure, une dernière farandole se bouscule dans la salle, et c'est la fin irrémédiable.

GONE WITH THE WIND

Je rejoins la teuf-teuf un goût un peu amer dans la bouche... One, two, three , four, Five, Rock'n'roll is still alive. Merci Beast. Beast wishes !

Damie Chad.

( Photos : FB des artistes / Mlle Lazurite )

NEGUS N° 3

Negus en kiosque. Sont tout heureux, sont désormais maîtres de leur propre distribution, en accord parfait avec l'idéologie d'indépendance communautariste qui s'affirme dans ce numéro. L'est logiquement bon de mettre ses idées en pratique. Faut toutefois se méfier de ce repli sur soi, des meilleures intentions peuvent naître les pires contradictions. Sûr qu'il est inutile d'engraisser ceux qui forgent les chaînes de votre dépendance, mais l'instauration d'une économie noire c'est aussi le danger de s'éloigner de toute remédiation politique. La naissance d'un entreprenariat noir à petite échelle est de prime abord sympathique, mais une trop grande immixtion dans le capitalisme risque aussi à moyen terme de déboucher sur la naissance d'un embryon d'une bourgeoisie noire qui sera davantage un facteur de division de la communauté qu'un outil de libération... Les petits Bolloré aux dents longues n'ont qu'une couleur : celle de l'argent. Exemple à méditer pour Bao qui rêve de créer une chaîne de supermarchés de produits alimentaires noirs : les militants qui dans les années 70 ont créé les premières et rudimentaires et sympathiques échoppes bio en France ont été remplacés par des franchisés financés par des banques qui les poussent de plus en plus à adopter les stratégies de la grande distribution...

L'est vrai qu'il est râlant de voir que les richesses de l'Afrique profitent aux multi-nationales, de même pour la culture noire qui a inspiré et enrichit des compagnies discographiques et des artistes blancs. Un paragraphe un peu hâtif consacré au rock'n'roll genre musical qui nous semble devoir autant à ses racines blues que country, à la fougue libératoire du rhythm and blues qu'à la frustration explosive des adolescents blancs...

Longue interview de Mickaël Mancée porte-parole du collectif des 500 frères guyannais. Intéressante, vraisemblablement vieille de quelques semaines – il serait bon de préciser la date – explique les données du problème mais reste des plus évasives quant aux prolongations de la lutte... Remarquons que l'on retrouve les gauches alternatives et radicales de la métropole dans des perspectives aussi tâtonnantes...

Deux poèmes de Maya Angelou, mais sans doute aurait-il été nécessaire d'agrémenter sa photo d'une notule biographique rappelant son engagement pour la cause de son peuple et qui devint aux Etats Unis une voix aussi reconnue que celles de Malcom X, Martin Luther King et James Baldwin.

La partie culturelle de ce troisième magazine est plus étendue, cinéma panafricain de Sylvestre Amoussou, interview du millionnaire Sindika Donkolo collectionneur d'art africain, histoire des révoltes noires très documentée, chroniques de livres, et nouvelle de Nicolas Zeiler sur la vie et la mort de Bheki Moyo, Negus nous ouvre des perspectives et fomente curiosités et interrogations...

Ce numéro 3 de Negus nous plonge dans la nébuleuse noire, faudrait que ce bimestriel en gestation avancée finisse par devenir un mensuel, donne de la tête un peu partout, l'étendue planétaire et historiale de la diaspora noire le nécessite. Avec ce troisième numéro Negus définit ses angles d'exposition et d'attaques - politique, économie, culture – ce qui n'est pas sans contradictions internes inhérentes à toute prise de parole. Dans un premier temps l'on définit ses aires d'envol, dans un deuxième on élabore une stratégie d'extension du domaine de la lutte. La parution mensuelle permettrait d'avancer plus vite. Mais Negus semble vouloir compter sur ses propres forces, une sage précaution. A suivre. Une aventure éditoriale passionnante.

Damie Chad.

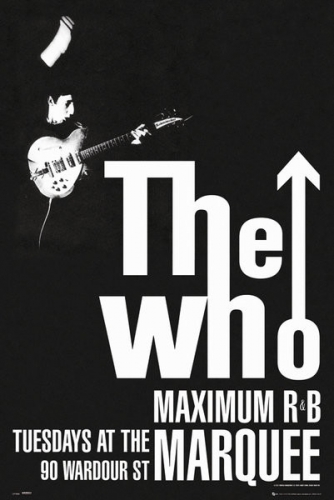

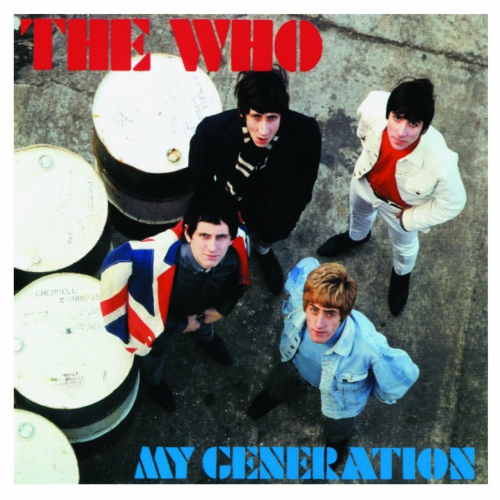

série. Les chasseurs de trésor sont sur les dents. Ces trois petits rectangles colorés risquent de devenir des pièces de collection extrêmement prisées par tous ceux qui ont la désagréable manie d'arriver après les batailles ou que leur maman auront éjectés de leurs ventres bien après le déroulement de l'aventure. Quand on pense à tous ces millions d'imbéciles qui n'étaient pas nés alors que l'on construisait les Pyramides ! Tout y est. Z'ont tout compris.

série. Les chasseurs de trésor sont sur les dents. Ces trois petits rectangles colorés risquent de devenir des pièces de collection extrêmement prisées par tous ceux qui ont la désagréable manie d'arriver après les batailles ou que leur maman auront éjectés de leurs ventres bien après le déroulement de l'aventure. Quand on pense à tous ces millions d'imbéciles qui n'étaient pas nés alors que l'on construisait les Pyramides ! Tout y est. Z'ont tout compris.