KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 334

A ROCKLIT PRODUCTION

22 / 06 / 2017

|

BRIAN JONES / GODFATHERS IRMINSUL / OCEAN + DIABOLO HOT CHICKENS / NATCHEZ BLOUSONS NOIRS / JOE HILL |

Morrocan Roll

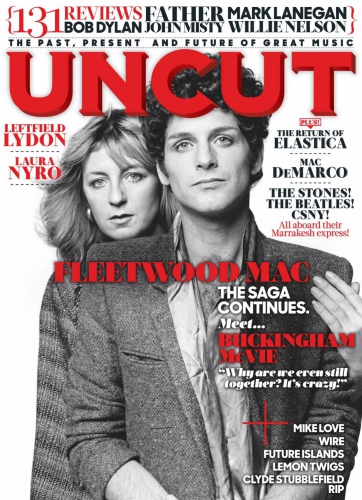

En feuilletant le numéro de mai d’Uncut, on tombe à un moment sur une double fantastique : un certain Peter Watts titre son article «The Marrakesh Express» et publie en vis-vis une photo de Brian Jones et d’Anita Pallenberg prise sur un toit marocain par Cecil Beaton. Il n’en faut pas davantage pour sombrer aussi sec corps et biens dans un délicieux gouffre mythologique.

Marrakech, ville magique entre toutes, et son Grand Hôtel Tazi situé à l’entrée de la médina, un lieu hors du temps où rôdent des parfums de coriandre et les derniers globe-trotters décadents, tout ça dans une fabuleuse ambiance de palace d’avant-guerre délibérément non entretenu. On trouvait au premier étage de cet hôtel extravagant une piscine décatie et bien sûr, dans les chambres, la robinetterie ne fonctionnait pas. Pour s’endormir, il fallait soit fumer du kif, soit siffler le bourbon d’un flasque qu’on avait planqué dans la trousse à pharmacie. Soit les deux. Dans ces chambres immenses, il faisait une chaleur à crever. C’est là que j’entrepris de réécouter Exile On Main Street. Je n’avais emmené qu’une seule cassette, celle-là. Je voulais donner une dernière chance à cet album que je n’aimais pas, sans doute parce que Brian Jones n’y jouait pas. Et le meilleur endroit pour écouter cet album ne pouvait être que Marrakech.

En découvrant cette ville fantastique, je crus me rapprocher de Brian Jones qui fut lui aussi fasciné par ce pays, par cette lumière, par cet art de vivre et par les sourires des Marocains. Brian Jones n’allait pas au Maroc pour les mêmes raisons qu’André Gide ou Truman Capote. La première fois qu’il mit les pieds à Tanger, il comprit qu’il entrait dans un monde inconnu. C’est exactement ce qu’on ressent quand on débarque au Maroc pour la première fois, à condition bien sûr d’éviter soigneusement les circuits touristiques. Brian Jones alla donc s’enivrer de cette culture marocaine dont on n’imagine pas la richesse. Elle le fascina tant qu’il finit par demander au designer Christopher Gibbs de transformer son intérieur londonien en palais marocain, avec des objets achetés dans le souk.

Graham Nash visita le Maroc en 1966, comme il le raconte dans son recueil de mémoires, Wild Tales - A Rock & Roll Life. Il arriva à Casablanca et prit un tain pour Marrakech. L’ambiance à bord du train l’enthousiasma tant et si bien qu’il composa une chanson qui allait être le premier d’une longue série de hits pour Crosby Stills & Nash, oui, le fameux «Marrakesh Express». Mais qu’allait faire un citoyen de Manchester au Maroc ? Il avait tout simplement découvert que les American Beats y avaient écrit des poèmes en fumant des tonnes de dope : ce sont les racines du mythe de Tanger, ville cosmopolite où séjournèrent des années durant des gens comme William Burroughs, Allen Ginsberg et bien sûr l’écrivain/compositeur Paul Bowles dont l’effarant The Sheltering Sky (plus connu sous le titre français Un Thé Au Sahara) fit autant de ravages dans les imaginaires du début des années soixante que le mythique On The Road de Jack Kerouac, un récit qui m’obséda tant qu’un jour je finis par en faire une bande dessinée de plusieurs centaines de pages. Les extravagants clients du Grand Hôtel Tazi semblaient sortir tout droit de ce chef-d’œuvre de l’errance qu’est le roman de Paul Bowles. J’en étais quasiment convaincu, ces clients - dont je faisais partie - échouaient au Maroc en quête d’on ne sait quoi et déambulaient sans but précis, comme perdus dans un décors de rêve. Je compris confusément qu’il s’agissait d’un mode de vie. Dans ce pays, on vit très bien avec très peu d’argent, il faut le savoir. L’aliénation sous le soleil du Maroc me paraissait même plus acceptable que l’aliénation sociale distillée par nos chers modèles urbains d’Occident. C’est en tous les cas ce qu’avait compris Paul Bowles, et ce qu’était probablement en passe de comprendre Brian Jones.

Dans ses mémoires, Marianne Faithfull évoque aussi cette passion pour le Maroc et les fêtes de la Getty House, où tout le monde se dopait goulûment à la coke et à l’opium. De la même manière qu’Ike Turner, le milliardaire américain savait combler ses convives. Dans l’histoire des Stones, le Maroc joue un rôle crucial, car c’est là que se produisit la fracture entre Keith Richards et Brian Jones. Comme Anita ne supportait plus les crises de violence de Brian, elle mit les voiles avec Keith. Un an plus tard, pour les besoins du film de Donald Cammell, Performance, Anita se retrouvait à poil avec Jagger dans un grand lit ramené du Maroc, et pendant que Keith sombrait à son tour dans les affres du ressentiment, Brian retournait au Maroc se réfugier dans les montagnes du Rif, célèbres pour avoir abrité Abdelkrim, l’un des derniers grands résistants marocains, ceux qui rejetèrent toute espèce de colonialisme, que ce soit celui des Espagnols où du protectorat larvaire des Français. Grâce à ce voyage dans le Rif, Brian allait entrer dans SA postérité, en y enregistrant the Master Musicians of Joujouka, un enregistrement qui allait par la suite fasciner des gens comme Ornette Coleman et Timothy Leary. Il fut accompagné dans ce raid par Brion Gysin, l’American Beat ami de William Burroughs. Marianne qui dans ses mémoires évoque le souvenir de Brian Jones en des termes admirables nous explique que Brian cherchait alors désespérément à combler le vide béant généré par la fin des Stones, SON groupe. Joujouka représentait à ses yeux une belle équivalence, au moins au plan spirituel. Marianne clôt le chapitre en affirmant que Joujouka est l’un des disques les plus intéressants de cette époque. C’est vrai, ce disque était infiniment plus beau que ceux du Grateful Dead dont tout le monde raffolait à l’époque. L’album parut après la mort de Brian. William Burroughs qualifia the Masters Musicians of Joujouka de plus vieux rock’n’roll band du monde. Il est bon de rappeler que cette musique date de 4.000 ans. Ça ne vous rappelle rien ? Mais oui, le North Mississippi Hill Country Blues de Junior Kimbrough et les Fife & Drums d’Otha Turner qui eux aussi remontent à 4.000 ans.

Strong stuff, disent les Anglais quand ils parlent de la musique et des drogues marocaines. On voit encore des Anglais dans le haut Atlas, en été, notamment au camp de base du Toubkal qui est le point culminant de la chaîne. Une fois qu’on est arrivé au camp de base, l’ascension se fait dans la journée, à condition de partir juste avant le lever du jour. Les gens viennent du monde entier pour ça. Ces grimpeurs de fortune ne sont pas déguisés comme ceux qu’on voit dans les films d’aventures en haute montagne : ceux-là parlent anglais, ils portent des shorts et des vieux T-shirt dévorés par ces bestioles qui pullulent dans l’eau des cascades. Le haut Atlas est l’une des régions montagneuses les plus difficiles au monde. Strong stuff. Les dénivelés sont tellement violents qu’ils vous ruinent les genoux en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Et les villageois qui font partie des gens les plus pauvres du monde vous reçoivent comme des princes. Si vous voyagez dans ce coin-là, recrutez un guide au Grand Hôtel Tazi, car il vous faut un montagnard berbère si vous voulez vraiment entrer dans la magie de l’Atlas. Avec un peu de chance, vous tomberez sur un guide qui est aussi musicien, et qui, si vous avez vraiment beaucoup de chance, deviendra votre ami. Et chaque soir, au bivouac, ce guide et son cuisinier vous apprendront des chansons berbères en s’accompagnant au tambour, ce tambour qui ressemble à une grande boîte à camembert et qu’on tient à la verticale par le pouce de la main droite et qu’on frappe du plat de la paume de la main gauche. Essayez d’en jouer, vous verrez, ce n’est pas facile. Strong stuff. Mais on découvre une chose faramineuse : plus besoin de guitares électriques ni de micros pour faire de la musique rythmée. Trois tambours berbères suffisent à mettre un public en transe. C’est ce qu’avait découvert Brian Jones, et avant lui Paul Bowles, qui fut le premier à enregistrer les musiciens berbères. C’est que je découvris bien plus tard dans le haut Atlas. C’est ce que montre Tony Gatlif dans son film Exils : la transe. Le mystérieux secret de la transe. Strong stuff. Cette hypno que pratiquait aussi Jaki Leibevitz, le batteur de Can aujourd’hui disparu. Dans certains villages de l’Atlas, on peut assister à des fêtes qui durent des heures, avec non seulement les tambours berbères mais on voit surtout des musiciens jouer sur des instruments à cordes venus du fond des âges et ça tourne au psychédélisme primitif, oh pas celui de «Kashmir», quelque chose de beaucoup plus violent et ancien. Un son qu’on retrouve sur l’album Diwân de Rachid Taha, the unbelievable loud hypnotic sound of it all. John Bonham et Jimmy Page peuvent retourner au vestiaire. Quand on se retrouve face à des musiciens berbères du haut Atlas, on ne s’embarrasse plus de gadgets. En plus, ces gens-là jouent POUR vous et c’est gratuit.

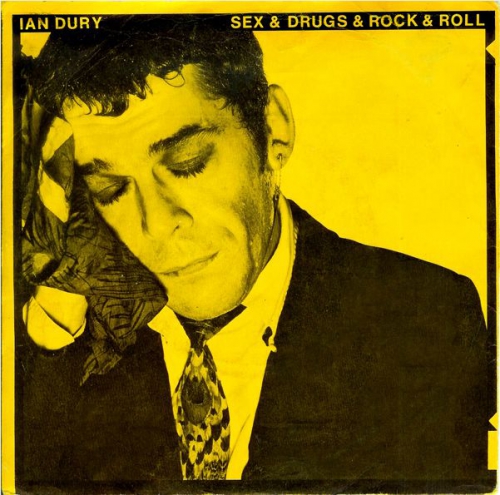

Sex and drugs and rock’n’roll ? Il semble que le Maroc ait été le pays pionnier en la matière, puisque des homosexuels occidentaux célèbres comme Joe Orton et William Burroughs s’y fournissaient en viande fraîche, au vu et au su de tout le monde. Quant aux drogues, attention, plus rien à voir avec cette misérable barrette qu’on achète à Jo la casquette, au coin de la rue Myrha. Fumer du kif et s’engouffrer dans la médina de Marrakech, c’est une façon d’entrer au paradis. Où mieux encore, avaler du majoun et traverser les jardins d’Allah, entre Ouarzazate et la frontière algérienne, c’est une façon d’aller se balader sur une planète inconnue. Tout y est poussé à l’extrême, la lumière, les parfums, c’est une expérience purement rimbaldienne, au sens du bouleversement, évidemment. On ne rêve plus que d’une chose quand on rentre en France : y retourner.

Si les Stones débarquèrent au Maroc en 1967, ce n’était pas uniquement par curiosité intellectuelle. Après la descente de police chez Keith Richards à Redlands, on leur conseilla de prendre le large pendant quelques temps. Jagger, Robert Fraser, le photographe Michael Cooper et Marianne prirent l’avion, pendant que Keef, Brian et Anita traversaient la France et l’Espagne en Bentley. Pendant le voyage, Brian chopa une pneumonie et dut quitter l’expédition le temps de se faire soigner, laissant Keef et Anita seuls. Fatale erreur. Après un séjour à Tanger, Keef et Anita s’installèrent à Marrakech, où Brian les rejoignit. Il faut dire qu’Anita savait se montrer irrésistible. Marianne pense que Keef était depuis longtemps amoureux d’elle. C’est à Marrakech qu’Anita demanda au preux chevalier Keef de la protéger du méchant Brian et de ses crises de violence, scellant par là le destin des Stones. Les histoires de cul occasionnent des dégâts irréparables dans les groupes. Pendant ce temps, Jagger posait pour des photographes au bord des piscines. Aux yeux de Cecil Beaton qui s’intéressait de près à la jet set, Jagger paraissait complètement asexué. La même année, John Lennon débarqua à Marrakech pour le réveillon du jour de l’an, invité par Paul et Talitha Getty. Le couple de milliardaires donnait une fête dans sa résidence princière qui était décorée comme un palais marocain. Comme tout le monde était défoncé, peu de gens parlaient. John Lennon passa le réveillon au sol, sur le dos, incapable de se relever. Strong stuff. Le règne du Getty palace prit fin en 1971 avec la mort de Talitha Getty, des suites d’une overdose, cela va de soi.

Chez les excentriques, la cote du Maroc chuta d’un coup. L’Afghanistan devint la nouvelle destination de rêve, offrant un cocktail de mystère, d’exotisme et de décadence légèrement différent.

Signé : Cazengler, marrakoche

Uncut #240 - May 2017. Peter Watts : The Marrakesh Express

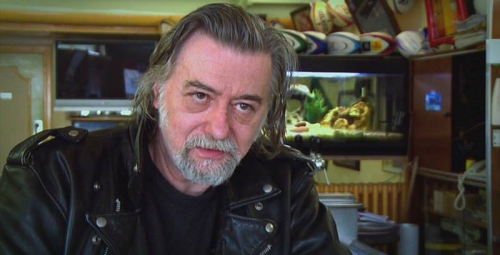

Ça cogne avec les frères Coyne - Part Three

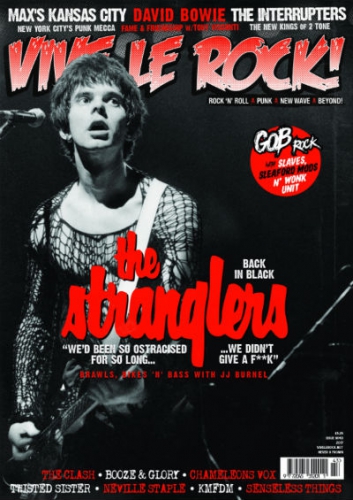

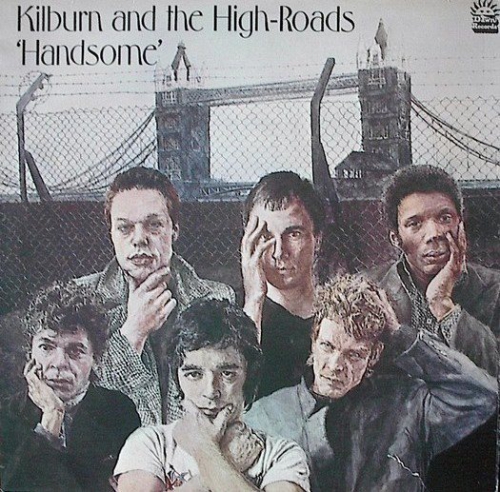

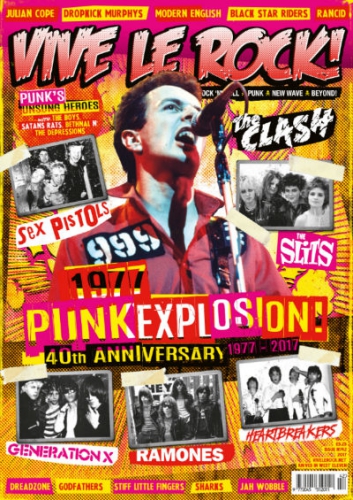

Il est rare que Peter Coyne, le dernier Godfather du milieu londonien, accorde une interview. Les veinards de Vive le Rock viennent d’obtenir son accord et Eugene Butcher confie la délicate mission d’aller interviewer l’éminent personnage à James Sharples, l’un de ses meilleurs limiers.

Pour entrer dans l’immeuble, James doit montrer patte blanche. Il subit une première fouille dans le hall d’entrée et un gorille l’escorte jusqu’au premier étage. Arrivé à la porte du bureau de Peter Coyne, un autre gorille palpe soigneusement les doublures des vêtements de James, s’excuse de lui tâter l’entre-jambe, lui fait ouvrir la bouche pour l’inspecter avec une petite lampe torche. Il vérifie son calepin et son crayon, puis il frappe trois coups bien secs à la porte et le fait entrer :

— Il est réglo, patlon !

Une lumière argentée entre à flots dans l’immense pièce. Installé derrière un bureau empire, Peter Coyne tend la main pour désigner un siège en vis-à-vis. Il reste de marbre. Cet homme ne sourit jamais. Le gorille referme soigneusement la porte derrière James qui traverse la pièce jusqu’au siège. L’épaisse moquette absorbe le bruit de ses pas. Il ne se sent pas très à l’aise dans ce silence de mort, face à cet homme qui l’examine, les yeux mi-clos. Au moins, se dit-il, Don Corleone était plus convivial. Il savait accueillir les journalistes.

James se racle la gorge et bredouille :

— Merci de m’accorder un peu de votre temps, Don Coyne.

Peter Coyne ne répond pas. D’un geste, il lui fait signe de poursuivre. James sort son calepin et un crayon gras. Il mouille la mine et pose sa première question :

— Comment avez-vous démarré votre carrière ?

— Pour être tout à fait honnête avec toi, je suppose que j’ai dû voir les Beatles à la télé quand j’étais môme. J’ai dû aussi écouter leurs disques sur un vieux crin-crin. Les Beatles n’étaient pas seulement un groupe, ils faisaient partie de la famille, tu me suis ? Ils savaient tout faire, du rock, du psyché, du folk, des balades, de l’expérimental, tout, absolument tout. Je les adore. Ils étaient magiques. J’étais dingue de «Ticket To Ride», dingue, mec ! T’entendais ça à la radio et ta frangine te ramenait le disque à la maison. On les voyait tout le temps à la télé.

— Qu’est-ce que ce métier représente pour vous ?

— Je me sens vivant. J’adore ce métier. Depuis le début, je pousse mon équipe. C’est notre raison d’être, on fabrique notre propre magie. Je suis assez fier de ce qu’on a accompli, on a commencé comme une équipe de vrais durs, il n’y en avait pas des tonnes à l’époque, en Angleterre. On a toujours su montrer notre vrai visage. C’est très important si tu veux rester fidèle à tes idéaux, mec !

— Comment fonctionne le groupe ?

— Pour être tout à fait honnête avec toi, j’y connais rien. Dans l’équipe, t’as toujours quelqu’un qui t’amène une idée. Ça part comme ça et j’écris des paroles. Voilà, c’est comme ça qu’on fonctionne dans l’équipe. J’ai toujours eu un faible pour le psyché et voilà pourquoi on a fait «When Am I Coming Down». J’adore le psyché depuis que je suis môme. Mais on reste carrés, car après, il faut partir en tournée, et ton psyché, il a intérêt à tenir la route, mec !

— Comment savez-vous que ce que vous faites est bien ?

— Quand un truc est carré, on le sent. Si un truc n’est pas carré, on le remet au carré vite fait. Ça fait partie du business, tu piges ?

— Avez-vous le sentiment d’évoluer ?

— Absolument. J’ai commencé comme toi, pigiste pour Record Mirror et ZigZag, et je n’étais jamais monté au créneau. Pour être tout à fait honnête avec toi, je suis un mec très timide. Mais devant un public, t’as intérêt à assurer. C’est ça qui t’oblige à évoluer. Si je ne souris jamais devant un public, c’est parce que je me concentre. C’est un business sérieux, pas de la rigolade. Je reste concentré à 100%. Voilà, c’est facile à comprendre. Les gens disent : «Fucking hell, ce mec a une gueule de tueur !». Ça me va, d’autant plus qu’on s’appelle les Godfathers, mec !

— Est-ce que votre façon d’écrire évolue ?

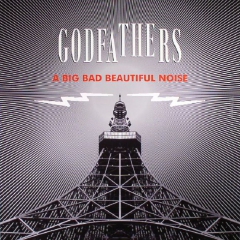

— Je vais te donner un exemple : un journaliste m’a demandé de lui décrire le son des Godfathers. Je lui ai répondu : a big bad beautiful noise. Quand j’ai lu l’interview dans le canard, cette expression que j’avais utilisée spontanément m’a sauté à la gueule. Je la trouvais excellente. Je devais donc l’utiliser, en faire un titre. C’est parti de là, j’ai eu l’air en tête, c’est devenu un cut de cat qui parle de désordre social et de rébellion. Là-dedans, je dis : «Started shooting the politicians round about quarter to nine», ce qui veut dire que j’ai commencé à buter ces bibards de politicards vers neuf heures moins le quart, et je peux te dire en prime que certains politicards méritent de se faire fumer et c’est pas moi qui irai chialer sur leurs tombes, tu peux en être sûr ! Voilà, c’est un exemple. Comme je lis des tas de canards, j’ai des tas d’idées. J’écoute aussi ce que les gens racontent. En plus, je suis un teevee junkie, je vois des caisses et des caisses d’infos télévisées. Il y a toujours une info qui va te sauter à la gueule. Tiens comme ces titres dans la presse : «Un million de mères de familles sont accro au valium», ou encore «Une génération entière élevée dans la pauvreté», ou tiens, cette pure merveille : «Nous vivons tous dans un système économique truqué». J’ai récupéré tous ces titres pour en faire des textes. J’ai injecté tous ces titres dans les Godfathers ! Ah tu parles d’un shoot, mec !

— Est-ce important pour vous de continuer à évoluer ?

— Oui. Je suis fier de notre passé, mais je ne veux pas qu’on s’endorme sur nos lauriers. L’album le plus important des Godfathers est toujours le prochain. On ne s’intéresse qu’à ce qui se passe autour de nous. On peut toujours faire plus, et mieux. C’est ma conviction. Dans l’équipe, j’ai maintenant Steve et Mauro aux guitares, Tim au beurre et Birchy au bassmatic. On crache des flammes. C’est ça que tu entends sur Big Bad Beautiful Noise, et sur scène, on crache le feu tous les soirs. On voulait faire un truc qui casse la baraque, alors on l’a fait. On ne veut pas faire une resucée de More Songs About Love And Hate. On veut faite une truc aussi bon, mais différent, tu me suis ? Pour moi, chaque album est une aventure sonique et on veut embarquer les gens dans cette aventure. Tous les cuts de Big Bad Beautiful Noise sont bons ! - All killer and no filler ! - C’est notre meilleur coup, kid ! J’en suis extrêmement fier ! On est tellement contents de faire la tournée des grands ducs avec ce truc. L’année prochaine, on envisage de ne jouer que les cuts de Big Bad Beautiful Noise en première partie, puis faire un break d’une demi-heure, le temps de passer une chemise fraîche et remonter sur scène pour jouer les autres cuts.

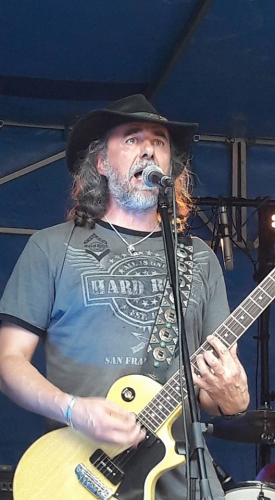

Miraculeusement, les Godfathers jouent au Havre par ce joli soir de mars. Les paroles de Peter Coyne résonnent encore dans les oreilles de James qu’on a envoyé en mission pour couvrir l’événement. Ce petit bar paumé dans une zone industrielle est l’endroit idéal pour le concert d’un groupe aussi mal famé que les Godfathers. Et bien sûr, en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, Peter Coyne et son équipe transforment la petite salle en étuve. C’est même stupide d’écrire une telle chose, car comment pourrait-il en être autrement ?

Avant même que Peter Coyne n’ait ouvert le bec, on sait que va s’abattre sur la salle un déluge de son, on sait qu’une tornade va tout balayer, on sait que le cœur du rock va battre la chamade, car enfin, il n’existe pas beaucoup de groupes d’un tel niveau, d’une telle intensité, d’un classicisme aussi déterminant. C’est justement ce classicisme qui fait la force des Godfathers. Ils se comportent ni plus ni moins comme les gardiens du temple, mais pas n’importe quel temple, celui du rock anglais.

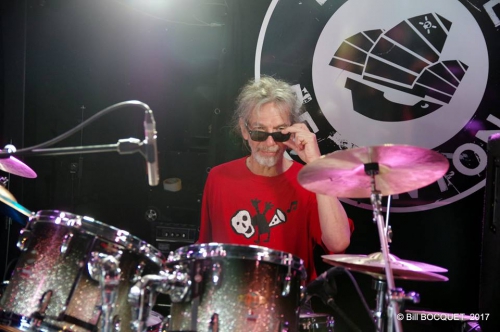

Alors ils continuent, envers et contre tout, et c’est précisément cette détermination qui fait leur grandeur. Un set des Godfathers reste captivant de bout en bout, Peter Coyne n’en finit plus de rappeler que le rock anglais est un serious business et derrière lui, l’implacable Tim Jones enfonce ses clous et rive son beat à longueur de set. Sur scène, ça gigote dans tous les coins.

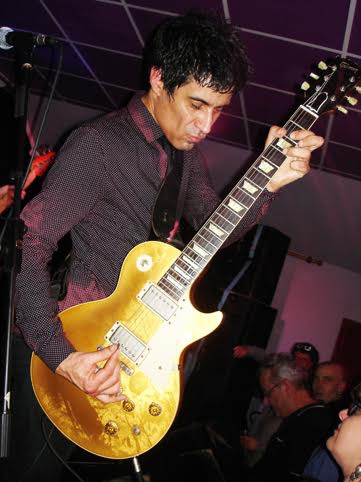

On sent le Heartbreaker chez ce diable de Mauro Venegas qui n’en finit plus de voler le show. Birchy a remplacé Chris, le frère de Peter Coyne, c’est un peu dommage, mais finalement, le groupe y retrouve son compte, niveau stature.

Leur nouvel album A Big Bad Beautiful Noise fait partie de ce qu’on entendra de mieux cette année, à condition bien sûr de savoir apprécier le rock à guitares. Le morceau titre sonne comme une énormité rampante, c’est excellent, amené au push around no more, c’est même un véritable chef-d’œuvre de menace urbaine. Voilà un cut extrêmement tendu et bardé de climats terribles. Peter Coyne et son gang restent dans l’énormité pour «Till My Heart Stops Beating», un cut doté d’une belle attaque frontale, clamée à la clameur d’un riff. Le pouls du rock anglais bat ici très fort. Franchement, c’est digne des grands hits anglais des seventies. Ils tapent «Miss America» aux wooo-wooo énervés - Oh Miss America, you came down on me - et ils enchaînent avec un bash-boomer intitulé «Defibrillator», une nouvelle abomination transpercée de part en part par un solo dévastateur. On assiste là à la résurgence de la jouvence. Peter Coyne connaît tous les secrets du rock anglais. Et puis on tombe plus loin sur «Feedbacking» claqué aux pires accords de Rule Britania. Comme Jim Jones, Peter Coyne continue de faire son truc, envers et contre tout. Voilà encore un hit underground claqué à la cloche de bois, une pure merveille stompique. Ils redoublent de puissance pour un «Let’s Get Higher» monté sur un beat qu’il faut bien qualifier de démentoïde et ravagé par des laves de solotage. Ils se situent une fois de plus en dehors du commun des mortels et un vent mauvais balaye leur blast. On se régalera aussi de «Poor Boy’s Son», Peter Coyne y fait son glamster sur un riff d’une rare violence. N’oublions pas qu’ils reprenaient «Cold Turkey». Ils se payent même le luxe d’un balladif sixties avec «One Good Reason». Peter Coyne s’y érige en gardien du temple et les deux grands guitaristes qui l’accompagnent s’en donnent à cœur joie : wha-wha et zyvaterie. Ils terminent cet excellent album avec «You And Me Against The World» et nous plongent dans une fantastique ambiance ambiancière. Ces gens-là créent la sensation et redonnent au rock anglais son caractère excitant. Rien d’aussi mightyque que les mighty Godfathers.

Signé : Cazengler, Godmiché

Godfathers. L’Escale. Le Havre (76). 9 mars 2017

Godfathers. A Big Bad Beautiful Noise. Godfathers Recordings 2017

Come Together, interview de Peter Coyne. Vive Le Rock #42

16 / 06 / 2017 – LA DAME DE CANTON

IRMINSOUL / OCEAN

La voix d'Hubert Bonnard au téléphone, impérative qui me charge d'une double mission – apparemment le sort de l'humanité en dépend – cliquer J'aime sur l'annonce du concert d'Océan, et me porter volontaire pour le concert d'Océan. Je connais l'Atlantique et le Pacifique mais même au fin-fond des mémorielles profondeurs abyssales de mon cerveau, aucun souvenir de ce groupe irremplaçable, Hubert me file les élémentaires informations de base, créé en 1974, quatre albums, première partie d'AC / DC et d'Iron Maiden, dissous et dernièrement reformé, le combo qui dans sa jeunesse l'a rattaché au continent rock, et j'oserais ne pas être là, inadmissible ! Bref ce vendredi soir je monte à l'abordage de la Dame de Canton mince jonque noire amarrée au quai de la Seine, tout près du ministère des finances publiques, destinées à alimenter à flots continus les caisses des entreprises privées...

N'oncques donc à donf mon oncle sur la jonque, un peu étroite, resto à gogo pour bobos à fond de cale, scène peu ou prou resserrée à la proue de l'entrepont, l'est temps que l'on largue les amarres grand largue, cap rock'n'roll !

Avec son look de pirate de haute-mer

Du rideau noir à moitié recouvert

A chacun des deux groupes, Hubert

Se fendra d'une présentation en vers !

IRMINSUL

Irminsul, le frêne sacré, aux ramures ygdrasillèennes, pousse encore ses païennes racines dans l'imaginaire culturel du hard-rock... Power trio classique. Avons eu le plaisir d'assister au réglage de la sono, pas mal du tout, mais rien à voir avec ce qu'ils nous présentent maintenant, se sont retenus, les bougres. L'on ne voit de lui que ses cheveux longs qui pendent de son foulard de forban qui lui couvre la tête mais c'est lui Guillaume Chedeville qui catapulte la machine.

Une frappe punchy de roulements incessants, en voici un qui ne laisse ni un fût ni une cymbale inactives, pas une seconde de répit, il pousse sans arrêt, à croire qu'il fait la course avec ses deux acolytes pour être toujours devant. L'on a l'impression qu'il cherche à les déborder, à les recouvrir, à les submerger, à les rouler dans l'écume impétueuse de sa frappe de forgeron. Le problème – en fait c'est la solution - c'est que les deux autres ne se laissent pas faire.

Il paraît que Pascal Borniche est à la basse. Même qu'il répond au fonctionnel surnom qualificatif de Bassman, pieux mensonge, ne le croyez pas. Monstrueux – non damoiselles je n'évoque point son physique – mais son soi-disant jeu de basse. En use, en abuse, comme d'une lead guitar, derrière Chefdeville peut chauffer le métal à blanc dans la fournaise de sa batterie, Borniche se charge de le découper au chalumeau, vous dessine des formes inattendues, vous sculpte la matière brute, lui donne sens, vous la malmène sans pitié, n'a vraisemblablement jamais entendu parler d'accompagnement rythmique, lui il crée, il insuffle, il délimite, il dessine, il trace des géométries abracadabrantes dans l'espace sonore, vous prend le son, le féconde, et donne vie à la matière noire drumique.

S'appelle aussi Guillaume. Coulon. Avec ses longs cheveux blonds et sa guitare verdâtre l'est beau comme un chef viking qui mène l'abordage à l'avant de son drakkar. De l'allure, de la prestance, du charisme, un sourire ravageur à faire fondre la banquise, une voix claire et puissante, officie au chant et à la rifferie. Un sacré ciseleur. Vous chrome les riffs, les ruisselle d'or et d'argent, se charge des cannelures de bronze et des motifs d'airain, opère à chaud, directement sur le magma liquide que lui servent sans retenue les deux autres bersekers. Encore un qui a tout compris. C'est le troisième dans le groupe. S'appuient sur le hard des années soixante-dix et réalisent un subtil alliage qui va de Led Zeppelin à Metallica, à part qu'ils ont bien intuité qu'entre inspiration créatrice et copie servile, l'existe un monde. Z'ont fait le bon choix.

Détail. De ceux qui permettent de confondre l'assassin ou de débusquer l'alien qui se cache sous l'apparence humaine. Guillaume chante en français, vous plie l'idiome national à sa fantaisie, le fait sonner et klaxonner sans complexe. Un set qui aurait pu être bien plus long. Seulement huit morceaux, huit épées imparables forgées par Wotan, de celles infaillibles qui servent à terrasser les dragons maléfiques qui squattent les antres les plus obscurs de votre âme périmée, aux titres talismans comme Les Oubliés des Dieux, Rumeurs, Divine ( porte bien son nom )... Finissent sur J'en reste là. Le seul défaut du set. Auraient dû continuer.

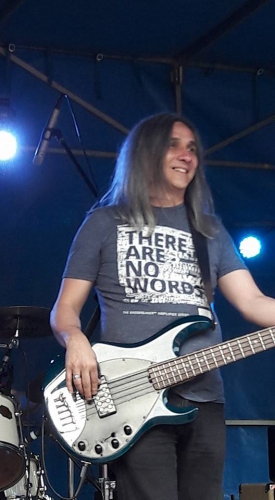

OCEAN

Un peu à l'étroit tout de même. Difficile de faire rentrer quatre gaillards et l'Océan en entier dans la minuscule fiole de cette scène. Surtout dommage pour Steph el cantaor dont le jeu de scène aurait mérité quelques mètres carrés supplémentaires. Mais ne nous plaignons pas. Difficile de rester debout devant l'estrade, les fans ont répondu en masse, jamais vu autant d'appareils photos, de portables et de caméras devant un groupe... Mais sans doute avez-vous envie d'entendre le moutonnement infini des vagues qui viennent se briser sur le rivage.

Très simple. Quand vous avez la Gibson, vous avez le son. Or Georges Bodossian possède une Gibson. Avec quelques centaines de milliers d'autres dans le monde. Mais lui l'a compris le mode d'emploi sans avoir besoin de le lire. D'instinct. Facile, solo du début à la fin, en mode continu, ne pas s'intéresser aux camarades, suivront comme un seul homme. La guitare est une torche vivante, porte le feu partout où elle passe, suffit de se maintenir dans son sillage pour être au coeur du carnage. Qui saurait résister à une telle invitation ! Georges Bodossian, c'est à lui tout seul l'armée d'Alexandre incendiant les palais somptueux de Persépolis, just for fun, bonnes âmes ne criez pas au crime, le rock'n'roll est une musique dévastatrice, c'est sa nature profonde, son pédigrée ontologique aurait dit Diogène le Cynique.

N'est pas tout seul non plus. Les malandrins se regroupent facilement par bandes. Derrière lui Alain Gouillard multiplie les pulsations de ses fûts. Avec le train d'enfer qu'inflige Bodossian, n'a pas le temps de bayer aux corneilles, combien de battements d'ailes sont-ils nécessaires au pétrel pour traverser l'océan tempétueux, hélas nous n'avons pas la réponse car nous n'avons pas eu le temps de les compter, vous assène à tout bout de houle de ces suites de cliquètements intempestifs exacerbés qui vous soufflètent l'esprit à satiété.

Noël Albérol s'occupe de la basse, l'a l'air particulièrement aimé par les fans de la première heure qui n'arrêtent pas de l'appeler ou d'essayer de le toucher. L'aurait mérité que sa basse soit plus forte, l'est un peu trop mangée par les friselis de Bodossian, mais il donne l'assise terrestre nécessaire à tout déploiement océanique.

C'est à Steph Reb qu'échoit la redoutable tâche de chanteur. Je n'ai pas dit screamer, nous sommes dans un hard originaire qui martèle et détache plus qu'il ne hache les syllabes. En français, dans le texte. Ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas le seul, la plus grande partie du public le suit, connaît les textes par coeur et sait très bien où il faut appuyer pour que cela fasse mal. Paroles sans ambiguïtés qui fleurent bon la révolte anarchisante des seventies, Aristo, A force de gueuler, Instinct Animal, Attention Contrôle, pas besoin d'une étude linguistique en douze points pour entendre le message, rajoutez-y une pointe rentre-dedans de machisme rock'n'rollienne avec des morceaux comme Qu'est-ce que tu dis ? Et Je Crois que tu Aimes ça... plus dans le rappel l'irruption de la camarde avec C'est la Fin et La Mort Rôde, un véritable bouquet de Sex, Death and Rtock'n'roll. Chaude ambiance, première fois que je vois cela en concert, Hubert qui se faufile dans la cohue les deux poignes pleines de glaçons qu'il offre en guise de rafraîchissement.

Ne vous lâcherait point sans avoir braqué le projecteur sur Steph, la classe du dandy populaire, lunette noire dans l'échancrure du T-shirt, veste en jeans délavé plus chemise à damier nouée à la taille ( comme l'on fait dans les colonies de vacances ), lame de rasoir en pendentif autour du cou, fine moustache acérée, un look improbable et une présence indiscutable, les filles ne cessent de le photographier, et lui il fait le beau, poses rock au micro avantageuses et surtout cette jouissance communicative d'être là, de prendre son pied, de transmettre du plaisir à la foule trépidante qui n'en peut plus. Le rocker français dans toute sa plénitude zénithale, le gars qui vous achoppe et qui vous dope, l'invite Diabolo – harmoniciste d'Higelin - à le rejoindre pour deux morceaux, le groupe bastonne si fort qu'il devra se contenter de quelques jappements qu'il parvient à glisser on ne sait comment dans le capharnaüm sonore, ce n'est qu'au rappel qu'il démontrera ce qu'il sait faire en précipitant un solo dès les ridelles de l'introduction, l'a un beau sourire Diabolo, qui respire la bienveillance et la sympathie, pas du tout diabolique. C'est Steph qui se charge du rôle de Méphisto.

Encore une fois, un set trop court, l'on n'atteindra pas les quinze morceaux, faudrait que la Dame de Canton mette un peu plus de riz dans les bols. Nous ouvre l'appétit mais ne le satisfait pas. Océan a cartonné, ne peuvent même pas traverser la salle pour se rendre au bar, les fans les assaillent, les caressent, les embrassent, les papouillent...

Damie Chad.

( Photos : FB : Bill Bocquet )

16 / 06 / 2017 / DORMANS

HOT CHICKENS / NATCHEZ

Ne vous plaignez pas, ce coup-ci je ne vous emmène pas dans un bouge improbable au cœur des ténèbres conradiennes d'une banlieue labyrinthique, vous offre carrément la vie de château. Ce n'est pas l'Amazone, mais faut parcourir plus de soixante-dix kilomètres désertiques de nature verdoyante, quelques villages assoupis, collines, coteaux, champs, bois, routes sinueuses et enfin, récompense suprême, Dormans. Un château, un vrai, façade royale, deux grosses tours rondes, massives, puissantes, mais ce n'est pas tout. Un parc de quarante cinq hectares, planté de platanes monstrueux, et au fond sur une hauteur, le Mémorial des deux batailles de la Marne. De loin, ça ressemble au Sacré-coeur de Paris, ce crachat de pierre blanche élevé à la gloire des Versaillais qui fusillèrent le Paris rouge et noir de la Commune, mais non, l'édifice est d'une sobriété exemplaire, ce qui n'empêche que des centaines de milliers de soldats sont morts sur ces terres pour les bénéfices des marchands de canons. Ironie de l'Histoire, un siècle après, les gouvernements successifs de notre pays se complaisent dans le rôle subordinatif de paillasson de l'Allemagne libérale le pays, aux huit millions de pauvres payés à moins de cinq euros / heure, paradis du capitalisme financier...

HOT CHICKENS

Je hâte le pas. C'est la voix d'Hervé qui résonne sous les frondaisons majestueuses du parc. Etrange effet d'ouïe, l'on dirait qu'il est accompagné par un quatuor à cordes ! Je me glisse au plus vite au premier rang. Quel hasard Balthazar, en plein milieu d'une escouade du 3 B, les mêmes causes produisent les mêmes effets nous ont avertis les philosophes. Arrêtons de méditer et écarquillons yeux et z'oreilles.

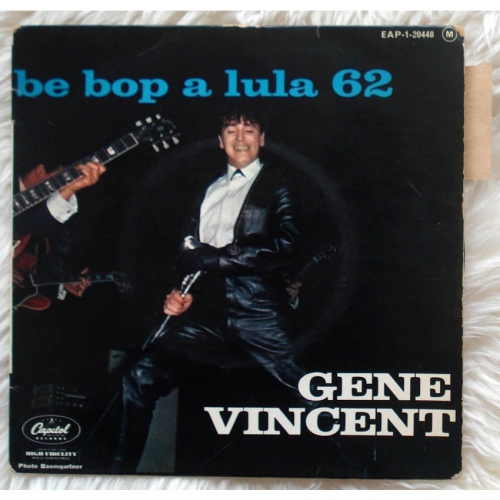

Thierry Crazy Beat Sellier est au centre. Vous ne pouvez ne pas le voir, revêtu d'une chemise blanche immaculée, éblouissante, incandescente, pour un peu vous la confondriez avec une toge romaine cicéronienne. Pour que vous ne commettiez point cette lamentable horreur historiale, l'a rehaussée d'une royale cravate - de celles que l'on offre à la fête des pères – aussi large que la piste d'envol d'un porte-avions l'est comme ces seigneurs du grand-siècle qui mettaient un point d'honneur à ne se rendre sur le champ de bataille qu'en grande tenue de parade – et justement la bataille s'annonce rude, puisque Maître Loison annonce une séquence Gene Vincent. Genre de difficulté qui n'impressionne guère notre drummer émérite. Avant de l'entendre taper, faut le voir. Cette manière de hisser bien haut sa baguette gauche tout lentement – alors que les deux autres acolytes cavalent comme des chevaux à qui vous avez enflammé queues et crinières – sans se presser comme s'il avait une heure à perdre sur le quai de la gare – d'attendre placidement que deux ou trois rapides passent à toute vitesse – et puis plashoum ! vous abat la bombe atomique et le tintamarre juste sur le temps, petit sourire de satisfaction, léger déhanché du bras droit et c'est reparti à la manière des canons turcs qui gardaient et interdisaient le défilé des Dardanelles.

Christophe Gallopin' Gillet est à la fête – d'ailleurs c'est son anniversaire – quoi de plus intéressant pour un guitariste que de revisiter Cliff Gallup. L'a décidé de bouter le feu au navire. Vous le découpe à la hache d'abordage. Les éclisses volent de partout, notes embrasées s'envolent, tels des papillons de bois enflammés qui s'élancent et retombent en pluies d'étincelles acérées. Sourire jouissif du pré-hominien qui heurte pour la première fois deux silex entre eux et qui comprend qu'il détient la foudre entre ses mains. Guitare frelon et nid de guêpes. Christophe Gillet réussit à enflammer le rock'n'roll. Vous rôtit le poulet que Sellier vient de knock outer d'un coup de Trafalgar.

Avant qu'il ne soit estourbi, Hervé Loison l'a scalpé tout vivant, lui a arraché les plumes à pleines mains. A pleine voix. Tue la poule mais garde le grain de la folie. Pour le moment l'est fiché sur sa contrebasse, l'a l'air d'un échassier au milieu de la mangrove, solitaire, emmitouflé dans le plumage redondant de sa veste qu'il s'obstinera à garder pendant la plus grande partie du set malgré la chaleur accablante, vous psalmodie les lyrics comme des déclarations d'intention malfaisantes, la big mama fuse jusqu'au plafond, la rattrape, la replante bien droit et s'essaie à quelques numéros de barre transversale comme les danseuses d'opéra à l'entraînement, des entrechats, entre cats pour faire monter la pression. L'on traverse le torrent furieux du rock'n'roll en sautant de rocker en rocker, Eddie Cochran, Buddy Holly, Johnny Burnette, et attention, sévère dérive, tangente qui déjante, une pépite de Mystery Train, le genre de crampitude exacerbée qui vous émoustille salement les écoutilles et la pastille.

Tant pis pour vous, puisque vous avez continué votre lecture, c'est l'instant sacré de la transe, le scorpion noir du blues s'en vient piquer le rock'n'roll snake, Hervé rejette sa contrebasse comme une vieille chaussette, elle gît inanimée tel le cadavre délabré d'un brontosaure, extrait de sa poche un minuscule harmonica et c'est de cette maigreur d'instrumentalité dérisoire que se déploie le rituel vaudouïque. Double boulot pour Thierry et Christophe, non seulement il faut jouer – aucune difficulté, laissez les faire, l'on n'a pas besoin de vos conseils, ils savent – mais il faut suivre le patron. Et là c'est du grand art, nous n'en retiendrons que quelques flashs, le flip-flap arrière de Loison qui se termine en poirier adossé sur la grosse caisse, le rire interrogateur de Christophe essayant de traduire en éclats électriques le prurit vocal d'Hervé face contre terre, grommelant de mystérieuses et incompréhensibles imprécations ponctuées de grognements délétères qui semblent indiquer un retour à l'état primal, une régression bestiale définitive, l'air impassible de Thierry reprenant inlassablement plus de soixante fois d'affilée le même rythme, comme un quarante cinq tours usés, manière d'accumuler impatience et énergie libératoire, Hervé n'attendant que le break salvateur, comme le tigre assoiffé de sang tapi dans l'ombre qui espère encore et encore le moment où le soigneur ouvrira la porte... miam-miam, rien à dire le rock c'est encore meilleur quand il est arrosé au concentré de rock'n'roll !

Tous trois sont généreusement félicités et remerciés par le public fervent qui se presse autour d'eux... Reprendront vite la route, nouveau concert le soir même à vingt-trois heures à Dijon. Rien que de penser que je n'y serai pas la moutarde me monte au nez.

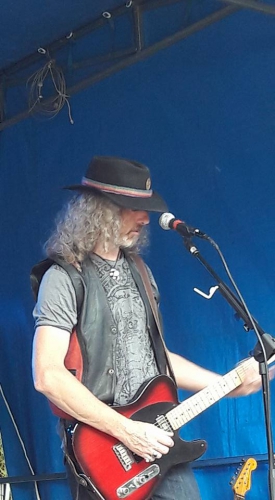

NATCHEZ

Le soleil est tombé mais la chaleur stagne encore, rien comparé à la fournaise de l'après-midi. La foule grignote sur les pelouses mais à l'appel de Babac'h une grande partie se lève et s'agglutine devant la scène, ai-je besoin de préciser qu'au premier rang l'on retrouve l'escadron volant du 3 B ? Natchez c'est aussi beau à voir que bon à entendre. Un look pas possible. Le trio de la mort devant, deux interminables escogriffes de noir vêtu à la dégaine de desperados sortis tout droit des déserts du Nouveau-Mexique, cheveux bouclés poudrés d'argent, figure mangée par un bouc semi-broussailleux, chapeau plat de cow-boy qui leur donne un air d'échappés de la bande à Quantrill, tous deux séparés – une plume d'aigle des Rocheuses pend au manche de sa basse – par DD au visage impassible de chef indien. Derrière Ben officie aux fûts, l'est comme le servant de la mitrailleuse dans les westerns caché dans les flancs d'un débonnaire véhicule d'intendance, ici occulté par les triples silhouettes effilées de ses complices, mais il ne cessera de vous tirer de ces rafales de balles drum-drum qui vous traversent le corps sans vous demander la permission. Vous l'avez compris, vous êtes partis pour une chevauchée dangereuse sur les terres les plus arides du Southern Sound.

Précision d'importance avant de monter le son. Les deux outlaws se sont partagés les rôles, tout deux une guitare, Manu sur votre droite leade et chorise si besoin, Babac'h sur votre ------- ( remplissez les tirets, c'est pour voir si vous suivez ) chante, introduit les morceaux, et contrepuncte sur son cordier, DD ne fait rien, seul parfois un fin sourire sardonique point sur sa face, ressemble alors à un chef Cheyenne immobile sur une crête qui voit au loin dans la grande plaine qui poudroie s'avancer un convoi de charriots mal escorté dont les essieux plient sous le poids de caisses de winchesters...

Quand je dis qu'il ne fait rien, je m'explique, donne l'illusion de, mais d'un doigt précis – un seul - il tire sur une des cordes de la basse et le trait s'envole lentement, tel un vol lourd de corbeaux menaçants qui s'en vient planer autour de votre tête pour vous prévenir que la flèche va se ficher dans quelques secondes en plein dans votre cœur. Tactique de guerrier indienne, prévenir avant de tuer. En plein dans la cible à tous les coups.

Manu est à la guitare, non la guitare est à Manu. Entrevoyez la différence. N'en joue pas, se joue d'elle. Sous ses mains expertes l'est comme la chatte câline qui s'en vient frétiller sous vos doigts agiles, tour à tour elle miaule, elle moane, elle roucoule, elle ondule, se tend et se précipite, foutrejus ! Manu ne la laisse jamais reposer, l'est une grande plainte joyeuse et soyeuse qui n'en finit pas de s'étirer et de se déployer à l'infini. Un doigté à charmer les crotales, parfois il bottlenecke et bottlenique sans répit, sonorités texanes qui vous emportent sur des nuages d'ouragan et de rêve...

Babarc'h est au chant.

Beaucoup de compositions originales en français Je Marcherai Droit, Canicule, Hautes Plaines, Tais-toi, Fils à Papa, Coude sur le Bar, l'on goûte l'humour des paroles et cette traînante vélocité de la voix qui les met si bien en scène qu'elles supportent sans réprimande la comparaison avec des reprises comme le Take It Easy des Eagles ou les hymnes légendaires de La Grange de ZZ Top ou de Sweet Home Alabama de Lyny Skynhyrd. AC/ DC, Stones, Creedence sont aussi de la fête. Que du beau monde. De la belle ouvrage, voix et guitares mélangent harmonies et vitriol, langueurs laguniennes et fureurs foldingues.

L'on ne s'en lasserait jamais, nous d'écouter et eux de jouer. Sont comme ces abeilles infatigables de l'Hymette qui sans fin venaient butiner le miel des paroles de Platon. Entassent les rappels. Font durer les morceaux, ah ces soli de guitare qui fondent et rissolent aux petits oignons comme mottes de beurre à feux doux sous la poêle et puis qui crépitent comme gobelets de poudre noire jetés sur braises ardentes.

Ils ont un secret. Très mal gardé. L'ont écrit en gosses lettres sur la grosse caisse, NATCHEZ 1987 – 2017, trente ans qu'ils cavalent sur les pistes les plus chaudes du rock'n'roll. Devraient être éreintés, fourbus, laminés, foutus. Mais z'ont gardé la hargne et la fraîcheur, l'impétuosité, la générosité, et la jactance de la jeunesse.

Ont du mal à descendre les cinq marches de la scène tant la foule se presse au haut de l'escalier pour les féliciter et se rue sur les disques. Que voulez-vous, ce n'est pas tous les jours que vous avez droit d'un trait sans une seconde de relâche à deux heures de pur bonheur.

Photos : FB : Béatrice Berlot / Natchez

( Dessin : Deff Delzen )

Damie Chad.

BLOUSONS NOIRS

LES REBELLES SANS CAUSE

CHRISTOPHE WEBER ( 2015 )

( Redifusion FR3 : 22 / 06 / 2017 / 23 H 30 )

Vous qui lisez cette page ce mercredi 21juin, jour de sa publication, il en sera de même pratiquement toute la journée de jeudi 22, vous allez la juger comme un adorable pense-bête qui vous empêchera de rater la rediffusion de l'émission TV, Blousons noirs, les rebelles sans cause. Si par hasard vous ne portez vos yeux sur cette brève chronique que le vendredi, inutile de vous suicider, l'émission circule sur le net depuis pas mal de temps, faites-vous confiance vous la retrouverez en trois clics.

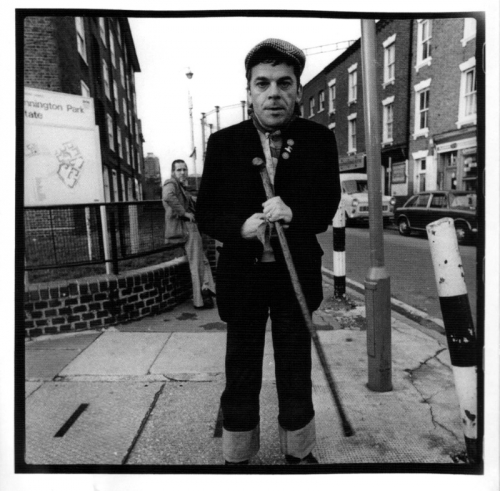

Les documents sur les Blousons noirs ne sont guère abondants. Attention nous parlons des « vrais » qui sont apparus entre 1959 - 1963. Pas des bandes des années 70. Quelques archives INA, une courte séquence de Cinq colonnes à la Une, un site de compilation des journaux d'époque – je ne sais s'il existe encore, mais à mon avis l'ensemble le plus intéressant que je n'ai jamais rencontré - deux ou trois livres de sociologues un peu abrutis par leur origine de classe, et quelques bouquins que nous avons chroniqués sur KR'TNT. Dont le très beau Quand j'étais un Blouson Noir de Jean-Paul Bourre que nous retrouvons dans le documentaire, revient sur ses propres traces à Issoire lorsqu'il faisait partie de la bande des Croix Blanches...

Ce qu'il y a de troublant avec les blousons noirs, c'est qu'ils ont disparu, se sont dissous comme le sel dans l'eau. Pas d'amicale, pas de rave-parties de nostalgiques, pas de revival. Ont été engloutis. Si la chance vous sourit vous pouvez en rencontrer un, un survivant, en règle générale ne s'étendent guère si vous les interrogez, ressortent deux ou trois clichés et se dépêchent d'enterrer le sujet. On était jeunes... Sont passés à autre chose. La vie s'est-elle chargée de les reformater ? Peut-être préfèrent-ils ne pas revenir sur ce sentiment d'avoir sans le savoir frôlé le désir d'un absolu existentiel dont il leur déplaît de remuer les cendres froides d'où émane une forte senteur de rêve brisé...

Alors ce sont les chercheurs qui parlent à leur place. Vous campent la période historique, le blabla habituel, l'après-guerre, la reconstruction, la mutation économique, la société de consommation qui se profile, la jeunesse à l'avenir incertain, un peu de guerre d'Algérie mais pas trop non plus... Ne rabâchent pas que des stupidités nos universitaires, n'ont pas tout à fait tort, mais n'ont jamais raison.

Car le véritable enjeu n'est pas là. Certains morceaux de votre vie peuvent bien rentrer dans les cases déterminées par les sociologues, mais à mon avis la question n'est pas de cet ordre, ces catégories ne prennent pas en compte l'imaginaire des protagonistes concernés. L'individu est davantage acté par sa représentation phantasmatique de son implantation sociale et poétique que par sa définition paramétrique.

Sans doute faut-il aller plus loin et s'appuyant sur la dernière phénoménologie husserlienne hasarder le concept d'imaginaire collectif que vous modelez autant qu'il vous module. En ce sens ce documentaire n'est pas mal fait. Vous refile toutes les pièces du puzzle mais pas l'image qu'il est censé représenter, ce ne sont des fragments abstraits que chacun se doit d'assembler non pas à sa guise – le premier imbécile venu se satisfait très facilement de réaliser l'effet miroir dans lequel il se reconnaît – mais de telle manière que la combinaison obtenue se signifie d'elle-même comme signifiance ultime. Le jeu des perles de verre d'Hermann Hesse. Avec une difficulté supplémentaire. Les perles ne sont point transparentes et se refusent à toute polarisation arc-en-ciélique. Vous n'y voyez que du noir. Pas une arnaque à la Pierre Soulages qui irradie ses toiles de nuances diverses. Non, simplement du noir blouson. Le plus opaque d'entre tous.

Cet aspect des choses présente un avantage, elle explicite la coupure qui s'est opérée dans la transmission générationnelle du rock'n'roll en France. Qui a emprunté beaucoup plus les canaux familiaux que les errements individuels. C'est ici que vous insèrerez les méditations situationnistes. Mais nous sortons là du sujet thématique traité par cette émission que vous regarderez avec profit. Nous en rediscuterons une autre fois.

Damie Chad.

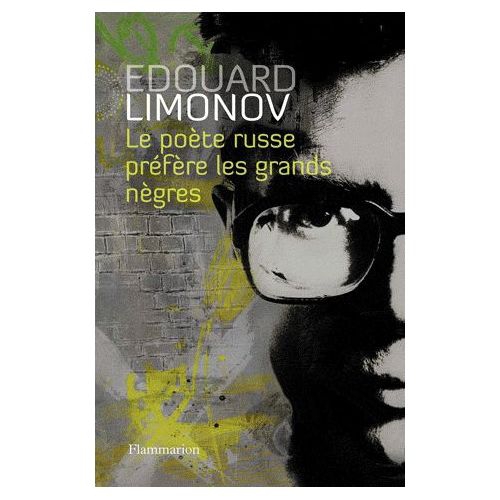

JOE HILL

BREAD, ROSES AND SONGS

FRANKLIN ROSEMONT

( Editions CNT – RP )

Presque six cent pages ! En soi rien d'extraordinaire, juste un détail : tout ce que nous savons sur Joe Hill tient sur deux pages. Pas grand-chose, heureusement qu'il a été injustement condamné à mort et proprement exécuté en novembre 1915, sans quoi l'on n'aurait jamais entendu parler de lui. J'exagère, l'a laissé ses chansons. Attention n'existe aucun enregistrement de sa voix, mais elles ont survécu, dans les années soixante Dave Van Ronk, Joan Baez et tout le milieu folk new-yorkais ont contribué à perpétuer la flamme de son souvenir.

N'était pas tout à fait un inconnu de son vivant non plus, l'était le militant le plus célèbre de l'IWW. Ses chansons étaient sur toutes les lèvres, sur tous les piquets de grève. IWW, les trois lettres magiques, Industrial Workers of the World, Franklin Rosemont part du principe que le militant ne saurait cacher le syndicat. Au-delà de la personne de Joe Hill, c'est toute l'action des IWW qui est révélée.

L'IWW fut créée en 1905, dix années après notre CGT, l'originelle, d'obédience anarcho-syndicaliste de Fernand Pelloutier. Cela a son importance car l'IWW s'inspira des méthodes de lutte prônées par la centrale française. Le rêve de l'IWW était de réaliser the One Big Union, un syndicat unique, non corporatiste, qui défendrait l'ensemble des travailleurs, sans distinction de nationalité et de couleur, en d'autres termes et en pratique les IWW organisèrent les luttes des précaires, des intermittents, des saisonniers, elle fut par excellence l'organisation qui regroupa les hobos. Elle préconisa l'action directe qu'elle ne substituait pas à l'emploi de la violence révolutionnaire. Les IWW étaient des radicaux. Z'avaient lu Marx et pratiquaient la lutte de classes. Ne voulaient pas abolir le salariat mais anéantir l'esclavage salarial. Nuance de poids ! Marxiste mais pas communiste. Dès le tout début des années vingt, l'IWW critique les déviations de la bureaucratie soviétique... Elle fut la bête noire de la police et de la justice ( la première étant partout et la seconde nulle part ). Son discours frontal anticapitaliste envoya des milliers de ses adhérents en prison. L'on ne compte plus ses membres arrêtés, tabassés, torturés, assassinés... L'organisation implosa d'elle-même minée par ses courants intérieurs qui se déchiraient sur la conduite à tenir face à la répression... La montée de la puissance organisationnelle du Parti Communiste américain et sa théorie d'accumulation pacifique des forces lui porta aussi grand ombrage...

Joe Hill n'était en rien un responsable des IWW, un simple militant de base, un taiseux avant tout qui ne révélait rien de son existence à ceux qui l'ont croisé ou côtoyé, mais un engagé pur et dur, n'a pas hésité à prendre le fusil pour soutenir la révolution mexicaine, ne reste que peu de traces de lui, les témoignages les plus précis sont très brefs et se comptent sur les doigts d'une main, mais au-travers des rares informations qu'il a colligées Franklin Rosemont se livre à une radiographies des plus éloquentes des IWW.

Ne le mythifie en rien. Joe Hill n'était ni un grand compositeur – se contentait très souvent de reprendre un air populaire pour y plaquer ses paroles – ni un grand poète, même s'il a su trouver quelques formules percutantes. Utilisaient des mots simples et une grammaire basique mais ses chansons étaient les plus souvent reprises par les militants des IWW. Car c'était une spécificité des IWW de mêler actions sociales, agitations publiques, réunions décisionnelles et chansons. La brochure la plus célèbre du mouvement reste son Red Book, recueil de chansons, très régulièrement réédité et mis à jour. Ce serait une erreur de croire que cette pratique assidue du choral proviendrait du substrat christologique des USA, gospels noirs ou cantiques blancs. Les IWW n'étaient guère religieux, penchaient largement vers l'athéisme. Puisaient à une autre source, celle du romantisme anglais, Burns,Wordworth, Keats, Shelley, Byron, Swinburne étaient leurs poëtes favoris, vous y rajouterez entre autres Whitman et Poe...

Rosemont analyse finement comment la fréquentation de cette veine poétique ultra-romantique s'est combinée aux thématiques marxistes et a empêché tout dérapage dont furent victimes les organisations communistes qui accédèrent au pouvoir et qui en vinrent à réglementer toute création littéraire et artistique en l'enfermant dans les carcans intransigeants d'une littérature soumises à des diktats idéologiques qui se révélèrent être une censure impitoyable... Notons que de nos jours encore la gauche responsable de gouvernement ne cesse de dénoncer les mouvances anarchisantes comme des ramassis d'exaltés romantiques attardés, comme quoi il s'agit bien d'une ligne de fracture des plus prégnantes... Rosemont va plus loin encore lorsqu'il institue une ligne de démarcation qui induirait le communisme selon une préférence pour le roman et l'anarchisme selon une orientation poésiale...

L'Histoire – fût-elle poétique – est écrite par les vainqueurs. Des milliers de poèmes publiés par les IWW ne surnage que le nom de Joe Hill, mais Rosemont en présente quelques uns comme Ralph Chaplin – à qui la CNT emprunta le chat noir de son logo – Arturo Giovannitti, Laura Tanne qui n'est pas encore identifiée et dont il ne subsiste que quelques poèmes, Covington Hall, T-Bone Slim... des noms qui ne parleront guère au public français mais qui sont autant d'étapes vers la beat-generation, en quelque sorte des ancêtres de ce mouvement continu de contre-culture qui fut irrigué par le rock'n'roll.

William S. Burroughs et Jack Kerouac furent en leurs débuts très influencés par la geste des IWW. Si l'on met souvent en relation le roman Sur la Route ( On The Road ) avec les pérégrinations des hobos qui brûlaient le dur, l'on passe sous silence l'arrière-fond politique des revendications forcenées menées par les itinérants du rail en quête de travail... Il convient aussi de relire les oeuvres de Jack London et de John Dos Passos à cette même lumière. Pour les lecteurs de KR'TNT nous préciserons encore que Joe Hill rencontra Claude McKay l'auteur de Banjo que nous avons chroniqué dans notre livraison 325 du 20 / 04 / 2017... Les liens avec les mouvances littéraires et politiques des communautés noires s'en trouvent ainsi d'autant mieux symboliquement soulignés.

Tous ceux qui entrevoient le rock'n'roll comme l'un des vecteurs d'expression des révoltes contre-culturelles et populaires liront ce livre qui fourmille de mille informations avec intérêt. Les IWW ne possèdent plus l'aura et l'importance qu'ils eurent dans les vingt premières années du siècle précédent. Toutefois le syndicat n'est pas mort, c'est les IWW qui organisèrent les grèves qui voici quelques années firent plier la direction des Starbucks Café... La lutte contre l'hydre capitalistique continue.

Damie Chad.