KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 325

A ROCKLIT PRODUCTION

20 / 04 / 2017

|

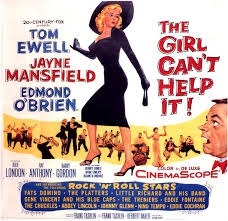

TEENAGE FANCLUB / WHEEL CAPS THE GIRL CAN'T HELP IT / LITTLE RICHARD CLAUDE McKAY |

You got the Teenage Fanclub blues

Les Écossais de Teenage Fanclub pourraient très bien sortir d’«International Heroes», le vieux hit de Kim Fowley - International Heroes/ You got the teenage blues/ Change has gotta come soon/ Or else we’re gonna lose - D’ailleurs, les Fannies accompagnent Kim sur l’album Trip Of A Lifetime. Logique, puisque Kim est avec Big Star leur principale influence.

À parti de là, il n’est pas étonnant que leur premier album A Catholic Education sonne comme un classique. «Everything Flows» se situe exactement au même niveau qu’«International Heroes», c’est un hit de pop universelle, une véritable bénédiction. Ça sonne comme un hymne dès l’intro, claqué à la clameur des belles guitares électriques et la mélodie se fond dans cette clameur. Quelle aveuglante merveille ! Cette fabuleuse exaction macrobiotique d’électricité apostolique se répand sur la terre comme un voile de lumière irisée. Il y a là de quoi faire jerker tous les dieux de l’Olympe, même les plus acariâtres. C’est d’une onctuosité sonique qui relève de la pire des perfections. Les cuts suivants auront du mal à se maintenir au même niveau d’excellence, même le morceau titre qui suit, pourtant bien énervé, joué ventre à terre, noyé d’harmonies vocales, mais on revient inlassablement à «Everything Flows», car c’est LE hit décisif. Ils gavent leur B de beaux cuts, comme «Catholic Education 2», doté lui aussi d’une belle clameur sonique à la Eugenius. Oh, ils savent trousser un cut cavaleur et bien emplumé. Ils gavent «Eternel Light» de son gras et mélodique. Voilà encore une merveille de power pop écossaise. «Every Picture I Paint» semble cavaler dans les highlands, c’est même complètement frénétique et plein de vie. Et ils passent à la Big Starisation des choses avec «Everybody’s Fool». C’est à cause de ces morceaux qu’on est allé au Zénith les voir en première partie de Nirvana. Il était alors impossible de résister à l’appel d’un tel groupe.

S’ensuit un maxi tout aussi magique, puisqu’il propose un «God Knows It’s True» aussi déterminant qu’«Everything Flows». Voilà encore un hit lumineux, éclatant et mélodique. Explosivité à tous les étages. On a là tout le génie des early Teenage avec leur mélasse de guitares claires à la Byrds, ces infra-sons qui traversent l’air pur comme des airs de cornemuse. C’est un au-delà de la pop, une sorte de nadir inespéré, après la disparition des Beatles. Ces mecs avaient le pouvoir de créer un mythe, comme Big Star ou Kim Fowley. On ne pouvait pas faire l’impasse sur un hit comme «God Knows It’s True». On retrouve d’ailleurs tous ces hits magiques sur un album compilatoire paru à l’époque, Deep Fried Fanclub. Les Écossais jouaient alors avec tellement de classe qu’ils balayaient toute la Britpop, excepté les Boo Radleys, originaires de Liverpool. Tiens, puisqu’on parle de Liverpool, on trouve sur Deep Fried une excellente reprise de «The Ballad Of John & Yoko», avec la basse de Gerard Love bien montée devant dans le mix. Ils font aussi un joli coup de Big Starism avec «Don’t Cry No Tears». C’est carrément du «September Gurls» à la bonne franquette, travaillé à la mélasse de guitares captivantes. Ils rendent un hommage plus direct à l’ami Alex avec une reprise de «Free Again», un Alex qui n’aurait sans doute jamais existé sans les Beatles. Ils finissent ce précieux album avec «Bad Seed», un beau cut garage joué à la fuzz d’Écosse, tricoté à la dure, battu sévèrement et chanté avec une belle dose de malveillance.

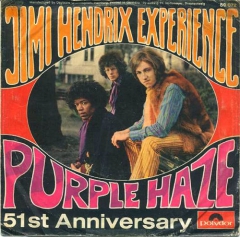

Attention, car ça monte encore d’un cran avec Bandwagonesque. Cet album produit par Don Fleming fait aussi partie des albums classiques, ceux qu’on dit parfaits. C’est un album qui se situe au niveau de l’Album blanc des Beatles, d’Electric Ladyland, de Bonde On Blonde ou encore de Fun House : disque parfait qui ne contient pas le moindre déchet et auquel on revenait inlassablement, lorsqu’il parut dans les années quatre-vingt dix. Il y régnait une fantastique atmosphère de fête et quand on rentrait dans un magasin à Londres, on entendait «Star Sign», ce hit terriblement nerveux, plein de jus, explosé de notes perdues, de fuites soniques, joué à l’extrême densité du bass-drum. Mais il serait vain de vouloir préférer un cut sur cet album, car tout est incroyablement bon, là-dessus, à condition bien sûr d’apprécier la power-pop. On retrouve toute l’énergie sacrée d’«Everything Flows» dans «The Concept», avec un peu plus de poids. C’est la pop anglaise sous son meilleur jour, aussitôt après les Beatles - I didn’t want to hurt you - Tous ceux qui étaient à Londres à l’époque se souviennent d’avoir entendu ça dans les magasins. On se prosterne aussi aux pieds de «What You Do To Me» qui sonne aussi comme un hymne spectaculaire. Il semble à un moment donné que les Fannies en font trop. Chaque cut est une merveille absolue, comme cet «I Don’t Know», avec ses chutes de couplets lourdes et lentes à la Hardellet. Une fois encore, les harmonies vocales se fondent dans l’immense mélasse sonique. Il se passe réellement quelque chose d’historique dans ce disque. La B ne vous accordera aucun répit, car dès «Metal Baby», la dynamique des Teenage se remet en route. Ils chantent à l’unisson du saucisson. Cet album est une fête, au sens ou l’entendait Hemingway, quand il écrivit Paris Est Une Fête. C’est une célébration de la liberté et de la vie, de la lumière de printemps et des femmes légères. La fête se poursuit avec les bouquets de son de «Sidewinder» et la mélodie chant d’«Alcoholiday» vous envoûtera. Tout est magique sur cet album. Signé Gerard Love, «Guiding Star» sonne une fois encore comme un hit planétaire. Mais attention, le pire est à venir : ils claquent l’«Is This Music» de Gerard Love aux cornemuses, dans une espèce de débauche de sur-puissance. Véritable coup de génie que ce final éminemment élégant.

The King apparut dans la foulée. Il s’agissait d’un assemblage de jams enregistrées sous la houlette de Don Fleming. L’album faillit bien passer à la trappe. On y trouve une version complètement allumée d’«Instellar Overdrive» de Syd Barrett. Ils sont féroces et déterminés à vaincre. «Like A Virgin» aurait pu se trouver sur Bandwagonesque, ainsi que «The Ballad Of Bow Evil», belle pièce de psyché vertigineuse, jouée à l’aloyau, sans répit ni remords. Gerard Love drive tout ça comme un démon. Le défaut de ce disque, c’est qu’il faut parfois s’armer de patience pour aller jusqu’au bout des morceaux, mais on est bien récompensé. On assiste ici et là à des montées de mélasse incroyables, notamment dans les deux «Heavy Metal».

Puis les Fannies vont trouver leur vitesse de croisière, au rythme d’un album tous les deux ans. Il paraît important de préciser que ces gens-là sont parfaitement incapables de rater un album. Ils vont continuer de se partager les compos, mais comme on va le voir, Gerard Love tire un peu plus son épingle du jeu, car il signe systématiquement tous les gros hits. Il est le Brian Wilson du groupe. Le carrousel commence en 1993 avec Thirteen et son ballon de basket en gros plan sur la pochette. Voilà encore un disque infernal. Gerard Love y signe un hommage à son héros Gene Clark. Si on aime les Byrds, alors on monte directement au paradis, car on a là un hit apocalyptique, heavy à souhait, noyé de brumes et Gerard s’agenouille aux pieds d’un géant pour lui rendre un fabuleux hommage. Il signe aussi un «Fear Of Flying» qui pourrait bien concerner Gene Clark. On le sait, Gene Clark quitta les Byrds car aussitôt après la première tournée européenne, il fit comme Aretha, il décida de ne plus jamais monter dans un avion. Voilà encore un hit de heavy pop, celle qui traîne en chemin, zébrée d’éclairs de génie, c’est exactement ça, a new vibration to a situation, Gerard Love recrée le mythe de la pop anglaise - Don’t fuck it up - Il se met dans la peau de Gene Clark pour un hommage défoncé à mad psychedelia maximalia. C’est Norman Blake qui signe «Commercial Alternative», le hit de Big Star que n’ont pas écrit les Big Star. C’est en plus touillé par un solo infernal. Il signe aussi «The Cabbage», histoire de montrer qu’il peut grimper les pentes de l’Olympe pour aller faire exploser sa pop au sommet. Il sonne tout simplement comme George Harrison dans les Travelling Wilburys ! C’est le même son, mais avec encore plus de panache, comme si c’était possible. Le deuxième cut de l’album est à peine fini qu’on réalise que ces gens sont tous des surdoués. Back to Gerard pour «Radio», encore un hit puissant et affirmé. On a là la meilleure power-pop qu’on ait entendue depuis les Gigolo Aunts, Redd Kross ou Urge Overkill. Le paradis de la pop tournoie sur lui-même comme une toupie géante. Lorsque Gerard bombarde ses cordes de basse, ça repart de plus belle et pour bien corser l’affaire, il multiplie les descentes de manche démentoïdes. Pour ne pas rester en berne, le père Blake revient avec «Norman 3». Cette fois, il sonne comme les Byrds - C’mon break some bread, close the window, you’re the future - Mélodiquement parlant, c’est imputrescible. On est là au cœur de l’imparabilité des choses. Ses claquages d’accords constituent la huitième merveille du monde - Yeah I’m in love with you - Curieusement, les compos de Raymond McGinley accrochent moins, elles donnent un peu de répit, car les disques trop denses peuvent constituer un danger pour l’équilibre physiologique. Il reste encore un hit signé Gerard sur cet album, le fameux «Get Funky». Il s’amuse à jouer un riff de funk sur sa basse et les autres embrayent comme des punksters des bas-fonds de Glasgow. C’est monstrueux et salement claqué du beignet.

Avec Grand Prix et sa formule 1 sur la pochette, le génie composital de Gerard Love continue de faire des ravages. Dès «Sparky’s Dream», la pop s’enflamme et renoue avec l’ampleur de Bandwagonesque - That summer feeling/ Is gonna fly - C’est éclaté aux harmonies vocales dignes des Byrds. On a toujours dit que les Fannies ne juraient que par Big Star, mais en fait ils sont beaucoup plus proche de l’esprit des Byrds. Et si ce cut n’est pas du génie, alors qu’est-ce donc ? On reste dans le monde magique de Gerard Love avec «Don’t Look Back». Il éclabousse littéralement le monde de lumière, comme le fait aussi Brian Wilson. Il a un sens inné de la perfection mélodique. C’est tout simplement écœurant de splendeur, cette pop éclate sous le soleil exactement, il ne s’agit plus ici que de beauté pure. Les poètes symbolistes de l’Avant Siècle auraient adoré cette musique. Norman Blake tente de contribuer au prestige des Fannies avec «Neil Jung». On y entend de belle dégelées soniques dignes de Big Star et en fin renard, Norman y aménage un somptueux break dégoulinant de guitares. On peut dire qu’avec ce groupe on est gâtés. Peut-être même trop. Retour à Gerard avec «Discolite», fuckin’ genius ! On pourrait presque l’appeler le grand architecte de la pop, le pope de la beauté classique, la bombe atomique à deux pattes, le champignon inespéré. Il transforme tout le plomb de la terre en or.

On finit par écouter les albums des Fannies comme on écoutait ceux des Beatles, qui eux aussi se partageaient les compos. Qui fait quoi sur ce nouvel album ? C’est Norman Blake qui ouvre le bal de Songs From Northern Britain avec «Start Again». Il vise l’efficacité de la perfection et cherche à se situer dans l’inexorabilité du contexte. Il continue d’établir sa mainmise byrdsy-big-starique sur le groupe et personne ne lui en tiendra rigueur, bien au contraire - We got time to start again - C’est aussi lui qui signe «Winter», un cut qui s’ouvre comme une fenêtre sur la vallée enchantée. Norman adore voir le soleil briller, c’est un poète de l’affect, un Verlaine de la pop, mais il est vrai qu’on oublie aujourd’hui qui est Verlaine, un personnage clé de la mythologie du monde moderne. Raymond McGinley se fend d’un beau hit avec «I Don’t Care», il s’y montre extrêmement opiniâtre et passe des accords d’une rare violence écossaise. C’est aussi lui qui signe «Can’t Feel My Soul», plus prosaïque, moins glorieux, mais à force de fréquenter des cocos comme Gerard et Norman, il finit par prendre du poil de la bête. Sa pop reste néanmoins quelque peu populacière. Mais on s’en doute, c’est encore Gerard Love qui va rafler la mise avec des hits superbes comme «Ain’t That Enough», d’un impact mélodique effarant, le hit que les Byrds n’ont pas su écrire, puissant et radieux comme ce n’est pas permis. Ou encore «Take The Long Way Round», et sa magie à la Roswell pixique, ses éclats byrdsy et cette ampleur immédiate qui lui permet de verser dans l’universalisme. Il faut voir comme ce mec sait relancer ses dynamiques ! Comme Frank Black, Gerard Love accomplit de vrais miracles. C’est lui qui referme la marche de cet album fatidique avec «Speed Of Light», et il ne manque pas à son devoir car il déclenche une sorte d’enfer sur la terre, taking over, understanding ? Libre à vous d’understander ou pas.

Gerard Love signe trois hits planétaires sur Howdy paru en l’an 2000 : «I Need Direction», «Near You» et «The Town & The City». C’est de la pop, évidemment, mais avec de l’ampleur. Avec «Near You», il va chercher le chaud du creux du cou et soudain, la musique éclate. C’est sa façon de dire que personne n’est jamais seul au monde. La musique a le pouvoir de sauver l’âme. Encore de l’extraordinaire prestance avec «The Town & The City», prodigieuse extension du domaine de la hutte, voilà encore une pop fièrement dressée vers l’avenir et palpitante de vie dyonisiaque. Norman signe un «Accidental Life» digne des Byrds, claqué à l’éclat psychédélique et plus loin un «Straight And Narrow», joliment pulsé. Ces gens-là ne lâchent rien, ils consacrent tous leurs efforts à la pop et mouillent leurs survêtements de sueur.

En 2002, il enregistrent un album avec Jad Fair, le fameux Words Of Wisdom And Hope. Jad Fair fit en son temps tout ce qu’il put pour passer pour un mec bizarre, on s’en souvient. En tout les cas, il ne chante pas comme un mec normal. Derrière lui, les Fannies sont en forme olympique, ils déversent littéralement de la lumière sonique. Ça se met à chauffer dès «Near To You», car Gerard Love fait ronfler sa basse. Ils enchaînent ça avec un chef-d’œuvre de mad psyché intitulé «Crush On You». Voilà un cut digne des virées druggy du Velvet, avec ces fameuses montées de fièvre subites. Pure puissance d’Écosse, c’est explosé au meilleur groove des highlands. No way out ! Jad Fair fait des siennes dans «Power Of Your Tenderness», il chante à l’accent tranchant et devient assez fascinant. C’est un chanteur extrêmement doué. Une fille qui sonne comme Hope Sandoval vient chanter avec lui sur «Vampire’s Claw». Puis Gerard Love attaque «Sacred Heart» sur un riff de funkster, alors Jad en profite pour faire le con à droite et à gauche. Autant dire que «Sacred Heart» vaut pour une énorme pièce de groove. Tiens, voilà encore un cut digne du Velvet : «Love’s Taken Over». On y retrouve l’extraordinaire tension et les accents de voix tranchants qui firent la grandeur du Velvet. Impossible d’ignorer un tel album.

Et puis l’écart commence à se creuser entre les albums. Le rythme des deux ans passe à cinq, mais ils semblent encore gagner en qualité, car Man-Made compte aussi parmi les albums indispensables à tout amateur de grande pop anglaise. Norman Blake ouvre le bal avec «It’s All In My Mind», une pop bien enfoncée du clou car battue avec rage. Ils partent en dérive d’harmonies vocales et ça devient vite fascinant. Ils n’ont rien perdu de cette vision sonique qui fit leur légende, au temps de Creation. Comme les Beach Boys et les Byrds, ils dégagent un fort parfum d’intemporalité. Norman signe aussi «Slow Fade», dans la veine de Bandwagonesque. Raymond McGinley participe au festin avec «Feel» et une attaque frontale de la meilleure pop d’Europe. Ça sonne comme un hit têtu et peu regardant des choses. Raymond hume l’air et va là où le vent le porte. C’est encore une fois Gerard Love qui rafle la mise avec «Time Stops», éclatant d’énergie, comme joué sous le boisseau, à la fois éclaté du Sénégal et chanté à la douceur du beat, ils s’élèvent dans d’extraordinaires évanescences harmoniques et vont se fondre dans l’aura de Brian Wilson. Oh et soudain ça explose avec un solo. Alors, on s’inquiète pour eux. Comment vont-ils pouvoir revenir au calme ? Gerard revient au micro un peu plus tard pour «Save», l’une de ses entourloupettes magiques. Quand on l’écoute chanter, c’est marrant, on pense à un prince. Mais pas ces princes modernes qui font pâle figure, plutôt ceux des contes de Pouchkine ou de Lampedusa. Avec «Born Under A Good Sign», Gerard part à l’envers d’Albert King. Il va vers le psyché magique des Byrds, eh oui, ils savent le jouer à la perfection, ils recréent de fabuleux drive ambivalent que jouait Chris Hillman. Wow ! What a ride ! On ne s’est jamais ennuyé sur un album des Fannies et là encore, on tombe sur un morceau qui grouille de notes multicolores.

Avec Shadows, Norman Blake opère un grand retour dans la mad pysché avec «The Back Of My Mind». Il adore les Byrds, ça se voit, il cherche toujours à percer le secret du vieux concept psychédélique édicté par Gene Clark, David Crosby et Roger McGuinn. Sa version du concept est absolument dévastatrice car jouée aux arpèges bulbiques des connaissances antédiluviennes, voilà encore l’un des meilleurs développements de mad psyché qu’on ait vu ici bas depuis «Eight Miles High». Norman Blake salue une fois encore les Byrds avec «When I Still Have Thee», il se montre même mille fois plus musculeux que ses héros californiens. N’oublions jamais que Norman Blake fonctionne comme un torrent de montagne, à plein régime et en grondant dans la lumière. Et que dit l’admirable Gerard Love ? Oh, il ouvre le bal avec «Sometimes I Don’t Need To Believe In Anything», une pop puissante et râblée qui court comme le furet, une petite merveille d’insistance caractérielle, chargée d’explosion climatique. On assiste à un extraordinaire envol d’orfraies de pop écossaise, comme si le maniement des poudres pop libérait des énergies lumineuses jusque-là inconnues. On entend même des ouuuh-ouuuh résonner au fond des fjords. Avec «Into The City», Gerard Love se rapproche des Beach Boys et il en profite pour ouvrir de nouveaux horizons. Retour au pur jus de pop avec «Shock And Awe». Notre héros tâte ici de la pop vertigineuse, il fait éclater toutes les coques des notes, les noires comme les blanches.

C’est à nouveau Norman Blake qui lance les festivités de Here, leur tout nouvel album, avec «I’m In Love» une pop qu’il faut bien qualifier d’éclatante. Mine de rien, ils recréent la sensation. Le petit père Blake réédite cet exploit avec un autre hit intitulé «The Darkest Part Of The Night», il renoue même avec la veine des gros mid-tempos hésitants de Bandwagonesque. Cette pop de réacteur nucléaire claquée aux accords de Big Star n’a rien perdu de son allant et de ses dissonances pluridisciplinaires. Norman Blake signe aussi «Live In The Moment» une pop au son plein qui autorise à croire que ces Écossais pourraient encore conquérir le monde. Eh oui, avec ces cuts, on est une fois de plus confronté à une manifestation du génie pop des Fannies. En matière de coups de génie, Gerard Love n’est pas en reste puisqu’il en propose trois, à commencer par «Thin Air», empreint d’une élégance soigneuse, trié sur le volet et volatile, comme l’indique son nom. On s’y régale d’un solo en traversière, lumineux et subtilement saturé. On s’extasie à l’idée que l’avenir de la pop reste entre de si bonnes mains. Il revient en force, notre Gerard préféré, avec «The First Sight» et il nous éclate ça vite fait à la mad psychedelia - If I ever deserve the first sight of a breaktrought - et le solo s’évade de la terre comme une fusée magique. Il faut bien parler ici d’élévation vers la lumière. Il sort encore un hit de son chapeau de magicien avec «It’s A Sign» qui bien sûr renvoie à «Star Sign», avec un solo qui s’en va exploser dans l’azur marmoréen.

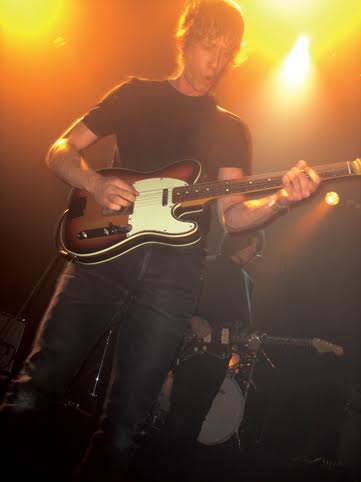

Et pouf, les voilà sur scène à la Gaîté Lyrique ! Ils ressemblent désormais à des petits pépères, ou plutôt à d’anciens amateurs de pop indé abonnés à des mauvais canards. Aucune débauche vestimentaire sur scène, ils portent tous des fringues irrémédiablement normales.

Norman Blake porte le cheveu court et des lunettes, il s’est fait un look atroce de premier de la classe, Gerard Love qui semble avoir rétréci au lavage porte une chemise blanche, un jean clair et une basse Fender blanche aussi volumineuse que lui. Raymond va lui aussi réussir à battre tous les records d’anti-starism avec son pantalon en velours côtelé et sa vieille Fender. Inutile de dire qu’on attend des miracles de cette équipe de vétérans de l’âge d’or. Eh bien figurez-vous qu’ils vont presque réussir à flinguer leur set à force de proposer des cuts d’intérêt secondaire. On le sait, rien n’est jamais gagné d’avance, mais les Fannies ont tellement de hits en réserve qu’il leur suffirait juste de les choisir. En fait, il y a deux problèmes : un, ils jouent trop de chansons de Raymond dont on sait qu’elles sont moins brillantes que celle de Norman et de Gerard. Deux, Gerard se met beaucoup trop en retrait et du coup, Norman Blake prend le rôle de leader, alors qu’on sait qu’il n’est pas vraiment l’âme de ce groupe. Fatale erreur ! Pour encore envenimer les choses, Norman Blake change de guitare pour chaque nouveau morceau, alors il finit par nous agacer au moins autant que Ryan Adams qui lui aussi se livrait à ce petit jeu, histoire de monter aux Parisiens médusés sa fabuleuse collection de guitares vintage. Ah on est loin de la guitare à courts-jus de Mick Collins !

Comme ils sont là pour la promo de leur nouvel album, il tapent forcément dans la viande fraîche, mais pas tant que ça, car Gerard ne chantera qu’une de ses compos sur Here, le fabuleux «Thin Air». Quant à Norman, il va claquer de belles versions de «The Darkest Part Of The Night» et d’«I’m In Love». Dans le cours du set, Gerard chantera aussi «Don’t Look Back», tiré de Grand Prix, et l’effarant «Ain’t That Enough» tiré de Songs From Northern Britain. Avec ça, on devrait se sentir gavé comme une oie, mais non, le problème est qu’on ne supporte pas qu’un groupe aussi haut de gamme puisse jouer des cuts de niveau inférieur. On soupire ostensiblement aux pieds de Norman. Il s’en aperçoit et semble s’excuser.

Des mecs commencent à gueuler pour réclamer «The Concept», alors il fait yes yes d’un air embarrassé et indique d’un geste de la main que ça vient, yes yes, after ! Et paf, ils prennent «The Concept» juste en fin de set et forcément la salle explose. C’est réglé comme du papier à musique. Nos cervelles palpitent d’ivresse rimbaldienne. C’est immédiat, c’est même un phénomène physiologique automatique, on sent les artères qui se dilatent de jouissance, Norman et Raymond claquent leurs vieux accords magiques, et franchement, on se dit à ce moment-là qu’il devait se passer exactement la même choses lorsque les Beatles se trouvaient sur scène. Comme les Beatles, les Fannies sont au-delà de la pop, dans le monde magique qu’ils ont inventé. Ils reviennent pour le rappel et attaquent avec un cut pourri. C’est insupportable. Une honte.

Alors pour racheter leur faute, ils enchaînent trois hits inter-galactiques tirés de Bandwagonesque, «What You Do To Me», «Starsign» - que chante Gerard - et ils finissent sur cette inconcevable prestance de la fulgurance qu’est «Everything Flows», une façon exemplaire de boucler la boucle en explosant la haute salle de la Gaîté. Ils redeviennent ce groupe grandiose et magique qu’on vénérait à l’époque et dans leur pattes, la pop reprend tout son sens : elle rend tout simplement les gens heureux.

Signé : Cazengler, pas Fannie mais fané

Teenage Fanclub. La Gaîté Lyrique. Paris IIIe. 6 février 2017

Teenage Fanclub. A Catholic Education. Paperhouse Records 1990

Teenage Fanclub. God Knows It’s True. Paperhouse Records 1990

Teenage Fanclub. Bandwagonesque. Creation Records 1991

Teenage Fanclub. The King. Creation Records 1991

Teenage Fanclub. Thirteen. Creation Records 1993

Teenage Fanclub. Grand Prix. Creation Records 1995

Teenage Fanclub. Songs From Northern Britain. Creation Records 1997

Teenage Fanclub. Howdy. Columbia 2000

Teenage Fanclub & Jad Fair. Words Of Wisdom And Hope. Domino 2002

Teenage Fanclub. Man-Made. Perma 2005

Teenage Fanclub. Shadows. Perma 2010

Teenage Fanclub. Here. PeMa 2016

14 – 04 – 2017 / LAGNY-SUR-MARNE

LOCAL DES LONERS

WHEEL CAPS

Soirée tranquille en petit comité avais-je supposé, les rockers éparpillés aux quatre coins de la France, lancés à toute allure sur leurs motos pétaradantes pour profiter de ce week end pascal. Erreur monstrueuse ! Au dernier tournant du labyrinthe qui mène chez les Loners, m'a fallu réviser mes pitoyables prévisions. Une horde de cuirs noirs s'agite devant l'entrée et déborde largement sur la chaussée. Parfait pour réviser les logos de tous les bikers-clubs du département ! Les précédents passages des Wheel Caps à Troyes ( voir KR'TNT ! 313 du 26 / 01 / 2017 ) et les showcases à Rock Paradise à Paris ont suscité le bouche à oreilles et piqué les curiosités. N'ai-je pas garé la teuf-teuf que je tombe sur Phil des Ghost Highway venu soutenir ses pots et Béatrice Berlot entourée des conquistadors du 3 B. Remarquable absence de Duduche, excusé d'office, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, en visite à Tupelo et Graceland.

WHEEL CAPS

La salle remplie comme un oeuf de Pâque – la métaphore s'impose – pondu par un alligator. Tout le monde est là, sauf les Wheel Caps qui batifolent à l'extérieur. Les voici qui arrivent et s'installent, tous trois sur le devant de la scène. La configuration des lieux s'y prête, pas de préséance, trois complices sourire aux lèvres et mains baladeuses sur des instruments de douce torture musicale.

Alain Perny lance le sésame magique, Un, deux, trois, quatre, un, deux, et c'est parti ! L'est particulièrement pernicieux le Perny ce soir, vous envoie de ces coups de boutoirs à ébranler les murs les plus épais des citadelles, par dessous, sans que personne ne le voie sur la grosse caisse, et puis du geste innocent de ses deux mains il vous passe le balai sur la caisse claire pour chasser lea poussière, du genre excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès, et tout de suite après, la mine réjouie du gamin qui essaie sa carabine à plomb sur le canari du voisin, il refait cracher les bombardes de Crécy à plein régime, garez-vous sur les trottoirs, il y a le rockab qui passe.

Manches courtes, une casquette, une contrebasse aux ouïes étoupées, pas de doute, c'est Thierry Daime, le daimon échappé du cerveau de Socrate, qui s'en vient titiller la dialectique des quatre cordes, tire sans ménagement et tape sèchement, la grosse pendule de bois verni ne ronronne pas comme le chat endormi dans le couffin du bébé, elle jappe beaucoup plus qu'elle ne jazze, z'avez intérêt à lui présenter des mollets durs quand elle y plante ses dents hargneuses, plaisir à les entendre ces deux-là quand ils montent ou descendent à toute vitesse les escaliers rythmiques du rockab. Aboient aussi dans le micro pour les choeurs, pas du tout à la Jordanaires qui vous beurrent bien gras, bien mou, la tartine, non à la Jean Bart se jetant à l'abordage sur un malheureux rafiot anglais. Faut des aspérités dans le rockab, des pointes méthodiques que l'on enfonce à coups de maillets, précis et dévastateurs.

Entre ses deux assesseurs François Jandolo mène la farandole. Chemise blanche et Gretsch cochranesque, n'en faut pas plus pour rendre les rockers heureux, la voix qui assure et la guitare qui morsure. Les cordes du haut, les cordes du bas. Un diagramme de base d'une simplicité extrême. Un gamin de quatre ans peut le comprendre. Mais après il y a la magie et l'instinct, l'inné et l'acquis, quel que soit le riff, savoir l'exacte proportion des résonnances nécessaires à la volupté auditive, mélange et séparation, le velours des graves et le grêle des aigus, l'est passé maître Mister Jandorock pour toujours laisser un écho du premier dans la gracilité du second et un soupçon de ce dernier dans le velouté gravissime. Mais l'est aussi le Chantdolo, peut-être l'art suprême du rockab, celui qui emmène le bateau au coeur des tempêtes pour mieux traverser l'oeil des ouragans.

Sont en forme les Wheel Caps commencent juste Centipede, leur cinquième morceau, qu'ils ont déjà gagné la partie, un Woring Kind pas du tout ennuyant et Thierry Daime entonne All I can Do. Faudra un jour que l'on m'explique pourquoi cette chansonnette aux paroles si pathétiques suscite un tel élan vital sur les auditeurs. Normalement après l'avoir écoutée vous devriez écourter votre vie, vous tirer une balle dans la tête ou pour les moins courageux entrer dans un monastère, mais non c'est toujours la liesse générale, avouons que Thierry Daime vous l'enlève à un train échevelé, comme les généraux de Napoléon la Redoute de Borodino, à tel point qu'une fois terminé, vu l'exultation de la salle, il se lance à lui tout seul - percussivement secondé par Alain qui n'y va pas de main morte - dans une polyphonie corse du meilleur effet. Un Stray Cats Strut à croire que les Wheel Caps ont déjà été réincarnés en chats de gouttière dans une autre vie, tant ils vous rendent à la perfection l'indolence matoise d'un félidé humain en quête de chattes brûlantes sur les toits, un Boogie Bop Dame à vous damner le fion, un Zombie vombrissant, un petit Gene étourdissant, vincenal en diable qui fiche toute l'assistance à l'agonie puisqu'elle réclame aussitôt après une Rock Therapy, mais les Wheel Caps garent la Rose Cadillac sur le bas-côté. Fin du premier set.

WHEEL CAPS & FRIENDS

Ne sait pas ce que nos enjoliveurs ont fait durant l'interset – j'étais avec Nelson Carrera qui se laisssait photographier avec des admiratrices- oh Carol ! Corine,Corina ! - impérial le Nelson, avec ses yeux bleus pétillant, sait parler aux demoiselles vous les met dans sa poche en moins de cinq secondes, la grande classe – z'en tout cas ils reviennent au taquet.

Commencent par nous réchauffer avec un Ice Cold, type ice-scream brûlant, Alain Perny, de sa haute stature officie debout derrière la drumerie, fouette ses cymbales comme des femmes lascives que rien ne saurait satisfaire, gesticule à la Toscanini maltraitant le Berliner Orchestra, dents rieuses et mimiques imparables, vous bascule le rockab dans les sentiers de chèvres vertigineux, immédiatement suivi par Thierry Daime qui dégringole la sente des chamois courbé sur son vaisselier Louis XIII, de rocher en rocher, vous sert une fricassée de Splonk ! Splonk ! Splonk ! serrés comme des tourniquets de mitrailleuses dans les westerns mexicains.

L'est bien connu qu'en avril, l'on ne se découvre pas d'un cochranil, alors nous en sortent deux d'un coup, Tired et Sleepy et Completely Sweet, complété en fin de set par un Twenty Flight Rock monstrueux. Ne devrait pas vous dire comment François Jandolo est heureux comme un loup entré en pleine dans la bergerie, un carnage, la voix qui s'inflexifie à merveille et la guitare qui vous incendie les neurones. Blue Jeans et Long Black Train pour nous en faire voir de toutes les couleurs, et entendre la voix des anges. Peux vous certifier qu'ils ont un sexe. Féminin. Ressemblent à y méprendre à des créatures terrestres mais qui poussent des hurlements de démoniaques. Des vrilles de filles qui vous déchirent les tympans, exactement comme sur les chansons des Beatles sur l'enregistrement du Hollywood Bowl à Chicago en 1965. L'ambiance est montée de douze crans, ce ne sont pas des ritournelles à la Rit It Up et à la Tennessee Rock'n'roll qui vont la réfrigérer. Surtout quand on appelle Phil des Ghost

qui s'en vient batifoler sur les drums en entonnant son morceau fétiche Hello Marylou, suivi par Titus – pas le fils de l'empereur Vespasien – harmonica greffé dans ses phalanges qui nous apporte une touche plus blues que western du meilleur effet avec ses longs legati plus sulfureux que des décharges électriques.

Nelson Carrera qui se faisait discret au fond de la salle est rappelé à son devoir le plus élémentaire de rocker, et il nous offre en final de toute beauté et en hommage à Chuck Berry un Johnny B. Goode des plus talentueux – sa voix épouse à merveille le phrasé de son idole – les Wheel Caps vous y brodent par-dessous un de ces accompagnements aux gros oignons qui piquent et vous font verser des larmes de sang. N'auraient pas dû si bien faire, leur est sur le champ interdit de descendre de scène et, pauvres forçats enchaînés au dur labeur du rock'n'roll, sont obligés de bisser plusieurs morceaux, dont le fastueux All Ican Do is Cry que Thierry Daime nous clame comme le brame du cerf le soir au fond des bois. Vous en ressortez la moelle épinière toute rabougrie.

Un concert de fous. Les Wheel Caps ont allumé le feu. Et ne l'ont pas éteint. Chapeau bas, Messieurs !

Damie Chad.

( Photos : FB : Béatrice Berlot, Rey Fonzareli, Phil Ghost-Highway )

LA BLONDE ET MOI

FRANK TASHLIN

( 1956 )

The Girl Can't Help It, le titre est plus parlant pour les rockers. C'était aux alentours de 1967 – plutôt avant qu'après mais je ne puis l'affirmer - je sursautai en feuilletant le programme télé, caramba los gringos ! La Blonde et Moi sur la deuxième chaîne ! Un impératif catégorique aurait dit Kant. Juste un problème. Dans la lointaine Ariège le relais télévision qui desservait mon village ne reliait pas encore la deuxième canal... Solution de secours, filer chez la grand-mère et la convaincre qu'il lui fallait obligatoirement regarder ce chef-d'oeuvre du cinéma mondial dans lequel apparaissait ce demi-dieu, ce héros de l'Humanité en marche qui répondait au nom de Gene Vincent. Jugez de mon éloquence qui atteignit des sommets dignes de Cicéron, je parvins à la persuader et à la convaincre. Quoique à la réflexion je me dise qu'elle resta tout de même sur une appréhension emplie dun scepticisme des plus dubitatifs quant à la nécessité incommensurable du rock'n'roll dans l'avancée de la civilisation... Bref, trois jours plus tard, j'étais assis face à la télévision, prêt à dévorer des yeux et des oreilles ce chef-d'oeuvre mythique du septième art. Hélas, les dieux du rock n'étaient pas de mon côté, ce soir-là le deuxième relais de diffusion qui arrosait l'Ariège était en panne... Des milliers de flocons de neige encombraient le fond noir de l'écran...

Le temps a passé... A mon humble honte, j'avoue que jusqu'à cet après-midi de dimanche pluvieux, l'idée et l'envie m'étaient sorties de la tête. A ma décharge toutefois j'ajouterai que depuis l'instauration du net, je me suis abreuvé mainte et mainte fois des trois séquences qui mettent en scène Little Richard, Eddie Cochran et Gene Vincent, j'ai même acheté le DVD en 2008, mais pour ne pas dire que j'ai attendu dix ans pour le visionner, me suis enfin résolu à le regarder, davantage poussé par une intérêt sociologique que par un curiosité purement cinématographique, n'étant guère un spectateur enthousiaste des images qui bougent. ( Je sais nul n'est parfait, mais je me console en me répétant que beaucoup sont parfaitement nuls ).

Plaisant à regarder. Première constatation : en couleur et en cinémascope. La moindre des choses aujourd'hui, mais en 1956, ce n'était pas donné. Un argument de vente. Dont Tom Ewell l'acteur principal vient faire la promotion sur le générique. Genre démarcheur à domicile. Certes l'image s'allonge à droite et à gauche. De quoi y loger le grand canyon du Colorado, six régiments de cavaleries et douze tribus indiennes sur le sentier de la guerre. Ce ne sera pas le cas, nous ne sommes pas dans un western, mais dans une comédie citadine. Pratiquement toutes les scènes se déroulent en appartements ou en salles de spectacles ( pas le Zénith, mais la boîte-cosy ), et il y a même pire, quelques uns des moments-pivots de l'intrigue se déroulent dans un espace bien plus confiné, dans un poste de télévision. N'oublions pas que la télé fut le fer de lance du rétrécissement urbain américain, et en même temps le début de la société du spectacle. Ce n'est pas un hasard si le roman de la césure poético-existentielle initiée par le mouvement beat prend à la même époque la tangente, Sur La Route de Jack Kerouac paraît en 1957...

Mais la télévision fut aussi le média de propagation du rock'n'roll, sans elle Elvis Presley serait resté un petit chanteur régional dont la renommée n'aurait jamais dépassé les états limitrophes du Tennessee. Et justement le rock and roll est le sujet du film. Pas exactement. Entre dans l'action par la bande. Le film n'aurait pu être qu'une comédie sentimentale, mais rien de plus fade qu'une historiette amoureuse, l'amour est un plat qui se mange brûlant et fortement épicé. A l'époque la morale pudibonde interdisait tout dévoilement intempestif, fallait trouver autre chose que l'érotisme dénudé, la caméra s'arrête à la naissance de la gorge proéminente de Jayne Mansfield et de Julie London. Donc ce sera le rock'n'roll. Pas question d'en faire le vecteur de la révolte adolescente. L'on ne prend pas cette musique nouvelle au sérieux. Ce n'est pas qu'on ne la comprend pas, c'est que l'on refuse tout bouleversement culturel qui remettrait en question le fragile équilibre sociétal. L'humour et la dérision sont des vecteurs castrateurs et incapacitants. En France, nous aurons droit à la même désinvolture, souvenons-nous du mépris de Boris Vian envers Elvis Presley en particulier et le rock'n'roll en général.

Mais la loufoquerie n'est pas obligatoirement signe d'indigence intellectuelle. Le film ne raconte que la fabrication d'une vedette. Que celle-ci y mette de la mauvaise volonté est un des ressorts du comique du scénario. Quand on ôte ses yeux des proéminences Mansfieldiennes, l'on s'aperçoit que l'on est au coeur de ce phénomène de récupération, de contrôle et d'abâtardissement dont le rock'n'roll fut victime aux USA. La guerre des Jukebox que se livrent, d'une manière les plus divertissantes, les deux bandes rivales de la pègre qui dans le film officient dans l'industrie de l'entertainment est prémonitoire du scandale de la payola qui mettra un terme à la carrière d' Alan Freed et de ses rock'n'roll shows, le rock'n'roll ne saurait être qu'un produit de haut rendement financier et de simple consommation musicale.

L'Equipée Sauvage en 1953, Graine de Violence en 1955, La Blonde et Moi en 1956, de l'inquiétude sociologique au divertissement grand public ( en France, on aurait eu droit à Les Charlots font du rock'n'roll ) le boa constrictor du système d'assimilation marchande est capable d'avaler les proies les plus hostiles – sans doute l'adjectif “obliques” conviendrait-il mieux - et de les digérer avec une placidité souriante qui fait peur. Puis de les régurgiter et de vous les vendre en barquettes réfrigérées dont vous devenez addicts sans vous poser de questions.

Damie Chad.

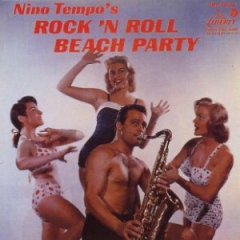

THE GIRL CAN'T HELP IT

Picture-Disc / NCB 1050 / DENMARK / 1985

LITTLE RICHARD / NINO TEMPO / JOHNNY OLENN / EDDIE FONTAINE / THREE CHUCKLES / JULIE LONDON / GENE VINCENT / EDDIE COCHRAN / RAY ANTHONY / THE TRENIERS / FATS DOMINO / THE PLATTERS

Pas de panique, La Blonde et Moi, est aussi un film musical, si je n'ai que très peu intrinsèquement évoqué cet aspect dans la chronique précédente, c'est que j'ai retrouvé la bande-originale du film sur mes étagères. Je vous en prie, ôtez vos yeux du décolleté plongeant de Jayne Mansfielden face A, vous risqueriez de vous blesser, et ouvrez grand vos oreilles.

The Girl Can't Help It : chanson générique du film, enregistré pour Specialty, un titre un peu à part avec Lucile, dans le meilleur de la discographie du petit Richard ( mais grand artiste ) prépondérance des cuivres qui demandent une voix plus appuyée moins virevoltante que sur les autres morceaux rock de ces légendaires sessions incendiaires.

Tempo's Tempo : Nino Tempo et son sax c'est un peu l'éléphant avec sa trompe. Hélas qui fait son numéro dans un cirque. Capable de vous déraciner un séquoïa mais ici on vous le montre en train de cueillir des marguerites. Un peu au début, un peu à la fin, le reste de la séquence occultée par les tribulations du héros. Toutefois c'est mieux en film que sur disque où le morceau trahit trop ses influences jazzy swing. Tout compte fait le réalisateur n'a pas eu entièrement tort. Maintenant attention, vous retrouvez Nino Tempo sur l'album rock'n'roll de John Lennon. Serait-il le Link Wray du saxophone ?

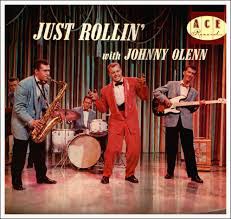

My Idea of Love : Johnny Olenn, son idée de l'amour n'est pas la nôtre, si doucereux que vous avez envie de rentrer votre bite dans votre poche et de vous faire cénobite. Damoiselles, c'est sans danger. Vous pouvez vous rapprocher. Olenn vaut bien mieux que cette catastrophe. L'a fréquenté Elvis et Johnny Caroll, cela vous classe un homme. I Ain't Gonna Cry No More : sur le coup Johnny a compris qu'il fallait redresser la barre ( demoiselles écartez-vous ) le vocal vous mordille les épaules mais le sax vous écorche la peau un peu plus sauvagement, s'en tire avec les honneurs mais san médaille pour fait de bravoure inoubliable.

Ready Teddy : l'on ne présente plus, un chef d'oeuvre. Si vous ne connaissez pas, sachez que votre présence sur cette planète n'est guère indispensable. Les deux titres de Little Richard disséminés sur le disque sont enchaînés dans le film ( et entrecoupés d'images parasitaires ), l'est beau comme un dieu, devant son piano et dans sa permanente ondulée, l'on a tout fait pour polir son image, mais un tigre reste toujours un fauve, qu'il soit en train de se lécher les pattes dans sa cage ou d'égorger une gazelle innocente en pleine brousse.

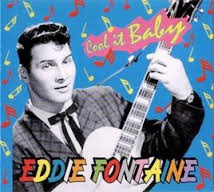

Cool It Baby : Eddie Fontaine, chanteur, acteur et comédien. Pas un inconnu en 1956, mais à part les sites spécialisés es rockabilly, l'a été bien oublié par chez nous. Un Cool It Baby de bonne facture, mais un peu trop cool du genou à notre goût. Ne pourra servir de générique à ces soirées où vous quittez votre appartement doré pour endosser vos vêtements de serial killer et vous enfoncer dans les brumes les plus épaisses de vos nuits les plus noires.

Lolilop Lover : Three Chuckles, rien que le titre trahit la mièvrerie du propos, un exemple parfait du rock assagi qui ne chasse plus les souris en leur attachant un bâton de dynamite à la queue. Pour le film ils ont laissé l'accordéon à la maison. Z'auraient pu prendre un rail de cocaïne à la place.

Cry Me A River : Princesse Julie London en action. Peut-être la séquence du film la mieux venue. Chanson mélodramatique pour une situation mélodramatique. The right song at the right place, professionnalisme américain insurpassable. Ce n'est pas du swinging London, mais le slow sirupeux que vous devez avoir toujours sur vous si vous avez couché avec la meilleure amie de votre copine et que par une stupide inadvertance vous tenez à raccrocher les wagons au train qui ne vous a pas attendu. Attention, torrents de larmes livrées sans crocodile.

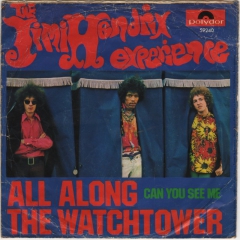

Be Bop A Lula : comment se fait-il qu'un demi-siècle après l'on n'ait pas encore retrouvé les rushes de la séquence avec cette fin qui voyait les portraits des grands musiciens classiques accrochés au mur de la salle tomber à terre ( repose Beethoven ! ) lors de la dernière note du combo des Blue Caps en folie. L'existe bien quelques rares images de Gene durant sa période américaine, mais jamais avec une netteté cinématographique équivalente.

Twenty Flight Rock : séquence iconique – les images mouvantes d'Eddie Cochran sont si rares – tout le rock'n'roll est contenu dans ce haussement guingoisique des épaules, encore plus fort que le jeu de jambes épileptiques d'Elvis qui par ricochet ressemble à la tremblante du mouton. C'est dire si Eddie Cochran reste le chaînon manquant du rock'n'roll.

Rock Around The Rockpile : une parodie qui pille grossièrement et Bill Haley et Choo-choo Boogie – le scénario l'exige – inutile de demander une exonération à votre précepteur sous prétexte que vous ne l'ayez jamais entendu. Il ne vous l'octroiera pas. Et il aura raison. Ray Antony qui joua dans le big band de Jimmy Dorsey essaie de se rattrapper aux petites branches du rock'n'roll.

Rockin' Is Your Bizness : allez plutôt sur You Tube, ici les Treniers sont sages comme des images, rien à voir avec certaines de leurs prestations désopilantes. D'autant plus étrange que leur manière favorite aurait été au diapason des intentions parodiques du film.

Blue Monday : Cheveux lissés et ongles manucurés, Fats Domino en paraît presque mince. Petit problème, sa bluette du lundi matin paraît bien fade ( un gumbo sans aileron de requin )comparée à l'impeccable prestation de Little Richard. Bien qu'il soit de la même famille, un matou allongé sur votre canapé n'a rien à voir avec un tigre altéré de sang.

You'll Never Never Know : The Platters. Genre chanson d'amour à verser, une fois de plus, des torrents de larmes. Si vous avez le coeur sec comme le sable de la La Vallée de la Mort, matez plutôt Zola Taylor et essayez de savoir à quoi elle sert dans ce quatuor masculin dont elle a tout l'air d'être la cinquième roue du carrosse.

Une constatation s'impose, l'omniprésence sur presque tous les morceaux du saxophone. Instrument qui fait la liaison entre le dance jazz et le rock'n'roll, pas un hasard si la guitare électrique se taille la part du lion sur les deux morceaux de Gene Vincent et d'Eddie Cochran. Personne ne saurait arrêter la marche de l'histoire !

Damie Chad

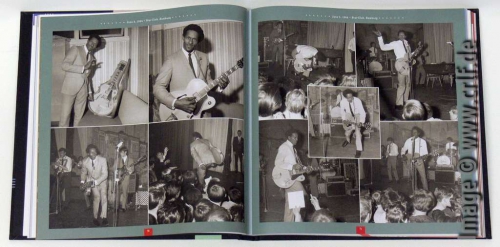

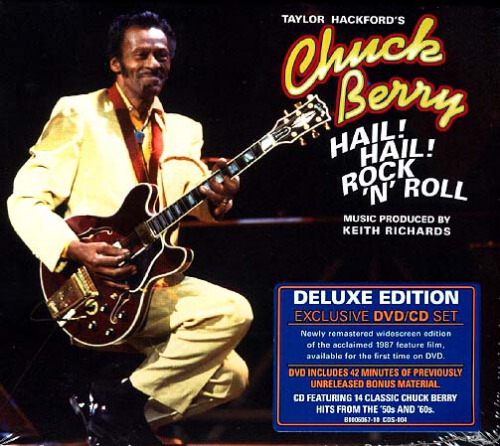

LITTLE RICHARD / PARIS 1966

ENREGISTREMENT PUBLIC

A L'OLYMPIA

THE WILDEST ROCK AND ROLL SHOW EVER RECORDED

LUCILLE / GOOD GOLLY MISS MOLLY / RIP IT UP / LONG TALL SALLY / TUTTI FRUTTI / JENNY JENNY / SEN ME SOME LOVIN' READY TEDDY / SHE'S GOT IT / WHOLE LOTTA SHAKIN' / OOH POO PAH DOO

( ODIO disques : OD-66 )

Enregistrement non officiel comme l'on dit pudiquement. N'ai pas vu le concert ce 13 décembre 1966 mais ai écouté religieusement le show – si je me souviens bien dans un bar parisien ou à la Maison de la Radio - retransmis par le Pop Club de José Arthur et présenté par Pierre Lattès. Pour la pochette, se sont contentés de reprendre celle du 45 tours I Need Love.

Un Little Richard en pleine forme, soutenu par un public conquis à l'avance, en pleine possession de ses moyens. A cette époque Little Richard continuait sa croisade de retour entreprise en 1964 en Angleterre. A l'origine ne devait entonner que des chants religieux mais les démons du rock'n'roll sont revenus à la charge... Fallait bien prouver à ces morveux d'englishes qui était le roi du rock'n'roll !

L'était accompagné par Johnny B Great & the Quotations, Al King était au saxo, porte bien son nom.

Lucille : la tornade ne fait que commencer. Les cuivres assènent la marmelade et Little Richard vous passe la seconde couche de poudre de canon. Les festivités s'annoncent torrides. Good Golly Miss Molly : un piano qui égrène comme un début de slow et subitement c'est le délire total, l'on est parti pour une série de bombes atomiques envoyées sans rémission. Un saxophone qui attaque en piqué au milieu du morceau et Little Richard qui knock oute son monde en cinq phrasés terrifiants. Rip It Up : encore le coup du piano mou et le vocal qui écrase les mouettes à coups de marteaux sur l'océan déchaîné, le sax qui vous plante des échardes dans la gorge et vous pousse de ces barres à mines dans les oreilles que cela en devient insupportable, faites quelque chose, arrêtez-le, mais non il continue au-delà de la mort, et sur ce, Little Richard vous passe le rouleau-compresseur de sa voix agrémenté d'un moteur de formule 1, jalousie du sax qui vous creuse une tranchée dans le conduit auditif et tous deux se tirent la bourre jusqu'à la fin du morceau. Long Tall Sally : whoo ! Promis l'on va avoir some fun jusqu'au bout de la nuit, vous secoue le piano comme Jerry Lou dans ses grands moments, et le sax revient bourdonner dans votre cerveau, cette fois le vocal se fâche vraiment, courez aux abris si vous tenez à survivre. Tutti Frutti : deux whaou ! de triomphe et l'on remue la salade aux mille fruits juteux. Yes Indeed. Le piano ricane de toutes ses touches, le sax racaille et cette voix qui ne perd jamais le souffle et relance sans arrêt la machine ! Quel organe ! Jenny Jenny : mamama ! C'est au tour de la petite Jenny de nous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Remue salement du bassin et de l'abdomen la garce, le sax s'enfonce en elle comme le Paris-Londres dans le tunnel sous la Manche. Le petit Richard vous presse les tétons du piano comme une brute et vous mordille le vocal à pleine bouche. Send Me Some Lovin' : un peu de romantisme dans ce monde d'orgie romaine, la voix qui prie la demoiselle, et le sax qui rampe comme un suppliant écrasé sous le poids du péché le jour de la première communion. Le titre est vite expédié. Ne faut pas non plus exagérer, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ready Teddy : Et c'est reparti comme la cavalerie d'Alexandre lors de la traversée du Granique. Le sax qui galope devant à grandes enjambées, le public qui devient fou, et Richard qui vous rappelle au cas où vous l'auriez oublié qu'il est le patron. Vous termine le morceau vite fait, bien fait, à coups de sabre laser vocal. She's Got It : oh oui, encore une fois le saxophone bien introduit, en douceur, mais très vite aussi saignant que des menstrues, oh baby, she's got it !Si vous n'appréciez pas, retirez-vous, le rock'n'roll n'est pas pour vous. Tant pis pour vous. Whole Lotta Shakin' : tiens le retour de Jerry Lee, pour le piano fait jeu égal, plus sauvage, plus tranchant, moins redondant, pour le vocal l'est plus incisif, plus méchant, hurle comme un dératé pour supplanter le sax qui met le public en transe. En fait toute la différence entre la tornade noire et l'ouragan blanc. Inutile de choisir. Mortels tous les deux. Ooh Poo Pah Doo : au début l'on croit que prêcheur de Macon va s'amuser au jeu des questions réponses avec le public, dans la plus pure tradition gospellique, mais non le prêtre du rock'n'roll n'est pas prêteur, garde tout pour lui, ne partage pas, d'ailleurs manifestement l'assistance préfère l'écouter que s'entendre, nous aussi, trop tard, this is the end, thank you ! Et c'est tout.

Etrange que l'on ne classe pas cet album ( not authorised ) dans les live les plus meurtriers du rock'n'roll ! Si vous n'avez pas le disque, ne pleurez pas, le concert est sur You Tube.

Damie Chad.

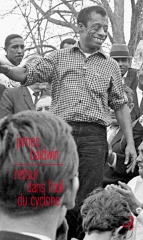

BANJO

CLAUDE McKAY

( Editions de l’Olivier / Juin 2015 )

A peine avons-nous entrevu le nom de Claude McKay dans une des nombreuses chroniques que nous avons consacrées à Langston Hughes, poète américain, tête de proue de cet important mouvement artistique nommé Harlem Renaissance, qui au début du vingtième siècle, marqua l’émergence littéraire de la revendication de l’identité noire aux USA.

Banjo fut le premier roman qu’écrivit Claude McKay même s’il ne parut en 1929, en deuxième position, qu’après Home To Harlem, ouvrage qui en quelque sorte ouvrit, pour employer une expression de James Baldwin, le feu. McKay, né en 1889, est mort en 1948, trop tôt pour participer à l’intensification des luttes pour la reconnaissance des droits civiques dans les années soixante et assister à l’émergence des revendications beaucoup plus violentes des Black Panthers. La courbe de son parcours politique est quelque peu décevante. Très proche du mouvement communiste international au début des années 20 il finira par se convertir au catholicisme. Confronté à la pesanteur des structures et partis politiques il se séparera de son idéal révolutionnaire de jeunesse. Son oeuvre toute dévouée à la cause noire essaie de tracer un chemin revendicatif à l'abri des tentations intégratives réformistes et de la fausse solution du retour à l'Afrique prôné par Marcus Garvey dans son journal The Negro World qui fait l'objet d'âpres discussions entre les principaux protagonistes de Banjo.

Première surprise, le roman se déroule en France et très précisément dans la bonne ville de Marseille. Certes comme beaucoup d’artistes noirs de sa génération Claude McKay eut la tentation de partir voir si dans les pâturages européens l’herbe était plus verte, mais son roman ne nous conte pas les aventures d’une intellingentsia en exil. Loin de là ! Nous ne sommes pas à Paris, capitale des Arts, mais dans un périmètre strictement délimité : les quais du port de Marseille et le quartier de la Fosse. Inutile de le chercher sur une carte, l’a disparu sous les pelleteuses. Rien de tel qu’une rénovation urbaine pour araser les chancres purulents. C’est que l’on avait fait fort, origines françaises obligent, l’on était allé chercher le modèle dans une très ancienne possession nationale, le Quartier Réservé de New Orleans, tout un ensemble de rues et de boulevards adonnés à la prostitution. Plus les amuse-gueules qui vont avec : bars, cafés, restaurants et modernité envahissante - le roman se passe en 1926 - le premier cinéma porno.

Ce paradis du sexe répondait à deux fonctions primordiales, procurait du travail à toute une armada de prostituées et de macs, et circonscrivait en un espace clos les marins dont le navire faisait relâche dans les bassins. Les hommes sont ainsi faits que lorsqu’ils ont un peu d’argent en poche, de quoi boire et baiser à proximité, ils ne vont guère chercher ailleurs ce qu’ils ont sous la main. En plus ce n’était pas cher, une passe au prix d’une bouteille de rouge, à la portée de toutes les bourses. Evidemment vous pouviez trouver plus cher si votre fortune vous le permettait.

Les matelots descendaient par bordées entières. De tous les pays. De tous les continents, Asie, Amérique, Europe, Afrique, de toutes les couleurs. Notamment beaucoup de noirs. L’escale marseillaise était appréciée, l’alcool, les femmes, et le soleil. Ce dernier important, nous sommes loin des chaleurs africaines, des touffeurs caribéennes, des moiteurs virginiennes, en France certes, mais sous un chaud climat qui rappelle les origines natales. A tel point que certains préféraient ne pas repartir. Claude McKay nous invite à suivre la petite bande regroupée autour du dénommé Banjo. Une dizaine de nègres de toutes les couleurs. Du plus sombre ébène aux plus beaux cuivres. Un nuancier sans pareil. Proviennent d’un peu partout des états ségrégationnistes du Sud comme de Haïti. Un panel d’expériences variées. Le héros ne s’appelle pas Banjo par hasard, joue de cet instrument typiquement africain, le jazz est la bande-son du bouquin, rien à voir avec le Love Supreme de Coltrane, musique de danse, le ragtime des bastringues, la rythmique continue, rien de tel pour chauffer le cul des filles et mettre en branle le corps des hommes, la danse comme prélude obligatoire à toutes rencontres nuptiales éphémères.

Nos gaziers ne sont pas des intellos. Connaissent toutes les combines de la survie. Pompent l’alcool directement dans les barriques entreposées sur les docks, se font nourrir par les cuistots noirs des bateaux à quai, toujours un copain, une connaissance, une rencontre qui paye le coup à boire, un bourgeois en goguette que l’on plume, un amateur fortuné qui ne regarde pas à la dépense, une arnaque par ci, un coup de chance par là, entraide généralisée, celui qui a du fric le partage avec los amigos… En fait quand vous arriviez à échapper aux balles perdues des macs qui règlaient leur comptes entre eux, la vie était plutôt fort agréable.

Banjo suit sa philosophie. Passer du bon temps. Ne pas se mêler des affaires des autres. Rien à voir avec de l’égoïsme. Ne croit pas en l’homme. Ni noir, ni blanc. Pas de généralité. N’est pas idiot non plus. Mieux vaut être blanc, riche et en bonne santé que noir, pauvre et malade. Connaît les règles du jeu. N’y participe qu’au minimum. Glisse entre les pions sans se faire remarquer. Le premier à truander les autorités, ne laisse pas tomber les amis, mais ne s’attache à personne. Dur avec les femmes dans le seul but de préserver sa liberté.

Les aventures picaresques se suivent et se ressemblent. Ce sont les circonstances qui sculptent le devenir des hommes et non l’inverse. Marseille est toujours Marseille, mais les conditions extérieures se tendent, la vie devient plus difficile, la crise économique se profile à l’horizon, les idéologies nationalistes se mettent en place, la police qui laissait faire devient plus interventionniste et brutale… Le vernis sociétal craque. L’on commence à voir plus loin que le con des filles, la prostitution est une pompe à fric, c’est sur les richesses qu’elle engendre que se bâtit la fortune des arrivistes à la petite semaine comme celle des grandes familles… Une véritable problématique civilisationnelle. Les pauvres et les riches. Les blancs et les noirs. L’Afrique et l’Europe. Tout cela ne se recoupe pas parfaitement, mais Ray, l’intello dévoyé de la bande, essaie de reconstituer le puzzle de telle façon qu’en apparaissent les signifiances.

McKay pose l’équation - que personne n’a encore résolue - celle de l’identité noire. Ni les blancs. Ni les noirs. Le racisme plus ou moins fort selon les états mais toujours aussi insidieux. Schizophrénie et paranoïa sont sur un bateau qui ne coule pas. Cherchez l’erreur. Trouvez l’horreur. Le roman avance au petit bonheur la malchance. Le seul qui s’en tire sera Banjo. L’on n’en apprendra pas plus sur lui que sur les autres, mais l’on a compris qu’il possède toutes les armes nécessaires pour se dépatouiller des difficultés qui les attendent, lui et Ray, au prochain tournant.

A la fin de sa longue postface qui tire à hue et a dia dans tous les coins sans apporter grand-chose de transcendant, le traducteur Michel Fabre termine sur une amère - et très juste - remarque. Ce livre qui fut rédigé voici quatre-vingt dix ans, une fois débarrassé de sa couleur locale et épocale, semble avoir été écrit ces derniers mois, ce n’est pas qu’il ait été en avance sur notre temporalité, c’est le monde qui n’a guère évolué. Les analyses que l’on peut par exemple trouver aujourd’hui dans les deux premiers numéros de Negus ( voir KR’TNT ! 297 et 310 du 29 / 09 / 2016 et du 05 / 01 / 2017 ) la première revue française noire éditée et écrite par des noirs, sont en tous points similaires à celles réalisées par Claude McKay. Un peu décourageant quand on y pense !

Damie Chad.