KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 379

A ROCKLIT PRODUCTION

21 / 06 / 2018

|

KIM SALMON / BOSS GOODMAN ROCKET BUCKET / HIGH ON WHEELS / STONED VOID NO HIT MAKERS / 2SISTERS / BRAIN EATERS KRONIK & KO |

Kim est Salmon bon - Part Three

Kim Salmon ressemble de plus en plus à Pierre Richard, surtout depuis qu’il s’est dessiné des saumons dans le dos et sur le devant de sa veste. Des saumons couronnés, en plus. C’est dire l’ampleur de sa fantaisie. Et comme chacun le sait, les fantaisistes font le sel de la terre. Mais Kim Salmon a l’avantage en plus d’être un fantaisiste scientifique, et fait donc en plus du sel le poivre de la terre. C’est dire si l’homme est complet. C’est dire si l’homme avance. L’inespéré de toute cette affaire est qu’il a reconstitué l’équipe scientifique des origines, avec à sa gauche Tony Thewlis et à sa droite Boris Karloff. Et croyez-moi, ces trois scientifiques dégagent quelque chose de très spécial, un son issu d’albums qu’on tient pour sacrés et qu’ont depuis trente ans enseveli les sables du désert.

Croyez-vous qu’il soit difficile de déterrer un culte ? Non, rien n’est plus simple. Il suffit de remonter sur scène. C’est aussi bête que ça. Mais autant le faire avec du style, en choisissant par exemple un esquif arrimé au pied d’une grande bibliothèque. Les pèlerins viendront des régions les plus reculées pour communier sur l’autel d’un vieux culte ébouriffant. Chacun y trouvera sa dose de spiritualité scientifique, comme au bon vieux temps de l’âge d’or, quand on naviguait à vue dans les mirifiques sargasses de «Swampland», quand on se plongeait avec délice dans la marmite bouillonnante de «Blood Red River» et que les harangues saumonées doublées des violences relatives de l’absolu Thewlissien venaient nous télescoper l’occiput et en pénétrer la vulve. Il n’existait pas de limite au vice scientifique, cette espèce de rimbaldisation post-moderne qui ne se contentait pas de nous bouleverser les sens critiques, puisqu’on allait jusqu’à toucher au fruit défendu, c’est-à-dire prendre goût à l’inavouable. On atteignait un point où l’on croyait réellement rôtir en enfer et adorer ça. Prodigieusement visionnaire, Kim Salmon réussit à l’époque à situer les Scientists entre les Cramps et le Gun Club, directement au même niveau, celui des intouchables. Comme Lux et Jeffrey Lee Pierce, il le fit avec ce mélange d’aisance groovy et d’autorité sonique qui aujourd’hui encore laisse rêveur. Comme Lux et Jeffrey Lee, Kim Salmon détenait le power suprême : le son et les hits. Et quel son ! Et quels hits ! Le revoir claquer «Swampland» en ce début de XXIe siècle frise le surréalisme, mais pas celui du despote Breton, le vrai, celui de l’automatisme psychique de la pensée, celui du kid hanté par une certaine vision du rock, celui du kid en quête du Graal des temps modernes, le son. Kim Salmon cultivait exactement la même obsession que Phil Spector, que Shel Talmy, que Lux et Jeffrey Lee, que Jack Nitzsche, que Shadow Morton, le son. Il fut à la fois le Lancelot du Lac et le Gauvain des temps modernes, il traversa l’Angleterre et les océans en quête du Graal sonique et comme Lancelot et Gauvain, il s’épuisa à le chercher. Il fouilla les bois et les montagnes, les lacs et les gouffres. Il questionna les sorcières et tisonna des infidèles.

Mais l’objet de sa quête ne daignait pas paraître. Comme il ne le trouvait pas, alors, il prit la décision que prennent tous les bons scientifiques : il résolut de le fabriquer. C’est exactement ce qu’on entend quand on écoute «Swampland» : un Graal sonique fabriqué de toutes pièces. Mais l’animal ne s’est pas arrêté là. Comme il était en train de bricoler son Graal au fond de son petit laboratoire d’apprenti sorcier, il s’est dit : «Tiens, tant que j’y suis, je vais en profiter pour fabriquer une pierre philosophale, comme celle du pote Paracelse, vous savez, le fameux or des alchimistes !» Ça donne «Solid Gold Hell». Brillant cerveau. L’or des enfers. L’absolutisme scientifique par excellence. Et c’est aussi bien sûr le cœur du grand œuvre, c’est-à-dire la reformation des Scientists sur scène. L’exacte incarnation du four ronflant qu’enveloppe la légende des siècles. Rien de plus spectaculaire que de voir Boris Karloff jouer la bassline de «Solid Gold Hell» en glissé de note et en deux accords paralysés sur le manche comme le cerf dans les phares du 38 tonnes qui arrive à fond de train. C’est l’un des hauts faits du rock : bloquer le temps du Graal alors que le son flambe littéralement entre les mains de Tony Thewlis et de Kim Salmon. Boris Karloff joue ça penché sur son manche, avec un étrange sourire en coin, les yeux comme fixés dans le vide. Fabuleuses secondes d’intensité mythique. Ce qui fait l’importance considérable de l’art des Scientists, c’est sa rareté. Sa prodigieuse singularité. Le point de tous les ralliements.

Et on les voit enfiler leurs vieux hits comme des perles noires, celles dont a rêvé toute sa vie Henry de Monfreid sans jamais réussir à les pêcher. Il ne savait pas que Kim Salmon les fabriquait. Cet homme est aussi peu avare de prodiges qu’Elvis l’était de grâce naturelle. Mais il les serre dans le temps d’un court set, c’est-à-dire une heure de temporalité et une pincée de vieux albums, et forcément, les hommages qu’il rend sont encore moins nombreux que les cheveux sur la tête à Mathieu : le premier hommage s’adresse à John Barry dont il reprend «You Only Live Twice», ce vieux standard sulfureux jadis utilisé pour corser le mystère de James Bond, mais tombé dans les pattes d’un scientifique audacieux, ce monument délibéré prend des allures d’épidémie de peste, d’orgie sonique et de fléau béni des dieux antiques. C’est tellement rampant qu’on sent remuer dans l’air fétide la lourde peau squameuse d’un anaconda géant. C’est d’une épaisseur qui évoque dans l’esprit de tous ceux qui l’ont vécu le souvenir de la forêt amazonienne, saturée d’air chaud et humide, où ne peut exister que ce qui est organique, et où l’homme passe au dernier rang de la hiérarchie du vivant. Il rend aussi un hommage à Jacques Dutronc, avec une version amusante de «Mini Mini Mini» qu’il chante bien sûr dans un Français approximatif. Le choix est parlant. Taper dans Dutronc est une preuve de goût. Mais de goût pimpant. Richard Salmon balance ici et là des petites vannes qui nous rassurent sur son manque de sérieux.

Et puis bien sûr, tout va basculer dans le chaos divin avec «We Had Love», une sorte de signal que le petit peuple attendait pour entrer en insurrection. Pas de meilleur détonateur que ce vieux «We Had Love». Le cat Kim le jouait aussi quand il tournait en solo. On a là un hit aussi prestigieux que «Human Fly» ou «Sexbeat». Le genre de hit qui monte au cerveau dès les premières mesures et dont le refrain s’ouvre comme le sol sous les pieds lors d’un tremblement de terre. «We Had Love» nous engloutit tous d’un coup, sans mâcher, et ça va loin, puisqu’on ne fait rien pour échapper à ce délicieux destin de fin du monde, car enfin, existe-t-il meilleur moyen de tirer sa révérence ? Non, évidemment. Les Scientists nous font cette faveur, et en même temps, un voile de tristesse s’abat sur le petit peuple, car que peut-on espérer après ce «We Had Love» qui s’élève comme un sommet ? Kim Salmon a déjà enfilé toutes ses perles noires, et la messe semble dite. Va-t-on calmer sa faim avec les nouveautés qu’il annonce ici et là, comme le B-side de «Mini Mini Mini» qu’il enchaîne et qui s’appelle «Perpetual Motion» ? Ça manque un peu de magie pendant la première minute et puis tout à coup, ça prend feu, par quel miracle ? On ne sait pas, mais ça prend feu. Par contre, Kim Salmon et ses amis scientifiques reviennent jouer trois cuts en rappel qui ne laisseront pas beaucoup de souvenirs aux sables du désert.

Au fond, ce n’est pas si grave, il faut simplement se préparer à l’idée que l’album de la reformation des Scientists produira sur les organismes ébranlés par tant d’excès moins d’effets que Blood Red River ou The Human Jukebox dont on fit tant d’éloges dans le Part Two de cette saga salmonienne. Mais on reste convaincu que l’homme poisson n’en finira plus de nous donner la berlue, car il a déjà prouvé à cent reprises qu’il savait transformer le pain en vin et le plomb en organdi. Il lui arrive parfois de se mélanger les crayons, ce qui fait sa grandeur. Sur KRTNT, on ne tolérerait pas la présence d’un scientifique rationaliste. Quoi de plus ennuyeux ? Comme ses pairs, Kim Salmon remonte les fleuves en toute liberté et veille à éviter les griffes des ours et de tous ces empêcheurs de salmoner en rond qui transforment cette énergie et cette liberté en gros paquets de 24 tranches, ceux qu’on voit entassés dans les caisses réfrigérantes des grandes surfaces, au moment des fêtes, quand on croit bêtement qu’il faut bouffer du saumon pour célébrer la naissance du Christ ou le nouvel an.

Signé : Cazengler, Kim salmigondis

Scientists. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 7 juin 2018

Big Boss Goodman

Comme par hasard, c’est dans Vive Le Rock qu’on salue la mémoire de Boss Goodman. Au fond c’est normal qu’on ait rien vu en France, car si l’on excepte les fans des Pink Fairies, personne ne sait qui est Boss Goodman. Il existe une logique en toute chose, même dans l’ignorance.

Et comme par hasard, c’est Rich Deakin, l’auteur de Cosmic Boogie, qui signe cette pieuse eulogie. Boss Goodman n’est pas un personnage de premier plan comme le sont Mick Farren et les Fairies, mais il fait partie de cette famille légendaire de l’underground londonien. Si on le croise dans Cosmic Boogie, c’est en tant que road manager des Fairies. Il participe notamment à cette fameuse expédition de Boleskine House qui fit le bonheur d’un auteur de contes rock.

Boss avait plusieurs cordes à son arc : il bookait des concerts dans des clubs mythiques de Londres (Dingwalls et Town & Country Club) et cultiva un peu plus tard une réputation de chef cuistot - He loved his food - puisque dans les années 90, il cuisinait au Portobello Gold pour des personnalités de passage à Londres, comme par exemple Bill Clinton et son entourage.

Boss était donc un bec fin et quand il programmait des gens au Dingwalls, il tapait dans la crème de la crème du gratin dauphinois : Etta James, Muddy Waters, Carol Grimes, et quand la vague punk américaine vint lécher le pied de la Tour de Londres en 1977, il fit jouer les Ramones.

Boss démarra sa carrière de rôle de second plan à Ladbroke Grove, West London, qui est la capitale de l’underground mondial. Boss s’y goinfrait d’amphétamines et de LSD et fit le roadie pour les Deviants qui allaient se métamorphoser en Pink Fairies. Dans son autobio, Mick Farren rend hommage à la stature de Boss qui sut gérer le chaos du groupe : «Boss had considerable experience of dealing with the derangeed.» En fait , Boss gardait la tête sur les épaules quand les autres la perdaient - Boss was the one to keep his head when we were losing ours - Dans ses mémoires, Mick Farren ne lésine pas sur les détails. Il décrit en long et en large l’énorme consommation de stupéfiants qui constituait le pain quotidien des Deviants, puis des Fairies. Vers la fin du livre, il narre l’épisode hilarant du protoxyde d’azote - nitrous-oxide - un gaz euphorisant utilisé notamment par certains dentistes. Boss revenait d’un voyage en Californie et disait avoir été initié au nitrous-oxide dans le backstage du Grateful Dead par des Hell’s Angels. Alors, Mick et ses copains allèrent barboter une bombonne de nitrous-oxide dans un hôpital. Ils transformèrent la bombonne en narghilé en scotchant une chambre à air de pneu de vélo sur la valve - Suck on the rubber and see the elephant - Il ne restait plus qu’à pomper dans le tuyau pour voir des éléphants. Mick ne tarit plus d’éloges sur le nitrous-oxide, flull-blown candy-land hallucinations & time distorsion. Il dit se souvenir d’avoir survolé ces plaines lumineuses et ces canyons multicolores qu’on trouve dans les aventures de Dan Dare/Flash Gordon - A joyous experience of total escape. Trip parfait.

Un autre épisode illustre la belle amitié qui lie Mick et Boss. Quand lors d’une tournée fatale au Canada, les Deviants virent Mick Farren sans préavis, celui-ci se retrouve seul, sans un rond, camé jusqu’à la racine des dents, à l’autre bout du monde. Qui vole à son secours ? Boss, bien sûr. Le chapitre s’appelle Weird Scenes on Chemical Row. Mick a erré toute la nuit dans les rues de Vancouver, tellement défoncé qu’il ne voit même plus ses pieds. Il s’assoit sur un banc face au Pacifique, et reste là des heures, jusqu’au moment où le froid le saisit. «Le seul endroit où je me sentais en sécurité était un bar de bikers et c’est là je crois que Boss m’a retrouvé. Il m’a fait manger du chocolat au lait, m’a emmené là où se trouvait mon sac et m’a fait prendre un taxi pour l’aéroport, dans la lumière d’une aube éblouissante - in a blazing psychedelic dawn - aussi orange que l’acide que je venais de prendre. The Flying Zombie was on Air Canada to Heathrow, via Montreal. Je ne voulais pas rentrer chez moi, car je n’étais pas sûr d’avoir un chez moi, but what else a poor boy do ?» - Fantastique auteur que ce vieux Farren, l’une des plus belles plumes rock’n’roll de tous les temps.

C’est aussi Boss qui aide Mick à organiser le mythique Phun City Festival où jouèrent le MC5, less Pretties, Edgar Broughton Band, les Pink Fairies et Hawkwind - At Phun City the gear was perfect, Boss had seen to that - Certainement l’un des événements les plus importants de l’histoire du rock anglais.

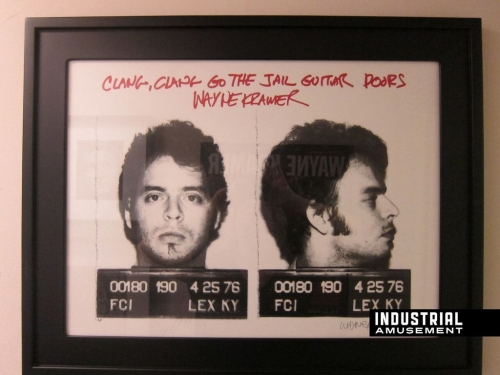

Et c’est bien sûr en compagnie de Boss que Mick se rend à Los Angeles en 1978. Il est alors pigiste au NME et l’idée est de remonter en train de Californie jusqu’à Detroit pour rendre visite à Wayne Kramer qui est devenu un copain, depuis Phun City - The journey to Detroit commenced in the early evening with a bottle of tequila - Et comme les trains n’avancent pas vite aux États-Unis, Mick et Boss ont largement le temps de se piquer la ruche - The two of us fell into a stupor and it didn’t matter anyway - Le lendemain matin, dès l’aube, ils font passer leur gueule de bois avec des pancakes et des Bloody Marys. Quand ils arrivent enfin a Detroit, après un changement en gare de Chicago, ils apprennent que Wayne Kramer s’est fait choper par les stups pour trafic de coke. Il va se prendre deux piges dans la barbe. À sa sortie, Boss et Mick le font venir à Londres et organisent un concert en son honneur au Dingwalls.

À la fin des années quatre-vingt, Boss vit sa conso de dope grossir considérablement et il entra dans une période que Deakin qualifie élégamment de something of a lost decade. On a tous connu ça, ces passages à vide qui durent dix ans, et sa double passion pour la musique et la bouffe finit par le ramener à la surface : chef au Portobello Gold et DJ au 100 Club, jusqu’à une première crise cardiaque en 2005. Et comme son état ne lui permettait plus de bosser, ses copains organisèrent un concert de soutien et firent paraître un disque, le tout destiné à l’aider financièrement.

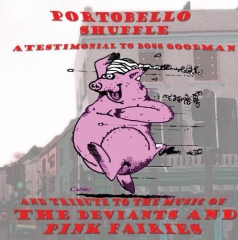

Le disque, c’est Portobello Shuffle, bien sûr, une vraie bombe. Le monde entier aurait dû l’acheter. Ce sont les Pink Fairies qui ouvrent le bal avec une version effarante de «Do It». Paul Rudolph chante et les Pink Fairies avancent à travers les plaines en flammes ! C’est une version complètement dévastatrice et quand Paul part en solo, on atteint le summum du sonic trash boom hue-hue. Tout le son de Steve Jones vient directement de là. Effarants Fairies. L’un des meilleurs groupes qu’on ait pu voir sur scène dans les seventies. Mick Farren tape une version spectaculaire de «Baby Pink», accompagné par son vieux complice Andy Colquhoun et Philty Animal de Motörhead au beurre : tous ceux qui ont un faible pour l’essence de la puissance seront comblés. Mick Farren remet les pendules à l’heure avec l’autorité d’un roi de l’underground. Pur Ladbroke stuff. Comme tous les grands personnages de l’histoire, Mick Farren crée son monde. Rien qu’avec ce cut et le Dot It des Fairies, on frise l’overdose. Mais on continue, car ce disque grouille de huitièmes merveilles du monde, à commencer par le «Teenage Rebel» de Brian James & Rat Scabies. On retrouve ce grand seigneur de la guerre que fut Brian James, l’un des rois du London rock’n’roll, et Rat le suit comme il peut. On assiste à un incroyable spectacle : Brian James explose le cut en plein vol. Il est bel et bien le wild flash killer des légendes anciennes. Tout aussi légendaire, voilà Captain Sensible avec une version explosive de «Say You Love Me». Cet enfoiré l’explose dès l’intro, il le riffe par le fion, sans respect pour les muscles aléatoires. Capt capte les énergies du destroy oh boy comme personne. Il pulse le Portobello Shuffle au mépris de toutes les conventions médicales. Tiens, voilà Darryl Read, figure mythique de cette scène proto-punk, puisqu’il jouait avec Jesse Hector dans Helter Skelter. Il balance ici un joli «Somewhere To Go». Diable comme il peut compter aux yeux des connaisseurs ! Comme s’il jouait son vieux proto-punk à l’abri des regards indiscrets ! Étant donné qu’il sait exploser un cut, alors il l’explose. Il ne sait faire que ça dans la vie. Parmi les invités de marque, on retrouve Clark Hutchinson qui sont restés des figures légendaires dans le petit monde des amateurs de seventies sound. Nik Turner se joint aux Fairies pour un version longue et fascinante d’«Uncle Harry’s Last Freakout», un vraie débâcle digne du Detroit Sound, avec un mystérieux Mister B on guitar. C’est une fois de plus incendiaire et complètement irrespectueux des canards boiteux. Ça pulse à l’outrance de la persistance et le grand Nik Turner visite l’incendie à coups de porcelaine de saxe. Tout le son de l’underground se déverse dans l’escarcelle du non-retour. Nik souffle dans son sax de sexe en souvenir des tempêtes de Margate. Belle jam de hot spots in spurts. Ces mecs ont su rendre l’underground vraiment digne de nos facultés imaginaires. En écoutant Nik jouer, il semble qu’un fleuve charrie l’essence du rock, les vents de sax scient la scène et dans le son des Fairies tout devient possible, surtout l’inadmissible. On trouve aussi John Sinclair parmi les invités, accompagné par George Butler qui faisait le deuxième batteur des Fairies et qui lui aussi vient tout juste de casser sa pipe en bois. Adieu George ! John Perry des Only Ones et Adrian Shaw (qui jouait dans Hawkwind avant de rejoindre The Bevis Frond) font une reprise du fameux «Half Price Drinks» de Mick Farren. On note aussi la présence sur l’album de Wilco Johnson et de Wreckless Eric qui vient faire de la petite pop. Heureusement, Larry Wallis restaure le blason de l’underground avec un ultime hommage à Boss, «He’s The Boss» - He’s the boss all day and the boss all nite - Fidèle à lui-même, Larry fait le con avec des machines, brode des trucs sur sa Strato et s’amuse à s’arracher la glotte au sang. Bizarrement, deux gangs brillent par leur absence : les Pretties et l’Edgard Broughton Band.

Pour conclure sa pieuse eulogie, Rich Deakin se voit contraint de faire un tri dans l’énorme tas de qualités qui recouvraient Boss. Il se résout à en choisir trois : humour, générosité et loyauté. Et à sa connaissance, très peu de gens bénéficiaient d’autant de respect que Boss in the London music scene of the 1970s.

Signé : Cazengler, boss Goodyear (crevé)

Boss Goodman. Disparu le 22 mars 2018

Portobello Shuffle. A Testimonial To Boss Goodman. Easy Action 2010

Mick Farren. Give The Anarchist A Cigarette. Pimlico 2001

Rich Deakin : Rock In Peace. Vive Le Rock #53. 2018

14 / 06 / 2018 – MONTREUIL

LA COMEDIA

STONED VOID / HIGH ON WHEELS

ROCKET BUCKET

Peu de monde ce soir à la Comedia. Je sais bien que le vendredi au petit matin la grosse majorité des gens travaillent – et ces enfoirés de cheminots qui ne vous fournissent que deux jours d'excuses par semaine pour votre patron, pourraient bloquer le pays totalement jusqu'aux vacances, non d'un train ! - de toutes les manières je ne crois pas que la valeur travail soit unanimement partagée par la clientèle de la Comédia, par contre l'annonce du concert sur le site de la Comedia, fallait effeuiller la marguerite des flyers pour la trouver. De toutes les façons la soirée était étiquetée stoner-rock, le rock du désert a tenu ses promesses, personne à l'horizon, et nous pépères à l'oasis montreuillois en train de boire des coups. Je puis en donner la preuve par neuf : trois groupes de trois musicien. CQFD.

STONED VOID

Sont jeunes, et se revendiquent du Stoner. Je veux bien. N'ai rien contre. Surtout qu'ils sont sacrément bons. Mais alors du Stoner Prog – faut que je dépose l'appellation avant que quelqu'un ne me la fauche – car ils se donnent du mal pour s(t)onner comme ils l'entendent. Yavor est aux drums, et au vocal, son anglais a de drôles d'intonations mais il pourrait chanter tout aussi bien en swahili ou en serbo-croate, que cela ne ferait aucune différence, c'est que la voix n'est utilisée que comme une salamandre qui vient s'inclure dans la trame instrumentale, un quatrième instrument, qui apparaît rarement mais qui s'amalgame aux trois autres comme le cachet que l'on adjoint à la lettre, le cadenas par lequel on referme la ceinture de chasteté de sa copine. Leur musique est à eux, et ils la gardent bien serrée. Un cloaque profus, y barbotent dedans avec une énergie non feinte. Sabin bosse à la basse, c'est lui qui profile le son de base, ne se gêne pas pour vaquer à ses répétitions. Cent fois remettez le motif, cela finit par produire son effet. Surtout que ses deux acolytes enjolivent le bébé. Barboteuse de plomb et chaussons de fil de fer barbelé. Du costaud. Yavor cogne fort, ne comptez pas sur lui pour marquer le rythme, lui, l'est le partisan et de l'empilement et de l'effondrement. Vous monte des espèces de tour de Babel sonore à grands coups de toms, puis vous les écrase plus bas que terre, à coups de cymbales, des cascades à la Carl Off, donne l'impression qu'il aplanit le sol à toute blinde pour que personne ne remarque le cadavre qu'il vient d'enfouir. Le sable du désert est le matériel idéal pour ce genre d'activité. Câlin ne câline pas sa guitare. Elle bourdonne comme le bumble bee à qui vous venez d'arracher une aile et trois pattes. Une espèce de gloutonnement de fond. Et c'est là-dessus que ses mains prennent leur envol. Le chirurgien qui remue et trousse les tripes de son patient dans l'espoir de retrouver sa paire de ciseaux qu'il avait oubliée lors de la précédente opération. Manifeste qu'ils ont un compte à régler avec leurs instruments. Ces damnés ustensiles sont en train de se rendre compte qu'ils ne sont pas les maîtres, qu'ils ont trouvé plus forts qu'eux.

Un premier morceau qui stupéfie le public. Doigté karaté, le plus convaincant de tous. Après l'on attend le suivant avec impatience. Avec gourmandise. L'on a pigé que l'on ne s'ennuiera pas. Vont nous en décliner une petite dizaine, tous plus irradiants les uns que les autres. Une couleur que vous n'avez jamais entendue. Et que vous reverrez avec plaisir. Celui des esthètes qui préfèrent les sons inaccoutumés, les descentes d'organes et les remontées d'acide. Estoner-moi benoît !

Un groupe à ne pas quitter du radar.

HIGH ON WHEELS

On prend les mêmes et on recommence. Surtout qu'ils avaient prêté l'essentiel de leur matos aux précédents. Rassurez-vous, sauront se démarquer. Quelques années de plus. Moins de concentration, davantage de rapidité. A la masse sonore ils privilégient l'espace. La guitare de Bruno, se charge de rejeter au loin les murs de l'horizon. Fuite en avant et pas de retour en arrière. Grégoire pose les parpaings qui bloquent toute régression. Rabat le son, pousse ses camarades, les talonne à coups de boutoir, déjà qu'ils n'en ont pas besoin, la guitare qui filoche et la basse de Gilles qui ricoche comme la boule du billard qui précipite les autres dans le néant. High On Wheels le morceau éponyme qui roule pour lui met très vite le public d'accord. Acclamations.

Des forcenés. Sans relâche. Sans repos. Ont tué les temps morts. Desert Spirit, Pray for Your Kills, la musique de plus en plus forte, de grands espaces de lave incandescente qui s'étalent comme des mers intérieures au fond des cratères, et puis le bouchon explose et High On Wheels entre en éruption. Until you Die, Nightmare, jusqu'au bout du cauchemar. Une monstruosité des plus agréables. Progression en extension. Plus ils déroulent le set, plus Bruno saccade ses peaux, frappe spasmodique, augmente la cadence, fractionne le continuum temps, afin d'en précipiter l'incommensurable monotonie des jours qui ne connaissent pas les tempêtes du désert. Gilles martyrise sa base de basse. La presse comme les citrons acides de Lawrence Durrell. En extrait le substantifique élixir des sentences ravageuses, poinçonne les cordes à croire qu'il voudrait les sectionner, pour mieux les étirer, vers des notes plus noires et plus profondes.

Bruno joue une drôle d'escrime avec sa guitare. L'est pour le combat rapproché. La lame à mains nues. Notes borborygmes et strangulations glottiques. Vous donne l'impression que son instrument suffoque, qu'il éructe de trop de sons, que l'air lui manque, qu'il croasse pour ne pas rester coi, l'a des descentes de manche et de ces grattonnements de caisse à pleines paumes, à ramassis exacerbés de doigts tarentulesques en pattes d'araignées folles, à devenir épileptique, à préférer s'enterrer vivant plutôt que de survivre à de telles avalanches soniques qui vous aspirent à tout jamais dans les entonnoirs d'univers parallèles angoissants.

High on Wheels vole haut. Nuées d'applaudissements. Tellement les oreilles qui résonnent de leur musique que j'ai oublié de mentionner le chant. Le perçois ce soir comme des chœurs froissés, sous-jacents, oratorios funèbres.

Un groupe à ne pas quitter du sonar.

ROCKET BUCKET

Changement d'ambiance. L'on quitte le désert. On doit avoir du sable dans les cheveux, car on ne nous laisse pas entrer dans l'appartement. Confinés au garage. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. L'est rempli de hot-rods américains. Fonctionne à la moutarde de Dijon, les Rocket Bucket viennent en effet tout droit de la patrie d'Aloysius Bertrand.

Rocket Bucket ne délivre pas un rock aussi torturé et trituré que les deux stonered précédents. Ne donnent pas dans la ratiocination métaphysique. Leur truc à eux, c'est tout simple, le bon rock qui tache. Genre fleur carnivore qui s'enroule mollement autour de votre mollet et qui brusquement vous engloutit dans sa monstrueuse corolle empoisonnée. Quand elle vous relâche après vous avoir pompé tout le sang, vous êtes addict, vous êtes en manque de cette vulve géante qui vous sucera jusqu'à la moelle des os.

Je vous le ré-explique en moins lyrique pour ceux qui ne sont doués que d'esprit de géométrie et totalement dépourvu de l'esprit de finesse poétique. Les Rocket Bucket ne cachent pas leur modèle : les Ramones. Vous refilent le rock en barres. De chocolat. Vous vous en mettez plein les doigts et plein le T-shirt. Préfère ne pas évoquer les traces douteuses dans le slip.

Le rock c'est simple. Pas besoin de torturer les guitares et les méninges. Morceaux pas trop longs, Guitare speedée et batterie galopante. Avec cette formule vous irez jusqu'au bout de la nuit et même jusqu'au bout du monde. C'est cela le rock : une allumette que l'on frotte et qui s'éteint. Et le bâton de dynamite qui vous éclate sur le museau et tout le monde est content et crie de joie. Les titres défilent à toute vitesse, Ghost, Rain, Black Hole, Too Much, Grow Old, Danny Boy, None...

Terriblement efficaces. Bien en place. Rien qui dépasse. Vous lancent la torpille mais ne se déplacent pas après pour le constat de l'assurance. Ne passent pas l'aspirateur non plus pour la poussière soulevée par la roquette, estampillée Rocket Bucket. Tellement bons qu'ils auront droit à un rappel, ce qui ne se fait pas à la Comedia because les horaires des gens qui travaillent autour... Entre nous soi dit, feraient mieux de mettre davantage de rock'n'roll dans leurs existences. N'en seraient que plus heureux !

Un petit godet de Rocket Bucket et vous voyez la vie en rose. Enfin, seulement les éléphants. Ce qui tombe bien puisque nous aimons les animaux, sauvages.

Un groupe à ne pas quitter du pulsar.

Damie Chad.

16 / 06 / 2018 – MONTREUIL

LA COMEDIA

NO HIT MAKERS / 2SISTERS

BRAIN EATERS

On ne change pas de resto qui offre une bonne bouffe. Retour à la Comedia. En plus ce soir, vous avez un stand de gourmandises africaines pour pas cher. Autant l'avant-veille c''était un peu zone désertique, autant ce soir le monde afflue, on se croirait sous un portique athénien dans l'heureux temps où Gorgias égrenait ses sophismes. Vous démontrait en trois minutes que le monde n'existe pas. L'avait parfaitement raison car tout le monde sait très bien que seul le rock'n'roll accède à l'Être. Et ce soir nous sommes gâtés, trois éruptions volcaniques au programmes, trois épisodes de peste bubonique comme l'Europe n'en a plus connu depuis la fin du Moyen-Âge. Trois calamités à faire reculer la banquise de dix kilomètres d'un seul coup. L'est sûr que le rock'n'roll est le principal agent pathogène qui précipite la hausse de la température sur notre planète. Les effets catastrophiques sur la psyché humaine sont déjà visibles, nous n'en prendrons que trois exemples : les transmutations génétiques des 2Sisters en quatre garçons velus, la résurgence des anciennes pratiques du cannibalisme rituel avec l'apparition de la confrérie mangeurs de cervelles, et peut-être pire que tout, cette proclamation programmatique des No Hit Makers à ne rien tenter pour faire progresser un tant soit peu, ne serait-ce que sur le plan musical, l'Humanité. En d'autres termes tous ces tristes individus refusent l'amélioration des processus culturels d'hominisation continue depuis le néolithique inférieur. Signes inquiétants d'une régression galopante de notre espèce vers le stade larvaire. Nous vivons les temps de la fin, et tout cela par la faute du rock'n'roll dont nous sommes nous-mêmes les agents propagateurs. Bref, vive le rock'n'roll !

NO HIT MAKERS

Davantage psycho que rockabilly ce soir, totalement No Hit Makers, un set époustouflant. Déjà la balance promettait. Ce cliquettement de la contrebasse de Larbi, l'on aurait dit qu'il agitait une crécelle de lépreux pour prévenir du danger, cet envol solitaire de la Gretsch sèche, orange curaçao, à ouïe triangulaire d'Eric, ces poinçons provocateurs de Jérôme à la batterie, et ces effilés cordiques de Vincent sur sa 6120, paraissaient de bon augure. Mais là, sans préavis, ce fut une grande flamme. D'un seul souffle. Un incendie à dévaster la taïga de Sibérie.

L'a la voix magique Eric, vous soulève, vous emporte, et derrière c'est la galopade effrénée. Vous scotchent du début à la fin, monopolisent l'attention, un combo fou en partance dans les grands vents. Tous ensemble ne forment plus qu'une identité électrique et lyrique d'une force incroyable, atteignent à une espèce de fuselage de beauté propulsive dévastatrice. Des enchanteurs – pourrissants précisait Apollinaire qui s'y connaissait en ces moments où l'instant semble se désolidariser de la réalité, où l'image va plus vite que le film, où vous devenez captifs des rets incendiaires de la poésie. Larbi ne lambine pas au turbin, penché sur sa contrebasse, le visage soucieux d'un mécanicien courbé sur les rouages de la machine à explorer le temps, l'est le grand régulateur, le balancier inexorable des plus hautes perturbations, l'axe mobile du monde qui court sur son aire, marque la cadence immuable de la décadence de toute chose à rouler sans fin vers le néant sans cesse retardé de son anéantissement. C'est sur cette course inexorable du destin que Jérôme fragmente et accélère le raid sauvage. Bouscule le rythme, le traque, le poursuit, le talonne, le pousse en avant, le métamorphose en irruption instantanée, l'est partout à la fois, tombe sur les toms comme la grêle sur le blé, comme l'orage cingle la cime des arbres avant d'éclater en boules de feu. Je ne garde de Vincent que le souvenir du geste de se saisir du bigsby, de ce léger raidissement du corps et du riff qui s'exhausse en une autre dimension, qui se revêt d'une ampleur démesurée, alors que les doigts s'affairent déjà à propulser une autre fraction vibrionnante de la temporalité. Vincent en homme pressé qui ne rate jamais les virages en épingle à cheveux des armatures musicales complexes, l'a fort à faire pour soutenir la cadence rythmique impulsée par l'électro-acoustique d'Eric, une fusée luisante qui fuit et se profile dans l'espace, et ce chant qui s'amplifie et s'élargit tel un essaim d'abeilles qui prend son essor et se déploie interminablement au-dessus des herbes et au-travers des bois.

No Hit Makers en Soldier of peace défonce The Doors of Heaven, qu'ils traversent sans s'attarder, savent ce qu'ils font, sont sur El Camino Real, la piste royale et mordorée qui amène le rock sur les plus hauts alpages, le timbre si particulier d'Eric, avec au milieu cette légère brisure qui lui permet de s'insinuer dans les anfractuosités les plus intimes de votre sensibilité, d'éveiller et d'exhumer de leur linceul les anciens fantômes de votre existence oubliée, vous révèle à lui-même.

L'ouragan s'arrêtera aussi brusquement qu'il avait commencé. N'ont joué que treize morceaux, les voix s'élèvent pour exiger plus, mais non, sont modestes, décident de céder la place aux copains. Laissent le public médusé. Ont marqué les esprits. Sidérant.

2SISTERS

Jusqu'au moment où les 2Sisters débutent leur intervention, ils ressemblent à peu près à tout le monde. Le batteur qui s'assied derrière sa batterie sans ostentation particulière avec cette patiente placidité des employés de la poste qui s'installent pour une longue journée de labeur peu palpitant à leur guichet, le chanteur qui vaque aux quatre coins de la salle, genre du gars pas trop concerné par l'affaire en cours, un bassiste qui égrène mezzo-mezzo quelques notes – mais point trop n'en faut – pour le sound-check, n'y a que le guitariste qui vous azimute de temps en temps d'un riff saignant, juste pour vous rappeler qu'ils sont tout de même un groupe de rock'n'roll.

C'est juste, après dès qu'ils commencent, qu'il faut appeler le samu et retenir d'urgence une cellule capitonnée à Charenton. Hélas il est trop tard. Si vous avez un regard distrait, rien ne vous choquera, mais si vous observez avec l'attention du renard qui guette sa proie, vous ne tarderez pas à remarquer quelques signes inquiétants, preuves irréfutables de démence avancée. Certes le tintamarre est irrémédiable, nous l'évoquerons plus loin, pour le moment nous nous intéressons des cas cliniques. Carton plein. Quatre sur quatre ! Commençons par les deux cas de schizophrénie aigüe. Le batteur, un punch terrible, un fracasseur, un moulin à boucan, un concasseur, à lui tout seul il dépasse le maximum de décibels autorisés par l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'oreille vous vous attendez à voir une espèce de zigue survolté, une pile atomique en train d'exploser, un speedé qui agite mille bras à l'instar d'un Shiva hindouïste, que nenni, vous fout le zbeul sans se presser, un serveur stylé qui se penche avec componction vers Tante Agathe pour lui présenter poliment la corbeille à pain, vous passe les breaks en pilotage automatique sans avoir l'air d'y penser. Le chanteur, s'est quand même souvenu qu'il était là pour chanter, l'a rejoint son micro, l'a tourné deux fois autour – il cherche ses marques avez-vous marmonné à mi-voix pour vous-même, de toutes les manières dans la tempête force 10 vous auriez pu hurler, personne ne vous aurait entendu – vous vous l'imaginez déjà en iguane ( mais en plus déchiré ), mais non, s'accoude au cromi, n'en bougera plus de tout le set, vous prend l'air inspiré de Jim Morrison, et vous entonne des chants de guerre totale et de scalps à vif avec l'air de réciter des patenôtres.

Reste les deux autres cas, beaucoup plus problématiques. Un comportement rare, qui intrigue les scientifiques, en terminologie médicale l'on nomme ce genre de phénomène : zombiidie alternative, plus explicitement nous parlerons d'échange de personnalité. Je simplifie : le bassiste se prend pour le lead guitar. Normalement devrait placer ses lignes de basse comme le pêcheur qui s'occupe de ses cannes à pêche, pénardos sur son tabouret, ben non, n'en finit pas de triturer le moulinet. L'entremêle les fils de multiples manières, vous invente de ces nœuds de serpents dont jamais personne avant lui n'avait pensé à oser la possibilité de l'existence. Un instable, incapable de rester tranquille dix secondes, brise tout, casse tout, mélange tout, d'une incohérence redoutable, soyons honnête le résultat n'est pas détestable, l'est même des plus incroyablement inventifs, mais enfin ces poses de guitar-heros, sûr qu'il a de la prestance, est-ce bien raisonnable ? Le deuxième membre de ce couple transgressif n'est guère mieux loti. Normalement c'est le soliste. L'adopte instinctivement la cambrure du bassiste voûté sur sa basse. Baisse la tête, l'on ne voit plus que ces cheveux frisés, et c'est là que l'on peut juger du désastre. Un monomaniaque, un miauleur de riffs, un catapulteur de riffs, un répétiteur de riffs, je vous prie d'excuser ces répétitions, mais c'est un obnubilé du riff, un fanatriff, vous en invente un toutes les dix secondes, des pointus qui vrillent les oreilles, des ultra-soniques qui vous grillent la comprenette, des aigus qui vous trillent le tympan, le pire c'est qu'en catimini vous adressez une prière au bon dieu pour qu'il n'arrête jamais.

Vous ne voyez peut-être pas le tableau mais vous l'entendez. Des possédés, des déments, des frères kramés du zof, le rock'n'roll s'est abattu sur les 2Sisters comme la misère sur les pauvres, la vieillesse sur les retraités, la maladie sur les éclopés et l'impôt sur le peuple. Z'ont les titres qui marchent avec : Wake Up, Booze & Pills, Down, Rodeo Sex, autant de cancrelats électriques qui squattent à jamais votre cerveau et commencent à grignoter la matière grise que vous n'avez pas. Dégâts irréparables. Et bien entendu, vu le charivari du public tout le monde s'en moque et en redemande. Du rock destroy comme vous en rêvez, comme vous en crevez quand vous n'avez pas eu votre dose hebdomadaire.

Little 2Sisters don't you kiss me once or twice !

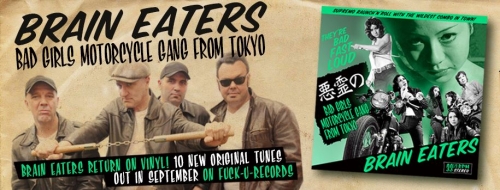

BRAIN EATERS

La malédiction des Brain Eaters tombe sur nous. Inutile de prier pour notre salut. Le diable ne reconnaîtra aucun de nous, c'est ainsi que nous verrons la double perfidie du Devil. In Disguise. Heavy JC est à la guitare et sous sa casquette. Spunky le premier morceau est pour lui, pour nous montrer ce qu'il peut faire à la guitare, un petit instru en guise d'intro sixties-rock pour se dégourdir les doigts, et nous mettre dans l'ambiance festive des vacances insouciantes. Terminé, Prof Boubou prend le micro. Ne soyez pas induit en erreur par le majestueux titre de prof, n'a pas ouvert la bouche qu'il saute déjà comme un zébulon sur des ressorts en titane, ce qui ne l'empêche pas par la suite de s'époumoner dans le micro, doit posséder deux réseaux corporels totalement autonomes et indépendants l'un de l'autre, le vocal stentor et le physique gymnastor. Soyons scrupuleux, ses collègues se révèleront être de véritables pousse-au-crime, lui envoient des scuds qui vous vident l'appartement du Motel Hell à la dynamite, lui lancent aux trousses un Lobo Loco furieux, l'inscrivent d'office dans un Jaybird Safari mortel. Du coup Boubou met les bouts, se mêle à la foule ondoyante, se sent pousser des ailes, et s'en va se percher sur le comptoir, je ne le vois plus, l'a disparu, certes on l'entend encore roucouler et glousser à grand gosier, mais cette subite évaporation demande enquête, n'est pas loin, funambulise tout le long du bar, doit se prendre pour un mannequin de chez Dior qui défile sur un tapis rouge, n'en a pas la maigreur étique, mais il exsude d'un tel charisme chamanique qu'on lui pardonne. Rejoint d'un saut allègre le plancher des vaches depuis lequel le public en délire l'admirait déambuler entre les verres sales, les coupes vides, rejoint la scène, l'a une déclaration nécessaire à la survie générale à proclamer, c'est court mais efficace : les Brain Eaters vont avoir l'honneur de nous interpréter Wham Bam Bam, le wham je ne sais pas, mais le Bam Bam nous l'administrent à haute dose, Megadom aux drums tape à fissurer le macadam et Muskrat écrase les débris d'une basse excavatrice. Le combo tourne à fond, éprouve – officiellement – le désir d'atténuer la chienlit, ce sera Cool It, Baby, officieusement entre nous, une tuerie aussi énervée que la précédente, à arracher les platanes de toutes les cours de récréation de France et de Navarre. Le set se termine en un pandémonium effroyable. Ont dû gratifier les fans enthousiastes de trois rappels, sans quoi dans l'exaltation générale ils risquaient le lynchage collectif. Que voulez-vous, c'est de leur faute, ça leur apprendra à donner le mauvais exemple, pour un peu ces Brain Eaters on les bouffait tout crus.

Damie Chad.

( Photos : FB des artistes )

KRONIK N° 14

( Septembre 2017 )

SYL / NEMO / KEN MALLAR / JP TOM & ALEXIS HASSLER / MIMI TRAILLETTE / VIRGINIE B &BENJOSAN / JOKOKO / EL PRIMATE & PIERRE TURGY / CAMILLE PULL - KENNY OZIER – MARCO RICARDI / AURELIO / CHESTER & MO/CDM / MELI / GROMAIN / BEUH & LENTé CHRIST / MADAME GRULIK / TUSHGUN / GWEN TOMAHAWK / PAT PUJOL / AMAURY & EMILIE.

Je tiens mes promesses, Jokoko la semaine derrière, Kronik ce coup-ci. Jokoko encore aux manettes. L'est le président de l'Association qui regroupe un ramassis éhonté d'artistes punktoëzidaux, qui depuis dix ans maintiennent en vie envers et contre tout cette revue semestrielle. N'ont pas dû manger tous les jours durant ces longues années, des affamés, pour leurs dix bougies, se sont offerts le gueulet(h)on de l'année, nos mitrons ont mitonné un spécial-bouffe !

Juste un problème. Epicé. Rien qu'à regarder les couleurs, vous courez aux gogues rendre tripes et boyaux. Font la cuisine aux colorants. Confitures de roses pétants et yaourts bleu-pétunia. Oranges pourris, verts crus et jaunes blets. Ne sont pas amis-amis avec le pastel, préfèrent le flashy flamboyant. Pour la barbaque, la servent saignante, abattue sous vos yeux, une préférence pour la chair humaine, mais ne sont pas racistes, vous niaquent tout aussi bien le chien et le chat, quant à la pomme ils vous la croquent avec le serpent.

Pas très ragoûtant, tous ces dessins qui ondulent de partout et qui grouillent de gruaux mal cuits, vous en prendrez bien un chouïa, et ma foi vous devez vous avouer que ce n'est pas mauvais, vous vous étranglez à chaque bouchée, ça vous arrache la gueule, tant pis, vous y revenez et réclamez du rab. Philosophiquement parlant, vous vous apercevez que comparée à l'acte sexuel, la bouffe est beaucoup plus proche de thanatos que l'éros. L'on n'avale que du cadavre. Tout le monde y passe. Qu'on le veuille ou non. De toutes les manières le rêve fou du végétalien, le désir secret du végétarien, n'est-il pas le beef barbare, le steak tartare ? Au soleil vert écologique des films de science-fiction, nos bédéïstes substituent sans remords l'astre rouge sang de la chair non plus désirée mais déchirée.

Punk's not dead. La preuve, à l'heure du véganisme triomphant, savent encore rire d'eux-même. Une BD qui se dévore des yeux. Toute crue. Bon appétit.

Damie Chad.

NEVERMIND ZE CUIZINE

( Février 2007 )

Du même acabit. Du même format. Du même esprit. Les risettes du dérisoire. Le risotto de la passoire. Se sont regroupés, toute une flopée d'argousins, j'ai même reconnu dans le menu de l'ours le nom de Larbi, le contrebassiste des No Hit Makers. Vous connaissez le proverbe chinois. Ne donne pas un poisson à l'homme qui a faim, apprends-lui à pêcher. Sagesse séculaire, mais à courte-vue. Le poisson cru, à part ces sauvages de japs... S'agit pas de pécho le cabillaud, faut encore le préparer. D'où cette idée d'un livre de boustifaille. Sérieux comme des papes, de véritables recettes, des vite-faites, bien-faites, ce ne sont que des punks, donc par définitions ils ne sont pas riches, z'ont peut-être des beaux culs mais ne sont pas Bocuse, des plats tout simples, économiques, peu d'ingrédients et roboratifs. Pour les très maladroits vous avez les pâtes à l'eau, pour ceux qui visent plus haut les lentilles fumées aux saucisses.

Mais la cuisine, c'est comme la main verte, ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Tout est dans la présentation. Les dessins, les couleurs, les commentaires, la gousse d'ail qui vous transforme le gigot d'agneau en délice. Des Dieux. Tellement bien parfumé que vous le dévorerez sans avoir faim. Et puis pour les punk-rokers, le maître-queux qui a préfacé la tambouille n'est autre que Schultz !

Et surtout n'oubliez pas, c'est écrit sur le bandeau de couverture : '' Popote's Not Dead''

Damie Chad.