KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 726

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

05 / 03 / 2026

WHO / COWBOYS FROM OUTERSPACE

SCREAMIN' JAY HAWKINS

M/X / DION LUNADON

HECATE’S BREATH / METALLIAN

Sur ce site : livraisons 318 – 726

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

http ://kr’tnt.hautetfort.com/

The One-offs

- Who Who oui oui

S’il est une pochette qui nous faisait loucher à l’époque, c’est bien celle de l’EP Decca des Who, «My Generation» : Moonie, son air ahuri et sa cocarde. Pete Townshend et son blazer Union Jack (que personne n’aurait eu le cran de porter en France). John Entwistle et cette liquette bleue (passée sur un col roulé noir). On ne comprenait pas bien l’utilité des blasons qu’il avait fait coudre sur sa liquette. Et Daltrey qu’on n’aimait déjà pas trop parce qu’on avait entendu dire qu’il cognait la gueule de Moonie. Daltrey-connard dans son petit futal à carreaux et qui faisait tellement pâle figure à côté d’un Moonie fabuleusement déhanché, à sa gauche. Cette pochette foutait le feu à la pampa de ton imaginaire. Souvenir de l’avoir examinée pendant une éternité, au moins aussi longtemps que celle de l’EP «Satisfaction» des Stones (on n’y voyait que le col roulé blanc de Brian Jones. Les autres s’habillaient comme des mecs de Pont-Audemer).

Quatre titres sur l’EP des Who. Le plus drôle, c’est qu’on n’a jamais écouté les trois autres : focus définitif sur «My Generation» et sur le bégaiement de Daltrey - People try to put us d-d-d-down/ Just because we get around - Et cette promesse plus loin de mourir avant de devenir vieux - Hop’ I’ll die before I get old - Le seul qui a su tenir cette promesse, c’est bien sûr Moonie. Daltrey et Townshend sont toujours là, et comme tous les vieux schnoques, ils ne sont pas jojo. On a le même problème avec la reformation des Pistols. Et dire que t’en as qui vont voir ça en concert...

Si t’écoute «My Generation» à tire-larigot, ce n’est pas spécialement pour la partie chant. Elle est sympa, mais ce qui fait la puissance du cut, c’est le break de basse que passe The Ox en plein milieu. C’est là que tu entres en religion. Ce break deviendra une obsession religieuse.

Oh il faudra quelques années pour accéder au niveau spirituel de ce break de basse. Comme pour tout cheminement spirituel, il faut un point de départ. Ce sera une guitare sèche. Sèche parce que pas chère. Et un cahier d’accords pour apprendre les accords. Les majeurs, les mineurs et les septièmes. Normalement ça suffit pour gratter les trucs que t’as besoin de gratter, comme «Like A Rolling Stone» ou «All Along The Watchtower», ou tous ces trucs des Stones dont on raffolait tous à l’époque, comme «Dead Flowers», «The Under-Assistant West-Coast Promotion Man», et un peu plus tard, le «Changes» de David Bowie, tellement sophistiqué. Puis t’es passé comme tout le monde à l’électrique avec une imitation Les Paul en or, une japonaise qui s’appelait Maya et qui coûtait pas cher. T’avais l’ampli qui coûtait pas cher et la grosse pédale fuzz qui coûtait pas cher. Et boum, tous les soirs en rentrant du boulot, tu grattais «No Fun» et les voisins venaient taper à la porte, alors tu montais le son sur l’ampli. No fun for you and me !

On allait voir répéter des vagues connaissances, des mecs qui essayaient de faire du Led Zep et du blues électrique. Un jour, leur bassman s’est barré et Jean-Claude, le guitariste, me demande :

— Tu sais jouer de la basse ?

— Bah oui.

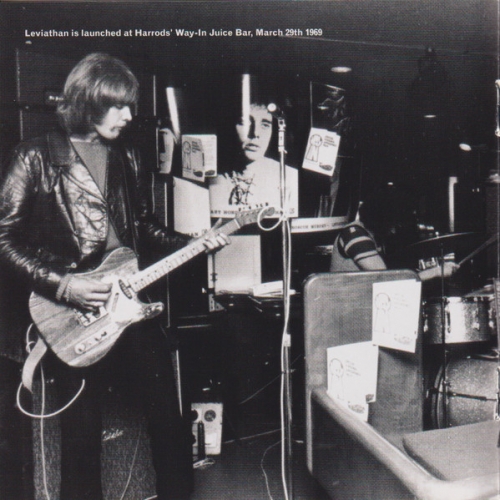

Il a vite vu que bah non, mais il m’a montré les lignes de basse, et t’apprends assez vite. On a joué ensemble quelques années. Trouvé à l’époque un cahier des tablatures de Jack Casady. C’est une façon d’avancer sur le chemin spirituel. Et un beau jour, tu sors l’EP des Who de la caisse des 45 tours et tu décides d’apprendre à jouer le fameux break de basse qui t’obsède depuis dix ans.

— Bon d’où c’est qu’y part le pépère ? Ah c’est en Sol et y redescend en Fa.

Bim bim bim bim bam bam bam ! Ça martèle bien. Ça bouge pas. Couplet, tout le bordel de Daltrey et voilà le moment fatidique. Premier plan.

— Où c’est qu’y va chercher sa note, l’enfoiré ? Bim ? Bom ? Non, c’est là. Bim bim ! Vaut mieux le prendre en bas du manche. Bim bim bim bim bam bam bam en Sol/Fa sur la corde Ré, oh tu descends sur la corde Sol chercher un Ré, ah putain, c’est enfantin, mais faut le faire groover...

Tu remontes le plan et tu retombes sur le balancement Sol/Fa. Puis t’attaques le deuxième plan, il monte sur les grosses cordes au-dessus et tu trouves l’astuce, fuck, comme c’est bien foutu, tu le chantes pour le jouer, mais tu sais que tu vas y passer des heures pour que ça coule de source. Tu repars sur le balancement Sol/Fa pour chercher le troisième plan, dans les gras, avec une variante. C’est compliqué à jouer au médiator, The Ox claquait tout aux quatre doigts. Et sur le quatrième plan, t’es baisé, parce qu’il tagadate ses notes à quatre doigts et toi t’as l’air d’un con avec ton médiator, alors tu demandes à Dieu de te pardonner d’esquinter ce substrat de la quintessence divine, et il te pardonne. Bim bim bim bim bam bam bam !

Signé : Cazengler, Whogarou

The Who. My Generation/La La La Lies/ The Ox/Much Too Much. Decca 1966

L’avenir du rock

- Un Outerspace qui porte bien son nom

(Part Three)

C’est pour des besoins bassement matériels que l’avenir du rock retourne régulièrement dans le Colorado. Il a besoin d’alimenter sa rubrique, aussi va-t-il chercher l’inspiration auprès de son vieil ami Jeremiah Johnson. C’est l’hiver. Tout est blanc et silencieux. Il franchit un col et aperçoit au loin un filet de fumée. «Ah ça ne peut être que lui !», lance l’avenir du rock d’un ton jovial, et il éperonne sa mule. Il sait que Jeremiah Johnson adore pique-niquer au milieu de nulle part. Il arrive à l’orée d’un petit bois. Jeremiah Johnson est là, avec des dizaines de flèches plantées dans le dos et son sourire de superstar. Mais il n’est pas seul. Quelle curieuse compagnie !

— T’arrive au bon moment, avenir du rock ! C’est l’apéro !

Il sort un litre de pastis gelé de la sacoche de son cheval et casse la bouteille d’un coup de crosse. Il casse ensuite un glaçon de pastis et le tend à l’avenir du rock :

— Tiens, suce !

— Qui sont ces gens, Jeremiah ?

L’avenir du rock désigne du doigt les étranges créatures installées autour du feu et auxquelles Jeremiah distribue des glaçons de pastis.

— Ce sont les Crows From Outerspace...

L’avenir du rock comprend mieux. Les créatures sont conformes à l’idée qu’on se fait des extraterrestres : ils sont verts, avec des pustules gélatineuses et des tentacules, ils poussent des borborygmes et semblent bien s’amuser. Les glaçons de pastis ont même l’air de faire leur petit effet. L’un deux lève son tentacule pour réclamer une rincette. Alors Jeremiah sort une autre bouteille gelée de sa sacoche.

— Dis voir, Jeremiah, pourquoi tu les appelles les Crows From Outerspace ?

— Parce qu’il sont aussi cons que les Crows ! Quand ils seront rôtis, ils vont fabriquer un arc pour me tirer des flèches dans le dos. Ça les fait marrer.

— C’est pas pour dire, Jeremiah, mais au fond je préfère nettement les Cowboys From Outerspace.

Et nous aussi, Jeremiah, on préfère nettement les Cowboys From Outerspace. On peut même dire qu’on en raffole. Et ce depuis plus de 20 ans, depuis Choke Full Of. Car chez les Cowboys, t’as une outrance que tu ne retrouves nulle par ailleurs, sauf chez Jeffrey Lee Pierce, chez les Drones de Gareth Liddiard, chez les Beasts de Tex Perkins ou les Chrome Cranks de Peter Aaron. Michel Basly tape exactement dans le même registre, dans l’outrance du trash-blues, dans la démesure du throw-it up, telle que définie en son temps par Jeffrey Lee Pierce avec «Death Party» et «She’s Like Heroin To Me», on pourrait même citer tous les cuts du premier Gun Club. C’est

inespéré d’entendre aujourd’hui encore l’écho de cette fournaise. Les Cowboys sont les derniers à porter la flamme sacrée de la Guerre du Feu, comme l’ont portée avant eux tous ces cracks du boum-hue que sont les Cheater Slicks, le ‘68 Comeback de Monsieur Jeffrey Evans, Jon Spencer et tous ces groupes faramineux qu’on trouve sur l’In The Red du mighty Larry Hardy. Et qu’on retrouvait aussi sur le Nova Express de l’hyper-mighty Lucas Trouble.

Si on était en Angleterre, on qualifierait le style des Cowboys d’«utter fucked-up trash-punk blues». Mais on est en France, alors on peut tout bêtement les qualifier de bulldozer, ils te bulldozent ta dose, ils t’endossent le bulbe, ils te dé-bullshittent la mise, ils t’artémisent le bol, ils t’embuent la misaine, ils t’arsouillent le bilboquet, t’en avais bien besoin. En vrais bulldozers, ils passent partout, ils ratiboisent et ils déboisent,

c’est Attila et ses Attilettes, t’as intérêt à garer ta mobylette, et puis tu comprends vite que c’est pas un rock de demi-portions, planque ta misère, fous tes Led Zep et tes fucking Pink Floyd à la poubelle, c’est le moment de prendre un nouveau départ, amigo. Les Cowboys ont tout en magasin, le very-Big Atmospherix du désespoir («Lost Men Blues»), la valse à trois temps, et puis au coin du bois, tu vois Michel Basly gratter

un thème rockab («Favorite Rock’n’Roll Band») qui remet bien toutes les pendules au carré. C’est comme s’il pouvait tout se permettre. Et puis il adore faire dérailler le TGV du garage-punk («Black Haired Cocktail») et battre tous les records de destruction massive avec «Dancin’ Machine». T’as beau connaître tous ces cuts, t’es bluffé par la démesure du chant, t’es affolé par la mise en place, par l’extrême pertinence de son lard fumant, par l’assise du son qui sort de ce vieil ampli Fender défoncé et éculé par tant d’abus. Quand il gratte ses poux, c’est pour foutre le feu à la pampa. Et puis t’as les cuts du nouvel album, Spaceship To Nowhere.

Celui qui va te coller au mur, c’est «The Love Song». Complètement fucked-up. Point névralgique du set, mais aussi de l’album. Basly hurle par-dessus les toits. C’est magnifique ! Il chauffe à blanc, au white light white heat, il chante à la hurlette de Hurlevent, la pire de toutes. T’as pas ça ailleurs en France, Pas la peine de chercher. T’avais ça uniquement chez Jeffrey Lee Pierce et les deux ou trois screamers pré-cités.

En piochant dans les notes au dos de la pochette, tu découvres que Lo’ Spider a produit l’album. Lo’ et le Kaiser sont les seuls capables de capturer l’énergie des Cowboys pour la sublimer. Sur l’album, t’as aussi du classic badaboum battu à la dure («Spaceship To Love»), et t’as toujours l’heavy heartbeat du big Bazile Gonzalez, fantastique dérouleur de basslines. Il joue tout au doigt. La voix de Michel Basly est prise dans le son, c’est un son plus caverneux, bien swamplandish. Ta raison va encore vaciller avec «I Won’t Fly». Basly torture longuement son solo seventies, ça goutte de pus et ça reste diablement atmosphérique. Puis il monte «Breathe» en mode Dust My Blues, pour une wild partie de boogie down. Ah ça déboule ! C’est le deuxième cut du set et on a vu de nos yeux vu les colonnes du temple danser le twist. En B, «Better Man» est hanté par l’un de ces solos qui n’en finissent plus d’agoniser au crépuscule. Et ils repassent aussi sec à l’hot as hell avec «Get Crazy». T’as là-dedans un killer solo flash qui crève l’œil du cyclope. Encore un point chaud du set ! «As Cool As I Am» sonne un brin rockab, c’est très sophistiqué, ça file à fière allure et t’es frappé par cette façon que les Cowboys ont de renaître en plein élan ! Ils regagnent tous les trois la sortie avec une cover de «Goodbye Johnny», nettement plus lourde que celle tapée sur scène. Encore un cut qui agonise dans tes bras. C’est hanté, complètement hanté. Fantastique hommage. Michel Basly et Kid Congo sont les derniers à savoir rendre de tels hommages.

Signé : Cazengler, cobaye from outerspace

Cowboys From Outerspace. Le Fury Défendu. Rouen (76). 18 février 2026

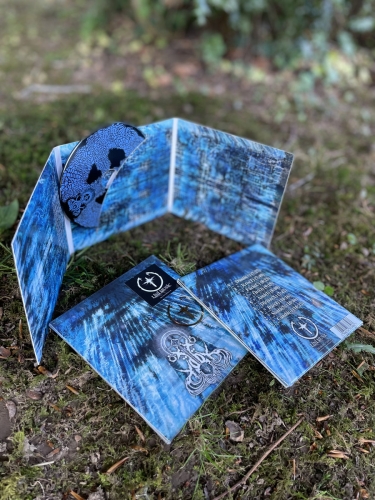

Cowboys From Outerspace. Spaceship To Nowhere. Lollipop Records 2025

Wizards & True Stars

- Maman Jay peur !

(Part Two)

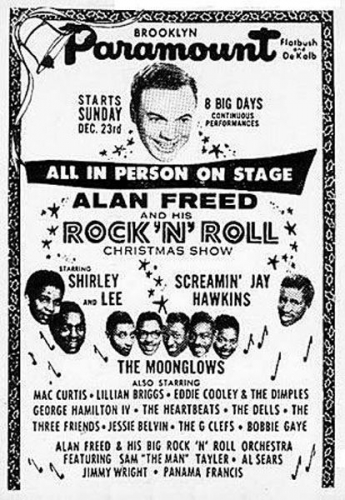

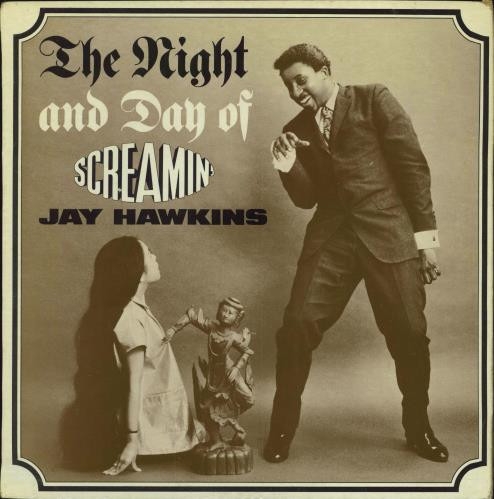

En 1980, Keef demande à Jay d’ouvrir pour les Stones au Madison Square Garden. Puis Ginny sa barre après vingt de vie commune - She just got fed up - Jay va se remarier quatre fois. Dans un docu, Jay dit : «My second mariage was to a Filipino from the Philippines, That didn’t work. The third mariage was a black girl from Guadalupe. The next time I married, it was a Japasese girl from Tokyo. The next time I married, it was a French girl.»

Jay enregistre Real Life à Paris en 1983 avec Larry Martin (guitare), Zox (basse) et un accordéoniste qu’on entend surtout sur «Deep In Love». Puis il chante en Français sur «Get Down In France». Il raconte n’importe quoi - Get down mademoiselle ! Madame ! Do it ! - C’est monté sur un beat têtu comme un âne, Jay fait tout à l’interjection - Do it ! Get down ! Move Around ! - Il ressuscite en B son vieux «Feast Of The Mau Mau», il y fait Jay the baboon, et il passe en force son «Poor Folks» sur une valse à trois temps. Il termine par une nouvelle version de «Constipation Blues» encore plus ‘lumineuse’ que celle de What That Is - I got a pain down inside/ Everytime I try/ I can’t get satisfied - Alors il va jusqu’à la victoire finale, let it go ! Prout ! Il est hilarant. Il est le seul au monde à savoir pousser derrière un micro, uuuhharhhhh, tout en couinant des p’tis cris d’orfraie, et tu te marres à chaque fois que tu l’entends lâcher les gaz. Prout prout !

Puis Jay rencontre Rudi Protrudi des Fuzztones, qui le branche sur Midnight Records, le label de JD Martignon, un Français installé à New York. Martignon sort un Live de Screamin’ Jay Hawkins & The Fuzztones. Jay le harcelle pour lui soutirer du blé, mais Martignon n’a pas un rond. Le Live avec Fuzztones est un mini-album 4 titres, et dès «Alligator Wine», Jay screame son scream out ! Il surpasse tout ce qui a été fait en matière de scream. Il screame encore le because you’re miiiiine d’«I Put A Spell On You», et en B, il attaque un nouveau cut, «It’s That Time Again», après avoir présenté Henry et les Fuzztones. C’est un gros boogie avec du solo de fuzz sur la fin. Puis arrive le prout final avec «Constipation Blues», oumpfff, il pousse, prrrrrr, prrrrrr, il y va au let it go et il nous sert sur un plateau d’argent le summum de la pétomanie screameuse extrême.

Bergsman évoque aussi une bagarre entre Jay et Esquerita, à propos d’une vieille histoire de dette. Jay sort un cran et Esquerita brandit une bouteille cassée. Le sang gicle. Jay en a marre des conneries d’Esquerita, alors il lui décoche un crochet du gauche «to the side of his head, knocked him out cold. End of fight.» Rudi raconte aussi que Jay et Esquerita ont passé du temps ensemble au ballon - According to Jay, he had to beat the shit out of Esquerita because he was a fucking queer. Chez Jay, tout est drôle, même les histoires de ballon.

Il existe un live enregistré au Méridien de la Porte Maillot : Live & Crazy. Jay avertit le public : «Tonight we’re part of the history. We’re doing a record ! Marci bûcouuuuu !» Et il annonce a song from a very good friend, Mr Lloyd Price : «Lawdy Miss Claudy». Et comme dans tous les albums live, t’a le solo de gratte et le solo de sax. Il pousse ses cris habituels dans «The Whammy», dans «Hong Kong», et dans «Alligator Wine» - Don’t be afraid to be an animal/ Because that’s what love is all about - Il fout le paquet sur son vieux «Put A Spell On You», et plus loin, sur l’imbattable «Constipation Blues», un vrai festival de prout-prout, ça rigole bien au Méridien, prrrrrrr splashhhh, I think it’s gonna be alright ! Puis il remercie les Parisiens, marci bôcouuuu ! Marci môsieuh ! T’es plié de rire.

En 1989, Jay tourne Mystery Train avec Jarmush. Il y joue le rôle du night clerck at the Arcade Hotel, et Cinqué Lee (petit frère de Spike Lee) joue le rôle du bellboy. Ils observent une prune que Jay finira par avaler. Grâce à Jarmush, la situation financière de Jay s’améliore et il achète une maison à Los Angeles. Mais il a des problèmes financiers et il largue tout pour aller s’installer en France, avec Colette, qu’il épouse. Il a 30 ans de plus qu’elle. Leur mariage dure trois ans, de 1992 à 1995. Jay est resté très attaché à la France. L’un de ses meilleurs amis n’est autre que Gainsbarre, auteur d’Evguénie Sokolov, l’histoire d’un peintre pétomane. Gainsbarre et Jay font une version de «Constipation Blues» pour un show télé.

Pourquoi faut-il écouter Black Music For White People ? Pour trois raisons essentielles. Un, une cover de l’«I Hear You Knockin’» de Smiley Lewis rendue célèbre par Dave Edmunds. Jay bouffe l’Edmunds tout cru. Crouch crouch ! Deux, la revisitation d’«Ol’ Man River», il y fait un vrai numéro de cirque. Et trois, «Strokin’», un heavy funk, et là le Jay devient fou. Il joue avec le funk comme on joue avec le feu. Jay est un prince clownesque, un imbattable - I’m strokin’ to the East/ I’m strokin’ to the West ! Have you ever made love before breakfast ? - Il mène le bal, il groove son scream to the East et to the West -Did you make love yesterday?/ Did you make love last week? - Il déraille pour le meilleur du pire, sa voix s’éraille à merveille - I won’t stop until she’s satisfied - Jay est l’un des cracks du siècle, ce Stockin’ couronne sa légende. Sur cet album, il fait aussi une version diskö d’«I Put A Spell On You».

I Shake My Stick At You est un album attachant. Jay est bien accompagné, notamment sur «Because Of You», un fast jump. Avec l’extraverti de service, ça fait des étincelles. Jay allie l’énergie subliminale à la fantaisie du Grand Guignol. Avec «Don’t Fool With Me», il passe à l’heavy groove. Il est magnifiquement accompagné : poux et sax sont saignants, alors Jay screame de toute son âme. Il monte «Furburger» sur le tempo d’«High Heel Sneakers», et à la fin, il ramène son cirque de scream extrême. Il emmène encore «Cookie Time» au scream extrême. Il bat tous les records du scream. Les cuts sont longs et souvent sans valeur ajoutée, mais si on attend la fin, on entend Jay screamer comme un démon. Il termine avec un «Rock Australia Rock» monté sur un beat tribal, il le chauffe à blanc et bascule dans le primitif. C’est assez demented.

Sur Cow Fingers & Mosquito Pie, on retrouve 8 cuts d’At Home With Screamin’ Jay Hawkins et des chutes de session OKeh. Qu’importe, ça reste un bonheur que d’écouter le vieux clown : «Little Demon», classic Jay monté sur un beat rockab. En bon cannibale, il bouffe «You Made Me Love You (I Didn’t Want To Do)» tout cru. T’en peux plus de rigoler avec «Hong Kong», et on lui déroule le tapis rouge sur «I Love Paris», il ramène les Mau Mau à Paris. Il est le roi des iconoclastes. Il prend son «Alligator Wine» de haut, eh eh, et fait l’opéra de la Soul avec «Temptation».

Le stand-out track de Stone Crazy paru en 1993 est une cover de Wolf, «Who’s Been Talking». Un géant salue un autre géant. Très impressionnant, d’autant qu’un certain Michael Keneally joue des plans de gratte vertigineux. Jay revient à son vieux jump de type Leiber & Stoller avec «I Don’t Know». Il y singe le Riot In Cellar Block #9. Et quand on l’entend chanter «I Beleive To My Soul», on voit qu’il maîtrise bien le genre. Plentiful of Jay ! Il croque toute la black à pleines dents. Son terrain de prédilection reste bel et bien le comedy act. Dans «Last Saturday Night», il raconte qu’il rentre bourré chez lui et qu’il trouve une tête dans son lit. C’est la tête de sa femme. En B, il appelle le plombier («Call The Plumber») et passe au heavy romp d’High Heel Sneakers avec «I Wanna Know». Fantastique romper !

Enregistré en 1994, Somethin’ Funny Goin’ On ne sort pas du rang. Jay est bien accompagné, le guitariste s’appelle Buddy Blue et le morceau titre est un heavy boogie, donc pas de problème pour Jay qui le bouffe tout cru. Sur «Rock The House», il a des chœurs en call & response - Rock the hall ! Everybody ! - et il fout le feu à son boogie dans «Give It A Break» à coups de bye bye love. Et il profite de «You Make Me Sick» pour pousser des hurlements d’hérétique travaillé au fer rouge par le Grand Inquisiteur espagnol, ammmhhhh, ooohhhhh, et il pète un coup pour briser le pathos des caves maudites.

Au dos d’At Last, Jay porte des bagues à tous les doigts. Et dès «Listen», il sort le grand jeu, avec des cris de martien. Jim Dickinson produit cet album enregistré à Memphis, chez Sam Phillips. Roland Janes est l’ingé-son. David Hood et Roger Hawkins sont en studio. Jay pète et fait le con, il fait la basse-cour et prout-proute à gogo. Ah qu’est-ce qu’ils ont dû se marrer dans le studio d’Uncle Sam ! Jay tape dans le blues avec «Pot Luck». Pour cet heavy blues, il retrouve la stature de Jerry Lee. Il parle de lui, comme le fait Jerry Lee. Il parle aussi d’alligators et même de crocodiles. Il grogne comme Bobby Bland - I’ll put my spell on you/ I’ll turn you in a three legged kangaroo - et il devient fou, alors il grogne et il pète à tire-larigot. On a aussi un «Deceived» joué à la ballade expéditive. C’est un extraordinaire numéro de Roger Hawkins. Ça solote de partout, guitare puis sax, Jay est tellement content qu’il pousse des cris de bête. On a encore du balladif tapageur emmené à train d’enfer avec «Shut Your Mouth When You Sneeze». Il y a du Kurt Weil en Jay, c’est évident. Il se passe aussi des choses extraordinaires dans «You Want Love». Frank Ash part en solo dans les coups de sax de Jim Spake, et Jay hurle - baby I’m your man like the wind and the sand - Dickinson finit ça au piano. Avec «Make Me Happy», Jay fait le blues de gospel définitif. Il peut hurler dans le blues et faire son prêcheur fou - Don’t tell me no more lies - et il finit avec une version trash d’«I Shot The Sheriff». Wild as fuck ! Ça bat tous les records !

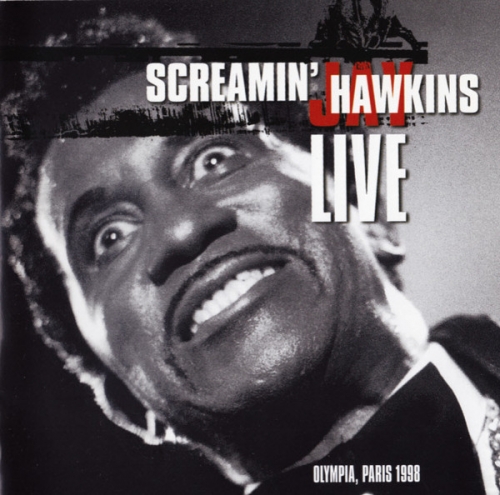

L’année suivante sort sur Last Call un fabuleux Live At The Olympia, un double CD bourré de Jay, un Jay qui n’en finit plus que remercier les Français, marci ! Marci bôcouuuuu ! On l’entend screamer comme une bête sur «Don’t Love You No More» et t’entends de très beaux solos à rallonges de Frank Ash. Marci ! Marci bôcouuuuu ! Ash allume encore le «Pretty Girl’s Everywhere» qui suit. Le mec au sax est aussi un vrai crack, il s’appelle Didier Marty et Jay n’en finit plus de réclamer du rab, one more ! Pas de surprise sur l’ensemble, Jay enfile tous ses vieux classiques comme des perles et les versions sont souvent à rallonges. Il fait de l’opéra sur «I’ll Be There» - When you’re blue/ Call me/ I’ll Be there - Et il attaque le disk 2 avec «Bite It», marci ! Marci bôcouuuuu ! Et pouf, voilà «Constipation Blues». Tu risques l’overdose de prout. C’est la première fois qu’on prout-proute à l’Olympia. Jay s’amuse bien avec «What’d I Say» et il part en délire booga booga avec «Alligator Wine». Il redevient le screamer extrême que l’on sait avec «I Put A Spell On You», marci ! Marci bôcouuuuu !, il shake le «Shout» des Isleys, marci ! Marci bôcouuuuu !, et adresse un gros clin d’œil à Fatsy avec «Please Don’t Leave Me», woh-oh-oh-oh et ça répond. Marci ! Marci bôcouuuuu !. Puis voilà la conclusion suprême, «Goodnight Sweetheart» : «My name is Screamin’ Jay Hawkins ! Thank you !

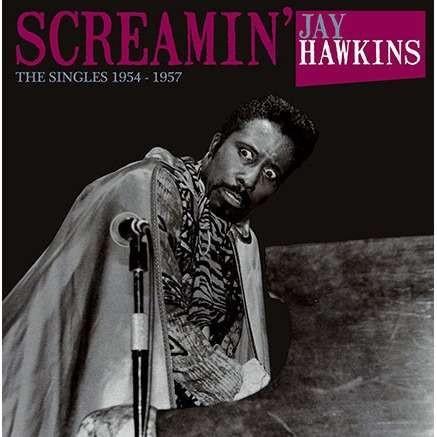

Les fans de Jay peuvent s’offrir The Singles 1954-1957, une compile parue en 2011 sur Rumble. On y retrouve des tas de choses connues comme «Baptize Me In Wine» ou «Please Try To Understand». Il reste très vieille école, allant du jump de big band au heavy balladif gluant. On voit qu’il crée un genre avec «(She Put The) Whammee (On Me)» : l’horror rock voodoo de train fantôme. Il propose en B un «Talk About Me» de thé dansant, très plaisant, un peu désuet, puis «Little Demon», un petit rock bien saxé et c’est avec «Frenzy» qu’il salue la compagnie.

S’il fallait emmener un Screamin’ Jay sur l’île déserte, ce serait bien sûr le Screamin’ Jay Rocks de Bear. Car là t’as tout, l’early Jay déjà dangereusement extraverti («Little Demon»), l’heavy shouter de jump, aussi puissant que Jerry Lee («In My Front Room», le pire raw de tous les temps, il finit en cannibale), l’écrabouilleur de wahhhhh («This Is All», raw à l’extrême), le screamer ultime («[She Put The] Wamee [On me]», il screame dans la glaire), le roi de l’heavy blues («I Is», oh yeah I is), le bouffeur de jump («You Ain’t Foolin’ Me», il croque les os du jump, crounch crounch), le virtuose du bllllllllbllllllll («Frenzy»), l’homme de la jungle («Alligator Wine»), le fou dangereux («The Whammy», il te screame ça jusqu’à l’oss de l’ass), le primitif explosif («All Night», il fait son cannibale, il renifle), et le roi du raw, le pire raw de l’histoire raw («Please Don’t Leave Me», il fait monter le who-oh-oh et les chœurs suivent, quel cirque !). Jay et Jerry Lee : le blanc et le noir. Là t’as tout.

La fin de l’histoire de Jay est nettement moins drôle. La fameuse Monique... L’Africaine...Jay habite à un étage et elle à un autre. En l’an 2000, Jay a 70 balais. Il a la trouille de Monique. Il appelle Colette pour lui dire qu’à chaque fois que Monique lui prépare la gamelle, il est malade comme un chien. Rudi : «I do know that one person in his band insinuated that Monique killed him.» Jay arrive à l’hosto avec un blocage intestinal et il casse sa pipe en bois aussi sec. T’as plus qu’à sortir ton mouchoir.

Signé : Cazengler, Cognac Jay

Screamin’ Jay Hawkins. Real Life. Zeta 1983

Screamin’ Jay Hawkins & The Fuzztones. Live. Midnight Records 1985

Screamin’ Jay Hawkins. Live & Crazy. Blue Phoenix 1989

Screamin’ Jay Hawkins. Black Music For White People. Bizarre/Straight/Planet 1991

Screamin’ Jay Hawkins. Cow Fingers & Mosquito Pie. Epic 1991

Screamin’ Jay Hawkins. I Shake My Stick At You. Aim 1991

Screamin’ Jay Hawkins. Stone Crazy. Bizarre/Straight/Planet 1993

Screamin’ Jay Hawkins. Somethin’ Funny Goin’ On. Bizarre/Straight/Planet 1994

Screamin’ Jay Hawkins. At Last. Last Call Records 1998

Screamin’ Jay Hawkins. Live At The Olympia Paris 1998. Last Call Records 1999

Screamin’ Jay Hawkins. Screamin’ Jay Rocks. Bear Family Records 2008

Screamin’ Jay Hawkins. The Singles 1954-1957. Rumble Records 2011

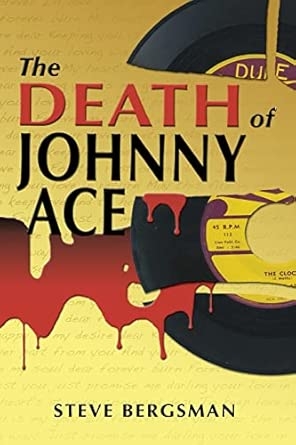

Steve Bergsman. I Put A Spell On You : The Bizarre Life Of Screamin’ Jay Hawkins. Feral House 2019

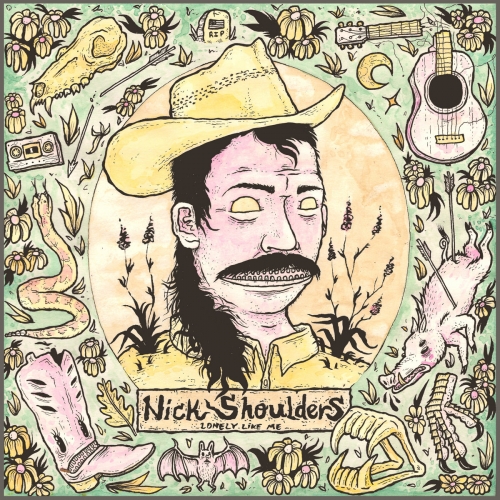

L'avenir du rock

- M/X file

Afin d’explorer les frontières de la métaphysique contemporaine, Jacques Sans-Sel reçoit une fois encore l’avenir du rock. D’une voix théâtralement grave, il ouvre son Bal des Naze :

— Avenir du rock, votre rupture avec la scolastique universitaire n’est-elle pas anachronique ?

— Nique ta mère...

— Pardon ?

— J’t’ai dit : nique ta mère.

Aguerri, Jacques Sans-Sel reprend aussitôt. Il se sent même galvanisé par l’écueil sur lequel vient de s’échouer son radio show.

— Vos admirateurs ont noté votre ralliement au système cosmologique copernicien. Comment pourriez-vous justifier un tel ralliement ?

— M’en branle

— Pardon ?

— Ralliement/M’en branle.

Excité, Jacques Sans-Sel desserre son nœud de cravate. Ça faisait une éternité qu’il n’était pas tombé sur un os pareil. Voilà enfin un invité qui dit vraiment ce qu’il pense ! Wouah !

— Pourquoi vous acharnez-vous à détruire le dogmatisme, avenir du rock ?

— Wanna be your dog.

— Pardon ?

— Wanna be your dogmastisme !

Jacques Sans-Sel entre en transe. Il sent qu’on a dépassé les frontières de la métaphysique contemporaine, il exulte, il transpire. D’une voix chevrotante, il pose une dernière question :

— Quel message souhaitez-vous transmette au genre humain, avenir du troc ?

— M/X !

Nouveau jackpot à la grande loterie du rock : M/X. T’en reviens pas de tomber sur un groupe inconnu aussi bon. Ce p’tit power trio vient tout de droit de Bristol,

deux p’tites gonzesses et un p’tit mec. La p’tite Mimi Edwards n’a pas l’air comme ça, mais elle bat un sacré beurre, dans la prestigieuse tradition des grands batteurs anglais, elle peut battre heavy et rouler jeunesse. La p’tite Liv Allen gratte une SG avec

un ferveur incontestable, au point que t’as du mal à la quitter des yeux. Pur rock’n’roll animal ! Et au milieu t’as le p’tit Max Pickering qui rue dans ses brancards avec une autorité disturbante. Il a tout : le look et la vraie voix. Il a tous les atours et les pourtours d’une rockstar. Vers la fin du set, il va même gratter un peu de basse.

Les trois M/X proposent une formule explosive enracinée dans la noise-punk anglaise, un webzine anglais les qualifie de DIY punk-rock trio, mais ça va beaucoup plus loin que ça, car ils ont des chansons, notamment cette bombe atomique nommée «Pavlov» qu’ils claquent en début de set. T’es hooké aussi sec. Dès Pavlov, tu piges tout. T’es ahuri par le niveau de ce trio qui tombe du ciel et tu vois la p’tite Liv trépigner comme une espèce d’AC/DC dans son coin, elle frétille et elle exulte, elle bouillonne et elle beugle, elle gratte et elle rue, elle te goinfre de good vibes, elle semble exploser de bonheur, tout ce qu’elle gratte est minimal et foutrement efficace. Tu vois rarement trois énergies se combiner aussi merveilleusement. Ils enfilent leurs cuts comme des perles, tu tends l’oreille car c’est très écrit. C’est très Fall dans l’esprit. Ils ont du

contenu dans le contenant. Sur «Momma», la p’tite Liv gratte des accords de énième diminuée qui te montent droit au cerveau. Ils font basculer leur Momma dans un abîme de noise anglaise. C’est à peu près le seul cut calme du set et aussi le plus fascinant. Toute cette effervescence impressionne. Le parallèle avec The Fall n’est pas exagéré. Ils y vont au nothing to lose, à la va-comme-je-te-pousse, au here-we-go permanent, ils ne connaissent ni le mot ‘répit’, ni le mot ‘calmos’, leur truc c’est de redonner vie au rock anglais. Pan a encore frappé.

Signé : Cazengler, classé X

M/X. Le Trois Pièces. Rouen (76). 12 février 2026

Concert Braincrushing

L’avenir du rock

- Nom de Dion !

Boule et Bill déboulent au bar. L’avenir du rock les salue d’un hochement de tête. Pas question de se salir les mains. Boule rire son premier boulet :

— Y boit quoâ, l’avenir du froc ?

Bill répond :

— On dirait bien qu’y boit une mousse, Boule...

S’ensuit une minute de silence. Bill la brise :

— Y paierait-y pas sa mousse, c’te gros égoïsse ?

L’avenir du rock ne s’abaisse pas à répondre. Il les connaît par cœur. Ils vont s’épuiser la cervelle en cinq minutes. Agacé par le silence méprisant de l’avenir du rock, Boule reprend d’un ton menaçant :

— L’est pas très charitable, l’avenir du troc !

À quoi Bill ajoute :

— L’est aussi chrétien qu’un ch’veu sur la têt’ à Mathieu !

Et Boule de surenchérir :

— Doit pas aller souvent à la messe, l’avenir d’mes deux !

— Tu crois qu’y croit en queck’chose, c’te gros égoïsse ?

— Chais pas, Bill, ça m’a pas l’air, faut lui d’mander...

— Alors avenir du broc, tu crois-ty en queck’chose ?

Excédé, Boule monte d’un ton :

— Tu crois en qui, avenir de mes couilles, en nallah, en bouddah, en Zeusse ? Tu crois-ty au père Noël ?

— Boule, j’te parie cent boules qu’y l’est assez con pour croire en Dieu !

Pas question de rater une occasion pareille. L’avenir du rock éclate de rire :

— Pas en Dieu, Bill, mais en Dion.

Les deux autres sont sidérés. Tout ça pour en arriver là ! L’avenir du rock, ajoute, en levant un doigt expert :

— Attention les gars, je parle de Dion Lunadon, et non de Dion DiMucci. C’est pas la même boutique !

On gardait un bon souvenir de Dion Lunadon. Il avait su ramener un peu d’In The Red dans la prog dramatiquement melbournisée du festival de Binic. On peut même dire que cette année-là (2024), avec ses anciens collègue d’A Place To Bury Strangers, ils avaient sauvé ce pauvre festival en perdition. In The Red c’est pas de la gnognotte, c’est une école de pensée, au même titre que Crypt, Norton, Estrus et Sympathy For The Record Industry, ces gens-là ont initié une véritable révolution permanente avec des racines qui plongent dans le garage-punk des sixties. Dion Lunadon a sorti deux albums sur In The Red, et ce n’est pas un hasard s’il ouvre pour la nouvelle coqueluche du label, Des Demonas. On ne peut pas imaginer meilleure prestance de la cohérence. Par les temps qui courent, un label comme In The Red est devenu essentiel à la survie des cervelles.

Dion Lunadon ramène avec lui le fantôme de Dominique Laboubée. Il ramène aussi cette chaîne phosphorescente dont on ne comprend pas l’intérêt. Mais bon, il aime bien faire le con avec sa chaîne. Il l’exhibe d’ailleurs que la pochette de Systems Edge. Comme le fantôme de Dominique, il porte du cuir noir. Il gratte une SG blanche éculée par des tas d’abus, et à sa droite se dresse un fabuleux bassman japonais. Celui-ci nous dira d’ailleurs après le set qu’il a failli être embauché par Guitar Wolf. Pas surprenant : allure de rockstar, joli son, énorme présence scénique, il a tout simplement volé le show.

Et quel show, amigo ! Ils sont nettement plus hot au club que sur la grande scène de Binic. C’est toujours une erreur que de programmer des groupes de garage-punk en plein jour sur cette grande scène : le son se barre et le groupe est tellement dispersé qu’il perd sa cohésion. C’est tout de même dingue que les organisateurs ne comprennent pas ça. Jouer en plein jour sur une grande scène, c’est un véritable handicap pour un groupe habitué aux petites salles. La différence est nette au Club, Dion Lunadon et ses trois collègues fulminent admirablement, they blow littéralement le roof, ils transforment ce pauvre Club en cocotte-minute, ça rue bien dans les rencards, ça pousse au cul, ça push les poches, ça pique des pointes, ça pleut des cordes, ça pousse-toi-d’là que-j’m’y-mette, ça perce des tunnels, ça percute le fouettard de plein fouet, ça tape dans l’œil du cyclone, au passage, tu reconnais cet «Howl» qui flirte tellement avec l’insanité et qui se trouve sur le premier album sans titre. Ce digne

fils de Bury n’en finit plus d’enfiler ses perles fumantes. Zéro contact avec le public - shy as a cloud drifting ? - il mise tout sur ses dynamiques dévastatrices et l’over-power de sa riffalama. Il tape une vieille stoogerie, l’«It’s The Truth», tirée de son premier In The Red, Beyond Everything. Il rocke à outrance les limbes de son ombilic. Il met tout le paquet, comme on dit quand on ne sait pas quoi dire. Il invente un genre nouveau : le wild blast lunadien ! Wild blast encore avec «Living & Dying With You». Tu t’en décroches la mâchoire. C’est bourrin, mais c’est aussi sans appel. Il faut entendre ‘bourrin’ au sens du percheron de Millet qui laboure le champ à l’aube. Comme Georges Rouquier dans Farrebique, Dion Lunadon te laboure en profondeur, il te retourne les terres pour que le printemps germe dans le Biquefarre qui te sert de

cervelle. Dion Lunadon est l’un des derniers grands blasters des temps modernes. On retrouve encore l’excellent «I Walk Away» bien excédé, il s’arrache bien les ovaires à coups d’Aw walk away ! Tout tient debout, même si t’entends parfois des cuts d’un intérêt limité, mais globalement, tu tires bien tes petits marrons du feu. Dion Lunadon alimente ton goût pour les vieilles mythologies, et de savoir qu’il existe encore ça et là des petits volcans actifs sur cette pauvre terre, ça remonte bien le moral des troupes.

Pour rester sur ces bonnes impressions, l’idéal est de rapatrier vite fait le mini-album Memory Burn paru en 2024. Comme d’usage, il enregistre tout seul son fast-punk d’hard Dion, aidé par un mec au beurre. Le Dion adore foncer tout droit, c’est sa raison d’être. Il est d’une certaine façon le dieu de la pugnacité têtue, comme le montre le «Good Times» d’ouverture de balda. Bon autant te prévenir : t’apprendras rien de plus que ce que tu sais déjà. C’est solide, mais sans surprise. C’est en B que se planque l’hit : «Hollywood Blues». C’est très «Death Party». Même beasty sound, même stubborn beat. Puis il s’énerve pour de bon avec «Zenith Forever». On se souviendra du Dion comme d’un p’tit mec bien énervé. C’est sa grandeur.

Signé : Cazengler, Lunacon

Dion Lunadon. Le 106. Rouen (76). 10 février 2026

Dion Lunadon. Memory Burn. Beast Records 2024

*

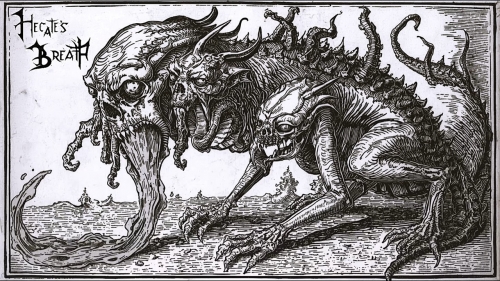

En ce bas monde, seule une chose est sûre, il est inutile d’aller vers Hécate, c’est elle qui vient vers vous. Méfiez-vous des carrefours. Surtout si vous entendez un chien aboyer.

Je peux en apporter la preuve : je recherchais de la musique grecque inspirée par l’antiquité, la première chose que j’aperçois sur la chaîne de Stefanos Krasopoulis, c’est une belle photo. Darkly. Rien à voir avec ce qu’il poste d’habitude, des trucs d’obédience plutôt folklorique pour employer un mot stupide, mais là indubitablement la photographie d’une prêtresse invoquant, le titre de la vidéo est clair Hecate’s Breath.

Mon cerveau m’avertit, attention Damie, tu connais. J’opine, je ferme la chaîne de Stephanos Krasopoulis, je farfouille dans mes archives, cinq minutes, l’intuition est bonne, je rouvre la chaîne de Stephanos, la photo de la prêtresse a disparu.

Les rockers détestent que les filles leur échappent, serait-ce même une des plus terrifiantes déesses de la Grèce antique, évidemment mon flair me permet de la retrouver !

Nous avons dans notre livraison 680 du 06 / 03 / 2025 chroniqué un premier album d’Hecate’s Breath nommé Innocences assez déconcertant. Il avait été précédé en 2024 par Danse Macabre dont nous reparlerons une autre fois. Nous allons nous intéresser à divers regroupements de morceaux effectués par le groupe lui-même durant l’année 2025.

El., TS, Ax, Handful of Nails : All / Vile & El. : vocals /Ame Severe : Add. guitars & Production / Melinoë : noise, subliminal entities

ROOM FILLED WITH TARNISHED MIRRORS

HECATE’S BREATH

Il n’est pas évident de d’interpréter les créations d’Hecate’s Breath, nous n’avons que peu d’indices, parfois une image, parfois un poème, voire simplement une strophe.

Terrestrial commotions : La photographie dévolue à ce morceau est de Clarence Hudson White. Il est indéniable que le photographe né en 1871 et mort en 1925 s’inspire pour cet artefact de l’esthétique préraphaélite et symboliste. Un court poème de William Saphier lui sert d’exergue. Like crawling black monsters /The big clouds tap at my window, /Their shooting liquid fingers slide /Over the staring panes /And merge on the red wall.' En tant que directeur de revue, Saphier a permis à quelques-uns des plus importants poëtes anglais et américains de la première moitié du vingtième siècle d’acquérir une vaste audience. Surprenant cette violence musicale si on la compare à la pose hiératique de la photo, il est vrai que l’intensité sonore ne varie guère, toutefois il semble que quelque chose est en train de se déglinguer, le sentiment de menace oppressant comme ces coups batteriaux du destin inflexible se désagrège en notes grêles… il est vrai que la prêtresse tient entre ses mains une boule de verre fragile, éclate-t-elle, se brise-t-elle comme un rêve, la rotondité de la terre est-elle vouée à la destruction, ne reste-t-il pas des traces de sang sur le mur du poème… Isolation : inhabituel, incroyable, une image en

couleur, de Jean Mazza (né en 1972), nous qui pensions que la palette d’Hecate’s breath ne s’autorisait que le blanc et le noir, et le blanc n’est-il pas un simple noir négatif. Oui, mais le rouge n’est-il pas encore moins rassurant que le noir, n’est-ce pas lui qui colore la main des meurtriers. Un court poème d’Emily Dickinson : Hope is the thing with feathers / That perches in the soul, / And sings the tune without the words, /And never stops at all. Un oiseau de malheur, le coucou de l’âme, qui ne dit rien mais qui ne cesse pas de dire qu’il ne dit rien. Peut-être parce que dans leur tour d’ivoire les poëtes n’ont rien à dire. Souffles envoûtants et bruit de moteur, des coups pas très forts, dont la cadence se ralentit, serait-ce le rythme de l’assassin qui se fatigue à aiguiser son couteau, maintenant il nous semble entendre le bruissement de la mer, le moteur déferle et s’éloigne. Qui saigne là… la victime, le bourreau, ou le couteau. Le morceau est précédé d’une dédicace : funeste chanson pour une année sans lumière… Sheeted mirrors :

l’artwork : Anna-Vamey Cantodea, chanteuse, son Instagram est follement original. Le poème est de Sylvia Plath : "The size of a fly, /The doom mark Crawls / down the wall." Peut-être est-il temps de s’intéresser au titre de ce recueil qui repris pour illustrer ce recueil est agrémenté d’un ajout intéressant : Chambres remplies de miroirs ternis, / En train de tourner vers des horizons déchirés... Serait une allusion aux miroirs de Kozyrev… un bruit, une tornade se déplaçant dans l’espace à des milliards d’années-lumière car les dieux viennent de plus loin que la lumière, de plus près aussi, car peut-être tournoient-ils seulement dans notre tête. Aigrette romantique, drame de l’Homme confronté à sa propre création, un riff cosmique qu’il faut bien se résoudre à appeler une envolée des tréfonds, un cri qui laisse place aux sanglots d’un violon, et la profération survient, une onde de poésie submergeante, une tache noire posée sur la candeur de l’univers qui se résout à simuler un bruit de moteur, à imiter un violon tsigane faute de mieux. Serait-ce le souffle prodigieux d’Hécate…

A méditer.

THERE WILL BE NOTHING LEFT

Un lit, une poupée, une chambre vide, fenêtres noires ouvertes sur la nuit… Le texte épigraphique de William Blake précise à merveille de quoi il s’agit : ‘’Ô Rose, tu es malade ! Le ver invisible Qui vole dans la nuit, Dans la tempête hurlante, A trouvé ton lit De joie cramoisie : Et son amour secret et ténébreux Détruit ta vie.’’ Ouverture et finitude coïncident.

Apathie for destruction : phonétiquement le titre fait penser à l’album Appetite for the destruction de Ted Nuggent comme quoi il existe toujours une zone d’ombre dans laquelle les contraires sont reliées par une invisible zone de coexistence. Une citation de William Blake nous indique de quel côté nous nous trouvons : ‘’Et je l'ai arrosée de mes peurs, / Nuit et matin de mes larmes ; / Et je l'ai ensoleillée de sourires, / Et de douces ruses trompeuses’’. L’image est à l’image de l’absente de tous bouquets de Mallarmé, autrement dit d’une présence… Un bruit des pas lourds qui s’avancent mais qui s’effacent, un morceau stationnaire aussi immobile que ce 666 tracé sur une stèle, un simple compteur d’électricité, en bout de rue, quelques maisons, neige partout, une voix s’élève et puis se tait, l’on ne voit guère la différence, peut-être sommes-nous de l’autre côté de la fenêtre, qui ressemble tant à n’importe quelle fenêtre, dark ambient parcouru de courant d’effluves plus sombres, quatre notes qui résonnent plus fort afin de mieux disparaître. Mugissement de bateau qui quitte le port, qui s’éloigne du rivage. Qui saurait se battre devant l’inéluctable. Surtout pas le désir. There will be

nothing left : encore William Blake, l’homme de toutes les expériences et de toutes les innocences, ne seraient-ce pas les mêmes, seul le regard que nous leur portons… en tous les cas les deux vers érigent une coupure : ‘’ Et son amour secret et ténébreux : détruit ta vie.’’ autrement dit, deux contiguïtés, la photo n’en montre qu’une : guitare, rock’n’roll et solitude. Au bas de la photo, un trait de sang. Idéal pour que vous fassiez le test de rorschach… bruissements industriels de chagrin, des cymbales qui vous empêchent de penser, perdu que vous êtes dans les tubulures de vos synapses, tout droit dans un labyrinthe dans lequel vous tournez en rond, accroissement irrégulier de l’impossible retour en avant ou en arrière à tel point que ne subsiste plus qu’un grésillement, des voix s’élèvent chœurs angéliques, ou démoniaques, c’est encore à vous de choisir, d’ailleurs elles s’arrêtent pour que vous puissiez vous décider, la marche, le cheminement impossible reprend, même si vous comprenez que vos pas ne vous porteront jamais plus loin que votre chagrin, clameurs hurlantes, vous avez pénétré dans la chambre close de l’impossible, auquel nul n’est tenu, n’est-ce pas ce qu’il pourrait vous arriver de mieux, apaisement, bruit de casserole, un vent mauvais stoppe la machine. Leçons de ténèbres : dans les ténèbres le lumignon de la poésie n’éclaire rien,

l’image est floue, nous nous croyions dans la métaphysique la plus abstruse, nous voici devant un pavillon de banlieue, le père, la mère, le bébé, un monde quotidien et souriant, plus inquiétant, cette silhouette au premier plan qui tient un fusil, que vise-t-il, la cible est hors du champ de la photographie. Quatre coups de cymbale pour annoncer le déploiement des ténèbres, et la musique survient, le générique de l’inénarrable avec hurlements à l’appui qui se répètent, des explications nous sont données à voix hautes, difficilement compréhensibles, mais qu’y a-t-il à comprendre lorsque l’on a déjà compris que les ténèbres retombent sur nous, nous enveloppent, nous englobent en elles, d’ailleurs quand nous avons franchi la barrière ne sommes-nous pas dans une zone de calme, quelques notes éparses comme quand vous cheminez dans le noir en tâtonnant sur les rochers qui parsèment le chemin, mais non ce n’est pas parce que nous avons quitté la zone de l’horreur que cette zone ne subsisterait pas hors de nous, et pourquoi pas en nous-même, comme de lointains échos auxquels nous finissons par nous habituer, à ne plus entendre, mais qui ne cessent pas… Comforting presence :

nous n’avons qu’une photo, surexposée, peut-être à un danger, un peu flou de même car il ne faut pas se fier obligatoirement aux apparences, bref une jeune femme endormie auprès de son chat, un vulgaire tigré, mais les yeux grand-ouverts, étincelants de limpidité, à quelle part de l’invisible est-il sensible en langue des oiseaux Hécate ne se traduit-il pas par : hey cat ! Résonnances metallique, serait-il possible que leur monotonie puissent nous induire au ronronnement d’un chat, amplifié et survolé, quelqu’un s’approche-t-il sur des pattes de velours, pas tout à fait des hurlements, des stridences, le chat entent-il ces sonorités d’outre-tombe à moins que la dormeuse ne soit déjà que la préfiguration d’une jeune morte, qui s’éloigne, que le félin ne quitte pas des yeux, pourquoi ses pupilles ne sont-elles pas dilatées par l’effroi, silence existe-t-il des endroits que les vivants ne puissent explorer qu’avec leurs yeux, un chœur angélique semblable à ces colliers de fleurs avec lesquels dans les îles paradisiaques l’’on vous accueille et que dans contrées occidentales l’on dépose sous forme de couronnes sur le marbre des tombeaux, le son devient si solennel que votre interprétation vous est fortement suggérée. Dancing queen : sachons que le groupe possède une œuvre en progress, peut-être

abandonnée ou remise à plus tard, qui s’intitule Danse Macabre… qui est la dancing queen, sur la photo, elle paraît un peu délurée, affriolante, une jeune femme rieuse, l’on ne voit pas trop ce qu’elle est en train de bricoler dans / et avec ses mains, je lui trouve une certaine ressemblance avec Nancy Spungen la petite amie de Sid Vicious, mais je suis sûr que je suis le seul à émettre cet avis sur cette terre qu’il nous faudra bien quitter un jour. Ou une nuit. Z’en tout cas la phonerie ne donne pas l’illusion d’une joyeuse bacchanale, le bruit grossi mille fois de ces anciens téléphones de bakélite dont la roulette tournait à vide dans l’incapacité d’accrocher le moindre chiffre sur le cadran, entend-on un murmure, quelque serait-il au bout de la ligne pourquoi ces espèces de piaillements incessants qui vous foutent les chocottes, il est apparemment difficile de trouver une interlocutrice dans l’au-delà. Days : une photo, un polaroïd, l’on y voit une jeune femme, accompagnée

d’une fillette, peut-être deux sœurs, évidemment le cliché est flou et surexposé, au bas une date 20 août 1985, cela ne nous rajeunit pas, mais vieillit-on lorsque l’on est mort. Des sons qui s’éloignent puis se déploient, une voix chante elle parle de soleil et de jours heureux qui ont dégénéré comme si elle voulait les figer dans l’éternité. On dit qu’elle ne dure qu’un instant, ce doit être vrai, la chanson ne dépasse pas les deux minutes. Que voulez-vous l’éternité c’est court, surtout quand elle débute. Bard’s call : puisqu’il y

avait une prêtresse au début sur la photo, il faut bien qu’il y ait un barde, le voici sur la photo, elle n’est pas floue, l’on voit parfaitement la croix inversée fermement tracée sur son front, son regard n’inspire pas la sympathie, d’ailleurs est-ce simplement un barde, n’est-ce pas quelqu’un d’Autre… Des sonorités franches mais aussi fuyantes, lourdes mais des glissements comme des reptations, des tubulures entassées les unes sur les autres, il parle, il profère, lance-t-il des imprécations chacun de ces mots est un appel à le rejoindre, il se doit d’être compris comme une menace, il pénètre dans vos rêves, de ceux que vous recevez quand vous êtes vivants, de ceux que vous recevez quand vous êtes morts, il est le rêve d’un cauchemar et le cauchemar d’un rêve, nulle issue, nul endroit où fuir, ils détient la puissance, l’entendez-vous tinter, l’entendez-vous tenter votre âme si tenu qu’elle soit encore à vous, des bruits d’épée qui s’entrecroisent doucement car l’Adversaire est sûr de vaincre, la musique s’étend, vous devez avouer qu’elle est belle, que vous ne mériteriez pas de l’entendre, quelque chose s’enfuit au loin dans l’espace… Cradle song : surprise elle est là, toute belle en pleine forme, toute de

blanc vêtu, un sourire trop joyeux pour être qualifié de blanc candide, déguisée en ours blanc, car si elle voulait se faire passer pour un ange, c’est méchamment raté. Ça commence doucement, mais pas tout à fait comme une berceuse, retour de ces pas lourds qui monopolisent l’attention, la bande-son essaie de les effacer mais ils persistent, mais vous avez ces instants de beauté foudroyantes et cette voix rauque qui délivre le message que vous attendiez depuis toujours, ce vous avez pris pour une pelure d’ours polaire n’est peut-être qu’une robe de mariée peu virginale. Il ne vous laissera rien.

Vous êtes avertis.

LIGHTLESS MASS

Celebrating a distant absence : titre éponyme de l’EP. Une femme à trois visages sur le dessin. Elles ne peuvent que représenter les phases de la lune hécatienne. La déesse, face sereine, tient en sa main un sablier pour nous signifier que la mort s’approche, de l’autre un bouquet qu’elle cueillit dans les champs d’asphodèles, à sa droite le visage de la demoiselle nous regarde avec suspicion, la troisième darde vers nous un regard compassionnel. Le texte de Marion E White : L’on s’appelle, puis l’on se plaint de l’écho, se fait-il l’écho du dialogue intérieur de la déesse ou est-il dirigé vers ces masses d’individus qui se ressemblent tous dans leur propre obscurité mentale… Une première note en point d’interrogation qui se métamorphose en une belle suite musicale, l’atmosphère s’assombrit, tintements, sont-ce les crotales lointains des officiants dans le temple, cliquètement et tintinnabulation, la voix s’élève, claire et distincte, quelques instrument en grésillent de peur, l’on ne sait ce qu’elle a dit, lorsque les paroles sont trop claires comment notre obscurité pourrait-elle le comprendre, l’on est dans une cérémonie, une procession qui tourne sans fin, peut-être autour de la statue de la déesse, le chant reprend comme un écho surmultiplié, elle est là, toute voilée de noir, souvent la lune est noire même si beaucoup l’ignorent, ses mains se meuvent, elles s’ouvrent font mine de caresser les chœurs qui accompagnent leur danse sacrée, mais se muent en griffes, en serres d’oiseau de proie, l’image s’efface, des voix éthérées s’élèvent. Psalm for the dead :

Claude Cahun (1894-1954) fut la nièce de Marcel Schwob, ne soyez donc pas étonnés si elle fut poëte, peintre, photographe, féministe, surréaliste, résistante, oscillant entre érotisme, amour fou et folie… Elle a longtemps habité près d’un cimetière, le texte qui accompagne la photo est d’Anne Sexton (1928-1974), poëtesse et dépressive, elle influença notamment la Beat Generation, « Et les morts ? Ils gisent pieds nus dans leurs barques de pierre. Ils ressemblent plus à la pierre que ne le serait la mer si elle s'arrêtait. Ils refusent d'être bénis, gorge, œil et phalange. » Est-il nécessaire d’expliciter davantage, toutes deux pourraient relever d’une confrérie de sœurs hécatiennes. Est-il besoin de faire tant de bruit pour réveiller les morts, dorment-ils seulement, ne sont-ils pas des vaisseaux de pierre qui naviguent sans sombrer, ni escale sur de lointaines mers intérieures. La voix s’élève comme une prière aux morts qui sont plus vivants que nous selon Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz, est-ce pour se faire remarquer que la voix dégobille et la mort forgeronne en vain peut-être, car peut-être les morts sont-ils éparpillés dans la voix des vivants, dans les bruits des instruments, cette pensée ne nous conduit-elle pas vers la folie de penser que le monde est fait de la matière des morts. Sifflements, que voulez-vous il faut bien vivre. Gall saliva psalmody : le dessin représente Cerbère le chien à trois

têtes, le vers de Virgile le décrit à merveille : "Monstrum horrendum, informe, ingens / cui lumen ademptum’’. Psalmodie pour les insectes qui pondent dans les tissus des morts, lorsque les œufs éclosent les larves se nourrissent des morts, sont-ce les morts incommodés qui rugissent en eux-mêmes, ou alors les paroles qu’échangent les larves, ou juste un avertissement de ce qu’ils deviendront quand ils ne seront plus. Musique inéluctable qui avance à la manière d’un précis de décomposition, un feu qui couve lentement mais sûrement. L’est sûr qu’il y a de quoi saliver et déglutir. Mouvement perpétuel. Les vivants ne se nourrissent-ils pas des morts, en habitant leurs maisons, en lisant leurs poëtes, en s’inspirant de leurs artistes. Vesperal auspices : l’artwork n’est

pas sans évoquer l’esprit des photos de Clarence Hudson White, photos qu’il réalisait avec les membres de sa bourgeoise famille, ce qui toutefois laisse rêveur, sans être un sectateur d’Hécate il suffit d’être touché par le souffle d’Hécate pour être inspiré. Rappelons que les auspices sont des présages envoyés par les Dieux. Sur la photo, la prêtresse ou Hécate désigne ce qui va arriver en donnant l’ordre de se diriger dans la direction qu’elle indique. Vespéral signifie ‘’du soir’’. Se souvenir de l’expression ‘’ soir de la vie’’… Le premier pas à effectuer pour rejoindre ceux qui couchés sous la terre sont privés de lumière. Musique sombre. Marche funèbre. Générique de fin. Toutes les contradictions arrivent à leur terme et se dénouent, tristesse et grandeur, il est inutile de se révolter, comme des coups de fouets sur les épaules, les hurlements de ceux qui ont peur, ou ceux de la bête qui se lèche les babines, des sifflements, des applaudissements de ceux qui tiennent enfin leur meilleur rôle de figurants dans la dernière scène, grandiose et peu éphémère car la fin ne se terminera vraiment jamais. Les huis des portes se referment sur un dernier grincement.

Ceci n’est qu’une rêverie interprétative. Le souffle d’Hécate m’a-t-il inspiré ?

Damie Chad.

*

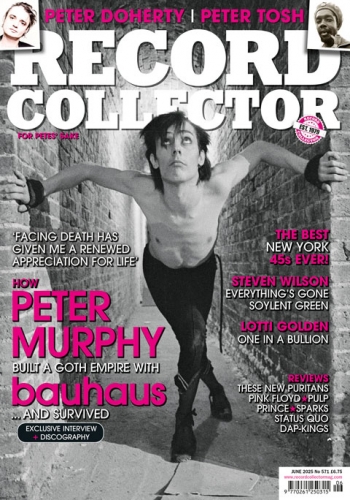

Il fut une époque, hélas lointaine, où j’achetais beaucoup de magazines Metal, j’ai arrêté, à la longue cela devenait fastidieux, toutes les revues se ressemblaient, de belles photos couleur, là-dessus aucun problème, mais tous les articles se répétaient, on vient d’enregistrer un disque, quelques anecdotes bla-bla-bla, on part en tournée bla-bla-bla, à force j’avais l’impression que tous les groupes jouaient à plus substituable que moi tu meurs, bref plus vous lisiez, l’envie pressante de se procurer les disques diminuait… L’ensemble manquait d’âme, cela sentait trop le processus stéréotypé de commercialisation, la mise en place de la pieuvre invisible du marché (pour parler comme Karl Marx), comme il se doit tentaculaire… mais au kiosque ce matin deux chiffres ont réveillé d’étranges impressions, 35 et 150…

METALLIAN

(N° 150 / Déc 2025 - Jan 2026)

Metallian, le nom porte à la rêverie, Metallian, ce n’est pas Metal, c’est davantage et c’est moins. Un truc qui ne coïncide pas exactement avec ce dont il se réclame. Une certaine façon de voir. Je n’ai même pas jeté un coup d’œil à l’intérieur de la revue avant de m’en emparer. Le légendaire flair du rocker. Supérieur à celui de Sherlock Holmes !

A l’origine, en 1991 Metallian est une revue underground, le tirage photocopié ne dépasse pas les cinq cents exemplaires, née au Canada, à Montreal, vendue pratiquement en de rares boutiques ultra-spécialisées, elle parvient à toucher les Etats-Unis… Plus tard elle essaiera de percer dans les pays anglophones et distribuera chez les disquaires une version rédigée en langue anglaise. Son créateur, Yves Campion, revenu en France le fanzine va faire petit à petit son trou et se forger un petit noyau d’inconditionnels. La photocopie laisse la place à l’imprimerie. Une étape importante sera réalisée lorsque la revue est diffusée en kiosque.

La revue a évolué, le heavy metal est laissé de côté, les sommaires proposent des groupes marginaux, un peu extrémistes dans leur approches musicales… Une nouvelle génération metallique est en train de naître dont les magazines qui squattent les gondoles ne parlent jamais… Elle ne tardera pas à être imité mais Metallian a toujours un ou deux coups d’avance sur la concurrence, dans leur grande majorité les fans restent fidèles, détestant retrouver leurs groupes ‘’à eux’’ dans les publications davantage grand-public, qui suivent la mode mais ne la créent point.

Metallian innove, le label Adipocere – un excellent article sur le créateur de ce label est à lire dans le deuxième numéro de Rituel – encarte son catalogue dans la revue, les lecteurs savent désormais où trouver les disques que les disquaires n’ont pas dans leurs stocks... Coup de génie, la revue offre un CD présentant des morceaux de formations peu connues, voire totalement inconnues… dans son ensemble la presse n’y croyait pas, toutes les revues proposeront bientôt leur digipack… Dernière nouveauté, la revue troque les CD pour les DVD… Elle abandonnera vite, réaliser des reportages sur des groupes exige trop de moyens, techniques et financiers.

C’est que les temps ont changé, le net propose des enregistrements sonores et imagés à tire-larigot. Plus besoin d’acheter un disque, il suffit de le charger, rapidement et gratuitement. La revue qui écoulait jusqu’à trente-cinq mille exemplaires ne dépassent plus les dix mille. Heureusement qu’un noyau de fans de la première heure et un socle d’indéfectibles abonnés a permis à la revue de survivre et de continuer sur sa lancée, trente-cinq ans plus tard Yves Campion est encore aux commandes…

Il est temps de quitter cette hâtive présentation à gros traits pour regarder ce que ce cent cinquantième numéro a dans le ventre. Débarrassé de sa gangue de plastique, fini les doux temps des feuilletages instructifs, le numéro paraît plus grand, simple illusion d’optique, je le concède, par contre nous avons bien les 84 pages du cent cinquantième fascicule en main, mais aussi en supplément le Metallian Underground N° 27 de vingt-quatre pages. Cerise sur le cerisier que l’on imagine japonais, si vous êtes abonné vous recevez en plus le CD Sampler Metal Explosion 05.

Passons sur l’édito qui encourage les lecteurs à ne pas oublier de se ravitailler sur les stands de merchandising… l’argent a de toujours été le nerf de la guerre, le courage aussi. Niklas Kvarforth, fondateur de Shining, groupe suédois qualifié de Black Metal Suicidaire - genre de renommée un peu plus classieuse qu’une Légion d’Honneur - fondé en 1996, qui vient de sortir un album, n’en manque pas dans Les Chroniques Sulfureuses. Commence par dire du mal du soleil trop chaud du Hellfest, s’en prend aux journalistes qui posent des questions si stupides qu’il a pris l’habitude de leur répondre par des idioties, ce qui a eu pour conséquence de porter ombrage à Shining… Il termine cette première salve en clamant haut et fort son dégoût d’internet. Le dernier bon disque qu’il ait entendu date de 1996… Mais depuis quelque temps il a enfin trouvé un groupe à son goût : Peste Noire. Hélas boycotté. Il est vrai que certains pensent que Peste Noire devrait plutôt s’appeler Peste Brune… Pourquoi la musique ne serait-elle pas traversée des mêmes idéologies que celles qui quadrillent la société actuelle, l’inverse serait encore plus inquiétant… L’important est de ne pas être dupe des endroits, quels qu’ils soient, où l’on met les pieds.

Le reste de la revue bénéficie d’une structure assez simple. Pas de chronique de disque à part la rubrique Listenning session un seul album, appelé à sortir dans un délai assez bref, une unique page en vis-à-vis de l’interview d’un de ses membres du groupe. La couve du disque ou du CD sur lequel porte l’entretien se retrouve en petit format en haut de de cette page. Attention certains groupes bénéficient de quatre pages ou simplement de trois. La lecture est facilitée par une typographie aérée très agréable à l’oeil. Beaucoup de blancs séparatifs. Il est de notoriété commune que les lecteurs d’aujourd’hui n’apprécient guère les longues colonnes resserrées…

Surprise, douze pages sont consacrées au calendrier 2026. Le bas de la page occupée par une photo d’un musicien, d’une affiche, ou d’un groupe, sur la large partie supérieure vous pouvez noter les dates de vos prochains concerts. Il serait mal venu de marquer vos rendez-vous chez le dentiste. Après cet intermède, qui avouons-le fait un peu remplissage, le magazine reprend son rythme habituel… Commenceriez-vous par vous lasser ?

Vous avez raison. Mais Metallian doit connaître la capacité d’ingurgitation de ses lecteurs. Voici la rubrique Grands Reportages. Munissez-vous d’une petite laine, nous voici en Norvège. Vous osez Oslo, touché, coulé, à l’eau ! Non à Bergen, ville mythique du Black Metal. La légende est connue, des groupes borderlines, Old Funeral, Immortal, et surtout Mayhem et Burzum. La frontière commune de ces groupes est la mort, attrait et répulsion. Violence, sang, incendies, meurtre, suicide, folie, forment le cocktail détonnant de cette moderne saga nordique.

L’interview de Jannicke Miesse-Hansen, est la plus instructive. Vous ne la connaissez peut-être pas mais vous la voyez souvent. Ce n’est pas son visage qui apparaît sur des centaines de pochette de Metal, c’est elle qui a mis au point le principe des lettrages illisibles pour signifier le nom des groupes. Pourquoi si difficiles à déchiffrer. Parce que le secret est une marque d’appel. Parce que toute connaissance demande effort. Immortal et Burzum furent ses deux premiers logos… Elle parle aussi de politique. De Varg Vikernes qui participa à Mayhem et fonda Burzum, qui brûla plusieurs églises, qui assassina Oysten Aarseth… elle avoue qu’elle a témoigné contre lui… elle ne regrette pas cette époque chaotique, les choses se sont calmées, ils ont vieilli…

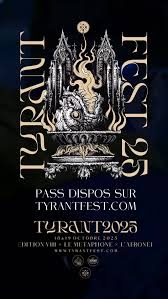

La rubrique Road Blues Festival évoque le Tyrant Fest 2025 à Oignies et Lille. Davantage de photos que de textes. Les dernières pages sont consacrées aux chroniques, un peu expéditives, à mon humble avis, des nouveautés. Toutefois nécessaire pour ceux qui veulent suivre l’actualité. Qui n’est que l’autre face de l’immuabilité des choses.

Manque dans cette chronique l’essentiel : la beauté de l’artefact. Photos, poses, publicités (exclusivement Metal) donnent une unité de ton, de lieu, d’espace et de continuum digne des tragédies classiques.

D’ailleurs le Black Metal, n’est-il pas une tragédie en lui-même…

METALLIAN

UNDERGROUND N° 27

Ne partez pas, le rideau se lève pour le deuxième acte. Pardon pour le vingt-septième. Le Metal c’est un peu comme la représentation de la Tétralogie de Wagner à Bayreuth. Faut quatre jours pour la voir en entier.

Ne vous affolez pas, vous n’êtes pas en pays inconnu. Cet Underground est bâti sur le même modèle que son grand-frère. L’aurait été dispersé dans la mouture du précédent que l’on ne s’en serait pas aperçu. Si le numéro 350 a mis Megadeth en première page, le groupe sort son dernier album et est censé clore définitivement son parcours. (Il est à noter que si parmi le genre humain Jésus Christ ait été le seul à avoir ressuscité après son trépas, les groupes de Metal qui reprennent le harnais après leur dissolution sont monnaie courante… Dans d’autres courants musicaux aussi, mais les Black Metalleux sont les seuls à se revendiquer du Devil, ce qui change la donne !).

Sur sa couve le 27, peut se vanter d’un poids-lourd que le Megadeth, Z’ont plus lourd et plus pire, comme l’on dit dans les cours de récréation. Pas n’importe qui : Mayhem en la personne d’Attila Csihar qui présent le nouvel album Liturgy od Death. Comme un écho avec ce que racontait Jannicke Miesse-Hansen puisque sur la fin du dialogue Attlla évoque son fils Arion… le temps passe…

Certes Epitome vient de Pologne, Sepulchral d’Espagne, Ennui de Georgie, Slagmaur de Norvège mais Jours pâles, Mortuaire, Thalidomide, Demontool, et Mankind de France, autre cocorico dans la partie Demo et Indie sur dix envois, cinq proviennent de notre pays, nul besoin de réindustrialiser, nous sommes un grand un grand producteur de metal !

Pour les acharnés, reste encore trois pages de cortes chroniques d’albums qui viennent de sortir.

Bonne lecture.

Une mine à ciel ouvert.

Pardon, à underground à explorer.

Damie Chad.