KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 505

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

08 / 04 / 2021

|

DAVE CLARK FIVE / CHOCOLATE WATCHBAND GENE SCULATTI ERIC BURDON AND WAR + JIMMY WITHERSPOON ROCKAMBOLESQUES 28 |

Le full car flight du Dave Clark Five

Curieusement, le Dave Clark Five ne bénéficie jamais des largesses de la presse anglaise. Tous les autres British Invaders ont été célébrés en long en large et en travers, mais pas grand chose sur ce groupe que les feignants appellent le DC5. Tout ce qu’on peut espérer dénicher, c’est une page de temps en temps dans Record Collector. En 2019, Nick Dalton faisait le tour du propriétaire en 33 minutes d’un groupe qui vendit en son temps 100 millions de disques et qui apparut 18 fois dans l’Ed Sullivan Show, alors t’as qu’à voir. Quand Dalton demande à Dave Clark pourquoi son groupe est devenu tellement célèbre aux États-Unis, celui-ci lui répond sèchement, the Tottenham way - Everything is being at the right place at the right time - Oui, il faut être là au bon moment. Ed Sullivan était à Londres et quand il a vu le Dave Clark Five sur scène au London Palladium. Il leur a tout de suite offert 10 000 $ et des billets d’avion. Dave a dit a ses copains : «Faites vos valises les gars, on part tôt demain matin !». Ed Sullivan les voulait dans tous ses shows. En fait c’est lui, cette espèce de sosie de Nixon, qui a rendu célèbre le Dave Clark Five. Partout aux États-Unis, leurs concerts sont sold-out. Ils sont aussi célèbres que les Beatles. C’est Dave qui négocie avec les maisons de disques. Il demande à EMI la propriété des masters et l’obtient. Five years of mega-stardom, nous dit Dave, qui s’arrêtent aussi brutalement qu’elles ont commencé. Dave voulait arrêter le cirque au moment idéal, lorsqu’ils étaient au top - We wanted to stop at the top - Les gars de Tottenham ne rigolent pas. Ils ont un parcours exemplaire, sec et net, et attention, leurs albums grouillent de dynamite.

Dans un autre numéro de Record Collector, Alan Clayson célèbre à sa manière le Five’s power, comme il dit. Il commence par dire à Dave : «‘Anyway You Want It’ est l’un des most violent records I’ve heard!». Dave lui répond que c’est enregistré d’un seul bloc sur un 4 pistes. The Tottenham way. Il indique aussi que tout le Five’s Power est enregistré aux Lansdowne studios, à Holland Park, où travailla un temps Joe Meek. Dave monte soudain en température. Il sort sa théorie de la perfection : «Ce sont les imperfections qui font la perfection. Ça donne de la présence au cut.» Il dit aussi que ses gros hits sont inspirés du public who would stomp along to the drum breaks in the ballrooms. Voilà d’où vient ce stomp légendaire. Dans le feu de l’action, Dave rappelle sa passion pour les gros hits américains : ««Twist & Shout» des Isleys, «Do You Love Me» des Contours, «I Like It Like That» de Chris Kenney et «You Got What It Takes» de Marv Johnson. Toutes les influences sont américaines. Dave révèle que son premier disque fut le «Blueberry Hill» de Fatsy. Clayson qui est un vieux fan aborde la question des archives et oui, Dave l’avoue, il reste pas mal d’inédits à la cave du Vault d’or. Il a accepté d’en sortir un sur la compile The Hits, «Universal Love», dont tu trouveras l’éloge un peu plus bas. Il confirme aussi avoir reçu une offre mirobolante dans les années 90 pour reformer le DC5 avec Mike Smith. Un million de dollars ? Non dit Dave, far more than that. N’importe qui aurait accepté, mais pas Dave. Au téléphone, le ponte insiste, il rappelle en pleine nuit et double la mise. Dave dit no. Excédé, le ponte joue sa dernière carte : «Look Dave, everybody’s got their price. What’s yours ?», dis ton prix, et fouf Dave lui raccroche au nez. The Tottenham way. Grâce a Dave, nous n’aurons pas à subir la reformation du Dave Clark Five. Ouf !

Sois prudent si tu envisages de mettre le nez dans leur discographie, car elle est assez tentaculaire. On s’y perd comme jadis les vaisseaux se perdaient dans le triangle des Bermudes. L’idéal est de se limiter aux douze pressages Epic US et de démarrer avec l’excellent Try Too Hard paru en 1966. Que de son, my son ! Dès le morceau titre d’ouverture du bal d’A, ça te saute à la gueule. Hard pop in full car flight, Dave et ses potes sont heavy on the beat et ce qui frappe le plus, c’est l’éclat de leur énergie mirobolante. C’est encore autre chose que les Hollies, les Searchers ou les early Beatles. Tout l’album va se hisser au même niveau, à commencer par «I Never Will», véritable DC stomp, un modèle du genre. C’est même un beat de pop qui bat tous les records. Ils sont largement supérieurs à la moyenne de l’époque. Pour l’anecdote, cet album fut pioché durant les early seventies dans un bac de second-hand à Londres - sur la foi de la pochette - en même temps qu’un Best Of US de Paul Revere & The Raiders et quelle ne fut pas la stupéfaction du piocheur quand il découvrit à son retour au bercail que les deux groupes dégageaient le même genre de super power. Et si on reprend l’écoute, on tombe en bout d’A sur «Ever Since You’ve Been Away», une aveuglante giclée de fulgure. Ces mecs traitent la pop comme une reine. Alors, on devient leur copain. Et le cirque continue en B avec «Somebody Find A New Love». On souhaite vraiment à tous les popsters d’avoir ce son. Car outchy outchah, quelle patate chaude ! C’est carrément punché dans le menton du tabernacle. Ils ramènent la pire basse fuzz de tous les temps dans «I Really Love You», oh yeah, il faut l’entendre pouetter au coin du bois et ils continuent de dévaster leur B avec d’autres feel good killer cuts, finissant par tout battre à plates coutures. Les voilà bien avancés.

Les gros labels américains mirent du temps à mesurer l’impact de la British Invasion, mais une fois qu’ils eurent compris, ils passèrent en mode de production industrielle. Filiale de Columbia, Epic fit ses choux gras du Dave Clark Five dès 1964, en sortant trois albums dans la même année : American Tour, The Dave Clark Five Return et Glad All Over. Le message était clair : pesez le pour et le contre et courez chez votre disquaire, comme le disait si bien Paul Alessandrini dans un vieux numéro de R&F. Bon, pas vraiment de hit sur American Tour, mais de la patate chaude à la pelle. Les gars de Tottenham ont décidé d’en découdre et avec eux, ça ne traîne pas. On note aussi chez eux un sens aigu du tatapoum. Une belle basse monte au devant du mix dans «Move On». Ils ont tout compris. Cet instro est un fleuron du Swinging London. Quand ils font de la pop, ils ne la ménagent pas. C’est leur façon d’aimer. Le «Come On Over» qui ouvre le bal de la B avance au pas de charge, typical DC beat, belle détermination, le message est clair. Pas la moindre ambiguïté. C’mon over !

Les amateurs de big covers seront aux anges avec l’«On Brodway» qu’on trouve au bout de la B sur The Dave Clark Five Return. Il faut savoir que le chanteur du groupe n’est pas Dave Clark mais le keyboardist Mike Smith. C’est dingue comme ce mec chante bien et il faut être gonflé pour aller s’attaquer à un tel standard. Ils ont le son, la niaque et l’ampleur catégorielle, ce sont vraiment des cracks. L’autre merveille de l’album se trouve aussi B. Cette fois il s’agit d’une Beautiful Song, «Forever & A Day», chantée aux harmonies surnaturelles. L’autre particularité du groupe est sa façon de sonner comme les early Beatles. C’est flagrant avec «Zip A Dee Doo Dah». Smith chante comme John Lennon. Il nous fait le «Mister Moonlight» des Beatles. Et puis avec «I Need You I Love You», ils campent bien sur leurs positions. C’est beatlemaniaque au bon sens du terme. Big energy & Mersey beat ! Le gros défaut des pochettes américaines, c’est qu’elles sont pauvres en informations. Les membres du groupe sont présentés un par un comme ça se faisait à l’époque, mais on ne sait pas qui chante. Comme Dave Clark est leader/drummer, on croit que c’est le chanteur. Fatale erreur.

Il faut attendre la pochette de Glad All Over pour enfin apprendre que Smith chante. Le mix de l’album et donc du morceau titre est étrangement criard, presque trop aigu. C’est le early Beatles sound, ils mettent le paquet là-dessus, étant donné que ça marche aux États-Unis, car bien sûr le DC5 fait carrière aux États-Unis. Les gars de Tottenham ramènent tous leurs guts dans une version de «Do You Love Me», mais c’est en B que se joue le destin de l’album, avec une sacrée triplette de Belleville : «Bits & Pieces», «I Know You» et «No Time To Lose». Ils jouent leurs Bits au big stomp des origines du monde et on entend la basse entrer dans le lard du refrain. Elle gronde aussi dans «I Know You», quelle étonnante ampleur ! On pense au dragon de Merlin sous la surface de la terre. Il explosent leur «No Time To Lose» à la Twist & Shout, avec toute la folie combinée des Isleys et de Lennon. Ex-plo-sif !

Allez hop, quatre albums en 1965. Epic fait tourner ses rotatives. Ça commence avec Coast To Coast. Pochette typique de l’époque avec le Five détouré sur fond de carte des États-Unis. On retrouve leur énergie avec «Anyway You Want It», hey hey hey, qui les catapulte dans les hauteurs des charts. Ils campent bien sur leur position qui est celle d’une pop d’harmonies vocales très énergétique sans solos. Mais globalement l’album bande mou. Si on espère y trouver du wild gaga punk de British Invasion, c’est raté. Ils n’ont d’énergie que sur deux ou trois cuts, comme le «Say You Want Me» d’ouverture de bal de B. Réveil en sursaut un peu plus loin avec «Don’t You Know», véritable retour de manivelle, cut fluide, bien condensé, monté sur le big beat, très Lord have Mersey dans l’esprit, chanté à l’unisson du saucisson sec. Les morceaux lents sont de cuisants deceivers of the fashion. Dommage, car ces mecs sont capables de belles poussées de fièvre.

Having A Wild Week-End réserve une grosse surprise, tout au moins pour les fans des Cramps : on y trouve l’ancêtre de «Garbage Man», un instro qui s’appelle «On The Move». C’est le riff de Garbage. Ailleurs, on retrouve le cocktail habituel de grosse niaque et d’énergie beatlemaniaque. Ces mecs-là sont capables de tout, même de western swing, comme le montre «Dum Dee Dee Dum». «No Stopping» vaut aussi pour un instro de London craze et en B, «Catch Us If You Can» capte bien l’attention, avec ce cri qui lance le solo d’harmo. Et voilà qu’ils se prennent pour les Righteous Brothers avec «Don’t You Realize». Ça en bouche un coin. Comme on dit, l’occasion fait le larron. En tous les cas, bravo à Mike Smith.

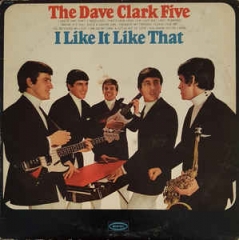

Le troisième album soixante-cinquard s’appelle I Like It Like That. Ah c’mon ! Ils le prennent à la dure, le morceau titre, avec un raw à la Louis Armstrong, wow c’mon ! Guts a gogo. Simple mais si catchy, baby. Il faut les voir bosser leur pop, surtout des trucs comme «I Need Love» : ils parviennent à faire des choses savamment atmosphériques, pas loin de ce que font les Chambers Brothers à la même époque. La pop des DC5 est toujours captivante, chargée de climats et d’intériorité galvanique. La B est un peu faiblarde et il faut attendre «She’s A Loving Girl» pour retrouver un peu de viande. Ils terminent avec la pop parfaite de «You Know You’re Lying» chantée à plusieurs voix avec toute l’énergie de Tottenham. Au dos des pochettes Epic, les commentaires sont toujours aussi plan-plan. Peut-être n’y a-t-il rien à dire sur le DC5, finalement.

Ils finissent l’année 1965 avec Weekend In London et une pochette typique de l’époque : photo de scène, mais en studio, sûrement pour la télé. On trouve sur cet album une sacrée énormité, cet «I’m Thinking» descendu aux gros accords gaga. C’est l’un de leurs atouts, le super power. Ils repiquent une crise de Beatlemania avec «Hurting Inside» - Won’t you come on home and forgive me - et «I’ll Never Know». On croit tout le temps que ce sont des covers des Beatles, mais non, c’est Dave Clark qui compose, ou Smith dans le cas de «Til The Right One Comes Along». «You Turn To Cry» et «Mighty Good Loving» s’inspirent encore des Beatles. C’est exactement le même fil mélodique. On se croirait sur Revolver.

Un seul album paraît en 1966 sur Epic, l’aimable Satisfied With You. On y trouve une belle brochette de hits, notamment l’enchaînement de «Do You Still Love Me», «I Meant You» et «Look Before You Leap». Back on the big beat, ces mecs savant bombarder leur pop nucléaire. On retrouve l’intro d’Antoine à l’harmo dans «I Meant You», oh yeah, celle des Élucubrations. C’est une pop tendue vers l’avenir, power-poppy avant la lettre. Ils sont passés maîtres dans l’art du feeling pop et de la profondeur de champ, au long long time, et vont chercher les meilleures résonances au fond de l’écho du temps. Encore une fois, les mélopifs ruinent leurs efforts, mais l’espoir renaît quand sonne «It’ll Only Hurt For A Little While», car ils cassent la baraque avec un bassmatic de syncope. Voilà un cut idéal pour le twisted jukebox, big energy & dancing beat et ils relancent à la folie Méricourt. Et puis avec «Good Lovin’», ils explosent. Oui, c’est le hit des Young Rascals et le Dave Clark Five en fait de la charpie, avec une fuzz en maraude, c’est d’une puissance énergétique digne des grandes heures du Duc de Berry.

En 1967, ils ont assez de bouteille pour présenter au dos de 5 By 5 les 11 pochettes des albums précédents, histoire de faire baver les amateurs. Que de l’Epic, bien sûr. On les voit tous les cinq en recto de pochette avec bien sûr Dave Clark au centre. On retrouve le super power du DC5 dès «Nineteen Days». C’est bardé de booming ! Difficile de faire mieux dans le genre. Ils bouclent leur bal d’A avec un fantastique shuffle de bastringue intitulé «Sitting Here Baby» digne des géants du jump américain.

Mike Smith chante au maximum des possibilités du raw. Comme d’usage, leur pop est bourrée à ras-bord d’harmonies vocales («Now Can I Tell You»), ce qui nous fait dire que ces mecs sont largement au dessus de la moyenne. On se laisse même charmer par «Pictures of You», une belle country pop de close my eyes/ And see pictures of you. Ils font du soft Cash chanté au doux du menton. Et avec «Small Talk», ils font carrément du Spencer Davis group, alors t’as qu’à voir.

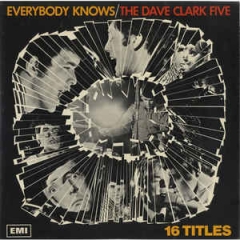

Attention ! Avec You Got What It Takes, on entre dans le jardin pas magique des petites arnaques de maisons de disques. Comme tout le monde, on se fait baiser. La pochette de You Got What It Takes est la même que celle d’Everybody Knows, bien sûr pas l’Everybody Knows d’Epic qui a une autre pochette, mais l’Everybody Knows de Columbia, sachant qu’Epic est une filiale de Columbia. On se fait donc enfiler comme il faut quand on croise l’Everybody Knows de Columbia dans un bac, car on croit que c’est le You Got What It Takes d’Epic. Même en essayant d’expliquer l’arnaque, on s’y perd. C’est fait pour ça. Pour éviter de perdre du temps à essayer de comprendre, on ramasse tout et on fait le tri après. Bon bref, merci les maisons de disques pour ce mic mac qui montre assez clairement leur niveau de cupidité, à l’époque. Les groupes n’y étaient pour rien. Si les gens étaient assez cons pour acheter deux fois le même album, alors c’était bien fait pour leur gueule. C’est tout ce qu’on méritait. Alors revenons à nos moutons et à You Got What It Takes et sa pochette de verre brisé, avec bien sûr Dave Clark au centre. C’est un album plus r’n’b. Mike Smith chante comme Nino Ferrer et ça vaut pour un sacré compliment. Et les coups de sax rehaussent le morceau titre d’ouverture de bon bal d’A. Et ça repulse de plus belle avec «You’ve Got To Have A Reason». Ils sortent pour l’occasion un beat oblong et bien élastique, avec une réelle profondeur de champ. Le son frise, comme chez Curt Boettcher. Ah quelle belle claquemure de you’re rocking out on me ! «Thinking Of You Baby» sonne comme le British Beat des enfers. C’est assez explosif. Ces mecs n’ont plus rien à prouver, ils savent sonner les cloches d’un cut. Ils tapent «Let Me Be» au pur gaga anglais bien nappé d’orgue et wow, il faut voir ronfler le bassmatic ! Quelle niaque !

Belle pochette que celle du Everybody Knows d’Epic paru en 1968. Comme l’album précédent, ça reste orienté très r’n’b. Avec «A Little Bit Now» on croit entendre chanter Nino Ferrer accompagné par le Spencer Davis Group. Nino Smith revient casser la baraque en B avec «You Must Have Been A beautiful Baby» et forcément, il chante comme un dieu qui voudrait être noir. Et voilà le grand retour du Stomp DC avec «Good Love Is Hard To Find». Leur secret, c’est l’eau lourde. Bim bam boom ! Quelle trempe ! Ils terminent cet album énergétique avec «I’ll Do The Best I Can». Ils y piquent leur petite crise de Wall of Sound. Ils repompent tout le décorum de Totor et des Righteous Brothers.

Finalement, on est bien content de l’avoir récupéré l’Everybody Knows de Columbia avec sa pochette verre brisé de You Got What It Takes, car il fonctionne comme une sorte de Best Of assez indomptable. On y retrouve le raw r’n’b de «You Got What It Takes», et la spectorisation d’«I’ll Do The Best I Can». Bien sûr, aucune info sur la pochette, on ne sait même pas qui joue là-dessus et qui produit. On croise aussi cet excellent mélange de Coasters et de proto-punk qu’est «A Little Bit Strong» et le stomp d’harmo de «Good Love Is Hard To Find». Mike Smith casse la baraque avec sa version de «Blueberry Hill» et shoute «Beautiful Baby» comme un crack. Il est sans doute l’un des meilleurs shouters d’Angleterre mais personne n’est au courant. Il bat encore des records de raunch avec «Sitting Here Baby» et on se gave du big sound de «Got To Have A Reason». Leur sens du stomp les honore. Ils terminent avec l’excellente pop psyché d’«Inside And Out». Même ça, ils savent le faire, en tous les cas, c’est mille fois mieux que le Little Games des Yardbirds.

Alors, que vont faire les ceusses qui n’ont pas de place ? L’air de rien, douze albums ça prend de la place. La solution est simple, elle s’appelle The Hits, une solide compile supervisée par Dave Clark et parue en 2008 : double CD, 45 hits, de la dynamite à gogo. Bien sûr, on perd le charme des gros cartonnés US, mais bon, on a le son, et tout explose dès la triplette d’intro, «Do You Love Me»/«Glad All Over»/«Bits & Pieces». Un vrai festival de punk-pop, watch me now ! Mike Smith is hot, ça tape sur la tête du beat, ils stompent les fondations du rock anglais. «Bits & Pieces» est l’ancêtre de Slade. Ils inventent tout : le stomp, le drive et la pop craze. Le Tottenham beat est plus raw que celui de Liverpool, plus collar blue, comme si c’était possible. Nouvelle doublette fatale avec «Anyway You Want It» et «Wild Week-end», hey hey hey, niaque des dieux, ça gagate à gogo, Mike Smith est le crazee king du samedi soir, il rivalise de grandeur totémique avec Little Richard. Il bouffe le jerk tout cru et leur r’n’b prend feu («You Got What It Takes»). On croit entendre Nino Ferrer ! Personne ne peut échapper au fuzzy storm de «Try Too Hard», le DC5 jette tout son poids de ferraille dans la balance qui s’écroule. Et ça repart de plus belle sur le disk 2 avec «Look Before You Leap» et son rumble de basse, on se prosterne jusqu’à terre devant un instro comme «All Night Long», et on va se faire bronzer avec «Here Comes The Summer», ce gros clin d’œil de Tottenham aux Beach Boys, qui préfigure les Undertones. On trouve à la fin un inédit, l’awsome «Universal Love». Le DC5 joue l’excellence jusqu’au bout. Mike Smith chante à l’émotion pure et il sonne comme Lennon dans le refrain. Terrific. Sur lze tabernacle du boîtier, il est écrit en lettres d’or : «The DC5 sold over 100 millions records». L’eusses-tu cru ?

Signé : Cazengler, tête à clark

Dave Clark Five. American Tour. Epic 1964

Dave Clark Five. The Dave Clark Five Return. Epic 1964

Dave Clark Five. Glad All Over. Epic 1964

Dave Clark Five. Coast To Coast. Epic 1965

Dave Clark Five. Having A Wild Week-End. Epic 1965

Dave Clark Five. I Like It Like That. Epic 1965

Dave Clark Five. Weekend In London. Epic 1965

Dave Clark Five. Satisfied With You. Epic 1966

Dave Clark Five. Try Too Hard. Epic 1966

Dave Clark Five. 5 By 5. Epic 1967

Dave Clark Five. You Got What It Takes. Epic 1967

Dave Clark Five. Everybody Knows. Epic 1968

Dave Clark Five. Everybody Knows. Columbia 1967

Dave Clark Five. The Hits. Universal 2008

Nick Dalton : 33 1.3 minutes with Dave Clark. Record Collector # 500 - Christmas 2019

Alan Clayson : Glad all over again. Record Collector # 357 - Christmas 2008

Les Chocolate sont chocolat

En matière de chocolaterie, on ne fait pas mieux que le Chocolate Watchband. Dans la vie, il faut des baisés, et nul groupe n’est mieux placé que les Chocolate pour illustrer cette claironnante vérité. Richie Unterberger qui leur consacre un chapitre dans ses Unknown Legends Of Rock’n’Roll rappelle qu’avec leur funny name, on avait beaucoup de mal à les prendre au sérieux. Sans doute auraient-ils dû s’appeler les Wild Chocolate. Chez Tower Records, il y a même un ponte qui croyait que les Chocolate étaient des blacks. Mais le plus drôle, c’est que le mec qui chante leur cut le plus connu, «Let’s Talk About Girls», ne fait pas partie du groupe.

Et pourtant, les Chocolate disposaient de tout l’apanage du package : primitive psychedelia, raunchy guitars, le snarl de Jag, et un son qui pouvait relever à la fois de l’expérimental et de la sophistication. Plus le look. Pour Unterberger, ces Californiens de San Jose singeaient à la perfection les early Stones. Dave Aguilar, chanteur en titre des Chocolate, rappelle aussi qu’en Californie, des investisseurs montaient littéralement des groupes : Moby Grape et Jefferson Airplane sont les coups les plus connus. Par contre, les Chocolate n’ont pas eu cette chance. Ils durent se débrouiller tout seuls avec leurs petits bras et leurs petites jambes.

En 1966, le producteur Ed Cobb cherchait des groupes pour interpréter ses compos. On connaissait bien Cobb aux États-Unis, car il avait chanté dans un quatuor folk-pop à succès, les Four Preps. Il préféra ensuite se consacrer à la production et veilla sur les carrières de Brenda Holloway et de Gloria Jones, dont le «Tainted Love» (signé Cobb) sera repris dans les années 80 par Soft Cell avec le succès que l’on sait. Cobb veillait aussi au destin des Standells, ne l’oublions pas. «Dirty Water», c’est lui. En 1966, il louchait sur la scène de San Jose, dont les Count Five et le Syndicate Of Sound étaient les figures de proue. Il cherchait donc un groupe capable de jouer les hits de bronze qu’il coulait chaque matin. Aux yeux de Dave Aguilar, les Standells étaient le groupe idéal pour Cobb : très malléables et déterminés à devenir des stars, ce qui, nous dit Dave, n’était pas le cas des Chocolate. Mais alors pas du tout.

Cobb leur donne «Sweet Young Thing» pour leur premier single. Malgré son joli côté gaga-stonesy, le single floppe. Après un deuxième single, «Misty Lane» qui ne plaît pas à Dave, les Chocolate «enregistrent» leur premier album. Oui, il faut le dire vite, car la réalité bat tous les records d’incongruité. Considéré aujourd’hui comme un classique gaga, No Way Out est du faux Chocolate. Mais le fan de base installé dans la France profonde s’en bat l’œil, dès lors qu’on lui donne sa rasade de gaga vintage, et avec «Let’s Talk About Girls», il est gavé comme une oie blanche. C’est en effet l’archetypal gaga sixties, wow, les Chocolate savent réparer une caisse, ce sont d’authentiques garagistes, des vraies fleurs de fosse de vidange. L’amateur trouve forcément chaussure à son pied et personne ne s’étonne que cet album soit devenu aussi cultissime que ceux des Shadows Of Knight et des Standells. Le problème, c’est que Cobb vire la piste chant d’Aguilar et la refait avec un black du nom de Don Bennett. Et aucun Chocolate ne joue sur les deux instros de l’album, «Dark Side Of The Mushroom» et «Expo 2000». On trouve aussi une belle version de «Midnight Hour» sur l’album, ultra-jouée, ornée de légères nappes d’orgue en suspension et qui fourmille de petits solos vermisseaux sous le boisseau chocolaté. Mais après ça se gâte, avec une version de «Come On» un peu trop pop pour être honnête. Un jour, Ed Cobb dit aux Chocolate : «Vous allez enregistrer ça, les gars !». Il leur fait écouter «Hot Dusty Road», une compo de Stephen Stills. Les Chocolate font la gueule : «Non, c’est pas notre son. On ne veut pas enregistrer ça !». Pas de problème les gars. Cobb fait venir une autre équipe pour enregistrer ce cut qui clôt l’A. Il faut attendre «Are You Gonna Be There» en B pour renouer avec la fosse de vidange. C’est un gaga cracra d’une belle efficacité. Encore un modèle du genre. On assiste médusé à un très beau départ en solo. Quand reviendra-t-il ? On ne sait pas, mais en attendant, de fantastiques phrasés de guitare trouvent leur voie sous l’épaisse couche des chiffons gorgés d’huile.

Les Chocolate ne se doutaient de rien. Aguilar raconte qu’on les avait fait venir quatre jours en studio à Los Angeles et qu’ils n’avaient aucune expérience du studio. Tu fais ci, tu fais ça. Mais jamais ils n’auraient imaginé que Cobb allait trafiquer les pistes dans leur dos. Quelques mois plus tard, ils récupèrent l’album et commencent à l’écouter : «What the hell is this shit ?» L’horreur ! Mettez-vous à leur place. En représailles, ils font du tir au pigeon avec les exemplaires qu’on leur a livrés - We shot at them with a double-barred 12-gauge shotgun - Et sur scène, ils veillent scrupuleusement à éviter de jouer les compos d’Ed fucking Cobb. Dave Aguilar insiste bien pour dire à quel point il haïssait ces albums, mais s’il avait conservé ses deux cartons, il serait aujourd’hui assis sur un tas d’or.

Dave veut tout reprendre à zéro et repartir du bon pied, mais Mark Loomis veut aller sur un autre son, plus proche de celui des Byrds. Dave se met en pétard : «Tu ne te rends pas compte du potentiel qu’on a ! On doit enregistrer notre album !». Mais Loomis visiblement ne comprend pas. Il n’est plus dans le garage, mais dans la dope. Dave dit qu’il n’a pas quitté le groupe, c’est le groupe qui s’est quitté. Dommage car les Chocolate étaient excellents sur scène. Il faut savoir que Bill Graham avait voulu les manager, mais il était arrivé trop tard, car les Chocolate venaient de passer un accord avec le mec qui allait leur présenter Ed Cobb, qui avait ses entrées chez Capitol, via sa filiale Tower Records. C’est d’autant plus dommage que Bill Graham voulait les envoyer jouer sur la côte Est.

Pendant ce temps, Cobb continue ses conneries. Aucun Chocolate ne joue sur l’A de The Inner Mystique paru un an après. Le groupe qui joue sur l’A s’appelle les Yo-Yoz. Mais c’est bien Dave Aguilar qui chante «Ain’t No Miracle Worker», même s’il a quitté le groupe depuis quelques mois. L’album est vraiment destiné aux curieux. Ils y trouveront une belle mouture d’«It’s All Over Now Baby Blue», joli clin d’œil dylanesque avec de forts accents gaga, stompé et battu aux tambourins. Mais c’est vrai que l’A sonne comme la pire arnaque de tous les temps, notamment grâce à ce «Voyage Of The Trieste» lancé à la flûte antique. On se croirait dans Satyricon. Le fuck off continue avec une partie d’orientalisme inepte intitulée «In The Past». Plus aucune trace des clés à molettes ni des ongles sales. On appelle ça de l’orientalisme à la mormoille et ça empire encore avec le morceau titre. On y assiste médusé au retour de la flûte de Fellini. Ils tentent de sauver la mise en B avec une reprise du mighty «I’m Not Like Everybody Else» des Kinks, mais laisse ça aux Kinks, baby, même si c’est bien ramoné. «Medication» vaut pour un beau slab de gaga psyché, mais bon, vu l’ambiance, difficile d’aller se prosterner.

Aucune trace de Dave sur le troisième et dernier album Tower, One Step Beyond. On le savait à l’époque et donc, on veillait scrupuleusement à ne pas rapatrier cet album bidon. Mais le temps passe et la curiosité finit par l’emporter. Si tu surmontes ton aversion pour les tripatouillages d’Ed Cobb, tu feras une belle découverte : les faux Chocolate ont un certain charme. Disons pour rester courtois que One Step Beyond est l’album de Jerry Miller (Moby Grape incognito) qui remplace Mark Loomis, auteur des très psyché «Uncle Morris» et «And She’s Lonely» qui n’ont strictement aucun intérêt. C’est Danny Fay qu’on entend, le premier chanteur des Chocolate. Il chante «How Ya Been» avec de faux accents à la Steve Marriott. Pour «I Don’t Need No Doctor», le faux Chocolate sort sa meilleure niaque chocolatée. Dommage qu’ils n’aient pas annoncé la couleur à l’époque car Danny Fay est vraiment bon. C’est le batteur Gary Machin qui tire le mieux son épingle du jeu avec ses compos, notamment «Flowers», cut sur lequel Jerry Miller ultra-joue. Ces mecs finissant par sonner comme Love. Ils virent pop-rock d’Elektra. C’est aussi au batteur Gary Machin qu’on doit l’excellent «Devil’s Motorcycle». Danny Fay chante ça avec un trop plein de niaque chocolatée. Mais quelle fantastique partie de guitare, c’est une merveille d’aisance funambulique, bien amenée au grunge de groove et serti d’un solo californien ultra-joué, à cheval sur du brouté de basse. On peut aussi éventuellement se régaler de «Fireplace», un cut de rock seventies visité par un beau drive de basse, et allumé à coups de yeah yeah, joyeux et buzzy comme une cour de lycée. On les sent à l’avenant, très avancés, très tendus dans l’élan.

Pour la petite histoire, Dave Aguilar s’enticha ensuite d’astronomie et devint prof d’astronomie puis expert de l’industrie aérospatiale. C’est la parution de Nuggets en 1972 et d’Unknown Legends Of Rock’n’Roll qui réveilla les appétits pour le Chocolate. Mike Stax réussit à la fin des années 90 à réunir une mouture chocolatée avec trois des membres originaux, le batteur Gary Andrijasevich, le bassman Bill Flores et Dave Aguilar, plus Tim Abbot. Puis Alec Palao remplaça Bill Flores et c’est cette mouture qu’on vit à Paris dans une soirée Gloria, en mars 2005, avec Loon, le groupe de Mike Stax en première partie. Dave portait un pantalon à grosses rayures noires et rouge et shakait bien sa paire de maracas.

Après Unterberger et Mike Stax, Alec Palao est donc devenu le gardien du temple. Il a non seulement a concocté en 2005 Melts Your Brain Not Your Wrist, la compile idéale des Chocolate, mais on l’entend jouer de la basse dans le Chocolate du XXIe siècle.

La compile citée en référence vaut largement le détour. Compile d’autant plus idéale qu’on y entend Dave Aguilar chanter enfin ses vieux hits, «Let’s Talk About Girls» et «Medication». Oh oh yeah ! Dave tombe dans le chocolat de «Let’s Talk About Girls», c’est le vrai gaga-punk rampant, le ramping du rampage, il faut le voir le Dave monter sur ses grands chevaux ! Superbe et intraitable. On peut aussi se prosterner devant «Sweet Young Thing», le premier single des Chocolate. Quelle violence, Tang dang dong ! Take it easy man ! Qui dira la violence de l’attaque ? C’est dirty as fuck, voilà le rock qu’on adore, le gras du cracra, le percuté du son. Si on aime le gaga à gogo, c’est là que ça se passe, this is the real deal ! C’est encore plus claqué et crazy que les Pretties. Même la version de «Baby Blue» qui suit emporte la bouche, le chimmering des guitares bat tous les records de chimmering, et c’est chanté à l’extrême. Puis on les voit exploser «Blues Theme» en répète, ils attaquent au wild ride de wild gaga, voilà bien l’instro le plus dévastateur dont on puisse rêver. Encore un chef-d’œuvre avec «Don’t Need Your Lovin’», amené par une intro de basse et des maracas. Même jus que «Come See Me». Violent ! - Well I tryyyyyy - Gros calibre - I’m gonna try to tell/ Whaaat I’m gonna do - Voilà le punk de base, c’est screamé dans la meilleure tradition du génie gaga, personne ne peut surpasser les Chocolate en cet instant précis. C’est la raison pour laquelle Alec Palao et Ace rendent hommage à ce gang de Californiens. Ils tapent leur truc comme les Standells, avec du raw et du killer solo flash. Il ne veut plus d’elle, no no no ! Explosif ! Avec «Sitting Here Standing», ils font un énorme «Dust My Blues». On entend un solo fantastique dans «Are You Gonna Be There (At The Love In)» et Dave reprend enfin le micro pour chanter «In The Midnight Hour». Il y va de bon cœur. Ils se prennent pour les Stones dans «Come On», mais ils ne sont pas les Stones, est-il besoin de le rappeler ? Sacré coup de chapeau aux Kinks avec «I’m Not Like Everybody Else», c’est le wild side des Chocolate, même si l’original des Kinks reste inégalable. Dave crucifie pourtant sa version sur la porte de l’église et pulse ses coups de Kinks à coups de reins. Il reprend aussi ses droits dans «Medication», vieux classique de heavy psyché de Moby Grape. Ils font une fantastique cover de «Til The End Of The Day». Ils sont dessus et on applaudit des deux mains. Le disk 2 offre un panorama des trois albums et s’ouvre sur les versions de Don Bennett. Ce diable de Don chante bien, il faut le reconnaître. S’ensuivent les cuts des deux autres faux albums du Chocolate. On y retrouve les exploits de Jerry Miller dans «I Don’t Need No Doctor» et «Fireface». Ce disk 2 se termine avec les fameux cuts des Yo-Yoz et des Inmates, enfin crédités.

Au moins, avec Revolutions Reinvented, on a du vrai Chocolate. Ils sont quatre du groupe d’origine : Dave Aguilar, Bill Flores, Gary Andrijasevich et Tim Abott. Ils démarrent avec leur cieux coucou de Mathusalem, «Expo 2000». Pas mal, pour un groupe de revenants. Cette fois, on est sûr que Dave chante. En A, il tapent une belle psychedelia et font même du garage vintage de cinquante ans d’âge avec «Are You Gonna Be There». On dirait qu’ils recherchent une forme de sérénité. Ils nous flûtent une belle version de «It’s All Over Now Baby Blue». Le son est extrêmement travaillé au clairsemé de clairvoyance. Ils ne cherchent plus à passer en force, comme autrefois. On tombe en B sur l’inévitable «I Ain’t No Miracle Worker». On ne comprend toujours pas pourquoi ce cut si médiocre est devenu si culte. Il ne mérite que le rang de cut cucul. On se croit chez Blue Horizon avec «Sitting Here Standing» et ils reviennent à la raison avec «Sweet Young Thing», petit coup de gaga infecté, bien tartiné sous le boisseau et doté du plus élastique des sons de basse. Ils terminent en fanfare avec la triplette fatidique : «Don’t Need Your Loving», «I’m Not Like Everybody Else» et «Let’s Talk About Girls». C’est le grand retour des Chocolate, le gaga cro-magnon stompé dans l’œuf du serpent. Ah ils savent trousser une gueuse, ce diable de Dave s’en arrache même le gland de la glotte. La reprise des Kinks est bien foutue, assez lancinante. Ils remettent au goût du jour toutes leurs vieilles ficelles de caleçon. Et bien sûr, «Let’s Talk About Girls» sonne comme l’hymne des Chocolate. On le reconnaît aux premières lueurs, c’est imparable. On peut même parler de modèle impérissable de gaga sixties.

Paraît en 2019 le nouvel album des Chocolats, This Is My Voice. Autour de Dave Aguilar, Gary Andrijasevich et Tim Abott, on trouve Alec Palao (bass) et le guitariste Derek See. Les deux choses qu’on peut dire de ce groupe de survivors, c’est qu’ils ont un joli son et de la suite dans les idées. Ils démarrent avec «Secret Rendezvous» et optent aussitôt pour le statut gaga psyché. Dave pulse bien sa scansion de vétéran. Admirable car très dévastateur. Ils amènent le morceau titre comme un belle énormité, une décoction de cox rock dotée d’une magnifique ampleur de psyché psycho et montée sur un beat dévastateur. C’est d’autant plus convainquant qu’ils jouent ça en douceur et en profondeur. Ils rendent un bel hommage à Bo Diddley avec «Take A Ride». Vroarrrrrrrrrr de moto et Diddley beat vont bien ensemble. Il ne s’embête pas le Dave qui fait le nave, il tape dans les classiques, comme par exemple le «Talk Talk» de Sean Bonniwell - Get me a couple of pictures - Le gaga californien se gante de cuir noir. On entend même un solo de basse fuzz à la Entwistle. Ces mecs jouent la carte d’un vieux gaga de quartier qui refuse de mourir. Ils adorent les conneries orientalistes, comme le montrent «Judgment Day» et «Bombay Pipeline». Dave chante tout ce qu’il peut avant qu’il ne soit trop tard. Les intrusions de guitare restent superbes. Ces mecs sortent un son de rêve. Ils tapent aussi dans le célèbre «Trouble Everyday» de Zappa. Ça gratte à la cocotte, ils font leur Max la Menace. Alec Palao sort son meilleur bassmatic. Il semble que ces vieux renards jouent leur va-tout en permanence. Tout est beau sur cet album qui est visité par la grâce et la graisse. Les guitares fondent sur le Trouble comme des aigles. Quelle curée ! Ils tapent dans Bob Dylan («Desolation Row») et les Seeds («Can’t Stop To Make You Mine»), mais bon, on ne restera là.

Signé : Cazengler, chocolat fondu

Chocolate Watchband. No Way Out. Tower 1967

Chocolate Watchband. The Inner Mystique. Tower 1968

Chocolate Watchband. One Step Beyond. Tower 1969

Chocolate Watchband. Revolutions Reinvented. Twenty Stone Blatt Records 2012

Chocolate Watchband. This Is My Voice. Dirty Water Records 2019

Chocolate Watchband. Melts Your Brain Not Your Wrist. Big Beat Records 2005

Bill Kopp. Time for action. Record Collector #486 - December 2018

Richie Unterberger. Unknown Legends Of Rock’n’Roll. Miller Freeman Books 1998

Sculatti-là mon vieux, il est terrible

- Part Two

Quand un mec comme ce Sculatti-là fait des recommandations, il faut les prendre au pied de la lettre. Surtout s’il s’en va taper dans des trucs quasiment inconnus comme Tony Bruno ou Dick Campbell. Après coup, on se félicite d’avoir suivi ses conseils et si on se laissait aller, on irait même jusqu’à s’auto-serrer la main, comme le font ceux qui sont assez cons pour éprouver à leur propre égard une immense fierté.

Ce Sculatti-là nous sort Dick Campbell de l’ombilic des plombes. Le tour est vite fait : un seul album qui s’appelle Sings Where It’s At, paru sur Mercury en 1985. Pochette classique, avec un portrait du jeune Dick, un petit brun bien coiffé et d’allure introspective. Au dos, il commente ses cuts et dans les noms des musiciens qui l’accompagnent, on tombe sur ceux de Mike Bloomfield et de Paul Butterfield. Alors on n’est pas surpris d’entendre «The Blues Peddlers» sonner comme un hit dylanesque. Dick Campbell opte pour un son soft et fin, assez pur mais terriblement dylanesque. On a même les nappes d’orgue dans «You’ve Got To Be Kidding», pas celles d’Al Kooper mais celle de Mark Naftalin, ce qui revient au même. Les accents chantants et les envolées de refrains s’inspirent directement de «Like A Rolling Stone». Donc, on l’a compris, Dick Campbell est un fan de Dylan. Il attaque «The People Planners» comme s’il attaquait «Like A Rolling Stone», se livrant à un incroyable exercice de mimétisme concurrentiel. Dick Campbell met dans toutes ces chansons la force et l’insistance qui firent la grandeur de Bob Dylan. Avec «Approximately Four Mnutes Of Feeling Sorry For DC», il est encore plus dylanex que le roi. Pas seulement par le titre, mais aussi par la qualité du chant et du son. C’est une sorte de superbe prolongement du génie dylanesque. Il rentre une fois de plus dans la belle mouvance de «Like A Rolling Stone», avec du son all over the rainbow. C’est très puissant. Dans «Object Of Derision», on sent les gros guitar slingers derrière lui. Et Butter vient faire un carnage d’harp dans «Girls Named Misery». Cet album est une vraie merveille. Campbell boucle son bouclard avec «Don Juan Of The Western World», un sacré shoot de boogie dylanesque, c’mon Dick ! Bel animal, il swingue bien son boogie au nez pincé.

Tant qu’on y est, on peut en profiter pour écouter cette petite compile de Dick Campbell intitulée Blue Winds Only Know et parue sur Rev-Ola en 2003. Avec cette manie qu’il a de chanter à la glotte de perdition, cet Américain pourrait fort bien se réclamer du mouvement préraphaélite. Il est incroyablement pur, presque diaphane. «Share With Me» est un shoot de rêve. Il procède comme Brian Wilson, il plante sa graine dans ton cerveau et là t’es baisé. Il te sort de la beauté à l’état pur, une beauté qui comme chez Brian Wilson germe et se développe. Il fait du beau de non-retour, il monte au paramount, and you think you got to be ! Il devient une sorte de scenester légendaire. Il rivalise de finesse avec Curt Boettcher, il claque le même genre de miracle éblouissant. Il taille une nouvelle croupière à la pop avec «If I Don’t See You» et plus loin avec «Pretend It’s Me». Il continue de tailler sa route dans l’excellence avec «Sea Gull», God bless Dick, sa pop est belle et fabuleusement inspirée. Il y a un peu de Lennon en lui, comme le montre «Peace On Earth». On remerciera Joe Foster jusqu’à la fin des temps pour cette plongée en eau claire. Chez Rev-Ola, comme chez RPM, on déplie le booklet : d’un côté, Joe Foster rend hommage à Dick Campbell et de l’autre, Dick Campbell rend hommage à Gary Usher, son ami et mentor. On voit d’ailleurs une petite photo de ces deux génies du son que sont Dick Campbell & Gary Usher. Campbell dit avoir écrit une cinquantaine de chansons avec lui, mais peu ont vu le jour, la plus connue nous dit Dick était «Good Ole Rock & Roll Song» par les Cowsils. Il existe aussi un album de Gary Usher, Beyond A Shadow Of Doubt, mais nous dit Dick ce ne sont que les démos de l’album. Fin des années 70, ils se retirent tous les deux du music biz. Gary Usher ouvre un restau sur les San Juan Islands près de Seattle, mais il fait faillite. Dick Campbell se lance dans la production. En 1989, Gary Usher revient en Californie et annonce à Dick qu’il va crever. Cancer du poumon - We spent a lot of time together during his last year - Et il ajoute : «When he died in 1990 at age 51, I was inconsolable.»

Il a raison ce Sculatti-là d’insister sur Ron Nagle, car Bad Rice est un very big album même si on n’y trouve aucun hit. Il est important de noter que Jack Nitzsche le produit et que Mickey Waller bat le beurre. On note en outre la présence d’autres légendes à roulettes : Ry Cooder on guitar et Sal Valentino dans les backing vocals, donc n’en jetez plus, la cour est pleine. Du coup des cuts comme «Marijuana Hell» et «Frank’s Store» sont assez bien foutus. La qualité du son rafle réellement la mise. Dans ses commentaires au dos de la pochette, Ron indique que le cry cry cry de «Frank’s Store» est celui d’un retarted guy with an identity crisis. On sent aussi un grande aisance compositale dans «That’s What Friends Are For». On comprend parfaitement que ce Sculatti là se soit attaché à cette pop parfaite, written for Jack and I, two manic depressives, indique Ron, Jack étant bien sûr son poto Nitzsche. Toujours de l’aisance en B avec «Dolores». La prod de Jack ne pardonne pas - A young guy falls in love with his baby sitter and she likes it - Ron montre aussi qu’il sait gérer une petite pétaudière californienne, comme le montre «Capricorn Queen». Ah ce Mickey Waller, quel drummer ! Tout sur cet album se veut convaincu d’avance, même le country-rock de «Somethin’s Gotta Give Now». Ça reste léger et printanier, suprêmement bien produit. Il enchaîne avec la belle pop autobiographique de «Family Style», pas loin de ce que font les Beatles avec «Gideon’s Bible». C’est dire l’excellence du Ron dans l’eau.

Ce Sculatti-là a bien raison de saluer le Spring de Spring, car quel album ! Paru en 1972 et produit par Brian Wilson, il met en scène les deux sœurs Rovell, Diane et Marilyn, sachant que Marilyn est à l’époque la poule de Brian. Alors évidemment, on se doute bien que ça sonne très on the Beach et on compte effectivement pas moins de cinq titres qui pourraient figurer sur les meilleurs albums des Beach Boys, à commencer par «Thinkin’ Bout You Baby», fantastique shoot de bossa rumble. Bon, Marilyn est parfois un peu fausse sur ce coup-là, mais ça passe. Avec «Mama Said», elle va plus sur l’on the Beach, comme d’ailleurs avec «Sweet Mountain». On sent la patte productiviste du maître. C’est franchement digne de Smile. On entend même la voix de Carl Wilson à la fin. Et ça continue en B avec «Everybody», elles s’engagent dans un guêpier wilsonien et s’en sortent avec les honneurs. C’est excellent, très péri-urbain, avec la voix de Carl et des infra-basses. Elles épousent encore Brian de toutes leurs forces avec «The Whole World» et avec «Forever», l’album prend l’allure d’un album parfait. Cette pop sensible semble sortir tout droit de Surf’s Up, on a là une pop languide et inspirée par les trous de nez, visitée par les fantômes, dotée d’un cœur qui balance entre la dérive fatale et la déraison collatérale. Encore un fantastique éclat de pulsion Beachy avec «Good Time», épaulé par le puissant dee dee dee wha dee de «Dot It Again». D’autres cuts frappent l’imagination, même s’ils sont moins beachy, comme par exemple ce «Superstar» plus sombre. Marilyn y navigue à la lisière du juste et du faux, ce qui fait son charme, avec de petits accents de féminité éperdue dans le ruckus. Et «Now That Everything’s Been Said» nous fait dire que Spring est l’album rimbaldien par excellence, car il y siège un beau bouleversement de tous les sens.

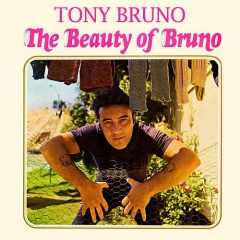

Ah tiens, si ce Sculatti-là était dans les parages, on irait immédiatement lui claquer la bise pour le remercier. C’est grâce à lui qu’on découvre Tony Bruno, et croyez-le bien, c’est plus important que de découvrir l’Amérique. The Beauty Of Bruno, paru en 1967 sur Buddah, est un very big album, un de plus. Sur la pochette, Tony Bruno pose sous des chaussettes mises à sécher. Il porte de curieux tatouages sur les bras et physiquement il a des faux airs de Springsteen jeune. Mais la photo qui est au dos renvoie à un autre univers : on le voit fumer dans la pénombre et cette fois, il a un faux air de Ben Gazzara, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Ce qui frappe quand on commence à écouter cet album tombé des nues, c’est la qualité de l’orchestration, puis la qualité de la voix. Ce mec peut aller chercher des accents à la Louis Armstrong, c’est dire s’il est balèze. Ce Sculatti-là a eu bien raison de flasher. Tony Bruno est un crooner extraordinaire et avec «Hard To Get A Thing Called Love», il monte le croon blanc à son sommet. Quelle présence ! Il frise le Scott Walker avec «The Grass Will Sing For You». La puissance de son croon est comme portée par le souffle orchestral, c’est très spectaculaire. Ce mec s’impose du fond de son incognito et convainc définitivement le con vaincu. «Helaina» enfonce encore le clou révélatoire. En B, il s’en va faire une reprise de «Yesterday». Irréprochable. Il s’impose par une sorte d’attaque fondamentale. Il se coule dans le mood de l’excellence. Dans «What’s Yesterday» il faut l’entendre swinguer «now the coffee is in the cup/ The toast is on the up». Puis dans «Slow Up», il demande à cette little girl de ne pas grandir top vite. Mais il le fait avec tellement de talent qu’il finirait bien par nous fendre le cœur. Ce mec sait monter là haut sur la montagne et chanter de toute son âme. Pour «Small Town Bring Me Down», il a presque des accents black dans la voix. C’est encore une fois ultra-orchestré, portée aux nues et ce chanteur homérique explose les limites du pur power purpurin.

Signé : Cazengler, sculotté

Dick Campbell. Sings Where It’s At. Mercury 1985

Dick Campbell. Blue Winds Only Know. Rev-Ola 2003

Ron Nagle. Bad Rice. Warner Bros. Records 1970

Spring. Spring. United Artists Records 1972

Tony Bruno. The Beauty Of Bruno. Buddah Records 1967

ERIC BURDON AND WAR

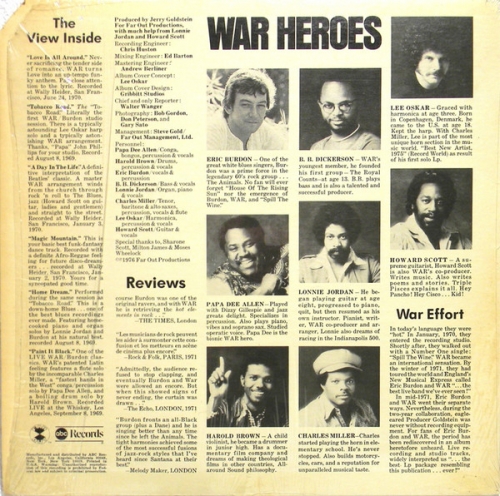

Eric Burdon va réaliser un de ses rêves, chanter, lui le petit blanc, dans un groupe de noirs ! C'est Jerry Goldstein manager d'Eric Burdon qui découvre ceux qui deviendront War en 1969, il emmène Eric Burdon en quête de musiciens pour remplacer les Animals assister à un de leur concert. Burdon les engage sur le champ. Ce ne sont pas des novices, le noyau s'est constitué en 1962, leur premier single, sous le nom de The Creators, intitulé Burn, burn, burn, s'avère très vite prémonitoire puisqu'il est enregistré en 1965 juste avant les émeutes de Watts, ils ont été rejoints par Papa Dee Allen qui travailla avec Dizzy Gillepsie, Burdon rajoutera un de ses amis Lee Oskar harmoniciste de son état et de nationalité danoise.

ERIC BURDON DECLARES WAR

( Avril 1970 )

Eric Burdon : lead vocal / Lee Oskar : harmonica, vocals / Charles Miller : saxophone, flûte / Howard Scott : guitar, vocal / Lonnie Jordan : organ, piano, vocal / B. B. Dickerson : bass, vocal / Harold Brown : drum / Papa Dee Allen : congas, percussion, vocal

N'ai jamais été emballé par la couve, j'avoue que je la trouve hideuse, je ne devrais pas le dire parce qu'elle procède d'une bonne intention, un bras blanc et un bras noir réunis mais dissociés de tout corps reposant sur une espèce de tabouret ( là je fais semblant de ne pas comprendre) une image tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, anti-racisme, signe de la paix et tout le bataclan clinquant, perso cela m'évoque plutôt un fauteuil hype dérivé de l'esthétique Bauhaus conçu par un designer peu inspiré. Le concept aurait été proposé par Eric Burdon... Le dos de la pochette n'est pas non plus d'une beauté flamboyante, attardons-nous sur la déclaration de principe qu'elle est censée mettre en valeur : We the People, have declared War against the People, for the right to love each other étrange formule que ce Peuple qui déclare la guerre au Peuple pour le droit de s'aimer les uns et les autres. La guerre et l'amour ne font pas bon ménage, l'on sent le groupe sur le fil, s'appeler War, une idée de Goldstein, en pleine période des Black Panthers, risque de vous attirer des ennuis, la revendication de l'idéologie hippie de l'amour ( vieille lune christique ) vient contrebalancer cette déclaration de guerre que le FBI pourrait prendre au sérieux.

The vision of Rassan : Dedication / Roll on kirk: Rassan n'est pas un personnage mythologique, mais un musicien de jazz, l'introduction pianistique est d'ailleurs des plus jazzistiques la voix de Burdon s'empresse de se poser dessus telle une brise printanière qui s'enroule autour d'un buisson d'aubépine, des chœurs masculins ne tardent pas à souffler en sourdine dès que les lyrics font allusion à la traversée de l'Atlantique par les premiers esclaves noirs et peu à peu le jazz se transforme en rhythm 'n' blues, des perles de notes s'échappent du clavier telles des gouttes de sang d'une plaie que vient caresser une douce ouate consolatrice de cuivres tandis que Burdon bourdonne la grande geste libératoire des noirs, et le rythme s'accentue, est-on parti pour une virée funk de grand acabit, non fausse alerte, tout se calme, insensiblement la voix devient murmure et tout se tait. Kirk est un souffleur, un spagyriste du jazz, capable de jouer trois instruments à vent en même temps, il est l'héritier et le continuateur des noms prestigieux qui l'ont précédé de Jelly Roll Morton à John Coltrane, de cet effort, de cet essor, incessant d'un peuple à se s'extraire d'une catastrophe irrémédiable, sa technique du souffle continu qui lui permet de tenir la même note plus d'une heure est le symbole de cette lutte de libération infinie, hémiplégique il continuera à donner des concerts, sa musique n'hésitera pas à aborder le répertoire classique des blancs, avec Kirk le jazz devient sexe entreprenant, ce vibrant hommage de War à Kirk, est magnifique. Tobacco road : John D. Loudermilk a écrit des centaines de chansons, des paroles souvent insignifiantes ou attendues ( par exemple Sitti'n on the balcony reprise par Eddie Cochran, pas vraiment sa meilleure ) mais deux d'entre elles ont eu un destin exceptionnel Indian Reservation sera adoptée par les Indiens Cherokees en lutte pour leurs droits, quant à Tobacco road elle n'évoque en rien les misérables conditions des noirs, petit blanc Loudermilk y dramatise quelque peu son enfance dans un quartier pauvre de Durham, pour beaucoup elle se confond avec un blues traditionnel. Tobacco road : changement d'ambiance, Burdon se saisit des mots comme des épines de cactus qu'il arracherait de son épiderme, c'est la première fois que Burdon donne vraiment l'impression de ne pas être un blanc qu'il chante comme un noir, sa voix est naturellement noire, l'est porté par cette introduction géniale durant laquelle le saxophone de Charles Miller vous a de ces glissades qui touchent à l'illimité, et puis tout change, les congas de Papa Dee Allen font le ménage, les cuivres déroulent le tapis rouge de sang et Burdon improvise sur I have a dream la voix s'accélère, coups de hachoirs, crie ses rêves, demande de l'aide, peur et incompréhension, surmontées, n'est plus seul, tout un peuple le charge d'une terrible mission, celle de porter la révolte, de ne pas craindre les coups du sort, aller de l'avant jusqu'au sacrifice suprême, murmure de mort, Tobacco road : mais se réveiller de sa léthargie et reprendre la route, retour vers les siens, le changement est à portée de main, ah, ces cuivres par derrière, si doux mais si percutants – valent la section de Muscle Shoals Studio – Burdon susurre, le chant devient une incantation secrète vaudou, le sort est lancé, silence. ( fin face 1 ).

Spill the wine : superbe morceau qui a un peu éclipsé les autres merveilles de l'opus. Rêverie burdonnienne et hymne païen dionysiaque, broderie rythmique, volètements d'oiseau de la flûte de Charles Miller, un peu parlé, un ton persifleur et auto-ironique, lointaine voix féminine, un refrain bien appuyé comme Burdon les affectionne depuis Sky Pilot, l'ensemble se précipite tout en respectant ce tempo moderato du meilleur effet et culmine en une libation à la vie, à la jouissance, à la joie, une espèce de jubilation gidienne à la puissance mille de nouvelles nourritures terrestres et mentales. Blues for Memphis Slim : le morceau est bâti autour de Mother Earth un des premiers titres écrits et enregistrés par Memphis Slim en 1951. Fatigué par le racisme ambiant de l'Amérique comme beaucoup de musiciens de blues et jazz et d'écrivains noirs Memphis Slim s'est installé en France, il est l'auteur de l'emblématique Every day I have the blues. Birth : un orgue de Lonnie Jordan qui n'est sans rappeler le son original des Animals, normal l'on rentre dans le blues, qui s'interrompt bientôt pour laisser parler Burdon, l'aurait pu prendre un ton moins dramatique car le texte regorge de vertu comique, la naissance par le petit trou de la femme par lequel on entrevoit le jour, trou de souris que plus tard l'homme ne cesse de rechercher pour y rentrer le petit bout de sa lorgnette... un peu graveleux réprimanderont les mouvements féministes actuels, mais l'on ne s'attarde guère Jordan fait sonner son clavier comme jamais les Doors n'ont réussi à le faire, soyons juste l'est aidé par un nappé de cuivres prodigieux comme vous n'en n'avez jamais entendu et l'on verse dans Mother Earth : une lenteur funèbre sur laquelle Burdon pose un vocal désespérément aussi profond que le trou dans lequel vous finirez par atterrir, pas d'inquiétude votre tour de trou viendra, le genre de pensée désagréable qui vous met mal à l'âme, le frisson de saxophone qui suit n'est pas là pour vous filer la pêche melba, c'est Mr Charlie Miller qui s'y colle, un instrumental qui vous file la sale impression que votre peau se desquame toute seule, un instrumental qui se révèle être une incitation à foutre à bas le moral de la race humaine entière, blancs, jaunes, rouges, noirs, depuis l'a dû être interdit par la Convention de Genève pour cruauté mentale, non vous n'êtes pas encore sorti du tunnel, un convoi mortuaire peut en cacher un autre, que serait le blues sans les gémissements d'un harmonica, une gâterie danoise empoisonnée une Danish Pastry qui renforce le malaise, sur la fin Oskar ( c'est Lee le coupable ) souffle si fort que vous voyez le moribond enterré un peu trop tôt qui bande toutes ses forces depuis l'intérieur de son cercueil pour arracher les clous du couvercle enchâssés dans le bois de sapin, je vous rassure il n'y arrive pas, du coup Burdon et les copains rajoutent une deuxième couche de Mother Earth pour vaincre toutes les résistances les paroles Memphis Slim ne vous laissent aucune échappatoire, riche ou pauvre, fille ou garçon, vous subirez le lot commun, Burdon vous pétrit la glaise maternelle autour du corps sans regret, de temps en temps les autres appuient de tous leurs poids pour que la poisse vous colle davantage à la peau. Brrr ! You 're no stranger : vous venez de perdre votre âme, ne vous reste plus qu'à vous raccrocher à votre petite amie, une entrée fracassante de gong qui gondole les oreilles et vent qui souffle, vous pensez être emporté dans une symphonie, tout faux, une très courte ballade, une espèce de soul aux yeux bleus délavés qui n'apportent aucune lumière, l'unique point faible du disque. Dommage car le reste est un bestissimo. Ce Burdon Declares War est la véritable suite que l'on attendait digne d' Every One of Us...

THE BLACK-MAN' S BURDON

ERIC BURDON AND WAR

( Décembre 1970 )

Eric Burdon : lead vocal / Lee Oskar : harmonica, vocals / Charles Miller : saxophone, flûte / Howard Scott : guitar, vocal / Lonnie Jordan : organ, piano, vocal / B. B. Dickerson : bass, vocal / Harold Brown : drum / Papa Dee Allen : congas, percussion, vocal.

Deuxième disque, un double. Bo Diddley vous a prévenu you can't judge a book by the cover, agissez de même avec la couve de cet album, aussi mauvaise que la précédente décrèterez vous en voyant ce corps d'homme torse nu saisi en contre-plongée avec le soleil dans le dos, si dans la nuit tous les chants sont gris, à contre-soleil cet individu est-il noir ou blanc ? Donc vous ne jugez pas un homme sur la couleur de sa peau. CQFD ! C'est quand vous retournez la pochette que Burdon ne met pas le doigt mais la tête juste à l'endroit qui fâche... entre les cuisses d'une femme noire, vous aimeriez être à sa place, vous êtes sur un sujet glissant. Mais le Burdon quand il a une idée derrière la tête il la tourne et la retourne de tous les côtés, le résultat conséquentiel de ses cogitations se trouve à l'intérieur, ouvrez le gatefold, deux jeunes femmes blondes et entièrement nues s'offrent avec plaisir aux regards d'un groupe de nègres, c'est le mot qu'emploie les suprématistes blancs, voici cinquante ans cette photo a dû faire jaser dans le Sud profond du pays, c'était il y a un demi-siècle, un véritable acte de courage à l'époque...

Le titre repose sur un jeu de mots, entre Burdon et Burden qui signifie fardeau. Le fardeau de l'homme noir est à l'origine le titre d'un livre d'Edmund Dene Morel publié en 1920 qui dénonce les effets du colonialisme en Afrique et notamment au Congo. Morel avait ainsi intitulé son livre afin de se démarquer de l'idéologie politique de The White Men's Burden poème de Rudyard Kipling. Chantre de l'impérialisme britannique Kipling y justifie la colonisation tout en entrevoyant les effets néfastes.

Paini it black : morceau de bravoure d'Eric Burdon qu'il reprendra quasi systématiquement tout le long de sa carrière tant sur disque qu'en public : Black on black in black : une belle intro musicale qui permet d'admirer la virtuosité de l'orchestre à enchâsser les séquences instrumentales les unes dans les autres et Paint it Black I : déboule dans une galopade de congas, c'est parti l'on n'est pas près d'arriver, pour le sitar c'est trop tard, l'on est plus près des Pipes of Pan at Joujouka de Brian Jones – ainsi on ne sort pas des Stones – pour le vocal Burdon avec sa grosse voix ne se détache pas trop de la leçon jaggerrienne du moins au début car ensuite il se permet des espèces de bégaiements ultra rapides et Charles Miller s'envole sur sa flûte, sans interruption l'on repart sur Laurel & Hardy : un duel de percussions, bien fait mais qui ne casse pas des briques, le maximum syndical attendu qui ne débouche pas sur une insurrection mais sur Pintelo negro II : reprise du Paint it Black l'oiseau doit être un rossignol anglais de toutes les couleurs qui nous donne une version caribéenne en espagnol, en palabra dicha, cette espagnolade à relents funky trop faibles est bien pesante et bien longue... P. C. 3 : sur la même rythmique Burdon raconte ses déboires avec la police et le Black bird passe inaperçu car l'on est déjà dans le dernier retour de Paint it black III et là franchement on s'ennuie, l'on baille, l'on se paye des cuivres pesants, Burdon sauve un peu le morceau sur la fin... l'ensemble est décevant, trop disparate, trop d'influences, s'il y a une breloque diamantée à sauver dans ce coffre à toc c'est la piste époustouflante de la flûte de Miller qui se révèle transcendante. Spirit : comme quoi la chair ne suffit pas, qu'elle soit noire ou blanche, s'il lui manque l'esprit, Burdon a dû s'en rendre compte car il décide de le faire souffler durant plus de huit minutes, part du plus bas, une corde de guitare et un simple phrasé blues destiné à s'alourdir de tonnes d'orge de l'orgue rehaussé de chœurs virils, il tient bon la syncope sur laquelle Oskar tire à balles réelles d' harmonica, l'esprit est là – entre nous soit dit ce n'est pas le Grand Manitou des Indiens des plaines – se repose un peu trop sur un mid-tempo arrosé d'une langue de saxophone juteuse, l'est évident que Miller il est difficile de l'arrêter et personne ne s'en plaint, s'élèvent des chœurs sacrés, n'exagérons rien, plutôt de sacrés chœurs, Burdon mène le bal, il a gardé le meilleur pour la fin, lui et l'orgue tout seul, un régal. ( fin face A ) Beautiful new born child : Jerry Goldstein a emmené son grain de sel ( parfumé au piment de Cayenne) pour les lyrics, le gars sait être méchant l'air de rien, l'a dû percuter des esprits conservateurs avec son ironie, méfiez-vous, ça commence tout doucement, une mauvaise troupe qui fait claquer exprès ses croquenots de canards bâtards sur le bitume, et le Burdon vous invective comme s'il avait envie de passer l'autre moitié de l'humanité à la broche, égosillement final général, z'ont dû s'amuser dans le studio, que voulez-vous c'est cela être funky, en résumé le divin enfant qui est né n'est pas très beau et vous pouvez l'adopter, puisqu'il vous ressemble. Nights in white satin : on se calme, nous on n'a rien fait fait, rien dit, juste en train de copuler dans des draps de satin blanc, ils le reprennent un peu à l'identique, on aurait imaginé que le Burdon il vous aurait entortillé les couvertures pour s'évader et mettre le feu aux quatre coins du monde, mais non sont sages comme des images, B. B. Dickerson vous berce de sa basse et Miller fait bien attention à ne réveiller personne avec son saxophone, puisqu'ils sont là tous les deux The bird and the squirrel : ils en profitent pour se livrer à un duo d'anthologie, lignes de basse bousculantes et trilles étrillées de flûte, l'oiseau et l'écureuil se poursuivent dans les branches et aucun des deux ne résiste à nous faire entendre son plus beau ramage, que ne ferait-on pas pour une noisette et un grain de folie, Nuts, seeds & life : agrémenté de percussions éclatantes, l'on se tait, on évite de faire du bruit pour ne pas les déranger. Out of nowwhere : c'était trop beau, c'était trop bon, Burdon surgit pour nous mettre la cervelle à l'envers, l'est comme fou, totalement allumé, il crie, il hurle, il accapare votre attention et il clame sa réclame comme un dément, quand il se calme l'est méchamment persifleur, existe un monde entre lui et vous, n'est pas un enfant triste et moche lui, l'habite ailleurs, vient d'ailleurs, ira ailleurs, c'est facile à trouver c'est là où vous n'êtes pas, faites attention, les choses vont changer, les autres se contentent d'assurer le background, ce à quoi s'appliquaient les Doors pour Jimbo, est-ce un hasard si ce morceau rappelle les Doors... Nights in white satin : parfois il vaut mieux s'endormir que s'affronter à la laideur du monde, mais le Burdon doit être un peu réveillé, n'arrive pas à dormir, on l'imagine un peu titillé à l'entrejambe si l'on en croit la vigueur avec laquelle il déclare son amour, et les autres l'encouragent de toutes leurs ardeurs avec leurs chœurs de satyres en manque, il se calme un peu, ronronne, miaulote, un dernier coup de rein vocal et c'est terminé. ( fin face B )

Sun / Moon : ni lune noire ni lune blanche, on y va tout doux, basse au boulot, strideries d'orgue, parfois il faut dépasser ses déchirements, panser les plaies, surmonter la problématique, un blues si lent que l'on a l'impression qu'il comporte trois mille mesures, un saxophone qui pleurniche dans un coin, Burdon baratine molto dolce à l'oreille d'une fille, joue le mec qui ne sait pas, qui ne sait plus, qui est perdu, qui commence à comprendre que toute clarté provient d'un soleil, qu'il n'y a pas à préférer, que la lumière éclaire toutes les pénombres surtout celles qui persistent dans votre tête, un beau slow pour se frotter l'un contre l'autre le samedi soir à la fête du village, musicalement pas très génial. Pretty Colors : la même marmelade en un peu plus rythmée sur une cadence semi-latino, beaux coups de poignets sur le piano, le gars a retrouvé le moral, un peu plus de tonus, moins de sentimentalité, se suffit à lui-même, toutes les couleurs sont dans sa tête, l'en est tout fier, l'ensemble jerke et balance, mais comme dans le titre précédent l'on n'est pas surpris, une fin festive certes, mais il serait peut-être temps de faire parler la poudre. Justement sur la piste suivante l'on sort le Gun : rythmique guillerette, pas besoin de fusils, War et Burdon sont des pacifiques, nous demandent de jeter nos carabines et tout le reste, tout ce qui nous sépare des autres, vous n'êtes pas obligé de suivre le conseil, par contre il est indéniable que c'est enfin le morceau réussi de cette face que l'on espérait sans trop y croire, une drôle de soupe, tout est mélangé et subtilement mis en place, jeux de voix, questions et réponses qui se marchent dessus, rythme lascif avec de temps en temps des renversements de temps qui ont un parfum de reggae, délicieux car pas systématique, la gousse de vanille qui apporte sa pointe inimitable, et Burdon se charge du vocal, une sérénité olympienne, l'on se dit, ça va s'arrêter mais non ils en rajoutent et ils klaxonnent vraiment fort mais l'on est passé en fondu enchaîné sur Jimbo : finesse d'harmonica, dérive lente, until the end, la flamme perd de son intensité, quand la musique s'achève, she 's gone dit Burdon and she 's over disait Jimbo... ( fin face C ). Bare back ride : chevauchée peau-rouge dans la grande prairie, ne comptez pas sur Eric pour rallumer les guerres indiennes, l'a des ambitions plus modestes, l'emmènerait bien une jeune cavalière dans son teepee, la tribu des musiciens est d'accord lui fournit tout ce dont il a besoin pour son affaire, même Oscar nous sort son harmonica de cowboy pour la couleur locale, avec les cuivres qui poussent à mort vous traversez les collines sacrées sans problème, beau western dans lequel l'on tire son coup et l'on chevauche sa monture durant la nuit. Home cookin' : une chanson d'immigrant, le gamin qui s'engage et fait le tour du monde mais qui aimerait bien rentrer chez lui, avec des filles dans les chœurs féminins pour lui rappeler qu'elles étaient jolies les filles de son pays, Burdon vous raconte cela la rage au ventre, mais le morceau bien enlevé n'arrive pas à l'intensité émotionnelle que l'on trouve sur Every one of us. They can't take away our music : générique de fin, la chanson destinée à réchauffer l'âme, le shall overcome des nègres, se voudrait un hymne de victoire mais est surtout un chant de survie à résonance et chœurs gospel.

L'on en ressort l'esprit mitigé. Rien de franchement mauvais, rien qui ne vous procure l'orgasme auditif non plus. Un seul disque aurait suffi. Un peu la même mésaventure que Love is... des Animals après Every one of us.

*

Le groupe ne tardera pas à se séparer. Burdon + War c'est un peu une forme de néo-colonialisme, Burdon est un merveilleux chanteur, les musicos ont du talent mais la tête d'affiche reste Burdon... encore une fois les noirs servent le blanc... La cassure se concrétisera lors de la tournée européenne du groupe, Burdon qui reçoit un accueil plus généreux que son groupe vu son ancienne célébrité animalière supporte mal les récriminations de ses collègues de travail, sa dépendance à l'alcool n'arrange pas les choses, la mort de Jimmy qui la veille de son trépas est venu jammer avec le groupe sur scène précipitera le clash, il abandonnera War en pleine représentation. War assurera la fin de la tournée.

Ce n'est pas tout à fait la fin. On se fâche mais on se quitte plus ou moins bons amis. Entre juillet et septembre 1971 Burdon enregistre un nouveau disque qui sortira en décembre. Des musiciens de War sont présents sur certaines pistes ce qui explique pourquoi nous le chroniquons.

GUILTY !

ERIC BURDON / JIMMY WITHERSPOON

From WAR : Papa Dee Allen : congas / Lee Oskar : harmonica / Lonnie Jordan : piano, orgue / Jerry Miller : saxophone.

From TOVARICH : George Suranovitch : drums / John Sterling : guitar / Kim Kesterson : bass / Terry Ryan : keyboards. ( avec eux Burdon donnera un concert à Los Angeles en octobre 1971 au Whisky A Gogo. Nous les retrouverons bientôt. )

Harold Brown : drums / Howard Scott : guitar / Bob Mercereau : guitar /

Les dimensions de la pochette sur le blogue la rendent énigmatique, disons qu'elle représente la bonne conscience ( triomphante et cravatée ) de la grande Amérique qui cache l'envers de la médaille, les dizaines de milliers d'incarcérés pour avoir fumé un joint, pour quelques grammes au fond d'une poche et tous les révoltés du système, parmi ces trois catégories l'on trouve, par le plus grand des hasards, de nombreux noirs...

L'aventure War se terminant plus abruptement que prévu Burdon prend quelques semaines de repos, que faire ? Quand on s'appelle Burdon la réponse coule de source : retour au blues. Jimmy Witherspoon est né en 1920, trop tard pour être en 1970 auréolé de l'appellation phaaronique de vieux bluesman. Quoique répertorié comme blues shouter il ne s'est jamais cantonné à un seul style, sans cesse oscillant entre jazz an blues. En 1970 il gagne sa vie en tant que disc-jockey à Los Angeles. C'est-là où il rencontre Burdon. L'enregistrement de Guilty lui procure une heureuse diversion et permet aujourd'hui à son souvenir de survivre dans le public rock. Les jazz fans se remémoreront ses disques avec Ben Webster. Il meurt en 1997, atteint d'un cancer à la gorge depuis le début des eighties, il n'en continuera pas moins de donner des concerts, til the end, beautiful friend...

I 've been drifting / Once upon a time : parfois l'on croit écouter le silence mais c'est un piano qui joue, le blues est-là, on ne sait par quel miracle, une seule chose est sûre, Burdon a trouvé son maître, le Jimmy n'a qu'à ouvrir la bouche pour imposer le timbre de sa voix sur le monde entier, du coup Burdon ne rivalise pas, prend un ton au-dessous, essaie de vous raconter la triste histoire à sa manière, mais c'est du pareil au même, sont dans le classique, la solitude du gars qui a perdu sa gerce, mais l'on est au-delà de ces communes misères, les musiciens se font discrets, ce qui importe c'est cette impuissance de vivre qui vous tombe dessus... Steam roller : l'on goûtera l'ironie pertinente de la reprise de ce titre de James Taylor sorti en 1970 pour se moquer des blancs qui chantent le blues avec la subtilité d'un rouleau compresseur... Jimmy n'y va pas avec le dos de la cuillère, vous assène le premier couplet comme s'il tuait un taureau d'un seul coup de poing sur la tête, piano et harmonica sont à la fête, rejoints par la guitare qui moane par dessous, chacun donne le meilleur, se charge aussi du deuxième couplet, cette fois-ci il vous jette les mots comme de grosses pelletées de charbons dans le foyer ardent d'une locomotive, ça roule tout seul, le Burdon se fait tout petit dans son coin, parfois dans la vie l'on sent que l'on n'a pas besoin de vous... The laws must change : à l'origine sur le live The Turning point de John Mayal, paru en 1969, le kr'tntreader aura fait de lui-même la relation avec le titre et la pochette de l'album, s'y mettent à deux pour allumer la mèche, z'ensuite Jimmy se charge d'enfoncer les points sur les I, et Burdon de laisser éclater sa colère d'une voix altérée par la rage, alors que Jimmy vous énonce les choses clairement le Burdon s'en étrangle de fureur. Les musicos ont haussé le diapason, l'on sent que nos screamers ne s'inquiètent pas pour eux, ne sont pas des bleus du blues, savent ce qu'il faut faire et les rafales de notes giclent de partout comme les balles aux grands jours de la prohibition. Have mercy judge : nos lascars ont de la suite dans les idées, après la loi, les juges, de Chuck Berry, une des idoles de Burdon, le morceau est sur Back Home sorti en 1970, Burdon suit l'actualité de près... là où Chuck y va subtil, glissant de corde en mot et de mot en corde, Jimmy et Eric vous rentrent dans le morceau comme des soudards assoiffés de la guerre de cent ans dans une taverne, vous vocifèrent dans les oreilles à vous les arracher, heureusement que les musicos veillent au grain, la guitare met la pédale douce et le piano espace le silence, oh, les gars on est dans du Chuck, prenez les patins, ne ramenez pas vos fraises à l'écarlate, mettent le bémol, mais l'on sent que ça les démange, si ça ne tenait qu'à eux il y aurait longtemps que le juge serait déjà dans l'autre monde, alors le guitariste flamboie ( son nom je vous le livre : Sterling ) pour qu'on n'entende pas trop nos deux galapiats, au milieu du morceau si l'on se coule du béton dans les esgourdes ce sera bon, mais sur la fin, ne s'adressent plus au juge mais à Dieu, et là ils sont obligés de hurler. Going down slow : vous savez où le juge finira par vous envoyer, en prison. Justement nous y sommes, et pas dans n'importe laquelle à San Quentin, Johnny Cash y a chanté en 1969, nos deux mauvais sujets y passent en mai 71, ils sont accompagnés par Ike White et le San Quentin Prison Band, le morceau est de Jimmy Oden né en 1905 qui l'enregistra en 1948, elle raconte la vie d'un flambeur qui au moment de mourir ne regrette rien de ses excès patachoniques. Applaudissements, notes grêles du blues, la prise de son n'est pas parfaite, l'on sent que dans l'assistance ça remue, une ambiance à la Regal, dommage qu'elle n'ait pas bénéficié d'un enregistrement digne de ce nom, Jimmy shoute et Burdon crie – entendez la différence – Ike au premier plan, sur la fin Jimmy et Eric tirent la bourre du blues ensemble, crazy brothers. Soledad : il est bon de s rappeler l'affaire des Soledad Brothers, ( en relation avec la prison de San Quentin ) qui défraya la chronique et qui se solda en août 1970 par la mort d'un juge pris en otage par des prisonniers noirs, FBI, Angela Davis, Black Panther Party, pour ceux qui veulent se documenter... Burdon déclara qu'il n'était pas au courant de cette affaire, il devait être le seul dans ce cas dans tous les USA... un blues tout ce qu'il y a de plus classique mais précipité à l'extrême, l'émotion étreint nos deux flibustiers, Burdon raconte que roulant – bien perché – devant la prison, la révélation lui tombe dessus que derrière les murs certains crèvent de désespoir pour pas grand chose, Jimmy et Eric dégueulent de la même colère à la pensée de la vie inhumaine que leurs frères réduits à la condition d'animaux en cage mènent... un blues direct, brutal, le vocal expédié sous forme d'une pluie d'uppercuts de révolte et de haine contre le système, contre la société américaine, sans concession.

Home dream : piano maigre mais profond, ricochets de notes squelettiques qui n'en finissent pas de courir sur la lourdeur du blues, Burdon et Jimmy à pleine voix dans l'élément primal, ce rêve ressemble un peu à un mauvais trip, à une descente d'escalier sur le cul des mauvais jours, un sax qui vous vrille la tête à la manière des réveille-matins qui vous envoient au turbin, un rythme de congas vous concasse les synapses, la mouche à merde verte d'un saxophone tourne dans votre tête, Burdon reprend le contrôle, à pleins poumons, décharge sa gourme de cauchemar pour se délester de son malaise. Retour à la maison souhaitable. Wicked, wicked man : ( ne se trouve pas sur les rééditions suivantes ) dommage le plus beau morceau du disque avec un orgue prodigieux et une guitare incendiaire, Burdon au meilleur de sa forme, on l'écoute cinquante fois de suite et l'on est surpris à chaque nouvelle fournée. Heading for home : harmonica qui miaule, musique musclé, presque rock, Burdon hurle son mal-être, sa solitude, le titre vous résume cela à la perfection, Jimmy rajoute une couche, d'humour noir, n'est pas si malheureux que cela dans ce monde hypocrite d'argent et de sexe, même que les flics te sourient si tu leur files la billet assure Burdon, tombent tous deux d'accord pour quitter cet endroit de faux-semblant et de faux-sentiments, l'on sent l'énergie qu'ils déploient pour foutre les voiles de cet enfer souriant. The time has come : le temps est venu, certes mais le temps de quoi se demande-t-on, ne voudrions pas jouer à l'incroyant notoire, mais l'on ne s'est pas aperçu du changement, après les fureurs du blues, retour à la tranquillité du début, mais ce n'est pas tout à fait le déblues, douceur d'harmonium, odeur d'hymne gospel et chœurs féminins Du Reverend James Cleveland qui ondulent comme champs de blé au soleil, parfois partir en ballade ça me soul. Cette inscription christique nous déçoit quelque peu...

L'album ressortira en 1976 sous le titre Black & White Blues et une pochette beaucoup plus politiquement correcte.

*

De retour aux States, War collectionnera les hits, plusieurs de ses disques atteindront le million d'exemplaires... Durant toutes les années soixante-dix le succès restera au rendez-vous, en 1976 paraît un album de vieilles bandes enregistrées avec Eric Burdon. Ce n'est pas un best of, tous les morceaux sont inédits sauf un, soit enregistrés en studio ou en public.

LOVE IS ALL AROUND

WAR FEATURING ERIC BURDON

( 1976 )