KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 495

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

28 / 01 / 2021

|

PHIL SPECTOR / RON WOOD SHELLEY-CROWLEY / SOUL TIME TONY MARLOW / STEPPENWOLF ROCKAMBOLESQUES XVIII |

Spectorculaire - Part One

En guise d’adieu à Phil Spector qui vient de casser sa vieille pipe en bois, nous sortons du formol ce vieux conte égyptien. Il fut d’abord conçu en hiéroglyphes, mais vu que les lecteurs de KRTNT ne sont pas tous férus d’égyptologie, il nous a semblé plus prudent de le traduire en langue française. Puis nous nous pencherons sur l’abondante littérature spectorienne dans un Part Two et un Part Three viendra flatter l’œuvre, car c’est bien d’une œuvre dont il s’agir.

Pharaon fait son entrée dans le temple du son. Les talons de ses Chelsea boots claquent sur le marbre du sol. Haut comme trois pommes et maigre comme un clou, il porte une tiare en or, un pagne fraîchement repassé et des grosses lunettes noires. De longues rouflaquettes encadrent son visage. Sur la tiare en or est épinglé un badge «Back to Mono».

Le temple s’ouvre sur la vallée des morts. Au fond de la vallée sont rassemblés quelques milliers de musiciens issus de toutes les peuplades de l’empire. Ils attendent en silence, telle est la consigne. De part et d’autre de la vallée, des milliers d’esclaves motivés par le fouet élèvent un mur gigantesque. Ils font rouler des moellons de plusieurs tonnes sur de gros rondins de cèdre lubrifiés. Le mur doit s’élever jusqu’au ciel, car telle est la volonté de Pharaon.

Il fait construire le wall of sound.

Pharaon se prépare à entrer dans l’histoire. Il lance un défi aux dieux dont il se dit l’égal. Plutôt que de conquérir le monde pour montrer sa puissance, Pharaon préfère écrire des chansons. Quand les dieux entendront «River Deep Mountain High», ils frémiront.

Pharaon vient d’écrire «River Deep Mountain High» avec Jeff Barry et Ellie Greenwich. Extraordinairement cultivés, Jeff et Ellie sont ses scribes les plus précieux.

Pharaon contemple longuement la vallée. Il éprouve de grandes difficultés à dominer son impatience. Il sait qu’il tient un tube éternel. Ses narines palpitent. Sous le pagne, il sent son membre divin se dresser lentement. Il fait signe aux prêtres du temple du son. Il veut entendre les oracles. Les prêtres éventrent les bestiaux prévus à cet effet et accourent les mains pleines d’abats sanguinolents. Ils se bousculent pour offrir à Pharaon l’exclusivité des oracles.

— Les conditions sont réunies, Pharaon ! Il ne pleuvra pas aujourd’hui !

Agacé, Pharaon envoie un terrible coup de sa crosse en or sur le crâne du prêtre-météo qui s’agenouille, abasourdi de terreur.

— Mais il ne pleut jamais dans la région, sombre crétin ! Qu’on le jette aux crocodiles sacrés !

— Noooon pitié Pharaon ! Nooon !

Les Turkmènes de la garde rapprochée emmènent le prêtre qui se débat. Pharaon commence toujours par caler ses orchestrations. Lorsqu’elles sont irréprochables, il demande à des interprètes soigneusement sélectionnés de venir s’y fondre. Pharaon vit dans l’obsession de l’osmose : le jour et la nuit, la folie et le génie, les cuivres et les cordes, le ciel et la mer, le chant et l’instrumentation, il mêle les extrêmes en permanence.

Il se tourne vers l’horizon et lève les bras au ciel. Un immense murmure s’élève de la vallée. Les musiciens s’affairent. Ils vont bientôt devoir jouer selon les règles strictes édictées par Pharaon. Les partitions sont gravées dans des tablettes d’argile. Des milliers de scribes ont travaillé jour et nuit. Les musiciens n’ont que quelques minutes pour s’accorder sous le soleil de plomb. Quand Pharaon donnera le signal, ils devront être prêts à jouer. Pharaon donne ses dernières instructions :

— Bassistes crétois, vous façonnerez l’épine dorsale d’une grosse bassline et vous fendrez le silence comme la proue d’un navire de guerre ! Quant à vous, guitaristes ibères, je vous demande de jouer le rythme basique ! Ne jouez rien d’autre, pas de flamenco,avez-vous bien compris ?

Une immense clameur monte de la vallée :

— Yeahhhhhh Pharaon !

Puis il s’adresse aux huit mille pianistes :

— Je vous demande de jouer les octaves de la main droite ! J’exige de vous l’emphase dramaturgique !

— Got iiiiiiit, Pharaon !

Pharaon passe sa main dans le dos et ramène le flingue qu’il garde toujours serré sous la ceinture. Il tire un coup en l’air. C’est le signal. Les basses crétoises roulent comme le tonnerre, agrémentées de tampanis congolais. L’immense orchestre joue une petite introduction en escalier. Pharaon lève les bras.

Silence.

Puis l’orchestre reprend, des vagues assourdissantes s’en vont se briser contre les murailles et se réverbèrent dans un chaos d’écho d’une profondeur incommensurable. Des nappes de piano s’envolent comme des nuées de sauterelles et s’en vont percuter les roulements des tambours que battent avec pesanteur des milliers de berbères. Pharaon fait jouer l’orchestre des jours durant. Il n’est jamais satisfait.

Et puis un jour, son visage se détend. Les lèvres tremblantes, il murmure :

— Oui, c’est ça ! C’est ça !

La qualité de l’écho atteint la perfection. Pharaon lève les bras au ciel. Les musiciens arrêtent de jouer, mais les deux murailles géantes renvoient encore de l’écho pendant de longues minutes. Jusqu’à ce que le silence s’installe.

L’orchestration est au point, le moment est venu de choisir un chanteur ou une chanteuse. Pharaon ordonne qu’on fasse venir les cages des candidats. Dix petites cages à roulettes sont installées en demi-cercle sur l’esplanade du temple. Pharaon les passe en revue. Dans la première s’agitent quatre sauvages à la peau blanche. Ils ont les cheveux longs et sales. Ils portent des blousons de cuir et des jeans déchirés.

Pharaon s’adresse au plus grand :

— Ton nom !

— Joey Ramone !

— Chante-moi quelque chose !

Joey bombe le torse et chante «Baby I Love You» des Ronettes. Pharaon est agréablement surpris.

— Hum... Tu as une bonne voix, mais tes amis ne me plaisent pas du tout... Ils ont l’air tellement stupides !

Celui qui reste allongé dans la paille lance d’une voix rageuse :

— Je m’appelle Dee Dee et je t’encule, Pharaon tête de con !

Et Dee Dee crache au sol, juste entre les deux pieds de Pharaon. Silence de mort.

Pharaon sort son flingue, tire une balle dans le ciel et hurle :

— Aux crocodiles !

Dans la deuxième cage se trouve un autre sauvage à la peau blanche. Il porte une barbe et les cheveux longs.

— Ton nom ?

— George Harrison !

— Tu m’as l’air bien mystique... Chante !

Le pauvre George n’est pas en très bonne santé. Il ravale sa salive et chante «My Sweet Lord».

— Aux crocodiles !

Pharaon passe à la cage suivante. Un autre sauvage à la peau blanche et une chinoise sont allongés nus dans la paille.

— Ton nom !

— John Lennon et elle, c’est Yoko !

Pharaon admire les formes un peu lourdes de la chinoise :

— Vous n’êtes pas là pour forniquer mais pour chanter. Alors chantez !

John Lennon se lève et entonne «Instant Karma». Yoko joue du tambourin en faisant un sourire qui ressemble à une grimace. Pharaon ne les envoie pas aux crocodiles. Il ne veut pas que ses crocodiles sacrés attrapent une indigestion.

Dans la cage suivante se trouve encore un blanc.

— Ton nom ?

— Dion DiMucci !

Pharaon ne lui demande même pas de chanter. Trop romantique. «River Deep Mountain High» a besoin de chair fraîche. Pharaon passe en revue cinq autres cages où sont enfermés les Crystals, les Righteous Brothers, Darlene Love, Leonard Cohen, Bobb B Soxx.

Il se plante devant la dernière cage. Une esclave nubienne plonge son regard de feu dans celui de Pharaon. Elle porte une tunique déchirée qui ne cache pas grand chose de son anatomie pulpeuse. Ses cuisses ressemblent à des colonnes d’albâtre.

— Ton nom, horrible femelle lascive !

— Tina, Pharaon, pour te servir...

Et elle fait glisser la pointe de sa langue sur le pourtour de sa bouche entrouverte. Près d’elle se tient un grand Nubien d’apparence teigneuse.

— Ton nom !

— Ike Turner ! Je suis le mari !

— Faites-la sortir de la cage ! Pas lui ! Qu’il y reste et emmenez-le avec les autres ! Qu’ils disparaissent tous de ma vue ! Mon génie ne les a même pas aveuglés ! Ah les chiens galeux ! Que les descendants de ces immondes barbares soient maudits jusqu’à la septième génération !

Tina est enchaînée. En marchant, elle râle comme une panthère. Pharaon la présente à l’immense orchestre installé jusqu’au fond de la vallée.

— Musiciens ! Voici Tina ! Elle portera ma chanson aux nues !

Un grondement d’acclamations roule dans la vallée. On installe un pupitre devant Tina. Les paroles de la chanson sont gravées sur une tablette d’argile. Pharaon lève les bras au ciel. Le silence se rétablit. Il tire un coup de feu en l’air. L’orchestre joue la petite intro en escalier. Break. Silence. Reprise. Tina ouvre une bouche grande comme un four :

— Quand j’étais une petite fille, j’avais une poupée de chiffon, la seule poupée que j’aie jamais eue... Maintenant je t’aime comme j’aimais cette poupée de chiffon... Mais maintenant mon amour a grandi !

Tina chante comme une nymphomane. Elle roule les paroles entre ses muqueuses. Elle est poignante et magnifique. Le son qui monte de la vallée l’enveloppe. Des langues d’écho lèchent la peau luisante de ses cuisses. Les musiciens des premiers rangs voient son sexe béant palpiter.

Alors Pharaon donne un violent coup de crosse sur le sol et le son explose. L’immense orchestre de la vallée bâtit des montagnes imaginaires, des ponts de cristal suspendus, des murailles de verre, des cavernes enchantées, des falaises de marbre, des gouffres abyssaux et des cascades de son s’écoulent dans des précipices wagnériens, des fumées blanches montent dans l’air saturé d’écho, une féérie grandiose éclate dans le tournoiement des masses d’air. Les tambours et les percussions se fondent dans les basses qui se fondent dans les guitares qui se fondent dans les pianos qui se fondent dans les violons soudanais qui se fondent dans les voix. En transcendant le principe même de l’osmose cosmique, Pharaon crée une fantastique pulsation qui remplit tout l’univers perceptible. Et au sommet de cette pulsation s’empale l’esclave Tina. Chaque molécule de son corps se dissout dans le souffle magique que renvoient les deux murailles géantes.

Pharaon lève les bras au ciel. L’orchestre s’arrête brusquement. Quel choc ! Un silence vibrant d’écho s’installe. Les dieux ne pardonneront jamais à Pharaon de les avoir ainsi nargués. «River Deep Mountain High» n’aura pas le succès escompté. Profondément vexé, Pharaon fera construire une pyramide avec les moellons de son mur du son et s’y retirera pour l’éternité.

Signé : Cazengler, Spectordu

Phil Spector. Disparu le 16 janvier 2021

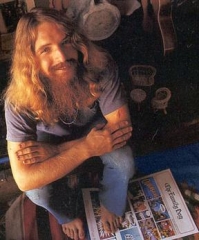

Knock on Wood

Dommage. Vraiment dommage. La petite autobio de Ronnie Wood aurait pu valoir son pesant de rigolade, car Woody a une réputation de joyeux drille. Manque de pot, il tombe avec Ronnie dans le piège que la célébrité tend à tous les parvenus : le pauvre Woody se complaît dans l’étalage de people, c’est même par moments assez abject. N’allons pas salir le blog de Damie Chad en citant les noms de ces horribles célébrités que Woody se targue de fréquenter. Pour une fois qu’on a un blog bien propre, n’allons pas tout gâcher avec du m’as-tu-vu à la mormoille. C’est d’autant plus dommage qu’au départ, Woody ne fréquentait que des gens bien : Jeff Beck, Ronnie Lane & the Faces, et puis fatalement Keef. Manque de discernement ? Allez savoir... Besoin de reconnaissance, sûrement. Dans les dernières pages, il se livre à un délire d’auto-satisfaction. Comment ? En jonglant avec ses multiples talents. On le savait guitariste, peintre (my art), et le voilà qui se projette dans un avenir de romancier, de scénariste et de cinéaste. Il explose de vantardise comme la crapaud de La Fontaine. Cette fin d’autobio est encore pire que celle de Cash qui lui se vantait d’avoir les maladies les plus rares du monde, après s’être vanté d’avoir les gens les plus célèbres du monde comme amis. On entre avec ces recueils de mémoires dans des sphères qui nous dépassent et qui sont celles de l’ultra-célébrité. Elles ne font malheureusement pas rêver. On leur laisse leur pauvre ultra-célébrité, leur train de vie et tout le maudit saint-frusquin qui va avec. Nous ne voyons pas l’aristocratie de la même manière. Syd Barrett, oui, Ron Wood, non. Mais Keef oui. Justement, le gros intérêt du Wood book, c’est Keef, car forcément, Woody le fréquente assidûment. Un jour en 1965, Jag appelle Woody pour lui demander s’il veut bien venir jouer de la guitare en session. Jag produit le duo Rod Stewart/PP Arnold qui enregistre «Come Home Baby» et c’est là, à l’Olympic studio, in Barnes, que Woody voit Keef pour la première fois. Puis Woody achète un maison luxueuse, the Wick, à Richmond, et Keef vient habiter dans le cottage attenant où avait vécu quelques temps Ronnie Lane. Comme Woody a installé un studio à la cave du Wick, Keef et lui passent leur temps à jouer, et pouf, il nous ressort l’histoire de l’ancient art of waving qui, nous rappelle Mike Edison dans son Charlie book, existait du temps de Brian Jones. Woody revient sur cette interaction entre les deux guitaristes qui caractérisait le son des early Stones. Il explique aussi une autre particularité de la Stonesy : «Depuis le début, les Stones ont toujours eu un style particulier. Keef joue un accord, Charlie suit et Bill est légèrement derrière Charlie. Et Brian Jones se situait quelque part au milieu.» Woody raconte aussi que la fréquentation de Keef n’est pas de tout repos. C’est même parfois assez violent. Keef sortait parfois son Bowie knife et posait la lame sur la gorge de Woody en lui disant qu’il allait le tuer. Alors Woody raconte que pour sauver sa peau, il fixait Keef dans le blanc des yeux (a stareout). Il ajoute que l’incident se produisait environ deux fois par an, à la grande époque de la coke. Une autre fois, Keef entra dans la piaule de Woody en brandissant Derringer, alors Woody sortit son Magnum 44 - That was the last time Keith ever drew his gun on me, until the next time - Ah les drogues ! Pour ça, ils sont les champions du monde. Keef déclara un jour qu’il n’avait jamais eu de problème avec les drogues, seulement avec les flics. Et Woody ajoute que si Keef est encore en vie, il doit ça au top quality junk, et jamais il n’a dérogé à ce principe : pas question de prendre n’importe quoi. Woody poursuit en rappelant que Keef a la constitution d’un ox et qu’il a eu beaucoup de chance, notamment d’être tombé sur des juges compréhensifs. Il a en outre toujours veillé à donner aux médias ce qu’ils attendaient. Woody rappelle aussi que Keef est un bourreau de travail. Il cite l’anecdote de l’enregistrement d’Emotional Rescue à Paris : tout le monde est crevé, mais Keef veut continuer à travailler, alors tout le monde doit continuer à travailler. Keef : «Nobody sleeps while I’m awake !». L’épisode le plus rigolo du Keef chapter est celui des retrouvailles avec son père Bert à Redlands. Keef fait venir son père qu’il n’a jamais revu depuis l’enfance et demande à Woody d’aller l’accueillir à sa descente de voiture. C’est la première fois que Woody voit Keef dans cet état de nervosité. La bagnole arrive dans le jardin et Woody va accueillir Bert. Bert est un vieil homme qui fume la pipe et qui a les jambes arquées. Woody lui donne son bras. Ils approchent tous les deux de la maison et soudain Keef apparaît à la fenêtre et lance à Woody : «Tu ne savais pas que j’étais le fils de Popeye ?». L’autre truc qui fait bien marrer Woody, c’est l’histoire des Glimmer twins qui remonte à l’époque où Jag et Keef voyageaient incognito sur un paquebot. Ils intriguaient une vieille qui finit par les coincer sur le pont : «Who are you ? Just give us a glimmer !». Le glimmer vient de là et Keef ajoute : «Mick est ma femme, que ça me plaise ou non. Impossible pour nous de divorcer.» Par contre, l’épisode des décorations royales (équivalent britannique de la légion d’honneur) impressionne Woody : «Quand Mick a obtenu la sienne, Keith aurait dû en obtenir une aussi. Mais si Buckingham Palace avait offert un knighthood à Keith, ça aurait dû être autre chose. Ils savaient qu’il n’accepterait jamais. Ce genre de chose ne signifie rien pour lui. Il me disait : ‘Qu’on m’appelle Sir Keith n’est pas un hommage assez important à mes yeux. Fuck knighthood, give me a peerage.» Vers la fin du book, Woody nous emmène dans les loges des Stones. Chacun la sienne. Keef s’installe devant son miroir. Personne ne lui coupe les cheveux, il prend des ciseaux et le fait lui-même, il taille dans la masse. C’est Keef - Keith only ever wears Keith-clothes - Pas d’habilleuse ni de coiffeuse.

Avec Keef, l’autre personnage central de l’autobio c’est bien sûr la dope. Woody explique qu’il passe beaucoup de temps dans la bathroom - a very long journey through freebase, coke, heroin, booze and more freebase - Il évoque aussi le fameux pharmaticals - There was a pill in those days called Destubol, moitié turquoise et moitié orange, and it was half-upper and half-downer. Freddie Sessler en avait à Paris et c’était la meilleure came qu’il ait jamais eue. Ça n’existe plus - C’est Bobby Keys qui fait découvrir la freebase à Woody en 1979, à Mandeville Canyon, en banlieue de Los Angeles - Bobby arriva un soir, tout excité : ‘Hey mec, j’ai découvert ce truc, it’s called freebase. It saves your nose. Tu n’as plus besoin de te servir de ton nez. Ça se fume.’ J’ai démarré avec lui et ça a duré cinq ans. Tu sépares la base de la coke en la faisant cuire dans du soda et tu fumes ça dans une pipe - Même histoire que celle de David Crosby, lui aussi passé à la freebase. D’ailleurs Woody le taille un peu - David Crosby ne savait pas utiliser les drogues correctement. Il mélangeait la coke et l’héro. Je l’ai vu faire ça un soir dans la cuisine d’Alan Pariser et en quelques secondes, il est tombé par terre. J’ai cru qu’il était mort au moins cinq fois dans la nuit. Mais il revenait toujours à lui - Donc Woody et Bobby passent leur vie dans la salle de bains. Ils y restent des journées entières, à freebaser - Keef m’a dit qu’une fois, il est entré dans la salle de bains pendant qu’on freebasait. Il a fait caca et on a rien remarqué - L’un des voisins de Woody à Mandeville Canyon est Sly Stone. Quand Sly entend dire que Woody a une pipe, alors il se pointe chez lui, accompagné de 15 personnes en file indienne derrière lui. Hop, direction la salle de bain, toujours en file indienne, pour tirer une taffe chacun son tour. Puis ils repartent en file indienne. Ce qui est fort dans les histoires de dope que nous raconte Woody, c’est qu’elles sont toutes drôles. Il dit aussi que la toute première taffe est paradisiaque et qu’après, on cherche à retrouver cette sensation, mais c’est impossible - You’re always chasing that first time. It’s a mad drug - Mais l’avantage dit-il c’est qu’elle n’est pas addictive. Tout cela se mélange avec les crises de Keef - We were on tour in the States in the early 1980s, for example, when Keef decided he was going to kill me - Keef ne veut pas entendre parler de freebase : «Nobody does freebase, it’s a waste of time !». Bien évidemment, Woody et Bobby se ruinent à freebaser pendant des jours entiers dans la bathroom. Bobby finit même par mettre son sax au clou. Woody : «On a vécu 5 ans à L.A., alors faites le calcul et vous verrez le blé que j’ai craqué en dope.» Il rend aussi hommage à Freddie Sessler, le dealer officiel des Stones : «Je parle d’un homme qui se pointait avec des bouteilles de lait remplies de high quality Mallencrodt and Merck. He was a sex-fuelled, vodka-charger, coke mountain.» L’autre grand fournisseur des Stones est le fameux Dr Steve, un neurologiste qui fait des ordonnances et qui s’approvisionne directement dans les labos, fournissant à ses clients les meilleures cames, d’où la longévité de Keef. Contrairement à Keef, Woody dit qu’il don’t do needles, il fume l’héro. Ce sont les fameuses DCs, c’est-à-dire dirty cigarettes. Woody parle de tout ça très simplement. La dope faisait partie du rock’n’roll circus des Stones, alors il en parle à sa façon.

Autant la fin de l’autobio indispose, autant son début enchante. Car Woody raconte son enfance - Mes frères et moi sommes les premiers dans la famille à être nés sur la terre ferme. Ma mère et mon père sont nés sur des péniches in the Paddington Basin, West London. Ils sont tous les deux des mariniers (water gyspies), comme l’étaient mes grand-parents et leurs parents avant eux - Pas mal, non ? On se croirait dans L’Atalante, avec Michel Simon. Woody brosse de son père un portrait haut en couleurs : il avait tout le temps des weird mates à la maison, «certains étaient mariniers, d’autres des repris de justice, mais tous étaient musiciens, tous étaient bourrés and all of them were fucking nuts.» La famille Wood vivait at Number 8 Whitethorn, pas loin d’Heathrow, a rocking house où tout le monde jouait d’un instrument. Le type qui s’est installé dans cette baraque après le départ de la famille Wood raconte qu’il a découvert 1700 bouteilles de Guiness enterrées dans le jardin. Petit Woody avait beaucoup d’humour. Ses grands frères collectionnaient les œufs d’oiseaux et Woody qui avait trois ans s’amusait à les écraser à coups de marteau. Alors Art et Ted se plaignaient à leur mère : «Ce petit merdeux a écrasé tous nos œufs. Pourquoi l’as-tu acheté ?». Woody raconte aussi que son père se fit un jour couper une patte. Deux jours après l’amputation, il se lève, oubliant qu’il a une patte en moins et se casse la gueule. Il tombe sur le lit du voisin, se retrouve nez à nez avec lui et balance du tac au tac : «Ah bah voilà, comment qu’on va l’appeler notre bébé ?». Humour anglais. Ravageur. Woody aime bien rappeler aussi qu’à une époque il avait un perroquet nommé Sadie. Chaque visiteur était accueilli par une formule de bienvenue, Fuck off, fuck off, ce qui ne manquait pas de faire marrer notre woodpecker.

C’est Art qui va se lancer le premier dans le music biz avec les Artwoods. Woody voit son grand frère tomber dingue de Fats Domino et déclarer qu’il veut chanter comme lui. Puis Woody décide à son tour de monter un groupe : «Je n’ai pas eu besoin d’aller chercher loin. Kim Gardner vivait au coin de la rue, Tony Munroe à l’autre bout de la rue et Ali McKenzie dans le quartier voisin. J’ai décidé d’appeler le groupe the Thunderbirds, d’après ‘Jaguar & The Thunderbirds’ de Chuck Berry.» Comme il existe déjà des Thunderbirds (ceux de Chris Farlowe), ils deviennent les Birds et Leo de Klerk devient leur manager. Ils se retrouvent en plein boom du British Beat et tournent sans arrêt. De Klerk les paye 5 livres par concert. Ils réussiront à obtenir une augmentation : 30 livres par concert, mais divisées en 5, et bien sûr, tous les frais à leur charge : nourriture, essence et vêtements. Woody ajoute que ça leur coûtait de l’argent de jouer dans le groupe. Comme la plupart des groupes à l’époque, les Birds se font plumer : «Les Birds ont rapporté énormément de blé à Leo. Grâce à ce blé, il a pu se marier et investir dans une chaîne de magasins d’épicerie.»

Ce qui est bien avec les Birds, c’est qu’on a tout de suite du son. Il suffit d’écouter The Collector’s Guide To Rare British Birds pour en avoir le cœur net. Et bien net. Ils font du early British Beat explosion et leur «You’re On My Mind» est excellent. Le singer des Birds s’appelle Ali McKenzie et bien sûr Kim Gardner is on bass. C’est notre Woody national qui passe le solo punk. Si on cherche l’archétype de l’absolute garage punk anglais, il est là et s’appelle «You Don’t Love Me». Pur jus de délinquance juvénile. Ils sont encore plus punkish que les Downliners ou les Pretties, comme si c’était possible ! Outch ! Downhome punk underground, baby. S’ensuit un «Leaving Home» encore plus heavy. Ali est un sérieux client. Si on aime le primitive London garage, c’est les Birds. «No Good Without You» va plus sur la pop, et Ali sonne comme un géant en devenir. Woody repasse l’un de ces solos magiques dont il va se faire une spécialité. Encore une tentative de putsch avec «How Can It Be», cut très pop, très ambitieux, avec des attaques de heavy gimmicking. Incroyable énergie ! Les guitares cassent la baraque. Tout vient des riffs. Woody is on fire. Leur hommage à Bo vaut tout l’or du monde. «You Don’t Love Me» est encore plus fort que le Roquefort. Ils se prennent pour les Who avec «Run Run Run», et toujours cette énergie, rien de plus beau que ce Run Run Run à l’aube des temps bénis. Leur «Good Times» donnera la Poupée Qui Fait Non en français, d’ailleurs on en trouve la version française un peu plus loin sur cette compile.

C’est l’époque où Woody rencontre Rod The Mod - Un jour en 1965, je traînais à l’Intrepid Fox, un pub sur Wardour Street quand je vis entrer un mec portant une grande veste à carreaux de Coco the Clown et des cheveux en épis sur le sommet du crâne, comme les miens. Il avait aussi un œil au beurre noir. Il s’est approché de moi et m’a dit : ‘Hello, face, comment ça va ? - Rod conduisait une Spitfire à l’époque, mais dès qu’il eut un peu de blé, il s’offrit une Marcos. Jusqu’au moment où «Maggie May» lui permit de se payer une Lamborghini. Ses centres d’intérêt après le foot, nous dit Woody étaient donc les voitures de sport et les femmes, «mais pas nécessairement dans cet ordre».

L’autre amateur de fast cars, c’est Jeff Beck - Do you fancy getting a band together ? - Et hop, c’est parti ! Jeff Beck conduit une Corvette Stingray. Vroom !

Pendant quelques mois, Woody partage un appart à Londres avec Jimi Hendrix, à Holland Park. On est en 1966. «En fait, c’est la maison de PP Arnold. Elle louait le sous-sol à Jimi et le rez-de-chaussée à bibi. Elle habitait à l’étage in the big flat.» Et là Woody nous fait un prodigieux portrait de Jimi : «Il adorait vivre à Londres. Il adorait aussi son chapeau qu’il ne quittait jamais. Il était défoncé en permanence, beaucoup plus que je ne l’étais. J’avalais un quaalude de temps en temps, mais Jimi n’arrêtait jamais.» Un jour Jimi lui offre deux albums : James Brown Live At The Apollo 1962 et BB King Live At The Regal. Woody avoue que ces deux albums lui ont changé la vie. Au sens où ils l’ont poussé à améliorer sa façon de jouer. «Mais ce ne sont pas les seuls cadeaux qu’il m’ait fait. Un jour il est arrivé avec un basset nommé Loopy. Quand il était en voyage, il me confiait Loopy, puis il a fini par me le donner. Je trouvais ça pretty cool, seulement le problème c’est que Loopy chiait partout dans l’appart. Pat Arnold ne trouvait pas ça cool du tout et donc elle nous a virés Loopy et moi.» Woody adorait passer du temps avec Jimi - J’adorais ses spliffs et ses Quaaludes. Il avait cinq ans de plus que moi, il avait 27 ans quand il est mort, mais il semblait beaucoup plus vieux - Woody se souvient aussi d’avoir rencontré Brian Jones une seule fois à l’Olympic, in Barnes. «Glyn Jones et Nicky Hopkins nous présentèrent, je dis Hi et il murmura quelque chose d’indistinct. Il était dans un autre monde et l’affichait clairement.» Woody ajoute que la dernière chanson sur laquelle il joua fut «Honk Tonk Woman», en mars 1969, «mais Mick et Keith avaient déjà décidé de le remplacer.»

En 1968, Woody joue de la basse dans le Jeff Beck Group. Mickie Most produit leur premier album, Truth. On peut bien l’avouer : on est tous tombés de notre chaise à l’époque en entendant ça, surtout le «Shape Of Things» d’ouverture de bal d’A. Le Jeff Beck Group avec Rod The Mod au chant est certainement l’un des meilleurs groupes qui ait jamais existé en Angleterre, et par la modernité de leur attaque, ils ont servi de modèle à Led Zep qui ne parvint jamais à les égaler. Il faut voir Rod the Mod chanter à la revoyure, Beck entrer dans le lard du son au tiguili vénéneux et Woody rôder dans le son comme un maraudeur. L’autre coup de génie est la reprise d’«I Ain’t Superstitious» qui ferme le bal de la B. Beck y invente l’impromptu interventionniste. Il surgit là où personne ne l’attend. Et puis on voit avec «Blues De Luxe» que ce groupe était le British blues band idéal : en matière de blues électrique, tout est monté au sommet de l’art, le chant, la guitare, l’intensité du bassmatic, il faut voir Woody aller chercher des figures de style au bas de son manche. Beck y passe l’un des solos les plus impatients de son temps et Rod se couronne roi du blues en rigolant. Led Zep va d’ailleurs repomper la fin du cut, avec le chant en écho d’une note. Woody se montre encore sacrément musical dans «Let Me Love You». Il joue en solo derrière Beck et multiplie les descentes de gamme, croisant et recroisant celles de Beck. Rod the Mod fait des prodiges avec «Morning Dew» et «Ol Man River» qui sont des morceaux de chanteur et le groupe redéfinit le heavy blues avec «You Shook Me». Joli coup de Beck. Ils rééditent l’exploit avec «Rock My Plimsoul», listen ! Rock me all nite long. Rod ne s’embarrasse pas de scrupules et Woody se balade dans les gammes de blues comme s’il était chez lui. Alors oui, wow !

L’année suivante paraît l’encore plus spectaculaire Beck Ola. Oh les fous ! Les deux reprises d’Elvis vont en traumatiser plus d’un, à commencer par «All Shook Up», avec Nicky Hopkins dans le mix, c’est tendu à l’extrême, ils pétrissent un brouet infâme à base de maraudes de Beck et de rumble de Woody. Il est certain que les pirouettes de Beck sont depuis restées inégalées. Face à cette modernité de ton, Led Zep ne faisait pas le poids. Jeff démolit «Jailhouse Rock» d’entrée de jeu à coups de Beck et Rod shakes it hard. Quelle fabuleuse équipe ! Beck fait même la sirène avant d’envoyer un killer solo nous flasher le bulbe. L’autre coup de génie de l’album, c’est bien sûr le fameux «Spanish Boots» - Aw my boots are/ So/ Long - l’un des sommets du rock anglais. Il faut entendre Woody cavaler en contrechamp derrière Beck qui dégringole son killer solo flash. Woody le bombarde littéralement de triplettes de Belleville, alors pour Rod, forcément, c’est du gâteau. On a même un solo de basse demented are go a gogo. La B est hélas un peu faible. C’est là qu’on trouve «Plynth», monté sur l’un des plus beaux riffs de l’histoire du rock, un riff sec et net, mais gras double dans l’esprit. Tony Newman bat ça à la cymbale. Quand on est ado et qu’on tombe là-dessus, on est marqué à vie.

Le Jeff Beck Group va faire cinq american tours, mais cette histoire finit par tourner en eau de boudin - Chaque tournée devenait encore plus pénible. J’avais le sentiment qu’on ne pouvait plus travailler avec Jeff - Woody voulait aussi échapper aux griffes de Peter Grant qui manageait le Jeff Beck Group, et quand Ronnie Lane lui propose de venir jammer un soir, Woody saute sur l’occasion. Ils montent les Faces avec les naufragés des Small Faces. D’ailleurs la formation des Faces est un épisode assez cocasse : échaudés par le lâchage de Steve Marriott, Plonk Lane, Mac et Kenney Jones ne sont pas très chauds pour intégrer ce Rod The Mod que leur propose Woody, et de son côté Rod the Mod, échaudé par le comportement de Jeff Beck, n’est pas très chaud pour se remettre en ménage avec un groupe de losers. Mais bon, the deal is done. Woody est assez content de l’opération : «Rod a donné aux Faces une dynamique que nous n’avions pas avec le Jeff Beck Group et que les autres n’avaient pas non plus avec les Small Faces. Mais ce qui était le plus important, c’est qu’on s’amusait beaucoup. It was fun.» Il y a eu nous dit Woody onze tournées américaines des Faces.

Leur premier album qui s’appelle The First Step paraît en 1970 sous deux pochettes : Faces et Small Faces. Le groupe va s’organiser autour de deux pôles : Woody/Rod d’un côté et Ronnie Lane de l’autre. Et comme on va pouvoir le constater à l’écoute des albums suivants, c’est Ronnie Lane qui amène les hits, alors que Rod The Mod met les siens de côté pour ses albums solo. Ce premier album est un peu faiblard. Woody et Rod sauvent les meubles avec «Around The Plynth». Woody fait son barouf à coups de bottleneck, et avec le raw de Rod par dessus, ça donne un énorme classique hérissé d’épis. Comme le montre «Stone», Ronnie Lane est déjà très country honk à l’époque. Il est d’une classe écœurante, les autres devaient bien le sentir. Il résume avec «Stone» tout le folk anglais. Le mix Woody/Rod qu’on entend dans «Shake Shudder Shiver» est le mix anglais idéal. On dira la même chose de «Wicked Messenger» joué à l’épaisseur anglaise, et derrière, Ronnie Lane plombe bien le son. C’est aussi lui qui embarque «Looking Out The Window» au bassmatic. Vas-y mon gars ! Mac est derrière avec son shuffle d’orgue Hammond. Cet instro sauve les meubles. Et l’album se termine avec «Three Button Hand Me Down», un boogie facy lancé par la basse de Ronnie Lane. Il règne sans partage sur le son des Faces. Avec Three Buttons, ils font une espèce de resucée de Something Wonderful au big boogie boogah. Dommage que tout l’album ne soit pas de ce niveau. C’est un bonheur que d’entendre Plonk jouer de la basse.

Au moment où Woody intègre les Faces, les Stones cherchent un guitariste. Un soir Jag téléphone au local de répète et c’est Plonk Lane qui décroche. Jag lui demande si Woody voudrait bien jouer avec les Stones et Plonk lui répond que Woody est bien content avec les Faces thank you very much.

Malgré sa pochette ratée, Long Player est l’un des bons albums de 1971, ne serait-ce que par la présence de «Bad ‘N’ Ruin», un groove emmené par l’un des meilleurs chanteurs d’Angleterre, un Rod The Mod au sommet de sa crête, early in the morning. Il chante au meilleur raw de tous les temps, au thing between my legs, Rod The Raw chante au raw de Rod, il fait le show, nobody won’t recognize me now. Rod chante ensuite un cut de Plonk, «Tell Everyone» et dans «Sweet Lady Mary», Woody joue tout ce qu’il peut en contrefort. Mais on dresse l’oreille quand arrive un cut de Plonk comme «Richmond», d’autant qu’il le chante et qu’il le joue au bottleneck. Pure genius. Rod rend un bel hommage à McCartney avec «Baby I’m Amazed» et les Faces décident d’allumer la gueule de leur B avec l’énorme «Had Me A Real Good Time». Quelle rasade de Rod et quel son ! Les Faces sont à leur sommet. Rod is on fire dans la longue version live d’«I Feel So Good», et derrière lui les Faces développent du raw, c’est incroyable de raw, le raw bouffe l’écran, ils sont dans leur délire, alors laissons-les tranquilles.

Paru la même année, A Nod’s As Good As A Wink To A Blind Horse pourrait bien être le grand album des Faces. Pour deux raisons signées Ronnie Lane : «You’re So Rude» et «Debris». Il chante Rude à la ferveur de sa fermeté, bien droit devant. Il hisse le rock anglais au sommet de l’art de la matière, le chant taille sa route et Woody se met au service de. Oh you’re so rude ! «Debris» ouvre la bal de la B. C’est là que le génie mélodique de Ronnie Lane devient solide comme le rocher de Gibraltar. On ne se lasse pas de l’entendre chanter sa mélancolie. Admirable promeneur des deux rives du rock anglais ! Son «Last Orders Please» illumine encore l’album et fait certainement de l’ombre à Rod. Sinon, l’album regorge de merveilles du type «Miss Judy’s Farm» : Woody ajoute son raw sur celui de Rod. Voilà encore du rock anglais parfait. Woody explose aussi «Stay With Me» au raw du riff. Raw du riff + raw de Rod, ça donne le melting pot des mighty Faces. Que de son aussi sur «Memphis» ! Le raw des Faces redore le blason du Mississippi Sound. Tiens encore un shoot de raw Woody/Rod avec «Too Bad». Il semble qu’avec tout ce raw, les Faces menaçaient la suprématie des Stones.

Les Faces s’amusent tellement et font tellement les cons dans les motels américains qu’ils finissent par être interdits dans certains d’entre eux, par exemple dans les Holiday Inn. Alors ils réservent au nom de Fleetwood Mac ou de Grateful Dead.

La pochette d’Ooh La La intriguait tout le monde en 1973. D’autant que les yeux d’Arsène Lupin bougeaient, dans la vitrine du disquaire. Questionné sur le phénomène, le disquaire affichait une mine sceptique. T’es sûr ? Ben oui, je les ai vus bouger. La pochette n’est pas la seule à intriguer. Le nombre de coups de génie figurant sur l’album n’est pas banal. Tiens, par exemple ce «Glad And Sorry» signé Plonk Lane. Il ramène sa marchandise au moment où Rod The Mod a démarré sa carrière solo. Plonk remet les pendules à l’heure avec un jeu de basse demented, il joue la mélodie au doigté suprême, can you show me a dream - la mélodie éclot dans la lumière d’un jour d’été et Woody vient le saluer avec un cornaqué de Strato. Plonk chante, alors welcome in paradise. C’est Woody qui chante le morceau titre de fin de B. Pas facile pour lui de prendre le micro dans un groupe comprenant déjà deux fabuleux chanteurs, but he does it right. C’est avec «Silicone Grown» qu’on retrouve le raw des Faces, le raw Rod/Woody. Rien de plus British que ce son. Rod chante à la pointe de sa délinquance et Woody coule l’acier du riff, tout est solide et agressif, comme au temps du Jeff Beck Group. Plonk chante «Flags & Banners», alors bien sûr on crie de nouveau au loup. Il rentre dans le lard des Faces et des nappes d’orgue, c’est stupéfiant. Puis Rod revient au boogie avec «My Fault». C’est lui le boss, il ravage les contrées, rien ne résiste à Rod The Mod. Pur power ! Big hard boogie ! Et l’A se termine en apocalypse avec les sirènes de «Borstal Boys», Woody claque ses riffs et Rod blaste son Borstal, ils font l’histoire du rock anglais, comme les Stones, les Beatles, les Who et tous les autres avant eux, les claqués de beignet de Woody dégoulinent de superberie.

On trouve deux très belles covers sur l’album live des Faces, Live Coast To Coast. Ouverture And Beginners paru en 1973 avec de beaux avions sur la pochette : «Angel» et «Jealous Guy». L’Angel est un cut peu connu de Jimi Hendrix qui ne tient que par le chant. Rod le magnifie. Et le «Jealous Guy» qu’il tape en fin de B vaut lui aussi le détour. Pure merveille. Le groupe est à son apogée, il frise la perfection mélodique, the voice + the song + the band, toutes les conditions de l’universalisme sont réunies. Et bien réunies. On note aussi que Ronnie Lane n’est plus dans le groupe, mais que de son dans «It’s All Over Now». Rod is on the run, avec une belle musicalité héritée des Small Faces et que caractérisent les pianotis de Mac et le drumming parfait de Kenney. Rod ultra chante «Too Bad/Every Picture Tells A Story». Il pousse son bouchon comme nobody et sur la belle version de «Stay With Me», Woody fait des miracles avec un son limpide et fouillé à la fois. Comme le montre «I’d Rather Go Blind», c’est sur les balladifs que Rod s’illustre le mieux, avec ses vieux accents à la Sam Cooke. Et puis après avoir joué sa dentelle de blues, Woody revient au heavy riffing pour «Borstal Boy/Amazing Grace». Ces mecs sont bien les rois du boogie d’Angleterre. Ils savent développer une bonne mesure.

Et puis un jour, en arrivant à Detroit, Plonk Lane voit écrit en gros sur une affiche : «Rod Stewart & The Faces.» Il giffle le manager Gaff et peu de temps après quitte le groupe, après avoir tenté un «It’s Rod or me», annonçant que de toute façon, Rod allait lâcher le groupe, ce qui ne manqua pas de se produire. Woody n’est pas très clair non plus, car à cette époque il commençait à jouer avec les Stones, et Rod avait prédit aux autres que Woody allait les lâcher. C’est même assez compliqué à une époque car Woody fait une tournée américaine avec les Stones ET une tournée américaine avec les Faces. Ça se termine par un show désastreux à l’Anaheim Stadium, en Californie et chacun part de son côté : «Je sais que Rod m’en voulait d’être allé jouer avec les Stones, mais de son côté il faisait aussi ce qu’il voulait. Il envisageait une carrière solo et tout ce que j’avais à faire de mon côté était de suivre mon destin.»

Mais pour entrer dans les Stones après le départ de Mick Taylor, Woody doit passer une audition à Munich. Il se retrouve en compétition avec Marriott, Beck, Clapton, Wayne Perkins et Harvey Mandel. Woody : «Steve Marriott aurait pu faire un excellent Rolling Stone, mais il n’était pas un virtuose à la guitare. Il grattait ses accords, mais il avait besoin d’un lead and rhythm guitar player. Jeff Beck était un grand guitariste, mais c’est lui décidait avec qui il travaillait. Clapton m’a dit à Munich : ‘Je suis bien meilleur guitariste que toi.’ Et je lui ai répondu : ‘Oui, mais il ne faut pas seulement jouer avec les Stones, il faut aussi vivre avec eux. Et tu n’en es pas capable.’ Ce qui est vrai. Il n’aurait jamais survécu dans les Stones.» Quand Keef lui annonce qu’il est choisi pour remplacer Mick Taylor, Woody lui répond qu’il le savait. Alors Keef lui demande de tenir sa langue, ça ne doit pas être officialisé. Pas de problème. «Mon père ne m’a plus jamais appelé Ronnie. Il m’appelait Ronnie Wood of the Rolling Stones.»

Après la fin des Faces, Woody attaque sa carrière solo. Un premier album paraît en 1974, le drôlement titré I’ve Got My Own Album To Do. Excellent album car Woody sait s’entourer : Willie Weeks, Andy Newmark, Mac et Keef l’accompagnent et ça monte au cerveau dès «I Can Feel The Fire». Quelle science du son ! Woody et Keef duettent au somment de la vague, c’est d’un niveau inégalable, Woody exubère et Mac keyboarde comme au temps béni des Small Faces. C’est du rock anglais de rêve éveillé. Tout le monde joue énormément dans cette joyeuse pétaudière. Ils jouent tous à gogo, Willie Weeks multiplie les rushy-rushas et Andy Newmark joue un beat aussi idéal qu’un gendre idéal. L’autre coup de génie de l’album se trouve au bout de la B : «Crotch Music», un instro emmené au bassmatic par Willie Weeks et swingué par Andy Newmark, avec en botte fatale le twin guitar attack de Keef & Woody. Stupéfiant ! Encore une bonne pioche en bout d’A avec «Am I Groovin You», un heavy boogie keefy, du pur rampant avec un son à fleur de peau. Keef fait de la Stonesy avec «Shirley». On y retrouve les plus belles guitares d’Angleterre et «Sure The One You Need» frôle le Chucky Chukah. Oh comme Keef chante bien ! Il est beaucoup plus à son aise avec Woody qu’avec les Stones.

Pour son deuxième album solo, l’excellent Now Look, Woody s’entoure encore de gens triés sur le volet : Keef, Willie Weeks et Bobby Womack. Dans son autobio, Woody consacre de très belles pages au petit Bobby. Il rappelle que la famille Womack était énorme, Bobby avait une quinzaine de frères et de sœurs. «Tous avaient des noms bizarres, l’un de ses frères s’appelait West et un autre East. Un autre frère s’appelait Friendly.» Woody rappelle aussi que Bobby s’est marié avec la veuve se Sam Cooke et son frère Cecil a épousé la fille de Sam, Linda. Linda et Cecil allaient d’ailleurs former Womack & Womack. Woody poursuit : «J’ai rencontré Bobby à Detroit en 1975 lors d’une tournée des Faces. David Ruffin des Temptations et lui étaient venus sur scène chanter «Losing You» et «I Wish It Would Rain» avec nous. Quand j’ai demandé un coup de main à Bobby pour mon deuxième album solo, il est venu et quand il m’a demandé un coup de main pour son Resurrection, j’y suis allé, accompagné de Rod, Keith et Stevie Wonder.» C’est Bobby qui swingue le hit de l’album, «If You Don’t Want My Love». Belle tranche de Soul fumante. On le sait, Bobby crée de la magie. On entend aussi Willie Weeks dans «I Got Lost When I Found You». Ça sonne et c’est tout le côté sympathique de Woody. Il fait une pop de Soul foisonnante, à son image. Bobby chante cette pièce charmante de rock de Soul qu’est «I Can Say She’s Alright», avec Keef in tow. En B, il propose une version très Stonesy d’«I Can’t Stand The Rain» et montre qu’il n’a pas besoin des Rolling Stones pour faire de bons albums. C’est en tous les cas ce que prouve «Carribean Boogie». Il propose un son à part, très personnel. Il poursuit son petit bonhomme de chemin avec le morceau titre et termine avec «I Got A feeling», un cut de Soul à la Womack, accompagné des Womack sisters et de Willie Weeks on bass.

En 1979, Woody retrouve son vieux pote Plonk pour l’enregistrement d’une BO, Mahoney’s Last Stand. Évidemment, c’est Plonk qui rafle la mise avec «Just For A Moment». On sent sa patte dès les premières mesures. Il chante au doux du chant. Woody doit éprouver une grande fierté à accompagner son pote Plonk au dobro. C’est une extraordinaire palanquée de feeling, le feeling le plus doux d’Angleterre avec celui de John Lennon. Ah quelle belle mésaventure et quelle qualité de la limpidité ! Tous les copains sont venus jouer sur la BO : Bobby Keys et Jim Price, Mac et même Pete Townshend. Woody et Plonk s’amusent bien. Ils grattent leurs grattes en bons potos roses. Ils font un superbe numéro de chant à deux sur «Chicken Wired». Cet cut de country honk est très bon esprit, un régal pour les fans de Plonk. En B, Woody pique sa crise de blues avec «Mona The Blues». Il ne faut pas lui en promettre. Ils repiquent une crise de heavy blues du Sommerset avec «Rooster Funeral», en souvenir d’un vieux coq.

Gimme Some Neck paraît en 1979 sous une pochette très dessinée. Si on ne savait pas que Woody dessinait, on l’apprend. Bon, l’album n’est pas très spectaculaire. Woody fait de la Stonesy, ce qui semble logique puisqu’à cette époque, il fait partie des Stones. Il ne faut donc pas attendre de cet album plus que ce qu’on y trouve. Avec «Buried Alive», Woody fait beaucoup de battage avec sa Strato. Son «Come To Realise» sort tout droit d’Exile. Woody ne s’embarrasse pas avec les détails. Il sonne exactement comme le Keef d’Exile. Puis il retourne faire un tour du côté des Faces pour ficeler sa Stonesy avec «In Pekshun». C’est le son du rock anglais tel que défini par les gentry kings du borough of Chelsea. Il attaque sa B avec une reprise du «Seven Days» de Bob Dylan. On croit entendre Dylan chanter, c’est dire si Woddy est balèze. Puis il taille une Stonesy sur mesure pour «We All Get Old». On pourrait d’ailleurs très bien lui reprocher de ne pas vouloir réinventer la poudre. Il termine avec un «Don’t Worry» bien charpenté et relativement nerveux. Nous n’en attendions pas moins de lui. Et ses dessins requièrent un minimum d’attention. Woody adore croquer des scènes de la vie quotidienne. Et croquer des nus.

Il grimpe sur un chameau pour la pochette de 1234 et balance au dos un bel autoportrait. Bobby Womack et Clydie King font partie de l’aventure «Fountain Of Love», ce qui nous donne un joli shoot de Soul. Woody pique sa petite crise de Stonesy avec «Wind Howlin’ Through». On croirait entendre Keef : même façon de chanter à la petite persiflette.

Woody fait aussi du Chuck à la main lourde avec «Outlaws». Il est parfaitement à l’aise, comme d’ailleurs dans tous les autres genres. Nicky Hopkins l’accompagne eu piano et Mac à l’orgue. Quelle belle équipe ! En B, Charlie Watts vient faire des miracles sur «She Never Told Me». Véritable leçon de maintien. Le cut dure longtemps et c’est excellent, à tous les points de vue. Voilà encore un album qui vaut largement le détour.

Woody s’acoquine avec Bernard Fowler pour enregistrer Slide On This en 1992. La plupart des cuts ne sortent pas de l’ordinaire. Il faut attendre «Josephine» pour renouer avec le frisson. Sa Josephine est bien remontée du cul, elle chevauche un joli beat prévalent. Woody fait un peu de Stonesy avec «Must Be Love», et même une belle Stonesy bien heavy, qu’il chante au nez pincé, à la Dylan. Il reste très dylanesque avec «Show Me», avec un petit côté Cours Plus Vite Charlie, mais ça n’a bien sûr aucun intérêt. Il reste dans Dylan avec «Always Wanted More». C’est incroyable comme le vieux Woody chante comme le vieux Dylan. Mais de cut en cut, Woody s’enlise. Il devrait écouter les Black Crowes. Le problème de Woody est le problème des gens qui s’endorment sur leurs lauriers. Signalons au passage qu’il aurait pu au moins nous épargner le dernier cut, «Breathe On Me». Ah ces Rolling Stones qui se croient tout permis !

On ne comprend pas bien la pochette de Not For Beginners. Woody chez les Huns ? Sûrement l’une de ses toiles. Enfin bref, c’est sûrement indiqué quelque pat dans wikipedia. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de wikipedia mais de «Rock N’Roll Star». Woody pulse son Rock N’Roll Star est c’est excellent. On note la qualité du big heavy sound. La clameur impressionne. Il duette ensuite avec Kelly Jones dans «Wadd’Ya Think», puis on le voit voler au secours de sa fille dans «This Little Heart». Woody sort le gros business. Il revient à son cher vieux «Leaving Here». Belle version, il n’a rien perdu de son swagger. Des vieux amis viennent jouer sur «R.U. Behaving Yourself» : Mac, Andy Newmark et Willie Weeks. C’est du vieux guitaring à la Woody. Il faut cependant l’écouter attentivement, car il sait toujours éveiller l’intérêt. C’est pour ça que Keef l’apprécie. Voilà un «Red Hard Rocker» bien secoué de la bonbonnière et chanté en sous-main. Puis il s’en va réveiller les vieux démons avec «Heart Soul & Body». Excellent car claqué à la volée et gavé de son comme une oie. Et voilà la surprise du chef : «King Of Kings» avec Bob Dylan à la guitare. Bon, pas d’affolement, c’est très cousu, Bob gratte son truc, c’est un gentil mec, il adore Woody, comme tout le monde.

Album étonnant que cet I Feel Like Playing paru en 2010 et orné d’une toile abstraite de Woody. Ça démarre en trombe avec le très dylanesque «Why You Wanna Go And Do A Thing Like That For». Woody le chante à la voix d’outre-tombe, épaulé par des nappes d’orgue Hammond. Ce mec a toujours été marrant et intéressant, c’est très facile de l’approcher. Il joue pour nous. Il est là tout près, dans une sorte de proximité de ton et de son, comme peu savent le faire. Woody a compris ça : la proximité. Rien de plus enviable. À force de véracité, il sonne presque comme le vieux Dylan. Il nous plonge dans le dedicated, c’est un coup de maître. Woody n’a jamais rien fait par hasard. Il tente le tout pour le tout avec «Lucky Man». C’est assez bon, il faut bien le reconnaître. Big heavy sound. Il parvient à créer un petit événement hors Stonesy, et nous fait le cadeau d’un final fantastique. Pour «Thing About You», il a rassemblé un backing band des enfers : Bobby Womack et Blondie Chaplin. C’est d’autant plus énorme que Billy Gibbons gratte les poux du riff. Bonne pioche, Woody ! Nouvelle merveille avec «Catch You». Par contre il ramène Slash dans «Spoonful» et ça gâche tout. Quelle horreur ! En plus la version est nulle car jouée à la basse funk par le Red Hot Chilli Peppermint. Ça change tout quand Bobby Womack vient jouer dans «I Don’t Think So», She said/ She said, avec Mac on keys. Big Woody ! Il n’est de bonne compagnie qui ne cuite, comme dirait Mr. G. Waddy Watchel entre aussi dans la danse. On retrouve la même équipe dans «100%». Woody veille bien au grain, il prend 5 minutes pour déclarer sa flamme, I’ll be around you 100% at a time. Woody chante «Tell Me Something» aux accents tellement chaleureux que ça devient fabuleux. Big album en vérité.

Le dernier album en date de Woody est un hommage à Chucky Chuckah, Mad Lad. A Live Tribute To Chuck Berry. Malheureusement, c’est une catastrophe. Il faut faire gaffe quand on tape dans Chuck, il ne faut pas faire n’importe quoi. Imelda May vient duetter avec Woody sur «Wee Wee Hours» est c’est assez putassier. Pas sûr que Chuck eut apprécié, car elle chante avec une sorte de glaire dans la voix. Ça bascule assez vite dans l’horreur. À partir de là, l’album est grillé. Ces abrutis font n’importe quoi avec «Almost Grown». Comment Woody ose-t-il vouloir commercialiser les vieux hits de Chuck ? Son «Back In The USA» est indigne et insupportable. Tout ce qui suit est ignoble de singerie. Woody réussit même l’exploit de flinguer the record machine dans «Little Queenie». Ses reprises sonnent comme des descentes d’organes. La May revient massacrer «Rock’n’Roll Music». Si l’inquisition existait encore aujourd’hui, elle utiliserait cet album pour torturer les hérétiques. Comme il fait un peu de promo dans l’interview qu’il accorde à Danny Eccleston dans Mojo, il en profite pour glisser une vanne ou deux. Il raconte par exemple qu’un jour, il est en studio avec Chuck et il place un lick de guitare. Chuck lui dit : «Où t’as trouvé ça ?», et Woody lui répond : «From you». Même plan avec Steve Cropper, Woody lui joue un vieux truc que Cropper trouve balèze, «d’où ça sort ?», et Woody répond comme à Chuck : «It’s one of yours». Woody dit aussi qu’il envisage une trilogie de tributes, avec à la suite de Chucky Chuckah Bo Diddley et Jimmy Reed. Ou peut-être Big Bill Broonzy. En espérant qu’il ne leur fera pas subir le même sort qu’au pauvre Chucky Chuckah.

L’un des épisodes dont Woody est le plus fier est celui des Barbarians, une sorte de super-groupe monté avec Keef et les plus grosses pointures de l’époque. Comme il existait déjà un groupe qui s’appelait les Barbarians, Woody dut modifier le nom à deux reprises, ce qui a donné The New Barbarians, puis The First Barbarians. Ils ne voulaient pas enregistrer d’album, seulement jouer pour le plaisir de jouer. Heureusement, on trouve des traces de tout ça dans le commerce. En 2006 est sorti un live des New Barbarians, Live In Maryland. Buried Alive. Autour de Woody & Keef jouaient Mac, Zigaboo Modeliste, le beurre-man des Meters, Mac et Bobby Keys. Il réussit aussi à embaucher Stanley Clarke, the best jazz bass player qui, me dit-il plus tard «se mit à jouer de la basse après m’avoir entendu jouer dans le Jeff Beck Group». Là Woody a raison de se vanter, car ses drives de basse dans les deux albums du Jeff Beck Group sont exceptionnels. Et sans avoir d’album à promouvoir, ils remplissent le Madison Square Garden et quinze autres grandes salles en tournée. Buried Alive est un double album live assez fantastique qui démarre sur un «Sweet Litlle Rock’n’Roller» claqué aux accords de non-retour. Ah comme ces mecs adorent Chucky Chuckah ! Cette cover est une vraie preuve d’amour. T’auras jamais ça ailleurs, Keef & Woody dans le feu de l’action. Ils barbotent comme des canards sur la grand mare des canards, c’est leur privilège, il n’y a qu’eux qui puissent se permettre un tel privilège, et Keef vient chanter un couplet. Ils amènent ensuite le morceau titre au big beat des enfers, oh yeah, c’est claqué dans la meilleure tradition. Keef chante et gratte du power d’accords inconnus, un power de sommet d’Olympe, ils vont loin, au-delà de toute imagination, Keef joue en double retourné acrobatique, il claque sa voix dans un micro. Ils sont écœurants, ces Barbarians, et on ne parle même pas de la section rythmique et du shoot de sax que Bobby ramène à la fin. On voit ensuite un phénomène paranormal se produire sous nos yeux : les cuts bougent tout seuls. Avec Stanley Clarke on bass et Zigaboo on drums, le paranormal est normal. On espère encore des miracles et en voilà un qui s’appelle «Infekshun». C’est Woody qui prend le lead, il n’a pas l’aura de Keef mais Keef le laisse faire. Comme à Kilburn, Keef prend «Sure The One You Need» au chant et rallume le brasier de la vieille Stonesy. Il a fallu attendre six cuts pour que ça explose pour de vrai. Keef is the real deal, on ne se lassera jamais de le répéter. C’est bombardé de son et du coup les cuts de Woody comme «Lost And Lonely» font pâle figure. C’est lui qui conclut le disk 1 avec «Breathe On Me». Bon, Woody est un mec rigolo mais un peu m’as-tu vu, une sorte de rabouin devenu riche et qui se paye les services des Zigaboo et de Stanley Clarke. Keef attaque le disk 2 avec «Let’s Go Steady». Il y fait son vieux white nigger de mauvaise pioche, il chante vraiment comme un con. Il enchaîne avec «Apartment N°9», un autre balladif, honey à la ramasse, il chante presque faux. Les Barbarians tapent aussi dans les gros classiques avec un «Honky Tonk Woman» claqué à l’accord fatal. Un seul accord et la messe est dite. Zigaboo fait son Charlie. C’est très spécial, Woody essaye de faire son Jag mais il a tout faux. Il faut s’appeler Jag pour chanter ça. Puis il fait du guttural sur «Worried Life Blues» et se vautre. Tous ses surdoués surjouent énormément, comme le montre encore «I Can Feel The Fire», ils chargent la barque de la mule qui n’en peut plus. Dommage que Woody se mette tellement en avant. On est surtout là pour Keef et Zigaboo. Woody n’a plus de voix quand il attaque la petite pop de «Come To Realize». Mais derrière lui, ça joue à la patate chaude, avec un Bobby Keys qui arrose tout au sax. Il y a comme une puissance compositale, un truc porté par l’accumulation des légendes, ce «Come To Realize» est un passage obligé. S’il fallait rapatrier ce disk, ce serait essentiellement pour «Come To Realize» qui synthétise tout le bien qu’il faut penser des Barbarians. Stanley Clarke vole le show dans «Am I Grooving You». Woody présente ensuite Mister Keith Richards, here, ahhh et paf, Keef claque le bouquet de «Before They Make Me Run», c’est lui le boss, il récupère toute la fournaise de Stanley Clarke et Zigaboo, alors on imagine le travail, il semble prendre le pied de sa vie. Et tout ça se termine avec «Jumping Jack Flash», mais le riff est trop acide, c’est mal chanté, atroce et confus. Massacre à la tronçonneuse. Ne laissez jamais Woody approcher de Jack Flash.

L’année suivante est sorti un autre live, celui de The First Barbarians, Live From Kilburn. Woody & Keef s’étaient offert une nouvelle section rythmique : Willie Weeks et Andy Newmark. Le gros avantage de ce live c’est qu’il existe en DVD et là on se régale. On voit Woody la rock star arriver sur scène avec des plumes sur les épaules, comme Eno sur la pochette du premier Roxy. Il porte aussi un gros pantalon blanc et attaque un heavy groove que l’immense Willie Weeks anime au bassmatic de funk. Woody rock super star ! Am I grooving you ? Yessss et Keef monte au micro pour faire les chœurs. Mais il n’est pas très à l’aise pour danser le funk. Ah ces blancs qui veulent danser comme des noirs, c’est toujours le même problème ! Woody et Keef chantent «Cancel Everything» à deux voix. Mais la super star, en fait, c’est Keef, il ne faut pas se tromper d’adresse. Si on veut voir du beau Keef, c’est le moment ou jamais. Il a encore ses dents pourries et sa coiffure d’épis. Rod The Mod vient chanter «If You Gotta Make A Fool Of Somebody» les mains dans les poches de son gros pantalon blanc. Keef fait le sideman. Puis ça redevient les Faces avec «Take A Look At The Guy», bien propulsé par cette section rythmique de rêve. Quel power ! Quand Rod s’en va, Woody et Keef font pas mal de funk de haute voltige, et on entend au passage les accords magiques d’«I’m A Monkey». Mais le moment déterminant est bien celui où Keef prend le chant avec «Sure The One You Need». Pur rock’n’roll drive. Keef forever. Ils finissent avec deux autres merveilles, l’instro «Crotch Music» amené par un fiff de basse atonal de Willie Weeks (un instro sorti tout droit du premier album solo de Woody, I’ve Got My Own Album To Do) suivi de l’excellent «I Can Feel The Fire», sorti lui aussi du même album. Voilà ce qu’on appelle un passage obligé pour tout fan de Keef et des Faces.

Dans son autobio, Woody salue deux personnages importants, Margo et Bo. Margo ? Oui, Margo Lewis qui jouait de l’orgue dans Goldie & The Gingerbreads, the first all-girl American rock band : «Il y avait plein de girl groups, comme Diana Ross & the Supremes, Martha & The Vandellas, les Ronettes, mais les Gingerbreads étaient autre chose : c’était quatre blanches qui sonnaient comme des noires, et qui non seulement chantaient, mais jouaient leur propre musique.» C’est Margo qui organise la tournée de Woody et Bo. «Voilà comment c’était organisé : Bo démarrait le set avec 4 ou 5 cuts, avec son groupe dirigé par sa bassiste, Debby Hastings et le guitariste surnommé ‘The Prince of Darkness’, puis c’était mon tour avec quelques cuts, accompagné par Debby et le groupe, et Bo revenait et on faisait quelques cuts ensemble.» Et c’est là qu’ils enregistrent Live At The Ritz - He’s the man and in his uniquely Bo Diddley way, he does whatever he wants to do and doesn’t give a shit about nothing else. La différence entre Bo et moi, c’est que je me considère comme un guitariste consciencieux, alors que Bo veut juste enfourcher son cheval et cavaler, et il se fout de savoir s’il y a une selle ou pas.

C’est pour ça qu’il faut écouter ce Live At The Ritz, car Bo se tape tout le bal d’A et ce vieux King of the road attaque avec l’emblème des emblèmes, «Road Runner». Porte ouverte à tous les écarts. Il enchaîne avec «I’m A Man». Tout l’art de Bo est là, dans le heavy riffing. Ce qui frappe dans les vieux hits de Bo, c’est leur incroyable modernité de style. On note qu’Eddie Kendricks et David Ruffin sont dans les backing vocals. Avec «Crackin’ Up», Bo fait son petit coup d’exotica de calypso, you’re crackin’ up yeah yeah et il termine son bal d’A avec «Hey Bo Diddley». C’est Bo qui mène le bal, avec tout le power du Chicagogo. Et ce petit renard de Woody ramène sa fraise en B avec un choix de cuts en forme de panorama : il revisite toute son histoire en commençant par sa période Jeff Beck Group : «Plynth/Water Down The Drain». Il se prend pour Jeff Beck et attaque au bottleneck, mais c’est une erreur et ça devient un exercice de style un peu m’as-tu-vu qui n’a rien à voir avec la flamboyance des coups de Beck. Et dans l’histoire, on perd complètement le Bo. Woody ramène là-dedans du Amazing Grace et ça fout tout par terre. Puis avec «Oh La La», il se prend pour Rod The Mod. C’est n'importe quoi. Woody devient le crapaud de La Fontaine qui veut grossir comme un bœuf. Puis il fait bien évidemment son Keef avec «They Don’t Make Outlaws Like They Used To». Il ne rate aucune occasion de montrer ses petits biscotos. On se doute bien qu’après Keef, il va vouloir faire son Jag, alors voilà «Honky Tonk Woman». Enfin bref, on préfère entendre Bo qui d’ailleurs revient boucler avec «Money To Ronnie». Bo reprend les choses du heavy blues en main.

Avec cet album live, Woody rend ainsi le plus somptueux des hommages à l’un des grands héros de la légende du rock : «La guitare qui le rendit célèbre était faite à la main, rectangulaire et incroyablement lourde, heavy as hell, car remplie d’électronique. Dedans il y avait un vibratone et un filtre, ainsi que tous les trucs qui normalement se trouvent dans les pédales d’effets. Il a des cordes incassables et tendues très haut au-dessus du manche. Il joue en open tuning. Pas facile de jouer sur cet engin, croyez-moi.» Et ça continue : «Il trimbalait ce monstre rectangulaire d’un bout à l’autre de la scène. Il installait aussi lui-même ses amplis sur scène, alors il n’est pas surprenant qu’il se soit pété le dos.» Pour Woody, Bo est the absolute master of rhythm guitar, il joue comme une locomotive. «Un journaliste de San Francisco déclara un jour que Bo sonnait comme le diable déplaçant ses meubles.»

Et les Stones dans tout ça ? Mis à part Keef, le Rolling Stone qui l’impressionne le plus c’est bien sûr Charlie. Un Charlie qui dessine lui aussi en tournée, parce qu’il s’ennuie. «Il déteste partir en tournée. Il déteste se trouver éloigné de chez lui. Dans son esprit chaque tournée est la dernière, mais il adore jouer de la batterie et vous ne pouvez pas jouer de la batterie dans un groupe si vous restez chez vous.» Woody voit aussi comment se comporte Charlie dans les conférences de presse : «Il reste là, les bras croisés et ne dit rien. Si quelqu’un lui pose une question, il répond qu’il ne sait pas. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas envie de parler. Il préfère laisser les autres répondre à sa place. C’est un homme merveilleux, un pur excentrique britannique.» Et il repart sur le vieux duo de choc : «Charlie et Bill étaient inséparables. Charlie dit que ça lui manque d’entendre Bill dire ‘Cor, I fancy a cuppa tea’ entre deux prises ou, sur scène : ‘Nice pair of tits over there’.»

Woody rappelle aussi que Dirty Work fut l’album des Stones le plus difficile, car Keith & Jag ne s’adressaient plus la parole. Bon on revient sur les albums des Stones prochainement, par l’entremise non pas de la tante Artémise, mais par celle de Mike Edison et de Charlie Watts.

Oh mais ce n’est pas fini. Woody a rendez-vous avec Mojo pour l’interview, alors le voilà qui se pointe dans une suite du Landmark Hotel de Londres tout de noir vêtu avec a black barnet with a life of its own, c’est-à-dire une grosse coiffure noire qui bouge toute seule. Danny Eccleston le traite de clown prince of rock’n’roll, de true keeper of the flame, de human cartoon et de Face-turned-indispensable Stone qui est miraculeusement soigné à la fois d’un cancer du poumon et d’un emphysème, ce qui ne s’était encore jamais vu. Eccleston ajoute que c’est the lost stroke of good furtune in a long line of similar, son meilleur coup de chance fut d’être déclaré membre officiel des Stones en 1976, the apoptheosis of Wood the jammy jammer. Woody ajoute : «Somebody up there likes me.»

C’est aussi ce qu’il déclare dans le film de Mike Figgis qui vient de sortir, non pas dans les salles comme on disait avant, mais sur le site d’Arte. Le doc s’appelle justement Somebody Up There Likes Me. Figgis a du métier, puisqu’il a participé à la série The Blues de Martin Scorsese avec Red White And Blues. Il passe donc en revue la carrière de Woody, et on se régale de vieux plans des Birds, du Jeff Beck Group et des Barbarians. Keef témoigne, Jag aussi, enfin bref, c’est l’illustration visuelle de l’autobio. Avec ses joues creusées de profonds sillons et son regard de rescapé, Woody évoque la dope et sa chance de pendu, il s’étend longuement sur la fin des addictions et se dit sauvé par une opération miraculeuse. Mais le côté m’as-tu-vu remonte vite à la surface, lorsqu’on voit par exemple le peintre à l’œuvre dans son atelier, en train de croquer une ballerine qui n’est même pas à poil. Il peindrait Bambi dans les bois, ça serait la même chose. Il ne peut pas non plus s’empêcher de faire parler Imelda May qui n’a rien d’intéressant à dire, et on échappe de peu à Bono et à Slash, ouf ! Puis vers la fin, voilà qu’apparaît sa femme qui pourrait être sa fille, un vrai canon, et bien sûr Figgis filme les deux jumeaux, encore tout petits sur les genoux de leur père Superman. À un moment, il faut arrêter les conneries de l’éternelle jeunesse : Woody a 74 balais et il n’a pas l’élégance d’un vampire. Mais au fond, c’est peut-être ce besoin désespéré d’incarner son personnage jusqu’au bout qui le rend tellement sympathique.

Signé : Cazengler, Ronnigaud

Birds. The Collector’s Guide To Rare British Birds. Deram 1999

Jeff Beck Group. Truth. Columbia 1968

Jeff Beck Group. Beck Ola. Columbia 1969

Faces. The First Step. Warner Bros. Records 1970

Faces. Long Player. Warner Bros. Records 1971

Faces. A Nod’s As Good As A Wink To A Blind Horse. Warner Bros. Records 1971

Faces. Ooh La La. Warner Bros. Records 1973

Faces. Live Coast To Coast. Ouverture And Beginners. Warner Bros. Records 1973

The New Barbarians. Live In Maryland. Buried Alive. Wooden Records 2006

The First Barbarians. Live From Kilburn. Wooden Records 2007

Ron Wood. I’ve Got My Own Album To Do. Warner Bros. Records 1974

Ron Wood. Now Look. Warner Bros. Records 1975

Ron Wood & Ronnie Lane. Mahoney’s Last Stand. Atlantic 1979

Ron Wood. Gimme Some Neck. CBS 1979

Ron Wood. 1234. Columbia 1981

Ronnie Wood & Bo Diddley. Live At The Ritz. Victor 1988

Ron Wood. Slide On This. Continuum 1992

Ron Wood. Not For Beginners. SPV 2001

Ron Wood. I Feel Like Playing. Eagle 2010

Ron Wood. Mad Lad. A Live Tribute To Chuck Berry. BMG 2019

Rolling Stones. Black And Blue. Atlantic 1976

Rolling Stones. Some Girls. Atlantic 1978

Rolling Stones. Emotional Rescue. Atlantic 1980

Rolling Stones. Tattoo You. Atlantic 1982

Rolling Stones. Undercover. Atlantic 1983

Rolling Stones. Dirty Work. Columbia 1986

Rolling Stones. Steel Wheels. Columbia 1989

Rolling Stones. Voodoo Lounge. Virgin 1994

Rolling Stones. Stripped. Virgin 1995

Rolling Stones. Bridges To Babylon. Virgin 1997

Rolling Stones. A Bigger Bang. Virgin 2005

Rolling Stones. Blue & Lonesome. Polydor 2016

Ron Wood. Ronnie. Macmillan 2007

Danny Eccleston. Born Lucky. Mojo # 315 - February 2020

Mike Figgis. Somebody Up There Likes Me. 2019

PERCY BYSSHE SHELLEY

ALEISTER CROWLEY

Traduction de

PHILIPPE PISSIER

Pas la première fois que les noms de Percy Bysshe Shelley et d'Aleister Crowley apparaissent dans Kr'tnt ! Dans notre livraison 478 du 01 / 10 / 2020, nous signalions la parution de l'adaptation musicale de Prometheus Unbound – drame de Shelley – par Stupör Mentis, pour rafraîchir les mémoires défaillantes un petit addenda sera consacré à deux nouveaux morceaux de cette version magistrale dévoilés sur Bandcamp à la fin de cette chronique.

En attendant penchons-nous sur ce texte de Crowley qui ne dépasse pas les cinq pages. Shelley et Crowley appartiennent tous deux à la légende noire du rock'n'roll. Certains penseront qu'ils y sont entrés par la petite porte, mais les amateurs de blues savent qu'il faut se méfier des backdoormen. Le nom de Crowley est inscrit dans la saga de Led Zeppelin, Jimmy Page féru d'ésotérisme acheta le manoir du Mage... Certains prétendent qu'à partir de cet acte notarié l'éblouissante carrière du Dirigeable battit de l'aile jusqu'à l'écrasement final... Quant à Shelley, c'est un extrait d'un de ses poèmes Adonaïs dédié à John Keats récemment disparu, que, durant le mémorable concert d'Hyde Park, lut Mick Jagger – le chanteur des Stones, vous savez ce groupe qui enregistra Sympathy for the Devil – en l'honneur de Brian Jones, décédé après avoir été débarqué des Rolling...

Ce qui tombe bien puisque Crowley débute son texte par une longue comparaison entre Keats et Shelley. Cela ne saurait nous étonner, Crowley en sa jeunesse écrivit nombre de recueils de poèmes, or Keats et Shelley sont tous deux les soleils les plus noirs de la poésie romantique anglaise. Que Keats quant à l'extraordinaire et splendide fluidité de ses vers ait été meilleur poëte que Shelley, Crowley veut bien l'entendre. Encore importe-t-il de savoir discerner la différence entre l'acte et le geste. L'acte du poëte peut être assimilé à son œuvre, le geste est d'une nature plus impalpable. L'œuvre se résout aux textes, le geste est cette volonté qui préside à la mise en œuvre de l'œuvre. C'est pareil pour le rock, il y a ceux qui maîtrisent la technique et ceux qui possèdent la hargne. Hargne et Geste ne sont guère mesurables, ce sont des impalpables, Aristote emploierait le mot de dynamis.

Ces quelques pages ne sont guère faciles à lire, Aleister Crowley – rappelons qu'il était anglais - est mort en 1947, beaucoup de noms qu'il cite appartiennent à des anglo-saxons qui vécurent dans la première moitié du vingtième siècle ( le texte a dû être rédigé selon nous circa 1922 pour le centenaire de la mort du poëte ) et pour certains leur renommée a malheureusement au cours de ces dernières décennies énormément pâli... Que cela ne nous empêche pas d'avancer.

La pensée de Crowley est un peu comme les deux serpents du caducée, l'un qui monte et l'autre qui descend. Poésie et Science seraient leur nom. Keats les appelle Beauté et Vérité. Si Beauté = Vérité et si Vérité = Beauté, il est impossible que le mouvement s'éternise, selon Crowley chez Keats la beauté se perd dans sa propre contemplation. Par esprit de contradiction nous remarquerons que si la vérité est belle elle ne peut être vraie, or une vérité qui n'est pas vraie...

Selon l'avis de Crowley, il n'en n'est pas de même pour Shelley, son œuvre ne reste pas prisonnière de son propre reflet. Elle n'est pas le cygne mallarméen pris dans les glaces de son miroir, la poésie de Shelley est le reflet du monde, n'entendez pas celui-ci par l'extériorité de son apparence, ses forêts, ses rochers, ses rivières... non il est nécessaire de considérer le monde davantage en son êtralité, le reflet du monde ainsi entrevu est ce que Platon nommait l'âme du monde, le fait que le monde en tant qu'être soit conscient de sa propre forme. De sa propre idée pour reprendre une terminologie plus proche de l'étymologie. Cette âme du monde est donc mouvement. Ce que Shelley nommera enthousiasme lorsqu'elle se manifeste chez l'homme, lorsque le poëte prend conscience d'elle.

Shelley aurait donc été capable de saisir en son esprit cette palpitation respiratoire, cette vibration fondamentale du monde, l'Aum originel des hindoux, ces deux forces antagonistes qui ainsi que l'explique Empédocle tour à tour se rapprochent ( Eros ) et s'éloignent ( Ares ), Nietzsche nomme celle-ci Agon, et pour reprendre les catégories de l'auteur de La naissance de la tragédie, Keats serait apollinien et Shelley dionysiaque.

L'on serait tenté de dire que Crowley n'apporte rien de bien neuf, que son analyse n'innove en rien par rapport aux anciens grecs, ce serait là une vision à très courte vue aussi ridicule qu'un problème de chronologie littéraire ou philosophique de moindre importance. Là n'est pas la question. Nous la formulerons tout autrement : pourquoi Aleister Crowley prend-il en quelque sorte position en faveur de Shelley et non pour Keats.

Les esprits primesautiers répondront parce que sa sensibilité s'accordait davantage avec celle de Shelley qu'avec celle de Keats. Simple tautologie. Description phénoménale doxique empreinte de basse subjectivité individuelle. Crowley, se place sur un tout autre plan : celui de la Science. Ne nous laissons pas intimider dans le texte par les gros mots de Russell et d'Einstein. La notion de science dont il est question ici est d'obédience philosophique, il s'agit de cette revendication chez les anciens grecs – on la retrouve chez Hegel – de fonder un savoir sur ce que nous appellerions une certaine objectivité et que les grecs nommaient vérité – ce concept a été très abîmé par la religiosité chrétienne – il correspond à ce que l'on pourrait cerner par l'expression adéquation de la pensée avec le déploiement du monde. Keats nous décrit le monde en tant que beauté. Vision contemplative qui n'a nul besoin d'action. Incidemment, le paganisme de Keats relève davantage de Plotin que de Platon.

Or l'action a été le mot d'ordre de Shelley, le révolté, l'athée, le révolutionnaire. Rien de plus dissemblable que Shelley l'hyper-actif et Keats le souffreteux, le malade, l'agonisant... La vie de Crowley est beaucoup plus proche de celle de Shelley que de Keats, les deux hommes procédaient d'un même tempérament volontariste, mais cela n'explique en rien la revendication shelleyenne de Crowley. Cette dernière est primordiale pour Crowley, le monde contemplatif de Keats exclut l'action et le mouvement, or si le mouvement est exclu de la suprême réalisation de la conscience de l'être, Crowley le magicien n'a plus aucune utilité, pire son action magique se révèle totalement inopérante car paralysée par l'absence de toute efficience mouvementale. Le magicien qui ne peut se servir d'aucune force émanant du monde est réduit au chômage, coincé dans la bulle d'immobilité parfaite de la sphère parménidienne.

L'enthousiasme dynamique de Shelley est nécessaire à Crowley pour asseoir l'emprise de sa magie rouge sur le monde. Sans mouvement, manipulation ou mise en action de forces, tout Rituel est inopérant. Remarquons que tout à la fin de son texte Crowley remplace le concept d'Âme du monde par celui de Verbe ( d'obédience bien trop chrétienne pour nous ). L'assimilation de Shelley au Verbe du Serpent Ailé ( qu'à son époque l'on nommait Satan ) ressemble à ces apothéoses païennes qui à leur mort transformaient les Héros et les Empereurs en Dieux... De même ce dernier paragraphe donne à la Poésie préséance sur la Science.

( Le lecteur peut se reporter à la lecture des poésies d'Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, exact contemporain d'Aleister Crowley quant au rapport Poésie / Science. ). Il ne nous reste plus qu'à remercier Philippe Pissier pour sa traduction et son infatigable et semenciel labeur à faire connaître au public français la geste de la Grande Bête.

Damie Chad.

ADDENDA

PROMETHEUS UNBOUND

STUPÖR MENTIS

Le Prometheus Unbound est une des œuvres non pas les plus difficiles mais les plus mystérieuses de Shelley. Tout comme le Caïn de Lord Byron, elle se présente sous la forme de d'une pièce de théâtre destinée à ne pas être jouée. Ce ne sont pas les difficultés techniques des mises en scène qui ont motivé ces deux prescriptions chez nos deux poëtes, sans doute sentaient-ils qu'il n'existait pas un public assez réceptif pour accueillir leurs drames métaphysiques. Pensons à Victor Hugo qui ne termina jamais La fin de Satan... Le meurtre d'Abel est un geste de révolte et de vengeance contre Dieu qui a crée la mort pour punir les êtres humains de la désobéissance du premier couple, s'il est un héros qui donne sens à l'absurdité de la vie, c'est bien le Caïn de Byron. Caïn joue à jeu égal avec Dieu, certes lui et l'espèce humaine sont condamnés à mort mais en assassinant son frère il prive Dieu de l'amour qu'Abel lui portait, tout comme Dieu a privé l'Homme de son amour en lui offrant la mort... La notion chrétienne d'amour en prend un sacré coup... Contrairement à Caïn, Prométhée ne se contente pas d'un match nul, Dieu est battu, il perd la partie. L'Homme peut enfin naître. Exposée si rapidement, la pièce peut ressembler à une tartinade philohumaniste. Mais Shelley situe ces personnages mythologiques dans la réalité historique de l'échec de la Révolution Française qu'il faudra surmonter par une action révolutionnaire encore plus efficace... Shelley forge le concept de métaphysique révolutionnaire. Karl Marx admirait Shelley, mais il s'est prudemment cantonné à un révolutionarisme matérialiste... En conséquence pour plusieurs générations la compréhension du texte de Shelley en a été obscurci et commence tout juste à se défaire des voiles condamnatifs qui l'ont relégué dans l'ombre.

Stüpor Mentis ne donne aucune interprétation ( au sens philosophique de ce terme ) du Prométhée délivré, se sont contentés – ce qui est déjà extraordinaire - de présenter des extraits du texte sous forme d'un oratorio à un public qui en grande partie ne l'aurait jamais approché autrement.