KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 346

A ROCKLIT PRODUCTION

02 / 11 / 2017

|

CAN / NO HIT MAKERS / THE NOBELS LOOLIE AND THE SURFIN ROGERS NATCHEZ / ZINES / BLUES FEMININ |

Le Can dira-t-on

Bon, voilà, terminé pour Jaki Liebezeit, l’âme de Can, le roi du beat hypno qui jouait chaque nuit pour des éléphants roses, oui la chanson morose, celle du temps où il s’appelait Jaki. Il est parti notre kiki, sous sa croûte, le kraut est en deuil, les voyageurs au long cours descendent à la prochaine station, les trips gratuits, c’est terminé, les petits cocos. Game over !

Terminé aussi pour Holger, celui dont on n’arrivait pas à prononcer le nom, alors on s’arrêtait à Holger. Holger Czukay, tu parles d’un nom ! D’ailleurs, c’était un peu la même chose avec les deux mecs qui accompagnaient Tony McPhee dans les Groundhogs. Des blazes impossibles à prononcer et encore moins à mémoriser.

Jaki et Holger sont des vieux de la vieille : ils sont nés à la fin des années trente. En plus, ils ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. Comme John Cale, Holger vient d’un circuit classique, puisqu’il eut Stockhausen à la fois comme professeur et comme père spirituel, de 1963 à 1966. Stockhausen lui apprit l’art de composer mais l’incita surtout à prendre des risques. Jette-toi à l’eau ! C’est vrai qu’on ne fait rien dans la vie si on ne prend pas de risques. N’oubliez pas que Stockhausen figure sur la pochette de Sergent Pepper, juste à côté de WC Fields. Holger rencontra aussi Karajan qui dirigeait sans jamais lire une partition (il connaissait tout par cœur), puis John Cage.

En 1966, Holger s’installe en Suisse et devient prof dans une école de musique où il rencontre Michael Karoli. Rencontre intéressante puisque Karoli l’initie au rock en lui montrant «I Am The Walrus». L’organiste Irmin Schmidt qui suit aussi les cours de Stockhausen prend contact avec eux et Jaki vient compléter les effectifs. Voilà pour la genèse.

En montant Can, leur plan est simple : mélanger le rock, le jazz, la musique contemporaine et ce qu’on va appeler plus tard la world music, tout en préservant l’esprit d’improvisation. L’une des aventures les plus excitantes de l’histoire du rock allait commencer. Jaki allait se spécialiser dans l’hypnotic minimalism en conseillant tout simplement à Holger de ne pas jouer ses notes de basse on the beat, mais off the beat - never try to double a foot drum, you play somewhere else - Alors Holger allait jouer something in between, d’où ce son.

Ceux qui ne supportaient pas ce «rock planant» que les marchands de disques appelaient le kraut-rock (sans savoir ce que ça voulait dire) parvenaient quand même à écouter quelques cuts de Can. Car Can rockait. Ces cats de Cologne trempaient dans l’expérimental, bien sûr (comme d’ailleurs le Velvet), mais certains de leurs albums dégageaient un réel parfum de sauvagerie (comme le Velvet, d’ailleurs). Les deux responsables de cette sauvagerie teutonique s’appelaient Malcolm Mooney et Jaki Liebezeit. Il faut aussi savoir que John Lydon rêvait d’avoir Jaki dans PIL.

Pour Holger, le meilleur souvenir de Can, c’est le premier album Monster Movie - The luck is getting under your wings - Sur la pochette, Holger est surnommé technical laboratory chief & red armed bass. Avec «Father Cannot Yell», Jaki crée bien les conditions de l’hypno latéral et l’infâme Malcolm en profite pour commencer à déconner. Ils passent à la pop-rock puissante avec «Outside My Door» et jouent la carte de Can, avec un Malcolm débridé qui donne libre cours à son animalité génétique et là, le miracle de Can commence à se matérialiser. En B, vous ne trouverez qu’un long cut intitulé «You Doo Right», et c’est là que les camps vont se constituer : d’un côté le camp des amateurs de cuts longs, et de l’autre côté, le camp de ceux qui préfèrent le format chanson de trois minutes et qui ne savent pas quoi faire de ces longs morceaux partis à la dérive. Ce ne sont évidemment pas des choses qu’on peut écouter à jeun. Pour rester magnanime, disons qu’il s’agit d’invitations au trip, ce qui était assez courant, pour ne pas dire banal, à l’époque.

On trouve deux parfaites abominations sur Soundtracks paru l’année suivante : «Soul Desert» et «Mother Sky». Dans «Soul Desert», Malcolm institue officiellement le groove de cromagnon. Il devient l’espace d’un cut le grand génie malade du XXe siècle. Malcolm Mooney se conduit comme un fabuleux empêcheur de tourner en rond. Ce mec est atteint, oui, mais prodigieusement atteint. Il s’en prend aux maudites morues monotones et immodestes. Dans «Mother Sky», Jaki bat vite et bien, il crée les meilleures conditions du beat hypno longitudinal, celui qu’on jouait en place de Tarente et dans la plaine du Pô, le beat fou des tarentelles qui courent à travers les haies de cyprès depuis des siècles, c’est l’hypno des légendes incertaines et Jaki joue d’incroyables variantes tapageuses, il voyage d’un fût à l’autre à l’allegrio des Grisons. Oh il faut aussi entendre Malcolm jazzer le groove dans «She Brings The Rain». Autre merveille indispensable à tout kraut cat : «Don’t Turn The Light On Leave Me Alone», un groove canien joué à coups d’acou et à la flûte de Pan, et ça fonctionne admirablement. Jaki passe aux sableurs du désert et on assiste à une intensification malveillante du groove basané, à la galvanisation balsamique du grain, au clônage de graves de bazar. Et pour répondre à la question : «Ces mecs créent-ils un monde ?», la réponse est oui.

Tago Mago est l’album le plus connu et sans doute le plus apprécié de Can. Mais c’est surtout l’album de Jaki. On assiste avec ce double album au couronnement d’Hypno 1er, roi du beat têtu comme une bourrique. Tous les cuts intéressants de ce disque sont hantés par cet incroyable métronome à deux pattes que fut Jaki Liebezeit. C’est aussi là que Damo Suzuki fait son entrée. Il remplace Malcolm. Dès «Paperhouse», Jaki bat tout droit alors qu’à l’Ouest se lève une tempête sonique. S’ensuit un «Mushroom» devenu un classique. Oui, car voilà le prototype du cut hanté et monté sur le plus décharné des beats qui se puisse concevoir ici bas. Jaki bat ça sec et net. Le mushroom dont parle Damo, c’est bien sûr celui d’Hiroshima - Well I saw a mushroom here - Et en B, ils partent en virée avec «Halleluwah» monté sur un beat de syncope sauvage et complètement fascinant. Jaki crée là l’identité du groupe. C’est le cut de beat parfait et on vit en direct une sorte d’expérience tribale. Après un court interlude musical, on assiste au redémarrage de la machine infernale, c’est digne de Tinguely, tout Can vient de là, de ce mouvement perpétuel et de ce ferraillage exaltant, de cette forme d’Africanité de Cologne, un beat taillé pour la route, dix-huit minutes d’intensité et de classe et avec ça, Jaki crée déjà les conditions d’un monde à venir, celui de Babaluma. Jaki, c’est le jah du job, le jus de Can, un joke de jive.

S’ensuit Ege Bamyasi et sa boîte de piments verts. Avec «Pinch», on reste à l’âge d’or de l’ère Damo. Voilà encore un cut d’apparence barbare, la présence de Damo renforce le côté mongole et des trouées de fuzz enveniment encore les choses. Jaki bat ça si sec qu’on s’en effare une fois encore, le beat halète littéralement et Damo se prélasse dans un son qui lui permet d’exercer sa logique psychotique. Avec «Sink Swan Song», Damo Suzuki fait son kiki comme Jaki, et on arrête aussitôt de rigoler, car Can crée les conditions du climat. On a parfois l’impression d’un grand sérieux quand on écoute Can, sans doute à cause de ce côté laid-back persistant. Mais il n’existe rien d’aussi bien battu que ça. Oui, Jaki bat ça sec et sans remords. Can répond à toutes les questions : Can est-il Can ? Oui, car Can est dans Can. Les cuts se succèdent benoîtement en une sorte de procession et Jaki n’en finit plus de trousser ses petites dégelées circonstancielles, comme dans «I’m So Green» - Yes I feel what you said - et l’impression se confirme, tout repose sur Jaki, c’est au-delà de tout ce qu’on peut imaginer en matière de beurre, il bat tout à la dure de gras sec. Ce brillant album s’achève avec un «Spoon» qui sonne véritablement comme un hymne.

Future Days paraît en 1973. Le morceau titre de l’album préfigure le Babaluma à venir. Il est ici question de vaporous intensity. La voix de Damo flotte dans des espaces intermédiaires, on a une belle texture respiratoire, douce et si agréable à l’oreille. Tout le monde solote et personne ne solote. Can est le groupe universaliste par excellence. Jaki cultive tranquillement sa polyrythmie. Il préside au destin de Can. Comme toujours, Can affiche un mépris total de la prétention, surtout celle qu’affichent les groupes de rock. John Payne nous rappelle que Can enregistre à l’époque sur un deux pistes, et donc ils s’interdisent toutes les fioritures. Ça finit par donner un son trop dépouillé, trop éthéré, qui ne peut certainement pas plaire à tout le monde. «Bel Air» remplit toute la B, mais on y sombre, corps et âme.

Encore deux merveilles impérissables sur Soon Over Babaluma qui date de 1974 : «Dizzy Dizzy» et «Come Sta La Luna». Jaki prend le beat de Dizzy au primaire élastique. Il fabrique une ambiance fascinante avec ses petits bras. Nous voilà au pays magique de Babaluma et franchement, on aimerait bien y rester pour toujours. Les notes y flottent dans une espèce de stratosphère lumineuse. Jaki passe au mambo pour la Luna, mais avec une clameur venue du fond des âges. Can veloute l’atmosphère une fois de plus, nos amis de Cologne chaloupent des hanches sur ce groove mystérieux en qui tout est, comme en un ange, aussi subtil qu’harmonieux. On a là quelque chose d’une beauté parfaite, quelque chose de lointain et de désincarné. Si par curiosité on va faire un petit tour en B, alors on tombe sur «Chain Reaction», une merveille incroyablement africaine. Jaki nous réinvente le beat des savanes, ces fameuses savanes que traversèrent à pieds Gordon et Speke lorsqu’ils exploraient l’Est du continent africain à la recherche des sources du Nil. C’est un cut pour le moins extraordinaire, joué à la meilleure prestance tribale. On y sent battre le pouls du monde antique.

Une nommée Christine s’est amusée à grimer les quat’ Can sur la pochette de Landed. L’effet est marrant. C’est fou ce que la fantaisie peut plaire, ici bas. Par contre, les quat’ Can n’ont plus de chanteur, plus de Damo ni de Malcolm. C’est Holger Czukay qui s’y colle, mais il faut bien admettre que le groupe perd toute sa démesure. Ils rentrent dans le rang, mais avec un son toujours tiré à quat’ épingles. Et avec «Half Past One», on revient à Babaluma et à Dizzy Dizzy avec le backbeat exotiki de Jaki le kiki du Kon Tiki. On voit planer un joli beat suspendu tout étoilé d’awites d’Holger. Ils restent dans le velouté de Babaluma pour «Hunters & Collectors». C’est un pays qu’on aime bien, les quat’ Can ont su conserver leur double élégance groovitale et orbitale. Ils retrouvent leur étonnante vitalité avec «Vernal Equinox» joué à la fuite en avant et à la guitare pulsative. On se souvient qu’ils mirent un temps un point d’honneur à se vouloir inclassables. Ils attaquent leur bonne B avec «Red Hot Indians», et comme l’indique le titre de l’album, ils ont atterri non pas sur la lune, mais sur Babaluma, ce qui est nettement plus intéressant. Et donc tout repart de cette contrée magique. Jaki le kiki joue des tablas congolais et Michael Karoli le koko gratte l’oukoulélé du Kon Tiki. Un mystérieux sax vient jazzer le groove, alors ça devient incroyablement délicieux et même jouissif.

En 1976, paraît un tas de fonds de tiroirs intitulé Unlimited Edition. Alors bien sûr, quand on est fan de Can et surtout de Jaki, on le rapatrie. On trouve de tout sur ce double album, du «Doko E» joué aux petites ambiances inutiles, de l’hypo canique avec «TV Spot» et «Correction», où Malcom joue les constructivistes à la Malevitch. On l’entend aussi se lancer dans un talking jive sur «The Empress And The Unkraine King» et «Mother Upduff». Il tire admirablement bien son épingle du jeu dans «Fall Of Another Year», une tranche d’épopée musicologique absolument captivante. On trouve aussi des resucées de Babaluma, comme «Ibis». On le sait depuis Landed, ils adorent alunir sur Babaluma.

La même année paraît l’excellent Flow Motion. Ils tapent directement dans le Babaluma Sound avec «Babylonian Pearl». La musique semble flotter au dessus des détritus below et dériver vers le futur. Shimmering Fata Morgana. Avec «Smoke», ils tapent dans un beat africain issu de la nuit des temps. C’est à la fois sombre et terriblement angoissant. Mais c’est en B que se joue le destin de ce très grand album. «I Want More» sonne plus pop, et même un peu trop synthétique pour être honnête. De la part d’un groupe comme Can qui refuse habituellement toute forme de concession, voilà un cut étrangement putassier. Ils reviennent au charming laissez-faire avec «Cascade Waltz». Alan Bangs parle même d’une dream-like quality of the music. On est tous d’accord. C’est Michael Karoli qui embarque «Laugh Till You Cry Live Till You Die» au riff de rock sur fond de reggae-dub. C’est délicieusement bon et lourd de sens, riche au sens des splendeurs de Babylone, fruité au sens des goyaves des Caraïbes. C’est un groove de rêve absolument parfait. Ils bouclent cet album superbe avec «And More», véritable coup d’hypno exacerbé. Jaki est ses amis sont encore capables de miracles.

Une grosse lame de scie circulaire orne la pochette du pauvre Saw Delight qui sort au mauvais moment, c’est-à-dire en 1977. Can a récupéré deux transfuges de Traffic, Reebop et Rosco Gee, vieux habitués de l’impro. Reebop amène dans Can l’exubérance de la world music. Il chante «Don’t Say No» à l’Africaine. Puis Can renoue avec le Moonshine groove de Future Days. C’est somptueux - Do what you feel that you need to do - Rosco Gee passe un fantastique shuffle de basse dans «Sunshine Day & Night». Jaki bat sec et le cut fascine, enrichi par les percus de Reebop. En B, ils filent droit sur le rock ethnique avec «Animal Waves» et le voyage s’achève avec la belle pop de «Fly By Night». Ces gens-là sont toujours capables de miracles.

Le mystère règne sur la pochette d’Out Of Reach qui sort des limbes en 1978. Holger Czukay n’est pas là. Il a quitté le groupe après que Reebop lui ait mis son poing dans la gueule - It became very very dangerous - mais ça n’empêche pas Jaki de battre «Serpentine» comme plâtre. On retrouve l’extraordinaire musicalité qui fait le son du groupe. Peu de gens savent ainsi favoriser l’extension du domaine de la lutte. Ils jouent au dada game avec une sorte de facilité déconcertante. Avec «Pauper’s Daughter And I», ils tapent dans un thème connu. Rosko Gee chante et joue de la basse comme un démon. Leur truc fonctionne aux petites poussées de fièvre maligne. On a là du Can solide, très puissant, bien percuté, drivé à l’os. Retour des ambiances épaisses avec «Seven Days Awake», gros coup de Can rock anguleux et arithmétique, très particulier. Le fan de Can s’y perd et s’y retrouve en même temps. Mais on perd le fil de Can dans «Give Me No Roses». Il faut attendre «Like INOBE GOD» pour renouer avec le groove démentoïde, l’atmosphère de fête et cette ambiance de fin de nuit arrosée qui caractérise si bien le Can dira-t-on.

Voilà Can et sa clé de quatorze. On trouve pas mal de hits, là-dessus, notamment «Safe», frappé sec on s’en doute. Mais sans cette frappe, ce genre de disque n’aurait aucun intérêt. Jaki fait le son et comme toujours l’atmosphère finit par envoûter. On a aussi du bel hypno léthargique avec l’«All Gates Open» d’ouverture de bal d’A. C’est encore un beat à la Babaluma. Jaki n’en finit plus de donner du sens aux choses. L’autre hit de l’album se trouve sur la face cachée de la lune : «Sodom». Avec son fantastique thème mélodique, ce cut obsédant et conspiratoire sonne comme une liturgie d’extase purulente. On les entend jouer au ping-pong dans «Ping Pong» et ils terminent avec l’ambiance superbe du Be-Can de «Can Be».

Delay 1968 paru en 1981 fait partie des albums indispensables, car on y retrouve Malcolm Mooney dans ses grandes œuvres. Ça saute à la gorge dès «Butterfly». L’hypno, c’est sa came. Pendant que les autres tripotent les ambiances, Jaki et Malcolm créent le mythe de Can. On voit bien que Jaki sait rester ferme sur ses intentions. Il n’est pas homme à baisser les bras. Il tient sacrément bien la distance, huit minutes, ce n’est pas de la roupie de sansonnet. Ils tapent ensuite un hit de r’n’b avec «Nineteen Century Man» ! C’est complètement inespéré, car voilà que Malcolm jerke la paillasse du groove de Cologne. Et derrière Irmin Schmidt gratte des accords de psyché-funk. Ces mecs-là sont capables de tout. Sur sa basse, Holger Czukay joue la carte de Stax ! D’autres merveilles guettent l’imprudent voyageur en B, à commencer par «Man Named Joe», dur et dense, dru et dingue, ah quelle aventure ! Ces mecs savent tracer la route d’un cut et le festival se poursuit avec «Uphill». Malcolm Mooney y fait de sérieux ravages, il découpe bien ses syllabes et syncope son shoot comme un dieu de la guerre et du fer travaillé. Jaki envoie le beat avec la puissance d’une loco à vapeur, on a là le hit terrible de Can, le Can the Can de la révolution industrielle, la rouge rage de la Rhur, l’infernal battage des rivets. Pas de retour possible en arrière. Ils tapent ensuite un blues pour «Little Star Of Bethlehem». Malcolm swingue son texte sur un groove de heavy blues et il en bouche un coin, d’autant qu’on se régale du jeu de basse d’Holger Czukay. Ces mecs ne rigolaient pas.

Paru en 1989, Rite Time fait partie des albums magiques, ne serait-ce que pour ce coup de génie qui s’intitule «The Withoutlaw Man» et sa belle approche en crabe. Malcolm Mooney l’explose au fantastique cha cha cha to me. Ils renouent avec la pure hypno, Michael claque des redémarrages. Avec ce genre de cut, Can rappelle qu’il est essentiel de savoir jouer. Retour au groove de jazz déconcertant avec «Below This Level». Effarant ! C’est rien de le dire. Voilà encore une sorte de miracle underground qui bascule dans la démence - Below this level/ There is none - Groove de rêve, Jaki bat. On reste dans la crème de l’hypno avec «Movin’ Right Away». Jaki frappe ça à la vie à la mort. On comprend qu’il soit le batteur dont rêvait John Lydon. C’est encore une fois un cut effarant de puissance démesurée, du Can the Can patenté. On retrouve là cette dimension de l’hypno invariable, le Can crush beat System Sound, la pure sauvagerie de la Révolution industrielle. Tout est noyé de son sur cet album, tout est bardé d’aventures et de thèmes mélodiques. Encore une partie de rigolade pour ce démon de Jaki avec «Hoolah Hoolah». Il bat ça si sec que ça se transforme en chef-d’œuvre de dry beat. Non, il n’existe pas de batteur plus vert sur cette terre. Il fait de ce cut un exercice de style d’éclate dynamitée. Jaki est bel et bien l’âme de Can. Il fait du Keith Hudson dans «Give The Drummer Some». Il joue le groove du dub et claque le beat à la sporadique. On se régalera aussi d’«On The Beautiful Side Of A Romance» qui fait l’ouverture du bal, oui, car voilà encore une fantastique énormité. Malcolm Mooney est de retour pour jouer les victimes du colonialisme. On a là un cut puissant et bien ravagé, même carrément biblique. Jaki ramène dans le beat une dimension africaine. C’est un cut qu’il faut bien qualifier de prophétique. Michael passe des chorus d’une grande violence retenue. Il est tout de même conseillé de bien s’arrimer.

Il reste encore au moins deux grosses compiles à se mettre sous la dent : The Lost Tapes et The Singles. Attention, The Lost Tapes est un triple album, mais si on aime bien Can, ça ne mange pas de pain. Ces mecs n’en finissaient plus d’enregistrer, et quand on dispose d’un batteur comme Jaki, on imagine que c’est un bonheur que d’entrer en studio. Comme Sonic Boom, ces gens savent créer du son. Ils nous embarquent dès «Waiting For The Streetcar». Pur Can Sound, répétitif et bien barré. Le jeu consiste à répéter le streetcar jusqu’à plus-soif. Pour ça, ils sont fortiches - I do wait for the streetcar/ I do wait for the streetcar - Jaki nous bat tout ça en syncope arythmique, évidemment. On n’entend que lui. Il libère ses membres. On s’aperçoit au fil des cuts que tout Can repose sur le Jaki beat, toujours en surtension et sur-mixé dans la confiture, ce qui le rend ultra-présent et donc fascinant. On observe le même phénomène dans «Deadly Doris», embarqué au beat de non-retour. Ils restent dans le bon vieux répétitif, Jaki fourbit bien le beat. Il fait tout le boulot. On tombe plus loin sur un «Oscura Primavera» très spécial. D’ailleurs, tout est très spécial dans ce conglomérat. C’est joué en folk-rock lumineux, à la manière du «Pale Blue Eyes» du Velvet, et ça donne une extraordinaire virée intra-utérine, un modèle du genre. S’ensuit un authentique coup de génie : «Bubble Rap», amené au Cannish beat, pur jus de garage colognais. C’est violent et à peine contrôlé, arrosé d’essence et un mec craque une allumette, alors vloooooooofffff, gerbe de fuzz inflammatoire, c’est joué à la Can, avec un sens de l’ultimate qui n’appartient qu’à eux, c’est à la fois puissant et dévastateur, joué et pulsé au beat. Ils mettent un temps fou à retomber sur leurs pattes. Voilà du grand art, empreint d’une certaine explosivité des distorses retorses. Le disk 2 démarre sur l’énorme «Your Friendly Neighbourhood Whore», embarqué au beat tribal de Jaki le kéké et chanté à la merveilleuse ramasse de Malcolm. Dazling, avec un sens du creative drive. On retrouve Malcolm au helm dans «Midnight Sky», extraordinaire runt de r’n’b. Malcolm et Jaki accouplent leurs talents pour le meilleur et pour le pur, Jaki joue en syncope de funk master. C’est tout de même incroyable : l’un des meilleurs r’n’b du monde vient de Cologne. Ils tapent ensuite dans «Desert», qui est le fait le «Soul Desert» de Soundtracks. Fabuleuse dose d’hypno. Malcolm excelle dans ce répétitif cher à John Cale. On a là de l’hypno à l’état très pur. On trouve à la suite une version live de «Spoon», avec un extraordinaire babalumage du son. Le public claque des mains. Damo Suzuki chante. Et on tombe une fois encore sur un coup de génie : «Abba Gada Braxas», ambiancier en diable, situé quelque part dans l’espace. Fantastique aventure extrapolatoire. Un bonheur, un entrelac à la Can qui n’en finit pas. Pur jus de Mad Psychedelia. Sur le disk 3, on retrouve l’ineffable «On The Way To Mother Sky», assez hypno, bien ravagé par la fuzz et hanté par ce démon de Malcolm. Belle dose d’hypno aussi dans «Nesser, Scissors, Fork And Light». Ils n’ont plus besoin de compteur, ils foncent. Encore une fois, tout repose sur Jaki, il tape sec, il va droit à l’hypno. Ils passent en mode jazz-rock pour «Barnacles» et dans «EPS 108», Jaki fourbit les percus de Geoffrey Oryema. On a aussi une belle version live de «Mushroom» et toute cette fantastique aventure se termine avec un «One More Saturday Night» d’échappatoire délibéré. Can s’y fait têtu, c’est chanté à la non revoyure et pulsé au pur beat de la régalade.

La compile intitulée The Singles qui vient de paraître fait partie des disques indispensables à tout amateur de bonne chère. Vingt-trois cuts et tout est bon. Le calcul est vite fait. Can n’enregistrait pas que des cuts longs, les impératifs commerciaux les obligeaient parfois à faire court. Et dès «Soul Desert», on retrouve ce fabuleux Soul searcher qu’est Malcolm Mooney. C’est l’hypno inné, Malcolm pousse le désert dans les orties, c’en est presque beefheartien. «Spoon» sonne comme une mésaventure mentale délibérée. On s’aperçoit très vite que tous les cuts, sans exception, sonnent comme des hot hits de hutte, surtout «Halleluwah», où Jaki bat le beat des galères et on voit Malcom entrer dans la danse en titubant comme l’archange Gabriel sous acide. Ou encore «I’m So Green», gorgé de son et de présence, et où Malcolm chante sur le ton de la confidence. Le pire c’est que ça joue aux accords de jazz, et ce n’est pas peu dire. Can nous plonge en permanence dans l’excellence d’un fourmillement de génie cérébral. Tout est superbe, soigné, pulsé, joué avec un art de la retenue unique au monde. Jaki fait feu de tous bois dans «Mushroom», hypno assuré d’avance, il bat à la ramasse du chant et ça tourne vite à l’hallucinant travail de sape. Jaki crée les conditions du mystère, alors que Malcolm hurle sa détresse dans le désert. Retour aussi à «Moonshake» joué au vif argent, dans l’idée d’un décadentisme expressionniste à la Murnau. On tombe plus loin sur l’impérissable «Dizzy Dizzy», un cut béni des dieux qui crée un monde magique, celui de Babaluma. Jaki l’enlumine d’un beat suspensif. «Splash» sonne comme un coup de génie et «Hunters & Collectors» tourne la tête, car trop richement orchestré. C’est un son unique au monde. On sent chez eux une vraie passion pour le groove. Dans «Vernal Equinox», Jaki fait un numéro de cirque assez extravagant et Michael Karoli part en solo de dérapage contrôlé. Comme toujours, Can visite quelques couches atmosphériques. Ils n’ont aucun problème de mobilité. Ils vont là où ça les chante. La compile enchaîne ces deux merveilles que sont «I Want More» et «And More», la pop et le punk, avec un punk d’«And More» mille fois plus punk que tout le punk à venir, monté sur un beat tribal qui évoque la marche des légions de Scipion sur Carthage. C’est exactement l’hypno de marche des armées de l’Antiquité, extrêmement sévère et si salutaire. Can passe le chant de Noël «Silent Night» à la moulinette. Ils expérimentent sous les flocons et on note une fois encore l’extrême intelligence du beat. Il est impossible de se lasser d’un batteur comme Jaki. Can continue de créer des vertiges galactiques avec «Cascad Waltz». Ils font du technicolor colognais. Il règne là une extraordinaire ambiance de fin de règne. On sent que tout a été dit et bien dit chez Can. Donc l’empire de Can peut sombrer dans les ténèbres. Au fond, la vie d’un groupe compte si peu au regard de l’éternité. Quelques disques et puis s’en vont. «Return» paraît plus jazzé du cubitus. Alors Jaki s’en donne à cœur joie. Il est l’un des meilleurs batteurs du monde, il relance avec des roulements d’une extrême finesse.

Holger : «Jaki hated it when anyone would say ‘Play your drum solo’. He is someone who wants to integrate and serve in the common sound. That is definitively Can.» (Jaki détestait quand on lui demandait de jouer un solo de batterie. Tout ce qu’il voulait, c’était faire partie du son. Voilà, Can c’est ça).

Signé : Cazengler, Baballumé

Jaki Liebezeit. Disparu le 22 janvier 2017

Holger Czykay. Disparu le 5 septembre 2017

Can. Monster Movie. Music Factory 1969

Can. Soundtracks. Liberty 1970

Can. Tago Mago. United Artists Records 1971

Can. Ege Bamyasi. United Artists Records 1972

Can. Future Days. United Artists Records 1973

Can. Soon Over Babaluma. United Artists Records 1974

Can. Landed. EMI 1975

Can. Unlimited Edition. Harvest 1976

Can. Flow Motion. Harvest 1976

Can. Saw Delight. Harvest 1977

Can. Out Of Reach. Harvest 1978

Can. Can. Harvest 1978

Can. Delay 1968. Spoon Records 1981

Can. Rite Time. Mercury 1989

Can. The Lost Tapes. Spoon Records 2012

Can. The Singles. Spoon Records 2017

Holger Czukay. The Mojo Interview by Ian Harrison. Mojo #273 - August 2016

Sur l’illusse, de gauche à droite : Damo Suzukin Jaki, Irmin Schmidt, Holger et Michael Karoli.

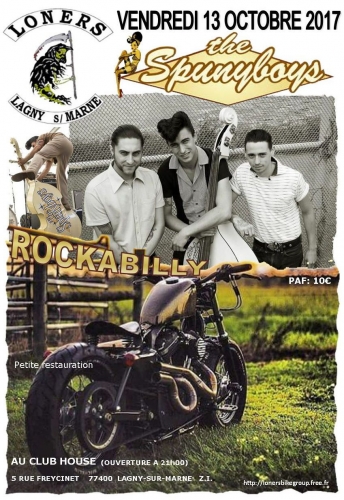

27 / 10 / 2017 / PARIS

SUPERSONIC

NO HIT MAKERS / THE NOBELS

LOOLIE AND THE SURFIN' ROGERS

Encore victime d'une injustice cette année, la médaille Fields qui couronne les sommités mathématiques du siècle ne m'a pas été attribuée, moi qui pourtant sait compter jusqu'à deux depuis la maternelle, toutefois je ne suis pas rancunier et décide de me rendre à cette réunion qui regroupe cinq prix Nobel nationaux au Supersonic. Notez toutefois que les destins me furent contraires, dans les couloirs du métro une nasse de contrôleurs fait barrage m'obligeant à une retraite stratégique et un détour inopiné qui me fit débarquer en retard alors que les No Hit Makers avaient déjà entamé leur set. Moi qui croyais que la libre-circulation des individus sans droits de douane et d'octroi était un principe cardinal du libéralisme !

NO HIT MAKERS

Tout ce que je n'aime pas. Arriver en retard à un concert. En plus un de mes groupes préférés.

Une seule consolation, c'est d'être happé par la musique dès l'ouverture de la porte. Je débarque en fin de By my side et tout de suite je suis emporté. Les No Hit Makers, c'est du rockab symphonique. De visu ne se différencient en rien d'un autre groupe de rockab, ne donnent pas dans le country avec une section de quinze violons, n'ayez crainte, Larbi se démène sur sa contrebasse, Vincent maltraite sa Gretsch, Jérôme bétonne sur sa batterie et Eric chante et fusille sa rythmique, mais c'est le résultat d'ensemble qui fait la différence. Ce n'est pas qu'ils soient synchro, c'est que leur musique est complétude absolue, rien à retrancher et surtout rien à rajouter. Ils atteignent à la perfection – non pas l'universelle illusoire – mais celle qui correspond à leur projet. Certains insistent sur leur côté néo-rockab pour rendre compte de leur sauvagerie, n'ont pas tort l'on pourrait tout aussi bien souligner l'aspect fougueux de leur lyrisme. En tout cas, c'est toujours plein de subtilités, ces passages par exemple où la guitare de Vincent endosse on ne sait comment l'exacte tessiture de la voix d'Eric que vous ne savez plus par moments si c'est lui ou la Gretcsh que vous entendez. Toutes deux dans le prolongement de l'autre. Un artifice devenu quasi instinctif qui fait que vous avez l'impression que les morceaux entrent dans une dimension a-temporelle et qu'ils ne se terminent jamais. Alors qu'une fois accomplis vous exécrez leur brièveté. De toute beauté.

Larbi est bien sage ce soir, l'astique sa big Mama avec un sérieux et une hargne méthodologique qui fait du bien à voir. Tout intérieur, en feu couvant. Inlassable. Ses bras tatoués comme des serpents venimeux qui passent de branche en branche. Très concentré, pousse de temps un temps un hurlement comme une locomotive à vapeur qui siffle de toutes ses forces pour amorcer une descente fatidique. Eric est à ses côtés, électro-acoustique Gretsch à rosace triangulaire en tête de cobra, un timbre magnifique qui vous colle sur l'enveloppe du chant déployé, Whatcha Gonna Do psalmodié à l'étrille explosive, The Doors of Heaven ouvertes au bazooka, Long Black Shiny Car conduite les yeux fermés, et la révélation dernière, The Devil is in Me, ne croyez pas que le diable s'époumone à vos oreilles, c'est du sirop d'érable qu'il verse dans vos tympans, hélas empoisonné mais terriblement persuasif. Quand le rockab casse les oeufs de l'omelette d'Hamlet tout va bien. Terrible travail cordique de Vincent, l'aborde son instrument à la manière dont Heidegger décrit l'emprise de la technique sur la nature. Processus irréversible qui modifie jusqu'à votre code génétique, vous inocule l'héroïne du rock'n'roll dans vos veines. C'est ce que l'on appelle une sacrée chance. De succomber aux mantras de la sublimation épileptique.

Jérôme dans son coin, que l'on n'aperçoit que lorsque l'un de ses acolytes se retourne à-demi vers lui, est le grand préparateur des explorations soniques. Fixe le cap de la dérive entrevue à l'horizon sans cesse reculé. L'a la batterie traçante, genre de ces fusées rouges que l'on lance pour signaler aux troupes l'instant fatidique de l'assaut. Libère les coursiers de l'écurie en feu. Roulements de baguettes qui déchirent les limbes inexplorées du futur et les trois autres qui s'engouffrent dans la verticalité ascendante des avens stellaires dont il ensemence les cieux orageux du rock'n'roll. Un dernier Boogie Chillen et le vaisseau spatial des No Hit Makers se pose notre terre à vaches folles. A vaches molles. Un demi-set que nous noterons à sept et demi sur 7,5. Assistance comblée. L'ombre pourpre du rock'n'roll a encore frappé.

PRE-NOBELS

Se dépêchent de passer leur grosse médaille de prix Nobel à ras de cou. C'est que la salle est surexcitée. Les kr'nteurs en connaissent déjà trois, Luc, Djiv, et Batt, sous ces trois appellations abréviatives se cachent les terribles mâchoires de la mort, les Howlin' Jaws, sont comme les squales qui happent tout ce qui passe à leur portée. Z'ont déjà salement amoché le rockabilly et voici que maintenant ils ont trouvé un nouvel os à ronger, dans le garage. Ne leur confiez pas votre voiture pour une éraflure, sont des requins-marteaux vont vous la transformer en compression de César. Pas Jules, le sculpteur. L'en reste deux, un grand Fran à la guitare et un Tom malingre à l'orgue. L'a fallu l'aider pour monter sur la scène l'on se demandait ce qu'il devait porter de si lourd dans sa valise. Son orgue, petit, beaucoup plus large que long, costaud, massif, du solide, comme un roc – idéal pour le rock – on s'en est rendu compte lorsqu'il a dégringolé de son perchoir pendant son installation, ça ne l'a pas empêché de fonctionner merveilleusement tout le set.

PRIX NOBELS

Loi du garage. Vous démarrez en trombe ou vous êtes éliminé d'office. Pas de seconde chance. Le cheval qui tombe, faut l'abattre sans rémission. Les Nobels vous franchissent l'obstacle à l'arrache ouragan. Baptiste vous crashe la batterie sans pitié et Lucas se précipite sur le devant de la scène pour vous planter des banderilles de riffs – personne ne les fait plus courts, plus rapides et plus violents que lui – l'assistance ondule de plaisir sous ces piqûres de rappel . Des maxi-doses à refiler la tremblote aux menhirs. Vous vous dites que c'est bien parti. Et c'est là que survient la surprise. Excellente. Tom farfouille sur son espèce de farfisa compacté, et le chant mélodieux d'une sirène – moitié ulysséenne, moitié usine – s'élève et magnifie l'entrée tonitruante du départ. Et là-dessus, Tom nous fait coup double, non seulement il sait se servir de son clavier mais en plus il chante. L'a la voix rapide qu'il faut, sans faute. Attention, ça sonne anglais de chez anglais, un arrière-goût Animals sauvage qui n'entend pas périr dans l'arène, pas question d'y aller trop rachitique ou trop tonitruant, faut être dans le rythme, comme la mousse sur la crête de la vague, toujours tout en haut mais collé au mouvement comme ventouse de pieuvre sur le Nautilus du Capitaine Nemo. Get your Mama, Sally Tease, Help Yourself, trois coups de semonces sous la ligne de flottaison, les Nobels quand ils frappent n'y vont pas avec le revers de la médaille. Evidemment Djivan est privé de micro, n'a plus non plus sa monumentale contrebasse pour s'imposer, l'a trouvé la parade, une danelectro longhorn, en forme de lyre, tout de suite ça vous refile une allure d'Orphée descendu aux enfers. D'ailleurs l'on a l'impression qu'il tire sur les nerfs et les tendons des ombres rencontrées, s'en exhale longues plaintes interminable de bête torturées ou cris de souffrance d'âmes inassouvies soumises au supplice de tantale. Toute la différence entre un djivan freudien et une table de dissection abandonnée dans un garage. Seconde guitare pour Fran. Avec les virevoltes de Lucas, vous vous demanderiez ce que vous pourriez faire si vous étiez à la place de Fran. Placer une quelconque contre-rythmique entre les poinçons phoniques de Lucas est tâche impossible. Sont trop rapprochés, pas d'espace suffisant entre eux. Aussi difficile que de faire rentrer un éléphant dans un trou de souris. Se dégonfle pas le Fran, si vous croyez que vous pouvez vous passer de moi, vous vous trompez, et il vous la fait au pachyderme qui vous arrose d'eau saumâtre, mais lui il fuzze, vous barbouille le tableau de traînées de suie qui en approfondit la noirceur. Vous passe le local au cambouis. Du graisseux bien noir, indélébile, qui ne s'efface pas.

Vous avez un aperçu des mécanos. Regardons le boulot. Sur des modèles connus. In the Midnight Hour, de Wilson Pickett, the whicked, z'ont retenu la légende du méchant, pour le châssis du riff lourd à souhait pas de problème, vous le laissent s'écraser par terre d'aussi haut, mais à forte cadence, un rythme démentiel, vous n'avez pas longtemps à attendre jusqu'à minuit, la pendule du rock'n'roll ils la démantibulent dans le vestibule, les aiguilles vous passent douze mille fois sur le douze sans que vous ayez le temps de faire un pas sur la pelouse. Idem pour le fameux jungle sound de Bo Diddley, vous en accélère le tempo, pour le sound c'est plutôt hound mais pour la jungle c'est une horde de tigres affamés qui se jettent sur un village, pas de chance, celui où vous habitez. Quant au It's been nice – Gene Vincent vous l'a transformé en bibelot de toute mignarde rouerie – les Nobels ils vous le concassent à la moulinette à choucroute, c'est du joli !

Vous raconte pas l'effervescence dans la salle. Tom en délaisse son orgue, s'empare du micro à pleines mains et mène le bal des ardences. Un dernier Catch A Ride et c'est fini. Ils ont cassé la baraque et nous n'aurons même pas droit à un quinzième petit morceau supplémentaire. Les Nobels sont grands, mais la vie est injuste.

LOOLIE AND THE SURFING ROGERS

Loin d'être enthousiasmé par leur instru d'introduction. Une espèce de patchwork sixty-funk du pire effet. Plutôt poussifs les quatre gars. Rien à voir avec mes souvenirs du mois de juin 2012. Syncope pantouflarde, un sax qui aboie courtement comme un roquet de quinze centimètres qui pense terroriser la planète, bassiste et guitariste en costume, instruments rouge et blanc à l'identique, cela vous a un air d'autant plus vieillot que le hachis funky qu'ils nous servent semble un pathétique effort pour paraître jeune... Mais non, ce n'était qu'un piège diabolique, ont déroulé un tapis miteux, pour que mieux resplendît l'éclat Loolie. Elle arrive, toute belle dans son bustier léopard et sa jupe de cuir fendue jusqu'aux haut d'une cuisse qui voile et parfois dévoile le lieu des féminités fermentueuses. N'a pas encore ouvert la bouche que derrière vous sentez la différence, embrayent en mort, et vont nous le faire en accélération constante tout le long du set.

Loolie focalise les regards et les oreilles. Derrière ils affûtent sec. Bye bye le mauvais funkadelic, bonjour les sixties. Guitares sonnantes, se permettent un instrumental, ce ne sont pas les Apaches mais la tribu Comanche qui se radine au complet au galop de ses mustangs sauvages, superfins les Rogers évitent de plagier le Marvin, ont leur son à eux, avec des fusées de sax et une batterie en contre-chant qui soudoie le rythme plus qu'il ne le propulse. Une espèce de tölt islandais, mais à vive allure. La démarche en crabe qui pince-moi quand pince-mi est sur le do.

De toutes les manières pourraient vous faire du juji-su ou du jus d'orange, vous vous en foutez. Loolie vous captive. L'a tout ce qu'il faut, une voix de petite fille perverse qui vous affole, ou alors de ces moues de chat aguichantes et dédaigneuses qui vous rendent marteaux, faut l'entendre susurrer Do you Understand ?, philosopher sentencieusement mais pas vraiment platoniquement sur la nature humaine de He's a boy, ou vous inciter à tous les outrages avec Beat me down. L'a la voix douce comme une lanière de fouet, suave comme une porte qui se referme sur vos doigts, tendre comme une batte de base-ball qui vous caresse l'occiput, pas le temps de vous ennuyer, déménage sec, jette les mots comme des meubles par la fenêtre pour tout de suite poser la tête sur l'épaule d'un des boys, une gamine qui demande un câlin, exprès pour les gêner, et bien entendu ils font les hypocrites mettent leur honneur à jouer encore mieux malgré cette mouche du coche qui toute fière de ses méfaits s'en va faire quelques pas de danse candido-voluptueuse devant son micro.

Vous mène le public par le bout du nez, bizarrement ce sont les filles les plus énervées qui ne cessent de l'interpeller et de l'acclamer. Une lui tient son verre pour qu'elle puisse y trempoter deux secondes ses lèvres rougeoyantes, l'autre lui baise la main, toutes dansent et remuent, un véritable rond de sorcières de Salem. L'a du charme et du peps, ses cheveux noirs qui tombent sur ses épaules, sa pincée de seins comme poudre magique de perlimpinpin rock, perchée sur ses talons de jaguar ocellé, muscles ondoyants, postures tour à tour gracieuses et graveleuses, en 2012 me souviens d'une jeune fille qui comptait avant tout sur son aisance à interpréter les standards des années cinquante, l'a twisté vers les soixante, mais elle chante autant avec sa voix qu'avec son corps. Du métier et de l'aisance, et encore plus du plaisir à partager son entrain, aucune naïveté, pas le genre à vous tirer des larmes de nostalgie, l'a compris que l'époque ne se fait aucune illusion, elle joue à merveille la fausse innocence, et les musicos sont au diapason, Loolie et ses Rogers ne sont pas dupes, ils sont en représentation d'une image mythique d'un passé lointain que la jeunesse qui forme la majeure partie de l'assistance n'a pas connu mais auquel elle fait semblant d'adhérer, juste pour une heure. Tout le drame et tout le clinquant du rock dans ce brin de loolita exubérante qui étincelle sur scène. Nabokov doit s'en retourner dans sa tombe. L'ardeur est là. Mais les temps sont futiles. Alors Loolie nous abandonne. A notre triste sort. Sort sans se retourner, reine capricieuse qui laisse les guys nous permettre d'atterrir en douceur. Immense ovation, mais elle n'est déjà plus là, fondue dans la foule. Disparue.

CARNET MONDAIN

Présence remarquée de Tony Marlow et remarquable d'Alicia Fiorucci. Toutefois l'assistance aura regretté, l'absence de sa Majesté Speedrock.

Damie Chad

( Photos scène : FB :Bernie Zedungue )

( Photo tigre : FB : Alicia Fiorucci )

28 – 10 – 2017 / TROYES

3 B

NATCHEZ

La tribu des Natchez s'est sournoisement infiltrée dans le 3 B, le désert à vingt heures, difficile de se frayer un chemin à vingt et une. Depuis trente ans qu'ils mènent leur guerre indienne les Natchez rallient à eux les adeptes de la south-music. Si tu penses à la sardane perpignanaise, passe ton chemin, étranger au cerveau aussi pâle que ton visage. Ici nous sommes sur les territoires sacrés du rock'n'roll, ne pose pas tes pieds n'importe où, seuls de funestes serpents se vautrent avec délice sur les sables arides de cette fournaise mythique, mais si l'esprit de survivance des tribus massacrées habite ton âme, tu seras accueilli avec respect et sérénité.

NATCHEZ

Non, ce n'est pas parti. Manque l'essentiel aux deux grands escogriffes. Leurs légendaires chapeaux noirs aplatis aussi importants à leur dégaine que le poncho et le cigare éteint à l'homme des hautes plaines. D'un peu le concert était annulé avant la première note, on l'a échappé belle mais les voici coiffés de leurs couvre-chefs indispensables à leur état de pistoleros déjantés. Marchent toujours par deux. L'un à droite, l'autre à gauche. Sortis tout droits d'un cinémascope de Sergio Leone, dégaine narquoise auréolée d'un fouillis de cheveux bouclés qui retombent en cascades broussailleuses sur leurs épaules. De sacrés tireurs. De ceux qui ne ratent pas leur cible même lorsqu'ils ne regardent pas dans sa direction. A chacun sa spécialité. Se ressemblent comme deux gouttes d'eau mouillées – sèches on ne voit plus rien – Facile de reconnaître Manu, c'est celui qui porte un sweat Fender et une Gibson – le dictionnaire médical Larousse nous éclaire : syndrome aigu de la schizophrénie du rock'n'roll vulgairement appelée la malédiction du rocker – en tout cas il sait jouer, vous sert de ces coulées de miel de frelon à vous rendre fou. Son alter-égo, Barbac'h tient aussi une guitare mais son instru, c'est surtout le chant, un gosier hérissé de chardons, in englishe and in french. Mais où sont les indiens ? Pourquoi ces hors-la-loi ? Pourquoi s'arroger le nom de Natchez lorsque l'on se présente comme un gang d'outlaws sans foi ni loi occupés à braconner le grizzli sauvage du rock'n'roll ? Ben, comme tous les bons indiens, ils sont tous morts. L'en reste tout de même un, le dernier, le surveillent de près, l'encadrent soigneusement. Une plume d'aigle accrochée sur sa guitare et une longue chevelure brune qui retombe sur ses épaules. Pourrait se nommer Nuage Rouge, Cheval Fou, Taureau Assis, mais a choisi de répondre au surnom des plus franchouillards de DD. Ruse ignoble, fait semblant de s'assimiler pour vous décocher dans le dos les flèches mortelles de sa basse dont il use comme d'un arc maléfique. Regardez bien son jeu, souvent il recule d'un pas, lève les deux bras et laisse les deux Kit Carson faire tout le boulot. Les deux autres sont à la bourre, pourchassent les coyotes du riff à en perdre haleine, lui il attend sans se buffalo-biler, et puis lorsque la bête est essoufflée il vous la zigouille de deux traits imparables, un dans l'œil droit et l'autre dans le gauche, juste pour leur démontrer que sans lui, la bestiole courrait encore. L'en reste un, que l'on ne voit presque pas. L'est très occupé, tricote de la layette sur ses cymbales. On ne peut pas le lui reprocher, sa tendre copine attend un bébé pour novembre, mais avec les coups incessants qu'il donne m'étonnerait que l'enfançon puisse fermer les mirettes avant longtemps.

Vous les voyez, ne vous reste plus qu'à les entendre. Répertoire aussi vaste que les grandes plaines. Rolling Stones, Creedence Clearwaler Revival, Lynyrd Skinyrd, Eagles, ZZ Top – vous reniflez le topo – tout ce qui contient de monstrueuses coulées de lave de guitares volcaniques – nous feront bien trois slows pour nous prouver qu'ils peuvent rouler en respectant les limitations de vitesse, mais z'ont une préférence pour les dégringolades qui tombent de haut, ou les virées sur la highway avec la caisse à fond, Manu s'envole pour les étoiles à chaque solo, d'ailleurs parfois on a l'impression que le morceau n'est qu'un seul solo, un long fleuve de feu qui n'en finit pas de monter jusqu'au septième ciel. Et là-dessus Barbac'h jette l'essence de sa voix sur le barbecue, flambée d'organe qui vous mène à l'orgasme auditif et primitif. Sans oublier les fourbes flèches de DD qui vous apportent la petite mort. Benjamin derrière sur sa machine à coudre se charge des finitions, du cousu-main de fer spécial-trappeurs. Ont aussi leur propres modèles. Style Electric Speed Woman. En profitent pour remercier l'ami Ritchie qui met un coup de rabot sur leur anglais – peu usité dans la Marne française – composent aussi en français, un mix de critique acerbe et d'humour incisif. Qui leur ressemble. Le sourire philosophique qui tue, sans se prendre au sérieux. Trois steaks de set, des brûle-gueules, à chaque fois davantage saignants. De la bosse de bison. Distribution collective avec invités-surprise.

Princesse Léna pour commencer. Du cheptel familial. Quatorze printemps, des yeux d'un bleu céruléen soulignés d'un sourire célestial, fluette, gracieuse comme une fleur, digne fille de Barbac'h qui lui laisse interpréter Chaman, l'est prêt à la secourir au moindre faux-pas, inutile précaution, l'est habitée par le courage et guidée par une détermination sans faille. Vous ressuscite l'esprit des bêtes et de la nature, vous guide dans le cercle des danses sacrées et sa voix rebondit comme grêle de sabots de broncos sur la roche dure.

Titi pour continuer. Non ce n'est pas le petit dernier de la famille, mais un dur-à-cuire qui a beaucoup vécu, guitariste des Rednecks et de Flagstaff, l'est invité à prendre une guitare, choisit celle de Manu qui tout de suite se jette sur son râtelier pour se saisir d'une Gibson – comportement typique d'un sujet gravement atteint, nous renseigne encore le Larousse Médical, pathologie lourde et insistance qui frise la perversité mono-maniaque – mais arrêtons la consultation, Manu laisse à Titi le temps de se chauffer les doigts, en profite pour nous faire une démonstration, et hop c'est à Titi de se jeter à l'eau, pas un adepte de la brasse coulée, l'est clair qu'il préfère le crawl frénétique, allume toutes les bougies du boogie en une seule fois, et puis tous deux se rapprochent face à face et se lancent dans un chant alterné, un note à note prodigieux qui vous file le frisson de la mort verte, DD s'immisce entre eux et avec son plus grand sérieux sardonique de peau-rouge imperturbable, il s'amuse à caresser sans fin sa plus grosse corde d'un seul doigt répétitif, puis s'éclipse de l'air dégoûté de l'artiste souverain...

Enfin Pascal, repéré dans l'inter-set, le guitariste de l'ancien groupe Gang aujourd'hui dissous, et qui a déjà joué en première partie de Natchez, lui aussi commis d'office et au pied levé à poser ses poignes sur une guitare. Encore un qui n'a pas les doigts palmés. Une touche plus nerveuse, plus rock que south-side, bref un de ces petits bonheur qui vous aident à vivre dans ce monde d'inconséquences. Hélas, il se fait tard, même en tenant compte du changement d'heure. Béatrice la patronne surgit toute émotionnée... pour demander un ultime morceau, très long, du genre de ceux qui ne s'achèvent jamais, et les Natchez, crevés mais tout heureux, nous donnent la joyeuse aubade des petits matins du bout de la nuit. Merci Béatrice !

Bref une nuitée rock'n'roll comme on les aime. Rouge brûlant.

Damie Chad.

ZINES

TU SAIS PAS

Troisième vidéo – visible sur You Tube - de Zines. On n'est pas sérieux à dix-sept ans dixit Rimbaud, Zines apporte comme un démenti. Fond noir tâché d'encre violette, deux visages qui n'en forment qu'un qui clignotent comme pour marquer qu'il est difficile de s'ancrer dans la stabilité du réel. L'histoire d'une séparation, celle du rêve avec l'image statutaire et statuaire du rap. Des touches impressionnistes de clavier tombent en gouttes de pluie lentes. Létales. Deux voix très légèrement décalées qui se suivent de près pour marquer l'incertain malaise, lorsque les yeux intérieurs s'ouvrent sur le monde, que l'on se penche sur le puits des abîmes et que l'eau croupie vous renvoie un portrait qui ne correspond pas. Le mythe de la rapcaille s'écaille, l'on est toujours un autre, que les autres voilent. Zines déchire le voile de Tanit, le rideau se lève sur le néant de la pellicule vide. Aucune couleur ne s'impose que la béance du noir. Zines délivre le message de la désillusion. La vie est plus facile que l'on ne croit. Rien ne sert de se grimer pour faire le clown. Les dieux ne sont que des valeurs fiduciaires qui n'ont plus cours chez le peuple des hommes. Il existe une mince fêlure – comme un zeste d'orange amère – entre la vie et l'existence. Un gouffre obscur que l'on s'empêche de voir. Son nom peut être solitude. Zines y porte le regard. Sous le flot noir clapotent les monstres du nihilisme et des croyances mortes. Tout constat auto-identitaire se confond davantage avec l'échec qu'avec le jeu. Drame hamlétique des hochets de la figuration percés au jour de la nuit. Voix de petite fille finale comme un regret d'innocencece qui s'éloigne. Définitivement.

Zines continue son chemin. Même dans les voies sans issue de la déréliction. L'on dit que la sagesse vient avec l'âge. Mais ce sont là sentences insipides. C'est la cruauté qui apporte la maturité. Zines écarte la tenture. Nous ne savons pas encore ce qu'ils découvriront derrière, mais nous attendons avec impatience. Sont déjà sous des sentes dissidentes. Entre le mur et l'affiche, le tout est de savoir ce qui s'y colle. Ne semblent pas être du genre à s'y engluer. A suivre. Ne pas perdre de vue.

Damie Chad.

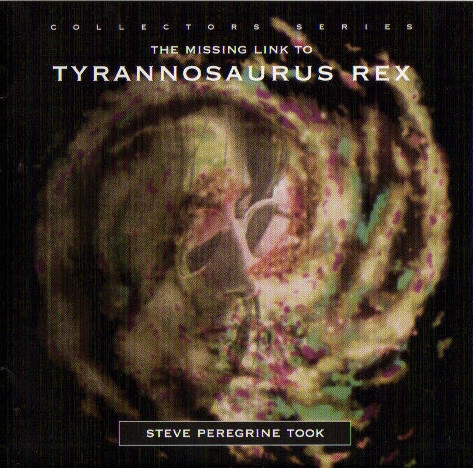

BLUES ET FEMINISME NOIR

ANGELA DAVIES

( Editions LIBERTALIA / octobre 2017 )

Sweet Black Angel des Rolling Stones lui est dédié. Angela Davis est une figure emblématique de la résistance noire aux Etats-Unis, adepte des Black Panthers, accusée de meurtre pour avoir organisé l'évasion de trois militants lors de leur procès – l'intervention des policiers ayant provoqué la mort du juge et de deux des accusés – elle n'a cessé toute sa vie d'être présente dans tous les combats de libération politique, économique et culturelle du peuple africain, américain- pour reprendre une de ses terminologies. Le combat féministe ne lui est pas étranger. A tel point qu'elle prit en 2013 position contre l'interdiction de porter le voile dans les services en relation avec le public en France. L'on sait à quelle dictature pro-islamique a abouti la revendication du port du foulard dans les universités en Turquie, présenté alors comme un simple signe de liberté individuelle...

Les cent quarante premières pages de ce livre portent la marque de ce féminisme exacerbé et use d'une méthode un tantinet exaspérante. Ce n'est pas que ce qui est avancé et théorisé soit particulièrement faux, retors ou pervers. Passant au crible les paroles des titres de Ma Rainey et de Bessie Smith, Angela ne rate jamais une occasion de rappeler que si les femmes noires ont subi dans les années vingt et trente la domination des mâles blancs, elles ont en prime dû se débattre contre les violences exercées à leur encontre par le virilisme noir. Cette affirmation nous paraît justifiée mais répétée des dizaines et des dizaines de fois, reprise systématiquement en introduction et en conclusion de chacun des extraits de textes ainsi décryptés, elle en devient lassante. Bis repetita placent certes, mais le mieux est aussi l'ennemi du bien. Au bout d'un certain temps cela tourne à la ritournelle exaspérante de suffragette en mal d'arguments.

Faut passer par-dessus cette méthode répétitive à outrance qui ne peut que vous encourager à abandonner la poursuite de la lecture. Car enfin, nous sommes en bonne compagnie, celle de Ma Rainey, celle de Bessie Smith, et surtout celle du blues. Julien Bordier, le traducteur a tenu à faire précéder sa traduction en français des titres cités du texte anglais original. Notons qu'Angela Davis use de l'expression langue anglaise pour désigner ce beaucoup s'obstinent depuis une vingtaine d'années à nommer américain. Dans le même ordre d'idée Julien Bordier s'est refusé de transcrire l'anglais des noirs en parler petit nègre, ses versions sont donc rédigées en un français des plus corrects, bien loin de ce galimatias qu'employa par exemple Marguerite Yourcenar dans Fleuve Profond, Sombre Rivière, méthode qui pour lui revient à conférer toute sa dignité à ce langage à part entière qu'est le Black English.

Angela Davis part en guerre contre les idées reçues quant au lyric des textes de blues. On les tient trop souvent pour une étroite transcription des plus réalistes du vécu des noirs. Très centrés sur le quotidien le plus plat, dépourvus de toute ambition critique et politique. Ouvrez les yeux si vous vous aventurez dans les blues. Ce ne sont pas de simples bluettes, mais des pièges à blancs dont les mâchoires se referment sur vous sans que vous les sentiez. Même pas mal, vous traversez le champ de mines sans qu'elles explosent, et parvenu sain et sauf de l'autre côté vous regrettez de vous être déplacé pour si peu. Vous avez tort. Les noirs comprenaient le véritable sens des paroles, leur portée symbolique est loin d'être anodine, et l'humour n'est que le mouchoir du désespoir.

Ma Rainey et Bessie Smith ne furent pas de faibles femmes. De véritables matrones qui parlaient haut et fort. Le blues est une musique sexuelle. Non pas parce que le sexe est une des composantes essentielles de la vie de tout un chacun. Ma Rainey appartient à la première génération née après la fin de l'esclavage. Le droit de choisir son partenaire est une des deux libertés sur lesquelles les lois dites de Jim Crow rapidement édictées pour empêcher les anciens esclaves de vivre pleinement leur indépendance ne purent araser. Les hommes ne sont plus des étalons reproductifs et les femmes des porteuses désignées de forts bébés destinés à travailler dur dans les champs. La liberté sexuelle sera vécue comme l'exercice plein et entier de la dignité retrouvée. Ma Rainey, chante ses nombreux amants, préfère les biens membrés qui savent y faire aux maladroits maladifs. L'on est loin des romances lamartiniennes. Mais il y a pire, ne crache pas sur les copines, collectionne les amantes, cette revendication homosexuelle est pratiquement incongrue au début de ce siècle. Les blancs tirent des mines dégoûtées, imités par ces bourgeons de middle-class noire qui commence à poindre... Bessie Smith suivra le modèle défini par Ma Rainey.

La deuxième liberté qui échoit aux noirs depuis deux siècles rivés de force dans les plantations est la possibilité de pouvoir se déplacer à leur guise. L'on cavale sans arrêt dans le blues, on ramble interminablement, à travers les états, du Sud au Nord et du Nord au Sud, car ailleurs l'herbe est rarement plus verte... ces cavalcades incessantes – à pieds ou en train - si elles permettent de démultiplier les possibilités de rencontres amoureuses, n'en sont pas moins pourvoyeuses de sourdes colères, car très vite l'on s'aperçoit que l'on tourne en rond dans un espace plus vaste mais dont les voies de dégagement restent bloquées.

Ma Rainey et Bessie Smith sont davantage que des chanteuses. De véritables idoles. Le public parcourt de longues distances pour assister à leurs tours de chants, mais elles sont surtout des exemples vivants qu'un autre monde est possible, que la femme n'est pas obligée de recevoir sans se plaindre les horions de leur maris ou de leurs amants, que le désir traverse les genres, que c'est dans sa propre vie qu'il faut d'abord gagner ce respect qui plus tard se traduira par la bataille des droits civiques.

Le blues sera la matrice du politique. Il influe, l'air de rien, à mots couverts, l'idée de classe. Le racisme n'est que le cache-sexe de l'exploitation des pauvres et la nécessité de les tenir dans la misère économique et culturelle afin de ne pas écorner les bénéfices, de ne pas renoncer aux privilèges. Rien ne sert de se plaindre. Ni d'imiter les maîtres blancs. Le blues est la musique du diable car il remet en question l'acceptation de la situation sociale prônée par la musique du dieu blanc. Terrible partition du peuple noir, déchiré entre le badigeon rose de l'acceptation de l'Eglise et la vie en bleu sombre. Déchirement qui n'épargne pas les individus en leur intimité. Ma Rainey passera les dernières années de sa vie à refuser de chanter le blues pour s'occuper exclusivement de sa congrégation. Une fin de vie de renégate si l'on y réfléchit. Mais nous userons de charité chrétienne envers elle, elle a tant donné dans ses meilleures années que nous l'absolvons de son péché de bêtise absolue. Bessie Smith ne condescendra pas à se renier. Elle meurt d'un accident des la route en ramblin'woman qui se respecte. Au bon moment, car beaucoup de noirs pauvres qui accèdent à un semblant de mieux-être se détournent du blues qui rappelle d'une façon un peu trop crue le chemin parcouru. Mais Bessie n'est pas qu'une chanteuse de blues, elle est une artiste, son expressivité, sa façon de dire plus que les mots proprement dits par le seul fait de les moduler, influenceront beaucoup les musiciens, l'on peut dire qu'elle allume le flambeau au jazz.

Dernier chapitre consacré à Billie Holyday. Elle n'est pas une chanteuse de blues proprement dite. Elle n'aura pas la possibilité de composer ses propres morceaux. Les temps ont changé. Columbia lui choisira d'office ses titres. D'insipides chansonnettes sentimentales. Mais elle n'est pas pour rien la digne héritière de Bessie Smith, la rudesse du moonshine ne provient pas de la bouteille mais de sa distillation sauvage. Filez-lui un refrain à la noix de coco et elle vous le transforme en drame shakespearien. Tout dans l'interprétation. Encore plus douée que Bessie. Mais beaucoup plus abîmée par la vie. L'alcool, la drogue, les amours, mais avant tout son impossibilité à supporter le racisme quotidien, trop de couleuvres, trop d'anacondas à avaler chaque jour. Une immense colère l'habite. Qui la poussera à enregistrer Strange Fruits, malgré sa maison de disques qui s'y oppose et qui finira par peur du scandale à le sortir sous une sous-marque. Elle le paiera très cher. Mais c'est ce morceau pour lequel elle tient à se battre chaque soir avec les organisateurs des concerts et les patrons des lieux où elle se produit afin de l'imposer à tout prix, bravant toutes les interdictions... Traiter Strange Fruits de première chanson contestataire serait un euphémisme, elle fut la mère de toutes les batailles, l'étincelle du réveil de la conscience noire. Tout comme Bessie Smith l'influence de Billie Holiday sera aussi grande sur le jazz qui était en perte de vitesse. Les musiciens trouvent un nouveau public en reprenant les airs des morceaux qu'elle enregistra et mit à la mode, ils deviendront leurs thèmes de prédilection...

Ne pas oublier l'hommage appuyé à deux écrivains noirs Langston Hughes – ai dû vous présenter dans KR'TNT ! l'ensemble de ses textes disponibles en langue française - et Zora neale Hurston, firent tous deux partie de la mouvance artistique de la Harlem Renaissance, ils furent les seuls à revendiquer l'héritage du blues dans leurs œuvres alors que l'ensemble des autres artistes se détournèrent de cet héritage séminal, préférant calquer leur démarche sur les canons esthétiques de la littérature blanche. Démarche volontaire d'auto-acculturation qui en dit long sur les cheminements obscurs des esprits si pénétrés des rapports de domination qu'ils pensent lutter contre leurs néfastes emprises alors même qu'ils sont en train de renoncer à la spécificité idiosyncrasique définie par leur peuple. Souvent les esclaves s'affranchissent des maîtres en adoptant leurs habitus culturels, phénomène d'assimilation intellectuelle qui n'est pas sans danger car il gomme les rapports de classe et ressemble à s'y méprendre à une trahison inconsciente. Ces renonciations expliquent pourquoi aujourd'hui de nombreux africains, américains n'osent plus regarder le blues en face.

Damie Chad.

PS : Le livre est accompagné d'un CD que nous chroniquerons dans notre livraison 347.