KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 355

A ROCKLIT PRODUCTION

04 / 01 / 2018

|

SYD BARRETT / JOE ALBANY / SALUT LES COPAINS / BLOUSONS NOIRS |

SYD BARRETT M'ETAIT CONTE

Qui mieux que Jenny Fabian peut évoquer la mémoire de Syd Barrett ? - We don’t really know what destroyed Syd’s creativity. Whether it was the drugs or the fact that something was stopping him creating because he didn’t want to join the circus (Alors, les drogues ou le rejet du cirque ?) - C’est bien de laisser planer le doute. On met toujours trop de choses sur le compte des drogues.

Une autre girlfriend, Jenny Spire, vient corroborer le doute. Selon elle, Syd préféra revenir à ce qui l’intéressait vraiment, la peinture. On sort donc du cliché acid-demolisdhed poster boy dont on nous rabâche les oreilles depuis cinquante ans.

C’est dans Shiding que Kris Needs retrace le trajet météorique de l’un des acteurs les plus brillants de l’ère psychédélique britannique. S’il commence par rappeler que Jenny Fabian passa du temps avec Barrett, c’est pour remettre les choses en perspective d’une manière élégante.

Ado, Syd apprend à jouer Bo Diddley sur une cheap Hofner. Il utilise son Zippo pour jouer en slide. Avec son pote Roger Waters, ils se tapent des virées en motorbike dans la countryside. Puis ce sont les première virées au LSD, en 1966, et là commence un fantastique voyage vers l’inconnu.

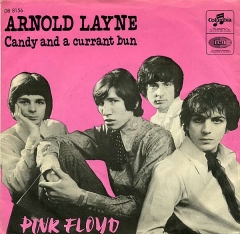

C’est le début de l’histoire du Pink Floyd que tout le monde connaît par cœur. Selon Michael Horovitz, the early Pink Floyd were highly original. Il trouvait que leur son était une interesting variation on old blues. Eh oui, le Floyd n’écoutait pas de psyché pour la bonne raison que le psyché n’existait pas encore. Ils écoutaient du blues. C’est le vénérable Pete Brown qui se souvient des choses les plus intéressantes. Selon lui, Syd n’était pas un grand guitariste, mais il pouvait improviser, il disposait de cette inventivité capable de tenir un public en haleine - He had a real imagination and could instinctively come up with lots of ideas. Some of his improvisations within his limitations were extraordinary - Syd faisait le show. Les autres pouvaient groover, mais ça s’arrêtait là. Pete Brown indique aussi que «See Emily Play» et «Arnold Lane» influencèrent sa propre façon d’écrire, notamment ce qu’il écrivait pour Jack Bruce et Cream : «Arnold Lane is beautifully written. Certainly lyrically, he was genius.» Il ajoute que les rimes sont intelligentes et la technique really fucking good.

Oui, «See Emily Play» et «Arnold Lane» furent des singles magiques, au même titre que «Strawberry Fields» et «Penny Lane». Syd Barrett incarnait l’Angleterre qui nous faisait rêver. Et c’est là que Kris Needs achève le premier volet de son mémorial : Avec «See Emily Play», the fun part of the trip was already coming to a close. Fin de la rigolade.

L’ère du désenchantement s’ouvre avec le premier album du Floyd, The Piper At The Gates Of Dawn. Syd le sauve avec «Lucifer Sam», sans doute le hit le plus tendu du Floyd, chargé de suspense et élastique en diable. Syd y joue une partie de guitare historique, une rouerie progressive sublime digne d’un Romanichel des Balkans. C’est aussi sur cet album qu’on trouve le fameux «Insterstellar Overdrive», le hit le plus connu du early Floyd, monté sur ce vieux gimmick descendant qui crée les conditions du psych-out so far out of mind. Syd gratte sa Télé comme un dingue. Il joue le jeu à fond. Le seul intérêt de ce délire est de l’entendre gratter sa Télé. Mais il est évident qu’à l’époque, ça ne pouvait pas marcher, car ce délire psychédélique frisait le foutage de gueule. Ils semblaient jouer la montre molle. On pourrait dire la même chose d’«Astronomy Dominé» qui ouvre le bal de l’A et qui maintenant sonne comme un classique entre les classiques. C’est l’archétype de ce space-rock d’obédience psychédélique qui va faire tant de ravages dans le monde moderne. Syd fait des miracles sur «Take Thy Stethoscope And Walk». Il montre d’excellentes dispositions à jiver le psychout. Il signe la plupart des morceaux et notamment le fameux «Chapter 24», une rengaine psychédélique digne du grand Barrett à venir et qui tient de l’enchantement.

Il vit à cette époque au 101 Cromwell Road, a place were acid flowed like water, précise Needs. Quand Jenny Spires revoit Syd au 14 Hour Technicolor Dream, elle le trouve changé, très fatigué et hagard. Daevid Allen le trouve même particulièrement absent sur scène - The glissando guitar stroker looked like he wasn’t there. It wouldn’t be long before he wasn’t - En fait, Syd rejette tout le cirque environnant. Jenny Fabian explique que les groupes underground devenaient commerciaux et que les magouilleurs s’infiltraient dans le milieu pour l’exploiter. Des groupes achetaient des fringues et des light shows pour imiter le Floyd. Toujours la même histoire : des pionniers créent un monde et les pilleurs affluent. Syd ne pouvait pas supporter ça. Il n’en finissait plus de répéter : «I don’t want to be a pop star.»

L’album suivant déçoit horriblement. Il semble que Roger Waters ait pris les commandes puisqu’il signe une grande majorité des cuts d’A Saucerful A Secrets. Il compose deux des cuts les plus connus du Floyd, «Let There Be More Light» et surtout le fameux «Set The Controls For The Heart Of The Sun», mais il manque l’essentiel, c’est-à-dire le décadentisme de Syd Barrett. Le pauvre Syd ne signe que ce «Jugband Blues» de fin de parcours qui ne fonctionne même pas.

Kris Needs a parfaitement raison de tracer un parallèle entre les destins de Syd et de Brian Jones, tous les deux virés pour «incapacité». En janvier, le Floyd décide de partir en tournée avec David Gilmour - in a somewhat uncanny re-enactment of the Stones dumping the incapacited Brian Jones, (the Floyd) embarked on their rise to world domination with a different guitarist - Comme les Stones avec Mick Taylor, le Floyd partit à la conquête du monde (et des tiroirs caisses) avec un remplaçant.

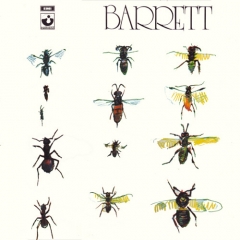

Barrett passe à autre chose avec Barrett, son premier album solo. Dès «Baby Lemonade», on entre dans un monde magique, celui d’un acid-head fabuleusement doué. Il semble qu’une fumée de magie sorte de sa bouche. C’est là qu’il invente le décadentisme, mais pas n’importe lequel : un décadentisme psychédélique chargé de basse et de vibes fanées. Les deux coups de génie de Barrett sont «Dominoes» et «Rats». Avec «Dominoes», on peut parler d’aristocratie du rock anglais, de London swing, de noyau du nucléus, de cœur de mythe, oui, car Syd délie l’idée d’un son de you and I and dominoes, il étend l’empire du groove sur le purple world et par son génie mélodique, il émancipe l’excellence de la latence, ça va loin car ça jazze la java, il atteint des cimes de wasted elegance et ça jive jusqu’au vertige. Avec «Rats», il jamme le Diddley beat des catacombes. C’est tout simplement admirable de prescience psychédélique, that’s love yeah yeah. Voilà le Diddley beat de Ladbroke Grove. Tout est bon sur cet album, «Love Song» sonne comme une pop-song parfaite, son fil mélodique envoûte les clés de voûte. Voilà une pop-song aussi charmante que la campagne anglaise au printemps. Avec «Maisie», Syd joue le heavy blues de Londres, mais à la mode Barrett. Et pouf, lorsqu’on entre dans le versant obscur de l’Harvest, on tombe sur «Gigolo Aunt», l’archétype de la pop anglaise, le swing du swinging London monté lui aussi sur un incroyable beat de basse rebondi - I know what you are/ You are a gigolo aunt - et ça vire au jive de jazz, Syd passe d’étranges passades et Gilmour trousse une bassline dynamique en diable. Mine de rien, c’est un super-groupe qu’on écoute : Jerry Shirley au beurre, Gilmour au bassmatic et Syd Barrett au swing. «Wined And Dined» sonne aussi comme une dérive, en tous les cas, ça reste en cohérence avec l’univers brillant de Syd Barrett.

The Madcap Laughs vaut aussi le détour, ne serait-ce que pour entendre ce terrible coup de génie bluesy qu’est «Long Gone», pur Barrett Sound bien barré, et l’encore plus génial «No Good Trying», cut de groove à rebrousse-poil qui se situe dans la veine de «Dominoes». Syd y vrille la moelle de l’épinière et renoue avec l’authentique beat de la désaille. À ce petit jeu, il reste invaincu. Il retrouve la veine infernale du calcul intégral, c’est hautement toxique, bardé de psychédélisme intempestif et joué aux guitares dénouées, sur du débouché de basse. Fascinant ! Il traîne dans le fond du cut un vieux reste de mad psychedelia et Syd semble se laisser bercer par toute cette folie. «Octopus» sonne comme un balladif indifférent au temps et aux modes. Syd y claque un solo de congestion parabolique. Il ne fait que des choses radicalement hors normes, puisqu’il chante les bras en l’air alors que le courant l’emporte. On le soupçonnerait même de faire du psyché sans même s’en rendre compte. Il joue «Late Night» au petit riff inoffensif et même, pourrait-on dire, à l’indicibilité de l’inside me I feel. On entend un boom, on croit qu’il vient du mur, mais non, il est dans le son. Encore une extraordinaire dérive de Sargasse avec «Terrapin». C’est le balladif barrettien de crystal blue. Cette nonchalance sonique finirait bien par poivrer une statue de sel. Le gratté intrigue. Et voilà «No Man’s Land» joué au heavy psyché bien intentionné.

Quand on écoute ça, on se sent dans la vraie vie. Mick Rock signe la photo de pochette prise à Earls Court, dans l’appartement où Syd s’est installé après avoir été viré du Floyd. La première chose que Syd y fit fut de repeindre le parquet en deux tons alternés et d’héberger Iggy the Eskimo qu’on voit nue sur certaines images de Mick Rock.

Pas besoin d’emmener The Best Of Syd Barrett. Wouldn’t You Miss Me? sur l’île déserte. Il y va tout seul. On y retrouve un choix de merveilles tirées de ses deux albums solo et d’incroyables coups de génie, tiens par exemple «Wolf Pack» qu’on dirait chanté dans un village de la Sarre par Gaspard Hauser. Syd chante à l’écho des vallées de nowhere land. C’est stupéfiant de perdition, sans espoir et ce démon gratte tout ce qu’il peut sur sa guitare. Et il revient avec des remugles d’énergie jugulaire. C’est hanté par toutes sortes de démons et claqué au vent mauvais. On irait même jusqu’à dire que c’est trié sur le volet du néant. Pas de rock possible après ça. On a aussi du weird as fuck avec «Shawn Lee (Silas lang)». Pur jus dada, mais du dada synthétique, celui dont rêvait sans doute Tzara. La chose se veut expiatoire, bardée de son weirdy et de basse déconvenue. On entre ici dans un monde très spécial. Cette compile propose aussi le mystérieux «Opel», psyché, délirant et gratté à coups d’acou. Syd se joue des règles de l’harmonie. En pur dandy, il crée les siennes. Et il gratte à outrance, en pure désespérance. Avec «I Never Lied To You», Syd crée les conditions du désastre. Comme il ne veut pas avoir à se justifier, il abîme sa voix. Il chante à la renverse. Et on note l’extraordinaire okay baby de «Love Song». Pur Syd des bas fonds. Il va même jusqu’à exploser les bas fonds du groove psyché. Remarquable ! On a là une rengaine sublime grattée au banjo et noyée d’orgue. Encore un magnifique exercice de style byzantin.

Il faut savoir que les deux gros hits de Syd, «See Emily Play» et «Arnold Lane» ne figurent pas sur les albums du Floyd. Si on ne dispose pas des deux singles, la compile Relics peut se révéler très pratique. Car enfin, «Arnold Lane» reste bel et bien l’archétype le plus fulgurant du psyché britannique. C’est là très précisément que Syd Barrett étend son empire. Il arrondit les angles de la terre des Angles. «See Emily Play» sonne comme la huitième merveille du monde, c’est embarqué au heavy punch d’Emily tries to understand. On voit la pop se tendre à l’extrême et Syd jouer à la surface. En réalité, il chevauche sa licorne. On tombe plus loin sur «Be Carefull With That Axe Eugene». Dommage que Syd ne soit plus là, car c’est véritablement un beau cut. On le trouve sur Ummagumma. On y sent des vieux remugles de «Dominoes». En ce temps-là, David Gilmour avait les cheveux gras.

Signé : Cazengler, Barrett de shit

Pink Floyd. The Piper At The Gates Of Dawn. Columbia 1967

Pink Floyd. A Saucerful Of Secrets. Columbia

Syd Barrett. Barrett. Harvest 1970

Syd Barrett. The Madcap Laughs. Harvest 1970

Syd Barrett. The Best Of Syd Barrett. Wouldn’t You Miss Me? Harvest 2001

Pink Floyd. Relics. Capitol Records 1996

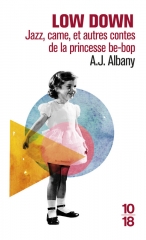

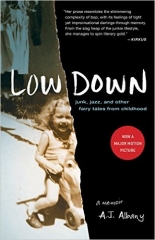

LOW DOWN

JAZZ, CAME, ET AUTRES CONTES

DE LA PRINCESSE BE-BOP

A.J. ALBANY

( 10 / 18 - Janvier 2017 )

Le sous-titre original est davantage explicite : Junk, Jazz, and Other Fairy Tales from Childhood. Ne vous éloignez pas sous prétexte du gros mot jazz, vous trouverez plus difficilement rock and roll dans votre bibliothèque. Certes Joe Albany fut un pianiste de jazz. Blanc. Qui participa à l’aventure Be Bop aux côtés de Charlie Parker et de Lester Young. Joua avec Charlie Mingus et Chet Baker. Un pédigrée à vous faire mourir de jalousie. A vous rengorger pour le restant de vos jours. Mais Joe Albany n’était de ce genre-là, l’avait mieux à faire. De la musique avant toute chose. Pas un gramme de mentalité d’arriviste. Un artiste désintéressé. L’explosion Be-Bop passée, la vague retombée, il se retrouve au début des années soixante à courir le cachet et à jouer des ballades sirupeuses dans les halls d’accueil des hôtels de troisième classe…

Joe Albany avait du charme, les femmes le remarquaient, les plus belles. Ne manqua pas de séduire Sheila, pas n’importe qui, un être d’exception, cultivée, intelligente, fut la maîtresse d’Allen Ginsberg qu’elle aida dans la rédaction de Howl ! Le texte qui devait lui apporter la célébrité. Ginsberg, Sheila et Neal Cassidy couchaient souvent ensemble, à tel point que Ginsberg en vint à se définir comme homosexuel… Sheila et Joe Albany se rencontrèrent en 1959 dans une fête organisée par le pianiste Erroll Garner à Los Angeles. En 1962 naquit Amy Jo Albany…

Un véritable conte de fées. Mais je m’aperçois que j’ai oublié une donnée essentielle qui structurera toute la suite du récit d’Amy. Un couple de junkies. Des accros de la mort. A cinq ans Sheila a déjà beaucoup vu et appris. L’enfant a compris qu’elle ne survivra que si elle possède ses propres défenses intérieures… Sheila n’est pas étouffée par la fibre maternelle. Sa fille lui pèse. Elle finira par déserter définitivement le foyer conjugal… C’est alors que commencent les années de bonheur.

Joe Albany aime sa fille. Sa fille et l’héroïne. A part égale. Se protègent tous les deux. N’allez pas glisser votre main dans la culotte d’Amy, son père est un colosse qui ne fait pas de quartier. Auprès de Joe, Amy se sent en sécurité. Elle veille sur son père à sa manière, ne lui faisant jamais reproche de ses stations dans la salle de bain. Supporte même ses maîtresses… Peu d’argent, quelques cachets par ci par là, mais une complicité sans faille, le cinéma, les promenades dans Hollywood, les soirées télé, les grignotages gourmands sur le sofa… Peu de choses, un véritable paradis comparé à ce qui les attend au-dehors. Amy a du mal à établir des contacts avec les autres enfants et les adultes, se méfie de tout et de tout monde, développe un fort esprit d’indépendance. Pour Joe c’est encore plus difficile, pour la police la donne est facile : ou tu donnes le nom de ton dealer, ou tu vas en taule… Joe jongle avec les flics, les juges, la mafia et les rendez-vous avec les tuteurs moraux à qui il doit prouver qu’il ne se pique plus…

Amy rencontre Louis Armstrong, écoute de la bonne musique. Son père l’initie, lui montre comment on développe un thème. Elle se passe et se repasse les grands du jazz mais pas que. Les Stones, les Yardbirds, Led Zeppelin, Black Sabbath… Une vie de rêve en quelque sorte. Qui se brise le jour où son père décide de partir en Europe. Y trouvera un public, y enregistrera des disques. Mais pour la gamine, c’est une espèce de trahison, se rend compte que son père adoré peut vivre sans elle…

Passera son adolescence chez sa grand-mère. Pas méchante, mais l’enfant qui entre dans sa dixième année se sent seule. Son cousin de dix ans son aîné lui impose une tutelle sexuelle qui lui déplaît. Le jour où elle a assez de cran pour lui signifier l’arrêt de ces relations incestueuses, le jeune homme en colère saute sur sa moto et démarre à toute vitesse… pour se scratcher contre un mur quelques kilomètres plus loin… Cette mort ne l’affecte guère, elle a douze ans et les tourments de l’adolescence la taraudent… Son père l’invite en Europe, mais la magie qui les unissait n’existe plus, elle sera soulagée de repartir à L. A… Plus tard quand taraudé par la nostalgie d’Hollywood il reviendra, ils se verront de temps en temps, de moins en moins…

L’est enfermée dans une tour d’ivoire et de solitude. Les adultes l’attirent mais leur amitié est intéressée, malgré leurs discours moralisateurs et puritains sont obnubilés par la possession de son sexe, qu’elle offre à des petits copains qui ne l’émeuvent point. Terrible déréliction… En dernier recours elle part à la recherche de sa mère qu’elle retrouve écroulée sur un trottoir. La maman tirée de sa léthargie, la regarde, la traite de pute et replonge dans son coma… C’est-ce soir-là qu’Amy prend sa première dose d’héroïne.

Le livre se termine là. Une note liminaire nous apprend que sur l’instigation d’un cinéaste qui a connu son père elle écrit en 2002 ses notes qui deviendront un livre puis un film produit par les Red Hot Chili Peppers…

Un livre d’amour filial. Glacial. Une plongée dans un univers impitoyable. Une société sans empathie. Marche et crève. Les misérables et les cœurs-tendres, les idéalistes et les crapules, une série de portraits sans concession. Jamais un milligramme d’auto-apitoiement. La vie ne fait pas de cadeau, la leçon est claire : aucune raison pour en offrir à quiconque, même pas à toi-même.

Ne surnage dans toute cette horreur que l’amour d’une petite fille pour son père. Amy n’en est pas dupe pour autant. Son père n’est pas un héros. Un paumé, un has-been, a tout perdu pour la simple raison qu’il n’a rien su garder. Une fêlure quelque part, sans doute en lui, aujourd’hui les psychologues diraient qu’il a été mal narcicisé, de son temps le couperet des psychiatres parlait net, fut diagnostiqué d’hébéphrénie, un espèce de crétinerie congénitale que l’on soignait en prescrivant des tasses de chocolat chaud ou des électrochocs. Eut de la chance, eut droit aux deux médicamentations…

Dans ce monde de folie Amy et son père surent se bâtir une île au trésor, un refuge indestructible. Mais Joe Albany en avait une autre, un ilot enchanté pour lui tout seul. S’y rendait tous les jours. Héroïne, speed, LSD, qu’importe le flacon pourvu que l’on ait sa dose. Amy ne juge pas. Ne condamne pas. Ne critique pas. Elle raconte. Elle ne constate pas à la manière des huissiers. Nous restitue son père tel qu’en lui-même. Sans jérémiade. Sans reproche. Sans plainte. Le bonheur est une plante parasite, un lierre qui s’accroche aux troncs les plus rugueux. N’oublie surtout pas le plus important, le jazz qui fut la passion de cet homme, en assuma toutes les vicissitudes, à la recherche d’une solitude absolue qui le laissait en tête-à-tête avec cette musique qui l’habitait et le hantait. Au point de déserter le monde des hommes, et sa petite fille chérie qu’il adorait et qui persiste alors qu’il n’est plus à lui porter hommage pour tout ce qu’il lui a transmis. Le goût âpre d’une vie immodérée.

Damie Chad.

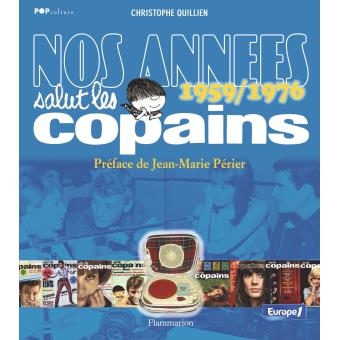

NOS ANNEES

SALUT LES COPAINS

1959 - 1976

CHRISTOPHE QUILLIEN

( Flammarion / 2009 )

Camping d’Argeles. 1966. Excédée ma mère me prie d’un ton comminatoire pour la dix-huitième fois d’éteindre mon transistor. Elle aimerait pour une fois au moins dans l’année manger dans le calme. Bon fils je m’exécute déplorant en mon fort intérieur une telle extravagante exigence de la part d’un adulte responsable. Autant débrancher l’oxygène à un malade sur son lit d’hôpital. Je me prépare à une longue agonie. Mais non je survivrai. Certes j’ai arrêté le poste, mais le jingle de Salut Les Copains retentit aussi fort que si je ne l’avais point interrompu. Partout dans le camping, tous les transistors sont branchés à tue-tête sur SLC. Ma mère excédée soupire douloureusement et s’avoue vaincue : « Tu peux le rallumer, cela ne changera rien ! »

ROCK ‘N’ CAT

Salut Les Copains débuta en 1959 sur Europe 1, la radio périphérique qui tentait de se démarquer de toutes les autres. Qui n’étaient pas très nombreuses et qui usaient pour s’adresser à leurs auditeurs d’un ton compassé à endormir les trépassés. Sur Europe l’on cherche les idées nouvelles. Ce sera Suzie, le jeudi après-midi, elle présente des disques de rock’roll. Les cats ne sont pas au-rendez-vous. Pas grave ( un peu quand même ), Suzy a emmené son chat dans le studio. L’est censé lui répondre et manifester approbation ( ou réprobation ) lorsqu’elle s’adresse à lui. Mais le matou ne s’avère pas très communicatif. Faut repenser le schéma narratif de l’émission.

JAZZ ‘N’ BIRD

L’oiseau est mort. N’incriminez pas le chat de Suzie. N’empêche que la station est dans la mouise. Charlie Parker a eu la mauvaise idée de clamser ce 12 mars 1955. Moment idéal pour une émission hommagiale. Gros problème dans la cambuse. La station n’a même pas un disque du Bird dans sa discothèque ! Maurice Siegel responsable de l’information se creuse la tête pour dénicher la galette salvatrice. Trouve la solution : un certain photographe de presse Daniel Filipacchi, qu’il a rencontré en 1951 et qui lui avait beaucoup parlé de jazz. Un mec cool ce Filipacchi, non seulement il accepte de prêter ses disques mais aussi de parler de Parker à l’antenne. Se tire de l’épreuve comme un chef, il connaît son sujet et ne bafouille pas une demi-seconde micro ouvert. Louis Merlin, le directeur -général, lui propose de présenter une nouvelle émission : Pour ceux qui aiment le jazz.

DESTINS CROISES

A chacun son métier et les auditeurs seront bien gardés. Lucien Morisse, le directeur de la programmation de la station, n’aime guère que le grand chef empiète sur ses prérogatives. En plus pour l’émission jazz l’a un de ses amis à placer, un certain Frank Ténot, ingénieur et amateur distingué de jazz. Les deux pontes s’abstiennent d’une guerre de tranchée, leurs protégés présenteront l’émission à tour de rôle. Le deal est mis entre les mains de Ténot et de Filipacchi. C’est là que Filipacchi se révèle fin stratège. Feront l’émission ensemble. Les deux hommes scellent une amitié indéfectible. Désormais ce sera eux deux contre le monde entier. Ténot en lieutenant fidèle, Filipacchi en fin stratège.

LE LOUP DANS LA BERGERIE

Pour ceux qui aiment le Jazz est devenu le rendez-vous des amateurs de jazz… Après l’échec désastreux de Suzie et de son chat, Filipacchi se voit proposer de reprendre Salut Les Copains. Ténot n’est pas chaud, Daniel ménage ses arrières et ses portes de sortie, lorsqu’il prend le micro pour la première fois le 19 octobre 1959, il a arraché à Lucien Morisse le titre de producteur exclusif de l’émission. En d’autres termes il est entièrement libre de faire ce qu‘il veut. Morisse s’en mordra les doigts, l’a fait preuve d’un manque de flair évident sur ce coup-là.

SLC RADIO

Le projet initial est de capter un auditoire jeune avec une musique plus facile à écouter que les abstractions quintessenciées du jazz. Beaucoup de rhythm’n’blues, Ray Charles est le chanteur phare de l’émission et quelques français comme Gilbert Bécaud - le titre de l’émission est celui d’une de ses chansons - et Brassens. Mais ce n’est pas le plus important. SLC séduit d’abord par son style. Rien d’original, Daniel se contente de parler comme tout le monde, n’use jamais d’une voix mélodramatique, pas de bavardage intempestif, et surtout il abandonne ce phrasé culturel coincé du cul et de la glotte qui sévissait jusqu’ à lors. Une présentation qui n’est pas exempte de monotonie, pour pallier ce défaut des jingles musicaux relancent de temps en tems la donne, et l’émission alterne pages de pub énoncées sur fond musical soutenu et séquences spécialisées, généralement de trois disques, qui structurent et dynamisent le flux.

Sympa. Mais sans plus. L’émission bénéficie très vite de l’éclosion d’une nouvelle vague musicale, insufflée par la légendaire percée de Johnny Hallyday. Le rock ‘n’ roll français apparaît tel un cyclone qui dévaste tout sur son passage. Filipacchi a l’intelligence de surfer sur cette vague. SLC en deviendra même un canal de dérivation. Les premiers arrivés seront les premiers servis.

Filipacchi sait manier les hommes. L’est de ces patrons qui délèguent un max. Décide de tout en final mais accorde facilement sa confiance à ceux qui se proposent. Faut avoir son aval, mais en amont chacun peut montrer de quoi il est capable. Une fine équipe se constitue, venue d’horizons divers mais pas mal de fils de bonne famille qui s’en viennent jeter leur gourme. Josette Bortot-Sainte-Marie, Michel Poulain, Michel Brillé et Claude Cheisson en constitueront le noyau initial.

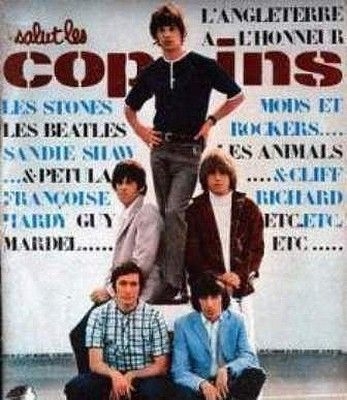

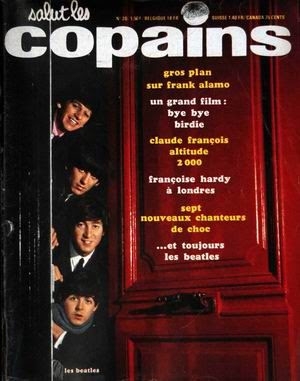

SLC MAGAZINE

Les auditeurs ne cessent d’écrire. Ceux qui envoient des lettres de félicitation. Ceux qui aimeraient en savoir plus sur tous ces chanteurs dont presque personne ne parlent par ailleurs. Filipacchi passe à l’offensive. Au mois de juillet 1962, paraît le premier numéro de Salut Les Copains. S’en vendront 185 000 exemplaires, un an plus tard le magazine atteint le million… Ce triomphe inespéré change la donne. Commençons par le petit bout de la lorgnette : l’équipe rédactionnelle exulte, Raymond Mouly, Rolland Gaillac, Jean-Marie Perier, Guy Abitan, Eric Vincent, Jean-Pierre Frimbois, Michel Tattinger, Liliane Donval, Danièle Delmas, Jean-Marc Pascal, Jean-Marie Moreau, Andréa Bureau, vivent leur âge d’or… la rédaction est avant tout un lieu de rencontres. Sans intermédiaires. Les lecteurs, les fans, et les idoles qui n’arrêtent pas de passer dire bonjour. Des copains. Jamais magazine n’a jamais mieux porter son nom. L’on se tutoie, l’on sort ensemble, l’on part en vacances en même temps. Une réelle complicité lie les vedettes et les journalistes. L’on n’est pas trop regardant sur les notes de frais. L’on accueille toutes les fantaisies avec joie. L’on rit, l’on s’amuse beaucoup. Personne ne se prend au sérieux…

Bon bout de la lorgnette. L’oeil de Daniel Filipacchi qui regarde ce joyeux tapage et qui réfléchit. Un journal qui marche, c’est bien. Deux, c’est mieux. L’on crée une petite sœur Mlle Âge Tendre. Notre disc-jockey se convertit en capitaine d’industrie. Une entreprise doit savoir se diversifier. Rachette des titres et des licences. Fonde un empire de presse, l'on n'est pas pour rien le fils du secrétaire général des Messageries Hachette...

ESTHETIQUE ET IDEOLOGIE

Avant tout une belle revue. Des photos qui vous donnent envie de voir les suivantes. Plaisir de l’œil, couleurs vives, découpages novateurs, maquettes à l’arache mais soignées. Les textes ne sont pas très longs. Donnent l’impression de s’arrêter juste à la fin de l’introduction. Vous laissent sur votre faim. Je lisais la revue chez les copines de ma sœur mais n’en ai jamais acheté un seul exemplaire. N’était pas assez rock à mon goût. L’est une ligne de démarcation à laquelle Filipacchi n’a jamais dérogé : Johnny Hallyday, oui / Vince Taylor, non. Le magazine porte bien son nom : ce n’est pas Bonjour les Rebelles. Pour cela, vaut mieux acheter Disco-Revue de Jean-Claude Berthon. Qui a refusé de vendre le titre à Filipacchi qui lorgnait dessus avant d’entreprendre Salut. Toute la différence entre le fanzine et le vecteur grand-public. Certes Disco-Revue n’était pas sans défauts, mais l’esprit était-là.

Salut Les Copains s’était donné les moyens. Et l’on ne prête qu’aux riches. Les plus belles photos d’époque des Stones, des Animals, des Yardbirds, des Kinks, c’était SLC qui les publiait. Z’avaient les moyens d’envoyer leurs reporters de l’autre côté de la Manche. En 1964, pour leurs passages à l’Olympia, les Beatles sont cornaqués par SLC, font main-basse sur leurs albums directement importés d’Amérique, et c’est ainsi que John Lennon entendra parler pour la première fois d’un certain Bob Dylan…

JOHNNY ET LES AUTRES

L’émission radiophonique n’en continue pas moins. Un tiers de disques anglo-saxons pour deux tiers de francophones. Les goûts du public influent sur la programmation. Pas en bien. Sheila, Claude François et bientôt des Hervé Villard et des Adamo comme s’il en neigait. Oui mais entre ces inepties l’on entendait des pépites comme Heart Full of Time ou Bird Doggin qui vous réconciliaient avec l’humanité… Noël Deschamps, Ronnie Bird, Baschung, Thierry Vincent, côté français parvenaient tant bien que mal à surnager. Mitchell et Dick Rivers étaient écrasés par Johnny. Sur celui-ci deux courtes anecdotes dont je n’ai depuis trouvé trace nulle part alors que quelques centaines milliers de personne ont dû les entendre comme moi.

La première, un titre enregistré à la Locomotive en direct par Hallyday pour fêter ce qui devait être ses cinq ans de carrière et passé quelques rares fois dans l’émission, une ambiance survoltée et Johnny chantant : « J’ai balayé, avec son bras sous mon bras, j’ai balayé ! ». N’en ai plus entendu parler depuis.

La deuxième qui montre à l’excès le poids de l’émission. Johnny passe en coup de vent, le micro lui est toujours ouvert, présente trois disques qu’il aime bien, dont Les Elucubrations dans lesquelles Antoine se proposait de voir Johnny Hallyday en cage à Médrano dans les couloirs du métro. Johnny déclare la chanson sympathique et repart aussi vite qu’il était venu. Trois jours plus tard, Daniel Filipacchi prend la parole, à son habitude, en toute innocence, interroge l’air de rien les auditeurs s’ils ne jugent pas les paroles d’Antoine un peu trop irrespectueuses. Demande que l’on donne son avis. Les réponses ne souffrent d’aucune ambiguïté, les fans de Johnny sont ulcérés, la tension monte, jusqu’à ce que, SLC ! une nouveauté SLC ! déboule dans les oreilles de l’audimat le vengeur Cheveux Longs, Idées Courtes qui relancera la carrière du rocker national… Une manipulation digne des services secrets… C’est en cette même année 1966 que paraît le premier fascicule de Rock & Folk…

LE RETOUR DU BÂTON

The Times they are A-Changing prophétisait Dylan en 1964. Ne se trompait pas le bougre. Les mentalités évoluent. Guerre au Vietnam, nouvelle conscience, et dans le cas qui nous occupe, nouvelle manière de faire de la radio. En France, ça se passe sur RTL, le Président Rosko hurle au micro, il présente des disques beaucoup plus électriques que SLC… mais l’on est toujours trahi par les siens. Sur Europe 1, cela fait plusieurs années que Lucien Morisse garde un chien de sa chienne à Daniel Philipacchi. Même qu’entre temps elle a fait des petits. Dans la station les jaloux ne manquent pas. Le succès génère aussi de la haine. Morisse manœuvre finement, d’après lui SLC repose avant tout sur la voix de Daniel, qu’il soit quotidiennement présent au micro ! Plus prosaïquement parlant il aimerait récupérer la tranche horaire pour passer les vedettes de la maison de disques A/Z qu’il vient de monter… Filipacchi qui s’occupe avant tout de la constitution de son groupe de presse et qui pour cela se fait très souvent remplacer par Monty, Calos, Patrick Topaloff ou Jean-Bernard Hebey se fâche tout rouge. N’a plus besoin de l’émission. L’a mieux à faire ailleurs. Il donne sa démission.

Salut Les Copains s’arrête du jour au lendemain. Personne ne le sait encore que dans quelques semaines surviendra Mai 68... Une nouvelle génération, beaucoup plus politisée que celle des rockers et des ye-yés - SLC s’est toujours battue contre cette appellation jugée infamante - prend la relève…

LES QUEUES DE LA COMETE

Sur les ondes Super SLC prendra la suite de SLC, la même chose mais la magie est rompue, la jeunesse se branche plutôt sur Campus de Michel Lancelot… Au bout d’un an et demi, Europe lancera Periphéric qui est censée correspondre à l’air du temps tumultueux, au bout d’un mois devant la désaffection des annonceurs l’émission est retirée…

La revue survivra un peu plus longtemps mais dès 1972, elle est dépassée dans le cœur des lecteurs par de nouvelles venues, Hit Magazine, Podium et Stéphanie, couleurs criardes, mini-articles, photos moches. Des sucreries pour les donzelles de quatorze ans qui en raffolent… Salut Les Copains change de maquette pour ne pas rester à la traîne, puis se transforme en Salut… en 1976, Daniel Filipacchi arrête les frais. Une époque se termine… Une autre prend la place… Aujourd’hui tout cela est de l’histoire ancienne. Ne cédez pas à la nostalgie. Demandez-vous plutôt si c’est le ver qui est dans le fruit, ou le fruit qui est autour du ver.

Damie Chad

Le livre vaut le détour et est bourré de renseignements. Christophe Quillien a interrogé les principaux protagonistes de l’époque qui jouent le jeu de l‘analyse et n‘essaient point de tirer la couverture à eux.

*

Deux têtes de gondoles remplies de livres sur Johnny. Je me demande si une fois qu’on m’aura descendu sous terre si l’on en fera autant pour moi. M’apprête à me répondre lorsque mon œil ( le gauche ) est attiré par un tout petit bouquin, un peu à part, séparé des autres toutefois, mais pas tout à fait. Cette étrangeté dispositionnelle mérite enquête. Pourquoi un tel ostracisme vis-à-vis d’un book d’apparence si chétive ! Je m’approche et me penche, apparemment la couverture s’orne d’une caricature de Johnny, les causes de cette relégation n’en paraissent que plus obscures. M’en empare et une partie du mystère se résorbe lorsque le livre s’ouvre de lui-même à la dernière page, novembre 2016, diantre l’auteur s’y était pris à l’avance, je me hâte de chercher le nom de ce prophète sur la première se couverture. N’y est pas. N’est pas loin, imprimé sur une bande de plastique transparente. Maquette chiadée. Patrick Eudeline ! Pas un inconnu ! Mais la mention latérale me fait tilter. Roman ! Vu l’épaisseur c’est un tantinet exagéré. Pourquoi pas encyclopédie universelle tant qu’ils y étaient ! Opterais pour le terme de nouvelle. Mais pas question de faire le difficile, j’avais adoré Ce Siècle Aura ta Peau paru chez Florent Massot en 1997 ( voir KR’TNT ! 192 du 06 / 06 / 2014 ) et dès la deuxième ligne de la présentation se détachent les mots blousons noirs.

LE PETIT GARS

QUI SE ROULAIT PAR TERRE

PATRICK EUDELINE

Illustration : François Boucq

( Editions Incipit / Novembre 2016 )

Vite lu. Mais bien fait. Eudeline a travaillé les décors. Une véritable reconstitution historique. Ne vous parle même pas des bâtiments parisiens du quinzième, crasseux à souhait. Objets d’époque, un maniaque du détail, affiches publicitaires garanties, ustensiles de cuisine adéquats. Nous sommes bien au mois d’avril 1960. Même que je le soupçonne d’avoir enquêté sur le bulletin météo. Nous sommes au vingtième siècle, pas au dix-neuvième, donc notre auteur ne s’est pas déguisé en Sherlock mais en sociologue. Plongée dans le milieu populaire. Travail, Huma, rades moches. Univers sans horizon. Et là-dedans les pistoléros de la mort. Presque. Une bande de loulous qui s’ennuient… à mort. Puisque ce sont les pistoleros de la mort. CQFD. Bref des jeunes, sans avenir. Mais au futur de prolos calibré. En attendant l’Algérie ils rêvent. D’Amérique. Et de rock and roll. Z’ont vu James Dean et Elvis au cinéma. Connaissent Eddie Cochran, Bill Haley, Buddy Holly, Little Richard et Gene Vincent. N’ont pas de disques mais les ont de rares fois entendus dans des juke-boxes, dans les cafés squattés par les soldats américains de l’Otan. Sont en train de reconstituer le puzzle du rock and roll, mais il leur manque toutes les pièces…

Voilà, ne manque plus qu’à faire sauter le bâton de dynamite. Car c’en est un. La France entière est assise dessus mais elle l’ignore. Faut une étincelle. Elle arrive au moment du repas, comme un cheveu sur la soupe. Personne n’attendait qu’elle surgisse à cet endroit précis, dans une émission débilitante de variétoche ringarde. S’appelle Johnny Hallyday et vous le connaissez mieux sous le nom de Jean-Philippe Smet, et au lieu de laisser dire qu’il est né dans la rue, il admet être de nationalité américaine. Dès le début l’hypothèse d’un rock français paraissait incongrue. Chante et se roule par terre. Freddy - c’est lui le héros de ce technicolor en blanc et noir grisâtres - en reste des plus circonspects. N’ croit pas. Un faiseur. Pas un authentique.

Crac ! Crac ! Feran tot petat ! C’était un slogan des occitanistes de l’après-mai 68 ! De belles promesses qui ne se sont jamais concrétisées. Au sortir de son émission Johnny et Lee Hallyday ne sont pas autant outrecuidants. Seraient enclins à épiloguer sur leur échec. Pétard mouillé n’allume point de feu dixit la populaire sagesse.

Mais quand on rêve de western, comme dans les films, la cavale rie. Freddy n’a pas su lire les signes. Sa petite sœur du haut de ses quatorze ans a apprécié. Et le lendemain, il n’y a pas photo, les filles ont pris fait et cause pour Johnny. L’est le premier à s’en apercevoir, les gerces crient de joie quand elles le voient dans la voiture de Lee arrêtée au feu rouge. Pour lui la vie va commencer.

Pour Freddy aussi. Ghislaine la copine qu’il n’aurait pas osé entreprendre sans un sou en poche, elle aussi a vu Johnny à la télé, et elle lui sourit d’une façon si avenante que l’instant héroïque, celui qui sourit aux audacieux, est venu. Pas question de le rater. Il faut saisir sa chance . Heure H et Jour J. Evidemment tous les blousons noirs ne sont pas Johnny Hallyday.

Aussi dur que le bois des tendres années. Les blousons noirs ne seront qu’un feu de paille. Oubli d’autant plus grand que les manchettes des journaux furent larges. Jean-Paul Bourre qui fit partie de la Bande de la Croix Blanche d’Issoire n’est pas d’accord. Les bandes ont continué, c’est l’actualité qui les a oubliées. D’autres chats à fouetter. Rien ne sert de resservir la même info trop longtemps. Il est nécessaire de changer de film pour que les téléspectateurs ne désertent pas leurs écrans. Des fois qu’ils iraient s’amuser à entasser les pavés sur les grands boulevards.

Petit récit. Rajout de vingt pages de documents. Et cette mention sur la page de garde qui fait plaisir : Ouvrage dirigé par Bertil Scali. Serait-ce la résurgence des Editions Scali disparues corps et bien en 2008 que les amateurs de rock recherchent à l’égal de l’or des templiers pour leur catalogue rock !

Damie Chad.