KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 609

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

31 / 08 / 2023

SIXTO RODRIGUEZ / NICK KENT

HARLEM CULTURAL FESTIVAL / GYASI

LINDA LEWIS / JUKE JOINTS BAND

JOHNNY HALLYDAY / ROCKERS

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 609

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Rodriguez as-tu du cœur ?

En cassant sa pipe en bois, Sixto Rodriguez devient enfin le personnage cornélien qu’il n’a jamais été. Cette disparition est le seul aspect tragique de son existence. Tout le reste est beau. Notamment ses deux albums, Cold Fact et Coming From Reality. Ils font complètement oublier le fait qu’il aurait dû devenir superstar. Même destin que celui de Nick Drake. Culte par la seule beauté des chansons.

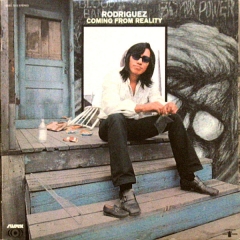

À une époque, avec un peu de chance, on pouvait encore choper à un prix convenable un pressage original de Coming From Reality, sur Sussex, avec le gatefold découpé. Magnifique objet. Magnifique album. Aussi magnifique que Blonde On Blonde. Les deux faces s’entrechoquent de beauté, on est tout de suite frappé par la fabuleuse présence vocale de Rodriguez dans «Climb Up On My Music» - And from there jump off with me - Rien sur les musiciens, on sait juste que c’est enregistré à Londres, au studio Lansdowne, là où a débuté Joe Meek. Les cuts de Rodriguez sont très denses, aussi bien mélodiquement qu’au niveau des textes. Dans «A Most Disgusting Song», il balance ça : «While the Mafia provides you drugs/ Your Government will provide the shrugs/ And your National Guard will supply the slugs», c’est du protest à l’état le plus pur, et ça rime. Et puis tu tombes dans les bras du magicien avec «I Think Of You», un cut d’une pureté mélodique extrême emmené par un lead espagnolisant et un bassmatic rond et charnu. Et l’envoûtement se poursuit avec «Heikki’s Suburbia Bus Tour», un heavy groove dans la veine du «Season Of The Witch» de Stylish Stills. On a les mêmes retours de manivelle, c’est du génie sonique pur. Et ça continue en B avec «Sandrevan Lullaby Lifestyle» qu’il chante d’une voix aux textures riches, dont la suavité, l’éclat d’or pâle et la grâce sucrée auraient tant plu à des Esseintes. Tout est parfait sur cet album, la mélodie chant, le grain de voix, le bassmatic et les nappes de violons. Rodriguez te berce encore d’une langueur monotone avec «It Started Out So Nice» - Marble money tunes/ As pale earthly circles swooned - Il ne compose que des hits de rêve. Et il boucle avec «Cause», pur shoot de véracité dylanesque avec une Queen of Hearts who’s half a stone and likes to laugh alone, on retrouve le balancement poétique de Bob Dylan, une espèce de grâce verlainienne, comme si la richesse de la mélodie rehaussait encore la richesse poétique des textes -So I set sail in a teardrop and escaped beneath the doorsill - et il termine avec une galipette de génie pur - Cause/ How many times can you wake up/ In this comic book and plant flowers?.

C’est l’expat américain producteur Steve Rowland qui insiste pour que Rodriguez vienne enregistrer à Londres. Il monte le coup avec l’A&R de Buddah Records Neil Bogart qui est aussi fan de Rodriguez et qui est prêt à investir. Il faut savoir que Steve Rowland a produit les Pretty Things, P.J. Proby, The Herd et Dave Dee Dozy Beaky Mick and Tich, puis The Cure. Rowland est effaré par la qualité des nouvelles chansons de Rodriguez. C’est Kevin Howes qui donne tous les détails des sessions dans les liners de la red. C’est pour ça qu’il faut choper les reds des grands albums, on y trouve de la littérature, tout au moins des liners rédigées par des spécialistes. Dans le studio, tu as Chris Spedding et Tony Carr. Le prodigieux bassman s’appelle Gary Taylor.

En 2012, la parution du docu Searching For Sugarman provoqua un joli buzz. Le pauvre Rodriguez s’est même retrouvé dans Télérama. Forcément, on va voir le film quand on connaît les deux albums. Le film est tellement bien foutu qu’on le revoit ensuite sur DVD. Encore et encore. Malik Bendjelloul l’a semble-t-il réalisé avec peu de moyens et il a réussi un exploit assez rare : dire la grandeur d’un artiste sans jamais mordre le trait, c’est-à-dire en collant au plus près de la réalité. Bendjelloul a eu de la chance, car Rodriguez, qui artistiquement a la carrure d’une superstar, est un homme extrêmement simple. Sa modestie naturelle affecte même son élocution.

En gros, Rodriguez est un Chicano de Detroit qui ressemble à s’y méprendre à Question Mark. Il bosse dans des chantiers de démolition et de rénovation, et il écrit des chansons. Le week-end, il gratte ses poux dans un club enfumé de Detroit, The Sewer, et c’est là que le découvre Dennis Coffey. Coff le compare tout de suite à Dylan. Bien vu Coff ! Alors avec Coff dans les parages, ça tourne vite au conte de fées : Rodriguez rencontre Clarence Avant et enregistre Cold Fact sur le label d’Avant, Sussex. Sur Sussex, on trouve aussi Coffey, bien sûr, mais aussi Bill Withers. Et aussi curieux que cela puisse paraître, l’album ne se vend pas. Dans l’interview qu’il accorde à Malik Bendjelloul, Rodriguez sort cette explication fataliste : «It’s the music business. There is no garantee.» Il ira quand même enregistrer Coming From Reality à Londres l’année suivante et puis Sussex le laissera tomber. Alors Rodriguez retourne sur les chantiers, car il a quatre bouches à nourrir, sa femme, et aussi ses trois filles qu’on voit dans le docu.

Malik Bendjelloul rend son docu passionnant car il le conçoit comme une intrigue. Contre toute attente, les petits culs blancs d’Afrique du Sud raffolent de Cold Fact. On est alors en plein Apartheid et ces blancs font partie de l’opposition blanche à l’Apartheid. Ils considèrent Rodriguez comme un chanteur engagé. Mais comme il n’y a aucune info sur lui, les mythes vont bon train. On raconte même qu’au terme d’un show qui se serait mal déroulé, Rodriguez se serait tiré une balle dans la tête sur scène. Donc pour les Afrikaners, Rodriguez est mort.

Bendjelloul mène l’enquête. Il réussit à retrouver les deux producteurs de Rodriguez, l’américain Mike Theodore (associé de Coff) et l’anglais Steve Rowland. Ils se disent tous les deux sciés par le fait que Rodriguez n’ait pas percé. Rowland le qualifie même de sage (wise man) et de prophète, puis il passe «Cause» sur sa chaîne - Sad... Last song that Rodriguez ever recorded - C’est effectivement la dernière chanson de Coming From Reality - Nobody in America had ever heard it. Comment est-ce possible ? - C’est là où Zorro Bendjelloul sort de la nuit et court vers l’aventure au galop !

Craig Bartholomew Strydom, journaliste sud-Africain, se demande s’il existe un «inspecteur en musicologie». Non ? Alors il se proclame inspecteur en musicologie. That’s me ! Il découvre que Cold Fact s’est vendu à 500 000 exemplaires en Afrique de Sud. Où va le blé ? Chez Sussex. C’est qui Sussex ? Clarence Avant ! Bendjelloul interviewe le vieux Clarence qui semble sortir d’un polar de Tarentino. Il est à peine aimable. Il dit que Rodriguez est dans le top five de ses artistes - It didn’t sell here - Il parle de six exemplaires. Mais il n’aime pas les questions de Bendjelloul. L’interview tourne en eau de boudin. Il faut savoir que Clarence Avant est un personnage politique considérable aux États-Unis. Il fait comprendre à Bendjelloul qu’il doit apprendre à faire son métier et commencer par poser les bonnes questions. Ironie du sort : Clarence Avant vient de casser sa pipe en bois, une semaine après Rodriguez. On apprend aussi en lisant les liners de Kevin Howes pour la red de Cold Fact que Rodriguez n’était pas disposé à jouer le fame game, c’est-à-dire la promo de l’album qui du coup n’est pas entré dans les charts. De son côté, l’inspecteur en musicologie appelle Mike Therodore et lui demande comment est mort Rodriguez - Rodriguez dead ? What do you mean ? He’s not dead. Sixto Rodriguez is alive and kicking and living in Detroit - Puis l’inspecteur entre en contact avec Eva, la fille de Rodriguez qui confirme que son père est vivant, qu’il bosse toujours sur les chantiers et qu’il a même fait un peu de politique pour l’élection à la mairie de Detroit. Et tout se termine par une tournée sud-africaine en 1998. Rodriguez joue dans un stade et la foule l’ovationne. Six concerts sold-out et, paraît-il, un troisième album inachevé.

On comprend que Cold Fact ait pu faire un carton en Afrique du Sud, car Rodriguez te subjugue dès «Sugar Man» - Silver magic ships/ You carry/ Jumpers coke sweet Mary Jane - Ça te cogne dans le coin du crâne, Rodriguez crée de la magie à coups de jumpers coke sweet Mary Jane, exactement de la même façon que le fit Dylan un peu avant lui. On croise à la suite deux chefs-d’œuvre purement dylanesques, «Crucify Your Mind» et «This Is Not A Song It’s An Outburst: Or The Establishment Blues». Il est poignant de véracité dylanesque - And you claim/ You got something going - même génie poético-mélodique d’as your tears go down your cheeks. Il enfonce ses clous d’or avec un talent stupéfiant - But all I heard was Establishment blues - Son protest est pur, car porté par un souffle. Cold Fact est un album émotionnel qui te saute à la gorge. Rodriguez tape son «Forget It» au big forever, il te cajole, il est trop doué, c’est à toi de t’adapter. Il chante pour toi alors montre-toi à la hauteur. Son Forget It te colle au mur. Et puis voilà le hit qui a fait basculer les Afrikaners : «I Wonder». C’est le real deal, avec la bassline de Bobby Babbit - How many times I had sex - Comme chez Dylan, les textes crèvent l’écran. Rodriguez est aussi bon que Dylan. Même power, même magie. On entend Coff faire des ravages dans «Gommorah (A Nursery Rhyme)» et Rodriguez termine cet album qu’il faut bien qualifier de faramineux avec «Jane S. Piddy» - And you think I’m curious - Il jette tout son Dylanex dans la balance, au feeling insecure, sa voix résonne dans l’écho du temps, Rodriguez aurait pu devenir l’une des plus belles stars de son temps - You’re a loser/ A rebel without/ A cause - Mon pauvre ami, ta voix dans le bois de Boulogne...

Signé : Cazengler, Sixto Merguez

Sixto Rodriguez. Disparu le 8 août 2023

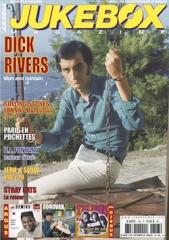

Sixto Rodriguez. Cold Fact. Sussex 1970

Sixto Rodriguez. Coming From Reality. Sussex 1971

Malik Bendjelloul. Searching For Sugarman. DVD 2013

Wizards & True Stars –

Il n’y a que Nick qui Kent (Part One)

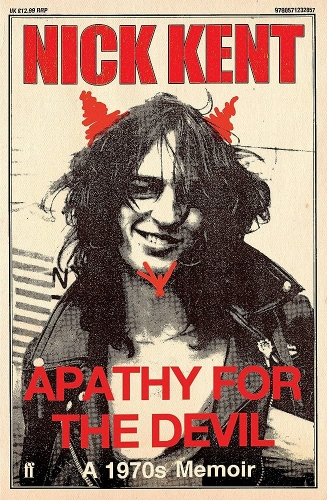

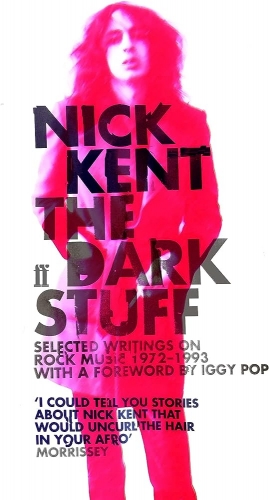

Vue d’avion, la culture rock pourrait se résumer à trois noms : Yves Adrien, John Peel et Nick Kent. On s’est déjà longuement penché sur Yves Adrien et John Peel. Il est temps de se pencher sur Nick Kent. Si on lisait le NME dans les années soixante-dix, c’était essentiellement pour y dévorer les articles de Nick Kent. Les plus brillants sont rassemblés dans The Dark Stuff qui fut ici pendant vingt ou trente ans le principal livre de chevet d’ici, avec les trois précieux opuscules d’Yves Adrien. En complément, on peut aussi se taper l’excellent Apathy For The Devil, super fat book dans lequel Nick Kent narre son âge d’or, les années 70. Il fréquente alors la crème de la crème du gratin dauphinois : Iggy, les Stones, Chrissie Hynde, les Pistols. Il commence sa vie de Rouletabille du rock avec un parcours sans faute : MC5, Captain Beefheart, le Dead, Iggy, Led Zep et Bowie. Chaque page te fait tourner la tête - mon manège à moi c’est toi - Nick Kent est au rock anglais ce qu’Yves Adrien est à la littérature : un parangon aux pieds ailés. Il commence par créer un style, à seule fin d’asseoir sa vision, et finit tout naturellement par devenir l’arbitre des élégances. En quelque sorte le George Brummel du rock. Pas de culture rock digne de ce nom sans le trio Yves Adrien/John Peel/Nick Kent.

Si Apathy For The Devil monte si bien au cerveau, c’est sans doute à cause de ce capiteux cocktail de drogues, de style et de fréquentations. On retrouve les mêmes excès dans l’autobio de Kris Needs, le style en moins. En beaucoup moins. Avant d’être le Rouletabille du rock anglais, Nick Kent est un prodigieux écrivain. Quand il évoque les Beatles de 1962 et la naissance de la rock culture, il le fait de manière sublimement Kentish : «Ce sont eux et Dylan qui ont kicked open la porte qui jusqu’alors tenait enfermée la bohemian culture du XXe siècle in suffocatingly smoky nightclubs on the outskirts of town.» Ça sonne comme un long vers de Dylan. Lorsqu’il évoque les Allman Brothers, il le fait avec une pointe d’humour anglais. Il commence par expliquer qu’on avait obligé les Allman Brothers à entrer en rehab clinic avant de partir en tournée - This intervention didn’t prevent their guitarist Duane Allman from dying in a motorbike crash just a few months later whislt stoned out of his gourd - L’humour est une constante chez Nick Kent qui se voit comme le «Zeitgeist-surfing dark prince of seventies rock journalism». Il est aussi le «Count Dracula’s Limey stepchild» qui traîne dans un pub de Maida Vale, et soudain, un poivrot s’exclame en le voyant : «Fuck me, it’s that cunt from the Sandeman’s Port advert!». Hilarant ! On entend même la voix rauque du poivrot. Ailleurs, Nick Kent se définit plus sérieusement : «The folks over there just didn’t understand kamikaze journalism.» Il comprend très vite que pour se mettre au niveau des gens qu’il admire et qu’il interviewe, il faut rentrer dans les mêmes excès et se jeter tout entier dans la balance. Première étape.

Encore plus hilarant. Il évoque Paul Rogers en 1975 : «Ex-Free singer Paul Rogers - qui deviendra plus tard a rising star avec Bad Company - était le roitelet de cette faune hirsute et sérieuse. La légende dit qu’il était tellement viril qu’en attaquant son set rasé de frais, il le finissait avec une barbe ! Elle avait littéralement poussé sous les yeux du public. Mais cette aptitude à se faire pousser une barbe en public ne compensait l’absence totale d’innovation musicale qui les caractérisait, lui et ses collègues, dans le rock landscape des mid-seventies.» Encore plus poilant : il a des ennuis en 1976 avec les Bee Gees et notamment big brother Barry. Comme Big brother Barry menace de lui casser la gueule, il va chez un disquaire voir sur une pochette d’album à quoi il ressemble : «Il avait plus de poils sur la poitrine qu’on en aurait vu derrière les médaillons en or at a New Jersey convention for mafia capos. If he and I ever crossed paths, I knew I was wheelchair-bound», oui Nick se serait fait niquer s’il avait croisé big brother Barry. Il était bon pour le fauteuil roulant. Au moins, il réussit à faire de cet épisode une histoire drôle.

Il plante le décor des seventies ainsi : «Pour moi, all the seminal seventies stuff se tient sur une période de 6 ans entre la naissance de Ziggy Stardust et la mort des Sex Pistols. Ce qui advint après was really just a prelude to the eighties.»

Comme Yves Adrien, Nick Kent plonge ses racines dans le XIXe, et notamment Thomas de Quincey, qu’il salue vers la fin d’Apathy : «De Quincey avait noué des relations avec les deux hommes qu’il admirait le plus, les poètes Wordsworth et Coleridge, à l’âge où je faisais la même chose avec Keith Richards et Iggy Pop. Comme moi, il avait cherché le salut dans la consommation d’hard drugs in his early twenties. Je fus un peu déçu de découvrir qu’il était plus petit que moi d’une bonne tête et que pendant la plus grande partie de sa carrière d’écrivain, il avait été une sorte de shameless hack (qu’on pourrait traduire par un écrivain à la petite semaine). Mais quand j’ai découvert ses combats acharnés avec ses débiteurs et la constipation chronique, j’ai senti qu’un puissant lien mystique s’établissait entre lui et moi. À l’automne 1821, De Quincey écrivit pour The London Magazine un essai en deux parties, Confessions Of An English Opium Eater, basé sur sa vie et l’histoire de l’opium. L’essai eut un tel succès qu’on en fit un livre qui devint la seule contribution de l’auteur au monde de l’édition. En France, Baudelaire en fit la traduction, et de l’autre côté de l’Atlantique, le jeune Edgar Allan Poe tomba sous l’influence de cet auteur rebelle.» Joli clin d’œil à Damie Chad. Mais aussi à Jean-Yves qui me confiait quelques mois avant de quitter cette planète qu’il relisait Apathy For The Devil. Il arrive que certains livres prennent dans la vie une importance considérable.

Nick Kent maîtrise à merveille l’art de se situer : «Well-read, streetwise druggies with a vague work ethic were my kind of people, I was quicly discovering.» La phrase est parfaite, comme montée à l’envers, c’est-à-dire excentrique. Courte, elle dit tout un monde, le XIXe et les drogues, elle dit aussi cet élitisme qui flirte dangereusement avec l’élégance. Nick Kent pratique les drogues comme un exercice d’éveil - The drug had freed something in my cerebellum and offered me a more intense way of perceiving the world - Il fait de l’Henri Michaux, et dans un élan purement littéraire, il ajoute : «J’étais déterminé à essayer de nouveau à la première opportunité.» Il fait sa Connaissance Par Les Gouffres par le rock. En entrant chez Friendz, il creuse son tunnel vers ce qu’il appelle «the freak-flag-flying enclaves of the London underground». Toutes ces expressions qu’il forge à longueur de pages sont délicieusement musicales. Il écrit l’histoire du rock de London town dans une pure langue rock. Kentish tune. Rock swagger.

Il évoque le concert des Stooges au King’s Cross Cinema à l’été 72 pour mettre les points sur les zi et rappeler que tout le London punk vient de là : «Bon nombre de self-styled punk experts ont depuis rempli des tomes et des tomes, mais si vous ne faisiez pas partie des 200 personnes un brin nerveuses qui assistaient au seul concert européen des Stooges à l’été 72, vous n’assistiez pas au real beginning et donc, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Fin du sermon.» Nick Kent indique que ce concert eut sur lui un impact majeur, il découvrait ce qu’il appelle «the new wild frontier of Western pop culture». Comme Yves Adrien, il définit une nouvelle cartographie, celle qui nous servira de référence. Il revient longuement sur le show du King’s Cross Cinema : les Stooges n’ont pas joué un seul cut des deux albums Elektra, et rien de ce qui va figurer sur Raw Power : rien qu’une «jolting succession of primitive works in progress» - Neanderthal jungle music that no one present had ever heard the likes of before this night - Nick Kent dit se souvenir de toutes les secondes de ce concert historique - His absolute fearlessness, his Nijinski-like body language and the mind-blogging way he seemed able to defy even the laws of gravity - John Lydon se disait présent et non impressionné par le show, ce que Nick Kent a du mal à croire, car dit-il, «ce qu’Iggy and co ont réussi a faire ce soir-là, c’est exactement que les Sex Pistols allaient essayer de faire trois ans et demi plus tard : short sharp shock rock that mesmerized tout en tétanisant le public.» Et Nick Kent assène son dernier coup de marteau sur le clou : «Iggy & the Stooges ont inventé le punk de la même façon que James Brown & the Famous Flames ont inventé le funk.»

Iggy est l’un des personnages principaux de ce festin de roi qu’est Apathy. Nick Kent évoque son retour en 1977 avec Lust For Life, un coup de maître produit par Bowie, un album qui «pouvait transformer Iggy into a bona fide superstar». Bona fide Kentish Boy adore utiliser le bona fide. Manque de pot, nous dit Nick, Elvis casse sa pipe en bois au même moment - The curse of Osterberg was still in full effect. His career had been sidelined yet again, this time by a fat bloke dying on the toilet - Nick Kent rencontre Iggy pour la première fois en 1972, alors qu’il séjourne à Maida Vale. Mainman lui a refilé l’adresse. Alors il y va. Il imagine Iggy comme un «bull-in-a-china-shop kind of guy, a walking sea of turbulance», mais il tombe sur le contraire, c’est-à-dire «the epitome of charm and well-mannered cordiality». Il ajoute que cette rencontre allait avoir «a cataclysmic effect on me personally.» Il revient longuement sur l’art d’Iggy, «a fervent purist intent on rechallenging the bedrock blues aesthetic - two or three chords and a hypnotic groove» et il balance plus loin ceci qui te sonne les cloches à la volée : «Put simply, Ziggy Stardust was ‘show business’ whilst the Stooges were ‘Soul business’.» Il développe en expliquant que Ziggy était glamourous et séduisant, alors que les Stooges étaient «moins attirants mais capables de te changer la vie.» Et c’est exactement ce qui s’est passé pour un tas de gens : Stooges & Velvet forever. Quand plus tard, Nick Kent revoit Iggy à Los Angeles, il est frappé par sa transformation : il est devenu «a snake-eyed, cold-hearted, abrasively arrogant trouble magnet.» Terminé l’«epitome of charm». Nick Kent note en outre qu’«he was back on the smack». Kent rapporte aussi un échange d’Iggy avec un journaliste de télé qui lui demande s’il est décadent, et Iggy lui répond que «la décadence, c’est la décomposition and I ain’t decomposing, I’m still here.» Le fucking journaliste insiste : «Are you morally degenarate?», et Iggy lui rétorque : «Oh I don’t have any morals». Prends ça dans la barbe, sucker ! Nick Kent remet Iggy encore plus haut sur son piédestal en le comparant avec Artaud, «comme étant le performer seulement capable d’atteindre la grandeur en mettant publiquement sa folie en scène.» C’est extrêmement bien vu, incroyablement juste. Artaud le Momo = Iggy le Popop.

Kentish Boy et Iggy se rendent à une party. Ils sont complètement défoncés. Un géant s’approche d’eux et s’exclame : «Old Kenty and Iggy fucking Pop. Look at that stare of you two cunts.» Et avant qu’Iggy ne lâche une répartie fatale du genre «who is this prick anyway?», Kentish Boy lui met la main sur la bouche pour le faire taire, car le géant, c’est Peter Grant. L’atrocement violent Peter Grant. Nick Kent évoque aussi la période berlinoise, lorsqu’Iggy vit et bosse avec Bowie. Iggy : «L’avoir comme producteur, it was a pain in the arse - megalomaniacal, loco! Mais il avait de bonnes idées. Le meilleur exemple est celui de ‘Funtime’ et il m’a dit : ‘Yeah the words are good. But don’t sing it like a rock guy. Sing it like Mae West.» Bien sûr, les fans des Stooges ne s’y retrouvaient pas, mais, nous explique Nick Kent, «Iggy and Bowie were just taking the whole dank vampiric vibe of the seventies to a further sonic and conceptual extremity.» Iggy reconnaît les qualités de Bowie : «Bowie’s a hell of fast guy. Very quick thinker, very quick action, very active person, very sharp.»

Bowie ! Nick Kent lui taille des costumes de mots sur mesure. Il qualifie ses mouvements de «studied poise (c’est-à-dire d’équilibre étudié) of a movie starlet from some bygone era just prior to the advent of Technicolor.» Il nous explique que Ziggy a permis à Bowie de devenir «an instant megastar et d’imposer sa personnalité dans les seventies, avec le même impact que celui des Beatles dans les sixties.» Avec Ziggy, Bowie est devenu «the era’s most adored teen idol, sex symbol, rock star and Dylanesque pop sage in one fell swoop.» Quand il le rencontre pour la première fois, Bowie dit à Nick : «So you’re Nick Kent. Aren’t you pretty!». Bowie, nous dit Nick, s’imaginait que tous les journalistes rock étaient laids. Nick dit aussi que la carrière de Bowie a duré longtemps parce qu’il était un «big thinker and a true professional.» Par contre, il n’a aucune pitié pour l’équipe du management américain de Bowie - They were some of the most sleaziest, most repugnant people I’ve ever had the misfortune to shake hands with - Il ne fallut pas longtemps nous dit Nick pour que Bowie fasse le même constat : il les a tous virés et a traîné Mainman en justice. Nick Kent avoue être fasciné par Bowie qui après avoir été «an alien transexual from the planet Outrageous» devint «an emaciated hop-head straight out of a Damon Runyon novel set in the McCarthyite fifties.» Nick Kent danse en permanence avec les mots. Ses formules sont le light fandango du XXe siècle, l’arôme enivrant du Virginia Plain de heures blêmes, tu y greffes toute ta nostalgie des années de ta jeunesse enfuie, lorsque tu parcourais hagard des corridors interminables de cette bâtisse où se tenait une orgie et qu’au loin mouraient les vagues d’orgue de Matthew Fisher. La prose de Nick Kent cristallise à la folie l’essence de cette époque gorgée de drogues et de sexe.

Il raconte qu’il traîne dans Londres avec Brian Eno qui vient de se faire virer de Roxy, et de passage à New York, il assiste à une répète des Dolls qui bossent sur une nouvelle chanson, «Jet Boy». Il note au passage que certains Dolls ne savent pas accorder leur instrument, ce qui combiné à leur pente immodérée pour la dope, conduira à «leur undoing in the months to come». Dans le chapitre ‘1973’, il raconte sa romance avec Chrissie Hynde. Chez elle, les murs sont couverts de photos de Keith Richards et d’Iggy Pop - Right away, I could tell the woman was blessed with exquisite taste - Puis c’est le coup de Trafalgar - Elle me dit alors un truc qui m’a envoyé au tapis : l’une des raisons principales qui l’avait décidée à venir s’installer à Londres était un article sur Iggy Pop paru dans un canard anglais. Je lui ai alors demandé plus de détails et l’article en question était le mien - mon tout premier article dans le NME - Pas de meilleurs auspices pour démarrer une relation sentimentale. Puis la relation va commencer à se déliter - She wasn’t the easiest person to show emotional warmth to - Nick parle même d’une «authentically wild and abrasive side to her personality - a trash-talking biker-girl mindset.» Alors il y a des shootes. Puis Chrissie le trompe. Alors Nick veut la corriger à coups de ceinture. La scène qu’il décrit se passe dans la boutique de McLaren qui a tellement la trouille qu’il se planque sous une table. Un mec sort de l’arrière-boutique et met son poing dans la gueule du Nick qui vole à travers la boutique et qui se trouve sur le trottoir, avec la bouche qui pisse le sang - Pathetic and bleeding - Exit Chrissie. Rassurez-vous, ils se reverront en 2003. Nick la revoit dans le chapitre ‘Afterwards’. Ils redeviennent amis, mais il se demande si cette amitié résistera aux révélations que contient Apathy - Mind you, whether our friendship will be standing after she reads this book remains a matter of conjecture - La façon dont est montée cette phrase anodine relève du chef-d’œuvre d’équilibre. Il faudrait même parler de grâce syntaxique. Apathy For The Devil n’est que ça : un gros tas de grâce syntaxique. Il est des pages qui procurent tant de plaisir qu’on les relit plusieurs fois de suite. On vit les mêmes chocs esthétiques dans Les Souvenirs d’Egotisme de Stendhal, ou encore dans les deux tomes du Panégyrique de Guy Debord. Et bien sûr dans l’Heliogabale d’Artaud.

Par contre, ça se passe mal avec Lou Reed. Nick Kent l’interviewe et parle de «dead Peter Lorre eyes» et de «cold inhospitable manner». Il préfère nettement le MC5, «a truly phenomenal live act - the only white US band who could potentially upstage the Rolling Stones in a concert hall.» Il les voit jouer dans un «West End club called Bumpers». Il n’y a personne - quite litterally three men and a dog - mais mis à part l’absence de public, «the show was one of the most thrilling and memorable live showcases I’ve ever witnessed.» Nick Kent en pince aussi pour Captain Beefheart. Il résume le génie du bon Captain par cette formule d’anthologie : «Beefheart still did his Howlin’ Wolf-adbucted-by-aliens vocal routine and his band had somehow stuck out on a whole new musical hydrid: Delta blues in a surreal head-on collision with free jazz.» Personne ne peut battre Nick Kent à la course. Sa langue est si parfaite que ce serait l’abîmer que de vouloir la traduire. De la même façon qu’on ne traduit pas les paroles d’«I’m A King Bee» ou de «My Generation». S’ensuit l’interview et, nous dit Nick, dans les cinq premières minutes, Captain Beefheart lui dit «au moins deux fois qu’il est un génie». Nick le compare à Orson Welles, «part authentic creative visionnary, part outrageous bullshitter.» Ils s’entendent bien ensemble. Captain Beefheart apprécie les Anglais distingués : Nick Kent et John Peel, par exemple. Il emmène le jeune Nick en tournée. Le bon Captain se balade en Angleterre avec sa cape, les gens se retournent sur son passage. Sur scène, c’est chaque soir de la magie pure : «On n’avait encore jamais entendu ce genre de musique. Et depuis lors non plus. Le groupe jouait The Spotlight Kid et deux cuts tirés de The Trout Mask Replica, mais les cuts enregistrés en studio n’avaient rien à voir avec the mind-scrambling majesty of their live renditions.» Il compare Captain Beefheart à Thelonious Monk - He had a totally unique ‘out-there’ aesthetic sensibility - et il ajoute, en extase cérébrale : «None of us could believe we were hearing music this visceral and dementedly alive.» Si tu veux voir du «visceral and dementedly alive», alors chope le «Sure ‘Nuff Yes I Do» du Magic Band filmé au Modem, sur la plage de Cannes. Notre Kentish Boy extatique ajoute : «Vous pouviez littéralement voir l’électricité courir sur leurs instruments et savourer les glaires qui pétillaient dans le larynx de Beefheart. He wasn’t kidding when he called them the Magic Band.»

Kentish Boy voit les Stones sur scène pour la première fois quand il est ado. Il remarque que les jeunes femmes sont en état de «sexual psychosis», qu’elles «se touchent in appropriate places» et lâchent des «primeval howls». C’est là qu’il place l’une de ses formules définitives : «The Rolling Stones didn’t have forehead. Just hair, big lips and a collective aura of rampaging insolence.» Et puis il y a Brian Jones que les gens traitent de sadistic ou encore de pathetic. Kentish Boy l’a rencontré et Brian «was incredebly nice to me». «Soudain j’ai vu mon futur s’incarner devant moi. This was exactly the kind of person I was determined to grow up and become.» En 1967, il assiste au «Best bill I’ve ever witnessed, a special psychedelic package tour avec Jimi Hendrix Experience, Syd Barrett’s Pink Floyd, the mighty Move form the Black Country and prog-rock pioneers the Nice.» - Seeing Syd that night ignited something within me that I’ve been obsessed with all my adult life - Il parle du sens du mystère - His story - however it developped - was mine to tell - Il est aussi frappé par le «sexual bravado» de Jimi Hendrix. Qui ne le serait pas ?

Kentish Boy redit toute la grandeur du rock anglais des sixties et des early seventies. Après avoir chanté les louanges de Brian Jones, de Captain Beefheart, voilà qu’il chante celles de Rod The Mod, de «Maggie May» et de son «big-nosed cock-of-the walk charm and tight satin trousers». Dans son élan, il rappelle que Stewart, Bolan et Bowie avaient déjà tenté de devenir des superstars dans les sixties. Ils attendaient leur heure. Elle n’allait pas tarder. Rod The Mod va atteindre le «megasuperstardom» et il est le premier, nous dit Nick, à l’admettre : «the guy was one lucky son of a bitch». Et même quand il va se griller artistiquement avec ce qu’il appelle des «bland codswallop like ‘Sailing’ and ‘Do Ya Think I’m Sexy’», Nick Kent avoue qu’il garde toujours un faible pour le singer - To me, he’ll always remain a prince amongst men.

Le prestige du rock anglais passe aussi par Hawkwind et Dave Brock, que Kentish Boy évoque, rappelant que ses crises d’hémorroïdes faisaient bien marrer les autres membres du groupe. Dave Brock s’est vengé en virant tout le monde. Kentish Boy rend surtout hommage à Nik Turner dont le jeu de sax «n’allait pas priver Ornette Coleman de sommeil», il voit surtout en Nik du charisme, et lui rend l’hommage suprême en affirmant qu’il n’avait encore jamais vu un homme portant à la fois du mascara et une barbe «and still not look completely ridiculous». Nick qualifie aussi Robert Calvert de «bona fide nutcase», joli punch-up qu’il n’est nul besoin de traduire. Hommage enfin à la section rythmique Simon King/Lemmy Kilmister - hard, primitive, metronome-like - qui allait asseoir la réputation du groupe en Angleterre en tant que «purveyors of proto-stoner rock». Toutes les formules sont d’une justesse sidérante. Chaque mot semble à la fois étudié et spontané. Il faut avoir vécu toute une vie immergée dans la langue rock pour comprendre que celle de Nick Kent est l’absolu modèle du genre. La façon de formuler, c’est-à-dire le style, est la clé de tout. Il finit sur Hawkwind en affirmant qu’ils furent «more authentic ambassadors of Ladbroke Grove bohemian demographic than the Clash, qui, à la fin des seventies, utilisèrent le Westway comme un décor photo for their own further self-glorification.» Toujours la même histoire : choisis ton camp, camarade. Hawkwind ou les Clash ? Le choix est vire fait. Il passe naturellement d’Hawkwind à Can et trace un parallèle entre Miles Davis et Can - Can a su prendre the basic ingredients - a James Brown funk rhythm and plenty of spacey dissonance from the keyboards and electric guitar - and create something gueninely awe-inspiring - Des Can qu’il situe loin des «paltry legacies», c’est à-dire des souvenirs dérisoires, «laissés par Jethro Tull et Yes, qui furent», ajoute-t-il «that era’s most popular paltinum-selling ‘cerebral-rock’ entities.» Pour Nick, Can «played a similar role in the early seventies to the one the Velvet Underground played in the late sixties.» Rien de plus vrai. Rien de plus exactly exact.

1972 est l’année du glam. Kentish Boy s’habille et se maquille - black eyeliner - en conséquence - I looked like a lanky girl - Puis il rencontre Roxy Music - a pretty haughty and self-posessed bunch, a sort of ex-art school Lord Snooty and his pals in lurex - Quand Nick Kent écrit ça, cette phrase si musicale, c’est comme s’il était Oscar Wilde accompagné par le Velvet. Il compare Brian Eno à Brian Jones, à cause de sa flamboyance et de son rôle limité dans le groupe - His arch hermaphrodic presence blended well with singer Bryan Ferry more conventional handsomeness in concert - Nick ne s’y trompe pas, la star de Roxy n’est pas celui qu’on croit. Il sait dire son faible pour Brian Eno, et à travers lui, son faible pour Brian Jones. Les deux vont se faire virer pour la même raison : trop Brian. Puis on envoie Kentish Boy interviewer Led Zep qui en 1972 est un groupe imbattable. Personne ne peut rivaliser avec eux, même pas les Who, nous dit Nick. En fin de concert, il les voit taper une cover de «Louie Louie» «that sounded like the four horsemen of the apocalypse inventing the concept of testosterone-driven punk rock.» On se souvient du «Communication Breakdown» filmé pour la télé française en noir et blanc, pur «testosterone-driven punk rock». Mais l’interview d’après concert de passe mal. Nick se fait traiter de wanker. Pas terrible. Le courant ne passe pas avec Jimmy Page. Kentish Boy évoque aussi la violence gratuite orchestrée par le duo Peter Grant/Richard Cole, un duo aussi nocif que «the entire Russian Mafia» - One evil look from either of them could provoke rank strangers to defecate on the spot - l’équivalent français serait «chier dans son froc», alors on garde l’Anglais, qui est plus élégant (defecate on the spot). Le seul qui n’approuve pas cette violence gratuite, c’est Robert Plant. Il faut aussi se souvenir de ce qu’en dit Bill Graham dans ses mémoires : Peter Grant, c’est l’horreur.

Nick Kent rappelle aussi qu’en 1973, Londres était la capitale du pub-rock, «the province of ugly blokes who dressed like roadies and played old Chuck Berry songs badly». Tout un monde encore une fois en une seule phrase.

Bon, les superstars c’est bien gentil, mais il y a aussi et surtout le job. La clé du Kentish Boy. Le journalisme rock. Il y consacre les pages les plus passionnantes de son recueil de mémoires.

Kentish Boy explique que pour débuter, il a rédigé trois chroniques d’albums : Quicksilver (le premier album, pas très bon), Gonna Take A Miracle de Laura Nyro. Il dit avoir oublié quel était le troisième. Il apporte ses textes chez Friendz qui les publie. Baptême du feu - I was over the fucking moon - Il cherche à interviewer Bowie, mais à l’époque, c’est impossible. Puis le NME qui cherchait à se réinventer le recrute - They frantically began recruiting young music-driven writers from the London undergound - Il entre au NME juste après Charles Shaar Murray. C’est là qu’on l’envoie couvrir le Led Zep show. Puis il va rencontrer son idole Lester Bangs à Detroit - He looked like a rodeo clown without the make-up - Ces pages sur Lester Bangs sont une nouvelle divine aubaine - Lester ne ressemblait pas à la plupart des gens. He empathised with fuck-ups because he was often one himself - Bangs fait écouter au Kentish Boys l’acetate de Raw Power qu’il vient de recevoir. Ça se passe en 1973. Kentish Boy demande à Lester de l’aider à atteindre son «full writing potential». Lester répond : «Sure - OK then.» Nick Kent note aussi que Bangs est assez fier du rock américain, certainement pas du rock anglais, d’ailleurs il charrie Nick, «You goddam Limey fops!» et lui sort ça : «What’s so great about your fucked-up culture anyway? We produce great art like the Velvet Underground, the MC5 and the Stooges and you retaliate with David fucking Bowie and his Spiders from Mars. Whoopee! You’re just reselling us Herman Hermits for homos.» C’est vrai qu’au début, Ziggy n’était pas très bien perçu dans le Midwest.

Nick Kent dit trouver sa «voice as a writer» en 1974. Avant ça, il s’inspirait de «Bangs, Capote, Wilde, Wolfe - Période d’apprentissage.» Il adopte une perspective complètement différente de celle de ses pairs, ses collègues du NME - My perspective was the polar opposite of theirs. I wasn’t wiritng about rock as an idea. I was writing about it as a full-blown flesh-and-blood reality - surreal people living surreal, action-packed lives. De tout ce que j’avais appris, l’écriture rock était fondamentalement un médium qui prenait vie quand l’auteur était au cœur de l’action et conservait en même temps assez de distance pour en comprendre les conséquences - Il invente l’action writing. Il vit les choses en direct pour les écrire. Il est à la fois le Cartier-Bersson et le Jackson Pollock du rock. Mais il ne s’arrête pas là : il pose un postulat qui est celui du style, un postulat qu’aurait pu édicter Yves Adrien : «La clé, cependant, est de savoir créer une prose fluide, avec sa propre musicalité. That’s what I finally hit on in ‘74: the right tone and the right groove.» Quand Nick Kent écrit, il groove. C’est pour ça qu’on lisait le NME en 1974. C’est aussi pour le groove d’Yves Adrien qu’on lisait R&F. Les autres journalistes de R&F ne groovaient pas. Quand il a perdu Adrien, ce canard a perdu son âme. D’autres ont tenté d’imiter Adrien. Ce fut une catastrophe.

Lorsque Kentish Boy plonge dans l’hero, il a du mal à maintenir sa réputation de «NME’s resident hit man.» Il avoue que son «writing talent had been on the rise from ‘72 to mid ‘75 - It reached its peak with the Wilson investigation - After that it went into free fall.» Puis il sent qu’il va se faire broyer par la presse qui est surtout une grosse machine à faire du fric - Travailler pour les médias, c’est un peu la même chose que d’être employé comme charmeur de serpent. Un jour ou l’autre, le serpent va te mordre - Il va se faire virer et se retrouver à la rue. Il dresse un auto-bilan qui n’est pas terrible. Il ne peut que s’en prendre qu’à lui-même. Il faut lire ces pages qui sont d’une virulence introspective hallucinante. En 1987, Nick Logan qui a quitté le NME pour diriger The Face fait signe à Nick. Il lui demande s’il a un texte. Nick lui propose un hommage à Miles Davis, un texte sur lequel il a bossé pendant six mois.

Oh et puis la dope. Les pages d’Apathy en sont pleines. La première fois qu’il touche à l’hero, il dit être entré «into a world of hurt». Mais plus loin, il en fait une Kentish apologie - Total palpable bliss - Il cite Charlie Parker qui appelait ça ‘the cool world’. Il évoque plus loin Johnny Thunders - Mais étais-je meilleur que lui ? Junkies are junkies, after all. Sordid people leading sordid lives - Et là, il cite l’exemple d’une photo prise fin 1976 : «John Lydon ricane triomphalement next to a high-spirited Brian James, et je me tiens à leur gauche looking like I’ve just been liberated from Dachau concentration camp.» Encore une fois, la formulation est un chef-d’œuvre de fluidité imagée. Puis il rentre chez ses parents dans le Lancashire - Ma mère éclata en larmes lorsqu’elle ouvrit la porte et vit dans quel état j’étais.

Il passe à la méthadone - I liked methadone. A lot - Il revit - I was now getting high daily on a drug that was both legal and free. That was my definition back then of heaven on earth - Il fait des économies et ne risque plus sa vie à traîner dans des endroits dangereux pour acheter sa dose. Il a ensuite l’idée saugrenue de mélanger le valium à la méthadone et du coup, il ne sort plus du lit. Alors il lui faut des uppers. Une ligne de coke, quand il en a les moyens, sinon le speed, qui ne coûte rien - And you’ll understand that I was now addicted not just to one vampire drug but to four separate extremely potent rogue chemicals - Puis il décrit son «typical day». Fabuleuse extension du domaine de la lutte finale. À lire impérativement. C’est vers la fin (page 353, pour être exact). Un chef d’œuvre de regardez-comment-ça-se-danse. C’est dans ces pages qu’il faut voir comme une apologie de la désaille qu’il groove le plus, et en même temps, c’est là qu’il est le plus vulnérable.

Lorsque sa relation avec Chrissie Hynde tourne en eau de boudin, Nick Kent sort cette phrase extraordinaire, digne d’un aphorisme de Leon Bloy : «There’s ultimately not that much difference between being a hopeless romantic and a feckless sap», qu’on pourrait traduire, ouille ouille ouille, par «Il n’y a pas grande différence entre un indécrottable romantique et une andouille invétérée.»

Un autre aphorisme Kentish, encore plus fascinant : il assiste à l’éclosion de la scène punk à Londres et balance ceci qui vaut son pesant de livres sterling : «Le mouvement séditieux qui avait commencé avec James Dean dans les années 50 s’était terminé en une tempête de crachats, d’épingles à nourrices et de speed-poudre à récurer : from Rebels Without a Cause to rebels without a clue.» Ça évoque le fameux cri d’alarme de Bourdieu : «Brûler des bagnoles, oui, mais avec un objectif !».

Quand il fait référence à des autobios, Kentish Boy tape dans le haut du panier : Bill Graham et Ian McLagan.

En 1974, Nick Kent entend de la musique qui ne lui plaît pas : «Il y avait soudain trop de white guys tentant de jouer du funk et se vautrant misérablement. Le glam thing was now dead on its legs. Et la nouvelle tendance à l’horizon, la diskö, semblait fade et inconséquente, si on la comparait au great black rhythm and blues des sixties. Je savais que je devenais blasé et ça ne me convenait pas. I was still only twenty-two for God’s sake.»

C’est dans The Dark Stuff qu’on trouve le plus beau texte jamais écrit sur Brian Wilson. Nick Kent y revient le temps d’une phrase délicieusement musicale : «Il n’est pas étonnant que Brian Wilson se soit retiré dans sa chambre et soit devenu obèse et improductif. He just wasn’t made for these times.» On croise encore une foule de gens fascinants dans cet épais bréviaire de la déréliction supérieure. Nick Kent défend Jagger, affirmant que sans lui, les Stones auraient capoté après Let It Bleed - Chaque fois qu’on nous raconte l’histoire des Stones, Jagger est le vilain de l’histoire, le control freak, l’animal à sang froid, le cupide rusé et sans cœur. It’s become one big fairy story - the Rolling Stones vus par les médias, avec Jagger dans le rôle du lutin maléfique - Selon Nick, le seul mec que Jagger craignait en tant que rival fut Bowie - Vous lui mentionnez les noms de Lou Reed et Marc Bolan et il se pâmait de rire (he’d dissolve in laughter) - Kentish Boy a aussi un formule tordante pour Dr. Feelgood : «The singer had all the physical grace of an homicidal plumber», il n’est pas non plus très charitable avec Wilko, «a bizarre black-suited blur», et il réserve le coup du lapin pour la section rythmique, qui «resembled a couple of small-time penny-arcade pimps.» Les formules de Nick Kent sont presque meilleures que les groupes qu’il épingle. Il rend hommage à Neil Young pour ses albums «Tonight’s The Night, Zuma, and a slew of brillant records culminating in 1979’s Rust Never Sleeps», il va même jusqu’à le comparer à Bowie pour son «insatiable need to push ahead». Et puis Syd Barrett, bien sûr - In 1967, the impis eyed Barrett had been the world’s most beautiful man - the golden boy of psychedelia. By 1974, he’d become a scary-eyed balding recluse whom former acquaintances couldn’t even recognise any more - L’any more de fin de phrase est ce qui permet de lester la formule, on entend presque le ton monocorde de ce fantastique story-teller aussi passionné par ses sujets que par l’alchimie du verbe. Il passe son temps à transformer le plomb de la langue anglais en or du Rhinck, exactement de la même façon que l’a fait Yves Adrien avec la langue française. Adrien a d’autant plus de mérite que la langue française n’a jamais été une langue rock, oh la la pas du tout, mais il a fait l’effort d’inventer une langue pour pouvoir formuler ses émotions et éventuellement en communiquer les saveurs. On a simplement eu la chance d’être là au bon moment : Nick Kent dans le NME et Yves Adrien dans R&F. Kentish Boy rend aussi hommage à Nico - She was a fascinating individual and a quintessential bohemian free spirit - Il la voit comme un mélange de gamine, «naïve et incrédule», et de créature «impitoyable et égocentrique, ce qui lui a permis de survivre» - She saw herself quite rightly as a guenine artist - Et la chute vaut le déplacement : «You don’t fall in love with Nico: it’s like trying to bottle a lightning bolt.» À bon entendeur, salut.

Nick Kent cite aussi la source de son titre. Dylan voit les Stones sur scène dans les mid-seventies et quand Ian Hunter lui demande ce qu’il pense, le Bob qui n’est pas non plus avare d’aphorismes lui répond : «Apathy for the devil.»

Kentish Boy est bien sûr pote avec Mick Farren qui écrit lui aussi au NME, et qui se fait péter la gueule par Tony Parsons, le mec de Julie Burchill avec laquelle Farren a eu la mauvaise idée de se fritter. Kentish Boy n’aime pas les Slits qu’il traite de «bunch of talentless exhibitionists». Il dit même que de les voir sur scène équivalait à se rendre «chez un dentiste incompétent». L’humour rôde partout dans la langue du Kentish Boy, comme un requin dans le lagon.

Il croise aussi Marc Bolan et Gloria Jones chez un dealer, un Bolan qui est en chute libre et qui grossit - In short, he was free-falling from grace at the speed of light and was unsure how to rectify the situation - Nick Kent découvre lors de la conversation que Bolan est obsédé par Syd Barrett et bien sûr, il a lu «The Cracked Ballad Of Syd Barrett» dans le NME.

Parmi les missions que lui a confié le NME, l’une des pires fut d’assister à un concert de Jethro Tull aux États-Unis : «It was bad taste, pure and simple. On dit que le bon goût est éternel. Mais le mauvais goût a lui aussi toujours été là and is invariably more lucrative.» Il reste dans le mauvais goût avec l’évocation des Eagles : «Leurs disques ressemblaient à ces jeans délavés tellement en vogue à l’époque : fades, inauthentiques mais ultra-présents (impossible to escape). Ils proposaient ce que l’Amérique voulait entendre dans les mid-seventies.»

Il rend un tout petit hommage à Marc Zermati, «the only punk-related person to have his own independant record label», eh oui, Kentish Boy ramène à Marc le fameux master-tape d’un gig in Michigan que lui a confié Williamson et dont Marc va faire Metallic KO.

Tiens, puisqu’on parle de Skydog : tu vas trouver deux cuts de Nick Kent sur une petite compile Skydog parue en 1990, Punks From The Underground : «Switch-Hitter Dub» et «Chinese Shadow». Comme l’indique son nom, le premier est un heavy dub. Nick nique ses accords et s’en va exploser les vapors du heavy dub. C’est un tour de force digne de Keith Hudson. Dans les Subterraneans qui l’accompagnent sur «Chinese Shadow», tu retrouves tous les Only Ones (Peter Perrett, Mike Kellie et John Perry) + Tony James. Tu as là le London groove extrême. Tu peux aussi écouter les autres titres, comme par exemple le «Too Much Junkie Business» des faux Heartbreakers (Billy Rath, Henri-Paul et Steve Nicol) ou encore le Speedball de Sean Tyla avec «Speedball Jive». Là tu as de la substance, comme toujours avec le vieux Sean.

En marge de ses writing duties, Kentish Boy flirte avec des projets de groupes. En 1972, il propose ses services de guitariste à Iggy - Thankfully he rejected my offer pretty much on the spot - La même année, les Groovies lui proposent de jouer des keyboards avec eux, mais il décline l’offre, ne voulant pas aller s’installer à San Francisco. C’est Michael Karoli de Can qui lui vend sa première gratte - a flashy looking Plexiglas affair - et plus tard il fait l’acquisition d’une Fender volée par Steve Jones. Puis McLaren lui propose de monter un groupe, avec Chrissie au chant, lui, Kent à la gratte, Mick Jones - then only known as ‘Brady’ - à la basse, et un «kid from Croydon called Chris Miller would be the drummer.» McLaren voulait appeler le groupe The Masters of the Backside. Kentish Boy va passer aux choses plus sérieuses avec the Subterraneans, un nom qu’il tire d’un roman de Jack Kerouac. Sur scène, il est accompagné par les Damned encore en formation.

Il n’existe qu’un seul single des Subterraneans : My Flamingo, paru sur Demon Records en 1980. «My Flamingo» est un hit à la fois certain et incertain, ténébreux au sens underground du terme, et lumineux au sens de l’universalisme Kentish. On peut parler d’un gorgeous cut, doté d’un vrai son, Nick Kent chante à sa revoyure, il est puissant, mais à sa façon, il a des cœurs de lads derrière, ça sonne presque comme un hit, avec cet entrain quasi-américain. On sent bien le poids de la légende. Puissant et léger à la fois, c’est très curieux, avec un solo d’arpèges. Il peut aller chercher le raw, mais c’est un raw de dandy. On sent la présence d’un léger parfum d’Only Ones dans le son. Le «Veiled Woman» qui est en B-side est beaucoup plus sophistiqué. Nick Kent va chercher un chat perché encore plus incertain, mais il sait rester juste, comme un junkie perdu dans la nuit du côté de King’s Cross.

D’autres gens encore. Bel hommage à Richard Hell - Hell’s whole appearance was too radical to make an impact on torpid mid-seventies American culture - Trop en avance sur son temps, mais ça n’échappe pas à McLaren, «qui se contentait de voler les idées des autres, les considérations morales never seemed to invade McLaren’s devious mindset.» Et il ajoute : «Richard Hell voyait McLaren comme un petit escroc inoffensif. Personne à New York n’aurait pu imaginer que ce petit mec nerveux aux cheveux rouges qui avait convaincu les Dolls de se faire passer pour des sympatisants marxistes - une idée qui allait d’ailleurs torpiller leur carrière - allait en fait leur voler toutes leurs idées.» Prodigieux portraits encore de John Lydon à l’époque de PIL, des pages qu’il faut lire car elles couronnent des carrières - He and his cohorts were looking to invent a new musical hybrid post-punk art rock, do-it-yourself prog with reggae bass lines and krautrock in place of virtuoso noodling and ever-changing time signatures - Il se moque aussi de Strummer - Che Guevara with an electric guitar - et dit qu’il «suait autant sur scène que James Brown et Jackie Wilson». Il descend Sham 69 en flammes : «Pursey was a big noise in 1978 - a big, hectoring, double-ugly noise that drew punk’s dimmest adherents to him like flies to excrement.» Et il jette encore de l’huile sur le feu : «La vue du public de Sham 69 glaçait les sangs - des skinheads géants couverts de tatouages de prison avec aux pieds des Doc Martins couvertes de sang - et Pursey les galvanisait like T.S. Eliot’s ape-necked Sweeney reinvented as a punk Mussolini.» Et pour conclure il assène ceci : «Il incarnait tout ce que je détestais à la fin des années 70, le véritable misérable opportunisme qui prétendait être la voix des opprimés.» Il se dit aussi très peu concerné par Joy Division, «car quand on a vu les Doors et les Stooges live», c’est compliqué de prendre Joy au sérieux. Il préfère nettement Mark E. Smith and the Fall - Because of his take-no-prisoners mega-truculent personality - Et il lui rend l’hommage suprême, celui qui te rend fier de lire un tel book : «He really was the closest thing England has ever spat out to compare with American hard-boiled rock’n’roll cranks like Jerry Lee Lewis, and I’ve spent quality time with both men.» Hommage encore plus spectaculaire à John Lennon qui, dit-il, «eut à se battre en justice contre des money-hungry vampires comme Allen Klein, eut à bosser avec des egomaniacal nutcases comme Phil Spector et dut vivre avec l’impression constante d’être surveillé par des agents du gouvernement américain à la solde de Richard Nixon. Tout ça combiné ensemble aurait envoyé n’importe qui d’autre au tapis.» Pour Nick Kent, la mort atroce de John Lennon fut la vraie fin des sixties, «or at least the final nail in the coffin of the spirit of that now long-gone era of marmalade skies and endless possibilities.»

Encore du haut de gamme avec Keef. Kentish Boy réussit le prodige de rencontrer quasiment tous les gens les plus intéressants de sa génération. Il commence par voir Keef porter «a pair of giant human bug’ op-art sunglasses», et le qualifie de «wastedly elegant». Quand on lui propose de suivre la tournée des Stones en 1973, son rêve devient réalité - my wildest teenage dream becoming reality - Keef est alors «the coolest-looking dude in the known hemisphere.» Et il balance cette phrase démente plus loin : «Lately he had reached the point where he’s begun to resemble a cross between a human blackened spoon and Count Dracula.» Ce book finit par devenir une véritable foire à la saucisse : chaque page réserve son choc esthétique. Kentish Boy est le roi incontestable de la rock formula, ces tournures dont on aime à se souvenir, comme certaines paroles de chansons. L’«a cross between a blackened spoon and Count Dracula» vaut bien «I’m a king Bee Baby/ I can buzz better when your man is gone». Kentish Boy raconte comment il partage des rails démesurés avec Keef - a six-inch line of heroin and cocaine mixed together - Il n’est que 7 h du mat et pour Kentish Boy c’est encore un peu tôt, mais il ne se fait pas prier et sniffe «the whole thing back without further thought. Hey when in Rome...» Puis il monte dans la Dino Ferrari à la place du mort - Keith drove like a man transfixed - C’est la manière élégante qu’a trouvée Kentish Boy pour dire que Keef roulait vite en ville - Heeding caution was strictly for sissies - Il découvre aussi que Keef ne peut pas schmoquer ni le glam ni Bowie. Il ne supporte pas les «soft lads trying to make their bones in the medium of rock’n’roll.» Des pages à lire en priorité, comme toutes les autres pages de ce fat book.

On garde le plus gros morceau pour la fin : McLaren et les Pistols. Kentish Boy commence par expliquer que les gourous de Malcolm étaient «the Tin Pan Alley chicken hawks qui contrôlaient the late fifties UK rock marketplace», en l’occurrence Larry Parnes qui, dit-il, écumait les chantiers de bâtiment à la recherche de beaux gosses pour les transformer en rock stars. Puis c’est «the likes of Don Arden» qui prennent le contrôle du marketplace dans les early sixties - Arden ne cherchait pas à baiser ses jeunes coqs, il était trop occupé à les plumer et à casser les jambes de ceux qui se mettaient en travers de son chemin - Kentish Boy fréquente la boutique de McLaren au bout de King’s Road. Ils ont des conversations musicales orageuses. Kentish Boy défend le bout de gras de Dylan et McLaren celui de Johnny Kidd. Son «ultimate musical reference point» est Gene Vincent - the sweet-voiced hillbilly psychopath - Gene incarnait pour McLaren sa vision du rock qui devait rester sauvage et séditieux. Kentish Boy se dit attiré par lui, «par sa passion, son intelligence et son audace» - He was always thinking outside the box - McLaren ne sait pas qui est Jimi Hendrix alors Kentish Boy le force à venir voir le docu de Joe Boyd sur Hendrix. McLaren en sort émerveillé. Puis c’est la rencontre avec Steve Jones et Paul Cook - a pair of eighteen years-old likely-lads law-breakers - McLaren est fasciné par leur délinquance. Steve Jones a déjà barboté «13 expansive electric guitars, une par une», chez des marchands de Denmark Street. Alors que Dr. Feelgood ramasse tous les suffrages, Jones and co restent de marbre, nous dit Nick - We could do better than those Southend cunts - Voilà, le mot est lâché. Et dans les faits, ils vont vraiment faire better, dix mille fois better. McLaren demande à Nick Kent son avis sur la première mouture des Pistols. Il assiste à une répète, c’est Jones qui chante. Pas terrible. Mais Kentish Boy pense que McLaren est sur un gros coup. Soudain McLaren vire Wally Nightingale parce qu’il porte des lunettes et bombarde Nick guitariste des Pistols, sans même lui demander son avis. Ça va tenir deux mois, juillet/août 1975. Comme il n’y a toujours pas de chanteur, Kentish Boy essaye d’appeler Iggy à Los Angeles pour lui proposer le job, mais Iggy vient d’entrer à l’HP. Durant la même période, Nick fait écouter à Matlock une cassette que lui a filé John Cale, celle d’un groupe de Boston qu’il vient d’enregistrer, les Modern Lovers. Matlock flashe sur «Pablo Picasso» et «Roadrunner». Décidément, on n’en sort pas, ce sont toujours les mêmes qu’on croise au coin du bois ! Kentish Boy insiste aussi pour que le groupe reprenne «No Fun» - That was my contribution to their musical development really : virer all the retro silliness et leur indiquer la voie du futur - Kentish Boy commet l’erreur de considérer McLaren comme un ami - I’d been wrong. The guy was just another control-seeking snake in the grass - Il est vite viré du groupe, mais ça ne va pas s’arrêter là. McLaren devient brièvement le chanteur des Pistols et doit arrêter aussi sec lorsqu’il propose de reprendre une chanson de Syd Barrett.

John Lydon entre en lice. Jones, Cook et Matlock ne posaient pas de questions. Avec Lydon, c’est une autre histoire. Il tient tête à McLaren dès le début, from the get-go - Unlike the other three, Lydon - though still a teenager - had a mind of his own - et ce que Kentish Boy assène ici est fondamental : «Ce n’était pas un esprit forcément attractif et bien ordonné - the guy was often on acid - mais il en était certainement le seul occupant de son crâne et il n’allait pas laisser some King’s Road fashion ponce le squatter pour lui laver le cerveau et le plonger into a state of pop-star servility.» Kentish Boy rappelle que McLaren prenait comme modèle les Bay City Rollers, l’apanage de la «pop-star servility». Nick voit John Lydon comme un gosse fragile and strangely sexless. Il vomissait toutes les stars du rock anglais ou américain et prenait Neu! comme modèle. C’est lui qui va transformer les Pistols en «bona fide cultural phenomenon». Puis le jour où il voit sa bobine en première page d’un canard, il change - He was never the same again. His ego suddenly exploded to sky-rocket proportions, as did his sense of personal power - Quand les Pistols commencent à devenir célèbres à Londres, McLaren invente une nouveau jeu : «Désigner des membres du public for a bloody beating.» Il envoie des psychopathes en mission. Kentish Boy est au 100 Club, en 1976, et Sid, piloté par McLaren, arrive avec une chaîne de moto «and immediately went to work» - Un mec des Hot Rods tenta de s’interposer et se fit lacérer la gueule. Pendant que tout ça se produisait, le complice de Vicious Jah Woble apparut devant moi. Il tenait un cran d’arrêt et en approchait la pointe à quelques centimètres de mes yeux. Il y avait du sang séché sur la lame et dans ses yeux de porc dansait une telle lueur de plaisir sadique qu’on aurait pu croire qu’il allait éjaculer sur le champ - Kentish Boy a raison de ne pas faire de cadeaux à ces ordures. On ne parle plus de rock, ici, on parle d’autre chose. Quand Bill Graham dénonça les violences commises par Peter Grant aux États-Unis, il le traita de «Nazi Germany». Avec le contorsium McLaren/Vicious/Wobble, on est dans le même cadre. L’horreur va continuer, lorsque McLaren vire Matlock pour le remplacer par celui que Kentish Boy qualifie d’«authentic sociopath», Vicious - Bringing Sid into their mix was like adding fire to a leaking pool of gasoline - Un communiqué parut disant que la principale raison pour laquelle Sid avait été recruté «was because he gave Nick Kent just what he deserved at the 100 Club». Et notre incorrigible mover shaker ajoute : «Lire ça dans le NME et partout ailleurs certainly jolted me out of my junkie stupor for at last five minutes.» Mais dans le book, Nick se fâche, car il ne supporte pas bien d’être traîné dans la boue par des gens qu’il considérait comme des amis, alors il les traite de «vampiric morally bankrupt preening scumsuckery backstabbers», ce qui est la pire insulte jamais imaginée par un esprit britannique hautement distingué.

Pour finir, Nick Kent scelle brillamment le destin des Pistols qui réussirent à conquérir l’Angleterre, comme l’avaient fait les Beatles avant eux - Take the nation completely by storm - Et il ajoute : «Iggy Pop was too old and the Ramones n’avaient pas vraiment la personnalité adéquate pour le job. The only logical candidates were the Sex Pislols.» Puis vient la fin, avec la tournée américaine. Kentish Boy n’a aucune pitié pour eux : «L’Amérique a pour habitude de décimer tous les groupes anglais venus visiter la colonie la première fois. Ce fut donc le cas pour the Shepherd’s Bush’s finest. In the end they had the bollocks but lacked the stamina. If the New York Dolls were too much too soon, the Pistols were too little too fast.» Sa façon sans doute de les traiter de petites bites. Mais bon, quel album que le Bollocks des Pistols ! Et quel book ! Tu en sors épuisé mais émerveillé.

Et comme à tout gâtö il faut une cerise, tu trouves à la fin du fat book les vingt pages du ‘Soundtrack for the seventies’, une sélection de cuts et d’albums dûment commentée. Goûtons une bouchée de la cerise au hasard, tiens, 1970, avec dix choix : Kentish Boy s’enivre tout spécialement du «Chesnut Mare» des Byrds, d’If I Could Only Remember My Name de Croz et du Fun House des Stooges. Pages impératives, il n’oublie rien de ce qui est essentiel, tu peux te caler sur sa sélection et t’assurer que tu n’as pas raté le coche ici ou là. En 1977, il cible dix trucs dont Marquee Moon et le «Bodies» des Pistols, et il nous quitte en ciblant encore dix trucs pour 1978/1979, dont le «Tropical Hot Dog Night» de Captain Beefheart - very own King of Weird - le «Domino» des Cramps, et le «Kid» de sa «old flame Chrissie Hynde» qui dit-il, était devenue «a songwiter of consequence».

Dans un premier temps on peut lire ce chef-d’œuvre. Et le relire dans un deuxième temps, ce qu’on finit par faire. Car tout y est. Il paraît même que l’ouvrage est traduit de l’Anglais. Mais attention, on perd la langue. C’est comme d’écouter «Anarchy In The UK» traduit de l’Anglais. Il paraît que ça existe.

Signé : Cazengler, niqué

Nick Kent. Apathy For The Devil. Faber & Faber 2010

The Subterraneans. My Flamingo. Demon Records 1980

Nick Kent. Punks From The Underground. Skydog 1990

Black summer in the city

Personne ou presque ne connaissait l’existence du Woodstock noir. Un Woodstock noir ? Oui, l’Harlem Cultural Festival, étalé sur six semaines, en juillet-août 1969. Woodstock, qui n’est pas très loin d’Harlem, eut lieu du 15 au 18 août, le même été. Tout le monde connaît le Woodstock blanc, mais pas le Woodstock noir. Hal Tulchin, le mec qui l’a filmé en 1969, avait essayé de le vendre, à l’époque. En vain. 50 ans après la bataille, le Woodstock noir refait enfin surface sur DVD.

Ce fabuleux docu d’Ahmir Questlove Thompson s’appelle Summer Of Soul et donne toutes les réponses aux questions qu’on peut se poser. Pourquoi un «Cultural Festival» à Harlem en 1969 ? Parce que le pouvoir craignait toujours des émeutes, un an après l’élimination de Martin Luther King. Rien de tel qu’un bon festival pour calmer les esprits. Pourquoi le docu ne dure que deux heures, alors que l’Harlem Cultural Festival a duré six semaines ? Écroulé de rire, Ahmir Questlove Thompson répond qu’il a dû faire court pour les besoins de la production. Il existe en réalité 40 heures de tournage. 40 heures ? Oui, 40 heures. Et ce ne sont pas des petites heures à la mormoille : Staple Singers, Sly & The Family Stone, Nina Simone et tous les autres qui vont arriver avec le fleuve qui suit. Pourquoi ce film tourné en 1969 ne sort que maintenant ? Pris d’une nouvelle crise de rire, Ahmir Questlove Thompson se roule par terre et répond que «ça n’intéressait PERSONNE». Les 47 bobines ont moisi dans une cave pendant 50 ans ! Alors pour Questlove, c’est devenu une quête : faire restaurer tout ça, image par image, monter le docu, bien le politiser pour re-situer le contexte social de l’époque et, petite cerise sur le gâtö, faire court. T’as compris, Questlove, faire court ! Oui missié, faire court. Oui missié, cueillir coton. Oui missié, écraser banane. Pauv’ nègre faire court.

— Ferme ta gueule et fais court !

Descendue du ciel, Nina Simone vole au secours de Questlove :

— Are you ready to kill ?

— Yeah ! fait la foule.

— Are you ready to smash everything white ?

— Yeah ! fait le peuple noir.

Et Nina danse pour la foule, reine africaine en robe jaune, elle danse l’appel à l’émeute symbolique, Nina prophétesse prépondérante, Nina conscience ondulante de l’ombilic noir, Nina colère noire, Nina nie l’oppression, Nina nique ta mère white, Nina no no no, Nina nec plus ultraïque, Nina ain’t got no home, Nina ain’t got no shoes, Nina ain’t got no money, Nina ain’t got no mother, Nina ain’t got no father, Nina ain’t got no brother, Nina ain’t got no life, Nina lâche le Backlash Blues - Mister Backlash sent my only son to Vietnam - Nina’s voice between hope and mourning, Nina sculpturale, Nina fight the power, Nina en guerre, Nina X comme Malcolm, Nina reine de toutes les lubies de Nubie et de tous les ébats de Saba, Nina sabbatique de sémantique émotive, et puis t’as Sly, Sly in the sky, Gonna Take You Higher, avec Sister Rose en perruque blanche qui jerke du cul et des seins, Sainte Marie mère de Rose pleine de sexe, et Cynthia Robinson qui sonne la charge d’un coup de clairon, encore plus wild qu’au Woodstock blanc, et tu as Brother Freddie qui gratte ses poux seigneuriaux tout de jaune vêtu, Higher !, clament les blacks, Higher clamait jadis le messie - mais si - Yves Sweet Punk Adrien, heaven black and white hell, prodigieuse inversion des critères, tu as tout ça dans le Woodstock noir, et bien plus encore. C’est un jaillissement contant d’émotion, de grandeur, de combat, d’intelligence et de légendarité. Ça n’arrête pas.

Roger Gilbert Questlove sort le Grand Jeu : défilés de Black Panthers, courtes séquences, shoots de shootes, et puis toujours les mêmes images de chiens fous lâchés sur les manifestants noirs dans la rue, le même images des Strange Fruit qu’on voit aussi dans le docu sur Billie Holiday, nègres pendus devant un parterre de spectateurs blancs fiers de leur racisme homicide, et puis tu as cette scène mirifique tournée dans une école noire : la maîtresse brandit un très grand portrait et demande aux petits :

— Who is this ?

Les gosses braillent :

— Huey Newton !

— Where is he ?

— In prison !

— Who put him there ?

— Pigs !

La clameur des voix d’enfants transcende tout le discours sur le racisme. Pigs ! Les porcs. C’est toujours d’actualité. D’un côté la lutte (perdue d’avance), et de l’autre côté l’art (gagné d’avance). Sonny Sharrock en costard jaune vif, Max Roach et son beurre du diable, Max Roach et sa poule Abbey Lincoln, beautiful and dynamic - Black is beautiful - Mille fois gagné d’avance, Hugh Masekala qui a fui l’Apartheid, Grazing In The Grass, la trompette d’Hugh lutte contre l’Apartheid, mais c’est Nelson Mandela qui va remporter cette bataille perdue d’avance, rien ne pourra jamais vaincre le pire fléau de l’histoire de l’humanité, le racisme et ses trois mamelles, l’esclavage, le colonialisme et la solution finale. Hugh, Nina, Max, Sly ont l’art, les racistes ont le pouvoir, alors Questlove lutte à sa façon. Il utilise la dialectique de Trotsky face au despotisme blanc. Comme l’homme vient tout juste d’atterrir sur la lune et que l’Amérique blanche trouve ça génial, Questlove tend son micro à quelques super-blackos. Il leur demande ce qu’ils pensent de cette histoire d’homme qui a marché sur la lune. Un premier blackos en colère et plein de bon sens s’écrie : «What’s up on the moon? Nothing!». Il a raison, il n’y a que dalle sur la lune. Un autre surenchérit : «Blé gaspillé. Feed the poor black people». Ils ont raison tous ces super-blackos, l’expédition sur la lune coûte des millions de dollars et des gens crèvent de faim en Amérique. Un autre blackos dit les choses différemment : «C’est génial for certain people, but not for the black men in America.» Voilà, les choses sont dites. Rien à cirer de leur fucking premiers pas sur la lune. Un autre en rigole : «Black men want to go to Africa. White men want to go on the moon. I’ll stay in Harlem with the Portoricans and have me some fun.» Et il tire une grande bouffée sur son pétard. La classe ! Et puis tu as un mec très sérieux qui fait face à la caméra et qui déclare : «What the shoot on the moon proves is what America hasn’t got is Soul.»

Summer Of Soul est un film dédié au Black Power - 1969 was the year when the negro died and the Black man was born - Stevie Wonder bat le beurre du diable et down from Mississippi, les Chambers Brothers groovent le Mount Morris Park, c’est une infernale succession de superstars, B.B. King costard bleu et gimmicking de la bloblotte, ah il faut voir ce port altier, et ça jerke à la suite avec The 5th Dimension, les trois mecs au milieu encadrés par les deux blackettes, Let The Sunshine In, Marylin McCoo et Florence LaRue, les plus bandantes de toutes les blackettes du Summer, hipshake de taille basse, elles font monter des black teenagers pour jerker avec elles, c’est inespéré de voir des artistes de cette qualité dans leur contexte, et ça monte encore d’un cran avec les Edwin Hawkins Singers - When Jesus wash’d/ Oooh when Jesus wash’d - et boom ça explose en plein ciel, he wash’d all my sins away, tu ne battras jamais l’«Oh Happy Day» à la course, c’est l’emprise du Black Power sur la terre, la victoire totale de l’art, et tu vois la foule, des centaines de milliers de blacks taper des mains, alors tu comprends que l’art tue la mort, que l’art tue les racistes, mais tu n’es pas arrivé au bout de tes émotions, car les Staples Singers radinent leur fraise, les trois frangines groovent le big gospel batch de Pops ! Papa pride ! Mavis commente les images - Papa you play the blues on the guitah ! - On voit grimper sur scène d’autres groupes de gospel encore plus demented, Clara Walker & The Gospel Redeemers, la transe, la pure transe ancestrale, et puis voilà la reine du genre, Mahalia Jackson. Un blackos commente : «Quand on souffrait à cause de la tension, on n’allait pas voir de psy, mais on savait tous qui était Mahalia Jackson». Et là ça reprend une prodigieuse tournure politique, avec le Révérend Jesse Jackson et sa guerre perdue d’avance. Il demande à Mahalia Jackson de chanter «Precious Lord», la chanson préférée du Doctor King, exécuté un an avant. Jesse Jackson relate la scène qui s’est déroulée en avril 1968 à Memphis : «Le Dr King a demandé à Ben Branch de jouer Precious Lord, il s’est levé et bang !» Jesse entre dans les détails macabres : «Épine dorsale sectionnée et moitié du visage emportée». Alors Mahalia claque des dents et entre en transe, elle se coince la glotte sur l’I-I-I-I-I-I-I et Mavis vole à son secours à coups de guttural. Elles sont bestiales toutes les deux, divinement bestiales. Mavis commente les images pour Questlove et déclare : «That was the time of my life», c’est-à-dire le moment le plus important de sa vie. «Ce fut un honneur que de partager le micro avec Mahalia Jackson. She’s the greatest !». Voilà encore un greatest : Motown débarque à Harlem avec David Ruffin - He’s a tall dark superstar - Et David attaque au I’ve got sunshine on a cloudy day - Les blackos dans la foule se marrent de bonheur. Tu en vois même un grimpé très haut dans un arbre, David le voit danser là-haut, alors il se marre - It’s my girl - Et il yodelle un océan de classe. Arrivent à la suite Gladys Knight & The Pips. Pareil, il faut avoir vu ce plan si on ne veut pas mourir idiot : les Pips te jerkent Harlem à l’ancienne, dans leurs costards crème, c’est le jerk des princes de la rue, et la foule danse, tu ne verras ça qu’à Harlem, une foule danser le jerk. Gladys tape ça au raw, elle a des grosses cuisses, mais c’est Gladys superstar, after all, l’autre Queen of Soul. S’ensuivent Sly avec «Everyday People», Mongo Santamaria, un chouchou de Jean-Yves (hello Jean-Yves), et Ray Baretto qu’il faudrait écouter davantage.

Signé : Cazengler, Summer of soulard

Ahmir Questlove Thompson. Summer Of Soul. DVD 2022

L’avenir du rock

Easy Gyasi

Chaque année, l’avenir du rock et Pollux se retrouvent dans un petit restaurant cosy de la côte d’opale.

— Nous célébrons aujourd’hui les cinquante ans de notre rencontre, mon cher Pollux.

— Ainsi Va Va Va Voom, avenir chéri !

— Ah Pollux, comme il était bon le temps où tu me servais des curaçaos bleus...

Pollux était barman dans une boîte un peu spéciale, située elle aussi sur la côte d’opale. L’avenir du rock y traînait parfois le vendredi soir. L’endroit était essentiellement un cabaret où se produisaient des traves extrêmement brillants, et un disc-jockey assurait les intermittences avec un choix extrêmement pointu de disques glam, allant de Brett Smiley à Kevin Ayers, en passant par «Blockbuster», «Get It On» et «All The Madmen». Pollux était l’incarnation de la générosité. Quand l’avenir du rock lui demandait un verre, Pollux le lui offrait.

— Wham bam thank you mam !

Pollux était alors un homme d’âge mûr, au regard à la fois tendre et rieur, il émanait de lui un charme métaphysique, il portait le cheveu court et frisé, et son début d’embonpoint lui donnait un faux air napoléonien.

— Diable comme ton parfum sentait bon.

— Habanita de Molinard...

— C’est drôle, tu acceptais rarement de danser.

— Je veillais tout simplement à la salubrité de mon pauvre cœur déjà mille fois brisé, avenir chéri. C’est pourquoi je préfère les invitations à dîner, car la table permet de tenir ses distances.

— Ce que j’apprécie le plus chez toi, Pollux, c’est ta légèreté. Tu ne prends jamais rien au sérieux.

— Sauf le menu, avenir chéri. As-tu déjà fait ton choix ?

— Oh oui... Salade de Gyasi !

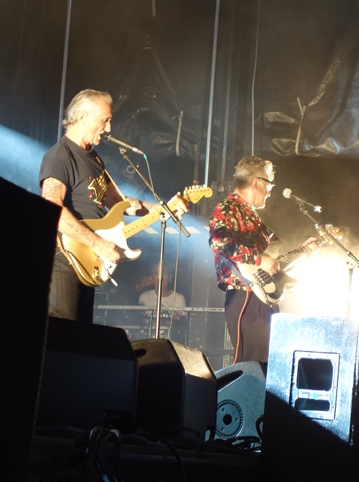

Lui, il a tout compris. Gyasi, il ne vit que pour ça, c’est-à-dire le glam. Il est l’incarnation de l’éternel retour, il est le serpent qui se mord la queue, il s’auto-transmute et transmute en même temps le plomb de Binic en or glam. Il semble tomber du ciel dans cette prog australienne, il est la dernière tête d’affiche d’une vieille lignée, c’est même inespéré de voir arriver ce mec sur scène, au sound check, vêtu d’un déshabillé noir transparent et d’un pantalon pattes d’eph en satin noir. Il gratte une Les Paul, il est maquillé et, bien sûr, il porte du rouge à lèvres.

Il va revenir le soir serré dans un jumpsuit glitter, les paupières et les lèvres peintes en rouge, avec aux pieds des platform boots rouges dont les talons sont encore plus hauts que ceux de Pete Overend Watts. Comme si c’était possible ! Bim bam boom, wham bam thank you mam, c’est parti pour une heure de glam, une heure de fraîcheur dans cette prog de bourre-et-bourre et ratatam.

Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes, disait une pub qu’on voyait à une époque au cinéma. Le glam fut un monde magique parce qu’éphémère, aussi éphémère que Brian Jones et les Pistols.

Alors Gyasi, dont personne ne sait prononcer correctement le nom, vient d’Amérique pour ressusciter le glam le temps d’un concert, et là, tu dis oui, car il le fait parfaitement bien. Easy Gyasi, il collectionne tous les clichés de ce genre éculé par tant d’abus. Il rend hommage à ses pairs, à Ziggy et à Marc Bolan, on le sent complètement investi, il a étudié le glam au microscope, c’est Mick Ronson qu’on a sous les yeux, alors pour tous les fans de Ronno et du temps des Spiders From Mars, c’est le paradis. C’est une sorte d’apothéose de l’apoplexie maniérée, c’est le full bloom du Blockbuster, on oublie le temps d’un set le cauchemar des mauvais groupes punk qu’il a fallu supporter la veille et l’avant-veille, pour renouer avec ce qui fut autrefois la tradition «du Binic», comme disent les gens, c’est-à-dire la tradition des vraies têtes d’affiche. Remember Kid Congo, les Sonics ou encore les Oblivians.

Gyasi porte cette responsabilité et il la porte bien. Il fait le show. Tu en as pour tes vingt zeuros, comme dit la Miche. T’es content d’être là, une fois de plus. L’air vibre. Ça grouille de vibes. Binic reprend enfin son allure de fête païenne. Retour au temps des communions. Gyasi n’a pas la voix de Bowie, il se contente juste de faire le Ronno. Rappelle-toi, Ronno grattait une Les Paul. Gyasi tente d’imposer sa vision du glam. Il ne manque pas grand-chose. Manque d’exubérance ? Non, il n’est pas assez anglais. Trop américain. Les seuls glamsters américains furent les Sparks d’A Woofer In Tweeter’s Clothing. La décadence reste le privilège des Britanniques. Ziggy Stardust est impossible en Amérique. Peter Perrett itou. Mais bon, Gyasi tente le coup. Il doit fournir deux fois plus d’efforts pour asseoir sa crédibilité et il le fait sans que ça apparaisse. Il impose une sorte de respect. Il joue le jeu artistique. Et ça marche, tout au moins pour un soir. Et quel beau soir. Avec Cash Savage, il sauve le festival. La seule reprise qu’il fait est une espèce de medley farci de «Waiting For The Man».

Le deuxième album de Gyasi s’appelle Pronounced Jah-See. Au moins comme ça, on saura comment ça se prononce. À Binic, personne ne savait dire son nom.