KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 550

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

14 / 04 / 2022

JOEL SELVIN / MARAH / DELGRES

GOLDIE & THE GINGERBREADS

JUKE JOINTS BAND / BOB DYLAN

MOUNT SATURN

Sur ce site : livraisons 318 – 550

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Selvin est tiré, il faut le boire

Avec Endless Summer, Joel Selvin entre dans le club des grands rock writers d’Amérique. Il serait peut-être plus honnête de rappeler qu’il en faisait déjà partie, grâce à une passionnante bio de Bert Berns, Here Comes The Night - The Dark Soul Of Bert Berns And The Dirty Business Of Rhythm & Blues. Le problème, c’est qu’avec Bert Berns, Selvin ne s’adressait qu’aux afficionados, alors qu’avec Endless Summer, il s’adresse au monde entier.

Il y raconte la genèse de la scène californienne des early sixties. C’est un récit qui surpasse largement les grands rock books californiens, ceux consacrés à Gene Clark, aux Byrds, aux Beach Boys, même les superbes autobios de Croz, de P.F. Sloan ou encore de John Phillips. Selvin fait marcher tous ses personnages en même temps et montre avec un art consommé comment tous ces gens interagissent dans la période qui commence en 1959 avec le «Baby Talk» de Jan & Dean et qui s’achève six ans plus tard avec «Good Vibrations». Comme dans un film de reconstitution historique, Selvin reconstitue les faits en faisant entrer en scène tous les principaux acteurs : Jan Berry, Dean Torrence, Lou Adler, Kim Fowley, Terry Melcher, Bruce Johnston, Phil Spector, Brian Wilson, Gary Paxton, Nick Venet, Kip Tyler, Gary Usher, Nancy Sinatra - et donc Lee Hazlewood - et puis Johnny Rivers.

L’acteur principal n’est autre que Jan Berry. Selvin en fait un portait plus vrai que nature, un Jan Berry qui ne recule aucun obstacle, prédisposé à la délinquance, passionné de voitures de sport et de son. Il commence par transformer le garage de ses parents en studio avec les deux Ampex que son père a récupéré chez son patron, le mythique milliardaire Howard Hughes. Selvin nous donne tout le détail de la genèse de Jan & Dean, qui commence au collège, sous la douche après un match de foot, quand Jan vient chanter doo-bee-doo-wah à l’oreille de Dean Torrence.

Jan Berry roule en Corvette Stingray et adore prendre le highway en direction de San Francisco pour rouler à 250 à l’heure. Il adore faire la course avec Dean. Vroarrrrr ! - They were wild, fearless drivers - On le voit aussi foncer sur Sunset jusqu’à la plage. Ils ont quelques accrochages et quand Dean se plaint, Jan lui répond : «T’es pas encore mort, alors ça va !». Et puis un jour sur la route, Jan met la radio pour entendre les hits du jour et boum ! - Bomp Bomp dit di dip - C’est leur «Baby Talk» qui passe à la radio ! - Surfing is the only life/ The only way for me - Oui, car Jan & Dean sont les rois de la surf craze. Quand en 1963, ils montent sur scène au Hermosa Beach High School, on leur présente leur backing band, a group called the Beach Boys. Le grand, c’est Brian Wilson, big grin and bass, son petit frère Carl joue de la guitare, et le middle brother Dennis bat le beurre. Le cousin Mike Love sings lead et un gamin de 13 ans, David Marks qui habite dans la même rue qu’eux, gratte la rythmique. Ils portent tous des chemises Pendleton et sont fiers d’accompagner Jan & Dean au high school hop in the neighborhood. On est là aux racines du mythe.

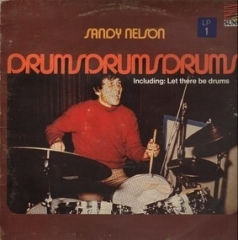

Selvin aurait pu se contenter d’un portait de Jan Berry, mais un autre délinquant entre en scène : Kim Fowley. Au collège, on le considère déjà comme un misfit, c’est-à-dire un désaxé : il est trop grand et porte encore les stigmates d’une polio qu’il a chopé tout petit - His face looked like a squashed muffin - Rien à voir avec tous ces beaux gosses athlétiques aux cheveux blonds et aux dents blanches qui peuplent les collèges californiens. Kim commence par faire ce que font tous les délinquants juvéniles : dans les fêtes, il se glisse la pièce qui sert de vestiaire pour faire les poches et les sacs à main. Selvin adore épingler les petits travers de ses personnages. Puis Kim s’improvise booker en bookant le seul groupe qui existe à University High, où il est inscrit : the Sleepwalkers, groupe dans lequel jouent Bruce Johnston, le fameux Sandy Nelson - qui vient tout juste de casser sa pipe en bois - et un guitariste débutant nommé Phil Spector qui lui est inscrit à Fairfax High et qui a pour habitude de jouer trop fort. Quand quelqu’un vient se plaindre du bruit qu’il fait sur scène, Totor lui dit : «Reviens te plaindre encore une fois et je t’enfile cette guitare dans le cul.»

Avant de jouer dans les Sleepwalkers, Bruce Johnston jouait dans les Flips de Kip Tyler, un Kip Tyler qu’il n’aimait pas, car trop imbu de sa personne - He could tell Kip Tyler was a creep - En 1958, Kip Tyler & the Flips enregistrent le mythique «She’s A Witch». Bruce est au piano et Dave Shostac au sax - Kip Tyler & the Flips where at the absolute center of Los Angeles rock and roll in the summer of 1958 - Selvin ajoute que Tyler was a hulking barbarian, a hustler and a self-promoter, a real Hollywood king of guy. Originaire de Miami, cet ancien chauffeur de taxi a des faux airs de Kirk Douglas. Il pensait faire carrière au cinéma, mais il se retrouve dans le rôle du greasy rock and roll wild man in black leather. On a tous fantasmé sur Kip Tyler & the Flips.

Kim et Bruce sympathisent. Bruce est alors un gamin de 15 ans extrêmement doué qui finira par devenir membre des Beach Boys. Il sait chanter, il compose et il est plutôt beau - he looked like a choirboy - Kim et Bruce commencent à composer ensemble. Ils montent un projet qui s’appelle Modern Age Enterprises. Mais leur petit biz périclite au moment où Kim se fait serrer : il barbotait du pinard pour le revendre dans des fêtes à des mineurs. Comme Kim a 18 ans, le juge lui offre une belle alternative : soit aller au trou, soit s’engager dans la Garde Nationale. Kim opte pour la Garde. Il ne finira donc pas ses études à Uni High : il est envoyé au camp d’entraînement de Fort Ord à Monterey. Pendant que Kim ronge son frein au fucking camp, Bruce entre en studio pour enregistrer «Take This Pearl» avec les Flips, mais comme le nom appartient à Kip, Bruce doit trouver un autre nom. Ce sera Bruce & Jerry. Loyal envers Kim, il lui envoie par courrier un compte-rendu signé «Bruce Johnston, President Modern Age Entreprises Inc.» Selvin reproduit l’intégralité du doc dans son book. On se régale à lire ce brillant témoignage de loyauté.

Quand Kim revient du camp, son père accepte de le reprendre à condition qu’il suive des études de comptabilité. Puis son père part pour quelques mois sur un tournage au Brésil et laisse des instructions très claires à Kim : «Pas de fêtes à la maison, n’utilise ni mes fringues, ni ma voiture.» Selvin le magicien retrousse ses manches et recrée pour nous une scène qu’il faut bien qualifier d’historique : il nous emmène faire un tour avec Kim, par un beau matin de février 1959. Le ciel est d’un bleu immaculé. Sur le chemin du lycée, Kim chantonne, pom pom pom, et soudain il rencontre une petite gonzesse qui pleurniche. Snif snif ! Kim s’arrête et lui demande ce qui se passe. Entre deux filets de morve, elle répond qu’ils sont morts tous les trois. Qui ? Ben Buddy Holly, Ritchie Valens et the Big Bopper ! What ? Kim prend la nouvelle en pleine gueule. Boom ! - His rock’n’roll heroes had died - Flash ! C’est là, à cet instant précis, qu’il décide de consacrer sa vie au rock’n’roll. Il commence par jeter ses bouquins de classe dans la première poubelle, puis il rentre chez lui barboter des fringues et le poste de télévision de son père, met tout ça dans la bagnole qu’il barbote dans la foulée. Barbotons peu mais barbotons bien ! Il roule ensuite en direction du Gold Star Studio où Eddie Cochran a enregistré «Summertime Blues» et les Champs «Tequila», like he was heading for church. Il rencontre les Champs sur le parking du studio et les baratine en leur expliquant qu’il est journaliste et qu’il voudrait bien consacrer un article à l’enregistrement d’un disque, alors les Champs acceptent de le faire entrer en studio avec eux. Dave Burgess n’est pas là, mais Tommy et Dorsey Burnette rappliquent avec leurs grattes. C’est là que Kim apprend le B-A-BA de l’enregistrement en studio. Le lendemain, il croise dans la rue un super mec qui se balade avec une guitare - Who looked for all of the world like a real rock and roll cat - Kim le chope pour lui demander son nom. Who are you ? C’est Nick Venet, un autre personnage légendaire, futur producteur chez Capitol. Venet écrit alors des chansons et Kim le baratine en lui proposant de devenir son agent et de partager les profits. Kif kif bourricot ! Puis il emmène Venet faire les sacs à main dans les fêtes. Ça rapporte plus que d’écrire des chansons.

Le troisième personnage clé de cette California Saga, c’est bien sûr le Gold Star. Totor y passe un temps fou, au moment de l’enregistrement de «To Know Him Is To Love Him» avec les Teddy Bears. Un peu plus tard, en 1962, il revient y enregistrer l’«He’s A Rebel» des Crystals. Sans les Crystals, comme chacun sait. Lester Sill met Totor sur le coup des Blossoms et c’est la lead du trio, Darlene Wright, rebaptisée Love, qui chante «He’s A Rebel» à la place des Crystals. À cette occasion, Totor fait aussi la connaissance d’un arrangeur binoclard qui bosse avec l’associé de Lester Sill, Lee Hazlewood. L’arrangeur binoclard, c’est bien sûr Jack Nitzsche. Lors de cette session qu’il faut bien aussi qualifier d’historique, Totor se montre exagérément maniaque. Il cherche un son et ça va durer jusqu’au moment où il va le trouver. Il fait rejouer les guitaristes over and over. Les doigts saignent. Une fois que le backing lui convient, Totor fait chanter Darlene Love. La session nous dit Selvin bascule soudain dans un transcendent level where nobody in the room had been before. They were making a number one hit - But it was beyond that. Selvin veut dire en gros que personne n’avait encore atteint ce niveau de perfection. Ça allait bien au-delà du hit. À l’instar des grands romanciers, Selvin est tellement émoustillé par son personnage qu’il se fend de l’une de ses plus belles fins de paragraphes : «With guidance and direction from a handful of ecstatic visionaries, these mucisians were going to reshape American popular music.» Et si Totor a choisi la West Coast, ce n’est pas un hasard, Balthazar - The West Coast was were the action was and Spector knew it - Toute son œuvre sort du Gold Star Studio, on Santa Monica Boulevard.

C’est Venet qui présente Kim à Lou Adler. Alors Lou Adler... On se souvient que P.F. Sloan n’en faisait pas un portrait très gratifiant dans son autobio, l’excellent What’s Exactly The Matter With Me. Issu d’un milieu juif relativement pauvre, Adler démarre sa carrière de producteur avec Sam Cooke et il s’associe avec Herb Alpert. Ils bossent régulièrement pour Bumps Blackwell mais pas de hits à l’horizon. Adler attend son heure. Son heure la voilà : Kim lui amène Jan & Dean sur un plateau. Quand Adler lui demande comment ils sonnent, Kim répond : «High school kids that looked like the Everlys but sounded black.» Humpff humpff... Adler flaire le jackpot. Il va trouver les deux jeunes coqs, les prend sous son aile et commence par les refringuer pour en faire des superstars californiennes, blonds, bronzés, à l’opposé des ritals qu’on voit dans American Bandstand, avec leurs tignasses noires gominées et leurs costards cravates. Puis Adler et Alpert leur taillent un hit sur mesure : «Baby Talk». Et boom ! Ça se passe pendant que Kim est envoyé en stage dans un camp de l’armée en Idaho. Quand il revient à Los Angeles, «Baby Talk» est sur routes les radios. Kim apprend que Jan & Dean se produisent au Rainbow Roller Rink à Van Nuys. Il est encore en uniforme. Il se met sur le passage de ses anciens copains d’école Jan & Dean. Mais ils ne s’arrêtent même pas pour le saluer. Ils sont suivi de Lou Adler qui ne s’arrête pas non plus et qui lance à Kim (à qui il doit tout) : «I’m Lou Adler, manager of Jan & Dean. Is there a problem?». Kim en reste bouche bée. Il espérait un peu de reconnaissance de la part d’Adler à qui il a servi Jan & Dean sur un plateau, comme déjà dit. Rien. Même pas merci. Alors Kim rentre chez lui en stop et va se coucher nous dit Selvin in tears of rage. Le fond de cette histoire, c’est qu’Adler hait Kim. Et ce ne sera pas la dernière fois qu’il va lui faire du mal. Un autre épisode aussi pourri est à venir. Bien sûr, cette haine devient réciproque. Adler devient même une obsession pour Kim. Il a besoin d’ennemis pour se fortifier, alors Adler fit the bill, comme dit Selvin.

On croit tous que la légende de la West Coast est un film de Walt Disney, avec la plage, le soleil, les jolies blondes et les mecs sympathiques. Les haines y sont les mêmes qu’ailleurs et les instigateurs de cette haine sont, comme l’a montré Sloan, certainement plus féroces qu’ailleurs, comme si le soleil attisait la cruauté. Ce n’est pas un hasard si Los Angeles devient le berceau du fameux Californian Hell.

C’est Sandy Nelson, le batteur des Sleepwalkers qui présente Gary S. Paxton à Kim - The tormented hillbilly genius who was going to change his life - Paxton avait vécu en Arizona et avait décidé comme Kim de consacrer sa vie au rock’n’roll. Il a commencé par monter un groupe, The Pledges, avec Clyde Battin, qui deviendra par la suite le célèbre Skip Battin des Byrds. Kim propose à Paxton de le prendre sous son aile et le présente à Marty Melcher, boss d’Arwin Records, mari de Doris Day et père de Terry Melcher. Paxton est impressionné par les relations d’un Kim qui ajoute qu’il a appris à raisonner comme un Juif - Fowley knew how Hollywood worked - Kim et Paxton montent a music publishing company called Maverik Music et font imprimer des cartes sur lesquelles figure le numéro de téléphone de la cabine qui se trouve au coin de la rue. Paxton s’habille en noir, il possède plusieurs hot rods garés devant chez lui et descend un litron de Jack par jour. C’est lui qui lance the Hollywood Argyles.

Kim et Paxton finissent par se fâcher en 1961. Kim en a ras-le-bol de n’être que le business man alors que Paxton est vu comme le génie. Kim veut être lui aussi le génie, nous dit Selvin. Il n’aura pas de mal à le devenir. Paxton rachète les parts de Kim dans Maverik Music pour 500 $, lui demande de ramasser ses affaires et de dégager.

Kim reprend son petit bonhomme de chemin, il connaît tout le monde à Los Angeles. Il découvre les Rivingtons en 1962 et les dirige sur Liberty. Tout le monde connaît «Papa-Oom-Mow-Mow». Un jour qu’il fait du stop, il est ramassé par un jeune musicien nommé David Gates. Kim voit une guitare sur le siège arrière et Gates confirme qu’il est musicien. Alors Kim lui dit qu’il est record producer. Gates lui demande pourquoi il fait du stop s’il est producteur et Kim lui répond : «I’m eccentric». À l’époque, Gates vit avec sa femme et ses enfants dans une bicoque de Canyon Drive, une bicoque qu’il partage avec un certain Russell Bridges, qui va se faire connaître en tant qu’arrangeur et pianiste sous le nom de Leon Russell. Gates et lui viennent d’une high school de Tulsa, Oklahoma. Ah comme le monde est petit, à Los Angeles. Kim flashe sur une chanson de Gates, «Popsicles and Icicles» et monte un coup : il lance les Murmaids comme the First All-Girl Surf band. Et ce sont elles qui jouent de leurs instruments, même plan que Goldie & the Gingerbreads sur la côte Est. «Popsicles and Icicles» explose en 1963 et ne sera détrôné l’année suivante que par l’«I Want To Hold Your Hand» des Beatles. Les Beatles ? Humpfff humpff... Kim flaire aussitôt le jackpot. Il jette quelques affaires dans une valise et prend un aller simple pour Londres.

Jan Berry évolue très vite, il devient un crack du son et de la prod - Nobody was making records any better in town - Il bosse d’ailleurs avec Brian Wilson et compose avec lui l’excellent «Drag City». Jan et Brian passent pas mal de temps ensemble en studio. C’est Jan qui conseille à Brian d’utiliser des musiciens de session plutôt que les Beach Boys, un mode de fonctionnement que Totor va aussi reprendre à son compte. Et au même endroit : alors qu’il a encore son bureau à Manhattan, Totor enregistre tous ses hits au Gold Star à Los Angeles avec le wrecking crew. Selvin nous dit que ça permettait à tous ces producteurs de pousser leur bouchon plus loin, «into new more sophisticated shapes sans sacrifier le drive du rock’n’roll» - They were creating the new West Coast pop sound - Brian admire le take-no-shit attitude de Jan, un Jan qui nous dit Selvin utilise Brian à son profit - With Jan there wre always wheels within wheels - Comme il est sous contrat avec Sreen Gems - comme les Monkees - Jan doit soumettre tous ses projets pour acceptation. C’est une contrainte qu’il n’accepte pas. Alors il dit au président de Columbia Pictures (la maison mère) d’aller se faire mettre, to fuck himself. In those words. Dans Jan & Dean, c’est Jan le boss. Jan & Dean s’entendent bien, mais ils ne sont pas amis. Jan est une locomotive, alors que Dean est le classic Californian kid qui planque ses sentiments derrière des petites blagues and smart-ass banter. Le mec sympa et souriant. Il peut tout encaisser sans moufter. Jan continue de faire le con en bagnole, la nuit il roule à 250 à l’heure en ville et brûle les feux. Sa copine Jill Gibson ne veut plus monter en bagnole avec lui. Jan & Dean deviennent tellement célèbres qu’on leur propose de jouer dans un film. On est à Hollywood, ne l’oublions pas. Mais un accident survient sur le tournage et une locomotive écrase la jambe de Jan. Ça met fin temporairement à sa carrière. Jan s’assombrit, déjà qu’il n’est pas très lumineux. Il en veut à la terre entière et même à Dean. Ils finissent par s’engueuler en studio et Dean sort en claquant la porte. Dans le studio voisin, les Beach Boys enregistrent l’album Party et ils s’amusent bien. Dean se joint à eux. Tout le monde est bourré. Puis en avril 1966, Jan est convoqué au draft, c’est-à-dire au bureau de recrutement, pour le service militaire. Il ne veut pas partir à l’armée, mais le draft n’est pas du même avis. Jan n’est pas du genre à accepter les contrariétés - he was not accustomed to not having his way - Il a toujours su adapter les règles à son profit, alors ce ne sont pas ces abrutis de militaires qui vont stopper sa carrière. Jan entend faire exactement ce qui lui plaît et sans en payer le prix. On lui dit qu’il sera convoqué dans les 90 jours. Il sort furieux du bureau et écrase le champignon de sa Stingray.

Ce jour là, il descend une rue déserte et se paye un camion en stationnement. Boom ! Comme si on y était. On se croirait dans la scène finale de No Country For Old Men des frères Cohen, quand Javier Barden se fait percuter. Grâce à cet accident qui va lui briser le crâne, Jan échappera à l’armée. Il ne retrouvera l’usage de la parole et une partie de son autonomie que beaucoup plus tard, dans les années 70. Sacré Jan, il finit toujours par obtenir ce qu’il veut. Cette fois, en en payant le prix.

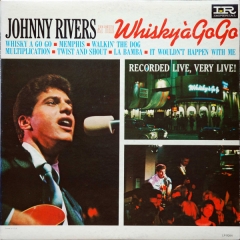

Pendant que Jan Berry percute son destin de plein fouet avec «Dead Man Curve», Adler continue de grenouiller dans le marigot du music biz californien. Il flaire encore le jackpot avec Johnny Rivers, un mec qui fait un tabac chez Gazzari’s. Hupff humpff... Il arrive à le convaincre de faire un album live et il file ensuite à New York présenter le résultat à Don Kirshner pour le compte duquel il travaille. Mais Kirshner vient de vendre Aldon à Screen Gems, la branche musicale de Columbia Pictures. Avec le rachat, des gens sont virés et Adler en fait partie. Quand il revient à Los Angeles, des gens occupent déjà son bureau. Adler s’en bat l’œil. Il a déjà gagné pas mal de blé. Son pote Elmer Valentine, ancien flic corrompu de Chicago, vient lui demander conseil : il revient d’un voyage en Europe où il a découvert les discothèques. Alors il demande à Adler si c’est une bonne idée d’ouvrir un Whisky A Go-Go sur Sunset. Adler saute sur l’occasion - It was the right idea at the right time - En janvier 1964, le Whisky A Go-Go ouvre sur Sunset avec devinez qui à l’affiche ? Johnny Rivers, bien sûr ! Le Whisky devient très vite la boîte hip de Los Angeles - The place caught fire almost immediately - Jane Mansfield et Steve Queen sont des habitués. Lors de leur première visite à Los Angles, les Beatles débarquent au Whisky et bien sûr la première chose que fait John Lennon, c’est devinez quoi ? Il demande à Jane Mansfield de se pencher pour lui monter ses seins, car comme chacun sait, Jane Mansfield a les plus beaux seins du monde. Il suffit de voir cette photo célèbre qui orne la couverture du fameux Hollywood Babylone de Kenneth Anger.

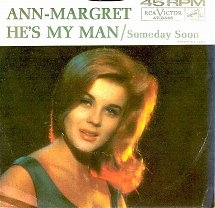

Adler n’en finit plus de grenouiller nous dit Selvin. Il se débarrasse de sa première épouse pour se maquer avec l’actrice Ann-Margret, dont l’agent s’appelle Peter Cossette. Adler et Cossette montent Dunhill Records avec Bobby Roberts, un ancien danseur de claquettes. Ça ne s’invente pas. Cossette et Roberts salarient Adler et lui payent une Cadillac. Roule ma poule. Chez Dunhill, Adler continue de superviser la carrière de Jan & Dean et il embauche deux auteurs compositeurs, Steve Barri et P.F. Sloan. Sloan nous dit Selvin est un autre enfant terrible de Fairfax High, comme Totor.

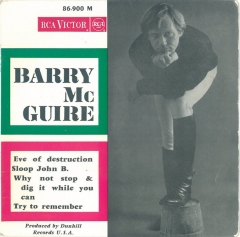

C’est Terry Melcher qui file an advance copy du nouvel album de Dylan à Adler qui fait le moue et qui le refile à Slaon qui lui tombe en pâmoison - «Like a Rolling Stone» changed his life - Sloan s’habille aussitôt comme Dylan, avec la casquette de pêcheur et les boots. Il devient un nouvel homme et compose «Eve Of Destruction». C’est Barry McGuire qui va l’enregistrer. La chanson ne plait pas du tout à Barri qui barrit - Stick to pop, not polemics.

Alors justement voilà Terry Melcher, l’un des autres acteurs clés de cette California Saga. Il est A&R pour Columbia quand il signe Bruce Johnston pour enregistrer «Do The Surfer Stomp». Melcher et Johnston travaillent avec la crème de la crème, Hal Blaine, Tommy Tedesco, Glen Campbell et d’autres luminaries. Melcher est considéré comme un jeune aristocrate. Sa fiancée s’appelle Candice Bergen. Ils se séparent lorsque Melcher commence à fréquenter Jackie DeShannon, qui a 22 ans à l’époque et qu’on considère comme l’une des reines d’Hollywood. Melcher et Bruce montent pas mal de projets ensemble, dont les Rip Chords. Ils développent en même temps que les Beach Boys une nouvelle tendance purement américaine : the cars songs. Brian Wilson vient de composer avec Gary Usher le fameux «409». Brian et Gary se connaissent bien car l’oncle de Gary vit à côté de chez les Wilson, à Hawthorne. Melcher et Bruce prennent l’habitude de chanter ensemble et ils enregistrent sous le nom de Bruce & Terry. Lors d’une tournée à Hawaï, Melcher conduit une bagnole de location. Bruce est assis à l’avant à côté de lui et sur la banquette arrière se trouvent Jan & Dean et Jill. Melcher roule trop vite et sort dans un virage pour se retrouver dans un champ de canne à sucre avec les pneus crevés - These were bad boys from Beverley Hills.

Puis en 1965, Columbia demande à Melcher de produire un groupe fraîchement signé : les Byrds. McGuinn, Croz et Gene Clark débarquent dans le grand studio A. Ils ne sont signés que pour un seul single et n’ont pas le droit de jouer de leurs instruments. Ils doivent se contenter de chanter les harmonies vocales de «Mr Tambourine Man». Les musiciens sont déjà là : Hal Blaine, Jerry Cole, Larry Knechtel et Russell Bridges, c’est-à-dire Tonton Leon. Glen Campbell devait venir gratter sa douze mais finalement on autorise McGuinn à gratter la sienne. Il oriente son chant quelque part entre Dylan et Lennon, Croz et Gene Clark fournissent les harmonies vocales. Mais Melcher n’accroche pas. Il fait rejouer le cut 22 fois. Puis comme le raconte si bien Sloan dans son autobio, Melcher et lui s’enferment dans le studio pour mettre de la triple réverb sur toutes les pistes. Ils virent le piano de Tonton Leon et la voix de Gene Clark. Le résultat on le connaît, c’est le single magique qu’on peut entendre aujourd’hui. Comme Totor, Melcher cherchait un son. Du coup les Byrds deviennent les nouvelles stars du Sunset, on fait la queue au Ciro’s où ils jouent tous les soirs. On voit Peter Fonda danser avec Odetta et Kim fraîchement revenu d’Angleterre jerker comme un diable - Twisting his long bent frame into compulsive dance moves - On voit aussi Sonny & Cher, Buffy Sainte-Marie, Little Richard, et Dylan monte sur scène pour un ou deux cuts avec ses amis les Byrds.

Dick Dale et Sandy Nelson font de courtes apparitions dans cette Saga. Selvin nous dit que Leo Fender travaillait pour Dick Dale et développait pour lui la fameuse Stratocaster et le Fender Showman - Leo Fender baptisa l’ampli Showman car c’est ainsi qu’il voyait Dale, comme un showman - Quant à Sandy Nelson, Selvin en fait the first star drummer of rock and roll. Mais le pauvre Sandy n’aura pas de bol, puisqu’il va passer sous la roue d’un autobus et de faire couper une patte. Oh mais ce n’est pas ça qui l’empêchera de redémarrer, une fois qu’on lui aura installé une jambe de bois, comme dans la flibuste. Hardi moussaillon !

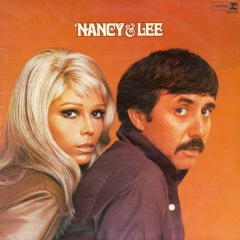

Selvin passe aussi un temps fou avec Nancy Sinatra, son père, et donc Lee Hazlewood, un autre personnage clé de toute cette histoire. Ce vétéran de la guerre de Corée qui fut DJ à Phoenix sortit de l’anonymat en produisant Duane Eddy. C’est à cette époque qu’il débarque à Los Angeles. Selvin le voit comme «un cranky Hollywood cowboy qui a du blé, qui adore rester assis au bord de sa piscine avec une bouteille de Chivas et qui dit au record biz d’aller se faire cuire un œuf.» Quand un nommé Bowen vient trouver Lee pour lui parler de Nancy Sinatra dont la carrière est en panne, Lee lui répond qu’il se bat l’œil de Nancy Sinatra, mais bon, il n’est pas contre une rencontre. Chez Nancy, Lee gratte plusieurs cuts, dont «These Boots Are made For Walking» et c’est le père Frank qui repère la chanson. Lee dit que ce n’est pas une chanson de gonzesse. Mais il accepte néanmoins de la filer à Nancy. Avec son sourire en coin, Selvin nous dit que Lee n’est pas impressionné par Frank Sinatra. Il en a tout simplement rien à foutre.

Adler a aussi repéré les Beach Boys. Il connaît Brian. Il flaire la poule aux œufs d’or. Humpff humpff... Il l’emmène un jour à New York rencontrer Don Kirshner. Le but est de lui faire signer un contrat chez Aldon en tant qu’auteur/compositeur. Brian vient d’écrire «Surfin Safari». Kirshner lui propose 50 $ par semaine. Brian tente de formuler une objection et Kirshner lui demande aussi sec de la fermer : «Don’t come on like Tarzan with me.» Quand Brian ramène le contrat chez lui pour le montrer à son père Murry qui est encore le manager du groupe, le vieux pique une crise de rage. Il veut que les Beach Boys restent a family affair, il ne veut rien avoir à faire avec des clampins comme Adler. Alors Brian ramène le contrat non signé à Adler. Pour contourner l’autorité du père, Adler encourage Brian à bosser avec Jan, mais clandestinement, à cause des contrats. Brian et Jan composent ensemble «Surf City». Alors évidemment, quand Murry Wilson voit arriver «Surf City» en tête des charts, il s’explose la rate de rage, d’autant plus que le hit est crédité Screen Gems, ça veut dire que ça tombe dans la poche d’Adler et de Jan. Murry Wilson s’en prend à Jan qu’il traite de «song pirate» et il interdit à Brian de continuer à fréquenter cette crapule. Roger Christian et Dean Torrence qui ont aussi bossé sur «Surf City» ne sont pas non plus crédités, mais ils ferment leur gueule, sachant que ça ne sert à rien de la ramener, Jan Berry fait très exactement ce qu’il a envie de faire et il n’est pas possible de le faire changer d’avis. Si t’es pas content, la porte c’est par là.

Puis Brian va commencer à subir des pressions terribles. Il se met à fumer de l’herbe et à prendre du LSD. Pendant qu’il est sorti, sa femme fouille la baraque pour trouver le LSD et avec l’aide de la famille, elle lui ordonne d’arrêter ses conneries. Brian t’es là pour composer des tubes, pas pour te défoncer ! Quand Brian refuse de repartir en tournée, c’est d’abord Glen Campbell qui le remplace, puis c’est au tour de Bruce Johnston. Bruce est fasciné par Brian. Pour la première fois, il est invité à une session d’enregistrement des Beach Boys. Il est encore plus fasciné de les voir enregistrer leurs harmonies vocales. Il voit Brian coacher Mike Love sur «California Girls», Brian’s greatest piece of music yet.

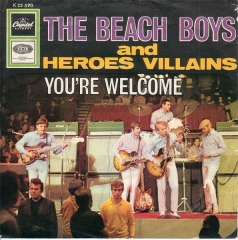

Comme chacun sait, Brian cause du souci aux autres Beach Boys, notamment à Mike Love, all money and business. Love dit à Brian : «Don’t fuck with the formula», la formula étant la pop qui les a rendus célèbres. Al Jardine et Carl Wilson sont aussi inquiets de la tournure que prennent les choses dans la cervelle bien rose de Brian. Dennis Wilson n’est pas souvent dans les parages. Bruce Johnston n’est là que depuis quelques mois, mais quand il débarque dans une session à Western Recorders et qu’il entend «God Only Knows», son cœur s’arrête de battre. Bruce sait mieux que les autres ce que Brian fait en expérimentant : il cherche à évoluer - The Beach Boys became an obsession for Johnston - C’est bien sûr l’époque de l’enregistrement de Pet Sounds, certainement la période la plus glorieuse et la plus pénible de Brian Wilson. Car à part Bruce Johnston, personne ne le soutient dans ce projet. Brian est d’autant plus affecté qu’il connaît le sort réservé à son idole Totor et à «River Deep Mountain High» : le flop. Brian songe même à arrêter le projet, mais un jour il rencontre Van Dyke Parks lors d’une party chez Terry Melcher à Cielo Drive. Selvin nous présente Parks comme un gnome érudit originaire du Sud, qui utilise un vocabulaire imagé et qui adore les jeux de mots. Parks se déplace sur une petite moto Yamaha. Il est très pauvre et Brian le dépanne aussitôt. Ensemble, ils se mettent à bosser et ça donne «Heroes and Villains».

À Londres, Kim fréquente la crème de la crème. Avec Andrew Loog Oldham, il réécrit «House Of The Rising Sun» pour en faire «The Rise Of The Brighton Surf», en l’honneur des combats entre Mods et Rockers à Brighton. Lors de ce premier séjour à Londres, il atterrit chez P.J. Proby, un épisode largement documenté par Kim himself dans un vieux numéro d’Ugly Things. En fait c’est une partouze continuelle, en compagnie de criminal masterminds and rock’n’roll geniuses. Kim fréquente Judy Garland, Vivian Prince, les Pretty Things, Vince Taylor, découvre un new rock band called the Yardbirds. Il s’invente des personnalités excentriques, il adore l’Angleterre mais quand arrive l’hiver, il décide d’aller retrouver le soleil en Californie.

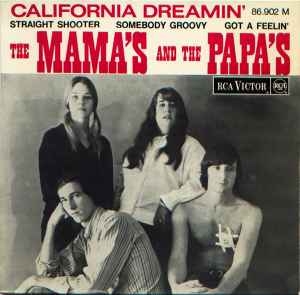

À son retour, il rencontre trois hippies dépenaillés : John Phillips, sa femme Michelle et Dennis Doherty. Ils lui chantent trois de leurs compos - «California Dreamin’», «Monday Monday» et «Straight Shooter» - Kim qui flaire le jackpot. Humpff humpff... Il appelle aussi sec Nick Venet qui n’est plus chez Capitol, mais qui a le vent en poupe avec les Leaves. Venet accepte de recevoir les trois hippies. C’est Cass Elliot qui conduit la bagnole. En les voyant, Venet a un coup de cœur. Il demande à Cass si elle chante aussi. Elle dit oui, alors Venet lui dit qu’elle fait partie du groupe, alors que John Phillips n’y tenait pas trop. Venet leur propose un rendez-vous le lendemain chez Mira Records. 15 heures, ça vous va ? Parfait, fait Phillips qui en profite pour demander du blé. Venet lui donne ce qu’il a dans la poche, 150 $. Quand les trois hippies rentrent chez le mec qui les héberge, un nommé Hendricks, un copain de Greenwich Village est là : Barry McGuire. McGuire est devenu riche depuis «Eve Of Destruction», il s’est payé une Royal Enfield et il parade dans les rues. Il leur propose de les emmener le lendemain matin rencontrer son producteur Lou Adler. Lorsqu’ils entrent en studio, Phillips gratte sa douze et chante «California Dreamin’». Adler se penche vers l’oreille de McGuire et demande : «De qui est la chanson and who’s fucking the blonde ?». Adler pense que la chanson peut être le prochain single de McGuire. Il demande à Phillips s’il a déjà pris des contacts. Quand il dit à Adler qu’il a rendrez-vous avec Venet l’après-midi même et qu’il cite le nom de Kim, Adler crache son venin : «Je vous donne tout ce que vous voulez. N’allez voir personne d’autre.» Plus tard dans l’après-midi, Venet appelle Kim pour lui dire que les hippies ne sont pas venus au rendez-vous. Kim s’est encore fait baiser en beauté par son ennemi juré. Ah comme la vie de personnage légendaire peut être dure !

Bon on connaît la suite de l’histoire des Mamas & The Papas : superstardom, sex & drugs & rock’n’roll. Quand Papa John s’aperçoit que Mama Michelle fricote avec un autre mec, il la vire. Pour la remplacer, Adler propose Jill Gibson, l’ex-copine de Jan Berry, avec laquelle il a bien sûr une histoire de cul qu’il tient secrète car il encore marié dans sa belle résidence de Bel Air. En fait, Selvin nous explique que Jill et Adler se sont rapprochés au chevet de Jan Berry qui était encore dans le coma. Partager de la souffrance pour un ami commun, ça rapproche. Selvin s’amuse bien avec ces histoires. Ce sont les petits travers qui font les grandes rivières. On peut en déduire sans risque qu’à l’instar de Sloan, Selvin n’apprécie pas trop Adler. Donc Jill entre en studio avec les Mamas & The Papas et bien sûr Mama Michelle fait son retour, non seulement dans le groupe, mais aussi dans le lit de son mari Papa John. Du coup, Jill comprend qu’elle est baisée. Elle dit à son amant Adler qu’elle veut juste récupérer ses royalties, car elle chante sur l’album à paraître. Avec son air protecteur, Adler la conduit au bureau de Bobby Roberts qui lui explique que si elle veut récupérer ses royalties, elle doit traîner Papa John en justice. Alors tout ce qu’elle peut espérer récupérer, c’est l’avance qu’on lui a promise quand elle a remplacé Mama Michelle, mais qu’on ne lui a bien sûr jamais versée - She believed him - Cette pauvre Jill avale tous les bobards de ces gens-là. Sloan ne parle que de ça dans son autobio. De la façon dont Dunhill a détruit les gens.

Totor est fasciné par the Ike & Tina Turner Revue qu’il voit sur scène au Galaxy, un club situé tout près du Whisky, sur Sunset. Quand Totor entre dans la loge pour proposer l’enregistrement d’un single, Tina ne sait même pas qui il est. Ike accepte la proposition et Totor pose une condition : pas d’Ike en studio. Juste Tina. Pourtant Ike assistera à la session de Tina, en restant dans un coin. Et ce qu’il entend, c’est-à-dire la musique de «River Deep Mountain High» le laisse sans voix, pour la première fois de sa vie, nous dit Selvin. Totor fait chanter Tina again and again. Les heures passent et au cœur de la nuit, Tina demande qu’on baisse les lumières et elle enlève son chemiser pour se mettre à l’aise, elle dégouline de sueur. Quand épuisée, elle quitte le studio, elle ne sait pas nous dit Selvin qu’elle a donné à Totor ce qu’il désirait. Selvin ajoute que Totor a dépensé pour cet enregistrement an astronomical $20,000. À la fin de l’enregistrement, Totor et Jack Nitzsche se regardent et sourient - They knew they had wrung the greatest possible glory out of the sound they had been chasing. Ça avait été une quête extraordinaire. Mais après ça, ils savaient tous les deux that there was nowhere left to go - On ne pouvait pas aller plus loin. «River Deep Mountain High» est en effet l’un des sommets de la pop américaine.

En 1966, Kim revient à Londres. Derek Taylor, l’ex agent de presse des Beatles qui s’est installé en Californie s’occupe désormais des Beach Boys. Il envoie Bruce Johnston à Londres avec deux acetates de Pet Sounds. Il nomme Bruce ambassadeur et le charge de faire écouter Pet Sounds aux Beatles. Kim vient voir Bruce à son hôtel. Ils sont restés très proches, Kim n’a jamais essayer de le baiser. Bruce sait parfaitement qui est Kim - Johnston knew the real guy - Il est d’ailleurs l’un des seuls à l’apprécier. Kim ramène des tas de gens dans la suite du Waldorf pour écouter Pet Sounds : Dave Clark, Marianne Faithfull et Keith Moon qui est un fan de surf craze. Andrew Loog Oldham amène Jagger qui dit à Bruce : «You’re the one who goes ‘Do-wah’» et Bruce lui répond : «No. I’m the one who goes ‘Wah-do’». Tu parles à Bruce Johnston, mon gars, alors baisse d’un ton.

Selvin referme cette California Saga avec «Good Vibrations». L’enregistrement a duré sept mois, 22 sessions et a coûté an astronomical $50,000. À la fin de la dernière session, Bruce Johnston s’exclame : «Soit on aura le plus grand hit du monde, soit c’est la fin des Beach Boys.» Il y eut entre six et dix versions finales, avant que Brian ne décide quelle était la bonne. En 1966, «Good Vibrations» se vend à 100 000 exemplaires par jour. C’est le plus gros hit des Beach Boys. Brian rêvait d’un chef d’œuvre, et son rêve devenait réalité.

Signé : Cazengler, Joël Selfi

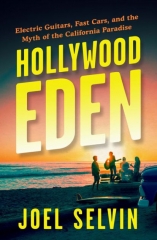

Joel Selvin. Hollywood Eden. House Of Anansi Press Inc. 2021

Le marasme de Marah

On les croyait disparus et voilà qu’ils réapparaissent. Oh pas grand chose, juste une petite interview logée dans les dernières pages d’un récent numéro de Classic Rock.

Paru en l’an 2000, un album intitulé Kids In Philly avait établi la légende de Marah. Les frères Bielanko entraient alors dans la cour des grands. Quand Serge Bielanko quitta le groupe en 2008, ce fut la fin des haricots. Mais heureusement, les deux frères viennent de reformer le groupe. C’est à peu près la seule info qui ressort de cette interview. On appelle ça un marasme.

Leur premier album date de 1998 et s’appelle Let’s Cut The Crap And Hook Up Later On Tonight. C’est un big one. Ces petits mecs originaires de la Nouvelle Orleans dégagent une énergie de tous les diables, avec un son tellement plein, ils ont même les trompettes de la Nouvelle Orleans dans «Fever». Il semble que ces mecs aient toute l’artistry chevillée au corps. «Formula Cola Dollar Draft» rafle bien la mise, avec les coups d’harp de Serge Bielanko et dans «Phantom Eyes», ils développent du steam power à base de big pounding et de banjo, c’est un cocktail explosif. Back to the Stonsey avec «Firecracker». Ils tapent la meilleure Stonesy de la Nouvelle Orleans, ils sont en plein dans ce son, par les accents, les accords, le swagger, ça sent bon le Keef. «Head On» n’est pas celui des Mary Chain, c’est plus New Orleans, un vrai bordel, bien pulsé du cul, les coups d’harp foutent le feu. Ils tapent leur «Boat» au gospel batch, avec des filles qui arrivent sur le tard et qui gueulent tout ce qu’elles peuvent. Ce bel album s’achève avec un «Limb» attaqué au banjo. Ces petits mecs n’ont plus rien à prouver, l’album devient un must of the crust, c’est plein d’à-valoir, avec ce banjo dans l’oss de l’ass, le power de Marah confine aux affres d’une Stonesy new-orleanique de rêve, d’autant que pour finir, ils sortent les cornemuses, ce que les Stones n’ont jamais osé faire.

C’est en l’an 2000 que paraît l’inestimable Kids In Philly. Inestimable ? Eh oui ! C’est là qu’on trouve «The History Of Where Someone Has Been Killed». Marah sort de sa baignoire et fout une pression terrible, c’est amené au furtif killer call de guitare et ça devient une sorte de gumbo de Stonesy hérissé de power chords de la vieille garde qui ne se rend pas, ça explose comme à Nellcote, Marah claque son beignet avec une classe indécente et un solo d’harp plonge dans la fournaise terminale, just out of it et là tu montes encore d’un cran dans l’extase, ça te swingue l’estomac, ils t’embarquent dans le vacuum de l’astronef, on voit rarement des cuts aussi éblouissants, d’aussi prodigieux suppositoires, Méliès en plein dans l’œil, et ils n’en finissent pas de monter en pression, et puis ça bascule, il faut le savoir, mais ça bascule dans l’extrême power du Valhalla et bien sûr, ça prend feu. Le reste de l’album sent bon la Nouvelle Orleans, avec un son très Southern Breeze de rock («Point Breeze») et un bel hommage au Jackie Wilson de Reet Petite («Christian St») : ils passent en mode heavy Soul et c’est énorme. Ces mecs creusent bien leur terrier, ils chantent à l’accent cassé, leur truc tient la route car bien défini, les flambées sont réelles. Avec «The Catfisherman», ils passent en mode downtown de heavy souche et embarquent à la suite «Round Eye Blues» à l’énergie des movers shakers de la Nouvelle Orleans, alors ça donne un balladif en forme de fantastique énormité. Ils font un gros clin d’œil aux Faces avec «Barstool Boys», on se croirait sur le premier album des Faces, pur jus de fake English, ils sont capables de réveiller les vieux démons de «Mandoline Wind». C’est incroyable comme on se sent bien dans cet album.

Alors on navigue d’album en album avec Marah, ce révolutionnaire dont le peuple attend des miracles. Paru en 2002, Float Away With The Friday Night Gods est un album un peu moins spectaculaire que son prédécesseur, mais bon, on en fait ses choux gras. Marah passe par le glam pour imposer sa «Revolution», mais c’est un glam de la Nouvelle Orleans qui sent un peu le cramé. Après le glam voici la power pop avec deux cuts à la queue leuleu, «4 All We Know We’re Dreaming» et «What 2 Bring», mais c’est une power pop en forme de rouleau compresseur, chantée au gusto exemplaire. À ce niveau d’intensité, ça frise le génie. Marah travaille sa pop dans l’épaisseur du lard. Bombardé de burst agressif, le morceau titre sonne comme du Primal Scream et ça donne une espèce de heavy pop confinée dans son contexte. Tout est bardé de son sur cet album, ils visent l’ultimate de l’ultimatum, alors il ne faut pas les embêter. C’est gorgé, trop gorgé. Ça dégorge. Marah tape dans la surenchère révolutionnaire et ça pourrait bien lui coûter la vie. Un peu plus loin, il se grille avec de l’electro, dans sa baignoire, comme Cloclo. Pas malin. Il se grille encore une fois avec «Crying On An Airplane», cette fois avec de la pop FM. Terrible destin pour un orateur aussi doué. Méfie-toi des baignoires. Marah revient aux choses sérieuses dès le deuxième couplet de «Leaving», il revient à ce qu’il sait faire de mieux, le deep inside, chanté à la perpendiculaire d’un big boom bien envoyé, mais pas aussi déterminant que l’History de Kids In Philly. Dans l’interview de Classic Rock, David Bielenko rappelle qu’ils sont allés enregistrer cet album au Pays de Galles avec Owen Morris et qu’ils ont changé de son et pris dit-il trop d’ecstasy. Par contre, il se dit fier du morceau titre, qu’il présente comme l’une de leurs meilleurs compos.

La Seine coule sous le Pont Mirabeau et deux ans plus tard paraît 20,000 Streets Under The Sky. C’est avec cet excellent album qu’il démarre sa période Yep Roc Records, qui, souviens-toi, fut un label de pointe dans les années 2000, avec Alejandro Escovedo, Chuck Prophet, Robyn Hitchcock, The Legendary Shack Shakers, Heavy Trash, John Doe, Dave Alvin et Bob Mould, pour n’en citer que quelques-uns. Trois cuts frappent l’imagination : «Going Thru The Motions», «Tame The Tiger» et «Pigeon Heart». On y retrouve le power de Marah, le beau beat bien épais et le refrain qui monte en mélodie. «Tame The Tiger» pourrait d’ailleurs figurer sur le White Album, car puissant et déterminé à vaincre. Tous les départs de Marah sont solides, sa musicalité reste à toute épreuve, inspirée de la Stonesy et du good time strutting de la Nouvelle Orleans. C’est même assez stupéfiant car développé au hey hey, joué à la clameur, c’est fondu dans le son, comme cuisiné à la poêle. Marah attaque son «Pizzeria» comme Graham Parker, alors ce côté Graham Parker va indisposer beaucoup de gens, mais il faut faire avec. Marah chante ça au larynx râpeux. Il reste dans une vraie démarche, c’est toujours ça de gagné. Avec l’«East» d’ouverture de bal, il fait aussi du Graham Parker. C’est le même son. Il développe encore de fabuleux chevaux vapeur avec «Feather Boa» et reste ancré dans le bon beat parkerisé avec «Sure Thing». L’aventure se termine avec le morceau titre joué à la guitare du paradis. Marah vise la félicité, alors il taille sa route vers le paradis au petit gratté d’ukulélé et aux échos de voix lumineux. Marah tape cette fois dans l’excelsior, il vise la chaleur de la clameur pastorale, dans l’esprit de ce que fit Frank Black avec «Heaven». Bien vu, Marah !

Ils sortent deux albums en 2005 : If You Didn’t Laugh, You’d Cry et A Christmas Kind Of Town. Le premier veut le déplacement pour deux raisons : un, «Fat Boy», tapé à l’épaisseur maximaliste, Marah joue à l’énergie pure et le cut décolle, c’est même un vrai raz-de-marée de son et d’harmo. Deux, «Walt Whitman Bridge», car quasi-dylanex, chanté au chuss, avec des gros coups de douze. Le reste de l’album peine à jouir, peut-être trop classique. Marah s’enfonce dans le rock américain des années 2000 avec «The Hustle» et ça pue le MTV. Il ne parvient plus à trancher, ça frise le Costello, pouah, quelle horreur ! Dommage, car les guitares sont belles. Avec ses relents cajuns, «Sooner Or Later» fait dresser l’oreille et «The Dishwater’s Dream» t’envoie rouler dans l’Americana de barrelhouse, good time de tatapoum et d’harmo.

Par contre, son Christmas album ne laissera pas de grands souvenirs. On sauve le powerful «Christmas With The Snow». Marah chante le «Silver Bells» à outrance, comme s’il se branlait du Christmas.

L’album de Marah qu’on peut emmener sur l’île déserte est le fameux Sooner Or Later In Spain paru en 2006. Yep Roc propose un mini-album et un gigantesque DVD : Marah sur scène en Espagne pour un show interminable et fascinant. Bon le seul petit reproche qu’on peut faire à David Bielanko est de sonner un peu trop comme Graham Parker. Il est donc préférable de voir le concert. On y assiste à la spectaculaire attaque des trois guitares, c’est-à-dire les deux frères Bielanko et le jeune Adam Garbinski, cette espèce de Gavroche qui joue en embuscade sur la droite. Il gratte une demi-caisse Gibson noire assez bas sur les cuisses et il allume tous les cuts un par un avec des incursions intestines dignes de celles de Johnny Thunders. C’est vraiment dommage que David Bielkanko force son chant et donc sa présence. Ils amènent «Pigeon Heart» au gratté sauvage d’acou avec un Serge à l’harp et c’est excellent. Première alerte à la bombe avec l’énorme «Round Eye Blues» et ses coups d’harp à la Dylan. C’est le Marah Power en plein, avec cette capacité qu’ils ont de monter là-haut sur la montagne ! Ils récidivent plus loin avec une fantastique version de «Sooner Or Later», un cut de Stonesy amené par le petit Gavroche fouteur de feu. En plus, il est toujours en train de se marrer, il est tellement content de jouer dans ce groupe ! Ces mecs ont le son et les chansons. On voit aussi avec «Pizzeria» qu’ils ont une façon extraordinaire de retomber chaque fois dans une sorte de Stonesy à leur sauce. L’une de leurs rares covers est l’«On The Road Again» de Willie Nelson que Dave qualifie de the greatest song I heard in my life. Ils font encore des merveilles avec «Point Breeze» et «The Hustle» et nouveau point chaud avec «Reservation Girl», attaqué aux trois guitares. Ils terminent avec la pure Stonesy d’«History Where Someone As Been Killed» et les coups d’harp de Serge, c’est cisaillé au beat de Charlie et aux cocotes à la Keef. Dans les bonus, ils tapent en plus une fascinante cover du «Debris» de Plonk Lane.

Marah opère un gigantesque retour aux affaires révolutionnaires avec Angels Of Destruction. Boom et même trois fois boom dès le «Coughing Up Blood» d’ouverture de bal - I’m a coming/ I’m a flesh - les guitares slinguent dans l’épaisseur du lard et ça grouille de clameurs viscérales, c’est même incendié aux guitares de blues, ça cavale par dessus les toits. Ouf, le grand Marah est enfin de retour. Ça continue sur la même lancée avec «Old Time Tickin’ Away», bien up-tempé au chant d’attaque frontale, Marah maximalise à nouveau, il rue non pas dans les brancards mais dans sa baignoire. Demented ! Il génère une sorte de power demented, et ce, bien avant l’arrivée de Charlotte Corday. Il attaque «Angels On A Passing Train» aux guitares du désert, alors on se prosterne. Même chose devant «Wild West Love Song», Marah le prend au wild singing, et derrière un fou bat le beurre. Il bourre son album comme une dinde, son «Santos De Madera» sonne très Hold Steady, il chante en poupe, très débridé, un brin raw, une vraie voix, mais il faut que ça plaise, il chante son la la la la à la bonne franquette et un accordéon se faufile dans le son. On retrouve le big bass drum de la Nouvelle Orleans dans le morceau titre. Marah charge sa chaudière, awite, il fait du story-telling de love you so much, un heavy mid-tempo infesté de relents de Stonesy, et rehaussé d’un final explosif zébré de petites griffures de slide. C’est tellement bien foutu qu’on en bave. Et ça continue avec l’excellent «Can’t Take It With You», Marah se fond dans le groove du shadow, avec toute la démesure de la Nouvelle Orleans, ses trompettes et un son chargé d’histoire, les voilà de retour dans leur univers magique avec du piano et du good timing, effarant ! Et cette voix qui flûte à la surface du voile à pleine clos ! Et ces trompettes qui sonnent dans tous les coins. Extase garantie.

C’est juste après cet album que Marah splitte.

David Bielanko renaît de ses cendres en 2010 pour enregistrer un fantastique album solo, Life Is A Problem. Il attaque ça à la Stonesy, il est en plein dans l’esprit des heavy balladifs de Keef, avec ses yeux de poisson frit, oui, c’est exactement la même ampleur. On se régale aussi du morceau titre. Quelle épaisseur de son ! Ce mec se donne les moyens de la grosse prod avec des infra-basses dans les descentes de couplets. On entend même les castagnettes de Totor dans l’écho du temps, c’est très spectaculaire. Il vise l’over the rainbow et il a raison. Et petite cerise sur le gâtö, il ramène une énorme guitare en pleine apothéose. Ce petit mec a tout compris. Par contre, la B retombe comme un soufflé. Le seul cut qui ne laisse pas indifférent s’appelle «Tramp Art», sans doute à cause de son côté très lennonien.

Signé : Cazengler, Marat d’égout

Marah. Let’s Cut The Crap And Hook Up Later On Tonight. Black Dog Records 1998

Marah. Kids In Philly. E-Squared 2000

Marah. Float Away With The Friday Night Gods. E-Squared 2002

Marah. 20,000 Streets Under The Sky. Yep Roc Records 2004

Marah. If You Didn’t Laugh, You’d Cry. Yep Roc Records 2005

Marah. A Christmas Kind Of Town. Yep Roc Records 2005

Marah. Sooner Or Later In Spain. Yep Roc Records 2006

Marah. Angels Of Destruction. Yep Roc Records 2008

Marah. Life Is A Problem. Valley Farm Songs 2010

Interview dans Classic Rock #236 - June 2017

L’avenir du rock - Delgrès, ça dégraisse

L’avenir du rock tourne en rond dans le désert depuis des mois, peut-être même des années. Il a croisé Lawrence d’Arabie plusieurs fois, toujours drapé de blanc et élégamment perché sur son dromadaire. Il a même vu passer au loin quatre nègres athlétiques transportant au petit trot un homme blanc sur un brancard. Sans doute Rimbaud, mais l’avenir du rock ne se sentait pas le courage de leur courir après pour réclamer un autographe. La situation était déjà bien assez incongrue, il n’était donc pas souhaitable d’en rajouter. Plus par nécessité que par goût, il a appris à se nourrir de petits cailloux, ce qui lui permet de pondre des œufs qu’il fait cuire dans le casque viking que lui a offert Richard Burton. Dans ce genre de situation, on devient extrêmement créatif. L’avenir du rock se dit souvent que s’il était roi, il donnerait son royaume en échange d’une paire de lunettes de soleil. Mais il doit bien se rendre à l’évidence. Pas de plus beau symbole de l’évidence que ce désert. Il a perdu depuis longtemps tout espoir de rejoindre la civilisation. Pour retourner la situation à son avantage, il se dit qu’il se passe très bien de cette fucking civilisation. Et comme il sent que par la force des choses, il devient philosophe et même diogéniste, il en profite pour étayer sa vieille haine du matérialisme. N’importe qui à sa place en ferait autant, mais il n’existe rien de tel que les situations extrêmes pour passer à l’acte. Il éprouve donc une sorte d’immense fierté à errer dans le désert sans carte bleue, sans smartphone, sans compte en banque, sans bagnole, sans piscine, sans grosse épouse. Ému aux larmes, il pense à Peter Green et à Peter Tork qui, de leur vivant, distribuèrent aux pauvres tout ce qu’ils possédaient. Son délire l’entraîne toujours plus loin. Sous le casque Viking, sa cervelle entre en ébullition. Il pousse encore plus loin la logique du dénuement. Voilà qu’il se met à rêver de devenir esclave ! C’est à ses yeux le dénuement ultime. Il ne reste rien, même pas la liberté. Avec un peu de chance, il va croiser une caravane de trafiquants d’esclaves, on l’enchaînera, on le jettera dans la soute d’un navire en partance pour la Guadeloupe et Louis Delgrès viendra le délivrer.

D’un Delgrès l’autre dirait Céline en parlant de châteaux. Grâce au trio Delgrès, on apprend qui est Louis Delgrès, l’abolitionniste du XVIIIe siècle qui, comme Toussaint Louverture, fut ratatiné par Napoléon. Tu trouveras tout le détail de ces deux abominables affaires sur wiki. C’est un nom qui revient dans l’actualité, grâce au guadeloupéen Pascal Danaë qui a baptisé son trio de blues moderne du nom de Delgrès, histoire de saluer la mémoire de cet héroïque militant de l’abolitionnisme. Jusques là tout va bien.

Et comme toujours, les petits concours de circonstances font les grandes rivières. Première chose : privé de concerts depuis deux ans, on finit par céder à la tentation d’aller voir n’importe quoi. Deuxième chose, le programmateur compare Delgrès à John Lee Hooker, ce qui semble complètement grotesque, mais sait-on jamais ? Et troisième chose, un bon ami qui est aussi excellent bluesman annonce qu’il va les voir en concert. Dernière chose, on jette un œil sur Discogs qui nous dit : «French creole blues band». Curieux mélange. Hooky créole ? Cas d’école. C’est donc avec une certaine appréhension qu’on y va. Et pour couronner le tout, le concert est prévu dans la grande salle, lieu de toutes les dérives festives, ce qui n’est pas bon signe. On y a vu Lee Fields couler son show en voulant faire chanter la salle. Il n’avait pas compris que les salles de spectacles normandes ne sont pas des églises en bois du Mississippi.

Sur scène, ils sont trois : le déjà cité Pascal Danaë (chant et guitare), Rafgee (Sousaphone) et Baptiste Brondy (beurre). Fantastiquement présent, Pascal Danaë affiche un look de Black Panther, béret, lunettes noires et le poing souvent levé, ce qui le rend éminemment sympathique. Ce genre de mec nous manque, en cette époque de désengagement politique. On respirait mieux au temps des radicaux et de la lutte des classes. En plus, il a les chansons qui vont avec. Le militantisme de Delgrès n’est pas de la frime, même si, comme on va le voir, il bascule parfois dans la grosse daube festive. Il a de la matière et il n’hésite pas à rappeler que les choses n’ont pas trop changé depuis le temps où on réduisait les nègres en esclavage. Il veut dire bien sûr que le racisme est resté exactement le même. Le blanc dégénéré n’a pas évolué d’un seul millimètre. C’est même étonnant que Pascal Danaë ait du succès avec un look pareil et des textes aussi revanchards. Il ne tombe pas dans le panneau des rappers américains et du Kill the cops, il s’arrange pour que ses messages passent, et ça a l’air de marcher, car les gens connaissent les textes de ses chansons.

Il est plutôt bien accompagné. Le mec au sousaphone fait un boulot énorme. Au Méridien, Vigon avait lui aussi opté pour un sousaphone à la place de la basse. Ça donne des basses très primitives mais d’une puissance folle. Un son très New Orleans. Par contre, le mec au beurre frappe comme un sourd. Il amène de la vitalité, mais peut-être un peu trop, car Pascal Danaë flirte parfois avec le groove des Caraïbes, qui nécessiterait plus un fouetté léger de peaux des fesses qu’un drumbeat à la Bonham. Oui car le bonhomme sait Bonhamer au boum badaboum, comme le montre son édifiant solo de batterie.

Et le blues dans tout ça ? Oh pas grand chose, Pascal Danaë tape un ou deux cuts de blues dans la première partie du set, notamment «4 Ed Maten», c’est bien foutu, il joue avec les doigts, pas de médiator, et il n’hésite pas à sortir le bottleneck pour claquer des notes bien senties. Comme la frappe est lourde, le blues vire au stomp. Mais on sent parfois chez lui des velléités à vouloir sonner comme Junior Kimbrough. C’est dans sa diction, le côté créole remonte dans le chant et donne à ses cuts un violent parfum d’exotisme.

Mais quand il veut faire du participatif et lancer une bacchanale en demandant à la foule de chanter à sa place, ça dégénère, ça tourne à la fête populaire, le blues n’est pas fait pour ça. On se retrouve soudain dans une fucking émission de variété à la télé. Artistiquement, c’est d’une nullité crasse. Tout ce qui faisait le charme du trio vole en éclat. Mais heureusement, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Il faut dire que Pascal Danaë est un fabuleux showman.

Et puis il y a ces stormers mirifiques que sont «L’école» (propulsé par le sousaphone) et «Lanme la» monté sur un beau beat rockab créolisé et infiniment crédible. Ils sont capables de miracles. Pascal Danaë ramène dans son set toute l’Africanité du blues.

On retrouve «L’école» sur le deuxième album du groupe, 4 Ed Maten, c’est-à-dire quatre heures du matin. La version studio de «L’école» n’a pas du tout le même power que la version live, mais ça reste un véritable coup de génie. Il chante ça en créole - Ma maman di mwen fo ou travayé lékol/ Ma maman di mwen fo ou respecté lékol - S’il faut rapatrier l’album, c’est surtout pour se goinfrer de cette merveille. Et sur scène, le sousaphone fait virevolter les relances de ce groove du diable. C’est le real deal, un blast exotique qui te réconcilie avec la vie d’une part, et qui t’ouvre au monde d’autre part. Il a aussi des chansons d’esclaves assez extraordinaires, comme ce «Libere Mwen Chorale», ou encore «Lese Mwen Ale», c’est-à-dire laisse-moi aller, et il en profite pour passer un killer solo flash, car de ce côté-là, il n’est pas manchot. La plus belle chanson d’esclave est «La Penn», il évoque les chaînes du port de la Rochelle, on ne peut pas imaginer tout ce que ces pauvres nègres ont pu endurer à cette époque - Dans le port de la Rochelle/ J’ai brisé mes chaînes/ Cent jours de mer/ Et je ne sais plus très bien/ Cent jours de mer/ Et je ne comprends plus rien - Pascal Danaë adresse un gros clin d’œil aux familles d’armateurs qui à l’époque se sont enrichies grâce à la traite des noirs. Tout le blues de l’album se trouve rassemblé dans le morceau titre d’ouverture de bal. Pascal Danaë l’amène au heavy doom d’Hooky mais c’est vite stompé par big Baptiste. Pascal Danaë ramène du créole dans le maelström. Dommage qu’on entende moins le sousaphone. Il est un peu éloigné dans le son. Puis ça va commencer à se dégrader avec des cuts comme «Aleas» et «Se Mo La», plus putassiers. «Assez Assez» flirte avec la calypso. Si tu ne piges pas le créole, t’es baisé. On perd le blues et le sousaphone. «Lundi Mardi Mercredi» est amené au stomp, mais c’est un stomp qui ne fait pas rêver. «Just Vote For Me» est tellement saturé de son qu’on perd le chant.

Leur premier album s’appelle Mo Jodi et donne à peu près le même résultat, c’est-à-dire un mix de cuts géniaux et de choses beaucoup plus faibles. Sur la pochette, Pascal Danaë affiche clairement son look Black Panther et il attaque avec «Respecte Nou», un heavy boogie revanchard - Fo sa sésé - Il a raison, faut qu’ça cesse, fuck les coloniaux. Son slogan est porté par le meilleur boogie blast de métropole. L’autre énormité de l’album s’appelle «Can’t Let You Go». Il l’amène au blues créole et renoue avec l’Africanité du blues et là tu entends le sousaphone pouetter dans le gut du groove. Dommage qu’ils ne remplissent pas leurs albums de cuts de cet acabit d’Aqaba, comme dirait Lawrence d’Arabie, que vient de voir passer encore une fois l’avenir du rock. Pascal Danaë ramène encore des tonnes de groove dans «Anko», oh no, il développe avec ses deux amis une fantastique énergie. Sa musique te redonne du cœur au ventre. Retour à la chanson d’esclave avec «Ramene Mwen», il demande simplement à ce qu’on le ramène chez lui en Afrique. Pascal Danaë truffe encore son morceau titre d’éléments de la lutte, ça te donne une espèce de groove surnaturel noyé dans les clameurs de la révolte. Mais pas de blues dans cet album. C’est autre chose. John Lee Hooker ? Tintin.

Ce texte est pour Karim qui, à la différence du programmateur, sait qui est John Lee Hooker.

Signé : Cazengler, Delgras du bide

Delgrès. Le 106. Rouen (76). 25 mars 2022

Delgrès. Mo Jodi. Pias 2018

Delgrès. 4 Ed Maten. Pias 2021

Inside the goldmine

- Go Goldie go ! (Part One)

Toutes celles et ceux qui fréquentèrent jadis Monsieur Goldy, alias Monsieur la Saucisse, en conservent un excellent souvenir. Bonne pâte, il se prêtait à toutes les configurations sociétales pourvu qu’on respectât scrupuleusement sa liberté d’agir et de s’exprimer. De ce point de vue, il savait se montrer intraitable et créait chaque fois une unanimité sans appel. Bon nombre de ceux qui le connurent de son vivant jalousaient sa force de caractère, et plus encore sa fantaisie. On aurait juré qu’il n’existait pas sur cette terre de créature plus lunatique que Monsieur Goldy. Il avait dans le regard cet éclat mélancolique qui rappelait Buster Keaton, il se coiffait comme Tintin et l’analogie allait loin car sa principale admiratrice disait de lui qu’il portait des culottes de golf. Mais il ne prêtait guère l’oreille aux commentaires, seule l’intéressait la découverte de l’univers, il en était insatiable, sa curiosité dépassait l’entendement. Il s’intéressait à tout, au moindre chemin de forêt, à la moindre ruelle de faubourg, aux déserts comme aux montagnes, il sillonnait les brousses comme les plages immenses, il traversait des fleuves à la nage en plein hiver, il sautait du haut des falaises sans jamais craindre de se tordre les pieds, il prenait tellement de risques qu’il fallait parfois voler à son secours, comme le jour où tombé dans la retenue d’une écluse, il s’englua dans un amoncellement de détritus flottants et faillit bien s’y noyer. Il fallut le repêcher, et n’importe qui à sa place aurait eu honte, pas lui, surtout pas lui. La fierté mal placée ? Laissez-nous rire ! Et puis un jour, alors que nous arpentions une berge sauvage, Monsieur Goldy mit les bouts. Il fila à la poursuite d’une poule et jamais ne reparût. On fit des recherches qui ne donnèrent aucun résultat. Depuis, le mystère s’est épaissi car les habitants de cette région maudite racontent que certaines nuits de pleine lune, une silhouette étrange traverse le petit pont de pierre qui enjambe la source. Il s’agit disent-ils d’une sorte de Tintin à quatre pattes en culottes de golf.

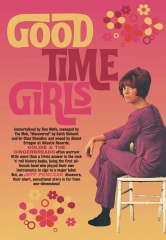

Pendant que le fantôme de Monsieur Goldy traverse le petit pont de pierre, Goldie traverse les décennies. Ace et Shindig! braquent enfin le projecteur sur Goldie & The Gingerbreads, avec une compile atomique d’un côté (Thinking About The Good Times. Complete Recordings 1961-1966), et six pages de l’autre.

D’un côté, Goldie raconte toute l’histoire à Alec Palao, et de l’autre, elle la re-raconte à Jeff Penczak. D’origine polonaise, Genyusha Zelkowicz tire son surnom Goldie de Goldilocks & the Three Bears. Lors d’un concert de Mickey Lee Lane dans un club new-yorkais elle fait une sacrée découverte : c’est une petite gonzesse qui accompagne Mickey à la batterie ! Elle s’appelle Virginia Gingerbread Panebianco. Sa famille italienne la voyait mariée avec des gosses. Pas question, fuck it, Virginia les a envoyés sur les roses et elle s’est barrée. En fugue ! On the run ! Entre Goldie et Virginia, c’est le coup de foudre : let’s start a band ! Le nom est tout trouvé : Goldie & the Gingerbreads. Elles repèrent Margo Croccito qui joue de l’Hammond B3 dans un cocktail lounge. Woah, c’est le coup de foudre ! Aussitôt embauchée ! La grande force du gang de Goldie, c’est qu’elles jouent de leurs instruments, elles sont les premières à se débrouiller seules - We were punks who played sleazy bars - Elles jouent dans les bars new-yorkais des early sixties qui appartiennent à la mafia et Sonny Franzese devient leur manager - They owed everything, honey, they were the mob - En juillet 63, Franzese les colle à l’affiche du Copa Room, au Sands Hotel de Las Vegas tenu par Robert de Niro. Elles passent en première partie de Paul Anka. Comme Margo est une crack et qu’elle joue les lignes de basse sur l’orgue, elles n’ont pas besoin de bassiste. Elles finissent par trouver enfin la guitariste de leurs rêves, Carol MacDonald, qui accompagnait Herbert Khaury, c’est-à-dire le futur Tiny Tim. Woah ! C’est le coup de foudre ! Elles tournent en Europe avec Chubby Checker et se payent des black leather suits en Allemagne. Elles signent leur premier contrat avec Florence Greenberg, la boss de Scepter, label des Shirelles et de Dionne Warwick. Elles sortent un remake du «Skinny Mimmie» de Bill Haley produit par Stan, le fils de Florence. On trouve bien sûr ce «Skinny Vinnie» sur la compile.

Les Animals sont à New York en 1964 et un soir, Eric Burdon, Hilton Valentine et Chas Chandler se baladent. En passant devant un club, ils entendent le son d’un groupe. Woah ! Ils entrent et croyant voir des blacks, ils tombent sur Goldie & the Gingerbreads - White chicks ! - Coup de foudre ! Leur manager Mike Jeffery vient ensuite proposer aux filles une tournée en Angleterre et un contrat chez Decca. Et ça continue de s’emballer : Ahmet Ertegun les veut sur Atlantic, Bob Crewe les fait jouer dans une soirée privée. C’est là que Keith Richards les découvre à son tour. Woah ! Coup de foudre ! Elles partent en Angleterre et c’est Alan Price qui est supposé les produire, mais Goldie dit que non (en studio, il y avait Eric Burdon et Chas Chandler). Quand Jeffery leur impose d’enregistrer «Can’t You Hear My Heartbeat», Goldie l’envoie promener. Mais l’autre insiste. Et quand Chas dit à Goldie qu’elle doit chanter ça au sucre comme les Supremes, Goldie l’envoie aussi promener - You think about the Supremes. I’m thinking about Ray Charles ! - Seulement, Jeffery a raison, «Can’t You Hear My Heartbeat» est un hit en Angleterre, même si le cut n’est pas représentatif de leur style. Mais aux États-Unis, elles se font baiser par les Herman’s Hermits qui en sortent leur version. Goldie est furieuse de voir ces branleurs la doubler. Comme elles ont du caractère, les Gingerbreads finissent par enregistrer les covers de leur choix : «What Kind Of Man Are You» de Ray Charles, «Sailor Boy» de Gerry Goffin et «Look For My Baby» de Ray Davies. Pour Goldie, c’est l’occasion de bosser avec Shel Talmy qui à ce moment-là produisait les Kinks. On retrouve ces trois merveilles sur la compile Ace. Elles font de «What Kind Of Man Are You» un groove extraordinaire de let you go, monté sur un shuffle d’orgue à l’anglaise et Goldie le chante à la revancharde. Le «Sailor Boy» est monté aux clap-hands et Goldie le chante au sucre candy. Ah comme elle est bonne ! Elles groovent aussi le «Look For My Baby» de façon admirable. Elles sont diaboliques.

On trouve d’autres cuts produits par Shel Talmy, comme «Please Please», un fast boogie emmené ventre à terre. Elles sont dessus, c’est violent et beau à la fois. Ou encore «I See You’ve Come Again» que Goldie chante à la force du poignet. Et puis «Sporting Life», ce fantastique slow-groove repris en France par Ronnie Bird - Ma vie s’enfuit ! - Goldie et Ronnie même combat ! C’est aussi définitif que le «Stay With Me» de Sharon Tandy. Shel Talmy produit aussi «Margo’s Groove», un fantastique shuffle d’orgue du Swingin’ London. Elles sont aussi balèzes que le Graham Bond ORGANization. On reste en studio avec Shel Talmy pour «85 Westbourne Terrace» (l’adresse de leur appart à Londres) que Margo embarque à l’orgue et là tu as tout : Margo, son shuffle, et Ginger Bianco qui bat le beurre. Avec «That’s Why I Love You», elles sont en concurrence directe avec les Shangri-Las. Voilà pour le power stuff des Talmy sessions.

Et puis le coup de génie de Goldie & The Gingerbreads est le «Think About The Good Times» qui donne son titre à la compile. Elles ont le feu au cul. Elles sonnent comme des blacks, Goldie jive comme une reine du Bronx. Le «Little Boy» que produisent les Animals est un aussi un smash in the face, elle y va la Goldie, elle se lance dans la bataille à coups de no no no, elle écrase ses no no du talon et elle resurgit dans le son comme un saumon de l’Hudson river.

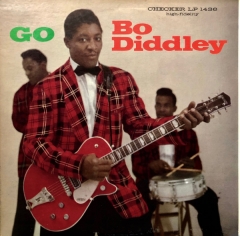

Palao revient longuement sur ce qui fait la spécificité des Gingerbreads : Ginger Bianco fourbit le solid beat, Margo fourbit le groove, «peppering it with jazz & R&B licks, both sophisticated and visceral». Carol «sat perfectly in the pocket» et il parle enfin de Goldie Zelkowitz (encore une autre orthographe) en termes de «no-nonsense self-styled broad» et de «raw and guenine soul». Palao les qualifie de «great and versatile combo», pouvant passer de l’«intimate gossip of the classic NYC girl groups» au «R&B punch of the British Mod scene». Il parle d’un éventail extrêmement large. Il dit aussi - et il a raison - qu’il n’existe pas beaucoup de groupes aussi fascinants que Goldie & The Gingerbreads. Après une courte introduction, Palao donne la parole aux filles qui racontent leur histoire, au long des 40 pages du booklet. Goldie redevient Genya et raconte comment elle a grandi en écoutant les blacks : LaVern Baker, Little Richard et Bo Diddley. Elle trouvait Elvis trop blanc.

Elles tournent pas mal en Europe, jouent bien sûr au Star Club de Hambourg et en première partie des Animals à l’Olympia. Elles participent à toutes les grandes tournées anglaises, au package tour des Stones, puis des Kinks et des Yardbirds, puis des Walker Brothers et des Hollies. Aux États-Unis, Ahmet Ertegun distribue leurs singles et «What Kind Of Man Are You» fait des ravages.

Manque de pot, Goldie fait un abcès et le groupe s’arrête bêtement. Goldie part de son côté et les trois autres du leur. Ginger reste inconsolable : «J’ai essayé de me réconcilier avec cette histoire pendant longtemps. Goldie arrivant de Pologne, moi la petite fugueuse italienne, et notre rencontre at Trude Heller’s... Ça ferait un sacré film. À cette époque, on pouvait se permettre de rêver, même avec tous les problèmes qu’on se tapait, c’était stimulant. Chaque jour, quelque chose pouvait se produire.» Genya ajoute : «I had the best learning in the world, being on the road with my girls.»

Goldie va devenir Genya Ravan et connaître son heure de gloire avec Ten Wheel Drive. Un bon gros Part Two te donnera tous les détails de cette fascinante histoire.

Signé : Cazengler, Goldmichet

Goldie & The Gingerbreads. Thinking About The Good Times. Complete Recordings 1961-1966. Ace Records 2021

Jeff Penczak : Good Time Girls. Shindig! # 117 - July 2021

*

Voici près de dix ans l’était trop tard, pas pour le Juke Joints Band, hélas pour moi, le concert qu’annonçait l’affiche collée sur la vitrine d’un commerçant était passé depuis une semaine. Dessus y avait ce gars le dos affessé ( ne lisez pas affaissé ) sur son tabouret de pythie delphique et l’autre décalé sur l’image, debout les bras levés à la manière des officiants du vaudou, bref cette affichette puait à pleine vue le blues. Depuis Big Mama Thornton dans tout rocker, sommeille un fameux hound dog, certes un sacré bâtard, mais quand il pose le museau sur une piste il ne la lâche plus… quelques semaines plus tard dans un troquet perdu de l’Ariège je retrouvais mes deux lascars en l’occurrence Ben Jaccobacci et Chris Papin…

Depuis les kr’tntreaders ont ainsi pu lire la relation d’une dizaine de concerts du Juke Joints Band ainsi que la chronique de leurs trop rares enregistrements. A eux deux Chris Papin et Ben Jaccobacci forment le noyau originel du JJB, depuis deux ans la formation s’est étoffée, z’ont ‘’profité’’ de la période confinatoire pour enregistrer un nouveau CD, une petite merveille bleue.

BACK ON THE STREET

JUKE JOINTS BAND

( Disponible sur Bandcamp)

Michel Teulet : basse / Rosendo Frances : batterie / Chris Papin : chant / Ben Jaccobacci : guitare.