KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 670

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

19 / 12 / 2024

THE DAMNED / LAWRENCE

JAKE CALYPSO / SHEL TALMY / RONNIE WALTER

ROCKABILLY GENERATION NEWS

TWO RUNNER / CLAUSTRA

POGO CAR CRASH CONTROL / CHARLES EAST

EDDY MITCHELL

Sur ce site : livraisons 318 – 670

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Au bonheur des Damned

(Part One)

Alors les Damned, c’était comment ? Power ! Élysée ! Captain ! Second Time Around ! Tempête ! Cap Horn ! Démâtage ! Wild as phoque ! Punk-rock ! Ni-Ni-Ni Neat ! Rat ! Bim ! Bam ! Boom ! New Rose ! I don’t know why/ I don’t know why ! Tonnerre de Brest ! It’s a Love Song ! Moule à gaufres ! In my face ! Flash-back ! 1977 ! I break my heart to please/ Eloise ! Te voilà fétu pour deux heures, les Damned te charrient et t’emportent. Depuis 1977, les Damned t’ont toujours charrié. Ils n’ont fait que ça. T’adores te faire charrier. T’es fait pour ça. La vie et puis la mort, le temps t’emporte, et les Damned sont un groupe purement métaphorique, ils ont le même pouvoir que ce temps qui t’emporte. Alors tu t’en délectes. Pire, tu te livres. Tu assumes parfaitement ton destin de fétu. C’est même une occasion en or de l’assumer. C’est très physique et en même temps très abstrait. En plus, t’as le spectacle. L’un des meilleurs spectacles de rock qui se puisse imaginer ici-bas. Tu le sais depuis Mont-de-Marsan, en 1977 : t’avais jamais rien vu d’aussi wild sur scène que les Damned à Mont-de-Marsan, Dave Vanian torse nu dans le cagnard, un vrai snake, et puis Captain et Rat et Brian James comme autant de rock stars sorties de nulle part, surtout Brian James. Et quasiment cinquante ans plus tard, ça recommence, avec exactement le même genre d’intensité sauvage. Le même genre de wild-as-fuckiness. C’est plus joli en anglais.

L’Élysée est rempli à ras-bord de vieux punks. Tu les entends raconter leurs souvenirs du temps jadis. Tu vois tous ces T-shirts des Damned. T’attends des heures et les voilà. Ovation. Double ovation. Triple ovation. Bordel, voilà les Damned ! T’écarquilles bien les yeux. Radadadadadam ! Ouverture des hostilités avec «Love Song». Oui, parfaitement, radadadadadam, Paul Gray gratte l’intro historique que grattait jadis Algy Ward with a coin, et l’énorme machine de guerre des Damned se met en route. L’Élysée tangue comme un trois-mâts pris dans la tempête du Cap Horn, ça ondule merveilleusement, tu commences à prendre des coups dans le dos. Ils enchaînent avec «Machine Gun Etiquette» et la foule en délire reprend le second time around avec Dave Vanian. Second time around ! Clameur monumentale ! Second time around ! On se croirait dans un film révolutionnaire d’Abel Gance, avec ces milliers de figurants alignés sur la falaise. T’as clairement l’impression de vivre un moment historique. Les Damned fédèrent le monde entier ! Alors tu brailles avec les autres ! Second time around ! Tu vis l’un des sommets de la clameur du rock anglais. T’en peux plus ! Tu te gaves du bonheur de la clameur. Tu bloques l’instant pour l’éternité en gueulant comme un veau ! Second time around ! Tous les fétus gueulent. Ça n’en finit plus de gueuler. Ça n’en finit plus de finit plus ! Encore ! Encore ! Second time around ! Mais les hits des Damned ne durent que trois minutes et tu vas bloquer que dalle. La tempête se calme soudainement et les Damned entrent dans le ventre mou du set. C’est une chance. Sans ce retour au calme, l’Élysée se serait écroulé.

Sur scène, t’as quasiment la mouture originale, ne manque que Brian James. Rat vient faire des ronds de jambe devant la foule avant d’aller s’installer derrière son kit. Il est assez haut et semble solide, même avec sa tête de pivert déplumé. Au fond t’as Monty Oxymoron, et dans un coin Paul Gray sur sa basse Rickenbacker. Devant, t’as Dave Vanian, tout en noir, gants noirs, lunettes noires, et comme tu le vois d’assez près, tu constates qu’il n’a pas pris une seule ride, rien, pas la moindre trace de vieillissement. Un vampire ? Va-t-en savoir ! Voix intacte. Dave Vanian reste l’un des meilleurs.

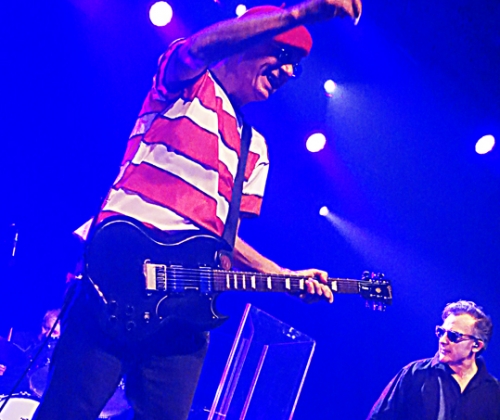

Et pour compléter ce fastueux panorama, t’as Captain. C’est lui le héros, un vrai clown et l’un des rois du killer solo flash, il tape tous ses plans sur une SG, comme le faisait jadis Brian James. Sous son béret rouge, il multiplie les grimaces, il lève la patte en l’air, il fait le clown, mais joue comme un dieu. Captain, c’est l’Haddock du rock, le clown suprême, ton meilleur ami, le punk-rock à deux pattes, le dernier des Mohicans, le claqueur de claquemures, l’extrême onction, le polichinelle de la Comedia des temps modernes, le Don Quichotte de la punka, l’impératif de l’imparfait, l’en-veux-tu-voilà plein les mains, le zébulon en large et en travers, l’espace intermédiaire, le réfectoire des références, l’apologie du rigorisme, le médiateur des médiators, le beret rouge sur Kolwezi, le Victor des Gogos, l’essuyeur d’emplâtres, l’allons voir si la New Rose est éclose, oui, amigo, Captain c’est tout ça et beaucoup plus encore, l’Achab des accablés, le blé des pauvres, le pote aux roses, le Rose-Croix du Golgotha, le quota des cote-parts, le partisan du parmesan, le zan du zazou, le zou-prolétariat du rock, l’eurock des 27, le set d’étable, ça n’en finirait plus, avec ce mec-là, et pendant ce temps, les Damned déroulent leur répertoire, ils réveillent un peu le Cap Horn avec «I Just Can’t Be Happy Today» qui n’est malheureusement pas au niveau des cuts du premier album tarte-à-la-crème, par contre, ils explosent «Eloise», ce magnifique hit de Paul & Barry Ryan que bizarrement les gens n’aiment pas trop, mais pour Dave Vanian, c’est l’occasion de réaliser un véritable exploit, car il faut aller la chercher, l’Eloise ! Et il la trouve, à la pointe de sa glotte de vampire. Ils vont boucler le set avec «Neat Neat Neat» et nous jeter à nouveau dans les remous du Cap Horn. Ils vont faire deux rappels. Le premier avec «Curtain Call» et bien sûr «New Rose», et là, c’est l’apocalypse selon Saint-Qui-tu-veux. Puis Captain va revenir et se demander, à voix haute, au micro, quel est le meilleur moyen de finir. «Smash It Up» ? Eh oui, Captain ! Smash it Up ! Ah il aime bien smasher son vieux Smash It Up. Ça lui rappelle sa jeunesse et nous la nôtre. Fin de la rigolade : les Damned se barrent. Fallait bien t’y attendre.

Captain revient au micro une première fois pour balancer ça : «Marci (sic) Marc Zermati, Little Bob, Stiff Records.» T’en a des frissons dans le dos. Puis il revient une deuxième fois pour rebalancer ça : «Hope we’ll live long enough to be back.» Old punk Captain prend soin de ses fans. Nous aussi on espère être encore en vie la prochaine fois.

Personnage tout aussi fascinant que Captain, Dave Vanian entre dans la cour des grands avec le Mojo Interview, rubrique habituellement réservée aux têtes de gondole. Il s’agit pour Dave Vanian, et donc les Damned, d’une sorte de consécration. Il précise très vite qu’il ne donne jamais d’interviews car il considère que la musique parle d’elle-même, et il ajoute que dans ce monde obsédé par la transparence, il préfère préserver sa privacy. Il rappelle ensuite l’épisode de la formation des Damned, après l’échec des Masters Of The Backside, projet qu’avait monté McLaren avec Chrissie Hynde. Rat lui présente Brian et c’est parti. Dave Vanian voit tout de suite que ce mec a quelque chose d’autre - I knew he had something different - Ce qui pour Vanian fait la force des Damned, c’est qu’ils étaient quatre fortes personnalités - As individuals they would have been stars in their own right - et il ajoute : «It reminded me of a wild jazz band.» Quatre fortes personnalités, ça ne vous rappelle rien ? John, Paul, George & Ringo. Ou encore Johnny, Jerry, Walter & Billy. Ou encore Alex, Chris, Andy & Jody. Vous voyez le genre ? Oui, les Damned c’est exactement le même concentré de génie que les Beatles, les Heartbreakers ou Big Star. Et quand Pat Gilbert lui demande pourquoi il a choisi de devenir un vampire, Vanian prend une pause avant de répondre - I’ve always preferred my own company - Et quand bien sûr Gilbert aborde l’aspect drunken hellraisers du duo Captain/Rat, Vanian répond sèchement que ça a bousillé pas mal d’opportunités - It was a bit stupid, basically overgrown schoolboys stuff - Alors que les autres sifflaient des pintes, Vanian préférait un verre de brandy. Et quand ils roulaient leurs clopes, Vanian fumait des cigarettes russes - I just preferred the taste - Mais en matière de chaos, Dave Vanian préférait laisser faire. Ou plutôt feignait de ne rien voir. Il rappelle que Captain et lui n’ont jamais socialised together, and still don’t, mais ils s’entendaient bien pour composer, comme le montre Machine Gun Etiquette. Au plan business, Dave Vanian rappelle qu’il n’a jamais gagné un rond avec Stiff. Il a seulement commencé à se faire du blé avec MCA, mais pas tant que ça - Je ne me plains pas, mais les gens croient qu’on est millionnaires, comme Billy Idol, mais ça n’a jamais été le cas, loin de là - Et pour lui, deux choses n’ont jamais changé avec les Damned : «It never gets any easier and it’s never as glamourous as it should be.» Il finit par faire cette confidence extraordinaire : «Ce qui m’a toujours motivé, c’est que savoir que les Damned avaient toujours a new good album à venir. I’m amazed we’d lasted that long. But I’m very proud of what we’ve done.»

Signé : Cazengler, damé du pion

The Damned. Élysée Montmartre. Paris XVIIIe. 1er décembre 2024

Pat Gilbert : The Mojo Interview. Mojo #293 - April 2018

Wizards & True Stars

- Lawrence d’Arabie

(Part Four)

Tiens ! Un book sur Lawrence d’Arabie ! Comment cela se fait-ce ? Qui peut avoir eu cette idée saugrenue ? L’idée vient du cerveau d’un certain Will Hodgkinson qui, pour parvenir à ses fins, a passé un an à sillonner les rues de Londres et de ses interminables banlieues avec Lawrence d’Arabie, qu’il qualifie, pour les besoins de la postérité, de Street-level Superstar. D’où le titre de ce book événementiel : Street-level Superstar - A Year With Lawrence.

Force est d’entrer dans la danse des superlatifs car Hodgkinson a raison. On tient là l’une des dernières superstars d’Angleterre. Street-level, pour ne pas dire underground. On a déjà épluché tout Felt, tout Denim, tout Go-Kart Mozart, tout Mozart Estate dans les Parts One, Two Three, on ne va donc pas y revenir, même si l’envie brûle les lèvres de rappeler que certains de ces albums atteignent des sommets.

Lawrence d’Arabie s’est taillé un petit look sur mesure, à base de casquette à visière bleue, de grosses lunettes noires, et de mèches de cheveux filasses, ce qui d’une certaine façon le plastifie. Il est sans âge. Il fait ce que Ziggy fit avant lui : il s’auto-invente, il s’auto-fige, il devient iconique. Il est entré dans la peau de son personnage et il s’y tient. Il le maîtrise. Il l’incarne à la perfection. Il a les albums qui lui permettent de jouer ce jeu qui pour lui n’est pas un jeu. C’est toute sa vie. Il mérite pour ça un immense respect. Le plus immense. Il ne demande rien d’autre que d’être Lawrence d’Arabie et de briller au firmament de la grande pop anglaise. C’est donc avec un terrible bonheur qu’on entre dans ce book, car Lawrence d’Arabie s’y exprime au long de 300 pages agréables au toucher, admirablement composées dans un corps 12 bien aéré, la vie circule bien dans l’interlignage, et l’esprit règne en permanence, car rien de ce que dit Lawrence d’Arabie ne va te laisser indifférent. Quelques images rassemblées à la fin et imprimées sur le bouffant semblent vouloir résumer la trajectoire terrestre de l’icône. Les gris sont lavés à cause du bouffant, mais les images parlent. On va donc pouvoir se livrer une fois encore à cette petite manie des fièvres citatoires, mais n’est-ce pas là le plus sûr moyen de donner envie de lire ?

Au dos, t’as six hommages de personnalités (dont Jarvis Cocker, Bobby Gillespie, Miki Berenyi), et les deux plus intéressantes sont peut-être celle de Brett Anderson qui explique en trois lignes que Lawrence d’Arabie s’est toujours situé entre le succès et l’échec - Lawrence’s destiny was to be something uniquely in-between - et puis celle de Lawrence d’Arabie himself qui est un chef-d’œuvre d’auto-distanciation : «Will has finally written his masterpiece. Glad I could be of service.» Il sublime ainsi l’aspect plastique de son personnage. Il se prête à l’auteur pour que celui-ci fasse un bon book. Tiens, Will, voilà Lawrence d’Arabie, cadeau ! C’est pour toi, prends ! Will prend.

Il n’empêche que Will et son icône ont parfois des échanges comiques. Un jour Lawrence dit à Will que «d’écrire mon book me fera le plus grand bien», et Will est obligé de le recadrer en lui disant que ce n’est pas lui, Lawrence qui écrit : «I am.» Et il enfonce son clou dans la paume de l’icône : «You are the subject, I’m the writer.» Lawrence revient à la charge en posant toutefois ses conditions. Pas question de citer certaines anecdotes, par exemple celle de l’omelette au fromage. Il argumente : «Ce n’est pas ce que les fans veulent lire.» Quels fans ?, lui rétorque Will. Alors Lawrence répond «The fans around the world», et Will lui dit que l’omelette au fromage sera dans le book. Et là, t’a Lawrence qui lâche : «No omelette is going in my book.» Du Dada pur.

Alors Will plonge dans l’icône et s’en donne à cœur-joie. Il commence par la situer dans notre pauvre époque : l’icône méprise Internet et les smartphones, l’icône ne se nourrit que de crackers, de tasses de thé et de liquorice (réglisse), l’icône ne peut pas vivre sans projet - To be without purpose is the worst thing I can think of - L’icône s’avoue dégoûtée par la vulgarité de la vie moderne. Parce qu’elle n’a jamais eu de hit, l’icône est encore obligée à 61 ans de faire gaffe à tout, c’est-à-dire de compter ses sous, comme le font beaucoup d’entre-nous.

Encore plus épineux : l’aspect relationnel, il y a des femmes, bien sûr, mais l’idéal est de rencontrer someone with the same record collection, ce qui dans la vraie vie n’arrive jamais. L’icône dit aussi avoir été morbidly obssessed with The Exoercist à l’âge de 11 ans (le book, pas le film), d’autant qu’on racontait à l’époque que ce n’était pas une fiction.

L’icône mène une vie monastique, à base de livres, de disques et de fringues - Books are the house bricks of my world. Records are the slate roof. Clothes are the soft furnishing - Il évoque sa dernière copine, the French girl. Il se dit presque soulagé de l’avoir vue partir - I said, «I’ll never be in a relationship ever again.» I never have. I like my own company. The sex part, you forget about it after a while. And I wasn’t, what do you call it, testosterone-heavy. I was a two-minute wonder. They’re not missing much - L’icône s’est asexuée - I’ve been asuxual ever since - Terminé, la gaudriole.

L’icône parle très bien de sa condition. Ses amis Peter Astor et Douglas Hart trouvent des jobs. Pas Lawrence d’Arabie. Il prend l’exemple de Knut Hamsun qui préférait mourir de faim et manger du papier plutôt que de décrocher un job - Si quelqu’un le voyait par exemple faire la plonge, ça aurait détruit sa crédibilité, et c’est comme ça que je fonctionne. Quoi qu’il arrive, je suis un compositeur et un musicien, et je ne peux pas faire autre chose - Et il conclut ainsi : «I cannot admit I’m not an artist.» C’est ça ou rien. Crever la dalle, pas de blé : aucun problème. L’icône s’assume.

Autre chose. Le genre de petit détail qui en dit long : l’icône ne supporte pas les lézards. Quand il est invité à jouer à Glastonbury, on lui dit qu’il va devoir dormir sous une tente. Une tente ? Pas question ! Il s’insurge : «Where are the cottages for the stars?». On lui redit la tente. Alors Lawrence balance : «What if a lizard runs over my face?».

Côté influences, il n’est pas avare de merveilles - Il avait 12 ans quand il a vu en 1972 T. Rex jouer «Metal Guru» à Top Of The Pops et ça a changé quelque chose en lui. ‘From then on, I was T.Rex mad. Je crois que j’étais amoureux de Marc Bolan. C’est le moment où j’ai su ce que je voulais faire de ma vie.’ - L’icône trouve sa vocation. Il avoue aussi un petit faible pour «unsung geniuses like Chicory Tip and Lieutenant Pigeon.» Il salue aussi les Vibrators - They had the sound I liked: fast and angry - et bien sûr David Bowie. Puis il traverse cette époque où tous les groupes anglais (Weather Prophets, Primal Scream et les Mary Chain) voulaient être le Velvet Underground, «mais il n’y a qu’un seul Velvet Underground». Puis il flashe sur Nick Drake et notamment «River Man». Puis sur l’«I Threw It All Away» de Dylan qui se trouve sur Nashville Skyline, un cut qui lui montre qu’il est possible de composer une «love song with subtlety and originality.» Taxi Driver reste son film préféré - Harvey Keitel est le mac, et sa scène avec De Niro m’a fait pleurer parce que je n’avais jamais vu d’acting aussi intense avant. It is uncompromising.

Retour sur Felt, dont le premier album, Crumbling The Antiseptic Beauty date de 1982. L’icône en devenir avait mis trois ans à mûrir ce projet «in his teenage bedroom in the Birmingham village of Water Orton: Felt allait enregistrer 10 albums en 10 ans, en suivant un tight musical and visual aesthetic. This was to be an art band, avec des photos en noir et blanc de Lawrence et de ses co-conspirators affichant des moues profondes, un look qui s’accordait parfaitement avec cette musique hazy and dream-like dominée par le jeu fluide du guitariste Maurice Deebank, un virtuose discret que Lawrence avait découvert dans le village et qu’il voyait comme son passeport pour la gloire.» C’est admirablement bien résumé. L’icône en devenir se dit fière d’avoir découvert un génie dans son village - In a small village of a couple of thousand people, right on my doorstep was a genius. I was very lucky - Le problème, c’est qu’à l’époque, l’icône en devenir flashe sur Television. Pas Maurice - Maurice didn’t know Television, didn’t hear Television, didn’t like Television, wasn’t bothered about Television. He thought punk was ridiculous and he didn’t care about the subtleties of the fashions I was interested in - Et donc, dès le départ, il y des tensions dans Felt.

Et puis Lawrence impose sa loi : par de grattes sunburst et uniquement des médiators blancs. Comme Maurice a une gratte sunburst, il doit la faire repeindre en noir. Puis l’icône en devenir va se transformer en tyran, s’inspirant, nous dit Will, de Kevin Rowland qui réveillait ses Dexys Midnight Runners à 6 h du mat pour aller faire du jogging. Pour recruter, l’icône en devenir hésite : prendre un bassman parce qu’il sait jouer ou parce qu’il est bien habillé ? En tournée, il interdit aux autres Felt de picoler, il leur impose de porter un uniforme et d’avoir des étuis de guitares rectangulaires. Il veut aussi fouiller les sacs de voyage, pour voir si les fringues sont conformes. Il veut surtout voyager à bord de «cool vintage cars.» - Being tyrannical on tour was the dream and God knows I tried, but they didn’t like it. Didn’t like it at all. And unfortunately, I didn’t have the money to buy their loyalty - Il avait aussi demandé à Tom Verlaine de produire Felt et Verlaine avait répondu non, car les chansons de Felt n’avaient à ses yeux ni début, ni middle, ni fin, «no light or shade, no arrangements.» Et bien sûr pas question de reformer Felt - Lou Reed a reformé le Velvet Underground, but I’m stronger than him - Et il a joute ceci qui est terrible : «Je pense que Lou Reed voulait reformer le Velvet Underground pour avoir son heure de gloire - his day in the sun - et en faisant ça, il a détruit la magie du groupe. I would never dismantle the magic of Felt.» Et Will surenchérit : «And he never has.» Fin de Felt. Tout ce qu’on peut faire à ce stade des opérations, c’est réécouter les albums. On ne perdra pas son temps.

L’icône va ensuite se jeter dans l’aventure Denim. L’icône dit qu’au temps de Denim elle était à la recherche d’un Londres qui n’existait plus, «Terence Stamp’s London in particular, avec des groupes comme Middle Of The Road, the Glitter Band - but not Gary Glitter - et Opportunity Knocks.» Elle ajoute plus loin : «On top of this, j’aimais les chansons courtes, quinze minutes sur chaque face de l’album. Put it all together and you are up with Denim.» Will corrobore tout ça en rappelant que Back In Denim, paru en 1992, était en avance de trois ans sur la Britpop. L’icône se dit aussi fière d’avoir fait cracker John Leckie, un producteur qui avait bossé avec tous les cracks, «John Lennon, Phil Spector, Mark E. Smith, and I was the one who drove him over the edge.» L’épisode Denim le plus hilarant est celui de Denim On Ice, inspiré d’un concert du «progressive keyboard wizard» Rick Wakeman en 1975 au Wembley Empire Pool, et intitulé ‘The Myths & Legends Of The Knights Of The Round Table On Ice’. Will nous donne quelques détails : «Un horn player rond comme une queue de pelle tenta de poursuivre Guinevere alors qu’elle glissait sur la piste, un combat entre deux chevaliers ne put avoir lieu parce qu’il en manquait un, des patineurs lancés dans des figures mythiques se cassaient la gueule sur la glace, et Wakeman fut tellement affecté par ce désastre qu’il en fit une crise cardiaque à l’âge de 25 ans.»

Après Denim, voilà venu le temps de Go-Kart Mozart et de Mozart Estate qu’il qualifie de «world’s first B-sides band.» Comme pour Felt, il veut que ça reste «a band that doesn’t drink.» Le rider du groupe spécifie : «Only chocolate, Cadburys Daily Milk ideally, alongside raw cashew nuts, pistachios and confectionnery. No tea because nobody can make it to my specifications, and the band want 0 per cent beer. A can of Coke for me, pas la grande bouteille qu’on ne peut pas emmener partout. C’est très simple - le rider le plus simple in the UK, I reckon.»

On croise aussi un fantastique hommage à Peter Astor. L’icône le découvre au temps de the Loft - The Jasmine Minks jouaient : great name, awful band. The Loft jouaient en première partie : awful name, great band - Et il ajoute plus loin : «Peter Astor allait devenir une big star et il avait tout : the looks, the songs, the image. Mais il a commis une fatale erreur : il a splitté son groupe au mauvais moment. He wanted complete control, and when he got complete control, it wasn’t as good.» Il rend aussi hommage au book de Jim Carroll - Jim Carroll’s teenage New York teenage drug memoir The Basketball Diairies - «I’ve still got it. Very good book.»

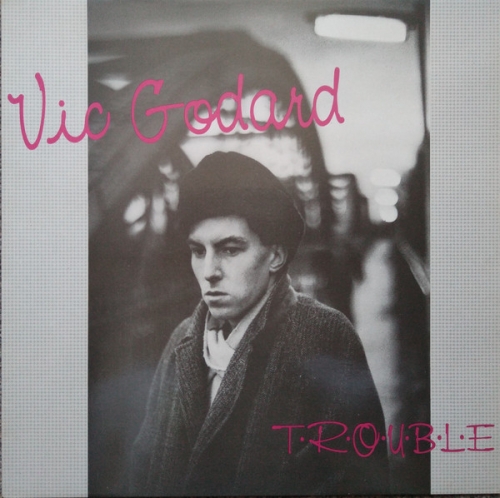

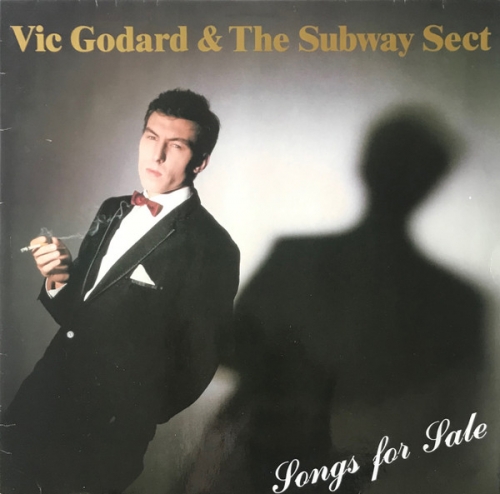

Le cœur battant du book, c’est l’hommage à Vic Godard. Il s’agit d’une admiration qui remonte au «September 1976 punk special» du 100 Club quand les Subway Sect «rejetaient la mode punk en faveur du gris, et composaient des sharp songs inspirées du cinéma et de la littérature française.» - Vic Godard fournit alors à Lawrence le modèle de ce que pouvait être une vision pop - Et l’icône en devenir d’ajouter ceci qui est assez royal : «Number One Subway Sect Fan in Birmingham was my official title.» Vic va devenir the guiding light de Lawrence d’Arabie. Au point d’affirmer : «He’s the best songwriter who ever lived.» Au moins, comme ça, les choses sont claires. Et boom, l’icône emmène son portraitiste Will à Kew, où vit Vic. Vic n’a jamais quitté Kew. En 2006, il s’est installé dans le «bungalow» avec son père Harry qui a aujourd’hui 102 ans. On le voit en photo dans les gris lavés des pages de fin. Vic, Will et Lawrence entrent tous les trois dans la chambre du vieux qui croasse : «I remember you.» Puis il ajoute en pointant le doigt vers Lawrence : «You’re in that terrible band.» Attention, on est chez les cracks en Angleterre, et les échanges nous dépassent. Et Vic avoue à l’icône transie d’admiration qu’il ne peut plus donner de concerts, car il s’occupe d’Harry à plein temps - I’m here the whole time looking after him - Vic va dans la kitchen et met l’eau à bouillir pour faire un thé. Will se marre : «C’est bien la première fois que je vois Lawrence accepter une tasse de thé chez quelqu’un.» Et puis t’as ça qui va t’envoyer au tapis : Lawrence d’Arabie compare le jeune Vic à Antoine, «the naughty but philosophical boy hero of Truffaut’s The 400 Blows.» Pas mal. Bien vu ! Personne n’est plus punk qu’Antoine Doinel. Tu vois le punk courir à la fin des 400 Coups. Punk car innocent. Quelle connexion ! Lawrence/Truffaut/Godard ! Lawrence et Will ont tout compris. Et c’est pas fini : Vic dit à Lawrence éberlué que son inspiration lui est venue à l’époque d’une photo de Richard Hell et Tom Verlaine dans Interview magazine - Tom Verlaine is wearing a budgie jacket and Richard Hell has a ripped jumper. I hadn’t heard a note of their music - Quand Lawrence voit Subway Sect pour la première fois en décembre 1977 au Top Rank, «it was the greatest concert he had ever seen.» L’échange se poursuit et Will nous dit que Lawrence est tellement excité en présence de son héros qu’il passe son temps à l’interrompre - Tu portais des pantalons gris et un flash jumper. I still do that combination to this day - Et Vic commence à balancer des infos de choc. Il explique par exemple que son amitié avec le guitariste Rob Symmons s’est cimentée quand il a découvert que le gardien de l’immeuble où Symmons vivait à Putney n’était autre que le père de Marc Bolan. Puis il y a l’histoire du bras de fer avec la manager Bernie Rhodes qui leur dit de trouver un batteur avec les cheveux courts - Alors on a cherché le batteur qui avait les cheveux les plus longs - Will assiste à cet échange de rêve et nous propose de méditer sur ça : «Alors que Vic Gogard expliquait d’une voix claire et lente sa façon de voir les choses, il apparaissait clairement qu’il disposait d’une nature aussi contradictoire que celle de Lawrence. Le punk-rock l’avait défini, mais ses héros étaient Hoagy Carmichael, Johnny Mercer, Irving Berlin, Cole Porter... All the old names, as he called them.» Vic ajoute qu’il est allé voir chanter Frank Sinatra en 1977, «right in the middle of punk». Mais il dit aussi avoir flashé sur «Something In The Air» de Thunderclap Newman, et «Somethin’ Stupid» de Frank & Nancy Sinatra - Rod Stewart’s Every Picture Tells A Story was the first album I bought. I loved Rod Stewart... until he went really shit - Puis il avoue sa passion pour Guy de Maupassant - Notre bibliothèque municipale avait tous les scripts des films de Jean-Luc Godard et je les recopiais pour mes chansons - Après le split de Subway Sect, Vic dit que Bernie Rhodes le payait «£50 pour écrire dix chansons par semaine.» Mais il n’en est rien sorti - Meanwhile, I wanted to get as far away from punk as possible, so I went towards jazz and swing on Songs For Sale. My upbringing allowed me to do that - Évidemment, cet album est l’un des favoris de Lawrence d’Arabie - To me, Songs For Sale is unquestionably the best album of the 1980s. It has the best songs; the best music, the best ideas, the tightest band. It was on London records, which is great, because that’s the label Denim signed on - Puis il demande à Vic ce que signifie cette phrase dans «Moving Bed» : «I may fall asleep while composing a verse, I may set myself alight again.» Et Vic lui explique : «It’s about gear» - Will développe : «Vic spent much of the 1990s on heroin, cleaning up in 1989 after becoming a postman, although he had a relapse in the late ‘90 after his mother died.»

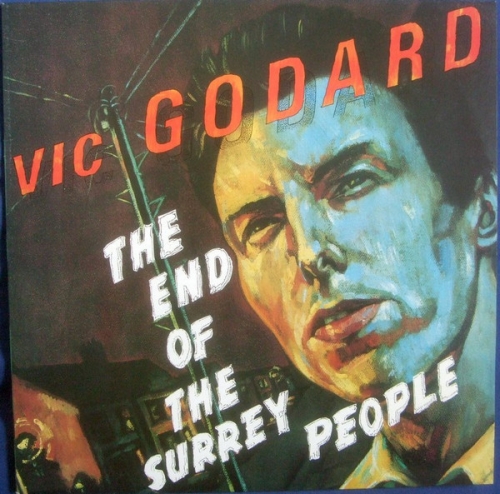

C’est l’occasion ou jamais de sortir les Vic de l’étagère.

Vic porte un beau smoking sur la pochette de Songs For Sale. Ce crack du croon est parfaitement à l’aise dès «Hey Now (I’m In Love)», il fait du Sinatra à l’anglaise. Notez bien les noms des cracks qui swinguent derrière Vic Sinatra : Chris Brostock on bass et Sean McLusky au jazz drum. Vic appelle sa fine équipe The Subway Sect. Ils swinguent encore comme des démons sur «Crazy Crazy». Tu peux y aller les yeux fermés. Hommage à Tony Bennett avec «Mr Bennett». En B, t’as encore deux merveilles de swing : «Dilletante», bien swingué sous le boisseau, et «No Style», au bout de la B, plus bossa. Vic Sinatra roule bien sa bossa. T’as là un cut puissant et léger, avec le piano en roue libre.

Paru en 1993, The End Of The Surray People est un fabuleux album. Vic Godard y rend un hommage qu’il faut bien qualifier de mythique à Johnny Thunders dans «Johnny Thunders», c’mon boys ! Il siffle ! On suppose que c’est Edwyn Collins qui gratte les poux de Johnny T. C’est du pur mythe d’I’m gonna quit this town forever/ Quit this town for good/ Just like Johnny Thunders, avec les chœurs des Dolls et le bassmatic mirobolant et ultra malveillant de Paul Baker, ou de Clare Kenny, le saura-t-on jamais ? L’autre grosse pointure de l’album, c’est Paul Cook qu’on entend mener l’instro «Inbalance» tambour battant et qu’on retrouve plus loin dans «The Pain Barrier». Ah le Cookie sait battre le beurre ! Avec «Some Mistake», Vic Godard tape une pop godardienne d’excellence suprême. Présence miraculeuse ! Encore deux coups de génie sur cet album : «Talent To Follow» et le morceau titre à la fin. Pur génie que ce Talent, avec son bassmatic élévateur et les gimmicks flamboyants, Godard allume comme un punk de la première heure et ça donne la meilleure pop d’Angleterre. Et puis ce morceau titre que tu va réécouter en boucle, car c’est l’Americana de London town, admirable de singalong, Vic Vodard chante ça d’un ton prodigieusement inspiré, c’est gratté à coups de slide mirifiques. Les épithètes font la fête car c’est un cut magique ! Pas étonnant que Lawrence ait flashé sur Godard.

Et puis t’as la poisse. Une street-level superstar sans la poisse, ça ne serait pas crédible. Il est sûr de son coup avec «Summer Smash». Mais au moment du lancement officiel du single, la Princesse Diana se tape un summer smash en vrai sous un tunnel parisien. Le lancement officiel du «Summer Smash» de Lawrence est annulé. «It was over», said Lawrence. What happened next? «I Had a mental collapse.»

Un designer de mode nommé Rick Owens voulait monter le «Mount Rushmore of ageing rock» avec des «craggy-faced rock characters». Alors il en choisit quatre : «the communist fashion victim Ian Svenonious, Saul Adamczewski from the South London grots the Fat White Family, and Peter Perrett of the punk-era band the Only Ones, a man to match Lawrence with his apparent indestructability in the face of a less-than-healthy lifestyle.» Si Rick Owens avait monté ce plan dans les sixties, il aurait sûrement choisi Ace Kefford, Syd Barrett, Brian Jones et Vince Taylor.

Un autre projet qui fait la fierté de l’icône : elle participe à la compile Light In The Attic And Friends, avec une cover du «Low Life» de Public Image Limited, «turning John Lydon’s caustic eulogy to Sid Vicious into a punk singalong with added easy-listening pizzazz.» Alors on l’écoute. Comme c’est du Light In The Attic, c’est un bel objet, un double album richement illustré mais mal documenté (le texte sur Barbara Lynn ne mentionne même pas le nom d’Huey P. Meaux). Ce ne sont que des covers. Lawrence est en B avec Mozart Estate et une version glammy du «Low Life». Il se répand bien sur la terre d’Angleterre. L’autre grand bénéficiaire de cette opération n’est autre qu’Iggy Pop avec une cover de l’«I’m In Luck I Might Get Picked Up» de Betty Davis. L’Ig se jette corps et âme dans la purée. Il n’a jamais été aussi Stoogien. Deux autres champions hors catégorie sauvent le projet : Barbara Lynn et Acetone. Barbara tape une cover de «We’ll Understand» à la vieille voix, c’est une vraie merveille de délicatesse black. Il faut attendre l’excellent «Plain As Your Eyes Can See» par Acetone, en D, pour flasher abondamment : vraie atmosphère, c’est même carrément envoûtant, deep & groovy, lourd de conséquences, avec un solo liquide. Les covers de Rodriguez («Slip Away» par Charles Bradley), de Wendy Rene («After Laughter») et du «Sad Old Man» de Karen Dalton par Mark Lanegan ne marchent pas.

Will cerne admirablement bien la personnalité de ce personnage complexe qu’est Lawrence d’Arabie. Vers la fin du book, il tente ce très beau résumé : «C’était un homme qui gueulait après ses musiciens s’ils jouaient une fausse note (ou une note juste), et qui leur tapait gentiment sur l’épaule lorsqu’ils sortaient de scène. Il avait de la sympathie pour les fous, les pauvres et les addicts, mais il avait aussi une forme d’admiration pour les gens riches et célèbres. C’était un célibataire qui allait au lit en rêvant de Kate Moss, un ascète que les privations avaient presque tué, un homme obsédé par le contrôle qui ne voulait pas que j’utilise le mot ‘just’, mais qui contribuait tellement à son book. Le monde allait dans un sens et Lawrence dans un autre, et je ne pouvais m’empêcher de penser qu’il en serait toujours ainsi.» Will fait le portait un excentrique britannique. Et il résume encore mieux, à la dernière page : «Quel est le prix du rêve ? Pour le payer, Lawrence a sacrifié sa santé, sa famille, ses relations et sans doute sa santé mentale pour l’art, la gloire, la pop et une vision singulière. Maybe sacrifice is the wrong word, though.» Il se pourrait que ce soit la définition d’un artiste. «Lawrence était destiné à parcourir sa route tout seul. Cette route pouvait être à Beckenham, Welling, Waltham Cross, ou n’importe à quel endroit où nous sommes allés pendant l’année que nous avons passé ensemble, mais cette route n’a ni point de départ et point d’arrivée et il se pourrait bien que Lawrence continue de parcourir cette route jusqu’à la fin de sa vie.» C’est beaucoup mieux écrit en anglais, bien sûr. Ce book est tellement bien écrit, et le personnage de Lawrence tellement bien cerné, qu’on se promet de le relire.

Signé : Cazengler, le rance

Will Hodgkinson. Street-level Superstar - A Year With Lawrence. Nine Eight Books 2024

Light In The Attic & Friends. Light In The Attic 2023

Vic Godard & The Subway Sect. Songs For Sale. London Records 1981

Vic Godard. The End Of The Surray People. Postcard Records 1993

L’avenir du rock

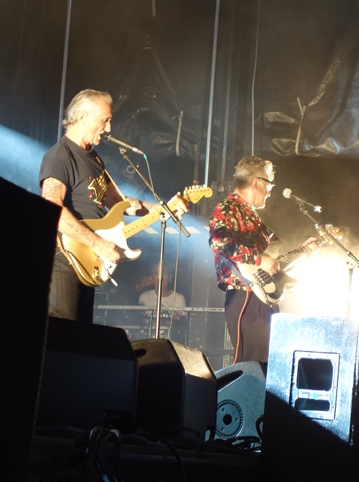

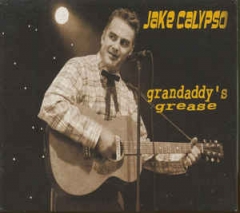

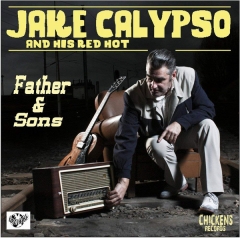

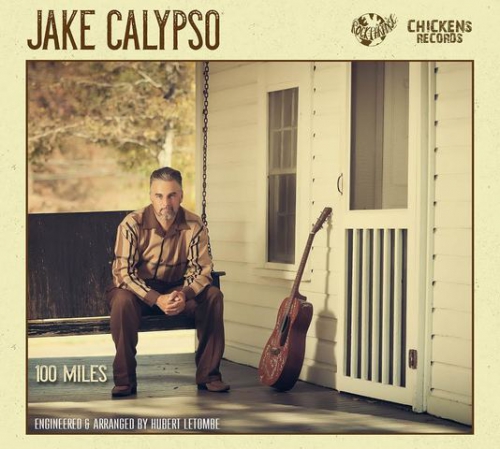

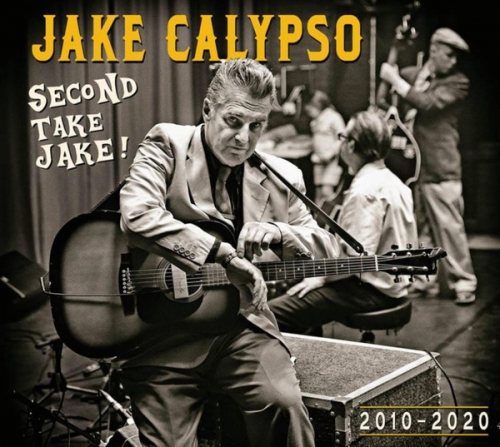

- Hit the road Jake

(Part Three)

En bon descendant du singe, l’avenir du Rock aura passé toute se vie de concept à singer. Il singeait différemment selon les années. À l’aube des années 70, il adorait porter un masque de truite puant et un chapeau de quaker en l’honneur de son chouchou préféré, Don Van Vliet. Il lui arrivait aussi de porter un costard blanc auréolé de transpiration coloniale en hommage à Luke la main froide et à Calimero, ses deux littérateurs préférés, aussitôt après Houellebecq dont il a cherché à imiter la coiffure sans jamais y parvenir. Il adorait aussi se mettre en trave pour aller faire la New York Doll au bois de Boulogne et se faire casser la gueule dans les fourrés par des loubards de la Porte de Vanves. Dans la vie, il faut toujours savoir pousser le bouchon, et l’avenir du rock n’a jamais été pingre en la matière. Au contraire. Il s’est mis à bouffer comme un porc et à porter des lunettes d’aviateur pour défendre la mémoire d’Elvis que tous les cons du monde s’ingéniaient à calomnier. Et comme ça ne servait à rien, il s’est acheté une paire de lunettes à monture écaille et un veston d’un beau bleu électrique pour singer le Buddy de «Reminiscing». Bon, c’est vrai, il ne serait jamais allé jusqu’au look Brian Setzer car il faut en avoir les moyens capillaires, alors il a préféré opter à cette époque pour la boîte de cirage, les lunettes noires et le petit chapeau pour faire l’Hooky, se balader avec un flingot et chanter «Boom Boom Boom Boom». Il a aussi fait l’Indien avec une plume dans le cul pour honorer la mémoire de Linky Link, mais aussi celle de Marvin Rainwater, et s’il porte une salopette bien crade, avec de la vraie bouse, c’est bien sûr en l’honneur de Carl Perkins. Ah les culs terreux de Tiptonville, dans le Tennessee ! Il a bien sûr appris à cracher sa chique comme Charlie Feathers, à se curer les dents avec un cran d’arrêt comme Sonny Boy Williamson et à se faire sucer la queue pendant qu’il chante comme Jimbo. S’il t’accepte dans son intimité, l’avenir du rock te confiera qu’il n’a d’yeux que pour le punk-rock, d’oreille que pour le wild gaga des Gories, de goût que pour le rockab 56, de passion que pour la Soul d’Hi, d’envie que pour l’Hill Country blues de Como, avec en prime un faible pour le Calypso.

Ça pourrait être la danse, mais l’avenir du rock parle bien sûr de Jake Calypso. En plus c’est pratique, car c’est un Français. Une sorte de superstar pas très connue, qui à l’inverse des superstars trop connues, ne fait que des bons disks. Jake Calypso multiplie les projets. En voici une nouvelle rafale.

Le nouvel album des Nut Jumpers vient de sortir : Generation Rock N’ Roll. Dans un monde idéal, chacun devrait le rapatrier. Un monde idéal, ça voudrait dire des millions de fans de Jake à travers le monde et donc de millions de rapatriements. Alors Jake pourrait se payer un Graceland du côté de Béthune et faire ce qu’Elvis n’a pas réussi à faire : continuer d’enregistrer des albums de rockab sauvage. Du rockab sauvage, t’en as plein dans Generation Rock N’ Roll : «Back In Black», t’as le slap qui fouette couenne du lard, t’en as aussi dans le morceau titre et dans «Stop Drinkin’ Still Play Rock’n’Roll». Jake reste fidèle au pulsatif des origines, celui de Bill Black. Alors attention, t’as Helen Shadow qui prend le chant sur «Chickies». Wow, comme elle est bonne, comme est fabuleuse d’à-propos, elle sait couiner ses fins de phrases. Et t’as trois cuts qui sonnent comme du Buddy Holly : «I Ain’t Messing Around», «So Good So Good» et «Pearly Doll Got Married», tous les trois embarqués au paradis, avec belle tension rockab et le chant Buddy. Comme sur son Tribute à Buddy, Fool’s Paradise, Jake refait de l’heavy Buddy sur fond de deep slap, c’est une merveille ! Avec «Don’t Know Where I’m Going», il va plus sur l’Elvis de «My Baby Left Me». Il est dessus. Et puis t’as cette autre merveille de French rock, «A Plein Cœur». Il enfonce les cracks du genre. C’est vaillant, beau et demented.

Le Music For Females du Wild Boogie Combo est dédié à Hasil Adkins. Alors attention, fini la rigolade. Démarrage en trombe avec «She’s Mine», wild-catism de base et de rigueur ! Jake pousse des cris de souris. Il s’y jette à corps perdu. Avec Lux Interior, Jake est le seul à avoir pigé le principe d’Hasil. «Tornado», c’est tout bêtement la tornade du bulldozer, l’heavy weirdy weird, avec tout l’éclat de Buddy Holly. Heavy on the beat ! C’est même quasi-primitf, claqué à l’écho des cavernes. Jake explore et explose toutes les possibilités du rockab. Il retombe en plein Hasil avec «Bip Bop Boom». Il prend aussi «Bertha Lou» en mode heavy, il lui écrase le beat, il bat largement Tav Falco à la course, sur ce coup-là. Puis il fait son Jerry Lee avec «High School Confidential», il t’explose ça à coups de bop-a-school-high - Honey get your boppin’ shoes - Il y met toute son énergie et ça devient spectaculaire. Et puis, t’as ce «Roll Roll Train» écœurant de classe, gratté à la sourde, classique mais tellement gorgé de spirit. Il passe au trash-punk avec «Bonie Moronie». Il se couronne Empereur du blasting blast. Retour au pulsatif rockab avec «Baby Won’t Come Out Tonight», le beat est tellement détaché que ça frise le purisme extrême, Jake te gratte l’oss du beat à la sourde et chante exactement comme Hasil Adkins. Il pousse ensuite Buddy dans la friteuse trash-punk pour une version endiablée de «Rave On». Il reprend tout à zéro. C’est effarant d’explosivité. Il a encore la main lourde sur «Susie Q» et revient à Hasil avec «Woodpecker Rock», il en halète de sauvagerie, ah-ah-ah-ah ! Et ça continue dans l’Hasil avec le mighty «Chicken Walk», wild blast de Virgine, c’mon baby ! T’as peu d’albums d’un tel niveau de sauvagerie dans l’histoire du rock. Jake nous fait ses adieux avec le blast de la lutte finale, «Tore Up». Wild as fucked-up fuck !

Un nouvel album du Wild Boogie Combo paraît en 2020 : Black Hills Country Blues, avec un terril sur la pochette, comme on en voit dans les environs de Béthune. Lumière crépusculaire. Image en noir et blanc. Ça ne peut être que du noir et blanc. Influences : Junior Kimbrough, Fred McDowell, Dr Ross et Tony Joe White. L’heavy rumble de «Magic Pill» tombe en plein dans ce spot d’influences. Jake tape toujours en plein dans le mille. Plus loin, il secoue bien le cocotier d’«Eggs & Bacon», avec un admirable drive de c’mon baby. Il tape encore son «Baby Hold Me» au Mississippi beat, celui de Fred McDowell, tempo élastique noyé d’harp, sauvage et domestiqué à la fois. Incomparable. Puis il trempe son «Black Days» dans la mouise des dirt roads, mmmmm I don’t know. De la fantastique allure encore avec «Saturday Night Boogie». Jake est le cake du wild boogie, ça ne s’appelle pas le Wild Boogie Combo pour rien. Et il tape bien sûr un coup de Gospel batch avec «I Pray For Him». Tout sonne juste sur cet album. Pur jus d’Americana.

C’est Jake le gardien du temple, comme le montre Rockabilly Star. Cette fois le combo s’appelle Jake Calypso & His Red Hot et tu te prends «Rockabilly By Plane» de plein fouet. Tu l’as tout de suite dans le baba, c’est du big fat bop de don’t wait at the station. L’autre power-coup de génie de l’album est le morceau titre. Jake a tout le swagger des géants du rockab US, encore une merveille d’authenticité boppy, avec un killer solo flash de Christophe Gillet, l’un des cracks du real deal. La troisième perle noire de cet album est l’extraordinaire «She Bops Around The Clock», c’est même l’un des hits les plus faramineux du rockab moderne, il a tout : le yah!, le killer solo flash et le drive de bop. Ses yah! sont tellement purs ! Il fait encore de l’Americana avec «Blue Moon Bill», il te groove le rootsy rootsah avec un tact infernal, il fait aussi du Buddy avec «21st Century Boy» et du wild-catism avec «Alone With My Cabs & Dogs», bbbbbbopp it to the core ! Les Red Hot perdent un peu le rockab avec «My Baby Is Gone», mais en attendant, ils restent de sérieux clients.

Nouveau projet avec The Memphis Blues Cream et un fabuleux album, 706 Union Avenue. Ça commence avec «Bear Cat», un hommage délirant à Rufus Thomas - Jump & meow with the band - Jake y atteint l’un de ses sommets de tongue in cheek. Il tape ensuite le «Tiger Man» de Joe Hill Louis, heavy boogie down de Sun magic. Il tape à la suite le «Red Hot» de Billy The Kid Emerson, que va populariser Billy Lee Riley. Jake lui redonne sa fonction boogie originelle. Hommage à Pat Hare avec «I’m Gonna Murder My Baby», cover déchirante avec Earl The Pearl Banks on guitar ! Ça grouille de viande en B, à commencer par «Last Time» de Woodrow Adams, un heavy boogie tapé au Memphis Beat avec les coups d’harp de Vince Johnson. On reste dans la légende avec le «Barber Shop Boogie» de Willie Nix : hommage suprême au Sun Sound, c’est plein comme un œuf, et Jake chante à l’édentée, comme un Blackos. Jake dit aussi que Junior Parker «opened the way for the rockabilly guitar style», c’est vrai qu’avec «Love My Baby», on est aux sources de «Mystery Train». Et boom, tu prends la cover du «Come Back Baby» de Dr Ross en pleine poire, car Jake te gratte ça en mode proto-punk. Quel mélange ! C’est unique au monde : le proto et le Memphis Beat. Jake y injecte toute sa niaque rockab. S’il avait pu rencontrer Uncle Sam, il lui aurait redonné le goût d’enregistrer, aucun doute là-dessus. Nouvel hommage de poids à Joe Hill Louis, «the first overdriven & distorded guitar sound». Boom ! «Boogie In The Park» ! Jake et ses potes le tapent au train, au beat fouetté, avec un incroyable pouvoir d’évocation. C’est exactement ce pouvoir qu’avait en tête Uncle Sam. Chaque cut est ici taillé dans un son différent. Jake leur redonne à tous une forte personnalité. Exactement ce que fit Sam Phillips en son temps.

Tu vas faire une bonne opération en te tapant One Take Jake 2009/2019 et son petit frère, Second Take Jake 2010/2019. Ces deux compiles te permettent de revisiter toute l’œuvre de Jake Calypso. Il attaque l’One Take Jake avec un «My Baby Rocks» chanté de l’intérieur du menton. Il fait aussi le chicken de Rosco Gordon dans «Call Me Baby», tiré de Father & Sons. Retour à cet extraordinaire album que fut Vance Mississippi, avec le morceau titre, monté sur un beat primitif de caisse en bois, chanté au redneck growl pur, et quand Archie Lee Hooker, le neveu d’Hooky, entre dans la danse, alors ça explose en mode Boogie Chillun. Tiré aussi de Father & Sons, voilà l’indéfectible «Indian Boppin’». Jake y va au fast heavy bop de Charlie, au wild-catism délibéré. Il croone à la lune avec «I Was A Fool About You» et repart en mode hard bop avec «I’m Fed Up» encore tiré de cet album d’une incroyable qualité que fut Father & Sons. «Plans Of Love» sonne tout simplement comme un hit inter-galactique. C’est l’apothéose du cool. Il égrène les villes du Sud dans «Rock’n’Roll Train» tiré de Grandaddy’s Grease et te claque «Cause You’re My Baby» en mode Jerry Lee. Il a ce genre de niaque. Il sait aussi taper le Cajun comme le montre «C’est Ça Qu’est Bon». Dans «Born & Die», il salue tous ses héros, George Jones, Charlie Feathers, et Carl Perkins. Voilà un inédit : «Save Your Soul», pur jus d’Amaricana, avec un yodell du Kentucky. Le bop est au rendez-vous de «Baby That You Fall», et en fin de parcours, on tombe sur cette merveille qu’est «Cotton Field Day» et qu’on retrouvera sur le Blues Never Lies de Lonely Jake. Pur shake de champ. Il connaît ça par cœur.

La suite de ta bonne opération s’appelle Second Take Jake 2010/2019. Tu peux y aller les yeux fermés, alors yallah ! Ça pleut des cats & dogs, «You Killing Me» (tiré de Downtown Memphis, Jake y rivalise de grandeur tutélaire avec les rois du croon), «Ciderella» (gratté à la sourde, encore tiré de l’extraordinaire Grandaddy’s Grease), «Gonna Bring You Back» (bien claqué du beignet, tiré aussi de Grandaddy’s), «I’m A Real Cool Cat» (un smash de hard bop tiré des Lockdown Sessions, c’est hallucinant de verdeur bop !), «Babe Babe Baby» (pur jus de Sun rockab), et avec «Tell Me Lou», tu te croirais sur un single Meteor ou Starday, tellement c’est criant de véracité rockab. Coup de génie bop encore avec «Hey Barber Barber», avec tout le deepy deep de Vance, Mississippi, et qui dira la fantastique allure de «Torrid Love» ? Et t’as encore un mirifique hommage à Elvis avec «That’s All Right». T’es en plein cœur de Downtown Memphis. Et à la fin, t’as cette perle noire d’«If I Had Me A Woman», pur rootsy rockab. On se régale aussi de «Passion & Fashion», tiré de Father & Sons, pur jus d’Americana dans l’esprit d’O Brother. Jake montre une singulière aptitude à sonner vrai.

Grand retour des Hot Chickens en 2022 avec le joliment titré It’s Time To Rock Again. Alors oui, ça rocke le boat chez les Chickens avec, tiens, pour commencer, une cover ventre à terre de «Surfin’ Bird». Pur destroy oh boy ! Encore pire que celle des Cramps, ils y vont au ba-ba ooouh mama ! Autre stab de trash : «Unchained Melody». Vraiment ultimate, ils tapent ça au garage-trash fondamental. Jake joue avec le chant comme le chat avec la souris. Et tout l’album est un peu comme ça, débridé. Tiens, ‘coute cet «It Surely Ain’t The Rolling Stones» d’ouverture de bal. C’est bien sonné des cloches. Jake et ses deux potes te tapent ça au wild gaga sauvage. Wild as f-f-f-f-f-f-f-f-fuck. Impossible de qualifier ça autrement. Wild as fucking fuck ! Puisqu’on parle du loup, le voilà : «F***k You», gratté à la Gloria-mania. Suivi d’un gros clin d’œil endiablé à Chucky Chuckah : «Repose Beethoven» - Repose Beethoven/ Dans ta dernière demeure ! - Schmoll n’aurait pas fait mieux. À quand un tribute à Chucky Chuckah, Jake ? L’autre cover de choc, c’est bien sûr «L’Hymne À l’Amour», Jake y va au Piaf de si tu m’aimes et au Piaf de je me fou-ouuuhhh du monde entier ! Et ils repiquent une crise de wild-catism avec «We Are A Rock’n’Roll Trio». C’est leur fonds de commerce. Pur rockab de just set up and go ! Et avec «Take On Me», t’as tout le power du surnuméraire, mais au débotté.

Signé : Cazengler, Calypso dans le vide

Nut Jumpers. Generation Rock N’ Roll. Rhythm Bomb Records 2024

Wild Boogie Combo. Music For Females. Chickens Records 2010

Wild Boogie Combo. Black Hills Country Blues. Around The Shack Records 2020

Jake Calypso & His Red Hot. Rockabilly Star. Around The Shack Records 2021

The Memphis Blues Cream. 706 Union Avenue. Around The Shack Records 2022

Jake Calypso. One Take Jake 2009/2019. Rock Paradise 2018

Jake Calypso. Second Take Jake 2010/2019. Rock Paradise 2021

Hot Chickens. It’s Time To Rock Again. Rock Paradise 2022

Wizards & True Stars

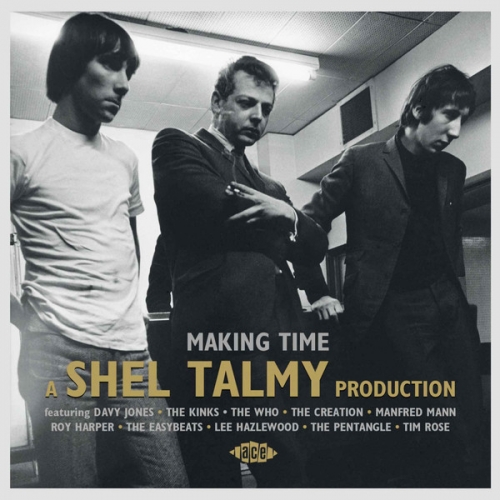

- Talmy ça où ?

(Part Three)

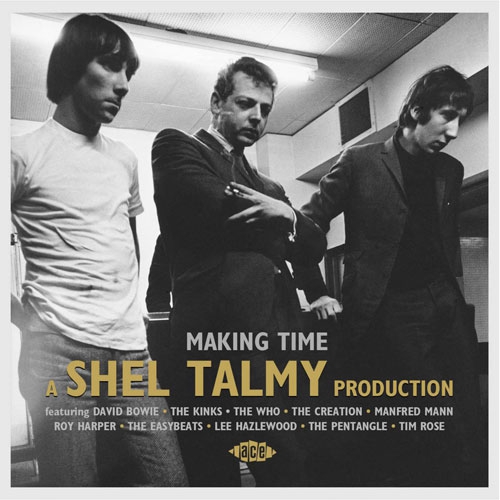

Bon d’accord, il n’était plus très jeune, mais ça cause tout de même un choc d’apprendre que Shel Talmy vient de casser sa pipe en bois. Plus très jeune, ça veut dire qu’il datait d’une autre époque, un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, celui des débuts des Kinks, des Who et des Easybeats, pour n’en citer que trois. Eh oui, amigo, ces groupes doivent tout à cet expat américain transplanté à Londres, et qui avait le génie du son. Ils ne sont pas des masses à pouvoir se prévaloir de ce genre de génie. Avec Shel Talmy, t’as Totor, Uncle Sam, Joe Meek, Kim Fowley, Jim Dickinson, Brian Wilson, Jack Nitzsche, Chips Moman, Gary S. Paxton, Norman Petty, Todd Rundgren, Gus Dudgeon, Huey P. Meaux, Shadow Morton, Norman Whitfield, Gary Usher, Charles Stepney, Liam Watson, Allen Toussaint, Cosimo Matassa, Carl Davis, et puis Andy Paley qui comme par hasard vient lui aussi de casser sa pipe en bois. On a déjà longuement célébré ici même les génies soniques respectifs d’Andy Paley (Inside the goldmine, en 2022) et de Shel Talmy (en 2017), aussi n’allons-nous pas remettre le couvert, car ce serait abuser, même si ces deux-là méritent qu’on radote à tire-larigot. Car tout ce qu’ils ont approché et produit relève du passage obligé.

Ce sont les gens d’Ace qui se sont principalement chargés d’œuvrer pour la postérité de Shel Talmy, avec une série de compiles majeures (Making Time - A Shel Talmy Production (2017), Planet Beat - From The Shel Talmy Vaults (2018) et Planet Mod - From The Shel Talmy Vaults (2018)

Les gens d’Ace en firent paraître une quatrième : Shel’s Girls - From The Planet Records Vaults. Que de son, my son et ça prend des allures mirobolantes avec Perpetual Langley et cette vieille pop sucrée de Belfast teenage très spectorienne. C’est elle la star des Shel’s Girls, on la retrouve avec «We Wanna Stay Home» - My name is Perpetual - elle chante son jerk de juke pour Shel, elle est épouvantable de sixties fever. Elle réapparaît avec «Two By Two», feverish as hell, elle chauffe sa pop avec un style qui vaut tout l’or du monde, c’est salué aux trompettes mariachi yeah yeah. Ça vaut bien les Detroit Cobras ! Elle boucle la compile avec «So Sad». Shel fait du big ambiant autour de cette star invraisemblable. The Orchids ? Tu crois entendre les Beach Boys. «OO-Chang-A-Lang» dispose de la même énergie balnéaire, et Shel fait une fois encore son Totor. On trouve plus loin deux autres cuts des Orchids, «Gonna Make Him Mine», un jerk de petite vertu, et «Stay At Home», chef-d’œuvre de pop craze qu’elles chantent ensemble. Jamais entendu parler de Van Lenton, et pourtant son «You Don’t Care» vaut le déplacement. Elle chante ça au petit chien de sa chienne. Margo & The Marvettes vont plus sur le garage avec «Say You Will». C’est atrocement électrique, avec des shoots hirsutes de freakbeat. Le guitariste s’appelle Trevor Burns. L’«A Ladies Man» de Colette & The Bandits est assez définitif d’un point de vue jukeboxique, et Liz Shelley chante «Make Me Your Baby» au sommet de son art avec un certain côté magique. On est encore en plein Spector sound, et avec son grain de voix, elle rajoute de la poudre de Perlimpinpin dans le son. Pure magie que ce «Songs Of Love» de Dani Sheridan. La prod de Shel y poursuit son petit bonhomme de chemin pendant le solo de trompette. Dani est une bonne. On va de merveille en merveille sur cette compile, il n’y aucun mauvais cut là-dedans, le «Surrender» de The Plain & Fancy sonne comme le jerk du diable et Sherri Weine chante son «Don’t Forget» à la folie.

L’idéal serait de se jeter ensuite sur The Best Of Planet Records - A Shel Talmy Production, une belle petite compile RPM parue en l’an 2000. Ne serait-ce que pour y retrouver les fabuleux Untamed avec le très Whoish «It’s Not True», un hit signé Pete Townshend. Seulement 5 singles, mais quel carnage ! Ils tapent en plein dans la cocarde, au big bash out, ça joue à la revoyure. Plus loin tu retrouves la même équipe sous le nom de Lindsay Muir’s Untamed, avec un «Daddy Long Legs» savamment enlevé. Passionnant et toujours cette prod impeccable de l’ami Talmy. Les autres grosses poissecailles de l’ami Talmy sont bien sûr les Creation qu’on retrouve ici avec l’heavy blast de «Biff Bang Pow», encore en plein dans la cocarde, complètement Whoish, fruit du génie combiné d’Eddie Phillips et de l’ami Talmy qui a su capter tout le jus de ces démons. Le «Too Much Of A Woman» des Curduroys sonne comme un hymne Mod, et côté bonnes surprises, t’as le John Lee’s Groundhogs de Tony McPhee avec «I’ll Never Fall In Love Again», c’est tendu, bien cuivré, bien sec. Prod maximale ! Côté Shel’s Girls, tu retombes sur Dani Sheridan et «Guess I’m Dumb». Elle est tellement impubère qu’elle fout le souk dans la médina du Swinging London. On retrouve aussi bien sûr Perpetual Langley avec «We Wanna Stay Home», c’est elle la star du sucre candy, la reine de la pop du diable, car elle t’emmène en enfer. Plus loin, elle sonne comme les Supremes avec «Surrender», c’est dire si l’ami Talmy a le bras long. Les Orlons se croient aussi chez Motown avec «Spinning Top».

Dans les liners RPM (que signe Jon Mojo Mills), l’ami Talmy chante les louanges des Untamed : «I thought the Untamed were too far ahead of the market.» «It’s Not True» sera le troisième single Planet. À une époque, Detour vantait bien les mérites des Untamed. C’est vrai qu’It’s All True paru en 1999 est un album compilatoire attachant. On y retrouve l’«It’s Not True» signé Pete Townshend et paru sur Planet. S’ensuit «Fever», une pure giclée de Mod craze, enregistrée au De Lane Lea Studio de Dean Street, à Soho, en 1967, au cœur du Swinging London. Lindsay Muir y passe un killer solo flash pas piqué des hannetons. Muir est un mec qui a beaucoup d’allure et qui aime bien les cuts atmosphériques comme «Little Brown Baby». Il s’y investit à fond. En B, on croise une honnête mouture de «Land Of 1000 Dances» et un «Hush Your Mouth» un peu hush poppy nappé d’orgue sucré. Il faut attendre «Where She Gone» pour frémir un coup. Albert Lee y gratte ses poux. C’est du British Beat de Muir à cuire, il chante à la bonne arrache paradoxale, et Albert fout le feu, il claque du killer flash pur. On regagne la sortie avec «Cry On My Own» et le fantastique bassmatic de Ronnie Thomas. Les Untamed sortent en beauté. Ils groovent le British Beat et Muir chante comme un white nigger famélique.

Signé : Cazengler, Talmygondis

Shel Talmy. Disparu le 13 novembre 2024

Shel’s Girls. From The Planet Records Vaults. Ace Records 2019

The Best Of Planet Records - A Shel Talmy Production. RPM Records 2000

The Untamed. It’s All True. Circle Records 1999

Inside the goldmine

- Walker brother

Son étoile n’a pas brillé longtemps, à peine quelques années, mais elle brilla si bien qu’elle brille encore dans le souvenir des habitants de cette petite ville. Grâce à Walbyt, ils connurent une période de grâce divine. Oui, la ville entière se découvrit une passion nouvelle pour les disques rares et la musique populaire. On faisait la queue le long du trottoir pour entrer dans la modeste échoppe de Walbyt. Derrière son comptoir, il jonglait avec les pochettes, vantait les mérites d’artistes inconnus et multipliait les remises, alors les gens achetaient, puis ils revenaient le lendemain pour dire qu’ils étaient contents de leur achat - Qu’avez-vous d’autre à nous proposer dans les 9 euros, monsieur Walbyt ? - Alors Walbyt filait dans sa réserve et réapparaissait avec une belle pochette dans chaque main. Un vrai gamin ! Il gesticulait sur ses petites jambes. Les gens adoraient le voir à l’œuvre. Walbyt était en plus d’un abord agréable, son embonpoint faisait plaisir à voir, il avait une bonne bouille, le cheveu rare et les yeux très clairs. Comme il voyait la file d’attente s’allonger à l’extérieur, il s’efforçait d’écourter les apologies : «Excusez-moi d’être aussi expéditif, mais les gens attendent pour entrer...», alors les clients le rassuraient - Non non, Monsieur Walbyt, c’est nous qui nous excusons de prendre sur votre temps - Ils payaient et partaient après avoir chaudement serré la main de Walbyt. Pauvre Walbyt, il n’avait même plus le temps d’aller faire son petit pipi, car déjà d’autres clients s’arrimaient au comptoir et l’interpellaient - Monsieur Walbyt, faites-vous des remises sur les soldes ? - Ah comme Walbyt adorait conseiller ses clients ! C’était presque une vocation religieuse. On le voyait avec des ailes dans le dos, comme Damiel dans Les Ailes Du Désir, des grandes ailes blanches, bien duveteuses. Ses mains blanches distribuaient les cartes de fidélité. Il semblait descendre mollement parmi les vivants pour se porter garant de leur bonheur, pour les conforter dans leur intelligence, pour les entraîner dans les voies impénétrables de la félicité, pour assurer leur salut culturel. Walbyt veillait à tout cela en même temps. Sa rigueur et sa conscience professionnelle faisaient de lui un Saint. Jamais aucun disquaire en France n’avait prodigué autant de bienfaits à des prix défiant toute concurrence.

Walbyt n’est pas le seul bienfaiteur de l’humanité. L’autre s’appelle Walker. Ronnie Walker. Espérons qu’un jour le Vatican les canonisera tous les deux. Walbyt et Walker font bien la paire. Ils sont hélas aussi peu connus l’un que l’autre. Walbyt a disparu corps et âme, quant à Walker, personne ne sait qu’il existe, excepté ceux qui écoutent les Masterpieces Of Modern Soul compilées par les cakes de Kent. Une fois que t’as déniché ce fabuleux Philadelphia Soul Brother qu’est Ronnie Walker, t’en dors plus la nuit.

Il est bon de rappeler que Philadelphie fut dans les années 70 le paradis de la sweet Soul music. Parmi les gens qui accompagnent Ronnie Walker en 1968, on retrouve bien sûr Thom Bell et Leon Huff.

Côté discographique, c’est la croix et la bannière. Il existe un album qui a pour étrange particularité d’être introuvable, et une poignée de singles réservés aux collectionneurs. Miraculeusement, il existe sur le marché une petite compile Philly intitulée Someday. Alors on la chope et on la dévore toute crue. Ronnie Walker sonne un peu comme Lee Fields, mais avec du sucre en plus. Il monte très haut quand il veut («Ain’t It Funny») et fait montre d’une extraordinaire présence, même avec un son pourri («I’m Singing Goodbye»). Il est comme noyé dans un son provincial, mais il épouse le serpent de la caducée. Il fait dirons-nous de l’excellent menu fretin. On sent le manque de moyens, il faut juste lui laisser un peu de temps. Ça commence à chauffer avec «You’re The One» et «Thanks To You». Il tape pas mal de cuts au chat perché bien gras et bien gorgeous. Ronnie Walker s’affirme très vite comme un immense Soul Brother. Son falsetto est comparable à celui de Smokey Robinson. Et voilà le coup de génie tant attendu : «Precious». Il se montre fantastiquement intrusif. Voilà ce qu’on appelle un absolute beginner. Il attaque «Everything Is Everything» en mode angélique, juste en dessous du boisseau de la Soul. C’est un malin, le Ronnie, il va sous les jupes de la Soul pour faire son sucre. Si ce n’est pas du génie, alors qu’est-ce que c’est ? Il se montre fabuleux d’ingénuité. Il te chante encore «It’s A Good Feeling» au chat perché sucré de rêve, sa petite glotte rose en palpite frénétiquement. Il tape dans le sucre supérieur, c’est ce qu’il faut retenir de lui. Il crée encore de l’enchantement avec «Now That You’re Gone», et porté par un bassmatic dévorant, il te drive tout ça out of this world. Cette bassline descendante est un chef-d’œuvre d’art contemporain. Il te ravit encore l’assemblée avec «Guess I’ll Never Understand». Ronnie Walker est un artiste brillant, il défonce bien la rondelle des annales. S’il ne s’appelait Ronnie Walker, il faudrait l’appeler Jo-l’insistant. Son chat perché est d’une puissance terrible. Pourquoi n’est-il pas devenu une superstar ? Bonne question. Il pose toujours sa voix avec du power, il réalise chaque fois une performance qu’il faut bien qualifier d’extraordinaire. Avec «In Search Of Love», il monte au chat suprême. Encore un coup de génie avec «Now There Is You». Quand on voit Ronnie Walker au dos de la boîboîte, on est frappé par sa ressemblance avec Lee Fields. «Can You Love A Poor Boy» est plus diskoïde, mais ça reste chanté à la voix d’ange de miséricorde. C’est même de la magie pure. Il crée sa magie rien qu’avec un chat, comme le font d’ailleurs Aaron Neville et Eddie Kendricks.

Signé : Cazengler, Ronnie Water (closet)

Ronnie Walker. Someday. Philly Archives 2000

*

Insensé, tout ce bruit, comment peaufiner une kronic avec ce grabuge de cris discordants. Malgré les fenêtres à triple vitrage, je suis incapable de me concentrer. Je sais c’est la rançon de la gloire, toutes ces groupies, au minimum une vingtaine, assommant ! Les clameurs redoublent, des cris d’effroi, elles s’y mettent toutes à l’unisson ‘’ Damiiiiie ! Damiiiiiiie vite ! Damiiiiiiiiiiiiiie ! Viens vite ! Au secours !’’ Je suis un rocker, je ne saurais laisser des demoiselles en danger de mort. J’entrouvre la fenêtre :

- Que se passe-t-il mes douces colombes !

- Enfin Damie viens vite, on l’a repéré, il en veut à ton domicile !

- Viens nous aider à le retenir, il se débat, il va s’enfuir !

- Il est armé ! Il prépare un attentat contre toi !

- On l’a reconnu, il porte une barbe, ses habits sont tachés de sang, c’est un Islamiste !

- Pas de panique ! j’arrive !

Je saute dans mes santiags, en peau de cobra prélevée sur la bête encore vivante, toute neuves, n’ai même pas eu le temps d’enlever le certificat d’authenticité international BPP (Britifh Plastic Petroleum). Je rafle la batte de baseball toujours prête à l’emploi à côté de la porte d’entrée et me précipite vers mon fan club qui caquette à qui mieux mieux comme une volée de pintades en furie. Elles sont quinze entassées par terre en couches superposées mouvantes, je comprends elles se sont ruées sur le terroriste, du poids de leurs corps elles tentent de le retenir.

- Charmantes oiselles, relevez-vous, je suis là, je me charge tout seul de cet olibrius, laissez-moi faire, c’est une affaire d’homme, vous ne craignez plus rien puisque je suis là !

Elles s’écartent, dans la cohue qui se retire j’entrevois des taches sanglantes sur ses vêtements, diable l’affaire est sérieuse. Le gars parvient à se relever, ses yeux accrochent mon visage, c’est vrai qu’il a une barbe ! Mais elle est blanche !

- Allons Damie c’est moi, ton facteur. Tu vois bien que je suis déguisé en Père Noël, une opération promotionnelle de la Poste !

- Il ment, il porte une fausse barbe !

- Il porte deux boîtes explosives dans sa main gauche !

- Enfin ! ce sont les deux derniers numéros de la revue rock préférée de Damie !

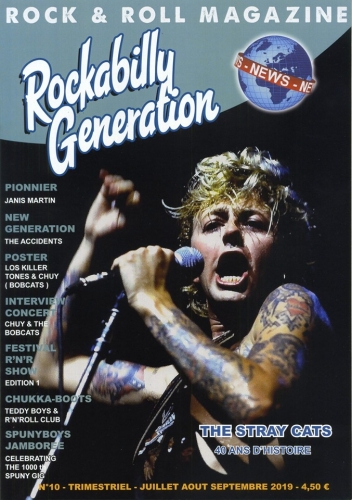

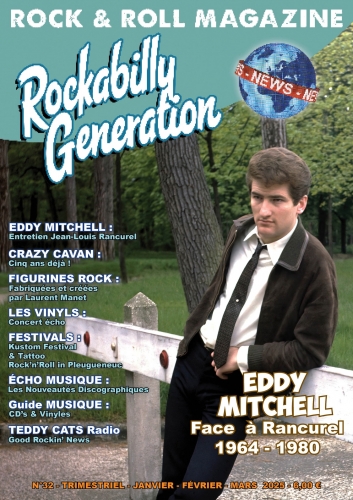

ROCKABILLY GENERATION NEWS N° 32

JANVIER – FEVRIER - MARS (2025)

C’est Noël ! Sergio nous gâte ! Quelles sont les revues qui de nos jours proposent encore un papier glacé aussi épais à ses lecteurs, idéal pour les photos ! Pour mieux comprendre mon enthousiasme aux quatorze pages consacrées par Jean-Louis Rancurel au grand Schmall j’invite le lecteur à lire ma déception, voir la dernière chronique de cette livraison, dans laquelle je fais part de ma déconvenue quant à la biographie d’Eddy Mitchell qui vient de paraître. Peu de textes mais agrémentés de clichés rares ou inédits, cela suffit pour que l’on ressente la ferveur que dégageait le personnage d’Eddy à cette époque (1964 – 1980), que l’on prenne conscience de cet émoi que suscita parmi une frange assez large de la jeunesse de notre pays sa présence. Ce n'est pas l’Eddy qui nous déroule son plan de carrière dans son dernier bouquin, mais le fan de rock qui cherche à apprendre, à connaître, à savoir, ce n’est pas la fièvre de l’or mais la fièvre du rock… Merci à Jean-Louis Rancurel de nous faire partager ses moments de combat pour le rock’n’roll. Un témoin capital.

L’on change d’idole mais pas d’histoire. Bye-bye Eddy, respect à Crazy Cavan. Julien Bollinger nous raconte une renaissance, celle du rock ‘n’roll en Angleterre, on le croyait mort et enterré, au mieux en train de croupir dans les oubliettes de l’immémoire, son souvenir oblitéré par le tsunami de la pop-music et le raz-de-marée de la disco… Cavan ralliera à lui les derniers fans retranchés dans le souvenir des années cinquante et soixante, il suscitera la déferlante rockabilly qui s’étendra sur une bonne partie de l’Europe… son exemple exhumera des cendres froides de l’oubli jusqu’à la première génération des pionniers américains. Lorsque l’effet de mode cessera, l’on retrouvera Cavan, imperturbable, fidèle à lui-même, qui regroupera autour de lui un public de fidèles et d’inconditionnels, une mouvance dont l’aventure dure encore de nos jours. Rockabilly Generation est un parfait exemple de cette continuité.

Autres exemples, le Kustom Festival & Tattoo de Parmains et le Rock’n’roll in Pleugeneuc, entre tradition et renouvellement, les générations se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait, les photos de Sergio mais aussi ses perspicaces chroniques. La scène est le lieu incandescent de l’incessante survie du rock’n’roll.

Un autre pionnier, Jean-Claude Coulonge, un rescapé de l’époque du premier rock français, qui n’a jamais abdiqué qui a continué le combat, soixante-cinq années au service du rock’n’roll, à lui seul autant que trois légionnaires romains ! Pour fêter ses quatre-vingt ans il prépare un petit quelque chose, une grosse fête…

Si vous êtes aussi maladroit de vos mains que moi, abstenez-vous des quatre pages consacrées à Laurent Manet. Vous serez jaloux. Vous explique comment il confectionne ses figurines rock, des objets d’art, mais que de travail, de patience et d’habileté… Un artiste. Un créateur.

Du nouveau dans les dernières pages, je vous laisse découvrir. Elles m’ont permis de me rendre compte que j’avais fait l’impasse sur le book Histoire du Rock, (années cinquante) j’ai dû filer passer la commande chez mon libraire.

Encore merci pour ce nouveau numéro à Sergio et à toute l’équipe, un travail de fond et d’avant-poste…

Damie Chad

Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 6 Euros + 4,30 de frais de port soit 10,30 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 38 Euros (Port Compris), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( Rajouter 1,10 € ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de tous les magazines... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents !

ROCKABILLY GENERATION

CRAZY CAVAN’N’THE RYTHM ROCKERS

HORS-SERIE # 6 / JANVIER 2025

Une courte intro de Julien Bollinger. Le rock c’est le son, la scène et les disques. C’est aussi l’image. L’image rock donne sens au son. Tout fait sens dans une image rock. Elles se regardent, elles s’imposent, elles se décryptent.

Rockabilly a su créer un lien de confiance avec Crazy Cavan. Les premières pages dévoilent les photos de la famille Grogan, L’album de famille. Cavan gamin. Ses frères. Ses sœurs. Sa mère, son père. Ses enfants. Toute une vie. L’on regarde, l’on s’interroge. L’on essaie d’être davantage voyant que voyeur. Pénétrer dans le mystère des êtres. De ce qui adviendra. De ce qui est advenu. Pourquoi devient-on ce que l’on est. La part de la volonté, le jeu des hasards, le destin… La photo la plus émouvante, celle où Cavan n’est pas, il y en a plusieurs, mais là il ne pouvait vraiment pas, c’est sa stèle funéraire réceptionnée par les amis et les proches.

L’on respire. L’on entre dans la grande Histoire, le groupe, la scène, les concerts en France sont privilégiés. Beaucoup de noir et blanc pleines-pages. Le look, la dégaine, la pose, le charisme. La magie rock’n’roll, l’individu s’identifie à son propre signe, à ce qu’il est en lui-même à ce qu’il représente pour les autres. Une histoire collective détenue par un seul, éparpillée en beaucoup d’autres.

Les Rhythm Rockers mais aussi Breathless le groupe de Colin and Pat deux frères de Cavan… Chacun vole de ses propres ailes, mais toujours la famille. Dans la famille Grogan, voici le fils, Joe. Lui aussi sera musicien. Il répond à une longue interview. Parle de son père. Un homme simple. La semaine au travail, le weekend sur la route. Ce n’est que plus tard que Joe comprendra l’importance et l’aura de son père, dans les milieux du rockabilly européen. Une envergure qu’il n’avait pas devinée auprès de cet homme attaché à sa mère, à ses enfants, à son pub, à la famille. Rocker sur scène, père de famille à la maison…

Indispensable. La vie d’un homme. D’un être humain qui ranima la flamme du rock’n’roll. Peut-être pas grand-chose. Beaucoup pour beaucoup. L’on mesure la vie d’un homme à ses actes, à ses réalisations.

Un bel hommage. Emouvant.

Damie Chad.

*

Même pas besoin d’attendre le sapin, le Père Noël m’a envoyé un cadeau, en avance. Le malheureux n’a pas pu passer par la cheminée, je n’en ai pas. L’a déposé sur YT, comme je ne suis pas un égoïste, je partage avec vous.

LIVE ON GERM

TWO RUNNER

(Western AF / 03 / 12 / 2024)

Western AF est basé à Laramie, modeste cité située au sud-est de la ville de Cheyenne, dans l’Etat du Wyoming qui signifie lieu de grande prairie, pas étonnant que le symbole de cet état situé juste sous le Montana soit un bison.

Profitons de cette modeste leçon de géographie pour adresser un hommage fraternel aux glorieuses tribus des Natives.

Western AF, lire Western As Fuck, engrange des armes pour le futur, leur but est simple : ils accumulent des vidéos d’enregistrements live de chanteurs actuels (country) pour les archives de l’Histoire. C’est ainsi que l’on construit des bibliothèques d’Alexandrie sonores.

Paige Anderson : vocals, guitar / Paige McGinnis : fiddle, vocals / Sean Newman : bass.

Enregistré au Gryphon Thater qui appartient au Laramie Plains Civic Center.

Le théâtre du Griffon ne doit pas accueillir plus de trois cents personnes, il est vide, nos trois artistes sont sur scène face à nous, tournent le dos à l’absence du public. Le mieux est de les laisser jouer. Derrière la caméra et au mixage : Will Ross.

Helmet : morceau magique, ce pourrait être une ballade enlevée, mais sous les coups d’archets et la cabrioles vocales de Paige se glisse une sourde mélancolie, une indécision teintée de joie de vivre modulée par la fragmentation du monde, pour décor vous avez le soleil resplendissant, pour action une course échevelée de moto, rappelons-nous le goût prononcé de Paige pour la motocyclette, mais le désir amoureux est niché dans la tête, sous le heaume, c’est lui qui poursuit l’objet de Délie, qui le retient prisonnier et l’instant est beaucoup plus métaphysique que physique. Comment avec cette tresse de mots simples Paige peut-elle donner accès à la l’aperture du sentiment en même temps le moins indocile et le plus rétif, qui allie la fougue du pur-sang à la foudre consumante. Le trio guitare-violon-contrebasse possède l’amplitude sonore des quatuors de Bartok. Fortune : deuxième inédit : magnifique, un titre pour le fiddle-king, il ne se prive pas d’étendre le royaume de sa tristesse, basse et guitare scandent le rythme, la voix de Paige survole, tout ce qu’elle a tu dans le premier morceau elle le suggère dans celui-ci, presque rien, cet instant suprême que l’on ne vit qu’une fois, les flammes vous brûlent et vous annihilent, il ne vous reste plus qu’à vivre après cette bribe d’absolu… Wild dream : une reprise de leur album Modern Cowboy : Paige arrache les mots comme sa moto arrache la route, elle crie et l’orchestre s’envole, une demande en mariage, Paige possède cette faculté de transcender le bonheur en quelque chose d’impossible alors qu’il s’offre à vous, à croire que les rêves que l’on pourchasse sans fin sont plus beaux que ceux que l’on réalise, même Dylan n’est jamais parvenu à mettre tant d’immensité dans ses paroles.

Where did you go : plus de couleur, rien que du gris, du noir et du blanc, violoniste et bassiste ont posé leurs instruments, se tiennent derrière, fredonneront du bout des lèvres en toute humilité, seule Paige et sa guitare, et sa voix, un morceau glaçant, presque rien, il semble que Paige ne retienne pas plus la mort que l’amour. Une émotion d’une intensité redoutable. Certains écrivent que cette chanson leur fait peur. Paige est toujours tout contre nous, jamais avec nous. Enfermée dans une solitude de haute poésie.

Quatre morceaux irradiants.

Damie Chad.

*

Il est des prisons sans barreau, Claustra doit en être une puisque j’y reviens ! Voici donc Victor plus victorieux que jamais.

LA PRISON DE CHAIR

CLAUSTRA

(Bandcamp / Décembre 2017)

Depressive death metal. Si vous voulez. Regardez la couve. Moi je dirais plutôt animal death metal. Un carré noir traversé de rayons d’un vert glauque, au centre ce torse, une force qui va, trainées de sang, christique ou auto-flagellé, l’on ne peut dire, une tête de goret avec ce groin sans bouche qui dépasse de la muselière, une force animale en action que nul obstacle ne saurait arrêter.

Forever gone : vous pouvez trouver le morceau accompagné d’une image, un homme solitaire sous son parapluie qui s’éloigne, il marche seul, entre deux rangées de maisons basses, le paysage pluvieux n’est que la transposition de son âme. L’on comprend que la rue qui s’étend devant lui ne mène nulle part, qu’elle se poursuit toute droite sans but vers un infini inachevé. Une intro de douceur et de mélancolie, une mélodie close sur elle-même, telle une bulle de rêve, que l’on désirerait éternelle mais dont on pressent qu’elle a éclaté depuis longtemps. Elle réapparaîtra au milieu du morceau ourlée d’un murmure quasi inaudible, mais ces deux fragmences d’éternité sont à chaque fois chassées par l’inéluctabilité du chagrin et de la rage. Une tourmente de batterie, une guitare tempétueuse et non pas une voix, une morsure sanguinolente qui emporte avec elle la chair et la souffrance. Les jours de bonheur sont partis, auraient-ils duré, les amants ne s’en seraient-ils pas éjectés d’eux-mêmes, car tout fini par s’effilocher, même le monde, d’ailleurs tu l’as emporté avec toi qui t’en es retranchée. La prison de chair : si vous désirez savoir à quoi ressemble ce morceau c’est simple demandez à votre toubib une injection lente de cyanure, choisissez bien votre praticien , lui faut du doigté car votre agonie ne doit pas durer plus de six minutes, si vous croyez qu’au bout du tunnel vous aurez l’illuminescence terminale, non ce serait trop beau, l’on ne s’évade pas de soi-même, toute chair est une prison, la vôtre de laquelle vous êtes incapable de sortir, celle des autres qui vous empêchent de rentrer dans leur tour charnelle. Une horreur glacée que vous écoutez sans fin comme un candidat au suicide qui tresse minutieusement tous les jours la corde pour se pendre, et quand tout est au point, le cordon peu ombilical casse misérablement sous son poids. Vous êtes comme lui, obligé de recommencer encore une fois. Seul : n’oubliez pas les boules Quies, la guitare grince comme une corde de pendu dans un poème d’Emile Verhaeren, et la voix une charge monstrueuse de cavalerie sabre au clair, la batterie tire à coups redoublés, tout compte fait c’est lorsque l’on est seul que ça fait le plus de bruit à l’intérieur de soi-même, appréciez tout de même au deuxième tiers de la catastrophe ce Tupolev qui s’écrase sur la piste d’atterrissage de votre jardin, âmes sensibles détournez les oreilles, l’eau du chagrin accumulé trouve toujours une pente pour s’écouler, ici vous avez deux déversoirs, la consolation du pauvre, tu ne souffriras plus cette terre, la consolation du riche, maintenant que tu n’es plus là tu es toute à moi. Relisez les poèmes d’Edgar Poe. Bleack fantazy : la fantaisie fut une des mamelles du Romantisme, la fascination de la mort s’avère le seul absolu à notre portée, ce n’est pas Clara Schumann qui joue du piano mais ça y ressemble, une voix creuse comme la tombe, avant que ne tombent les grandes décisions, pas besoin de lui tirer les vers du nez, la rage enroue sa voix, grande envolée vocale et instrumentale, l’on se rue comme un cheval dans la mort, les orages désirés ruissellent de tonnerre, Clara revient pour la coda. Ou le coma. Coup de feu, ou coup de théâtre. Hôpital : pas de bruit, instrumental, c’est à l’intérieur que ça se passe. Quand on rate son coup, rate-t-on sa vie. Bouffer des arpèges par les racines améliore-t-il vos chances de survie. Selfhatred : avez-vous déjà entendu un morceau qui se fracasse, la batterie y est pour beaucoup, la tête contre les parois translucide d’une tour d’ivoire. Vous n’êtes pas près de sortir vivant d’un tel opus. Pas mort pour autant non plus. L’est comme le serpent qui se mord la queue pour se donner l’illusion d’avoir la langue plus longue. C’est un peu fou, d’ailleurs le vocal chargé de hargne et de rage, est insensé. Rappelle un peu le symbole de Victor Segalen dans Equipée, cette pièce de monnaie que se disputent entre leurs dents le Dragon de l’Imaginaire et le tigre du Réel. Le problème ce ne sont pas les deux animaux, l’est sûr qu’ils symbolisent vous et vous-même, mais la nature de cette sapèque, de cet enjeu essentiel, ne serait-ce pas mort ?

Quand je vois le nombre ridicule de personnes qui en cinq ans ont écouté ce pur chef d’œuvre, je préfère me taire…

Damie Chad.

*

Je m’excuse de vous annoncer une mauvaise nouvelle, comme s’il n’y avait pas assez de malheur en notre monde, il est urgent que notre pays déclare la guerre à l’Angleterre et qu’au plus vite vous envahissions la perfide Albion !

DON’T GET SORE

POGO CAR CRASH CONTROL

( YT / Décembre 2024)