KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 532

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

02 / 12 / 2021

|

DANA GILLESPIE / URGE OVERKILL GHOST WOLWES / SORROWS PATRICK GEFFROY / BARON CRÂNE ANCIENT DAYS / ROCKAMBOLESQUES |

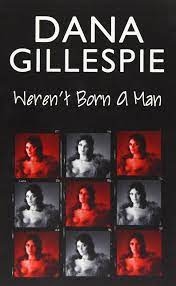

Gillespie bavarde

Les ceusses qui ont suivi de près l’actualité de la scène anglaise des early seventies savent très bien qui est Dana Gillespie. Cette proche d’Angie et David Bowie s’illustra alors avec un sulfureux cocktail de big boobs et de talent réel. On ne perd absolument pas son temps à écouter les albums de la période Mainman qu’elle enregistra entre 1971 et 1974. L’idéal est de se prêter au petit jeu de l’écoute - ou de la ré-écoute - à la lumière de l’autobio qu’elle vient de faire paraître, et qui porte le même titre que son premier album Mainman, Weren’t Born A Man.

Dana, c’est pour les intimes. Elle s’appelle en réalité Richenda Antoinette de Winterstein Gillespie, et vient donc de la haute, de la même façon qu’Anita Pallenberg et Marianne Faithfull. Mais cela n’altère en rien l’éclat de sa légende, car oui, et vu le nombre de célébrités qu’elle a pu côtoyer et baiser, elle mérite largement sa place au panthéon des silver sixties britanniques. Son autobio prend parfois l’allure d’un carnet mondain, mais bon, la coquine s’en sort toujours par une British pirouette. Elle parvient à éviter ce côté impudique qu’ont les Américains à étaler leur patrimoine relationnel, comme s’ils avaient besoin d’une caution pour asseoir leur rang social. Les exemples les plus détestables d’étalages sont ceux que font Cash et Dave Grohl dans leurs autobios respectives.

Apparemment, pas mal de gens étaient dingues des nibards de Dana, à commencer par Dylan et Bowie. Dana s’amusait de voir les regards torves plonger dans son décolleté. Elle cite des exemples en pagaille, comme celui du boss de Decca, Dick Rowe qui dit-elle était plus intéressé par ses atouts apparents - her more visible assets - que par son talent de chanteuse. Dana indique aussi qu’Allen Klein ne résistait pas au charme des grosses poitrines - the big busted English birds - et Dana passait parfois l’après-midi avec lui dans sa suite d’hôtel. Elle s’empresse d’ajouter qu’elle baise avec tous ces mecs parce qu’elle les apprécie. N’allez pas prendre Dana pour une Marie-couche-toi-là. Quand le Melody Maker publie un portrait de Dana, la légende évoque a lady with large breasts et le London Evening News parle lui d’une girl who have a lot to get off her chest. Oui, comme le dit Dana, everybody focuses on my boobs. Quand elle tourne des films de série B, elle porte des costumes minimalistes en peau de chamois et bien sûr ses nibards s’en échappent dès qu’elle se met à courir pour échapper à l’éruption du volcan. Elle indique au passage que toute l’équipe de tournage en profite pour se rincer l’œil. Il n’y a rien de surprenant à ça : le sein d’une femme attire l’œil du mâle, c’est automatique. Mais quand même, les canards peinent à lui reconnaître du talent - I’m afraid I was still getting more comments on my infrastructure than my singing - et hilare, elle ajoute qu’un présentateur a même été jusqu’à lancer : «Here they are... Dana Gillespie!».

L’autobio de Dana est très sexuée, mais pas au sens où on l’entend généralement. Elle ne donne pas de détails organiques, elle se contente de lancer ici et là des petites infos du genre : «Quand je suis en jupe, je ne porte jamais de culotte.» Elle fait régulièrement référence à des partouzes, qui sont dans les seventies d’une grande banalité. L’apogée de l’ère partouzarde est bien sûr la période Mainman à New York, lorsque Dana vit à l’hôtel avec Angie et David Bowie - On avait tous nos chambres, mais on n’y dormait pas. It was a bit like musical beds - Angie trouvait normal que Dana couche avec David - so what’s mine is yours - Qu’on ne se méprenne pas : le propos de Dana est l’ouverture d’esprit, pas le fait d’avoir baisé avec une super star. Pour elle la sexualité a toujours été une question de liberté. Tu fais ce que tu as envie de faire avec qui tu veux et quand tu veux. D’ailleurs Dana en profite pour recommander la lecture des Backstages Passes d’Angie Bowie. Quand Jagger vient passer la soirée chez Bowie, ça se termine forcément au pieu - Who didn’t sleep with Mick? - Alors ils commandent du room service and everyone would get stoned. Et ceux qui étaient encore en état de fonctionner se retrouvaient au lit ensemble - That’s just the way it was - Existe-t-il quelque chose de plus jouissif dans la vie que de se retrouver au pieu à l’aube avec une poule de rencontre ? Non, bien sûr que non. Dana parle aussi des privilèges qu’offrent les séjours prolongés dans les hôtels de luxe, notamment les masseurs. Elle évoque le masseur d’un grand hôtel hollywoodien qui a connu Sinatra et Robert Mitchum et qui au terme du massage offre à Dana le fameux happy ending. Elle y prend tellement goût qu’elle reprend rendez-vous chaque jour. Elle raffole de son expertise.

Vers la fin du book, Dana résume parfaitement le climat de liberté sexuelle qui caractérisait si bien les seventies : «À l’époque, tout le monde baisait avec tout le monde. It was a crazy time. The Zeps, the Stones, Bowie, they were all wild. Les filles faisaient la queue avec des paquets de poudre et ne portaient pas de culottes. Que croyez-vous qu’il allait se passer ? - What else do you think was going to happen??!!».

Elle connaît bien les Animals et elle n’est pas tendre avec eux. Elle rappelle qu’Alan Price était le seul à se rendre aux réunions, ce qu’elle appelle the management meetings, et donc il fut le seul à signer les droits d’«House Of The Rising Sun», et ça fait marrer Dana : «Le pauvre Eric Burdon dut ensuite chanter ce tube pendant vingt ans, sachant que les royalties allaient dans la poche d’Alan Price.» En remplacement d’Alan Price, les Animal engagèrent Dave Rowberry qui allait par la suite accompagner Dana sur pas mal de disques. Elle rapporte un propos de Rowberry à propos des Animals : «C’était une bande de cons quand je les ai rejoints et une bande de cons quand je suis partie.» Dana sort une autre histoire, cette fois beaucoup moins drôle : quand les Animals se sont reformés en 2003, ils sont allés en bus chercher Dave chez lui pour partir en tournée. Toc toc toc ! Comme ça ne répondait pas, ils ont défoncé la porte et l’ont trouvé mort, la gueule par terre, au pied d’un mur couvert de photos de Dana. Dave aimait Dana.

Dana fréquente aussi Keith Moon qui est déjà incontrôlable. Il vient souvent taper à sa porte. Soit il est tellement bourré qu’il s’évanouit, soit il emmène Dana directement au pieu. Elle adore baiser avec Moonie - His kick was shoking people and we had sex in some pretty strange places - Elle est aussi très pote avec Gered Mankowitz, le fameux photographe du Swinging London (Hendrix et les Stones). C’est lui qui fait la pochette de Weren’t Born A Man.

Elle rencontre Dylan lors de la tournée 65, lorsqu’il porte encore un jean, des boots, qu’il fume 80 clopes par jour. Joan Baez l’accompagne. Dana assiste aux conférences de presse dans les hôtels et Dylan la repère. Elle le trouve très séduisant. Il lui demande un service : tenir son lit au chaud. Elle accepte volontiers. Elle passe souvent la nuit avec lui. Elle note au passage que son set de 2 h 30 le vidait bien et pour se relaxer, il se tapait une bouteille de pinard avant d’entrer dans le plumard que lui réchauffait Dana. Quand dans une conférence de presse un journaliste demandait à Dylan ce qui l’attirait en Angleterre, il répondait : «Dana Gillespie’s jugs !».

Les fans de Bowie se régaleront de ce book car Dana y narre dans le détail les années passées dans l’entourage et le lit du couple. Elle rencontre Bowie très tôt, quand il n’est encore que le djeun’ David Jones. Elle n’attend pas de lui une relation suivie car elle sait qu’en tournée, il baise d’autres filles, c’est le principe même de la vie d’artiste. Liberté absolue. La jalousie ? So ridiculous ! Elle apprend à se contenter des moments d’intimité. David l’aide à explorer sa sexualité. Il lui donne aussi des leçons de guitare. La première chanson qu’il lui apprend à jouer est le fameux «Love Is Strange» de Mickey & Sylvia. Et comme Dana commence à composer, Bowie l’encourage, car il la sent douée.

Dana rappelle aussi que Bowie change de nom à une époque pour éviter la confusion avec le Davy Jones des Monkees. Mais à l’état civil, il va rester David Jones. Un jour, Bowie emmène Dana manger chez ses parents à Bromley. Pour elle qui vient de la haute, c’est un choc que d’entrer dans ces petites maisons grises de banlieue. Les parents de Bowie proposent des sandwiches au thon et ne disent pas grand chose - They just sat there looking rather miserable - Et là, elle comprend que Bowie veut échapper à cet univers de gens résignés.

Puis le succès arrive. Dana fréquente Bowie à Haddon Hall. Il compose «Andy Warhol» pour elle. Et Dana devient la meilleure amie d’Angie. Et là commence le tourbillon, Ronno (avec qui elle baise aussi), les déclarations tapageuses dans la presse, the Rise of Ziggy Stardust & the Spiders from Mars. Angie et Bowie déclarent être bisexuels, alors ça y va, les cancans. À cette époque, Bowie adore la craziness et la joie de vivre d’Angie. Tout le monde partage avec tout le monde, Dana cite des noms de mecs qui ont couché avec Bowie, Angie et elle. That’s how it was then. Rien n’est secret, rien n’est mystérieux. Sur cet aspect des choses, le petit Woody Woodmansey qui a vécu aussi à Haddon Hall est bien plus prude dans son autobio. Le phénomène Ziggy s’emballe : deux tournées américaines, neuf shows au Japon, puis une tournée anglaise, deux shows enchaînés à chaque fois, alors Bowie n’en peut plus et la tournée américaine prévue à la suite est annulée. Dana dit aussi qu’elle savait que Bowie allait annoncer la fin de Ziggy à l’Hammersmith. Bowie en parlait à demi-mot. Seuls les musiciens et les journalistes n’étaient pas au courant.

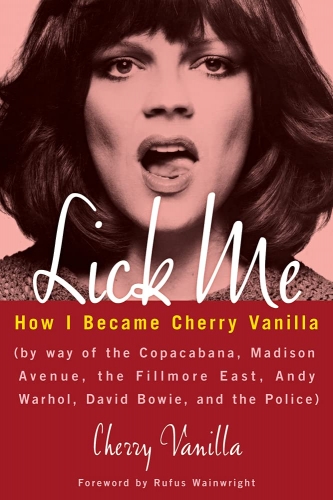

Quand Mainman s’installe à New York, Tony Defries engage les gens qui s’étaient illustrés dans l’Andy Warhol’s Pork show, à la Roundhouse : Tony Zanetta (qui va devenir le road manager de Ziggy), Cherry Vanilla, Leee Black Childers et Wayne County.

Cherry Vanilla devient la publiciste de Bowie : plutôt que d’offrir du cash aux DJs des radios, elle leur taille une petite pipe. Les mecs adorent ça. Dana ajoute que Cherry baisait comme une folle - She had a mad horizontal life, maybe even more mad than mine - Cherry avait des cerises tatouées sur les seins et veillait à ce que ses décolletés soient assez plongeants pour qu’on puisse les voir. Autre petit portrait intéressant : Amanda Lear, qui comme tout être exotique attire Bowie. La rumeur veut qu’elle se soit appelée Alain et soit devenue Peki d’Oslo après avoir changé de sexe. Puis elle devient Amanda Lear et veille à ne rien confirmer ou infirmer, de façon à entretenir le mystère. Dana évoque aussi la version d’«I Got You Babe» que Bowie fit pour la télé en compagnie de Marianne Faithfull déguisée en nonne, mais en nonne à la Clovis Trouille. Le public ne voyait pas que la robe de Marianne était ouverte dans le dos, et qu’en dessous elle avait le cul à l’air. Par contre, Dana pense qu’Aynsley Dunbar qui battait le beurre derrière avait du mal à tenir le beat.

L’ère Mainman prend brutalement fin lorsque Bowie demande du blé à Tony Defries pour s’acheter une baraque aux États-Unis. Defries lui répond que tout le blé est dépensé. What ? Alors c’est la rupture.

( Dana, Defries, Bowie )

Dana n’en finit plus de rappeler que Mainman dépensait sans compter : hôtels de luxe, voitures, fringues, coke, tout était pris en charge par Mainman. Dana en sait quelque chose puisqu’elle était comme Bowie sous contrat Mainman. Elle parle de dépenses vertigineuses et de bureaux sur Park Avenue et de personnel et de limousines et de prêt-à-porter et de tout ce qu’on peut bien imaginer. Bowie était la vache à lait. Quand il décide de rompre, il va s’installer à Berlin et ne veut plus entendre parler de Mainman ni d’aucun de ses collaborateurs.

Dana fréquente aussi Bolan et évoque la cérémonie de son enterrement, où elle se retrouve assise derrière Bowie et Rod The Mod qui a du mal à faire tenir une kippah sur ses épis. Elle s’amuse d’un rien et son book ressemble parfois au journal intime d’une adolescente attardée. Dana n’a pas le chien d’une Viv Albertine, elle ne cherche pas à écrire, elle se contente de raconter sa vie, comme on la raconte à des amis.

Dana Gillespie fit sensation en 1973 avec la pochette de Weren’t Born A Man. Elle y apparaissait en petite tenue, mais elle rétablissait très vite sa crédibilité en démarrant avec le «Stardom Road Parts I & II» de Third World War. Incroyable ! - She ain’t got no highway code - C’est joué au clavecin et violonné, mais Dana gère assez bien le pathos de Terry Stamp. Le Part II vire heavy mood, heureusement. Dana enrobe d’une certaine façon l’âpreté du grand Terry Stamp. On la sent parfaitement à l’aise dans le dizzy rock de «Dizzy Heights» et voilà qu’on tombe à la suite sur la fameuse version d’«Andy Warhol», produite et orchestrée par David Bowie et Ronno. Fabuleux shake d’acou, tension dramatique all over. Ronno passe un solo de rêve avec le Warhol silver scren. Ce qui frappe le plus sur cet album, c’est l’étonnante maturité de Dana Gillespie. Elle dispose d’une bonne voix et peut donc s’imposer en tant que rocking girl. On retrouve Ronno et les Spiders en B sur «Mother Don’t Be Frightened» et «All Cut Up On You» sonne comme un brillant Southern rock cuivré de frais, avec un nommé Jim Ryan au lead guitar superstar. Très beau showman.

En 2019, Cherry Red proposait une petite compile sympa, comme on dit, What Memories We Make. The Complete MainMan Recordings 1971-1974. On y trouve en plus du Weren’t Born A Man des démos d’«Andy Warhol» qui gagnent à tous les coups, tellement la chanson est parfaite, et le deuxième album Mainman, Ain’t Gonna Play No Second Fiddle. Warhol signe d’ailleurs le portrait qui orne la pochette. Dès le morceau titre, on est saisi par la présence de Dana et de sa voix. Elle shake bien sa chique, elle a du chien de sa chienne à revendre et elle sonne quasi black. On peut dire qu’elle sait claquer une claquemure ! À tout ça s’ajoute un fantastique solo de slide signé Bryn Hayworth, le prodigieux guitar slinger des Fleur De Lys. En fait, Tony Defries a rassemblé des musiciens de session autour de Dana qui défend bien son bout de gras. L’album est excellent. Il faut l’entendre dans «Hold Me Gently» chanter comme une petite pute anglaise affamée de grandeur totémique. Ah comme elle est bonne la garce, à ce petit jeu insidieux ! Et derrière elle, Phil Chen fait le show au bassmatic. Elle reste dans un délire seventies assez prégnant, elle chante vraiment à la surface du monde, c’est très particulier, elle se montre très constructive. «Pack Your Bags» part en mode funk et le cut éclot en mode Edwin Hawkins Singers, c’est dire la force de la prod. Elle finit avec «Wandersust», un fantastique heavy groove, idéal pour une poule comme Dana. On trouve à la suite des démos qui nous confortent dans l’idée qu’on se fait d’elle. «Man Size Job» rôde dans le deep groove anglais, elle amène ça par en-dessous et c’est extrêmement crédible.

C’est en 1981 que Dana rencontre Ted Carroll. Elle va le voir parce qu’il vend dans sa boutique Rock On tous les disques de blues qu’elle aime bien. Elle lui dit qu’elle a tout : les musiciens, les chansons, le studio et qu’il ne lui manque qu’une chose : le deal. Dana explique qu’elle veut enregistrer un album de chansons de blues grivoises, the rudest old Blues, et elle veut l’appeler Blue Job. Ted Carroll explose de rire et dit : «Signez-là !».

Ses trois premiers albums Ace (Blue Job, Under The Belt et Hot Stuff) sont compilés sur deux CDs, Blues It Up et Hot Stuff. On trouve pas mal de swing sur Blues It Up, «My Man Stands Out» et «Wasn’t That Good», elle y rentre à la vraie voix - He’s the master at the wheel - c’est du big London jive, on se croirait chez Chris Barber. Elle fait aussi du hard boogie avec «Meat Balls», elle s’amuse avec le butcher et les balls, c’est de l’humour noir dégueulasse, elle se veut provocante, longing for a butcher qui wanna buy my meat balls. Elle prend son «Tongue In Cheek» au raw de raunch et passe au hot sex avec «Sweets» - Sweets keep me satisfied - Elle reste dans le jive de petite vertu avec «Fat Sam Form Birmingham», mais c’est le Birminhgam d’Alabama. Elle lambine à la surface de la soupe d’if you ever get down to Alabama. Elle saute en selle pour «Ugly Papa» et tagada voilà la Dana. Elle tagadate ventre à terre. Et puis elle fait sa Bessie Smith avec «Long Lean Baby». Elle est languide et elle est bonne.

Paru en 1995, Hot Stuff est une compile de ses deux premiers albums agrémentée de quelques bonus, pour faire bonne mesure. La dominante de Dana à cette époque est le swing. Elle propose le classic London swing dès «Lovin’ Machine» - You see what I mean - et ça continue avec l’excellent «Big Fat Mamas Are Back In Style Again», produit par Mike Vernon, heavy boogie de jumpy jumpah avec un énorme solo de sax de Pete Thomas. Swing dément encore avec «Tall Skinny Papa» - I want a tall skinny papa/ That’s all I ever need - Elle sait ce qu’elle veut, elle se fond bien dans le jive de treat me right et de satisfy my soul et un certain John Bruce passe un solo de concasse. Tout ça pour dire que cet album est passionnant. Quand elle ne fait pas du swing, elle fait du boogie avec «Meat On Their Bones», ça joue au heavy rumble de British blues et John Bruce fait encore des siennes, avec l’ex-Animal Dave Rowberry au piano. L’autre guitariste s’appelle Ed Deane et il passe un solo de gras double sur «Raise A Little Hell». On reconnaît encore la patte de l’amateur du blues Mike Vernon dans «Empty Red Blues». Dana est juste au blues. Elle sait parfaitement gérer un heavy blues, ne t’inquiète pas pour elle. Elle s’amuse bien avec le let me ride your automobile dans «Too Many Drivers», c’est la grosse métaphore sexuelle des vieux jivers d’Amérique - Now listen baby/ You can’t do this to me/ Let me ride your automobile - On retrouve la section rythmique infernale Charlie Hart (stand up)/ Chris Hunt (beurre) sur l’excellent «Fat Meat Is Good Meat» et Ed Deane fait des merveilles dans le «Big Car» boogie down. Dana chante ça au raw. «Diggin’ My Potatoes» est tiré de son premier album, Blues Job, petit jeu de mot sur le thème du blow job. Elle sait sarcler ses patates. Elle attaque son «Mainline Baby» au mainline et ça vire en mode shuffle de développement déporté, elle ramène une énergie de daddy-o et fait bien plus de ravages que les Status Quo. Elle termine avec un cut de sexe pur, «Horizontal Boogie» qu’elle arrache au heavy London rock. C’est violemment bon.

Avec l’experimented Experienced paru en l’an 2000, Dana campe sur ses positions : boogie et swing. Le morceau titre d’ouverture de bal en est le parfait exemple, are you ready baby, elle ramène sa chique sur le meilleur boogie de London town. Dana est l’une des reines du boogie d’all nite long. Avec «There Will Always Be A New Tomorrow», elle se fond dans le vieux sorrow du gospel de souffrance du peuple noir et c’est là qu’elle sonne le plus juste. Elle est intense et réelle. Avec «Me Without You», elle revient à son cher swing, elle est tellement à l’aise avec le vieux jive qu’elle l’éclate au Sénégal. Elle n’échappe à aucune règle. Elle est parfaite dans toutes les positions. La plupart de ses cuts sont sans surprise, mais tout est bien vu et bien joué. Un nommé Sam Mitchell ramène son petit bout de gras. Elle tape son «Break Down The Door» au fast drive, Evan Jenkins bat ça si sec. Elle finit avec «Take It Like A Man», un heavy blues rock. Elle se bat jusqu’à la dernière goutte de son, elle est fabuleusement rock’n’roll, elle adore les nappes de cuivres, elle rabache son take it like a man jusqu’aux tréfonds de tout le tremblement, elle s’arrache la voix comme une mère maquerelle en pétard, elle claque sa chique, pas de problème, c’mon !

Paru en 2003, Staying Power est un énorme album. Dana l’attaque en reine des crocodiles avec «Sweet Tooth». Elle est bien plus subversive que tous ces mecs qui croient savoir chanter. Voilà la reine du bongo groove - I got sweet tooth tonite - Elle fait une fantastique ouverture et redore le blason du boogaloo. Dana, c’est une puissance inexorable, elle est dans le chant, elle s’inscrit dans l’insoutenable légèreté de l’être, mais au groove de chant. Elle développe la même puissance qu’une Soul Sister de rang princier. Elle passe au heavy blues avec «Timeless» et elle sonne incroyablement juste, elle fait de la Soul blanche, on comprend que Ted Carroll l’ait signée on the spot, elle est au rendez-vous avec la pire des exactitudes. Elle est énorme et elle est chaude. Elle la voix qui va, elle est dessus quoi qu’il en coûte. Elle colle bien au heavy blues de «Put My Anchor Down». Elle est l’une des plus pures, avec John Hammond, elle est insistante et elle est belle, elle ne lâche rien, elle est présente à chaque instant, elle descend groover le jive avec des retours de glotte incestueux. Nouveau chef d’œuvre de heavy groove avec «Still In Your Arms» et elle revient au blues avec «I Sigh For You». Crédibilité à tous les étages en montant chez Dana. Elle chante son «Big Picture» avec un gusto invraisemblable. Elle rentre dans la pâte du levain, elle passe sous le boisseau de la vague, elle catacombe la mélodie, elle crée des hallucinations et le guitar hero s’appelle Todd Sharpville. Dana Gillespie est l’une des plus grandes chanteuses de tous les temps, qu’on se le dise ! Elle chante comme une valeur sûre et reste attachante.

Le Live With The London Blues Band paru en 2007 donne une idée très précise de ce que vaut Dana sur scène - Good evening ladies & gentlemen, this is the London Blues Band, et boom, elle est magique ! On croit rêver. Quel punch ! Elle est dessus, elle drive son jive à la tagada voilà les Dalton, forcément derrière les mecs font les coqs. Le pianiste Dino Baptiste joue comme un diable et Matt Schofield passe un killer solo jazz. Fantastique aventure ! Dana fait du Dana pur, elle a derrière elle la crème de la crème anglaise et elle revient au chant en vainqueuse. Dana est la reine des dynamiteuses. Elle passe à la violence du British Blues avec «Your Mind Is On Vacation». C’est right in the face, Dana a tout le répondant qu’on peut imaginer et Matt Schofield joue à la bonne franquette du blues. Il allume aussitôt après «Ten Ton Blocks» aux heavy blocks. Encore un superbe heavy blues. Franchement, on est gâtés. Elle l’explose au chant. Elle reprend l’un de ses hits, «Experienced», elle le gère à la perfection. Elle se battra jusqu’au bout, elle y croit dur comme fer. Elle excelle dans le fast boogie de «Too Blue To Boogie», elle chevauche son dragon et le pianiste Dino Baptiste devient fou. Elle termine avec «A Lotta What You Got», et la messe est dite, huit minutes de jive intensif de London underground. Elle s’appuie sur un backing hot as hell, ses amis jouent à la vie à la mort, et quand elle présente ses musiciens, chacun d’eux fait sauter la Sainte-Barbe. On entend des solos déments de guitare, de piano et de sax.

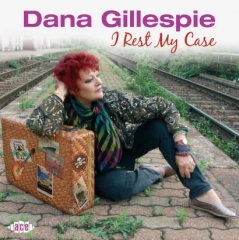

I Rest My Case va droit sur l’île déserte à cause du morceau titre. Elle colle à son blues, elle reste exceptionnelle et elle insiste, elle monte bien son case là-haut sur la montagne, elle brûle du feu sacré de l’intensité, elle a une façon de monter le chant qui est unique, de toutes les grandes chanteuses, elle est certainement la plus présente. Pourtant l’album démarre assez mollement elle chante son «Funk Me It’s Hot» d’une voix de vieille spécialiste. On attend d’elle des miracles. On la voit tripoter le groove de «Your Love Is True» en parfaite épouse, aimante et sensuelle. Elle chante de l’intérieur de son talent. Puis les grosses compos arrivent avec «Game Over». Elle se glisse sous le boisseau, elle tortille bien son affaire et ça continue avec «The House Of Blues» joué au heavy funk anglais. C’est du big concassage, please excuse the hell, elle est dessus. Elle rentre dans le lard fumant de «Guilty As Hell» elle s’y montre directive, grosse glotte, elle fait sa black. Fantastique Dana, elle est dans tous les coups, à la bonne échelle. Elle fait le job jusqu’au bout. Pas le peine de lui faire un dessin.

Et puis voilà Cat’s Meow, un album un peu plus faible. Elle chante parfois d’une voix de vieille rombière qui choque un peu. Comme si elle perdait le blues. Mais la présence reste intense. Sinon, elle ne serait pas sur Ace. Elle attaque «Love Matters» au vieux London groove. On croit entendre l’orgue de Graham Bond, c’est dire l’énormité de la chose. Ça joue au tight d’une autre époque. Les seuls capables de sortir un tel rumble étaient les Graham Bond ORGANization. Elle replonge dans cette ancienne magie de façon expéditive. Et comme dans les albums précédents, elle est dans tous les coups. Elle cherche à chaque fois à se glisser sous le boisseau. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il faut attendre «Burning Out Of Steam» pour frémir. Elle retrouve son élément, le heavy blues. Elle crève d’amour, elle est la London blues shouteuse par excellence. Elle tape plus loin un «Two Faced Girls» à la concasse de la rascasse, elle adore les cassures de rythme.

Dana fait encore un festival sous son lit avec Under My Bed. Toujours ce sens aigu du swing et cette aisance vocale. Le guitariste de jazz s’appelle Jake Zaitz. Non seulement Dana chante bien, mais elle a en plus l’avantage d’être accompagnée par des surdoués. Elle chante son «I’m In Chains» à la belle lampée, elle pratique l’insistance blanche, identique à l’insistance black, sauf qu’elle est blanche. Tout est bien joué, bien chanté, bien produit sur cet album, notamment «More Fool Me». Ces gens-là n’ont aucun souci, vois-tu. Ambiance heavy jazz avec un bassmatic de jazz pur. L’oreille avertie en vaut deux. On se sent bien en compagnie de Dana. Qu’elle soit sur Ace tombe sous le sens. Elle fait un «Va Va Voom» qui n’est pas celui de Brett Smiley. C’est le Va Va de Dana, chanté à la retenue du makes me feel et elle ajoute, d’une voix troublante, he’s got a sex appeal - And my heart goes boom/ When he walks in the room/ I go va va voom - Elle passe au round midnite avec «Another Heart Breaks». Elle est trop blanche pour sonner black, elle est baisée, mais elle crée son propre deepy deep. Dana est une fantastique interprète. Elle n’est jamais dans une formule, toujours dans la chanson. Elle tape un groove de six minutes avec «High Cost» et nous fait la morale - There’s a high cost/ For a cheap thrill - Quand elle fait sa rampante, elle reste convaincante et elle attaque toujours ses cuts de la même façon. Son «Punch The Air» tape en plein dans le mille. Elle remonte bien dans l’exercice du groove vocal, elle se bagarre avec son till the day I die/ He’s so cool I punch the air - On est à Londres chez des gens qui ont tout vécu, alors prosternons-nous devant Dana. Elle continue de nous titiller l’intellect avec «Beats Working», elle cherche des poux dans les poils du beat, elle farfouille fabuleusement, avec un revienzy de blackette - Beats working c’mon, stick around/ Beats working there ain’t no sin/ Beats working - elle a raison, le hot sex n’a jamais fait de mal à personne, elle nous entraîne dans le 25e heure du London underground, c’mon stick around/ C’mon down/ C’mon in !

Son dernier album sur Ace vient de paraître et s’appelle Deep Pockets. On y sent une légère baisse de tension, sûrement due à l’âge. Sa voix mue, du coup Dana reste le plus possible dans la retenue. Elle se réfugie sous le boisseau («We Share The Same Sky») - I look at you/ You look at me - Elle reste dans les vieux schémas and we share the same sky. Jake Zaitz joue le solo de jazz guitar, il titille ses notes comme s’il titillait un clito, on ne va pas rentrer dans les détails. Dana chante maintenant comme une vieille Dana, accrochée aux jazz solos de Jake le crack. Comme sa voix s’aggrave, elle chante par en dessous («Back In The Day»), elle veille à rester dans le heavy groove de bonne bourre. Il faut attendre «In Times Like These» pour frémir. Elle manage son groove comme une vraie bosse ! Elle danse avec les vieux souvenirs du swinging London, c’est très pointu, on a là un heavy groove magnifique à tous points de vue. C’est tellement joué dans tous les coins que le cut en devient fascinant. Elle attaque son «Up Yours» au heavy r’n’b de London. Dana est une vieille balèze, elle nous tartine un r’n’b de bonne facture avec un solo de sax à la clé. C’est même un r’n’b de complicité intimiste, près de toi dans la pénombre.

En 2018, Rev-Ola a compilé Foolish Seasons et Box Of Surprises, les deux premiers albums de Dana devenus objets de spéculation. La compile s’appelle London Social Degree. Dana se dit fière d’avoir un morceau titre composé par Billy Nichols qui, comme elle, sortait à peine de l’adolescence. Puisqu’elle dispose d’une voix extraordinaire, la belle pop du petit Billy brille au firmament. Elle est partout, surtout là où on ne l’attend pas. Elle attaque l’album avec un autre héros de l’époque, Donovan et «You Just Gotta Know My Mind». C’est un jerk de rêve bien taillé pour la route, une merveille qu’elle chante au tranchant. Elle connaît bien Donovan puisque sa copine sort avec lui. C’est d’ailleurs en accompagnant Donovan dans une réception à Londres que Dana rencontre Dylan et qu’elle devient son amie. Dans Don’t Look Back, Dylan entre à un moment dans une salle et on voit une blonde assise : ce n’est pas Nico mais Dana qui à l’époque est blonde. Autre auteur de rêve : Michel Polnareff avec «La Poupée Qui Fait Non». Ici, ça s’appelle «No No No». Avec «Dead», elle passe au groove de jazz, elle est parfaite dans ce rôle. Globalement, sa pop est d’une fraîcheur extraordinaire et sa légende n’est pas usurpée. Elle fait partie des petites gonzesses qu’il faut écouter. Elle amène un truc, c’est indéniable. Elle est encore très partie prenante avec «Souvenirs Of Stefan». Apparemment, Rev-Ola a aussi flashé sur son décolleté vertigineux car les photos abondent dans le booklet. Allez-y les gars, rincez-vous l’œil !

C’est Mike Vernon qui produit Box Of Surprises et Savoy Brown fournit l’accompagnement. Elle passe donc naturellement au heavy blues avec le morceau titre. C’est carré, pas de problème. Elle est la reine de son monde et crée des ambiances quand ça lui chante. Elle revient à la pop avec «When Darkness Fell», une pop qu’elle chante à merveille. Dana dédie bien sûr «For David» à Bowie. Elle s’y montre royale et sait driver des dynamiques. Retour au heavy groove avec «You’re Dreaming», elle est dessus et ça devient énorme. On se croirait chez Fellini, lorsque sonne la flûte de «Grecian Ode», à l’aube pâle d’un nouveau jour de mystère antique. Elle fait preuve d’une tenue de route irréprochable. Elle est partout dans le chant de «By Chasing Dreams». En plus du décolleté, elle possède la voix et les compos, elle incarne bien le dream come true. Dana est une battante, rien ne l’arrête, elle milite pour le bon vouloir, ses cuts sont comme ils sont mais ça reste extrêmement intéressant. Dana, c’est pas les Slits. Elle a en outre derrière elle les mecs de Savoy Brown et ils font des merveilles sur «I Would Cry». On imagine que le Guitar God qu’on entend derrière est Kim Simmons.

Signé : Cazengler, Gillespisse froid

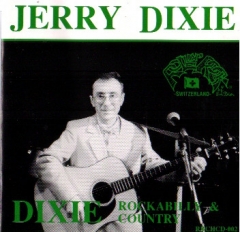

Dana Gillespie. Weren’t Born A Man. RCA Victor 1973

Dana Gillespie. Blues It Up. Ace Records 1990

Dana Gillespie. Hot Stuff. Ace Records 1995

Dana Gillespie. Experienced. Ace Records 2000

Dana Gillespie. Staying Power. Ace Records 2003

Dana Gillespie. Live With The London Blues Band. Ace Records 2007

Dana Gillespie. I Rest My Case. Ace Records 2010

Dana Gillespie. Cat’s Meow. Ace Records 2014

Dana Gillespie. Under My Bed. Ace Records 2019

Dana Gillespie. Deep Pockets. Ace Records 2021

Dana Gillespie. London Social Degree. Rev-Ola 2018

Dana Gillespie. What Memories We Make. The Complete MainMan Recordings 1971-1974. Cherry Red 2019

Dana Gillespie. Weren’t Born A Man. Hawksmoor Publishing 2020

Ça urge, Overkill !

Ah enfin un hommage à Urge Overkill ! Ce trio de fins limiers de Chicago reste cher au cœur des amateurs de rock bien profilé. Disons qu’ils constituaient avec Guided By Voices le fer de lance de l’underground américain des années quatre-vingt. Comme Mansun ou les Boo Radleys, Urge Overkill pondit d’excellents albums avant de lâcher la rampe et de disparaître. Paul Rees leur accorde six pages dans Classic Rock.

Nash Kato, Ed Roeser et Blackie Onassis cultivaient un look dandy. Ils portaient des costumes et des polos à cols roulés sur lesquels était brodé le logo du groupe, UO. Ils sirotaient des Martinis dans des verres à cocktail et un vent léger caressait les longs cheveux d’ange de Nash Kato, l’un des rock’n’roll animals les plus parfaits de l’histoire du rock américain. Kato relevait l’extrême finesse des traits de son visage avec des verres teintés qui lui donnaient un look d’hermaphrodite psychédélique quasi divin - We dressed it up for the cameras a bit and it worked.

Nash Kato débarque en 1985 sur le campus d’Evanston, dans l’Illinois. Il y rencontre Steve Albini, lui aussi à la fac et monte sa première mouture d’Urge Overkill. Il tire ce nom du «Funkentelechy» de Parliament. Nash Kato adore tout ce que fait George Clinton. Ed Roeser voit le groupe au moment où il allait s’arrêter. Il y prend la place du bassiste qui jetait l’éponge. Nash Kato : «Ed was an odd bird, but so we were all.» C’est bien sûr Steve Albini qui enregistre les premiers cuts d’Overkill, dont il se sert comme cobayes - It was an altogether raw, splenitic and cacophonous affair - Leur premier album sort sur Touch And Go en 1989.

Ils choisissent un titre bizarre : Jesus Urge Superstar. Et démarrent très fort avec un cut qu’il faut bien qualifier de coup de génie : «God Flintstone» - Bedrock in the sky/ With Jesus Christ rubble - C’est un cut d’acid freak doté d’un développement considérable. Ils sortent tout leur apanage de futurs rock stars. Ce cut n’en finira plus de sonner dans l’écho du temps. Avec «Your Friend Is Insane», on voit qu’ils adorent bricoler des climaxings, mais ils ne retrouvent pas forcément la voie de Flintstone. Ils passent au boogie fuzz avec «Dump Dump Dump» - I need a shot and a beer/ You wanna buy me some - très belle dégelée à la Kato, on reste dans la dope et les fast cars. En B, ils tapent «The Polaroid Doll» au gros bouquet d’accords et dans «Head On», Ed raconte l’histoire d’une copine qui passe la tête dans le pare-brise à Minneapolis - Lisa hot hit head on - Tout ça se termine sur la chaise électrique avec «Dubbledead», il ne veut pas que sa mère apprenne que son little chicken va y passer - Too young to fry - Et Nash Kato pique une sacré crise de wah, oh boy !

Pour leur deuxième album, ils veulent un autre son, qui mélangerait l’urgence punk à un rock plus classique - a more listener-friendly classic rock dimension - Ils se débarrassent de Steve Albini et engagent Butch Vig qui leur donne un son plus poli et une certaine cohérence. Le résultat s’appelle Americruiser et paraît en 1990. Excellent album. On y trouve «God Flintstone», leur plus gros hit, amené sous un certain boisseau, ces enfoirés savent très bien ce qu’ils font. Nash le gratte à l’arrache dans le mystère du développement. C’est violemment bon et même l’un des plus beaux cuts de l’histoire du rock US. Tu es pris dans leur truc, c’est gratté à la merveilleuse urgence de l’Urge, dans un climat de montées subreptices. Comme c’est composé par des seigneurs de la dope, ça te hante la cervelle. Leur réelle valeur réside dans le côté ambitieux des compos. Ça se confirme dès cet «Empire Builder» plongé dans le mystère de l’Urge. Ils noient leur torpeur dans des accords de cuivres, c’est monté, très collet monté. Cet album est extrêmement chargé. À trois, ils chargent bien plus qu’un grand orchestre. Leur «Viceroyce» est gorgé de son, ils optent pour la sur-consommation. Avec «Smokehouse», ils montrent clairement qu’ils savent allumer la gueule d’un cut. «Dump Dump Dump» est joué à la basse fuzz et Nash passe un killer solo flash dans «Last Train To Heaven». Tout est visité par des vents soniques assez alarmistes. Nash noie tout de pouvoir pas Kato. Ça chante à la grosse arrache de Chicago dans «Crown Of Laffs» et on replonge dans l’étrangeté avec «Dubbledead». Ces atmosphères sont uniques au monde. Cette façon de chanter comme une limace est spéciale, personne n’avait osé avant Ed King Roeser. Nash crible le son de notes, il travaille l’épaisseur à outrance, tout est dans le dandysme. Ils terminent avec une cover démente du «Wichita Woman» de Jimmy Webb. Nash l’arrose de big guitars. Ils ont vraiment le bec fin.

C’est là qu’ils rencontrent enfin le batteur idéal, John Rowan que tout le monde connaît sous le nom de Blackie Onassis. Ed King Roeser : «Blackie was an interesting guy, he was a weirdo and a sort of out-of-control figure.» C’est leur première grande tournée à travers les États-Unis.

Ils retrouvent Steve Albini en 1991 pour l’enregistrement de The Supersonic Story Book. «The Kids Are Insane», c’est un peu leur façon de chercher la difficulté, mais avec des réflexes de rock stars. Ils jouent au fondu de son, dans un mix superbe, très flamboyant, très Urge, c’est Jumping Jack Flash in Chicago, tout est fin, rock dandy. Le hit de l’album pourrait bien être «Emmaline», un cut de Hot Chocolate, hommage à la diction balladive, chanté à l’émotion pure, Emma/ Emmaline/ I’m gonna make you the biggest star this world had ever seen - L’autre gros shoot Urgentiste est l’excellent «Vacation In Tokyo». Ils jouent dans un nuage de son. Les voix s’y perdent. Ce groupe a un potentiel énorme et une identité unique. Ce fondu de voix n’est pas sans rappeler celui de Jack Bruce. Et puis il faut saluer le numéro de Blackie dans «(Today Is) Blackie’s Birthday». Les Urge n’approchent pas du bord, ils jouent en retrait avec des semelles de plomb. Et Nash Kato cherche à casser les règles avec son funk de wah dans «Bionic Revolution».

Le Stull EP paru en 1992 est sans doute leur disk le plus accompli. Ils démarrent avec la reprise de Neil Diamond qui a fait leur renommée, puisque récupérée par Tarantino pour la BO de Pulp Fiction, «Girl You’ll Be A Woman Soon». Puis ils passent aux accords de Muscle Shoals pour «Stull (Pt1)». Nash joue des parties de guitare mystérieuses, il louvoie dans le Louvre, les accords ont une consonance oblongue. Ils passent au punk’s not dead avec «Stitdes». C’est l’Overkill de Chicago. Encore du son et des voix endémiques dans «What’s This Generation Coming To». Pure purée d’Urge - Do you wanna live with me - Riffing de rêve, Nash gratte entre deux eaux. Ce sont certainement les ambiances rock les plus intéressantes de cette époque. «Goodbye To Guyville» est le cut perdu au milieu de nulle part. Chaque fois qu’on l’entend, on frémit, car c’est monté sur un riff mortifère. Ces mecs jouent leur carte à outrance et cet EP devient la pièce maîtresse d’un grand jeu d’échecs. Fantastique Goodbye to Guyville, Nash joue dans une extrême profondeur de champ.

Les choses vont s’accélérer après ça. Ils se retrouvent en première partie d’une tournée de Nirvana qui explose alors avec Nevermind. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Geffen les signe. Et pouf, en 1993, ils enregistrent Saturation, l’un des chefs-d’œuvre de l’American cruiser rock - Near perfect balance between punk spunk and pop-rock melody. Et boom dès le riff d’intro de «Sister Havana». Ça y est, tu sais que tu es dans Chicago à gogo, Nash is on fire, c’est expédié au ho ho ho d’Havana, fantastique élan patriotique ! Verres teintés, rien de plus vrai. Ça continue avec «Tequila Sunrise», encore un classique amené au riff de démolition, Got no time for stimulation, oh boy, c’est chanté dans la masse de la ramasse, Nash envoie sa purée, une purée jusque-là inconnue, il bourre le boogie d’une fabuleuse purée de granulats. L’autre coup de Trafalgar s’appelle «The Stalker», incroyablement bien amené en studio Rolling, riff de Nash puis bass & drums in tow, ils jouent le Grand Jeu et secouent le cocotier, ça joue dans le flesh du flush, c’est drivé aux chœurs d’oh oh oh. Tout l’album est bon : encore une intro du siècle pour «Positive Bleeding», même si après Nash se convertit au sitar, puis «Back On Me», heavy balladif bardé de cocote. On voit qu’ils essayent de renouer avec l’excitation de «Tequila Sunrise», mais c’est compliqué. Le refrain sauve «Bottle Of Fur» du naufrage et Blackie Onassis vole le show dans «Crackbabies». Il fait le sledgehammer du Creusot. Puis il fracasse «Erica Kane», eff eff, ça joue sur les brisures de rythme, il y a une énergie chez Urge qui nous réconcilie avec la vie. Ils sont tous les trois dans leur monde qui est unique. Destinés à briller au firmament, jamais ils n’y brillèrent.

Hélas, le groupe implose en un an. Blackie Onassis est passé au junk et les deux autres se conduisent comme des divas énamourées. Weezer arrive aussi sur Geffen et prend la place qu’aurait dû occuper Urge Overkill - They stole their thunder - Eh oui, les mecs de Weezer étaient beaucoup plus disciplinés et commerciaux que l’Urge.

L’Exit The Dragon qui paraît en 1995 va décevoir les fans de l’Urge. Même si le «Just Walkin’» d’ouverture de bal est étrangement beau, harcelé d’attaques de guitare étranglée. Puis Nash et King épuisent leur crédit de power pop avec «The Break». Ils vont devenir trop pop et se griller. «Somebody’s Else Body» laisse perplexe, poppy et pas bon. Incompréhensible. C’est tout de même dingue que Nash ne parvienne à rallumer le feu de «God Flintstone». Ils jouent «This Is No Place» dans un climat de latence, avec des démarrages en côte. Très étrange, joué aux arpèges. Tout est irrémédiablement tarabiscoté sur cet album. Nash et King sont en panne d’inspiration. Cet album est maudit. Pourtant Nash gratte de sacrés accords dans «Take Me». On attend encore un miracle. Mais leur rock de fonctionne pas, cette fois - Take me goddamnit/ Take me back again - Ils vont rester dans l’étrangeté jusqu’au bout, ni pop, ni rock, ni Urge. Cette histoire se solde par un split.

En l’an 2000, Nash enregistre un album solo, Debutante. Au dos, on le voit fringué en blanc avec les lunettes que portait Brian Jones dans le clip de «Jumpin’ Jack Flash». C’est un très bel album, mais pas de hit. Le «Zockey Suicide» qui ouvre le bal est effarant de modernité. Nash arrive dans le rumble comme un crack de Detroit. Ça bat à la vie à la mort et Nash claque son gaga à gogo. Fantastique clameur d’interloque ! Ce mec a une présence extraordinaire, un truc qui dépasse le commun des mortels. Il joue sur tous les tableaux et vise l’excellence en permanence, son «Queen Of The Gangsters» est très âpre, plein de fureur. Il affirme encore sa présence avec «Octoroon», il place son chant au sommet de sa chanson, c’est très anglais, très ferme. «Blow» sonne comme un fantastique balladif évolutif, Nash nage dans le Kato. Son Blow est un gros réservoir d’influences. Et puis voilà le morceau titre, monté sur un big bassmatic et soutenu par des filles en chaleur. Nash sait de quoi il parle. «Debutante» est un big shoot de funk de Chicago - What do you want - Il règle les problèmes et instaure les règles du jeu. Il allume «Rani (Don’t Waste It)» face front, aux accords rock’n’roll. Ce mec a le rock-starism en lui. Il sait franchir un Rubicon. Il sait mener un rock à la déglingue. Et ça continue avec le fantastique étalage d’«Angelina». Vraie présence vocale, extraordinaire qualité du son. On ne comprend toujours pas pourquoi les Urge n’ont pas explosé. C’est Nash le boss. Il drive son «Black Satin Jacket» avec une nonchalance qui en impose. «Pillow Talk» reste dans le très haut niveau, avec une sorte d’hyper présence. Mais le manque d’interaction avec le génie est une tragédie. Comment peut-on avoir autant de son et pas de hit ? Il termine avec l’excellent «Blue Wallpaper» qui avoisine les Screamin’ Trees. Nash et Lanegan même combat !

Le groupe se reforme en 2011 et enregistre Rock&Roll Submarine. Belle pochette mais impressions mitigées. Ils font du sur place avec «Mason Dixon», t’avance, t’avance pas, do you realize, ils ont des vieux restes, mais ça reste sur place. Il faut aller chercher les énormités en B : «She’s My Ride» et «The Valiant». Nash ressort pour l’occasion ses vieux power chords. Mais entre-temps ils ont perdu leur statut de dandys et notre confiance. Ils ont l’air paumés même si des éclairs de génie zèbrent ce Ride. Avec «The Valiant», Nash fait une country pop-rock élégante, la country de Chicago. Il taille sa route à la seule force des arpèges sauvages, il est à la fois très radical et très enraciné, wow comme ce mec est bon. Dommage que le reste de l’album ne soit pas du même niveau. Urge n’est plus la même équipe, ils ont ramené deux nouveaux mecs. Les cuts se suivent et se ressemblent, étranges et peu convaincants. C’est un album qui va mal. «Thought Balloon» sonne comme un rock paumé, sans port d’attache.

Nash Kato revient sur les années de gloriole et rappelle que Kurk Cobain vivait très mal les vertiges de l’ascension vers la gloire : «Every band aspires to have global exposure, but, you know, be careful with what you wish for, because it really ate him alive.» (Tous les groupes aspirent au succès, mais il faut faire gaffe à ce qu’on recherche, car cette soif de succès a dévoré Kurt vivant). Et Nash Kato ajoute : «On est passé du van au tour bus, mais à aucun moment on a cru qu’on allait vraiment percer. So we enjoyed the fuck out of the ride.»

Signé : Cazengler, Murge Overkil de rouge

Urge Overkill. Jesus Urge Superstar. Touch And Go 1989

Urge Overkill. Americruiser. Touch And Go 1990

Urge Overkill. The Supersonic Story Book. Touch And Go 1991

Urge Overkill. Stull EP. Touch And Go 1992

Urge Overkill. Saturation. Geffen Records 1993

Urge Overkill. Exit The Dragon. Geffen Records 1995

Urge Overkill. Rock&Roll Submarine. UO Records 2011

Nash Kato. Debutante. B Track 2000

Paul Rees : be careful what you wish for. Classic Rock #252 - August 2018

L’avenir du rock

- There’s a Ghost in my house

Après s’être discrètement raclé la gorge, l’avenir du rock prend la parole à la tribune des Nations Unies :

— Mesdames et messieurs les représentants des nations du monde libre, merci de m’accorder votre attention. Ce que j’ai à déclarer est d’une extrême importance. Je m’adresse au monde entier, et plus particulièrement aux opprimés des cinq continents. Les vues que je vais développer sont si claires dans mon esprit que je n’ai plus besoin de les écrire. Je vais vous parler de ce qu’est devenu le monde, et plus précisément de ce qu’est devenue la soit disant civilisation occidentale. Rien ne manque à son triomphe. Ni la terreur politique, ni la misère affective. Ni la stérilité universelle. Le désert ne peut plus croître, il est partout. Mais il peut encore s’approfondir. Devant l’évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s’indignent et ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent et ceux qui s’organisent. Nous sommes du côté de ceux qui s’organisent !

Une immense ovation s’élève des gradins. L’avenir du rock reprend :

— Carley et Jonny Wolf font partie de ceux qui s’organisent. Mesdames et messieurs les représentants des nations du monde libre, permettez-moi de vous présenter the Ghost Wolves, from Austin, Texas !

La pochette de Man Woman Beast ne trompe pas sur la marchandise. Ah elle y va la Carley ! Elle profite de «Gonna Live» pour gratter du grave sur sa grosse guitare blanche, elle envoie des coups de bottom ravager la pampa. Nos deux oiseaux tapent dans ce punk-blues des années 2000 érigé en art majeur par le JSBX et quelques autres.

Les Ghost Wolves comptent donc parmi les aficionados du heavy sound. Carley Wolf est encore au rendez-vous pour tartiner du heavy blues avec «Baby Fang Thang», superbe mélange de sucre et de heavy chords. Pas mal du tout, même si on a l’impression d’avoir déjà entendu ça. Mais c’est tellement bien foutu qu’on s’en goinfre. Elle sait rider un ride («Ride The Wolf»), jouer la loco («Grave Dallas») et casser du sucre sur le dos d’une heavy déboulade («I Was Wrong»). Elle arrose son «Itch» de punk-blues du meilleur cru. Ah comme elle est bonne ! C’est enflammé, plein d’allure, plein de Carley, elle te plombe tout l’Austin. Pas de problème, elle est partout dans le son, elle claque du heavy soubassement de Blues Explosion dans «Im Yo Mudda», passe de coups de bottleneck sans crier gare. Avec «Attack Attack Attack», on se croirait chez les Immortal Lee County Killers, ils trippent comme des mad trippers et c’est extrêmement bien foutu. Ils finissent avec un «Dangerous Moves» nettement plus ambitieux. On y entend des chœurs de cathédrale, Carley Wolf mène la sarabande, elle rôde comme une vraie louve, c’est brillant et plein d’esprit.

Paru en 2017, Texas Platinum fait partie des grands albums teigneux de l’histoire du rock moderne. Carley est une reine de l’offensive, elle ne vit que pour la bonne arrache. Il suffit de l’entendre ramoner son «Whettin’ My Knife» pour comprendre qu’elle n’est pas là pour s’amuser. Elle chante à la perfidie maximaliste et arrose son trash-blues de gras double. Elle bat tous les records de gras double, y compris ceux de monsieur Jeffrey Evans. Son «Trippin’» est aussi une horreur. En fait, elle a tout le son du monde, elle outrepasse même le Blues Explosion du JSBX, elle joue à la main lourde avec le plus powerful got me trippin’. On entend des échos de Steppenwolf dans «Valley Of The Wolves» et elle fait du lullaby dans «Strychnine In My Lemonade». Il faut dire que Jonny Wolf bat ça bien. Ils sont solides tous les deux, ils sonnent comme un couple parfait. Carley lance bien toutes les opérations. Elle fait d’«All The Good’s Gone» un country blues hypnotique, ça s’enracine dans ta cervelle et le good’s gone rebondit bien dans le chant. «Triple Full Moon» sonne presque indien, elle est dans l’énergie des coups, dans l’explosion épidermique à peine tempérée par le chant des tribus. Elle ne rate aucune occasion de riffer à l’excès. Son gras double est un modèle du genre.

En 2017, Carley et Jonny remettent en circulation leur premier mini-album, augmenté de quelques bonus explosifs. L’objet s’appelle In Ya Neck V.2. Il faut tout de suite se jeter sur «Dangerous Blues», l’un des bonus. Ils sont dans le vrai son, Carley est dedans, une vraie louve, et derrière Jonny fait le con, oh oh oh et ils basculent tous les deux dans le génie sonique, ils jouent ça au Ghost, elle est de plus en plus dedans, c’est lui qui mène le bal et elle revient, ils sont dans la bombe, dans une fabuleuse ambiance de cabane malveillante. Tous les autres bonus sont bons, comme ce «Whettin’ My Knife», ils le font à deux et ça donne un puissant shoot de Nous Deux, un éclair d’excellence demented. Elle reprend son «Gonna Live» à la racine du roots et fait du slinging de cabane. Encore un fantastique exploit du couple avec «Mosquito», ils sont dans l’excellence des origines du monde, cette louve ne lâche rien elle se bat jusqu’au bout avec «Lies I Told». Quant aux cuts du premier mini-album, ils n’ont rien perdu de leur verdeur, notamment ce «Gonna Live» plein d’esprit et bien senti. Tout aussi parfait voilà le petit trash de «Curl Up & Dye», ravagé par des feux extrêmes. Leur «Broke Joke» est brûlé aux flammes de l’enfer, comme le disent si bien les métaphoristes, avec des beaux renvois gastriques, elle lui sert sa soupe, just baby ! C’est Jonny qui chante «Big Star» - Yeah goin’ to be a/ Big star - C’est tout ce qu’on peut leur souhaiter.

Signé : Cazengler, Ghost Whore

Ghost Wolves. Man Woman Beast. Plowboy Records 2014

Ghost Wolves. Texas Platinum. Hound Gawd! Records 2017

Ghost Wolves. In Ya Neck V.2. Romanus Records 2017

Inside the goldmine - Le raw des Sorrows

Pas très distingué, le sergent Garcia. Le cheveu gras, mal rasé, triple menton, il manque des boutons à sa vareuse et son pantalon qui a le malheur d’être clair s’orne de tâches suspectes. Assis au bout de la table, il finit d’engloutir son poulet rôti. Il suce bien les os et se suce ensuite goulûment les dix doigts, schhhhhlurp schhhhhlirp schhhhhlurp puis il les essuie sur ses cuisses. Il plonge alors dans ses pensées et un grand sourire se dessine sur son visage en forme de ballon. Le sergent Garcia est un homme simple, et ceux qui le connaissent un peu disent qu’il est très gentil, mais qu’il devrait se laver plus souvent. Il sort sa dague de lancier et commence à se curer les dents du fond, toujours plongé dans ses pensées. Il essuie la lame sur sa cuisse et la rengaine. Il se verse un grand verre de vino del castello et le vide d’un trait, glou glou glou glou. Arhhhhh ! Il s’ébroue comme un cheval sorti du fleuve et se lève pour se gratter le cul, car ça le démange. Par la fenêtre ouverte, il voit le soleil se coucher. Il rote un coup, pète un coup et se verse un énième verre de vino del castello qu’il lève pour trinquer à la santé du roi d’Espagne, mais il ne se rappelle plus de son nom, alors il dit : Viva le roi d’Espagne ! Glou glou glou glou. Arhhhhh ! C’est dingue comme le sergent Garcia aime la vie, comme il aime la gamelle, comme il aime les nichons des grosses señoritas et le bon pinard, surtout celui qui tâche, il aimerait bien se verser encore un verre, mais au nom de qui pourrait-il trinquer ? Peut-être que le roi a une femme ? Alors il trinque à la santé de la femme du roi d’Espagne. Lorsqu’il entend enfin hurler les coyotes, il se lève, se dirige vers la petite bibliothèque encastrée dans le mur du fond, actionne un mécanisme et le meuble pivote silencieusement, ouvrant un passage secret. Le sergent Garcia s’y engouffre et le meuble reprend sa place. Il descend quelques marches et arrive dans une petite caverne éclairée par des torches. Un cheval est attaché à la muraille. Le sergent Garcia vient lui faire un bisou sur les naseaux. Tornado hennit de bonheur, hin hin hin hin. Debout devant un grand miroir en pied, le sergent Garcia déboutonne sa vareuse et son pantalon. Le voici en caleçon, qui comme tous les caleçons de l’armée n’est lavé que deux fois par an. Il enfile un pantalon noir, une chemise de soie noire, se coiffe d’un chapeau noir d’une élégance sidérante, noue un masque noir autour de son visage et boucle une fantastique ceinture d’épée. Il s’approche d’un petit guéridon et lance le disque posé sur le tourne disque. Alors la musique éclate dans la caverne : Un cavalier/ Qui surgit hors de la nuit/ Court vers l’aventure au galop/ Son nom, il le signe à la pointe de l’épée/ D’un S qui veut dire Sorrow !

Eh oui, les Sorrows furent le secret le mieux caché d’Angleterre. Il furent les Zorros du freakbeat, les tenants de l’aboutissant, les sans-culottes de la révolution sonique, mais le destin fut assez cruel avec eux puisqu’il les attacha à un arbre pour partir en vacances, comme les gens le font avec leur chien. Tous les groupes connurent le succès, tous sauf les Sorrows. Donc il ne reste pas grand chose. Sans l’aide d’un label et d’un manager, un groupe ne va pas loin. Il reste deux albums et une poignée de singles, dont une partie en langue italienne, car les Sorrows s’exilèrent à une époque en Italie pour continuer à exister. Avant de connaître le succès en solo avec «Indian Reservation», Don Fardon fut le chanteur des Sorrows. Le groupe venait de Coventry et le guitariste s’appelait Pip Whitcher. Quand Fardon quitta le groupe, c’est Pip qui reprit le micro et Rog Lomas devint lead guitar. Ces guitaristes étaient exceptionnels, les Sorrows dégageaient une énergie considérable, peu de groupes leur arrivaient à la cheville. Entre nous soit dit, la scène Freakbeat anglaise est une vraie mine d’or.

Leur premier album Take A Heart paraît en 1965. Les Sorrows sont un groupe Pye, ils sont donc du sérail. Take A Heart grouille de coups de génie, tiens à commencer par l’oh babe de «Let Me In», digne du «Come See Me» des Pretties, ça riffe à la sourde et c’est l’un des joyaux de la couronne d’Angleterre. Et puis en B tu as «You’ve Got What You Want», un solide romp battu comme plâtre par ce démon de Bruce Finley, c’est du freakbeat zébré d’éclairs, un chef-d’œuvre de Got what you want, Pip Whitcher vole le show, les coups de guitare sont ceux de Midnite To Six. Et puis il y a l’«I Don’t Wanna Be Free» d’ouverture de bal d’A, well c’mon, c’est l’apanage fondamental du freakbeat, baby, on s’effare de la classe du gratté de gratte et du chant d’alerte rouge. Don Fardon qui s’appelle encore Don Maughn chante ça à la petite arrache. Bruce Finley vole le show pour de bon avec «Cara-Lin» et Pip Whitcher impose l’exacerbation des choses du freakbeat avec «Come With Me». Pip est le surdoué de service. Son killer solo flash fait partie des modèles du genre. On les voit aussi rivaliser d’ardeur pop art avec les Creation dans «Pink Purple Yellow & Red». Stupéfiante performance d’art sonique. Ils bouclent en singeant les Small Faces avec «Let The Live Live». Exactement le même son, on croit entendre «Watcha Gonna Do About It».

Ça ne marche pas en Angleterre. Par contre, ils sont énormes en Allemagne et en Italie. Banco pour l’Italie, ils s’installent là-bas. Puis Pip Whitcher et Rog Lomas rentrent en Angleterre, ras-le-bol de l’Italie. Ils ont le mal du pays. Comme Duncan Sanderson et Russell Hunter dans les Pink Fairies, Bruce Finley et Wez Price se retrouvent à deux. Ils parviennent à sauver les Sorrows en recrutant Chuck Fryers, le copain d’une copine de la copine, et ils tournent un temps à trois, jusqu’au moment où, de passage à Coventry, ils repèrent Chris Smith, un petit blond qui chante bien et qui keyboarde. Quand Chuck Fryers se barre, les Sorrows engagent deux Anglais basés en Italie, Kit et Rod, dont ils ne savent pas les noms de famille. Nous non plus. Kit chante et joue du sitar, et Rod joue de la guitare. Puis Kit et Rod décident de rentrer en Angleterre, after all, alors Chuck Fryers revient. C’est donc le line-up Fryers/Smith/Finley/Price qui enregistre le deuxième album des Sorrows, Old Songs New Songs, paru en 1969 sur un label italien. On y trouve un peu de pop inepte («Heaven Is In Your Mind»), du groove de jazz («Mary J») et soudain, les Sorrows se réveillent avec «The Makers», un cut de batteur, alors Bruce Finley vole le show. Le cut vire Whoooish sur le tard avec un solo liquide et Bruce Finley continue de taper comme un sourd. Les points forts de l’album sont les covers : «Dear Mr Fantasy» et «Rolling Over». Ils s’enfoncent dans le Traffic de Mr Fantasy avec courage et ça donne une version de feu, harmo + guitares. Ils osent taper dans l’intapable «Rolling Over» des Small Faces, mais c’est trop mou. Trop d’orgue. Ils ont pourtant raison d’oser. Et le freakbeat dans tout ça ? Il a quasiment disparu. On en trouve un peu à la fin d’«Io Amo Te Per Lei» et dans le morceau titre qui referme la marche. Par contre, le «6 Ft 7 1/2 Inch Shark Fishing Blues» fait dresser l’oreille car voilà un excellent instro de heavy blues. La réédition Wooden Hill de 2009 propose en bonus les singles enregistrés en Italie et chantés en langue italienne, et bien sûr ça coince un peu. Trop exotique. Par contre, réétendre «Hey Hey» permet de comprendre qu’ils sont les inventeurs du freakbeat. Fantastique batteur que ce Bruce Finley. On entend aussi Rog Lomas faire des ravages sur «6 ft 7 1/2 Inch Shark Fishing Blues» et «Which Way» qui est en fait «Io Amo Te Per Lei». Sur le disk 2, on tombe sur une cover de «New York Mining Disaster 1941» des early Bee Gees. Une autre version de «The Makers» rafle la mise, c’est un rêve pour l’amateur que d’entendre ces mecs rivaliser de grandeur avec les géants de l’époque. Les relances d’accords sont dignes de celles des Who. Ils font aussi un beau clin d’œil aux Animals avec une cover de «Don’t Let Me Be Misundestood». La cerise sur le gâtö, c’est le live 1980 qui suit, avec line-up original sans Don Fardon. Ils sont rigolos car ils se jettent dans la mêlée comme des gamins, ils font n’importe quoi avec «Matchbox/Rock And Roll Music» et «Babe What You Want Me To Do» et ils réussissent à massacrer le vieux «Bye Bye Bird» des Moody Blues. Ils sauvent leur set avec «Let Me In», absolute killah cut. Ils tapent dans «Dizzy Miss Lizzy» et sonnent exactement comme les Beatles. Ils finissent avec «5-4-3-2-1» et «Take A Heart», deux belles dégelées d’intemporalité.

Les fans des Sorrows se seront aussi jetés sur une petite compile Grapefruit parue en 2010, You’ve Got What I Want: The Essential Sorrows 1965-1967. Histoire de retrouver ces coups de génie que sont «Let Me In» (claqué au bassmatic sec et violent) et «Baby» (tout aussi wild, pure délinquance juvénile freakbeat, power pur et killer solo, que peut-on espérer de mieux ?). Le «Don’t Wanna Be Free» d’ouverture de bal sonne comme l’archétype freakbeat, chanté à la voix de gorge, stuck on you, pur jus de raw Sorrows. Même leur boogie est sérieux : ils jouent «Teenage Letter» à l’extrême onction de la bénédiction. On retrouve aussi l’excellent «Take A Heart» qu’ils montent en neige et ça continue plus loin avec «You’ve Got What You Want», dégelée exponentielle d’out of my mind girl ! On se régale encore une fois du son de «Pink Purple Yellow & Red», de son violent bassmatic et de l’incroyable qualité de sa vitalité. C’est pas loin des Creation et on entend le bassmatic venir rôder à trois reprises dans les parages. Ils nous vrillent «My Gal» à la fuzz. Leur «No No No No» n’est pas loin des Beatles, avec un truc en plus, ils sont en plein dedans. On tombe plus loin sur une autre version de «Take A Heart», celle de l’album, en stéréo, grattée au proto-punk, et on voit arriver le solo comme une bombe. C’est la version qu’il faut écouter. «She’s Got The Action» sonne comme un vieux shoot de wild abandon. Ils sont capables de jouer à la folie, comme les Yardbirds («Teenage Letter») et ils tapent une version du «Cara-Lin» des Strangloves au rentre-dedans. Ils explosent tout ce qu’ils touchent au big British beat, avec du killer solo flash à la clé. Les power bluffs qu’on entend sont ceux de Jimi Hendrix dans «Fire». Ça se termine sur deux resucées démentes de «Come With Me» et «Let Me In», sans doute les cuts les plus définitifs de l’ère bénie du proto-punk britannique : le solo t’explose en plein gueule et ça repart au riff de basse comme si de rien n’était. Let me in.

Don Fardon et le bassman Phil Packham vont reformer les Sorrows en 2011, avec un nouveau lead nommé Marcus Webb. Mais apparemment, ils n’ont rien enregistré.

Signé : Cazengler, Sirow

Sorrows. Take A Heart. Piccadilly 1965

Sorrows. Old Songs New Songs. Miura 1969

Sorrows. You’ve Got What I Want: The Essential Sorrows 1965-1967. Grapefruit 2010

PATRICK GEFFROY

Patick Geffroy est musicien, nous avons présenté dans nos livraisons ( voir KR'TNT ! 503 du 25 / 03 / 2021 ) quelques unes de ses peintures. Ne cherchez pas dans la phrase précédente de hiatus entre musique et peinture. Surtout que sa manière de faire de la musique s'inscrit au sens fort de ces mots dans une démarche poétique. Ce n'est pas qu'il ait donné quelques spectacles de lectures de textes, vous trouverez sur YT quelques vidéos sur lesquelles il a posté quelques poèmes mis en musique par ses soins, parfois il lit aussi, parfois il se contente d'accompagner, ce n'est pas non plus que lui-même écrive de la poésie, il fait aussi de la photographie, non c'est qu'il pratique la musique comme les poëtes écrivent, en solitaire, pas en face de sa feuille blanche, face à son instrument. Pour être précis, de ses instruments.

Vous achetez un disque de Miles Davis, il n'est pas tout seul à jouer, idem pour John Coltrane, je ne cite pas ces noms au hasard, la loi du jazz, des rencontres de hasard, amicales ou recherchées, des formations professionnelles ou personnelles, certes les pianistes sont souvent seuls sur scène, mais Patrick Geoffroy ne joue pas du piano – ce n'est pas qu'il ne se débrouille pas dessus, vous lui refilez n'importe quelle rareté d'instrument que vous avez ramené d'une tribu perdu de l'Amazonie, ou un truc bizarroïde qui vient juste d'être inventé, dix minutes plus tard il a compris le fonctionnement et il en sort une mélodie ou un rythme quelconque, toutefois ses instruments de prédilection se classent en règle générale dans la vaste famille des vents.

Toute la musique que nous aimons, vient de là, nous commencerons donc par le blues.

''FREE BLUES HARMONICA''

'' DADA BLUES ''

( You Tube / 2014 )

Attention vidéo un poil spartiate, mi-corps de Patrick Geoffroy, face à vous durant six minutes, lui et son harmo, devant un paravent blanc, chez lui, quelques effets sautillants de couleurs, un passage de photos de Patrick Geffroy ( nous en avons extrait la première de cette chronique ), sur la fin la musique continue alors que l'écran noir ne sera plus animé. Du blues oui, mais du blues free. Qui déraille des canons du shuffle conventionnel. La loco et ses wagons ont quitté la voie, n'en continuent pas moins leur chemin, brinqueballent un peu sur la gauche et dévient sur la droite, y-a comme des coups de freins, des soufflets qui vrillent en accordéon, des notes qui trompettent, des amortis violents, mais miraculeusement le convoi file à pleine vitesse tout en restant parallèle aux rails. L'on ne quitte pas le blues originel d'un iota mais l'on bouscule son alphabet de fond en comble. C'est moderne, mais c'est ainsi que j'imagine que jouaient les premiers bluesmen, dans les années 1860, criaient au travers de leur harmonica, lui faisaient dire leur colère rentrée, ne jouaient pas des notes, jetaient des pierres sur les maîtres blancs et l'injustice sociale. L'harmonica était alors une arme blanche. Très beau. Très fort.

LE BLUES DE L'OURS

( You Tube / Mars 2020 )

Encore plus rudimentaire. La musique vient du blues, yes ok, mais qu'y avait-il avant le blues. La réponse est facile, avant les esclaves, il y avait les indiens. La vie sauvage et âpre. Le grognement des grizzlis et la plainte du vent dans les plaines. Patrick Geffroy est chez lui, son bureau et sa cuisine. Ni cheval, ni teepee, même pas un harmonica, la voix et une lamelle de fer. Une guimbarde et ce grognement des entrailles qui vient de loin, cette force orageuse de l'Homme qui gît en son cœur, une plainte terrible aussi car si la vie est au plus près de la nature, elle est aussi plus dure et plus cruelle. La voix roule des roches sans fin, celles des torrents et celles des pitons rocheux dressés vers le ciel, sur lesquels se détachent dans les westerns la fière silhouette d'un guerrier, guetteur du malheur... Trois mouvements, celui de la vie païenne qui nous ramène aux rives du néolithique, celui des chevauchées folles et des combats, enfin celui de la colère enfermée au fond des poitrines... un blues rouge, celui des nuages rose de l'aurore, et celui du sang versé en vain. Qu'il soit bleu ou rouge, la couleur du blues reste le noir du désespoir . Des vaincus. Des résistants.

STELE 1 / FOR BILLIE HOLIDAY

( You Tube / Octobre 2015 )

Jour d'été. Patrick Geffroy en short beige et marcel bleu, devant une porte de garage qui a beaucoup vécu... Tient un bugle ( flugelhorn ) entre ses mains. La trompette à trois pistons de la famille des saxophones, sa forme ramassée évoque celle du buffle, un taureau particulièrement difficile à toréer, surtout que la cape rouge ensorceleuse se réduit à la minuscule surface des lèvres.

Avec Billie, l'on a encore un pied dans le blues, et l'autre déjà dans le jazz. Toute la différence qui existe en une phrase et un thème. Geffroy ne vise pas à ce que vous tiriez votre mouchoir pour verser quelques larmes sur la malheureuse Billie, il ne dit rien, il ne rajoute rien, il ne désigne rien, il ne souligne rien, ne recherche aucun effet, c'est le bugle qui rend hommage à Billie, il chante, sans les paroles, juste l'âpreté d'une vie humiliée et triomphante, peu de rythme – les étranges fruits pendus aux arbres ne dansent pas la carmagnole - la vidéo est courte, mais ces deux minutes vingt condensent toute la tristesse du peuple noir, ponctuée de ces courts arrêts pour reprendre souffle, tel un boxeur qui fait une pose au tapis pour se relever et continuer le combat. Quitte non pas à y laisser la vie mais à en crever. Billie is the holy day and the holy night de nos cauchemars.

NATURE BOY

( You Tube / Novembre 2021 )

Un thème célèbre emprunté au quintette pour piano de Dvorak N°2, repris par un peu tout le monde, notamment par Ennio Morricone, ici interprété au kaval, longue flûte en bois de cerisier des pays d'Europe de l'Est, interprété par Patrick Geffroy, le clip est un habile montage de photos du musicien en train de jouer en pleine nature. Dès les premières notes vous reviennent les vers de Baudelaire dans Correspondances :

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants

Doux comme des hautbois, verts comme les prairies

Une trompe douce comme un appel, une clairière ouverte au soleil, et puis des cris stridents et essoufflés comme des oiseaux qui jouent, l'on n'entend pas une flûte, mais le bois qui chante, module et s'allonge vers l'infini, ou alors cette fine herbacée qu'enfant on posait sur nos lèvres pour en tirer des sifflets avortés, notes graves d'herbe grasse et opulente qui amortit le bruit des pas pour ne pas réveiller celui qui marche en rêvant. Éclats agrestes et virgiliens tu tytire tu tires de ta flûte des sons qui endorment les agneaux aux flancs des brebis, des ramiers roucoulent tandis que sourd l'eau de la source, un chant profond, celui du dieu Pan qui se plaint d'avoir été oublié des hommes, vents sonores des regrets, et pépiements d'oiseaux insouciants.

PLIURE SPECTRALE

( You Tube / Novembre 2021 )

Patrick Geffroy ( Trompette en quatre ) / John Gilbert ( Synthétiseur )

Vous avez eu le calme, voici le bruit et la fureur du monde. L'auditeur portera tout de même son attention aux ressemblances entre ces deux morceaux si différents, ce sont les mêmes structures, dans Nature Boy ce sont les abîmes qui séparent le brin d'herbe de l'arbre, dans cette Pliure spectrale, ce sont les abysses infranchissables entre le grain de sable et l'Himalaya, pas besoin d'explorer le Tibet, ces gouffres sont en vous, et entre vous et les hommes qui vous entourent.

Une très belle vidéo, des éclats de couleurs qui colorisent les arêtes du mobilier, palpitent et flashent, une image un peu floue, qui se dédouble, et John Gilbert qui a ajouté le bruissement de son synthétiseur, peut-être pour que l'auditeur attiré par la trompette ne s'envole pas trop haut et ne se perde pas dans le dédale sonore. L'a du doigté dans sa fébrilité John Gilbert, jamais il n'obstrue le solo spectral de Patrick Geffroy. Quant aux pliures, elles sont à mettre en relation avec le mallarméen Pli selon Pli de Pierre Boulez.

Attention, un grand pas de géant entre le blues de la première vidéo et ce jazz free de Spectral Foldings, nous sommes même plus loin, après l'after-free, plus loin que le post-free, tout près de cette chose inconnue qui n'est que l'autre nom de la musique.

Le synthé clapote, tambourine, tinte, et la trompette démarre, elle ne va pas loin, reste en elle-même, pas plus loin que son souffle, minimalisme exacerbé avec des nostalgies de fanfares cuivrées dont le vent nous aurait apporté des fragmences d'éclats, une trompette qui cherche à trouer le temps, à s'enfuir de sa propre temporalité, qui se perd en ses labyrinthes de notes bruiteuses comme des klaxons asthmatiques, un dialogue s'engage avec le synthé, des deux qui est la terre stérile et qui est le serpent qui se traîne, froissements, frottements, averses claviériques en évier qui déborde, se parlent malgré tout, tapotements terminaux, on ne saura jamais le secret qu'ils auront chuchoté. Pourtant on les aurait écoutés tous les deux jusqu'au bout de l'éternité.

Patrick Geffroy, musicien et compositeur.

Damie Chad.

*

Dans notre livraison 527 du 28 / 10 / 2021, nous chroniquions le tout récent album de Baron Crâne, Les beaux jours, dont la sortie fut suivi du clip d'un des titres de l'album.

Léo Pino-Chaby : guitar / Léo Goizet : drums / Olivier Pain : bass / + invité : Cyril Bodin : vocal.

QUARANTINE

BARON CRÂNE

( Clip : Sébastien Fait-Divers / YT )

Ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait. Y aurait eu de belles images en calquant les paroles. Crash de bagnoles, sang sur le pare-brise et j'en passe. Visages zébrés et vitrifiés. Un scénario rêvé à la Tarantino. Ben non, z'ont évité le boulevard qui s'ouvrait à eux avec les gyrophares des premiers secours et les soubresauts cadavériques des derniers instants. Se sont rappelés qu'ils sont juste un groupe de rock, pas des rockstars, même pas une Rolls ou une Ferrari, pire pas même une Harley chromée qui n'attend personne sur le trottoir, juste un mec qui marche, la clinquance du rock 'n'roll, l'ont laissée au garage, z'ont visé l'impalpable, l'esprit, l'âme du rock 'n' roll. Donc un mec qui marche dans la rue, pas n'importe qui non plus, l'a la dégaine, le jeans, le perfecto, les cheveux longs, mais comme l'habit ne fait pas plus le rocker que le moine, Cyril Bodin irradie de cette démarche féline, de cette allure ondulante, de ce pas décidé du fauve sur la piste de sa proie. Vous avez envie de parodier Ronnie Bird et de demander Où va-t-il, mais où va-t-il ? Vous le savez très vite. Il tire une porte, la musique vous saute à la gorge, certes elle était déjà là durant sa pérégrination, mais nous sommes dans un local de répétition, le groupe est en train de jouer, quelques gros plans rapides sur les musicos, Cyril passe imperturbable, à croire qu'il n'est pas concerné, au passage il s'est emparé d'une carafe au contenu translucide, le voici qui emprunte un escalier et qui dans ce qui semble être un réduit s'installe dans une baignoire sans eau, ô mânes de Jim Morrison priez pour lui, fait sauter le bouchon du carafon, n'y met pas la patte mais y trempe le doigt, goûte et repart à fond, passe à l'étage au-dessus, zieutez la tapisserie mouchetée façon rockabilly, ouvre une porte, se retrouve face à lui-même sur un sofa grattant une gratte qu'il rejette très vite, visiblement en manque d'inspiration, le groupe est en train de répéter dans une autre pièce pendant qu'il descend le colimaçon de l'escalier, semble out, dans les vapes, traverse en funambule atterré le combo qui en est au refrain, chante le gars qui a causé l'accident perdu dans sa tête assailli par son traumatisme, lève les bras au ciel, le voici à terre, à genoux, branlant du chef, imperturbable le groupe continue à jouer comme s'il n'était pas là, l'est comme un fantôme qui n'arrive pas à recoller à la réalité du monde, se couche, se relève, la rage le gagne, fout des coups de pieds à des chaises comme s'il frappait dans le plexiglas qui le retient séparé des vivants, hurle sans qu'on l'entende, l'est face à son psy qui n'a pas l'air efficace, l'est allongé dans l'agonie de sa prison intérieure, malgré les watts l'est dans son ouate, la musique s'affaiblit, mais un rocker n'est jamais vaincu, il se lève, il titube, il avance, un chant céleste s'élève, est-il accueilli par des anges au Paradis, oui, je peux même vous refiler l'adresse si vous êtes pressé, 6 rue Pierre Fontaine au Bus Palladium, le voici sur scène, cheville ouvrière du groupe, en pleine action, devant le public, rocker en pleine forme, Baron Crâne en train de vous trépaner les circuits auditifs, mais tout cette happy end ne serait-elle qu'un cauchemar, l'on est toujours seul avec nos propres démons, toujours en quarantaine en soi-même.

Un beau clip, l'a une belle présence Cyril Bodin, devrait faire du cinéma. Pas évident de créer un clip rock original, celui-ci est en même temps tout simple et percutant, raconte une histoire, et la mime, tout en détachant la fonction du mime du réel, comme s'il remplaçait le pare-brise sanglant de la voiture, par la fausse naïveté transparente de l'art scopique.

Damie Chad.

*

J'écoutais le dernier album d'Ancient Days, toujours caché dans l'ombre ainsi se définissent-ils, lorsqu'une curiosité malsaine, le démon de la perversité selon Edgar Allan Poe, m'a poussé à me pencher sur leurs précédentes créations. Comment sait-on qu'un album est bon. N' y a qu'à déchiffrer les signes. Pour ce premier opus du groupe ce ne fut pas difficile, le signe est venu à moi, je ne plaisante pas, exactement sur mes genoux. Le chien dormait depuis deux heures et les morceaux de doom que je passais ne troublaient en rien son sommeil, cette douceur doomique s'inscrivait dans la série fais doom-doom mon petit frère, mais à la dixième seconde du premier morceau, il s'est levé brutalement piqué par le scorpion bleu de la frousse verte et tremblant de peur s'est réfugié sur mon giron, l'ai rassuré et caressé mais il a préféré poursuivre sa sieste dans une autre pièce.

Mon chien a bon goût. Si vous n'aimez pas le doom, cela n'a aucune importance, achetez-le rien que pour la pochette. Vous ne trouverez pas plus pulp, même chez Cramps. Une véritable affiche de cinéma, une esthétique expressionisto-populaire dont un collectionneur comme Vince Rogers est friand, avec texte aguichant en grosses lettres, une féminine créature pulpeuse comme il se doit, liée à son poteau de torture par deux bourreaux masqués, sur la droite longeant le rivage s'avance un lourd chariot mystérieux des âges farouches, la foule massée et silencieuse attend que le spectacle des horreurs commence, au premier plan un sombre cercueil recueillera les restes de la victime sacrifiée, son visage horrifié aux yeux exorbités occupe tout le haut du dessin. Masturbation obligatoire entre sept et soixante-dix sept ans, sans pass de contrôle.

Pas besoin d'un second dessin, les jours anciens tels qu'Ancient Days les dépeint ne vous portent pas à regretter le passé, la mélancolie n'a pas sa place dans cet album. Beaucoup ne supportent pas le doom. Ne sont pas faits pour lui. Tant pis pour eux, nul n'est parfait. Le doom est musique d'ambiance qui très souvent se complaît dans le terrifique. L'ancêtre préhistorique du Doom restera pour l'éternité Black Sabbath, plutôt le premier album, mais le Sabbath Noir était empli d'énergie, vous donnait l'impression qu'ils étaient pressés de passer de l'autre côté, avec le doom, il y a longtemps que l'on a abordé sur l'autre rive, en un paysage de désolation et en des temps de cruautés inouïes, oui, mais ce verso de médaille rouillée possède un recto rutilant, l'est un fabuleux incitateur aux rêves illicites et aux songes interdits. Que nul n'entre au pays du doom, s'il n'en est pas déjà revenu. N'est-il pas le pays natal de certaines âmes...

ANCIENT DAYS / ANCIENT DAYS

( Septembre 2020 )

Brian Yates : bass / Jake Dwiggins : drums / Papillon Burkett : guitars / Alex Wangombe : keyboards / Derek Fletcher : vocals.

Sont d'Indianapolis, capitale de l'état d'Indiana, située à 240 kilomètres à l'est de Chicago.