KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 568

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

29 / 09 / 2022

LAMONT DOZIER / HOODOO GURUS

CLARENCE FROGMAN HENRY / RIPLEY JOHNSON

SPACESEER / NIKI GRAVINO

FICTION ABOUT FICTION / PIERRE LEHOULIER

Sur ce site : livraisons 318 – 568

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Un Dozier complet

C’est sur l’Olympe du rock que résident les couples de dieux des temps modernes : Lennon/McCartney, Bacharach/David, Hayes/Porter, Barry/Greenwich, Goffin/King, Mann/Weil, oh et puis tu as aussi un trio, certainement le plus brillant de tous, Holland/Dozier/Holland.

Nous nous trouvions l’autre jour à Poitiers pour saluer la mémoire de Gildas et dans le cours d’une conversation privative, le Professor me glissa dans l’oreille une bien funeste nouvelle : Lamont Dozier avait cassé sa pipe en bois.

— Hein ?

— Ben si. Tu savais pas ?

— Ben non.

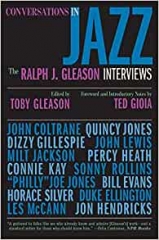

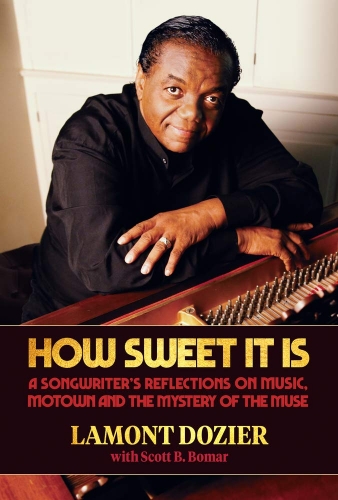

Il était bien sûr inutile d’ajouter qu’on ne peut pas tout savoir. Par contre, l’occasion est trop belle de saluer la mémoire de cet homme qui avec les frères Holland a su rendre Motown et ses artistes célèbres dans le monde entier, en composant des hits qui en soixante ans n’ont pas pris une seule ride. Lamont eut le temps de publier en 2019 son autobio, How Sweet It Is: A Songwriter’s Reflections On Music, Motown And The Mystery Of The Muse. C’est un ouvrage passionnant qui complémente celui des frères Holland (Come And Get These Memories, paru la même année, et qu’on a longuement épluché ici en décembre dernier - ‘Holland & Holland of thousand dances’).

Lamont casse son book en deux : Motown et l’after-Motown, c’est-à-dire Invictus/Hot Wax et la carrière solo dont on va reparler tout à l’heure. Il amène des tonnes d’informations précises qui éclairent considérablement cette histoire d’une richesse infinie. Il pimente son récit de ce qu’il appelle des réflexions sur l’art de composer (The mystery of the muse), d’énormes paragraphes composés en bold, mais il ne sort que des évidences. On y apprend rien. Pourquoi ? Parce que rien n’est plus évident qu’un hit. Alors gloser sur l’évidence des évidences, on comprend bien que ça ne mène nulle part. Il est gentil, Lamont, il essaye de donner des conseils, mais ce type de talent ne s’enseigne pas. Dans son autobio, Burt Bacharach ne tombe pas dans ce type de panneau, ni d’ailleurs les frères Holland. Noël Godin aurait certainement traité Lamont de pompeux cornichon.

Par contre, ça devient intéressant quand Lamont explique que dans le trio Holland/Dozier/Holland, il est l’homme des idées. Il donne un exemple dans le premier chapitre : il est dans un motel, en train de tromper sa copine du moment avec une autre poule, et justement la copine du moment tape à la porte de la chambre. Lamont a juste le temps de faire sortir celle qu’il vient de baiser par la fenêtre de la salle de bains et il fait entrer la furie. Elle est sûre que Lamont la trompe, alors elle est folle de rage. Pour la calmer, Lamont lui lance : «Baby please stop ! Just stop ! In the name of love.» Et soudain, dans le cœur de l’action, alors que la copine en furie vient d’attraper la lampe de chevet pour lui fracasser le crâne, Lamont dit : «Wow, quel beau titre pour une chanson !». Et la copine émerveillée lâche la lampe de chevet et se rend à l’évidence. Oui quel beau titre ! Ce sont les Supremes qui vont en hériter. Heureusement, Lamont ne nous raconte pas la genèse de tous ses hits car il en y en a des centaines, répartis entre les Supremes, les Four Tops, Martha & the Vandellas, Marvin Gaye, les Miracles, les Marvelettes et Jr Walker & The All Stars. À l’époque où il écrit ses mémoires, Lamont est encore fasciné par le phénomène Holland/Dozier/Holland, qu’on va appeler HDH, pour gagner de la place : «Ça m’épate encore de voir tout qu’on a réussi à faire tous les trois, Eddie, Brian et moi, en si peu de temps. C’est comme si nous avions été programmés pour nous retrouver tous les trois au même endroit pour créer quelque chose de spécial. C’était beaucoup trop profond et trop spirituel pour n’être qu’une simple coïncidence.» Lamont en est persuadé : ce qu’il appelle la Muse, c’est-à-dire Dieu, a présidé au destin du trio.

Comme la plupart des autobios, celle-ci suit le fil chronologique. Lamont nous raconte son enfance à Detroit, avec une mama poule et un daddy drunk. Mais c’est le daddy qui trouve le prénom de Lamont, dans un feuilleton radiophonique, The Shadow - Who knows what evil lurks in the heart of men? The Shadow knows - et dont le personnage principal s’appelle Lamont Cranston. À Hutchins Junior High School, Lamont fréquente déjà des futures stars de Motown comme Marv Johnson, qui sera le premier artiste signé par Berry Gordy, juste avant la création de Motown. Il connaît aussi Freda Payne, et Otis Williams qui deviendra superstar avec les Temptations. Il connaît Aretha qu’il va voir chanter à l’église. Toutes les stars sont déjà là. Il voit démarrer un groupe appelé The Matadors, «fronted by a teenager who called himself Smokey Robinson». Berry Gordy signe aussi la sœur de Little Willie John, Mabel John, qui devient la première artiste féminine de Tamla. Lamont se présente un beau jour à Berry Gordy avec son groupe, The Romeos. En 1960, Gordy devient indépendant avec Motown et lance Mary Wells. Le «Shop Around» des Miracles est le premier hit à se vendre à un million d’exemplaires, avec le «Please Mr Postman» des Marvelettes. Gwen Gordy revend son label Anna à son frère Berry et se marie avec Harvey Fuqua. Marvin Gaye se marie avec Anna Gordy, l’autre sœur de Berry et entre à son tour dans la famille. Lamont explique comment Berry Gordy finit par tout engloutir. Gordy affine sa vision qui est celle de Motown. Il finit par embaucher Lamont. Alors Lamont se pointe un beau matin à Hitsville USA et comme tous les autres, il passe à la pointeuse. Gordy qui avait travaillé chez Lincoln-Mercury trouvait l’idée de la pointeuse géniale. Il instaure des horaires : 9 h/18 h. Si la journée de travail déborde dans la soirée, on peut pointer plus tard le lendemain matin. Puis Lamont passe par le bureau de Gordy. Il faut signer la paperasse. Tiens, tu signes là. Et là. Bien sûr, pas question de sortir une copie du contrat pour la montrer à un avocat. De toute façon, Lamont n’a pas les moyens de se payer un avocat. Il signe tout ce que lui présente Gordy. Sans discuter.

Lamont est embauché comme compositeur/arrangeur/producteur. Il commence par bosser avec Brian Holland. Son frère Eddie était là depuis le début, il chantait les démos que Gordy, sa sœur Gwen et Billy Davis présentaient à Jackie Wilson. Puis Gordy a commencé à produire Eddie en 1958. Lamont nous raconte les vraies racines de Motown. En 1962, Eddie a un hit avec «Jamie», une compo signée Mickey Stevenson et Barrett Strong. Lamont indique que c’est le premier hit Motown avec des violons, un son qui allait devenir le template de Motown par la suite. Eddie aime chanter, mais il déteste monter sur scène à cause du trac. Il préfère rester à la maison. Alors ils se mettent à travailler tous les trois : Brian bosse sur la musique, Lamont sur la musique et les paroles, il insiste bien pour dire qu’il amène le concept, et Eddie complète les paroles. Et leur petite industrie se met en route, a factory within a factory, mais ils veillent à maintenir un haut niveau de qualité. Lamont rappelle aussi qu’Eddie a bossé comme un dingue pour devenir un bon parolier. Brian et Lamont finissent le master pendant qu’Eddie peaufine ses paroles - Brian was all music, Eddie was all lyrics and I was the idea man who bridged both - C’est le secret de leur succès, nous dit Lamont. Ils décrochent leur premier hit en composant «Come And Get These Memories» pour Martha & The Vandellas. Martha était la secrétaire de Mickey Stevenson qui avait peur de la perdre en tant que secrétaire, s’il la laissait entrer en studio.

Un jour de canicule, Lamont retrousse ses manches et s’exclame «What a heat wave !». Pouf ça devient un hit pour Martha. Premier numéro 1 dans les charts pour HDH. Ils vivent quasiment tous les trois dans une petite pièce, et ils sont boostés par l’arrivée des royalty checks - For over one hundred thousand dollars - Là, on ne rigole plus. Alors la cadence s’accentue. Les poules pondent des œufs d’or, cot cot cot, et Berry passe avec son panier. Encore ! Encore ! Cot cot cot ! Lamont nous raconte aussi les réunions du «quality control» chaque vendredi, avec des staffers, des producers et quelques administratifs qui étaient là pour donner un avis non musical. Berry pense qu’ils représentent le consommateur ordinaire. Le quality control écoute tout ce qui a été enregistré dans la semaine par les différentes équipes et décide de ce qui part en fabrication. Lamont indique en outre qu’il ne s’agissait pas de démos mais de full-blown recordings. Billie Jean Brown conduit ces réunions et fait un pré-tri. Mais il lui arrive de se vautrer. Quand HDH enregistrent «Jimmy Mack» avec Martha & the Vandellas en 1964, Billie Jean Brown ne trouve pas ça terrible et ne le propose pas au quality control. C’est «Dancing In The Street», composé par Mickey Stevenson, Marvin Gaye et Ivory Jo Hunter qui passe. Quand plus tard, Gordy exige d’entendre tous les enregistrements en stock de Martha & the Vandella, Billie Jean finit par ressortir «Jimmy Mack». Alors Gordy défonce la table d’un coup de poing : «Depuis combien de temps c’est sur l’étagère ? C’est un hit !». Quand il découvre que ça prend la poussière depuis deux ans et demi, il pique une crise terrible. «Je veux que ça sorte la semaine prochaine !». Lamont est content de voir enfin son «Jimmy Mack» sortir des ténèbres. Ce sera le dernier hit de Martha & The Vandellas.

Lamont évoque aussi Mary Wells qui fit la grave erreur de quitter Motown, croyant trouver mieux ailleurs, et puis voilà Marvin Gaye est qui est arrivé chez Motown en même temps que Lamont et qui voulait être le black Sinatra, certainement pas un chanteur de r’n’b. Il aimait aussi battre le beurre dans les sessions. Lamont raconte dans le détail la session d’enregistrement d’«How Sweet It Is (To Be Loved By You)» avec Marvin qui fait sa mauvaise tête parce que le registre est trop haut pour sa voix, et qui finit par enregistrer cette merveille in one take - Ce que vous entendez sur le disque is Marvin’s one take, après avoir entendu la chanson seulement deux fois. Since the key was high, he slid into his falsetto which sounded beautiful - Lamont rend aussi hommage aux Funk Brothers qui viennent chaque jour en studio sans savoir s’ils vont travailler avec HDH, Norman Whitfield, Smokey ou quelqu’un d’autre. Pas besoin d’expliquer les choses longtemps à des mecs comme Benny Benjamin ou James Jamerson, nous dit Lamont - They knew how the song should feel, and it was all about that feel - Emporté par son élan, il ajoute : «Quand on parle de musiciens, these guys were some of the best there’s ever been.» Lamont rappelle que le studio, le fameux snake pit, était petit. Il ne pouvait contenir que huit joueurs d’instruments à cordes. Dans une autre pièce, il y avait les cuivres - On était tous entassés dans ce petit espace, but we were making magic - En plus, ils enregistrent sur un quatre pistes, alors t’as qu’à voir !

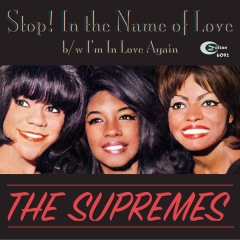

Puis Gordy demande à HDH de mettre le paquet sur les Supremes. Elles n’ont pas de hits. On les appelle les no-hits Supremes. Au départ, elles sont là tous les jours, mais Gordy ne veut pas signer des lycéennes. Il finit par craquer en 1961. Il va être le seul à miser sur les Supremes. Il sait qu’elles vont exploser. Mais il leur faut des hits. HDH leur composent «Where Did Our Love Go», their first number one in the pop chart. Soudain nous dit Lamont, The Supremes were the biggest act on the label. Tout s’emballe. Lamont constate que tous les hits du Top 10 américain sont signés soit Lennon/McCartney, soit HDH. Puis Gordy fout la pression sur tout le monde : il envoie une circulaire dans tous les services de Motown pour exiger que toutes les productions de Motown ne soient plus que des Top 10 products on any artist et puisque les Supremes sont the biggest act on the label, elles n’enregistreront plus que des number-one records. Lamont sent monter la pression. Comment tenir à ce rythme infernal ?

Ah mais c’est pas tout ! Il faut aussi lancer les Four Tops. Lamont connaît bien Levi Stubbs, Duke Fakir, Obie Benson et Lawrence Payton. Encore des héros sortis des HLM de Detroit. En 1966, alors qu’ils enregistrent «You Can’t Hurry Love» et «You Keep Me Hanging On» avec les Supremes, HDH entrent en studio avec les Four Tops pour enregistrer «Reach Out I’ll Be There» - To me, that’s a song that perfectly captures what HDH was all about - C’est le sommet du lard, le vertigineux sommet du lard de HDH. Lamont dit aussi qu’ils ont passé toute l’année 1965 au sommet des hit-parades. Fatiguant mais excitant, ajoute-t-il. Il n’existe pas de concurrence entre Smokey Robinson, Mickey Stevenson, Norman Whitfield et HDH, tout le monde avance dans le même sens, the Sound of Young America. Tout le monde bosse, Gordy ne veut ni drogues ni alcool at Hitsville USA. Brian ne boit que du lait, Eddie boit un petit peu de pinard, mais pas trop - Nous n’avions pas le temps de déconner avec les drogues, et je voulais garder les idées claires. Tu venais chez Motown pour bosser, pas pour picoler et faire la fête - Mais Lamont se lamente car la pression est terrible. Il faut des hits, encore et encore, tous les jours. Cot cot cot !

En 1967, l’état d’esprit commence à changer : les Miracles deviennent Smokey Robinson & The Miracles, Martha & The Vandellas deviennent Martha Reeves & the Vandellas et les Supremes Diana Ross & The Supremes. Gordy mise à fond sur Diana et ne fait pas de cadeaux, ni à Mary Wilson et encore moins à Florence Ballard qu’il va réussir à virer. Lamont redit son admiration pour Smokey, mais aussi pour Ashford & Simpson. En 1967, HDH ont composé et produit plus de la moitié des hits qui ont rendu Motown célèbre dans le monde entier. Et c’est là que commencent les ennuis. Quand Gordy nomme Eddie A&R de Motown, il provoque le départ de Mickey Stevenson qui était l’A&R historique. D’ailleurs l’autobio de Mickey Stevenson vient de paraître. On en reparle.

Lamont sent qu’il ne reçoit pas la rétribution correspondant à ce qu’il amène avec HDH à Motown. En plus, Brian et Eddie passent de plus en plus de temps aux courses de chevaux et Lamont se lamente de se retrouver seul en studio pour bosser. Il le vit mal. Comme l’ont raconté Eddie et Brian dans leur autobio, HDH se mettent en grève et en 1968. Gordy les traîne en justice pour rupture de contrat. Il demande quatre millions de dollars de dommages et intérêts. Cette belle histoire finit au tribunal. Quelle misère !

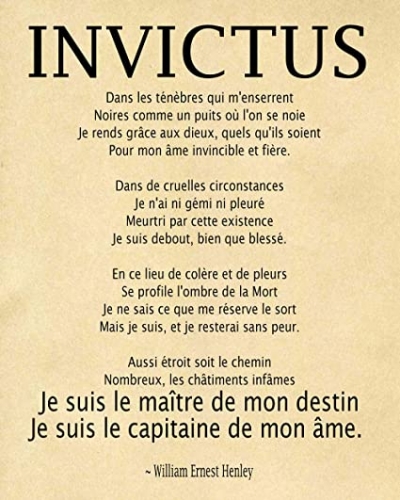

Il n’empêche qu’HDH retrouvent leur liberté. Ils montent Invictus. Le boss, c’est Eddie. Des trois, il est celui qui a le sens des affaires et ce qu’il faut de chien pour les brasser. Ils partent tous les trois d’un poème de William Ernest Henley, «Invictus», qui se termine ainsi : «I am the master of my fate/ I am the captain of my soul.» Ils s’installent à Detroit et récupèrent d’autres victimes de Berry Gordy, comme par exemple Ronald Dunbar et d’autres «Motown refugees» comme Jeffrey Bowen qu’ils nomment A&R. Pour retrouver leur âge d’or, HDH ont besoin de dénicher de nouvelles Supremes et de nouveaux Four Tops. Les nouvelles Supremes sont Honey Cone, le groupe d’Edna Wright, qui est la sœur de Darlene Love. Il est important que préciser qu’Edna a fait partie des Raelettes de Ray Charles. Puis ils lancent The Glass House et Freda Payne, dont on a dit ici même, en décembre dernier, tout le bien qu’on pouvait en penser. Jeffrey Bowen a pour mission de trouver l’équivalent des Four Tops, alors il amène The Chairmen Of The Board, un groupe de surdoués rassemblés autour de General Johnson, qui va jouer lui aussi un rôle capital dans l’aventure Invictus. L’un des autres personnages clés de cette épopée, c’est bien sûr McKinley Jackson, leader des Politicians, et qui devient arrangeur/producteur maison chez Invictus/Hot Wax.

Malgré les succès du trio HDH et des deux labels, Lamont n’est pas heureux. Il sent qu’il passe trop de temps dans son bureau et pas assez en studio. Il sent aussi qu’il ne voit plus les choses de la même façon qu’Eddie et Brian. Quand Al Green propose son nouvel album à Invictus, Eddie passe la main. Lamont est choqué. Parliament sort son premier album Osmium sur Invictus, mais pour une raison x, ça ne marche pas. George Clinton finit par se fâcher avec Invictus. C’est là qu’il signe sur Casablanca avec le succès que l’on sait - L’un des groupes que George Clinton a beaucoup influencé sont The Ohio Players. That’s another group that we passed on - Lamont est effondré : «Je me suis souvent demandé ce que serait devenu Invictus si on avait eu Al Green, Parliament et les Ohio Players, quand on avait la chance de pouvoir les signer.» Et donc Lamont se casse pour attaquer une carrière solo.

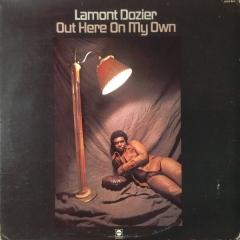

Sacrée pochette que celle de son premier album solo, Out Here On My Own : Lamont s’y pavane en chemise et fute de cuir caramel, avec un air mauvais. Mais c’est au dos que ça se corse, car il tient debout, torse nu et te toise. Et tout ça n’est rien en comparaison de ce coup de génie qui s’appelle «Breaking Out All Over» ! Lamont swingue sa Soul comme un black gladiator, no no babe ! Il swingue ça aux petites guitares funk et ça s’envole avec les violons de Marvin. Pur Black Power ! Voilà qu’éclate une fois de plus au grand jour le génie de Lamont. Il nous fait même le coup de la petite accalmie flûtée avant que n’éclate le bouquet final. Real big Doz ! L’autre coup de Jarnac se trouve en B et s’appelle «Take Off Your Make Up». La beauté de l’intro est d’une grande virulence, c’est une Soul fouettée aux violons et chantée à la mode haletée pour éclater encore une fois au grand jour. Lamont est un seigneur des annales. C’est là que s’exprime le génie d’un art nègre qu’on appelle la Soul. Lamont crée de la beauté par vagues, dès qu’il lui demande d’enlever son make-up, oh cette façon d’attaquer le take off est tout simplement spectaculaire. Lamont est à l’avant-garde de l’art nègre, il polit son Take off magnifiquement. Il take son Take off au paradis des Soul Brothers et le thème orchestral emporte la fin du cut. Rien d’aussi puissamment beau sur cette terre. Autre merveille inexorable : «Fish Ain’t Bitin’». Ah il faut voir la classe du gratté de guitare en fond de ce groove de Soul superbe. Lamont sait gérer un son, il l’a déjà prouvé, mais il fait encore des étincelles. Solide romp aussi que ce «Don’t Want Nobody Between Us». Il bouffe sa Soul toute crue comme s’il était les quatre Four Tops à lui tout seul. Il chante son «Let Me Make Love To You» jusqu’à l’os du crotch, sans rémission ni regrets, Doz does it right. Le Politician McKinley Jackson signe toutes les compos. Lamont finit cet album fantastique avec le morceau titre, cut de Soul digne des Tempts, orchestré à la Motown, il chante ça à la force du poignet. Puissant Doz !

Au moment où sort son premier album solo, Brian et Eddie font paraître The New Lamont Dozier Album - Love And Beauty. C’est une compilation des singles enregistrés par Lamont pendant sa période Invictus. Lamont et Eddie recréent à leur façon la magie Motown. On ne compte pas moins de quatre vraies énormités sur cet album, à commencer par ce «Don’t Leave Me» chanté sous le boisseau, véritable cut de r’n’b racé et primitif. Cette teigne vaut bien celle de Stax. Encore un hit de Doz avec «New Breed Kinda Woman», real Motown magic. Il met tout le paquet dans cette affaire. En B il passe au heavy funk avec «I’m Gonna Hi-Jack You». On se croirait chez Sly Stone, même sens de l’énormité du beat. Encore du heavy beat avec «Super Woman». On est en plein cœur du Black Power. Lamont monte sur ses grands chevaux, il sait rocker le butt d’un cut de Soul ! Il ne faut pas faire l’impasse sur «Why Can’t We Be Lovers», cette belle partie de groove urbain. C’est du Dozier complet, il fait entrer des infra-sons dans des accords inconnus. Avec «Don’t Stop Playing Our Song», il propose des orchestrations sibyllines et très originales en même temps. Chez Invictus, on fait de la recherche et du développement. On ne dira jamais assez à quel point le groove de Doz peut être élégant, c’est en tous les cas ce que montre «The Picture Will Never Change». Chez Doz, ça ne violonne jamais pour des prunes. Les nappes servent leur seigneur et maître comme seules les nappes bien inféodées savent le faire. Il termine ce brillant album avec «Let’s Get Together». Il s’y révèle une fois de plus aussi profond qu’un puits de son, do baby doo !

Black Bach est donc son deuxième album solo. Doz deviendrait-il prétentieux en installant son buste sculpté sur la pochette ? Il explique en fait qu’un joueur de sax au temps de Motown lui avait dit que les accords qu’il jouait au piano sonnaient comme ceux de Bach - Bach was the father of harmony et j’étais effaré par le temps qu’il avait mis à maîtriser son art. La plupart de ces compositeurs sont morts pauvres, mais ils s’en foutaient. They weren’t looking for a buck, they were just obsessed with music - Il calme très vite le jeu avec «Put Out My Fire», un groove suprême à la Marvin, bien soutenu aux percus. C’est la magie du groove qui opère - Somebody help me and rescue me - Lamont se lamente et appelle à l’aide en chaloupant des hanches, burn it up ! Ce Bach album n’est pas aussi dense que le précédent, on erre de cut en cut comme une âme en peine. Avec «All Cried Out», on voit bien que Lamont sait se lamenter sans se démonter. En B, il propose avec «Thank You For The Dream» une belle tranche de Soul entreprenante. Il maintient bien le niveau de ses ambitions compositales. Il revient au groove de Soul de maître avec «I Wanna Be With You» et l’absolue véracité d’un big black dude.

Et puis le voilà en smoking sur la pochette de Right There. Doz cultive un sens aigu de l’image. C’est vrai qu’on s’habitue à son physique enfantin. Il démarre l’album avec une reprise de son vieux hit «It’s The Same Old Song». Il en fait une version pépère, doucement groovée et qui prend bien son temps. Puis il s’en va groover le morceau titre dans la masse. Il le fait avec la délicatesse d’un page florentin. Il fait son Al Green. Ça sonne évidemment comme un hit de Soul. Il conforte sa stature de roi du groove avec «Groovin’ On A Natural High». Il groove en douceur et en profondeur. Ça se corse en B avec «Good Eye», un heavy romp de Soul. Doz mène sa barque, il shake à la diction pure de Motown move - Good good loving/ She kissed me - Doz duette avec un mec, sûrement James Reddick, qui comme McKinley Jackson, est un compositeur et arrangeur de génie. Retour au groove de rêve avec «With A Little Bit Of Mending», véritable merveille irrépressible et terriblement mélancolique. C’est juteux et pur comme de l’eau de roche, bien monté sur beat des reins. On se doute bien que James Jamerson se trouve derrière cette entourloupe. Encore un groove de dream come true avec «Ain’t Never Loved Nobody». James Reddick qui est derrière intervient toujours à propos, avec une voix plus grave.

Pendant cette période, il produit pas mal de grands artistes : il cite les noms de Z.Z. Hill (Keep On Loving You), Margie Joseph (Hear The Words Feel The Feeling), Ben E. King et Aretha (Sweet Passion). Il enregistre un autre album pour ABC, Prophecy, mais l’album n’est jamais sorti. ABC ne l’aimait pas, et comme son contrat arrivait à terme, Doz s’est barré pour aller chez Warner Bros.

Il débarque donc chez Warner Bros en 1977 pour enregistrer l’excellent Peddin’ Music On The Side. Il faut aller directement en B écouter «Going Back To My Roots» car c’est l’un de ces coups de génie dont on se souvient sa vie entière. On croit entendre Alexandrie Alexandra sauf que Doz le prend à la méchante énergie. Il ramène des éléments de Brazil et d’Africa dans son brouet fabuleux et adresse un clin d’œil à Carlos Jobim. On entend même des tambours africains. Pour «Family», il ressort ses orchestrations extrêmes et vise le big Broadway brawl. En A, il propose un solide romp de Soul avec «Sight For Sure Eyes», hello mama ! C’est bardé de son, bien au-delà des espérances du Cap de Bonne Expectitude. On a même un solo de xylo, monté sur un heavy beat dressé vers l’avenir. Puis il enlumine «What Am I Gonna Do ‘Bout You» à la flûte antique. Doz ne lâche pas son steak. Même si «Break The Ice» paraît plus classique, on y voit des choses assez marrantes, comme cette basse à la Miss You qui remonte le courant des intermèdes. Doz se bat comme un lion avec chaque cut. Il faut le voir se jeter sur un balladif comme «Tear Down The Walls» ! Quel champion !

Considérons Bittersweet comme son dernier grand album classique. Il s’y voue au funk corps et âme, comme le montre «Boogie Business». Real Black Power ! Solide partie de funk en rase campagne, ça cuivre à gogo et Doz enfonce son funky clou à coups redoublés. Fabuleux aplomb ! Il ne s’en laisse pas compter. Doz ne lésine pas sur la dose. Baisser les bras n’est pas son genre. Chez les Dozier, on sait dozer. Il revient à son cher heavy groove avec «True Love Is Bittersweet». C’est bardé de son, amplement orchestré, tiré à quatre épingles. Doz est un milord. Par contre, son «Love Me To The Max» flirte avec la diskö putassière, mais bon, Lamont ne se lamente pas, il dansera jusqu’à l’aube. En B, il nous refait le coup du hard-nailed funk avec «We’re Just Here To Feel Good». Real Black Power une fois encore. Il fait aussi passer son «I Got I All With You» en force. Il sait se montrer irrépressible, même avec les slowahs gluants. Tiens, allez, encore un petit shoot de funk avec «Let Your Love Run Free». Il mène ça à la force du poignet.

Bon alors après ça se gâte, dès 1981, avec Lamont. Il se déguise en yatchman de diskö boat sur la pochette. Mais il n’a plus les moyens de sa légende. Il se plie aux impératifs du marché et on passe complètement à travers sa diskö passe-partout. Dommage. On assiste à une vraie chute d’inspiration. Il préfère piloter son diskö boat à la mormoille. Il réussirait presque à sauver cet album avec «Locked Into You».

La même année paraît Working On You, sous une pochette racoleuse. Si on écoute cet album, c’est uniquement par sympathie. Le seul cut sauvable de l’album est «(You Got Me) Wired Up», un groove sexuel très sucré. Notre héros se transforme en pâtissier lubrique. Vas-y Doz ! On est avec toi !

Il reste dans la diskö pour Bigger Than Life, paru deux ans plus tard. Le pauvre Doz bouffe à tous les râteliers. Désolé Doz, on se lamente car ce n’est pas du bon Lamont. Il réussit presque à recréer l’illusion en B avec «Scarlett O’ Hara» et groove adroitement sa diskö funk dans «Nowhere To Go But Up». Il y retrouve sa légèreté légendaire. Et pouf, voilà un hit : «Second Wind», fantastique shoot de good time music. Ouf ! Il emmène sa Soul valser par dessus les toits avec un power extraordinaire.

Dans le début des années 80, le trio HDH se reforme et produit l’album du grand retour de Four Tops, Back Where I Belong.

La pochette d’Inside Seduction fait craindre le pire, et même si «Feeling Each Other Out» pue le synthé, Doz réussit à y injecter un énorme shoot de Soul. Mais trop de cuts puent le filler et la mauvaise diskö. De ce point de vue, l’A est une véritable catastrophe. Il redresse un peu la barre en B avec «The Quiet’s Too Loud», qui sonne presque comme un hit et ««Attitude Up» sonnerait bien comme la diskö des jours heureux. Il faut attendre le dernier cut qui s’appelle «Pure Heaven» pour s’étrangler en criant au génie. Avec un mec comme Doz, la heavy diskö, c’est forcément bon. Il sait groover sa chienne de vie, c’est excellent, plein de tout l’allant d’Allah. Wow, quel big shoot de Black Power !

Mais la suite de sa carrière solo dégénère. Il grenouille avec le mec de Simply Red, Clapton et Phil Collins. N’allons pas salir le beau blog de Damie Chad avec des cochonneries.

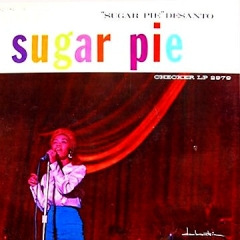

Comme on le sait, Lamont Dozier n’est pas né de la dernière pluie. Alors pour finir en beauté, il décide de recycler tous ses vieux hits, et là, attention aux yeux ! Il existe trois albums qui sont des bombes atomiques ! Le premier s’appelle An American Original - I recorded a bunch of HDH classics from the heyday, but I presented them the way many of them were originally conceived: as slow lovehorn ballads. C’est la façon dont ils sonnaient avant que Brian et moi ne les accélérions pour les rendre plus radio friendly - Il s’accompagne au piano pour chanter «Where Did Our Love Go», et il tisse un fil mélodique effroyablement beau, une deep Soul de cœur broyé, you came to my life/ So tenderly, il y va au ooh baby, il groove sa Soul à la lenteur fondamentale, ooh baby, c’est déchirant de don’t leave me, il est même encore plus puissant que Burt ou Al Green, il incarne l’âme de la Soul et quand on a dit ça, on a rien dit. Tout n’est pas aussi spectaculaire que ce remake de «Where Did Our Love Go», il faut attendre «Baby I Need Your Lovin’» pour frémir à nouveau, il chante son vieux hit au heavy grrove, épaulé par les percus, il s’accompagne au piano et il écrase bien son champignon. Il fait ensuite une version Caraïbes de «Baby Love», il groove ça en profondeur. Encore un coup de génie avec le retake de «Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)», ça swingue, mon gars, t’as pas idée. Il taille encore sa toute avec «How Sweet It Is (To Be Loved By You)», thank you baby, c’est en quelque sorte le summum du satin jaune. Il faut aussi le voir couler «(Love Is Like A) Heatwave» dans un moule de gospel batch, il te plonge dans le swing le plus pur de tous les temps, tu as le génie de Lamont à l’heatwave beating in my heart ! Il chante aussi son «Stop In The Name Of Love» avec une voix de supplicié de l’Inquisition, think it over, puis il plonge dans l’océanique avec «My World Is Empty Without You», il devient l’Hugo de la Soul, pas de barbe blanche mais du génie visionnaire à revendre, il s’accroche à sa falaise de marbre.

Sur Reflections Of Lamont Dozier, il reprend encore ses vieux hits, histoire de rappeler au monde entier qu’il a du génie. Sa version de «Where Did Our Love Go» a quelque chose de mythique. Il revisite toute l’histoire de Motown - Please don’t leave me/ All by myself - Il le prend plus heavy. Il fait ce que bon lui semble, vu qu’il est le roi de Motown, le pourvoyeur de hits. C’est bien qu’un mec comme lui se réapproprie ses hits. Il est bien plus puissant que les Supremes. Il en fait une version éplorée et pure. Il tape à la suite dans l’«Heatwave» qu’il écrivit pour Martha & The Vandellas. Il prend ça au heavy groove, c’est épais et sacrément explosif. Il chante à foison et un solo de sax arrive comme un retour de manivelle. Il revisite aussi «Baby I Need Your Lovin’». Il y ramène des congas et du piano pour en faire un groove sublime. La chanson est là. Il en fait une version magique, une œuvre d’art terrible et définitive. On peut dire la même chose de «Baby Love». Il en sort aussi une version démente, ça sonne encore plus comme un hit qu’avant. Toutes ses reprises sont monstrueuses. Il monte encore dans les crans du génie avec «I Can’t Help Myself», il ramone les Supremes et ramène toute la puissance du peuple noir. Il faut aussi entendre sa version de «Reach Out I’ll Be There». Il tape ça à la sur-puissance. Il règne sur son empire. Il s’appelle Lamont Demento. Il laboure ses terres. La basse chevrote tellement elle est bonne. D’autres merveilles guettent l’imprudent visiteur, comme par exemple «I Hear A Symphony» joué au heavy drone d’infra-basse. Belle entourloupe, en tous les cas. Motown lui doit tout et tout particulièrement les Supremes, ne l’oublions pas. Il fait aussi une version extrêmement ralentie de «Stop In The Name Of Love». Lamont récupère toutes ses billes pour en faire des trucs à lui, plus poitrinaires, plus inspiratoires, moins dans le Ross de la rosse, et comme la mélodie est là, alors ça fonctionne à merveille. La démonstration plaide par elle-même. Il tape aussi dans «How Sweet It Is (To Be Loved By You)». C’est un hit qui s’entend dès les premières mesures. C’est à ça qu’on mesure la hauteur des géants.

Le troisième, Reimagination, date de 2018. Même principe que les deux albums précédents, mais cette fois, il invite des gens. Ça commence mal car il invite Graham Nash pour le «Supremes Medley». Lamont chante très laid-back et s’accompagne au piano. Il prend «How Sweet it Is (To Be Loved By You)» en heavy barrellhouse, avec Gregory Porter qui fait le tenant de l’aboutissant. Force est de constater une fois encore que les compos sont impeccables. Et soudain, le génie de Lamont Dozier ré-éclate à l’Ararat avec «Reach Out I’ll Be There» qui fut dit-il conçu comme a gospel song. Il ramène de la confusion comme Dylan dans «All Along The Watchtower», il le prend très laid-back et au piano, il fait monter les harmonies vocales, reach out, vas-y mon gars, reach out for me ! On réalise à ce moment-là que Lamont navigue exactement au même niveau que Dylan et John Lennon, voilà c’est pas bien compliqué à comprendre. Lamont Dozier, c’est aussi Jimmy Webb en black. Il est tentaculaire. Une blanche nommée Ann Womack vient doubler sur le refrain de «Baby I Need Your Lovin’». Pas forcément une bonne idée. Ce hit appartient de droit au peuple noir. La blanche fait mal aux oreilles. Il tape ensuite une «Bernadette» à l’espagnolade. Il est sur tous les fronts, le Lamont d’Ararat. Il travaille son génie au corps. Il développe de l’espagnolade. Il déploie à l’infini. En prime, on entend chanter l’un des plus grands compositeurs d’Amérique. Il duette avec Cliff Richard sur «This Old Heart Of Mine (Is Weak For You)», c’est presque pop, pianoté au tip top, fuck, les voix se marient bien, Cliff Richard ramène tout son star system. Lamont invite encore une blanche nommée Jo Harman dans l’hommage aux Vandellas, «(Love Is Like A) Heatwave/Nowhere To Run». C’est drôle qu’il flashe sur les petites blondasses. Option jazz ferver cette fois, stand-up and snap. Lamont swingue d’entrée de jeu, il a ça dans la peau, mais la voix blanche gâche tout. C’est atroce comme elle gueule. Les choix de Lamont sont parfois incompréhensibles. Il aurait dû prendre une petite black pour lui donner une chance, pas ce genre de blondasse à la mode. Ça ne peut pas marcher. Voici enfin un invité de marque : Todd Rundgren. Il chante solo «In My Lonely Room». C’est un puriste, du même niveau que Lamont. Avec la guitare de Rundgren, ça devient incendiaire. L’invité suivant est encore un blanc, Marc Cohn, un mec assez énervé qui tape «Take Me In Your Arms (Rock Me A Little While)» au fast blues-punk. Il gratte ça à tort et à travers, c’est très bordélique. Bizarre que Lamont ait pu tolérer ça. Ce mec est un fouteur de souk. Retour à la terre ferme et aux duos d’enfer avec Rumer et «You Keep Me Hangin’ On». Ça change tout - Set me free/ Why don’t you babe - Rumer met du temps à se pointer, elle fait ooouh dans le refrain. On ne l’entend pas beaucoup, dommage. Elle aurait pu bouffer Lamont tout cru. Il enchaîne avec la chanson de l’avenir, «I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)», il l’entonne et s’accompagne au piano, il claque dans le ciel comme l’étendard du peuple noir, il chante l’espoir inébranlable, il allume l’horizon avec son piano au nobody else, attention, c’est une chanson qui peut te broyer le cœur. Il termine avec une nouvelle resucée de «Reach Out». Ses notes de piano se perdent dans l’éternité, aw baby, reach for me, I’ll be there, il prend encore cette blanche Jo Harman pour duetter, il commet toujours la même erreur, il fait entrer des blanches et des blancs qui vont faire leur beurre sur le dos des noirs, en plus elle chante mal, son I’ll be zere fait mal aux zoreilles des zazous de Zanzibar, c’est une catastrophe tellement elle gueule. Bizarre que Lamont ne s’en aperçoive pas.

Signé : Cazengler, Lamontable Dozier

Lamont Dozier. Disparu le 8 août 2022

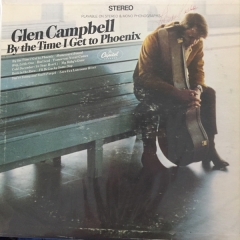

Lamont Dozier. Out Here On My Own. ABC Records 1973

Lamont Dozier. Black Bach. ABC Records 1974

Lamont Dozier. The New Lamont Dozier Album - Love And Beauty. Invictus 1974

Lamont Dozier. Right There. Warner Bros. Records 1976

Lamont Dozier. Peddin’ Music On The Side. Warner Bros. Records 1977

Lamont Dozier. Bittersweet. Warner Bros. Records 1978

Lamont Dozier. Lamont. M&M Records 1981

Lamont Dozier. Working On You. Columbia 1981

Lamont Dozier. Bigger Than Life. Demon Records 1983

Lamont Dozier. Inside Seduction. Atlantic 1991

Lamont Dozier. Reflections Of Lamont Dozier. Jam Right/Zebra 2004

Lamont Dozier. Reimagination. V2 2018

Lamont Dozier. An American Original. Hithouse Records

Lamont Dozier. How Sweet It Is: A Songwriter’s Reflections On Music, Motown And The Mystery Of The Muse. BMG Books 20

Hoodoo you love ? - Part Two

N’allez pas prendre Dave Faulkner pour une brêle. Non seulement ce serait une grave erreur, mais pire encore, une faute de goût. Depuis quarante ans, Dave Faulkner et ses Hoodoo Gurus remplissent leurs albums de brillants cuts de rock, de pop et de punk. Dave Faulkner se dit fou non pas du chocolat Lanvin, mais des belles guitares, il dit adorer le gros son, l’anthemic et le panache.

Phil Suggitt lui déroule le tapis rouge dans Shindig! : six pages ! Complètement inespéré, surtout pour un groupe qui n’a jamais été vraiment pris au sérieux. Pour situer le premier album Stoneage Romeos (paru en 1984), Suggitt tape dans la fourmilière référentielle : «‘60s garage-rock, Cramps rockabilly, ‘70s punk and glam-rock.» Avec sa frange, le batteur James Baker (ex-Scientists) semble en effet sortir d’une pochette des Shadows Of Knight. Les Gurus adorent Charlie Feathers, et tous les tenants et les aboutissants du glam, Suzi Quatro, Glitter and Bowie. Suggitt ajoute à ça une small dose of country et une huge dose of pop, et en guise de cerise sur le gâtö, il déclare : «Le grand talent de Dave Faulkner était de mélanger la trash culture et les kitsch influences avec des strong melodies and irresistible hooks.»

Il a raison, Suggitt, l’album accroche. C’est «Dig It Up» qui renvoie aux Cramps. Les Gurus sont même en plein dedans, ils tapent dans la mythologie, dans le heavy rumble de backdrop, avec les dégradés de guitare. Via «Death Ship», ils vont plus sur le Gun Club. Ils n’ont pas le son, mais ils ont la niaque. On peut même parler de super-power punch. «(Let’s All) Turn On» s’inscrit dans une belle tradition gaga-punk. Faulkner surmonte tous les obstacles. Ce n’est pas le cut du siècle, mais le son est là. Par contre, «Leibani» est un petit chef-d’œuvre de glam, ils sont en plein dedans, oh oh my love. Ils remontent sur le ring pour «In The Echo Chamber». Ils cherchent les voies du Seigneur, on sent chez eux une vocation réelle et une certaine poussée. Ils plongent dans ce son d’époque encore une fois avec «I Was A Kamikaze Pilot», Faulkner pousse un yeah yeah yeah. C’est bien vu, avec un son qui prend feu. Aucun espoir de retour à la raison.

En fait, l’histoire des Hoodoo Gurus, comme d’ailleurs la plupart des histoires de groupes, est une non-histoire. Il ne s’y passe rien. Les seuls éléments notables sont les albums. On appelle ça une histoire lisse. Comme le fut celle d’Auguste Renoir, si on la compare à celle de Gauguin : d’un côté, il ne reste que l’arthrose et l’œuvre, et de l’autre, il reste l’Homme et l’œuvre. En matière de rock, on a d’un côté les histoires parfaitement lisses (Hoodoo Gurus, Echo & the Bunnymen, the Association, pour ne citer que trois exemples) et de l’autre les vraies histoires (Lanegan, Keith Richards, Jimbo, pour n’en citer que trois autres). Le rock sans sex & drugs, c’est un peu comme un jour sans rhum.

Après leur premier album, les Gurus virent James Baker, leur Shadow Of Knight. Ils le remplacent par un nommé Mark Kingsmill. C’est Faulkner qui compose tout. Il dit stocker ses idées de chansons sur une cassette, et aujourd’hui, sur son smartphone. Et le groupe se met à tourner partout dans le monde. On les voit même sur MTV. Ils tissent des liens avec des lookalike comme les Fleshtones, les Groovies, Redd Kross et les Bangles.

Sur le Mars Needs Guitars paru en 1985, on croise un «Poison Pen» qui a des faux airs de Gun Club, avec de sacrés coups d’harp. La plupart des cuts sont bien emballés, fast & fine, Faulkner refait son Jeffrey Lee sur «In The Wild», ventre à terre, à travers les plaines. Ils revient à son cher gaga sixties avec «Like Wow Wipeout», clin d’œil à Nuggets et départ en solo pompé sur celui de «Psychotic Reaction». Bel hommage. En B, «The Other Side Of Paradise» retombe un peu dans les travers du poppisme populaire, ou du populisme poppy, c’est comme tu veux. Faulkner se tire de ce mauvais pas en ramenant du tribal de trogglodytes dans son morceau titre. Comme il le veut bien raw, c’est bien raw.

Faulkner garde un mauvais souvenir de Mark Opitz, le producteur de Blow Your Cool. «Soul-less ‘80s sound», dit-il avec amertume. En plus, il traînent le label Big Time en justice pour unpaid royalties, pratique courante à cette époque. Mais en fait, Blow Your Cool est un excellent album, même si l’«Out That Door» d’ouverture de balda se prend les pieds dans le tapis avec l’écho sur la batterie, c’est-à-dire la prod des années 80. On se croirait chez U2 ! Plus loin, «Good Times» se montre plus décidé à vaincre. Faulkner ne lésine pas cette fois, il ramène du heavy beat dans une belle clameur de pop. S’ensuit un excellent pâté de pathos, «I Was The One». Il s’en va chanter là-haut sur la montagne. Il boucle son balda avec «Where Nowhere Is», excellent shoot de punk’s not dead, battu à la diable par Kingsmill et monté sur le meilleur riff de revienzy de l’Aussie punk. Ça repart de plus belle en B avec «In The Middle Of The Land», énorme clin d’œil au gaga sixties. En plein dans l’esprit Nuggets. Faulkner impose sa marque partout. Nouvelle énormité avec «On My Street», wild gaga faulknérien, bien claqué du beignet, pas né de la dernière pluie, l’anti-oie blanche par excellence, Faulkner est le roi de la clameur, un apôtre de l’énormité, un couleur de bronze surnaturel, un prédestiné au Grand Œuvre, une poule aux œufs d’or, un exacteur d’exactions, un shaker-mover qui ne connaît pas la peur. Il finit en ramenant les accords de «Gloria» dans «Party Machine». C’est très bien vu, tout y est, le festin de groove, les coups d’harp, le heartbeat, les chœurs vaillants-rien-d’impossible et les poussées de fièvre.

Petit à petit, ils optent pour la power-pop et un son plus noisy, mais le noisy ne passe pas à la radio. Faulkner dit qu’il faudra attendre Nirvana et le grunge pour que ce noisy sound soit accepté partout. Il se fait donc passer pour un précurseur et personne n’ira le lui reprocher. Magnum Cum Louder arrive donc en 1989 comme le messie. Vas-y Faulkner ! Tu es le meilleur ! «Come Anytime» est ce qu’on appelle communément un cut bien vu. It’s okay. Tu peux faire confiance à Faulkner. Ce mec pulse toute la power pop qu’il peut. Il est même l’un des modèles du genre. Mais ce sont les deux clins d’yeux aux Saints qui font la grandeur pharaonique de cet album : «Another World» et «Death In The Afternoon». Faulkner y frise le Chris Bailey, son approche du big pop-rock Sainty est parfaite, et avec «Death In The Afternoon», il vise le même pôle Nord du heavy rock underground Sainty avec des accents profonds et le même sens immaculé de l’immaculate, le poids du power est le même, avec les accords et le chant intraitables. Faulkner & Bailey même combat ! Faulkner écrase ses syllabes comme le fait Chris Bailey. Ce n’est pas fini. L’autre sommet de l’album est la triplette «Hallucination», «All The Way» et «Baby Can Dance». Faulkner fourbit bien le fourbi d’Hallucination. Il chevauche son cut et ne le lâche plus. C’est d’une rare puissance. Il drive «All The Way» à la force du poignet, il soigne sa persistance à coups d’Hey hey hey, il lance bien son all the way. «Baby Can Dance» est plus poppy mais accueilli à bras ouverts. Tout ce qui vient de Dave Faulkner est pain béni. Il profite de la moindre occasion pour créer la sensation, alors suivons ce mec à la trace. Il repart à la conquête du monde avec le fast drive d’«I Don’t Know Anything». Il y va de bon cœur, il fait plaisir à voir. Tout est très lesté chez lui. Il ramène de l’énergie dans tous ses cuts, même ceux qui ne payent pas de mine comme «Where That’s Hit». Il pique une petite crise de Punk’s not dead avec «Glamour Puss», c’est assez effarant, et Brad Shepherd passe un joli solo de wah.

Faulkner est fou non pas de la chocolaterie de Charlie, mais de son son qui selon lui fluctue entre «guitars-to-11 hard-rock punk and a more melodic pop and psychedelic approach.» Suggitt opine du chef : «Some of their best tunes combine both elements, blending punchy rock with a heathy dose of pop.» Ce que tendrait à prouver l’excellent Kinky qui date de 1991. Faulkner s’y fend de deux Beautiful Songs, «Castles In The Air» et «Desiree». C’est un aspect composital qu’il n’avait pas encore développé. Il pose bien sa voix sur le joli groove de «Castles In The Air». Il se situe dans les harmonies à la Fred Neil, même univers de pureté mélodique, du coup, on dresse l’oreille. C’est d’un niveau qui impose le respect. Même chose avec «Desiree». Sa pop lumineuse fait merveille. Le hit de l’album s’appelle «100 Miles Away». Faulkner y fait du Dylanex et il est infiniment crédible. Ce mec est bon, il est dans sa vision, il sait mener un cut à la victoire, c’est extrêmement puissant. Si tu aimes bien la viande, alors écoute Kinky, mon kiki. Les Gurus font même du Mod rock avec «Something’s Coming». On se croirait au 100 Club in London Town, aw yeah, ils cultivent leur prescience de la présence, avec un faramineux shake de shook. Ils sont tendus et brillants, c’est le Mod rock dont rêvent tous les Mods anglais. Mark Kingsmill embarque «Head In The Sand» dans l’enfer du beurre. Il joue à fond la caisse, alors les Gurus basculent dans le camp des dingos, mais tu n’auras rien de plus que ce que tu entends. Encore une bonne surprise avec «Miss Freelove 69». Chaque cut est travaillé au corps, ils puisent dans les ressources du pop-rock au maximum des possibilités. Effet saisissant car on voit très peu de groupes capables de sauver tous leurs cuts. Avec tout son répondant et son allant, Faulkner devient une rockstar. Il a de bons accents vocaux, il éclate le chant au silice de la solace. Faulkner ne fait jamais les choses à moitié, comme le montre encore «Too Much Fun». Ils terminent en force avec «Dressed In Black». Ils ne reculent devant aucun excès de rock électrique.

Attention à Crank. Very big album ! Ils enchaînent deux coups de génie avec «You Open My Eyes» et «Hypocrite Blues». Ce sont des hits inter-galactiques, Faulkner tape «You Open My Eyes» avec tout le power des Small Faces. Il fait du heavy psyché gorgé de jus et de son, il est all over the rolling over. Ses claqués d’accords sont des modèles du genre. Avec «Hypocrite Blues», il passe au heavy stomp de blues rock. Il fonce, il ne prend pas le temps de réfléchir, Faulkner est un fonceur - I know what I mean - Il fait du raise from hell et nous envoie tous rissoler dans la friteuse. Il passe par tous les stades du heavy sleaze, c’est monté sur les accords de Louie Louie, mais avec énormément de viande. Il repique une belle crise de glam avec «Less Than A Feeling», c’est même du heavy glam, Faulkner va fureter partout, il ne vit que pour le full time rock’n’roll et c’est couronné de succès. Quelle stupéfiante assise ! Les Gurus sont même capables de lancer un «Gospel Train» dans la nuit. Ils ont ce genre de réflexe extraordinaire. Les Gurus méritent qu’on se prosterne à leurs pieds. Tout ce qu’ils proposent est bon, bien balancé et inspiré. Faulkner n’en finit plus de repartir à l’assaut avec «Quo Vadis», il impose sa niaque, tu peux l’écouter les yeux fermés, surtout avec «Form A Circle». Il passe en force avec son fast gaga-rock bien remonté des bretelles. Il n’en finit plus de créer son monde, il est partout dans le son. Fin d’album pour le moins spectaculaire avec l’enchaînement de «Judgment Day» et «The Mountain». Faulkner est une sorte de magicien aussie. Il ramène de la Cosmic Americana dans son Judgment Day, alors on le prend encore plus au sérieux. Il termine au Hoodoo heavy rock avec «The Mountain», les Gurus déplacent les montagnes, c’est bien connu. Quel power ! Si on en pince pour les énormités, il faut écouter ça.

En 1996, Faulkner avoue avoir du mal à fournir. Comme Alphonse Daudet, il doit ramener de l’eau à son moulin et il n’y parvient plus. Pourtant il réussit à enregistrer Blue Cave. Suggitt trouve que Blue Cave retombe comme un soufflé. Bon, alors, on va tous se cotiser pour offrir à Suggitt une boîte de coton-tiges. Il se pourrait que Blue Cave soit l’un des meilleurs albums des Gurus. Dès «Big Deal», t’es baisé - Here we go ! lance Faulkner - Heavy Guru stuff. Les Gurus te passent dessus comme une charge de cavalerie, c’est quasi-Stoogy. Pas de meilleur son, surtout de la façon dont c’est amené, les Gurus jouent la carte de la purée, ils ratiboisent tout. Faulkner explose le son par-dessus les toits, on entend rarement de telles dégelées, c’est la patate de Cézanne, Faulkner dégouline de génie, il suffit d’entendre les petits allumages collatéraux, c’est un real deal digne de celui des Stooges, du pur génie sonique, pas de plus belle purée dans la stratosphère, Faulkner percute tous les plans et milite pour l’apocalypse. On ne comprend pas, comment des gens peuvent encore aujourd’hui allumer autant ? Aucun groupe anglais ne sonnait alors comme les Gurus, hormis les Hypnotics de Ray Hanson. Faulkner est le nouveau messie, mais si. Il enchaîne cette horreur avec un «Down On Me» qu’il chante à l’extrême désespérance. Les accords sont emportés par le vent. On trouve encore deux clins d’yeux aux Saints ici : «Always Something» et «Son Of A Gun». Même power, même sens aigu de l’Aussie onslaught, même power de la loco à travers la nuit des Saints de glace - Always something/ It’s never ending baby - Ah il fait bien son Bailey. Pas de doute, les Hoodoo doo be dootent. «Son Of A Gun» est encore plus Sainty que le Saint des Saints, Faulkner pose l’accent tranchant au devant du palabre. Même classe de géant qui s’écroule dans le lagon d’argent - Look at what you’ve done - Tu ne bats pas Faulkner à la course. Il a appris à jouer du tranchant de sa voix, donc il peut modeler son argile au vitam de l’eternam. Retour à la power pop avec «Waking Up Tired». Faulkner a tous les dons, y compris celui d’allumer la meilleure power pop d’Australie. Il faut le voir plonger dedans ! Et c’est visité par des vents de guitares extraordinaires. Tu as du son partout, sur cet album. Avec «Please Yourself», il ouvre le barrage contre le Pacifique pour que ça se déverse. C’est un déluge de son et d’événements extraordinaires. Faulkner ne se limite pas à deux lignes vite torchées. Il évolue dans l’autre dimension, celle des géants, celle qui nous intéresse au plus haut point. Cette façon d’exploser est assez unique au monde. Peu de gens savent le faire aussi bien.

Comme il sent son puits à sec, Faulkner annonce en 1998 la fin des Gurus - I really thought I’d written myself out - Il dit approcher la quarantaine et admet volontiers que le rock est un truc de jeunes. Bon, c’est quand même un beau parcours, mon gars : 17 ans et neuf bons albums. C’est un palmarès que beaucoup de groupes t’envieraient. Alors ne fais pas ton modeste.

Faulkner prend ensuite des vacances prolongées. Lorsqu’il regrimpe sur scène pour jouer dans une fête, il trouve ça si excitant qu’il décide en 2002 de remonter le groupe avec un autre nom, The Persian Rugs. Ils enregistrent un album qui va sonner comme Nuggets, douze cuts avec des sons différents. Leur modèle est surtout l’album des Dukes Of Stratosphear. Faulkner est très fier d’ajouter que les Sonics ont repris son «Be My Woman». C’est vrai que «Be A Woman» sonne comme un hit infectueux. C’est fantastiquement amené au riff tordu, avec une belle volonté d’en découdre. L’ingéniosité de Faulkner règne sans partage sur ce fabuleux shoot de freakbeat so far out, il ne vit que pour ça, le so far out. Comme son nom l’indique, «Kind Of Fool» est bien énervé. Faulkner fait son aussi punk, il a ce qu’il faut de niaque pour maintenir sa crédibilité à flot. «I Want Your Love» pourrait très bien se trouver sur un album des Electric Prunes, ils ne font pas ça pour des prunes. Mais en même temps, ça reste très cousu de fil blanc, avec la petite dominante du riff de fuzz et l’écho du temps. Tu as même le solo que tu mérites, si tu ne vis que pour le gaga. Il faut les voir s’énerver avec «Bad News». Ils sont tellement déterminés à vaincre qu’ils flirtent avec le stomp. Leur radicalisme leur épargne les tourments de la routine gaga. Pas facile de couler du bronze gaga pendant trente ans. S’il est un genre limité sur cette terre, c’est bien celui-ci. Faulkner tente d’y apporter sa touche, on sent à la fois ses efforts et son enthousiasme, c’est très spécial. Il te demande de tendre l’autre joue avec «(Turn) The Other Cheek». Trop pop, et puis de toute façon, n’est pas Gandhi qui veut. Retour de la fuzz avec «1992», mais au service d’une virée un brin new wave mal chantée, à prétention psyché, qui sonne comme une concession. Dommage, car un solo flamboyant le traverse de part en part. «Nickels & Dimes» est vraiment digne de Nuggets, avec ses petits coups d’orgue, ses accords gaga et ses chœurs impliqués. Faulkner tient bien ses promesses. Il annonce un Nuggets album, il te fait un Nuggets album et pouf voilà le killer solo fash qui te fait rêver. Il va plus sur le proto-punk avec «Come Back Little Sheba», c’est excellent, on arrête de chipoter quand on entend ça, Faulkner remet tout au carré, il ramène les énergies fondamentales, il reprend le gaga au point de départ, à coups de come back, ça sonne délicieusement juste, avec encore une fois le killer solo à la clé. Tu ne perds jamais ton temps avec ce mec-là. Il tape dans le rampant avec «Cornered», il continue de bien capter l’attention et mine de rien, ça devient un big album, ce qui explique qu’il soit recherché. Wow, chaque fois, il place un killer solo qui est un modèle du genre. Ils attaquent «Miss Manners» avec les accords de «Psychotic Reaction», histoire de bien enraciner le Turkish Delight. Ils sont décidément irréprochables. Ils auraient pu faire Nuggets à eux tout seuls. Puis ils embarquent leur «Stop It» ventre à terre, fantastique bravado d’hot on heels, encore un modèle du genre, aux limites de la folie Méricourt.

Et pouf, Faulkner remonte les Gurus en 2003. Ils enregistrent leur come-back album Mach Schau, avec Kim Salmon à la prod. Cette fois, le modèle c’est Presence de Led Zep. Faulkner veut a hard-rocking record. Premier coup de génie avec «Domino», amené au deep gaga. Le pire, c’est que c’est excellent, un vrai pâté de wild gaga. Faulkner rend le gaga complètement fou, il en fait un pataquès, il le carbonise, c’est encore un coup à tomber de sa chaise. Alors si tu n’es pas encore tombé de ta chaise, tu vas le faire avec «The Mighty Have Fallen». L’album devient légendaire, Faulkner t’embarque au paradis, à coups d’accords vintage, c’est l’expression du pur génie de la power pop. On trouve pas mal de gros coups de punk’s not dead ici, en particulier «Song Of The Year». Les Gurus sont devenus les champions du monde, ils sont bien plus puissants que les Anglais à ce petit jeu, leur punk est imbattable. C’est du power punk. L’autre shoot de power punk s’appelle «# 17». Puissant et inspiré. «Sour Grapes» qui ouvre le bal est un classique gaga embarqué vite fait en enfer. Faulkner dégage bien les bronches, aw yeah ! Il chante son gut out. «The Good Son» nous rappelle qu’on est une fois de plus sur un big album bardé de son et d’intentions. Faulkner tire sa heavy psyché par les cheveux. Encore une belle violence de la clameur dans «This One Is For The Ladies». Ils jettent de pleines pelletées de charbon dans la chaudière de leur power pop et ça décolle très vite. Si tu veux voir des locos s’envoler, alors il faut écouter Faulkner. C’est un spécialiste. On le voit d’ailleurs exploser en plein vol avec «Girls On Top». Il ne tape que dans le déterminant. Faulkner est un homme passionnant. «Dead Sea» vient encore le montrer : vraie présence vocale, densité du son. Comme Chris Bailey, il sait ce qu’il veut. Il fait encore son diable Vauvert dans «Monkey’s Wedding» et fout une pression terrible sur «White Night». Il conclut avec «Chop», explosé aux heavy chords. Ce mec ne t’accorde aucun répit.

Pour situer Purity Of Essence, premier album de reformation paru en 2010, on pourrait parler de rafale d’énormités. Dès «Crackin’ Up», ça tape dans le dur, comme dirait un maçon portugais. Faulkner émaille son cut de fast chords de pop punk, c’est magnifique, ça grouille de vie, c’est noyé de son et comme d’usage avec Faulkner, d’un son qui reste le meilleur son. Tout aussi ravageur, voici «Burnt Orange», plus punk, ce vieux démon de Faulkner se livre à des excès, il en a les moyens. Il chante son punk du coin du nez et ramène de la folie sonique à la pelle. Il se lance continuellement à la conquête des cœurs. Ça tourne au heavy blast visité par ce fou de Brad Shepherd. Encore du fast punk avec «What’s In It For Me», il y va de bon cœur, le Faulkny Faulknah ! Allez les gars, on y va, ils font même des chœurs des Dolls ! Après les énormités, c’est-à-dire les entrées, voici les coups de génie, c’est-à-dire le plat principal : «I Hope You’re Happy» et «1968». Il passe au wild gaga pour Happy, il développe son big drive de knock on wood/ I wanna be understood. Il termine en mode cant I get a witness. Quant à «1968», c’est juste avant «1969», donc pas étonnant qu’on y retrouve les accords des Sttoges et les clap-hands, mélangés aux accords de «Dropout Boogie» - It’s never too late - Une autre merveille : «Why So Sad», drivé au shuffle d’orgue, So why so sad/ Little girl, Faulkner ne recule devant aucun obstacle, c’est l’apanage des vainqueurs, il finit en puissance mille de belle apothéose. Stupéfiant ! Il tape son «Let Me In» au marteau piqueur et il fait de la fake Americana avec «Somebody Take Me Home». Toute l’ampleur du saloon électrique est là, il tape dans le heavy rocky road de balladif graveleux, il sait tout faire, même le whisky bottle d’Americana. Quand il fait du fake, il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant non plus d’enregistrer des grands albums.

En guise de chute, Suggitt déclare : «Les Gurus n’ont jamais vraiment connu la gloire, ils se sont contentés de choses plus simples comme d’écrire et de jouer de great songs with style, wit and verve.»

Signé : Cazengler, Hoodoo gouré

Hoodoo Gurus. Stoneage Romeos. Big Time 1984

Hoodoo Gurus. Mars Needs Guitars. Big Time 1985

Hoodoo Gurus. Blow Your Cool. Big Time 1987

Hoodoo Gurus. Magnum Cum Louder. RCA Victor 1989

Hoodoo Gurus. Kinky. RCA Victor 1991

Hoodoo Gurus. Crank. RCA Victor 1994

Hoodoo Gurus. Blue Cave. Mushroom 1996

Hoodoo Gurus. Mach Schau. Capitol Records 2004

Hoodoo Gurus. Purity Of Essence. Sony Music 2010

Persian Rugs. Turkish Delight. Capitol Records 2003

Phil Suggitt : Wherefore are thou Romeos ? Shindig! # 125 - March 2022

Inside the goldmine - Young Frogman blues

Notre rencontre dans un bouge mal famé n’augurait rien de bon, et pourtant elle évolua d’une façon aussi extraordinaire qu’imprévisible. Cet aventurier qu’on appellera D (Di) avait roulé sa bosse dans le monde entier et ce dès le plus jeune âge. Fils d’un officier militaire britannique, il connaissait la Jamaïque, Aden et Nairobi pour y avoir vécu, et d’autres endroits encore plus exotiques. Il s’inscrivait dans la lignée des Robert-Louis Stevenson, des Jack London et autres Herman Melville, des noms auxquels il faudrait ajouter bien sûr ceux d’Henry de Monfreid, Joseph Kessel et Blaise Cendrars. Il avait tapé sur sa Remington un premier recueil de souvenirs, il vénérait Kurt Schwitters au point d’avoir transformé son appartement de Charing Cross Road en Merzbau et bien sûr, il avait fait du cinéma dans les early sixties : du cinéma commercial pour des clients américains, un cinéma qui ne portait pas encore le nom de ‘pub’. Un jour, alors que nous fumions une clope au soleil, D prit la liberté de lancer un projet : «Let’s make a movie !». Quarante ans après, cette phrase résonne encore dans l’écho du temps. Nous travaillâmes six mois d’affilée sur le story-board d’un scénario qui germait en lui et que je dessinais, jour après jour. Le film racontait les pérégrinations d’un peintre d’art contemporain, qui était un sosie d’Elvis, dans le Swingin’ London des art galleries. D se fondait tout entier dans le personnage du peintre et tissait l’intrigue à partir de dialogues qu’il voulait dignes des réparties d’Oscar Wilde. Il théâtralisait à l’Anglaise et veillait obsessionnellement à la musicalité de la langue. Un vrai Lord Henry, sa prosologie grouillait d’aphorismes et dans sa magnanimité, il me fit endosser le rôle du Frogman qui parle en broken English et dont les Londoners se moquent dès qu’il ouvre la bouche, ce qui correspondait bien à la réalité. Nous avions deux cents pages au format raisin et il prit un jour l’avion à destination de New York où, disait-il, se trouvait un executive producer de sa connaissance qui allait financer le projet. Bien sûr, le projet resta à l’état de projet car le vol British Airways disparut ce jour-là dans l’Atlantique et chaque nuit, le fantôme de D prenait la liberté d’une petite visite pour venir scander d’une voix grave un truc du genre : «Be yourself Frogman, everyone else is already taken.»

Il existe par contre un Frogman célèbre, le fameux Clarence Frogman Henry. Tony Rounce rappelle dans le booklet d’une compile Ace qu’on évoque plus loin que la carrière de ce Frogman s’étend sur sept décennies. C’est le succès de Fatsy en 1946 qui le pousse à vouloir faire carrière et aussitôt après la fin de l’école, il entre dans les Toppers de Bobby Mitchell. En 1953, il entre pour la première fois dans le studio de Cosimo Matassa pour jouer du trombone.

En 1961, Mike Fenton a onze ans et il découvre Frogman dans le hit-parade du NME. Cinquante ans plus tard, il va le rencontrer à la Nouvelle Orleans. Frogman lui raconte qu’il a appris le piano à l’âge de huit ans - It was Miss Jones on Columbus & Clairborne, she taught me the fundamentals of the piano. I taught myself my style, though - I wanted to be like Fats Domino - Ado et vivant à Algiers, Frogman traîne dans les barrooms et se régale de voir jouer Professor Longhair. Après qu’il se soit fait virer des Toppers, Frogman monte son propre groupe et une nuit, il joue un riff au piano - I hit this riff on the piano and I just built on the riff with words about people that ain’t got no home and then the chicken ain’t got..., the fox..., the frog. I kinda made it up on the spot and the crowd went crazy - C’est bien sûr «Ain’t Got No Home» et c’est Paul Gayten qui envoie cette démo à Leonard le renard qui prévoyait de venir à la Nouvelle Orleans rencontrer Bobby Charles. Frog enregistre son hit chez Cosimo et Leonard le renard le signe sur Chess.

Son premier album You Always Hurt The One You Love ne sort pas sur Chess mais sur le sous-label Argo, en 1961, et c’est Robert Guildry, c’est-à-dire Bobby Charles, qui donne un coup de main à la prod. Comme c’est un blanc qu’on voit sur la pochette (assis sur le banc) les gens croient qu Frogman est blanc. En 1957, «Ain’t Got No Home» est un hit. C’est lui qui boucle le balda, Frogman tape le vrai jive de la Nouvelle Orleans, un son unique au monde. Il nous fait même une imitation de Shirley & Lee. Encore un vrai jump de Frog avec «Oh Why», monté sur un énorme drive de basse. Il tape aussi le «Live It Right» d’Allen Toussaint au piano de barrellhouse. En B, le tempo monte en grade sur «Little Suzy» et Frogman nous fait la grâce d’un slow groove de charme chaud avec «Just My Baby & Me». Même combat que Fatsy, et il termine avec «Oh Mickey», un fast & furious jive de la Nouvelle Orleans. Wow, ça swingue chez Frog !

Frogman évoque son ami Bobby Charles : «Bobby was my best friend, had a voice like a soul brother, was what you’d call an hermit, lived out in the swamps. I think he grew up around blacks out in the Bayou.» Frogman se fait assez de blé pour acheter une maison à Algiers où il peut installer sa famille. Fenton dit que la maison grouille aussi de grenouilles en céramique, en plastique, toutes sortes d’objets que lui envoient ses fans. Des centaines de grenouilles. Il tourne en Angleterre en 1962 avec Tony Orlando, Bobby Vee et les Springfields dans lesquels chante une Dusty chérie encore inconnue. Puis c’est la British Invasion. Frogman se produit en première partie des Beatles au Canada et aux États-Unis. C’est Bob Astor qui le met à l’affiche de la tournée, avec Jackie DeShannon et le Bill Black Combo. Quand Fenton demande à Frogman ses impressions sur l’Angleterre, c’est la rigolade : «Went up to the Palace and man, them Guards, they just don’t move!» Et il ajoute : «The English sure did like their tea-time.»

Quand le contrat Chess arrive à terme, Bob Astor emmène Frogman voir Huey P. Meaux. Les singles de Frogman vont sortir sur Parrot Records (sous-label de London in the US qui distribue the British Decca - Zombies, Them, etc.). Rounce suppose que Meaux présidait aux sessions d’enregistrement, humant la présence du Huey Meaux’s unmistakable Acadian twang. Rounce indique aussi que Bobby Charles composait énormément pour Frogman, d’où la country flavor de certains cuts.

On trouve trois très belles covers sur Is Alive And Well Living In New Orleans : «Mohair Sam», «Blueberry Hill» et «Let The Good Times Roll». Frog prend le Mohair au heavy r’n’b de la Nouvelle Orleans. Le bassman s’appelle Erving S. Charles et il groove comme mille diables. Puis Frog tape dans le Blueberry Hill avec la même chaleur humaine que Fatsy. C’est une merveille de sweet melody et d’épaisseur humaine. Superbe hommage. Il rend en B hommage à Shirley & Lee avec le fameux «Let The Good Times Roll», il imite la voix de Shirley, c’est lui qui fait la petite délurée. Il continue de faire le con avec «Little Green Frog», il croasse comme une grenouille. C’est digne de Mr Quintron, il est sur le mode de «Mr Personality», il croasse dans le bayou. Genial Froggy ! L’album est très solide, il faut le voir le Frog attaquer sa B avec le «Just Because» de Lloyd Price. Fantastique connexion, superbe entente, aussi bénéfique que l’entente Frog/Fatsy. Encore de la fantastique allure avec «Tear Drops» - Every time it rains/ I think of you - Et bien sûr ça le rend triste. Le slow blues de «Red Sails In The Sunset» lui va aussi à ravir. Il est dans cette énergie extraordinaire. Il chante encore son «Send Me Some Lovin’» à la perfection. Quel fantastique Soul Brother ! Et c’est visité par un sax de la Nouvelle Orleans.

Si on veut goûter la modernité de Frogman, il faut écouter cet excellent album :The Legendary Clarence Frogman Henry. Il s’y montre aussi moderne que Fatsy et Lloyd Price. Sa cover de «When A Man Loves A Woman» est fascinante. Quelle classe ! Il chante au grain de voix cassé, il a de la black mélancolie plein la bouche, quel fabuleux artiste ! Il tape «Take It On Here» au pur jus de Fatsy, il chante avec une faramineuse aisance et croone comme un gator. Et pouf, il reprend «The In Crowd» de Ramsey Lewis, un hit rendu célèbre par Bryan Ferry. Frogman le prend par les hanches et le chante au yeah-eh. En mâchant sa diction, il fait de l’art moderne. Il croone encore comme un dieu du bayou avec «For Your Love». Il est l’un des géants de son temps, avec Fatsy. Il attaque son bal de B avec «Ain’t No Pleasin’ You», il t’embobine en deux temps trois mouvements. Il chante comme un fier Frogman. Il fait un groove de pop à l’ancienne avec «Gonna Sit Down And Write Myself A Letter» et tape son «Just A Matter Of Time» à la pureté évangélique. C’est le même fil mélodique que «Sometime After Awhile».

En 2015, Ace pondait une belle compile de Frogman, Baby Ain’t That Love - Texas & Tennessee Sessions 1964-1974. Il l’attaque avec l’irrépressible «Ain’t Got No Home». Il fait tout le boulot. C’est assez explosif pour l’époque, il tape dans tous les registres, Shirley & Lee, le gator. C’est le big jumpy jumpah de la Nouvelle Orleans. Il fait aussi une cover superbe du «Sea Cruise» de Frankie Ford. Sa cover est même un peu étrange, oh oui baby, elle flirte avec la calypso, et même le ska. Rounce nous explique que Meaux avait acheté des backing tracks en Jamaïque et qu’il a collé la voix de Frogman dessus. Rounce ajoute que Meaux a sorti des milliers de singles en vingt ans et qu’il est impossible d’en faire l’historique. Par contre, Frogman est toujours au rendez-vous. Comme Fatsy, il est là pour l’entertainment. Petite merveille que de «Cajun Honey» - Mon cher ami/ In the South of Louisiana - c’est extrêmement pointu, il est en plein dedans. Avec «Cheatin’ Traces», il monte en puissance comme Fatsy, même force tranquille, il chante à la virgule du big black power. Il est toujours sur le trente-et-un du son. Il monte encore d’un cran avec «I Can’t Take Another Heartache», c’est quasiment du Motown avec des chœurs de filles, il est excellent, il chante comme un cake, il monte bien en neige. Il touche à tous les genres, le voilà barré en mode country avec «Hummin’ A Heartache» et «That’s When I Guessed». Avec «We’ll Take Our Last Walk Tonight», il passe à un son plus moderne, plus country-rock, à coups d’acou et d’harp. D’après Rounce, c’est du recyclage de Doug Sahm. «We’ll Take Our Last Walk Tonight» et ce fantastique shout de country Soul qu’est «In The Jailhouse Now» - Oh oh yeah - figurent sur le premier album du Sir Douglas Quintet paru en 1965. «In The Jailhouse Now» est signé Jimmie Rogers, the founding father of country music. Frogman est un chanteur passionnant. Comme Fatsy, il a une vraie chaleur de ton. Il tape son «Mathilda» à la bonne franquette.

Comme toutes les compiles Crazy Cajun Recordings, celle consacrée à Frogman est de la dynamite. I Like That Alligator Baby démarre avec sa version de «Sea Cruise», ce fabuleux classique de nothing to lose. Huey P. Meaux does it right. Pure génie de froggy motion avec «Cheatin’ Traces», Frog fait son Fatsy, Frog est lui aussi un seigneur de la guerre, l’un des géants de cette terre. L’autre coup de génie, c’est le fameux «I Can’t Take Another Heartache», il fait un mix de Texas Meaux et de Motown avec des filles aux chœurs, pur chef-d’œuvre de feely Frog, il chante ça au sommet du lard fumant. Et puis on retrouve ce heavy dirty blues, «A Certain Girl», ah oui, can I tell uhh, l’expression du génie vocal, fantastique artiste, il travaille la diction du blues, rien ne vaut Frog au heavy blues de Meaux. D’autres merveilles refont surface comme «Lovin’ Cajun Style», mon cher amiiii, c’est une énergie à part entière - Well the do ré miii - Tout est pourri de son chez Meaux. On entend même les guitares du Swingin’ London dans «We’ll Take Our Last Walk Tonight» et il fait son Wilson Pickett dans «Socka-Diddley Alabama», c’mon Jojo !

Signé : Cazengler, Clarence Frogmare aux canards

Clarence Frogman Henry. You Always Hurt The One You Love. Argo 1961

Clarence Frogman Henry. Is Alive And Well Living In New Orleans. Roulette 1970

Clarence Frogman Henry. The Legendary Clarence Frogman Henry. Silvertone 1983

Clarence Frogman Henry. I Like That Alligator Baby. The Crazy Cajun Recordings 1999

Clarence Frogman Henry. Baby Ain’t That Love. Texas & Tennessee Sessions 1964-1974. Ace 2015

L’avenir du rock - Ripley it again, Sam (Part One)

De la même façon que la môme Piaf, l’avenir du rock voit la vie en rose. Non pas qu’il soit entré dans son cœur une part de bonheur dont il connaît la cause, il s’agit plutôt d’une disposition naturelle. Il n’a rien contre le romantisme puisqu’il offre toujours des dead flowers à ses amis lorsqu’ils se marient, mais en même temps, il n’apprécie pas qu’on lui offre des roses, pour faire écho au Paralytic Tonight de son vieil ami Chris Bailey. Si l’avenir du rock voit la vie en rose, c’est surtout grâce à Elvis qui se pointa en 1954 chez Scotty Moore sapé en Elvis : chemise et pompes blanches, pantalon rose avec une bande noire sur la hauteur du côté. L’avenir du rock adore aussi transformer légèrement la «Red Cadillac And A Red Moustache» de Warren Smith en «Pink Cadillac And A Red Moustache», car il préfère voir cette vieille Cadillac qu’il vénère en rose. Des roses encore sur les Nudie suits des Flying Burrito Bros et de Papa Nez, le révolté du Bounty des Monkees, encore un vénérable chouchou, mais il va s’émouvoir de la même façon devant un beau tattoo de rose où, pire encore, devant un bouquet signé Fantin-Latour, l’un des coloristes les plus explosifs de son temps. Amateur de rose, l’avenir du rock se souvient d’avoir violemment frémi à l’écoute du Pink Moon de Nick Drake et d’avoir admiré le Pink Flag de Wire lorsqu’il claquait encore au vent. Il n’aimait le Frijid Pink que pour son Pink et le Pink Floyd que pour son Syd, certainement pas l’after-Syd, pouah, ah non, pas question ! S’il ne reste qu’un rose, ce sera celui des Pink Fairies, l’avenir du rock est catégorique sur ce point. Il se souvient d’avoir longtemps vu la vie en New Rose, au temps où la rue Sarrazin grouillait de Memphis cats et de Saints. Il aimait beaucoup les Roses du temps où elle étaient Savage ou bien Black, comme celle de Thin Lizzy, encore un tenant de l’aboutissant. Et lorsque Wayne Kramer attaquait «Ramblin’ Rose» au Grande Ballroom, le monde entier twistait sous l’œil égrillard de l’avenir du rock. D’ailleurs, il peut continuer de jubiler, car comme dirait Dave Vanian, there’s a new rose in town : Rose City Band !

Après avoir défrayé la chronique de la Mad Psychedelia avec Wooden Shjips et Moon Duo, l’ineffable Ripley Johnson entreprend de la redéfrayer avec un nouveau projet : Rose City Band - his psychedelic motorik-choogle project - et un premier album sans titre paru en 2019. Il annonce tout de go qu’il est passé à autre chose, à ce qu’il appelle le «private press hippie country-rock, stuff like Kenny Knight and Jim Sullivan and Kathy Heideman, the ‘70s cosmic country stuff and all of the good time summer records». Il cite aussi Creedence, Van Morrison et Lucinda Williams, «stuff that has a more country feel. I call it porch music. Tu t’assois sous ton porch et tu écoutes Eat A Peach or something». Voilà pour les influences qui l’ont conduit à Rose City Band. Il cite aussi le Dead et Mighty Baby.

L’album parait coupé en deux : country-rock en A, avec du balladif de country-rock joué en profondeur («Rip City»), de la pop un peu psyché, d’une belle lenteur cadencée («Me And Willie») et une B absolument somptueuse. «Rivers Of Mind» donne le ton. Cet up-tempo phagocyté passe en mode hypno rudement bien agencé. Une belle corrélation s’établit sur l’échantillon représentatif. On l’adore le Ripley quand il replay it again Sam. Pour honorer «Fear Song», il gratte ses vieux accords de revienzy et crée un fantastique espace de négociation ! Wow, ce sont des accords sixties de sixtine enchaînés en allers et retours et c’est là, très précisément, qu’il bascule dans le spiritus sanctus. Le son coule comme du miel dans la vallée des plaisirs. Ce mec dispose d’un atout majeur qui s’appelle le sonic genius, il soupèse bien les boules de gomme du mystère. Une fois de plus, il flirte avec l’élégie mavérique du Velvet.

Summerlong date de 2020. Le vieux Ripley n’est pas avare d’énormités puisqu’il en propose trois, à commencer par l’«Only Lonely» d’ouverture de bal. Il te claque ça au heavy country-rock, il goinfre sa pulpe de son de magie, ce vieux grigou est un éclairagiste de génie. Pas de pire Americana que celle-ci. Beat entêté et vision panoramique, voilà ses deux vieilles mamelles. Il ramène du solo de clairette alors qu’on ne lui demandait rien. Le vieux Ripley est comme ça. Il fait uniquement ce qu’il a envie de faire, si t’es pas content, c’est pareil. Il ramène du gratté de derrière les fagots et il chante comme un vieux dieu barbu. Sa country-pop est littéralement visitée par la grâce. T’auras jamais ça ailleurs. Il attaque «Morning Light» au pur Cosmic, son country-rock sent bon la renaissance. Le vieux Ripley chevauche un étalon, il file vers l’horizon avec des coups de steel. Il est splendide, il file comme Hopalong Cassady. On le perd de vue. No way out encore avec «Reno Shuffle». On les voit jouer de dos, ils avancent au heavy beat. Ripley va ensuite chercher son «Empty Bottles» au fond du désert, c’est courageux de la part d’un vieux débris comme lui, mais bon, il y va. Il repart à la conquête du monde avec «Real Long Gone». Il n’est pas du genre à baisser les bras. Il part en mode heavy boogie et crois-le bien, c’est d’une élégance à toute épreuve. Le vieux Ripley te claque le meilleur boogie de Nashville. Méchante énergie ! Ça joue à la ferveur d’un country-rock devenu fou. Et puis voilà «Wee Hours» taillé au cordeau dans un groove classique. Il développe des clameurs extrêmes, ses descentes de guitare sont toujours miraculeuses, il maintient l’éclat de son quicksilver flash jusqu’au bout de ce bel album.

Il avoue travailler à l’ancienne : «Quand j’ai une idée, je l’enregistre sur mon téléphone.» Avec la tête qu’il a, ça ne surprendra personne (qu’il travaille à l’ancienne).

Paru l’année suivante, Earth Trip n’est pas un summer record. Ripley avoue avoir été perturbé par cet enfoiré de Pandemic. Alors il fait un winter record, caus’ it was kind of a downer time. C’est un album shamanique car Ripley révèle que la nature lui parlait pendant les confinements : «Hey things are not alright.» Ripley est inquiet, car il lui semble que la plupart des humains n’entendent pas ce message. Rien ne va plus, lui dit la nature.