KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 566

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

15 / 09 / 2022

SAN FRANCISCO NUGGETS / 0’ JAYS

STARLINGS / LUMER

ROBERT PLANT + ALISON KRAUSS

MATHIAS RICHARD

Sur ce site : livraisons 318 – 566

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

If you’re going to San Francisco - Part One

Tout le monde se souvient du délicieux Scott McKenzie et de son invitation à venir le rejoindre à San Francisco avec des fleurs dans les cheveux - Be sure to wear some flowers in your hair - Il te promet en plus que tu vas y rencontrer des gens très gentils - You’re gonna meet some gentle people there - Bon les fleurs et les gentils gens, c’est une chose. La scène de San Francisco en est une autre. On l’appelait à l’époque le Frisco Sound. Il n’était à nul autre pareil. Plus exotique, d’essence purement psyché, avec un fouillé de son dans les guitares qui le rendait unique. Pour concocter Love Is The Song We Sing/San Francisco Nuggets 1965-1970, les gens de Rhino ne se sont pas fourré le doigt dans l’œil : ils ont opté pour une esthétique particulière, celle d’un livre ancien, tel qu’on le trouve chez un antiquaire. En plein dans le mille ! On pense aux maisons en bois et aux Charlatans. L’exotisme vient précisément de ce mélange de modernité et de brocante.

La mauvaise nouvelle, c’est que ça sort sur Rhino après qu’Harold Bronson ait été viré. Il n’est donc pas impliqué dans ce projet. Dommage, car c’est un spécialiste des Nuggets. Il en fit trois boxes au temps où il présidait aux destinées de Rhino, label historique dont il était le co-fondateur. C’est Alec Palao qui mène le bal compilatoire et Prairie Prince qui signe la couve de cet objet somptueux. Dans les remerciements, on trouve les noms de Joel Selvin, de Roy Loney et de Peter Albin.

C’est donc un book richement illustré de 120 pages qui se dévore comme un chef-d’œuvre littéraire. On en savoure surtout l’idée. Il fallait y penser. Dans la troisième de couve sont encartés quatre CDs censés illustrer le bref âge d’or du Frisco Sound, qui, pour ceux qui s’en souviennent, nous fit tellement baver. On discutait un jour du Frisco Sound avec Marc Z, évoquant ces guitaristes qui jouaient en picking sur scène à Monterey (du jamais vu alors dans des groupes de rock - John Cipollina, Roger McGuinn, James Gurley) et Marc déclara qu’en fait l’avènement de cette scène constituait une révolution. Il semblerait que le Rhino book-box soit là pour nous le rappeler.

Une révolution ? Oui, même si Dino Valenti ouvre le bal du disk 1 avec «Let’s Get Together» et qu’il en fait trop, même si tu refais une overdose de Country Joe & The Fish et du «Feel Like I’m Fixing To Die Rag» trop vu à Woodstock. Mais après, tu vas te régaler, notamment des spectaculaires harmonies vocales des We Five («You Were On My Mind»), ou encore le «Number One» des Charlatans qui entre dans la mythologie par la grande porte - Americana with a twist of acid - Son et voix, tu as tout - Surnommés «the ones that started it all», nous rappelle Palao qui ajoute : «Vêtus de leurs costumes victoriens, les Charlatans implantèrent la première concession de ce qui allait devenir la ruée vers l’or of San Francisco’s rock’n’roll renaissance.» - Le groove des Charlatans est du génie pur. Pas étonnant qu’on l’ait retrouvé dans le «Frisco Band» de Loose Gravel. Palao baptise le disk 1 ‘Seismic Rumbles’. Il le voit comme le disk des racines du Frisco Sound, d’où Valenti et Country Joe.

Palao indique en outre que le «You Were On My Mind» des We Five eut autant d’impact en Californie que le «Mr Tambourine Man» des Byrds. Tu croises aussi la pluie d’étoiles des Beau Brummels («Don’t Talk To Strangers») avec ce surdoué de Sal Valentino, et plus loin, le fabuleux décollage de l’Airplane avec «It’s No Secret». Par contre, The Great! Society retombe comme une soufflé. On retrouve avec un plaisir non feint l’excellente cover du «Who Do You Love» de Quicksilver Messenger Service et la grosse cerise sur le gâtö du disk 1 est bien sûr le «She’s My Baby» des Mojo Men, amené à la grosse fuzz avec en contrepoint la guitare fantôme de Brian Jones. Parfait équilibre fuzz/phantom. C’est Sly Stone qui amène l’harmo, la fuzz bass et les vocal interjections. Oh et puis le «Fat City» des Sons Of Champlin, que Frank Weber qualifiait de «Beach Boys with balls». Sur tous ces groupes, Palao est intarissable : 12 pages de détails, rien que pour le disk 1. Comme dans les compiles Ace, ces textes éclairent bien les cuts. Il est recommandé de lire après écoute.

Dans sa brillante introduction générale, Palao rappelle le particularisme du Frisco Sound : «Historiquement, le climat de tolérance et l’ouverture culturelle de la Bay Area ont favorisé l’éclosion d’une communauté vibrante qui s’est passionnée de jazz - both hot and cool - folk and blues et qui a bien accueilli le rock des mid-1950s.» Il ajoute que la psychedelia a trouvé sa spiritual home in the Bay Area, favorisée par un environnement et une philosophie collective. D’où la qualité de cette scène. S’ensuit un beau texte d’un mec de Rolling Stone, Ben Fong-Torres, suivi d’un texte de Gene Sculatti qu’on ne présente plus. Fong-Torres rappelle que beaucoup de choses ont été inventées à San Francisco : les light shows, les posters psychédéliques, les radios libres, les Ballrooms et Rolling Stone magazine, suite à la rencontre de Jann Wenner avec Ralph J. Gleason. Dans Smartass, Joel Selvin nous brosse un portrait superbe de Gleason. Rolling Stone allait réinventer la presse rock et braquer les projos sur toute la scène locale : The Grateful Dead, l’Airplane, Big Brother & The Holding Company, Steve Miller Band, Santana, Sly & the Family Stones, Country Joe & The Fish, Creedence Clearwater Revival. Pardonnez du peu. Il ajoute un peu plus loin les Mystery Trend, les Beau Brummels, Quicksilver Messenger Service et les Charlatans. Il tient toutefois à préciser que chaque groupe a un son spécifique, mais de l’autre côté de l’Atlantique, le fan de base s’acharne à voir un dénominateur commun à tous ces groupes : la modernité (pour l’époque). Bon, Fong-Torres réfléchit un moment et commence à énumérer quelques points communs à tous ces groupes : la plupart étaient musicalement wide open. Leurs racines plongeaient dans le blues, le folk, la country et le jazz. Ils jouaient plus pour les danseurs que dans les studios. Ils expérimentaient les drogues, surtout sur scène, et cultivaient the stoned good times parfois au détriment de la technique. Les mauvaises langues disaient que la principale caractéristique du Frisco Sound était le out of tune. Janis parlait de liberté créative.

Attirés par l’ambiance libérale de Frisco, les vieilles maisons victoriennes en bois et ses loyers bon marché, ils sont venus de partout, du Texas (Janis, Chet Helms, les 13th Floor, Doug Sahm, Boz Scaggs) de New York (Jesse Colin Young et Dino Valenti), de Chicago (le Texan Steve Miller, Michael Bloomfield) et de Los Angeles (Country Joe McDonald et George Hunter des Charlatans). Fong-Torres qualifie San Francisco de «pleasure city», the only city in the United States that can support a scene, à l’opposé de New York (too large and too confused) et de Los Angeles (super-uptight plastic America). À l’origine de cette scène, on trouve Big Daddy Donahue qui signe sur son label Antumn les Beau Brummels en 1964 et qui engage Sly Stone comme producteur. Donahue auditionne aussi les Charlatans et les Warlocks, futurs Grateful Dead. Il signe encore The Great! Society avec Grace Slick.

Steve Miller qui arrive de Chicago est effaré au début par le bas niveau des groupes de San Francisco. Il vient d’une scène hautement concurrentielle, the blues scene, et il assiste à la ruée vers l’or des maisons de disques : «Les gens des maisons de disques qui ne comprenaient jamais rien ont reçu des instructions pour signer des groupes de San Francisco.» Ils voulaient leur part du gâtö. Miller est approché par ce qu’il appelle un «suit», c’est-à-dire un mec en costard, et il négocie une avance de $50,000, le double de ce qu’avait obtenu l’Airplane. C’est la curée. Tous ces groupes font des albums qui se vendent comme des petits pains : l’Airplane, le Dead, Country Joe, Quicksilver, Big Brother, Creedence, Santana, Moby Grape, Electric Flag, les Youngbloods, Blue Cheer, il en pleut comme vache qui pisse, Fong-Torres cite encore Mother Earth, Sopwith Camel, the Loading Zone. Et d’autres groupes qui ne vendent pas grand chose comme les Mystery Trend, les talentueux Sons Of Champlin et les Ace Of Cups, un groupe de petites gonzesses passé à l’as de l’Ace. Les Charlatans n’ont pas non plus réussi à décoller. Et, puis tu as Bill Graham, une révolution à deux pattes.

Baptisé ‘Suburbia’, le disk 2 grouille de grosses poissecailles comme les Count Five avec l’insubmersible «Psychotic Reaction» (Roi de la formule qui fait mouche, Palao déclare : «The Count represent the quintessential suburban punk achievement»), The Syndicate Of Sound avec le puissant «Rumours», fruité à outrance, gorgé d’échos de Gloria, le Chocolate Watchband avec sa belle crise de Stonesy, «No Way Out» et la belle descente orientaliste de Mark Loumis, et l’excellent «Thing In E» des mighty Savage Resurrection, real deal de wild guitar drive, joué à l’insistance mesmérique. Comme les Count Five, les Chocolate et les Syndicate Of Sound font partie de la scène de San José. Palao : «Ils se sont arrangés pour cristalliser some kind of inspired magic into one astounding record.» James Brown leur demandé d’ouvrir pour lui au Cow Palace de San Francisco en 1966, ce qui fit leur fierté. Palao dit des Chocolate qu’ils furent the quintessential psychedelic garage band. Et il ajoute, avec un spasme de tribun : «with their slightly feaky veener, ils ne pouvaient être originaires que de la Bay Area.» Mais les plus spectaculaires de tous ces wild rockers étaient sans doute les Savage Resurrection, un nom de groupe inspiré par le fait que certains membres du groupe étaient indiens et qu’ils n’hésitaient à slasher leurs amplis à coups de Bowie knifes et à balancer des smoke bombs dans le public, lors des concerts. Les surprises viennent de Public Nuisance, dont l’«America» incarne le power absolu, là tu as le brave petit son de tiguili. Palao rappelle que les héros des Public Nuisance étaient les Seeds, les Pretties et The Music Machine. Palao dit aussi qu’ils mélangeaient an Anglophillic pop aestheric with moody grunge-noir. Puis de The New Breed, avec «Want Ad Reader» et sa belle persistance du piercing de chœurs de chat perché, soutenue par une fuzz d’essaim - a fiesty, talented bunch - Mieux encore : The Oxford Circle avec «Foolish Woman», vraie ferveur de fever, wild de tears in my eyes - a potent brew of Yardbirds riffage, sonic experimentation and pure punk frenzy - avec Paul Whaley, futur Blue Cheer, et les mecs de Kak. Whaley quitte le groupe en 1967 pour rejoindre Blue Cheer.

Coup de génie avec le «Suzy Creamcheese» de Teddy & His Patches, noyé d’orgue, véritable prototype de gaga californien. Palao les qualifie de straighter-than-straight, c’est vrai que sur la photo, ils ressemblent à des premiers de la classe, mais Greg Shaw s’éprend de «Suzy Creamcheese» : «The Patches took a Frank Zappa idea and added some Louie Louie consciousness.» Palao lui parle d’«incoherent trash full of bubbling feedback». Oh et puis voilà les proto-punks de la baie, The Otherside, avec «Streetcar», fabuleuse attaque de wild guitar in your face. Encore un groupe de San José qui fait ce que Palao appelle un «who-soaked nugget». Il va plus loin en parlant d’une influence by the Shepherds Bush Mods. Selon Palao, Skip Spence aurait fait brièvement partie des Otherside, juste le temps de leur proposer ce nom de groupe.

Sculatti s’amuse bien avec ses souvenirs. Il raconte comment il allait chaque vendredi soir avec Greg Shaw à l’Avalon Ballroom papoter avec Chet Helms. Shaw et Sculatti étaient alors obsédés par les Seeds qui étaient basés à Los Angeles et ils demandaient à Chet Helms de les programmer à Frisco, alors Helms leur répondait : «Never !» Pourquoi ? - They’re kind of an El Lay tenny-bop act and not exactly the kind of things we’d like to showcase: i.e, neither Doors-heavy, nor Love-arty nor Springfield-credentialed - Sculatti rappelle aussi que les Count Five et les Syndicate Of Sound ont décroché des hits bien avant les grands noms du Frisco Sound. L’élément important pour lui est aussi le folk-rock, minor-key melodies and chiming 12-string, qu’on entendait partout en 1965, et qu’on retrouve chez les We Five et les Beau Brummels. Sculatti qualifie le Frisco Sound de «fresh & freewheeling». Il parle aussi d’«art sans visée commerciale», mais comme chacun sait, rien ne dure très longtemps et cette scène fut éphémère. It was all gone, et Sculatti ajoute dans un dernier râle : «But Christ, what a ball it was.» Il rallonge la sauce en affirmant que cette scène est toujours aussi excitante, dès l’instant où on écoute l’un des quatre disks de cette box - and catch a buzz from some of the magic conjured in that unique, irretrievable time and place - S’ensuit une galerie de portraits de 50 pages qu’il faut l’avoir vue au moins une fois dans sa vie. Car que de chocs visuels et que de présence ! Charlatans, Savage Resurrection à bord d’un voilier, l’Airplane dans les bois, Janis et ses petits seins en pommes sous le voile à peine clos, les Moby Grape assis devant la vitrine du brocanteur, comme sur la pochette du premier album, les six Santana fabuleusement présents dans le clair-obscur, les Count Five et leurs capes de vampires, les mystérieux Mystery Trend de Ron Naggle qui est un chouchou de Sculatti, des Quicksilver vertigineux sur les marches du palais, la classe du Steve Miller Band avec Tim Davis, son batteur noir, Sly & the Family Stone, juste avant les excès, Public Nuisance et son chanteur en costard rayé, les parfaits outsiders du Dead, les trois Blue Cheer qui ressemblaient déjà à des héros, les Groovies dominés par l’immense Danny Mihm, Grace Slick, belle à croquer, et tous les autres.

Les géants fourmillent encore sur le disk 3, baptisé ‘Summer Of Love’ : à commencer par Carlos Santana qui fout le feu à son «Soul Sacrifice», une sorte de groove définitif dont on ne s’est jamais lassé depuis Woodstock. Il est bon de le rappeler, Santana fut l’un des groupes phares de cette scène bouillonnante. Pour Palao, 1967 est l’année où some of the best records of the era were made et la premier Santana en fait partie - The distinctive rock/Latin fusion de Santana était sans précédent - Le groupe commence par s’appeler The Santana Blues Band car Carlos est un fervent admirateur de Mike Bloomfield. Et puis Blue Cheer, bien sûr, avec «Summertime Blues», quasi-mythique, saturé de son, Leigh Stephens fait la pluie et le beau temps dans cette tornade sonique - Blue Cheer fixated on the gonzoid power of bone-crushing volume and relentless riffery - et Palao sort son meilleur humour anglais pour lester sa chute : «For better or worse, the genre would never be the same again.» Il a raison de rigoler car ce genre nouveau qu’on appelait alors le hard rock allait vite dégénérer.

Encore des héros de Woodstock avec Sly & The Family Stone et «Underdog», Sly Stone, yeah yeah, il chauffe sa chapelle à l’oooh oooh. Palao voit Sly comme l’un des «renaissance men» des sixties californiennes - Il est certainement le meilleur exemple du potentiel que pouvait se permettre the Bay Area’s liberal musical community - Affûté par ses deux années de prod chez Autumn (Beau Brummels et The Great! Society), Sly était en outre fasciné par Dylan, les Stones et les possibilités du rock. La fête continue avec l’expat texan Steve Miller et son Steve Miller Band, «Roll With It», tiré de Children Of The Future, enregistré à Londres et devenu un classique. Le Frisco Sound est une source inépuisable de très grands artistes et de très grands albums. L’Airplane fait son retour avec «White Rabbit» et on monte encore d’un cran avec les Charlatans et «Alabama Bound», grosse ambiance de picking, Mike Wilhelm is on fire - Don’t you leave me here - Palao rappelle que les Charlatans n’ont pas eu beaucoup de chance et qu’ils ont passé trop peu de temps en studio : une audition bâclée pour Autumn, un projet d’album avorté pour Kama-Sutra et enfin des sessions auto-financées, qu’Ace/Big Beat a fini par exhumer en 1996. Grand retour de Country Joe & The Fish avec «Superbird», fin et racé, et David Cohen - et non Barry Melton - à la clairette maladroite. Palao nous dit qu’Electric Music For The Mind And Body, leur premier album, reste l’un des albums chouchous du Frisco Sound.

Mais le cake, c’est Sal Valentino qu’on retrouve avec les Beau Brummels et «Two Days ‘Til Tomorrow», Valentino et sa fabuleuse présence de fantôme dans l’écho du son, une prod géniale signée Larry Waronker. Palao salue the rich cinematic panorama des compos de Ron Elliott et dit des Brummels qu’ils sont l’un des meilleurs American groups of the decade. Autre coup de tonnerre : l’«Omaha» de Moby Grape, effervescent, là tu as tout ce que tu dois savoir sur le Frisco Sound : l’énergie, le foutraque et l’insolente modernité. Pour Palao, les Grape avaient plus de points communs avec les Byrds et Buffalo Springfield, mais ils étaient surtout les plus brillants représentants du Frisco Sound. C’est David Rubinson qui produit leur premier album et «Omaha» is a highlight among many. C’est vrai que l’album est assez explosif. Un de plus ! On n’échappe pas à la mort, c’est bien connu, alors voici the Dead avec «The Golden Road», finement joué à la surface d’un mythe miteux, invitation à rejoindre the party, every day. Les Quicksilver tapent dans Buffy Sainte-Marie avec «Codine» et ce pauvre Freiberg n’est pas si bon au chant. Alors elle, la Janis, on la connaît par cœur : elle chante «Down On Me» avec Big Brother & The Holding Company, live au Grande Ballroom de Detroit. Mais on écoute surtout James Gurley et sa crazy guitar. C’est Gurley le guitar wiz de San Francisco. Et puis on accueille à bras ouverts le «Think Twice» de Salvation, car c’est du pur Frisco Sound avec un gros solo de fuzz. On le serre dans nos bras.

Les géants sont de retour sur le disk 4 : Carlos Santana refout le feu à «Evil Ways», Moby Grape se tape un coup de génie avec «Murder In My Heart For The Judge», tiré du deuxième album Wow, les guitares de Jerry Miller et de Skip Spence sonnent le tocsin, c’est Don Stevenson qui chante, et pouf, Jerry Miller passe un solo des enfers et avec l’explosion finale, tu as tout. Palao revient brièvement sur Santana pour indiquer que de tous les artistes issus du Frisco Sound 1965-1970, Carlos Santana est le plus endurant de tous - Carlos Santana is the city’s true ambassador of music, enjoying international acclaim for four decades, yet always focused on the purity of the craft - Il suffit d’écouter ces deux effarants albums que sont Africa Speaks et Power Of Peace, enregistré avec les Isley Brothers. Retour de Quicksilver aussi avec «Light Your Windows», et Cippo on lead, ah il faut le voir monter au créneau ! Palao rappelle que trois producteurs ont bossé sur Quicksilver, leur premier album, ce qui explique peut-être le côté «difficile» - disons hétéroclite - de l’album. Retour de Steve Miller aussi, avec «Quicksilver Girl», tiré de Sailor, un Miller qui se dit fier d’être produit par l’anglais Glyn Johns, car oui, tu as tout de suite du son et du Miller, mais on aurait préféré «Gangster Of Love». Pour Palao, Sailor est le «quitessential San Francisco album of the late 60s». Il adore les quintessences, notre ami Palao, il ne rate pas une seule occasion d’en placer une. C’est vrai que sans quintessence, on ne va pas loin. Il ajoute que Sailor est «le parfait amalgame d’experiment et de songcraft». Il est bien certain que les cinq premiers album du Steve Miller Band sont des albums magiques. La chance qu’on avait de pouvoir écouter tout ça dans les early seventies ! Retour de Blue Cheer avec «Fool» et sa belle prestance d’I like the way you smile. «Fool» est tiré du quatrième album, Blue Cheer. C’est Gary Lee Yoder, un ex-Oxford Circle et ex-Kak qui chante et Bruce Stephens qui joue lead. Yoder dirige Blue Cheer vers un horizon plus psychédélique, d’où la déception, à l’époque.

Retour encore de Janis avec l’excellent «Mercedes Benz» qui est en fait «Hey Gyp» - Aw Lawd won’t you buy me a night in the town - Comme chacun sait, «Mercedes Benz» figure sur Pearl, son album posthume. On passe à travers le «Dark Star» du Dead, mais ce n’est pas nouveau. Kak et son «Lemonaide Kid», c’est bien, mais pas de quoi se rouler par terre. Fin, mais pas définitif, même si Palao n’en finit plus de porter aux nues l’album de Kak en parlant d’enduring magic. Kak comprenait des membres de The Oxford Circle. Marqué par le destin, Kak auditionna le jour où Bobby Kennedy fut dégommé et ne dura qu’un an. On accueille les Sons Of Champlin à bras ouverts : leur «1982-A» sonne bien, mais ça se complique à la longue. Palao parle d’un «jazzy brew of Beatles and Stax». Pour lui, le groupe aurait dû devenir célèbre mais il est resté un phénomène local. Mad River ? Pas si bon, d’ailleurs les deux albums sont repartis à la vente. Beaucoup de bruit dans «Amphetamine Gazelle» pour rien. Palao parle d’un «uncommercial brand of acid rock» qui mélange tout : «les Beatles, les Ayler Brothers, le bluegrass et le r’n’b». On s’ennuie avec Seatrain et It’s A Beautiful Day. On s’ennuyait déjà dans les années 70 quand on écoutait ces albums chez le disquaire qui croyait pouvoir nous les vendre. La bonne surprise vient des Youngbloods avec le «Get Together» de Dino Valenti. On avait pourtant revendu leurs albums avec ceux des Good Rats, car cette pop refusait d’obtempérer. Mais avec le temps, on y revient, car Jesse Colin Youg est un mec assez fin. Il a tellement de son. Rien de plus pur. Comme Valenti, Jesse Colin Young avait ramé en tant que folk troubadour sur l’East Coast avant d’émigrer vers la West Coast. Et puis les cakes du disk 4 sont bien sûr les Groovies avec «I’m Drowning», le summum du swing, Roy Loney au chant et Dave Alexander on the walking bass. Palao salue Sneakers, ce mini-album enregistré en une seule session en 1968 et bourré de ce good time/jugband style qui fait tellement la différence avec les autres groupes locaux, à l’époque.

Tout ça pour dire que ce Rhino book-box est une fabuleuse machine à remonter le temps.

Signé : Cazengler, San Franciscon

Love Is The Song We Sing: San Francisco Nuggets 1965–1970. Rhino Box set 2007

Ship thrills

L’autre jour... Il devait être midi, l’heure d’écouter un album. Tiens la pile des O’Jays qui bouge. Elle tend les bras. Moi ! Moi ! Bon d’accord. Early O’Jays ? Late O’Jays ? Tapons donc dans les Mid O’Jays. Tiens... Pas de souvenir de cette pochette. Ship Ahoy ? C’est un choc. Ils sont là tous les trois, sous le ciel étoilé, on sent bien qu’il y a un problème. Regarde de plus près. Tu vas voir la peur dans les regards. Le rond est coupé en deux. En bas, tu as Eddie Levert, Walter Lee Williams et William Powell, et en haut, tu as le groupe d’hommes noirs, une dizaine, nus avec des pagnes blancs, sans doute remontés la nuit sur le pont pour on ne sait quelle raison, pour prendre l’air ? Mais tu entends le ressac, tu sens peser le poids d’une histoire détestable, retourne la pochette et tu vas voir le voilier négrier de profil, avec sous la coque les âmes des hommes noirs rassemblés sur le pont. On dirait des algues. De grandes algues. Des ectoplasmes. Alors tu écoutes «Ship Ahoy», le morceau titre, ça commence mal - As far as your eye can see/ Men, women and baby slaves/ Coming to the land of Liberty - Ahoy tu parles d’un choc !

D’autant plus un choc... Comme par hasard, vu la veille les quatre épisodes d’une série documentaire, Les Routes De l’Esclavage, réalisée par Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant. On peut les choper sur le site d’Arte. Et ce n’est même pas «on peut», c’est «on doit». Tant qu’on a pas vu ces quatre heures d’horreur totale, on se sait rien. De la même façon qu’on ne sait rien tant qu’on a pas vu la version longue de La Shoah, qui à l’époque de sa sortie dans les salles signait l’arrêt de mort du cinéma. Car que pouvait-on filmer après La Shoah ? Rien. Les Routes De l’Esclavage, c’est encore pire, car on se fait tous des petites idées sur l’histoire de l’esclavage, on a tous des petites infos stockées dans un coin du cerveau et prêtes à être réchauffées pour les besoins de la conversation, lorsque l’occasion se présente. Mais le problème, ici, c’est que les quatre heures de docu te disent en gros : ferme ta gueule et écoute, car ceci est la vérité, et quand tu connaîtras la vérité, tu fuiras les conversations de salon comme la peste. Au début, on ne se méfie pas, le premier épisode nous ramène dans l’Antiquité et nous explique que les Arabes étaient les grands spécialistes de la traite des noirs. Ah les Arabes ! On n’en finirait pas avec ces gens-là. Ils avaient déjà tous les défauts, et là on leur en remet une couche, mais comme c’est l’Antiquité et que c’est loin, ça ne nous concerne pas vraiment, ça donne juste quelques petites informations complémentaires pour le stock à réchauffer. On savait que Rome avait intégré l’esclavage comme modèle socio-économique, donc une sorte de normalité, et de toute façon, à cette époque, la vie ne valait bien cher.

Et puis d’épisode en épisode on va voir la pression monter sur l’Afrique, véritable vache à lait de tout cet épouvantable business. Les premiers à mettre la pression sont les Portugais, historiquement les gens les plus cupides de l’histoire de l’humanité, de l’or, de l’or, ils veulent de l’or, ils ne pensent qu’à l’or, ils en rêvent la nuit, ils en cherchent partout, ils n’en trouvent pas, alors ils font le commerce d’êtres humains, ça rapporte plein d’or, de l’or, de l’or, ils n’ont que ce mot là à la bouche, comment peut-on être cupidement con à ce point-là ?, alors ils construisent des caravelles, des comptoirs, ils font des razzias sur les côtes africaines, viens par là toi négrillon, viens par là toi la petite négresse, ils détruisent des villages et ramènent plein de nègres au Portugal, et que fait le docu ? Il nous montre l’intégration des esclaves nègres dans les familles, c’est assez marrant, on les voit à table avec les Portugais sur des tableaux peints au XVIe siècle. Le problème, c’est que le ver est dans le fruit, c’est-à-dire dans la mentalité des Occidentaux. Bateau + nègres gratuits = fortune, montagnes de blé, palais, carrosses, robes brodées d’or, ces rats d’Occidentaux ne se cachent plus, la traite devient vite un gros business, on arme des gros bateaux, on recrute de rudes capitaines, on commence à monter des usines à sucre en Afrique, tout le monde au boulot, allez hop, toi tu vas crever dans l’usine et toi aussi, et toi on va te violer et tu fermes ta gueule, le patron blanc, il a droit de vie et de mort sur des milliers de nègres qui ne comprennent rien et qui doivent couper la canne et fabriquer du sucre pour ces gros cons de blancs dégénérés. Mais comment veux-tu qu’après tant de siècles d’un tel traitement les noirs puissent respecter les blancs ? Mais c’est impossible ! Alors la farce du sucre continue, elle devient même la guerre du sucre, tout le monde veut du sucre, du sucre !, du sucre !, tout le monde veut des bonbons, tout le monde veut des gâtös, miam miam, et pour développer ce business jusqu’au délire, ces rats de commerçants esclavagistes exportent le modèle dans les îles des Caraïbes, où les conditions climatiques sont, nous dit le docu, comparables à celles de la côte africaine.

Alors ça repart de plus belle, avec des beaux bateaux bien profilés sous le vent, avec des braves capitaines grassement payés et des bons matelots ravis d’aller violer des négresses impubères la nuit dans les cales, et soudain l’océan Atlantique devient le théâtre d’un immense cauchemar à ciel ouvert orchestré par une poignée de riches investisseurs blancs que l’immoralité et l’argent facile ont transformés en monstres dégénérés. Tous ces gens savent très bien ce qu’ils font, les rouages de la machine tournent merveilleusement bien, l’argent coule à flot, c’est la naissance du capitalisme sauvage, avec le concours avide des banques et des assurances, notamment en Angleterre. Maximum de profit, zéro charges sociales et réservoir de main d’œuvre inépuisable ! L’El Dorado ! Le dernier épisode du docu est celui qui va te foutre en l’air, on estime à 50 millions le nombre de gens arrachés à leurs villages et transportés comme des bêtes vers les Caraïbes et le Brésil. Si tu veux te choper une belle nausée, regarde ça et tu auras honte de faire partie de ce qu’on appelle la civilisation occidentale. Dans Occident, il y a occis. La traite des noirs n’est en fait qu’une machine de mort extrêmement rentable, ship ahoy, ca grouille de détails qui te feraient presque dire : «Ouf heureusement que je n’étais pas noir à cette époque !», car tomber dans les pattes des négriers, ça devait être quelque chose de terrifiant. Violence, sexe, cupidité et racisme, cocktail superbe ! Les pires sont les convaincus de la légitimité de ce business, avec toutes les théories à la mormoille de la supériorité la race blanche, le même genre de délire qu’on a vu revenir avec la race aryenne, ça donne le mal de mer de penser à tout ça, le mal de mer on l’a de toute façon quand on voit ces bateaux qui puent la mort et quand on voit ces belles demeures bourgeoises de Nantes et de Bordeaux, celles des armateurs qui ont bâti leur fortune sur le commerce de la mort, alors les O’Jays repartent de plus belle - Can’t you feel the motion of the ocean/ Can’t you feel the cold wind blowing by/ There’s so many fish in the sea - Tu écoutes ça et tu demandes dans quel monde tu vis, et comment ont fait tous ces pauvres noirs pour survivre à une telle œuvre de destruction massive - Get a little something/ Gonna land in jail/ Somebody bite the whip/ I’m your master/ And you’re my slave/ And you’re my slave/ I’m your master - tout à coup tu es submergé par le flot des immondes informations, 50 millions d’informations de la mort, autant que les noirs arrachés à la terre d’Afrique, et puis tu as les trafiquants noirs, ceux qui commercent avec les blancs, tu as aussi les sultans sur la côte Est qui eux aussi veulent en croquer, et puis enfin arrivent les révoltes d’esclaves, Saint-Domingue qui va devenir Haïti, mais de toute évidence, ces endroits bâtis sur le chaos de l’humanité ne connaîtront jamais la paix, et puis tu as le Brésil, apparemment le plus gros consommateur d’esclaves pendant trois siècles, mais curieusement le destin du Brésil ne semble pas aussi tragique que celui du Deep South, aux États-Unis, tellement exacerbé par le peu qu’on sait de l’histoire du blues,

toutes ces photos de champs de coton et ces quelques films qui tentent de régler des comptes avec l’inréglable. Car quand on se prétend civilisé, on ne fait pas travailler des gens à l’œil. Ah ils se sont régalés les riches planteurs revus et corrigés par Hollywood, avec les robes en crinoline et les beaux Fedoras en paille blanche, tous ces enfoirés s’en sont foutu plein les poches, pas de cotisations sociales, pas d’Urssaf, pas d’Arrco, coco, pas d’RTT, Toto, pas d’indexation ni de revalorisation, pas de rien, allez-y les bestiaux, bossez et prenez ça dans vos gueules, des bons coups de fouet, rien de tel que des bons coups de fouet pour dresser des êtres inférieurs. Tu m’étonnes que l’Amérique blanche ne s’en sorte pas. Elle ne pourra pas s’en sortir, c’est le même problème en Allemagne, l’histoire les rattrape au moindre signe de violence. L’Allemagne restera attachée à ses fours comme l’Amérique à ses génocides, et pas seulement les noirs, mais aussi les Indiens et les Vietnamiens. Trois millions de Viets, quand même, c’est pas autant que les 50 millions de la traite, mais c’est un bon départ - Men, women, and baby slaves/ Coming to the land of Liberty - Les O’Jays continuent d’onduler sous la houle de Ship Ahoy. Ce que ne dit pas le docu, c’est la façon dont ces pauvres gens voyaient les choses. Les O’Jays en donnent une idée. Le monde est tout pourri, mais on ne se doute pas à quel point. On croit à un moment que ça va se calmer avec l’arrivée des Abolitionnistes en Angleterre, mais pas du tout, ça ne raisonne qu’en termes de développement économique. Les Anglais sont les premiers à comprendre qu’on ne peut pas faire évoluer l’Occident en maintenant l’esclavage. Pour eux, les esclavagistes ne sont pas civilisés. Il faut un nouveau concept. Alors ils proposent le colonialisme. Et qui va servir de laboratoire ? L’Afrique ! Et pouf, ça repart de plus belle, avec tout le délire du travail forcé, les mains coupée du Congo belge, les missionnaires dans la forêt équatoriale, les colons français en Algérie, les mines d’Afrique du Sud et tout le bordel, le bordel sans fin. Les gens qui naissent noirs dans ce monde de blancs sont toujours aussi mal barrés, quoi qu’on en dise.

Signé : Cazengler, cheap aouille

Les Routes De l’Esclavage. Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny Glissant. 2018.

O’Jays. Ship Ahoy. Philadephia International Records 1973

Inside the goldmine - Shooting Starlings

Il s’en fout Cosmo. Une dette c’est une dette, et après ? 23 000 $ ? Pffff.... Il rentre à l’aube, dépose ses trois poules chez elles et va prendre son breakfast dans un bar du Strip. Scotch à l’eau. Grand verre, à ras-bord. Il le boit d’un trait, comme s’il crevait de soif. Derrière sa caméra, Cassa lui dit d’en siffler un autre. Cosmo le regarde et lui dit :

— Sure ?

Cassa chope l’incertitude en contre-champ. Il sait que ce sera l’un des meilleurs plans du Chinese Rock. Cassa cherche à capter le spirit des bars aux wee wee hours. Ah quand Scorse va voir ça, il va baver. Cassa décadre sur le champ. De toute façon, la grosse tête de Cosmo ne rentre pas. C’est pour ça qu’il l’a casté, pour sa grosse tête. Cassa mise tout sur Cosmo. Comme Cosmo bouffe le screen, Cassa peut démonter la gueule du script. Eaaasy. Cassa n’intervient pratiquement pas. Cosmo fait tout le boulot. Il bute le Chinese Rock, il drive Mister Sophistication, il offre des orchidées, il reçoit même des balles. Pas à blanc, Cassa veut du real blood. Cassa prône le réalisme socialiste. Real blood and real gang. Cosmo joue son propre rôle, son rôle de shooting star. S’il court dans Cielo Drive, il court dans Cielo Drive. S’il pose son sourire, il pose son sourire. S’il craque sa voix, il craque sa voix. S’il monte dans une Corvette, il monte dans une Corvette. Cassa le suit comme son ombre. Cassa le décadre à l’infini. Cassa cultive le brouillon du plan. Cosmo ne pourrait pas jouer Napoléon, ni Jésus, ni Raspoutine, ni Rodin, il ne peut jouer que Cosmo, il est trop Cosmo. Comme Bickle est trop Bickle. Ce genre de mec ne peut pas échapper à son destin. Même s’il meurt, il reste éternel. C’est toute la différence entre Cosmo et nous.

Parmi les shooting stars retombées dans les ténèbres, on peut aussi citer les Starlings qui eurent leur petit moment d’éclat fragile dans les années quatre-vingt-dix. L’âme de ce groupe depuis longtemps oublié s’appelle Chris Sheehan, un Néo-Zélandais débarqué en Angleterre dans les années 90, après un crochet par Los Angeles. On trouve tout le détail sur Internet. L’essentiel est de savoir qu’on comparait ce mec à Chris Bailey et qu’il trimballait à Londres une belle réputation de junkie. Il tenta de faire décoller les Starlings qui étaient plus ou moins un one-man band évolutif, mais il se fit jeter par son label Anxious Records qui était en fait le label de Dave Stewart. Et donc boom à dégager, malgré deux bons albums prometteurs.

Sur Valid, le premier album des Starlings paru en 1992, on trouve pas mal de choses intéressantes. C’est d’ailleurs pour ça qu’on achète des disks, pour les choses intéressantes. Le «Unhealthy» qui ouvre le bal est une espèce de coup de génie, le son est immédiat, ainsi que la voix. C’est tout simplement le groove de «Death Party» et là t’es baisé - Excuse my actions/ Please kind sir - Chris Sheehan a la voix d’un chef de meute - I hear too many stupid questions and dumb replies - Aristocratie du groove, entre le Gun Club et Chris Bailey - Wow the circles getting smaller for the final kill/ The final thrill - et il chute avec Probably will. Excellent ! Ce mec a des accointances avec les squelettes, comme le montre «Sick Puppy». Il tape son groove de feel alrite au fuck all nite, il sonne comme a nasty bitch - My nervous twich - Il est terrific. Si tu es passé à côté des Starlings, pas de chance, car d’une certaine manière, ils sont le vrai truc de cette époque, avec le Gun Club et les Saints. Il noie son «Now Take That» dans le groove - There’ll be seven sorts of trouble - C’est insidieux, plein de jus purulent. Ce mec a du son. Une fantastique présence encore avec «That Is It You’re In Trouble», petite merveille de soft pop. Chris Sheehan est un dieu du stade. Il transforme le plomb en or du Rhin. Petite démonstration de force avec «Bad Dad». Il peut jouer sur tous les tableaux. C’est un admirable activiste, il envoie la bass fuzz au front, il ramone sa dinde, c’est la basse qui bourre le mou du son, alors qu’une guitare malade erre dans le couloir d’hôpital. Ce mec s’implique jusqu’au bout. On le voit aussi se frotter l’épaule contre le son d’orgue dans «Shoot Up Hill», pour un résultat très profond, très secret, joué très loin dans la mort de tout.

Paru deux ans plus tard, Too Many Dogs est un bel album de groove. Ouverture de bal avec le Big Atmospherix de «Tears Before Bedtime». Son énigmatique mais beau, un peu espagnol. Buste droit. Chris Sheehan chante à la réalité de sa véracité. Il est certainement l’un des chanteurs majeurs du XXe siècle. Mais le sait-on vraiment ? Il entraîne son Tears dans la démence ambiancière, il descend dans le gusto du chant d’impression. S’ensuit une autre petite merveille, «Loch AAngeles (sic) Monster». Il a la voix, mais il travaille en plus le spirit du son. Belle avancée dans le groove underground. Il descend des fleuves, comme Rimbaud, il a la voix, comme Rimbaud avait la vision. Avec «As Long As You Feel Worse», il s’enfonce dans le deepy deep de deepah, ça groove sous le boisseau - Well I fucked your wife - Il a raison, il se coule dans l’underground des fleuves perdus. Encore du groove interlope avec «Mr Wishy Washy», il jette tout dans la balance, à force de tailler sa route et ses roots, il en devient presque américain. Comme les Limiñanas, il propose un mix étonnant de groove et rêve et de voix de rêve.

Le Letters From Heaven EP vaut le rapatriement, car c’est là que se niche le hit des Starlings, «Razor Girl». C’est même un énorme hit, chanté à la morgue verte, celle de Peter Perrett, c’est excellent, ça marque la mémoire au fer rouge. Après ça, on n’oublie jamais les Starlings. Les deux cuts de l’A sont aussi très fascinants, car chantés à la vraie voix. Chris Sheehan était alors sur la bonne voie, il aurait dû exploser.

Si tu vas sur Wiki, tu verras que Chris Sheehan a joué dans d’autres groupes. Mais c’est le chanteur qui nous intéresse et en 1995, il enregistre un album solo, Out Of The Woods. Il est précisé sur la pochette que l’album est recorded in the goat shed at the edge of the woods. On est saisi dès le morceau titre d’ouverture de bal, il a tout derrière lui, alors il peut donner de la voix. On croit que ce mec va se calmer, pas du tout ! Il joue un groove fantôme. Il tape ensuite une cover du «Fly Like An Eagle» de Steve Miller, c’est du primitive de cabane avec des osselets dans le son, il est perdu, il a vendu son âme au diable et donc le son est là. C’est le groove fantôme des bois. Le «Boss» qui suit est énorme, il l’amène à la techno mais il sait ce qu’il fait. Il revient au chant dans cette orgie de son alors ça prend du relief et ça devient énorme. Il ramène des sons incroyables dans ses cuts, il les truffe de deepy deep et ça reste rock, il se glisse dans tous ses plans comme un serpent («Bother Be»). Présence vocale inexorable avec «Halloween Candy» et il donne une belle leçon d’exotica avec «One Day». Il ondule des reins entre tes reins, avec une basse qui bouffe le son, joli beat de stalwart underground. Il renoue avec le groove des cimetières dans «Johnny Come Home», c’est excellent, très city of the dead, New Orleans, avec une guitare qui shlurpe comme si elle suçait goulûment des queues. Nouveau coup de cœur avec «I Feel Able», il crée les conditions d’un beat tribal, mais à l’oh yeahhhh et c’est beau, bien tamponné à la racine du son, il répond merveilleusement bien aux attentes, c’est fin et ça capte.

Signé : Cazengler, Starperlipopette

Starlings. Valid. Anxious Records 1992

Starlings. Too Many Dogs. Anxious Records 1994

Starlings. Letters From Heaven EP. Bad Girl 1990

Chris Sheehan. Out Of The Woods. Anxiou

L’avenir du rock

- Lumer qui baigne les golfes clairs

Il fut un temps qu’on appelait le temps des poètes chantants. En ce temps-là, l’avenir du rock allait par les chemins, chantant du soir au matin. Verlainien dans l’âme, il allait de ferme en château, il chantait pour de l’eau et il chantait pour du pain. Comme les gens très pauvres, l’avenir du rock savait se contenter de peu, il se disait heureux, il n’avait rien mais il avait tout, puisqu’il pouvait dormir sur l’herbe des bois, conter fleurette aux divinités de la nuit et à la lune qu’il voyait se faufiler parmi les cimes des arbres. Il se rendit un jour chez la comtesse. Le laquais chinois qui le reçut lui indiqua qu’elle était absente mais qu’elle lui avait fait préparer un plat de riz. Oh merci monsieur le laquais, fit l’avenir du rock qui repartit sur le chemin en chantant. Car tel était son destin. Et puis un jour le destin se montra plus cruel et lui joua un vilain tour. Chacun sait qu’un plat de riz ne nourrit pas son homme, même s’il est servi par un laquais chinois dans le château de la comtesse. En conséquence de quoi l’avenir du rock s’écroula au creux d’un sentier. Deux gendarmes vinrent à passer et l’avenir du rock leur tendit la main, leur demandant de l’aide, implorant leur pitié, mais frisant leurs moustaches, les gendarmes emmenèrent l’avenir du rock non pour le secourir, mais pour le jeter au cachot, car au temps des poètes, on enfermait les vagabonds. On leur disait : «Vagabond ! Ton compte est bon !». Si la morale était chiche, la rime était riche. «Avenir du rock qu’es-tu devenu ?», hulula-t-il dans sa cellule, en écho à Guillaume Apollinaire, victime lui aussi d’une grave injustice. Comme il ne pouvait concevoir la vie sans liberté, il détacha la ficelle qui lui servait de ceinture et se pendit pour retrouver sa liberté. Il devint un très joli fantôme et se mit à hanter les bois et à chanter Lumer qui baigne les golfes clairs.

Pas beaucoup d’infos sur les golfes clairs de Lumer. Nord de l’Angleterre, nouvelle génération, vieux son, Manchester années 80. Brut de décoffrage. Grosse énergie. Quatre petits mecs amateurs de petits fracas. Four lads looking for small havocs.

Vont chercher la petite bête. Décrochent leur pompon. En quête de l’inaccessible étoile. Brûle encore. Mettent les corps en branle. Visent le pandémonium. Twist & Shout. Angleterre profonde, comme on dit France profonde. Des non-fringues et des tatouages. Street on stage. Something weird. Indiscutable présence. Indéniable prestance. Indéfinissable aisance. Son qui vole comme un essaim de bourdons. Attaque. Sauve-qui-peut la vie. God art ! So goooood ! Pas ton son, mais ta came. Tu finis par céder. En trois cuts, les golfes clairs emportent la partie.

Wham bam thank you la post (Hello Gildas). Sale son qui va pas bien, mais prescience qui les absout de tous leurs sins. Jesus died for everybody’s sins. Sun of the sins. Jouent sous le sun de la Friche. Pas encore la tombée du jour. Red sun. Éclats des deux Fenders. Démantibules de cordes. Patibules de gestes. Mandibules d’hip-shake. Vestibules de shout. Marcel noir sur tattoo horizontal, d’une épaule l’autre. Exacerbation des jus corporels. Incubation des pus caractériels. Percolation des guts intemporels. Réprobation des crus immatériels. Titubation des flux artériels.

Golfs clairs dans la tempête. Âcreté fondamentale. Post-punk tue-l’amour. Please kill me. Nul repos en leur bas monde. Tourmentes de shakedown. Down on your knees. Need nobody. Hip yourself. Northern Soul de working class lads. Sad Division. No dreams. Death sound. Ring my bell. Mort et renaissance instantanée. Phoenix Division. Not alive & well, but dead & well. No future sound of no-well land. Vie et mort des golfes clairs. Épais mystère. Tentation de Saint-Antoine. Flop-bert. Apocalypse now. Now ? Now. Oh now now now. Golf clair éructe. Lumer fait la lumière. Four kids on stage, au fond de nulle part. Dans l’improbabilité d’une misérable foire à la saucisse.

L’an passé sortait The Disappearing Act. Pas beaucoup d’infos au dos de la pochette, il faut aller sur leur Bandcamp pour savoir que le jeune shouter s’appelle Alex Evans, son copain guitar slinger est un certain Ben Jackson, le bassman en marcel noir et au regard d’aigle s’appelle Benjamin Morrod et le power beurreman Will Evans.

On retrouve le son de l’essaim de bourdons dans le «She’s Innocent» d’ouverture de balda. Alex Evans est un excellent frontman qui entre dans la catégorie des Ian Curtis, pour l’obsessionnel et le dark, et des Bryan Ferry, pour l’aspect mec brun leader of the pack. Il chante à l’Anglaise, au pur sound, et l’ingé-son arrondit fantastiquement bien le bassmatic. Côté guitares, les dissonances sont admirables. On y revient. La tension règne encore dans «First It’s Too Late», ils cultivent l’art du Northern post-punk, un son terriblement British. Ces mecs ne vivent que pour la tentation de Saint-Anthony, monté sur le meilleur rebondi de tatapoum. Le «White Czar» qui ouvre le bal de la B sonne presque comme un hit. Ils continuent de cultiver l’art des dissonances de la concordance. Alex Evans prône bien la violence. Voilà encore un cut remplisseur de spectre, bien heavy et hanté par des clameurs superbes. Evans sait haranguer ses harengs, il n’a aucun problème de ce côté-là. Lumer sonne très Manchester années 80, très stéréotypé, monté aux échos des Smiths et des ambiances passagères. Encore du son Brit avec «Sheets», cette fois, ils frisent l’Adorable de twilight zone et on observe un très bel élan composital. Ils recoulent le Cool Britannia dans le moule de bushow. Voilà, c’est à peu près tout ce qu’on peut en dire.

Signé : Cazengler, Lumerde à Vauban

Lumer. Friche Lucien. Rouen (76). 3 juillet 2022

Lumer. The Disappearing Act. Beast Records 2021

ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

2007 - 2009

1

RAISIND SAND

( Rounder Records / Octobre 2007 )

Sable qui vole, un titre nostalgique qui nous invite à profiter des bons moments qui passent, Robert Plant et Alison Kraus debout sur une plage, ils ne nous regardent pas, sourient à l’on ne sait quoi, peut-être à eux-mêmes. Au dos de la pochette ils nous tournent le dos, Alison se retourne pour nous sourire, et nous dire merci de les avoir écoutés. Une pochette toute simple, légèrement voilée de sable, comme un rappel des photos-sépia de l’ancien temps, signature de Pamela Springteen, la sœur du Boss, elle avait déjà réalisé en 2001 la couve qui ne manque pas d’humour de New Favorite d’Alison Krauss + Union Station.

T-Bone Burnett : production, guitares basses, il a entre autres produit Roy Orbison et participé à la Rolling Thunder Revue de Bob Dylan / Marc Ribot : guitares, banjo, dobro : l’on ne compte plus ses participations, nous n’en citerons que trois : Norah Jones, Tom Waits, Bashung / Norman Blake : guitare acoustique : accrochez-vous aux petites herbes a joué avec : Johnny Cash, Dylan, Kris Kristofferson, Joan Baez notamment sur le The day they drove Old Dixie down / Greg Leiz : guitare, pedal steel guitar ; a joué pour tout le monde de Lucinda Williams à Sam Phillips, de Clapton à Springfield… / Riley Baugus : babjo a joué avec Willie Nelson et dans de nombreux groupes à cordes des Appalaches. Mike Seeger : autoharpe : multi instrumentiste, demi-frère de Pete Seeger, fondateur des New Lost City Rambler, son importance dans le mouvement folk a été reconnue par Dylan. Denis Crouch : contrebasse : on le retrouve derrière Johnny Cash, Imelda May, Steven Tyler, Emmylou Harris et quelques autres du même tonneau… Patrick Warren : claviers, piano, orgue, harmonium : toujours la même limonade : Dylan, Springfield et Lana Del Rey pour changer un peu. Jay Bellerose : batterie, percussions : pour ne pas allonger la liste jusqu’à l’infini je ne citerai que Ricky Lee Jones … Pour résumer : la crème des crèmes.

Rich woman : ( les rockers dresseront l’oreille en entendant le nom de la compositrice de ce morceau écrit en 1955 Dorothy LaBostrie, l’auteur de Tutti Frutti dont elle a toujours revendiqué l’intégrale maternité ) : n’écoutez cette chanson qu’une fois, sinon vous êtes foutu, elle n’a l’air de rien, un truc gentillet, une petite rythmique simplette, passez à la suivante, sinon vos céderez au vertige, terriblement hypnotique, s’ installe dans votre tête et trotte en rond sans fin, derrière les musicos vous bernent par ce l’on appellera des effets de style minimalistes, des leurres auxquels vous prêtez attention alors que vous êtes en train de dévaler la pente raide de la folie douce, pas bête le Robert se fait tout petit, laisse Alison mener la sarabande, n’est-ce pas en quelque sorte un hymne féministe, vous suivez tout heureux, et vous souriez lorsque les portes de l’asile se referment sur vous…et puis cette intro diabolique qui ressemble à une fin de bande que l’on laisse filer pour rajouter quelques secondes à un morceau trop court. Killin the blues : ( un morceau de Roland Salley compositeur, chanteur et guitariste de Chris Isaak ), le titre est trompeur, rien à voir avec le blues, une ballade country parmi tant d’autres, une chanson d’amour triste à pleurer, Alison et Robert jouent sur du velours mouillé, la pedal steel guitar pleurniche dans son coin, votre cœur se serre, pas de panique vous survivrez, c’est beau mais un peu ennuyeux, nos deux tourtereaux nous en donnent une version parfaite, hélas nous vivons dans un monde imparfait, ses éclaboussures nous manquent. Sister Rosetta goes before us : (un titre de Sam Phillips, rien à voir avec les Studios Sun, chanteuse, compositrice, encore l’épouse de T-Bone Burnett au moment de cet enregistrement, l’on ne présente pas Sister Rosetta Tharpe, à qui certains thuriféraires prêtent l’invention du rock ‘n’ roll, cette musique du Diable, les accointances christologiques de Sam Phillips expliquent l’écriture de ce morceau, le nom de Sister accolé à son prénom est un témoignage de la foi ardente de Rosetta. ) : tout simple, un léger gratouillis de cordes, le rythme martelé de Jay Bellerose, plus la voix et le violon d’Alison, par-dessous des chœurs fantomatiques, un instant de grâce, une revisitation du gospel d’autant plus heureuse que l’original se présente comme une ballade assez roots. Pour réussir une telle interprétation, l’est nécessaire d’avoir cette voix d’Alison si pure qu’on lui donnerait Sir Rosetta Tharpe sans confession. Polly come home : ( de Gene Clark des Byrds, sur l’album Through the morning, through the night paru en 1969 ) : Plant a maintes fois répété que ce fut de toute sa vie de chanteur, une chanson des plus difficiles à chanter, l’est vrai que cette interprétation se démarque de celle de Gene Clark qui apparaît de ce fait comme une simple ballade harmonique, le ralentissement du rythme donnerait à penser que la tâche en aurait été rendue plus aisée, il n’en est rien, la difficulté de l’enregistrement fut sans doute due au fait que là où Clark interprète une chanson triste, Plant s’est complu à transformer cette amourette désolée en drame universel, malgré son minimalisme instrumental ce morceau est le seul du disque à sonner comme un morceau de Led Zeppelin, Plant se charge du vocal, le doux murmure d’Alison quasi inaudible romantise à l’excès l’éloignement de Poly. Gone, gone, gone : ( pas étonnant de trouver sur cet album un titre des Everly Brothers, surprenant n'ont pas choisi une mélodie sucrée du duo, ont jeté leur dévolu sur un rock plutôt enlevé qui rompt avec l’ambiance de l’album, l’en existe une vidéo officielle grand-public de fort mauvais goût qu’il vaut mieux oublier ) : z’ont dû s’amuser comme des petits fous dans le studio, se lâchent tous, à pleins gosiers et à cordes rabattues, une version country rock, une de ces petites merveilles qui n'invente pas le feu mais qui enflamme les pinèdes mentales partout où elle passe. Trough the morning, through the night : ( retour à l’album de Gene Clark et Doug Dillard ) : de tous les originaux utilisés sur l’album, c’est celui qui se rapproche de la musicalité des interprétations de Plant & Krauss, morceau country classique, totalement transcendé par la voix d’Alison, ce qui chez Clark vous a des airs de jérémiade incapacitante touche ici à l’intemporalité de toute expérience humaine.

Please read the letter : ( Plant reprend la main avec un de ses morceaux tiré de Walking into Clarksdale ) : évidemment ils n’ont pas la guitare de Page, ils s’en passent très bien, l’orchestration minimaliste choisie colle davantage aux paroles typiquement country de Plant, Alison mêle sa voix à celle de Robert sur les refrains et vous transfigure la pacotille en poussant son violon vers les azurescences du désespoir. Une réussite. Trampled Rose : ( écrite par Kathleen Brennan pour son mari Tom Waits ) : drôle de défi pour nos deux oiseaux, comment donner à ce titre davantage de force que l’engorgement déchiré de Tom Waits, Alison Krauss ne recule pas, là où Waits traîne sa chenillesque misérabilité sur le sol du désespoir, elle hausse sa voix vers les anges, elle ne frappe pas à la porte du paradis, elle est déjà à l’intérieur, l’orchestre s’est contenté de jeter sous ses pieds un tapis de roses, qu’elle n’effleure même pas laissant couler les larmes du banjo que ses yeux n’ont pas versées. Fortune teller : ( tous les groupes anglais reprenaient cela dans les sixties, la première fois que j’ai entendu ce titre j’ai cru qu’il s’agissait d’une histoire de pirates, non c’est seulement une facétie de l’amour ) : évidemment Robert Plant est comme un poisson dans l’eau avec ce titre d’Allen Toussaint, doit lui rappeler sa jeunesse, l’orchestre lui prépare un background rocko-cubano-pseudo-calypso aux petits oignons, l’est tout en joie, le vieil étalon gambade tel un poulain échappé de l’écurie, n'a besoin de personne Robert avec sa diseuse de bonne aventure, ce qui n’empêche pas Alison de se glisser dans le morceau, elle glapit entre ses dents comme une renarde amoureuse, et cette voix animale venue de si loin vous rend tout chose. Stick with my baby : ( n’y a pas que Lee Hazlewood qui a enregistré avec Nancy Sinatra, Mel Tillis aussi, mais ici il s’agit d’un titre écrit pour les Everly Brothers ) : la chantent à deux, Alison en haut de la portée, Robert tout en bas, ne nous trompons pas, inutile de les écouter ils font le job, mais les boss ce sont les musicos qui produisent une merveilleuse parodie des slows sixties, tout en finesse sur un tempo plus enlevé que l’on ne s’y attendrait. Le morceau le moins réussi de l’album. Nothin’ : ( Un déchiré de la vie, l’on peut résumer l’existence de Townes Van Zandt,en deux mots, Elvis et Alcool, des paroles fortes sans concessions, le country qui vous file le bourdon et le bourbon ) : lorsque Zandt chante, les mots suffisent, pour égaler cette force qui sourd de lui, ici les guitares électriques donnent tout ce qu’elles peuvent, le violon d’Alison mêle sa plainte longiligne à leur fureur, Plant prend sa voix la plus creuse, celle dans laquelle résonnent toute la solitude du monde, parfois l’on croirait qu’il se parle à lui-même, le violon funèbre d’Alison se plante dans votre cœur. Vous n’avez plus besoin de rien. Superbe. Let your loss be your lesson : ( Milton Campbell a enregistré chez Sun, Chess et Atco, essayez de faire mieux ) ; pour ce morceau de pur rhythm ‘n’blues l’on se disait que Plant allait prendre la main, ben non Alison est au taquet, pas de cuivres dans le studio, pas de problème les guitares lui préparent un groove de derrière les fagots embrasés, l’on s’aperçoit combien elle a du talent, chante tout ce qu’elle veut, frôlant chaque fois la perfection sans jamais donner l’impression qu’elle se renie ou qu’elle suit la mode. Your long journey : ( avec ce titre de la Watson Family enregistré en 1963 l’on touche à l’essence même du country, du bluegrass et du folk, pas étonnant que l’album se clôt sur ce retour aux racines ) : les cordes carillonnent à la façon des boîtes à musique, chantent tous deux à l’unisson, cette fois-ci aucun ne domine l’autre, donnent à ce morceau une touche religieuse que la nudité l’interprétation originale gomme quelque peu. Touchant, quoi de plus émotionnel de terminer un disque sur une chanson d’adieu éternel. De rappeler que la mort nous attend. Typiquement country dans l’esprit.

2

L’enregistrement de Raising Sand sera suivi d’une tournée au travers des Etats-Unis. Les quelques vidéos qui relatent le grand voyage valent le déplacement. Elles sont supérieures à celles de la tournée d’aujourd’hui. Une explication très simple, Robert Plant et Alison Krauss ont une quinzaine d’années de moins, autant dire que Plant a une quinzaine d’années de plus et cela se ressent… nos vies défilent à la vitesse d’une poignée de sable qui s’écoule entre nos doigts.

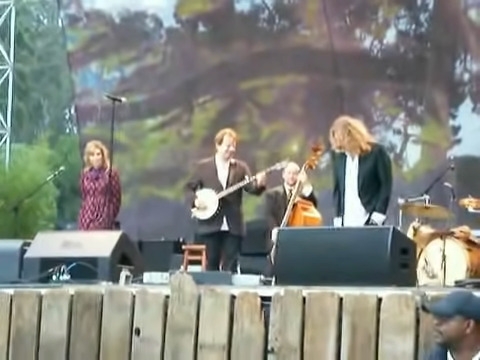

D’abord cette vidéo du :

HARDLY STRICKY BLUEGRASS FESTIVAL

GOLDEN GATE PARK / SAN FRANCISCO / 03 / 10 / 2008

Si l’on sent s’en réfère aux programmations successives de ce festival strictement Bluegrass il y a de quoi s’inquiéter, apparemment l’idée que l’on se fait du Bluegrass du côté de Frisco n’est pas du tout sectaire puisque toutes sortes d’artistes et de styles sont représentés. Mais avec cette scène de grosses planches sise sous d’épaisses frondaisons d’arbres centenaires nous ne sommes pas loin des vidéos de Paige Anderson et de Two Runenr que nous aimons à regarder.

Maintenant on ne s’attend pas à ce que l’on va entendre. Pas donné à tout le monde de caresser dans le sens du poil un chien noir avec un banjo, une contrebasse et une batterie minimale. Oui il s’agit bien d’une version de Black Dog, l’un des morceaux les plus fragmentés et les plus violents de Led Zeppelin. Alison dans une épaisse robe rouge, le vent souffle assez fort, Frisco frisquet, Robert chemise blanche, veste noire, sont immobiles devant leur micro, ressemblent à des clergymans qui se recueillent avant de communiquer la parole de Dieu à l’assistance, entament maintenant à pas lents une espèce de ballet de rapprochement, cris dans la foule, Plant murmure les premiers lyrics, derrière la big mama pousse l’escarcelle du rythme, Alicia mêle sa voix à la sienne, une guitare klaxonne à la manière d’une voiture de pompier, tout rentre dans l’ordre, tout doucement au vocal qui fait une pause pour laisser la batterie faire le break tandis que la guitare embraye aussitôt sa partition de déchaînements, et l’on recommence au début, tout doux, c’est reparti pour un tour, l’on n’espère que le manège ne s’arrêtera jamais, tous deux prennent le temps de sourire et entament un étrange danse pratiquement statique pour laisser leur quart d’heure de gloire aux musicos, nous passent le film au ralenti, et c’est fini. La foule enthousiaste acclame.

LIVE FROM THE GREEK THEATRE

( Night 1 / Concert complet / 2008 )

Vous ne croyez quand même pas que l’on vous emmène en Grèce sur les gradins de pierre sur lesquels Aristote et Alcibiade se sont assis, vous avez Alison et Robert, cela vous suffit amplement. Nous ne quittons pas la Californie. A mon humble connaissance cet état possède deux théâtres grecs, l’un à Berkeley, la célèbre université, l’autre à Los Angeles, z’ont joué dans les deux, mais deux nuits de suite à Los Angeles, c’est donc le concert 1 du 23 juin 2008.

Attention ce n’est pas une vidéo prise par un portable tremblotant, nous avons droit à une production de pro ( lmage Factory Productions Kissinger ), les caméras ne quittent pas les artistes, le public est totalement ignoré, jamais nous n’apercevrons les gradins aux fauteuils rouges, ce parti-pris crée une impression d’intimité d’autant plus que la scène n’est pas vraiment grande et encombrée de matos.

Cordes : Buddy Miller, Stewart Duncan, T-Bone Burnett / Contrebasse : Dennis Crouch / Batterie : Jay Bellerose.

Débutent par Rich Woman, la caméra s’attarde sur les guitaristes, elle a raison ; ils mènent le bal électrique, c’est un plaisir de les entendre, derrière leur micro nos deux ténors ne poussent pas à la consommation, émission oblige, l’on peaufine les morceaux, on prend le temps, Alison enchaîne avec Leave my woman alone de Ray Charles (très vite repris par les Everly ), Plant se charge du gros du vocal, très rock, quatre fois Alison mène la charge sur son violon, ça cavalcade à tous crins, un solo de banjo à décoiffer les hirondelles en plein vol, et l’on passe Black Dog, je n’insiste pas, le son est bien meilleur que sur la vidéo précédente, l’on en profite pour admirer la robe amarante à motifs blancs d’Alison, le visage de vieux loup de mer du Capitaine Plant, et les superpositions d’images du montage, Sister Rosetta goes before us, sans aucun doute, Alison ne bouge pas, sa voix s’élève, moment magique, par deux fois son archet glisse sur son violon, il devrait être interdit d’être aussi douée, lui suffit d’ouvrir la bouche pour que nous soyons persuadés qu’on la suivra jusqu’au bout du monde et plus loin encore, Trough the morning, trough the night, les messieurs sont sur le pont, les cordes pleurent et le backing vocal est tout attentionné, ce n’est pas que l’on s’en fout, c’est que l’on s’en contrefout, Alison Krauss chante et la quintessence de la country vous enveloppe, si à la place de ces cadors derrière vous aviez une chorale de maternelle qui braillerait ce serait aussi beau, Goodbye ans so long for you, la garce continue avec un de ses titres, fini la romance larmoyante, elle règle ses comptes, les filles savent être cruelles, votre cœur percé de mille flèches ressemble à un hérisson, tout est dans l’intonation, un mot de plus et vous êtes mort, les musicos peuvent galoper derrière elle, ils ne la rattraperont jamais,

Fortune Teller, Plant revient, heureusement on avait oublié qu’il existait, remet très vite les pendules à l’heure, poupée si tu ne sais pas ce que c’est qu’un rocker tu vas l’apprendre, L’Alison peut bien venir pousser les sirènes, Ulysse Plant ficelé à son micro imperturbable continue son numéro et l’ignore superbement, In the mood ( into Mattie Grooves ), ont fait la paix, on s’ennuie, Plant bégaye un peu, un duo de violons sauve la mise, sans attendre Alison reprend la barre et le vieux morceau de Fairport Convention, Plant revient et ça se termine beaucoup mieux qu’ils n’ont commencé, Black country woman il n’y a qu’un pas de Fairport Convention, à cette reprise de Physical Graffity, l’acoustique de Page qui gratouille et gazouille sur la cime de l’arbre et le vocal de Plant qui influe au country la désespérance désirable du blues, bref un morceau idoine ce soir pour Plant, n’a pas perdu sa voix, côté Led Zeppe III vous avez le banjo et le violon de Krauss qui cherche les crosses, puis s’y mettent tous pour un beau raffut qui dépasse en intensité l’original, et surprise, mais logique car après le trois il y a quatre, Plant s’enflamme et nous offre des départs dignes du dernier couplet de Stairway, rien à redire. Plant ne se plante pas. Faut contenter tout le monde deux titres de T Bone Burnett, c’est d’ailleurs lui qui s’avance, acoustique en main, l’a un peu rectifié sa mèche qui d’habitude lui mange la moitié du visage, n’a pas choisi dans son répertoire les morceaux les plus sombres, mais Primitive n’est pas gai non plus même s’il essaie de prendre la mine d’un croque-mort qui s’astreint à endosser sa figure la plus avenante pour venir vous enterrer… sur Creole Song ( le traditionnel Bon temps roulet ) il termine en une espèce d’apothéose bruitiste musicale pas très éloignée de Led Zeppe, il est urgent de farfouiller dans la discographie de ce grand monsieur, se recule dans le noir pour annoncer Alison Krauss

Trampled rose, j’aime quand elle glapit comme le renard dans le désert, une longue plainte désespérée, magnifique cette voix si tendre alternée par ces cris de souffrance ou d’appel, véritable prouesse vocale que ces changements de timbres, très habilement les images perdent leurs couleurs, passent en blanc et noir, batterie et contrebasse s’efforcent à ne pas faire de bruit, vifs applaudissements, on ne quitte pas cette darkness, elle se métamorphose en innocente transparence, ne riez pas vous n’avez donc pas entendu parler du gars qui transforma l’eau en vin, voici Green pasture notamment illustré par Emmylou Harris, si vous êtes chrétiens vous adorez, ce n’est pas un ange qui passe mais le Christ en personne, les bondieuseries des amerloques me fatiguent un peu ( m’énervent beaucoup ) toutefois Alison chante comme l’oiseau sur la branche qui est sûr que le bon dieu lui donnera sa becquée… Down to the river to pray, un traditionnel américain dont l’origine se perd dans le temps, negro-spiritual antérieur au blues sans aucun doute, elle chante a cappella, soutenue au refrain par le chœur des boys, comment peut-on posséder tant d’harmoniques dans son gosier, s’il est un miracle, c’est bien celui-là, Plant la rejoint pour Killin the blues, après l’émotion suscité par ce qui précède, c’est mignon tout plein mais l’on est descendu de trois ou quatre crans, la chansonnette pleine de bons sentiments qui mettra tout le monde d’accord, les spots tournent au bleu, c’est ce que l’on doit appeler dorer la pilule… Nothing, lui refilent une chatoyante atmosphère orientalisante très zéplinéen mais cette goutte de néant et de finitude humaine qui manquait nous rend le bonheur plus âcre, plus incertain, Robert Plant impérial dans son interprétation, retrouve ses intonations du temps du Dirigeable, cris de joie pour l’égrenage de l’intro de The battle of ever more, Plant en grande forme, normalement n’importe qui devrait avoir peur de le rejoindre au vocal, Alison s’installe dans le morceau comme vous sur le canapé devant la télé, l’est à son aise, sa voix se durcit et ne jure en rien avec celle de Robert, magnifique sans compter les boys qui derrière avancent à grands pas sur la chaussée des géants… Please read the letter, Plant s’empare du vocal et ne lâchera pas une once de terrain, Alison module à peine, c’est son violon qui parle pour elle, c’est là que l’on s’aperçoit que Paige et Plant en duo sans leurs habituels acolytes n’étaient pas au mieux, quand la magie est partie, elle est partie… Gone, gone, gone, rien de mieux qu’un bon petit rock’n’roll pour se remettre en forme et chasser les idées grises, c’est étrange ils sonnent comme les Animals ( qui auraient oublié de descendre l’orgue du camion ) dans I’ m crying, cette remarque n’engage que moi, de toutes les manières, c’est fini, saluent tous ensemble, mais non ils reviennent, pour un Don’t knock, une espèce de gospel laïcisé de Mavis Staples, un moment de délassement facile à chanter, facile à jouer, après quoi Plant se lance dans One-woman man de Johnny Horton un petit rockabilly des familles qui flirte autant avec le gospel que le cajun, Alison joue la mégère apprivoisée pour le second couplet, une scie de violon, et hop emballé c’est pesé, le concert finit comme Raisin’ sand, Your long journey rien de tel qu’une ballade pour calmer les esprits… Bonne nuit les petits !

Conclusion irrémédiable : les concerts de 2008 furent très supérieurs à ceux de 2021, n’enfonçons pas de porte ouverte et ne soulevons pas le couvercle du cercueil de Plant, surtout que cette histoire se termine comme un conte de fée. L’album Raising Sand se vendra à un million d’exemplaires aux Etats Unis. N’y a pas que l’argent dans la vie, y a aussi les hochets de la gloire, en février 2009, aux Grammy Hawards ( méfions-nous comme de la peste de ce genre d’institutions ) Raising sand rafle tous les prix : l’est élu Album de l’année, Album country de l’année, meilleur album folk de l’année, enregistrement de l’année section meilleure collaboration pop avec chant pour Please read the letter, meilleure collaboration country avec chant pour Killin the blues… Question dorures sur tranche vous trouverez difficilement mieux…

Pour les acharnés, une vidéo YT de quatre minutes sur la remise du prix meilleur album, le truc attendu pas folichon, et une autre sur laquelle ils interprètent, Rich Woman et Gone, gone, gone, bien sûr nous donnerons le prix beauté à Alison Krauss, mais pour la meilleure dégaine ce sera T-Bone Burnett, une classe incroyable, ce type mérite le détour.

Damie Chad.

*

Dans notre livraison 543 du 24 / 02 / 2022 nous chroniquions une mince plaquette de Mathias Richard : L’année où le Cybergpunk a percé, voici qu’il nous revient avec un gros livre de quatre cent trente pages. Ce n’est pas l’épaisseur de l’opus qui nous a interpellé mais la première phrase de la quatrième de couverture dans lequel l’ouvrage est qualifié de livre-somme et son ‘’ grand-œuvre de poésie’’. Voilà qui exige attention.

Nota Bene : Dans cette première chronique, nous ne nous livrons à aucune ‘’étude du texte’’, nous nous contentons de poser les armatures mentales nécessaires à l’éclosion d’un tel livre.

A TRAVERS TOUT

( POETRY STRIKES BACK )

MATHIAS RICHARD

( Tinbad / Août 2022 )

1

N’aurions-nous pas compris que la mention en lettres rouges sous le titre nous obligerait à nous poser quelques questions. Il est peu d’auteurs de nos jours qui osent arborer une telle étamine, en notre langue françoise La poésie contre-attaque. Si ce n’est pas de la provocation, c’est au moins une terrible assurance.

Pour ceux qui ne connaissent pas la démarche de Mathias Richard, l’expression livre-somme entrera en contradiction avec la deuxième phrase de la présentation : ‘’ Une démarche totale, textuelle, vocale, performative, existentielle ‘’ nous sommes donc face à une somme qui ne contient pas tout, puisque certains textes avant d’être réunis pour l’impression ont été l’objet de performances vocales, musicales, de danses, de vidéos… le livre est à lire comme le témoignage d’une démarche qui a eu lieu, à déchiffrer comme des traces de pas sur le sable de notre époque mouvante et les cendres d’une existence calcinée personnelle. En d’autres termes ce n’est pas une collection de poèmes mais un recueil d’expériences cruciales. Un chemin de poésie.

Heidegger nous a prévenus : à un moment donné tout chemin, fût-il de poésie, s’infléchit sur lui-même, en d’autres termes si la poésie traverse la totalité du monde, cette même totalité du monde traverse la poésie, pour faire simple nous dirons que cette présence du monde dans l’écriture se remarque dans l’écriture de la poésie.

Nous sommes descendus dans la formulation scripturale de l’écriture. A ce niveau-là Marx affirmerait que l’écriture sera dominée par l’idéologie de son époque. Heidegger est plus précis, il définit notre époque comme celle qui est dominée par la technique. Cela ne signifie pas expressément que si Lamartine utilisait une plume deux siècles plus tard l’on se sert de l’ordinateur. Non, pour Heidegger l’arraisonnement de l’Homme par la technique implique un changement de ce qu’Aristote nommait l’entéléchie de l’être humain, cette force qui le pousse à être ce qu’il est. Heidegger explicite, si une force extérieure s’en vient à changer le rapport de l’Homme à son être, l’Homme exilé en quelque sorte de lui-même connaîtra l’angoisse de l’exil de son être. D’où un malaise inextinguible.

A travers tout nous montre bien un être en crise. Certes il impute cette crise au monde ( économico-politico-social ) dans lequel il vit, mais ce monde est justement la manifestation agissante de cet arraisonnement du monde par la technique. Le serpent se mord / se mort la queue. L’on navigue sans cesse entre désespoir et absurdité, entre drame humain et comédie poétique. Entre les arabesques de l’esprit qui zigzague pour échapper à sa situation et au grotesque de ces situations dans lesquelles l’on marche (peut-être même y piétine-t-on ), si l’on préfère s’en référer à Edgar Poe.

La lucidité ne facilite pas le chemin. Il convient d’élaborer une fine stratégie. L’égo cogito cartésien ne suffit pas, il analyse, il décrit, il comprend mais il ne permet ni d’avancer, ni de se protéger, encore moins de contre-attaquer. Mathias Richard adopte la technique indienne du tipi que l’on emporte avec soi, en terme philosophique, il se réfugie dans le Moi fichtéen, le Moi, un Moi monté sur roue qu’il déplace à sa guise. Partout où il est, partout où il va, il est dans son Moi, l’est comme le centre du cercle de l’univers infini qui dans n’importe quel endroit où il se trouve délimite l’endroit exact du centre de l’univers. Il fut un temps, mal vu en nos jours démocratiques, où une telle position poétique se nommait poésie de tour d’ivoire.

Mathias Richard ne se prend pas pour le centre du Monde. Il ne se vantardise pas en tant que son Moi, il use du pronom personnel Je. Un historien de la philosophie allemande nous expliquerait que de la position toute théorique fichtéenne il passe à la position praxistique stirnériene. Il métamorphose son Moi souverain en Je excessif. Devient un peu le pot de terre du Moi ( = Je ) contre le pot de fer du monde. N’arrête pas de prendre des coups, à la page suivante il a recollé les morceaux et s’apprête encore à faire face. Indéfiniment ?

Nous avons posé l’armature physico-métaphysique de la position poétique de Mathias Richard. Rappelons que si l’Homme est un être physique dès qu’il entre en rapport avec autre chose ( quelle qu’elle soit, êtres animés ou objets inanimés ) que lui-même, il entretient un rapport métaphysique avec le monde, puisque celui-ci se situe à l'extérieur, après, méta, sa propre constitution physique. D’où l’importance du concept de mouvement dans le développement de la philosophie occidentale, mais ceci est une autre histoire qui nous entraînerait trop loin de notre sujet.

Sujet qui est le développement de l’affirmation : la poésie contre-attaque. Nous entrons-là dans l’historialité de l’écriture de ce livre.

2

Pourquoi et comment la poésie contre-attaquerait-elle par ce livre. Voilà le genre de questions qui appelle des réponses sujettes à d’amples controverses.

La première ( Pourquoi ) sous-entend la nécessité d’une contre-attaque. Ce qui laisse supposer l’idée critique – donnons à ce mot le sens d’examinatoire - d’un certain délabrement de la production poétique contemporaine. Que personnellement nous partageons, à l’exception que la parution d’A travers tout nous enjoint de penser que l’effort qu’exige l’écriture d’une œuvre capable de poser la problématique de l’écriture d’une telle œuvre reste encore pour certains, dont expressément Mathias Richard, l’exigence essentielle de l’écriture poétique. Pour nous, si nous mettons un tréma au mot poëte c’est justement pour signifier par ce signe ( aujourd’hui ) distinctif que le poëte n’a d’autre raison d’être que cette exigence essentielle et absolue. Preuve que tout n’est pas perdu.

La réponse à la seconde ( Comment ) ne peut être que l’analyse des moyens ( d’écriture ) qui concourent à mettre en œuvre cette exigence fondamentale de l’élaboration d’une œuvre qui puisse embrasser la totalité de cette exigence de telle manière que la volonté de rendre-compte de la totalité du monde soit le signe de la plus grande exigence poétique.

Si vous voulez le tout, il est nécessaire que votre tout englobe le rien, sans quoi il n’est pas tout, tout au plus un presque rien. D’où la nécessité d’user de la positivité de toute chose mais aussi de la négativité de toute chose. Ce qui équivaut à dire que le livre doit totaliser la positivité de la poésie et la négativité de la poésie. La positivité de la poésie est facile à définir, c’est la beauté du poème ( pour reprendre les mots de l’esthétique dix-neuviémiste ) en nos jours de modernité l’on parlera de force du texte, de son irradiation… La négativité de la poésie ne saurait être son absence malevitchienne, l’écriture d’un livre blanc par exemple. Elle ne saurait être non plus l’absence de ces diverses apparitions (performances, vidéos, etc…) dont la typographie est incapable de rendre compte. La négativité de la poésie réside en le fait que la poésie ne se suffit pas à elle-même, qu’elle a besoin de dire qu’elle est poésie. Ce sont ces moments où la poésie éprouve la nécessité non pas d’apparaître en ce qu’elle est, mais de se mettre à penser qu’elle est poésie, ce pour quoi elle laisse place à la pensée.

Ce mouvement de retrait, phénoménologique nous murmure narquoisement Hegel à notre oreille, de la poésie qui ne peut être totalement que par ce retrait d’elle-même, vous le trouverez (mais pas uniquement) dans les dernières pages du volume.

Bonne lecture.

Damie Chad.