KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 528

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

04 / 11 / 2021

|

ROD STEWART / ROCK HARDI / GRYS-GRYS ALICE CLARK / ILS / ROLLING STONES CRIUM DELIRIUM / ROCKAMBOLESQUES |

Hot Rod - Part One

Tous les gens qui ont vécu les sixties et les seventies aux premières loges ont dans leur cœur une petite place pour Rod Stewart. Son passage dans le Jeff Beck Group fit pas mal d’étincelles. Il amena ensuite les Faces au tout premier rang de l’aristocratie du rock britannique et enregistra en parallèle une série d’albums solo - the Mercury albums - qui ont marqué certaines mémoires au fer rouge. Bon alors après, ça se gâte terriblement, puisqu’il s’en va faire fortune aux États-Unis, perdant au passage toute sa crédibilité de British rocker. C’est dingue comme ses fans lui en voulaient à l’époque, même John Peel lui en voulait, alors t’as qu’à voir. Mais ça n’empêchait pas les plus fidèles d’entre-nous de laisser traîner une oreille, car quand même, Rod The Mod avait ce qu’on appelle une voix, et on espérait secrètement son retour aux affaires, mais pas celles de l’immonde période diskö, non, celles de l’amateur de grosses compos. En gros, il a connu le même destin qu’Elvis : un gâchis extraordinaire de talent à des fins d’enrichissement personnel. Mais si on lit son autobio, l’animal s’avoue volontiers convaincu d’avoir eu raison de vendre son âme. D’ailleurs, chaque fois qu’il est confronté à une situation compromettante, il s’arrange pour la retourner à son avantage, et c’est chaque fois un peu limite. Mais bon, c’est Rod. Il a tous les droits, même celui de nous prendre pour des cons.

Prenons un exemple : tout le monde lui a craché dessus durant l’époque diskö-pants de «Da Ya Think I’m Sexy». Pour se justifier de ce désastre, il cite les ventes, des millions d’exemplaires vendus à travers le monde, les plus grosses ventes de sa ‘carrière’. Voilà le travail. Il en déduit que si ça plaît à des millions de gens, ça veut dire que c’est pas si mal after all. Il pratique cet art dialectique typiquement anglais qu’on appelle le cynisme. Ah tu m’accuses de ceci ou de cela, eh bien je vais te dire gentiment pourquoi tu te fourres le doigt dans l’œil jusqu’au coude, my friend. Il est même un grand spécialiste de cette tournure d’esprit, car évidemment, il ne supporte pas la moindre critique, surtout depuis que la reine l’a décoré. L’autre épisode puant dont il tente de se justifier est bien sûr celui de la fin des Faces. Plonk Lane l’avait flairé depuis longtemps, il voyait bien que ce pingre de Rod gardait pour lui ses meilleures compos - the Mercury albums - et comme Plonk n’avait pas digéré la trahison de Steve Marriott, il se méfiait de Rod comme de la peste. Au point de finir par quitter les Faces. Mais Rod est la réincarnation d’un renard, car il rejette la faute sur Woody, sans l’accuser directement, mais bon, vous savez, Woody jouait déjà avec les Stones, et ça n’est un secret pour personne, oui, oui, Woody était fait pour jouer dans les Stones, alors vous comprenez, sans Woody, les Faces n’avaient plus de sens, et donc voilà, direction Hollywood after all. Et puis vous savez, le climat là-bas, c’est pas pareil, vous avez le soleil. L’épisode le plus glauque est celui du old fart, c’est-à-dire le vieux pet. C’est ainsi que Johnny Rotten le surnommait dans une émission en 1977 - En 1977, Johnny Rotten called me an old fart. Not to my face, mais dans une émission de British télévision. J’avais 32 ans, donc je n’étais pas si vieux que ça. Et je n’étais pas non plus un pet, si vous voulez mon avis, et vous pouvez vérifier quand vous voulez - Il faut dire que Rod avait provoqué les punks en déclarant dans le NME : «There are no fucking safety pins falling of me.» Ce qui, ajoute-t-il, était provoquant, et c’était l’intention. Il se sort de cette histoire déplorable avec deux pirouettes : la première en rappelant qu’il était numéro 1 dans les charts anglais avec «I Don’t Want To Talk About It», juste devant «God Save The Queen». Le problème c’est que tout le monde se rappelle de God Save et pas de ton single, Rod. Deuxième pirouette : il rend hommage au mouvement punk : «Je ne dis pas que le punk m’a appris des choses, musicalement. Très peu, en fait. J’aimais l’attitude, le côté ‘vas-y et joue’. D’une certaine façon, c’était dans l’esprit des Faces. Mais pas la musique. La musique que j’aimais était la Soul, le rythm’n’blues, le folk, avec un peu de rock’n’roll pour faire bonne mesure. En même temps, le punk ramenait aux réalités. Il y avait tout à coup une poche de résistance. Il y avait un défi, un vrai public, un public très bruyant.»

Sacré Rod, il faut voir comme il embobine le lecteur. Comme il embobinait toutes ses gonzesses, car en gros, il a passé sa vie à draguer des grandes blondes, à les épouser et à les tromper aussitôt, et chaque fois, il trouve la bonne excuse pour se justifier, un truc du genre ‘oh la la je ne suis vraiment pas fait pour le mariage’. Tout ça pour dire que la deuxième partie de son autobio est un vrai calvaire, car Rod ne parle quasiment plus de musique, seulement de ses mariages et de ses divorces à répétition, le tout mélangé à des piscines et à des voitures de sport. Autant dire que ça pue, mais il est important de savoir que ça existe. Toujours la même histoire. Tant qu’on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et l’histoire d’un mec comme Rod est une histoire importante qui encore une fois, jette un éclairage sur un destin comparable à celui d’Elvis. Disons pour simplifier qu’il s’agit à la fois d’un suicide artistique doublé d’une fantastique réussite commerciale. On vit dans ce monde, il est grand temps d’en prendre conscience.

L’autobio est entrelardée de courts paragraphes qu’il appelle Digressions. Les thèmes en sont ses passions, comme par exemple les trains électriques, l’art de se coiffer ou encore les voitures de sport. On a chaque fois tout le détail. Il est un peu l’inventeur avec Ginger Baker de cette imagerie de la rock star roulant dans Londres en Lamborghini. Dès qu’il a des sous, Rod craque. Il va s’acheter un bolide. Quand il signe son solo deal avec Mercury, il récupère 1.300 £, le prix d’une brand-new yellow twin-seater Marcos sports car. En 1964, il avait économisé sou à sou pour s’acheter une MG Midget (£430, précise-t-il), mais son père lui avait chipé ses sous pour payer une facture. Puis en 1968, il fit ce qu’il appelle le grand bond en avant avec a white Triumph Spitfire. Après la Marcos jaune du solo deal, il passe à une autre Marcos : a 2500 Ford V6 in silver grey - They were all the go in those days - Et en 1971, alors que l’argent coule à flots avec son solo deal, il se paye sa première Lamborghini : a Muria S - This Muria was a considerable investment: £6,500. Pensez qu’une maison comme celle que j’ai achetée à Muswell Hill valait à cette époque £5,000. My car valait donc plus cher que my house - Peu de temps après, il se paye une white Rolls-Royce, just for the heck of it. Quand en 1971, après le succès de «Maggie May», il s’installe à Windsor, il se paye une Lamborghini Espada. Après, ajoute-t-il, il y a eu deux ou trois autres Murias - Jeff Beck ricanait à propos de mes Lambos et de mes Ferraris. Il préférait les hot rods qu’il montait lui-même. Je les trouvais assez laids, avec ces gros pneus stupides à l’arrière et des gros pots d’échappement. Give me a Lambo, any day - Puis il part s’installer aux États-Unis et après avoir hésité pour une Corvette, il opte pour a Shelby Cobra. Il a aussi roulé en Porsche, mais au fond de son cœur, il préférait les Italian cars, for the beauty of them. En 2002, il sa paye une Enzo Ferrari pour rouler en Angleterre. Il adore rouler dans Londres en Ferrari. Il se paye ensuite une Ferrari Testarossa, une red Lamborghini Diablo et en 2009 a pale-blue Murciélago. Il précise un peu plus loin que sa passion était contagieuse, car lorsque les Faces ont signé avec Warner Bros., ils ont tous acheté des sports cars : «Ronnie bought a silver Mercedes 190SL, Kenny an MGA, Woody a red Jaguar and Mac a Triumph TR6.» Voilà, comme ça on sait tout.

Globalement, Rod suit la chronologie de sa mythologie. Il flashe sur Dylan en 1962 - Which is when I got to hear Bob Dylan’s first album. Now that really did move the earth - Il ajoute que cet album ne lui a pas seulement ouvert un horizon, il lui a dessiné son horizon - No other album has worked on me this way since - On comprend mieux pourquoi Rod a passé sa vie à truffer ses albums de reprises de Dylan. Puis il flashe sur Long John Baldry - un grand blond avec une voix énorme, un homme terriblement séduisant. Il avait du charisme à revendre et une énorme présence scénique. Il avait 23 ans quand je l’ai rencontré, juste cinq ans de plus que moi. Il s’exprimait à la perfection et il était toujours très bien habillé, il portait souvent a silver sharkskin three button suit with high-heeled boots - Comme des rumeurs circulent sur sa relation avec Baldry, Rod s’en sort avec une nouvelle pirouette : «C’était aussi un prodigieux buveur de vodka et un pratiquant invétéré de ce qu’il appelait the madness, ce qui était le nom de code pour des actes stupides in the name of fun. Il était aussi gay, et il m’a fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire.» Il raconte ensuite qu’il s’est souvent retrouvé seul avec Baldry qui sortait de la douche avec une serviette nouée autour des reins, ou même parfois rien du tout - And this didn’t even register to me to my naiveté, as a signal - Plus loin, il se tire encore d’un mauvais pas avec Elton John : une photo les montre tous les deux à poil, mais dans des baignoires séparées, pas dans la même baignoire, il ne faut pas déconner. Baldry, c’est donc l’époque Hoochie Coochie Men, puis The Steampacket the first British Supergroup, un coup monté par Giorgio Gomelski autour de Long John Baldry, avec Brian Auger, Julie Driscoll et un Rod the Mod encore débutant. Julie Driscoll nous dit Rod travaillait alors pour Giorgio : elle ouvrait le fan mail des Yardbirds. Elle avait 18 ans et se disait passionnée de Motown. L’album de Steampacket est sorti sur le label du gros Giorgio en 1970, soit cinq ans après la bataille. Il présente un intérêt purement anecdotique et bien sûr les fans de Long John Baldry l’ont harponné au passage, pour l’entendre shouter sa fantastique version de «Cry Me A River». C’est Brian Auger qui ouvre le bal d’A avec «Back At The Chicken Shack», un big shuffle typique de l’early Trinity. Ricky Brown et Mickey Waller composent la section rythmique, mais c’est Vic Briggs à la guitare jazz qui vole le show. On l’entend encore faire des siennes dans le «The Inn-Crowd» qui suit et Rod the Mod vient duetter avec Jools dans «Baby Take Me». Il monte ensuite au créneau pour une version bien soulful de «Can I Get A Witness». Voilà, c’est à peu près tout ce qu’on peut en dire.

Rod profite de l’épisode Steampacket pour évoquer Sam Cooke : «Sam Cooke était devenu le real deal pour moi à cette époque, notamment deux albums, Night Beat (1963) et Sam Cooke At The Copa (1964).» Le groupe a duré un an - And we looked great, dressed to the nines, a complete fashion parade, on imagine le travail. Quand il est viré du groupe au terme d’un séjour à Saint-Trop, Rod monte Shotgun Express avec Peter Bardens et Beryl Mardsen, a gutsy singer from Liverpool. Il précise aussi que le guitariste s’appelait Peter Green et le batteur Mick Fleetwood.

Il touche enfin la terre ferme avec Jeff Beck. Enfin presque ferme, car les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît - On a dit que je haïssais Jeff Beck, mais ce n’est pas vrai, ni pendant les deux ans et demi du Jeff Beck Group, ni depuis. Il y eut c’est vrai des périodes pendant lesquelles on devait faire des efforts pour se supporter. Le Jeff Beck que j’avais rencontré au Cromwellian était un type sérieux, très self-conscious et parfois assez brutal. Il pouvait être distant, mais à cette époque, il était déjà une rock star, ce que je comprenais. Nous allions former un groupe ensemble, son groupe, mais il y avait deux front-men, aussi existait-t-il une petite rivalité. On se respectait, c’est sûr, moi pour son jeu de guitare et lui pour ma voix et on savait qu’ensemble we could produce music that was pretty extraordinary - Pretty extraordinary ? C’est une évidence. Encore une fois, le Jeff Beck Group de Truth et de Beck-Ola est l’un des meilleurs groupes qui ait jamais vu le jour en Angleterre. Led Zep n’a jamais pu se hisser à leur niveau. Puis Rod entre dans le détail de la genèse et ce sont les pages les plus fascinantes de son autobio. Il rappelle que Jeff Beck voulait Jet Harris et Viv Prince comme section rythmique - Harris looked great, he had a big peroxyde hairdo, mais il était encore en convalescence après un accident de voiture, et il avait quelques problèmes avec l’alcool. Le jeu de batterie de Viv Prince faisait passer Keith Moon pour un conservateur. Jeff disait vouloir un hooligan à la batterie et Prince collait parfaitement, peut-être même un peu trop, d’ailleurs. On répétait dans une pièce au dessus du pub Prince of Wales on Warren Street et après une demi-heure de jam en mode twelve-bat blues, Jeff décida que ça n’allait pas et il les vira tous les deux - Rod finit par ramener son vieux copain Mickey Waller qui jouait avec lui dans Steampacket. Truth nous dit Rod fut enregistré en mai 68 à Abbey Road, en deux sessions de deux jours. Rod avoue que le Jeff Beck Group aurait pu devenir aussi énorme que Led Zep, qui, précise-t-il bénéficiait d’un gros avantage : des compos originales. Le Jeff Beck Group a tourné cinq fois aux États-Unis, où ils avaient bâti leur réputation, sur les traces des Yardbirds. Mais l’argent se fait rare. Mickie Most et Peter Grant managent Jeff Beck et donc le Jeff Beck Group. Un comptable nommé Derek Nibb verse des salaires de misère à Rod et Woody. Quand ils viennent voir Nibb le matin pour empocher leur salaire, Nibb les fait parfois poireauter jusque dans l’après-midi. Et puis en 69, Jeff Beck vire Woody, sous prétexte qu’il passe son temps à se plaindre et c’est la fin des haricots.

Grâce à cette expérience, Rod avait réussi à trouver son équilibre artistique, à avoir confiance dans sa voix, à s’approprier les chansons, une confiance qui avait grandi au cours de la période Long John Baldry et qui s’était cristallisée avec le Jeff Beck Group. Il savait alors qu’il avait un style à part, ce qu’il appelle distinctiveness.

Il entre ensuite dans la période des Mercury albums. À cette époque, Mickey Waller joue dans Steamhammer et quand Rod les voit sur scène, il flashe sur les deux guitaristes, Martin Pugh et Martin Quittenton. Ce sont eux qu’on entend sur les Mercury albums. Ils enregistrent le premier album en un peu plus d’une semaine. Il ressort «Man Of Constant Sorrow» du premier album de Bob Dylan et flashe sur l’«Handbags & Gladrags» que Mike d’Abo a promis à Chris Farlowe. Mais Rod insiste tellement qu’il finit par l’obtenir. Puis c’est Gasoline Alley et Every Picture Tells A Story, qui sera délogé de la tête des charts par l’Imagine de John Lennon. Côté ventes, Bridge Over Troubled Waters sera le seul album à surpasser Every Picture Tells A Story. Et bien sûr, Rod indique que «Maggie May» grimpe tout de suite en tête des charts, avant d’être délogé par «My Sweet Lord». Il est assez fier du niveau de ces mises en concurrence.

En parallèle démarre le wild ride des Faces avec Woody et les trois rescapés des Small Faces. Rod commence par raconter la fin, chacun voyage séparément et séjourne dans des hôtels différents, et chaque fois qu’ils s’adressent la parole, ça explose - But while it worked - God it was brillant! - Rod règle ses comptes avec Jag à qui il pose la question un jour de 1974 dans une party - Me: «Are you going to nick Woody from us?», Mick: «I would never do that.» - Mais les dés étaient jetés. Et quand Ronnie Lane quitte les Faces, Woody et Rod ont concluent qu’ils ont perdu le moteur du groupe. Avec Mac, Rod n’est jamais à l’aise. Il pense que des trois rescapés des Small Faces, Mac est le plus traumatisé, et il n’accorde pas sa confiance à Rod, the bloody singer. Mais bon le groupe fait comme dit Rod du good-time rock’n’roll. C’est leur slopiness qui les rend vulnérables et d’une certaine façon, entertaining. Rod avoue que les Faces utilisaient les fringues et l’alcool pour masquer leur manque d’assurance. Comme ils ne répétaient pas assez, ils préféraient monter bourrés sur scène, comme ça au moins, il n’y avait pas de problème. Rod rappelle aussi qu’au temps des Faces, le prog se répandait en Angleterre et il voyait les Faces comme l’antidote à ce poison de synthés et de mock-symphonies.

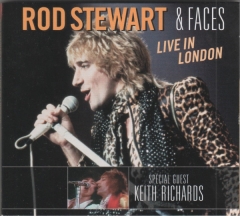

Pour l’illustration sonore de l’épisode Faces, on peut s’écouter un Rod Stewart & The Faces Live In London paru en 2007. Les Faces y font feu de tout bois, ils sonnent comme une grosse bécane, sans doute la plus grosse bécane de l’histoire du rock anglais. Avec «Take A Look At The Guy» on est en terrain connu. Seuls les Faces peuvent claquer des boogies aussi ravageurs. Ils chauffent leur «Sweet Little Rock’n’Roller» à blanc. On ne peut pas imaginer plus blanc que ce blanc-là. Rod the Mod adore aussi se vautrer dans le Rather Go Blind, et les Faces redoublent de facéties. On le sait, les Faces sont des facétieux. Ils sortent une monstrueuse version d’«Angel». Woody en fait trop, c’est dommage. Quand on a un chanteur comme Rod à côté, on le laisse chanter. Et le stade chante avec lui. Avec «I Can Feel The Time», on sent l’énergie d’un groupe in full flight. Puis ils font tout sauter avec «You Wear It Well». Ce fantastique shouter rentre dans le lard du Wear it well et l’apothéose s’ensuit avec «Maggie May», le hit anglais par excellence, en ce temps-là. La foule connaît les paroles de Maggie, alors c’est elle qui chante le premier couplet - It’s late september/ And I should be back at school - Version mythique - I know I keep you amused but I feel I’m being used/ Oh Maggie I couldn’t have tried any more - On avait tous ces paroles en mémoire à l’époque, avec celles de «Jumping Jack Flash» et d’«All Along The Watchtower». Dommage que cet abruti de Woody la ramène, il brise le charme. Quant aux quatre albums officiels des Faces, ils sont épluchés dans l’hommage à Woody mis en ligne en janvier dernier sur KRTNT.

Côté dope, Rod ne rentre pas trop dans le détail. Ce n’est pas Johnny Thunders. Allez, un peu de coke au temps des Faces. Il en prend parce que bien sûr elle est gratuite. Par contre, Rod ne fume pas, il a peur d’esquinter sa voix - Cocaine was best of all - Quand avec Woody ils s’aperçoivent qu’ils ont des trous dans la paroi nasale, il se fabriquent des suppositoires de coke - Bingo, on a découvert que ça fonctionnait très bien - Il nous suffisait d’aller dans la salle de bains and insert the required medication French-style, via the Harris - Puis quand il se marie avec Dee, il devient un peu parano et interdit la dope à la maison, à cause des descentes de police qui devenaient de plus en plus fréquentes to poor old Keith Richards. Mais globalement, Rod veille toujours à garder le contrôle. Il ne veut pas se retrouver legless or face down and comatose. Vers la fin du book, il avoue qu’il n’a jamais acheté un seul gramme de coke. On le savait radin, mais pas à ce point. Même quand il veut payer un verre, c’est impossible, car il y a toujours quelqu’un qui veut lui en payer un.

C’est pendant qu’il vit avec Dee, de 1971 à 1975, qu’il change de mode de vie : «Maggie May» fait de lui une superstar. Il se retrouve au centre de l’attention, comme il dit. Il relate aussi un épisode bizarre qui se déroule au Tramp en 1977 : il relève un défi adressé par Keith Moon : booze and coke all nite long - Moon was always dangerous - Mais bien sûr Rod ne tient pas. Moon l’entraîne ensuite chez Woody, puis dans une party où ils ne sont pas invités et enfin chez lui à Chertsey et là Rod dit stop, ce qui fout Moony en pétard : «You fucking ponce, Stewart. Come back here and finish what you started.»

Rod s’arrête parfois devant son miroir pour faire le point : «God, j’adorais mon job à cette époque, et je l’adore toujours. Qui n’aimerait pas être une rock star ? Surtout dans les années 70. J’avais fait mon apprentissage dans les sixties et j’ai connu la consécration dans les seventies, une époque où tout était entièrement nouveau et surprenant. Personne n’avait vécu ça avant nous.» Rod s’installe aux États-Unis et redémarre avec Atlantic Crossing. Tom Dowd trouve que les Faces ne sont pas assez bons pour jouer sur les cuts que veut enregistrer Rod et propose les MGs à la place. C’est là qu’il entame sa période d’américanisation. Il perd tout son cachet de rocker anglais. Il perd aussi tous ses fans anglais. Il le sait puisqu’il en parle. Il évoque aussi tous les albums pourris qu’il enregistre à la suite, avec des chansons que lui impose la maison de disques - I was beginning to think of myself as entirely a voice to hire - Jusqu’au moment où il réussit à redresser la barre grâce à Clive Davis qui est le seul à trouver intéressante l’idée du Great American Songbook, à une condition : ramener le son des grandes orchestrations. Rod va en faire cinq volumes, sur lesquels on reviendra dans un Part Two. Car ces cinq volumes sont d’une certaine façon la cerise sur le gâtö.

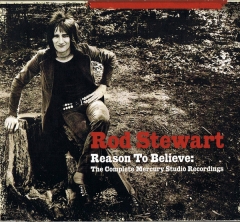

Avec simplement deux boxes et si on manque de place, on peut faire le tour du propriétaire : Rod Stewart - Reasons To Believe: The Complete Mercury Studio Recordings et surtout The Rod Stewart Sessions 1971-1998 qui date de 2009. La deuxième box propose carrément quatre CDs de versions inédites des grands classiques du hot Rod. Ça commence par une early version de «Maggie May». Il se carapate vite fait dans la couenne de sa mélodie. Ce hit n’a rien perdu de sa grandeur totémique, surtout pour les adolescents qui montaient à Londres en stop et qui entendaient Maggie May dans les bagnoles. Tiré des sessions de Never A Dull Moment, voilà une early version d’«Italian Girls», co-écrit avec Woody. C’est le full blown des Faces, à l’âge d’or du rock anglais. C’est déjà très ouvragé, à tous les niveaux. On retrouve l’énergie du chant dans une alternate de «Lost Paraguayos», Quittenton gratte sa gratte et la basse entre dans la danse. Tiré de la même session, voilà «I’d Rather Go Blind» chanté au sommet du lard suprême. La beauté du chant n’en finit plus de subjuguer. S’ensuit une version fantastique d’«Angel», avec Woody in tow. Hendrix toi-même ! Dès qu’il ouvre le bec, Rod te fend le cœur. Il installe le rock anglais dans la lumière mythologique d’un espace préraphaélite. Les cuts tirés des sessions semblent toujours sonner mieux que ceux des albums, ils sont plus raw, moins lisses. Tiré des sessions de Smiler, voilà «Farewell» monté sur le modèle de Maggie May. Puis Rod the Mod rend hommage à Dylan avec «Girl From The North Country». Pas de meilleur hommage sur le marché. C’est écrasant de verdeur fanatique. Il est chaque fois au mieux de l’interprétation, comme le montre encore sa reprise du «You Make Me Feel Like A Natural Man» composé par Goffin & King pour Aretha. Il est fabuleusement juste. Immense artiste. Trop facile d’aller le critiquer. Il faut l’écouter chanter. Puis on entre dans la période Atlantic Crossing. Il enregistre une partie des cuts à Miami et l’autre à Muscle Shoals. Il chante avec un feeling écœurant. Le big cut est bien sûr «Tonight’s The Night», le hit absolu. Avec le disk II, on entre dans la période résolument américaine et Rod va y perdre des plumes. «Rosie» est enregistré à Los Angeles avec, entre autres, Steve Cropper et Carmine Appice. C’est autre chose. Rod fait le show tout seul. Il essaye de recycler son factory wall en Amérique, mais ça ne marche pas. Derrière lui, on sent la grosse équipe. Trop grosse. On perd la finesse de Mickey Waller. Rod continue de vouloir faire du boogie («Hot Legs»), mais c’est du boogie en plastique. C’est un peu comme si les musiciens américains tournaient le boogie des Faces en dérision. Rod redevient un chanteur d’exception lorsqu’il chante seul en s’accompagnant à l’acou : «You’re In My Heart». Il reprend de l’altitude avec «I Was Only Joking» - I’m not different alfter all - Hot Rod is back. Encore une merveille avec «Scarred & Scared», il dispose du même pouvoir que Dylan pour pousser une mélodie vers le firmament. Il se montre encore déchirant d’insistance avec cette reprise de Frankie Miller, «When I’m Away From You». Heureusement, tout n’est pas bon dans cette période d’américanisation. Quand il n’a plus de bonne chanson à se mettre sous la dent, il peut devenir pénible. Sa version du «Maybe Baby» de Buddy Holly est de toute évidence l’une des plus belles. Dans les pattes de Rod, ça devient énorme. Retour fracassant au vieux boogie avec «I Guess I’ll Always Love You». Il démarre son disk III avec un «Thunderbird» tiré des sessions de Tonight I’m Yours. Il se croit tout permis, même de faire du gospel. Le pire, c’est que c’est excellent, yeah yeah. Puis il s’enfonce dans le raunch de Los Angeles. Aucun des musiciens n’est connu. Terminé le temps de Jeff Beck et de Woody. Rod joue avec des pros de studio et ça s’entend, même si la voix est toujours là - Dancing alone - Mais quel chanteur ! Les pros de studio essayent de sonner comme des Anglais. Rod chante «Sweet Surrender» comme un dieu, il faut bien se rendre à l’évidence. Tout est superbe dans cette box, dès qu’il ouvre le bec, Rod est magnifique. Comment un mec peut-il être aussi doué ? Il fait le show, quoi qu’il arrive, il chante tout à l’arrache subliminale. Dans «Heaven», il ne reste plus que la voix. On n’écoute même plus ce que font les autres, derrière. Sur le disk IV, on trouve deux hommages à Bob Dylan : «The Groom’s Still Waiting At The Altar» et «This Wheels On Fire». Il enrichit sa fascination pour en faire du heavy dylanex. Cette box est de la dynamite. Le Wheels on Fire est tellement puissant qu’il donne la chair de poule. Rod le tape au heavy grrove. On tombe aussi sur le vieux hit de Python Lee Jackson, «In A Broken Dream», mais dans une version réactualisée. Seul un mec comme Rod peut allumer ça, alors il l’allume au power pur, comme il allume Dylan - Everyday I spend my time/ Feeling fine/ Drinking wine - Voilà le génie de Rod The Mod, il en rajoute, il lève ses petites tempêtes, il sort là une version dévastatrice. Il charge tous ses balladifs à l’extrême, comme le montre encore «Kiss Her For Me». Ça finit toujours par devenir extraordinaire. On tombe plus loin sur un «On And On» assez puissant, Rod prend feu. Il reprend aussi le «Rocking Chair» de Noel Gallagher et un cut de Paul Weller qui s’appelle «The Changing Man». Quel mélange ! Rod fout le feu partout.

L’autre box permet de faire le tour de l’époque Mercury qui est sans doute la plus intéressante après celle du Jeff Beck Group. Rod Stewart - Reasons To Believe: The Complete Mercury Studio Recordings regroupe sur trois CDs les cinq albums avec lesquels Rod The Mod a démarré sa carrière solo, en parallèle avec sa carrière dans les Faces. Vu d’avion, on est bien obligé de parler de carrière, mais en 1969, Rod The Mod se contentait encore de chanter et il fallait le voir taper dans la Stonesy avec «Street Fighting Man», il le cramait d’entrée, il le prenait à la Rod, droit dans l’œil, le sol vibrait, les Stones rêvaient sans doute de swinguer aussi bien, ça jouait derrière aux accords déconstruits, mais Rod chantait ça dans l’os du jambon, shhhh, il envoyait la Stonesy rôtir en enfer, il tournait Jag, Keef et le rock’n’roll band à la broche, il faisait de «Street Fighting Man» une sorte de version définitive. Voilà pourquoi on le prenait au sérieux. Oh cette façon qu’il avait d’attaquer ses vieux cuts, avec «Blind Prayer» il incendiait la nuit. Il était le brasero du rock anglais, ce que confirmait encore cette version somptueuse de «Handbags & Gladrags» qui rivalisait de power surnaturel avec celle de Chris Farlowe. Il pouvait aussi taper le boogie à l’anglaise («An Old Raincoat Will Never Let You Down»), puisqu’il avait Woody on bass et Mickey Waller au beurre. Ils restaient dans la foulée de Truth et de Beck Ola qui font partie des joyaux de la couronne d’Angleterre. Il fallait aussi le voir enflammer le lament de «Cindy’s Lament», un vrai killer, et ça repartait de plus belle avec Gasoline Alley, un album tout aussi impressionnant, avec cette version d’«It’s All Over Now» amenée à la déboulade de platform boots et chantée d’une voix de roi du rock, c’était tout simplement imparable d’I used to love her/ But it’s all over now. Rod The Mod était déjà devenu un artiste extraordinaire. Il rendait hommage aux Small Faces avec sa vision de «My Way Of Giving», pur jus de British Mythology. Il rendait un peu plus loin un autre hommage, cette fois à Eddie Cochran, avec «Cut Across Shorty», il lui rentrait dans le lard et le Shorty prenait feu aussitôt. Comme Jerry Lee, Rod The Mod travaillait toutes ses chansons au corps pour se les approprier. Et puis on arrivait à une sorte de sommet de l’art avec Every Picture Tells A Story, il devenait à la fois roi du rock et roi d’Angleterre, il fracassait des slowahs comme «Seems Like A Long Time» ou «Amazing Grace» et on glissait doucement jusqu’à «Maggie May», le hit de non-retour, le hit broyeur de cœur, l’overdose de nostalgie, l’Angleterre éternelle de notre adolescence, le plus puissant de tous les hits, le wake up magique du late september, fantastique swagger du rock de Rod, il le balançait au Rod island de Maggie, et ça montait encore d’un cran avec «Mandoline Wind» d’une pureté sans égale, il lançait ses mandolines et les frissons ravageaient tout, mais ça allait encore monter d’un cran avec l’«(I Know) I’m Losing You» des Tempts, il tapait cette fois dans le gros lard, il retrouvait les climats cataclysmiques de Beck Ola, il explosait son losing you et en livrait une mouture insurpassable. Avec Never A Dull Moment, il donnait l’impression de se calmer, mais «Lost Paraguayos» intriguait par son aisance instrumentale, ces guitares espagnoles donnaient le vertige, il semblait que tout, jusqu’à la moindre note, était hissé au sommet de l’art. Qui mieux que Rod the Mod pouvait cultiver l’insoutenable légèreté de l’être ? Il roulait son «Italian Girls» dans une farine de Stonesy, il chantait ça à la volée de bois vert et attaquait son hommage hendrixien («Angel») au raunch pur. Il semblait être en quête d’éternité, ce qui est la clé de la métaphysique de l’art. Avec «I’d Rather Go Blind», il fabriquait l’archétype du heavy blues de Soul, jamais aucun blanc n’avait chanté comme ça. Il attaquait Smiler avec un gros clin d’œil à Chuck, «Sweet Little Rock’n’Roller», c’est là qu’on entendait aboyer Zak, le chien de Mickey Waller et la machine infernale se mettait en route, par de meilleur shoot de down home boogie down, on avait là le boogie anglais dans toute sa magnificence, hyper-chanté, hyper-joué, Rod et ses amis battaient bien sûr les Stones à plates coutures, il bouclait toutes ses phrases au ollah, comme un matador. Il retrouvait son aura de boss absolu avec «Sailor», il explosait aussi Sam Cooke avec «Bring It On Home To Me», non seulement il l’explosait, mais il le magnifiait, il se marrait en plein couplet, bring out your sweet lovin’, il avait tous les pouvoirs, en plus du pouvoir royal, il disposait des pouvoirs du mage. Et puis comme dans toutes les boxes, il y a quelques bonus pour lesquels on se damnerait, du genre «You Put Something Better Inside Me» ou encore «Every Time We Say Goodbye».

Voici quelques temps paraissait dans Uncut une interview assez pointue de celui que Michael Bonner appelle the rock’s most celebrated playboy. Rod y rappelle qu’il a beaucoup aimé l’argent et la célébrité - Who wouldn’t? - Il répond ça à chaque fois, comme si au fond il avait un peu honte d’avoir tellement frimé. Mais bon, il n’est pas le dernier à rappeler qu’il a les moyens de sa frime. Et comme il aime bien rappeler qu’il n’est en fait qu’un fils de North London plumber parvenu au sommet, Bonner s’en émeut. Rod n’aurait donc que peu d’estime de lui-même ? Allons allons, calme-toi, Bonner. Un Bonner qui poursuit sur sa lancée et qui a sans doute lu l’autobio, car il révèle que Rod est construit sur deux valeurs, la famille et le foot. Il oublie le blé. On voit bien qu’il tente d’assainir la réputation de Rod. Il va lui falloir douze pages pour ça, et ce n’est pas gagné. Après la famille et le foot, arrive Dylan. Oui, on le sait, un Bonner n’arrive jamais seul. Le problème c’est que Bonner amène Dylan comme une caution intellectuelle. Rod évoque le first Dylan album qu’il écoutait night and day, mais il avoue s’être ennuyé quand il a vu Dylan sur scène. Il met d’ailleurs dans le même sac Van Morrison, qui passe deux heures sur scène sans lever la tête. Rod va même jusqu’à avouer que ses filles auxquelles il avait payé des places pour voir Van étaient sur leurs portables au bout de deux cuts. Et il nous refait le coup de la pirouette : «But he is great, so is Bob.» Comme il n’a pas fait d’études, Rod avoue avoir appris l’art d’écrire des chansons en écoutant du folk. Bonner le branche sur le Jeff Beck Group et les tournées américaines, et là ce frimeur de Rod raconte qu’il étaient meilleurs que Sly & The Family Stone - gave them a run for their money - et il ajoute : «We blew the Grateful Dead way off the stage.» Bonner tend ensuite une perche grosse comme une poutre à Rod à propos de Led Zep qui leur a volé leur thunder. Et Rod avoue que c’est vrai, Jeff Beck le vivait mal, Jimmy Page, John Paul Jones et Robert Plant venaient les voir jouer sur scène et prenaient des notes. Pour Rod l’explication est simple : «We had the same manager, Peter Grant. Prick he was.» Ce gros malin de Bonner branche Rod sur l’album que Robert Plant et Alisson Krauss ont enregistré ensemble, Raising Sand. Alors, oui Rod aimerait trouver la girl pour duetter sur du stripped down comme ça - Bonnie Raitt would be great - Il y pense. Chaque chose en son temps, mon bon Bonner. Rod rappelle dans la foulée qu’il a vendu 27 millions de Great American Songbook, alors t’as qu’à voir ! Quand Bonner prend l’exemple de Ronnie Lane qui a fini sa vie dans une caravane, Rod dit que oui, la caravane ça plaisait à Ronnie, mais lui il préfère avoir ses quatre baraques : une à Hollywood, une en Floride, une à Londres et une autre dans le Sud de la France. C’est tout Rod. Il ajoute que tout ça est destiné à ses gosses et qu’il a bâti cette fortune uniquement avec sa voix. Et il n’en finit plus dit-il de trouver ça amazing.

Signé : Cazengler, Rote tout court

Rod Stewart. Reasons To Believe: The Complete Mercury Studio Recordings. Mercury 2002

The Rod Stewart Sessions 1971-1998. Warner Bros. Records 2009

Rod Stewart & The Faces Live In London. Immortal 2007

Rock Generation Vol. 6. The Steampacket. BYG Records 1970

Michael Bonner : Never A Dull Moment. Uncut # 250 - September 2018

Rod. The Autobiography. Century 2013

Rock Hardi moussaillon ! - Part Two

Fanzine libre et autonome, Rock Hardi continue son petit bonhomme de chemin, va de ferme en château, chante pour du pain, chante pour de l’eau, Rock Hardi est heureux et libre enfin.

Le point d’orgue du 58 est sans aucun doute l’interview d’Alain Feydri qui ne nous apprend rien de plus que ce qu’on sait déjà de sa modestie, de son refus du piédestal, de cette façon qu’il a rejeter les lauriers sur les autres, de son horreur des compromissions et de sa sainte constance contestataire, avec tout le décorum qu’il faut, surtout lorsqu’il évoque le Figaro et les rockers sombrés dans la beaufitude. On profite pleinement de ces six pages et de cette faconde périgourdine pas si éloignée du long fleuve tranquille de sa prose, une prose qui ne veut pas dire son nom et qui fait bien entendu le charme discret de son Bourgeois Blues. Lorsqu’il évoque ses anciennes admirations, il ressort les noms d’Alain Dister, de Jean-Noël Coghe, de Jocelyne Boursier, des noms avalés par l’oubli, et puis bien sûr Garnier, mais ça s’arrête là, il veille à ne pas faire trop étalage de sa culture littéraire qu’on devine planquée derrière le rideau de pourpre de sa bonhomie. Curieusement, ces six pages prennent tout leur sens, puisqu’il s’agit de l’interview d’un vétéran du fanzinat par un fanzinard, et c’est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’un propos qui se tient. On ne passe pas à travers, comme c’est hélas souvent le cas. Quand on avait retrouvé Gildas à Binic en 2019, dans la maison qu’il louait avec ce qu’il appelait «l’ambassade toulousaine», l’Azerty Blues d’Alain Feydri trônait sur le buffet. On tourne la page et sur qui qu’on tombe ? Gino & The Goons, un groupe que Gildas passait régulièrement dans le Dig It! Radio Show. Et quand il passait régulièrement un groupe, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Le chapô a raison de dire que ce groupe reste confidentiel. Gino & The Goons sont basés en Floride et Tim Warren leur donne un coup de main au mastering. Gino dit aimer les Stones, Dead Moon, Link Wray et des tas d’autres gros trucs, il en a la bouche pleine. Ah ces Américains ! Ils ne savent pas s’arrêter. Par contre Dan Sartain sait s’arrêter, il fait preuve d’une étonnante modestie. Il a sans doute cassé sa pipe très peu de temps après cette interview. On y apprend qu’il travaillait à une époque dans une pizzeria et qu’il est ensuite devenu propriétaire d’un salon de coiffure (barber shop). L’homme paraît incroyablement désintéressé. Il rend un hommage furtif à John Reis, via Swami Records. C’est avec lui qu’il a enregistré deux de ses meilleurs albums (Dan Sartain Vs The Serpientes et Join Dan Sartain). On apprend plus loin que le film sur les Country Teasers - This Film Should Not Exist - n’est pas de Nicolas Drolc mais de Massimo Scocca et Gisella Albertini, qui avaient suivi la tournée Crypt en 1995. Ils avaient filmé en super 8. Mais comme ils ne savaient pas monter, c’est resté à l’état de rushes. Alors Drolc leur a proposé de «reprendre» le projet. C’est vrai que le résultat est surprenant, c’est un vrai film rock avec toutes les qualités de ses défauts. On en a parlé ici en novembre 2020. Drolc reconnaît que c’était «intelligemment filmé». Là où Drolc devient bon, c’est quand il explique qu’il n’a pas de retours presse pour la promo de ce film - mis à part les fanzines - parce que dit-il, «toute la presse musicale branchouille parisienne se fout éperdument des Country Teasers depuis 25 ans.» Bien vu. L’underground reste l’underground et c’est sans doute ce qui le sauvera. L’autre morceau de résistance du 58, c’est bien sûr l’interview de Little Bob que les Havrais appellent ‘Ti Bob. On peut même parler d’une interview fleuve. Chaque fois qu’il prend la parole dans la presse, Bob raconte des histoires rocambolesques, il entre dans les détails et on sent nettement le vécu. Il revient sur les deux Mont-de-Marsan (76 et 77) pour balancer quelques anecdotes croustillantes, on se croirait dans la cour du lycée, puis il attaque sur les tournées en Angleterre à l’époque où les punks anglais crachaient sur les musiciens : il nous sort l’histoire hilarante des 500 crachats sur Téléphone, en première partie des Ramones à l’Hammersmith. Il n’est pas très charitable pour Marc Zermati qui de son côté ne l’était pas non plus pour lui, mais ça c’est leurs histoires. Bob est tellement en verve que Rock Hardi doit lui couper la chique, il a déjà douze pages, donc il faut réduire la cadence. Alors Bob fait un crochet au Havre pour saluer les François Premiers, puis il raconte son concert à Matignon pour l’ancien maire du Havre qui était alors Premier Ministre. Tout cela nous replonge bien sûr dans des vieux souvenirs de concerts, notamment un set à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers, early seventies, où entre deux morceaux Bob demandait au public : «Est-ce que vous m’aimez ?», il faisait son Johnny et ce n’était pas du meilleur goût. Et puis un autre souvenir, plus tard, à la Villette, un copain appelle pour dire qu’il y a les Pretties sur scène, ah bon ? Alors on y va, mais c’est un set des Blues Bastards et effectivement Phil May apparaît pour faire les chœurs pendant les rappels. Épisode très bizarre, une sorte de monde à l’envers. Sur le CD du 58, on trouve deux cuts de Bob. Mais Gino & The Goons raflent la mise avec leur heavy Dig It! stuff. «Do The Get Around» est bien explosé, ces mecs sont des gros dingues de trash gaga-punk, c’est vite plié des gaules, Gildas ne s’était pas fourré le doigt dans l’œil, on a tout là-dedans, la dégueulante et les guitares qui saturent, pas de pire équipe sur cette pauvre terre ! L’autre grosse surprise, ce sont les deux cuts des Needs d’Aix qui ont aussi leur interview. Ils sont bons, ils jouent au bord de la perte d’équilibre, c’est noyé de son et ce mec épelle ses lettres dans le chaos, D, O, R, A. Encore mieux : leur «Dead Fish» est digne des Heartbreakers. Chapeau bas.

On reste dans les ténèbres de l’underground avec le 59 et El’Blaszczyk. Pour se rappeler comment ça s’écrit, il faut juste mémoriser le sz-cz, après ça revient tout seul. Là, on entre non pas sur les terres du Comte Zaroff mais sur celles de Mono-Tone, le label underground par excellence. Et comme le chapô parle de Dada, c’est dans la poche. Et en plus, El’Blaszczyk se réclame de «Vian, Yanne, Averty et Mocky». Il a tout bon. D’où sa nostalgie. Nostalgie d’une époque qu’il aurait voulu vivre. Passion pour les apéros démodés et pour les apéros atomiques du futur. Puis dans le feu de l’action, il cite des héros du temps passé : Boby Lapointe, Pierre Vassiliu et Ricet Barrier, Hector et Henri Salvador, Ginette Garcin et Arletty, et puis Fernandel pour «sa diction hyper-articulée». Ça fait des bulles dans Rock Hardi ! On trouve d’ailleurs deux cuts d’El’Blaszczyk sur le CD du 59, «Pop Scoteka» et «To Jest Drogo». C’est du rococo aquatique, pour y entrer, il faut chausser des palmes et ne pas oublier le tuba. Plus loin, Alain Feydri interviewe les Toulousains de Don Joe Rodeo Combo, qui disent vouloir marier Link Wray à Baudelaire et qui en sont à leur troisième album. Démarche intéressante et références intéressantes (MC5, Gainsbourg, Count Five). Alors on écoute «Rien Dans le Cœur» pour se faire une idée. Joli coup, c’est bien foutu, bien monté, bien introduit dans la vulve du son.

Puis Rock Hardi salue bien bas le nouvel album des Demolition Doll Rods, qui arrive quatorze ans après la bataille. On sait tout de la reformation et bien sûr Larry Hardy fait paraître l’album sur son label. On y reviendra, c’est sûr. Quant à Paul Roland, il n’évoque pas Fernandel ni Boby Lapointe, mais Bram Stoker et MR James. Il rappelle qu’il fut dans les années 80 sur New Rose et Bam Caruso, ce qui fait de lui un artiste culte, un de plus. Comme on ne le connaît que de nom, on profite des deux cuts que propose le CD : dark folk capiteux, ce mec cherche la petite bête dans les dark shades. C’est un autre monde, loin là-bas, comme dirait Huysmans, mais avec un étrange goût de revienzy. Oh ! Voilà les Psychotic Youth, reformés à la demande de Kurt Baker, un autre chouchou de Gildas. Comme le monde est petit. Les Psychotic Youth furent à une époque les rois de la power-pop. Attention, cette équipe de popsters suédois compte parmi les plus puissantes du monde. La compile Bamboozle parue en 1994 offre un joli panorama des Psychotic possibilities. Bien bombardée au bassmatic, leur reprise du mythique «When You Walk In The Room» de Jackie DeShannon pourrait bien te faire tomber de ta chaise, on t’aura prévenu. Par contre, «Summer Is On» sonne trop pop, trop sunshine, à force de bonne humeur et de dents blanches. Disons qu’ils passent leurs Nerves. «MTV» ne manque pas de power et «Mercy» confirme l’excellence de la globalité. Si on en pince pour les Nerves, Psychotic Youth est une bonne adresse. On sent même une certaine virtuosité poppy dans «Elevator Girl». Ils évoluent à un très haut niveau frénétique, c’est sûr. Ils finissent l’A avec l’excellent «Hang Around», pur jus de juke. Ils reviennent en B niaquer «How Long Will It Take». C’est une compo de Peter Case, ce qui ne surprendra personne. Ils passent au blasting pop-punk avec «Hot Red Girl», très joué, très rythmé, très sain. «Speak The Same Language» sonne aussi comme un hit et ils stompent «The Girl’s Alright» à l’exaction psychotique, ce qui paraît logique pour des Psychotic Youth. Le conseil qu’on pourrait donner serait de ne pas les perdre de vue. Ce que fait très bien Rock Hardi, qui en plus balance dans le CD un joli shoot de «Take You Down». Avec ça, ils sont tout de suite au power-top de la power-pop, avec du son, des chœurs et de la wah qui giclent dans tous les coins. Et juste avant eux Johnny Jetson casse bien la baraque avec un «Love Me For My Car» bourré de ferraille et de swagger, il fait un glam de dépouille et c’est excellent. Il récidive aussitôt après avec «Knocked Out», il ramone le créneau de la cheminée, c’est-à-dire qu’il joue avec le feu du power gaga-punk. Et puis Rock Hardi tend son micro à Nicolas Moog dont le big Underground fait actuellement la une de l’actualité bédéto-éditoriale. Tout le monde en parle, une expo est même prévue au 106, avec un concert du groupe de Moog, Thee Verduns. Moog parle d’un ton très direct, sans fioritures, il n’aime ni les patrons, ni les banquiers et dessine dit-il pour survivre.

Un peu plus loin figure la chronique d’une compile intitulée Sous Le Soleil Du Midi. Belle coïncidence, puisqu’on en a rencontré l’instigateur voici deux semaines chez Parallèles, aux Halles. L’homme est très attachant et très féru, et la moindre des choses est d’écouter cette compile qu’il n’hésite pas un seul instant à offrir. Elle raconte l’histoire «du temps où Montpellier rockait», le temps du «french punk rock» des années 80, et l’époque où Raph a monté son studio, La voix de son chien. Dans le petit texte de présentation, il rend hommage à OTH et aux TV Killers qui sont dit-il les parrains du projet, et qui ont chacun deux cuts sur la track-list. Trois choses. Un, à l’écoute de l’ensemble, on sent pointer un réel enthousiasme. Comme la scène toulousaine, celle de Montpellier devait être joyeuse et bourrée de cette énergie festive qu’on appelle aussi l’énergie de l’apéro. Here we go ! On va voir jouer des groupes pour s’amuser. Deux, on trouve pas moins de six hommages à Johnny Thunders, tous bien calibrés, à commencer «You Can’t Get Your Arms Around A Memory» repris par le Général Alcazar, oui oui, celui de l’Oreille Cassée. On trouve un peu plus loin une solide version de «Pipeline» signée Jeff Dahl, aussi solide peut-on dire que celle qui ouvre le bal de So Alone. The Electric Buttocks trashent l’«All By Myself» des Heartbreakers, on ne sait pas si c’est délibéré, mais ça passe comme une lettre à la poste, comme quoi il faut parfois savoir se montrer inonoclastic. Puis la Deconnection tape le «Treat Her Right» qui se trouve sur Copy Cats, ils sont bien dans l’énergie de l’hommage, quelle belle avoine ! Les Mystery Boys s’éreintent à vouloir jouer l’un des cuts les plus difficiles à jouer, «Personality Crisis», et ça se termine avec Chris Waldo et un «In Cold Blood» gratté dans l’aléa. On aimait bien Johnny Thunders à Montpellier, c’est la deuxième bonne nouvelle de la compile. Trois, on a droit à une petite révélation. C’est la raison pour laquelle on écoute les compiles. Cette fois, la révélation s’appelle Splurge. Comme OTH et les TV Killers, ils ont deux titres, dont un «Watch Out» qui ouvre le bal. Après une intro de basse incertaine, le Watch Out est vite rattrapé par les requins, c’est-à-dire la guitare disto et le chant qui veut bien. On dresse l’oreille car le mec chante bien. Splurge est heavy on the sludge. Ils sortent une véritable purée à l’anglaise. Ce que va confirmer «You». Le mec chante à l’héroïque, comme Johnny Rotten. Fantastique qualité du chant doublée d’une fantastique qualité du jeu de guitare. Sinon Raph jouait avec son groupe les Rabbit Stoïks un heavy punk de la nuit tombée qui tenait bien la route. On entend aussi les Circlips ferrailler leur «Bill Gates» et il faut attribuer une mention spéciale au batteur des Brain Sneakers car il bat «Bad Girl» à la diable vauverty. On entend rarement des mecs battre aussi sec et sick. On l’entend moins dans «Crazy Hospital» car ce brûlot est couvert par les guitares. On ne peut pas tout avoir.

Signé : Cazengler, Rock Hardu

Rock Hardi # 58. Fanzine libre et autonome.

Rock Hardi # 59. Fanzine libre et autonome.

Sous Le Soleil Du Midi. La Voix de Son Chien 2021

L’avenir du rock

- La nuit tous les chats sont Grys-Grys

En quête d’exotisme, l’avenir du rock se paye un voyage en Jordanie. Petit, il a lu et relu Coke En Stock et il s’est juré qu’il irait visiter Pétra, la cité sculptée dans la roche, quand il serait grand, et qu’il ferait ça à cheval, comme Tintin et le capitaine Haddock. Il arrive à Amman, pose son sac à l’hôtel et se rend au marché pour acheter un cheval. Mais ce n’est plus la saison. On lui propose un dromadaire. Bon d’accord. Le lendemain à l’aube, il part en direction de Pétra avec un équipement léger et sa boussole. Bon, la boussole, c’est de la frime, il n’a jamais su s’en servir. Il faut savoir que l’avenir du rock a ses petites manies, comme tout le monde.

À la sortie de la ville, un paysan lui indique la direction.

— Wallah wallah, sahib !

Il fait route pendant tout le jour, dodelinant au sommet de son dromadaire comme Lawrence d’Arabie. De temps en temps, il sort sa boussole, mais il ne comprend rien. Le soleil se couche et il se retrouve en plein désert. Comme il a la trouille des serpents et des araignées, il reste perché sur son dromadaire pour somnoler. Bien sûr, il se casse la gueule. Il ordonne au dromadaire de s’agenouiller pour pouvoir remonter.

— Yallah !

Il remonte en selle.

— Yalloh !

Le dromadaire se redresse.

Pendant trois jours, l’avenir du rock erre dans le désert. Il ne se doute même pas qu’il est arrivé en Syrie. Et pouf, pas de pot, il tombe sur une patrouille de l’État Islamique qui l’accuse d’être un espion américain.

— Amelican ! Amelican !

Ils le ramènent au camp pour le décapiter. L’avenir du rock n’a pas besoin de comprendre l’arabe pour savoir ce qui lui pend au nez. On le jette dans une cabane après l’avoir roué de coups.

Pas de remords. Se planter, ça arrive à tout le monde, même à l’avenir du rock. Pour dédramatiser, il sort sa phrase favorite : La nuit tous les chats sont Grys-Grys... Après tout, finir comme Danton et Robespierre, c’est quand même plus classe que de finir dans un Ehpad à la mormoille.

En 2019 paraissait le premier album sans titre des Grys-Grys, l’album du phare, comme on dit chez les Bretons, puisqu’on les voit photographiés au sommet d’un phare. Ils sont toujours dans le british Beat, mais avec un parfum psyché extrêmement capiteux. «The Day» n’est pas très loin des Sorrows. Sous la peau du beat, ça gronde d’excellence, notamment dans «Brother Tobio». Ils se livrent à de sacrées remontées d’intérêt général. Mais ça commence vraiment à chauffer en fin d’A, avec «Got Love», qui est lancé comme Boom Boom, avec un rentre-dedans de revienzy à l’anglaise. Et ça continue avec «Satisfy The Lord Of Anarchy», un exercice de style digne du raunch des early Stones. Pas de problème, les Grys-Grys savent couler un bronze. C’est même un sacré coup de génie. Le festin se poursuit en B avec l’effarant «In A Loop». Ils rentrent dans le lard de la mad psyché et les ponts sont dignes non pas de la rivière Kwaï, mais de la rivière Who, alors t’as qu’à voir. Ah mais ce n’est pas fini ! Voilà qu’arrive au galop «She Just Left» un solide boogie blast embarqué à coups d’harmo, bien râblé et joué dans la chaleur de la nuit. Quelle violence, c’mon ! Ils sont en plein essor avec «Daylight Robbery», un boogie rock à la sauce sixty-five, leur son tient du meilleur teenbeat anglais, all the rage, ils naviguent au même niveau que les Downliners, les Pretties et les early Stones. Encore une horreur d’exaction parégorique avec «It Ain’t Right». Ils labourent les côtes du lard et alimentent la polémique. Rien de ce qui est excellent ne leur est étranger.

Leur deuxième album paraît sur Norton cette année et s’appelle To Fall Down. Pochette fantastique, l’image rivalise de grandeur tutélaire avec celle de la pochette du deuxième MC5, photo noir et blanc de backstage fumant, wow wow wow, back in the USA ? On se frotte les mains, miam miam, on lance l’A et on tombe sur un «I’m Going Back» assez classique qui peine à gicler, même s’il sonne bien les cloches. Comprenez qu’on attend des miracles de ces mecs-là. Pas facile de vouloir créer la sensation en permanence, ce n’est pas automatique et ce n’est pas non plus un métier. Il faut être béni des dieux pour ça. Ça devient poppy avec un «Tell Me» qui ne fonctionne pas et «Watching My Idols Die» renvoie sur l’Heart Of Stone des early Stones. L’A retrouve enfin des couleurs avec un «See Me Frown» plus psyché, chauffé à coups d’harmo, un Frown qui renoue avec les sixties et l’évangélisation de la jeunesse américaine par les tenants et les aboutissants de la vieille Angleterre. Tu cherches la viande ? Elle est là, en B, avec «Milk Cow Blues», amené au Downliners stomp, en fourbasse, par en dessous. C’est là qu’ils sont bons, dans le raw de l’heavy British beat, dans l’aube claire du rock anglais, ils sont dans le Don Craine et le Phil May de l’origine de tout. L’autre hit de l’album est le morceau titre qui referme la marche. Belle cavalcade, ils restent dans la fière allure avec une basse bien sous-jacente et un killer solo flash salement envenimé. Ils adorent le son bien ferme sous la peau du beat, avec des guitares dans le coin de l’oreille, comme celles des Groovies et des descentes de chant dignes de celles de Roy Loney.

Ce serait bête de faire l’impasse sur les premiers singles des Grys-Grys qui étaient certainement les plus explosifs. Bon exemple avec «Left Unseen/It’s Mighty Crazy», joli slab de fuzz punk rave up, ultime purge de surge, digne des géants du genre, surtout le Mighty Crazy de Lightning Slim que les Grys-Grys font sauter à la dynamite.

Les Grys-Grys auraient splitté. L’avenir de rock a raison, la nuit tous les chats son Grys-Grys.

Signé : Cazengler, gras-gras

Grys-Grys. Les Grys-Grys. Groovie Records 2019

Grys-Grys. To Fall Down. Norton Records 2021

Grys-Grys. Left Unseen. Dirty Water Records 2015

Inside the goldmine

- Alice au pays des merveilles

Allongé sur la plage, il scrutait l’immensité du ciel. Il réalisa soudainement qu’il n’était pas grand chose, comparé à cette immensité et ce sentiment lui plut énormément. Par contre, sa bite en érection le ramenait aux réalités terrestres. Il avait tellement la trique qu’il voyait le gland pointer sous l’élastique du maillot de bain. Il faisait déjà chaud sur la plage, il sortait de l’eau. Il venait de passer sa première nuit dans les bras d’une gonzesse. Son esprit et son corps d’adolescent étaient encore en chantier. Elle s’appelait Alice et elle l’avait invité dans sa tente au camping. Elle venait de Cherbourg et sa mère tapinait sur le port. Alice avait des seins extraordinaires et il ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait opté pour lui, et pas pour l’un de ces beaux mecs un peu plus vieux, comme Mao et Philou qui avaient du poil sur la poitrine et des grosses rouflaquettes. Ces mecs se baladaient sur la plage avec leurs paquets de clopes glissés dans l’élastique du maillot de bain. Ils venaient des banlieues et portaient des tatouages dans le dos et sur les bras. Ça nous faisait tous rêver. Il se remémorait toutes les secondes de cette première nuit, il se revit se glisser dans le duvet qu’elle avait ouvert, puis il la revit défaire son soutif et tout le bataclan à la suite, la motte, la main, laisse-moi faire, et puis la voix de sa mère dans la tente voisine, fermez-vos gueules, on voudrait bien dormir. Il sentait que sa bite allait exploser. Alors pour calmer le jeu, il retourna à l’eau et nagea un peu. Puis il revint s’étendre sur le sable mouillé, et se mit à chanter un truc qu’il aimait bien et qui passait à la radio cet été-là - J’avais dessiné sur le sable/ Son doux visage qui me souriait/ Puis il a plu sur cette plage/ Dans cet orage, elle a disparuuuu - Il ne comprenait rien à ce sentiment nouveau fait d’attirance sentimentale et de désir animal, alors il se mit à hurler : «Et j’ai crié/ Crié/ Aliiiiiice/ Pour qu’elle revienne/ Et j’ai bandé/ Bandé/ Oh j’avais trop la triiiiiique !».

Évidemment, Alice Clark n’a rien à voir avec l’Alice de la plage abandonnée. Alice Clark est une petite black que Lewis Carroll aurait pu choisir s’il avait bien sûr possédé un tourne-disque. Pour ceux qui la connaissent, Alice Clark c’est Alice au Pays des Merveilles. Il n’existe qu’un seul album d’Alice paru en 1972, un album sans titre. Et puis Ace qui fait toujours bien les choses a sorti en 2010 The Complete Studio Recordings 1968-1972, sur lequel on s’est tous jetés.

Attention, Alice Clark est un peu à part. Le mec qui la présente pour Ace, Dean Rudland, parle d’acid jazz et de modern soul scene et bien sûr ce sont les Anglais qui l’ont redécouverte dans les années 90, ce qui a fait flamber le prix de l’album paru en 1972. L’album original vaut aujourd’hui 500 euros. Par chance, il a été réédité. En tout, elle n’a enregistré que quinze cuts, dont dix figurent sur son unique album. Comme les Crystals, avec lesquelles elle partageait d’ailleurs le même manager, Alice venait de Brooklyn. Elle tenta de percer pendant trois/quatre ans, puis nous dit Rudland, elle s’est retirée du biz pour s’occuper de ses enfants. Rudland a fini par retrouver sa trace via l’un de ses sept petits-enfants, Ace Clark, qui explique qu’Alice a cassé sa pipe en bois assez jeune, en 2004 et qu’elle n’a jamais su qu’elle était l’une des reines des dance-floors britanniques. Reine tout court serait-on tenté d’ajouter.

Oui, rien qu’à la voir, que ce soit sur la pochette de son album ou sur celle de la compile Ace : elle a le port d’une reine de Nubie et des seins extraordinaires, comme l’autre Alice, justement, celle de Cherbourg. Dès l’«I Keep It Hid» de Jimmy Webb, on assiste à un stupéfiant concassage du rythme, le son s’étale dans l’éclat d’un matin magique, elle transforme la Soul en mer étale, avec une fabuleuse dynamique d’acid jazz - Maybe someday - C’est l’un des sommets de l’art. L’autre coup de génie s’appelle «It Takes Too Long To Live Alone». Elle attaque son groove de jazz de front, elle se swingue à la vraie vie, elle est dans cette puissante certitude, dans les tréfonds du sensible, elle chante à l’intelligence pure du son, elle ne module que des pulsions et des émotions, elle en jette partout, elle rayonne d’espoir, elle devient une merveille inexorable, elle poussent des ahhh qui atteignent les zones érogènes. Avec l’«Hey Girl» d’Earl de Rouen (qui est le percussionniste de Donny Hathaway), elle entre dans le lard de la Soul par le jazz, c’est stupéfiant d’audace, elle va droit sur Sarah Vaughan. Et le solo de sax vaut bien ceux de Charlie Parker.

L’autre info essentielle, c’est que l’album est sorti sur le label de Bob Shad, Mainstream. Shad était un amateur de jazz qui se mit à sortir des albums de rock quand il a vu que ça se vendait, notamment le premier album de Big Brother, puis il est passé à la Soul avant de revenir à ses premières amours, le jazz. Et Alice. On trouve aussi trois cuts de Bobby Hebb sur l’album, notamment l’excellent «Hard Hard Promises» qu’Alice chante par dessus les toits, elle pousse son bouchon tant qu’elle peut. Hebb signe aussi l’excellent «Don’t You Care», embarquement pour Cythère immédiat, elle swingue sa Soul comme une reine de Java, elle grimpe au sommet des bouquets de cuivres, elle fonctionne au vif argent, elle court dans le son comme le furet, elle brille de mille feux, elle règne sans partage sur l’acid jazz, don’t you care ! Elle tape un autre hit d’Hebb, «Charms Of The Arms Of Love», plus groovy, elle s’y faufile néanmoins comme une déesse, et là on arrive une fois encore au paradis. Et puis voilà les inédits, «You Got A Deal» de Billy Vera, on se croirait sur un album d’Aretha, c’est exactement le même son, elle monte bien sur ses grands chevaux. Autre merveille arrachée à l’oubli : «You Hit Me (Right Where It Hurt Me)», qui est en fait son premier single, paru en 1968. Elle déroule bien sa Soul sur l’horizon, avec une belle basse voyageuse dans les parages. Comme Aretha, elle va chercher sa viande de Soul, c’est très au dessus de la moyenne. Sur la B-side de ce premier single se trouve «Heaven’s Will (Must Be Obeyed)», une heavy Soul visitée par la grâce. On comprend que les Anglais aient craqué. «Never Did I Stop Loving You» figure un single Acid Jazz paru en 2004 : elle entre dans le lagon du groove comme Marvin, et derrière elle ça joue au jouissif définitif, avec des échelles de cuivres et une basse qui fait le grand écart, alors elle s’abandonne aux montées de fièvre et coule Broadway dans l’éclat de la Soul, un mec derrière bat le beurre du diable à la cymbale, elle claque son loving you à l’Aretha, avec les coups de reins de Nina Simone et l’exubérance en plus. Never ! Cette femme sait se fondre dans l’or du Rhin. Avec «Say You’ll Never (Never Leave Me)», elle se lance dans une Soul aventureuse, elle occupe tout l’espace, elle module au fil du chant une Soul qui ne demande qu’à éclore, elle réussit même l’exploit de chanter comme une jeune prodige, à l’accent innocent.

Signé : Cazengler, tête à clarks

Alice Clark. Alice Clark. Mainstream Records 1972

Alice Clark. The Complete Studio Recordings 1968-1972. BGP Records 2010

*

Diable un groupe américain qui portent un nom français, Forêt Endormie ferait-il des émules ! En plus une pochette pleine nature ! Quoique si on zieute d'un peu plus près, d'accord pour les arbres et le ciel bleu, mais cette espèce de brume quasi-invisible avec cette drôle ( pas du tout rigolote ) ambiance, hum-hum serais-je sur une fausse piste, d'autant plus que ça ne colle pas avec le label P. O. G. O. Records, les accointances du rock avec le mystère Symboliste et les climats à la Debussy, ce n'est pas tout à fait le rayon de Pour des Oreilles Grandes Ouvertes, tape en règle générale plutôt dans la tonitruance, d'autant plus que Curse ne se traduit pas par course forestière et encore moins par promenade champêtre, mais par malédiction. Ce qui change la donne. De surcroît, ces derniers temps ILS a fait beaucoup de bruit dans le Noise. Esgourdes fragiles abstenez-vous de cette chronique. Inutile de me chercher noise, car vous trouverez. Tant que l'on est dans les traductions, sachez que le nom du groupe ne se traduit pas, l'est nécessaire d'effectuer une translation, chacun la sienne, moi je propose le mot FILS ( pas celui ou ceux du papa, ceux de la couturière ) euphoniquement, orthographiquement il s'en rapproche, et puis les fils se faufilent là où ils en ont envie, et s'ils ne sont pas d'accord avec un de leurs points d'arrivée, il ne leur reste plus qu'à couper un fil pour recouvrer leur liberté pleine et entière. De fil en aiguille et d'aiguille en anguille ( EELS en anglais ) on ne perd pas le fil...

ILS n'est pas un groupe de débutants, z'ont déjà jeté leur gourme dans plusieurs formations, apparemment il leur en restait, n'avaient pas épuisé les stocks de la prime jeunesse. Les Etats-Unis regorgent de groupes hardcore, dépliez la carte, ILS provient de l'Oregon tout en haut, à gauche, comme par hasard au-dessus de la Californie – sacré nid de frelons – séparé du Canada par l'Etat de Washington. Port d'attache : Portland, cité verte et populeuse, cherchez l'erreur, sise au confluent de la Columbia et de la Willamette, de l'eau et des arbres, tout pour calmer les esprits, apparemment pas en assez grande quantité pour apaiser notre quatuor infernal. Comme quoi les mêmes causes ne produisent pas obligatoirement les mêmes effets. Relisons Aristote.

Revenons à cette constatation de nuées de groupes de rock, c'est idem dans de nombreuses expressions artistiques, littérature, peinture, cinéma, graphiste, etc... sans doute en fut-il de même dans les siècles précédents, au prorata de la population préciserons-nous, à part que de nos jours avec la surmultiplication des moyens techniques et de communication, les artistes creusent souvent dans une même direction, leur pré carré est cerné de près par une foultitude de concurrents, l'on n'est pas loin des concessions de quelques mètres carrés attribuées aux mineurs lors de la ruée vers l'or. Rares sont les pépites de dix mille carats... la poudre d'or de la notoriété s'avère rare et volatile... Conséquence le public se retrouve confronté à un vaste choix qui l'emmène à explorer et à s'enfermer en un style qui lui agrée particulièrement. L'état de la création rock ressemble à ces marchés de producteurs locaux dont les étals finissent par s'uniformiser. Il est si difficile de leur établir une identité propre que l'on en vient à définir les groupes, non pas selon leur apport intrinsèque différentiel, mais en citant les noms de formations desquelles ils se rapprochent, ou dont ils se sont inspirés... Les générations rock se renouvellent vite, à tel point que les différents styles se talonnent de près et s'emmêlent les guiboles, ce pointillisme stylistique trahit la richesse et l'impasse du genre Metal... Ceci n'est pas une critique, aujourd'hui peinture et graphisme, pour ne prendre qu'un seul exemple, connaissent la même extravagante dilution... Pourquoi présenter tel groupe et pas un autre... Ne nous cachons pas derrière l'arbre qui cache la forêt de nos incertitudes en répondant que justement la prochaine fois nous en évoquerons un autre... Ce qui nous intéresse dans ILS ce n'est pas leur musique, mais leurs musiques en leur unicité, se servent à volonté de tout ce qui a précédé, hard, heavy, metal, punk, hardore, et poussent le tout vers le point de non-retour du noise, celui-ci entendu non pas comme rupture bruitiste du début du siècle précédent, mais comme un ressourcement de et dans l'agonique pâmoison finale de la musique classique européenne, celle-ci se complaisant à délaisser la mélodie pour ne garder que les dissonances extraverties du rythme. Le metal suit une courbe parabolique parallèle à l'aventure jazz... A la recherche de son point oméga. Chardinique, en quelque sorte, mais dépouillé de toute connotation christologique, réduit à sa plus simple expression conceptuelle.

PAIN DON'T HURT

ILS

( P. O. G. O. Records / 02 / 01 / 2019 )

La couve est sans appel. Sont prêts à engloutir la pomme du monde. Une faim si dévorante que le dentier aux lèvres en ailerons de requin s'est évadé de sa gangue de chair humaine qui l'abritait. Poursuit son chemin tout seul, n'a peur de rien,

Vocal : Tom Glose / Guitar : Nate Abner / Drums : Tim Steiner / Bass : Chritopher Frey )

No luck : grabuge à l'horizon, pas de chance vous êtes juste sous la ligne d'horizon, à l'endroit exact où la voûte stellaire et la croûte terrestre entament un duel à mort. La musique dégouline sur vous comme une vomissure visqueuse qui glisse et se renouvelle sans cesse, un torrent de déglutition dégoûtante, que vous aimeriez retenir dans vos deux mains afin de boire à cette diarrhée kaotique, et là-dessus surnage le cadavre pustuleux d'un chat écorché encore vivant, c'est la voix de Tom Glose qui vous emporte où vous voulez plus profond que l'enfer, plus haut que le paradis, il crie comme le tigre griffe et entaille, au loin résonne l'éperon triomphant d'une guitare. It's no lard, but it's just a cyst : j'essaie de vous rassurer par ces quelques mots explicatifs, souvent ILS accole aux trois lettres de son nom trois autres, PDX, qui comme chacun sait sont le sigle qui en aéronautique désigne l'aéroport de Portland, dans le même ordre d'idée ILS désignent aussi un système d'atterrissage sans visibilité... maintenant elles ont aussi une autre signification, médicale, biologique, elles désignent le processus qui consiste à instiller dans le corps d'une souris de laboratoire une bouture d'un cancer humain, pas de panique ce n'est pas du saindoux, c'est juste un kyste ! Douze secondes d'un coureur de Formule Un qui appuie un peu sur son accélérateur ( peu écologique ) en attendant que le signal du départ soit donné, en fait tout irait bien, le moteur BDG ( Bass, Drums, Guitar, mémorisez je ne répèterai pas ) ronronne à fond, une régularité exemplaire, hélas, ils vous en veulent, z'ont prévu de ne pas vous laisser vous assoupir, alors Tom Glose se surpasse, l'a la glossolalie ultra rapide et puissante, à lui tout seul il empêche un arrondissement de Paris de dormir en toute quiétude, les mecs tirés de leur sommeil se croient enfermés dans un cauchemar, se jettent par la fenêtre pour y échapper. Une chance pour vous, les morceaux ne sont pas longs, vous éviterez le grand plongeon. Northstar : tout le monde le sait mais je le rappelle, l'étoile polaire est le signe scintillant de l'axe invisible qui a permis aux extraterrestres de descendre sur terre pour apporter la civilisation aux brutes préhistoriques que nous étions, tendez l'oreille vous entendrez le frou-frou furtif de leurs entité frôlant l'axe du monde, hélas ils ne descendent pas, ils remontent, dégoûtés de notre humanité, le Gloseur de service tente de nous l'expliquer calmement ( tout est relatif ), mais la population de la planète ne l'écoute pas, alors sa voix se charge d'acrimonie indigeste, il hurle, il prophétise tous les malheurs qui roulent en avalanche sur nous. Sûr qu'à l'entendre dégoiser si abruptement l'on perd et le nord et l'étoile, chamboule notre comprenette, ne nous reste plus qu'à nous cacher sous le lit comme les chiens qui ont peur de l'orage. Curse : un malheur n'arrive jamais seul, la malédiction est prononcée, elle est scandée et martelée très fort au début, mais la batterie roule les galets de la mer sur vos pieds et un océan de guitares déferle et emporte tout sur son passage, ne reste plus rien qu'un brouillamini de stridences qui finissent par s'éteindre. For the shame I bring : imaginez que dans un cimetière un million de mammouths congelés dans le permafrost sibérien se réveillent et entreprennent de marcher sur les riches pâturages de l'Europe occidentale, le Gloseur est sur l'échine du plus vieux pachyderme, la basse imite le grondement de cette armada, et la batterie lance la horde au triple galop. Nous en veulent en mort, l'on ne sait pas pourquoi, ils renversent les immeubles et ravinent les autoroutes, non contents de notre sort nous commençons à avoir honte de nos propres faiblesses. Ouf, ils sont déjà passés, arpentent l'Atlantique, laissons-les à leur œuvre de colossale destruction. Il ne nous reste plus qu'une seule solution après ce cataclysme sonore, il nous faut tenter de survivre ! Guère facile.

CURSE

ILS

( P. O. G. O. Records 147 / Vicious Circle / Juillet 2020 )

Vocal : Tom Glose / Guitar : Nate Abner / Drums : Tim Steiner / Bass : Adam Pike )

Les petits futés l'auront remarqué de leur œil de lynx, sur dix titres cinq étaient déjà sur le premier opus. Fallait ouvrir les deux globules, le bassiste a changé, ils ont réenregistré le club des cinq, à leur manière, quand ils repeignent leur cuisine, ne se servent pas du pinceau, usent du bulldozer.

Bad parts : d'après moi, ils font un concours à celui qui fera le plus de bruit, à la batterie Steiner ne se retient plus, à la guitare Nate Abner compresse les riffs, et la basse Adam Pike tire le cordon funèbre pour arrêter les convois funéraires qui passent au triple galop dans la rue, un jeu comme un autre, quant à Tom il vous envoie le vocal à la figure, il doit confondre avec un nid de vipères, n'empêche qu'ils font des efforts, z'ont réussi à tenir une rythmique sans que le train ne déraille. Curse : la Malédiction 2, ce coup-ci Tom vous découpe les mots au chalumeau, derrière ils se font tout petit, jouent en pointillés, pas trop fort, pas vite du tout, n'ayez crainte les mauvais côtés de leurs individualités délétères reprennent vite le dessus et l'on sombre corps et bien dans un immonde charivari, la guitare a attrapé la tremblante du mouton enragé, Steiner doit avoir quelques comptes à régler avec l'Humanité, ce doit être ce que nous conte Tom dans sa bouillie de grumeaux de gros mots irradiés. Don't hurt me : miracle un vrai riff introductif, c'est vrai qu'ils sont sages sur ce morceau, bien sûr il ne faut pas faire attention à ce type bloqué dans un embouteillage depuis trois heures et qui klaxonne comme un madurle, les bonnes vieilles habitudes se radinent au bout de trente secondes, ne peuvent pas tenir un morceau jusqu'au bout, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils le salopègent, qu'ils le transforment en un truc inécoutable, le genre de vacarme dont on se sert pour réveiller les zombies dans leur cercueil. Quand vous serez six pieds sous terre, cela vous semblera délectable. No luck : pas de chance pour l'auditeur moyen, ils remettent leur titre fétiche en jeu. Inutile de gloser sans fin sur Tom, le roi des screamers, le gars s'est fait greffer des cordes vocales en tungstène, puissance et célérité, les mambas noirs lui sortent de la bouche pour venir siffler dans vos oreilles, bonjour les acouphènes, vous n'avez pas de chance. Petites natures ! Noose : le mec on lui passé un nœud coulant autour du cou pour le faire taire une bonne fois pour toute, gigote sans fin comme le balancier de la pendule de votre arrière grand-mère qui vous hypnotisait quand vous étiez petit, n'en borborygme pas moins à croire qu'il fait la causette dans le salon de Madame de Récamier, doit un peu choquer la maîtresse de maison avec son organe vocal turgescent qui gueule aussi fort que les douze têtes de l'hydre de Lerne, les trois copains essaient de faire un boucan de tous les diables pour couvrir sa voix écrabouillée de stentor asthmatique, en vain. White meat : si vous n'avez jamais été invité à une soirée d'anthropophages sur l'île de Pâque, vous en avez au moins un aperçu sonore, plus un mec qui hurle à la manière d'un cowboy qui crâne devant un millier d'indiens qui bandent. Leur arc sur lui. Tant pis pour lui il a mérité toute cette haine. Des catastrophes comme cela vous n'en entendrez pas souvent dans votre vie. Dixième fois que vous repassez le titre, au suivant s'il vous plaît, par pitié, on veut tout entendre au moins une fois avant de mourir. Northstar : ces troublions vous leur payez un voyage en première classe sur Alpha Ursae Minoris , vous croyez en être débarrassés, plus ils s'éloignent dans leur fusée interplanétaire plus vous les entendez. Le Gloseur ébranle le zodiaque et le BDG par derrière attise sa vindicte. Nom de code : conjuration de l'Etolie Polaire. Casket race : les cinglés cinglent vers l'île au trésor, des pirates au sabre dégoulinant de sang, le capitaine Abner a changé d'avis au dernier moment, il ordonne de virer de cap, l'a décidé de trancher à la guitare électrique la baleine blanche, Adam Pique martèle les coutelas, Tim Steiner crève ses peaux à coups de harpons, sur la dunette la voix du bosco domine le tumulte de la tempête. It's not lard, but it's just a cyst : guitare d'Abner en apnée, elle hoquete gravissimo, manque d'oxygène, Pike a beau pomper sur sa basse rien n'y fait, l'opéré vous pousse de ses râles de mourant à déterrer les morts, c'est la fin, l'abreuve d'injures le chirurgien, pour l'endormir définitivement Tim le bourre d'horions. La scène tragique se termine brutalement. On n'entend plus rien. Qui a succombé ? For the shame I bring : encore un effort, c'est le dernier titre, the last but not the least. Ne veulent pas qu'on les oublie, n'ont rien à craindre. On se croirait dans un film de guerre. Finissent en beauté. Poussent les cris et les instrus comme Attila lançaient ses huns sur l'empire romain. Hélas il n'y aura personne pour les arrêter. Débauche sonore totale.

MY LOW

ILS

( Août 2020 / Bandcamp )

My low : un morceau à part, pour Milo le fils de Chris Dunn, qui a quitté cette vallée de larmes. La pochette le représente. De quoi récolter dix mille dollars au profit de son gamin orphelin... La tonalité est grave, mais Chris était un véritable rocker, aussi Adam Pike et Tom Glose qui ont écrit le morceau, n'hésitent pas à balancer la sauce. Evoquent le temps passé ensemble, n'était-ce qu'un rêve. Parfois il est bon d'exorciser son incompréhension en hurlant... Bel hommage caritatif. Sans mièvrerie.

P. S. : Les sommes recueillies par la chanson sont intégralement reversées à la cagnotte, le lien est sur Bandcamp.

NO LUCK

ILS

( Vidéo YT : 2020 )

Vous les avez entendus, vous aimeriez les voir. Deux minutes et une poignée de secondes suffisent. Une vidéo, manifestement ce n'est pas David Lynch qui s'est chargé du cadrage. Un téléphone portable y a supplée largement. L'image remue un peu, sont dans une petite pièce, ce qui limite les décrochages, première surprise, Tom Glose a une gueule d'intellectuel, ses lunettes de travers lui donnent l'air d'avoir un grind de folie. Vous vous demandiez comment Tim Steiner frappe si fort, quand vous voyez le gabarit, style convoi exceptionnel dont la largeur bloque les trois voies de l'autoroute à lui tout seul, la réponse est évidente. D'Adam Pike vous n'apercevez que sa basse, un peu plus de chance pour Nate Abner sous son bonnet. A moins que ça ne soit le contraire. N'en font pas trop, vous vous attendez à une scène d'Apocalypse Now, et ce n'est qu'un groupe qui répète dans son coin. Oui mais quel groupe ! Fulminant.

Damie Chad.

Voir : interview sur New Noise Magazine.

ROLLING STONES

Etrange phénomène dû au dérèglement climatique ? Pourquoi les pierres deviennent-elles moins dures ? Pas toutes, uniquement celles qui roulent. Pas n'importe où, pour le moment cet étrange phénomène ne touche que l'Angleterre, et des deux grands édifices pierreux de la Grande-Bretagne, un seul en est victime. Stonehenge est épargné, mais le deuxième amoncellement rocheux du pays, célèbre sur toute la planète paye un lourd tribut. Certes depuis longtemps l'on a remarqué que le massif stonien était victime d'un effritement ravageur, Brian Jones, Mick Taylor, Bill Wyman et dernièrement Charlie Watts se sont au fil des années détachés de la montagne des chauds cailloux. Toutefois pour rassurer nos lecteurs les analyses scientifiques sont formelles le climat n'est aucunement responsable de cette dégradation.

Pour le dire clairement les Stones m'ont déçu. Les esprits acariâtres en rajouteront, belle lurette que les Stones ne sont plus les Stones, depuis... vous complétez avec le titre du dernier album après lequel d'après vous ils sont entrés dans l'ère du déclin. N'ont pas tout à fait tort. Mais si l'on a aimé les Stones, certes c'est leur musique mais aussi leur cynisme, leur manière à eux d'être Stones, d'être un groupe qui n'a pas respecté l'espèce d'idéologie rock qui voudrait que l'on soit moralement irréprochable, que l'on soit en rupture avec le Système, jamais de son côté... Un rêve d'une extrême naïveté si l'on pense une demi-seconde aux intérêts colossaux financiers en jeu. Les Stones l'ont assumé, les tournées apporte-monnaie qui se chiffrent en dizaine et centaines de millions de dollars, ils n'ont pas craché dessus. Une conduite amorale, les fans de la première heure renâclent mais le troupeau en son entier finit par emboîter le pas.