KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 531

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

25 / 11 / 2021

|

ROBERT GORDON / MERCURY REV REIGNING SOUND / MICKEY LEE LANE CRASHBIRDS / DELPHINE DORA GOLEM MECANIQUE / ROCKAMBOLESQUES |

Gordon moi ta main et prends la mienne

- Part One - Hey Mr. Staxman

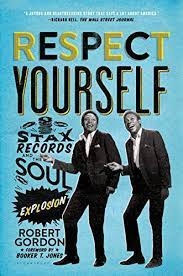

Robert Gordon et Peter Guralnick ont un sacré don en commun : le souffle littéraire. En France, lorsqu’on parle de souffle, on pense à Balzac ou à Zola, a des gens capables de bâtir des sagas. Robert Gordon et son mentor Peter Guralnick sont de la même trempe, et plutôt que de nous raconter la grandeur et la décadence des bourgeois et des ouvriers du XIXe siècle, ils ont choisi de nous raconter la vie des grands artistes américains du XXe siècle. Dans le cas de ces deux hommes et de leurs ouvrages respectifs, on parle bien de littérature, aucune ambiguïté possible.

Robert Gordon nous raconte l’histoire de Stax dans Respect Yourself: Stax Records And The Soul Explosion. Ou plutôt l’apogée et la chute de l’Empire staxien, car il s’agit bien d’une épopée tragique, de l’écroulement d’un rêve, et pour parvenir à nous faire partager sa fascination pour Stax et tout ce que ça pouvait représenter au plan humain, Robert Gordon utilise les ressorts du roman. Cet ouvrage est un chef d’œuvre d’érudition et de passion, celle d’un homme blanc pour les artistes noirs, mais aussi pour sa chère city of Memphis - Memphis est une ville qui fredonne et qui vrombit. C’est un son constant qui fait partie du sol, du fleuve, de l’air et comme il est partout, on peut avoir du mal à le détecter - Voilà comment Robert Gordon lance un chapitre. Il rappelle un peu plus loin qu’on a toujours su apprécier les excentriques dans le Deep South, notamment à Memphis. Duck Dunn qu’on va retrouver plus loin dans les MG’s affirme qu’un certain Dewey Phillips a changé sa vie quand il était jeune. Eh oui, il préférait entendre à la radio Bo Diddley, Bill Doggett et Little Richard plutôt que les sérénades folkloriques du Grand Ole Opry. Pour Robert Gordon, le Memphis Sound commence avec «Green Onions». Il ressort aussi cette définition de Memphis à laquelle lui et Dickinson sont tellement attachés : Memphis, la ville où il ne se passe jamais rien, sauf l’impossible.

Pour raconter cette histoire grouillante de héros, Robert Gordon va travailler dans une sorte de hiérarchie chronologique et tailler des costards sur mesure à tous les géants de Stax : Rufus Thomas, Carla Thomas, les Mar-Keys, William Bell, Booker T., Otis, Sam & Dave, Eddie Floyd et puis Isaac. Il va aussi évoquer la série de coups terribles qui vont envoyer Stax au tapis, à commencer par la mort tragique d’Otis, puis le vol des masters par Atlantic, la mort du Dr. King, l’éviction d’Estelle Axton puis celle de Jim Stewart et enfin le lâchage de Columbia qui va réduire à néant les efforts d’un Al Bell qui tentait de relancer Stax.

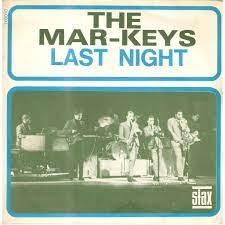

Robert Gordon ne nous raconte pas l’histoire d’un label, mais plutôt celle d’une famille. C’est son tour de force. Jim Stewart, sa sœur Estelle Axton et Packy, le fils d’Estelle, font presque figure de sainte trinité. Il s’agit en tous les cas du trio de base. En vérité, Estelle et Jim ont beaucoup de chance : ils sont élevés correctement, car on leur explique tout petits que tous les hommes naissent égaux aux yeux de Dieu. Mais Estelle et Jim ne vont pas non plus aller militer pour les droits civiques, ils sont comme ils sont. Comme Sam Phillips, ils ne voient pas de différence entre un blanc et un noir. On considère même Estelle comme le nucleus de Stax, tout le monde l’aime et elle aime tout le monde. Elle génère une sorte d’harmonie raciale dans son petit magasin de disques installé juste à côté de l’entrée du studio. C’est elle qui insiste pour qu’on sorte «Last Night» des Mar-Keys, pas seulement parce que Packy joue dessus, mais parce que c’est un hit et qu’à part elle, personne ne le voit ! Et pouf ! Elle en vend 2 000 dans son petit bouclard. Le single se vend à un million d’exemplaires dans tout le pays. Estelle : «I’ve never been as proud of a record in my life !» - Oui, de toute sa vie, jamais elle n’a été aussi fière d’un disque.

Jim Stewart est un curieux personnage. Wayne Jackson le décrit comme «country redneck fiddler in a black neighborhood» qui se passionne très vite pour l’aspect créatif de la production. Il fait ce que Sam Phillips fait avec Elvis et Johnny Cash, il fait travailler les gens jusqu’à ce que ça lui plaise. Exemple avec les MG’s qu’il fait travailler pendant des heures jusqu’à ce qu’ils groovent. Jim a une autre qualité : il n’achète pas les artistes qu’il produit. Quand Jerry Wexler lui propose de racheter le contrat d’Aretha pour 25 000 $, Jim dit non. Pourquoi irait-il payer une telle somme ? Il peut avoir Gladys Knight pour 5 000 $, mais c’est pareil, pourquoi payer une avance ? C’est le coût de production d’un album. Le mot avance ne fait pas partie de son vocabulaire. C’est la raison pour laquelle Aretha est allée enregistrer à Muscle Shoals. Ce n’est pas que Jim soit radin. Il a simplement des principes. Jim est fier de la créativité qui règne dans son studio : «Total involvement from everybody. Pas d’intérêts personnels ni de limites à ce que tout le monde peut apporter.» Quand ça commence à trop bien marcher, Jim embauche Al Bell pour l’aider à développer Stax, il partage son bureau avec lui. Ils ont des petits accrochages, mais globalement, ils s’entendent bien. Jim ne travaille que dans l’intérêt collectif de Stax. Il ne voit d’ailleurs pas que la nomination d’Al Bell affecte profondément Steve Cropper qui est depuis le début son bras droit et son meilleur allié. Steve éprouve une sorte de ressentiment. Pourquoi lui et pas moi ?

Packy Axton a toujours dit qu’il n’ambitionnait qu’une seule chose : devenir alcoolique. C’est que qu’affirme Don Nix qui ajoute : «Il adorait boire !». Mais il tapait un peu sur les nerfs de Jim Stewart, à cause de sa nonchalance, de ses tendances à l’irrévérence et surtout de son besoin constant de faire la fête. Packy joue dans les Mar-Keys et fait comprendre aux autres que ce groupe est son groupe, même si tout le monde sait que Steve l’a monté. Mais Packy leur cloue le bec en expliquant que sans sa mama, ils ne sont rien. Miz Axton tente de responsabiliser Packy en lui confiant la gestion du studio, mais Packy n’est pas fiable. L’alcool. Pour Jim, c’est un désastre. Il préfère que son associé Chips s’occupe du studio. Bien sûr, ça ne plaît pas à Estelle qui ne peut pas encadrer Chips. Ah les histoires de famille ! Packy est tellement alcoolisé que Jim ne veut plus le voir traîner au studio, ce qui devient très compliqué, vu qu’Estelle est co-propriétaire. Packy va mourir d’une cirrhose à l’âge de 32 ans. Son ami Johnny Keyes déclare : «They used to call Packy the Spirit of Memphis». Le plus bel hommage à Packy Axton est sans doute celui que lui rend Jim Dickinson dans ses mémoires. C’est Packy qui a ramené les Mar-Keys en studio. Steve, Duck, Don Nix et Wayne Jackson lui doivent une fière chandelle.

Chips Moman fait lui aussi partie des pionniers. Après avoir accompagné Warren Smith sur la route et les frères Burnette en Californie, puis Gene Vincent en tournée, un accident de voiture l’oblige à se reposer à Memphis. Chips connaît les studios californiens et Jim cherche à en monter un. Ça tombe bien ! Ils démarrent ensemble. Puis les choses vont vite se détériorer, car Chips fréquente une drôle de faune. Miz Axton suspecte la présence de drogues dans le studio. Chips est un flambeur, il vit au dessus de ses moyens et conduit des voitures de sport. Mais le problème est plus profond : Chips est un joueur et Jim un banquier conservateur. Jim joue du rock’n’roll sur une guitare électrique et Jim du violon country. Chips est une forte tête, mais il travaille pour le compte de Jim, dans la boîte de Jim. Alors ça finit par exploser. Un jour, Chips réclame son blé, il sait que les singles de Carla qu’il produit se vendent comme des petits pains. Et Jim lui répond qu’il peut aller se faire cuire un œuf. Ils s’engueulent dans le hall. Les mains sur les hanches, Jim toise Chips : «Si je t’ai roulé, tu n’as qu’à le prouver !» Chips répond : «Well okay then !» et sort de Stax en claquant la porte. Il monte dans sa TR3 et démarre en trombe. Jim dira qu’il ne voulait pas le voir partir. Il gérait Stax avec ce qu’il appelle an iron hand et il devait s’y tenir. L’avocat de Chips réussit à obtenir 3 000 $ de Jim et après un an passé à Nashville, Chips ouvre son studio American à Memphis.

Don Nix joue dans les Mar-Keys avec Duck et Steve Cropper. Il voulait que les Mar-Keys sonnent comme le Willie Mitchell’s band qu’on pouvait voir sur scène au Plantation Inn de West Memphis, de l’autre côté du fleuve. Duck qui fait partie de la bande adore Hank Ballard & the Midnighters, les Five Royales, James Brown et Ray Charles. Tous ces kids sont dingues de musique noire. Vraiment dingues.

William Bell fait partie des pionniers de Stax. Quand Estelle sort les haut-parleurs du magasin, William fait partie des gosses qui dansent sur le trottoir. C’est Chips qui le voit chanter dans un club et qui lui propose de venir auditionner chez Stax. William connaît Estelle et aussi le studio, car il est déjà venu chanter des backing sur le «Gee Wiz» de Carla. Avec Chips, William se sent à l’aise. William n’est pas n’importe qui. Il envisage de faire des études de médecine, ce qui ne l’empêche pas d’enregistrer les premiers grands albums classiques de Stax. Et puis voilà Booker T qui groove son shuffle. Jim n’en revient pas d’entendre ce funky groove qui n’a pas de titre, tout le monde danse dans le studio, on baptise le morceau «Onions», puis quelqu’un suggère «Funky Onions», jusqu’à ce que Miz Axton lance : «Green Onions» ! C’est dans la poche de la postérité ! Pour dire à quel point c’est la fête chez Stax, à l’époque des pionniers. Tout le monde participe et les hits s’entassent.

Autre pionnier de poids : Isaac ! Il travaille aux abattoirs pour nourrir sa famille. C’est Floyd Newman qui lui donne sa chance, même s’il ne sait jouer du piano que d’une seule main. Mais Floyd sent qu’Isaac a quelque chose. Isaac sait quand il faut jouer et quand il ne faut pas jouer. Il a l’instinct et l’oreille musicale. Il s’entend à merveille avec ses nouveaux amis, Al Jackson, Steve Cropper, David Porter, it was like a big family. The Stax magic : talent and fun. Une histoire unique. Isaac se met très vite à porter des fringues très colorées, comme Elvis, d’ailleurs, du rose, du jaune, du vert chartreuse. Sam & Dave n’en reviennent pas de voir cet huluberlu au crâne rasé et en lunettes noires, assis derrière son piano, et l’autre mec, là, un nommé David Porter, qui ressemble à un assureur, dans son petit costume en alpaga. Oh, le pire, se plaint Sam Moore, c’est le patron, ce Jim qui travaille le jour à la banque et qui joue la nuit du violon dans un groupe de country ! En plus, il ne rigole jamais. Il ne pense qu’au business. En arrivant à Memphis, Sam Moore se met à chialer, car c’est Atlantic qui l’a envoyé enregistrer avec Dave dans cette baraque de dingues - Mais comment ont-ils pu nous faire un coup pareil ? - Sam prend les gens de Stax pour une bande de branquignoles et croit sa carrière foutue. Il ne se doute pas que Monsieur Vert Chartreuse et Monsieur Alpaga vont lui tailler des hits sur mesure et les coacher vers la gloire, oui car Sam & Dave, c’est d’abord Sam & Dave & Isaac & David. On n’avait encore jamais vu dans le monde une telle furia del sol. Sam le reconnaît : «Isaac Hayes, bless his heart, he gave me and Dave, the style, all the call and response, the horns became the background singers, the rhythm keeping the beat (Tout notre style, le chant à deux, le cuivres en back-up et la rythmique qui tient le beat, c’est Isaac Hayes).» Robert Gordon affirme que Sam & Dave sont devenus the greatest live act of all times. Si tu ne le crois pas, les preuves sont sur YouTube. Willie Hall dit d’Isaac qu’il est cool as shit, beau personnage qui ne prend pas de drogues, qui ouvre son troisième œil pour voir l’idée, et boom, elle est là, parfaite. C’est un peu comme chez Sam Phillips, les héros sont beaux.

La différence avec Motown saute vite aux yeux. Jim dit à Sam Moore : «Vous voulez rivaliser avec Motown ? Stop ! Motown’s vision is pop. You are raw soul.» Voilà en effet toute la différence. Là où Berry Gordy appliquait à son studio les méthodes des chaînes de montage automobile sur lesquelles il avait travaillé, chez Stax, on travaillait dans l’organique, dans le schploufff et le beep-beep yeah. Motown tourne comme une usine, Stax comme une maison où on s’amuse bien. Motown subit un joug autocratique, Stax fonctionne comme une big family qui accueille les gens. On lit HITSVILLE USA sur la façade de Motown et SOULSVILLE USA sur celle de Stax. Chez Stax, on invente the Memphis-Soul feeling, ce que les Américains appellent le laid-back, une façon d’atteindre la mesure suivante avec un bluesy feeling. Contrairement à Motown, Stax n’a aucun objectif commercial, mais ça marche quand même. C’est Isaac qui le dit : «Stax was down-to-earth, raw, very honest music that represented the common man - The common black man. It was real-life experiences on a very ethnic level. Stax was just a music of the people (Le son Stax était très basique, très brut, très honnête, il s’adressait aux gens ordinaires - aux noirs ordinaires. Stax illustrait la vraie vie, à un niveau purement ethnique. Stax était simplement la musique du peuple).»

Il est évident que Robert Gordon bave de joie dionysiaque en citant Isaac le prophète. On ne peut pas mieux dire les choses. Pourtant très pudibond, Jim finit aussi par avouer qu’il éprouve quelque chose de très fort pour cette musique. Pour lui, le job de Staxman devient a labor of love. Mais ce n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire : les gens de radio ne voient pas Motown comme de la musique noire, mais Stax, si. Pour que Stax s’installe dans les radios, il faut attendre que «Who’s Making Love» de Johnnie Taylor se vende à un million d’exemplaires. Mais la principale différence entre Motown et Stax se trouve dans la façon dont on traite les artistes. Duck dit que Motown leur roule la gueule, alors que chez Stax ils sont au contraire bien considérés - Treated fairly - On se croirait dans un conte de fées. C’est un conte de fées.

Chez Stax, tout le monde suit Al Jackson, le batteur miraculeux des MG’s. Booker T dit qu’Al joue entre le jazz et le blues. L’idole d’Al s’appelle Sonny Payne, le batteur de Count Basie. Autre grande particularité du son Stax : le matériel très basique. Pendant toute une époque, on enregistre sur une seule piste et on surnomme Jim the King of The One Track. Pas le droit à l’erreur, si ça plante, il faut tout recommencer. Quand les MG’s arrivent au studio, le matin, ils accrochent leurs manteaux et se mettent à jouer. Quand Jerry Wexler voit ça, il n’en revient pas. Aucun cérémonial, pouf, les mecs arrivent et jouent. Ça n’existe pas ailleurs.

Rufus Thomas figure lui aussi parmi les pionniers, grâce à son fantastique «Walking The Dog» que les Stones vont reprendre sur leur premier album. C’est Miz Axton qui découvre David Porter. Elle pense qu’il a du talent et l’encourage. Elle lui fait écouter les travaux d’équipes comme Bacharach/David ou Holland/Dozier/Holland pour qu’il comprenne bien l’intérêt de bosser en tandem. Pour vivre, David vend des assurances. Alors il se rapproche d’Isaac, et en papotant, ils se découvrent des intérêts communs. Soudain, David s’exclame : «I’m a lyric man, you’re a music man, let’s do like Holland-Dozier-Holland and Bacharach and David !»

Otis fait aussi partie des pionniers et son set à Monterey illustre l’âge d’or de Stax. Booker T raconte que la découverte de Monterey et de la Californie lui a changé la vie. Il y découvre un art de vivre, il n’avait jamais vu des gens s’habiller comme ça ni des restaurants donner de la nourriture aux pauvres. Pas de cops dans les rues. Pour un black de Memphis, c’est un choc ! Aucune tension dans la rue. Aucune trace de ségrégation. Duck tombe lui aussi amoureux de cet art de vivre et du look des hippies. Il se laisse pousser les cheveux. Et quand les MG’s montent sur scène pour accompagner Otis au Monterey Pop Festival, c’est quitte ou double. Ils arrivent avec leurs petits costards en mohair vert et leur boots. Ils sont les seuls à s’habiller encore comme ça dans toute la Californie. Contre toute attente, le set d’Otis casse la baraque ! C’est même un moment historique, le cross-over entre une culture black marginalisée et l’Amérique progressive, entre la deep Soul d’Otis & the MG’s et le monde hippie qui achète des disques. Comme Louis Armstrong, Sammy Davis Jr. et Sam Cooke avant lui, Otis réussit le cross-over. Robert Gordon s’extasie : «Great God almighty, Otis Reading was reaching that fabled shore», oui Otis atteignait la terre promise. Quel moment historique ! Après Monterey, Jim voit les ventes exploser. Stax blows up !

Jerry Wexler amène celui qu’il appelle the Black Panther chez Stax. Pour Wexler, Wilson Pickett est le chanteur parfait : «Quand James Brown pousse un cri, c’est un cri. Quand Wilson Pickett pousse un cri, c’est une note. Gros avantage.» C’est là chez Stax que Wilson Pickett enregistre «In The Midnight Hour». Mais il ne s’entend pas bien avec les Staxmen. Wicked Pickett n’est pas un ange. Il essaye d’acheter la sympathie des musiciens avec des billets de 100 $, alors ça ne passe pas. Jim prend son téléphone et dit à Wexler de ne plus lui envoyer ses stars. Dans le studio, Duck et les autres ne peuvent plus supporter Wicked Pickett : «Don’t bring that asshole down here again. We don’t want to put up with that crap.» Ils aiment bien bosser avec Tom Dowd et Jerry Wexler mais certainement pas avec Wicked Pickett. C’est la raison pour laquelle Wexler emmène Pickett chez Rick Hall à Muscle Shoals.

Et puis voilà Al Bell que Robert Gordon surnomme the Otis Redding of business. C’est un hyperactif qui fait deux choses à la fois. Avec son arrivée chez Stax, le label passe du contexte familial au big business. Al Bell est à la fois un business man et un prêcheur. Il dépasse tout le monde d’une tête. Al Bell commence par salarier les musiciens du studio, qui n’ont plus besoin d’aller jouer la nuit dans des clubs pour vivre. Les MG’s deviennent le house-band de Stax et accompagnent tous les artistes, qu’il s’agisse de Carla, d’Albert King ou des William Bell. Ils savent tout jouer, la pop, le blues, le jazz, la Soul. Al Bell salarie aussi Isaac et David. Duck dit qu’Al lui a sauvé la mise. Après la mort d’Otis et le départ de Sam & Dave, tout le monde croyait Stax cuit aux patates. Tout le monde sauf Al Bell qui refuse de voir Stax mourir. Il réagit en préparant une Soul Explosion, the new Stax Records. Al Bell va se battre jusqu’au bout, mais le destin va se montrer cruel avec lui.

Les premier gros revers de fortune est en effet l’accident d’avion qui coûte la vie à Otis et aux Bar-Kays. La maison Stax qui était si heureuse s’éteint brutalement. Stax devient un mausolée. Ben Cauley est le seul survivant de l’accident et il raconte comment il a flotté dans l’eau glacée pendant une demi-heure avant d’être repêché par les secours. Mais il voit ses copains couler. On repêchera le corps d’Otis le lendemain, attaché à son siège. Les autres Bar-Kays survivants sont ceux qui ne sont pas montés dans l’avion, James Alexander et Carl Sims. Ils vont voir Ben à l’hosto et le trouvent en état de choc, incapable de parler, les yeux fixes. C’est James Alexander qui doit identifier les corps et ça le rend dingue, car ce sont tous ses copains d’enfance. Les Bar-Kays venaient tous du même quartier pauvre et voulaient faire de la musique. Alors ils traînaient au studio Stax, comme Mac Rebennack traînait chez Cosimo, à la Nouvelle Orleans. Moyenne d’âge des Bar-Kays au moment de l’accident : dix-sept ans. Robert Gordon a raison d’insister pour dire à quel point cette tragédie a pu affecter les gens de Stax : Otis, le pilote Robert Fraser, le guitariste Jimmy King, le batteur Carl Cunningham, le saxophoniste Phalon Jones, l’organiste Ronnie Caldwell et le valet Matthew Kelly sont tous morts dans l’eau glacée du lac.

S’ensuit un épisode tout aussi dramatique : en 1967, Warner Bros rachète Atlantic pour 17,5 millions de dollars, une offre qu’Ahmet Ertegun et Jerry Wexler ne peuvent refuser. Stax est obligé de trouver un autre partenaire. Le problème, c’est que Jim a signé avec Atlantic un contrat qu’il n’a pas lu. Jim fait confiance et c’est une grave erreur. Le contrat stipule qu’Atlantic - et donc Warner - est propriétaire des masters de la première époque, c’est-à-dire TOUS les hits Stax jusqu’en 1967. C’est-à-dire tout le travail de Jim, d’Estelle, de Steve, d’Isaac et de tous les pionniers. Jerry Wexler : «There was a clause whereby we owned the masters.» Ça veut dire que Stax ne possède rien. Stax ne perçoit que 15 % des royalties sur les ventes. En plus, Stax a financé TOUS les enregistrements. Ça ne coûtait pas un rond à Atlantic. Jim et Estelle étaient persuadés que leur travail leur appartenait. Mais avec ce contrat, ils ne sont que des sharecroppers, c’est-à-dire des métayers, comme les blacks des champs, ils n’ont rien. Ils bossent pour rien. Ce contrat que Jim a signé en 1965 est une catastrophe. Pour lui, la poignée de main a de la valeur. Pas pour Atlantic. Pour Stax, c’est la ruine et pour Atlantic, c’est bingo ! En signant ce contrat pourri, Jim a commis une faute impardonnable. Robert Gordon parle de corporate homicide. Dans son autobio, Wexler s’en sort comme il peut en affirmant qu’il n’était pas au courant de la clause. Il ajoute qu’il ne lit jamais les contrats. Il paye des avocats pour ça. Quand Wexler dit à Warner au moment du rachat qu’il faut rendre les masters aux gens de Stax, Warner répond : «No way. This is corporate property.» L’histoire est dégueulasse. Comment Jim, Estelle, Steve et les autres vont-ils pouvoir surmonter un coup pareil ? Pire encore, Sam & Dave sont sous contrat chez Atlantic et Wexler les récupère. Avec Otis, c’est eux qui faisaient les meilleurs ventes de Stax. Sam & Dave devaient TOUT à Stax. Mais Wexler dit que Sam & Dave ne sont qu’un prêt d’Atlantic à Stax. Pire encore : en les envoyant enregistrer à Muscle Shoals, Wexler brise leur carrière. La magie disparaît. Une vraie malédiction. Sam & Dave n’auront plus jamais de hits. Pour dire les choses crûment, Wexler tue Stax.

Mais ce n’est encore que le début des gros ennuis. En avril 1968, le Dr. King fait un discours depuis le balcon du Lorraine Motel et un blanc dégénéré l’abat d’une balle dans le cou. L’horreur. Non seulement c’est la fin d’une époque, mais le fait que ça se passe au Lorraine est insurmontable pour les gens de Stax, car c’est au Lorraine qu’ils faisaient leurs réunions du lundi matin. C’est au Lorraine que Steve et Eddie Floyd ont composé «Knock On Wood». Comme si on avait buté le Dr. King au 926 McLemore, où se trouve Stax. C’est la même chose.

Jim revient sur tous ces événements tragiques. Après la mort d’Otis et celle du Dr. King, Stax n’était plus tout à fait Stax. Pour Jim, la première époque est ce qu’il appelle the pure time, le temps béni. Tout le monde s’impliquait dans cette aventure. «La boîte, c’était le studio, on enregistrait des chansons et tout le monde était excité.» Robert Gordon résume en trois lignes l’ampleur de cette tragédie : «La mort d’Otis et des Bar-Kays jeta un voile sur l’âme de Stax. La main basse que fit Atlantic sur les masters porta atteinte à la dignité de Stax. La mort de Martin Luther King blessa le cœur de Stax. Stax était en état de choc et son corps se refroidissait.»

Nouveau coup dur avec l’éviction de Miz Axton. Al Bell et elle ne s’entendent plus très bien. Al Bell doit faire évoluer Stax très vite, au plan corporate, et doit sortir Stax de la vieille structure familiale. Jim doit donc choisir son camp : sa sœur ou la boîte. Il choisit la boîte, car pense-t-il, beaucoup de gens en dépendent. Il faut donc racheter les intérêts de Miz Axton dans Stax. On lui verse 490 000 $ pour qu’elle se retire d’une boîte dont elle est co-fondatrice. Estelle ne se bat pas, c’est trop injuste - I decided to take my money and run - Le jour de la signature, on la voit sortir de la boîte qu’elle avait co-fondée la tête haute, son sac sous le bras, élégamment vêtue, une cigarette Parliament aux doigts. Miz Axton garde sa dignité. William Bell : «Quand elle est partie, on la suppliait de revenir.» Et il ajoute, les larmes aux yeux : «Oh noooo, our mother has left !» Robert Gordon conclut ainsi : avec son départ, the magic was gone. Beaucoup d’artistes disaient que l’endroit ne serait plus jamais le même. Et il n’est jamais redevenu le même. Le magasin de disques fut transformé en bureaux.

Puis c’est au tour de Jim de jeter l’éponge. Après avoir vendu des parts de Stax à Gulf & Western, Jim et Al Bell cherchent un nouvel investisseur pour leur racheter ces parts. Gulf & Western revend bien sûr avec profit. Jim et Al Bel empruntent alors trois millions de dollars à Deutsche Grammophon. En six mois, ils remboursent l’emprunt, et versent un million de dollars supplémentaires pour se libérer de cet engagement. Jim n’en peut plus. Il voit que Stax génère du profit pour rien. L’ancien banquier voit bien qu’ils enchaînent Al Bell et lui les mauvaises décisions. C’est là qu’il jette l’éponge. Il veut vendre ses parts. Il ne veut même pas lire la paperasse. Al Bell négocie avec Columbia et récupère six millions de dollars. Il rachète les parts de Jim pour 2,5 millions de dollars et lui verse un bon salaire sur les cinq années suivantes avec un bout du compte un paiement final de 1,5 million de dollars le 3 janvier 1978.

Et malgré tout ça, Al Bell s’épuise à vouloir redresser Stax. Pour lui, les Staple Singers, Johnnie Taylor et Isaac représentent l’avenir de Stax. Il n’en démord pas : ce qui a été fait une fois peut être refait. Il est persuadé que Stax a conservé le plus important : les talents. Alors il invente the Soul Explosion ! Il sort en huit mois trente single et vingt-huit albums. Du jamais vu. Tout le monde s’y met, les MG’s, les Bar-Kays reconstitués, Rufus Thomas et Isaac avec Hot Buttered Soul. Pops Staples arrive chez Stax en 1968 avec ses Freedom Songs qui vont devenir des hits inter-galactiques. Sir Mac Rice compose «Respect Yourself» pour les Staple. Pops : «We want to sing about what’s happening in the world today !» Pops, c’est le Dylan du peuple noir et s’il débarque chez Stax, ce n’est pas un hasard. Johnnie Taylor, l’un des plus grands chanteurs d’Amérique, débarque aussi chez Stax, et ce n’est pas non plus un hasard, mon petit Balthazar. C’est même lui qui vend le plus, avec Isaac. Avec Al Bell aux commandes, l’argent coule à flots. Al Jackson conduit une Lincoln Continental, Steve une Buick Riviera et Duck une Excalibur jaune. Mais c’est Isaac qui donne à Stax sa nouvelle identité, et qui inaugure l’ère des concept albums, une ère dans laquelle vont s’illustrer Stevie Wonder, Marvin Gaye et Curtis Mayfield. C’est un nouveau marché. Il porte des chaînes en or qui symbolisent le pouvoir, alors qu’avant ces fucking chaînes symbolisaient l’esclavage. Isaac réinvente le black sexual power et fait passer James brown pour une drag queen. Isaac tombe toutes les femmes. Il les baise toutes, même les blanches. Les femmes sont folles de lui. Big crowds. Ça tombe bien, car Isaac ne vit que pour ça : les femmes. Avec Shaft, il inaugure une série de grandes BO de Soul Brothers : Superfly (Curtis), Trouble Man (Marvin), Black Caesar (James Brown), The Mack (Willie Hutch), Across 110th Street (Bobby Womack). Black director, black actors, black composer, c’est la fierté du peuple noir et tout cela grâce à Shaft et à ce démon d’Isaac. On le voit partout à la télé, en 1971, il a quatre albums de suite en tête des ventes, il roule en Rolls, il danse sur scène avec une femme au crâne rasé, il voyage avec son orchestre. Isaac devient l’un de ces monstre sacrés que seule l’Amérique peut enfanter. C’est Isaac qui renfloue Stax au moment du rachat des parts à Deutsche Grammophon. Pauvre Isaac, il cueillait le coton quand il était petit et maintenant, une pluie de dollars s’abat sur lui. Jusqu’au moment où tout s’évapore. Il perd tout, même ses copyrights. La tragédie continue.

Stax est lâché par Columbia qui ne distribue pas les disques. Et l’argent ne rentre plus. Stax est en défaut de paiement. Alors les créanciers deviennent hystériques, d’autant plus hystériques que Stax est une boîte de blacks qui ont réussi, et ça dans le Sud, c’est très mal vu. En septembre 1974, Isaac traîne Stax en justice pour non paiement de royalties. Il réclame 5,3 millions de dollars. Al Bell le paye et lui rend ses masters, mais sur qui peut-il compter désormais pour redresser Stax ? Puis le fisc s’en mêle. Comme Stax n’a plus un rond, le fisc saisit les maisons. C’est le commencement de l’éviscération du Memphis Sound. Robert Gordon qui nous décrit tout ça est horrifié. Les créanciers finissent par obtenir la faillite par défaut de Stax, en décembre 1975. Stax ne doit que 1 910 $, ce qui est dérisoire, mais c’est une décision de justice. Il suffit de trois créanciers pour obtenir la faillite par voie de justice. Le 9 décembre, des mecs de la banque entrent chez Stax et lancent : «Vous avez quinze minutes pour quitter le bâtiment !». Al Bell n’en revient pas et il demande ce qui se passe. On lui rétorque que c’est une déclaration de faillite ! Al demande : «Combien ?», et le mec de la banque lui répond : «1 910 $ !» Alors Al lui dit : «Attendez, je vais vous les donner, je les ai dans ma poche !». Mais la procédure est enclenchée. Rien ne peut plus l’arrêter. On demande à Al d’indiquer l’endroit où sont rangés les masters. Le pire c’est qu’il n’a pas confiance dans cette équipe de sales mecs. Ils sont armés. Nasty nasty. Al va aux gogues se passer de l’eau froide sur le visage pour essayer de retrouver son calme. Un flic dit en douce à Al de se méfier, les mecs de la banque sont là pour le descendre. Al leur dit quand même qu’il ne se laissera pas intimider et demande s’il a le droit d’emmener quelque chose. On l’autorise à pendre une petite mallette en cuir et son répertoire téléphonique. Rien d’autre. On le fait passer par derrière. Al voit des blacks armés dans la rue. Il y a même une équipe privée qui filme la scène. Al est effaré. Il est escorté par des mecs armés. Soudain, un des mecs armés lui demande d’ouvrir sa mallette. Il comprend que c’est un piège et qu’on va prendre ce prétexte pour le descendre. Il jette la mallette. Il pense qu’il doit la vie à ce réflexe.

C’est un peu le destin du peuple noir dans le Sud : on lui reprend tout ce qu’il possède à un moment donné. Pour eux, la justice n’existe pas et n’a jamais existé. Black people couldn’t get too high up without being taken down, nous dit Robert Gordon. Une société multimillionnaire gérée par un black ? No way. La banque finit par avoir la peau du nègre, et à lui filer la trouille en même temps. Vieux procédé. Al Bell perd son oasis de paix et connaît l’humiliation suprême d’être mis en joue, alors qu’il n’a commis aucun délit.

Al rejoint la rue voisine de College Street accompagné d’un employé qu’il a appelé au secours. Il est sain et sauf et n’en revient pas. Ces maudits culs blancs dégénérés ont réussi à détruire Stax et tout ce que ça pouvait représenter. Robert Gordon : «Stax, l’esprit exubérant, la mission divine, la force de vie, the very deep Soul, la musique, Stax vient de mourir.»

Ces maudits chiens galeux vont même commencer à démolir le bâtiment. Ben Cauley vient se planter sur le trottoir d’en face et joue un requiem sur sa trompette.

Il existe un pendant filmique de ce livre sur Stax, l’excellent documentaire Respect Yourself: The Stax Records Story sorti sur DVD en 2007. On a beau dire, un film vaut toujours mieux qu’un livre, dès qu’il s’agit d’un art aussi vivant que la musique. Ce docu est une véritable galerie de portraits : Jim Stewart (banker by day, fiddle player by night), Estelle Axton (school teacher et qui déclare : No colour. Only people. C’est magnifique). D’ailleurs le docu démarre là-dessus, Al Bell déclare : «You could come at the door at Stax and find freedom, harmony, music and no segregation.» D’autres légendes témoignent : Rufus Thomas encore en vie à l’époque qui se souvient de McLemore, Wayne Jackson, disparu lui aussi qui raconte : «La première fois que je suis allé dans un recording studio, I cut a Number one record and that was ‘Last Night’.» Eh oui, il jouait dans les Mar-Keys avec Steve Cropper, Duck Dunn, Packy Axton et Don Nix, des gens qui sont pour la plupart encore en vie. On voit aussi Jerry Wexler témoigner, il est très âgé, coiffé d’une casquette de marin breton et assez comique, à cause de ses grandes oreilles en chou-fleur. On salue le génie d’Estelle Axton qui faisait merveille dans son Satellite Record Shop. Elle savait ce qui marchait. Et le record shop devint le neighbourhood hangout. Tous les gens du quartier venaient y traîner. Et puis voilà le moteur de Stax, le black & white unit, unique à l’époque : Duck, Booker T., Steve & Al. On les voit jouer «Green Onions». Pure démence de la prestance ! Duck et Al font la loco. On va les revoir à deux reprises dans le docu : on les voit jouer ce cut magique qu’est «Time Is Right» sur scène dans les années soixante-dix : Steve et Booker T. échangent un extraordinaire regard de complicité. Comme on a pu rêver ado sur ce fabuleux thème mélodique ! Et à l’époque, Duck porte les cheveux longs. Puis on les retrouve dans une séquence de bonus, filmés live dans un petit studio. Il y accompagnent William Bell puis Eddie Floyd pour une version stupéfiante de «Knock On Wood». Duck est assis, il joue sur une basse rouge et la grosse main de Steve couvre tout le manche de sa guitare. Ils font partie des plus grandes légendes du rock, ne l’oublions pas. Et quand Otis arrive de Georgie et qu’il débarque à Memphis pour la première fois, les MGs l’accompagnent et on voit Steve passer un solo punk. Puis on tombe sur un spectaculaire spot vidéo couleur de «Respect». C’est Atlantic qui envoie Sam & Dave chez Stax. À l’époque Sam & Dave sont persuadés qu’ils sont cuits mais Isaac Hayes et David Porter s’occupent d’eux et Stax prend feu. Rien de plus hot que les hits Stax de Sam & Dave. On voit des extraits de concerts, ces deux mecs qui ne veulent plus s’arrêter et qu’on traîne de force dans les coulisses. Complètement hysterical ! Autre passage poignant : l’arrivée d’Al Bell chez Stax pour travailler avec Jim Stewart. Al se dit touché par le fait d’être respecté par un patron blanc. Et Rufus qui n’en finit plus d’enfoncer le clou de Stax : «Motown had the suits, Stax had the fun.» Puis tout s’assombrit avec la mort d’Otis et celle du Dr King (Room 306, Lorraine Motel). Alors Al Bell décide de réagir. Finger snap ! Le logo Stax ! The music refuses to die ! Le «Who’s Making Love» de Johnnie Taylor se vend plus qu’aucun autre hit Stax. Al Bell mise tout sur l’indépendance. Il lance 28 albums en même temps. Il y croit dur comme fer. Soul Explosion ! Ah il faut voir ça ! Hot Buttered Soul ! On sent toute la puissance de l’humanité de Memphis. Mavis témoigne elle aussi. Elle rappelle que Pops connaissait bien Al Bell - Pops was like a father to him - Et pouf voilà que Mac Rice apparaît, forcément, c’est lui qui écrit les patates chaudes des Staples ! Respect Yourself - If you don’t respect yourself/ Ain’t nobody gonna give a good cahoot/ Na na na na - Al Bell exulte : «We had a hit record !» Et puis après Wattstax, c’est la dégringolade. Stax coule à pic. Le label dépense plus d’argent qu’il n’en gagne. On revend la Cadillac en or d’Isaac et les manteaux de vison. La fin est horrible. Le rêve tourne au cauchemar. Et le pire, c’est qu’on a rasé McLemore, comme on a rasé Beale Street. Ah Memphis !

Signé : Cazengler, Robert Gourdin

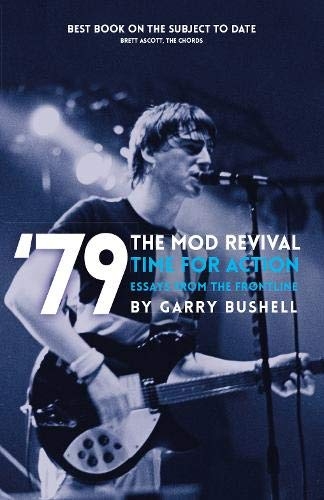

Robert Gordon. Respect Yourself: Stax Records And The Soul Explosion. Bloomsbury Publishing 2013

Robert Gordon & Morgan Neville. Respect Yourself : The Stax Records Story. DVD 2007

Rev Party

Jonathan Donahue et ses amis de Mercury Rev ont bien marqué leur époque. Ils furent en quelque sorte des héros pour les amateurs de grande pop psychédélique. Ils rivalisaient de grandeur subliminale avec les Beatles du White Album et les Zombies. Un album comme All Is Deam se range dans l’étagère à côté du What’s Going On de Marvin Gaye, de Pet Sounds, de Forever Changes et de quelques autres albums parfaits. Beau comme un dieu, Jonathan Donahue incarne le rêveur moderne. On s’émerveillait à l’époque de le voir poser sa voix d’ange sur des fils mélodiques parfaits, alors qu’un plus loin un petit homme nommé Grasshopper rajoutait de l’enchantement en jouant au note à note des solos qui tendaient vers l’infini.

Le parcours discographique de Mercury Rev n’et pas épais, mais il est assez varié et passionnant de bout en bout. Ils font partie des gens dont on attend des miracles.

Paru en 1992, Yerself Is Steam est considéré comme un swampy take on psychedelia. Grasshopper dit s’intéresser à l’époque aux drones de feedback et aux slow blues progressions de La Monte Young. Jonathan Donahue se dit très intéressé par l’avant-garde et les disques pour enfants. Il cite les noms de Tony Conrad, Terry Riley et Pierre Et Le Loup. Pop came last, dit-il. Pourtant, Yerself propose un sacré cut de pop, l’excellent «Chasing A Bee», véritable rêve de rock joué à outrance. Grasshopper montre déjà une belle disposition à entrer dans le lard d’un cut. C’est tellement beau que les bras t’en tombent. Avec ses invraisemblables percées de wah, Grasshopper vient viruler le laid-back vocal d’un Donahue en état d’extase avancée. Ils passent plus loin à la mad psychedelia avec «Friterring». Gratté à l’acou, ce cut préfigure Deserter’s Songs. Il développe un ruban de beauté, ce qu’on appellera plus tard le Rev Sound. Il leur faut sept minutes pour développer leur mad psychedelia. Cet admirable chanteur préraphaélite aux bras chargés de bracelets qu’est Jonathan Dohanue sculpte la beauté dans une falaise de marbre. Quelle merveille ! Le son semble visité de l’intérieur. Encore de la belle psychedelia avec «Syringe Mouth». Ils disposent alors d’une énergie considérable. On assiste à un fabuleux débat d’idées, à un grand déballage d’extases préméditées, Grasshopper se taille un chemin dans la jungle, yeah yeah yeah, ils cherchent des noises à la noise. Avec ce premier album, le Rev jouait déjà avec le feu, avec le doux et le dur, le riff d’acier et la voix d’ange déchu.

Un an plus tard, Mercury Rev se sépare du chanteur David Baker qui a la fâcheuse manie de quitter la scène en plein milieu du set. Boces est donc le dernier album du Rev sur lequel il chante. Pour Donahue, Boces est un peu l’album de la fin, au sens où un groupe devenu soit trop riche soit fauché n’a plus rien à dire. Ils reviennent à leur mad psychedelia avec «High Speed Boats», c’est même du pur jus de sixties swagger joué au trémolo devilish. Grasshopper monte vite en puissance. «Bronx Cheer» vaut pour une belle énormité. Ils nous claquent ça aux meilleurs accords de Rev. Les chœurs sont livrés à eux-mêmes et Grasshopper entre une fois encore dans le vif du sujet. Encore plus énorme, voici «Something For Joey». Quelle violence ! Une flûte vient faire la conne entre deux vagues d’énormité, c’est gagné d’avance, magnifico, demented à gogo, le Rev conquiert le monde avec une flûte. Du jamais vu. Si on aime le big atmospherix, alors il faut écouter «Moth Of A Rockette’s Kick». C’est une ode à la moth et à la rockette. Ils développent une fantastique ambiance, noient le cut dans un déluge de son, il pleut des cats and dogs, Donahue invoque les démons du Rev. C’est très spectaculaire et battu à la ferrure de pavé. Ce vampire de Grasshopper en suce la substantifique moelle et des chœurs de gamines viennent couronner le tout. Le Rev sait se montrer ahurissant. Ils jouent aussi «Trickle Down» à la folie douce. Ils se croient tout permis, alors ça gicle. Ils savent fourrer la dinde d’un cut. On assiste à des assauts de sauvagerie. On les prenait pour des gens pacifiques, mais ils nettoient la plaine au napalm de disto. On n’avait encore jamais vu ça ailleurs. Il faut aussi partir du principe qu’il se passe des choses étonnantes dans chaque cut, comme par exemple dans «Boys Peel Out» : voilà un cut très spongieux, joué au xylo et plein de swing. Ils pulsent ensuite «Downs Are Feminine Balloons» aux chœurs de pop pop pop qui rappellent ceux de Laurie Anderson et reviennent à la violence intermittente avec «Snarry Mouth».

See You On The Other Side est le premier album du Rev sur lequel Donahue prend le lead. Ils sont gonflés car ils ramènent des flûtes et des cors en pleine vague de Britpop. Donahue dit que cet album fragile et délicat est piétiné par l’armée des Huns, c’est-à-dire Oasis et Blur, à l’époque - We were so disconnected - Grasshopper dit aussi que les gens s’inquiétaient pour eux à l’époque, pas seulement à cause de leur musique, mais surtout à cause de leur consommation de drogues. Disons que ce magnifique album allume tous les lampions. Ils attaquent avec «Empire State», un cut de prog faussement progressif, joué dans la joie et la bonne humeur et qui tourne vite au festin de folie free. Le son déferle par dessus les toits. Le Rev est le champion du libératoire. Ils n’ont semble-t-il qu’une seule valeur : la démesure. Encore un solide zinzin de Rev avec «Young Man’s Stride». Ils rockent le shit du shook quand ils veulent. Grasshopper s’adonne une fois de plus à la violence extrême. Encore plus surprenant, voilà «Sudden Ray Of Hope», vieux groove d’élégance suprême éclairé par des éclairs de Rev. Ils électrifient le son à coups de crises, sans doute est-ce là une recette à eux. On ne se méfie pas et ça nous saute à la gueule. Chez eux, tout devient vite imparable. On tombe plus loin sur l’excellent «Racing The Tide» que Jonathan Donahue enlumine d’un I’m so closed et ça devient une sorte de rêve extraverti gorgé de notes de piano et d’excédents de lipides. Ils savent générer des richesses organiques. Ils connaissent tous les secrets de l’accélération des particules et ce démon de Grasshopper fout même le feu à la centrale. Quel démon ! Rien d’aussi intense que le Rev in full bloom avec un Grasshopper en maraude. Il est l’un des pires démons d’Amérique, il sait perforer le ciel, il va là où il veut. La fin de l’album est moins spectaculaire, mais on se régale quand même du groove psychédélique d’«A Kiss From An Old Flame» et ils tentent de singer le «Good Night Sleep Tight» des Beatles avec un charmant «Peaceful Night». Ils le font plus groovy, avec de l’orgue.

Quand ils enregistrent Deserter’s Song en 1998, ils ont clairement l’impression que c’est leur dernier album. Mais tous ceux qui connaissent bien cet album le considèrent comme l’équivalent moderne de Pet Sounds. Eh oui, Deserter’s et le suivant, All Is Dream sont des albums qu’on emmène sur l’île déserte. Ça grouille de coups de génie là-dedans, un vrai panier de crabes. Dès «Holes», on s’embarque tout seul pour Cythère - Time !/ All the long red lines ! - Ça commence comme ça. Jonathan Donahue chante à l’accent fêlé suprême - That flow into your dreams - On assiste à une fantastique extension du domaine de la chute existentialiste. C’est au-delà du beau. C’est le Rev. Back to the magic avec «Opus 40». Donahue lance sa merveille sur des pompes de violons, comme le firent les Beatles. Il chante au meilleur accent, again, et ça explose, aw my gawd, down the spine, Lord, by your side. Ça pourrait être John Lennon, car c’est un chant d’espoir. On reste dans le génie du Rev avec «The Funny Bird». Dès l’intro, on sait qu’il va nous bouffer tout cru. La voix de Donahue tombe du ciel comme la voix de Dieu. Sa voix s’éraille dans l’éclat azuréen. On est au sommet de l’art pop. Des vagues de beauté ravagent le paysage sonore avec un Grasshopper en franc-tireur, perché dans un arbre. C’est au-delà de tout ce qu’on peut attendre d’un hit de pop, c’est du what I want avec une tempête de Grasshopper, ils s’explosent là-haut sur la montagne. Ces mecs-là n’ont pas besoin de Phil Spector pour plonger la pop dans le chaudron des sorcières. On s’accroche à la rampe, en écoutant ça, comme si on franchissait le Cap Horn par une nuit de tempête. C’est un sonic storm exceptionnel. Pour les avoir vu jouer ça sur scène à l’Élysée Montmartre, on sait que les hits de Deserter’s valent tout l’or du monde. L’autre grand cut de l’album s’appelle «Endlessly». On a là une sorte de cauchemar mélodique souligné au thérémine. C’est effroyablement beau. Donahue chante d’une voix d’ingénue libertine, sa voix flotte dans l’air comme la mort. Il faut se pincer très fort pour échapper à cette incroyable expérimentation symphonique cousue de fil d’argent. Donahue hurle dans le néant. Ce mec est le Caligula des temps modernes. Il explose son «Goddess On A Hiway» dès le premier couplet et donne du fil à retordre à Cervantes. Grandeur et décadence du Rev. Leurs explosions sont des modèles du genre.

All Is Dream est sans doute leur album le plus spectaculaire, ne serait-ce que pour ces deux vers d’ouverture, dans «The Dark Is Rising» : «I dreamed of you on my farm/ I dreamed of you in my arms.» C’est d’autant plus poignant que Jonathan Donahue amène une chute philosophique : «But dreams are always wrong.» Fantastique invitation au voyage. Cet album propose l’un des plus gros shoots de symphonic psychedelia de tous les temps. Eh oui, «The Dark Is Rising» nous plonge dans une espèce de vertige hollywoodien. Donahue l’attaque au falsetto romantique, vite balayé par une trombe hollywoodienne, c’est le côté dur du Rev et Donahue revient comme la vague, à l’assaut du rocher. C’est un lécheur de lichen, un chineur de Lochness. Les nappes sont d’une rare violence - In my dreams/ I’m always strong - On reste dans le génie du Rev avec «Tides Of The Moon» - I wish you could see/ It ties you to me - Il chante de l’intérieur de l’hermaphrodisme, sur fond de tempête orchestrale extrême. C’est tout simplement imparable - I wish you could see/ It leads you to me - On a là toute la beauté suprême du Rev. En fin d’album, on tombe sur une sorte de triplette fatale : «You’re My Queen», «Spiders And Flies» et «Hercules». Donahue chante Queen aux abois du beat. C’est tendu à se rompre et monté sur des échelles de bassmatic. Avec Spider, on revient à la magie du Rev. Pas de retour possible - I can’t remember/ What was the season/ And what was the colour of your eyes - C’est beau à mourir. Donahue élève encore la pop du Rev au sommet de l’art, I can’t decide, c’est ça, exactement ça, le cool desire of death in your eyes. Il parle du souvenir qu’il n’a pas de la couleur de ses yeux. Et Grasshopper finit «Hercules» avec un solo de la fin du monde. On voit aussi Donahue prendre la mélodie de «Chains» à l’envers. C’est très spectaculaire, car construit sur des descentes par paliers dans les registres. Quel éclat céleste ! Ce démon de Donahue travaille ses chansons au corps, il leur brise les reins en les caressant, tout ce qu’il chante monte droit au cerveau, ça pschitte intensément. «Lincoln’s Eyes» sonne comme du saute au paf extrapolé et Grasshopper y hope plus que de raison. Ils gorgent aussi «Little Rhymes» d’adrénaline de Rev. On sort de tout ça épuisé mais ravi.

The Secret Migration rivalise de grandeur épique avec Deserter’s et Dream, même s’ils reviennent à des choses plus conventionnelles. Ils font de la pop, ils expérimentent. Donahue écrit à propos des oiseaux et des fleurs, et il se marre car il pense que les gens attendent plutôt des chansons d’amour. C’est dans la poche dès «Secret For A Song». Ça booste dans la stratosphère. Donahue sort sa plus belle voix sucrée de popster. Le Rev sait naviguer aux confins du réel. On a là l’une des plus belles psychedelias d’Amérique, avec les solos aventureux de Grasshopper. Ces mecs aiment la magie, de toute évidence. «In A Funny Way» fait partie de leurs plus belles chansons - On a summer day/ You can her call - On assiste à une fantastique cavalcade de bassmatic, Grasshopper éclate dans le cœur du cut et Donahue explose en plein ciel, oui, c’est du cinémascope - But in a funny way/ She reminds you of the fall - Même échappée belle avec «The Climbing Rose» : on en prend plein la barbe, quelle dégelée ! Grasshopper sort un solo chargé comme un Polonais un jour de paye. Super power ! Ça n’en finit plus d’exploser, ils montent sans cesse dans les étages. Leur génie consiste à mélanger le sucré de la pop avec le blast du power. «First Time Mother’s Joy» relève aussi de la magie. «Across The Ocean» est saturé de beauté, tellement saturé que le cut chevrote. Ce démon de Donahue attaque «Diamonds» par le côté, en biais. Il rentre par la tangente harmonique, avec des échos de dreams are always true. On lui fait aveuglément confiance. On aimerait qu’il existe des dizaines d’albums du Rev. «Diamonds» évoque la pureté de l’air d’un matin d’été. «In The Wilderness» renvoie à John Lennon, avec le power du Rev dans le dos. On les sent pressés d’exploser, mais ils négocient un retour au calme.

Snowflake Midnight va plus sur l’electro et se double d’un deuxième disk d’instros, Strange Attractor. Ils tentent d’échapper à cette pop qui ne leur convient plus. On retrouve dès le «Snowflake In A Hot World» la magie du chant de Donahue. On sent bien l’arrivée des machines dans le jardin magique. Mais l’electro finit par avoir le dessus et Donahue se fourvoie dans le beat de «Butterfly’s Wing». Il semble tenter le diable. Il tape à coups d’ailes de papillon. Dommage que le son soit si vulgaire. Puis on perd complètement la grandeur du Rev, même si dans «People Are So Unpredicable», Donahue essaye de se dédouaner des machines. Mais on ne se dédouane jamais totalement de Tanahauser et du marteau de Thor. L’affaire tourne au ridicule, on voit le pauvre papillon du Rev se heurter au pilon des forges synthétiques. C’est l’album raté du Rev. Ils n’ont strictement rien à proposer. Donahue le sait, deep inside his heart. Les gens attendent, tu sors un album et tu n’as rien à dire. Quelle déconvenue ! Donahue doit pleurer des larmes de sang dans sa cabane de jardin. Tout son univers s’est écroulé.

Avec The Light In You, il reprend ses esprits et chante comme l’ange Gabriel. Il nous propose avec «Queen Of Swans» une belle pop de pulsation rehaussée de coups d’harmo. On note aussi une belle progression harmonique dans «You’ve Gone With So Little For So Long». C’est extrêmement convainquant car beau, à l’image d’un panoramique olympien. Donahue redit son extase - Lying on your back/ How the sky fits in your eyes/ You will never know - Mais il est bien certain qu’avec une A pareille, ils ne parviendront pas à recréer la magie de Deserter’s Songs. La B sauve l’album avec deux cuts, à commencer par «Coming Up For Air», une pop très enjouée, même si les paroles refroidissent - My godness/ What was left of me/ Drove down the canyon to the sea - Il finit en dolphin - I took a ride after you left me in pieces/ Yes you did/ Yes you did - Fabuleuse mélancolie suicidaire. L’autre puissante merveille s’appelle «Moth Light» - If I was a moth/ I’d fly to the light in you - C’est délicieusement romantique - Let’s just give it one more try/ Ain’t got nothing to lose - Ils terminent avec un «Rainy Day Record» assez beau et monté sur un beat soutenu. Donahue envoie des clins d’yeux à tous ses copains, Wire, Thurston Moore, Elliott Smith, Terry Riley, Dream Syndicate et d’autres.

Jonathan le goéland se marre quand il parle de cet album paru en 2019, Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited - C’est comme si vous disiez à tout le monde que ces Technicolor guys from the Catskills vont reprendre un obscur album de country enregistré par une femme qui s’est retirée du showbusiness - Sans doute donne-t-il là la meilleure définition du Rev. Donahue pousse le bouchon très loin, car il ne prend aucun lead au chant. Il n’a que des invitées. Et quelles invitées ! Hope Sandoval vient chanter «Big Boss Man». Elle colle bien à la moiteur du Bayou. Elle sonne si juste. Derrière elle, ça joue à la petite éclate du Rev et ils se mettent à siffler dans l’orchestration. L’autre sommet de l’album est la version de «Morning Glory», avec Laeticia Sadier de Stereolab. Elle prend un mauvais accent grave à la noix, très pop, elle frise le sacrilège, mais elle finit par s’élever par dessus des toits et ça tourne à l’embellie. Suzanne Sundfor récupère «Tobacco Road». Toutes ces filles chantent un peu avec la même voix un peu putassière, comme si elles cherchaient à plaire, mais heureusement, le Rev veille au grain et monte le Tobacco Road en mayonnaise. Parmi les autres invitées, on trouve Norah Jones («Okolona River Bottom Band», mais voix trop mode, pas du tout Gentry), Carice Van Houten («Parchman Farm», chanté à la petite pression d’une chanteuse qui voudrait faire croire qu’elle a du caractère, mais heureusement Grasshopper part en maraude), Margo Price («Sermon», mais elle sonne comme une sorte de Vanessa Paradis). Ça remonte d’un cran avec Vashti Bunyan qui chante «Penduli Pendulum» comme une libellule. Elle renoue un peu avec le Rev. Le cut est même visité par les esprits. C’est extrêmement produit, au-delà de toute expectitude. Quand Beth Orton chante «Courtyard», on a presque envie de lui demander de la fermer. On se croirait dans un défilé de mode. Elles tentent toutes d’être plus intenses les unes que les autres et ça finit par fatiguer les méninges. On n’est pas là pour ça. La seule qui s’en sort bien est Hope Sandoval. Beth Orton gueule un peu trop. On trouve en bonus une version d’«Ode To Billy Joe» que le Rev confie à Lucinda Williams qui d’habitude ne déçoit guère. Mais elle le prend de haut. Sans la moindre sensibilité. Elle se sent obligée de gueuler, alors que ce n’est pas du tout l’esprit du cut. On l’a connue dans des jours meilleurs. Elle chante au tranchant, c’est une erreur stratégique. En vieillissant, Lucinda Williams a perdu tout ce qui faisait son charme. C’est catastrophique, car elle tente de passer en force, ce qui relève de l’hérésie.

Attentions aux albums des Harmony Rockets. On y retrouve bien Jonathan et Grasshopper, mais ce sont des albums de jammers. Paralyzed Mind Of The Archangel Void date de 1995. Le seul cut qu’on y trouve dure quarante minutes. Welcome in the void. On peut parler ici de psychedelia avancée et jouée entre amis. La voix de Jonathan est barrée, loin là-bas. Il faut vraiment adorer le Rev pour aller écouter ça. Skip Spence et Syd Barrett auraient adoré cet album.

Le quatrième album des Harmony Rockets s’appelle Lachesis/Clotho/Atropos et date de 2018. Ils semblent vouloir refaire le Floyd des origines, celui de Syd Barrett. Il faut écouter cet album de près. Comme l’indique le titre, il se compose de trois cuts. Avec «Lachesis», on se croirait revenu au temps béni d’«Astronomy Domine». C’est très ambiancier, très anti-commercial. On a là du gratté libre et délicat. Jonathan joue des Ondes Martenot. On entend ensuite Peter Walker gratter sa gratte dans «Clotho», mais il ne se mouille pas trop. Tous ces gens veillent à rester très psychédéliques. Ils sont obviously barrés comme Barrett, mais dans une autre dimension, la leur. C’est le mec de Sonic Youth qui bat tout ça si sec. Puis on voit «Clotho» basculer dans une heavy psychedelia hypnotique, bien drivée dans l’âme. Les violences deviennent surnuméraires, elles s’accumulent comme des comptes de trade. Ils terminent avec «Atropos», joué au getting de guetteur. Ils semblent guetter le groove du haut du gué. C’est assez magnifique. On entend les rumeurs dans les branches. Alors c’est gagné. Pur jus de gagné, profond et sans risque. Ils jouent à la guitare école, sans capote. Ça gicle dans la rosée du matin, loin des chancres et du system. Tout est beau, comme lavé à l’eau claire.

Signé : Cazengler, Mercury Naze

Mercury Rev. Yerself Is Steam. Beggars Banquet 1992

Mercury Rev. Boces. Beggars Banquet 1993

Mercury Rev. See You On The Other Side. Beggars Banquet 1995

Mercury Rev. Deserter’s Songs. V2 1998

Mercury Rev. All Is Dream. V2 2001

Mercury Rev. The Secret Migration. V2 2005

Mercury Rev. Snowflake Midnight. V2 2008

Mercury Rev. The Light In You. Bella Union 2015

Mercury Rev. Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited. Partisan Records 2019

Harmony Rockets. Paralyzed Mind Of The Archangel Void. Big Cat 1995

Harmony Rockets. Lachesis/Clotho/Atropos. Tompkins Square 2018

L’avenir du rock

- Le règne de Reigning Sound - Part Two

Comme tout le monde, l’avenir du rock connaît des hauts et des bas. Il lui arrive de se lasser, non pas de la vie ou des femmes, mais du rock. Ce n’est pas qu’il perde confiance en lui et donc qu’il veuille prendre ses distances avec sa raison d’être, le rock, mais il lui arrive d’envier son collègue l’avenir de l’art. Ah comme il aurait aimé pouvoir se consacrer aux effervescentes émanations de l’expression picturale, il lui semble qu’elles requièrent autant d’espace mental que celles de l’expression mélodique, tous genres confondus, mais il devine qu’elles font appel à d’autres réflexes méthodologiques, par exemple ces ressorts qu’enfouit l’intellect au plus profond du dernier cercle. En vérité, ce que jalouse vraiment l’avenir du rock, c’est l’extraordinaire indépendance dont jouit l’avenir de l’art, car chacun sait que l’art ne doit rien à personne et ce depuis la nuit des temps et qu’il prétend plus facilement à l’universalisme qu’un rock empêtré dans ses modes et ses liens avec la littérature et le cinéma. Comme aimait à le fredonner notre cher Fumeur de Havanes, l’art n’a besoin de personne en Harley Davidson. L’avenir de l’art dispose en outre d’une énergie hallucinante, il est en perpétuel renouvellement, il est dans les rues, dans les esprits, dans les télévisions, il pourrait presque servir de modèle à l’avenir du rock. Alors, piqué au vif par un sursaut d’hyper-conscience, l’avenir du rock se précipite au sommet du mont Ararat et là, au milieu des éclairs et du tonnerre, il annonce à Dieu la naissance d’une nouvelle épiphanie qu’il baptise l’avenir de l’art du rock !

Il n’a pas l’air comme ça, le nouvel album de Reigning Sound - A Little More Time With Reigning Sound - mais c’est vrai qu’il ressemble à une œuvre d’art, et pas seulement à cause de la pochette. Musicalement, il revient par la bande et il remporte la victoire avec une bonne longueur d’avance. On a l’impression d’avoir entendu tous ces cuts dans les albums précédents, Greg Cartwright ramène le même son, le même enthousiasme et la même facilité à composer de très beaux cuts. Donc l’avenir lui appartient. Il nous ressert chaque fois le même shoot d’entertainment avec des chœurs de lads derrière, Reigning Sound signifie belle envolée ou tout ce qu’on voudra bien imaginer, mais l’idée de règne prévaut. Que ton règne arrive ! Son «Let’s Do It Again» sonne comme un hit judicieux nappé d’orgue par Alex Greene, toujours vert malgré l’âge. Le sound de Reigning Sound est d’une fraîcheur qui n’en finit plus d’en imposer. Peut-on encore parler de Memphis Sound ? Non bien sûr, puisque toute cette petite industrie s’est délocalisée, mais l’esprit est bien là. Les petits balladifs cartwrightiens de type «A Little More Time» et «Oh Christine» passent tous comme des lettres à la poste. Après les excès gaga-punk des Oblivians, le balladif est devenu le péché mignon du vieux Cart, il vise depuis longtemps la pulpe du lard et il s’en sort plutôt bien, car c’est un lard éculé par tant d’abus... Il n’a par contre rien perdu de ses vieux réflexes : son «I Don’t Need That King Of Lovin’» est bien claqué du beignet. On croirait entendre les early Groovies, à cause peut-être de la fraîcheur de ton et des dynamiques internes, qui sont d’ailleurs les deux mamelles de Cart. En B il redouble d’en-choo-choo-train avec «You Don’t Know What You’re Missing», petit shoot de pop-rock parfait. «Make It Up» sonne comme un hit de juke perdu dans l’océan des hits de juke. C’est un peu le problème des grands disques, ils finissent pas se perdre dans l’océan des grands disques. On en connaît tous des centaines, on peut même dire qu’il y en a à la pelle, c’est à la fois épuisant et réconfortant, ça dépend de l’état d’esprit du jour. Tu t’es levé bien luné, alors tu vois cette profusion d’un bon œil. Tu t’es levé avec la gueule en vrac, alors tu vois tout de travers et pfffff, un bon disque de plus ou de moins, qu’est-ce que ça va changer ? Il n’empêche que «Make It Up» incarne bien le power de l’ex-Ob, il le prend à la petite arrache, il l’emmène à la force du poignet, ce mec a toujours su s’imposer, depuis toujours, il continue de perpétuer cet art de big american rock. Il est même l’un des plus obsédés par cette tradition, avec Bob Mould, Chuck Prophet et quelques autres, ces mecs sont les derniers tenants de l’aboutissant, les derniers ténors du barreau, ils ont cette idée du big rock chevillée au corps et chaque fois qu’ils sortent un album, c’est une façon de dire : on ne lâche pas l’affaire, alors tu sors ton billet de vingt, il n’y a aucun risque, tu sais pertinemment que ça va être bien et même si ça reste du modeste rock underground, comme c’est ici le cas, tu te félicites de ton investissement.

Le vieux Cart rafle bien la mise en fin de B avec le spectaculaire «Just Say When» chanté à deux voix. On assiste à une brutale montée des taux d’adrénaline pop, le chant à deux voix envoie le cut valdinguer dans la magie et comme en plus c’est une grosse compo, ça te bilboquette le percuteur, c’est bourré de dynamiques internes, c’est d’une puissance qui en dit long sur la vision du Cart. Il vire au dylanex avec «You Ain’t Me». Ce clin d’œil au Dylan 66 est assez stupéfiant et puis voilà la cerise sur le gâteau : «On And On». Cette fois, ça y est, on est vraiment sur un big album, et même un very big album, n’ayons pas peur des mots ! Vert de Greene noie ça d’orgue et Cart nous déroule une fantastique ode à l’humilité - Happiness cannot be bought/ But you can purchase all the misery you want - Et là ce démon de Cart devient un géant parmi les géants, il claque sa chique en de mirifiques mécaniques atmosphériques.

C’est sans doute la première fois que Shindig! consacre six pages à Reigning Sound. Un événement ! Jon Mojo Mills commence par rappeler que le groupe n’a rien enregistré depuis sept ans et que, comme tout le monde, il s’est fait baiser pendant un an par Pandemic. Cart qui vit en Caroline du Nord raconte qu’il a monté Reigning Sound après le split des Oblivians en 2001 et qu’à l’époque, il commençait à composer pas mal de balades parce qu’il écoutait Gene Clark, les Everly Brothers, Doug Sahm, Del Shannon, Harry Nilsson, et ajoute-t-il, le premier Fairport Convention. Il prenait ses distances avec le gaga-punk et louchait sur les grosses compos. D’où le côté étrangement calme du premier Reigning Sound paru en 2001, Break Up Break Down, qui a l’époque a surpris tous les fans des Oblivians. Il s’agissait en effet d’un album raffiné, délicat et folky-folkah. La gueule qu’on tirait en écoutant ça... Globalement, Cart voulait sortir de la niche gaga-punk, il sentait bien qu’il fallait évoluer. Puis il est revenu au big sound avec Too Much Guitar avant de passer à la prod avec Mary Weiss, The Ettes et The Goodnight Loving. On l’a vu aussi jouer avec les Deadly Snakes, les Detroit Cobras, le ‘68 Comeback et les Tip-Tops. Autre side-project : The Parting Gifts avec Coco Hames des Ettes. Puis retour à Memphis pour enregistrer A Little More Time With Reigning Sound avec Scott Bomar. Cart précise que c’est enregistré live avec la formation originale du groupe.

Signé : Cazengler, Ringard Sound

Reigning Sound. A Little More Time With. Merge Records 2021

Inside the goldmine - Mystery Lane

Nous n’avions en tout et pour tout qu’un homard et un bidon d’alcool de contrebande pour célébrer Noël cette année-là. Et la fameuse permission de minuit. Nous nous étions mis tous les trois sur notre trente-et-un, dandys de la cloche de bois, décidés que nous étions à retourner la situation à notre avantage et faire, ainsi qu’on le dit communément, contre mauvaise fortune bon cœur. Cui-Cui portait son survêtement bleu clair lavé de la veille et Brahim une chemise à carreaux boutonnée jusqu’au col. De se retrouver assis tous les trois autour de la petite table en un moment aussi cérémonieux nous transperçait le cœur de bonheur. Nous rapprochâmes nos tasses que Brahim préposé au bidon remplit d’alcool et nous trinquâmes à la santé du petit Jésus en rigolant comme des bossus. Le visage si rond de Cui-Cui luisait dans la lumière blafarde et son rire perçant ricochait sur les murailles. Quant à Brahim, il semblait pour la première fois de sa vie s’abandonner aux joies de la bonne camaraderie. Son visage couvert de barbe et de balafres s’illuminait enfin. C’était un réel bonheur que de voir ses yeux étinceler. Pour cet homme dur, pour ce rescapé de l’enfer, c’était une façon d’exprimer sa confiance. Nous fîmes des manières pour nous répartir les quartiers de homard, Cui-Cui prenez donc la pince, Oh non, moi pas plendre pince, toi donner pince à Blahim, moi manger ventle, pendant que Brahim remplissait encore les tasses d’alcool avec un prodigieux sourire aux lèvres. Nous trinquâmes et nous trinquâmes encore. Cet alcool de contrebande montait droit au cerveau. Les murailles commençaient à chavirer et nous fûmes les trois pris d’une crise de fou-rire. Puis vint le moment des cadeaux. Cui-Cui extirpa de l’intérieur de sa veste de survêtement deux paquets qu’il nous tendit. Ils étaient enveloppés dans du papier journal. Brahim découvrit une bague sertie d’une pierre énorme qui devait être un diamant. Il refusa et voulut rendre l’objet à Cui-Cui, melci mon ami, c’est tlop beau pour moi, alors Cui-Cui insista, si toi plendre cadeau !, diamant du chef Ming, à Hong Kong, buté gang Ming, coupé doigt gang Ming et mis dans tlou du cul pour avion Flance, ha ha ha ! Alors Brahim passa l’anneau à son doigt et devint une sorte de prince de l’Atlas. Cui-Cui reçut comme cadeaux une barrette de shit de la taille d’une tablette de chocolat et un petit carnet rouge dans lequel il allait pouvoir écrire ses poèmes. Brahim qui apprenait à écrire reçut en plus du diamant du chef Ming un stylo-plume dont la plume dorée singeait l’or. Le petit paquet que me tendait Cui-Cui livra bientôt son secret : il contenait un CD. L’artiste s’appelait Mickey Lee Lane. Le visage cadré serré, il portait des lunettes noires façon Lou Reed au temps du Velvet et une longue mèche blonde lui ornait le front. Depuis lors, chaque année à Noël, en souvenir de Cui-Cui, Rockin’ On sonne les cloches à minuit.

Ce multi-instrumentiste new-yorkais qu’est Mickey Lee Lane n’a pas fini d’épater la galerie. Il démarre en 1957 avec de sacrées accointances (Alan Freed et Jerry Lee) et «Coffee And Toast», un solide bop rockab un peu pop, mais le beat derrière ne trompe pas. Mickey traîne au Brill, writing songs, knocking on doors, c’est la loi d’alors, tente ta chance, kiddy boy. Il frôle plusieurs fois le jackpot, puis c’est Bill Haley qui enregistre l’une de ses compos en 1960, «My Kind Of Woman». D’ailleurs, avec «Rock The Bop», il rend hommage à Bill Haley, his all-time favorite artist. C’est vrai que ce «Rock The Bop» a fière allure, Mickey sonne comme Gene Vincent à l’église, il swingue ça au beat rockab le plus pur qui soit ici bas, il y frise le génie à chaque instant, wow quel fan-tas-tique bopper ! Mickey se souvient aussi d’avoir tourné avec des tas de luminaries, Link Wray, the Isley Brothers, Neil Sedaka, the Four Seasons, Peter and Gordon, Paul Anka, les Coasters et combien d’autres encore ! Sa première version de «The Zoo» date de 1965 - Gimme the zoo by Mickey Lee Lane ! - belle dégelée d’énergie sauvage - Hey man what’s true - et il en refait une autre version en 1995, avec des cris d’animaux sauvages. Le coup de génie de Mickey c’est aussi «Shaggy Dog» qui sonne comme une petite descente aux enfers. Il swingue son bop à la bouche pleine. Il n’en finit plus de donner des leçons de bop («The Senor Class», «Night Cap»). L’autre coup de génie est bien sûr «Hey Sah-lo-ney», le mythic hey hey hey de Mystery Lane, c’est embarqué au pas-de-pitié-pour-les-canards-boiteux, il joue avec la main lourde du diable. Il amène aussi son «No Doofus» au wild cat strut. Ce mec a le génie du son, il groove dans la jungle avec des cris d’animaux. C’est franchement digne des Cramps. Encore une merveille indiscutable : «When It’s Rocking». Il drive ça en mode control freak. Et son «I’m Not Sure I Still Want To» monte vite en température. Ce mec gratte ses poux dans la lumière de sa légende, alors oui, I’m not sure ! On l’entend aussi pas mal rôder par en dessous («She Don’t Want To»), il peut se montrer très insidieux, c’est sa technique. Beware of the Lane ! Il faut le voir allumer son «Baby What You Want Me To Do», il a une patte, il gratte sa petite gratte et ça monte très vite en température. Il claque ses trucs avec les moyens du bord, mais ça tourne vite au wild de bonne compagnie. Même quand il fait du comedy act avec «Toasted Love», il ramène du big bass sound. Il chante «One And One Is Two» avec sa frangine Shonnie. Ils s’amusent bien.

Mickey est à cheval sur le cul entre deux chaises, mais jamais échec et mat. Il passe chaque fois comme une lettre à la poste, c’est ce qui le rend immensément désirable. Il raconte dans le booklet qu’à une époque il tournait tout seul et jouait tous les instruments sur scène. Même sa version de «Tutti Frutti» est bonne. Puis il va devenir ingé-son et en 1976, Artie Ripp l’engage chez Kama Sutra.

Signé : Cazengler, Mickey Lee Larve

Mickey Lee Lane. Rockin’ On. Roller Coaster Records

*

… 486... 507... 511... 515... 518... 525... vous ne comprenez pas ce que je fais, je le redis en anglais, Nowhere else... Mental hospital... Silence... You can't always get what you want... European slaves... The good all times... vous ne voyez pas, je vous l'exprime chronologiquement, Février... Avril... Mai... Juin... Juillet... Octobre... oui, ce sont les vidéos des Crashbirds que nous avons chroniquées en cette année 2021. Six vidéos en moins de douze mois, les esprits pointilleux rétorqueront, non cinq, only five, because la reprise des Stones date de 2011, eh bien non, chers comptables, six parce qu'ils viennent d'en sortir une nouvelle en ce mois de Novembre. Les lecteurs de la onzième heure s'exclameront : mais pourquoi tant de vidéos ! Nous leur répondons, GRAND A : parce que le covid pandémique a annulé les concerts ! GRAND B : depuis la levée de l'interdiction et l'institution du pass sanitaire ( ce mot qui contient le verbe taire ), les Crashbirds refusent de se livrer à la comédie de cet ausweis liberticide. Une attitude courageuse. Du coup dans leur chaumière bretonne, ils laissent libre cours à leur fantaisie...

Excusez ma veine énumérative, mais cette fois ils ont changé de dimension, Henri IV... Henri V... Henri VI... Henri VIII... non Shakespeare n'a pas oublié Henri VII, évoque les conditions de son accession au trône dans Richard III, vous savez cette pièce où le roi Richard s'écrie : '' My Kingdom for a horse ! '', je pressens que certains sont perdus, le plus simple est de visionner l'opus :

THE DEAD KING SON

CRASHBIRDS

( You tube / Novembre 2021 )

Donc une vidéo. Non erreur fatale, pas une vidéo de plus, mais la suite d'une première vidéo, l'acte II aurait dit Shakespeare. Les Crashbirds ont adapté la leçon du grand Honoré. Balzac pour ceux qui ne sont pas de ses intimes. L'avait pris l'attitude de resservir les personnages de ses romans antérieurs dans le nouveau qu'il était en train d'écrire. Les Crashbirds ont adopté sa recette et l'ont adapté pour ce nouvel ouvrage. Souvenez-vous de The Good old times qui chantait les joies et les horreurs médiévales, non sans se permettre un léger clin d'œil à notre époque actuelle qui ne vaudrait pas mieux ( voir livraison 525 du 14 / 10 / 2011 ), mais ce coup-ci nous rentrons dans le vif de l'Histoire. La preuve, ils ont gardé le même décor, sous le même arbre le même trône royal, symbole et enjeu de toute puissance, d'ailleurs Pierre ne manque pas de s'y asseoir pour gratter sa guitare, c'est vrai que c'est un clip musical, mais enfin il oublie que le hérault ne raconte pas l'accession de Pierre 1er au siège suprême mais celle du fils du roi mort. Delphine, c'est-elle l'héraultine, parce qu'elle chantonne le récit elle connaît combien ces chaises royales sont périlleuses, aussi s'y risque-t-elle un tantinet mais point trop, elle préfère être la ballerine qui virevolte, la fofolle du monarque qui n'a aucune envie de risquer sa peau ( ce qui est très compréhensible car elle est déjà depuis le premier jour de sa naissance une reine de beauté ).

Quand le clip commence, le fils du roi occupe le trône. Quelle merveilleuse trogne de soudard affamé de sang et de crimes ! Et ce regard extasié avec lequel il inspecte d'un regard torve l'instrument de sa puissance, désolé chères lectrices, ce n'est pas ça, c'est son glaive moult ébréché dans les durs et longs combats, son âme frustre a du mal à mettre en ordre les séquences de sa vie, pense-t-il cet assassin à son père, ou, nous tombons-là dans les profondeurs les plus troubles de la psyché humaine, s'imagine-t-il vieillissant confronté à son propre fils ( d'assassin ) qui ne vaudra pas davantage que lui-même, nous côtoyons là des aspects insupportables des passions de l'âme. Le spectacle est si effrayant, qu'abandonnant son luth, Delphine préfère se plonger dans un antique livre d'images, qui hélas raconte la même histoire de laquelle elle essayait vainement de s'arracher, elle pousse alors des cris d'horreur à vous glacer les sangs, mais qui étrangement réchauffe la vigueur du fils du roi mort, quelle virilité dans sa manière de brandir son épée, une énergie que l'on pressent criminelle, qui pourrait s'opposer aux lois inéluctables des destins maudits, même pas Merlin – à sa barbichette blanche l'on reconnaît Pierre - l'enchanteur est désabusé il sait qu'il n'a pas le pouvoir d'arrêter le drame qui se prépare. Dieu merci, nous ne verrons pas le crime, Delphine nous le fait entendre, sa voix monte haut, plus fort que la Castafiore, et même plus fjord que la Castafiore car votre moelle épinière se congèle d'effroi, vous ne verrez qu'un poignard dégoulinant de sang, et la bouche ouverte en gueule de requin du fils du roi mort. Mais que se passe-t-il serions-nous dans un Hamlet revisité, les images obsédantes de son père bourdonnent-elles dans son esprit mélancolique, pourquoi Delphine pousse-t-elle ses hurlements de terreur, et pourquoi soudainement Delphine se met-elle à gambader tel un jeune poulain mené au pré, elle danse, elle sautille, elle tournoie, et s'immobilise tandis que Pierre bloque ses cordes pour mettre un point final à l'histoire.

Mais non le pire est devant nous. Le récit continue, mais il se tinte de philosophie. Et hop une petite danse guillerette, Pierre vous rythme une bourrée bretonne et Delphine se croit dans un dernier fest-noz. Une dernière image, sur le trône gît une marionnette abandonnée. Veulent-ils nous dire que les actions des misérables homidiens n'ont que peu de valeur, qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Que malgré ses drames, la vie ne vaut pas tripette, qu'elle n'est qu'une comédie. Une idée vous traverse l'esprit, devrais-je relire Shopenhauer, mais ce n'est pas fini, un chat s'est installé sur le trône, puis il saute de la chaise et disparaît, aurions-nous pénétré dans le rêve d'un chat ?

Certains lecteurs n'auront pas envie de remuer ces vastes interrogations en leurs méninges, qu'ils se contentent d'un regard esthétique, Pierre Lehoulier, Delphine Viane et Rattila pictures ont veillé à l'impact visuel, effets de lumières, bruyères mauves sur landes rousses, arbres centenaires aux formes étranges, nous voici transportés en Brocéliande, le tout magnifiée par le montage de Rattila Pictures, quant au pantalon vert de Delphine et sa veste en fourrure de guépard, elle vous hantera encore lorsque le dernier des rois aura été trucidé ( pour le bonheur de son peuple ) sur cette planète.

Damie Chad.

*

Retour à Delphine Dora, deux œuvres, la première peut-être plus difficile. Mais rien n'est moins sûr.

L'ESPRIT DU LIEU / LE LIEU DE L'ESPRIT

DELPHINE DORA

( TITANIA TAPES / 2020 )

( Composition / Enregistrement / Mixage

par Delphine Dora entre Décembre 2019 – Mai 2020 )

Delphine Dora : voix, piano, piano préparé, clavier, synthétiseur, objets, field recordings, électronique.

D'où un artiste tire-t-il son inspiration. Lui seul est à même de le révéler. Ce qui n'empêche pas le chroniqueur de se livrer à sa petite enquête. Il importe peu qu'il mette le pied sur la bonne piste, une fausse suffit si elle conduit à proximité de là où elle doit déboucher. Pour le moment nous délaissons cette notion de lieu, fût-il celui de l'esprit, nous nous contentons d'un maigre indice. Titania Tapes. C'est sur Bandcamp, un label cornaqué par Khan Jebane dont nous reparlons dans la chronique qui suit celle-ci. Ce dernier mois les USA ont vendu davantage de vinyles que de CD's. Ce retour au vinyl ne doit pas oblitérer la survie des cassettes. Quelques groupes, encore aujourd'hui, notamment en Californie, véhiculent leurs démos et leurs réalisations sur ce support fragile sur lequel il n'est pas facile de se repérer. Cette difficulté ( de localisation, si l'on y réfléchit ) induit à ne publier qu'un seul et long morceau sur chacune des deux faces. Titania Tapes ne produit que des enregistrements sur cassette. Leur catalogue est des plus réduits : huit réalisations à ce jour. La numéro 1 est de Golem Mécanique ( voir chronique suivante ) il est intitulé Maison Morte, la couve représente l'entrée d'une maison, porte ouverte, ce qui semble logique. Plus étonnant, les sept qui suivent offrent aussi des vues de maisons, extérieurs ou intérieurs. La numéro 2 de la série est celle de Delphine Dora. Un label qui n'affiche sur ses couvertures que le même type de lieu ( une maison ) et un opus nommé L'esprit du lieu / Le lieu de l'esprit. Voici d'étranges concomitances.