KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 548

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

31 / 03 / 2022

ROBERT PALMER / DION

WILDHEARTS / SAILORS

BOB DYLAN / BACKBONE

ELVIS PRESLEY

Sur ce site : livraisons 318 – 548

Livraisons 01 - 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Palmer qu’on voit danser le long des golfes clairs

Dans sa vertigineuse bibliographie, Robert Gordon cite aussi Robert Palmer, un journaliste/musicologue/saxophoniste new-yorkais qui, tombé follement amoureux du blues, décida de lui consacrer sa vie. Il est allé creuser aux racines du Delta blues pour écrire Deep Blues, un livre d’une densité spectaculaire. Comme Dickinson, Stanley Booth et Robert Gordon, Palmer entre dans la catégorie des écrivains inspirés. Leur point commun est une passion pour le Memphis Sound.

Dans Deep Blues, Palmer raconte l’incroyable histoire de la plantation Dockery, située au bord du fleuve, à Cleveland, Mississippi, un endroit où traîne, dans les années vingt, l’ineffable Charley Patton. Palmer raconte aussi dans le détail the big flood que chante Patton, et les pérégrinations des ramblers, qui jouent de ville en ville for a nickel or a dime. Palmer décrit aussi l’ambiance de Maxwell Street à Chicago - Jewtown was jumpin’ like mad on Sunday morning - et tous ces blacks venus du Delta who liked their music rural and raw - Oui, Maxwell Street, l’aboutissant de ce tenant qu’est le Delta, puis le fameux radio show d’Helena King Biscuit Time qui rend Rice Miller célèbre et que le jeune Ike Turner, qui grandit à Clarksdale, écoute attentivement. Palmer brosse un portait en pied de Muddy, un Muddy qui un beau matin fait dire à Monsieur Fulton qu’il est malade, puis il revêt son seul costard, met quelques affaires dans une valise, dit au-revoir à sa grand-mère et attrape the Illinois Central train à Clarksdale à 4 h de l’après-midi pour monter à Chicago. Muddy ne peut pas prétendre avoir inventé le blues électrique, mais il a le premier groupe de blues électrique connu, le premier à utiliser des amplis pour sonner plus loud, plus raw. Palmer explique à longueur de temps que le blues revient de loin : ceux qui le jouaient et le chantaient ne possédaient rien et vivaient dans une forme de servage virtuel. Et si on demandait à un pasteur noir, à un petit propriétaire ou à un habitué de la messe qui étaient ces gens qui chantaient et jouaient le blues, ils répondaient tous : «The cornfield niggers.» Le blues est avant toute chose une sociologie. Ceux qui haïssaient les blacks n’étaient pas forcément les patrons blancs des plantations, mais plutôt les blancs pauvres, ceux qu’on qualifie de white trash. Ce sont eux qui lynchaient les nègres. Les patrons blancs ne pouvaient plus les protéger. Muddy raconte aussi qu’il vit Robert Johnson étant jeune - It was at Friar’s Point. He coulda been Robert Johnson, they said it was Robert. I stopped and peeked over and then I left. Because he was a dangerous man - Palmer ajoute que comparé à Robert Johnson, Muddy est plus conservateur, musicalement. Si Robert avait continué à vivre, il aurait sans doute développé an electric jazz-influenced brand of modern blues, alors que Muddy en restait aux rich ornemented pentatonic blues melodics à la Son House et à la Charley Patton. Les débuts de Muddy à Chicago ne furent pas évidents. Leonard Chess l’auditionna et ne réagit pas. C’est Evelyn Goldstein qui le trouva bon et qui vit son potentiel. Mais après le raté du départ, Muddy eut une bonne relation avec Leonard le renard - I didn’t even sign no contract with him, no nothing. It was just ‘I belong to the Chess family’ - Leonard traitait tout le monde de motherfucker, sauf Muddy qu’il traitait en parfait gentleman - on the basis of absolute mutual respect - Malcolm Chishom précise un point capital - Leonard didn’t know shit about blues, but he knew an awful lot about feeling. He could feel music.

Muddy, Charley Patton, mais aussi Pops Staples qui a grandi lui aussi sur la plantation Dockery qu’il quitte à l’âge de 20 ans pour monter à Chicago - Charley Patton stayed at what we called the lower Dockery place and we stayed on the upper Dockery - C’est Charley qui pousse Pops à jouer de la guitare. Wolf traîne aussi à Dockery et c’est aussi Charley qui lui apprend à jouer de la guitare, en 1929 - It was Patton who started me off playing - Wolf bourlingue aussi avec Robert Johnson et Rice Miller dans le milieu des années trente et prend en mains Johnny Shines et Floyd Jones. Le groupe de Wolf va être bien plus primitif que celui de Muddy, Wolf hurle comme Charley Patton, blowing unreconstructed country bues harmonica, his band featured heavily amplified single-string lead guitar by Willie Johnson - Eddie Shaw fait une description apocalyptique du son de Wolf sur scène : «Muddy never had the energy Wolf had, not even at his peak. Muddy would rock the house pretty good, but Wolf was the most exciting blues player I’ve ever seen.» Palmer ajoute : «Muddy was the superstud, the Hoochie Coochie Man. Wolf was the feral beast.» Et Sam Phillips ajoute : «When I heard Howlin’ Wolf, I said, ‘This is for me. This is where the soul of man never dies.’ Then Wolf came over to the studio, and he was about six foot six, with the biggest feet I’ve ever seen on a human being. Big Foot Chester is one name they used to call him. He would sit there with those feet planted wide apart, playing nothing but the French harp and, I tell you, the greatest show on earth you could see to this day would be Chester Burnett doing one of those sessions in my studio. God, what it would be worth on film to see the fervor in that man’s face when he sang. His eyes would light up, you’d see the veins come out on his neck and, buddy, there was nothing on his mind but that song. He sang with his damn soul.» Palmer insiste sur le jeu de Willie Johnson et ses thunderous power chords, the most electric guitar sound that had been heard on records. Et le premier à flasher sur le son de Willie Johnson fut Paul Burlison. On est en 1952, et Paul, les frères Burnette et Elvis travaillent tous à la Crown Electric Company. Et cette filiation va remonter jusqu’à l’Anglais Mick Green qui flashe à son tour sur le son de Burlison. Mick combine lui aussi le lead avec la rythmique et devient l’idole d’une nouvelle génération de guitaristes britanniques qu’on connaît bien, Wilko en tête. Robbie Roberston et Roy Buchanan flashèrent eux aussi sur le jeu de Willie Johnson. Voilà comment se construit la légende du rock. Merci Dockery, car oui, il faut remonter à Charley Patton, qui se trouve à l’origine de tout, un homme au cœur de pierre - a heart like railroad steel - un Patton qu’on disait «lubricated» en studio, mais, rappelle Palmer, on leur servait à boire pour les décontracter, un Patton qui n’allait jamais voir un médecin, car comme le précisait Son House, he would have sought out a hoodoo doctor or root man.

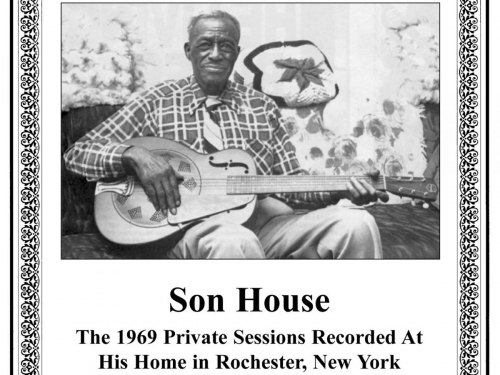

Oui, Son House, lui aussi à l’origine de tout et qui comme tous les gens du Delta portait une arme, bim bam, légitime défense et petit stage en 1928 à Parchman Farm, avant d’être relâché deux ans plus tard par un juge qui lui conseille de ne pas rester à Clarksdale, et puis voilà Johnny Shines qui voyage avec Robert Johnson - who was kind of long-armed - et qui jouait mieux que tous les autres, un Robert qui restait sur son trente-un quelle que fut l’heure - Sharp enough to attract a crowd and attract a woman - un Robert qui fait sonner son acou comme une guitare électrique, avec ses high-bottleneck lead lines et ses driving bass riffs. Quelle galerie d’ancêtres prestigieux ! Le rock moderne peut être fier de tous ces vieux blackos de choc. Tiens et puis Rice Miller, alias Sonny Boy, le mystérieux Sonny Boy Williamson the Second, mais jusqu’au dernier jour, il clamait qu’il était le vrai Sonny Boy et que l’autre Sonny Boy, quinze ans plus jeune que lui, lui avait barboté son nom. Un Rice Miller qui se retrouve arrêté pour vagabondage et qui passe un mois au trou nourri, logé, à condition de jouer, alors ils se font, son pote Lockwood et lui, mille dollars et on leur amène du moonshine et des putes toutes les nuits en cellule, typical Rice Miller ! Un Rice Miller qui jouait avec son harmo soit dans la bouche, soit coincé comme un cigare sur le côté, qui était capable de jouer tout ce qu’on lui demandait et lorsque sonnait l’heure de l’émission et que l’annonceur clamait ‘Pass the biscuits’, Rice et Robert Lockwood se mettaient à jouer le thème du King Biscuit Time, un jump-tempo blues - We’re the King Biscuit boys/ And we’ve come out to play for you - Rice dépensait aussitôt tout ce qu’il gagnait en alcool, en femmes et au jeu, alors que Lockwood économisait pour s’acheter une Pontiac. Pas n’importe qui non plus, ce vieux Robert Lockwood, puisque Robert Johnson draguait sa mère, et comme il avait le môme à la bonne, il lui apprit à jouer le blues - I think I’m the only one he ever taught - Méchant veinard ! Et quand Robert Johnson mourut comme on le sait empoisonné, Robert n’eut pas le courage d’aller à son enterrement. Trop de chagrin. Il lui fallut un an pour surmonter son chagrin et se remettre à la guitare. Mais il chialait, chaque fois qu’il grattait un mi. Alors pour chialer un peu moins, il se mit à composer.

En plus de Rice Miller et de Robert Lockwood, on trouve aussi Little Walter à Helena. On raconte que Rice Miller sauva la peau du jeune Little Walter dans un juke-joint : une gonzesse l’attaquait avec une lame et Rice sortit la sienne. Little Walter vivait déjà à la dure, il dormait sur les tables de billard et il dépendait de la générosité des autres pour les clopes et la bouffe. Tous ces mecs, Elmore James, Muddy, Wolf, Sonny Boy, Little Walter, Jimmy Rogers, Roger Nighthawk et Johnny Shines viennent du même coin. On peut même parler de triangle magique Helena/Clarksdale/Memphis. Et Ike monte à Memphis enregistrer chez Sam qui sait - Sam Phillips, with a shock of bright red hair, a pair of piercing blue eyes and a gift for oratory worthy of a country preacher - Sam est ravi d’enregistrer les blacks - I thought it was vital music. I don’t know whether I had too many people agree with me immediately on that - Méchant visionnaire ! Mais comme il a bossé gamin dans les champs de coton, il connaît bien les gens qu’il va enregistrer plus tard, les blancs comme les noirs. Sam est intarissable sur Ike : «People don’t know that Ike Turner was the first stand-up piano player.» C’est Ike qui invente la distorse avec son ampli crevé, lorsqu’il enregistre le fameux «Rocket 88» - Step in my rocket/ And don’t be late - Entre 1950 et 1954, Sam et Ike vont enregistrer the most outstanding blues performers to be found in Memphis and the Delta. Les teenagers branchés du coin n’écoutaient plus que de la nigger music. La country était réservée aux blancs pauvres et aux péquenauds. Par la violence de son jeu, Ike va lui aussi influencer des tas de guitaristes - Turner would keep up a machine-gun-like barrage of turtuously twisted high notes, bent and broken chords and reiterated trebble-string riffing at the very top of the neck - Et Palmer en arrive à expliquer que le seul qui pouvait lancer l’idée du country blues d’Elvis ne pouvait être que Sam. John Lee Hooker vient lui aussi de Clarksdale et son beau-père Will Moore fréquentait Charley Patton. Mais comme Will Moore venait de Louisiane, il avait une façon de jouer le blues plus hypnotique, one-chord drone blues with darkly insistant vamping, ce qui va bien sûr forger l’esprit d’Hooky. Un Hooky qui cite Albert King comme l’un de ses guitaristes de blues favoris, un Big Albert qui comme Ike va s’installer à Saint-Louis pour démarrer. Mais plutôt que d’imiter B.B. King ou Elmore James, Big Albert va créer une synthèse, playing single-string leads with a broady metallic tone and brawny, heaving phrases that seemed to dig into the beat from the underneath - Palmer parle aussi de menacing riff rock, de bulldozer rhythm, de high-energy guitar leads, oui Big Albert, c’est tout ça, et son album Born Under A Bad Sign est considéré comme the most influential blues album of the sixties. Quant à Little Miton, il vient du même coin, de Greenville. Il pouvait sonner comme n’importe quel autre guitariste de blues, et bien sûr, il démarre chez Sam. Palmer finit son impressionnante galerie de portraits avec Guitar Slim qui fait carrière à la Nouvelle Orleans, et Jimmy Reed qui allait devenir l’un des bluesmen les plus populaires de son temps. Sonny sortit de ce livre un peu sonné.

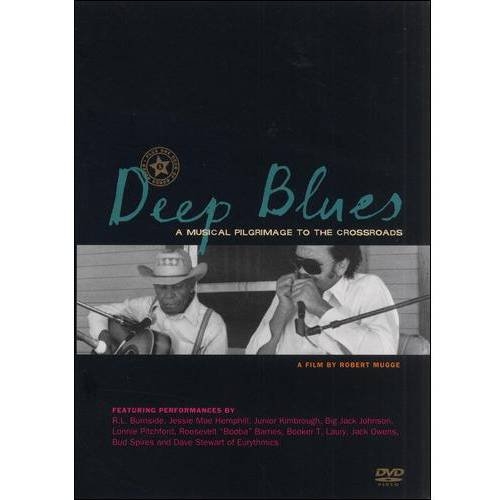

Robert Palmer tourne aussi un film en 1991, Deep Blues - A Musical Pilgrimage To The Crossroads. On y voit RL Burnside gratter le North Mississippi Hill Country Blues chez lui, sur une vieille Fender. Il joue assis sur le perron de sa vieille cabane en bois. Un seul accord, withey. Tout est là. Puis voilà Jessie Mae Hemphill, Abe Young et Napoleon Strickland au fife. Bouncing Ball ! Il émane d’eux quelque chose de très ancien, qui doit remonter à l’antiquité. Sans doute est-ce dû à la grâce du son de fifre, très fellinien. Jessie Mae chante et joue le blues, pas de problème. Elle a quelque chose d’Indien dans le visage. Une prestance d’histoire de destins croisés et de sangs mêlés, de l’ordre du vertige de l’histoire du monde. Ce qu’elle fait est mille fois plus garage que ce que font tous les groupes modernes réunis. Le réalisateur Robert Mugge a l’intelligence de ne pas couper les chansons. Jessie Mae et Rural ont besoin d’une certaine distance pour exprimer ce qu’est le blues, comme dirait l’autre. Et voilà Junior Kimbrough qu’admirait tant Charlie Feathers. Encore une belle leçon de blues. Épouvantable section rythmique, c’est swingué à l’Africaine rampante, une pure merveille de boogaloo. Kimbrough est littéralement lumineux. Il émane de lui toute la bonté de la terre et une sorte de doux génie. Puis Palmer débarque à Greenville pour évoquer la légende de Nelson Street en compagnie de Roosevelt Booba Barnes, un homme des bois couvert de bijoux et effrayé par la caméra. Il joue une sorte de Chicago blues sur une strato noire. Il y a quelque chose d’ineffablement raw dans son style, il gratte ses notes au pouce. On aurait bien aimé qu’il fasse son Eddie C. Campbell. Puis on fait une halte à Clarksdale, le temps de voir Big Jack Johnson claquer son boogie blues. Encore un roi du raw. Un king du cut. Un boss du blues. Un cake du twang. Fabuleuse présence ! Il joue à l’onglet de pouce et pique de vilaines crises de bottleneck. Wow, la teneur de la tenue !

Le petit frère de Deep Blues s’appelle You See Me Laughin’, un docu Fat Possum initié par Matthew Johnson, boss de Fat Possum. Le principe du doc est d’aller rendre visite aux vieux de la vieille, The Last Of The Hill Country Bluesmen. On voit CeDell Davis jouer sur son Epihone bleue avec un couteau à beurre. Il raconte qu’il aime les fat women, qu’il a chopé la typhoïde en 1933 et la polio en 1934 - I’ve got one hand but I can play guitar - Rien que pour cette séquence, il faut voir le film. CeDell raconte aussi qu’il jouait avec Robert Nighthawk et là, on retourne dans le book de Robert Palmer. Le pauvre Cedell s’est battu aussi longtemps qu’il a pu, mais son cœur a fini par le lâcher en 2017. Bienvenue chez T. Model Ford ! Il joue sur un gros Peavey et gratte une guitare de metaller. RL Burnside joue la pétaudière avec son fils adoptif Kenny Brown qui est blanc. On les voit taper «Snake Drive» sur scène - On drums, my grandson, Mr Cedric Burnside ! - On annonce aussi la mort de Junior Kimbrough et la disparition de son légendaire juke-joint qui a pris feu. Tout le monde dansait dans ce juke de rêve. Le défaut du docu, c’est qu’on y voit la gueule à Bono, et ça ruine tout. Dommage.

Signé : Cazengler, Robert Palmerde

Robert Palmer. Deep Blues. Prentice Hall 2001

Robert Mugge & Robert Palmer. Deep Blues - A Musical Pilgrimage To The Crossroads. DVD 1991

You See Me Laughin’. The Last Of The Hill Country Bluesmen. DVD Fat Possum 2003

Nom de Dion !

Dion reste la plus obscure des stars de l’urbano-ritale Americana des fifties. Si on ne jure que par Dion, c’est un peu la faute de Johnny Thunders qui ne jurait que par lui. Johnny et Dion avaient deux sacrés points communs : ils partageaient la ritalité des choses et un goût prononcé pour la junk-culture. «Heroin was instant courage», dit Dion today. «It was complete confidence. It did for me what I couldn’t do for myself.»

Grâce à Dion, on tombe sur un concept monumental : the hydrogen jukebox. Ce concept est de la même importance que l’extraordinaire «Salon des Incohérents» découvert chez François Caradec. Ce sont des concepts qui éclatent comme des révélations et qui pulvérisent la monotonie du quotidien. Davin Seay : «The voice of Dion came exploding out of what Allen Ginsberg called the ‘hydrogen jukebox’ in the ‘50s. Dylan himself would write in the liner notes of the 2000 Dion retrospective King of the New York Streets.» Il n’y a pas que Dylan et Johnny Thunders qui s’extasièrent à l’écoute de l’hydrogen jukebox. Lou Reed a toujours eu du flair pour les goodies : «Lou Reed put it, «to do all the turns... stretch those syllables so effortlessly, soar so high he could reach the sky and dance among the stars forever.»

Dans un vieux numéro de Mojo, l’érudit Davin Seay nous troussait un portrait en pied de Dion, dans une langue râpeuse, pas très élastique, pleine de proéminences intéressantes, hérissée de formulations inconfortables, mais d’une redoutable efficacité sémantique. Davin Seay balançait ses vérités émotionnelles comme d’autres énonçaient des paroles d’évangile. Il fallait au moins cela pour restituer la grandeur d’un personnage de légende comme Dion. «With hindsight it’s all too easy to ascribe inspired intent to Dion’s personification as one of the most enduring archetypes in pop history, a stylistic social statement that would, in time, become shorthand for the very essence of Cool itself.» Mister Cool, c’est bien ainsi qu’on perçoit Dion.

Même si la réalité urbaine du Bronx nous échappe complètement à nous autres les franchouillards mal dégrossis, il faut bien admettre que l’histoire de Dion fascine. «Me and the guys weren’t singing doo wop in front of the candy shop or riding the ‘D’ train», he asserts. «At least we didn’t call it doo wop. It was shotgun Boogie and Lawdy Miss Clawdy and Stagger Lee.» Dion se souvient de ses débuts. Il a eu la chance comme Johnny Cash de se trouver au bon endroit au bon moment. Pendant que le sombre Cash forçait la main de Sam Phillips à Memphis, Dion allait enregistrer des démos au studio Allegro. «I went down on my own to Allegro studio, in the middle of Tin Pan Alley, and cut a demo of Carl Perkins’ Bop The Blues. Pure rockabilly, even though I didn’t know that’s what you called it.» Dion ne se limitait pas au rockab. Il lorgnait aussi vers le blues, et pas n’importe lequel. Dion en a bavé : «I love Burl Ives and Robert Johnson, whose sound took me a long time to translate. It seemed so alien at first, like Chinese music from across a huge ocean.» Et on tombe au plein cœur de ce texte dense et tumultueux sur un hommage terrible à Hank Williams. Cash qui écrit pourtant si bien n’aurait pas fait mieux : «Hank was a high lonesome spectre that, once heard, haunted everything Dion would ever do : ‘He taught me that there might be three verses to a song’, he explains with mystical certitude, ‘but there’s a fourth verse you never hear and that’s the singer... his life, his story, what he brings to the music. That’s what Hank did. He told stories, in that half-talking, half-singing way, philosophing about life on tunes like Pictures From The Other Side and the Funeral.’»

Et puis on rentre de plein fouet dans la mythologie des gangs, période «Wanderers». Dion fit partie des gangs ritals de New-York. «It was what writers Jane and Michael Stern dubbed ‘hoodlum Baroque’ and Richard Price, author of The Wanderers, would summon up with ‘sharkskin pants, Flagg Brothers dagger-toed roach killers and waterfall pompadours’. It played gleefully on the mainstream panic of juvenile delinquincy and found its own kind of eloquent cultural choregraphy in 1961’s West Side Story, with every artful leap of Jerome Robbins’ homoerotic Jets and Sharks.» Dion va de gang en gang : «Subsquently graduating to the altogether more resolute Baldies, who took their name from the American bald eagle, he skirmished with the Imperial Hoods, the Italian Berettas and the Golden Guineas in turf wars replete with zip guns and brass knuckles.»

Davin Seay est impérial pour décrire l’ampleur du phénomène Dion : «Reaching the top 30 in the spring of 1958, I Wonder Why achieved in two minutes and 19 seconds a crackling fusion between the music’s street corner legitimacy, exemplified in the Belmonts’ rumbling glissandos, and its vast commercial potential, riding on a rarified updraft of Dion’s clarion lead.» Et ça continue de plus belle : «In between, on stray album cuts like Wonderful Girl and the glorious That’s My Desire, they managed to hold on what had once held them together, that mutual thrill of close-bended harmony.»

Dion est comme Big Jim Sullivan qui a failli prendre le taxi mortel de Gene Vincent et Eddie Cochran : il est passé à deux doigts de la mort mythique : «He had in fact already felt the chill brush of mortality back in 1958 when, as part of the Winter Dance Party Tour, promoting A Teenager In Love up and down the midwinter Midwest, only his famous frugaliry kept him from buying a seat on the plane ride that took out Buddy Holly, Ritchie Valens and the Big Bopper. «They hired a charter to fly them to the next gig early so they could get off the tour bus for awhile and sleep in a real bed. My share was going to be 35 dollars, a month’s rent fo my parents. I passed.»

À certains moments, Davin Seay devient pharaoniquement biblique. «But from the opening notes of Dion’s poignant and supremely assured rendition (Abraham, Martin and John), it belongs, like the rest of his canon, solely to him, with Gernhard’s masterfully modulated clarinets and harps and church organ giving the heartfelt sentiments a fitting cinematic sweep... and a generational resonance.»

Si on est assez solide pour supporter la variété américaine des early sixties, on peut essayer d’écouter les premiers albums de Dion parus sur Laurie. Quand on écoute Alone With Dion paru en 1961, on voit bien que Dion s’imposait déjà. «PS I Love You» était en fait une merveilleuse pièce de slowah des early sixties, un froti de rêve. Il reprenait sur cet album «Save The Last Dance For Me» et il avait l’avantage de bénéficier d’une vraie voix de stentor. Il pouvait aussi rivaliser avec Sinatra, en attaquant des bluettes comme «Close Your Eyes» et passait au jazz kitschy avec «Fools Rush In». Il a une si belle voix qu’il peut faire le «My One And Only Love» au bar de nuit de charme fatal et taper dans Broadway sans aucun complexe avec «North East End Of The Corner». Fantastique interprète.

Runaround Sue date aussi de 1961, et ça ne nous rajeunit pas. Le morceau titre fut le premier hit américain de Dion. On dit que ce sont les Beatles qui l’ont détrôné. Il faut dire que Dion se situait à la lisière de la pop de fête foraine. Il avait déjà ce qu’on appelle une voix, c’est vrai, il suffit d’entendre «Life Is But A Dream» pour s’en convaincre. Sur cet album se trouve l’autre grand hit de Dion, «The Wanderer», un swing du Bronx pour le moins extraordinaire. Il chante du nez, c’est en place, mais aujourd’hui, qui va aller écouter ça ? On retrouve le doo-wop qui fit sa réputation dans «In The Still Of The Night». Dion faisait ce qu’il voulait avec sa voix, même une version bon enfant de «Kansas City»

Lovers Who Wander paraît en 1962. Voilà un album plein de jus. Si tu veux connaître Dion, écoute Dion. Si tu n’écoutes pas ses premiers albums, tu ne pigeras rien au personnage. Il démarre avec le morceau titre qui est le twist du dépôt de la Demi-lune, bien crooné aux chœurs de juke. Comme Dion est un être joyeux, il chante «Come Go With Me» soir et matin, il chante sur les chemins. C’est Bobby Keys qui joue du sax. Avec «Little Diane», il tape dans la vraie pop de désespoir du Bronx. Il prend aussi «Stagger Lee» à la meilleure volée et il passe aux choses très sérieuses avec une reprise de «Shout». Cet album est surprenant de bout en bout. Son Shout vaut tout l’or du Rhin. Quelle énergie ! Il peut tenir longtemps au meilleur jus de juke - She’s good to me/ I’am alrite now - Quel jiver ! Il repart comme un beau diable, c’mon now ! Il retrouve son statut de chanteur extraordinaire avec «Born To Cry» et revient au rock du Bronx avec «Queen of The Hop».

Donna The Prima Donna est un pur album de jerk. Avec le morceau titre, Dion tape directement dans le doo-wop des camors. Il faut écouter ça ! Dion mène le bal, c’est indéniable. Pow pow pow, voici «Can’t We Be Sweethearts» embarqué à la fièvre de juke. Dion nous swingue ça à la vie à la mort. C’est admirable de tenue et les autres font du bow bow bow en descente. «Sweet Sweet Baby» ? Mais c’est le jerk du New York des années 50. Dion jerkait déjà l’oss de l’ass. Encore du vieux jerk de rital new-yorkais avec «This Little Girl Of Mine». Sacré Dion, c’est fou ce qu’il sait jerker. Il sait rendre les choses terriblement excitantes. Et c’est torché au sax. Par contre, il tape «Flim Flam» au riff du delta. Quelle classe. On a des clap dans l’oreille gauche. Voilà un cut qui préfigure les Beach Boys. C’est swingué aux clap-hands. Quel fantastique développement ! Même chose pour «This Little Girl» qui est swingué aux clap-hands. Tout ça se déroule dans les jukes new-yorkais et Dion chante comme un démon. Avec «You’re Mine», Dion retape dans le heavy boogie blues. Il est malin comme un renard. Il multiplie ses ooh yeah. Pour l’époque, c’est d’une grande modernité. Il faut aussi écouter «I Can’t Believe», joué à la guitare expansive de flamenco et secoué aux castagnettes. Il connaît les ficelles.

Sur la pochette de Ruby Baby, Dion porte un joli pull rouge. Dès le morceau titre qui fait l’ouverture, on retrouve cette voix extraordinaire et colorée qui le rendra indispensable. Ruby est bardé de bonnes dynamiques. Quel son ! Voilà le pur jive new-yorkais, un son en qui tout est comme en un œuf aussi rond qu’harmonieux. Avec «Go Away Little Girl» et sa subtile orchestration, Dion se rapproche de Fred Neil. Il peut aussi rocker la boutica comme on le constate à l’écoute de «Gonna Make It Alone», d’autant qu’il a derrière lui des chœurs de rêve. De l’autre côté rayonne «Will Love Ever Come My Way», pur jus de doo-wop. Leur son est bourré de bonne énergie. Tous les morceaux de cet album sont agréables et bien foutus et il termine avec «Unloved Unwanted Me», une belle pièce pantelante de pop, montée sur un beau son de basse et ça drumbeate bien jungle, avec un léger parfum d’exotica.

Fin de l’époque Laurie avec Love Came To Me : doo-wop de rêve (le morceau titre) et coups d’acou bien rythmés («So Long Friend»). On goûtera l’élégance primordiale d’«Heaven Help Me» et la voix de rêve du dieu Dion dans «Then I’ll Be Tired Of You», cut visité au loin par une belle trompette. C’est même admirable d’élasticité mélodique. Oui, Dion chante comme un dion. Il n’est pas convenable d’être aussi primordial. Sion aime Dion, il faut aussi écouter le bon kitsch de «Kissin’ Game». Il crée une sorte d’extase et c’est violonné à la ritale. Dion sonne comme Dylan dans «Candy Man», même timbre new-yorkais. Et il passe au gospel avec «I’m Gonna Make It Somehow». Il tire l’énergie du gospel et les chœurs montent avec des ahhh et des ouhhh, hallelujah ! Il revient au très beau «PS I Love You» d’une extrême pureté mélodique. Quand c’est servi au chant par une voix d’ange, ça devient intolérablement bon. Encore une merveille avec «Could Somebody Take My Place Tonight», fantastique pièce de swing - I love you so ! - C’est embarqué à la stand-up et tapé à l’austère swing new-yorkais.

Jon Mojo Mills tend son micro à Dion pour Shindig!. Dion dit avoir découvert le blues grâce à John Hammond qui lui passe des albums de Robert Johnson, Furry Lewis, Leroy Carr et Fred McDowell. Il dit suivre le même parcours que Keith Richards, de l’autre côté de l’Atlantique. Pour lui, la force des sixties réside dans le fait que la musique commerciale était aussi du grand art - Oh this is artistic and that’s commercial - Dion a aussi une anecdote marrante sur John Lennon : il raconte qu’en 1965, il tombe sur John et Ringo dans une boutique de fringues de la 57e rue. John et Dion achètent le même leather jacket. John qui est fan de Dion lui dit qu’il adore «Ruby Baby» et qu’il le jouait sur scène au Star Club de Hambourg. Et donc, le portrait de Dion qui est collé sur la pochette de Sgt Pepper a été découpée sur la pochette de «Ruby Baby». Dion et Dylan sont les seuls musiciens américains à figurer sur la pochette de Sgt Pepper - Yeah good company !

Wonder Where I’m Bound sort en 1969, année érotique. Avec «I Can’t Help But Wonder Where I’m Bound», Dion sonnerait presque comme Fred Neil. Il navigue aux confins du folk et de la pop élégiaque de type Brill. Quelle ampleur ! Il enchaîne avec une belle cover d’«It’s All Over Now Baby Blue» signé Dylan, comme chacun sait. Oh attention, il prend «A Sunday Kind Of Love» au chat perché, mais il pose si bien sa voix que ça tourne au pur régal. Ce mec est un chanteur exceptionnel, il travaille sa mélodie au demi-chat perché et crée des effets mirifiques. Il prend «Now» à l’ampleur mélodique de la Belmont-mania. C’est une fois de plus digne du Brill. Il tape aussi dans le «Southern Train» de Big Dix. C’est envoyé au choo-choo-shuffle d’harmo et aux vieux coups d’acou, ça joue au gimmick exacerbé par devant et ça strumme comme dans l’Arkansas par derrière. S’ensuit un heavy blues de rêve, «The Seventh Son». Dion le prend à la perfe. Il a une vision exceptionnelle du son. Et il faut entendre la profondeur du son de guitare ! C’est un véritable coup de génie. Le solo s’inscrit dans la voix de son maître et c’est bardé d’effets prescriptifs de la pire espèce.

En 1968 sort Dion sur Laurie. Attention, c’est un très bon disque. Il attaque avec l’un de ses hits, «Abraham Martin & John», un pur hit sixties, l’un de ces hits doux qui ensorcelaient, comme ceux de Fred Neil ou de David Crosby. Il enchaîne avec une version balladive du «Purple Haze» de Jimi Hendrix. Il chante d’une voix à l’accent tranchant et il jazze le jive hendrixien à la manière de Duffy Powers. Ça groove et ça flûte sur le delta du Mekong jusqu’à l’horizon. Il fait aussi une reprise du «Tomorrow Is A Long Time» de Dylan, jouée au doux balladif de voix insistante et le couple avec l’«Everybody’s Talking» de Fred Neil, comme par hasard. Dion sait manier la beauté pure. Il passe au heavy blues des ténèbres avec «Sonny Boy». Il sait créer les conditions de la magie. Il revient à Fred Neil avec «The Dolphins». Il chante d’une voix tellement parfaite qu’il peut aller traîner dans les eaux de Fred Neil sans rougir. Il a le même sens océanique. On est là dans la pureté mélodique absolue. En B, on tombe sur un «Sun Fun Song» assez élégiaque, mélodique et orchestré aux trompettes de Sgt Pepper. Dion maintient le cap mélodieux d’une voix d’accents tranchants. Quelle ampleur ! Encore de la pure magie mélodique avec «From Both Sides Now». Une vraie fleur du paradis. Il oscille d’une voix de rêve éveillé.

Avec Sit Down Old Friend paru deux ans plus tard, il entre dans une période résolument folky folkah. Diaphane et éperdu, «Natural Man» sonne comme du Nick Drake. Dion porte une petite moustache et il ressemble au batteur de Creedence. Il tape son «Jammed Up Blues» à coups d’acou et il fait le virtuose à la manière de John Hammond. Dion est un fantastique guitariste de blues ambiancier. Il tape plus loin une cover de «You Can’t Juge A Book By The Cover» et fait son petit primitif. Il attaque sa B avec une reprise de Jacques Brel, «If We Only Have Love» et ça sonne comme «Le Partisan». Mais ça ne fonctionne pas. Avec «Sweet Pea», il revient au blues de primate évolué. Pas de doute, Dion sait jouer le blues. Avec le morceau titre qui referme la marche, on note l’excellence du timbre de Dion.

On considère Sanctuary comme un classique, mais ce n’est qu’un album de folk américain sans retentissement, même si certains cuts comme le morceau titre sont des balladifs d’ampleur considérable. Avec «Willigo», on ne retient que la voix. Toujours la voix. Rien que la voix. De cut en cut, Dion touille son petit brouet de folkah sans se presser. En B, il tape son vieux «Wanderer» à coups d’acou et revient aussi sur «Abraham Martin & John». Le grand art de Dion, c’est cette façon de chanter perché à l’harmonique tutélaire. Il reprend aussi son vieux «Ruby Baby» et ça passe comme une lettre à la poste.

La même année sort You’re Not Alone, et sur la pochette, il gratte ses poux. Donc pas de surprise. On se régale de «Sunniland», balladif doux et intimiste. Dion est un être chaud et humide. Il sait gérer la douceur du temps qui passe. Arrive «Windows», folky comme pas deux et beau comme un cœur. Pas de vagues. Tout est paisible sur cet album. Son «Peaceful Place» est magnifique de pacifisme éberlué. Dion sait poser sa voix sur l’eau calme d’une étendue. De l’autre côté, il tape à deux reprises dans les Beatles. D’abord avec «Let It Be», puis avec «Blackbird». Mais le hit de l’album, c’est «The Stuff I Got», joué au blues rock de bonne augure et swingué à l’acou. Dion est un petit futé. Il garde ses vieux réflexes belmontiens. Voilà ce qu’il faut bien appeler un cut parfait, ce qui est toujours plus intéressant qu’un cul parfait. Il fait aussi des miracles avec «Josie». Il fait couler son miel de voix mélodieuse sur le velours de ton estomac.

L’année suivante, il revient au folk pur avec Suite For Last Summer. Avec «Running Close Behind You», il tape dans le folky road blues. Il nous gratte ça au petit gimmick scintillant et il chante avec l’autorité d’un donneur de leçons. Les parties de guitare sont comme toujours parfaitement exquises. Il fait de sacrées confidences dans «Traveller In The rain» - I’m a friend of the darkness/ Traveller in the rain/ I’ll be gone before the daybreak comes again - Et il enchaîne avec «Tennessee Madonna», une belle chanson d’amour hantée. Cet album est celui des balladifs romantiques. Tout est beau et chanté d’une voix pleine aux as, comme par exemple «Jennifer Knew», balladif violonné aux nappes brunes d’un automne fuyant.

Comme Brian Wilson, Dion fait l’expérience d’un enregistrement avec Phil Spector. Il s’agit de Born To Be With You. On retrouve tout en double : «There were ten guitar payers, nous dit Dion, «as many backing singers, two drummers, two bass players, two vibists, and even more people on the control booth.» Totor voulait Dion, et Dion voulait Totor. Mais ça ne s’est pas très bien passé et Dion est parti avant la fin. Il manquait deux morceaux. Cet album fait partie des classiques du rock américain. Dès le morceau titre, on retrouve la patte d’écho spectorienne. On compte pas mal de célébrités dans le studio : Jesse Ed Davis, Hal Blaine, Klaus Voorman, Jerry Cole, Bobby Keyes, Barry Mann, pour n’en citer que quelques-uns. Dion et Totor tapent dans «Make The Woman Love Me» de Mann & Weil, une pièce de pop extraordinaire. Retour au pur Spector sound avec «(He’s Got) The Whole World In His Hands». Dion chante à la décontracte du Bronx. Il fait son ménestrel de l’impossible et ça marche. De l’autre côté, il tape dans «Only You Know», un hit de pop lourde signé Spector & Goffin. Inutile d’ajouter que c’est un hit parfait, hanté de l’intérieur par un beat lourd et majestueux. «New York City Song» est l’un des deux titres non produits par Totor. C’est une pure merveille - Ain’t it funny baby/ That we’ve taken different roads - Et on revient à la pop de rêve avec un «In And Out Of The Shadows» signé Spector & Goffin. C’est la combinaison gagnante : la voix, la chanson, le producteur de génie, donc le son. Dion chante ça à gorge déployée. Il devient alors l’un des géants d’Amérique.

Pour les beaux yeux de Jon Mojo Mills, Dion revient sur l’épisode Totor - Working with Phil Spector was a trip - Il dit être allé dans son château de Los Angeles. Totor et lui répétaient ensemble les chansons de l’album dans cette pièce où se trouvait le piano, la table de billard et des tas de portraits au mur, Muhammad Ali, Einstein, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Bernard Shaw, avec lesquels nous dit Dion Totor s’identifiait complètement. C’était un mec très différent, quite tumultuous, a little crazy, but I loved being with Phil. Son ami Nino Tempo jouait de la trompette. Il évoque aussi la foule dans le control room pendant l’enregistrement, Sonny & Cher, Springsteen, et même Jack Nicholson. Avec le recul, il pense que Born To Be With You est l’album parfait. Ça tombe bien car on pense exactement la même chose.

Le morceau titre de Sweetheart est une pure merveille de pop violonnée à la Fred Neil. Encore de la pop de rêve ! «The Way You Do The Things You Do» qui ouvre le bal de l’album est de bonne augure, car c’est de la good time music new-yorkaise finement violonnée et Dion chante à l’admirabilité suprême des choses. Avec «Queen of 59», Dion sonne comme le Kim d’«International Heroes». Par contre, «You Showed Me What Love Is» va plus sur le rock, avec un beat plus soutenu. Dion retrouve vite ses marques océaniques avec «Hey My Love» et «On The Night», cette pièce de grande pop américaine qui prend bien son temps et que rien ne presse. Nom de Dion, quelle élégance ! Un léger parfum de Stonesy plane sur «Lover By Supreme». Dion sait faire claquer ses vieux accords - I’m a lover boy supreme !

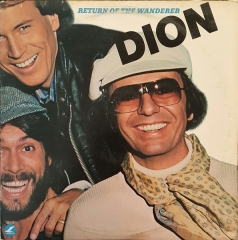

Pochette putassière pour Return Of The Wanderer qui sort en 1978. Avec «Heart Of Saturday Night», il donne le la : il va droit sur la good time music, celle qui fait battre les petits cœurs adolescents. Il prend le prétexte de «Guitar Queen» pour rendre hommage à la grande Bonnie Raitt - Robert Johnson let her records/ And Johnny taught her slide guitar - Il parle de John Hammond, bien sûr. Il attaque l’autre côté avec «Brooklyn Dodger», un balladif absolument fantastique - And if I had my leather jacket/ I swear I’d give it another try - C’est à la fois puissant et mélancolique, et un extraordinaire solo de sax à la Bernard Hermann embarque le cut au firmament. Franchement, il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Pour finir, il reprend le vieux «Do You Believe In Magic» des Lovin’ Spoonful. Oh, ça lui va comme un gant. C’est même effarant de qualité.

En en 1980, Dion va entrer dans sa période mystique, comme Candi Staton. Il va enfiler une série d’albums d’obédience évangélique et chanter les louanges de Jésus. Le premier album de cette série s’appelle Inside Job. Il porte sa fameuse casquette de Gavroche. Il attaque son chemin de croix avec «I Believe» histoire de balayer toute ambiguïté. Selon Dion, croire en Jésus, c’est la même chose que de tomber amoureux d’une fille. «Center Of My Life» est un superbe balladif velouté à la belle voix lumineuse. En en B, on trouve deux bons cuts, «New Jersey Wife», mid-tempo new-yorkais bien senti - Search for your own tomorrow - et «Man In The Glass», où il mène le rock à la baguette. Il n’a rien perdu de sa fougue d’antan.

L’année suivante sort Only Jesus. Dion porte toujours sa casquette. Beau cut que ce «The Best». C’est du folk-rock de haut rang et «It’s Gonna Rain» se veut mid-tempique, bien soigné, bordé aux chœurs et orchestré à la new-yorkaise. S’ensuit le morceau titre de l’album qui par son fil mélodique renvoie directement à Procol Harum. En effet, on se croirait sur «Salty Dog». De l’autre côté, il fait du Lord au heavy blues avec «Thank You Lord» et ça vient saxer à la mode du Bronx. Il termine avec «Greater Is He». Pour Dion, Jésus est un vrai héros. Il peut chanter ses louages sur des albums entiers. Sacré Dion !

On continue de patauger dans l’eau bénite avec I Put Away My Idols. Il tape dans le gospel de reggae pour «Trust In The Lord». Il se réclame de Saint-Mathieu - Là où se trouve votre trésor, c’est dans votre cœur - ce qui ne veut rien dire, si on voit le cœur comme un muscle. Mais chez les ritals, ça finit toujours dans la bondieuserie. Par contre, avec «Daddy», on retrouve le bon vieux Dion de substance, celui des chansons palpables. Il redemande à son père de lui raconter l’histoire de Jésus. On s’en serait douté. En B, on se régalera de «They Won’t Tell You», un vrai rock de Dion, bien emmené et bien senti - Jesus will always be your friend - Et il revient au balladif de charme infernal avec «Healing», et le petit côté Fred Neil - And healing just another world for love - fantastique ! C’est la pop de rêve à laquelle Dion nous avait habitués dans ses anciens albums. Dion crée son monde et chante vraiment comme un dieu.

Excellent album que ce Kingdom In The Streets paru en 1985. Dion sourit sur la pochette. Il porte sa casquette de Gavroche et un blouson de cuir noir. Trois belles énormités se nichent sur cet album, à commencer par «Crazy Too (Fallen In Love)», chanté au chant puissant - My friends I’ve gone crazy - Quel fabuleux groove new-yorkais ! C’est suivi au sax et battu sec. Dion s’impose comme d’habitude, par la seule qualité de son timbre. Aussi énorme, voici «He Hears Them All», un balladif imparable, monté sur un bon beat entraînant. Dion enchante - As shoulder to shoulder we stand at his throne/ As we raise our voices in song - Ce mec est très convainquant. En B, on tombe sur l’effarant «I’ve Come Too Far». Il met God à toutes les sauces. Après le simili-reggae, voici le heavy blues. C’est admirable car saxé. Dion raconte sa libération - He released me from my pain/ Kept me from going totally insane/ Now I stand firmly in the rock/ Yes and I praise his holy name.

Avec Velvet And Steel, Dion replonge de plus belle dans la religiosité. Il rend un percutant hommage à God avec «Hymn To Him» et parle beaucoup de Jésus. Dans «Just Talk To Him», il parle à Lui, c’est-à-dire Jésus et «I Love Jesus Now» ne laisse aucun doute sur le fond de sa pensée. Il chante «Another Saturday Night In Heaven» avec toute la gouaille du Bronx dont il est capable et passe «Prayers» en mode balladif, mais sur une très belle mélodie chant. Il y évoque les ancient men et les ancient shrines - prayers spoken soft in desperation.

Dave Edmunds produit Yo Frankie, un album paru en 1989. Sur la pochette intérieure, on peut lire un fantastique éloge de Lou Reed. On l’entend d’ailleurs faire les backing sur «King Of The New York Streets» qui ouvre le bal de l’album - I didn’t need no bodyguard/ I just ruled from my backyard/ Livin’ fast livin’ hard - Sur le morceau titre, on entend une fantastique bassline de Phil Chen - You might want a movie star type/ I don’t go for that show-business hype - Quelle fantastique allure ! On sent le chanteur à l’aise et auréolé de légende. Il attaque la face cachée de la lune avec un «Drive All Night» en bonne santé et visité par un solo de sax extrêmement avantageux. C’est vraiment la fête. Et voilà la bombe de l’album : «Always In The Rain», un cut digne du Brill. On y retrouve même les castagnettes de Totor. C’est une tradition qui remonte à loin dans le temps, au temps où on savait produire des chansons. Et dans «Tower Of Love», Dion nous refait le coup du solo de sax en fin de parcours. Les mid-tempos balladifs de Dion restent des modèles inégalables - We’ll blend it together/ We’ll build a tower of love - Beat that, comme dirait Jerry Lee.

Il porte toujours sa casquette sur la pochette de Fire In The Night. Il y aligne une série de cuts pop un peu passe-partout. Du radio friendly, comme diraient les Anglais. Ça pue un peu le Dire Straight et le Spingsteen. «Hollywood» sonne comme du Stevie Wonder commercial. Berk. De l’autre côté, il redescend dans la rue pour «All Quiet On 34th Street» et il raconte l’errance. Il fait du pur jus de Stevie Wonder avec «You Are My Star». On retrouve enfin le grand Dion mélodique. Et il finit avec un fameux «Poor Boy». À la limite, c’est dans la good time music qu’il se sent le mieux - Lost in the heart of the city/ hanging out on the corner.

Le Deja Nu sorti sur Ace en l’an 2000 est un disque bourré de bon doo-wop et de basse sourde. Comme à son habitude, Dion donne bien de la voix. Avec «Hug My Radiator», il donne un fantastique exemple de l’expressivité du rock’n’roll à la new-yorkaise : son plein et chœurs de rêve. Les trois vieux copains de Dion font des chœurs de doo-wop extraordinaires. Franchement, quand on écoute «I New York City» ça crève les yeux : Dion chante comme un dieu. Il peut créer les conditions de l’ampleur urbaine. Sur «Ride With You», il sonne presque comme Joe Cocker. On comprend que Totor se soit intéressé de près à un chanteur comme Dion, surtout lorsqu’on l’entend chanter «Book Of Dreams». Il tape aussi dans le heavy blues d’ampleur considérable avec «If You Wanna Rock & Roll». Dion est véritablement the real deal, the best thing on the block. Il passe un bel hommage à Buddy avec «Everyday (That I’m With You)». Il faut se souvenir que le jeune Dion se trouvait dans le bus de la tournée fatale - We dreamed the dream - Dion est un chanteur hors du commun. Il sait poser sa voix et traiter d’égal à égal avec les meilleurs balladifs. Encore un coup de maître avec «Hey Suzy». Franchement, Dion sait dresser une table.

Bronx In Blue compte aussi parmi le grands classiques de Dion, et ce pour quatre raisons. Un, ce bel hommage à Bo avec une reprise de «Who Do You Love». Le son ! La pureté du claquage ! Dion est dessus, coiffé de son béret. C’est probablement l’un des plus beaux hommages jamais rendus à Bo. Dion gratte ses coups d’acou avec la prestance d’un seigneur de l’an Mil. Il atteint des profondeurs de ton exceptionnelles. Ça fait vraiment plaisir à voir. C’mon ! Dion sait serpenter et ramper au mieux des intérêts de Bo. Deux, une reprise de Wolf édifiante, «Built For Comfort» - Some folk feel like this/ Some folk feel like that - Il fait bien le traînard wolfien - Cause I dig the comfort - Une vraie pétarade de Dion Bouton ! Yeah babe ! Il mouille ses syllabes et c’est gorgé de son. Trois, une autre reprise de Wolf, «How Many More Years» que Dion chante à plein gosier. Et quatre : une superbe reprise d’Hank Wiliams, «Honky Tonk Blues». Ça lui va comme un gant. Mais il tape aussi d’autres classiques terribles comme le «Baby What You Want Me To Do» de Jimmy Reed, admirable de traînarderie, ou «You’re The One» qu’il prend à la voix idoine. Il tape aussi dans le vieux Robert avec «Travellin’ Riverside Blues», monté sur une belle rythmique opaque, et il place des coups d’acou nerveux et fouillés, infestés de tortillettes andalouses.

Dion ne chante pas que du Skip James sur Son Of Skip James paru en 2007. Il attaque avec le «Nadine» de Chuck et en sort une version sourde comme un pot. Dion a le même sens de prod que Dave Edmunds. Il enchaîne avec une fantastique reprise du «My Babe» de Big Dix. Sa voix porte au loin. Il tape le «Drop Down Man» de Sleepy John Estes au bon fouillis de son de cabane de Bronx. Il chante à la diction mouillée - Two trains running never go my way - C’est effarant de son. Il joue aussi «Hoochie Coochie Man» à la bonne affaire et même si ça sent le cousu de fil blanc, le fouillis du son le lave de tous ses péchés. Dans les notes de pochette, Dion raconte qu’il fréquentait Dylan à l’époque des sessions CBS et d’ailleurs il fait une reprise admirable de «Baby I’m In The Mood». Puis il gratte «I’m A Guitar King» à l’ongle sec. On entend les cordes vibrer. Excellent ! Ce n’est que sur le tard qu’il va taper dans Skip avec «Devil Got My Woman». Il chante ça au traîné de malveillance. Dion fait un portrait de Skip - He was a beautiful shy, mysterious dude who sang like he was from outer space - Le pauvre Dion essaye de retrouver le fil de Skip. Il tape aussi dans Robert avec «If I Had Possession Over Judgment Day». Il joue avec entrain et se montre plus viandu que John Hammond.

Comme l’indique son nom, l’album Heroes est un album de reprises, et ho let’s go ! Quelles reprises ! Ouverture du bal avec «Summertime Blues». Dion a LA vraie voix et il gratte ça sec. Excellent. Version bien teigneuse et classieuse à la fois. Il roule les paroles mythiques dans la farine de sa maturité. On ne sautait espérer un chanteur plus adapté au vif argent d’Eddie. Il prend ensuite «Come On Let’s Go» au chat perché et c’est excellent. Il navigue au gros solotage new-yorkais et c’est bourré de sons de guitares irréelles. Le son, baby, rien que le son ! Il ramène ça dans la Bamba, oh mais c’est vrai, il connaît bien Ritchie Valens, puisqu’il se trouvait dans le bus de la tournée fatale, en février 1959. Tiens, justement il tape dans le «Rave On» de Buddy qu’il voyait jouer tous les soirs, lors de cette tournée de 1959. C’est un bonheur que d’écouter Dion chanter ça. Il rajoute du plomb dans l’aile du vieux hit de Buddy. C’est incroyable ce qu’il chante bien ces vieux hits poussiéreux. Il tape aussi dans «Believe What You Say» des frères Burnette et dans «Be Bop A Lula», et même dans le «Runaway» de Del Shannon qu’il surpasse, car il en fait une version beaucoup plus terrienne avec des woa woa woa plus maîtrisés. Puis il passe à «Jailhouse Rock» et Don jette toute sa prestance dans la balance. Il prend «I Walk The Line» au vieux tagagda des Memphis Three, ce n’est pas la même voix, bien sûr, mais quelle viande de son ! S’ensuivent des versions extrêmement solides de «Blue Suede Shoes», de «Who Do You Love» et de «Sweet Little Rock And Roller» et ainsi va la vie.

En 2010, Dave Marsh dit à Dion que ses trois derniers albums sont les meilleurs. Dopé par le compliment, Dion enregistre Tank Full Of Blues, un album terrible. Il joue le boogie blues avec toute la niaque du Bronx. Il rend hommage à Dave Marsh avec «I Read It (In The Rolling Stone)». Il le considère comme le grand gourou du journalisme rock. Ça commence vraiment à chauffer avec «Holly Brown», un fantastique boogie blues chanté à pleine voix. Dion reste éclatant comme pas deux. Avec lui, on est sûr de connaître la plénitude. Il ramone plus loin la cheminée de «Do You Love Me Baby» avec la niaque d’un nègre de Baton Rouge. Il montre le même genre de puissance invertie. Il traite ensuite «You Keep Me Cryin’» au beat pulsatif. Dion sait mener sa barcasse. Il file à la patte du caméléon et sort un cut énorme, bien tendu, avec la voix toujours posée et soudain, il claque une espèce de solo à l’éparpillée. La classe absolue ! - What can I do ? What can I say ? - et il y va du menton - Someday baby I won’t cry no more ! - Encore plus énorme : voici «My Michelle», un stomp digne de «High Heel Sneakers» - Dion a décidé de casser la boutica, alors il réveille les morts de la tranchée d’Epernay - Mitchelle ma belle you’re sweet as hell/ hey Mitchelle I saw you dance across the poem ! - «I’m Ready To Go» sonne comme un hit dès la première mesure. On a là une grosse basse et une pulsion parfaite. Dion a toujours su créer l’événement et il termine ce faramineux album avec «Bronx Poem» - I was born on the Bronx on a strange day I guess you can say - Il chante du rap à la Dylan - he blessed me beyond wy mildest dreams - et il lance ses Yo life is hard et ses Yo allelujah ! Et puis il brode à l’infini, yankees, JFK, delta blues...

Un live qui date de 1971 refait surface : Recorded Live At The Bitter End. Il attaque avec une belle reprise de Dylan, «Mama You’ve Been On My Mind». On retrouve sa tenue de voix impeccable. Avec «Too Much Monkey Business», il joue un peu à l’élégance de l’acou, comme John Hammond - This is an old Chuck Berry song ! - Il fait là encore une belle cover de voix mûre. Dion sonne comme un dandy du rock. Si Oscar Wilde avait pu chanter, peut-être aurait-il sonné comme Dion. Il revient à Dylan avec «One Two Many Mornings». Il le prend du nez et reste interminablement bon. Il tape aussi dans les Beatles avec l’indicible «Blackbird» et va chercher la mélodie très haut dans la stratosphère. Il tape aussi dans le boogie blues avec «You Better Watch Yourself». Pour lui, c’est facile, comme il joue très bien de la guitare, forcément, ça aide. Il aligne ensuite une série de hits imparables, «Don’t Start Me Talking» de Sonny Boy Williamson, «Sanctuary», «Wanderer» et «Ruby baby», qu’il chante très haut.

New York Is My Home date de 2016. Pas de hit en particulier, mais du son et une voix. Dès «Aces Up Your Sleeve», il sort le grand jeu, c’est-à-dire sa voix et le gros son. Avec le morceau titre, il s’approprie la ville - She is everything - Il passe du heavy blues au rock’n’roll et revient au vieux boogie avec le «Kate Mae» de Lightnin’ Hopkins. Dion ne se casse plus la tête. Pour «Ride With Me», il fait tourner une moto dans le studio, comme le fit Shadow Morton au temps des Shangri-Las. Il lance ainsi son cut, qui par ailleurs se révèle excellent. Il co-écrit aussi avec Scott Kempner des Dictators. Résultat : «Visionary Heart» qui sonne hélas comme du rock FM. Il boucle avec un vieux boogie d’Hudson Whittaker, «It Ain’t For It». Implacable, c’est sûr. Dion adore le boogie - Spend my money - Il adore le vieux boogie des années de braise. On le comprend.

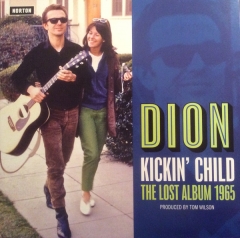

Norton vient de sortir le mythique Lost Album de Dion, Kicking Child. Franchement cet album vaut non seulement le déplacement, mais aussi le rapatriement. Pour de multiples raisons, à commencer par l’infernal «Now». On y assiste à l’extraordinaire mobilisation des grandes heures du Duc de Dion. Il semble tout balayer sur son passage. La puissance de son chant règne sans partage sur l’empire des sens. On note aussi qu’il est à l’époque très influencé par Dylan : le morceau titre d’ouverture du bal est là pour nous le rappeler. Il joue ça très laid-back à l’écho du temps. Même chose avec «Baby I’m In The Mood For You» et «Two Ton Feather» : Mood est une reprise de Dylan, Dion claque ce prodigieux heavy boogie aux meilleures guitares de l’époque et le démon qu’on entend s’appelle Johnny Falbo. On l’entend refaire des siennes dans «Two Ton Feather» d’inspiration dylanesque. Parmi les autres énormités, on trouve «I Can’t Help But Wonder Where I’m Bound», fabuleux shoot de Dion chanté à l’extrême onction. N’oublions pas que Tom Wilson, le producteur de «Like A Rolling Stone» et de «The Sound Of Silence», veille au grain. Nouvelle merveille prospective avec «Wake Up Baby», pur jus de wandering jangling guitars, c’est une ode au génie des lieux, Dion sonne comme un dieu. Il fait encore une cover de Dylan avec «Farewell». Mais quand il tape dans «It’s All Over Now Baby Blue», on se dit qu’on pourrait aussi écouter la version originale. À force de dylaner dans le jangling, Dion s’affaiblit.

Dion dit qu’à l’époque de Kicking Child, il était out of his mind on drugs. Il est sidéré après coup de voir que le drug fog n’altérait que ses relations avec les gens, pas la musique. Il avoue avoir adoré Dylan à l’époque et les groupes anglais, Kinks, Animals, alors il a monté un petit groupe pour enregistrer Kicking, avec Carlo des Belmonts au beurre, son pote Johnny Falbo on guitar, Pete Falciglia qui n’était même pas bassiste on bass et Al Kooper. Grâce à Billy Miller et Miriam Linna, l’album sort enfin. Quand Jon Mojo Mills lui demande s’il connaît Dylan, Dion dit oui, ça remonte au temps de la fameuse tournée avec Buddy Holly, Dylan jouait dans le groupe de Bobby Vee sous le nom d’Elston Gunn. Puis Dion le retrouve plus tard à New York au studio Columbia, ils ont le même producteur, Tom Wilson, qui justement va produire Kicking Child. C’est Tom Wilson qui propose à Dylan d’enregistrer avec un groupe de rock. Wilson overdubbe la voix de Dylan sur du rock pour lui donner un modèle et Dylan trouve ça vraiment excellent. Dion est fasciné par Dylan - That guy is, you know, just genius - Fasciné par Dylan, oui, qui ne le serait pas ?

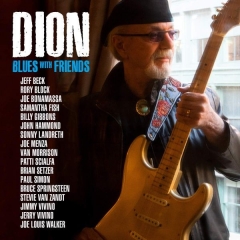

Dion revient dans l’actu avec un étrange album, Blues With Friends. Pourquoi étrange ? Parce que c’est un album de vieux, comme on en voit tant de nos jours. Comme Dion est vieux, forcément tous ses copains sont vieux et ça donne un vieil album. Trois cuts sortent un peu du lot, à commence par «Stumbling Blues» avec Jimmy & Jerry Vivino. Ça chante au raw de lounge, à la Louis Armstrong et du coup Dion renoue avec sa légende de petit mec génial. Sur «Bam Bang Boom», c’est Billy Gibbons qui l’accompagne et c’est tout de suite allumé, car la vieille barbe de Zizi a le sens du groove. C’est heavy as hell, le barbu rôde dans le son. Troisième point fort : «I Got Nothing» avec Van Morrison et Joe Louis Walker. Le gras double de Joe Louie change la donne. C’est le seul vrai cut de blues de l’album. Car oui, le reste n’est pas jojo, même si les invités prestigieux se bousculent au portillon, tiens, comme Joe Bonamassa, qui joue dans le «Blues Comin’ On» d’ouverture de bal. C’est du gros sans surprise, du prévisible de foire du trône qui n’a plus grand chose à voir avec le blues et c’est bien ce qu’on déteste dans cette histoire : le détournement, ou pire encore, la récupération du blues par les blancs, l’abolition de l’esprit du blues au profit d’une mascarade prétentieuse. «Kickin’ Child» sent aussi la putasserie. Nom de Dion botte en touche avec un groove replet et pépère. Il perd toute sa crédibilité. Brian Setzer vient duetter sur «Uptown Number 7» et le détourne pour en faire du swing et ça devient la foire à la saucisse. Il ne manque plus que Stong et Slosh. Voilà Jeff Beck sur «Can’t Start Over Again», trop beau pour être vrai, mais Jeff Beck sur cet album, ça ne veut rien dire. Même chose pour John Hammond. On se demande ce qu’il fout là. Tous les invités redoublent de belles giclées bien propres sur elles, mais tout est atrocement prévisible. On entend aussi Paul Simon dans «Joy For Sam Cooke» et l’album finit par ressembler à une galerie de singes savants. Tous les solos de guitare se ressemblent. Mais avec John Hammond qui revient une deuxième fois sur «Told You Once In August», c’est un peu plus sérieux car plus rootsy. Le son de ses cordes vient de la nuit des temps du blues. Mais il serait plus simple d’aller écouter Joe Callicott. Disons que John Hammond a encore un peu de crédibilité avec sa guitare, mais Dion n’en a aucune. Et puis ça finit tragiquement avec Van Zandt et puis le pire, Springsteen.

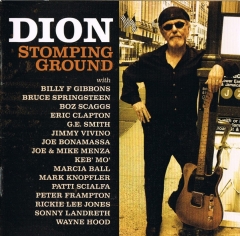

Ah tiens, encore un album de vieux ! Dion revient dans le rond de l’actu avec Stomping Ground, une espèce de suite de l’album précédent, car sur chacun des 14 cuts, Dion reçoit des invités. Toujours la même histoire : on a les invités qu’on peut. Si on veut sauver un cut, alors ce sera le morceau titre, car l’invité s’appelle Billy Gibbons et il ramène de la viande. Avec Billy, on sort du pré carré des demi-portions. On sauvera aussi le «Cryin’ Shame» car Sonny Landreth accompagne Nom de Dion. On retrouve même le chant têtu qu’on aime bien. Le reste n’a guère d’intérêt, Dion collectionne les resucées et les vieux boogies usés jusqu’à la corde («Take It Back»), ça tourne au pathétique avec les vieux crabes habituels, Clapton, Springsteen, Frampton, Knopfler, il ne manque plus que Stong et Slosh, et en bonus, le chanteur Bonus. Quelle déconfiture ! Grâce à la vulgarité putassière de certains cuts, l’album descend en dessous de tout. Nom de Dion chante pourtant comme du dieu sur «The Night Is Young», un heavy balladif de 42nd Street. Son «I’ve Got To Get You» sonne comme du Canned Heat on fire, il y a de beaux restes, heureusement. Le problème c’est que tous les invités essayent de chanter aussi bien que Nom de Dion, mais c’est impossible, comme ce fut le cas sur The Last Man Standing de Jerry Lee, où les invités se ridiculisaient. Tous ces pauvres mecs ramènent leur petite glotte et leur couteau, mais face à une présence tutélaire comme Nom de Dion, ils font pâle figure. Avec Lanegan, on retient quatre grands chanteurs américains : Iggy, Nom de Dion, Jimbo et Jerry Lee. Par contre, Nom de Dion réussit l’exploit de massacrer le «Red House» de l’ami Jimi. Le petit blanc ne fait pas le poids face au Voodoo Chile. C’est d’ailleurs le cas de tous les blancs dégénérés. À force d’efforts commerciaux, Nom de Dion finit par perdre un peu la face. Au plan artistique, c’est pas loin du KO technique. Le dernier cut, «I’ve Been Watching» qu’il chante en duo avec Rickie Lee Jones sonne comme une collusion entre le scoubidou et l’huître, tellement les accords de voix sont catastrophiques. Nom de Dion nous laissera donc sur une mauvaise impression.

Signé : Cazengler, Fion

Dion. Alone With Dion. Laurie Records 1961

Dion. Runaround Sue. Laurie Records 1961

Dion. Lovers Who Wander. Laurie Records 1962

Dion. Donna The Prima Donna. Columbia 1963

Dion. Ruby Baby. Columbia 1963

Dion. Love Came To Me. Laurie Records 1963

Dion. Dion. Laurie Records 1968

Dion. Wonder Where I’m Bound. Columbia 1969

Dion. Sit Down Old Friend. Warner Bros. Records 1970

Dion. Sanctuary. Warner Bros. Records 1971

Dion. You’re Not Alone. Warner Bros. Records 1971

Dion. Suite For Last Summer. Warner Bros. Records 1972

Dion. Born To Be With You. Phil Spector International 1975

Dion. Sweetheart. Warner Bros. Records 1976

Dion. Return Of The Wanderer. Lifesong Records 1978

Dion. Inside Job. DaySpring Records 1980

Dion. Only Jesus. DaySpring Records 1981

Dion. I Put Away My Idols. DaySpring Records 1983

Dion. Kingdom In The Streets. Myrrrh 1985

Dion. Velvet And Steel. DaySpring Records 1986

Dion. Yo Frankie. Arista 1989

Dion. Fire In The Night. Ace 1990

Dion. Deja Nu. Ace 2000

Dion. Bronx In Blue. SPV Records 2006

Dion. Son Of Skip James. SPV GmBh 2007

Dion. Heroes. Sagaro Road Records 2008

Dion. Tank Full Of Blues. Blue Horizon 2011

Dion. Recorded Live At The Bitter End. Ace Records 2015

Dion. New York Is My Home. The Orchard 2016

Dion. Kicking Child - The Lost Album 1965. Norton Records 2017

Dion. Blues With Friends. Keeping The Blues Alive Records 2020

Dion. Stomping Ground. Keeping The Blues Alive Records 2021

Davin Seay : Dion The King of New York. Mojo # 147. Mai 2006

Jon Mojo Mills : Attraction works better then promotion. Shindig! # 120 - October 2021

L’avenir du rock

- Wildhearts of gold (Part Two)

L’avenir du rock sort du garage et se présente au guichet pour obtenir son certificat de contrôle technique. Assis devant son ordi, le mec tape les infos qu’il a recueillies au cours du scan et les commente d’une voix lénifiante :

— Pour un vieux châssis, vous vous en sortez bien, avenir du rock. Vous dites dater de 54, c’est ça ?

— Oui, j’ai choisi Sun pour simplifier les choses. Sister Rosetta Tharpe était là avant, mais je ne veux pas rentrer dans ces controverses d’historiens à la petite semaine, ça me fatigue.

— Ça vous fait donc 68 ans d’activité. Pas mal pour un châssis de 68 ans. Très peu de corrosion, il faudra juste surveiller les rotules directionnelles...

— Oh je sais, vous me dites ça tous les deux ans. Elles finissent par avoir du jeu, on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, pas vrai ?

— Côté cerveau-moteur, évitez les pointes de température. L’été, mettez-vous à l’ombre, il n’est pas certain que vos composants aient conservé leurs caractéristiques psychédéliques.

— Vous allez trouver curieux que je vous dise ça, mais j’ai la nette impressions que mes tendances psychédéliques s’aggravent...

— Ce n’est pas forcément bon signe. Essayez l’huile de foie de morue, ça décongestionne le cerveau-moteur, et en même temps ça renforce les pulsions libidinales. Vous allez retrouver votre punch de jeune avenir ! Pensez aussi à vous dégraisser le circuit respiratoire de temps en temps, il me semble drôlement encombré.

— Oui, je sais. C’est la chique. En hommage à Charlie Feathers, je crache ma chique à distance, environ trois mètres, dans un pot. Avec de l’entraînement, on y arrive facilement.

— Ah c’est pour ça que vous avez les dents dégueulasses ! J’allais justement y venir. Il faudrait penser à les faire nettoyer, ça vous fait la gueule d’un croque-mort chinois dans un western. Mais il n’y a aucune obligation. Les dents ne sont pas considérées comme un organe de sécurité.

— Tant mieux, car j’ai horreur des dents blanches. Fuck it !

— Côté cœur, impec. Rien à redire !

— Et vous savez pourquoi ? Parce que c’est un cœur sauvage, un Wildheart !

Étrange coïncidence : au moment où l’avenir du rock s’extasie sur les Wildhearts, leur nouvel album paraît en Angleterre. 21st Century Love Songs est l’album de toutes les énormités.

Le line-up original tient toujours le coup (Ginger/CJ/Danny McCormack/Rich Battersby) et continue de sortir des albums dignes de leur âge d’or, c’est-à-dire P.H.U.Q. Tant que ces mecs-là seront en état de jouer, l’avenir du rock pourra continuer de dormir sur ses deux oreilles. Car enfin existe-t-il un groupe de wild rock plus brillant en Angleterre ? Bien sûr que non. Et ils restent délicieusement underground, ce qui peut-être les sauve. Tu veux du big heavy rock de Newcastle ? Tiens c’est là, dans «Remember These Days», c’est dans les pattes de Ginger, Danny, CJ & Rich, la plus fière équipe d’Angleterre depuis les Pink Fairies. Ces mecs sont nés dans le rock et ne vivent que pour le rock, pas étonnant qu’ils finissent par éclater au Sénégal. Ils enfoncent leur heavy boogie glam dans la gorge du XXIe siècle, ils sont les seuls à tenter un coup pareil, avec un son plein comme un œuf. Ils s’inscrivent dans la lignée princière de l’underground britannique qu’illustrèrent jadis Mick Farren et les Pink Fairies. Il faut voir Ginger lancer un one/two/three dans le cours du fleuve, en plein couplet de «Splitter», juste pour redonner de l’élan. Il adore les aventures, on le voit ensuite concasser «Institutional Submission» et provoquer des rebondissements inexpected. Il explore toutes les contrées, comme s’il était l’éclaireur d’une expédition. On se prosterne ensuite devant un «Sleepaway» amené aux arpèges de lumière et vite gonflé par le souffle des mighty Wildhearts. C’est un son à la fois plein et in the face, une démesure de power-pop - I need a real love - On s’effare des fantastiques évolutions - The warning reflections/ It’s just a sleepaway/ The Morning erection/ It’s just a sleepaway - Et ils repartent de plus belle en B avec «You Do You», une heavy dégelée finement teintée de glam et ça explose en plein couplet - Everybody is an expert these days - Les chansons des Ginger sont des chansons de colère. Il ne décolère pas. Pas étonnant que «Sort Your Fucking Shit» sonne comme un hymne. On assiste à une fantastique envolée par dessus un pont de chœurs demented - Oi/ Sort it out - Et Ginger finit à l’arrache de guttural définitif. Il reste dans la révolte politique avec «Directions». Il dit attendre qu’on lui indique une direction - I’m staying put until I get some directions - Puis il attaque «A Physical Exorcism» au killer riffy flash, il tape en plein cœur du mythe Wildhearts, ça joue à la volée, avec des couplets posés sur le beat des forges. Et quand tu ouvres le gatefold pour voir encore une fois leurs bobines, tu comprends que ces mecs-là ne sont pas là pour rigoler.

Dans Vive Le Rock, Guy Shankland tend son micro via Zoom à CJ Wildheart. CJ s’efforce de voir la vie en rose, mais comme pour tous les musiciens de rock, les deux dernières années ont été rudes. CJ n’en revient pas d’avoir joué à Londres dans des salles à moitié vides. À Londres ! Alors que d’habitude, les concerts des Wildhearts sont tous sold-out en Angleterre. Il ajoute qu’il met habituellement trente personnes sur sa guest-list et à l’Electric Ballroom, il n’en a vu que deux. Wow, les gens ont les pétoches ! La télé a bien fait son boulot. Au lieu d’aller voir jouer les Wildhearts sur scène, les gens préfèrent trembler de trouille devant leur journal télévisé. Bon CJ dit aussi qu’il n’est pas très en forme, mais ça c’est le problème de tous les tox et anciens tox confrontés à l’actu, comme on l’a vu avec Lanegan. CJ dit aussi que les Wildhearts n’ont jamais été aussi bons, il a raison, car c’est exactement ce que dit leur nouvel album. CJ aime bien rappeler que les Wildhearts sont avant toute chose une alchimie entre quatre mecs qui adorent jouer ensemble - We’re not a band that can do a ballad. We’re not Bon Jovi or a bluesy rock’n’roll band and we wouldn’t be able to play a Stones type song. We have a bombastic sound - Il ajoute que leurs cuts deviennent toujours anthemic, ce qui est parfaitement vrai. On apprend au détour de la conversation que Danny McCormack écrit son autobio, mais pour CJ, il n’en est pas question. Sa vie privée ne regarde personne. Il dit connaître de très bonnes histoires, mais ça ne reste dit-il que des histoires. À la limite, il accepterait d’écrire un cookbook, c’est-à-dire un livre de recettes de cuisine. Puis il repart sur les Wildhearts pour indiquer que le groupe s’en sort plutôt bien, financièrement, même s’il n’est pas ce qu’on appelle an internationally known band. Ils ne font pas de tournées mondiales et ne ramassent pas de millions de livres - Our maket is the UK only - Ça commence à bouger au Japon, mais que dalle en Europe et aux États-Unis. CJ ajoute que même s’ils arrivent à jouer pour deux cents personnes in a club over there (comme ce fut le cas au Backstage By The Mill en 2019), ce n’est pas ce qui leur permet de gagner leur vie. Alors pour joindre les deux bouts, CJ a dû ouvrir un hot sauce shop. Il en vit bien, il a de plus en plus de clients - It’s the hardest sauce to get hold of in the world - il n’ouvre que deux semaines d’affilée, deux fois par an. Alors si tu n’as pas acheté ta hot sauce au bon moment, tu devras attendre un peu. Il est marrant, CJ, très factuel, comme sur scène, il est là pour gratter sa gratte, alors il gratte sa gratte. Quand Shankland lui demande d’évoquer l’avenir des Wildhearts, CJ reste assez évasif. Tout ce qu’il espère, c’est que les gens sortiront de chez eux pour venir les voir en concert.

Singé : Cazengler, Wildbeurk

Wildhearts. 21st Century Love Songs. Graphite Records 2021

Guy Shankland : Wild at Heart. Vive Le Rock # 88 - 2021

Inside the goldmine - Sail on Sailors

Nous allons l’appeler C. À l’époque où nous partageons le même bureau, C’ est un homme dans la quarantaine, père de famille et propriétaire d’un pavillon, dans un quartier de banlieue. Il avoue s’être saigné aux quatre veines pour offrir à son épouse le pavillon de ses rêves. Il lance très vite une invitation à venir dîner un soir après le boulot, l’occasion, dit-il, de faire connaissance avec sa fille, son fils et son épouse. La nature n’a pas gâté le pauvre C. Un front bombé et disgracieux surplombe un visage taillé à la serpe. Autour d’un nez de boxeur pétillent deux petits yeux vifs et ce visage terriblement ingrat s’achève vers le bas par un menton en galoche. Pour compléter l’ensemble, il doit rabattre une chevelure appauvrie par-dessus son crâne pour masquer une calvitie précoce. Le pavillon ressemble très exactement à l’idée qu’on se fait d’un pavillon de banlieue. Bienvenue chez les beaufs ! Le terrain en pente, la terrasse en bois brut, les vases dans les étagères, il ne manque rien, un chef-d’œuvre de beaufitude. La fille et le fils sont à l’image du père et de son idéal : blêmes, boutonneux et sans conversation. Par contre, l’épouse, c’est une autre histoire. Au premier regard, on comprend tout. Cette femme brune au sourire angélique pourrait figurer sur n’importe toile issue de la renaissance italienne : elle est d’une beauté parfaite, très maquillée, serrée dans une robe noire moulante qui met en évidence des seins splendides et un ventre parfaitement plat, ce qu’on appelle communément un corps de rêve. Très peu de femmes inspirent autant de désir. Du coup, ce couple devient une énigme. Comment C a-t-il pu séduire une femme aussi belle et lui faire des enfants ? Quelque chose ne va pas. C’est elle qui fait la conversation. Elle attaque sur Saint-John Perse qu’elle cite dans le texte. Alors que nous finissons l’apéro et que nous passons à table, elle poursuit sur Victor Segalen dont elle se dit toquée, et de fait, la conversation dérive sur Gauguin pendant tout le repas. Sail on Sailor. En échangeant nos connaissances, nous alimentons ce vieux travers de l’érudition qui consiste à monopoliser la conversation. C s’en absente complètement. Soudain, l’évidence éclate : C vit en enfer. Il renouvellera plusieurs fois son invitation, sans succès. Pas question de retourner là-bas. Le spectacle de ce couple si exagérément dépareillé est tout simplement insupportable. Trop faible, C ne pourra pas dominer longtemps sa parano. En se jetant une nuit d’octobre dans la Seine pour s’y noyer, C avouera enfin qu’il nourrissait à l’égard de sa merveilleuse épouse des soupçons d’infidélité.

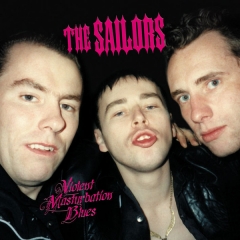

Basés à Melbourne en Australie, les Sailors pondent leur premier album en 2001, l’excellent Violent Masturbation Blues.

Ils font sensation à l’époque, et ce dès «Trim The Bush» joué à la basse fuzz, mais une fuzz démontée qui erre de porte en porte. On voit tout de suite qu’ils s’amusent bien. Il jouent plus loin «Turkey Slap Blues» à la petite folie Méricourt. Il ne leur manque qu’un tout petit soupçon de démesure pour devenir aussi énormes que les Chrome Cranks. Ils remontent au front avec un «I Just Got Back» salement riffé et enfilé à contre-sens. Ils bricolent quelques développements intérieurs et ça prend vite des proportions, surtout que c’est monté sur un seul riff et une seule phrase, I just got back. Et puis voilà le morceau titre qui nous ouvre les bras en B : pur sex exacerbé, ils vont loin dans la cochonnerie, aussi loin que Larry Clark, ouh ouh ouh, c’est vraiment le trash de la branlette.

Leur deuxième album paraît deux ans plus tard et s’appelle The Sailors Play Turning The Other Cheek. Il est nettement plus faible que le précédent même si «YMCA» s’annonce comme une fantastique dégelée. Ils ont un sens aigu de la montée en température et un goût prononcé pour le chaos - You cut my ass ! - Leur «Dr Creep» sort bien dans les virages, ça déraille au chant du Doctor Creep, mais il ne se passe rien de plus. Encore du raw sex avec «Just Touch It». Ce sont les accords de «Tobacco Road» - Come on milk me - C’est très sexuel. Ils font une cockaracha avec «The Cockroach» et retrouvent leur veine abrasive en B avec un «Russian Oil Tanker Blues» monté sur une structure blues rock et chanté à la Rotten.

On retrouve nos matelots préférés dans un nouvel album neurasthénique, Failure Depression Suicide qui date lui aussi de 2003. Ça chauffe dès «Girls That Look Like Boys They Are Shit», they are THE shit, dirait un grossier personnage en Angleterre. Les Sailors sont dans leur monde et c’est un beau monde. C’mon ! «Girls That Look Like Boys» est une belle énormité vite montée en neige. La neige ça les connaît, ils ne chipotent pas. Il leur reste encore deux énormités du même acabit en magasin, «Good Karma’s Coming My Way» et «Teenage Mama Blues». (Attention, le track-listing au dos est faux). Ils y croient dur comme fer au Good Karma et ils stoogent bien leur Teenage Mama Blues, ce sont des adeptes de la bonne franquette et du renvoi de chant, ils sont capables de vrai raw et du meilleur aussie boogie.

Leur dernier album paraît en 2005 et s’appelle The Sailors Play Viva La Beaver. C’est la fête aux énormités, dès «Finding My Match» attaqué au heavy raw de type Pussy Galore. Même son de dépouille avancée, même audace sexuelle, avec une wah qui sonne le départ des exactions et qui plonge tout le monde y compris l’auditeur dans la bassine d’huile bouillante, ces mecs sont des killers de crevettes, ça gratte et ça gueule dans les contreforts du rock, ils sont dans le bain, wild as fuck. Avec «I Wanna Be Black», ils se prennent pour Lou Reed, oh I wanna be black, ils sont exactement dans le même swagger et avec «Set Your Ass On Fire», ils se prennent pour Sticky Fingers. Ah les Aussies, il faut faire avec - I’m gonna set your ass on fire - Tout un programme ! Encore plus fabuleux : «I Hate Myself», shake de big ass rock chanté au sommet de l’hate. Et voilà qu’ils débarquent dans la pire des énormités avec «Cracker In The Niggertonk», un big boogie rock, et plus loin, ils se prennent pour Chuck Berry avec «Speeded It Away». C’est toujours une bonne chose que de se prendre pour Chuck Berry, c’est une preuve de goût. Mais ils le font bien sûr à la sauce Sailors, Sail on, boy, bien grasse, bien délirante. Ils se prennent pour Johnny Rotten avec «Back In The Closet», un joli shoot de balladif et puis ils singent les Small Faces avec «Out Thy Vile Jelly», chanté à l’hyper-guttural de caricature. On entend même les coups de piano à la McLagan. On saluera aussi ce rap de Melbourne qui s’appelle «Women Of Melbourne», joué aux accords déconfits et chanté au cockney local. Fuck her ! On termine cette tournée des grands ducs avec «Barry’s Place» lancé d’un ouh ! de fast English rock. Ils sont rompus à tous les lards, pas de problème.

Signé : Cazengler, Sailarve

Sailors. Violent Masturbation Blues. Dropkick 2001

Sailors. The Sailors Play Turning The Other Cheek. Dropkick 2003

Sailors. Failure Depression Suicide. Dropkick 2003

Sailors. The Sailors Play Viva La Beaver. Dropkick 2005

DYLAN

(Collection Rock & Folk # 22 )

(En collaboration avec UNCUT)

Le principe est simple, raconter Dylan, disque après disque, le tout entrecoupé d’interviews inédites en France. Notre propos n’empruntera pas la même démarche, plus modestement nous essaierons de transcrire notre propre vision du personnage.

DE BOB DYLAN A STREET LEGAL

De 1962 à 1978. De son premier disque, une sacrée gueule d’enfoiré sur la couve de son premier opus, cet avis n’engage que moi, quant à Street Legal because c’est le dernier disque que j’ai acheté du big Zim, écouté une fois et remisé je ne sais plus où. Un beau parcours toutefois qui a soulevé admirations et protestations. Normal, Dylan est l’homme des ruptures. L’on a fait de son passage à l’électricité une révolution esthétique. Je ne l’ai jamais vécu ainsi. D’abord parce que petit français de l’autre côté de l’Atlantique le rock – entendu en ses multiples modalités - me paraissait naturellement électrique, même si l’on usait de l’acoustique. De toutes les façons, Dylan avait une manière électrique de tordre les mots. Ce n’est pas qu’il avait une belle voix, c’est qu’il se servait au mieux de son appareil vocal, qu’il s’est forgé un style adapté à ses possibilités. Dylan en ses années d’apprentissage n’a cherché à imiter personne. Par contre l’était une véritable éponge. Doué d’une mémoire prodigieuse. L’a tout avalé pour le recracher à sa guise. Parti du rock, Buddy Holly, Gene Vincent, a bifurqué sur le folk. Pas tout à fait, a emprunté aussi une route parallèle, celle du country blues. Du country blues au blues électrique, la route était déjà tracée, c’est ce modèle que Dylan appliquera à l’électrification des campagnes folk.