KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 631

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

08 / 02 / 2024

WAYNE KRAMER / ROBERT FINLEY

LARRY COLLINS / MARK LANEGAN

JOHNNY ADAMS / BILL CRANE

OAK / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 631

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Kramer tune

(Part Three)

Stupéfiante nouvelle : Wayne Kramer vient tout juste de casser sa pipe en bois. Stupéfiant, parce que dans Mojo, il annonçait le grand retour du MC5 avec un album et une tournée. Il venait de composer 15 cuts et de monter un nouveau MC5 avec le chanteur Brad Brooks, le bassman Vicki Randle, le guitariste Stevie Salas et le beurreman Winston Watson Jr. - We’re gonna go everywhere. The MC5 is a show band, always was. We’re playing with matches - I want to go out there and burn some stages down - Le pauvre Wayne ne va rien cramer du tout.

Pour honorer sa mémoire, nous allons désarchiver un texte jadis confié à Gildas pour Dig It!. Ce prétentieux panorama couvrait un vaste territoire : une autobio, la dernière apparition de Wayne Kramer sur scène à Paris en 2018 et quelques films lumineux.

À l’âge canonique de soixante-dix balais, Wayne Kramer opère un grand retour dans l’actualité : tournée mondiale d’un MC50 cm3 constitué pour célébrer le cinquantenaire de l’enregistrement du premier album du MC5, parution d’une pulpeuse autobio et tapis rouge dans Mojo avec ce fameux Mojo Interview habituellement réservé aux têtes de gondoles. Certains objecteront que le MC5 est aussi une tête de gondole, oui, mais une tête gondole underground, c’est-à-dire à la cave, avec tous les autres seigneurs des ténèbres. Ceux qu’on préfère. Et de loin.

Au temps jadis, personne ne pouvait rivaliser de ramalama fafafa avec le MC5. Wayne Kramer était en outre l’idole de Johnny Thunders et de pas mal de kids à travers le monde. Leur premier album avait pour double particularité de n’être pas double (comme l’étaient quasiment tous les albums live de l’époque, Doors, Cream, Steppenwolf and co) et de ne pas nous pomper l’air avec un solo de batterie. Il reste en outre, avec le Live At The Star-Club de Jerry Lee et No Sleep Till Hammersmith de Motörhead, l’un des plus grands disques live de tous les temps. Par grand, il faut entendre explosif. Le seul mec capable de réinventer une telle pétaudière aujourd’hui s’appelle Pat, l’inénarrable zébulon des Schizophonics. Tous les admirateurs de champignons atomiques connaissent Kick Out The Jams par cœur et se prosternent jusqu’à terre devant le zozo des Schizos, parce qu’il a su reprendre le flambeau avec brio.

On piaffe tous d’impatience de revoir Wayne Kramer sur scène. C’est un peu comme de voir Ron Asheton en chair et en os, l’air de rien, ça redonne un peu de sens à la vie. Pour tromper l’attente, on peut lire le Mojo Interview. La double s’ouvre sur un fantastique portrait de Wayne Kramer : souriant, quasi-iconique, le regard pointé vers le ciel, le cheveu court, la barbe taillée, il offre l’image d’un homme bien dans sa peau, pas trop esquinté. Si on s’écoutait, on lui donnerait une petite cinquantaine. Une autre image le montre assis, tenant dans ses bras la fameuse Strato stars & stripes. Il semble rayonner. Ce mec n’a pas fini de nous surprendre. Il rayonne d’autant plus qu’il vient de se faire retaper : «On m’a installé un corset en uranium sur la colonne vertébrale, des implants dentaires et une prothèse auditive.» Refait à neuf - I’m like the bionic man over here - Brother Wayne vit à Hollywood, ça aide. Il nous explique tranquillement que l’absence du père créa dans sa vie un tel manque affectif qu’il ne réussit à le combler que d’une seule façon : en travaillant dur pour monter sur scène et faire en sorte que les mille personnes présentes dans la salle l’aiment. Il revient rapidement sur son adolescence de fauche et de fight, sur son goût prononcé pour la petite délinquance et sur sa colère qu’il ne contrôlait qu’avec de la dope - It was easier to get loaded than let my anger out - Et tout ça le conduit naturellement à Little Richard. Si Lee Allen fascinait tant Lou Reed, Brother Wayne en pinçait pour le beat d’Earl Palmer et pour la sheer exuberance de Little Richard. Il en pinçait aussi pour la vélocité guitaristique de chikah Chuck. Il enchaîne avec le TAMI show - James Brown and the Rolling Stones were something else - Il savait qu’il ne pourrait jamais devenir un James Brown, mais les Stones, oh yeah, c’était largement à sa portée. Tout cela le conduit naturellement aux rencontres : Rob & Fred. Brother Wayne explique là un truc capital : Rob & Fred étaient les seuls mecs qu’il pouvait fréquenter. On a tous connu ça dans la cour du lycée, l’époque des chapelles de Clochemerle, quand tout le monde se pointait avec des albums de Deep Purple et du Pink Floyd sous le bras. Jamais ceux des Stooges ou du MC5. Communication breakdown. En plus, Rob Tyner est un gosse intelligent et cultivé. Il dessine ses fringues et il sait chanter - Always a step ahead - Il n’y a pas de hasard, Balthazard. Pouf, c’est parti ! Brother Wayne forme Fred à la guitare. Tu joues la rythmique et moi la mélodie, rrright ? Ils bossent sur chickah Chuck comme tous les guitaristes le faisaient à l’époque, les fameux accords rock’n’roll qu’on joue en barré avec le petit doigt alternatif. Pas de guerre d’egos entre Wayne et Fred. Ils bossent leur Detroit Sound en toute impunité. Et comme la clairvoyance leur fait comprendre qu’ils ne sont pas des grands musiciens, ils en arrivent à la conclusion suivante : nous devons inventer quelque chose - That’s where the showmanship of the MC5 came from - Ils inventent le ramalama, c’est-à-dire une bombe atomique, mais une bombe atomique de rêve, celle qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et quand cette bombe nous est tombée sur la gueule, on a vraiment a-do-ré ça.

D’ailleurs Brother Wayne se montre un peu chatouilleux sur la question de la reconnaissance. Quand un mec qui se croit malin le félicite pour son three-chords rock, ça ne passe pas. Le blast du MC5 va bien plus loin que ce qu’en disent les rois de l’étiquette : il suffit d’écouter la fin de «Starship» pour entendre l’importance du côté expérimental, voire insurrectionnel, the boundary-pushing side, comme l’appelle Wayne, la possibilité d’une île, oui, c’est exactement ce qu’on pouvait ressentir à l’époque, ce groupe ne souffrait pas d’être trop serré dans son jean, il savait s’exploser la braguette à coups de rafales de free. Kick Out The Jams sonnait comme une immense clameur de liberté, de la même façon que Fun House sonnait comme l’endroit qu’on rêvait d’habiter.

Les Beatles et les Stones ? Okay, mais Brother Wayne n’y trouve pas son compte. Le coup du hit pop band ne le branche pas. Grâce à tous ces groupes anglais, il découvre qu’on peut écrire ses propres chansons et donner des concerts, plutôt que de jouer dans des clubs, comme c’est l’usage aux États-Unis. Mais à ses yeux, il manque dans ce phénomène de mode deux dimensions fondamentales : l’artistique et la politique. Il se sentait dans une impasse, à jouer les solos de chickah Chuck et à pousser son ampli dans les orties. C’est là qu’il découvre Sun Ra, Trane et Albert Ayler. Soudain tout s’éclaire. Brother Wayne entre alors dans un kinetic cosmic trip, il donne une forme sonique à ses pulsions politico-artistiques. Merci Brother John ! John Sinclair vient d’entrer dans la danse. Un Sinclair plus âgé et plus cultivé qui, comme Captain Beefheart le fit avec son Magic Band, entreprend de rééduquer ses ouailles, aux plans justement artistique et politique. Tout est dans son livre, le fameux Guitar Army. On peut d’ailleurs définir le Detroit Sound comme un rock d’avant-garde doté d’une conscience politique. Alors que la plupart des groupes étaient managés par des affairistes le plus souvent dénués de tout scrupule, le MC5 eut la chance d’être piloté par John Sinclair. Dans l’interview, Brother Wayne se dit fier d’avoir appartenu à cette génération qui s’est battue contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques du grand peuple noir. Par contre, il se dit inquiet pour l’avenir de son pays, car l’expression ‘conscience politique’ semble avoir disparu du dictionnaire, au profit d’on sait quoi. On ne va pas vous faire un dessin.

Mais quand on remet le nez dans les sermons politiques de John Sinclair, on bâille vite aux corneilles. S’il est une chose qui vieillit mal, c’est bien le discours politique enragé des années soixante-dix. Par contre, les actes restent, notamment ceux des branches armées des mouvements d’extrême gauche. Sinclair prônait justement la lutte armée, en fondant le White Panther Party, et il voulait que le MC5 soit la voix de cette révolution urbaine qu’il appelait de tous ses vœux. D’où sa vision d’une guitar army - a raggedy horde of holy barbarians marching into the future, pushed forward by a powerful blast of sound (une horde de barbares célestes entrant dans le futur, propulsée par un gros son) - Si le FBI n’était pas intervenu, nul doute que Sinclair aurait terminé sa carrière à la Maison Blanche. Dans le chapitre Roots qui introduit Guitar Army, Sinclair raconte comment ado il découvrit sa vocation via «Maybelline» et «Tutti Frutti» - There had never been any music like that on earth before - Tous ceux qui ont vécu ça à l’époque le savent : du jour au lendemain, ne comptait plus que le rock’n’roll. Excité comme un pou, Sinclair poursuit : «Tout à coup, on avait Screamin’ Jay Hawkins, Fidel Castro, Billy Riley and his Little Green men spreading the spectrum of possibilities all the way over», des gens qui ouvraient un nouveau champ du possible, un peu comme si Moïse était revenu ouvrir la Mer Rouge pour que tous les kids du monde échappent au joug des pharaons, c’est-à-dire les beaufs - Rock’n’roll was just that, a possibility, a whole new way to go and we jumped into it like there was nothing else for us to do - Oui, ça traçait bien la route - Daddio ! You dig ? We got Bill Haley & the Comets kickin’ out the jams and that’s all we need ! - Sinclair ajoute en outre qu’il ne pouvait y avoir aucun problème avec tous ces blackos de génie - Chuck, Fatsy, Bo Diddley et tous les autres - contrairement à ce que laissait entendre la société blanche bien-pensante qui puait la médisance et l’eau de Cologne - These black singers and magic music-makers were the real freedom riders of Amerika - Il y a de l’ironie dans le propos de Sinclair qui transforme les fils d’esclaves en chevaliers de la liberté. Grâce à John Sinclair, le MC5 entre alors dans la vraie mythologie du black power qui est celle de Trane et des géants du free.

Le MC5 devient vite intouchable. Aucun groupe américain ne peut rivaliser avec eux - There was no one that could touch us - Aucun groupe, qu’il soit de Frisco ou de New York, ne veut partager l’affiche avec le MC5 - ‘Cos we would kill them - Brother Wayne rappelle que les Stooges se sont développés dans l’ombre du MC5. Les deux groupes partageaient tout, les disques, les copines, les spliffs, les repas, les jams, absolument tout. Les Stooges sont le baby brother band. Wayne rappelle qu’Iggy avait alors une vision très claire de ce qu’il voulait faire, et les Stooges veillaient à rester strictement anti-intello. Chacun son territoire. Space is the Place pour le MC5, I’ve been dirt but I don’t care pour les Stooges.

Et puis tout s’écroule après les trois albums. Brother Wayne perd ce qu’il a de plus cher au monde : son groupe, c’est-à-dire la prunelle de ses yeux. Alors pour survivre, il se plonge corps et âme dans la dope - Just get loaded - Réflexe terriblement classique. Mais plutôt que de devenir un pauvre camé à la ramasse, Brother Wayne décide de devenir une star dans le milieu, un mix d’Arsène Lupin et de big dealer. Il en veut à la terre entière, au music-business, il voit le monde interlope des voyous comme le vrai monde. Il crache sur l’ancien, celui des gens normaux - What was good was for suckers - Il leur laisse leur fucking normalité et entre en clandestinité. Il développe même un cynisme à toute épreuve et trouve toutes les raisons de se féliciter quand il vide un appart ou un magasin. Kick out the jams motherfuckers ! Il ne croyait pas si bien dire, à l’époque où il gueulait ça sur scène, en chœur avec Brother Rob. Et petite cerise sur le gâteau, il se sent mille fois mieux depuis qu’il est passé à l’héro. Moins fatiguant que de monter un groupe et de répéter ! C’est d’ailleurs le problème de cette fucking dope - You can feel better automatically - Et quand il se fait poirer pour trafic de coke, on lui annonce le tarif : quinze piges. Fin de la rigolade. Mais comme il a oublié d’être con, il prend ça avec philosophie. Il sait qu’il a tout fait pour que ça finisse mal. Tu joues tu perds. C’est la règle.

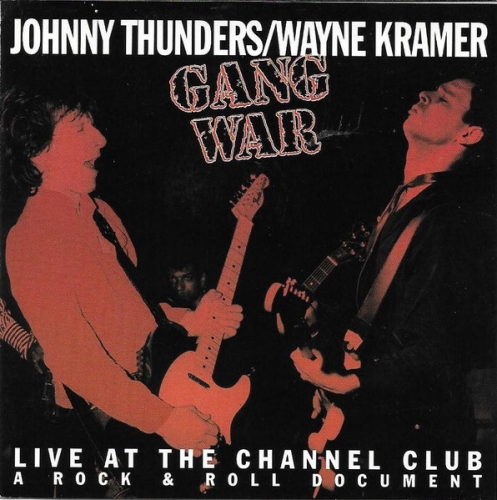

Rassurez-vous, il ne va tirer que deux piges. Au ballon, il feuillette des canards et voit des photos des Ramones. Ça le fait marrer, car les Ramones ressemblent tous les quatre à Fred Sonic Smith. Il retrouve la liberté en 1978 et décide de ne plus toucher aux drogues. Une bonne résolution qui ne tient pas longtemps, car la première chose qu’il fait est de monter Gang War avec Johnny Thunders. Il vient aussi jouer à Londres, invité par ses frères de la côte Mick Farren et Boss Goodman.

Après dix ans d’errance et de petits boulots, la mort de Brother Rob en 1991 le réveille brutalement. Brother Wayne se dit qu’il lui reste encore 20 ou 30 piges à vivre et qu’il vaut mieux essayer d’en faire quelque chose. Des disques, par exemple. Et en 1995, il démarre grâce à Brett Gurrewitz d’Epitaph l’enregistrement d’une série d’albums exceptionnels. Brother Wayne se sent en forme et il pense qu’il doit l’excellence de sa condition au fait d’être resté pauvre pendant vingt ans - Imagine que le MC5 ait continué et soit devenu le premier groupe de rock américain : il est certain qu’aujourd’hui je serais mort - Dans ce monde-là, le blé veut dire la dope. Mais quand Bob Mehr lui demande pourquoi il n’a pas choisi un mode de vie plus calme, Brother Wayne lui répond qu’il ne peut pas raisonner ainsi - That’s speculating on a level I can’t get to - C’est comme de demander à l’âne Aliboron ce qu’il pense du bleu de Prusse. Ou à Jésus ce qu’il pense des clous. Vous obtiendrez la réponse que vous méritez.

Brother Wayne indique aussi que la reformation du DTK/MC5 avec Michael Davis et Dennis Machine Gun Thompson ne s’est pas bien passée, car de vieilles tensions sont remontées à la surface. Brother Wayne ajoute que grâce au web, le MC5 n’a jamais été aussi populaire. Incroyable ! Il est le premier à s’en émerveiller. Qui aurait pu penser ça en 1973, quand le groupe a explosé en plein vol ? Brother Wayne se réjouit de penser que les gens dans le monde entier vont venir le voir rejouer sur scène un album de cinquante ans d’âge.

L’autobio de Brother Wayne parue cet été ressemble à un passage obligé, un de plus. Comme dans le cas du Nolan book de Curt Weiss, on pourrait penser que la messe est dite depuis un bon bail, mais non, rien n’est jamais aussi déterminant que la parole des principaux intéressés. Ceux qui ont lu Total Chaos ont pu le remarquer : ce big fat book n’a de sens que parce qu’Iggy raconte lui-même son histoire. Les histoires des mecs fascinants sont comme chacun sait forcément fascinantes.

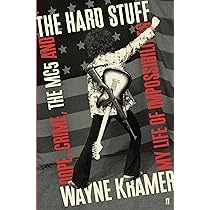

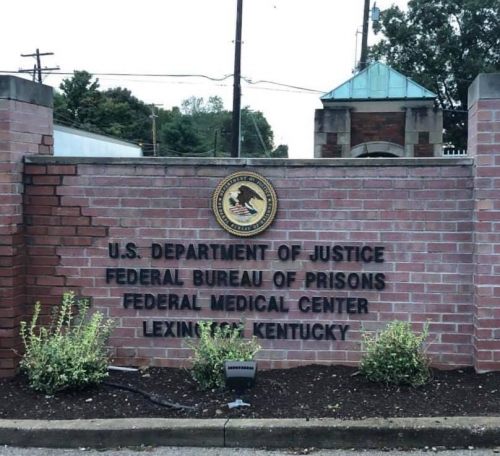

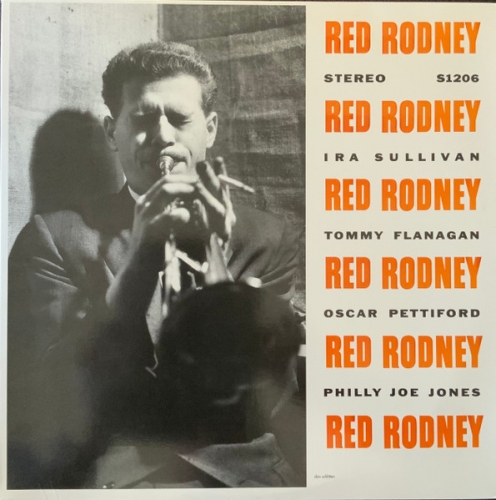

La première chose qu’on remarque, c’est le titre : The Hard Stuff - Dope, Crime, The MC5, And My Life Of Impossibililites. Pas mal, non ? Dans le Mojo Interview, Brother Wayne explique qu’avec son livre, il veut étendre le propos, sortir du rock, revenir à l’humain - a more human path - pour fuir les clichés et surtout transmettre quelque chose qui soit utile. Il laisse les clichés à ceux qui manquent tragiquement de moyens - I wanted to write a book that was broader than rock music - Mais rien n’est plus difficile que de revenir à l’humain. Pour ça, il faut s’appeler Houellebecq ou Cioran, et non Kramer. Le pauvre Brother Wayne confond l’humain avec son nombril. C’est dramatique, et tellement américain, en même temps. Il consacre deux bons tiers de son récit à raconter ses démêlés avec l’addiction. On se croirait dans le cabinet d’un psy. La detox ? J’y arrive ! Oh zut j’y arrive pas ! Mais pourquoi ? Pas de père ? Ah ça c’est embêtant ! Brother Wayne nous raconte dans le détail sa conso d’héro, de vodka, de coke, de malabars et de carambars. Un tout petit peu de sexe, mais pas trop, allons allons, nous ne sommes pas chez Steve Jones. Avec cette marée tourbillonnaire de regrets éternels, Brother Wayne nous emmène aux antipodes de la révolution et de John Coltrane. On espérait une sorte de grandeur, un souffle révolutionnaire et on tombe sur de l’humain, oui, mais pas n’importe lequel : du trop humain. Le PMU de la rue Saint-Hilaire grouille de Brothers Wayne. Et curieusement, c’est peut-être ce qui nous rapproche d’un brave mec comme lui. Le fait qu’il ne sache rien faire d’autre que de parler de lui. Et comme toujours, c’est lorsqu’il évoque les autres qu’il devient intéressant et qu’on commence à l’écouter attentivement. Le cœur de l’autobio, et probablement de sa vie, est sa rencontre avec un certain Red Rodney, derrière les barreaux du Club Med de Lexington, dans le Kentucky.

Brother Wayne prend soin de préciser qu’on enfermait essentiellement à Lexington les gens qui trempaient dans la dope, utilisateurs comme dealers. Il sait que de nombreux géants du jazz ont séjourné à Lexington, car il a vu des partitions écrites sur les murs de la petite pièce qui jouxte la scène, dans la salle de spectacle. Ses collègues lui annoncent un jour qu’un certain Red Rodney va arriver - The legendary jazz trumpeter Red Rodney - Qui ? Mickey Rooney ? Non Red Rodney, you dumb fuck ! Brother Wayne apprend que le Red en question a joué avec Benny Goodman, Gene Krupa, Woody Herman et des tas d’autres gens qu’on ne connaît pas. Red remplaça même Miles Davis dans le Charlie Parker Quintet. Brother Wayne s’attend donc à voir arriver un grand black charismatique aux bras couverts de trous de seringues, mais non, Red est un petit cul blanc, la cinquantaine, assez corpulent, presque rose, surmonté d’une touffe de cheveux rouges - Danish jew, he told me later - Brother Wayne a du mal à gagner sa confiance, même s’il se présente à lui comme guitariste. Red garde ses distances, en vieux renard du ballon. Alors Brother Wayne le prend pour un snob. Et puis un jour Red vient le trouver avec sa trompette sous le bras et un cahier à la main. Il lui demande :

— Tu sais lire la musique ?

— Euh oui...

Red ouvre son cahier. Ce sont des partitions.

— Okay then, let’s play this one. A one ! A two ! A three !

( Charlie Parker _ Red Rodney )

Brother Wayne accompagne Red en grattant les accords de la partoche. Il en bave des ronds de chapeau - The changes came fast and furious - Quatre accords dans la mesure, tempo enlevé, et Red joue la mélodie. Quand c’est fini, Red dit : «Good, you can play.» Brother Wayne est fier d’avoir réussi son examen. C’est là que débute leur amitié. Ils deviennent copains comme cochons. Alors Red commence à se confier et à raconter ses aventures de trompettiste de jazz à New York dans les années quarante et cinquante, les tournées avec Charlie Parker sur le fameux Chitlin’ Circuit. Bird le surnommait alors Chood et l’obligeait à chanter un blues chaque soir - And I ain’t no singer - Clint Eastwood demanda conseil à Red lors du tournage de Bird et lui demanda même de participer à l’enregistrement de la bande originale du film. Brother Wayne découvre que Red est une sorte de mémoire vivante de l’histoire culturelle et musicale américaine - He was hipper than hip, cooler than cool - Brother Wayne se met à l’admirer intensément, au point de lui consacrer un chapitre entier de son autobio. C’est le cœur battant du livre. Red refait l’éducation musicale de Brother Wayne, lui inculque des notions d’harmonie et de composition. Retour à l’école, mais cette fois avec un vrai maître. Ils montent un jazzband et jouent chaque dimanche à Lexington. Ils sont même autorisés à jouer à l’extérieur. Évidemment, la dope coule à flots à Lexington, comme dans toutes les taules du monde et un jour Red demande à Brother Wayne de l’aider à se shooter, car il n’a plus de veines - Red had no veins left - Comme la grande majorité des jazzmen, Red has a lifetime of shooting up. Eh oui, il a fait ça toute sa vie. Et quand Brother Wayne lui demande pourquoi il est revenu à Lexington, alors Red doit remonter dans le temps...

Il vivait peinard au Danemark, marié à la responsable du Danish library system. Il recevait sa méthadone chez lui par courrier. La belle vie. Au début des années 70, George Wein les engagea lui et Dexter Gordon pour une tournée américaine. Pour être à l’aise et ne pas être obligé de se ravitailler en tournée, Red acheta deux kilos de raw morphine base à un copain qui était à la fois fan de jazz et gros dealer de la mafia. Red mit le paquet dans sa valise et en arrivant à JFK, les chiens le reniflèrent. Red était repéré. Filature. La brigade des stup défonça la porte de sa chambre d’hôtel au moment où il prenait son premier shoot new-yorkais. Son avocat plaida l’usage et non le deal, alors le juge compatit et colla trois piges dans la barbe de Red, alors qu’il risquait beaucoup plus gros. Mais pour Red, retourner au trou était au-dessus de ses forces. Comme il était libre sous caution, il prit l’avion et se tira vite fait au Danemark. Pendant quelques années, le gouvernement américain demanda son extradition, mais comme Red était danois, pas question. En plus il faut savoir que dans ce pays merveilleux qu’est le Danemark, on ne considère pas l’usage de dope comme un délit. Un jour que Red se trouvait tout seul chez lui, on sonna à la porte. Deux gorilles de l’ambassade américaine lui expliquèrent qu’une nouvelle loi venait de passer, qu’il n’était plus poursuivi et qu’il devait signer un document. Red flaira l’embrouille et demanda à aller chercher ses lunettes. En voulant s’enfuir par la porte de derrière, il tomba sur un troisième gorille qui le braquait avec un 9 mm.

— Alors, mon gros, tu voulais te faire la belle ?

Cette ordure tira deux fois, bahm, bahm, une balle dans chaque cuisse. Ils jetèrent Red dans un van et l’emmenèrent à l’American Air Force base. Puis un avion le transporta directement à New York. Ça s’appelle un enlèvement. Red baisse son pantalon et montre à Brother Wayne les deux grosses marques rouges sur ses cuisses : les trous de balles. Arrivé au Bellevue Hospital, Red dut attendre neuf heures avant de voir un médecin. Dans l’aile du Bellevue où il était enfermé, il vit des gens salement amochés, tous kidnappés par les agents du DEA partout dans le monde. Quand il repassa devant le juge, il prit six mois de plus pour délit de fuite. Mais son avocat Edward Bennett Williams se leva lentement et prit soin d’informer le juge que le gouvernement américain avait blessé et kidnappé un citoyen danois vivant au Danemark, en violation de toutes les lois internationales. Juridiquement, il s’agissait d’un cas indéfendable. Maître Edward Bennett Williams demanda donc au nom de son client Red dix millions de dollars de dommages et intérêts. Voilà toute l’histoire du retour à Lexington. Le procès intenté par Red et son avocat contre le gouvernement suivait alors son cours.

Un an plus tard, alors qu’ils se promènent dans la cour, Red annonce à Brother Wayne qu’on lui propose la liberté immédiate s’il renonce à ses poursuites.

— Qu’en penses-tu, Wayne ?

— Appelle ton avocat.

Évidemment, l’avocat conseille la fermeté : tiens bon Red ! Six mois plus tard, Brother Wayne sort du trou. Puis il apprend que Red a été libéré un peu après lui. Installé à Manhattan, Brother Wayne appelle son vieux poto pour prendre de ses nouvelles - He was doin’ pretty well ! - En effet, Red s’était acheté un bateau, une maison en Floride et une autre dans le New Jersey. Il avait obtenu trois millions de dollars cash du gouvernement pour boucler le dossier et fermer sa gueule. Red pouvait donc rejouer du jazz, quand il voulait et avec qui il voulait. Red va mourir en 1994, d’un cancer du poumon, à l’âge de 66 ans - He was my mentor and a father figure for me. Le père que Brother Wayne n’a jamais eu. Il rend aussi hommage à Red dans «The Red Arrow», un fantastique blaster qu’on trouve sur l’album Adult World paru en 2002. Écoutez-le et vous verrez trente-six chandelles.

Ce qui est extraordinaire, dans ce chapitre, comme d’ailleurs dans le reste du récit, c’est qu’on croit entendre cette voix qui nous est familière, si on connaît ses excellents albums solo : débit oral très longiligne, avec un timbre assez doux, presque le ton de la confidence. Des grandes chansons autobiographiques comme «Snatched Deafeat (From The Jaws Of Victory)» ou politiques comme «Something Broken In The Promised Land» font de Brother Wayne un conteur né, mais il semble plus doué à l’oral qu’à l’écrit. Il semble nettement plus à l’aise dans le format sec et net d’un couplet que dans l’enfilade au long cours d’un livre de 300 pages. La distance du livre lui permet toutefois de rappeler ses grandes passions, high-powered drag racing machines (les dragsters) and loud music, le nom du MC5 choisi parce qu’il sonnait comme le nom d’une pièce détachée (Gimme a 4-56 rear end, four shock absorbers and an MC5), le fameux TAMI Show qu’il va revoir plusieurs soirs de suite dans un drive-in et où il découvre les Stones et James Brown, Bobby Babbit, l’un des grands guitaristes de Motown auquel il achète sa première vraie guitare (une sunburst Gibson ES-335), Michael Davis qui l’initie aux drogues (He had lived in New York for a couple of years and knew all about drugs), l’Hendrix d’Are You Experienced, John Sinclair, bien sûr, avant la brouille, Danny Fields, qui soutient le MC5 au moment de la shoote avec Elektra et qui se fait virer comme un chien pour ça, et puis bien sûr les drogues dont il raffole et qu’on croise à toutes les pages, jusqu’au methadon maintenance program qui lui permet de quitter ce parcours du combattant qu’est la vie de junkie - Sick of needles, sick of being broke, sick of lying and hustling - Il ne supportait plus les seringues, la dèche permanente, le mensonge et l’arnaque. Il préfère les opiates du bon docteur. Brother Wayne revient aussi le temps d’un chapitre sur le second désastre de sa carrière (après celui du MC5), Gang War, pour rappeler que cet épisode n’avait pas de sens et que la musique was not much of a consideration. Il aime bien Johnny, mais bon, ce n’est pas si simple - Johnny was not an evil guy but he was also just not the kind of guy who was going to get clean and join a gym (oui, Johnny n’était pas le mauvais bougre, mais il n’était pas non plus du genre à se remettre en état pour aller faire du sport) - Un soir, Johnny choure la caisse d’un club où doit jouer Gang War. Comme le convict Kambes/Kramer sort du ballon et qu’il est encore sous contrôle judiciaire, il ne veut pas y retourner à cause des conneries de Johnny. Il ordonne donc à Johnny de rendre le blé avant que le patron n’appelle les flics. Fin de l’épisode Gang War. Brother Wayne arrête les frais. Dommage, on aurait pu avoir de très beaux albums dans nos étagères. Il faut se contenter de l’existant, qui est sorti sur Skydog. Ce n’est déjà pas si mal.

Ce livre grouille d’infos intéressantes sur le MC5, bien sûr, comme l’épisode du renommage. À l’instar de Captain Beefheart, Ricky Derminer rebaptisa tout le groupe, à commencer par lui : il devint Rob Tyner, en l’honneur de McCoy Tyner. Wayne Kambes devint Wayne Kramer, Fred Smith devint Fred Bartholomew Smith (Fred se rebaptisera Sonic plus tard), Dennis Toumich devint Dennis Machine Gun Thompson et Michael Davis Mick Davies, mais pour une minute.

Entre sa sortie de Lexington et son retour aux affaires, Brother Wayne va rester une bonne dizaine d’années sans jouer. Il s’installe en Floride, puis à Nashville et devient charpentier. Il se marie avec une nommée Gloria et Mick Farren assiste à la cérémonie. Mais au fond, il n’est pas très heureux à construire des maisons pour ceux qu’il appelle des rich motherfuckers. Alors il boit comme un trou. En plus, il voit sur MTV tous ces groupes incroyablement inférieurs au MC5 et qui se goinfrent comme des porcs - The MC5 could have eaten them for breakfast - Et puis le jour où il apprend la mort de Rob Tyner, c’est le déclic. La mort de Rob, c’est la mort de son rêve de jeunesse, auquel il avait consacré la meilleure partie de sa vie. Il le croyait encore possible - Someday it will all turn right - Un jour viendra... Voilà enfin le grand Wayne Kramer, le kid de Detroit à vocation prophétique : «The MC5 would all be great friends again, and we’d rock this MTV generation into a new sonic dimension with the most advanced, hardest-rocking, most soulful music ever heard. We’d usher in a new movement of high-energy music, art, and politics that would break all the old restrictions and power us into the future. (Alors on serait à nouveaux des vrais potes dans le MC5 et on enverrait la génération MTV valser dans une nouvelle dimension avec le rock le plus inspiré et le plus insurrectionnel jamais imaginé, une nouvelle dimension faite de rock, d’art et de politique high-energy qui défoncerait tous les barrages moraux et qui nous projetterait tous dans le futur).» La vision de Brother Wayne fait bien sûr écho à celle de John Sinclair, mais on sent nettement la force de son désespoir : rien n’est pire que la mort d’un rêve. Alors Brother Wayne se reprend, et dans un éclair de lucidité, il comprend qu’on meurt deux fois : la seconde mort est la vraie, celle qui nous attend tous à un moment donné. La première mort est celle de sa jeunesse. Il accepte d’enterrer ses rêves et monte un plan : quitter Nashville pour s’installer à Los Angeles et redémarrer sa vie de rocker. Pourquoi Los Angeles ? C’est là que se fait le business. Brother Wayne veut faire ce pourquoi il est né : kicker les jams. Les albums Epitaph, tous sans exception, sont chaudement recommandés. C’est donc le retour du fils prodigue, qui comme Johnny Thunders et Iggy se voit régulièrement traiter de godfather of punk. Aujourd’hui, on devrait plutôt l’appeler the papy of punk, histoire de le charrier gentiment. Oh, il le prendra bien. Brother Wayne est un homme qui connaît la vie.

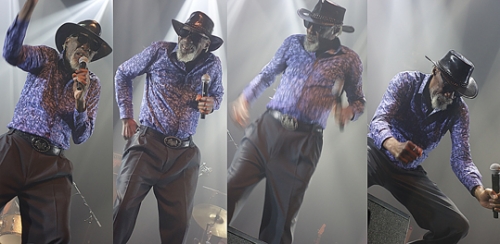

Pour cette gigantesque tournée mondiale (70 dates), Brother Wayne s’entoure de vétérans et pour ça, il tape dans le dur, c’est-à-dire le batteur de Fugazi, le guitariste de Soundgarden, le bassman de Faith No More et le chanteur de Zen Guerilla. Il nous rassure en affirmant que les musiciens qu’il sollicite pour cette tournée ont des accointances sérieuses avec le MC5. Arrive le grand soir. Il surgit pile à l’heure sur la scène d’un Élysée Montmartre pas très plein, sa guitare stars & stripes en main, sobrement vêtu d’une chemise bleu marine, d’un jean et de petites bottines noires. On sent surtout chez lui une grosse envie de jouer et c’est parti ! Son enthousiasme est non seulement resté intact, mais il se révèle contagieux. Les roadies lui ont aménagé un passage au long de la scène entre la fosse et les retours et il vient y cavaler de temps en temps. Un vrai gosse ! Il ramone son vieux «Ramblin’ Rose» à la glotte rauque et enchaîne avec un Kick Out qui ne fait pas un pli. Quelle vitalité pour un homme de 70 balais ! Il saute dans tous les coins. Mais le mec qui force encore plus l’admiration, c’est Marcus Durant. Cet extraordinaire chanteur de blues se jette à terre pour l’immense burning down de «Motor City’s Burning». Il frappe les planches du plat de la main pour en accentuer le pathos. Lui et Brother Wayne font bien la paire. La vieille énergie du MC5 réchauffe les cœurs flétris. Dans les premiers rangs, la moyenne d’âge est élevée, ce qui paraît logique. Et comme au concert de Martha Reeves, on voit des gens céder à l’émotion. Brother Wayne et ses amis jouent tout le premier album et complètent avec des choses tirées des deux autres albums, du style «Shaking Street» et «Call Me Animal». Évidemment, «Tonight» fait basculer le vieil Élysée dans le chaos et avant de souhaiter bonne nuit aux vieux pépères parisiens, ils leur balancent en pleine gueule la huitième merveille du monde, «Looking At You».

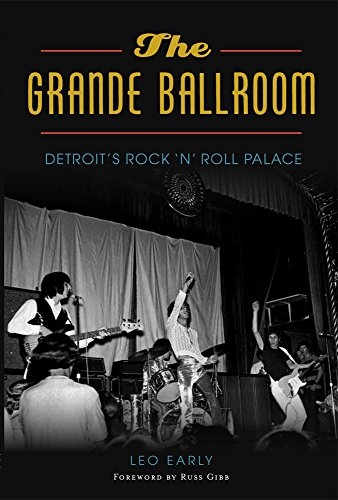

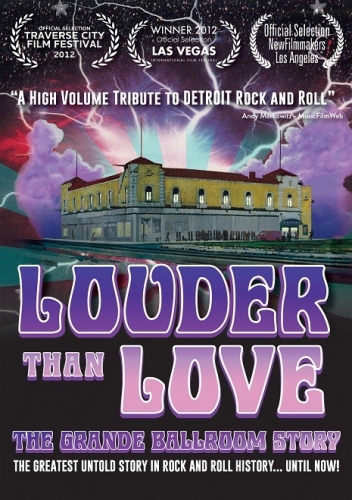

Pour les ceusses qui souhaiteraient pousser le bouchon, il existe une documentation très bien foutue sur le Grande Ballroom qui est le berceau du MC5 et du Detroit Sound : un petit livre de Leo Early intitulé The Grande Ballroom - Detroit’s Rock’n’Roll Palace et son pendant filmique, Louder Than Love : The Grande Ballroom Story. Richement illustré, le petit livre de Leo Early fourmille aussi d’énergie informative. L’Early est allé loin chercher ses infos, jusque dans l’histoire du grand-banditisme juif du Detroit des années vingt. Le mec qui est à l’origine du Grande s’appelle Weitzman. L’Early affirme qu’en comparaison de Weitzman et de son Purple Gang, Capone et son organisation n’étaient que des branleurs. Weitzman possédait déjà le Grande Riviera, d’où le nom du Grande Ballroom. Il aurait approché les architectes à succès d’alors, Agree, Strata et Davis pour la construction d’un ballroom qu’il voulait le plus grand du midwest. À cette époque, le business du divertissement était extrêmement juteux. Le Fox Theater de Detroit proposait 5.000 places assises. Faites le compte : 5.000 places à 1 euro tous les soirs. On parle même de building frenzy dans les années vingt. En 1929, la ville de Detroit ne comptait pas moins de 2.000 salles de cinéma, soit 200.000 places. La famille Weitzman lâcha le Grande en 1964 et un certain Gabriel Glantz le reprit. Mais c’est Russ Gibbs qui va en faire le berceau du Detroit Sound. Comme Sam Phillips, Gibbs commence par travailler à la radio, puis il s’intéresse à l’organisation des concerts. C’est sa came. Quand en 1966 il rencontre Bill Graham à San Francisco, il est fasciné par le savoir-faire du Californien et décide de reproduire le modèle du Fillmore à Detroit - I want to bring music to Detroit in the San Francisco style - Gibbs a surtout flashé sur le stroboscope qu’il ne connaissait pas. Il loue le Grande pour 700 $ par mois à Glantz et commence par recruter les groupes locaux, dont bien sûr le MC5. Mais comme il n’a pas un rond, Gibbs demande au MC5 de jouer à l’œil dans un premier temps. Le groupe installe donc son matériel au Grande et en fait sa salle de répète. Et c’est là que naît la fameuse scène de Detroit qui va révolutionner le monde. Eh oui, les groupes se forment pour venir jouer au Grande : les Chosen Few (avec Scott Richardson, James Williamson et Ron Asheton - après le split, ça donnera SRC et les Stooges), les Prime Movers (avec Ron Asheton à la basse et Iggy on drums), les Bossmen (avec Dick Wagner et Mark Farner - après le split, ça donnera Frost et Grand Funk), mais aussi SRC, les mighty Rationals de Scott Morgan et les Up des frères Rasmussen, trois groupes qui ont bien failli devenir énormes. N’oublions pas les plus connus, les Amboy Dukes, Frost et bien sûr les Psychedelic Stooges. C’est au Grande qu’Iggy invente le stage dive et le stage invasion. Oui, tout ça grâce à Russ Gibbs. L’Early revient aussi sur les fameuses émeutes de 1967 - Motor City’s burning baby - et raconte que Tim Buckley programmé au Grande était coincé à Detroit. La ville était tombée aux mains des émeutiers. En revenant dans le quartier, Gibbs fut épaté de voir qu’on avait épargné le Grande. Il vit passer un gang de kids et leur demanda pourquoi ils n’avaient pas fait cramer le Grande. Ils répondirent : «You got the music here man !» Même histoire que le studio Stax qui sera lui aussi épargné en 68 par les émeutiers après l’attentat qui va coûter la vie à Martin Luther King. Puis Gibbs monte d’un cran et vise les pointures anglaises de l’époque, du style Cream, Jeff Beck Group, Who et Bluesbreakers. Il passe un contrat avec un agent new-yorkais indépendant nommé Frank Barsalona. C’est lui qui organise les tournées des têtes de gondoles anglaises, Beatles, Stones, Who, Yardbirds. Barsalona travaille avec Bill Graham à Frisco et Don Law à Boston. Comme il ne dépend pas des maisons de disques, les profits générés par les tournées vont directement aux groupes. Barsalona ne prend que 10%. Russ Gibbs vient donc le rencontrer à New York et en entrant dans son bureau, il croit se retrouver dans une scène du Goodfellas de Scorsese - Barsalona was a heavy Italian dude - Il appartenait en effet au milieu mafieux new-yorkais qu’on appelle the mob. Russ Gibbs : «Oh yeah, that was the mob !» C’est à Don Was que revient le mot de la fin. Il parle du MC5 et des Stooges - Raw as it was, it always had a groove - Rien à voir avec les autres groupes de l’époque, ajoute-t-il - This stuff was always funky, always had an R&B undertone, number one, and number two, it was, it was always about the feel and not about the technique - Not about the perfection of the delivery - Don Was rappelle que les Stooges et le MC5 ne recherchaient pas la perfection, mais le feeling - It was always, always raw, but it always felt good - Et, conclut-il, «si tu avais ces deux choses, le groove et le feeling, tu étais sûr de ne pas te faire jeter. Si tu entends tellement de mauvais rock aujourd’hui, c’est parce qu’il manque soit le feeling, soit le groove.»

Dans son docu consacré au Grande, Tony D’Annunzio raconte sensiblement la même histoire, mais comme toujours, les témoignages réactualisent le passé plus facilement. Russ Gibbs qui est devenu un vieux monsieur redit sa fascination pour l’endroit - The greatest hard-wood dancefloor in the country - et Brother Wayne rappelle qu’à Detroit, la musique était à l’image de la ville, a rough industrial city in the midwest - What you get is very honest - Et crac, on voit le MC5 sur scène et tout le monde se dit fasciné, Lemmy, Mark Farner. On voit aussi témoigner les autres géants, Dick Wagner, Ted Nugent, Alice Cooper, tout le gratin de la Detroit scene. Il y avait tellement de bons groupes que la barre était placée très haut, rappelle Dick Wagner. Les groupes qui perçaient à Detroit pouvaient partir à la conquête du monde sans aucun problème. Dans l’un des bouts d’interviews, Brother Wayne se souvient d’avoir flashé sur les Who - They had it ! - et il évoque la fantastique débauche qui régnait au Grande - An unbelievable amount of sex at the Grande - Brother Wayne et ses copains avaient installé deux matelas, un sous la scène, et un autre dans un grenier, au-dessus de la scène. Ils baisaient comme des lapins. Ce docu attachant se termine avec un dernier hommage au héros du Grande, Russ Gibbs, free spirit, generous guy.

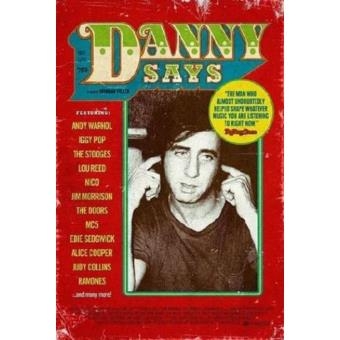

Pas de MC5 non plus sans Danny Fields, évidemment. Tout aussi recommandable, le film de Brendan Toller, Danny Says, raconte l’histoire d’un mec fasciné par les crazy people. Danny a la chance de fréquenter la Factory à la grande époque et d’assister aux débuts du Velvet. Quand on commence comme ça, en général, on est foutu - Nico, Edie Sedgwick, Warhol, le Cafe Bizarre - Jac Holzman crée the publicity department chez Elektra pour Danny et le charge de s’occuper de Jim Morrison. Les fans des Doors trouveront des détails croustillants dans ce docu. Puis Danny découvre David Peel et réussit à convaincre Holzman de sortir l’album. Quand on s’intéresse au Velvet, on finit forcément par s’intéresser au MC5. Danny les voit à Detroit et les veut aussitôt. Brother Wayne lui dit qu’il existe un baby brother band, les Stooges. Danny les voit et les veut aussi. Alors il passe un coup de fil à son boss Jac.

— Jac, j’ai deux groupes déments ! Le MC5, assez connu et les Stooges, pas encore connus ! Que dis-tu de ça ?

— Okay, propose 20.000 $ au MC5 et 5.000 $ aux Stooges.

Tout est bouclé en 24 heures, les sous et les contrats. John Sinclair se retrouve avec 25.000 $, de quoi payer les dettes et acheter du matériel. On connaît la fin de l’histoire : le MC5 viré d’Elektra, puis les Stooges un peu plus tard. Danny se fait aussi virer d’Elektra. Il devient alors l’assistant de Steve Paul. C’est l’époque de Johnny & Edgar Winter. Comme on le considère comme un découvreur, on le branche aussi sur un groupe de Boston, Aerosmith, oui, bof, ben euh, pfffff... Il laisse ça à d’autres. Danny préfère - et de très très loin - les Modern Lovers.

Un peu plus tard, Lisa Robinson lui dit d’aller voir un groupe marrant au CBGB. Ils s’appellent les Ramones. Danny les voit et les veut aussitôt. C’est le coup de foudre. Il leur saute dessus dès qu’ils sortent de scène :

— Je suis Danny Fields ! Voulez-vous de moi comme manager ?

— One two three four, okay ! Mais tu nous files 3.000 $, okay ?

Comme il n’a pas de blé, Danny descend voir sa mère en Floride pour lui emprunter les 3.000 $ et tout le monde connaît la suite de l’histoire - Danny says we gotta go/ Gotta go to Idaho.

Signé : Cazengler, Wayne Kramerde

Wayne Kramer. Disparu le 2 février 2024

MC50. Élysée Montmartre. Paris XVIIIe. 14 novembre 2018

John Sinclair. Guitar Army. Process 2007

Wayne Kramer. The Hard Stuff - Dope, Crime, The MC5, And My Life Of Impossibilities. Faber & Faber 2018

Leo Early. The Grande Ballroom - Detroit’s Rock’n’Roll Palace. History Press 2016

Tony D’Annunzio. Louder Than Love : The Grande Ballroom Story. DVD 2015

Brendan Toller. Danny Says. DVD 2017

Bob Mehr : The Mojo Interview. Mojo #297 - August 2018

Ian Harrison : Brother Wayne reconvenes the MC5. Mojo # 363 - February 2024

L’avenir du rock

- Finley le finaud

(Part Two)

Cette semaine, l’avenir du rock se penche sur un étrange paradoxe en forme de fleuve : le fleuve des connaissances. Ce fleuve traverse sa vie. Paradoxal, car comme tous les fleuves, celui-ci le nourrit et emporte tout. Conscience paradoxale d’autant plus aiguë que l’avenir du rock se sait conceptuel, donc surexposé. Autant l’avouer tout de suite : il se réserve la métaphore du fleuve pour les bons jours. Les mauvais jours, il se sent moins à l’aise avec l’idée d’être traversé, et se voit plutôt comme un tube digestif, avec toutes les séquelles habituelles : la brioche, l’anus en chou-fleur, la goutte au nez, le double menton et les poches sous les yeux. Comme il se sait conçu pour être traversé, il engloutit inconsidérément et passe du statut de chroniqueur à celui de coliqueur, du statut de concept à celui de conchieur, du statut de prout-prout cadet à celui d’à Dada-sur-le bidet. Le fleuve des connaissances charrie tellement de charivari que le traversé finit par en perdre la moitié de vue. Un exemple parmi tant d’autres : il visionne un docu sur Little Richard, une certaine Valerie June vient claquer sur scène le sublime standard de Sister Rosetta Tharpe, «Strange Things Happening Every Day» et interloqué, l’avenir du rock se demande d’où sort cette black prodigieuse, alors qu’il chantait ses louages dix ans auparavant sur tous les toits. Il s’oblitère à force d’engloutir, il s’annihile à force de pomper, sa boulimie détache le con du cept, il se raccroche désespérément au cept d’Ottokar, ce croyant raffiné, mais le con l’emporte jusqu’au fond des intestins et il va y stagner en compagnie des connaissances putréfiées qui s’accumulent avant l’expulsion bruyante et odorante. Car tout finit par s’expulser, surtout les fleuves de connaissances. Alors grisé par l’auto-défécation subliminale, l’avenir du rock quitte la position accroupie pour s’envoler comme Nosfératu par-dessus les rivages et jurer par tous les dieux qu’il chantera cent fois les louanges de Robert Finley pour enfin endiguer le fleuve de connaissances.

Robert Finley est de retour en ville. Dépêche-toi d’en profiter, car tu ne reverras pas un tel géant de sitôt. C’est même une sorte de responsabilité que d’entreprendre un petit bricolo sur un géant de cet acabit. Le soir du concert, tu vis tellement ça en direct que tu ne sais pas comment tu vas pouvoir t’en montrer digne.

Tu as devant toi un vieux black qui frise les 70 balais et qui te donne tout ce qu’il a, sans rien demander en échange. Il te le redit, comme il l’avait fait en 2020, I can feel your pain, et il y a un tel accent de sincérité dans le ton de sa voix que tu le crois sur parole. Mais il y a pire. Tu le vois groover sur scène avec une telle indécence qu’il sort non seulement du cadre de ton petit objectif, mais aussi du cadre de tes conceptions. Il y a du Gargantua en Robert Finley, il y a du Saturne et du Golem en lui... Mais non, c’est trop facile ! Les descendants d’esclaves n’ont même pas ces références, puisqu’on leur a tout pris, alors ils ont dû inventer leurs géants, leur culture et leur grandeur. C’est ainsi que Robert Finley prend la suite de Wolf, de Sly, de Miles, de Muddy, d’Hound Dog et d’Hooky, de Bo et de Chucky Chuckah, il est l’un des géants de cette terre et il crève littéralement l’écran.

À soixante-dix balais, il dégouline encore de sexe voodoo, il ondule des hanches et baise les déesses africaines de la fertilité, il collectionne les girlfriends et te régale d’histoires de gators dans les étangs, il te ramène toute la grandeur de la Louisiane dans ton époque numérique appauvrie et facebookée en peau-de-chagrin, my Gawd, si tu n’as pas vu Robert Finley sur scène, ça peut vouloir dire que t’as pas vu grand_chose. Mais tu le verras certainement, car comme les géants, il est invulnérable. Il nous survivra tous.

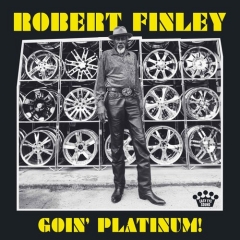

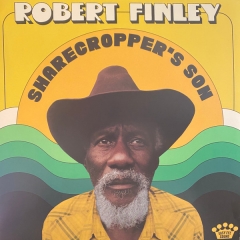

Il tourne son dernier album, Black Bayou. La grosse caisse est d’ailleurs décorée d’un visuel Black Bayou. Il y a un tel buzz autour de lui qu’il se retrouve sur la grande scène. Voilà qu’il rameute les foules ! Comme en 2022, sa fille Christy le guide sur scène et chante deux cuts, pas de problème, comme en 2022, l’«I’d Rather Go Blind» d’Etta James et le «Clean Up Woman» de Betty Wright, elle est fabuleusement douée. Comme on dit par ici, les quins font pas des quas. Robert Finley attaque au «Sharecropper’s Son» et embraye aussi sec sur l’infernal «Miss Kitty», pur jus de black power. Tu le vois s’approcher de toi et boucher tout ton champ de vision, il te remplit l’imaginaire à ras bord, tu as sous les yeux ce que le rock, la Soul et le blues combinés peuvent te proposer de mieux.

Il y a du Screamin’ Jay Hawkins en Robert Finley, du raw gut d’undergut, de l’Attila black, du griot aux yeux rouges et du sorcier voodoo aux dents branlantes, de l’Hooky et du look out, il rivalise de raunch pyromaniaque avec The Family Stone, il fout le feu au Black Bayou de la même façon que le MC5 foutait le feu à Motor City, Robert Finley ne descend jamais de cheval, car il n’y a pas de cheval chez les esclaves, juste de l’instinct de survie et la peur du patron blanc, il ne faut jamais perdre de vue ce truc-là : avant d’être la patrie du blues et des riches demeures de Gone With The Wind, le Deep South était pour le peuple noir l’enfer sur la terre. Ils ont réussi à transformer cet enfer en paradis pour les amateurs de musique. Mais à quel prix ! Et le vieux Robert enfile ses hits comme des perles en bois, «What Goes Around (Comes Around)», «Nobody Wants To Be Lonely» où il évoque les nursing homes et le commencement de ses problèmes d’old man, «Sneaking Around», et c’est là qu’il te broie le cœur avec «I Can Feel Your Pain». Il va finir avec le pur sexe d’«You Got It (And I Need It)» et «Get It While You Can» avant de revenir en rappel avec «Alligator Bait» et «Make Me Feel Alright». Prodigieux ! Robert Finley atteint le sommet du lard.

Cinq étoiles dans Mojo ! Les Anglais qui ont bon goût ne se sont pas trompés : le Black Bayou de Robert Finley est l’un des grands albums de l’an de grâce 2023.

Produit par l’Auerbach, mais on s’en fout, Robert Finley n’a jamais été aussi bon, aussi réel. C’est Kenny Brown, le fils (blanc) adoptif de R.L. Burnside qui joue sur l’album. Et il joue dans tous les coins. On se retrouve en plein cœur du Black Power avec un «Sneakin’ Around» explosif de Staxitude. Le vieux Robert chante son raw r’n’b à l’arrache. Encore énormément de son sur «Miss Kitty». Il chauffe tous ses cuts un par un. Robert Finley est un killah ! Encore du power all over avec «Waste of Time» - Standing on the corner/ Trying to lose my mind - Ça joue heavy derrière lui. Et on passe au demented avec «Nobody Wants To Be Lonely». Il chante ça à l’heavy arrache louisianaise, et ça fond dans les chœurs. Il monte encore d’un cran avec un «What Goes Around (Comes Around)» complètement génial de wait a minute, il faut le voir monter son goes around, il travaille sa Soul-rock au corps. Te voilà de nouveau confronté à l’impact d’une météorite légendaire. Robert Finley est un prodigieux artiste, un pur crack du Goes Around, il y va au what goes up, il est partout dans le son. Tu croises très peu d’albums de ce niveau, très peu de Soul Brothers de cet acabit. Encore un coup de génie avec «You Got It (And I Need It)», heavy groove de choc - And you need what I got - Il faut le voir poser son baby et monter au chat perché. Quel festival ! Tous ces mecs se baladent. Down in the bayou avec «Alligator Bait», il y va au we go for a ride, il sort sa meilleure voix d’alligator, il enfonce tous les vieux crabes, il chante au raw des marécages.

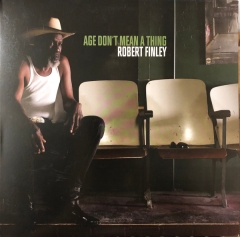

Oui, 5 étoiles dans Mojo, c’est rarissime. David Hutcheon emmène son lecteur down the 1-20 jusqu’à Monroe. Il dit qu’on peut y pêcher et y canoter, mais attention aux alligators - A lotta kids got ate that way - Hutcheon sort cette phrase macabre d’«Alligator Bait». Puis il s’en va se vautrer en citant les noms de Tom Waits et de Flannery O’Connor. Il tombe encore dans le panneau avec le fameux Southern Gothic. Robert Finley n’a strictement rien à voir avec le Southern Gothic qui est un truc de blancs tourmentés par la culpabilité et la frustration sexuelle, ravagés par les maladies mentales et vénériennes. Hutcheon essaye de nous faire croire que Black Bayou est du «Southern Gothic expressed through soul music.» Alors après s’être vautré dans son analyse, il ramène l’Auerbach. C’est devenu inévitable. Aussi inévitable que les terrines de Bono et de Costello dans les docus musicaux. Ces mecs-là ne se rendent plus compte qu’à force de citer les mauvais noms, ils gomment celui du principal intéressé. Entendu hier soir au moins vingt fois le nom d’Auerbach dans les conversations. Avant on parlait vaguement du mec des Black Keys. Maintenant, tout le monde connaît son nom. Il finira en couverture de Telerama, ça ne saurait tarder. Lorsqu’on cite trop son nom, le diable finit par paraître. Même chose en politique. Tout le monde cite les noms qui devraient être tus, ça rend les mauvais noms très populaires, et ça devient dangereux. Voilà que se pose un gros problème : on finirait par vouloir nous faire croire que sans l’Auerbach, pas de Robert Finley. Si tu crois ça, tu te fous le doigt dans l’œil jusqu’au coude ! Robert est sur scène et il n’a besoin de personne, surtout pas d’Auerbach, en Harley Davidson. Le géant, c’est-à-dire la superstar, c’est Robert Finley, pas l’autre asticot. Mais l’autre asticot a tellement d’ego qu’il ramène sa fraise partout. En 2022, en papotant au bar avec Robert, il fut bien sûr question de l’Auerbach. Lui disant qu’il y avait trop de guitares électriques dans le yellow album Sharecropper’s Son, il hocha la tête - son premier album Age Don’t Mean A Thing était beaucoup plus intéressant, plus Soul, plus Legal Mess. Cette Soul si particulière qui est celle de la Louisiane. Hutcheon cite aussi Tony Joe White, Booker T & The MGs, et Creedence, connu pour son Born On The Bayou. Dans le petit interview qui suit, Robert dit encore que «Nobody Wants To Be Lonely» est dédié aux vieux qu’on oublie dans les nursery homes, qu’on appelle ici les EHPAD.

Dans Soul Bag, le vieux Robert est à l’honneur. Images superbes, avec un portrait d’ouverture en noir et blanc qu’on dirait fait au Leica, ou mieux encore, signé Avedon. Quand on lui demande comment il voit choses quand il chante pour un public qui ne comprend pas les paroles, Robert Finley dit que c’est une question d’énergie. Ça passe. En plus, il danse, il passe un bon moment, c’est l’essence de son message. Puis il finit par confier qu’il est fier de mettre le même chapeau chaque matin et de constater que malgré le succès, sa tête n’a pas grossi. Il essaye de rester aussi normal que possible. En ville, les gens l’appellent Slim - C’est juste ce bon vieux Slim - Il dit aussi construire un studio chez lui pour offrir aux gens du Nord de la Louisiane une chance de percer. Tim Duffy rappelle dans un petit encart comment il a découvert Robert Finley en 2015, alors qu’il jouait dans les rues d’Helena, en Arkansas. Mine de rien, c’est l’encart qui fait mouche, car Duffy a présenté Robert à Bruce Watson, le patron de Big Legal Mess et de Fat Possum, deux labels ultra-légendaires, et bien sûr Watson a tout de suite mis Jimbo Mathus sur le coup, et là, tu as le real deal : le premier album de Robert, Age Don’t Mean A Thing. La différence avec l’Auerbach, c’est que ni Jimbo Mathus ni Bruce Waltson ne la ramènent. Dans un autre encart, le fils adoptif de RL Burnside Kenny Brown avoue être à peu près du même âge que Robert et que comme lui, il était charpentier. Le mot de la fin revient à Christy Johnson, la fille de Robert, celle qui veille sur lui en tournée et qui n’aime pas trop le voir s’approcher du bord de la scène. Quand on lui demande si elle compte enregistrer un album, elle dit oui, bien sûr, mais pour l’instant, c’est impossible car elle veille sur son père qui vit son rêve, et c’est «beaucoup de travail». Oui, Robert Finley superstar.

Signé : Cazengler, Robert Filasse

Robert Finley. Nuits de l’Alligator. Le 106. Rouen (76). 27 janvier 2024

Robert Finley. Black Bayou. Easy Eye Sound 2023

Frederic Adrian. Bayou de jouvence. Soul Bag N°252 - Octobre Novembre Décembre 2023

David Hutcheon : Later Alligator. Mojo # 361 - December 2023

Rockabilly boogie

- La raie de Larry

(Part Two)

L’ancien marsupilami Larry Collins vient tout juste de casser sa pipe en bois. Il y a tout juste dix ans de cela, KRTNT lui rendait hommage en décrivant, autant que faire se peut, ses bonds sur scène au Town Hall Party. Il en existe trois volumes sur DVD, et certainement autant sur YouTube. Ça vaut vraiment le coup d’aller jeter un œil. Sous ses faux airs de Rusty (celui de Rintintin), ce petit délinquant en herbe passait des solos punk bien avant les punks. Larry Collins était à dix ans une superstar, il grattait comme un con et sautait partout. Un vrai modèle de jeu de jambe et il doublait son mad duck walk d’une ding-a-ling digne de Chucky Chuckah. Il ne fallait pas faire l’erreur de prendre son set pour un numéro de cirque. Larry Collins y croyait dur comme fer et déployait l’une des plus belles énergies rock de l’histoire du rock. À l’époque, on n’avait encore jamais vu ça. En l’examinant, on s’apercevait qu’il avait deux raies, une de chaque côté. Il n’arrêtait JAMAIS de sauter. Il était l’haricot mexicain du rock’n’roll. Il enfilait les duck walks et wild killer solos flash comme des perles. Quand il grattait sa double, il était le roi de la délinquance juvénile.

On ne perd pas non plus son temps à écouter les albums des Collins Kids. Tiens, par exemple ce Town Hall Party paru en 1977. L’album vaut tous les Pistols et tous les Damned d’Angleterre, rien qu’avec l’«Hey Hey» d’ouverture de balda, wild as young fuck ! Ils y vont au til the day I die. Et ils enchaînent avec l’imparable «Whistle Bait», du pur proto-punk juvénile. Rien de plus sauvage en dessous de la ceinture. Avec «Beetle-Bug-Bop», ils font un duo d’enfer, au sens le plus noble de l’expression. Ils boppent comme des diables, avec la classe de Shirley & Lee. Plus loin, tu tombes sur «(Let’s Have A) Party» monté sur un beat rockab. Ils sont merveilleusement frais, ça dégouline de candeur juvénile, puis ils passent à la rockab madness avec «Hop Skip & Jump». Personne ne bat Larry Collins à la course. On aurait tendance à vouloir prendre les Collins Kids pour un gadget. C’est au contraire une affaire très sérieuse.

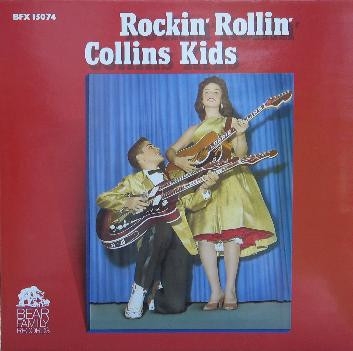

Bear Family fit paraître dans les années 80 deux volumes de Collins Craze, Rockin’ Rollin’ Collins Kids et Vol. 2. Ils devraient trôner dans toute discothèque digne de ce nom, car c’est là qu’éclate au grand jour le génie du teenage Larrry Collins. Tu veux du mad rockab juvénile ? Alors écoute «The Cuckoo Rock» et le «Beetle-Bug-Bop» pré-cité. Ça pulse, c’est frais comme un gardon rockab. Avec «Go Away Don’t Bother Me», ils tapent une grosse ambiance country, et le marsupilami allume sur sa double. Il allume autant que James Burton ! La viande est en B, dès «Shortin’ Bread Rock», un rock’n’roll tapé en mode rockab, c’est assez fulgurant, avec une fantastique pulsion du beat, et un slap qui règne sans partage. Encore du wild cat strut avec «Just Because», propulsé par le slap du diable, c’est même une vraie tourmente de delirium, le slap cavale ventre à terre et Larry te finger-pick tout ça vite fait. On t’aura prévenu : c’est un démon. Suite du festival de wild cat strut avec «Holy Hoy» et «Hot Rod». Ils n’en finissent plus de casser la baraque. Larry te gratte ça au heavy mood, à la Cochran. Pur genius.

Au dos de la pochette, Larry indique que sa sœur Lorrie et lui sont originaires de Tulsa, Oklahoma - I played a double-necked guitar and they called it «rock-a-billy» - Il ajoute qu’Elvis l’appelait «his little cat» et qu’Eddie Cochran était son ami - Joe Maphis was «king of the strings» and back-stage, I learned to finger-pick watching Merle Travis. Tex Ritter taught me about life and «Rye-whiskey». Johnny Bond inspired us to be real on stage and off - Il dit qu’à l’époque il avait 8 ans et Lorrie 10. Ça s’appelle une vie de rêve.

On retrouve le «Whistle Bait» en ouverture de balda du Vol. 2, cet incroyable chef-d’œuvre de protozozo juvénile. Larry fait sa petite bête de Gévaudan. En B, on retrouve aussi l’excellent «Hop Skip & Jump» slappé de frais et transpercé en plein cœur par un solo dément du démon. Il renoue avec deep rockab beat dans «Move A Little Closer». On l’a remarqué, Larry adore la country et sa version de «Walking The Floor Over You» laisse pantois. C’est gorgé de fraîcheur et de joie de vivre.

Pour compléter ce petit panorama, on peut aller écouter sans risque le Television Party paru en 1989. Au dos de la pochette, on voit Larry gratter la double de Joe Maphis. On l’entend faire un festival dans «Chicken Reel». C’est un virtuose, il gratte au hard picking. Il éclate le bluegrass au Sénégal avec «I Was Looking Back To See» et on retrouve à la suite l’infernal «Hot Rod» d’attaque frontale, toujours aussi wild as fuck. Larry fait tout ce qu’il veut, on l’entend gratter comme un démon derrière Lorrie dans «The Wildcat». En B, il s’en va swinguer le vieux «Shake Rattle & Roll». Son toucher de note est exceptionnel. Il drive «Kokomo» au wild guitar slinging et il allume la gueule du «Catfish Boogie» de Tennessee Ernie Ford au heavy rockab strut, une fois de plus. Larry monte sur tous les coups.

Signé : Cazengler, Larry pot de collins

Larry Collins. Disparu le 5 janvier 2024

Collins Kids. Town Hall Party. Country Classics Library 1977

Collins Kids. Rockin’ Rollin’ Collins Kids. Bear Family 1981

Collins Kids. Vol. 2. Bear Family 1983

Collins Kids. Television Party. TV Records 1989

Lanegan à tous les coups

- Part Seven

On avait cru pouvoir faire l’impasse sur les deux albums que Lanegan enregistra jadis avec les Soulsavers, un petit duo britannique traficoteur d’electro-gospel-rock, comme disent les étiqueteurs en mal d’étiquettes. Au fond, on se fout de ce que ces deux petits mecs traficotent. C’est Lanegan qui nous intéresse et voilà pourquoi.

Parce qu’il reste, même après son cassage de pipe en bois, le plus grand chanteur de rock américain. Tu en as 8 preuves irréfutables dans Broken, un Soulsavers de 2009. T’es sonné aussitôt «Death Bells». Lanegan fait battre le cœur du beat. On appelle ça du génie pulsatif. Lanegan y sonne le tocsin des enfers, il fout le feu et n’en finit plus de le rallumer. Il pleut du plomb sur l’or du Rhin. Lanegan passe au heavy groove de cimetière avec «Unbalanced Pieces», il chante avec l’éclat de la mort, avec l’impondérable. Il est déjà mort, semble-t-il, quand il chante ça, car c’est criant de véracité funèbre. C’est un éclat que tu ne peux comprendre que si tu es déjà mort. Avec «You Will Miss Me When I Burn», il arrive sur toi comme un suaire. La couverture de la mort, tu connais ? Il vibre dans les fibres de ton corps défait. Depuis Baudelaire, nul artiste n’est allé aussi loin dans l’art de la décomposition. Lanegan rend l’hommage suprême à Geno avec une cover de «Some Misunderstanding». Te voilà rendu au maximum de ce que peut t’offrir le rock, une star qui rend hommage à une autre star, et ça splasche all over, et ça repart dans la Méricourt avec la gratte de Rick Warren, cette combinaison des génies te fait suffoquer de bonheur, Lanegan sait ce qu’il fait en choisissant Geno parmi tant d’autres. Cette fois, au lieu de t’emmener au cimetière, il t’emmène dans la stratosphère. Et puis voilà «All The Way Down» qui restera certainement l’un des plus gros hits de Lanegan. Alors qu’il brûle en enfer, il chante la rédemption. Il grave encore un hit dans le marbre, il chante avec les dents dehors, il avance dans la nuit comme le loup des steppes, et ce n’est pas fini, car voilà «Shadows Fall», une nouvelle oraison, il travaille sa maille au corps, Lanegan est un homme du tonneau, il pèse son poids et chante à la voix de poitrine, il reste un fabuleux implicateur d’imprécations, il fond sur le cut comme l’aigle sur Tsi-Na-Pah, il screame son shadow moribond, il s’agit de Lanegan, after all, un homme capable de miracles sépulcraux. Cet album sonne comme une alarme, et pendant que tu te diriges vers la sortie, Lanegan rassemble ses shadows comme des stalactites, my love. Il se fond ensuite sous le boisseau ferroviaire de «Can’t Catch The Train». Il se plie à une évidence laneganienne : can’t catch the train, alors il envenime le groove. Lanegan est un atroce sorcier, il plonge ses mains dans les entrailles du groove, sa victime, et te lit les oracles. Aucun chanteur n’est allé aussi loin dans l’exploitation de la beauté formelle. «Rolling Sky» sonne comme le dernier souffle, aérien et moderne, le cut avance à pas d’éléphant, plus free, une chanteuse s’élance dans le grand foutoir carbonisé, c’est heavy as hell, Hell je ne veux qu’Hell, alors évidemment, Lanegan ramène sa morgue de corps bleu et sa voix vibre dans la mort.

Il a enregistré un autre album avec les petits mecs de Soulsavers, l’inestimable It’s Not How Far You Fall It’s The Way You Land. Inestimable parce que «Ghosts Of You And Me». C’est lui qui fait danser le squelette, dans une ambiance glacée de vents technoïdes. Ah il faut le voir descendre au barbu du cut, en poussant de sourds ouhm ouhm ouhm. Il groove ensuite la messe de «Paper Momey» dans la cathédrale de la mort. Encore un cut épais et sans espoir. Ça explose en gerbes de sang impur, comme dans la chanson de Rouget de Lisle. Lanegan fait de la littérature, alors qu’on le croit chanteur de rock. Il crée encore l’événement littéraire de la rentrée avec «Spititual». Les deux petits mecs de l’electro-gospel machin lui fournissent tous les effets. La voix règne en maître sur cette terre désolée - Jesus Oh Jesus/ I don’t wanna die anymore - Puis il attaque «Kindom Of Rain» au croack de crocodile, il vibre jusque dans les profondeurs de tes chairs. Et il revient au suprême sommet du lard avec «Through My Sails». Il vient même te le chanter au creux du cou. Sa voix dans le bois de Boulogne... On sent encore son odeur dans «Jesus Of Nothing», il rôde dans l’ombre expressionniste d’entre chien et loup, il miaule d’une voix de génie poitrinaire. Il ne demandera jamais pardon pour ses péchés, ce qui fait sa grandeur. C’est tout ce qu’on aime dans le rock, le poids de la mort qui rôde, comme une évidence, alors autant en faire de l’art. Lanegan swingue le beat des squelettes, avec les faux airs malsains de Rosemary’s Baby, il chante d’une voix de Prince des Ténèbres, il est plus vrai que vrai dans ce rôle tant convoité, il reste l’homme au teint blafard qu’on admire encore plus depuis qu’il s’est vidé de son sang, depuis qu’il est enfin un vrai cadavre. Il termine cet album en forme de convoi funéraire avec «No Expectations», take me to the station, Lanegan répand sa magie comme un poison dans tes veines.

Signé : Cazengler, Lanegland

Soulsavers. It’s Not How Far You Fall It’s The Way You Land. V2 2007

Soulsavers. Broken. V2 2009

Inside the goldmine –

Pomme d’Adams

(Part One)

Au début, on ne comprenait pas bien ce qu’il cherchait. Il disait s’appeler Adam et se disait originaire du Mali, issu d’une grande famille. Cet homme haut et sec au regard très noir et aux cheveux blancs dégageait une réelle prestance. Le seul hic, c’est qu’il portait la tenue de travail des balayeurs des rues, ce qu’il était effectivement, comme la plupart des Maliens établis à Paris. Il bossait du côté de Belleville et de Ménilmontant. Il disait apprécier notre revue d’art et proposait d’y contribuer. Nous lui offrîmes une bière qu’il refusa. Il voulait juste un accord. Il revint le lendemain avec un dossier de photos. Il étala quelques images sur la grande table. Adam ne disait rien. Les images montraient des fresques peintes sur d’immenses façades et des statues africaines monumentales. Un ensemble stupéfiant. Nous lui demandâmes s’il était l’auteur de toutes ces œuvres et il hocha la tête en signe d’approbation. Mais où se trouvent ces œuvres ? Il retournait les images. Il avait inscrit au dos quelques informations sommaires, un lieu, une date. Là où n’importe quel artiste aurait assommé son auditoire avec des commentaires à n’en plus finir, Adam ne disait absolument rien. On commençait à voir en lui une sorte de griot, ou d’être extrêmement exotique doté de pouvoirs surnaturels. Il gardait ses distances. Il voulait juste savoir si on acceptait de publier ses photos.

— Mais Adam, il faut qu’on fasse une interview, on ne peut pas passer les photos telles quelles !

Il fit non de la tête. Il pointa du doigt les légendes sommaires au dos.

— Ça suffira.

Il demanda ensuite une feuille de papier et y écrivit laborieusement une adresse au Mali. Il voulait juste qu’on envoie un numéro de la revue à cette adresse pour que sa famille soit informée de son art. Et quand on lui demanda comment titrer les pages qu’on lui consacrait, il répondit :

— Adam, premier homme.

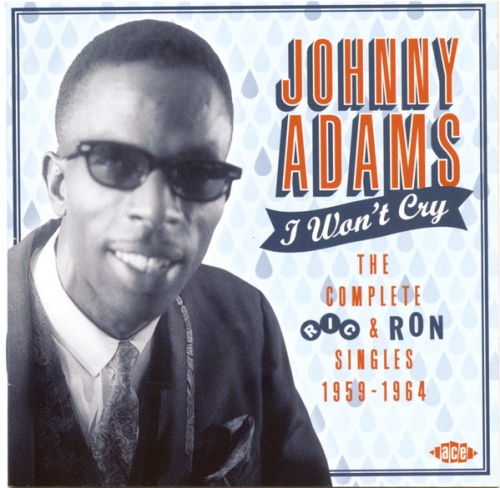

Il y a du Adam chez Johnny Adams : même stature, même mystère, même classe. On pourrait même ajouter ‘même voix’. La meilleure introduction à l’œuvre de Johnny Adams est une belle compile Ace parue en 2015, I Won’t Cry The Complete Ric & Ron Singles 1959-1964.

Tony Rounce n’est pas avare de compliments sur Johnny Adams. Il parle d’une carrière de 40 ans, ce qui n’est pas rien, et d’un «vocal range that spanned several octaves», ce qui n’est pas rien non plus. Johnny Adams est un petit black né à la Nouvelle Orleans au début des années trente, et l’aîné de dix enfants, ce qui n’est pas rien non plus. Et puis un jour, Dorothy La Bostrie sonne à sa porte. Elle passait dans la rue et a entendu le petit Johnny chanter. Comme elle cherche quelqu’un pour chanter les démos qu’elle doit présenter à Joe Ruffino, le boss et Ric & Ron Records, elle demande au petit Johnny s’il veut bien lui faire l’honneur de les chanter, ce qui n’est vraiment pas rien du tout. Le petit Johnny hésite, car il s’est voué à God et n’approche pas la secular music, alors Dorothy use de ses charmes pour le convaincre, et il enregistre la démo d’«I Won’t Cry». Quand il entend ça, Joe Ruffino craque et cale une session d’enregistrement chez devinez qui ? Cosimo, bien entendu. L’A&R Edgard Blanchard supervise la session. C’est l’«I Won’t Cry» qui ouvre le bal de la compile Ric & Ron et «the near 40-year solo carreer of the ‘Tan Canary’». Quand on écoute «I Won’t Cry», on est aussitôt frappé par la présence vocale de l’early Johnny, il chante du drain, il est surnaturel de volonté. Avec chaque cut, il veille à peser de tout son poids. Il propose un early r’n’b, mais avec une réelle ampleur.

Les singles sont bons, mais ne sont pas des hits nationaux. Peu importe, Ruffino y croit dur comme fer. Il envoie Johnny en studio tous les trois mois pour enregistrer un nouveau single. Go Johnny go ! Mac Rebennack entre dans la danse en tant qu’A&R pour Ruffino et co-écrit «Come On», le deuxième single de Johnny, un early r’n’b d’une réelle ampleur. C’est aussi le premier single de Johnny qui paraît en Angleterre, en 1959. Mac Rebennack compose «The Bells Are Ringing», le troisième single de Johnny, qui cette fois est supervisé par Harold Battiste. Nous voilà au cœur du mythe de la Nouvelle Orleans.

Il faut attendre «Someone For Me» pour voir Johnny grimper des échelons. Il chante à outrance et tape un magnifique heavy groove. Il joue de sa voix comme d’un instrument. «You Can Make It If You Try» sonne comme un slowah océanique. Gene Vincent et Sly Stone l’ont tapé, y compris les Stones sur leur premier LP. Johnny y va au make it et accompagne tout ça au awww. Il renoue enfin avec le swing de la Nouvelle Orleans dans «Life Is Just A Struggle», un hit signé Chris Kenner, brièvement signé sur Ric & Ron, mais surtout connu comme compositeur de choc («I Like It Like That» et «Land Of 1000 Dances»). Superbe, rond et concassé, gras et jouissif. Johnny passe au heavy blues avec «Losing Battle», signé Mac Rebennack, un vrai heavy blues d’you know it’s hard, the most adventured record, nous dit Rounce. Johnny est un scorcher hors compétition. Ruffino investit dans la promo du Losing Battle qui devient enfin un hit national. Mais le conte de fées s’arrête brutalement : en 1962, Joe Ruffino casse sa pipe en bois. Son cœur lâche. Ses fils Ric et Ron tentent de prendre la relève, mais ils n’ont pas le pâté de foi de leur père. Les deux labels vont vite couler à pic. Johnny se retrouve le bec dans l’eau : plus de label.

«Tra-La-La» est donc un single posthume. Johnny a des filles qui font tra-la-la, alors ça devient un petit chef d’œuvre de good time music. En 1963, un nommé Joe Assunto tente de ressusciter Ric & Ron, avec la série Ric 900. Johnny enregistre chez Cosimo, et Wardell Quezergue supervise. Alors voilà le coup de Jarnac : «Lonely Drifter» ! Il attaque ça au I’m drifting dans un climat d’excelsior demented, il explose dans la chaleur du four, il s’en va te screamer ça au plafond, le voilà englué dans une énorme purée de son et il n’en finit plus de screamer dans l’allégresse, c’est un hit supersonique, il creuse sa différence. Cette excellente brochette de hits inconnus s’achève avec «Walking The Floor Over You», une belle version primitive, très sauvage - Tell me one thing - ponctuée par un gratté de plonk plonk plonk.

Après tout ça, Johnny partira à l’aventure, d’abord à Houston, enregistrer pour Huey P. Meaux. Puis il va vivre d’autres aventures palpitantes, en signant chez Atlantic, qui l’envoie enregistrer chez Malaco sous la direction d’un vieux copain, Wardell Quezergue, puis direction Miami où il enregistre au Criteria avec devinez qui ? Les Dixie Flyers. Et ce démon de Tony Rounce balance l’info fatale : «50% of the masters remain inissued.»

Signé : Cazengler, Johnny Œdème

Johnny Adams. I Won’t Cry The Complete Ric & Ron Singles 1959-1964. Ace Records 2015

*

L’éloignement fait-il du bien aux créateurs ? Pensons à Victor Hugo exilé sur l’île de Guernesey qui écrivit sur ce rocher (pas si lointain) quelques-uns des recueils les plus vertigineux de la grande lyrique française. Aucun gouvernement n’a envoyé Bill Crane en résidence surveillée en Thaïlande. Je ne sais si comme l’auteur de Solitudines Coeli il s’adonne aux tables tournantes et si la nuit noire par la fenêtre de son appartement il aperçoit la dame blanche se promener dans son jardin. Je m’en tiendrai aux faits : dans notre livraison 627 du 11 / 01 / 2024 je chroniquais : son album : Baby call my name. La semaine suivante le 18 / 01 / 2024 dans notre livraison 628, Love in vain un EP trois titres. Bill Crane s’est sans doute souvenu des anciens 45 tours français aux mirifiques pochettes colorées qui offraient quatre titres, je viens de m’apercevoir qu’il en a donc rajouté un quatrième à son brelan d’as le transformant ainsi en ce que je m’amuse à surnommer, non pas un four of a kind, mais un four of a king :

GIMME BACK MY LOVE

(Extrait de l’EP : LOVE IN VAIN)

Nostalgie du son et nostalgie de l’amour, l’on ne sait laquelle des deux l’emporte sur l’autre, longues lampées de guitare sixties, juste une vague lentement suivie par une autre, un mouvement qui nous semble infini tant notre désir aimerait que cela ne se termine jamais, en contrepartie le raffut de la machine rythmique qui marque le temps imperturbable qui s’écoule emportant tout sur son passage, et puis la voix d’une singulière pureté, d’autant plus étrange qu’elle s’adresse à un homme, sans beaucoup d’imagination l’on se croit dans un morceau de gospel, une prière qui s’élèverait vers un Dieu charnel. N’oublions pas, le gospel est une des racines du rock’n’roll. Lorsque l’on vise l’essence d’une chose on touche à ses origines car rien ne vient de rien. Ce morceau ajoute une touche abstraite à cet EP, qui agit sur nous comme une épine empoisonnée qui s’enfoncerait dans les existentielles représentations culturelles de la construction mentale de nos souvenances.

*

L’enfer est décidément pavé de bonnes réalisations puisque, ce prolifique mois de janvier billcranien n’était pas terminé que déjà paraissait un deuxième album :

HELL IS HERE

(YT / Janvier 2024)

Le rock’n’roll est une pâte molle, il se modèle à volonté. L’auditeur n’en est pas obligatoirement conscient, car on ne lui montre l’objet qu’une fois terminé, cuit, émaillé, sorti du four électrique et revêtu des riches couleurs dont on l’a doté. En jouant sur le titre de cet album l’on pourrait réunir les deux opus précédents sous l’appellation : Hell was here, même si le passé est si fortement implanté en nous qu’il résonne toujours. Un peu à la manière de ces moulins à prière tibétains qu’un mélancolique vent mauvais et verlainien met en mouvement.

You got it : si par maladresse vous avez enlevé le son et que vous ayez laissé défiler les paroles, vous êtes dans la continuité de ce qui précède, selon un aspect du rock’n’roll jusqu’ à lors occulté, celui de la joie du corps, de la dépense physique, de la danse très around the clock, shake it baby. Vous serrez les meubles du salon et vous poussez le son. Changement de ton. Première surprise, le rythme ne boppe pas, un peu pesant, même si le vocal vous donne l’illusion d’un certain entrain, faut dire que la musique vous englobe si bien que vous vous laissez porter par elle, les yeux fermés dans une boîte vous dansez dans la pénombre. Êtes-vous encore vous-même, qui êtes-vous, vous-même, votre propre ectoplasme, votre fantôme et où êtes-vous, il y a tant de morceaux de rock hot rails to hell, peut-être que cette fois-ci, vous êtes vraiment arrivés à destination… Vous aurez du mal à quitter les sombres tonalités de ce titre. Sans doute parce qu’elles émanent de vous. Monstrueux.

Do U love me : l’image qui accompagnait le titre précédent était rassurante, une fille qui danse, elle me rappelle un peu la pochette de Rock’n’roll animal de Lou Reed, celle-ci est des plus simples, un cercle, une ronde, around the clock, ou le schéma d’une tête dans laquelle les pensées tournent en rond, notes sombres qui résonnent, et la voix qui interroge, celle de l’adolescent éternel qui n’est jamais sûr d’être aimé pour lui-même ou pour son perfecto. Ce qui est sûr : dès que l’on tente de s’accrocher au monde extérieur l’on prend pied dans le monde des incertitudes. A peine plus de deux minutes, malgré la force maléfique de ce morceau ensorcelant vous êtes soulagés quand il s’arrête. Vous y revenez bien sûr. Comment s’évade-t-on d’un cercle ?

Up & down : vous donne la réponse. Une rythmique, vous savez la même qu’utilisent les combos en concert pour faire durer le titre sur lequel le public a accroché, faisons l’impasse sur ses sonorités venues de nulle part et envoûtantes, ce coup-ci, suffit de suivre le mouvement, vous êtes sûr de votre coup, elle ne pourra pas vous échapper, la poiscaille est ferrée, sifflements d’admiration quand vous sortez pour votre petite affaire, dans la vie il y a des hauts et des bas, aujourd’hui c’est vous qui êtes sur le point culminant.

So funky : tout va bien, nous avons fait le tour du cercle, nous repartons donc pour un tour, elle sur la photo, les taches de couleur sur son corps ne sont que les projections de notre désir, la guitare résonne dur, elle imite le danseur perroquet qui prononce sans arrêt so funky, dans la série enfonce-toi bien ça dans la tête, vous ne pourrez faire mieux, le rythme est lancinant, obsédant, angoissant si l’on veut être franc.

Go dancing : paysage suggestif, l’a ce qu’il veut, tout dépend de la danse à laquelle on pense, tourner sans fin autour de la pendule ne suffit plus, les résonances explorent le terrain vierge, si vous vous voulez, durant l’orgasme il pousse des cris maniérés à la David Bowie, bientôt la musique prend toute la place, z’ont mieux à faire.

Cool death : l’a pris une image noire pour illustrer cette musique clinquante qui fuse d’un peu partout, dont les points d’entrée délimitent un espace noir, mort fraîche, mort froide, mort molle, mort dure, dans ces résonances abstruses et funèbres, l’on ne danse plus, le rythme est trop lent, épars, des bruits de nulle part, la mort n’est-elle pas le dernier rendez-vous, celui que l’on ne peut éviter, une guitare mugit, une vache que l’on mène à l’abattoir. Long est le chemin. Avec soi-même.

Dark street blues : instrumental : ce n’est plus un titre, un totem que les légions romaines promenaient durant batailles et pérégrinations, derrière lequel le rock aime à se protéger, un blues plus profond que la mort, à la hauteur érigée de l’image impudique, l’alliance sans cesse renouvelée d’Eros et Thanatos, au fond de la rue tu n’iras jamais plus loin que la mort de ta chair ou de la chair de ta mort.

My sweet machine : la demoiselle a l’aspect d’un lémure, shake, shake, shake, autant de fois que vous voulez, mais le tempo n’y incite guère, trop lent, peuplé de grincements peu affriolants, douce est la machine, puisqu’il le dit, nous ne le croyons pas, une mécanique qui n’en finit pas de tourner sur elle-même, peu avenante, inquiétante, don’t save for me the last dance baby !

The hell : enfin on y arrive, il y a longtemps que l’on y était, ce n’est pas grave, l’on nous distribue une image abstraite et écarlate comme ticket d’entrée, la guitare ne se retient plus, elle fuse, elle metallise à mort, Bill crâne à mort avec sa voix de profundis, danse funèbre, brrre !!! La barbaque est froide, l’on connaît déjà.

Waht’s that ? !!! : un peu couronne mortuaire, c’est un peu comme si vous bouffez les fleurs par la racine depuis dessous votre pierre tombale, tiens il y a du monde, y en a même un qui tousse, le cat Bill s’amuse à imiter les agonies et le cri des âmes torturées dans les feux de l’enfer. Les rockers ne peuvent jamais prendre les choses au sérieux. Rock parodie !