KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 400

A ROCKLIT PRODUCTIOn

03 / 01 / 2019

|

JIMMY WEBB / SYNDRO-SYS / PUNISH YOURSELF JOHN LENNON / NEW THING / BIG UP GIRLS |

Webb master - Part Two

Le gros pendant du body of work de Jimmy Webb est l’ensemble des collaborations. Cela va de la crème de la crème (Thelma Houston et Richard Harris) à des choses moins convaincantes (Glen Campbell ou Art Garfunkel). Mais dans tous les cas, Jimmy Webb tire à merveille l’or de son épingle du jeu.

Quand il découvre Thelma Houston en 1969, il ne tarit plus d’éloges sur elle : «The most prodigious talent I ever encoutered.» Eh oui, Thelma peut grimper, comme on peut le constater à l’écoute du morceau titre de Sunshower. Elle grimpe là-haut sur la montagne, elle épouse à merveille les hauteurs sculpturales de Jimmy Webb. Elle va même s’exploser la glotte au sommet de sa dernière octave. What a grimpeuse ! Et ce n’est qu’un hors-d’œuvre car voici «Everybody Get To Go To The Moon», plus pop mais Thelma se met à sonner comme Liza Minelli. Elle shoote tout le chien de sa chienne et ça tourne vite à l’universalisme, comme chez Burt. Elle enchaîne avec «To Make It Easier On You», transportée par l’ampleur orchestrale du grand Jimmy Webb. Elle renoue ici avec les ambiances magistrales de «MacArthur Park». Elle descend dans ce qu’il existe de plus profondément beau ici bas et touche à la perfection. Elle termine avec un final explosif à la Aretha. L’autre hit de l’A s’appelle «Mixed Up Girl», cut terriblement pop et d’une telle élégance, dear, tiré au cordeau sur nappes de violons et battu si sec par Hal Blaine. Pure magie ! C’est un exercice de tension orchestrale hors du commun, porté par la voix puissante de cette petite femme. Elle attaque sa B bille en tête avec une curieuse version de «Jumping Jack Flash». Elle passe après Merry Clayton et shake bien le shook de Jack. Elle le bouffe même tout cru ! Elle retourne ensuite au firmament avec «This Is When I Came In». Elle prend son temps et son élan, épouse les sinusoïdales et ramène systématiquement du shooting de Soul Sister à chaque fin de cut. Sans doute Thelma est-elle à Jimmy Webb ce que Dionne est à Burt : l’interprète idéale, the perfect voice of an art. Elle atteint à la clameur parabolique, elle chante à l’échelle du temps et investit l’espace. Elle illustre au chant une certaine idée de l’infini, esquissé par Jimmy Webb à travers des compos comme «This Is Your Life». Elle passe au r’n’b pour «Cheap Lovin’», mais le tire sur le territoire orchestral des classes supérieures. Elle le swingue à la Aretha. Même aisance à swinguer l’apogée, elle va très loin dans l’excellence. Shoot Sister Shoot !

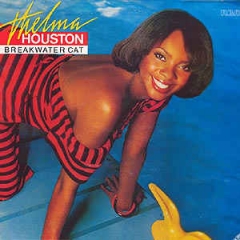

Elle recollabore dix ans plus tard avec Jimmy Webb, pour l’album Breakwater Cat. Cette fois, elle fait un peu de diskö, car tout le monde à cette époque doit passer à la casserole. Le hit diskö de l’album s’appelle «Before There Could Be Me», mais c’est d’une élégance qui renvoie à Esther Phillips. Et ça vire délicieusement jazz rock. Thelma maîtrise bien la situation. On sent sa poigne. L’autre haut fait de l’album se trouve en fin de B : «Something We May Never Know». Elle chante ça au clair de la lune, d’une voix un peu blanche à la Liza. Elle sait pareillement créer de la magie balladive et elle nous montre comment elle voit l’excellence de la comédie musicale. Elle chante avec l’ampleur et la résonance des géantes de Broadway. Quand on écoute le morceau titre qui fait l’ouverture du bal, on réalise clairement que de toutes les Soul Sisters, Thelma est celle qui se rapproche le plus d’Aretha. Même pulpeux octavique, même fruité de timbre, même élan glorieux et même facilité à l’élongation. Et quelle assise ! C’est d’ailleurs ce qui la rend passionnante. Forcément, cet album est très difficile à approcher, à cause de sa pochette trop typique de l’époque : la piscine, la coiffure, le maquillage, la robe, ça pue la pression commerciale. Mais on est bien récompensé quand on met le nez dedans. D’ailleurs, Thelma retrouve l’univers baroque et généreux de Jimmy Webb avec «Gone». Elle s’y enfonce dans la beauté formelle d’une vision musicale immensément déployée. Et elle s’y épanouit. Elle fait même une version diskoïdale du «Suspicious Mind» d’Elvis.

Avec les Fifth Dimension, Jimmy Webb jouait aussi sur du velours. Paru en 1967, Up Up And Away vaut vraiment le déplacement. C’est Jimmy Webb, encore inconnu à l’époque, qui signe le morceau titre, pur jus de sunshine pop, digne de Burt, d’une lumière éclatante. Ce hit va propulser les Fifth Dimension dans les charts. C’est du grand Webb aérien, ça colle merveilleusement à l’esprit de la pochette, cette musique s’élève dans l’azur immaculé. Jimmy Webb signe aussi «Pattern People», qui sonne comme un hit des Mamas & the Papas, chanté au développé d’excellence concordante, hanté par des pah pah pah d’époque, ça enchante et ça virevolte. Mais curieusement, c’est Willie Hutch qui vole le show avec «California My Way» et «Learn How To Fly». Dans California, Florence LaRue et Marylin McCoo s’échangent le lead et Fly fonctionne comme un bel élan vers le ciel. Ces gens-là savent shooter de l’énergie dans les bronches d’un hit. Ça sent bon la liberté et l’insoutenable légèreté de l’être. On note aussi la présence de «Rosecrans Boulevard» sur cet album, mais la version ne fonctionne pas. Problème de prod ?

Comme ils savent que Jimmy Webb est la poule aux œufs d’or, les Fifth Dimension collaborent de nouveau avec lui pour l’album The Magic Garden, un chef d’œuvre de pop californienne paru en 1967. En fait c’est Johnny Rivers qui a signé les Dimension et comme il paye Jimmy Webb pour composer des hits, alors la voie est toute tracée. Le morceau titre y frise le Disneyland, tellement c’est sunshiny. Par contre, «Summer’s Daughter» est le hit absolu. On croirait entendre du Burt. Tout y explosé de lumière, éclaté de splendeur arrangée. Ça grouille d’instrumentations bariolées, les chœurs semblent rayonner dans l’azur immaculé. Et ça n’en finit plus de grimper dans les degrés de la perfection. C’est non seulement digne de Burt, mais aussi de Brian Wilson. «Carpet Man» sonne comme de la heavy pop et cette version est autrement plus éclatante que celle de Johnny Rivers. Ces diables de Lamonte McLemore et de Marylin McCoo cavalent leur pop ventre à terre et c’est littéralement explosé aux harmonies vocales. Ils battent tous les records d’unisson du saucisson. Ça réjouit le cœur d’entendre des cuts aussi explosivement bons. Qui pourrait se lasser d’une telle merveille ? C’est en tous les cas un don du ciel. Jimmy Webb et les Dimension sont imparables. Le Carpet Man nous met carpette. Même les clap-hands ont de l’écho et on a un solo de sitar à la fin. Franchement, que peut-on attendre de plus d’un hit pop ? Lamonte McLemore se taille la part du lion dans «Requiem 8:20 Latham» et on repart au pays de la pop enchantée avec «The Girl’s Song». Du très grand art, encore une fois. Marylin McCoo does it well. C’est poppé jusqu’à l’os du genou. Ils savent malaxer un bulbe rachidien. Leur art bascule dans quelque chose d’infiniment spirituel. En tous les cas, c’est une pop qui incite à la rêverie et qui rend heureux. S’ensuit un «The Worst That Could Happen» chanté au sommet du Broadway Sound System. Lamonte McLemore chante de toutes ses forces. Il est le seigneur des anneaux, il explose tout, grâce à Jimmy Webb. Les violons ne font que l’exciter et il ah-ouhte au sommet de son art. Tiens, encore un heavy hit pop avec «Paper Cup». Rien d’aussi frais et rose que cette pop. Ils terminent sur un final dément. Évidemment, il faut considérer cet album comme l’un des grands disques de Soul de pop d’Amérique.

Huit ans plus tard, Jimmy Webb produit un autre album des Fifth Dimension, Earthbound. On y trouve une belle version du «Moonlight Mile» des Stones. On peut parler de petit miracle alchimique : comment faire basculer la Stonesy dans l’océanique webby ? Demandez aux Fifth Dimension, ils savent. Avec «Don’t Stop For Nothing», ils se recentrent sur le funky r’n’b. Ils tapent aussi dans les Beatles avec une reprise d’«I’ve Got A Feeling». C’est chanté à la force du poignet et très Soul. Ils restent dans l’excellence de la Soul avec «Magic In My Life» et le grand art mélodique de Jimmy Webb éclate une fois de plus au grand jour. Encore de la belle Soul d’élan vital en B avec «Lean On Me Always», monté sur un merveilleux contrefort d’harmonies vocales. Ces gens-là ne rencontrent pas le moindre obstacle, ils savent vraiment naviguer dans l’azur marmoréen. S’ensuit une autre pièce de Soul aérienne intitulée «Speaking With My Heart». Ils règnent sur l’empire des sens, vous savez, celui qui s’étend jusqu’à l’horizon.

À ses débuts, Jimmy Webb travaillait avec Johnny Rivers, un artiste alors très en vogue aux États-Unis. Dans Rewind, sorti sur Imperial en 1967, on trouve quelques compos du jeune prodige en herbe, comme «Carpet Man», savamment orchestré, enrichi aux harmonies vocales, une spécialité californienne. Belle pop, mais ça ne marche pas à tous les coups, Jimmy. Trop bubblegum. Encore de la belle pop de développement évolutif avec «Tunesmith». Johnny Rivers chante d’une façon très intéressante, très pop dans l’esprit. Tout est très orchestré, très chanté, très soigné sur cet album, mais on passe un peu à travers. Comme Jackie DeShannon, Johnny Rivers tape dans Motown pour rester dans l’air du temps. Il choisit «Baby I Need Your Lovin’» et le jerke jusqu’à la mortadelle. Tiens, voilà «Rosecrans Boulevard» ! Jimmy Webb adore déambuler dans les villes. Rosecrans et MacArthur, c’est en gros le même délire urbain d’ambiances et de climats changeants. Et Johnny qui est un grand artiste réussit à se l’approprier.

L’autre très grand interprète des œuvres de Jimmy Webb, c’est bien sûr Un Homme Nommé Cheval, c’est-à-dire Richard Harris. Paru en 1968, A Tramp Shining est un album indispensable à tout amateur d’art. C’est bien sûr là que se trouve «MacArthur Park», joyau du surréalisme rock. Dès les premiers accords de piano, on sent qu’on entre dans une page d’histoire. C’est le secret de la vie. On tombe parfois si bas qu’on sait qu’on ne se relèvera pas. Jimmy Webb prétend le contraire. On se relève, mais dans une drôle de lumière, sans connaître la recette du gâteau. Avec «River Deep Mountain High», c’est sans doute la chanson la plus symbiotique de toute l’histoire du rock, et naturellement, the park is melting in the dark. Cet aristocrate définitif qu’est Richard Harris s’inquiète pour le gâteau, cos’ it took so long to bake it, ça peut prendre une vie entière, il faut parfois une vie entière pour cuire le gâteau d’une vie, et comment fait-on pour tout recommencer ? Richard et Jimmy nous l’expliquent : en regardant le ciel. Mais c’est impossible ! Et pourtant si, comme dans la chanson, on commence par narrer les choses dans des repas ineptes de fausse connivence, but the park is melting in the dark et on sait à cet instant précis qu’on n’aura jamais the recipe again. Again ! Again !!! La vie est passée, c’est fini et Richard Harris louvoie dans des lumières tremblantes, ça melte in the dark, c’est la seule chanson qui permette de revisiter une histoire de vie, et l’aube revient, there will be another one for me, ce diable de Richard renaît, il se lève de son banc et ce diable de Jimmy Webb remet un peu de vie dans cette mort, il réanime Richard symphoniquement et le voilà qui clame son thinking of you, c’est stupéfiant, les batteurs battent le beat des enfers sur la terre et Richard n’en finit plus de revenir sur le gâteau qui a mis tant de temps à cuire, alors que Jimmy Webb instaure la splendeur sur la terre - And I think I can’t take it/ Cos it took so long to bake it - et il fait monter ses oh-no si haut qu’on les perd de vue. On trouve d’autres chefs-d’œuvre sur cet album comme par exemple «Didn’t We». Quel fantastique chanteur ! Il se plie à toutes les subtilités du grand art. Il se fond dans la masse mélodique d’une voix rauque. Il chante en cinémascope - Didn’t we almost make it this time ? - Encore un hit d’une incomparable qualité mélodique avec «Name Of My Sorrow». Richard l’Indien chante de toute son âme et comme il chante de la pop magique, il devient the Very Big One, the Interpreter par excellence. On reste dans la veine de la veine avec «Love Such As I» qui se pose comme un papillon sur la branche de l’eucalyptus. Ce diable d’Irlandais se fond dans le miel du bonheur mélodique. On a là le même genre d’osmose que Dionne avec Burt. Jimmy Webb hisse toute sa pop au niveau symphonique. Avec le morceau titre qui referme la marche, on retombe dans l’extase mélodique. Diable, comme cet homme chante bien. Il fait sonner sa voix au clair de la lune. Cette pop chargée de violons évoque la nonchalance d’une splendeur antique, celle des jardins suspendus de Babylone et c’est là que tout se passe, dans le giron de Richard Harris, l’homme qui se voulait hors normes.

Paraissait la même année The Yard Went On Forever, bourré à craquer de compos de Jimmy Webb. Tout est terriblement épique sur cet album et certainement pas pop, au sens où on l’entendait à l’époque. On y trouve cependant un chef-d’œuvre absolu, «The First Hymn For Grand Terrace», pop de rock folky à la Fred Neil - There was a DJ in LA./ We used to tune him at night/ To hear our favorite song - On note à la fin de «Water Mark» une belle envolée. Richard Harris la pulse à la glotte enjolivée, even as I see the sun, mais on échappe définitivement à la pop. Et ce disque n’en finit plus d’échapper aux genres, peut-être se veut-il trop symphonique. Trop écrit. Pas assez MacArthur. Quand on réécoute «Gayla», on comprend mieux pourquoi ça ne pouvait pas marcher à l’époque : trop beau, trop puissant, trop dense, pour une époque où régnait la frivolité.

Sur ses deux albums suivants (My Boy et The Richard Harris Love Album), Richard Harris chante encore des œuvres de Jimmy Webb : «One Of The Nicer Things» sur le Love Album et quatre titre sur My Boy : «Beth» (assez pur, bien profilé sur l’horizon), «Sidewalk Song» (très symphonique, mais difficile de rééditer l’exploit de MacArthur), «Requiem» (et là on comprend que cet album ne pouvait pas se vendre, les compos dégoulinent beaucoup trop) et enfin «This Is Where I Came In», emmené au groove de basse et suivi par les longues langues râpeuses de l’orchestration.

Et ça explose. On retrouve le grand Jimmy Webb à l’œuvre. Il ne se prive d’aucun luxe explosif. Ce diable de Richard Harris a beaucoup de chance. Les hits de JimmyWebb, comme il dit, sont d’absolues merveilles.

En 1972, Jimmy Webb collabora avec Motown, le temps de produire un album des Supremes post-Ross, The Supremes Produced and Arranged By Jimmy Webb. Il s’y niche deux belles choses, à commencer par «Il Voce Of Silenzio» : c’est un festin extraordinaire d’harmonies vocales sublimé par les orchestrations. «Cheap Lovin’» referme la marche de la B d’une manière assez glorieuse. Oui, c’est un fantastique shoot de big olé r’n’b. Elles héritent de tout le Motown Sound, enfin plutôt de l’esprit du Motown Sound, car ce ne sont pas les Funk Brothers qui jouent. D’autres belles choses guettent l’amateur d’art, comme par exemple ce «5.3, Plane» signé Jimmy Webb, joli cut de pop évangélique, chargé de toute l’ampleur de la propension. Jean Terrell qui remplace la Ross et l’ex Bluebelle Cindy Birdsong chante très sucré, mais on l’admire pour son ampleur casuistique. Elles tapent dans une autre compo de Jimmy Webb, «Beyond Myself», mais on y voit aussi les limites du système. Les filles parviennent difficilement à monter dans les octaves supérieures, comme le fait Thelma Houston. Elles aimeraient bien, mais c’est compliqué. En B, elles tapent une reprise du «All I Want» de Joni Mitchell. C’est assez bien foutu, d’autant que les filles ne lésinent pas sur la crème au beurre. Jimmy Webb chante le deuxième couplet de «Once In The Morning», mais c’est une pop trop blanche pour des filles de Detroit comme les Supremes. Elles s’attaquent aussi à l’énorme «I Keep It Hid». Les filles parviennent tant bien que mal à tartiner l’océanique de Jimmy Webb. On trouve à la suite une autre reprise de choc, le «Paradise» d’Harry Nilsson. C’est battu en neige de Kilimanjaro. Admirable giclée de pop romantique et même paradisiaque ! Cette folle équipe s’y amourache des éthers d’éternité. On a là une superbe pièce montée dégoulinante d’extase vocale. Jean Terrell et Mary Wilson peuvent dire un grand merci au petit patron blanc, Mister Webb.

On a vu dans le Part One que Glen Campbell est devenu célèbre grâce aux compos de Jimmy Webb. Il existe trois albums collaboratifs des deux hommes, et le premier s’appelle Reunion. The Songs Of Jimmy Webb, paru en 1974. On les voit sourire bêtement sur la pochette. Mais vraiment bêtement. Surtout Glen Campbell. On note la présence d’une Beautiful Song sur l’album : «Wishing Now». La guitare de Campbell entre dans le foisonnement orchestral et semble prendre une sorte d’envol. C’est très spécial, la partie de guitare est tout simplement somptueuse, grattée à la jouissance pure. Curieusement, ils démarrent l’album avec un hommage à Lowell George, «Roll Me Easy». Puis Campbell attaque une série de compos de Jimmy Webb. Il apporte une touche country aux riches heures du duc de Webb. Il finit par remonter dans les estimes, car il se plie volontiers aux rigueurs de l’échappée belle according to Jimmy Webb, comme on le voit dans «You Might As Well Smile». La touche country qu’il continue d’apporter dans cette prodigieuse clarté mélodique passe plutôt bien. Encore de l’extrêmement gratté/chanté/orchestré dans «Ocean In His Eyes». Pas une seule seconde de vide sur cet album. Campbell a beaucoup de chance : on lui donne du beau grain à moudre. Comme par exemple «I Keep It Hid», d’une incroyable ampleur mélodique - I still love you like I did - Campbell est obligé de monter, alors il monte. Il ne peut pas grimper aussi haut que Thelma, mais disons qu’il s’en sort avec les honneurs, ce qui n’est déjà pas si mal. On trouve encore la grosse pop ambitieuse en fin de parcours, notamment avec «Adoration». Rien n’est plus parfait que cette association de voix blanche et de grande composition. Campbell termine avec «It’s A Sin», admirable de good time flavour. Une fois de plus, ce diable de Jimmy Webb semble faire le tour du monde.

Nouvelle collaboration Campbell/Webb quatorze ans plus tard avec l’album Light Years. Disons que c’est un disque sympa qui ne fait pas d’histoires. Ce gentil balladif bien propre sur lui qu’est «If These Walls Could Take» ne mange pas de pain et ne fait pas de vagues. Campbell enchaîne une série de chansons privées de relief. Rien de semble vouloir accrocher. Tout est très tartiné. C’est peut-être sa voix qui pose un problème. Glen glande. En tous les cas, on passe à travers la B comme on est passé à travers l’A. Les compos de Jimmy Webb sont comme banalisées.

Le troisième album collaboratif de Glen Campbell & Jimmy Webb s’appelle In Session. Très intéressant car doublé d’un bon vieux DVD des familles. Dès «Light Years», on voit que Campbell peine à ramener du volume au chant. Richard Harris a mille fois plus d’envergure. Avec Campbell, ça ne marche pas. Et ça se voit sur sa figure. Limité, pas d’ouverture. Le pauvre Campbell reste un piètre interprète. Comment faire confiance à une tronche de cake ? Dans «Galveston», il se prend pour un grand chanteur, mais il ne peut pas monter comme monte Bobby Hatfield. On a l’impression de voir un plouc s’acheter une allure à bon compte. Il chante mal et reste bien rigide, pendant que Jimmy Webb fait pleuvoir des pluies de diamants noirs dans «Where’s The Playground Susie». On tombe ensuite sur MacArthur et on se frotte les mains, car Campbell va se vautrer. Dès l’intro, il sonne faux. Il appréhende mal les virages. Il chante comme un porc, là où Richard Harris fait de miracles. Campbell sort son baryton d’occase. Il chante comme un slip. Il fait mal aux oreilles. Mais comment Jimmy Webb a-t-il pu tolérer une chose pareille ? Campbell sonne comme une boîte de soupe Campbell. Tout ceci ne tient que par la qualité mélodique de la chanson. Campbell n’a pas les moyens de chanter un tel chef-d’œuvre. On ne comprend pas que Jimmy Webb ait pu choisir un interprète aussi médiocre, surtout quand on sait qu’il a travaillé avec Thelma Houston et The Fifth Dimension. Par contre Campbell joue comme un diable sur le pont central. On le voit battre tous les records de virtuosité sur une guitare électrique. Entre chaque cut, Campbell fait des commentaires. Il indique par exemple qu’«If These Walls Could Speak» fut composé pour Waylon Jennings qui n’en voulut pas. Alors il dit l’avoir récupéré pour son album Light Years qui est comme on l’a vu assez catastrophique. Mais ici, le cut prend un relief particulier. Le mélange piano/acou est une merveille. Il faut bien admettre que Campbell joue comme un dieu. Sa technique de picking effare. Jimmy Webb raconte aussi que la première fois qu’il entendit son «Galveston» à la radio, il le trouva a bit too fast, but I’couldn’t complain, it was top ten. Avec le temps, il est revenu au bon tempo. Campbell en fait une version country et c’est du très grand art, le grand confort. On le voit aussi jouer le thème central de Wichita sur l’acou. Quel fantastique guitar-picker ! Campbell, il faut engager comme session man, pas comme chanteur. Et on le voit jouer une mirifique version de «Sunshower» en arpèges ! Effarant guitar man ! Franchement, ce document vaut le détour.

Comme il l’indique dans son livre, Jimmy Webb travaille aussi à une époque avec Art Garfunkel dont il admire la voix. Un premier album de collaboration paraît en 1977 : Watermark. Alors faut-il écouter Watermark ? Oui, pour une raison qui s’appelle «Crying In My Sleep». C’est une pop de Jimmy Webb d’une extraordinaire pureté mélodique. Idéale pour une voix comme celle d’Art. On y assiste à de fantastiques développements. Art n’a fait qu’un mauvais rêve, mais il fallait qu’il le chante. Quelle énergie là-dedans ! Si on aime la pop préraphaélite jouée aux petits arpèges alertes et bienveillants, alors il faut écouter le morceau titre. Art le chante avec tout le miel du monde. Il ne semble vivre que pour le miel. Retour à la pop anguleuse pour «Saturday Suit». Un enchantement, doté d’un trou dans le ciel pour l’échappée belle. Encore de la pop de rêve, direz-vous, oui, mais c’est d’une finesse inaltérable, si tant est qu’on puisse altérer son altesse. Art chante «All My Love’s Laughter» au vibré de beauté. Il s’en étrangle. Il fait monter la pop de Jimmy Webb en neige du Kilimandjaro. Il enchaîne avec une reprise du «Wonderful World» du vieux Louis. C’est joué au beat des îles et joliment mou du genou, une façon comme une autre de dire que c’est raté.

Garfunkel et Jimmy Webb se retrouvent dix ans plus tard pour enregistrer des chansons de Noël. L’album s’appelle The Animals Christmas. Bon, on peut s’en passer. On s’y ennuie royalement. C’est un peu le même problème qu’avec The Yard Went On Forever : on échappe complètement à la pop. Le seul cut qui capte l’attention s’appelle «Words From An Old Spanish Carol»/»Carol Of The Birds» : des chœurs enfantins apportent une fraîcheur inédite et ça prend de l’élan, comme dans un gospel choir. Une nommée Amy Grant entre en scène et swingue le carol. Soudain, c’est relancé au tatapoum philharmonique, les chœurs explosent sous la voûte étoilée et Amy Grant revient, sidérante de grandeur charismatique, des vagues de chœurs déferlent et tout explose ! Tout ! C’est digne des Edwin Hawkins Singers et Jimmy Webb signe ce prodige qui du coup sauve l’album.

Jimmy Weeb s’acoquina avec une autre artiste mainstream à la fin de siècle dernier : Carly Simon. Il ne viendrait à l’idée de personne d’aller écouter Carly Simon si Jimmy Webb ne traînait pas dans les parages. Dans Film Noir, on entend la belle Carly chanter Jimmy Webb d’une voix de diva hollywoodienne, avec une charge sexuelle si forte que ça peut mettre le caoutchouc en état d’alerte. Mais ce genre d’exotica baroque reste purement hollywoodien. On voit bien qu’elle fait des efforts désespérés pour devenir légendaire. Elle tape même une version de «Lili Marlene», accompagnée au piano allemand. Elle entre dans un domaine qui n’est pas à sa portée. Son vibré de glotte n’a pas traîné dans le dépravé fassbinderien de l’entre-deux guerres. Pour tout dire, on s’ennuie un peu dans ce disque qui voudrait tant paraître parfait. Elle fait un duo avec Jimmy Webb dans «Spring Will Be A Little Late». On ne l’écoute que parce que Jimmy Webb y participe, mais on est loin de MacArthur, même si Jimmy Webb imprègne bien le règne de la duègne. Le morceau titre est co-écrit par Carly & Jimmy. Elle chante ça d’une voix d’homme et la chose accroche, car on y retrouve les falbalas de Jimmy Webb et tout le tonnerre orchestral fait de marches qui montent au ciel. Dès que Jimmy Webb compose, ça change du tout au tout. C’est d’une puissance dramatique exceptionnelle. Carly s’enclipse dans le pathos orchestral. Tiens voilà Arif Mardin ! Il dirige l’orchestre qui accompagne Carly sur «Laura». Cette femme chante d’une voix profonde et peut finir par fachiner le chinois, mais avec une sorte de froide sensualité hollywoodienne de type Faye Dunaway dans Chinatown, et ça vire sax de Taxi Driver à la Bernard Hermann. Terrifiant ! Avec «I’m A Fool To Want You», Carly Sinatra marche sur les traces d’Ute Lemper. Elle va loin dans la germanisation des choses de la vie. Elle fait du gothique berlinois hollywoodien, elle hollywoodise l’Hanna Schygulla fassbinderienne. Son «Fools Coda» dramatiquement nappé de violons est beau comme une pierre en toc, c’est-à-dire puissamment kitsch. Plus loin elle tape dans Smokey avec «Don’t Smoke In Bed» et Van Dyke Parks dirige l’orchestre. Elle chante vraiment comme Amanda Lear. Et Jimmy Webb reprend la sarabande en mains pour le «Somewhere In The Night» final. Ça redevient humain. Avec ce genre de bonne femme, il faut bien border le lit. Alors Jimmy Webb borde puissamment, à la mode hollywoodienne.

Jimmy Webb participe à un autre album de Carly Simon, This Kind Of Love. Dès le morceau titre, Jimmy Webb sort le grand jeu en orchestrant un outro Brazil exceptionnel. On le retrouve ensuite dans «People Say A Lot». Il y joue de la basse au long cours, mais il joue comme un black du ghetto, il sort un son d’infra-basses ultra-saturées. Ce mec ne fait jamais les choses à moitié. Il sait jouer les contretemps de syncope, cheville ouvrière du funk aléatoire. Il joue carrément comme Larry Graham, à la décharge funkoïdo-sidérale. On a là un vrai hit urbain. Il barbote le beat dans les effluves d’Amanda Lear. Quel cocktail dévastateur ! On retrouve Jimmy Webb au synthé sur «Island», une bluette d’arpeggio de lettre morte. Rebondissement spectaculaire avec «Hola Soleil», brazil en diable, gorgé d’énergie jusqu’au vertige. C’est un délire de beat caraïbe insufflé par ce croque-mitaine de Jimmy Webb. On le retrouve à l’œuvre dans «The Last Samba» - Lost on the beach on this trance/ They’re playing the last samba/ Shall we dance - On s’émerveille de cette invitation à danser la samba - Shall we dance ?

Signé : Cazengler, Jimmy wesh

Thelma Houston. Sunshower. Pathé Marconi 1969

Thelma Houston. Breakwater Cat. RCA Victor 1980

Fifth Dimension. Up Up And Away. Soul City 1967

Fifth Dimension. The Magic Garden. Soul City 1967

Fifth Dimension. Earthbound. ABC Records 1975

Johnny Rivers. Rewind. Imperial 1967

Richard Harris. A Tramp Shining. RCA Victor 1968

Richard Harris. The Yard Went On Forever. Dunhill 1968

Richard Harris. My Boy. ABC/Dunhill 1971

Richard Harris. The Richard Harris Love Album. ABC/Dunhill 1972

The Supremes Produced and Arranged By Jimmy Webb. Tamla 1972

Glen Campbell. Reunion. The Songs Of Jimmy Webb. Capitol Records 1974

Glen Campbell. Light Years. MCA Records 1988

Glen Campbell & Jimmy Webb. In Session. Fantasy 2012

Art Garfunkel. Watermark. Columbia 1977

Art Garfunkel. The Animals Christmas. Columbia 1986

Carly Simon. Film Noir. Arista 1997

Carly Simon. This Kind Of Love. Hear Music 2008

LE MEE-SUR-SEINE / 21 – 12 – 2018

LE CHAUDRON

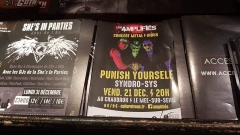

SYNDRO-SYS / PUNISH YOURSELF

Dernier concert de l'année. Je vous emmène dans un lieu connu – Le Chaudron – mais pour une tambouille nouvelle. D'habitude nous y assistons à des concerts de Metal. De nombreux participants à la dernière programmation avaient promis qu'ils seraient là pour Punish Yourself. Z'ont manifestement eu affaire pressante ailleurs, nous n'avons aperçu aucune tête connue...

SYNDRO-SYS

Jessy Christ capte tous les regards. Engoncée dans un épais manteau qui se surajoute à sa large silhouette. Elle ne bouge pratiquement pas sinon pour esquisser de légers pas de danse mécanique. Emane d'elle une froideur que je qualifierai de japonaise. Rien à voir avec les éclats d'une fièvre mangaïque. Plutôt l'inquiétante retenue d'une cérémonie zen d'un thé létal glacé. Ecrans derrière elle et sur les côtés. Défilent des images grises et des symboles orange et noirs d'un monde médicalisé à l'extrême. Peu hospitalier, même si à la fin du premier morceau elle nous souhaite '' Bienvenue dans la Communauté''.

Deux guitaristes, à sa droite et à sa gauche, font office d'infirmiers bourreaux. Un batteur au fond. Ne font que surajouter de la musique à celle produite par les appareils qui encombrent le bloc opératoire scénique. Produisent une ambiance noire. Il serait faux de parler de tintamarre, les mots de raffut assourdissant sembleraient mieux appropriés. Une tourmente tournante qui revient machinalement sur elle-même, un bourdonnement d'une pale géante d'hélicoptère. B. e .s baise ses drums impitoyablement, ne baisse ni le ton ni les toms. Accompagne, ponctue, survigilance tapatoire assourdissante. Adam et x.]S.T[x sont promus aux dégelées agglutinantes de guitares. Plaquent un accord et vous injectent du son sans se lasser dans votre cortex d'une manière un peu rudimentaire, destinée à accentuer la rudesse de l'attaque. Volume violent. Jessy crie dans l'orang-outangerie déchaînée. Voix de fer qui surmonte ce pandémonium sonore. Vous envoûte. Donne des ordres. Commandante, pour ne pas dire kommandatur. Etrangement le public est tout sourire. Groupe local, l'on devine que les amis sont là. Un peu bobos, un peu intellos. Prêt à suivre tout conseil de mauvaise vie. Tout compte fait, lorsque quelqu'un se charge de vous indiquer le chemin, ce n'est pas plus mal. Les titres ne vous promettent pourtant pas le paradis : Cobaye, Piors Company, System of Lies, Reign, Demons... ne craignez rien la cheftaine suprême est devant vous pour vous mener au camp du bonheur. Le groupe possède son logo répété à l'envi. De quoi vous faire froid dans le dos. Syndro-Sys nous prophétise des lendemains sous calmants. Le public conquis ondule gentiment. Assentiment généralisé. Un set froid comme une peau de reptile. Esthétique blanche. White Ghost. Post Coïtal. Manifeste de la déception pure.

PUNISH YOURSELF

Nous avons eu l'ambiance du futur frigoririque, voici la chaleur tropicale. Avec un tel nom, l'on s'attendait à une grande séquence de flagellation masochiste. Après le noir et ses blancheurs cadavériques, l'arc-en-ciel aux mille couleurs. Toute une floppée sur scène. Sept, et pas des nains. Violaine Viollence joue le rôle de Blanche-Neige, mais en beaucoup plus délurée. Punish Yourself sont des organisateurs de vacarme.

Z'ont Xa Mesa à la batterie, mais l'est comme Vulcain dans sa forge, l'a ses aides.

Michaël Chany module les synthés, ne vous méprenez pas sur ce verbe à consonnante murmurale, disons qu'il mordhurle, dès qu'il touche un bouton de l'espèce de la choucroute ébouriffée de fils électriques de toutes les couleurs posée devant lui, il vous trépane d'un rythme abracadabrant qui vous tortille salement la moelle épinière. Doivent penser que le mal est l'ennemi du pire car sur la droite Vx est confiné à l'atelier. Possède un établi métallique pour lui tout seul.

C'est un abonné aux fréquences frénétiques, faut qu'il agite ( violemment ) quelque chose, n'importe quoi fera l'affaire, pourvu que ce soit bronzophone on mégatonnant, laisse tomber des plaques de fer, frappe à coups de tringles sur des bidons, agite une chaîne de fer monumentale qui cliquette comme le cou écailleux des brontosaures, bref, il est à lui tout seul le marteau de Thor, l'enclume d'Héphaïstos et le tonnerre de Zeus.

Vous rajoutez Xav et Pierlox à la guitare, tous deux chargés d'un objectif ultra simple : augmentation surmultiplieuse du vacarme. Des gars qui n'ont jamais entendu parler d'unplugged. Produisent des tonitruances de moteurs de hors-bords géants, des trombonophones d'armada d'aspirateurs capables d'avaler le monde. Attention, ne font pas que du bruit, produisent aussi le beat. A tel point qu'au début j'ai eu peur. J'avons cru que nous allions déraper vers un metal-rap de mauvais aloi, mais non sont gaillardement restés fidèles à une ligne de conduite sonore que l'on pourrait qualifier de doom-indus-speed-noise.

Je suppose que vous en avez plein les oreilles, alors maintenant je vous injecte les mirettes. Sont peinturlurés comme des peaux-rouges sur le sentier de la guerre de couleurs huper-flashy, rose carnivore et vert cru pour l'un, jaune ripolin et mauve sépulchral pour un autre, de la tête aux pieds. Cela leur octroie l'apparence de squelettes en goguette dans un cimetière mexicain, fortement démantibulés par un vent de force 10. Eros suit et même précède Thanatos. Voici Violaine. Pas très sage, ce n'est vraiment pas La jeune Fille Violaine chère à Paul Claudel. Arbore de longues tresses de fillette pétillante. Qui se serait épouvantablement recouverte de peinture jaune durant le cours de dessin. N'épiloguons point sur ses bas retenus par des porte-jarretelles qui laissent le hautde ses cuisses dénudées. Je vous rassure, son T-shirt noir est des plus corrects. C'est pour cela qu'elle ne tardera pas à l'enlever dévoilant le galbe chaleureux de deux seins teints de jaune. Un bonheur n'arrivant jamais seul, vu l'ambiance de fou qui règne dans la salle et sur scène, l'élévation de la température fera fondre la calotte de gouache jaune laissant vos yeux de voyant accéder au pur dévoilement du saint des saints.

Violaine, timbre d'elfe bondissant de l'alpha cristallitoire à l'omégaphone du barrissement d'un éléphant en colère. Elle rugit comme la lionne à qui vous venez de tuer son petit, sa voix transperce l'onde de choc mettallifère que déverse le big orchestra sur la foule en transe. Les Viollences de Violaine n'ont peur de rien, elle se lance à corps perdu dans la fosse tumultueuse, et des bras empressés se tendent, et elle tombe telle la rosée matutinale sur les corolles ondoyantes des paumes qui s'ouvrent pour recueillir la plus précieuse des ondées miraculeuses. Jeux de mains ne signifient pas obligatoirement jeux de vilains, pas un doigt des gentlemen porteurs de ce graal charnel n'ose s'égarer sur un des dômes dénudés, Violaine ceinte d'admirateurs qui la transporteraient jusqu'au bout du monde si sa place n'était sur la scène...

Vous n'avez encore rien vu. Punish Yourself possède aussi un chanteur. Un enragé. Vous boufferait le le micro tout cru que ce ne serait pas grave. Offre un sacré coffre de résonnance. Faut le voir penché sur la foule, la hampe du cromi levée tel le trident de Neptune, il aboie et mène la tourmente de la tempête qui déferle sans fin. Vous croyez que le groupe se contente de faire du bruit et de noyer l'univers sous une bourrasque sonore infinie, il détient une vox dei qui ordonne le kaos, dès qu'elle s'éructe du gosier z'avez l'impression que la folie phonique se transforme en quatuor à cordes de musique de chambre. Et en même temps, l'est le loup hurleur qui mène la horde à l'assaut d'un tyranosaurus épileptique, dix foix fois, cent fois, mille fois, il revient vous mordre, infatiguable, indestructible, la salle n'est plus qu'un maelstrom en furie, vous voici explorateur imprudent plongé dans les gros bouillons du chaudron au milieu d'une tribu de canibales en délire... Rien ne pourra vous calmer. Rallongeront le set tant qu'ils pourront. S'arrêteront épuisés. Seront punis par là où ils ont péché. La bronca déchaînée les oblige à revenir. Le dernier quart d'heure sera meurtrier. Overdose de glucose sonore pour tout le monde.

Damie Chad.

P. S. : pour les photos visitez le FB de Douche Froide Photographie. Dans la tourmente sonore je ne jurerais pas que je ne me suis pas mélangé les pinceaux dans la nomenclature des artistes. Qui viennent de Toulouse, ultima thulée de ma jeunesse...

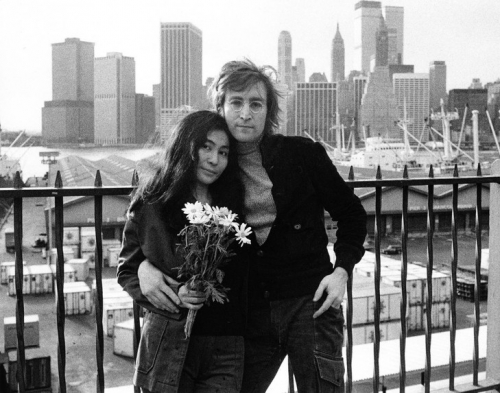

JOHN LENNON

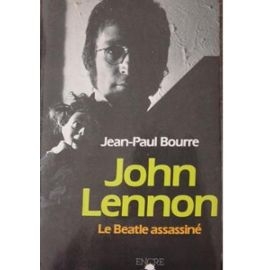

LE BEATLE ASSASSINE

JEAN-PAUL BOURRE

( Editions Dualpha / 2000 )

Nombreux sont les livres sur les Beatles et sur John Lennon. Mais celui-ci se détache du lot. Contrairement à ce que l’on pourrait croire ce n’est pas par la thèse proposée par son titre. Que le FBI ou la CIA aient été derrière David Chapman reste une hypothèse plausible, police et services secrets ne s’embarrassent guère de scrupules, éliminer les gêneurs fait partie de leurs attributions semi-officielles. Certes Jean-Paul Bourre n’oublie pas de mentionner les agissements des agents chargés d’infiltrer ( mission peu difficile à accomplir ) les mouvements contestataires américains et de réunir les éléments compromettants dans d’épais dossiers… mais ce n’est que dans l’ultime page du livre que la question est posée dans sa crudité : Qui a tué John Lennon ? Et fort prudemment Jean-Paul Bourre botte en touche, les assassins ne sont pas si loin de nous que nous pourrions l’accroire, peut-être même sont-ils au-dedans de nous, dans nos cauchemars les plus intimes. Bourre nous renvoie à nos lâchetés les plus honteuses, celle que nous refoulons, celle que nous évacuons par la mise sur orbite adulatoire de quelques pauvres gars et garces auxquels nous faisons endosser la responsabilité symbolique de nos colères rentrées que nous n’osons affronter et assumer en les laissant éclore et éclater au grand jour. Les idoles ne sont-elles pas des substituts, des marionnettes que nous manipulons dans le seul but de masquer nos propres démissions… Les champions générationnels se battent pour nous dans l’arène, depuis les gradins nous ne manquons point de les encourager, c’est facile et sans danger. De quoi se plaindraient-ils, s’ils prennent des coups - parfois mortels - nous leur offrons l’argent, la célébrité, le sexe, la gloire, et pour les moins chanceux ou les plus fragiles, nous tissons de fils d’or le plus pur le linceul de leur légende.

Ceux qui liront ce bouquin en pensant feuilleter une biographie de Lennon se trompent. Erreur sur toute la ligne. Nous n’en voulons pour preuves que les brutales accélérations qui émaillent le récit. Les universitaires se plaindront de ces ellipses temporelles qui sabrent la vie de Lennon. Jean-Paul Bourre ne prétend à aucune exhaustivité, il est des moments d’une vie qui ne sont guère significatifs. Les torrents tumultueux génèrent eux aussi des zones de calme embourbement. Bourre fait confiance à son lecteur pour combler les vides. L’histoire de Lennon est connue et rabattue. Poussons le cynisme un peu plus loin : les néophytes qui n’ont pas connu cette époque auront ainsi la chance de découvrir des détails nouveaux - qui du moins le leur paraîtront - en farfouillant dans diverses publications annexes. Lorsque les carottes sont cuites vous n’avez pas la chance de les bouffer toute crues avec la terre qui colle encore à leurs radicelles.

C’est à un véritable roman que nous convie Jean-Paul Bourre. Sait écrire le bougre. Donnez-lui le plomb saturnien du vécu vous le transforme en l’or du Rhin radieux. Sous sa plume Lennon devient un héros balzacien, le Rastignac du rock et mieux que cela le Louis Lambert de sa génération. Vous le dépouille de tous ses oripeaux, vous en dresse un portrait à nu, et à l’encre forte. Vous le trépane et vous introduit dans son cerveau. Pas beau à voir, un véritable chaos, un cloaque aussi. Vous la joue à la Sigmund Freud, le mineau de dix ans relégué depuis sa naissance chez sa tante si raisonnable par sa mère qu’il adore et qui a la mauvaise idée de se faire stupidement écraser par une voiture, voilà de quoi vous aider à briser en mille morceaux le fameux complexe d’Oedipe. En attendant c’est le rock and roll qui débarque dans sa vie, Elvis Presley, Gene Vincent, Little Richard, le rock donne accès à une cinquième dimension, celle d’une vie rêvée qu’il entend saisir à pleines mains et réaliser. Ne sera pas un suiveur, mais un fonceur. Un leader. Lennon contre le monde entier. Les copains comme les pièces de playmobil que l’on garde soigneusement si elles s’adaptent à la maquette de la fusée spatiale en construction, et que l’on jette et remplace tout aussi facilement, dès que l’on en aperçoit une meilleure. Lennon n’a pas de pitié, l’est trop pressé pour cela, à Hambourg, dans son cuir de rocker il jette sa gourme et sa hargne sans compter. Ne barjote pas à se demander pas si les coups qui ne vous tuent pas vous rendent plus fort, il rocke avec ses compagnons de galère amirale, à coups de marteau, juste pour se forger un destin à sa démesure. Il y réussit parfaitement.

L’Angleterre devient rapidement trop petite. L’Amérique l’attend. Mais ici tout est plus grand. Avec les Beatles, les USA redécouvrent le rock, mais c’est surtout Lennon qui s’aperçoit que l’on ne l’a pas attendu pour prôner un changement radical du modus vivendi. L’hostilité à la guerre du Vietnam a été un détonateur. La jeunesse ne veut plus la guerre, prend l’autre option : la paix. Ne suffit pas que les boys rentrent à la maison et que tout continue comme avant. L’existe une arme miracle, qui repousse les cloisons intérieures, le LSD vous révèle que l’on peut franchir les frontières mentales. Drogue, sexe et rock and roll, la jeunesse possède sa sainte trinité, de quoi révulser le citoyen moyen qui bosse comme un bœuf sans se poser de questions. Le gouvernement s’inquiète de ces indociles, chevelus et mal lavés qui crachent sur l’American Way of life, Lennon se trouve à son aise dans ce maelstrom, il est vite catalogué par les autorités comme une figure de proue d’autant plus dangereuse qu’il est aimé par des millions de gens qui achètent ses disques par millions, le Christ lui-même n’avait jamais envisagé une aussi grosse multiplication pour ses petits pains ( sans barre chocolatée ).

Tempête médiatique dans un verre d’eau dont le bizness alimente les feux, récupération marchande, ou révolution en marche ? Le système en a digéré d’autres… Bourre nous décrit tout cela avec brio, mais n’oublie pas que l’essentiel se joue ailleurs. Dans la tête de Lennon qui explose. Trop de pression, trop de fric, trop de produits, la désagréable impression que l’on croit chevaucher le tigre alors qu’il vous tient fermement par le bras et qu’il est en train de vous dévorer l‘omoplate. L’a trouvé le port dans la tempête. Une femme. Yoko Ono. Quelque part aussi givrée que lui. Mais d’une autre trempe. Le Prolétaire convole en justes noces avec l’Artiste. A qui profite la promotion sociale ! Perso j’ai plus d’estime pour l’art pompier du dix-neuvième siècle que pour l’art conceptuel du vingtième, si vous voyez ce que je veux dire. N’empêche que je ne partage pas la haine que beaucoup de lennonâtres vouent à Yoko. La préface de Nicolas Raletz en est un parfait exemple. Dans un couple, vous trouvez obligatoirement deux couplables. Les maîtres ( et les maîtresses ) sont aussi dépendants des esclaves que vice-versa.

Bourre nous présente l’enregistrement de Rock and roll par Lennon comme un retour aux sources. Le compteur remis à zéro, l’extraballe qui permet un nouveau départ. Une deuxième tentative pour mieux voir où tout a foiré. Afin de corriger le tir, d’effectuer un parcours sans fautes. Prendre conscience de ses erreurs ou de celles des autres. David Chapman se charge du tilt final. Nous ne saurons jamais.

Le héros meurt à la fin du livre. L’on ne peut même pas blâmer l’auteur, c’est trop bien écrit. De main de maître.

Damie Chad.

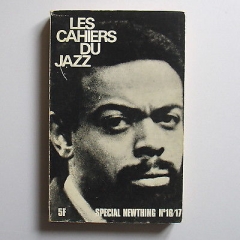

LES CAHIERS DU JAZZ

SPECIAL NEW THING

N° 16 - 17 / 4° Trim. 1968

DANIEL BERGER / JEAN CLOUZET / JEAN-LOUIS COMOLLI / ALAIN GERBER / ROGER GUERIN / DON HECKMAN / JACQUES B. HESS / ANDRE HODEIR / HENRI HUBERT / MICHEL-CLAUDE JALARD / GUY KOPEL / LUCIEN MALSON / JEAN-ROBERT MASSON / JEAN-CLAUDE MONTEL / PAUL-LOUIS ROSSI.

Le lecteur jazzverti aura reconnu les grands noms de la critique française, ceux qui accueillirent à bras ouverts la révolution parkerienne et qui se trouvèrent fort démunis lorsque la bise de la New Thing apparut. Le temps est impitoyable. Vous vieillit en dix ans d’une génération. Pensez aux rockers made in 56 confrontés à la vague hippie de 1966. Parfois faut s’accrocher aux petites branches pour surnager. D’autant plus que nos cadors sont conscients de leur valeur. L’éditorial de Lucien Malson est sans équivoque, revendique le jazz en tant que mouvement culturel de première importance. Les saillies contre les universitaires sont nombreuses, pensez que la revue paraît quelques mois après Mai 68, même si les entretiens ont d’après moi été enregistrés avant le mois fatidique puisqu’il est spécifié qu’ils se présentent sous forme d’une transcription sténographique qui a dû demander quelque temps. Les soixante premières pages - plein-texte et petits caractères - de la revue retracent en effet neuf conversations qui tournent autour du free-jazz.

Face à un phénomène nouveau, le premier réflexe est d’estomper son impressionnante et inadmissible nouveauté en rappelant qu’il en existe d’autres sinon du même acabit du moins fortement similaires, la New Thing a bousculé les schémas habituels du jazz mais quand on y pense Godard et la Nouvelle Vague ont agi de même vis-à-vis du cinéma et Robbe-Grillet, Michel Butor et le Nouveau Roman ont mis la littérature en coupe réglée. Plus loin Dada sera évoqué… Toutefois méfiance, ce recours aux rideaux froissés de la vieille culture européenne ne serait-il pas un réflexe colonialiste de mauvais aloi ? L’on commencera donc par l’évocation de la situation du peuple noir aux Etats-Unis et spécifiquement même à Harlem, même si le jazz s’est déplacé et si les novateurs ont élu résidence à l’est de New-York. Les noirs n’acceptent plus leurs conditions. Ils veulent tout et maintenant. Black power, Black Panthers, New Thing, même combat. Les musiciens de jazz entendent se réapproprier le jazz en délaissant les patterns jusqu’ à lors admis. Tout est remis en question. L’on débouche aussi sur n’importe quoi. Albert Ayler et son frère se font tailler de magnifiques costumes. Mais ils ne sont pas les seuls coupables. L’on désigne les responsables. Deux noms s’imposent : John Coltrane et Ornette Coleman. Celui-ci surtout. L’on dissèque son jeu, l’a bouleversé beaucoup de choses pour terminer par se rabattre sur la musique modale. John Coltrane avec son Love Suprême s’était déjà enferré dans cette vieille route. Mais rien ne sert de leur lancer des pierres. La musique classique a connu les mêmes impasses, au bout de l’atonalité, du dodécaphonisme, les musiciens sont revenus à l’increvable modalité. La musique moderne tourne en rond…

Il y aurait bien un sentier esquissé dès avant Coltrane dans le jazz, les sifflets, le slap, le borborygme, en gros tout ce qui se rapporte au bruit. Mais cette voie est déclarée naturellement sans issue. Ôtez ce sein acoustique que tout mélomane ne saurait entendre. Faudra attendre les musiques industrielles et le Noise pour aiguiser les oreilles. Mais là nous outrepassons les limites naturelles du jazz que le free a déjà abattue. De fait, quel crime odieux les Archie Schepp et les Sony Rollins ont-ils perpétré ? Z'ont tué le swing, avant eux, sous toutes ces formes le jazz a swingué sans défaillance. Le swing c’était le tombeau de l’Anatole du blues, le truc qui a permis de s’évader du blues terreux, de créer cette nouvelle musique qui balançait un max. Et voici que les aventuriers de la New Thing vous jetait le bébé du swing avec l’eau du jazz par la fenêtre… Un seul défaut à nos novateurs, neuf ans qu’ils ont renversé les murs mais ils n’ont pas encore produit un seul chef d’œuvre incontestable. Restons prudent, peut-être parce que nos oreilles ne sont pas assez taillées en pointe pour être capables de l’entendre. Pourquoi dans vingt ans, la New Thing ne serait-elle pas autant admise que le Be Bop ou le New Orléans aujourd’hui ? Son apport révolutionnaire rentré dans les mœurs, accepté par tout le monde, déjà dépassé par un nouveau mouvement ?

A moins que. Ce ne soit la queue de la comète. L’exploration finale d’une forme musicale qui arrive à expiration. La profusion décadentiste qui afflige tous les arts vieillants. La New Thing ne serait-elle pas le signe annonciateur de la mort du jazz. Le jazz aussi obsolète que la musique baroque. Z’avaient du flair, certes les musiciens de jazz courent de nos jours les festivals qui font salle comble, mais rien de nouveau ne se dresse sous le soleil de Satan. Le jazz d’aujourd’hui se mord la queue, ou alors il se marie avec un tas d’autres musiques venues d’ailleurs… à plusieurs reprises notre quarteron de généraux poussés à la retraite ( car les combats finissent toujours faute de combattants ) lorgnent sur le rhythm and blues, musique populaire et simpliste qu’ils affirment trop répétitive. Inimaginative.

Le kr’tnt-reader ne manquera de faire l’analogie avec la survie du rock. En quoi cette musique se renouvelle-t-elle ? Insidieuse question à laquelle nous ne tenterons même pas de répondre, c’est que ce numéro des Cahiers du Jazz est loin d’être terminé, reste encore les articles individuels à lire.

Quand on y regarde de plus près l’on est obligé de constater que l’apparition de la New Thing a causé plus d’interrogation chez les élites du jazz des années 60 que la survenue du punk in the seventies dans l’intelligentzia des journalistes rock. La cause fut très vite entendue, pas de drame cornélien, une tranquille assurance partout, ceux qui firent comme s’il s’agissait d’un micro-courant comme le rock en compte tant, une musique de chapelle un peu plus tonitruante que les autres qui ne les intéressa guère et ceux qui adhérèrent tout de suite et en devinrent de fervents supporters. Certains remarquèrent que c'était moins la réouverture de la querelle des Anciens et des Modernes que l’expression larvée du conflit générationnel, les jeunes contre les vieux, de plus de trente ans, peu enclins à ce que l‘on resservît le couvert, et à revivre une deuxième fois les fièvres de leur adolescence sur lesquelles ils avaient bâti les murailles de leurs certitudes contre-culturelles.

Peut-être aussi qu’en 1977 les carottes étaient-elles cuites et archi-cuites. La New Thing était sacrilège en le sens où elle s’attaquait à une tradition culturelle établie depuis des siècles, le punk arrive, après le passage du bulldozer l'on dresse le constat que tout le monde faisait en catimini dans sa tête sans oser le crier trop fort : il n’y a plus rien, nil n'ignore qu’il marche sur un monde décombres et non de semence. Montée du nihilisme nietzschéen.

Les contributions des articles rédigés en solo rendent compte de la stupeur intellectuelle apportée par la New Thing, l’on assiste au recul ( pas à pas ) des vieux schémas d’analyse qu’ils soient d’origine platonico-hégelienne - l’on discute encore d’esthétique : la mort du Beau entraîne-t-elle obligatoirement celle du Juste - ou de profusion marxiste : l’on essaie de jauger le taux d’alcoolémie révolutionnaire qui se fait jour dans les revendications noires et l’on pressent déjà ce qui deviendra la tarte à la crème de la modernité actuelle : la mauvaise conscience colonialiste blanche prise entre le marteau de la morale auto-culpabilisante et la faucille vindicatrice de l’égoïsme de l’avancée de la réalité capitalistique des choses qui se moque de votre acquiescement individuel. Le théâtre et l’attitude revancharde vis-à-vis des blancs de Leroy Jones - l’auteur de Le Peuple du Blues - servant de pierre d’angle à la discussion.

Le livre établit une longue discographie de la New Thing et le recensement des nouveautés jazz américaines. Nous retiendrons surtout les longues et intelligentes chroniques de disques d’Alain Gerber. Vieille d’un demi-siècle la revue donne encore à réfléchir. Ce qui prouve sa qualité intrinsèque.

Damie Chad.

BIG UP GIRLS

# 4 / Novembre 2016

Je sais que ça ne se fait pas de faire attendre les dames mais je n’ai même pas deux années entières de retard. J’ai découvert la revue à Toulouse sur l’étagère à bouquins de Vicious une boutique à vinyls comme il devrait s’en créer dans le moindre des villages. Les gars soyez discrets, rasez la moquette et essuyez-vous les pieds sur le paillasson avant d’entrer, c’est écrit sur le flyer de la Release Party à l’occasion de la sortie du numéro précédent : Ni Dieu, Ni Mec.

Meilleure nouvelle : c’est rempli de filles, Manon, Camille, Fanny, Lucie, Marine, Bonny, Jenny, Julie et Laure, toutes différentes mais toutes sévissent dans un groupe ( pas obligatoirement non-mixte ) de punk hardcore. Racontent leurs parcours, leurs difficultés à se faire accepter dans ce milieu de machos en puissance dans lequel elles s’imposent tout compte fait avec facilité. A croire que tous ces garçons ne sont pas des prédateurs sexuels en manque de chair fraîche. Des tranches de vie, bien mises en page, qui se révèlent intéressantes voire fascinantes. Ces demoiselles ne manquent ni d’expérience ni de réflexion. Vous avez même droit au compte-rendu de la journée d’études du 16 octobre 2016 au centre musical Barbary Fleury in Paris intitulée ‘’La Scène Punk en France - Questions de Genre’’ qui sent un peu trop la grille de lecture universitaire à mon goût de mâle blanc dominant, plus un témoignage sur un Queer Rock Camp aux Etats-Unis.

La revue ( à prix libre, et produite par Way Out Asso ) est très symptomatique de la dernière mouvance générationnelle punk, qui partie de rien, a fortement bouleversé et influencé les modes d’existence et d’attitude de millions d’individus de par le monde. Tous ces gens qui essaient de vivre dans les marges aux confins de la rébellion brute et de l’affirmation stirnérienne de leur individualité forcément déviante par rapport aux normes que le système essaie de nous imposer.

Les kr’tnts-readers qui auront établi un parallèle avec le public qui fréquente La Comedia de Montreuil, auront fait preuve d’un flair infaillible.

Damie Chad.