KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 402

A ROCKLIT PRODUCTIOn

17 / 01 / 2019

|

STEVE WYNN / GINGER BAKER BROKEN GLASS / RAWDOG / BLACK PRINTS + AU DREY DOUCHE FROIDE / ROCK CRITIC |

Syndicate d’initiatives - Part Three

Après la fin du Syndicat, Steve Wynn entreprend une carrière solo au moins aussi fructueuse que celle de Frank Black après la fin des Pixies. Visiblement, ces gens-là ne savent faire qu’une seule chose dans la vie : écrire des chansons. Et des bonnes.

Wynn gagne à tous les coups. La preuve ? Kerosene Man, premier album solo paru en 1990. Deux belles énormités guettent leur proie, c’est-à-dire l’oreille imprudente : «Younger» et «Killing Time». Steve Wynn renoue avec la violence du riffing et la belle niaque pantelante. Il connaît son affaire. Dans «Younger», on retrouve le même son de basse que dans le fatidique «Death Party» du Gun Club. Tout aussi joliment claqué, voici «Killing Time». C’est même claqué en dégringolé d’accords. Ce sacré Steve adore la classe. Il sait enchaîner les effets de Ricken et créer des horizons. Ça marche à tous les coups. Sa power-pop est celle dont on rêve quand on est jeune et encore vert. Steve Wynn tortille ça en vieux briscard. C’est même trop beau pour être vrai. Son «Under The Weather» sonne comme de la petite pop de boulevard populaire, café de Belleville au clair de lune. Il claque aussi de l’accord clairvoyant dans «Something To Remember Me By». Voilà sa marque de fabrique artisanale, un peu limite du rock FM, mais ça passe. Et avec «Anthem», il prend l’habitude des finir ses albums avec un cut explosif - Play the anthem one more time - C’est tout simplement effarant de son. Le fan est gâté.

Deux ans plus tard paraît Dazzling Display. Steve Wynn y tape une cover de «Bonnie & Clyde». Coup de génie puisqu’il en fait une horreur garage. Cover de rêve. Steve Wynn a bien compris qui était Gainsbarre. Josette Napolitano vient faire la conne. Steve Wynn lâche ses ouragans d’accords, c’est à la fois intense et respectueux de l’environnement. Tout aussi énorme, voilà «405» joué au heavy rock - I rest my mind on the place and time - C’est explosé au solo congestionné. Quelle débauche d’énergie sonique ! Ce mec ne s’arrête jamais. Avec «Tuesday», il propose un extraordinaire shoot de power-pop émancipée. Wynn n’en finit plus de gagner à tous les coups. Il va sur la pop-rock avec une sorte de plaisir gourmand. Le morceau titre semble violenté dans l’azur pyrénéen. À moins qu’il ne s’agisse de la zone de Pythagore. Steve Wynn revient à sa légendaire férocité sonique et aux déliquescences d’interactions psychédéliques - Fell down to attention/ Not a very honorable mention/ What a perfect way/ To watch a dazzling display - En plus, c’est extrêmement bien écrit et digne des meilleures drug songs. Il passe à la vitesse supérieure avec «Dandy In Disguise». Drumbeat on the beat ! Il nous rocke ça dès l’intro, en vétéran de toutes les guerres. Ça sploushe et ça splashe dans le lagon vert. Admirable ! Il termine avec l’excellent «Close Your Eyes», vieille pop alimentée au bon vent d’Ouest. Steve Wynn se veut résolument allègre et optimiste.

On ne trouve pas vraiment de hit sur Fluorescent paru l’année suivante. On a du balladif de bonne guerre avec «Follow Me». On sent toujours la présence d’une vraie voix. On le sait, la voix fait toute la différence. Prenez Lou Reed. Eh bien, Steve Wynn, c’est la même chose. Profondeur et présence, voilà ses deux mamelles. Il excelle dans l’exercice de la présence vocale de bon ton. Par contre, son «Collision Course» sonne comme du Lloyd Cole. Mais Steve Wynn sauve son cut grâce à des fuites de guitares éperdues. Encore un fantastique balladif d’espérance du Cap de Bonne Espérance avec «Carry A Torch». Quand on a la voix qu’il a, une bonne guitare et des idées, ça paraît logique d’enregistrer des albums solo. Ce «Carry A Torch» sonnerait presque comme un hit. Avec un mec comme lui, il faut savoir donner du temps au temps et voir les choses se développer. C’est toujours intéressant. Il a toujours un gros son. «Open The Door» ne déroge pas à cette règle. On sent l’homme d’âge mur, sûr de son art. Même si «Wedding Bells» sonne trop romantico, on sent bien l’énergie. «The Sun Rises In The West» sonne comme un heavy balladif d’envergure. On adore ce mec pour ses capacités à créer de la bonne pop électrique, l’une des meilleures d’Amérique. Par contre, son «Look Both Ways» se danse d’un pied sur l’autre dans les Appalaches.

Pas de hits non plus sur Take Your Flunky And Dangle, mais pas mal de bonnes chansons, à commencer par «How’s My Little Girl», joli coup d’electric pop. C’est là où Wynn brille. C’est son univers, sa distance, son pré carré. Il est parfait dans son rôle de power-popper qui chante à la mâle assurance pendant que les guitares dessinent le décor de rêve. Avec «Closer», il reprend son bâton de pèlerin charmeur et se montre très communicatif avec «The Woodshed Blue». Il y sonne comme Dylan. Avec «AA», il sonne comme les Supremes, mais country. C’est assez tordu comme vision. Il termine en tapant «Only Comes Out At Night» au dylanex, mais parfois, on se dit qu’il vaut mieux écouter Dylan.

Sur Melting In The Dark, Thalia Zadek chante et joue avec Steve Wynn. Que de son ! C’est en tous les cas ce qu’on s’exclame dès le «Why» d’ouverture. Steve Wynn pousse de vrais oh yeah ! Quelle dégelée ! Il semble enfin de réveiller - There’s no answer, yeah ! - Et avec «What We Call Love», il revient à son vieux son de mid-tempo aventureux de bonne aventure. C’est littéralement bardé de guitares. Il redéclenche la furia del sol avec «The Angels». Il s’y fait violent prévaricateur - And the angels won’t talk to me anymore - C’est même visité par l’esprit des guitares, un véritable essaim. Encore un fantastique slab de heavy pop avec «State It Down». C’est cisaillé aux meilleures guitares de stomp. Steve Wynn chante ça sale et descend à la cave. Quel retournement de situation ! Avec «Smooth», il file sous le vent du boisseau. Effrayant ! Il se montre indispensable au rock. Son Smooth est de très haut niveau. Ils nous smoothent ça comme des diables. Quelle débandade de chœurs et de guitares ! Avec un titre comme «The Way You Punish Me», on tombe forcément dans la heavyness. Et tout ça se termine avec le morceau titre claqué au rendez-vous des malfrats - MacArthur Park is melting in the dark - Steve Wynn visite ça au sonic hell et bascule dans la mad psyché. C’est soloté à outrance et totalement inespéré.

Le génie électrique de Steve Wynn éclate de plus belle avec Sweetness And Light paru en 1997. Toutes les pochettes sont des tue-l’amour, mais le son est là. Cet album est passionnant, à commencer par «Silver Lining» monté sur un tatapoum de tous les diables signé Linda Pitmon. Elle tape comme une sourde. Notre Wynner favori ne ménage ni la chèvre ni le chou. Il veille a conserver ce fin tissu de guitares acidulées. On note l’extraordinaire santé de son songwriting. On s’en épate même à fond la caisse. Tiens, encore une solide attaque en règle avec «Black Magic» - Underneath the highway/ That’s where you’ll find me - Ah quel admirable rocker ! Son rock se pose comme un vaisseau sur la planète Uranus, c’est-à-dire avec une grande prestance technologique. Il tape une cover de Ray Davies, «This Strange Effect» et l’explose aux guitares. Il passe au big atmosphérix avec «This Deadly Game». On se croirait chez les Only Ones, dans une belle ambiance crépusculaire. Encore un extraordinaire slab de power-pop avec «How’s My Little Girl». Sa véritable force, c’est l’éclat du timbre. Il s’en va chatouiller les cuisses de sa muse. Elle jouira toujours, avec un mec comme lui. Ce cut un modèle du genre, Steve Wynn semble gratter des milliers de guitares acidulées, c’est à la fois un bonheur impénitent et d’une rare puissance fruitée, ça dégouline de jus étincelant. Ce mec est capable de fulgurances. On reste dans le big atmosphérix avec «Ghosts». Il semble traverser les strates à coups de solos voyageurs. Ça dure six minutes mais c’est une aubaine pour l’oreille du lapin blanc. Steve Wynn allumera ses lampions jusqu’au bout de la nuit. Encore un fantastique jerk de balance informelle avec «Blood From A Stone». Il joue toujours son rôle de franc-tireur à la perfection. Il est l’un des mecs les plus intéressants du rock américain. Il sait pousser des aw de fins de couplets. Pur génie que ce Wynner de tous les diables. Il est aussi capable de sortir du vieux rock violent, comme on le voit avec «In Love With Everyone». C’est ultra-joué au open your eyes et bardé de son. C’est bien plus effarant que l’arrivée des Vikings sur la plage. S’ensuit une dérive apostolique intitulée «The Great Divide». Steve Wynn s’en va se noyer dans un océan de notes de xylo extensif. Il tape ensuite dans Barrett/Strong avec une cover de «That’s The Way Love Is». Il ne se contente pas de jouer son r’n’b, il le vrille en queue de cochon d’apothéose et nous le ramone au solo savoyard.

Si on écoute My Midnight, on trouvera un joli duo d’enfer intitulé «We’ve Been Hanging Out». Il rappelle «The Murder Mystery» du Velvet. Steve Wynn y duette avec Linda Pitmon. C’est fabuleusement nappé d’orgue. Attention, c’est un double album et on risque l’indigestion si on écoute tout. Il chante «Nothing But The Shell» à la voix de son maître. On sent que cet homme ne vit que pour les chansons. Il prend sa meilleure voix de timbre fêlé pour honorer «My Favorite Game». «Cats & Dogs» sonne comme de la power-pop jouée sous le boisseau. Elle est bonne et chaude comme le pain du matin, à la boulangerie de la rue Saint-Jean. On se régalera aussi d’«In Your Prime», visité par des guitares supersoniques. Le monde de Steve Wynn reste incroyablement suburbain. Il chante tout au timbre présent. Il chante même des fois trop sérieusement et pourrait faire un peu peur. Que de son et quel bouquet de guitares ! Ah il faut entendre ce «Out Of This World» claqué aux pires accords intraveineux. Il joue sur tous les tableaux. Il semble sauter dans la pop comme un gosse dans le bac à sable. C’est l’un des cuts les plus percutants de l’album, avec ses retours de you do something to me. Il boucle le disk 1 avec «500 Girls Mornings», un blast de heavy rock écœurant de nonchalance. Le disk 2 est un live saturé de son, et donc chaudement recommandé aux amateurs d’électricité. Il démarre avec sa fabuleuse reprise des Kinks, «This Strange Effect» et enchaîne avec un «What We Call Love» chanté à la petite menace. Linda Pitman bat ça si sec ! Il faut dire que live, le son de Steve Wynn éclate encore plus. Rien d’aussi dément que la version live de «That’s What You Always Say». On y entend un pur solo de sonic trash, c’est noyé d’effervescence ultra-sonique. Steve Wynn joue tout ça à l’abattage. Le «Why» qui suit est aussi incroyablement musclé. Avec «Tears Won’t Help», il passe au freakout de la démesure. Il ressort «Bonnie & Clyde» et «Halloween» des archives pour les barder de son. Ce sont des versions dingoïdes qui basculent vite fait dans la mad psyché. Les descentes sont proprement spectaculaires. Tout l’album est en feu. Il termine avec l’enchaînement fatal : «Melting In The Dark» et «The Days Of Wine And Roses». Ils jouent tout cela à la note fumante, Steve Wynn gère ça au violent claqué d’accords, ça éclaire la nuit du rock et laisse dans la bouche le goût d’un panache indescriptible.

Pas mal de très belles choses sur le Pick of The Litter paru en 1999, notamment ce «James River Incident» qu’on prend tout d’abord pour une protest-song ethno-sociologique à la Dylan, mais qui est en réalité un prétexte à ramener du son, et quel son, les amis ! Du très grand son. Steve Wynn est homme à savoir faire claquer un accord de guitare. On a là du très gros Wynner. Il nous gratte son riff dans l’épaisseur du doom. Ce mec sait vraiment créer les conditions. Textuellement parlant, il reste dans l’ellipse, yeah, et il part en vrille syndicale, comme au temps béni du Dream - All that’s left is legend and stories to be told - et il ajoute en exergue qu’il y a des secrets entre the river and me. C’est tellement bardé de guitares que ça frise la stoogerie. Tony Maimone de Pere Ubu joue sur «Ladies & Gentlemen», un joli cut mélodique monté sur des arpèges. Superbe. On l’a sans doute déjà dit, Steve Wynn est aussi prolifiquement bon que Robert Pollard et Frank Black. Il nous claque ensuite «Smoke From A Distant Flame» au banjo des familles. Ça n’a l’air de rien, comme ça, mais il faut savoir le faire. Ce mec a du génie, n’ayons pas peur des grands mots. Sa compo tient fabuleusement la route. Il chante par dessus le banjo avec un sacré aplomb. On reste dans l’énormité présentielle avec «Halfway To The After Life». Steve Wynn wynne à tous les coups. Il joue la carte du son bienvenu. C’est bardé, absolument bardé de guitares. Le rôle de démon lui va à merveille. Il explose toutes les conceptions envisageables. Dans une vie antérieure, il devait être forcément pharaon. Il fait encore un numéro de cirque avec «The Air That I Breathe». Il chante au plus profond et tente de faire du Lanegan, mais c’est impossible. Alors il explose tout avec des coups de guitare. Voilà le Wynn qu’on admire, le sorcier du son. Il tape «The Impossible» au pire beat wynnique de l’univers. Il faut se méfier de ce mec, il est capable du pire. Il termine avec un «Why Does Love Got To Be So Sad» bardé de son. Ça entre par les deux oreilles comme dans un moulin. Et qui retrouve-t-on à la guitare ? Rich Gilbert, le diable des Catholics, ce groupe de surdoués qui jadis accompagnait Frank Black sur scène. Du coup ça prend des proportions extraordinaires. Rich Gilbert joue à la vie à la mort.

Crossing Dragon Bridge est un album qui vaut aussi le détour, ne serait-ce que pour «Believe In Yourself», pur jus de Dylan strut. Steve Wynn fait du dylanex en plein - It’s okay/ If you talk/ You stumble/ You get up/ That’s all - Comme Dylan, Steve Wynn a un don. «Manhattan Fault Line» sonne comme du typical Wynn. On a là un mélopif solide et plein de son, avec une réelle profondeur de ton et de champ. On ne peut parler que de prestance ou d’étonnant dérivatif d’enchantement presbytérien. Ses balladifs restent imparables. Comme beaucoup d’autre hits, il claque «Love Me Anyway» à la bonne entente cordiale. Ça reste du mid-tempo hautement élémentaire. Ce mec n’en finit plus d’écrire des chansons. Il berce «She Came» de langueurs monotones. On tombe aussi sur un «When We Talk About Forever» sacrément versé dans l’esprit de seltz. Tout aussi admirable de vitalité, voici «Annie & Me» - We just never slow down - Ça joue au beat serré dans les virages, pur jus de grand Wynner. Voilà une sacrée virée country. Mais il a aussi pas mal de cuts plus conventionnels qui ne marchent pas, comme ce «God Doesn’t Like It». Il faut dire que le coup d’harmo est somptueux : il évoque Charles Bronson.

Et puis voilà qu’en 2001, il monte les Miracle 3 et commence à enregistrer une série d’albums éblouissants, à commencer par Here Come The Miracles. Steve Wynn wins dès le morceau titre d’ouverture du bal, un heavy romp démoniaque, singulier mélange de pop et de heavyness définitive - What can I believe in the face of such a disease/ When the forces of evil are free to do as they please - Et c’est parti pour ne nouvelle ribambelle de gros cuts, comme cet effarant «Sustain». Steve Wynn travaille comme un ébéniste, il produit chaque jour des crafts sur son établi, alors ça finit par compter. Au rythme d’un craft par jour, ça fait 365 crafts par an, alors forcément, les disques finissent par pulluler. En tous les cas, son «Sustain» est ultra joué. Tout est incroyablement bon sur cet album. On a du renvoi d’estomac sonique dans «Butterscotch» et Linda Pitmon nous bat «Southern California Line» à la dure - Hey hey are you ready to be saved - Voilà encore de la belle heavyness visitée par des guitares souterraines, c’est du grand art battu sévère et explosé aux arpèges allégoriques. Même ce balladif intitulé «Morningside Heighs» est ridiculement bon. Il revient au boogie d’accent tranchant avec «Let’s Leave It Like That» et son «Crawling Misanthropic Blues» est une véritable horreur, complètement explosée d’entrée de jeu. Steve Wynn se prend ici pour Jeffrey Lee Pierce. Même jus - Oh wow wow nobody’s perfect/ I know that it’s true - Voilà du punk de Wynner serti d’un killer solo. Steve Wynn n’en finit plus de multiplier les exercices de style. Il finit le disk 1 avec «Death Valley Pain», un fabuleux groove psychédélique - The moon it shines - Il ramène tout le gros fretin. Puis il attaque le disk 2 avec «Strange New World», tapé au heavy garage - Once I was down in New Orleans/ Mixing scotch with gasoline - Ce sont les accords de «No Fun» - The King of Swing/ The Duke of Earl - Quelle étonnante tripotée d’accords ! Chez lui, les guitares sont toujours assez révolutionnaires. Encore du vieux groove Wynny avec «Topanga Canyon Freaks». Il vise clairement le boogaloo, il frise un peu le Tom Waits en lâchant des vieux ah ah ah de graveyard, mais on note la présence de jolies guitares dans le paysage. Nouvelle merveille avec un «Watch Your Step» violemment cisaillé au riff émancipé. Voilà certainement le meilleur garage californien - I’m not the one who’s gonna take it to the other side - Il nous prévient. Que de son ! Comme dans le cochon, tout est bon dans le Wynn. Il crée des merveilles en tous genres et peut même s’amuser à chanter comme un crocodile. Encore plus bardé de guitares, voilà «Smash Myself To Bits», un truc exceptionnel visité par l’esprit du harp, c’est-à-dire le dieu du vent. Démence pure. Steve Wynn entre au chant sur le tard et s’amuse à faire le roi des tempêtes. C’est saturé d’énergie de son. Il faut bien avouer que ce mec a du génie. Ce cut est une véritable horreur saturée d’aventures. On a même l’impression de voir se lever une tempête de sable. C’est d’une rare violence psychédélique et ça monte à saturation avec un harmo démentoïde. C’est là très précisément que s’exprime le génie sonique de Steve Wynn. Il termine avec «There Will Come A Day», pur jus dylanesque joué à l’orgue. On voit qu’il adore son maître Bob - And in a fit of desperation/ I found myself on my kness - C’est à la fois beau et puissant. Il est dessus - There will come a day Lord/ Thre will come a day - Somptueux ! Une vraie révélation, et ça se termine dans un éblouissant final de gospel batch. On a là l’un des très grands disques de rock américain.

Steve Wynn continue d’enregistrer des albums sporadiques ici et là. Le conseil qu’on pourrait donner serait de les écouter, car forcément, ça reste du très grand art.

Tiens par exemple, cette compile intitulée Up There Home Recordings 2000 To 2008. Eh bien on y trouve un cut génial, «Bruises», taillé dans l’épaisseur d’un bazar sonique. À lui seul, ce cut balaie toute la Brit-pop. Steve Wynn démolit tout, il fracasse les années lumières, il ramène du son, rien que du son. Il joue son truc aux notes d’alerte rouge. Il propose pas mal de tributes dans cette compile : à Gene Clark, avec «Tomorrow Is A Long Ways Away», ou encore à Nick Lowe avec «The Truth Drug», cut hyper ventilé et stompé par Linda Pitman qui bat ça si sec. Elle fait d’ailleurs partie des meilleures batteuses du monde. Il indique plus loin que «Still Messed Up» est l’une de ses chansons préférées. Il nous joue ça au meilleur groove de la stratosphère. Steve Wynn est d’une fiabilité à toute épreuve, un mec parfaitement incapable se sortir un mauvais disque. Il rend aussi hommage à la Nouvelle Orleans avec «The Good Old Days» et tape «Hold Your Mud» aux guitares ultra-insidieuses. Les deux cuts d’ouverture sont aussi des passages obligés : «Second Best» (balladif dylanesque truffé de coups d’harmo) et «Incantation (Raise The Roof)», dont il dit que c’est about the power of sound. Ah pour ça, on peut lui faire confiance. On se croirait au temps du Dream. Back to the big Sound avec «Lungs». Oui, il ramène tout le son possible. Il y gratte des trucs à l’infini. Et il rend hommage à Neil Young avec «SleepsWith Angels». Il se joue des règles et les lois, il larde son son encore et encore.

Et la roue continue de tourner avec cet énorme album solo qu’est Sketches In Spain. On comprend dès l’«I’m Not Ready» d’ouverture que Steve Wynn va rester imbattable jusqu’à la fin des temps. Il est tout simplement parfait, on l’a sûrement déjà dit, mais dans un cas comme celui-là, c’est plutôt bien de radoter. Il réussit à monter l’incroyable allure d’un cut sur un simple jeu de bassmatic, rien d’autre. On tombe très vite sur un hit : «Super 8», une power pop d’horizon que chante Linda Pitmon. Admirable ! Et voilà l’immense «My Cross To Bear», claqué aux immenses accords. Steve Wynn sait ouvrir la Mer Rouge, il peut s’asseoir sur le buisson ardent sans se brûler le cul. Cet homme règne sans partage sur le heavy rock, qu’on se le dise. Avec «My Cross To Bear», il propose un cut assez spectaculaire, une vraie avancée. Il fait claquer sa guitare comme une cornemuse au nadir du combat. Impossible de faire l’impasse sur un tel Wynner - I don’t care - C’est énorme, de bout en bout. Il tape ensuite «Kickstart My Jacknife» au chant voilé, mais avec une belle persévérance. Il s’appuie sur la plus belle des sauces. Même si on n’écoute ça qu’une seule fois dans sa vie, ça vaut le détour. Steve Wynn n’en finit plus de pulser du son et ça gicle dans la console. Chaque cut sonne comme une aventure extraordinaire. Il n’en finit plus de réinventer la poudre. Il joue la carte du boogie wynnie avec «Snack Dab» et repart plus loin en mode power pop avec «Suddenly». Il ne baissera jamais sa garde. Il chante de l’intérieur du menton et son génie éclaire la nuit. Encore un fantastique coup de power-pop avec «The King Of Riverside Dark». Il y frise une nouvelle fois le génie avec un solo d’accordéon. C’est tout simplement affolant de son, de présence, de classe et de chant. Diable, comme ce mec peut être bon - And nothing can break me down/ I’m the king of Riverside Dark - Il enchaîne avec ce balladif extraordinaire de qualité intrinsèque qu’est «The Last One Standing». Il peut chanter en profondeur with nothing at all et faire mousser sa glotte dans un abîme de grandiloquence mélodique. Steve Wynn a le son de l’espace et le goût de l’universalité des choses. Encore une belle pièce d’anticipation rockalama avec «Underneath The Radar». Il y claque un claquos coulant dans l’écho du temps. «Oth» sonne comme un exercice de style, ça sort en effet de nulle part, ce cut joué au banjo et chanté au speed des enchères à l’Américaine désarmerait un régiment. On pourrait qualifier ça de cut out de cuttard invétéré. Il nous emmène à la Nouvelle Orléans pour «Black Is Black». Nous voilà en effet dans un enterrement avec du pouet pouet de rue joyeuse. La mort est une délivrance, si on y réfléchit bien. Steve Wynn est capable d’orchestrer un balladif au tuba. Il nous emmène à la fête foraine avec «Claro Que Si». Il y gratte des accords de pur Tex Mex qui feraient baver Doug Sahm en personne. C’est absolument indécent de grandeur. Et il boucle ce brillant album avec «Sometime Before I Die». Ouf, il est temps que ça s’arrête. Ce genre de disk épuise la cervelle. On finit en ahanant. Ce diable de Steve Wynn nous propose là un salad bowl de power pop et de celtic sludge. Il touille ça avec sa grosse cuillère en bois et chante d’une voix exagérément graissée. C’est un diable. On soupçonnait Jason d’être un démon, mais non, quelle méprise, le démon c’est lui, Steve Wynn. Quel mystificateur ! Il ramène tout le celtic de l’hémisphère Nord dans son délire outrancier et purificateur. Son solo coule comme le miel dans la vallée des plaisirs. Il finit en beauté, à la manière d’un Victor Hugo contemplant l’océan du temps qui se fond dans l’horizon.

Il existe trois raison d’écouter Solo Electric (vol 1) paru en 2015 sur un label d’éditions numérotées : 1, «Transparency», 2, Hesitation» et 3, «Thanksgiving Day». Il fallait bien se douter que le 1 allait être bardé de son, c’est même ultra-gorgé de gorjo et chanté à la petite menace wynnique. Extraordinaire présence ! Quel débineur ! Il gratte le 2 au groove wynny. Il monte tout seul, pas besoin d’une montgolfière. Il a des ressources extraordinaires. Ses montées se veulent pures et racées. Il peut jouer le Velvet à lui tout sel. Son 3 sonne comme «Like A Rolling Stone». Il tombe dans les bras de son idole Bob. Il est en plein dedans - Thank you for the good times/ Can I stay here/ On that/ Thanks/ Giving/ Day - Pur jus de Dylanex. D’autres merveilles guettent l’amateur, comme cette reprise du «James River Incident» (tiré de Pick Of The Litter). Steve Wynn y croasse délicieusement et son heavy rock de solo-man impressionne au plus haut point. Il claque tout à l’excès guitaristique. Il garde sa spécificité d’allumeur de lampions. Il peut créer son monde tout seul. Il n’a besoin de personne en Harley Davidson. Il joue «Something To Remember Me By» à la sourde oreille et ça devient fascinant. Il a tellement de talent qu’il fascine sans forcer. Il faut voir cet incroyable claqué d’accords. Et quand il tape «You Can’t Forget», on voit qu’il a de l’attaque à revendre. Il tient bien son chant par la barbichette.

Pour bien faire, il faudrait encore écouter deux albums, Wynn Plays Dylan, paru en 2011 et Benedikt’s Blues, paru quatre plus tard. Car ce sont eux aussi des albums magnifiques et indispensable à tout fan de Steve Wynn. C’est malheureux à dire, mais avec Wynn Plays Dylan, Steve Wynn se fait plus royaliste que le roi. On trouve sur cet album deux versions stupéfiantes : «Just Like A Woman» et «Outlaw Blues». Il réussit à shooter du Like A Rolling Stone dans «Just Like A Woman», et il en fait la plus belle version de tous les temps. Même chose avec «Outlaw Blues» qu’il nasille et qu’il électrise à outrance, tout le rock&roll est déjà là chez Dylan et ce diable de Wynner nous restitue ça au mieux des possibilités. De toute façon, tout est énorme sur ce disk, comme cette fabuleuse version de «Rainy Day Woman 12&35», on est en plein phénomène de mimétisme car Steve Wynn chante exactement comme son idole Bob. Beaucoup de son, et Linda bat ça si sec, comme d’usage. Steve Wynn ramène encore du sonic trash dans «Gotta Serve Somebody», il réussit l’exploit de trasher le summum, c’est chanté à pleine voix et bourré de son. Encore plus troublante, la version de «The Groom’s Still Waiting At The Altar» qui ouvre le bal de la B : oui, on croit entendre Bob Dylan en personne. C’est-y Dieu possible ? Il nous barde ça du meilleur son qui se puisse imaginer, ultra-électrique, balancé à la diable, frelaté de frais et foisonnant comme une rivière à saumons au printemps. Avec «All Along The Watchtower», il s’élance sur les traces de Jimi Hendrix, and there’s so much confusion, mais il revient à la raison et opte pour le violon et va bon train.

Bel album que ce Benedikt’s Blues, notamment le morceau titre qui sonne comme le «Pale Blue Eyes» du Velvet. Même attaque sensible et nouveau coup de mimétisme. Avec «On The Mend», il revient à Dylan. Il tape ses couplets avec la niaque du Dylan de 66. Incroyable coup d’élégance wynnique ! Avant d’aller faire un tour en B, n’oubliez pas de savourer les délices hendrixiens de «Cinnamon Tweed», un cut expérimental joué à l’unisson du saucisson, intéressant mais pas intéressé. En B, on trouve un «Dead Roses» un peu triste, légèrement saumoné et pas vraiment éveillé et soudain, Steve Wynn remet les pendules à l’heure avec «All The Squares Go Home», c’est le jerk du Palladium, admirablement fouetté au beat nappé d’orgue à la Sam The Sham et chanté à la petite canaillerie. Ce mec a du talent, on le savait, mais on n’en finit plus d’évider les évidences avides et le contrecarrer les carences caractérielles. Il passe avec «Simpler Than The Rain» au balladif magique, dont il s’est fait une spécialité au fil du temps. Il n’en finit plus de tartiner sa ravissante pop au long d’une belle tranche de miche au blé noir.

Signé : Cazengler, Steve wine (cubi)

Steve Wynn. Kerosene Man. Dureco 1990

Steve Wynn. Dazzling Display. R.N.A. Rhino New Artist 1992

Steve Wynn. Fluorescent. Brake Out Records 1993

Steve Wynn. Take Your Flunky And Dangle. Return To Sender 1994

Steve Wynn. Melting In The Dark. Offworld 1995

Steve Wynn. Sweetness And Light. Blue Rose Records 1997

Steve Wynn. My Midnight. Blue Rose Records 1999

Steve Wynn. Pick Of The Litter. Glitterhouse Records 1999

Steve Wynn. Here Come The Miracles. Blue Rose Records 2001

Steve Wynn. Crossing Dragon Bridge. Blue Rose Records 2008

Steve Wynn. Wynn Plays Dylan. Inerbang Records 2011

Steve Wynn. Up There Home Recordings 2000 To 2008. Shirt Run 2013

Steve Wynn. Sketches In Spain. Omnivore Recordings 2014

Steve Wynn. Solo Electric (vol 1). Blue Rose Records 2015

Steve Wynn. Benedikt’s Blues. Kinkverk 2015

Stup Baker

Les Stones ont inventé au temps du swinging London un concept entièrement nouveau : the rock aristocracy. Avec leurs gueules de stars, leur dandysme inné, leurs fringues flashy, leurs comptes en banque, leurs bagnoles de sport et leurs belles gonzesses, la fréquentation de quelques princes, leur goût prononcé pour les stupéfiants et la pincée d’inclinations sexuelles qui font le charme de cette condition, ils fascinaient le petit peuple. Grosse cerise sur le gâteau : il enregistraient des tubes magiques du style «Jumping Jack Flash». Les gens du petit peuple n’essayaient même pas de devenir des Stones, de la même façon qu’en l’An Mil, personne ne songeait à devenir roi, sachant que ce n’était pas possible, puisque le trône était de droit divin. Les gens des villes et des campagnes s’inclinaient sur le passage des rois. Les mêmes gens des villes et des campagnes s’inclineront plus tard sur le passage des Stones.

Puisqu’ils ne pouvaient pas devenir des Stones, les gens du petit peuple voulurent tous devenir des Velvet. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Velvet appartenaient à une autre forme d’aristocratie, celle de l’underground, c’est-à-dire celle qui compte pour du beurre.

Brian Jones, Keith Richards, John Lennon, Ray Davies, Ronnie Lane, Mick Farren, Phil May ou encore Syd Barrett sont restés jusqu’à ce jour inégalables à tous égards. Look, talent, impact, modernité, intelligence, ils sont restés intouchables. Oh on a vu fleurir ici et là quelques pâles imitations (tous ces garagistes américains qui se coiffaient comme Brian Jones mais qui n’avaient pas inventé les Stones, des luminaries comme Patti Smith, Joan Jett ou Dave Kusworth qui se voulaient plus royalistes que le roi, quant à Lennon, Barrett ou Ray Davies, personne n’a jamais essayé de les imiter, car ce n’était tout simplement pas imaginable).

Et puis bien sûr Ginger Baker, the wild one, the real deal. Avec ses cheveux rouges, ses yeux clairs et son insatiable soif d’excès, il honore le blason de cette fameuse rock aristocracy britannique. Mais il semble encore plus vivant que ses congénères, comme si les instincts barbares des seigneurs de l’An Mil bouillonnaient en lui. Comme si les notions de loi et de limite lui étaient intolérables. Ginger Baker joue de la batterie comme on prenait un château d’assaut, autrefois, pour se livrer à l’ivresse du pillage. Ginger Baker règle ses problèmes à coups de poings, comme on les réglait autrefois à coups de sabre. Il monte un groupe comme on montait une armée de conquête, il suit chaque fois une vision, comme le faisaient autrefois les conquérants. Il a réussi ce prodige dans l’univers étriqué de la société civile britannique : exister sans foi ni loi. Cette volonté d’exister comme on l’entend, c’est ce qu’on appelait autrefois les privilèges : les aristocrates avaient tous les droits, de vie, de mort et de cuissage, et la foi avait bon dos puisqu’elle leur servait de passe-droit. Comme il ne pouvait pas aller piller des châteaux, Ginger Baker s’est contenté de battre le beurre en Angleterre ou au Nigeria. Il a su canaliser ses instincts barbares dans le jazz qui est en réalité sa religion. Quand il cite ses dieux, il sort les noms d’Elvin Jones, de Max Roach, d’Art Blakey et de Phil Seaman, le batteur londonien qui l’initia à l’héro et à la musique africaine.

Comme Doctor John, Ginger Baker a passé sa vie sous héro. Il en parle extrêmement bien dans son autobio, l’excellent Hellraiser, paru voici quelques années. Il y décrit dans le détail la première soirée qu’il passe chez Phil Seaman. Seaman lui fait écouter les Watusi drummers et se prépare un vieux shoot devant lui - When I tell yer pull this - Seaman lui demande de défaire le garrot aussitôt après le shoot. Mais il recommande toutefois à Ginger qu’il appelle Pete de ne pas approcher cette came - Nah Pete I gotta tell you this, this fucking stuff is bad fucking news. Don’t you ever, ever try it - Trop tard ! Ginger sniffe déjà du smack et il trouve ça fantastique pour jouer - All the barriers went down and I was just playing - Quand Seaman l’apprend, il se résigne et le met en contact avec Doctor Feelgood. Ginger commence à prendre ce que beaucoup de gens prennent alors en Angleterre, les fameuses prescription drugs : on va voir un médecin qui signe une ordonnance - The consulting fee was £5 - et le pharmacien donne les doses d’héro prescrites. C’est aussi simple que ça, légal, safe et donc pas d’ennuis avec les stups. Hellraiser est littéralement truffé de souvenirs de shoots tous plus spectaculaires les uns que les autres. Ginger Baker prend un malin plaisir à expliquer qu’il frise régulièrement l’overdose et qu’il se rétablit avec des doses de morphine, là où n’importe quel autre candidat au casse-pipe aurait cassé sa pipe en bois. Alors bien sûr, il règne sur ces pages un délicieux parfum d’immoralité, mais Ginger Baker ne fait rien de plus que de raconter la vraie vie. Il vit ce que vit la grande majorité des musiciens de jazz. Et la crudité de certaines pages rend cette notion d’aristocratie encore plus plausible. La grandeur d’un musicien comme Ginger Baker pourrait tout simplement se mesurer par la grandeur de ses excès, plus que par la grandeur de ses solos de batterie qui nous ont toujours fait bâiller d’ennui. Et son plus bel exploit est certainement d’avoir su rester vivant, comme l’ont fait Keith Richards et Doctor John. Fantastique pied de nez à la morale. C’est d’ailleurs la raison d’être de la rock culture : défier l’ordre moral. Ou à défaut, se positionner au-delà de toute forme de jugement.

À ce titre, Ginger Baker est l’homme idéal. Il fait en son temps plus de ravages que n’en firent en leur temps les théoriciens de l’anarchie. Il érige son goût pour le chaos en style de vie, et pour parvenir à ce résultat, il faut une sacrée carrure. Et une certaine forme d’intelligence. Mais au fond, tout cela est tellement britannique. On n’imagine pas un seul instant un Ginger Baker français. Et encore moins un Ginger Baker américain. C’est probablement la raison pour laquelle le film de Jay Bulger, Beware Of Mr Baker, est tellement maladroit. Tout le monde sait que Ginger Baker lui a mis un coup de canne en pleine gueule, et c’est justement ça qui pose problème, car non seulement le film débute sur cette scène, mais on la revoit encore une fois à la fin. Et pourquoi Ginger Baker fout-il sa canne dans la gueule du réalisateur américain ? Parce qu’il apprend que des gens qu’il a virés vont apparaître dans son film, et il ne l’accepte pas. Bing ! Prends ça dans ta gueule ! C’est un procédé très américain : récupérer un incident. Ça fait vendre. Le danger, c’est que les gens qui verront le film ne retiendront que ça, le coup de canne. Alors que le film est censé raconter l’histoire d’un personnage hors normes.

Dommage, car l’équipe de Bulger débarque chez Ginger Baker, en Afrique du Sud. On entre de plain pied dans l’univers de cet homme qui vieillit bien et qui possède encore des chevaux, sa passion numéro deux après le jazz et les batteurs africains. Installé dans un transat en cuir noir, il raconte sa vie, son enfance pendant la guerre, les bombardements - Great ! J’adore les catastrophes ! - et les bancs vides à l’école le lendemain. Puis il raconte sa rencontre au Flamingo avec God, c’est-à-dire Phil Seaman et passe naturellement à l’évocation de sa muse, l’héro - It was just wonderful - Puis il attaque les gros chapitres, Blues Incorporated, avec Alexis Korner et bien sûr, le Graham Bond ORGANization - et là, Bulger nous sort un fabuleux clip de Graham Bond : on voit des punks en lunettes noires, et je vous prie de croire que ces quatre mecs jouent avec une énergie de tous les diables («Harmonica», en ligne sur Daily Motion) - Bond looked like a white version of Cannonball Adderley. Most of the jazzers didn’t like this as he ignored all the intricate changes on a 12-bar blues by just playing over the three basic chords, but he swung like a demon - On a là un merveilleux portrait d’un autre héros de la scène anglaise que Ginger eut le privilège d’accompagner. C’est Graham qui débauche Ginger et Jack Bruce des Blues Incorporated pour monter sa propre formation - Graham was stoned out of his mind and was raving insanely as he drove back down the M1 - Mais Graham est encore plus dingue que Ginger. Un jour, il va chez EMI et en ressort avec un contrat. Puis il va aussitôt chez Decca. Pareil. Puis chez Phonogram. Même chose. Trois contrats, ce qui est parfaitement illégal - Running the band however turned out to be an increasingly difficult task because Graham was crazy - Sur scène, Graham joue de l’orgue avec une main, de l’alto avec l’autre et la basse au pied - He had begun to look like a pop star and was talking acid with his grass, but nevertheless continued to play his arse off - Il passe naturellement à l’héro, et comme il a du mal à trouver ses veines, il demande à Ginger de lui faire les shoots.

Bizarrement, dans le film, Ginger ne s’étend pas trop sur son vieux compagnon Jack Bruce. Leurs altercations sont entrées dans la légende. Ginger a viré Jack du Graham Bond ORGANization, mais Clapton l’a fait revenir dans Cream. En gros, Ginger reprochait à Jack de se croire supérieur et ça lui était insupportable. Dans son livre, Ginger raconte le dernier concert de la reformation de Cream, au Madison Square Garden de New York : «Il jouait encore plus fort qu’avant et gueulait dans le micro. On jouait ‘We’re Going Wrong’, un cut basé sur mon jeu de batterie et soudain, Jack se tourna vers moi et gueula devant tout le monde : ‘Non, mec, tu joues trop fort !’ C’était comme au bon vieux temps, il me faisait déjà le coup quand on jouait avec Graham Bond, il le faisait au temps de Cream et si le concert du Royal Albert Hall nous avait ramené aux glory days de 1966, celui de New York nous ramenait aux mauvais jours de 1968. Je fus humilié devant 20 000 personnes et ce ne fut pas une expérience très agréable. Jack jouait de plus en plus fort à mesure qu’on avançait dans le concert et ça devenait insupportable. Alors qu’on sortait de scène, il me dit : ‘J’aurais bien aimé que tu tapes moins fort quand j’essaye de jouer.’»

Et puis le film aborde l’épisode Cream, un groupe né dans l’imagination de Ginger. Mais comme il le dit si justement dans la séquence, ce n’est pas lui qui va en tirer les marrons du feu, mais Jack et Pete Brown, qui composent les chansons. Ginger n’a pas un rond, alors que les deux autres sont devenus rentiers grâce aux droits. Cream c’est l’époque où Ginger se montre le plus fulgurant, cheveux rouges, voitures de sports, trois groupies à la fois - We were the cream of the cream - Il redit son attachement à Clapton, mais interviewé, Clapton tient une sorte de discours à pincettes pas très clair, disant en gros qu’il faut avoir les reins solides pour fréquenter un mec aussi incontrôlable que Ginger Baker. C’est tout Clapton. Ginger est infiniment plus charitable - Eric and I became close friends - Ils vont ensemble s’acheter des tuniques d’officiers chez I Was Lord Kitchener’s Valet et dans une autre boutique, Ginger trouve cette toque en fourrure d’officier SS du front russe - complete with skull and crossbones - qu’il porte sur la pochette du premier album, Fresh Cream. Et puis Cream s’arrête en pleine tournée parce que Jack joue trop fort. Après un concert, Clapton vient trouver Ginger pour lui dire qu’il en a marre. Ça tombe bien, Ginger en a marre lui aussi. Il vont trouver Robert Stigwood pour lui dire qu’ils arrêtent le groupe. Stigwood ne les croit pas. Et Jack n’est pas au courant ! Fin de la poule aux œufs d’or.

Ginger vénère les batteurs de jazz, mais il n’a aucune pitié pour les batteurs de rock : «Bonham swinguait comme un bag of shit !». Dans son livre, il revient d’ailleurs sur la mort de Bonham : «En septembre tomba la mauvaise nouvelle de la mort de John Bonham. On a dit qu’il avait trop bu lors d’une party, mais j’ai une autre théorie. On traînait avec la bande de Chelsea et en matière d’héro, John n’était qu’un amateur. Byron venait de trouver une héro extra-strong et quand j’en ai pris, j’étais si stoned que j’ai laissé ma bagnole à Chelsea : je suis parti à pieds jusqu’à Acton, je suis revenu à Chelsea, et comme là je me sentais capable de conduire, je repris ma bagnole. C’est cette nuit-là qu’eut lieu la party où John cassa sa pipe. J’étais assez accro pour pouvoir encaisser l’extra-strong, mais John ne l’était pas du tout.»

Dans le film, on voit Charlie Watts se moquer gentiment de Ginger : tous les groupes qu’il monte ne durent pas longtemps : Cream, Blind Faith, Airforce. Remarque d’autant plus ironique que les Stones existent encore et que Ginger remplaça Charlie dans the Blues Incorporated. Ginger indique aussi que sur scène, Brian Jones se roulait par terre avec sa guitare. Après un concert des pré-Stones, Brian vient trouver Ginger :

— What you fink ?

—Yeah Brian it’s okay, but the drummer is fucking awful. Why don’t you get Charlie Watts ?

À la suite de l’épisode Cream (et donc de l’accès à la gloire), la vie de Ginger Baker va devenir une suite de faillites et de tentatives de redémarrage, aussi bien au plan musical que sentimental. Épisode africain avec Fela - On partageait tout, les drogues, la musique, les femmes, tout ! - Il monte un studio à Lagos, the place to be à cette époque, on y fait la fête en permanence et c’est là qu’il découvre le polo qui va devenir une obsession. Tout va bien jusqu’au moment où Fela défie le pouvoir. Un beau matin, 1000 soldats attaquent la république de Fela. Et suite à la visite de trois militaires un peu trop louches, Ginger doit fuir le Nigéria sous les balles, au volant de son Land Rover. Il y laisse tout ce qu’il possède. Mais ça ne sera pas la dernière fois. Il rentre à Londres pour se refaire une santé économique avec les frères Gurvitz et pouf il s’achète 30 poneys argentins. Il tombe amoureux d’une gamine de 18 ans, Sarah. Elle pourrait être sa fille. Il quitte sa femme et ses trois gosses. Comme il a des ennuis avec le fisc britannique, il va se planquer en Toscane, dans une ferme coupée du monde, jusqu’au jour où Sarah rencontre un mec de son âge et se fait la cerise. Ginger part alors faire du cinéma à la mormoille en Californie et il rencontre sa troisième femme, Karen. On la voit dans le film. Mais Ginger ne veut pas qu’on parle d’elle. Il essaye de redémarrer sa carrière de rocker, mais personne ne veut jouer de musique avec lui - Too much trouble - Quelqu’un va même jusqu’à insinuer qu’avec Ginger, les choses finissent toujours par mal tourner. Ce n’est paraît-il qu’une question de temps. Ginger leur fait un bras d’honneur et il déclare à la radio que les USA peuvent venir le sucer. Alors bien sûr, il est expulsé et il reperd ses biens. Il envoie paître son fils et Karen le quitte. On voit Ginger tout seul à l’aéroport avec sa valise à roulettes. C’est là qu’il opte pour l’Afrique du Sud - it is very rich musicly - Il dévoile son nouveau concept : polo & jazz. Pour cela, il faut remonter une écurie. Quand il accepte les 5 millions de dollars pour la reformation de Cream, il rachète 24 chevaux anglais, ceux qu’on voit dans le film. Il dépense tout. On le voit avec sa quatrième femme, une petite black. Il se dit ruiné et annonce qu’il va vendre sa propriété. On le voit aussi inhaler de la morphine. Il dit souffrir d’arthrose. Jay Bulger se croit malin en lui demandant :

— Tu te prends pour un héros tragique ?

— Go on with your interview. Stop to be an intellectual dickhead.

Signé : Cazengler, Ginger barquette

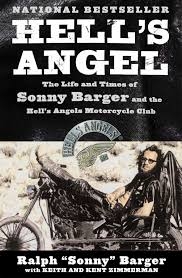

Ginger Baker. Hellraiser. John Blake 2010

Jay Bulger. Beware Of Mr Baker. DVD 2012

11 /01 / 2018 / MONTREUIL

LA COMEDIA

BROKEN GLASS / RAW DOG

La Comedia se remplit, slowly but surely, le temps de contempler la fresque, a work in progress, qui étend ses ramifications – l'est pour le moment en train de grignoter l'étroit espace entre deux protubérances murales - Martin Peronard manie son feutre avec une habileté diabolique, j'en profite pour regarder les affiches des prochaines annonces de concert, vous en parlerai plus longuement un de ces jours, en attendant zieutez celle ci-dessus. Tiens Natasha qui tient le bar a changé de look, différente et totalement elle, l'est des filles qui ont du chien, qui ne perdent jamais leur personnalité, par-delà toutes les métamorphoses. Project Reject n'a pas pu venir ce soir, la soirée sera un peu spéciale, seulement deux groupes, deux binômes, deux formules identiques, guitare-batterie dans les deux cas, nous ne demandons qu'à écouter.

BROKEN GLASS

Premier concert. Brisent la glace dès les premières notes. Indubitable, sont salement rock. Cela transperce de tous côtés. D'abord Thomas Raineaud. Tourné vers sa batterie. Cela peut sembler évident, mais non, quelque chose d'indéfinissable dans la posture qui trahit un comportement particulier. Comme s'il avait un compte à régler avec elle, du genre je te dois une raclée et prépare-toi à la recevoir, maintenant, tout de suite, sans traîner, et d'urgence. Ne va plus la lâcher d'une seconde. Une grêle de coups s'abattent sur les malheureuses peaux, joue sec, serré, sans emphase, au plus pressé, l'on ne peut pas dire qu'il fait monter la pression, la maintiendra au plus haut niveau durant tout le set. A toute vitesse. Ne la laisse pas respirer, sans répit, sans temps mort, heureusement que de l'autre côté José César est en train de jouer, montre ainsi qu'il résout en toute simplicité le problème théorique qu'un tel drummin' suscite, mais quel espace reste-t-il à la guitare dans cette charge sans fin ! Fausse question. Tout est question d'énergie.

Et de feeling. José ne donne pas dans le piège de la surenchère sonique. Rien ne sert de pousser le volume à fond ou de s'enquérir des Delays les plus tonitruants du marché. L'on n'est pas dans un concours. L'on sent une complicité entre ces deux zigotos, même s'ils n'échangent que de rares regards. Ne s'agit pas de produire du bruit, mais du rock'n'roll, ce qui est différent. De fait la batterie pousse le temps, le décale en avant et c'est dans cette avancée que s'insinue la guitare. Ne vise pas à la submersion phonique, mais une fois investie dans cet étroit couloir, elle ne lâche plus le morceau. Naviguent tous deux de conserve. Sont deux à faire la course en tête, l'on ne sait où ils vont mais on s'accroche et l'on suit. Les titres le proclament bien fort : Come Away With Me et Don't Wait Too Much.

Mais un verre - quoique brisé – se doit d'être plein de cette écume qui selon Stéphane Mallarmé incite par-delà l'ivresse du tangage au grand désastre – alors José se hâte de verser cette pincée de sel vocal sans laquelle la mer la plus mouvementée tourne en flaque pisseuse. L'aligne les lyrics, les crache - Kill Your Love et Take It Away – juste ce qu'il faut, anneaux de feu et morsures de serpent.

Huit titres et ils s'arrêtent. Paraissent décontenancés par les applaudissements. Et embarrassés par le rappel. C'est tout ce que l'on a, s'excusent-ils, mais vous savez les enfants gâtés pourris au rock'n'roll, vous leur offrez un gâteau et ils exigent toute la boîte. Alors ils s'excusent et nous promettent d'essayer un truc de répète. Un must. J'aurais jamais cru que ça puisse sonner de cette manière. Vous connaissez le Sweet Dream, des Eurythmics, nous le servent en version ultra-pressé, une batterie affolée, une guitare paniquée, et un vocal crotale, un incendie, trois minutes de bonheur extrême.

Et puis ils quittent la scène. Une grosse impression. Un groupe à ne pas perdre de vue.

Damie Chad.

P. S. :Toutefois il n'y a pas de hasard dans la vie. Au zinc, à Nickopol Coco – qui oeuvre à la programmation de la Comedia et qui vante les mérites du son des vinyles, José évoque ses longues écoutes des album de Jerry Lee Lewis...

RAW DOG

Deuxième bige. La formule ne se révèlera pas du tout répétitive. Les deux groupes ont joué sur les mêmes fûts et utilisé le même ampli, et nous avons eu droit à deux univers différents. Deux planètes issues de deux systèmes solaires situés aux antipodes de la galaxie.

Fille / Garçon. Le gars à la guitare et la fillette à la batterie. Manière de parler, pleinement femme, Yädre Drum dégage une impression de puissance sereine qui ne va pas tarder à se manifester. Mike Rawdog se place en face d'elle, la symphonie peut commencer. Le son de la guitare déferle sur vous, Yädre tient ses deux bras suspendus en l'air, à la manière des pétrels qui s'apprêtent à prendre leur envol dans la tempête. Attitude shakespearienne. My kingdom for a raw dog ! Un sacré molosse. Un aboyeur de l'enfer. Des muscles et une mâchoire de mastodonte. Un teigneux. Qui ne lâche jamais la barbaque. Et qui revient toujours vous redonner un petit coup de canine sanguinolente pour s'assurer que le travail a été bien fait. Mike the dog, vous jappe les morceaux de toute sa rage. La moitié d'entre eux sont éjaculés en français – L'Occasion Manquée, Les Brutes, File-moi ton Flingue - afin que le message soit plus clair. Critique sociétale et dénonciation de tous les comportements qui ne respectent pas les autres et qui traduisent des égos stupidement démesurés. Parfois en prime Mike les agrémente d'un très bref commentaire des plus explicites.

Yädre drume dur et fort. Y a de la musicienne en elle, et de l'actrice militante, z'avez l'impression que chaque fois qu'elle assène un coup elle vous signifie quelque chose, qu'elle vous transmet une espèce de message subliminal, une exigence de générosité. Une frappe beethovinienne qui ne recule pas devant l'éloquence et qui brusquement se transforme en une sauvage aversz de grésil, et puis le rythme s'accélère et vous entendez le long halètement spasmodique du chien cru qui court sous la pluie diluvienne afin de parfaire une vengeance qui lui brûle les entrailles, et au piétinement répété de ses pattes sur l'asphalte, vous comprenez qu'il se rapproche de vous, et qu'il est porteur d'une immense colère à l'encontre du monde entier.

Mike a la guitare vacarmeuse et speedée. N'a pas le temps de contempler les petits oiseaux, un convaincu qui a besoin de dénoncer, d'expliciter, et de montrer la voie de la non-compromission active – Fake Genius, Mental Distress, Nord-Sud – pousse le son, et propulse l'onde de choc. Mike est à l'attaque et Yädre le soutient et le pousse de sa puissance. Se tourne souvent vers elle comme pour se raturer, Antée ne reprenait-il pas des forces lorsqu'il était projeté à terre ? Raw Dog se veut phare et tempête. Cherche à exprimer la chose et sa négativité. Il y réussit parfaitement.

Un véritable duo. Une prestation sans faille. Nous ont convaincus que le chien cru est le meilleur ami de l'homme.

Damie Chad.

( Photos : FB des artistes, ne correspondent pas au concert )

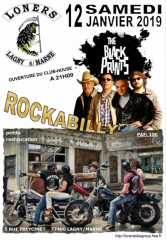

12 / 01 2018 / LAGNY-SUR-MARNE

LOCAL DES LONERS

BLACK PRINTS

L'ampleur de la tâche, Blake et Mortimer étaient deux pour traquer La Marque Jaune, et moi, ce soir, tout seul pour marcher sur les traces de l'Empreinte Noire. Sous la lumière glauque du lampadaire la teuf-teuf m'attend. Route glissante et pare-brise noyé de crachin, mon instinct infaillible de rocker me guide plein nord au travers du labyrinthe improbable de la zone industrielle de Lagny-sur-Marne vers l'antre maudit des Loners. Ce soir la mort sera ma seule compagne.

J'arrête mon cinéma. Les Loners portent mal leur nom, ce n'est ni le lieu de la désespérance baudelairienne ni l'endroit des solitudes meurtrières. Un club de bikers qui respire l'amitié et la fraternité, et la terrible Empreinte Noire n'est qu'un des meilleurs groupes de rockabilly français actuels, The Black Prints. Je ne dois pas être le seul à le penser, car la salle est pleine pour ce premier concert de l'année, bikers de tous les environs, teds et rockers se croisent, tout heureux de se retrouver dans le local agrandi et refait à neuf.

INTRO

Un groupe improbable. Sur le papier, les Black Prints, un assemblage hétéroclite qui ne devrait jamais marcher. A peine ont-ils touché leurs instruments que vous êtes convaincu que vous êtes en face de la plus redoutable des machines de guerre. Une tuerie. Jean-François est à la basse, Olivier au chant et à la guitare. Jusque-là tout va bien. Thierry avec son wash-board en main, vous paraît être la caution d'authenticité incontestable. Vous vous dites que dès qu'il va commencer à tapoter son engin les alligators sortiront de leur mangrove. Patatras, vous n'auriez jamais dû regarder derrière. Yann est à la batterie. Le pire est à prévoir. Certes ces épaisses mèches bouclées qui retombent en grappe sur son visage ne sont pas sans évoquer certaines photographies de Jerry Lee Lewis jeune. Mais ce collier de barbe foisonnante et cette lèpre de poils qui enserrent sa gorge ressemble à s'y méprendre à cette mousse insidieuse qui envahissait le banc de bois sur lequel le héros de L'Amoureuse Initiation d'Oscar Vladimir de Lubicsz- Milosz rencontra le Diable... Mauvais présage. A la seconde concrétisé. Une cataracte déchire le ciel. Une frappe lourde, d'une violence monstrueuse, une avalanche à vous détruire ad vitam aeternam les saintes lois de la rythmique rockabilly. Tout est perdu. Le monde est foutu.

Et le miracle d'équilibre se produit. En six secondes vous êtes sur le petit nuage du parfait bonheur, accrochez-vous tout de même, car le vent le pousse méchamment. D'abord Jean-François. Jamais vous n'avez entendu une basse Fender si moelleuse, un tel swing d'une onctuosité sourde et profonde. Peut abattre tous les chênes qu'il veut pour le bûcher d'Hercule sur sa batterie Yann, Jean-Francois vous amortit ces coups fatidiques dans l'ouate de son toucher, vous crée une épaisseur phonique ondulatoire qui englobe la puissance de la frappe yannique sans l'amoindrir, l'un produit la pierre de foudre et l'autre la propulse en la faisant tournoyer, comme avec une fronde.

Olivier, longue silhouette de noir vêtue, Gretsch orange et pierre turquoise talismanique au ras du cou. Le grand ordonnateur. Si Jean-François et Yann sont la machinerie de l'horloge du rock'n'roll, Olivier indique l'heure. Manie les deux aiguilles du cadran, celle du chant et celle du son. Un orfèvre, d'une précision absolue. Un phrasé d'une justesse étonnante, d'une flexibilité déroutante, l'on peut dire de lui qu'il ne chante pas pour passer le temps mais pour égrener la signifiance du rockabilly. Les syllabes sont agencées selon une économie vertigineuse. Déploie la richesse intonative du rockab, à tout instant rien de trop, rien de moins que la morsure du mamba, une diction parfaite digne des agencements les plus subtils des prosodies poétiques. Idem pour le jeu de guitare, fait retentir la vibration particulière de chaque corde, donne tout son sens à l'adage de Paul Valéry selon lequel ce qui est précis est précieux, avant d'enfanter le son qui tue, l'archer bande l'arc, et la flèche vole vers votre cœur.

Il semblerait qu'avec son tambourin, sa washboard et ses maracas Thierry en soit réduit à jouer les utilités. Broderies country, chapeau de cowboy et grand sourire, s'insinue dans votre oreille et ne la quitte plus. L'est la trotteuse de la montre, celle que l'on regarde en premier, la fascinante qui attire votre regard, qui tourne sans fin, et qui grignote une par une le décompte de votre vie qui vous est impartie depuis votre naissance. Le tapotement du temps qui passe, la fosse qui se creuse, et le tourbillon de la vie, le rock'n'roll qui emporte tout.

PREMIER SET

Avant d'ouvrir le coffre aux merveilles, de plonger dans le répertoire rockab les Black Prints nous avertissent d'une sage décision, d'abord une bonne dizaine de leurs propres compositions qui n'ont pas à rougir de celles de leur aînés. De véritables classiques, There's Rock'n'roll on the Radio, Two Tones Shoes, percutants à souhait, qui tout de suite mettent le public en joie et engendre sur scène une complicité stimulante. Quatuor avec cordes et percussions.

Jean-François danse une étrange danse du scalp comme s'il était lui-même attaché au poteau de torture. Ce sont les contorsions de son corps qui bougent ses doigts, de l'autre côté de la scène Thierry pratiquement immobile donne la réplique aux tambours de guerre de Yann. Tient le rythme à l'identique, comme en sourdine insistante, chasse une mouche tandis que Yann écrase un éléphant. Basse et guitare se liguent contre cette tonitruance explosive, s'amusent comme des fous, les rochers de Yann déboulent comme une charge de cavalerie lourde et hop, guitare et basse, prennent la tête de cette charge héroïque et en prolongent les effets dévastateurs, la mènent encore plus loin qu'elle ne serait allée toute seule. Impassible, Thierry régule le tout de son trot régulier mais inextinguible. Ce soir le rock'n'roll est de sortie et rien ne l'arrêtera.

PHILOU

L'est sûr que cette soirée roule trop bien et que l'on va s'amuser. Olivier demande à Philou de monter sur scène. Tout de suite plébiscité par le public. Et Phil, l'ancien – toujours actuel dans nos cœurs - batteur de Ghost Highway, hisse sa haute carcasse sur le podium, l'a cette allure du gars embarrassé qui n'ose pas opposer un refus à cette douce violence collective. S'assoit d'un air ennuyé sur le tabouret de Yann qui lui a laissé la place. Tant pis pour lui, tout juste le temps de se saisir des baguettes qu'Olivier lance sans préavis une intro fracassante, métamorphose subite, le géant débonnaire prend le relai comme si de rien n'était, une machine à rythme, instantanément adaptable, à croire qu'ils ont répété toute la semaine, mais non c'est de l'impro impromptue telle que peuvent se le permettre des musiciens qui ont le rockab chevillé à l'âme depuis la prime adolescence. L'a le break rythmique Phil, là où Yann explose, lui il glisse et fuit, une course en avant qui évite tous les obstacles, le voleur futé qui se faufile entre les gendarmes dans les cours de récréation. Et les Black Prints s'agglutinent comme le moule autour de la statue à cette frappe si différente, une escadrille d'avions de combats qui au cours de l'attaque adaptent instinctivement leur formation à toutes les situations. Trois titres défilent à une vitesse prodigieuse, c'est déjà fini, Phil se lève, tout content, mais avec cette mine du type modeste qui a peur de vous avoir ennuyé, et rejoint le public sous les acclamations.

FIN DU SET

N'ayez crainte, c'est loin d'être fini, les Black Prints tapent maintenant dans le répertoire illimité du rockab. C'est loin d'être le plus facile, le public connaît, et l'on vous attend au tournant. A part que les avis divergent sur la dangerosité du virage maléfique, personne ne le situe au même endroit, et pire que cela chacun, possède sa propre référence interprétative qu'il juge historiale et indépassable. Chasse-trappe généralisée et terrain miné. Autant dire que le combo a intérêt à enlever d'assaut le morceau à la baïonnette, sans coup férir. Par contre si vous avez le brio et le style l'on vous pardonnera tous vos choix esthétiques, vous emmènerez tout le monde avec vous, tel Bonaparte sous la mitraille du Pont d'Arcole.

A ce jeu-là les Black Prints sont d'une maestria impériale et impérieuse, vous emportent jusqu'au bout de la Voie Lactée, avec aisance et élégance, la répartie facile vis-à-vis du public égayé de se retrouver en pays de cocagne rockab conquis, et cette générosité animalement humaine sans laquelle le plus grand des virtuoses ne produit que bâillements et ennui. Les Black Prints, c'est d'abord cette rythmique infernale du beat ted, intraitable et insatiable, le dragon de feu qui avance imperturbablement, une espèce d'ossature mouvante qui se colle à vous, tel le lierre qui s'enroule autour de l'arbre. Et Yann réussit de sa frappe baroque, de sa frappe barocke, le prodige de produire cette étincelle de vie primordiale, le pouls irréversible du rock qui s'en vient cogner aux portes des corps en transe. Se permet en sus des fantaisies irrémédiables, comme de temps en temps au milieu de la tourmente ce coup solitaire et incongru sur sa cloche de vache, et aussitôt se déploie dans votre imaginaire l'image mentale de la Noiraude ramenant son troupeau à l'étable à l'heure de la traite, racine country du rock'n'roll qui pousse sa corne agreste dans la démence rock. De la quinzaine de titres qui se succèderont à vitesse grand V, j'élirai ce Baby Let's Play House, une incandescence absolue, un trait de feu qui vous marque l'âme au fer rouge, et le morceau final, le Sweetie Pie d'Eddie Cochran, Olivier au vocal transcendantal, tous les sous-entendus de la coquinerie du rockak, vous avez la mousse du gâteau érotique, l'ambroisie charnelle qui se colle à votre palais...

SECOND SET

Non ce ne sont plus les Black Prints. Sont toujours là, je vous rassure, mais au second plan. Totalement éclipsés par Audrey.

AU DREY

Au micro. Toute simple. Toute seule dans sa marinière. Venue d'une autre planète. Même pas le temps de l'admirer que les Black Prints déploient les premières notes de ce chant de guerre qu'est Great Balls of Fire. Et c'est-là qu'Au Drey subjugue. Elle frappe en plein cœur. Et pourtant l'on est si loin d'une interprétation dynamite. Se contente de poser les mots, tout doux, tout simplement, mais à l'endroit adéquat, les enchâsse comme les pierres précieuses dans une parure de diamant. Le coup de foudre tranquille. La foule calcinée en un instant. Et celui-ci, qui n'y tient plus, qui par trois fois dans le silence approbatif et bourdonnant qui s'est installé par magie, s'écrie, traduisant l'impression générale, '' Je suis amoureux'', l'est sûr qu'elle est superbement mignonne avec ses yeux clairs, ses pieds de princesse, et sa coupe de cheveux moderne, mais irrésistible et révolutionnaire par ce vocal péremptoirement doucereux qui vous transperce à chaque mot d'un trait mortel. Suit un Fever renversant. A vous faire exploser le thermomètre. L'a une manière tellement à elle de murmurer le mot Fever à votre oreille que vous frissonnez, ne vous promet pas l'extase, elle vous la donne, vous l'offre de toute sa gracilité envoûtante. Un dernier morceau, un Bang Bang mirifiquement interprété à la sauce rockabilly par les Black Prints, et toujours cet art de ciseler les syllabes, de les faire resplendir comme jamais, Bang Bang, Au Drey vous susurre, du bout de ses lèvres roses, des coups de revolver à bout portant, et vous aimez cela. Elle s'enfuit pratiquement de scène, émotionnée par l'ovation du public. Un instant de grâce. Et de rêve.

SUITE ET FIN

Reprenons nos esprits. Nous avons eu la vision du paradis, il est temps pour les pécheurs endurcis que nous sommes de retourner dans l'enfer du rock'n'roll. Les Black Prints sortent le grand jeu. Débutent par un Restless de toute beauté. Je ne l'ai jamais entendu si magnifiquement et si finement interprété. La guitare d'Olivier réussit le prodige de donner l'illusion qu'elle pleure tout en se livrant à une cavalcade infinie. Continuent sur cette lancée. Z'ont le feu sacré, déferlent coup sur coup Runaway Boys – lyrique et exacerbé en diable, immédiatement suivi de Dance To The Bop – la voix d'Olivier se fait caresse et ressuscite le fantôme de Gene Vincent, les doigts de Jean-François ne touchent pas les cordes, s'enfoncent dans une motte de beurre, Thierry balbutie la douceur du monde et, à l'instant idoine que toute la salle guette, Yann vous lance l'exocet du bop sous la ligne de flottaison, et c'est parti pour le grand tangage... Shakin'All Over, la guitare d'Olivier flambe, la flamme du désir embrase la salle, les Prints nous envoûtent. Un My Babe, torturé et kaotique, ponctue cette séquence fabuleuse.

Ne vais pas tout vous raconter. Vous en crèveriez de dépit. La liste est longue. Tout de même ce Ready Teddy et ce Brand New Cadillac, sortis tout droit de la grande fabuloserie. Uns séquence special Ted, plébiscitée par le public de fans, un Old Black Joe chanté en chœur, un Dixie hymnique suivie d'une dernière séquence blues, l'autre face, l'empreinte noire, du vieux Sud, Jean-François à l'harmonica vous déchire les tympans et Audrey s'en vient poser la rosée apaisante de quelques mots bleus, et c'est fini. Enfin presque, trois rappels supplémentaires pour avoir le droit de terminer le concert.

Un concert comme on en voit peu. Comme on n'en voit plus.

Damie Chad.

P.S. : L'on se bouscule dans les coulisses, pour s'arracher les rares exemplaires restants de leur dernier album. Le prochain est prévu pour bientôt. Avec Emilie Crédaro à la guitare. Absente ce soir. Une bonne excuse pour les revoir au plus vite. Et Au Drey aussi.

( Photos : FB / Rockin' Lolo )

DOUCHE FROIDE

FRED CALONE

L'envie d'en voir plus. Vous avez vu ces photos dans la livraison de KR'TNT ! 400, m'en étais servi pour rehausser la kronic sur le concert de System-syS et de Punish Yourself, au Chaudron le 21 / 12 / 2018 au Mée-sur-Seine. Suis allé sur son Flick ( tapez Douche Froide ), me balader un peu. J'ai tout zieuté. Plus de 300 photos. N'ai pas perdu mon temps. Des photographes dans les concerts de rock, il y a en plein. Quelques uns ont un truc : un regard qui n'appartient qu'à eux. Fred Calone est de ceux-là.

Un premier étonnement : la série consacrée à Punish Yourself est la seule qui soit en couleurs. Sinon Fred Calone ne nous présente que du noir et blanc, ce qui correspond à merveille à son blaze Douche Froide. Je précise, Fred Calone photographie surtout en noir. Comme d'autres écrivent des romans noirs. Pas parce qu'ils aiment les flics, mais parce l'être humain possède l'âme la plus noire de tout le règne animal. Fred Calone, c'est toutefois un peu différent, il cherche le détail, qui fasse miroiter la beauté insoupçonnée et perdue du monde dans les endroits de grande noirceur.

Commence souvent par les pieds. Même pas nus. Gainés de cuir. Des chaussures. Rodin présentait des statues sans tête, Calone montre des pieds sans corps. Ça n'a l'air de rien un pied posé sur la scène d'un concert. C'est pourtant l'assise de l'être humain. C'est ici qu'il repose. En attendant le cimetière. Gros-plan sur le lieu exact de son implantation. Même pas l'espace volumique. Juste l'endroit du décor où quelque chose se passe. C'est trivial un pied, c'est bête, mais peut-être veut-il nous signifier qu'il y a des coups de pied dans les yeux qui se perdent.

Photos de concerts. Si vous voulez des renseignements sur le spectacle, cherchez ailleurs. Fred Calone n'édite pas des dépliants touristiques. Ne donne pas dans le reportage universel. Il capte l'universel. N'ayez pas peur des grands mots. L'universel n'a rien à voir avec des photos de groupes. Fussent-ils de rock ! L'universel c'est aussi bien un pied de micro qu'un câble électrique enroulé sur le plancher. Le détail. Qui ne signifie rien que lui-même. Ces objets qui traînent autour de nous, dont nous ne faisons pas cas. Fred Calone nous rassure, il est inutile de regretter notre manque d'attention, ces pauvres artefacts ne s'intéressent pas à nous. Se contentent d'être seuls dans leur solitude. Nous aussi. Mais nous, nous essayons de le cacher.

Alors Fred Calone nous montre ce que nous ne voudrions pas voir. C'est fort le rock, ça bouge dans tous les sens, ça tohu-bohute; ça tumulte à fond. C'est la vie, la joie et la rage de vivre. Pas tout à fait. C'est maintenant que Calone tire la chasse de sa douche froide. Bye-bye les artistes. Bonjour les monuments funéraires. Des statues grises. Des vivants morts. Des fantômes détachés de leur existence. Son objectif saisit des corps. Comme au temps des grandes glaciations ces mammouths figés en un seul instant, la gueule encore emplie de fourrage. Transforme les humains en statue de sel. Des gangues de cadavres qui ressemblent à ces gisants de Pompéi surpris en leut quotidienneté.

Mais Fred Calone ne mitraille pas à tout-vat et à bout portant. Son œil n'est pas le rayon de la mort qui balaie la scène du monde au hasard. Il ne ratisse pas large. Tout au contraire. Il cherche le geste significatif, l'acte symbolique. C'est sa manière à lui d'abolir le hasard. Il ne met pas en scène. Il cherche le hors-scène, cette seconde fatidique où le guitariste n'est plus guitariste, où le chanteur n'est plus chanteur. L'impression qu'il pousse ses sujets hors d'eux-mêmes et de la scène. Il les entoure d'une camisole de solitude excédentaire qui fait froid dans le dos. Il les détache de leur statut de star, les plante au milieu de monde, à eux de se débrouiller comme ils peuvent. Et ils ne peuvent rien. Sont tétanisés, titanisés de pierre grise et d'immobilité – incapables d'esquisser le moindre geste qui serait preuve de leur liberté. Fred Calone nous le crie violemment à l'oreille, nous sommes prisonniers de nous-mêmes, murés dans la banquise de l'être pour toujours. Le monde est une glu dont on ne s'échappe point.

Beaucoup de photos de scènes. Mais elles cherchent l'obscène. Ces moments où ne sommes pas nous, où ne sommes que notre nudité dévoilée. Pas celle du corps, celle intérieure, quand nous ne sommes que poses et fanfaronnades, quand nous ne sommes que la trahison de nos travers, de nos fuites, quand nous exprimons cette sensation du néant qui nous traverse et nous sert d'ossature. Nous sommes des châteaux de cartes, en équilibre précaire, un souffle nous détruirait, un clic d'appareil photographique y parvient facilement. Encore est-il nécessaire que l'œil du photographe agisse tel un scalpel. Qu'il déchire la belle image de surface derrière laquelle nous nous réfugions, qu'il la traverse tel un rayon X, afin de révéler cette pourriture néantifère dont nous sommes constitués.

Fred Calonne n'affiche pas que les mannequins que nous sommes. Il descend dans les Catacombes. Aux anciens morts du cimetière des Innocents, les mains vides. Os et têtes de morts. Mais aucune piraterie romantique. Des entassements d'ossements. L'anonymat parfait. Ses grandes orbites creuses et vides qui nous regardent sans nous voir. Un constat glacial de l'inanité du rien. Alors Fred Calone s'amuse. Il change la donne. Au blanc du néant et au noir de la nuit, il substitue la douce couleur mordorée des rayons de couleurs automnaux. Ici vous auriez envie de psalmodier à l'instar des poëtes qu'en ce lieu tout est calme, luxe et volupté, mais non ce ne sont que bout d'os et occiputs troués, ni plus ni moins. La couleur n'ouvre pas l'horizon, elle le ferme tout autant que le blanc et le noir.

Trop de noir, alors regardez la série Expo Jérôme Zonder. C'est la page blanche de Fred Calone. Ni plus ni moins qu'un livre. Un Lieu à Soi de Virginia Woolf, mais étalé en grand sur les murs d'une galerie, un texte que Zonder a agrémenté de dessins de femmes. Des nudités sauvages et militantes. Des désespérées, prêtes à se déchirer sur les barbelés du vaste camp de concentration d'une société machiste et objectale. Encore faut-il savoir lire, débusquer la cruauté du vide pour y ajouter la carcéralité du vivant phantasmatique. Calone ne feuillette pas le bouquin, il en arrache les pages, nous montre combien le papier est glacé, et que ce froid absolu n'est que la pointe de l'iceberg qui émerge et affleure nos représentations. Nos volontés impuissantes, aussi.

Regardez aussi les deux séries sur Les Tétines Noires. Ni tétons ni tétins. Hormis le groupe en pleine action, seul un homme nu. Sexe au repos de toute présence humaine. Déchaînement autour. L'homme transformé en poupée gonflable des désirs morts. La dernière photo est machiavélique, Fred Calone vous donne envie de tirer sur la sonnette d'alarme d'un train immobile qui ne s'arrêtera jamais.

J'arrêterai sur la série Machinalis Tarantulae, setlist posée à terre sur fond noir, et à côté, sur la gauche, cette croix rouge de sparadrap pour désigner le lieu, le point exact, où il ne se passe rien. Et votre regard qui reste aussi immobile que le Corbeau d'Edgar Poe, à fixer le rien. Nul essor.

Certes Fred Calone offre une vision du rock peu chatoyante. Un étiqueteur parlerait d'indus et de post-noise apocalyptique. Mais Fred Calone n'aime pas les mots ronflants et définitifs. Il dépasse les oripeaux. Son rock, et surtout ses photos, atteignent à une tragédie métaphysique inégalée jusqu'à ce jour.

Damie Chad.

P.S. : les photos sont prises sur son FB : Douche Froide Photographie ce qui explique le l'american prude logo censured sur certaines parties anatomiques, voyez plutôt sur Flick.

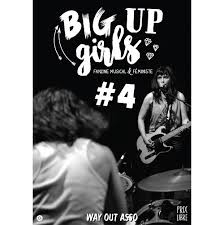

ROCK CRITIC N° 11

Décembre / Janvier / Février 2018

Tout beau mais pas tout neuf. C'est un peu la danseuse de Ben Hito et de Géant Vert. Le fanzine de la zone libre. Sur papier glacé, en couleur et distribué gratuitement dans une vingtaine de villes en France. Si vous n'aimez pas lire, ce n'est pas grave. Rock Critic, d'abord ça se regarde. Question graphisme vos yeux oscilleront entre hyper-réalisme et soviétik propaganda. Esthétique de l'impact visuel. Un peu daté, mais très beau. C'est comme la profession de rock-critique, fut un temps où ils étaient aussi célèbres que les rock-stars, z'apportaient la bonne parole à un peuple d'affamés, mais c'est fini. Aujourd'hui sur internet tout le monde y va de sa petite bafouille. Certains le regrettent. D'autres citent Platon qui fustigeait la démocratie qui permet à n'importe qui de prétendre à des postes de responsabilité, politique, économique et morale. Un discours un peu rétrograde.

Rock Critic, eux se réclamerait plutôt du Do It Yourself. Sont connotés punk. D'ailleurs le numéro débute par une interview de Glen Matlock. Ne dit pas que des stupidités. A part quelques méchancetés ( méritées ? ) sur Johnny Rotten, ne tient que des propos estampillés au marbre de la sagesse. Les chiens fous ne devraient jamais vieillir. James Dean avait raison, mieux vaut vivre vite et faire un beau cadavre. Remarquez que je suis le premier à ne pas avoir suivi le deuxième commandement... A la page suivante ce n'est guère mieux, Dead Can Dance a eu du mal a finir son disque, l'est des moments où la santé vacille, la vieillesse est un naufrage... L'Ombre Verte raconte son voyage au Vietnam. Pas la joie. Apparemment ailleurs l'herbe asiatique n'est pas plus verte que par chez nous. Un truc à démoraliser les trotskystes engrangés dans les Comités Vietnam en 1968... Z'ensuite les chroniques disques ( une consacrée à Odetta, chose rare ) et Bande Dessinée...

J'ai récupéré ce numéro à la Comédia. Croyais que c'était le tout nouveau. Mais non il date de l'année précédente. Le dernier en date. Peut-être pas l'ultime. Z'ont tenté une cagnotte en 2017, pour augmenter le tirage, voulaient frôler les 20 000, et équilibrer le budget avec des placards ( filtrés ) publicitaires. Une stratégie qui se défend. Perso, je ne condamne pas, je préfère la gratuité sans appel à la participation financière du peuple ami. C'est pour cela que KR'TNT qui était sur papier en ses débuts historiques est très vite passé sur le net. Suffira un jour que des esprits mal-intentionnés appuient sur un clic pour que subissions l'extinction des dinosaures. Nous bâtissons des châteaux de sable.

Damie Chad.