KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 391

A ROCKLIT PRODUCTION

01 / 11 / 2018

|

TONY JOE WHITE / HEARTTHROB CHASSIS ADY AND THE HOP PICKERS / CRASHBIRDS WALTER'S CARABINE / POGO CAR CRASH CONTROL ROCKAMBOLESQUES ( 5 ) |

White spirit - Part One

Tony Joe White ? Oh c’est une vieille histoire. « Soul Franciso » était disque pop de la semaine au Pop Club de José Arthur. Un disquaire venait de s’installer en face du théâtre de Caen. Il vendait le single dans une petite pochette en papier. On y voyait le Golden Gate Bridge de San Francisco imprimé dans des tons rose pâle. Ce single nous rendait tous dingues - I ain’t never been to San Francisco/ But I believe a thing has happened there - On l’écoutait à longueur de temps - So-oh-oul Franchisco !

Le problème, c’est qu’en 1968, on ramassait les singles magiques à la pelle. On tombait dingue de « Soul Francisco » mais aussi de « Do It Again » des Beach Boys, de « Lazy Sunday » et son titanesque B-side « Rolling Over » des Small Faces, de « Dance To The Music » de Sly & The Family Stone ou encore de « Time Has Come Today » des Chambers Brothers. Ça grouillait comme les puces sur Boudu. On ne vivait que pour ça. Comme le disait Robert de Niro à Liza à l’arrière du taxi de New York New York, l’ordre était le suivant : un, la musique, deux, les filles et trois, le business (pour un lycéen, le trois n’était pas encore le business, mais les pseudo-études).

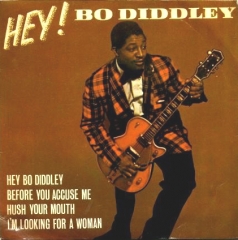

Ça fera bientôt un demi-siècle que dure ce cirque. Tony Joe White vient tout juste de casser sa pipe en bois, juste après avoir enregistré un album une fois de plus envoûtant. Il appartient à la caste des très grands artistes américains et doit en partie son renom à Elvis qui reprit au temps jadis « Polk Salad Annie », un classique qu’on retrouve, comme « Soul Francisco », sur le premier album de Tony Joe, Black And White, paru en 1968 sur Monument, la label quasi-mythique de Fred Foster. Cet album figure parmi les classiques du rock américain.

Tony Joe attaque avec « Willie And Laura Mae Jones » un groove à la Bobbie Gentry, où il raconte que ses voisins fermiers étaient noirs - We worked in the fields together, and we learned to count on each other/ When you live off the land you don’t have time to think about another man’s color (on travaillait ensemble aux champs et on apprenait à compter les uns sur les autres, quand on vit de la terre, on n’a pas le temps de s’occuper de la couleur de peau des autres) - fantastique entrée en matière. Puis c’est le hit magique, « Soul Francisco », le hit sixties par excellence, l’extraordinaire classe du chant chaud de Soul, le vibré diabolique du southern groove. Et ça continue comme ça tout le long de l’album, avec « Aspen Colorado » (balladif classique chanté au chaud devant), « Whompt Out On You » (groove glouglouté, une spécialité de Tony Joe, il adore sautiller son groove et sa fantastique façon d’invoquer le seigneur - Lord, ooooh), « Don’t Steal My Love » (encore un groove bien soutenu à la basse, l’absolu du son), « Polk Salad Annie » (Down in Louisiana, where the alligators grow so mean/ There lived a girl, that I swear to the world/ Made the alligators look tame (En Louisiane où les alligators sont si terribles vivait une fille, je le jure, qui était encore plus terrible que les alligators - Tony Joe prend aussi la peine d’expliquer que polk salad est une sorte de navet sauvage et c’est tout ce qu’avait la pauvre Annie pour se nourrir). Et puis, en B, Tony Joe tape dans les reprises : « Who’s Making Love » de Johnnie Taylor (belle pièce de r’n’b jerkée dans l’esprit des Temptations), « Scratch My Back » de Slim Harpo (Tony Joe l’érotise, ça groove bien sous les draps, ça brode à la wah-wah - ouhh - il soupire son scratchy-scratcho avec la classe d’un grand félin), « Witchita Lineman » de Jimmy Webb et un vieux coup de Burt avec « Look Of Love » (il peut crooner au claire de lune. Tony Joe est un sacré amateur d’horizons soyeux. Son haleine qui nous court sur la nuque est aussi chaude que celle d’Elvis).

Plutôt que raconter l’histoire de sa vie, dont vous retrouverez tous les détails sur wiki, nous vous proposons plutôt d’aller musarder au long de sa discographie, l’une des plus captivantes qui soient.

Son deuxième album sur Monument sort un an plus tard. Continued est encore un très gros disque. « Elements And Things » se joue sur le sentier de la guerre. On se retrouve au cœur des clichés de la swamp music. C’est adroit et poisseux, singulier et fascinant. En tous les cas, unique au monde. Tony Joe sort un beat digne des Seminoles. Tommy McClure des Dixie Flyers l’accompagne à la basse. Un Dixie, ça ne plaisante pas avec le beat. « Roosevelt And Ira Lee » est monté sur la carcasse rampante de Polk Salad Annie. Il est à la fois dans l’électricité et pas dans l’électricité, il flirte avec le folk-rock mais on croise de riff de Suzie Q au coin d’un couplet, alors il affirme son appartenance à l’électricité. Cette chanson raconte l’histoire de deux mecs qui traînent une nuit au bord du marais et qui ne savent pas quoi faire. Alors ils vont chasser les grenouilles. Puis Ira Lee décide qu’il vaut mieux aller voler des poulets. De l’autre côté se trouve une merveille de rock groovy, « Old Man Willis », encore un archétype du Southern sound, cuivré et joué à l’extrême mesure du beat. Tony Joe raconte l’histoire d’un fou qui vivait dans une cabane isolée et qui chassait sa femme et ses enfants avec un couteau de chasse. Avec ça, il nous plonge dans l’univers ténébreux et violent d’Erskine Caldwell. Pour « I Want You », il reprend l’excellent shuffle de « Soul Francisco ». Il fait chauffer ses you sur la braise du rut. On est au cœur de ce que les gens appellent le swamp.

Troisième et dernier album sur Monument : Tony Joe. Ça commence bien ! - I don’t wanna be your stud spider no more - Voilà « Stud Spider », dans toute sa puissance. Et ça dépasse en heavyness tout le pounding de Black Sabbath. Tony Joe tape là dans la violence extrême. On a même du you ouuuh de fou et des claquages d’accords psychopathes. On retombe dans la magistrale épaisseur du groove avec « Widow Wimberly ». Tony Joe gratte sa gratte dans la moiteur extrême. On sent circuler des énergies inconnues sous la surface du groove - But it’s hard to even pay your rent - Encore une histoire de nympho. Avec la chaleur, rien de surprenant. Le beat est celui du désir - Widow Wimberly how do you still manage to smile/ Widow Wimberly I like to stop and learn from you a whiiiile - On reste dans l’énormité du son avec « Conjure Woman », fantastique d’espérance et de son jeté dans le marais. Le ciel de Tony Joe s’auto-hante - Lawd Lawd she said I only have the tooth of a crawdad - Pure démence. Tony Joe entre dans son meilleur rôle avec « What Does It Take (To Win Your Love) », celui du séducteur à l’haleine chaude. Puis il passe au swampy suédois avec « Stockholm Blues » monté sur un gros beat palpitant et il nous balance ensuite une fantastique reprise du « Boom Boom » de John Lee Hooker. Pur génie - Gonna shoot you right down - Tony Joe nous fait tout simplement le boom boom du dandy.

Puis il passe avec armes et bagages chez Warner pour enregistrer deux albums fatidiques : Tony Joe White et The Train I’m On. On a parfois l’impression d’écouter toujours le même disque, et c’est un peu le même problème qu’avec Dylan : si on ne fait pas l’effort d’entrer dans les textes des chansons, c’est foutu, car on passe complètement à côté de ce qui fait leur grandeur. C’est un peu comme si on écoutait Gainsbourg ou Léo Ferré sans comprendre les textes. Aucun sens. Tony Joe White ne raconte que des histoires de personnages rencontrés ici ou là, et chaque fois ça captive. « They Caught The Devil And Put Him In A Jail In Eudora Arkansas » ouvre le bal du premier album Warner. On y retrouve les thèmes musicaux de Polk Salad et de Suzie Q. Tony Joe raconte qu’après avoir mis le diable au ballon, le gardien de la prison d’Eudora est devenu mystérieusement riche et qu’il roule en Lincoln Continental. On le voit aussi démarrer « The Change » comme dans un rêve - It’s about a time of the year and we call it the fall oh yeah - Et on trouve à la suite « Black Panther Swamps », une sorte de lien indirect avec Tav Falco. On reste dans le swamp avec « A Night In The Life Of A Swamp Fox », encore un beat à la Polk Salad joué à fond de basse dans une grosse ambiance de voix gourgandine. Puis on se régale d’un « I Just Walked Away » sacrément insidieux. Le hit de l’album s’appelle « Voodoo Village », beau swamp-rock hanté par un solo minimaliste - But voodoo village you seem a lot like me.

Il enregistre l’album suivant à Muscle Shoals. Jerry Wexler et Tom Dowd le produisent. « The Family » atteint une sorte de grandeur softy à la Dylan. C’est nappé d’orgue et éclairci à l’horizon d’un beau coup d’harmo. On tombe ensuite sur un balladif superbe, « If I Ever Saw A Good Thing », bien saxé dans l’esprit. Il revient à son beau groove têtu dans « Beouf River Road ». Il swampe bien son rock et fait sonner l’harp. Puis on tombe sur le fantastique morceau titre, un balladif à la coule de l’Alabama - If you see the train I’m on/ Wave to me goodbye - Doucement suivi à l’harmo, dans l’excellence du murmure et bon prince, il avoue qu’il déteste la voir pleurer. L’autre gros hit du disque se trouve en B. « As The Crow Flies » est une solide tranche de swamp-rock descendue à la basse et suspendue au gimmick tempéré. C’est joué avec passion et claqué de notes acoustiques - Yeah but since I don’t have wings/ Well I can’t get home as fast as I want to - On revient au coin du feu pour « The Migrant » et on retrouve cette haleine chaude, alors forcément, toutes les femmes vont craquer. Trop de chaleur déforme l’angle libidinal des choses. Voilà un chef-d’œuvre de romantisme sudiste, Tony Joe doit aller travailler sur un pipeline au Texas pour ramener de l’argent et il veut que sa femme se jette à son cou quand il reviendra - And you’ll see me coming up the road/ I want you to run/ Just as fast as you can out to meet me/ And throw your arms around me/ Cause baby I’m home - Puis c’est le fascinant « Sidewalk Hobo » qui déboule - Now take me back to Memphis - Il boucle cet énorme album avec « The Gospel Singer ». Il sonne comme Elvis, avec de magnifiques accents gras. Il semble lui aussi incarner cette espèce de classe aristocratique dont se prévalent les gens du Sud des États-Unis, ceux qu’on appelait autrefois les Southern gentlemen.

On sent quelque chose d’extrêmement littéraire chez Tony Joe White. Il est l’héritier des grands chanteurs de blues et de country qui eux aussi écrivaient des chansons pour raconter leur vécu, leurs souvenirs et leurs rencontres. Il est évident que les Drive-By Truckers s’inspirent du modèle de Tony Joe White.

Notre ami s’offre une belle pochette pour l’album Home Made Ice Cream. Un nommé Leann le photographie à Turtle Creek. L’album n’est hélas pas aussi bon que les trois albums Monument parus précédemment. Il vaut cependant l’écoute pour deux ou trois bricoles. Le morceau titre, par exemple, qui se veut bel instro d’harmo du bord du fleuve. Ou encore « California On My Mind » dont Tony Joe décline le thème à la guitare, pendant que chouffle un doux shuffle en guise de brise. Puis il revient à sa spécialité qui est le groove sourd et terrible avec « Backwoods Preacher Man », qu’il fait gronder sous les bois - Doin’ the best he can/ Tryin’ to give the Lord a hand - Puis avec « No News Is Good News », il se livre à son jeu favori qui est de dresser un décor en seulement deux ou trois vers - I woke up this morning with a good feeling.

Bel album que ce Eyes paru en 1976. Il attaque avec un « Soulful Eyes » sacrément groovy. Le vent des îles y charrie un parfum de hit planétaire. Quel charme ! Il reste dans sa période de charme intense avec « You Taught Me How To Love » - I can feel your lips upon my face - Comme tous les hommes d’âge mûr, Tony Joe rôtit en enfer libidinal. Son groove est fabuleux d’inspiration divine - Don’t you know by now - Et ça continue avec « You Are Loved By Me », et là on se croirait chez Bobby Womack. Son groove est fabuleux, il passe du marécage au satin blanc. C’est du rêve romantique à l’état pur et l’harmo suit. Encore plus charmant : « Rainy Day Lover ». Il chante comme un géant de la Philly Soul. Mais il va revenir progressivement au swamp-rock avec des choses comme « Making Love Is Good For You » et « Texas Woman » monté sur un gimmickage bluesy. Il le chauffe à sec à l’harmo et le swingue jusqu’à l’os du genou. C’est en plus secoué au sable. Voilà ce qu’il faut bien appeler une aventure, une considérable intervention. Il reste dans le heavy boogie blues pour « Hold On To Your Hiney » et replonge dans la boue des marais pour « Swamp Boogie ». Il gratte ça à l’arrache de la grosse énergie avec des chœurs de rêve et des c’mon de bonne tenue. Il fait son Kristofferson avec « That Loving Feeling » - Come closer baby - difficile de résister. Et comme le groove de charme est au rendez-vous, ça devient terriblement torride - Ahhhh babe - C’est du sexe à l’état pur. Drivé à la mélodie chant. Ce mec est un démon, le pire séducteur qui soit ici bas. Il règle sur un monde de chaleur blanche.

Malgré une belle pochette, The Real Thang puait les années 80 avec sa production diskö. Mais contrairement à ce qu’indiquait son titre, « Disco Blues » n’était pas de la diskö mais un vieux bout de beat swampy. Tony Joe le chantait à la manière de « Soul Francisco ». Waylon Jennings se joignait à lui sur deux cuts country, « Red Neck Women » et « Mama Don’t Let Your Cowboys Grow Up To Be Babies ». Tony Joe y claquait ses vieux gimmicks talala à la mode swampy. Il refaisait aussi une version de « Polk Salad Annie ». Monté sur swamp beat, « Swamp Rat » était le point fort de l’album. Tony Joe le chantait en sourdine. C’était absolument admirable de bassitude et joué au funk. Belle fin de disque avec « Even Trolls Love Rock & Roll ». On y retrouvait l’ambiance de Polk, les mêmes accords et la même atmosphère, mais avec une basse diskö. Tony Joe y rencontrait un Troll qui jouait de la basse funk et il a donc tiré de cette rencontre un conte extraordinaire.

On retrouve « Swamp Rat » sur Dangerous, paru trois ans plus tard. Le Tony Joe qu’on voit sur la pochette a une tête à jouer dans « Gates Of Heaven », car il a un petit côté Kristoffersen. La production de l’album est affreusement diskö, mais au sens de Tamla. Avec « Naughty Lady » et « One Day Will Come », Tony Joe se lance dans la chanson de charme. Il sonne comme Barry White et forcément, on perd le swamp de vue. Par contre, la version de « Swamp Rat » qui se niche sur cet album réveillerait les morts - Now I don’t move too fast/ And my talk is kinda slow/ I’m from the swamps/ And I like to stomp the cotton eye joe - Fantastique ! Tony Joe fait même danser un alligator. On trouve une autre merveille en B, « Do You Have A Garter Belt », petit groove pressé - Love the way you wear your hair down long - morceau pulsé au pouet-pouet et soutenu à l’harmo - I ain’t no kinky baby but I know what I like - On a là le pur boogie du bayou. « The Lady In My Life » est un balladif infernalement beau. Les mouches tombent dès que Tony Joe ouvre le bec pour chanter. Charme fatal. Il finit l’album avec un autre balladif de charme, « You Just Get Better All The Time ». Il a de la chance : sa compagne s’améliore avec le temps.

Il enregistre Closer To The Truth à Muscle Shoals. On retrouve David Hood et Spooner Oldham parmi les musiciens. Il revient à son vieux beat sur « Tunica Motel » - Just outside of Memphis/ Highway 61/ Sleepy little town by the/ Mississippi river - Il croit même voir passer le fantôme de Robert Johnson - Gimme the blues at the Tunica Motel - Il enchaîne les grosses compos comme des perles, « Steamy Windows » (road-song parfaite), « The Other Side » (fantastique chanson dédiée aux pauvres, ceux qu’on voit pousser des caddies dans les rues). D’autres merveilles se nichent en B, comme ce fabuleux « Bi Yo Rhythm » dédié aux animaux des marais : le rooster et le gator qui voit tout et surtout la city transformer son territoire en voies rapides. Tony Joe redore son blason de roi du groove avec « Cool Town Woman », magnifique jive de by Jove posé sur la bassline de David Hood. Encore plus fantastique : « Bare Necessities » où Tony Joe s’amuse à ironiser - I don’t need a ride in a limousine/ But a little Jag baby/ Wouldn’t hurt anybody - Oui, une petite Jaguar, finalement, ça ne fait de mal à personne.

En écoutant The Path Of A Decent Groove, on réalise à quel point Tony Joe White est un grand auteur. Après Dylan et lui, qui écrira des textes de chansons aussi consistants ? Allez savoir. Il attaque très fort avec « On The Return To Muscle Shoals » et un couplet d’intro dément, un modèle du genre - Hawk on the board big motor running/ Little Stevie windows on the B3/ Seven long years and I was needing to ease my soul/ And there was sweat in the room/ On the return to Muscle Shoals - Couplet complètement mythique puisque Tony Joe rend hommage à Muscle Shoals en étant lui-même acteur. Il revient à son côté mâle protecteur avec « I Want To Be With You » et à ce petit jeu, il bat Elvis. Puis il lâche un cut digne du Voodoo Chile, « Backside Of Paradise » - They say I was born on a stormy night/ Jammin’ to the blues/ My mama thought that I was a good luck charm/ But I think I was touched with the hoodooooooooo - Et le solo court la plaine. On ne sait pas si c’est du cliché, mais dans « Mojo Dollar », Tony Joe multiplie les plans with a guitar in his hand. Il suit son rêve de wild man - But I followed his train and went/ Deep in the wild man swamps - Avec « Jaguar Man », il touille un groove de séducteur ultime qui aime les belles fringues, les belles pompes, l’argent facile and you - I don’t waste my time/ Beating around the bush/ Cause if its cool/ You don’t have the push - Il pose ensuite son décorum dans « Up In Arkansas » - Les coyotes hurlent dans la nuit et les rats ont dévoré mon repas - Et il revient à la chanson de charme avec « Always The Song » - La première fois qu’on s’est touché, on a presque pris feu - On retrouve le merveilleux écrivain avec « The Coldness Of The Chain ». Ses vers sonnent comme des vers classiques - Fell under bad companions/ With no regards for the law/ We were under the impression/ We was above it all - On sent aussitôt le poids des mots et donc la force de l’image - And I can feel it/ In the air like a distant rain/ I’m one step from/ The coldness of the chain - Oui, Tony Joe n’a qu’un pas à faire pour se retrouver au bagne. Il finit avec le morceau titre qui est une sorte de groove introspectif. On sort de cet album ébloui, une fois de plus.

Lake Placid Blues arrive deux ans plus tard. On ressent un léger malaise avec le morceau titre qui ouvre le bal, car Tony Joe sonne comme Dire Straight et sort un petit mid-tempo à la mode. Il revient au boogaloo rôdeur de la nuit avec « Menutha » et ses formules magiques - Woke uo this morning/ Slightly out of tune - Retour à la chanson de charme avec « Paris Mood Tonight », puis à son cher bayou avec « Bayou Woman » et donc une bayou woman qui se tient près du campfire. On reste dans la chanson d’haleine chaude avec « The Guitar Don’t Lie ». Parfois, on aimerait bien être une femme pour pouvoir tomber dans les bras d’un mec qui chante aussi bien. Ah comme les femmes ont de la chance ! Un peu de terroir avec « Louisiana Rain », et il brode sur ses souvenirs extraordinairement ordinaires - People came from miles around/ To sing those gospel songs/ And have dinner on the ground - Il faut voir le poids qu’il met dans son ground et c’est suivi à l’harmo. Pure magie. Malheureusement on croise pas mal de morceaux de rock FM sur cet album. Il revient au groove sous le boisseau avec « Yo Yo man/Carter Belt » et il s’apitoie sur son sort avec « Down Again ». Tony Joe a fait de sa dépression un fonds de commerce. Au moins, ça lui sert à quelque chose.

Encore un album chaudard, comme on dit chez les truands : One Hot July. Chaudard, oui, car bourré de classiques comme ce « Crack In The Window Baby » qui fait l’ouverture. On y retrouve l’haleine chaude de Tony Joe - All I can think is boom boom - Il profile l’énormité. Tout est dans la diction. Il gère bien son groove et lâche des boom boom d’anthologie. « Gumbo John » se déroule à Baton Rouge - Southern culture on the skids it sure is true/ Out on the back porch of Gumbo John - Le voyage en Louisiane est assuré. Tony Joe raconte l’histoire d’un alligator qui s’appelle Clyde : c’est un copain mais il peut être terrible. Gumbo John jouait de la guitare, mais il montre sa main avec deux doigts, et donc fini la guitare à cause de Clyde. Voilà le grand art de Tony Joe White : raconter une histoire extraordinaire en trois couplets. On se régale aussi du heavy groove de « Goin’ Down Rockin’ » - One foot in the mountain and the other one in the stream - Quelle allure ! Et tout le long du disque, il file au rythme du groove. Il revient au blues primitif avec « Don’t Over Do It ». Puis il passe au groove chaleureux avec « Ol’ Black Crow », pur jus de swamp-rock serré et vénéneux monté sur un beat tribal. Tony Joe joue avec la musique des mots - There’s a storm in the South and trouble in the East/ Maybe I should move out West/ Ain’t no music in my ears no taste in my mouth/ Keep looking for a place to rest - Il touille le vieux mythe du vagabond qui cherche un endroit tranquille pour se reposer. Et on retrouve l’extraordinaire « Conjure Woman » du troisième album Monument, monté sur un beat violent et chassé par les vents.

C’est sur The Beginning paru en 2001 qu’on trouve « Rich Woman Blues », un vieux blues de cabane avec la voix chaude de Tony Joe dans le cou. On applaudit à distance. On ne sait jamais. Ce genre de mec a beaucoup trop de charme. Il revient plus loin à ses vieux racontars du Deep South avec « Ice Cream Man ». C’est intense, comme toujours. Son « Going Back To Bed » est magnifique d’attaque de voix intimiste - For the papers in the trash/ All the bad news I read - C’est chanté dans la torpeur confédérée. Et il revient à la conclusion sudiste : Go back to bed. Quand on écoute « Drifter », on mesure à quel pont Tony Joe est un chanteur exceptionnel. Il se pose comme un gros moustique sur la mouscaille. Il claque son « More To This Than That » au vieil accord vermoulu - Times are movin’/ Gonna Fade - Il touche là au plus chaud de l’intimisme et gratte à la sévère, à la violence du bayou. Il souffle le chaud et le froid. Ah la brute ! Pure merveille aussi que ce « Down By The Border » et dans « Wonder Why I Feel So Bad », il se demande pourquoi il va si mal - I could reach for the whisky/ reach for the pills - Tout est fascinant chez Tony Joe, surtout « Clovis Green » - He made his living raising sugar cane - Il envoie sa fille unique to the finest school in New Orleans et elle revient enceinte - A child was born in the fall - Pure magie. Il négocie « Rebellion » à gros coups d’acou - Ride my woman in a coupé de ville - et il sort l’un de ces couplets dévastateurs dont il s’est fait une spécialité - I might wanna rock or play the blues all nite long/ I’m in this thing for life/ I didn’t come here for just one song - Et il ajoute : Lightnin’ Hopkins was a friend of mine - Il boucle cet album terrible avec « Who You Gonna Hodoo Now », un magnifique portrait de panthère noire.

Quelques belles énormités se nichent sur Snakey paru en 2003, à commencer par « Feeling Snalkey » - I was feeling snakey this morning/ All my thoughts were covered with mud - Ce qui prédomine le plus chez Tony, ce sont les textes, évidemment - I ain’t messing with tequila no more - le son ! Il gratte son truc avec une vieille arrogance vermoulue. Autre coup de Trafalgar : « Black Horse Coming » - There’s a black horse coming/ I’m not ready to ride - et un solo hante le fond du cut comme un fantôme. C’est bardé de distorse. On l’écoute dicter ses conditions - And if I keep looking back on my life/ There’s some things I wish that I could do over but there’s a dark horse - Il parle bien sûr de la mort qui approche. Et le cut qui suit, « The Organic Shuffle », est un véritable coup de génie. C’est joué à la basse funk - But when they grabbed him by the hands/ Their own feet started this weird little dance - Monstrueux ! « Lucy Off The Land » est assez violent et le groove de Tony Joe chapeaute bien tout. On reste en plein mystère avec « Taste Like Children » - And when I asked him about the mystery meet/ He just grinned and said somebody won’t see their shadow today - C’est la façon dont Tony Joe White s’évapore, en disparaissant dans l’ombre du mystère le plus épais.

Il enregistre pas mal du duos pour l’album The Heroines. Encore un disque incroyablement solide et on tremble à la seule idée de passer à côté d’un disque pareil. Il commence et termine l’album avec un thème à l’espagnolade, « Gabriella », assez pur et admirablement bien joué. On peut y aller les yeux fermés. Premier duo avec Shelby Lynne sur « Can’t Go Back Home ». Tony Joe entre au second couplet et impose sa présence. Ce mec est bon. Shelby lui donne la réplique. Leur duo est captivant comme l’est d’ailleurs aussi celui qu’il prend avec Lucinda Williams sur « Closin In On The Fire ». Ils partent ensemble. On sent circuler les fluides de la sensualité et en plus, c’est admirablement cuivré. Merveilleuse shouteuse que cette bonne Lucinda ! Tony Joe apprécie ses accents terribles. On assiste à un échange entre deux alligators et voilà que brille l’or du rock. Tony Joe ajoute à ça un solo tordu incroyablement trash. I duette ensuite avec Michelle White sur « Playa Del Carmen Nights ». Tony Joe attire toutes les femmes. Il crée les conditions du confort érotique et Michelle White en profite pour s’introduire. Elle y va tant qu’elle peut. Encore un duo magique avec Emmylou Harris : « Wild Wolf Calling Me ». Ils virent country et Emmylou attaque d’une voix sucrée. Leur petite affaire tourne au coup de génie. Tony Joe revient ensuite à son vieux heavy blues avec « Rich Woman Blues ». Il claque quelques notes ici et là et nous ensorcelle définitivement. Il duette aussi avec Jessie Couter sur « Fire Flies In The Storm ». Quel brouet infernal ! Sous son Stetson, Tony Joe joue les vieux beaux et joue un solo liquide en continu. Nouveau phénomène paranormal.

On reste dans les très grands albums avec Uncovered, paru en 2006. Il monte « No One Bad Thought » sur un énorme groove de basse et raconte son enfance - My mama was a Cherokee/ Spent her life on a river farm/ She had seven kids and let us know/ There was plenty of room in her arms - Imbattable. Encore un gros poisson groovy avec « Rebellion ». Tony Joe a beau se fâcher, ça reste du gros swamp-rock spongieux. Il joue ça au gras qui jute, et du meilleur. Voilà un son de guitare qui fait rêver. Il stompe ensuite son swampy swampah avec « Shakin’ The Blues ». Waylon Jennings chante avec Tony Joe et ça prend une tournure énorme, véritablement énorme. Les couplets sont rattrapés au picking de guitare. C’est monstrueux et au dessus de tout. Puis on le voit embarquer son « Rainy Night In Georgia » au groove de charme et le chanter avec une profondeur abyssale - Neon signs a flashin’/ Taxicabs and buses passing through the night - Voilà l’énorme élongation du groove deep south - Lord I believe it’s rainin’ all over the world - Quelle fabuleuse interprétation ! Il atteint la perfection, de la même manière qu’Elvis. Et Tony Joe revient inlassablement claquer ses paroles - I find a place in a boxcar/ So I take out my guitar to pass some time - C’est à la fois excellent et définitif. Il groove ce classique jusqu’à la moelle de l’occiput. Il reste encore au moins deux merveilles : « Taking The Midnight Train » - She’s an intellectual woman/ I’m a low maintenance man/ Oh I’ll take her love anyway that I can - et « Keeper Of The Fire » qui sonne comme un hit, mais le problème chez Tony Joe White, c’est que chaque cut sonne comme un hit.

Take Home The Swamp est un album live. Il fait monter la petite fournaise d’« I Want You Baby » sur un bon beat boogie. Il en fait une version admirable, claque de violents accords dans les virages et c’est nettoyé à la wah-wah. On retrouve la mécanique de Polk Salad dans « Roosevelt And Ira Lee ». Toute sa vie, Tony Joe s’est montré admirable. Il nous claque ça à la grosse claquemure de la Louisiane. On tombe ensuite sur le vieux riff descendant d’« Hard To Handle ». Tony Joe est un vrai meneur d’alligators. Il sait lancer une troupe au combat. Avec « When You Touch Me », il rappelle qu’il ne supporte pas que cette femme lui touche ce qu’il a de plus précieux au monde. Puis il se dirige tranquillement vers la sortie avec « Polk Salad Annie ». Ah quelle époque !

Deep Cuts restera dans les annales du rock comme un album de son. « Set The Hook » saute littéralement à la figure. C’est boppé à la machine d’écho et surligné au vieil harmo. Tony Joe rappe le swamp et ça tourne encore une fois à la monstruosité. Il crée une ambiance dégueulasse de puissance emblématique. Il ramène « As The Crow Flies » dans l’enfer technoïde, ça frappe sec et dru. Il murmure près de l’enclume que frappe Hadès. Il nous sort carrément le stomp du Creusot. Rien d’aussi brutal sur cette terre. Effarant ! Même traitement pour « Willie And Laura Mae Jones », c’est tapé à l’horrifique. Tony Joe invente là le swamp de la révolution industrielle. Il passe aussi « Soul Francisco » à la moulinette du son. Il pulvérise son vieux hit et nous précipite dans la fosse à fuel. « High Sheriff (Of The Calhoun Parrish) » passe aussi à la casserole. Tony Joe le roule dans le goudron, puis il gratte son « Aspen Colorado » avec un son ultra-saturé. C’est d’autant plus terrible qu’il chante très bas, alors on a les oreilles qui vibrent. S’ensuivent d’autres classiques comme « Homemade Ice Cream » ou « Swamp Water », eux aussi industrialisés à outrance et il termine avec une effarante mouture de « Roosevelt & Ira Lee ». Là il tente le tout pour le tout. Il fait du totémique et transforme son vieux hit en hit hypnotique. Ça dépasse l’entendement, mais on y va, car on suivrait ce mec jusqu’en enfer. Il produit avec cette mouture de l’insondable bourbeux. Ça sonne comme une véritable malédiction, comme du heavy biblique. Ne laissez surtout pas ce disque à portée des gens fragiles.

On reste dans la lignée des grands albums avec The Shine. Comme il en a l’habitude, Tony Joe raconte une histoire dans « Season Man » - He moved in with his kinfolks in the Arkansas woods/ He was a man who would always do what he said he would - Tony Joe a une façon toujours très particulière d’agencer les mots dans ses vers. C’est une façon d’articuler le langage qu’on retrouve dans la façon dont Sam Phillips s’exprime dans ses interviews. Chez Tony Joe, le moindre mot a son importance. On reste dans le vieux groove de boogie avec « Ain’t Doing Nobody No Good » - Raccoons in the house/ Panther in the woods/ Snakeskin in my tractor/ Rat nest under the hood - Il fait comme à son habitude, il plante un décor en quatre phrases puis ça se corse car le shérif tape à la porte, alors en bon redneck, Tony Joe lâche « ain’t no good », et pour corser l’affaire, un petite guitare fuzz ronge le fond du morceau. Dans « Long Way From The River », Tony Joe évoque le chemin parcouru et s’en prend au décalage, puisqu’il n’entend plus le chant du coyote, mais les sirènes de police. C’est un long chemin en effet depuis le bord du fleuve. Il se retrouve sur scène, à Paris, et pense à son vieux marais. On se régalera aussi de « Strange Night », un vieux boogie sensitif, bien dur et JJ Cale joue de la guitare gluante. On reste dans l’extrême pureté du son avec « Roll Train Roll ». Tony Joe opère un retour aux sources, il évoque Beale Street et le Memphis blues, et on savoure la fantastique pureté du riff de guitare - Now I got the hoodoo on me - il laisse passer une mesure et ajoute : bad chance of luck - Il termine cet excellent album avec une gosse pièce d’Americana, « A Place To Watch The Sun Goe Down ». Il évoque le coin du feu et une guitare qui joue en sourdine. C’est le bon endroit pour voir le soleil se coucher.

Grâce à Live In Amsterdam, tous ceux qui n’ont pas eu la chance de voir jouer Tony Joe sur scène peuvent l’avoir dans leur salon. Et là, dès qu’il s’assoit avec son chapeau, son porte-harmo, sa Strato, l’évidence saute à la figure : c’est un authentique bluesman ! Chez Tony Joe, tout est vieux et tout sent bon le bord du fleuve, et dans son cas, on devrait plutôt dire le bord du marais : la guitare, le mec, la voix, le blues, tout date d’un temps reculé. Et bien entendu, il attaque en solo avec deux swamp blues, « Rich Woman Blues » et « Stockholm Blues ». Pour le troisième morceau, un petit mec aux claviers et un drummer softy viennent le rejoindre sur scène. Ils attaquent un autre blues, « As The Crow Flies ». Une tête de crotale est fixée sur la bandoulière de Tony Joe - Well I dreamed last night that I heard you call my name - Et l’envoûtement se produit. Il a un son complètement hanté par l’esprit du blues, mais c’est le blues des marécages, plus lent et beaucoup plus inexorable. « Crack The Window Baby » est aussi monté sur une carcasse de blues. Il joue un stomp vermoulu, travaillé au corps par un riff de basse terrible que joue le petit mec au clavier. Tony Joe balance des vieux coups de wah-wah. Ambiance extraordinaire. On pense aux Doors, même son, même puissance évocatrice. Tony Joe balance à la suite d’autres immenses classiques, « Roosevelt And Ira Lee », « Rainy Night In Georgia » et bien sûr « Polk Salad Annie » que tout le monde attend. Quelle fantastique séquence de swamp-blues ! On souhaiterait presque que ça ne s’arrête jamais.

Et puis voilà Hoodoo. Belle pochette, avec un Tony Joe assis et aussi patiné par le temps que sa chaise, sa Strato et son ampli Fender. Au moins, comme ça, on sait où on va. Car bien sûr, les chansons de l’album sont aussi patinées que la chaise. Il attaque dans un cimetière - I was sitting in a graveyard late one night/ And I didn’t know why - Non, il ne savait pas pourquoi il était assis dans un cimetière l’autre nuit. Il chante toujours sur le même registre et, diront les mauvaises langues, sur le même air. On retrouve son joli boogie de la Louisiane dans « Holed Up ». Il raconte qu’il reste enfermé et qu’il ne sort plus de chez lui, que des os de poulet traînent par terre et qu’il n’en a plus rien à foutre de rien. Le téléphone sonne, il ne répond plus. Une fille vient essayer de remettre un peu d’ordre, mais il ne veut rien savoir. Dans « Who You Gonna Hoodoo Now », il décrit une très belle femme noire sur un air de blues primitif. Dans « 9 Foot Sack », il raconte sa jeunesse pauvre à la ferme. Son père cultivait le coton, quarante acres au bord de la rivière et sept bouches à nourrir. Fantastique évocation d’une époque révolue. Dès l’aube, sa mère le réveillait pour aller aux champs. Il y travaillait jusqu’à la tombée de la nuit. Quel fabuleux groove intimiste ! Et puis voilà « Alligator Mississippi ». Tony Joe y raconte un joli cauchemar. Il se retrouve coincé dans ce bled et une centaine d’hommes armés arrivent sur le parking with evil in their eyes. Toutes les chansons de l’album sont absolument passionnantes. Tony Joe ne raconte que des petites histoires et ça continue sur la B avec « The Flood ». Il raconte l’inondation. Il pleuvait à verse à Memphis. Toute la nuit. Le lendemain, la route était fermée. Alors il est grimpé sur la colline et a suivi la fameuse piste de Natchez pour filer à Nashville qui était aussi inondée. Des guitares flottaient à la surface de la rivière. Tony Joe White est une fabuleux narrateur spongieux. Dans « Storm Comin’ », Moma les réveille pour leur dire d’enfiler leurs vêtements car la tempête arrive ! Vite ! Il en profite pour faire monter la pression orchestrale. Encore un groove familier avec « Sweet Tooth ». Sa baby fait des gâteaux et elle a du chocolat sur les lèvres. Tony Joe ne nous épargne aucun détail.

Rain Crow sonne comme l’apothéose du swamp. Tout est bon là-dessus, à commencer par « The Opening Of The Box » qui ouvre le bal de la B. On ne résiste pas à ce genre de groove hyper-tendu. On assiste là à une cérémonie secrète dans les bois animée par un groupe de wild weird music, et c’est visité par Steve Forrest, un bassman entreprenant. En C, on tombe sur l’énorme « Conjure Child », un swamp rock magique qui raconte l’histoire d’une fille qui vit dans le marais avec une sorcière (conjure woman). Deux mecs veulent violer la fille. Ils l’attendent à l’endroit où elle doit remonter dans sa barque pour rentrer chez elle dans le marais. Elle devine leur présence. Alors un serpent chope le premier à la gorge et une panthère saute sur l’autre. Elle les fout dans la barque et les donne au gator un peu plus loin pour qu’il les bouffe. Gator snack. Tout aussi puissant, voilà « The Middle Of Nowhere », cut nostalgique dans lequel Tony Joe évoque son enfance - It’s the summer in the middle of nowhere/ Reality is the heat/ And all we have and all we know/ Is what’s within our reach - Il décrit plus loin le livreur de glace - ice truck - Garanti d’époque. « Hoochie Woman » qui ouvre le bal de l’A est aussi un cut puissant, monté sur un beat soutenu. Tony Joe y raconte l’histoire d’une femme qui fait cuire ses écrevisses et qui rajoute un pot de piments de Cayenne dans la gamelle - That’s the way it is/ When you’re livin’ in the swamp land - Il enchaîne ça avec « The Bad Wind », l’histoire d’un type qui charge son fusil pour aller régler ses comptes : sa femme fricote dans un bar avec des mecs. Il s’arrête chez le voisin pour lui demander de s’occuper de ses vaches, puis il descend en ville. Il entre dans le bar, s’assoit à une table mais il ne la canarde pas. Il rentre chez lui apaisé. Fantastique conteur que ce Tony Joe White, n’est-ce pas ?

Signé : Cazengler, tony joe ouate

Tony Joe White. Black And White. Monument 1968

Tony Joe White. Continued. Monument 1969

Tony Joe White. Tony Joe. Monument 1970

Tony Joe White. Tony Joe White. Warner Bros Records 1971

Tony Joe White. The Train I’m On. Warner Bros Records 1972

Tony Joe White. Home Made Ice Cream. Warner Bros Records 1973

Tony Joe White. Eyes. 20 th Century Records 1976

Tony Joe White. The Real Thang. Casablanca Records 1980

Tony Joe White. Dangerous. CBS 1983

Tony Joe White. Closer To The Truth. Remark Records 1991

Tony Joe White. The Path Of A Decent Groove. Remark Records 1993

Tony Joe White. Lake Placid Blues. Remark Records 1995

Tony Joe White. One Hot July. Mercury 1998

Tony Joe White. The Beginning. Audium Records 2001

Tony Joe White. Snakey. Munich Records 2003

Tony Joe White. The Heroines. Sanctuary Records 2004

Tony Joe White. Uncovered. Swamp Records 2006

Tony Joe White. Take Home The Swamp. Music Avenue 2008

Tony Joe White. Deep Cuts. Swamp Records 2008

Tony Joe White. The Shine. Swamp Records 2010

Tony Joe White. Live In Amsterdam. DVD Munich Records 2010

Tony Joe White. Hoodoo. Yep Roc Records 2013

Tony Joe White. Rain Crow Yep Roc Records 2016

La reine Margaret

Ah elle est culottée la reine Margaret de venir allumer aussi incidemment les convoitises ! Elle se montre même prodigieusement culottée, débarquer ainsi comme une reine des Mille et une Nuits du Michigan dans le plus minuscule des bars de l’Eure, ce département désespérément rural abandonné de Dieu depuis des siècles, ou en d’autres termes, le dernier endroit possible pour la manifestation d’une telle panacée régalienne. Voici dix ans, la reine Margaret vint dans cette ville avec les Demolition Doll Rods choquer quelques barbus, non par le prestige de sa condition, mais par le minimalisme de sa mise : elle arborait en effet un bikini en cuit noir, marqué LUCKY en grosses lettres blanches sur le cul. Il faut entendre le mot cul au sens noble, celui de La Philosophie Dans le Boudoir.

Et si la reine Margaret débarque, ce n’est pas pour collectionner les baise-mains, mais pour baiser le rockalama, pour enfoncer la Philosophie dans la gorge du Boudoir à coups de boutoir, pour bouter l’ennemi hors des murs, entendez par l’ennemi le mauvais garage, car la reine Margaret se prévaut de la couronne du garage-rock, le plus fondamental de tous les garage-rocks du monde moderne, celui du Michigan.

Alors la reine peut tailler sa route, elle ressort sa vieille Mustang mauve et tape dans le tas, soutenue dans ce qui ne sera jamais un effort par un fort grand kid en ébullition guitaristique et par une batteuse sortie des rêves les plus wild, puisqu’elle tape comme une sourde des deux côtés de son corps penché en avant, le pied droit sur la grosse caisse.

Avez-vous déjà vu chose pareille ? Par nous, en tous les cas. Elle bat ça à la vie à la mort et la reine devrait faire gaffe, car drumbeat baby pourrait bien lui voler le show.

Ils s’embarquent tous les trois dans une poursuite infernale, oh pas celle de John Ford qui n’en finit plus de mal vieillir, mais celle d’un Heartthrob Chassis lancé ventre à terre à travers les plaines déjà bien visitées du Midwest, ils jouent toutes les cartes en même temps, le pounding, le gras double, le relentless, le reptilien lézardeux, le heart-beat d’Animalism, le flash attack typique d’un mauvais trip au LSD, ils gargouillent de vitalité, ils mordent tous les traits et mettent le sharp en charpie,

la reine Margaret claque tous les privilèges d’un coup de snap, elle chante parce qu’il faut bien chanter, mais ses reins ondulent et tout le rock sort de son roll, et voilà qu’elle lève sa guitare en offrande aux dieux qu’elle veut, avant de la glisser dans le cou pour jouer l’un de ces héroïques killer solos flash dont elle a le secret. Forcément, elle connaît aussi tous les secrets du condensé et l’exiguïté du bar devient une seconde nature, elle crée son espace et allonge le temps, elle ne s’embarrasse pas des détails, elle ignore les limites, il imagine des magnitudes, mange les marges, délie les liens qui la rattachent au réel et transforme le maigre auditoire en conglomérat de Bernadettes Soubirou, car oui, la reine Margaret finit par transfigurer les vues qu’on a des genres et des gens, elle fait palpiter les vaisseaux des cervelles, elle occasionne des bouleversements sensoriels, son rock palpe les braguettes et laboure quelques jachères, sa hargne se fond dans le beurre de la raie et rien ne saurait colmater la brèche qui s’ouvre dans cette soudaine Mer Rouge et sait-on au juste pourquoi une Mer Rouge viendrait s’ouvrir dans un mini-bar évreutin ? Mais pour laisser passer le garage, Horatio, plutôt que toutes les particules de ta philosophie, plutôt que les tribus d’Israël qui n’ont qu’à se débrouiller autrement, oui, il faut d’abord sauver le garage, il faut même qu’il passe en fanfare, et la reine Margaret y veille et le moment s’y prête comme il ne s’y est jamais prêté, même l’endroit devient idéal, inespéré. Si on se raisonnait, on se contenterait de dire : oh c’est juste un petit concert de plus un soir de semaine dans un bar de province, mais non, il n’est bien sûr pas possible de se raisonner, puisque la reine Margaret daigne honorer le petit peuple de l’exercice de son droit divin.

Ce retour de Margaret Doll Rod est tout simplement inespéré. La fin des Demolition Doll Rods nous avait tous laissés inconsolables. Avec ce trio fabuleusement sexy, l’étendard du meilleur Detroit rock claquait au vent, souvenez-vous, et leurs albums figurent encore aujourd’hui parmi nos chouchous, avec ceux des Gories, du Velvet, des Stooges et du MC5. L’incroyable de la chose est que la reine Margaret revient dans le rond de l’actualité avec un nouveau power trio sexy et furibard, bourré de cette énergie qui n’appartient qu’aux gens de Detroit. Cette énergie prend la forme d’un style qu’on observe, qu’on scrute, dont on voudrait s’imprégner quand il se manifeste, car il est unique au monde. C’est peut-être Wayne Kramer qui le définit le mieux dans l’interview qu’il donne à Tony D’Annunzio pour Louder Than Love : il rappelle qu’à Detroit, la musique était à l’image de la ville, a rough industrial city in the midwest - What you get is very honest - Oui, ce qu’on appelle la fameuse scène de Detroit, avec le Grande Ballroom qui en 1968 montre au monde entier comment le rock normal mute en rock incendiaire avec le MC5, puis les Stooges, avec des gens comme Mitch Ryder et Jim McCarty qui traînent dans des décharges industrielles, Dick Wagner et Frost qui se prévalent du titre de louder band in the world, Question Mark & the Mysterians qui turlutututent leur jerk infectueux à coups de Farfisa, The Black Godfather Andre Williams qui fait alliance avec la crème de la crème du gratin dauphinois pour enchrister le garage une bonne fois pour toutes dans l’écrin noir de nos nuits blanches, Cub Koda et son Brownsville Station qui shootent une jolie dose d’extravagance dans le cul bien rose de leur wild ride, Martha & the Vandellas qui dansent en petites robes blanches sur la chaîne de montage Ford, la spectaculaire exubérance des Rationals qui furent à deux doigts d’exploser à la face du monde, même chose pour le Sonic’s RendezVous qui souffrait d’être trop bon, trop intense, trop Detroity, et puis n’oublions pas James Jamerson qui jouait ses drives de basse couché sur le dos, tellement il était ivre, les Gories qui te Thunderbirdent l’ESQ encore aujourd’hui pour la postérité de l’underground, la reine Margaret et ses Doll Rods qui retapaient en leur temps dans l’art sacré du dirty minimalisme, et on oublie toujours d’évoquer Suzi Quatro qui avant de faire équipe avec the mighty Mickie Most en Grande-Bretagne cassait bien la baraque à Detroit avec les Pleasure Seekers. Et puis ça continue, pas seulement avec la reine Margaret et son fringuant Chassis, mais avec le powerhouse-trio Death qui revient d’entre les morts pour remonter sur scène, et Timmy Vulgar qui après avoir balancé les deux bombes de Clone Defects revient infecter les imaginaires avec Timmy’s Organism. On n’en finirait plus avec tous ces gens-là.

La cerise sur le gâteau est ce nouvel album que la reine Margaret vient d’enregistrer. Non seulement Arrhythmia est recommandé à tous les fans des Doll Rods, mais aussi à tous les fans de rock. L’album vaut pour une bombe. La surprise est d’autant plus frappante qu’on s’attendait un peu à une redite des Doll Rods, mais si vous grimpez sur le porte-bagage de la Bicycle de Margaret, vous allez vous taper l’une de ces virées dont on se souvient toute sa vie. Elle chante ça à l’excellence de l’insistance du round and round - I got two big wheels on my bicyle/ They go round/ Take me downtown - C’est une ampleur qui vaut bien celle du «Great Big Amp» de Brother Wayne, et ça va même plus loin car la reine Margaret renoue avec le gigantisme incantatoire des Doors, elle entortille tout ça dans le gras double de sa guitare - Yeah take me downtown - Rien qu’avec ce «Bicycle», l’album va tout seul sur l’île déserte. Mais avant ça, on se sera goinfré de «Check You Out», véritable ramalama farci de fouillis de guitares et drivé à fond de train par le heartbeat le plus cavaleur du Michigan. On se souvient qu’au temps des Doll Rods, la reine Margaret jouait ses solos jusqu’à la dernière goutte de son et elle récidive ici dans «Good Times Callin’», ses notes traînent et ça en dit long sur son infernale faculté de résilience. On imagine même qu’elle joue les solos de «Now Now» et «Laugh» dans le dos, car ce sont de purs flash killers. Ça jaillit en plein cœur d’un relentless primitiviste bien tassé dans l’urgence et les bazars de ah-ah ouh-ouh. Spectaculaire ! Elle impose vraiment un style. Elle revient au gras double longiligne des Doll Rods avec «When I’m With You» et donne une fois encore libre cours à sa démesure incantatoire. Enfin bref, rien qu’avec l’A, cet album sonne comme un classique. Mais le pire est à venir. Avec «Sister», qui ouvre le bal de la B. Fini de rigoler. La reine Margaret nous plombe une ambiance à la Velvet - I’m gonna invite your sister/ To the party/ To/ Night - On assiste à une fantastique résurgence des urgences car c’est battu au tribal pur, c’est une sorte de «Sister Ray» au ralenti, ou si vous préférez, l’apparition miraculeuse du downbeat de psycho-daisy, ou encore, si on voulait jouer les mystiques, une fontaine de jouvence qui jaillirait du buisson ardent, les lignes de guitares s’enroulent comme des serpents dans l’étuve du son - Music music/ have your way - Véritable coup de génie. On voit cet album devenir fondamental de minute en minute, et sans que l’admiration qu’on voue à Margaret Doll Rod y soit pour quelque chose.

Merci à Venus In Fuzz.

Signé : Cazengler, Châssis rouillé

Heartthrob Chassis. Chez Chriss. Évreux (27). 11 octobre 2018

Heartthrob Chassis. Arrhythmia. Milan Records 2018

MONTEREAU / 27 – 10 – 2018

NELL'S PUB

ADY AND THE HOP PICKERS

Brr ! Fait pas chaud aux abords du confluent, c'est ici que l'Yonne et la Seine marient leurs flots sous le phare frileux de la teuf-teuf garée sur la berge. Pourvu que ce soir les Hop soient hot comme la braise, l'on presse le pas au travers du dédale des ruelles sombres et désertes, sur la place centrale du vieux Montereau, la porte grand-ouverte, le Nell's Pub nous accueille. Beaucoup de monde, Ady et ses pickpocketers de notes, Vanessa, Céline des Jallies – le trio originel des jolies filles reconstitué – Tom, et même Vincent des No Hit Makers qui me dévoile sur son portable les photos de la prochaine pochette de leur nouveau disque... Dame Ady, désormais tourangelle, est venue de Tours faire un tour sur son ancien fief familial de Seine & Marne.

ADY AND THE HOP PICKERS ( 1 )

Bastien Flore est à la contrebasse, et Pascal Lamotte à la batterie, mais on ne les entend pas. Enfin façon de parler, vous martèlent lourdement la scène du pied, à la manière des prisonniers enchaînés des pénitenciers américains, Ady se charge de l'intro, tout de go au gosier, toute seule, elle n'a besoin de personne, sa voix lui suffit. Vous scotche illico, chair de femme exaltée dans l'eau de sa robe émeraude, explose et s'impose naturellement, sans une once d'arrogance, avec cette facilité déconcertante, un alliage inaltérable de puissance et de swing, qui vous laisse pantois et pantelant. En une minute exquise la salle est conquise. Bastien et Pascal, la suivent maintenant de leurs instrus, et l'on entre dans le vif du sujet. Les guys se chargent de la rythmique, Ady serre sur le vert de sa robe sa Gretsh d'opale de feu cochranéenne, elle joue très sec et grondante. La guitare aboie tel un chien fidèle qui montre à tout instant les dents prêt à défendre sa maîtresse jusqu'à la mort. Rockabilly à la voix bluezy.

Verre de rouge à ses pieds – ne vous étonnez pas si une des trop rares compositions du Trio s'intitule Red Wine – la parole haute et rieuse, Ady présente les morceaux, Carl Perkins, Gene Vincent, Stray Cats, l'on reste dans le haut niveau, faut l'entendre crawler entre ces gros cachalots, les dents de la mer ne lui font pas peur, vous les turbine à fond, vous les poinçonne à la Gretsch et les expulse de son coffre au trésor vocal, à la manière des illusionnistes qui vous tirent un éléphant de leur chapeau – plus difficile que les lapins, si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'avez jamais entendu Ady chanter – les garçons derrière laissent la cuisinière sacrifier le coq au vin du vaudou, Pascal tourne la broche drumique, et Bastien slappe à la petite cuillère, suivent mais ne précèdent pas, la Reine devant, les officiants derrière. Honneur et respect. Le bois pétille et les flammes hautes comme des buildings mettent le feu à la baraque. Sait aussi jouer de la nuance au swing flexible, monte et descend sur le Weed Smocker's Dream de Peggy Lee par exemple, the two boys éventant la dame d'une parfaite rythmique élastique remplaçant à merveilles les arabesques de Benny Goodman à la clarinette. Le set passe en coup de vent...

ADY AND THE HOP PICKERS ( 2 )

Nous ne comprendrons jamais la logique féminine. Dès le début du deuxième set, du haut de ses talons rouges revendicatifs à la me-too, Ady annonce que les chanteuses seront à l'honneur dans le choix des titres. Et hop, elle adjoint un troisième... garçon aux Pickers, Tom - des Jallies et des Sons of the Bleachs vus la semaine derrière – qui branche sa guitare. Vous la manie à la texane, à cheval sur le dos tumultueux du bronco furieux qui ensauvage les galops les plus fougueux. C'est qu'Ady n'est pas une adepte des héroïnes lasses, pallides et souffreteuses qui se meurent de consomption dans les romans du dix-neuvième siècle, l'est partisane des grandes gueules qui vous poussent des goualantes éruptives sur les chapeaux de roue. Des pouliches de haute race qui ont le sang chaud et ardent à la Big Mama Thorton, et à la Big Maybelle, manière de rappeler aux sympathiques gaminos Elvis Pres(dents-de)ley et Jerry Lou, que les filles ont mené la sarabande avant eux et en première ligne. Nous aurons droit aussi à Lavern Baker, Janis Martin, Wanda Jackson et Ruth Brown, parfaites occasions pour Ady de s'amuser à explorer sa tessiture vocale. Les plus beaux moments de cette fastueuses soirées. Plongée dans les racines noires du rock'n'roll et les ardences féminines du white rockabilly, Ady rappelle que l'on ne fait pas de la bonne omelette rock sans casser les ovaires. Les guys ne se laissent pas distancer, n'accompagnent plus, fourbissent maintenant l'épaisseur musicale nécessaire à ce changement de registre, Ady les interpelle souvent pour les solos, et arrête brusquement de chanter pour laisser deux secondes de ces faux-silences qu'un bref break de batterie, un saute-mouton enragé de contrebasse – entre big mama's on se comprend – ou une étincelle ravageuse électrique de guitare, se hâtent de combler sans ménagement.Chaque morceau est accueilli par des applaudissements frénétiques et des cris de satisfaction. Ady remercie, rit longuement, et sans préavis vous éructe une nouvelle chute du Niagara qui s'affale sur vous comme la grande voile d'un sloop chaviré par la tempête. Termine par Queen of Rock'n'roll – une très belle définition d'elle-même – mais devant l'enthousiasme devra rajouter un rappel qui se clora définitivement sur les wagons fous du train qui kepte un rollin de Tiny Bradshaw ( comme quoi l'on peut parfois avoir besoin d'un homme ) qui nous emporte dans un pays de rêve et de rage... Que voulez-vous, écouter Ady et ses Hop Pickers c'est attraper une sacrée adyction !

Damie Chad.

( Photos : Ady and the Hop Pickers )

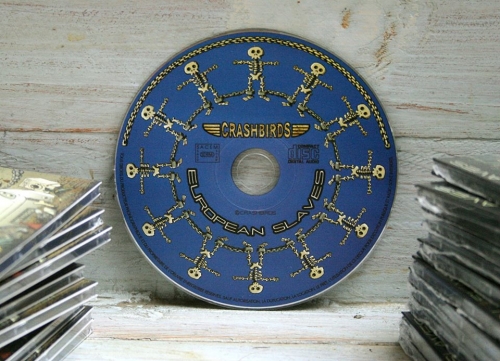

EUROPEANS SLAVES / CRASHBIRDS

( CBIRDS005 / 1 / 1 / - Octobre 2018 )

Delphine Viane : vocal, rhythm guitar / Pierre Lehoulier : lead guitar, crasbox

Méfiez-vous des oiseaux, sont souvent de mauvais augure. Les Crashbirds toujours. Rien que la pochette fout la trouille. De loin ( de près aussi d'ailleurs ) elle est très belle. Production maison, Pierre Lehoulier s'y est collé. L'a des facilités, quand il ne cuit-cuite pas avec les Crashbirds, il s'adonne à la bande dessinée. Reconnaissons que ça aide. Mais c'est aussi une vision philosophique. Attention ne se perd pas dans la ronde infernale des concepts incompréhensibles. Se contente de nous tendre un miroir. Vous dévoile notre présence au monde. Au cas où vous ne songeriez qu'à vous extasier sur la joliesse du dessin et le patchwork des couleurs, c'est fou comme beaucoup font semblant de ne pas comprendre, il vous a écrit le titre en haut dans un bandeau noir : European Slaves.

Esclaves européens. Généralement on évite les sujets qui fâchent. Les Crashbirds y mettent leurs pattes palmées ( à moins que ce soient de cruelles serres de rapaces ) en plein dedans. Du monde sur la pochette. Sont heureux. Sourires aux lèvres. Regardez bien, vous risquez de vous y reconnaître, au premier rang. Vous marchez fièrement et librement. Vous êtes un être libre, vous vous dirigez en toute liberté vers votre supermarché, vous partez dépenser l'argent que vous avez gagné, durement, mais en honnête travailleur conscient d'avoir la chance insigne d'être un rouage irremplaçable de la modernité civilisatrice, encore quelques mètres et vous aurez accès au paradis du temple de la consommation. Vous en ressortirez le caddy rempli à ras-bord, mais sans un rond. Ce n'est pas grave, vous avez toute la semaine pour bosser et gagner un peu de monnaie.

C'est à croire qu'un individu sur deux est né pour empêcher l'autre d'être heureux. Malheureusement, cette couve possède un verso. Il y en a qui ne sont jamais contents. Au lieu de taffer et de la fermer comme tout le monde, ils manifestent et l'ouvrent tout grand, des méchants, des violents, des vindicatifs, brandissent des bâtons, jettent des cocktails molotov. Pas de panique, les courageux chevaliers des Compagnies Républicaines de Sécurité, parviennent à contenir ces hordes de forcenés. Pour combien de temps, avons-nous envie de demander. Mais comme nous sommes bien élevés, nous ne poserons pas cette insidieuse question. Qui nous brûle les lèvres. Et puis, c'est trop politique. Et nous n'aimons pas les gros mots qui crashent.

A l'intérieur, c'est encore pire, dans la série si tous les cadavres du monde se donnaient la main, cela ferait une jolie ronde de squelettes sur votre platine, là c'est encore notre présent, mais spectrographié de plus près : n'ayez aucune illusion, vous êtes déjà morts !

Boring to death : il y a le Lehoulier qui égrène ses notes à la volée comme quand vous êtes gentils et que vous klaxonnez sur l'autoroute pour avertir les esprits distraits que roulez à contresens, la Delphinote elle en a la voix qui ricoche sur les carrosseries, les découpe au laser de ses stridences, elle y prend manifestement du plaisir. Ne sont pas devenus fous les oisillons, mais dans la vie on a si peu l'occasion de s'amuser que pour estomper l'ennui du quotidien aussi lourd qu'une pierre tombale, il faut tromper la mort qui fonce sur vous. Ne les condamnez pas, ils tentent simplement de survivre. Ne sont pas des renonçants à la fureur de vivre du bon vieux rock'n'roll. European slaves : les poings sur le I, les mots qui font mal, Delphinette vous scratche dessus tout ce que l'on ne dit pas dans les dîners en ville entre bobos, normal vous êtes au milieu d'un groupe de rock'n'roll, Pierre tire le serpent à sonnette d'alarme, et Tigresse Delphine vous enjoint à mordre les barreaux de la cage dans laquelle vous vous êtes enfermés, même que vous avez mis la clef dans votre poche pour être sûrs de vous donner l'illusion d'être libres. Aucune pitié, crevez la bouche ouverte. Les Crashbirds ne donnent pas dans la complaisance. Le rock'n'blues est sans pitié. Mothers strike : pas vraiment une chanson pour la fête des Mères. Une mélopée pour fœtus écorchés à qui l'on apprend les rudiments du mal vivre, la vie ne fait pas de cadeau, essayez de vous retrouver du bon côté des barricades, un long passage instrumental, une belle raclée longue et saignante pour vous faire rentrer la leçon dans le crâne. Définitivement. Weekend lobotomy : buvez un coup, cela vous fera du bien. La suite s'avèrera plus difficile. Une cloche de vache enragée scande la scène de folie qui se déroule sous vos yeux épouvantés. Delphine a la hargne et Pierre la rage. Même qu'il vient aboyer et mordre sur le refrain. Doivent être sur le radeau de la Méduse car ça tangue salement. Delphine tempête, Pierre ouragane. Insupportable, vous aimeriez que ça se termine, mais quand la fin arrive, vous le regrettez. Shock therapy : une entrée à la Beethoven sous LSD, tout de suite la rockphonie tourne au désastre, au bruit qu'ils font doivent décharger de la ferraille, Delphine hurle comme une harpie en manque de victimes, et Pierre abat tout ce qui bouge. Ne sont pas partisans des médecines douces. La guitare devient scalpel et la voix de Delphine une infiltration empoisonnée. Un truc qui requinquerait un quinconce de macchabées. Vous ne êtes jamais aussi mieux qu'après cette auscultation de choc. Nowhere else : ca balance sec, équilibre rythmique parfait, même que Delphine minaude sur le chantier du chant, puis sans préavis elle couine dans le coin cuisine, pousse des piaillements perçants à déplumer les aigles en plein vol, et Lehoulier vous bouscule la partition, vous pensez que le cauchemar est terminé, n'ayez crainte z'ont encore deux épisodes à vous montrer. Encore plus gores que les précédents. Un truc à vous précipiter sous un train, preuve qu'ils sont superbes. Doctor no : consultation obligatoire. Pauvre doctor, Delphine lui lui tatoue son ordonnance sur la peau, le Lehoulier lui suture des petits dessins au sang de guitare tout autour, Delphine lui rajoute une dernière recommandation. Qui se termine comme un bon coup de couteau dans le cœur. Oui, doctor, le rock'n'blues peut tuer. Stupidity : introduction au cliquetis d'hélicoptère en panne de moteur, Delphine vous clame le mot stupidity comme si elle chantait l'hymne européen, derrière Pierre tintamarise sa guitare à la manière des trompettes de la gloire, dites-vous bien que la bêtise du monde vous mènera sur un chemin qui tourne sur lui-même et qui ne vous emportera jamais plus loin que vous. Et pourtant Delphine fait tout ce qu'elle peut pour vous tirer de là. 1929 : le vrai chiffre de la bête hideuse, la guitare de Lehoulier résonne sourdement, ne venez pas dire que vous ne connaissiez pas la fin du scénario. Delphine le proclame bien fort. Pierre le souligne au stylo rouge et noir de sa guitare. Quand se profile le jour des saigneurs, ne soyez pas l'agneau que l'on conduit à l'abattoir. Silence : porte mal son titre, le morceau vrombit, une escouade d'avions vous lâchent leurs bombes sur le museau, même que Delphine met du temps avant de se risquer à prophétiser la fin du monde qui est déjà survenue. Un conseil, fermez votre claque-merde, pas besoin d'aggraver la situation, les Crashbirds s'en chargent.

Ne sont que deux. ( Mixité parfaite ). Mais ils sonnent comme les Rolling Stones au temps de leur splendeur. Unité sonique de la première à la dernière note. Un son qui n'appartient qu'à eux. Reconnaissable entre tous. Dix morceaux, dix classiques. Rien de moins. Rien de trop. Un titre d'album – une banderole métaphysique - qui résume et exprime parfaitement l'époque qui l'a engendré. Opus majeur.

Damie Chad.

CALL IT A FEeLING / WALTER'S CARABINE

( 2013 )

Joe Ilharreguy : drums & percussions / Foucauld de Kergolay : guitars & harmonica / Marius Duflot : bass & lead vocal

Pochette noire. Sur le recto, une espèce de diapositive abstraite, style lamelle médicale de tissus sidaïques infectés en vue d'analyse en laboratoire, je ne sais ce que ces taches blanches représentent, mais si vous considérez l'ensemble comme un test de Rorschach, vous ne manquerez pas d'y trouver votre définition projective. Pour ma part, j'y aperçois ( entre autres ) un ours blanc et le contour de la Méditerranée, est-ce grave docteur ?

B.O.M.B. : tapotements infectieux, des ondes de guitare lustrée se rapprochent, l'éclatement survient lentement, le temps s'est ralenti, l'instant est entrevu en son éternité, la voix crie doucement comme si elle nous parvenait de loin, et s'élève l'ampleur d'un ricanement insolent, il est trop tard pour s'opposer cette intumescence ravageuse de cordes, final moqueur de cour de récréation, na-na-na ! Lover lover : l'amour rend optimiste, saccades joyeuses, c'est le moment cadencé du grand débordement, la musique broute l'herbe tendre du désir jusqu'à la racine, le transbord d'énergie se termine par un point final sans rémission. Chasin robots : plus inquiétant, plus rapide, avec des à-coups monstrueux et des caquètements de cris qui n'arrêtent pas la précipitation ultime, la batterie caracole et la guitare s'enflamme. Leave your job : rythme élastique. L'on marche sur les œufs du renoncement à l'esclavage social. La voix devient bluesy, la démarche est plus facile à théoriser qu'à entreprendre. Hululement d'indiens tout bas à pas feutrés sur le sentier de la guerre, et puis la déferlante apache, des flèches de guitare criblent la baudruche de l'immonde ennemi, il est temps de réinvestir les plaines. Call it a feeling : longues traînées d'harmo blues, la rythmique avance à pas pesants et la voix se dresse avec la rage contenue d'un crotale dérangé dans sa sieste, le blues sort des marais et envahit le monde, vous pouvez appeler cela un feeling, mais le spectre du malheur s'étend à l'infini, c'est ainsi que l'on advient à survivre, que l'on renaît de soi-même, plus fort, puisque la tragédie de vivre ne vous a pas tué. La musique s'étire sans fin, comme le Mississippi s'est retiré lentement, après que les digues aient cédé...

I WANT A RIOT / WALTER'S CARABINE

( 2014 )

Merveilleuse pochette. Surprenante quand on la compare à la précédente. Un pigeon bleu. A collerette verte. Sur fond jaune et rouge. Etrange comme l'on ne s'attend pas à ce qu'un débonnaire biset vienne se poser sur une pochette de rock. Remarquez toutefois son ombre noire agrémentée d'un œil de feu. M'est avis que ce n'est pas une blanche colombe de la paix. Trop bleu, trop blues. Trop tranquille pour être honnête. Ne nous couverait-il par hasard pas les œufs de la révolte ? Pas question de nous faire pigeonner.

Hold my glory : l'on donne dans la joyeuseté conquérante, hymne à la magnification du moi, il est des jours où l'on est sûr de triompher sans péril mais avec gloire. Un froissé final de guitares confirme le miracle et tous le répètent en chœur. Half Alive : la vie n'est pas toujours aussi facile. Nous empruntons parfois des ponts charivariques, le vocal se fait plus sourd, mariné de parfum d'angoisse, et le tohu-bohu instrumental recommence, encore plus affirmé, encore plus déchiré aux aspérités du vécu. L'existe une loi de compensation universelle, si vous êtes réduit de moitié, vous devez déployer deux fois plus d'énergie. I want a riot : une musique cisaillante qui progresse comme une sirène d'usine qui appellerait à la débauche des énergies. Vous êtes dans le couloir de la vie, les citadelles s'écroulent sous vos assauts répétés, vous vouliez une émeute, elle arrive. Hurlements démonstratifs, le feu des guitares vous emporte bien plus loin que vous ne l'ayez jamais rêvé. Echevèlement du désir conçu en tant que chambardement total. Rhino VS Alligator : le morceau flirte avec le punkabilly, une voix qui barbote dans les mangroves, une guitare qui saute à la corde et une batterie qui ricoche sur elle-même. Le rhino et l'alligator dansent davantage qu'ils ne s'affrontent. Si vous prenez une hauteur d'observation suffisante, la mort et la vie ne sont que les deux phases tournoyantes d'un même phénomène. Extended week : habituels tapotements de voleurs qui frappent à la porte pour voir si l'appartement est vide, mais ici l'on passe le film à l'envers, s'agit de savoir si depuis l'intérieur de la cellule de sa propre solitude l'on va pouvoir entrer dans la folie du monde, participer à cette danse fabuleuse dont nous parviennent des vagues d'échos de plus en plus violentes La farandole de la réalité se révèle encore plus exaltante que promise, se termine en une tarentelle haletante. Shining : apothéose, glissades cordiques, voix entremêlées, nous sommes sur la pente fatale et victorieuse, des portes grincent et laissent échapper le flot tumultueux d'une folie allègre, l'on monte aux rideaux, l'on bouffe les étoiles l'une après l'autre, avec un tel appétit qu'un jour il ne restera plus rien, sinon cette faim qui nous dévore et nous institue rois de l'univers. Arabesques de charabia rock'n'rollesque.

Faudra qu'un jour les Walter's Carabine se décident à mettre ces deux Ep's sur les deux faces d'un vinyle. Le rock hériterait ainsi d'un grand disque.

Damie Chad.

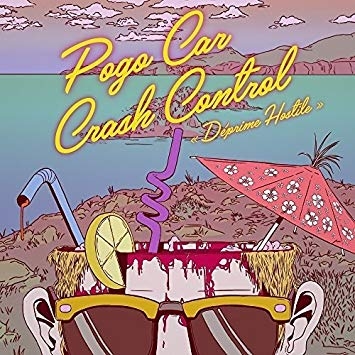

DEPRIME HOSTILE / POGO CAR CRASH CONTROL

Lola Frichet : basse / Olivier Pernot : guitare, chant : Louis Péchinot : batterie / Simon Péchinot : guitare.

DE L'EMBALLAGE

Tout pour déplaire. Au minimum les Pogo ont décidé de vous couper l'appétit. De vivre. C'est à la deuxième pochette que l'on juge le graphiste. Baptiste Groazil, maître artefacteur, s'est surpassé. Je concède que malgré le paysage estival, cela risque de jeter un froid aux âmes sensibles. N'oubliez jamais que tout se passe dans la tête. Evidemment quand les méninges sont désactivées, c'est plus difficile. Un regard sur l'humanité pessimiste, mais réaliste. Ne sommes-nous pas entourés de décérébrés ?

Tout pour déplaire ( bis ) : boîtier plastique économique, lyrics en lettrage jaune illisible sur fond infra-mauve de guimauve et ultra-violette fanée. De l'autre côté le poster noir de pirate, le couteau retiré de vos omoplates. CD gros globule rouge sang. Ne cédons pas aux sirènes du nihilisme, adoptons la positive attitude : tant qu'il y a de l'hémoglobine qui coule il y a de la vie !

Existe aussi en vinyle. Mais il est épuisé. Ce qui est parfait, j'aurai ainsi l'occasion de kroniquer une nouvelle fois le premier album du Pogo.

Déprime hostile : titre éponyme de l'album. Une véritable trouvaille poétique. Résumer tout un univers en deux mots n'est pas donné à tout le monde. L'on touche à l'invention d'un nouveau concept. Maintenant soyons franc, les amateurs de phraséologie kantienne qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir se lancer dans une docte discussion savantissime après l'écoute du titre, risquent d'être déçus. J'ai peur qu'ils n'aient l'impression que Tante Agathe se serve de leur boîte crânienne pour essorer son balai-brosse. Et puis comme les symboles sont réversibles, explorons l'aspect négatif de la formule, un peu menteuse, le morceau n'est pas fifty-fifty, mais beaucoup plus hostile que déprimant. Au début ça tintinnabule et puis au bout de trois secondes ça dégringole et ça vous déboule dessus comme un trucker sans frein. Peut-être n'avez-vous pas compris, alors ils le répètent trente fois de suite afin de vous avertir qu'ils ne font pas de prisonniers. Je suis un crétin : une profession de foi peu habituelle, en plus ils exagèrent, étendent le constat à l'humanité entière – oui même vous, n'épargnent personne - le clament si fort que l'on dirait que les instruments jouent tout seuls, big problème ne savent même pas comment s'arrêter, Olivier a beau klaxonner sur tous les tons, ils foncent dans le décor, fermez les oreilles pour ne pas voir. Comment lui en vouloir : tiens une chanson d'amour. Qui finit mal. Jusque là c'est normal, les pogos ne carburent par à l'eau de rose. Sont du côté des épines. Bonjour le désespoir, mademoiselle serial killer est en goguette, déjà huit morts, ce n'est qu'un début, elle continue le combat. Profitez-en pour inviter votre cavalière, c'est le slow romantique du disque. Une rythmique à coups de hache. Et je pousserai mon cheval sur le cadavre de mes ennemis dixit Edgar Poe. Hypothèse mort : au temps de leur splendeur les Jésuites posaient des hypothèses d'école, les Pogos sont plus radicaux, sont pour l'hypothèse-solution. Facile : premièrement vous optez pour la destruction, en deux très logiquement vous arrivez sur la case nihilisme. C'est rapide, alors ils vous hurlent le morceau à toute blinde dans les oreilles, combo d'assaut qui vous troue tous les blindages. Rancunier : vous reprennent l'antienne mythique du blues When I awoke this morning, et tout le malheur du monde vous tombe dessus, avec les Pogos, faut que ça pète plus dur que cela ( rappelez-vous : 1% déprime + 99 % d'hostilité ), alors vous la font scato, c'est plus rapide que la scène bloomesque dans l'Ulysse de Joyce, je le confirme, ça chie dru. La musique dessine des lignes dégoûtantes sur les murs avec les doigts. C'est pas les autres : tiens une intro, c'est rare chez les Pogo, c'est que le sujet est sérieux, fini de jouer à l'héautontimorouménos baudelairien, vous déballent le ballot de marchandise en grandes longueurs, si vous êtes parano ne vous en prenez qu'à vous-même, plus la perfidie d'un commissaire du peuple qui vous réaffirme à l'identique ce qu'il vient de vous gueuler dessus, vous êtes le paratonnerre qui attire la paranoïa, bien sûr que les autres en ont après vous, tant pis pour vous. Pas de pitié, cassez le miroir, il vous ressemble trop. En boucle : intro encore plus longue, ce coup-ci c'est la déprime généralisée, au niveau des paroles l'on a inversé les proportions, mais la musique est toujours aussi hostile, à croire qu'il y prennent du plaisir, la joie du masochisme est soulignée par l'élan des chœurs. Les Pogos quand ils sont en dépression, ils ne tombent jamais dans le trou. Z'ont la pêche. Je perds mon temps : une constatation froide comme la nécessité d'un suicide. Pas de crainte, sont en forme, guitares, basse et batterie font la course et au chant Olivier se livre à son chantage métaphysique. Ce qu'il y a de terrible dans l'existence c'est que quelque part le malheur de vivre vous rend heureux. Dans notre civilisation post-moderne l'on a une appellation contrôlée pour cela : le recyclage des déchets. Rires et pleurs : pour crime et châtiment ils ont déjà donné, alors là ils ménagent la chèvre et le chou. Enfin façon de parler, ils déménagent un max, broutent la chèvre et trucident le chou. Hypothèse pleurs ou hypoténuse rires ? Dans les deux cas : la diagonale du fou. A quoi ça sert : on se le demande, même eux ne le savent plus, alors ils laissent les instrus partir en roue libre. Ecrasent tout sur leur passage, car quand c'est foutu l'on est au moins sûr que ça ne peut plus servir à rien. Insomnie : le blues de minuit. Dentelles de guitares, s'amusent à sonner comme les groupes du temps des Chaussettes Sales et des Matous Chauvages. Carrément le vrai slow de l'été cette fois. S'y tiennent jusqu'au bout, pas un seul dérapage incontrôlé. Comment donc, ils peuvent chanter sans dégueuler ! Scandalissimo, ils savent jouer sans crasher ! les Pogo ont vraiment tous les vices. C'est même pour cela qu'on les aime, mais il ne faut pas le leur dire, ils en seraient malades de jalousie. Crash Tout : tiens un instrumental, certes c'est plus sombre que les Shadows et plus tornade que les Tornados, mais tiennent à nous montrer tout ce qu'ils savent faire. Finition orgie hardcore. Tout le monde descend, ce train ne prend plus de voyageurs. On s'en fout on a tué le contrôleur. Les Pogo hors contrôle !

Atteinte au moral des jeunes générations, vision dégradée et dégradante de l'Humanité. Paroles et musique à proscrire. Attention hautement nuisible !

Damie Chad.

ROCKAMBOLESQUES

FEUILLETON HEBDOMADAIRE

( … le lecteur y découvrira les héros des précédentes Chroniques Vulveuses

prêts à tout afin d'assurer la survie du rock'n'roll

en butte à de sombres menaces... )

EPISODE 5 : AVOIR LA FRITE OU PAS

( Vivace & Scherzo )

Ramenée au QG, Claudine Laporte, à qui nous avions expliqué comment grâce à notre intervention elle était encore en vie, ne se fit pas prier pour raconter tout ce qu'elle savait :

-

La cassette, une vieille histoire, nous l'avons enregistrée lorsque nous étions en troisième. Vous connaissez les adolescents. L'une de nous trois avait un frère qui possédait un groupe de rock, le mercredi on allait chez elle – le grand frère travaillait – et l'on s'amusait avec les instruments dans le garage. Au bout de deux mois on a finalisé une cassette, en trois exemplaires, et puis la fin de l'année est arrivée, à la rentrée nous n'étions plus dans les mêmes lycées, on s'est perdu de vue très vite... Et puis voici quinze jours Maie-Odile de Cinq Mirs m'a téléphoné, j'ai été surprise, nous ne nous étions pas parlé depuis cinq ou six ans, et voilà que très vite elle me parle de la cassette, que j'avais totalement oubliée, elle m'a demandé si je pouvais la lui envoyer par la poste, ce que j'ai fait, et puis j'ai appris son assassinat à la télévision et...

Nous lui posâmes mille questions, mais elle n'en savait pas plus. Elle fut même incapable, trop émue par les évènements, de retrouver le nom et le prénom de la troisième copine dans sa mémoire, elle nous promit de nous téléphoner dès que cela lui reviendrait. Nous la ramenâmes chez elle où ses parents alertés par la TV sur les mystérieux et mortels évènements du service de pédiatrie de l'hôpital Mondor nous accueillirent comme des héros. Trop heureux de voir leur fille vivante ils ne posèrent aucune question, lorsque nous les quittâmes, le père était en train de téléphoner à un de ses amis inspecteurs de police qui le rassura en affirmant qu'une voiture de police banalisée passerait la nuit devant la porte de la maison.

*

Le Chef ralluma un Coronado. Il avait l'air soucieux. Il m'interpella vigoureusement :

-

Agent Chad, vous retournez chez le voisin des parents de Crocodile, je suis sûr qu'il connaît leur nouvelle adresse. Torturez-le, si besoin, abattez sa femme et ses gamins un par un sous ses yeux, et s'il refuse encore menacez-le de tuer le chat, normalement il craquera à ce moment-là, ce truc marche toujours, c'est ce que l'on appelle le doigté psychologique, action immédiate !

J'ouvrais la porte lorsque la voix de Kruchette claironna dans mon dos. '' Pas la peine, il y a un moyen beaucoup plus simple'' et d'autorité elle s'assit derrière l'ordinateur et s'empara de la souris. Nous la vîmes frapper quelques touches, faire une grimace, se gratter deux fois le nez, froncer les sourcils pour finalement s'écrier :

-

Voilà, j'y suis, M. et Mme de Saint Mirs, 12 rue des Tulipes à Saint-Brieuc. Et avisant notre étonnement, c'était facile, je suis allée sur mon Face-book, j'ai tapé le nom de Marie-Sophie de Saint-Mirs, et je suis tombé pile dessus, vous savez les enfants ont tous un Face-book aujourd'hui, tenez elle a même mis la photo de la villa.

Mais le Chef ne l'écoutait déjà plus, son cerveau mûrissait déjà l'Opération Commando.

OPERATION COMMANDO / SEQUENCE 1

Nous avions enlevé la portière avant-droite de la teuf-teuf, le Chef se déboîta brusquement comme si nous voulions doubler la camionnette, mais lorsque je fus à sa hauteur je sautais sur le marche-pied, tirai une balle pour déglinguer la vitre du chauffeur, Molossa en profita pour d'un saut magnifique sauter depuis la banquette arrière de la teuf-teuf sur les genoux du chauffeur où elle s'installa les crocs menaçants, la bave aux lèvres, j'ouvris la portière, repoussai le gars paniqué et m'emparais du volant et des pédales. J''arrêtai le véhicule trois cents mètres plus loin devant un café. Dans l'habitacle derrière, personne – z'étaient cinq, des clandestins - ne mouftait. Le Chef surgit le colt à la main :

-

C'est simple, ou je vous tue tout de suite, ou vous filez dans le café, c'est moi qui régale, tenez voilà pour vous !

Les pauvres gars plus le chauffeur ouvrirent les yeux comme des soucoupes volantes car une pluie de billets de cinq cent euros leur tombait dessus, ils les ramassèrent et disparurent en courant au coin de la rue ( et de cette histoire ) comme par enchantement. J'aurais voulu profiter de l'occasion pour négocier une augmentation, mais le Coronado entre deux doigts le Chef ne m'en laissa pas l'opportunité.

-

Agent Chad, il vous reste exactement dix-sept minutes douze secondes pour la livraison, je me charge de la teuf-teuf, l'on se retrouve au 37 rue des Crottes de Chien à 8 heures moins dix ! Action immédiate !