KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 477

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR'TNT KR'TNT

24 / 09 / 20

|

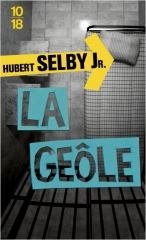

TAMI LYNN / RICHARD HELL E-RUINS / PORNO GRAPHIC MESSIAH DROP DEAD / SLEAZY TOWN FRANTIC MACHINE / POGO CAR CRASH CONTROL HUBERT SELBY JUNIOR HUBERT SELBY JUNIOR |

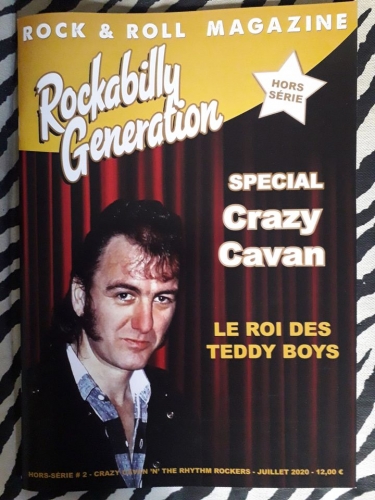

Tami dans le mille

Tami quoi ? Hein ? Qui t’as dit ? Tamiline ? C’est quoi c’machin ?

Ça a l’air drôle dit comme ça, mais cette conversion a vraiment eu lieu. Ce qui n’a rien d’étrange au fond, car qui connaît Tami Lynn ? Elle vient de casser sa petite pipe en bois dans la plus parfaite indifférence, après avoir vécu une vie de Soul Sister qui n’intéressait pas grand monde au fond, sauf les amateurs de blackettes en peu wild, celles qui savaient transformer, par leur seule présence, une pochette d’album en chef-d’œuvre de Soul érotique. Marsha Hunt, Tami Lynn et Betty Davis ne portent rien sous leurs robes, il suffit de voir les pochettes. Black sex power. Aretha aimait la bite et faisait des gosses à 13 ans. Non seulement toutes ces Soul Sisters aimaient le cul mais elles chantaient comme des reines.

Il n’existe pas de littérature sur Tami Lynn. Il faut se débrouiller avec les petits os que donne comme d’habitude à ronger wikipédia et que rabâchent d’autres gens sur d’autres sites, un ragoût à base de New Orleans, d’AFO et d’afro, de Jerry Wexler et de Bert Berns, d’Exile On Main Street et de Northern Soul. Il suffit d’aller taper Tami dans le mille. Tout y est.

Mais tous les fans de Doctor John avaient repéré le nom de Tami sur les pochettes, comme on avait repéré ceux de Merry Clayton, de Madeline Bell ou de Doris Troy, quand ils étaient cités. Par chance, tout le monde n’appliquait pas la politique de Berry Gordy qui ne voulait aucun nom sur les pochettes de Motown. On ne savait même pas comment s’appelaient les Four Tops et encore moins les noms des musiciens qui les accompagnaient.

Il n’existe qu’un seul album de Tami Lynn, Love Is Here And Now You’re Gone, paru en 1971, sous une pochette superbe. Tami a exactement le même power graphique que Jimi Hendrix. C’est pas seulement dû à la coiffure, c’est ce qu’elle dégage, une sorte d’animalité. Comme le disait si justement Baudelaire, le beau est toujours bizarre. Par contre, l’album floppe un peu. Déniché à Londres durant les mid-seventies, il occasionna ce qu’il faut bien appeler une amère déception. On espérait une version black de Sharon Tandy mais il s’agissait d’une sorte de comédie musicale. Il fallait attendre «Monologue - The Next Time» pour recevoir une belle giclée de r’n’b dans l’œil. Ça chauffait un peu plus en B. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que Tami fait partie des artistes découvertes par Bert Berns, auquel on a déjà consacré deux éloges bien dodus sur KRTNT. Tami chante une compo de Bert, l’excellent «I’m Gonna Run Away From You». C’est du bon Bert au grand pied, très poppy et bien produit. Même imparable. On a là un hit de juke bien équilibré, bien fouillé aux percus, cuivré, violonné et monté sur un drive de basse pépère - I’m gonna run away from you ouh-ouh - Autre merveille : un «Never No More» pulsé par un bassman brouteur de notes rebondies. Tami opte pour la discrétion et avec l’élégance d’une Soul Sister valeureuse et modeste à la fois.

Et comme sa consœur new-orléanette Betty Harris, Tami refait surface en 1992 après un long silence. L’album s’appelle Tamiya Lynn, un bel album de groove. Dès «Hip New Moon», on entre dans la vraie artisterie. Derrière elle, un mec joue de la guitare espagnole et Tami chante à la pointe du laid-back. Le mec s’appelle John Goodsall. Ça joue dans le cœur du groove, un groove extraordinaire de latence et la voix flotte à la surface. Elle revient au groove vers la fin de l’album avec «Jazz A Rainy Day And You». Son groove est chaud comme le Gulf Stream, elle chante à la glotte fêlée d’Africaine éprise d’infini, ouh-hoh I’m fifteen years, comme Nina Simone, elle jazze le groove du jour le plus long. Avec «Silk», elle passe à la pop et vend son cul. Elle chante comme si elle se plaignait, mais elle se montre fabuleusement tenace - He calls me silk - On la voit aussi chanter «Somewhere Backof The Moon» à la glotte d’ébonite, elle dispose d’une marge terrible, elle peut gérer son monde du haut de la montagne, elle chante à l’écho éteint et bien sûr, on songe à Nina Simone, une fois encore. De la même façon que Scott Walker, elle demande à respirer dans la scansion. C’est presque un album ambitieux, peut-être même trop évolué. Avec «To Be Your Lady» elle devient bandante. Restons méfiants. Elle tombe dans des trucs assez épiques. Avec ce genre de gonzesse, il faut rester sur ses gardes. Et voilà qu’elle se vautre avec «After All». Pourquoi ? Parce qu’elle chante comme une blanche. Et c’est pas terrible. Tami, reviens à tes racines ! Rien de pire qu’une black qui veut se faire passer pour une blanche. Elle termine avec un «Love Is» fantastiquement barré. Elle en perd le contrôle.

Signé : Cazengler, Taminable

Tami Lynn. Disparue le 26 juin 2020

Tami Lynn. Love Is Here And Now You’re Gone. Mojo 1971

Tamiya Lynn. Liberty 1982

Hell je ne veux qu’Hell

- Part One

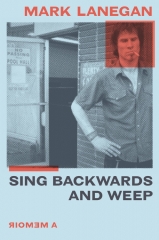

Sans vouloir jouer les Raymond la Science, le petit conseil qu’on pourrait donner aux férus de punk new-yorkais et même de punk tout court serait de se jeter sur l’autobio de Richard Hell, I Dreamed I Was A Very Clean Tramp. L’ouvrage date de 2013 et il vaut tout le jus qu’on n’imagine même pas. Pour plusieurs raisons objectives. Un, Richard Hell compte parmi les grands auteurs américains contemporains. C’est d’ailleurs son fonds de commerce, loin devant la musique qui ne fut dans sa vie qu’un épisode. Clean Tramp détaille cet épisode qui couvre en gros les années soixante-dix et la genèse du mouvement punk. Deux, Richard Hell traite d’un sujet qui n’est accessible qu’aux esprits on va dire lettrés : la vision. Sans vision, pas de punk, c’est aussi bête que ça. On pourrait dire la même chose d’Iggy Pop : sans vision, pas de Stooges. Ou encore de Sam Phillips : sans vision, pas d’Elvis ni de Jerry Lee. Quelques personnages clés ont fait l’histoire du rock. À ceux déjà mentionnés, on peut ajouter les noms d’Andrew Loog Oldham, de Phil Spector, de Tommy Hall, de Shel Talmy ou encore de Mickie Most. Richard Hell entre de plein droit dans cette catégorie. Trois, Richard Hell fait les bons choix : en matière de cinéma ou d’esthétique, mais il sait aussi s’entourer : Tom Verlaine, Lester Bangs, Peter Laughner, Nick Kent, Dee Dee Ramone, Johnny Thunders, Terry Ork et surtout Robert Quine. Tout ceci est prétexte à ce qu’on appelait autrefois une magistrale galerie de portraits. Seul un authentique écrivain doté d’une vision peut brosser une telle galerie de portraits. L’ouvrage pèse par sa cohérence et renvoie à ceux des grands mémorialistes du début du XXe siècle, Léautaud et Guillaume Apollinaire en tête. Certaines pages du Clean Tramp valent, par leurs qualités évocatrices, l’excellence du style et l’acuité du regard, celles du Journal Littéraire de Paul Léautaud.

Au fil des pages de Clean Tramp, on découvre un homme sombre et pauvre, passionné de poésie. C’est encore l’époque des machines à écrire et de ce qu’on appelait autrefois les ‘manuscrits’, ces pages de textes qu’il fallait besogner au tac-a-tac-a-tac. En ce temps-là, écrire n’était pas une sinécure, mais plutôt un travail de fourmi, avec toute la dimension obsessionnelle que cela implique. Hell tape son premier roman, The Voidoid, sous l’influence des Chants de Maldoror, en écoutant en boucle le Live At The Apollo de James Brown et le premier album des Who, My Generation - J’en tapai une version propre, en utilisant un ruban neuf, un papier chiffon de luxe, et en optant pour un interlignage simple et des grandes marges de sorte que chaque page prenait l’apparence d’un rectangle de glyphes entouré de larges blancs, pour ressembler à l’édition New Directions des Chants de Maldoror - Et pourquoi Maldoror, allez-vous demander. Parce qu’Hell trouve l’ouvrage «tellement extrême, aussi drôle que choquant». Et il ajoute : «Plus que tout autre ouvrage, Maldoror m’a inspiré en me montrant les possibilités de l’écriture et la façon dont on contourne les conventions pour exprimer directement une vision brute.»

Comme tout écrivain qui se respecte, Hell nourrit deux passions consanguines : le sexe et les drogues. La musique ne viendra qu’en corollaire. Une façon comme une autre de dire qu’en s’intéressant au punk Hell, on en revient fatalement à l’écrivain Hell. «Love Comes In Spurts» n’est fait que de ça : de sex and drugs d’écrivain. Lorsqu’il évoque son enfance, Hell raconte qu’il a glissé son doigt dans un premier vagin «à l’âge 13 ou 14 ans», et il ajoute à la page suivante qu’il se sent assez américain pour préférer le «sex dirty». Il est comme Steve Jones, il déteste le sexe romantique dans des draps propres. Quand beaucoup plus tard il découvrira l’héro puis la coke, il fera des apologies extraordinaires de ces deux aphrodisiaques - La coke secoue le système nerveux comme un orgasme qui peut durer dix à vingt minutes. L’héro s’apparente aussi au sexe, mais ça se rapproche plus de la pâmoison post-coïtale - Et il enfonce son pieu - et non son clou - en déclarant : «Sous coke, mon cerveau et ma queue ne font qu’un.» Alors il téléphone à des gonzesses pour leur demander de venir passer un moment avec lui. Il aime par dessus tout observer dans le détail ce qu’il appelle leur naked between-legs, c’est-à-dire leur vagin. Elles sont toujours d’accord, pour deux raisons, ajoute-t-il : mon pouvoir de persuasion et ma coke. Après la séance de sniffe, elle s’allonge sur le matelas, écarte les jambes et Hell s’installe au plus près avec un calepin et un crayon pour dessiner ce qu’il voit. Mais il lui arrive aussi de vouloir rester seul. Alors il se fout à poil devant le haut miroir de sa piaule et se dessine de la main droite pendant qu’il se branle de la main gauche - It seemed self-evidently the erotic pinnacle - Eh oui, dit-il, de toute évidence, «qui sait mieux que soi-même qu’on n’aime rien tant que soi.» Hell enfile les conquêtes comme des perles et nous brosse chaque fois un portrait à larges touches, comme s’il peignait au couteau, à la manière de Vlamink. Roberta Bailey, Sabel Starr et Lizzy Descloux font partie du tableau de chasse. Sous une photo de Lizzy aux seins nus, on peut lire : «Lizzy was the inspiration». Elle inspire Hell pour son premier roman Go Now et la chanson «(I Could Live With You) In Another World».

Il démarre assez tôt avec les drogues. En terminale, the twelfth grade - I liked drugs though. J’aimais l’effet instantané et le plaisir physique que procuraient les drogues narcotiques ou psychédéliques, et plus tard, les stimulants - Au lycée il prend des champignons, du THC et de l’acide. Il réussit même à faire une overdose de THC - Une fois un concentré poudreux de THC est arrivé sur le marché et il était très fort. Je l’ai sniffé - Quand avec Tom Verlaine et à cause de leur passion commune pour William Burroughs, ils commencent à s’intéresser à l’héro, ils font une première expérience qui les rend malades. Ça va calmer définitivement Verlaine, mais pas Hell qui va continuer en compagnie de Terry Ork. Un Ork qui aimait bien recevoir ses amis dans son loft et qui leur proposait des séances de shoot mutuel. Hell appelle ça paradise on earth. Il assume parfaitement son junk - I was doing junk pretty often by then, but I still fell deluxe - Il se sent parfaitement adulte, puisqu’il se pique et qu’il ne dépend de personne, il assume son destin - Running my own destiny, out from under - Et il ajoute ceci qui claque : «It was more independant than any other choice I’d ever made.» (C’était le choix le plus indépendant qu’il ait jamais fait). Pour Hell, l’héro reste liée au sexe, c’est une simple dimension de la vie de bohème - The heroin was a reward for our status as outsider artists. C’était innocent et paisible. À cette époque - Pour Hell ce qui compte, c’est l’accès total au corps d’une femme, just as complete and uncomplicated as well. Les drogues qu’on partage avec les gonzesses permettent ça. Au moment où il rejoint les Heartbreakers en 1977, il consomme une à deux doses par jour. Mais il précise qu’il a composé «Blank Generation» avant de passer au junk. La druggy mentality est son état d’esprit naturel.

Ayant depuis belle lurette pris de la distance avec ce mode de vie, Hell peut en parler savamment : «Je conserve de très bons souvenirs de ma narcotic life. C’est un mode de vie assez extrême, qui s’apparente à une forme de combat. Ça ne peut être compris que par ceux qui l’ont vécu. Je ne souhaite à personne de vivre l’expérience d’une addiction, mais il y a dans ce mode de vie quelque chose de glorieux, d’une certaine manière, in a sad way.» Et il développe : «L’addiction, c’est la solitude. Ça commence par du plaisir puis en quelques années ça dégénère pour devenir une obsession compulsive, plus psychologique que physique.» Hell explique alors qu’on se coupe de tous et de toutes, y compris de soi-même et qu’on craint par dessus tout d’être à nouveau confronté à l’horreur de la vie réelle - the horror of real life - Il termine en avouant qu’il a eu beaucoup de chance de pouvoir décrocher, with help. «J’ai eu de la chance de pouvoir vivre le temps qu’il fallait pour décrocher.»

Et puis voilà les gens. Ado, Hell fait une fugue avec Tom Verlaine et se découvre une passion pour la liberté : «Ces quelques jours de fugue sur la route avec Tom m’ont permis d’éprouver le sentiment que je préfère par dessus tout : sortir de moi pour aller dans un autre monde.» Il précise qu’on peut éprouver ça avec une drogue ou une passion amoureuse, mais pour lui rien ne vaut l’acte de tout quitter : son identité et les responsabilités qui vont avec, son histoire et ses liens de parenté. C’est la façon la plus pure d’éprouver le prodigieux sentiment de liberté. Voilà ce qu’un écrivain peut nous dire. En son temps, Rimbaud fit exactement la même chose. Liberté à tout crin. Inventer le punk-rock ne sera pour Hell qu’un jeu d’enfant.

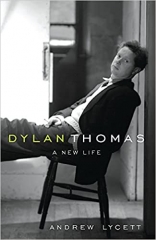

Autre présence de poids dans la genèse d’Hell : New York - Le lendemain du jour de Noël 1966, je quittai la maison définitivement en prenant un bus pour New York - Et là débute la valse des petits boulots de survie. L’écrivain Hell s’en donne à cœur joie. Son copain Tom vient le rejoindre un peu plus tard, en 1971, et ils commencent à bricoler des chansons ensemble. C’est là que démarre leur étrange relation - We even didn’t like each other - Mais au fond, Hell sent bien que ce genre de travers est d’une grande banalité chez les egotistical ambitious young artists. Hell se découvre aussi une passion pour l’esthétique des fringues. Il adore s’habiller comme les early Rolling Stones ou Dylan Thomas. S’il porte un cuir, ce n’est pas un cuir de biker mais un cuir de flicard américain qu’il achète au surplus de la police. Il trouve les Ray-Bans ringardes, il préfère Ivy League gone depraved or early Andy Warhol. Oui, Hell donne des leçons de style et ça n’a l’air de rien comme ça, mais toute l’esthétique punk va en découler. Il se lie aussi avec Barbara Troiani qui fabriquait des fringues pour les Dolls. Elle lui fait un costume en peau de requin mauve à la Wilson Pickett, et c’est cette verste qu’il tient ouverte sur la pochette de son premier album avec les Voidoids. Il rappelle que toutes ces fringues ne coûtaient pas grand chose, et c’était le but. Pas question d’aller singer la jet-set des superstars d’alors qui pourrissaient l’esprit du rock. Pour Hell, ce qui compte dans le rock, c’est ce qu’il appelle ses langages : les fringues et les coupes de cheveux. C’est comme ça qu’il en arrive à ce look de cheveux hérissé qui servira de modèle à tout le mouvement, à commencer par les Pistols : «Dans l’histoire du rock, deux coupes prévalaient, le ducktail d’Elvis et le bowl cut des Beatles.» Alors il s’est demandé ce qu’il y avait de commun et ce qui les a rendues si populaires. D’un côté, le ducktail va devenir le modèle des chauffeurs de poids lourds, des bootleggers et des petits voyous de quartier. De l’autre, le bowl cut symbolise à la fois l’innocence et la transgression. Hell comprend qu’il doit inventer autre chose et voilà : il s’inspire de Rimbaud, d’Artaud et de Jean-Pierre Léaud. Il conseille aux autres membres de Television de s’habiller comme lui chez Hudson au rayon vêtements de travail : pas cher, seulement 50 $, beau look et fantastically comfortable. Pour lui, il est essentiel que les groupes portent les mêmes vêtements à la ville comme à la scène. Pas de show business act - Ce que je voulais avant tout, c’était ramener la vraie vie dans le rock’n’roll - Nous y voilà. Enfin ! Vous comprendrez cependant la nécessité des préalables : un artiste de rock ne tombe jamais du ciel, pas plus qu’il ne sort d’un chou-fleur. Des éléments culturels président généralement à sa destinée.

En 1972, Hell et Verlaine comprennent confusément qu’il est temps de monter un groupe. Ils voient les Dolls et Patti Smith sur scène. Aux yeux d’Hell, les Dolls sont théâtraux et maîtrisent à la perfection l’auto-dérision. Hell comprend que ce phénomène typique de downtown New York ne supportera pas d’être transplanté ailleurs. Il voit aussi à travers les Dolls le potentiel créatif du rock dans tous les domaines : chant, fringues, coupes de cheveux, noms, affiches, interviews. Il lui faut juste apprendre à jouer d’un instrument. Tom lui conseille la basse, plus facile. Hell démarre avec une Danelectro d’occase à 50 $. Ils écrivent tous les deux chansons, alors chacun chante les siennes. Hell trouve un nom pour le groupe : the Neon Boys. Hell est fan des Dolls, d’Iggy, de Slade et de T. Rex. Première dissension : Verlaine n’aime pas les Dolls. Il préfère les Modern Lovers. Hell préfère les Dolls car ils sont plus excitants. Verlaine les trouve trop approximatifs. Verlaine n’est pas à l’aise avec la flamboyance. Ils passent une annonce pour recruter un autre guitariste : deux candidats se pointent : Doug Colvin qui va devenir un peu plus tard Dee Dee Ramone et Chris Stein qui va monter Blondie. Ni l’un ni l’autre ne font l’affaire.

Hell et Verlaine travaillent tous les deux chez Cinemabilia, une librairie spécialisée dans le cinéma, où travaillent Victor Bockris et Terry Ork. Ork est un spécialiste de la Nouvelle Vague et de Godard. Il s’intéresse aussi au projet des deux arpètes Hell et Verlaine. Ork a déjà une sale réputation. Il aurait monté un trafic de sérigraphies de Warhol avec Gerard Malanga, l’assistant du peintre. Ork propose de manager les Neon Boys qui sont devenus Television, mais Hell s’aperçoit très vite qu’il ne fait pas le poids, contrairement à McLaren qui a des idées qu’Hell juge brillantes.

Hell donne des Dolls une brillante analyse en affirmant qu’ils étaient beaucoup trop crus, sloppy, débraillés et radicaux pour exister ailleurs qu’à New York. Puis il explique que les Dolls se sont vautrés car ils incarnaient trop les valeurs du classic-blues-based rock’n’roll, du glam quasi-efféminé, alors que Television part dans une autre direction, celle du rejet total des valeurs hippies, du statut de star pour en inventer d’autres basées sur l’aliénation, le dégoût et la colère, des valeurs qu’illustrent des chansons comme «Blank Generation» et «Love Comes In Spurts». McLaren qui voit se former le personnage d’Hell en mesure immédiatement le potentiel et lui propose de l’aide. Mais Hell ne veut recevoir d’aide de personne - I wanted to be on my own.

Pour dire les choses clairement, Hell et Verlaine se trouvent très exactement à l’origine de la scène punk new-yorkaise. Hell observe les gens autour de lui et ne fait pas de cadeaux. Il admire la Patti Smith des débuts, lorsqu’elle monte sur scène réciter des textes, juste accompagnée par Lenny Kaye. Elle est assez possédée et peut improviser en rythme, like a bebop soloist or an action painter. Mais alors qu’elle vit encore avec Allen Lanier de Blue Öyster Cult, elle entame une relation avec Verlaine qui pourrit la leur, celle d’Hell et de Verlaine. Au fil du temps, elle va baisser considérablement dans l’estime d’Hell : «Elle était plus charismatique que moi, bien meilleure sur scène et elle attirait bien plus de monde, mais elle était aussi full of shit à bien des égards, elle se conduisait comme une diva hypocrite et vénéneuse, et son groupe était assez médiocre.»

Bon, récapitulons : 1972, il est temps de monter un groupe. On s’appelle the Neon Boys et on apprend à jouer. Ah, il faut trouver des noms ! Richard Meyers opte pour Richard Hell. Il cherche un nom pour Tom Miller. Un French poet. Gautier ? Pas mal, mais non, trop compliqué à prononcer. Tom propose Verlaine. Banco ! Television, c’est mieux que Neon Boys, non ? Banco ! C’est le processus de formation du groupe qui passionne Hell. Il se projette dans un personnage, comme l’a fait Bowie, mais Hell précise qu’il n’aime pas Bowie. Il le trouve trop ‘artificiel’. Hell veut faire quelque chose de radicalement différent, et c’est ce qui va coincer avec Verlaine qui voit les choses différemment. Côté effectifs, les choses avancent : Verlaine fait venir à New York un batteur de sa connaissance, Billy Ficca, et Terry Ork qui s’intéresse au projet leur présente Richard Lloyd qu’Hell ne semble pas vraiment apprécier. Maintenant il faut trouver un endroit où jouer : ils découvrent le CBGB. Quand Hell, Verlaine et Ork viennent lui proposer de jouer gratuitement, Hilly Kristal accepte. Quelle aubaine ! Il vient tout juste d’acheter le bar. Hell s’empresse d’ajouter que d’autres versions de ‘la découverte’ du CBGB circulent, en particulier celle de Lloyd. À partir du 31 mars 1974, Television joue chaque dimanche soir au CBGB. Parmi les groupes qui commencent à venir y jouer, c’est Patti Smith qui attire le plus de monde. Personne ne prend les Ramones au sérieux, ils passent pour un groupe de bubblegum, des Stooges on surfboards, un gag, pire encore, un gadget. Les gens ne prennent pas non plus Blondie au sérieux. On n’allait voir Blondie que pour se rincer l’œil, car la petite chanteuse était sexy. Bien sûr, s’empresse de conclure Hell, Blondie et les Ramones seront les groupes qui connaîtront le plus grand succès.

Hell misait énormément sur cette première mouture de Television, au printemps 1974. Elle n’avait rien à voir avec le Television du premier album paru en 1977 : ils portaient alors du cuir noir et des chemises rafistolées avec des épingles à nourrice, des lunettes noires et des cheveux taillés court, ils jouaient un trumbling clatter of renegade scrap, et pour les gens qui les voyaient jouer, ça équivalait à un violent réveil en sursaut - We were stunning - Hell est sûr que les gens n’en revenaient pas de voir un groupe aussi sauvage que l’early Television. Mais ça ne plaît pas à Verlaine. Il trouve le groupe mauvais, alors qu’Hell est aux anges. Sur le coup, Hell ne comprend pas, puis il se met à haïr Verlaine pour ça. Hell sait que le groupe a ce côté ragged qu’avaient les Stooges, le Velvet et les Dolls. Pour lui, c’est ce qu’il y a de plus important. Il adore le son qu’ont les Stones sur «Who’s Driving Your Plane» ou «19th Nervous Breakdown», ou même Smokey Robinson & the Miracles dans «Going To A Go-Go» qu’on croirait, dit-il ‘enregistré dans une ruelle’. Mais Verlaine a une autre idée du son en tête, ces cristal-clear crisp sweet-guitar suites, et bien sûr, il voit le son du groupe subordonné à sa guitare. Seules comptent sa façon de jouer et ses compos. Le reste ne l’intéresse pas. Comme il est écrivain, Hell rédige un article pour présenter Television. Il le destine à la presse, mais ça ne paraît pas. Il fait de Verlaine ‘the Mr. America of skulls’, de Llyod ‘a perfect male whore pretty boy face’ et de lui-même un ‘bass player in black boots baggy suit and sunglasses’ qui danse comme James Brown et qui saute en l’air. Il termine son portait littéraire de Television ainsi : «Pas mal de gens dont je faisais partie pensaient que Television était le meilleur groupe du monde. Alors je suis rentré chez moi, j’ai commencé à écrire un roman et puis j’ai demandé à ma sœur de me tailler une pipe.» Avec le recul, Hell pense avoir un peu mordu le trait avec cet article, mais à l’époque c’était normal. Son intention était de créer un précédent dans la façon de percevoir un groupe. Démarche purement littéraire et bien sûr nullement journalistique. Hell est persuadé qu’à l’époque Television incarne le futur du rock et que le CBGB est devenu le centre du monde. Et il a parfaitement raison. Mais en 1975, Verlaine commence à faire le ménage. Il ne veut plus des chansons d’Hell sur scène et ne veut plus le voir faire le con en sautant partout pendant qu’il chante. Verlaine veut monopoliser l’attention du public. En mars 1975, Hell quitte le groupe et une semaine plus tard, il reçoit un coup de fil de Johnny Thunders. Ce dernier vient de quitter les Dolls et demande à Hell s’il veut bien venir jouer de la basse dans les Heartbreakers avec lui et Jerry.

Ça tombe bien : Hell veut faire du rock frantic et mal dégrossi. Mais il ignorait que Johnny s’intéressait assez à lui pour lui demander de faire partie de son groupe. Ça le flatte énormément. En prime, Johnny est le guitariste le plus excitant de son époque. Autre chose que Verlaine ! Ils forment un trio et ça fonctionne très bien. Chacun ses chansons. Jerry et Johnny sont easygoing, and the group had a great sound and style. Hell s’aperçoit que les chansons de Johnny sont plus simples et bien plus efficaces que les siennes. Hell tente de marier ses ambitions intellectuelles et ce qu’il appelle son ‘lost-boy affect’ avec le ‘defiant junkie prowling’ de Johnny. Hell apprécie sincèrement Johnny qu’il qualifie de genuinely smart. Mais au bout d’un moment, Hell s’aperçoit qu’il est coincé dans les Heartbreakers. Il aspire à autre chose qu’à «Pirate Love». Comme Verlaine, il a besoin d’être le boss dans le groupe, aussi quitte-t-il les Heartbreakers en 1976.

Il reste heureusement un témoignage de cette équipée sauvage d’Hell avec les Heartbreakers : What Goes Around, paru sur BOMP en 1991. Ah l’équipe de rêve : Thunders, Nolan, Hell et Lure. Ils démarrent avec «Goin’ Steady» et tout est déjà là - Goin’ steady/ I’m ready - Nolan tape ça à la cloche de bois et Hell chante à la petite désaille new-yorkaise. Ils n’ont pas besoin d’Oscar Wilde pour faire de la décadence. Ils ont déjà l’envergure. Ils établissent déjà leur domination sur le monde occidental. L‘énormité du set est la version de «You Gotta Lose» qu’on croise plus loin. Ils sonnent comme des graines de violence. Hell sait déjà ce qu’il veut. Il chante in the face, il impose une vision, une Soul de rock. Pur Hell du Kentucky. Belle reprise de «Stepping Stone». Ils s’amusent bien avec les Monkees et sortent une version légèrement décadente. «Pirate Love» est déjà là, dans une version préhistorique assez démente. Par contre «Flight» fait mal aux oreilles. Ils s’amusent dans la cour de récré. Johnny sort aussi son «So Alone» et le joue aux vrais chorus new-yorkais. En fait, tout était déjà là en 1975. Ils terminent leur set avec un «Blank Generation» qu’ils portent au sommet de la décadence avec des chœurs de Dolls, puis «I Wanna Be Loved» qui réapparaîtra avec les Heartbreakers.

Dee Dee Ramone fait partie des gens qu’Hell apprécie beaucoup. Un Dee Dee dit-il qui aurait tant voulu être un Heartbreaker. Il aurait tant voulu jouer dans un happy-go-lucky bad-boys band qui attirait toutes les fun girls. Mais en 1975, Dee Dee semblait heureux de jouer dans les Ramones. Pour Hell, Dee Dee incarnait l’essence même de ce rock’n’roll qui allait devenir le punk-rock. Ce street kid talentueux allait même écrire la plupart des classiques des Ramones. Il gardait une certaine innocence, même s’il vendait son cul pour du blé. Hell le sentait doté d’une très forte personnalité, ‘that funny dizzy dumb style’ qui était aussi une carapace - Il déconnait tellement délibérément qu’il a fini par ne plus être qu’un déconneur. Il s’est pris au jeu - Voilà comment peut sonner l’hommage d’un écrivain : il fait du street kid Dee Dee un fantastique transmuté. Autre sujet d’intérêt : Peter Laughner, adepte de l’auto-destruction, excellent guitariste, enraciné dans le Velvet et les groupes du CBGB. Hell salue la passion de Laughner pour Sylvia Plath et Baudelaire. Avant de calancher en 1977 d’une pancréatite, il avait eu le temps d’enregistrer quelques magistrales covers du style «Wild Horses», «Pale Blue Eyes» et «Summertime Blues». Lorsqu’il travaille comme reporter pour Spin, Hell séjourne quelques jours à Cleveland pour rencontrer des témoins et écrire sur Laughner. Il se rend sur sa tombe et il se sent soudain assailli par un torrent de pensées : «J’étais trop fatigué pour essayer d’y voir clair. Parvenu au pinacle de cet assaut, épuisé par ce déluge d’informations émotionnelles, et sans même réaliser ce que je faisais, je crachai sur sa tombe.» Comme Houellebecq, Hell cultive l’art de la chute en fin de paragraphe. Ça marche à tous les coups, mais il n’est pas donné à tout le monde de réussir un coup pareil.

Hell aura aussi l’occasion de fréquenter Nick Kent lors d’un séjour à Londres. Perfide, Hell lui reproche d’avoir prétendu en savoir plus sur les groupes que les groupes n’en savaient sur eux-mêmes. Hell appelle ça la ‘certitude du journaliste’ - À la fin de mon séjour à Londres, j’ai passé du temps avec Nick Kent. C’était un journaliste rock un peu trop fasciné par Keith Richards. Il portait du mascara pour l’imiter. Ce personnage haut et maigre arborait une crinière de cheveux noirs, un nez crochu et un menton fuyant. Il portait toujours le même futal de cuir, même s’il avait un trou au cul et qu’on voyait ses couilles. C’était un junkie - Puis Hell explique qu’avec le temps, le style de Kent s’est considérablement appauvri, mais au moment de leur rencontre, Kent savait où se trouvaient les drogues, «aussi sommes-nous entrés ensemble dans de nombreuses maisons glacées de Londres pour y monter dans les étages.»

Après avoir quitté les Heartbreakers, Hell reprend tout à zéro avec Robert Quine qui bosse aussi chez Cinemabilia. Au début Hell le trouve ‘pretty demoralized’ et s’aperçoit qu’il est demoralized en permanence. Le seul truc qui semble l’intéresser, c’est jouer de la guitare. Vu qu’il a plus de trente ans et qu’il est chauve, Hell pense qu’aucun groupe ne voudrait de lui. Selon Hell, Quine n’aurait jamais pardonné à Lenny Kaye ses remarques déplacées concernant sa calvitie. Si Hell s’intéresse tant à Quine, c’est simple : Quine adore le raw rock’n’roll. Il écoute Jimmy Reed, Link Wray, Ike Turner, Fats Domino, les Everly Brothers, Bo Didddley, Richie Valens, Buddy Holly et Little Richard. Très peu de choses post-Beatles, excepté le Velvet, les Stooges, Jeff Beck, Roger McGuinn, Hendrix, Roy Buchanan et Harvey Mandel. Il adore aussi le premier album des 13th Floor Elevators, mais contrairement à Hell, il n’aime pas les albums des Ramones et des Pistols. Il s’intéresse de près à James Burton, au jeu de basse de Joe Osborne dans le Wrecking Crew et à celui de John McVie dans Fleetwood Mac, ou encore au style de Grant Green. Autre point commun avec Hell : la littérature. Quine adore Burroughs et Nabokov. Il possède des éditions originales, ce qui impressionne durablement Hell. Quine adore aussi les films de Samuel Fuller, de Hugo Haas et The Three Stooges. Hell ajoute que Quine marchait comme un personnage de Robert Crumb, les épaules voûtées et le regard inquiet. Il portait des lunettes noires d’opticien. «Il arborait un visage rond et anonyme qui le vieillissait. Il voulait passer inaperçu. Je l’ai interrogé une fois à ce sujet, en lui demandant s’il possédait une voiture et quand il a dit oui, je lui répondu qu’elle devait être marron ou grise. ‘Elle est marron !’» Avec l’aide de Quine, Hell monte les Voidoids. Ils recrutent Ivan Julian et le batteur Marc Bell qui ira ensuite rejoindre les Ramones. Comme les Voidoids deviennent la nouvelle coqueluche du CBGB, Sire les signe. Mais dès le début de la relation avec le record business, ça coince. Hell ne peut pas les supporter, ni Seymour Stein ni Gottehrer - The record business notoriously is one of the sleaziest there is - Hell cite même un auteur, Frederic Dannem, qui après enquête dit du record business qu’il est le moins éthique de tous. Mais bon, ils enregistrent un premier album en 1977.

Et là on entre dans le vif du sujet. Hell n’y va pas par quatre chemins : «I think Quine was the best rock and roll guitar soloist ever.» Selon, Hell, Quine mixait l’art et l’émotion comme nul autre au monde. Hell se désole aussi ne n’avoir enregistré que deux albums avec Quine. Il ajoute que les solistes intéressants ne courent pas les rues. Hell cite les noms de Mickey Baker, James Burton, Grady Martin, Link Wray, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Lou Reed, ‘peut-être’ Jimmy Page, ‘peut-être’ Chuck Berry, ‘peut-être’ Tom Verlaine et Richard Thompson, par contre, il considère que Keith Richards et Pete Townshend sont des guitaristes rythmiques. Mais il précise que personne n’a su mixer le feeling et la créativité aussi bien que Quine. Pour Hell, le style de Quine relève du génie - Quine is the gap between skillful creative brillance and genius. Quine was a genius guitar player - En plus Quine adore la noise et bousculer les conventions. Pour Hell, Quine est le grand guitariste antisocial. Par la profondeur de son feeling, Quine se rapproche toujours selon Hell de Miles Davis et de Charlie Parker. Plus loin, Hell en rajoute une couche en expliquant que les enregistrements des Voidoids ‘se mettent vraiment à vivre quand Quine part en solo’. Il ne croit pas si bien dire, il suffit d’écouter le premier album de Richard Hell & The Voidoids, Blank Generation, paru en 1977, pour en avoir le cœur net. On entend clairement Quine partir à l’aventure dans «Love Comes In Spurts». C’est tout l’intérêt du Spurt. La godille de Quine. Le Quine dans le jeu de quilles. Le Quine qui couine à rebrousse poil. Et ça en dit long sur le génie d’Hell qui a compris ça à l’époque. Quine rebat la campagne dans «Liars» - Oh oh oh oh - Sacrée mélasse d’énergie considérable, Hell chante à outrance, pas de voix, rien que de l’outrance. Quine et lui font bien la paire. Quine rentre partout les deux doigts dans le nez. Le solo qu’il prend dans «Betrayal Takes Two» restera un modèle du genre jusqu’à la fin des temps. Les Voidoids sortent un son extrêmement osé, anti-commercial au possible, qui n’a aucune chance de plaire. Non seulement ils précèdent le post-punk d’une bonne année, mais ils l’inventent. Tout reste échevelé, pour ne pas dire tiré par les cheveux. Le «Blank Generation» qui ouvre le bal de la B vaut pour un classique entre les classiques. Hell incarne si parfaitement son concept de blankitude qu’on s’en effare. Quine part en solo de quinconce et va même le claquer aux accords de discorde et les Voidoids rajoutent dans la soupe les chœurs des Dolls ! Très spectaculaire ! Quine tord le cou de «Walk On The Water» avec l’un de ces solos de dépenaille dont il a le secret. Aw baby Aw, comme dit Hell dans «Another World». Quine fait le show avec son funk mutant.

Sire envoie les Voidoids tourner en Angleterre en première partie des Clash. La tristesse de l’environnement urbain britannique choque Hell. Il ne supporte pas non plus la pluie de crachats qui accueille le groupe chaque soir sur scène. Il soupçonne Patti Smith d’avoir lancé la mode, car elle a cette détestable manie de cracher sur scène. Pour avoir une petite idée de ce que donnaient les Voidoids sur scène, il faut écouter Time, un double album rétrospectif paru en 2002. C’est de la dynamite. Hell sait très bien ce qu’il fait en exhumant ces extraits de concert : sur scène son groupe renvoyait tous les punks anglais au vestiaire. On a longtemps cru les Voidoids sophistiqués, voire maniérés. Mais non, sur scène, ils battent tous les records de sauvagerie. Le disk 2 de Time propose un concert enregistré au Music Machine à Londres en 1977 et ça part en trombe avec une version demented de «Love Comes In Spurts», une vraie machine, plus rien à voir avec la mouture studio. Stupéfiant de power et de vélocité. Marc Bell bat comme un dingue et Quine crache les flammes de l’enfer. S’ensuit un «Liars Beware» assez cavalé, ouh ouh ! Explosif ! Ces mecs jouent à fond, Quine, et Ivan Jullian propulsent un Hell surexcité. Les départs de Quine pour l’enfer sont exceptionnels. Ils tapent «You Gotta Lose» à l’inferno dantesque. C’est tout simplement défenestré du corbitex. Quine n’en finit plus d’envoyer des giclées suprêmes. C’est un bonheur que d’entendre jouer ce guitariste. Voilà une version apocalyptique de «Walking On The Water». Les Anglais ne pouvaient pas comprendre un tel phénomène. On entend rarement des accords claqués avec autant de rage. Quine plonge «Blank Generation» dans la confusion. Il joue le pire punk-rock de tous les temps. C’est cette version live qu’il faut écouter. Ils enchaînent avec une reprise de «Wanna Be Your Dog». Hell plonge dans le bonheur en poussant des cris de malade. Quine part en maraude. C’est l’une des meilleures versions jamais enregistrées. S’ensuivent quatre autres titres enregistrés l’année suivante au CBGB. On entend Quine faire des siennes dans «The Kid With The Replaceable Head». Version explosive, look out ! Avec «Don’t Die», Quine taille sa route dans la suburban jungle. C’est inespéré de power. Quine rôde dans les flammes. On entend Costello chanter comme une fiotte dans «You Gotta Lose» et ils terminent avec un joli clin d’œil aux Stones : «Shattered». C’est encore l’époque où il est de bon ton de reprendre un cut pas trop connu des Stones. Le disk 1 propose des épisodes successifs, à commencer par quatre titres avec les Heartbreakers. Hell veut absolument imposer sa marque dans les Dolls avec «Love Come In Spurts», alors Johnny et Jerry le laissent faire. Par contre, ils passent aux choses sérieuses avec «Chinese Rocks». Nous voilà dans le monde réel, ça pulse à la vie à la mort, full bloom 1975. Rien ne pouvait alors égaler le rock new-yorkais. C’est bombardé de son, complètement explosé. Toute la puissance des Heartbreakers est déjà là, comme le montre aussi «Can’t Keep My Eyes On You». Johnny le joue jusqu’à l’os et il fait le show en multipliant les interventions. On passe aux Voidoids avec «I’m Your Man». Quine casse le code en jouant killer. C’est lui qui distribue les cartes. Il joue comme un dieu. Nouvelle équipe en 1979. Quine et Ivan Julian ont survécu. Ils craquent le funk de «Crack Of Down». Hell chante mal et refuse toute concession. Il porte sur ses épaules toute la responsabilité du punk-rock new-yorkais. «Ignore That Door» anticipe Dim Stars, yah yah ! Quine fait encore la loi dans «Time». Sans Quine, pas d’Hell, c’est aussi simple que ça. Avec «Going Going Gone», Hell remonte des courants incertains, il n’a pas de voix, mais il évolue. Quine fout encore le feu dans «Funhunt». C’est une autre équipe qui reprend «I Can Only Give You Everything». Rendez-vous en enfer, ce qui est idéal pour un mec comme Hell. C’est la version ultime, poussée dans le mur. Well you, uh uh, il bouffe tous les mots et chante à la perfection jusqu’au bout du bout. Puis Quine disparaît dans les quatre derniers cuts enregistrés en 1984. No way.

En 1976, Chris Stein glissa sous le nez d’Hell un canard de rock européen. «Hey Richard, tu devrais jeter un coup d’œil à ça ! Ces quatre mecs ont exactement le même look que toi.» Le groupe s’appelait The Sex Pistols. ‘Good name’ rétorqua Hell qui se pencha pour tomber sur le nom de McLaren. Ha ha ha ! Hell éclata de rire. «Malcolm m’aimait vraiment beaucoup !» En effet, il vit dans cet article tout ce qu’il avait inventé : les cheveux taillés à la serpe, les fringues déchirées et les épingles à nourrice. Hell se sentit flatté - It was flattering. It was funny - Il comprit clairement que McLaren avait recyclé ses idées et ça avait marché. Alors Hell s’intéressa de plus près à Johnny Rotten et à ce qu’il déclarait dans les interviews, notamment le fait qu’il voulait détruire le rock’n’roll. Hell en exulte encore - That was fucking incomparable - D’autant que de son côté, il faisait exactement la même chose avec «Blank Generation», mais il se savait plus laid-back, plus dans le sarcasme et le ricanement que les Pistols de «Pretty Vacant». Hell se sentit alors très inférieur à Rotten qui n’était qu’énergie et extraversion, qui galvanisait les kids, alors qu’Hell n’était qu’un junkie renfrogné et désespéré. «Il s’adressait au monde entier, alors que je ne m’adressais qu’à moi-même. Je croyais être un visionnaire dont les idées allaient tout changer, ou tout au moins représenter cette nouvelle génération, mais je savais en même temps que ce n’était pas plausible. Combien de kids allaient vouloir se taxer de blank, c’est-à-dire de vide ? Le concept d’anarchy était assez négatif, mais bien plus marrant.» Hell ajoute ceci plus loin, encore plus déterminant : «Il n’y avait jamais eu de chanson vantant l’anarchie ou annonçant qu’il n’y avait pas d’avenir. Johnny Rotten chantait et faisait des trucs que les kids n’auraient jamais cru possibles et ils l’adoraient pour ça.» Hell finit par enterrer les Pistols avec tout le respect qui leur est dû : «Pendant les deux ans et demi de leur existence, les Pistols furent parfaits. Ils surent rester imprévisibles et novateurs. Tous les groupes un peu ambitieux ont dû revoir leur copie face à cet exemple.»

Il faut rattacher à ces louanges aux Pistols à l’hommage qu’Hell rend au rock : «Le rock n’est qu’une affaire de grâce naturelle, de style et d’instinct. Il faut ajouter à tout ceci la beauté physique de la jeunesse. Pas besoin de bien savoir jouer de la guitare ou de bien chanter, il faut juste avoir le truc - just have to have it - être capable d’identifier ce truc et de le choper. Être jeune, c’est déjà la moitié du truc. Être jeune, ça veut dire jouir de la puissance de la sexualité, d’une sensibilité qui atteint au romantisme du désir sexuel, ça veut dire éprouver de la colère à l’égard des adultes condescendants et un dégoût profond pour tous ces mensonges qu’ils peuvent débiter. C’est aussi un refus de toute forme de contrôle et un besoin profond de fun.» Selon Hell, «le rock est l’art adolescent par excellence et ne nécessite pas spécialement de compétences. Le rock est une essence accessible à ceux qui n’ont rien.» Seul un écrivain peut aller aussi loin dans la pureté d’intention. Il revient ailleurs sur ce thème lorsqu’il explique à quel point le rock peut transformer quelqu’un : «C’était intéressant de voir à quel point le rock peut rendre une personne attirante. Je n’avais jamais été attirant, auparavant. J’ai amélioré mon look parce que je savais ce que je faisais, j’utilisais mon entrée dans le monde du rock pour me réinventer. Mais c’était surtout le rock qui rendait les gens attirants.»

Hell règle aussi ses comptes avec cette légende voulant que le punk soit un peu débile et vide de contenu. Il commence par s’en prendre violemment aux journalistes anglais Tony Parsons et Julie Burchill qui se moquaient des Américains lettrés - Mocking books is OK. Les books, c’est un hobby, une passion, comme tout le reste. Dieu sait qu’on s’est moqué des Anglais. Leur passion semble être la patate. Ils n’aiment peut-être pas les livres, mais ils adorent la patate. Fried potato sandwich - Et là, il remet le turbo de l’écrivain : «Pour moi, il y avait une contradiction inhérente au rock. D’un côté je voulais jouer du rock parce que c’était sauvage et physique, et de l’autre côté je voulais me servir de ma cervelle pour dire autant de choses que possible, et de la manière la plus intéressante qui fut. Je n’étais pas une espèce de snob intello - je rappelle que j’ai quitté la fac intentionnellement - mais en même temps je n’avais pas honte de mon goût pour les livres et pour la réflexion. Il faut aussi savoir que l’Amérique est foncièrement anti-intellectuelle. Alors j’ai mis un point d’honneur à citer Gertrude Stein, Nietzsche et Nerval dans les interviews. Je voulais réconcilier le côté physique du rock avec l’aspect intellectuel, et je voulais que ça soit bien clair.»

Hell choisit un angle sociologique extrêmement pertinent pour expliquer comment un phénomène tel que la vague punk new-yorkaise a pu voir le jour : «Au début des années soixante-dix, les gens de mon âge ont subi la Guerre du Vietnam, le naufrage prévisible de la flower generation, l’étalage public de la corruption et la vénalité des politiciens, l’horreur du patriotisme, le déluge des drogues, la marée d’informations orchestrée par les médias. Tout cela pouvait très bien vous rendre stupide et au passage, emporter vos illusions, mais ça laissait en vous un vide tellement énorme que l’option de se réinventer pouvait très bien venir à l’esprit.»

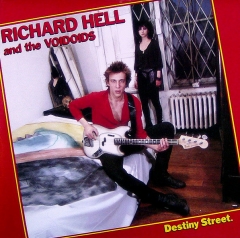

Cinq ans plus tard, Hell et Quine remontent les Voidoids pour enregistrer un deuxième album, Destiny Street. Hell le trouve nettement supérieur au premier. «The Kid With The Replaceable Head» et «You Gotta Move» brouillent un peu les pistes, surtout le Move monté sur un riff catastrophiquement déclassé. Les choses se corsent avec «Lowest Common Denominator», bien défilé à la parade. Quine fait ses ravages et explose le cut en plein ciel. Il mène aussi le bal dans «Downtown At Dawn». Ça reste un bonheur que de l’entendre jouer. Il sort de sa cage et fuit vers des ailleurs. C’est sur cet album qu’on trouve la version studio d’«I Can Only Give You Everything». Hell y croise la violence du rock anglais avec celle du New York Sound, il saute en l’air, il chante faux et c’est excellent. Tout l’esprit est là. Superbe surenchère avec un Quine dans l’ombre. Hell fait tituber ses syllabes, and I try and I try. Puis on le voit ignorer la porte dans «Ignore That Door», mais il le fait à coups de chœurs de Dolls, bien aidé par ce démon de Quine. Ils terminent avec le morceau titre que Quine prend en mode funky. Hell rappe dans le gras. Pendant qu’Hell rappe, Quine rôde.

On retrouve toutes les merveilles de Richard Hell dans deux compiles, le fameux R.I.P. paru sur ROIR en 1984 et qui constitue le disk 1 de Time, et Spurts -The Richard Hell Story paru chez Rhino en 2005. Spurts vaut le détour car Hell y propose des inédits. Il attaque avec deux enregistrements des Neon Boys (pré-Television), «Love Comes In Spurts» et «That’s All I Know». Il n’a pas de voix mais un sacré swagger. On comprend que McLaren ait flashé sur lui. On retrouve ensuite les Heartbreakers («Chinese Rocks»), les Voidoids, puis Dim Stars et l’ombre tutélaire de Don Flemming. Hell propose ensuite un inédit, «Shall Be Coming (For Dennis Cooper)» assez africain. C’est Ivan Julian qui joue de la guitare. Il plonge le cut dans la purée des origines, on croit entendre des barrissements d’éléphants.

Il existe enfin en EP sobrement intitulé 3 New Songs sur lequel on trouve le fameux «The Night Is Coming On» de Dim Stars. Don Flemming est dans le coup et ça s’entend. Hell joue de la basse et c’est battu aux quatre vents. C’est une version terrifique. S’ensuit un «Baby Huey» joué à la menace d’un Max tapi dans l’ombre du groove urbain. Hell amène ça comme «The Night Is Coming On», avec le même genre de petits réflexes.

Clean Tramp s’achève avec la fin de la carrière musicale d’Hell. Il boucle ainsi : «Vous savez que c’est le temps et non les séquences qui nous régit et qu’il est impossible d’écrire le temps non séquencé sauf peut-être en poésie. Je ne voulais pas raconter la vie d’une personne à travers le temps, mais le temps à travers la vie d’une personne.»

Il ne reviendra dans le rond du projecteur qu’en 1992 pour l’excellent Dim Stars, un album bourré de fulgure. C’est là où un mec comme Hell fait la différence : il apparaît peu mais il apparaît bien. L’album est tout simplement génial, c’est même l’un des grands classiques du rock moderne américain. En plus d’Hell on y trouve Thurston Moore, Robert Quine et surtout Don Flemming dont il faudra un jour saluer le génie sonique. Dès «She Wants To Die», on tombe dans la marmite des pires distos d’Amérique, ça gicle et ça stride dans tous les coins. Hell ramène des chœurs de Dolls dans «All My Witches Come True», c’est dire s’il est bon, en plus d’être enragé. Puis il règle ses comptes avec Marty Thau dans «Memo To Marty» - You make your living cheating/ The kids who keep you eating - Hell déclenche l’enfer sur la terre, fuck you ! Marty Thau ! Red Star ! Et ça repart de plus belle avec cet hommage à Wolf, «Natchez Burning». Hell ne craint pas d’affronter le blues de Wolf. Il le chante avec sa voix de kid urbain - Mississippi town - et derrière, on entend Quine couiner. Encore une fabuleux coup d’Everytime I walk/ On down the street avec «Stop Breaking Down», ça gratte au sec de stop breaking down, dans une ambiance hallucinante, Hell fait sa folle avec Quine dans son dos. Avec ceux des Knoxville Girls, cet album compte parmi les fleurons du mordern rock américain. Tiens, encore un coup de génie avec «Baby Huey» - Baby do you want to dance - Et les dynamiques se mettent en route, Hell sait lancer l’enfer d’Hell - Here comes Baby Huey down the dusty silent road - Hell tranche - Everything looks old - Cet album n’en finit plus l’exploser et le vent d’Ouest chasse le champignon atomique vers le firmament. Il faut voir aussi comme ils amènent bien «The Night Is Coming On» au petit gratté de guitares. The moove is in full bloom. Et si on a un penchant pour les barbus, alors voilà le funk de Quine : «Downtown At Dawn». Hell sait. Quine est là. Quine claque son cut. Back to the Dim Stars groove avec «Weird Forest», Hell gère ça avec des chœurs de potes et il passe à la teigne de groove avec «Rip Off». Jad Fair joue du sax, wow Jad is good ! Ils terminent avec le «Dim Star Theme» - We’re a star/ But white & dim - Hell sait que la plaisanterie ne va pas durer, alors il fout une pression énorme, cos I just don’t know, et déclenche l’extrême violence unilatérale.

Signé : Cazengler, Hell de poulet

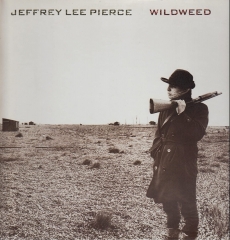

Richard Hell & The Voidoids. Blank Generation. Sire 1977

Richard Hell & The Voidoids. Destiny Street. Red Star Records 1982

Heartbreakers. What Goes Around. BOMP! 1991

Dim Stars. ST. Caroline Records 1992

Richard Hell. R.I.P. ROIR 1984

Richard Hell. 3 New Songs. Overground 1992

Richard Hell. Time. Matador 2002

Richard Hell. Spurts. The Richard Hell Story. Rhino Records 2005

Richard Hell. I Dreamed I Was A Very Clean Tramp. Harper Collins Publishers 2013

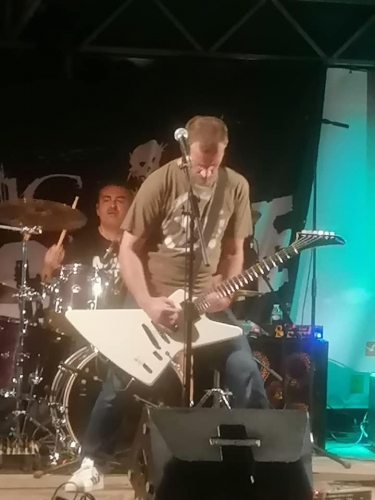

19 / 09 / 2020

LA FERTE-SOUS-JOUARRE

FERTOIS ROCK FEST vOL. 2

E-RUINS / PORNO GRAPHIC MESSIAH

DROP DEAD / SLEAZY TOWN

FRANTIC MACHINE

FAUX DEPART

Dans la teuf-teuf nous sursautons. Face à l'affiche sur le grillage, en plein centre de La Ferté-sous-Jouarre, le festival ! N'ont pas peur du bruit les Fertois ! Sûr que l'on n'entend rien, mais les concerts débutent à 16 h 30. Sur notre gauche, une immense allée de 300 mètres de long plantée de marabouts, de loin on ne visualise pas le contenu des étalages mais il est urgent de se garer, sans gêne la teuf-teuf immobilise sans préavis la file de droite, coupe impromptu celle de gauche et s'adjuge l'unique place de stationnement. La fin veut les moyens. L'on court à l'accueil face à l'entrée. Le doute cartésien nous effleure, à chaque foulée cela ressemble de moins moins à un regroupement de rockers et de métalleux, nous avons raison, juste la Journée des Associations, sont gentils nous assurent qu'ils ont un max d'activités hyper-intéressantes à nous proposer, c'est sympa mais nous répondons que nous n'aimons que le rock'n'roll !

VERITABLE ARRIVEE

En périphérie de la ville, sur les bords de Marne, route des Deux Rivières, avec une telle dénomination l'on se croirait au Canada, doit y avoir une aciérie dans les parages, l'on entend le bruit du marteau-pilon qui méthodiquement emboutit des lingots de ferrailles fondues. Pas de panique bruitito-écologique, c'est E-Ruins qui démarre le bal. Nous en reparlons dans un instant.

Quelques lignes idylliques avant de plonger dans l'enfer. Yoann Moret est à l'accueil, derrière sa haute stature et sa barbe de sapeur napoléonien l'on peut admirer le boulot accompli par Les Cultivores Fertois, z'ont tout pigé, de l'espace, de l'ombre, des prix bas de plafond, une belle scène, des sourires, et une efficacité organisationnelle sans faille, pour le programme vous accordez confiance et vous vous faites petit parce que vous avez déjà raté deux groupes Lexa pas tout seul et Barrakuda qui ont ouvert le bal à 12 heures.

E-RUINS

E-Ruins, ce ne sont pas celles de Pompéi, toutefois une petit détour par la mythologie vous permettra de mieux saisir cette musique. Dans son épopée Les Argonautiques Apollonios de Rhodes nous conte le passage des Cyanées. Il s'agit pour le navire de nos valeureux argonautes de passer entre deux roches de couleur bleue – à tel point qu'elles se confondent avec la mer – et ( détail émouvant ) mouvantes. Ce n'est pas seulement qu'elles bougent, c'est qu'elles prennent un malin plaisir à se rapprocher au moment précis où un navire tente de passer entre elles. Je vous laisse découvrir par vous-mêmes comment nos téméraires explorateurs réussiront à surmonter cet écueil implacable. J'aimerais simplement que durant tout le set des E-Ruins vous entriez en contact avec l'âme de ces deux roches assassines et divines. Que vous essayiez de ressentir la jouissance sauvage et destructive qui les anime, cet appétit de déchirances qui les pousse à broyer entre leurs mâchoires de basalte et les coques démantibulées des bateaux et les os brisés des matelots.

Si vous pensez que le E de E-Ruins signifie Electronic comme dans E-Mail, cherchez quelque chose de moins impalpable, de moins virtuel, tapez plutôt dans le plus concret, dans le plus granitique, plutôt Vulcain qu'Eole. Mais Eric conviendrait très bien. Capitaine Fracasse aussi. Ce gars ne fait pas de la batterie, il l'azimute, il l'uppercute, il la tarabuste, qu'il latte de coups de pieds sauvages la grosse caisse ou qu'il cingle et déglingue une cymbale, c'est du pareil au même, vous donne l'impression de pousser d'un coup sec une montagne, d'un choc elle se déplace de cent cinquante mètres, n'a pas le temps de se reposer sur sa base qu'elle est déjà transbahutée ailleurs. Pourrait se contenter de ce tour de force d'Hercule de foire, se charge aussi de proclamer haut et fort que tout ce remue-ménage est de sa faute, au cas où vous n'auriez rien remarqué, vous pousse en place de chaque ahan une clameur de rhinocéros en rut apercevant sa femelle à l'autre bout de la savane, effet dévastateur, grondement continu, de ceux qui précèdent les éruptions volcaniques.

Si le simple spectateur éprouve l'impression d'être poussé dans ses derniers retranchements, d'être collé contre un mur et d'être fusillé un nombre de fois illimitées, il en est trois qui semblent être complètement immunisés contre ce covid sonore à la puissance 20. Même qu'apparemment ils en rajoutent, chacun à sa manière. Mais tous un peu dans le même style. Nous ne faisons que suivre le mouvement, hélas, souvent ils le devancent, lui facilitent le chemin, verglacent la pente. Rien de plus sérieux que Lino sur sa guitare. Lui ce qu'il aime c'est placer des gravillons dans les endroits inadéquats qui conduisent les éboulis hors de leur pente naturelle espérée. Possèdent deux techniques préférées. Celle de ses deux mains qui se déplacent le long du manche. Deux crabes qui s'avancent latéralement l'un vers l'autre, celui qui monte, celui qui descend, envisagent-ils un combat mortel ou une copulation monstrueuse, nous n'en savons jamais rien, s'arrêtent sans préavis après les préliminaires, surgissent alors des notes cisaillantes qui giclent et crissent dans vos tympans si fort que vous fermez instinctivement les yeux, quand vous les rouvrez Lino est déjà positionné pour la chasse à la palombe. La Nasa étudie actuellement la question : quelle poussée minimale suffit à dévier la chute d'un astéroïde qui file droit vers notre globe terrestre ? Elle devrait jeter un œil sur le savoir-faire de Lino, impossible de vous expliquer comment il réussit, mais alors que l'avalanche éricienne déboule sur vous, il se débrouille pour y injecter une pincée de cordes vitriolée qui brouille sa trajectoire, infléchit sa rudesse et lui permet de revêtir une brillance des plus esthétiques. Car ce qui est triste ce n'est pas de mourir, ce qui est nécessaire c'est de mourir en beauté.

Toute puissance possède ses agents secrets qui connaissent ses projets à long terme et s'escriment à préparer le terrain dans l'ombre. Kevin et Teddy appartiennent à cette mouvance. Vous ne voyez qu'eux, vous n'entendez qu'eux, mais vous ne comprenez rien. Kevin s'est posé en plein centre, bien en évidence, si la scène n'était si profonde il éclipserait Eric, look d'un étudiant appliqué en train de résoudre un insoluble problème d'équations différentielles, vous vous sentez trop petit et vous avez peur de le déranger, ne passez pas outre, l'a les doigts qui bougent trop pour un bassiste lambda, le gars vous tresse des cordes de catapulte, des élastiques de fronde géante, afin que le boulet d'Eric acquière un supplément de vitesse ajoutée et vous démantibule le buffet, encore plus vite, encore plus fort.

Teddy bataille sec de son côté. Un sacré agent double. Discret mais efficace sur les deux tableaux. Augmenter la force de frappe selon Kévin, et selon Lino aider aux dérivations tangencielles particulièrement nuisibles au repos des oreilles de l'auditeur. Remarquons que plus d'un approuve cette esthétique démoniaque. Certains n'hésiteront pas à évoquer un projet mûrement concerté. Cette thèse complotiste possède de nombreux adeptes. Je partage cette idée que l'avalanche sonore du groupe n'est en rien due à un hasard magnifique mais au contraire est parfaitement maîtrisée et fait partie d'un vaste plan d'ensemble de l'accroissement kaotique du monde. Un truc totalement dans mes cordes nous dirait Teddy, mais nous développerons ce point de vue lors d'un autre concert d'E-Ruins. Un set impeccable et implacable qui reçut les acclamations enthousiastes du public. La soirée commençait bien.

PORNO GRAPHIC MESSIAH

Les groupes se suivent et ne se ressemblent pas. Changement de climat. Après le trash metal, voici le metal indus. Très belles étiquettes qui cachent davantage qu'elles ne signifient. Vaut mieux se fier à ses mirettes. Un beau cliché. Quatre jeunes hommes chics. Portent un masque blanc. Non ce n'est pas pour le covid. Pour la classe et la distinction. N'en sont pas pour autant des visages pâles. Des guerriers, avec les signes noirs et rouges de la guerre peints. ScarS est au centre. Il joue de la guitare. Il parle dans le micro. S'adresse au public, un coup de griffe, une caresse de coussinet. Il bonimente. Il sait se vendre. Lui et son groupe. Des cheveux jaunes qui ne sont pas sans évoquer Andy Warhol. Mais la comparaison lui paraîtra sans doute obsolète. Ce n'est pas que son idéologie soit radicalement différente de celle du maître de La Factory. C'est simplement que c'est trop vieux. Que ce genre de référence n'éveille aucun souvenir dans la jeunesse à laquelle il s'adresse. Qu'il vise dans son collimateur.

Un bon coup de balai ne fait jamais de mal. Même dans le rock'n'roll. Surtout dans le rock'n'roll. Quand je les vois figés dans leur mutantisme, chacun à sa place, je pense à Bowie, mais sans doute est-ce trop ancien, tout au plus condescendra-t-il à admettre Marilyn Manson. Bye bye le vieux monde ! Encore faut-il que le nouveau soit à la hauteur. Tout ce qui précède n'est qu'oiseuse pavane pour un infant défunt. C'est à la forge que l'on juge le forgeron.

Et c'est parti. Et ce n'est pas mal du tout. Soyons méchants, ils ne font rien, laissent les machines faire le boulot. Merci les samplers. Soyons justes. Faut programmer les machines et savoir les utiliser. Pour sûr, elles marchent toutes seules. Mais il leur manque quelque chose. La touche humaine. The human touch. Et il y en a trois qui se chargent de cela. Les guitares. Toutes les trente secondes elles coqueluchent un riff imparable et l'on n'entend plus qu'elles. Bientôt vous n'attendez plus que leurs interventions. Le trio bouge de concert, les masques blancs impulsent les mouvements, ils vous apparaissent comme ces tutus de gaze de danseuses qui lors des siècles passés captivaient à l'opéra, les regards des beaux messieurs pervers vers les jolis jeux de jambes. La force du rock reste sex appeal.

Voyons clair. La voix de ScarS est semblable à ces scarifications que s'imposent les adolescents mal dans leurs peaux. Aujourd'hui elles ont tendance à être remplacées par des tatouages, mais ceci est une autre histoire. ScarS a l'art de poser sa voix en un fragile équilibre indubitable, chute à chaque seconde, ne tombe jamais. Certains posent pour être pris en photo, lui il repose en sa voix selfique, comme elle est trop vaste pour lui, il convie l'assistance à le rejoindre sur le cliché. Et tout le monde donne son accord, car il y en a pour tous les goûts, une invraisemblance patchworkienne, cinquante nuances de timbres, du metal vicieux au hip-hop le plus tendancieux. Les couleurs criardes de notre monde défilent au pas cadencé sur le jeu de l'oie de nos modernes représentations.

Soyons emphatiques. Tout cela ne serait rien s'il n'était pas là pour régenter le monde dans sa main. Qui il ? Le batteur. L'est comme le pharaon qui détenait entre ses mains croisées le fléau d'Osiris pour frapper les récalcitrants et le sceptre de la puissance pour mener les hommes stupides à la manière du chasseur de rats d'Hamelin. Lui ses baguettes fétiches il les manie pour ainsi dire mentalement. L'esprit commande aux muscles qui ne sont que des exécutants zélés. Il ne bat pas la mesure, il décompte la démesure. Jamais vu une frappe aussi intellectuelle, forte certes mais sa magie réside en son infaillibilité. Le gars construit. Un espace abstrait qui emprisonne tout le monde, la musique, les musiciens, l'assistance et les machines qu'il transcende sans effort.

Porno Graphic Messiah emporte toutes les préventions. Messie à la petite semaine qui se contente d'énoncer le spectacle du monde duquel nous sommes les sujets actifs, passifs, consentants. Pornographie généralisée de notre eschatologie quotidienne, le groupe séduit parce qu'il nous tend le miroir de notre artificialité et que nous sommes dans l'incapacité de ne pas être dupes du néant de nos existences. Il nous donne l'impression de tout comprendre alors que nous poussons le balai qui ramasse les dernières miettes de nos révoltes évanouies. Grosse impression sur le public.

Rock intelligent. Très intelligent.

( Photos : FB : Charlene Eledeb )

DROP DEAD

Retour vers le passé. Encore plus passionnant que le futur qui se dessine. Quatuor hard. Cordes + tambours. Du classique. Deux grands gars à la longue chevelure bien soignée. Assurent comme des bêtes. C'est bien fait, impeccable, beau comme du rock FM. Pouvez vous endormir au volant, pied au plancher, votre camion n'en continuera pas moins à filer sur la highway sans problème. Et demain matin vous serez le premier à être déchargé. Votre patron vous filera une prime. Votre avenir dans l'entreprise est assuré. Voilà, ça c'étaient les trois premiers morceaux. Irréprochables. Cachent bien leurs jeux nos deux lascars. Rien ne nous laissait présager que l'on était parti pour un scénario à la Convoi de Sam Peckinpah.

Chacun son rôle. Pour Rob : chant et guitare solo, pour Gus : rythmique, leur devoir est tout tracé, ne jamais s'arrêter, ne jamais ralentir, ne jamais freiner, ne pas hésiter ne serait-ce qu'un demi-millionième de seconde sur une bifurcation, mépriser souverainement tout ce qui ressemble à un feu rouge ou à un policier qui persiste à croire que son devoir est de faire appliquer la loi même si un truck devait lui passer sur le corps. Des mecs solides, vous respecteront la feuille de route sans omette une seule consigne de tout le set.

Le problème c'est que le mécano qui s'occupe de la batterie et du moteur est un génie de la mécanique. Que dis-je un Dieu. L'est parvenu à faire obéir les pistons et les soupapes à la loi du mouvement perpétuel à progression constante. C'est comme une mise au carré systématique. Au début vous ne vous apercevez de rien 2 au carré = 4, 4 au carré = 16, mais 16 au carré c'est énormément plus, un décollage vertical, vous entrevoyez la montée en puissance. L'est sûr que le gars astique molto vivace, comparé aux deux premier l'air un peu malingre, un gamin. Avec une casquette, méfiance. Ne faiblit pas, ne mollit pas, ne ralentit pas. Ne pédale pas dans la choucroute. Ni dans le chicken fries si vous voulez rester fidèle à la métaphore américaine. Bref un vicieux, un savant fou accroché à son idée fixe, un mec qui devrait être abattu sur place sans rémission, mais il ne quitte pas la protection du châssis du moteur depuis lequel il opère. De plus comme vous commencez à comprendre que la cargaison est composée d'un millier de cartons de cent cartouches de dynamite chacun, vous décrétez qu'il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Imaginez que de surcroît par le plus grand des hasards il y ait un passager clandestin totalement allumé.

Vous manquez de chance. Justement il y en a un. Un certain Lukk. Pareil que les autres, n'a pas bougé d'une oreille. Sur les trois premiers morceaux. A tel point que vous pensiez que cette deuxième guitare elle ne servait à rien. Que l'on pourrait la supprimer, et faire des économies. Catastrophe, les fourmis lui sont montées dans les jambes, l'a commencé à bouger, à rendre visite au copain, genre sympa, et si on se tapait un petite démonstration à deux face à face en se dandinant comme des gorilles prêts à se lancer des noix de coco sur le coin du museau, puis l'a trouvé sa victime favorite, hello le gamin tapi derrière le radiateur, tiens je t'envoie un riff hoqueteur qui arrête l'arrivée de la gazoline, ou alors je t'injecte dans la pompe un litre de kérosène pur, un truc qui te booste le carbu de bien belle manière ! Pas de problème l'hurluberlu qui croit me foutre la berlue, j'épanouis le gicleur, sens les good vibes qui arrivent, si tu pouvais m'envoyer la même chose mais enflammée, ce ne serait pas mal.

Et les deux autres, vous croyez qu'ils leur ont crié de faire gaffe et d'arrêter de s'amuser, z'ont continué comme si de rien n'était, en marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence ou en hot-rod sur le terreplein central. Pas d'affolement my guys, it's just hard 'n' heavy rock'n'roll but we like it, z'ont maintenu le cap de leurs compos parfaites, les pieds sur le volant en se calant un rail de cocaïne sur le tableau de bord. En route pour la croisière de la mort sans retour. Gloire aux heartbreakers !

Et le public transporté dans cette bétaillère hardo-métaliffère, il a adoré, l'en est venu de partout qui se levaient de leurs tables de dégustation pour participer à cette grandiose cavalcade. Un trip hard-metal comme l'on n'en fait plus. Quand ils ont coupé le moteur, grande ovation, sont descendus du plateau sous des acclamations respectueuses.

SLEAZY TOWN

Serait peut-être temps de passer au rock'n'roll. Celui que l'on adore. Celui que l'on préfère. Genre band de pirates qui écument les sept mers sur un vieux brick pourri récupéré dans un cimetière de bateaux de zombies affamés. Z'oui, superbe idée, mais il faut un capitaine, un vrai Flint, qui mène l'abordage sabre au clair. En rock'n'roll, cela s'appelle un chanteur. Ne rouspétez pas en assurant qu'il y en a au minimum un en chaque groupe. Vous avez tort. La plupart du temps ils ont un gars qui chante. Sacrée différence. Souvent il exerce aussi un autre métier, il joue d'un instrument. Comme vous qui vous imaginez être un screamer parce que vous poussez la tyrolienne en faisant la vaisselle.

Bref Andy surgit sur le devant de la scène et vous ne le quittez pas des yeux. L'a ce que les autres n'ont pas : une voix. Qui fuse quand il s'en sert. Tout le temps. D'un bout à l'autre du show. Puissante, et il a intérêt parce que derrière il a trois bretteurs de première classe qui n'entendent pas le laisser se reposer. Une guitare qui cherche le riff comme l'assassin trouve sa victime, une basse élastique aux rebonds fantastiques, et une batterie qui ricoche follement, l'ensemble sonne joliment, entre Aerosmith et Mötley Crüe pour vous mettre les deux points sur les bonnes voyelles. Vous situer géographiquement. Bref ça slashe et ça glame sans répit.

Qui dira la solitude du chanteur de fond devant le cratère d'un combo volcanique qui crache à chaque seconde des quartiers de roches d'or pur ! L'a intérêt à se montrer à la hauteur et à imposer sur les rocs brûlants le poinçon d'un maître joailler. Andy comme une fleur, ces asters très rares qui poussent sur les parois glacées des hauts sommets. L'en veut, ne sait pas se taire, dans les six secondes qui séparent deux morceaux il vous lance quelques infos, mais il est pressé de retourner dans le torrent de lave brûlante. Et hop il replonge dedans, se rend maître de la matière en fusion et vous la mène où il veut.

Ne faiblit jamais, fibres vocales en tungstène amélioré, toujours la même force, la même densité, le même allant. Se bat avec le pied du micro, puis le prend en main, tourne, virevolte, vient sur le devant de la scène, et encore cette voix qui recouvre tout, qui engloutit le monde et tout ce qui reste autour. Presque injuste pour les pourvoyeurs derrière, faut faire un effort pour leur prêter attention, J. J. Jaxe n'a pas la guitare qui jazzouille platement, un style bref, concis, une morsure de crotale pour chaque note, des éclairs de venin étincelants, une clinquance qui claque à la manière d'un coup de feu, toujours sur le qui-vive, ne louche jamais vers la facilité des effets bouts de ficelle, fonds de tiroirs, resucées mille foi entendues, il invente, il crée. Même topo pour Julian, vous sert la limonade – un superbe Whiskey Vomit - sur un plateau au moment précis où vous vous apercevez que vous allez avoir soif, avec cette classe du serveur stylé qui repart le soir avec la Ferrari du patron et la plus belle des serveuses, le Julian ne joue pas de la batterie, il urge le morceau, vous pousse le troupeau au pique-bœuf et l'ensemble cavale à fond de train, mis en ordre pour la corrida. Léo est comme ses deux acolytes, au service du rock'n'roll, pas question que la basse reste dans le wagon de queue du speed-train, l'on a besoin d'elle pour arrondir les courbes et négocier les virages en épingles à cheveux, lorsque tout chancelle et vertigine, doit être là, le point d'appui qui permet d'amortir le choc et de relancer la machine. Souquent dur, et devant Andy prend son pied. L'adore les morceaux qui foncent style Riding on the hell track ou sur la fin du concert le Photograph de Deff Leppard, dont ils offrent une version magistrale, et aussi les ballades à la sudiste Set my heart on you par exemple, qui ne sont que les vieux slows des années cinquante survoltés et passés à la chaise électrique. Attention à l'empreinte carbone !

Terminent sur 5 grams of Redhead, mais en ont livré des tonnes durant tout le set. Eblouissant.

FRANTIC MACHINE

The last but not the least. Z'ont eu tous les malheurs de la terre. A leur place vous auriez crié grâce. S'en sont tirés comme des chefs. Un feu d'artifice final. Non seulement ils ont vaincu l'adversité mais ils ont convaincu le public. Qui dit Frantic, dit Machine. Justement elles se sont révoltées comme dans un bouquin de science-fiction à la Asimov. Au début, on n'y a vu que du feu, en fait on s'est bien rendu compte qu'ils couraient après le sample. Mais devant. Terminaient deux secondes avant. Une miette, mais faisaient des gestes comme le dompteur qui au dernier moment rattrape in extrémis la queue du tigre décidé à croquer un ou deux spectateurs. L'on ne s'en plaignait pas parce qu'ils semblaient avoir un beau son de guitares. Question insidieuse : mais qui appartenait à qui ? Etait-ce la machine ou les doigts des musicos. Voudrais pas avoir l'air d'un syndicaliste, mais le jour où les machines joueront mieux que les hommes, les musiciens ne knockeront plus aux heaven's gates mais à la porte du chomedû... En attendant, c'est le clic qui jouait à l'arlésienne dans les écouteurs du batteur, allez-vous mettre en conformité avec le rythme avec ce genre de plaisanterie.

Seb le chanteur a pris la terrible décision. Pas question de se faire embêter par des trucs automatiques, comme dans les grandes batailles, quand la cavalerie n'est pas là vous attaquez avec l'infanterie. Puisque ce n'était pas simple avec les samples, leur ont coupé le jus et mis hors-circuit. Et z'ont foncé bille en tête avec leurs seuls instruments. Reconnaissons-le, avec les samples déréglés ce n'était pas mal du tout, mais là ce fut extraordinaire.

D'abord le Seb l'a une voix qui porte ( de l'enfer ), l'est extraordinairement à l'aise, vous assène les lyriques à la vitesse d'un moulin à prières tibétain un jour de tornade, les articule comme un forgeron qui effile la lame d'une épée, vous ne savez pas trop de quoi il parle mais quand il les prononce tout de suite vous vous sentez en confiance. Sa guitare est extraordinaire, je ne sais comment elle est réglée, mais elle tonitrue sans aucunement grasseyer, une espèce de feulement infini de tigre géant doté d'un gosier métallique, elle gronde comme l'orage.

Celle de Seb aussi. Oui parce qu'il y a deux Seb. Qui tient une guitare aussi. Un ton légèrement au-dessous, une meuleuse à disque de quinze mètres de diamètres capable d'entailler un tunnel dans le flanc d'une montagne. Dès que Seb plaque un accord, Seb l'imite légèrement plus crissant, légèrement plus crispant, la roue du dentiste qui s'attaque à votre molaire.

Celui-ci étrangement ne s'appelle pas Seb. Mais Laurent surnommé Blitz. Bizarrement c'est le bassiste qui marque moins la rythmique, l'est partisan de bousculades de bruits bizarres, des entrechoquements de wagons qui déraillent. Fournisseur d'inattendu. Le mec capable de vous faire entendre de l'inaudible. Des sons étranges venus d'ailleurs. De sa cervelle torturée. En prime non content de jouer de la basse il est un as du dessin. Vous en causerai davantage dans la livraison 478, j'ai une chro toute prête dans mes cartons.

Un dernier Seb, le troisième, pour un premier concert. L'a eu toutes les avanies, les machines déréglées, la charleston en carafe, les retours qui jouaient au boomerang perdu. Quiconque aurait démissionné. Ben non, il a continué dans la tourmente, l'a donné le rythme et maintenu la troupe au pas de gymnastique sous les armes. Le public lui a été plus que reconnaissant. Les Frantic nous ont trastégé un tabac incroyable, une effroyable machine de guerre, avec le sourire. Sont terribles, trashy, invulnérables.

Longuement ovationnés. Sont obligés de reprendre un titre devant la demande générale.

( Photos sur scène : FB : Charlene Eledeb )

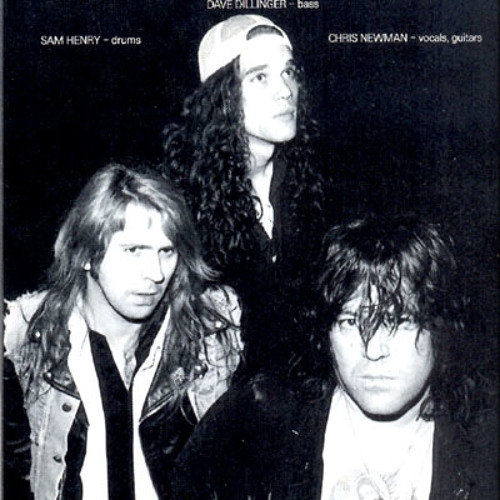

RETOUR

Plus de trois cents personnes, beaucoup de locaux. Les fans parisiens qui n'auront pas regardé leurs annonces de concert l'auront regretté. Un grand merci à Yoann Moret et à toute l'équipe organisationnelle. Aux groupes aussi, les locaux d'E-Ruins, les Porno Graphic Messiah de Nice, les Drop Dead de Sens, les Sleazy Town de Paris, les Frantic Machine de la capitale, le metal français a de beaux jours devant lui. Pas un grain de rouille.

Damie Chad.

( Autres photos : FB des artistes )

QU'EST-CE-QUI NE VA PAS ?

( Clip Officiel )

POGO CAR CRASH CONTROL

( Réalisé par JULIUS

PTPFG Production )

Pogo Car Crash Control est un de ces groupes ( rares ) que l'on prend autant de plaisir à voir qu'à entendre. Je ne parle pas de leurs prestations scéniques ébouriffantes et sbeulbullbuzziques, mais de leurs images. Toutefois, je ne m'intéresserai pas en cette chronique à la pochette de leur nouveau disque Tête Blême qui sort ce 18 septembre 2020 et dont le titre Qu'est-ce qui ne va pas ? est extrait. Faut vivre avec son siècle, il y a déjà longtemps que les images bougent... Depuis le tout début de leur carrière les Pogo offrent régulièrement des cadeaux animés à leurs fans, des clips particulièrement déjantés qui sont si attendus et appréciés qu'ils sont considérés comme des jalons importants de leurs productions. Des clips tout le monde en fait à tel point que dans la plupart des cas ils se ressemblent tous. Ceux des Pogo possèdent cette particularité de respecter la règle des correspondances baudelairiennes, musique, paroles et images se doivent de procéder en leurs noces synesthésiques d'un même esprit, homologué P3C.

Ce coup-ci Baptiste Groazil a laissé la place à Julius Gondry pour la réalisation. Pas tout à fait un inconnu, le frère du rappeur Biffty et le fils de François Gondry qui émargea dans Ludwig Von 88. PTPFG ( Patapouf Group ) est un collectif d'artistes-techniciens ou de techniciens-artistes d'explorations imagées formelles... N'empêche que Julius a su capter l'esprit P3C, tout en assurant le changement dans la continuité et peut-être même le changement dans la continuité.