KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 480

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR'TNT KR'TNT

15 / 10 / 20

|

ROBERT WYATT / SONIC BOOM / TRASH HEAVEN SPHERES / ADY & THE HOP PICKERS ERSZEBETH STUPÖR MENTIS / ROCKAMBOLESQUES |

Wyatt time is it, Robert ?

Part One

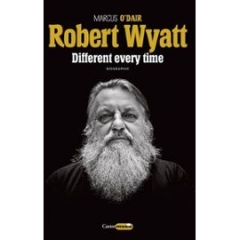

À la dernière page du beau book que Marcus O’Dair consacre à Robert Wyatt, une photo nous montre l’auteur et son sujet attablés dans un jardin et rigolant comme des bossus. C’est une image qui suffirait presque à résumer Robert : un homme enraciné dans la joie et la bonne humeur de l’idée, mais pas question de faire l’impasse sur l’indicible beauté de la mélancolie que sa musique reflète. La vie de Robert Wyatt tient à la fois du drame épouvantable et du conte de fées, on verra pourquoi par la suite. C’est l’une des histoires de vie qui peut labourer en profondeur l’imagination d’un lecteur.

Marcus O’Dair évoque bien sûr la «carrière» de Robert, mais il s’attache surtout à brosser un portrait de l’homme, comme sut si bien le faire Peter Guralnick lorsqu’il consacra 800 pages à Sam Phillips. Il parait plus pertinent d’approcher l’homme pour mieux apprécier sa musique. Certains objecteront que la musique est si bonne qu’elle peut se débrouiller toute seule, ce qui est en partie vrai, mais ce serait se priver du profond bien-être que procure la fréquentation de cet homme. Car en vérité il faut le dire, on se sent extraordinairement bien auprès d’un homme comme Robert Wyatt.

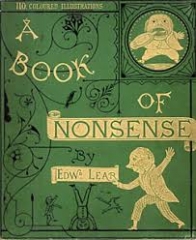

L’O’Dair passe beaucoup de temps à Louth, chez Robert. Dans la music room, l’un des murs est entièrement réservé aux vinyles, un tapis tunisien en décore le deuxième et le troisième est réservé aux livres : de l’histoire de la gauche jusqu’à la Pataphysique, en passant par Dada et le Théâtre de l’Absurde. C’est la bibliothèque d’Ali Baba Robert, fin lettré. Il cite aussi Lewis Carroll et Edwar Lear comme deux de ses principales influences - surrealists before their time - et il ajoute qu’avec la potée aux choux (bubble and squeak), la ville de Grenade, le saxophoniste Gikad Atzmon, le Morning Star (équivalent britannique de l’Humanité), Alice Au Pays des Merveilles fait partie des cinq choses qui rendent le monde meilleur. D’autres influences encore : son père qui était iconoclaste (George Hargreaves Ellidge, musicien, soldat, psychologue and complete nutcase, c’est-à-dire zinzin complet), Thelonious Monk qui, en guise d’autographe, lui tapota gentiment le haut du crâne, Daevid Allen qui promenait son chien à Canterbury, mais un chien qui n’était pas un chien, puisqu’il s’agissait d’une boîte en fer attaché à une ficelle, dans l’esprit bien sûr du homard que Gérard de Nerval promenait au Palais Royal attaché à un ruban bleu. Il cite aussi Mati Klarwein qui allait illustrer des pochettes d’albums pour Miles Davis et Santana : Robert et Mati jouaient des congas ensemble sur la plage de Deià, à Majorque, ivres de sangria et de liberté. Il cite le poète Robert Graves qui séjournait lui aussi à Majorque et dont The White Goddess, une histoire de la mythologie poétique, laissa dans l’esprit du jeune Robert des traces profondes : «Ce livre me donna le sens du monde, pas au sens géographique, mais en tant qu’histoire des mythes et des formes de spiritualité.» Il flashe aussi à une époque sur Mimi Perrin et les Double Six qui faisaient des vocalises sur la musique de John Coltrane, d’où sa vocation : faire de la voix un instrument. Rock Bottom en est une parfaite illustration. Il cite aussi Ivor Cutler, l’un des grands excentriques britanniques qui comme Erik Satie dessinait des épigrammes sur des petites cartes. De la même manière qu’Alfred Jarry, il prenait ensuite sa bicyclette et distribuait ses cartes aux passants. Un exemple de Cutlerisme ? «Le vrai bonheur est de savoir qu’on est hypocrite.» Robert tentera de synthétiser ce foisonnement de la façon suivante : «J’essaye d’aller droit à l’idée en utilisant les jeux de mots. Je ne fais pas autre chose : combiner les techniques de Lewis Carroll et d’Edward Lear avec un aperçu marxiste rigoureux.»

Robert bénéficie en outre d’une éducation extrêmement moderne pour l’époque. Dans les années cinquante, il n’était pas courant d’aller dormir à la belle étoile au Portugal et d’aller rencontrer Georges Braque dans son atelier. Ses parents l’autorisèrent aussi à peindre les murs de sa chambre. Robert est un être libre, mais aussi ultra-sensible. Alfie dit qu’il lui manque une épaisseur de peau. Quand les choses vont mal, Robert pense que c’est de sa faute. Alors il se suicide en avalant le bocal de somnifères de son père. Mais on le sauve. Daevid Allen se souvient d’avoir discuté de suicide avec Robert quelques jours auparavant. Pour lui, la décision de Robert était purement philosophique. Mais le fond du problème est beaucoup plus dramatique que ce qu’en dit Daevid. George Ellidge nourrissait pour son fils Robert les plus hautes ambitions : il l’emmenait à l’opéra et lui faisait écouter Duke Ellington et Fats Waller. Il voulait que Robert devienne un grand pianiste et Robert n’y arrivait pas. De savoir son père déçu en mourant hante encore Robert cinquante ans plus tard. C’est aussi la raison pour laquelle il voulut disparaître.

Quand son père est mort, tout le monde a quitté Wellington House, près de Canterbury. Robert n’avait plus de foyer, alors il allait ici et là : «Je n’avais qu’une valise contenant tout ce que je possédais : une brosse à dents, quelques vêtements de rechange, et Porgy & Bess de Miles Davis & Gil Evans. Franchement, a-t-on vraiment besoin d’autre chose pour vivre ?».

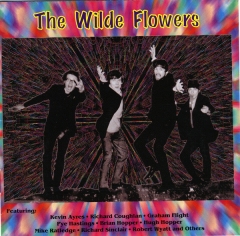

Un jour, Daevid Allen, poète et guitariste australien, vient louer une chambre à Wellington House. Robert a 15 ans et Daevid 22. Beatnik d’esprit et l’allure, Daevid avait déjà pratiqué la marijuana et le LSD. Il ressent une ‘égalité intellectuelle’ à l’égard de Robert. Le troisième larron sera Kevin Ayers, qui porte déjà des chemises en jean et des colliers. Il avait passé une partie de son enfance en Malaisie. D’où ce goût pour l’exotisme et la liberté qu’il va passer sa vie à cultiver. Kevin et Daevid vont souvent ensemble à Majorque. Robert et Kevin ont en commun un goût prononcé pour les belles mélodies, ce qui les conduira droit à la formation d’un groupe, les Wilde Flowers. Ils optent pour le Wilde en l’honneur d’Oscar Wilde et donnent naissance à ce qu’on appelle la scène de Canterbury : y fleuriront des groupes comme Caravan, Hatfield & the North, Egg et National Heath. «Tous ces groupes ont en commun un son jazzy, pastoral, vaguement psychédélique, un peu surréel, un peu cucul, chaud et capricieux comme a stoned summer afternoon», nous dit l’O’Dair. Et il poursuit : «Robert serait d’accord sur la spécificité : il y a le jazz, les structures complexes, une préférence pour l’orgue plutôt que la guitare et une façon de chanter indubitablement enracinée dans le Kent, alors que partout ailleurs en Angleterre, les gens voulaient sonner comme des bluesmen du Delta.» Très bel esprit de synthèse. C’est pourquoi ce livre est un régal.

Si on veut comprendre quelque chose à Soft Machine et à Robert Wyatt, il faut en passer par l’écoute attentive du ramassis de démos des Wilde Flowers. On trouve une compile pas trop chère parue sur Floating World Records en 2015. Kevin Ayers, Hugh Hopper, Brian Hopper et Robert composent les Wilde Flowers. Le gros avantage, c’est qu’on y entend Robert chanter. Hugh Hopper joue ses gros drives de basse et son frère Brian bricole des trucs à la guitare ou au sax. Entendre Robert chanter, c’est ce qui peut t’arriver de mieux dans la vie. On sent la différence quand un mec nommé Graham Flight vient chanter. Kevin Ayers vient faire une cover de «Parchman Farm», mais il la prend en mode décadent. Robert bat ça jazz et ça devient du cover Dada pur. Ils créent l’événement. C’est aussi Kevin Ayers qui chante «She’s Gone». Il s’amuse bien. On entend aussi Richard Sinclair chanter des trucs comme «It’s What I Feel (A Certain Kind)» qu’on va retrouver sur le premier album de Soft. Sinclair chante d’une voix mâle qui brise le charme potache des Wilde. Robert reprend son micro pour chantouiller «Never Leave Me», il shake son tambourine et entre en transe. Il met aussi «Time After Time» en coupe réglée. Plus loin sur la compile, deux cuts préfigurent Soft : «The Big Show» et «Memories». Tous les ingrédients du mystère sont déjà là. Sur le deuxième disk, on voit le line-up se stabiliser. On peut même dire qu’il se softise. Robert chante «The Pieman Cometh» dans les magnifiques sargasses d’unisson du saucisson. Ça sent bon la grande intelligence. Il règne dans ce cut précurseur toute la magie de ce que les ânes vont appeler la scène de Canterbury. Mike Ratledge se tape un vieux délire avec «Frenetica». Robert le syncope à ses risques et périls. Avec «Slow Walking Talk», ils jouent une sorte de carte infernale. Robert s’y colle. On assiste là à un rush de push typique du British beat, mais avec un truc en plus. Encore une belle surptise avec «Man In A Deaf Corner» amené au ténor sax d’attente de Brian Hopper et on entend Ratledge pianoter dans cette veine d’or. Il pianote aussi le «Summertime» qui suit. Il préfigure toute la candeur du Soft à venir, ils sont dans leur son, dans leur souci d’avant-garde presbytérienne, et pour les suivre, il faut se glisser dans des portes entrebâillées. Dommage que le son soit si pourri. Ils terminent avec un proto d’«Hope For Happiness» et du son. Ça redevient fin et sharp. Robert reprend la main. Belle arrivée des trompettes du Sahara, mais ce n’est pas le même Hope que sur le premier album, c’est un autre Hope.

Daevid, Kevin et Robert montent Soft Machine avec Mike Ratledge. C’est bien beau de choisir Soft Machine comme nom de groupe, encore faut-il avoir l’accord du propriétaire qui n’est autre que William Burroughs. Daevid se charge de l’obtenir et il fixe rendrez-vous à Burroughs à Londres, près de Paddington station. «Quand je lui ai demandé la permission, il a cligné de l’œil comme un vieil alligator et a grommelé :’Can’t see wha not !’». Un groupe comme Soft, ce n’est pas si simple : ce sont tous les quatre de vrais leaders avec des strong opinions. Mike est tellement intellectuel que personne n’ose lui parler. Daevid est d’un abord plus facile, même s’il aime à parler longuement de mystique et d’ésotérisme. Quant à Kevin, il passe son temps à sourire de façon énigmatique et à baiser. Ils vont mettre tous les quatre au point le mix de pop, de Soul, de jazz et de psychedelia le plus effervescent de l’époque. Kevin trouve un manager : Mike Jeffery, qui est aussi le co-manager de Jimi Hendrix avec Chas Chandler. Comme tous les managers de l’époque, Jeffery dit aux gamins qu’il leur faut un single. Allez ouste, en studio ! Son associé Chandler a trop de boulot avec Jimi Hendrix, il n’a pas le temps de s’occuper d’eux. Alors les Soft se retrouvent en studio à Los Angeles avec Kim Fowley. Ils enregistrent «Fred The Fish» et Chandler trouve ça mauvais, alors ils les contraint à enregistrer «Love Makes Sweet Music». Puis ils enregistrent «She’s Gone» avec Joe Boyd, mais le single ne sort pas plus que «Fred The Fish». Ça n’empêche cependant pas les Soft d’exploser en Angleterre, en même temps que le Floyd de Syd Barrett. Un Syd qui, comme Robert, a grandi avec Lewis Carroll et Edward Lear. Robert et Mike Ratledge perpétuent la brillante tradition des grands dialoguistes du jazz, nous dit Jon Newey : Miles Davis et Tony Williams, John Coltrane et Elvin Jones et plus récemment, Jimi Hendrix et Mitch Mitchell - That dialogue in all of the greatest jazz acts of all time - Et puis un premier incident survient : au retour d’une tournée européenne, on interdit à Daevid de rentrer en Angleterre : il est indésirable, son nom est sur la liste rouge des trafiquants de LSD. Mais ça arrange bien Daevid qui de toute façon comptait quitter Soft. Le rôle de catalyseur ne lui convenait plus - You’ve got to kill your heroes. Bon après les tournées et les singles, que fait-on habituellement ? Un album !

Il est nécessaire de saluer le premier album de Soft Machine comme l’un des plus beaux albums de l’histoire du rock anglais. Il va droit dans le all time top five avec le White Album, les deux albums solo de Syd Barrett, Let It Bleed et The Autumn Stone des Small Faces. Oh on peut en ajouter un ou deux en plus, ça ne mange pas de pain. Le producteur n’est autre que Tom Wilson, qui a produit des gens comme Sun Ra, Cecil Taylor, les Mothers Of Invention, le Velvet, Dylan et Simon & Garfunkel. Par contre, Kevin se souvient qu’il passait la journée au téléphone avec sa copine. L’enregistrement ne dure que quatre jours. C’est du live pur. Pas de guitares ce qui pour l’époque est un prodige. Dès «Hope For Happiness», la voix de Robert s’installe dans l’écho du temps - I can’t tell - C’est terrifiant d’eerie-presence, on entend presque la musique de la mort qui plane, c’est-à-dire la délivrance - I can’t tell/ Like the ring of a bell - Robert monte en température, c’est le truc, le truc anglais. Seuls les Anglais comprennent le sens du drive d’Hope for happiness, c’est le simple espoir du jour meilleur que pulse Robert au drum-beat parmi les nappes d’orgue psychédéliques - Days go by/ I watch the sky - Jamais aucun groupe anglais n’a sonné aussi gloomy, aussi divin de jazz et de hope, fabuleuse dégelée de drain patent, ultime déviation de l’esprit de la lettre. Sans doute avons-nous là la coulée la plus puissante de l’histoire des coulées. Tout est beau sur cet album blanchi par le temps. Après «Joy Of A Toy», ils reviennent au thème d’Hope et la voix de Robert se met à trembler dans «Why Am I So Short». Il swingue le jazz-bone du rock anglais au nasal pur. On reste dans la sarabande avec «So Boot If At All», tout est lié intérieurement dans ce scintillant ciboire de déboire orbitoïtal. Robert atteint les cimes éperdues de la mélancolie avec «A Certain Kind» qu’il chante dans l’entre-deux. Sa voix entre sous la peau. Et tout explose avec «Save Yourself» and the incredible genius of Robert Wyatt, il démonise l’urgence des sixties à coups de baguettes, il multiplie les triplettes de Belleville, il bat le beurre bien devant dans le mix, cinq cuts s’enchaînent dans une sorte de frénésie, I’ve got/ Something to tell you, ça roule par vagues en rouleaux de printemps - I’m telling you it’s alright - C’est un manège enchanté. La Machine coule de cut en cut, avec toujours ce fabuleux sens de la relance intrinsèque nappée d’orgue. Robert amène «We Did It Again» à la belle insistance catégorique. C’est une espèce de répétitif à la Captain Beefheart monté au leitmotiv de la succulence - I did it again/ I did it again - On retrouve l’immense power de la Machine dans «Plus Belle Qu’une Poubelle», c’est une glorieuse chanterelle impérialiste jetée dans le ciel d’Angleterre par Kevin Ayers qui règne décidément en maître dans cette foutaise digne de Foujita. On retrouve le King Kev dans «Why Are We Sleeping», où il s’endort sur les lauriers de Maldoror.

Soft fait sensation. Un critique un peu cultivé note que Robert peut chanter à la note près les solos de Charlie Parker. En dépit de leurs dégaines de rockstars, chapeaux, crinières, lunettes noires et funky clothes, les racines jazz prévalaient. Robert : «La virtuosité est très utile. Elle vous permet de faire plus de choses. J’écoute toujours avec émerveillement les trompettistes de bebop comme Dizzie Gillespie, mais ils utilisent leur technique. Avec cette technique, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais ce que proposent des trompettistes comme Lee Morgan, c’est l’opportunité d’une immense vague émotionnelle, un phénomène d’une puissance à couper le souffle. Elle se met au service de. Et d’une certaine façon, ce n’est ni mieux ni pire que Johnny Cash qui est incapable de chanter juste. Pour moi, Johnny Cash est aussi bon que Lee Morgan.»

Robert devient le batteur préféré de John Peel. En 1968, Mike Jeffery envoie Soft Machine et Jimi Hendrix tourner aux États-Unis. Robert assiste chaque soir au ballet Mitch Mitchell/Jimi Hendrix. Mitchell suit Hendrix partout, de la même façon qu’Elvin Jones suivait Coltrane au temps du Quartet. Robert apprend énormément en voyant ce ballet infernal. Ces deux tournées vont avoir sur Soft des conséquences terribles. Kevin Ayers va quitter le groupe après la deuxième tournée, fatigué du cirque sex & drugs & rock’n’roll. Il finira même la deuxième tournée seul dans sa chambre d’hôtel avec des plats macrobiotiques. Par contre, Robert va se mettre à boire comme un trou. Keith Moon lui donne une formation accélérée : «He really taught me how to get drunk fast.» Robert apprend à boire jusqu’à la perte de conscience. Pour que ça marche bien, il faut aussi arrêter de manger et de dormir. Mais tout ce fun n’empêche pas Robert de céder à ses vieux démons de l’ultra-sensibilité : Mike Oldfield qui l’accompagne pendant quelques semaines déclare qu’il n’a jamais vu un homme aussi malheureux. Un peu plus tard, Caroline Coon dira la même chose : «Les soirées se terminaient avec un Robert très très très malheureux, extrêmement dépressif, complètement bourré, disant qu’il allait se tuer.»

Longtemps considéré comme l’héritier du trône, Volume Two manque cependant de grandeur tutélaire. Les Dadaïstes adorent cet album à cause de «Dada Was Here», pourtant beaucoup trop beau pour Dada. Trop artistique et trop baroque. C’est la faute à Robert : il veut que Dada soit beau mais Dada veut pas, Dada veut pas être beau, no no no. On retrouve Dada plus loin dans «Pig» - Cochon carré n’est pas joué - C’est chanté à l’angle Dada, un peu pressé, bien excité. L’autre aspect littéraire de ce Volume Two est l’intro pataphysique. Robert rend hommage à Alfred avec une petite leçon de Pataphysique, qui n’est pas comme les gens ont tendance à le croire une manière d’éplucher les patates, mais la science des solutions imaginaires. Robert restera d’ailleurs toute sa vie un adepte de la Pataphysique, car dit-il, «elle m’aide à supporter la vie. Je la prends comme une farce. C’est bien au-delà de la tragédie.» Robert revient enfin aux fuites machiniques avec «Hibou Anemone & Bear», joli coup de Jarnac organique avec un Ratledge qui tartine large. C’est excellent car battu au fouetté de bas des reins et chanté à la Robertine de galantine, très déstructuré et ramé comme un boulet de pirate. Robert passe au jazz avec «Thank You Pierrot Lunaire» et se paye le grand déballage de débinade avec «Out Of Tunes». Il chante à peu près tout au croisé de jazz transversal, il mène bien son bal de Laze. Il existe chez la Machine une dimension épique doublée d’un héroïsme élégiaque représentatif, on sent nettement chez eux une tendance à la marée, et malgré tout ça, la magie brille par son absence, alors qu’elle surgit à tous les coins de rue dans le premier album. «Orange Skin Food» prend sa respiration sur la crème du chou et respire au batracique, avec des branchies de sangsue, c’est un fantastique shoot d’organdi. En fait, ces trois mecs s’amusent à jouer du Soft dans leur cub de bouillon Kub et ils terminent en chutes du Niagara, ça bouillonne dans le tromblon expansionniste de Lariflette, avec la basse fuzz d’Hugh Hopper. Robert s’en fout, au fond, il jazzera son «1030 Return To Bedroom» jusqu’à la fin des temps.

En 1969, il participe à d’autres projets légendaires : The Madcap Laughs de Syd Barrett et Joy of A Toy de Kevin Ayers. Depuis que Kev a quitté Soft, il lui manque : «Très easy-going, de bonne compagnie, il me faisait rire. Je le trouvais génial. C’était un fantastique compositeur et j’aimais bien chanter ses compos.» Il dit aussi que Mike Ratledge se sentait mal avec lui et Kev. «Il avait plus de points communs avec Hugh Hopper, ils étaient tous les deux des gens très calmes, très conventionnels.» Une tension à la fois sociale et musicale montait dans le groupe.

Le groupe comprend alors Robert, Mike Ratledge, Hugh Hopper et Elton Dean. Ils optent pour un son plus abstrait. Quand on écoute le Third de Soft, on comprend l’étendue du malaise qui s’est emparé du cerveau bien rose de Robert : c’est un album privé de chansons, beaucoup trop jazz-rock. Il faut avoir du courage pour écouter ça. Sur sa face, Mike Ratledge se montre tentaculaire. Il faut attendre «Moon In June» en C pour retrouver Robert et son joli son troublé de gouttes. Après un beau solo d’orgue syncopé, Robert reprend le chant d’une belle voix de nez et swingue son chat perché. On assiste à de belles descentes dans les tourbillons de fusion basse/cornet, comme dans le premier album. La voix de Robert vient se fondre dans la luxuriance d’un jazz de tourneboulle. Au cour de ce délire impénitent, ils créent du rêve harmonique. «Moon In June» est la seule raison d’écouter cet album.

Le groupe a perdu sa joie de vivre. Il suffit d’ouvrir le gatefold pour comprendre. Ils font la gueule tous les quatre. Robert indique aussi qu’il joue tout seul sur «Moon In June». Pourquoi ? Parce que les trois autres ne supportent plus de l’entendre chanter. Ça fend le cœur de Robert qu’on voit pleurer dans les loges. Les trois autres le maintiennent à l’écart. Ils n’arrivent même plus à se mettre d’accord sur les orientations musicales. Robert ne veut pas entendre parler de jazz-rock fusion : «Pour moi, le jazz-rock fusion est ce qu’il y a de pire, c’est une rythmique rock recouverte de solos extrêmement sophistiqués. Je préfère l’opposé : la fluidité d’une rythmique jazz alliée à la simplicité quasi-folky des chansons pop.» Et voilà, tout est dit.

Comme Soft est sous contrat avec CBS, on les autorise à enregistrer en plus des albums solo. Alors Robert enregistre The End Of An Ear en 1970. «Je pense que ça les a épouvantés», dit Robert. Et nous aussi. Robert y joue du piano. Pas de Ratledge ni d’Hopper, cette fois. «Pendant que le chat est sorti, les souris jouent du piano.»

L’aventure Soft se transforme alors en calvaire. On se souhaite à personne d’avoir à supporter la haine des autres dans un groupe. Robert est trop professionnel pour planter le groupe sur scène. «Après Third, Soft Machine se transforma en descente aux enfers.» Caroline Coon : «Robert voulait faire une musique sensuelle, sur laquelle on pouvait danser, une musique populaire, romantique et intelligente. Robert ouvrait les bras en grand pour embrasser l’immense univers musical, alors Mike le réduisait en peau de chagrin.»

Le résultat de tout ça se trouve dans Fourth. Rien sur Robert, comme dirait Luchini. Ferme ta gueule, lui ont dit les autres. Robert a perdu la bataille de la chanson et de la Pataphysique. Plus aucune trace d’humanité ni d’humour dans cet album. C'est dingue comme parfois les gens peuvent être cons. On ne muselle pas un artiste comme Robert. Si tu veux te faire chier comme un rat mort, écoute Fourth. Par contre, les fans de Ratledge vont se goinfrer. On n’entend que lui. C’est beaucoup trop jazz pour des gueules à pop. Surtout qu’Elton machin souffle dans son cornet à n’en plus finir. Une brute ! Pas tenable pour le fan de rock. Donc rien sur Robert, à part le beurre. Quand ce n’est pas ton son, ce n’est pas ton son. Fourth n’a strictement plus rien à voir avec le premier Soft. Robert fait son boudin dans son coin. Il ne s’est pas encore cassé la gueule du quatrième étage, il ne sait pas ce qui l’attend. Il aura alors toutes les raisons de faire la gueule.

Après la deuxième tournée américaine de 1971, Robert est viré de son propre groupe. Adieu le beau rêve de Soft, free jazz meets happy-go-lucky hallucinogenic pop. Viré de son propre groupe par un jazz-rock coup d’état. Burn in hell, my burne ! C’est ce qui arrive quand on est viré d’un groupe : des années de travail réduites à néant, avec tout le reste, c’est-à-dire ses rêves et son identité. Le seul moyen d’en sortir vivant est de se dire que les autres n’étaient vraiment pas à la hauteur de ces rêves. Ne t’abaisse jamais au niveau de tes ennemis, disait Gorgo le Sale. Mais quand même, c’est raide, car Robert connaissait Hopper et Ratledge depuis le lycée et ils avaient vécu tous les trois ensemble à Dulwich. Il insiste aussi pour dire que de se faire virer de Soft fut bien plus traumatique que de tomber du quatrième étage deux ans plus tard. «J’en fais encore des cauchemars, ce qui est incroyable après autant de temps.»

Chez Jeff Dexter, alors que tout le monde trippait, Robert restait en carafe - While everyone was getting high, Robert was getting low - Robert a du mal à trouver un groupe où il pourrait battre le beurre et chanter en même temps. Il ne restait donc qu’une solution : monter un groupe. Voilà que démarre l’épopée Matching Mole - clin d’œil malicieux à Soft Machine - Robert monte le groupe avec le keyboardist Dave Sinclair qui vient de Caravan, le guitariste Phil Miller et le bassman Bill MacCormick. Robert continue de rendre hommage à ses jazz heroes, mais il ne veut pas qu’on le considère comme un artiste torturé.

On croit toujours que son timbre émotionnel - finement teinté de vulnérabilité et de douloureuse sincérité - est arrivé avec le fauteuil roulant. Non, il suffit d’écouter «O Caroline» qui ouvre le bal d’A sur Matching Mole pour se débarrasser de cette idée fausse. En cinq minutes, Robert ramène toute l’émotion qui fait tellement défaut sur Fourth. Il nous prend par les sentiments et pond une vraie pop song. Nouveau pied de nez aux trois croquemitaines de Soft. Puis il revient à la magie du premier Soft avec «Instant Pussy». Sa voix plane au dessus du son. Nous y voilà. Il renoue avec les fragrances grandioses d’«A Certain Kind». Il délègue plus sa voix qu’il ne la délaye. Il crée un genre nouveau : la magie suspensive supérieure. Il enchaîne avec un autre classique : «Signed Curtain». Son chant s’ébranle, this is the first time, sa glotte se fend. Mais il est aussi capable de hard prog comme le montre «Part Of The Dance». Allez zou, c’est pari pour 9 minutes d’exploration des douves. Phil Miller fait pas mal de ravages en B sur «Instant Kitten», il joue à l’extatique de Canterbury. Puis Robert s’en va chercher la petite bête avec «Dedicated To Hugh But You Weren’t Listening». C’est pas malin, car il ruine un album qui aurait pu figurer au palmarès. C’est beaucoup trop prog, même si c’est bien battu. Les Moles jouent la cavalcade de Canterbury sans s’occuper du qu’en-dira-t-on et Phil Miller s’en donne à cœur joie. Ils bouclent avec un «Immediate Curtain» pas très convivial. Ils font leur truc dans leur coin et oublient qu’en 1972, leurs albums valaient une petite fortune. Mais Robert s’en fout, il est dans son délire d’artiste culte de la raie du cul. La réédition Esoteric de Matching Mole vaut le détour car on y trouve un disk 2 bourré de bon gros bonus bien dodus et, bien sûr, des inédits, comme ce frénétique «Memories Membrane» de 11 minutes, avec un Robert au frappy frappah. C’est son truc, il adore fouetter ses peaux de fesses. Franchement, il est épatant, il bat tout à plates coutures. Il propose un jazz rock avec de la liberté de ton en surface, tout le contraire de ce que font les trois croquemitaines de Soft sur Third et Fourth. Comme on le voit avec «Horse», un autre inédit, ces mecs sont capables de jouer le jazz-rock le plus surexcité du Kent. C’est leur dada. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils font aussi un John Peel show avec un «Immediate Kitten» de 10 minutes. Peely les aime bien, donc ça passe comme une lettre à la poste. Les Moles jouent à la perfections leurs rôles de surdoués du Kent. On entend des rushes dignes du premier Soft. Big energy ! Robert bat comme un démon de Kent, c’est pas beau à voir. Il est très énervé, bien déterminé à en découdre. Robert ne chante pas pendant tout le début du cut, ici, comme si la persécution des trois croquemitaines l’avait traumatisé. Puis il se décide à crier dans le désert. On trouve à la suite un autre John Peel show de 20 minutes. À l’époque, les groupes savaient prendre le temps de jouer. Robert y chauffe le cul des cuts en parfait connaisseur. C’est très intéressant. Phil Miller joue comme un dieu, ce qui ne gâte rien. «Marchides» est en quelque sorte la bande son de la Pataphysique. Il n’existe rien de plus pataphysique que cette vieille Mole en interaction. Peely devait bander comme l’âne de Gévaudan en écoutant Robert faire le con avec ses tambours du branque. Cette grosse patate en devenir fait même un solo de batterie, ce qui est habituellement une abjection, sauf que ce mec sait fouetter la peau des fesses. Suivre Robert dans cette virée, c’est un peu un voyage de rêve. Les mecs d’Esoteric savaient ce qu’ils faisaient en proposant cette vieille Peel Session de 1972. Et quand Robert revient chanter dans le rêve éveillé, il redevient le seigneur des anus. En fait, il ne chante pas, il ah-ahte dans l’écho des profondeurs. Il ah-ahte comme un rêveur endorlori. On vous met au défi de garder votre santé mentale à l’écoute de cette merveille. C’est ici que Robert est le plus vivant et le plus barré. Le génie de Peely est de laisser tourner la bande.

Ce sont les graphistes de CBS qui ont conçu la pochette de Matching Mole’s Little Red Record, le deuxième Mole. Robert a trouvé l’idée du titre, alors les graphistes ont bêtement pompé l’imagerie populaire chinoise. Bill MacCormick trouve cet album plus réussi que le premier qu’il trouvait trop robertien - sounds like a Robert album with some other guys in there to fill bits and pieces - et il ajoute que le premier Mole regardait en arrière alors que le deuxième Mole regarde vers l’avenir. Désolé Bill, mais ce n’est pas du tout notre avis. Le deuxième Mole est nettement moins intéressant. C’est là que se trouve le fameux «Marchides». Ils en font un brouet de jazz-rock extrémiste de huit minutes avec un MacCormick en mode free bass. Robert tente de sauver la face avec une belle ablette nommée «Nan True’s Hole». Il fouille dans l’inconnu et approche le mystère au plus près. Et il passe au fantastique offshot avec «Righteous Rhumba» et Phil Miller en profite pour se transformer en Phil Diabolo. En B, Robert fait du Robert avec «God Song». Les masses populaires attendaient cette ignoble complainte. Robert saute par dessus les dépressions avec une voix de petit garçon épuré. Puis tout bascule dans l’expérimental avec un «Smoke Signal» digne des Canterbury Tales. Ils déconnent complètement. On est à deux doigts de leur demander de dégager.

Les Matching Mole n’ont pas un rond - never saw a penny for either album - Puis Robert en a marre et il met fin à la Mole. Il ne se sent pas les épaules d’un leader. «I just wanted to be a quarter of the group. I just couldn’t handle it.» Dommage.

C’est à cette époque que Robert rencontre Alfreda Benge. Il en tombe amoureux. Alfie va devenir son égérie.

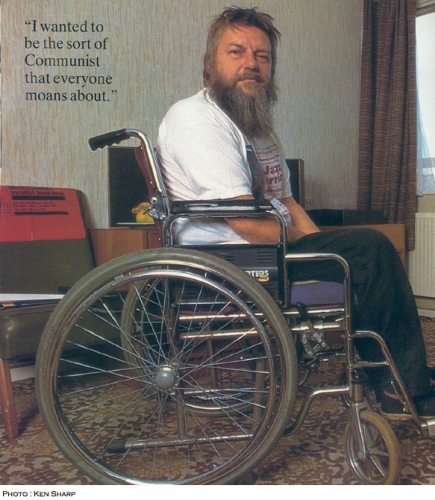

Juin 1973 : c’est là que la vie de Robert se casse en deux, comme son dos, après une chute du quatrième étage. Robert se souvient d’avoir été terribly drunk - Je sais que ça a gâché la soirée. Ça dû être terrible pour les gens qui étaient là, et pour Alfie aussi - Robert indique qu’il s’agit d’une tentative de suicide : il s’est jeté par le fenêtre, à cause du traumatisme de Soft - They threw me out so I threw myself out - Il fait même de l’humour avec son suicide raté. Une journaliste a osé raconter que Robert essayait de passer par ‘l’extérieur’ pour ne pas se faire poirer après avoir baisé une gonzesse. Puis les toubibs ont dit à Robert qu’il était vivant grâce à son taux d’alcoolémie : au moment du choc, il était relaxé. Mais il a pété sa douzième vertèbre, donc plus de jambes. Le voilà à 28 ans dans un fauteuil roulant. Par miracle, Alfie est là. Elle va consacrer toute sa vie à Robert. Quel veinard !

En bon pataphysicien, il adore l’hôpital, «des gens qui me servent le breakfast, qui font mon lit comme si j’étais Little Lord Muck, c’est la vraie vie !», et il ajoute, l’œil malicieux : «Si Dieu avait inventé le fauteuil roulant, il l’aurait présenté comme une alternative naturelle aux jambes pour ceux qui le souhaitaient.» Janvier 1974 : en sortant de l’hosto, Robert et Alfie vont droit au pub, pour fêter ça. Selon Robert, Alfie a du métier - car elle s’est souvent pété la gueule d’un tabouret de bar, en son temps - Et c’est alors que commence l’after. Il ressemble à un conte de fées. Robert et Alfie n’ont pas de revenus et l’appart d’Alfie se trouve au 21e étage d’une tour avec un ascenseur souvent en panne. Donc, c’est compliqué avec un fauteuil roulant. Alors les copains se mobilisent. Pink Floyd donne de concerts de soutien qui ramènent 10 000 £. Jean Shrimpton leur file sa bagnole et la copine d’Alfie Julie Christie leur achète un appart à Lebanon Park, à Twickenham. Robert et Alfie vont rester des banlieusards pendant 15 ans. Et une amie espagnole de Robert, la philanthrope Delfina Entrecanales, les héberge en attendant qu’ils récupèrent les clés de leur nouvel appart. Robert la considère comme sa fairy grandmother.

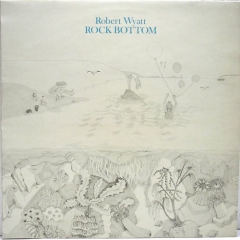

Il ne renonce pas à la musique pour autant. Il a en tête des cuts qui devaient aller sur le troisième album de Matching Mole et qui finiront sur Rock Bottom. Robert comprenait que dans son état, il devait tout reprendre à zéro pour apprendre à faire les choses différemment.

Paru en 1974, Rock Bottom est l’album du rêve éveillé. Dès «Sea Song», Robert se répand dans le son au timbre fêlé, shing softly. Quand on entend ça, on ne comprend pas que les trois croquemitaines l’aient empêché de chanter. Il chante si bien qu’il semble éclairer la terre. Il joue du piano sans en jouer, dans une extase de dissonances immuables et suspensives. Seul Robert peut naviguer ainsi, à la dérive. Il compare Alfie à un poisson mutant. L’autre coup de génie de l’album se trouve en B : l’enchaînement d’«Alifib» et d’«Alife». Robert halète dans l’aube d’Alifib. L’absolue pureté mélodique se transforme en enchantement organique, ah nic nac noc, Alifib my lover et puis tout se dépose comme une poussière de lumière, ah nic nac noc. Sa voix de fantôme revient ensuite noc nicquer avec «Alife», Alifi my larder, c’est-à-dire mon bout de lard, alors Alfie excédée répond : «I’m not your larder/ I’m not your dinner/ You soppy old custard !». «Alife» est beaucoup dramatique qu’«Alifib», on sent le Robert qui s’échoue sur une plage glacée du grand Nord, les reins brisés. Et puis voilà encore un coup de semonce avec «A Last Straw», un cut mélodiquement libre, pur jus de Dada fuite, véritable concerto pour cervelle naze. Robert reste beau jusque dans ses ouah-ouah, il se montre aventureux à chaque instant et frais comme un gardon de Canterbury. Le son de «Little Red Riding Hood Hit The Road» paraît si translucide qu’il brille en plein jour. Mongezi Feaz souffle dans sa trompette et la voix de Robert jaillit dans cette foison de cuivres. Il épouse les confluents et se laisse porter par un doux vent de free. Voilà la clé du mystère Wyatt : le portage free. Feza n’en finit plus de souffler ses confluents, Robert s’ébroue dans cette luxuriance miraculeuse et la voix d’Ivor Cutler sonne comme une hallucination auditive.

Robert est assez fier de son Rock Bottom. C’est un album inclassable, nous dit Robert, «ni rock, ni folk, ni jazz, c’est un genre qui n’existe pas, c’est une sorte de bête des Galapagos, some kind of underwater duck, une sorte de chose qui est apparue toute seule.» Les influences évidentes sont Coltrane, la musique indienne et l’Astral Week de Van Morrison, savant mélange de Celtic Soul et de jazz. C’est là qu’Alfie entame sa carrière d’illustratrice de pochettes. Le Melody Maker et le NME chantent les louanges de Rock Bottom, le comparant au Blood On The Tracks de Bob Dylan. L’O’Dair en rajoute une couche en disant que c’est l’un des plus beaux albums jamais enregistrés. Suite du conte de fées : Robert et Alfie se marient en juillet 1974 et font une petite fête chez eux à Twickenham avec les moyens du bord. Budget total : 70 £, comprenant la robe de mariage, 14 £. Le boss de Virgin Richard Branson fait partie des invités, avec Lol Coxhill, Ivor Cutler, les mecs de Matching Mole, Pip Pyle et John Peel, bien sûr. Fête de rêve à laquelle on aurait tant aimé participer. Le book propose la photo de mariage de Robert et Alfie. Robert rigole en signant et Alfie ressemble terriblement à Christine Perfect.

Au mois de septembre, les amis de Robert organisent un concert qu’on peut entendre sur Theatre Royal Drury Lane 8th Sptember 1974, un album live paru en 2005. Après une belle intro de John Peel, Robert entreprend de ruiner le concert avec ce Dada cut tiré du premier Matching Mole qu’est «Dedicated To You But You Weren’t Listening» (on note au passage qu’il a remplacé Hugh par You dans le titre). Il va surtout jouer les cuts de Rock Bottom. Il amène «Sea Song» au one two, one two three et les gens applaudissent. Il faut savoir que les Anglais le vénèrent. Il faut le voir aller exploser son chant au sommet du morning after. Un guitariste rentre dans le larder du cut et l’Hopper ramène de la basse fuzz dans le mix demented. On monte encore d’un cran avec «A Last Straw», bien calé dur le cool du smooth. Robert met le rock en attente. Avec sa trompette, Mongezi Feza règne sans partage sur «Alife». C’est gagné d’avance, et cette burne d’Hopper vole le show dans «Alifib», nic nac noc, Robert arrive sur le tard, Alifie my larder, et on entend quelque part dans l’écho du temps I’m not your larder. Robert chante avec la tripe d’Ubu, ah nic nac noc. Il se fait abyssal avec l’«Instant Pussy» tiré du premier Matching Mole, il flotte entre deux eaux. Sa version de «Little Robin Hood Hit The Road» est beaucoup trop grandiose. Robert vise la folie des grandeurs, ça ne lui ressemble pas. Beaucoup trop énorme pour être honnête. C’est embarqué au plus haut sommet de l’état et Robert n’y peut rien, il peut bien chanter, ça ne changera rien. Il entre dans les annales de la rondelle, tant pis pour lui. Il termine avec l’affront suprême, «I’m A Believer» et il fout le paquet. Ah on peut dire qu’il aime autant les Monkees que la potée aux choux. Tous ses copains shootent leur chique !

On rigole bien chez les Wyatt, mais dans la réalité, ça ne sera pas de tout repos. Robert va se taper plus d’une saison en enfer, un vrai rock bottom. Alfie peut en témoigner : «Quand vous êtes jeune et que vous avez un mec dépressif à la maison, ça fait partie de la romance. Mais quand on vieillit, ça devient a fucking bore, autrement dit insupportable.» Robert va si mal qu’il n’en dort pas pendant deux mois. Alfie : «Il a vieilli de vingt ans d’un seul coup.»

Alfie et Robert vivent à trois, avec l’alcool. Robert a besoin de se pochetroner pour jouer. L’alcool lui donne, comme le dit si bien Jean Rhys, l’une de ses égéries préférées, «fire and wings», c’est-à-dire du feu et des ailes. Eh oui, Robert picole depuis la tournée avec Hendrix en 1968. Alfie : «On picolait tout le temps, tout le monde le savait. On devenait stupides. Il picolait en cachette, toute la journée. Sa cervelle ne fonctionnait plus. Il prétendait qu’il n’avait rien bu, mais je ne supporte pas les bobards.» Le pire est qu’Irena, la mère d’Alfie, devenue impotente, vient vivre avec eux à Louth. «Je devais m’occuper d’une mère impotente et d’un poivrot. Je me sentais seule. Je n’en pouvais plus. C’était un cercle vicieux, plus je le voyais dans cet état et plus il me sortait des yeux. C’est ce que raconte la chanson Just As You Are. Je le regarde, je vois qu’il a bu et il lève les yeux vers moi pour me dire : ‘Je vois bien que tu ne me supportes plus’, alors il buvait de plus belle. Notre relation crevait. Il ne restait plus que de la haine et de la peur. À ce stade, il y avait deux façons de voir les choses. Un, il allait se tuer, et si ce n’était pas avec l’alcool, il serait tombé du fauteuil roulant et se serait brisé le crâne sur le trottoir. Deux, je l’ai épousé. Je ne peux pas aller marcher avec lui, je ne peux pas non plus aller danser. Il y a plein de choses qu’on ne peut pas faire. Que reste-t-il ? Nos cervelles. Mais s’il décide de se rôtir la sienne, que me reste-t-il ? À quoi sert-il ? Donc je dois partir.» C’est là que Robert arrête la picole. Et il va devoir apprendre à composer sans sa muse qui est l’alcool. Le voilà assis à son piano avec une tasse de thé. Il a même arrêté de fumer.

Robert entame une longue série de projets collaboratifs, avec notamment Slapp Happy et Henry Cow. Peter Blegvad est frappé de découvrir au mur de Robert un certificat du Collège de Pataphysique. Il sera lui-même par la suite président du London Institute of Pataphysics. Robert chante une bricole avec Peter Blegvad et Dagmar Krause, «A Little Something», qu’on retrouve sur la compile Flotsam Jetsam. Mais c’est avec Henry Cow que les choses se corsent, Henry Cow que l’O’Dair décrit comme «des Yardbirds au pieu avec Ligeti dans les ténèbres du Berlin d’après-guerre». L’O’Dair dit aussi que Henry Cow s’inspirait de Coltrane, Captain Beefheart, Varèse, Schoenberg, Mingus, Sun Ra, Syd Barrett et Kurt Weill. Idéal pour un bec fin comme Robert. Robert Frith qui fait partie de Cow est un proche de Robert. Robert se retrouve sur scène avec eux et Dagmar Krause.

Il poursuit son petit bonhomme de chemin en combinant un nouveau projet : Ruth Is Stranger Than Richard. Il invite quelques copains à venir l’accompagner : Bill MacCormick, George Khan, Gary Windo et surtout Eno qui fait partie des gens que Robert apprécie. Ils ont en commun une même vision panoramique de la pop et une fascination pour les beaux-arts. Khan et Windo ne sont pas très contents de jouer les cuts farfelus de Robert. La tension monte dans le studio. Alors Eno intervient pour calmer le jeu :

— Il n’y a qu’une seule solution pour sortir de ce marasme : mettre en pratique the Oblique Strategies !

— C’est quoi ?

— Vous tirez une carte et vous interprétez ce qu’elle dit. Ça dépend bien sûr des circonstances, d’où l’interprétation, mais dans tous les cas, c’est quelque chose de définitif. Quoi que la carte dise, on le fait, ok ?

— Ok.

Eno mime le geste de sortir une carte, et déclare :

— Fermez vos gueules !

Alfie explose de rire et tombe de sa chaise. Eno reprend :

— Bon maintenant on continue et tout le monde ferme sa gueule.

Eno et Robert sont ravis. Sur les crédits, on peut lire : «Eno : direct inject anti-jazz raygun». C’est son crédit favori.

Alfie peint pour Ruth une très belle pochette d’art naïf figuratif. On trouve sur l’album un boogie pataphysique, «Soup Song». Robert y raconte son destin de soupe, avec un mushroom on the eyelid and a carrott on my back. Gary Windo souffle dans son tenor sax comme un crack du barreau. Nous voilà expédiés au paradis de la fantasia fantasmatique - So I may resign myself/ Make friend with a few new peas - Robert mène aussi «Solar Flares» au melico de coco en goguette à gogo. Sa sempiternelle sentinelle ensorcelle l’escarbelle ensablée, sa voix se promène dans l’univers restreint des ors du Rhin, il voyage comme Xavier de Maistre autour de sa chambre d’ode. Il pratique l’art supérieur de la mêlée de voix transparentes. Il reprend sa voix d’ouah pour «Muddy Mouse», elle résonne dans la tiédeur d’un soir d’été louthien. Une étrange beauté se dégage de la portugaise ensablée et l’indicible Fred Frith pianote une gnognotte de notes oniriques. Il chante en B un beau «Team Spirit» à la petite évaporée mélodique. Gary Windo vient encore éclaircir le soir du cut avec des archanges soniques dignes des plus beau mythes, les montées de jazz sont croyez-le bien de purs moments de magie, cette liberté de ton outrepasse tous les passe-droits - You can pass me over/ If you asked me/ Here’s my advice - Robert s’enfièvre, puis il termine avec un hommage à Che Guevara, «Song For Che».

Pendant tout l’after, Alfie tente de maintenir Robert éloigné des toubibs. Elle pense qu’elle et Robert peuvent s’en sortir tout seuls. Grâce à l’alcool notamment. Mais elle voit bien que la déprime s’installe et que Robert va de plus en plus mal, alors elle finit par craquer et l’envoie chez un toubib. Elle craint par dessus tout que les antidépresseurs n’affectent encore la santé mentale de ce pauvre Robert tellement malmené par le destin. Mais il reste encore des sauveurs sur cette terre et Geoff Travis, le boss de Rough Trade, en est un. C’est sur Rough Trade qu’on entend les oddball poems d’Ivor Cutler et le free de James Blood Ulmer. Il se trouve que Travis voit Soft comme l’un des meilleurs groupes de tous les temps. Il signe Robert qui commence à enregistrer les fameux Rough Trade singles qu’on retrouve compilés sur Nothing Can Stop Us. Ce sont des singles extrêmement politiques et poétiques en même temps. Robert est à l’époque le seul à pouvoir proposer un mélange aussi magique. On retrouve sur cette compile indispensable l’excellent «Shipbuilding» que lui proposent Clive Langer et Costello. On pourrait imaginer un titre du genre : Shipbuilding ou de l’indispensabilité des choses. C’est l’un de ces cuts mélodiquement parfaits, joué à la stand-up et idéal pour la voix de godille à la dérive de Robert. En B, se planque aussi «Strange Fruit», chanson d’une infinie mélancolie - Strange fruit hanging/ From the/ Poplar tree - aussi accompagné à la stand-up. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les strange fruit sont les nègres qu’on lynchait au temps du KKK. Robert fait avec cet hommage morbide un magnifique numéro de chant à peine voilé. Il fait aussi le clown triste avec «Born Again Cretin», il chante au couac de coin du bec et fait son empêcheur de tourner en rond. Il reprend du Chic avec «At Last I’m Free», il chante à l’épuisée de la dernière heure et tisse des dissonances dignes d’Alifib my larder. Quelle infernale justesse de ton ! Il fait aussi son carribean avec «Caimarena». Ah il faut le voir chanter sa maganna à la dévolue. Quelle merveille ! On peut aussi qualifier «Arauca» de petite merveille car il joue aux dissonances de piano, alors forcément ça captive.

C’est aussi l’époque où Robert collabore avec Green Gartside et Scritti Politti. Geoff Travis considère «The Sweetest Girl» comme le meilleur truc sorti chez Rough Trade. On reviendra là-dessus par la suite.

Son troisième album solo s’appelle Old Rottenhat. On entre avec cet album dans la période mystique d’un artiste nommé Robert. Nous sommes tous bienvenus. Depuis Rock Bottom, on s’est habitué à l’idée que ses albums grouillaient de cuts géniaux, donc ça va. Ce coup de vieux chapeau pourri l’aide à surmonter sa déprime, comme le montre «Us Of Amnesia». Il y cultive un chaos de big artist qui se heurte à l’impossibilité des choses de la vie. Ça doit se casser la gueule, anyway, à l’aisance du chant percé. Robert groove sa chique dans une heavy reservation. Quelle leçon de chique ! L’autre coup de génie est l’imprononçable «Gharbzadegi». Il renoue avec son fabuleux univers d’it’s so easy, il ramène sa voix par dessus sa voix, il plane dans les eaux d’Alfie, il va loin dans la beauté de robe, on entend là une symphonie de la désespérance, il charge sa barque de tonnes d’harmonies pour qu’elle coule, il repousse au loin les limites de l’extraordinaire domaine de la turlutte. Ce merveilleux artiste propose des instros pour faire de la politique : «East Timor» évoque un conflit que tout le monde a oublié. Il sort sa trompette cabossée pour souffler dans la purée de «Speechless». Comme il joue en biseau d’angle, ça devient énorme. Pas facile de reprendre le contrôle d’un album comme ce vieux Rottenhat. Alors il décide d’aller surplomber le lagon d’argent avec «Vandalushia» et une cervelle ouverte aux quatre vents. «The British Road» offre aussi une atmosphère perdue dans la nature. Robert ne fait rien pour la retrouver. Il s’y montre très robby des robettes, il adore sublimer sa vieille Pataphysique, cette science des patates d’eau douce. Il revient à son genre chouchou, la complainte de down under avec «Mass Medium», il s’y fait pur breaked man et nous plonge dans l’abîme de son désespoir. Il faut aussi le voir se moquer d’Alfie dans «PLA» : «Poor little Alfie trying to draw/ Poor little Alfie trying to sleep.»

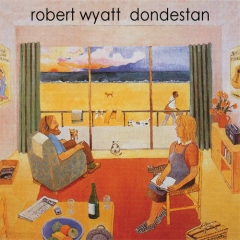

Paru en 1991, Dondestan est encore un bel album. Pour la pochette, Alfie s’est peinte avec Robert dans un salon qui donne sur la plage. Dondestan est un mot espagnol et veut dire ‘Où sont-ils ?’. Robert conserve un souvenir ému de l’enregistrement du morceau titre : «J’étais installé dans un coin de cet immense studio, je jouais le solo de batterie et je frappais tellement les timbales que j’étais à deux doigts de tomber de mon fauteuil roulant. L’ingénieur du son fut pris d’une crise de fou rire : ‘C’est le spectacle le plus ridicule qu’il m’ait été donné de voir !’». Mais «Dondestan» est aussi un hommage aux Palestiniens. Comme Jean-Luc Godard, Robert a les couilles que les autres artistes n’ont pas. Le coup de génie de l’album s’appelle «Shrinkrap». C’est le punk de Canterbury qui joue - I’ve sweated blood to hear I’m nice - Il bat ça si sec - Everybody loves me/ Everyone but me - Il ne s’aime décidément pas. Il refait de la politique avec «NIO» (New Information Order). Quand on est mort, c’est la voix de Robert qu’on entend. Il parle là-bas, derrière. Il dit des trucs. Il dit un non-dit qui durera jusqu’à la fin des temps du temps de Robert. Il prêche la paix dans le désert, il fait son Gandhi mais tout le monde s’en fout - Privatise/ The sea/ Privatise/ The wind - et il ajoute plus loin : «Set it free !». Avec «Costa», il entre en fauteuil roulant dans un jeu de quilles percussives et souffle dans une corne de brume. Robert invente un Sahara d’allure védique, il verse de l’air du temps dans l’or du Rhin. Il faut savoir accepter l’outerworld de Robert et le suivre à pas lents dans l’ouate du non-retour, comme le suggère «The Sight Of The Wind» and a dead leaf zig-zagging. Son chant se meurt dans le désert, ce qui vaut cent mieux fois mieux que de mourir dans le dessert. Dommage qu’il ne retrouve pas le chemin de Damas, c’est-à-dire «A Certain Kind». Il préfère s’enrouler dans sa mélancolie comme un Robertus Antropomatus de la préhistoire dans sa peau de zèbre. Tout ici est très ralenti, comme retenu par la culotte. Commercialement, «Worship» n’a aucune chance. Robert s’endort sur ses lauriers, il peint ses lullabies d’un ton de pourpre fanée. Il monte le groove de «Left On Man» sur un drive de basse. Simplify, font les chœurs de la rumba et ça tourne à la prodigieuse obsession.

Politiquement parlant, Robert a toujours su se montrer carré : «Vous voyez tous ces gens qui se disaient anti-communistes - Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, Nixon, Thatcher, Botha - alors je me dis qu’il vaut mieux être communiste.» Quand Robert prend sa carte au Communist Party of Great Britain, c’est parce que dit-il, it was a sweet little party of broken dreams - Il ne faut jamais perdre ça de vue : les vrais militants ont tous vu l’histoire politique briser leurs rêves de justice universelle. Le marxisme est une philosophie qui reposait entièrement sur cette aspiration. Pour Robert, le rock et la gauche sont indissociables. «Je ne supporte pas les gens qui se disent apolitiques. Chaque matin quand vous vous levez, vous recevez en pleine gueule tous les bobards de la droite, via la BBC et Fleet Street. Et si vous avez un tout petit peu de fierté, vous devez vous débarrasser de ces bobards coûte que coûte.» Robert a réussi un joli doublé : intégrité musicale et politique. Jamais l’ombre d’un seul compromis. Vous en connaissez beaucoup des gens comme lui ? Jerry Dammers voit Robert comme l’un des héros de son temps, avec Nick Drake, Syd Barrett et Peter Green, ce qui est plutôt bien vu.

Avec Julie Christie et Geoff Travis, l’autre grand bienfaiteur des Wyatt n’est autre que Phil Manzenara. Il possède un studio et Robert peut l’utiliser quand ça lui chante. Phil ne demande pas d’argent. Il sait que Robert et Alfie sont fauchés. D’ailleurs, ils ne savent pas qui va sortir leur prochain album, car Rough Trade s’est cassé la gueule. Robert décide quand même d’avancer, même s’il doit prendre les frais d’une parution à sa charge et invite quelques amis pour enregistrer ce qui va devenir Shleep : Evan Parker, Eno et... Paul Weller, aussi incroyable que ça puisse paraître. Observateur au langage raffiné, Weller trouve que «Free Will And Testament» est une fucking amazing song. C’est vrai qu’au cours d’une prise, Robert a éclaté en sanglots. Cette chanson terrible remonte des profondeurs de son désespoir. «Si j’avais été libre de choisir, j’aurais voulu ne pas être ce que je suis.» Robert sent qu’il a torpillé la vie d’Alfie. Robert n’en peut plus de la voir si dévouée : «Elle s’est occupée de moi, elle prend toutes les initiatives, elle me trouve un fauteuil roulant, elle fait installer une rampe à la maison, elle me trouve une music room, un piano, un magnéto. Elle s’occupe même de mes vêtements.» Et il reprend entre deux gros sanglots : «Je n’ai fait que pourrir la vie des gens autour de moi, all I’ve done to people is just fuck them up. C’est ce que raconte Free Will And Testament.» Cette chanson est la chanson universaliste par essence. Robert y joue avec la relativité des choses, il titille sa mélancolie au smooth d’une glotte paralysée, jusqu’à la dernière fibre du génie humain et puis voilà les demented forces qui reviennent - demented forces push madly round a treadmill - On a aussi un Dada cut sur cet album : «The Duchess», joué au jazz vite fait de Robert, admirable car couché sous le vent. Robert entre dans son jazz à la plainte retardataire, il jongle avec les échos glottaux, il pratique l’exercice de pouvoir d’inverser les valeurs, son rock avance à l’envers, en mode Dada, il vise le pur jus du non-conformisme, Dada butt, old surfer ! Il faut faire attention avec ce pataphysicien : il propose des albums qui ne sont pas des albums, au sens où on l’entend ordinairement. Robert fait un album uniquement parce qu’il a besoin de bouffer. Et rien qu’avec cette belle pop-song qu’est «Heaps Of Sheeps», la messe est dite, archi-dite. Il est déjà over the rainbow of the old Blighty. Il joue «Maryan» à la trompette et il ramène des relents de nic nac noc dans «Was A Friend». Il y joue aussi du suspense de cymbalum, ce qui semble logique pour un pataphysicien. Il fait sonner «September The Ninth» comme une marche funéraire de la Nouvelle Orleans et pianote «Alien» dans l’âme du jazz. Il chante ça à l’éplorée définitive. Plus loin, il attaque «A Sunday In Madrid» comme s’il s’appelait Arthur et qu’il attaquait Une Saison En Enfer, avec confiance et espadrilles. C’est du pur Robert de diction pure. Pas de plus pur Robert que celui-là. On suivrait cet Ubu barbu jusque dans les Bermudes. L’enregistrement de Shleep se passe plutôt bien : Robert et Weller picolent ensemble - Getting drunk with Weller was fantastic, better than Prozac !

C’est Geoff Travis qui va sortir Robert et Alfie de la dèche. Il accompagne Alfie chez Ryko pour négocier avec Andy Childs le contrat qui permettra de sortir Shleep. C’est le meilleur des contrats, car Robert peut en sortir quand il veut. Sur la pochette de Shleep, Geoff Travis est crédité comme «the good shepherd», c’est-à-dire l’Abbé Pierre. Alfie est ravie : Andy Childs rejoint Phil Manzanara et Geoff Travis dans son panthéon - Il a fait en sorte qu’on reçoive de l’argent régulièrement, ce qui nous évite de vieillir dans la pauvreté et de crever de faim - De son côté, Andy Childs se dit extrêmement fier d’avoir pu signer Robert et Alfie sur son label. Il les admire pour leurs qualités humaines mais aussi pour l’originalité de leur musique : «Robert ne sonne comme personne et personne ne sonne comme Robert.»

Grâce à trois ou quatre personnages, l’after redevient enfin un conte de fées. La musique va s’en ressentir, à commencer par Cuckooland, paru en 2003 sur le label d’Andy Childs. Cet album est avec le premier Soft et Rock Bottom l’œuvre la plus accomplie de Robert. Avec ceux de Syd Barrett et de Nick Drake, ces trois albums comptent parmi des plus beaux de l’histoire du rock anglais. Alfie trouve une trompette dans une foire à tout et Robert en joue sur «Old Europe», belle dégelée de heavy jazz de Canterbury en l’honneur de Juliette & Miles - Rue Saint-Benoit/ La route enchantée/ Indigo nights/ And the ghost of the moon in the Seine - Robert se transforme en Merlin, histoire de jazzer cette histoire d’amour qui eut lieu jadis entre Juliette Greco et Miles Davis. Pour «Cuckoo Madame», Robert emprunte à Benjamin Britten son bluesy habit de naviguer entre les accords majeurs et mineurs. Robert dit faire du jazz, mais backwards : «Normalement, le jazz part d’un point précis pour aller sur de l’improvisation.» Ah il faut le voir swinguer son jazz à la pointe de la glotte - You never told us of your battle/ With the cuckoo baby blues - et il se met à swinguer au talalah de Soft cymbalum - You’re too bloody lonely/ For the likes of us/ With the cuckoo baby blues - Robert fond son génie vocal dans un crépuscule de break your heart. Tiens encore un coup de génie avec «Just A Bit». Robert y pleure sa magie vocale, alors qu’Annie Whitehead croise le fer blanc de son trombone avec celui du sax de Gilad Atzmon. Welcome in the abyss, bienvenue chez Merlin, le sax ulule en mode nic nac noc et Robert souffle dans son cornet avec la vulgarité insistante d’une concierge moustachue. Il se coule magnifiquement dans le lit du Dada d’Angleterre, avec des mains baladeuses qui glorifient la liberté à n’en plus finir. Robert a tout compris au free. Prenez-en de la graine. Gilmour joue de la guitare sur «Forest», alors qu’Alfie et Eno font les voix. C’est exactement comme avec Syd Barrett, let him do it. Robert peut aller jouer dans le flesh du big London Underground, pas de meilleur son, pas de meilleur groove. Il raconte en plus l’histoire d’un camps nazi d’extermination - The death camp of Lety - L’infinie mélancolie prend alors tout son sens. On l’a dit, Cuckooland est l’une des pierres de touche du rock anglais. Il faut entendre Robert souffler dans les bronches de sa trompette pour faire décoller «Beware». Ça devient vite apoplectique - Just beware/ it’s just a warning - Pour un peu, il sonnerait presque comme un prophète - Don’t trust anyone - Il rabaisse au passage le caquet des cacous. Il rend hommage avec «Raining In My Heart» à un autre couple mythique : Felice et Boudleaux Bryant. Puis il revient à sa colère de militant avec «Lullaby For Hamza» : il y évoque le massacre de la population irakienne par les bombardiers américains. Robert salue la mémoire des pauvres Irakiens à coups de trompette furax. On retrouve Annie Whitehad et Phil Manzanera derrière Robert pour «Trickle Down». Ça dégueule de jazz et de groove - Open your window/ Lend an ear - Back to Soft, back to the Wyatt genius, Robert taille la route et Yaron Stavi joue du stand-up de jazz. Fa-bu-leux drive de jazz, c’est une leçon qu’il donne aux trois croquemitaines qui n’avaient rien compris au jazz. Il passe tous les caps en pédalant sur son fauteuil roulant. Jazz power ! Puis il passe à la rumba avec «Insensatez», scratch my back slowly, une certaine Karen Mantler vient chanter la bossa nova pataphysique. Impossible d’échapper au griffes de cette bossa surnaturelle. On retrouve Karen Mantler dans «Mister E», où elle vient mêler sa voix à celle de Robert. Attention, ce n’est pas un album qu’on peut avaler d’une seule traite, chaque cut est d’une telle intensité qu’on se plaît à le réécouter. Cuckooland est à la fois trop artistique et trop puissant, et on a en plus ces paroles suspendues dans l’air comme des saucisses chez le charcutier du village. Robert joue de la trompette et Karen de l’harmo, alors vous imaginez bien que ça donne un fantastique chef-d’œuvre d’intemporabilité des choses de la vie. On retrouve Paul Weller à la jazz guitar dans «Lullaloop». Weller joue dans le vif des percus. On voit ensuite Robert souffler dans la trompette du désespoir et Karen Mantler vient s’engluer dans le goudron magique de «Life Is Sheep». Et puis après les Irakiens, Robert salue la mémoire des civils japonais éradiqués par les bombardiers américains avec «Foreign Accents» - Hiroshima Nagasaki - il salue les champignons, merci les gars, il chante la musique des mots de la mort. Croyez-vous qu’il ait épuisé toutes ses cartouches de Bloomsbury ? Pas du tout.

Car voici Comicopera, paru en 2007 et sans doute le dernier album de Robert. D’où l’importance de l’écouter des deux oreilles. Car il se peut qu’après il n’y en ait plus. Fini la patate à barbe, fini les coups de trompette déraisonnables. Profitez bien de «Just As You Are» si vous aimez les tours de magie, car après c’est fini. On y entend Monica Vasconcelos mêler sa voix à celle de Robert et Paul Weller gratter sa gratte. C’est une chanson en forme de rêve dodeliné, un groove d’ouate, si vous préférez. Du suspensif robertien d’une indicible beauté - I’ve never tried to change a thing/ Never tried to change a thing about you/ Always loved you/ Just as you are - C’est la chanson d’amour parfaite, celle de l’extrême compréhension. Après avoir ramené à la surface son vieux nic nac noc dans «AWOL», il embouche sa trompette du désespoir pour nous broyer le cœur avec «Anachronist». Paul Weller se fend d’un joli coup de jazz guitar dans «Be Serious» pendant que Robert fouette la peau des fesses du cymbalum. On le croit calmé avec l’âge, pas du tout. Il fait un cut littéraire et invente l’Ubu Jazz au doo-bee-doo - Be serious/ Do us a favor ! - Demented ! Et quand on entend Gilad Atzman saxer «On The Town Square», on comprend que Robert se soit attaché à ce mec. C’est un virtuose au bon sens du terme. La magie de Robert opère à cœur ouvert. Peu d’instros peuvent aller se vanter d’une telle puissance. Avec «Out Of The Blue», Robert glisse ses dernières cartouches de something unbelievable dans la culasse de sa trompette. Il réussit à maintenir le feu du mythe allumé, même voix, même sens du génie vocal, il chante à l’agonie mélodique, comme s’il était en train de mourir. Il n’existe rien de plus désespérément beau que ce genre de complainte. Avec «Del Mondo», il se calme, comme un gosse à qui on dit de se calmer. Alors il chante doucement, d’une voix lasse, tellement lasse. Plus las, ça n’existe pas. Il plonge dans son vieil abîme de désespoir Spanish, il godille dans une marée noire de no way out. Il chante en Spanish de perdition, profitez-en les gars, car Canterbury c’est bientôt fini. C’est tellement funèbre et magnifique qu’on croirait entendre une ode aux vampires. Il reste en mode Spanish pour «Cancion De Julieta. C’est un peu comme s’il déployait ses ailes, comme sur la pochette de Shleep. La trompette hante le son qui se met à grelotter de peur et il faut vite se couler avec Robert dans cette mélasse magique. On vit alors littéralement suspendu à ses lèvres. Monica revient sur «Fragment» mêler sa voix d’amour à celle de Robert. On assiste là à une sorte d’osmose sexuelle de machines molles, l’un des derniers miracles des temps modernes. Alors attention, car voici le dernier cut d’un génie nommé Robert Wyatt : «Hasta Siempre Comandante». Il reste en mode Spanish et sort pour la dernière fois sa vieille prestance. Il opte pour le jazz Brazil, il dicte ses conditions, comme il l’a toujours fait sans le vouloir. Il laisse le mythe de la samba bercer son cœur et chante à la dernière extrémité du Cuban style. Merveilleux magicien. Ses amis font la fête d’hasta Siempre avec lui. On se croirait chez Wenders ! On est dans la magie de ce son pour l’éternité, c’est la voie que choisit Robert pour se tailler, il bat la tekiki de la Samba de Cuba et ça se termine dans un épouvantable fog de trompettes de Canterbury. Adios merveilleux amigo !

La presse en bave à saluer Comicopera. Dans l’Observer, Sean O’Hagan s’exclame : «Il n’est pas courant d’avoir à recommander l’album d’un handicapé marxiste barbu de 62 ans.» Ce que l’O’Hagan n’a pas compris, c’est que cette grosse patate de Robert n’est qu’une grosse patate pataphysique, et qu’en tant que tel, il règne sans partage sur la science des solutions imaginaires.

Bon alors après, on peut aller faire un tour chez les compilateurs. On trouve pas mal de belles poissecailles à la criée aux compiles, à commencer par Mid Eighties, où palpitent «Gharbzadegi» et «Mass Medium», deux chefs-d’œuvre tirés d’Old Rottenhat et franchement dignes du premier Soft. D’autres trucs palpitent, tiens comme ce «Te Recuerdo Amanda» très robertien mais privé de la magie du Bottom. Avec cette constance qui l’honore, Robert propose toujours cette musicalité lasse et limpide à la fois, une ambiance latente en forme de fin de vie. Il faut cependant se méfier de l’overdose. Robert à trop haute dose peut finir par indisposer. Il n’empêche que son «Memories Of You» reste un jazz d’accès libre et que «Round Midnight» est de toute évidence taillé sur mesure. Il y groove comme un poisson dans l’eau. Il fait aussi son rapper d’Angleterre avec «Pigs (In There)». Il peut s’amuser avec un rien, comme on le voit aussi avec «Alliance», une vraie dalliance de son érythréen perdu dans le désert de Gobi. Aussitôt après Rimbaud, Robert est l’un des plus beaux bouilleurs de cru. Il tire aussi «United States Of Amnesia» d’Old Rottenhat, c’est un plaisir que de retrouver ici ces deux mamelles flasques que sont l’allumage et le powerage.

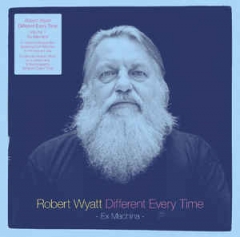

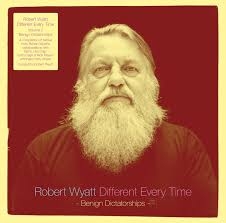

On retrouve le fameux portrait historique de Robert sur la pochette de deux vastes entreprises compilatoires, Different Every Time. Vol 1 et Different Every Time. Vol 2. Ces deux gros albums doubles représentent un lourd investissement. Comme le dit si bien ce stupide idiome, quand on aime, on ne compte pas. Le Vol 1 qui est bleu plonge ses racines dans Third et «Moon In June» occupe toute une face. Est-ce une bonne idée que de remuer les mauvais souvenirs ? Seule la curiosité nous pousse à réécouter les interactions entre la basse de l’Hopper et les plaintes de Robert. Ce qui frappe le plus quand on réécoute ce vieux machin, c’est l’incroyable énergie souterraine des jazz drums. Difficile de s’en lasser. Puis la B propose du Matching Mole et on retrouve cette voix unique dans l’histoire du rock anglais. Robert encorbelle le chant de «Signed Curtain» pour mieux le désencorbeller. Il fabrique un authentique tissu de rêve mélodique. Avec sa fabuleuse dentelle de Handy, «Team Spirit» ouvre le bal de la C. Robert y renoue avec les grandes eaux du lac. «Team Spirit» restera poignant et tendu, tournoyé et libre jusqu’à la fin des temps. La D sera fatale à beaucoup de gens car c’est du condensé de génie wyattien. Eh oui, le compilateur enchaîne «Free Will & Testament», «Cuckoo Madame», «Beware» et «Just As You Are», quatre des plus belles chansons de tous les temps. C’est un abîme de beauté qui s’ouvre sous nos pas. Robert laisse flotter son chant dans l’infini de son génie mélodique. Back to the dementented forces that push him madly to the treadmill. Avec Cuckoo, il monte au somment de l’art coucou et «Beware» nous replonge dans la soupe aux choux d’Alifib, c’est-à-dire l’entre-deux eaux très en dessous de la surface des choses.

Le Vol 2 qui est jaune va plus sur les entreprises collaboratives. Robert est un être qui adore partager son micro. On le voit viser le weird avec Anja Garbarek dans «The Driver». Il vise le suspensif, pas celui des bretelles, mais celui du surnaturel. Il laisse même sa voix flotter près de lui. Mais il ne va pas chercher systématiquement la petite bête mélodique, comme le montre «We’re Looking For A Lot Of Love» qu’il partage avec Hot Chip. Il va plutôt chercher le non-lieu du rock, la neutralité suisse, l’effet de son pour l’effet de son, mais il n’en fait pas non plus un plat. «Shipbuilding» orne la B du blason de sa mélancolie. Il n’existe pas d’homme mélancoliquement plus beau que Robert. Il revient à son cher jazz d’upside down avec «Turn Things Uside Down» qu’il partage de bon cœur avec Happy End. Il chante à la désenchantée suprême, il laisse sa nonchalance rouler des hanches sur les remparts de Varsovie, pour le plus grand bonheur de l’école de Lodz. Il n’oublie pas non plus l’unisson du saucisson qu’il retrouve avec Monica Vasconcelos dans «Still In The Dark». Il se mêle à elle comme l’ombre se fond dans la nuit. C’est d’une beauté purpurine, aucune ambivalence ne vient troubler le cadre de l’image, la chose se veut pure comme l’eau d’un torrent de montagne. On nous offre même un beau solo de jazz guitar en prime. On reste en D dans l’excellence robertinienne avec «Venceremos» et il s’en va chanter «Frontera» avec son ami Phil Manzanera. Paul Thompson bat ça sec comme au temps de Roxy et l’autre ex-Roxy Brian Eno fait des backing overjoyed. Robert fait l’effort de chanter «La Plus Jolie Langue» en Français - Je suis capable/ D’écrire en Anglais/ Mes sentiments d’aujourd’hui - Il chante quasiment sans accent et se livre à un bel exercice d’intimisme wayttinesque - Les vagues racontent/ La souplesse de la mer/ Et les arbres racontent/ La jeunesse de la terre - Môsieur est en plus un poëte. Il ouvre le bal de la D avec «Siam», un cut d’une autre copine de cheval à lui, la grande Carla Bley. Carla joue de l’orgue, Mantler de la trompette et Chris Spedding de la guitare. Demented ! Jack Bruce et Marianne Faithfull viennent accompagner Robert sur «A L’Abattoire» (sic). On sort de là-dedans complètement canassé, en s’ébrouant comme un canasson.

Le conseil de Robert : faites les choses pendant que vous pouvez encore les faire. Et comme en écho à l’«I Just Wasn’t Made For These Times» de Brian Wilson, Robert dit aussi : «Pour moi, le XXIe siècle, c’est du rab de temps. Je suis quelqu’un du XXe siècle.»

Signé : Cazengler, Robert ouaf (va checher la baballe)

Wilde Flowers. ST. Floating World Records 2015

Soft Machine. The Soft Machine. Barclay 1968

Soft Machine. Volume Two. Barclay 1969

Soft Machine. Third. Barclay 1970

Soft Machine. Fourth. Barclay 1971

Robert Wyatt. The End Of An Ear. CBS 1970

Matching Mole. Matching Mole’s Little Red Record. CBS 1972

Matching Mole. Matching Mole. CBS 1972

Robert Wyatt. Rock Bottom. Virgin 1974

Robert Wyatt. Ruth Is Stranger Than Richard. Virgin 1975

Robert Wyatt. Old Rottenhat. Rough Trade 1985

Robert Wyatt. Dondestan. Rough Trade 1991

Robert Wyatt. Shleep. Hannibal Records 1997

Robert Wyatt. Cuckooland. Hannibal Records 2003

Robert Wyatt. Comicopera. Domino 2007

Robert Wyatt. Nothing Can Stop Us. Rough Trade 1981

Robert Wyatt. Mid Eighties. Rough Trade 1993

Robet Wyatt & Friends. Theatre Royal Drury Lane 8th Sptember 1974. Hannibal Records 2005

Robert Wyatt - Different Every Time. Vol 1. Ex Machina. Domino 2014

Robert Wyatt - Different Every Time. Vol 2. Benign Dictatorships. Domino 2014

Marcus O’Dair. Different Every Time : The Authorized Biography Of Robert Wyatt. Soft Skull Press 2014

Sonic Boom reducer

Bon alors trois choses. Un, Sonic Boom sort un nouvel album, All Things Being Equal. Deux, Shindig! en tartine deux pages dans sa rubrique It’s A Happening Thing. Et trois, Sonic Boom choisit le pire moment pour en faire la promo : il prévoit de venir jouer à Paris en pleine épidémie de peste noire. Ah comme le destin peut parfois se montrer cruel ! Il est loin le temps des cerises quand les lilas couraient jusque sous nos fenêtres, le temps où nous allions gaiement badiner au long des quais jusqu’au Petit Bain, cette aimable barge cubiste amarrée au pied de la bibliothèque François Mitterrand qui, faut-il vraiment le rappeler, fut élu en l’an de grâce 1981. À présent, le ciel au dessus de la Seine est noir de corbeaux, leurs milliers de cris nous glacent les sangs, l’épouvantable odeur des corps pestiférés qu’on jette sur des bûchers à l’angle des boulevards nous oblige à nous masquer le visage, des rats s’en viennent par dizaines courir entre nos jambes et tout autour de nous apparaissent les signes irréfutables de l’écroulement d’une civilisation qu’on croyait indestructible - car chrétienne, nous disaient les crétins - Foulons-nous le seuil de cette fameuse fin du monde qu’appelait Nietzsche de tous ses vœux ? L’Occident va-t-il s’effondrer comme un vulgaire château de cartes ?

Les questions affluent comme autant de rats entre les jambes. Et ça continue : est-ce bien le contexte opportun pour feuilleter Shindig! ? Alors que les odeurs qui remontent par les fenêtres rivalisent d’âcreté avec celles des fours d’Auschwitz, on implore les celestial opportunities de nous procurer un semblant de répit. Shindig! nous montre Sonic Boom planté dans un vallon que réchauffe un beau soleil rasant de fin de journée. Il semble serein. On peut même dire qu’il rayonne. Il explique qu’il vit au Portugal depuis quatre ans. Il dit faire pousser des légumes dans son jardin et préférer les figues du coin plutôt que celles provenant de l’autre bout du monde. Bon d’accord, Sonic, tu es bien gentil avec tes légumes et tes figues, mais on n’est pas là pour entendre parler de légumes du jardin et des figues du bout du monde. Sans monter la moindre trace de confusion, il se reprend et embraye sèchement sur le nouvel album, le premier Sonic Boom depuis trente ans. Dans ses nouvelles chansons, il dit traiter de thèmes sérieux comme la mortalité et la conscience. Mais aussi des plantes et des figues. Il est convaincu que les plantes et les figues jouent un rôle capital dans la vie moderne, mais il se défend bien d’être devenu un hippie. Ce n’est pas demain la veille qu’on le verra avec les cheveux sur les épaules en train de se gratter les couilles sur son perron. Il veut faire de l’electro organique, voilà son dada, avec un synthé monophonique et une herse à décalotter les betteraves qu’il vient de racheter à Pedro da Silva, un paysan rustique du voisinage. On ne peut pas faire de l’organique autrement, précise-t-il, pour le cas où on se poserait la question. Le meilleur exemple est «Just A Little Piece Of Me», un cut puissant qu’il farcit d’orientalismes de bas étage - Burry me beneath a tree/ Let its roots grow into me/ Let it grow and then you’ll see/ Just a little piece of me - Au lieu de faire cramer les cadavres de pestiférés, les imbéciles de la voirie municipale feraient mieux de suivre les conseils organiques de Sonic Boom et de les enterrer sous les arbres du Jardin des Plantes. Au moins, ça servirait à quelque chose. Sonic Boom rappelle aussi pour ceux qui ne l’auraient pas compris que la mortalité concerne tout le monde. Il veut dire par là que personne n’y échappe. Donc ça ne sert absolument à rien de s’en formaliser. Il se dit lui-même le premier concerné. Attention, son fatalisme enjoué ne s’arrête pas là : selon lui, un musicien passe sa vie entière à retravailler la même idée. Entre Spacemen 3 et «Just Imagine», il ne voit aucune différence. La seule évolution dit-il concerne la façon de retravailler la même idée. Pour la choper, il utilise la métaphore de la tapette à souris, ce qui nous ramène aux rats qui grouillent sur les trottoirs, en bas, dans la rue. Comme s’il fonctionnait à jets continus d’adrénaline, Sonic Boom déclare qu’il sait ce qu’il fait depuis le début. Mais il ne cédera pas à la vantardise de nous parler de vision. Il préfère modérer son propos en nous parlant de perspective : «J’essaye de rendre les choses intéressantes.» Il adore le rock à guitares, mais il adore aussi explorer d’autres sons et faire en sorte que ça reste frais. Et pour que ça reste frais, il faut dit-il régulièrement se laver le cerveau. Tripper et voir ce qu’il y a dans le trip. C’est le seul moyen d’obtenir une nouvelle perspective. Par exemple écouter un truc qu’on connaît comme si c’était la première fois qu’on l’écoutait. Cette perspective porte un nom : la psychedelia. Pour lui, elle est indissociable de la culture moderne.

Il est vrai que «Things Like This» sonne comme un coup de génie aventureux. C’est même une invocation du glam spirit. Il gère son truc à la trompette Sonic, c’est du glam de gloom, avec la même niaque que celle de Lawrence d’Arabie. Il jette tous les démons du glam dans la culotte de son electro. C’est un chef-d’œuvre. Tout le glam spirit de Sonic est là, dans les clameurs. Il est le roi incontestable des effets patentés. Rien de plus glammy ici bas. L’autre énormité d’All Things Being Equal s’appelle «The Way That You Live», du Boom mélodique et powerful. C’est vrai que dès l’ouverture de bal, on tombe dans la dimension du maître. Voix posée et son idoine. Il reste égal à sa légende, heavy on the run, avec tous ses copains spoutnicks.

Ce qu’il aime dans le synthé, c’est le fait qu’on ne sache pas à quoi l’instrument ressemble. C’est cette dimension abstraite de l’instrument qui l’excite. Pour lui, ça ne correspond à rien de ce qui existe sur terre. Ce qui rend l’acte de composer très compliqué. Il dit en baver. Chaque fois qu’il se prépare à composer, il se crache dans les mains et s’arme de courage. Il compte beaucoup sur la chance. C’est la raison pour laquelle on entend des bruits bizarres dans le dark «Spinning Coins And Wishing On Clovers», des bleeps égarés et des drones de derrière les fagots, c’est d’ailleurs à ce moment-là que s’ouvre son troisième œil. Il joue décidément sur tous les tableaux, il prend une voix de robot pour «My Echo My Shadow And Me», mais il finit par s’externaliser. Il va dans des trucs qui n’intéressent que lui. Il se perd dans les machines d’«On A Summer Day» et décide de jeter l’ancre dans l’electro. Il développe une belle énergie punitive dans «I Feel A Change Coming On», il fait le pygmée dans une orgie d’electro, c’est du grand bim bam Boom, il ne recule devant aucun sacrifice. Il mène sa danse avec une classe effroyable.

Et pour conclure sur cet épisode des années de peste, on apprend cette semaine que le concert prévu le 7 octobre au Petit Bain est comme tous les autres devenu chimérique. Il semble que le concert soit reprogrammé l’année prochaine. L’incertain de cette incertitude colle bien à l’esprit nouveau de nos temps incertains. Il ne nous reste plus qu’à nous ronger l’os du genou et à cultiver la nostalgie d’un temps où nous pouvions gauguiner paisiblement au long des quais de Seine.

Signé : Cazengler, Sonic boue

Sonic Boom. All Things Being Equal. Carpak Records 2020

Julian Marszalek : Celestial opportunities. Shindig! # 104 - June 2020

CHÂTEAU-THIERRY / 10 – 40 – 2020

PUB LE BACCHUS

TRASH HEAVEN / SPHERE

A la nouvelle teuf-teuf de faire ses preuves. Complètement bourrée d'électronique, à peu près autant qu'une fusée interplanétaire, l'on n'arrête pas le progrès, ne sommes-nous pas à l'ère des frigos intelligents, nous devenons des assistés, ne reste plus qu'à attendre la catastrophe généralisée et le retour à l'âge des cavernes, cette heureuse époque où l'on ne pouvait pas faire trois pas sans se faire marcher sur les pieds par un troupeau de mammouths laineux, un animal idéal pour se tricoter un chandail pour l'hiver. Miracle de la technologie l'on arrive à Château-Thierry, le voyage ne fut pas une sinécure, dans la Marne désertique la seule radio audible présentait une rétro-perspective des Cure. Va falloir que la nouvelle treuf-treuf-tuture fasse des progrès en rock culture !

Les Castrothéodoriciens sont des gens bizarres, en ces temps de famine concertique Sabine et Fabien leur offrent sur un plateau deux groupes de rock, et ils ne sautent pas sur l'opportunité, la frousse covidique les a-t-elle poussés à renoncer à vivre ! Pas une foule à la hauteur des deux sets de haute intensité qui suivent !

TRASH HEAVEN