KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 595

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

06 / 04 / 2023

TELEVISION / HORRORS

GEORGE HARRISON / INSPECTOR CLUZO

BARRETT STRONG / MARIE DESJARDINS

ROCKABILLY GENERATION NEWS ( 25 )

ASHEN / CÖRRUPT / JHUFUS

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 595

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Television Personality - Part One

De tous les punks qui sont arrivés en France en 1977, ceux qui foutaient le plus la trouille étaient certainement les quatre zombies de Television. On tremblait devant la vitrine où se trouvait exposée la pochette macabre de Marquee Moon, suspendue par deux pinces à linge. Les médias de l’époque n’en finissaient plus de décrire l’état de dégénérescence dans lequel la société new-yorkaise avait sombré, mais c’est en voyant la pochette de Marquee Moon qu’on réalisait à quel point c’était grave. On scrutait les peaux grises de ces quatre pauvres hères, leurs mains pleines de veines et leurs regards fixés sur le néant. On connaissait leur premier single Ork, le faramineux «Little Johnny Jewel» chanté d’une voix incroyablement maniérée, et bien sûr, c’est en B-side que le destin du groupe se jouait, grâce à ce solo interminablement délictueux. Mais en dépit de ce signe avant-coureur, rien ne pouvait nous préparer à la séance d’électrochocs que nous réservait Marquee Moon. L’âme de ce quatuor de zombies portait le doux nom de Tom Verlaine. Il partageait les prérogatives guitaristiques de Television avec un certain Richard Lloyd.

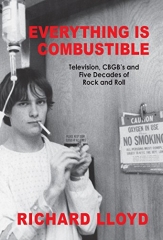

On se doutait bien que Tom Verlaine n’était pas en bonne santé et qu’il finirait, comme tout le monde, par casser sa pipe en bois, aussi l’heure est-elle venue de lui rendre hommage. L’idéal pour mieux connaître ce singulier personnage est de plonger dans les mémoires de Richard Lloyd qui eut le privilège de le côtoyer pendant de longues années, sans pourtant être son ami et confident. Dans Everything Is Combustible, Lloyd n’en finit plus de rappeler que Verlaine mettait un point d’honneur à garder ses distances. L’ouvrage est passionnant car il permet de pénétrer au cœur du mythe de Television qui fut, au temps de Marquee Moon, un groupe relativement révolutionnaire.

Lloyd vit à New York lorsqu’il rencontre pour la première fois Verlaine qui ne s’appelle pas encore Verlaine. Ça se passe au Reno Sweeney’s, un club du Village, on the South side of 13th Street - this house of weirdos - Terry Ork qui héberge Lloyd l’emmène voir jouer un inconnu. Richard Hell est aussi présent ce soir-là, il connaît Verlaine. Ils viennent tous les deux du Delaware. Quand Verlaine arrive dans le bar en trimballant son ampli et sa guitare, Hell lui file un coup de main pour s’installer. Puis Hell arrange son look : il agrandit les trous de son T-Shirt. Verlaine se retrouve avec une épaule et un téton à l’air. C’est le début du look. Verlaine joue trois cuts seul sur scène en s’accompagnant à la guitare électrique. L’une d’elles est «Venus De Milo». Lloyd le trouve intéressant. Il trouve que Verlaine has «it». Les lyrics sont à double, voire à triple sens, et les mains de Verlaine sont trop larges pour le manche. Alors il joue comme Jimi Hendrix, en partie avec le pouce - The thumb way over on the fretboard - Lloyd flashe sur Verlaine. Et comme l’Ork veut rééditer l’exploit d’Andy Warhol avec le Velvet, c’est-à-dire mentorer un groupe à dimension historique, Llyod lui indique, aussitôt après le set de Verlaine, qu’il vient de lui trouver son Velvet. What ? L’Ork ne pige pas. Alors Lloyd explique à l’Ork que «Verlaine a quelque chose de spécial, mais il lui manque quelque chose, et ce quelque chose, c’est lui, Lloyd.» Puis il renverse le raisonnement en expliquant à l’Ork qu’il est lui-même «quelqu’un de spécial mais qu’il lui manque quelque chose, et ce quelque chose, c’est Verlaine.» En conclusion, si l’Ork réussit à les réunir tous les deux, il aura son Velvet.

L’Ork les réunit et Television commence à bosser dur. Six heures par jour. Verlaine chante quatre cuts, Richard Hell quatre aussi, et Lloyd deux. Llyod dit aussi qu’Hell ne bosse pas du tout sa basse chez lui, il n’en joue qu’aux répètes. Il y déjà une petite rivalité entre Verlaine et Lloyd, chacun voulant jouer les solos. Il se mettent d’accord sur un 50/50, qui va ensuite devenir un 60/40, mais bon, Lloyd n’est pas un chipoteur. Verlaine montre les basslines à Hell, mais comme il ne bosse pas chez lui, ça reste compliqué. Hell ne vit que pour la scène. Lloyd aime bien son style - wacky and loopy - un style qui lui rappelle celui de McCartney, surtout quand il est stoned - Richard amenait un rogut whiskey called Wilson’s qu’on partageait ensemble - Tout le monde s’amuse bien dans Television, sauf Verlaine qui se plaint du poids de sa responsabilité en tant que directeur musical. Pour leur premier concert, début mars 1974, ils louent une salle, the Townhouse Theater. Ils invitent la crème de la crème : Nicholas Ray bourré - You guys are four cats with a passion - Lenny Kaye et d’autres luminaries. Ils ont acheté des bières pour se faire un peu de blé, mais comme ils n’ont pas réussi à tout vendre, ils sifflent le reste du stock à trois, Hell, Lloyd et l’Ork. Bien sûr, Verlaine ne boit pas. Lloyd n’a jamais vu Verlaine fumer d’herbe ni picoler - Je l’ai seulement vu boire un verre ou deux dans toute l’année - Verlaine avait essayé les drogues psychédéliques, mais ça ne lui avait pas plu. Au CBGB, on les prend pour des junkies ! Hell en est un, c’est sûr, mais Lloyd ne l’est pas encore. Et Verlaine jamais de la vie.

Avant de monter sur scène, Verlaine se mouche. Puis il demande à Lloyd de vérifier qu’il ne reste pas une crotte de nez dans sa narine. C’est sa hantise - He was neurotic about it - Lloyd finit par l’envoyer promener. Verlaine demande ensuite à Hell qui l’envoie aussi promener. Sur scène, Verlaine ordonne à Hell d’arrêter de sauter partout. C’est le commencement de la fin. Après les concerts, Verlaine ne traîne pas avec ses collègues. Lloyd dit être allé en tout et pour tout quatre fois chez Verlaine et Verlaine n’est jamais venu chez lui.

C’est l’Ork qui négocie un set au CBGB avec Hilly Krystal. Premier concert fin mars 1974. L’Ork demande à jouer le dimanche, jour de fermeture, et promet que si la recette n’est pas bonne, il complétera de sa poche. Banco, dit Hilly. Et voilà, c’est ainsi que se font les choses. Il suffit d’avoir l’idée et d’engager les gens. Lloyd rappelle qu’avant Television, deux groupes jouaient au CBGB : les Leather Secret, un groupe SM en cuir noir, et les Stilettos, avec Debbie Harry et Fred Smith qui deviendra un peu plus tard le bassman de Television.

Au départ, Lloyd joue au milieu de la scène. Puis un jour, Verlaine demande à jouer au milieu de la scène et à chanter toutes les chansons. Lloyd n’aime pas trop le procédé, mais il ira jouer à gauche jusqu’à, dit-il, «la fin de ma carrière dans le groupe». Hell sent qu’il est devenu indésirable et se barre - C’est exactement ce que Tom voulait - Lloyd envisage aussi de se barrer car il considérait Hell comme l’un des moteurs de Television - He had the crazy movie star look and the action to go with - En plus, c’est Hell qui a proposé le nom du groupe.

C’est avec l’Ork et l’Hell que Lloyd passe à l’héro. L’Ork les emmène chez ses contacts and the three of us would get stoned.

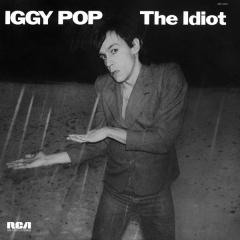

L’un des premiers à s’intéresser de près à Television c’est David Bowie. Il propose de produire le groupe - Of course Tom said no - alors Bowie ira produire Iggy avec le succès que l’on sait. De manière générale, Verlaine dit toujours non. Hall And Oates les envoient rencontrer le manager Tommy Mottola. Verlaine se chamaille avec Mottola sur une question de pourcentages. Quand ils sortent du bureau de Mottola, Lloyd demande à Verlaine pourquoi il l’a envoyé promener et Verlaine lui dit qu’il n’a pas envie de finir sur scène à Vegas. Quand McLaren est à New York, il louche sur Richard Hell et sur son look. Il propose à Verlaine de manager Television et Verlaine lui répond : «No way». C’est juste avant la formation des Pistols. Lloyd pense qu’avec McLaren, ils seraient devenus millionnaires, but Tom said no. Donc, pas de manager. Patti Smith tombe amoureuse de Verlaine, mais Verlaine ne tombe pas amoureux d’elle. La relation ne fait pas long feu. Verlaine est antisocial, nous dit Lloyd. Il raconte aussi que Verlaine voyageait sans bagages, juste un sac en plastique - Tout ce que faisait Tom, c’était fumer des clopes, boire du café et ressembler à un clochard. He was an absolute embarrassment to be around, but I had no choice - Autre caractéristique de cet incroyable personnage : il cultivait un mépris souverain pour tout ce qui n’était pas lui, et il croyait que les gens passaient leur temps à le copier, notamment, nous dit Lloyd, David Byrne et Lloyd Cole.

C’est Verlaine qui insiste pour que «Little Johnny Jewel» soit le premier single de Television. Lloyd dit jouer très peu là-dessus. Verlaine et Lloyd s’engueulent et Lloyd quitte le groupe. Il va être remplacé par Peter Laughner, l’excellent guitariste de Rocket From The Tombs. Un jour, Laughner arrive chez Verlaine et fait le con avec un flingue chargé. Il fout la trouille à tout le monde. Verlaine is freaked out. Fin de l’épisode Laughner qui de toute façon va casser sa pipe en bois aussitôt après, grâce à une bonne petite cirrhose. Alors Llyod réintègre le groupe, sans plus de formalités.

En ce qui concerne le CBGB, Lloyd remet les choses au clair : c’est lui et l’Ork qui ont programmé les groupes pendant trois ans au CBGB. Quand l’Ork ne sait pas ce que vaut un groupe inconnu, Lloyd le sait - Terry Ork et moi furent plus responsables du succès du CBGB que ne le furent Tom Verlaine, Richard Hell ou encore Television.

Lorsque Television va jouer à Cleveland, ils assistent au sound check des Rocket From The Tombs. Cheetah Chrome qui est sous acide se bat avec Crocus Behemot, a rather large fellow. Quand il les voit jouer, Lloyd les trouve heavy and poweful. Il rêve de se joindre à eux. Il ne le fera que 25 ans plus tard, lorsqu’il deviendra membre du groupe. L’ironie de l’histoire, c’est que Peter Laughner voulait prendre la place de Llyod dans Television, mais c’est Llyod qui prendra la sienne dans Rocket From The Tombs (il joue sur Barfly). Quand il les voit sur scène à Cleveland, Lloyd dit que c’est l’un de leurs derniers shows. En splittant, le groupe donne naissance à Pere Ubu d’un côté, et aux Dead Boys de l’autre.

Le premier à approcher Television pour un contrat, c’est Seymour Stein, le boss de Sire. Mais son offre est pauvre. Il propose un budget d’enregistrement de 6 500 $ et 1 000 $ d’avance. Il ne prend pas de risques, nous dit Llyod, car il reçoit 2 500 $ d’un label anglais quand il signe un nouveau groupe. C’est comme ça qu’il a eu Talking Heads, les Ramones et les Dead Boys. Il veut aussi Television, mais Verlaine ne veut pas lui adresser la parole. Il dit à Lloyd de se débrouiller avec lui. De toute façon, c’est non. Alors Stein leur prédit qu’ils finiront comme le Grateful Dead : «Rabid audience but very little radio play.» Ce qu’on appelle ici un succès d’estime.

Bon, ils finissent par signer avec Elektra. Verlaine veut signer seul, c’est-à-dire en son nom pour le groupe, mais le label dit non. Il doit signer avec Lloyd, Fred Smith et Billy Ficca - On pensait tous qu’on formait un groupe, sauf Tom qui envisageait de prendre le contrôle, petit à petit - Quand ils enregistrent Marquee Moon, ça fait déjà trois ans qu’ils jouent ensemble. Après avoir commencé à bosser avec Brian Eno et Allen Lanier, ils optent pour Andy Johns, le petit frère de Glyn Johns. Andy commence par mettre au point le son de la batterie. Elle sonne comme celle de Led Zep et Verlaine flippe : «Oh no no no, we don’t want big drums. We want small drums without all the effects on.» Andy est vexé car il dit que ce son de batterie est «sa signature». Il menace de rentrer en Angleterre. Il demande aux Television pourquoi ils veulent un son tout pourri. «C’est une spécialité new-yorkaise que de vouloir un son aussi pourri que celui du Velvet Underground ?», demande-t-il aux quatre Television ahuris. Bon, il est en colère, mais il reste pour le bifton. Verlaine réussit à le calmer.

Elektra les prévient qu’il faut plus de temps pour concevoir la pochette que pour enregistrer. Alors ils anticipent et font appel au pote de Patti Smith, le photographe Robert Mapplethorpe. Quand Lloyd va faire des copies de la photo choisie sur un Xerox, il altère accidentellement l’image et c’est cette image altérée qu’on retrouve la pochette de Marquee Moon. À propos de cette image, Lloyd rapporte une anecdote tordante : Billy Ficca ne mangeait que des fruits et légumes, notamment des carottes. Il en trimballait partout avec lui. «Billy ate so many carrots that he got carrotmania.» Sa peau est devenue orange, comme le montre la pochette de Marquee Moon. C’est la fin de la rigolade quand Llyod écoute l’acétate de Marquee Moon : il éclate en sanglots, car il ne retrouve pas le vrai son de Television - It did not sound as robust as it sounded in the studio - L’album sort en février 1977.

Marquee Moon est un album exceptionnel qui affiche le parti-pris d’un groupe à deux guitares clairvoyantes. Et dès «See No Evil», ils installent leur emprise. Ils entrent dans «Venus» comme ils entrent dans «Little Johnny Jewel», par la veine mélodique. De leur malaise et de leur goût pour le néant naît une réelle modernité. On le sait, le monde appartient à ceux qui n’attendent plus rien. Alors Tom Verlaine tombe dans les bras de la Venus de Milo - I feel sideways laughing/ With a friend from many stages - Ils tarabiscotent toutes les circonvolutions et misent sur l’extrême puissance de la prestance, leur son est humide comme le salpêtre d’un mur de cave et sent bon la terre des cimetières. À défaut de patiner merveilleusement, Verlaine déclame merveilleusement. Ils inventent le swing funkoïde avec «Friction», et le développent au tortillon de clairette. Ils sur-jouent aux entrecroisements de guitares d’avant-garde, ça va loin, leur histoire, ils développent l’hyper-ventilation musicologique, ils s’exacerbent à en tomber, ce qui ne doit pas être trop compliqué, vu qu’ils sont gaulés comme des gaufrettes. Cet album se met à sonner comme un monument baroque très spectaculaire, le son semble même se régénérer en permanence, comme s’il était sous perfusion. Et puis bien sûr, c’est avec le morceau titre qu’ils emportent la partie. Les tiguiliguili annoncent le maelström, les ponts réveillent les hideux démons de la prog, ils s’offrent de belles plongées dans les abysses et remontent en épingle au son d’un clairon digne du solo de Johnny Jewel. Par contre, la B édifie moins les édifices. «Elevation» est sans doute leur cut le plus connu, par son leitmotiv Elevation don’t go to my head, mais le côté trop déclamatoire, trop collet-monté les dessert. Trop sharp. Trop stiff. C’est Lloyd qui prend le solo sur «Elevation». Même s’il n’accroche pas véritablement, l’ineffable «Prove It» plait par les qualités mélodiques du solo. C’est une œuvre en soi, emboîtée dans une carcasse de rythmique Soul. Le retour de manivelle chant est une merveille. Ces diables de Verlaine et de Lloyd savent partir en solo, ils savent tirer des bordées vers l’horizon.

Dans Vive Le Rock, Duncan Seaman revient sur Marquee Moon et sur le fait que Verlaine et Lloyd jouaient des cuts longs à deux guitares, à la différence des autres groupes qui jouaient des cuts courts - two-minute smash-and-grab numbers - Pour Seaman, c’est cette différence qui fait de Marquee Moon l’un des albums essentiels de cette époque. Seaman fait un bref détour historique pour rappeler qu’Hell, Verlaine et Ficca arrivaient du Delaware et qu’avant de s’appeler Television, ils s’appelaient en 1973 les Neon Boys. On l’a vu, premier concert de Television en mars 1974 chez Hilly Krystal, puis ils commencent à partager l’affiche avec Patti Smith qui est alors poétesse improvisatrice. Pour l’enregistrement de Marquee Moon, Verlaine exige d’en être le producteur, associé à un ingé-son expérimenté qui est comme on l’a vu Andy Johns, fraîchement émoulu de Goat’s Head Soup. Les deux guitares sont multi-tracked ce qui donne ce distinctive interlocking sound qui nous plaisait tant à l’époque. Nick Kent salue l’album en le qualifiant d’«inspired work of pure genius». Puis après le demi-échec d’Adventure, Verlaine va dissoudre le groupe.

On reviendra sur Adventure dans un Part Two. Ils l’enregistrent avec John Jenson qui a bossé avec Jimi Hendrix à la fin de sa vie. Lloyd dit son exaspération d’avoir à attendre que Môsieur Verlaine ait fini d’écrire en studio les lyrics «for his silly little songs». Il trouve que ses chansons sont devenues «introverties». Il les compare même à des ongles incarnés. En studio, Verlaine devient un «crazy maker - someone who drives me insane with his shenanigans.» Verlaine devient de plus en plus dictatorial. Le groupe a même abandonné sa vieille méthode de vote à la majorité. Verlaine a pris le pouvoir. En puis, à l’été 1978, Lloyd reçoit un coup de fil de Verlaine, ce qui ne se produit jamais. Verlaine appelle pour dire qu’il quitte le groupe. Pour Lloyd c’est à la fois «un choc et un soulagement». Il en profite pour dire à Verlaine qu’il avait lui-même envisagé de quitter le groupe. Chacun part de son côté mais, comme le dit si bien Lloyd, l’idée d’une reformation n’est pas exclue. Elle va se produire en 1992.

Il y aura donc d’autres albums de Television, comme on va le voir dans le Part Two. En 2007, Lloyd finira par quitter le groupe définitivement. S’il se barre, c’est parce qu’il en a marre que Verlaine fixe le montant de ses honoraires - I was tired of having my income determined by someone else - namely Tom Verlaine - Mais avec le recul, Lloyd se dit fier d’avoir joué dans Television, un groupe qui se moquait de ce que les gens pensaient - Television was a band that just didn’t care - We played our music and all of the rest could go to hell.

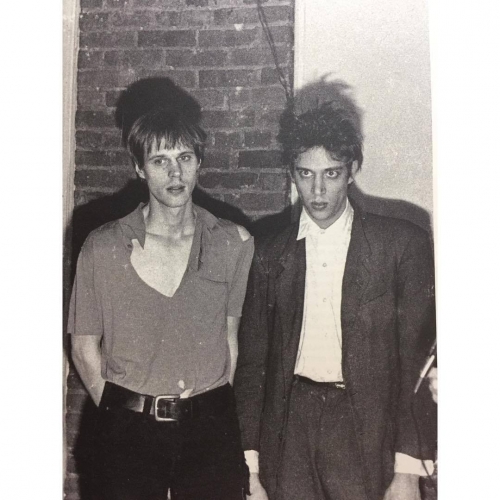

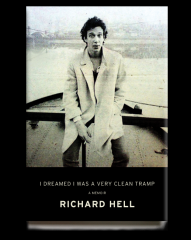

Le regard que porte Lloyd sur le rock en général, et Television en particulier, apporte des éclairages passionnants. Richard Lloyd est ce qu’on appelle communément une force de la nature. Verlaine l’est aussi, de toute évidence, mais pas de la même façon. Les gens trop singuliers sont systématiquement critiqués. Lloyd en voulait certainement à Verlaine d’avoir gardé ses distances. Le cœur de toute cette histoire n’est pas le lien qui unissait Llyod à Verlaine, mais celui qui unissait Hell à Verlaine, arrivés tous les deux à New York pour devenir poètes et conquérir la ville. Hell et Verlaine ont travaillé tous les deux chez Cinemabilia, une librairie spécialisée dans le cinéma, où travaillaient aussi Victor Bockris et Terry Ork. Hell et Verlaine se trouvent très exactement à l’origine de la scène punk new-yorkaise. Il faut relire l’autobio de Richard Hell, I Dreamed I Was A Very Clean Tramp pour se goinfrer de cette histoire passionnante. Dans un texte fascinant, Hell fait de Verlaine «the Mr. America of skulls», et de Llyod «a perfect male whore pretty boy face». Alors qu’Hell veut de la sauvagerie, il voit bien que Verlaine a une autre idée du son en tête, ces cristal-clear crisp sweet-guitar suites, et bien sûr, il voit le son du groupe subordonné à sa guitare. Leurs visions divergent radicalement. C’est pour ça qu’Hell part jouer dans les Heartbreakers avec Johnny Thunders. Lorsqu’on croise les deux lectures, celle de l’Hell book et celle du Lloyd book, on a une vision parfaite des racines de la scène punk new-yorkaise. Diable comme tous ces gens pouvaient être brillants ! Et visionnaires.

Dans son book, Lloyd évoque souvent l’héro, qu’il commence à tester au lycée - By my late teens I had gone through just about every drug kwown to man - Il devient a full-fledged junkie au temps de Television, en compagnie de Richard Hell et de l’Ork. Contrairement aux autres, l’héro lui donne de l’énergie - I could drink all night and fuck all night and play guitar all night - Dans les toilettes du CBGB, les murs sont couverts de graffitis : on le surnomme ‘Mr Machine’ - I screwed like a machine - À Londres, Peter Perrett lui fait tester some very strong heroin et lui dit de faire gaffe, mais Lloyd se shoote toute la dose d’un coup et overdose. Il teste tout en permanence. Au fil du récit, il revient souvent sur sa passion pour les expériences. Il décrit aussi les effets des amphètes sur son corps. Ça le fascine. Il teste aussi l’homosexualité par curiosité.

L’autre grande passion de Lloyd, c’est Jimi Hendrix, via son ami Velvert Turner. Vers la fin du book, Lloyd rapporte une scène extraordinaire : il va chez Velvert qui est sous angel dust, «one of the worst drugs you can possibly encounter». Rien qu’avec la fumée, t’es stoned, dit Llyod. Velvert est au pieu avec deux filles, en train d’en baiser une qui est aussi sous angel dust et qui lui crie : «Fuck me you black devil.» Tous les chapitres qu’il consacre à Velvert Turner sont des sommets du surréalisme psychédélique. C’est l’autre bonne raison de lire ce book. Velvert jouait aussi avec Arthur Lee. Il vivait même chez lui. Un matin, il se réveille brutalement avec des plumes qui volent autour de lui. Puis il voit Arthur Lee à la porte de la chambre, avec un flingue à la main. Il vient de tirer dans l’oreiller et lance à Velvert : «You stole my crack !». Pris de panique, Velvert sort du lit et saute par la fenêtre du deuxième étage avant qu’Arthur Lee n’ait eu le temps de tirer une deuxième fois. LA is that kind of place, conclut Lloyd.

L’autre grand lien de Lloyd, c’est Anita Pallenberg qui flashe sur lui au CBGB - It was platonic love at first sight - Pas de sexe, juste du platonic love et du deep, ajoute Lloyd. Comme Anita vit avec Keef dans le Connecticut, Lloyd rencontre un Keef very friendly. Les pages où Lloyd narre cette relation sont aussi passionnantes que celles consacrées à Television. Plus on s’enfonce dans ce book, et plus on se dit qu’on est content d’être là.

Côté influences, Lloyd cite Jeff Beck qu’il a la chance de voir sur scène au Fillmore West avec le premier Jeff Beck Group, celui de Rod the Mod et de Ronnie Wood. Il cite aussi Jimi Hendrix, Buddy Guy, Magic Sam, Mike Bloomfield, Roy Buchanan, et les trois Kings, Albert, B.B. et Freddie. Il rencontre aussi John Lee Hooker qui le prend à la bonne et qui lui confie le secret du blues : il peut être joué sur une seule corde, qu’on remonte et qu’on redescend. Lloyd vérifie et découvre que certains solos de Jimi Hendrix sont effectivement joués sur une seule corde. Il donne tous les détails.

Il rencontre aussi Danny Fields qui est déjà assez célèbre pour avoir managé Iggy & the Stooges et qui managera pas la suite les Ramones. Fields flashe sur Lloyd et l’héberge. Llyod accepte à une condition : no sex. Okay. Mais la condition ne tient pas longtemps et Fields cavale après Lloyd dans la baraque. Lloyd n’a vraiment plus envie de faire ce genre d’expérience et il dit non. Alors Fields lui propose un deal. Tu restes là devant moi et je me branle rien qu’en te regardant. Il n’empêche que Lloyd n’est pas à l’aise et à la fin du chapitre, il demande pardon à Danny. C’est là qu’il va s’installer dans le loft de Terry Ork. L’Ork est aussi homo, mais il fout la paix à Lloyd. La nuit, l’Ork bosse à la Factory d’Andy Warhol. Il fait des sérigraphies que signe Warhol et qui partent ensuite dans les galeries qui commercialisent son œuvre. L’Ork manage aussi la fameuse librairie Cinemabilia où bossent comme déjà dit Richard Hell et Robert Quine.

La dernière grande rencontre qu’il évoque dans ce bon book est celle de John Doe. Doe cherche un «New York ace» pour son nouvel album, Meet Joe Doe. Alors Lloyd prend l’avion pour Los Angeles. Meet Joe Doe est un bon album. On en parlait ici, quelque part en 2021. Et sous le pont Mirabeau coule la Seine, faut-il qu’il m’en souvienne...

Signé : Cazengler, Télé pasteurisé

Tom Verlaine. Disparu le 28 janvier 2023

Television. Marquee Moon. Elektra 1977

Richard Llyod. Everything Is Combustible. Beech Hill Publishing Company 2019

Horrors boréales

Dans un vieux Mojo de 2009, Chris Ziegler saluait l’ascension météorique des Horrors, un gang de gamins qui se déclaraient influencés par les Scientists et les Stranglers. Pour leur premier album - Strange House - ils se planquaient derrière leurs coiffures et leur maquillage. Ils revenaient à la charge avec des machines pour un deuxième album, Primary Colours, inspiré cette fois par Joy Division, Neu! et Silver Apples. C’est justement là que se trouve le problème des Horrors : le côté caméléon. Pour savoir jouer à ce petit jeu, il faut s’appeler David Bowie. Car c’est un jeu extrêmement risqué. Si on change de son et qu’on n’a pas les moyens du changement, on perd la confiance des fans. Dommage, car on avait adoré les Horrors de la première heure.

Avec Strange House, les Horrors nous faisaient même le coup de la pochette New York Dolls, assis tous les cinq sur une banquette avec des chevelures extravagantes. La photo est en noir et blanc, bien entendu. Au plan musical, ils n’ont hélas rien à voir avec les Dolls. Ils font sensation en démarrant sur une cover du «Jack The Ripper» de Screamin’ Lord Sutch. Ils jouent adroitement la carte du boogaloo, les chœurs sont des horreurs définitives, c’est chanté à la démesure de Lux Interior. Mais après, ça bascule dans le gaga d’orgue bien sevré de pan la la, allez-y les gars, dansez ! «Count In Five» fait le taf, ces petits mecs se prennent pour Nuggets, les aw yeah de Faris Badwan valent bien ceux des Shadows Of Knight. C’est bardé de bonnes intentions, mais ça finit par se paumer sur la longueur («Draw Japan»). Les guitares de «Gloves» sont celles des Dolls et Faris Badwan chante avec des accents de Johnny Rotten. Il domine bien la situation avec «Little Victories», il dispose de ressources vocales inexplorées, il mène bien sa meute. «She Is The New Thing» est amené au mal de mer, c’est un ressac des Pixies. Les mauvaises langues diront qu’ils n’ont pas de patrie. Pareil pour «Sheena Is A Parasite» qui se retrouve à la croisée des chemins, entre gaga et Pixies, avec une dominante folie Pixy-Méricourt. Mais on les voit ensuite se diriger vers la new wave («Thunderclaps») et c’est pas beau. Leur crédibilité fond comme beurre en broche. Dommage, pour un album si bien amené.

Pour se remonter le moral, on s’est tous jetés à l’époque sur The Horrors EP, parce qu’il s’y niche une fantastique cover de «Crawdaddy Simone», le hit mythique des Syndicats. Une fille donne la réplique à Faris Badwan, wouahhh ! C’est explosif ! Leur dialogue bat tous les records de ferveur élégiaque. Ah il faut avoir entendu ça au moins une fois dans sa vie. Wouahhh ! Sinon, on retrouve leur version de «Jack The Ripper» qui reste un modèle de trash boogaloo et l’excellent «Sheena Is A Parasite» amené à la basse fuzz et chanté au scream pur, à cheval entre Frank Black et Peter Aaron. Dommage qu’ils n’aient pas continué d’explorer ce filon, car ils disposent d’une réelle énergie. En réécoutant «Excellent Choice», on découvre qu’ils utilisent les voix doublées du Velvet. «Death At The Chapel» est aussi une belle dégelée déflagratoire. Ils sont capables de tout. Et puis petite cerise sur le gâtö : on les voit tous les cinq au dos du digi avec leurs dégaines de Dolls. Wouaaahhh !

Deux ans plus tard arrive dans les bacs Primary Colours, l’album caméléon. Ils changent de son et passent à l’electro. En fait, ils cherchent leur voie, on se croirait chez les Psychedelic Furs, avec des petites virgules de new wave, dommage car Faris Badwan a une bonne voix, mais il fait sa pute, c’est plus fort que lui. Les quatre premiers cuts sont pénibles, ça pue l’arnaque, mais il y a un son et un horizon. Le peu de crédibilité qui leur restait disparaît avec «Do You Remember». Ils jouent avec le feu mais n’en ont pas les moyens. Les seuls capables de lever de telles tempêtes sont les Boo Radleys. Ces saintes Horrors sauvent leur album avec un «New Ice Age» amené au heavy drumbeat. Mais après, ça rebascule dans le sous-New Order, avec des cuts alimentés par des tensions de bassmatic et des synthés. Cette cloche se prend aussi pour Nico dans «I Only Think Of You». L’«I Can’t Control Myself» n’est heureusement pas celui des Troggs, et la suite tourne à la catastrophe. The horror.

Avec Primary Colours, on avait bien compris qu’ils avaient opté pour la new wave. Ce qui tendrait à confirmer Skying, une album encensé par la presse anglaise. Ils visent les grosses ambiances psychédéliques, c’est un son très anglais, très harmonique, peut-être un peu trop Britpop. Ils ont acheté des machines, c’est vraiment dommage. Ils jouent dans l’épaisseur des effets, ils font du Radiohead mais sans la qualité de Radiohead. Trop de machines. Ils tentent leur chance, cut après cut, et ça ne marche pas. On entend de très beaux chœurs de cathédrale dans «I Can See You Through», ils jouent leur petit va-tout et tartinent ça de prod all over. Ça devient enfin sérieux avec «Endless Blue», vite envenimé. On se croirait chez Grand Mal. Exactement le même son. Les Horrors se prennent pour Bill Whitten et ça devient enfin marrant, avec un son ravagé par des accords. Des accords, oui, mais des Panzani ! Puis ils amènent «Drive In» à la heavy psychedelia et ça marche. Ils ont le ticket to ride, ils jouent ça à la renverse sur canapé d’accords de réverb. Hélas après ça dégénère. Ils renouent avec la fucking Britpop dans «Wild Eyed», c’est délicat d’en parler car on croit se faire baiser à chaque fois et la suite devient carrément insupportable. Ils plongent dans des grooves de boogaloo assez empiriques et on finit par en avoir vraiment marre de leurs conneries.

Paru en 2014, Luminous est encore un album de machines. Dès «Chasing Shadows» on assiste au lever du soleil avec un parfum de psychelelia dans l’air et soudain, ça explose. Ils taquinent les cuisses de leur muse. Belle ampleur, en tous les cas. Mais ils retombent vite dans les travers de la Britpop avec «First Day Of Spring», sans doute subissent-ils une forte pression commerciale. Il y a dans leur son trop d’échos de groupes à la mode, dont on ne citera pas les noms pour ne pas salir le blog. «First Day Of Spring» sonne comme un atroce suicide hermaphrodite. En fait, on se demande pourquoi ces fans des Dolls et de Crawdadddy Simone ont viré new wave. C’est une énigme. Ils font du U2 avec un manche à balai dans le cul, et on ne peut vraiment rien faire pour les aider, à part acheter leurs albums et les écouter. Le pauvre Faris Badwan plonge son groupe dans la pire new wave jamais imaginée. Cet album est encore plus catastrophique que les précédents. «Falling Star» est un chef d’œuvre de soupe aux choux. Rrrrrrru ! Rrrrrrrru !

La pochette de V n’est pas belle : ils ont fabriqué un cœur avec des masques de cire. Côté son, ça ne s’arrange pas vraiment. Ils jouent la carte de la grosse electro house, c’est assez puissant, il faut bien le reconnaître. C’est la voix de Faris Badwan qui ne va pas. Il est trop britpoppé du ciboulot. Avec «Press Enter To Exit», ils repartent dans les machines. Trop de machines. On s’en doutait un peu, mais pas à ce point-là. Justement, ils ont un cut qui s’appelle «Machine», mais c’est joué à la basse avec des résonances. Ils en profitent pour redresser la barre, car c’est bien envoyé, in the face. Dommage que tout l’album ne soit pas de ce niveau. Ils sauvent cet album qui prend l’eau avec un «Weighed Down» amené aux guitares lointaines d’Arizona, celles de la Rivière Sans Retour et Faris Badwan fait sa rivière, alors ça devient un Big Atmospherix bien tempéré, assez convaincu et vite élevé sur les hauteurs. Ils attaquent «It’s A Good Life» aux machines et ils parviennent on ne sait comment à arracher la beauté du ciel. Alors là bravo !

Signé : Cazengler, Horrorripilant

Horrors. The Horros EP. Stolen Transmission 2006

Horrors. Strange House. Loog 2007

Horrors. Primary Colours. XL Recordings 2009

Horrors. Skying. XL Recordings 2011

Horrors. Luminous. XL Recordings 2014

Horrors. V. Wolf Tone 2017

Wizards & True Stars

- Le roi George

George Harrison inspire un tel mélange de respect et d’admiration qu’on pourrait presque l’appeler le roi George. Mais lui n’aurait jamais accepté d’être bombardé roi. Tant pis, on va quand même le bombarder roi d’Angleterre. S’il faut un roi dans ce pays, autant que ce soit lui.

En 2011, Martin Scorsese lui consacrait un film de quatre heures, l’excellent George Harrison: Living In The Material World, qui est du niveau de celui qu’il consacra en 2005 à Dylan, No Direction Home: Bob Dylan. Scorsese fait partie de ceux qui ont tout compris : il sait raconter la vie d’un homme exceptionnel. D’ailleurs, il ne s’intéresse qu’aux êtres exceptionnels, même s’il s’est bien vautré avec The Last Waltz. Peu importe, on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs. Le portrait qu’il brosse du roi George est une œuvre grandiose, d’une justesse imparable. Scorsese a compris que ce qui caractérisait le mieux le roi George était l’émotion qu’il suscitait à la fois en tant qu’homme et en tant qu’artiste. C’est l’enseignement de ce film. Dylan suscite la fascination, Iggy Pop suscite un sentiment de filiation, John Lydon, Ray Davies et Mark E. Smith suscitent l’anglophilie, la vraie, celle du working class, Godard suscite le sentiment du divin, Gainsbarre l’affection, mais le roi George est un cas unique en Angleterre : on a beau chercher, personne ne suscite autant d’émotion que lui, surtout pas Paul McCartney, encore moins Ringo Starr et malgré tout le respect qu’on lui doit, certainement pas John Lennon. Pendant quatre heures, Scorsese s’applique à montrer cette différence fondamentale qui existe entre George et les trois autres. Des quatre Beatles, George est celui vers lequel on tend naturellement. Il n’est rien sans les trois autres et les trois autres ne sont rien sans lui. Scorsese brosse son portait à petites touches, rappelant par exemple que McCartney - qu’on va appeler Macac pour gagner du temps - se réservait toujours l’A-side des singles, laissant la B-side à Lennon, jusqu’au jour où Lennon a imposé le «Something» du roi George en A-side. Globalement, Macac ne sort pas grandi de ce film. Il parle d’une voix forte de vieil homme. On envisageait de l’introniser dans la série «Wizards & True Stars», mais il suscite une telle antipathie quand il témoigne qu’on doit renoncer à cette initiative. Par contre, Lennon est le grand absent de ce film. Il ne témoigne pas, ce qui semble logique, vu qu’il s’est fait buter. L’autre grand témoin est bien sûr l’invulnérable Ringo - Le rock est notre vice/ C’est la faute à Elvis/ Nous l’avons dans la peau/ C’est la faute à Ringo - C’est lui, le vieux Ringo, qui réussit à nous faire chialer à la fin de cette saga. Il nous explique que le roi George atteint d’un cancer est allé finir ses jours en Suisse, alors Ringo se rend à son chevet. Le roi George est alité, il ne peut plus bouger. Ringo lui explique qu’il doit ensuite se rendre à Boston où sa fille est hospitalisée pour une tumeur au cerveau. Et le roi George lui dit d’une voix faible (que Ringo imite au mieux) : «Do you want me to come with you ?». Le vieux Ringo se met à chialer. «Ce sont ses derniers mots», précise-t-il. Il enlève ses lunettes noires pour s’essuyer les yeux. Cette scène à elle seule résume l’histoire de George Harrison.

Scorsese se montre à la hauteur de son personnage. Même quand on a déjà vu ce film plusieurs fois, on a chaque fois l’impression de le redécouvrir. Scorsese est passé maître dans l’art de déterrer des images d’archives extraordinaires et de les coupler avec du rock, le meilleur qui soit. Chacun sait qu’il a collé le Jeff Beck Group dans la BO de Casino et les Stones dans celle de Mean Streets. Pour illustrer l’historique de l’après-guerre, Scorsese cale un extrait de «Count Your Blessings And Smile» de George Formby. Comme le roi George est un enfant de la guerre, Scorsese balance des images de bombardiers nazis au-dessus de l’Angleterre. On pense alors à Lemmy qui lui aussi est né sous les bombes, puis c’est la victoire sur fond d’«All Things Must Pass», et Scorsese passe directement aux racines du mythe, avec le cocky little guy qui s’appelle George Harrison et son copain d’école «dickensienne» Macac, un Macac qui nous dit que son poto George avait beaucoup de cheveux, a fucking turban. Tous les deux, ils partagent une passion pour l’art - Art was a great golden vision - Il s’agit bien sûr du rock’n’roll. Comme Macac a commencé à fricoter avec Lennon, il ramène George qui sait jouer de la guitare - He could play the guitah - On connaît l’histoire par cœur, mais ça reste tellement excitant. George rigole parce que Lennon n’a que quatre cordes sur sa guitare et ne sait pas qu’il en faut six. Le jeune roi pratique une sorte d’humour anglais très froid mais irrésistible. Par exemple il indique qu’au début les Beatles n’avaient qu’une seule ambition : «Ballrooms, the big deal.»

Et boom, Scorsese envoie tout ce petit monde à Hambourg. Voilà les plans couleur de la Reeperbahn, avec ses grosses putes allemandes, et puis voilà Klaus et puis Astrid la photographe, qui d’ailleurs témoignent tous les deux dans ce film. Klaus c’est Klaus Voorman, bien sûr, qui redit sa fascination pour les Beatles - So much personality - et c’est là qu’ils se mettent à porter du cuir noir, John, Paul, George, Pete Best et Stuart Sutcliffe. Ils dorment un temps dans un placard derrière l’écran d’une salle de ciné puis Astrid leur propose l’hébergement. Elle tombe amoureuse du beau Stuart dont l’histoire est superbement bien racontée dans un autre film, Backbeat, qu’il faut voir et revoir, car c’est probablement le meilleur film consacré aux Beatles. Tout le monde trouve George gracieux - The lovely sweet little George - Astrid trouve Paul et John so different et pouf, catastrophe, Stuart meurt, en 1962. John qui n’a que 18 ans, est profondément affecté par ce drame. Retour à Liverpool. George place l’une de ses petits vannes mystérieuses : «How many Beatles does it take to change a light bulb ?» Le journaliste attend la réponse. «Four». Oui, il faut quatre Beatles pour changer une ampoule. Ça sent bon le Monty Python. On y reviendra.

Et boom badaboom les Beatles explosent, «I Saw Her Stranding There» et tu vois George prendre un solo de clairette exacerbée. Puis tu le vois sortir sa Rickenbacker. Toute l’imagerie du rock anglais est là, dans ces plans faramineux, tout vient de là, de George, son costard, ses boots et sa Ricken, une symbolique que cultiveront les Who comme les Byrds, le son, la classe. Les Beatles ne vieilliront jamais, car quel son ! Quelle énergie ! Autre personnage clé de cette histoire : George Martin, qui les rencontre en 1962. Et pouf, le label met la pression, il faut des hits et des albums, alors Macac et Lennon composent une chanson par jour, pas de problème, on a tout ce qu’il faut. George ne dit rien, il reste en retrait. Jusqu’au jour où il propose une compo, «Don’t Bother Me» - not particularly a good song, précise-t-il. C’est l’époque où Clapton devient copain avec George. Le loup entre dans la bergerie. Le roi George a pour épouse une très jolie petite blonde, Pattie Boyd, qu’on voit aussi témoigner dans le film. Plutôt bien conservée, pour une vieille Anglaise.

Le roi George expérimente le LSD par hasard. Il adore ça - I was in love with everything - C’est l’extase. Il décrit ses trips fabuleux. Il embraye directement sur Ravi Shankar et le sitar. Il recherche la perfection à travers la musique orientale. Shankar essaye d’expliquer à un journaliste anglais qui ne pige rien que la musique est une façon de communiquer avec Dieu. Pas besoin des mots, dit-il. Le roi George jubile : «My experience was of the best quality.» C’est ainsi qu’il définit sa quête : une recherche de la perfection. Dans sa façon de vivre, dans ses relations, dans sa musique. La perfection comme un art de vivre. C’est là qu’on commence à le prendre très au sérieux. Peu de gens dans l’histoire de l’art sont aussi résolument engagés dans ce type de quête. Après un épisode compliqué à Haight-Ashbury, le roi George laisse tomber le LSD et passe à la méditation. Il lui faut un maître et ce sera le petit Maharashi et sa voix de canard, de passage en Occident pour quelques conférences.

On arrive dans la zone la plus magique de l’histoire des Beatles, celle du White Album et Scorsese nous balance «Savoy Truffle». Les syllabes multicolores éclatent dans le purple haze - Cool cherry cream and a nice apple tart - tu entres dans le jardin magique de ton adolescence - Coconut fudge really blows down those blues - et tu tartines le But you’ll have to have them all pulled out/ After the Savoy truffle jusqu’à l’évanouissement. «Savoy Truffle» est un trip phonétique à part entière. Alors voilà Lennon qui entre dans ton champ de vision en costard blanc, Yoko qui évoque «Number Nine», l’une des clés du paradis, et voilà que Ringo quitte le groupe pendant les sessions du White Album et qui revient - Reviens Ringo ! - Et puis on attend la plus importante, on sait que les notes vont surgir comme des fées au coin des images de Scorsese - See the love there that’s sleeping/ While my guitar/ Gently weeps - voilà donc l’un de tes morceaux préférés parmi tous les morceaux préférés du White Album - I look at the floor/ And I see it needs sweeping - tu chantais tout cela avec le roi George et ta peau frissonnait, car tout n’était ici que luxe, calme et volupté. «Why My Guitar Gently Weeps», c’était Baudelaire au XXe siècle. Mais à la différence de Baudelaire, George montait dans ses octaves, I don’t know why nobody told you et tu basculais dans un abîme de félicité.

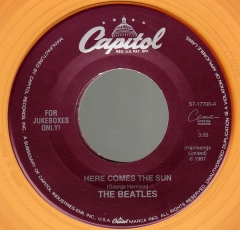

Cet épisode magique prend fin lorsque Scorsese évoque la tension qui règne dans le groupe au moment de Let It Be, le roi George compose une merveille nommée «Something», puis «Here Comes The Sun» et ce little darling dansait au coin de ton esprit cette année-là, Little darlin’/ It’s been a long cold lonely winter, et puis voilà, les canards titrent Paul quits, c’est le fin du British Empire. Et George devient le roi d’Angleterre.

Il passe directement aux affaires royales : All Things Must Pass et Friar Park, son palais baroque. À disque royal, producteur royal : Totor débarque en costard noir et chemise rouge, il parle d’une voix de tenancière de lupanar et porte une perruque blonde, mais fuck c’est lui qui transforme «My Sweet Lord» en hit intemporel. L’œil brillant, Totor dit que le roi George a des centaines de chansons. C’est un roi, quoi de plus normal ? Ils passent douze heures sur le Sweet Lord, Totor qui se croyait le pire des perfectionnistes et dépassé par le roi George qui est encore pire que lui. Totor : «My Sweet Lord, that’s the hit !». Les autres trouvent la chanson trop religieuse. Totor tient bon. That’s the hit ! Quand un journaliste dit au roi George que cette chanson est intemporelle, il répond : «Oh is it ?». Puis il explique : «First its simplicity, and repetition. A mantra». Voilà la clé : le mantra.

C’est toujours un plaisir inégalé que d’ouvrir la box d’All Things Must Pass et d’en sortir ses trésors. On a salué longuement le charme pas discret de cette bourgeoisie fataliste lors de l’hommage à Totor, mais comme nous revenons faire un tour dans la cour des rois, nous allons nous replonger dans ce triple album qui fut, t’en souvient-il, l’un des plus hauts sommets de l’an de grâce 1970, un an pourtant riche en sommets. Aussitôt le balda lancé, force est d’admettre que le style du roi George est unique : mellow yellow, spirited au sens du spirit, de ce qui s’envole. Et puis... Uhm my Lord, le roi George entonne son chant avec une gourmandise distinguée, comme s’il était le vrai roi d’Angleterre, il faut le voir étaler «My Sweet Lord» au really want to show you Lord, il est le roi du gospel blanc et son gospel rivalise d’éclat avec l’Oh Happy Day, car bien monté en neige par l’autre génie de service, le Totor, et ça grimpe très vite au my-y-y Lord, en une belle apothéose de pâté de foi, hallelujah, la rythmique est une merveille de fouillis de beat et le roi George y tartine son miel de gratte. Tout cela est bien sûr joué au maximum des possibilités. Même quand le roi George fout le paquet avec «Wah Wah», c’est beau, mais beau vois-tu comme un paysage de Turner, ou pire encore, une plongée contemplative de Caspar David Friedrich. Beau et vif comme l’un de ces aplats carmins que Paul Gauguin appliquait sur ses toiles aux Marquises. Le roi George retrouve la veine mélodique de la beatlemania pour «Isn’t It A Pity». Totor te violonne ça vite fait bien fait jusqu’à l’horizon et le roi George ramène son pot de miel, tout cela reste très spectaculaire, comme si les génies respectifs de ces deux hommes se fondaient dans un ciel immense d’Eugène Boudin. On retrouve la magie mélodique en B avec «If Not For You», le roi George n’en finit plus de créer son joli monde d’harmonie et de miel de gratte, ce cut te cueille, c’est toi le fruit mûr qui se pose délicatement dans la bouche d’un roi et tu fonds dans ton propre jus sucré. Le roi George gratte la gratte du Paradis. En C, tu vas tomber sur un «Apple Scuffs» très dylanesque, secoué de gros coups d’harp mélangés au miel de gratte. Quel régal ! Tu ne sais plus si tu es le mangeur ou le mangé tellement le roi George te bouleverse les sens. Avec «Ballad Of Frankie Crisp», il propose une belle pop attachante de let it roll. On sent poindre dans sa joie de vivre l’ombre d’une immense mélancolie. Il y a du Goya en lui. «Awaiting On You All» permet de goûter à nouveau au génie productiviste de Totor, il donne à cette pop royale une profondeur incommensurable, une ampleur sans précédent. Tu ne croiseras pas tous les jours de telles convergences de génies. Une conjonction Totor/Roi George ne se produit qu’une fois par siècle. Totor ramène des trompettes mariachi dans l’«Art Of Dying» qui assombrit la D et on revient à la pop de suspension avec «Isn’t It A Pity», un cut tentaculaire qui s’étend aussi loin que porte le regard, et cette fois l’analogie avec Alfred Sisley s’impose naturellement. Le roi George clôt cet album fataliste avec «Hear Me Lord», une nouvelle rasade de purée spirited d’une fantastique ampleur. Sa voix évoque une matière très ancienne, il est à la fois l’océan et la montagne, le sable et l’écume, le vertige et la paix, la pierre et le bois, et Totor lui donne tous les pouvoirs du Wizard.

Le roi George a commencé à mépriser le matérialisme. Clapton en profite pour lui barboter Pattie, comme Keef a barboté Anita à Brian Jones. Clapton dit au roi George qu’il est amoureux de sa femme. Alors le roi lui répond : «Prends-là, elle est à toi.» Il n’est même pas fâché avec ce sale mec. Il a d’autres chats à fouetter, comme par exemple le Bengladesh. Le roi George s’engage pour le Bengladesh, il organise un benefit et porte un costard blanc comme celui de Lennon. On voit la belle Claudia Lennear danser dans les chœurs.

Dans sa quête de perfection, le roi George peaufine un son qu’on qualifié d’emotional. Il ne vise que la note juste. Puis sa voix se dégrade. On dit qu’il prend beaucoup de drogues. Il épouse Olivia et comme il est très lié aux Monty Python, il hypothèque son palais pour financer le tournage de La Vie De Brian. Quatre millions de dollars. C’est à cette époque que Lennon se fait buter à New York. Le roi George est en colère, angry que John n’ait pas quitté son corps in a better way. Quand Olivia lui annonce qu’on l’attend pour une récompense officielle, il refuse de s’y rendre - Find another monkey - Puis on tombe sur l’épisode tant attendu des Traveling Wilburys : pour le roi George, l’idée est de monter the perfect band. Il rassemble Roy Orbison, Bob Dylan et Jeff Lyne. Roy et lui chantent cette huitième merveille du monde qu’est «Handle With Care» - Everybody’s got somebody to lean on/ Put your body next to mine/ And dream on - Pur jus de roi George, dommage que Tom Petty frime autant. Puis arrive l’épisode dramatique de l’agression, une nuit, vers 4 h du matin, un mec rentre dans le palais du George pour le tuer et le rate. Alors pour le roi Geoge, le message est clair : il annonce qu’il doit se préparer à quitter son corps - À part l’amour du père pour son fils, I don’t see no reason to be here. À quoi bon tout cela, toute cette célébrité ? Toute cette fortune ?

Signé : Cazengler, George Hérisson

George Harrison. All Things Must Pass. Box Apple 1970

Martin Scorsese. George Harrison: Living in the Material World. DVD 2011

L’avenir du rock –

Le culot des zozos de Cluzo

L’avenir du rock aurait très bien pu s’appeler ‘Tu ne crois pas si bien dire’, ou mieux encore ‘Tu l’as dit bouffi’. Quelle relation avec le rock ? Aucune, c’est tout l’intérêt. Il pourrait aussi s’appeler ‘Aide toi et l’évidence t’aidera’, ou encore ‘À bonne évidence salut’. Ou encore ‘Il faut battre l’évidence quand elle est chaude’. Lorsqu’il croise son reflet dans un miroir, l’avenir du rock ne voit qu’une évidence. C’est à la fois son drame et son privilège : sa nature conceptuelle, comme celle de l’amour physique, est sans issue, hormis l’évidence. L’avenir du rock peut regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, il retombe toujours sur l’évidence de son évidence. Dans la vraie vie, on appellerait ça un destin tragique. Dans le cas de l’avenir du rock, on appelle ça un schéma conceptuel forcé. Tu ne le sais sans doute pas, mais un concept peut aussi en baver, enfin c’est une façon de parler. Comme Atlas, l’avenir du rock est conçu pour porter le poids des évidences sur son dos. Ça ne paraît pas comme ça, mais les évidences peuvent peser des tonnes. Plus les évidences sont évidentes, plus elles pèsent lourd. Si tu veux chambrer l’avenir du rock, tu peux l’appeler ‘L’Atlas du rock’. Il ne sera pas fâché. Quand il en a marre de porter ses tonnes d’évidences, il fait son Sisyphe et les fait rouler sur la pente abrupte de l’Ararat, un schéma conceptuel d’autant plus cruel que la cause est juste, puisque ce sont des évidences ! Alors pourquoi s’inflige-t-il une telle corvée ? Pourquoi les évidences ne sont-elles pas de gros ballons multicolores flottant dans l’azur marmoréen ? Pourquoi s’épuise-t-il à faire rouler ses tonnes d’évidences sur une pente d’une telle raideur ? Parce qu’il entend bien assumer jusqu’au bout les aléas de son schéma conceptuel. Ça fait partie du job. Lorsqu’il arrive au sommet de l’Ararat et que sa tonne d’évidences lui échappe et bascule de l’autre côté pour dévaler la pente, l’avenir du rock s’assoit, allume sa clope et se dit que finalement une bonne tonne d’évidences dans la gueule de tous ces négativistes agglutinés en bas, c’est la meilleure des choses qui puisse leur arriver. Ça leur fermera une bonne fois pour toutes leur boîte à camembert. Après tout, l’essentiel est dans Lactel.

Commence par dépasser tes a prioris (groupe français, bif baf bof, rock bio élevé à la ferme, baf bif bof, culturalisme régional, bof baf bif, réputation boogie rural, bif bof baf, white striping à la française, bif et baf et ratabof, en gros, tous les maux de la terre). Une fois que tu t’es débarrassé de toutes ces conneries et que tu te sens un peu moins élitiste, c’est-à-dire un tout petit moins con (mais pas trop), ça va mieux. Au pire, tu vas t’ennuyer pendant une heure. Alors, une heure, qu’est-ce donc comparé à l’univers ? Rien. Donc tout va bien dans ta pauvre tête de con.

Tu retrouves ta chère barrière et les habitués du premier rang, toujours les mêmes. Tu regardes la première partie sans la voir, car tu penses à autre chose, une idée de conte. Il faut faire gaffe quand tu as des idées, elles peuvent t’échapper, il faut les matérialiser rapidement, mais sans ton ordi, c’est compliqué, alors il faut les amarrer dans ta tête, c’est-à-dire les construire, et tu mets en route le jeu des formulations, le premier jet est toujours fluide, tu sais que tu vas en perdre une grosse partie, alors tu reformules plusieurs fois tes phrases pour bien les mémoriser, ça demande un temps fou, ah il faudrait un bout de papier pour noter ça, mais pas de bout de papier, alors tu reprends tout au début, pour sauver ce qui reste de cette formulation d’intro si limpide, car c’est d’elle dont dépend toute la suite, oui car c’est dans les deux premières phrases que tu plantes le décor, que tu crées l’énergie du texte, tu y reviens, tu remanies et soudain les lumières s’allument et on te parle. C’est la fin de la première partie et tu as perdu le fil de ta formulation. Ah comme la vie peut parfois se montrer cruelle.

Et voilà qu’arrivent sur la grande scène les zozos de Cluzo. Le petit gros à la gratte s’appelle Malcolm et le maigre au beurre s’appelle Phil. Le petit gros annonce très vite qu’ils vont jouer les cuts de leur nouvel album, Horizon. Et hop, c’est parti ! Le gros gratte une bête à cornes, c’est-à-dire une Gibson SG bordeaux. Il est coiffé comme l’as de pique, autrement dit comme d’Artagnan, mais un d’Artagnan qui serait revu et corrigé par Abel Gance, très XIXe, avec la barbichette belzébutienne de Félix Fénéon, et dans ses tout petits yeux en trous d’aubépine, danse l’éclat vif d’une certaine malice. Non seulement il a du son, mais il aussi de la gueule, et il va vite basculer dans la démesure, et là mon gars, ça devient passionnant car tu as sous les yeux un artiste génial, une sorte de Pantagruel à la Leslie West, un personnage fabuleusement vivant et supra-doué, un petit gros comme on les aime avec des petites mains boudinées comme celles de Frank Black qui génèrent sur la gratte de fières giclées d’apocalypse, d’hallucinants ras-de-marée soniques, des vagues monstrueuses qu’il double d’arraches de glottes atrocement phénoménales, il se dresse dans sa tempête comme une sorte de Poséidon ivre de colère sourde, le cheveu en bataille et la bouche en entonnoir, il screame sa route à travers la jungle, il embrase les imaginaires agglutinés à ses pieds, il aspire le monde et recrache la vie, il illustre parfaitement le mythe des anciens dieux dressés dans les tourmentes, les cheveux dans les yeux, il développe tellement de puissance qu’il en devient surréaliste, mais on est bien embêté, car il n’existe pas de barbichettes chez les Surréalistes, des moustaches tout au plus, alors on va rester sur Abel Gance, car l’esthétique gancienne de la démesure convient parfaitement à notre gros bateleur.

Il n’est pas seulement gargantuesque, il est aussi et surtout homérique, tout le passif de la Méditerranée remonte en lui, comme sorti du sol et jaillissant à travers sa bouche grande ouverte, il screame du scream par paquets, il voue tout aux gémonies, il undergutte l’ultra-gut, ce bulldozer à deux pattes déblaye tout sur son passage, il te charrie le ramshakle, il te charrie avant les bœufs, non seulement il exhale des panaches de pur power incendiaire, mais il parvient au prix d’efforts surhumains à les rendre beaux, c’est-à-dire mélodiques. Sa sauvagerie le béatifie. On n’avait pas vu un tel diable depuis un bon moment, c’est-à-dire depuis Frank Black, lors de son dernier passage avec les Pixies. Eh oui, Malcolm Cluzo appartient exactement à la même caste, celle des gros géants géniaux.

Bon, d’accord. Son, physique, ça tient superbement la route. À deux, ils font plus de ramdam qu’un groupe à deux guitares. Au beurre, Phil Clouzo fait plaisir à voir. C’est même un bonheur pour l’intellect du spectateur. Il est partout dans le son, avec une exubérance qui rivaliserait presque avec celle de son collègue. Son beurre est une merveille de vivacité cinétique, un perpétuel ramshakle d’excelsior, c’est toujours un bonheur que de voir un vrai batteur à l’œuvre, il tient bon la rampe, il bat la campagne des chœurs, il sait que le gros s’appuie sur lui, alors il en rajoute, mais au bon sens du terme. Ah tu ne battras jamais ces deux mecs-là à la course. Tu as presque envie de dire aux White Stripes d’amener leur calepin et de prendre des notes. Mais aussi à plein d’autres groupes. Tu pourrais presque leur dire : «Notez bien et regardez comment on joue le rock, c’est pas compliqué : petit un, il faut un son, petit deux, une voix, petit trois, du bon beurre et petit quatre, des bonnes compos. C’est bien noté ?». Les zozos de Clouzo ont tout ça, et en plus, une certaine forme de génie, qu’on pourrait qualifier d’agraire, pour rigoler et faire écho aux petits discours de militant bio dont le gros abreuve la salle de temps en temps, une salle urbaine qui bien sûr ne se sent pas concernée par la problématique, mais bon, c’est pas grave, le gros est infiniment crédible, dès qu’il gratte sa gratte, il redevient un héros du rock, c’est -à-dire un hérock, a hero just for one day. On l’adore d’autant plus qu’il lance à un moment : «Tout le monde dit que le rock est mort ! Eh ben non. On prouve le contraire tous les soirs !» Et wham bam, il envoie rouler «Running A Family Farm Is More Rock Than Playing Rock N Roll Music», c’est le boogie rock le plus hot qu’on ait entendu depuis l’âge d’or de Nashville Pussy. Les deux zozos de Cluzo se transforment chaque fois en machine infernale. Il n’y a pas un seul passage à vide dans leur set. Ils maintiennent en permanence un très haut niveau d’intensité et de qualité. Le gros chante en anglais, mais diable comme il est bon. Il sonne comme une superstar, il tape dans l’immédiateté du rock, il hérite de toute cette culture du power et du riff, et il joue de sa voix comme d’un instrument. Il est constamment en équilibre entre ces deux pôles que sont Frank Black et Leslie West, mais avec un truc à lui en plus. C’est l’apanage des géants du rock.

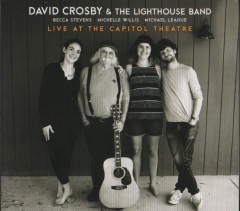

Rien qu’avec les cuts d’Horizon, on est gavé comme des oies. Grosse ambiance dans la salle. Phil Clouzo va même faire un petit coup de stage-diving, histoire de rivaliser d’ardeur communicative avec les deux guitaristes d’Idles. On n’arrête plus de se dire : «Aw fuck comme ils sont bons !». Côté reprises, deux bonnes surprises : l’«Hey-Hey My My Rock’n’Roll Will Never Die» de Neil Young, un peu bateau, mais surtout l’extraordinaire «I Almost Cut My Hair» en hommage à Croz que le gros attaque à l’hendrixienne et qu’il sur-gueule dans la tempête des Cyclades, sa version est complètement démontée du bastingage, il hurle à l’accent fracassé, il est dans la divination Crozbique, il va chercher l’extrême de la screaminisation à s’en décrocher la mâchoire, tu ne peux pas aller plus loin dans l’exercice de la fonction sépulcrale, il s’en dilate la rate, il va au-delà de tout, il s’empale au sommet du lard, il s’en-dracularise de fureur abyssale, c’est le plus bel hommage à Croz qui se puisse imaginer ici-bas, il invoque le fantôme de Croz avec tellement de niaque qu’il finit par le matérialiser sous la forme d’un ectoplasme, comme dans une épisode du Professor Bell de Joan Sfar.

Et puis ils vont finir ce set mirobolant en mode destroy oh-boy : Phil Cluzo fout sa batterie en l’air, et ils t’explosent le concept de fin de sert à la cavalcade infernale. Tu as là tout le punk des Damned, de Kurt Cobain et de Keith Moon, un vrai concentré de tomate, cette vieille tradition du fuck shit up de fin de set, pareil, tu as presque envie de dire aux apprentis sorciers : «Amenez vos calepins les gars et prenez des notes !». Les zozos de Clouzo ont tout bon. Vivent les culs terreux !

Sur Horizon, les zozos de Clouzo ont encore plus de son, comme si c’était possible. Tu y retrouves les fameuses oies dont parlait le gros («Saving The Geese»), les oies qu’il a réussi à sauver quand les escadrons de la mort sanitaire abattaient tous les animaux de la région à cause de la grippe aviaire. Il amène ses oies au big riffing bien gras. C’est violent, d’une grande beauté et battu heavy, il chante son saving the geese à l’accent screamy demented, puis il part en solo d’explosion nucléaire, alors ça sonne comme un hit inter-galactique, il n’y a pas d’autre mot, et lorsque Phil Clouzo double au beurre, ça prend les proportions d’un Pandémonium. Tâte les oies pour voir, ça te donnera une idée de leur power. Il fait aussi du heavy boogie down de route 66 avec «Rockophobia», il opte tout de suite pour l’énormité, il y plonge le premier et tout le cut le suit, rock is dead long live rock, il n’en finit plus de clamer l’évidence de l’avenir du rock, rock ain’t dead, et pour ça, il va chercher un chat perché surnaturel. Il enchaîne ce blast avec «The Armchair Activist», fantastique shoot de punk’s not dead, le gros te rocke ta médina, fucking genius, c’est tellement plein de son que ça t’en bouche le coin, I’m an armchair activist ! Le gros a tous les pouvoirs, il va chercher du gros guttural de traffic jam pour «9 Billion Solutions», il passe encore en force, il porte le poids du monde comme l’avenir du rock porte le poids des évidences. Oh et puis il faut aussi écouter l’«Act Local Think Local» d’ouverture de balda. Il fait son Leslie West, il opte une fois de plus pour le passage en force, mais avec l’incroyable douceur de petits doigts boudinés, ça donne un extraordinaire cocktail de rentre-dedans et d’excellence de la persistance, le tout parfaitement tatapoumé par Phil Clouzo. Tu retrouves aussi sur l’album le fameux «Wolfs At The Door» embarqué au heavy Mountain side, le gros tape ça au gut des Landes et à la voix d’ange. Puis il passe à la bravado de type Nashville Pussy avec «Running A Family Farm Is More Rock Than Playing Rock N Roll Music». Il y va au scorch. C’est du blast à l’état pur, pas loin de ce que faisait Motörhead. Il s’en va ensuite te draper «The Outsider» de big atmospherix, c’est une vraie mine d’or, il a tout le power de Leslie West, il peut aller du grave de gut au pire chat perché. Il embarque son «Swallows» à coups de tasty crunchy little bugs et chauffe son morceau titre aux feux de la Saint-Jean, puis il l’empoisonne à la disto. Il est au-delà de tout.

Leur premier album sans titre est encore plus passionnant. Il pourrait même s’agir de l’un des albums du siècle, tellement c’est bien foutu. Ça démarre sur le morceau titre, «The Inspector Cluzo», un blast inexpugnable, ils plongent tout de suite dans les abysses du doom. Le gros envoie son chat perché et claque un riff à la revoyure. Les zozos de Cluzo te plongent littéralement la gueule dans leur soupe aux choux. Il faut les avoir vus sur scène pour comprendre la réalité de leur power. L’autre coup de génie s’appelle «Do You Make It Right», cut quasiment hendrixien, époque Band Of Gypsys. Le gros a déjà toutes les ressources. Il enchaîne avec «Turlulututututu», il te fait danser, il ramène dans son groove un fondu dément à la Lennon, that’s the meaning of love. «Do You Make It Right» est une œuvre d’art. Il donne corps à une autre idée avec «Two Days». Chaque fois, ça suit. Modernité à tous les étages en montant chez Malcolm. Il fait du genius de modernity à l’état le plus pur, il réussit un mélange sidérant d’heavy Al Green avec du riff garage. Fantastique pulsateur ! «Change #1» est très heavy, en plein trip d’à deux-on-y-va. Ce mec Malcolm est un monstre. Il te fait grimper dans les sphères supérieures du tonnerre. Tout dans cet album est bourré de power à l’état pur, tout se passe dans les petits doigts boudinés et dans le gras de la glotte, le gros n’en finit plus d’être aux aguets, on le voit même rapper le groove de Cluzo dans «Mad». Puis il passe au hard funk avec «Fuck The Bass Player» ! C’est un peu comme s’il avait joué dans les Famous Flames. Même énergie ! Il s’en va faire sa folle au sommet d’«US Food», c’est le big heavy funk system de Malcolm le héros. Ses descentes d’accords te donnent le tournis. Laisse tomber les White Stipes, écoute plutôt ces deux mecs-là. L’album est complètement jouissif. Le gros n’arrête jamais, il te remet le couvert avec «Yuppie Way Of Life Blues», il y joue un heavy groove de funk tendancieux, une vraie merveille de prévarication, ah il faut le voir plonger dans sa bouillasse et remonter à la surface !

La suite au prochain numéro.

Signé : Cazengler, sacré zozo

Inspector Cluzo. Le 106. Rouen (76). 23 mars 2023

Inspector Cluzo. The Inspector Cluzo. Ter A Terre 2008

Inspector Cluzo. Horizon. Fuck The Bass Player 2022

Inside the goldmine –

Barrett de choc, pas de shit

Dans sa vie, Barric n’a pas eu de chance. Pourtant fraîchement émoulu d’une grande école de commerce, bien buriné par un stage au sein d’un régiment de Spahis algériens, il entra dans la vie active par la petite porte, et, comme beaucoup d’autres, en sortit par la grande, après avoir frisé l’overdose de promotions. Il n’eut donc à son actif qu’une sorte de réussite sociale, rien de très appétissant. Le genre de truc dont on ne peut même pas se vanter au soir de sa vie. Un soir donc bien lugubre. La question est toujours la même : peut-on échapper à son destin ? Nous sommes tous bien placés pour savoir que ce n’est guère possible. Et donc, notre pauvre Barric se retrouva au soir de sa vie bien embarrassé, avec pour seule richesse une sorte de réussite sociale qui ressemblait à s’y méprendre à une vie ratée. Fasciné par le spectacle de sa déconvenue, il entreprit de vivre jusqu’à 100 ans pour pouvoir en examiner dans le détail tous les aspects. L’examen d’une vie ratée demande énormément de temps. Il se trouvait en outre dans les conditions idéales pour procéder à cette introspection qu’il voulait exhaustive : sa troisième épouse avait réussi à se débarrasser de lui en le «plaçant» dans un EPHAD, avec à la clé une bonne camisole chimique, histoire de le calmer s’il lui prenait la fantaisie de vouloir se trancher les veines, comme il menaçait régulièrement de le faire. Il passa les trois dernières années de sa vie assis sur le bord de son lit, prostré dans le silence. Il recevait de très rares visites, car il s’ingéniait à décourager les proches qui faisaient encore l’effort de s’intéresser à lui. En approchant de l’âge fatidique des 100 ans, il perdit sa mobilité et son élocution. Il bafouillait des mots incompréhensibles en bavant comme une limace. Il redevenait une sorte de gros bébé, c’était d’autant plus évident qu’il portait des couches. Son état physiologique empira très vite, il se mit à ressembler à un fœtus, sa peau devint un peu mauve, et un matin, alors qu’une aide-soignante lui changeait sa couche, il la renversa sur le lit, lui écarta les cuisses et s’enfourna dans son vagin. On le déclara «disparu sans laisser de traces».

À la différence du pauvre Barric, Barrett a connu une existence beaucoup plus intéressante, puisqu’il appartenait au noyau de base de Motown, comme auteur-compositeur maison. Il bossait essentiellement avec Norman Whitfield. Ces deux poules aux œufs d’or, cot cot, pondaient les hits des Temptations, à commencer par «I Heard It Through The Grapevine», cot cot, mais aussi «Ball Of Confusion» et «Papa Was A Rollin’ Stone». Rien qu’avec ces trois bombasses atomiques, tu situes le niveau. C’est aussi Barrett Strong qui co-signe et qui interprète le fameux «Money (That’s What I Want)», connu comme le loup blanc et que tout le monde a repris.

L’heure est donc venue de lui rendre hommage, étant donné qu’il vient de casser sa pipe en bois. En guise d’épitaphe, il conviendrait de graver dans le marbre de sa headstone : «Strong, c’est du solide !».

L’intérêt de sa discographie est qu’elle est maigre, donc on en fait (relativement) vite le tour. Maigre, mais de bonne qualité. Quand Berry Gordy déménage son bouclard à Los Angeles, Barrett reste à Detroit. Il signe sur Capitol et enregistre en 1975 l’excellent Stronghold. Il a l’air strong sur la pochette. Il attaque son balda au heavy r’n’b avec un «Do You Want My Love» bardé de son. Il a gardé les vieux réflexes Motown, avec des chœurs en place, un beurre solide et un bassmatic persistant. Les musiciens sont des inconnus, mais bons. Barrett finit son cut en groovytude parfaite. Et voilà qu’avec «Surrender», il fait son Marvin. Il est en plein dans «What’s Going On». C’en est troublant. Il a exactement les mêmes accents et la même orchestration. Il referme son balda avec le fantastique groove d’«Is It Time», une vraie merveille d’is it time. On l’aura compris, Stronghold est un album de groove. Il s’en va donc groover «I Wanna Do The Thang» sous le boisseau, en vieil habitué du snakepit et fait de «There’s Something About You» un r’n’b hardiment ramassé, ficelé comme un gigot, bien rond, bien dodu, bien Strong. Il passe au dancing r’n’b avec «Mary Mary You», sa voix éclot comme un chou-fleur dans la clameur d’Elseneur.

Barrett enregistre l’année suivante Live & Love. En voyant la pochette, on est un peu inquiet, car Barrett a des allures de diskö boy, mais il nous rassure aussitôt avec «Man Up In The Sky», un heavy groove de classe incontestable. Barrett est barré. Mais c’est avec sa version de «Money (That’s What I Want)» en ouverture de bal de B qu’il rafle la mise. Il fait du heavy Motown, mais tapé au maximum overdrive de Malaco, les filles derrière sont géniales, Dorothy Moore est dans les chœurs. Le fou à la gratte est le gratteur maison de Malaco, le fameux Dino Zimmerman. Il wahte son ass off. L’autre coup de génie de l’album se trouve aussi en B et s’appelle «Gonna Make It Right». Cut d’une rare puissance, Barrett jette tout son Strong dans la Soul, yeah oh yeah !, il remonte le courant à la force de ses écailles. Barrett Strong est un puissant remonteur de courant. Il sait aussi enchanter un balladif, comme le montre «Be My Girl». Encore un joli coup avec le morceau titre en fin de balda, too much confusion, il y va comme au temps des Tempts. Il y va carrément au raw de niaque d’arrache. Il finit avec une superbe cover de «Knock On Wood», il s’en tire avec les honneurs de Malaco, ah comme il est bon, il colle bien au palais. Logique, vu qu’il a un bon timbre. Solide Strong !

Avec Love Is You, il va plus sur la dancing Soul. Il conserve ses vieux réflexes, donc tout va bien. C’est quasi-Motown, aspergé de petites giclées de chœurs. On entend Dennis Coffey gratter son funk dans un «You Turn Me On» un brin diskoïde. Et puis voilà la merveille sauveuse d’album : le morceau titre. Et là, oui, mille fois oui, voilà un dancing groove gratté aux petites grattes funk. Fantastique allure, ça sent bon le Coffey chaud. En ce temps-là, on savait gratter ses poux. On entend même le riff de «Papa Was A Rolling Stone».

Bon, si tu veux entendre Barrett au temps de Motown, il existe une brave petite compile, The Complete Motown Collection. Alors attention, c’est pas terrible. Il vaut mieux se souvenir du Barrett compositeur de hits séculaires et oublier le Barrett interprète, d’autant que ça démarre sur «Money (That’s What I Want)», une belle tarte à la crème. Pour le reste, Barrett fait du early Motown qui, comme chacun sait, peine à jouir. Il peut parfois coller au palais avec un groove insidieux («You Know What To Do»), mais pas de hit à l’horizon, Capitaine Flint ! Il fait du gros groove de bas-étage avec «Whirlwind» - You know it hit me/ Like a whirlwind/ When your lips/ When your lips came close to mine - Il vire parfois calypso, parfois comedy act un brin cha cha cha, pourtant il est bon, mais il ne transcende pas l’inconscient collectif. À l’aube de Motown, le pauvre Barrett n’offre rien de probant. Avec «Misery», il est vite sur le pont du heavy groove, comme un bon matelot. Il sait carguer la grand-voile et affaler des vergues, pas de problème, il fait même du rock’n’roll avec «Let’s Rock». N’importe quoi ! Ses cuts n’ont pas d’avenir, sa heavy Soul n’accroche pas («Action Speaks Louder Than Words»). Il faut attendre «Who’s Taking My Place» pour sentir un frétillement du côté des naseaux. Et là, oui, il ramène du pur mama know, il devient le temps d’un cut le roi du groove. Mais juste le temps d’un cut. «Who’s Taking My Place» est même une merveille apocalyptique bien méritée, au bout de 15 cuts. Tout aussi dégourdi, voici «Suger Daddy», big Barrett is back in town avec un vrai jerk. Et le dernier joyau de l’époque Motown s’appelle «(I Don’t Need You) You Need Me», monté sur le modèle de Money. C’est du black rock. Ouh ! In the face ! Fantastique punch up de need me !

Signé : Cazengler, bien barré

Barrett Strong. Disparu le 28 janvier 2023

Barrett Strong. Stronghold. Capitol Records 1975

Barrett Strong. Live & Love. Capitol Records 1976

Barrett Strong. Love Is You. Coup Records 1980

Barrett Strong. The Complete Motown Collection. Tamla Motown 2004

*

Marie Desjardins n’est pas une inconnue pour les lecteurs de nos Chroniques de Pourpre, nous avons déjà chroniqué entre autres, le roman Ambassador Hôtel qui conte la vie imaginaire d’un chanteur de rock et la biographie du jazzman Vic Vogel Histoire de jazz et aussi repris certaines de ses chroniques consacrées à de grandes figures du rock… Voici que les Editions du Mont Royal (éMR), rééditent Ellesmere, roman paru en 2014 que nous n’avions pas hésité à qualifier de chef-d’œuvre dans notre Livraison 447 du 16 / 01 / 2020.

ELLESMERE

LA FAUTE

MARIE DESJARDINS

( éMR / 2023 )

Un petit côté manga quand vous le prenez en main. Pas de panique, non ce n’est pas une version BD à la japonaise, simplement les éditions du Mont Royal offrent le texte en sa langue originale, le français, et en sa traduction anglaise réalisée par Julie de Belle. Les raisons de cette double entrée ne sont point mystérieuses, Marie Desjardins réside au Canada, et Pierre-André Trudeau éditeur a jugé qu’il était important de ne pas priver le lectorat anglophone canadien d’un texte de cette importance.

Pour un lecteur français le titre Ellesmere s’avère énigmatique. Ellesmere est une île, aussi grande que le Sénégal, sise tout près du Groenland. Le Danemark qui régente l’ancienne terre verte des vikings a de toujours lorgné sur Ellesmere, le Canada n’a eu de cesse à s’opposer à ces intentions territoriales. En 1953, le gouvernement canadien propose à des familles inuites québécoises de s’installer sur cette île qui leur est présentée comme un territoire de chasse extrêmement giboyeux. Le raisonnement politique des autorités d’Ottawa est facile à comprendre : puisque des inuits de nationalité canadienne habitent sur cette terre il est logique que ce territoire appartienne au Canada…

Tout est pour le mieux dans le meilleurs des mondes. A ce détail près, que les inuits débarqués sur l’île se retrouvent sous un climat arctique en des conditions déplorables par des températures extrêmes atteignant jusqu’à - 40°, sous des tentes plantées sur un sol de glace… Les souffrances endurées par ces exilés rejoints deux années plus tard par une nouvelle fournée d’immigrants sont atroces… En 1993 le gouvernement canadien se sent obligé de verser dix millions de dollars aux survivants, et de présenter ses excuses en 2008… Cette nouvelle édition bénéficie d’un sous-titre : La faute, The offense en sa traduction anglaise…

Nous voici donc partis pour une odyssée humaine, un livre de dénonciation, une charge politique sans concession, une généreuse défense d’un peuple opprimé. Non pas du tout. Attention pas de méprise, Marie Desjardins ne prend pas fait et cause pour les monstrueux agissements de son pays, surtout pas, elle rappelle et condamne sans rémission les épouvantables traitements subis par ces populations inuites mais là n’est pas le sujet de son roman. L’on ne peut même pas dire que la tragédie d’Ellesmere est la toile de fond de son intrique. Là n’est pas son propos, il est tout autre, ce qu’elle nous montre c’est que la noirceur des âmes humaines est aussi dure et impitoyable que la blancheur gelée du sol d’Ellesmere.

Le livre débute loin d’Ellesmere dans le cocon d’une maison familiale, le père, la mère et les trois enfants. Des blancs, pas des inuits. Le père est vétérinaire. La mère, parfaite épouse dévouée au tempérament d’artiste a bridé celui-ci pour s’occuper de son mari et de la fratrie. Le père ne se soucie que de Jess son fils aîné. Les deux autres ne sont que quantité négligeable. Dans son esprit Jess devra prendre la suite, il l’élève à la dure, l’emmène avec à toute heure du jour et de la nuit pour soigner vaches et chevaux malades ou décidés à mettre bas… Jess apprend la vie. Il serre les dents, ne se plaint pas. A ce régime il deviendra un enfant différent de tous les autres. Il sait ce qu’il veut. Adolescent il est déjà adulte, il a décidé de ne compter que sur lui-même. Il est un jeune gars, les filles lui courent après, il est un chef naturel, un meneur d’hommes, il ne connaît pas la peur, il ne s’interdit aucun excès, dans sa tête une chose est claire, de toute son existence il ne fera que ce qu’il désirera. A seize ans il partira de la maison.

Une forte personnalité. Qui n’est pas sans effet sur le reste de la famille. Sa mère l’adore. Son petit frère le regarde vivre, il comprend tout, il intellectualise, il tire les leçons, il voit tout, il ne dit rien, c’est lui qui raconte l’histoire. Un narrateur qui ne croit pas en grand-chose. Ses jugements sur l’humanité sont sans appel. S’il n’est pas dupe des autres, il ne l’est pas non plus de lui-même. Un beau garçon, il attire les filles et les femmes se pâment, non seulement il est beau mais il a encore un atout supplémentaire sur tous les membres de la famille et sur la majorité de tous ses contemporains, il est doué, extrêmement doué. Il a hérité du tempérament artiste de sa mère, de son don pour le dessin et la peinture. Trois coups de crayon suffisent à étaler sa virtuosité. Ne s’en fait pour son avenir, il est tout tracé. Pas besoin de se fatiguer. La vie s’annonce si facile qu’il se rapproche de son oncle écrivain renommé, de son oncle ministre…

Enfin la sœur, la petite dernière. Un ange empli de naïveté. Avant que vienne l’heure du sommeil Jess se rend dans la chambre des petits, Jess se glisse dans son lit et lui lit des histoires. Le petit frère observe, il écoute, il ne dit rien, il comprend tout, il est déjà revenu de tout. La sœurette adore son grand frère, lorsqu’il quitte la maison elle réfugie dans sa solitude et dans son occupation favorite, le dessin et la peinture, sous l’œil du puiné qui se moque d’elle. Secrète, enfouie en elle-même elle continue ses mièvres études de fleurettes.

Nous sommes à plusieurs milliers de kilomètres d’Ellesmere, mais puisque nous n’allons pas à Ellesmere elle arrive à nous. Elle ne se déplace pas comme la montagne du proverbe. Elle se présente à nous sous forme d’un tableau, d’un triptyque. Les enfants ont grandi, Jess vit sa vie, très sex and drugs, la petite sœur continue à peindre dans l’anonymat le plus complet, et notre narrateur dégote enfin une idée de génie. Il a entendu parler du scandale des inuits parqués sur l’île d’Ellesmere, ce sera le sujet de son tableau monumental. Du jour au lendemain, il devient célèbre, l’artiste vivant que l’on compare aux plus grands des siècles précédents. Il est riche à millions, il profite et abuse de la vie, de sa célébrité, des femmes, il boit, baise, fume, habite à la perfection son personnage de génie supérieur de l’humanité. Ce qu’il ne dit pas : sa petite sœur lui a apporté une aide décisive dans la mise en œuvre de son tableau, un jugement sûr, elle voit ce qu’il ne sait pas voir, les défauts de sa réalisation, il se moque d’elle, mais il obéit et corrige…