KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 445

A ROCKLIT PRODUCTION

02 / 01 / 2020

|

TAV FALCO / JERRY TEEL THE JINETS / ERIC CALASSOU ROCK 'N' PHILO |

Tav & ses octaves - Part Four

Noël approche et c’est l’occasion ou jamais de ressortir un Christmas album. On a le choix : The Christmas Gift For You de Phil Spector, le Beach Boys’ Christmas Album, le funky Christmas album de James Brown, Sharon Jones et son Holiday Soul Party, le Christmas Card des Temptations, le Twenty-Fifth Day Of December des Staple Singers, l’incroyable Christmas With the Miracles de Smokey Robinson, le Christmas Here With You des Four Tops, le tardif Christmas Is The Perfect Day de Fats Domino, ou encore l’excellent Sino-Way José d’El Vez, mais au fond, on aura une préférence pour le Tav Falco Christmas Album, car dans le genre, il est difficile de mieux faire. C’est un chef-d’œuvre incomparable.

Il tape bien sûr dans tous les classiques, mais il choisit une ambiance spéciale pour chacun d’eux. Il monte par exemple «Santa Claus Is Back In Town» sur un fabuleux shoot de heavy boogie blues, pretty baby. Jumpy & sexy, comme l’écrit Tav dans ses notes de présentation. Une fantastique clameur de chœurs couronne le tout. Il se veut plus rococo que Rocco et ses frères avec «White Christmas», il va plus sur un domaine qu’il maîtrise parfaitement, la romantica. Il bourre sa dinde de kitsch. C’est bardé de son, il sort pour l’occasion le meilleur croon d’Amérique. Avec le temps qui passe, Tav Falco devient un chanteur extrêmement impressionnant. Il brasse le son avec une classe qui défie toute concurrence. Il a l’ambiance, le sourd Christmas stomp, c’est un chef-d’œuvre inexorable. Nimbé de mystère, Tav Falco ne laisse aucune chance au hasard. Puis il nous emmène à Broadway pour «Jungle Bell Rock». C’est un bonheur que d’entendre chanter cet homme. Il excelle dans l’expression du sing-along américain. Ses jingle bells rock it out et le solo claque au quart de tour. Tout est parfait chez Tav Falco. Il mastérise son Christmas Tree à coups de walking bass. Pour présenter «Rudolph The Red Nosed Reinder», il cite Gene Autry et part en mode comedy act. Tav Falco est adorable, au sens où on le disait des dieux antiques. Il jazzifie son affaire avec «Christmas Blues». Ça jingle bell à l’Ouest du Montgomery. Admirable et enveloppé à la fois. Il claque ça avec une désinvolture qui en dit long sur son état d’esprit. Retour à la valse à trois temps pour «Holly Jolly Christmas», les filles derrière sont héroïques, elles assument bien la légendarité des choses de la vie. Il va même tâter du funk pour «Soulful Chritmas» et un nommé Mick Watt bat la chamade sur son manche. C’est tout de même dingue qu’un mec comme Tav se prête à cette Soul funk Christmas party ! Faut-il être wild pour aller imaginer un tel plan - So you came to see my show and that’s why Tav Falco loves you so ! - C’est avec «Blues Christmas» qu’il va boucler son rappel au Silencio, comme on va le voir par la suite. Il bat avec cette prodigieuse bluette tous les records de glamour - Be so blue - Les chœurs regorgent de magnificence - My heart was drenched to the bone in mood bluer than blue - Il explose le genre. C’est bouleversant. Il semble tellement appartenir à une autre époque qu’il en devient un personnage littéraire.

S’il se produit au Silencio, ce n’est pas par hasard. Le Silencio fait partie des endroits les plus mystérieux de Paris. Située au creux de la rue Montmartre, l’entrée semble se fondre dans l’anonymat urbain. Il faut se glisser dans la porte entrebâillée comme le firent jadis les conspirateurs. Puis vous passez devant un homme tapi dans l’ombre qui hoche la tête et qui ne dit mot. Dirigez-vous ensuite vers le gouffre d’une première volée de marches faiblement éclairées par des torches. Les volées succèdent aux volées et l’impression grandissante de s’enfoncer dans les entrailles de la terre diffuse en vous un singulier mélange d’angoisse et d’exaltation. Une descente aux enfers ? Non, il s’agit plutôt d’une plongée dans l’épais mystère. Inespéré. Aucun doute, un tel endroit sort plus de l’imagination d’Eugène Sue que du cerveau brûlant de David Lynch. En bas d’une ultime volée de marches apparaît un tunnel mal éclairé. Il faut s’y glisser pour atteindre une première salle. Une femme se tient derrière une sorte de grand comptoir et hoche la tête sans mot dire. Vous traversez donc cette salle pour en gagner une autre un peu plus vaste, où se trouve une petite scène que ferme un rideau de velours jaune un peu fané. D’autres couloirs étroits rayonnent à partir de cette salle et le diable seul sait ce qui s’y trame.

Loin au fond du couloir qui jouxte la grande salle apparaît une silhouette furtive. L’homme n’est pas très haut, il semble porter un jabot blanc. The Gentleman in black ? Il nous voit plus qu’on ne le voit. Cette apparition aiguise jusqu’au délire la fantasmagorie de la situation - If you’re real late/ At a bar some nite/ Under a cold blue light/ It may be your fate/ Under a cold spotlight/ larger than fate/ To see for a fact/ The gentleman in black - Oui, c’est exactement ce que dit le texte, sous la lumière froide d’un éclairage en forme de destin apparaît le Fra Diavolo du Memphis beat, le Cagliostro de Little Rock, le détrousseur des âmes. Ou bien encore ‘l’irrésistible brigand que fit chanter M. Auber’, tel que vous le glisse Jules Claretie dans le creux de l’oreille avant de disparaître derrière un rideau d’ombre. Mais qui êtes-vous au juste, Monsieur Gustavo Nelson ? Seriez-vous Raoul d’Avenac, le chef de la sûreté Lenormand, Don Luis Perenna ou Tav Falco, le célèbre baladin qui fut au temps jadis le chantre du rockabilly et du North Mississippi Hill Country Blues ? De la même manière que Michel Zévaco et Maurice Leblanc ont inventé le roman policier ésotérique, Tav Falco propose depuis plusieurs décennies un subtil ersatz de rock ésotérique, savant dosage de rockab, de blues, de tango et d’Americana.

Le rideau s’ouvre enfin sur la petite scène et trois musiciens s’élancent dans une interprétation parfaite d’«Apache». Dans l’angle gauche du fond de la scène aménagé en trompe-l’œil réapparaît la frêle silhouette de Tav Falco. Il nous voit encore une fois plus qu’on ne le voit. Il attend le moment de paraître sur scène, comme le font les magiciens dans les cabarets montmartrois. Le voici enfin, délicieusement grimé, coiffé, sans âge, en smoking de soie et jabot blanc, encore plus inclassable qu’il ne le fut jamais. Il arrive à petits pas les bras en l’air sous les acclamations du public.

Son premier tour de passe-passe consiste à passer en bandoulière sa guitare Hofner noire pour réactiver un vieux «Manifesto» datant du Panther Phobia paru en l’an 2000. Parmi toutes ses égéries, il ne choisira ni Mata Hari ni the Lady From Shangai mais the witch doctor mama of New Orleans, Marie Laveau - Is it true/ What they say ? - et en fin de set, la Sally de «Sally Go Round The Roses», reprise d’un vieux hit des Jaynettes, l’un des fleurons de son dernier album, le ténébreux Cabaret Of Daggers paru en 2018. Des roses qu’il effeuille d’une voix étrangement fatiguée. Fin se set ? Poids des siècles ? Poids de la nostalgie ? Il tire aussi «New World Order Blues» du Cabaret Of Daggers, un playdoyer aussi enragé que pouvaient l’être ceux que Jules Vallès jeta à la face de l’absolutisme. Sur fond de boogie blues sourd comme un pot et gratté à la manigance, Tav Falco pourfend les politicards modernes qui rendent l’actualité plus nauséeuse qu’elle ne le fut jamais - America and Korea just itching to light the fuse/ The fuse our degenerate-in-chief clown prince god emperor/ Has already lit and there’s not a thing you can do (Ça démange l’Amérique et la Corée d’appuyer sur le bouton/ Le bouton que notre président dégénéré, notre clown impérial, a commencé à enfoncer/ Et il n’y a rien qu’on puisse faire pour l’en empêcher) -

Enflammé, Tav Falco abandonne sa guitare pour monter sur ses grands chevaux, il taille sa bavette à la meilleure niaque de combat, comme s’il attisait la haine des Versaillais du haut d’une barricade au quartier latin. Il tire une autre chanson de combat de Cabaret Of Daggers : «Strange Fruit», un terrible classique de Billie Holliday. Comme chacun sait, les ‘fruits étranges’ sont les corps des nègres qu’on voyait pendre aux branches des arbres après leur lynchage. Ce fantastique prestidigitateur sort de sa manche une colombe, c’est-à-dire la plus émouvante des chansons de Billie Holliday, et si son interprétation en bouche un coin sur l’album, alors vous pouvez imaginer ce qu’elle va pouvoir boucher quand il l’interprète sur scène.

Il poursuit l’étourdissante valse des hommages avec l’antique «Me And My Chauffeur Blues» de Memphis Minnie, certainement le personnage le plus légendaire de l’avant-scène de Memphis - So I’m gonna steal me a pistol/ Shoot my chauffeur down - Memphis Minnie ne voulait pas partager son chauffeur avec les autres putes de Beale et du coup Tav Flaco s’encanaille de plus belle. Sous les lumières rouges, son visage prend un nouvel éclat. Il enchaîne sans coup férir avec le «Bangkok» d’Alex Chilton et l’on comprend à le voir jerker le Memphis beat qu’un destin extraordinaire liait ces deux hommes - Here’s a little thing that’s gonna please ya/ Just a little town down in Indonesia - Un ectoplasme sort alors de la bouche de Tav Falco : tout le monde reconnaît Alex Chilton. Un grand wow admiratif salue cette manifestation surnaturelle. Aussi fidèle en amitié que le furent les rois de la pègre, Tav Falco invoque un autre fantôme : Charlie Feathers, ‘with the perfect rendition of «Jungle Ferver»’. Ça tombe bien, Mario Monterosso joue sur une Gretsch rouge et donc il dispose du son. Tav Falco rocks it out. Au fil des cuts, il gagne en intensité, comme possédé par le diable. Est-ce une hallucination ? Le fantôme de Charlie Feathers vient se déhancher à côté du Master of Chaos. Le spectacle bascule dans une irréalité ectoplasmique que Victor Hugo pourtant féru de sciences occultes n’aurait jamais pu appréhender. Tiens, encore une merveille tirée du Cabaret Of Daggers : «Old Fashioned Morphine». Il explique tranquillement aux médusés échoués sur sa rive que si c’était bon pour Isabelle Eberhardt, alors that’s good enough for me. Fabuleuse calipette contextuelle, the Gentleman in Black (a man without a country/ A man without a home/ He travels fastest/ Who travels alone) revient aux amours de sa jeunesse avec «Strange (Ubertango)», un air de tango connu comme le loup blanc de Montevideo - Tu cherchais quoi ?/ À rencontrer la mort ?/ Tu te prends pour qui ?/ Toi aussi tu détestes la vie ? -

Il ouvre les bras et une très belle jeune femme vient s’y lover pour esquisser quelques pas de rioplatense. Il poursuivra la valse des hommages avec deux merveilles géographiques tirées de Conjuration Séance For Deranged Lovers : «Garden Of The Medicis» et «Ballad Of The Rue De La Lune». «Malgré l’obsession du Baron Hausmann pour la luminosité, la ville lumière est», nous confie l’enchanteur, «le sombre théâtre des caresses, des flirts et des conjurations.» Et il ajoute, narquois : «Ici, s’arrêtent les traditions du monde réel en faveur d’une poursuite de plaisirs concupiscents. Ici, se donne un grand opéra constitué du faible bruit des pas dans les cages d’escalier et de l’errante sérénade du violoniste. Ici, dans la rue de la Lune.» Lorsqu’il nous emmène visiter le Jardin Medicis, il cite Jorge Juis Borges et tente de nous faire croire qu’il échappe aux attentions pressantes d’une feminine beauty. C’est une chanson affreusement triste, a kind of sinister fable - Of a lover condemned to beauty that he cannot touch - Et il ré-endosse son habit de Fantômas pour conclure en beauté avec «Master Of Chaos», véritable apologie de la voyoucratie à l’ancienne, celle qui nous fit tous tant rêver - Getting out of Monaco/ Driving a Riva motoscafo/ Jocko robbed the casino/ Grand Hotel Monte Carlo - Après un rappel en forme d’exutoire existentialiste et un «Blue Christmas» bluer than blue, le Master of Chaos se volatilise.

Un seul regret, dirons-nous : «Red Vienna», capiteux fleuron du Cabaret Of Daggers, aura brillé par son absence. Sur le fond tourneboulant d’une authentique valse de Vienne, Tav Falco y évoque les noms de Trotsky et de Klimt. Il crée une fois encore de l’enchantement - Farewell to Red Vienna/ Farewell to your glorious fame/ Our lips will be forever/ Forever whispering your name - Tav tomb’ sur le rock à l’abracadabra raccourci et fouette cochinchine au Mata à risques. Nous autres terreux terriens avons les artistes que nous méritons. Fabuleux privilège, n’est-il pas vrai ?

Signé : Cazengler, Tav Falot

Tav Falco. Le Silencio. Paris IIe. 11 décembre 2019

Tav Falco. A Tav Falco Christmas. Frenzi 2017

Tav Falco. Cabaret Of Daggers. Frenzi 2018

Teel l’espiègle

On parle beaucoup de Jon Spencer, mais moins de Jerry Teel. Dommage, car Teel l’espiègle vaut son pesant de décibels. Honeymoon Killers, Chrome Cranks, Knoxville Girls, Chicken Snake, qui dit mieux ? En matière de parcours, on fait difficilement mieux. On retrouve Teel l’espiègle à tous les étages du garage punk new-yorkais en montant chez Kate et ce serait bien le diable si dans son abondante discographie on trouvait un seul mauvais disque. Teel l’espiègle est l’homme du son, ou plutôt l’homme d’un son et ce n’est pas un hasard Balthazar s’il a monté un studio à New York, le bien nommé Fun House qui allait devenir au moins aussi mythique que le fameux Sweatbox de Tim Kerr.

Dès le premier album des Honeymoon, The Honeymoon Killers From Mars, on sent le souffle. Ce vieil album de sonic trash new-yorkais date de 1984, ce qui ne nous rajeunit pas. Jerry Teel a glissé cinq inserts photocopiés dans la pochette, ce qui était alors d’usage courant. On voit tout de suite que «Cornbread Fed» rampe sous le boisseau du pire trash new-yorkais. Pas de rémission ni de ristourne d’electrolux. Pas de rien. C’est battu par une gonzesse nommée Claire Fontaine. Jerry tire déjà les ficelles de cette infâme purée. S’ensuit un «I Love To Eat It» glacé d’horreur. Jerry hurle comme un sale con dans le fracas du désastre. Il dit aimer lui bouffer le cul. On le croit. En B, il tape «Ubangi Stomp» au train de ferraille. Voilà la pire version du Stomp qu’on ait vue ici bas. Elle ne veut pas plaire. Jerry n’a qu’un but dans la vie : se faire des ennemis. Inutile d’attendre de lui la moindre concession. Il est d’un seul bloc, comme le montre «Cat People». Pour des politesses, pareil, il faut aller voir ailleurs. C’est vrai qu’il en fait parfois un peu trop. Le boogaloo qu’il développe dans «Who Do You Love» est un peu âpre.

Sur Love American Style paru l’année suivante, ils ne sont plus que trois : Jerry, Sally aux drums et Lisa au bassmatic. Toujours soucieux de régaler les fans, Jerry a glissé un single et une photo du trio dans la pochette. On les voit tous les trois devant un chicken shop. Le parti-pris de l’album est celui du son de «Death Party». On croirait entendre le Gun Club dans «Night After Night». Même tempo, même ferveur. Joli groove atmosphérique aussi que ce «Boom Like I Like It». Encore un peu de viande en B avec un «Batman» thème joué à la traînasse. On tombe plus loin sur un «Good n’ Cheap» embarqué à coups d’harp. Globalement, cet album reste très porté sur le son de la cave. «Motor City» se montre digne de Motor City. Ils jouent ça au heavy Death Party beat de wham bam doom.

Dans la pochette de Let It Breed, Jerry a glissé un photo du groupe prise devant un stand de fête foraine. Jerry porte un chapeau et les deux gonzesses cultivent le trash avec leurs cuisses énormes. On les entend tester du son dans leur cave, comme s’ils jouaient au jeu de l’underground. Il faut attendre «Dr. Pain» pour trouver un cut un peu dédouané du bilboquet. Jerry renoue avec le format indolent du rock new-yorkais. Ils proposent une A foutraque mais peu captivante. C’est en B que se joue le destin de l’album, notamment avec «Brain Dead Bird Brain» qui préfigure un peu les Chrome Cranks. Nous y voilà. Dark et bien atmospherix. Sans doute le hit dark de l’album mais affreusement mal chanté. On retrouve aussi cette épaisse bassline à la Death Party. La bassiste Lisa chante «Face Of A Beast» à la façon de Moe Tucker, pendant que Jerry joue de groove anaconda, celui qui rampe dans les ténèbres.

Et puis voilà Turn On Me qui date de 1987. On sent que Jerry est obsédé par «Death Party». C’est cette pulsation d’avant-garde nucléaire qu’on retrouve dans «Dolly W/A Dick». Il farcit son cut d’intrusions maléfiques et d’intentions comateuses. Ça bat comme le cœur du golem. «You Thrill Me» se veut assez beginning to see the light, cut têtu comme une bourrique, pas décidé à renoncer, ça vaut pour du big hypno dégommé au beat de brute. En B, on tombe sur un «Das Dum Flick» assez envoûté de la clé de voûte, joué à un rare degré de digonnade et on voit cette basse mordre la viande. Mais c’est avec «Hot Wad Of Clay» qu’ils créent la sensation, car ça stooge en profondeur. Ah quelle excellence dans l’exercice du rock’n’roll infectueux ! Voilà un cut fabuleusement enjoué, secoué de vents mauvais avec des chutes de tension spectaculaires et du regain de rage encore plus spectaculaire.

Suite de l’aventure Honeymoon Killers avec Take It Off. Trois énormités se nichent dans les ténèbres de l’album, à commencer par ce big «Hard Life» qui sonne comme un hit subversif joué à la stridence anti-matérialiste, avec un regain d’excès permanent. Le beat est encore une fois celui du «Death Party». Ils font une version complètement iconoclaste de «Hanky Panky». Ils transforment cette pop céleste en heavy groove de doom. Plus rien à voir avec Tommy James. Jerry Teel nous tartine là le plus cadavérique des grooves. Le thème original entre sur le tard, mais très léthargique. Joli coup de heavy beat en B avec «Smotherly Love». Voilà encore du très beau son, bien obstiné, qui se moque du qu’en-dira-t-on. C’est absolument superbe de panache underground, celui qui ne sert à rien. On se régale du son de Jerry Teel et de ses amis, un son dense hanté par de belles guitare atmosphériques. Jerry Teel chante son «Sexorcist» comme un diable crampsy, à la petite menace rampante. Et quel joli bass sound, baby !

Avec Til Death Do Us Part paru en 1990, on voit bien que Jerry Teel veut du rampant. Il le farcit de tortillettes. Dès «Baby Blew», il sort un son très gun-clubbish des catacombes, très désespéré et gorgé de dark vibes d’underway. Tout explose avec «Jump», puissant et infesté de persistances, joué au beat tribal des forêts humides. C’est encore une fois perclus de tortillettes. Sur cet album, Jerry s’entoure de trois filles, Cristina (guitar), Lisa (bass) et Sally (drums). Ils sortent un son sur-saturé, avec de l’écho plein la sourdine. «Evil Green» sonne comme un heavy hit de l’underground le plus ténébreux. On ne peut pas les battre sur ce terrain. Ils sortent un swamp new-yorkais bien épais qui colle aux semelles. Ça clapote dans la nuit d’encre. En B, ils passent avec «I Can’t Wait For Nothing» à un exercice de transe. C’est l’hypno de blast furnace. Encore un hit infesté de requins : «Head Twister», ou le boogie according to Jerry Teel. Excellent album, sombre musicalité.

Fulgurant album que cet Hung Far Low enregistré en 1991. Jon Spencer et Russell Simins viennent renforcer les rangs des Honeymoon Killers et ça change tout. Dès «Mad Dog», ils se montrent malveillants en jouant sous le manteau. Mais c’est avec «Wanna White» que ça explose. On y assiste au fantastique développement du heavy groove new-yorkais. Jon Spencer l’embarque en enfer et Jerry Teel l’embobine au riff tournoyant. C’est so good que Jon Spencer fait so good ! On reste dans l’énormité avec «You Can’t Do That». Avec Jon Spencer, il y a toujours un allant. Ce «You Can’t Do That» renvoie au «Dropout Boogie» de Captain Beefheart. Aw ! Il pousse même les Aw que John Lennon dans «Cold Turkey». Pendant que Russell Simins bat bien son beurre et que Jerry Teel gratte sa gratte, la petite Lisa bosse bien sa basse. Avec «Kansas City Milkman», Jon Spencer abandonne toute dignité et se vautre dans le stupre new-yorkais. Mais c’est en B que les choses se corsent, avec notamment «Thanks A Lot» attaqué à la vérole stoogienne, aux pires riffs de Jerry Teel. Ils sont capables d’être encore plus royalistes que le roi des Stooges. Au chant, Jon Spencer bat tous les records de violence psychotique. Encore un cut drivé au riff malade avec «Fannie Mae». Jon Spencer y joue la carte du riff excédé, il trépigne de rage. Ils continuent de battre bien des records avec «Scootch Says». Violente montée de la basse dans le mix, et derrière ça cisaille à la parade. Oh comme ça monte ! Lisa chante «Madwoman Blues», elle chante ça à la paumée de la pommerolle définitive, c’est incroyablement trash, d’autant plus trash qu’elle n’a pas de voix et derrière, ils cisaillent comme dans Massacre à la Tronçonneuse. Crrrrrrrrr ! Bon il est temps que cet album se termine. «Whole Lotta Crap» se veut plus cérémoniel. Ils sont imbattables au petit jeu du pété de casseroles. Il souffle un beau vent de folie dans les quilles du bâti stoogy. Ils dévorent leur place au soleil.

Teel l’espiègle allait connaître les vertiges de la gloire avec les Chrome Cranks. Leur aventure commença dans les années quatre-vingt dix par une petite photo publiée dans la rubrique «On» du New Musical Express. Pour les groupes débutants, cette rubrique constituait une sorte de tremplin fatidique. On y qualifiait les Chrome Cranks de stoogiens. Il n’en fallait pas davantage. Cap sur le rayon import des deux ou trois disquaires parisiens capables de proposer ça et wham bam, thank you pas mam mais On. Jackpot !

Dead Cool paraît sur Crypt en 1994. On y trouve cinq coups de génie. Un, «Desperate Friend» : enfoncé au pilon, monté sur un riff massif d’une autre époque, de type «Gloria» des Them, glorieux mélange de garage d’Irlande du Nord, de sauvagerie à la Wolf et de majesté crampsy. Deux, «Way Out Lover» : la bombe du siècle, un champignon atomique de basse fuzz qui s’auto-détruit, pièce imbattable, oh yaaa yaaaa, balayé par des vagues fuzzo-subliminales, et Peter Aaron hurle à la vie comme à la mort, spectaculaire et vertigineux, c’est battu à la forge, non, il n’existe aucun équivalent sur le marché. Trois, «Bloodshot Eye» : stoogerie de type «Down In The Street», riff de rue qui s’enfonce dans la pénombre. Quatre, «Nightmare In Pink» : mètre-étalon du trash-punk new-yorkais, pure giclée de jus, magnifique de délabrement mongoloïde, dynamité à chaque instant. Et en cinq, l’immense «Shine It On», rien au dessus, tendu dans la chair du punk-rock, irradié par l’ampleur du scream, porté par la clameur de l’insanité, au-delà de toutes les normes, au-delà de TOUT, explosion de toute la pulsion sexuelle du rock. Le morceau le plus hurlé de l’histoire du rock, monté en épingle et explosé au sommet du riff. Qui peut égaler ce screamer fou ? Personne. Cette déflagration sonique surpasse celle des Stooges. Eh oui, on ne croyait pas ça possible et c’est arrivé près de chez vous, une balle dans l’oreille, shine it oooon yeahhhh, l’inaccessible étoile du trash. On prend feu en écoutant ça. Comme si on rôtissait en enfer et qu’on adorait ça.

Les Cranks vont enchaîner trois autres albums bourrés de classiques : Chrome Cranks, puis Love In Exile et Hot Blonde Cocktail.

Avec le morceau titre de Hot Blonde Cocktail, Peter Aaron nous plonge dans la folie. Les refrains s’échappent de l’asile. Personne n’est allé aussi loin que lui dans l’arrachage de barrières de sécurité, à part Antonin Artaud. On ne peut pas s’empêcher d’imaginer Artaud à notre époque. Il aurait adoré les amplis Marshall et la Fender Jaguar, les flaques de bière sur la scène et les traces de sang sur le manche de guitare. Il aurait hurlé son ventre de poudre ténue et le sexe du bas de son âme qui monte en triangle enflammé. Il n’aurait pas engagé Marthe Robert ni Jacques Prevel, mais Bob Bert à la batterie, William Weber à la guitare et Jerry Teel à la basse. Peter Aaron se serait incliné devant le maître et aurait accepté de voir son orchestre le quitter. Sur Hot Blonde, on trouve aussi ce vieux classique des Cranks, «Lost Time Blues», fuzzy et riffé comme un classique des sixties, solidement arrimé et secoué de petites explosions intraveineuses - et le screamer le plus ardent du XXe siècle invente le trash éternel, celui qui va marquer les mémoires au fer rouge. Tout l’esprit du rock ultime se trouve piégé dans cette pièce crampsy et maudite. Au-delà, il n’y a plus rien, comme dirait Léo Ferré.

Les Cranks vont tenir dix ans. C’est un record, pour une pétaudière à huit pattes. Puis vient le split. En 1996, paraissait Diabolical Boogie, un double album proposant les singles, les démos et les raretés. Peter Aaron profitait de l’occasion pour écrire un texte d’introduction digne de celui proposé par Lux Interior dans How To Make A Monster. Ce texte magistral s’intitule «Cordes cassées, rêves brisés (et des crachats)». En voici le début : «Ce n’est pas un texte de présentation, c’est un exorcisme. Pour moi, en tous les cas. Oh je sais que ça peut sembler pathétique. Je veux dire, les Chrome Cranks n’étaient rien d’autre qu’un groupe de rock en plus. Mais c’était MON groupe. Être dans un groupe, c’est comme être marié. Quand un groupe s’arrête, comme le font la plupart des groupes, c’est dans la grande majorité des cas pour les mêmes raisons que celles qui détruisent un mariage : la jalousie, l’absence de communication, l’arrogance et parfois des abus de substances. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça oui, on a eu tout ça dans les Chrome Cranks, et à la puissance dix. Moi-même, je peux plaider coupable pour au moins deux des raisons citées (mais pas la dernière, à moins que vous ne considériez la caféine et la nicotine comme des drogues). J’aurais bien aimé pouvoir comprendre tout ça à l’époque, mais... Toujours pareil, blah blah blah, à quoi bon ?» Il rend ensuite hommage à ses amis Jerry Teel, Bob Bert et William Weber : «En observant le line-up classique des Chrome Cranks depuis mon promontoire du XXIe siècle, je vois un ensemble de choses qui permettent de distinguer le groupe de la scène garage classique et «rétro» à laquelle on nous rattachait. On avait des atouts comme par exemple les lignes des basse néandertaliennes de Jerry, ou la distorse de dingue et l’insupportable volume sonore que je sortais de mon ampli. C’est la frappe extrêmement brutale de Bob qui emmenait le groupe, et il frappait toujours comme un malade, que ce soit sur scène ou en studio. Et comme je suis un fervent amateur de rock depuis trente ans, je peux vous dire en vous regardant dans le blanc des yeux qu’il existe peu de guitaristes du niveau de William G. Weber. Ce mec anormalement doué peut jouer dans n’importe quel style et il joue bien mieux que n’importe quel guitariste de la scène new-yorkaise des années 90 - et même encore aujourd’hui - et bizarrement, personne n’a pensé à enregistrer ce guitariste de génie. Oh, n’oublions pas ce screamer fou qu’on entend sur les vieux morceaux rassemblés sur cet album, je suppose qu’il fait lui aussi partie des atouts. Peut-être n’étions-nous pas le groupe le plus original de l’histoire du rock, mais on y croyait dur comme fer et on a vraiment essayé de rester aussi inventifs qu’on le pouvait, tout en restant dans le cadre que William et moi avions pré-défini au départ. En règle générale, les journalistes appréciaient beaucoup les Cranks.»

Véritable fatras hystérique, Diabolical Boogie dégueule de fuzz et de scream. Avec les Cranks, on est sûr d’aller de blast en blast. C’est écrit, comme dirait Léon Bloy, le grand punkster de l’Avant-siècle. Sur quel autre disque peut-on trouver un tel shoot de trash-blues ? Aucun. L’objet reste unique au monde. Dès le premier morceau, «Love And Sound», les Cranks nous plongent la tête dans leur chaudron, c’est trashé dans l’âme, yah-yah ! Et Peter Aaron hurle comme un beau damné, il explose de trashitude céleste, il est l’empereur du trash derrière lequel l’herbe ne repousse pas, il bat tous les records de hurlements de Sainte-Anne, il hurle comme s’il voulait conjurer tous les démons de la création («The Big Rip-Off»), atmosphères plombées et rafales de scream, telle est leur recette, on a l’impression de voir un morceau en putréfaction, ou des organismes incandescents, succession de couplets hurlés dans la nuit glacée («Sacred Soul»), Bob Bert cogne sans relâche, solos outranciers et écarts de voix impardonnables («Street Waves», reprise de Pere Ubu). «Pin-Tied» est un clin d’œil au swamp-blues. Les alligators de Screamin’ Jay Hawkins et de Roky Erickson se pavanent dans la mélasse sonique. Les Cranks sonnent parfois comme ces pauvres tarés de Birthday Party. Ils prennent le parti-pris du non-retour. C’est une abomination. Peter Aaron n’en finit plus de hurler. On retrouve l’atmosphère des Scientists, les ambiances irrespirables, les moustiques, les sangsues, les Seminoles, les flèches et les cadavres qui flottent. La musique tournoie sur des accords séculaires. Et puis ce «Red Dress», d’une rare violence, embarqué au scream et viandé à coups d’accords stoogiens, pur génie trash, sommet de la vraie jute et screamé jusqu’à l’os du crotch, comme s’ils ouvraient une voie vers une nouvelle sorte de folie libératrice. Une folie de la modernité, telle que la concevait certainement Artaud. Stoogerie encore avec «Collision Blues», mais les élèves dépassent les maîtres, Peter Aaron pose une voix à la Iggy sur un beat rebondi et ça devient rapidement effrayant de collusion collutoire, puis ça jaillit et ça explose dans le magma des enfers rouges d’un cerveau en contusion, yah yah yah !, celui de Peter Aaron. Ils semblent encore s’enfoncer dans le chaos avec cette version de «Burn Baby Burn», drumbeat dément, l’une des intros du siècle, beat plombé, menaçant, l’empire du binaire de la mort noire, et Peter Aaron fait le loup derrière. Les guitares se fondent dans la fournaise. La voix de Peter sort du fond de la crypte. Le beat enfonce les clous. Bob bat le beat des dieux viking. Peter Aaron sonne comme Lux Interior. La pression est terrible. Et soudain, ça se met en route, ça tourne garage, mais garage en feu, c’est hallucinant de barbarie sonique, qui va aller chercher des enfers pareils, à part les Cranks ? On entend les pas traînants des guerriers ivres de carnage dans les rues de la ville en feu, c’est agité de violents spasmes de riffage sixties. Dans «Come In And Come On», Peter Aaron hurle comme Dracula - Scream Dracula Scream - et William Weber arrose le chaos de bottleneck. Ça sent la friture. Nouvelle version du blues des catacombes, «Lost Time Blues», Peter Aaron fait son bouc émissaire, c’est dingue ce qu’il peut bien hurler. Dingue, vraiment dingue. Tout est là, dans le néant du scream. On tombe ensuite sur une version live de «Draghouse» : une sauvagerie sans équivalence dans toute l’histoire du rock. Un métro lancé dans la nuit, sans but ni conducteur. Ce truc sonne comme un cauchemar de la révolution industrielle. Une charge de la brigade légère glorieuse et héroïque, une épiphanie des clones du fourbi définitif, du Lovecraft fondu déversé dans l’œil d’Absalon, ça hurle comme sur les croix des hérétiques, à l’époque où l’on fouillait les chairs au fer rouge et où l’on faisait issir les moelles. Ils font même une reprise de «Little Johnny Jewel», le premier single de Television : la reprise du siècle, n’ayons pas peur des mots. Hantée. Esprit es-tu là ? Et puis pour finir, un glam du diable avec la reprise de «The Slider» de T. Rex. Chaos technique. On sort de ce disque complètement sonné, en maudissant le ciel. Trop éprouvant pour les nerfs, surtout quand on les sait fragiles. Mais si le radicalisme sied à votre tempérament, alors c’est l’orgasme intellectuel garanti, la commotion sidérale. Ça peut même aller jusqu’à la révélation.

Les Chrome Cranks, c’est en effet le groupe parfait. Ils disposent de tous les éléments de choix : le son, le look, les compos, l’esprit, la démesure, le goût du chaos et une certaine «wasted elegance».

Puis, pendant dix ans, aucune nouvelle de Peter et de ses amis. Rien. Pour les admirateurs du groupe, ça semblait incompréhensible. Quoi ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi les Cranks vendent-ils moins de disques que Blur ou Radiohead ? Comment lutter contre une telle injustice ?

Et puis le miracle est venu d’un label indépendant du pays basque espagnol, Bang Records. Entre 2009 et 2013, trois nouveaux albums des Chrome Cranks sont parus sur cet audacieux petit label (qui réédite aussi le Gun Club et les Scientists - il n’y a pas de hasard, Balthazar). The Murder Of Time est une compilation, par contre, Ain’t No Lies In Blood est l’album de reformation des Cranks.

Aussi hanté qu’à l’origine, aussi pilonné, les Cranks appliquent les mêmes vieilles recettes apocalyptiques, multipliant les violentes montées en température. Dans une reprise de Roger McGuinn, «Lover Of The Bayou», William Weber déverse ses déluges et Bob Bert dédouble à l’infini ses redoublements. Ils sont encore plus enragés qu’avant. Sur «Rubber Rat», ils virent jazzy, avec un son musclé, vaillant et déterminé. Jerry Teel y joue une ligne de basse souple et élastique. Avec «Star To Star», ils renouent avec le grand art abyssal, dans une ambiance ténébreuse et dangereusement électrisée. «Broken Hearted King» est monté sur une structure bombastique ultra-puissante, un beat de surmenage valvulaire agité de pulsations psychotiques. C’est à la fois mauvais et hérissé. Bob bat comme un Bert. L’album regorge de purées fumantes de distorse et de chant hurlé, comme au temps béni de «Doll On A Dress» et de l’immoral «Dirty Son (Lie Down/Fade Out)».

Moon In The Mountain est le dernier album des Cranks paru. Cet objet original propose une A en 33 tours et une B en 45 tours. Écoutez l’A. On y retrouve des vieux coucous enregistrés pour une radio anglaise, et notamment «Wrong Number» qui cueille le menton avec son pilon de grosse caisse, ses couplets vomis et sa cisaille de guitare. Du velours pour l’estomac. Sauvagerie démente ou démence de la menthe, olé ! Merci Bang ! On retrouve ensuite un «2:35» pétri d’accords martyrs et de virulences à répétition, «Backdoor Maniac» et ses dynamiques perverses vibrillonnées de scream. Ils appuient dessus comme sur une boule de pus, ça gicle ça hurle et ça cavale, yaaah yaaah ! Bel hommage à Wolf avec «We’re Goin’ Down», même uh-uuuuh, avec des down qui pleuvent comme vache qui pisse et ça se termine avec un «Down So Low» qui bascule dans la biscaille qu’on peut imaginer. Tout y est. On appelle ça un fantastique album de rock.

Nouvel épisode de poids pour Teel l’espiègle : il monte the Knoxville Girls avec Kid Congo, Bob Bert et deux autres mecs. Knoxville Girls paraît en 1999. On peut parler d’album culte. On a là le nec plus ultra du revamp US, ces mecs jouent la carte de l’indécence définitive. Impossible d’échapper aux trois guitares de «Soda Pop Girl». Effarant de profondeur. Teel l’espiègle chante «Two Time Girl» au gut de l’undergut, les Knoxville Girls sonnent comme un riot de campagne. Ils vont piétiner les plate-bandes du JSBX avec «King Pow Chicken Scratch» et sa plastique d’expression funkoïdale de garage kid invétéré. Quel instro ! Typical Teel l’espiègle avec «NYC Briefcase Blues». Il sonne comme un bluesman efflanqué, c’est même très dylanesque, puis ça repart en mode boogie avec «Warm & Tender Love», ça gratte à l’apanage des Appalaches, oh honey, ils vont bien sous le boisseau avec du jus à gogo, ça devient même stupéfiant. Et comme si ça ne suffisait pas, ils passent au heavy gospel blues avec «I Had A Dream». Teel l’espiègle essaye de surpasser Jon Spencer, mais ce n’est pas facile. Retour à la violence originelle avec «One Sided Love». Ils jouent au freakout des Girls, ça gratte à la surenchère, ce diable de Teel l’espiègle sonne comme un big shouter.

Paru l’année suivante, In The Woodshed est un album live. On y retrouve les hits du premier album, à commencer par «Warm & Tender Love», ils grattent ça à la désaille impérative. Ils tapent «I Had A Dream» et «NYC Briefcase Blues» au heavy doom de boogie down, spécialité du vieux Jerry. Tout le son est raclé jusqu’à l’os du bone, et Kig Congo vient faire le con dans «Sophisticated Boom Boom». On retrouve Teel l’espiègle aux commandes de «Truck Driving Man», il avance à coups de you know what, c’est explosif. On voit rarement des blasters aussi beaux. Mention spéciale aussi pour «Armadillo Roadkill Blues» joué au bottleneck de mauvais aloi et explosé de rockabilly. Ces mecs sont des bandits, ils ne respectent rien. C’est noyé de son, perdu à jamais, sans espoir d’avenir. Trop sauvage. Mississippi river, aw my God ! Ils terminent avec «Low Cut Apron/Sugar Box», un vieux boogie de la désaille extrêmement bienvenu et noyé de son. On n’en demandait pas tant.

Leur troisième et dernier album s’appelle In A Paper Suit. Teel l’espiègle drive le morceau titre sec et net, c’est fabuleusement décadent et ça sonne comme du Dada évangélique. C’est sur cet album qu’on trouve la version studio de «Sophisticated Boom Boom». Le Kid y fait la pluie et le beau temps. Il va d’ailleurs reprendre le cut à son compte, dans l’un de ses albums solo. Joli cut aussi que cet «Oh Baby What You Gonna Do Now» cisaillé dans la mélasse de la rascasse, ils taillent une route pas facile, ces blancs jouent avec le son des noirs, ça peut vite devenir tendancieux. Leur «Baby Wedding Bell Blues» carillonne, tellement c’est plein de son. Ils passent au heavy bish bash avec «That’s Alright With Me». C’est très Knoxvillien, awite, bien allumé aux accords de réverb. Ils passent au stomp avec «Butcher Knife». Teel l’espiègle s’amuse bien, awite, on a même de l’orgue dans le pitch. Ils jouent à la petite fournaise ronflante. Le Kid revient au micro pour «Drop Dead Gorgeous», il chante comme un délinquant et on entend des chœurs de Dolls ! Magique !

En 2008, Teel l’espiègle monte au side-project avec Pauline, trois copains et les Sadies qui s’appelle Jerry Teel And The Big City Stompers. Un bel album sort sur Bang, le label basque. Teel l’espiègle récupère le banjo des Sadies pour doper sa musicalité. Il ne mégote pas sur la marchandise. Il propose ici une sorte de country d’upright et de fiddle. Il envoie du banjo dans les guibolles d’«Hillbilly Boogie» et tape dans Townes avec «Loretta», mais il tape ça en mode Velvet. On se croirait à New York en 1968 ! C’est en B que se joue le destin de l’album, avec notamment ce «What Am I Supposed To Do» swingué au slap, bien sourd et même génial. Il y shoote toute la puissance du bop de rockab. Il connaît les secrets du hit en sourdine. Fantastique ! Il tape aussi «Sugarbaby» au lowdown country blues et nous embobine sans problème. Avant d’aller coucher au panier, on écoutera encore «Long Legged Guitar Pickin’ Man», car c’est chanté à deux voix avec du banjo à gogo et des violons à gaga. Admirable jerk de saloon ! Curieusement, Teel l’espiègle s’arrange toujours pour répondre aux attentes.

En 2010, il rassemble Pauline, Josh Lee Hooker, Nicholas Ray et le batteur Danny Hole pour monter Chicken Snake. Un premier album paraît sur Beast : Lucky Hand. Attention, les faces sont inversées et ne correspondent pas aux étiquettes. On y détecte deux influences prépondérantes, celle du Velvet avec l’excellent «N. Rampart St Blues» et celle de Dylan avec «Punjabi Jack» qui sonne vraiment comme l’I ain’t not gonna work for Maggie’s farm no more. Les fans du Velvet se régaleront de «N. Rampart St Blues», car Teel l’espiègle le travaille au groove hypno et termine sur un beau final digne des calamités du Velvet de l’âge d’or, avec à la clé les dissonances du grand bazar. On voit aussi avec «Hand Me Down Snake Skin Shoes» que Teel l’espiègle connaît les secrets du relentless : groove bien rampant, même si le son reste clair. On voit bien que ces gens-là adorent le shakedown de vieux tremblement.

Alors c’est parti pour les Chicken Snake, ils vont suivre leur petit bonhomme de chemin sur Beast d’année en année, avec chaque fois une photo du groupe sur la pochette et le titre de l’album en pied. En 2012 paraît Trouble On My Doorstep, dominé par un cut très dylanesque en B intitulé «I’m A Lonesome Hobo». Bel hommage. Teel l’espiègle ramène son sens aigu du beat insistant et ça correspond très bien au Dylan de l’âge d’or. Gros festin de guitares carnivores, fondu d’accords magistraux, d’harmo et de vieille niaque. L’autre point chaud de l’album boucle la B : «Fortune Teller Blues», monté sur un bon beat et secoué aux percus. The snake shake le bon shook de l’ivraie. C’est littéralement hanté par les guitares et décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ailleurs, ils retombent dans leur normalité qui est celle du boogie énervé et du beat sautillant. Avec «Doctor Doctor», ils vont chercher le deep Southern groove d’harmo joliment infesté de New Orleans Sound. Avec «If The Creek Don’t Rise», ils tentent de créer une grosse ambiance, mais ça n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit. C’est un genre éculé par trop d’abus. Ils sauvent la mise du cut grâce à l’insistance du beat. Danny Hole bat tout ça si sec.

Avec Unholly Rollers paru deux ans plus tard, ils vont plus sur l’hypno, à commencer par «Cowgirl Blues». Facile, c’est une cover de Jessie Mae Hemphill que chante Pauline à la plage. Très beau drive. Jessica Melain a remplacé Danny Hole. Le groupe a donc trouvé sa parité : deux mecs, deux filles. Autre prodige hypnotique en B avec «Evermore», chanté à deux voix sur un beau beat de percus. Ils maîtrisent admirablement l’art du rattlesnake beat. Ils embarquent aussi «Nothing Ain’t Right» au vieux rumble de cabanon, c’est battu à la tressaute prégnante et le solo se coule dans le moove comme un serpent, sale et vénéneux. Ils shakent toujours le snake avec «Crazy Mama» et ramènent toute l’ostentation de la paraphernalia. Joli cut aussi que ce «Yer Poison» d’ouverture de bal, joué au lousdé de New Orleans avec des clochettes de cabanon. Ils savent parfaitement doser le poison d’un son. S’ensuit un «Bad Blood Blues» joué à la petite transe hypno du Teely System. Il joue des notes épaisses dans une sourde clameur d’outre-tombe. Très envoûtant. Ce mec est un don du ciel.

Encore un album réussi avec Tombstone N Bones qui date de 2016. Au dos de la pochette, ils se font photographier dans un cimetière, pour faire bonne mesure. «Baby Stop» sonne comme un classique des Stones - Baby stop dragging me down - Ils savent traire les vaches maigres de la Stonesy, aucun problème. Puis on voit Teel l’espiègle et Pauline à la plage duetter sur «Walkin’ Blues». Chacun son couplet. Teel l’espiègle sait travailler sa diction de vieux blackboard. Wow, ils sont excellents, enrootsés dans la modernité. On pourrait presque dire la même chose de «Donna Lynn», chanté aussi à deux voix. Ça joue tout droit, à la bonne vieille admirabilité des choses, assez hypno dans l’esprit, avec quelques relents de Velvet. Ils attaquent leur B avec «Hot Cold», une vieille souche de garage signée Spencer T Jones et riffée avec la pire des sévérités. Joli son de baraque. Toute la B reste dans une ambiance de bonne franquette et de heavy boogie down. Ils tapent «Lay It Down» au heavy groove de pathos d’Honeymoon. Tout ce qu’ils jouent est bon, bien battu et gorgé de son. Ils n’hésitent plus à chanter à deux voix comme X à la grande époque. Tout est calibré au mieux des possibilités du rock underground de bon aloi.

You Must Be The Devil date de l’an passé et semble encore plus réussi que les albums précédents. Teel l’espiègle emmène ce rootsy meltdown qu’est «Trouble» à la clameur fantômale. Il crée ainsi une superbe tension et une musicalité de pure véracité. Ils atteignent au raw to the bone charnu et fourni, celui dont rêvent tous les groupes de rock. Avec le morceau titre, ils passent au joli stomp de cabane qui sent bon la menace funeste et la pétoire fumante. Ils stompent sous le boisseau. Merveilleuse équipe. Jessica Melain bat ça si sec. Ils flirtent avec le Gun Club. Retour au Velvet avec «Sick». On se croirait dans «Sister Ray» tellement c’est bien foutu. Ils ramènent un invraisemblable swagger dans la soupe aux vermicelles. Puis Teel l’espiègle tape dans Link Wray avec «Fire And Brimstone». Il ne fait jamais rien au hasard. Il faut se souvenir de sa reprise de «Batman» à l’époque des Honeymoon Killers. En B, ils reviennent au Velvet avec «Back Water Blues» et passent au low key avec «Midnight Call». Un chef-d’œuvre de dosage, extrêmement bien tressauté du beat et chanté à deux voix. Ils tiennent là une formule épatante, ce que vient confirmer «Fortune Teller Blues» monté sur le même beat. Cet album est très inspiré. Ils chantent aussi «Worried Blues» à deux voix, dans la meilleure tradition de downhome cabane blues. Ils terminent sur un fabuleux clin d’œil à Hank Williams avec «Honky Tonk Blues». Ils s’amusent bien au fond de leur shack de snake.

Dans les années 90, Teel l’espiègle monte Bewitched avec Bob Bert et Chris Ward. Leur premier album s’appelle Brain Eraser. Le son renvoie au Cranks, car Bob bat ça à la ferraille. Il fait de «Sky Skag» un instro hypno imparable. On assiste dans «Hold» à une extraordinaire flambée de violence. Voilà le real deal de l’underground new-yorkais, celui de Pussy Galore et des Chrome Cranks. La guitare de Jim Fu Teel règne encore sans partage dans «U-Turn». C’est un excellent album de son, plein d’allant et de retour. Suite de la foire à la saucisse avec «I Dunno What To Do». Ça pendouille de partout, ça chauffe et ça vomit de la disto dans tous les coins. Quand ils n’ont rien de particulier à dire, ils restent ambianciers, comme c’est le cas avec «Chuck’s Got A Big One». Ils se contentent de chauffer la gamelle pour que ça mijote à la new-yorkaise. S’ensuit un «Skunk Hole Town» bien travaillé à la cisaille. C’est l’esprit punk new-yorkais dans ce qu’il peut présenter de plus captivant.

Le deuxième album de Bewitched s’appelle Harshing My Mellow. C’est l’occasion pour Teel l’espiègle d’adresser un gros clin d’œil aux Stooges. «No1» est encore plus stoogé que le roi des Stooges. C’est un white trash de bidon so messed up, les énergies fondamentales sont là, avec tout le tempo animal dont on peut rêver et le better watch out de circonstance. Wow, ça mâche et ça broute bien la motte. Bob Bert boom ça bien. Tout aussi stoogé du ciboulot, voilà «Broken Forest». Il chante comme Igyy, awite ! William Weber traîne aussi dans le studio. Ils rendent hommage à Owsley avec «Orange Owsley» - Awss ley !, comme dirait Sonic Boom. Ça joue aux heavy nappes de psyché avec la petite voix de Dana dans le mix. Aw ! Yeah ! Right ! Now ! Ils savent de quoi ils parlent. On voit Peter Aaron chevaucher le dragon dans «Stereo Nag» et William Weber passe des accords en désaccord dans «Beaver Town». Il fait son barrage contre le Pacifique, tout est barré dans le barrage de son. On sort ravi de cet album et surtout ravi d’avoir pu croiser le chemin d’un mec comme Teel l’espiègle.

En 1998, il monte Little Porkshop avec ses amis Stumblin’ Jack Martin, Lisa Jayne et Lazy Susan. Ils enregistrent l’excellent Welcome To Little Porkshop sur le label de Long Gone John, Sympathy For The Record Industry. L’ambiance est plus country que sur les albums précédents, et avec «Be Mine All Mine», Lazy Susan drive le drive, avec ce diable de Jack Martin en franc tireur dans l’angle du son. C’est excellent. «Tangled Mind» vaut pour un fabuleux shook de shake. Ils jouent tout à l’écho country. C’est bardé de son, et du meilleur : celui des connaisseurs. Ils hérissent «Liquor Store baby» à la petite niaque d’acous électrifiées et c’est du meilleur effet. Ils ouvrent leur bal de B avec un «Big Mouth Blues» tapé au choo choo d’arrière campagne et ils s’engagent résolument dans le country style avec «Bogeda Flower». Ils portent des chapeaux et des chemises brodées. Teel l’espiègle sait jouer le heavy blues de cabane et «Cryin’ Blues» ne fait que le confirmer.

Signé : Cazengler, Jerry Tuile

Honeymoon Killers. The Honeymoon Killers From Mars. Fur Records 1984

Honeymoon Killers. Love American Style. Fur Records 1985

Honeymoon Killers. Let It Breed. Fur Records 1986

Honeymoon Killers. Turn On Me. Buy Our Records 1987

Honeymoon Killers. Take It Off. Buy Our Records 1988

Honeymoon Killers. Til Death Do Us Part. King Size Records 1990

Honeymoon Killers. Hung Far Low. Fist Puppet 1991

Chrome Cranks. Dead Cool. Crypt Records 1994

Chrome Cranks. The Chrome Cranks. PCP Entertainment 1994

Chrome Cranks. Love In Exile. PCP Entertainment 1996

Chrome Cranks. Ain’t No Lies In Blood. Bang Records 2012

Chrome Cranks. Dirty Airplay. Bang Records 2014

Chrome Cranks. Oily Cranks. Atavistic 1997

Chrome Cranks. Diabolical Boogie. Atavistic 2007

Chrome Cranks. The Murder Of Time. Bang Records 2009

Knoxville Girls. Knoxville Girls. In The Red Recordings 1999

Knoxville Girls. In The Woodshed. In The Red Recordings 2000

Knoxville Girls. In A Paper Suit. In The Red Recordings 2001

Jerry Teel And The Big City Stompers. Bang Records 2008

Chicken Snake. Lucky Hand. Beast Records 2010

Chicken Snake. Trouble On My Doorstep. Beast Records 2012

Chicken Snake. Unholly Rollers. Beast Records 2014

Chicken Snake. Tombstone N Bones. Beast Records 2016

Chicken Snake. You Must Be The Devil. Beast Records 2018

Bewitched. Brain Eraser. No. 6 Records 1990

Bewitched. Harshing My Mellow. No. 6 Records 1990

Little Porkshop. Welcome To Little Porkshop. Sympathy For The Record Industry 1998

THE JINETS

ROCK'N'ROLL LADIES

( demos )

Une promesse. De filles. Donc il faut se méfier. Des traîtresses alors que nous les boys nous sommes irréprochables. Elles ont déjà un FB et une chaîne You Tube, avec deux malheureuses démos mises en ligne depuis le huit octobre, et depuis silence radio. Elles ont dû recevoir des monceaux de lettres recommandées alors nos princesses ont annoncé leur première apparition publique au Rockin' Breizh Club à Pencran le 29 février 2020 avec les Strike et les Flight Deville, d'un côté on n'est pas content parce que la Bretagne c'est loin, mais de l'autre on est heureux parce que l'on aura de belles photos de Sergio Kazh dans Rockabilly Generation News, autant de pris sur l'ennemi.

C'est que les Jinets ce n'est pas n'importe qui, jugez par vous-mêmes du casting, par ordre alphabétique Ady Errd : vocal et guitare chez Ady and the Hot Pickers, Emilie Crédaro guitariste chez The Black Prints, et Vaness Jallies : caisse claire et vocal chez les Jallies, trois groupes que nous avons accueillis chez Kr't'nt ! une réunion au sommet de la féminité rock'n'roll de par chez nous. Elles surfent un peu sur la facilité, les trois plus belles, les trois plus intelligentes et les trois plus douées. Du cousu d'or fin, vingt-quatre carats. Métaphore un peu exagérée parce que je ne crois pas qu'elles soient les plus riches de la contrée.

Donc deux démos. Elles n'abusent pas, uniquement le logo comme image, ne vous font pas le coup du charme champagne assuré. Jugez-en uniquement par vos oreilles.

SLIPPIN'AND SLIDIN'

S'encombrent pas dans les décombres et les catacombes de la facilité. Little Richard, juste pour commencer. C'est comme si vous débutiez l'alpinisme par la face nord de l'Anapurna. On s'excuse on n'a pas trouvé plus difficile. J'y discerne une volonté matoise de faire la nique aux garçons, nous on n'a pas peur de rencontrer le Yéti, avec nous les abominables homme des neiges fondantes peuvent aller se rhabiller.

Rien de plus facile que les standards du rock si vous tenez à surnager sans effort, de véritables radeaux insubmersibles, l'assurance tout risque d'arriver à bon port même si le vent de l'inventivité ne souffle pas dans vos voiles. Maintenant si vous tenez à joindre les deux bouts inconciliables du respect et de l'originalité, vous vous apercevez que le serpent ne se mord pas la queue aussi facilement que cela. Un mot pour qualifier cette relecture de la pépite richardienne par les Jinets, la légèreté, jouent aux fines mouches qui vous donnent l'impression de ne pas vouloir se poser sur la tartine beurrée. Mais au final vous relevez de véritables empreintes dinosauriennes sur votre biscotte. Et voilà qu'elles viennent essuyer leur pattes graisseuses sur vos oreilles. Et vous aimez ça. Au début Emilie et sa guitare y vont tout doux, rapide mais précise, et puis les deux copines ramènent leur fraises tagada, la voix sucrée de Vaness douce comme une timbale de vin chaud légèrement épicée, et Ady qui vous lâche en catimini des obus à blanc depuis sa contrebasse, vous n'y faites pas trop gaffe, mais elles accélèrent le mouvement, un peu comme ces petites gamines qui entourent de rubans multicolores les touristes tout joyeux sur les Champs Elysées, le gars se croit à Honolulu et il y a longtemps que son porte-feuille a disparu. Vous voici sur le Grand-huit et votre navette file à une vitesse de ratignoles poursuivies par le chat du rock'n'roll, ces filles vous ensorcellent, vous emportent dans une sarabande effrontée, vous essayez de les intercepter mais elles se refilent le bébé à tour de rôle comme des petites folles qui rigolent de votre fiole. Une merveille de précision, la big mama d'Ady castafiore, Vaness rauque'n'rolle sa voix, et Emilie suit les pointillés pour vous découper en tranches. Vous êtes emballés par cette petite merveille. Pesés et mis sous cellophane.

SEE SEE RIDER

Ady a toujours eu une petite préférence secrète pour le blues. C'est donc elle qui se colle au vocal pour ce classique de Ma Rainey. Elle a aussi laissé son up-right pour la basse. L'est sûr que l'interprétation de ce morceau par Eric Burdon et les Animals en a quelque peu assombri la tonalité et qu'il est difficile de l'ignorer. Malgré cela la guitare d'Emilie reste claire, mais plus pointue à la manière d'une lame de couteau qui se glisse dans votre chair. L'impulsion charnelle du vocal d'Ady s'empare du morceau à bras-le-corps, vous sentez le sang chaud et le cœur qui bat la chamade du désespoir. D'autant plus profondément que les copines en chœur rajoutent par la clarté moqueuse de leurs voix l'inéluctabilité de la perte irréparable. Vaness use de ses cymbales à la manière d'un gong funèbre définitif. Emilie vous passe le balai d'un dernier solo afin de renvoyer à la poubelle du néant les souvenirs et les débris des fiévreuses étreintes orgiaques passées. Un blues enlevé qui vous colle à la peau comme les ventouses d'une pieuvre qui vous vient sucer la colérique lymphe de vos regrets éternels.

Deux morceaux. Versant rock et versant blues. Pas plus ni moins. Assez pour définir un périmètre d'investigation et de création assez large. Ne reste plus qu'à les voir sur scène et à attendre un premier disque.

Damie Chad.

*

Une grande interrogation métaphysique parcourt le mental de nos contemporains. Mais que font les rockers quand ils ne font pas un bruit de tous les diables avec leur musique infernale – les statistiques sont formelles, plus vous logez à proximité d'un individu appartenant à cette engeance maudite davantage vous serez exposés aux dépressions nerveuses irrémédiablement terminées par un suicide ( peut-être collectif et familial ) – oui à quoi occupent-ils donc leur temps lorsqu'ils ne s'adonnent pas à d'épileptiques pratiques sexuelles déviantes, quand ils ne s'amusent pas à ingurgiter des produits illégaux qui les rendent fous furieux...

Chez KR'TNT ! nous ne reculons devant rien pour satisfaire l'avidité de savoir insatiable des sous-humanoïdes qui se prétendent nos contemporains, comme s'ils vivaient dans la même ère culturelle que nous ! Bref, de temps en temps nous nous pencherons sur certaines figures du mouvement rock dont nous retraçons les multiples et périlleuses aventures depuis plusieurs années. Nous commencerons par un cas doublement intéressant. Nous ne traiterons pour cette première fois seulement une seule des activités parallèles ( et forcément coupables ) à laquelle se livre le dénommé Eric Calassou.

*

ERIC CALASSOU / PHOTOGRAPHE

Je ne devrais pas vous le présenter. Vous l'avez déjà maintes fois croisé dans les colonnes de Kr'tnt, Eric Calassou n'est autre que le chanteur, compositeur et guitariste de Bill Crane. Un des groupes les plus curieux et les plus excitants de la scène parisienne. Difficile à cataloguer. Un rock pervers, obvié, de guingois. Tous les mythes du passé et tous les schèmes encore indéterminés du futur. Mais là n'est pas la question en cette chronique.

Eric Calassou est aussi un adepte de la photographie. Au regard tordu. Ne comptez pas sur lui pour les beaux paysages, les jolis minois d'enfants craquants, et les robes de mariées complaisamment exhibées dans les jardins municipaux devant les rosiers en fleurs. Pas de chats trognons, ni de chiens mignons non plus. Ignore totalement les splendides couleurs d'un coucher de soleil majestueux sur les flots océaniques. N'est pas non plus le sociologue de service qui tire les portraits des travers et des injustices de la société inhumaine dans laquelle nous essayons de survivre. Le mieux ce serait que vous alliez y voir par vos mêmes. Vous avez plus de sept cents clichés à visionner sur Flickr calassou eric.

Après un tel préambule, vous hésitez, vous avez raison. Eric Calassou ne photographie aucun des êtres vivants ou des objets inanimés de notre quotidien. Amis rockers, vous risquez d'être déçus, pas de Chambords chamarrées, pas d'Harley customisées à mort, pas de rockers célèbres ou inconnus. Tout cela, c'est trop voyant pour Calassou. Alors quoi ?

Il y a un parti pris chez Eric Calassou. Ne s'intéresse pas aux choses en elles-mêmes. Son truc à lui, c'est le mensonge de la chose, ce qu'elle n'est pas. Son reflet, son apparence, son insignifiance. Ceci n'est pas une pipe a dit Magritte. Ceci est une photo répond Calassou. Mais que représente-t-elle s'exclament les imbéciles qui voient la lune alors qu'on leur montre le doigt. Avec Calassou, c'est simple une photo ne représente qu'elle même. Et peut-être aussi le regard de celui qui l'a prise. Renoue un peu avec l'esthétique de ces peintres chinois qui refusaient de se saisir d'un calame ou d'un pinceau pour reproduire une chose. Partaient tranquillement en promenade, mais les sens en alerte, souvent rentraient chez eux les mains vides, mais parfois l'œil aux aguets avait repéré dans la disposition hasardeuse de teintes différentes sur la surface d'une pierre l'évocation profilée d'un paysage merveilleux qui n'existait nulle part... Une quête si proche de l'improbable.

Prenez une série comme Asphalt-surf. Evidemment aucun véhicule, aucune route. Juste de minuscules fragments qui font signes. L'entrecroisement de quelques couleurs d'où surgit une beauté qui n'est pas sans rappeler les tableaux de Nicolas de Staël, à tel point que l'on peut se dire que si l'ouvrier de la voirie n'a jamais eu l'occasion d'entrer dans un musée pour admirer les prodigieux aplats de Staël, Staël lui a obligatoirement vu les goudrons peinturlurés des rues qu'il traversait.

( Nicolas de Staël )

Si ce n'est pas comme l'affirmait Baudelaire la nature qui imite l'artiste, ne serait-ce pas alors l'artiste qui reproduit les éclats éparpillés de la beauté que les hommes ont jetée de-ci de-là sans être conscient de la valeur de leur geste. A l'œil limpide de l'artiste prônée par Schopenhauer il est intéressant d'opposer le regard kaléidoscopique du peintre qui ré-assemble pour l'amplifier la réalité éparpillée.

Bien sûr dans cette série Calassou enserre dans le diaphragme de son appareil des formes géométriques connues et n'hésite pas à photographier le dessin schématique d'une voiture, mais qu'est-ce au juste, ces segments de droite coupés de leur environnement, ce dessin qui n'a plus aucune fonction utilitaire, voici des signes fragmentés qui ne signifient plus rien, qui n'agissent plus sur le monde, qui entrent en interaction avec le regard humain qui ne peut leur donner une quelconque signifiance, à tel point que parfois il nous manque les mots qui pourraient les exprimer. Vertige : ces photos montrent le monde mais ne permettent plus de le saisir, de le comprendre, de le plier à notre simple compréhension humaine. Que nous dit Calassou, que le monde, même celui que nous avons créé de nos mains existe en dehors de nous. Vit et meurt sans nous. Nous nous consolons de Calassou en disant que ses photos montrent d'infimes portions d'univers auxquelles nos bourdonnantes existences tumultueuses d'hommes du troisième millénaire ne prennent pas garde. Et hop, le petit couplet attendu sur le stress occasionnée par la modernité. Bla-bla-bla ! Ce que nous disent ces photos de Calassou c'est que nous n'existons que par intermittences, en nous-mêmes mais pas au-dehors de nous-mêmes, que le monde est vide de toute présence humaine, même si nous pensons que nous en sommes le pivot. L'homme n'est ni la volonté ni la représentation du monde.

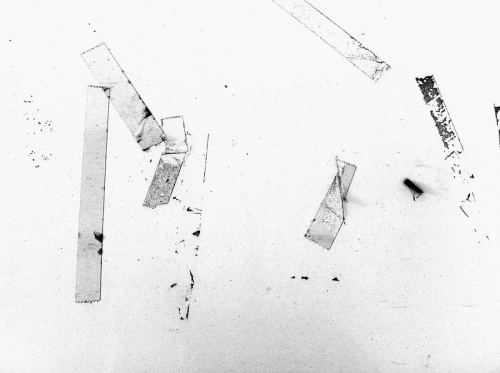

Changeons d'album. Voici Scotch-tapes. A peine neuf photos. Amplement suffisantes s'exclameront les impatients. Des photographies de bandes de scotch. Je subodore que l'irritation de certains lecteurs risque d'arriver au bout du rouleau. Surtout que si vous zieutez bien, parfois le scotch a disparu et il ne reste que la trace du ruban adhésif sur le support. Surface serait-on tenté d'ajouter en clignant de l'œil vers un des mouvements de peinture contemporaines les plus connus. Ce qui nous semble une fausse piste. Le mouvement supports / surfaces c'est encore une sacralisation de la peinture réduite à sa seule objectivité de peinture. Le monde n'est-il pas que supports et surfaces sur lesquelles vivent et reposent objets et êtres animés ! La démarche calassienne nous paraît beaucoup plus radicale. D'abord elle ne rajoute rien, elle est acte de préhension, elle prend, mais elle ne prend qu'un reflet, de fait elle ne prend rien. Pour vous en convaincre visitez la série Headlights, des reflets de phare de voiture, non pas l'objet des phares en lui-même, juste le jeu de la lumière naturelle qui s'y mire dedans. Et qui ne s'y mire pas, car cela c'est encore une vue de l'esprit du photographe. De fait la photographie ne photographie pas l'espace matériel de l'objet, ce qui est appréhendé ce n'est pas la matière de l'objet mais un instant fugace de l'objet. Le photographe se livre à une étrange dichotomie, il prélève un fragment temporel de l'objet. Sépare l'ici solide du maintenant fugace. S'attaque à la structure même du monde. La photographie devient une explosion dés-atomique de la matière. Ne libère pas l'énergie, mais emprisonne la lumière.

Revenons à des choses plus simples. L'album Derrière la vitre. Le principe en est d'une simplicité absolue. Photographier des personnes derrière une vitre, plus ou moins épaisse, plus ou moins colorée, plus ou moins granuleuse, plus ou moins sale... Ô joie, l'on reconnaît les formes, hommes, femmes, vêtements, nous sommes enfin en pays connu dans un univers à taille humaine. Ne respirez pas. Regardez ces photos comme les troubles agissements d'un serial-killer, il ne s'agit pas de montrer des gens mais de s'ingénier à mettre en scène leur éloignement progressif, leur élimination physique, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des taches de couleurs. Juste une vibration de la lumière. Chez Nicolas de Staël c'est la couleur flamboyante qui mangent les footballeurs, chez Calassou, les couleurs visent à la transparence invisible de la lumière.

Tour de passe-passe. Maintenant le magicien Calassou s'amuse, il semble imiter Staël, la transparence du verre se colorise de plus en plus à chaque vue. Un seul problème : quelles belles teintures, comme c'est beau, oui certes mais où est passé l'être humain initial. Stéphane Mallarmé devisait quant à la disparition élocutoire du poëte, Calassou lui s'amuse à la dissolution chromatique de l'Homme.

Frissons sous la peau. Que reste-t-il de nous lorsque nous serons plus là. Un champ de ruines. La série Broken House a-t-elle été inspirée par la pochette du Led Zeppelin IV, nous n'en savons rien, en tout cas elle est moins optimiste que le message ésotérique du Dirigeable. Calassou joue. C'est une habitude humaine de peindre les murs. Alors il inonde d'aplats géométriques les parpaings dénudés. Juste nous dire que nous repeignons le monde à notre manière parce que comme l'a écrit Joe Bousquet, la lumière est une infranchissable pourriture.

Photographie / Peinture. La frontière se traverse facilement. Mais que peint Calassou. Il ne peint rien, il peint et photographie des peintures qui ressemblent à ses photographies. Des peintures éclatées, des peintures sur l'eau songez à l'épitaphe sur la tombe de Keats – ici repose un homme dont le nom fut écrit sur l'eau.

Vous aimez les idoles. Calassou vous a compris. Calassou a eu pitié de lui. Il vous livre sept auto-portraits. Pas le portrait de l'artiste en jeune chien. Non beaucoup plus grave. Sur huit photos Calassou ne s'est pas peint en Calassou. L'a adopté une posture qui le fait étrangement ressembler à Gérard de Nerval. Le poëte qui voyait le réel d'une manière beaucoup plus profonde que la plupart. Certains diront qu'il a une grosse tête sur la photo et d'autres plus perfidement ajouteront que pour oser cela il faut surtout avoir la grosse tête. Alors regardez la série Cartons. Des photographies de simples cartons. De morceaux de cartons. L'a appliqué à ses autoportraits la même technique que pour ses questions. Photographiez au plus près, photographiez macro pour tenter d'apercevoir l'infiniment minuscule. Il arrive un moment où le plus grand s'égalise au plus petit. Ce n'est pas que le microcosme humain corresponde au macrocosme humain – c'est cela avoir la grosse tête – c'est l'instant où tout l'univers s'équalise et s'équalyse en des milliards de parcelles pas plus importantes l'une que l'autre.

Mais allez y voir par vous-même. Calassou est certes un rocker. Mais à part entière il est aussi photographe. Qui a longuement réfléchi sur son art et sa relation avec le monde. Les photos d'Eric Calassou, ne sont pas un passe-temps futile, un violon d'Ingres pour employer une expression consacrée. L'on y ressent une démarche réflexive quasi-philosophique. Une interrogation sur la place de l'homme dans l'univers. Cette idée que l'acte photographique sert à donner du sens à notre insertion dans la réalité intangible qui nous échappe à tous moments.

Bizarrement le rock d'Eric Calassou et de Bill Crane est beaucoup plus visible que ses photographies. Mais si le rock tend à exprimer les dédales mythographiques d'un jeune homme d'aujourd'hui, ses photographies participent d'une démarche interrogative beaucoup plus métaphysique.

Damie Chad.

ROCK’N’PHILO

FRANCIS METIVIER

( Editions Bréal / Mai 2011 )

Quand j’ai été averti de l’imminence de la parution de ce bouquin, j’ai haussé les épaules, un clampin qui a trouvé un moyen racoleur pour se faire du fric juste avant les vacances, et je n’y ai plus pensé jusqu’à ce que je le trouvasse sur l’étal du bouquiniste. J’ai soulevé la couverture, cinq euros, cela ne creuserait guère mon découvert bancaire, mon banquier n’aura pas besoin de se suicider, lorsque je l’ai soupesé j’ai tiqué, du lourd, plus de quatre cents pages, pas une photo, seulement dans les marges les silhouettes d’une guitare, d’un jack, d’un fil de micro… Cela, ai-je doctement supputé, doit être rempli d’anecdotes croustillantes sur les tournées érotiquement tourmentées de nos idoles, sinon comment voudriez-vous retenir l’attention d’un adolescent d’aujourd’hui… Ayant conservé un esprit jeune je l’ai emporté à la maison.

L’a fallu déchanter. Le bouquin est un peu construit sur la recette du pâté d’alouette - un cheval pour une alouette, c’est le charcut qui vous plume - de la philo livrée en palettes de plusieurs tonnes, pour le rock un petit cageot de fruits pas toujours du premier choix. Francis Métivier n’a pas oublié son métier de prof de philosophie, l’a recopié in-extenso le cours qu’il refile à ses alumnos durant l’année scolaire. Soyons juste : il ne se moque pas d’eux, c’est du bien fait, du charpenté, du solide. A chaque séance il vous présente un auteur : n’hésite devant aucune citadelle, Platon, Aristote, Kierkegaard, Saint Augustin ( entre nous comment un esprit religieux peut-il être philosophe ! ), Heidegger, Wittgenstein et tous les autres. Vous explique leur démarche, le problème auquel les aîtres suprêmes de la réflexion se confrontent, la manière dont ils le résolvent, citations et commentaires à l’appui. L’a la cerise pour chacun des gâteaux qu’il présente : à l’étude de chaque notion il fait correspondre un philosophe et un titre d’un groupe ou d’un chanteur : je vous cite trois exemples : Descartes et Pixies, Leibniz et Rolling Stones, Schopenhauer et Téléphone. Un peu comme Plutarque rédigea les Vies Parallèles des Hommes Illustres en présentant par exemple un homme de guerre grec avec un général romain. Voudrais pas critiquer les stars du rock’roll, ne sont pas obligatoirement des ignares mais comparés aux délices d’un Tractacus Logicus ou d’une Critique de la Raison Pure, leurs lyrics, que nous adorons, paraissent tout de même un peu maigres.

L’a son truc pour épaissir le potage Métivier, ne se contente pas de décrypter les paroles, y joint l’analyse instrumentale et ma foi dans l’ensemble il se débrouille plutôt bien. Chapeau l’artiste. M’a même bluffé avec son Thomas d’Aquin et Nico Love Teen des BB Brunes. Même si le sous-entendu nicotineux du titre pourrait être envisagé par un sourcilleux recteur pour une apologie éhontée de la consommation du tabac alors que dans les derniers précis de philo pour classe terminales l'on a pris soin d'omettre de la célèbre photographie d'Albert Camus la cigarette allumée qu'il tenait entre ses doigts.

Si j’étais Inspecteur de l’Education Nationale je proposerais qu’on lui décerne les Palmes Académiques pour les six premières leçons qui traitent du Sujet. C’est que voyez-vous, quand on y réfléchit, au niveau philosophique le sujet-rock n’est pas vraiment différent du sujet-non-rock. Par contre dans la partie suivante, ça se gâte un peu. Reconnaissons-lui de prendre le taureau de la Culture par les cornes. N’y va pas de main morte, ne tergiverse même pas dans le chemin de traverse de la notion de contre-culture si chère aux hippies, l’est franco de port, pose la question qui fâche : l’ontologie du rock est-elle différente de l’essence de tout autre art majeur. Reste fair-play, l’avoue sa défaite. Il ne sait pas. Qu’il se rassure nous non plus.

Partie suivante, La Raison et le Langage, il se dévoile un peu plus, sa note administrative risque de s’infléchir, ne suit pas la ligne idéale de l’optimisme ministériel, la raison n’arrive pas à se faire entendre, nous vivons entre doute et mensonge. Voici un sujet professoral qui se la joue au sophiste. Si les profs dispensent des cours de rébellion métaphysique, tremblons pour nos têtes blondes. La perversion intellectuelle est un vilain défaut.

Semble se rattraper avec la dernière partie : La Morale. Lui a scrupuleusement pris soin durant tout le volume de traduire le mot fuck ( vocabulaire de base du rocker anglophone ) par ''b…'' la bénigne lettre qui ne mange pas ses trois points, semble nous dire que le bonheur est possible, presque à portée de main, souriez les enfants, si vous êtes sages la société vous récompensera, tombe subitement le masque en tressant des couronnes de laurier à Stirner le chantre de l’anarchisme individualiste et en élevant une statue d’or pur à Diogène le cynique provocateur, l’infâme prévaricateur des principes les plus sacrés. Bel exemple donné à notre saine jeunesse !

Jeunes gens qui passez votre bac l’an prochain, n’hésitez pas à vous procurer ce manuel. Vous y apprendrez beaucoup. Certes tout n’est pas parfait. Beaucoup trop de chanteurs français qui flirtent un max avec la variétoche mais d’un abord linguistique plus évident que les amerloques, n’ayez crainte le sabir anglophone est traduit, mais surtout au moment de composer votre copie, délaissez quelque peu les diatribes pistoliennes, endossez un peu de retenue socratique, c’est juste un conseil de haute prévention, mais si vous tenez à affirmez vos préférences destructrices, sachez que la philosophie est aussi l’enseignement de la liberté.

De toutes les manières les rockers n’en font qu’à leur tête, peut-être Francis Métivier s’est-il donné beaucoup de mal pour rien. Nietzsche nous a prévenus, l’on n’arrêtera pas la montée du nihilisme.

Damie Chad.