KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 725

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

26 / 02 / 2026

PERE UBU / JAMES HUNTER

HARLEM GOSPEL TRAVELERS

SCREAMIN JAY HAWKINS

GIGI & THE CHARMAINES

NICK SHOULDERS / BLUT AUS NORD /

ABYSMAL GRIEF

Sur ce site : livraisons 318 – 726

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

http ://kr’tnt.hautetfort.com/

The One-offs

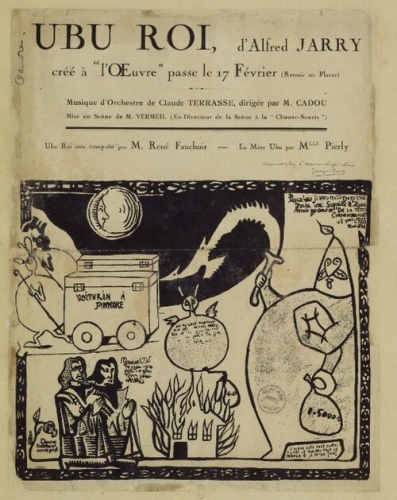

- Ubu roi

Bon, que peut-on raconter de plus que ce qu’on a déjà raconté dans l’Ubu Roi des Cent Contes Rock ? De plus que ce qu’on a déjà raconté quand Crocus Behemot a cassé sa pipe en bois l’an passé ? De plus que tout ce qu’on sait déjà et qu’ainsi va la vie ? Ne serait-ce pas l’occasion d’évoquer l’ombre tutélaire d’Alfred Jarry, précurseur de Dada, dont on était dingue dans les early seventies ? On verra ça plus tard.

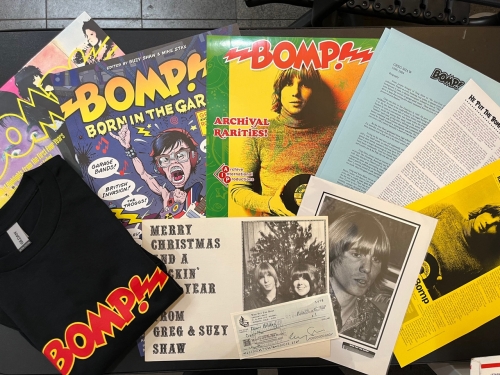

C’est par contre l’occasion rêvée d’évoquer la magie du 45 tours. Tu n’aurais jamais trouvé «The Final Solution» chez les disquaires français, enfin ceux que tu fréquentais à l’époque. Pour mettre le grappin sur ce single qu’il faut bien qualifier de magique, il fallait se livrer à un petit rite initiatique : la lecture d’un fanzine, en l’occurrence Who Put The Bomp!. Le fanzine était dans les early seventies le seul moyen de sortir des sentiers battus (Rock&Folk, le Melody Maker, Sounds et le NME) pour accéder au real deal, c’est-à-dire les 45 tours underground que ne distribuaient pas les labels. Les mecs des gros labels ne s’intéressaient qu’à ce qui se vendait bien, et l’underground, par définition, ne se vend pas bien. L’underground reste confidentiel, et c’est cette confidentialité qui le protège des prédateurs. L’underground concerne ce qu’on appelle outre-Manche les happy few. Seuls les happy few connaissent les scènes importantes : la Mod culture, la Northern Soul, le rockab, et le punk-rock anglais de 1976 sont les quatre principaux exemples. Quand ça tombe dans les pattes des gros labels, c’est foutu. Le meilleur exemple est celui du punk anglais, flingué à bout portant par les gros labels. Les Clash sur CBS ? N’importe quoi ! Au moins les Damned ont eu l’élégance de démarrer sur Stiff.

Encore plus élégant : Pere Ubu a enregistré ses premiers singles sur son propre label, Heathan. T’avais l’info grâce au fanzine de Greg Shaw : une minuscule chronique et une adresse où commander le mystérieux single. C’est tout, rien d’autre. Il fallait envoyer les sous par Postal Money Order à l’adresse indiquée, à Cleveland. Les autres détails se sont depuis lors effacés, mais on a su que Miriam Linna qui vivait encore à Cleveland faisait les paquets pour Pere Ubu. Plus aucun souvenir des autres détails. Il ne reste de cet épisode que le single, et croyez-le bien, il est arrivé comme le messie. Le fanzinard de Bomp! n’avait pas raconté de conneries. «The Final Solution» est un single magique, et le contexte de son rapatriement accentuait encore ce sentiment de magie. Tu ne comprenais d’ailleurs pas comment un cut aussi génial pouvait rester inconnu. C’est là qu’est née cette infinie passion pour l’underground. Plus c’est obscur et mieux c’est, à condition bien sûr que le cut tienne la route. On citera d’autres exemples dans les One-offs à venir. À sa façon, «The Final Solution» recréait la sensation de vivre un moment unique, comme l’avaient fait d’autres 45 tours, dix ans auparavant, du genre «Bird Doggin’» ou encore «Hold On». Mais «The Final Solution» battait tous les autres singles à la course, car issu du mystère le plus épais, enraciné dans Alfred Jarry qui était alors une idole personnelle au même titre qu’Iggy, Jimbo et Gene Vincent. «The Final Solution» avait en plus ce prestige qu’offrent rarement les autres 45 tours, le cumul des perfections : beat des forges parfait, lyrics parfaits, posé de voix parfait, groove parfait, durée parfaite, killer solo à rallonges parfait, nuclear destruction finale parfaite. Tu écoutais chanter le gros Crocus et tu sentais bien qu’il prenait la chose au sérieux, il interprétait son rôle de victim of natural selection à la perfection, il modulait à merveille son rôle de gros qui cherche some pants that fit, il mâchouillait sa misdirection avec un accent de véracité qui ne laissait aucun doute sur la taille de son génie déviant, on le devinait gros et puissant comme Fatsy et Leslie West, il était à sa façon le précurseur du gros Black, le dadaïste ventripoteur, la pure réincarnation d’Ubu Rock, et ce beat lancinant n’en finissait plus de te hanter et de t’enchanter, peu d’objets rock ont ce pouvoir rimbaldien de bouleverser tous les sens. Oh bien sûr, tu peux citer les grands albums de cette époque, Ramones, Heartbreakers, Damned, Saints, mais le single de Pere Ubu concentrait toutes les énergies de ce qu’on appelait alors le «vrai rock», celui des real dealers, des movers & shakers de rang supérieur. «The Final Solution» symbolisait à sa façon l’esprit de modernité, tel que l’avait conçu en son temps Alfred Jarry, c’est-à-dire un goût effréné pour la liberté absolue mêlée de fantaisie. Union parfaite de l’humour et de la puissance littéraire. Comme Jarry avant eux, Crocus et des Ubus ont su créer un monde à partir de rien. «The Final Solution» est l’un des rares singles magiques littéraires : il fut immédiatement admis au petit panthéon personnel où avec quelques rockers trônaient Hubert Juin et tous ces écrivains de l’Avant-Siècle qu’il arrachait

pour nous à l’oubli. Les deux univers marchaient de pair. JK Huysmans et Buy me a ticket to a sonic reduction : même combat. Jean Lorrain et A little bit of fun’s never been an insurrection : même combat. Léon Bloy et Don’t need a cure/ Need a final solution : même combat.

Signé : Cazengler, ubuesque

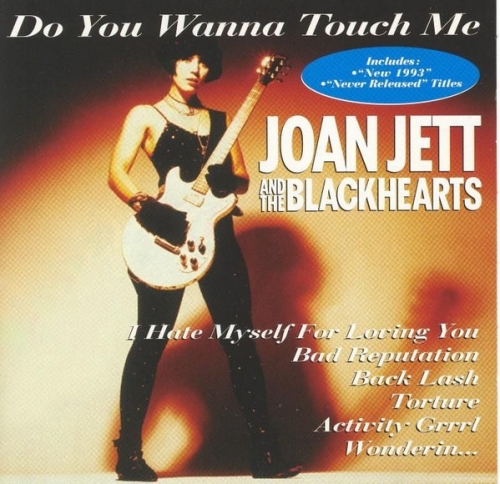

Pere Ubu. The Final Solution/Cloud 149. Hearthan 1976

L’avenir du rock

- They call me the Hunter

(Part Three)

Dans sa vie d’erreur, l’avenir du rock n’avait encore jamais vu ça : une barrière douanière en plein désert ! Non ça n’est pas une hallucination. Planqué dans l’ombre de sa guérite, le douanier demande d’une voix sèche :

— Passeport, s’il vous plaît !

Hunterloqué, l’avenir du rock Hunterjecte :

— Va te faire Hunterpénétrer chez les Grecs !

Bien sûr, l’avenir du rock n’a pas de papiers. Et puis une frontière au beau milieu de nulle part, ça n’a tellement pas de sens que ça le met hors de lui. Il profite de l’occasion pour sortir de ses gonds. Un contrôleur dans le désert, dans cet espace de liberté absolue, c’est n’importe quoi ! Alors attention, quand il est dans cet état, l’avenir du rock peut devenir atrocement vulgaire. Habitué à l’agressivité des erreurs, le douanier répond :

— Je ne suis qu’un Huntermédiaire. Si vous voulez vous plaindre, adressez un courrier recommandé avec accusé de réception au Ministère de l’Hunterieur !

L’avenir du rock est sidéré par l’incongruité de cette Hunteraction :

— Êtes-vous conscient que votre Huntervention atteint des proportions de connerie Huntergalactique ! Vous battez tous les records d’absurdité Huntersidérale !

— Vous Hunterprêtez tout de travers...

— Non ! Je vous Hunterdis de dire une chose pareille !

— Ça m’Hunteresserait de savoir pourquoi !

— Parce que je suis cohérent. Quand on est fan d’Hunter, on est un mec cohérent !

— L’Hunter de Milan ?

Visiblement, le douanier ne sait pas qui est James Hunter. Et bien sûr, l’avenir de rock n’ira pas perdre son temps à expliquer à cet abruti qui est James Hunter. Mais à des gens plus évolués, il rappellera que James Hunter est l’un des très grands artistes de notre époque.

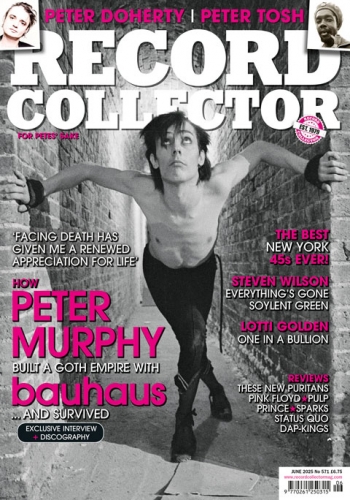

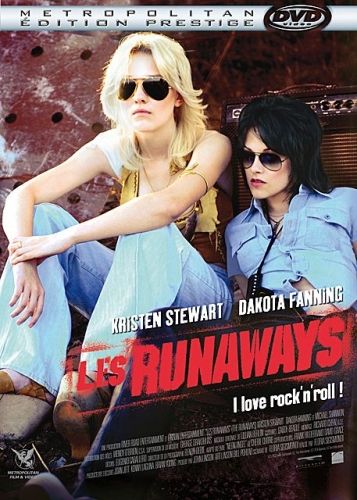

James Hunter vient de sortir un nouvel album et n’a qu’une seule date en France, au New Morning. Alors, on y va, évidemment. Si t’y va pas, personne n’ira pour toi.

On l’a dit : l’Hunter sur scène, c’est la classe. On pourrait le qualifier de magnifico Toto Lariflette. En anglais, ça pourrait donner : playful virtuosic Tootoo Lariflloat. Car l’Hunter n’en finit plus de se marrer en grattant ses licks virtuosic, il gratte ses poux bien secs sur une golden solid body Gretsch et t’as pas beaucoup de

gens capables de gratter ça en se poilant la gueule comme un bossu. Et plus il claque ses descentes au barbu et plus il se fend la poire, c’est un phénomène de foire, dirait le foireux lambda, et un foireux plus perspicace comprendrait que l’Hunter prend un plaisir fou à partager son blues-skunk jazzy strut avec les gens. Tu vois ce mec sur scène et tu comprends ce truc fondamental qui s’appelle le plaisir de jouer devant un public. L’Hunter ne vit apparemment que pour ça. Il est comme un gosse,

complètement transparent, il transpire comme un bœuf, mais il reste hilare de bout en bout, comme Steve Diggle, victime lui aussi du même genre de candeur transcendantale. Quand il prend son harmo, c’est pour imiter Van Morrison, et s’il claque une cover, ce sera le «Baby Don’t Do It» de Marvin Gaye, et là, amigo, tu ne peux pas rêver de cover plus dévastatrice, l’Hunter rentre dans le chou du lard de Motown et ça explose. Il l’Hunteriorise, pulsé par la stand-up, les deux saxes, le clavier et un mec au beurre qui connaît tous les secrets du swing, même s’il est blanc. Plus loin

dans le set, l’Hunter repart à 200 à l’heure sur «Okie Dokie Stomp», et le transperce en plein cœur d’un killer solo flash d’antho à Tootoo Larifloat. T’en as vu des milliers, des killer soloter en mode flash extrême, mais aucun avec une telle fulgurance, une pugnacité dans les doigts et dans la mâchoire. Il faut le voir gratter ses cordes par le dessus, avec une position de la main droite peu banale, celle qu’on voit chez les guitaristes de jazz manouche. L’Hunter ramène tout à la dimension du jeu. Just play it again, Sam.

L’Hunter est encore meilleur sur Off The Fence, son dernier album, que sur scène. Il arrive avec tout le poids d’un son énorme et d’une voix pleine dès «Two Birds One Stone». Il est dans la lignée des grands White Niggers anglais. Ça continue avec

«Let Me Out Of This Love», en mode heavy tempo daptonien. C’est beaucoup plus dense ici que sur scène. En vieillissant, l’Hunter devient de plus en plus intense. L’album est produit par Bosco Mann, d’où le côté daptonien des choses. L’Hunter groove tout ce qu’il touche, il est le Midas du groove, il s’avoue gun shy dans «Gun Shy» et il fait son Louis Armstrong dans «Here & Now», avec une fantastique noircitude du chant, et voilà qu’il te gratte un beau solo de jazz en apesanteur. Tu cherches l’artiste complet ? C’est l’Hunter. On pense à tous les malheureux qui ont raté ce concert. Il gratte une belle intro de jazz funk pour son morceau titre, et là tu montes droit au paradis. Il est nettement plus sec et net que sur scène, il crée une tension fabuleuse, c’est serré, vivant, rythmé à la secousse exotique, là t’as un hit fantastique, l’énergie est palpable, c’est un hit de dandy, il te chante ça à l’apparence appalante des Appalaches. Il duette à la suite avec Van Morrison sur «Ain’t That A Trip», encore un haut lieu du set, mais ici ça sonne comme un heavy blast des catacombes, et t’as un fabuleux duo sur un beat qui dépasse les bornes. L’Hunter et Van The Man se complètent merveilleusement. Sur scène, l’Hunter fait les deux à la fois, alors t’as qu’à voir. Il attaque «Troubles Comes Calling» au heavy jive d’Hunter rumble et c’est cuivré de frais. Et il passe un killer solo flash de golden Gretsch exacerbé. Avec le round midnite de «Particular», il s’installe au sommet de son lard. C’est extrêmement intimistic. Même les mots deviennent jouissifs. Il tranche dans le vif avec «A Sure Thing», c’est du swing de génie, voix, poux, swing, tout ici n’est que luxe, calme et volupté.

Signé : Cazengler, Hunter minable

The James Hunter Six. Le New Morning. Paris Xe. 7 février 2026

The James Hunter Six. Off The Fence. Easy Eye Sounds 2025

L’avenir du rock

- Travelers check

(Part Three)

Comme chaque mardi soir, le cercle des Pouets Disparus se réunit rue de Rome, chez l’avenir du rock. Le thème de la soirée sera l’écriture automatique. Le principe est simple : on installe l’un des Pouets Disparus dans un fauteuil confortable, on lui fait avaler une poignée de somnifères pour éléphants, et dès qu’il plonge dans les bras de Morphée, on lui murmure un mot thématique dans l’oreille, et on note sur un carnet moleskine le résultat de ses divagations. Paimpol Roux se porte candidat à cet exercice de l’automatisme psychique de la pensée soporifique. Il avale ses pilules et commence à ronfler. L’avenir du rock se penche vers sa grande oreille en forme de feuille de laitue et y dépose délicatement une première suggestion :

— Harlem...

Paimpol Roux émet des bruits respiratoires bizarres et, l’écume aux lèvres, se met à bredouiller :

— Harlemmy Killmester, Mester of the universe, verse-moi un verre, ver de terre, terre de feu, feu follet, lait de vache, mort aux vaches, à bas le roi, vive l’anarchie, mort aux cons !

Excédé, Paul RocFort lui renverse le seau à glaçons sur le crâne. Paimpol Roux revient à lui avec stupeur et, brandissant le poing, menace de quitter le cercle des Pouets Disparus. L’avenir du rock déploie des trésors de diplomatie pour le ramener au calme, et lui propose de poursuivre l’expérience. Paimpol Roux accepte en maugréant et avale une nouvelle poignée de pilules. Il s’assoupit et l’avenir du rock lui murmure le mot ‘Gospel’ dans l’oreille. Paimpol Roux repart de plus belle :

— Gospelle à tarte, tarte aux pommes, pomme de terre, terre de feu, feu follet, lait de vache, vache de ferme, ferme ta gueule...

Paul RocFort s’empare de la bouteille de Moët & Chandon et la vide sur le crâne de Paimpol Roux qui, cette fois encore, revient à lui dans un état de stupeur subliminale. Il se lève d’un bond et tente d’étrangler l’avenir du rock qui parvient miraculeusement à le calmer en vantant ses qualités de prosateur. Paimpol Roux se rassoit et accepte de tenter une dernière expérience. Il avale sa poignée de pilules et l’avenir du rock lui murmure le mot ‘Traveler’.

— Travelair d’un con, confrérie, riz au lait, lait de vache, vache de ferme...

Pendant que les Pouets Disparus tentent vainement de révolutionner l’histoire littéraire, on file au Club revoir les Harlem Gospel Travelers. Ils sont venus voici trois ans et n’ont pas changé : au centre, Thomas Gatling, fantastique shouter efféminé, à la croisée d’Esquerita et de David Ruffin. Il s’est laissé pousser les cheveux, il arbore

désormais une crinière extraordinaire de starlette black à la Diana Ross, et il n’en finit plus de se jeter tout entier dans le Shoutabamalama. À sa gauche, George Marage opte pour d’extravagants numéros d’ange de miséricorde, il rivalise de pureté évangélique avec Aaron Neville et Eddie Kendricks, il est devenu monstrueusement stratosphérique, il monte là où peu de gens sont capables de monter, et il redonne une

nouvelle jeunesse au gospel batch. Et puis t’as le p’tit Dennis Keith Bailey qui fait son Snoopy Dog en rappant sa chique, et qui danse comme un dieu aux pieds ailés. Ah il faut les voir, lui et Gorge, faire les chœurs sur les cuts que prend Thomas Gatling en lead, ce sont les chœurs de Motown avec les pas de danse des Supremes, eh oui, ils ressuscitent la grandeur de Motown, c’est complètement inespéré. Ils te donnent une

idée de l’accomplissement que fut le lard total de Motown, l’une des formes de la perfection contemporaine, qui alliait si bien la perfection visuelle à la perfection musicale. Ils ne tapent plus les covers d’antan («Love Train» et «Satisfaction»), ils se recentrent sur le gospel pur de Rhapsody, leur dernier album, avec ces fantastiques hommages à Gawd que sont «Somebody’s Watching You», «God’s Been Good To Me» et «How Can I Lose». En rappel, le p’tit Dennis Keith Bailey improvise pendant quinze bonnes minutes une prayer song, incitant les gens à prier et rappelant encore et encore qu’il prie pour nous, au risque de réveiller chez certains de vieux sentiments anticléricaux, mais le gospel échappe à ça parce qu’il est black et qu’il s’adresse à une

région moins ravagée de ton cerveau. Il faut comprendre que c’est d’abord du lard et les Travelers en sont les nouveaux hérauts. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont accueillis comme des héros. Ça te remonte bien le moral d’entendre les ovations.

Signé : Harlem Gospel travelot

Harlem Gospel Travelers. Le 106. Rouen (76). 6 février 2026

Wizards & True Stars

- Maman Jay peur !

(Part One)

Si Bobby Womack est le plus central de tous les Soul Brothers, Smokey Robinson le plus élégant, Walter Jackson et Lille Willie John les plus injustement méconnus, alors Screamin’ Jay Hawkins est le plus attachant de tous. Pourquoi ? Parce que fantastiquement drôle, parce que brillant, parce que cannibale pétomane, parce que ténor de train fantôme, parce que pulvérisateur de classiques, parce que trop bon pour le monde du rock. Trop bon pour des gens comme nous. On eut la chance, et même le privilège, de le voir sur scène au Méridien de la Porte Maillot, on riait à ses conneries, mais on était surtout pétrifié par la prestance de cet artiste considérable qui, pour cachetonner, faisait encore le pitre.

Au Méridien, tu pouvais voir Jay, Vigon et Ike Turner, trois des plus grands artistes de tous les temps. Et même Fred Wesley !

Pour entrer dans le détail de la vie du grand Jay, il existe un book de Steve Bergsman, I Put A Spell On You: The Bizarre Life Of Screamin’ Jay Hawkins. Bon c’est pas l’auteur du siècle, tout le monde n’est pas Cézanne, nous nous contenterons de peu, disait Aragon, mais t’as les infos.

La galaxie Screamin’ Jay Hawkins est moins impressionnante que celle du p’tit Bobby, mais elle a du charme : Jay a croisé les pistes d’Esquerita, de Fatsy, de Wynonie Harris, de Mickey Baker, d’Alan Freed, de Don Arden, de Lord Sutch, de David Allen Coe, de Jim Jarmush et de Gainsbarre, pardonnez du peu.

Bergsman attaque par le côté baratineur de Jay qui racontait volontiers dans les interviews qu’il avait combattu les Japonais dans le Pacifique, pendant la Deuxième Guerre Mondiale - I figured they were going to kill me, so I killed as many as I can. And it was beautiful to me to take a life, knowing that I didn’t have to go to jail - et voilà le travail. Il raconte aussi qu’il a «helped to clean up Okinawa, where the Japanase were still fighting even when the war was over.» Jay raconte aussi qu’il a été torturé, et donc traumatisé par les Japonais pendant une pseudo détention, alors quand Jarmush lui fait rencontrer les deux Japs de Mystery Train, il doit y aller avec des pincettes. C’est d’autant plus comique que Jay a été marié pendant vingt ans avec une petite gonzesse originaire des Philippines. C’est Nick Toshes qui rétablit la vérité : Jay a servi dans the Special Services division of the US Army-Air Force, jouant dans les clubs militaires en Allemagne, en Corée, au Japon et aux États-Unis.

Petit, il est abandonné par sa mère à Cleveland. Tout ce qu’il sait de son père, c’est qu’il était soudanais. Puis il sera adopté par des Indiens Blackfoot. Il va aussi boxer, comme le fera Jackie Wilson. Côté femmes, c’est un festival. Sa première épouse s’appelle Anna Mae, ils ont deux filles ensemble, puis Jay disparaît, et dans les journaux, Sookie, sa fille aînée, découvre que Jay s’est fiancé avec Pat Newborn, puis marié avec Virginia Ginny Sabellona, alors qu’il est toujours l’époux d’Anna Mae. Mais ça ne va pas empêcher Jay de se remarier avec une black, Cassie, puis avec une Japonaise, puis dans les années 90 avec une Française, Colette, puis avec une Camerounaise, Monique, mais ce dernier mariage va très mal tourner. La raison officielle de tous ces mariages ? Jay ne peut pas rester seul un seul instant. C’est son boogaloo.

Bergsman revient sur l’anecdote du «1er rock’n’roll». Il commence par affirmer que «Rocket 88» de Jackie Brenston et un «jump-blues infused update of such prior songs as ‘Rocket 88 Boogie’ Parts 1 and 2 by Pete Johnson in 1949 and ‘Cadillac Boogie’ by Jimmy Liggins in 1947.» Et page suivante, il affirme que «Tiny Grimes wrote the first rock’n’roll tune, called ‘Tiny’s Boogie’, which was recorded in 1946.» Tiny Grimes est le premier employeur de Jay.

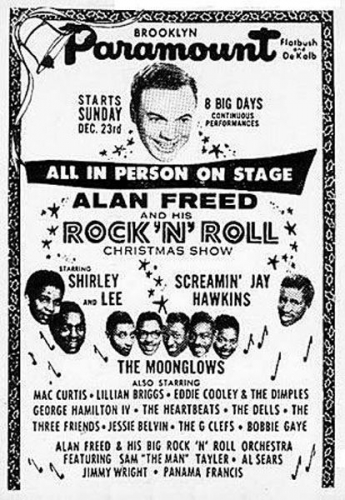

Quand Jay est démobilisé en 1951 et qu’il rentre à Cleveland, il tombe sur le Moondog Show d’Alan Freed - Freed howled and jowled in hipster slang as he played the latest hits of rhythm and blues - Jay rencontre Alan Freed et s’exclame : «This cat was stone wild!». Bergsman rappelle qu’Alan Freed est crédité de l’invention du mot «rock’n’roll», une formule qui existait pourtant depuis longtemps, depuis les années 20, quand Trixie Smith enregistra «My Daddy Rocks Me (With One Steady Roll)». Et en 1952, Alan Freed organise un monster concert, The Moondog Coronation Ball, avec les Dominoes, Paul Williams & His Hucklebuckers et Tiny Grimes & His Rocking Highlanders. C’est là que Jay rencontre Tiny pour lui demander un job et Tiny l’embauche. Jay entre dans le biz «as Tiny’s valet, bodyguard, dog walker, piano player and blues singer and all this for $30 a week.»

Sa première séance d’enregistrement est historique. En 1953, Atlantic veut enregistrer Tiny Grimes, et comme Jay s’est composé deux cuts pour sa pomme, Tiny accepte de le laisser enregistrer ses deux cuts en fin de session. Alors Jay commence à chanter dans le micro et Ahmet Ertegun l’interrompt. Quatre ou cinq fois. Ahmet demande à Jay de calmer le jeu : «tone the song down, perhaps like Fats Domino.» Alors Jay explose et lui dit d’aller enregistrer Fats Domino. Il sort de ses gonds : «I want to be known as the screamer!». Ahmet essaye encore de le calmer, mais Jay est incalmable : «You go to hell!». Et là, il commet la plus grosse erreur de sa carrière. Il saute sur Ahmet. Une autre version de l’incident est plus rigolote. Jay : «He [Ahmet] started up again and pow! I just punched him in the mouth.» Et voilà Jay qualifié d’«unrepentant boxing champ» qui a frappé Ahmet Ertegun quand celui-ci lui demandait de chanter comme Fats Domino. T’es forcément écroulé de rire. Il n’existe pas de version officielle du punch-up. La seule version existante est celle de Jay. Et bien sûr, le «Screamin’ Blues» qu’il enregistrait n’est jamais sorti.

C’est au Dew Drop Inn de la Nouvelle Orleans que Jay rencontre Esquerita. Ils sont devenus amis, puis plus tard, ennemis. Puis Fatsy le repère et lui demande un service : «Je veux que tu montes au balcon pour compter how many times my diamond ring flashes.» Jay compte et dit à Fatsy que sa bague a flashé 40 fois. Mais ça ne plait pas à Jay qui contacte Wynonie Harris. Le voilà au Smalls Paradise à Harlem - Jay moved on because he wanted to be a star. The Fats Domino gigs were a stepping stone, just like his tenure with Tiny Grimes - Et quand Jay enregistre «Not Anymore», Mickey Baker l’accompagne. Bill Millar est en extase devant les early recordings de Jay - These are dark, seemingly inebriant performances with few equals in blues or rock - et il ajoute plus loin : «That amazing whiskey-stained baritone with blocked-sinus clearings, constricted screams and low, dissolute moans.» Sur les singles Wing et Mercury, Jay est accompagné par Sam The Man Taylor, Big Al Sears, Panama Francis et Mickey Baker - Drunk as a shrunk he (Baker) could still play better than most guitarists.

On peut entendre ces merveilles sur une belle compile Rev-Ola, The Whamee 1953-55. T’as le vrai son des origines, avec la jazz guitar de Mickey Baker. Jay screame son Whamee dans «She Put The Whamee On me». Early Jay ! Fabuleux shoot de swing avec le big-banditisme de «What That Is». Que de son encore dans «In My Front Room» ! Jay a la voix du siècle et tout le son du siècle. C’est l’incroyable dévolu du Black Power, bien au-dessus de Fatsy et de Little Richard. Jay surpasse tous les autres au raw de scream. Il finit en mode cannibale. «This Is All» est un slowah décalqué à la hurlette de Jay. Il remonte toutes les bretelles. Il a déjà la vraie voix, si tôt ! Il groove puissamment sur «Well I Tried» et fout le feu à la variété d’«Eyes Thought». Il prend «Baptize Me In Wine» de très haut et chante «Why Did You Waste My Time» d’une voix de stentor d’arrache suprême. Il pousse des cris de bête dans «No Hug No Kiss», il rugit dans le mood de l’heavy groove. Il est vraiment le seul au monde à savoir faire ça. Encore du pur jus de booze genius dans «I Found My Way To Wine». Et puis t’as encore «$10.000 Lincoln Continental» - In nineteen fifty six ten thousand dollar Lincoln Conti/ nental - il exulte - Yeah I’ve got everything in the back seat for the race track - Et il finit en mode heavy jump avec «Mumble Blues», fantastique jiver de m-m-m-m-m-m-mumbbble !

Et puis voilà l’anecdote de l’enregistrement fétiche, «I Put A Spell On You». Bergsman cite trois versions. Jay raconte qu’Arnold Maxim a fait venir une caisse «of Italian Swiss Colony Muscatel, and we all got our heads bent... 10 days later, the record comes out. I listened to it and I heard all those drunken screams and groans and yells. I thought, oh my God.» Jay est persuadé que c’est pas lui : «That wasn’t me. No way.» En même temps, il est convaincu qu’il doit se forger un style. «I Put A Spell On You» «was the apogee of Jay’s hard-earned brilliance.» Dans la foulée, ils enregistrent d’autres cuts, de quoi faire un premier album

Paru en 1958, At Home With Screamin’ Jay Hawkins fit pas mal de ravages, même si Jay trempait encore un peu dans le music-hall. Mais sur le beat d’une valse à trois temps, «Hong Kong» lui permettait de se dédouaner. Il y faisait le con avec my baby was gone in Hong Kong et se mettait à parler le chinetok de mange-ta-yande. C’est avec «I Love Paris» qu’il décrochait ses lauriers - I love Paris in the spingtime/ I love Paris in the fall - Il aimait Paris aux quatre saisons et le chantait à la toute puissance du ténor d’opéra qu’il était en réalité. Il profitait de l’occasion pour ramener des chinetoks et des Mau-Mau à Paris. Extraordinaire bateleur ! «I Put A Spell On You» sonnait comme un coup de génie, et en B, il revenait à ses amours anciennes, le cabaret («If You Are But A Dream») et le jump («Give Me My Boots And Saddle»). Il finissait en s’arrachant la glotte au sang avec «You Made Me Love You».

Bien que l’album soit une merveille, les radios n’en veulent pas. Elvis posait encore des problèmes de pelvis, alors «I Put A Spell On You» pouvait devenir le pire cauchemar de l’Amérique des blancs. On qualifiait les grognements de Jay de «demented», «cannibalistic» et «erotic». Nick Tosches ajoute : «The record became an underground sensation.» Pour lui, les grognements de Jay évoquaient «all manner of horrible things, from anal rape to cannibalism.» D’ailleurs, Jay s’en est plaint à Toshes : «Man it was weird. I was forced to live the life of a monster. I’d go do my act at Rockland Palace and there’s be all these goddam mothers walking with picket signs; We don’t want our daughters to look at Screamin’ Jay Hawkins.» C’était pourtant la grande époque des «outlandish and revolutionaty» performers, du type Little Richard et Jerry Lee, mais Jay allait beaucoup plus loin.

En 1955, Alan Freed organise le Rock’n’Roll Easter Jubilee au Brooklyn Paramount Theater, avec LaVern Baker, The Three Chuckles, Danny Overbea, The Moonglows, Eddie Fontaine et The Penguins. En 1956, Alan Freed en organise encore trois, et pour son Rock’n’Roll Christmas Jubilee, il met Jay en tête d’affiche. Boom ! Jay : «Alan Freed was the first man that I ever met, that acted like he cared about black people. I mean not just myself alone, I’m talking about Fats Domino, I’m talking about Ruth Brown, I’m talking about Sarah Vaughan, I’m talking about the Clovers and The Coasters and Lloyd Price.» C’est Alan Freed qui lance l’idée du cercueil. Il fait même venir un cercueil au Paramount avant d’en parler à Jay, mais Jay trouve l’idée trop gruesome, c’est-à-dire horrible. Pas question pour lui de grimper dans un cercueil. Jay lui dit : «Now you don’t show this nigger no coffin. ‘Cause he knows he gets in that only once. And when he does, he’s dead.» Mais il finira bien sûr par accepter, car Alan Freed lui glisse un gros billet. Avec cet épisode, on a la conjonction de deux visionnaires.

Alan Freed organise aussi des tournées, dont le fameux Six Week Tour, avec Buddy Holly, Chucky Chuckah, Frankie Lymon, Danny & The Juniors, The Chantels, Sam The Man Taylor, Jerry Lee et Jay. Jerry Lee admire Jay et ne le voit pas comme un rival, «but something of a vaudeville act rather than a musical act.» En tournée, Jay partage des fêtes bien arrosées avec Jesse Belvin, Johnny Ace et Guitar Slim, trois cats qui vont disparaître prématurément : Belvin dans un car crash à 27 ans, Ace à la roulette russe à 25 ans et Guitar Slim d’une pneumonie à 32 ans. Jay a de la veine d’avoir vécu plus longtemps. Par contre, il reste connu pour ses excès : «Jay was a heavy drinker, smoked a lot of marijuana and took a lot of prescription pills.» Il fait aussi un peu de placard à l’Ohio’s Manfield State Reformatory et y rencontre David Allen Coe, un Coe qui raconte dans son autobio Just For The Record que Jay jouait du sax dans l’orchestre du placard.

Jay finit par en avoir marre d’être qualifié de rock’n’roll clown, de Voodoo Prince et de Man of Many Faces. Pouf, il part s’installer à Hawaï - In 1958, I decided the people of America just wasn’t ready for me. I wasn’t making money, I wasn’t in the clique - Il se met en ménage avec Pat Newborn, a female Satan. Jay adore les parties à trois, mais Pat regarde. Jay bosse dans un club de strip-tease - he was like a fox in the chicken coop - Une des allumeuses du club s’appelle Virginia Ginny Sabellona et Jay flashe sur elle. Il l’épouse en 1964. Mais ça pose un double problème : Jay vit avec Pat, et deux il est encore marié avec Anna Mae. Bon alors Pat le prend mal et plante un couteau de cuisine dans le cou de Jay qui se retrouve à l’hosto. Rançon de la gloire pour le tombeur de ces dames - He was a big shot and he treated the girls. They came to him because he had big money, big tongue and a big cock.

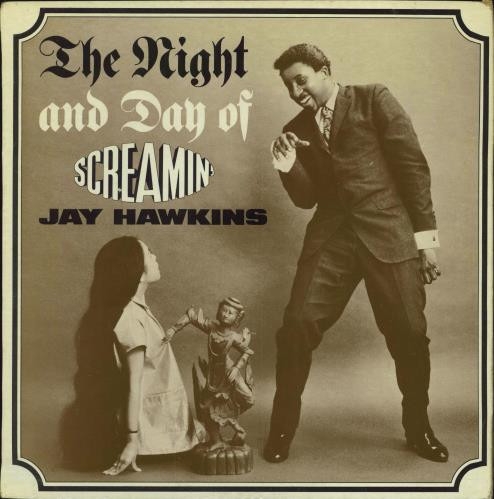

Des fans anglais de Manchester sont dingues de Jay et trouvent que c’est indigne d’une star comme Jay de devoir chanter dans un strip club à Hawaï. Ils lui proposent de revenir enregistrer à New York. Jay enregistre «The Wammy» qui sort sur Roulette, puis il arrive en tournée en Angleterre. Les fans dont fait partie Bill Millar l’accueillent à l’aéroport. Jay porte une cape et un turban, et tient Henry dans la main. Il porte aussi des énormes émeraudes aux doigts et un gros médaillon autour du cou. Pour un show télé, son backing band comprend Jimmy Page. Alors qu’il traverse Manchester en bagnole, Jay baisse la vitre et tire des balles à blanc sur les passants. Le chauffeur gueule : «What the hell are you doin?», et Jay répond : «Just keeping ‘em on their toes, man.» C’est Don Arden qui supervise la tournée et qui choisit The Blues Set comme backing band. Arden profite de la tournée pour organiser une session d’enregistrement à Abbey Road, en mai 1965. Ce sont les cuts qu’on retrouve sur The Night And Day Of Screamin’ Jay Hawkins.

Les gens d’Ace ont réédité The Night And Day Of Screamin’ Jay Hawkins avec des bonus, dans une belle compile : The Planet Sessions. Tu peux y aller les yeux fermés. En plus, Alec Palao signe les liners. Dès la cover du «Night & Day» de Cole Porter, tu entres dans le mythe. Ça swingue avec un solo d’orgue ! Tu vas encore te régaler avec un «Your Kind Of Love» plus rockalama et bien troussé. Jay fait régner le boogaloo sur tous ses cuts. Avec «Serving Time», il fait son Jailhouse Rock. Quel aplomb ! Arrive le slowah gluant avec «Please Forgive Me» - My heart’s crying/ My soul is dying - Il passe au petit jerk de Jay avec «Move Me» - C’mon & move me - Il revient à son vieux big band jive avec «I’m So Glad». C’est son monde. Il vient de là. Et il t’effare encore avec l’heavy romantica de «My Marion». Dans les bonus, t’a le cha cha cha de «Stone Crazy», il fait le pitre à coups de rrrrblblblblblbl. Puis on retrouve des takes différentes des cuts de l’album. Son ombre s’étend, ce fabuleux crooner t’envoûte.

Palao y va fort : «It is nigh imposible to do the sound of Screamin’ Jay Hawkins justice with the written word. To be sure, the man could scream.» Palao note aussi le patronage du tastemaker Alan Freed dans le parcours de Jay. Puis Palao évoque les Anglais de Manchester, Don Arden et Abbey Road en mai 1965. Palao n’a aucune info sur les musiciens - seasoned jazz players - avec Norman Smith à la console. Puis éclate la shoote entre Jay et Don Arden. Jay revient en Angleterre en 1966. Il semble que ce soit Don Arden qui ait demandé à Shel Talmy de sortir The Night & Day Of Screamin’ Jay Hawkins sur son petit label, Planet. Et bien sûr, Planet se casse la gueule.

Bergsman revient sur la shoote qui éclate entre Jay et Don Arden. Jay ne supporte pas qu’Arden ne paye pas le backing-band, et donc il annonce qu’il quitte la tournée. Alors Don Arden sort son flingue. Mais Jay a aussi un flingot. Don Arden a des liens avec le milieu londonien, mais Jay a aussi des accointances avec la mafia, via Roulette. Il regarde froidement Don Arden et lui dit : «Right, that’s me out of here.»

En 1966, lorsqu’il revient en Angleterre, Jay rencontre son admirateur/imitateur Screamin’ Lord Sutch. Bergsman rappelle que Lord Sutch & Heavy Friends est classé Worst Album Of All Time en 1998. Et bien sûr, on y retrouve Jimmy Page derrière Lord Sutch. Jay voit le show de Lord Sutch, mais ce n’est pas show qui l’intéresse mais plutôt la personne de Lord Sutch. Nina Simone flashe elle aussi sur Jay : elle va taper une cover hallucinante d’«I Put A Spell On You».

Jay finit par décrocher un contrat chez Philips. Paru en 1969, What That Is restera certainement l’album de Jay le plus connu, non seulement par la pochette (on le voit couché dans son cercueil), mais aussi et surtout pour l’inénarrable «Constipation Blues» - Love, heartbreak, loneliness, being broke/ Nobody recorded a song about real pain - Et il explique : «We recorded a man in the right position/ Uuuuhhhhh Awww !» Il en chie. Sacré Jay. Aeuuuhh ! Il pousse - Got a pain down inside/ Everytime I try/ I can’t get satisfied - Il reprend tous les poncifs du blues - Wow this pain down inside - Splash ! Soudain ça vient - Splash !/ I feel alrite ! Splashhh ! Oh ! - Il souffle - Everything’s gonna be alrite ! - Il est au sommet de son art. On le voit faire toutes les voix dans le comedy act du morceau titre, accompagné par Earl Palmer. Il imite le cannibale dans «Feast Of The Mau Mau» - What do you want ? - C’est admirable de boogaloo. Il fait tourner son «Stone Crazy» en bourrique et sort d’un des plus beaux slowahs de l’histoire du slowah avec «I Love You». Mais la B peine à jouir.

Bergsman salue la performance de Constipation Blues : «There is never a ‘halfway’ with Jay when it comes to the absurd. He feels ‘alright’ at the end, and we are all relieved because Jay’s noises are anything except foul.» Jay dit avoir écrit Constipation sur le tas, dans la vérité de l’instant.

En plus du cercueil et d’Henry the smoking skull, il a aussi une main mécanique qui traverse la scène. Il porte autant de bagues que Fats Domino. Il vit à l’hôtel à New York, mais pas n’importe quel hôtel : on y trouve Esquerita et le backing band de Jackie Wilson. Graham Knight rend visite à Jay dans sa piaule. Il voit trois valises : c’est toute la vie de Jay. Il n’a rien d’autre.

Jay enregistre son deuxième album Philips à Houston, Texas. Si Because Is In Your Mind compte parmi ses meilleurs albums, la raison en est simple : Huey P. Meaux le produit. Jay démarre avec l’insanité de «Please Don’t Leave Me». Il embarque son heavy shuffle à la démesure cannibalistique. Il est sans doute le plus wild shouter de l’histoire du rock, c’est en tous les cas ce que tend à prouver «I Wanta Know». Il martèle comme Jerry Lee mais avec la rage négroïde en plus. Il embarque l’«I Need You» ventre à terre et se calme en B avec un «Good Night My Love» délicieusement kitschy kitschy petit bikini. Et comme le montre «Our Love Is Not For 3», il vaut bien James Brown. Il passe le raw à la moulinette. Il revient au jump avec «Take Me Back» et au shout balama de r’n’b avec «Trying To Reach My Goal». Jay swingue son r’n’b et les filles sont au rendez-vous. Il termine avec un «So Long» de round midnite, ultra-joué au bassmatic de Meaux.

Malgré tout ça, la carrière de Jay ne décolle pas. Il joue dans des clubs, avec un os dans le nez et un serpent en plastique autour du cou. Il finira par crever la dalle. On lui coupe l’électricité. Il ne veut pas bosser pour moins de 1500 $. Il dit à son manager : «Seth, I got a name.» Mais personne ne connaît Jay.

A Portrait Of The Man And His Woman date de 1972. C’est l’une des pochettes les plus pourries de l’histoire des pochettes. Il fait aussi n’importe quoi avec «Little Bitty Pretty One», mais il parvient à le finir à coups d’onomatopées. Puis il reprend la main avec un heavy blues de sang royal, «Don’t Decieve Me». Il l’arrache du sol au seul power de son stentoring. Il a encore des chœurs de rêve sur «What’s Gonna Happen On The Eighth Day». Il s’arrache la glotte au sang et bat Wicked Pickett à la course. Il érupte comme un black Krakatoa. Fantastique shouter ! Comme il enregistre cet album à Nashville, il récupère les cracks de Music Row, dont Tommy Allsup (bass). Les guitaristes sont Chip Young et Jommy Colvard. Il tape une cover d’«It’s Only Make Believe» (Conway Twitty) d’une voix de stentor d’opéra, et une cover du «Please Don’t Leave Me» de Fatsy - Wooh-ho-oh-oh, et les chœurs font oh-oh-oh, alors Jay lance l’oula-la ouh ah ah ah, il s’amuse comme un gamin. Pour sa nouvelle mouture d’«I Put A Spell On You», il sort tout l’attirail du cannibale pétomane. Il fait du cinémascope à lui tout seul, il pousse la dramaturgie à l’extrême. Aucun artiste n’est allé aussi loin dans le boogaloo, à cheval sur l’opéra et les catacombes, prout prout, il grogne, il en rajoute des caisses. L’«I Don’t Know» qui suit est d’une classe assommante, il grogne dans son boogie et il termine avec un r’n’b qu’il passe en force, «What Good It Is (If You Don’t Use It)», et profite de l’occasion pour refaire son Wicked Pickett.

Ce serait une grave erreur que de faire l’impasse sur I Put A Spell On You, un beau Versatile de 1977, car Jay repart de plus belle avec son cut fétiche, le Spell On You, il sonne comme un cannibale effaré, mais cette fois, c’est en mode up-tempo, et Jay le bouffe tout cru, plus rien à voir avec la version originale, c’est un stormer. Il pousse les cris habituels, waooohh, waohhhhuuh ! Il fait ensuite son Barry White avec «I’ve Got You Under My Skin», et tu plonges dans un nouveau monde d’hyper-orchestration, c’est absolument fabuleux. Jay est un magicien. Et ça continue avec le fast groove de «Time After Time», un vieux hit de Frank Sinatra, Jay fait rouler le chant dans l’exotica d’une flûte en liberté, il monte et il screame à s’en défoncer les quinconces. Il est le plus grand screamer de l’univers, loin devant Wicked Pickett. Il screame à l’outrance rabelaisienne ! Nouveau coup de Jarnac avec «Ebb Tide», une cover des Righteous Brothers. Il y refait du Barry White, il souffle sa tempête à la surface de l’océan, il explose le Barry White à coups de stentoring, il jette le Barry White par-dessus l’Ararat, il l’explose au burn inside. Puis il chauffe son vieux jerk «Move Me» à la casserole, il a derrière lui un guitar slinger des enfers. Tu veux du funk ? Alors écoute «Africa Gone Funky» ! Jay bat James Brown à la course, wahhh ! Euhh! Il jette toute sa barbarie dans la bataille ! Il charge encore sa barcasse avec «Ashes». Ginny lui dit «Shut up/ I said shut up!», et t’as un killer qui part en vadrouille dans le lagon de la vadrouille, alors Jay continue ad vitam et Ginny lui dit de la fermer, mais c’est impossible ! «I Need You» sonne comme une grosse cavalcade quasi rockab. Jay monte à dada et ça file. Fantastique allure !

Avec Screamin’ The Blues, on entre dans la période des albums difficiles. Jay fait du Grand Guignol, mais il n’y a rien de nouveau. Il monte quasiment tous ses cuts sur le même tempo. Il passe du train fantôme à la valse à trois temps. «She Put The Whammee On Me» sonne toujours comme un classique - I bought a shotgun/ A big long shotgun - Mais il reste au fond très vieille école. Avec «You’re All Of My Life To Me», il s’enracine dans le pre-war du Chitlin’. Et quand il attaque «I Hear Voices», il devient fou à lier. Alors en B, il refait un peu de jump («Just Don’t Care»), du Jay («The Whammy») et du shake endiablé aux chœurs de filles («All Night»)

Lawdy Miss Clawdy bénéficie d’une belle pochette dessinée. Jay ressort son «Spell» qu’il décore de tous les bruits, le prout et le groin. On retrouve aussi le «Please Don’t Leave Me» et les oula oula oula avec une fille qui lui donne la réplique. Jay vit férocement, oui oui oui, wow oh oh. Il ouvre le bal de la B avec le morceau titre qu’il traite à la barrelhouse de la Nouvelle Orleans. Il fait plus loin un coup de round midnite absolument parfait avec «Don’t Deceive Me» et emmène «I Feel Alright» à la force du poignet.

Suite au prochain épisode...

Signé : Cazengler, Cognac Jay

Screamin’ Jay Hawkins. At Home With Screamin’ Jay Hawkins. Epic 1958

Screamin’ Jay Hawkins. The Night And Day Of Screamin’ Jay Hawkins. Planet 1965 (= The Planet Sessions. Ace Records 2017)

Screamin’ Jay Hawkins. What That Is. Philips 1969

Screamin’ Jay Hawkins. Because Is In Your Mind. Philips 1970

Screamin’ Jay Hawkins. A Portrait Of The Man And His Woman. Hotline 1972

Screamin’ Jay Hawkins. I Put A Spell On You. Versatile 1977

Screamin’ Jay Hawkins. Screamin’ The Blues. Red Lightnin’ 1979

Screamin’ Jay Hawkins. Lawdy Miss Clawdy. Koala 1979

Screamin’ Jay Hawkins. The Whamee 1953-55. Rev-Ola 2006

Steve Bergsman. I Put A Spell On You: The Bizarre Life Of Screamin’ Jay Hawkins. Feral House 2019

Inside the goldmine

- Charmantes Charmaines

Gisèle semblait dater d’une autre époque. Un peu forte, un peu surannée, un peu fanée, et surtout péniblement rétrograde. Ça nous arrangeait bien quand elle fermait sa gueule. Mais si par malheur, à table, elle avalait deux verres de pinard, alors elle entrait dans la conversation et c’était un désastre, surtout lorsqu’on attaquait des sujets littéraires. Ou si elle évoquait un rock book qu’elle venait de lire. Elle était parfaitement inculte. Elle n’avait sans doute jamais lu ce qu’on appelle un auteur de sa vie. On a fini par en déduire qu’elle était mentalement retardée. Ce ne sont pas des jugements faciles à porter, mais dans son cas, ça paraissait inévitable. La façon dont elle donnait son avis sur des sujets qu’elle ignorait complètement ne laissait aucun doute. Il ne s’agissait pas de l’expression d’un complexe d’infériorité, elle émettait des avis qui la ridiculisaient gravement, et personne n’osait rien lui dire, de peur de mettre son mec dans l’embarras. Il aurait pu lui dire gentiment de fermer sa gueule, mais il n’osait pas. On le soupçonnait même parfois de l’admirer. Ce genre d’incident plongeait la tablée dans la stupeur, et il fallait très vite changer de conversation avant que ne fuse une remarque à la fois circonstanciée et désobligeante. Le malheur de Gisèle, c’est qu’elle avait à sa table d’éloquents discoureurs, et dans les tréfonds de son animalité campagnarde, une envie de participer la travaillait, et forcément, ça la précipitait dans le gouffre de son incurie. Effarés que nous étions par l’ampleur de son néant à la fois culturel et intellectuel, nous finîmes par comprendre que pour éviter le spectacle de cette désolation, il valait mieux éviter les sujets pointus et revenir à des choses plus triviales. Pas si simple. Quand on ne suit pas l’actu et qu’on ne regarde la fucking télé, c’est compliqué d’aborder la trivialité. Alors on se sentait piégé. C’est comme un piège à loups. Crack !

Pendant que cette malheureuse Gisèle sombrait dans le gouffre de Padirac, Gigi remontait à la surface, grâce aux gens d’Ace. On appelle ça des destins croisés. Il se passe des tas de choses intéressantes inside the goldmine.

Partir à la découverte de Gigi & The Charmaines, c’est partir en quête de régalade. Dans son booklet, Mick Patrick y va fort : «The trio was Cincinnati’s top girl group.» Elles ont duré dix ans, nous dit-il, enregistré sur 6 labels différents, et fait des backing vocals pour James Brown et Lonnie Mack. C’est Gigi Griffin qui a raconté l’histoire du trio à ce gros veinard de Mick.

Elle monte le groupe avec ses frangines Rosemary, Merel et Jerri - We called ourselves the Jackson Sisters - Elles chantent all over Cincinnati, dans des églises. Jeune elle adorait la pop mais aussi Broadway. Son vrai prénom c’est Marian, mais sa petite sœur l’appelle Gigi, alors elle devient Gigi. Elles passent un concours et gagnent le premier prix : un contrat d’enregistrement avec Mr. Harry Carlson, the president of Fraternity Records. Puis, leur carrière s’envole. Elles enregistrent «What Kind Of Girl (Do You Think I Am?)» à Nashville, at Bradley’s Studio. Leur «Where Is The Boy Tonight» est, selon Mick, du pré-Ronettes. On est en 1962 ! Elles vont aussi faire des backups chez King pour Little Willie John, Bobby Freeman et Gary US Bonds. À l’époque, Gigi vit tout près des studios King Records, alors c’est pratique. Puis, comme ça marche bien au Canada, elles s’y installent. Elles voient ensuite arriver la fameuse British Invasion. Gigi voit le Dave Clark Five et les Stones au Canada. Elles font même des premières parties. Puis elle épouse Harry Griffin, un mec signé par Motown et ex-mari de Mary Wells. Griffin leur décroche un deal chez Columbia. Wow ! Gigi n’en revient pas ! C’est sur Date, un subsidiary de Columbia, que sort cette énormité nommée «Eternally» et produite par Herman Lewis Griffin.

Elles sonnent très Motown avec «Poor Unfortunate Me», rendu célèbre par J.J. Barnes. C’est vraiment beau. Un petit hit inconnu ? Encore une belle tension Motown avec «I Don’t Wanna Lose Him», superbe d’ho no no no, et monté sur un beat bien soutenu. Et ça monte encore en neige avec l’effarant «Eternally», propulsé par une incroyable section rythmique et une basse bien muddy. Les Charmaines swinguent le r’n’b à coups de talk to me baby. Et puis voilà la cover miracle : «Brazil». Elles plongent dans les exubérances braziliennes. Et puis après, ça va se calmer, ce qui explique en partie le fait que Gigi & The Charmaines aient sombré dans l’oubli. Elles tapent «I Idolize You» au heavy shuffle de r’n’b, et même si c’est bien ravalé de la façade, ça ne franchit pas la ligne d’arrivée. Elles basculent dans la pop, mais c’est une veine poppy pas terrible. On perd le Motown et tout le r’n’b. Elles passent par des phases kitschy kitschy petit bikini («What Kind Of Girl (Do You Think I Am)»), des tentatives de Shangri-Las («Where Is The Boy Tonight») et du Twisted Jukebox urbain pur et dur («All You Gotta Go»). Retour au boogie avec «Baby What’s Wrong». C’est bien emmanché. Normal, puisque Lonnie Mack mène le bal. Elles font les chœurs. On les retrouve derrière Lonnie dans «Say Something Nice To Me» et «Oh I Apologize».

Signé : Cazengler, charmé

Gigi & The Charmaines. Ace Records 2006

*

Un ami m’ayant offert une compilation 72 titres d’Hank Williams, l’envie m’est venu de faire une fois de plus un tour sur la chaîne Western AF, je tombe pile sur un gars, quand vous l’écoutez, vous avez l’impression qu’Hank Williams est accompagné par un orchestre symphonique, que diable, qui est-ce ? Pas besoin de chercher bien loin, je m’aperçois, une fois de plus, de ma profonde ignorance.

Nick Shoulders est né en 1989 dans l’Arkansas, ancien territoire sioux. S’est fait connaître à Fayetteville, deuxième grande ville de l’état, en fondant en 2010, un groupe punk les Thunderlizards, on le retrouve plus tard jouant banjo et de l’harmonica dans Shawn James and the Shapeshifters. En 2017, il entame une carrière solo. Nous commençons par le deuxième de ses deux premiers enregistrements.

LONElY LIKE ME

NICK SHOULDERS

(2018 / Not on Label)

Nick Soulders est réputé pour un avoir un beau coup de crayon. En tout cas c’est lui qui se charge de ses pochettes. Sympathiques certes, mais à mon humble avis pas un chef d’œuvre qui survivra à l’Humanité.

Grant d’Aubin : basse, harmonies vocales, whistling (sifflements) / Cas P Ian : guitare électrique, backing vocals / Chelsea Moosekan : drums

Snakes and waterfalls : l’on s’attend à une voix mâle et virile, et l’on est cueilli par cette voix féminine, genre un aigle se lève dans mon cœur comme disent les Indiens dans les westerns, la voix de Nick ne tarde pas, un peu nasale mais point trop, quant à la batterie elle se foule pas trop, point de tennis elbow à redouter, un petit tapotement régulier, avance à la vitesse d’un petit train fatigué, le Niks a l’air de s’en foutre et de s’en contre-foutre, continue à nous raconter qu’il aime l’Arkansas, ses serpents et ses cascades. L’a sa voix bien en place qui se coule sur le rythme comme un serpent dont la forme épouse les cailloux du terrain, la guitare nous fait un petit solo, totalement démantibulé, mais en même temps pas si éloigné que cela de ce que Sam Phillips parvenait à susciter dans son studio, le pire c’est que l’on ne s’ennuie pas, les filles vous filent de temps en temps le frisson, pour le dessert vous avez droit à un petit sifflement, le même que celui fait le vent de par chez nous en caressant les chardons. Vous ressortez de cela un peu mitigé mais vous avez envie d’écouter la suite. After hours : on continue dans la série étonnez-moi Benoît, le rythme est un peu plus vif, la guitare maigriotte se la joue sixties sound au gros dos, profitez-en car après c’est du n’importe quoi comme vous dites lorsque vous vous resservez pour la septième fois de la compote aux orties dans le saladier, vous avez tout ce dont ne vous n’avez jamais eu besoin dans votre vie, au début l’est gentleman (farmer puisque l’on est dans du country) laisse une fille chanter, prend la suite sur le même ton, se moque à mort de la gerce, ensuite vous êtes perdu, il yodelle autour de la chandelle, faites un effort pour intuiter, et puis la batterie qui vapotait tranquillou se lance dans un killer solo jazz, immédiatement embrayée par le guitariste qui se la joue manouche, passez muscade l’on tombe en embuscade dans un gospel à mettre le feu au trône du bon dieu, et quand ça se termine, vous êtes obligé de reconnaître que c’est méchamment country. De quoi en perdre sa promised land. Je ne voudrais pas vous causer des soucis mais les paroles sont étranges. Lonely like me : ouf, une véritable chanson d’amour, et du vrai country, juste un petit problème, vous n’y croyez pas une minute, pourrait vous mettre la Bible en chanson que vous vous ne vous repentiriez pas de tous vos péchés, ce n’est pas qu’il chante mal, c’est qu’il chante à côté de ses paroles et de ses bottes, il siffle comme s’il imitait un rouge-gorge, la basse en profite pour faire un peu de bruit, style ne m’oubliez pas, vous êtes obligé de vous dire qu’il chante comme Hank Williams les soirs où il avait trop bu et avalé trop de cachets, c’est-à-dire avec une maestria inégalée. Une chansonnette de trois minutes et vous avez l’impression d’avoir pénétré l’âme de la grande Amérique. La populaire. Black star : vous ne m’avez pas cru lorsque

j’ai parlé des studio Sun, je ne me suis pas beaucoup trompé, Black Star fait partie à l’origine des morceaux enregistrés par Elvis pour le film Flaming Star (Les rôdeurs de la plaine par chez nous), une des meilleures pellicules du King. Nick l’a-t-il choisi parce que les lyrics assurent que chaque homme possède une ombre sur ses shoulders ? Je l’ignore, par contre je peux affirmer que l’interprétation d’Elvis est magnifique, ramassée comme un pur-sang. Faut être un peu fou pour se mesurer au pistolero de GraceLand, Nick n’a pas peur du ridicule, l’a raison, le morceau est bien un hommage à Presley sans être une copie. S’en écarte tout en étant lui-même, ce petit côté je fais les choses comme je les ressens, surtout n’oubliez pas que ne suis pas comme vous. Presley vous file le frisson, Shoulders n’a pas peur de son ombre. Ne tire pas plus vite qu’elle, mais pour une deuxième gâchette, il mérite son rôle. Empty yoddel N° 0 : le country devrait se déguster toujours avec au moins une rondelle de yodel, y’a pas que Presley dans la vie, le titre est à lui tout seul clin d’œil à Jimmie Rodgers, pour ceux qui pensent qu’avant Elvis il n’y avait rien, tout y est sauf la stupide idée de ‘’regardez comme je fais aussi bien que le Maître’’. Shoulders le fait à sa manière, un peu désinvolte, un peu dilettante, se permet même de siffloter en plein milieu, il ne copie pas, l’accouche naturellement sans avoir l’air de trop y penser, l’on est bien obligé d’avouer que ce gars est terriblement doué. N’essaie pas d’imiter un train ou de poursuivre une vache au grand galop pour attirer l’attention sur lui, n’empêche qu’il jongle avec l’humaine solitude. No fun : dans la série un petit rock n’a jamais tué personne, et qui résisterait

à un grand plaisir, les musicos vous plaquent les accords à la va-vite, z’avez droit à un petit solo de banjo, Nicks en profite pour vous faire une petite incursion dans le blues et l’on repart tous dans un petit Nick Shoulders allégro le bonco. Tears stupid tears : le morceau est de Daniel Johnson, pas vraiment un countryman, comme Nick Shoulders il a enregistré des cassettes, les couves étaient aussi de ses propres mains, il a fallu des années avant qu’une major s’intéressât à lui, avant de le laisser tomber… une carrière un peu en dessous des radars, Kurt Cobain l’a beaucoup admiré… une espèce du blues du pauvre qui n’ose pas trop ni top la ramener, un truc d’ado chagriné d’amour en simili-dépression, alors Nick traite le morceau mi-ballade, mi-je ne sais quoi…

Les deux derniers morceaux n’apportent rien, l’on sent la cassette ou la démo de démonstration que l’on fait circuler… par contre les cinq premiers titres éveillent l’attention…

Damie Chad.

*

Voici deux mois le groupe a sorti son seizième opus. Longtemps que j’ai envie de chroniquer une de leur précédente parution, vieille de dix ans. A l’époque dès que j’ai lu le titre, sans même l’avoir écouté. Je suis impardonnable, d’autant plus qu’il s’agit d’un des Dieux grecs les plus redoutables. Que vous voulez-vous, parfois je suis inconséquent.

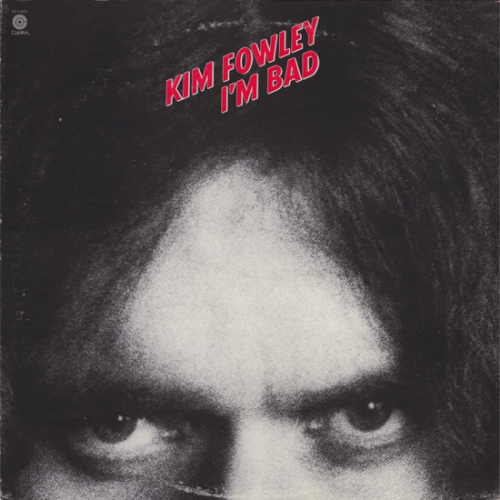

SATURNIAM POETRY

MEMORIA VETUSTA III

BLUT AUS NORD

(Debemus Morti Production / 2014)

Un groupe français. Du Calvados. Se définissent comme des Théoréticians of Insane Aesthéticians : théoriciens d’un esthétisme fou. Notons que la théorétique est une connaissance qui n’a d’autre projet et expérimentation qu’elle-même. Une connaissance de la connaissance en tant que connaissance. Quant au nom du groupe Blut Aus Nord, Sang du Nord, il évoque en moi un recueil de poésie, égaré sous des empilements de cartons, dont le nom de l’auteure m’échappe, édité au début des années 70, dans une maison d’édition underground Tjernem, dont le titre Poèmes de la Dérive Entrevue au Nord peut aider à comprendre le nom du groupe autrement qu’une simple localisation géographique, si l’on part du principe poétique que le sang ne coule pas dans nos veines mais qu’il n’en finit pas de dériver en nous.

Quant au surtitre Memoria Vetusta III il s’explique parce qu’il a été précédé en 1996 par : Memoria Vetusta I – Fathers of the Icy Age et en 2009 de : Memoria Vetusta II – Dialogue with the Stars.

Vindsval : guitar, vocals / Thorns : drums.

Memoria Vetusta n’est pas à prendre au sens de souvenir de vieilleries. Tout au contraindre, il vaudrait mieux l’entendre au sens de persistance de ce qui est fondateur. Tout phénomène peut être signifié sous forme de concept. Mais tout concept est inopératoire si on ne décline pas sous forme d’acte. Un coup de dés dira Mallarmé. Le terme de Poetry vient du grec poïesis qui signifie création.

Si Poseidon était l’ébranleur, celui qui détruit, Saturne est conçu comme sa contrepartie, il est l’impulseur, celui qui actionne. Saturne institua l’âge d’or, temps de paix et de prospérité. Le souvenir de cette époque idyllique était célébré au mois de décembre dans les jours qui précédaient le solstice d’hiver. De par son assimilation avec le titan Kronos, Saturne est aussi entrevu comme le Dieu du Temps et de la vieillesse. Du fait que Kronos perdit son titre de roi des Dieux lorsque son fils Zeus lui ravit son trône, Saturne fut souvent considéré comme un dieu, triste, amer, néfaste. Les Poèmes Saturniens de Verlaine qui présentent le poëte comme un être maudit né sous une mauvaise étoile évoquent l’aspect délétère de l’influence de Saturne sur l’esprit humain.

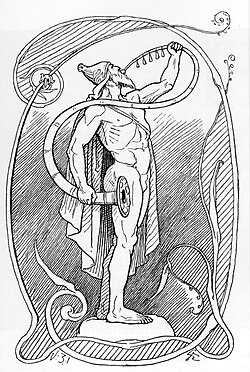

La couve est de Necrotor, musicien suédois qui a réalisé près de trois cents pochettes pour des albums de metal. Sa teinte mordorée peut évoquer l’âge d’or initiée par Saturne, mais aussi par son absence de brillance un monde désertique et désolé. Au premier plan, les hamadryades, nymphes des bois, portent-elles un salut un salut à la lumière qui n’a pas encore revêtu son éclat matutinal ou déplorent-elles son éclipse…

Prelude : vous ne savez pas ce que c’est, un son, un son qui coule, ou qui se déplace dans l’espace, laissez votre imaginaire se débrouiller avec, selon moi une fuite encore modeste, échappée de la coque disloquée d’un vieux pétrolier oublié, coulé au fond de la mer depuis des milliers d’années, une marée noire insidieuse, qui issue de très loin et d’autrefois s’en viendrait polluer nos paysages intérieurs, pourquoi ne serait-ce pas un bienfait, ne pourrait-on pas penser à un fil liquide qui tiendrait à se raccorder à nous, le noir est-il obligatoirement néfaste… ne conviendrait-il pas de le remonter afin de nous introduire en cette soute ignorée au fond de nous qui essaie de nous faire signe… Païen : nous voici parachutés en plein paganisme, pas l’historique, pas le mythologique, pas dans l’esprit des plus grands penseurs, mais dans l’âme de n’importe qui, encore faut-il qu’il ait une volonté de s’évader de soi-même. Musicalement c’est noir de chez noir, une espèce de trombe métaphysique qui vous tombe dessus, vous englobe, et vous emporte. Très loin, et pas très loin, juste garé à côté de vous-même comme la voiture au bord du trottoir, en ce point où vous êtes au centre du monde. Nulle part et partout en même temps. Les vocaux sont réduits, dans une tête jivaroïsée les pensées sont-elles pour autant rapetissées. Les vocaux sont comme ces tourbillons qui se forment sur l’eau qui coule sur une planche inclinée, au bout d’un moment sans raison apparente se forment des tourbillons qu’une célèbre théorie mathématique nomment des catastrophes, rien d’accidentel, simplement vous êtes happé hors de votre train-train habituel. Toutefois, il existe non pas un point unique de basculement mais deux points d’intensité égale. L’Extase et l’Illumination. Celui privilégié en ce morceau est l’Illumination. Nous nous reportons-nous donc à

Plotin, (205 – 270) surnommé le dernier grand philosophe, ce qui n’es pas tout-à-fait vrai, sa doctrine eut maille à partir avec les gnostiques et les chrétiens. Plotin reste fidèle à Parménide qui pose l’Être en tant qu’Un, même si Platon qui a énormément influencé et inspiré Plotin a rajouté à l’Un l’Autre… L’Un est un concept, la démarche philosophique est selon Plotin le chemin qui nous permet de prendre conscience de tout ce qui en nous participe de l’Un et ainsi d’y participer non plus en ayant conscience de l’existence du Un mais en étant le Un. Plotin aurait connu au cours de sa vie deux ou quatre (les avis divergent) ravissements… Qui ne sont pas sans rappeler ces espèces

d’absences poétiques durant lesquelles Virgile transcrivait en une sorte d’écriture automatique inspirée (rien à voir, avec celle des surréalistes) des passages de l’Enéide qui s’ajoutaient, en différents point, à cette œuvre en progrès qu’était le manuscrit. Selon les lyrics ces deux points de fixation permettraient de contempler le Vide qui précédait le Kaos, Kaos ici assimilé au Démiurge gnostique, à qui nous devons l’existence et notre mort… Le dernier couplet fait référence à la Foi. Concept chrétien par excellence. Tellus mater : guitares et roulements battériaux si compressés qu’ils semblent coagulés même si à la fin les tambours sont comme pris d’une crise de folie épileptique, le morceau n’est pas sans grandeur, nous voici à fouler le sol de la terre primordiale, fille du Kaos selon les romains, mère des Dieux qui seront issus d’elle, ce qui équivaut à la considérer comme une puissance fondamentale supérieure aux Dieux, le ravissement nous attire vers l’Un mais la terre ne serait-elle pas l’Une. Faudrait-il la mort comme le moyen d’accéder à l’Une, un ravissement qui serait de fait un enfouissement, la terre comme table d’émeraude, où le bas et le haut se confondent… aperçus vertigineux. Forhist : Forhist est aussi le titre d’un album paru en 2021 de Blut Aus Nord conçu comme un hommage au metal norvégien des années 90 à qui le courant metal doit beaucoup, l’on peut se servir de ce terme pour évoquer les temps préhistoriques, selon ce morceau le terme de ‘’primordiaux’’ nous semble davantage acceptable). Un morceau aussi long que l’Histoire. Soyons modestes, il ne s’agit pas de notre Humanité mais de l’Histoire Mythologique même si l’expression peut paraître paradoxale. Une diarrhée noire, mélodique et aventureuse, une accumulation de génériques de fin de films, le vocal perce la croûte terrestre, qui sont-elles ces entités qui creusent vers le haut, un long moment d’accalmie comme traversée d’une couche granitique, juste quelques notes de claviers, le temps de reprendre force, un dernier sursaut énergétique, elles perfusent la terre et le temps, les voici dans le jardin d’Eden dans lequel elles ne s’arrêtent pas, plus haut, toujours plus haut, elles s’élèvent comme si elles voulaient s’emparer de l’Olympe, mais leurs désirs sont plus grands, elles visent l’empyrée et au-dessus de l’orbe du monde jusqu’à Dieu et encore plus haut, vers l’Un. Henosis : roulements, moulinets, montées en puissance, exacerbation, la chose se passe à deux niveaux en même temps, elle et lui, l’extase amoureuse, et l’autre qui étreint autre glaise que charnelle, pénétration au cœur de la physis, la terre conçue en tant que principe vivant, le phénomène ondoyant de toutes choses à vouloir être, l’autre face du Un, qui a engendré le Divin. Le chant en chœurs exultatifs, braillements du vocal, les Dieux sont nés. Metaphor of the moon : retour aux réalités, celles de nos ignorances et de notre désir de percer le mystère primal, voici la lune autre face de Saturne, si nous ne la voyons pas c’est que nous ne savons pas la voir, bien sûr elle n’est pas là, l’instrumentation comme une houle incoercible, nos yeux sont devenus pensée, aucun besoin de la présence d’un luminaire pour le voir. Un long regard sur le calme des Dieux disait Valéry. Ce qui est, ce qui n’est pas, ce qui ne fait que passer. Qui n’a pas été. Qui ne sera plus. Clarissimama mundi lumina : la face de Saturne n’est pas la

(Saturne)

lune. Elle n’est pas notre regard. C’est Saturne qui nous regarde. En tant que représentant du Divin. En tant que représentant de l’Un. Le monde est sous son regard lumineux et maléfique. Le Un n’est pas le Bien. Parfois nous le voyons comme un Bien. Parfois nous le voyons comme un Mal. Dans les deux cas nous voyons mal, même si ce n’est déjà pas mal de mal voir. Le Un est au-delà du mal et du bien. Comme nous quand nous sommes Un. La lumière du monde n’est pas la lumière du Un. Elle est notre lumière.

Une partition noire. D’un seul tenant. Une espèce d’oratorio gnostique.

L’ensemble est peut-être plus près d’une méditation poétique que d’une écriture musicale.

De toute beauté. Plotin ne disait-il pas que l’on n’entrevoit l’Un que par l’éclat de sa beauté.

Damie Chad.

*

Peut-être jugez-vous les textes gnostiques fort utopiques. Changeons de fusil d’épaule. Plongeons nous dans les délices du nihilisme. Trois forces semblent se partager la psyché humaine : une force de vie, une force de mort, une force de rêve. A nous de privilégier celle dont le triomphe nous paraît le plus souhaitable. Plus loin nous lisons que le groupe refuse toute interview et toute participation aux grandes communions festivalières.

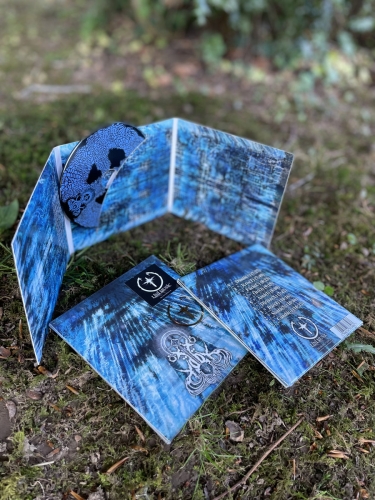

TAETRA PHILOSOPHIA

ABYSMAL GRIEF

(Avantgarde Music / 2025)

Leur site personnel débute par une condamnation à mort. N’ayez pas peur vous n’êtes pas nommément concerné. Un texte d’une dizaine de lignes, une charge sans équivoque sur la production artistique contemporaine des trente dernières années inféodées aux désidérata des réseaux sociaux. Un seul mot pour la définir : mort. D’où la logique de se détourner de la platitude de cet abîme à ras de terre.

Le groupe a publié son premier opus en 2007. Malgré des périodes de silence celui-ci est le septième, sans compter les lives, les singles, les splits, les compilations, les EP’s… Viennent de Gênes, en Italie pour ne rien vous cacher.

Regen Graves : guitars, keyboards, drums / Labes C.Necrothytus : vocals, keyboards / Lord Alastair : bass.

Je reconnais que la couve n’est guère réjouissante. Un cadavre enveloppé dans son suaire. Le fait que les pieds nus dépassent ajoutent à la nudité de la toile. Tout en haut deux insignes, peut-être ne peuvent-ils se regarder sans éclater de rire. Le premier surajouté à l’illustration est le logo du groupe. Contrairement à 99 % des marques des groupes d’obédience metal il n’est pas réalisé à partir de lettres illisibles inspirés des typographies gothiques et uniques. Deux symboles qui parlent d’eux-mêmes, un cercueil et une espèce de chauve-souris vampirique. Le deuxième est un crucifix. L’on en profite pour relire le poème du même nom d’Alphonse Lamartine dans les Nouvelles Méditations, à l’inverse du poëte romantique, vous comprenez qu’ici il n’est pas un symbole de résurrection et de vie éternelle, mais que la seule éternité évoquée est celle de la mort. L’artwork est de Simone Salvatori que vous retrouvez aussi dans les groupes Spiritual Front et Morgue Ensemble. Un gars étrange, faites un tour sur son Instagram il y a de fortes chances que vous en reveniez plus effrayé que satisfait.

Deus cornatus : si vous pensez que vous allez vous retrouver avec le Diable ou Satan tels que l’imagination populaire les représente vous êtes sur une fausse piste. Notre dieu cornu ne possède pas deux cornes au sommet de sa tête, n’en possède qu’une qu’il tient en sa main comme Roland à Roncevaux. Malgré son titre latin il appartient à la mythologie nordique, sa corne, celle d’un bélier ne lui sert pas à boire de la bière mousseuse. L’on eût aimé un objet pus rare, la conque du pâtre qui résonne dans L’Oubli de José-Maria de Heredia afin de signaler la solitude du monde déserté par les dieux, voire une majestueuse défense de mammouth enroulée autour du corps du souffleur, ne serait-ce une de ces canines géantes de plusieurs mètres de long qui ressemblent aux sabres-laser des Jidai du Seigneur des Anneaux… Heimdall, le deus Cornatus des vikings est censé souffler dans sa trompe pour

signaler l’ouverture du Ragnaröck, le commencement de la fin du monde… Musique d’église, un orgue et des fidèles qui chantent en chœur, très vite l’orchestration devient rythmiquement plus rock, mais l’orgue ne se résout pas à lâcher prise, il impose une espèce de riff cyclique qui ne lâchera jamais prise, le vocal un peu sépulcral s’élève, il ne parle pas de mort, il édicte d’une voix ferme des conseils, pour mener sa vie, ne pas avoir peur, lutter, affronter la solitude, une guitare aigüe souligne ces propos, le rythme s’accélère en tournant tourne sur lui-même, comprendre que la nature est soumise à un cycle qui vous amène inéluctablement à la mort, c’est la loi de la nature, de ce qui se dévoile sous forme de phusis, dont le mouvement final est symbolisé par l’image plus accessible du souffleur cornatus, le dieu des funérailles. Dépourvu de toute transcendance. Taetra philosophia : nous traduirions par ‘’philosophie horrible’’ ou ‘’sagesse répugnante’’, mais ici il n’est pas question de connaissance au sens strict du terme, il ne s’agit plus de penser, mais de faire, d’acter, de réaliser. Dans les cas extrêmes, lorsque l’on ne sait plus quoi faire, le mieux est de se conformer à la coutume, ou du moins à une coutume, le deus cornatus que nous avons évoqué sous sa forme nordique remonte par-delà le néolithique, au paléolithique. Le mort s’étant éloigné de la vie un acte rituel symbolisera la notion de séparation, sous différentes formes. La manipulation d’un cadavre n’étant pas particulièrement plaisante puisqu’elle nous confronte à notre propre mortalité l’on comprend mieux le sens de l’adjectif latin, qui correspond à cette idée que si notre mort ne concerne que nous, puisqu’au final elle est la dernière chose qui nous appartienne définitivement, elle est aussi actée par les vivants sous forme d’une réappropriation collective, car les autres ressentent aussi cet acte de séparation que nous avons effectué comme un amoindrissement de leur pouvoir collectif sur l’unicité d’un individu désormais considéré comme un traître, un déserteur qu’il convient de ré-amarrer à la communauté humaine… Reprise de la moulinette riffique et la voix pleine d’entrain comme si elle essayait d’expédier le plus rapidement possible une réalité difficile à supporter, nous sommes dans une église, les choses ne sont pas très claires, l’atmosphère est obscure mais inéluctable. Des voix surgissent et se taisent, infatigable la machine rythmique semble s’arrêter, mais elle reprend, la voix de plus en plus forte, des chœurs pour accompagner l’opération, la tombe ouverte, le couvercle du cercueil ôté, le suaire déroulé, les mains à la recherche des os, qui seront déposés dans une urne, la tombe violée, le repos du mort bafoué, la trahison du prêtre. La musique s’arrête brutalement, le rituel est accompli. Ambulacrum luctus : nous sommes tous des marcheurs, ceux qui marchent sous la terre et ceux qui marchent dessous, mais tous, morts et vivants, marchons vers notre dissolution future, chacun depuis le lieu qu’il occupe. La ritournelle reprend sur un rythme plus lent, les instruments de concert et la voix gravissime par-dessus rajoute un peu de cendre sur le chemin. Dans le suaire le corps se décompose, il marche sans se presser vers sa dissolution. Est-ce pour cela que le maître de cérémonie a comme envie de cracher, la glotte baignée de son vomi. L’est sûr que malgré nos pérégrinations dans des salles obscures nous nous dirigeons vers la mort, nous mourrons seul, la musique dodeline de la tête comme le serpent qui s’apprête à vous frapper, même les os s’effritent et deviennent poussière, les instruments déraillent, un peu comme des chevaux qui sentent l’écurie, ils s’affolent, ils rigolent, ils savent où ils vont, tant pis, ils s’y précipitent la tête la première, seraient-ils devenus fous, un rire absurdement sardonique retentit comme un dernier adieu à notre monde… Qui se souviendrait de nous… Si vous étiez une rumeur, un écho dans un couloir vide, sachez qu’elle s’est éteinte lentement. Mais sûrement. Lumen ad urnam : instrumental. Que voulez-vous ajouter de plus à une histoire qui est déjà finie puisque vous êtes encapsulé dans votre urne votre turne mortuaire de glaise cuite. Normalement l’on ne devrait entendre aucun bruit. Mais est-ce un dernier cadeau de la part de vos amis qui se seraient cotisés pour vous offrir en souvenir de vous une belle messe, ben non, juste un peu de lumière hasardeuse qui tombe sur votre urne oubliée dans un vieux cimetière, ce n’est pas un dieu qui darde sa prunelle sur votre étui pour se pencher sur votre cas. Intile de frémir d’aise. Il n’est personne, ni Dieu, ni homme qui s’occuperont de vous. Peut-être sont-ils tous déjà morts comme vous, ou alors ils sont en train de glisser plus ou moins vite vers leur propre trépas. Corpus mortuum : doom-rock. Doom parce que la mort, rock parce que l’on vous emmène en visite. Un conseil n’y allez pas, déjà rien que le chant sépulcral vous saperait le moral. Des déglutis morbides, avec au loin des chœurs de moines qui s’obstinent à vous rappeler la tristesse du monde privé de Dieux. Ils insistent méchant, vous décrivent l’ossuaire, les derniers relents des charognes mortuaires qui s’en viennent effluer vos narines dégoûtées, les crânes empilés, les fémurs croisés, la puanteur, le flux musical se tait en douceur, il ne faudrait surtout pas vous tirer de vos songeries funéraires. Se nourrir des fragrances de la pourriture des morts ne vous rendra pas immortels. Les morts qui pourrissent deviennent-ils mauves ou violet de la couleur des perles des gerbes funéraires que l’on dépose sur les tombes, je n’en sais rien, mais cette couleur nous éloigne du Divin… Speculum fractum : l’on

dit que la voix de certaines cantatrices cassent le cristal, ce n’est pas la voix de la Malibran qui ouvre le morceau mais le ton péremptoire de l’officiant de la cérémonie qui réduit en poudre la moindre parcelle d’une hypothétique survie, les fantômes, les revenants, n’existent pas, nul ne revient, point de marche arrière. La musique qui tourne sur elle-même reprend la parole à sa manière, celle d’un rouleau compresseur impavide, mais le maître des ballets vous traduit le jeu de la machine arrasante, s’il vous semble que vous avez aperçu un signe, un phénomène étrange et bizarre qui pourrait laisser croire la possibilité que quelque chose d’inconnu vient d’avoir lieu, que sais-je, un frémissement de cadavre, une voix d’outre-tombe, pas de panique, pas d’espoir, vous vous trompez, erreur monumentale, tout cela n’est qu’un ramassis d’illusions suscitées par vos sens trompeurs et trompés, suit un bourdonnement, quelques souffles, quelques bruissements, des ondées célestes d’orgue viennent beurrer la biscotte du rêve, mais la voix chuchote, elle vous avertit que certains soulevés par des espoirs insensés tiennent de mystérieux propos, la musique s’épanouit, ce qui doit être compris doit être énoncé clairement, il existe des tas de doctrines, que les dieux vous rendront la vie, que votre âme peut s’élever jusqu’à se blottir bien au chaud dans l’orbe ensoleillé du Divin, que le Nirvana vous attend, que votre âme migrera dans un animal, dans un bébé qui vient de naître, qu’un jour vous reviendrez et que vous revivrez exactement la même vie que vous avez déjà vécue ou une autre, tout cela se résume en un seul mot : foutaises ! Futilités ! N’y croyez pas : quand vous êtes mort, ce n’est même pas pour toujours, encore moins pour une éternité, c’est tout simplement que vous êtes mort. Lamentum : après une telle volée de bois vert vous ne vous étonnez pas qu’il n’y ait plus rien à dire, un instrumental suffira amplement, Abysmal Grief vous offre un lot de consolation, un lamento, un bref lacrymal pour panser la blessure qui vous accable – à moins que vous ne soyez une âme forte – un lamento subito. Se donnent du mal, belle musique, belle instrumentation, pas joyeuse mais comme des coups de vent pour chasser les ondées, comme des bisous sur le genou à un enfant que l’on veut calmer…

Désolé de vous assener le feu brûlant du nihilisme dans votre comprenette. Je n’y suis pour rien. C’est la faute d’Abysmal Grief !

Damie Chad.