KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 493

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

14 / 01 / 2021

|

EXPLORERS CLUB / KRIS NEEDS JARS / STEPPENWOLF ROCKAMBOLESQUES XVI |

Bienvenue au Club - Part One

En 2016, ce coquin d’Andy Morten nous mit à la bouche : il demandait à un mec à tête de big baby binoclard nommé Jason Brewer et membre d’un groupe nommé The Explorers Club quels étaient ses disques préférés, alors Brewer citait Friends et Sunflower des Beach Boys, disant que «Busy Doing Nothin’» était musical genius in a way no one but Brian could do it. Il ajoutait que Pet Sounds était son favorite album of all time et que le CD de Sunflower était resté pendant deux ans dans sa bagnole. Il citait aussi Burt Bacharach (Reach Out), The Fifth Dimension, à cause de Jimmy Webb (The Magic Garden. JIMMY WEBB. He’s king among writers and arrangers). À tout cela s’ajoutaient les noms des Simon & Garfunkel (Bookends), McCartney (Ram, qu’il compare à Smile - This is Paul’s Smile), Neil Young (After The Gold Rush), The Carpenters (Close To You) et Dylan (Nashville Skyline).

Donc alerte rouge. D’où sortait ce big baby binoclard ? Il faisait l’actu pour la parution du troisième album de The Explorer Club, Together. Donc, il fallait se rendre à la fin du canard, et chercher Together dans la partie Now des chroniques d’albums. C’est une autre Shindiger nommé Richard Allen qui se chargeait de besogner l’éloge. On apprenait en lisant son petit texte que le groupe était américain, originaire de Caroline du Sud. Oh Caroline ! L’Allen parlait de vintage 21st century sunshine pop bursting with craftmanship worthy of major league budgets. C’est vrai.

Quand on écoute Together, on est complètement craftmanshippé par la sunshine pop du 21st century, et plutôt deux fois qu’une. Le morceau titre est du pur jus de Brian Wilson, un vrai bouquet d’harmonies vocales speedées dans l’oss de l’ass, écrasé du champignon au bon moment, bardé d’énergie cosmique. Coup de génie avec «Gold Winds», puissamment orchestré dans une magie de piaillements d’oiseaux des plages, avec de la brise dans le son. Ce mec descend dans son lagon d’argent pour chanter sa pop californienne. Il renoue avec la nonchalance de l’ensoleillement dilettante. Avec toutes ces vagues de son et cette onction de la pertinence, on se croirait dans Smiley Smile, ce compagnon des heures sombres de l’adolescence. Il attaque «Perfect Day» en déclarant : «It’s such a perfect day/ To be in love with you», et là tout s’écroule dans le fracas du bonheur, dans le deafening sound dont parle Liza Minnelli. C’est joué dans le clair obscur d’un effondrement des notions temporelles. Ce mec n’en finit plus d’aller éclater au grand jour, les grimpées de son sont dignes de celles de Brian Wilson. Il reste dans le plénitif de taille avec «No Strings Attached», chanté au mieux du désespoir amoureux. Ce mec tient son destin entre ses mains. Il joue la pop de sa compréhension. Ce binoclard inféodé va jusqu’au bout de sa fascination.

Trois ans plus tard, Andy Morten récidive, avec un grand portait de Jason Brewer, pour annoncer la parution de deux albums enregistrés au Columbia Studio A de Nashville, endroit rendu célèbre par des gens comme Dylan, Cash ou encore les Byrds - It was an honour to just be in those rooms - some serious magic - Morten nous apprend que Brewer est l’âme de ce groupe informel et qu’il enregistre deux albums, dont un album de covers. Affecté par la disparition de Scott Walker, Brewer annonce qu’il enregistre une reprise du «Sun Ain’t Gonna Shine Anymore». Il cite Scott Walker comme l’une de ses principales influences. Il cite encore comme influences les noms de Spector, des Turtles, d’Astrud Gilberto, de Dusty Springfield et des Byrds.

L’album de covers vient de paraître. Il s’appelle To Sing And Be Born Again et contient effectivement deux coups de génie productivistes : «The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore» et «This Guy’s In Love With You». Accord de piano magique et on sait tout de suite que c’est Burt avec This Guy - You see this guy/ This guy’s in love with you - Et là Brewer prend de la hauteur, when you smile, la magie de Burt est idéale pour un fan de Brian Wilson, c’est l’une des covers les plus puissantes de la stratosphère, il monte très haut dans le ciel et devient l’une des révélations des temps modernes. Il chante son Scott à la perfe. Brewer est un peu comme le mec de Drugdealer, il repousse les limites de la magie pop. Il rend aussi hommage aux Turtles avec «She’d Rather Be With Me» et en profite pour tirer l’overdrive productiviste. Fantastique hommage à Dylan avec «Quinn The Eskimo (The Mighty Queen)» et il se prosterne ensuite devant les Zombies avec «Maybe After She’s Gone». Autre coup de chapeau remarquable : Lovin’ Spoonful avec «Don’t Want To Have To Do It». Brewer file droit sur le goove comme un requin affamé. John Sebastian a du feeling, mais il reste entre deux eaux, coinçant Brewer dans l’intervalle.

Quant à l’autre album, attention, c’est une bombe atomique. Mais ne gagnez pas les abris, car c’est une bonne bombe atomique. The Explorers Club (Original Album) est sans doute l’un des meilleurs albums de notre époque. Brewer démarre avec un hommage a Brian Wilson intitulé «Ruby». Son plein à ras-bord, c’est stupéfiant d’éclat. Il va ensuite enfiler les coups de génie comme des perles, à commencer par «One Drop Of Rain», une pop d’attaque frontale d’extrême violence. Et ça continue avec «Love So Fine», comme s’ils reprenaient les choses là où les avait laissées Brian Wilson. On a du mal à respirer tellement c’est oppressant de puissance. Ils se situent au-delà de tout, mais vraiment au-delà de tout. Chaque fois, ils débarquent dans le cut avec du big bash d’explosion pop nucléaire. Ils mixent Phil Spector et Brian Wilson. Avec «It’s Me», ça vire un brin Brazil. Brewer chante au génie pur, il chante une pulpe de dieu pop et «Dawn» coule comme une fantastique gelée de groove liquide. Brewer transforme le plomb de chaque chanson en or du temps. Avec «Say You Will» il fait la pop des jours heureux. On se pose la question en permanence : mais d’où sortent des gens aussi doués ? Avec «Look To The Horizon», il foncent dans le wall of sound, mais avec des dynamiques de genius all the way. Ces mecs rivalisent de grandeur avec Phil Spector. Ils tapent en plein dans le mille, look to/ The horizon, ils malaxent le heavy genius d’harmonies vocales et Brewer ramène sa voix de belette avariée dans le groove des dieux. On assiste là à l’incroyable réinvention du génie sonique de Phil Spector.

Il existe dans le commerce deux autres albums des Explorers, Freedom Wind qui date de 2008 et Grand Hotel paru en 2012. On pourrait presque considérer le premier comme un album des Beach Boys, car oui, ils sont dedans jusqu’au cou - We could last forever/ But baby don’t you cry - Jason sait emmener une équipe d’aspirants Beach Boys jusqu’au firmament. Ils sont en pleine Wilson-mania. Ce n’est que leur premier album et on sent déjà qu’il faut attendre des miracles. Alors justement, en voilà un : «Lost My Head» - I lost my head/ Under the sunshine/ Thinking of you - En plein dans Smiley Smile avec du banjo et ça continue avec «Do You Love Me», véritable flambée de bonheur sonique, Jason y va franco de port, il a tout étudié, il sait exploser au moment opportun avec des tambours noyés dans le wall of sound. Ils repartent en mode Bibi Sound avec «Hold Me Tight», bien rocky avec du smooth de ooh-ooh et des pointes de chant démentes à la Brian Wilson. Power absolu ! Jason s’y croit et il a bien raison de s’y croire. Il reste dans le Bibi Sound avec «Last Kiss» et termine cette cavalcade insolente avec un morceau titre qui n’a plus rien à voir avec le Bibi Sound, puisqu’il s’agit d’une pop brewerienne chantée et jouée à l’outrance de l’outrecuidance.

Par contre, Grand Hotel est un album très différent. Jason va plus sur Burt, il propose avec la bossa de «Run Run Run» une leçon d’aisance qu’on apprécie en ces temps atrophiés. Il propose ensuite de la pop de rêve avec «Anticipation». Une certaine Krista Brewer vient mettre son petit grain de sel et «Bluebird» conjugue chaleur et grandeur, avec tout ce qu’on aime en plus, le beat rapide qui vivifie la peau et qui rend amoureux. Jason éclate son «Go For You» au sommet du refrain et plus loin, il chante «It’s You» à la glotte devenue folle - I just want to stay/ Stay by your side - Comme toutes les bites d’ailleurs, elles veulent rester. Jason fait du collant supérieur, un collant doo-woppy digne des Flamingos. Il fait un instro de dream come true avec «Acapulco (Sunset)» et il envoie toute sa sauce dans «Summer Days Summer Nights». Question sauce, il n’a plus rien à apprendre de personne. Il fait du Burt à l’état pur. Et ça se barre en routine de jazz sixties. Il termine cet excellent album avec le Spectorish «Open The Door». Ces mecs ne se refusent aucune grandiloquence. Ça pourrait ressembler à du faux Spector, mais c’est du vrai, pas du toc.

Signé : Cazengler, Jason Bouilli

Explorers Club. Freedom Wind. Dead Oceans 2008

Explorers Club. Grand Hotel. Rock Ridge Music 2012

Explorers Club. Together. Goldstar Recordings 2016

Explorers Club. The Explorers Club (Original Album). Goldstar Recordings 2020

Explorers Club. To Sing And Be Born Again. Goldstar Recordings 2020

Andy Morten. Old Friends. Shindig # 56 - May 2016

Andy Morten. Leave no stone unturned. Shindig # 97 - November 2019

Looking for a Kris

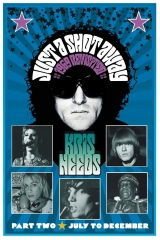

Part Two

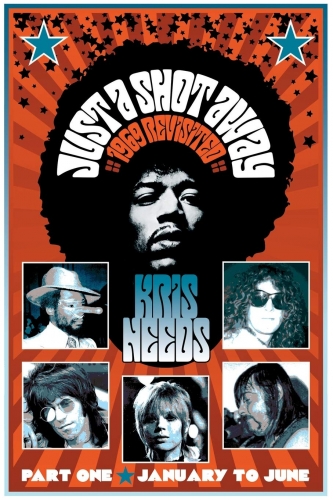

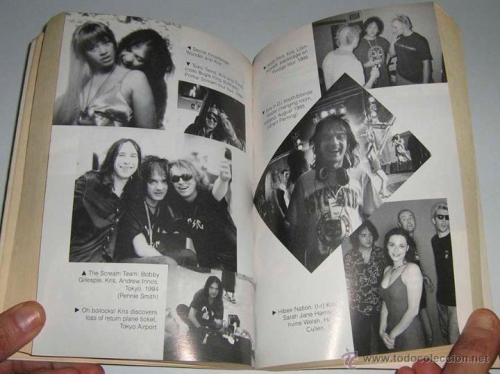

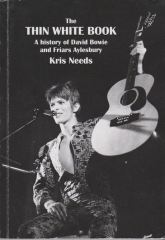

Et vrooom badabooom, Kris Needs remet le turbo en route pour le volume 2 de son 1969 Revisited. Même délire, même profusion, même tarif, un nouveau shoot de 200 pages brûlantes de passion et grouillantes d’infos. À tel point qu’on se demande comment il a fait à l’époque pour écouter autant de choses, et ce ne sont pas des petits disques de branleur, jugez-en par vous-mêmes : Sun Ra, Bowie, Roberta Flack, les Stooges, Love, Can, Mott, Van Der Graaf, Tim Buckley, Moon Dog, Albert Ayler, Pearls Before Swine, Spirit, Syd Barrett, les Last Poets, Graham Bond, Buffy Sainte-Marie et les Deviants. Ptooof ! Intello le Kris ? Non il a le rock dans la peau, et qui dit rock dit curiosité. Le rock t’aide à traverser les frontières. Pas de rock sans exploration de terres inconnues, pas de rock sans découvertes révélatoires. Comme le volume 1, ce volume 2 n’est fait que de découvertes révélatoires et d’hommages à sa trilogie suprême : Keef, Syd & Jimi. Une trilogie suivie de près par une autre trilogie toute aussi suprême : Bowie, Bond & Ra. Rien qu’avec les pâtés qu’il fait de ces deux trilogies, on frise l’indigestion.

Tous ses lecteurs et toutes ses lectrices vont se poser la même question : qu’est-ce qui fait la force de ce book en deux volumes ? La réponse est simple : l’idée. Son idée consiste à prendre l’une des années les plus prolifiques de l’histoire du rock, à inventorier les albums qui l’ont marqué et à étoffer cette rétrospective de larges pans autobiographiques. Needs ne s’est pas contenté d’écouter les disques et d’aller voir les concerts, il s’est aussi arrangé pour faire de sa passion un métier qui allait lui permettre de rencontrer les gens qu’il admirait tant. C’est aussi simple que ça. Après, la difficulté, c’est de savoir maîtriser le bal des affinités électives pour ne pas fréquenter n’importe qui et écouter n’importe quoi. Ces deux books n’ont d’intérêt que par la qualité des gens et des albums évoqués. Comme tous les gens qui ont grandi avec Hendrix et les Stones, Needs ne s’éparpille pas. En 1969, il réussit l’exploit de ne pas commettre une seule faute de goût. Ce qui ne l’empêchera pas d’en commettre plus tard, en allant patauger dans l’electro et le m’as-tu-vu du sex & drugs d’Ibiza.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, saluons le styliste qui se cache en Needs. Il est capable de vif-argent. La bonne musique qu’il écoutait le dopait : «Avec le recul, il apparaît qu’un espèce de phénomène planétaire surnaturel tissait à l’époque des liens étranges entre le jazz, Woodstock et le Krautrock. C’est tellement vrai que dans ce chapitre, je vais aborder Love et l’un de mes albums préférés de tous les temps. Attachez vos ceintures, mettez un casque et let’s go !». C’est vrai que certains chapitres frisent l’hystérie. Needs travaille une langue de flash, car comme Nick Kent, il a compris qu’il fallait façonner un langage pour parler du rock. Il reformule à un moment sa vocation : «Mon activité n’a pas été très lucrative, elle a connu des hauts et des bas, mais quelques décennies après avoir quitté un confortable job de journaliste local, je peux reprendre à mon compte la fameuse phrase de Lou Reed : ‘My weak beats your year.’» Dans son hommage aux Deviants et à Mick Farren, Needs brûle aussi la stylistique par les deux bouts : «En remettant en cause l’ordre établi et en établissant les fondations de la contre-culture, les hippies ont plus choqué la société que ne l’ont fait les punks. Ils furent les premiers à incarner la rébellion (en prenant des drogues plus puissantes et plus intelligentes). Dans les années 60, ils innovaient, créant plus de shock horror que n’en créa jamais l’Anarchy tour.» De là, Needs fonce droit sur Ladbroke Grove, le bastion des Deviants : «Pour un teenager comme moi qui bouffait du weekly tabloid et du fanzine, Ladbroke Grove était un quartier chargé de mystique toxique où des créatures exotiques se livraient à des activités inimaginables sur fond de heady psychedelic soundtrack et de harcèlement policier.» Ces quelques phrases résument à merveille le mystère qui entourait l’art subversif des Deviants. C’est vrai qu’on était quelques-uns à être fascinés par les Mystères de Labroke Grove. Needs rivalise ici d’excellence avec Eugène Sue. Il poursuit sur Farren : «Farren était l’agent provocateur de cette scène, il vantait plus les charmes du combat de rue que ceux du peace and love. En août 67, le DJ Jeff Dexter taxa des Deviants de punk rock band.» Needs établit un parallèle entre les Fugs dont il évoque longuement les charmes dans le volume 1 de 69’ Revisited et les Deviants, «qui sortaient de squats insalubres pour monter dans des vans tout pourris», qui organisaient des concerts gratuits pour y insulter ouvertement le pouvoir britannique. Needs ajoute qu’après avoir été viré des Deviants pendant une tournée américaine, Farren enregistra Mona And The Carnovorous Circus, écrivit des chansons pour Motörhead (& Wayne Kramer) et finit par atterrir au NME. C’est là que Needs fit sa connaissance, «trundling about drunk with a seen-it-all smile», c’est-à-dire traînant bourré dans le coin avec le sourire d’un homme qui a tout vu.

Bien sûr, ce qui compte le plus pour Needs, c’est de rappeler son appartenance à un monde précis. Alors il affûte son meilleur style pour flasher sa pensée : «N’oublions pas ceci : Rod était là avant Bowie avec ses épis sur le crâne et nous encourageait tous à faire quelque chose d’intéressant de nos coiffures alors abondantes. Les barbes restaient l’apanage des folkeux. Grâce à Rod, les vestes en satin de Kensington devinrent nécessaires. À ce point de ma réflexion, je réalise que tous mes héros sortaient de l’ordinaire : à commencer par Keith, Jimi et Syd, puis Mott et Rod, et bientôt Bowie. C’est la raison pour laquelle je ne pouvais pas faire partie de la foule des anonymes, tous ces gens ordinaires qu’on voit passer dans la rue habillés de vêtements de sport et coiffés comme tout le monde. Même encore aujourd’hui, je ne pourrais pas.»

Alors justement, les héros, parlons-en. Tiens à commencer par le héros Syd. Needs rappelle que Syd n’a pas supporté the sudden pop stardom et que bien sûr l’acide n’a rien arrangé, «scorching the inner circuits in his already fragile mind». Needs cite Jenny Fabian, une groupie célèbre : «On ne sait pas ce qui a réellement détruit sa créativité, les drogues ou bien une décision qui l’a stoppé net, car il ne voulait pas faire partie du cirque.» Needs rappelle ensuite que Roky Erickson, Sky Saxon et Skip Spence ont connu le même sort. Dommage qu’il oublie de citer Ace Kefford des Move, qui buvait lui aussi l’acide au goulot. Et comme il l’a déjà fait pour Shindig!, Needs repart en virée dans la légende de Syd, rappelant qu’à l’origine, Roger Waters et lui parcouraient la campagne anglaise en mobylette, partageant «similar interests in rock’n’roll, danger, sex and drugs». Ça ne s’invente pas. À l’été 65, le LSD - the heaven and hell drug - était encore légal et Syd se payait de beaux voyages dans l’inconnu. Il écrivit des choses comme «Arnold Layne» et «See Emily Play» qui fascinaient Pete Brown : «I suddenly saw that I didn’t have to be Transatlantic.» Eh oui, Syd inventait un certain rock anglais. Pour Pete Brown, Syd était un génie : «Lyrically, he was a genius. The rhymes are clever and the technique really fucking good.» La succès arriva et Syd s’installa au fameux 101 Cromwell Road, où l’acide, nous dit Needs, coulait à flots. La première à remarquer un changement chez Syd, ce fut Jenny Spires, une ancienne copine. Mais la machine se mettait en route, rien ne pouvait plus l’arrêter, le Floyd grossissait trop vite et Peter Jenner forçait Syd à entrer en studio, mais Syd résistait et se plaignait : «I don’t want to be a pop star !». Hélas, une tournée américaine s’ensuivit, avec Jimi Hendrix, les Move, Nice et Outer Limits, mais comme certains soirs Syd ne voulait pas ou ne pouvait pas jouer, Davy O’List le remplaçait sur scène. Jenny raconte que cette tournée a complètement ratatiné Syd, physiquement et mentalement. En 68, David Gilmour fut embauché comme roue de secours. C’est en janvier 68 que le Floyd partit jouer en concert en oubliant d’aller prendre Syd chez lui - Floyd elected not to pick Syd up for a gig and embarked on their rise to world domination with a different guitarist - Après on s’étonne qu’on n’aime pas le Floyd post-Syd. En matière de rock, la mentalité est plus importante que la musique. Et Needs ajoute en guise d’épitaphe de fayotage qu’à la différence de Brian Jones qui avait été purement et simplement éradiqué, Syd est toujours resté une sorte de cinquième Floyd. Tu parles Charles.

Needs profite d’un coup de projecteur sur la tournée Ya-Ya’s Out des Stones pour rebalancer un sacré portrait de Keef : «C’est là que démarre le culte de Keith. Il semble avoir vieilli de dix ans depuis 67, in a good way. Coiffure en épis, penditif à l’oreille, dents pourries, le regard soit brillant soit éteint d’un mec qui sort du lit pour livrer le plus grand match de sa vie. Le magazine Rolling Stone dit qu’il ressemble à une pute du Bronx. Il porte généralement ce haut rouge de Nudie à paillettes et un T-shirt Marylin Monroe, et il joue sous les lignes de blues bien propres de Mick Taylor ses accords en open tuning, as the ultimate rhythm guitarist.» Dans la partie Records de ce volume 2, il salue Let It Bleed de manière spectaculaire : «Le rock n’a jamais sonné aussi décadent, aussi irrespectueux et en même temps aussi révélateur pour les marginaux, les rebuts de la société et les aspirants freaks en quête de lien spirituel.» Needs dit aussi qu’il a vu les Stones 30 fois en 46 ans et son concert préféré reste celui de Brixton Academy en 1995. Il conclue son hommage aux Stones avec cette belle tirade : «Il existe des modèles bien pires que Keith Richards. En vieillissant, il ne perd rien de sa sagesse, de son humour et de sa passion pour la musique. Il ne perd rien de son côté edgy et de l’impressionnante force de sa personnalité. Les Stones continuent, moi aussi, en dépit de ce que peut nous réserver la vie.»

Dans le fourmillement des hommages, voilà qu’apparaît Tom Rapp et ce groupe qui tailla une belle croupière à la postérité, Pearls Before Swine. Needs rappelle qu’il explorait alors les bacs de disques exotiques à Kensington Market. Ces deux albums des Pearls l’intriguèrent car ils sortaient sur le label des Fugs et de Sun Ra. Le seul moyen de savoir comment ils sonnaient était de demander au vendeur une écoute au casque, ce qu’il appelle a headphone blast. «Voilà comment j’ai écouté Pearls Before Swine pour la première fois et ça a bouleversé ma vie. Je n’étais plus le même. C’est là que ce groupe et le label ESP ont occupé une place de choix dans ma cervelle, place qu’ils occupent toujours aujourd’hui, me ramenant chaque fois que nécessaire au temps où je fouinais dans les bacs mystérieux en quête de nouvelle découvertes.» Needs ajoute que les Pearls ont inventé l’acid-folk. Tom Rapp dit qu’à l’époque il venait de lire un article sur les weird groups dans un magazine de cul (dirtier than Playboy) et qu’il avait flashé sur l’histoire des Fugs. Comme les Fugs enregistraient sur ESP-Disk, il pensait qu’il pourrait lui aussi y enregistrer un disque. Ils sont donc montés de Floride à New York, ont dormi chez les parents de Bernard Stollman, dans l’Upper West Side, et ont enregistré leur premier album à Impact Sound avec Richard Alderson en quatre jours. Sans Richard, nous dit Rapp, il n’y aurait jamais eu de Pearls. «Il avait travaillé avec Dylan et avait été son ingé son pour ses tournées anglaises des mid sixties. Quand on est arrivés à New York, il travaillait avec Sun Ra et les Godz, aussi était-ce l’endroit idéal pour faire un album.» Needs ajoute que les albums de Pearls proposaient des balladifs «qui lui tiraient le tapis sous les pieds». Il va même jusqu’à dire que «The Man In The Tree» (sur These Tings Too) lui coupe le souffle, car c’est trop beautiful. Il indique aussi que The Use Of Ashes est l’un des plus beaux albums jamais enregistrés. Needs parle des Pearls comme d’une obsession.

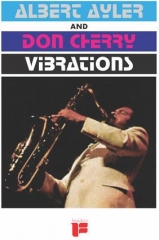

Une obsession en engendre toujours une autre, c’est bien connu. Alors il file droit sur Albert Ayler. «Son brûlant silent scream est à mes oreilles aussi vital que les soul-wrenching pyrotechnics de Jimi Henrix, les poignards glaciaux de Miles Davis, les torrents fabuleux de John Fahey ou le puissant grondement de Captain Beefheart.» Pour Needs, le génie d’Albert consiste à injecter dans le même temps la joie et la douleur extrême, selon ce que l’auditeur va entendre. Il fut ajoute-t-il le messager le plus féroce du ghetto et du free, celui qui menait la charge - Et aucun coup de sax n’était aussi puissant que le sien, un honk craqueur de murs qui arrive comme une marée de raw intensity - Needs cite Max Roach : «Politiquement, je vois des gens comme Leroy Jones, on peut qualifier John Coltrane d’esprit révolutionnaire, but Ayler was the man.» Val Wilmer ajoute : «Ayler was the Great Black Music personified.» Needs ose aussi de sacrés parallèles : «En tant que réponse jazz aux Sex Pistols, Ayler a lui aussi subi l’hostilité des critiques qui se plaignaient de son côté agressif et de la violence de sa provocation.» Et là, Needs se fend de l’un ces passages dévastateurs dont il a le secret : «Son jeu n’avait rien perdu de sa force, comme on le voit en janvier 69 lorsqu’il monte sur scène au New York Town Hall avec brother David to unleash fire-storms of rampant cross-currents, swooping around magisterial fanfares like a flock of invading wild birds clutchning the critics’ foreskins in their beaks.» Wow ! Les mots parlent d’eux-mêmes, pas besoin de traduire. Les mots crépitent. Needs crache le feu, au moins autant que son copain Albert.

Et hop, il repart de plus belle avec les Groovies, une autre October obsession : le voilà en tournée européenne avec les Groovies et il voit the most excitingly joyous gigs qu’il ait jamais vu, possibly the closest I’ve encoutered to rock’n’roll purest unfettered essence, en gros il dit que les Groovies incarnaient la plus pure des essences du rock’n’roll. Il cite Dickinson s’adressant aux Groovies : «You guys are the real THANG !», au moment bien sûr de l’enregistrement de l’album Teenage Head dont Needs s’éprend à la folie, comme nous tous d’ailleurs, à cette époque. Needs a des bons souvenirs de Cyril : «Quand il me passe un joint qu’il appelle a Thai stick, je tire dessus j’ai aussitôt l’impression de m’écraser dans un cerebral crash barrier, en plein dans l’ovale blanc entouré d’étoiles d’un Dr. Strange comics.» C’est son premier interview, et pendant une demi-heure, il est incapable de sortir un seul mot, tellement il est stoned. Par chance, son ami Peter Frame qui assiste à l’interview vole à son secours et pose les questions. Cyril parle de Shake : «Ce phrasé descendant que je joue dans Shake Some Action est overdubbé six fois. Dave Edmunds aime bien disposer des micros dans le studio, pour étoffer certains passages. Je te le dis mec, le son de cet album knocks me out.» Needs adore voir les Groovies répéter - among the most jaw-dropping musical experiences of my entire life - lorsqu’il entend les guitares monter comme la marée dans «19th Nervous Breakdown» et qu’il voit Cyril conduire l’assaut des Groovies avec un rare plaisir de jouer.

Needs flashe aussi sur Moondog, le vieil aveugle coiffé d’un casque viking qu’on voyait chanter à une époque dans les rues de Manhattan. S’il porte un casque viking, c’est surtout pour se protéger le crâne des enseignes métalliques dans lesquelles il se cogne parce qu’il ne les voit pas en marchant. S’il est un personnage légendaire dans l’histoire de la scène new-yorkaise, c’est bien Moondog. Needs ne pouvait pas le rater. D’autant que Moondog est un pote à Charlie Parker qui à une époque s’arrêtait dans la rue pour causer musique avec lui. Moondog a toujours vécu selon ses propres règles, et ce depuis les années 40. Les sixties n’eurent aucune prise sur lui. Il était libre bien avant le free love and drugs and protest qui allait arriver dans les rues avec les sixties. En 69, Needs s’éprend de l’album Epic - Si une chanson me ramène à ma chambrette de 1969 et à mes émotions adolescentes, c’est bien «Symphonique #3 Ode To Venus» - Needs parle d’une vision unique. Alors faut-il se fader l’Epic de Moondog ? Chacun fait ses choix et chacun cherche chon chat.

Avec Spirit, Needs entre dans un nouveau monde magique. Spirit, ce n’est pas de la tarte. Comme chez Soft, tout repose sur un jazz genius. Cette fois ce n’est pas Robert, mais Ed Cassidy, un batteur de jazz qui a accompagné Art Pepper, Cannonball Adderley, Zoot Sims, Dexter Gordon, Roland Kirk, Lee Konitz et Gerry Mulligan. Pire encore, il a fait partie des Rising Sons avec Taj Mahal et Ry Cooder, un groupe qui faillit devenir mythique et qu’il dut quitter après s’être cassé le bras. L’autre mamelle de Spirit, c’est bien sûr Randy California. Randy rencontre Jimi Hendrix au Manny’s Music Store, à New York, lors d’un séjour de vacances avec ses parents. C’est la première d’une longue série de connections hendrixiennes dans ce volume 2. En 1966 Randy et Jimi jouent pendant quelques mois ensemble au Café Wha?, jusqu’au mois de septembre, lorsque Chas Chandler embarque Jimi à Londres. C’est Jimi qui baptise Randy Wolfe Randy California. Il veut que Randy vienne avec lui à Londres, mais les parents du petit Randy s’y opposent et Chas Chandler fait la sourde oreille car il a déjà des plans précis concernant Jimi. Quand il rentre chez lui en Californie, Randy monte Spirit avec Ed. Le nom du groupe vient du roman de Khalil Gibran, Spirits Rebellious qu’ils réduisent à Spirit. Le groupe s’installe dans la fameuse Yellow House de Topanga Canyon où vit John Locke. C’est Jan Berry qui les repère et qui met Lou Adler sur le coup. Les voilà signés sur Ode Records, le label d’Adler. Ils enregistrent leur premier album et sont choqués de découvrir qu’Adler a rajouté des violons et des cuivres sans leur demander leur avis. Bientôt Randy commence à se goinfrer de coke et de LSD. Il est assez fragile de constitution mentale, mais ça s’aggrave lorsqu’il tombe un jour de cheval. Pouf sur le crâne. Fracture. Il se réveille à l’hosto et continue de se goinfrer d’acide. Needs nous ressort le fameux épisode de la tournée anglaise, lorsqu’il croise un Randy au regard fou et torse nu dans le hall de Friars. Plus tard dans son Spirit panygeric, Needs salue le fameux double Spirit Of 76, schizophrenic, eccentric and often fried qu’il taxe dans la foulée de one of the great overlooked works of the 70s et il a raison, il parle même d’un epic ‘Like A Rolling Stone’ that shimmers lile a water-rat’s rump romping in the swamp. Randy y rend aussi hommage à son copain Jimi avec «Hey Joe» et à Keef avec «Happy».

Nouvel éclat en société avec les Last Poets, formés à Harlem en 68 - Calls for action on bare conga beats - Alan Douglas qui avait entendu parler des Poets les chercha, les trouva et leur proposa d’enregistrer un album, le fameux The Last Poets - Our combined ages were a hundred years so you were listening to a hundred years of oppression, being spat out like a snake spits out venom, Jalal told me - Nouvelle connexion hendrixienne : Jimi vient jouer 13 minutes de liquid funk, ajoute de la basse et Buddy Miles de l’orgue. En fait, Jimi souhaite resserrer ses liens avec la communauté noire de Harlem, mais il n’en aura guère le temps. Jalal Mansur Nurridin of the Last Poets : «Hendrix essayait de renouer avec ses racines. Il devait le faire. Il n’avait plus de contact avec son peuple. Il se l’était aliéné. À cause de sa popularité auprès des blancs. Quand je l’ai rencontré, il m’a dit qu’il appréciait ce que faisaient les Poets, mais il ne voulait pas non plus renoncer à son statut de black rock star. Il se sentait coincé. Son regard criait help. On s’est serré la main comme ça (high five fingers acrobatics), tous les brothers savaient le faire, mais pas lui, alors je lui ai appris à le faire.» Needs entre dans le détail de l’histoire compliquée des Last Poets et jongle avec tous ces noms impossibles à mémoriser. Mais il insiste sur les racines politiques du groupe. C’est un activiste sud-africain nommé Keoraptse Willie Kgositile qui déclara : «Guns and rifles will take the place of poems and essays, therefore we are the last poets of this age.» Le nom du groupe vient de là. Dans une pizzeria, Jalal Mansur Nurridin déclara aussi à Needs que la pizza n’était pas une nourriture pour l’esprit, aussi n’en mangeait-il pas - Ces gens sont dans le show business. Nous ne sommes pas dans le show-business. We show, c’est notre business. Nous éclairons, nous ne divertissons pas (To enlighten, not entertain).

Puisqu’on est dans les activistes, restons-y avec Buffy Sainte-Marie et Nina Simone auxquelles Needs rend un fier hommage - En termes d’esprit de 69, personne ne l’a incarné avec autant de férocité que Nina Simone - Il enchaîne directement sur Buffy pour rappeler que son album Illuminations était tellement en avance sur son temps qu’il ne pouvait que flopper. Il rappelle aussi que Buffy était une militante de la cause indienne, ce qu’on a tous tendance à oublier. Au temps du Président Johnson, elle figurait sur la liste noire des gens à éliminer. Mais rassurez-vous, Buffy est toujours là, bien vivante et elle continue de militer et même d’enregistrer. Dommage que Needs ne parle pas de son dernier album Medecine Songs paru en 2017.

Et puis on retrouve bien sûr Graham Bond, une autre obsession récurrente. En 68, il est allé enregistrer Love Is The Law aux États-Unis. C’est aussi l’époque où nous dit Needs, «Magick a remplacé le smack en tant qu’obsession de base, mais comme c’est dans sa nature, il pousse son obsession à l’extrême. Il porte des robes et des accessoires cérémoniaux.» Needs cite Peter Brown : «Quand les gens décrochent d’une addiction, ils doivent la remplacer par une autre. Graham était un homme très intelligent, mais sans éducation, et donc il tomba dans certains pièges. Je veux dire qu’en gros, the magic thing ne lui a pas fait de cadeaux.» Needs dit aussi qu’il vit Bond sur scène à Friars lors d’une Christmas Party et que c’est resté l’un de ses meilleurs souvenirs de concerts. Il décrit ensuite le Behemot à l’œuvre, son elemental thunder d’orgue Hammond doublé de brute-force virtuosity, d’alto sax et de powerhouse Ray Charles shout. Pour les ceusses qui ne le connaissent pas, il est vivement conseillé d’écouter le coffret 4 CD intitulé Wade In The Water, paru en 2012. Enormous charisma, authentic R&B, masters’s energy and Hammong onslaughts. Needs a tout dit. Il conclut avec l’épisode de la mort de Bond, sous le métro, à la station Finsbury Park. Suicide ? Pete Brown pense qu’on l’a poussé. Soit des sinister magick acquaintances, soit des drug dealers. Allez savoir.

Dans le tourbillon de 69 glougloutent aussi les noms de Van Der Graaf Generator et d’Isaac Hayes, de Can et de Silver Apples. Avec le Graaf, on passe au prog, mais quel prog, baby ! Needs a raison de dire qu’à l’époque ils passaient pour des wild outsider outlaws - One shronk from VdGG could reduce arrogant narcissist Phil Collins to hamster’s genitals dimensions if he wasn’t already - Et pouf, en pleine poire. Needs règle ses comptes. Il entre ensuite dans le vif du sujet avec le songwriting genius of Peter Hammill - le seul homme qui puisse conduire leur thermonuclear assault - Needs parle aussi de rare intensity, de possession, d’un psych-saxist David Jackson qui soufflait dans ses deux sax - alto et tenor - comme son héros Roland Kirk. Alors oui. Needs parle aussi de whirling cataclysm - Certains soirs, Van Der Graaf was heavier than any other group on the planet (et on avait vu the comedy metal of Black Sabbath) - Ainsi commença dit Needs my lifelong love of all things Van Der Graaf, particularly Hammill, qu’il interviewa à plusieurs reprises, au cours de sa carrière solo, alors qu’il enregistrait des albums qu’il qualifie d’emotional diaries or self-exorcising blasts. Là aussi, il y a du boulot, car c’est une discographie tentaculaire. Hammill continue d’enregistrer des albums, année après année, après avoir miraculeusement survécu à un fatal stroke.

Pour évoquer le génie d’Isaac, Needs cite les Stones qui transformèrent la black music en white rock et Jimi Hendrix qui emmena ensuite ce white rock à un niveau jamais égalé depuis. Isaac fit exactement la même chose avec la Soul, qu’il retourna upside down avec Hot Buttered Soul. Il créa un truc qui n’existait pas, making the music EPIC, avec son anguished crooning against lush orchestral backdrops. Mais Isaac nous dit Needs fut surtout un loud civil rights figurehead et sut se fabriquer un look de proud macho avec sa superbad image of bald head, shades, hefty gold chains and floor-length furs. Après le succès de son «By The Time I Got To Phoenix», il fit subir au «Walk On By» de Burt le même sort au studio Ardent. Needs ne tarit plus d’éloges sur Isaac : «Along with Roberta Flack, Ike had changed the face of black music et depuis, l’un des mes passe-temps favoris est de m’allonger and let him work his unique brand of magic.»

Pour célébrer la grandeur de Can, Needs donne la parole à Irvin Schmidt : «Pour moi, la musique moderne, c’est Stravinsky et Jimi Hendrix. Ils ont créé un nouvel instrument. Pareil avec Can, on a créé un nouvel instrument. Le synthétiseur n’était pas encore un instrument, alors j’ai dû le créer.» Il ajoute que Can était un compositeur fait de quatre ou cinq individus et ils choisirent le nom de Can comme acronyme pour Communism, Anarchism and Nihilism. De Can à Simeon, il n’y a qu’un pas et Needs redit bien haut son admiration pour lui : «Simeon is one of the most important innovators to emerge in the last century.» Et pouf, il annonce qu’il a commencé la rédaction d’une biographie de Simeon Coxe. Donc bientôt des nouvelles des Silver Apples. Chouette !

1969 est aussi l’année d’Edgar Broughton Band et du fameux «Out Demons Out» qui a révolutionné plus d’une piaule de collégien. Needs eut la chance de le voir sur scène à l’époque et de crier Out Demons Out en chœur avec eux - up to twenty minutes of unadulterated mayhem - Il salue aussi the quiet revolution of Roberta Flack dont l’album First Take ne fit pas grand bruit à l’époque. Côté disques, ça n’en finit plus de grouiller dans tous les coins : Needs ramène à la surface le Steve Miller Band (Brave New World), les Blossom Toes (If Only For A Moment), Fairport Convention, bien sûr (Unhalfbreaking), le jazz-tinged psychedelic boogie d’Al Wilson et de Canned Heat (Hallelujah). Cette volonté d’embrasser l’extraordinaire profusion d’albums parus cette année-là fait de Needs une sorte de Victor Hugo du rock, il y a quelque chose de tutélaire et d’irrépressible en lui, on peut même parler d’un prodigieux état de possession. Il brasse encore d’autres chefs-d’œuvre comme le Blues Obituary des Groundhogs, le New York Tendaberry de Laura Nyro, le Volume Two de Soft Machine, le Caravan de Caravan, le Green River de Creedence. Mais il y aussi This Was de Jethro Tull, Nice et Peter Green, on n’imagine pas cette avalanche d’albums passionnants, tiens comme le premier King Crimson que salue Needs - rampant guitar solos scream all over you - les Charlatans de Mike Wilhelm, le Renaissance de Keith Relf et l’implacable Hot Rats de Frank Zappa où se niche le «Willie The Pimp» du old mucker Beefhart on scabrous vocals. Needs cite aussi Doris Duke, le Paul Butterfied Blues Band et l’excellentissime Monster de Steppenwolf. Arrggh ! N’en jetez plus, mais si, Kevin Ayers (Joy Of A Toy), Manfred Mann Chapter Three (like Dr John hoodoo meets Graham Bond), le Ballad Of Easy Rider des Byrds, le Scott 4 de Scott Walker, Led Zep 2 et le Volunteers de l’Airplane. Rien qu’avec tous ces disques, on a la discothèque idéale de 1969. Le pire, c’est qu’il en cite encore d’autres, alors on fait comme on peut pour suivre.

Needs consacre aussi pas mal de place à Tim Buckley. Il parle de lui en termes d’unmatched musical spontaneity, de freedom organically structured from within by creative brillance, de fluid and flexible rhythms, de vivid sonic tapestries, de fierce emotional climates, de rushing river-rage of inspired creative energy. Tout le langage du feeling et de l’élégiaque y passe. Neels met la pression en permanence. Dans le feu de l’action, il cite Bruce Botnick qui dut interrompre son travail avec Love et les Doors pour enregistrer les trois albums Elektra de Tim Buckley : «Le talent de Tim était incontrôlable.» Needs reprend la barre dans la tempête des élégies : «Sur ‘Lorca’, Tim utilise ses cinq octaves pour franchir des limites du freedom catharsis (inspiré par le travail de Luciano Berio et de la cantatrice Cathy Berberian), sur fond du sinistre pianotis à la Herbie Hancock de Ian Underwood et de l’encore plus sinistre pipe organ de Balkin.» Incapable de se calmer, il ajoute que «Cafe» (sur Blue Afeternoon) est certainement le plus beau balladif de tous les temps - Je l’ai écouté des centaines de fois, généralement le matin très tôt et chaque fois je flotte dans la rêverie intemporelle de Tim - Flotte mon gars ! On flotte avec toi. Alors il nous sort la botte de Nervers en nous rappelant - et il a raison de le faire - la connexion Buckley/Rotten : en 1977, Johnny Rotten créa la sensation lorsqu’il fut invité par Tommy Vance sur Capital Radio pour présenter les disques qu’il aimait bien. Il proposa «Sweet Surrender» de Tim Buckey, mais aussi des cuts de Peter Hammill, Can et Captain Beefheart. Ça éclaira pas mal de lanternes à l’époque.

Pas de 1969 sans les Stooges, forcément. On s’étonnait de ne pas les voir dans le volume 1. Pas de problème, le gars, les voilà. Les Stooges arrivent en August, c’est-à-dire au chapter eight, it’s 1969 Okay, c’est d’ailleurs le mois où il recommande d’attacher sa ceinture. Il sort son meilleur vocabulaire pour les saluer : basic, bludgeonning and nihilisitic, il parle ensuite d’une obvious influence sur les Sex Pistols, de punk rock prototype, hell yeah - À la différence de leur big brother band le MC5, les Stooges n’avaient pas l’intention de démarrer une révolution sauf peut-être dans leurs futals - Et vroarrrrrr, il fout le turbo : «Les Stooges n’ont fait que ce qui leur venait naturellement, Iggy lâchait le dirty dog sur les inhibitions, Ron Asheton injectait son amour du raw agressive slash des Who dans son merciless behemot churn, la matraquage de son frangin Scott avait remplacé ses tambours du bronx et Dave Alexander complétait le chaos avec son malovelant rumble.» Needs s’encanaille avec les Stooges, il doit se montrer à la hauteur des deux chantres éternels de la stoogerie que sont Yves Adrien et Nick Kent, alors il redouble de violence syntaxique. Mais il en fait peut-être un peu trop lorsqu’il traite les Stooges d’adultes lobotomisés qui auraient enregistré une relique intouchable, a primitive blast from the teenage underbelly. Mais il a raison d’affirmer que ce premier album des Stooges out-rockait tout ce qui était sorti cette année là.

Il démarre ce volume 2 en rappelant qu’il fête ses quinze ans le 3 juillet 1969. C’est le jour que choisit Brian Jones pour casser sa pipe en bois. À cet âge, Needs n’a encore aucune idée de ce que signifie la mort, death is a stranger, dit-il. Mais il va vite apprendre : Jimi Hendrix allait casser sa pipe en bois peu de temps après son 16e anniversaire, et corne de bouc, Jim Morrison allait casser la sienne de pipe en bois le jour de son 17e anniversaire. En guise d’épitaphe, Needs déclare : «The death of a Rolling Stone was a tough one to handle.» C’est vrai que pas mal de petits mecs au lycée ont porté le deuil aux trois époques. Un peu plus tard, on est même allés avec le frangin se recueillir au Père Lachaise sur la tombe de Jimbo qu’on vénérait à en perdre haleine. Needs rappelle aussi l’infamie du concert gratuit de Hyde Park, où Jag lut un poème de Shelley en mémoire du pauvre Brian Jones tout juste éradiqué du groupe qu’il avait fondé, et symboliquement, les papillons lâchés à ce moment-là tombèrent comme des mouches dans le public. Needs appuie encore là où ça fait mal en épinglant les percussionnistes africains qui transformèrent «Sympathy For The Devil» en pantomime d’Uncle Tom - There was Marianne, looking like a ghost - Oui, on se souvient que Marianne Faithfull était une proche de Brian Jones et qu’elle n’avait pas une très haute idée de Jag qui fut aussi son fiancé.

Alors Jimbo le voici - Qu’est-il donc arrivé aux Doors qui semblaient être le groupe parfait quand ils apparurent, avec ce jazz impulse on acid alors qu’ils emmenaient le rock’n’roll dans des régions imaginaires inexplorées et mystérieuses, guidés par leur beautiful shaman charismatique. Les Doors furent les premiers à incarner les profonds changements de société aux États-Unis et le volatile mood qui régnait dans les rues, tout en se faisant passer pour des cool pop stars - Needs voit le premier album des Doors comme un bond en avant, avec ses paroles évocatrices, les pop songs intelligentes et ce qu’il appelle the studio-combusted sonic expression. Needs donne la parole à Ray Manzarek pour décrire ce phénomène unique que furent les Doors : «Oui, il est possible qu’on soit tombés du ciel. Robby Krieger joue aussi bien le flamenco que le rock’n’roll avec ses doigts. Il peut aussi jouer du bottleneck comme il le fit au temps de son jug-band. Puis tu as ce keyboard player qui vient de Chicago, avec des blues roots mais qui a aussi étudié la musique classique et qui est fan de jazz. Tu mélanges cette sombre âme slave au jeu vipérin de Robby Krieger et tu ajoutes à ça John Densmore, un batteur de jazz. Pour finir, tu injectes un Beat-French symbolist, southern gothic poet capable de chanter des textes très très très intéressants et voilà le travail. Comment a-t-on sorti ce son ? Y’know sometimes magic does happen.» Ray y croit dur comme fer à la magie. Au début, Les Doors n’avaient pour seule ambition que d’entrer en concurrence avec Love qui régnait sur Sunset Strip. Needs rappelle aussi que «The End» a récupéré son monologue œdipien un soir d’août après de Jimbo eut ingéré quarante fois la dose normale d’Owsley acid. Les Doors furent virés du Whisky A Go Go mais signé par Jac Holzman sur Elektra, sous la pression d’Arthur Lee. Le destin des Doors est aussi inséparable de celui de l’ingé-son Bruce Botnick qui avait travaillé avec Jack Nitzsche, mais aussi avec Brian Wilson sur Pet Sounds. Holzman l’engagea pour produire les premiers gros coups d’Elektra : les deux premiers albums de Love, puis le premier Tim Buckey et donc le premier Doors. Quand Krieger compose «Light My Fire», il décide d’y mettre tous les accords qu’il connaît - Let’s do it like Coltrane - De pur classique pop, le cut va évoluer naturellement vers des versions longues et organiques. Jimbo se retrouva bien vite à endosser un rôle qui ne lui plaisait pas, celui d’une icône de la contre-culture doublé d’une teen idol. Plus le groupe grossissait et plus il se réfugiait dans l’alcool. Jim ? Are you here ? lui demandait Ray - Oh my God it’s not Jim at all, it’s Jim-bo, that was weird, man. On était rattrapés par les Strande Days - Et puis c’est la catastrophe avec The Soft Parade qui déçoit les fans. Pire que les amères désillusions de Lucien de Rubempré.

Needs se dit encore plus impressionné par le chant hanté d’Arthur Lee. Pour situer l’art musical de Love, il invente des formules du genre ectoplasmic vapour trail et indique que leur musique semble parfois descendre des dieux, notamment the supremely evocative luminescence de «The Castle», sur Da Capo. Il ajoute que le rampant poetic genius d’Arthur Lee atteint son sommet avec Forever Changes. On apprend aussi au passage qu’Arthur Lee travaillait à son autobiographie mais la mort le surprit en 2006, à Memphis, l’empêchant de la mener à son terme. Il faut donc de contenter du big book de John Einarson, qui est basé sur l’autobio inachevée. On y reviendra, pour l’instant c’est pas l’heure. L’artisan de Forever Changes est en fait David Angel, un arrangeur de métier qui s’entendit comme cul et chemise avec Arthur Lee et qui passa trois semaines chez lui à Lookout Mountain, à transposer sur le papier les trucs qu’Arthur lui jouait au piano et les parties de cuivres et de cordes qu’il avait en tête et qu’il chantait - Angel écrivit les arrangements, Arthur le crédita comme arrangeur sur l’album alors qu’il était plutôt orchestrateur - Autre particularité essentielle de Forever Changes : Arthur ne voulait pas d’overdubs, comme en font tous les autres groupes de rock, il voulait une musique organique, avec l’orchestration dans le groove. Et puis il y avait aussi les textes qui fascinaient Angel. Botnick dit aussi que ses deux poètes préférés sont Jim Morrison et Arthur Lee. Mais 69 est surtout l’année de Four Sail qui pour beaucoup est le big album de Love. Needs ne s’y trompe pas, il a repéré le cataclysmic «August», le hoodoo shuffling de «Singing Cowboy», le complex guitar ballad de «Robert Montgomery» et le desperate «Always See Your Face». En fait, ces cuts sont mille fois plus géniaux que ce qu’en dit Needs. Four Sail pourrait bien être l’un des dix meilleurs albums de rock de tous les temps, tous mots bien pesés.

Bien sûr, l’autre mamelle du mythe Arthur Lee c’est la connexion hendrixienne. Nous y voilà. Oh ils se connaissaient depuis longtemps, car ils avaient enregistré «My Diary» ensemble au Gold Star Studio de Los Angles, en 1964. Leurs chemins se sont séparés quand Arthur est resté en Californie alors que Jimi partait à New York. Arthur ne savait pas que le petit blackos qu’il avait connu et celui qui cassait la baraque à Londres étaient le même Jimi. C’est Leon, le frère de Jimi, qui lui apprend ça un jour, lui expliquant que Jimi avait emprunté le look black hippie d’Arthur. Quand ils se retrouvent à Londres en 1970, Arthur est horrifié de voir Jimi se faire plumer vivant. Ils vont ensuite enregistrer ensemble «The Everlasting Love» à l’Olympic studio de Barnes, un cut qu’on trouve sur False Start, un autre album exceptionnel. C’est à ce moment-là que Jimi, au cœur du désespoir le plus noir, montre à Arthur sa strato blanche posée sur l’étui à guitare et déclare : «C’est tout ce que je possède.» Allez-y les gars achetez des disques !

La connexion hendrixienne semble courir comme un fil rouge sur la peau du book. Elle revient par Juma Sultan : Studio We était le «Communauty Music Project du Lower East Side où traînait Martin Rev et où il joua. Le trompettiste James DuBoise et le percussionniste Juma Sultan avaient ouvert l’endroit en 69. Sultan avait fait partie de Gypsy Sun and Rainbows qu’avait monté Hendrix.» Juma Sultan était donc à Woodstock. Needs en profite pour rappeler qu’avec les poings levés de Tommie Smith et John Carlos aux jeux Olympiques de Mexico en 68, le «Star Sprangled Banner» joué à Woodstock fut la plus belle manifestation du black power as pure physical presence. C’est l’époque où Jimi cherche à renouer ses liens avec la communauté noire de Harlem, comme on l’a vu avec l’épisode Last Poets. Needs dit que si Jimi avait vécu, il aurait travaillé avec Juma et emmené l’electric jazz impulse bien plus loin que n’avait su le faire Miles. Jimi dut monter Gypsy Sun and Rainbow après que Noel Redding ait quitté l’Experience, ce qui fait bien marrer Needs - Ça doit être un effet secondaire de la cocaïne qui a poussé Redding à quitter le meilleur groupe du monde, au lieu de savourer la chance qu’il avait d’accompagner cet extra-terrestrial genius qui jouait de la guitare - Jimi se sentit libre, il voulait échapper à la routine des tournées incessantes et voulait se consacrer à cette «sky church» dont il parlait avec son poto blackos Juma. Jimi voulait tellement secouer ses chaînes qu’il organisa dix jours après Woodstock un concert gratuit à Harlem, sans en informer le manager Jeffery. Et puis bien sûr, il y a le fameux réveillon du jour de l’an 1970 et le concert du Band Of Gypsys avec lequel Needs termine son book. Pour ça, Needs sort le Grand Jeu : «Jimi déploie tout son arsenal de Vox wah wah, Roger Mayer Axis fuzz, Fuzzface, Univibe and Mayer’s Octavia harmoniser, et il ajoute encore d’autres courants et fait monter de sa black strato une énorme marée d’incandescent supernatural power. Après quelques couplets, l’Octavia lâche un grondement océanique qui nous jette dans les killing fields du Vietnam, avec des hélicoptères, des langues de napalm, des rafales de mitrailleuses et des plaintes de mourants. Pendant ces quelques minutes, Hendrix ne joue pas vraiment de guitare, il illustre plutôt musicalement ce que le poète Wendell Berry appelle ‘des millions de petites morts’. Alors Buddy Miles reprend le chant pour ramener le cut sur terre, la guitare de Jimi gémit comme un animal blessé, juste avant la salve fatale.» C’est vrai, s’il est un album qui pousse vraiment au délire verbal, c’est bien celui du Band Of Gypsys. Mais Jeffery ne supporte pas ce projet. Il le voit comme un manque à gagner. Un autre concert du Band of Gypsys fut organisé le 28 janvier au Madison Square Garden. Le groupe ne monta sur scène qu’à 3 h du matin et Jimi était complètement stoned. Jeffery lui avait filé des acides. Jimi réussit néanmoins à jouer deux cuts avant de poser sa guitare et de quitter la scène en déclarant : «That’s what happen when one fucks with space.» Fin du Band of Gypsys. Buddy Miles accusa Jeffery d’avoir filé deux tablettes d’Owsley acid à Jimi et Jeffery le vira sur le champ - This trip is over - Avant de disparaître, Jimi Hendrix aura réussi nous dit Needs à donner une sacrée allure au black power, initiant un fabuleux courant musical : «conscious lyrics, raging guitars powered by big amps, as picked up early by Funkadelic, then Miles Davis, Sly & the Family Stone, Detroit’s Black Merda, the Chambers Brothers and Undisputed Truth.» Bien vu Needsy. On l’adore quand il fait des listes aussi délicieusement somptueuses.

Dans la liste, on retrouve Miles Davis, et ça tombe bien, car Needs se fend d’un beau chapitre Betty Davis. Comme tout le monde, il a lu le Harlem 69 de Stuart Cosgrove et vu le fameux docu de Phil Cox consacré à Betty, They Say I’m Different. Le premier à reconnaître l’importance de Betty Davis, c’est Miles - She was really into new, avant-garde pop music - Alors en bon fin limier, Needs repasse au peigne fin le rôle capital que joua Betty Davis au cœur de cette révolution du black Power, en composant «I’m Going Uptown To Harlem» pour les Chambers Brothers puis en connectant son mari Miles avec Sly & the Family Stone, Otis Redding, Cream et bien sûr Jimi Hendrix. C’est Betty qui emmène Miles se saper chez Stella, la femme d’Alan Douglas : vestes à franges et liquettes en satin. C’est un petit cercle d’initiés que Jimi aime bien fréquenter, nous dit Needs, quand il est à New York et principalement Alan Douglas qui vient de monter le fameux label portant son nom. Il sort les albums de The Last Poets, Richie Havens, Etric Dolphy, Lenny Bruce et Malcolm X. Pardonnez du peu. Partout où il met le nez, Needs met la gomme. Il est en quelque sort de roi des listes révélatoires. Son côté Rouletabille fait mouche à tous les coups. Et puis voilà le fameux épisode des sessions Columbia. Miles essaye de lancer la carrière de Betty et rassemble une équipe de surdoués : McLaughin, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Mitch Mitchell, Larry Young, Billy Cox et Harvey Brooks. Ils tapent dans des trucs comme le «Politician» de Jack Bruce et «Born On The Bayou» de Creedence. Mais Columbia rejette le projet. Atlantic itou. Il faudra attendre 2016 pour enfin entendre ces sessions mythiques. Dans les notes de pochette, Harvey Brooks dit de Betty qu’elle était the real deal. Après s’être séparée de Miles et de sa jalousie, Betty entama sa carrière solo et tenta sa chance à Londres, aidée par Marc Bolan, avant de retourner aux États-Unis. Mais on a déjà dit en mai 2018 tout le bien qu’on pensait de Betty Davis sur KRTNT.

La valse des monstres sacrés se poursuit avec Bowie. July, c’est le décollage de Ziggy Stardust, dont l’impact d’image sur la société est comme celui des Stones, plus profond que celui de la musique. Il a raison de dire ça, le petit Needsy Needsy petit bikiny, d’une part parce que c’est vrai et d’autre part parce qu’il y croit dur comme fer et cette croyance fait la foi du pâté de foie. Ziggy a révolutionné les espaces culturels et les tabous sociaux, rendant les beaufs et les homophobics encore plus enragés qu’ils ne l’étaient. Needsy rappelle aussi que les traditional rock fans ne réagissaient pas très bien face au délire de Ziggy (who I’ve found to be among the most conservative stick-in-the-muds over the decades). Ziggy arrivait en plein âge d’or du denim et préparait l’avènement du punk-rock - Pop music was being invaded by a vision from the future and rock’n’roll was about to changer forever - Alors il y va, Needsy, avec le nuclear reactor brain de Bowie qui lâche sur l’Angleterre un flash flood of brillance, oui, c’est exactement ça, il parle d’un Bowie-phénomène qui a épongé toutes les influences comme a crazed sponge, après que Lindsay Kemp eût ouvert les vannes. Les Spiders deviennent cet extraordinaire edgy proto-metal band qui allait explorer the Nietzschean paranoia, genetic engineering and cataclysmic insanity avec The Man Who Sold The World, l’un des albums les plus délicieusement heavy jamais enregistrées en Angleterre. C’est à Friars que Bowie confie à Needs qu’il va devenir Ziggy Stardust et devenir a huge rock star. Il avait déjà tout en tête à Haddon Hall, il savait qu’il devait mourir pour renaître en Ziggy Stardust, un personnage de son invention, un composite du kamikaze nihilism d’Iggy, du Legendary Stardust Cowboy, de Marc Bolan - Needs précise que Weird and Gilly sort d’un poème que Bolan avait écrit pour Jimi Hendrix, ‘who played it left hand’ - et puis bien sûr Vince Taylor que Bowie rencontra un jour dans la rue et qui lui affirma être un Jesus Christ reincarned from the outer space. Ziggy Stardust est comme Elvis et Vince Taylor : la parfaite synthèse d’un mythe contemporain qu’on appelle le rock’n’roll. Bowie complète le panorama avec des costumes directement inspirés de Clockwork Orange, des wrestling boots de Russell and Bromley et une coupe de cheveux post-Rod Stewart, qui anticipe le punk et qui lance une révolution dans les chambrettes adolescentes. En Angleterre, filles et garçons se coiffaient comme Ziggy. Et boom, glam, punk tout ça va couler de source - Here was the future - Il a raison Needsy, on l’a clairement senti à l’époque. Un futur enraciné dans le showbiz à la Judy Garland, l’underground new-yorkais d’Andy Warhol, Lou Reed et Stanley Kubrick. Le nuclear brain de Bowie surchauffe le temps qu’il faut. Wham bam thank you mam, Ziggy adresse un beau clin d’œil à Little Richard. Needs dit qu’il régnait aux concerts de Ziggy Stardust une ambiance géniale qu’il n’allait revoir qu’avec la vague punk quatre ans plus tard.

September démarre en trombe avec Mott et Guy Stevens. Nouveau shoot violent d’overdrive car Mott est avec les Stones le groupe chouchou de notre héros. Dans son regard égaré de fan transi, Mott reste le groupe des high extremes, des loudest amps, longest hair and highest platform boots, tout ça organisé par un mec que Needs considère comme un visionnaire, Guy Stevens, qui déclara un jour : «Il n’y a que deux Phil Spector dans le monde et je suis l’un d’eux.» Big portait du Guy, qui entre dans le biz dès 1963, président du fan club de Chuck Berry, tête de pont Chess en Europe, puis artisan du succès de Sue Records, il lance en Angleterre les premier singles d’Ike & Tina Turner, Rufus Thomas, Elmore James, Lee Dorsey, Bob & Earl et quatre volume de The Sun Story. Puis, il s’acoquine avec Chris Blackwell et commence à produire des gens comme Alex Harvey. Et c’est là que commence l’extraordinaire parcours du découvreur Stevens. Il signe les VIPs sur Island, change leur nom, les baptise Art, puis après leur avoir adjoint l’organiste américain Gary Wright, ils deviennent les Spooky Tooth. Tout va bien jusqu’au jour où Keith Moon file à Guy sa première pill d’amphète et, nous dit Needs, the passionate musical evangelist devint le mad-eyed firecracker of popular legend que l’on sait. Boom ! Il rencontre ensuite Gary Brooker et les Paramounts et les rebaptise Procol Harum, d’après le nom du chat siamois d’un pote à lui, mais le groupe n’intéresse pas Blackwell et s’en va signer chez Decca. Guy continue néanmoins à flairer les talents et finit par faire d’Island le label de pointe des early seventies. Après avoir essayé de ramener Creedence, il ramène Free, Heavy Jelly et Mighty Baby, rien que des gros trucs - Son enthousiasme dévastateur tournait systématiquement en mayhem - Il devait produire Traffic, mais invité à la ferme, il préféra se piquer la ruche en vidant leurs bouteilles. Puis il décide de monter un groupe qui n’existe pas : un mélange de Dylan et de Stones. C’est Mott. Il monte le groupe de toutes pièces, il est le seul à repérer le charisme de Ian Hunter que les autres ne voient pas. Puis il les produit. Hunter lui rend hommage en tant que producteur. Pour évoquer le son de Mott, Needs parle d’infernal alchemy et d’elemental monster. Hagard, il n’a plus de mots pour célébrer la grandeur du early Mott. Il parle d’un Guy en studio complètement incontrôlable qui hurle, qui jette des chaises dans le mur et qui pousse les Mott à se surpasser - You are the Rolling Stones ! You are Bob Dylan ! You’re better than them ! - Mais oui, c’est ça, t’as raison, mon gars. Les Mott font ce qu’ils peuvent. Alors Guy les force à picoler, et ils se mettent à mal jouer, mais Guy trouve ça génial, il crée du chaos, il les pousse en permanence dans leurs retranchements, ils testent leur résistance, du chaos naît la vie, c’est bien connu. Il agit en mad-ass rock’n’roll maniac. Pendant l’enregistrement de Brain Capers, Guy se fout en pétard, fracasse des chaises dans le mur, puis il réduit l’horloge du studio en miettes, arrose tout ça de ketchup et finit par y mettre le feu. Tous les fans de Mott savent que Brian Capers est L’Album clé du groupe. On a passé à l’époque un an à fantasmer sur cet album, avec Jean-Yves. Ian Hunter dit qu’avec Brian Capers, ils étaient le premier groupe punk anglais. Merci nutcase Guy. Pete Frame raconte que lors des réunions chez Island, Guy s’amusait à balancer les téléphones dans la gueule des gens assis autour de la grande table - Island Records was the coolest label by far at that time - Needs a raison de rappeler que Mott allait devenir en 1970 the UK’s wildest live rock’n’roll act, préparant le terrain for glam & punk.

Et puis pour finir en apothéose, voici l’hommage le plus fulgurant d’un book déjà bien secoué du cocotier, celui que ce démon de Needs rend à Sun Ra. Needs parle tout de suite d’apocalyptic Mardi Gras style of the time, ça résume bien la situation. Il dit aussi que le roaring organ de Sun Ra dans l’insane 68 Ra set from New York’s Electric Circus ressemble à celui de John Cale dans «Sister Ray». Needs sait faire bander son lecteur. Il découvre Ra en 1969 avec The Heliocentric Worlds Of Sun Ra Volume Two. Il parle de cet album en termes d’unearthly intergalactic onslaught qui ont transformé sa cervelle adolescente en dancing globules, renvoyant l’«Interstaller Overdrive» du Pink Floyd au vestiaire. Et hop ça continue à coup de space chords blowouts, chamber space jazz & lonely planet serenades. Tout le vocabulaire du rock s’est donné rendez-vous chez Needsy, comme jadis chez Nick Kent. C’est du jour où il découvrit The Heliocentric Worlds Of Sun Ra Volume Two nous dit Needs que date sa passion pour Sun Ra, une passion qui n’a jamais voulu voir se calmer. Il dit aussi avoir passé des décades à traquer les albums de Sun Ra dans les record emporiums du monde entier et dans les rues de New York. Il parle d’impossibly-rare albums achetés 1 dollar sur les trottoirs de New York, de quoi faire baver n’importe quel spécialiste. À ce petit jeu, Needs est très fort. Il dit posséder des centaines de disques de Ra et a même fait sa compile de Ra en 2012, A Space Odissey, From Birmingham To The Big Apple pour le label Fantastic Voyage. Il considère Ra comme l’un des principaux innovateurs du XXe siècle - Sun Ra was the ultimate outsider, poursuivant son propre chemin vers des mondes fantastiques de son invention, le premier musicien à déclarer space is the place et créant une musique pour décrire sa vision. Il fut aussi le premier à promouvoir l’improvisation au sein d’un big band, à utiliser le piano électronique en jazz, et fut à la fois le pionnier de la psychedelia et de l’Afrocentrisme, utilisant des danseurs, des costumes exotiques et des effets multi-média pour illustrer ses concepts - Un spécialiste de Ra nommé D. Anderson prétend qu’il est aussi important qu’Hendrix ou les Beatles. Needs cite bien sûr ses albums de Ra préférés, car c’est une jungle, mais il a des boussoles pour s’y retrouver. L’épisode le plus marquant de cette wild Ra Saga qu’orchestre Needs est celui du concert commun de Ra et du MC5 à Detroit en 1967, suivi deux ans plus tard d’un séjour d’un mois à Detroit. Ra et son Arkestra sont invités par John Sinclair. Wayne Kramer et le MC5 étaient des major fans de Ra, au point d’utiliser son poème ‘There’ pour ce sommet du space-trash rock qu’est «Starship». Needs cite alors Ben Edmunds : «MC5 et Sun Ra étaient des frères d’armes visionnaires, des explorateurs de territoires inconnus.» Ra & the Arkestra se retrouvèrent à l’affiche du grande Ballroom, blowing Led Zeppelin off the stage. Voilà, on sort épuisé et excité à la fois de ce book, avec des tas de choses à écouter ou à réécouter, à la lumière de tous ces feux. Il faut remercier Needs pour cette fantastique virée à travers le monde magique des disques et des légendes. Dommage qu’il ait oublié l’un des symboles les plus importants de cette année-là : «69 Année Érotique».

Signé : Cazengler, Krise de nerfs

Kris Needs. Just A Shot Away. 1969 Revisited Part. 2. New Haven Publishing Ltd 2020.

Betty Davis: voir livraison 373 DU 10 / 05 / 2018

JARS III

( Pogo Records 150 / Décembre 2020 )

Dans les livraisons 486 et 487 je vous entretenais de Jars, notamment de ce chef-d'œuvre ( oreilles sensibles s'abstenir ) qu'est leur premier disque. Or deux semaines plus tard sortait le troisième album du groupe. Du moins le troisième album à couverture noire qui s'en vient compléter la série Jars I et Jars II. La discographie de Jars comporte à l'heure actuelle dix-huit pièces, mais Anton Obrazeena qui est l'épine dorsale du groupe, combien cette expression est bien choisie quand on se souvient que le I et II portent sur leur couve le dessin d'une rose carnivore, pense que ces opus présentent les moments décisifs de l'ensemble des productions de Jars.

L'Artwork est de Peter Psymuline. L'aigle impérial n'est pas au mieux de sa forme. N'est plus qu'une espèce de double-plumeau squelettique. Est-ce pour signifier comme l'indique une courte notice que Jars se détourne sur cet album de l'épouvantail du politique pour aborder des thématiques davantage intimistes car il faut se battre autant au plus près qu'au plus loin de sa propre implantation dans le monde.

Alexander Seleznev et Vladilir Veselik ont aussi participé à la mise en place des titres suivis du signe ° lorsqu'ils faisaient partie de Jars.

Anton Obrazeena : guitar, vocals / Pavel Orlov : bass / Mickail Rakaev : drums

Sick : c'est vrai que le mur du son ne vous écrase pas, vous avez une guitare qui klaxonne comme une file de voitures à elle toute seule, pour l'édulcoration politique, nous entrons en relativité restreinte, un constat implacable sur la situation sociale. Tout ce que propose la société capitaliste est une grosse flaque de caca boudin, plus on avance dans le morceau, plus la condamnation est sans équivoque, la basse orlovienne ne vous laisse aucun doute sur la nocivité du système, au volant de son poids-lourd battériel Rakaev ne respecte pas le feu rouge et roule sur les limousines sans regret, comme quoi il y a une solution à tout pour avancer dans la vie. Anton vous le scande, désormais ce sera survivance autonomiale. Mr Visionary° : on devrait avoir le droit de porter plainte pour agression sonore après l'écoute d'une telle diarrhée sonique. Obrazzena vous chie carrément dans les oreilles, ça rentre par l'une et ça ne ressort pas par l'autre, jugez de l'état de vos synapses, et ses deux compères en rajoutent un max, en plus c'est tromperie sur la marchandise, notre visionnaire ne nous parle que de son passé de soumission. A l'énergie qu'ils déploient, si intense que le morceau dépasse à peine la ( dernière ) minute, celle qui vous reste à vivre, l'on espère de tout cœur qu'ils vont trouver une solution, parce que Victor Hugo nous l'a dit à peu près en ces mots dans la préface des Contemplations : ô insensé qui crois qu' Obrazeena ne parle pas de lui. Curse, curse, curse° : la musique tombe sur vous comme une malédiction, grandiloquente et obèse, reflets de guitare, le scalde Obrazeena prononce les mauvaises paroles, la batterie roule avec la volupté d'une division blindée, tout est noir, le passé et l'avenir, mais d'un noir anarchie, étamine noire du désordre qui doit flotter sur le monde, la musique touche à la folie pure, régression vers un ahan de bûcheron abattant tous les arbres des forêts mentales. Quand ça s'arrête vous vous demandez par quelle chance inouïe vous vous en êtes sorti. Wich empire are you : démarrage de la batterie à la manivelle, et lorsque le moteur commence à tourner, c'est si brutal, si violent, si rapide que vous en êtes effrayé, les instruments font la course entre eux, ont un sacré souffle, subito silence cristallisé, tombe un rideau de plomb, une fois, deux fois, trois fois, minuterie en marche, quatre fois, mais ce coup-ci les dégâts sont énormes et les débris roulent de tous les côtés, s'agit de rompre les ponts qui nous relient avec le passé, de les concasser en petites pierres tombales, jetez un regard derrière vous, la sainte Russie est morte, n'existe plus, rire de schizophrène qui vient de couper un des deux bouts de la queue de sa folie qui l'amarrait au vieux monde. Ultramarathon° : courir contre soi-même, au travers des hurlements comprendre sa paranoïa, ce n'est pas que l'on m'en veuille, c'est que le monde entier est dans le même état que moi. Anton récite les mantra de la déculpabilisation individuelle, comment voudriez vous que la musique ne soit pas violente puisque c'est le monde entier qui brûle et se consume, et qu'elle n'est que le reflet d'une terreur libératrice. Mechanism : au sax tromblon Anton Ponomarev, retour sur soi-même identification des coupables, morceau à facture rock davantage prononcée, la batterie d'Orlov montée en mécanisme d'horlogerie du désastre, guitares lyriques, Anton Obrazeena psalmodie, il nomme tous les ustensiles de la modernité un par un, de son portable à sa machine à laver, tous le même rôle, l'aseptiser de lui-même, lui arracher toutes ses particularités, le transformer, d'ailleurs à la fin il crie comme un zombie et plus personne ne contrôle la musique qui s'engloutit en son tourbillon. Cascade de cacophonie extrémiste. I need ennemies° : l'impersonnalisation ne suffit pas, lorsque l'on n'est plus ce que l'on a été, ce n'est pas pour cela que l'on est déjà ce que l'on aurait dû être, voix pratiquement suppliante au début qui s'emplit en un second moment d'une exigence pratiquement auto-mutilatoire, les instruments en rajoutent une couche arasante, a-t-on vraiment besoin du regard de l'autre pour être, ne peut-on se reconnaître que sous la torture. Dramaturgie du désir d'être soi poussé jusqu'à l'expérimentation de son propre non-être. Théâtre de l'auto-cruauté aurait dit Artaud. Grandiloquence paroxistique. Speedcop° : accord funèbre, traversée des miroirs de la folie, ne plus être soi, devenir ce que l'on n'est pas, être l'incarnation du mal qui vous empêche d'être. Morceau court et ultra violent. Tout vole en éclats. Moscow do not believe in tears° : quincaillerie des cymbales, Anton récite un poème d'amour sur un groove très vite remplacé par des clinquances de joints qui pètent une culasse, ensuite la musique couvre la chanson comme on recouvre un cadavre d'un drap de lit pas très propre, Anton revient en force, on l'entend mal, mais qu'il parle d'une fille ou d'une ville, vous sentez bien que cela finira mal, l'on sabre les guitares comme des bouteilles de champagne pour fêter le prochain suicide programmé. Long passage instrumental, invraisemblable tunnel, la machine halète comme le corps de Gérard de Nerval se balançait dans la rue de la Vieille lanterne. Maintenant Anton s'égosille, il est trop tard, la vieille locomotive ralentit, et finit par s'arrêter, interminables crissements de freins, si j'étais vous je ne descendrais pas, cette gare d'outre-tombe ne me dit rien du tout. Un mort peut en cacher un autre.

Certes le son a changé, un peu moins assourdissant, moins franchement noise, mais sans plus, l'on sort de cette écoute un peu tourneboulé, commotionné, griffé d'émotions difficiles à analyser. Tout va trop vite, trop fort. Jars ne vous laisse pas le temps de réfléchir, ni même de sentir, Ce n'est qu'après que vous mesurez la force de l'impact, que le trou s'agrandit en vous.

Damie Chad.

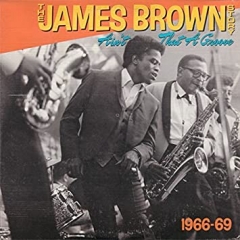

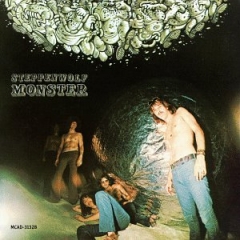

MONSTER

STEPPENWOLF

( ABC Dunhill / 1969 )

Pochette de Gary Burden, une des dernières qu'il effectuera pour Steppenwolf. Dans la continuité de celle d'At Your Birhday Party, le même principe qui mêle photographie couleur et une masse grise à laquelle l'on serait au premier regard tenté de ne prêter aucune attention, ce surplomb grisâtre de la photo prend l'apparence de la voûte d'une caverne, l'effet est d'autant plus renforcé que nos quatre héros torses nus semblent poser à l'intérieur d'un boyau. Encore faut-il réaliser lorsque l'on a retourné le disque que ces quelques centimètres supérieurs dans lesquels on a fini par discerner des personnages entassés les uns sur les autres ne sont que le bas du dessin qui occupe tout l'espace du dos de la couve dépourvu de toute indication que l'on s'attendrait à trouver quant aux titres des morceaux, noms des compositeurs et des participants à l'enregistrement.

L'on comprend facilement pourquoi l'on n'a voulu surcharger le dessin de notes malvenues. Il s'agit d'une œuvre de Rick Griffin. Le nom ne vous dira peut-être rien mais l'artiste est loin d'être un inconnu pour les amateurs de surfin' et de Gratefull Dead. Sans doute avez-vous aussi, sans le savoir, admiré ces affiches pour promouvoir les concerts du Fillmore de San Francisco. Le maître du dessin psychédélique, un coloriste hors-pair, son influence est immense, avec Crumb il renouvela l'art du comix américain. Il suffit de taper son nom sur le net pour en prendre plein les mirettes. Griffin est un visionnaire, imaginez un Edgar Poe hippie, son œuvre oscille entre délire et épouvante, entre les fissures mentales éclaircissantes provoquées par le LSD et la remontée des monstres intérieurs. Pas étonnant qu'elle se soit retrouvée sur la pochette de Monster. Ce dessin se retrouve dans Man From Utopia ( 1972 ) , méfiez-vous, la couverture est digne d'un comix bas de gamme, l'intérieur est une série de planches que l'on pourrait comparer pour l'impact sur vos neurones imaginatives aux célèbres escaliers de Piranèse, Griffin est un des des maîtres de la phantasmatique rock. Une vie californienne à la hauteur de ses exigences. Tout comme Gabriel Mekler producteur des premiers albums de Steppenwolf, il meurt, à l'âge de 47 ans, d'un accident de moto. Son dernier dessin représente un artiste attendant l'ouverture des portes du Paradis. Three steps to heaven, knocking on heaven's door...

Pour la pochette elle-même je vous laisse seul juge, vraisemblablement inspirée par l'imagerie Born to be wild – je ne suis pas sans me demander si elle n'a pas influencé quelque peu le Snaggletooth de Motörhead – tapant aussi bien dans l'imaginaire Biker que dans la légende du vaisseau fantôme, totalement en accord avec la thématique politique de l'album.

John Kay : lead vocal, harmonica, guitar / Larry Byrom : lead guitar / Nick St. Nicholas : bass / Goldy Mc John : Hammond organ, piano / Jerry Edmonton : drums

Monster : tout doux presque une introduction de musique classique, des images de menuet dans un beau salon vous passent par la tête, trois coups de boutoir fracassent les murs, la comédie peut commencer, John Kay vous conte une histoire, d'une voix cérémonieuse, derrière la vipère noire du rock'n'roll ondule et ses anneaux virevoltent lourdement, le morceau est construit sur cette ambivalence, tantôt le coup du charme, tantôt les coups de poing sur la gueule, si la musique sourde et violente ne mâche ses notes, Kay ne marmonne pas ses lyrics, droit au but, c'est l'histoire des Etats-Unis qu'il raconte, ces hommes qui fuient l'oppression politique et religieuse, on les comprend, on les soutient, on les porte dans notre cœur, ne sont pas des enfants de chœur, pour gagner de l'argent ce sera l'esclavage, pour s'emparer de terre l'on tuera des indiens, vous avez beau énoncer les choses le plus délicatement possible, les mots percent vos illusions comme des balles, pas bien beau tout cela, l'on comprend que parfois la musique s'aggrave et pèse des tonnes, de regrettables erreurs, de toutes les manières l'on ne peut revenir sur le passé, mais maintenant c'est à un monstre que nous sommes confrontés. Le drame peut commencer. Suicide : tout devient noir, un rythme qui fait écho à Perchman, cette fois Kay dégobille les mots qui font mal, vous comprenez pourquoi par la suite Le Loup n'est pratiquement plus entré dans les charts, ce n'est plus une attaque en règle mais une entreprise de démolition, le genre de lyrics qui poussent les démocrates au suicide, le Loup accuse sans retenue et ne respecte rien, le monstre est aussi le produit de nos veuleries, l'américain moyen gros et gras qui vote tous les quatre ans en prend pour son grade, le gouvernement compte sur la police pour que les gens réagissent comme des moutons, ne lèvent même pas la tête quand on envoie les fils se battre – pas besoin de préciser que c'est au Vietnam - musique de plus en plus violente à la mesure de l'état policier oppresseur. America : pour clôturer l'on revient aux sources du rock'n'roll voici les chœurs du gospel qui en appelle à l'Amérique, pas celle de Dieu, celle des citoyens endormis qui refusent de s'éveiller, là où il y a tyrannie, il y a esclaves disait La Boétie, Kay ne lance pas un appel p aux armes mais la logique de ses paroles y conduit. Ces trois premiers morceaux n'en forment qu'un, une suite, un oratorio ponctué de passage musical de grande expressivité. Un véritable chef d'œuvre de grande violence mais si subtilement déployée qu'elle ne porte en elle aucune brutalité. Draft resister : splendeurs d'orgues, trot de batterie, une charge légère, attention l'ennemi n'est pas des plus faibles ce sont les institutions les plus puissantes que vous puissiez trouver, l'(in)Justice et l'Armée, Kay s'en prend au Pentagone et offre le titre de résistant à ceux qui refusent la conscription. Honneur à ceux qui se battent du fond de leur prison pour notre liberté. Très beau morceau chatoyant et étincelant tel un insaisissable mirage du désert, qui passe et ne vous laisse que des regrets. Power play : un vieux morceau qui date des Sparrow, preuve que la révolte couve depuis longtemps. Un blues de colère dans lequel Kay mord à pleines dents, musique compressée comme le Loup sait si bien le faire, une acerbe réflexion sur les relations de l'individu et de l'état. La guitare de Byrom est terriblement efficace. Bouche les trous de la trame musicale. Titre idéal pour se rendre compte des multiples séquences entrecroisées qui fonde la musique du Loup. L'on entre dans une boucle musicale que pour en sortir. Non pas pour s'en évader mais pour en créer une autre qui elle-même laissera la place à une autre. La couleur des instruments jouent le rôle des leitmotivs wagnériens qui permettent de construire la carcasse des morceaux, c'est pour cela que la voix de Kay n'a pas plus d'importance que le son du clavier, le Loup construit une musique fondamentalement unitaire qui n'appartient qu'à lui.