KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 462

A ROCKLIT PRODUCTION

30 / 04 / 2020

|

THE LAST INTERNATIONALE / ALAN MERRILL VIC VOGEL / NANTUCKET SLEIGHRIDE |

Debout les damnés de la terre

Curieuse idée que d’aller choisir The Last Internationale comme nom de groupe. Delila Paz, Edgey Pires et Brad Wilk ne s’embarrassent pas de scrupules. C’est vrai que les scrupules n’ont jamais servi à rien. On pourrait dire la même chose des illusions. Oh ce n’est pas la première fois qu’un groupe de rock s’amuse avec ce vieux mythe révolutionnaire. Au sommet de son cynisme, McLaren avait suggéré aux Dolls de porter du rouge - red patent leather - et d’accrocher sur scène un grand drapeau rouge, semblable à ceux que Trotski accrochait jadis sur ses trains blindés, lorsqu’il allait réduire en bouillie les dernier bataillons anti-révolutionnaires de l’armée blanche. Nos trois cocos d’Amérique ne vont pas jusqu’à reprendre l’Internationale comme le fit jadis un groupe de hard-rock chinois, ils se contentent d’afficher leur pâté de foi en militant pour la heavy pop, ce qui vaut pour un engagement. Aujourd’hui on en est là. Si on réfléchit bien, les trois cocos d’Amérique ont raison. Ça ne sert à rien de vouloir refaire le monde, d’autres ont essayé et ont échoué, même Karl Marx qui fut sa vie entière persuadé qu’il pouvait sauver l’humanité en réfléchissant à une idée toute simple qui est celle d’une meilleure répartition des richesses. Une idée qui plaît beaucoup aux pauvres mais que détestent les riches. Résultat : sous couvert d’évolution/révolution technologique, le monde moderne s’enfonce dans un chaos qui broie tout, surtout les idées. Le brouhaha médiatique n’est plus qu’un gigantesque sani-broyeur qui aura tôt fait d’engloutir les dernières traces d’intelligence. On a cru le monde menacé jadis par la peste, puis par les guerres mondiales et les bombes atomiques. Ce qui se profile est mille fois plus inquiétant : une nécrose cérébrale généralisée.

Heureusement, il nous reste la musique et le cynisme afférent. We Will Reign est certainement le meilleur moyen de faire connaissance avec nos trois cocos d’Amérique. C’est un album qui a du son à revendre. Ce qui frappe le plus, c’est la frappe de Brad Wilk, bien connu des fans de Rage Against The Machine, puisqu’il en fut le batteur. Ils font aussi une puissante reprise du «Baby It’s You» de Burt. Ils la bombardent de son, comme s’il voulaient passer en force et conquérir le firmament. L’autre grosse Bertha de l’album s’appelle «1968» - The more I love/ The more I feel like making revolution - Belle pulsion rockante, Edgey Pires joue à la bonne éclate. On sent un énorme potentiel derrière ce fier désir révolutionnaire. Ils font aussi un «Fire» qui n’est hélas pas celui de Jimi Hendrix, c’est un heavy Fire de before you let that burden down. Belle excellence de la fine fleur du fire. Delila Paz chante à gorge déployée. Elle devient une fabuleuse décapsuleuse, une véritable égérie d’Algérie avec derrière un edgy Edgey qui joue à la folie Méricourt. Ils tentent le diable. Delila Paz bourre d’insistance et de poudre la dinde de son morceau titre puis Brad Wilk sort son gros beat sur «Wanted Man». Cette teigne de Delila Paz revient ruer dans les brancards de «Killing Fields», elle y fait sa heavy rockeuse, celle qui ne se laisse pas marcher sur les doigts de pieds. Elle fait autorité, elle chante à l’ancienne, avec ce côté dominateur qu’avaient des gonzesses comme Grace Slick ou Maggie Bell. Elle sait aussi ramener du sucre autour de ses lèvres avec un «Battleground» qui sonne comme un hit des Ronettes, et puis voilà, on a dit tout ce qu’on pouvait en dire.

Sur scène, nous deux cocos d’Amérique sont encore plus intéressants (ils ne sont que deux car Brad Wilk s’est fait porter pâle et remplacer par un frenchy). Il leur faut de la place car Edgey Pires saute partout et donc, il entre en compétition avec Mike Brandon des Mystery Lights et Pat Beers des Schizophics. Dès trois, quel est le plus beau Zébulon ?

Pat Beers, bien sûr, mais Edgey Pires n’est pas avare de rebondissements en tous genres. Il affectionne particulièrement le saut en ciseau. Il en fait même peut être un peu trop. Il rebondit plus qu’il ne joue, en réalité. Ces groupes américains ont compris qu’il fallait donner du spectacle aux gens, alors ils en donnent. Franchement, on n’osait même plus espérer voir des guitaristes sauter partout. Le plus extrême reste Pat Beers, car il adore se rouler par terre avec sa guitare, ce que ne font ni Mike Brandon ni Edgey Pires. Disons qu’ils font autre chose. Et ça marche. On en a pour son argent. On se sent même privilégié.

Ils attaquent avec un joli brash de «Feeling Good» suivi de l’imparable «Killing Fields», deux jolies bombes de scène et c’est là où Delila Paz abat son jeu : wow, l’égérie d’Algérie mène bien son bal, à l’autre bout de la scène, elle chante à la hargne pure en jouant de la basse et elle saute pas mal derrière son micro, en fait, elle bouge en travaillant son souffle, comme un boxeur dont elle porte d’ailleurs des pompes.

Magnifique donzelle mirifique, elle ramène toute l’imagerie des passionarias californiennes, on pense bien sûr à Grace Slick, mais en plus dynamique, Delila Paz devient extrêmement belle dans son rôle d’entertaineuse. Avec son fute de cuir noir et les cheveux dans la figure, elle rivalise de rock’n’roll animalism avec son copain Edgey Pires, ah les deux font joliment la paire, c’est le couple infernal du rock américain, avec le même genre d’énergie que Nashville Pusssy. Même genre de bravado pugnace, même façon de travailler le rock au corps, avec ce «Mind Ain’t Free» tiré du dernier album ou encore ce «Wanted Man» tiré de l’Epic et bien monté sur son gros beat. Ils sont tellement excellents qu’ils en deviennent prévisibles. Ce n’est pas les critiquer que de dire une telle chose, c’est au contraire une façon de les féliciter pour cette espèce d’aisance à chauffer un public convaincu d’avance. La recette du couple infernal marche à tous les coups, mais là, Edgey Pires et Delila Paz amènent encore autre chose, le petit plus qui fait la différence, une sorte d’éclat naturel qui fait qu’on ne préfère ni l’un ni l’autre, mais les deux ensemble, tellement ils se fondent bien dans le moule de leur son et de leur vision du rock.

À deux, ils réussissent l’exploit de proposer un modèle de rock américain parfait, ils dégagent de bonnes vibrations et rockent leur chique so far out. Delila Paz reprend l’«A Change Is Gonna Come» de Sam Cooke et se donne les moyens de bien le chanter au chat perché, elle fait bien gaffe de ne pas esquinter cette merveille mythologique. En rappel, ils viennent exploser une dernière fois le «Need Somebody» du dernier album et l’infernal «1968» tiré de l’Epic. Belle leçon de power.

Maintenant, si on veut écouter les autres albums de cette dernière Internationale, il faut aller voir au merch, car à part l’Epic, leurs albums ne sont pas vendus dans le commerce. Pas de label, donc ils s’auto-produisent. Ils ne se prennent pas la tête avec ça.

Leur dernier album auto-produit s’appelle Soul On Fire et date déjà de 2018. On y trouve une belle énormité, «Freak Revolution» qui nous conforte dans l’idée d’avoir fait un bon investissement. On y assiste à une belle descente de heavy blues rock, certainement ce qui se fait de mieux dans le genre. Delila Paz y délaye son heavy charisma de boxeuse à coups de hey avec un Edgey Pires en embuscade. C’est excellent, tendu et beau, aw aw, bien ravalé de la façade, porté à bonne ébullition, tisonné dans l’âtre du diable. L’autre gros candidat à l’élection s’appelle «Hit Em/Your Blues», vieux shook de shake avec cette folle de Delila qui saute au fond du cut avec sa basse comme d’autres sautent au paf. Excellent et même assez éperdu. Ça chatouille bien les oreilles, à défaut de chatouiller autre chose. Par contre, ils font un «5th World» assez présomptueux. Ils ne reculent devant aucun sacrifice. Edgey Pires finit ça en festival de wah, c’est bien bardé d’interventions à tous les coins de rues, il fait dans l’excès perpétuel. Ils tapent leur «Hard Times» au big heavy stomp avec la basse en avant dans le mix, et la harangue d’une folle comme une cerise sur le gâteau - Cuz I’ve been lost - Elle y va de bon cœur, c’est vrai, mais ils en font trop. Ça devient vite pompeux. Ils amènent ensuite «Mind Ain’t Free» au heavy groove saturé de son et elle parvient à chanter au dessus du mayhem. Elle ramone bien sa prophétie, c’est très épique, très saturé, elle prône l’arrachage des chaînes - You can break those chains/ Right Off your feet - Ils font aussi quelques trucs plus putassiers comme «Soul On Fire», ou «Modern man» qui sonne comme de l’indie pop, ou encore «Need Somebody», monté en épingle et même assez gothique.

Au merch ils vendent aussi deux Bootlegs à pas cher, 5 euros, alors ça part comme des petits pains. Sur This Bootleg Kills. Vol. 1, on trouve pas mal de belles choses, notamment cet hommage aux Stones qui s’appelle «Edith Grove». Bien amené aux arpèges sixties, ça tourne très vite à la big Stonesy. C’est même en plein dedans, elle est bien au chant, d’une chouette crédibilité. Très joli répondant. L’autre bonne surprise du boot est cette reprise d’«A Change Is Gonna Come», qu’ils jouent sur scène. Elle se prend pour Sam Cooke et elle est impressionnante de justesse. Elle accroche bien au truc, elle le chauffe à l’extrême pointe de sa petite glotte rose. Ils font aussi une reprise du «Hey Hey My My» de Neil Young. Ça leur va comme un gant. C’est complètement dans leurs cordes. Elle fait sa passionaria, rock’n’roll can never die. Ils y vont franco de port. Elle est marrante quand elle parle de Johnny Rotten. Le connaît-elle ? L’autre bonne surprise du boot est ce pur jus de stomp qui s’appelle «We’re Gonna Stand Up». On lève la patte en rythme avec eux et Delila s’érige en reine de la révolution, elle guide le peuple, enfin le peuple qui achète ses disques. Elle ne cherche pas à se faire élire au Soviet Suprême, elle a compris que ce n’était pas pour elle. Elle préfère aller stomper dans la pampa. Elle dispose des clameurs populaires pour la soutenir. Alors elle devient fière de son drapeau rouge. Elle rameute les foules à coups de we’re gonna stand up, elle sait prêcher dans le désert. Alors bravo ! Parmi les cuts connus tirés des autres albums, voilà «Tempest Blues» qui comme son nom l’indique est une solide tempête de blues rock. Edgey Pires l’explose au bottleneck acariâtre. Il se situe dans le sentiment de la vraie épaisseur, avec du solo à l’avenant. Impossible de faire mieux. C’est même un exploit dont il devrait être fier. On retrouve aussi deux versions de l’excellent «Killing Fields» tapé au heavy rock de riffing international. Dans la version live en studio, on assiste à une fantastique bravado d’exaction ornithorique, ça joue dans le giron du gras double, t’es baisé d’avance, c’est même du gras double de roll over, une vraie merveille. Ils excellent en matière de heavy stuff. L’autre version est un live at Rock Werchter. Une vraie régalade. On veut du rab. C’est du bon heavy, servi à la louche, ça fume, on se brûle la gueule et elle charge sa petite barque de baby doll en dansant comme une boxeuse derrière son micro, awite, sans jamais regarder où elle pose les doigts sur son manche. Delila Paz ne s’arrête jamais en chemin, elle va shaker l’Internationale jusqu’au bout de la nuit, avec un Edgey on the edge of the wah qui arrose tout de son sperme sonique. Elle reprend aussi le «We Will Reign» tiré de l’Epic du même nom. Elle s’enflamme comme l’égérie d’Algérie, du haut des barricades de Casablanca, avec des filles qui font nah nah nah derrière elle. Il semble parfois qu’ils cherchent tous les deux à se faire passer pour un groupe de rock clasique, alors que de toute évidence, leur destin se trouve dans l’underground. Edgey Pires sait rester on the edge de la cocotte internationale. On passe complètement à autre chose avec «Workers Of The World Unite». Elle se prend pour Joan Baez. Mais au fond, cette adoration pour Joan Baez l’honore. Quand elle gueule, elle est un peu limitée, mais elle paraît sincère dans son élan.

This Bootleg Kills. Vol. 2 est plus acou. On y trouve une superbe reprise du «Babe I’m Gonna Leave You» de Led Zep. Les voilà dans le saint des saints. Ils n’ont pas froid aux yeux : deux défis d’un coup, le Plant et le Page, c’est-à-dire l’un des sommets artistiques du rock anglais. Ils font une version extrêmement intense, Edgey Pires la joue à l’arpège convaincu, il reste dans une esthétique très seventies et même assez spirituelle. Ils rendent ensuite hommage à Wolf avec «Hard Time Killing Floor Blues», deep in the dark d’acou, mais sur ce coup-là, ils manquent de crédibilité. Wolf n’est pas un joujou. L’autre reprise de choc est le «Think» d’Aretha. Belle attaque, Delila Paz en a les moyens, elle a tout le shake et toute la niaque nécessaires. Elle sort même des accents black dans le feu de l’action. Mais elle gueule aussi comme une égérie d’Algérie perchée sur sa barricade. Cette cover d’Aretha reste néanmoins exceptionnelle car grattée à coups d’acou. Voilà pourquoi ces deux boots valent le déplacement. On croise rarement des covers d’aussi bonne qualité. Ils font aussi un carton avec «River» joué au pincé d’acou subtil. Ils s’amusent à revisiter le soft pop folk du dessous des arbres, elle monte dans de sacrées virevoltes et son répondant en impose. Elle joue de toutes ses facultés et chante à la pointe de ses lungs. Elle est assez pure dans sa dimension fantasque et on est prié de la respecter. Par contre, ils se montrent affamés de fame avec «Master». Et quand on la voit ramper aux pieds du succès avec «Feeling Good», on a envie de lui dire de rester à la maison pour faire le ménage. Mais elle sait très bien ce qu’elle fait. Elle pense que son énergie la rendra célèbre dans le monde entier. Au fond du boot, on retrouve une nouvelle version de «Killing Fields» bien électrique et même assez demented. Retour au heavy blues rock, Edgey Pires nous propulse tout ça dans les oreilles, c’est le son préféré des Français, l’exception qui fait la règle, la perle noire d’Henry de Monfreid. Edgey Pires allume son Killing Fields d’un solo déclaré et ça repart dans l’exaction corporatiste. Ils terminent avec une version toute aussi électrique de «1968», bien énervée et poundée dans le beat. Belle vélocité, Edgey Pires charge le son au maximalus cubitus et le beat rebondit comme s’il était en caoutchouc. Peut-on espérer mieux ? Non. C’est balayé par des vents de power chords et l’infernal Edgey Pires part en vrille de wah dans l’embrasement d’un crépuscule des dieux.

Signé : Cazengler, the last inter-minable

The Last Internationale. Le 106. Rouen (76). 22 février 2020

The Last Internationale. We Will Reign. Epic 2014

The Last Internationale. This Bootleg Kills. Vol. 1. Not On Label unknown

The Last Internationale. This Bootleg Kills. Vol. 2. Not On Label 2017

The Last Internationale. Soul On Fire. Not On Label 2018

Merrill en la demeure

On l’apprend à l’instant : emporté par le virus dont tout le monde parle, Alan Merrill vient de casser sa pipe en bois. La longue histoire d’Alan Merrill se trouve prise en sandwich entre deux albums : celui des Arrows paru en 1976 et son dernier album solo, Radio Zero, paru l’an passé, et salué dans un seul canard de rock, Vive le Rock. Ailleurs, rien. Pas un mot. Que dalle.

Culte ? Pas culte ? Là n’est pas la question. La planète rock grouille de petits personnages intéressants et chacun va butiner au gré de ses ivraies. Souvenez-vous du temps où il faisait bon aller musarder chez les bouquinistes des quais de Seine ou dans les bacs des second-hand record shops de Golborne Road, là-bas, au bout de Portobello. Si on tombait sur l’album des Arrows, on le sortait du bac. Rien que pour sa pochette. Simple as that.

Trois petits mecs y resplendissent, dans l’éclat surnaturel de leur jeunesse pas éternelle. La pochette est aussi réussie que celle du premier album de Nazz ou encore celle des Hollywood Stars. Alan Merrill est celui qui se tient à droite de l’image, avec un faux air de Richard Wright, l’organiste du Floyd. Par contre, sur la photo qui figure au verso de la pochette, il ressemblerait plus à Joey Molland, le liverpuldien de Badfinger. À droite de l’image, le batteur Paul Varley se coiffe exactement comme le Ronnie Wood de l’époque des Faces. Et au centre, Jake Hooker arbore une belle mine de rock-star en devenir. On croit tenir un album de glam, qui est pourtant passé de mode en 1976. Mais quand de retour au bercail, on le pose sur la platine, il faut déchanter, car les Arrows s’efforcent de sonner comme les Walker Brothers, mais sans en avoir ni les épaules, ni les compos. Le concept est exactement le même : trois beaux mecs, une grosse production et ça sort sur le label de Mickie Most : RAK. Mais les producteurs qui sont derrière nos trois Arrow ne font pas le poids. Phil Coulter et Bill Martin se prennent pour John Franz, qui fut l’un des plus grands producteurs britanniques : on retrouve en effet Franz derrière Dusty chérie, Marty Wilde et bien sûr Scott Walker. La pop des Arrows est beaucoup trop formelle, pour ne pas dire putassière. Ce fut à l’époque une horrible déconvenue. On devait se contenter d’un riff de guitare en bout de bal d’A dans «Boogiest Band In Town». On sentait Jake Hooker décidé à en découdre. On sentait chez lui un goût prononcé pour le power chord bien tempéré. C’était presque du glam, mais la prod était aussi sèche qu’une mal baisée. On reprenait espoir en B avec «Don’t Worry ‘Bout Love», monté sur un heavy riff digne d’Humble Pie. Pourquoi n’avaient-ils pas monté tout l’album sur ce genre de big deal ? C’est un mystère sur lequel se pencheront les Égyptologues du douzième millénaire. On sentait pointer dans «Don’t Worry ‘Bout Love» un son de cloche de bois bien intentionné. Puis ils recommençaient à se vautrer en singeant les Walker Borthers dans «Let Me Love You», avec des traces de River Deep dans le thème de basse.

Le hit le plus connu des Arrows est bien sur le fameux «I Love Rock’n’Roll» dont Joan Jett va faire ses choux gras. Dans l’interview qu’il accordait à Mark McStea pour Vive Le Rock en 2016, Alan Merrill raconte de quelle façon est né l’un des plus gros hits de cette époque. Mickie Most lui demanda de composer un hit. Alors Alan revint le trouver dans son bureau et lui claqua à coups d’acou les trois accords d’«I Love Rock’n’Roll». On connaît la suite de l’histoire. Mais les choses vont vite se dégrader lorsque Most charge Dave Crowe de prendre en main le destin des Arrows cher RAK. Crowe trouve les compos d’Alan trop bonnes et donc pas adaptées au public : il veut des chansons médiocres pour un public qu’il estime médiocre. Alan comprend à ce moment là que les Arrows sont foutus et que First Hit va être une catastrophe. Pire encore : Mickie Most qui s’occupe d’eux les conjure de ne pas prendre de manager, mais ils n’en font qu’à leur tête et Most prend leur décision d’engager un manager comme un affront. Bill Wyman qui aime bien les Arrows tente de les sortir des griffes de Most en les présentant à Ahmet Ertegun, le big boss d’Atlantic. Ahmet aime bien ce qu’ils font. Il voudrait bien les signer, mais il ne veut pas engager le bras de fer avec Mickie Most. Quand ils comprennent enfin qu’ils sont baisés, les Arrows splittent. La flèche brisée.

La vie continue. Jake Hooker va épouser la fille de Judy Garland et devenir son manager. Paul Varley va de son côté épouser June, la première femme de Marc Bolan. Quant à Alan Merrill, il va démarrer une carrière solo. Il faudra attendre une flatteuse chronique dans un numéro récent de Vive le Rock pour se repencher sur son cas.

Sur la pochette de Radio Zero, Alan Merrill pose avec une Rickenbacker en bandoulière. On sent très vite un ton. Ce mec sait composer une bonne chanson. Il fait un peu de glam avec «Equalizer». Il n’a rien perdu de son charme d’antan, même si sa voix est plus rauque. Globalement, il pond des cuts pertinents et les mène à bon port. Mais en même temps, on ne trouve pas de quoi crier au loup. On ne se relève pas la nuit pour écouter cet album. Merrill a du mérite, mais sa pop reste très orthodoxe. On le voit donner de la voix avec «Stella Stella» - It’s been a long long time - Il chante son beau boogie à la vieille éveillée, comme le fit jadis Joe Cocker. Le problème est que Merrill a du mal à fournir. Seize titres, c’est un gros boulot, et pour tenir l’auditeur éveillé, il faut assurer et savoir mettre la main à la pâte. Il cherche encore la petite bête avec «December 7 In The Shade», quarante ans après les Arrows. Il a raison de vouloir continuer à creuser, il trouve des choses. Ses balladifs se veulent purs comme de l’eau de roche. Avec le morceau titre, il fait un peu de pub-rock. Il joue tout ce qu’il compose à la perfection, comme s’il n’avait plus de public depuis longtemps. C’est très curieux comme ambiance. On pense bien sûr à John Fiddler de Medecine Head qui lui aussi tourne en rond dans son coin depuis quarante ou même cinquante ans. Merrill se prend pour Dylan avec «Don Quixotte Absolutely» - Don Qui/ Hotte/ Absolu/ Tely - La structure est solide, dommage que la chute soit si pompeuse. Et puis un cut comme «A Brand New Day» finirait presque par devenir attachant. Il fait bien son job de compositeur et tente de proposer des chansons correctes, comme il le fit au temps de Mickie Most. Mais il ne faut pas attendre des merveilles de cet album, de la même façon qu’il ne fallait pas en attendre du First Hit des Arrows. Et pourtant, force est d’admettre qu’un cut comme «Long Road Home» reste très largement au dessus de la moyenne.

Signé : Cazengler, l’arrowseur arrowsé

Alan Merrill. Disparu le 29 mars 2020

Arrows. First Hit. RAK 1976

Alan Merrill. Radio Zero. Merrill Entertainment Company 2019

Mark McStea. Another dime in the jukebox. Vive le Rock # 40 - 2016

VIC VOGEL

HISTOIRES DE JAZZ

MARIE DESJARDINS

( Editions du CRAM / 2013 )

Vic Vogel a été publié en 2013. Vic Vogel, né en 1935, est mort le 16 septembre 2019. Ce livre de Marie Desjardins n'est ni une biographie, ni un roman. C'est la tâche de Karon, le sinistre nocher, de transborder les vivants au pays des morts. C'est aussi le miracle de la littérature de permettre le retour des âmes mortes aux rivages des hommes vivants. Marcel Schwob se plaisait à relater les Vies imaginaires de personnages disparus depuis des siècles. Notre écrivain symboliste avait ses préférences, les poëtes, les assassins, les demoiselles galantes... Que du beau monde. Marie Desjardins ne s'est pas penchée sur des turpitudes aussi offensantes pour le genre humain que la poésie ou autres délits mineurs, elle n'est pas allée si loin dans le temps, cédant à d'amicales circonstances qui l'ont mise en présence de Vic Vogel, elle s'est attachée à rendre compte du vécu d'un contemporain, ancré dans sa septième décennie.

Cela ne nous étonne point de sa part. N'a-t-elle point, romancière, élevé dans Ambassador Hôtel une statue à une rock'n'roll star issue de toute pièce de son imagination, même si elle l'a modelée à partir de la glaise du réel phantasmé. Ne s'est-elle point glissée dans l'âme conjointe et puis séparée de deux idoles françaises dans SylvieJohnny. Et dans Ellesmere n'a-t-elle pas mis ses personnages sur un chemin qui ne mène nulle part, puisqu'il débouche sur l'imposture de l'être. Preuve qu'elle voulait bien s'observer au travers de leurs pérégrinations dans le narcissique miroir brisé de l'écriture. Car l'autre, qu'il soit issu de notre esprit ou présence indépendante de notre volonté, n'est qu'un éclat tranchant de lumière sur notre propre obscurité.

Donc Vic Vogel. Pratiquement inconnu en France, mais une sommité du jazz en son pays lointain, le Canada. Les règles du jeu étaient simples. Elle regardait vivre Vic, mais Vic ne se prévalait d'aucun de droit de préemption sur ce qu'elle écrirait. Pour résumer j'aurais préféré être à la place de Vic Vogel, rien à faire que de se laisser vivre, qu'à celle de Marie Desjardins attelée à transcrire une vie en trois centaines de feuillets. Question contenu et anecdotes, pas de problème sinon celui de l'élagage, le piège était dans la chronologie. Si tentant de suivre l'ordre des années, tel un policier obstiné remplissant ses dossiers. Marie Desjardins a satisfait à cette contrainte. Du moins apparemment. Reportez-vous à la table des matières, la vie de Vic saucissonnée en dix tranches. Ne soyez pas si bêtes. Nous avons affaire à une artiste, romancière de surcroît, elle vous a concocté une structure absolue. D'une grande simplicité : trois parties, un début, un milieu, une fin. Une sophistication extrême. Celle qui selon Mallarmé préside à tout récit.

PRELUDE

Un récit merveilleux. Une enfance incandescente. L'homme est dans son enfance comme l'épi porte le grain de blé qui le contient. Cela n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'un homme ? Pas grand-chose. Mais certains pèsent davantage que la plupart. Ce n'est pas qu'ils soient plus intelligents, plus beaux, ou plus riches, c'est qu'ils savent intensifier le peu qui leur est donné. Avant d'être Vic, Vic est Mathias, son père. Il lui doit tout. Plus que la vie. Une certaine aptitude au bonheur. Une forme d'insouciance vitale devant les coups du sort. Qui s'amoncèlent. La guerre en Hongrie le pousse à s'exiler, seul avec son violon tzigane et quatre tonneaux de vin. Un maigre viatique. Suffisant pour vivre libre. Parvenir à Montréal, se marier, faire deux garçons, traverser la misère grâce à la débrouille, heureux de respirer, un homme naturellement porté à la joie des jours malgré les vicissitudes... Vic est comme un roi dans son quartier, un mélange de pauvres, juifs, catholiques, hongrois, allemands, canadiens français et canadiens anglais... Mathias impose des règles simples, s'aimer, se respecter, tenir sa parole, vivre, faire de la musique, manger... Des commandements que Vic appliquera toute son existence. A part cela les enfants sont libres de courir où ils veulent. Mathias achète un piano pour Frank son aîné, le cadet devra pendant longtemps se contenter d'écouter la radio. Un désir non satisfait renforce l'envie.

Vic est musicien, d'instinct et d'oreille. Un enfant doué. Surdoué. C'est l'origine de la première fêlure. Il ressentira à plusieurs reprises la nécessité de prendre des leçons. Mais elles sont chères. Pire que tout, il est rejeté. L'on ne veut pas de lui. Son statut social ne l'autorise pas à... Il aborde la musique un peu trop à la sauvage. Ça ne pourra pas le faire. Qu'importe, il a hérité du piano de son frère, à la radio il assiste au déploiement de l'aventure jazz et en même temps aux retransmissions des concerts de musique classique... Il s'improvise chef d'orchestre. Il apprend, il mémorise, il retient, il absorbe...

L'enfance est terminée. C'est un livre dans le livre. A la limite il se suffit à lui-même. L'évocation de Marie Desjardins est magistrale. Une écriture balzacienne. Qui pose une histoire dans la réalité du monde, telle une stèle dans l'éternité. Et puis elle tourne la page. Sans chichi. Pas Vic Vogel. Il désire une autre fin. Qui marque un commencement. Et un adoubement. Une scène mythique. Les historiens du jazz ne sont pas d'accord. Vogel élude la question des dates. Il lui faut une initiation, un rite de passage. Quel âge a-t-il, seize, dix-sept ans. Qu'importe il prend le car direction New York et s'en va frapper à la porte de Lennie Tristano, qu'il considère comme le plus grand des jazzmen vivants. Kr'tnt-reader si tu ne connais pas, écoute sur You Tube son Descent in the Maelström, le seul conte d'Edgar Poe mis en une musique qui soit digne des tourbillons de l'écriture de l'auteur du Corbeau - quatre minutes de piano qui te feront comprendre que le gamin n'avait pas tort. Ce que rapporte Marie Desjardins, est-ce du vécu, est-ce un rêve. Dans les deux cas, c'est fondationnel. Vogel peut mentir à ses interlocuteurs, pas à lui-même. L'on n'est plus chez Balzac, mais chez Nerval. Rendons grâce à Marie Desjardins d'avoir su traduire ce changement de dimension.

VOGEL

La suite vous la connaissez. Et Vogel devient un grand musicien. Les années de vache enragée, à courir le cachet, à jouer pour pratiquement rien, à accumuler les expériences et les déboires. Jouer avec le premier venu comme avec les cadors. La galère habituelle de tous les zicos, des hauts, des bas et bientôt Vic gagne beaucoup plus que son père. La route du succès est pavée d'échecs. Sinon, ce ne serait pas intéressant. Notre auteur suit la carrière de Vic, il y aurait de quoi rédiger un éphéméride interminable, alors elle décide de prendre de la hauteur. Ne s'agit pas pour elle de passer à toute vitesse sur les faits et les dates, elle n'est pas là non plus pour le déroulé de la carrière au millimètre près, elle est là pour Vic Vogel, la machine Vogel roule de plus en plus vite et de plus en plus fort, mais ce qui intéresse Marie Desjardins c'est la description du moteur Vogel. Son mode de fonctionnement.

Pour décrire Vogel, il serait nécessaire de voler à Mezz Mezzrow le titre de son autobiographie, la rage de vivre. Vogel ne croit qu'en lui, ne compte que sur lui-même. Ne s'embarrasse pas avec les demi-sels et les trous du cul. Il ne sait pas écrire la musique. Il mettra du temps à trouver le professeur qui lui filera la méthode, mais il le rencontrera, lire les notes n'est pas le plus difficile, mais intellectualiser une partition en comprenant comment ça marche, comment ça s'articule, quel problème le compositeur a-t-il posé et comment l'a-t-il résolu, il entend désormais qu'il ne s'agit pas d'ânonner les notes les unes à la suite des autres mais d'avoir une vision d'ensemble, de parvenir à une compréhension dialectique. Il y a chez Vogel une volonté nietzschéenne affirmée, d'autant plus évidente lorsque l'on se souvient comment Nietzsche savait déchiffrer une partition, et son implication rageuse en faveur et puis contre Wagner.

Pendant quinze ans Vogel joue sur tous les tableaux, au piano, ou au trombone, dans les bars miteux ou sur des scènes déjà plus huppées, il a une âme de chef, d'organisateur, il sait décider vite et refuse d'hésiter. Il saisit toutes les occasions, les plus désespérées, les plus évidentes. Il travaillera pour la radio. Un boulot d'une richesse extraordinaire, accompagner des chanteurs de toutes sortes, des nullités patentées comme de véritables artistes, il compose les arrangements, devient l'incontournable directeur des séances, on peut compter sur lui, il a la solution pour l'improbable, pour l'impossible aussi. L'avait déjà un bel égo, l'en possède désormais un taille maxi-boum, ne se gêne pour dire ce qu'il pense et vous l'envoyer en pleine figure. N'est pas un tendre. L'est même très dur. Mais toujours juste. Il est partout. Il part en tournée, écrit de la musique pour des films, enregistre des disques, compose pour orchestre symphonique et big band mélangés. Sa carrière culminera en 1976, avec l'écriture et l'interprétation du générique ( début et fin ) des Jeux Olympiques de Montréal.

Tout pour la musique, tout pour le jazz. Alcool et famille en capilotade. Il est arrivé au sommet. Trop de succès, trop de jalousies, le métier se détourne de lui, le public fuit le jazz, se tourne vers le rock et le punk...

L'est fini, l'est foutu. Gambergera durant trois ans. Mais non, trouve la parade à la panade. Monte son big band à lui, pas une agrégation fortuite ou saisonnière, une formation régulière, il n'est plus Vic Vogel, il est le maître de toute la nouvelle génération jazz. Assez jeune d'esprit pour créer malgré ses préventions avec le groupe pop Offenbach ce qui se dénommera le jazz fusion, big band +formation rock...

TEL QU'EN LUI-MÊME

Tout ce que je vous ai résumé à grands traits hâtifs il faut le lire dans la prose précise et haletante de Marie Desjardins. Elle sait tenir son lecteur en haleine. Mais jusqu'à maintenant ce sont les confidences de Vic Vogel qui ont mené en quelque sorte la danse. Le moment est venu où Marie Desjardins prend la parole, c'est elle qui raconte Vogel, elle sait regarder, elle sait écouter, elle sait retranscrire, elle sait colorier, mettre en scène, nous sommes en les dernières années de la vie de Vic, elle lui rend visite, elle l'observe de près, elle sonde les blessures, elle le connaît, elle le comprend. Lui aussi n'est pas dupe de lui-même. Oui il est un gros bourru, un fort va-t-en gueule, ses musiciens l'adorent, ne manquent jamais la répétition du lundi, ils savent ce qu'ils lui doivent, il ne leur passe rien, leur dit leurs quatre vérités, mais il les a fait progresser, leur a beaucoup donné... n'empêche que les blessures sont toujours là. Lui qui est devenu un baobab officiel, une vache sacrée du milieu culturel québecois et canadien, peste encore contre les cul-pincés de l'establishment musical, il ressent toujours l'ostracisme dont il est victime de la part des musiciens classiques, il leur reproche de ne pas savoir improviser, d'être incapables de sortir de la tonalité imposée par une tradition académique pour jouer tel ou tel morceau, déclare qu'ils ont embaumé Beethoven, et Mozart, qu'ils ont ossifié la musique qu'ils avaient écrite et qui n'était que des variations, des improvisations, des premiers jets, des approximations qu'ils modifiaient sans cesse, qu'une fois morts on a réuni leurs feuilles volantes et pour ainsi dire cryogénisé leur étape passagère pour les conserver en une version définitive ne varietur pour l'éternité.

Marie Desjardins nous rend un Vic Vogel terriblement humain, souffrant physiquement, s'enfermant en lui-même, une tour délabrée qui perd un à un ses créneaux mais qui reste debout, perdu en le rêve de ses années de gloire et de guerre, de combat et de cette enfance, qui ne meurt jamais, qui survit quelque part, même si l'on ne sait pas trop où.

Il en est de Vic Vogel comme de beaucoup d'entre nous. Lorsque nous serons morts nous resterons plus ou moins présents dans la mémoire de quelques uns de nos contemporains qui partiront eux aussi à leur tour et cela en sera fini de nous... Vic Vogel aura cette chance de survivre plus longtemps grâce à ce livre. D'autant plus émouvant qu'il a été composé comme une œuvre musicale, l'écriture est au diapason de ce qui est raconté, elle reproduit les mouvements de l'action, elle en épouse les différentes phases, tantôt heureuses, tantôt allègres, tantôt tempétueuses, vivaces et nostalgiques. Marie Desjardins a tissé un linceul d'immortalité. Il suffit d'y poser les yeux pour assister à la renaissance de la vie.

Romance hier, aujourd'hui et demain.

Damie Chad.

Note 1 : Nous avons vu Vic Vogel, reste à l'écouter. Quelques vidéos disponibles sur le net aideront le lecteur. Son œuvre reste tributaire du jazz d'avant et d'après guerre, elle puise aux sources d'Oscar Peterson et de Duke Ellington, tout en ayant intégré la leçon du Be Bop. Le kr'tnt-reader remarquera qu'il est né la même année qu'Elvis Presley et Gene Vincent, et que né dans l'upper-north american continent il n'a pas été marqué par une quelconque influence country mais qu'il se rattache par ses racines tziganes à la musique classique européenne, sa prédilection pour Lennie Tristano est logique. Tristano essaya de plier les structures anarchisantes du jazz à l'inventivité quasi-mathématique de Bach. Le parcours de Vic Vogel prend toute sa signification nous semble-t-il si on le met en relation avec le travail d'un George Gershwin et d'un Leonard Bernstein. Rien que dans sa façon d'équilibrer les masses sonores dans la menée de son Big Band, l'on ressent chez lui la nécessité d'une certaine rigueur formelle en alliance totale avec son caractère tranchant.

Note 2 : sur Vic Vogel, voir dans notre livraison 457 du 26 / 03 / 2020, la chronique Portraits Rock. Pour Marie Desjardins : nos chroniques : La voie de l'innocence in livraison 449 du 30 / 01 / 2020 / Ellesmere in 447 du 16 / 01 / 2020 / SylvieJohnny in 442 du 12 / 12 / 2019 et Ambassador Hôtel in 440 du 28 / 11 / 2019.

NANTUCKET SLEIGHRIDE

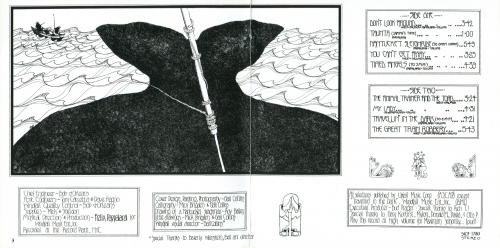

MOUNTAIN ( I )

Il est des objets qui vous fascinent, vous obsèdent. L'album Nantucket Sleighride de Mountain est un de ceux-là. Irradiant envers moi. Des centaines d'autres personnes l'ont écouté, l'ont apprécié, ou en sont sortis plus ou moins indifférents, ouais pas mal, et sont passés à d'autres préoccupations. J'avais déjà Flowers of Evil, avec sa pochette noire, lorsque ce deuxième opus du groupe m'est passé entre les mains, c'est quoi ce truc de hippie ai-je pensé avec ce dessin very-beautifull-lady, toutefois tout en haut c'était écrit Mountain, bon je prends, mais c'est quand j'ai ouvert le gate-fold que j'ai été subjugué.

Trop, beau, magnifique. Je m'attendais à tout et à n'importe quoi, mais pas à cela. Remarquez que Leslie West le colossal guitariste de Mountain n'a pas partagé mon avis. Un jugement qui se souciait peu d'esthétique transcendantale, l'a examiné le résultat autrement. Crise d'égo. Peut-être pas paranoïaque, mais l'en a déduit que l'agencement avait été traîtreusement profilé de telle manière que le fan peu averti en conclurait que les deux principaux membres de Mountain n'étaient autres que Félix Pappalardi et Gail Collins. Felix Pappalardi passe encore, bassiste et chanteur, mais cette Gail, fallait pas délirer, elle n'était que la copine, enfin la fiancée astrale vu la manière dont il en était entiché le Felix... La femme de sa vie !

Rien de mieux – j'avais écrit ''pire'' mais j'ai changé pour ménager notre lectorat féminin - qu'une fille pour vous attirer des ennuis. Gail et Felix, nous aimerions écrire qu'ils furent heureux – et sans doute l'ont-ils été – mais l'histoire se termina plus vite que prévu, au mois d'avril 1983 - le 17 exactement, jour malheureusement extrêmement cochranique - Gail tira sur Felix... Felix atteint au cou en mourut sur le coup. La femme de sa mort ! Le couple était-il en engagé dans une dispute violente, Gail plaida coupable mais se défendit d'avoir voulu tuer son mari, une imprudente manipulation et la balle partit toute seule... Elle n'endura qu'une année et demie de prison... Cela s'est passé longtemps après l'acquisition du disque. Et n'a en rien entaché en moi la profonde admiration pour le travail graphique effectué par Gail Collins.

N'empêche que dès la première écoute Nantucket Sleighride ( paru en 1971 ) m'est apparu comme une espèce d'oratorio magique et funèbre. Une mise au tombeau somptueuse. Je n'avais pas encore vérifié sur mon dico d'anglais ce que signifiait Sleighride, Nantucket indiquait assez qu'il s'agissait de chasse à la baleine, le dessin intérieur le confirmait, mais obstinément l'idée d'enterrement m'est venue à l'esprit. Je tiens à préciser qu'il est difficile de vivre avec un cachalot blanc qui prend votre cerveau pour son aquarium préféré, même s'il y est aussi à l'étroit qu'une sardine dans sa boîte. Parce que voyez-vous, une chanson peut bien raconter une histoire précise, mais rien ne vous interdit de la comprendre autrement. Je ne divague point sur les vagues océaniques. Mais pourquoi parler de la mer lorsque l'on s'appelle Montagne. D'ailleurs comment interpréter la peinture de Gail Collins. Que représente-t-elle, la femme qui attend le retour du marin, ou l'abysse trouble et translucide des profondeurs océanes, l'autre séjour des jours évanouis à jamais. Ou, interprétation très personnelle, Thétys pleurant Achille. Une histoire d'eau salée dans les trois cas.

Leslie West : chant, guitare / Felix Pappalardi : chant, basse, claviers / Corky Laing : chant, batterie, percussions / Steve Knight : claviers

Don't look around : l'ai toujours entendue comme la chanson de la vigie dans le nid-de-corbeau qui s'oblige à pas fourvoyer son regard trop près du navire mais à le porter loin en avant, afin de saisir l'instant fatidique où l'animal expulse par son évent l'eau qu'il rejette, une objurgation à suivre sa vie, son désir, son but, sans retour possible en arrière. En tout cas le vent portant souffle fort et les flots puissants emportent le navire et le cœur des hommes, l'aventure a jeté son venin dans son esprit, l'est parti sans regret, tant pis pour ce et ceux et celle qu'il laisse sur le quai, l'orchestration déferle sur vous et vous ballotte comme bouchon de liège, sur la mer vineuse dirait Homère. La musique de Mountain se déploie sur un mode épique, écoutez cela plein pot les fenêtres ouvertes, vous vous ferez des ennemis dans le quartier, mais l'intensité est telle que vous êtes invincible. Taunta ( Sammy's Tune ) : ( Taunta, ainsi était surnommé le chien de Felix ) c'était trop pur, trop vivifiant, quelques notes sur un clavier, à pleurer, ne dure que soixante secondes, mais une de ces minutes de silence après la sonnerie au mort, au mois de novembre quand souffle une brise sournoise, la mer se creuse, vous avez eu l'épopée, voici le prologue du drame. Nantucket Sleighride ( To Owenn Coffin ) : ah ! Mes lascars, déjà vous aiguisez vos harpons mentaux et vous vous apprêtez à affronter la baleine huileuse dans vos mers intérieures, mais pourquoi Mountain ralentit-il son tempo, et cette voix pappalardiesque ressemble à la missive qui apporte une mauvaise nouvelle, vous aimeriez un peu plus de nerf, que vient faire cette heavy-ballade, car oui car malgré quelques accélérations furieuses, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est parce que vous ne connaissez pas Owen Coffin, un bon petit gars, l'est parti avec son cousin le capitaine Pollard chasser la baleine. Avec ce nom de Coffin qui signifie cercueil, il aurait dû se méfier, bref comme dans les contes de fées, c'est la gentille baleine qui a foncé sur le vilain bateau et vous l'a envoyé au fond de l'eau. Les marins ont pu s'enfuir sur une baleinière. Mais la chanson l'impose, les vivres venant à manquer, ils ont tiré à la courte-paille pour savoir qui serait mangé. Z'avaient déjà bouffé les morts, mais il n'en restait plus. C'est Owen, le plus jeune qui a choisi le mauvais bout. Pollard a voulu prendre sa place, mais Owen a insisté pour être mangé. Un bon petit gars. L'histoire aurait pu s'arrêter là, elle ne faisait que commencer. Vous comprenez maintenant la couleur heavy-bluezy de cette chasse au snark sordide. C'est un fait divers, mais cette terrible catastrophe, le Capitaine Pollard la contera à Hermann Melville, qui la transformera en mythe. Si vous ne me croyez pas, Led Zeppelin, vous l'interprète sur son deuxième album, écoutez la démesure de Bonham cognant à coups de marteau-pilon sur Moby Dick. You can't get away : beaucoup plus joyeux Corky Laing pète la forme sur ses futs et la guitare de Leslie rigole un bon coup à la manière d'un écorché vif. Il faut opter entre chasser les idées noires ou les baleines blanches. Chantent en chœur, les marin sont ainsi quand ça filoche à trente nœuds, pas de souci à l'horizon. Certains affirment que les chansons de gabiers sont toujours un brin nostalgiques, même quand ils font les fiers-à-bras. N'écoutez que trop discrètement les lyrics, que fait la femme du pêcheur qui attend son homme. Parfois c'est long. Restons résolument optimiste. Tired angels ( To J. M. H. ) : deuxième heavy-ballade, dédiée à Jimi Hendrix, mais aussi à ceux qui se battent dans les pires difficultés et les épreuves les plus terribles pour rétablir leur propre royaume du Gondor, Mountain est une merveilleuse machine à compresser le riff, à ne pas le laisser s'échapper, seul le chant le passera au laminoir, Corky Laing impérial, tout l'édifice repose sur lui, mais il refuse de le transformer en monument statique, grâce à lui la tour de guerre roule et monte à l'assaut. Splendide. Quand vous n'allez pas à la montagne, elle vient à vous toute seule. The animal trainer and the toad : Retour au rock'n'roll. Facile pour Mountain, suffit de pousser la manette de quelques millimètres pandémiques pour que le rythme s'accélère. Ne court pas après son ombre car il l'a déjà rattrapée depuis longtemps. Vous êtes à l'exact croisement de Zeppelin et de Creedence. La vie d'un groupe de rock ne ressemble-t-elle pas à une course en compagnie du roi des sept mers. Parfois l'on croit être le dompteur et l'on n'est que le crapaud. My lady : le rêve du marin, la chanson de la couverture, Gail Collins a participé à son écriture, et Pappalardi la chante. Mountain sur des escarpins roses et tutu de gaze ne parvient pas être ridicule. Beau comme nacre de coquillage. L'azur du ciel et de la mer se confondent. Travellin' in the dark ( To E. M. P ): ( la personne désignée par les trois initiales est Elia Papparladi, la mère de Felix, ils reposent désormais dans la même tombe ) la face sombre du morceau précédent. Un clavier ironique qui grimace. La guitare s'étire comme le chat qui se prépare à tuer la souris rose. La vengeance d'Athos à l'encontre de Milady. Tous les montagnards vous le diront, il ne faut pas se fier au soleil qui embaume les plus hautes cimes, les nuages noirs surgissent si vite. The great train robbery : guitare slide, Leslie mène le train, vous raconte le hold up du siècle, celui qui plus tard fascinera les Sex Pistols, Corky se permet le luxe de mener une frappe qui grince encore pire que les cordes de West qui nous fait son western. L'on semble loin des baleines, mais que vous attaquiez un convoi d'or ou un cachalot, le plus dur c'est de savoir survivre ensuite, une fois que l'on a le meilleur de sa vie derrière soi. Une fois que le chapeau de la plus haute cime est tombé dans l'abîme...

L'album forme un tout compact. Leslie West effectue un satané boulot, mais son jeu est englobé dans le mortier unitaire, les amateurs ont intérêt à se focaliser sur lui. Mais Leslie prendra sa revanche sur scène. Certaines de ses versions du morceau Nantucket Sleighride sont de véritables tour de force.

Nantucket Sleighride ( 18 mn ) : on Live : The Road Goes Ever On. Enregistré en 1972. La pochette est évidemment de Gal Collins. Influence tolkenienne avérée, drôle d'anneau symbolique passé aux doigts de Gail et Felix, la littérature serait-elle opératoire.

Le monstre s'avance pesamment. La voix s'élève, telle un rayon de clarté dans la nuit. Précipitation, le rythme s'accélère pour mieux s'adoucir, l'on entend davantage la résonance que la corde elle-même, et Leslie sort le grand jeu, aucune touffe d'esbroufe juste une plainte qui s'élève et s'achève, la mer infinie s'étale autour de vous, et la guitare froisse le riff dans le lointain, tandis que devant nous n'avons que les vagues interminables qui frappent la coque du navire, marsouins facétieux bondissant par jeux festifs et inoffensifs, Leslie West tire la bourre tout seul, sa guitare comme une figure de proue qui domine la houle graveleuse, plonge dans l'écume pour mieux ressortir resplendissante, suivez-là vous aborderez sur des rives radieuses où les femmes nues s'offrent au désir, longues exhalaisons de conques marines tritoniques, les sirènes du songe ne sont jamais loin des âpretés cauchemardesques, ne vous fiez pas à la gentille ritournelle du piano, elle est empoisonnée, et la guitare bondit tel un dauphin s'exhaussant de l'onde amère pour vous saluer. Derrière la rythmique s'obscurcit mais la bougie de West devient étoile qui brille de plus en plus fort au lointain de la nuit de votre âme perdue. Vous ne savez plus où vous êtes, la mer est microcosme et votre esprit devient le macrocosme qui l'enserre, ne reste que la chanterelle de quelques notes et des cinglements de cymbales qui résonnent tel un adieu, un générique de film dont vous ne comprendrez jamais la fin. La voix revient, comme légère et apaisante, celle de votre maman le soir avant de vous endormir, mais Mountain vous passe la pellicule du vaisseau fantôme maudit dont vous ne débarquerez jamais.

Nantucket Sleighride : ( 31 mn ) on Twin Peaks. Enregistré au Japon à Hosaka en 1973. Sorti en 1974. Allan Schwartzberg ( traduction : Montagne noire, cela s'imposait pour Mountain ) remplace Corky Laing et Bob Mann Steve Nights aux claviers, fait aussi mumuse à la guitare rythmique. Twin Peaks ( traduisons par Doubles Pics ) est une expression courante aux USA pour désigner deux éminences voisines qui se voient de loin dans un paysages. Ici, elles ne peuvent désigner que Leslie et Felix. Vous reconnaissez la patte stylée mais aux griffes acérées de Gail Collins sur la couverture.

Dernier adieu que l'on imagine crié depuis le quai, on en profite pour louer la clarté de l'enregistrement, et tout de suite le schooner s'avance triomphalement sur les flots, et taille la route, mais la mer est plus agitée que prévue, la Montagne barbote joyeusement et soulève les de vifs embruns, la guitare de Leslie hisse les voiles, le navire tape à la vague, et le vent gronde trop fort, qu'importe le rafiot file tout droit, la tempête fronce la mer, des bruits sourds semblent s'élever depuis des volcans souterrains, Leslie et Mann s'affrontent sur le pont, un foulard entre les dents et un coutelas à la main. Ne vous mêlez pas de leurs affaires, admirez la beauté du combat, la vivacité de Leslie et la brutalité de Mann, rond de sang, cercle de mort qui se calme, s'amenuise, vont-ils se perdre dans l'immobilité des statues, mais les crispations d'un soleil blafard qui perce entre les nuages et virevolte sur les lames revigorent le combat, gravité extrême, délirium tremens de l'angoisse poussée à son paroxysme, la mer qui se cabre rappelle l'équipage aux manœuvres, l'ouragan souffle et ne cesse de pencher le navire sur les gouffres liquides. Mais le temps se remet au beau, et le bateau repart gaillardement, il taille désormais la route plus durement, la campagne de pêche ne sera pas une partie de plaisir, la basse de Pappalardi appuie encore plus longuement, Mountain se met à rigoler, le band se débande, c'est l'effulgence sonore, le rock'n'roll n'est-il pas le cinquième élément, le seul que les Dieux et les héros ne partagent pas avec les simples mortels, vous voici transformés en headbangers dans votre chambre, et le groupe adoucit encore le jeu, juste pour augmenter l'impact de la fièvre qui s'empare de vous, encore une empoignade sur le tillac, une querelle ne saurait se terminer que lorsque le sang se fait rivière, nos deux mauvais sujets s'en donnent à cœur joie, ils s'invectivent, Allan en profite pour s'engager dans un solo qui tue, et l'orgue se joint à lui comme la pieuvre s'enroule sur votre bras, le cri du monstre résonne et ses tentacules noirâtres s'agitent dans l'espace, faut s'en débarrasser à la hache d'abordage, lui couper ses pattes folles qui courent sur les mâts. Remuements terribles. La guitare de Leslie jaillit tel le trident de Neptune, et l'équipage vous débite les bras musculeux du monstre en tranches sanglantes. De sa gueule surgit une bave noire et astringente qui creuse des sillons bleutés sur la peau des marins. Ça y est la bête agonise, tout redevient normal, et la voix plane très haut comme oiseau d'annonce nouvelle qui ne prophétise rien de bon. Le navire reprend son allure, bientôt vous ne le voyez plus. Vous ne savez pas à quoi vous échappez.

Nantucket Sleighride : ( 11 mn ) : Enregistré au Capitol Theater de Passaic dans le New Jersey. 3 Novembre 1974. On Greatest hits live ! 2000. Corky Laing est revenu, Mann et Schwartzberg ne sont plus là, David Perry est à la guitare rythmique.

Cette version ne présente pas le même profil que la précédente. Le son des guitares est totalement différent. Plus fuzzy, moins bluezy, et le tempo du morceau est beaucoup plus nerveux. Faut laisser passer le premier couplet pour s'y retrouver. Corky est de retour, l'est mixé davantage devant, ceux qui l'aiment en seront ravis. La guitare de Leslie est, si j'ose dire, davantage visible, je pense que la prise de son a un peu échappé à Pappalardi, il s'agit d'un enregistrement pour une radio, et les techniciens ont privilégié le travail des musiciens au détriment du son global du groupe. Ce qui permet d'aborder le groupe d'une autre manière, pas mauvaise en soi, toutefois il manque une magie indiscernable, Mountain ressemble trop à l'écoute moyenne de tous les grands groupes de la terre. Ne culmine pas. Ne se dissocie pas du reste du troupeau. La fin est bien brutale, coupée.

Par contre, il est intéressant de le visionner sur You Tube car le titre est accompagné d'un magnifique montage de peintures et de photos d'époque qui donne une idée de ce que à quoi pouvait ressembler la chasse à la baleine. La lecture du Moby Dick de Melville s'impose mais aussi le Pawana de Le Clézio beaucoup plus mince mais mieux adapté aux exigences philosophiques des adeptes du véganisme.

Je vous reparlerai une autre fois de Mountain, car les montagnes offrent plusieurs faces aux amateurs d'escalades vertigineuses.

Damie Chad.