KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 620

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

16 / 11 / 2023

DWIGHT TWILLEY / BRUCE IGLAUER

VINCE MANNIMO / CIEL / DOROTHY MOORE

SUN Q / ERIC CALASSOU / JALLIES

Sur ce site : livraisons 318 – 620

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Le Dwight dans l’œil

(Part One)

Dwight Twilley vient de casser sa pipe en bois. Parmi nous, nombreux furent ceux qui flashèrent en 1976 sur son premier album, Sincerely, et qui ont depuis lors toujours considéré Dwight Twilley comme une star, même s’il n’a connu qu’un succès d’estime, comme d’ailleurs Alex Chilton ou encore Alejandro Escovedo. Nous allons donc lui rendre hommage avec un texte tiré du volume 2 des Cent Contes Rock à paraître.

Que fait-on pour se distraire quand on est teenager en 1967 et qu’on vit dans le trou du cul du monde, c’est-à-dire à Tulsa, dans l’Oklahoma ? On va au cinéma.

Ça tombe bien, car les Beatles sont à l’affiche avec A Hard Day’s Night. Comme des millions de kids américains, Dwight Twilley a succombé au charme des Fab Four. Il se grise de la fraîcheur de leurs pop-songs et de la pureté de leurs harmonies vocales. La beatlemania fait tellement de ravages dans la cervelle du jeune Dwight qu’il commence à bricoler des chansons sur sa guitare.

Lorsque la séance de projection s’achève, Dwight rejoint la buvette. Il frissonne encore. Il commande un énorme gobelet de pop-corn et un Coca. À côté de lui, accoudé au comptoir, un kid chantonne un couplet des Beatles, cigarette au bec : « C’était au soir d’une ru-uuude journée, j’avais traaa-aavaillé comme un chien... »

— Pas mal le film, hein ?, lance Dwight pour engager la conversation.

— Pour sûr !

— T’es fan des Beatles ?

— Foutrement...

— Moi aussi. J’ai tous leurs disques... J’m’appelle Dwight, et toi ?

— Phil Seymour.

Phil et Dwight n’ont que seize ans. Ils rayonnent déjà. En plus de leur passion pour les Beatles, ils ont un autre point commun : le charme physique. Il se dégage d’eux une grâce naturelle, empreinte d’innocence et de candeur. Ils semblent se compléter. Phil a le regard clair et le cheveu cendré, alors que les prunelles et l’abondante chevelure de Dwight tirent sur le brun foncé. Avant même d’ouvrir le bec pour commencer à chanter, ils créent déjà l’harmonie.

Leur décision est prise. Ils montent un duo, le baptisent Oister, et composent quelques chansons. Dwight maîtrise le piano et la guitare. Phil joue les parties de basse et de batterie. Ils chantent tous les deux et s’égosillent à vouloir rejoindre John, Paul, George et Ringo au firmament. Ils parviennent à ficeler une dizaine de chansons qu’ils enregistrent sur un petit magnétophone à bandes. Ils se réjouissent de la qualité de leurs compos. Mais le plus dur reste à faire.

— Phil, si nous voulons entendre nos chansons à la radio, nous devons absolument trouver une maison de disques...

— Ben oui, mais elles se trouvent toutes à New York ou à Los Angeles... Tu sais bien qu’on n’a pas un rond... Je ne peux pas redemander d’argent à mon père, déjà qu’il gueulait comme un peau-rouge sur le sentier de la guerre quand il a reçu la facture du marchand de musique pour l’ampli basse...

— J’ai entendu dire qu’il existait des maisons de disques à Memphis...

— Quoi ? À Memphis ? Tu plaisantes ? Ils sont encore plus pouilleux que nous, là-bas, avec leurs champs de coton et leurs tracteurs !

— C’est pas des conneries, Phil. L’autre jour, le type du magasin de musique m’a dit : vas là-bas, à Memphis, c’est bourré de studios, de labels et de Cadillacs. À tous les coins de rues... Il a même ajouté que certains studios acceptaient les nègres. On a juste assez de ronds pour faire le trajet. On traverse l’Arkansas, c’est tout.

Phil n’en revient pas. Pour la première fois, il regarde son copain d’un air suspicieux.

Le lendemain, les deux compères grimpent à bord d’un vieux break Chevrolet et prennent la route. Dwight conduit, le regard rivé sur l’avenir. Phil sort des bouteilles de Coca de la glacière et les décapsule avec son briquet. Pour tromper la monotonie du trajet, ils s’entraînent à parfaire certaines de leurs harmonies vocales.

— Je me rappelle du sentiment de libertééééééééé... Maintenant je sais que ça ne pourrait pas être moiiiiiiiii... Parce que je crache le feuuuu-euuuu.... Yeah, je crache le feuuuu-euuuu, awhh !

Ils entrent dans Memphis et se retrouvent par hasard sur Union Avenue.

— Phil, regarde-moi ça ! Une maison de disques ! Oh qu’elle est belle ! Tu vois, le type du magasin de musique ne racontait pas de bobards !

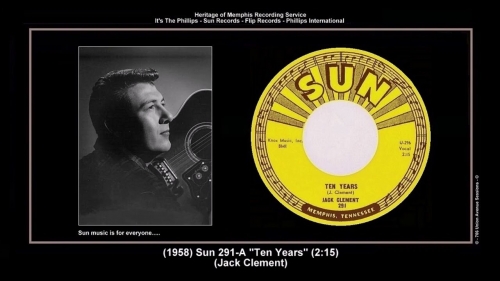

Ils se garent devant le petit bâtiment. L’enseigne indique Sun Records. Ils entrent et tombent sur une secrétaire.

— Bonjour m’dame ! Est-ce qu’on pourrait voir le big boss ?

— C’est à quel sujet, jeunes gens ?

— Voilà. On vient d’enregistrer des chansons et on cherche une maison de disques...

— Quel genre de chansons ?

— Ben, du rock !

— Oui oui, mais quel genre de rock ?

— Du rock harmonique, en duo.

— Tout le monde fait du rock harmonique. Elvis, Billy Lee Riley, Johnny Cash... Essayez d’être plus précis.

— Du rock harmonique un peu comme celui des Beatles, vous voyez ? Mais on compose nos propres chansons...

Et Phil ajoute :

— En plus, elles sont pas mal !

Un sourire éclaire enfin le visage de la secrétaire. Elle se lève.

— Attendez-moi une seconde, je vais voir si monsieur Phillips est libre.

Elle revient trois secondes plus tard :

— Passez dans son bureau. Il va vous recevoir.

Phil et Dwight entrent dans le bureau. Ils peinent à dissimuler leur déception. Ils s’attendaient à tomber sur un gros magnat fumant le cigare. C’est un type assez jeune et d’allure joviale qui les accueille :

— Bonjour, je suis Jerry Phillips, le fils de Sam. Asseyez-vous, je vous en prie.

Il sort du petit frigo installé derrière lui une grosse bouteille de Coca et leur sert deux verres bien remplis. Il poursuit :

— Alors, vous venez d’où, les gars ?

— De Tulsa, Oklahoma. Notre duo s’appelle Oister. Voici une K7. Nous avons mis dessus une dizaine de chansons originales qui sonnent vraiment comme des tubes, vous zallez voir !

— Vous connaissez la réputation de Sun Records, bien sûr...

— Euh non, pas du tout. On s’est arrêté devant chez vous parce qu’on cherchait une maison de disques.

Un léger malaise s’installe. Jerry Phillips réalise que les deux jeunes gens ne connaissent ni Sun ni Sam. Il passe outre et insère la K7 dans le lecteur. «I’m On Fire» jaillit des enceintes :

— Je me rappelle du sentiment de libertééééééééé... Maintenant je sais que ça ne pourrait pas être moiiiiiiiii... Parce que je crache le feuuuu-euuuu.... Yeah, je crache le feuuuu-euuuu, awhh !

— Vous faites de la pop, hein ? C’est pas mauvais, mais ça manque un peu de substance. Vous devriez muscler un peu votre son et surtout travailler vos voix...

Phil et Dwight échangent un regard de stupeur.

— Écoutez, les gars. Je vais rester franc avec vous... Disons que vous m’êtes sympathiques. Je vous donne l’adresse de Ray Harris. Allez le trouver de ma part. Il vous aidera. Vous sortez de Memphis par le Sud, vous traversez la frontière de l’état du Mississippi et vous poussez jusqu’à Tupelo. Vous trouverez Ray et son studio à cette adresse. Ray Harris est un vétéran, l’un des pionniers du rockab, un authentique artiste Sun. Il en connaît un rayon. Si vous cliquez bien avec Ray, vous deviendrez probablement des stars.

— Mais monsieur Chillips, on ne peut pas se permettre de faire un tel crochet. Il nous reste juste assez d’essence pour rentrer à Tulsa.

— Pas Chillips ! Phillips, reprend Jerry avec un sourire compatissant. Phillips, comme mon père, Sam. Tenez, prenez ce billet de cinq dollars. Vous me le rendrez quand vous serez riches et célèbres !

— Promis, monsieur Phillix ! Merci, monsieur Phillix !

— À la revoyure, monsieur Phinix !

Phil et Dwight sortent enchantés de leur rendez-vous. Ils cherchent la sortie Sud de Memphis, s’arrêtent à la pompe pour faire cinq dollars de fuel et foncent à tombeau ouvert en direction de l’état du Mississippi.

Ils trouvent la maison de Ray sans trop de difficultés. Ils se garent devant. Un homme d’une bonne cinquantaine d’années tond la pelouse. Il porte un stetson et une grosse moustache grisonnante. Il ne semble pas très commode.

— Mister Harrix ? demande Dwight d’un ton joyeux.

— Yep. Quic’ vous voulez, les mioches ?

— C’est monsieur Philliste qui nous envoie...

— Connais pas c’gars-là !

— Mais si, le monsieur Philliste de Sam Records à Memphis. On l’a rencontré hier...

Ray arrête sa tondeuse qui faisait un boucan d’enfer et examine les deux jeunes gens des pieds à la tête.

— Attendez, vous voulez dire Sun Records ?

— Oui, c’est ça, Son Records, à Memphis !

— Et y vous envoie pour quoi, au juste ?

— On compose des chansons, on les interprète et on voudrait enregistrer un disque. Monsieur Phillic nous a donné votre adresse. Il nous a promis que vous feriez de nous des stars...

— Bah dis donc... On n’est pas sortis d’l’auberge...

Ray fait entrer les deux candidats au succès dans sa maison. Un immense drapeau confédéré orne le mur principal.

— Vous voulez-t-y boire un p’tit godet ?

— Avec plaisir, monsieur Horris...

Ray leur sert deux grands verres de Four Roses. Phil et Dwight n’osent rien dire.

— Y sont où vos chansons ?

— Tenez, sur cette K7. Monsieur Phillisse les a trouvées vraiment chouettes... Excusez-moi, monsieur Horrix, vous n’auriez pas des glaçons pour diluer un peu le whisky ?

— Quoi ? Des glaçons dans l’bourbon ? Mais vous sortez d’où, vous deux ?

— Tulsa, Oklahoma...

— Ah bah ça m’étonne pas ! Vous m’avez l’air d’une sacrée paire de branquignoles !

Ray insère la K7 dans le lecteur. «I’m On Fire» jaillit à nouveau des enceintes. Ray fronce les sourcils.

— Y’a d’l’idée, pour sûr, mais vous chantez vraiment comme des tarlouzes ! Qu’est-ce que c’est qu’ce travail ! On croirait entendre ces pédales yankees, là, les Simon et Gorefuckell ! Bon, j’veux bien m’occuper d’vous, mais va falloir vous bouger l’cul et tout r’prendre à zéro. J’vais vous apprendre à bosser un vrai son et surtout à chanter. Vous allez marner dans mon studio, tous les jours, jusqu’à c’que ça r’ssemble à queck’chose. On commence demain matin à six heures pétantes, pigé ? Bon, l’est quelle heure ? Oh, shit, déjà quatre heures ! Puisque vous êtes là, vous allez v’nir avec moi tuer l’cochon, là, derrière. J’ai b’soin d’un coup d’main pour lui t’nir les pattes ! Allez hop !

L’un des murs du studio est couvert de quarante-cinq tours Sun. Dans un coin trône une contrebasse. Phil teste la batterie. Dwight branche sa guitare sur un ampli Fender.

Ils commencent par retravailler «I’m On Fire». Ray trouve la mélodie chant bien foutue, mais il demande à Phil de soutenir le beat et à Dwight d’éclairer au maximum le son de sa guitare.

— Enroule ton gimmick sur l’beat, gamin, et sur le re-re, tu entrelaceras un second phrasé, différent du premier, t’as pigé ?

— Pigé, Roy !

«I’m On Fire» prend une nouvelle tournure. En quelques semaines, il prend même l’allure d’un hit pop parfait, emmené sur un mid-tempo altier. Comme tonifié par le beat vitaminé, le son des guitares scintille. Ray en connaît un rayon. Lorsqu’il travaillait pour Hi Records, à Memphis, il produisait des stars comme Charlie Rich, Ike & Tina Turner, Bobby Blue Bland ou encore Slim Harpo.

Pendant un an, Ray fait travailler les deux gosses. Il les trouve doués, mais il se cache bien de le leur dire. Ray part du principe que les chansons sont bonnes. Il suffit de trouver un son. On en revient toujours au même point de départ : le son. Phil et Dwight progressent rapidement. Ils attaquent «Could Be Love» sur un driving-beat pulsé à l’orgue. Ça sent le hit à plein nez. Ray fait une suggestion :

— Là-d’ssus, gamin, tu devrais ahaner...

— A quoi ?

— A-ha-ner, comme on l’faisait dans l’temps, Charlie Feathers et moi.

— C’est qui Charlie Vizer ?

— Bon laisse tomber... Tu fais ça : a-ha, a-houu, et tu reprends le chant normalement. T’as pigé ?

Dwight reprend le couplet et ahane au moment où Ray lui fait signe.

— Alors, pas mal, hein ?

— Pour sûr, Roy ! Ça donne un sacré jus ! Vous en avez d’autres des combines comme celle-là ?

— C’est pas d’la combine, gamin. Si t’es doué pour le métier d’rockab, ça t’vient naturellement.

Le soir, Ray leur passe des 78 tours Sun et Meteor sur son vieux pick-up. Dwight et Phil découvrent un univers musical dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. Le lendemain, Dwight démarre sur une idée. Le morceau s’appelle «TV». Ray tend l’oreille. Voilà que les gamins se mettent à sonner rockab... Dwight tortille son chant :

— TeeVee... c’est une super-bonne... com-pagnie !

— Plus hargneux, le chant ! Et pis, sur ta gratte, pique tes notes comme si tu pinçais l’cul d’ta poule. Et toi Phil, tend le beat, mais r’lâche tes épaules et déconnecte tes quat’ membres ! Joue plus sec, faut qu’ça claque, nom de dieu !

Malgré la nouvelle influence du rockab, Phil et Dwight restent attirés par les morceaux lents. Ils semblent compter sur les balades sirupeuses pour se faire connaître et entrer dans les charts. Ray les aide à construire des harmonies vocales, juste pour leur éviter de sombrer dans la gabegie où s’est noyé Elvis. Après deux essais infructueux, «You Were So Warm» et «I’m Losing You», Dwight propose «Baby Let’s Cruise» qui sonne, là encore, comme un monster hit, digne de ceux signés Brian Wilson. Pourtant peu exposé aux ravages de la sensiblerie, Ray sent le miel de la mélodie lui couler dans le dos. Dwight laisse fuir ses roucoulades vers un horizon saturé de lumière jaune. D’incroyables vibrations altèrent la pureté de sa voix. La chanson s’éteint, victime d’une overdose de beauté.

— J’en ai encore une, Roy, elle s’appelle «England»...

Phil qui retient bien les leçons pulse un gros beat nerveux. Dwight pousse un Ouh ! de boxeur. Wow, quel punch ! Ray sent que les gamins sont au point.

Le lendemain, Phil et Dwight font leurs adieux. Ils serrent Ray dans leurs bras.

— Oh merci Roy ! Merci pour tout. T’es un type fantastique.

— Donnez-moi d’vos nouvelles, les gosses. Et j’vous préviens, si vous faites un disque et qu’y l’est mauvais, j’vous botterai l’’cul, parole d’homme ! Maint’nant, tirez-vous !

Dans la voiture qui s’éloigne, Dwight serre les dents. Il veut surmonter son émotion. Plus déterminés que jamais, les deux compères parviennent à financer un voyage à Los Angeles et finissent par rencontrer Denny Cordell, un Anglais qui vient de monter Shelter Records avec Leon Russell. En écoutant les démos retravaillées du duo, Cordell flaire le gros coup. Producteur indépendant, c’est l’homme qui a lancé les Moody Blues avec «Go Now», Procol Harum avec «A Whiter Shade Of Pale», et qui a ramené Tony Visconti à Londres pour superviser les sessions d’enregistrement des Move. Et comme si cela ne suffisait pas, il compte en plus à son actif la découverte et le lancement de la carrière de Joe Cocker.

— Bravo, les gars, il y a au moins cinq tubes planétaires dans le tas. Croyez-moi, je m’y connais ! Au fait, comment s’appelle votre duo ?

— Oister !

— Non, non, non ! Ça ne va pas ! Qu’est-ce que c’est que ce nom à la con ? Il faut trouver un nom plus flashy !

— Mussel !

— Vous vous foutez de ma gueule ?

— Mais non, monsieur Cardell ! On dit les trucs qui nous viennent à l’esprit !

— Vous êtes vraiment pénibles tous les deux ! Puisqu’il faut avancer, je vais décider pour vous. Vous allez vous appeler Dwight Twilley Band... Ça sonne bien, non ?

— Wow, fait Dwight en sautant sur sa chaise, super !

Phil lance un regard oblique à son partenaire.

— Voilà ma stratégie, mes petits amis. On va sortir «I’m On Fire» pour lancer la machine. Les ventes du single financeront l’enregistrement du premier album. Vous irez donc à Londres enregistrer avec Robin Cable que je connais bien. Si tout va comme prévu, d’ici quelques mois, vous passerez à la télé et vous pourrez vous acheter des costumes en satin. Je ne veux plus voir ces chemises à carreaux. Maintenant, je vais vous présenter mon associé, Leon Russell.

Cordell décroche son combiné et demande à sa secrétaire de faire venir Tonton Leon.

Un type aux cheveux très longs et coiffé d’un haut de forme entre dans le bureau.

— Mes cocos, je vous présente Tonton Leon, le meilleur session-man des États-Unis d’Amérique. Il les a tous accompagnés, Jerry Lee, les Byrds, Badfinger, Glen Campbell, j’en passe et des meilleurs, hé hé hé...

Dwight et Phil échangent un regard où règne l’effarement.

— Monsieur Rossell, vous êtes de Tulsa, n’est-ce pas ? demande Dwight d’une voix blanche.

— Pour sûr, kiddie boy. J’y ai même monté un studio. Mais la plupart du temps, je bosse ici, à L.A.

Dwight et Phil se souviennent d’avoir aperçu cette silhouette étrange dans les rues de Tulsa. La coïncidence les frappe tellement qu’ils en restent bouche bée.

Cordell relance la conversation :

— Ils viennent eux aussi de Tulsa, Tonton... Tu les connais ?

— Non, je ne crois pas...

— Écoute ça, Tonton, c’est la démo de leur premier single.

Une version superbement ficelée jaillit des enceintes du bureau. Tonton Leon se fend d’un sifflement d’admiration.

— Pas croyable ! Wow, quel son ! Avec une vraie production, ça aura encore plus de ju-ju... Ah ça, mes petits Okikis, vous allez faire un drôle de carton ! Quelle wanita patata ! On dirait Buddy Holly accompagné par George Harrison ! C’est vraiment excitant... Jamais entendu un truc aussi bon. Vous me filez la trique ! Et il se met claquer des doigts et à chanter le refrain en chœur :

— Parce que je crache le feuuuu-euuuu.... Yeah, je crache le feuuuu-euuuu, awhh !

Denny Cordell sort une feuille dactylographiée d’un tiroir et la pose devant ses deux nouvelles recrues :

— Tenez, mes petits amis, signez là. Je m’occupe de tout. Comme dirait mon ami Don Arden, la tranquillité, ça n’a pas de prix....

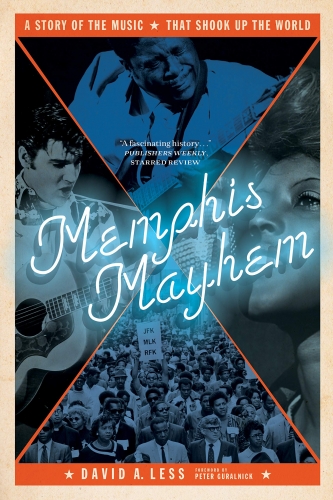

Sincerely, Le premier album du Dwight Twilley Band, sortira en 1976, soit deux ans plus tard, suivi, un an plus tard de l’encore plus spectaculaire Twilley Don’t Mind, un album bourré de hits percutant et juteux, vivaces et lumineux, fruités et gorgés d’électricité.

Ces deux albums rivaliseront de panache avec les deux grands albums des Beatles, Rubber Soul et Revolver, parus dix ans plus tôt, avec toutefois une petite cerise sur le gâtö : une énergie purement américaine.

Aucun des deux albums ne grimpera au somment des charts, comme le prévoyait l’infaillible Denny Cordell. Le mystère de cet échec reste, avec la malédiction du tombeau de Toutankamon, l’une des énigmes majeures de l’histoire de l’humanité.

Signé : Cazengler, Dwight Eiso-nowhere

Dwight Twilley. Disparu le 18 octobre 2023

Attention pour mémoire : le volume 1 des Cent Contes Rock de Patrick Cazengler.

Dans l’igloo d’Iglauer

Contrairement à ce que raconte le titre, Bruce Iglauer n’est pas un Esquimau. On a les titres que l’on peut. Et les manies que l’on peut taussi. Le taussi est important, au moins autant que l’igloo d’Iglauer. Et l’Esquimau encore plus, en souvenir de Rrose Sélavy, laquelle, t’en souvient-il, prônait d’esquiver les ecchymoses des esquimaux aux mots exquis.

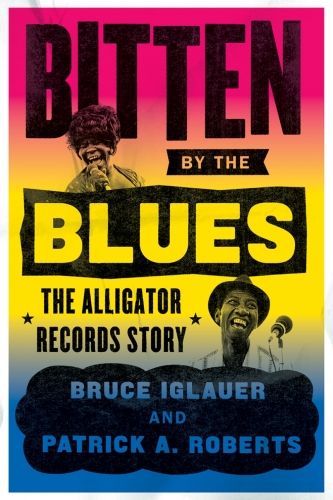

Trêve de balivernes ! Bruce Iglauer n’a rien de Dada, même si le titre de son autobio joue un peu avec les mots. Comme son label s’appelle Alligator, il se dit «mordu par le blues». Question style, Bruce Iglauer n’a rien de particulièrement mordant. Il écrit bien à ras des pâquerettes. C’est un homme extrêmement ordonné, son livre est bien rangé, Iglauer s’exprime sans détour, il ne prétend à aucun moment être écrivain, il se contente de rassembler ses souvenirs et surtout de rendre hommage à tous les artistes qui lui ont accordé leur confiance. Bitten By The Blues - The Alligator Records Story est ce qu’on appelle un bon book, le genre de book sympa qui mérite l’accolade et même une bonne tape fraternelle dans le dos. C’est le genre de book qui te virilise la cervelle, tu n’hésites pas un seul instant à avouer ta fierté de l’avoir lu. Pour un peu tu te laisserais pousser la barbe.

Un bon book. Oui, et même un brave book. À l’image de Bruce qui est un brave mec. Il se situe aux antipodes d’Allan Klein et de Leonard le renard : il ne plume pas les nègres pour s’enrichir, il les respecte. Toute sa carrière de label boss repose sur une seule valeur : l’honnêteté. Et donc le respect. Il n’a qu’une seule passion : le blues - I’ve built a business based on the music I love. J’ai appris à survivre in the ridiculously competitive and ever-changing world of the record business - L’autre point fort d’Iglauer est son catalogue : Alligator couvre toute l’histoire du blues électrique, beaucoup plus massivement que l’a fait Chess. Iglauer a rencontré et enregistré tellement d’artistes fascinants qu’il en oublie de parler de lui. Son autobio est un fabuleux catalogue d’artistes majeurs et mineurs, noirs pour la plupart, à quelques exceptions près, et quelles exceptions, my friend : Johnny Winter, Lonnie Mack et Roy Buchanan !

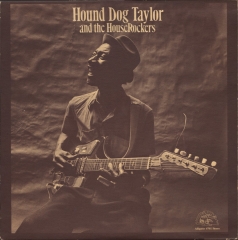

Bizarrement, on a toujours vu Alligator comme un label de zone B. Le graphisme des pochettes ne percutait pas toujours, le carton était plus mou, c’était du Chicago blues, donc un blues un peu plan-plan, tragiquement prévisible, et puis il y avait trop d’Alligators. Iglauer saturait le marché d’albums qui pour la plupart n’avaient rien d’indispensable. On complétait sa série d’albums de Johnny Winter avec les trois Alligators, on faisait l’effort d’écouter les Albert Collins et le Fess d’Alligator, mais il fallait vraiment rester sélectif. Dommage, car Iglauer a commencé avec un coup de maître : Hound Dog Taylor. Il a ensuite passé toute sa vie à essayer de rééditer ce coup de maître, mais en dépit de la qualité de tous les artistes qu’il a signés par la suite, il n’y est jamais parvenu. Pourquoi ? Parce qu’il n’existe qu’un seul Hound Dog Taylor. Et comme on l’a dit récemment ici-même, les trois Alligators d’Hound Dog Taylor sont des albums magiques.

Iglauer nous ramène chez Florence’s : «Je crois que personne dans l’audience n’appréciait autant la musique que les trois mecs qui la jouaient. Ce jour-là, je suis tombé amoureux d’Hound Dog Taylor & The HouseRockers. Les soirées que j’avais passées dans les clubs de blues de Chicago m’avaient fait découvrir un univers parallèle, une autre Amérique, une Amérique noire avec sa propre culture et sa fabuleuse musique.» Iglauer n’en finit plus de décrire Hound Dog sur scène : «Hound Dog se penchait sur le micro et chantait d’une voix perçante. Chaque fois qu’il claquait une note aiguë sur sa gratte, il jetait sa tête en arrière et fermait les yeux. Avec son stomping feet, flying slide and comic facial expression, il fascinait. Chaque fois qu’on lui réclamait une chanson, il répondait avec un immense sourire : ‘I’m wit’ you, baby, I’m wit you.’» Merci Iglauer de nous faire partager ces moments extraordinaires. Bien sûr, il évoque aussi Brewer Phillips qui martèle son bassmatic «sur une Tele débraillée, as he danced to the music» et Ted Harvey who banged son beurre en mâchant un chewing-gum. Iglauer rappelle aussi qu’Hound Dog picolait et qu’il se versait un double shot de Canadian Club dans son café du matin. Chaque soir, il était complètement rôti. Iglauer adore aussi ses souvenirs de tournées avec Hound Dog, Brewer et Levi Warren. Il devait conduire la plupart du temps, car les trois autres picolaient trop.

Le destin d’Alligator s’articule merveilleusement : Iglauer flashe sur Hound Dog chez Florence’s, il monte un label pour lui, le paye et Hound Dog entre dans la légende. Iglauer a fait avec Hound Dog ce qu’Uncle Sam a fait avec Elvis : il lui a donné des ailes. Si Hound Dog et Elvis nous ont accompagné pendant toute notre vie, c’est grâce à Uncle Sam et Iglauer. On ne leur en sera jamais assez reconnaissants.

Iglauer revient sur le genèse d’Alligator : l’arrivée à Chicago et le job chez Jazz Record Mart, at 7 West grand Avenue. Il bosse pour Bob Koester, qui est aussi boss de Delmark Records, le grand label de Chicago blues originel. Charlie Musselwhite bosse aussi chez Jazz Record Mart, mais il est viré après avoir échangé des coups de poings avec Koester. Entre 1970 et 1971, Iglauer apprend avec Bob Koester à enregistrer et à produire des bluesmen. Koester enregistre des très grands classiques du Chicago blues : l’Hoodoo Man Blues de Junior Wells, le West Side Soul et le Black Magic de Magic Sam et l’Hawk Squat de J.B. Hutto. Iglauer évoque même la possibilité d’une relation très forte entre son boss et lui. Il pense que Koester a commencé à le voir comme son fils spirituel, de la même façon que lui, Iglauer, le considère comme son père spirituel. Iglauer admire Koester car il le voit prendre des risques dans sa façon de produire les artistes. Il n’impose jamais rien. Mais Koester ne flashe pas sur Hound Dog Taylor. Iglauer va devoir se débrouiller tout seul. Il commence par découvrir que le job de producteur n’est pas seulement technique : il faut surtout savoir manager les personnalités. Première grande leçon. Deuxième grande leçon : la distribution. Une fois qu’il a enregistré Houng Dog, il faut distribuer le disque ! Alors Iglauer se prend par la main et va de ville en ville faire la tournée des stations de radio, puis des distributeurs locaux. Il apprend son métier de label boss. Trouver les artistes est une chose, les vendre en est une autre. Pendant trois semaines, il va de ville en ville pour vendre Hound Dog Taylor & The HouseRockers. Pendant 14 ans, le bureau d’Alligator est sa chambre - a one-room appartment - Iglauer n’a pas une tune, mais il sort des disques. Quand ça commence à marcher, il passe au two-room appartment, puis, il a presque honte de le dire, a small house. Le small est essentiel. Iglauer est l’honnête homme par excellence : «Selon les rapports de l’industrie du disque, la grande majorité des ventes d’albums ne couvrent pas les frais d’enregistrement. Et les artistes ne reçoivent jamais de royalties sur les ventes. Nous, on a couvert les frais d’enregistrement sur la plupart des Alligators et on a pu verser des royalties sur les ventes aux artistes. Le versement des royalties est le poste budgétaire le plus important chez Alligator. I’m very proud of that.» Prenez des notes, les gars.

En fait, c’est Mississippi Fred McDowell qui lui cause un premier choc émotionnel, en 1966 dans un annual folk festival - His music seemed more honest, more direct and more authentic than anything I’d ever heard - Il sait qu’il s’agit du North Mississippi Hill Country Blues. Alors il commande l’album Mississippi Delta Blues paru sur Aroolhie et il l’attend pendant 6 mois, car le disquaire n’arrive pas à trouver une copie. Iglauer tombe raide dingue de l’album - I listened to it almost every day - Puis il flashe sur le Paul Butterfiled Blues Band - gritty, powerful and more grown up than any of the rock’n’roll miusic I was hearing on the radio - Eh oui, il a raison, Iglauer, Butter était largement en avance sur son temps. Il flashe ensuite sur J.B. Hutto, qui enregistre sur Delmark - C’était un merveilleux chanteur with a huge voice qui pouvait monter des notes comme s’il chantait des work songs in a cotton field. A raw guitar player - Et puis voilà Junior Wells, lui aussi sur Delmark avec l’excellent Hoodoo Man Blues, «un petit homme qui aimait les bijoux flashy, les costards de couleurs vives et les expansive shoes.» C’est Buddy Guy qui accompagne Junior Wells sur Hoodoo Man Blues, mais sous le pseudo ‘Friendly Chap’, parce qu’il est sous contrat chez Chess. Iglauer fait un portrait fascinant de ce badass, qui ne sortait jamais sans son flingue et un rasoir, mais nous dit Iglauer, «si tu étais son ami, c’était pour la vie.»

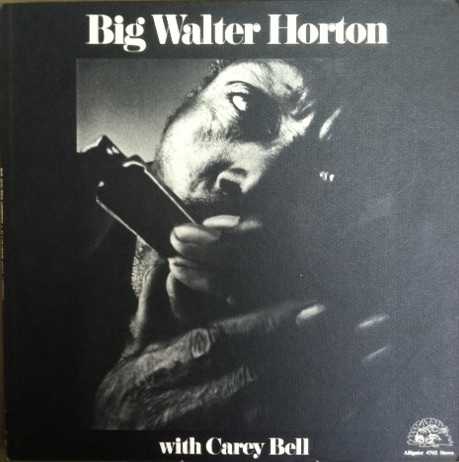

Il fait ce que font tous les autres : il essaye de se développer pour survivre. Mais il se vautre. Il finance deux albums qui ne marchent pas, un Big Walter Horton et un Son Seals. Il croyait pourvoir atteindre un marché plus vaste, mais c’est la douche froide. Koko Taylor et Lonnie Brooks seront les artistes qu’il va suivre le plus longtemps. Il manage Koko de 1975 jusqu’au cassage de sa pipe en bois, en 2009, et Lonnie de 1978 à son départ en retraite, en 2012 - They were our friends and parts of our daily lives - Il a raison de préciser tout ceci, car c’est là où Alligator fait la différence. Iglauer voit le label comme une famille - Les commissions qu’on prenait sur leurs concerts couvraient tout juste les salaires de Nora et Matt. For decades, management was one of Alligator’s essential jobs - Iglauer veut dire à travers ça qu’il prenait ses artistes en charge à 100 %. Cet homme est décidément irréprochable. Il est content quand il voit que les albums de Koko (The Earthshaker), de Son Seals et d’Albert Collins marchent bien. Il est surtout content pour eux. Il passe un accord en Europe avec Sonet pour la distribution, et c’est la raison pour laquelle la plupart des Alligators qu’on trouve ici en France sont sur Sonet. Du coup, Alligator devient un label international. Iglauer souffle un peu : il peut prendre des risques et se vautrer dans couler la baraque.

Après avoir chanté les louanges d’Hound Dog Taylor, il chante celles de Son Seals - If I had ever had the talent to be a bluesman, the one I would have been chosen to be is Son - C’est le blues de Son qui lui parle le plus. Il pense que Son a libéré beaucoup de colère à travers sa musique. Son a grandi à Osceola, en Arkansas, «the most racist town in the Delta». Selon Iglauer, Son «plays with slash-and-burn physical intensity, avec une disto que seule permet la cheap guitar.» Et il ajoute qu’à la différence du blues d’Hound Dog «which was such great fun et de celui de Big Walter which was subtle and multilayered, le blues de Son was a brash, bold slap in the face.» Son portait un cowboy hat et se prenait pour le John Wayne du blues, a man of few words. Son style repose sur une attaque agressive, il a ses licks, comme Albert King. Le blues de Son n’a rien à voir avec la technique. Pour Iglauer, c’est une question de touche - he played every note though it was the most important note he was ever going to play - Les deux grosses influences de Son sont Albert King (certains disaient que Son jouait comme Albert King on speed) et Little Milton pour le chant. Il adorait aussi Junior Parker. Son sort «an ultra-raw guitar tone» sur une Norma guitar, «a cheap brand sold by Montgomery Ward», précise Iglauer. Sa relation avec Son Seals allait durer plus de trente ans et Son allait sortir «eight memorable albums» sur Alligator. On en reparle.

Et puis voilà Koko Taylor, avec son «tradermark powerful, growling vocal style». Elle avait déjà un hit chez Chess avec «Wang Dang Doodle», produit par son mentor Willie Dixon, mais quand Chess disparaît avec le cassage de pipe de Leonard le renard, Koko doit rebosser pour vivre et elle fait la femme de ménage pour les familles blanches des quartiers chics. Koko tourne autour d’Iglauer. Elle aimerait refaire un disque, mais au début, Iglauer ne moufte pas. Et puis elle n’a pas de groupe. Pas de répertoire. Bof. Elle insiste. Elle forme un groupe. Elle verse un acompte pour un van de tournée. Iglauer est impressionné par sa ténacité. Alors il lui booke des dates à droite et à gauche. Koko vient d’un milieu très pauvre du Tennessee, comme tous les autres. Iglauer s’intéresse à elle, à son histoire. Il en parle dans son book. Pour lui, la connaissance du contexte sociologique est aussi importante que la musique. Elle est arrivée en bus à Chicago en 1951. Elle a bossé comme domestique et pris des cours du soir, par pure fierté, car elle ne supportait pas d’être illettrée. Elle a appris la grammaire, l’élocution et un peu de mathématiques - She did it out of pride - La façon dont en parle Iglauer est merveilleuse. Koko devient une héroïne. Elle fait tout à la force du poignet. Elle enregistre son premier Alligator en 1975 : I Got What It Takes. Iglauer lui propose des cuts, elle en choisit 6, Elmore James, Ruth Brown, Magic Sam et Bonnie Bombshell Lee. Willie Dixon lui donne un cut, «Be What You Want To Be». Elle fait aussi son «Voodoo Woman» et propose de reprendre des cuts de Jimmy Reed, d’Otis Spann et de Denise LaSalle. C’est avec The Earthshaker qu’elle devient en 1978 the Queen of the blues. Iglauer la manage et Koko va tourner dans le monde entier jusqu’à l’âge de 80 balais, «never losing the ability to pitch a wang dang doodle». Elle fait 9 Alligators et conclut en affirmant qu’elle et Alligator vont ensemble «like red beans and rice». Là, on sent monter une émotion très forte sous la plume d’Iglauer. On détecte clairement cet esprit en lui qu’on pourrait qualifier d’humanité du blues. La musique n’est rien sans la dimension humaine. Il est sans doute l’un des seuls à l’avoir pigé. Plus on avance dans son book, et plus on mesure la grandeur de cet homme.

Il a l’idée de lancer des bluesmen inconnus dans le cadre d’une collection qu’il baptise ‘Living Chicago Blues’. Iglauer crée son monde. Grâce à lui, Carey Bell, Eddie Shaw et Billy Branch surgissent du néant. Mais le grand lauréat de ‘Living Chicago Blues’ est Lonnie Brooks, «one of the most popular musician on the West side» (of Chicago). Puis il récupère Albert Collins qui est déjà une sorte de superstar des clubs de blues. C’est son premier non-Chicago artist, «known as the Master of the Telecaster, a Texas-born electric guitar hero, whose stinging, ultra-percusive, echo-laden style had been dubbed ‘The cool sound’.» Iglauer était tombé en pâmoison devant The Cool Sounds Of Albert Collins, un album d’instros paru en 1965. Quand il s’en va le rencontrer pour la première fois, il s’attend à tomber sur un géant, et pouf, il rencontre un petit homme à la voix douce. Mais, ajoute-t-il, Albert joue de tout son corps, «comme Freddie King ou Luther Allison» - Il fait des grimaces, saute partout et se jette dans sa musique - Il finit trempé de sueur. Iglauer est fasciné par le petit Albert. En 1978, Ice Pickin’ sort sur Alligator et du coup, Albert devient encore plus populaire que Son Seals et Koko Taylor qui sont les têtes de gondole d’Alligator.

Iglauer va voir jouer Fess pour la première fois au Tipitina, à la Nouvelle Orleans. Sortir un album de Fess sur Alligator, c’est pour Iglauer un rêve qui devient réalité. Il l’enregistre à Sea-Saint, le studio d’Allen Toussaint (Sea pour Marshall Sehorn et Saint pour Allen Toussaint) - We wanted something special. Dr John was on top of that - À la fin de la session, Fess dit que c’est sa session la plus heureuse de toutes celles qu’il a connues. Iglauer en rigole de bonheur : «Des gens voient le Crawfish Fiesta de Professor Longhair comme le meilleur album sorti sur Alligator.» Mais le jour de sa parution, le 31 janvier 1980, Fess casse sa pipe en bois. Des tas de gens se pointent à ses funérailles, et parmi eux Jerry Wexler. Allen Toussaint et Art Neville y chantent pour rendre hommage à Fess. Bien des années plus tard, Allen Toussaint dira à Iglauer : «Fess is with me every day.» «Me too, Allen», écrit à la suite Iglauer. Et comme il voit des tas de gens disparaître, Iglauer se dit soudain qu’il y a urgence à les enregistrer avant que cette culture ne disparaisse avec eux. Il se sent investi d’une mission pour le blues, de la même façon que Jacques Lanzmann se sentit investi d’une mission pour la Shoah.

Après Fess, Iglauer passe à un autre géant : Johnny Otis, «a Renaissance man of R&B». Iglauer en brosse un portrait sommaire, rappelant qu’il a commencé comme batteur avant de devenir «a piano and vibraphone player, songwriter, talent scout, producer, bandleader, newspaper columnist, author, preacher, DJ, television host et bien qu’il ne fut pas né African-American, porte-parole de l’African-American community de Los Angeles.» Eh oui, les gars, Johnny Otis n’est pas black mais grec. C’est un grec à la peau sombre. Mais il se sent noir. En tournée dans le Sud pendant les années 50 et 60, il a pris la ségrégation en pleine gueule, pas de restaus, pas de gogues, pas d’hôtels pour les sales nègres. Vert de rage, Johnny Otis en est devenu doublement noir - Si tu le traitais de blanc, il prenait ça comme une insulte et te frappait - À l’âge de 30 ans, Johnny Otis avait déjà probablement été en studio un millier de fois. «Il avait découvert Little Esther (Phillips), Big Mama Thornton, les Robins qui allaient devenir les Coasters et des douzaines d’autres artistes.» Bizarre qu’Iglauer oublie de citer Etta James et Sugar Pie DeSanto. Johnny Otis avait installé une chapelle chez lui et il y prêchait. En 1983, Iglauer propose à Johnny Otis d’enregistrer un Alligator. Comme Johnny Otis n’est pas sous contrat, c’est assez simple. L’Alligator s’appelle The New Johnny Otis Show With Shuggie Otis. Mais ça floppe : trop R&B pour les gueules à blues. Il n’empêche que c’est du big time de Johnny Otis. Et ce n’est pas un hasard, Balthazar, si Ace a réédité TOUT Johnny Otis. On en reparle.

En 1979, Iglauer commet une petite erreur : il dit non à Stevie Ray Vaughan. Il aurait pu l’avoir pour un one-album deal, mais Stevie ne l’impressionnait pas assez. Iglauer le prend pour un imitateur d’Albert King. Tinsley Ellsi dit un jour à Iglauer : «La seule chose qui soit pire qu’un monde rempli d’imitateurs de Stevie Ray Vaughan est un monde sans imitateurs de Stevie Ray Vaughan», à quoi Iglauer ajoute : «ce qui est exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.» C’est pourquoi Iglauer a maintenu pendant tant d’années son rythme convulsif de parutions : pour enrayer la paupérisation artistique qui menace le monde moderne.

En 1984, il achète un vieil immeuble de trois étages pour en faire ses bureaux. Le staff d’Alligator compte alors 12 personnes. Iglauer fait gaffe : il veut leur assurer un minimum de sécurité et de confort. Pour monter d’un cran, il signe trois cracks blancs, Johnny Winter, Lonnie Mack et Roy Buchanan. L’idée est de consolider l’assise financière d’Alligator. Iglauer rencontre Johnny Winter qui est alors une superstar et ils échangent leurs numéros de téléphone. Iglauer se dit charmé par l’albinos qui, justement, vient de produire l’Hard Again de Muddy Waters. Johnny confie aussi à Iglauer qu’il était dingue des Gulf Coast records de Guitar Junior. Ça tombe bien, rétorque Iglauer, Guitar Junior est sur Alligator et s’appelle désormais Lonnie Brooks. Johnny accepte finalement d’enregistrer sur Alligator parce qu’il veut revenir à ses racines : le blues - He saw the label as home of pure, noncommercial blues - Iglauer casse sa tirelire et offre une avance de 10 000 $ à Johnny. Pour lui, c’est une somme énorme, il n’avait pu verser que 1 000 $ à Albert Collins. Mais bon, tu veux la star, alors tu payes. Johnny est sous méthadone, il n’est vaillant et créatif qu’en fin de journée. En studio, il fume de l’herbe et picole sec. Ils enregistrent 17 cuts en quatre nuits et vont faire au total 3 Alligators ensemble. Mais la relation se détériore - By the time we finished with Serious Business, he was tired of me and I was tired of him. Iglauer ne rentre pas trop dans les détails.

Pas grave, il passe ensuite à Lonnie Mack, un autre géant de cette terre - the first blues-rock guitar-hero - Iglauer charge bien la barcasse : «His powerful guitar solos - including unexpected, soaring octave jumps, driving rhythm figures, and fast string bending using the tremolo bar on his signature Gibson Flying V guitar - were all his own.» Iglauer ajoute que le guitariste préféré de Lonnie Mack était Robert Ward, un black de Georgie qui jouait dans les Ohio Untouchables, futurs Ohio Players. Ses chanteurs préférés étaient Bobby Blue Bland et George Jones. Pour Lonnie, il n’existait pas de frontières entre le blues, la country, le R&B et le rock’n’roll. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des braquemards et allait d’un genre à l’autre sans crier gare. Iglauer ajoute que Lonnie venait d’un milieu campagnard très pauvre de l’Indiana, qu’il roulait ses clopes, qu’il buvait sec et qu’il adorait les armes. Pendant des années, il a tourné bourré d’amphètes et d’alcool au volant de sa Cadillac, avec une remorque derrière. Pour Iglauer, Lonnie était l’un des meilleurs - His recordings from the mid-1960s are astounding - Iglauer raconte qu’il est allé le voir jouer dans un club de Covington, Kentucky - Je le connaissais assez pour être invité par lui à aller faire un tour sur le parking et sniffer un rail de coke sur la lame de son énorme couteau de chasse - Au début, ça n’intéresse pas Lonnie de faire un Alligator, puis il finit par accepter. Iglauer le rejoint à Cedar Creek, un studio d’Austin, Texas - a funky, oddly wired place with rattlesnakes living in the tall grass around the building - Lonnie va faire deux Alligator - Two of the most compelling albums in the Alligator calatog - Lonnie a fini sa vie seul dans une cabane en bois paumée au fond des bois et a cassé sa pipe elle aussi en bois en avril 2016, et l’occasion fut trop belle de lui rendre hommage ici-même.

Iglauer ne s’arrête pas en si bon chemin : après Johnny et Lonnie, il récupère Roy Buchanan, a secret guitar genius - he called himself an Arkansas gully-jumper - Comme Roy avait reçu une éducation extrêmement religieuse, il était sûr qu’il allait rôtir en enfer, and he was serious. Ado, il s’est tiré de chez lui pour aller à Los Angeles. Il a joué pendant un temps avec Johnny Otis, puis a tourné et enregistré avec Dale Hawkins - Il fut bientôt réputé pour sa technique incomparable, son imagination musicale et sa personnalité excentrique - Iglauer dit sa fascination pour Roy : «He was a master at the difficult technique of playing harmonics.» La preuve ? «The Messiah Will Surely Come Again», un instro mélodique faramineux qu’on trouve sur son premier Polydor paru en 1972. En 1988, il est arrêté à cause d’une shoote avec sa femme. Puis on le retrouve pendu en cellule avec sa propre chemise. On a parlé d’un suicide, mais rien n’est moins sûr. Les cops l’auraient buté et maquillé ça en suicide. Iglauer n’est pas non plus convaincu par la thèse du suicide - So I believe that either explanation could be true - Pour les preuves, il faudra repasser un autre jour.

Comme tous ses contemporains, Iglauer voit le marché du disque s’effondrer : «À mes yeux, il était clair que la culture sociale et musicale qui avait amené Hound Dog Taylor, Koko Taylor, Son Seals et Fenton Robinson, et de nouveaux artistes comme Lil’ Ed, était en train de disparaître.» À partir du milieu des années 80, Iglauer peine à trouver de nouveaux bluesmen noirs ancrés dans la tradition du blues électrique. Mais il s’acharne, et le catalogue continue d’enfler : «Koko Taylor, Saffire - The Uppity Blues Women - Lil’ Ed & The Blues Imperials, Little Charlie & The Nightcats and Shemekia Copeland. On a signé des artistes qui enregistraient pour d’autres labels, like Texas roadhouse piano queen Marcia Ball, the gloriously gospel-tinged R&B trio The Holmes Brothers, and Albert Collins’s protégé Coco Montoya, a soulful vocalist and the most elegantly lyrical of blues-rock guitar heroes.» Malgré l’érosion du marché, l’enthousiasme d’Iglauer reste intact. Il n’y va pas de main morte. JJ Grey : 5 albums ! Coco Montoya, 6 albums ! The Holmes Brothers, 6 albums ! impossible de suivre un label comme Alligator. Le seul défaut d’Iglauer serait d’être boulimique. Mais il fait comprendre que c’est la condition de sa survie. Grossir pour ne pas crever.

Il est constamment à la recherche de nouveaux talents. Il découvre Lil’ Ed & The Imperials et les signe on the spot. Allez hop en studio ! 13 cuts enregistrés entre 9 h et minuit, one take ! - It was a magical night - Il titre l’album Roughhousin’, «because it was the closest thing I could think of Houserockin’.» Retour au point de départ ! Iglauer ne cache pas sa joie d’avoir découvert Lil’ Ed : «Ils représentent the heart and soul of Alligator’s Guenine Houserockin’ Music spirit.» Et dans son élan charismatique, il ajoute : «Quand on me demande qui est le plus authentique, le plus pur musicien de blues sur le label, la réponse est toujours Lil’ Ed.»

Iglauer réussit aussi à récupérer Charlie Musselwhite pour trois albums, Ace Of Harps, Signature et In My Time. Précision capitale : sur deux cuts d’In My Time, il est accompagné par The Blind Boys of Alabama, sur lesquels nous reviendrons aussi.

Iglauer est épuisant : il n’arrête jamais. Lui ce n’est pas all nite long, c’est all book long. Il n’en finit plus de lancer de nouveaux artistes, comme par exemple Katie Webster, «known as the Swamp Boogie Queen, the second blues woman signed by Alligator.» Iglauer parle d’elle en termes de soulful voice straight out of church et de real deal blues piano player. Wow, quelle apologie ! Allez hop, trois Alligators. On y reviendra. Il récupère à la suite Marcia Ball, une blanche qui va devenir l’une des «Alligator’s most popular and best-selling artists.» Iglauer est dithyrambique, il parle de world-class blues, et d’une voix qui sonne «comme celle d’Irma Thomas with a Texas twang». Il sait vendre ses disques. Iglauer trouve aussi dans le piano playing de Marcia l’influence de Fess. Mais elle ne veut pas d’Iglauer comme producteur. Elle décide de tout : du studio, du choix des cuts et du producteur. Son premier Alligator est Presumed Innocent, paru en l’an 2000. On a à peine le temps d’écouter Marcia Ball qu’Iglauer nous branche déjà sur Shemekia Copeland, la fille du grand Johnny Copeland. À ses yeux, Shemekia ne chante pas comme Koko, mais «elle utilise le vibrato des best gospel singers». Iglauer annonce qu’il lance «a young female blues singer» et son premier Alligator Turn The Heat Up fait sensation dans le monde du blues. Dr John produit le troisième Alligator de Shemekia, Talking To Strangers, et Steve Cropper le quatrième, The Soul Truth. Iglauer n’en finit plus de bourrer la dinde d’Alligator. Pour lui, Shemekia est le real deal : elle a grandi à Harlem a appris le blues avec son père l’excellent Johnny Copeland. On y reviendra, aussi bien sur la fille que sur le père.

Au rayon découvertes, ça continue de pulser. Iglauer fait surgir du néant un certain Michael Hill, un New-Yorkais fan de Jimi Hendrix (comme, se hâte-t-il de préciser, the future Alligator artists Selvyn Brirchwood et Toronzo Cannon). Puis il déterre JJ Grey & Mofro en Floride et sort Country Ghetto en 2007, suivi de 5 autres Alligators. Il se prosterne devant JJ Grey & Mofro, «Alligator’s best selling albums of the 2000s». Ces albums permettent à Alligator de toucher une audience plus jeune, «a younger rock-jam band audience», précise l’inépuisable Iglauer.

Tu approches de la fin du book et tu crois qu’il va se calmer ? Tu te fous le doigt dans l’œil. Il repart de plus belle avec Michael Burks, qui a grandi «immergé dans la blues culture, comme Hound Dog Taylor, Son Seals et Penton Robinson avant lui.» Aux yeux d’Iglauer, Burks est un pur - I doubt that another musician will come to the label so deeply rooted in the traditional blues way of life - Bon allez, nous dit Iglauer, un petit dernier pour la route ! Ce sera Toronzo Cannon, avec The Chicago Way, un Alligator de 2016, salué par Mojo à sa parution - Comme j’en rêvais pour Michael Burks, Toronzo Cannnon devient one of the blues icons of his generation - Et là Iglauer enfonce un sacré clou dans la paume du mythe qui dit aïe ! : «J’espère que des artistes comme Toronzo feront leurs preuves et qu’ils seront capables de perpétuer la tradition du Chicago Blues sans répéter ce qui a déjà été fait.» Car c’est bien là le cœur du problème, quand on parle de Chicago blues. Comment survit-on et surtout comment innove-t-on ? Le seul moyen de le savoir est d’écouter les disques.

En 2018, Iglauer se dit fier de son roster : «Marcia Ball, Tommy Castro, Elvin Bishop, Coco Montoya, Shemekia Copeland, Lil’ Ed & The Blues Imperials, Roomful Of Blues, Curtis Salgado, Corky Siegel, Ric Estrin & The Nightcats and Eric Lindell, along with rising artists like Selwyn Birchwood, Toronzo Cannon and the recently signed Cash Box Kings, Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling and singer/drummer Lindsay Beaver.» Iglauer avait tort de s’inquiéter : la relève est assurée. Bien sûr, il revient sur le passé et sur tous les grands disparus, mais il garde l’œil rivé sur l’avenir - Alligator has created a great legacy, but my focus is always on the future - Il est tordant, Iglauer, car il fabrique de l’avenir avec une musique ancrée dans le passé. C’est toute son ambiguïté. Il continue de chercher des gens «with depth and mudical integrity, like JJ Grey and Anders Osborne.» À la fin du book, il dit pouvoir enfin respirer un peu, avec un catalogue de 300 titres et 46 ans d’existence. Alligator a survécu à toutes les mouvances et tendances, à toutes les turpides et toutes mutations. Mais au plan quotidien, ça reste un combat. Le marché évolue, les disques ne se vendent plus, alors il doit muter vers le numérique et vendre des fucking fichiers. D’autres labels spécialisés dans le blues comme Rounder et Concord ont jeté l’éponge. «Arhoolie Records - founded by my hero Chris Strachwitz - a été revendu to the Smithsonian Institution.» Fin d’une époque.

Signé : Cazengler, Bruce Idioert

Bruce Iglauer. Bitten By The Blues - The Alligator Records Story. The University Of Chicago Press 2018

Talking ‘Bout My Generation

- Part Eight

Vince Mannino arrive en couve de Rockabilly Generation. Tapis rouge à l’intérieur, avec 8 pages d’interview et la photo centrale. Occasion en or de découvrir un très bel artiste. Vince n’est pas né à Memphis, mais en Sicile, à la campagne. Son premier disco est un Elvis, The Rocking Elvis. Il se fait photographier avec. Bon, il ne dit pas grand-chose de ses autres discos et pas grand-chose non plus sur Dale Rocka. Il cite rapidement Carl Perkins, Roland Janes et Grady Martin, car il est surtout guitariste. Dommage qu’il ne s’étende pas davantage sur Dale Rocka, car les albums qu’ils ont enregistrés ensemble sont fantastiques.

C’est en 2014 que Dale Rocka & The Volcanoes éruptent, avec The Midnight Ball. Quel album ! Vince Mannino gratte ses poux derrière Dale Rockab. Big ball dès le morceau titre, wild rockab, tu as là the best Sicilian slice of rockab. Fabuleuse incursion en territoire du bop ! Et puis ça va très vite monter en température et on va se retrouver confronté non pas à des coups du sort, mais à des coups de génie, comme par exemple «Go & Go», two three four, ce démon de Dale te rocke ça vite fait, il en fait un vrai monster bash, les Volcanoes crachent tout leur dévolu dans la balance qui du coup valse dans les décors. Ils sont tout simplement foudroyants de power et leur «Bad Blood» est explosé directement dans la viande par le pire wild killer solo flash qui soit ici bas. Nouveau coup du sort génial avec «Mama Bring Back (My Blue Suede Shoes)», c’est puissant et claqué dans l’ass du boisseau, ils t’explosent même la mafia et tout le vieux saint-frusquin sicilien, Dale chante à la véracité maximale. Leur son devrait faire baver les Américains, Dale chante bille en tête, même avec leur «Quick Kiss», ils swinguent comme des démons et grand retour dans le heavy sludge de rockab avec «That’s Why I Tell You», c’est gorgé de power volcanique, allumé au riff raff sicilien, tu crois rêver tellement c’est bon. Il faut encore les voir rentrer dans le chou de «Remember Last Night», c’est wild et primitif à la fois, avec les voix des Rivingtons dans le coin de swing. Et tout bascule dans la crazyness avec «Hot Rockin’ Baby», une véritable horreur comminatoire, les voilà dans le crazy pur, le wild à tous les vents avec un solo jeté en l’air et le Krakatoa des Volcanoes t’explose à la figure. Vince aurait dû s’appeler Vince Krakatoa.

Vince Mannino roule avec un autre gang, Vince & The Sun Boppers. Départ en trombe en 2017 avec Gone For Lovin’. Ça te saute au paf dès «Bad Boy Rock», ah le Vince est bon, il te rocke son rockab dans le lard de la matière et un solo s’en va claquer le dentier du slap. Belle démonstration du génie rockab ! Les Sun Boppers pratiquent la Méricourt du rockab avec un art consommé. Le coup de génie de l’album s’appelle «Black Haired Woman», traîné dans la boue magique du heavy groove aventurier, celui qui fit les grandes heures de Dale Hawkins. Même fête au village avec Vince, il est stupéfiant de véracité boppy boppah. Même sur des structures classiques («Dance With Sally»), les Sun Boppers sont bons. Encore une belle dégelée avec «Devil Eyes». Ils te claquent le cut comme des cracks de la craze. Ils te boppent le beat bien bas. Si tu veux résumer l’art des Sun Boppers, un seul mot possible : easy. Encore un coup de Jarnac avec le morceau titre, assez merveilleux de lovin’ you. Vince chante d’une voix appuyée, un peu piquante, et les Sun Boppers te claquent le meilleur beignet de Sun Boppin’. Tu te régales avec ces mecs-là, ils boppent à la régulière. «It’s You’» est à la fois une belle coque de Sun et une vraie noix de Sicile, les voilà qui te boppent la bobine et qui t’allument le coquillard. Il règne dans tout l’album une fantastique tension de la véracité. Tout l’album est bon, solidement bâti, battu sec et boppé au nec. Ils bouclent avec le fabuleux «You Gotta Be Mine», un nouveau modèle du genre. Vince Mannino ne rate aucune occasion d’afficher son génie rockab.

La même année, Vince & The Sun Boppers enregistrent Spinnin’ Around. Heureusement, l’album est un peu moins dense. Il faut se ménager quand on a le cœur fragile. Spinnin’ Around est plus classique, mais on note l’excellence du swagger. On les sent contents de jouer, ce sont de vrais cats à la carbonara. On entend même des échos de fête populaire ici et là. Ça jive dans la nuit d’été, avec une agréable fraîcheur. «Get A Feeling For You» reste classique, mais en même temps très franc du collier. Vince ramène tous les réflexes du bop. Ça joue à la petite clairette. On sent que le rockab est couché au panier. L’album est plus pépère que le précédent. Ils attaquent «One Love» au allez hop, avec la petite cocotte rockab. Et soudain, le volcan des Sun Boppers se réveille : «Red Headed Mama» te saute enfin au paf, il était temps ! Les Sun Boppers se fâchent ! Ouf ! Ça fait du bien. Leur morceau titre est quasi Kiddy, pas loin de «Please Don’t Touch» et ils rendent un fier hommage à Bo Diddley avec «Gal Of Mine», mais dans le pur esprit rockab. Vince embraye sur le heavy swing à la Charlie Feathers avec «Real Gone Papa», aw Gawd comme ce cat est bon, et ils reviennent enfin se lover dans le giron du real deal avec «Don’t Give Up With Love». Ils perpétuent le vieil art du rockab, ils entrent dans les godasses de tous les géants du bop, à commencer par Charlie Feathers et Carl Perkins. C’est magnifique !

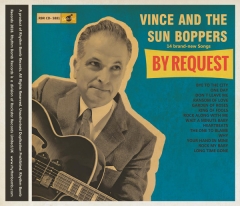

Il existe un troisième album de Vince & The Sun Boppers : By Request. On ne perd pas son temps à l’écouter, bien au contraire. On est tout de suite frappé par la présence de Vince. Aucun accent sicilien. Il chante comme un crack, avec derrière lui tout le swagger d’Axel Praefcke. Ils traînent «King Of Fools» dans la boue magique, avec un talent fou. Ils passent au fast jive avec «Wait A Minute Baby». Vince sait sauter sur l’occase et il te claque un jazz solo dans la foulée. On se croirait à Memphis avec «The One To Blame». Pur jus. Le hit de l’album est le «Long Time Gone» de fin. Heavy rockab de don’t you leave me alone. Clin d’œil à Charlie Feathers - I’m a long gone daddy/ I’m a long time gone - Pur genius.

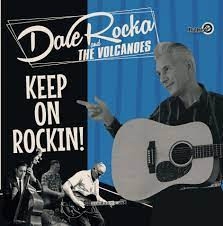

Nouvelle éruption de Dale Rocka & The Volcanoes cette année avec Keep On Rockin’. Ouverture de balda sur l’incroyable élégance du that’s all for me de «Goodbye That’s All». Dale chante au Rocka tranchant et enchaîne avec un autre cut de fantastique allure, «My Mamma Don’t Like Her». Dale Rockab est parfaitement à l’aise dans le mid tempo. Il swingue les deux doigts dans le nez. Puis on perd un peu la magie rockab pour aller sur des choses plus rock et le slappeur Andrea Amico fait des siennes dans le bluesy «Stop Shake Your Hips». Et quand les Volcanoes tapent «No Letter From You», on se croirait à la Nouvelle Orleans. Ils attaquent la B des cochons avec «Rip It Up Hip It Down» et un sens aigu du groove rockab. Tout est bien équilibré dans le cratère du Volcano. Ils sont capables d’aller sur la country, comme le montre «Rusty Moon», mais diable comme ça swingue !

Signé : Cazengler, Dale Roquet (ouaf ouaf)

Dale Rocka & The Volcanoes. The Midnight Ball. Rhythm Bomb Records 2014

Dale Rocka & The Volcanoes. Keep On Rockin’. Bulleye 2023

Vince & The Sun Boppers. Gone For Lovin’. Rhythm Bomb Records 2017

Vince & The Sun Boppers. Spinnin’ Around. Rhythm Bomb Records 2017

Vince & The Sun Boppers. By request. Rhythm Bomb Records 2018

Rockabilly Generation # 27 - Octobre Novembre Décembre 2023

L’avenir du rock

- Ciel mon mari !

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’avenir du rock rêve de monter au Ciel, mais il ne s’agit pas du ciel qu’on fait miroiter aux gens ordinaires. Pendant des siècles, on leur a fait croire qu’en se repentant de leurs péchés et en purifiant leur âme, ils pouvaient espérer grapiller une place au paradis. C’est précisément cette idée qui laisse l’avenir du rock extrêmement perplexe. Manipulés par les cancrelats ecclésiastiques, les gens ordinaires ont fini par voir le paradis comme un terrain de camping : il suffisait d’aller à la messe chaque dimanche pour réserver un emplacement au paradis, alors qu’en réalité pend au nez de tout un chacun une bonne vieille séance de décomposition. Putréfie-toi, mon fils, et tu seras dissout ! Pour en savourer l’avant-goût, on peut relire Une Charogne de Charles Baudelaire - La puanteur était si forte/ Que sur l’herbe vous crûtes vous évanouir - Baudelaire écrase sa puanteur dans le creuset du vers, et fait craquer son crûtes sous la dent. Baudelaire dit vrai, car c’est là que tout se passe, dans les jus, dans les bataillons de larves, il charbonne bien le trait, l’avant-goût qu’il donne devient vertigineux de puanteur poétique - Et pourtant vous serez semblable à cette ordure/ À cette horrible infection/ Étoile de mes yeux, soleil de ma nature/ Vous mon ange et ma passion - il traîne sa gluante persistance à longueur de vers - Alors ô ma beauté, dites à la vermine/ Qui vous mangera de baisers/ Que j’ai gardé la forme et l’essence divine/ De mes amours décomposés - Quand on lit ça, il faut détacher les syllabes de dé com po sés, comme la hyène détache les membres d’une charogne. La décomposition n’a de sens que baudelairienne et l’avenir du rock se réjouit de ce fulgurant trait de réalisme poétique. Affamé de totémisme, il se prélasse dans les poisons toxiques et les noires exhalaisons de la vision baudelairienne, des cuisses ouvertes de sa Charogne jaillit l’éclair d’une absolue perfection poétique, l’avenir du rock s’y abreuve, il se vautre dans cette mare des jus de putréfaction où flottent, soufflées par le vent, les images d’Épinal de l’enfer et du paradis. Alors que les religions sont depuis longtemps entrées elles aussi en décomposition, le rock survit à toutes les avanies et framboises, à toutes les mamelles du destin, de la même façon qu’Avanie et mamelle sont les framboises du festin, mais l’avenir du rock, qui n’est jamais avare d’un coup d’avance, n’hésitera jamais à clamer haut et fort qu’il espère bien monter au Ciel.

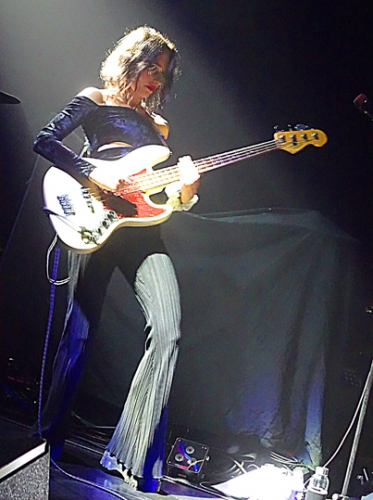

Il parle bien sûr du Ciel de Michelle.

Rien qu’à la voir arriver sur scène, c’est dans la poche. Après le concert, au merch, on apprendra qu’elle s’appelle Michelle (ma belle) et qu’elle tombe du ciel, puisque son groupe s’appelle Ciel. Brune, cheveux mi longs, yeux clairs, lunettée, fantastique sourire, maigreur sexy, elle chante, bassmatique et ondule comme une authentique rockstar en devenir. Ah il faut l’avoir vue onduler avec sa grande basse blanche, elle fait partie de celles qui savent merveilleusement se fondre dans le groove. Elle y croit dur comme fer. Son trip, c’est d’être sur scène.

Elle chante d’une voix perchée et bien fine qui n’est pas sans rappeler celles de Kim Deal, et de Miki Berenyi, au temps de Lush. Elle chante à l’éther pur, avec un joli brin de power. Au début du set, on ne la prend pas vraiment au sérieux, comme c’est souvent le cas avec les premières parties, elle est sexy, c’est vrai, mais on attend de voir ce que ça va donner au plan artistique. Et puis, cut après cut, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle avance à la force de son petit poignet et finit par conquérir la ville. Pas de problème, elle va même voler le show.

Ciel nous vient de Brighton. Derrière elle, un mec bat le beurre, et un Espagnol aux cheveux teints en blond et nommé Jimenez gratte sur une vieille Jaguar qui en a vu d’autres. Comme on ne connaît pas les cuts du Ciel, alors on boit les paroles. Ils ont un son très indy, mais un peu avant la fin du set, on note la présence d’un gigantesque hit pop. Coup de pot, il figure sur l’un des EPs que Michelle vend au merch : «Baby Don’t You Know». Elle est dedans, et franchement, on est au Ciel avec elle. Straight to the sun ! Elle remonte le courant pop à la seule force de son petit génie sexy et là, bravo, car c’est explosif.

Elle n’a que deux EPs à vendre, the Not In The Sun Not In The Dark EP et le Make It Better EP/ Rather Be Alone EP. «Baby Don’t You Know» se trouve sur le premier. Mais il y a d’autres merveilles sur l’EP, comme par exemple «Back To The Feeling», qu’on entend aussi sur scène. Elle y ramène tout son sucre, elle est exceptionnelle de wild drive juvénile. Ah il faut la voir groover des hanches sur scène, avec sa grosse basse blanche ! Elle fait du rock de Michelle ma belle, these are words that go together well. Elle drive bien le Ciel. «Fine Everything» sonne comme un cut des Breeders, elle fait bien sa Kim Deal. Si tu aimes l’esprit des Breeders, tu vas te régaler avec Michelle ma belle. «Fine Everything» est d’ailleurs le dernier cut du set. Avec «Not In The Sun Not In The Dark», elle replonge dans cet excelsior mirifique de pop humide et si délicieusement féminine. Quelle révélation ! Elle sait monter au front mélodique. Sur scène, elle a vraiment le look d’une égérie, on la boit jusqu’à plus soif, on l’accueille dans le giron, Michelle ma belle est une star en devenir. Elle fait encore du pur Breeders avec «Far Away». Franchement, on ne perd pas son temps à écouter ce genre d’EP. Elle dispense tous ses bienfaits elle est all over son Far Away. Tout est beau sur cet EP tombé du Ciel.

L’autre disk est un fat vinyle translucide qui rassemble deux EPs : Make It Better EP/ Rather Be Alone EP. Pareil, on y va les yeux fermés. On retrouve son incroyable fraîcheur de ton dès «Somebody». On peut dire qu’on en raffole, à ce stade des opérations. Elle tape en plein dans le juicy des Pixies au féminin. Elle reste dans l’esprit avec «So Scarred», elle le prend à l’éthérée, avec du gros gratté de poux derrière. Encore du pur jus de Pix Me Up avec «Make It Better». Elle remonte à la surface tout le power des profondeurs de l’underground britannique. C’est bardé du meilleur indie sound d’ici bas. De l’autre côté, ça repart de plus belle avec «Circles», encore plus indy, big sound et petites échappées vocales éthérées. C’est du meilleur effet, même si on connaît ça par cœur. Elle ramène sa poudre d’éther et son big bassmatic dans «Talk». Elle crée une sorte de magie pop, un éther sublimé et lesté de plomb alchimique. Là, elle est en plein dans Lush. Avec «Shut In My Body», elle projette sa poudre de sucre dans l’aveuglante lumière du jour et pulse inlassablement son bassmatic. Ça s’appelle un son. Le son du Ciel. Tout est bien là-haut, même si persiste une impression de déjà vu. Michelle ma belle jette tout son dévolu d’à-valoir dans la balançoire. Au Merch, elle se dit fan des Breeders. Of course !

— Why Ciel ?

— My name is Michelle and my friends call me Celle, and then Ciel, you see ?

Et elle éclate de ce rire de reine.

Signé : Cazengler, scié

Ciel. Le 106. Rouen (76). 5 octobre 2023

Ciel. Not In The Sun Not In The Dark EP. Not On Label 2022

Ciel. Make It Better EP/ Rather Be Alone EP. Jazz Life 2023

Inside the goldmine

- The Moore I see you

Ce n’est pas toujours évident de partager le lit d’une gonzesse. Surtout quand il s’agit d’une super-conne. À sa façon, et sans doute sans le faire exprès, Baby Cloche battait tous les records, même ceux atteints par cette madame Bignolle dont on a parlé ailleurs. Quand, dans les conversations de salon, un attablé demandait à Baby Cloche quelle avait été la nature de ses études, elle répondait sans ciller : «Les arts ménagers.» Un autre qui n’avait pas bien compris ce que ça signifiait lui demanda de préciser. Alors elle précisa. Si on lui demandait plus de détails, elle en donnait. Pour la tirer de ce guêpier, il fallut changer très vite de conversation. Un autre jour, alors que nous étions installés sur une terrasse ensoleillée pour prendre un verre, elle posa une étrange question : «J’ai pas quelque chose dans les cheveux ?» Un rapide coup d’œil permit en effet de constater qu’un piaf s’était soulagé sur elle. Pour ne pas la mettre dans l’embarras, il fallut la rassurer : «Non, il n’y a rien.» La fiente allait sécher rapidement et disparaître. Un moindre mal dans ce genre de quiproquo. La pauvre Baby Cloche collectionnait les infortunes, à commencer par ce visage relativement ingrat que sanctionnait une bouche très moche, en forme de moue, au-dessus duquel proéminait un nez grec un peu trop massif. À cela, il fallait ajouter un cou trop gros. Par contre, elle sauvait les meubles grâce à des très jolis seins, de ceux qu’on aime à soupeser dans les moments de vérité. Nous avions fort heureusement tous les deux des aventures parallèles qui nous permettaient de continuer à nous supporter, mais bien sûr, nous n’en parlions pas. Et puis un jour, pensant l’amuser, je lui racontai comment à la fin d’une fête extrêmement arrosée je m’étais retrouvé seul sur un trottoir, lâchement abandonné par des amis qui étaient censés m’héberger. En ayant vu d’autres, décision fut prise cette nuit-là de prendre le volant pour rentrer au bercail. Oh, ce n’était pas un trajet très important, environ une heure de route et zéro circulation. Dans cet état, tout est toujours jouable. La réaction de Baby Cloche fut inespérée. Avec un air mauvais, elle lança : «Tu sais donc pas que c’est interdit de rouler bourré ?».

Un petit côté bourru pourrait à l’extrême limite rapprocher Baby Cloche de Dorothy Moore, mais ça s’arrête là. Baby Cloche vit sa vie dans la région parisienne et Dorothy Moore la sienne dans la légende de Malaco. Ces deux femmes font leur petit biz, chacune à sa façon, ainsi va la vie.

Dorothy Moore fut l’une des figures de proue de Malaco. C’est vrai qu’à l’écoute de certains albums, on lui trouve un petit côté bourru, par exemple sur Stay Close To Home, qui date de 1992. Chez une femme, le côté bourru n’est pas un avantage. On l’accepte plus facilement chez Michel Simon. Si Dorothy donne cette impression, c’est parce qu’elle chante à la poigne. Elle est aussi capable de délicatesse, comme le montre le «Blues In The Night» de George Jackson. Elle fait le job. Pas d’excelsior, juste du Dorothy. On attend la magie. Elle peut chanter très haut avec autorité, mais elle ne provoque pas d’émotion. Sa voix est trop sanglée. Le hit de l’album est le morceau titre, un shoot de big r’n’b, puis elle tape dans Sam Dees avec «I Betcha Don’t Know It». Dorothy trouve enfin l’ouverture, elle fond comme neige au soleil, elle s’immole sur le beat de Sam Dees, la magie devient enfin sexuelle, c’est important de la préciser, you’re my sunshine ! Elle reste dans la heavy Soul de Sam Dees avec «It’s Raining On My Side Of The Bed». Dès que Sam Dees entre en lice, ça décolle. Elle reste dans le heavy groove de rude mémère avec «What You Won’t Do For Love». Dès qu’on fait attention à elle, elle rayonne Il faut juste lui prêter attention. Puis elle tape dans George Soule avec «A Woman Without Love», elle implore un mec de l’aimer un peu - Don’t let me be a woman without love - Et elle finit avec «Before I Fall In Love Again», elle connaît le biz, elle se cale sur le chameau.

Sur Misty Blue, elle tape une très belle cover du «Funny How Time Slips Away» de Willie Nelson. Elle monte bien par-dessus les toits de Malaco. Dorothy est une fière Soul Sister pleine de verve et de modestie. Sa cover est une vraie merveille d’interprétation coercitive. Et comme Wardell Quezergue est dans le coup, on a du son. Globalement, le balda est très mélancolique. La viande se planque en B. Première énormité avec «Enough Woman Left (To Be Your Lady)», big r’n’b, bien pulsé par un bassmatic dévorant, le tout arrosé de cuivres et de violons. Encore une belle dégelée de heavy funk avec «Ain’t That A Mother’s Luck». Dorothy fait son Aretha, elle est pleine de jus. Et ça continue avec «Too Much Love». Elle se jette dans la balance, so c’mon, elle est de tous les ébats. Dorothy forever ! Elle finit avec l’«It’s So Good» d’Eddie Floyd. Elle y va de bon cœur au yeah yeah yeah, elle fait plaisir à voir. Ça swingue, chez Malaco, on est content d’être là, on se sent en sécurité sur ce genre d’album, les cocos de Malaco t’accueillent à bras ouverts.

Si d’aventure, on se plonge dans son album sans titre paru sur Malaco en 1977, on se régalera de deux Beautiful Songs, «I Believe You» et «With Pen In Hand». Elle chante son Believe You d’une voix un peu verte, mais c’est une vraie merveille. Avec le Pen, on sent qu’elle est extrêmement concernée par la beauté du geste. Comme sa Soul atteint l’horizon, elle reste fabuleusement juste dans le lointain. Sur les balladifs, elle est fantastique. Elle offre chaque fois un vrai panorama, comme avec «Love me». Elle fait aussi de la diskö Soul («Make It Soon»), mais ça reste très bon esprit. La maison Malaco est une maison sérieuse. Elle fait encore de la Soul de haut rang en B avec «Loving You Is Just An Old Habit», elle l’allume à pleins poumons, avec une verdeur qui l’honore. Elle peut se montrer aussi très pugnace, comme on le voit avec «Daddy’s Eyes», Dorothy est une Soul Sister très fiable et d’une grande intégrité. Elle reste dans la Soul ultra-fouillée, et ultra-chantée pour «For The Old Time’s Sake». Elle réussit un équilibre entre la grande modernité et la facture classique. On l’applaudit à tout rompre.

Dorothy n’est pas jojo sur la pochette d’Once Moore With Feeling, mais elle s’impose dans son balda, avec deux cuts, «With A Little Prayer» et «The Going Up & The Coming Down». Elle tape la Prayer de King Floyd au yeah yeah yeah, dans une ambiance très New Orleans. Puis elle remonte à son niveau, qui est le très haut niveau, avec The Going Up, ah elle sait jiver une Soul de bonne compagnie. On y savoure le balancement du swing harmonique. Elle finit par te tétaniser. Elle ouvre son balda avec un «Special Occasion» signé Sam Dees et enchaîne avec la belle Soul dansante de «What Am I To Do», pur jus de Malaco, tout est beau, ici, la présence de Dorothy, l’orchestration et le petit diskö beat. En B, elle te tartine «Being Alone» avec un aplomb extraordinaire. Cette fantastique shouteuse colle bien au terrain de la Southern Soul.

Un joli portrait sensible d’elle orne la pochette de Definitively Dorothy. Il s’agit sans doute de l’un de ses meilleurs albums. Toute la viande se planque en B, à commencer par «Since I Don’t Have You Since I Fell For You». C’est dingue comme la classe de Dorothy te parle. Plus tu l’écoutes, et plus tu réalises qu’elle est souple et belle. «Sleeping Single In A Double Bed» sonne vraiment comme la diskö des jours heureux. Moore is Moore. Elle boucle sa B avec «Mississippi Song» - Mississippi/ This is your song - Grosse compo avec du violon à gogo - It’s been a long time coming/ So Mississippi this one’s for you - Elle le prend bien dans ses bras, le vieux Missip. Dans son balda, elle tape une reprise du «Rain» de Mac Rebennack, elle s’inscrit bien dans le groove, elle a du métier et fait de l’excellent travail. Encore un joli shoot de Soul d’insistance métronomique avec «I Feel The Hurt Coming On», et elle balance avec «Can’t Keep A Good Love Down» un sacré coup de diskö funk. No no no ! Mais si, Dorothy est une Soul Sister tout terrain.

Le portrait qui orne la pochette de Talk To Me est un peu trop angélique, mais bon, ça doit bien correspondre à l’idée que Dorothy se fait d’elle même. Voilà encore un bel album de Soul. On s’y sent bien, dès «Talk To Me (Every Beat Of My Heart)». «It’s All In The Game» sonne presque comme une Beautiful Song. Elle chante au doux de sa peau de pêche. Dorothy est une femme subtile et langoureuse. Elle adore danser, comme le montre «There’ll Never Be Another Night Like This», monté sur un soft dancing beat et puis voilà qu’elle rend allégeance au roi George avec «Something In The Way He Smiles». Elle atteint à la perfection de Malaco. C’est le cut idéal pour une gentille géante comme elle - Now I believe it now - C’est la cover de rêve, montée sur un joli beat diskö. Elle termine cet album attachant avec «Lonely», une soft Soul de Malaco arc-boutée sur une diskö beat rebondi. Le mélange est heureux.

Une belle énormité se niche sur Time Out For Me : «Whatever You Can Do». C’est du hard r’n’b bien planté dans la gencive de Volt, elle rocke sa chique avec une bel aplomb, elle peut devenir féroce, elle pousse l’aaoooouuh d’une panthère noire, c’est une fière Soul Sister, I can do better ! Et tu as des funky guitars qui te groovent bien l’oss de l’ass, aaaouuuh, alors elle y va, la mémère, elle pousse son same thang, oh ! Elle attaque l’album avec un heavy balladif, «Walk Through This Pain». Elle adore faire durer le plaisir. On la voit encore se battre pied à pied avec la très grande Soul orchestrée d’«He May Not Be Mine», bien épaulée par des chœurs féminins. Elle te claque encore un balladif intense et doré sur tranche avec «I Still Get Turned On». Tu peux lui faire confiance, elle te borde ça correctement.

Par contre, Winner n’est pas un très bon album. Le côté ingrat de sa voix reprend le dessus. Elle a des côtés chauds sur «Are You Ready» et on en profite pour aller se lover dans son giron. Si tu lis les notes de pochette, tu vas tomber sur le nom d’Andre Williams, mais ce n’est pas le même Andre Williams. Il a une voix trop aiguë. Avec «I Thank You», elle remercie son mec, comme le fait Brenda Holloway dans «You Made Me So Very Happy».

Dorothy fait sa grosse mémère langoureuse sur la pochette de Feel The Love, un album pas très dense dont on retiendra trois choses, à commencer par «Be Strong Enough To Hold On». Elle y va doucement, c’est du tout cuit. Elle s’explose les trompes sur le récif de la Soul, à coups d’ouh baby. Elle s’implique énormément. Elle tape «All Night Blue» au deep gluant, au so in love with you. Elle y va, suivie par des chœurs de gospel. La troisième chose est un beau balladif, «Ain’t Nothing Changed». Très froti, en fin de compte. Elle tape aussi deux compos de George Jackson, «Seein’ You Again», où elle se plaint de le revoir, et «Talk To Me», plus diskö. Globalement, Doro se distingue par une voix à part, parfois bourrue, comme déjà dit. Avec elle, tu es chez Malaco, alors c’est assez moite, mais pas trop. Juste un peu.

Son dernier album sur Malaco s’appelle More Moore et date de 1997. Elle sourit, sur la pochette, avec un petit regard en coin qui en dit long. Elle attaque au vieux groove de Malaco chargé de regrets, «You Should Have Been Good To Me». C’est la heavy Soul suprême de Malaco. Elle chante comme une reine. Fantastique présence ! Elle est niaquée jusqu’au bout des ongles. Tous les cuts de l’album font 4 minutes. Ça laisse du temps pour réfléchir. Heavy Soul toujours avec «Knee Deep In A River». Elle jette l’ancre dans le deepy deep avec des chœurs de gospel et cette fois, ça explose. Les chœurs font le power du blast. Elle renoue avec l’intensité dans «Why Is Leaving You So Hard To Do». Elle appuie sur le champignon et fait de la clameur de why. Plus loin, elle frise l’orgasme avec «Stop What You’re Doing To Me» - You’re driving me crazy baby/ I’m out of my mind - Elle y va la garce, c’est Doro, la reine de Nubie.

Signé : Cazengler, Dorothy Mou

Dorothy Moore. Misty Blue. Malaco Records 1976

Dorothy Moore. Dorothy Moore. Malaco Records 1977

Dorothy Moore. Once Moore With Feeling. Malaco Records 1978

Dorothy Moore. Definitively Dorothy. Malaco Records 1979

Dorothy Moore. Talk To Me. Malaco Records 1980

Dorothy Moore. Time Out For Me. Volt 1988

Dorothy Moore. Winner. Volt 1989

Dorothy Moore. Feel The Love. Malaco Records 1990

Dorothy Moore. Stay Close To Home. Malaco Records 1992

Dorothy Moore. More Moore. Malaco Records 199

*

Il est des choses qui vous attirent, vous ne savez pas pourquoi. Bien sûr il y a la pochette, ce taureau blanc et ce titre Myth. En plus ce morceau Dionysus, tout ce qui évoque la Grèce antique me fascine, je file sur leur bandcamp, première étrangeté : tiens ils sont turcs ! Etrange, en règle générale les Turcs ne sont pas philhellènes, quant à la photo si elle dérange toutes les idées reçues que l’on peut se faire de la société turque, elle n’est pas spécialement rock, mettons les pieds dans le plat, elle a un petit côté carrément variétoche : sont très beaux tous les deux, elle dans sa robe rouge et lui sous sa casquette et ses cheveux frisés, le look étudié de deux étudiants, enfants sages d’une bourgeoisie aisée, tout pour déplaire, n’empêche que souvent les apparences sont trompeuses, alors on écoute, on essaie de comprendre, on fouille, on cherche. Et l’on trouve.

Première trouvaille due à mon incompétence visuelle, ce n’est pas un taureau blanc, c’est pis puisque c’est une vache. S’éclaire ainsi le nom du groupe : Sun Q pour Suzy Queen, comme pour la Suzy Q de Dale Hawkins.

En farfouillant un peu ils se présentent comme un groupe russe, cette dimension internationale doit avoir été choisie afin de jouir d’une plus grande liberté culturelle de création.

MYTH

SUN Q

Avant d’écouter l’album afin de se mettre dans l’ambiance il convient de regarder le TEASER de présentation que vous trouverez sur le FB du groupe.

Attention ce n’est pas très long, je conseillerais presque de l’écouter avant de le regarder, afin de s’apercevoir que le doux fredonnement des premières images se transforme en une sorte de mélopée arabisante qui n’est pas sans rappeler le Zeppelin, l’image n’est ni noire ni blanche, plutôt d’un grisâtre évanescent, sans doute ce parti-pris d’une fluidité incontrôlable est-elle transcription de la lapidaire formule qui tente de définir le projet musical du groupe : If magical realisme was music… un mantra à lire comme un appel au réalisme magique d’un Malcolm de Chazal par exemple. Que chacun regarde et décrypte cette série de visions archétypales selon son monde intérieur, avec si possible activation de votre œil pinéal.