KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 553

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

05 / 05 / 2022

DAVID A. LESS / DOWNLINERS SECT

FLEET FOXES / SEWERGROOVES

DEOS / ERIC CALASSOU

POGO CAR CRASH CONTROL

Sur ce site : livraisons 318 – 553

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Less is more

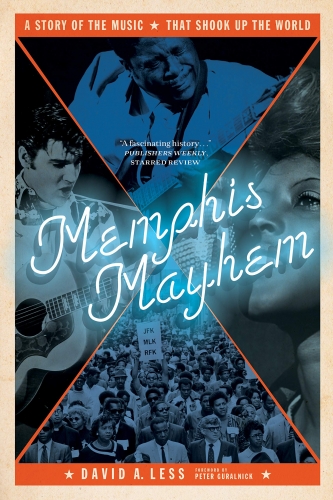

Tiens, c’est bizarre, personne n’a parlé de Memphis Mayhem: A Story Of The Music That Shook Up The World, le petit book de David A. Less. Ni Record Coll, ni Shindig!, ni Uncut, ni Vive Le Rock, ni Mojo. Personne ! C’est en écoutant l’album live d’Alex Chilton accompagné par Hi Rythm (On The Loose) qu’on a découvert son existence. What ? A Memphis Mayhem ? Rapatriement d’urgence. Pinpon pinpon les pompiers !

On attend un Stanley Booth ou un Robert Gordon. C’est un petit gros qui radine sa fraise. Oh il a une bonne bouille, pas de problème. Sur l’illusse, on le voit serrer la pogne de Ben Cauley. Comme ses collègues Booth et Gordon, Less se passionne pour Memphis et va trouver les gens pour les interviewer. Le seul problème, c’est que tu n’apprendras rien de plus que ce que tu sais déjà : Ben Cauley raconte comment il est le seul survivant des Bar-Kays après que l’avion d’Otis soit tombé dans le lac Monona, Howard Grimes raconte qu’il voit arriver Al Green chez lui avec une valise pleine de billets par un soir de tempête, l’exécution du Dr King au Lorraine Motel, Stax, Chips, Uncle Sam, Dan Penn, Willie Mitchell, Dickinson, ils sont tous là, il n’en manque pas un seul. Qui peut le moins peut le plus, Less is more. Comme il sait que tout a été épluché en long en large et en travers, il a opté pour un autre angle. Il s’est posé la question de savoir ce qui pouvait bien faire la spécificité du Memphis Beat, en dehors des artistes. Son petit book est le résultat de sa cogitation.

Pour lui, le Memphis Beat est le résultat d’une équation qui mixte des professeurs d’école, des églises, une radio, un disquaire, quelques clubs et deux ou trois studios d’enregistrement. La mythologie de Memphis ne s’arrête pas à Elvis, Jerry Lee, Big Star, Isaac Hayes, Ann Peebles et Al Green. Elle prend racine dans le jazz et le gospel et prend forme grâce à Sun, Stax, Hi, American, Ardent, Red Hot & Blue, Poplar Tunes, Club Handy et The Plantation Inn. Une conjonction magique qu’on retrouve aussi bien sûr dans l’histoire de Londres, de Detroit, de la Nouvelle Orleans, de New York et bien sûr de Los Angeles, dont on a longuement parlé la semaine dernière. Et comme tous ces endroits, Memphis a sa spécificité et c’est d’elle dont nous parle l’ami Less.

Less situe en partie les racines du Memphis beat dans les quartiers noirs et bien sûr les écoles noires. Dans l’entre-deux guerres, la ségrégation règne à Memphis, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Ça convient très bien aux Blacks qui n’ont pas à fréquenter les petits blancs dégénérés. Ils jouent de la musique entre eux. Lee pense que les Bar-Kays représentent la fin de cette tradition d’orchestres noirs des quartiers noirs, souvent en concurrence sur des bases non pas de jalousie haineuse comme chez les blancs, mais d’excellence artistique. Less cite l’exemple de la rivalité qui existe entre Dub Jenkins & His Playmates et The Chickasaw Syncopators qui représentent deux écoles noires, Manassas et Booker T. Washington (attention, rien à voir avec le Booker T. des MGs). Tout vient de là, de ces deux écoles. ET des professeurs de musique, qui y jouent le rôle qu’ont joué les fameux professeurs de piano dans les quartier pauvres de la Nouvelle Orleans. Ce sont les mêmes vieux crabes qui repèrent des talents et qui forment les gosses pour qu’ils deviennent des pros. Lee rencontre le vieux Dub Jenkins, un saxophoniste vétéran de toutes les guerres. Ne perdons pas de vue que les gens de cette génération viennent du jazz. OU du gospel. Une fois formés, les jeunes blacks vont faire carrière à New York, qui est alors, dans les années 40, la capitale mondiale du jazz. Less cite l’exemple de Jimmie Lunceford. L’un des personnages clés de la scène de Memphis, Floyd Newman, a fait ses études à Booker T. Washington. Newman donnera ensuite sa chance à Isaac Hayes. Andrew Love qui va faire partie des mythiques Memphis Horns vient lui aussi de Booker T. Washington. Less nous rappelle au passage qu’Andrew Love joue sur 83 disques d’or. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les Memphis Horns jouaient pour tout le monde à Memphis, pour Stax, bien sûr, mais aussi pour Chips chez American et Willie Mitchell chez Hi.

Less est allé jusqu’à retrouver les noms des fameux professeurs, le plus important étant selon lui Professor McDaniel à Manassas, auquel succédera Matt Garett. Parmi les élèves les plus illustres sortis des pattes de ces professeurs, Less cite Booker T. Jones, Maurice White qu’on va retrouver dans Earth Wind & Fire et bien sûr l’immense Isaac Hayes.

Après les écoles, Less attaque les clubs et nous raconte que des gamins blancs comme Mose Allison ou Steve Cropper traînaient dans les parages du Club Handy sur Beale Street. Ils écoutaient la musique de l’extérieur, car bien sûr, ils n’avaient pas le droit d’entrer.

Côté blanc, il se passe en gros la même chose que dans les quartiers noirs. Cropper, Duck Dunn et Don Nix font connaissance à Sherwood Elementary, où ils sont scolarisés. Ils commencent à jouer ensemble en 1955, l’année où Uncle Sam vend le contrat d’Elvis à RCA. Les trois blanc-becs vont former les Mar-Keys avec un autre gosse qui se débrouille bien avec sa guitare, Charlie Freeman, qu’on va retrouver plus tard dans les Dixie Flyers. Un jour, un autre gamin vient trouver Cropper pour lui dire qu’il aimerait bien jouer dans son groupe. Cropper lui répond qu’il ne cherche personne en particulier. Cropper lui demande toutefois de quel instrument il joue. L’autre dit qu’il joue du saxophone. Alors Cropper lui dit qu’il n’a pas besoin d’un joueur de sax. Il lui demande toutefois depuis combien de temps il en joue. L’autre répond trois mois. Et il ajoute aussi sec que son oncle et sa mère ont un studio d’enregistrement. Cropper tend l’oreille. Hein ? Quoi ? Le joueur de sax s’appelle Packy Axton, le fils de Miz Axton. Comme le studio intéresse Cropper, il engage aussitôt Packy. Bon prince, et même assez débonnaire, Cropper ajoute : «But man, he turned out to be one of the best saxophone players for soul and feel.»

Cropper revient aussi sur l’histoire de «Last Night», le premier hit des Mar-Kays qu’on attribue à Chips. Selon lui, c’est l’organiste Jerry Lee Smoochy Smith qui a amené le riff en studio. Less ajoute que le crédit comprend cinq noms : Packy, Chips, Smoochy et deux vétérans du Plantation Inn, Floyd Newman et Gilbert Caples. «Last Night» sera le premier hit de Stax et le mètre-étalon, avec «Green Onions», du Memphis Beat.

Un Memphis Beat que Less tente d’expliquer, au plan technique. Certains musiciens jouent on top of the beat, c’est-à-dire sur le beat. D’autres jouent un peu en retard, later on the beat. Charlie Watts avait remarqué que les Stones jouaient légèrement later on the beat. La zone de confort pour les musiciens s’appelle the pocket. Selon Less, les musiciens noirs de Memphis trouvent leur pocket later on the beat. Less cite d’autres exemples, notamment «Twist & Shout», que les Beatles jouent on the beat et les Isley Brothers further back and relaxed. Avec «Walking The Dog», les Stones sont behind the beat. Selon Less, la version de Rufus Thomas est la parfaite illustration du Memphis Beat. Les MGs le jouent encore plus behind the beat que n’osaient le faire les Stones. On dit qu’Al Jackson rattrapait miraculeusement les cuts qui menaçaient de s’écrouler dans le chaos, notamment l’«In The Midnight Hour» de Wilson Pickett. Less cite encore l’exemple d’Abbey Road, l’album des Beatles que les MGs ont repris. Ils jouent «Come Together» laid back in the beat alors que les Beatles le jouent on top of the beat. C’est une notion qui a l’air cucul comme ça, mais qui est essentielle. Ça se joue au centième de seconde, seuls les musiciens sentent la différence. Tu es dessus ou tu n’es pas dessus. Si tu apprends à jouer un riff de Soul sur une basse avec un pro, il va t’écouter le jouer pendant une heure. Il fera non de la tête jusqu’au moment où tu sauras le jouer correctement. Et à ce moment-là, tu comprendras ce que veut dire savoir jouer un riff de basse just behind the beat. Il faut te le figurer et là tu sauras le jouer.

Less évoque les musiciens de jazz, mais aussi les vieux bluesmen noirs comme Gus Cannon. C’est Dickinson qui raconte l’histoire de Gus à Less. Gus bosse comme jardinier pour un patron blanc. Quand Gus dit qu’il a dans le passé enregistré des disques pour RCA, le patron blanc lui répond : «Yeah Gus, sure. Cut the grass.» Dickinson avoue avoir vu chez Gus, encadré au mur, un certificat BMI pour «Walk Right In» vendu à un million d’exemplaires. Less ne parle pas beaucoup de Dickinson dans son book, c’est dommage. On est surtout là pour ça. Mais on grapille quand même des petites infos, notamment le fait que Dickinson entretenait une relation cordiale avec Lenny Waronker, le président de Warner Bros. On apprend aussi que le nom de Mud Boy & The Neutrons est une fantaisie inventée par Ry Cooder dans le cours d’une conversation, et l’entendant, Dickinson lui demande s’il peut l’utiliser. La statuette qu’on voit sur le premier album de Mud Boy est une œuvre de John McIntire réalisée avec de l’argile extraite du fleuve Mississippi. Less nous dit ce qu’on sait déjà de Mud Boy, que l’album est sorti en France sur New Rose (merci New Rose) et que le groupe s’est arrêté avec la mort violente de Lee Baker.

Avec les écoles noires, l’autre racine du Memphis Beat c’est bien sûr l’église et le gospel. Less évoque des grands bluesmen devenus révérends, comme Robert Wilkins ou encore Gary Davis. Et bien sûr Al Green qui ouvre à Memphis son fameux Full Gospel Tabernacle Church. Less remonte jusqu’à la formation du COGIC (Church Of God In Christ) en 1907 et indique que Sister Rosetta Tharpe en fit partie. Less la cite car elle est née à Cotton Plant, à 100 bornes de Memphis et à 19 ans, elle épouse le pasteur Thomas Tharpe. C’est elle qui révolutionne le son du gospel avec sa guitare électrique et sa disto. C’est elle qui ramène le gospel dans les salles de spectacles et qui impressionne Elvis, Little Richard, Jerry Lee et Cash.

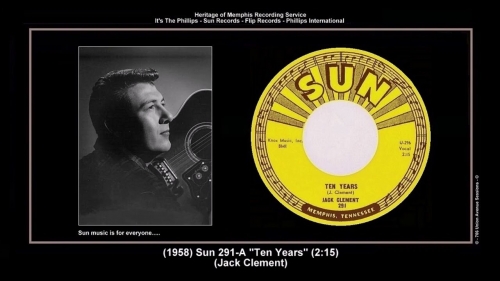

Quand Less interviewe Jack Clement qui comme chacun sait bossa pas mal pour Uncle Sam, il lui pose une drôle de question : «Savez-vous quand Sam est devenu fou ?». Oui, Jack sait. Il indique que c’est arrivé après sa dépression et les électrochocs. Less trouve la réponse pertinente, car, dit-il, il fallait être fou pour inventer le rock’n’roll. Ça tombe sous le sens. Inventé par un fou, le rock’n’roll allait donc rendre les gens complètement fous. Il s’amuse bien, notre pépère Less. Un vrai boute-en-train. Il serait même capable de nous sortir des bonnes blagues, du style «Sais-tu ce qui sépare l’homme du singe ?».

Après les écoles noires et le gospel, il attaque la radio avec un autre personnage clé, Daddy-O-Dewey Phillips et son fameux Red Hot & Blue radio show qui a lancé Elvis. Less indique que le show de Daddy-O-Dewey n’était pas seulement sur les ondes, il était aussi dans le studio, car ses admirateurs venaient le voir faire le clown derrière sa vitre. C’est lui qui a fait découvrir le blues et le rhythm & blues à toute une génération de Memphis kids. À cette époque, Ahmet Ertegun et Jerry Wexler faisaient la tournée des radio-DJs pour placer les singles Atlantic. Ahmet Ertegun : «On faisait la tournée. À l’époque, il n’y avait pas trop de disc jockeys, un ou deux dans chaque ville, à raison de deux ou trois villes par état. Alors vous faites le voyage. Vous apportez les disques à ces gens-là. » Ils débarquent donc dans le studio de Daddy-O-Dewey qui les fait asseoir et qui déclare en direct : «Je reçois à l’instant un couple de voleurs de disques originaires de New York. Ils ne savent pas que Leonard Chess est passé la semaine dernière et qu’il a tout barboté.» Ahmet demande alors si Leonard a déjà chanté au micro l’une des chansons qu’il vend sur Chess. Daddy-O-Dewey dit que non. Alors Ahmet lui dit qu’à la différence de Leonard le renard, il connaît toutes les chansons qui sortent sur Atlantic et qu’il pourrait les chanter. Et qu’il peut aussi chanter l’une des chansons de Leonard. Ah bon ? Et pouf, il chante «Hoochie Coochie Man». Daddy-O-Dewey est plié de rire. Il en tombe de sa chaise nous dit Less qui nous fait assister à cette rencontre qui est celle de deux titans de l’histoire du rock. Comme Daddy-O-Dewey devient une sommité, on lui propose d’animer un show télé, Pop Shop. Il a pour co-animateur un étudiant en art nommé Harry Fritzius qui se balade dans le studio avec un masque de gorille. L’émission dégénère si vite qu’elle est supprimée.

Et puis voilà le disquaire, le fameux Poplar Tunes de Joe Cuoghi et John Novarese, tous deux issus de la petite communauté ritale de Memphis. Cuoghi commence par vouloir faire le commerce de bananes, mais quand il reçoit son premier container de bananes et qu’il l’ouvre, des milliers de tarentules s’en échappent. Alors il laisse tomber les bananes pour se lancer dans la vente de disques. Ça s’appelle Poplar Tunes parce que le magaze, comme dirait Laurent, est situé sur Poplar Avenue. Poplar Tunes va tenir 75 ans, bien après que les poètes Cuoghi et Novarese aient disparu. Dans les années 50, ces mecs-là inventent le métier de disquaire. Après la fermeture du magaze, ils organisent des soirées spéciales avec Daddy-O-Dewey, Bob Neal, Sam Phillips et des gens de passage comme Ahmet Ertegun et Jerry Wexler. Elvis vient tous les jours chez Poplar, au moment de sa pause repas du midi, pour écouter des disques. C’est là qu’il fréquente Bob Neal qui sera son premier manager. Cuoghi et Novarese embauchent Frank Berretta pour tenir le magaze, alors ils peuvent se consacrer au développement de leur petit biz. Ils commencent par s’associer avec un gros distributeur de juke-boxes, ce qui est pour eux le meilleur moyen de placer des disques. En 1957, ils démarrent un label, Hi, avec des mecs qui ont traîné chez Sun, Homer Ray Harris, Quinton Claunch et Bill Cantrell. Au même moment, Lester Bihari, l’un des quatre Bihari Brothers, s’installe à Memphis pour lancer Meteor. Et un employé de banque amateur de country lance Satellite Records. C’est Jim Stewart et Satellite va devenir Stax.

Cuoghi et ses trois associés montent Hi pour lancer un certain Carl McVoy. Quand les Beatles débarquent aux États-Unis en 1964 pour leur première tournée, ils demandent que le Bill Black Combo joue en première partie. Mais Bill Black n’est plus dans le groupe à cause du pet au casque qui va l’emporter l’année suivante. Reggie Young fait partie du Combo et il aura la chance de fréquenter John, Paul, George and Ringo. Young dit que sur scène, le Combo était bombardé de détritus par la foule qui ne voulait pas d’eux. Eh oui, le Bill Black Combo jouait une série d’instrumentaux. Ils servaient ensuite de backing-band aux Righteous Brothers, à Jackie DeShannon et aux Exciters. Les Beatles arrivaient après. Comme Satellite et Sun, Hi était un label destiné à promouvoir des artistes blancs et du rock’n’roll. C’est Packy Axton qui ramène des blackos chez Satellite qui devient Stax, et de son côté, Uncle Sam avait compris qu’il n’irait nulle part avec les blackos et qu’il lui fallait des blancs qui chantent comme des noirs.

C’est après la disparition de Cuoghi en 1970 qu’Hi va devenir un label de Soul. Ray Harris démissionne de sa fonction de président et vend ses parts d’Hi à Willie Mitchell. L’avocat Nick Pesce devient président et Willie vice-président. Willie commence à orienter le label vers la Soul. Ce trompettiste/arrangeur est depuis longtemps le leader d’une big band célèbre dans la région. En 1964, il a commencé à former Teenie Hodges qui vient d’une famille de 11 enfants, dont trois paires de jumeaux. Comme Reggie Young et Bobby Emmons qui bossaient pour Hi se sont fâchés à cause d’un problème de fric et sont partis bosser avec Chips chez American, Willie met en place le house-band de ses rêves avec les trois frères Hodges, les batteurs Howard Grimes et Al Jackon et son gendre Archie Turner aux keyboards.

Et puis le Memphis Beat va s’écrouler comme un château de cartes. Stax est coulé par les fucking banquiers en 1975, Hi est vendu à Cream Records en 1977 et Chips ferme American à Memphis pour aller tenter le diable à Atlanta.

Less termine sa tournée des popotes avec le studio Ardent et John Fry. Le premier studio Ardent est sur National Street. Dickinson et Terry Manning bossent alors pour Fry. En 1971, John Fry ouvre un Ardent plus moderne sur Madison Avenue. Il bosse énormément pour Stax qui est alors submergé et reçoit des clients de prestige comme Led Zep, Zizi Top, Tonton Leon, Cheap Trick qui a toujours la trique et Journey. Less sort son mouchoir pour nous rappeler que John Fry a cassé sa pipe en bois en 2014, mais apparemment, sa femme Betty Fry a pris la relève.

En guise de cerise sur le gâtö, Less nous sert Tav et ses Unapproachable Panther Burns. Visiblement il adore cette histoire de paysans du Mississippi qui en eurent marre de voir une panthère noire bouffer leur bétail et qui réussirent à la coincer dans un champ de canne à sucre. Ils mirent le feu et on entendit les hurlements de la panthère brûlée vive. Less dit que ses cris étaient nerve-racking, c’est-à-dire éprouvants pour les nerfs, comme l’est - c’est Less qui le dit, pas nous - la musique de Tav Falco - Panther Burns shows were often nerve-racking - Pour apporter de l’eau à son petit moulin, Less explique que Tav recrutait des gens qui ne savaient pas jouer de leur instrument et qui n’avaient aucune aspiration commerciale. Le seul qui savait jouer dans les Panther Burns, c’est Alex Chilton, qui lui était encore plus fasciné par le suicide commercial, tellement les pratiques du music biz l’écœuraient. Hilare, Less ajoute que Tav grattait une gratte horribly out of tune. On sait aussi pour l’avoir vu maintes fois scène que Tav adore chanter faux, surtout «Goldfinger». Mais c’est ce qui fait son charme, n’est-il pas vrai ? En tous les cas, merci à David Less de nous avoir emmenés faire un tour à Memphis et de finir avec un invité aussi attachant que Tav Falco. Au lieu de regarder des conneries à la télé, lisez son livre. Ça ne vous prendra que quelques heures.

Signé : Cazengler, David lèche (cul)

David A. Less. Memphis Mayhem: A Story Of The Music That Shook Up The World. ECW Press 2020

Sect shop

C’est en octobre 2004 qu’on les vit à Paris pour la dernière fois. Ils jouaient à la Maroquiqui et comme on était en avance, on les vit arriver au bar du restau, en haut.

Don Craine et Keith Grant en chair et en os ! Cheveux blancs, mais pas chauves. Quelle prestance ! On reconnaissait immédiatement les rockers anglais, même ceux du troisième âge. Don Craine était haut comme trois pommes. Il n’avait pas l’air d’être un mec facile. Mais celui qui dégageait le plus, c’était bien sûr Keith Grant, le grand bassman à tête de Lord Anglais. On ne voyait que lui, sur les pochettes des Downliners Sect, avec son air empreint d’un ennui distingué. Il avait les cheveux blancs comme neige et coupés en épis comme ceux du Rod The Mod de la grande époque. Vraiment ce qu’on appelle une gueule. Il portait un jean noir clouté comme celui d’un bandito mexicano et des chaînes brillaient sur ses grosses boots noires. Tout en lui n’était que luxe, calme et rock’n’roll. Il était resté dans le bain, aucun doute là-dessus. Pur nock’n’roll animal.

Sur scène, ce fut malheureusement une autre histoire. Du cousu de fil blanc. Tous les classiques du r’n’b y passaient. Keith Grant monopolisait le micro. Don Craine ne chantait que très rarement et grattait ses poux avec un conformisme sidérant. Rien n’échappait à l’ornière des douze mesures. Keith Grant jouait un bassmatic très caoutchouteux, la main posée à plat sur les quatre cordes. Ils tapèrent pourtant une fantastique version de «Little Egypt», mais la salle se vidait. Les papys n’arrivaient pas à stopper l’hémorragie. En l’espace de deux ou trois morceaux, la salle s’était vidée. Les Downliners jouèrent le tout pour le tout en envoyant la reprise d’un morceau qu’aucun groupe de rock n’avait jamais osé reprendre, le fameux «Hey Hey Hey Hey» de Little Richard, l’un des brûlots explosifs qu’il enregistra en 1958 sur Specialty. Keith Grant le prit au chant avec une merveilleuse aisance et traîna héroïquement ses vieux companeros vers le sommet de l’Olympe.

Ce soir-là, les Downliners ont fini leur show devant une poignée d’inconditionnels, avec un tel professionnalisme enragé que les bras nous en catacombaient.

On ressort ces vieux souvenirs pour rendre un dernier hommage à Don Craine qui vient de casser sa vieille pipe en bois. Après la fin des Downliners et des Pretties, on peut dire qu’il ne reste plus grand-chose. Ainsi va la vie. Tu nais, tu vis et tu meurs. Les Downliners ont en plus rayonné.

S’il est un groupe culte en Angleterre, c’est bien Downliners Sect. Don Craine a trouvé le nom sur un B-side de Jerry Lee. Ils naviguaient exactement au même niveau que les Pretties. Mêmes influences : Bo Diddley et Jimmy Reed ! Il suffit d’écouter leur explosif premier album, The Sect, paru en 1964. Don Craine y porte déjà le headcoat qui va faire sa légende et que portera dix ans plus tard Wild Billy Childish en guise d’hommage. Dès «Hurt By Love», on est embarqué dans le meilleur gaga sixties, le plus raw qui soit avec celui des Pretties - I say yeah yeah - Pur jus de gaga râpeux de gruyère râpé de rat d’égout. Puis Keith Grant nasille «One Ugly Child» et invente le gaga de nez gras. Plus loin, on tombe sur une bombe nommée «Our Little Rendezvous». Keith le wild cat y fait un numéro sauvage et pulse à fond son bassmatic, alors que Terry Gibson tape un solo rusé comme un renard. Ils font aussi une version parfaitement sauvage de «Too Much Monkey Business». Chez les Downliners, on sait jerker le shake, baby. Ces mecs ont le génie du son. Ils terminent cette face effarante avec un appel à la secte, «Sect Appeal», magnifique clin d’œil à Bo, l’apanage du Bo punk. Rien d’aussi sauvage dans l’histoire du rock ric et rac ! Ils vont à la B comme d’autres vont aux putes et tapent un «Baby What’s On Your Mind» emprunté à Jimmy Reed. C’est admirable de yeah-yeah-yeahterie. Puis Keith mène le bal des «Cops & Robbers» du grand Bo. Plus loin ils re-dépassent le bornes avec «Bloodhound» - I’m a bloodhound baby and I won’t give up - Fantastique dégelée de punkitude ! Retour à la sauvagerie avec «I Wanna Put A Tiger In Your Tank», pur jus de gaga noyé d’harmo et véritable apanage du chant de nez. Voilà le grand bristish beat ! Ils referment ce fumant chapitre avec un «Be A Sect Maniac» à la Bo.

Charly a réédité cet album dans les années 70 en rajoutant «Little Egypt» sur l’A.

Par contre, leur second album fut une déception. Paru l’année suivante, The Country Sect portait bien son nom, car nos amis y proposaient une curieuse série d’hillbilly songs. S’ils cherchaient à dérouter l’auditoire, c’était réussi. Bravo ! En plein dans le mille ! Don Craine y chantait deux ou trois balladifs kitschy d’une voix de stentor gominé. «I Got Mine» fut choisi comme single and it promptly sank like a stone, comme le dit si bien Mike Stax dans Ugly Things.

The Rock Sect’s In paru en 1966 est l’un des albums classiques du grand gaga britannique. Il faut les voir taper dans l’«Hey Hey Hey Hey» de Little Richard ! Ah les brutes, ils osent ! C’est joué à l’élastique du British beat, comme à la Maroquiqui. Ils en font même autre chose. «Outside» est un joli shoot de wild gaga digne des Pretties et on passe aux choses extrêmement sérieuses avec un «Comin’ Here Baby» effarant de prescience garagiste, on a là le pur esprit de cave sixties, avec un break au centre, une idée que vont repomper les Deviants. L’autre bombe de l’album s’appelle «Why Don’t You Smile Now». Ils font du Lou Reed avant le Velvet. C’est du pur jus de gaga psyché infesté de fuzz rampante. Toute l’esprit de la Sect se concentre dans ce cut malade. S’ensuit un «Don’t Lie To Me» franchement digne des Pretties. Une dernière bombe pour finir : «I’m Looking For A Woman». C’est du Bo bardé de reverb. L’essence du son emporte les langueurs monotones et Keith Grant fait un véritable festival avec sa basse.

Fin de la première époque. Les Downliners vont resurgir dix ans plus tard pour un nouvel épisode.

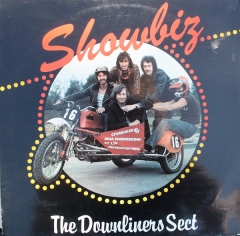

Showbiz paraît en 1979. L’album sonne comme un disque de pub-rock. On y trouve du boogie rock anglais bien sonné («Let’s Ride»), du rock seventies («Break Up», le wild gaga est parti faire un tour à la campagne), du rock joué à la cloche, comme chez Atomic Rooster («Out Of School»), et du vrai pub-rock à l’ancienne («Play My Guitar»). On trouve de l’autre côté une petite merveille nostalgique, «Richmond Rhythm & Blues» - Take a trip to the Station Hotel with me baby - C’est chauffé à l’harmo et assez fulgurant.

Paru en 1991, The Birth Of Suave pourrait bien être l’un des grands disques classiques du British beat, au moins pour quatre raisons. Un, «Everything I’ve Got To Give» qui est du pur jus de gaga avantageux, relancé à chaque coin de rue. Deux, «Outisde» - You left me outside ! - pièce unique de wild gaga. Trois, «One Ugly Child» avec son admirable chant de nez de petite frappe, vraiment digne des Pretties et vrillé d’un solo de fuzz. Quatre, «Sect Appeal», joué au Diddley beat parfait, yeah avec ses gros glissés de basse et sa monstrueuse présence. On peut ajouter une cinquième raison, qui est la raison d’état, celle de la fuzz, avec en B «Why You Don’t Smile Now», absolument noyé de fuzz, spectaculaire de putréfaction garagiste. Arrrgghhh ! Ils finissent avec le «What’s Wrong» de Jimmy Reed et ils l’explosent. Ils jouent comme des sales petites frappes invétérées.

La même année paraît Savage Return. On y trouve un «Piccadily Run» digne de Bo, explosif et solide à la fois, prodigieux clin d’œil à Saint-Bo. Ah ces Anglais, comme ils ont pu idolâtrer Bo Diddley ! Le cut mythique de l’album s’appelle «Eel Pie Memories», Keith Grant évoque les bons souvenirs et les black boots - Sounds looking good - Venant de la Sect, c’est une offrande suprême - Music in the trees - Ils font aussi une version spectaculairement bonne de «Down The Road Apiece». Keith cherche à imiter Chuck, en chantant ça sous le boisseau. On retrouve du beau monde sur «Bad Penny» : Eddie Phillips (Creation) et Jim McCarty (Yardbirds). Ils font de la pure Stonesy, avec des chœurs de vainqueurs. Et quand Eddie Phillips part en solo, il redevient le plus grand guitariste d’Angleterre. Tout le reste de l’album est solide, bien foutu, du son, rien que du son. On en boufferait à s’en faire péter la panse. Ils tapent aussi dans le meilleur gaga d’Angleterre avec un «Talking About You» bien sonné des cloches. Matthew Fisher joue du piano sur la reprise de «Bye Bye Johnny» : rien de neuf sous le soleil de Papa Satan.

Showbiz paraît en 1998. Sur la pochette, on voit nos amis de la Sect entassés sur un side-car. Ils font un «Wild Time» presque glammy dans l’approche. On sent que nos amis s’amusent bien. Mais on sent aussi les pros. L’affaire se corse avec «Mismanagement», plus punky et même visité par un killer solo. C’est admirable de sectarisme et digne des Vibrators. On retrouve l’excellent «Richmond Rhythm & Blues» - Take a trip to the Station Hotel with me/ The Rolling Stones they’re gonna burn the house - Fantastique énergie ! On a le même genre de densité que chez Third World War, et leur inventivité passe par du boogie carnassier. Il tapent plus loin «Showbiz» à la cocote punk et c’est plombé au stomp de beat sectaire. Encore un cut solide truffé de solos. Oh ils font un break énorme et on voit la machine repartir au cocotage des enfers. Nous voilà aux confins de Motörhead. La frénésie règne et ça repart inlassablement. On a là une vraie dynamique de vainqueurs. Ils jouent plus loin «Out Of School» à la cloche de glam. Ils sont d’une incroyable véracité véracitaire, et ça suit à l’harmo, c’mon ! Quand on commence à écouter «Playing My Guitar», on ne se méfie pas, car ça sonne un peu comme «Johnny B. Goode». Mais Keith Grant joue ses gammes avec la lancinance d’un bagnard et ça tourne à l’énormité - My guitar/ My guitar ! - Keith Grant sait chanter un hit, on le sait depuis des lustres. Les Downliners nous sortent là un autre punk-rock à la Vibrators, incroyablement bien foutu !

Que dire de Dangerous Ground sinon que c’est encore un disque énorme ? En plus, l’ami Art Wood a peint la pochette. Les Downliners proposent pas moins de cinq bombes sur ce disque, à commencer par «Keep On Rocking», une énormité cavalante. On sent les Anglais bien formés à Richmond. Ils sonnent comme les Pirates. Voilà ce qu’on appeler a high octane blend of r’n’b. Ils rendent hommage à Bo avec «Escape From Hong Kong» et «In The Pit». Puis on tombe sur la bombe suivante qui est en fait le morceau titre, un gaga-cut bien plié au bombast d’ambiance rampante. S’ensuit une autre bombe intitulée «Lucy’s Bar Room». Del Dwyer fait un véritable festival, il chauffe le cut à blanc. Il arrose cette somptueuse rythmique de guitar licks éclatants. Encore deux belles bombes pour finir : «Quicksand» et «Deamon Lover». «Quicksand» pourrait sortir du Crusade de Mayall. Les Downliners vont chercher le guttural pour honorer ce boogie blues d’excellence définitive. Tu vas aussi te régaler de «Deamon Lover», fantastique shoot de rocky road pulsé au beat anglais et plein de son. Pur jus de rave-up. Ces mecs ont du génie.

Certains veinards auront réussi à mettre la grappin sur l’album des F.U.2. (Fuck You Too) intitulé Punk Rock. On retrouve nos amis Don Craine et Keith Grant sur la pochette, en compagnie du batteur policier Stewart Copeland, de deux autres mecs et d’une épingle à nourrice. L’album est surprenant de qualité et on pense encore aux Vibrators. Ils tapent «Playing My Guitar» qu’on va retrouver sur Showwbiz et comme on sait à qui on a affaire, un cut comme «Tax Exile» prend tout de suite du relief. Ils traînent avec eux des vieux restes de british beat et on entend même un harmo. Pure merveille que ce «Manic Depression» monté sur le riff du «Really Got Me» de Dave Davies. Ils ressortent les vieilles recettes miracles. Ils font du sixties punk, ce qu’ils ont toujours fait, d’ailleurs - Drop your dress/ Show your Breasts/ Change your adress - La B est encore plus sauvage. Ils tapent «Stars In The Streets» au gaga-maxima - Looking for trouble - Ils retournent le punk à leur avantage. Il faut entendre ce «Move Around» joué au tambourin. C’est quasiment stompé et magnifique de santé sectaire. Rien à voir avec le mauvais punk anglais. Keith Grant fait une belle intro de basse pour «Rock Club (Down The Roxy)» et ils partent aux échanges de voix, comme les Buzzcocks de Spiral - Yeah I’m going over there/ Do you wanna dance/ Do you wanna dance - Ils jouent à la cloche le fantastique «Out Of School», un cut qu’on va aussi retrouver sur Showbiz. Ils terminent avec «Fuck You Too», une magnifique fin de non recevoir.

Be A Sect Maniac est une très belle compile. On profite d’ailleurs de la photo qui orne la pochette de leur quatrième album paru en Suède, Downliners Sect. On y voit Ketih Grant porter l’un de ces incroyables taille-basse à carreaux qu’on portait alors. Pas mal de déchets sur cette compile, mais on se régale de «Baby What’s Wrong», avec son gros son de cave saturé de basse et amené à la violence gaga maximaliste. C’est le son des Pretties, mais chanté à la dépouillarde dégénérée. Ils swinguent ça à l’ancienne avec du poil à gratter dans le chant. Une autre merveille se niche de l’autre côté : «Glendora». C’est le gaga des primates, et des filles font les chœurs. C’est épais et salement bien produit à l’écho du temps. La perle se trouve au bout de la B : c’est le reprise de «Roll Over Beethoven». Ils en font un cut punk monté sur une basse en dominantes haletantes. Pur génie.

Le maxi The Sect Sing Sick Songs offre un intérêt purement anecdotique, car Don Craine et Keith Grant optent pour la parodie, avec notamment «Leader Of The Sect» - Is she really going out with the leader of the sect ?/ I don’t know already - Il faut souvenir que l’humour de la Sect est ravageur. Et dans «Midnight Hour», on entend un solo de piano magique.

Par contre, le maxi Burning Snow édité sur un petit label espagnol n’a rien d’anecdotique, ne serait-ce que parce que Mike Stax rédige des liner notes. Il a raison de le redire : on parle de Jagger/Richards, de May/Taylor, il faut aussi parler de Grant/Craine ! Ce maxi est un enregistrement live qui explose avec «Before You Accuse Me». Quel fantastique hommage à Bo ! Keith Grant joue sa bassline bien devant. Oh la perfe ! Il swingue comme un dieu du rock anglais - Before you accuse me/ Take a look at yourself - Ils tapent ensuite dans Jimmy Reed avec «Baby What’s Wrong». C’est leur son, c’est le son du pur British Beat dans tout son éclat. De l’autre côté, Keith Grant chante «I’m A Lover Not A Fighter» à la pure méchanceté. Il sait encore jiver un vieux classique. Ils tapent aussi dans «Dust My Broom». On a là une vraie version de rêve gorgée de jus, d’incidence, de rage gaga et e puissance motrice. S’ensuit un «One Ugly Child» glorieux et vainqueur. Les Downliners sont de fatidiques blasteurs de vieux beat anglais. Ils terminent avec Bo et un «Nursery Rhymes» noyé de slide. La bassline roule sous la peau du beat tendu vers l’avenir. C’est hélas ruiné par un solo de batterie. Mais bien sûr, on leur pardonne cette faute de goût.

Signé : Cazengler, Saucisson Sect

Don Craine. Disparu le 24 février 2022

Downliners Sect. The Sect. Columbia 1964

Downliners Sect. The Country Sect. Columbia 1965

Downliners Sect. The Rock Sect’s In. Columbia 1966

F.U.2. Punk Rock. Les Tréteaux International 1977

Downliners Sect. Showbiz. Sky Records 1979

Downliners Sect. The Birth of Suave. Hangman Records 1991

Downliners Sect. Savage Return. Promised Land 1991

Downliners Sect. Showbiz. Indigo Recordings 1998

Downliners Sect. Dangerous Ground. SteadyBoy Records 2011

Downliners Sect. Be A Sect Maniac. Line Records 1982

Downliners Sect. The Sect Sing Sick Songs. Line Records 1983

Downliners Sect. Burning Snow. Penniman Records 2000

L’avenir du rock - Foxes on the run

Tous les ans, l’avenir du rock envoie un chèque à la Société Protectrice des Animaux. Il signe de son nom et mentionne au dos, de sa belle écriture violette : de la part d’un bienfaiteur. Aussi loin qu’il s’en souvienne, l’avenir du rock a toujours adoré les animaux, il fut un temps où il chantait «Call Me Animal» chaque matin sous la douche. Il porte encore ce collier de chien qui remonte à son adolescence, son vieux côté Wanna Be Your Dog. Ouaf ouaf ! Son animal préféré ? Sans doute le singe. Il adore se gratter les puces et manger des bananes en l’honneur de «Monkey’s Gone To Heaven» ou du fringuant «Monkey Man» des Stones. Ah il adore aussi imiter les oies lorsqu’il marche dans la rue, cot cot cot, en mémoire de Mitch Ryder et de son fameux «Long Neck Goose». Mais ce qu’il adore par-dessus tout, c’est montrer sa petite queue de rat à ses fiancées en chantant le vieux «Rat Crawl» de Third World War. L’avenir du rock est un sacré boute-en-train. Il lui arrive aussi de grimper dans un arbre pour aller y croasser, non pas en hommage à La Fontaine comme on pourrait le penser, mais en l’honneur de Captain Beefheart, avec les premiers couplets d’«Ice Cream For Crow». Si tu le vois se rouler dans la boue, c’est parce qu’il vénère les cochons, comme Pussy Galore au temps de «Pig Sweat». Dans le domaine animalier, l’avenir du rock est intarissable, il pourrait bzz-bzzzer autour du pot de miel et se proclamer King Bee, esquisser le Chicken Walk en souvenir d’Hazil Adkins, hurler à la lune comme Wolf et s’approcher à pas de loups d’un poulailler pour s’ y introduire comme un renard, en souvenir du «Fox On The Run» de Sweet, ou peut-être même en l’honneur des Fleet Foxes, allez savoir.

Le premier album des Fleet Foxes date de 2008 et n’a pas de titre. Robin Pecknold et ses amis créent leur buzz à coups d’acou et à la petite voix blanche. Le son grouille d’échos superbes et un solo de guitare s’en va résonner dans l’ombilic des limbes. Voilà en gros comment on pourrait résumer l’art subtil de Fleet Foxes. Ajoutons à cela qu’ils savent se montrer très inventifs et développer une belle énergie. Le pire, c’est qu’on se régale. Il semble que Robin des bois veuille réinventer l’Americana, c’est en tous les cas ce que tendrait à prouver «Ragged World», cut puissant et magnanime, plein d’allant et d’allure, d’avant et d’après, comme chatouillé par des petits arpèges tendancieux. On irait même jusqu’à dire qu’on entend l’Americana du futur, celle qui débouche sur le grand large, ou le grand néant, c’est comme tu veux. En magasin, ils ont aussi la power pop de « Quiet Houses ». Ils y vont franco de port, ils sont sérieux, comme devaient l’être les femmes de chambre en 1850. Le point fort de l’album s’appelle «Your Protector». Ils ramènent pour l’occasion du Wall of Sound. La compo se fait désirer, mais c’est l’intention qui compte. On s’éprendra aussi d’«He Doesn’t Know Why». Pourquoi ? Parce que noyé de son. Robin des bois sait travailler son mythe. Il joue la carte poignante du there’s nothing I can do et du nothing I can say. Ça marche à tous les coups. Robin des bois est un mec très intéressant, très protéiforme, il fait tout avec un esprit d’à propos, il module bien ses wah wah et ses oh oh oh. Sans doute est-ce pour lui une façon de se faire respecter. Il fait son truc à la sensiblerie, comme le montre «Oliver James», un cut qui éclot à l’aube des temps.

Si tu en pinces pour les ambiances, Helplessness Blues est l’album idéal. Rien que pour «Grown Ocean», qui se trouve vers la fin. Voilà un cut qui s’anime soudainement, on ne sait pas pourquoi, et ça vire pop racée et toxique. Le mec est bon, il développe une pop puissante, une pop qui respire à pleins poumons. Robin des bois est un mec très christique, tout le monde s’agenouille devant lui, il est à la fois très mélodique et très plombé. Il fait tomber des herses du paradis dans «Montezuma», c’est un son très spirituel. Il tape aussi dans l’exotica à la con («Bedouin Dress») et fait appel aux flûtes du désert, après tu te débrouilles comme tu peux avec cette espèce de son bon esprit, bien enveloppé. Disons que c’est autre chose. Dans le digi, tu as un gros poster qui se déplie, au cas où tu t’ennuierais. Mais le poster ne sert à rien, comme d’ailleurs certains cuts de cet album, zéro shuffle, pas d’émotion dans «Sum Sala Rum», mais Robin des bois veille à chauffer ses cuts et ça le rend intéressant. «The Plains/Bitter Dancer» sonne comme du CS&N, Robin des bois cherche la petite bête. En fait, il ne fait qu’explorer les voies impénétrables. Il gratte ses coups d’acou dans «Helplessness Blues» et concasse son chant. Du coup l’album devient une aventure. Il étend encore son empire avec «Lorelai», il n’a peur de rien, sa pop tient bien au corps, c’est même le psyché des temps modernes, bucolique et puissant. Peut-être faut-il commencer à s’habituer à l’idée que le psyché mute ? Une idée que caresse aussi Kevin Parker, de Tame Impala. «Someone You’d Admire» est aussi très ouvert sur l’horizon, Robin des bois tartine ses coups d’acou, mais il peut aussi devenir trop aventureux et générer de ci de là des petites zones d’ennui. «The Shrine/An Argument» est l’archétype du cut qui ne sert à rien. Globalement, les Fleet Foxes explorent des nouveaux continents, mais si tu les suis, c’est à tes risques et périls.

En 2017, Stephen Deusner nous tartinait six pages de Fleet Fowes dans Uncut. C’est vrai qu’à l’époque, les Foxes faisaient encore le buzz. Deusner annonçait l’arrivée de Crack-Up, un album radicalement différent des précédents. Pas de chansons, cette fois, mais des ambiances, de longs passages instrumentaux, le meilleur moyen de perdre ce qui faisait le charme du groupe, le West-Coast folk-rock d’antan. Le problème c’est que Deunser n’a rien d’intéressant à nous raconter à propos du groupe : pas l’alcool, pas d’overdose d’hero, pas de rien. Robin des bois parle beaucoup de son nombril. Ah on peut dire qu’il l’adore. Deusner dit aussi que Robin des bois a radicalement changé de look en six ans : terminé la barbe de mountain-man et le shaggy hair, Robin des bois porte désormais le cheveu court, il semble se mettre en quête de spiritualité ou de sagesse philosophique. Comme il était végétarien depuis l’adolescence, il ne se sentait pas très bien et pouf, il s’est remis à manger de la viande puis à faire du vélo, du jogging et du surf.

On sauve un cut sur Crack-Up : «Third Of May/Odaigahara», qui sonne comme une pop d’avenir du rock, tellement les dynamiques sont élégiaques. C’est comme soulevé par la vague. On sent une ambition démesurée typique de Brian Wilson ou de Jimmy Webb. On se régale aussi d’«On Another Ocean (January/June)». C’est du tiercé gagnant, avec un final en chou-fleur, c’est fin, souterrain, attaché à l’attachement, ça coule comme un fleuve d’or au crépuscule, une aventure sur le Mekong, une fin en soie, un impératif respiratoire, Brian Wilson n’est pas bien loin. «I Should See Memphis» fait aussi dresser l’oreille, car souterrain, gratté par en dessous, tendu à se rompre, c’est évident, les Foxes ont un truc, un sens de la pop orchestrée, ambitieuse et profonde, dans le genre ‘réconcilions-nous avec l’univers’, il n’est pas si méchant que ça, l’univers. Et pourtant, l’album se prend les pieds dans le tapis avec le premier cut, «I Am All That I Need/Arroyo Seco/Thumbprint Scar» : aucune grâce, comme s’ils prenaient les gens pour des cons. C’est pas très gentil de leur part. On envisage même de les virer du lecteur. «Cassius» sonne aussi comme une belle arnaque. Il faudrait les dénoncer, mais ça ne se fait pas. Ce début d’album est assez catastrophique, ils profitent d’un buzz et n’ont rien à proposer : pas de mélodie, pas de son, malgré des efforts qu’on devine désespérés. Ça se réveille un peu avec «Naiads Cassadies», très Midlake, et «Kept Woman», très ambiancier, avec des zones de lumière. Voilà l’histoire : l’album va décoller, mais il faut se montrer charitable et patient. Plus loin, ils proposent un «Mearcstapa» assez balèzoïdal.

Le quatrième album des renards paraît en 2020 et s’appelle Shore, comme un shore, c’est-à-dire un rivage. Robin des bois y ramène sa pop au fil de l’eau. En fait il cherche le secret de la pop qui bande au printemps, c’est en tous les cas ce que «Sunblind» laisse entendre. Il se prend un peu pour le sauveur de la pop, mais il ne sauve pas grand-chose, en vérité. Il faut quand même se montrer tolérant et lui reconnaître une certaine ampleur. Il cultive bien la dérive. Certains cuts ne mènent nulle part. Les Foxes se situent dans un son très sophistiqué qui manque parfois tragiquement de magie. Encore une fois, certains cuts frisent la petite arnaque. Il faut attendre le milieu du Shore, «A Long Way To The Past», pour trouver la viande. C’est une pop de Foxes à laquelle personne n’est encore habitué. Robin des bois se jette dans «Maestranza» comme on se jetait autrefois dans la bataille. Il vise ouvertement l’élégiaque épique. S’ensuit un «Young Man’s Game» énorme. Il pose de nouvelles règles. Désormais c’est comme ça. Il fait du heavy Foxes, il brouille les pistes, mais de manière éblouissante. Globalement, il réussit à créer des ambiances assez spectaculaires. Comme on dit quand on voit un magicien : il y a un truc ! Il amène son «Going-To-The-Sun Road» au grand air, il vise le Todd, l’excellence de la pop atmosphérique. Il est tellement bon qu’il finit par émouvoir et là t’es baisé, car c’est beau. Son truc, c’est la beauté. Son défaut est peut-être d’avoir trop de son et de cultiver les incartades.

Signé : Cazengler, faux fleet

Fleet Foxes. Fleet Foxes. Sub Pop 2008

Fleet Foxes. Helplessness Blues. Sub Pop 2011

Fleet Foxes. Crack-Up. Nonesuch 2017

Fleet Foxes. Shore. Anti- 2020

Stephen Deusner : Crazy Like a fox. Uncut # 241 - June 2017

Inside the goldmine

- Le groove sévère des Sewergrooves

La superficialité qu’on observe chez certaines personnes peut parfois intriguer. On ne sait jamais si elle masque une grande timidité ou une absence tragique d’intelligence. Jiminus semblait cependant fort bien s’en accommoder. Derrière un sourire candide se planquait l’être le plus énigmatique qu’il fût possible de fréquenter. Il n’émettait jamais aucun avis, sauf des avis d’une banalité désarmante, du style «c’est super». Il ne parlait jamais des autres, se refusant le droit de juger, sauf les Rolling Stones, qu’il ne supportait pas. Musique de vieux, disait-il. Il parlait encore moins de lui, au point qu’il semblait avoir banni de son vocabulaire le ‘moi’ et le ‘je’. Raison pour laquelle on appréciait sa compagnie qui nous reposait des rois du moi-je, mais d’une certaine façon, c’était comme de passer d’un extrême à l’autre, ce qui générait au final le même genre de malaise. Et plus on l’observait, plus le mystère s’épaississait, sans qu’il ne donnât à aucun moment l’impression d’en être l’instigateur. Le seul point sur lequel il pouvait se montrer exigent, c’était la technique. Cet autodidacte jouait à l’oreille et avait pendant plusieurs décennies tellement formé sa main gauche au manche qu’elle ressemblait à une sorte de grosse tenaille de chair. Même quand il ne jouait pas, sa main semblait pincer des cordes. Et pour lui, le pincé de corde était une religion, la seule dont il semblait se réclamer. Lorsque qu’il entendait un ré mal pincé, il arrêtait le groupe pour faire reprendre, ce qui peut paraître déplacé quand on joue du trash-punk. Mais à ses yeux, le trash-punk devait rester précis et bien joué. Comme cette exigence était chez lui la seule trace visible d’humanité, on s’y pliait tous. On allait même jusqu’à jouer des fausses notes pour la voir se manifester. Nous comprîmes alors qu’en le mettant en colère, on verrait peut-être surgir sa vraie nature. Lors d’une répète particulièrement intense, nous multipliâmes les couacs, les retards aux breaks et les foirages de fins. Le stratagème fonctionna plus que nous ne l’espérions. La colère le transforma physiquement. Son visage commença par jaunir, puis son menton s’allongea, sa peau se rida comme celle d’une vieille sténo-dactylo, ses lèvres gonflèrent, son sourire se transforma en grimace atroce, les cheveux qu’il avait rares se mirent à pousser. La colère transforme parfois les physionomies mais qui aurait pu imaginer pareille mutation ? Sous nos yeux ronds de stupeur, il devint un ignoble sosie de Jagger, le personnage qu’il haïssait le plus au monde.

Dommage qu’il n’ait pas pensé à se transformer en Kurt Dräckes, le chanteur des Sewergrooves. Dräckes est quand même plus joli que Jagger. Mais bon, on se transforme comme on peut, c’est la loi des fables, comme dirait La Fontaine.

Le premier album des Sewergrooves date de 1999 et s’appelle Songs FromThe Sewer. On les sent très influencés par les Detroiters de Sonic’s RendezVous. «Yesterday Zest» est du pur jus de Tele incisif, même plombé de chant et même progression d’accords pressés. Ils mêlent à ça leur énergie viking, on sent qu’ils en pincent pour les Detroit stormers. Nouvelle dégelée avec «Do It Again». Ah quelle belle attaque : «Do me a favour !». Ils sont pleins aux as et pratiquent la science mécanique du heavy beat. Leur «Frame Up» est heavy comme un coup de hache viking. On retrouve ce rock viking joué en tension à l’ouverture du bal de B avec «I Don’t Know», ils jouent à pleins tubes et collectionnent les envolées spectaculaires. Comme le font les Sonic’s RendezVous, ils bâtissent la plupart des cuts sur une carcasse d’accords cinglants joués en contrefort d’un pounding soutenu.

Paru l’année suivante, Guided By Delight pourrait bien être leur meilleur album. Ils attaquent avec un «Living In Another World» monté sur un authentique pounding sewergroovy. «Do It Like You» sonne comme un hit des Sonic’s RendezVous, avec cette belle inflammation de la mandibule, oui, on croit entendre Scott Morgan ! Ces mecs sont tellement pleins de son et d’allure qu’ils plombent tous leurs cuts aux accords de plomb. Et tout explose en B, avec «Paralysed», belle dégelée emmenée ventre à terre. A-t-on déjà vu une dégelée filer ventre à terre ? Non, et pourtant ça existe. C’est une spécialité des Sewergrooves. «Like Never Before» sonne comme une horreur dévorée de l’intérieur, avec des accords en forme de coups de crocs, c’est d’une hargne peu commune, avec un solo qui coule comme de la morve sur le break. Ils jouent sur les accords de «Down In The Street». Retour aux Sonic’s RendezVous avec «Shoot Em Up», ça étincelle dans l’éclat des coups de taille, c’est un son d’estoc. Avec son intro d’une rare violence, «Break The Chain» sonne comme l’invasion des barbares. Voilà un cut fantastiquement emmené par des dynamiques barbares jusque là inconnues. Ils brisent les reins du cut et le relancent pour repartir de plus belle. A-t-on déjà vu une telle violence ? Non.

Paru en 2002, Revelation Time est un album d’un excellent rapport qualité/prix : 7 gros cuts sur 13, c’est rare pour un gaga-disk. Ils sont tout de suite d’actualité avec «Five Times More», ils ramonent la cheminée d’Odin à une fantastique allure, ces démons savent y faire. On peut faire confiance à Kurt, il nous remplit tout ça de wah. Kurt est un hard nut, un besogneux qui ne lâche pas l’affaire, oh no no no no. Ça repart de plus belle un peu plus loin avec «Anything For You», Kurt ressort ses vieux accords de Sonic’s RendezVous et c’est tout à son honneur. Il ramène toute l’ampleur du Detroit Sound. Puis il tape «It’s My Century» dans l’éclat du seventies Sound. Il adore construire des cathédrales. Sur «The Jug», Kurt shake sa chique comme un dieu, c’est bien amené et sans remords. Ces Suédois font du Sewer jusqu’à plus soif. Encore du blast Viking avec «16 Thousand Satellites». Tu ouvres le leaflet et tu as la photo des Sewer en Stooges. Avec «Ain’t Coming Home» ils basculent dans le chaos de génie Viking. Ils terminent avec «Hey Sister (I’m Out Of Here)», Kurt se jette dans toutes les combines, il est de tous les coups de ruckus et finit en apoplexie de power chords. Pure énormité. Une de plus.

Saturday Night Tonight We’re Gonna Have Some Fun laisse un peu l’amateur sur sa faim, même si le «Boogie Woamn» d’ouverture de bal laisse espérer quelques belles espérances, car c’est amené au gratté ultimate de boogie tonite - Saturday nite/ Gonna have some fun - mais ça tourne vite au cousu de fil blanc scandinave. Awite ! Tonite ! Il faut attendre «Up The Line» pour retrouver ces bombardements qu’on aime bien. Ils tapent ça à perdre haleine. Quant au reste, c’est du sans surprise, ils nous resservent le fast gaga-punk scandinave plongé dans l’huile bouillante et on voit rapidement apparaître une belle carence compositale. Malgré les cocotes, ils n’ont rien dans la culotte, disons qu’ils jouent un rock très athlétique bien rattrapé au vol. Ils tapent «I Really Love You» au fast drive, ils filent à 100 à l’heure et se montrent assez radicaux avec les radis. Ils commettent en gros les mêmes erreurs que les Hellacopters qui ont fini par nous indisposer avec leur surenchère. Ils terminent avec «No Time For Resignation» et deviennent les cracks de l’ambiance invétérée. Ils se répandent longuement dans l’excellence et collent bien au terrain qui nous intéresse.

Malgré sa belle pochette, Constant Reminder déçoit. Le son est devenu plus lisse. Ça joue à deux guitares. Ils vont chercher les vieilles cocotes sourdes. Mais la prod est plus soignée, on entend les chœurs se fondre dans le son. Le son est nettement moins flamboyant que sur Guided By Delight. Ils visent un autre degré d’impact, un confort plus moelleux, avec ce fondu de chœurs dans le son. Mais aucun cut n’accroche véritablement. Ils ont cependant le goût des belles intros, comme celle d’«I’m On The Run» - You must be joking ! - Et Kurt y va, c’est excellent - I’m like a loaded gun/ And now I’m on the run - Il chante ça à la belle arrache. En B on retrouve un joli shoot de ventre à terre («Look Again»), bien fluide et monté sur un thème poppy étrangement bon. Nouveau shoot de ventre à terre avec «On Fire». Ils adorent up-temper dans la pampa, mais rien n’est plus difficile que de vouloir faire des miracles en permanence.

Bien bel album que ce Rock ‘N’ Roll Receiver paru en 2006. On retrouve les Vikings de la légende avec «She’s A Punk (Just For One Day)», le genre de cut qui te met le dos au mur. Radical et sans appel. Les Sewer tapent comme des dingues dans la mythologie Viking, ils chantent à l’excédée, c’est d’une rare violence, ils tirent tout leur crédit de cette violence. Pas de répit, pas de remords, pas de rien. Ce mec Kurt chante à s’en arracher les ovaires, il tombe sur le râble de son cut avec une niaque unique au monde. On le retrouve aux commandes de «Remember Everything», pulsé par des grattés olympiques, ça joue à la violence frustre de vieux Vikings, ceux qui savaient affûter des haches et courir ventre à terre après les paysans normands terrorisés. C’est une énergie particulière rattrapée au poil de menton et battue à la diable. Même traitement pour «Wrote This Song For You», Kurt explose la rondelle en chou-fleur du Song for you, il joue à coups redoublés, c’est exacerbé à outrance, il est sincère, il a vraiment écrit cette Song for you. Pas mal de cuts ne fonctionnent pas, comme par exemple le morceau titre, trop de surenchère et de ooooh de relance. Par contre, ils restent les rois de la montée en température. Disons qu’ils se spécialisent dans le burn-out, comme leurs collègues Hellacopters. Ils ne connaissent que ça, l’odeur de cramé. Ils terminent cet album solide avec «I Sold My Soul To Rock’n’Roll So Help Me Save Me Lord», un stomp qu’il faut bien qualifier de faramineux, car expéditif et convaincu d’avance, c’est le stomp des Vikings, ouvert à tous les excès de violence et on assiste à de fantastiques rebondissements.

Paru en 2011, Trouble Station est un sacré coco d’album. Ils renouent avec le Sonic’s RendezVous dès «Oh Trouble», Kurt chante au tremblé de chat perché comme le fit Scott Morgan en son temps. Il maîtrise admirablement ses dérapages contrôlés, même sens de l’emballage et des progressions d’accords sous pression. Encore un joli démarrage avec «Burning Desire». Ils sont excellents dans les départs arrêtés et toujours cette profusion de son et d’énergie, cette curieuse musicalité Viking. Kurt nous refait le coup du départ en solo bien sous-tendu par le pounding des copains. Ils ont une vraie dimension, comme le montre encore «He’s The Destroyer», un cut bien insistant, bien martelé, bien sewervé, belle clameur et belles guitares. Ils ne manquent décidément pas de charisme. En B, ils attaquent «One Of Those Tings» aux accords du MC5. Kurt chante en chef de meute et derrière ça blaste comme au temps du Grande Ballroom. Kurt prend une partie du solo de Wayne Kramer dans «Looking At You», mais sans la montée au note à note. Ils restent dans cette fabuleuse énergie héritée de l’âge d’or de Detroit avec «Touch Of Sympathy». Les accords resplendissent dans l’éclat des violences suburbaines, fabuleux cachet du pounding et killer solo, on a tout ce qu’on peut espérer. Le clairon qu’on entend à l’orée de «Keep Moving» est celui des Stooges.

Comme on l’a vu, les Sewergrooves sont les rois de la dégelée, ce que vient encore confirmer No Hidden Tracks, un modeste CD paru à la sauvette en 2012. Ils chantent leur «Trouble» à l’excédée caractérielle et c’est couronné de succès. S’ensuit un «Easy To Pretend» monté à l’harmonie sur fond de beat sévère. Ils avancent à la manière dure, Biribi, baby. Les montées au chant sont des montées inexorables. Chez eux, c’est un peu gaga-punk all the way, notamment dans «Don’t Mess With The Standards». Ils basent tout sur le trop-plein d’énergie. Ils pavent le chemin vers «Ending My Days» de mauvaises intentions, ouvrant la voie à une grosse attaque de proto-punk désordonnée et hirsute. Ils coulent un gros bronze fumant, ils mélangent tout, le chant, les accords, le beat. Ils proposent aussi trois covers : «Smith & Wesson Blues», «I’ve Never Known This Til Now» et «Where The Wolfbane Blows». Le Smith & Wesson est un cut du Tek, et comme d’habitude, c’est pas bon, les Sewergrooves jouent ça au fast-off. L’«I’ve Never Known This Til Now» passe mieux, car c’est du Roky et ils ramènent tout le son dont la Suède est capable, ils tombent dans les délicieux travers texans, ils nettoient ça aux arpèges de vinaigre, c’est un paradis dont les bonnes sœurs n’ont pas idée, l’acid freak paradise, et ça explose. Le Wolfbane est bien sûr celui des Nomads, ils jouent ça au tire-bouchon dans la mélasse de fuzz scandinave et le solo entre comme un ver dans le fruit du jardin d’Eden. Admirable. Tiens, encore une belle échappée belle avec «Tonight Tonight». Ces mecs ont bien choisi leur camp, il visent le swedish trash-gaga punk qu’ils radoucissent aux accents de power-pop.

Pour finir, on peut se rincer l’oreille avec ce mini-album paru sur Estrus en 1999, Three Time Losers. «Whole Again» pourrait figurer sur l’un des albums du MC5, tellement c’est bien échevelé. «Dead Letter River» est plus classique, mais ce beau solo d’intraveineuse furtif et mortifère te plaira beaucoup. C’est un son de rouille et de vinaigre, pur jus de Kurt Dräckes. Il faut préciser que ces cuts sont enregistrés chez Tomas Skogsberg, l’homme qui a mis en boîte le mythique album de Supershit 666. En B, «Could’ve Been Dead» reste bien tenu en laisse, chanté d’une voix d’agonisant, c’est encore une fois excellent, très motivé. Et ça continue comme ça jusqu’au bout, avec un son classique et typique de ces années de revival gaga.

Signé : Cazengler, Sewergrave

Sewergrooves. Songs FromThe Sewer. Low Impact Records 1999

Sewergrooves. Three Time Losers. Estrus Records 1999

Sewergrooves. Guided By Delight. Low Impact Records 2000

Sewergrooves. Revelation Time. Low Impact Records 2002

Sewergrooves. Saturday Night Tonight We’re Gonna Have Some Fun. Sounds Of Subterrania 2002

Sewergrooves. Constant Reminder. Wild Kingdom 2004

Sewergrooves. Rock ‘N’ Roll Receiver. Wild Kingdom 2006

Sewergrooves. Trouble Station. Sounds Of Subterrania 2011

Sewergrooves. No Hidden Tracks. Pitshark Records 2012

*

L’on parle beaucoup d’Europe ces jours-ci, Europe par-ci, Europe par-là, à en croire les uns elle est la source de tous nos malheurs, selon d’autres la promesse de tous nos bonheurs, ces genres de discours me fatiguent, il n’y a jamais eu qu’une Europe, encore ne s’appelait-elle pas ainsi, en ces temps-là elle dépassait nos frontières étriquées, je suis de ceux pour qui il n’y a jamais eu, et pour qui il n’y a, et il n’y aura que l’Imperium Romanum, comme tous les rêves il ne meurt jamais. Ceci dit écoutons un peu de musique. Car parfois, les Dieux nous font signe.

Justement les voici. Pas tout à fait eux, mais Deos, un groupe de metal basé à Annecy, formé en 2014 qui vient d’achever une tournée ( France et Belgique ) qui les a emmenés le 27 avril dernier au Bacchus de Château-Thierry, c’est en voyant sur le FB de Sabine Meunier que j’ai appris leur existence et que je les avais manqués – j’ai une bonne excuse j’étais dans l’antique Narbonaise. Ce 27 Mai 2022 sortira sur Wormholedeath & Announce le troisième album de DEOS intitulé Furor Bellis, occasion rêvée de réécouter les deux premiers.

DEOS

Jack Graved : vocals, bass / Fabio Battistella : guitar / François Giraud : guitar / Loïc Depauwe : drums / Harsh : keyboards

GHOSTS OF THE EMPIRE

( Septembre 2015 )

Overture : note funèbre prolongée sur laquelle s’articulent des tintements de glaives, ce n’est pas pour rien que Deos fait souvent suivre son nom de Legio, nous sommes loin de la Rome décadente, guitares martelantes qui avancent avec la lourdeur des légionnaires chargés de leur barda qui s’en vont étendre les frontières de l’Empire. Le morceau est court mais l’on sent que rien ne les arrêtera. Lupa mater : les fils de la louve entonnent le péan de la victoire, une course échevelée, au pas de charge, rumeurs de gorges en feu, ralentir, guitares et batterie reprennent souffle, cymbales balayées de glaives, la basse gronde, nuées d’orage lâchées sur le monde, attaquent en meutes. Song for courage : battre le fer tant qu’il est chaud, que ton cœur soit une forge dans laquelle tu tremperas tes armes, la meilleure des épées est celle qui bat dans ta poitrine… en contrepoint les larmes de la mort humidifient tes haillons de pourpre, les uns contre les autres, que la haine et l’envie du combat s’exaltent hors de ta gorge, c’est ainsi que résonnent les chants de la victoire, dans cette avancée terrible vers la gloire ou le néant. Attention l’en existe une version live sur YT qui permet de voir le groupe en action, habillé à la romaine, quoique le chanteur avec ses cheveux longs a un côté barbare non déplaisant, le son paraît davantage hypnotique que sur le disque. Warfield : c’est sur le champ de bataille que se joue le sort de Rome, excitation et puis le calme et le silence juste avant l’assaut, chacun vers son destin, les grognements gloutons de Pluton au fond des enfers, la cavalcade de Mars, à tes côtés ou contre toi, aie confiance, les Dieux s’ils ne décident pas pour toi tranchent en faveur de Rome, elle est la fleur immortelle qui se nourrit de ta fierté et que tu arroses de ton sang, debout et en avant, une trace sanglante te suit jusqu’au bout du monde, une fois le combat engagée, l’appréhension de la peur n’a jamais existé, tu cours, tu fonces, tu enfonces, tu disloques, tu perces, tu tues, sans frémir, sans haine et sans reproche, exultation finale, tu lèves haut l’aigle de Rome sur des monceaux de cadavres. Souviens-toi, malheur aux vaincus ! Pompeii : roulements torrentueux, vocal comme un nuage noir qui obscurcit le jour, pierres et cendres tombent de partout, rythme implacable, nul n’échappera à son destin, la colère ou l’indifférence des Dieux est sans appel, éruption, rythme hachoir qui s’abat sur les malheureux humains, vocal cruel, impuissance des hommes, fin brutale. Cet album ne raconte pas l’histoire de Rome, chaque morceau est à écouter comme une carte postale que les morts de l’Empire nous enverraient depuis les Enfers, une simple image dérobée à un film de plusieurs siècles, c’est à l’auditeur d’interpréter les quelques mots non effacés et de les intégrer à son propre rêve. Britania : c’est aux limites du monde septentrional, en Bretagne, notre Angleterre, que les légions rencontrèrent une résistance désespérée, une fois celle-ci difficilement vaincue, elles s’aperçurent qu’elles n’avaient encore rien vu, les pictes furent intraitables, il fallut tout au nord du pays dresser un mur fortifié qui coupa l’île en deux afin de les contenir et de les isoler. Deos nous livre de bout en bout un chant tumultueux de victoire, désormais Rome était en sécurité. Imperator : un morceau à la gloire de Jules César. Musique écrasante, l’Imperator par excellence se dresse devant nous et Deos conte sa magnificence, son efficience, ses victoires, cet esprit de décision et son intelligence politique qui fit la différence. La batterie aussi lourde que les brodequins de ses légionnaires et le rythme aussi rapide que les déplacements de ses troupes. Mimesis : à voir le titre l’on ne s’attendrait pas à un tel déferlement, quelle est cette mimesis, est-ce celle de Jules César imitant les actions des principaux hégémons grecs, ou celle des membres de Deos s’interrogeant sur la manière dont leur art métallique se doit de donner une forme signifiante de la réalité de l’Histoire de Rome, n’oublions pas que César fut aussi homme de lettres et connaissait Aristote et Platon, mais pendant que nous nous interrogions la musique se calme, l’intensité est maintenant dans le vocal, les mots et les notes sont-ils des atomes parcellaires chargés de la puissance romaine. A notre avis, le plus beau morceau de l’album. Veni vidi vici : célèbre formule auto-glorificatrice de César, le morceau s’inscrit dans ces cavalcades victorieuses qui parsèment l’album. L’on est au plus près de l’action, dans le corps à corps, dans ces glaives que l’on assène sur les corps des ennemis. Incessant cliquètements des épées. Ce que tu veux, tu dois aller le chercher. Britania : ( Acoustic version ) : c’est un plaisir subtil auquel nombre de groupes de metal aime à sacrifier, ne sont pas que des brutes assoiffées de sang, alors ils coupent l’électricité et ils envoient l’acoustique, ici c’est assez réussi car la voix de Jack n’en paraît que davantage chargée de violence.

IN NOMINE ROMAE

( Septembbre 2017 / Buil2Kill Records )

Une couve qui ne fait pas de quartier. Comparée à celle-ci, celle de Ghosts of the Empire, malgré son crâne ricanant et le bois de la table qui n’est pas sans évoquer les planches dont on assemble les cercueils est une évocation de la joie de vivre, soyons raisonnable, elle ressemble à une méditation sur la vanité de toute entreprise humaine. Nous ne sommes plus sous la tente d’un Imperator face à la carte qu’il vient d’étudier avant de livrer bataille, l’on peut ainsi envisager la guerre sous son aspect stratégique, voire intellectuel, vue de loin, elle n’est qu’une idée, la voici ici dans toute son horreur, le glaive taché de sang, la main de la future victime, et surtout cette détermination, ce désir de tuer sans pitié, sans culpabilité, un rictus de jouissance aux lèvres… Au cas où vous n’auriez pas compris, c’est écrit en toutes lettres, au nom de Rome. Pour ceux qui font la collection des images pieuses, un trailer de trente-cinq secondes vous présente de manière très peplumique le disque.

Armatura dei coragiosi : (armure du brave, n’oubliez pas que l’italien descend en droite ligne du latin) : qui dit italien dit opéra, l’on a droit à un super générique avec cuivres et grands mouvements d’enthousiasme. Pas très long, mais l’on pressent que sur son deuxième opus Deos a mis de la couleur dans son noir et blanc initial. Pro Iovis Pro Mars : pour Jupiter dieu de la puissance et pour Mars le belliqueux. Entrée monumentale, se mettre sous l’égide de ces deux ouraniens c’est déjà se proposer un destin exceptionnel. Une partition lyrique mouvementée qui vous emporte, entrecoupée de vocaux, vous ne savez si c’est un homme ou un dieu qui marmonne, vous comprenez que c’est important. Caput Mundi : le monde ne possède qu’une tête, elle s’appelle Rome, c’est elle qui commande, qui décide, qui ordonne, ce qui a été invoqué au morceau précédent arrive et déboule sur vous, à toute vitesse, mais vous sentez la lourdeur de son passage, rien ne saurait lui résister. Des voix s’élèvent, il importe peu qu’elles acquiescent ou qu’elles soient mécontentes, le sens de l’Histoire peut parfois s’écrire en lettres de sang. Sapere aude : ose savoir, entrerions-nous dans le domaine de la sagesse, si le morceau commence doucement le rythme s’accélère, le plus important n'est-il pas de savoir oser, de dépasser les limites étroites qui vous emprisonnent et qui sont faites pour être repoussées… Oderint dum metuant : célèbre formule de Caligula, qu’ils me haïssent pourvu qu’ils me craignent, la sagesse n’est-elle pas le péristyle de la folie, les frontières ne sont-elles pas aussi au-dedans de soi, l’humain serait-il le microcosme du macrocosme, cris et assouvissements, roulements égarés de tambour, ne suis-je pas à moi tout seul Rome et le monde. Tragédie intime. Memento mori : lors de son triomphe, un général vainqueur défilait dans son char sous les acclamations du peuple, l’esclave qui tenait une couronne de lauriers sur sa tête lui murmurait souviens-toi que tu n’es qu’un homme promis à la mort… il est si facile d’outrepasser son humanité, de sentir en ses veines couler la puissance des immortels, Rome ne vous monte-t-elle pas à la tête. Le rythme est si rapide que rien ne semble pouvoir l’arrêter, ni dans le monde, ni dans vos méninges. Cincinnatus : une voix raconte l’histoire de Cincinnatus, que l’on vient chercher en son champ afin de lui accorder les pleins pouvoirs de la dictature, en seize jours il défait l’ennemi, et rejoint sa charrue s’abstenant de tout honneur. Même rythme triomphal, mais ce coup-ci ce n’est pas pour célébrer la folie humaine mais la vertu romaine, Si elle peut s’imposer au monde elle peut aussi vous donner des fondations mentales inébranlables. Ainsi vous devenez l’assise de Rome la plus sûre. Laudatio funebris : éloge funèbre, intro musicale magnifique, fermez les yeux, vous voyez le film, le mourant qui agonise, l’appel aux survivants, une scène grandiose avec chœurs et orchestration quasi-symphonique. Imperial et impérieux. Honneur à ceux qui ont assez de caractère pour accepter de mourir pour Rome. Rendre à Rome ce qu’elle vous a donné. Mylae : navire glissant sur l’onde amère, Rome risque gros, inexpérimentée sur mer elle livre combat à la redoutable flotte carthaginoise, scène de film, la batterie martèle la cadence aux rameurs, ahanements et impulsions décisives, choeurs de matelots, Mylae fut la première victoire navale de Rome. Post tenebras lux : voix de basse claironnant la victoire de Rome, lumière après les ténèbres. Cunctator : ce surnom de temporisateur fut donné à Fabius Maximus qui refusa de livrer combat à Hannibal qui marchait sur Rome, non par peur mais par prudence. Après deux défaites écrasantes l’Histoire lui donna raison. Bourdonnement d’abeille qui se heurte contre une paroi de verre, les contraires se rejoignent pour mieux s’opposer, rythmique martelée, il faut parfois savoir se résoudre à renoncer à ses habitudes de victoire pour triompher. Aut vincere aut mori : les mots d’abord, l’on a tendance à réduire Rome à son histoire, ses monuments, sa légende, c’est oublier avant tout qu’elle fut une volonté synthétisée en de courtes formules dispensatrices d’une énergie folle, c’est cette volition du vouloir vivre que tente d’exprimer ce morceau. La musique sort des paroles comme le fruit est engendrée par la fleur, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort a dit Nietzsche, ce qui vous tue aussi pensaient les romains. Un des meilleurs titres de l’album, une espèce de cantate métallique baignée de la foudre des Dieux. Delenda Carthago : grandiose, l’obsession romaine, vaincre ou périr, détruire ou être détruit, le disque se termine en apothéose musicale, les dieux ont enfoui Pompéi sous une pluie de cendre, Rome a eu raison de Carthage. Un point partout. Egalité. Incendie au centre. Vae Victis.

Cet album, paru en 2017, empli de violence mélodique n’est pas sans résonnance avec l’actualité. Il faut l’écouter et le méditer. Rome n’en finit pas d’apporter des réponses aux questions que l’on n’ose pas se poser.

Damie Chad.

SNOW COUNTRY

ERIC CALASSOU / RAUL GALVAN

( YT / 25 – 04 - 2022 )

Tiens, pendant mon absence quelqu’un a posté un truc de country sur mon FB, je ne voudrais pas critiquer avant d’avoir entendu mais l’image ressemble plus à un paysage japonais qu’à une vue des Appalaches, pas étonnant c’est d’Eric Calassou. Les kr’tntreaders lèvent l’oreille, le Calassou on connaît sur le site, ses photos et surtout son groupe, Bill Crane, style rockabilly dissident si vous voulez une étiquette, mais quoi qu’il fait au pays du Soleil Levant ? Rien du tout, pour la simple et bonne raison qu’il s’est installé en Thaïlande.

J’avoue mon ignorance, j’ignorais jusqu’à l’existence de Raul Galvan, j’ai découvert en écoutant la vidéo, facile à reconnaître même si on ne le voit pas, l’est le seul à jouer. De la guitare classique. Quant à l’Eric – un gars doué, il chante, il joue, il photographe, il peint, il écrit – il n’en touche pas une, s’est contenté de composer, ne l’avait jamais dit mais je me suis aperçu en zieutant les vidéos que Raul Galvan interprète deux autres de ses compositions Valse et In the mood for love. Raul Galvan n’est pas un rocker, s’inscrit dans une autre tradition, celle de Villa-Lobos pour le situer un peu.

Eric Calassou a composé Snow Country après la lecture de Pays de Neige de Yasunari Kawabata, voici quelques années la lecture de ce court roman de l’écrivain japonais m’a laissé un peu froid. Nous sommes à l’opposé du style manga, tout est dans la subtilité ce qui n’est pas un mal en soi, mais me suis senti étranger à l’atmosphère idéologique trop datée à mon goût de ce récit écrit en 1935, perso je préfère les manieurs de sabre à la Mishima, mais ceci est une autre histoire.

Quel beau son de guitare, ce Galvan, sait faire résonner ses cordes à la perfection, pas besoin de trois tonnes d’amplis pour donner de l’épaisseur, z’avez envie de vous y enfermer dedans comme un escargot dans sa coquille. Vous donne l’impression d’être un flocon de neige qui se pose sur une branche de cerisier. Réalise un autre exploit, écoutez bien, vous n’entendrez pas le silence, juste la musique, l’on dirait qu’il a collé les notes entre elles, l’obtient cet effet par la résonnance des cordes qui comble les vides. Le mieux est d’écouter sans regarder les images qui se suivent sur la vidéo. Elles sont un peu superfétatoires même si la dernière nous montre la photo de Matsuein l’onsen Geisha qui a inspiré le roman.

Plus difficile, reste à cerner le mode et le monde du compositeur. Un instant d’âme ou de rêve dévasté. Un pays de neige qui n’appartient qu’à lui, dont il a effacé les traces pour que l’on ne puisse l’y rejoindre. Un Calassou sous le sceau du secret.

Damie Chad.

CRISTAUX LIQUIDES / RESTE SAGE

POGO CAR CRASH CONTROL

( Clip Officiel )

Encore une trentaine de jours et paraîtra Fréquence Hostile, le nouvel album de Pogo Car Crash Control. En avant-première le 12 avril, z’ont été gentils, nous ont refilé deux des titres, Cristaux liquides et Reste sage. Sur You Tube avec la photo de la couve de l’album. Mais ce n’est pas de cela dont je veux parler, mais de la parution, trois jours plus tard, du clip officiel qui met en scène les deux morceaux.

En fait je ne veux même pas en parler, juste signaler sa présence. Y aurait beaucoup à dire sur l’évolution du son, mais là n’est pas le sujet. Ce clip est une petite merveille de mise en scène. Aucun crédit ne permet de l’attribuer à son / ses concepteurs, c’est dommage l’auraient mérité. Les premiers clips du groupe ont amplement fait connaître les P3C à ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de les voir sur scène. Mais là l’on passe à une dimension supérieure. Les plans s’enchaînent d’une manière diabolique. N’hésitez pas à arrêter la vidéo pour vérifier le moindre détail, nous avons affaire à un montage de haute précision, ce qui n’empêche pas de retrouver l’esthétique chère aux Pogo, ce kitch lourdement grossier et nécessairement subtil qui pourfend les représentations sociétales de la vie convenable.

Les Pogo nous livrent un film de six minutes. Ne leur en faut pas plus pour dynamiter les situations archétypales sur lesquelles sont fondées les réactions humaines. Touchent là à l’essence iconoclastique du rock ‘n’roll. Les images que nous adorons et que nous renvoyons au monde ne sont pas faites pour nous ressembler mais pour déchirer nos existences. Si nous sommes des êtres pour la mort, de quelle mort s’agit-il ? Celle que nous vivons tous les jours, ou celle que nous regardons sur nos écrans. Et surtout, quelle est celle qui tue le plus ?

Damie Chad.