KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 677

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

13 / 02 / 2025

MARIANNE FAITHFULL / BEL AIR LIP BOMBS

LAS ROBERTAS / GARY CLARK Jr

BRENT RADEMAKER / BIG MAYBELLE

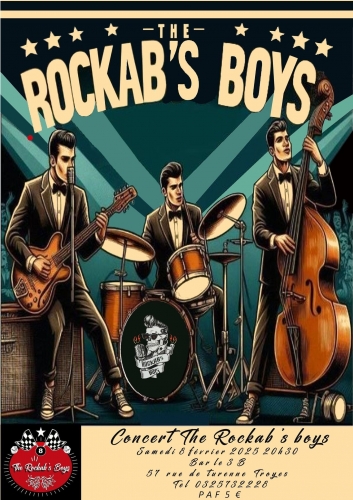

ROCKAB’S BOYS / MAD ACT

DOMINO LEWIS / ETHBAAL

ERSZEBETH / WAYS

Sur ce site : livraisons 318 – 677

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Dieu que Marianne était jolie

Dieu ! Que Marianne était jolie/ Quand elle marchait dans les rues de Paris. Avec sa très belle chanson, Michel Delpech évoquait-il inconsciemment la silhouette de Marianne Faithfull ? Allez savoir... Et comme Marianne vient tout juste de nous quitter, alors retrouvons-la.

Nous avons beaucoup de chance, car elle a bien documenté sa vie. Ses deux ouvrages autobiographiques, Faithfull et Memories Dreams and Reflections révèlent en prime un authentique souffle littéraire. Voilà deux books qu’on dévore goulûment, sans aucune retenue. Indépendamment des portraits dont on se régale, c’est de son admirable esprit caustique dont on se goinfre le plus. Du genre : « François, being French, is born ironic and he makes jokes that he has to then repeat and explain, because I don’t really understand irony. » (Étant français, François est né ironique et il fait des blagues qu’il doit répéter et expliquer car je ne comprends pas l’ironie). Somptueux ! Oh elle en rajoute, car c’est important : « In England, sarcasm is the order of the day. It’s not irony, it’s toxic wit. It’s cruelty, basically, and a very important part of English life, especially upper-class English life and intellectuel English life, and it can be very funny as long as it doesn’t come on you ! » (En Angleterre, le sarcasme est à l’ordre du jour. Il ne s’agit pas d’ironie, mais d’esprit toxique, de cruauté. Ça fait partie de la vie anglaise, et plus spécialement dans les couches sociales privilégiées et le monde intellectuel, et ça peut être extrêmement drôle dès lors que vous n’en n’êtes pas la cible). Elle parle beaucoup dans son recueil de pensées de son expérience de junkie et fait le point d’une façon extraordinaire : « There’s two things I’ve always thought are interesting: the Romantic image of the artist and its association with the self-inflicted plunge into the abyss of drugs and wretched excess. Which I now happen to think is utter crap. Maybe it worked for De Quincey and Cocteau, and it sounds good when you’re fifteen, but ultimately I think it’s incredebly immature. It’s practically infantile. If you’re a working artist, you haven’t got time for that shit. (Deux choses que j’ai toujours trouvées intéressantes : l’image romantique de l’artiste et sa plongée dans un abîme de drogues et d’excès. Maintenant je trouve ça suprêmement stupide. Ça convenait probablement à De Quincey et à Cocteau, et ça peut paraître intéressant quand on a quinze ans, mais je trouve ça profondément immature, même infantile. Si vous êtes un véritable artiste, vous n’avez pas de temps pour ça). Elle finit son passage en saluant Flaubert qui prônait une vie saine et Marlon Brando dans Apocalypse Now qui atteint le fond de l’illusion romantique. It’s a supreme form of narcissism.

Elle fait aussi l’éloge de Juliette Greco qui fut son idole. Marianne a particulièrement adoré son idylle avec Miles Davis - A real Giacometti with a face of great beauty, comme le décrivait Juliette (Un pur Giacometti avec un visage d’une grande beauté). Marianne cite souvent Oscar Wilde, évoque les Stones - It was really a hard scene to be in - et surtout Brian Jones qui souffrait de ne pas pouvoir écrire de chansons - Je l’ai vu marmonner quelques mots sur un riff de blues et jeter sa guitare par terre, frustré de ne pas y arriver.

Les passages les plus denses du recueil de réflexions concernent bien sûr l’hero. Marianne : « Chaque fois qu’on veut fuir ce monde, voilà ce qu’on fait : on sort, on devient junkie et on vit dans la rue. Bien sûr, ce que je ne savais pas, c’est que l’hero n’est pas un jeu. L’hero, c’est ce qui vous rapproche le plus de la mort alors que vous êtes en vie. Quand j’ai décidé de fuir ce monde, j’ai cru que j’allais pouvoir disparaître et revenir quand je le voulais. Je ne savais pas qu’il allait me falloir deux ans pour devenir une junkie accomplie et quinze ans pour me débarrasser de l’hero, vous voyez. » Dans la même page, elle raconte le souvenir d’une discussion avec Bill, c’est-à-dire William Burroughs. Elle avait repéré une ligne dans Naked Lunch : « Junk is not like alcohol or weed, a means to increased enjoyment of life. Junk is not a kick. It is a way of life. » Bill indiquait que l’hero n’était pas un gadget, mais un style de vie. Et il reprocha à Marianne d’avoir pris cette phrase trop à cœur : « But my dear, I was just stating the facts. I’m not in the business of giving advice. » (Mais ma chère, je ne faisais que relater les faits. Je ne suis pas là pour donner des conseils). Et Bill ajoute : « The big mistake Keith Richards made was that he thought it would make him immortal. Heroin doesn’t make you immortal, it only makes you improbable. » (La grosse erreur que fit Keith Richards fut de croire que l’hero allait le rendre immortel. L’hero ne rend pas immortel, mais seulement improbable). Deux écrivains dans le même livre, c’est une bonne affaire.

Marianne est sans pitié pour cette faune qui s’est substituée à ce qu’on appelait autrefois la bohème : « Il a fallu cent ans aux poètes symbolistes, aux peintres buveurs d’absinthe et aux dilettantes talentueux pour créer la bohème et tout juste vingt à des pseudo hipsters pour tout détruire et tout ramener au niveau d’une pub pour des jeans à la mode. »

L’autobio de Marianne est certainement l’un des livres les plus réussis et donc indispensables de la littérature rock. On revisite l’histoire des Stones à travers son regard acéré. Elle réinstalle Brian Jones sur son piédestal. Elle décrit le couple Brian Jones /Anita Pallenberg sous acide à l’Albert Hall comme deux créatures fantastiques enveloppées de plumes, d’écharpes en soie et comme sorties d’un conte de Charles Perrault. À l’époque, Marianne allait souvent à Courtfield Road chez Brian et Anita qui, dit-elle, ressemblaient à two beautiful children qui auraient hérité d’un palais décrépit. « Brian avait des manières très stylées et parlait d’une voix très douce. Il était extrêmement intelligent et s’animait dès lors qu’on lui parlait de choses qui l’intéressaient, comme les trains, les films d’Ingmar Bergman et tout ce qui était magique. » Dans les Stones, Brian avait déjà beaucoup d’avance sur les autres. Alors que Mick et Keith apprenaient à devenir des sex objects, Brian avait déjà deux enfants non reconnus. Il avait aussi un talon d’Achille : il était neurasthénique et hypersensible. Le moindre choc pouvait le foutre en l’air. Grâce à l’acide, cette prédisposition s’aggrava. Sa parano se transforma selon Marianne en full-blown persecution mania. C’est tout de même Brian qui composa « Ruby Tuesday » et son déclin commença, sans que personne ne cherchât à en comprendre les raisons. If you couldn’t get your shit together you didn’t deserve to be there (Si tu ne parvenais pas à faire front, tu ne méritais pas ta place dans les Stones). Voilà en gros la morale de cette histoire.

Marianne évoque ses derniers souvenirs de Brian lors d’un séjour à Tanger. Il termina le séjour à l’hôpital avec un bras cassé, car en voulant frapper Anita, il avait frappé de châssis en alu de la fenêtre. Puis tout prit une tournure extrêmement dramatique avec sa mort. « Sa mort me toucha profondément, parce que peut-être je m’identifiais beaucoup à lui. » - He was the emblematic victim of the sixties, of rock, of drugs, of Mick and Keith. His fate could easily have been mine - Eh, oui, Marianne sait très bien qu’elle aurait pu y passer elle aussi si elle n’avait pas quitté les Stones à temps. Elle conclut en évoquant le Brian Jones angélique qui se métamorphosa en une sorte de dieu Pan bouffi, le visage tordu par une grimace de stupeur permanente. Les conséquences de la mort de Brian sur les Stones allaient être considérables. It had a devastating effect on all of us. Les morts s’en vont, mais les vivants sont damnés, rappelle Marianne. Anita commença à rôtir en enfer, rongée par les remords, et Keith devint Brian, il endossa l’image du falling down, stoned junkie qui titube en permanence au bord de l’abîme. « Mais Keith étant Keith, il était d’une autre nature. Même s’il imita le comportement auto-destructeur de Brian, il ne tomba jamais en ruine. »

Magnifique coup de projecteur sur l’intimité des Stones ! Mais le chapitre Keith est encore plus consistant. « Là où Brian était doux, malléable, instable, tout en Keith était anguleux, compact, distinct. Il avait un visage aillé à la serpe, un regard d’éclaireur indien qui voyait tout. Il semblait être ce cavalier mystérieux sorti de nulle part, fascinant, sinistre, déroutant, comme maudit. Il était en outre très bien habillé, capable d’auto-dérision et savait se montrer sardonique. » C’est là où Marianne commence à évoquer la vraie aristocratie de cette époque, celle de Stones. Et elle sait de quoi elle parle, étant elle-même issue de la vieille aristocratie. Elle tombe évidemment amoureuse de Keith, et ils passent une nuit ensemble - It was a wonderful night of sex - Et elle ajoute que ce fut la meilleure nuit de sa vie. Bien sûr, Jagger n’en sut rien et elle put compter sur la discrétion de Keith. La nouvelle ne vit le jour qu’avec la parution de cette autobio. Mais Marianne pense à juste titre qu’elle n’était pas assez glamourous pour Keith. C’est là où il lui révéla que Jagger en pinçait pour elle.

On en arrive fatalement à l’épisode de la descente de police à Redlands, à cette légende créée de toutes pièces par les médias, comme quoi Marianne aurait été surprise par les flics avec une barre Mars enfoncée dans le vagin. Bien sûr, elle s’insurge contre ces conneries. Les deux faits marquants de cet épisode sont d’une toute autre nature. C’est en effet le début de la légende de Keith qui au procès, dans le box des accusés, tient tête aux juges avec une belle arrogance et chope trois ans ferme. L’autre fait marquant est la lâcheté d’Andrew Loog Oldham qui, terrorisé, se réfugia à San Francisco pendant toute la durée de cette sombre affaire, ce qui causa la rupture avec Mick et Keith qui pensaient à juste titre avoir été abandonnés (Andrew participa en fait à l’organisation du festival de Monterey avec Lou Adler).

Marianne rappelle aussi que Keith enregistrait toutes les lignes de basse pour les Stones. « La seule raison pour laquelle ils avaient Bill Wyman dans le groupe est qu’ils avaient besoin d’un bassiste en tournée. » Elle indique au passage que Let It Bleed est son album des Stones préféré. Tout fan des Stones doit lire le paragraphe qu’elle consacre à cet album. Même chose pour le paragraphe qu’elle consacre à Between The Buttons : the whole album is incredibly vituperative and misogynistic. C’est un éclairage qui balaie toutes les pâles tentatives des rock-critics.

Par contre, elle ne dit rien de très spectaculaire à propos de Jagger, hormis le fait qu’elle l’ait quitté car dépendre d’un homme riche ne lui convenait pas. Mais le pire, c’est qu’elle ne l’aimait plus. Elle dit avoir eu de l’empathie pour lui, ce qui n’est pas très charitable. Elle lui fit lire Le Maître Et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov, d’où « Sympathy For The Devil ». Elle rappelle aussi qu’à l’âge d’or des Stones, Jagger sur scène était le dancing God, le Dionysus des Stones.

En dehors des Stones, Marianne brosse quelques portraits de premier choix, à commencer par celui d’Andrew Loog Oldham - « Il appelait tout le monde darling, surtout les hommes (...) Andrew était excessif en tout, il dégageait un parfum de menace, de brutalité, quelque chose de terriblement tranchant. » Elle ajoute plus loin qu’à l’époque il se fardait les paupières, ce qui lui donnait un air efféminé, mais ça le rendait encore plus fascinant. Elle parle des Kinks comme d’un groupe gothique, silencieux et inquiétant - Ils ne parlaient jamais. Ils semblaient terrifiés par les autres. Ils se haïssaient les uns les autres, et Marianne ajoute qu’ils traînaient avec eux leurs dysfonctionnements familiaux. Elle se retrouva aussi à l’époque de ses débuts en tournée avec Roy Orbison qui comme toutes les stars américaines, s’octroyait un droit de cuissage systématique sur les petites Anglaises. Le grand Roy apparut un soir à la porte de la chambre d’hôtel de Marianne en boots de cow-boys et lunettes noires - Black shades, vest, polo, tie - « Il était large, étrange, avec un air triste, il ressemblait à une taupe qui chaussait les boots de Tony Lama. » Roy lui indiqua le numéro de sa chambre et tourna les talons.

Elle fait partie des gens qui ont côtoyé Dylan au Savoy Hotel en 1965 - God himself, the hippest person on earth - Elle fait un éloge spectaculaire de Bob - The impeccable motley tailoring, the Spanish boots, the Rimbaud coif, the druggy shades, all that bit I adored. I just found him so daunting: he was a very strange man (Un style de fringues hétéroclite impeccable, les Spanish boots, la coiffure de Rimbaud, les lunettes noires de camé, j’adorais tout ça. Il m’intimidait. C’était un homme très spécial). Et plus loin elle récidive : « Dylan était la voix de Dieu. Mais des tas d’autres gens étaient aussi la voix de Dieu. La première fois que j’ai entendu Aretha, elle était la voix de Dieu. La première fois que j’ai entendu Otis, il était la voix de Dieu. Percy Sledge était la voix de Dieu. Et ils le sont encore, mais ce fut la voix de Dylan qui sortit du buisson ardent. » Une relation va s’établir entre eux, mais à l’époque, Marianne est enceinte et Dylan reviendra vers elle beaucoup plus tard, car bien sûr il la convoitait.

Marianne Faithfull dans Lucifer Rising, film de Kenneth Anger

Encore des portraits stupéfiants, comme celui du fameux Jean De Breteuil qui craignait pour sa vie car il avait fourni le smack qui avait tué Jim Morrison - a small-time heroin dealer in big trouble - ou encore Kenneth Anger, que Marianne roule dans sa farine. Puis Tim Hardin, complètement défoncé jour et nuit on the infamous Brompton mixture - un cocktail d’hero et de coke - It kept him nicely scrambled - et en le voyant dans cet état, Marianne avoue que même si les drogues l’intéressaient, elle ne voulut jamais toucher à celle-là après avoir vu dans quel état elle mettait Gregory Corso et Tim Hardin.

Mais bien sûr, c’est le portait que Marianne brosse d’elle-même qui rend ce livre indispensable. Elle explique à plusieurs reprises sa nature profonde : elle croit toujours que les choses vont s’arranger d’elles-mêmes. Donc, elle ne sait rien de la notion de risque. C’est une forme de candeur exceptionnelle. Question sexe, elle est admirable : Anyway a good fuck just doesn’t do it for me. I need a lot more than that - Oui, Marianne ne se satisfait pas d’un coup de baise. Il lui faut autre chose. Quand elle découvre que Jagger la trompe avec des groupies américaines, elle met un point d’honneur à ne pas réagir - « Je n’ai jamais rien dit. Se rendre malade à cause des petites coucheries ici et là, c’était alors très démodé et très classe moyenne. » Et quand Jagger voulut la contraindre à l’accompagner dans les dîners mondains, Marianne avalait une poignée de Mandrax et s’écroulait la gueule dans son assiette en plein repas - I took five Mandrax and passed out in the soup - Magnifique, n’est-ce pas ? Après le passed-out-in-the-soup incident, comme elle l’appelle, Jagger cessa de la forcer à l’accompagner. En plus elle ne supportait pas ces gens de la haute, c’était l’enfer - Making small talk with humorless mindless bores was my idea of hell - (Babiner avec ces gens sans esprit, sans humour et mortellement ennuyeux, pour moi c’était l’enfer). Elle ajoute que c’était LEUR enfer et elle préférait trouver un enfer à elle, thank you very much, and I did.

Marianne se montre impitoyablement intelligente et caustique. Quand elle quitte Jagger et donc les Stones, elle sait qu’elle fait ce qu’elle doit faire, which was to walk before they make me run. Marianne va aller de mec en mec et de drogue en drogue - The whole scene was complete insanity - Puis elle va attaquer la période qu’elle appelle the wall : elle vit dans la rue et pense sérieusement à devenir invisible. C’est une obsession. Une junkie invisible. Elle veut fuir son passé de Baroness’s Daughter, de Pop Star Angel et de Rock Star’s Girlfriend.

Après bien des années de dérive, Marianne revient à une forme de raison : « Prendre soin de soi et bien agir tout le temps, c’est affreusement niais. Mais sur l’autre voie, il n’existe qu’une seule conclusion, qui est la mort. » Elle revient constamment à l’hero pour expliquer qu’elle ne voulait qu’une chose : ne pas endurer la souffrance morale - I wanted this painlessness all the time - Elle pense donc que la drogue en elle-même n’est pas le propos. Et voilà. Quand on a compris ça, on a tout compris.

Après avoir englouti les deux livres de Marianne, l’idéal serait bien sûr de pouvoir feuilleter A Life Of Records, un très bel album qui retrace en images cette vie exceptionnelle. Comme le dit Salman Rushdie dans sa préface, « c’est une belle histoire, pas vraiment un conte de fées, mais une histoire que William Blake aurait aimé écrire. Il savait lui aussi de quoi était fait le chemin qui va de l’innocence à l’expérience. » Le principe de cet album est simple : Marianne fait un choix d’images et écrit autour pour les commenter. Et ça démarre bien sûr avec les photos d’enfance, de son père Glynn Faithfull, agent secret de l’Intelligence Service pendant la Seconde Guerre Mondiale, et de sa mère Eva Sacher Masoch, petite-nièce de Leopold von Sacher-Masoch, auteur de l’ouvrage La Vénus À La Fourrure. Puis on entre dans les early sixties avec tous ces beaux portraits de la petite blonde de type Mademoiselle Âge Tendre, dont un signé David Bailey. On tombe plus loin sur les images de la romantica avec Jagger, tout ça est très sixties. On trouve juste une toute petite image avec Brian Jones - With Brian near the end - Plus loin, portrait de Marianne par Cecil Beaton - Photograph of me very smacked out - Oui, Marianne n’a pas l’air fraîche, mais quelle classe ! Ce qui frappe le plus quand on revoit les portraits des années soixante-dix, c’est la beauté fascinante de cette femme et principalement son regard. Puis le bal des célébrités, Bowie, Linda & Paul, Iggy et encore une petite image de fête où apparaît Brian Jones barbu, Serge Gainsbourg, the greatest gentleman I ever knew, Ava Gardner, Robert Mitchum, Roman Polanski et Allen Ginsberg. Pas mal, pour une ex-fan des sixties, petite baby doll.

Un beau portrait de Marianne ornait la pochette de son premier album, judicieusement titré Marianne Faithfull. En 1965, on fantasmait sur les blondes coiffées comme elle, ou comme Stone, de Stone & Charden. Mais cet album ne fait pas partie de ceux qui iront sur l’île déserte. Loin de là. Marianne tape pourtant dans des compos de Jackie DeShannon et de Burt, deux des plus gros auteurs de l’époque, mais sa voix trop enjôleuse, trop guenièvrée - au sens de la Table Ronde et de l’Holy Grail - ne passe pas. Elle chante du haut d’une glotte sensible qui fait pitié. Sa version du « Down Town » rendu célèbre par Petula ne convainc pas non plus. Elle tape aussi dans le fameux « In My Time Of Sorrow » composé par Jackie DeShannon et Jimmy Page lors de leur amourette londonienne, mais non, on ne peut rien en tirer. C’est la reprise puissante et dynamique d’« I’m A Loser » des Beatles qui sauve ce premier jet. Dommage que tout l’album ne soit pas au niveau de cette pop aérodynamique.

Paraît aussi en 1965 Come My Way, un album horriblement folky folkah, comme savent si bien les faire les Anglais. Elle fait sa strange avec « Jaberwoe » et chante « Portland Town » à sa fenêtre, comme la reine qui attend le retour de son époux parti aux Croisades. Oh Marianne peut chanter comme Joan Baez, c’est sûr, mais on bâille aux corneilles. Avec « Down In The Salley Garden », elle prend les gens pour des cons. Sacrée Marianne, elle n’en finit plus d’exprimer ce qui n’est pas le blues. Elle tente de sauver l’album en reprenant le « Black Girl » de Leadbelly, mais elle le massacre. On est trop habitué à la version originale pour tolérer l’intolérable.

Son troisième album Go Away From My World paraît la même année. Elle chante toujours d’une voix haute. On sent chez elle les étranges dispositions d’une jeune fille en fleur. Avec « Yesterday », elle tape dans le gros tapable, le gros cousu de fil blanc. Son filet de voix coule comme la semence odorante dans la vallée des plaisirs. Mais on la sent aussi attirée par le médiéval qui fut en Angleterre une véritable calamité. Marianne adore se poster à la fenêtre du donjon pour guetter le retour du preux chevalier Lancelot. On ne risque pas de danser le jerk avec elle. Avec un cut comme « Last Thing On My Mind », elle reste dans le balladif folky-folklo et elle semble s’y complaire. On songe à Sandy Denny et aux futaies tremblantes de Fairport Convention. Arrive enfin un beat en B, avec « Summer Night ». Ouf ! On la croyait perdue. Mais non, elle chante à l’entrain d’un beau mid-tempo londonien. Elle retrouve sa posture d’enchanteuse pour « Mary Ann ». Elle y sonne un peu comme Joan Baez. Il faut admettre que sa chanson est terriblement belle, et même carrément lumineuse. On entend rarement des voix aussi pures, aussi faut-il en profiter. Elle tape dans le beau « Scarborough Fair » de Paul Simon. Les immenses classiques lui vont comme un gant. Marianne est la Guenièvre des temps modernes. Son filet de voix court à travers les bois profonds de Sherwood.

Elle est toujours dans sa période folky-folkah lorsqu’elle enregistre North Country Maid en 1966. Elle re-folkyse « Scarborough Fair » qui semble fait pour ça et prend « Cockleshells » d’une petite voix plaintive, accompagnée à l’arpège prudent. Elle chante certains cuts avec la générosité de Joan Baez, avec la même féminité plantureuse. Elle prend « Sally Free And Easy » à la manière d’une folkeuse éperdue et moite, mais beaucoup de chansons nous ramènent au Moyen-Age. Elle finit l’album avec un « Wild Mountain Thyme » extrêmement mélodique qui remonte le moral des troupes.

Marianne porte une cravate Elvis sur la pochette de Love In A Mist paru l’année suivante. Comme on se trouve au cœur du Swingin’ London, elle attaque avec une reprise de « Yesterday », puis elle frise le psyché avec « You Can’t Go Where The Roses Go ». Il faut attendre « Don’t Make Promises You Can’t Keep » pour trouver de la viande. Elle jerke bien son cut et un petit solo glougloute de façon intrigante. Elle tente une reprise de « Ne Me Quitte Pas », celui des Parapluies de Cherbourg, pas celui de Brel. Elle est moins pénible que Jane, car elle ne joue pas avec l’accent anglais. En B, elle tape dans « Reasons To Believe » et rend un bel hommage à Rod The Mod. Elle enchaîne avec « Coquillage », l’histoire d’un coquillage ramené d’un long voyage par son bien-aimé. C’est d’une grande tenue mélodique. Elle finit avec un troublant « I Have A Love » qu’elle chante avec une certaine forme de pureté angélique. Elle peut se montrer incroyable, au sens de l’incroyabilité des choses, oui.

Lorsqu’elle enregistre Dreamin’ My Dreams en 1976, on constate que sa voix commence à s’altérer. Le morceau titre qui ouvre le bal évoque la valse à deux temps de l’époque des Habsbourg. C’est aussi avec cet album qu’elle commence à se prendre pour une chanteuse de country américaine. Elle tape dans une fabuleuse compo de Waylon Jennings, « This Time » et en fait une belle pop anglaise ambitieuse comme pas deux, hautaine, cuivrée et bien chantée. Autre belle pièce : « Wrong Road Again ». Voilà ce qu’il faut bien appeler une jolie pop de hit-parade montée sur un beat ballochard terriblement efficace. Ça passe pour deux raisons : un, c’est bien chanté et deux c’est terriblement joyeux. Bravo Marianne ! En B, elle tape dans une grosse compo de Jackie DeShannon, « Vanilla O’Lay ». Entre blondes, on s’entraide. Sa mouture se veut fantastique et de belle allure. Marianne dispose d’une voix parfaite qui porte bien. Elle nous livre là un folk-rock d’une élégance affirmée.

Deux ans plus tard sort Faithless. Marianne explique dans son autobio que les morceaux de l’album font partie de l’album précédent, mais la maison de disques fit croire qu’il s’agissait d’un nouvel album. Une fois de plus, son visage en gros plan orne la pochette. On retrouve sur cet album des morceaux de Dreamin’ My Dreams, notamment « Vanilla O’Lay », « Dreamin’ My Dreams » et « This Time ». Alors on se re-régale de « Vanilla O’Lay », beau tempo, belle voix, beau soleil, la rue est chaude, la vie sourit. Marianne abandonne le gothique pour respirer le bon air de la vie. On note que cet album prend une direction country radicale. Elle fait une cover de Bob Dylan, « I’ll Be Your Baby Tonight » et en profite pour partir à la dérive. On retrouve aussi de très jolies choses comme « Wrong Road Again », mais bon, globalement, ça reste gentillet.

Broken English reste son album le plus connu et certainement le mieux vendu, car il est gorgé de hits, ces hits qu’on entendait dans les radios FM des années 80 de sinistre mémoire. Le morceau titre et « The Ballad Of Lucy Jordan » sont connus comme le loup blanc des steppes, aussi n’allons-nous pas en rajouter. Idem pour sa version de « Working Class Hero ». On se régale de « Brain Drain », monté sur un joli groove de basse. La bassitude règne en ce beau monde bleuté. « Guilt » nous révèle le penchant désespérément gothique de cette pauvre Marianne. L’avantage est qu’on reconnaîtrait sa voix entre mille. Son timbre n’échappe pas à l’insularité.

On retrouve son portrait en gros plan pour la pochette de Dangerous Acquaintances. Elle est d’une beauté tétanisante, avec des petites mèches sur les yeux. Malheureusement, l’album subit les ravages de la prod des années 80. Elle se bat pour ne pas se faire avoir. On trouve en B un balladif d’envergure, « Truth Bitter Truth », cut magnifique - Who dit it ?/ Do I care - cut hanté qu’on réécoute indéfiniment. L’autre beau cut de l’album s’intitule « Easy In The City », troussé à l’anglaise, sur le ton du boogie. Décidément, Marianne résiste bien à la médiocrité des années 80. Son cut se veut solide et bien chanté.

Deux ans plus tard paraît A Childs Adventure. Plus de portrait en gros plan, cette fois. Un peintre a badigeonné la pochette. L’ombre de Marianne apparaît en fond. Elle ouvre le bal avec le fantastique « Times Square », un balladif de rêve - Take a walk around Time Square/ With a pistol in my suitcase/ And my eyes on the TV - Admirable car déployé à New York. L’autre très gros cut de l’album se niche de l’autre côté : « Ireland ». Elle rend un hommage magnifico à l’Irlande - The people who can laugh and drink/ And see things you have not seen - Et elle envoie les cornemuses dans le refrain - Ireland Ireland/ When will you be free - Quelle aisance ! On sent bien qu’elle est la seule en Angleterre à pouvoir sortir des cuts aussi monumentaux. Elle termine ce bel album avec un cut bien sombre, « She’s Got A Problem ». Elle sait plomber un ciel - When I take my last ride/ Down the big dipper slide/ Will I care will it matter/ If the world should say/ She had a problem - Assez déchirant. Oui, she had a problem.

Étrange album que ce Strange Weather paru en 1987. Un portait pensif de Marianne orne la pochette. Cet album est dédié à Howie, le camé bostonien avec lequel elle vécut un peu et qui finit par se jeter d’une fenêtre du 36e étage. Elle tape dans Kurt Weill avec « Boulevard Of Broken Dreams ». Elle nous régale avec « Yesterdays », un fantastique mélopif nocturne plein d’allant décadent et absolument superbe de perdition et de mélancolie. Doctor John accompagne Marianne sur « Love Life And Money ». Bienvenue au Casino Royale ! Et voilà que Robert Quine fait une apparition sur « I’ll Keep It With Me ». Du coup, le morceau se veut suspensif et Mariannne chante avec un feeling terriblement brisé. On retrouve nos deux invités de marque sur « Hello Stranger », compo signée Doc Pomus/Mac Rebennack. Marianne chante ça sous le boisseau du groove et nous entraîne dans le doux parfum de l’intimisme. Elle tape aussi dans « As Tears Go By ». On croirait que ce vieux hit fut écrit pour elle, car ça sonne comme du sur-mesure. Elle termine avec une fascinante confession, « A Stranger On Earth », qu’elle prend une fois de plus au feeling brisé. Unique au monde - Now I’ll be living the best I can/ Even since my life began.

Paru en 1990, Blazing Away est une sorte de Best Of live. Dr John accompagne Marianne au piano. Le hit de l’album est « Times Square », fantastique balladif chanté à la tripe. Elle fait aussi deux clins d’yeux aux Stones, d’abord avec « Sister Morphine » - qu’elle a composé, mais les Stones se sont attribué le crédit - Oui, l’here I lie in my hospital bed qu’on a tous chanté à l’époque, et ce cut a dans la voix de Marianne beaucoup plus de profondeur - Oh you see I’m not that strong - Elle semble souffrir pour de bon. Puis « As Tears Go By », où Garth Hudson l’accompagne à l’accordéon. On se croirait dans un bordel d’Amsterdam. On atteint là le summum de la décadence. Elle rend aussi hommage à John Lennon avec « Working Class Hero ». Elle attaque l’album avec « Les Prisons Du Roi », dans une atmosphère à la Walt Disney et elle chante en français - Messire dites-moi pourquoi ont-ils fait ça/ Est-il vrai qu’il ne viendra plus jamais ? - Avec « Why’d Ya Do It », elle mène le bal des vampires. Fantastique énergie ! C’est explosé aux trompettes. Le morceau titre tient les muqueuses en éveil. Elle chante d’une voix humide et belle, d’une voix de rouge à lèvres. Elle est somptueuse de féminité. On se sent de mieux en mieux en sa compagnie.

Elle revient aux affaires cinq ans plus tard avec A Secret Life et du sex dans « Love In The Afternoon », joué au vieux groove de basse. Elle allume bien. Le soir tombe - Let’s make love again/ We got time - Elle protège son partenaire - Don’t fall in love with me - Elle s’inscrit si bien dans la réalité - Thanks for loving me - Extraordinaire présence. Quelle femme ! L’autre merveille de cet album s’intitule « Bored By Dreams ». Elle lâche des trucs terribles - Toujours dire la vérité/ Quand je suis lasse des rêves - Et elle passe plus loin une formule terrible - After a certain age/ Evening works with injury - Tout aussi étonnant, voici « Losing », un fantastique règlement de comptes - Fighting hard and losing - Elle veut dormir, il rêve et il perd. L’autre merveille de cet album, c’est « She », merveilleusement chanté, un sommet de l’art vocal féminin. Elle est accompagnée à la mandoline des gondoliers. Pour une fois, c’est doux et non torturé.

Un an plus tard paraît 20th Century Blues, un album de chansons allemandes signées Kurt Weil. Elle y fait une reprise superbe de « Mack The Knife », chanson d’espoir bâtie sur une ode à la mort - Who’s the man cruisin’ in the corner - Elle atteint là une dimension mythologique. On trouve aussi sur ce disque « Alabama Song » - Show me the way to the next whisky bar - jadis repris par Jimbo, « Want To Buy Some Illusions », jadis repris par Marlene, « Boulevard Of Broken Dreams » - And Gigolo and Gigolette/ Wake up to find their eyes are wet/ With tears that tell of broken dreams - Elle est obsédée par les broken dreams, ça se voit. Elle est parfaite dans le rôle de Gigolo et Gigolette. Elle fait une magnifique version de « Complainte De La Seine » - Au fond de la Seine il y a de l’or/ Des bateaux rouillés des bijoux des armes - Elle fait aussi une fantastique version de « Mon Ami My Friend » - My Madeleine of Paris/ She was a nurse she’s now a prostitute - et elle prend « Falling In Love Again » au charme pur - I’m too much sentimental/ Perhaps it’s occidental - et puis forcément, elle tape dans le fabuleux « Surabaya Johnny » - You said a lot Johnny/ A big lie Johnny - Mais elle l’aime encore - My God I still love you so - Voilà certainement l’un des plus grands albums de Marianne.

On retrouve des chansons de Kurt Weil sur The Seven Deadly Sins, notamment « Alabama Song », où elle fait sa décadente supérieure. Sur tout l’album, elle chante à l’ambivalence d’une langue étrangement fourchue, enfin qui fourche - Love is tough - Elle sait de quoi elle parle. Elle vaut bien tout Fassbinder et tout le Cabaret de Bob Fosse.

Rich Kid Blues est un album de reprises qui parut en 1999, après avoir failli disparaître. Marianne l’enregistra dans les années soixante-dix, à l’époque où les singers-songwriters étaient encore à la mode, quand soudain apparut le glam. Comme son producteur était aussi celui de Gary Glitter, l’album fut jeté aux oubliettes. Joli portrait de Marianne sur la pochette : « La photo me montre comme j’étais à cette époque, pâle, maigre et malade. Je ressemblais à la mort. » Avec le recul, elle trouve sa voix très faible, it’s the voice of somebody incredibly high, probably on the edge of death, oui Marianne était à l’époque complètement défoncée, pas loin de la mort. Johnny Thunders sounds like that, ajoute-t-elle. Elle rend deux hommages vibrants à Dylan : une reprise de « Visions Of Johanna », lumineuse et bien dans l’esprit de la version originale, et « It Takes A Lot To Laugh It Takes A Train To Cry », purement fantastique. Le morceau titre est un hit de Terry Reid qu’elle prend à la glotte funèbre et aux syllabes tremblées. Elle chante « Sad Lisa » dans la posture d’une statue de sel et revient à son fucking Moyen-Age. Puis elle rate complètement sa version d’« It’s All Over Now Baby Blue ». Elle ne parvient pas à transcender le Phil Ochs de « Chords Of Fame » et elle revient se réfugier dans les bras de George Harrison avec « Beware The Darkness », mais elle est trop ralentie pour égaler la finesse de George. Elle fait sonner le « Mud Slide Slim » de James Taylor comme du Bobbie Gentry. Au moins, elle s’y retrouve, elle renoue avec le vieux groove d’acceptation.

Vagabond Ways is quite a dark record - which is my speciality as I do dark quite well ! - Oui, elle s’y connaît en dark. Marianne attaque cet album sombre avec le morceau titre - Oh doctor please ! I drink and take drugs/ I love sex and I move around a lot - C’est une vraie Rolling Stone, n’est-ce pas ? Elle enchaîne avec un truc co-écrit avec Roger Waters, « Incarceration Of A Flower Child ». Elle entre dans le grand appareil avec une voix de hanteuse patentée - In the haze of good dope & cheap wine - Elle enchaîne avec un « File It Under Fun From The Past » où elle sonne comme Nico, très sculpturale. On tombe plus loin sur un « Marathon Kiss » excellent - Chemichals flying/ Oh I love this - On a là une fabuleuse virée de romantique friquée - I cross the floor and I am high and I am rich/ When I’m under your lips and your fingertips - Fabuleux. On a encore des paroles fantastiques dans « For Wanting You » (Bernie Taupin), qu’elle place avec délectation - We do things because we must/ The law of love and lust/ Come together just like oil on flame - Et là, on s’éprend véritablement de la façon dont elle manie la diction. Elle chante en effet avec un style tellement distingué qu’il semble unique. Dans « Tower Of Song » (Leonard Cohen), elle parle à Hank Williams - Hank Williams hasn’t answered yet/ But I can hear him coughing all night long/ Oh, a hundred floors above me/ In the Tower of Song - De l’admirabilité des choses, vraiment.

Nous voilà rendus en 2002 pour l’arrivée de Kissin Time et de sa pochette ornée d’une peinture abstraite. Elle indique dans ses souvenirs que c’est l’album le plus rétro-sixties qu’elle ait fait. Le fameux « Sex With Strangers » fait l’ouverture. Voilà de la bonne electro - It’s time for sex with strangers - Cut de sex club. Elle chante « The Pleasure Song » d’une voix de mère maquerelle et reste dans l’electro, certainement la meilleure du coin. Et voilà l’hit de l’album, « I’m On Fire ». Billy Corgan l’accompagne - And love did come/ In such disguise/ That I could hardly recognize - Marianne monte au sommet de son art décadent et ça devient énorme - High heels allure ideal and not much fear - Elle raconte sa vie de femme blessée et c’est franchement extraordinaire. Elle rend aussi un hommage bouleversant à Nico avec « Song For Nico », accompagnée par Dave Stewart à la basse - And will Delon be still a cunt - Oh, encore une énormité avec « Slidin’ Through Life On Charm » - If Marianne was born a man/ She’d show you all/ Away to piss your life against the wall - Elle est accompagnée par Jarvis Cocker - I never got my royalties oh no - Pur génie d’élévation. Paroles démentes. Elle termine avec une reprise d’un vieux hit de Goffin & King, « Something Good » et le transforme en hymne des Modernists. Elle en fait de la magie pure, oh oh, avec Billy Corgan. Cet album compte parmi les très grands disques de rock anglais.

Deux ans plus tard sort Before The Poison. On y trouve deux belles énormités, à commencer par « My Friends Have », du gros rock anglais gratté à la dure par la copine PJ Harvey - Yeah you’re all fiends of mine - Marianne ensorcelle. On reconnaît bien le gratté à vide de PJ. L’autre énormité s’intitule « Desperanto ». Il s’agit d’une grosse opération de Soul funk ultra compressé. Elle chante à la surface de la sur-pression. Ça lui va comme un gant. Nick Cave produit le cut. On tape là dans une sorte d’extrémisme - It’s in your heart and everywhere - Nick Cave gueule dans les chœurs. On a un pounding énorme - Everybody loves my baby ! - C’est carrément noyé dans le stomp du son. Oh il faut aussi écouter le morceau titre qui dégage un fort sentiment de malaise. PJ gonfle les voiles de ce cut trop atmosphérique et on s’y perd. On assiste à une succession d’explosions, mais la PJ, elle adore ça. Quant à « Crazy Love », Marianne l’a basé sur Les Enfants du Paradis. Un DVD accompagne le disque. On y voit l’extrait d’un concert de Marianne à Hollywood. Elle porte un pantalon et une veste de smoking. Elle chante six chansons dont l’inévitable « Broken English » qu’on a trop entendu à la radio. Sur scène, Marianne commet une petite faute : elle ôte son veston. La voilà en chemiser blanc sans manches, les bras nus. Et c’est pas beau, même quand on l’idolâtre.

Paru en 2008, Easy Come Easy Go est un double album augmenté d’un docu. Le docu est nettement plus intéressant que le concert filmé à Hollywood. C’est un film de Mondino et Marianne commente quelques chansons de ce nouvel album de reprises. Elle démarre avec l’excellente reprise du « Ooh Baby Baby » de Smokey Robinson, puis elle explique pourquoi elle a craqué pour des chansons comme « Down From Dover » (Dolly Parton), « Sing Me Back Home » (Merle Haggard) et là elle raconte une petite anecdote. Elle demanda à Keith s’il voulait bien l’aider pour cette chanson, et elle reçut un fax de lui disant : « I’ll do it for you if you do it for me ». Et Marianne ajoute : « Which is Sing Me Back Home, and I wrote back saying : Of course I will. You can depend on that. I’ll do anything for you ». Keith est probablement le mec qu’elle a le plus aimé dans sa vie. On la voit aussi chanter « Solitude » en hommage à Billie Holiday et « Somewhere » de Bernstein sur lequel vient duetter Jarvis Cocker. Le producteur ajoute : « Every emotion is in the song ! ». Si on aime bien Marianne Faithfull, il est recommandé de voir ce film, car on voit la chanteuse à l’œuvre en studio, et ça ne trompe pas. Elle est tout simplement géniale.

Retour au double album : trois merveilles absolues se nichent sur le disk 1. « Hold On Hold On » arrive avec un son énorme - In the end I was the mean girl/ Or somebody in between girl - Elle chante à fond et Sean Lennon l’accompagne à la guitare. « Children Of Stone » sonne comme un mélopif de désespoir embrumé. Elle est parfaite dans ce rôle - Our chemicals devotions in the night - Il règne là une fantastique ambiance décadente - Crown of creation bring me into light - Elle évoque l’intensité des hallucinations. Ses syllabes traînent en chemin, chargées du poids de la connaissance. Avec « In Germany Before The War », elle revient à son vieil amour, Kurt Weil. Mais elle regrimpe dans les hauteurs avec « Oooh Baby Baby », accompagnée par Antony. Oh la précision du chant ! C’est bien le hit Soul que reprenait Todd Rundgren dans A Wizard A True Star - I did you wrong/ My heart went out to play/ And in the game I lost you/ What A PRICE TO PAY ! Ouuuuuh-ouuuuh baby baby - et ça se muscle à outrance. Elle revient avec un couplet tellement démentoïde qu’elle surpasse la version du Wizard. Eh oui, ça peut sembler bizarre, mais c’est pourtant vrai. Le disk 2 est aussi intense. Elle y reprend le « Somewhere » de Leonard Bernstein en duo avec un Jarvis Cocker qui réprime ses ardeurs avec beaucoup de courage. Marianne chante aussi « Salvation » avec du fatalisme plein la bouche. Elle demande : Do you feel alive ? Puis elle prend « Black Coffee » au bar blues de la 25e heure. Elle fait ensuite une reprise de Judee Sill, « The Phoenix », folky endiablé, et des filles font de chœurs admirables. Avec « Dear God Please Help Me », elle fait une prière d’église et c’est gratté par un certain Marc Ribot. Elle termine avec « Flandyke Shore », et de la décadence britannique plein la voix - Never to return to England no more - Extravagant !

Sur la pochette de l’album Horses And High Heels, on peut voir un beau cheval trotter dans les vagues du paradis. Nous voilà avec un double album sur les bras et une palanquée d’invités prestigieux. En plus, Marianne propose un incroyable choix de chansons. Elle sonne maintenant comme Nico. Elle attaque avec une compo de Mark Lanegan, « The Stations » et plante le décor : nous voilà transplantés en plein Southern Gothic. S’ensuit un cut co-écrit avec Voulzy, « Why Did You Have To Part », et ça vire forcément poppy. Elle redresse la barre avec un « No Reason » signé Jackie Lomax. Wayne Kramer vient gratter ses poux sur cette belle pop inspirée par les trous de nez. Le Meter George Porter bassmatique avec la classe que l’on sait. Wonderful Marianne, la voilà revenue dans les conditions optimales et exclusives. Elle attaque sa B avec « Prussian Blue », un balladif avantageux extrêmement bienvenu qui la gante si bien. Elle se repose sur l’ampleur de ce balladif noyé d’orgue Hammond et elle injecte là-dedans toute la nonchalance dont elle est capable. S’ensuit « Love Song », une compo de Lesley Duncan qui, comme bon nombre de compos de Lesley Duncan, refuse obstinément de décoller. En C, elle tape dans Allen Toussaint avec une reprise de « Back In Baby’s Arms » et Doctor John l’accompagne. On note aussi la présence de Lou Reed. Alors voilà, on se régale du joli groove de la Nouvelle Orleans avec des chœurs de rêve. Admirabilité garantie et sincérité du groove de basse endémique.

Un magnifique portrait de Marianne enfumée orne la pochette de Give My Love To London. Il est certain qu’à présent Jagger doit regretter de l’avoir perdue. Car Marianne est restée une très belle femme. On trouve deux énormités sur cet album. Tout d’abord le morceau titre, de très haut niveau structuraliste. C’est le genre de disque dont on ne pourrait pas se passer, d’autant que Steve Earle, Warren Ellis et Mick Jones font partie de l’aventure. On assiste avec ce cut à un fantastique paradigme musical - Paradise to hall boy - C’est du pur jus de décadence stompé à la bonne franquette. L’autre gros cut est la cover du vieux hit des Everly Brothers, « The Price Of Love ». Elle en sort une version pleine d’allant et bien chargée de la barcasse. Voilà ce qu’on appelle une vraie prod. On croise aussi d’autres belles choses sur cet album, comme « Sparrows Will Sing », doté d’une ambiance épaisse et garanti pur jus. Elle fait ramper sa voix de duègne. Elle a connu tous les règnes et elle éclate au sommet des remparts. Elle chante avec l’éclat des vieilles aristocrates qui ont tout vécu, et elle en a largement les moyens. C’est quasiment spectorien. Elle en use et elle en abuse. Jim Sclavunos vient jouer sur « True Lies » et Marianne tape dans Nick Cave avec un « Late Victorian Holocaust » lugubre, historique et chargé des tourbillons de la peste. Et puis il faut écouter « Going Home ». Pourquoi ? Parce que Brian Eno transforme ce cut en envoûtement. Elle termine avec « I Get Along Without You Very Well ». Elle règle ses comptes de vétérante du Swingin’ London. Ça commence à dater et à puer la décadence, la vraie, celle des choses et du temps.

L’album No Exit paraît en 2016. Il s’agit d’un album live proposant une belle sélection de cuts, dont une magnifique reprise du « The Price Of Love » des Everly. C’est joliment instrumenté, tapé au son lourd et sourd, et chanté à la Faithfull, avec toute la décadence qu’on peut imaginer. En B, on trouvera une belle version de « Sister Morphine », avec le doctor who has no face et elle lui lance : I’m just trying to score, comme elle l’a fait toute sa vie. Un certain Rob McIvey passe un joli solo. Il crée une dépression atmosphérique qui avale tout le son ainsi que toute la légende. Puis Marianne retourne se vautrer dans le lugubre pathos de Nick Cave avec « Late Victorian Holocaust » et elle reprend ce bon vieux « Sparrows Will Sing » de Roger Waters qu’elle semble tellement apprécier.

Nouveau coup de Trafalgar avec le livre-album Negative Capability. Chaque texte de chanson est illustré d’une photo. Marianne porte du rouge à lèvres sur la pochette et brandit une canne à pommeau d’or. Elle propose ici un bel ensemble de reprises, à commencer par l’« As Tears Go By » d’antan. La photo qui accompagne le texte est celle d’un mur auquel se trouvé punaisé le portrait de William Burroughs. Comme ses amis ont insisté pour qu’elle rechante ça, elle y shoote la meilleure dose de décadence qu’on ait entendue depuis Kevin Ayers. Alors c’est forcément mythique. Il y a même quelque chose de juvénile dans cette vieille glotte flappie. Autre cover de choc, l’« It’s All Over Now Baby Blue ». Elle est sans doute l’une des mieux placées pour saluer le génie du jeune Bob Dylan. Elle en bouffe la moindre syllabe, elle crunche le chocolat de la légende. C’est assez magnifique, elle va chercher son empty-handed painter from your streets si bas. Warren Ellis joue du violon. Qui peut résister à un coup pareil ? D’ailleurs, ça ne viendrait à l’idée de personne. Elle monte encore d’un cran dans la mythologie avec « They Come At Night » co-écrit avec Mark Lanegan. Elle se mêle de politique et d’heavy sludge, avec des bombs exploding in Paris - Terror in Paris/ The future is here - Elle fait régner sa terreur, it’s not a game, et développe une étrange puissance. Venant d’une mémère, ça peut déconcerter, car elle entre dans la violence du délinquant suprême, Lanegan, et élève considérablement le niveau du genre. Avec « Don’t Go », elle revient à ses rêveries avinées de fond du lit, elle chante ça à la glotte éteinte. Seule une lady comme elle peut se permettre de chanter à la glotte éteinte. Elle supplie un amant de ne pas partir. C’est d’une désespérance ultime - But please don’t go baby/ Don’t go too soon - Mais curieusement, les cuts écrits avec Ed Harcourt ne fonctionnent pas. Elle chante « No Moon In Paris » avec une diction de baleine échouée, elle fait ce qu’elle peut pour sauver le cut, mais elle sait très bien la différence qui existe entre l’hit et le no-hit. Il est vrai qu’aux portes de la mort, cette différence n’a plus guère d’importance. Elle fait son job et raconte qu’elle a vu the moon in Brazil and in Morroco. Mais il n’existe pas de moon in Paris. Elle tape aussi dans le « Loniest Person » des Pretties. Voilà qui va en fasciner plus d’un. Elle l’attaque d’ailleurs avec une ferveur très britannique, mais ça ne marche pas. Oh il faut aussi l’entendre chanter « Misunderstanding » d’une voix d’outre-tombe - Misunderstanding is my name - Elle va jusqu’aux portes de la mort et jette dans la balance toute sa mélancolie de fin de vie - Only you have such allure - Il faut voir comment elle prononce son alliore. Elle chante le « The Gypsy Faerie Queen » de Nick Cave d’une voix éclairée de l’intérieur. Warren Ellis fait de beaux backings derrière le voile de mélancolie. Puis on la voit peser de tout son poids dans « It’s My Own Particular Way ». La chose monte comme la marée - It’s taken me a long time to learn/ It took my whole life so far - Elle tire des conclusions aristocratiques, elle veut qu’on lui envoie quelqu’un qui l’aime, comme le demandait Percy Mayfield. On entend des chœurs de goules - In my own particular way/ Capable of living in my own particular way - Warren Ellis s’en vient profiler « Born To Live » à la flûte et nous plonge dans une antiquité de no way out à la Marcel Schwob. Elle plaque ses syllabes au sol, elle cloue ses chouettes sur les portes des églises et la beauté glisse enfin dans la tombe. Si on aime la décadence, alors il faut écouter « Witches Song », elle y ramène la décadence dans l’essence du génome - Let the great one know what it is we want - C’est effarant de no way out, elle plane sur la terre comme l’ombre du vampire, c’est long et lourd, joué au violon de la mort qui tâche - If there’s to be a mariage/ Beneath/ Con/ Tempt - Amen.

Quelle vie extraordinaire que celle de Marianne Faithfull ! Dans son autobio, elle rappelle qu’elle préfère nettement les amants cultivés. Lorsqu’elle passe sa nuit avec Keith, elle lui demande ce qu’il pense de l’Holy Grail - What do you think ever happened to the Holy Grail ? - Et Keith lui répond - Christ, Marianne, are you still tripping ? - Quelques décennies plus tard, quand Marianne entre en rehab et décroche pour de bon de l’alcool et des drogues, elle appelle Keith pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il y a un petit blanc au téléphone et Keith répond - Ah, Marianne, but what about the Holy Grail ? »

Qu’on ne s’étonne pas si la légende du rock reste le domaine réservé des gens supérieurement intelligents. D’ailleurs Marianne termine son autobio en donnant la recette du poulet à l’ail et au citron.

Signé : Cazengler, fesse-full

Marianne faithfull. Disparue le 30 janvier 2025

Marianne Faithfull. Marianne Faithfull. Decca 1965

Marianne Faithfull. Come My Way. Decca 1965

Marianne Faithfull. Go Away From My World. London Records 1965

Marianne Faithfull. North Country Maid. Decca 1966

Marianne Faithfull. Love In A Mist. Decca 1967

Marianne Faithfull. Dreamin’ My Dreams. NEMS 1976

Marianne Faithfull. Faithless. Eurosdic 1978

Marianne Faithfull. Broken English. Island Records 1979

Marianne Faithfull. Dangerous Acquaintances. Island Records 1981

Marianne Faithfull. A Childs Adventure. Island Records 1983

Marianne Faithfull. Strange Weather. Island Records 1987

Marianne Faithfull. Blazing Away. Island Records 1990

Marianne Faithfull. A Secret Life. Island Records 1995

Marianne Faithfull. 20th Century Blues. RCA Victor 1996

Marianne Faithfull. The Seven Deadly Sins. RCA Victor 1998

Marianne Faithfull. Rich Kid Blues. Diablo Records 1999

Marianne Faithfull. Vagabond Ways. Instinct Records 1999

Marianne Faithfull. Kissin Time. Hut Recordings 2002

Marianne Faithfull. Before The Poison. Naive 2004

Marianne Faithfull. Easy Come Easy Go. Naive 2008

Marianne Faithfull. Horses And High Heels. Naive 2011

Marianne Faithfull. Give My Love To London. Naive 2014

Marianne Faithfull. No Exit. Veryrecords 2016

Marianne Faithfull. Negative Capability. Panta Rei 2018

Marianne Faithfull. Memories Dreams and Reflections. Harper Perennial 2007

Marianne Faithfull. Marianne. Penguin Books 1995

Marianne Faithfull. A Life On Record. Rizzoli International Publications

L’avenir du rock

- Dans le Belair du temps, mais rien sur Robertas

Avec son air con et sa vue basse, l’avenir du rock n’inspire rien de bon chez ses concitoyens. C’est sa façon de brouiller les pistes. Personne ne se doute qu’il est un grand collectionneur. Oh il n’a pas les moyens de collectionner les toiles de maître ou les disques rares, il se contente de collectionner les oxymores et les paradoxes. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain et ça ne prend pas de place. En somme, la collection idéale. Si l’avenir du rock t’a à la bonne et qu’il t’invite à boire le thé, il profitera certainement de l’occasion pour te présenter les fleurons de sa collection. À commencer bien sûr par ‘le silence étourdissant’, suivi du fameux ‘soleil noir’ qu’on croise parfois dans le rock, mais il en invente aussi, par exemple ‘l’avis de la mort’ dont il est très fier. Il va aussi transformer le clair obscur en ‘obscur clerc de nos terres’ et ‘l’effroi voluptueux’ de Flaubert en ‘beffroi voluptueux’. Il fait claquer ses syllabes comme le fait l’immense Fabrice Luchini lorsqu’il déclame les vers de Victor Hugo. L’avenir du rock croque un biscuit, croutch, et reprend sa course folle. Il aime bien le ‘doux-amer’ mais lui préfère ‘la mer douce’, et il n’hésite pas à transformer le ‘violent paradis’ de Rimbaud en ‘violet paradigme’.

— Comment ça ?, s’étonne-t-on...

L’avenir du rock trempe son biscuit et rétorque sèchement :

— A-t-on déjà vu un paradigme violet ? Ça n’existe pas ! Pas plus que la mer douce. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu’elle est salée, foutrebleu !

Et il repart de plus belle avec les ‘fleurs du mâle’, il s’étouffe à moitié avec ses biscuits, il crache par terre, rrrrrr spllllshhh, et en levant soudainement les bras au ciel, il arrose le plafond de thé...

— Et ça, les ‘splendeurs impavides’, pas mal hein ? Les ‘fabuleux désastres’ ! Les ‘monstrueuses petitesses’ ! Mais le joyau de ma collection, c’est un paradoxe qui vaut bien le paradoxe de Zénon que m’expliqua jadis mon ami Damie... Écoutez bien : le paradoxe de Belair Lip Bombs et Las Robertas... Je vais de ce pas vous l’expliquer.

Le phénomène est assez rare pour qu’on s’y penche : deux groupes à l’affiche, The Belair Lip Bombs en première partie, et Las Robertas ensuite. Les Belair du temps volent le show, mais leur album ne vole pas haut, et Las Robertas tournent en rond sur scène alors qu’un de leurs albums te claque bien le beignet. Double renversement de situation. L’avenir du rock raffole de ce genre de paradoxe : des groupes sont bien meilleurs sur scène qu’en studio et inversement. Rentrons dans les détails.

Les Belair du temps nous viennent de Melbourne et sortent à peine de l’adolescence. Une petite gonzesse gratte et chante (Maisie petite souris) et à sa droite, un riffeur intrinsèque gratte des poux virulents (Mike Bradvica). Il sort un son extrêmement agressif sur sa Jaguar. La viande du groupe, c’est lui. And what a viande ! Il est de l’école des Santiago et des franc-tireurs, il joue tout en embuscade avec une morgue ahurissante. C’est un bonheur que de voir ce petit Aussie gratter ses poux. Il ne couvre pas le son, mais il le nourrit de l’intérieur, il rocke le boat des Belair du temps. Bon tu mets un peu de temps à entrer dans leur danse.

C’est toujours un peu la même chose, lorsque tu découvres un groupe, tu cherches tes marques pendant que le groupe cherche les siennes. Comme en plus ils sont très jeunes, tu ne leur accordes pas tout de suite le crédit qu’ils méritent, tu juges et parfois tu condamnes, le proc qui est en toi prend le dessus, et t’as du mal à lui faire fermer sa gueule, car qui es-tu donc pour oser juger ? Pour oser condamner ? Mais le fond du problème n’est pas là. T’as vu des milliers de groupes sur scène et tu préfères ceux qui t’embarquent dès les premiers cuts. Mais il y aussi ceux qui finissent par t’avoir en beauté et les Belair du temps, c’est exactement ça : ils finissent par t’avoir, leur set monte en température et ils entrent en toi comme jadis Alexandre entrait en ville conquise, et là tu les ovationnes, car leur final est spectaculairement bon, premier clou «Say My Name» et deuxième clou «Don’t Let Them Tell You It’s Fair».

Maisie petite souris rocke le boat elle aussi, jambes écartées, tournée vers Brad le killer qui n’en finit plus de gratter ses poux incroyablement toxiques. Ils ont tout compris. Son, compos, présence, influences, il ne manque rien. Le monde leur appartient. C’est l’image qu’ils vont laisser.

Bon alors, l’album ! Parlons-en ! Il s’appelle Lush Life et il porte bien son titre, vu qu’on les voit tous les quatre en bonne santé et frais comme des gardons sur la pochette. Dès «Say My Name», Mike Bradvica ramène sa petite niaque de poux à la Joey Santiago, et Maisie petite souris chante d’une voix plus ferme que sur scène. C’est Brad qui fait la pluie et le beau temps dans le Belair du temps. Mais ça va très vite se dégrader, avec «Gimme Gimme» qui sonne très Talking Heads. Dommage. D’autres cuts suivent et ne fonctionnent pas. Cette pop est trop typée indie, t’as déjà entendu ça 10 000 fois. Rien à en tirer. Ils bouclent leur balda avec un «Easy On The Heart» d’étudiant attardé. Ils ont 10 000 fois plus de punch sur scène. On espérait retrouver ce punch sur l’album. Tintin ! La prod est complètement foireuse. Molle du genou. Encore un album massacré par un pseudo-producteur qui n’a rien compris au groupe. Ça repart en B avec «Look The Part». La voix de Maisie petite souris finit par agacer. Ça coince. Elle se prend trop au sérieux. Elle vise la voix de femme mûre. En studio, ils perdent tout leur suc pixique, toutes leurs inflexions, toute l’agressivité du jeu de Brad. On ne l’entend même plus, alors que sur scène, il est fabuleusement proéminent. «Things That You Did» est encore très poppy et pourtant presque beau, comme chargé d’espoir, avec un goût certain pour l’azur. Ils terminent avec «Lucky Nine» et une certaine bravado, puis un «Suck It In» assez punchy. Ce sont les pics du set.

Et voilà le contre-exemple : Las Robertas, une fière équipe basée à Costa-Rica. Deux petites gonzesses au-devant de la scène, un hippie dévolu qui gratte sa douze, un autre gratouilleur de l’autre côté, un bon beurre et un excellent bassmatiqueur. Il joue au fond, mais il est assez proéminent. Ils ont un son plus psyché, qu’on ira situer du côté des petits Jesus et du Brian Jonestown Massacre dont ils reprennent le «Fingertips». Mais ça ne décolle pas. On entendra même des gens dire au sortir que «c’est toujours un peu le même morceau».

Effectivement, la belle brune qui s’appelle Mercedes Oller gratte toujours les mêmes accords, les ré, les mi, les la de «Darklands» et d’«Happy When It Rains» et les tempos veillent à ne jamais s’emballer. Las Robertas cultivent le doux ronron psychédélique, et en concert, c’est extrêmement dangereux. Il faut s’appeler Stephen Lawrie ou Anton Newcombe ou encore William Reid pour réussir à créer du schlouffff avec du schlaffff. Rien n’est plus difficile. Les cuts sont lourds et il faut savoir les arracher du sol. L’hippie dévolu fait des miracles sur sa douze, mais ça ne suffit pas. On a encore dans l’oreille le punch des Belair du temps, et on aimerait bien voir Las Robertas rocker le boat, mais ce n’est pas leur propos.

Ils ne démordent pas de leur vitesse de croisière. Ils créent leur monde, mais ils ne créent pas de magie. Ils ne génèrent pas d’enthousiasme. T’as déjà entendu 10 000 groupes sonner comme Las Robertas et ils n’assouviront pas ta faim de nouveauté. Leur son est beau, mais tragiquement classique. Tu dois faire contre mauvaise fortune bon cœur. Quand tu commences à recourir à ce genre de petites formules à la mormoille, c’est mauvais signe.

Alors le lendemain, t’écoutes l’album que t’as ramassé au merch, Waves Of The New. Et là, boom ! Tu tombes de ta chaise. Tu te relèves. Le jour et la nuit ! Explosif en studio, et ronronnant sur scène. L’antithèse des Belair du temps. Te voilà avec un big album dans les pattes. Wow Michele ma belle ! These are words that go together well. Sur Waves Of The New, ils ont 10 000 fois plus de son qu’ils n’en ont sur scène. C’est ultra-chargé de la barcasse, «Not Enough» sonne comme une bonne aubaine sonique. Michelle ma belle est bien dans le mood. Mais c’est Sonya Carmona qui vole le show à la basse pouet pouet sur «Flower Child». Tout est bien tendu sur le fil. Pas d’hit mais du son. Ça te cale bien l’estomac. Sonya Carmona fait encore des siennes sur «Sun Haze». Elle déroule tout le bazar. C’est pas très loin des Breeders, côté chant. Les cocotes de Cotas-Rica sont magnificotes. Cet album est le parfait contre-exemple de celui des Belair du temps. Et pouf, Sonya Carmona attaque «The Feel» à la basse fuzz ! Et elle claque un solo de basse, eh oui, amigo, ils tentent le coup, comme le fit Chopper Franklin dans les Cramps. Fantastiques dynamiques de rêve ! Elle refait un carton sur «I Wanna Be Like You». Sonya Carmona monte son bassmatic en neige, re-claque un solo de basse et te laisse comme deux ronds de flan.

Comme t’as flashé sur Sonya Carmona, tu rapatries l’album suivant, Love Is The Answer. Pas de pot, elle a disparu. Par contre, tu retrouves la formation vue sur scène ET toute la fâcheuse indolence du set. Michelle ma belle et ses amis recyclent tout le shoegaze des années d’ennui. Ça tartine par-dessus la jambe. Tous les clichés y passent. Ça ne marchait pas sur scène et ça ne marche pas non plus sur disque. Love Is The Answer : c’est le jour et la nuit avec Waves Of The New qui est un album merveilleusement tonique, comme dit plus haut. Tu ne vois pas bien l’intérêt d’une resucée de shoegaze. C’est du shoegaze d’après la bataille. Souviens-toi, tu fuyais tous ces Slowdive et tous ces Chapterhouse comme la peste et voilà qu’on te les ramène. Trop lymphatique. Le shoegaze induit la lymphe. Michelle ma belle voudrait bien être Hope Sandoval, mais elle n’est pas Hope. L’album se réveille en B avec le bien nommé «Awakening», c’est presque de l’Oasis sans le Liam. Ils exploitent la niche à fond. On sauve «Windows», bien chargé de la barcasse par le hippie dévolu, c’est lui qui ramène tout le jus et ça finit par s’enrouler comme du Mary Chain féminisé. L’hippie y ramène énormément de poux du meilleur effet psyché.

Signé : Cazengler, paradoc-sale

The Belair Lip Bombs. Le 106. Rouen (76). 28 janvier 2025

Las Robertas. Le 106. Rouen (76). 28 janvier 2025

Las Robertas. Waves Of The New. Buendia Records 2017

Las Robertas. Love Is The Answer. Kanine Records 2022

The Belair Lip Bombs. Lush Life. Cousin Will Records 2023

L’avenir du rock

- Gare à Gary Clark Jr.

(Part One)

La vie conjugale n’est pas toujours la panacée de la sinécure. L’avenir du rock n’est pas le premier ni le dernier à en faire l’amer constat. «Ah la garce», murmure-t-il dès qu’elle a le dos tourné. «Elle fait tout pour me pourrir la vie !». Pour commencer, elle déteste le rock, alors pour un mec comme l’avenir du rock, ça pose un sacré problème. S’il s’appelait l’avenir de Jean-Jacques Goldman, ou l’avenir de Claude François, ça pourrait coller, car ce sont ses idoles, à l’autre conne, mais quand elle entend du rock dans le salon, elle devient encore plus laide qu’elle n’est dans la réalité. La haine lui déforme le visage. Ses cheveux blonds deviennent électriques, elle se met à fumer sa roulée comme un maçon polonais et lance du insultes du genre : «Ah les kins font pas des kas !». Quand ils vont ensemble chez un disquaire, elle fait exprès d’acheter un 45 tours de Johnny Hallyday pour lui foutre la honte. Quand il réussit à la traîner dans un concert, elle va draguer un Johnny Casquette et sort fumer des clopes avec lui. Au moment de partir, l’avenir du rock tente de la récupérer pour la ramener au bercail, mais elle se planque derrière son Johnny Casquette et lui crie : «Pètezy sa gueule à c’bâtard !». Alors pour éviter de se faire péter la gueule, l’avenir du rock bat en retraite et rentre tout seul au bercail. Elle arrive le lendemain dans la matinée avec un œil au beurre noir et le chemisier déchiré. Quand l’avenir du rock lui propose un café et lui demande si ça va alors que de toute évidence ça ne va pas, elle rétorque d’une voix mauvaise : «M’ont violée tous les quat’, ces bâtards ! Ché a cause de toi, tout ça !». Avec l’esprit paternaliste qui le caractérise si bien, l’avenir du rock pourrait lui répondre un truc mérité du genre : «Ça te fait les pieds», mais il préfère s’abstenir, ce n’est pas la peine de rajouter une couche de pâté sur le pâté de pathos. Quand il finit ENFIN par comprendre que rien de très intéressant ne pourra sortir de cette aventure sentimentale, il opte pour la délocalisation, et ramasse ses cliques et ses Clark.

Même si Gary Clark Jr est l’homme de tous les avenirs, son nouvel album JPEG Raw ne l’est pas. Il tente pourtant le coup du boogie des temps modernes avec le morceau titre, il va chercher sa pitance ailleurs, d’où la modernité de la démarche.

Quasi Jazzmatazz. Sample de Monk ! Et le «Maktub» d’ouverture de bal est écrasé de son, comme chez Ayron Jones. Ça aplatit bien la purée. Il applique le principe du new black heavy rock : on écrase le son au fond du cendrier, et ça donne une impression générale très favorable. Il fait un duo d’enfer avec Valerie June sur «Don’t Start». Elle est folle, la Valerie. Gary duette avec elle dans la clameur des incendies. Il refait un duo d’enfer sur «What About The Children» avec Stevie Wonder. Ça vire big heavy duo d’enfer mythologique, ils chantent à la clairevoie et c’est d’une effarante modernité. Les montées à deux voix sont un chef-d’œuvre d’ingéniosité. Gary duette encore avec Keyon Harold sur «Alone Together». La trompette de Miles, c’est lui, le Keyon. Gary chante comme Marvin. Il se laisse couler dans le génie vocal. T’as tellement de son que le casque chevrote comme une baleine harponnée. Puis on va perdre l’heavy blues avec les autres cuts qui basculent soit dans le rap («This Is Who We Are»), soit dans le jazz («To The End Of The Earth»). Et puis tu as trop de son («Hearts In Retrograde»). George Clinton intervient sur «Funk Witch U», un deep groove de blackitude éperdue. L’heavy groove emporte toute la fin de l’album. Un album qu’il faut bien qualifier de difficile.

Déçu par ce nouvel album ? Oui, si on le compare au Live paru en 2014 qui était un album parfait. Si tu veux plonger dans la deep blue sea et retrouver les women fishing after me de Muddy, alors écouter ce Live de Gary Clark Jr. Il ramène tout simplement la démesure du blues électrique, mais de façon hendrixienne. Dès «Catfish», il tarpouille le plus gros brouet de blues électrique qu’on ait entendu ici-bas depuis «Red House». C’est du gras double. C’est du heavy blues viscéral, le blues-rock de la mélasse maximaliste. Gary Clark déclenche des avalanches de son. Il y a là tout ce qu’on aime dans l’approche hendrixienne du blues électrique. L’experienced de la démesure et l’attaque barbare du bas de manche - Fishing after me yeah - comme au temps du grand Muddy. Gary joue ses couplets à la pointe du feeling, avec une voix de basse qui se fluidifie dans l’énorme masse en suspension. C’est l’absalon de l’absolu, et il repart à la note blanche dans le brasier en liquéfaction. Il harcèle son heavy groove cataclysmique à coups de notes de bas de manche. Cette abomination marque la cervelle au fer rouge. Attention, ce n’est pas fini ! Il remet le couvert avec «Next Door Neighbor Blues», groové jusqu’à l’os, coulant, lourd, dans le schéma classique du petit stomp bien tapé au bass-drum des seventies. Tout le son de la création semble s’être rassemblé sur l’Ararat du blues moderne. Autre merveille : «When My Train Pulls In», blues rock bien amené au tapis vert des indicibles victoires. Gary pousse ses vocaux et grimpe dans l’enfer d’un solo ultraïque. Il hendrixifie le son à outrance. Le touffu du blues rock exacerbe les oreilles. L’autre chef-d’œuvre de ce disque s’appelle «Numb». Il prend ça à l’hendrixité maximale et crée une sorte d’absolu de la mélasse. C’est le pire heavy blues qu’on puisse imaginer. Il joue dans la chair du blues, in the flesh, dans l’immortalité de l’esprit du blues. Il l’élève et le descend à la cave en même temps. JPEG Raw n’a rien à voir avec tout cela. Alors on s’interroge. Dix ans sont passés entre les deux albums. Mais on ne peut pas appeler ça une évolution. Il semble que Brittany Howard ait pris le même chemin, après les fulgurants albums d’Alabama Shakes : vers un son plus noisy et moins sexy, une sorte de dérive technologique.

Gary Clark Jr est en couverture de Soul Bag. Belles images. Le chapô nous rappelle que Gary Clark est un black d’Austin de 40 balais. L’interview est mal barrée, car Gary annonce qu’il voulait «faire un grand album dont il serait fier», avec JPEG Raw Tu parles d’un grand album ! Il raconte qu’il a enregistré en partie à Los Angeles avec Stevie Wonder et George Clinton. Et paf, il lâche le morceau : il a produit lui-même et appris à se servir de ProTools, donc c’est cuit. Adieu la «deep blue sea» et les «women fishing after me». Il dit aussi avoir écouté beaucoup de jazz, Coltrane, Monk, Johnny Hartman, et quand on lui demande s’il s’éloigne du blues, il répond non, alors qu’il devrait répondre oui. Il dit surtout qu’il ne veut pas stagner. C’est le problème du Chicago blues. Alors, confronté à la stagnation, Gary cherche sa voie. Il cherche à «surprendre le public.» On ne peut pas dire que ce soit réussi. Dommage. On dira pourquoi sans un Part Two. Ses grands albums appartiennent désormais au passé. Mais aux yeux de l’avenir du rock, Gary Clark Jr reste le roi du Raw.

Signé : Cazengler, tête à Clark

Gary Clark Jr. JPEG Raw. Warner Records 2024

Gary Clark Jr. Live. Warner Bros. Records 2014

Gary Clark Jr. avance sans œillères. Soul Bag n°254 - Avril Mai Juin 2024

L’avenir du rock

- Biche ô my Beachwood

(Part Two)

— Tu sais pas qui j’ai vu l’autre jour ?

— Non...

— L’avenir du rock !

— Ah bon...

— Et tu sais quoi ?

— Non...

— L’était en maillot de bain !

— Ah bon ?

— Tu vas pas me croire !

— Vazy...

— On aurait dit un pachyderme monté sur des pattes d’autruche ! Tu vois un peu le travail ?

— Non...

— Comme le gros dégueulasse de Reiser, dans un calbut à fleurs, la peau blanche, avec des coups de soleil, le genre de mec qui va jamais se baigner, tu vois ce que je veux dire ?

— Pas trop...

— Le mec qu’est gaulé comme un beauf de la cité, avec la moustache, le double menton et le bide qui déborde, atroce !

— On finit tous un peu comme ça, sauf quand on est cancéreux...

— Ouais, mais les cancéreux vont pas se baigner à la plage !

— Tu sais bien que la réalité ne pardonne pas une seule erreur à la théorie !

— Tu cherches à m’enfumer ou quoi ?

— Mais non, je te dis simplement qu’il ne faut pas voir la réalité telle qu’elle est...

— Ah ça te plaît pas que je traite l’avenir du rock de gros beauf, c’est ça, hein ?

— Pas du tout. La réalité n’est qu’un point de vue, tu le sais bien. Tu l’as vu sur quelle plage ?

— Beachwood !

Eh oui, si l’avenir du rock va se baigner, ça ne peut être qu’à Beachwood. Mine de rien, Beachwood Sparks est devenu l’un des endroits les plus courus du monde moderne. D’ailleurs, un nouvel album vient de paraître : Across The River Of Stars.

Dans Shindig!, Jon Mojo Mills en fait tout un foin. Mais malgré un bel élan et du son à gogo, l’album ne sort pas des clous. On s’effare aisément de «Torn In Two», cet heavy rumble de pop californienne, gratté à la merveillasse des sargasses, fébrile d’éclat populaire et hanté par un killer solo flash interstellaire, oui, ce «Torn In Two» te met en bouche, mais la suite peine à te convaincre, «Gentle Samurai» reste de la pop bon chic bon genre, avec des chœurs qui évoquent bien sûr les Byrds. Avec «Gem», ils font de la poppy poppah de fallait pah, ils sont capables du pire comme du meilleur. Mais les textures restent belles et intenses. Across The River Of Stars ne sera pas l’album du siècle. Trop calm & collected. Ils retentent le coup à chaque fois, mais ça ne marche pas, tu passes à travers «High Noon», «Wild Swans» groove sous un certain boisseau, mais tu ne ressens rien de particulier. C’est même un peu faiblard. Difficile de cacher l’amère déception.

Brent Rademaker avait pourtant annoncé la fin de Beachwood Sparks. C’est donc l’album de la renaissance, attendu comme le messie. Mills le cuisine sur son amitié avec Chris Robinson, alors Brent raconte qu’au début Robinson lui foutait la trouille et puis, il lui faisait fumer du pot, alors Brent était tout le temps stoned - He was a rock star to me (one of the last) - Ils partageaient une passion pour The Church et les Bunnymen, Aerosmith et The Cure - He really likes Faith - Et dans son élan, Brent ajoute : «Like yourself and your readers, he’s a real rock’n’roll freak and a huge FAN.» Il a bien sûr tourné avec les Black Crowes - 10/10 on the experience scale - Mills indique aussi qu’Across The River Of Stars a été enregistré chez John Dwyer, at Discount Mirror Studios, et produit par Chris Robinson. Brent n’en finit plus de le remercier de son aide. Ça finit par devenir bizarre. Il a un petit côté Brian Wilson : tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.

Dans Uncut, Stephen Deusner revient longuement sur le phénomène Beachwwood et ses «anthems of cosmic love». Il tend son micro à trois des Beachwood originaux : Farmer Dave Sher, Christopher Gunst et Brent Rademaker. Pour situer le groupe, Deusner sort cette belle formule : «Beachwood Sparks have always embodied both a sound (country rock, fringe psych) and an ethos (chill, open-hearted, alive to the chaos of the universe) inherited from The Flying Burritos Brothers, The Byrds, The Electric Flag and The Buffalo Springfield.» Rademaker ajoute que les Beachwood pouvaient jouer «in honkytonks as well as biker bars.» Puis après les deux albums qui vont établir leur réputation (Beachwood Sparks et Once We Were Trees) Neal Casal et Josh Schwartz vont casser leurs pipes en bois. Rademaker rappelle encore que le succès est arrivé brutalement : le groupe signe sur Sub Pop, « at a time when there was no-one else on the label singing harmony. We recorded at J Mascis’s house. We toured with the Black Crowes and the Shins. It got a little overwhelming.»

Brent Rademaker tire aussi les ficelles de GospelbeacH, comme on l’a vu dans le Part One. Leur nouvel album Wiggle Your Fingers grouille littéralement de puces. On croise rarement des albums de cette qualité. Ils proposent une big fat power-pop californienne, un pop d’azur marmoréen, et crois-le bien, «Nothing But A Fool» tortille bien du cul. Brent is the king of the BeacH. Te voilà conquis jusqu’au cou. Vraiment conquis. Conquis pour de vrai. Et ça continue avec «Losin’ Patience», nouveau stab de power-pop saturée de power. Pas compliqué : t’as Brent Rademaker en Californie et Marc Valentine en Angleterre. Ils se partagent le monde de la power-pop. Leur son est saturé de lumière, d’énergie, de bonheur et de joie. Cet album est visité par la grâce, à un point inimaginable. Brent joue parfois avec la pop comme le chat avec la souris («Second Chance»), et flirte avec la Beatlemania dans «You’re The Only One», et ça ré-explose au firmament avec «The Dropouts». Blow out ! Les GospelbeacH restent dans l’excelsior catégoriel avec «York Blvd», et son refrain monté sur un riff descendant, et puis ça atteint des niveaux inusités avec un passage à l’acte dans le suspensif. Tu crois rêver quand arrive «The End». Brent allume sa pop avec une classe sidérante. Il engage sa parole comme le feraient Gene Clark ou Chris Robinson. Des violons gonflent les voiles, et en prime, on te gratte des poux fluorescents. C’est d’une grandeur insensée. Brent Rademaker et ses amis repoussent les limites du genre. Ils redorent le blason d’une pop qu’on croyait éculée par tant d’abus.

Si Brent est si brave, c’est parce qu’il écoute des bons disks. Il n’y a pas de secret. Si t’écoutes de la daube, t’iras nulle part. Dans Shindig!, Brent choisit d’illustrer son parcours en choisissant 10 cuts, tiens on va commencer par le dernier, «Four White Men In A Black Car» de Mozart Estate, c’est-à-dire Lawrence d’Arabie. Bizarrement, Brent ne parle pas de Lawrence mais de son pote Joe Harvey-Whyte qui joue de la pedal steel sur ce cut. Il cite aussi «Ha Ha I’m Drowning» des Teardrop Explodes, et parle d’un «psyche love masterpiece». Il rend un hommage particulier à un groupe inconnu au bataillon, Let’s Active - Love inspired 60s oddness - et il conclut son petit paragraphe ainsi : «Mitch Easter is God.» Alors tu prends ta pelle et te pioche et tu vas creuser. Il aime bien Generation X, aussi («The Prince Of Kenny Silver Parts One And Two») - My punk-rock guitar hero Derwood Andrews - Bon, il cite aussi The Cure et Linda Ronstadt, et qualifie le No One’s Rose de Josephine Network de «best country-pop album of 2023». Il rend aussi un hommage stupéfiant à David Werner - His stellar LPs Whizz Kid, Imagination Quota and self-titled David Werner - Pareil, tyva ou tyvapas. La décision t’appartient. C’est d’ailleurs tout ce qui t’appartient.

Signé : Cazengler, son of a Gospelbitch

GospelbeacH. Wiggle Your Fingers. Curation Records 2024

Beachwood Sparks. Across The River Of Stars. Curation Records 2024

Brent Rademaker : Pointing the finger. Shindig! # 149 - March 2024

Jon Mojo Mills : Gentle samurais. Shindig! # 152 - June 2024

Stephen Deusner : Younger than yesterday. Uncut # 329 - September 2024

Inside the goldmine

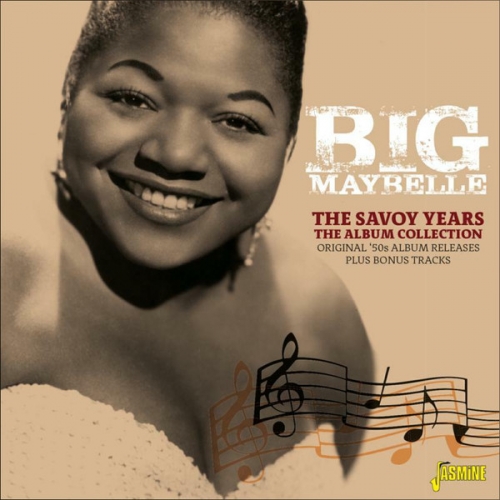

- Maybelle belle belle comme le jour