KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 597

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

20 / 04 / 2023

STANDELLS / SARI SCHORR

PIXIES / BUZZCOCKS / CHUCK JACKSON

MARLOW RIDER / WESTERN MACHINE

STONE OF DUNA / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 597

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Les standards des Standells

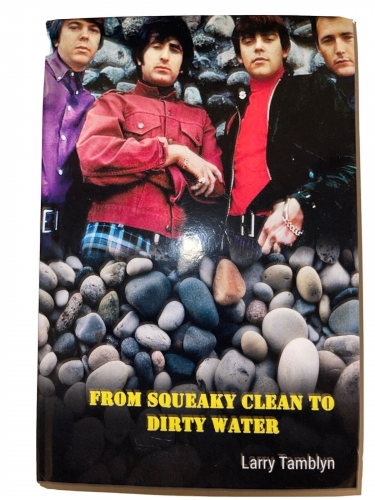

C’est dans Shindig! qu’on a chopé l’info : parution de l’autobio de Larry Tamblyn, le keyboardist des Standells. Comme toujours dans ces cas-là, on se frotte les mains. On se régale même d’avance. De tous les ténors du barreau gaga, les Standells étaient les plus percutants, donc les chouchous, comme l’étaient les Pretties en matière de British Beat, et Jerry Lee en matière de tout.

Les Standells sont arrivés en France via Nuggets, cette redoutable compile Elektra qui a mis pas mal de kids sur la paille. Parce que forcément, quand tu entends «Dirty Water», tu as envie de choper les albums. Oh c’est pas compliqué ! Il te faut juste sortir un bon billet et aller sur l’auction list de Suzy Shaw, chez Bomp! et avec un peu de chance, si tu mises bien, tu peux récupérer les gros cartonnés US des Standells sur Tower. C’est comme ça que les quatre Tower des Standells sont arrivés ici. On les ressort périodiquement de l’étagère, histoire de se rassurer.

Eh oui, les Standells furent un groupe à hits, comme le furent tous les groupes gaga-punk sixties, certainement pas des groupes à albums, comme vont l’être un peu plus tard le Jimi Hendrix Experience et les Small Faces. Sur chaque album, les Standells tournent sur une moyenne de deux ou trois hits, mais ce sont des hits majeurs. Le reste n’est que du filler. Tiens, si tu commences par leur premier album, Dirty Water, tu as deux grosses cacahuètes à te mettre sous la dent : «Dirty Water», bien sûr, radical - Aw Boston you’re my home - et en B, «Sometimes Good Guys Don’t Wear White» - But tell your moma and your popa that sometimes... - Sous des airs bravaches de balloche chicano, c’est le cut le plus punk de Los Angeles, bien épais, avec un Dodd bien raw to the bone. On se régale encore d’un «Little Sally Tease» plein de jus, harcelé par les interventions intestines de Tony Valentino et bercé par le shuffle d’orgue de Larry Tamblyn. Ils font aussi une belle cover du «19th Nervous Breakdown» des Stones avec lesquels ils sont partis en tournée. C’est l’une des plus belles intros des sixties - You gotta stop & look around - Ils piquent là une belle crise de Stonesy. Mais le reste de l’album n’est pas du tout au même niveau. Oh la la, pas du tout.

Alors après, voilà Why Pick On Me - Sometimes Good Guys Don’t Wear White, paru la même année, avec l’une des pochettes les plus iconiques de la culture gaga. C’est là que ça commence à carambouiller car on retrouve sur l’album le «Sometimes Good Guys Don’t Wear White» de l’album précédent. Joli cut c’est sûr, mais à l’époque, le procédé ne nous plaisait pas. Et comme on va le voir, cette façon de refourguer les mêmes hits sur des albums différents n’est pas finie. Côté covers, ils retapent dans les Stones avec un shoot d’acier de «Paint It Black», ils ramènent énormément de power dans un cut qui au fond n’en nécessite pas plus que ça, et puis ils tapent dans Burt avec «My Little Red Book», déjà repris par Arthur Lee & Love, et là, oui, banco, car grosse énergie punk, les Standells sont dans l’excellence du big L.A. brawl, ils y vont à l’énergie d’aw no ! L’autre coup de Jarnac est le «Mainline» qui traîne vers le bout de la B des cochons, encore du pur jus d’L.A. punk, qu’infeste à outrance le wild slinger Tony Valentino. En trois étapes («Dirty Water», «Sometimes Good Guys Don’t Wear White» et «Mainline») les Standells ont défini l’archétype du gaga-punk sixties.

Allez, on va dire que leur meilleur album est le Try It paru l’année suivante. Les deux coups de génie sont «Barracuda» et «Riot On Sunset Strip». Le Barracuda est le vrai hit des Standells - I’m a young barracuda/ Swimming in the deep blue sea - Wow, les fantastiques chœurs d’artichaut résonnent dans l’écho du temps. Ils finissent en mode hypno de c’mon c’mon c’mon. Planqué au fond de la B voilà l’excellent «Riot On Sunset Strip» - I’m going down/ To the Strip tonite - et ça va très vite avec le call for action. Vaillants Standells ! Dommage que le cut vire pop. Arrivent les sirènes de police, alors ça repart au wild as fuck avec le Tony en embuscade derrière les immeubles en flammes. Classic L.A. punk. Ils font aussi une cover bien standellienne de «St James Infirmary», gluante à souhait et chantée à outrance. Et puis bien sûr, tu as le morceau titre, belle invitation au c’mon girl.

Le quatrième Tower s’appelle The Hot Ones et c’est un album de reprises. On y retrouve le «19th Nervous Breakdown» des Stones et le punk genius de «Dirty Water». Le troisième standout de The Hot Ones est la version punkish de «Last Train To Clarksville». Tony Valentino et Dick Dodd jettent tout leur swagger dans la balance. Par contre, ils se vautrent sur «Wild Thing». Les Troggs font ça beaucoup mieux. Ils tapent aussi dans Donovan avec «Sunshine Superman». Ils ont la main lourde, ils ramènent un gros bassmatic sur le dos de Don, disons que c’est de bonne guerre. Ils enchaînent avec «Sunny Afternoon». Choix étrange de la part de punks angelinos. Nouveau choix étrange en B avec «Eleonor Rigby», et ils retrouvent enfin des couleurs avec une retake tape dur de «Black Is Black», encore un hit qui date de la belle époque, une fantastique machine à remonter le temps.

Dans son book, Larry Tamblyn se dit très fier du Live On Tour 1966 exhumé par Sundazed. On y trouve à boire et à manger. Ils attaquent avec un classic gaga pysch, «Mr Nobody», pas vraiment de son, ça joue sous le boisseau, dans les ténèbres de la légende. Ils enchaînent deux covers, «Sunny Afternoon» et «Gloria». C’est très mou du genou dans les deux cas, le Gloria est doux comme un agneau, ils en font même un comedy act. Ça se réchauffe en B avec «Why Pick On Me», une valse à trois temps qui préfigure les Doors. Ils flirtent aussi avec Paint It Black, mais ça bascule heureusement dans le punk de why pick on me baby. Puis ils osent taper dans James Brown avec «Please Please Please», wanna be your lover man baby, mais c’est imbuvable. Même leur «Midnight Hour» est mou du genou, complètement édulcoré, chanté en mode petit cul blanc. On est aux antipodes de Wicked Pickett. Ils finissent en mode Standells action avec «Sometimes Good Guys Don’t Wear White» et «Dirty Water». C’est Dave Burke qui fait rouler la poule au bassmatic avec un son bien rond et de vaillantes transitions.

Pour tous les fans des Standells, le Tamblyn book est un passage obligé, même si globalement on y apprend rien de plus que ce qu’on sait déjà. Début d’autobio classique avec tous les détails d’une enfance californienne et fin d’autobio classique avec tous les détails des règlements de comptes et des petites trahisons, le traître principal étant Dick Dodd.

Bizarrement, Tamblyn reste en surface. Il relate. Il raconte sa vie très simplement. Comme si sa vie se résumait aux quatre hits déjà cités. Mais il n’entre pas dans la chimie du groupe comme le fait Kid Congo avec le Gun Club. À la lecture du Congo book, on comprend pourquoi le Gun Club est un groupe si important. Larry Tamblyn se limite aux faits. Si les Standells sont devenus un groupe tellement mythique, on ne saura jamais vraiment pourquoi, on devra donc se contenter de les écouter. On grapille néanmoins quelques petites infos complémentaires et on s’en régale, puisqu’il s’agit des Standells, after all. Larry Tamblyn commence par nous rappeler que le Sicilien Tony Valentino s’appelle en réalité Emiliano Bellissimo et qu’ils ont co-fondé tous les deux les Standells en 1962. L’autre principale caractéristique de Tony est qu’il passe sa vie à courir les jupons et à baiser comme un lapin. Alors pourquoi les Standells ? Tamblyn tire le nom du «standing around in booking agents’ offices», c’est-à-dire «faire le poireau chez bookers». Larry a un grand frère, le fameux Russ Tamblyn, de neuf ans son aîné, qui deviendra movie star. En 1958, Russ joue le rôle d’un détective dans High School Confidential, avec Mamie Van Doren. On y voit surtout Jerry Lee. Larry avoue que Jerry Lee est l’un de ses héros et c’est grâce à lui qu’il arrête la gratte pour passer aux keyboards - After seing the movie, my musical perspective changed forever - Ça s’appelle une vocation.

Le deuxième line-up des Standells comprend en plus de Tony et de Larry, Gary McMillan (bass), rebaptisé Gary Lane, et Gary Leeds (beurre). Gary Leeds qui vient de voir The Village Of The Damned veut changer le nom du groupe pour l’appeler The Children, en référence au film, et il propose que tout le monde se teigne les cheveux en blond. Proposition refusée. Gary Leeds commence alors à voir le groupe de travers. Il ne va d’ailleurs pas tarder à le quitter pour rejoindre les Walker Brothers. On ne saura hélas rien de plus sur ce personnage clé de l’histoire du rock américain.

En 1965, Larry abandonne le Farfisa pour un Vox Continental organ. C’est Dick Dodd qui remplace Gary Leeds, un mec «handsome and self-assured», «half Hispanic and half Irish». Larry lui trouve «a real punk attitude». Dodd dit aux autres qu’il a eu l’info par Jackie DeShannon qui savait que les Standells cherchaient un beurreman. Dodd dit aussi qu’il a joué un moment dans le groupe de Jackie.

C’est aussi en 1965 qu’ils rencontrent Greengrass Productions et Ed Cobb, un ex Four Preps. Les Standells signent avec eux, parce qu’ils ont un deal avec Tower Records. C’est Cobb qui pond «Dirty Water». Il suggère de laisser Dick Dodd chanter. Et Tony sort le riff qu’on connaît tous, le fameux dum-dum-dum dump-da-dum. C’est Dick Dodd qui a l’idée de l’intro d’I’m going to tell you a story - It’s about my town/ I’m going to tell you a big fat story baby/ It’s all about my town - C’est aussi lui qui ramène les petites transitions du genre «along with lovers muggers and thieves», et «aw but they’re cool people». Et pour bien enfoncer le clou, Larry révèle que «Dirty Water» fut enregistré dans un garage aménagé en studio à Westwood, sur un trois pistes. Wham bam thank you pas mam, mais Armin Steiner, l’ingé-son. Inutile de dire que la version enregistrée de «Dirty Water» n’a plus rien à voir avec la démo d’Ed Cobb, mais les Standells ne sont pas crédités.

En 1966, un mec de Screen Gems appelle Larry pour lui proposer la botte dans les Monkees, mais comme les Standells commencent à décoller, il reste loyal au groupe. D’autant plus loyal qu’avec «Dirty Water», les Standells obtiennent a «national prominence». Soudain, Dick Dodd annonce qu’il quitte le groupe pour rejoindre les Ravens. Tony est furieux : «Dat fucking Mexican ruined my life». Tony parle encore un mauvais Anglais que Larry s’amuse à le citer dans le texte. En remplacement de Dodd, ils recrutent Dewey Martin qui bat le beurre dans Sir Raleigh & The Coupons, et qui le battra ensuite dans Buffalo Springfield. Comme Dodd, Dewey est un excellent beurreman et un excellent chanteur. Quand Dick Dodd revient, Dewey gicle. Soulagement général, car Dewey se baladait avec un ocelot dont tout le monde avait la trouille.

Il est temps d’enregistrer le premier album et Ed Cobb emmène le groupe au Keaney Barton’s Audio Recording Studio, là où les Kingsmen, les Sonics et les Wailers ont créé le Northwest Sound. Et quand Gary Lane quitte le groupe, c’est l’excellent Dave Burke qui le remplace.

L’épisode le plus important dans l’histoire des Standells est certainement leur tournée en première partie des Rolling Stones, en 1966. Rick Derringer et les McCoys font aussi partie de cette tournée devenue mythique. Le tour manager des Stones est Mike Gruber que Larry voit comme un «major asshole». Dans l’avion les drugs sont plentiful : pot, mais aussi l’amyl nitrate qu’on utilise nous dit Larry pour relancer le cœur des mourants. Hélas, Larry reste à la surface des choses. On trouve beaucoup d’infos sur cette tournée dans Love That Dirty Water: The Standells And The Improbable Red Sox Victory Anthem de Chuck Burgess & Bill Nowlin.

Ils enregistrent leur deuxième album Why Pick On Me à Los Angeles. C’est Ed Cobb qui choisit tous les cuts. Larry ajoute qu’il impose aussi le titre à rallonge. La même année sort The Hot Ones. Cobb fout la pression commerciale. Comme ça se vend bien, il accélère la cadence. Biz biz biz. Puis Larry voit Cobb changer. Il devient despotique et bien sûr, bosser avec lui devient compliqué. Il se prend pour une superstar, comme Totor, il s’attribue le fulgurant succès des Standells. En studio, il fait venir deux blackos, Ethen McElroy et Don Bennett qui composent et qui arrangent, puis des musiciens black qui remplacent les Standells sur un cut. C’est la même arnaque qu’avec le Chocolate Watchband. Larry assiste à l’enregistrement des faux Standells et demande à Cobb pourquoi il ne laisse pas jouer les Standells. Cobb lui répond : «These guys sound more like the Standells than you do.» Merci Cobb ! Le cut dont il parle est «Can’t Help But Love You». Cobb rajoute aussi des cordes sur «Trip To Paradise». Heureusement, le reste de l’album est purement standellien. C’est Larry qui chante «St James Infirmary». Puis les choses se dégradent encore avec Cobb qui décide de mettre Dick Dodd en avant, avec les Standells comme sidemen - He had lost all respect for our artistic integrity.

C’est John Fleck qui va remplacer Dave Burke. Fleck n’est pas n’importe qui, il a joué dans Love. C’est un mec brillant qui sait aussi composer. Les Standells enregistrent encore un single avec Cobb : «Animal Girl»/«Soul Drippin’», qui paraît en 1968, puis un cut de Graham Gouldman, «Schoolgirl», mais comme Tony n’arrive pas à le jouer, Gouldman pique sa crise de fiotte et quitte le studio en claquant la porte. Larry se dit surpris de voir réapparaître le cut plus tard sur une réédition CD de The Hot Ones, mais il ne reconnaît pas la voix de Dick Dodd. Il se pourrait dit-il que ce soit celle de Gouldman.

1968 est pour Larry l’année de la fin des haricots. Le single «Animal Girl» floppe. Le gaga-punk des Standells et des Seeds cède la place à l’acid rock de San Francisco. Les riffs de Tony n’intéressent plus les gens. Les Standells en profitent pour virer Cobb. Ouf ! Dunhill Records louche sur les Standells. Une fois de plus, Dodd quitte le groupe pour entamer une carrière solo. Il reproche aux trois autres d’avoir viré Cobb qu’il considère comme un père. Cobb reproche aussi aux Standells de l’avoir quitté après qu’il ait tout fait pour les lancer et les rendre célèbres. Larry pense le contraire : Cobb leur doit tout, ce sont les Standells qui ont fait le son de «Dirty Water», certainement pas Cobb. La meilleure preuve dit Larry c’est qu’après les Standells, Cobb n’aura plus jamais de hits. Dodd avouera aux trois autres qu’il avait été manipulé par Cobb, lui faisant croire qu’il était The voice et que les autres ne servaient à rien.

Les Standells se reforment avec Daniel Edwards (lead guitar) et Willie Dee (beurre). Le groupe tourne essentiellement en Californie. Puis Lowell George monte à bord, mais avec lui, ça se termine en eau de boudin. S’ensuit un autre line-up avec Bill Daffern (beurre), Paul Drowning (gratte) et Tim Smyser (bass) et là, on commence à s’ennuyer comme un rat mort. Larry finit par en avoir marre de jouer dans les nightclubs. Il se dit «disillusioned with the entire rock group thing». Il jette l’éponge. Pour lui, les Standells sont morts et enterrés. Kaput.

Grave erreur ! Le groupe se reforme en 1983 avec Bruce Wallenstein et Eric Wallengren. Ils partagent un studio de répète avec Motley Crüe que Larry voit comme des singes - Pour eux, l’abus d’héro et des orgies sexuelles sont probablement un pré-requis pour jouer dans un groupe de rock - En 1984, les Standells originaux se reforment pour jouer dans un festival rétro : Dick Dodd et Gary Lane remontent à bord. Puis c’est au tour de Tony de mal tourner et de devenir a pain in the ass. Il veut jouer ses compos sur scène et le problème, c’est qu’elles ne sont pas bonnes.

Puis ce sera le fameux Cavestomp à New York. Le grand Peter Stuart des Headless Horsemen accompagne Tony, Dick et Larry. Et en l’an 2000, ils participent au fameux Las Vegas Grind avec les Remains et les Lyres. Larry est ensuite contacté par un tourneur espagnol qui veut les Standells au Go Sinner Go Festival de Madrid, et pour une tournée espagnole grassement payée. Tony dit non, parce qu’il doit s’occuper de son restau. Quand Larry propose de le remplacer à la gratte pour la tournée, Tony réussit à convaincre en douce Dick et Gary de refuser. Larry se dit trahi par son vieil ami. Il atteint les tréfonds de l’acrimonie. Pour lui, c’est la fin des haricots définitive.

Il se fourre encore une fois le doigt dans l’œil. En 2009, les Standells originaux jouent à Vegas, puis à Amoeba Records, le super-marché du disque de Los Angeles, pour la parution de la box Rhino Where The Action Is, sur laquelle «Riot On Sunset Strip» est le kick-off cut. Larry découvre ensuite que Dick Dodd a détourné à son profit les royalties du fameux Live On Tour 1966 de Sundazed, sans bien sûr le dire aux autres. Il avait signé «Dick Dood for the Standells». Comment a-t-il pu faire une chose pareille, se demande le pauvre Larry, effondré au spectacle de cette abominable trahison. En 2010, les Standells reformés tournent en Europe. Ils jouent enfin au Go Sinner Go Festival de Madrid, dix ans après que Tony ait comploté pour l’annuler. Comme Tony a été viré du groupe, il appelle Larry pour lui demander de le prendre pour la tournée et Larry l’envoie sur les roses. Il a déjà engagé un guitariste «much better musician than Tony». Et puis la vraie raison, c’est qu’il ne peut pas recommencer à travailler avec Tony. Impossible !

Alors la guerre éclate entre Tony et Larry. Tony ouvre un site officiel des Standells sur lequel il traite Larry de menteur. Les Standells continuent cependant à tourner jusqu’en 2017 et le concert final a lieu au Palace Theater de Los Angeles. Quelle histoire !

Dans Shindig!, Chaim O’Brien-Blumenthal re-raconte le book, comme le fait le cat Zengler, il reprend méthodiquement toute la chronologie et sort les anecdotes les plus croustillantes. O’machin sort par exemple l’anecdote du concert de Toronto, sur la tournée des Stones en 1966, lorsque les Ugly Dickings sont virés de la scène parce qu’ils tapent un cut des Stones. Ils ne savaient pas qu’ils jouaient en première partie des Stones et que, dans ce contexte, c’est interdit de jouer leurs cuts. Larry raconte aussi qu’un jour, il est invité à dîner chez les Stones, dans leur hôtel de Manhattan, et quand il demande du ketchup pour arroser son steak, le Jag le traite de «fucking yank». Larry raconte aussi que John Fleck fut débauché de Love, ce qui n’a pas plu à Arthur Lee. Pour se venger, le roi Arthur débranchera tous les amplis des Standells au moment où ils arrivent sur scène. C’est John Fleck nous dit Larry qui compose «Riot On Sunset Strip», et Tony ramène le riff, pour le film du même nom. O’Brien-Blumenthal cite bien sûr le garage revival des années 80 et le rôle crucial qu’a joué Rhino pour la renaissance des Standells. Et puis tout ça se termine bien sûr avec l’épisode du Red Sox Baseball team de Boston qui demande aux Standells de venir jouer «Dirty Water» dans leur stade en 2004 : c’est l’hymne du club. Et l’hymne des garagistes.

Signé : Cazengler, Standouille

Standells. Dirty Water. Tower 1966

Standells. Why Pick On Me. Sometimes Good Guys Don’t Wear White. Tower 1966

Standells. Try It. Tower 1967

Standells. The Hot Ones. Tower 1967

Standells. Live On Tour. - 1966. Sundazed Music 2015

Chaim O’Brien-Blumenthal : I’m gonne tall you a story. Shindig! # 135 - January 2023

Larry Tamblyn. From Squeaky Clean To Dirty Water. BearManor Media 2022

Sari jette un Schorr

Si on est allé voir Sari Shorr sur scène, c’est sur les conseils de Mike Vernon, le vieux boss du British Blues et de Blue Horizon, qui dans une interview récente disait avoir craqué pour elle. Sari Schorr est une blanche qui chante avec Joe Louis Walker en tournée - She’s the most extraordinary singer, a big-voiced blues rocker - C’est d’autant plus troublant que le vieux Mike doit être blasé, d’avoir fréquenté toute la crème de la crème du gratin dauphinois, de Mayall à l’early Fleetwood Mac de Peter Green, en passant par le Chicken Shack de Stan Webb. Et combien d’autres ? Alors on fait confiance à Mike et on y va. D’un pas d’autant plus ferme quand on a pris la peine d’écouter A Force Of Nature, paru en 2016.

Elle y fait une cover du «Black Betty» de Leadbelly. Elle la gueule mais on voit bien qu’elle en veut, la petite Sari. Derrière, Innes Sibun fait un incroyable travail d’ascension vers les dieux du blues. Sari gueule mais elle est bonne. On le voit dès l’«Ain’t Got No Money» d’ouverture de bal, elle chante au registre haut, ce qui n’est généralement pas bon signe, mais Innes Sibun amène l’eau du blues à son moulin et ça finit par sonner juste. Sari allume bien ses cuts. Elle s’investit à fond, comme on dit dans les entreprises. C’est Oli Brown qui vient gratter ses poux dans «Damn The Reason». On perd le blues, elle se barre dans son truc. Mais quand Innes Sibun revient pour «Cat And Mouse», les affaires reprennent leur cours normal. La petite Sari chante comme une black et Innes Sibun fait merveille au solotage, il va dans le sens de la fluidité, il est parfait dans son rôle de guitar slinger en embuscade. Il monte vite à la note. L’autre invité de l’album n’est autre que Walter Trout («Work No More»). Le Trout ramène du blues électrique. Alors Sari chante son blues à la dure, comme les femmes le chantaient dans les années 70, Maggie Bell, par exemple, à la rauque, et le Trout en fait des tonnes, il n’en finit plus de jouer son blues, il tombe dans sa démesure et c’est pas mal. Elle chante un peu «Demolition Man» comme Nicoletta, elle chante du ventre, et Innes est là, juste derrière. Elle fait un peu sa Guesh Patti, on s’attend à voir se pointer Étienne. Il n’empêche que le son est plein comme un œuf et qu’on en savoure chaque seconde. Oli Brown revient jouer sur «Oklahoma» et il joue plus jazz. Il se croit malin, il a raison. Avec «Letting Go», on entre dans le registre de la main courante, avec un Innes éclatant au coin du bois de Boulogne. Oli Brown revient sur «Kiss Me» et lui entre dans le lard à la colère latente. Il gratte en concordance, mais il reste prudent, il a raison, car Sari est chaude - All I want you to do is to kiss me - C’est très sexuel, kiss me hey hey, ça sent bon la cuisse offerte et le ventre afférent, c’mon kiss me ! Elle tape aussi dans le vieux «Stop In The Name Of Love» des Supremes, elle passe bien, même avec des accents mâles. Elle en fait une version heavy et donc on perd le Motown. Elle écrase son Why don’t you stop comme un mégot et rate son effet.

Sur scène, c’est un peu du sans surprise. Les Anglais qualifient ce type de spectacle d’old-school. Sari Schorr ramène son public dans les seventies. Tous les poncifs accourent au rendez-vous, les gros solos d’orgue Hammond, les grattés de poux grimacés d’un petit mec affreusement doué qui s’appelle Ash Wilson, on a même le bassman black au crâne rasé qui descend du heavy bassmatic sur un manche de basse plus large que la moyenne, et bien sûr une Sari Schorr qui incarne toute la bravado du blues-rock des seventies avec cette petite veste à franges qui rappelle celle de l’early Ozzy Osbourne.

Sari Schorr est une très belle femme aux cheveux noirs, dotée d’une voix extrêmement puissante, mais diable, comme elle peut être prévisible. Ce qui n’enlève rien bien sûr à l’intensité de sa présence.

Pour ce set en Normandie, elle tape dans ses deux albums et on est ravi de la voir niaquer le «Black Betty» du vieux Leadbelly. Dès qu’elle tape dans le blues, elle est passionnante. Mais quand elle tape dans les balladifs à l’Aerosmith, alors là, c’est plus compliqué. On bâille aux corneilles. Elle établit avec le public un lien de très bonne qualité, on sent qu’elle est contente d’être sur scène, elle sait se montrer très chaleureuse, en tous les cas, ses mots sonnent juste. La petite ombre à ce tableau angélique, c’est que la salle n’est pas très pleine.

Il existe sur le marché un Live In Europe qui donne une idée précise de ce que donne Sari Schorr sur scène. On y retrouve son excellente retake du «Black Betty», elle le prend bien heavy et ça prend feu à force de craquer des allumettes. On y retrouve aussi «Back To LA», un balladif incendiaire porté par le pur power de sa voix, puis «Valentina», son cut de fin de set, juste avant les rappels. Des retrouvailles encore avec «Demilition Girl», heavy boogie élastique, mais avec de la voix, et «Ain’t Got No Money», un véritable shoot de hard boogie qu’elle éclate avec une force spectaculaire. Il faut la saluer, car elle génère énormément d’énergie. C’est une petite centrale à deux pattes. Elle pourrait alimenter une ville moyenne. Elle a joué aussi «Dame The Reason» à la Traverse, un cut de c’mon hanté par des fantastiques retombées d’excelsior, elle se fond dans le moule du bronze et n’en finit plus de battre de tous les records d’intensité énergétique. Elle peut se montrer très vindicative, avec une voix venue d’en haut, elle ramène des tonnes de power féminin. C’est dingue comme on s’attache à elle ! Elle fait une version superbe d’«I Just Want To Make Love To You», elle y déclenche une véritable émeute ses sens, elle s’y colle avec toute l’énergie dont elle est capable. Et puis elle ouvre son bal avec l’excellent big heavy boogie down de «The New Revolution», elle est vite dessus, beaucoup trop dessus. Trop de power, mais de ce trop-plein émane une forme de magie relative, c’est un hit, une vraie panacée, elle est splendide, elle épouse bien les développements, elle génère des petits phénomènes surnaturels.

Signé : Cazengler, Sari gole pas

Sari Schorr. La Traverse. Cléon (76). 1er avril 2023

Sari Schorr. A Force Of Nature. Marathon Records 2016

Sari Schorr. Live In Europe. Marathon Records 2020

Wizards & True Stars –

Have you seen the little Pixies crawling in the dirt ?

(Part Four)

Se pourrait-il qu’après (bientôt) quarante ans de bons et loyaux services, les Pixies fassent encore les malins en enregistrant un album qu’il faut hélas qualifier de génial ? Se pourrait-il qu’après tant et tant d’années, le Pixass des Pixies, c’est-à-dire Frank Black, soit encore capable de puiser à la source même de son art, un art qu’il faut bien qualifier d’art total ? Se pourrait-il qu’au soir de sa vie, un petit homme à tête affreuse soit encore capable d’illuminer la terre, comme il a su le faire sa vie entière ? Se pourrait-il qu’après tant et tant d’albums extrêmement denses Frank Black soit encore apte à densifier la densité au point d’en troubler la nature profonde ? Se pourrait-il qu’un homme ayant exploré tous les recoins de la métaphysique du rock soit encore capable de pousser ses recherches pour éventuellement révéler au monde de nouvelles découvertes ? Se pourrait-il qu’une cervelle humaine, celle de Frank Black en l’occurrence, soit tellement rompue aux excès de l’intelligence qu’elle puisse s’auto-régénérer ? Se pourrait-il qu’un homme soit tellement amoureux de sa muse qu’il puisse envisager de l’épouser pour atteindre à l’immortalité ? Se pourrait-il qu’un homme soit tellement passionné par l’art magique de la composition qu’il puisse se croire autorisé à bousculer l’ordre des choses établies, au point d’éradiquer la notion même de déclin ? Se pourrait-il qu’un petit homme affreux du nom de Frank Black soit capable à lui seul de bouleverser le cours du temps ? Se pourrait-il que Doggerel soit le meilleur album des Pixies ? Se pourrait-il que cette hypothèse soit une vue de l’esprit ? Se pourrait-il que toute vue de l’esprit ne soit qu’une hypothèse ? Se pourrait-il que Doggerel soit en réalité un monstre sonique qui dévore vivantes toutes les hypothèses et toutes les vues de l’esprit ? Se pourrait-il que le morceau titre de Doggerel soit l’une des incarnations du mythe d’on a road to nowhere, c’est-à-dire le mythe du Graal ? Se pourrait-il que Frank Black fasse monter tout doucement la pression de ce morceau titre pour mieux nous convaincre de le suivre on the road to nowhere, c’est-à-dire vers le merveilleux néant ? Se pourrait-il que cet assaut - I’m a wonder Doggerel - soit le plus grand assaut de l’histoire du rock ? Se pourrait-il que sa scansion I’ll never wonder again/ I’ll never wonder again soit la scansion primale du rock, comme le fut en son temps l’Out Demons Out d’Edgar Broughton ? Se pourrait-il qu’il claque au passage un solo d’outer-space pour mieux nous convaincre de son extrême sincérité ? Se pourrait-il qu’il revienne inlassablement sur son never wonder again pour nous montrer la direction des nouvelles voies impénétrables ? Se pourrait-il que ce nerver wonder again soit the real wonder de l’histoire du rock ? Se pourrait-il que cet album incite les hommes à se prosterner ?

Foin des interrogations. Il est temps de passer aux affirmations : Doggerel se joue en Technicolor. Tu es là pour ça, bien calé dans ton fauteuil de velours rouge, mais tu ne sais pas encore à quel point c’est du Technicolor. Le gros va t’en foutre plein la vue, et même certainement plus qu’avant, plus qu’au temps de Trompe le Monde, quand il injectait sous ta peau un torrent de frissons baptisé «Letter To Memphis». Dès «Nomatterday», Frank Black nous ramène sur son spot de prédilection, back to the edge of sound. Tu le verras gratter sa cocotte au bord du gouffre. Il oscille dangereusement mais il reste le maître du jeu, c’est-à-dire le maître du rock américain, autrement dit le maître des éléments et des tempêtes soniques - It’s Nomatterday/ Here we go again/ Necromancers bending to and from - Il retape dans son vieil art de la digression, d’autant plus librement qu’il n’a plus rien à prouver. Il vise encore l’apocalypse avec «Vault Of Heaven», mais il y va en fourbasse, en dessous du boisseau, là où rôdent les reptiles vénéneux et aveugles, il emprunte la voie humide de la pop, accompagné du son de basse qu’il affectionne particulièrement - Here in the vault of heaven/ Just trying to keep me straight/ But I ended up still in outer space - S’ensuit une extraordinaire descente aux enfers («Dregs of The Wine»), nouveau numéro de charme killer de sixty-six - And then it’s time to go/ It’s really time to go - définitivement wild as fuck, il le tire au cul en feu. Le shaman Pixass détient tous les pouvoirs du rock. Pire encore avec «Haunted House» ! On se croirait sur un album solo du gros, au temps béni des Catholics, il nous a tellement habitués à ce genre de fantasia, mais fais gaffe, car ça devient vite incontrôlable, il va te bouffer le foie vite fait. Cet artiste surnaturel est capable de descendre aux enfers avec le chant du paradis. Il re-Cariboute sous la voûte étoilée - Haunted house all full of ghosts/ I’m gonna pass that way - Ça reste à la fois d’un très haut niveau et inexorablement sublime - Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa - Il reste au paradis pour enfoncer un suppositoire dans l’anus rose de l’Ange Gabriel : «Get Stimulated» - ah-ah ah-ah - il schtroumphe sa heavyness, la bourre comme une dinde et claque sa chique aux accords délétères - Let it be said I’m a little narcissist/ But my favorite rock and roll is sealed with a kiss - Bizarrement, on se croit toujours en territoire connu, alors qu’il entre dans des zones inexplorées. Au point où on en est, on pourrait même parler de zones inexplorables. Il chante à l’agonie et reste magnifiquement infectueux - Get simulated/ I really get me down now - Il joue de sa voix comme d’un instrument. C’est sa façon de courir sur l’haricot du rock. Il reste le plus gros géant d’Amérique, un géant semblable à ceux que Zeus combattit et qu’Héraklès acheva. La seule différence avec les géants de Thrace, c’est que le gros est invulnérable. Il domine le monde et gratte sa petite pop. C’est un enchantement que de l’entendre. Il se permet même le luxe de sonner comme Creedence avec «Pagan Man». Il te concocte encore tout le bonheur que tu peux espérer avec «Who’s Sorry Now» et «You’re Such A Sadducce». Pix me up, Frank !

Signé : Cazengler, Picsou

Pixies. Doggerel. BMG 2022

L’avenir du rock

- Alors ça Buzz, cock ?

(Part Two)

L’avenir du rock prend souvent l’apéro à la terrasse du petit rade qui se trouve en face de la FNAC Saint-Lazare. Il se grise du spectacle d’une foule extrêmement dense, comme elle peut l’être aux abords de toutes les grandes gares parisiennes. Ce fleuve incessant charrie des êtres de toutes les couleurs et de toutes les tailles et semble les emporter vers leur destin. Quoi de plus vertigineux que le spectacle d’une foule en mouvement ? Un homme assis juste à côté engage la conversation :

— Je vous connais. Suis certain de vous avoir vu à la télé, mais votre nom m’échappe...

— Avenir du rock.

— Vous rigolez ?

— Pas du tout. Ai-je l’air de rigoler ?

— Mais c’est pas un nom !

— Et pourquoi ne serait-ce pas un nom ?

— Excusez-moi de vous dire ça, mais ça sonne plutôt comme le titre d’un bouquin.

— Non, je suis un concept, mais ce serait trop long à vous expliquer. Je préférerais que nous trinquions à l’arrivée du printemps, par exemple. Et puis dites-moi, à qui ai-je l’honneur ?

— Je m’appelle Coq, comme un coq.

— Alors à la bonne vôtre, Coq.

— À la bonne vôtre, Rock !

Les tournées s’enchaînent, les visages s’empourprent et l’échange se fait plus cordial :

— Pour un avenir, tu m’as l’air un peu fané, Rock.

— On a l’âge de ses artères, Coq.

— J’aimerais bien te tâter le bas, Rock.

— Serais-tu bi, Coq ?

— J’ai l’easy rut, Rock.

— Là t’abuzz, Coq.

Pendant que l’avenir du rock tente de s’extraire de ce guêpier, Steve Diggle reprend en main la destinée des Buzzcocks, l’un des très grands groupes anglais rescapés, comme les Damned, de la première vague punk. Pourtant frappé de plein fouet par le cassage de pipe de Pete Shelley, le groupe existe encore. C’est inespéré.

Pendant quarante ans, Steve Diggle a vécu dans l’ombre du grand Pete Shelley et ça n’a pas dû être simple pour lui. Diggle est un ‘Chester cat extrêmement brillant, c’est en tous les cas ce que montre Sonics In The Soul, le nouvel album des Buzzcocks, et on pourrait même aller jusqu’à dire : le nouvel album génial des Buzzcocks. Oui car quelle claque !

Tiens, ça tombe bien, il en parle à Gerry Ranson dans Vive Le Rock. Ranson rappelle qu’il s’agit pour Diggle et Shelley d’une amitié vieille de 40 ans. Quand il a pris la décision de continuer le groupe, Diggle a dû surmonter le fameux «there’s no Buzzcocks without Pete», mais apparemment, nous dit Diggle, les fans ont accepté l’idée d’une continuation sans Pete. Il évoque les deux ou trois gros concerts de reformation donnés à Londres et comme ça lui tirait sur la paillasse, il est allé se reposer dans sa maison près de Thessaloniki, en Grèce - just walking up and down by the sea and having a cool drink - C’est là qu’il écrit des chansons - I always take a notebook - Il ne faut jamais perdre de vue que Diggle est un ‘Chester cat de base, brillant mais de base, un mec très ordinaire, qu’on est toujours content de revoir sur scène. Il dit avoir flashé très jeune sur Little Richard, Chuck Berry et Elvis et, comme tout le monde, sur les Beatles, les Stones, les Who, les Kinks et Bob Dylan. Puis il est passé à ce qu’il appelle le ‘hippie stuff’, «Donovan’s «Hurdy Gurdy Man», all that psychedelic thing», alors il s’emballe, «it was exciting, then later I got into The Velvet Underground, The Stooges and the MC5... via Bowie, really. ‘Cos as soon as Bowie came out, I remember seing the Ziggy Stardust Tour.» Voilà ce qu’on appelle une Éducation Sentimentale parfaite. Il a 16 ans quand il flashe sur Neu! et Can. C’est McLaren qui le présente à Pete Shelley au Lesser Free Trade, en 1976.

Comme l’article s’étend sur 6 pages, Ranson retrace toute l’histoire des Buzzcocks, singles, albums, puis la première tournée américaine, et là, Diggle saute en l’air : «It was like Hammer Of The Gods!», il n’en revient toujours pas - Drink, drugs and girls every night. It was mental. But we always came out with the goods - Alors il développe, car c’est important : «Quand on est allés pour la première fois en Amérique, on a compris que tout était plus gros là-bas, alors on est montés d’un cran. Les Who pétaient leurs guitares et on a fait la même chose. Pas à cause des Who, mais à cause du public américain, the magic and the craziness of it!». Il raconte ensuite qu’à New York, les Ramones sont venus les voir en concert. Là, Diggle exulte : «Les Ramones nous adoraient et on leur a dit qu’on les adorait et qu’on avait été inspirés par leur premier album. Proper rock’n’roll times. But you have to live those times. That’s one of the reasons you get in a band: the excitement, the energy and... things!».

Les Pistols choisissent les Buzzcocks pour jouer en première partie du Finsbury Park show en 1996. Là, Diggle devient sérieux : «That was the nucelus of 76. All the others came after. I always say, we wrote the fucking play, we wrote the script.» Diggle revient aussi sur la dernière tournée avec Pete, et un Pete fatigué qui vient le trouver chez lui pour lui dire qu’il songe à s’arrêter. Alors Diggle lui lance : «You’re not leaving it all with me! We’ve still got a lot to do!». Mais quelques jours plus tard, Pete casse sa pipe en bois.

Il est grand temps d’écouter Sonics In The Soul. Diggle attaque avec «Senses Out Of Control» et va se lover dans le giron de la légende. Quelle énergie ! Diggle crée de la bien bonne énormité, il insiste bien sur le control. S’ensuit un «Manchester Rain» vite torché. L’album s’annonce revigorant. Diggle est capable de ce genre de miracle, il t’explique comment on fonce à travers la plaine des Midlands, il te fait du pur jus. Il apparaît vite comme l’un des derniers géants de la grande époque du rock anglais, il tape en pleine power-pop avec «You’ve Changed Everything Now», il rue bien dans les brancards, Diggle dig it ! Le festival power-pop se poursuit avec «Nothingless World», ces mecs n’ont rien perdu de leur grandeur ancestrale. Diggle chante à la porte, mine de rien, il te sort un hit, il insiste et te colle au train. Il fait encore un prodigieux numéro de try it off avec «Don’t Mess With My Brain», il l’amène au heavy riffing de punch up, il chante à la menace à peine voilée, avec tout le poids de son héritage cocky, et ça prend de sacrées tournures, il rocke et il rolle à n’en plus finir, you betcha !, il transforme son mess en fookin’ legendary mess, you betcha, il n’en finit plus d’annoncer la couleur. Il illumine encore le rock anglais avec «Everything Wrong», il embarque ça au train d’enfer de Chester, il riffe avec une sorte d’incroyable facilité et une bassline croise sa route, ça sonne comme un hymne, tu as là du big Dig. Il te casse encore la digue vite fait avec «Experimental Farm», il te gratte ça à la vieille cocote. Diggle est l’un des mecs les plus attachants de l’histoire du rock anglais, mais aussi de la scène actuelle. Il gratte son énorme cocote en souriant, tellement il est heureux d’être là. Encore un coup de génie avec «Can You Hear Tomorrow», il claque ça au carillon, il pose bien ses conditions, il pousse le bouchon toujours plus loin, so far-out ! Il couronne son album à la dure de Chester.

La chute de l’article de Ranson est magnifique. Diggle dit qu’après Devoto et Pete, c’est la troisième génération - We’re on the third generation now. You’ve been to the V&A and seen the Ming Dinasty? This is the Steve Diggle Dinasty, it’s my time now. Most people are on that journey now with us. Most people are saying ‘I’m glad you carried on, it’s nice to have Buzzcocks music in 2022’ - Magnifique artiste. Il devient chef de meute et trace la route vers l’avenir. Alors, on se prosterne jusqu’à terre.

Signé : Cazengler, la (triple) Buse

Buzzcocks. Sonics In The Soul. Cherry Red 2022

Inside the goldmine

- Un Chuck de choc

(Part One)

S’il fallait établir un hit parade des forces de la nature, nul doute que Jacques Somme trônerait au sommet. La notion d’obstacle ne l’a jamais effleuré une seule fois, tout au long de sa longue vie. Ne nous méprenons pas, Jacques Somme n’était pas un Hercule de foire. Il planquait ses biscotos sous un crâne garni de mèches blondes taillées à la serpe, comme celles de Jean-Paul Sartre, une autre force de la nature. Il était même courant, chez ceux qui goûtaient au privilège de sa fréquentation, de le comparer à Sartre, le strabisme divergeant en moins. Passionné de langues vivantes, Jacques Somme passait sa vie à les apprendre et à les enseigner. Il eut tôt fait d’apprendre le Russe et le Chinois et pour parfaire sa pratique, il y fit, comme Blaise Cendrars en son temps, des escapades sauvages. Plus tard, dans sa vie, lorsqu’il eût passé l’âge de sauter dans des trains en marche, il y organisa des voyages et créa un vaste réseau d’érudits et d’écrivains, dans les deux pays. Car bien sûr, la pente naturelle des polyglottes est la traduction. Il ne se contentait pas du Chinois officiel, il creusa un peu dans les régions et s’amouracha des dialectes locaux. Puis il entreprit à une époque où ce n’était encore courant d’apprendre TOUTES les langues des Balkans. Pour ce faire, il installait un magnétophone à cassettes sous son oreiller, et après avoir baisé ses deux maîtresses et son épouse qui partageaient sa couche chaque nuit, il s’endormait pour apprendre une nouvelle langue serbe ou croate. Il me confia un jour, en éclatant de ce rire rocailleux qui le caractérisait, qu’on apprend mieux en dormant. Il traduisait des auteurs qu’il connaissait personnellement pour le compte des fameuses POF, les Presses Orientales de France, et organisait des voyages culturels dans des pays très fermés comme la Corée du Nord et l’Albanie. Il nouait pour cela des contacts dans les ambassades et obtenait des autorisations que personne d’autre ne pouvait obtenir. Il commença au soir de sa vie à se pencher sur les dialectes d’Afrique de l’Ouest. Une nuit, son épouse et ses deux maîtresses furent réveillées par une atroce odeur de brûlé. Une fois la lumière allumée, elles hurlèrent en chœur : la tête de Jacques Somme était carbonisée. Sa cervelle en surchauffe avait pris feu. Ses lèvres bougeaient encore. Il semblait vouloir dire quelque chose. Son épouse se pencha. «Oua... ga... dou... gou...» Elle ne comprenait pas. «Oua... ga... dou... gou...»

Espérons que Chuck Jackson n’a pas connu une fin aussi atroce que celle de Jacques Somme. Enfin, atroce dans les apparences. C’est quand même pas mal de casser sa pipe en bois en apprenant une langue africaine. Chuck Jackson pratiquait une autre langue, la Soul. Il fut pendant 40 ans l’un des plus puissants Soul Brothers d’Amérique. Il ne connaissait qu’un seul rival, Wilson Pickett. Étant donné la nature tragique de l’événement, nous allons revêtir nos plus beaux habits noirs pour lui rendre un dernier hommage.

La meilleure introduction à l’œuvre de ce géant de la Soul est une belle compile Kent, Big New York Soul. Wand Records 1961-1966. Dans le booklet, c’est Ady Croasdell qui se charge des présentations. Il commence par rappeler que les Wand recordings du Chuck de choc sont considérés comme «some of the finest Soul tracks of their era». Entre 1961 et 1967, Chuck enregistre 30 singles et 10 albums pour Wand. Bien sûr, il est l’un des chouchous de la Northern Soul, sinon l’Ady ne serait pas là. Petite cerise sur le gâtö : les Kentomanes sont gâtés car l’Ady n’en finit plus de rappeler que cette compile grouille d’inédits découverts par les fureteurs d’Ace, lorsqu’ils ont récupéré les vaults d’or de Scepter/Wand, dans les années 80. Parmi les inédits, voilà «Things Just Ain’t Right», un heavy r’n’b gorgé de remona. Le Jackson boy y va au straight gut in the face. Chez lui, ça ne marche qu’à l’énergie du punch. Cette compile grouille littéralement de puces. Autre inédit : «All About You», cut dévorant dans une bruine de son. Chuck fait des étincelles, c’est raw, c’mon brother !, il y va au ah !’, il préfigure tout ce qui va suivre. Il t’aplatit l’All About You vite fait. Il allume aussi le «Why Why Why» à outrance. Upbeat and catchy, comme dit l’Ady. Il précise en outre que Doris Troy, Yvonne Fair et Maxine Brown chantent avec Chuck. Il fait un duo d’enfer avec Dionne la lionne sur «Anymore», qui date de 1963. Elle est jeune, presque fausse. C’est Chuck qui fait le show. Dionne vient se chauffer à la chaleur du Chuck. On peut dire de cet artiste extraordinaire qu’il chante d’une voix complète, cassée et cassante, une voix d’airain et d’étain, raw et polie à la fois. Il exerce une âcre fascination («Getting Ready For The Heartbreak»). Il est sur le pont dès l’aube de la Soul avec «In Between Tears». La série noire des coups de génie continue avec «Hand It Over», il te groove le hard du lard dans le creux de l’oreille, c’est de l’early Soul de génie, rien à voir avec la Soul plan-plan qu’on entend ailleurs. On plonge encore un peu plus au cœur du mythe Jackson avec «Big New York», le Chuck de choc rebondit dans le big heavy groove élastique. Voilà un mix idéal de groove et de big voice. Pour l’Ady, «Another Day» est une haunting performance. Chuck chante par dessus les toits. Avec «Why Some People Don’t Like Me», il passe au heavy blues. Il est dessus, mais au jazz bound. À chaque fois, il tape dans le mille. Il est énorme et plein, comme le montre encore «What You Gonna Say». Plein comme un plain singer. Dans «I’ve Got To Be Strong», il est juste derrière le groove. Chuck ne fait rien comme les autres. C’est un artiste unique, il groove son «Silencer» comme un cake. Il s’accroche encore à «This Broken Heart (That You Gave Me)», il s’y accroche de toutes ses forces, tu as sans doute là la meilleure Soul de l’époque, et donc du monde. Il faut le voir balancer des hanches sur «Forget About Me», il est d’une présence inexpugnable. Plus on progresse dans la compile et plus Chuck fascine par son talent et sa modernité de ton. Il est encore plus tranchant que Wilson Pickett. Un Part Two bien gras et dodu comme un sacristain viendra conforter cette idée.

Signé : Cazengler, Chuck assomme

Chuck Jackson. Disparu le 16 février 2023

Chuck Jackson. Big New York Soul. Wand Records 1961-1966. Kent Soul 2017

*

Y a des gens cruels, vous n’y pouvez rien, c’est la nature humaine. Ici ils sont quatre, Tony Marlow, Amine Leroy, Fred Kolinski, à eux trois ils forment Marlow Rider, mais comme pour les trois mousquetaires, ii faut chercher le quatrième, un nom que l’on n’oublie pas, ce n’est pas le loup blanc, c’est Seb le Bison. On ne le voit pas, durant l’enregistrement du disque il était caché derrière la console et sur cette vidéo planqué derrière la caméra.

Marlow Rider, l’on vous a présenté le premier opus ( 2021 ) du trio intitulé First Ride, l’on a doublé la mise, une fois le Cat Zengler, une fois votre serviteur, pour être sûrs que vous n’oublierez pas, un truc qui a foutu le sbeul partout où on l’a entendu. Gros succès, conséquence ils recommencent. La sortie de la deuxième rondelle vinylique est prévue pour ce début du joli mois 68, que dis-je, de mai !

Pour le moment vous ne voyez rien à leur reprocher, pour un peu vous les traiteriez de bienfaiteurs de l’Humanité, vous avez tort, ils ont décidé de mettre le feu partout, des adeptes d’Héraclite qui pensait que le feu présidait au cycle éternel de la naissance et de la destruction du monde, leur nouvel album s’intitule CRYPTOGENESE, bref ils ne s’en cachent pas ils veulent nous brûler tout vifs comme Jeanne d’Arc. Les écologistes qui redoutent la sécheresse me font rire. En attendant, regardons et écoutons en avant-première :

DE BRUIT ET DE FUREUR

MARLOW RIDER

( Official Vidéo Bullit Records/ 05 – 05 – 2023 )

Pas un bruit, sommes-nous dans un fond de banlieue là où commence ( presque ) la campagne, le Marlou étui de guitare en main, allure décidée, lorsqu’il passe devant une porte de garage, la caméra se focalise sur son visage, un quart de seconde pas plus, le Marlou vous regarde, votre sang se fige dans vos artères, maintenant vous comprenez pourquoi dans ses interviewes il n’oublie pas de spécifier qu’il est né en Corse, le pays des bandits d’honneur, très gentils mais il vaut mieux s’abstenir de leur marcher sur les pieds, même sur un seul, vous paniquez, pourvu qu’il ne m’ait pas vu, mais non il n’a rien contre vous, par contre dès l’image suivante il s’en prend à sa guitare.

Marlow envoie le riff, tout de suite lourdement ponctué par Fred à la main lourde, la contrebasse d’Amine vous pose des contreforts en béton précontraint, vous entrevoyez cinq minutes de volupté paradisiaque, déjà vous voyez venir la suite, riff + riff + riff + solo fulminant, puis retour riff + riff + riff + solo embrasement terminal, personne ne descend tout le monde totalement stoned, le Marlou vous réserve une surprise, une vipère froide comme la mort qu’il balance autour de votre cou, elle sort de sa bouche, une espèce de Ah ! de derrière le larynx, un feulement de lynx sauvage qui se laisse tomber du haut d’un arbre et enfonce les griffes de ses quatre pattes au travers de votre boîte crânienne pour le plaisir de labourer votre matière cervicale particulièrement spongieuse, le Marlou ne cessera de répéter la déliquescence de son cri ante-primal tout le long du morceau, pour accentuer l’effet et l’effroi la caméra se bloque sur sa bouche ouverte et vous apercevez sa langue rouge comme la torche d’Erostrate avec laquelle il incendia le temple d’Artémis à Ephèse, sur l’autel duquel Héraclite avait déposé son livre, la même nuit où naquit Alexandre le Grand, vous voyez la conséquence que cette gutturalité spasmodique a produit sur ma modeste personne, mais ce n’est pas tout, puisqu’il a ouvert la bouche, Marlow parle, en français, comment il ose jouer de la guitare psykédélique et il chante en français, sachez-le Marlow n’a peur de rien, il sait imposer ses choix, l’image qui déjà n’était pas très stable se démultiplie, Marlow ressemble à l’Hydre de Lerne, il est impossible de compter ses têtes, Marlow partout, le reste du monde nulle part, z’êtes emportés dans un tourbillon stroboscopique, Fred vous plombe sa batterie, l’a tendu ses peaux sur des gouffres ce qui explique leurs résonnances, et Amine vous dénature sa big Mama, il vous décalamine le son en décalcomanie, le Marlou n’en continue pas moins à glapir tel le Renard du désert à la recherche du Petit Prince, à la fin sa guitare ondule comme une tête de cheval séparée de son corps, elle circonvolute avec la grâce et la maestria d’un évêque qui vous balance un encensoir autour d’un cercueil. La messe est dite. Ite. Sur l’image suivante, on retrouve le Marlou dans la rue tenant son étui à guitare d’une main et une jolie fille de l’autre. Normal c’est un rocker.

Damie Chad.

*

Je connais nos lecteurs, je n’ignore rien de nos lectrices, en lisant la chro précédente sur Tony Marlow, les premiers en lisant le nom de Seb le Bison ont rêvé à la légende indienne du bison blanc, les secondes ont cru qu’elles allaient enfin assister au retour de la femme Bison Blanc. Je crains de décevoir le lectorat, non Seb le Bison n’est pas un bison blanc, non il n’est pas une femme, l’est un homme comme tous les autres, avec quelques particularités, il est Directeur Artistique de Bullit Records, label Rock Indépendant basé à Montreuil City Rock. Enregistrent chez Bullit, Marlow Rider, Cooking with Elvis, Loolie & The Surfin Rogers, je cite ces trois en premiers car nous les avons déjà chroniqués, disques et concerts, mais aussi : Smash, Rikkha, Les Daltons, Nico Shona and the Freshtones, et Modern Delta. Enfin Western Machine dans lequel Seb le Bison officie à la guitare.

SHORT CUTS

WESTERN MACHINE

( Bullit Records 02 / 2021 )Jésus la Vidange : bass / Taga Adams : bass, vocals / François Jeannin : drums, vocals / Fred le Bison : vocals, guitar, producteur / Matt le Rouge : saxophone / Andrew Crocker : trumpet.

Une pochette hommagiale, pas spécialement dédiée au western, pas mal au cinéma, pour le reste il n’est pas évident de reconnaître les effigies, ce qui est sûr c’est que les trois carrés blancs représentent les membres du groupe : Taga Adam, François Jeannin et Fred le Bison mais au cinéma. Faudra-t-il considérer chaque morceau comme une séquence de film.

Going back to Hollywood : ne dites pas qu’à Hollywood les cowboys sont d’opérette car ça ramone sévère, si vous attendez une ballade country c’est raté, Jeannin s’obstine fatidiquement sur ses outils de travail, le Bison meugle méchant, l’on intuite qu’il n’est pas dans un champ de pâquerettes en train de conter fleurette sous un soleil printanier, et pour finir Matt se fâche tout rouge sur son sax, déraille dans un long solo qui finit par se confondre avec des bruits de voitures. High shape woman : Jeannin balance la salière, et la horde cavale derrière, tous en chœur pour le refrain, à la manière dont il mord dans le vocal comme dans le fruit du péché il est sûr que Calamity a produit un effet bœuf sur notre Bison. Bison : Bison fait son autopromotion, sort de son étui une belle voix sombre à la Johnny Cash, sur le refrain les copains le soutiennent à mort, l’a encore une arme secrète, c’est Andrew qui dégaine sa trompette, illico l’on est transporté dans les grandioses paysages de la Sierra Nevada, hélas un coup de téléphone impromptu tire-bouchonne les illusions héroïques. Run run : galopade effrénée, tout se passe dans la tête, voix et contre voix, presque un instrumental serait-on tenté de dire, ce qui serait un mensonge éhonté, mais y mettent tant tout leur cœur que la coagulation rythmique des instruments emporte l’adhésion. Red horse : le cheval n’est pas rouge par hasard, c’est Matt qui mène le troupeau sauvage, se lance dans une espèce de solo vrillé qui tient autant du jazz-noise que du sixty-garage, à la toute fin il essaie de recracher le crotale de la fiole du moonshine qu’il avait avalé par inadvertance. Betty Jane : ce n’est pas Betty Jane Rose, plutôt Betty Jane blue, de toutes les manières rose ou bleue les filles sont toujours problématiques, n’y a qu’à se fier à la voix blanche qui raconte, en douce langue françoise, cette triste histoire, concentrons-nous plutôt sur le travail de François Jeannin que la valdinguerie de la guitare met en évidence. Down by law : voix implacable de la justice en intro, musique en cavale précipitée et voix hargneuse tout de suite après, nous n’avons pas encore parlé des chœurs masculins qui émaillent beaucoup de ces titres, ces soulignements lyriques ne sont pas à négliger, surtout dans ce titre où ils apportent stigmates du drame. I won’t back down : de Johnny Cash, rendons à César ce qui est appartient à Tom Petty et ses Heartbreakers, disons que Western Machine rajoute de la viande instrumentale autour de l’os Cashien, l’idée se défend mais parfois le dénuement squelettique est plus inquiétant. Diamond ring : une espèce de parodie westernique très bien faite, la scène du saloon avec le sax de Matt le Rouge qui se permet de danser la gigue sur les tables et les chœurs de cowboy qui rajoutent de l’ambiance. Moon phase : western interstellaire, avant tout un instrumental, Jeannin se démultiplie, le sax de Matt déraille et fouraille une fois de plus pour notre plus grand plaisir. Western dream : les westerns mexicains, ceux qui se passent au Mexique, de Vera Cruz à El Chuncho, sont-ils les plus beaux, la question mérite discussion, la trompette d’Andrew fait pencher la balance en leur faveur, pratiquement seule, elle surgit comme l’incarnation de l’âme d’un peuple sur un dialogue de film. Magnifique.

Ne pas se focaliser sur le terme western, machinent un peu tous les styles, garage, rock, punk, ska, mélangent le tout et ressortent la mixture à leur sauce. Résultat : l’envie d’écouter le premier.

FROM LAFAYETTE TO SIN CITY

( Bullit Records / 2016 )

Olivier HSE : bass / Jésus la Vidange : bass, vocals / François François : drum, vocals / / Fred le Bison : vocals, guitar, / Matt le Rouge : saxophone.

Big Zym s’est chargé de la chouette pochette, mélangeant mythologie western et modernité avec humour.

Le titre désigne-t-il la ville de Lafayette située dans l’Indiana ou une autre, plusieurs bourgades des USA ont en effet pris le nom de notre célèbre marquis. Quant à Sin City la difficulté de localisation est encore plus grande, certes c’est ainsi que l’on surnomme Las Vegas, toutefois nous partirons du principe suivant : il y a déjà une Sin City dans chaque ville où réside une lectrice ou un lecteur de notre blogue. Ailleurs aussi, mais la liste serait trop longue.

Hey Western Machine : est-ce en l’honneur de Bo Diddley l’homme à la guitare en fourrure que le titre démarre sur une cascade battériale, par la suite François s’amuse à nous servir le jungle sound en catimini, l’on change d’époque, guitare et basse écrasent tout sur leur passage, z’ont sorti la voiture de la pochette du garage et ça s’entend. Débutent leur disque par un instrumental, un peu comme les westerns qui s’ouvrent sur une tuerie. Dead man : une guitare saignante, une basse grondante une batterie qui joue au tapis de bombes et une voix qui survole le tout comme un vol de vautours autour d’un cadavre, n’y vont pas de main morte, vous ratiboisent le secteur sous tous ses angles. Pour les amateurs de déglingue. I got a D : intro fanfaronnade, puis l’on prend les patins pour glisser sur le plancher sans rayer, avoir un D comme date, ça vous file de l’entrain, à la fille comme au boy, ne sentent plus, j’ignore le nombre de flacons pilules qu’ils ont avalés, mais ils sont en forme, une espèce de trombe joyeuse qui dévastera les adeptes de la sérénité zen. Failing down : après les deux giboulées précédentes, avec un tel titre on espérait un blues tempéré, totally raté, c’est encore pire, une folie furieuse vous emporte au vent mauvais, n’en finissent pas de jacter, à croire que le rendez-vous ne s’est pas passé comme on l’a cru, un jungle sound démentiel, une catastrophe auditive, les fauves sont lâchés sur les auditeurs innocents. Phénoménal. Walking dead : pas de panique avec ce que vous venez d’entendre vous pouvez croiser une horde de morts vivants affamés avec le sourire, un bon départ rock’n’roll, souplesse rythmique, la basse lourde comme un éléphant qui fait des claquettes, sur les refrains le morceau décolle comme un gros porteur, évitez les hélices elles vous décapiteront en un rien de temps, en fait c’est très métaphysique, notre mort-vivant ne retrouve personne, l’on comprend qu’il ait des poussées d’adrénaline, un drame de la solitude. Comme quoi même au milieu d’un vacarme l’on peut se sentir seul. You’re hot : vous ne résisterez pas à la féminine voix suave qui vous interpelle et encor moins à cette batterie aux abonnés présents, à cette basse épouvante et à ce riff éprouvant, hélas les meilleures choses sont les plus courtes. Deux minutes d’éjaculation précoce. Lonesome hero : ne confondez pas avec Im a lonesome fugitive, décidément la ballade sentimentale ce n’est pas leur truc, le gars n’est pas abattu par la nostalgie, roule comme une pierre qui rolling stone, mais hargneuse, hérissée de rage et de fureur, le François se prend pour Rocky 2, et tout le reste à l’avenant, attention à l’avoinée qui vous tombe dessus. N’arrivent même pas à se calmer sur les trois dernières secondes. Des brutes épaisses. Adorable ! Come to me : n’écoutez pas ce morceau je vous en conjure allez sur YT visionner l’official video, et après vous ne reconnaîtrez plus personne, pas même une Harley Davidson. Very Hot. Pour ceux qui en veulent plus, Juliette Dragon officie aussi sur Sin City. Mustang : une chevauchée fantastique pleine de bruit et de fureur, du bitume et des motos, un shoot de basse à vous déchausser les dents, une cavalcade motorisée comme vous n’avez jamais osé, la poignée dans le rouge. Sin City : maintenant vous savez pourquoi ils étaient si pressés, la voix de Juliette Dragon incarne le péché à elle toute seule, le saxophone de Matt le rouge éclate comme un bulbe turgescent, il se dresse comme une tête de serpent en train de muer, le morceau chavire dans l’enfer du stupre et le gouffre de la dépravation, vous croyez avoir atteint le fond, vous n’avez pas tort, mais vous n’avez pas raison. D blues : Blues urbain ou country blues. Epineuse question. Ces deux rails parallèles sont-ils fait pour se rencontrer. Pour ceux qui veulent comprendre une official video sur YT vous aidera. Entre délire et questionnement philosophique sur la nature de l’Homme cet animal bipolaire. Un morceau un peu à part, moins rentre dedans que les précédents, mais tout aussi bon.

Je pense que cet album est encore plus réussi que le précédent qui vaut son pesant de berlingots à la nitro. Sûrement plus tonitruant, pratiquement à chaque morceau vous auriez envie qu’ils nous en fassent une version instrumentale pour mieux en goûter la richesse. Power trio de choc. Luxuriant.

D’une richesse extraordinaire.

Damie Chad

*

STONE OF DUNA

Des inconnus par chez nous. De Gothenbourg, deuxième ville de Suède située au sud-Ouest du pays, au bord de mer. Déjà un bon point, en règle générale les groupes Suédois raffolent de la violence, cela provient-il de leur ascendance viking, peut-être. En tout cas Stone of Duna ne semble pas déroger à cette règle. Ils ne donnent pas leur identité, mais les mots qu’ils emploient pour définir leur musique ne paraissent pas évoquer la douceur de vivre. Jugez-en par vous-mêmes : machine à riffs, doom, stoner, sludge, fuzz. Ne les traitez pas de grosses brutes épaisses sans peur et sans pitié. Sont comme la lune, z’ont une face cachée, sont aussi des amateurs et peut-être même des armateurs de musique progressive. Je reconnais que cette appellation recouvre le meilleur comme le pire, l’insipide ou la découvrance de terres inconnues. Se présentent comme des philosophes, pas dans le genre Kant rébarbatif, comme des adeptes de la pierre philosophale, ne l’appellent pas tout à fait comme cela, usent de l’expression de pierre de Duna, qu’ils cherchent à atteindre par la transmutation alchimique des éléments précités, voire précipités dans l’athanor de la recherche sonore. Quoi qu’ils en soient, en sont juste au début de leurs recherches, n’ont publié que deux singles, en mars et en avril de cette année.

STYGIAN SLUMBER

La pochette n’est pas sans évoquer l’intérieur du Led Zeppelin IV, ce mystérieux vieillard encapuchonné perché sur le sommet d’un pic rocheux tenant en sa main gauche une lampe dont le halo lumineux paraît d’un diamètre bien trop réduit pour éclairer le monde. Sur la couve de Stygian Slumber, l’ermite est en marche, il n’est pas encore parvenu au point culminant de sa montée. Si tout comme sur le Led Zeppe il s’appuie sur un long bâton, il ne brandit aucune lanterne, le haut de sa silhouette s’inscrit dans l’orbe d’un astre satellitaire, il porte sur son dos un étrange appareil, entre appareillage de plongée et alambic portatif dans la transparence duquel s’agitent de verts linéaments. Une image aussi difficile à déchiffrer que celle du IV. A la bien regarder l’on pense intuitivement à la nuit du Walpurgis dans le Faust de Goethe.

Etrange, étrange, étrange, oui trois fois étrange, une distribution parfaite, un tiers pour la musique, un tiers pour le vocal, un tiers pour les lyrics. ( Pour ces derniers si l’anglais vous pose des difficultés regardez sur YT la version Lyric Video ). C’est l’entrée du vocal qui est déstabilisante. L’intro mérite le logo classic doom sans discussion, une montée en puissance des cordes avec très vite le jeu de la batterie qui tient à jouer son rôle de jeune première, tout est parfait, quand l’on y revient l’on s’aperçoit que du premier coup on n’a pas fait attention au merveilleux équilibre sonore apporté à chaque instrument, tous traités à égalité, puissance équivalente, un peu plus tard la basse bénéficie d’une thérapie un peu spéciale, on la laisse grogner toute seule dans son coin à la manière d’un loup fourvoyé dans une cage, ce traitement de faveur n’est pas dû au hasard, l’est sans doute là pour attirer l’attention sur l’exhaussement des voix, pour qu’à l’instant où l’organe humain prend son envol l’auditeur en ressente la clarté absolue. En règle générale dans le doom l’obscurité de la musique assombrit la voix qui pour se mettre en diapason avec l’atmosphère morbide s’enkiste dans une raucité gutturale et le background instrumental pour ne former qu’une unique coulée de lave torrentielle, ici vocal el instrumentation font cavalier seul, aucun n’empiète dans le couloir de l’autre, ce n’est pas qu’ils s’ignorent, qu’ils essaient de tirer la couverture à eux, l’on pourrait parler de coexistence pacifique, si tu déchaînes ta puissance je libèrerai la mienne, tu as tout à y perdre autant que moi, alors ne joue pas avec le feu, tu te brûleras. En cherchant bien, un peu ce qu’avait réussi en 1970 Uriah Heep dans Gypsy sur Very ‘Eavy, Very ‘Umble. Toute constatation mérite explication. Elle réside dans les lyrics. Assez obscurs. Non pas l’histoire d’un cheminement extérieur plutôt celui d’un dévoilement intérieur, ces pensées par lesquelles survient la prise de conscience que la réalité qui s’offre à nous n’est qu’une croûte de mensonge, que sous la boue terrestre des chemins se cache la réalité d’un autre monde, que la fange alluvionnaire recouvre et cache une pierre à la dureté impérissable. Une fois que l’on a saisi c’est alors que commence le chemin, celui de la maîtrise opératoire, la première étape celle de l’œuvre au noir, par laquelle le compost de la matière première est réveillé, préparé, réactivé, cette épreuve exige habileté et réflexion, ce qui explique maintenant la construction de ce morceau dont les différents ingrédient sont portés à leur plus haut niveau d’intensité, la recherche du kairos dans le kaos, de l’instant précis où toutes les séquences ordonnées seront à même de subir l’épreuve de l’étape suivante. Les alternances, les phases, les déclinaisons instrumentales et chantées sont à écouter comme un processus rituelliques dont le but principal serait de reléguer le hasard dans le néant des inexistences parcellaires. L’on n’épuise pas ce morceau, il faut sans cesse le réécouter pour en signifier le déroulement.

DEATHBRIGHT

L’on retrouve sur la couve le marcheur de la pochette de Stygian Slumber. Il semble (tout comme le vieillard du IV) parvenu au faîte du mont dont il n’abordait alors que les premières pentes. Il contemple le grandiose paysage qui s’étend devant lui. Des aiguilles pierreuses s’offrent à sa vue. L’artwork est manifestement inspiré du tableau Le voyageur de Caspar David Friedrich. Le lecteur aura remarqué de lui-même que si la première image reste dans une tonalité ombreuse, cette deuxième semble auréolée de couleurs beaucoup plus éclatantes.

Musique plus vive, le vocal davantage dans le magma sonore, mais encore lumineux, nous voici dans l’instant du réveil, le maître a agi sur la matière noire, elle se rend compte qu’elle était morte puisqu’elle prend conscience qu’elle vit, le son se charge d’impétuosité, le morceau oscille, tantôt il penche du côté de la mort et tantôt de la vie. Si le maître a rendu la vie à la matière morte, que lui a donné en échange la matière morte, toute l’opération ne serait-elle pas un va-et-vient incessant entre les deux formes suprêmes de toute phénoménologisation, entre existence et inexistence. Entre couleurs et nuit, entre chaleur et froideur. Entre inertie et mouvement. Le deuxième menant immanquablement à l’autre. Nous n’avons parcouru qu’une partie du chemin. Nous attendons avec impatience la suite.

Damie Chad.

ROCKAMBOLESQUES

LES DOSSIERS SECRETS DU SSR

(Services secrets du rock 'n' roll)

Death, Sex and Rock’n’roll !

EPISODE 24 ( Black teeth ) :

129

Je m’écroule sur la moquette. Evanoui. Ainsi la clef de cette mystérieuse et labyrinthique de cette affaire repose en moi. Le choc émotif a été trop fort ! Molossito me lèche le visage. Molossa me mord les pieds. Rien n’y fait. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils sont à mes côtés et hurlent à la mort. Le toubib et les infirmiers du Samu, s’évertuent de longues minutes à pratiquer un massage cardiaque, en vain. Le docteur ne se décourage pas :

_ La dernière chance, hier j’ai été appelé au zoo de Vincennes, l’éléphant ne se réveillait pas après la dose d’Angel Dust que le vétérinaire lui avait administrée, on lui a refilé cent soixante- dix-sept litres d’ammoniac dans le cœur sous forme de piqûres, l’était tout faiblard quand il s’est réveillé, n’est toujours pas en grande forme ce matin, avec trois mois de convalescence à l’isolement complet on estime qu’il a une chance sur cent pour retrouver la santé, il me reste une seringue dans le sac !

Et hop il me plante l’aiguille dans la poitrine et m’instille direct un litre d’ammoniac dans le cœur. Je ne bouge pas, mon corps ne frémit même pas. Cinq minutes d’attente angoissée, le praticien se tourne vers le Chef :

_ Monsieur, je suis désolé, la science ne peut plus rien pour votre collaborateur !

_ Arrêtez vos jérémiades, d’abord sachez que les agents du Service Secret du Rock ‘n’ roll, ne sont pas comme les autres humains, maintenez-lui la bouche ouverte, et vous là débouchez-moi la bouteille sur l’étagère là-bas !

Le Chef ouvre le tiroir de son bureau et en tire un Supositario qu’il allume sans tarder, il aspire longuement une énorme bouffée et se penchant vers moi, il me souffle un épais nuage de fumée malodorante dans les bronches. Les deux pompiers qui m’écartent les mâchoires se détournent pour vomir leur quatre heure. J’ouvre les yeux et tousse un bon coup.

_ Un miracle, je n’ai jamais vu ça, balbutie le Diafoirus

_ Au lieu de dire n’importe quoi ingurgitez-lui une demi-bouteille de Moonshine dans le gosier, dans un quart d’heure il batifolera dans le bureau comme un poulain qui vient de naître !

130

Après cette longue journée nous avons dormi au local. Je me hâte de rétablir la vérité historique. Après le départ des secouristes je me suis allongé sur un divan, mes chiens serrés contre moi, à ma grande honte j’ai roupillé comme un loir. Le Chef est resté à son bureau toute la nuit, en fumant Coronado sur Coronado. Lorsque je me réveille il est train de vérifier avec soin une dizaine de Rafalos posés devant lui.

_ Agent Chad, vous devriez dormir toutes les nuits au bureau, nous gagnerions ainsi un temps précieux !

_ Pour quoi faire Chef, je ne sais plus par quel bout continuer cette enquête, je suis perdu !

_ Agent Chad savez-vous la différence existant entre un dédale et un labyrinthe ?

_ A peu près la même chose, je suppose

_ Pas du tout un dédale possède plusieurs entrées et donc plusieurs sorties, à l’opposé un labyrinthe n’a qu’une seule entrée qui est aussi son unique sortie.

_ Oui Chef mais où cela nous mène-t-il, je ne vois pas où…

_ Elémentaire mon cher Chadson, nous savons que tout ce mystère repose sur vous, l’espèce de commotion psychique dont vous avez été saisi hier le prouve, pour résumer vous êtes l’entrée et la sortie de cet imbroglio, nous sommes en plein dedans, il suffit de trouver la sortie pour nous en tirer. Actuellement nous nageons un peu si vous me permettez cette expression, il suffit donc de remonter le courant pour nous extraire de ce guêpier.

_ C’est-à-dire que nous allons procéder en quelque sorte à l’envers !

_ Exactement Agent Chad, mais en procédant selon notre logique et non pas selon celle du labyrinthe. Je vous explique parce que votre mine me signifie que vous n’entravez que couic. N’oubliez pas que c’est vous Agent Chad qui avez défié la mort, vous avez même dit que vous vouliez tuer la mort. Ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes, si vous réussissez, pensez à ces millions d’imbéciles qui nous entourent présentement et que nous devrions supporter durant des milliers d’années…

- Présenté comme cela en effet il me semble…

- Ce n’est pas le problème, dîtes-moi plutôt où l’on a la chance de rencontrer la mort ?

- Dans les cimetières Chef !

- Eh bien, nous allons revisiter les cimetières que nous avons traversés durant nos pérégrinations, mais en commençant par le dernier !

- Si je comprends bien nous…

- Allez plutôt me voler une grosse berline noire !

131

Nous avions pris l’air de promeneurs inoffensifs, des curieux, des touristes, nous avons tourné et retourné, ne pas attirer l’attention avait dit le Chef, personne n’aurait pu dire si au prochain croisement nous prendrions à droite ou à gauche tant notre promenade paraissait capricieuse et hasardeuse. Malgré cette nonchalance affichée, nos circonvolutions faussement aléatoires ont fini de nous rapprocher de notre but.

- Nous sommes à moins de deux cents mètres, murmura le Chef, Agent Chad une main sur votre Rafalos, maintenant tout peut arriver !

Le Chef croyait-il si bien dire ? Il ne nous restait plus qu’une soixantaine de pas pour arriver lorsque nous les vîmes. Ils étaient deux manifestement occupés à se livrer à une étrange tâche. Nous nous sommes rapprochés sans bruit. Ils ne nous ont pas entendu venir. En bleu de travail, ils avaient l’air de rassembler leur outillage. L’un s’est brutalement retourné :

- Ah c’est vous ! Vous venez voir le travail, ça n’a pas été difficile ni trop long, j’espère que vous serez satisfaits

- Non, non, nous sommes de simples visiteurs, nous nous demandions ce que vous faisiez

- Excusez-moi, nous avons cru que vous étiez des membres de la famille. Nous sommes des marbriers, nous avons été chargés de terminer l’inscription sur la tombe, pour moi ce n’était pas difficile, juste rajouter 80 à l’année de naissance et 95 à l’année de sa mort, par contre pour le collègue ce n’était pas de la tarte.

- Pensez donc Messieurs il a fallu rajouter une première lettre au nom et en plus l’attacher à la suivante, pas facile mais je ne suis pas mécontent de moi, pas mal l’artiste, qu’en pensez-vous ?

Je m’extasiai :

_ Sûr qu’accoupler le E initial avec un O qui prend sa place, il faut être sacrément habile, de la belle ouvrage !

_ Par contre la personne qui est dessous est là depuis presque 30 ans, puisque nous sommes en 2023, et durant tout ce temps la famille n’a pas trouvé le temps de rajouter quatre misérables chiffres, des radins comme cela, ça ne devrait pas exister, une honte, il n’y a plus de respect dans cette société, même pour les morts, nous vivons dans un drôle de monde !

Nous compatissons gravement. Un coup de klaxon rompt retentit.

_ Ah ! le patron, doit y avoir un autre chantier, on prend le matos et l’on file, au revoir Messieurs !

_ Bonne journée Messieurs et félicitation pour votre travail.

Une camionnette s’arrête sans bruit un peu plus loin dans l’allée. Les deux gars ouvrent la porte arrière déposent leur matériel et s’engouffrent dedans… Le véhicule redémarre lentement :

- Chef, le patron ne leur permet pas de monter avec lui dans la cabine, ce n’est pas sympa !

Le Chef n’a pas le temps de répondre. La camionnette s’arrête et opère un demi-tour. Elle repasse devant nous. Le chauffeur ne nous jette pas un regard. Le Chef retient mon bras :

_ Doucement Agent Chef, je l’ai reconnue moi aussi, notre vieille amie la Mort, malgré le col de sa veste remonté et la visière de sa casquette qui voile son visage.

_ Chef sa camionnette fonctionne à l’électricité, elle ne doit pas aller bien vite, les engins de cette marque sont réputés pour ne pas battre des records, courons jusqu’à notre voiture et essayons de la rattraper !

_ Pas d’affolement Agent Chad, inutile de nous faire remarquer, j’ai deviné où elle va !

_ Où ça ?

_ Sur une route que vous connaissez bien !

J’arrête de marcher, mon esprit fonctionne à toute vitesse, tout s’éclaire soudainement.

_ Chef avec la voiture que j’ai volée nous y serons avant elle, je vous le promets !

_ Agent Chad je n’en doute pas, je vois que vous commencez à comprendre la différence entre un dédale et un labyrinthe !

A suivre….