KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 651

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

27/ 06 / 2024

PETER GURALNICK / THE BIG IDEA

TÖ YÖ / TY KARIM / JOHN CALE

ROTTING CHRIST / ALEISTER CROWLEY

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 651

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Guralnick plus ultra

(Part Two)

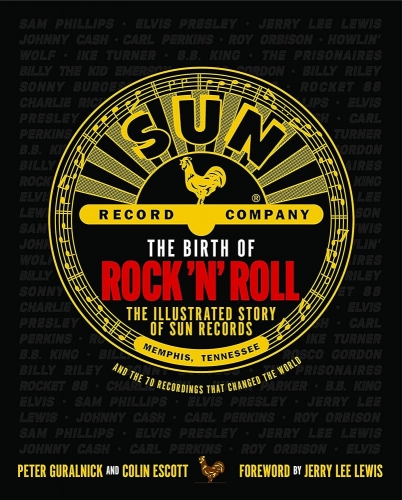

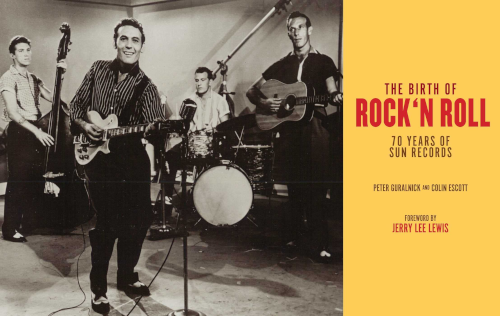

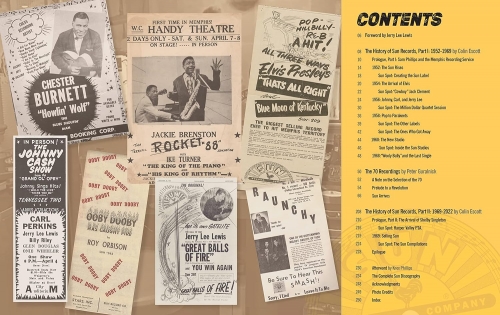

Part Two ? Mon œil ! Ça fait un moment que Peter Guralnick hante les soutes de ce bloggy blogah. On l’a vu intervenir au service de Sleepy LaBeef, d’Elvis et de la Soul (Sweet Soul Music). Le voilà de retour dans l’actu déguisé en Père Noël avec un gros patapouf imprimé en Chine : The Birth Of Rock’n’Roll - The Illustrated Story of Sun Records. En Père Noël, car paru pour les fêtes, et comme le Dylan book (The Philosophy Of Modern Song), le Sun book se retrouve transformé en cadeau de Noël. C’est vraiment ce qui peut arriver de pire à un book. Des grosses rombières réactionnaires offrent ce genre de book à leurs couilles molles de maris qui disent «oh merci chérie» uniquement par politesse. Pour des auteurs comme Peter Guralnick et Bob Dylan, c’est insultant de se voir mêlé à ça. Mais qu’y peut-on ? Rien.

On laisse passer quelques mois pour chasser les odeurs, puis on met le nez dedans. Impossible de faire l’impasse sur le nouveau Guralnick, d’autant qu’il co-signe cette espèce de bible grand format avec l’autre grand spécialiste de Sun, Colin Escott. L’ouvrage fait partie de ceux qu’on peut qualifier de déterminants. Même si on prétend connaître l’histoire de Sun par cœur, on a vraiment l’impression de tout reprendre à zéro, car l’enthousiasme de Guralnick reste intact, après tant de books et tant d’années. En plus, l’objet est magnifique. Tu ne regrettes pas ton billet de 50. Choix d’images parfait, qualité d’impression parfaite, ambiance parfaite, le patapouf pèse de tout son poids entre tes mains, tu rentres là-dedans comme si tu entrais dans un lagon à Hawaï, c’est un moment privilégié. Guralnick et Escott se partagent ce festin de pages : Escott traite la partie historique de Sun, et Guralnick se réserve la part du lion : les singles Sun. Il fait un festival. Ça explose à toutes les pages. Le fan n’a pas vieilli. Il ne parle que de très grands artistes. Chaque page te coupe le souffle. Aw my Gawd, Uncle Sam a TOUT inventé. Sun et Sam, c’est une histoire unique, une histoire parfaite qui te rend fier d’appartenir à cette école de pensée. Jerry Lee signe la préface. Il te balance ça directement : «It was real rock’n’roll and that’s what we did at Sun. We cut real rock’n’roll records. That was the beginning of it all. Rock’n’roll started at Sun Records, and without Sun there would be no rock’n’roll.» C’est bien que ce soit Jerry Lee qui le dise. Plus loin, il ajoute ceci qui est bouleversant : «Des tas de gens m’ont demandé au fil des années ce que je pensais de Sam Phillips. C’est sûr qu’on a eu des moments tendus, mais vous savez, il était comme un frère pour moi. Il m’a aidé à démarrer, et je lui en serai toujours reconnaissant. Il n’y aura jamais plus un cat comme lui et il n’y aura jamais plus un Sun Records. (...) Sam Phillips et Sun Records ont changé le monde.» C’est l’une de plus belles préfaces que tu pourras lire dans ta vie, car c’est l’hommage d’un géant à un autre géant.

Quand Jerry Lee débarque chez Sun en 1956 pour une audition, Uncle Sam n’est pas là. Il se repose en Floride. C’est Jack Clement qui enregistre l’audition. Quand Uncle Sam entend l’enregistrement à son retour de vacances, il dresse l’oreille : «Where in hell did this man come from?». Il y entend quelque chose de spirituel. Il dit aussitôt à Jack : «Just get him in here as fast as you can.» Jerry Lee enregistre «Crazy Arms» en décembre 1956 chez Uncle Sam. Puis tous les génies locaux viennent taper à la porte d’Uncle Sam. Escott cite l’exemple d’Harold Jenkins qui ne s’appelle pas encore Conway Twitty et qui a composé «Rock House», un cut qu’Uncle Sam adore et qu’il achète pour Roy Orbison qu’il essaye de lancer. Plus tard, Uncle Sam dira à Conway qu’il n’avait pas la bonne voix pour enregistrer son cut. Alors Conway a bossé pour trouver un style.

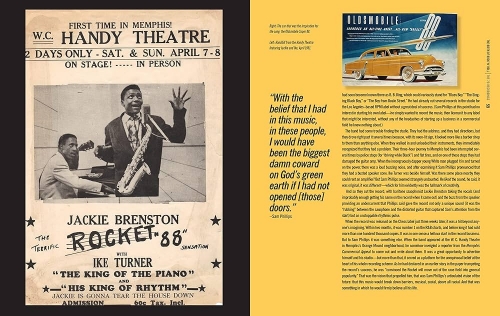

Puis on plonge dans le cœur battant du Sun book, les pages de Guralnick intitulées ‘The 70 Recordings’. 70 singles Sun. Il fait feu de tous bois. Il n’a jamais été aussi en forme. Quelle exubérance ! Démarrage en trombe avec Jackie Brenston, Ike Turner et Rosco Gordon. Uncle Sam, nous dit Guralnick, est persuadé que «Rocket 88» va exploser les frontières - move out of the race field into general popularity - Ça s’appelle une vision - That was Sam Phillps articulated vision of the future: that music would break down barriers, musical, social, above all racial. And that was something in which he would firmly believe all his life - Guralnick re-balance ici une évidence, pas de problème, ce sont des évidences dont on ne se lasse pas. Uncle Sam a fait le job, Elvis aussi, en popularisant la musique noire. Et puis tu as toutes ces images extraordinaires : B.B. King jeune avec une belle Tele, et à la page suivante, Wolf jeune, en veste blanche, photographié dans une épicerie avec une petite guitare dans ses grosses pattes. Quand Uncle Sam entend Wolf sur une radio locale, il saute en l’air et s’exclame : «THIS IS WHAT I’M LOOKING FOR.» Guralnick met l’exclamation en Cap alors on la remet en Cap, puis Uncle Sam réussit à faire venir Wolf dans son studio. C’est là qu’il s’exclame : «This is where the soul of a man never dies.» Uncle Sam avait tout compris. Un peu plus tard, Andrew Lauder éprouvera exactement la même chose. Et on verra Brian Jones assis aux pieds de Wolf dans une émission de télé américaine. Tu tournes la page et tu tombes encore de ta chaise, car voilà une photo en pied de Joe Hill Louis avec dans les pattes une magnifique gratte blanche. Pour chanter les louanges de «Gotta Let You Go», Guralnick parle d’un son «raw and gut-bucket (not to mention chaotic), a feel as any record that Sam would ever release.» En plus d’être un visionnaire, Uncle Sam a le génie du son. Son modèle, c’est le «Boogie Chillen» d’Hooky qui fut aussi le modèle absolu de l’ado Buddy Guy - With its driving beat, it may well have been the downhome blues first and only million seller - Rien qu’avec les blackos, Guralnick a déjà gagné la partie. Les early Sun singles sont des passages obligés. Puis arrivent Willie Nix, Jimmy & Walter, Rufus Thomas, Ma Rainey qu’on voit danser dans une photo extraordinaire avec Frankie Lymon, et dans la page consacrée à Jimmy DeBerry, Uncle Sam explique qu’il ne supporte pas la perfection - Perfect? That’s the devil - Il lui faut des imperfections. Même si le téléphone sonne en plein enregistrement, il garde l’enregistrement. Pour lui «Time Has Made A Change» «is a mess, but a beautiful mess.» Plus loin, on tombe sur le pot aux roses de Junior Parker et le fameux «Love My Baby/Mystery Train». Pour Guralnick c’est le prototype de tout ce qui va suivre. Uncle Sam est dingue du rythme de Mystery Train, un rhythmic pattern qu’on va retrouver dans «Blues Suede Shoes». Guralnick parle aussi de la «house-wrecking guitar» de Floyd Murphy qu’Uncle Sam imposera comme modèle à tous les guitaristes blancs qui entreront dans son studio. Et puis il y a la partie vocale de Junior Parker que Guralnick compare à celle d’Al Green - Qui a dédicacé son ineffable «Take Me To The River» to a cousin of mine, Little Junior Parker - On reste en famille. Aux yeux de Guralnick, ce single est le single Sun le plus parfait - Sam Phillips most «perfect» two sided single - À moins que ce ne soit, ajoute-t-il, goguenard, le premier single de Wolf. Guralnick rend aussi un hommage appuyé à Billy The Kid Emerson qu’on voit apparaître à plusieurs reprises dans le book - Eccentric talent, fabuleux compositeur - On reste dans les excentriques avec Hot Shot Love et «Wolf Call Boogie». Uncle Sam est friand d’excentriques et Guralnick ajoute qu’Uncle Sam aurait pu se targuer d’être le plus grand excentrique de tous. Hot Shot Love dialogue avec lui-même comme Hooky dans «Boogie Chillen» et Bo Diddley avec Jerome Green. Mais derrière, on entend ce démon de Pat Hare.

Et le book explose à la page 105 avec Scotty Moore. Scotty n’est pas encore avec Elvis, il joue avec les Starlite Wranglers et accompagne Doug Poindexter sur «My Kind Of Carrying On». Il entre chez Uncle Sam pour la première fois en 1954. Les Wranglers sont son groupe et il vient de recruter comme chanteur un boulanger nommé Doug Poindexter qui est passionné d’Hank Williams. Puis Scotty prend l’habitude de passer voir Uncle Sam chaque jour après le boulot (il bosse au pressing de son frangin). Uncle Sam lui parle de ses visions du futur - Sam savait que les choses allaient changer. Il le pressentait. C’est pourquoi il enregistrait tous ces artistes noirs - Ce qui intéresse Uncle Sam chez les Wranglers, c’est nous dit Guralnick l’interaction qui existe entre Scotty et Bill Black. Et Uncle Sam teste ses idées de son - A kind of artificial echo - Il fait passer la bande enregistrée en simultané dans un deuxième magnéto, ce qui crée un delay. Il baptise son invention «slapback», un effet qui allait devenir «the hallmark of the Sun sound.» Puis le 3 juillet 1954, Uncle Sam envoie un jeune mec auditionner chez Scotty. C’est Elvis qui se pointe chez Scotty en chemise noire, pantalon rose et pompes blanches. En ouvrant la porte, Bobbie, qui est la femme de Scotty, est complètement sciée. C’est le lendemain qu’ils enregistrent le fameux cut historique. Tu tournes la page sur qui tu tombes ? Devine... C’est facile. Charlie Feathers. Photo connue. Charlie gratte sa gratte en souriant. Guralnick le qualifie d’aussi «extravagantly gifted as anyone on the Sun roster - and as determinedly eccentric.» Mais Charlie est pour lui-même son pire ennemi et Uncle Sam ne le sent pas assez motivé «pour réaliser son potentiel». Charlie ne fait confiance à personne. Il est assez ingérable. Bill Cantrell dit de lui «qu’avec un petit peu d’éducation et un petit peu de bon sens, il aurait pu faire carrière comme Carl Perkins.» Charlie va enregistrer ses hits sur King à Cincinnati, et comme le dit si bien Guralnick, «il n’a jamais eu de succès, mais il a su créer une légende.»

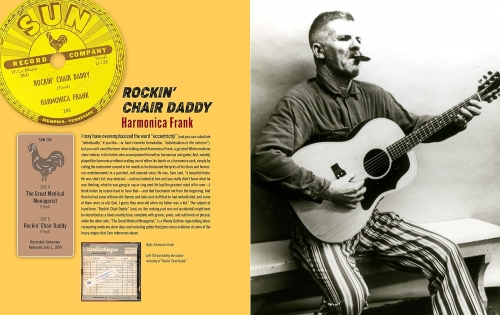

À ce stade des opérations, force est de constater que le book s’emballe. Guralnick perd un peu les pédales. L’image est celle d’un gosse affamé devant la vitrine du pâtissier. Il veut tout bouffer, tous les gâtös, tous les éclairs, toutes les religieuses, toutes les tartelettes à la frangipane, tous les mokas et tous les millefeuilles, c’est-à-dire tout Elvis, tout Carl Perkins, tout Billy Riley, tout Jerry Lee, c’est incroyable, tous ces gâtös chez Uncle Sam le pâtissier du diable. Et du Sun, t’en bouffe avec Guralnick à t’en faire exploser la panse, tu tombes sur un immense portait de James Cotton qui file des coups d’harp pour «Cotton Crop Blues», puis tu tombes en arrêt devant Harmonica Frank, en pantalon rayé, sa gratte dans les pattes et un truc à la bouche. Oh c’est pas un cigare, c’est son harmo. Une vraie gueule de taulaurd, l’un des plus gros flashes d’Uncle Sam. Guralnick s’excuse d’avoir abusé du mot excentrique - eccentric par ci, eccentric par là - D’ailleurs Uncle Sam donne sa propre définition de l’eccentric : «Individualism to the extreme.» Mais Guralnick dit qu’on est obligé de parler d’eccentric à propos d’Harmonica Frank, «a grizzled White medecine show veteran in his forties», un mec qui joue de l’harmo sans jamais y mettre les mains, l’harmo est dans sa bouche et il chante en même temps. Uncle Sam : «A beautiful hobo. He was short, fat, very abstract - vous le regardiez et ne saviez pas ce qu’il pouvait penser, ni ce qu’il allait chanter ensuite. He had the greatest mind of his own - I think hobos by nature have to have that - et ça m’a fasciné depuis le début. Et il avait certains de ces vieux rythmes et vieilles histoires qu’il avait enrichis, and some of them were so old, God, I guess they were old when my father was a kid.» Le propos d’Uncle Sam sonne comme une parole d’évangile.

Quand tu tournes, c’est un peu comme si tu prenais la porte dans la gueule : Elvis. «That’s All Right». C’est la révolution qu’annonçait Uncle Sam à Scotty Moore. Guralnick précise sa pensée : «C’est peut-être ou ça n’est peut-être pas le moment où est né le rock’n’roll (en fait ça ne l’est pas), mais de toute évidence, c’est la naissance de something new.» Guralnick confirme que «That’s All Right» est arrivé «par accident», pendant le coffee break. Ça tombait à pic. Guralnick ajoute que la version était si pure dans son essence, qu’Uncle Sam n’a rajouté aucun effet. No slapback. One take or two - And it’s just as timeless today as it was then, and just as uncategorizable - Quelques pages plus loin, tu les vois tous les trois sur scène, Elvis, Scotty et Bill Black, le premier power-trio de l’histoire du rock. Magnifico. Comme si tout ce qui est venu après était superflu. Guralnick considère «Baby Let’s Play House/I’m Left You’re Right She’s Gone» comme «the apogee of Elvis’ Sun career». Selon l’auteur, «the brand-new hiccoughing slutter just knocked Sam out.» Plus loin, il revient sur «Tryin’ To Get To You», an obscure R&B song qu’Elvis commençait à bosser chez Sun au moment où Uncle Sam négociait la vente de son contrat. Le single ne sortira pas sur Sun, mais sur le premier album RCA d’Elvis, et quand les gens demandent à Guralnick quel est son cut préféré d’Elvis, il répond «Tryin’ To Get To You». Dans «Letter To Memphis», Frank Black rend aussi hommage à Elvis en miaulant Tryin’ to get to you/ Just tryin’ to get to you dans le refrain.

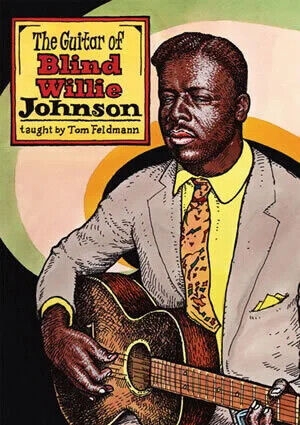

Nouveau flash cette fois sur Willie Johnson, le premier guitariste de Wolf. Guralnick consacre cette double au «I Feel So Worried» de Sammy Lewis & Willie Johnson Combo. Il qualifie Willie Johnson de «smolderingly overamplified player». Uncle Sam fut fasciné par l’attaque et la subtilité du jeu de Willie qui combinait «lead and rhtyhm in a combination of thick, clotted chords and defty distorted single-string runs.» Guralnick s’emballe : «Mais il n’y avait pas que ça. Il allait beaucoup plus loin que les bebop inflections, on entendait des échos du phrasé délicat de T-Bone Walker, et beaucoup important, il sortait the dirtiest sound you could ever imagine being drawn from an electric guitar. C’est là que Sammy Lewis entrait dans la danse avec son harmo et tous les deux ils créaient un son tellement explosif que, lorsque Willie criait «Blow the backs of it, Sammy», vous aviez vraiment l’impression qu’il allait le faire.» Guralnick a vraiment bien écouté ses singles Sun. Chaque fois, il sait dire pourquoi c’est un chef-d’œuvre. Le book ne contient que ça, des pages superbes. C’est assommant. Il faut lire à petites doses. Conseil d’ami.

Encore une double faramineuse sur Carl Perkins, pour le single Sun «Let The Jukebox Keep On Playing/Gone Gone Gone». C’est Carl qui débarque pour la première fois chez un Uncle Sam qui n’a pas le temps, mais qui dit quand même «Okay, get set up. But I can’t listen long». On voit à quoi tient le destin d’un artiste : à peu de chose. Carl poursuit : «Plus tard, il m’a dit : ‘Je ne pouvais pas dire non. J’avais encore jamais vu un pitifuller-looking fellow as you looked quand je vous ai dit que je n’avais pas le temps. You overpowered me. Alors je lui ai répondu que ce n’était pas mon intention, mais que j’étais content de l’avoir fait. That was the beginning right there.» Carl Perkins, sans doute le plus grand d’entre tous. Remember le Mystery Train de Jim Jarmush et les deux kids japonais qui hantent les rues de Memphis : elle est fan d’Elvis et lui de Carl Perkins. Merci Peter Guralnick de remettre les pendules à l’heure avec tous ces héros. Tu tournes la page et tu retombes sur Carl avec une pompe à la main. Logique, c’est la double «Blue Suede Shoes». Wham bam. Enregistré un mois après le départ d’Elvis pour RCA.

Et voilà Uncle Sam en compagnie de Rosco Gordon et «The Chicken (Dance With You)». Rosco est l’un des premiers cracks qu’Uncle Sam ait enregistré - One of his favorite «originals» - bien avant «Rocket 88», précise l’indestructible Guralnick. Uncle Sam ne voit pas Rosco comme un bon pianiste, mais «as a different kind of piano player, with a unique, rolling style.» Sam lui dit qu’il est le seul au monde à jouer comme ça, et Rosco lui répond : «I don’t know what it is, it’s not blues. It’s not pop. It’s not rock. So we gonna call it ‘Rosco’s Rhythm’.» Puis Guralnick rappelle que le chicken de Rosco s’appelait Butch et que Butch mourut alcoolique, car Rosco lui faisait boire une capsule remplie de whisky tous les soirs avant de monter sur scène.

Et puis les inévitables : Cash et Roy Orbison avec leurs têtes à claques. Puis back to the real deal, Carl Perkins dans une double intitulée «Boppin’ The Blues», un hit qui devrait être l’hymne national américain. Photo démente de Carl en chemise rayée, en train de gratter sa Les Paul. Plus rockin’ wild, ça n’existe pas. Puis la gueule d’ange de Billy Riley, suivi de Sonny Burgess et «Red Headed Woman/We Wanna Boogie». Guralnick commence par dire qu’il craint de se répéter. Puis il donne la clé de Sonny : l’enthousiasme - Like Billy Riley, Sonny Burgess was the one of the preeminent wildmen of Southen rock - Uncle Sam ne tarit pas d’éloges sur Sonny : «C’était un groupe qui savait ce qu’il faisait, and they had a sound like I’ve never heard. Maybe Sonny’s sound was too raw, I don’t know - but I’ll tell you this. They were pure rock and roll.»

Sun qui a déjà connu maintes apothéoses en connaît une nouvelle avec Jerry Lee. Guralnick a du mal à monter les enchères : «Okay, remember I said, ‘This is it’, I’m sure more than once. Well this was definitely it once again, a pivotal moment in the history of rock’n’roll.» On s’aperçoit au fil des pages que Guralnick accomplit un exploit. Il veille à saluer chacun des géants découverts par Uncle Sam de la façon la plus honnête qui soit. Pas facile de faire un Sun book. Essaye et tu verras. Une fois de plus, Jerry Lee arrive par accident. Chez lui à Ferryday, il lit un canard qui raconte l’histoire d’Elvis et qui cite le nom de Sam Phillips comme «the guiding influence behing all these rising stars, Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins, even B.B. King», alors il décide, lui le kid Jerry Lee, qu’il a autant de talent que toutes ces rising stars. Il dit à son père Elmo : «This is the man we need to go see.» Guralnick consacre autant de doubles à Jerry Lee qu’à Elvis. Ça tombe sous le sens. Dans la double «Whole Lot Of Shakin’ Going On», Guralnick s’étrangle de jouissance : «His appearance on July 28, 1957, was nothing short of cataclysmic. Vous ne me croyez pas ? Watch the video. And now watch it again. And again. De toute évidence, c’est l’un des moments clés du rock’n’roll, as Jerry Lee kicks out his piano stool, and Steve Allen sends it flying back.» Nouvelle éruption volcano-guralnicienne avec «Great Balls Of Fire», puis «In The Mood», au moment où Jerry Lee est au plus bas. Uncle Sam tente de restaurer son image - He was the most talented man I ever worked with, Black or White. One of the most talented human beings to walk on God’s earth. There’s not one millionth of an inch difference (between) the way Jerry Lee Lewis thinks about music and the way Bach or Beethoven felt about theirs - Guralnick rappelle en outre qu’en 1961, pour la sortie du single Sun «What’d I Say», Jerry Lee et Jackie Wilson partirent ensemble en tournée dans une série de Black clubs, «in what was billed without exageration as ‘The Battle of the Century’.»

Puis vient le temps de Charlie Rich, et Guralnick démarre sa double ainsi : «Of all his artists, Sam saw Charlie Rich alone as standing on the same level of emotional profundity as Howlin’ Wolf.» Ça s’appelle planter un décor. Dans ses interviews, Uncle Sam ne manquait jamais nous dit Guralnick de revenir sur ce point. Il le classait parmi les profonds inclassables, comme Wolf. C’est vrai que Charlie Rich est profondément inclassable. Sur la photo en vis-à-vis, il est presque aussi beau qu’Elvis. C’est la double «Who Will The Next Fool Be», sorti sur Phillips International. On tombe à la suite sur Frank Frost, le dernier black qu’Uncle Sam ait enregistré. Il vaut le détour, comme d’ailleurs tous les autres. Sun est une mine d’or. L’idéal pour tout fan éclairé est de rapatrier les six volumes des Complete Sun Singles parus chez Bear : overdose garantie, contenu comme contenant. Pareil, il faut écouter ça avec modération. On y reviendra un de ces quatre.

Le dernier single Sun (Sun 400) est le légendaire «Cadillac Man» des Jesters. Pourquoi légendaire ? Parce Dickinson et parce que Jerry Phillips, fils cadet d’Uncle Sam, et parce que Teddy Paige, future légende vivante. On les voit photographiés avec Uncle Sam qui porte un costard noir. Écœurant d’élégance. En fait, c’est Knox, l’autre fils d’Uncle Sam, qui a enregistré la session. Jerry gratte la rythmique. Dickinson chante et pianote. Quand Sam entend «Cadillac Man», il le sort sur Sun, en 1966. Mais son cœur n’y est plus. Il va d’ailleurs vendre Sun. 25 ans plus tard, il rendra hommage à Dickinson, lors de son 50e anniversaire : «Vous savez, je ne crois pas que Jim Dickinson ait jamais eu honte de l’horrible musique qu’il jouait - Sam joked (I think!) - and that’s not easy to do.»

Colin Escott referme la marche avec le rachat de Sun et Shelby Singleton. Si Uncle Sam lui revend Sun, c’est uniquement parce qu’il sait que Sun est entre de bonnes mains. Colin Escott documente formidablement cet épisode historique. Singleton fouille dans les archives d’Uncle Sam et déterre des tas d’inédits, Cash, Jerry Lee, puis arrive Orion. Comme il n’a pas accès à Elvis, Singleton se rabat sur un clone d’Elvis, Jimmy Ellis, qu’il baptise Orion. C’est vrai que les pochettes sont belles. On y reviendra un de ces quatre.

Signé : Cazengler, Sun of a bitch

Peter Guralnick & Colin Escott. The Birth Of Rock’n’Roll. The Illustrated Story of Sun Records. Omnibus Press 2022

L’avenir du rock

- The Big Idea est une bonne idée

Qui aurait cru qu’en errant dans le désert, on rencontrait des tas de gens intéressants ? C’est en tous les cas le constat que fait l’avenir du rock. Il y a croisé Ronnie Bird, M le Muddy, les Courettes, Sylvain Tintin porté par Abebe Bikila et ses trois frères, Lawrence d’Arabie, et des tas d’autres voyageurs inopinés. Alors ça lui plaît tellement qu’il a décidé de continuer d’errer. Errer peut devenir un but en soi, mais il faut bien réfléchir avant de prendre ce genre de décision. On ne décide pas d’errer comme ça, pour s’amuser. Non, c’est un choix de vie, ce qu’on appelait autrefois une vocation. Plongé dans ses réflexions, l’avenir du rock avance en pilote automatique. Un personnage étrange arrive à sa rencontre et le sort de sa torpeur méditative. L’homme porte sur les épaules une énorme poutre en bois. L’avenir du rock s’émoustille :

— Oh mais je vous reconnais ! Zêtes Willem Dafoe !

Dafoe sourit. Son visage s’illumine de toute la compassion dont il est capable.

— Qu’est-ce que vous fabriquez par ici, Willem ?

— Oh ben j’erre... Dans quel état j’erre... Où cours-je... Martin Scorsese m’a envoyé errer par ici. On va tourner La Dernière Tentation Du Christ, alors il veut que je m’entraîne.

— Ça fait longtemps que vous zerrez ?

— Chais plus. Pas pris mon portable. Ça doit faire quelques mois.

— Et la couronne d’épines, ça fait pas trop mal ?

— Oh ça gratte un peu, mais bon, c’est comme tout, on s’habitue.

— En tous les cas, zêtes bien bronzé, Willem. Vous serez magnifique sur la croix.

— Au début, j’avais des sacrés coups de soleil, mais maintenant, ça va mieux.

— Dites voir, Willem, dans votre entraînement, il y a aussi les miracles ?

— Oui, bien sûr. Vous voulez quoi, du pain, du vin, du boursin ?

— Non, zauriez pas quelque chose de plus original ?

— Vous me prenez au dépourvu. Attendez, j’ai une idée. Voilà...

— Voilà quoi ?

— Zêtes bouché ou quoi ? Je viens de vous le dire : the Big Idea !

Ils arrivent comme l’annonce le Christ scorsesien, par miracle. Tu ne les connais ni d’Eve ni d’Adam. Ils montent en short sur scène, enfin trois d’entre eux.

Ils s’appellent The Big Idea, ce qui est en vérité une bonne idée. Apparaissent très vite des tas de particularités encore plus intéressantes : ils sont tous quasiment multi-instrumentistes, ils savent tous chanter, la loufoquerie n’a aucun secret pour eux, ils jouent à trois grattes plus un bassmatic, avec un bon beurre et des chics coups de keys, et petite cerise sur le gâtö, ils savent déclencher l’enfer sur la terre quand ça leur chante. Et là tu dis oui, tu prends la Big Idea pour épouse. Pour le pire et pour le meilleur. Disons que le pire est une tendance new wave sur un ou deux cuts en début de set, et le meilleur est un goût prononcé pour l’apocalypse grunge, mais la vraie, pas l’autre.

Ils cultivent l’apanage d’un large éventail et passé l’inconfort moral d’un ou deux cuts new wavy, tu entres dans le jeu, car chaque cut réserve des surprises de taille. Ils sont tous fantastiquement brillants, ça joue des coups de trompettes free au coin du bois, et les belles rasades de congas de Congo Square te renvoient tout droit chez Santana. En plus, ils sont drôles, extrêmement pince-sans-rire. À la fin d’un cut, le petit brun en short qui joue à gauche balance par exemple des petites trucs du genre : «Elle était pas mal celle-là.» On le verra danser la macumba du diable sur scène et aller fendre la foule comme Moïse la Mer Rouge pour chanter à tue-tête une extraordinaire «chanson d’amour», comme il dit.

On sent chez eux une réelle détermination, un vrai goût des chansons bien faites, leur ahurissante aisance leur donne les coudées franches, ils sont encore jeunes, mais ils semblent arborer une stature de vétérans de toutes les guerres, ce que va confirmer l’un d’eux un peu plus tard au merch.

«On est un vieux groupe», dit-il. Il ajoute qu’ils ont déjà enregistré cinq albums. What ? Cinq albums ! Un vrai labyrinthe ! Mais le pot-aux-roses arrive. À la question rituelle du vous-zécoutez quoâ ?, il balance le nom fatal : The Brian Jonestown Massacre. What ? Et d’expliquer qu’ils ont formé ce groupe après avoir vu Anton Newcombe sur scène. Alors bam-balam, ça ne rigole plus. Et pourtant, leur set n’est pas calqué directement sur les grooves psychotropiques d’Anton Newcombe, c’est beaucoup plus diversifié, mille fois plus ambitieux, comme si les élèves dépassaient le maître. Mais - car il y a un mais - ils ont retenu l’essentiel de «l’enseignement» du maître : la modernité. The Big Idea est un groupe éminemment moderne. Mieux encore, pour paraphraser André Malraux : The Big Idea sera moderne ou ne sera pas.

Alors t’en ramasses deux au merch pour tester. Margarina Hotel date de 2019. Seul point commun avec le Brian Jonestown Massacre : la modernité. Mais pas vraiment le son - La vie est belle/ Au bord de l’eau - groovent-ils dans cette samba de Santana, «The Rivers King». On assiste cut après cut à une incroyable éclosion de diversité. Tout est chargé d’événementiel, la pop d’«Is In Train» est bienveillante, ils prennent le chant chacun leur tour, comme sur scène. Et voilà «In Shot» qui groove entre les reins de l’or du Rhin, groove de rêve et voix plus grave - And for the next turn/ I swear they won’t find us - Une merveille tentaculaire ! «Two» est plus new-wavy, mais léger, ça reste une pop de pieds ailés, visitée par un solo de grande intensité. Tu te passionnes pour ce groupe. «Us Save» délire sur le compte d’you are the fruit of desire. Ils font du Pulp quand ils veulent. Encore un soft groove de rêve avec «At Lose» - Everyboy wants to be at home/ In the sofa - Ils se diversifient terriblement. Toujours pareil avec les surdoués. Nouveau coup de Jarnac avec «Re-Find Milk» et son bassmatic à la Archie Bell. Tout ici n’est que luxe intérieur, calme et volupté. Merveilleux univers ! Et ça continue avec le come on & get a ride Sally de «Quick & Party» - We’re going to Crematie - C’est dans cette chanson qu’on entre au Margarina Hotel. Ils bouclent avec «The Peace» qui grouille de héros des Beatles, Lovely Rita et Bungalow Bill.

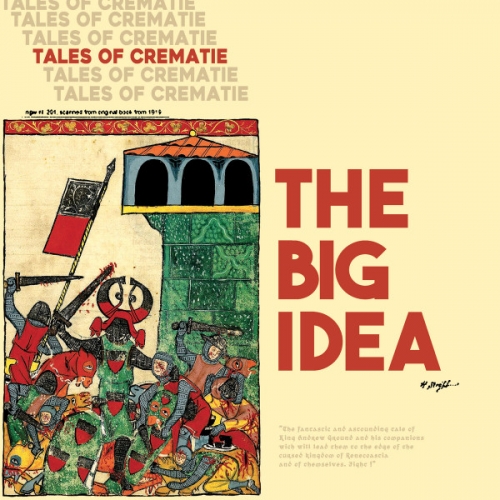

Leur petit dernier s’appelle Tales Of Crematie. Il vient de paraître et s’accompagne d’un petit book que t’offre le fils spirituel d’Anton. Le book porte le même nom que l’album et nous raconte en une trentaine de pages «une épopée fantastique et dantesque du roi Andrew Ground et de ses amis, qui les emmènera aux confins des terres maudites du Royaume de Renëcoastie et d’eux-mêmes.» Tu découvres une carte des deux îles, la Crématie et en face, une île composée de trois royaumes, la Diplomatie, la Sylvanie et la Renëcroastie. Le conte nous raconte le temps de la paix puis le temps de la guerre. L’un des quatre rois s’appelle bien sûr Anton Mac Arthur. Les rois font appel à Zeus pour les aider à mettre fin à la guerre. Zeus accepte et leur confie à chacun d’eux une pierre qui garantit la paix et qui ne doit pas se briser. Chacune des pages du book illustre un cut de l’album. Pas mal de jolies choses sur Tales Of Crematie. On y retrouve ces aspects ‘new wave militaire’ («Guess Who’s Back») du set, à la limite du comedy act. Retour au «Margarina Hotel» de l’album précédent avec les percus, the king & his butterflies. C’est jouissif et pianoté à la folie - Only a king makes it possible - Ils font de la prog («The Council Of The King»), mais leur prog peut exploser. Gare à toi ! Les cuts sont tous longs et entreprenants. Bizarrement tu ne t’ennuies jamais, comme tu t’ennuierais dans un album de Genesis ou du Floyd post-Barrett. «The River’s Queen» nous plonge dans la folie rafraîchissante des collégiens, et ça explose dans la phase finale. C’est à la fois leur grande spécialité et ce qui rend leur set spectaculaire. «In The Claws Of Cremazilla» s’ouvre dans une ambiance mélancolique et puis ça monte violemment en neige. Tout est parfait dans cet album, les flambées, les idées, surtout les flambées, elles sont toutes extravagantes. On voit encore «The Cursed Ballerina» s’ouvrir sur le monde, et ça vire wild jive de jazz by night, avec un sax in tow. Effarant ! Et puis tu as «With A Little Help From ESS 95» qui démarre en mode Procol et au bout de trois minutes, ça s’énerve, on ne sait pas vraiment pourquoi. Encore une lutte finale en forme d’explosion nucléaire ! Ils explosent encore la rondelle des annales avec «The Fight». Décidément, c’est une manie. Et la cerise sur le gâtö est sans doute «We Are Victorians», tapé aux clameurs victorieuses du gospel rochelais. Ces petits mecs on brillamment rocké le boat du 106, alors il faut les saluer et surtout les écouter. Ce genre d’album est un don du ciel, dirons-nous.

Signé : Cazengler, The Big Idiot

The Big Idea. Le 106. Rouen (76). 11 avril 2024

The Big Idea. Margarina Hotel. Only Lovers Records 2019

The Big Idea. Tales Of Crematie. Room Records 2024

Pas trop Tö, Yö !

Ils sont quatre, les Tö Yö, t’as presque envie d’ajouter Ta pour faire plus japonais. Tö Yö Ta ! Vroom vroom ! C’est ton destin, Yö ! Taïaut, taïaut, vlà Tö Yö ! Bon Tö Yö ? Oui, c’est pas un Tö Yö crevé. Quatre Japs timides comme pas deux, et psychédéliques jusqu’au bout des ongles. T’en reviens pas de voir des mecs aussi bons.

C’est le genre de concert dont tu te goinfres, comme si tu te goinfrais d’un gros gâtö Yö à la crème, quand ça te coule dans le cou et dans les manches, tu t’en goinfres jusqu’à la nausée, les Japs jappent leur psyché à deux mètres de tes mains moites et tremblantes, ils jouent un heavy psyché à deux guitares, ils entrelacent leurs plans, ils lient leurs licks, ils yinguent leur yang, ils versent dans la parabole des complémentarités du jardin d’Eden, et tu as ce grand Jap zen et chevelu qui garde toujours un œil sur son collègue survolté, tu assistes à la coction d’une sorte de Grand Œuvre psychédélique, comme seuls les Japonais sont capables de l’imaginer.

Ils tapent des cuts longs et chargés d’atmosphère, selon les rites du genre, ils savent cultiver les ambiances et t’emmener en voyage avec eux. Ils savent tripper aussi bien que Bardo Pond, leurs intrications sont aussi viscérales, leurs ambitions aussi cosmiques. Avec Tö Yö, le psyché redevient simple, à portée de main, loin des baratins pompeux de pseudo-spécialistes, Tö Yö te fait un psyché à visage humain, comme le fut jadis le socialisme d’Alexandre Dubcek, Tö Yö te donne les clés de son royaume, viens, Yūjin, t’es le bienvenu, entre donc, regarde comme ce monde est beau, vois ces navires de guerre en feu, surgissant de l’épaule d’Orion. Vois ces C-beams dans l’obscurité, près de la Porte de Tannhäuser. Vois ces ponts de cristal et ces flèches de cathédrales qui se perdent dans la voûte étoilée.

Pendant une heure, les proTö Yö élèvent des architectures soniques audacieuses et majestueuses à la fois, ils évitent habilement tous les clichés et semblent couler de source. Leur psychedelia semble tellement pure, tellement naturelle que tu finis par t’en ébahir, car comment est-ce possible, soixante ans après Syd Barrett et le «Tomorrow Never Knows» de Revolver. Ne te pose pas de questions, Tö Yö t’offre l’occasion de vivre l’instant présent, alors ne le gâche pas avec tes questions à la mormoille.

Par contre, des questions à la mormoille, tu vas t’en poser en écoutant l’album ramassé au merch. Le son n’a rien à voir avec celui du concert ! L’album s’appelle Stray Birds From The Far East. Son et ambiances très différents. Tu les vois s’élancer fièrement dans l’aventure et Masami Makino chante d’une voix claire et distincte, alors qu’en concert, il se contentait de pousser des soupirs psychédéliques. Avec «Hyu Dororo», ils proposent une pop orientalisante et même funky, une pop presque arabisante sertie d’un solo de cristal pur. Masami Makino chante beaucoup sur «Twin Montains». Il n’a pas de voix, mais c’est pas grave. Ambiance pop et rococo et soudain, ils mettent la pression et ça devient clair, mais d’une clarté fulgurante, ça grouille de poux psychés, ils grattent dans la cour des grands et ça devient même fascinant. Ils renouent enfin avec les pointes du set. Ils savent monter un Fuji en neige ! Les deux grattes croisent encore le fer sur «Tears Of The Sun». Elles s’entrelacent sur un beau beat intermédiaire, ça a beaucoup d’allure, les poux sont ravissants et brillent dans les vapeurs d’un bel éclat mordoré. La gratte de Masami Makino perce les blindages et celle de Sebun bat le funk asiatique sur «Titania Skyline». Et «Li Ma Li» s’en va se perdre dans le lointain. Ils dessinent un horizon, ils visent un but qui nous échappe. C’est la règle.

Signé : Cazengler, Tö Tö l’haricöt.

Tö Yö. Le Trois Pièces. Roun (76). 11 juin 2024

Tö Yö. Stray Birds From The Far East. King Volume 2023

Inside the goldmine

- Ty taille sa route

Cette pauvre femme en a bavé. Pendant quarante ans, Lady Taïaut a dû servir à table un démon cornu ventripotent. Elle eut en son jeune temps la malencontreuse idée de répondre à une petite annonce matrimoniale. Elle rencontra un homme bien mis dans une brasserie proche de la gare. La sentant facile d’accès, il l’invita aussitôt à dîner chez lui. Il la fit entrer dans un pavillon cossu. La salle à manger ne se trouvait pas à l’étage, mais au sous-sol. Elle s’inquiéta de la chaleur qui y régnait. Il la fit asseoir au bout d’une longue table et prit place en vis-à-vis. La table était jonchée de restes des repas précédents, principalement des os. L’homme commença à transpirer abondamment et défit sa cravate. Il passa dans la pièce voisine et revint avec une assiette qu’il déposa devant elle. L’assiette contenait un saucisson. Elle fut consternée. Il la rassura en lui expliquant qu’il se contentait de peu et qu’il cherchait une épouse pour tenir la maison. Il acheva sa conquête en lui promettant qu’elle ne manquerait jamais de rien. Il exhiba alors une énorme liasse de billets. Lady Taïaut mordit à l’hameçon, comme le ferait n’importe quelle femme pauvre, et deux semaines plus tard, ils se mariaient discrètement à la marie. Elle passa une première nuit à subir tous les outrages. Le lendemain matin, elle s’enferma dans la salle de bains pour s’examiner et découvrit avec horreur des profondes égratignures infectées aux abords de ses deux orifices. Mais comme elle était de religion catholique et élevée chez des paysans, elle garda le silence. En son temps, les femmes mariées se taisaient. Jour après jour, pendant quarante années, elle servit son époux à la grande table. Il trônait, bâfrait, grondait, il jurait, bavait, gueulait, il bouffait tellement qu’il ventripotait, ses petits yeux injectés de sang brillaient dans la pénombre. Il régnait dans cette salle à manger une chaleur infernale. À chaque repas, il lui demandait d’amener un animal vivant, agneau ou pintade, chien ou cochon de lait, chat ou canard. Elle le posait devant lui sur la grande table et il se jetait dessus en poussant de terribles hurlements. Une fois repu, il se renversait dans sa chaise et éclatait de ce rire gras qui la traumatisait. Quand elle demandait s’il avait encore faim, il répondait invariablement : «Taïaut Taïaut ! Ferme ta gueule, répondit l’écho !». Elle ne manqua jamais de rien.

De toute évidence, Ty Karim a connu une existence plus enviable que celle de Lady Taïaut : l’existence d’une princesse de la Soul dans la cité des anges, Los Angeles, a largement de quoi faire baver cette pauvre Lady Taïaut.

Fantastique compile que celle qu’Ace consacre à Ty Karim, The Complete Ty Karim: Los Angeles Soul Goddess, avec un booklet signé Ady Croasdell. Ty nous dit Ady a du sang indien. Comme pas mal de blackos, elle fuit le Mississippi avec un premier mari et une baby girl pour s’installer en Californie. Elle divorce puis rencontre Kent Harris qui va l’épouser et la mentorer. Mais le mariage ne va pas durer longtemps. La pauvre Ty nous dit Ady va casser sa pipe en bois des suites d’un cancer du sein en 1983. En fait, l’Ady n’a pas grand-chose à nous raconter, il se livre à sa passion de collectionneur pour éplucher chaque single, en décrire minutieusement le contexte, souligner la couleur du label, rappeler que Jerry Long signe les arrangements, et que toutes ces merveilles s’inscrivent dans la tranche fatidique 1966-1970. On est bien content d’apprendre tout ça. On paye l’Ady pour son savoir encyclopédique, alors c’est bien normal qu’il en fasse 16 pages bien tassées, dans un corps 6 qui t’explose bien les yeux. Bon, il nous lâche quand même deux informations de taille : c’est Alec Palao qui a récupéré les masters de Ty auprès de Kent Harris, et d’autre part, la fille de Ty & Kent, Karime Kendra (Harris) a pris la relève de sa mère et vient désormais swinguer le Cleethorpes Northern Soul Weekender.

Ty devrait être connue dans le monde entier pour «Lightnin’ Up» - Aw my darling/ Darling - Elle est dans un groove d’une extrême pureté, c’est le groove des jours heureux. Ou encore pour «You Really Made It Good To Me», ce wild r’n’b de rang princier, elle est enragée, hot night in South Central. Et puis il y a ce «Keep On Doin’ Watcha Doin’» en deux parties, qu’elle tape à l’accent profond de «Walk On By», elle duette sur le Part 1 avec George Griffin, oh c’est de la Soul de si haut vol, arrosée de solos de sax et de nappes de violons. Ty et George sont magiques, on croit entendre une Soul intersidérale, et ça continue avec le Part 2, à réécouter mille et mille fois, Ty taille sa route dans un groove de magie pure. Elle étend son empire sur Los Angeles à coups de keep on doin’/ Yeah, ils sont imbattables à force de keep it et ça leur échappe au moment où le sax entre dans le groove urbain. D’autres énormités encore avec le «Lighten Up Baby» d’ouverture de bal, un r’n’b extravagant de sauvagerie, et ça continue avec «Help Me Get That Feeling Back Again», elle rôde littéralement dans le groove, Ty est une artiste superbe, elle te groove jusqu’à la racine des dents et elle devient de plus en plus wild avec «Ain’t That Love Enough», elle est hard as funk, c’est une Ty de combat. Fantastique petite blackette ! Plus loin, elle refait sa hard as funk avec «Wear Your Natural Baby». Elle est extrêmement bonne à ce petit jeu. Elle sait aussi manier le gros popotin comme le montre «Take It Easy Baby». Elle te drive ça de main de maître. Elle te broute encore le groove avec «Don’t Make Me Do Wrong», elle s’implique à fond dans la densité des choses, c’est remarquable. Globalement, Ty montre une détermination à toute épreuve. Elle chante tous ses hits avec un éclat merveilleux. Elle monte littéralement à l’assaut de la Soul et devient admirable, car elle reste gracieuse. Il faut la voir attaquer «Natural Do» comme une lionne du désert, c’est vrai qu’elle a un petit côté Dionne la lionne, elle y va au oooh-weee ! Tout aussi stupéfiant, voilà «I’m Leavin’ You», pas révolutionnaire, mais c’est du Ty pur, elle le quitte, today oh yeah bye bye, elle a raison ! Elle revient au pied du totem chanter «All In Vain». Elle est enragée, elle se pose en victime avec une voix de vampirette, elle explose dans le sexe in vain. Elle est fabuleusement barrée. Puis on tombe sur les versions alternatives et ce ne sont que des cerises sur le gâtö. Merveille absolue que l’«If I Can’t Stop You (I Can Slow You Down)», ce slow groove est gorgé d’ardeur incommensurable. Elle finit en mode hard funk avec «It Takes Money». Elle te met tout au carré, pas la peine de chipoter. It takes monay ahhh yeah. C’est du sérieux.

Tant qu’on y est, on peut en profiter pour écouter une autre compile qu’Ace consacre à Kent Harris, Ken Harris’ R&B Family. C’est Ady Croasdell qui se tape le booklet et ça grouille d’infos. L’essentiel est de savoir que Kent Harris est né en 1930 et que sa famille s’est installée à San Diego en 1936. Il ne date donc pas de la dernière pluie. Il faut partie des pionniers, comme Johnny Otis. Son monde est celui de la Soul d’avant la Soul, qu’on appelait le jump. Kent Harris sera compositeur, label boss, disquaire et chanteur. Il monte Romark Records en 1960 et lance une chaîne de Target record stores à Los Angeles. Il va lancer deux des reines de la Soul moderne, Ty Karim, qu’il épousera, et Brenda Holloway. Mais la botte secrète de Kent Harris, c’est sa frangine Dimples Harris & Her Combo. On tombe très vite sur l’incroyable «Long Lean Lanky Juke Box» qu’elle éclate au sucre primitif. C’est assez wild, si on y réfléchit cinq minutes. Sous le nom de Boogaloo & His Gallant Crew, Kent Harris enregistre «Big Fat Lie», un jump des enfers. Puis il enregistre ses sœurs sous le nom des Harris Sisters, avec «Kissin’ Big». C’est encore un jump au féminin, plutôt bien allumé - C’mon baby/ Just one more kiss - Comme Kent Harris se passionne pour les girl-groups, il lance les Francettes - named after Frances Dray - avec «He’s So Sweet» et «You Stayed Away Too Long». Pure délinquance juvénile - You know what - c’est réellement du grand art, le r’n’b des singles obscurs. Et puis voilà Jimmy Shaw avec «Big Chief Hug-Um An’ Kiss-Um», wild & fast, ça plonge dans un spirit wild gaga qui transforme cette compile en compile des enfers. Kent Harris était-il un visionnaire ? Les Valaquons rendent hommage à Bo avec «Diddy Bop». Nouvelle révélation avec Donoman et «Monday Is Too Late». C’est un scorcher. Il s’appelle aussi Cry Baby Curtis. Nous voilà en pleine mythologie. Cry Baby Curtis a tout : le scream, la dance. On retrouve bien sûr Ty Karim avec «Take It Easy Baby». elle fait tout de suite la différence. Et puis Kent Harris s’intéresse aux blues guys : Cry Baby Curtis avec «Don’t Just Stand There», Roy Agee avec «I Can’t Work And Watch You», fast heavy blues. Oh voilà Eddie Bridges avec «Pay And Be On My Way», heavy groove d’église, heavy as hell, bien sûr. Rien sur ce mec, sauf que c’est énorme. Encore du heavy blues avec le texan Adolph Jacobs et «Recession Blues», claqué à la claquemure de Kent, tu te régales si tu aimes bien le gratté de poux détaché, Adoph joue au semi-detached suburban, il est fabuleux de présence et d’incognito. Par miracle, Ace arrache tous ces cuts magiques à l’oubli. Ce festin révélatoire se termine avec Faye Ross et «You Ain’t Right», elle est chaude et experte en heavy blues. Comme tous ceux qui précèdent, deux singles et puis plus rien. Il faut saluer le merveilleux travail de Kent Harris. Il rassemblait autour de lui d’extraordinaire artistes noirs. C’est une bénédiction que de pouvoir écouter cette compile.

Signé : Cazengler, Ty Carie

Ty Karim. The Complete Ty Karim: Los Angeles Soul Goddess. Kent Soul 2008

Kent Harris’ R&B Family. Ace Records 2012

Cale aurifère

- Part Three

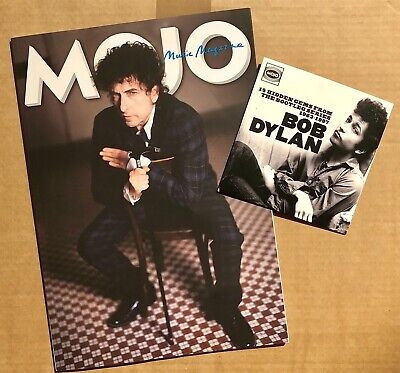

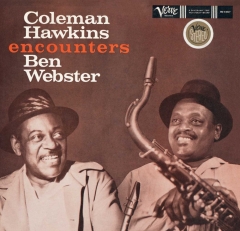

Dans Mojo, Andrew Male propose une petite rétrospective de l’œuvre de Calimero. Il tape dans le dur dès le chapô, le qualifiant de «creator of radical atmospheres turned unique» et d’«unpredictable songsmith». Lorsqu’il reprend la parole, Calimero commence par rendre hommage à Lou Reed - Lou and I were that once-in-a-lifetime perfect fit - et il ajoute, rêveur : «Heroin and Venus In Furs didn’t work as tidy folk songs - they needed positioning - rapturous sonic adornments that could not be ignored.» Male ajoute à la suite que Nico reste «an ongoing influence on Cale». Calimero voit Nico comme une artiste très moderne. Elle mettait en pratique l’enseignement de son gourou Lee Strasberg : «Create your own time». Il dit qu’elle pratique cet art dans ses chansons, «it’s a strange world, a world of mystery. But it’s real.» Calimero ajoute que Nico «was indifferent to style».

Sur son premier album solo, Vintage Violence, Calimero dit adopter «an attitude very similar to Nico’s, whereby the language that’s used is very rough and ready.» Une attitude qu’il va maintenir sur Church Of Anthrax, qui paraît en 1971. On est aussitôt happé par l’hypno du morceau titre. C’est emmené au shuffle d’orgue assez demented et bien remonté des bretelles. On se croirait chez Can. Calimero et Terry Riley font un carnage, Riley à l’orgue et Calimero au bassmatic. Ils sont complètement allumés. On retrouve cette grosse ferraille des rois de l’hypno dans «Ides Of March», encore du pur Can sound. Il règne aussi dans «The Hall Of Mirrors In The palace Of Versailles» une ambiance étrange. On est aux frontières du réel : le free, l’hypno, le Cale, le pianotage obstiné, ça vire free avec Riley au sax et Cale aux keys. Quel album ! Puissant de bout en bout.

Paru l’année suivante, The Academy In Peril est aussi un album hors normes, car drivé droit dans l’avant-garde. Grosse ambiance à dominante hypno dès «The Philosopher». Calimero s’éloigne du rock avec «Brahms». Il revient à ses études. Il est trop cultivé pour le rock. C’est très plombé, très Boulez. Tu avais l’album dans les pattes et tu avais envie d’étrangler le disquaire qui te l’avait vendu. Pourtant, il t’avait prévenu. Calimero pianote dans le néant expérimental. C’est très in peril. Il pianote dans un monde qui n’est pas le tien. C’est drôle que Warners l’ait laissé bricoler cette daube avant-gardiste. Il tape encore «Hong Kong» à l’exotica shakespearienne du Pays de Galles. Il fait son bar de la plage à la mode galloise, c’est-à-dire métallique et âpre. «Hong Kong» est le cut le plus accessible de cet album hautement improbable.

Après Fear, Calimero enregistre Slow Dazzle. Il commence par prendre les gens pour des cons avec de la petite pop, puis il passe aux choses sérieuses avec «Mr. Wilson», un hommage superbe à Brian Wilson. Mais pour le reste, on passe complètement à travers. Dommage, car il a Manza et Chris Spedding en studio. En B, il tape une cover peu orthodoxe d’«Heartbreak Hotel» et revient à Paris 1919 avec «I’m Not The Loving Kind», un balladif magnifique et plein d’ampleur galloise. Puis vient le fameux «Guts» anecdotique - The bugger in short sleeves fucked my wife - Le bugger en question c’est Kevin Ayers - Did it quick and split - Assez Velvet comme ambiance.

Le troisième Island s’appelle Helen Of Troy et paraît la même année, en 1975. C’est là qu’on trouve la cover du «Pablo Picasso» des Modern Lovers - Cale at his mad best - Retour dans le giron du Velvet et Sped troue le cul de Picasso avec des riffs en tire-bouchon. S’ensuit un «Leaving It Up To You» bien raw. Encore du Cale at his mad best, suivi d’un hommage à Jimmy Reed avec «Baby What You Want Me To Do». On sent encore la forte présence du Sped. Il allume tous les cuts au riff raff magique. On note aussi une tentative de retour à Paris 1919 avec «Engine». Il tente de rallumer la flamme, mais ça ne marche pas. Sur «Save Us», Sped fait de son mieux pour sauver les meubles et suivre les facéties galloises. On note aussi la belle envergure d’«I Keep A Close Watch». Il y a un côté guerneseyrien chez Calimero. Il sait toiser un océan.

En tant que producteur, Calimero se présente moins comme collaborateur que catalyseur, et occasionnellement, «a figure of conflict». Technique aussi utilisée par Guy Stevens.

En 1979, paraît le fameux Sabotage/Live. Fameux car intéressant et parfois déroutant. Calimero peut parfois agacer. Dès que le Lou n’est plus là pour le cadrer, il aurait tendance à vouloir faire n’importe quoi. On sent bien qu’il n’est pas fait pour le rock, et pourtant, il est l’âme du Velvet. D’ailleurs, c’est cette âme qui remonte à la surface dans «Rosegarden Funeral Of Sores», amené comme le «Gift» du Velvet, monté sur un groove au long cours et chanté à la Lou, et on comprend que Calimero puisse être à l’origine des longs cuts du Velvet. Il fait aussi du proto-punk avec «Chicken Shit». Il crée la psychose, et cette fois, ça marche. Il cultive un protozozo malveillant, il dégueule plus qu’il ne chante, il vise clairement les racines du proto-punk, c’est monté sur un beat épais, avec une voix de femme ici et là. Son autre heure de gloire est sa cover de «Memphis». Elle a bien marqué l’époque, très maniérée, passée à la moulinette du New York City Sound. Sur scène, il est accompagné par un Aaron qui vrille du lead à gogo, et un certain George Scott au bassmatic bien sec. Sur «Mercenaries (Ready For War)», l’Aaron lâche des déluges de wild trash. Sur «Evidence», Calimero s’en-Stooge, comme d’autres s’encanaillent. C’est du big morning after. Il tape l’heavy boogie de «Dr. Mudd» avec des chœurs de traves. Pour une raison X, ça n’accroche pas, même si Calimero s’épuise à tirer son train. Il tente la cover d’avant-garde avec «Walkin’ The Dog». Il y va au baby’s back/ Dressed in black, mais c’est laborieux, mal engoncé. Le compte n’y est pas. Ça pue l’artifice et le m’as-tu-vu. Il est plus à l’aise sur «Captain Hook», une belle pop qui explore les frontières du Nord. Ils sont gonflés de jouer ça sur scène. Puis Calimero va se saboter avec «Sabotage», trop avant-gardiste, trop concassé. Mal coiffé. Inepte. Il revient à la modernité par la bande avec «Chorale». Il fait sa Nico.

Retour en force en 1981 avec Honi Soit. Trois coups de génie là-dedans, à commencer par le morceau titre, un heavy rumble tapé aux percus des îles, il crée son monde, il a le contrôle complet de tout ce qu’on dit et tout ce qu’on fait. Il est le seul à pouvoir réussir un coup pareil, un shoot de rock à la mode enraciné dans le Velvet ! Tu t’inclines devant ce chef-d’œuvre de drive hypno visité par une corne de brume. Autre coup de génie : «Strange Times In Casablanca», ça prend vite de l’allure - Strange times in casablanca when people pull down their shades/ And it’s easy enough for us to look at each other and wonder why/ We were to blame - c’est même carnassier, ça rampe comme un crocodile affamé, le Cale te tortille ça à la Cale, il te tord ça à l’essorage, il chante comme Nosferatu - But I don’t think anybody wants to smash anymore - Pire encore, ce «RussianRoulette» tapé en mode heavy rock, gravé dans la falaise de marbre. Mais on retrouve aussi son côté hautain dans «Dead And Live», un côté qui a forcément dû agacer le Lou. Calimero tient trop la dragée haute. Il sonne comme un premier de la classe dans son «Dead Or Alive», c’est trop collet monté, trop prétentieux, avec un solo de trompette qui court sous les voûtes du palais royal. Encore de la pop frigide avec «Fighter Pilot». Trop spécial pour être pris en considération. Il subit l’influence de Nico - Fighter pilot/ Say goodbye/ You’re going down - Il reprend le thème du cut de Captain Lookheed. Pour finir, il charge son «Magic & Lies» de plomb. Il pose sa voix. Cherche un passage. Il opère toujours de la même manière : ça passe ou ça casse.

On sent bien qu’il cherche à s’éloigner du rock : «I was running away from style, from rock’n’roll style. I wanted do show that I was a songwriter with some angles.»

C’est un immense chanteur qu’on retrouve dans Caribbean Sunset. Avec «Experiment Number 1», il monte son chant au sommet de l’Experiment. Il élève la portée de son discours. L’autre morceau de bravoure s’appelle «The Hunt», en B. Caribbean Sunset est l’album de la course sans fin, il devient fou, il hurle en courant. C’est de l’effréné de course à l’échalote. Attention au big beat d’«Hungry For You». C’est une grosse machine et Brian Eno est aux commandes ! Calimero fait monter son rising et son ragtag au chat d’Ararat. Il passe à une saga sévère avec un «Model Beirut Recital» aux accents germaniques. C’est violent et complètement sonné des cloches d’all fall down. Encore de l’hyper-fast en B avec «Magazines». Le beat court sur l’haricot caribéen, même pas le temps de reprendre sa respiration, cut efflanqué, nerveux, pas sain, tendu à se rompre. Il boucle cette sombre affaire caribéenne avec le gros ramshakle de «Villa Albani», ça pianote dans les virages et ça bringueballe à la Lanegan. Impossible de s’en lasser. Tu peux toujours essayer, tu n’y arriveras jamais.

C’est sur Artificial Intelligence qu’on trouve «Dying In The Vine», «one of the truly great songs on excess and exhaustion.» À quoi Male ajoute : «a song with all the hopeless, ruined grandeur of a Sam Peckinpah movie.» Enchanté, Calimero répond : «Oh thanks very much for that! Peckinpah was my God by then. This man who hated violence and filled his movies with violence. Se where do you go from there? It’s a dead end. So come, tell me about the dead end.» C’est vrai que «Dying In The Vine» t’envoie au tapis, avec sa structure complexe et ce timbre puissant. Calimero crée de la mythologie - I’ve been chasing ghosts/ And I don’t like it - c’est somptueux, il faut que tes oreilles s’en montrent dignes - I was living like a Hollywood/ But I was dying on the vine - Pur génie. Il y a de l’Européen dans son son, un lourd héritage de chairs brûlées. Comme le Lou, Calimero hante nos bois. Ses structures mélodiques sont du très grand art. Nouveau coup de génie avec l’heavy groove de «Vigilante Lover». Il ramène se disto, sa purée originelle et se fâche au chant. Il attaque «Fade Away Tomorrow» sur un petit beat primaire, bien soutenu au shuffle d’orgue. Calimero drive bien son dancing biz, il swingue encore plus que les B52s. Il flirte encore une fois avec le génie. «Black Rose» sonne comme un mélopif impitoyable. Il crée un envoûtement qui semble prendre sa source dans des temps très anciens. Si tu cherches l’or du temps et le Big Atmospherix, c’est là. Les retombées de couplets sont superbes, comme rattrapées au vol par un beat en rut. Calimero crée toujours l’événement au coin du bois, à la nuit tombée. Il revient au heavy dancing beat avec «Satellite Walk» - I took my tomahawk for a satellite walk - Il finit en get up/ Get up/ let’s dance. Fabuleux !

Words For The Dying est un album trompeur. On croit retrouver le Calimero de Paris 1919 dans «There Was A Saviour», et ce grain de voix unique et si particulier, mais ça reste hautain et pas rock. Plus épique/épique et colégram que rock. Cette fois, il fait du symphonique. Le voilà sur son terrain de prédilection qui est la conduite d’un orchestre symphonique. Il s’en rengorge. Il s’en dégorge. C’est un album qu’on peut écouter jusqu’au bout, sachant qu’il ne va rien s’y passer. Il nous fait Le Temps des Gitans avec «Lie Still Sleep Becalmed». On s’ennuie comme un rat mort, c’est important de le préciser. On perd le Cale et le ‘Vévette’, comme on disait au temps du lycée. Encore de l’orchestral bienveillant et cette voix de meilleur ami avec «Do Not Go Gentle». On comprend que le Lou l’ait viré. Avec «Songs Without Words I», il s’adresse aux paumés du Jeu de Paume. Il t’embobine bien le bobinard. On retrouve notre fier clavioteur sur «Songs Without Words II». Il se joue des dissonances et des écarts de température. Et «The Soul Of Carmen Miranda» est forcément intense. Cette fois il ramène des machines en guise de viande. Tu retrouves des infra-basses dans le matelas financier. Il chante les charmes de Carmen Miranda alors que sourdent des infra-basses en fond de Cale. C’est le cut le plus intéressant de l’album. Il ramène sa science à la surface de la terre, tel un Merlin décomplexé. Il y a de la magie chez Calimero. De puissantes résurgences montent des profondeurs de son être, il est essentiel de le souligner. Sa vie entière, il sera un chercheur, un doux mage.

En 1994, il enregistre avec Bob Neuwirth le bien nommé Last Day On Earth. Bien nommé, car t’as du Dada dans «Who’s In Charge», un exercice de gym avant-gardiste. Calimero s’amuse bien, il duette avec le copain Bob - Who’s in charge/ It’s not the pope/ It’s not the president - C’est personne - It’s not the teacher/ Not the computer - C’est personne. Donc du Dada pur. Calimero monte au chant sur «Modern World», il reste très Calé, très tranchant dans l’accès au chant, et avec la flûte, ça devient très weird. Il finit tous ses cuts en quinconce. Il ramène son heavy bassmatic dans «Streets Come Alive». Quelle modernité ! C’est monté sur le plus rond des grooves urbains, avec ces éclats de poux invincibles. On croise plus loin la pop serrée et sérieuse de «Maps Of The World», avec une structure invariablement complexe, aussi imprenable qu’un fortin dessiné par Vauban. Il tartine son miel effervescent dans «Broken Hearts» et déconstruit son «Café Shabu» à la Boulez. Trop avant-gardiste, tu ne peux pas lutter. «Angel Of Death» n’est pas loin du Velvet. Beau et même extrêmement beau. Il est encore très à l’aise dans «Paradise Nevada» avec son banjo et ses coups d’harp. Il biaise systématiquement toutes ses fins de cuts. On sent une tendance au Paris 1919 dans «Old China» et Cale te cale vite fait «Ocean Life» pour Jenni Muldaur. Impossible de se désolidariser de cet album, surtout d’«Instrumental», un brillant instro violonné sec et net.

Walking On Locusts renferme en son sein un sacré coup de génie : «Entre Nous», une heavy samba de Calimero, lourde de sens, parée d’éclats mélodiques, et qui se présente comme un ensemble complexe et enthousiaste. La divine samba du grand Calimero ! Retour à la modernité avec «Secret Corrida», il y bâtit une sorte de romantica surannée. On y entend un solo de trompette à la Miles Davis. Là, t’as autre chose que du rock. «Circus» est bien à l’image du cirque : un artiste se produit et les gens applaudissent. On sent bien que Calimero cherche la suite de Paris 1919. Il chante devant le bon peuple, sous le chapiteau, c’est très spécial, très arty, on entend des violoncelles et une section de cordes, ça s’encorbelle sous la voûte. «Gatorville & Point East» montre encore qu’il adore la douce pression des escouades de cordes, il reste effervescent, gallois, lyrique, unique, il déploie des trésors de science harmonique. Toujours ce son à angles droits dans «Indistinct Notion Of Cool». Tant qu’on ne comprend pas qu’il fait de la littérature orchestrée, on perd son temps. Calimero pose ses conditions, comme n’importe quel compositeur de symphonies. Attention au «Dancing Undercover» d’ouverture de bal : c’est un cut brouilleur de piste, une grosse pop montée sur l’un de ses bassmatics bien ronds. Il tente encore de renouer avec Paris 1919 dans «Set Me Free», mais il peine à retrouver ce sens de la pureté virginale. Il retente le coup encore une fois avec «So Much For Love», un mélopif de château d’Écosse bien appliqué, pas au sens scolaire, of course, mais au sens des couches. Il appuie bien sa mélodie et redevient le Calimero magique qui nous est si cher.

Il reste dans la veine des grands albums avec Hobo Sapiens. Il y fait une apologie de Magritte - My favorite painter - dans «Magritte», il y évoque le bowler hat upstairs, il laisse sa voix se perdre dans la nuit étoilée. De la même façon que Ceci n’Est Pas Une Pipe, Ceci n’Est Pas Un Rock, mais de l’art moderne. Encore de l’art moderne avec «Reading My Mind», plus rocky road et vite embarqué, il te fracasse ça au chant de subjugation, c’est d’une rare modernité de ton, il véhicule un brouet insolite, il prend prétexte d’un beat appuyé de fort impact pour tester des idées de chœurs. Il propose un groove de rêve avec «Bicycle», il y glisse des rires d’enfants, tulululu, il te groove ça dans le gras du bide, ça a beaucoup d’allure et ça se développe dans le temps. Puis il ferraille dans la cisaille de «Twilight Zone», il charge sa barcasse de son, et revient à l’exotica avec «Letter From Abroad» : il nous emmène dans les campements du désert. Puis direction l’océan avec «Over Her Head». Il recrée les conditions du climax, il tape à un très haut niveau conductiviste, il navigue à l’œil et génère de la puissance, avec un beat d’heavy rock respiratoire, un vrai poumon d’acier, la Méricourt fait son apparition et une gratte en folie qui nous ramène droit sur «Sister Ray». Si ça n’est pas du génie, alors qu’est-ce c’est ?

Il monte encore d’un cran avec Black Acetate. Il y fait sa folle en collier de perles dès «Outta The Bag» et passe soudain à l’heavy rockalama avec «For A Ride». C’est fabuleusement bardé de power et de démesure. C’est lui, Calimero, qui gratte les poux du diable. T’as vraiment intérêt à écouter l’album pour te faire une idée. Il passe au laid-back d’heavy urban dub avec «Brotherman», il groove sa modernité pour tes beaux yeux, alors profite zen. Il met bien la pression sur son songwriting comme le montre «Satisfied». Il ramène essentiellement du son et c’est magnifique. Il éclaire la terre. Tout est ultra-composé sur cet album. Tu n’en reviens pas. Avec «In A Flood», il tape un heavy balladif marmoréen. Il n’a rien perdu de cette aura spéciale, cette présence intense de Gallois fatal. Son «Hush» n’est pas l’«Hush» qu’on connaît, c’est l’«Hush» de Calimero, une petite hypno infectueuse. Il reste le grand spécialiste de l’hypno à Nono. Il cherche à se réconcilier avec les radios en tapant l’heavy rock de «Perfect». Il rame encore comme un damné dans «Sold Motel». Il a su garder l’élément rock de son son, mais à sa façon. Il ressort ses infra-basses et ses oh-oh pour «Woman». Il sait monter au braquo de l’apocalypse, c’est sa spécialité. Il brûle en permanence et voilà l’heavy doom de rock calimerien : «Turn The Lights On», c’est fantastiquement profond, plongé dans l’huile bouillante du son, il transforme l’heavyness en génie purpurin, ça groove dans la matière, il articule les clavicules grasses d’un rock d’émeraude et monte tout en neige cathartique. Il termine cet album faramineux avec un «Mailman (The Lying Song)» très ancien, très labouré, très paille dans les sabots d’oh yeah yeah yeah, le cut se ramifie en un nombre infini de pistes et Calimero en suit une. Tu ressors de l’album complètement ahuri.

Rien de tel qu’un petit Live pour réviser ses leçons. Circus Live est un beau double album qui grouille littéralement de puces. Calimero nous devait bien ça, d’autant qu’il tape deux covers du Velvet, «Venus In Furs» et «Femme Fatale». Il se prend pour Lou et y va au shiny shiny boots of leather. Il jette toute sa nostalgie dans la balance pour «Femme Fatale». Dommage qu’il en fasse une version allongée et édulcorée, un peu à la mode. Le Lou a dû bien le haïr pour ce coup-là. Par contre, il s’en sort mieux avec son «Helen Of Troy». Il a derrière un Guitar God nommé Dustin Bover. Calimero a quelque chose de chevaleresque en lui, c’est épique et puissant, dévoré de basse et sur-bardé de barda et d’armures. Son «Buffalo Bullet» est très Paris 1919, puis il tape l’«Hush» du Black Acetate qui devient sur scène du funk indus à la petite semaine. Il tente un retour à Paris 1919 avec «Set Me Free», mais il reste planté là à attendre Godot. «The Ballad Of Cable Hogue» est encore bourré de nostalgie parisienne - Cable Hogue where you been - il chante au gras gallois, mais ça n’en fait pas un hit. Il noue re-présente son favourite painter «Magritte», et boucle le disk 1 avec «Dirty Ass Rock’n’roll» : c’est le grand retour du père tape dur. Quand un Gallois tape dur, il tape vraiment très dur. Il attaque son disk 2 avec cette cover malencontreuse de «Walking The Dog». Trop musclée. Le côté tape dur est peut-être le talon d’Achille de Calimero. En plus, c’est délayé. L’horreur. Pareil pour «Gut» : c’est bien meilleur en studio. Live, ça plante. Retour (enfin) à Paris 1919 avec «Hanky Panky Nohow», mais ce n’est pas la même magie. La mélodie est parfaite, mais live, ça ne marche pas. Il ramène la fraise de «Pablo Picasso/Mary Lou», et comme il y va au tape dur, cette fois ça passe. Il passe en force. Il te sonne bien les cloches. Il se jette dans la bataille avec tout le poids du Pays de Galles. Plus loin, il sort le «Style It Takes» de Songs For Drella et concocte un moment de magie - You get the style it takes - On le voit ensuite traiter «Heartbreak Hotel» à l’océanique hugolien, il fait une version gothique, à la Nico. Et comme on s’y attendait, il se vautre avec un «Mercenaries (Ready For War)» qu’il noie d’electro gothique. Il surnage difficilement dans les vagues de dark.

Brillant album que ce Shifty Adventures In Nookie Wood paru en 2012. Il commence par te gratter vite fait «I Wanna Talk» à coups d’acou. Il fait une pop de père tape dur. Parfois on se demande s’il n’est pas plus portugais que gallois. Grand retour à la modernité avec «Scotland Yard», un heavy blast hanté par des sons d’avant-garde. C’est tout simplement faramineux de programming. On y entend les sirènes de Satan. Calimero t’y challenge les méninges. Il ne va pas te laisser sortir indemne de cet album. Luke la main froide avait raison de s’extasier dans sa column de Record Collector. Puis Calimeo passe à son dada, la littérature, avec «Hemingway» - Drowning in pina coladas/ As the bulls prowl round the ring - heavy as hell, il y va à coups de Guernica fall et de thousand yard stare. Et là, cet album se met en branle, te voilà en alerte rouge. Calimero opère encore une fabuleuse ouverture littéraire dans «Nookie Wood» - If you’re looking to find/ A place to hide/ Where the climate is good/ And the river is wide - alors c’est Nookie Wood. Il arrive comme un cheveu dans la soupe et avec ses épis blancs dans «December Rains», une diskö d’öuter space. On l’écoute avec respect, car c’est profond et bien épais. Pour «Vampire Café», il sort son arsenal d’avant-garde et ça devient irrévérencieux. Mais comme il est chez lui, il fait ce qu’il veut, c’est à toi de t’adapter à «Mothra». Il vise l’avant-garde, mais on n’a pas toujours les moyens de le suivre. Il fait de l’esbroufe avec des effroyables effets de machines. Mothra Mothra ! C’est très païen, en fait. Il renoue (enfin) avec Paris 1919 dans «Living With You». Il y ramène toute sa vieille magie et ses vieilles espagnolades, et là, oui, tu y es. Il te monte ça en neige, il en fait un Calimerostorum évanescent, un joyau serti dans une montagne de son, il tape dans l’écho avec une force démesurée, il inscrit son power dans un deepy deep jusque-là inconnu.

Signé : Cazengler, John Cave

John Cale. Church Of Anthrax. Columbia 1971

John Cale. The Academy In Peril. Reprise Records 1972

John Cale. Slow Dazzle. Island Records 1975

John Cale. Helen Of Troy. Island Records 1974

John Cale. Sabotage/Live. Spy Records 1979

John Cale. Honi Soit. A&M Records 1981

John Cale. Caribbean Sunset. ZE Records 1984

John Cale. Artificial Intelligence. Beggars Banquet 1985

John Cale. Words For The Dying. Opal Records 1989

John Cale/Bob Neuwirth. Last Day On Earth. MCA Records 1994

John Cale. Walking On Locusts. Hannibal Records 1996

John Cale. Hobo Sapiens. EMI 2003

John Cale. Black Acetate. EMI 2005

John Cale. Circus Live. EMI 2006

John Cale. Shifty Adventures In Nookie Wood. Double Six 2012

Andrew Male : Songwriting is an attempt at hypnosis. Mojo # 352 - March 2023

*

Une petite leçon de latin n’a jamais fait de mal à personne, en tout cas de tous ceux qui en sont morts nul n’est revenu de l’outre-monde pour s’en plaindre. Rassurez-vous le cours sera court, juste deux petites notifications sur la traduction de la préposition latine : pro. En notre noble langue françoise nous avons deux manières de la traduire. Exemple : pro signifie : pour, en faveur de : ainsi un pro-chrétien n’est pas un adepte du christianisme, mais quelqu’un qui se sent proche de cette religion, voire un compagnon de route pour employer une terminologie plus moderne emprunté au vocabulaire politique. Toutefois ce serait un grave contresens de le traduire uniquement de cette manière. Prenons un exemple au hasard mais circonscrit par la terrible nécessité de cette chronique, le titre du dernier album Pro Xhristou de Rotting Christ ne signifie pas en faveur du Christ mais avant le Christ. Ainsi le groupe des présocratiques désignent les penseurs grecs qui ont précédé Socrate. Evidemment se réclamer des présocratiques ou du temps d’avant le Christ signifie souvent, d’une part que l’on revendique une préférence marquée pour des penseurs comme Gorgias ou Protagoras, que d’autre part l’on se réclame d’un antichristianisme virulent.

Les lecteurs qui se souviennent de notre recension de l’album Heretics Du groupe grec Rotting Christ dans notre livraison 635 du 07 / 03 / 2024 ne seront pas surpris d’une telle acception.

PRO XRISTOU

ROTTING CHRIST

(Season of the Mist / Mai 2024)

Les lecteurs auront reconnu le cinquième tableau Destruction de The Course of Empire du peintre américain Thomas Cole puisque nous le retrouvons sur l’album de Thumos : The Course on Empire (Voir notre livraison 563 du 25 / 08 /2022). Si Thumos a employé cette image iconique pour nous rappeler que toute civilisation est mortelle, sous-entendu rappelez-vous celle de l’Antiquité, Rotting Christ nous signifie que la venue du christianisme s’avère être le surgissement d’un âge sombre et de grande décadence.

Sokis Tolis ; guitars, vocals / Kostas Foukarakis : guitars / Kostas Cheliokis : bass / Themis Tolis : drums.

Chœurs : Christina Alexiou / Maria Tsironi / Alexandros Loyziolis / Vassili Karatzas

Récitants : Andrew Liles / Kim Dias Holm

Pro Christou : le titre est annoncé, aussitôt débute la litanie proférationnelle des noms des Dieux qui furent là avant le Christ. Rythme battérial lent et lourd, voix sépulchrale à soulever les pierres tombales sous lesquelles reposent les antiques déités qu’il est nécessaire de nommer pour qu’elles reviennent, pour qu’elles ne gisent point pour toujours dans l’immémoire humaine.

The Apostate : thrène en l’honneur de Julien, l’Eglise l’affubla du surnom de L’Apostat, manière de l’attacher et de le rejeter en même temps du christianisme, il fut simplement le dernier empereur païen celui qui mena l’ultime combat, le voici à l’agonie, il implore la déesse de la victoire, il sait qu’il a perdu, que l’Empire court à sa fin, il s’est durement battu à la tête de ses troupes, il a longuement écrit, il a prophétisé l’Inéluctable, ce ne sont pas les Dieux qui ont abandonné l’Empire, ce sont les hommes qui se sont écartés des Dieux, il aurait pu, il aurait dû, tout se délite, il a tenté l’impossible, superbe morceau, funèbre et martial, une dernière supplique, le récitant lit quelques une de ses lignes, les chœurs accompagnent son âme qui s’élève vers le Sol Invictus… Il nous reste son œuvre à continuer. (Voir vidéo YT by manster.design. Like Father, Like Son : goûtons l’ironie du titre, au dieu qui abandonna son fils, voici le chant des fils qui continueront l’héritage des pères, contrechant à la mort de Julien, rien n’est définitivement perdu, chant épais, vindicatif et victorial, une guitare qui vibre comme un javelot qui se plante en la poitrine de l’ennemi, des chœurs sombres, des paroles qui évoquent les cultures guerrières et farouches des peuplades du Nord pour qui combattre vaillamment champ de bataille est le plus grand des honneurs, se battre jusqu’au bout de la terre là où commence le domaine du rêve. (Official Video Clip : belles images un peu trop naturalistes à mon goût) The sixth Day : Dieu se vante d’avoir créé l’Homme, cette bête immonde qui se gorge de sang, qui tue en son nom, qui massacre en l’honneur de sa sainteté, flamme noire des guitares, coups d’enclumes de la batterie fracassant casques et poitrines, maintenant il est clair qu’à chaque nouveau titre la prégnance instrumentale et vocale s’intensifie, et ce qui est sûr c’est que l’Homme retourne inexorablement à la poussière. La lettra del Diavolo : torrent verbal, déluge metal, Rotten Christ ne se trompe pas d’ennemi, le Diable n’est que l’autre face de Dieu la lettre du Diable est tracée par la main de Dieu, nombre de groupes de la mouvance dark se recommandent du Diable n’est-il pas écrit qu’il est l’Adversaire de Dieu, Rotting Christ ne tombe pas dans le panneau, une seule et même entité, un scotch, un scratch à double-face qui colle à l’Homme comme la moquette sur le mur, Dieu te sauve et puis Dieu te perd, il te connaît, tu es cruel comme le tigre et obéissant comme un mouton, à croire que je suis le filigrane de ton âme, la lymphe constitutive de ton sang, tu crois qu’en t’agenouillant tu te sauves, mais le système ne fonctionne pas comme tu penses. Les magnifiques chœurs qui se répondent n’ont pas de cœur. (Ce morceau est basé sur une fait ‘’légendaire historique’’ : dans son couvent bénédictin de Palma de Montechiaro Sœur Maria se réveille un matin de 1676 avec une lettre couverte de signes étranges que l’on pressent écrit par le Diable. La lettre ne fut déchiffrée que trois siècles plus tard, on y apprendre que Dieu juge que son œuvre est ratée… (La vidéo de HK Visual Creations vaut le déplacement !) The Farewell : l’adieu, méditation sur la mort et l’immortalité, rythme lent, chœurs hommagiaux, la mort est au bout du chemin, la voix de Sokis troue les étoiles et rejoint le soleil, la guitare sonne comme une trompette, le chemin de la mort, et le chemin de résurrection pour nous qui restons et te perpétuons, tu es mort et tu règnes, tu nous abandonnes mais tu nous conduis jusqu’au bout de nos craintes jusqu’au bout de la contrée du rêve, les splendides images animées (Official Animation Video YT) de Costin Chloreanu arborent une dernière inscription épitaphique, la mort ne tue pas ce qui ne meurt jamais. Pyx Lax Dax : les formules religieuses sont un peu comme des grigris sans portée dont on use faute de mieux comme protection, de véritables punching balls que l’on envoie à la face de Dieu pour le faire tomber de son trône et qui vous reviennent d’autant plus fort en pleines gueules que c’est vous-mêmes que vous tapez en tapant Dieu.

Une superbe vidéo sur UT de Harris Contournis voir FB : HK Visual Creations), à voir séance tenante, beauté des images et effets spéciaux, je vous laisse regarder, une seule indication, l’inscription finale sur le portail du fond, Komx Om Pax qui signifie incarnation de lumière. Cette formule vient de loin, d’Egypte, des Mystères d’Eleusis, elle a transité par Crowley (voir, qui tombe à pic, la chronique suivante), qui lui a donné le sens d’Incarnation de Lumière, cette interprétation éclaire les lyrics qui pourraient paraître mystérieux, tout comme la vidéo, grenade perséphonique, rien n’est à chercher en dehors de nous, nous portons notre propre lumière, ce mélange homogène contradictoire de vie et de mort, nous sommes la vie et la mort. Toute vie est mortelle, toute mort est vivante, le morceau est comme une longue marche envoûtante vers la lumière noire des mystères qui n’est que notre ombre. Qui erre sur la terre.

Pretty World, Pretty Dies : bruit d’épées sorties du fourreau, un rythme de musique irlandaise, presque entraînant, sûrement ironique, pour rabattre nos casques et notre caquet, ce n’est pas seulement nous qui mourons, c’est le monde entier, les immeubles, les rues, les forêts etc… mais aussi toutes les sagesses, tous les savoirs, tous les enseignements qui nous ont précédés, la vidéo YT (voir le site manster.design.com) nous en donne une vision héraclitéenne un peu attendue mai qui se laisse voir, nous rappelle que nous l’Homme-Dieu, la torche humaine qui éclairons le monde ne sommes qu’une parcelle et le tout d’un Tout, bien plus grand que nous mais dont nous partageons la même nature. Bruit d’épées sorties du fourreau. La fin du cycle éternel, l’éternel retour de notre immortalité. Yggdrassill : des vidéos il en existe de toutes sortes, des indigentes, des nulles, des soporifiques, des belles, des exceptionnelles, beaucoup plus rarement des intelligentes. Comment évoquer en moins de six minutes le cycle du monde des anciennes Eddas magnifié par l’arbre-monde Yggdrassil, Costin Chloreanu s’est chargé du montage vidéo mais c’est Kim Diaz Holm – celui qui cherchera trouvera- qui s’est chargé de peinture, du bleu, du rouge, du noir, pour commencer l’histoire du cycle infini terminal et inaugural, la musique est lourde et majestueuse, pesante, inéluctable comme les dents du Destin, n’oubliez pas que notre vie et notre mort résident dans notre force. Saoirse : chant de gloire hommagial à Tara, en fait Diarmait Mac Cerbail le dernier roi d’Irlande à résister au christianisme, dédié à tous les néo-païens qui essaient de préserver l’ancienne sagesse primordiale. Avec ces chœurs le morceau est grandiose, l’on ne peut s’empêcher de penser au Crépuscule des Dieux. La grandeur des Hommes est égale à celle des Dieux.

Primal resurrection : (bonus track) : vidéo Wolf’s Path Media Creation, elle reprend l’imagerie des précédentes sans surprise : lyrics un peu didactiques : la première résurrection est dite primale car elle est toujours à l’œuvre dans le renouvellement incessant de la nature. Une manière de dire qu’il est vain d’attendre la résurrection chrétienne, elle à l’œuvre et en acte depuis toujours à tout instant du déroulement du cycle éternel. Récitatif imposant empreint d’une sérénité destinale imposante. All for one : (bonus track) : ce morceau est un peu un remake de Like father like son, il n’apporte rien de plus à l’album nonobstant sa qualité musicale intrinsèque, tous ensemble dans le combat de la vie, tous ensemble dans les combats de la mort.